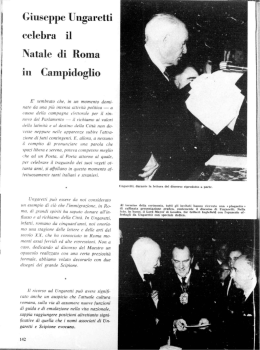

A Noemi Paolini Giachery Ungaretti: Vita d’un uomo Una “bella biografia” interiore Copyright © MMXIV ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, /A–B Roma () ---- I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: aprile Indice Ungaretti uomo di pace La poesia impoverita «Da ciò che dura a ciò che passa» Noia: elusione, vizio, accidia? Da Pascoli a Ungaretti. Breve storia di un cliché critico Un “microtesto”: un microcosmo? Ungaretti e Blake: un incontro di destino Eros: realtà e simbolo nella poesia di Ungaretti I volti del barocco Ungaretti uomo di pace Ungaretti uomo di pace: una tesi non certo difficile da dimostrare. In una delle sue tarde riletture della propria poesia e del proprio destino di uomo lo stesso poeta si è presentato come «un uomo della pace». Ma la testimonianza più diretta e più appariscente, quella a cui subito va il nostro pensiero, è naturalmente lo straordinario documento poetico e umano costituito dalla prima raccolta di poesie nata in trincea, II Porto Sepolto. L’esile libretto fin dal suo primo apparire rivelò la sua decisa contrapposizione al trionfalistico modello dannunziano proprio nel suo nodale incontro con il tema della guerra, incontro che dal piano della vita si riflette sul piano del linguaggio poetico. La guerra non è qui la grande occasione per un’avventura eccezionale dell’eroe, una delle vie per sublimarsi attraverso una “vita inimitabile”, ma è la tragica esperienza collettiva che consente al poeta — sono parole dello stesso Ungaretti — «la presa di coscienza della condizione umana, della fraternità con gli uomini nella sofferenza, dell’estrema precarietà della loro condizione». «Compatire, compatire, compatire [scriveva già il poeta in guerra]. A questa principale bontà iniziamoci, ritroviamoci uomini intensamente» (e qui il verbo «compatire» ritrova la sua valenza etimologica). L’odio è dunque bandito da questa esperienza: «Nella mia poesia non c’e traccia d’odio per il nemico né per nessuno». E — aggiungo — non c’e posto per l’esaltazione eroica dell’individuo emergente. «M’ero Ungaretti: Vita d’un uomo. Una “bella biografia” interiore fatto un idea così rigorosa, e forse assurda, dell’anonimato in una guerra destinata a concludersi, nelle mie speranze, colla vittoria del popolo, che qualsiasi cosa m’avesse minimamente distinto da un altro fante mi sarebbe sembrata un odioso privilegio e un gesto offensivo verso il popolo al quale, accettando la guerra nello stato più umile, avevo inteso dare un segno di completa dedizione». Sappiamo che Ungaretti volle fare la guerra da soldato semplice. A un certo momento fu obbligato a partecipare a un corso per allievi ufficiali ma si ritirò molto presto. In una pausa di quel corso la sua immagine poco marziale fu fissata in una fotografia che è una delle più note. In essa ritroviamo quel «fare trasandato e disattento» di cui parlava Ettore Serra ricordando il suo primo fatale incontro con il soldato Ungaretti, quel soldato che anche a Soffici apparve come uno «dei più scalcinati». Dicevo che la stessa novità formale dell’Allegria è da ricondurre a quella disposizione morale così nobilmente umile, così lontana dallo spirito guerriero del “poeta–soldato” D’Annunzio. «La guerra [dirà più tardi Ungaretti] improvvisamente mi rivela il linguaggio. [. . . ] Poche parole piene di significato che dessero la mia situazione di quel momento: quest’uomo solo in mezzo ad altri uomini soli, in un paese nudo, terribile, di pietra, e che sentivano, tutti questi uomini ciascuno singolarmente, la propria fragilità. E che sentivano, nello stesso tempo, nascere nel loro cuore qualche cosa che era molto più importante della guerra, che sentivano nascere affetto, amore, l’uno per l’altro». Queste parole confermano l’intento del poeta di conferire una straordinaria pregnanza a quel suo linguaggio proprio attraverso la sua nudità, quella esemplare nudità che non ha certo niente di «trasandato» né di «scalcinato» ma al contrario realizza una sorta di sublimazione, di Ungaretti uomo di pace sacrale riscatto, di miracolosa e conquistata armonia simile a quella cercata dal soldato che, in un momento di grazia, si spoglia dei «suoi panni sudici di guerra» per riposare «come una reliquia» nelle acque dell’Isonzo. Ci si può chiedere a questo punto perché mai Ungaretti avesse voluto arruolarsi volontario. «Non l’amavo neanche allora ma pareva che la guerra si imponesse per eliminare finalmente la guerra» dice Ungaretti sempre nelle Note al Porto Sepolto e aggiunge, a posteriori, «Erano bubbole, ma gli uomini a volte si illudono e si mettono in fila dietro alle bubbole». Sempre, del resto, Ungaretti ripeterà che «le guerre non risolvono mai nulla». Ma in lettere scritte dal fronte agli amici era comparsa una motivazione diversa, anche se ben conciliabile con l’altra. In una lettera del ’ all’amico Henry Thuile si legge: «Ma non posso rassegnarmi a non sapere ancora luminosa la civiltà che ho amato tanti anni, e per questo sono lieto di ogni sacrifizio che mi si chiede, per questo, perché non muoia il senso libero della mia anima spiegata al sole». Questa idea di civiltà trascende i limiti nazionalistici. Per la morte di Apollinaire, sempre nel ’, così elogia l’amico perduto scrivendo a Giuseppe Raimondi: «Amava l’Italia, la Francia, la Polonia, ma se amava tanta civiltà, la civiltà, non poteva essere, non era, un nazionalista». Certo ci è difficile ormai accettare, come lo era già a quel tempo per uomini di cultura come Croce, una idea di civiltà sovranazionale, identificata con la civiltà tout court, e al tempo stesso intesa in contrapposizione polemica con la tradizione culturale germanica. Ma un’ idea del genere era quasi inevitabile per un giovane come Ungaretti che si era aperto alla cultura, a una cultura dai vastissimi orizzonti ma tradizionalmente antitedesca, in quella città–faro che era la Parigi degli inizi del secolo. Tanto meno evitabile, quell’idea, in occasione della guerra Ungaretti: Vita d’un uomo. Una “bella biografia” interiore che poneva in primo piano l’aspetto disumanamente imperialistico e militaristico di certa cultura germanica. In ogni modo c’ era posto in quell’internazionalismo ungarettiano — quasi fatalmente lacunoso — per la valorizzazione e l’esaltazione dell’apporto specifico del popolo italiano alla comune civiltà («popolo» e non «nazione» è la parola che ricorre anche nella poesia). È sempre nel ’ una lettera a Giovanni Papini in cui leggiamo: «Perché ostinarsi a ignorare che la grandezza di un popolo è la sua civiltà, e la civiltà di un popolo è rappresentata nel grado più essenziale dai suoi artisti; e oggi in Italia fioriscono gli artisti più grandi di questo momento e tali da star di petto coi grandissimi d’ogni momento». Vale forse la pena di notare — marginalmente e senza cercarne qui le ragioni — che il tema della civiltà come valore da preservare, che costituirà centro tematico rilevante del Dolore, in questa prima fase compare con insistenza solo nelle prose epistolari e non si coglie invece nell’Allegria dove l’uomo, forse anche perché a contatto quotidiano con la morte, sembra confrontarsi con una natura senza storia («ero un uomo che non voleva altro per sé se non i rapporti con l’assoluto»). Un altro punto mi pare inoltre significativo, anche per avviare il discorso — dopo aver fatto parlare quasi solo il poeta — a una conclusione forse un po’ personale ma che, proprio per questo, mi sta a cuore. Questo è il punto. Nell’ultima testimonianza citata la civiltà è quasi identificata con l’arte. Non è l’ idea estetizzante dell’arte come sostituto della vita e dei suoi valori. Più vicina è, se mai, la concezione romantica che carica la poesia, l’arte di massima responsabilità in quanto sintesi suprema degli umani valori. «Un poeta [dice Ungaretti] è impegnato a fare ritrovare all’uomo le fonti della vita morale che le strutture sociali, di qualsiasi costituzione siano, Ungaretti uomo di pace hanno sempre tendenza a corrompere». Impegno dunque, a condizione di liberare la parola da troppo precisa referenza socio–politica: la poesia sembra consentire all’uomo proprio la libertà di guardare oltre ogni fenomenologia coartante, anche oltre i limiti di una specifica condizione storica. Esiste infatti nell’uomo — qui parla di nuovo Ungaretti — la «possibilità di portare, dalle proprie naturali su altre dimensioni, la realtà scoprendone così la poesia e la verità». Questo approdo non è, come potrebbe sembrare, estraneo al nostro tema. Torniamo allo strano soldato dall’aria disattenta — ma in realtà attento altrove — che, in una lettera all’amico Marone, afferma di aver sopportato con disinvoltura due anni di guerra in zona di operazioni ma di essere impaziente «sulle cose dell’arte» (l’occasione era un ritardo nella spedizione di bozze di stampa). Si tratta, in parole povere, di un patito della poesia ma, in parole meno povere, di un uomo che si porta dentro non un bisogno di evasione ma, al contrario, una insopprimibile sete di verità sostanziale e che tale verità pensa di dover cercare oltre l’irrilevanza di certi esterni accadimenti; che solo in un momento in cui si sente «isterilito dentro» conclude: «se sono così malconcio anche nell’essenziale, varrebbe la pena d’avere un coraggio di andarsene finalmente in silenzio». Queste indicazioni ci mettono in guardia dal trattare anche il tema della pace, in rapporto a Ungaretti, restando nell’ambito di una referenza contingente sia pur seria e tragica quale può essere la temperie della prima guerra . Un’interessante e documentata indagine sulle «dimensioni naturali» e concretamente esistenziali dell’esperienza di guerra di Giuseppe Ungaretti si trova nel volume Pianto di pietra. La Grande Guerra di Giuseppe Ungaretti, di Nicola Bultrini e Lucio Fabi, pubblicato nel da N Edizioni con prefazione di Andrea Zanzotto. Ungaretti: Vita d’un uomo. Una “bella biografia” interiore mondiale o anche della seconda, così presente nel Dolore, realisticamente considerate. Ci sembra che il senso essenziale di questo valore, come di ogni altro valore per il nostro poeta, vada cercato oltre. La pace per lui è sì anche il principio di misura, di armonia, di amore, che dovrebbe informare tutti i rapporti umani, che dovrebbe affermarsi nella fratellanza dei popoli e dei singoli uomini, come in quel rapporto d’elezione che è l’amicizia, che tanto si addice, e Ungaretti lo ha felicemente sperimentato, agli artisti, se è vero che «l’arte si svolge fuori di tutte le fobie; in un’atmosfera di pia nobile comprensione» (come scrive all’amico Carrà). Ma la pace è soprattutto l’assoluta «misura», la totale «armonia» insieme verità e miraggio, di cui al poeta è dato cogliere qualche segno con quei suoi occhi che — dice lui in un’altra lettera a Soffici — «come quelli della gente di deserto» sanno «allontanarsi nelle palpebre “a mandarino” per rispecchiarsi nell’anima». È infatti in interiore homine che si manifesta la verità ignota, attraverso qualche «luce felice», attraverso quei momenti di illuminazione che sono poi i momenti di vita più vera e che si identificano con la poesia. Può interessarci un’esemplificazione che troviamo tra le testimonianze del poeta sui suoi momenti di verità: «Potrei dire che nella mia vita drammatica [. . . ] qualche volta la verità mi ha illuminato senza contrasti. Fu quando, soldato nelle trincee, nella prima guerra mondiale, negli umili miei canti sentivo la parola “fratelli” nascere nella notte. Sentivo: Fratelli Parola tremante nella notte Foglia appena nata» Ungaretti uomo di pace E più tardi, nel , più energica la medesima ispirazione mi piegava a pregare: Da ciò che dura a ciò che passa Signore, sogno fermo, Fa’ che torni a correre un patto. Questa ardita associazione ci conferma che il patto di fratellanza tra gli uomini, per il nostro poeta, ha bisogno di sostenersi, con metafisica dilatazione, sul «patto» tra il contingente e l’Eterno. E conferma anche che per lui la preghiera, che sembrerebbe nascere dopo la cosiddetta “conversione” del ’, è la stessa domanda esistenziale di cui era sostanziata L’Allegria (che non per nulla si conclude con una Preghiera) e che tornerà nel Dolore anche sotto forma di invocazione alla «genitrice mente», concepita come «misura incredibile, pace». Il roseo improvviso tuo segno Genitrice mente, risalga E riprenda a sorprendermi; Insperata risuscitati, Misura incredibile, pace. La poesia impoverita∗ Gide [in Caravaggio] non vede che derivazioni [. . . ]. Lo spirito gli sfugge. G. U Speravo che i testi letterari fossero ormai al riparo dagli abusi di quel genere di critica formalistica che ha dettato legge per alcuni decenni dichiarando guerra al significato in nome dell’autonomia del significante intesa come tendenza della parola poetica ad assolutizzarsi, ad imporsi in sé riducendo a puro pretesto poco rilevante l’ineliminabile ∗ Raccolgo qui due note scritte in tempi diversi perché mi sembrano associabili tra loro per il comune intento di rivendicare la pregnanza della poesia (almeno della più alta e ricca come è per me la poesia di Ungaretti) come voce, decantata (trasferita attraverso il dono della parola «su altre dimensioni», direbbe il nostro autore), dell’identità e della vita del poeta intesa come vita profonda, vita interiore (i dati esterni contano ed esistono e si fanno veri solo se assunti e filtrati all’interno dell’io). Il discorso può sembrare ovvio ma non lo è se si considera che la critica formalistica, che ha pure il merito di essere andata oltre il banale contenutismo della critica dell’engagement e di aver riportato l’attenzione alla specificità della lingua poetica, nei suoi approdi estremizzanti ha per molto tempo depauperato la poesia del suo rapporto con la vita dell’autore. Dall’altra parte, in tempi più recenti, uno storicismo materialistico di ritorno ha recuperato questo rapporto ma imponendo al poeta, perché si possa crederlo aperto alla vita e alla verità, di non uscire dall’ambito di una tutta orizzontale visione del mondo. Queste pagine cercano di trovare una loro legittimità anche nel proporsi come sintetica ricognizione, in rapporto a un caso particolare, sulle vicende dei due indirizzi fondamentali che, nel secondo Novecento, hanno dominato nella critica letteraria e in particolare in quella a cui è stata sottoposta la poesia di Ungaretti. Ungaretti: Vita d’un uomo. Una “bella biografia” interiore “residuo” semantico. Era il trionfo del nichilismo esteso al territorio della critica letteraria, trionfo cui collaborò, su un altro versante, certa ermeneutica più o meno decostruzionistica. L’interprete di testi si sentiva autorizzato a sostituire all’indagine in profondità un vagabondaggio in superficie alla ricerca spericolata di topoi e sintagmi e lessemi e fonemi (soprattutto di stilemi non di rado più presunti che reali) ricorrenti nel poeta preso in esame e anche in altri poeti; e ciò con l’intento non di distinguere contesto da contesto, ma di associare e omologare. Uscire dal testo era non solo consentito ma imposto, soltanto, però, a condizione di cercare altri testi da eleggere al rango di “fonti” sulla base di riscontri frettolosi e spesso arbitrari. Tornava sotto altra veste la critica che fu definita, con eccessivo sarcasmo, “fontaniera”, cui per obiettività non si può negare il merito di avere offerto e di offrire, se praticata con discrezione e rigore filologico, importanti e indispensabili contributi soprattutto alla storia della cultura e del gusto. Tra i poeti italiani del ’ era stato preso particolarmente di mira proprio l’autore di Vita d’un uomo che, ancor prima di assegnare questo titolo significativo e pregnante a tutta la sua opera, aveva ripetutamente avvertito che la sua parola emergeva dal «porto sepolto» della sua interiorità e che era «scavata nella sua vita / come un abisso». C’era in queste testimonianze metalinguistiche dell’Allegria, e in tutte quelle che costellano il ricco repertorio di dense prose, un implicito invito al lettore a sondare l’abisso, a non limitarsi a un’esplorazione orizzontale. Sappiamo bene che la poetica di un autore non è sempre del tutto coerente con i risultati poetici, ma nel caso di Ungaretti la riflessione critica è condotta con raffinata e moderna coscienza culturale e in presa diretta con le più profonde e autentiche «ragioni» della poesia. E difatti La poesia impoverita il lettore che ha accolto quel suo invito a scavare in profondità è stato per lo più remunerato con la rivelazione — sia pur sempre ambigua e inquietante — di un affascinante universo. Anche l’indagine intertestuale per un poeta come Ungaretti si rivela quanto mai suggestiva e proficua — e, direi, necessaria — per cogliere la coerenza di una personale costellazione di segni e di sensi e, insieme, la complessità e la specificità dei singoli momenti poetici. È anche vero che l’interpretazione formalistica di Ungaretti trova un appiglio in certe tentazioni ludiche ed estetizzanti cui il poeta non sempre sfuggì specialmente dal tempo della sua seconda raccolta che, se da una parte segnava un recupero della tradizione col cosiddetto rappel à l’ordre, dall’altra portava la sperimentazione linguistica a esiti audaci. Ma nella poesia più grande di Ungaretti, quella per la quale egli merita il posto che occupa nel Parnaso del nostro Novecento, l’autore mette alla prova con tormentosa tensione le possibilità del linguaggio «rincorrendo il pensiero». È «per l’opera della conoscenza» che l’uomo dispone delle parole. E anche a Valéry, la cui importanza, insieme a quella di Mallarmé, nella formazione poetica di Ungaretti gli idolatri della parola assoluta amano, non senza ragione, mettere in particolare rilievo, il poeta attribuì in più d’una occasione un fine conoscitivo, e nella sua opera riconosceva «il prodigio» della «perfetta aderenza della lettera allo spirito». Prodigio che non bastava tuttavia a rendere del tutto accettabile la lezione di Valéry poiché non si poteva al tempo stesso allontanare del tutto il sospetto che in lui, come in Mallarmé, l’attenzione fosse «quasi interamente spostata dall’intuizione all’espressione». Si può in margine notare che in questa occasione, e non sarà l’unica, Ungaretti, fervente anticrociano, di Croce prende in prestito consapevolmente non solo il lessico ma Ungaretti: Vita d’un uomo. Una “bella biografia” interiore addirittura la formula secondo cui «c’è stile [Croce direbbe che c’è poesia] quando in un’opera sia perfettamente raggiunta l’identità fra espressione e intuizione». E sì che proprio a proposito del grande poeta francese aveva enunciato suggestive sentenze in cui appariva condensata la sua stessa poetica. «Scrivere versi per Valéry non è un fine, è un mezzo di suprema disciplina spirituale [. . . ]. Si serve della poesia come del faro più splendente, nelle procelle della conoscenza. La logica ha l’immenso campo di ciò che è dimostrabile, e dove più non arriva, illumina la poesia». Forse proprio a questa concezione della poesia come conoscenza autonoma e alogica si riferiva Gianfranco Contini quando dichiarava che «il rapporto ch’egli [Ungaretti] ha posto tra il fatto e la parola, tra il giudizio e la parola, resta fuori dell’ambito d’un’ espressa giustificazione» . Dal momento che nello stesso testo aveva già chiarito che «la “consolazione” specifica di Ungaretti sta nel puntare tutti i significati, tutte le possibilità critiche sopra una parola; la quale resta ricca e carica abbastanza perché in essa s’esaurisca il “motivo” o “situazione” poetica e s’annulli qualsiasi necessità di ricorso a un’enunciazione logica o storica» (sulla ricchezza della parola poetica — idea che qui sottolineo con i miei corsivi — il discorso di Contini tornava più volte). Ma il giudizio del grande critico veniva interpretato come riconoscimento della «discontinuità», dell’«irriducibilità di vita e parola». Nella poesia di Ungaretti, come in tutta l’autentica poesia, le cose non sarebbero altro «che nomi, possibili, dell’oratio, agglomerati fonici e semantici che la strategia del verso ordina riducendo a significanti, a pretesti di metafora anche le notazioni più biograficamente precise: il “numero della rue des Carmes” . G. C, Esercizi di lettura, Firenze, , p. La poesia impoverita diventa immediatamente un “appassito vicolo in discesa”, e il “camposanto d’Ivry” ha rilievo solo perché stagliato metaforicamente “in una giornata / di una / decomposta fiera”» . Che la mediazione tra la reale rue des Carmes e l’oratio avvenisse attraverso una personale esperienza interiore che pretendeva al tempo stesso di esprimersi, oggettivarsi e sublimarsi è problema che non sfiora l’interprete. Quanto alla «discontinuità» tra parole e cose, non è difficile darla per scontata. E non c’è bisogno di aspettare le moderne gnoseologie perché il problema nacque appena a un elementare realismo si sostituì, nella disputa sul linguaggio, il più maturo nominalismo. La «discontinuità» tra parola e vita è meno probabile soprattutto se per vita si intende la vita interiore con tutta la sua complessa fenomenologia. E per ogni poeta lirico (e forse Croce aveva qualche motivo per considerare lirica in senso lato tutta la poesia) la verità che conta non è quella esteriore della cronaca e dei dati anagrafici («non sono i fatti esterni che fanno lo scrittore», avverte il poeta) e la metafora è appunto la chiave per approssimarsi a quel vero: la rue des Carmes diventa più vera e significativa appena, all’interiorità del poeta, si manifesta come un «appassito vicolo in discesa». La “fiducia” (o presunzione) ungarettiana che il significante corrisponda al significato, il linguaggio all’anima», quella «petitio principii che, seppur sottilmente», separerebbe «la poetica dell’autore da una piena concezione manieristica dell’arte», quella fiducia, o piuttosto quella speranza, mi pare ben diversa — e ben più plausibile — dall’«idea rinascimentale che il linguaggio nomini le cose come l’uomo ordina il mondo» , idea improntata a un arcaico realismo che non può essere . C. O, Giuseppe Ungaretti, Torino, . . Ibidem, p. . Ungaretti: Vita d’un uomo. Una “bella biografia” interiore richiamata in riferimento all’idea che Ungaretti ha del rapporto tra segno e senso. Mentre si guardava con sospetto a quello che un tempo si chiamava il contenuto della poesia al punto che qualcuno rilevava, implicitamente presentandolo come segno di incompiuta maturazione poetica, il fatto che nell’Ungaretti degli anni Venti restasse «qualche preoccupazione d’ordine contenutistico», nella mente del critico era spesso attiva e operante una preoccupazione, o, meglio, un preconcetto ideologico che occupava gli spazi vuoti lasciati dalla rimozione dei veri, profondi significati ungarettiani. In primo luogo si intendeva rimuovere e censurare quello spiritualismo da Ungaretti sempre tenacemente professato, quell’ansia religiosa che percorre tutta l’opera del poeta. L’accanito impegno antimetafisico, che era l’impegno ideologico primario di certa critica, al tempo stesso devota cultrice della metafisica della “parola pura forma”, sembrava talvolta paradossalmente rifarsi, nel suo concetto di verità e di conoscenza, proprio a un realismo materialistico che può ricordare quella «cieca fiducia nella materia grezza» che Ungaretti attribuiva ai Futuristi dichiarando la propria lontananza da questo criterio. Un autore degno di considerazione deve essere valutato, per cogliere la valenza semantica del suo testo, iuxta propria principia, e non rientrava nei “principi” di Ungaretti una concezione che riducesse la verità “biografica” ai dati della cronaca esteriore (non so se saremmo autorizzati interpretando un poeta stilnovista a considerare più nutriti di verità i testi di stile “comico–realistico” che quelli di ispirazione alta e idealizzante). Pur non avendo probabilmente preso atto della moderna proposta di un’ estetica connessa alla “teoria dell’informazione”, Ungaretti non sarebbe stato d’accordo con chi, riscontrando con compiacimento nella sua poesia (non so quanto a ragione) una totale mancanza di riferi-

Scaricare