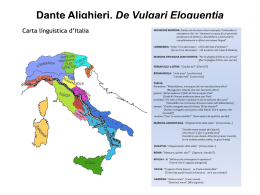

Inserto della rivista ComunitàItaliana - realizzato in collaborazione con i dipartimenti di italiano delle università pubbliche brasiliane Suplemento da Revista Comunità Italiana. Não pode ser vendido separadamente. ano VII - numero 68 L’italiano contemporaneo Agosto / 2009 Editora Comunità Rio de Janeiro - Brasil www.comunitaitaliana.com [email protected] Direttore responsabile Pietro Petraglia Editori Andrea Santurbano Patricia Peterle Co-Editore Sergio Romanelli Revisore Anna Palma Grafico Alberto Carvalho Segretaria di Redazione Luana Dangelo (Uerj) COMITATO Scientifico Alexandre Montaury (PUC-Rio); Alvaro Santos Simões Junior (UNESP); Andrea Gareffi (Univ. di Roma “Tor Vergata”); Andrea Santurbano (UFSC); Andréia Guerini (UFSC); Anna Palma (UFSC); Cecilia Casini (USP); Cosetta Veronese (Univ. Birminghan); Cristiana Lardo (Univ. di Roma “Tor Vergata”); Daniele Fioretti (Univ. Wisconsin-Madison); Elisabetta Santoro (USP); Ernesto Livorni (Univ. Wisconsin-Madison); Fabio Pierangeli (Univ. di Roma “Tor Vergata”); Giorgio De Marchis (Univ. di Roma III); Lucia Wataghin (USP); Luiz Roberto Velloso Cairo (UNESP); Maria Eunice Moreira (PUC-RS); Mauricio Santana Dias (USP); Maurizio Babini (UNESP); Patricia Peterle (UFSC); Paolo Torresan (Univ. Ca’ Foscari); Rafael Zamperetti Copetti (UFSC); Renato Cordeiro Gomes (PUC-Rio); Roberto Francavilla (Univ. di Siena); Roberto Mosena (Univ. di Roma “Tor Vergata”); Roberto Mulinacci (Univ. di Bologna); Sandra Bagno (Univ. di Padova); Sergio Romanelli (UFSC); Silvia La Regina (Univ. “G. d’Annunzio”); Walter Carlos Costa (UFSC); Wander Melo Miranda (UFMG). COMITATO EDITORIALE Affonso Romano de Sant’Anna; Alberto Asor Rosa; Beatriz Resende; Dacia Maraini; Elsa Savino; Everardo Norões; Floriano Martins; Francesco Alberoni; Giacomo Marramao; Giovanni Meo Zilio; Giulia Lanciani; Leda Papaleo Ruffo; Maria Helena Kühner; Marina Colasanti; Pietro Petraglia; Rubens Piovano; Sergio Michele; Victor Mateus ESEMPLARI ANTERIORI Redazione e Amministrazione Rua Marquês de Caxias, 31 Centro - Niterói - RJ - 24030-050 Tel/Fax: (55+21) 2722-0181 / 2719-1468 Mosaico italiano è aperto ai contributi e alle ricerche di studiosi ed esperti brasiliani, italiani e stranieri. I collaboratori esprimono, nella massima libertà, opinioni personali che non riflettono necessariamente il pensiero della direzione. SI RINGRAZIAno “Tutte le istituzioni e i collaboratori che hanno contribuito in qualche modo all’elaborazione del presente numero” STAMPATORE Editora Comunità Ltda. ISSN 1676-3220 2 D L’italiano contemporaneo opo alcuni numeri dedicati a questioni più prettamente letterarie, Mosaico propone in questo numero una riflessione su un dibattito che non smette di appassionare: quello sulla lingua italiana. La “Questione della lingua” ha diviso linguisti ante litteram e intellettuali italiani sin dal suo sorgimento. Se prima la questione era triplice, scegliere fra latino, volgare fiorentino o toscano e fiorentino colto o popolare, dalla costituzione ufficiale di una lingua italiana, avvenuta con la presunta unione politica di un territorio così disomogeneo in vari aspetti come l’ Italia, la questione è diventata non meno complessa e polemica. Quale italiano? Esiste un italiano? Gramsci afferma nei Quaderni dal Carcere che “la lingua è un [...] prodotto sociale, in quanto espressione culturale di un dato popolo [...]. Nelle lingue [...] c’è innovazione per interferenze di culture diverse (Q 26, 1930-32); e Pier Paolo Pasolini in Nuove questioni linguistiche (1964) sottolinea la nascita di una lingua per la prima volta unitaria, generata dalla società tecnologica con centro a Milano e Torino: “[...] la lingua tecnico-scientifica, non si allinea secondo la tradizione con tutte le stratificazioni precedenti, ma si presenta come omologatrice delle stratificazioni linguistiche e addirittura come modificatrice all’interno dei linguaggi”. Questi due intellettuali, così come tanti altri, sono intervenuti caratterizzando un dibattito che era, ed è ancora, per l’appunto, non solo linguistico, ma culturale, letterario e politico. Oggi si continua ancora a discutere su che cosa sia l’italiano contemporaneo: quello di Firenze, ormai non più centro culturale di riferimento dell’Italia “separata” dai leghisti, quello della burocratica e politicizzata Roma, sempre più agonizzante, o quello di Milano non più capitale degli yuppie, ma riferimento della stampa e della comunicazione, della moda e soprattutto rappresentante e rappresentata dalla classe politica al potere nella figura controversa del suo presidente del Consiglio dei ministri, un milanese doc, Silvio Berlusconi? La questione rimane aperta, l’italiano è tutto questo e bene lo illustrano gli articoli che qui presentiamo nel tentativo di arrivare forse a un minimo comune denominatore: l’italiano neo-standard, che unisce le varietà linguistiche e non solo (geografiche, sociali, ecc.) intorno ad una base comune. Lasciamo ai lettori il difficile, ma affascinante, compito di risolvere il dilemma: qual è l’italiano contemporaneo? Gli editori Saggi Maria Cecilia Casini Firenze capitale della lingua italiana? pag. 04 Elvira Federici L’italiano contemporaneo: una foto in movimento pag. 09 Anna Palma e Paula Garcia de Freitas Bella! Ci 6? Allora parliamo in ‘giovanilese’ pag. 14 Elisabetta Santoro Quale lingua insegnare? Riflessioni sull’insegnamento dell’italiano oggi pag. 17 Massimo Fanfani Parole della «Costituzione italiana»: opinioni politiche pag. 22 Cecilia Santanchè La pubblicità politica in classe pag. 27 Patricia Peterle e Girogio de Marchis L’esperienza del Teletandem in un seminario di traduzione letteraria pag. 31 Rubrica Francesco Alberoni Chi innova e ha successo suscita sempre feroci invidie pag. 34 Passatempo pag. 35 “Scrittori viaggiatori fra Italia e Brasile”: pubblica il tuo testo! Mosaico promuove un concorso per studenti universitari La Redazione di Mosaico Italiano bandisce un concorso riservato agli studenti di università brasiliane sul tema: “Scrittori viaggiatori fra Italia e Brasile”. Gli interessati devono inviare un articolo inedito, redatto in lingua italiana, di max. 12.000 caratteri (spazi inclusi), in Word – Times New Roman 12, con titolo, nome dell’autore, istituzione di appartenenza, e-mail ed eventuali note a piè di pagina, entro il 1º dicembre 2009, al seguente indirizzo: [email protected] . Gli articoli devono vertere sul tema del viaggio di scrittori italiani o stranieri che abbiano avuto esperienze umane, artistiche o professionali in Brasile; o, viceversa, di scrittori brasiliani o stranieri in Italia. Il miglior articolo, scelto dal comitato scientifico della rivista, sarà pubblicato su un numero di Mosaico del prossimo anno, che avrà, appunto, come oggetto il viaggio. Non saranno presi in considerazione articoli che non rispondano alle esigenze richieste e che presentino errori ortografici, grammaticali o sintattici. Aspettiamo dunque i vostri testi e ...in bocca al lupo! La Redazione 3 Firenze capitale della lingua italiana? Maria Cecilia Casini L a lingua italiana, come è noto, è figlia del fiorentino, cioè della lingua della città di Firenze. Va a Manzoni il merito di aver riconosciuto “[...] nel fiorentino il fondamento genetico dell’italiano [...]” (DE MAURO, 1993, p. 329); e Ascoli scrive che “[...] il tipo fonetico, il tipo morfologico e lo stampo sintattico del linguaggio di Firenze si erano indissolubilmente disposati al pensiero italiano, per la virtù sovrana di Dante Alighieri [...]” (ASCOLI, 2008, p. 19); infine, Vitale afferma che “[...] la lingua comune nazionale italiana è il fiorentino, quale è venuto affermandosi e imponendosi attraverso una serie complessa di vicende culturali e sociali in Italia come lingua di tutta la nazione nel corso della no- 4 (Universidade de São Paulo) stra storia civile [...]” ( VITALE, 1960, pp. 221-2). Ma è ancora il fiorentino, nei fatti, a rappresentare il modello di lingua unitaria per gli italiani? E, nel caso, a quale fiorentino è necessario fare riferimento, quando si tratta di identificare la filiazione dell’italiano? La domanda è pertinente, e la risposta non è scontata. Non a caso in Italia si è dibattuto per secoli di “questione della lingua”, restando adombrato sotto questa espressione un problema, oltre che linguistico, di “egemonia culturale” (GRAMSCI, 1975, p. 2346), cioè anche di potere politico. Potere che da parte fiorentina tentò di imporre per ultimo, attraverso la pretesa superiorità linguistica, il magnifico Lorenzo de’ Medici, a ratifi- care il predominio della sua città (e della sua famiglia) in tutt’Italia; tentativo destinato a fallire, e che segna l’inizio dell’involuzione, politica ma anche culturale, dell’Italia in Europa. A metà ‘500 vanno definendosi quelle che saranno per i secoli a seguire le linee normative della lingua italiana; come è noto, saranno le tesi fiorentino-arcaiche del Bembo, che prevedono come modelli canonici la lingua poetica petrarchesca e quella della prosa boccacciana, a prevalere, ancora in gran parte contro i voti dei fiorentini del tempo: con il passare del tempo, infatti, la lingua di Firenze era naturalmente mutata, e per larga parte non corrispondeva più al fiorentino scritto dai grandi trecenteschi. Ma la norma- lizzazione politica promossa dall’avvento del granducato (1569) investirà anche il campo della lingua; il parziale recupero della centralità del fiorentino dell’uso contemporaneo ad opera del Varchi non riuscirà di fatto a ribaltare una situazione che è già uno stato di fatto; nel 1612 sarà pubblicato, con la benedizione medicea, il primo Vocabolario degli Accademici della Crusca, in massima parte fedele agli orientamenti bembiani. Secondo i quali orientamenti la lingua modello d’Italia è dunque il fiorentino di Petrarca e di Boccaccio (mentre Dante rimane escluso dal canone), vissuti in quell’“aureo” ‘300 in cui la lingua di Firenze avrebbe toccato il più alto grado di perfezione della sua storia. A tale lingua dovrà fare riferimento nei secoli seguenti chiunque si cimenti in opere di scrittura; per quanto riguarda la lingua parlata, la questione è più complessa, perché solo gli appartenenti alle élite culturali potevano di fatto parlare in toscano, e in un toscano comunque fortemente ‘inquinato’ dalle parlate locali; il resto della popolazione d’Italia si esprimeva nei vari dialetti nativi. La maggior parte dei tratti della lingua di Firenze passati all’italiano moderno risalgono dunque ad una fase assai lontana dello sviluppo della lingua, quella del fiorentino trecentesco, denominato “aureo” per l’estrema perfezione raggiunta. Fra questi tratti abbiamo: desinenze –amo, -emo, -imo del presente indicativo; ● il passaggio da –ar a –er, come nel futuro e nel condizionale (amarò > amerò; amarei > amerei); parole che presentano –ar come mozzarella denunciano l’origine non toscana. ● l’anafonesi delle due vocali /e/ e /o/ si chiudono in /i/ e /u/ davanti a consonante laterale palatale (famiglia, consiglio) o a gruppo nasale + occlusiva velare (lingua, lungo, ecc.); ● la chiusura di –e atona in –i (pronomi atoni mi, ti, si; MELIOREM > migliore; DE > di, dichiarare e RE > ri, rinunciare; oggi esiste oscillazione: deplorare, regnare); ● la vocalizzazione della vibrante dentale latina nel nesso /arjo/, con formazione del suffisso –aio, cui corrisponde –aro in altre parti d’Italia (macellaio/macellaro); ● l’indebolimento di /a/ pretonico nelle terminazioni verbali; ● il dittongo spontaneo di nuovo, piede; ● la sostituzione analogica della terminazione della prima persona plurale del congiuntivo –iamo a quella delle È possibile però riscontrare nell’italiano attuale anche alcuni tratti del fiorentino più tardo, chiamato “argenteo” da Arrigo Castellani in contrapposizione alla ‘perfezione’ del precedente. Fra tali tratti ricordiamo: ● il tipo breve, prova (senza dittongo), in sostituzione del tipo trecentesco brieve, pruova (con dittongo di è e di ò in sillaba libera); ● le forme ragliare, teglia, risultato della palatizzazione di ragghiare, tegghia; ● le forme verbali dia(no), stia(no) da dea(no), stea(no); ● i numerali dieci, diciassette, diciannove, mille, da diece, dicessette, dicennove, milia; ● domani e stamani al posto di domane e stamane (ma si usa ancora, anche se raramente, stamane); 5 ● il tipo me lo (dativo/accusati- vo), da lo mi (accusativo/dativo); ● la serie glielo, gliela ecc., dall’invariabile gliele; ● ciliegia da ciriegia; piccione da pippione; ● l’assenza di dittongo dopo palatale: fagiolo, gioco, figliolo (anticamente fagiuolo, giuoco, figliuolo); ● la prima persona dell’imperfetto indicativo in –o invece che in –a (io ero e non io era ecc.); ● le forme dell’indicativo dei verbi irregolari dare, fare, stare, andare in sostituzione di quelle dell’imperativo: dai, fai, stai, vai (invece di da’, fa’, sta’, va’); ma in presenza di enclisi si raddoppia la consonante e si usa la vecchia forma: dammi, vacci ecc.; ● la pronuncia a, bi, ci, di... delle lettere equivalenti, invece dell’antica a, be, ce, de...; ● la diffusione del costrutto noi si va, invece di noi andiamo. Ma, dando per acquisita storicamente l’origine dell’italiano dal fiorentino (trecentesco o no), è ancora giusto, oggi, parlare di ‘predominio’ fiorentino della lingua comune a tutti gli italiani? Esiste ancora - se è mai esistita - una omologazione linguistica al fiorentino da parte dell’italiano del resto d’Italia? Durante la sua esistenza l’italiano, come è noto, è passato per molte crisi di crescita, e il rapporto con il fiorentino è cambiato. Soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo XVIII si comincia a sentire l’inadeguatezza della lingua italiana - sia nel registro orale, sia (meno) a livello letterario - come moderna lingua di comunicazione; e il fiorentino, come modello di lingua unitaria d’Italia, entra in crisi. Molti sono i fattori 6 determinanti questa situazione, nella maggior parte legati alle sfavorevoli condizioni politiche e culturali d’Italia nel contesto europeo dell’epoca; ci limiteremo qui a richiamare la lucida testimonianza di Leopardi, che comincia con una riflessione relativa alla mancanza di una capitale in Italia: L’Italia non ha capitale. Quindi il centro della lingua italiana si considera Firenze [...]. In tutte le monarchie la buona e vera lingua nazionale risiede nella capitale. [...] Quando il centro della lingua non è la capitale, il che non può essere se non quando capitale non v’è, esso non può né pretendere né esercitare di fatto una più che tanta influenza [...]. Di più tale influenza, qualunque sia o sia stata, non può essere che temporanea, dipendente dalle circostanze, e soggetta a scemare, crescere, svanire, mutar di poco insieme con esse. Tale influenza non derivando dall’essere di capitale, né dall’influenza politica, non può derivare se non da quella influenza sociale che è data da una maggioranza di coltura e letteratura, e che si esercita mediante queste. Firenze e la Toscana ebbero infatti questa maggioranza dal 300 al 500 [...]. Oggi tanto è lungi che l’abbiano, che, lasciando la lingua dove i toscani sono più ignoranti che qualunque altro italiano [...], Firenze in letteratura sottostà a tutte le altre metropoli e città colte d’Italia [...}. Il dire che Firenze o la Toscana debba oggi considerarsi per centro ed arbitro della lingua italiana perciocché più secoli addietro fu preminente in letteratura, e che la sua letteratura antica, le debba dare influenza sulla lingua nazionale moderna, è lo stesso che dire che gl’italiani debbono scrivere in lingua antica e morta, (giacché la letteratura toscana è morta) e quelli che seguono a considerar Firenze per arbitra della lingua italiana, e questa chiamano ancora ostinatamente toscana, sono, e non possono essere che quegli stessi i quali considerano e vogliono che la lingua italiana si consideri e s’adoperi come morta (Zibaldone, 2122-26, 19 novembre 1821). (LEOPARDI, 1998, pp. 238-40) È noto che nel corso dell’‘800, il secolo delle battaglie risorgimentali e della tanto desiderata unificazione politica (1861), vennero avanzate due possibili grandi soluzioni al problema della lingua in Italia: una, monolinguistica, da parte di Alessandro Manzoni, che proponeva come modello l’uso del fiorentino parlato colto; l’altra, da parte di Graziadio Ascoli, che caldeggiava la formazione di una lingua comune sovrarregionale grazie ad apporti dalle varie parlate d’Italia (una sorta di “teoria cortigiana” rivisitata). La soluzione adottata, anche a livello politico, fu, come si sa, quella di Manzoni, che si prestava più di quella ascoliana ad una immediata attuazione; il fiorentino occupa una posizione di rilievo, come lingua identitaria e unitaria d’Italia, soprattutto nel periodo immediatamente successivo all’unità politica (in particolare nei pochi anni in cui Firenze fu capitale del regno d’Italia, dal 1865 al 1871), e ancora nei due ultimi decenni del secolo XIX (e in fiorentino, o toscano, sono scritti alcuni dei primi capolavori letterari dell’Italia unita, come Pinocchio, Cuore, La scienza in cucina o l’arte di mangiar bene). Ma già alla fine del secolo il fiorentino comincia a perdere progressivamente la spinta espansiva a farsi idioma unitario della nazione italiana, e si accentua il suo distacco dalle altre lingue d’Italia; come a dire che le cose per il fiorentino andavano meglio in Italia quando questa era divisa. Dunque, se “[...] è indubbio che l’italiano ha incorporato stabilmente i caratteri fondamentali della varietà linguistica di Firenze [...]” (BRUNI, 2007, p. 41), è anche vero che soprattutto nel corso del Novecento questa varietà ha perso gran parte del suo prestigio; nella prima metà del secolo a causa, fra l’altro, della forte opera di promozione di Roma come centro assoluto, anche linguistico, della nazione, portata avanti dal regime fascista; nella seconda metà a causa del progressivo svincolarsi della lingua “[...] dalla tradi- zione umanistico-letteraria per diventare un’emanazione della tecnologia, strumento di pura comunicazione elaborato non più a Firenze o a Roma, ma nei centri industriali del Nord” (ROSSIMARONGIU, 2000, p. 108), del sempre maggiore spazio occupato da quello che il linguista Tullio De Mauro ha definito “italiano popolare unitario” e della ripresa di vigore dei dialetti, soprattutto a partire dagli anni ’60. Ricordiamo la categorica affermazione della non esistenza di una vera e propria lingua italiana nazionale da parte di Pier Paolo Pasolini, e alla polemica linguistica da lui innescata nel 1964 con la pubblicazione della conferenza Nuove questioni linguistiche su “Rinascita”; testo che rilanciò in termini nuovi la vecchia questione della lingua, riaccendendo l’attenzione di studiosi e letterati sulle condizioni linguistiche d’Italia e sulle modalità del loro funzionamento. Come conseguenza di tanti cambiamenti molti dei tratti del fiorentino, che in teoria dovrebbero essere passati all’italiano, hanno perduto la loro condizione di canone e sono retrocessi alla dimensione locale. Oggi si ritrovano solo a Firenze o, dipendendo dal caso, in Toscana; fuori dalla Toscana sono spesso percepiti come letterari o arcaici, e non vengono identificati come appartenenti alla lingua standard. Per esempio, per quanto riguarda la pronuncia, quella che dovrebbe servire da modello a tutti gli italiani è la cosiddetta “pronuncia fiorentina emendata”, cioè “[...] una pronuncia che rispetta le regole 7 fondamentali del fiorentino ma è privata dei tratti specificamente ed esclusivamente toscani, come la gorgia [...] o le pronunce spiranti delle affricate palatali [...]” (SOBRERO-MIGLIETTA, 2006, p. 62); ma essa, nei fatti, non viene assolutamente rispettata fuori dalla Toscana (e poco, sempre meno, anche in Toscana). Tra i tratti del fiorentino “emendato” che non riscontriamo nella pratica dell’italiano standard possiamo ricordare: ● la distinzione fra le e e le o aperte e chiuse, da cui le coppie pèsca/pésca e bòtte/ bótte; ● la distinzione fra la fricativa intervocalica dentale sorda [s] e la fricativa dentale sonora [z], come nelle terminazioni del passato remoto e in certe parole (difesi; casa; chiuzi; cazo); ● il raddoppiamento fonosintattico (maddai; sopraffare; cheddici). Nel 1999, avvicinandosi la fine del millennio, la rivista “Italiano & oltre” si propose di fare un bilancio dello stato dell’italiano contemporaneo; in particolare, nel testo d’apertura intitolato Commenti Raffaele Simone si poneva due domande precise: “[...] che cosa è stato del fiorentino, cioè del grande modello che Manzoni aveva preconizzato adatto a tutti gli italiani, e, in secondo luogo, quale modello (se ce n’è uno) gli italiani hanno, nel frattempo, adottato? [...]” (“ITA1 LIANO & OLTRE”, 1999, p. 196). La risposta, a entrambe le domande, è “sconsolante” (“ITALIANO & OLTRE”, 1999, p. 197): secondo Simone, “Firenze non rappresenta linguisticamente nulla per gli italiani”, che hanno “rifiutato compattamente” il fiorentino “malgrado gli sforzi durati per decenni”1 (“ITALIANO & OLTRE”, 1999, p. 196). Questo rifiuto non avrebbe per contro implicato l’adozione da parte degli italiani di un qualsivoglia altro modello di lingua unitaria, restando eluso ancora una volta “il problema civico di una lingua per tutti” (“ITALIANO & OLTRE”, 1999, p. 197). Il rifiuto di un “idioma federativo” avrebbe avuto conseguenze negative, che stanno sotto gli occhi di tutti: “[...] una coscienza linguistica debole e malcerta, un istinto unitario assolutamente insufficiente, una totale incertezza culturale e linguistica da parte dei mass media (specialmente la televisione), l’insensibilità di questo problema da parte di ministri e specialisti, una perdurante disaffezione verso la lettura e in genere verso la cultura, l’inesistenza di una letteratura nazionale capace di inventarsi e propagare una lingua media per tutti, una pervicace resistenza all’apprendimento universale di una lingua straniera [...]”; tutti questi problemi e, inoltre, la trionfante globalizzazione, che destrutturerebbe le competenze linguistiche “disarticolandole qualitativamente”, hanno contribuito a fare dell’Italia “un paese linguisticamente mediocre e culturalmente sconfortante” (“ITALIANO & OLTRE”, 1999, p. 197) e ad aprire il fianco agli usi e agli abusi di una lingua selvaggia, refrattaria a regole e a norme d’uso. Insomma, la lezione di Ascoli, che indicava nella “scarsa densità della cultura” (ASCOLI, 2008, p. 29) uno dei principali motivi dell’impossibilità di avere anche in Italia una lingua veramente unitaria (e della decadenza italiana in generale), continua ad essere quanto mai attuale, “con o senza fiorentino” (“ITALIANO & OLTRE”, 1999, p. 197). Riferimenti bibliografici AA.VV. “Italiano & oltre”. Anno XIV , n. 4, 1999. Ascoli, Graziadio Isaia. Scritti sulla questione della lingua (a c. di C. Grassi). Torino: Einaudi, 2008. Bruni, Francesco. L’italiano letterario nella storia. Bologna: Il Mulino, 2007. Castellani, Arrigo. Saggi di linguistica e filologia italiana e romanza. Roma: Salerno Editrice, 1980. De Mauro, Tullio. Storia linguistica dell’Italia unita, Roma-Bari, Laterza, 1993. Gramsci, Antonio. Quaderni del carcere (a c. di V. Gerratana), vol. III. Torino: Einaudi, 1975. Leopardi, Giacomo. La varietà delle lingue (a c. di S. Gensini). Firenze: la Nuova Italia, 1998. Nella stessa rivista, il questionario di Neri Binazzi sembra confermare il ‘decadimento’ del fiorentino da lingua nazionale a una varietà di lingua locale, che riconosce i “tratti forti” della sua identità in “[...] un lessico che ha stretto un patto di ferro con l’informalità e tradizioni discorsive radicate nel profondo [...]”; La fiorentinità tipica è vitale e popolare, ivi, p. 207. Del resto già nel 1956 Italo Calvino, nel suo lavoro di trascrizione delle principali fiabe della tradizione italiana, Fiabe italiane, aveva ammesso di essere intervenuto per abbassare il tono linguistico di fronte alla marcatezza e al carattere eccessivamente dialettale della lingua delle fiabe toscane. 8 L’italiano contemporaneo: una foto in movimento Elvira Federici (Consolato Generale d’Italia in Curitiba) Quella che parliamo, infatti, è una lingua che continuamente scorre e si rinnova, che aderisce come una seconda pelle alla società che la usa e che di questa società segnala […] tanto gli impercettibili mutamenti di una deriva quanto l’onda improvvisa della catastrofe. (A. Sobrero, 1993) N onostante i suo tratti universali - la lingua è una facoltà innata e innate sono alcune procedure generative della lingua, come ci ricorda Chomsky - sono innumerevoli i modi di realizzare il pensiero e la comunicazione nelle diverse lingue e, anche, all’interno della stessa lingua. Una lingua si muove, muta, respira esattamente come accade ai parlanti. Possiamo ricostruirne la sua storia e la sua evoluzione nel tempo attraverso la dimensione diacronica e possiamo tentare di osservar- ne una gamma di fenomeni in un dato momento, attraverso la dimensione sincronica. Con la descrizione sincronica di una lingua, scattiamo una foto di chi la parla, fermiamo per un istante il suo fluire per osservare più attentamente, con il fenomeno linguistico, 9 quello dei mutamenti storici e sociologici. La descrizione sincronica - cosa accade simultaneamente in una lingua, quanto alla dimensione semantica, morfologico-sintattica e pragmatica - è alla base altresì di una storia, che si percepisce nella dimensione diacronica, ricostruita attraverso la sequenza dei mutamenti della lingua nel tempo. Una lingua è un sistema integrato di sistemi, in dipendenza della storia di quella lingua e della storia dei suoi parlanti. L’ italiano in questo senso è una lingua emblematica perché lingua “plurale” all’ interno degli stessi confini italiani, per effetto della varietà di repertori linguistici a disposizione dei parlanti. Le ragioni sono sia di natura storica che sociolinguistica. Come è noto l’ Italia, per quanto da sempre “nazione” sul piano storico, culturale e antropologico, è stata soggetta per secoli ad una grande frammentazione politica. Le città, le signorie e i principati, hanno favorito, pur all’interno di una storia comune, una differenziazione linguistica e culturale, oltre a quella ricchezza artistico-architettonica, che è il tratto peculiare del Paese. Questo fatto e altre ragioni di natura politica hanno ritardato il formarsi di uno stato unitario che, per paesi come la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna si può far risalire invece ai primi secoli dopo il Mille. Come Stato unitario l’Italia si costituisce invece tardivamente, nel 1861, circa 40 anni dopo un paese del Mondo Nuovo come il Brasile. Ciò significa che l’italiano, per quanto già assestato nelle fisionomie morfosintattica e lessicale, dotato di prestigio 10 come lingua di cultura anche oltre i confini territoriali, utilizzato nella forma scritta su tutto il territorio, tarda a diventare ufficialmente la lingua nazionale. I dialetti si affiancano all’italiano non esistendo, sul piano linguistico-strutturale nessuna differenza di “valore” tra lingua e dialetti e vanno a comporre il “ repertorio di repertori” a disposizione del parlante italiano. Possiamo quindi dire che il sistema linguistico italiano è un sistema di sistemi che hanno “[...] da tempo come lingua guida […] l’ italiano” (Pellegrini, 1977). La distanza strutturale tra i diversi dialetti riferibili all’italiano non è di molto inferiore a quella tra le varie lingue romanze: un parlante siciliano e un parlante bergamasco non si capiscono più di quanto uno italiano capisca uno spagnolo. I dialetti dunque non sono semplici varianti regionali dell’italiano. Fanno, tuttavia, parte del repertorio linguistico italiano, come l’italiano regionale, una variante dello standard fortemente influenzata dal dialetto. Il repertorio linguistico degli italiani è così costituito di una pluralità di repertori, che includono una diglossia (uso contemporaneo di due lingue, lo standard e il dialetto ) ma anche un’ampia gamma di varianti dello standard. Così, più precisamente, definisce il sistema linguistico italiano Gaetano Berruto (1987): bilinguismo endogeno (determinatosi per fattori interni, non dovuto a decisioni politiche o a migrazioni); a bassa distanza strutturale (varietà dello stesso ceppo romanzo, esposte al contagio della lingua standard); con dilalia (entrambi i repertori sono impiegabili in sovrapposizione). Cosa possiamo osservare alla luce di questa definizione di Berruto? L’italiano standard, come già ricordato, viene a costituirsi sul toscano-fiorentino emendato, grazie al prestigio dei tre grandi scrittori toscani, Dante, Petrarca, Boccaccio, che ne compiono di fatto una sistematizzazione. Questo modello – che nel tardivo processo di unificazione nazionale diventa occasione di un grande dibattito sintetizzabile ne “la questione della lingua” (si pensi ad Alessandro Manzoni, e al dibattito con il grande filologo Graziadio Ascoli, che profeticamente ipotizzava un italiano sovraregionale) - lascia tuttavia per secoli quasi inalterata la prospettiva dei parlanti. Il toscano-fiorentino, che già aveva guadagnato la sua diffusione non con l’imporsi come lingua del re, con la spada o gli editti, ma per il prestigio sommo dei poeti che l’avevano di fatto sistemata morfosintatticamente e nel lessico, era già modello delle classi colte delle altre regioni, al momento dell’unità nazionale. Lingua scritta, lingua letteraria. Non ancora la lingua parlata dagli italiani. Una scolarizzazione ancora carente o legata al censo, la scarsa dimestichezza con la lettura e la scrittura di gran parte della popolazione post-unitaria fa sì che i dialetti rimangano, localmente e per lungo tempo la lingua in uso, cui corrisponde l’italiano per tutte le forme scritte e istituzionali. Nel dialetto si realizza lo scambio all’interno di una società che più che di cittadini è fatta di comunità. Il dialetto è infatti spesso l’unica lingua degli emigranti (cosa che spiega lo strano destino della diffusione dell’italiano in paesi come il Brasile, per esempio, dove piuttosto trova sistemazione il Taliàn – dialetto veneto con innesti portoghesi). Il quadro muta, e vertiginosamente, in tempi che possiamo considerare recenti. Il boom economico della fine degli anni Cinquanta, l’urbanizzazione, la migrazione interna, la scolarizzazione di massa e, non ultima, la televisione (De Mauro, 1976) producono in pochi anni mutamenti in un contesto linguistico secolarmente immobile. E la vera misura del mutamento sta nel fatto che l’italiano diventa lingua parlata di tutti e da tutti, non più solo quella codificata nella letteratura, nella scienza, nell’amministrazione, imposta dallo Stato unitario a popolazioni sostanzialmente dialettofone, ma lingua della comunicazione, con la gamma di varianti che tenteremo di prendere in esame. Se prima si parlava un massimo di dialetti e un minimo di italiano, ora il rapporto si inverte ovunque. Un’amplissima maggioranza italofona che sa e usa la lingua riferita allo standard in relazione ai contesti comunicativi, si contrappone ad una esigua minoranza che parla solo il dialetto (vedere in proposito il fenomeno della convergenza linguistica dei dialetti verso lo standard, Sabatini, 1990). I dialetti, sottratti alla funzione totalizzante di unica lingua di comunicazione cominciano a recuperare, una imprevista funzione di arricchimento connotativo di alcuni tratti culturali ( talvolta, con implicazioni etniche) nei diversi strati sociali, come lingua accanto all’italiano; in questo senso: una varietà a tutti gli effetti. La persistenza del dialetto si può pertanto ascrivere ad una scelta del parlante che, nella maggior parte dei casi, dispone oggi di un ampio repertorio. Questo tuttavia non può farci dimenticare che le poche unità percentuali di coloro che risultano parlanti solo il dialetto riguardano: più vecchi che giovani, più uomini che donne, più bassa che alta scolarizzazione, più realtà rurali e delle periferie delle grandi città del sud. Questa premessa, per dare conto dell’estrema complessità del sistema linguistico italiano: sistema di sistemi, dicevamo, che include quattro dimensioni di variazione sincronica, all’interno della lingua italiana, secondo il modello sociolinguistico di Gaetano Berruto (1987) e una varietà di repertori dipendente dai dialetti, di cui esistono diversi modelli di descrizione. Senza entrare nel merito dell’efficacia ed esaustività scientifica dei modelli, possiamo tuttavia prenderli a riferimento per “leggere” il sistema dell’italiano. Se per standard intendiamo quella che per ragioni storico-politiche e di prestigio culturale, non certo per intrinseche qualità strutturali, diventa la lingua franca, questa sarà: neutra, cioè non marcata rispetto al dialetto; normata, attraverso la codificazione in manuali e canoni; normale, cioè statisticamente più diffusa tra i parlanti colti. Lo standard è, alla lettera, un punto di riferimento rispetto al quale descrivere le variazioni. Variazioni che rappre- sentano la lingua viva, la lingua vera (senza contare che lo stesso standard sembra essere un bersaglio mobile, tanto è soggetto a modificazioni) Il fiorentino del 300 emendato e contaminato si identifica come standard, in cui troviamo una varietà alta: a base letteraria, italiano colto formale, scritto e una varietà bassa: l´italiano di uso medio o neo-standard, che, non riguardando solo l’oralità, rappresenta sempre più una varietà panitaliana, usata da parlanti di estrazione regionale, sociale o culturale diversa. Nel modello sociolinguistico di Berruto, che tuttavia mette in guardia dai limiti della schematizzazione, la varietà del repertorio, in dimensione sincronica, è data dalle seguenti, rispettive condizioni : il mezzo fisico o il canale della comunicazione, diamesia; la situazione comunicativa, diafasia; lo strato o il gruppo sociale dei parlanti, diastratia; l’area geografica, diatopia. Il modello da conto, della varietà che si determinano se il parlante è di questa o quella regione (diatopia); se parla in un contesto comunicativo formale o istituzionale o in quello privato, colloquiale informale (diafasia); se appartiene ad un ceto sociale più o meno colto (diastratia); se usa il canale verbale o comunica attraverso altri mezzi di comunicazione, inclusa la scrittura (diamesia). Queste varietà, peraltro possono disporsi su un continuum e solo raramente: nel caso di una lingua scritta, scientifica, altamente formalizzata, non mescolarsi. La gamma dei repertori invece, se ci atteniamo alla pro- 11 posta capostipite (Pellegrini 1960) è data da: italiano standard: non marcato italiano regionale: standard alto, con marche fonetiche e/o lessicali della regione; koinè dialettale: dialetto depurato dei tratti locali più vistosi, che accoglie suoni e forme dei grandi centri regionali ed è fortemente italianizzato (vedi la koinè romana, veneta o napoletana); dialetto locale. Francesco Sabatini (1985), peraltro, indica l’italiano standard e l’italiano di uso medio o neo-standard, come le uniche due “varietà” nazionali dell’italiano contemporaneo. Questa affermazione quasi provocatoria, tende a rimarcare un tratto fondamentale: che l’italiano è la lingua universalmente parlata in Italia, a differenza di quanto accadeva fino a 50 anni fa. Soffermiamoci sull’italiano neo-standard, che è non solo la varietà bassa dello standard, ma anche il repertorio che incontriamo sempre più spesso, ad esempio, nella comunicazione televisiva dei talk show come delle soap. Segno della caratteristica “unificante” del neo-standard,, che non riduce la gamma delle realizzazioni dei parlanti ma diventa, appunto, un riferimento. Come tale utile per apprendenti l’ italiano come seconda lingua. Sabatini (1990) individua 14 tratti, dell’italiano di uso medio o neo-standard. Ne ricordiamo alcuni: lui lei loro in posizione di soggetto (invece di egli, ella, essi): loro stanno in albergo; te usato con funzione di soggetto, in luogo di “ tu”: vieni anche te; gli dativo unificato, al posto di le, loro: quando han- 12 no chiamato, gli ho detto di passare; l’uso pleonastico o affettivo delle particelle pronominali: a me mi piace; mi sono fumato un sigaro; che relativo, adottato anche per i casi obliqui (che prevedono la preposizione + il/la quale ecc.): l’ anno che ti ho conosciuto; che polivalente, connettivo generico che non consente di precisare il valore temporale, causale o consecutivo: vieni che ti aspettiamo; l’indicativo in luogo del condizionale e del congiuntivo: era meglio se studiavi (sarebbe stato meglio che avessi studiato); la dislocazione a sinistra: quel vestito l’ho già messo. Più in generale si osserva: una semplificazione del sistema verbale dovuto a costruzioni prevalentemente paratattiche; la sostituzione del congiuntivo con l’indicativo e della forma passiva con quella attiva; l’estendersi delle concordanze a senso, es. il padre con tutta la famiglia erano emigrati. Non è peraltro possibile soffermarci sugli esiti lessicali di questa neo-standardizzazione, data anche l’alta deperibilità di questi ultimi; ad esempio, troppo al posto di molto: troppo bello; assolutamente con valore affermativo: assolutamente si! Questi tratti danno conto di una lingua veramente comune, soprattutto parlata ma non solo, che si costituisce con la risalita da livelli sub-standard, di forme prima relegate nelle aree colloquiali o triviali ed ora accettate nella lingua nazionale, i cui confini sono evidentemente aperti verso il basso (Sobrero, 1993). In questo senso è interessante la definizione di italiano tendenziale (Mioni, 1983) che esplicita la tendenza dell’italiano popolare alla norma di maggior prestigio. L’italiano di uso medio o neo standard sembra individuabile alla confluenza di questo duplice movimento: dello standard verso il basso e del popolare verso lo standard. Conclusioni Al termine di questo breve excursus, sintetizziamo in pochi punti la descrizione effettuata secondo una prospettiva sociolinguistica. Il repertorio linguistico degli italiani è costituito da: - l’italiano standard, che trova ovviamente spazio maggiore nella forma scritta, e comunque nella comunicazione più formale dell’istituzione, della scienza, dell’informazione (non possiamo dire della letteratura, tout court, dato l’alto tasso di contaminazione linguistica presente nella produzione letteraria contemporanea); - il neo standard o italiano dell’uso medio che, oltre a semplificare la morfosintassi dello standard, ingloba forme colloquiali e triviali, che nella dimensione diatopica, (differenti aree geografiche) rappresentano le varianti dell’italiano regionale, determinatosi per effetto dell’italianizzazione del dialetto; - i dialetti, tanto nella dimensione regionale che locale, utilizzati sempre più spesso in sovrapposizionecontinuità con il neo-standard (dilalia). Restano fuori da questa sommaria trattazione - che non dà conto, ad esempio dell’italiano giovanile, del gergo, delle lingue speciali, peraltro virtualmente rappresentabili nel modello di Berruto - l’italiano fuori d’Italia, importante sia nella prospettiva della diffusione contemporanea sia in quella del retaggio dell’emigrazione e l’italiano degli attuali immigrati, interessante per registrare il mutamento della fisionomia demografica e culturale dell’Italia stessa. Se per l’italiano degli immigrati sono ancora in atto studi i cui risultati non sono consolidati, dato che il fenomeno è linguisticamente e sociologicamente recente, per l’italiano degli emigranti e dei discendenti esistono certamente molti studi. Di fatto, si può dire che un italiano degli emigranti non esiste in quanto tale, trattandosi, come sappiamo di fossilizzazioni del dialetto, contaminato con la lingua del paese di nuova residenza. Sappiamo peraltro che, per ragioni di natura sociologica e storica – il patimento di un generale pregiudizio nei loro confronti- gli italiani emigrati non hanno tenuto a conservare la lingua per i discendenti, cercando anzi, il massimo grado di integrazione con l´apprendimento della nuova lingua. Quello che rimane, nei dialetti e dei dialetti, appare piuttosto un lessico famigliare, parlato dai nonni, solo capito dai padri, sostanzialmente ignorato dai nipoti (lo scrittore Osvaldo Soriano racconta che, nella sua esperienza di bambino, si era fatto questa idea, sentendo i nonni parlare una lingua solo capita e non parlata dai genitori: più si diventava vecchi, più si diventava italiani!). In questo senso lo studio e la diffusione dell’italiano contemporaneo a partire dai discendenti, nonostante il forte legame linguistico e culturale con l´Italia, non è cosa acquisita né dagli esiti certi. Benché sotto la spinta di enormi cambiamenti storicosociali, l’italiano mostra tuttavia di godere ottima salute: nella diffusione- vedere i prestiti verso le altre lingue e il numero di studenti, che la pongono tra le prime quattro o cinque nel mondo; nella tenuta strutturale e sintattica; nella “demodiversità”1, rappresentata dai dialetti. Infine, nella sua base lessicale, praticamente invariata rispetto alla sua storia secolare: il vocabolario di base della lingua italiana (De Mauro, 1980) è costituito da circa: 2000 parole Fondamentali 3000 parole ad Alto Uso 2000 parole ad Alta Disponibilità. Sono ancora quelle della lingua di Dante. Riferimenti bibliografici Berruto, G. Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Firenze 1987. De Mauro,T. Storia linguistica dell’Italia unita, Bari, 1963 e 1976 De Mauro, T. Guida all’ uso delle parole, Roma, 1980 Id. Come parlano gli italiani, Firenze 1994. De Mauro, Mancini F. Vedovelli M. Voghera M. LIP., Lessico di frequenza dell’italiano parlato, Milano 1993. De Mauro, T. La fabbrica delle parole. Il lessico e problemi di lessicografia, Torino 2005. Lo Duca M.G. Lingua italiana ed educazione linguistica, Roma, 2004. Mioni, A. Italiano tendenziale: osservazioni su alcuni aspetti della standardizzazione in AAVV Scritti linguistici in onore di G.B. Pellegrini, Pisa 1983 Pellegrini, G.B. Tra linguae dialetto in Italia ,(1960) ora in Saggi di lingua italiana: storia, struttura, società, Torino 1975 Pellegrini, G.B. Carta dei dialetti d’ Italia, Pisa 1977 Sabatini, F. L’ italiano dell’uso medio: una realtà tra le varietà linguistiche italiane in Holtus, Radtke, 1985. Id. Una lingua ritrovata: l´italiano parlato, in V. Lo Cascio (a cura di) Lingua e cultura italiana in Europa, Firenze, 1990 Sobrero A., Introduzione all’italiano contemporaneo, Roma-Bari, 1993. 1 La parola demodiversità è cominciata ad apparire come calco del neologismo “biodiversità” e sta a significare il complesso di differenze linguistico-culturali-antropologiche all’interno di un Paese o comunque di un contesto sociopolitico definito. 13 Bella! Ci 6? Allora parliamo in ‘giovanilese’ I Anna Palma e Paula Garcia de Freitas (Universidade Federal de Santa Catarina) l “giovanilese”, probabilmente sempre esistito, se visto come creazione di nuove parole ed espressioni a partire dalla lingua standard e di variazioni già esistenti, sta assumendo uno spazio sempre più ampio in cui manifestarsi dentro, soprattutto, alla comunicazione elettronica. Dai linguisti è definito Linguaggio Giovanile (LG), e può essere inteso strictu senso, come la lingua parlata dai giovani in determinate situazioni, una specie di gergo. Coveri (1988, p. 231) lo definisce come una varietà utilizzata quasi esclusivamente nelle relazioni di peer group, da adolescenti e postadolescenti (teenagers). Si tratta, spiega Coveri, di quella fascia di età (11-19 anni) che, dal punto di vista linguistico, è caratterizzata dal passaggio dal linguaggio infantile alla competenza linguistica ‘adulta’ mentre, dal punto di vista psicologico, è il momento della costruzione dell’identità di sé, quando i modelli di riferimento e di comportamento passano dalla famiglia al gruppo di coetanei. Ma è definito an- 14 che “[...] un italiano zeppo di parole e locuzioni filtrate dalle varietà di lingua parlate originariamente soltanto dai giovani [...]” (NOVELLI, [s. d.]), utilizzato, pertanto, anche da altre generazioni. Ce lo immaginiamo e ricordiamo come espressione della lingua orale, fenomeno locale e a volte ristretto a un unico quartiere o a un gruppo di amici, la verbalizzazione dello spirito degli adolescenti, anticonformisti e desiderosi di parole o espressioni che potessero rappresentare, in modo efficiente ed efficace, il loro desiderio di essere e di agire. Non possiamo dimenticarci dell’importanza del ruolo delle radio FM in questo senso, dove programmi musicali dedicati esclusivamente ai giovani possono essere considerati un veicolo delle espressioni del mondo giovanile sia a livello locale che nazionale. Con l’avvento dei cellulari e dell’Internet, prende piede anche una diffusione in larga scala della sua variante scritta. Il LG è stato classificato, quindi, come una varietà diafasica, cioè, un registro utiliz- zato dai ragazzi in situazioni comunicative informali e prevalentemente orali (D’ACHILLE, 2006) ma, anche nello scritto, per lo più di carattere breve, si possono rintracciare usi propri dei giovani, come nei graffiti, nei messaggi sms, blog, ecc. Si tratta di una varietà diafasica della lingua, così come diatonica, perché dipende da fattori geografici e diastratica, giacché coincide fino a un certo punto con l’italiano comune, e che viene impiegato dai giovani esclusivamente nelle relazioni di gruppo. Possiamo dire che ogni generazione tende a differenziarsi da quella precedente e questo spiega la dinamicità e la straordinaria capacità di rinnovarsi del LG, che produce anche un grande ‘spreco’ linguistico: molti dei lemmi prodotti e ‘in voga’ per qualche tempo vengono abbandonati nel giro di breve tempo – durano al massimo una decina d’anni e poi scompaiono. Ma è ormai sempre più una convinzione che la lingua dei giovani è una varietà che influisce più che mai sull’ita- liano contemporaneo e “[...] che urge una descrizione linguistica di questa varietà tralasciata dai linguisti [...]” (RADTKE, 1993). In Italia, pur essendo data una maggior attenzione al LG della fine degli anni Ottanta e inizio degli anni Novanta, un uso linguistico delle generazioni più giovani si può individuare già negli anni Cinquanta e Sessanta, soprattutto dopo il Sessantotto, in conseguenza anche del progressivo abbandono del dialetto (D’ACHILLE, 2006). Secondo Radtke (1993), a cui si devono le più dettagliate ed esaurienti esposizioni critiche del linguaggio giovanile italiano, questa nuova lingua si è andata affinando come realizzazione linguistica che sostituisce il dialetto a livello di parlare emotivo, affettivo e informale. Questo perché fino agli anni 50-60 si usava l’italiano per le situazioni formali e il dialetto per quelle colloquial-familiari. Da quando nel nord-ovest e nel centro Italia il dialetto è quasi scomparso, il bisogno di comunicare con emotività ha contribuito a creare il linguaggio giovanile che nel Sud si è sviluppato con dieci anni di ritardo e di cui ora si vedono i primi accenni. Una caratteristica notevole del LG è l’inventività e varietà espressiva nell’uso ludico del linguaggio, forse per un bisogno di espansione linguistica, forse per il desiderio di distinguersi da tutti e da altri gruppi coetanei. Il carattere di ludico nasce dal gioco con gli elementi della lingua standard da cui deriva. Da qui anche la classificazione di substandard che è attribuita a questa varietà linguistica (ALBRECHT, 1993). L’intervento linguistico avviene a tutti i livelli linguistici. A livello fonetico, un fenomeno molto frequente è la distorsione della catena fonica a fine tabuistico, come trullo vs. grullo, cioè, tonto (BANFI, 1992). Ci sono esempi di deformazioni giocose, come iao vs. ciao, abbreviazioni di parole, come prof per professore e un fenomeno che va molto forte che è il raddoppiamento, che consiste nella reiterazione di un vocabolo con funzione intensiva, come ciao ciao, oppure molto molto. A livello lessicale, il livello di analisi che più offre elementi caratteristici e significativi, sono frequenti le cosiddette parole macedonia, che mischiano due o tre parole come handicapace, da handicappato + capace), i forestierismi, soprattutto anglicismi come okay, love, oops!; i termini propri di lin- guaggi settoriali, della lingua della pubblicità, il dialetto, che si nutre di elementi tratti sia dal dialetto parlato in famiglia, sia da altri, come il milanese, il napoletano e soprattutto il romanesco, da cui proviene, per esempio, fico con valore apprezzativo (D’ACHILLE, 2006). L’aspetto ludico si riflette anche a livello frasale (DINALE, 2001) nei giochi di parole, nelle rime e filastrocche ed espressioni per mettere un evento in rilievo, come non ci posso credere!, non puoi capire!, non esiste proprio!, ti prego!, più o meno marcate a seconda del luogo in cui si danno. A livello semantico si riscontrano (SOBRERO, 1993) estensioni semantiche come godo per ‘sono contento’, usato quasi sempre con un pizzico di ironia, o enorme, bestiale o pazzesco, per ‘bello, fantastico’. Ci sono pure risemantizzazioni come nell’uso della parola bella! nel senso di ciao! diffusa da Milano e da Roma; spostamenti di significato, come gasarsi per ‘darsi delle arie’ o nonno per ‘noioso, obsoleto’ e esagerazioni: spacco tutto, mi diverto una follia, ecc. Oltre agli elementi linguistici, il linguaggio giovanile gioca anche sugli elementi extra-linguistici, specialmente sull’intonazione di voce e sui gesti. Secondo Albrecht (1993) è possibile descrivere “[...] buona parte del linguaggio giovanile ricorrendo alla retorica, più precisamente all’elocutio, di cui la parte più conosciuta è l’ornatus [...]” (p. 30). Infatti, secondo questo autore, il linguaggio giovanile utilizza metafore o altri tropi della retorica tradizionale. Le tracce giovanili possono essere incontrate anche 15 nello scritto, dove si presentano come forma di comunicazione veloce e informale, per certi versi simile al parlato. Sono la chat, il blog e gli sms che si caratterizzano a seconda del mezzo utilizzato, il computer o il cellulare. La velocità di composizione dei messaggi vincolati a questi mezzi porta a deviazioni e a un decadimento, per così dire, ‘autorizzati’ e poi, a seconda del mezzo utilizzato, avremo delle peculiarità specifiche. Di solito la grafia utilizzata in questi mezzi è poco curata e assolutamente informale, tanto che ricorrono frequenti errori di demarcazione, frutto del cattivo uso della tastiera per la fretta di rispondere on line. Compaiono soluzioni grafemiche come il diffusissimo K al posto del ch dell’italiano standard – ke, qualke, anke per che, qualche e anche (PISTOLESI, 2004) o l’utilizzazione di abbreviazioni inventate, molte delle quali diventate canoniche, come “6” per la seconda persona del verbo essere o “xke” al posto di perché. Il ludico giovanile si vede nello scritto attraverso gli Emoticon, le famose faccette che accompagnano i messaggi, attraverso i monogrammi, cioè, quella unica lettera (o più lettere) che abbreviano una parola o un’intera frase come cmq per comunque e nn per non o TVB per ‘Ti voglio bene’. Se molti elementi propri del LG hanno una vita effimera, altri hanno una durata più lunga e possono perfino passare alla lingua comune. È il caso, per esempio, dell’uso della parola cioè come segnale di apertura discorsiva, molto in uso nella generazione post-sessantot- 16 tina che piano piano cede il campo a niente; oppure il caso di molte voci ed espressioni di origine dialettale o gergale (come stare in campana = tenersi pronto, stare all’erta) che grazie all’importante mediazione dell’uso dei giovani sono entrate o stanno entrando nel neostandard, perdendo così la loro connotazione ‘giovanile’. Per quanto brevemente esposto in questo articolo, possiamo concludere che il Linguaggio Giovanile è, probabilmente, l’esempio più “vivo” di un idioma, la fonte più ricca e costante di rinnovamento espressivo e lessicale di una lingua, rappresentante dell’anticonformismo salutare proprio dell’età giovanile. Se negli ultimi decenni l’importanza linguistica di questo substandard è cresciuta tanto da richiamare l’attenzione di specialisti, è perché l’espressività giovanile ha trovato più spazi, rispetto alle vecchie generazioni, in cui manifestarsi ed assumere il carattere di una variazione linguistica di largo uso, non più a livello locale come nei dialetti, da cui, comunque, continuano ad attingere. Da qui le influenze sulle variazioni dell’italiano standard di cui si è accennato. Tutti segnali, a nostro parere, di una più significante attenzione, dentro la società, del ruolo svolto dai giovani anche, e questo non sempre può essere visto come un elemento positivo, dal punto di vista economico, come consumatori a cui dirigere un particolare interesse. Riferimenti bibliografici ALBRECHT, Jörn. Esistono delle caratteristiche generali del linguaggio giovanile? In La lingua dei giovani, a cura di Edgar Radtke. Tübingen: Narr, 1993, pp. 26-34. BANFI, Emanuele. Conoscenza e uso di lessico giovanile a Milano e a Trento, in Il linguaggio giovanile degli anni Novanta. Regole, invenzioni, gioco. A cura di Emanuele Banfi e Alberto A. Sombrero. Bari: Laterza, 1992, pp. 99-148. COVERI, Lorenzo. Prospettive per una definizione del linguaggio giovanile in Italia, in Varietätenlinguistik des Italienischen, a cura di Günter Holtus ed Edgar Radtke, Tübingen, Narr, 1983, pp. 134-141. D’ACHILLE, Paolo. L’italiano contemporaneo.2 ed. Bologna: il Mulino, 2006. DINALE, Claudia. I giovani allo scrittoio. Padova: Esedra, 2001. NOVELLI, Silverio. V. La parola ai giovani. Il linguaggio giovanile in Italia. Disponibile in: http://www.treccani.it/Portale/sito/lingua_italiana/ scritto_e_parlato/lingua_ giovani05.html. Accesso in: 17/06/09. PISTOLESI. Elena. Il parlare spedito. L’italiano di chat, e-mail e SMS. Padova: Esedra, 2004 RADTKE, Edgar. Il linguaggio giovanile in Italia: state of art, le fonti, la documentazione, la descrizione linguistica. In La lingua dei giovani, a cura di Edgar Radtke. Tübingen: Narr, 1993, pp. 1-23. SOBRERO, Alberto A. Costanza e innovazione nelle varietà linguistiche giovanili, in La lingua dei giovani, a cura di Edgar Radtke. Tübingen: Narr, 1993, pp. 95-108. Quale lingua insegnare? Riflessioni sull’insegnamento dell’italiano oggi Elisabetta Santoro (Universidade de São Paulo) N on di rado chi insegna una lingua non materna si trova in difficoltà nel momento in cui deve definire qual è la lingua da portare in classe e decidere cosa deve essere considerato “giusto” o “sbagliato” in quella determinata lingua. La questione si fa ancora più difficile quando la lingua da insegnare è l’italiano e la situazione linguistica si presenta complessa come in Italia dove, oltre alle variazioni determinate da normali fattori extralinguistici, esiste un repertorio diverso da regione a regione, influenzato soprattutto dai diversi dialetti e dalla stratificazione sociolinguistica dell’italiano contemporaneo che rende difficile l’individuazione di una norma e di modelli a cui fare riferimento. “Tra i due poli “giusto”/”sbagliato” si situa una zona grigia, in cui il parlante nativo può avere dubbi e incertezze” afferma Luca Serianni (Prima lezione di grammatica, Roma-Bari, Laterza, 2006), constatando che per definire cos’è l’ita- liano si parte spesso dalla norma grammaticale, mentre sarebbe, invece, indispensabile considerare anche le diverse possibilità d’uso che subentrano in seguito a modifiche delineatesi nel corso del tempo e risultanti dalle influenze reciproche di fattori come, ad esempio, l’oralità e la scrittura o i diversi gradi di formalità. Sempre secondo Serianni, nel caso dell’italiano, le incertezze riguardano una quantità di fenomeni molto più estesa in relazione ad altre lingue per almeno due motivi: 1. la tardiva affermazione di una lingua comune e la conseguente convivenza di più forme che non sono state filtrate, né sottoposte al naturale processo di stabilizzazione delle lingue parlate da molti secoli; 2. il valore attribuito alla codificazione grammaticale da una tradizione letteraria molto distante dall’effettivo uso della lingua. Per decidere come comportarsi in questa intricata situazione di partenza, i docenti potrebbero decidere di ricorrere al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER)1, che si propone di indicare percorsi di riflessione tanto a chi insegna, quanto a chi impara una seconda lingua. E’ nella sezione in cui tratta dei descrittori di appropriatezza sociolinguistica (p. 149) che il QCER affronta la questione dei registri e delle varietà della lingua. Il QCER pro- 1 Il titolo completo del documento è Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione. E’ uscito in inglese nel 2001 ed è stato pubblicato in italiano nel 2002 (La Nuova Italia, traduzione di F. Quartapelle e D. Bertocchi). 17 pone comportamenti diversi a seconda dei diversi gradi di competenza e suggerisce che solo a partire dal livello B2 si inizi a considerare l’appropriazione dei registri da parte dell’apprendente, visto che ancora al livello B1 sottolinea che chi impara “è in grado di realizzare un’ampia gamma di atti linguistici e di rispondervi usando le espressioni più comuni in registro ‘neutro’”. In altre parole, l’indicazione del QCER è che fino al raggiungimento del cosiddetto livello soglia gli input testuali rappresentino una varietà di lingua neutra e non marcata e che le produzioni orali e scritte richieste agli studenti rispettino le stesse caratteristiche. La lingua così com’è nella realtà potrebbe essere utilizzata in classe solo a partire dal livello B2, quando l’apprendente “è in grado di esprimersi in modo sicuro, chiaro e cortese in registro formale o informale a seconda della situazione o della persona implicata”. Giungendo al livello C1, lo studente “coglie i cambiamenti di registro” e avrà imparato “a riconoscere un’ampia gamma di espressioni idiomatiche e colloquiali”, anche se solo al livello C2, quello più alto secondo il QCER, “coglie pienamente le implicazioni sociolinguistiche e socioculturali del linguaggio di un parlante nativo e reagisce in modo adeguato”. La pienezza e la complessità della lingua che sta imparando potrebbero, insomma, essere “rivelate” solo quando lo studente arriva a livelli di conoscenza della lingua molto elevati. Tutto questo discorso ci pone di fronte a una prima questione: esiste la “lingua neutra” di cui parla il QCER? E se esiste, quale sarebbe? Si potrebbe forse trattare di quella lingua che alcuni docenti si rammaricano di non riuscire più a trovare neanche nei film doppiati, nella voce dei presentatori radiofonici o televisivi o nelle rappresentazioni teatrali, visto che persino in questi ambienti l’italiano cosiddetto standard ha lasciato il posto a quello che è stato definito semistandard o substandard e che ammette variazioni regionali soprattutto a livello fonetico. Di fatto, il “mito” dell’italiano standard o italiano della norma che non lascia spazio a varietà di alcun tipo e che si “impara” dalle grammatiche e nei corsi di dizione è stato da tempo superato ed è stato sostituito da un italiano che vede la norma in modo più flessibile e che, come nella comunicazione “reale”, ammette variazioni di diverso tipo. Il riferimento linguistico non è più la letteratura, che contiene, tra l’altro, essa stessa diversi registri e consente sempre più la penetrazione di elementi regionali o derivati da situazioni comunicative di vario tipo, ma la lingua effettivamente utilizzata dalla massa dei parlanti che usano l’italiano e lo adeguano alle loro necessità linguistiche, dando origine nell’uso a variazioni che, nel corso del tempo, vengono incorporate o respinte e alterano quello che, citando ancora una volta Serianni, potremmo chiamare “comune sentimento della lingua”, espressione coniata sulla base di quello che nel diritto viene definito “comune sentimento del pudore”2. Dovrebbero essere, insomma, gli stessi parlanti a definire cosa si può o no ammettere nella loro lingua e a determinare, attraverso il loro uso della lingua, l’accettazione o il rifiuto dei cambiamenti, superando l’incertezza e assumendo il ruolo di “arbitri linguistici”. Succede, dunque, che a voler usare in classe una lingua “neutra”, si correrebbe il rischio di utilizzarne una eccessivamente distante da quella effettivamente presente nelle situazioni in cui si comunica in italiano oralmente o per iscritto. Una lingua non marcata non potrebbe infatti corrispondere né alla comunicazione quotidiana e informale, né a quella colta, burocratica o formale, ma neanche a tutta una serie di situazioni intermedie in cui sono praticamente sempre presenti elementi che difficilmente potranno essere considerati “neutri”, visto che manifesteranno sempre le caratteristiche di una determinata situazione comunicativa e di una specifica comunità di parlanti. Va aggiunto che, se è vero quello che abbiamo affermato finora, è anche vero che portare in classe un testo scritto o parlato in una lingua “neutra” porrebbe al docente un ulteriore problema: difficilmente potrebbe non essere un testo creato a soli fini didattici e sarebbe, pertanto, un testo senza lo spessore enunciativo e la dimensione culturale della comunicazione vera. Diversamente da quella presente nel materiale auten- 2 Il saggio di Serianni si intitola “La lingua italiana tra norma e uso” ed è apparso in MARELLO, C. & MONDELLI, G. (a cura di) (1991). Riflettere sulla lingua, La Nuova Italia, Firenze. 18 tico, la lingua creata apposta per l’insegnamento sopprime, infatti, il contesto e le possibilità interpretative che ne derivano, impoverendo la comunicazione ed affidandosi ad un’artificialità che si distanzia dalla vita reale e non prepara gli studenti ad affrontarla. A quest’ultima riflessione si collega ancora una domanda: si può “nascondere” allo studente la lingua della realtà finché non arriva ad un livello avanzato? In che modo reagirà un apprendente a un contatto extrascolastico con la lingua che studia, se non gli si presentano già in classe le variazioni che questa lingua contiene? Anche se si hanno in mente studenti che imparano l’italiano fuori d’Italia e che probabilmente vedranno nell’insegnante il loro principale punto di riferimento linguistico, non si può non considerare che questi apprendenti possono facilmente ascoltare altre voci in internet, in televisione o al cinema e che hanno numerose possibilità di accesso a testi di vario tipo. Sarà pertanto necessario considerarli anche in classe, analizzarli, capire e far capire agli studenti a quali ambienti e a quali varietà appartengono per permettere loro di orientarsi e di imparare ad individuare le forme e i registri che vanno utilizzati nelle diverse situazioni comunicative in cui ci si può trovare. Se l’obiettivo è insegnare una lingua da utilizzare nella realtà, devono dunque essere presi in considerazione anche in classe i numerosi modelli che si hanno a disposizione e non si possono escludere le infinite trasformazioni che derivano dai diversi tipi di variazione. Se pensiamo, per cominciare, alla variazione diatopica, ovvero, quella dipendente dalle diverse influenze regionali e determinata, pertanto, da fattori collegati alle aree geografiche, abbiamo già alcune classificazioni che, partendo dall’italiano standard, ci fanno arrivare fino ai diversi dialetti che contraddistinguono linguisticamente l’Italia. Come abbiamo già visto, l’italiano standard, ovvero quello che si ispira ai modelli dell’italiano scritto, colto e letterario e che a livello fonetico e fonologico segue le norme stipulate, si può considerare praticamente inesistente nella vita reale. Di fatto, la varietà di italiano di gran lunga più frequente anche tra gli italofoni di elevato livello culturale è quella dell’italiano semistandard o sub-standard che, sebbene non sia facile da delimitare, può essere definito come quella varietà di italiano che include diversi aspetti dell’italiano standard comuni a tutto il territorio nazionale, ma non ignora le diversità regionali e non è quindi una varietà compatta ed unitaria. Si parla poi di italiano regionale quando si pensa alla vasta gamma di fenomeni tipici delle varie regioni d’Italia che saranno ovviamente diversi da regione a regione e che, pur di provenienza dialettale, si innesteranno sull’italiano standard, senza alterarne la comprensibilità e la capacità di penetrazione nazionale. Solo un gradino al di sopra rispetto ai dialetti, si trovano poi le diverse manifestazioni di italiano popolare, proprio degli strati sociali con un basso livello di scolarizzazione e caratterizzato da tratti di chiara derivazione dialettale e fenomeni di ipercorrettismo a tutti i livelli. Oltre alle citate varietà, è noto che fanno ancora parte del repertorio linguistico degli italiani, indipendentemente dal livello di istruzione, i diversi dialetti che, soprattutto in alcune regioni, in situazioni familiari e informali, vengono ancora spesso utilizzati e con cui, quindi, sarebbe auspicabile che lo studente straniero venisse a contatto, almeno in alcuni momenti del suo 19 percorso di apprendimento dell’italiano, in modo da poter conoscere appieno la realtà linguistica italiana e prepararsi alle diverse situazioni. La distinzione che abbiamo appena visto è essenzialmente basata su caratteristiche geografiche e considera soprattutto i possibili influssi dei dialetti e dei regionalismi sull’italiano. Si è visto, comunque, che in alcuni momenti è già stato necessario ricorrere anche a fattori come la provenienza sociale e il grado di scolarizzazione per poter spiegare certi fenomeni. Di fatto, la riflessione su quella che si è soliti chiamare variazione linguistica non si limita alle questioni geografiche, ma considera vari altri elementi che, semplificando, possono essere inseriti nella variazione diastratica, diafasica, diamesica e diacronica. Come si è già visto, la lingua cambia a seconda dei gruppi sociali che la utilizzano. Si parla per questo tipo di fenomeni di variazione diastratica che dipende, tra le altre cose, dall’età, dalla professione, dal sesso e dal livello d’istruzione dei parlanti. Visto che i parlanti appartenenti a livelli sociali più elevati sono quelli con un più generalizzato accesso all’italiano standard e di conseguenza quelli che meno producono “forme devianti” rispetto alla norma, si considerano in questo tipo di variazione soprattutto le varietà “basse” come il già citato italiano popolare o, a seconda dei casi, la lingua colloquiale di uso comune. Un altro aspetto rilevante è, tra gli altri, quello dell’italiano giovanile che introduce trasformazioni, il cui uso viene talvolta 20 ampliato fino a diventare parte dell’italiano comune. Esiste poi la variazione diafasica in cui la dimensione del cambiamento è data dalla situazione comunicativa, così che si configurano i cosiddetti registri e le lingue speciali o settoriali. E’ essenziale in questo tipo di variazione considerare i cambiamenti dovuti alle caratteristiche dei diversi interlocutori e al conseguente grado di (in)formalità che ne deriva e che influenza le scelte linguistiche di chi partecipa all’evento comunicativo. Un ruolo importante ha anche la cosiddetta variazione diamesica, ovvero quella che dipende dal mezzo in cui la lingua viene veicolata. Una fondamentale differenza è quella tra la lingua parlata e quella scritta che è un’opposizione che attraversa tutte quelle che abbiamo citato finora e, al tempo stesso, ne è attraversata. Di fatto, la diversa natura del mezzo utilizzato per la comunicazione induce a scelte obbligate che per molto tempo non sono state prese in considerazione, visto che le descrizioni dell’italiano sono state basate solo su testi scritti, per di più di registro formale, e che queste descrizioni hanno rappresentato il punto di riferimento per decidere sulla correttezza di un enunciato, indipendentemente dalla situazione in cui era stato prodotto. Negli ultimi decenni questo atteggiamento è profondamente cambiato e i numerosi studi condotti sulla lingua parlata hanno evidenziato una serie di notevoli differenze tra lo scritto e il parlato. Solo per fare qualche esempio, nel parlato si verifica la frammentazione sintattica e si osserva la presenza di enunciati più brevi, spesso anche non conclusi; ci sono evidenti pause di esitazione per la riformulazione, riorganizzazione e autocorrezione; viene utilizzato con una frequenza sempre maggiore il cosiddetto “che polivalente”; si semplifica il sistema verbale di alcuni tempi (aumenta soprattutto l’uso del passato prossimo a scapito del passato remoto) e modi (maggiore uso dell’indicativo rispetto al congiuntivo). Menzioniamo per ultima la variazione diacronica, ovvero quella che considera i cambiamenti che avvengono nel corso del tempo. I fenomeni più interessanti sono spesso quelli che stanno avvenendo nel momento stesso in cui la lingua viene osservata e che verranno interpretati in modo diverso a seconda del concetto di norma a cui si fa riferimento. La lingua che cambia, dunque, e che lo mostra in maniera particolarmente evidente nel lessico che deve via via incorporare e riflettere ciò che si trasforma nel mondo. Molto meno appariscenti sono le alterazioni a livello fonologico e morfosintattico che avvengono in modo decisamente più lento e che necessitano di un periodo maggiore di assorbimento. Sappiamo, infatti, che un cambiamento all’interno di un sistema linguistico non avviene praticamente mai in modo repentino, ma prevede tempi anche piuttosto lunghi di convivenza tra la forma già consolidata e quella nuova che tende a soppiantare la prima, occupando parzialmente o totalmente la sua area funzionale. La lingua è dunque sempre in movimento e viene costantemente trasformata a vari livelli. E’ per questo illusorio credere in una norma fissa e immutabile che dovrebbe servire come costante punto di riferimento per aiutarci a individuare ciò che si può o non si può dire, nel nostro caso, in italiano. Questa consapevolezza porta inevitabilmente ad uno spostamento del con- cetto di norma che si avvicina all’uso e che riconosce e accetta il modo in cui gli italiani effettivamente parlano e scrivono, considerando che diverse forme linguistiche possono anche convivere e che la descrizione dell’uso deve tenerne conto. E’ stato a partire da considerazioni di questo genere che a partire dagli anni ’80 diversi linguisti hanno cercato di dare un nome al “nuovo” e sempre meno rifiutato italiano. Da una parte, Francesco Sabatini in un testo del 1985 ha proposto il concetto di italiano dell’uso medio che esemplificava indicando una serie di tratti fonologici, morfosintattici e lessicali e che, a suo parere, si candidava “ad occupare, dopo secoli di ostracismo, il baricentro dell’intero sistema linguistico italiano”. Poco più tardi, nel 1987, è stata la volta di Gaetano Berruto che, definendo l’italiano che chiamava neostandard, sottolineava l’importanza delle varietà linguistiche presenti in Italia e la necessità che si stabilisse fra loro un rapporto dialettico per poter definire un nuovo standard non escludente che non ignorasse il reale uso dell’italiano.3 Possiamo ora tornare alla domanda che ci siamo posti fin dal titolo. Considerando tutte le variazioni e i possibili fattori che le influenzano, qual è l’italiano che si deve insegnare? Che cosa si deve considerare “giusto”? Come spesso accade, è difficile dare una risposta univoca e valida in tutte le situazioni. Abbiamo visto che molto dipende dalle situazioni in cui si usa la lingua che spesso, proprio grazie ai cambiamenti in corso, si arricchisce e ci mette a disposizione diverse possibilità. Si dice spesso che l’italiano tende ad un impoverimento che molti vedono, per esempio, nell’apparente perdita del passato remoto o del congiuntivo. Non mi pare che sia così. Non ancora, quanto meno. L’italiano di oggi vive quella fase di convivenza di diverse forme che offrono a chi parla e a chi scrive maggiori possibilità di scelta e quindi di variazioni anche espressive. Ciò che importa, pertanto, è che si conoscano a fondo le possibilità della lingua e che si impari a distinguere quali sono le situazioni in cui possono essere utilizzate, i diversi contesti in cui una forma deve essere preferita a un’altra e gli svariati effetti di senso che l’uso di una possibilità invece di un’altra può creare nel testo orale o scritto che si sta producendo. Imparare l’italiano oggi significa insomma non solo conoscere e saper riconoscere le varietà che possiede, ma anche la loro posizione all’interno del sistema linguistico. Solo così la lingua potrà essere usata in modo consapevole e permettere agli apprendenti di gestire la comunicazione con la necessaria competenza. 3 Il testo di Francesco Sabatini a cui facciamo riferimento si intitola “L’italiano dell’uso medio: una realtà tra le varietà linguistiche italiane” ed è stato pubblicato in G. Holtus e E. Radtke, Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart (Tuebingen, Narr, 1985). Il libro di Gaetano Berruto è, invece, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. Dopo la prima pubblicazione del 1987 (Roma, La Nuova Italia Scientifica), è stato ripubblicato nel 1998 dalla Carocci Editore (Roma). 21 Parole della «Costituzione italiana»: opinioni politiche I Massimo Fanfani (Università degli Studi di Firenze) l testo della Costituzione italiana, promulgato il 27 dicembre 1947, non solo costituisce il documento fondativo dell’Italia repubblicana e la pietra d’angolo della sua legislazione, ma è una pagina esemplare anche dal punto di vista linguistico e, se si vuole, letterario: semplice e chiara ma insieme profonda di memorie e di auspici, ricca di parole comprensibili a tutti ma dette con voce seria e quasi accorata, affinché tutti si sentano spronati a guardare avanti, a volgersi al bene comune. Tanto che proprio per il suo intrinseco spessore linguistico, tale testo ha interessato anche gli specialisti: fra l’altro, già nel 1971, l’Istituto per la Documentazione Giudica di Firenze ne pubblicò le concordanze a cura di Anna Maria Bartoletti Colombo e di recente, per la ricorrenza del sessantesimo anniversario, Tullio De Mauro è tornato ad analizzare il suo lessico con un penetrante saggio che accompagna l’edizione stampata dalla Utet di Torino1. Se in particolare ci si sofferma sul lessico, che assomma a soli 1357 lemmi – e per tre quarti appartenenti al vocabolario di base dell’italiano – ci si rende subito conto di trovarci di fronte a parole “importanti”, decisive sia per il valore che esse assumono all’interno del contesto costituzionale, sia per gli echi che provengono dalla loro storia, talvolta di secoli. Se, ad esempio, consideriamo un’espressione che pur compare una sola volta nella Costituzione, “opinioni politiche”, non si può negare che essa acquisti un riflesso particolare dal fatto che è collocata in un articolo cardine fra quelli che compongono la tavola dei principî fondamentali, il ter- zo, che recita nel suo primo comma: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»2. Il dettato è chiaro: s’intende proclamare in modo esplicito e solenne l’uguaglianza di ogni cittadino, e insieme la sua piena libertà di essere quello che è, sia per ciò che riguarda la sua natura (sesso e razza), la sua cultura e le sue idee (lingua, religione, politica), le sue condizioni (professione, classe sociale, censo). Come l’uguaglianza non va intesa grossolanamente, così la libertà non è assoluta, ma viene circoscritta dalla stessa carta costituzionale in modo opportuno e ragionevole, specie quando si tenga conto del momento storico in cui essa fu redatta. Ad esempio, le “opinioni politiche” che essa ammette sono quelle che si fondano sul metodo democratico e non si appellano invece ad associazioni di tipo segreto o militare (articolo 18); che sono fermamente ancorate alla forma repubblicana (articoli 54 e 139); che rinunciano a razzismo, separatismo, fascismo, ricorso alla guerra (articoli 3, 5, 11; XIIª disposizione transitoria), e così via. Il principio di uguaglianza dell’articolo 3 è inoltre ben scolpito non solo nella “costituzione formale”, il testo promulgato allo scorcio del 1947, ma anche nella costituzione “materiale”, il comples- 1 Segnalo anche il volumetto uscito per la stessa circostanza celebrativa, Io parlo da cittadino. Viaggio tra le parole della Costituzione italiana, a cura di Maurizio Bossi e Nicoletta Maraschio, Firenze, Regione Toscana, 2008. 2 Per la verità il termine opinioni – senza ulteriore specificazione e quindi in un senso più generale ma che comprende, com’è ovvio, anche quello delle ‘convinzioni politiche’ – è impiegato altresì negli articoli 68 e 122, nei quali si afferma, rispettivamente, che i membri del Parlamento e i consiglieri regionali «non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni». 22 so delle norme con cui essa è venuta concretamente attuandosi in questo sessantennio. Ma ancor prima è scolpito in quella più profonda “costituzione” immateriale – se ne allude quando si parla di “pari dignità sociale” – che ciascun italiano si porta nell’animo e che forma il comune sentire di cui si alimenta la vita della società e quella dello Stato. La parità fra i cittadini – pur coi loro diversi sentimenti, caratteri intellettuali e fisici, aspirazioni morali e materiali – è un valore generalmente diffuso e ormai così abbarbicato nelle coscienze, che quando vien meno ce ne accorgiamo subito e la cosa ci ferisce. Del resto si tratta di un principio talmente ovvio che vale, o dovrebbe valere, per gli esseri umani di tutte le nazioni; un principio che è stato insegnato dal cristianesimo, fatto proprio dal pensiero liberale e democratico, ma che in fondo è probabilmente compreso da qualsiasi uomo onesto, anche se non conosca san Paolo né abbia mai letto una costituzione. E il nostro caso particolare – l’uguaglianza e la libertà delle “opinioni” di ciascun individuo – è sempre apparso così banalmente scontato che perfino nel buio del ventre del Pesce-cane, la saggezza parlante del “Tonno filosofo” non può fare a meno di ricordare a Pinocchio che «le opinioni, come dicono i Tonni politici, vanno rispettate». Tuttavia, a rifletterci bene, son proprio le “opinioni politiche”, a differenza delle altre caratteristiche individuali che per l’articolo 3 non debbono trasformarsi in fattori di discriminazione – sesso, razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali –, l’elemento attorno a cui si addensano i problemi maggiori; quello che, nonostante ogni dichiarazione di principio, alla fine si rispetta di meno e che talvolta può addirittura dar luogo a disparità più o meno gravi anche davanti alla legge oltre che nei comportamenti quotidiani. Insomma, mentre quasi più nessuno se la sente di affermare la superiorità, ad esempio, di una razza o di una classe sociale, troppi si credono autorizzati a sminuire, disprezzare o emarginare le idee politiche altrui; e non solo le idee, ma talvolta anche le persone che le professano, arrivando in certi casi a manifestare atteggiamenti intolleranti e punitivi nei confronti di avversari politici che, in cuor loro, alla fin fine riterrebbero di agire per lo stesso bene comune a cui anche gli altri aspirano. Di conseguenza, gli italiani – a parte i professionisti della politica o quei pochi che non hanno nulla da perdere o magari hanno solo da avvantaggiarsene –, mentre non ci pensan due volte a dichiarare le loro inclinazioni più varie, restano abbottonatissimi sulle convinzioni politiche personali. Solo di rado, in ambienti favorevoli e in circostanze che lo consentono, possono lasciarsi andare a rivelare qualche scampolo del loro pensiero. Ma restando volentieri sul vago, accodandosi di solito all’opinione generale, o ripetendo automaticamente le idee di quella parte ritenuta più nobile e degna, ciò che si crede politicamente “più” corretto. Non è un caso che le solite conversazioni quotidiane sulla politica siano quasi sempre deludenti, proprio perché tutti – a meno che non si trovino fra amici fidati o con perfetti sconosciuti – preferiscono giocare a carte coperte, senza quel confronto schietto e spassionato che potrebbe condurre a una coscienza più chiara della realtà e a idee migliori. Non è un caso che anche gli esperti, nelle più asettiche condizioni di anonimato, stentino molto a stanare le preferenze politiche degli italiani, come si vede dalle tante lucciole per lanterne dei sondaggi politici e degli exit poll. Per dirla tutta, riguardo alle opinioni politiche, più che i principî di libertà e di uguaglianza dell’articolo 3, gli italiani sembra che apprezzino il principio della ri- 23 servatezza ricavabile dall’articolo 48 della Costituzione, dove appunto si dice che il voto è “segreto”. E così, or più or meno a seconda delle circostanze, delle fasi storiche, dei potenti di turno, molti di essi nascondono i loro più intimi convincimenti politici, trasformandosi in nicodemi o farisei, in torquatiaccetti o tartufi, pur di continuare a sopravvivere come sosia di se stessi. Le cause di questa particolare forma di riserbo, che così accentuata è raro ritrovare in altre nazioni, vanno ricondotte alla nostra storia e alla specificità stessa del concetto di “opinione politica”; concetto che si volle inserire nella Costituzione, fra gli elementi da non discriminare, per marcare con forza la piena legittimità di ogni posizione ideale e il ripudio del conformismo proprio dell’ideologia totalitaria, dopo che nel ventennio fascista la libertà d’opinione 24 era stata conculcata e, confiscando i beni dei fuorusciti, si era intervenuti anche sul piano legislativo contro gli avversari del regime. Si tratta dunque, proprio per ciò, di un tassello importante della carta costituzionale, una sorta di professione di fede nell’Italia che allora s’incamminava sulla strada della democrazia e della libertà. Ma un tassello che ha un carattere e un peso diverso dalle altre condizioni potenzialmente discriminanti, che indicano peculiarità che non dipendono dalla volontà del singolo, ma dalla natura (sesso e razza) o solitamente dall’ambiente d’origine (lingua, religione, classe sociale, professione); peculiarità che tutti ci portiamo addosso in modo indelebile senza poterle – se non in via eccezionale – mutare o nascondere. Invece le “opinioni politiche” costituiscono quel complesso di giudizi valori aspirazioni che è il singolo a rielaborare e costruire da sé; derivano dalle sue esperienze e vicende personali, e sono continuamente modificate per riadattarle alla realtà che cambia, anche quando sembrano restar inchiodate ai medesimi ideali. È anche perché sono un mutevole sistema di idee sempre in movimento, che si parla di “opinioni”, e le si indicano solitamente al plurale. Va anche notato che le opinioni politiche – insieme alla fede religiosa – rientrano nella sfera più intima del nostro essere, costituiscono la nostra personale raffigurazione della “città terrena” e lo strumento concettuale con cui interpretiamo gli avvenimenti, ci mettiamo in relazione con la comunità, partecipando alla sua vita da membri attivi e consapevoli. Per questo siamo così profondamente affezionati alle nostre idee, le custodiamo gelosamente, e non le scambiamo con quelle degli avversari se non attraverso conversioni lunghe e laboriose come le conversioni religiose. D’altra parte le opinioni politiche sono una tessera estremamente fragile della libertà dei singoli cittadini, dato che possono esser facilmente condizionate dal potere o possono servire al potere per condizionarli, ricattarli, perseguitarli. Di esempi di soprusi, discriminazioni, sofferenze a causa delle idee politiche è piena la nostra storia, a cominciare da Dante, che per le sue posizioni venne condannato a morte dai suoi concittadini e fu costretto all’esilio. Ma anche senza andar lontano, casi di prevaricazione per ragioni politiche accadono quasi quotidianamente sotto i nostri occhi, anche oggi che pure viviamo in un regime tutt’altro che dispotico e violento. Per questo gli italiani continuano ad esser sempre prudenti nel manifestare i loro orientamenti, preferendo tacere o dissimulare pur di non correre i rischi che una troppo scoperta sincerità potrebbe comportare. E allora come si giustificano le “opinioni politiche” dell’articolo 3 della Costituzione? Vista la loro specificità, si potrebbe esser tentati di metterle fra parentesi, come uno di quegli aspetti della carta che non sono stati ancora realizzati, un lontano e quasi inarrivabile traguardo utile per misurare quanta strada resti ancora da compiere per poterci dire una nazione veramente libera. Tuttavia la presenza di quell’espressione è assai di più di una vaga e utopica indicazione, perché ci costringe a guardare a fondo in noi stessi e nella nostra storia e, per quanto possiamo, a cercare di realizzare con coraggio, giorno per giorno, la verità di quel principio di tolleranza politica che ci siamo dati. Certi che è sempre possibile raggiungere momenti e situazioni di autentica concordia civile, i «tempi aurei dove ciascuno può tenere e difendere quella opinione che vuole» che Machiavelli ravvisava in alcune epoche dell’antica Roma; “tempi aurei” che sono anche davanti a noi, a portata di mano ogni volta che rinunciamo ai nostri pregiudizi, alle falsità delle ideologie, agli istinti peggiori che covano in noi: «Se veramente volete felice la patria – scriveva un esule del secolo XIX –, rispettate gli affetti e le opinioni del vostro fratello; amatelo come amico della comune felicità: che se tale e’ non fosse, se nella discordia ponesse l’utilità propria e ’l vanto, non gli date il tristo piacere di vedervi congiurati con lui alla vergogna comune; punitelo delle sue trame col proteggerlo, dell’odio suo coll’amarlo». *** Qualche ammaestramento lo possiamo ricavare dalla stessa storia linguistica della nostra espressione. Se infatti opinione è un latinismo antico, anche in senso politico (se ne è visto poco sopra un esempio di Machiavelli), la locuzione opinione politica emerge solo nell’ultimo decennio del secolo XVIII, diffondendosi in Italia nel triennio giacobino, soprattutto sull’eco dei dibattiti che infiammarono la Francia rivoluzionaria: in francese opinion politique è documentato dal 1793, in italiano i primi esempi sono del 17963. È il nuovo modo di intendere e di vivere la politica che si sperimenta da parte della classe intellettuale e borghese in quegli anni di grandi rivolgimenti; è la consapevolezza dell’importanza delle idee e del ruolo decisivo che assume la cosiddetta opinione pubblica (anch’esso un concetto che proprio adesso prende consistenza, con un valore in certo senso contrapposto a quello delle “private” e individuali opinioni politiche)4; è il moltiplicarsi di nuovi mezzi per dibattere, diffondere, manipolare gli orientamenti delle assemblee e delle masse; è, in una parola, il nuovo clima rivoluzionario che conferisce al termine, oltre a una frequenza che prima non possedeva, un rilievo eccezionale e una connotazione prevalentemente positiva. Tanto che, proprio per caratterizzare meglio tali “nuove” opinioni di stampo democratico e di argomento prettamente politico, si sente l’esigenza di creare una espressione specifica: opinioni politiche appunto. Sono numerosi gli intellettuali che in quegli anni ne discutono per rivendicarne i pregi e la libertà (anche l’espressione libertà d’opinione, con libertà di stampa, di pensiero e simili, nasce adesso), e insieme per deprecare i regimi autoritari e dispotici che avversano le nuove idee creando i rei di opinioni politiche. Scriveva 3 Vedi in particolare Erasmo Leso, Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario 1796-1799, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1991, dove sono riportati e illustrati numerosi esempi delle prime attestazioni di opinione politica e di altre espressioni a questa correlate (creare le opinioni, impero delle opinioni, fanatismo delle opinioni, fermento delle opinioni, contrasto delle opinioni, guerre delle opinioni, rivoluzione delle opinioni, urto delle opinioni, detenuti per opinioni politiche, libertà delle opinioni, ecc.). 4 Sulla storia dell’espressione opinione pubblica, oltre a Leso, op. cit., pp. 116-118, vedi il saggio in dieci puntate di Giuseppe Aliprandi, La opinione pubblica: documentazione linguistica, in «Atti e Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti», LXXVII (1965-65)-LXXXVII (1974-75). Numerosi gli studi sugli aspetti teorici e storici del concetto di “opinione pubblica”: qui mi limito a segnalare Jürgen Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, Bari, Laterza, 1971 e la limpida sintesi di Nicola Matteucci, Lo stato moderno. Lessico e percorsi, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 169-188. 25 Cesarotti nel Patriottismo illuminato (1797): «Tutte le opinioni sono libere: punir alcuno per semplici opinioni politiche è atto tirannico e attentatorio ai diritti dell’uomo». E in modo analogo Melchiorre Gioia nella Dissertazione … Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità dell’Italia (1797): «Un altro principio incontrastabile si è, che quando si tratta d’opinione ciascuno ha diritto alla sua, e l’errore il più palpabile deve essere egualmente rispettato che la verità più evidente; altrimenti si viene ad erigere in massima la guerra delle opinioni, guerra che avendo tinto di sangue tutti i punti del globo, con ragione è condannata dalla giustizia e proscritta dall’umanità». Tuttavia, al di là di queste enunciazioni di principio, la realtà rivoluzionaria era ben diversa, sia in Francia che in Italia. Accecati dal fanatismo ideologico, coloro che si proclamavano “sacerdoti della libertà” erano spesso i primi a combattere l’opinione contraria o appena diversa, ritenuta naturalmente falsa e dannosa, e a condannare a morte o alla prigione non solo chi aveva avuto il coraggio di manifestarla, ma anche chi ne era solo lontanamente sospettato: bastava aver fischiettato un motivo che a qualcuno era parso controrivoluzionario per finire alla ghigliottina! Abbastanza esplicito nel rilevare tali gravi contraddizioni in cui cadono anche i regimi liberi, l’Alfieri nel trattato Della tirannide: «le opinioni politiche (come le religiose) non si potendo mai totalmente cangiare senza che molte violenze si adoprino, 26 ogni nuovo governo è da principio pur troppo sforzato ad essere spesso crudelmente severo, e alcune volte anche ingiusto, per convincere o contenere con la forza chi non desidera, o non capisce, o non ama, o non vuole innovazioni ancorché giovevoli. Aggiungerò, che, per maggiore sventura delle umane cose, è altresì più spesso necessaria la violenza, e qualche apparente ingiustizia nel posar le basi di un libero governo su le rovine d’uno ingiusto e tirannico, che non per innalzar la tirannide su le rovine della libertà». Del forte contrasto fra la semantica usuale del termine e il nuovo ambito a cui esso venne piegato dalla violenza della realtà rivoluzionaria fu ben consapevole il gesuita Lorenzo Ignazio Thjulen, che nell’adespota Nuovo vocabolario filosofico-democratico indispensabile per ognuno che brama intendere la nuova lingua rivoluzionaria (1799), notava a proposito del lemma opinione: «Era, ed è, nella lingua antica vocabolo generale. Nella lingua Repubblicana è stato ridotto a senso ristrettissimo. Per esempio: Libertà d’opinione, che nella lingua comune sinora significava di poter opinare, come ognuno vuole, in Lingua Repubblicana significa che solo, ed unicamente si può e si deve opinar per Ateismo, Incredulità, Democrazia, e Libertinaggio. L’opinare altrimente, si permette soltanto dai Repubblicani dove non possono arrivare con spoglj, esiglj e fucilature». Nonostante alla sua origine l’espressione fosse circondata, come si vede, da ombre e mistificazioni, essa si venne affermando largamente nel dibattito politico risorgimentale come indice di libertà di pensiero e di vera democrazia. Proprio per questo suo innegabile carattere nel Dizionario politico popolare, pubblicato a Torino nel 1851 da un’associazione di patriotti liberali, si riservò ampio spazio alla voce opinione, con considerazioni interessanti e auspici che travalicano quel particolare momento storico: «Nei paesi retti dall’assolutismo, dov’è incatenata la libertà del pensare, supremo diritto dell’uomo, l’uomo si disusa siffattamente dal pensare ai proprii diritti civili e alle cose poltiche, ch’egli neppure nel sacrario della sua coscienza sa portare opinioni od idee chiare e definite sulla politica; sicché là non havvi né opinione individuale né pubblica. Ma dove è bandito [proclamato] il principio della libertà del pensiero, l’una e l’altra necessariamente si forma. Quivi, siccome la base sociale è la sovranità popolare e il potere non è di diritto divino […], il popolo non solamente col suffragio universale costituisce questo potere, ma esercita sopra esso una continuata pressione manifestando la sua opinione sopra la condotta di lui. Perciò nei paesi liberi si dice che l’opinione è l’arbitra del potere, è il tribunale della coscienza pubblica. […] Ma tu, o popolo, avvezzati a pensare col [tuo] proprio capo e a vedere cogli occhi tuoi. Non fidarti delle lenti e dei telescopii che ti mettono dinanzi agli occhi i dottori della politica […]. O popolo! Sia veramente tua la tua opinione, ed allora sarà vero che la voce del popolo è voce di Dio». La pubblicità politica in classe I ntroduzione Ad una settimana dalle elezioni europee del giugno 2009, davanti a un muro nel centro di Roma, due gruppi di partiti diversi si sfidavano per riempire il maggior spazio possibile con i propri manifesti. Ciascun gruppo non poteva coprire il manifesto dell’altro, ma entrambi finivano per occultare quelli già esistenti. Il gran numero di cartelloni, uno sull’altro, non si deve soltanto ai tanti candidati e partiti, ma anche alla continua campagna elettorale, diretta o indiretta, che diventa un tema obbligato anche per quelli che se ne interessano poco. L’argomento può essere stimolante anche per chi segue l’Italia dal Brasile o, come dice il titolo, per discutere con gli studenti in classe, obiettivo che muove la stesura di queste note. La discussione politica coinvolge in Italia argomenti di diverso peso e interesse: il rapporto tra Chiesa e Stato, l’inserimento o meno degli stranieri in Italia, le possibilità lavorative per i giovani, la manutenzione della città e soprattutto la corruzione, attraverso i diversi scandali che hanno portato in carcere molti uomini politici. Inoltre, la politica ha ormai rapporti stretti e stabili con lo spettacolo, e non solo perché persone di spettacolo, come Cecilia Santanchè (Università degli Studi “G. d’Annunzio”) ormai lo storico esempio di Reagan ha dimostrato, fanno parte del mondo politico. Gli uomini politici partecipano sempre di più a varietà televisivi, mentre la loro vita privata diventa argomento di discussione nazionale. Dall’altra parte, i candidati si rivolgono da tempo a grandi pubblicitari, e non soltanto nelle elezioni presidenziali come nel caso di Lula in Brasile o dello stesso Obama negli Stati Uniti, ma anche singoli politici e amministratori di vario livello si rivolgono ogni volta di più alle agenzie per impostare una vera campagna pubblicitaria, tanto che la lotta politica diventa mediatica. Va a questo punto osservato che mentre la pubblicità usa sempre più forestierismi, la politica è costretta ad usare sopratutto la lingua italiana, cioè l’italiano contemporaneo e a volte anche le varianti gergali, per essere sempre più vicina all’interlocutore. Naturalmente, non crediamo che i docenti dovrebbero manifestare le proprie opinioni in classe, ma poiché questo argomento è di grande interesse nelle lezioni, i professori di lingua e cultura italiana potrebbero usare i vantaggi offerti dal mondo della pubblicità, anche senza avere una grande conoscenza dell’argomento, per uno studio tanto linguistico come antropologico. Una continua campagna politica Nel 2006 Romano Prodi venne eletto come primo ministro, con un mandato che durò meno dei quattro anni stabiliti dalla legge. Con la successiva campagna elettorale, nel 2008, è stato eletto Silvio Berlusconi, ancora oggi in carica. Nello stesso tempo si sono tenute le elezioni in diverse città e regioni per le varie cariche di amministratori locali (Sindaco, consiglieri regionali, Presidenti della Regione, ecc.): a queste vanno aggiunte le elezioni per il parlamento europeo con sede a Bruxelles. Questo scritto prende spunto, in particolare, dalla compagna elettorale svolta a Roma, per le elezioni europee, e a Pescara, 27 in Abruzzo. In questa ultima Regione, il Presidente e il Sindaco di Pescara, sono stati arrestati in momenti diversi tra il 2007 e il 2008; per questo, nel mese di giugno 2009 sono state indette nuove elezioni per le due cariche. In queste ultime occasioni, si è verificato spesso l’uso di quella che potremmo chiamare “pubblicità indiretta”, cioè messaggi di critica al governo a nome dell’opposizione, come in un manifesto, diffuso molto prima dell’inizio ufficiale della campagna, che citava ogni singolo comandamento (fig.1) accompagnandolo con un esempio negativo attuato dal governo. Ad una scala diversa, in un quartiere di Roma, la costruzione di una pista ciclabile nel 2009, voluta dall’amministrazione della circoscrizione retta dai progressisti, è stata immediatamente criticata dalla destra, invitando implicitamente – neanche tanto - all’adesione a questo schieramento a causa della incapacità di governo della parte avversa. Il modello americano Nelle elezioni del candidato americano alla presidenza degli Stati Uniti Barak Obama, si era diffusa la formula, efficace e incisiva, Yes we can, a significare la possibilità di realizzare il cambiamento. Nello stesso periodo, in Italia, il Partito Democratico, fondato come alternativa di centrosinistra, ha diffuso manifesti molto simili a quelli del Democratic Party statunitense, a volte addirittura usando traduzioni quasi letterali degli slogan americani, come Si può fare. Un manifesto cele1 28 brava la vittoria di Obama, siglandola con un significativo Il mondo cambia: ciò ha fatto sì che il candidadato del PD Valter Veltroni fosse associato al presidente Obama. A volte anche in negativo, come nel caso del manifesto con la foto di Obama e la frase Yes he can * Sì, lui può e vicino alla foto di Veltroni No you can’t *No, tu non puoi. Ma la trasposizione da un contesto elettorale e sociale ad un altro si è verificata anche in altri aspetti: per esempio, alcuni manifesti italiani presentavano la foto del candidato circondato dalla famiglia, secondo un cliché frequente nella pubblicità americana. Il rappresentante dell’UDC Casini, ad esempio, ha usato questo modello nella sua campagna (fig. 2), anche perché veicolava con maggiore forza i valori della famiglia, fortemente sostenuti dall’UDC, partito di salde tradizioni cristiane. La professione di fede Si tratta di un aspetto che influisce molto nelle scelte di propaganda di un candidato. Come si è detto, il manifesto che riproponeva ciascuno dei Dieci Comandamenti giocava anche sul richiamo esplicito alla religione, cercando di attirare i voti dei cattolici, anche andando contro un governo sostenuto da larga parte di questi. Così come l’attestazione di una fede è importante per il candidato, manifestarsi ateo può avere un effetto negativo e provocare un calo di voti. La dichiarazione di fede ha assunto quindi un forte significato aggregante. Daniela Santanchè, nel 2008 diffuse manifesti (fig. 3) con la sua foto accom- Si fa riferimento a Giacomelli (2006) pagnata dall’affermazione Io credo, molto discussa nei blog per l’uso disinvolto della fede a scopi pubblicitari. Tuttavia, questo esempio è servito come riferimento per il candidato a sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia che si è presentato, in una fase iniziale della campagna, in un atteggiamento assertivo, accompagnato dalla mano sul petto e dall’espressione, che abbiamo già visto, Io credo. In una fase successiva, è stato diffuso un altro manifesto che specificava, più concretamente e forse più laicamente Io credo in te rivolto ad un cittadino colto in compagnia del candidato ed estensibile, quindi, a tutto l’elettorato. Altre strategie per convincere La pubblicità usa non soltanto la funzione conativa per convincere il destinatario ma anche quella emotiva1, come nel caso dello stesso candidato Luigi Albore Mascia. Albore ha infatti un comitato elettorale ben organizzato e interessante, piuttosto diverso dalla media visibile presso gli altri candidati. La sede del comitato elettorale, ad esempio, ha sede in un ufficio luminoso, con arredi raffinati, pareti di vetro, dettagli eleganti. A chiunque entri è prestata la massima attenzione e vengono offerti gadget e opuscoli. Compaiono foto con il candidato in compagnia di giovani ottimisti e ben vestiti; i vari slogan sono accompagnati da frasi che si rivolgono ai giovani, come: “[…] L’energia di ogni giorno e i traguardi che ci prefiggiamo sono strettamente legati all’entusiasmo che ci mettiamo per realizzarli. Agite con entusiasmo e sarete entusiasti!”. Nel primo brano ci sono parole poco usate (prefiggiamo, traguardi) ma si riesce a trasmettere il consiglio conclusivo, che viene rivolto da un uomo maturo ai più giovani. Il discorso in seconda persona non appare come nelle pubblicità in forma imperativa, ma come suggerimento di un uomo esperto della vita, concluso dalla retorica dell’entusiasmo, in carattere più grandi e senza maiuscola. E’ quello che ci vuole per i giovani italiani, demotivati e con grandi difficoltà ad affermarsi, ma che appaiono nei manifesti eleganti e sorridenti, secondo l’immagine delle persone di successo. Nella sede del comitato di Albore, viene distribuito anche un opuscolo di quattordici pagine con il programma elettorale del candidato sindaco, che scandisce ad ogni passo la formula: Io credo in te. Il fascicolo si conclude con la frase di Martin Luther King: “La grandezza nella vita sta nella grandezza del Sogno in cui si è deciso di credere”. Va osservato che la parola “sogno” viene scritta con la maiuscola. Anche altri candidati, nelle stesse elezioni pescaresi, hanno privilegiato un approccio amichevole, come nel caso di Gabriella Arcieri, candidata a consigliere, Parliamone prendendo un caffè; analogo è il caso della candidata a consigliere comunale Paola Marchegiani Per crescere insieme nella conoscenza; Ivan Iacobucci, anche lui candidato a consigliere, invita nel manifesto ad un aperitivo con prenotazione nel quale si discuterà sulla vita notturna di Pescara. Ci sono anche quelli che hanno considerato vantaggioso non schierarsi né a destra né a sinistra, ma stare al centro, usando diversi artifici linguistici per trasmettere il messaggio. Già nelle precedenti elezioni nazionali, la formula Io c’entro usava la particella ci per indicare appartenenza e partecipazione ma richiamando esplicitamente la parola centro e quindi inequivo- cabilmente la posizione del partito. Molto efficace l’uso di ossimori, come nella formula l’estremo centro (fig. 2), dove l’uso di un aggettivo contrasta con il sostantivo ed enfatizza con grande immediatezza la posizione tutt’altro che estremista del partito politico pubblicizzato. Il gioco di parole continua: ad esempio con gli acronimi: dalla sigla del partito UDC, deriva la formula Uno Di Casa del candidato a consigliere Carlino o Un Disegno Comune (fig. 2). L’ambiguità della parola “comune”, che richiama immediatamente l’amministrazione municipale, viene sfruttata varie volte come in questo caso o nella frase Un amico in Comune, frequente in alcune campagne per sindaco anche in blog o homepage, dove si fa riferimento al carattere amichevo- 29 le dell’uomo politico, ma anche all’incarico nel Comune a cui il candidato aspira. All’interno di questi giochi linguistici, anche i cognomi vengono sfruttati in modo creativo. Nelle elezioni a sindaco di Pescara del 2004, un candidato, il cui cognome era Acerbo, aveva sostenuto la propria campagna con lo slogan Acerbo è maturato. In queste ultime elezioni, ancora a Pescara, Claudio Cornacchia, detto “Corna”, ha giocato sullo scherzo con il proprio cognome, suscitando inoltre intimità nell’elettorato: “mi potete chiamare corna come lo fanno i miei amici”, richiamando inoltre la popolare espressione “fare le corna”. C’è anche chi ha preferito usare una tonalità scherzosa, come per esempio Giovanni Di Iacovo che illustra i suoi volantini vestito da medico che ausculta il cuore del Comune, o propone la somministrazione di medicinale in gocce o in pastiglie, o addirittura l’uso di specifici profilattici. Come i testimonial delle pubblicità, i candidati politici si preoccupano sempre della propria immagine, enfatizzando le loro doti fisiche come nel caso della giovane candidata a consigliere di Pe- 30 scara Lea Del Greco. Il suo volantino, per il resto alquanto tradizionale, presenta una foto che ne mette in luce i lineamenti e i capelli biondi e ricci, e suggerisce “IMMAGINA…” agendo così sulla fantasia dell’elettore per concludere “di cambiare DAVVERO”, anche grazie alla giovane età della candidata, di per sé garanzia di rinnovamento. Un’altra candidata a Pescara, Santroni, avendo un tipo fisico diverso dai modelli di bellezza, usa scherzosamente le sue forme abbondanti per richiamare la simpatia dell’interlocutore (fig. 4); il messaggio iconografico viene inoltre abbinato alla taglia SX, che sta ovviamente per sinistra, ma evoca anche la taglia XL. “Loro hanno subito l’immigrazione, ora vivono nelle riserve” (fig. 5): ci sono infatti anche manifesti che rivelano la reazione profonda di alcuni italiani, soprattutto appartenenti alla Lega Nord, contro l’immigrazione. Si tratta di un altro aspetto molto influente, di fronte al grande flusso immigratorio in Europa, e stante la posizione di molti italiani che associano agli stranieri i partiti di opposizione. Conclusioni La lingua italiana è stata usata nei manifesti analizzati con una grande flessibilità e con diverse espressioni tratte dall’uso corrente. E’ significativo anche notare che molti manifesti usano il presente dell’indicativo anziché l’imperativo, storicamente più frequente. Il volantino di Stefano Cardelli è un buon esempio: Io ho delle idee per un nuovo Stile Pescara. E il seguito rincalza con il futuro indicativo, tempo meno frequente nella lingua parlata: Sosterrò il commercio cittadino, favorirò lo sviluppo del centro commerciale naturale. È anche interessante considerare i facsimile delle schede che vengono distribuiti per guidare della scelta finale. In questo caso, non c’è bisogno di slogan: l’elettore deve soltanto copiare quello che viene mostrato, poiché può essere difficile tra tanti partiti distinguerne uno, e si ricorre all’iconografia perché le parole possono essere eccessive. La diversità dei testi analizzati offre molti spunti alla discussione: naturalmente le considerazioni svolte sono solo introduttive e ci sarebbero diversi temi da sviluppare, con risvolti tanto linguistici quanto culturali. Riferimenti bibliografici Berruto Gaetano, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Roma, Carocci, 2002. Borgarelli Bacoccoli Anna Lo spot pubblicitario: metafore e argomentazione, Perugia, Guerra, 1995. Desideri Paola, Teoria e prassi del discorso politico: strategie persuasive e percorsi comunicativi, Roma, Bulzoni Editore, 1984. Giacomelli Roberto, La lingua della pubblicità, In: Bonomi Ilaria, Masini Andrea, Morgana Silvia, La lingua italiana e i mass media, Roma, Carocci, 2003, p. 223- 248. Rodendo Graça, Durão atira miúdos contra Ferro, In: “Revista Expresso” n. 1530, 23 febbraio 2002, pp. 65-68. Stringa Paola, Lo spin doctoring: strategie di comunicazione politica, Roma, Carocci, 2009. L’esperienza del Teletandem in un seminario di traduzione letteraria * O Professor João A. Telles da Universidade Estadual Paulista é o responsável pelo projeto TeleTandem Brasil. Para maiores informações acesse o site: http://www.teletandembrasil.org Patricia Peterle* e Giorgio de Marchis L avorare con la traduzione e gli strumenti di questa pratica può essere un’interessante e stimolante strategia per i corsi di laurea in Lingue e letterature straniere. La pratica della traduzione è un’attività che richiede e motiva, spesso inconsapevolmente, due tipi di riflessione: una sulla lingua straniera e un’altra sulla lingua madre del traduttore. Processi, questi, fondamentali a livello accademico, che possono perfino aprire porte ancor chiuse agli studenti universitari che intendono imparare e conoscere una nuova lingua e una nuova cultura. In effetti, come si accennerà qui in seguito, l’esperienza della traduzione trasmette non solo delle competenze linguistiche, ma anche, e soprattutto, culturali. Alla luce di queste premesse, la cattedra di portoghese dell’Università di Salerno e la cattedra di italiano dell’Universidade Estadual Paulista di Assis hanno organizzato un seminario (Universidade Federal de Santa Catarina – Università degli studi di Salerno/Università degli Studi di Roma III) italo-brasiliano di traduzione letteraria via Teletandem che ha permesso ai partecipanti di sperimentare un approccio cooperativo e parzialmente autonomo alla pratica traduttiva. I due gruppi – coordinati dai docenti Giorgio de Marchis, per Salerno, e Patricia Peterle, per Assis, e assistiti dalle rispettive collaboratrici ed esperte linguistiche: Filipa Matos e Alessandra Rondini – erano formati rispettivamente da quattro studenti. Il gruppo salernitano era composto da due studenti iscritti alla laurea specialistica (Eleonora Cuomo e Giuseppe Napoli) e da due laureandi del corso di laurea in Lingue e Culture Straniere (Sergio Standoli e Salvatore Cerino)1; il gruppo di Assis era, invece, formato da quattro studentesse, due dell’ultimo anno (Aline Fogaça e Graziele Frangiotti) e due del penultimo anno (Maria Amélia Dionisio e * Patricia Peterle, durante l’esperienza del Teletandem relazionata nell’articolo, era docente di letteratura italiana presso l’Universidade Estadual Paulista, campus di Assis. 1 Da segnalare, inoltre, la partecipazione al seminario in forma di Tandem presenziale degli studenti Alberto Santoro e Gisella Sacco. 31 Renata Marcon). Tutti i partecipanti sono stati selezionati sulla base delle competenze linguistiche (alcuni studenti avevano, ad esempio, avuto modo di svolgere in precedenza significativi soggiorni in Italia, in Brasile o in Portogallo grazie ad accordi di cooperazione internazionale o a borse Erasmus) e al loro rendimento nei corsi di Lingua e letteratura italiana in Brasile e Lingua portoghese in Italia. L’intero progetto si è svolto nelle settimane comprese tra il mese di ottobre del 2008 (scelta della bibliografia teorica e lezioni introduttive) e quello di febbraio del 2009 (revisione delle traduzioni). Come testi da tradurre sono stati selezionati due racconti: Dritto dritto negli occhi di Valeria Parrella2, per gli studenti brasiliani, e AA di Rubem Fonseca3, per gli italiani. Testi di autori contemporanei che, in modo diverso, presentavano notevoli difficoltà da un punto di vista traduttivo. Per quanto riguarda il racconto italiano, due sono state le difficoltà più evidenti: la prima di natura culturale (a causa di una serie di riferimenti alla realtà sociale napoletana non sempre immediatamente comprensibili per degli studenti stranieri) e la seconda prettamente linguistica, vista la presenza del dialetto napoletano che ha sollevato il problema di come renderlo nella lingua portoghese - visto che il fenomeno dei 2 dialetti è una caratteristica della realtà della penisola. Il testo di Fonseca, invece, ha posto, in alcuni casi per la prima volta, gli studenti salernitani in contatto con la variante brasiliana della lingua portoghese e i numerosi riferimenti alla cultura rurale del Pantanal hanno costretto gli studenti italiani a ricorrere frequentemente all’ausilio dei collaboratori linguisticoculturali brasiliani. Tutti i partecipanti, prima di cominciare a tradurre, hanno lavorato su dei testi teorici, precedentemente concordati dai docenti, al fine di discutere, riflettere e problematizzare alcuni aspetti e scelte del traduttore e, di conseguenza, della traduzione.4 Conclusa la prima fase, introduttiva e teorica, gli studenti sono stati organizzati in coppie italo-brasiliane e hanno gestito le proprie sessioni di Teletandem in maniera del tutto autonoma. In questa fase, tutti i partecipanti si sono scambiati i ruoli, in modo che ognuno potesse essere alternativamente traduttore o esperto linguisticoculturale a seconda del testo su cui la coppia si trovava a lavorare. Nel campus di Assis, gli studenti hanno avuto a disposizione il laboratorio multimedia del progetto Teletandem Brasil, dove, prenotando la postazione, potevano usufruire dei vari programmi esistenti (Skype, Ovoo, Messanger) per entrare rapidamente in contatto con il proprio partner. Gli studenti dell’Università di Salerno hanno avuto la possibilità di realizzare il seminario presso il Laboratorio di Teletandem allestito nel Centro Linguistico d’Ateneo. Alcuni degli studenti hanno registrato dei video delle proprie sessioni e, in alcuni casi, dei file audio. Tutto questo materiale, una volta analizzato, potrà fornire delle importanti indicazioni sulle dinamiche di cooperazio- V. Parrella, Dritto dritto negli occhi, in Mosca più balena, Minimum Fax, Roma 2003, pp. 18-32. R. Fonseca, AA, in A cofraria dos espadas, Companhia das Letras, Rio de Janeiro 1998, pp. 55-69. 4 R. Jakobson, Aspetti linguistici della traduzione, in Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano 1994 (1963), pp. 56-64 (ed. or. Essais de linguistique générale, Editions de Minuit, Paris 1963); A. Berman, La traduzione e la lettera o l’albergo nella lontananza, Quodlibet, Macerata 2003, pp. 13-64 (ed. or. La Traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Seuil, Paris 1999) ; L. Venuti, L’invisibilità del traduttore. Una storia della traduzione, Armando, Roma 1999, pp. 21-72 (ed. or. The Translator’s Invisibility: a history of translation, Routledge, London 1995). 3 32 ne in una traduzione a quattro mani via Teletandem. Il risultato dell’interazione tra gli studenti è stato più che positivo; in effetti, mentre discutevano delle rispettive traduzioni, riflettevano sulla propria lingua, esercitandosi al tempo stesso nella lingua straniera. Dal mese di novembre in poi, entrambi i gruppi si sono riuniti con periodicità settimanale con i rispettivi docenti e collaboratori linguistici, in modo da arrivare a una versione unica e condivisa delle varie traduzioni. I testi che ora si pubblicano sono proprio il risultato di questi incontri5. Alessandra Rondini e Filipa Matos hanno avuto un ruolo fondamentale per quanto riguarda il buon esito dell’intero seminario. I tutor linguistici, infatti, hanno risolto più di un dubbio, stimolando gli studenti a riflettere su nozioni culturali e su determinate espressioni della lingua italiana e portoghese presenti nei due racconti. Tradurre significa anche lavorare con delle tradizioni letterarie (quella di partenza e quella d’arrivo). Questo atto, il tradurre, fa sì che un testo circoli fuori dalla propria tradizione. Abbiamo così una rilettura e una disseminazione dello stesso testo, ma anche di abitudini e principi che sono lì quasi “occulti”. Come afferma Susan Bassnett, è questo uno spazio caratterizzato dai segni dell’interdisciplinarietà e della dinamicità: Non c’è, infatti, un canone universale con cui giudicare i testi, c’è solo una serie di canoni, che si muovono e cambiano, con i quali ogni testo intrattiene una continua relazione dialettica. Non può esserci una traduzione definitiva, come non possono esistere una poesia o un romanzo definitivi; e ogni giudizio può essere dato solo dopo aver considerato sia il processo di creazione di una traduzione sia la sua funzione in un contesto specifico.6 In tale prospettiva, questo progetto di traduzione cooperativa a distanza ha arricchito e stimolato il lavoro di quanti vi hanno partecipato: docenti, lettori e studenti. Non è stata solo l’occasione per affinare uno strumento utile, dal punto di vista linguistico, per praticare e migliorare la lingua straniera studiata (e riflettere su di essa), ma è stato anche un punto di partenza per studi futuri di alcuni aspetti di ambito letterario, in particolare, quello della letteratura comparata che, come ha giustamente colto Armando Gnisci, offre la possibilità di lavorare con temi e discorsi che avvicinano due o più culture: La letteratura comparata si propone come lo studio e il discorso che cercano di corrispondere a questo potere della letteratura/letterature, come loro compagna e pari, come il sapere che traduce i valori della letteratura in discorso aperto alla pluralità, il discorso che possiamo fare tutti insieme e alla pari del mondo traducendoci gli uni presso gli atri, nonostante e pure per grazia della rete infinita delle reciprocità e delle differenze.7 5 In modo da permettere la pubblicazione di entrambe le traduzioni, esito naturale di un progetto altamente collaborativo, si è preferito rinunciare alla pubblicazione del testo a fronte in originale. 6 S. Bassnett, La traduzione. Teorie e pratica, Bompiani, Milano 1993, p. 24 (ed. or. Translation studies, Routledge, London 1991) 7 A. Gnisci, La letteratura comparata, in Introduzione alla letteratura comparata, a cura di Armando Gnisci, ParaviaBruno Mondadori, Milano 2000, p. XII. 33 Francesco Alberoni Chi innova e ha successo suscita sempre feroci invidie N Sta meglio chi non fa nulla, perché così non disturba ell’immaginario popolare nessuno è tranquillo come un califfo. Invece tutti coloro che occupano una posizione di potere vengono continuamente minacciati, attaccati e si devono difendere. Il califfo è insidiato dai parenti, dai figli che mirano alla successione. La maggioranza degli imperatori romani sono morti assassinati. Le tragedie di Shake speare sui re d’Inghilterra ci danno un lucido quadro della lotta spietata e sanguinosa che si svolge attorno al trono. I dittatori, pensiamo a Stalin, Hitler, hanno conservato il potere sterminando i potenziali oppositori. Ma ancora negli ultimi anni Stalin temeva di essere avvelenato dai suoi medici. La democrazia rende solo la lotta meno sanguinosa. Ma non appena uno è diventato ministro o presidente del Consiglio o ha raggiunto qualche altra carica ufficiale, incominciano gli intrighi per farlo fallire e prenderne il posto. Ogni volta che deve affrontare un problema i nemici lo attaccano e alcuni suoi collaboratori complottano nell’ipotesi che fallisca e arrivi qualcun altro. Chi si propo ne una grande meta sa che le vere difficoltà non sono mai oggettive, ma il prodotto di manovre che deve rintuzzare colpo su colpo, senza distrarsi un istante. Va meglio a 34 chi non fa nulla, perché non disturba i gruppi di potere che vogliono conservare i loro privilegi. Ma chi vuol innovare, costruire, cambiare disturba sempre qualcuno e, se ha successo, suscita feroci invidie. È stato Alessandro Magno a consentire all’arte, alla filosofia, alla lingua greca di dominare il mondo antico dal Mediterraneo all’India e alla Cina. Eppure la Grecia ha fe steggiato la sua morte dicendo che era finalmente morto il tiranno. Eppure non l’aveva mai visto perché era sempre rimasto a combattere lontano e l’aveva inondata di ricchezze e di gloria. Per questo molti politici, molti imprenditori, col passare degli anni, diventano cini ci. Perdono quella fiducia nell’essere umano che avevano agli inizi della carriera e che li portava ad incontrare nuove persone, a cercare nuovi partner, nuovi collaboratori, ad aprirsi a nuove idee, a esplorare strade nuove, a rischiare, ad inventare. E si inaridiscono, smarriscono la loro forza creativa. Perché la creatività è spalancarsi, guardare il mondo con occhi sempre nuovi e sempre stupiti, non sospettosi. La persona creativa, lo vediamo nei grandissimi artisti, a qualunque età conserva qualcosa della ingenuità del bambino, dell’entusiasmo e dei sogni dell’adolescente. Quando la perde si spegne. Cruciverba SOLUZIONI Cruciverba Curiosità: Il primo documento in volgare della letteratura italiana è il considdetto Indovinello veronese: databile tra la fine del’VIII e l’inizio del IX secolo, apparentemente parla dell’aratura dei campi, ma in realtà allude alla scrittura. 35