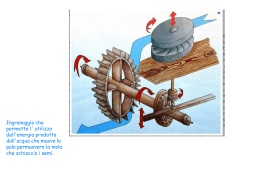

DAL GRANO ALLA POLENTA Grazie alle testimonianze di Ernesto Vanini di Tesserete, che ha 92 anni, e di Attilio Quarenghi, vissuto a Lugaggia, che ha 82 anni, abbiamo ricostruito il processo che porta dalla semina del grano alla polenta. In inverno il campo di mais o granoturco (“carlón”) veniva concimato (“ingrasaa”) con il letame naturale prodotto dallo sterco del bestiame: mucche, maiali e galline. Generalmente il campo veniva vangato in primavera (Ernesto Vanini ricorda che il suo povero papà gli diceva che andavano a vangare per guadagnare i soldi per poter andare alla fiera di san Provino). Quasi tutti avevano un campo di mais, che veniva vangato dagli uomini. Erano però le donne che lo seminavano, già ad aprile. Con un rastrello speciale venivano tracciate delle file a distanza di circa 50 cm l’una dall’altra. In ogni fila venivano scavati dei buchi col cavicchio in legno di rovere (“cavícc”), a distanza di 30-35 cm uno dall’altro, nei quali si mettevano 4 o 5 chicchi (“grán”) di mais. I buchi venivano poi subito richiusi con lo stesso “cavícc”. Dopo un mesetto cominciavano a spuntare le piantine che venivano presto diradate, per lasciar spazio alle più robuste. Le donne dovevano allora “regalzá ul carlón”, cioè creavano dei mucchietti di terra lungo tutta la lunghezza di ogni fila. A Il “cavícc” seconda delle dimensioni del campo venivano a formarsi cinque o sei strisce di piante (“filár de carlón”) in modo che si Il rastrello speciale (disegni di Attilio Quarenghi) 16 potesse facilmente entrare nel campo per lavorare sulle singole piante. Durante l’estate le piante venivano sfoltite togliendo le foglie inutili (a Lugaggia questa operazione era chiamata “scföià or carlón”). Per due o tre volte si eseguiva ancora l’operazione di “regalzá”. Verso la fine di agosto si effettuava il taglio del fiore sbocciato e maturato proprio sulla cima della pianta, e preposto alla fecondazione. Questa operazione veniva detta: “tögh or gal al carlón”. Nella parte superiore si formava la “lòva” (pannocchia). Generalmente ce n’erano due o tre e quando la pianta era robusta poteva formarne anche di più. Verso la fine di ottobre la maturazione era completa e il mais cominciava a prendere un bel colore giallo (prima era bianco). A quel punto si faceva il raccolto che si svolgeva tutto in un’unica giornata. La pannocchia era liberata dal ciuffo rosso (“barba”) e da una parte delle brattee (“scpoià or carlón”), se ne lasciavano tre o quattro che venivano annodate e servivano per appendere le pannocchie in una stanza (“l’èra”), dove venivano depositati tutti i raccolti della stagione. Le brattee (“scpoi”), particolarmente quelle vicine al “tutú” che erano le più tenere, venivano tenute per fare i sacconi (“bisácch”), un materasso che certi usavano ai monti. Di solito si appendevano le pannocchie alle travi del soffitto. Per sfruttare l’ultimo calore autunnale, certe famiglie le appendevano all’esterno dei davanzali, dove non potevano essere bagnate dalla pioggia. Altre usavano il loggiato (“lòbbia”), tirando dei fili sotto il soffitto. Ernesto Vanini ricorda che a casa sua erano messe nella camera da letto e questo attirava anche i topi! Verso dicembre si staccavano le pannocchie dal soffitto e alla sera, davanti al camino che era l’unico posto un po’ caldo della casa, si “sgranava ol carlón”. Si prendeva una pannocchia già sgranata e la si sfregava con un’altra, facendo in modo che i chicchi cadessero nel secchiello o nel catino (“sedèll” o “cadín”). Altri usavano la “gratiròra”, un’apposita grattugia di legno, fatta a conca, con delle lame dentellate in ferro. L’interno della pannocchia (“ol tutú”), veniva buttato nel camino. Serviva anche questo a scaldare, anche se bruciava molto lentamente. Le piante, ormai fusti secchi (“mergásc”), rimasti nei campi venivano poi tagliate al piede, e accatastate lì sul posto. Alcune erano bruciate, altre erano usate per chiudere e coprire i ripari costruiti negli orti (“i barcótt”) per conservare nell’inverno le poche verdure (prezzemolo, carote, porri, insalata). 17 La gratiròra Si riponeva il grano, facendo attenzione che non facesse “la cámora” (un insetto che si forma nel chicco). Poi lo si insaccava e lo si portava al mulino, con la gerla. Assieme si portavano anche i sacchetti di tela, ben puliti, nei quali il mugnaio avrebbe messo la farina. Sul sacchetto c’erano già attaccati i nastri con i quali poi veniva legato. Piero Besomi metteva nella gerla un biglietto con il nome di chi consegnava la partita di grano. Dopo qualche giorno si tornava a prendere la farina. Attilio Quarenghi descrive Piero Besomi come una persona molto affabile e gioviale e ricorda che lo si vedeva almeno un paio di volte al mese nella chiesa di Santo Stefano con la veste di confratello, durante le numerose processioni che c’erano a quei tempi. Con la farina più fine, detta semola, si faceva il semolino o “polentina”: veniva fatta cuocere nel latte. La si poteva mangiare come una “pappina” oppure la si lasciava raffreddare e indurire. In questo caso si poteva spalmare sopra uno strato di “confitüra”, rendendola così più appetitosa. La farina gialla serviva principalmente per la polenta. E in tempo di guerra se ne è mangiata tantissima. Con la polenta si accompagnavano tutti i cibi, come la carne, in particolare del maiale o magari anche il brasato. Altra carne che si poteva mangiare era il coniglio o la gallina, ma la carne “del macellaio” era riservata per le grandi occasioni. Normalmente, assieme alla polenta, si mangiava il formaggio, le verdure dell’orto, le uova o semplicemente il latte. A volte la si faceva 18 arrostire nella padella assieme a burro e formaggio molle fatti in casa. Sui monti si preparava talvolta la “polenta cónscia”, cotta non nell’acqua, ma nel latte con l’aggiunta di abbondante burro. Restava molle e unta e se ne mangiava poca, accompagnandola con formaggini di capra del vicino alpe o con la “mascarpa”. Con la farina di granoturco nostrano si faceva una polenta molto più sostanziosa e saporita, chiamata anche “scbièca” o “sgrüia” per il suo aspetto lucido e per la sua macinatura leggermente più grossa di quella che si comperava nei negozi. Aveva un gusto particolare e sicuramente migliore. Attilio Quarenghi ricorda che la sua famiglia cominciò a piantare un intero campo di granoturco in tempo di guerra, prima la farina per la polenta veniva comperata nei negozi. Con la guerra tutto era misurato e contingentato ed era diventata una necessità produrre in casa tutto quello che si poteva. Così nella campagna di Lugaggia, alle Pezze, ampie strisce di prato vennero trasformate in campi di frumento, di patate e di granoturco. Abbiamo raccolto altre testimonianze relative specialmente all’attività che si svolgeva al mulino di Cagiallo. Carletto Boni, di Sala Capriasca, era autista della cooperativa negli anni Cinquanta, e poteva quindi disporre di un capiente mezzo di trasporto. Faceva allora dei viaggi a Cagiallo raccogliendo i sacchi di diverse persone per portarli al mulino. Quale ricompensa, la gente gli dava un po’ di farina. Pierino Lepori, di Sala Capriasca, ricorda che viaggiava in motoretta, portando il grano dentro ad un capiente sacco da montagna. Ricorda anche il “Sepp”, un grigionese che lavorava come tuttofare al convento del Bigorio. Anche lui andava a Cagiallo per fare macinare il grano del convento e scendeva con il “sciarabán”, un carretto verde (“car-àbanc”) tirato da un cavallino. Franco Moggi, detto Lupo, di Cagiallo, si ricorda delle donne di Dino e Sonvico che arrivavano in paese calzando i “pedü”, perché gli zoccoli erano troppo pericolosi per scendere il sentiero del Ponte di Spada. Arrivavano al mattino verso le nove e ripartivano a mezzogiorno. Ricorda anche che attorno al mulino c’era un gran movimento di gente. 19 IL MULINO ALLA SCUOLA MEDIA Il direttore della Scuola media, Giorgio Cesarini, ci spiega come mai la scuola ha voluto ripristinare il mulino. Perché la Scuola media di Tesserete si occupa di recuperare testimonianze del passato? La scuola è inserita in un territorio, il passato del territorio è sicuramente importante e la scuola deve saperlo valorizzare, nel limite delle sue possibilità. Il lavoro sul mulino è la continuazione di quanto già fatto in altri ambiti, come ad esempio il periodico “Mosaico”, che appare regolarmente da ormai 14 anni. Poi ci sono state altre iniziative, la mostra di vecchie fotografie, la realizzazione del sentiero didattico che abbiamo chiamato “Sentiero raccontato” o la bibliografia su Capriasca e Val Colla, che ci ha permesso di raccogliere in biblioteca un migliaio di libri e articoli che parlano della nostra regione. Come mai questo mulino è arrivato alla scuola media? Sapevamo che si trovava da vari anni in un garage a Cagiallo. Abbiamo avuto l’occasione di vederlo, smontato e malridotto, e grazie ai contatti 20 col Municipio di Cagiallo, siamo riusciti a trasferirlo nel nostro istituto. Oggi, dopo il restauro, credo proprio di poter dire che avevamo visto giusto. La collocazione attuale, nell’atrio dell’aula magna, permette a tutti coloro che accedono alla nostra scuola di poterlo ammirare. Cosa avete dovuto fare per restaurarlo? Dobbiamo ringraziare tre persone che hanno contribuito in maniera determinante: i signori Piercarlo Besomi, Ernesto Vanini e Francesco Mora. Senza il loro lavoro prezioso e competente, non saremmo riusciti con le nostre forze ad arrivare ad un simile risultato. Alcuni ragazzi hanno contribuito al restauro, ripulendo e lavorando sulle parti in legno, in particolare sono stati coinvolti gli allievi del Corso pratico. Per le parti meccaniche abbiamo fatto capo a persone che conoscevano bene il funzionamento. Chi meglio poteva farlo se non i fratelli Piercarlo e Federico Besomi, che hanno imparato sin da piccoli a far funzionare il mulino e lo conoscono quindi come le loro tasche? Bisogna dire che è stato bello vedere queste persone venire a scuola e lavorare con i nostri allievi. Abbiamo ammirato il loro entusiasmo e le loro capacità di artigiani. Hanno saputo concretamente trasmettere la loro esperienza e le loro conoscenze ai ragazzi. 21 Come avete fatto a trovare i soldi per i lavori? Il trasporto da Gudo a Tesserete è stato effettuato dalla ditta fratelli Campana di Piandera. Per portarlo alla scuola media abbiamo approfittato della disponibilità della ditta di trasporti Besomi di Campestro. La mano d’opera, naturalmente, non ci è costata un centesimo. Il materiale è stato pagato con i crediti a disposizione della scuola. Le cinghie in cuoio sono state offerte dai Mulini di Maroggia. Per quanto riguarda gli allacciamenti elettrici dobbiamo ringraziare la Sezione degli Stabili Erariali che si è assunta le spese. A cosa servirà il mulino? Come verrà utilizzato? L’intenzione è quella di non trasformarlo in un oggetto di museo, ma di farlo funzionare ancora regolarmente. Cominceremo con la prossima festa di sede, dove pensiamo di macinare 200 kg di mais che verranno messi in sacchetti prepararti dai nostri allievi e venduti alla popolazione. Poi speriamo di riuscire a ripetere questa esperienza tutti gli anni e non è da escludere che anche i privati possano utilizzare il mulino per macinare il loro grano. Avere un mulino in sede ci aiuterà anche nell’insegnamento: penso per esempio ai docenti di scienze che trattano la trasmissione del moto e 22 che avranno a disposizione un esempio molto concreto per la loro lezione. Ma ci sono altre materie che possono essere coinvolte, come l’educazione alimentare, l’educazione tecnica, l’italiano, perché questo opuscolo propone quattro racconti che possono essere letti e commentati dalle classi, eccetera, eccetera. E poi aiuteremo i ragazzi a capire le varie fasi della produzione della farina. In una società di cibi preconfezionati noi torneremo a piantare il grano, lo vedremo crescere, lo coglieremo e, dopo l’essiccazione, lo macineremo. Rivivere questo processo ci aiuterà a capire le fatiche e le difficoltà che hanno dovuto superare i nostri anziani, ma proveremo anche la gioia e l’orgoglio di realizzare un prodotto con le nostre mani. 23 RACCONTI E LEGGENDE 24 DI MULINI E D’AMORE di Carlo Anselmini “Badi bene, signor padrone, che quelli non sono giganti, ma mulini a vento!” “Si vede bene, Sancio, che d’avventure non te ne intendi!” (da “Don Chisciotte” di M. de Cervantes) Salirci, non era facile! La scala era stretta e i primi scalini, di granito, troppo alti. La porta, poi, si apriva all’esterno, sul corridoio. Io e mio fratello ci intrufolavamo di nascosto, quando giù da basso stavano parlando e le parole cancellavano gli scricchiolii del pavimento di assi (gli stessi che sentivamo nel silenzio scuro della notte: zampettii di topi finalmente liberi di rosicchiare chissà che cosa). C’erano due finestre e le falde del tetto che scendevano basse. Freddo d’inverno e troppo caldo d’estate. Toccavamo tutto, soprattutto quella che mio nonno chiamava “la sua bicicletta”, un aggeggio che gli serviva per costruire pesanti zoccoli di legno, talmente pesanti che quasi nessuno portava. E c’erano vecchi materassi ammuffiti che sapevano di piscio di gatti e di topi. Questa era la nostra soffitta. Vi nascevano gattini, in una vecchia enorme culla di vimini. Morivano topi in piccole trappole con pezzetti di formaggella. Spuntavano damigiane polverose col vetro verde sul quale le nostre dita tentavano di disegnare animali. Un tappo avvolto in stracci bianchi e una vecchia lattina a ricoprirlo impedivano ai topi di entrarci. Noi sapevamo che ci scorrazzavano sopra perché scoprivamo le impronte delle loro zampe e piccole cacche indurite. Dentro, riempite fin quasi all’orlo, gialli chicchi di granoturco luccicavano oltre la polvere. Prendevamo le damigiane per il collo e ci divertivamo a farle oscillare. Erano mio nonno e mia madre che le riempivano con un grosso imbuto d’alluminio, quello che serviva per mettere il vino nelle botti, e noi ascoltavamo affascinati il suono dei grani che scendevano e s’ammucchiavano a formare un cono che lentamente si sgretolava e si afflosciava. Una volta riuscimmo a togliere un tappo e a urlare dentro la damigiana: l’eco rimbalzò tra i cicchi e si perse. Poi chiudemmo male e qualche mese dopo mia madre ci trovò un topo morto. Imprecò contro 25 tutti. Ma non seppe mai che eravamo stati noi. Lo sospettò, ce lo disse, ci minacciò. Tacemmo: era troppo grave! E il nonno protesse il nostro silenzio. Si sgranavano le pannocchie la sera, di sotto, in cucina. Lo faceva il nonno con la cicca del sigaro in bocca e già una gamba sola, riempiendo il catino di ferro nel quale da piccoli nostra madre ci lavava e noi tentavamo di nuotare. Era veloce a farlo, sfregando una pannocchia contro l’altra. Io ci avevo provato, inutilmente, rovinandomi le dita da studente. Avevo anche tentato con la grattugia del formaggio, ma i risultati non erano stati migliori. Mentre lui sfregava, mia madre si muoveva attorno al camino o saliva sul tavolo a staccare da un bastone appeso al soffitto altre pannocchie che, quand’erano troppo secche, lasciavano cadere chicchi sparsi dentro il caffelatte. E allora, altri rimproveri agli uomini di casa che si muovessero perché era tempo e la finissero almeno per qualche sera d’andare al ristorante a giocare a bocce. Quando il catino era pieno, salivano in soffitta, brontolando ogni volta perché la scala era stretta. Dentro, nel granaio delle tre damigiane, il granoturco restava ad essiccare fin quando non avevamo più farina per la polenta. Ed era la fine dell’inverno. Buttandosi la blusa da manovale, toccava allora a mio padre portare il sacco bianco fino al mulino. Era un rito e io lo accompagnavo. Se lo caricava con un colpo rapido (al ritorno, quando ero veramente piccolino, mi appollaiavo io sulla sua schiena) e partiva seguendo la linea del tram, verso Cagiallo. Era un sentiero proibito, ma tutti lo prendevano lo stesso. Cagiallo era là, in faccia a noi, con una grande casa bianca e le altre strette attorno. Più in alto, la chiesa di S. Matteo, quella degli ulivi. Era un altro mondo dove non ci andavamo. E dove non conoscevo nessuno. Lasciata la ferrovia - si camminava spesso sulle traversine e io mi diverti26 vo a scivolare in equilibrio sui binari, stando attenti, entrambi, al fischio del tram che ci arrivava alle spalle -, si scendeva per un piccolo sentiero, si passava un primo ruscello che sapeva di schiuma e di fogna, poi un grosso sperone di roccia, aguzzo e alto, un altro ponte di cemento granulato con una ringhiera di ferro che ci portava oltre il fiume, con l’acqua che ci sembrava pulita perché più in basso ci facevamo il bagno e riuscivamo anche a berla. Io sgambettavo dietro di lui che sudava sotto il sacco bianco coi chicchi che gli pungevano le spalle. Un anno sì e uno no, infatti, mia madre seminava una qualità nuova, con chicchi aguzzi. - Questi sono migliori e fanno pannocchie più grosse!- diceva. -Ma pungono!- protestava mio padre. Ero orgoglioso di quel viaggio nelle viscere del bosco tra cascate d’acqua che mi sembravano enormi. Passato il fondovalle si cominciava a salire e io arrancavo su scalini di sasso e di cemento ancora troppo alti. Poi finiva il bosco, cominciava il prato e la puzza della discarica dei rifiuti. Infine i muretti degli orti col profumo di rosmarino, le prime case e i vicoli stretti, più stretti di quelli del nostro paese. Nell’ombra del pomeriggio, sentivo qualche saluto a mio padre e io mi stringevo più vicino a lui, dandogli la mano. Infine, il mulino. Una casa come le altre. Salivamo una piccola scala. Si bussava ( o c’era già un campanello? Non ricordo!). Apriva una donna, altri saluti. Mio padre entrava, passava la cucina e arrivava in un’altra stanza. E io dietro, sempre più vicino, intimidito e curioso. La donna chiedeva qualcosa e lui rispondeva: - Sì, è il più grande!- (Ma grande non lo sono mai stato! Quando a ginnastica ci mettevano in rango, io ero sempre tra gli ultimi). Qualche anno più tardi, lui avrebbe risposto: -Sì, è quello che va a studiare!E altri anni dopo, sarei stato io a salutare col sacco di granoturco sulle spalle e la donna mi avrebbe parlato: - Oh, or maesctro!- E sarei arrossito. 27 Di là, nell’altra stanza, profumi misteriosi e nebbia di farina. Io sbirciavo la macchina - il mulino- senza capirci niente, mentre mio padre posava il sacco in un angolo dicendo che sarebbe tornato tra una settimana. Ci fermavamo poco e io non avevo nemmeno il tempo di assaporare altri profumi di farina o di immaginarmi a rotolare nel cassone di legno che spuntava dal macchinario e venir su, inzaccherato e tutto giallo. Si tornava a casa passando da Tesserete e ci si fermava a bere qualcosa: un bicchiere di vino, lui, e una gazzosa per me, di quella bianca, perché non ce n’era dell’altra. Quando arrivavamo a casa, imbruniva e dovevamo far uscire la vacche a bere alla fontana e mia madre con la cena già pronta minacciava di brontolare. Allora, ci sedevamo in silenzio, guardandoci con complicità. E si taceva. Poi la solita frase che noi aspettavamo ogni volta: -E che non sia come il mese scorso, che hanno mischiato la nostra farina con quella di un altro. Ed era meno buona! Perché allora cambio mulino! Nessuno rispondeva perché tutti sapevamo, anche lei, che non era vero. Ma faceva parte del rito! Oggi ci sono tornato, giù al piccolo ponte. Da vecchio rimbambito o da vecchio nostalgico? O semplicemente da uomo? Non lo so! E’ una sera d’autunno con la nebbia che si sfilaccia salendo dal fiume. Rifaccio gli stessi scalini, la passerella, lo sperone di roccia ancora ricoperto di muffa, i frassini e i castagni che sanno di umido. Non é cambiato molto. Oltre il secondo ponte, sulla riva del fiume, i ruderi del vecchio mulino ad acqua che non ho mai visto funzionare. Sparite le grandi macine, non restano altro che brandelli di muro. Più lontano, quasi alla confluenza col Cassarate, tra i rovi, altre macine su cui giocavamo agli Indiani. Faccio qualche passo nell’erba, m’avvicino ai muri tra i rami d’un nocciolo. 28 Guardo il ponte, dal basso, umido di nebbia. Tristezza negli occhi: mio padre non ci passerà più. Ed io non sono più adolescente. Ma era addossato a quelle screpolature che aspettavo Nada, di sabato. Lei arrivava scendendo a fatica i gradini e forse non capiva perché proprio lì dovevamo vederci. Ricordo occhi neri e un ciuffo ribelle sulla fronte. Ricordo la camicetta sbottonata e le mie mani sul tremore dei suoi seni. L’ultima volta che ci trovammo fu una domenica e io avrei dovuto essere al Vespro (ci dovevo andare: ero il nipote dello zio prete! E poi non c’era zio prete che teneva: ci si doveva andare e basta!). Era un amore d’autunno e l’autunno stava per finire. Lei arrivò con la gonna umida di sera. Mi disse: -Ciao, sei già qui?! - E io le strinsi le labbra. Poi sentimmo voci che s’avvicinavano e ci acquattammo tra i ciuffi d’erba. Voci di un uomo e di un ragazzino. Sbirciai un po’, sopra il viso di Nada. Calzoni di velluto, una camicia a quadretti, una blusa sulle spalle e un sacco bianco. Mio padre! Dietro, sgambettava mio fratello. Mi sentii tradito o, forse, cresciuto troppo in fretta. Avrei voluto saltar fuori e urlargli di fermarsi, di aspettarmi. Non lo feci. Quando furono lontani, sulla salita, ricominciammo a baciarci. Ma fu subito notte. Lei si riabbottonò la camicetta e salimmo in silenzio, uno dietro l’altro, verso la ferrovia. Passò un tram e la luce dei fari ci sfiorò il viso. Era veramente notte! Mio fratello, a casa, sapeva di vino e di gazzosa. Io non dissi niente. Non fui capace di tenergli il muso. Né a lui, né a mio padre, né a Nada che non tornò più tra i muri del vecchio mulino. “Al di là del fischio delle pale dei mulini a vento, la scogliera scendeva a picco sul mare e nel vento il sole arrossava le barche dei pescatori: fu l’ultimo tramonto che il vecchio vide prima di morire.” 29

Scaricare