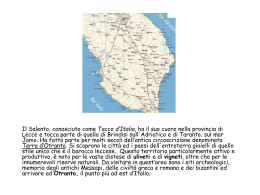

RAFFAELE GORGONI Lo scriba di Càsole Il segreto di Otranto ROMANZO Redazione Lorenzo Velle Impaginazione Ettore Ronzino Art Director Nino Perrone © BESA Editrice via Duca degli Abruzzi, 13/15 73048 Nardò (LE) tel./fax +39.0833.871608 [email protected] www.besaeditrice.it INDICE PROLOGO 9 CAPITOLO I CAPITOLO II CAPITOLO III CAPITOLO IV CAPITOLO V CAPITOLO VI CAPITOLO VII CAPITOLO VIII CAPITOLO IX CAPITOLO X CAPITOLO XI CAPITOLO XII CAPITOLO XIII CAPITOLO XIV CAPITOLO XV CAPITOLO XVI CAPITOLO XVII CAPITOLO XVIII CAPITOLO XIX CAPITOLO XX CAPITOLO XXI CAPITOLO XXII CAPITOLO XXIII CAPITOLO XXIV CAPITOLO XXV CAPITOLO XXVI 11 15 22 30 34 39 49 53 59 65 77 84 94 100 106 111 118 126 131 139 143 150 157 166 178 183 EPILOGO 185 ad Alessandro PROLOGO Non mi sono mai abituato a questo mare che non è un mare. A quest’acqua bastarda di tante acque, alle velme, alla palude dove terra e mare si confondono nel torbido della laguna. Le lune e i venti subdolamente spingono le onde che ora risalgono oltre le foci dei fiumi, ora si ritirano, lasciando le erbe del fondo a seccare tra nuvole di mosche e zanzare. Anche l’indolente carnalità della sabbia che si intride tanto del fiume che del mare mi appare un’infedeltà senza passione. L’Adriatico sotto lo scirocco frange lontano, sulle secche e alla costa arriva una maretta corta e nervosa, così, quando scende la bora, la laguna frigge insidiando di correnti maligne i canali. Tra la solidità della terra e la mutevolezza dell’acqua, tra fondamenta e canali, questa città si consuma in una rissa estenuante. Dove io nacqui, terra e mare conoscono solo la pace o la guerra. Nell’una restano a confrontarsi immobili e vigili, nell’altra si scontrano con accanita ferocia e la roccia strappa nuvole di polvere all’onda e l’onda schegge di calcare agli scogli. Dove per la prima volta ho visto la luce essa ha la nettezza del filo di una spada. Qui, dove vado invecchiando, ha la crudeltà del riflesso. Per fortuna i miei occhi non hanno dovuto patire molto questa crudeltà. Da anni preferisco vivere nella penombra delle stanze e mi avventuro per calli e campielli solo alle prime luci dell’alba o al calare della sera. Durante il giorno le tende oscurano la mia camera e la luce è solo l’immutabile crepuscolo del lume sul mio scrittoio. Questa mattina è bene che lo accenda per l’ultima volta e per l’ultima volta tornerò a scrivere, poi penne, inchiostri, carte e pergamene resteranno solo cari oggetti restituiti alla loro natura inanimata. Cose morte con le quali, alle volte, mi sono illuso di rendere cose vive. I All’Illustrissimo Aldo Manuzio, Stampatore e Editore in Venezia Eccellentissimo Maestro Ti rendo, accluso a questa lettera, l’ultimo volume che mi hai inviato per la traduzione. Si tratta, come sai bene, del Libro Settimo di Tevarih-i Al-i Osman. Nonostante le tue raccomandazioni per la nobiltà del suo autore, lo stimatissimo Ibn Kemal, e per il gran pregio della sua scrittura, questa non troverà più le sue corrispondenti parole italiane per mia mano. Non sono soltanto l’età, la stanchezza e la vista affaticata che mi inducono a interrompere per sempre il lavoro. Mi è bastato scorrere alcune pagine per provare un dolore che non pensavo certo di avere dimenticato, ma almeno di avere relegato in una regione morta della mia anima dove lasciarlo assopire. “Impara soffrendo! Pathei mathos!” era l’insegnamento dei miei maestri nella Santa Abbazia di San Nicola di Càsole e molto, nella mia vita, ho appreso nel dolore ma non ho motivo di apprendere da altri ciò che nessuno meglio di me ha conosciuto. In vero temevo che sarei arrivato un giorno a questo punto. È passato quasi un anno da quando mi hai affidato l’incarico per la traduzione delle Storie della Casa di Osman. Lungo i primi sei libri il lavoro è stato veloce e la mia scrittura ha gareggiato in leggerezza con quella di Kemal che scorre come un ruscello in lode e per la delizia del suo committente e signore, il Gran Sultano Bayezid. Avanzando nelle pagine sono arrivato alla magnificazione delle gesta di Mehmet II Fatih e il mio sangue ha cominciato a pulsare più forte e le tempie mi dolevano e le mani erano prese dal tremito e più andavo avanti e più il respiro si faceva pesante. Per dare ragione del mio rifiuto devo svelare a te, mio benefattore e amico, quanto avrei preferito lasciare dormire nei recessi del passato. Una storia che in molti si provano già oggi a raccontare e – temo – della quale molti si approprieranno in futuro perché essa sembra ben prestarsi a essere avvolta dal velo dell’eroica leggenda e illuminata dalle edificanti aureole del martirio. E storia di eroi e di martiri fu, ma un freddo calcolo e una gelida macchinazione la generò. Ho grandissima considerazione per la scrittura lucente di Ibn Kemal ma non posso leggere le sue adulanti parole in memoria di Maometto II. Egli fu per me una maledizione devastante e io per lui meno del filo d’erba che lo zoccolo del cavallo calpesta nella sua corsa. Per tutta la vita ho odiato un uomo che non ho mai visto di persona. Di lui conosco solo un’immagine e quando cadde sotto i miei occhi una vertigine di rancore mi colse. Avvenne una sera nella bottega dei Bellini. Amavo, di tanto in tanto, frequentare Gentile e Giovanni. In quell’ambiente di pittori, sempre frequentato da artisti di passaggio, trovavo qualche ora lieta di piacevole conversazione. Una sera si disputava di ritratti. Era appena giunto da Treviso messer Lorenzo Lotto, antico allievo di Giovanni. Ancora sporchi di colori erano arrivati, per un bicchiere di vino, Giorgione e quel Tiziano che allora lo aiutava per le pitture al Fondaco dei Tedeschi. Forse fu il vino o il cattivo umore ma tant’è che nel bel mezzo delle ciàcole il Lotto, che era giovane di brusco carattere, dette sulla voce a Gentile. – Taci tu, che dipingesti per gli infedeli! Facci vedere come hai ritratto la rovina della fede e di Venezia! Fu così che per la prima volta io vidi la faccia dell’uomo a causa del quale avevo perduto la famiglia, i confratelli, gli amici, la mia città, le mie fatiche e la fede in Dio. – Eccotelo il più grande degli infedeli, Lotto, che noi Bellini si dipinge di tutto: vescovi, santi e pure infedeli! Era la copia di un ritratto che Gentile aveva fatto al Conquistatore. Un naso adunco sovrastava la bocca e il mento sfuggente, appena dissimulato da una barba leggera. Gli occhi erano spenti sotto un grande turbante. Stentavo a credere che quella fosse l’immagine del formidabile stratega, del guerriero spietato che, a soli ventuno anni, aveva colpito a morte Bisanzio e fatta sua Costantinopoli. Le mie mani tremavano al punto che gli amici mi tennero per ubriaco e Gentile disse al Piombo di accompagnarmi a casa. Al primo campiello mi appoggiai a una vera di pozzo per respirare. – Marco, stai male? – Niente, Sebastiano, niente, è stato come un velo nero che m’è passato davanti agli occhi. Avrei voluto bruciare quel ritratto così come avrei voluto bruciare le pagine di Kemal che accoglievano le descrizioni delle gesta del Conquistatore di Costantinopoli, del Governatore di Amasia, delle sue vittoriose campagne contro gli ungheresi, gli albanesi, della presa del Principato di Qaraman e del trionfante dilagare in Serbia, Morea e Bosnia. Sì, avrei voluto bruciare la magnificazione della sua gloria così come la sua volontà aveva bruciato tanta parte della mia vita. Eppure ho continuato il lavoro di traduzione. La penna scricchiolava per la rabbia della mano ma dominavo abbastanza la mia furia. Lo scriba, secondo l’antico canone, non deve avere cuore e passione. Egli è solo strumento. Temevo che Ibn Kemal sarebbe arrivato, nella sua narrazione, a un punto che non mi avrebbe più consentito di dominare la mia anima e, al voltare di ogni pagina, paventavo di leggere parole e nomi e vicende sepolte da tempo nel pozzo della memoria. Temevo che in quel momento non sarei più stato scriba. È stato nel Settimo Libro, con angoscia montante sfogliato, che i miei occhi si sono impigliati in queste righe: “Qui si parla dell’andata del famoso Comandante Ghedik Ahmed Pascià in Puglia, a capo della flotta, e della sua conquista, nel luogo suddetto, della famosa fortezza chiamata Otranto…” E fu strage, ma più feroce delle scimitarre, dei pugnali e delle bombarde e lance e frecce fu lo spietato calcolo tracciato dai disegni di tanti e diversi mondi contrapposti. Per troppo tempo ho cercato di scomporre quel calcolo, di studiarne ogni singolo elemento, di ordire l’insano disegno di trovare regioni e motivi e cause per lo scatenamento di tanta crudeltà, per l’epifania di tanto orrore. II – Aheeeee… Mastro Giovanni de Marco alla marinaaa… Il messaggio volava di bocca in bocca dal primo pescatore che aveva visto la nave di mio padre doppiare la Palacìa, ai marinai del porto, fino alla nostra casa affacciata su San Pietro. A mia madre cadeva tutto di mano, si strappava il mantile e in un lampo era nella chiesa. Io restavo sul portale e la vedevo cadere in ginocchio e le sue spalle sussultavano lievemente. Poi scendevamo al porto. Sentivo nelle gambe l’ansia di correre incontro a mio padre e a mio fratello, di salire a bordo tra gli uomini e le mercanzie. Sbarcare era una cosa lunga, c’erano disposizioni da dare per il carico, pagare gli uomini, rassettare la nave. Il primo abbraccio di mio padre era per la sua donna che se ne volava da terra attaccata al collo del marito. Io mi avvinghiavo alle loro gambe quasi avessi paura che l’appassionata carnalità di quello stringersi mi escludesse. Si caricavano i carri grandi che andavano ai magazzini e quando l’ultimo era partito ci mettevamo dietro ai carri piccoli destinati a casa. Mio fratello saliva più lento e faceva un giro più lungo perché doveva passare sotto a una finestra dove si sussurrava che la più bella delle otrantine lo attendesse. I carri piccoli erano sempre due. Dal primo venivano scaricate le casse da viaggio di mio padre e mio fratello e i bauli con gli oggetti per noi e per la casa. Sul lettone si riversavano stoffe, vestiti, quadri, decorazioni, vasellame, spezie, profumi, gioielli: una meraviglia di colori e forme. Per me c’era sempre qualcosa: una volta un turbante, un’altra un pugnale decorato, un’altra ancora un paio di stivali di cuoio marocchino. Il secondo carro restava nel cortile, il carico ben coperto di tela incerata e sorvegliato da un famiglio. Era una scena che avevo visto tante volte ma ormai ero abbastanza grande da cominciare ad avere delle curiosità. – N’toni, che c’è sul carro? – Casse, Marcolino, casse piene rase di libri, di carte, di scritture. Domattina saliamo a Càsole, dai monaci, solo loro le sanno… – Padre, posso venire domani a Càsole con voi? – Evvieni, Marcolino, vieni. Ecché monaco ti vuoi fare, di marinaio e soldato, mo’ monaco, ah? Avevo sette anni e non era la prima volta che uscivo dalla città. Altre volte ero stato alle masserie con mia madre e con i compagni ci avventuravamo alla Cala dell’Orte o verso la punta della Palacìa per pescare i lutrini e prendere i caùri e ancora andavamo ad Alimini a mettere le trappole, a catturare le celòne, ma a Càsole era la prima volta. Sapevo solo delle visite di mio padre al monastero di ritorno da ogni viaggio. Per San Nicola di Càsole si saliva tra orti e fichi e ulivi oltre la valle dell’Idro, il fiume che sanava la sete di Otranto e mio padre raccontava il prodigio di Carlo Magno, un re che, attraversando le aride colline tra i casali di Giurdignano e Uggiano, esasperato dall’arsura, aveva dato un colpo di spada alla roccia e l’acqua, sgorgata per miracolo, s’era fatta ruscello. Oltre la valle cominciava una pietraia brulla, magra anche per il pascolo. Le poiane e i gheppi volteggiavano in attesa, per il pasto quotidiano, di uno scursùne malaccorto o di un riccio distratto. Era mattina alta di giugno e il sole mi bruciava gli occhi quando arrivammo in vista dell’abbazia. Non ho mai avuto il dono della premonizione e quelle mura imponenti, le alte finestre, la grandiosità degli edifici che si stagliavano contro il cielo estivo non sortirono su di me altro effetto che la normale curiosità di un ragazzo. Nulla mi fece pensare che quella visita avrebbe mutato il corso della mia vita. Non mi lasciò stupito neppure l’accoglienza festosa che i monaci fecero a mio padre. Alcuni li conoscevo perché veniva no in città e si fermavano per le devozioni in San Pietro e, da casa, sentivo i loro canti e le loro preghiere. Fummo condotti alla presenza dell’abate Zaccaria. Era un uomo vecchio che quasi mi fece paura, tutto vestito di nero, ma il suo sguardo era dolce e dolce il gesto della sua mano sulla mia testa. – Benvenuto, Giovanni de Marco e benvenuto al tuo giovane figlio. – Marco, abate, gli diedi il nome dell’Evangelista. – Già, Marco, colui che protegge chi trasporta le parole da una lingua all’altra. Oggi potrei dire che in quelle parole di Zaccaria ci fosse già tutto il disegno della mia vita. Quando lo conobbi era abate di Càsole già da ventisei anni. Era stato il papa romano Eugenio IV a dargli l’incarico, ché Zaccaria sempre era stato al suo fianco nelle trattative con Giovanni Paleologo e il Patriarca Giuseppe per tentare di ricomporre lo scisma tra le chiese sorelle di Roma e Bisanzio. La conversazione di mio padre con Zaccaria durò a lungo, quasi l’intera giornata. N’toni e i monaci scaricarono il carro e li vidi trasportare, con ogni cura, casse su casse nel parlatorio. Io venni affidato al giovane monaco Teodoro. Giornata memorabile per un figlio di mercante, un ragazzino che appena sapeva fare di piccolo conto e scarabocchiare il suo nome. Teodoro correva di qua e di là nel convento a sbrigare faccende e io dietro. – Mo’ andiamo allo scriptorium, Marco, che dobbiamo prendere libri per la biblioteca. Le sale erano grandi e piene di monaci intenti a lavorare, curvi su tavoli col piano inclinato. Uno dei monaci mi sollevò tra le braccia. – Guarda, ragazzino, guarda quante formiche e ragni e mosche… E così mi sembrò, a prima vista, la scrittura: tanti animaletti in fila, uno dietro l’altro, con tante zampette e corni e code attorcigliate. Su quel biancore davvero formiconi sembravano e malòte e pure qualche taranta. Non che non avessi mai visto un libro; mio padre e prima di lui mio nonno ne avevano portato qualcuno in casa dai loro viaggi ma non mi era mai stato permesso di vederlo aperto e da vicino. Si trattava di oggetti che fugacemente transitavano per essere subito portati a Càsole. Sulle pareti grandi scansie traboccavano di volumi di ogni dimensione. Fasci di carta e di pergamena emanavano uno strano profumo. In un angolo un tavolo era coperto di canne e penne d’oca e ciotole piene di polveri scure e liquidi ambrati. Un monaco appuntiva con una lama canne e penne. Guardavo le sue mani sfaldare abilmente la canna secca e intagliarla, sfinire le penne in una punta che non avrei mai immaginato si potesse fare tanto sottile. Di tanto in tanto, canne, penne e ciotole venivano distribuite tra i banchi. Qui vidi per la prima volta i monaci copiare, lo scriptor riportare sulla carta e la pergamena la littera textualis. Ogni tanto mi affacciavo nella stanza dove mio padre parlava con Zaccaria e restavo per un po’ a guardarli. Mi colpiva la familiarità della conversazione, le spalle curve, le teste vicine, le voci basse e gli occhi, come due fessure, a guardare lontano. A parlare era soprattutto mio padre. Un altro monaco più giovane con carta e penna annotava le sue parole. Mercante e capitano di mare, Giovanni de Marco viaggiava in lungo e in largo ed erano soprattutto gli scali del Levante a non avere segreti per lui. Come mio nonno, era uno degli informatori di Càsole. Non c’era conversazione, incontro, trattativa dalla quale non emergessero informazioni preziose per il monastero. Càsole aveva l’ambizione di tenere occhi e orecchie dappertutto. – Marcolino, domani all’alba passa Teodoro con gli altri monaci per andare a fare canne –. Quello di mio padre era più un invito che un ordine. – Portali a Traugnano, ché loro all’Idro le fanno e sono le peggio. Le paludi di Traugnano le conoscevo come il palmo della mano, tutti i laghi di Alimini erano infestati dalle trappole che con i compagni mettevamo per le folaghe, i moriglioni, i germani. Certo che le canne di Traugnano erano buone! Trappole, gabbie, archi, frecce, spade e lance del nostro armamentario non erano che canne. Quelle dell’Idro erano stente e marce e subito si spaccavano e facevano filacce. Quel giorno mi sentivo un condottiero. Avanzavo alla testa della fila dei monaci che i laghi non è che non li sapevano, ma così, in generale e non sapevano il posto delle canne. A Traugnano i monaci non credevano ai loro occhi e si misero a dare di roncola sulle canne. Ne fecero tante che non si era buoni a portarle. Sulle sponde di quei laghi crescevano fiori carnosi, viola, striati di giallo. Ogni tanto li portavo a mia madre e rimanevano freschi per giorni e giorni. Le castagne d’acqua invece ci lasciavano il segno di dolori di pancia e diarree. Nei laghi si consumavano eventi misteriosi come un’erba che bruciava a toccarla e ingoiava, con le sue vesciche, gli insetti che si avvicinavano. Nidi, uova, bisce, aironi, ibis. Le paludi furono la mia prima conoscenza del mondo naturale e quando ero stanco mi restava un letto d’erba, con la faccia al sole, a seguire il volo del falco pescatore. Avevo calcolato il tempo giusto per fare seccare le canne che, alla fine dell’estate, una mattina mi presentai a Càsole. Girai dalla parte dell’orto e le canne erano là dove le avevamo lasciate, a fare ombra alle galline, cotte dal sole, di un bel colore giallo bruno. – Marcolì, che cerchi? Era proprio Saverio, il monaco che lavorava ai calami che, dritto sulla porta del refettorio, mi gridava. – Sono venuto a pulire le canne. – E bravo Marcolino! E via a pulire le canne! Sfrondare le canne fu solo l’inizio di un lungo apprendistato alla fine del quale avevo imparato una cosa che potrei fare ancora oggi con gli occhi chiusi. – Allora, Marco, taglia la canna per la lunghezza di un palmo, poi per lungo di due dita per metà spessore… All’inizio le mani mi sanguinarono per il coltello che sfug giva e per i bordi taglienti delle canne. Ma Saverio era paziente e io ansioso di fare. – Ecco, Marco, ora ancora un taglio per un dito a togliere tutta la parte concava. In ultimo tronca la punta di netto, a scalpello. Ormai ero ammesso allo scriptorium. La mia produzione di calami era tanto apprezzata che venni istruito alla preparazione delle penne d’oca. Imparai a scegliere le remiganti, cinque per ogni ala da lasciare stagionare a secco. Un sapere che mi costò feroci beccate che mi lasciavano la faccia piena di lividi. – Queste vanno bene, Marcolì, ora taglia le punte e le barbe. Poi mettile per stanotte con i cannelli nell’acqua. Domattina le tempriamo nella sabbia infuocata. Solo allora rifilavo le punte. Anche per le penne d’oca, in breve, nello scriptorium fu tutto un Marcolino di qua… Marcolino di là. Mi piace ricordare queste piccole cose perché narrano bene di come io entrai nel monastero quasi per caso e come, sulle prime, presi a frequentarlo non perché avessi un disegno della mia vita, ma così, senza un fine o un motivo preciso, come un uccello che si posa su un ramo tra mille e sembra non sceglierlo ma quando gli artigli stringono la corteccia si sente sul miglior ramo del mondo. Di me stesso potevo solo sapere che un giorno mi sarei imbarcato con mio padre e mio fratello e, come loro, sarei diventato marinaio e mercante e non pensavo che potesse esserci un altro destino e, men che meno, di avere un destino da scegliere. La nostra città a quel tempo era prospera e il porto pieno di navi e c’erano mille mestieri che si potevano fare ma la nave e le tavole di mercatura mi sembravano l’unico orizzonte possibile. Tutto questo mio andare e venire da Càsole, il piccolo lavoro di preparatore di calami e penne non li interpretavo come segni. L’avvenire non poteva dipendere da me, non pensavo neppure che il mio destino potesse essere in altre mani che quelle di Dio. Era un giorno d’autunno tardo che la tramontana impazziva nei vicoli, mischiando gli odori dell’ultimo mosto a quelli delle prime sanze e del fumo dei camini. Il sole stava basso e quando suonava il Vespro dalla Cattedrale era quasi buio. Quel giorno persi una vita e ne trovai un’altra. – Marco, – disse mio padre e per la prima volta non mi chiamava Marcolino, – Zaccaria ti vuole a Càsole, dice che sei buono per studiare, per imparare, per leggere e, addirittura, dice che saresti buono per scrivere. Come spesso è accaduto nella mia vita non dissi né sì, né no. La testa mi si piegò sul collo come a dire sì, o almeno così credette di capire mio padre. III Quel pugno d’anni che seguirono il mio ingresso a Càsole lo ricordo come un turbine. Ero una giovane pianta che una tempesta aveva sradicato dal suo orto per precipitarla in un giardino. La giovane pianta era quasi del tutto secca quando le sue radici riuscirono ad attecchire nuovamente in un terreno che, in vero, nessun aratro aveva mai smosso così fertile. Perché, all’inizio, la pianta stava per seccare quando dal lavoro delle penne e dei calami mi ritrovai a pascolare le pecore. C’erano altri ragazzi che come me stavano al monastero a studiare e sudare sul greco, sul latino, sulla scrittura, ma loro non pascolavano le pecore. Io credevo che ne fossero esentati perché figli di nobili e mi arrabbiavo perché sapevo comunque di essere figlio di ricchi e le pecore non le volevo pascolare. Volevo tornare a casa mia, andare sulla nave con mio padre e mio fratello. Mille volte meglio marinaio e mercante che pastore. Ma io non ero un semplice studente. Io, per un sortilegio del destino, ero destinato alla vita monacale e nel mio apprendistato c’era tanto lo studio quanto il lavoro. Sarei fuggito dall’abbazia se, una mattina all’alba, una mistura di fascino e di orrore non mi avesse trattenuto. Imparai come si scanna una pecora e la si dissangua, come si scuoia quella carcassa ancora calda. Poi ho capito che era come un rito di iniziazione. Fu Mauro, il monaco pastore, a insegnarmi tutto. – Mauro, perché quando uccidi una pecora sembra che stai pregando? Era l’alba e seguivo il pastore fuori dallo stazzo, verso un rilievo in faccia al mare, lontano da Càsole. – Noi che stiamo fuori dall’abbazia, nelle laure delle serre, siamo come il molo di levante, Marco, noi prendiamo la prima onda quando gli infedeli o gli sbandati scorrono la campagna. Il sangue del capro lava da questo coltello il sangue del corsaro e chi, come me, ha conosciuto il sangue dell’uomo deve espiare per sempre. Arrivati a un cumulo di pietre la pecora scartò che sembrava avere capito. Al primo raggio di sole, quando Mauro la rovesciò sulla specchia, sembrò quietarsi offrendo il collo e le pietre si annerirono di sangue. È straordinario come si conserva la memoria di ciò che al momento non si comprende. Quasi che la mente custodisca più gelosamente le cose destinate, un giorno, a esserci chiare. Ho visto troppo sangue nella mia vita, ma è stato nei miei primi giorni a Càsole che ho imparato a sgozzare senza guardare negli occhi la vittima, accecato dal primo raggio di sole e a non avere disgusto del fiotto caldo che investe la mano. Più tardi, sulle mura di Otranto, avrei imparato a uccidere accecato dall’odio, a versare il sangue impuro della vendetta. Mauro abitava con la madre, una donna anziana della quale si diceva che fosse stata moglie di un ricco mercante leccese e che, alla morte del marito, chiuso il fondaco, fosse precipitata nella miseria. Viveva quindi con il figlio e come lui si era inselvatichita ma dai suoi tratti si capiva che non era una pastora. Donn’Anna parlava per oscuri proverbi e astruse filastrocche. Era lei a dare il segnale della fine della giornata di lavoro canterellando: Scinde lu Sule Rretu Uggianu Chiuti le pecure Ca ni nde sciamu Le notti di luna nascente la mettevano in agitazione e si placava recitando lamentosamente una specie di litania. Notte te Luna Turca Lu mmassaru nnu sse curca Notte te Luna Falce Llassa tuttu e pigghia la calce Cu lla calce te li muerti Uddha tutti li cauerti… Mauro un po’ la derideva ma poi con calce e cazzuola andava a chiudere tutte le crepe che si erano aperte sui tumuli del vecchio cimitero dove si custodiva la dormitio dei nostri confratelli. Aracnieddha beddha mia Fila e tiessi li culuri Li culuri subbra lla tila C’ha llavatu ntra lla pila La cchiù beddha tessitura Foi terribili sventura Ca te figghia ca se uanta Te mmacàrara a taranta… Eravamo seduti davanti al camino una sera che la sentii mormorare questa filastrocca ed ero stranito dalla curiosità. – Donn’Anna, che cosa dite? Chi è Aracnieddha? – Cose di donne, Marcolì, cose di una ragazza greca che si chiamava Aracne e filava e tesseva ed era la meglio per bellezza e bravura. Che vuoi sapere tu che sei maschio e pure novizio? – E perché le fecero la mmacarìa? – È che le femmine devono stare al posto loro, ma Aracnieddha no, non voleva stare al posto suo e fece sfida di tessitura ad Atena. – Atena? – Essì, allora non c’erano Iddio e Gesù Cristo, ma tanti dei, maschi e femmine e facevano l’amore come i cristiani e Aracne li ricamò questi amori, che era una cosa proibita e pure Atena che faceva l’amore con Giove. – Insomma, donn’Anna, Aracnieddha fece una spiata? – Eh, una spiata e Atena la punì. Stracciò la tela e la fece ragno a tessere per sempre. Lo sguardo della vecchia si perse tra le lingue di fuoco che si levavano dal camino e la sentii mormorare: Fiatu te secàra… sputazzu te scursùne… mmienzu lla stanza… minàti lu chiasciune… te fiuri e te marange… faciti nna curona… sunati li tamburi… lla capu cu sse ntrona… nna treccia me faciti… te nastri culurati… facitime bballare… a Ssantu Paulu priàti… – E che c’entrano le secare e gli scursùni, donn’Anna? – Marcolì, e tutto vuoi sapere? Essì, il ragno pizzica, pizzica le donne alla mietitura e le attaranta e pure il fiato e lo sputo delle serpi attaranta, è come un veleno e allora per guarire si deve fare musica e le donne devono ballare. – Ballare? – Sì, ballare, ma la musica forte deve essere, una musica che dalle orecchie arriva al cuore, alle viscere, alle gambe, ai piedi che battono a terra. E una musica fortissima che può salvare ma pure perdere se Santo Paolo non fa la grazia della guarigione. Allo stazzo di Mauro imparai a rasare e raschiare le pelli perché niente di peli e grasso restasse, a immergerle nell’acqua di calce, a tenderle sui telai e, alla fine, a levigarle con lama e pietra pomice e a tamponarle con la sandracca. Mi impadronii della tecnica e la mia pergamena era gradita a tutti per levigatezza e candore. Nei miei primi anni a Cásole ne ho prodotta tanta che si sarebbero potute scrivere mille Bibbie. Ciò che aveva valore si scriveva infatti sulla pergamena. Mio padre era uno dei maggiori fornitori di carta dell’abbazia. Dai suoi viaggi a Tiro, a Sidone, a Beirut tornava con grandi quantità di qutni, la carta di cotone, la bombacina. Eppure sono sempre stato convinto che la pergamena resta la sede della vera saggezza. So bene che questa è una mia vecchia fissazione e che ormai dai torchi viene meglio pressata la carta, ma la pergamena resiste nel tempo, sopporta raschiature e riscritture, è infedele al testo, accetta la correzione fino all’erranza, si sottopone di buon grado alla metempsicosi dei saperi. I testi passano e lei resta disponibile a riceverne altri senza discriminazioni. Dove è stato vergato un testamento può trovare ospitalità un salmo. Sempre libera, vagamente carica di ricordi, di tracce più o meno visibili, di lettere più o meno antiche, la pergamena passa di mano in mano in una giovinezza che mi appare eterna. Di contro la carta può accogliere, nella sua breve vita, solo un testo. Tra la grafia o le impronte dei caratteri e ciò su cui si appoggiano c’è un legame di fedeltà assoluta e nessuna di queste cose sopravvive all’altra. C’è qualcosa di ultimativo nella scrittura e nella stampa su carta che mi inquieta. A Càsole la carta si usava per le scritture vili: appunti, bozze, brutte copie. I miei maestri mi avevano insegnato che un re di Sicilia, Ruggiero, aveva proibito l’uso della carta per i documenti ufficiali e la stessa cosa aveva fatto il Grande Federico per gli atti pubblici. Entrambi si fidavano soltanto della pergamena. Un supporto eterno ma dotato dell’astuto pregio di consentire di cambiare idea. I primi giorni di noviziato furono particolarmente duri. Sono arrivato a rimpiangere il tempo in cui pascolavo le pecore. L’attacco contro di me fu concentrico: la falange dell’insegnante di greco avanzò per prima, sulle ali il latino. Le pattuglie degli esercizi di scrittura mi prostravano con feroci incursioni. Pastore non volevo essere e non ero lì per diventarlo, ma c’e rano momenti che avrei preferito un bel pascolo e una mandria e il sole pieno e il cielo stellato delle serre al cielo di pietra sempre uguale dello scriptorium. Era proprio un cielo di pietra quello che mi sovrastava a Càsole. Pietra nella camerata, pietra nel refettorio, pietra nella chiesa. Mi stavo appassionando allo studio ma, ogni tanto, mi mancavano il porto, i giochi nello slargo di San Pietro, le corse nei vicoli, le spedizioni alla Cala dell’Orte, ad Alimini. Tra gli studenti pochi erano otrantini, la maggior parte erano forestieri: di Lecce, Maglie, Galatone, uno veniva dal casale di Corigliano, altri da Corfù e Leucade. Come tutta la comunità partecipavamo all’eucaristia e alla salmodia ma con l’obbligo solo del mattutino, del vespro e di compieta. La notte ci lasciavano dormire e la mattina nulla interrompeva le lunghe ore di studio. A turno aiutavamo il monaco ecclesiarca nella pulizia dei vasi sacri, delle suppellettili, spolveravamo i libri liturgici e lo seguivamo quando dava il segnale delle celebrazioni. Più pesante era il servizio con il cellario nella dispensa e nei magazzini ma, al momento di preparare la mensa, ci scappava sempre un boccone in più, il fondo di una pentola da pulire con il pane. Noi studenti mangiavamo tutti i giorni. I monaci digiunavano il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Durante la Quaresima ci toccava solo minestra di fave e pane. Tuttavia molte erano le eccezioni: il vino e l’agnello, normalmente banditi, facevano la loro comparsa quando c’erano ospiti e a Càsole gli ospiti erano molto frequenti. Certo, nei rari ritorni a casa, la vigilia di Natale, dell’Epifania e di Pentecoste, la cucina di mia madre mi incantava. Anche la consegna del silenzio durante il pasto era spesso violata per la presenza di qualche persona di riguardo alla quale era consentito di parlare con l’Igumeno e questi, in qualche caso, dava la parola agli altri monaci. Noi piccoli dovevamo solo ascoltare. Uno dei lavori più graditi era aiutare Evaristo, il Maestro delle Erbe. Nel suo antro si raccoglieva tutto quanto cresceva sulle serre, erbe che stentavano sulle specchie o che infestavano rigogliose i pascoli. Evaristo le mescolava incessantemente e ne traeva decotti e pozioni e unguenti e polveri adatte a curare ogni male. – Solo un pizzico, Marco, e del laudano ancora meno. Vedi, ragazzo, tra curare il catarro o il mal di pancia e uccidere la differenza è tutta nella misura. Una foglia cura, due avvelenano. Il Bene e il Male erano tutti in quella misura. Un insegnamento che contrastava le dottrine teologiche che nel contempo studiavo. Esse tagliavano con il filo della spada la netta differenza tra i due principi. Ci avrebbero pensato gli studi di filosofia a ripristinare la vaghezza del confine e a far maturare nei miei pensieri ciò che la botanica e l’erboristica avevano già chiaramente palesato. Il laboratorio di Pietro, il Maestro delle Icone, si apriva nella parte alta del monastero. Una grande stanza era ingombra di assi di legno, strumenti da falegname e per la pittura e misture per i colori. La luce pioveva da una grande finestra schermata con una leggera tenda di cotone. Pietro aveva alcuni allievi che studiavano solo la pittura. Noi facevamo lavori più umili: pulizie, piccole riparazioni sugli strumenti, tagliavamo le tavole e ne avviavamo la preparazione. Il Maestro saggiava la stagionatura del legno e ci segnava le misure, poi toccava a noi sudare di sega e di pialla fino a ottenere un pannello dello spessore di un dito. Pietro ci insegnava a rafforzarne il rovescio con doghe di ulivo per impedire ogni incurvamento, quindi si passavano sette strati di stucco. A ogni passata seguiva un’energica strofinata con un panno imbevuto d’olio. Quando la tavola era asciutta incollavamo una federa di canapa rada che veniva ancora passata a olio. Dopo un giorno e una notte davamo la prima mano di calce mista a colla e olio bollito. Sei o sette mani attendendo sempre la perfetta asciugatura della precedente. In ultimo la lucidatura con pomice secca e crine di cavallo. – L’icona deve possedere la solidità della parete, di una nicchia nella parete, ma l’assoluta perfezione della sua superficie è impossibile da raggiungere sulla parete. Il Maestro passava poi a spiegare la tecnica del leggerissimo intaglio che delineava i contorni delle figure. Visibili rappresentazioni di spettacoli misteriosi e soprannaturali. La definizione delle icone di Dionigi l’Areopagita l’ho imparata molto tempo dopo quell’apprendistato da falegname e tante icone che ho visto mi hanno posto di fronte al sacro, oltre la loro pur semplice superficie. Rimpiango di non aver mai visto le opere del Grande Rublëv. Dell’icona della Trinità di Mastro Andrej si dice che Dio esiste perché esiste la Trinità di Rublëv. IV Nel corso della mia vita ho cambiato un’infinità di giacigli e mi sono nutrito ora di pane e olio su una pietra, ora di fagiani farciti su tavole colme d’oro e d’argento, ma ho abitato sempre la medesima casa. Ho sempre abitato le parole ed esse hanno abitato dentro di me. Ho cominciato apprendendone i segni e copiandole e ho terminato trasportandole da una lingua all’altra. Tutta la mia vita è stata questo gioco infinito. Gli inizi furono difficili. Le parole erano per me la lingua del porto dove i suoni si mischiavano e marinai e mercanti davano differenti nomi alla terra, all’acqua, al pane, alle vele, a Dio. Tanti ne sapevo e tanti altri li chiedevo a mio nonno, a mio padre, a mio fratello. Quando scendevo al porto con i compagni, all’arrivo delle navi, restavo incantato per i diversi modi di vestire, di acconciare i capelli e c’era chi portava la barba e chi la rasava e rasava persino la testa e anche i colori della pelle erano differenti e differenti erano i loro nomi. Oggi mi è chiaro che ciò che mi si figurava diverso era il diverso provenire delle storie, ma quegli uomini diversi trovavano le parole e i gesti per parlare. Quando la nave accostava alla banchina bastava un grido perché a terra si afferrasse al volo la cima lanciata da bordo e si desse volta sulla bitta di pietra. Origliavo quelle conversazioni e il continuo interpretare tra le intenzioni di chi parlava e quelle di chi ascoltava. Ho mantenuto il ricordo di quell’immagine dell’homo loquens e in seguito ho cercato conferma in tante letture a quell’impressione infantile che udenti e parlanti fossero legati da un invisibile telaio fatto di idee e concetti; che invisibili fili legassero parole diverse alle stesse cose. Solo la lingua era il confine, e tutti facilmente lo varcavano. Non immaginavo che tra lingua, uomini e terra ci fosse un legame. Tutti quei suoni venivano per me dall’incessante irrequietezza del mare. Poi ho appreso che venivano da un’antica maledizione. Mia madre mi portava a pregare nella nostra piccola chiesa di San Pietro ma, sin dalla più tenera età, venivo accompagnato anche nella Cattedrale dove un tappeto di pietra grande quanto la chiesa era pieno di storie. Quel mosaico l’ho conosciuto dapprima a quattro zampe che ancora non mi reggevo in piedi e le ginocchia e le mani si arrossavano per la scabrosità delle tessere. Era una prima confidenza con le immagini che appena percepivo a così poca distanza. Quando ho cominciato a muovere i primi passi e man mano che crescevo in altezza quelle macchie di colore diventavano forme e, grazie alle parole di mia madre, storie. Di tutto l’immenso repertorio di Pantaleone il ricordo più fermo è la Torre di Babele. La sua memoria coincide con quella che per me fu la prima favola. La confusio linguarum solo una favola! Molto dopo – ero già avanti nei miei studi – quella favola è diventata l’immagine di un secondo peccato originale. La dispersione delle parole che diviene sanzione del desiderio di onnipotenza. Quante volte ne ho incontrato la descrizione! Alta 463 cubiti nell’Apocalisse di Baruc, 5433 nel Libro dei Giubilei, ma l’ho incontrata in Abelardo, nelle Etymologiae sive origines di Isidoro di Siviglia, in Agostino, in Boccaccio, nell’Image du monde di Gossuin de Metz. Brunetto Latini ne calcola addirittura la base in due leghe quadrate. Tutti, ancora oggi, ruotiamo intorno a quella remota maledizione, da quando, dopo Adamo, anche il sapere venne cacciato dal paradiso terrestre e alla confusio linguarum seguì la divisio populorum. Quante volte studiando le altre scritture mi sono chiesto se non fosse stata già sufficiente maledizione dividere per tre la lingua comune originaria. Non bastavano i tre idiomi nei quali fu redatto, secondo il Vangelo di Luca, il cartello apposto sulla croce di Cristo per designarlo? Ebraico, greco e latino sono già tre lingue, tre popoli e tre fedi. Ero poco più che un bambino quando ho intrapreso lo studio di queste lingue. Più delle altre che ho imparato esse fanno parte di me. Il greco è per me la terra dove sono nato, il latino è l’aria che respiro ma l’ebraico è l’acqua senza la quale non c’è vita. Anche ora che non ho alcun dio non posso dimenticare di averne avuto uno e la sua lingua, l’ebraico, era quella di Adamo, l’unica lingua pura perché anteriore alla colpa. Quanto ci si aggira intorno a questo tema! Dal signore di Mirandola a Nicolò di Cusa a un medico ebreo i cui scritti erano custoditi nella Scuola Talmudica di Otranto, Abraham Abulàfia di Barcellona, che sostenne la perfezione divina della lingua della Bibbia. L’immagine della Torre è legata alla mia infanzia e ora, di tanto in tanto, mi piace passare sul mosaico, nel nartece di San Marco, per vederne un’altra immagine. Essa è in tutto simile a quella di Otranto e si tratta delle uniche due raffigurazioni che io conosco nelle quali compaiono, appoggiate alla costruzione, due scale secondo l’antica tradizione ebraica. Altre immagini mi sono passate di mano nei miei studi: l’ho vista nell’Haggadah d’Oro, nei mappamondi di Ebsdorf e di Richard di Haldingham. Babele, si dice, è il simbolo della maledizione di settantadue lingue! Può anche essere. Ma la mia lunga esperienza di vita mi ha fatto pensare più volte che Babele potesse essere anche un dono divino. Che il monito del Dio degli Ebrei fosse: capitevi! Capitevi con fatica! Leggete l’uno sulla bocca dell’altro i suoni diversi! Traete dalla diversità l’armonia della natura e del divino! Quel tratto del mio carattere che a Càsole veniva definito, con una punta di biasimo, curiositas, è nato sul mosaico della Cattedrale, anche se i primi semi di questa sorta di inquietudine che ancora oggi mi porto dentro germogliarono nella mia anima sulle banchine del porto mentre facevo compagnia a mio nonno. Con le spalle alla terra e gli occhi persi sull’orizzonte il vecchio passava le ore a sorvegliare il vento, il mare e le navi. Da quando non navigava più, scendeva al porto la mattina e ci restava fino al calar del sole. Alla mezza mia madre gli mandava il pane, l’olio e il vino. Da impercettibili segni coglieva il ruotare della tramontana e, ben prima che lo leggessi nei Carmina di Orazio, imparai da lui che anche un forte Japigio è comunque preferibile all’Africo. È quest’ultimo che, come avrei appreso da Marciano, rende Adria funestior. La sua vita l’aveva passata lottando e accarezzando quel mare, prima pescatore e poi mercante. Nei suoi racconti venivo trascinato tra ami, lenze, reti, nasse e arpioni e leggendarie mangiate di tàrichos, il pesce seccato e salato che dava una sete che solo il vino di Alezio poteva spegnere. Tempeste sempre terribili e pesci sempre immensi delle più svariate specie li avrei riconosciuti in seguito nelle manie classificatorie di Aristotele e Plinio Seniore e nelle fantasie poetiche di Oppiano, Ovidio e Sallustio. Al vecchio bastava un taglio di vela sull’orizzonte per sapere se la nave era di Otranto o straniera. Una volta chiesi a mio nonno chi eravamo noi. – Imesta grichi, siamo greci – fu la sua risposta. Una punta di delusione graffiò la mia anima. Avrei voluto una risposta che raccogliesse nel piccolo del nostro porto una più ampia porzione della vastità del mondo che da lì passava. V A Càsole l’infinita fluidità delle parole incontrava gli argini degli alfabeti. Quei segni che mi si ordinava di copiare innumerevoli volte mi ricordavano le impronte degli uccelli sulla sabbia compatta, rasata dal vento, ma queste rimandavano a un’immagine. Ora si riconosceva l’orma del gabbiano, ora del codone, ora della beccaccia, così come il segno che mia madre faceva sull’impasto serviva a non imbrogliare i pani nel forno, come il marchio sulla pecora che serve a qualcuno per dire “è mia!” Ora tutto cambiava e scoprivo che un legame inscindibile serrava ai segni i suoni. Ciò che al porto era gioco, a Càsole diventava regola inflessibile. C’era qualcosa nella mia natura che inquietava i monaci ma in seguito avrebbe inquietato anche me e ancora oggi non cessa di farmi interrogare su me stesso. Avevo una disposizione allo studio totale. Nella lettura e nell’esercizio dimenticavo me stesso e il mondo. Era come se desiderassi identificare il mondo nella scrittura. Il mio primo grammatistès ne rimase impressionato. Non dovette faticare molto a insegnarmi gli alfabeti greco e latino e in breve leggevo ad alta voce con il giusto tono e mostrando di comprendere, tanto che passai rapidamente sotto le cure di un grammatikòs, un vero maestro che mi iniziò alla lettura dei poeti e degli storici. Omero non ebbe segreti per me. Venni addestrato all’esegèsi e alla critica: con facilità spiegavo il significato di un testo e ne indicavo la lezione morale da trarne. Furono gli anni del quadrivium: aritmetica, geometria, astronomia e teoria musicale che si sommavano allo studio delle lin gue. Soprattutto queste apprendevo velocemente. La mia memoria era una cavalletta insaziabile. Assaliva i campi latini, greci, arabi, con una voracità violenta che lungi dal placarmi rendeva altri appetiti. Ben presto travalicai i miei doveri. Mi incuriosii al turco, al siriaco, al copto, allo slavo ecclesiastico che mi veniva facile per la sua somiglianza alla lingua di mia madre che era venuta dall’altra parte del Canale, all’armeno, al georgiano. Quanto alla mia propria lingua, il greco, mi divertiva cogliere le distanze tra la scrittura epica di Omero e di Esiodo e l’attico letterario e tra questi e il greco del Nuovo Testamento e via via fino alle parole di tutti i giorni che, pur’esse ricche di differenti sfumature, scorrevano tra Otranto e Bisanzio. Delle mie singolari capacità di apprendimento giunse notizia anche nella casa dei miei genitori. Erano orgogliosi di me e mia madre, in uno dei nostri rari incontri, mi raccontò che per svezzarmi aveva adoperato, come si usava nella nostra terra, una mistura di acqua e carbone dal sapore disgustoso che le anneriva i capezzoli. Una sorta di inchiostro. Era quindi più che naturale che mi nutrissi di inchiostro e delle parole con esso tracciate. “Capitalis Quadrata… Littera Uncialis… Textualis Prescissa… Lettre Bourguignonne… Attento, Marco, in ultimo guarda! Lei, la più raffinata e precisa delle scritture: la Lettera Nera!” Timoteo, il Maestro delle Scritture del monastero, depositava le pergamene con i modelli delle lettere sul tavolo come fossero reliquie. I miei occhi si sgranavano su quei segni. Ero certo allora, e in parte lo credo ancora adesso, che in essi fosse racchiuso un sortilegio. Intanto per le mie giovani mani quel sortilegio significò copiare fino a quando le dita e il polso non erano gonfi e doloranti. Infinite volte bisognava tracciare ogni ductus, ogni tratto di penna che componeva la lettera, nella direzione e nell’ordine stabiliti. Era facile sbagliare. Bastava un’inclinazione errata del calamo o della penna. Un momento di distrazione e si perdeva la proporzione tra la larghezza del tratto e l’altezza della lettera. Un tremore della mano e le attaccature diventavano tremolanti, le grazie incerte. Non era infrequente che il sottile ramo di ciliegio che Timoteo usava per indicare i caratteri si abbattesse con violenza sul tavolo del malcapitato allievo e, qualche volta, sulla sua schiena. È capitata anche a me quella bruciante umiliazione. A Càsole l’insegnamento della scrittura era del tutto indipendente dagli altri studi. Io ero tra i pochi prescelti a compierli tutti, ma gran parte dei miei compagni non era in grado di leggere ciò che copiava e non ne sarebbe stata capace mai. Non si deve pensare che questo rendesse meno precisa la scrittura, anzi. È più facile l’errore per lo scriba che comprende ciò che copia che per lo scriba al quale il testo resta segno inconoscibile. La mente di quest’ultimo è sgombra e i suoi occhi non si perdono nei sogni ingannevoli della lettura ma restano fissi sui tratti, sulla loro purezza di segni che a null’altra immagine rimandano. – Guarda questa pagina, Marco, appartiene a Ricardus Franciscus, allievo di Jean Flamel, maestro di scrittura e bibliotecario dell’eccellentissimo Duca di Berry. La pagina era perfetta e iniziava con una meravigliosa capitale complessa. – Pensa che Ricardus non sa leggere. Tutta questa euritmia per lui non ha né suono né significato. Oggi, caro Manuzio, i tuoi torchi ne farebbero un derelitto o un meccanico come il vecchio Johann Neudörffer che disegna caratteri per i punzoni. Ma ciò che per il vecchio Johann è pura meccanica io ho visto sulle pagine di Johannes von Hagen, dove si dispiegava l’estrema precisione delle lettere e l’inesauribile fantasia di Mastro Dürer. Càsole, nelle sue fitte corrispondenze, raccoglieva esempi di scrittura da tutto il mondo. Jean Froissart ci inviava le pagine di prova delle sue Chroniques. Ammirai una bozza della descrizione del torneo di Sant’Ingleuerch che Mastro Jean aveva preparato per il Romanzo dei Cavalieri della Tavola Rotonda. David Aubert aveva spedito a Càsole alcune pagine della sua Vita Christi per il Duca di Borgogna, ma Timoteo custodiva nel suo archivio pagine di Nicholas Lowe che erano state scritte quando neppure ero nato ma dovevo lo stesso meditare e faticare sui risvolti discendenti di quel pazzo di calligrafo inglese. Più andava avanti la mia formazione di scriba e più Timoteo mi riportava indietro nel tempo. Mi impose lo studio di lettere sine pedibus, con le basi squadrate. Fui costretto per settimane a copiare degli esempi di scrittura che venivano la luoghi remotissimi. – Windmill, Marco, Windmill, sono passati due secoli, eppure guarda queste teste a diamante! Ero affascinato da quel Salterio, così come mi lustravo gli occhi su quelle meraviglie che erano comunque pagine di scarto. Da Ormesby venivano i fogli di un altro Salterio e altri ancora da Luttrell. Remoti monasteri dell’Anglia Orientale. Ma fu sulla Textura Quadrata che mastro Timoteo mi costrinse a esercizi feroci. Quella che lui chiamava Lettera Nera e per la quale mostrava un’assoluta predilezione era una scrittura ormai passata di moda. Senza curve e con i tratti tutti dello stesso spessore aveva pochissime grazie: un filetto superiore a chiudere la c, le ascendenti spaccate e i piedi a diamante. – Attenzione, Marco, – raccomandava sempre Timoteo – tra lettera e lettera solo la larghezza di un tratto e tra parola e parola solo due volte la larghezza della punta del calamo! Copiare e sudare. – Incipit Liber Exodus… Avanti, ragazzo, puoi fare ancora meglio! A grandi lettere rosse si apriva una Bibbia che un pellegrino proveniente da Grandval aveva consentito che si copiasse. – Haec sunt nomina… Attento a quell’H! La lettera capitale finemente decorata invitava alla lettura. – Coraggio, Marco, stamattina cominciamo con l’onciale! La copia di alcune pagine del Salterio di Vespasiano mi consentì di appropriarmi dell’Uncialis. Alfabeti di Northumbria e d’Irlanda mi incantavano. Molti secoli prima della nascita di Càsole i seguaci di Agostino a Wearmouth, Jarrow, Lindisfarne e Kells avevano fondato grandi monasteri ciascuno con il suo scriptorium. A tutta una primavera dedicata all’apprendimento delle capitali gotiche seguì un’estate per imparare a vergare i tratti composti delle versali. In autunno Timoteo mi iniziò alle abbreviazioni. Così IN NOMINE DOMINI NOSTRI JESUS CHRISTI. INCIPIT LIBER SACRA MATRIS diventava IN NM DNI NRI IHU CS. INCPT LIB SACRAMTR… – Non è affatto difficile, Marco – spiegava Timoteo. – Abbreviare è come recitare in fretta. Brutta abitudine smozzicare i Salmi, ma se lo facciamo per la scrittura… Un santo abate cistercense di passaggio a Càsole, in viaggio verso la Terra Santa, ci fece dono di un suo libretto, il Myroure of Oure Lady, scritto per le monache del convento di una lontana città chiamata Syon. Egli raccontava che il Maligno aveva incaricato un suo diavolo, a nome Titivillus, di raccogliere tutte le lettere saltate nelle preghiere e pretendeva la consegna di mille sporte al giorno. – Timoteo, ma cosa poteva farsene mai il Maligno delle lettere saltate? – Questo non lo so, Marco, l’abate non l’aveva scritto. Io credo che tutte quelle lettere servissero al Maligno per ingannare i copisti, per disseminarle davanti agli occhi degli scribi e confonderli. Così a Càsole appresi i primi rudimenti della Littera Antiqua che tutt’oggi usiamo e che è simile alle lettere meccaniche dei nostri torchi. VI A turno, quanti di noi erano destinati a diventare monaci dovevano aiutare il Signore delle Greggi a pascolare le pecore. Lo studio mi aveva stimolato la nostalgia per Mauro, per i suoi tratti rudi e affettuosi. Ora pensavo che ciò che mi aveva indignato nei primi giorni di noviziato sarebbe stata una pausa di libertà. Chiesi e ottenni di tornare per un turno a dormire nelle grotte, ai lunghi itinerari con le pecore, all’odore dello stallatico e dell’erba. Allo stazzo c’era una novità. In verità non ero certo che fosse tale, poteva anche essere che il sonno duro di bambino non mi avesse, al tempo, fatto notare l’arrivo di una donna poco dopo il tramonto. Ora mi accorgevo del suo giungere alla casupola di Mauro ma la mia già poca curiosità per la faccenda ben presto veniva vinta dal sonno. Il fatto che al mattino non la vedessi più mi faceva persino pensare a un sogno, a una visione di quelle tanto frequenti sulle serre al calare delle tenebre. Una notte, ben prima dell’alba, Mauro venne come di consueto a svegliarmi. Intontito dal sonno, non ebbi testa per stupirmi del suo invito a restare a dormire ancora, che ci saremmo visti poi, più tardi, ai pascoli di Uggiano. E il sonno mi riprese al voltare della testa. Era l’alba quando mi svegliai di soprassalto. Qualcosa mi toccava ed ero già pronto a scalciare uno dei cani o un agnello quando mi resi conto che a scompigliarmi i capelli erano le dita di una mano. Nella luce azzurrina riconobbi la donna misteriosa. La tunica slacciata lasciava intravedere i grandi seni. Il suo corpo scuro era disteso accanto a me. Lo spavento si stemperò rapidamente nel piacere di quella carezza che continuava. Sentivo come un’agitazione, l’imminenza di qualcosa che do veva accadere e che si concentrava sul mio pene che si induriva. Tra quel corpo nudo e quanto mi accadeva doveva esserci un legame ineludibile. Altre volte mi era capitata quell’eccitazione e anche qualche polluzione spontanea che mi aveva lasciato confuso, ma questa volta intuivo che nascosta nel fondo di quel triangolo scuro che la donna aveva tra le gambe doveva esserci qualcosa di straordinariamente eccitante. Ora era distesa e le sue gambe erano aperte. Nei suoi occhi si leggeva un sorriso che le labbra e i denti bianchissimi confermavano. Mi attrasse dolcemente, poi sentii la sua mano guidare il mio sesso ma già senza che lo potessi fermare un movimento si era impadronito dei miei reni. Mi spingevo in quel rifugio caldo e umido con scatti furiosi e all’improvviso lo inondai. Restai così inerte, con il volto immerso nel suo collo che profumava di erba prima di scivolare al suo fianco. – Oh sì, sì! C’è un giovane puledro al quale insegnare le andature! A sgroppare sono buoni tutti! Ancora oggi non dimentico l’espressione ridente del suo viso, un misto di grazia materna e malizia beffarda. Ero confuso e ancor più confuso quando la sua mano riprese ad accarezzarmi. – Oh sì, sì! Un giovane puledro da domare: passo, trotto, galoppo! Già non capivo quella faccenda del puledro e i miei pensieri svanirono del tutto quando al tocco della sua mano il mio pene tornò a inturgidirsi. Ora ero io a essere supino e lei, inginocchiata tra le mie gambe, mi stringeva con una mano i testicoli mentre con l’altra serrava la radice del mio sesso. Ancora una volta fui preso da quella sorta di furia dei reni ma lei era forte e mi teneva con le natiche inchiodate al pagliericcio. Cercavo di muovermi, desideravo sopra ogni altra cosa tornare dentro di lei ma invano. Ero immobilizzato e una stretta appena più forte mi indusse a rinunciare. – Come ti chiami, giovane puledro? – Marco, signora, Marco, Marco! Oh vi prego! Vi prego…! – Ho capito, Marco, ma di cosa mi preghi? La mia risposta non fu altro che un gemito. Il volto ridente, quei grandi seni e la vagina che sfiorava il pene mi davano un tremito che non si placava. Mi tenne ancora per un po’ immobilizzato. Poi lentamente abbassò il capo. Una grande cascata di riccioli neri mi impedì di vedere la sua bocca aprirsi su di me, ma sentivo la sua lingua guizzare e le sue labbra e il morso leggero dei suoi denti, poi pochi colpi della sua mano e venni ancora. La sentivo ingoiare il mio umore, lentamente, raccoglierlo con la lingua e ingoiarlo ritmicamente come se neppure una goccia dovesse andare perduta. Quando si levò, riavviandosi i capelli, una lama di sole che filtrava dalla tenda le illuminò il volto. – Mio Dio, Mauro è al pascolo di Uggiano con… – Stai buono lì, Marco, lasciamo Mauro alle sue pecore. Tu sei destinato alla vita monacale e quindi alla castità, ma essa non è un bene in sé. Tu devi prima, secondo il nostro costume, dimostrare la tua capacità. A nulla vale il rinunciare a ciò che non si conosce e quindi non si desidera. Ancor meno di nulla vale rinunciare a ciò di cui non si è in grado di godere pienamente. Forse fu lo sgomento che lesse nei miei occhi a farla adagiare su di me. Le nostre labbra si unirono e quando timidamente la mia lingua si intrecciò alla sua avvertii un sapore che non so descrivere. Il suo corpo non pesava sul mio. Come se nelle nostre anatomie ci fosse qualcosa di complementare e i nostri corpi fossero fatti per gravare l’uno sull’altro senza danno. I miei occhi si chiusero sotto l’onda dei suoi capelli e forse dormii qualche attimo o più, non posso dirlo. Certo a destarmi fu il desiderio. Ormai la luce era alta e contemplavo quel corpo bruno, i grandi capezzoli, i fianchi, la curva delle natiche, le gambe. Il desiderio mi prendeva a ondate e le mie mani velocemente scorrevano dai suoi seni al suo ventre e le cingevo la vita e le natiche e senza accorgermene le affondavo tra le sue gambe dove quel pelo lucido nascondeva una fessura morbida e bagnata e più oltre, tra i glutei, dove il bocciolo di un’altra cavità del suo corpo accrebbe ancora la mia eccitazione. Lei mi lasciò fare come abbandonata, ma quando presi a baciarla sulla bocca, sul corpo, sui seni ed ebbi l’ardire di scendere con le mie labbra fino alla sua vagina cominciò a gemere dolcemente. Ora anche i suoi fianchi avevano come dei sussulti e le nostre mani e le nostre bocche cercavano gli angoli più riposti dei corpi. Il suo volto non era più sorridente ma come assorto, gli occhi chiusi e il respiro leggermente affannato. Rotolavamo sul pagliericcio e quando fu sotto di me cercai di entrare dentro di lei ma fu più svelta, rotolammo ancora e mi ritrovai sotto di lei. – Oh no, no! Giovane puledro Marco, oh no, no! Aveva riaperto gli occhi e dritta a cavallo dei miei fianchi aveva ripreso a sorridere. Mi prese l’onda della paura che tutto fosse finito, che il mio desiderio dovesse restare spezzato, ma poi il suo volto si fece serio. Si sollevò appena perché il mio pene affondasse ancora dentro di lei mentre le sue mani piombavano pesantemente sul mio petto mozzandomi il respiro. Il suo peso impediva ai miei fianchi di muoversi. Ora erano le sue mani a governare il mio respiro perché il ritmo fosse uguale al suo. Prese a muoversi molto lentamente ruotando i fianchi. Ogni respiro una rotazione. Le sue mani scivolarono sui miei fianchi guidandoli in una lenta rotazione inversa alla sua. Quando dal movimento rotatorio prese a sollevarsi lievemente per ripiombare su di me annuì al mio movimento che le veniva incontro e chiuse gli occhi. Il suo volto si fece assente, perduto, ma il suo ventre premeva con sempre maggiore forza sul mio, inarcato verso di lei. I nostri respiri erano identici e identicamente si andavano facendo più veloci, i loro sibili sfociavano negli stessi gemiti. Poi emise un grido e per il mio corpo fu come un segnale e, ancora una volta, venni dentro di lei. Restammo così mentre lentamente mi ritraevo da lei. Ora era il suo volto a essere affondato nell’incavo della mia spalla. – Oh sì, sì! È domato il puledrino! Oh sì, sì! Passo, trotto, galoppo! Impari presto, Marco, Mauro dice che sei il miglior discepolo dell’abbazia e, per quello che mi riguarda, non posso che confermarlo. Oh sì, sì! All’abbazia però tra chi insegna e chi impara ci sono solo i testi, le scritture e queste tanto più valgono quanto da più tempo sono morti i loro autori. Io invece credo che imparare significa partire dall’esperienza di qualcuno vivente. Non è vero, Marco? – Sì, signora, voi… voi… voi mi avete insegnato la cosa… la cosa più bella, la cosa… che io… che io non credo… non posso… No! Non potrò mai più tornare al monastero… La sua mano volò a chiudere la mia bocca, ma quel gesto imperioso si stemperò in una carezza. – Taci, Marco, non sai quello che dici. Ora le mie mani dai suoi fianchi scivolarono verso la fenditura tra le natiche. Con le dita saggiavo la cedevolezza di quell’apertura. – Impari presto, Marco, molto presto… La sua voce era leggermente affannata. Il sole era a picco ma non mi importava più di Mauro, delle pecore, del monastero. Sentivo le sue unghie sulle mie spalle, i suoi fianchi contrarsi ritmicamente. Ora erano le nostre lingue a esplorare i corpi. Sembrava che sapessimo perfettamente come darci reciprocamente piacere. Quando strinse il mio pene tra i suoi seni mi sembrò di vaneggiare ma quando la mia lingua si fece strada tra le sue gambe lei iniziò un lungo lento lamento che si concluse in un urlo. Ormai non sorrideva più. Nel suo sguardo c’era una luce di sfida, ma io non avevo più paura. – Marco, da domani, una volta tornato in abbazia, riprenderai la tua thanatou melèté, la tua preparazione alla morte, come Socrate definisce la filosofia, ma il ricordo di me ti perseguiterà nello scriptorium, nelle aule, nel refettorio e neppure prostrato davanti all’iconostasi con la schiena spezzata dalle metanìe troverai la pace. Aveva parlato con furia e con furia la vidi aggirarsi per la capanna. Mi spinse a sedere sul basso sgabello della mungitura. In quella posizione mi sembrava di penetrare dentro di lei oltre ogni limite. Le sue braccia erano serrate intorno al mio collo e anche le sue gambe si strinsero ai miei reni. Non facevamo alcun movimento, solo sentivo il suo ventre contrarsi. Rimase così come a cullarsi ma non riuscivo a compiere alcun movimento che potesse farmi unire al suo piacere. Quando si alzò di scatto aveva ritrovato il sorriso indefinibile degli inizi. – Oh sì, sì! Oh sì, sì! Cosa fai con quel bel cetriolo lucido? Si stava beffando di me che impazzivo di desiderio. Tentai di afferrarla ma si sottrasse. Era agile e in una lotta non ero affatto certo di avere la meglio. Volevo prenderla ancora. Volevo venire dentro di lei, volevo che lei mi prendesse conservando il seme nel suo corpo. Corse fuori dalla capanna e la inseguii. Il mio timore che qualcuno potesse vederci svanì nel deserto della controra. La vidi entrare nel casolare dello stazzo. La seguii senza correre. La trovai distesa sulla paglia. I nostri respiri e i nostri fianchi si accordarono più di quanto noi stessi volessimo farlo. Giacevamo esausti, io ancora dentro di lei, con la testa affondata tra i suoi riccioli quando la sentii mormorare: – Anche il ricordo di te mi perseguiterà, Marco, ma la mia è un’altra storia. – Signora, quando potrò rivedervi? Sempre che voi lo desideriate… io… io non conosco neppure il vostro nome… – Alberada, il mio nome è Alberada, non hai mai sentito questo nome? – Certo, signora, è un nome dei tempi antichi, dei tempi del Normanno. – Ma che bravo! Oh sì, sì, che bravo! Conosci la storia, Marco, ma ti manca la leggenda e l’una senza l’altra è come il pane senza il sale. Sono Alberada, figlia di Alberada, nipote di un’Alberada, figlia a sua volta di un’altra Alberada. Non capivo questa lunga stirpe di donne tutte con lo stesso nome e se ne accorse dal mio sguardo perplesso. – Era il tempo di Boemondo, e il Principe veniva su queste serre a cacciare e a trovare i suoi amici monaci che vivevano nelle laure, a mangiare l’agnello col monaco Giuseppe che divenne poi il fondatore dell’abbazia. Fu così che conobbe una fanciulla di masseria nota a tutti per la sua straordinaria bellezza. Se ne innamorò e la ragazza, che prese a sognare gli occhi verdi del giovane cacciatore, un bel giorno restò incinta. Boemondo aveva dimenticato tutto accanto a lei, le sue guerre, la sua politica, i suoi regni e quando nacque una meravigliosa bambina volle darle il nome di sua madre: Alberada. La piccola aveva la pelle e i capelli scuri della madre e gli occhi verdi del padre. I due erano così felici e la bambina di tale bellezza da suscitare l’invidia delle macàre delle Serre che fecero crudele sortilegio. – E qual era il sortilegio, signora? – Boemondo sarebbe partito e non sarebbe mai più tornato a Otranto, la fanciulla sarebbe morta dopo l’allattamento e anche nel destino della piccola Alberada si sarebbe dovuto ripetere il destino della madre: un grande amore, una bellissima figlia, l’abbandono dell’uomo e la morte. Ma il destino doveva avere sempre lo stesso nome: Alberada, il nome della normanna ripudiata dal Guiscardo. E così fu. Boemondo partì per preparare un viaggio alla Terra Santa e poi per tante altre avventure. La fanciulla morì e la piccola Alberada fu, come tutte noi, allevata dalle misteriose presenze che popolano queste terre e proprio una di esse fu mossa a compassione per il crudele destino che le macàre ci avevano inflitto. Fu la Laùra te li cunti ad avere pietà di noi… – Laùra te li cunti ? Non so chi sia, signora. – Oh sì, sì, giovane Marco, tu sai di latino e arabo e greco e di storia e teologia. Tu sai tutte quelle parole che gli uomini si scambiano nelle pause tra una guerra e l’altra, negli intermezzi tra l’odio e il rancore, ma non conosci le parole delle donne e sì che tua madre avrebbe dovuto raccontarti qualcosa prima di farti rinchiudere a Càsole. La Laùra te li cunti è la più dolce delle presenze delle Serre. Si introduce le sere d’inverno nelle case quando tutti sono intorno al camino e, nelle notti d’estate, siede sui gradini delle porte dove si prende il fresco e ascolta le storie che le donne raccontano. Solo le donne possono vederla ma non devono farne parola. Lei ha il potere di ricordare tutte le storie e di questo fece dono alla piccola Alberada per ché lo tramandasse alla figlia che avrebbe partorito un giorno. Non la Storia, Marco, quella che voi uomini imparate da Polibio e da Erodoto, ma le storie, quelle sospese nelle parole che non finiranno mai sulle vostre pergamene e sulle vostre carte. Dallo stazzo tornammo alla capanna. Il suo corpo nudo e scuro brillava nel sole e nel sole i suoi occhi verdi mandavano riflessi d’argento. – Perdonate, signora, l’ardire dei miei sedici anni, ma voi dovete averne almeno il doppio. Come mai non siete morta? – Bella domanda, Marco! Oh sì, sì, bella domanda! Vedi, Marco, il mio primo amante è stato Evaristo, il Maestro delle Erbe. Egli mi ha preparato una pozione che mi impedisce di concepire… ma… ma… ma non credo che le sue polveri e i suoi decotti potranno ingannare ancora a lungo il sortilegio. Mentre diceva queste parole si passò una mano sul ventre serrando gli occhi. Quando li riaprì fissò la terra come se volesse trafiggerla. La guardai ancora mentre infilava la lunga tunica bianca e la serrava in vita con una pesante cintura d’argento, che mi sembrò adatta più a sorreggere una spada che a posarsi sui morbidi fianchi di una donna. Quando mi svegliai il tramonto anneriva le serre. Lei non c’era più ma non potevo avere sognato. Ero nudo sul pagliericcio, il suo odore d’erba era sospeso nell’aria insidiato da un odore di arrosto che filtrava dalla porta. Mauro e donn’Anna sorrisero nel vedermi. – Rivestiti, il capretto è quasi pronto! Ero imbarazzato, le guance in fiamme. Balbettai qualcosa, qualcosa sul fatto che ero caduto nel peccato, ma donn’Anna mi zittì con un altro dei suoi proverbi: Stelle Cruci Mezzelune Ci stai subbra llu saccune Cu llu fuecu mmienzu ll’anche Te le scerri tutte quante… Questa volta capii al volo. Mangiammo di gusto chiacchierando di pecore e capre e bevendo vino. Il mattino dopo tornai a Càsole. Non avrei dovuto, carissimo maestro Manuzio, indulgere tanto spregiudicatamente nella descrizione del mio incontro con Alberada. Ella era probabilmente solo un fantasma, forse un demone della carne, l’epifania di una passione che era mio destino rinchiudere nel fondo del mio corpo e della mia anima. E così ho fatto per quasi tutta vita, ma ciò che fu tanto severamente custodito affiora con la forza di una concretezza singolare. Fantasma dunque? sortilegio? chissà! Era passato non molto tempo da quel mio incontro con Alberada. Il ricordo di lei mi faceva torcere dal desiderio, ma combattevo la mia passione con la preghiera e lo studio. Una mattina d’inverno ero nello scriptorium a copiare un noioso manoscritto e il mio sguardo sovente volava oltre la finestra, verso la terra brulla e il mare scosso dalle tramontane, quando sul limite di una macchia lontana scorsi una figura bianca che mi sembrò stesse indicandomi a un fagottino che stringeva nel cavo del braccio. Nella corsa rovesciai tavoli e sgabelli e le carte e gli inchiostri si sparsero sulle chianche. Feci a precipizio le scale, ma appena fuori una folata di vento portò nebbia e l’eco di un vagito infantile. Correvo e gridavo il suo nome ma non ebbi nessuna risposta. Sentii solo quel vagito affievolirsi nella distanza. Nei giorni che seguirono i morsi della passione lasciarono il passo all’angoscia. Il tempo trascorso dal mio incontro con Alberada era giusto quello di una gravidanza. Avevo una figlia e Alberada, quella che ormai era diventata la mia adorata Alberada, sarebbe morta di lì a poco. Chiesi dispensa all’Igumeno e cominciai a battere le campagne, le masserie, i casali, le grance ma nessuno aveva notizie di Alberada. Soprattutto i vecchi ai quali chiedevo scuotevano il capo con un sorriso di compatimento. Andai a trovare Mauro che se ne stava rintanato con le greggi. Aveva perduto la sua gioviale ruvidità, lo sguardo era un lago di tristezza. Alle mie domande chinò il capo. – Non tornare mai più qui, Marco, voglio solo che tu prenda questo in ricordo di quanto su queste serre è accaduto tra noi. La lama è di bronzo. Sugli scogli di Roca se ne trovano tante appena i cani scavano nella terra. Scheletri e lame. Chissà perché si sono uccisi. Portalo sempre con te e ricorda, una lama, più della fede, è sempre un’ultima possibilità. Il manico del coltello era nuovo, di legno d’ulivo lucido e ben stagionato ma la lama, pur smozzicata dal tempo, era solida e tagliente. Quando tornai a Càsole era ormai estate piena. Studio e preghiera, preghiera e studio e la schiena spezzata dalle metanìe davanti all’iconostasi. Una notte sognai Alberada. Eravamo in una masseria sconosciuta e io entravo in una grande stanza e Alberada era seduta davanti al camino con un fagottino nel cavo del braccio. Mi avvicinavo e lei apriva i panni e appariva una bimba scura di pelle e di capelli, i cui occhi verdi mandavano riflessi d’argento. Al mattino mi fermai a guardare il mio volto riflesso nell’acqua del secchio. Cercai di togliermi dei fili di paglia che mi sembrò si fossero impigliati nei capelli. Non vennero via. Non avevo ancora vent’anni e le mie tempie si erano già striate di bianco. VII A Càsole arrivavano di continuo messaggeri, gente di passaggio, ora pellegrini per la Terra Santa, ora capitani di mare, ora diplomatici in viaggio da e per l’Oriente, ma nulla turbava la nostra quiete. Grande fu quindi lo stupore tra noi studenti quando, poco dopo l’arrivo di un uomo a cavallo, un grande trambusto prese i monaci. Il monastero venne ripulito da cima a fondo, si imbiancavano i muri, si lustravano le chianche, la chiesa venne ridipinta e persino l’iconostasi ritoccata e i colori sulle sacre immagini ripassati, ma era nello scriptorium che il lavoro non conosceva più soste. I monaci copiavano a turno senza interruzione. Una mattina eravamo al termine del desinare quando l’Igumeno ci ingiunse di restare ai nostri posti. – Un grande evento si prepara per Càsole. Abbiamo avuto l’annuncio della visita di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Bessarione. Egli sarà qui tra non molto e tutti noi gli dobbiamo un’accoglienza all’altezza della sua ma anche della nostra fama. Il Cardinale è il più dotto dei dotti e ci onora della sua visita non solo per ritirare le copie dei manoscritti che ha ordinato ma anche per valutare la qualità dei nostri insegnamenti e quindi dei vostri studi. Non abbiamo alcun timore ma volevo avvertirvi che tutti sarete interrogati alla sua presenza e sono più che certo che darete ottima prova della vostra dottrina e della vostra fede. Ora potete andare. Stavo per uscire con i miei compagni quando fu lo stesso Igumeno a richiamarmi. Attese che gli altri studenti lasciassero il refettorio. – Marco de Marco, so di non lusingare il tuo orgoglio se riconosco che sei il migliore tra gli allievi di Càsole. Come tale sarai presentato al Bessarione e dovrai dare prova della tua di mestichezza con il greco e il latino e, se richiesto, con le altre lingue che ti sono note, ma non basta. Sappiamo dai tuoi maestri delle tue letture e della tua acutezza nella storia, nella filosofia, nella teologia, della passione con la quale ti sei applicato allo studio per l’unità delle Chiese Sorelle di Roma e Costantinopoli. Si tratta di un tema molto caro a Bessarione. Se si dovesse dare l’occasione dovrai sostenere anche una conversazione con il Cardinale. Ciò non viene richiesto ai tuoi compagni ma il tuo è un caso differente. Càsole conta molto su di te. Non potevo fare altro che annuire. Le parole di Filoteo lasciavano nel mio cuore una tenzone tra l’orgoglio e il turbamento. E fu con quest’animo che venni presentato a Bessarione e al suo seguito il giorno dell’arrivo a Otranto. Il cardinale era anziano, l’ampia veste ne rendeva imponente la figura, il cappuccio, sovrastato dal cappello cardinalizio, incorniciava un volto dai tratti marcati e dal naso carnoso. All’ingresso del monastero la pittura di mastro Basilio era ancora fresca. In un grande stemma, sormontato dalle insegne cardinalizie, due mani reggevano la stessa Croce di Cristo. Nella chiesa si tenne funzione solenne e tutti cantammo il Triodio. Bessarione ricevette l’omaggio dei maggiorenti di Otranto e si rivolse loro in latino, poi volle che solo noi di Càsole ci riunissimo e parlò in greco. – Fratelli dilettissimi, porto a tutti voi la benedizione del Santo Papa Paolo II che ha sempre nel cuore la Chiesa di Otranto e il venerabilissimo monastero di San Nicola di Càsole. Non è trascorso un anno dalla grande gioia per la visita a Roma del valoroso difensore della fede, Giorgio Castriota Scanderbeg, che il lutto per la sua morte prematura si aggiunge alla preoccupazione per la perdita di colui che fu argine alle brame di Maometto II. A voi che avete avuto la bontà di rappresentare il mio stemma sulle vostre mura non debbo ricordare che solo la mano greca e quella latina insieme potranno sostenere la Croce di Cristo contro il Gran Turco. Io non sono uomo d’arme, piuttosto di preghiera e di qualche diplomazia e sono sceso fin quaggiù perché so quanto vi siete adoperati e vi adoperate per la causa comune in questa terra esposta a ogni pericolo. Ciò che a Roma può essere uno scacco diplomatico e pur anche militare qui può rappresentare la perdita della fede e della vita. Sono qui per apprendere non solo dalla forza della vostra fede ma anche e soprattutto dalla vostra sagacia e dalla vostra saggezza. Per tutta la vita ho lavorato alla ricomposizione di ogni discordia tra Roma e Bisanzio e finora ho fallito, ma ciò che la mia volontà non è stata in grado di produrre potrebbe Maometto II col timore che sta incutendo a tutta la cristianità. Solo una nuova azione militare, mondata delle nequizie che nel passato si sono compiute anche nel nome di Cristo, può liberare la Terra Santa ma anche la non meno santa per noi terra di Costantinopoli. Chiunque di voi chiederà udienza lo ascolterò, perché non una parola vada perduta. Ero stupito. Cosa mai poteva dire o fare Càsole, la nostra remota abbazia, nel grande turbine che stava scuotendo il mondo? Non avevo una risposta e quindi tornai a ripassare il testo che avevo preparato per recitarlo alla presenza del Cardinale. Avevo tradotto in greco l’orazione De Costantinopolitana clade et bello contra Turcos di Pio II e, dopo aver ascoltato il discorso di Bessarione, benedicevo l’acume del bibliofilace che mi aveva suggerito la scelta. “…Oh nobile Grecia, è dunque giunta ormai la tua fine, la tua morte? Quante città un tempo famose e potenti sono estinte. Dove sono oggi Tebe, Atene, Micene, Larissa, Lacedemone, Corinto, e le rocche memorabili di cui non esistono più, non dico i muri, ma perfino le rovine?…” Avevo recitato l’orazione tutta d’un fiato per l’emozione, fissando il muro oltre le teste dei presenti e fui colto di sorpresa alla fine dall’abbraccio del cardinale. Bessarione mi stringeva tra le braccia e le sue lacrime bagnavano il mio volto. Me l’ero cavata e avevo fatto fare una bella figura al mona stero e ai miei maestri. Mi toccò persino una pacca sulla spalla dall’Igumeno e questo mi sembrò un premio ben più grande delle lacrime di Bessarione. Ero tornato nello scriptorium quando Niccolò Perotti, segretario del Cardinale, venne a chiamarmi. Il cardinale Bessarione voleva vedermi. – Ottimo greco, Marco de Marco, veramente ottimo. Ma non è il tuo greco che ha strappato le lacrime dagli occhi di questo vecchio prete. Tu mi hai ricordato la sapienza di un altro giovinetto che mi fu oltremodo caro e che la peste sottrasse all’adorazione del padre e al mio incommensurabile affetto. Quanti anni hai, Marco? – Diciotto, Cardinale. – Diciotto! La sua stessa età. La stessa età del mio Buonconte, del giovane da Montefeltro, che Dio abbia pietà della sua anima! Filoteo mi ha detto della tua disposizione per lo studio, per l’apprendimento delle lingue ma mi si dice che anche la teologia, la storia, la filosofia ti sono familiari. Bene! Abbiamo bisogno di giovani come te. Il tuo corso di studi ormai volge al termine e ho suggerito all’Igumeno di farti impratichire nell’ebraico presso la Schola Talmudica di Otranto prima di affidarti l’incarico di riordinare l’archivio del convento che so essere preda del disordine per la malattia del vecchio Demetrio. È un incarico che richiede grande riservatezza e del quale risponderai direttamente a Filoteo, ma Niccolò sarà in contatto con te. Dobbiamo ricostruire la memoria di tutti noi greci sparsi ai quattro angoli del mondo perché se non ci riuscirà di far rivivere Bisanzio si abbia ricordo almeno della nostra diaspora. Bessarione partì con il suo seguito ma la spedizione si arricchì di trenta muli, ciascuno dei quali recava sul basto due casse di libri. Non credo che tutto fosse stato copiato e quello per cui non si era fatto in tempo partì nella copia originale. Allora non sapevo che avrei ritrovato qui a Venezia quello che vedevo allontanarsi lungo la valle dell’Idro, tra gli ulivi e le prime case di Otranto. VIII – Marco, potrai usare una cavalcatura per i tuoi spostamenti. Le parole dell’Igumeno mi lasciarono stupito. Certo la visita del Bessarione aveva scombussolato i nostri ritmi di vita e io, in particolare, ne ero rimasto molto impressionato. Adesso non capivo perché ero autorizzato a contravvenire al nostro canone che solo in rarissime occasioni consentiva spostamenti con mezzi diversi dalle nostre gambe. – Dovrai raggiungere quotidianamente la Schola Talmudica. A piedi perderesti molto tempo. In verità mi limito ad adempiere agli ordini del Cardinale. Personalmente avrei più di una perplessità a esporti, così giovane, alla conoscenza di una lingua che apre le porte verso saperi tanto lontani dalla nostra fede. Il nostro imperatore Giustiniano escluse dall’insegnamento in Bisanzio i giudei. Tuttavia Bessarione ha ragione quando dice che nella diaspora ebraica circolano conoscenze che non possiamo ignorare. Ho dovuto addirittura trovare un accordo con rabbi Mordechay per uno scambio. Càsole per la prima volta nella sua storia accoglierà un ebreo tra i suoi studenti. Così sarete in due a mettere in pericolo la vostra fede. Che Dio illumini le vostre anime! La Judaica si stendeva nella parte bassa della città, una zona che conoscevo bene perché i giochi della mia infanzia non conoscevano barriere di sorta e tra i ragazzi non vi erano differenze. Il quartiere era affollato e pieno di magazzini ricchi delle merci più varie. Quelli che mi piacevano di più erano i sottani dove si depositavano le sete e i broccati. I loro colori sgargianti illuminavano l’oscurità di quegli antri. Le bambine costruivano bambole meravigliose con gli scampoli di sete orientali, damaschi siriani e candidi cotoni del Monte Libano. – Benvenuto, Marco de Marco, salute a te figlio di Giovanni, l’amico degli ebrei di Otranto, capitano di mare tra i più coraggiosi e mercante tra i più abili! Rabbi Mordechay mi accolse sulla porta del grande giardino della Sinagoga Maggiore. Una fitta siepe di tamerici proteggeva dal vento di mare le palme, i lauri e le viti che si aggrovigliavano sui pali della pergola in lotta con i glicini invadenti che in quella primavera mostravano tutto il loro rigoglio. Il vecchio mi mostrò le aule di studio che trovai in tutto simili alle nostre, i locali per ospitare i forestieri e per il miqveh, il bagno rituale. Quindi mi introdusse nella grande aula del culto. – Questo, Marco, è per noi il centro del tutto. L’aron qodesh. Qui sono contenuti i Rotoli della Legge. Mordechay mi indicava così un armadio finemente decorato che, mi spiegò, era posto sulla parete orientale perché quella era la direzione di Gerusalemme. Il luogo ispirava austerità e raccoglimento, ma non c’era nulla di paragonabile alle nostre iconostasi. Solo un pulpito, che il Rabbi chiamò tevah, era destinato alla proclamazione della Legge. Sul pavimento un grande mosaico rappresentava al centro un candelabro a sette braccia e sui lati, da una parte, un cedro e un ramo di palma e dall’altro un corno d’ariete. La severa semplicità di quel mosaico mi fece una buona impressione a fronte dell’affollato mosaico della Cattedrale. – Ti troverai a tuo agio con noi, Marco, la nostra antica cultura ha più d’un punto di contatto con la tua. Uno dei nostri grandi maestri, Donnolo Shabbetai da Oria, ben cinque secoli fa, cominciò lo studio del mondo greco e ne approfondì, nel suo Sefer Hachmoni, il Libro Del Sapiente, l’astrologia, la filosofia, la medicina. Soprattutto quest’ultima materia fu per Donnolo fonte di diletto ed egli riprese le dottrine di Galeno, la teoria degli umori e della simpatia cosmica nel suo Sefer Mirqahot che voi chiamate Libro Delle Misture. Donnolo apprese la sapienza greca proprio qui a Otranto e ancora a Rossano che, ben prima di Càsole, fu luogo di studi profondi. Ma non sempre i rapporti tra greci ed ebrei furono buoni. Al tempo dell’Imperatore di Bisanzio, Romano Lecapeno, i tuoi fecero strage della nostra gente e uccisero persino il tesoriere e circoncisore della nostra comunità del quale indegnamente porto il nome. Così ancora una volta imparai un alfabeto. All’inizio degli studi mi era facile immaginare che a Otranto le lettere greche arrivassero da oriente seguendo dall’alba il corso del sole e quelle latine si allontanassero verso il tramonto. Poi ho dovuto imparare che la fatale maledizione di Babele aveva rinchiuso ogni lingua in una terra. Ora, mentre imparavo a tracciare l’aleph, il taw, il samek, intuivo che quella lingua non veniva né dall’Oriente né dall’Occidente, non aveva una terra. Essa era quanto di più vicino al divino avessi mai studiato. In verità mi sentivo un po’ ridicolo. Avevo più di diciotto anni e i miei compagni non superavano i cinque o i sei. Per loro ho visto compiere un rito meraviglioso. C’erano tante tavolette sulle quali erano trascritte le lettere dell’alfabeto che venivano cosparse di miele e i miei piccoli compagni le leccavano. Che nel sapere potesse esserci dolcezza lo appresi nella Sinagoga di Otranto. Ma non fu l’unica sorpresa. Leggendo i versetti della Bibbia, con mio grande stupore, imparai a respirare. Ciascuno andava detto con un solo fiato e ciascuno aveva un suo senso compiuto che andava colto. – Leggere e scrivere una lingua è meno di nulla, Marco! Le parole di rabbi Mordechay si abbatterono sulla mia fronte nella quale la durezza dello studio dell’ebraico aveva tracciato più di un solco. – Ora, mio giovane allievo, ti sembra che il discernere segni e suoni e l’encomiabile maestria con la quale tracci quei segni e articoli quei suoni siano un patrimonio sufficiente. – Rabbi, ma mi sono esercitato nelle letture secondo i vostri ordini. – Nulla e ancora nulla, Marco, non c’è un termine ad quem, un punto dove arrivare nel quale la conoscenza è compiuta. Più volte la nostra lingua inganna chi la studia. Essa ora sembra darsi compiutamente al sapere ma un momento dopo il significato delle parole si eclissa. Non hai altra possibilità che continuare a studiare, studiare sempre. Leggere e rileggere e le parole ti sembreranno sempre uguali, ma diverso sarà il loro senso. Insegnarti a leggere l’ebraico. Questo era il piccolo incarico che avevamo ricevuto da Càsole e questo abbiamo fatto. Tutto il resto dipende da te. La nostra casa, come il nostro cuore, resta aperta, Marco. Torna quando vuoi. Presi così l’abitudine di tornare spesso alla Sinagoga Maggiore. Mi ero legato d’amicizia a un giovane coetaneo. Paolo era stato mio compagno di scorribande quando eravamo piccoli. Il destino ci aveva divisi, io a Càsole e lui alla Sinagoga Maggiore. Così le nostre strade tornavano a incrociarsi. – Io a studiare da rabbino e tu da monaco, Marco, bella fine che abbiamo fatto! Ti ricordi quando pensavamo di andare per mare e chissà quali viaggi avremmo intrapreso? – Già, ma ci è toccato viaggiare nelle parole, nelle pagine, nei libri. Non è detto che sia meno interessante. – Ma sì! C’è chi gira il mondo e resta con la testa chiusa, noi invece… – La mia me l’avete aperta, spaccata addirittura, Paolo. Qui da voi si studia in maniera molto diversa che all’abbazia. – Ti ho visto faticare, Marco, ma, vedi, per noi la Bibbia non ha un senso generale. Quello che ci interessa sono i singoli versetti, non la loro somma. – Strana idea, Paolo, a Càsole tutto funziona esattamente al contrario. Di ogni opera conta il senso generale. – Allora sei fortunato a poter praticare questo duplice approccio allo studio. Ricorda che la Bibbia, per noi, ha settanta facce. Vuol dire un numero di significati infinito. – Fortunato, sì, fortunato… Quella fortuna mi costava grandi fatiche. Era tutt’altro che facile seguire i maestri che improvvisavano anagrammi di parole, spostamenti di lettere, calcoli numerologici e se una paro la si ripeteva non era mai per caso e ogni diverso contesto nel quale si collocava serviva a illuminare il senso dei contesti precedenti. Davar aher! Un’altra interpretazione! Il comando del Rabbi piombava improvviso nella discussione che si era accesa sull’interpretazione di un testo quando sembrava che si stesse per approfondirne il significato. Le voci tacevano in una pausa che sedava il pensiero per un attimo ma velocemente si ripartiva e la discussione riprendeva all’infinito. I ventiquattro libri della Bibbia assunsero per me una forma circolare. A Càsole la lettura era solo una linea retta. Nel Talmud mi sentivo perduto e mi chiedevo se fosse poi così importante restare attaccati alla propria fede e non fosse meglio vivere da nomade tra le fedi e i saperi. – E allora, Marco, sempre più difficile? – Troppe parole annebbiano, Paolo, questo è l’insegnamento dell’Ecclesiaste. – Troppe parole, è vero. Eppure noi ebrei ne abbiamo bisogno, Marco. Quando il Tempio di Gerusalemme venne distrutto dall’empietà dei Romani non ci restò che costruire un immenso edificio di parole e ciascuna parola è un mattone, una tegola, un cucchiaio di malta. Un Tempio immenso che possiamo portare sempre con noi, nella memoria e nella speranza. Una mattina d’estate decidemmo di tornare bambini e ci avviammo al porto. Pensavamo di dimenticare Bibbie e letture e studi ma non fu così. Il sole bruciava seccando il sale sulla pelle dopo il bagno. – Marco, che cosa ci divide? – Tutto e niente, Paolo, ciò che le nostre gerarchie dividono mi lascia indifferente. Piuttosto mi scervello sulla distanza tra Abramo e Platone. – Abramo e Platone? Gerusalemme e Atene? Rivelazione e filosofia? – Esatto! Fede contro lógos. Amore obbediente versus libero pensiero. – Teologi versus filosofi, allora? – Esegèsi contro sintesi! Facciamo ancora un bagno? Nuotammo fino al calare del sole dietro le case di Otranto. Di Paolo continuo ad avere notizie tramite i suoi dottissimi libri. A Milano dirige un importante scriptorium e non c’è biblioteca che abbia segreti per lui. IX Il mio primo incarico importante a Càsole fu il riordino dell’archivio. Alcuni armaria traboccavano di carte e pergamene in un tremendo disordine. Relazioni, appunti, note, corrispondenze erano ammucchiate sulle scansie. L’ordine cronologico era determinato solo dal fatto che, per secoli, i miei confratelli si erano limitati a poggiare fogli e fasci di documenti gli uni sugli altri in pile tanto alte quanto traballanti, puntellate le une dalle altre e a ogni piccolo movimento c’era il rischio di crolli rovinosi che avrebbero mescolato fogli e senso, tempo e parole. Tutta la storia del nostro convento era contenuta in quelle stanze, poggiava su quelle assi di quercia. In realtà c’era un archivista, ma tutti al monastero ritenevano che fosse malato. Demetrio era anziano, non partecipava ad alcuna attività comune, restando chiuso negli archivi dove anche dormiva e consumava i frugali pasti che un famiglio gli portava. Solo tra i confratelli più vecchi c’era qualcuno che ricordava vagamente di aver sentito il suono della sua voce. Più d’una volta avevo sentito sussurrare il nome di quella che si riteneva fosse la causa del suo stato di prostrazione: bile nera. Una forma di profonda melanconia che inchiodava Demetrio, dall’alba al tramonto, davanti a una finestra con lo sguardo perduto sul mare. Poi si diceva che cadesse in un sonno tanto profondo quanto agitato e che solo nel sonno pronunciasse parole incomprensibili e i versi di quelle che sembravano sconosciute apocalissi. C’era di che essere intimiditi da quella presenza. Mi rinfrancava l’impressione che quel mio preliminare aggirarmi per l’archivio non lo disturbasse, ma non dava neppure segno di gradirlo. Di fatto non mi degnava di uno sguardo e, d’altra parte, non osavo rivolgergli la parola. Compresi rapidamente che i documenti partivano dalla fondazione dell’abbazia. Cominciai dall’inizio, il naso e la bocca coperti da bende di cotone per proteggermi dalla polvere che si sollevava dalle pergamene. Intatta e ben stirata dalla pressione di una montagna di altri documenti emerse la Donazione di Boemondo di Taranto, il principe normanno alla generosità del quale si doveva la nascita della nostra abbazia. Nella narratio, in latino, del diploma era scritto che Càsole doveva seguire regulam beati Basilii e, appresi successivamente da Demetrio quando cominciò a rivolgermi qualche parola, lo stesso Boemondo aveva voluto stabilire la nostra costituzione sub certis archimandritis nostro interveniente studio Grecorum more; mentre, nel testo greco, si specificava il rango autodespota del monastero. Mi fu chiaro così perché Boemondo e sua moglie Costanza fossero sempre ricordati nelle nostre preghiere. Rammento ancora: “Per la morte dei servi di Dio e di eterna memoria Boemondo e Costanza e la loro beata memoria… “Signore sii misericordioso. “Per la morte dei sempre memorabili servi di Dio, di re Ruggiero il Grande e di re Guglielmo e della Regina Elvira e del Duca Ruggiero, preghiamo Dio… “Signore sii misericordioso”. Boemondo non aveva voluto essere da meno del cugino Ruggiero che in Sicilia era molto popolare tra la gente di fede greca. Oggi che con la memoria ritorno a quegli eventi capisco il carattere politico di quella generosità. Noi greci eravamo esposti a ogni vento: saraceni e predoni arabi scorrevano le coste, bande longobarde e franche battevano le campagne e l’eterna discordia intestina del nostro impero rendeva tutto incerto tranne le sempre più pesanti tassazioni. Nulla di strano dunque se i nostri fratelli di Sicilia abbracciarono i normanni come liberatori dal pesante giogo della mezzaluna. È vero che i cavalieri del nord recavano insegne papali, ma queste erano leggere e fluttuanti. I nostri vescovi accettavano la giurisdizione romana che restava però distratta, incostante, perduta in altri interessi e più lontani giochi politici. Le ambizioni di Boemondo erano grandi, ma lo spazio nei dominii normanni era poco e contenderselo voleva dire intraprendere una guerra fratricida. Il principe guardava a oriente e aver merito presso i greci di Otranto gli poteva tornare utile a Costantinopoli. Mi piaceva sfogliare quelle pagine, le pergamene irrigidite dal tempo, la carta spugnosa che rischiava sempre di diventare polvere a un tocco appena malaccorto. Il mio incarico era quello di rimettere ordine, non di leggere e studiare, eppure era difficile non farsi catturare dalle prime righe di una lettera, dalla copia di una relazione inviata a Costantinopoli, da un documento che arrivava da molto, molto lontano: remoti conventi in terra franca e germanica o dall’Egitto, dalla Siria. Più procedevo nel lavoro e più mi stupivo che gli scritti di carattere propriamente religioso fossero un’esigua minoranza dell’immenso volume di materiale nel quale mi aggiravo. Anche quando si trattavano temi di fede questi mi apparivano sottoposti a considerazioni politiche e diplomatiche e militari. Lo spazio maggiore era occupato da corrispondenza, da un particolare tipo di corrispondenza che da ogni parte del mondo era indirizzata agli igumeni. Si trattava di una specie di rapporti, di racconti di situazioni. Vi erano descrizioni di scenari, di città e di paesi e di costumi civili e abitudini e di come si esercitavano i poteri e accurate note su chi fosse potente e chi no e per quali motivi. Un’attenzione particolare era dedicata alle discordie interne tra cittadini e tra maggiorenti e tra esponenti di una stessa comunità religiosa e tra comunità di fedi diverse. In alcuni casi si arrivava anche al più basso pettegolezzo. Più d’una volta mi sono stupito che negli archivi di un luogo santo trovassero ricetto storie di alcova, di amori illeciti, di vizi inconfessabili, di perversioni immonde accanto a notizie di ruberie e violazioni di patti, di accordi mercantili, di intese finanziarie. Nessuna delle corrispondenze era firmata in chiaro. Poche lettere e numeri alternati chiudevano quei messaggi più o meno lunghi ma si capiva che a scrivere poteva essere stato ora un mercante, ora un diplomatico, o un soldato, un prete, un monaco. Tante calligrafie e molte tradivano, questa la poca dimestichezza con la scrittura di un marinaio, quella l’approssimativo vocabolario di un uomo d’armi. Moltissime erano le note vergate in calligrafia casolana che riportavano relazioni fatte a voce agli igumeni. Anche per queste la fonte era indicata con qualche lettera e qualche numero. C’era poco da chiedere spiegazioni. Era chiaro che l’identità dei corrispondenti di Càsole era tenuta gelosamente nascosta e forse solo i maggiorenti avevano la chiave per decifrare quelle sigle. Molto dopo avrei appreso che la consuetudine di cifrare le informazioni risaliva agli efori di Sparta che corrispondevano in codice con i generali della città e da Svetonio avrei imparato che Cesare criptava le proprie lettere di argomento politico e militare. A Càsole – venne un giorno in cui ne fui messo a parte – si usava una variante del Quadrato di Polibio con associazioni di lettere e numeri a coppie di coordinate che ne identificavano la posizione. Scelta ovvia per Càsole che, alla pari del grande storico, si fidava soprattutto delle informazioni dei testimoni oculari. Una sera mi capitò tra le mani un grosso fascicolo avvolto in una larga striscia di cuoio. Mi apparve così un ampio frontespizio: Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum. Null’altro. Cercai anche nell’ultima pagina un colofone che mi consentisse di risalire all’autore. Niente. Solo l’ultima parola dell’ultima frase terminava con una specie di svolazzo o di macchia come di chi si è addormentato all’improvviso sull’ultima lettera. Era inquietante l’anonimato di quelle centinaia di pagine. Cominciai a leggere e continuai fino a quando il sonno non mi vinse. Ancora oggi lettura e sogno si confondono nella mia memoria e altre letture e i racconti dei miei confratelli ruotano nei ricordi. – Avvenne tanto tempo fa, dopo il primo succursus che i cavalieri cruce signati portarono alla Terra Santa. Quando il no stro benefattore Boemondo tornò dalla prigionia dei seguaci di Maometto. Lo accompagnava un uomo silenzioso e gentile. Nessuno seppe mai il suo nome. Sembra che fosse originario della Terra Franca. Il suo fisico e la sua anima erano molto provati, sul volto si leggeva una sofferenza di lunga data, come se i suoi occhi avessero a lungo guardato cose delle quali non per molto si può reggere la vista. Si fermò qui a Càsole e passò il resto dei suoi giorni a scrivere. Una mattina lo trovarono morto con il capo reclinato sulle pagine, con la penna in mano. Ancora oggi non riesco a ricordare se Demetrio mi abbia davvero parlato o se io non stia soltanto rammemorando il sogno di una conversazione e l’incubo delle sue parole. Leggevo, classificavo cercando di distinguere in quel materiale eterogeneo, ma avevo almeno il vantaggio che quasi nessun testo era privo di data. Tuttavia il disordine era massimo. Lettere che provenivano da Cluny si affastellavano tra documenti che arrivavano da Costantinopoli, da Beirut, dal Sinai e da mille altri luoghi. Mi imbattei in un fascio di diari di pellegrinaggio. Una santa mano li aveva raccolti in un solo scaffale e ordinati almeno per data se non per provenienza. I testi intrecciavano racconti di viaggio tra la Francigena e la Lotaringia e la Burdingalense, ma tutti convergevano su Otranto per l’imbarco verso la Terra Santa. Il più antico era il manoscritto di Nikulas di Munkatvera. Raccontava della sua partenza da Tinghor nella lontanissima isola di Islanda nell’Anno del Signore 1154. Su questo gravava un incartamento con la rilegatura corrosa dal tempo sulla quale erano ancora leggibili le insegne di un re, Filippo Augusto. Fui vinto dalla curiosità e appresi del ritorno, nel 1191, di questo sovrano dalla Terra Santa, del suo approdo a Corfù e del suo sbarco apud civitatem archiepiscopalem que dicitur Octrente feria 6, sexsto idus Octobris. Più ordinato e meglio conservato era il diario di Matthaeus Paris. Sul frontespizio si leggeva Iter de Londinio in Terram Sanctam. Era stato compilato nel 1253 ed era solo un noioso elenco di tappe per un lunghissimo itinerario. Lo scorsi velocemente fino all’Introitus Apuliae versus marchiam di Ancona. Nulla di interessante se non la descrizione di un singolare santuario sul Monte Gargano dove una mirabile statua dell’Arcangelo Michele è collocata in una grotta profondissima, meta di una moltitudine di pellegrini provenienti dalle più remote contrade. X Occorrevano anni per accedere alla biblioteca e anni si impiegavano a percorrerla tutta. Non era solo il gran numero di libri a richiedere una lunga fatica, ma la saggezza degli igumeni aveva stabilito la regola che un certo tipo di letture richiedesse un certo grado di preparazione e di fortificazione nella fede. Così, mentre tutti avevano accesso alle prime grandi sale, in minor numero si accedeva alle successive e in pochissimi alle ultime. Vi era poi un’ultima sala la soglia della quale solo l’igumeno e il suo segretario potevano varcare. Io ebbi questo privilegio. La diligenza con la quale avevo condotto il riordino dell’archivio mi aveva confermato la fiducia di Filoteo ed egli mi volle come suo segretario. Anche in questo forse seguendo un’indicazione del Bessarione. Sin dai primi giorni di lavoro in archivio avevo notato intorno a me la discreta sorveglianza degli anziani. Più volte ebbi l’impressione che essi origliassero le mie conversazioni con gli altri monaci. Era evidente che si saggiava la mia affidabilità e questa dipendeva essenzialmente dal fatto che non facessi parola di quanto andavo apprendendo nel mio lavoro. Non delusi la fiducia riposta in me e per quanto, alle volte, mi venissero rivolte maliziose interrogazioni non caddi mai in alcuna trappola. Piuttosto sviavo la conversazione, simulavo di non aver compreso la domanda e se le richieste si facevano più pressanti e circostanziate mi stringevo nelle spalle protestando di non aver mai visto alcun documento che trattasse la tal questione. Fu così che, grazie al mio incarico di segretario, la biblioteca di Càsole mi si dischiuse in tutta la sua ricchezza. La Prima Sala, aperta a tutti, conteneva Bibbie, i Quattro Vangeli, una Vita Sancti Antonii, il venerabile eremita, per mano di Atanasio, gli scritti di Paolo di Tebe, di Pacomio, il Panegyricus Arseniii scritto da Teodoro Studita, la descrizione delle opere di Giovanni di Lycopolis, i Detti di Parmenio e di Macario l’Alessandrino, gl’Inni di Sinisio. Mentre dalla Bibbia e dai Vangeli avevo tratto fortificazione nella fede e conoscenza del mondo, tutte quelle vite di venerabilissimi monaci mi apparivano e mi appaiono tuttora un immenso lago di noia. Ma già nella Seconda Sala l’incontro con Evagrio Pontico cominciò a stimolare la mia curiosità. Evagrio era stato nominato lettore da Basilio il Grande e diacono da Gregorio Nazianzeno. Le sue considerazioni sulla vita attiva come preludio della contemplazione e della gnosi mi affascinavano, così come le opere di Giovanni Cassiano di Dobrugia sul significato spirituale e morale della vita cenobitica. È stato però nella Terza Sala che ho incontrato per la prima volta la lettura come puro piacere. Divorai tutti e dodici i libri della Topographia Christiana di Cosma Indicopleuste. Prima di ritirarsi in eremitaggio nel Sinai, Cosma era stato allievo di Teodoro di Mopsuestia e dei Nestoriani di Nisibi. Aveva viaggiato a lungo e descritto minuziosamente paesaggi, usanze e costumi del mondo. I suoi disegni mi incantavano. L’universo era tracciato come una immensa scatola il cui coperchio è il Cielo Superiore, mentre più in basso il Cielo Inferiore contiene il firmamento. Tra i due cieli è la dimora di Dio e degli Eletti che vegliano sulla terra dell’uomo. Questa è più elevata a settentrione e a Occidente e i fiumi che da lì discendono, come il Tigri e l’Eufrate, sono impetuosi mentre il Nilo ha una corrente modesta. Quanto alle sue dimensioni, Cosma ritiene che dall’India all’estremo dell’Occidente vi siano più o meno quattrocento giorni di cammino e duecento dal paese di Iperborea alla terra degli ultimi etiopi e che comunque ogni cognizione geografica debba essere compatibile con le Sacre Scritture e con gli insegnamenti di Mosè, Divino Cosmografo. Già allora le sue severe ammonizioni ai cristiani perché si attenessero ai concetti astronomici e cosmologici della Bibbia, ripudiando come falsi ed eretici gli insegnamenti di Tolomeo, mi apparvero ec cessive. E proprio di Tolomeo la biblioteca annoverava tanto la versione greca del Megàle mathematike syntaxis quanto la versione araba Al-Majisti. Era bello perdersi tra epicicli e orbite deferenti tanto che intrapresi anche la lettura del Tetrabiblo e della Geografia ma non tralasciai l’Ottica con i suoi appassionanti insegnamenti sulla luce e lo studio degli Armonici che mi introdusse alla teoria dei suoni. La mia vita era chiusa nelle sale della biblioteca e, quando dalle finestre lo sguardo correva sul mare attraversato di tanto in tanto da una vela, pensavo a mio padre, a mio fratello, ai loro viaggi e una punta di desiderio per quella vita avventurosa pungeva il mio cuore. Mi rifugiavo allora tra i geografi e trovavo diletto e consolazione nei quarantatré libri di Strabone sulle sue peripezie al seguito di Elio Gallo in Egitto e nei diciassette libri dei suoi viaggi nei luoghi più remoti. – Grandi scrittori di viaggio i greci, Marco, dotti quanto basta e coraggiosi quanto necessario, ma dovresti dare un’occhiata anche alle opere di Messer Polo veneziano e di Ibn Battuta di Tangeri. Con loro ti spingerai oltre le terre sotto influenza greca, romana o del popolo di Israele. Troppo spesso noi greci raccontiamo di ciò che ci circonda convinti di raccontare il mondo. Intanto comincia con questo! Il consiglio mi veniva da Areta di Diso, uno dei bibliotecari, che mi allungò il pesante tomo del Kitab Rugiar. – Al-Idrisi ti consentirà di esercitarti nella lettura dell’arabo ma soprattutto avrai idea del mondo del settentrione e dell’occidente, delle terre dei Franchi, degli Angli e dell’Al Andaluz. E fu così che di lettura in lettura incontrai Marco Polo e Abu ‘Abd Allah ibn Battuta, di tutti i migliori. Areta mi fece delle particolari raccomandazioni circa il fatto che delle memorie di Battuta, a quanto sapeva, esisteva nei monasteri greci quell’unica copia. Che grande differenza con i diari dei pellegrini in viaggio per la Terra Santa! Per questi il viaggio era solo strumento di mortificazione con il fine di giungere al Sepolcro di Cristo, di contro amavo chi, come Polo e Battuta, vedeva nel viaggio stesso e non nella meta il fine ultimo. Non furono poche le difficoltà che incontrai nella lettura in lingua franca della Descrizione del Mondo di Polo ma me la cavai con minore fatica nel brillante arabo di Battuta. Il consiglio di Areta era stato prezioso. Gli stessi Erodoto, Ctesia di Cnido, Megastene e Scilace non reggevano al confronto, ma fu lo stesso bibliotecario a moderare i miei entusiasmi. – Stai attento a Messer Polo, Marco! Non sempre egli distingue tra ciò che vede e ciò che desidera vedere e tra ciò che ha visto e quanto gli hanno raccontato i marinai ubriachi nelle taverne. Ben più aderente al reale è Battuta, ma tra i due la differenza è totale. Polo si avventura in partibus infidelium, mentre il tangerino, nei suoi pur smisurati viaggi, si muove sempre nella Dimora dell’Islam. – Hai ragione, Areta, ma ciò che mi attrae in questi libri è l’idea che nessun luogo è il centro di nulla. Se ripenso ai diari di pellegrinaggio, da Soewulf di Worcester fino a Wilbrand di Oldenburg o alla Johannis Wirziburgensis descriptio Terrae Sanctae, li vedo incardinati in un Axis Mundi che è ancora quello di Ezechiele: Haec dicit Dominus Deus: ista est Jerusalem, in medio gentium posui eam, et in circuitu eius terras… – Non c’è dubbio! Non sempre le sante intenzioni sono utili, anzi spesso lo sono di più, per la causa di Cristo, le informazioni di gente come tuo padre che le ansie di penitenza dei pellegrini. Come sempre leggevo con voracità ma, al tempo stesso, mi interrogavo sul perché nella biblioteca di un monastero tra tanta teologia ci fosse un così forte interesse mondano e mi chiedevo che rapporto ci fosse tra gli infiniti libri di viaggio nella biblioteca e le tante relazioni che giacevano nell’archivio. Alcune erano chiaramente politiche e ormai posso anche citarne gli autori da tempo morti: Marsilio Zorzi, bailo a Tiro di Soria, Jacopo Badoer, ambasciatore della Signoria in Trebisonda, Armenia e Tartaria e ancora Alvise da Mosto, Benedetto Dandolo, Giacomo Dolfin e tanti altri. I più erano veneziani e genovesi ma non mancavano dalmati e naturalmente greci, qualche fiorentino e più d’un turco. Ben presto cominciai a rendermi conto che l’avanzare nelle sale di lettura avvicinava le opere al nostro tempo. Avevo l’impressione che a Càsole ci fosse come l’idea che più un’opera era remota e tanto più sicura ne fosse la lettura per delle giovani menti. Infatti tanto dalle Scritture quanto da quelle vite di anacoreti, stiliti, reclusi, nemoriti e diaconi emergevano certezze, verità solide come il granito e una luce solare che fugava ogni dubbio. Il tempo che vi si era depositato le rendeva inattaccabili. Per comprendere la fallacia della mia prima impressione dovetti attendere l’ingresso in una delle ultime sale, quella dedicata alle eresie. Qui si tornava bruscamente indietro nel tempo. I libri che le riguardavano erano accuratamente catalogati. Pochi volumi per gli Ebioniti, per i seguaci di Montano, Sabellio e Paolo di Samosata, appena più ricchi gli scaffali riservati a Nestoriani, Monofisiti e Monoteliti, così come tre ripiani erano occupati da opere manichee. Impressionante era l’intera parete occupata dagli Gnostici. A sua volta essa era suddivisa in una ridda di eresie e quanti ne erano preda si definivano Ofiti, Ofiani, Perati, Arcontici, Severiani, Cainiti, Nicolaiti, Prodiciani, Antitatti e per gli altri non ho più memoria. A farmi da guida in questa che mi appariva una pericolosa foresta fu Eustazio di Celesiria, dotto maestro di tutte le filosofie, un uomo sottile e arguto. – Ecco la fonte di tutte le eresie – mi disse afferrando un volume dallo scaffale. – È con queste chiacchiere roboanti che Simon Mago ha turlupinato le genti di Samarìa. Sarebbero queste sciocchezze la Grande Rivelazione. Perché questo era il titolo sul frontespizio del volume che Eustazio lasciò cadere sul tavolo mentre ne afferrava un altro. – Apocalisse Canonica! Buono questo! Si chiamava Cerinto, per lui Cristo era solo una brava persona, per nulla divina e certo non concepito virginalmente, ma dai uno sguardo anche all’Antithesis! Il suo autore, Marcione, era un noleggiatore di cammelli, già meglio di Teodoto il Conciatore che era convinto che Dio avesse solo adottato Cristo. Molte erano solo fantasiose fandonie, ma l’esaltazione operata dai Cainiti dei Grandi Ribelli contro Dio: Caino, Esaù, Sodoma e soprattutto Giuda, lasciava l’animo scosso e anche i riti magici degli adoratori del Diavolo Serpente mi fecero grande impressione. Tuttavia ciò che mi turbava di più nella lettura era la sete di conoscenza che traspariva dalle opere e come questa fosse il motore di una straordinaria libertà dei pensieri, di un moto alle volte frenetico dell’immaginazione. In bella mostra sul tavolo della sala restavano, in forma di antidoto, le opere di Ippolito, di Giustino, di Filastrio e di Epifanio da Salamina ma, ben in vista, su tutte gravava il De Praescriptione Haereticorum. Tertulliano, che più di tutti mi fu maestro. Erano i grandi critici dello gnosticismo e la loro veemenza nel confutarlo era pari alla loro dottrina. Venni guidato anche nella lettura dei seguaci di Ario. Eterosiasti ed Eustaziani, Eusebiani e Acaciani occuparono molte delle mie giornate così come i Concili di Nicea e Antiochia, di Sardica e Seleucia. Certamente ero interessato alla materia della discussione ma non potevo trattenermi dal fantasticare su quei luoghi remoti dei quali spesso, nel corso dell’infanzia, avevo sentito parlare da mio padre che o li aveva direttamente praticati o aveva ben conosciuto uomini che da quei luoghi provenivano. – Quando il potere imperiale di Roma dilagò per tutto il mondo greco, noi fuggimmo. Ma dove mai potevano fuggire dei dotti, dei vecchi e vecchissimi letterati? Caro Marco, fuggimmo senza muovere un passo. Fuggimmo in un’idea, in un pensiero. Fuggimmo in una lingua. – Come sarebbe a dire in una lingua, Eustazio? – Ciò che ci circondava era solo violenza e tracotanza. Immensi poteri che si scontravano e non vi era più confine tra l’uso delle parole, delle fedi e delle armi. Restava una memoria o, se preferisci, un sogno. Il sogno di un passato che appariva grandioso a fronte di un presente miserabile. Il sogno, la memoria era l’Ellade, la Grande Patria Greca di una volta, ma essa era fisicamente scomparsa, restavano solo le sue parole e in quelle ci inabissammo. – Eustazio, di questa immensa biblioteca non comprendo la straordinaria varietà di volumi, a quanto so inusuale per un monastero. – Diciamo che forse negli anni igumeni e bibliofilaci si sono un po’ fatti prendere la mano, ma noi stiamo solo applicando, probabilmente con qualche eccesso di zelo, l’insegnamento del nostro Padre Basilio il Grande. Troverai negli scaffali a lui dedicati un suo trattatello, Ad adolescentes. Esortazione ai giovani sul modo di trar profitto dalle lettere elleniche. Poche pagine ma sulle quali si è fondato il rapporto tra la nostra fede e gli studi, il loro valore in forma e sostanza. Nello stesso Nazianzeno troviamo le tracce di Omero, Esiodo, Aristofane, Plutarco, Luciano e i lirici, gli alessandrini. Tanto Basilio quanto Gregorio avevano avuto maestri cristiani e pagani e dagli uni e dagli altri avevano tratto rafforzamento di fede e dottrina. – Eppure noi nascemmo nella Tebaide, nel rifiuto del mondo… – Certo, Marco, da giovane sono stato in un lungo pellegrinaggio a Gebel el Galala, dove le pietre roventi del deserto d’Egitto si specchiano nel Mar Rosso, dove Antonio, Pacomio e Macario consumarono la loro anachoresis, la loro separazione dal mondo in lotta contro i demoni del desiderio e dell’accidia. Finiti gli anni del martirio nel sangue escogitarono il martirio del nulla, del vuoto e della sua visione affollata di immagini maligne. – Eustazio, ma forse non era questo che la fede ci chiedeva: moltitudini di fellah perduti nei deserti. Negarsi al mondo era negarsi alla fede che per quel mondo era stata rivelata. – Proprio così, Marco. Separarsi dal mondo serve a diventare più forti ma questa forza va esercitata nel mondo per la fede e, se necessario, per la sua unità quando essa è minacciata di rottura, come Basilio ci ha insegnato. Egli sconfisse i seguaci di Ario e molto si adoperò con il Papa Damaso per l’unità della fede d’Oriente e d’Occidente. – Quanto a questo il maestro di tutti noi, Bessarione, ci ha esortato al pensiero e all’azione nel mondo, ma non vedo proprio che ruolo possa avere Càsole nel grande tumulto che scuote le chiese, i regni, gli imperi e i principati. – Non sottovalutare i nostri poteri, Marco! Càsole ha fornito più di un consigliere a principi e cardinali e imperatori. Il nostro compito è quello di suggerire, di indurre, di creare le condizioni perché la causa nella quale crediamo trionfi. È questo il fine del nostro archivio, della nostra biblioteca. – Eustazio, ma se il fine è la ricomposizione della frattura tra le Chiese Sorelle, allora si tratta di questioni teologiche, dottrinali, se vogliamo, liturgiche, azzarderei filosofiche… – …e politiche, Marco, soprattutto politiche. – Politiche? E che c’entrano gli azzimi o il filioque con la politica? – Nulla, infatti, ma devi sapere che la rottura tra Roma e Bisanzio è antica, antichissima e a ogni rottura è seguito un tentativo di ricomposizione e a ogni ricomposizione una nuova rottura e mai, dico mai, rotture e ricomposizioni furono aliene da motivazioni essenzialmente politiche. Noi siamo stati, di volta in volta, sostenitori delle une e delle altre secondo la convenienza degli eventi e gli umori degli uomini. Il culmine di una rottura si consumò proprio dove tu, Marco, adesso poggi i tuoi piedi… Sotto i miei calzari non c’erano che le chianche impolverate della biblioteca… – Qui? In questa biblioteca? – Sì, in questa biblioteca. Accadde tra la metà di ottobre e la metà di novembre dell’anno 1231 dalla nascita di Nostro Signore, quando Giorgio Bardane, Metropolita di Corfù, si incontrò con il francescano Bartolomeo, inviato dal papa Germano II per una disputa sul Purgatorio. In archivio troverai la relazione e i verbali stilati dallo stesso Bardane. Noi greci avevamo idee diverse dai latini e di diverso avviso restammo entrambi. – E fu una rottura così importante? In fondo eravamo stati noi greci, Clemente Alessandrino, Origene, a dare l’avvio alla dottrina del Purgatorio. – Già, quei due poveri eretici! Ma il problema non era solo dottrinario. Questo Luogo Terzo non esiste nelle Scritture, ma per Roma non era possibile lasciare i morti al loro destino, in un riposo o una dannazione eterna. Roma aveva bisogno di dividere il potere sull’aldilà con Dio stesso e la posta del gioco era altissima. Se con gli eretici si poteva andare avanti col ferro e soprattutto col fuoco, con Bisanzio occorreva la politica. Altro che dispute teologiche! La conversazione con Eustazio mi lasciò perplesso. Nello stesso tempo cominciavo a vedere Càsole sotto un’altra luce. Quel grande edificio che sembrava perduto tra il mare e le serre ora mi appariva meno isolato di quanto la sua geografia volesse far credere. Mi ripromisi di tornare sull’argomento con Eustazio, anche se non volevo dare l’impressione di essere troppo curioso. L’archivio era una miniera inesauribile di informazioni. Trovai la relazione e i verbali vergati da Bardane. Il suo scontro con Bartolomeo era stato violentissimo, fitto di citazioni: San Gregorio il Dialogo e ancora Giovanni, Matteo, Marco, Luca. Mi accorsi che la mia foga nella lettura aveva scosso Demetrio. – Se è il Purgatorio a incuriosirti, Marco, dai un’occhiata a questo. Il vecchio depositò un grosso faldone di pelle sul mio tavolo. Cominciai a scorrere quei documenti. Il primo recava la data del 6 marzo 1254. Era una lettera del Papa Innocenzo IV indirizzata a Eudes di Chateauroux, legato presso i greci di Cipro: “…noi, considerando che i greci affermano di non trovare presso i loro dottori alcun nome proprio e certo per designare il luogo della purgazione, e che d’altra parte nelle tradizioni e nelle autorità dei Santi Padri tale nome è il Purgatorio, voglia mo che per l’avvenire questa espressione sia accolta anche da loro…” – Noi… vogliamo… caro Marco, Innocenzo IV anche in punto di morte non aveva dubbi e il suo tono nei nostri confronti è rude e ultimativo, ma è solo l’inizio di una battaglia. Guarda! Demetrio sfilò dal faldone un altro malloppo di fogli: Libellus de processione spiritus sancti et de fide trinitatis contra errores Graecorum, opera di Nicola di Durazzo, vescovo di Crotone dell’anno 1262. – È un volgare miscuglio di menzogne e false attribuzioni. Sembra che il grande Tommaso d’Aquino, invitato da Urbano IV a esaminarlo, abbia provato un grande malessere nel leggerlo, tant’è che l’anno dopo sentì il bisogno di comporre questa sorta di dichiarazione di guerra. Fu così che passai alcuni giorni sul Contra errores Graecorum di Tommaso. L’aquinate si era ritirato per tutta un’estate a Orvieto per stilare trentadue capitoli sulla processione dello Spirito Santo nella Trinità, cinque sul primato del papa romano e due sulla consacrazione del pane azzimo e il Purgatorio. Mi colpiva la data, l’anno 1263, di quella vera e propria dichiarazione di guerra dottrinale. Decisi di parlarne a Demetrio. – Se, come dice Eustazio, su tutte queste dispute c’è lo zampino della politica, esiste un legame tra l’asprezza di Tommaso e la nostra riconquista di Costantinopoli? I tempi sembrano coincidere… – Ma bene! Benissimo! Vedo finalmente che il nostro giovane archivista sta entrando nella logica di Càsole. Per le pecore e le metanìe sono buoni tutti ma Càsole non è solo stazzo e chiesa. Sì, un legame esiste. Tommaso doveva preparare le armi teologiche per uno scontro che poteva anche essere un incontro… – Non capisco, Demetrio… – Al tempo degli epilettici, degli ultimi Lascaris, Càsole decise di appoggiare un giovane nobile, Michele Paleologo. Secondo noi era l’unico in grado di riconquistare Costantinopoli. Una nostra discreta azione diplomatica gli assicurò l’appoggio dell’aristocrazia nicena e, alla morte di Teodoro II, riuscimmo, non senza un piccolo spargimento di sangue, a farlo nominare reggente per il giovane Giovanni IV Lascaris. Sarebbe bastato tendere una mano e riprendere Costantinopoli se Roma non si fosse messa di mezzo suscitando un’alleanza tra Manfredi, Guglielmo di Villehardouin di Acaya e Uros di Serbia. Manfredi ce lo vedemmo passare sotto le finestre che si imbarcava alle Fogge per andare a conquistare Durazzo, Valona e Butrinto. Ma il nodo era Venezia. Noi greci non saremmo mai potuti tornare nella nostra casa sul Bosforo fino a quando quel fantoccio di Baldovino II avesse goduto dell’appoggio della Serenissima. – Demetrio, ma Càsole a Venezia aveva solide amicizie e si poteva mercanteggiare con la Signoria garantendole gli stessi privilegi che aveva con Baldovino. – Ci provammo, ma fu tutto inutile. Il problema, in realtà, non era soltanto Venezia. Era dai palazzi oltre il Tevere che si premeva su Venezia e San Marco restò sordo alla nostra diplomazia. Non ci restava che puntare su Genova. – Su Genova? Ma era pericolosissimo stuzzicare Venezia con Genova! – Già, ma non c’era altra soluzione. L’accordo tra il Paleologo e i genovesi fu firmato a marzo dell’anno di Nostro Signore 1261 e all’alba del 25 luglio Alessio Strategopulo prese Costantinopoli quasi senza battaglia. – E i veneziani? – I veneziani sul momento abbozzarono, ma ricordati, Marco, Venezia non ce l’ha perdonata e non ce la perdonerà mai. Prima o poi la Serenissima presenterà a Càsole il conto di quello che considera tuttora un tradimento. Guerre di spade e guerre di dogmi e liturgie. Una lunga sequenza di dispute che diventavano duelli, concilii che diventavano battaglie campali. Dovevo leggere, studiare. Capire. Le conversazioni con Eustazio e Demetrio mi lasciavano intravedere quali erano i terreni ai quali la benevolenza del Bessarione mi aveva destinato. Mi ritornò in mente l’ironia di mio padre quando per la prima volta gli avevo chiesto di portarmi a Càsole: ecché, monaco ti vuoi fare? Ma questo apprendistato aveva ben poco a che fare con la vita monacale e, d’altra parte, mio padre doveva sapere bene, per esserne in qualche modo parte, che idea della vita monacale si avesse a Càsole. Continuai nella lettura di una miriade di relazioni. Costantinopoli era stata ridotta un letamaio dai latini. Chiese spogliate, arredi e reliquie venduti, il palazzo delle Blachernae devastato. Doveva essere il rapporto di un mercante quello che offriva questo desolante quadro. In un greco molto approssimativo lessi dell’insediamento di Michele VIII, del suo ingresso in città, accolto da una folla festante che recava l’immagine della Hodegetria. Il Paleologo con la moglie Teodora erano stati incoronati in Santa Sofia che tornava così alla fede ortodossa XI Era l’inizio dell’inverno del 1479. Alcune galee bastarde della Muda di Beirut si fermarono a Otranto sulla via del ritorno a Venezia. Giosafat Barbaro, patrizio veneziano e vecchio amico di Càsole, poté salire al monastero giusto il tempo perché le navi facessero provviste di acqua e frutta fresca. Giosafat era uno dei nostri migliori informatori. Oggi non giurerei che la sua fedeltà alla causa cristiana fosse maggiore della fedeltà per la Serenissima e soprattutto per i suoi personali affari ma, per noi, Barbaro era sempre stato una fonte preziosa di notizie. Fu così che con un anno e mezzo di anticipo sapemmo che la Sublime Porta meditava di aggredire la Terra d’Otranto. Venni chiamato dagli anziani a verbalizzare il racconto del veneziano e per questo ho lucida memoria di quanto disse. Venezia stava concludendo un trattato di pace con Maometto II. La Serenissima avrebbe ceduto al Sultano Scutari e il suo territorio, la fortezza di Kruja che tanto aveva resistito ai turchi con Skanderbeg, l’isola di Lemno, Negroponte e il Braccio della Maina. Entro la primavera la Signoria doveva restituire quello che aveva impiegato sedici anni a conquistare. Maometto II si impegnava a riconsegnare a Venezia i territori costieri della Dalmazia e di una esigua parte dell’Albania. Barbaro parlò ancora di trattative economiche per i crediti che il Sultano vantava per forniture di allume e degli accordi che l’ambasciatore Giovanni Dario stava prendendo per ottenere esenzioni sulle importazioni e le esportazioni tra Venezia e la Porta. Dario e il plenipotenziario ottomano Lufti Beg, secondo le informazioni di Barbaro, erano già a Venezia con ricchi doni per il doge Giovanni Mocenigo e per la firma definitiva era questione di giorni. Insomma Venezia, in cambio della rinuncia a Scutari, avrebbe avuto mano libera su Cipro e con poca spesa poteva comprare dai Turchi la piena agibilità commerciale in tutto il Mediterraneo Orientale, in barba ai fiorentini che erano arrivati fino a Istanbul per tramare contro la Serenissima. Barbaro raccontò che Maometto II aveva ricevuto da Firenze un dettagliatissimo rapporto sul fallito tentativo dei Pazzi di rovesciare Lorenzo de’ Medici e sulle feroci vendette che ne erano seguite. Poi la scomunica al Medici e l’interdetto del Papa alla città erano la conferma dei violenti dissidi che laceravano l’Italia. Le contese e la debolezza dei principati in lotta stuzzicavano gli appetiti del Sultano. Le stesse difficoltà nelle quali si dibattevano gli Aragona di Napoli spingevano gli strateghi del Corno d’Oro a sognare le mezzelune garrire sul Golfo e persino nella città dei Papi. Giosafat Barbaro aveva allora sessantasei anni. Da oltre quaranta viaggiava. Conosceva le terre tra il Volga e il Don, la Tauride, la Ciscaucasia, la Moscovia. Era stato Rettore a Scutari, Console alla Tana, Ambasciatore presso lo Scià di Persia Hussun Hassan. Le sue informazioni erano precise, egli non era un marinaio che raccoglie le chiacchiere del porto e del bazar. Nella capitale dell’Impero era ben chiaro che la lunga quanto inconcludente guerriglia che impegnava il Regno d’Aragona e Sisto IV contro il Medici sguarniva non tanto militarmente quanto d’attenzione politica l’Italia centrale e meridionale. I generali di Maometto II conoscevano perfettamente l’inconsistenza militare delle bande mercenarie con le quali i principati italiani guerreggiavano tra loro e gli antagonismi, le gelosie, le invidie che dividevano stati e staterelli rissosi e infedeli nelle alleanze. Piegare militarmente l’Italia sarebbe stato facile. Solo una preoccupazione frenava l’Imperatore: che il boccone fosse troppo grosso e che facesse gola a ben altre potenze europee. Luigi XI si era annesso l’Artois, la Franca Contea e, con la morte del suo avversario di sempre, Carlo il Temerario, signo re di Borgogna, stava per mettere le mani sull’Angiò, sul Maine e la Provenza. C’era da credere che il Ragno avrebbe potuto volgere i propri appetiti verso l’Italia. Barbaro raccontava che nei palazzi sul Bosforo si seguiva con attenzione il lavorio diplomatico di casa d’Este per raccogliere alleati intorno a Ferrara e muovere guerra a Venezia. Gli strateghi di corte vedevano solo Milano come antagonista politico e militare ma l’ambizione, al momento, non era quella di piantare le bandiere delle sure sulle Alpi, quanto trovare un raccordo con gli Sforza per dividersi l’Italia a spese degli Aragona, del Papa e di Venezia. Gli emissari di Istanbul avevano già preso cauti contatti con il Moro in esilio e mercanteggiavano un appoggio diplomatico della Sublime Porta per un suo rientro a Milano. Ludovico Sforza ben sapeva che anche l’aiuto degli infedeli gli sarebbe stato utile per avere ragione del giovane e riottoso nipote Gian Galeazzo. – Siate pronti al vento che cambia – ci mise in guardia Barbaro. – La pace sarà firmata e tutto sarà scritto in un trattato, ma del patto fanno parte anche gli sguardi e le parole sospese, quelle che cadono nella conversazione e sembrano galleggiare nell’aria. La Terra d’Otranto, si dice a Istanbul, fece parte dell’Impero di Bisanzio e ciò che fu di Bisanzio è ora della casa di Osman e più d’una volta a queste affermazioni sembra che il Dario abbia sorriso distogliendo lo sguardo. Negli ambienti della Porta si sussurra che il nuovo bailo, Battista Gritti, stia per giungere a Istanbul proprio con un messaggio di questa natura. Attenti all’odio di Venezia per la casa d’Aragona! Le informazioni del patrizio misero in agitazione l’Igumeno. Fu subito convocato il consiglio ristretto dei monaci anziani. A quell’epoca avevo solo ventisei anni e mai avrei pensato di poter accedere a quello che mi appariva come cenacolo di sapienza e vaso di ogni saggezza. Con mia grande sorpresa invece venni chiamato non solo per il mio ruolo di segretario dell’Igumeno ma perché si ritenne che la mia opera di verbalizzatore delle parole di Barbaro, unita all’esperienza di traduttore dalle lingue araba e turca, po tesse essere utile. Io traducevo tutti i firmani imperiali che si trovava il modo di far recapitare a Càsole, per cui avevo dimestichezza linguistica con le logiche della corte ottomana e forse avrei potuto essere d’aiuto. Ma non fui di nessun aiuto. Le riunioni durarono parecchi giorni. Le voci, inizialmente concitate, lentamente si infiacchirono. Chi sosteneva l’urgenza di correre a Roma per un’ambasceria al Papa si stancò di contrastare chi parteggiava per una missione segreta a Istanbul e quest’ultimo di dimostrare l’inutilità della tesi di fare vela per Venezia a chiedere aiuto al doge. Ci fu anche chi propose che fosse l’Igumeno stesso a recarsi a Napoli e Roma per convincere che il pericolo non era Lorenzo de’ Medici quanto la flotta turca. Io tacevo. Cos’altro avrei potuto fare? L’agitazione dei monaci non mi contagiava, anzi il pericolo di un’invasione ottomana mi sembrava quasi un diversivo alla monotonia. Conoscevo alla perfezione il diritto islamico e sapevo quindi con certezza che né la vita né la fede sarebbero state in pericolo sotto Maometto II. Noi appartenevamo all’Ahl al-Kitab, eravamo Gente del Libro e sotto le bandiere dell’Islam avevamo il diritto a diventare Dhimmi, protetti dai nemici e liberi di professare la nostra fede. In cambio avremmo dovuto pagare la jizya, la tassa di capitazione imposta ai non musulmani. Avremmo dovuto solo mettere la mano alla borsa e chinare il capo come recita il versetto del Corano che prescrive di pagare la tassa “di propria mano ed essendo umiliati”. Questa era la Sahifa, la legge del Profeta, applicata in tutto il Mashreq. Otranto, secondo la legge ottomana, avrebbe fatto parte di una millet, della nostra comunità religiosa ma sottomessi alla Porta. Càsole poteva pagare la sua libertà. La nostra rendita annuale era di 600 fiorini d’oro. Eravamo il più ricco monastero dell’Italia meridionale. Possedevamo uliveti e vigneti e terre sative e pascoli per 3.000 tomoli, saline a Badisco e diritti di forestaggio su immense terre demaniali. Erano di nostra proprie tà le grance e i casali di San Giovanni Melcantone, Santa Maria di Badisco, Santa Maria del Torlazzo e Sant’Angelo dei Greci nella Diocesi di Monopoli. Tutto secondo la legge della Sublime Porta sarebbe rimasto nostro. Io stesso avevo studiato nell’archivio il Firmano del 1454 con il quale Maometto II, dopo la conquista di Costantinopoli, aveva nominato Patriarca Georgios Scholarios Gennadios investendolo di ogni giurisdizione sul nostro popolo, sulla nostra chiesa con tutte le sue proprietà, sulle nostre scuole e i nostri tribunali. Sapevo che uno dei primi atti di governo di Maometto II era stato quello di rassicurare le nostre comunità dell’Athos. Queste, dopo la conquista di Tessalonica, avevano riconosciuto la sovranità ottomana e il Conquistatore non avrebbe interferito nella loro autonomia. Per la nostra abbazia si sarebbe trattato solo di un problema di tassazione facilmente superabile, più duro sarebbe stato per i mercanti e i nobili che non avessero abbracciato l’Islam, ma di questi non avevo alcuna stima, quindi pagassero pure e perdessero cariche e prebende o si facessero musulmani. Non capivo l’agitazione dei miei fratelli. Non correvamo pericolo alcuno e comunque Càsole non aveva flotta né cavalleria. Non avevo nessuna esperienza politica ma, sin dalla lettura di Cesare, di Cicerone, di Livio, avevo capito che non si ha forza diplomatica senza forza militare. In passato Càsole aveva contato molto, ma la sua forza politica e diplomatica era stata frutto della pur perennemente vacillante potenza di Bisanzio. I miei fratelli discutevano come in un sogno, avvinti da un ricordo che faceva apparire loro urgente e necessario assumere decisioni a ben vedere di assoluta ineffettuabilità. Avrei potuto, forse dovuto, parlare, mettere in guardia, suggerire, almeno sussurrare qualche parola che rompesse il sortilegio di una memoria collettiva che restava vita comune e sulla base della quale si abbozzavano ipotesi diplomatiche e finanche militari che a me apparivano destituite d’ogni fondamento. Eravamo impotenti. Non restava che prenderne atto. Avrei dovuto, forse potuto, indurre Càsole al silenzio, a si mulare indifferenza, ad attendere passivamente la sorte. La nostra agitazione sarebbe fatalmente giunta all’orecchio della Sublime Porta che, al pari e più di noi, aveva spie ovunque. Certo a Otranto, probabilmente al monastero. Nel Serraglio imperiale Càsole non era amata. La nostra sapienza suscitava ammirazione ma anche invidia; rispetto e sospetto. La diffidenza dell’Imperatore, poi, era notissima. Mi sfiorò persino il timore che tutta quella mobilitazione, peraltro innocua, di voci alterate avrebbe potuto attirare sull’abbazia i fulmini della vendetta ottomana. Ma fu un attimo e non ci pensai più. Per la verità avevo qualche idea di quale potesse essere una via da percorrere per avere un piccolo ruolo in tutta la vicenda. Una via che aveva la sinuosità della mediazione politica. Sapevo bene quanto grande era l’ascendente ebraico sul Gran Turco. Il suo medico personale, Jacopo da Gaeta, era un ebreo e svolgeva delicatissimi compiti nell’amministrazione delle finanze dell’Impero. Egli era stato medico personale del padre del Conquistatore e addirittura circolavano voci di un patto scellerato tra il giovane Maometto e Jacopo che avrebbe condotto il suo primo padrone, Murad II, alla morte per spianare la strada all’irruente figlio. Le ricompense per l’ebreo sarebbero state potenza e ricchezza, ma soprattutto un ruolo preminente nella corte. Jacopo da Gaeta infatti non solo aveva la totale fiducia del Sultano perché lo aveva curato dalla gotta, malattia ereditaria di casa Osman, ma si occupava anche di delicatissime questioni di governo. La Schola Talmudica otrantina era tra le più famose. Certo Jacopo ne conosceva l’autorevolezza pur se non ne riconosceva probabilmente l’autorità. Perché dunque non rendere partecipi i rabbi delle nostre informazioni e tentare un’azione congiunta che certo non avrebbe fatto recedere Maometto II dai suoi disegni, ma avrebbe potuto guadagnare a Càsole, e magari a Otranto, non solo una maggiore sicurezza ma anche un ruolo all’altezza della sua sapienza nel mediare l’accesso turco alla penisola? Ricordo bene che Barbaro aveva persino accennato alla presenza di un orator Judeo, tal Simone, nelle trattative con la Signoria. Un’altra via aveva l’impervia durezza dello scontro diretto. La pace tra Venezia e la Porta scopriva il fianco a Mattia Corvino. Solo il sovrano ungherese aveva un diretto interesse a contenere il Gran Turco. Solo lui aveva le milizie sufficienti perché almeno ci fosse battaglia. Solo Corvino avrebbe combattuto per il proprio personale interesse ma anche per la fede cristiana. E comunque aveva sposato una principessa d’Aragona. Certo il sovrano era al corrente che il trattato era alle firme del Doge e del Sultano. Forse correre a Buda poteva avere un senso per spingere il re a chiamare a raccolta principi e sovrani e smuovere il papa. Ma furono solo pensieri fugaci che rimasero chiusi nella mia mente. Non avevo l’autorità e il prestigio per poter avanzare la più modesta delle ipotesi. In quei giorni avevo un solo desiderio: vedere come sarebbe andata a finire tutta quella storia. XII La decisione ultima scaturì più dall’inconsapevolezza della nostra fragilità che dalla fertile mente del nostro fratello Milizio che la illustrò: inutile puntare sull’Aragona, più attento alle irrequietezze dei baroni che al Turco, inutile puntare sul Papa, che comunque aveva in sospetto la nostra ortodossia. Dunque bisognava convincere il Medici, unica mente politica lucida, a chiudere rapidamente con Napoli una pace separata. Il Papa, isolato, avrebbe accettato lo status quo, Lorenzo avrebbe avuto mano libera per piegare i fiorentini riottosi alla sua primazia e Ferrante sarebbe rimasto libero di vigilare sui confini del suo regno e quindi di difendere questa remota provincia del regno dalla minaccia ottomana. Restava da chiedersi che rapporti intercorressero tra il signore di Firenze e la Sublime Porta. Dalle poche notizie che avevo mi ero fatto l’idea che Lorenzo dovesse intendersela con il Sultano più di quanto fosse lecito per un cristiano, ma anche questo poteva tornare utile. Milizio era troppo vecchio per intraprendere il faticoso itinerario alla volta di Firenze e la scelta cadde su di me. Non avevo alcuna esperienza ma ero abbastanza giovane da poter affrontare ogni difficoltà e sarei stato istruito a dovere per portare a termine l’ambasceria. L’ordine impartitomi mescolava nel mio animo il timore e il desiderio. E il primo svanì rapidamente nell’eccitazione dei preparativi per il viaggio. Non avevo molto tempo. Un veliero veloce mi avrebbe portato fino ad Ancona e da lì avrei raggiunto Firenze. Venne stilato un pro memoria che dovevo recapitare a Lorenzo de’ Medici. Fui io stesso a scrivere quanto mi veniva dettato dai confratelli anziani sotto la direzione di Milizio. Partii in una notte di scirocco e mentre l’imbarcazione piccola e veloce volava al gran lasco non mi riusciva di dormire. Sulla sinistra indovinavo le pinete dietro le spiagge e il porto di Adriano. Qui e là un fuoco segnalava un approdo. Come mi sembrava lontana da tutto Otranto! Roma affacciata su un altro mare, Costantinopoli oltre lo Jonio, l’Egeo e gli Stretti… Anche Venezia mi appariva lontana. Firenze poi lontanissima in questo viaggio mezzo per mare, mezzo per terra. Mi pervadeva l’ansia di praticare quella lontananza. Ero giovane e per la prima volta con un po’ di denaro e un saio quasi nuovo mi figuravo come una specie di ambasciatore di Càsole. In realtà il mio ruolo era poco più che quello di un corriere. Ero ansioso di percorrere la distanza, qualsiasi distanza, così mi voltai di scatto per vedere ancora qualche lume di Otranto ma a poppa c’era solo il buio della notte. Mi sembrò un triste presagio e nell’eccitazione del viaggio provai una fitta leggera, un dolore tenue, quasi un desiderio di tornare indietro a Otranto e ancora indietro nel tempo, alla casa di San Pietro, all’infanzia, all’odore del petto di mia madre. Mi tornò forte il pensiero di Alberada, l’unica donna della mia vita, e di quella figlia con lo stesso nome che chissà dov’era, perduta nel fitto dei boschi, allevata da chissà chi. E se tutto fosse stato solo un sogno? Non potevo immaginare che quel viaggio sarebbe stato il primo di una serie infinita di peregrinazioni che si sarebbero concluse qui, a Venezia, in questa città tanto diversa dalla mia Otranto eppure affacciata sullo stesso mare. L’equipaggio era composto tutto di otrantini e tutti conoscevo perché avevano navigato con mio padre e mio fratello. Viaggiammo sicuri e rapidi senza uno scalo fino ad Ancona. Mastro Pantaleo, il comandante, grande amico di mio padre, mi indicò una costa montuosa e così appresi dell’esistenza di un monte di nome Cònero. Pantaleo aveva capito al volo lo sgomento che screziava il mio entusiasmo per quel viaggio e, in più di un’occasione, con un sorriso o una battuta affettuosa, fugava l’ansia che mi assaliva. Conoscevo qualcosa della sua sin golare vita. Al mare si era dato non più giovane dopo anni nei quali aveva insegnato le matematiche e poi aveva fatto altri mestieri. Al mare si diceva fosse stato spinto da strani malesseri che lo coglievano sulla terraferma e che solo a bordo di qualche mezzo in navigazione si dissipavano. Pantaleo era l’unico dei capitani di mare di Otranto a viaggiare sempre con la compagna della sua vita, donn’Angela, che non era delle nostre parti. Bionda di capelli e azzurra di occhi sembrava più una normanna e chissà in quali viaggi i due si erano conosciuti. Dopo anni nel monastero con rari ritorni a casa avevo quasi dimenticato che cosa fosse la cucina di una famiglia. Donn’Angela in quei pochi giorni di navigazione non solo mi riportò ai sapori della tavola di mia madre ma da lei cominciai a capire che esistevano altri sapori, di altre terre, dove tutto cresceva sotto un altro sole e non c’era pesce che tra le sue mani non diventasse prelibatissimo per spezie esotiche e ricette raccolte negli approdi di mezzo mondo. Separarsi da mastro Pantaleo e donn’Angela fu doloroso. La dolcezza e la serenità di quella coppia che condivideva una vita tanto avventurosa e, alle volte, disagevole, avevano attraversato il mio cuore. Ci abbracciammo ripromettendoci fedeltà d’amicizia. Un giovane marinaio, Pietro di Noha, sarebbe rimasto con me per accompagnarmi nel resto del viaggio. Più pratico di me, acquistò cavalli e provviste. Attraversavamo boschi e villaggi, montagne e città fino a un susseguirsi di dolci colline. Oltre un culmine coperto di ulivi, con mia grande sorpresa, si stendeva una città grande, irta di torri e campanili e le strade che vi conducevano erano affollate di viandanti e di carri. Ero arrivato a Firenze. Quanti libri che avevo letto e copiato venivano di là, quanti sapienti e scrittori che amavo erano vissuti in quella città. Non potevo presentarmi direttamente a Lorenzo, dovevo raggiungere un certo monastero e consegnare una lettera di accredito. Avrebbero provveduto i confratelli fiorentini a farmi ottenere udienza dal capo della casata dei Medici. – Siate il benvenuto, Marco, i nostri amici greci dicono ogni bene di voi. Sembra che siano molte le lingue che per voi non hanno segreti e che i vostri studi abbiano spaziato dall’ebraico all’arabo al persiano. Firenze è una casa sempre aperta per gli amanti delle buone letture e della amabile conversazione. Ho sentito dire grandi cose della vostra abbazia, mi si dice che ospiti una straordinaria biblioteca. Quanto alla casa de’ Medici essa è sempre stata aperta ai dotti greci. La mia famiglia ha accolto Costantino Lascaris, Demetrio Chalkokandyles, Teodoro Spandugnino, Paolo Tharchaniotis, ma Firenze è stata generosa con Paleologi, Cantacuzeni e Comneni. L’accoglienza del signore di Firenze era gentile, affettuosa addirittura, ma egli non faceva cenno alcuno ai motivi per i quali io ero giunto fin là. Qualche giorno prima avevo mandato Pietro a portare la richiesta di udienza e a consegnare l’ambasceria ma non capivo neppure se Lorenzo l’avesse letta, o almeno fatta leggere a qualche suo segretario. Il mio primo incontro con lui avvenne nel cortile del suo palazzo. Mi avrebbe ricordato il chiostro di Càsole per il portico quadrato con tre arcate su ogni lato se non fosse stato per il ricco fregio, adorno di medaglioni in stile antico, che le sovrastava, dividendole dal piano superiore. Poi, a differenza di Càsole, si levava un fitto brusio per le tante persone presenti, riccamente abbigliate, in attesa di essere ricevute dal Signore che, al centro di un crocchio di fedelissimi, passeggiava rivolgendo la parola ora a uno ora all’altro. Venivo coinvolto in un vortice di conversazioni che non lasciavano spazio alle mie preoccupazioni. I giorni passavano e non vi era appiglio nei discorsi di Lorenzo perché potessi entrare nell’argomento che mi stava a cuore. Non osavo prendere l’iniziativa perché ben conoscevo la delicatezza della questione. Il signore di Firenze intanto amava esibirmi nei convivi e in più di un’occasione lasciò scivolare degli accenni al fatto che egli sapeva essere ben generoso con gli studiosi disposti a trasferirsi alla sua corte. L’ansia mi bruciava. Non ero lì per fare sfoggio della mia cultura. Avevo un incarico preciso e dovevo portarlo a termine. Non posso comunque negare che l’apprezzamento di Lorenzo mi lusingava. La presenza discreta di Pietro mi riportava a Otranto. La sera, quando mi ritiravo nella casa che la Compagnia de’ Medici aveva messo a nostra disposizione, il suo sguardo interrogativo cercava i miei occhi. – Ancora nulla, Pietro, il signore di Firenze non fa cenno alla nostra ambasceria. Ho chiesto consiglio a un suo amico, Marsilio Ficino, che mi tratta con grande familiarità ed egli mi ha raccomandato di non sollecitare Lorenzo ma di attendere che sia lui a introdurre il discorso. – Caro Marco, trattenetevi ancora un po’, la serata è tiepida… Anch’io, divenuto ormai un frequentatore abituale degli Orti, sapevo che al tramonto Lorenzo amava essere lasciato solo per qualche ora prima della cena. Stavo quindi per prendere congedo quando egli mi fermò. Era primavera inoltrata e ormai l’inquietudine che provavo per la mia incompiuta missione si era stemperata nella piacevolezza di quella vita agiata. Restammo soli. – Caro Marco, ho abusato della vostra pazienza. Purtroppo era necessario attendere una ambasceria senza la quale ogni colloquio con voi sarebbe stato vano. Ora che la notizia mi è giunta possiamo parlare di quanto vi preme. Sappiate che apprezzo il vostro suggerimento di una rapida pace con l’Aragona ma sappiate, al tempo stesso, che non alzerò un dito perché la Porta risparmi dal suo attacco le vostre terre. Devo molto a Maometto II. Egli ha imprigionato quel cane di Bernardo Bandini, della famiglia dei Baroncelli, l’assassino di mio fratello Giuliano. Era sfuggito alla caccia dei miei uomini e il re di Napoli si è reso complice della sua fuga offrendogli una galeazza che lo portasse a Istanbul. Sisto IV, in combutta con i Pazzi, armò la sua mano perché sterminasse la mia famiglia e io stesso scampai per caso alla morte. L’Imperatore mi ha reso un grande servizio e ho motivo di credere che quel ribaldo mi verrà consegnato perché io possa farlo pendere dalle finestre del Bargello. Da tempo avevo in animo di chiudere queste ridicole scaramucce con il Papa e la casa d’Aragona. Già il mio amico e banchiere, Filippo Strozzi, si sta adoperando perché si giunga a un accordo. Alla corte di Napoli non sono in pochi ad avere debiti con Filippo e si dice che lo stesso Ferrante abbia dovuto ricorrere a casa Strozzi per qualche suo problema finanziario. Insomma siamo sulla strada giusta per giungere a una pace con l’Aragona e quindi col Papa, ma non pensate che questi possano in alcun caso soccorrere Otranto. Quanto fu di Bisanzio è del Gran Turco. Ferrante lo sa; come lo sa e lo vuole Venezia. Quanto al Papa, poi, non è più tempo di imprese nel segno della croce. Sebbene ignorassi la circostanza della fuga del Bandini a Istanbul, la risposta di Lorenzo non mi stupì affatto. Quell’uomo era palesemente incline più alla guerriglia che alla guerra. La sua politica si fondava su quel tanto di spada che sostenesse la sua lingua sciolta e la sua mente labirintica. Non c’era niente di epico nella sua fantasia e per pensare di sbarrare le porte d’Italia a Maometto II ci voleva un bello spirito epico. Ma Lorenzo era un politico, il suo spirito era concentrato sul mantenimento del potere grazie a delicati equilibri diplomatici in territorio italiano. – Mio caro Marco, questa vecchia Italia divisa e rissosa non può nulla contro la Porta. Siamo più abili con il pugnale che con la spada e per fermare Maometto II ci vogliono molte, moltissime spade. Noi ne abbiamo tante quante bastano alle nostre guerricciole. Poi si può dire che non vi sia potentato italiano che non abbia cercato e non cerchi il favore del Conquistatore. Io stesso lo cerco per i miei disegni e così, costretta, lo blandisce Venezia, lo blandiscono Napoli e Milano e le Signorie di Rimini e Ancona. Tutti inviamo ambasciatori e dignitari alla Porta e tutti siamo lì per denigrarci l’un l’altro e far sì che il Sultano sospetti ora di questo ora di quel potente. Quanto al Papa, chi può dire che il suo odio verso la vostra chiesa non sia superiore a quello verso il Turco? Forse solo Mattia Corvino può avere l’ambizione di fermare il dilagare della casa di Osman. Mi gratificava l’accenno di Lorenzo a Mattia Corvino. Il fatto che anch’egli lo considerasse l’unico vero antagonista del Gran Turco mi riempiva d’orgoglio. Pur dal mio remoto osservatorio otrantino avevo visto giusto. Mi permisi di dirglielo ed egli mi fissò stringendo le palpebre senza aggiungere altro. La mia missione a Firenze era conclusa. Seppi che Antonio de’ Medici si preparava a partire per il Corno d’Oro con ricchi doni per il Sultano e un messaggio di Lorenzo al glorioso principe che sempre dimostrava ai fiorentini il suo amore e immenso favore. Il Bandini sarebbe stato consegnato a Firenze perché la vendetta si compisse. Non mi restava che tornare a Otranto e a questo mi accingevo anche se a malincuore. La vita di corte così diversa da quella che trascorrevo a Càsole mi attirava, ma il mio compito era ormai esaurito. Stavo per recarmi a prendere congedo da Lorenzo e da quelli della sua corte che ormai consideravo come amici, quando un famiglio di casa de’ Medici mi anticipò con una convocazione urgente di sua Signoria. Venni introdotto, con mio stupore, nello studio privato di Lorenzo. Era inusuale il luogo e il fatto che fossimo soli. – Allora Marco, può il signore di Firenze chiedere all’illustre abbazia di Càsole i servigi di uno dei suoi uomini migliori? Ero confuso e soprattutto non sapevo cosa rispondere. – Nessuna preoccupazione, Marco, un mio messaggero è già in viaggio per Otranto. La lettera è ben congegnata. Chiedo tempo per riflettere e ragionare con altri Principi dei vostri suggerimenti. Intanto avverto i vostri superiori che rimarrete a disposizione della Signoria. È più che probabile che la Porta già sappia della vostra iniziativa e così sarà del contenuto della mia missiva. Maometto II va blandito ma anche tenuto sulla corda dal sospetto che una coalizione contro di lui sia sempre possibile, altrimenti il nostro ruolo si deprezzerebbe ai suoi occhi. Stupida politica, Marco, ma necessaria. Avrete un compito quindi. Partirete subito con un mio messaggio per Mattia Corvino. Questo potrebbe accentuare le preoccupazioni del Conquistatore su quel fronte. Certo non lo distoglierà dalle sue mire italiane ma guadagneremo tempo. Ho saputo che la sua salute è malferma. C’era poco di che riflettere. Lorenzo aveva già scritto una parte della mia vita. Gli eventi, lontano da Càsole, erano più potenti di ogni mia volontà. Se la mia libertà nella biblioteca dell’abbazia si manifestava nella scelta di questo o quel volume, nel gioco della vita forze impari mi muovevano come una piccola pedina. Come sempre un grano di nostalgia per Otranto, su un piatto di bilancia del mio cuore, si equiparava al grano di desiderio d’avventura sull’altro. – Marco, dopo la missione da Corvino sarete libero naturalmente di tornare a Otranto, ma voglio sappiate che la casa dei Medici è sempre aperta per voi. Stavo per prendere congedo ma Lorenzo stavolta aveva ancora qualcosa da aggiungere. – C’è una famiglia de Marco di Otranto tra i clienti della filiale di Roma della nostra Compagnia. So che si tratta di vostro padre. Ho incaricato Giovanni Tornabuoni di avere la massima cura delle vostre sostanze. Nulla sapevo degli affari di famiglia, ma appresi quindi che più d’un filo mi legava a quell’uomo scaltro e pieno di fascino. Fu così che mi ritrovai sulla strada per Ancona. Nel porto ci attendeva la nave di un mercante fiorentino socio d’affari della Compagnia de’ Medici che fece rotta verso Zara. Entravamo nel cuore del Golfo di Venezia. Nella mia sacca da viaggio, oltre la lettera di Lorenzo per Mattia Corvino, conservavo gli accrediti che la Compagnia mi aveva fornito. Tutte le tappe del viaggio erano già stabilite e in ogni città avremmo avuto ospitalità e aiuto. A Zara il Priore di Santa Anastasia ci attendeva. Durad Boric mi accolse come un vecchio amico. Fu un incontro fugace ma ricordo la passeggiata che facemmo lungo la Calla Larga. La sua parlata era leggermente diversa dalla lingua che avevo appreso da mia madre ma ci intendevamo alla perfezione. Scoprivo così una cosa che mi avrebbe accompagnato durante tutto il viaggio: avevo le parole anche per la terra oltre l’Adriatico. – Messer Marco, passerete la notte nella canonica di San Simeone e domattina vi attenderanno una guida e cavalli, provviste e la mappa del vostro itinerario. Prenderete la strada per i laghi di Plitvice e da lì per Slunj. Verrete accolti nelle canoniche di alcune chiese che troverete indicate. Accoglienza povera, ma vi rifarete a Dubovac, nel castello dei Francopani e a Zagabria. A Dolac, nella Piazza del Mercato vi attende mastro Jozo, un banchiere nostro amico. Vi darà tutte le istruzioni per proseguire. Dalle notizie che abbiamo la strada fino a Zagabria è sicura. Oltre la Sava dovrete guardarvi dalle scorrerie turche. Quella notte non mi riusciva di dormire. Passeggiavo per la chiesa, intorno all’arca d’argento che conserva le spoglie di San Simeone e mi figuravo il viaggio oltre le montagne e i fiumi che dovevo attraversare. Cercai allora di pregare e mi inginocchiai davanti a un bassorilievo della Madonna con il Bambino. Al mattino Pietro mi trovò assopito ai piedi di quella immagine sacra in fondo alla navata sinistra della chiesa. Voltammo le spalle al mare e non molto dopo la nostra strada cominciò a salire. Per lunghi tratti dovevamo smontare per non affaticare troppo i cavalli. Matija, la nostra guida, era di poche parole. Il suo passo era sempre lo stesso, a piedi o a cavallo non cambiava. Procedeva lento e non voleva mai fermarsi. Neppure il meraviglioso spettacolo dei laghi di Plitvice sembrò commuoverlo. La notte, ovunque si dormisse, si stendeva accanto a me, avvolto nel suo mantello, con la mano stretta alla daga e avrei giurato che dormisse con un occhio solo. L’ospitalità dei Francopani e di mastro Jozo a Zagabria ci consolò dei disagi del viaggio. La casa di quest’ultimo sulla Piazza del Mercato era sontuosa e la sua mensa ricca. Jozo ci accompagnò in barca sull’altra sponda della Sava. Ora restava solo il percorso per Varazdin, dove gli uomini di Mattia Corvino sarebbero venuti a prenderci. – Da Varazdin, messer Marco, avrete buona scorta. I turchi scorrono la Valle della Drava fino alla Carniola. Hanno già attaccato molti villaggi. Da Zagabria verso Oriente la campagna si faceva più dolce per colline e pascoli. Il grano era maturo e i contadini falciavano sotto la sorveglianza delle milizie. La guerra era nell’aria. A Varazdin le strade erano piene di soldati. Il Castello di Erdody, la nostra meta, affollato di uomini armati. Matija esibì le credenziali e fummo introdotti in una grande sala piena di cavalieri. In mezzo a loro un uomo gigantesco, dall’aspetto rozzo e dallo sguardo cupo, ascoltava i rapporti di alcuni ufficiali. – È Paolo Kinizsi, bano di Temesvàr – mi sussurò all’orecchio Matija. – È il comandante supremo delle zone meridionali. – Venite avanti, italiani! – la voce di Kinizsi era tonante. – Benvenuto, Marco de Marco, siete capitati in piena guerra. I turchi hanno attaccato Nedeljanec e Ptuj e Ljuotomer ma li abbiamo fermati. Tremila cadaveri di giannizzeri stanno concimando la Valle del Raab. Il grosso dell’esercito della Porta si sta ritirando verso Semendria. Ali Beg, con i suoi saccomanni, ha passato il Danubio a Orsova, alle Porte di Ferro, seminando morte e distruzione tra Vàrhely e le valli dello Strel e del Maros. Il programma di viaggio cambia, de Marco, re Mattia ci attende a Belgrado, poi ci uniremo alle truppe di Stefano Bàthory, voivoda di Transilvania, per ricacciare gli infedeli nell’inferno, dovessimo inseguirli fino a Costantinopoli! Sappiamo che Ali Beg intende attestarsi tra Orastie e Mülbach, al Campo del Pane. Un pane che sarà durissimo per i suoi denti! XIII Il resto del viaggio fu una lunghissima cavalcata tra villaggi distrutti e raccolti bruciati. Greggi di uomini e animali in fuga, chiese e conventi dati alle fiamme e cadaveri insepolti. I turchi battevano la campagna, non osando attaccare le guarnigioni. – È la loro tattica, de Marco, vogliono prenderci per fame ma il grano brucia per tutti e se dobbiamo crepare, creperemo di fame insieme, turchi e ungheresi e serbi e valacchi e moldavi e transilvani. E il corso del Danubio sarà il più grande cimitero del mondo. Proprio il Danubio che spesso costeggiavamo era per me fonte di perenne stupore. Al ricordo dell’Idro, ma anche dei fiumi italiani, appariva come un mare, l’altra sponda, alle volte, a stento visibile ora nella nebbia, ora nel fumo degli incendi. Messaggeri a cavallo arrivavano di continuo per portare notizie e ordini del Re. Kinizsi leggeva le missive con il volto sempre più incupito. Neppure i rari raggi di sole che ravvivavano il fiume sembravano strapparlo al suo rimuginare. E sul Danubio incontrai Mattia Corvino. Il Re con la sua corte ci aveva atteso fuori Belgrado perché le truppe non si fermassero un istante e i cavalieri neppure scendessero da cavallo. La città mi appariva immensa, più grande di Firenze che pure mi era sembrata grande. Su una collina si levava una fortezza di pietra bianca dalla quale si poteva controllare la Sava, il Danubio e la campagna. Dopo che Kinizsi ebbe fatto rapporto ebbi il privilegio di cavalcare accanto al sovrano. Corvino lesse il messaggio di Lorenzo senza smontare. Non senza preoccupazione vidi la sua mano accartocciare la lettera, stringerla con rabbia prima di cacciarla in una sacca della sella. Mattia Corvino tacque a lungo e i suoi occhi socchiusi erano fissi sul collo del cavallo. – Siete solo un messaggero, messer de Marco, e vi devo rispetto. A nulla varrebbe sfogare la mia ira su di voi. Avete fatto tanta strada per recapitarmi le chiacchiere di Lorenzo, le sue mene da stratega senza esercito, da banchiere senza soldi. In Italia non sapete neppure che cosa sono i turchi. Al massimo avete esperienza di qualche scorreria di pirati. Quanto a quell’aborto di spedizione mal congegnato dal Della Rovere quasi vent’anni fa, è servito a chiarire che a Roma vogliono leccare l’osso, non morderlo. Sisto IV è troppo occupato a tramare con Venezia contro Milano, con Napoli e Siena contro Firenze, a dissipare fortune per nipoti e famigli. In Italia siete troppo divisi, quanto a Francia, Borgogna, Spagna, Inghilterra e persino Germania, sperano tutti che sia Mattia Corvino a fare muro contro gli infedeli. Ora che Venezia ha capitolato rimpiango di non aver accettato le condizioni di Maometto II. Per anni il Turco mi ha assillato con le sue proposte di pace. Mi offriva tutto e in cambio chiedeva solo il libero passaggio delle sue truppe attraverso l’Ungheria. Ma ad accettare mi sarebbe sembrato di tradire me stesso, il mio popolo, la mia fede… Non mi restava che annuire. – Posso, anzi devo impegnare gli eserciti della Porta per difendere la mia gente ma questo non impedirà una campagna d’Italia. Anch’io ho i miei informatori e so che Venezia vi ha venduto al Sultano. La Signoria si illude che Maometto II si limiterà a impossessarsi delle terre che furono di Bisanzio, della vostra Terra d’Otranto, ma si sbaglia. La Puglia sarà solo la piazzaforte dalla quale cercherà di scalare l’Italia e nessuno è in grado di fermarlo. Solo la sua gotta potrebbe impedirglielo e gli altri mali dai quali so che viene colpito. Nessuno, nella casa di Osman, supera i cinquant’anni ma è una magra consolazione. Dopo ogni Osman c’è sempre un altro Osman più feroce e agguerrito. Così anche questa missione era compiuta. Dopo Lorenzo toccava a Mattia Corvino togliere ogni speranza di salvezza per la nostra terra. Otranto e Càsole sarebbero cadute in mano turca. Era solo questione di tempo. Ormai non mi restava che intraprendere la via del ritorno a casa. – Non se ne parla neppure, de Marco, di fronte al mio re e al Medici sono io responsabile della vostra salute. Tanto la via del nord che quella verso il mare sono insicure. Le spie del Sultano conoscono i nostri e quindi i vostri spostamenti. Senza un’adeguata scorta non andreste lontano e, in questo momento, non posso distaccare neppure un uomo per voi. Dovete restare con me fino a quando non raggiungeremo gli eserciti del Voivoda di Transilvania. Il tono di Paolo Kinizsi non ammetteva repliche. Era il destino e non la mia volontà a tracciare il cammino. Era l’inizio dell’autunno e le nostre soste diventavano sempre più brevi e le tappe più lunghe. Le avanguardie partivano al galoppo per verificare il tragitto e rientravano a notte fonda. Fu una notte che ci scaldavamo intorno al fuoco che uno degli ufficiali, inviato in avanscoperta, piombò al galoppo quasi fin dentro la tenda di Kinizsi. Ne nacque un grande trambusto, grida, ordini, imprecazioni e su tutte le voci quella del comandante. – In marcia, in marcia, tutti a cavallo! Non vennero neppure spenti i fuochi. Marciavamo nel buio seguendo le torce delle guide. Faceva appena giorno e un sole malato saliva nella caligine quando giungemmo ai piedi di una collina. Man mano che la salivamo un clamore portato dal vento mi sgomentava. Giungemmo di slancio sulla cresta. Era il 13 ottobre 1479, giorno di San Colomano. Non avevo mai visto nulla di simile. Ai miei piedi, nel Campo del Pane, si svolgeva un’immensa battaglia. – Bàthory sta per cedere! All’attacco, per l’Ungheria, per la nostra Santa Ortodossia! L’urlo di Paolo Kinizsi mi risuona ancora nelle orecchie. La cavalleria corazzata si precipitò al galoppo per il pendio seguita dai serbi di Demetrio Jaksic, dai valacchi e dalla caval leria sassone. Nella mischia furibonda giganteggiava Kinizsi, la sua spada mieteva i turchi come grano maturo e il terreno si copriva di sangue e di corpi. Al tramonto quanto restava delle schiere ottomane si diede alla fuga. Quel giorno rimasero sul terreno trentamila turchi ma la vittoria era costata la vita di ottomila ungheresi e duemila tra sassoni e valacchi. L’accampamento ottomano venne saccheggiato e quella notte un’orrenda festa si svolse, un selvaggio banchetto fu allestito e i corpi dei turchi uccisi erano tavole e triclini per i vincitori. Una tregenda di danze prese il via, accesa dal vino e dal cibo. A Campo del Pane capii che cos’è la guerra, come la follia e la ferocia avvolgono gli uomini in una nebbia sanguigna. All’alba, con una nutrita scorta, ero già sulla lunga strada per raggiungere il mare. Il nostro percorso fu massimamente tortuoso per guarnigioni ottomane, e signorotti ora serbi, ora bosniaci, ora erzegovesi fedeli alla Porta. Ebbi così tutto il tempo di pensare e riandavo ai racconti di mia madre. Stavo attraversando la sua terra. Montagne aspre e fiumi grandi e veloci. Facemmo una tappa a Visegrad, sulla Drina. Il nome di quella città lo conoscevo. Guardavo lo scorrere dell’acqua verde e mi aspettavo di vedere le vile, gli spiriti del fiume che popolavano le fiabe di mia madre. Matija aveva deciso che era più sicuro raggiungere il mare per la via di Crnagora, un paese di alte e nere montagne, fitte di boschi. Era originario di quelle parti e conosceva tutti i passi e le scorciatoie. Speravo, oltre ogni cresta, di vedere il mare ma oltre ogni valico c’era solo una mare di pietra e di alberi. – È come se un immenso artiglio l’avesse graffiata questa terra. Matija cercava di distrarmi dall’umore nero che mi prendeva per l’esasperante lunghezza del viaggio. – Un artiglio d’aquila l’ha graffiata da Austro a meridione perché il mare fosse difficile da raggiungere come un miraggio. Una barriera di inverni ghiacciati ed estati feroci separa il mare Adriatico dal mare di grano della piana del Danubio. Solo le aquile possono facilmente valicare queste montagne. Per questo le aquile sono animali molto amati tra i picchi e le gole della Dinarica. In tanti le raffigurano sugli elmi e le insegne di guerra, ma l’artiglio dell’aquila non ha dilaniato solo i corpi. È l’anima di queste terre a essere dilaniata. L’Ungheria e la Porta stanno giocando i bosniaci contro i serbi e i serbi contro gli erzegovesi e questi contro i dalmati. Tanti sono rimasti bogomili, ma c’è chi si è fatto cristiano romano e chi è rimasto fedele a Bisanzio e chi invece ha abbracciato l’Islam e tutti fanno guerra a tutti. – E tu, Matija, da che parte stai? – Io? E che c’entro io, messer Marco? Io sono nato sul mare! Già, sul mare! Quante volte quella frase di Matija mi è tornata alla mente! Come se l’essere nati sul mare disponesse le nostre anime più alla pace che alla guerra e nello stesso tempo ad avere fedi più tiepide, meno inclini a essere affermate con le armi. Oltre un cresta il tramonto si fece più abbagliante. Il sole si rifletteva sulla liscia superficie di un golfo stretto tra alte rocce a strapiombo. – È fatta, messer Marco, tu sei sul mare e io sono a casa. Siamo a Perast. Il mattino dopo un piccolo veliero mi portava oltre le Bocche di Cattaro. Otranto era lì, dove finisce l’Adriatico. All’imbarco Matija mi abbracciò e mi lasciò scivolare nella mano un ciottolo di fiume lucido e liscio. – La nave passerà di là – disse indicandomi uno dei due isolotti che chiudevano il porticciolo. – Getta lì questa pietra e la Madonna del Coltello ti farà grazia di tornare a Perast. Questa è casa tua, messer Marco! La nave accostò per un momento e una salva di sassi partì da bordo verso l’isola che, ebbi modo di osservare, era costituita da ciottoli in tutto simili a quello che avevo lanciato. Sbarcai a Otranto di notte. Il porto era avvolto in un’oscurità silenziosa. La città dormiva tranquilla. Tutto mi sembrava lontano ora, la crudeltà della guerra, la minaccia dei turchi, l’astuzia di Lorenzo, l’eroismo di Mattia Corvino, la ferocia di Kinizsi, la quieta amicizia di Matija. XIV I primi raggi del sole screziavano i pascoli intorno a Càsole. L’abbazia si stagliava imponente. Il mio rapporto all’Igumeno e al Consiglio degli Anziani fu lungo ed esauriente. Càsole trasse la conclusione che la sconfitta turca a Campo del Pane avrebbe acquietato Maometto II per un bel po’. Non ero dello stesso parere, ma il mio parere non venne richiesto. Tornai alle mie abituali occupazioni nell’archivio e nella biblioteca. – Cinquecento stadi, ha scritto Scilace nel suo Periplo. Strabone sostiene che siano solo quattrocento. – Di che parli, Demetrio? – Oh, solo della distanza che separa Otranto dalla punta che chiude la baia della Valona. Guarda! Sembra quasi di toccarla, che basterebbe qualche ora di remo per raggiungerla. Demetrio stava dritto davanti alla finestra di levante dell’archivio. La tramontana spazzava il canale e le cime degli Acrocerauni erano illuminate dal tramonto. La baia della Valona sembrava vicinissima. Da tempo Demetrio aveva preso a dire qualche parola. La mia presenza nell’archivio sembrava, di tanto in tanto, rompere il muro della sua immensa tristezza. Le frasi, in genere brevi, che mi rivolgeva non sempre avevano un senso compiuto o l’organicità di un discorso. Più che altro la sua voce, alle volte, sembrava fare affiorare i frammenti di un lunghissimo pensiero serrato nella sua mente. Più era evidente che egli gradiva la mia compagnia, più mi inquietavano quei brandelli di ragionamento che mi centellinava. Quando poi si addormentava parlava nel sonno e quelle recitazioni apocalittiche che provenivano dai suoi incubi mi la sciavano addosso un senso di malessere, di tragedia imminente. Eravamo quasi nel cuore dell’inverno. Mi piaceva guardare dalle finestre di levante il Canale imbiancato dalla tramontana e le nuvole d’acqua alzarsi dalle Orte, dove le onde si frangevano potenti. Le vigne, verso Torre Pinta, si erano fatte gialle, poi rosse e ora erano perfettamente spoglie. Il grano era stato seminato e questo mi sembrò un segno di buon augurio nella cupezza della stagione. – Hidruntina patria mea a dragone mahumetano devastabatur… – Cosa c’è, Demetrio, come hai detto? Mi precipitai a scuotere il vecchio che mi sembrava in preda al delirio. Si riscosse. – Un drago musulmano, Marco, un drago feroce, gonfio dell’empietà dell’Islam, distruggerà la nostra terra. Non sono parole mie. Verdino le lasciò scritte prima di morire nel 1279. Ora la sua profezia si avvera, Marco! Ero annichilito. Nessuno poteva avere informato Demetrio di quanto andava maturando a Istanbul. Nessuno, a parte me, parlava con lui e io ero rimasto fedele alla consegna del segreto. Anche Demetrio, come Verdino, aveva il dono della profezia! – Demetrio, perché hai smesso di parlare con i nostri confratelli? – Marziale ci ricorda che “gran cosa è il tacere”. Solo così, seguendo l’insegnamento del nostro maestro Virgilio, il pensiero “rimane racchiuso nel profondo della mente”. E poi per parlare è necessario avere qualcosa da dire che sia più importante del silenzio. So bene, Marco, che passo per essere affetto da bile nera, un umore freddo che mi precipiterebbe nella evagatio mentis. Ma non è così. Troppi anni in questo archivio, troppe cose del mondo, dei poteri, della politica e chi pratica il potere e la politica si avvolge in una follia che neppure riconosce e vi precipita senza ritorno. Io sono riuscito a risalire questa follia forse con un’altra follia. Il ricordo del viaggio era ancora fresco e le scene della battaglia di Campo del Pane, indelebili nella memoria, mi rendevano inquieto. L’incombere su tutto delle parole di Demetrio mi assillava d’angoscia. Solo nello studio cercavo conforto, ma tra l’archivio e la biblioteca una sorta di attrazione che non controllavo mi portava a leggere di guerre. Nell’Antico Testamento incontravo il Dio degli Eserciti. Cercai conforto in Agostino d’Ippona ma restavo impietrito da parole come: “È poi certamente giusta quella guerra che è stata comandata da Dio…”, che si specchiavano nelle parole della Sura ventinovesima del Corano: “Combattete coloro che sono infedeli… tra le genti della Scrittura, quelli che non praticano la vera religione…” Continuando a sfogliare carte e pergamene mi capitò tra le mani ancora una Historia Hierosolymitana, ma questa volta sul frontespizio c’era in bella mostra il nome dell’autore: Fulcherio di Chartres. Nella lettura mi imbattei nel racconto delle gesta del nostro benefattore Boemondo: la presa di Antiochia, la sua improvvisa rivolta contro il potere imperiale di Costantinopoli. C’era qualcosa che non capivo. – Demetrio, che interesse poteva mai avere Boemondo, cristiano latino e normanno, a fondare il monastero di San Nicola di Càsole? – Marco, Marco, ma allora il nostro giovane archivista vuole penetrare nelle arcana imperii? Marco, vuoi correre il rischio di penetrare in un segreto che non si nasconde tra le carte dell’archivio e neppure tra i volumi della biblioteca? – Ma che segreto e segreto, Demetrio, è solo che mi sembra strano che un principe normanno fedele a Roma faccia una donazione per fondare un monastero fedele a Bisanzio. – Tu vedi una contraddizione che attiene alla fede ma abbazie, monasteri, vescovati e patriarcati, la loro fondazione o istituzione, come pure la loro distruzione, poco o nulla hanno a che vedere con la fede. – Ancora il potere, Demetrio? – Certamente! Fu la brama di potere e ricchezza a coinvolgere i nostri Santi Padri che abitavano le grotte e le capanne sulle quali sorge ora l’orgoglioso monastero di San Nicola di Càsole. Sulle serre, tra il casale di Uggiano e la Cala dell’Orte, essi nulla sapevano delle tenzoni tra Roma e Bisanzio, della tragica disputa tra quei due invasati di Michele Cerulario e Umberto Di Silva Candida. Dediti alla contemplazione e alla preghiera a stento avevano sentito nominare Leone IX e solo da qualche pellegrino in viaggio per la Terra Santa avevano appreso qualcosa delle riforme che si covavano nella remotissima abbazia di Cluny, in terra franca. Ci volle il Guiscardo a scuoterli dall’onfaloscopia, dal passare la giornata a guardarsi l’ombelico e più del Guiscardo li scosse il figlio di lui, Boemondo. I normanni tuttavia furono generosi con noi greci della Terra d’Otranto. Qui, dalle nostre parti, tra noi e i vescovi latini sapevamo aggiustarci senza danno per nessuno. Che il pane per la Comunione fosse lievitato o azzimo non era un problema che toglieva il sonno, altrettanto per il digiuno del venerdì o del sabato e persino per il filioque. Quanto alla possibilità dei preti di sposarsi non saprei dire se erano i nostri preti a invidiare il loro celibato o i loro a invidiare il matrimonio dei nostri. – Demetrio, ma stai parlando solo di differenze liturgiche, quelle dogmatiche erano ben più serie… – Sicuro, ma quelle liturgiche le capivano tutti, mentre quelle dogmatiche restavano nel chiuso delle biblioteche. Da entrambe le parti si voleva una rottura di popoli, non di gerarchie e quindi era necessario rompere su cose alla portata di tutti. – Ma allora in piena rottura tra le Chiese Sorelle, perché Boemondo… – Beh, innanzi tutto Boemondo amava la Terra d’Otranto e la nostra città in particolare. Amava venire a caccia in queste lande e, così, divenne amico di Giuseppe, il nostro primo igumeno, uomo dottissimo e arguto. Giuseppe aveva conosciuto Psello e, a Costantinopoli, era stato maestro della grande Anna Comnena, prima di ritirarsi definitivamente a Otranto. Giuseppe aveva seguito con grande preoccupazione le campagne del Guiscardo in Epiro, Macedonia, Tessaglia, fino all’assedio di Larissa e fu molto addolorato quando Boemondo partì al seguito del padre. – Il Santo Giuseppe aveva già colto che la rottura religiosa avrebbe potuto trasformarsi in guerra? – Esatto! E quando un giorno Boemondo, reduce da un lungo viaggio, lo informò dell’appello di Urbano II al Concilio di Clermont per la liberazione della Terra Santa, Giuseppe cadde in una profonda tristezza e, come me, passò per essere affetto da bile nera. – Anche lui, come te, un po’ profeta di sventure? – Non bestemmiare Marco, la profezia è un rarissimo dono di Dio generato dalla fede. Prevedere ciò che può condurre alla sventura invece dovrebbe essere terrena capacità di chi capisce i poteri e i loro equilibri. Giuseppe aveva capito perfettamente a quali immensi disastri e dolori e rotture sempre più profonde avrebbe portato un’impresa militare latina in Terra Santa. Era ovvio! L’avrebbe capito anche un bambino. Giuseppe scongiurò Boemondo… – Che si guardò bene dall’ascoltarlo… – Boemondo non era meno Guiscardo del padre. Della Terra Santa gli interessava meno di nulla, voleva un suo regno e voleva ritagliarselo in Oriente a spese della debolezza di Bisanzio. In fondo voleva solo perseguire il fallito disegno del padre. – Ma allora la donazione? L’abbazia? – Non sempre la spada, per quanto valorosa, è sufficiente a conquistare un regno e poi aveva temibili concorrenti: il Signore di Bouillon, Raimondo di Tolosa, Ugo di Vermandois, Roberto di Fiandra, e tanti altri conti e duchi e cadetti affamati di gloria, potere e ricchezza. – Ma Boemondo e i suoi normanni erano di gran lunga i più forti sul piano militare… – Sì, ma la partita non si giocava solo sul campo di battaglia. Nella fase iniziale della spedizione era indispensabile l’ap poggio e la fiducia del Comneno e la fondazione di Càsole fu la credenziale con la quale Boemondo si conquistò il suo favore e, si dice, quello della di lui figlia Anna. Càsole non nacque da un atto di fede, ma da un disegno di dominio e potere, da una sete di ricchezza e bottino. Non dimenticarlo mai, Marco! XV Ora tutto mi appariva terribilmente chiaro. Le parole di Demetrio si legavano a quelle di Giosafat Barbaro, di Lorenzo de’ Medici, di Mattia Corvino e alle tante che avevo letto sui libri e trovavo conferma a quell’idea di fondazione di una antica inimicizia tra Oriente e Occidente che avevo incontrato nell’Odissea. Singolare come la leggenda si impadronisce della storia. Una guerra per una donna! Ci aveva pensato Erodoto a rimettere a posto le cose ed Euripide e Platone: non Elena era giunta a Troia rapita da Paride ma solo il suo èidolon, l’ingannevole immagine di un fantasma, come narrano i versi di Stesicoro. Ma allora qual è il seme della guerra? Sfogliando il Protagora appresi che la guerra è meros, parte della politica e mi colpì l’assonanza con moira, destino. Guerra nell’Iliade, guerra nell’Eneide e ancora titanomachie e gigantomachie e batracomiomachie e guerre nei Persiani, nei Sette contro Tebe, nell’Antigone e nell’Aiace, nell’Ecuba e nelle Troiane e persino nelle commedie di Aristofane, negli Acarnesi e, ironia delle parole, nella Pace. Storie di guerra, come una maledizione, che si ripetevano nelle parole di Niceta Coniata, dalla lettura del quale avevo appreso dell’orribile massacro consumato dai latini dopo la presa di Costantinopoli in quel tremendo 13 aprile dell’anno 1204 dalla nascita di Nostro Signore. Oh, le pagine di Niceta, Gran Logoteta de’ Segreti, Ispettore e Giudice del Velo, Prefetto del Sacro Cubicolo! La porpora e l’oro ridotti a sangue e bile, Comneni e Angeli, eroi e tiranni, santi e smidollati e prostitute e ruffiani assatanati di ricchezze ed eunuchi ingordi d’onori e il lampeggiare delle spade e la vertigine delle torture e lo sgomento delle esecuzioni. La mia terra, la casa, la famiglia, il mio monastero erano ancora una volta in bilico sul crinale di odi antichissimi e sempre rinnovati da nuovi rancori. Anch’io presi a odiare. Odiavo quelle carte, quelle lettere, quelle relazioni. Avrei dovuto archiviare una immensa mole di materiale inviatomi da Niccolò Perotti, il fedele segretario del Bessarione che, alla morte del Cardinale, si era ritirato a Roma in Santi Apostoli ma preferivo andarmene per le campagne, alle masserie, agli stazzi, stare con i pastori e i contadini, bere il loro vino, mangiare il loro pane. Sapevo bene cosa c’era nei faldoni di Perotti: ancora una volta tutta la storia dei Concili di Ferrara e Firenze. Dispute e ancora dispute e, alla fine, un’unione tra le Chiese che non era stata un’unione e relazioni su relazioni, su Marco Eugenico che predicava per la rottura e lettere dal Principato di Mosca nelle quali si gridava al tradimento della fede ortodossa e note sull’incalzare delle forze ottomane e le frenetiche trattative di Costantino XI con Alfonso d’Aragona e col Papa per avere aiuto. E mi veniva in mente la frase di quell’alto funzionario imperiale che avevo letto in qualche relazione: “Preferirei vedere in mezzo alla città un turbante turco che una mitra latina…” Venne accontentato il 29 maggio dell’anno della mia nascita, 1453. Disertavo la biblioteca e l’archivio. Vagavo per la campagna. Dai crinali delle serre un mare di ulivi verso Occidente e pinete e pietraie verso Oriente. Mi illudevo di poter incontrare Alberada, quel primo e unico amore che aveva lasciato nella mia anima una ferita non rimarginata, dalla quale stillava la goccia di sangue del pensiero di quella figlia che ignoti esseri soprannaturali allevavano nei boschi, tra le specchie e le grotte, nel fitto delle pinete. Tornai a fare il periplo degli Alimini. Girare intorno ai laghi era un’impresa che da bambini ritenevamo eroica. Le piogge di quell’inverno avevano esteso le paludi e di tanto in tanto mi ritrovavo tra le canne ad affondare nella mota. I piedi imprigio nati dall’abbraccio del fango che sembrava non volesse lasciarmi andare mentre la testa se ne volava lontano: Firenze, Belgrado, Istanbul, Roma, luoghi remoti dove si stava preparando il destino di questa terra immersa in un inverno che non voleva finire mai. Ma l’inverno finì. All’improvviso i mandorli fiorirono appena preceduti da un sommesso verdeggiare delle viti. Un vento tiepido marezzava gli uliveti di verde e grigio. A Càsole la vita scorreva sempre uguale, scandita dal lavoro e dalla preghiera. Sul Canale le vele si facevano più frequenti man mano che l’aria si riscaldava. Una sera tornarono le rondini. I nidi sotto i tetti dell’abbazia si ripopolarono e l’aria era piena dello stridere di questi uccelli che si diceva venissero dalla più lontana Africa e mi sembrava impossibile che animali così piccoli avessero potuto attraversare un mare tanto grande. Ripresi il lavoro nell’archivio, ma la sera mi piaceva camminare fino al mare. Arrivavo alle Fogge e mi immergevo nell’acqua ancora fresca. Dell’infanzia mi era rimasta la vigoria nel nuotare e mi spingevo fino al largo dove non vedevo più il fondo e sotto di me un buio immenso mi sosteneva sul pelo del mare. Al tramonto vedevo arrivare il vecchio Stefano che, con gli orci dell’olio in spalla, andava ad accendere il lume sulla Torre. Il segnale dell’ingresso al porto di Otranto. Mio padre diceva che quella luce l’avrebbe sempre riconosciuta tra le infinite luci dei tanti segnali e fari che aveva visto. Diceva che era più forte e brillante per il marchingegno che la moltiplicava e infatti la finestra a mare della Torre era chiusa da un telaio di legno nel quale era incastrato un cristallo. Ricordo bene quella sera, ero un bambino, e con mio padre, mio fratello e Stefano il Guardiano eravamo saliti sulla Torre e mio padre aveva aperto la sacca nella quale custodiva una specie di pietra che aveva trovato da un mercante di una lontana città che credo si chiamasse Trebisonda. Mai ne avevo visto di simili. Quadrata, di tre palmi di lato e spessa più di quattro dita. Si poteva guardarci dentro e attraverso di essa le cose sembravano ora più grandi, ora più piccole ma era alla luce delle lampade che la pietra mandava riflessi accecanti e colori meravigliosi. Con Stefano fecero tanti esperimenti e da una barca al largo arrivavano segnali di luce a ogni spostamento della pietra davanti alla lampada. Alla fine, dopo molte prove, la pietra fu sistemata e non solo proteggeva la fiamma dal vento del Canale ma le dava una forza misteriosa che, diceva Stefano, la rendeva visibile fino alla Valona. Maledette le secare! Raggiungevo Stefano dopo la mia nuotata e bevevo il suo vino. In cambio dovevo ascoltare i suoi improperi contro le serpi. Stefano le accusava di bere l’olio della lampada e si lamentava di dover dormire con un occhio solo e il bastone in mano per scacciarle. – Maledette le secare e la loro fame di olio! Tre volte in questa invernata mi hanno spento la lampada e per tre volte sono stato rimproverato dai Capitani del Porto. Adesso dicono che sono vecchio e che quel bicchiere di vino che bevo per riscaldarmi la notte non lo reggo più e il sonno mi vince e le secare si prendono gioco di me. Consolavo Stefano delle sue angustie e me ne tornavo a Càsole nelle notti che si facevano via via più calde. L’estate gravava ormai sulla Terra d’Otranto con il maglio di un sole implacabile. Ai primi di agosto un temporale squarciò la calura. Una mattina il cielo si abbuiò, tanto che nell’archivio dovetti accendere la lampada. Nella grande calma di vento il mare era una lastra di piombo illuminata dai fulmini. E venne a piovere, ma prima sui tetti crepitò una grandine aspra, sassi dal cielo con terribile violenza. Pensai ai pianti dei contadini per la vigna in pieno frutto. I chicchi erano grossi come noci e li vedevo rotolare sul sagrato della chiesa e nel cortile. “E grandine grande, come del peso di un talento, scende dal cielo sugli uomini, e bestemmiarono gli uomini Dio, per la piaga della grandine, poiché grande è la sua piaga, moltissimo.” Il temporale aveva sprofondato Demetrio nella sua melancolia e dalle sue labbra tornava a scorrere l’Apocalisse di Giovanni. La pioggia poi fu tale che non si vedevano le pinete e si scatenò un vento che fece volare i fogli fin dentro lo scriptorium e spezzò il fico. La terra arsa si bevve l’acqua da non poterne più e, allo spiovere, le pozze sembravano tanti specchi sparsi nella campagna. Il vento si portò il temporale lasciando una tramontana fresca e il sole tornò a bruciare sul Canale che friggeva di onde. Qualcuno poi ha detto che fu il mare grosso a deviare i Turchi su Otranto, ma fu alla controra che vedemmo la flotta della Porta ballare sotto le raffiche e non si capiva se dovevano passare verso Brindisi, tornare alla Valona o sbarcare a Otranto. Dalla finestra d’Oriente dell’archivio indicai a Demetrio le navi al largo. Il vecchio si limitò a uno sguardo sul Canale. Poi lo sentii mormorare: – “E vidi dal mare una bestia che saliva, con dieci corna e sette teste e sulle corna dieci diademi e sulle sue teste un nome di bestemmia”. Sono queste le ultime parole pronunciate nella sua vita dal mio amico Demetrio. XVI Dalle Fogge all’Orte era tutto un brulicare di navi turchesche. Iniziavano gli sbarchi degli uomini, dei cavalli, delle armi e delle macchine da guerra. Bombarde, catapulte, mai viste tante e tanto grandi. Nessuno a contrastare gli uomini di Ahmed Pascià che quasi si stupivano di non incontrare resistenza. Da Càsole vedevamo le prime pattuglie avanzare guardinghe come se temessero che quella tranquillità celasse una trappola, che da un momento all’altro le armate cristiane irrompessero sulla scena a fare strage, a ricacciare in mare gli invasori, ma la campagna era deserta, avvolta nella calura d’agosto, assordata dalle cicale. Mi sembrava quasi di avere già visto questa scena, tante erano state le cronache di conquiste turche che avevo letto. Già sapevo che da un momento all’altro sarebbe arrivato un messaggero con una nutrita scorta a leggerci l’editto con il quale Maometto II dichiarava il suo possesso su di noi. Ma il messaggero tardava e mi stupiva il fatto che i turchi sembravano prepararsi a un assedio della città di lunga durata. Otranto non era in grado di resistere all’invasione. I turchi dovevano pur saperlo, eppure innalzavano tende e accendevano fuochi e disponevano recinti per i cavalli e costruivano forni per il pane. Il colle della Minerva, quasi in faccia all’abbazia, era un brulicare di uomini e masserizie. Sembrava che fossero venuti più a costruire una loro città che a conquistare la nostra. Tutto quel lavorare dei turchi mi inquietava. Perché costruivano un così grande accampamento se sarebbe bastato un colpo di bombarda per fare arrendere la città e dormire e mangiare comodamente nelle nostre case? Invero dalla città cominciavano ad arrivare voci di un’intenzione di resistere all’assedio, di vendere cara la pelle, dell’imminente arrivo di truppe da Napoli, ma mi sembravano per lo più vanaglorie da ubriachi. Truppe da Napoli non ne potevano arrivare. Non che Ferrante non tenesse alla Terra d’Otranto ma era noto il suo astio per l’Arcivescovo, a suo tempo fedele a Gian Antonio Orsini del Balzo, e il Re, si sapeva, non voleva neppure sentirlo nominare. L’idea quindi che l’Agricoli e i suoi preti infedeli alla casa d’Aragona se la dovessero vedere con i turchi doveva far sorridere più di qualcuno alla corte di Napoli. Resistere non era possibile e, soprattutto, non era utile. Sul momento bisognava capitolare. Ci avrebbe pensato l’Aragona a riconquistare le sue terre se ne avesse avuto la possibilità e la voglia. Più il tempo passava e più diventavo inquieto, mentre i miei fratelli sembravano tranquilli. Le ore scorrevano come se intorno la campagna fosse deserta, appena solcata da qualche pecora e da qualche pastore. Solo il cortile dell’abbazia affollato di bestiame era il segno di una qualche novità. L’Igumeno Filoteo aveva ordinato di ritirare le greggi ma solo per paura di qualche intento rapinoso dei turchi, e perché sarebbe stato nelle regole consegnare formalmente le bestie agli infedeli a segno di resa anziché farsele rubare da qualche banda che scorreva l’entroterra. I turchi giunsero a Càsole al tramonto. Sentimmo solo il rumore degli zoccoli dei cavalli sulla pietraia. Si fermarono in silenzio davanti al portone principale, come ad aspettare che qualcosa accadesse. Nessun araldo a leggere l’editto. Dall’armamento e dai vestiti capii che erano truppe scelte, giannizzeri forse, non quelle orde urlanti, mal vestite e mal armate che i califfi lanciavano come prima ondata negli assalti. C’era da star sicuri quindi che non avessero intenti aggressivi e mi spinsi a immaginare che quello spiegamento di cavalieri fosse un segno di riguardo per il monastero. L’Igumeno era pronto a rendere la nostra capitolazione e anche il tributo per la resa era stato già preparato. Mancava solo che l’araldo leggesse, secondo costume, il firmano imperiale. Eravamo riuniti nella chiesa pronti a uscire per accogliere i nuovi padroni e nel silenzio cercavo di indovinare che cosa passasse nella testa di tutti, dall’Igumeno all’ultimo dei confratelli. C’era una grande serenità e mi sembrava di immaginare come sarebbe stata la nostra vita nell’impero ottomano, ma non mi riusciva di figurarmi i cambiamenti. Avevo sentito delle proibizioni di suonare la campana e avevo visto mastro Giorgio, il nostro falegname, già lavorare a una grande simandra. L’aveva ben levigata e aveva intagliato un’impugnatura nel mezzo e con un piccolo martello ne provava il suono. Era l’unico strumento con il quale i turchi generalmente consentivano che i cristiani chiamassero alla preghiera. Non c’era motivo di avere paura. Non era forse cristiano Waraga ibn Nawal, zio di Khadija e sensale del matrimonio del Profeta? E non eravamo stati noi, greci e cristiani, il sale della terra fertile della Mezzaluna? Era quasi buio e le preghiere del Vespro erano terminate, quando l’Igumeno ordinò che uscissimo incontro ai turchi. Forse questi avevano voluto attendere la fine delle nostre orazioni per leggere l’editto ed era bene non farli aspettare ancora. Si formò il corteo guidato da Filoteo e via via tutti gli altri in ordine di importanza e quindi d’età. Io ero pochi passi alle spalle dei primi e così vidi bene, quando l’Igumeno giunse davanti all’ufficiale turco, la lancia di questi trapassargli il petto. I turchi si avventarono contro di noi senza un grido, e senza un grido morivano i miei confratelli falciati dalle scimitarre e dalle lance. Fu solo la fortuna a non farmi fuggire verso il monastero ma a farmi correre, d’istinto, verso il querceto che cresceva a cento passi e da lì lungo le macchie. I turchi uccidevano meccanicamente, senza passione, roteavano i cavalli con gli occhi vitrei e calavano fendenti su fendenti. Fu solo la fortuna, aiutata dal buio, a far sì che nessuno mi vedesse mentre correvo verso le pinete. Correvo e sentivo quasi il rumore degli zoccoli che avrebbe preceduto il colpo di scimitarra ma ero già tra gli alberi e nessuno mi aveva inseguito. Correvo ancora lacerandomi il saio e il petto e le mani contro la sterpaglia fino a quando una forra mi fece mancare la terra sotto i piedi. Quando ripresi i sensi era notte fonda e un chiarore rossastro saliva verso il cielo. Risalii dolorante oltre il bordo del crepaccio e lentamente tornai sui miei passi. Sul limite la vegetazione si faceva più rada. I tronchi si stagliavano netti contro il bagliore di un rogo immenso. Càsole bruciava. Le fiamme avvolgevano la chiesa, l’ala delle celle e altissime si levavano dallo scriptorium e dalla biblioteca. Ero a più di duecento passi ma le folate di calore che mi investivano non scalfivano il gelo del mio corpo tremante. Non era la paura o il dolore a farmi tremare, era solo una grande stanchezza. Continuavo a osservare le fiamme che divoravano il mondo nel quale avevo trascorso una buona parte della mia vita. Ignoravo se qualcuno dei miei confratelli fosse sopravvissuto alla strage. Certo le fiamme stavano divorando tutto ciò che avevo letto, studiato, copiato e soprattutto amato. Eppure avvertivo indistintamente che salvando la mia vita avevo salvato tutto ciò che avevo amato. Provai orrore per il mio egoismo, ma molto tempo dopo mi sarei dato una spiegazione della mia indifferenza di allora. Sopravvivere significa conservare la memoria. E la memoria è tutto. Quell’uomo giovane, raggelato nella pineta aveva indosso solo un saio lacero, ma nella sua testa aveva Càsole, i suoi libri, la sua storia e, contro ogni evidenza, intatta, la temeraria ambizione che il sapere potesse dominare gli uomini e la loro violenza, la loro barbarie, i loro odi e i loro calcoli abietti. Da tempo so che non è così. La pergamena e la carta sono fatalmente succubi della ben più dura materia di cui è fatta una spada. Mi nascosi nella cripta diroccata di Torre Pinta. I turchi non ne avrebbero mai scoperto l’accesso sepolto tra le felci. La torre che sovrastava la cupola era invasa dal fico selvatico che ne celava il parziale crollo. Era il posto ideale per spiare le loro mosse. All’alba ero già di vedetta. A meridione si levava ancora una colonna di fumo dall’abbazia. A settentrione, sotto le mura, era tutto un brulicare di turchi, di bombarde, di cata pulte e balestre e lance e alabarde. Era l’inizio dell’assedio e per tutto il giorno sotto i miei occhi inorriditi si svolse cruenta battaglia. Fino a Torre Pinta giungevano i boati e l’atroce schianto delle palle di pietra sulle case e le strade. Gli urli dell’assalto giungevano appena attutiti come un canto selvaggio che si perde nel vento. Al tramonto si concluse la prima giornata di assedio. Otranto non era caduta, i soldati si ritirarono negli accampamenti ma le mura orgogliose della città erano squarciate dai crolli. Lì c’erano mia madre, mio padre, mio fratello, gli amici, la mia infanzia, la mia casa, i miei ricordi di un’altra vita perduta indossando il saio e per un attimo m’illusi che la distruzione di Càsole me la potesse far ritrovare. Fu quell’attimo a farmi tornare il sangue nelle vene. Improvvisamente mi prese la furia di rivedere la mia famiglia, la mia città. Correvo sul costone della Valle dell’Idro, incurante del pericolo che i turchi mi vedessero, ma quelli che si ritiravano verso il Colle della Minerva non sembravano fare caso a me. C’era un punto nel quale dovevo assicurami di non essere visto da nessuno. Era tra le rovine di alcune tombe dei messapi, gli antichi abitanti della nostra terra. Da lì partiva un cunicolo che portava dentro le mura di Otranto. Correvo nel buio del sotterraneo con la schiena curva, incurante delle radici che sferzavano il mio corpo, dello squittire dei topi, delle ragnatele che mi accarezzavano il volto. Correvo così forte che quasi piombai sulle lance spianate di Angelo Olivella e Curzio d’Alessandro. Erano di guardia all’ingresso del cunicolo dentro le mura e sentendo i miei passi e temendo che i turchi, scoperto il passaggio, stessero tentando un colpo di mano, avevano dato l’allarme e si preparavano ad affrontarli. – Marco, ma sei tu, Marco de Marco, sei salvo, corri a casa che già ti piangono per morto, che a Càsole tutti sono morti, tutti uccisi da questi infami, che Dio li maledica! Tutti uccisi, ma che uccisi! Assassinati senza combattimento… – Curzio, amico mio, e mio padre, mio fratello, la mamma? – Corri a casa, stanno bene, oggi sulle mura tuo padre e tuo fratello hanno fatto faville, hanno ricacciato più turchi loro che una tempesta e la casa tua è sana e tua madre è stata sempre in San Pietro a pregare, corri, corri a casa. La casa era intatta. Ci ero arrivato davanti di furia. Era notte e silenzio e l’odore di basilico gremiva l’aria di ricordi. La finestra, affollata di craste, grondava gerani e la porta era socchiusa. Ci guardammo senza una parola, poi restammo avvinghiati l’uno all’altro in un silenzio rotto solo dai singhiozzi di mia madre. Ammucchiati in un angolo c’erano i vestiti di mio padre e mio fratello, sozzi di sangue e di polvere. Poi venimmo a ridere, a ridere senza freno intorno alla tavola che sembrava imbandita come per la festa. Mia madre aprì la mattra e cacciò formaggi e conserve di melanzane. Una fame rabbiosa ci prendeva e il vino scorreva dallo mbile e mangiammo come se fosse l’ultima volta che dovevamo mangiare ma con un’allegria sfrenata. Mai avevo visto mio padre così. Si vantava dei turchi uccisi con una ferocia che me lo sfigurava e così mio fratello. I de Marco, noti per la loro austerità, per essere di pochissime parole, sembravano due soldati ubriachi con le mani strette sulle ucale che raccontavano bravate di guerra prima di crollare schiantati dalla fatica e dal nìurumaru. Più tardi, con mia madre nell’orto mi chiedevo se è così la guerra, se improvvisamente tutto comincia ad andare più veloce e tutto sembra correre verso il limite, il ridere, il mangiare, l’uccidere, l’essere uccisi. – Marco, figlio mio, cerca di dormire, domani sarà battaglia ancora. – Mi avevi già pianto morto, madre? – No, Marco, ti piangevo ma non per morto, una madre lo sa dalle viscere se il figlio è morto, e io sentivo che non eri morto. Zi’ Carmela poi lo aveva visto nelle chiare d’uovo e nel piombo fuso che tu non muori. Tu c’hai sette e sette vite, come un gatto, e muori e rinasci ma sei sempre tu e sei sempre diverso. – E voi, madre, che vi ha detto di voi zi’ Carmela? – Niente, Marco, di noi niente ci disse, che il tuorlo… il tuorlo si ruppe e tutto si mischiò. XVII Dei giorni che seguirono non ho una memoria ordinata. Ricordo che ebbi appena il tempo di chiudere gli occhi a mio padre, trafitto da una lancia. Solo a tarda sera accostammo il suo corpo a quello degli altri caduti che nessuno aveva avuto il respiro di seppellire. C’erano tanti che conoscevo e tra loro riconobbi una fusciacca algerina e una bella camicia di mussola che una volta era stata bianca. Seppi così che anche mio fratello era morto, non potevo riconoscere il volto devastato dalla ferita. Ricordo vagamente che combattevo sulle mura. Al convento quando il desiderio di una donna mi inondava prendevo l’ascia e spaccavo legna fino a restare esausto, con le mani tanto gonfie che dovevano passare tre o quattro giorni perché potessi tornare a scrivere. Sulle mura ci ero salito con l’ascia di casa. Una lama dalmata che ti potevi fare la barba e un manico d’ulivo che l’equilibrava come una stadera. All’epoca ero forte e resistente e conservavo l’agilità della giovinezza. Quello che non posso dimenticare è che non ebbi alcuna paura a trovarmi nella battaglia e che nessuno sgomento mi colse quando cominciai a uccidere. Abituato al colpo sul taccaro di ulivo mi faceva specie che tra la carne e le ossa l’ascia penetrasse morbida come in un liquido troppo denso. Mi resi conto che ci mettevo troppa forza. I colpi dovevano essere più leggeri ma più veloci. Non c’era nessun bisogno di spaccare un tronco fino al cuore. Troppa fatica e altrettanta per liberare la lama che veniva come risucchiata dalle profondità di quella carne macellata. Piuttosto era meglio mozzare un braccio e aprire appena una fronte per lasciare morire dissanguati quei cani maledetti. Una sera, mentre ripulivo l’ascia dal sangue raggrumato, mi accorsi che non solo la legna ma anche la carne umana fa perdere il filo alla lama. Non mi ricordavo da quanto non tornavo a casa e quando arrivai nella piazzetta vidi la porta e le finestre sbarrate. Mi arrampicai sul muro dell’ortale e trovai sbarrata anche la porta del giardino, ma la ruota della mola era accanto al pozzo. Mi dimenticai di tutto mentre la lama fischiava e si faceva lucida per l’attrito. La saggiavo col pollice e sentivo il metallo diventare poroso, bruciante. Come assetato. Mia madre! All’improvviso mi percosse il pensiero che certo qualcuno doveva averla avvertita della morte del marito e di un figlio. E Nina, la promessa di mio fratello, chi poteva averle detto che si doveva considerare vedova prima delle nozze? Le strade erano deserte e senza un lume, solo una luna alta spaccava di fredda luce i vicoli. Neppure l’abbaiare di un cane ma nel silenzio solo un fruscìo lontano, e non poteva essere risacca poiché un’imbiancata era calata sul mare. E il fruscìo portava verso la Cattedrale. Sul sagrato quel suono diventava il rombo di una preghiera. Tutte le donne di Otranto, i vecchi, i bambini, tutti quelli che non erano sulle mura in attesa della battaglia che sarebbe ricominciata di lì a poco, erano nella Cattedrale. Sullo scranno l’arcivescovo Stefano Agricoli a benedire il suo gregge. Sul pergamo c’era frate Fruttuoso a predicare. Era un domenicano e lo conoscevo bene. Spesso veniva a Càsole per le dispute. Intere giornate a discutere del filioque e poi la sera tutti insieme, a mangiare un agnello innaffiato con il vino del casale di Giurdignano. La Cattedrale era piena più che nella notte del Natale dei latini e tutti pregavano ad alta voce, solo i bambini dormivano sulle coperte stese sul mosaico, cullati dalle avemaria. La Grande Madre di Otranto si era aperta a tutti: c’erano i cristiani romani, c’erano quelli di San Pietro e non mi meravigliai neppure di vedere le giudee e dei vecchi rabbi affollare le navate. Tutto quello che la pace consentiva causidicamente di dividere, ora la guerra e la certezza di un destino nefasto univa. Forse ognuno pregava a modo suo, ma tutti pregavano lo stes so Dio e per gli stessi motivi e con lo stesso infimo barlume di speranza. Mia madre la trovai con le altre donne di San Pietro stipate nella navata di destra. Quando il suo sguardo asciutto si posò nei miei occhi fu come se una lama gelida mi tagliasse la faccia. – Hai fatto appena in tempo, figlio, all’alba sarei venuta io a cercarti sulle mura. – Madre… madre non… non… – Non cosa? Non volevi essere tu a dirmi della morte di tuo padre e tuo fratello? Marco, Marco, so che sulle mura ti sei fatto onore, che hai combattuto da uomo, ma non ci vuole molto coraggio a uccidere quando sull’altro piatto c’è la certezza di essere uccisi. Il coraggio ci vuole quando si deve, guardando negli occhi, dire parole che portano la morte nell’anima. – Madre, sono stato a casa… – Quale casa Marco? Non c’è più nessuna casa, restano mura e oggetti che non mi appartengono, sono di un’altra vita, di un altro tempo. Siamo ricchi, potrei anche riscattarmi, i turchi sanno bene chi siamo, le loro spie sanno chi può pagare e chi no, ma che vita sarebbe con un solo piatto a tavola, un corpo solo nel letto, annegata nel silenzio. – Tratterò io per te e per me, madre, ce ne andremo a Napoli, a Venezia, dove vuoi… – Non dire sciocchezze, Marco, sono troppo vecchia per un’altra vita e abbastanza giovane da morire con dignità. La mia famiglia è fuggita per troppo tempo davanti ai turchi. Ora basta. Sono l’ultima del fis di Selenica. Spero solo che quel maledetto turco che mi ucciderà abbia buona mira e un ferro affilato. Non voglio agonizzare come una capra. – Taci, non sai neppure quello che dici, riscattiamoci, fuggiamo lontano da Otranto… – Sei proprio un prete, Marco! È la fede che ti dà sempre una possibilità in più. E l’avrai una possibilità. Tu, tu soltanto fuggirai. Io so che tu devi vivere perché la memoria di noi tutti viva. Tu dovrai sopravvivere anche ai momenti in cui la vita ti sembrerà la più feroce delle torture e una lama la più dolce delle carezze. Ne abbiamo parlato anche tra noi donne di San Pietro. Fuggi, conserva le parole, conserva la memoria di Otranto e di Càsole, e non dimenticare mai il nostro sangue, quello di tua madre sparso dalla Sava alla Voiussa e quello di tuo padre e di tuo fratello versato sulle mura di Otranto. Potrai andare a morire all’altro capo del mondo, figlio mio, ma apparterrai sempre alla gente del Canale. Noi siamo diversi. – Non posso fuggire, non posso lasciarti, combatterò sulle mura e verrò a morire con te… – No. Tu ora tornerai sulle mura a combattere perché un de Marco non si sottrae alla battaglia, ma devi stare bene attento a non farti uccidere e a cogliere l’attimo, prima che tutto sia perduto, per metterti in salvo. Prendi questo sigillo, portalo a Roma dove cercherai Giovanni Tornabuoni, è il capo della Compagnia de’ Medici in quella città. È lui che ha in custodia il danaro della famiglia che adesso è tuo. È giusto che io racconti anche di mia madre, donna Zaffiria di Selenica e del suo singolare destino: è stato come se i turchi l’avessero inseguita fino a Otranto per ucciderla. La sua famiglia era fuggita dal paese degli Schiavoni perché mio nonno non si era voluto fare musulmano. Aveva combattuto con Skanderbeg, ma quando i turchi dilagarono mise la famiglia su un gozzo e via sul Canale. Il vecchio Arianit di Selenica era stato voivoda di villaggi e casali dalla costa fino a Tomorrica e giù fino alla Voiussa. La sua donna, Comita, era nipote della madre di Skanderbeg. Tutta la storia della famiglia di mia madre, originaria della Serbia, era una lunghissima battaglia contro i turchi. Mio nonno, quando ero bambino, si abbandonava ai ricordi e mi parlava di suo padre che si era coperto di sangue e di gloria combattendo alla Piana dei Merli. Ero ancora in fasce e mia nonna cantava per farmi addormentare: Sir Muratte a Còssovo piombò E come giunse breve un foglio scrisse E mandollo a Crùscevo alla reggia Al sovrano Lazaro di Serbia: “Lazaro Di Serbia imperatore Né può darsi né è accaduto mai Che una terra sia di due padroni Che un vassallo due tributi paghi Imperatore, non possiamo entrambi Mandami le chiavi ed i tributi L’auree chiavi de le città tutte Il tributo di sett’anni interi. Se mandarmi questo non intendi Scendi allor di Còssovo sul campo Il dominio partirem coi brandi” Giunto il foglio a Lazaro, ei lo scritto guata e versa lacrime cocenti… Era un chiodo nella famiglia di mia madre quella tragedia perduta in una calda giornata di giugno dell’anno 1398. Ho imparato a memoria la storia di Lazar, principe Hrebljanovic e dei suoi due generi, Vuk Brancovic e Milos Obilic, eppure mi resta sempre un dubbio su chi fu il vero eroe di quella battaglia, se il prudente Vuk o Milos che si votò alla morte fingendosi disertore e riuscendo ad assassinare il Sultano. Certo per mio nonno era come se i settantasettemila soldati e cavalieri serbi e albanesi, sepolti nella terra di Kosovo polje, fossero morti il giorno prima del suo racconto. – Abbiamo difeso la nostra Santa Ortodossia, Marco, abbiamo cercato di salvare le icone, le nostre terre, le nostre case, le nostre vite. Ma troppa è la discordia nel campo cristiano, troppo divisa è la nostra fede per reggere all’urto della mezzaluna. Arianit si lasciava andare alla memoria e, nonostante l’età, le sue parole si facevano penetranti, la sua mente più acuta. – Mancò a noi cristiani il realismo della spada e l’utopia dell’unione. L’uno non poteva darsi senza l’altra. Le nostre fedi, greca e latina, si divisero più e più volte e ogni volta che le nostre Chiese erano sul punto di ridiventare sorelle, i semi della discordia tornavano a generare frutti velenosi che ci indebolivano fino all’insussistenza. Così il vecchio mi raccontava, come una favola triste, la storia della sua fuga e quando narrava dei tradimenti e delle conversioni alla fede di Maometto degli amici con i quali aveva combattuto spalla a spalla, i suoi occhi si velavano di pianto. Arianit e Comita riposavano da tempo nella terra di Otranto. La morte aveva risparmiato loro l’atrocità turca. Forse ci furono ancora un giorno o due o tre di battaglia, non riesco a ricordare, ma rammento bene l’alba del primo giorno della seconda decade d’agosto, quando le bombarde turche tuonarono tutte insieme e le mura di Otranto già diroccate si squarciarono e i turchi dilagarono travolgendo quei pochi di noi che erano ancora in piedi. In un lampo mi ritrovai sotto le mura di ponente dove si apriva il cunicolo che portava alle tombe dei messapi. Se la fortuna mi avesse assistito avrei fatto a ritroso la strada che avevo percorso per entrare nella città assediata. Nella mia corsa non incontravo né otrantini né turchi. Mi lasciai a mano dritta la Cattedrale dalla quale si levava un canto. I morti cantavano e quella follia, anziché indurmi a correre accanto a mia madre, mi spinse a correre ancora più forte verso i sotterranei. “Non dimenticare mai il nostro sangue… apparterrai sempre alla gente del Canale… Noi siamo diversi…” Le parole di mia madre mi ronzavano nelle orecchie e mi sentivo stranito a ripensare a quell’addio per sempre senza lacrime e senza abbracci, freddo, duro davanti a una donna che era stata per me vaso di ogni dolcezza e che da allora ancora oggi mi si erge davanti come una dea della guerra e della memoria. Correvo senza voltarmi e per quegli strani scherzi dei ricordi mi veniva in mente uno dei proverbi che avevo sentito da piccolo da donn’Anna: Quannu rria la capeddhuta Ggira la capu E mmoscia la cuta… Era quanto stavo facendo di fronte alla tempesta turca. Raggiunsi ancora il mio nascondiglio di Torre Pinta. Tutt’intorno era un deserto di silenzio. Solo da Otranto arrivava l’eco lontana di un clamore ma poteva essere come quello che si sente da lontano nei giorni delle feste in piazza. Avevo bisogno di riordinare la testa, di raccogliere le idee e aspettare che le acque si calmassero per raggiungere almeno Lecce. Mangiavo l’uva appena matura e i fichi, per l’acqua dovevo scendere di notte all’Idro, ma ormai mi sentivo abbastanza sicuro. I turchi si erano abbandonati al saccheggio della città e ogni tanto dall’accampamento partivano i drappelli a scorrere i casali nell’entroterra. Per due giorni, all’alba, mi arrampicai sulla sommità della torre per controllare la situazione. Il terzo giorno, il sole era ancora basso sul mare quando mi affacciai e contro la luce faticavo a distinguere un trambusto nel campo turco. Sembrava un corteo e, parando i raggi del sole con la mano, vidi che era gente legata. Mi sembravano soprattutto uomini maturi e vecchi e i soldati li spingevano a colpi di frusta e di bastone e si capiva che gridavano insulti e bestemmie. Tutti furono spinti sulla radura alla sommità del Colle della Minerva dove su un palco, circondato dalle sue guardie, c’era Ahmed Pascià e un altro che mi parve abbigliato come un ulema. Quest’ultimo parlava e parlava ma la distanza era troppa perché potessi capire le parole. Poi i soldati cominciarono a portare i prigionieri a uno a uno verso il religioso e a quel punto li perdevo di vista perché una schiera di turchi li copriva e a ogni prigioniero che veniva portato, dopo qualche momento, si sentiva un clamore lontano e non capivo se a gridare erano i turchi o gli otrantini. Man mano che il sole saliva, saliva la mia inquietudine per quella cosa che sembrava un rituale, una bizzarria, una cerimonia che non solo la distanza rendeva incomprensibile. Poi l’inquietudine divenne angoscia quando mi fu chiaro che nessuno degli otrantini ritornava nel gruppo e neppure usciva dall’altra parte del campo e neppure ancora era portato alle navi dove erano state raggruppate le donne giovani e i ragazzi che sarebbero finiti in schiavitù. Non potevo avvicinarmi al campo senza rischiare di essere visto ma un presentimento nefasto mi attanagliava il cuore. Aguzzavo gli occhi tanto che mi dolevano e mi doleva tutto il corpo per la tensione che l’attraversava. Doveva essere mezzogiorno quando nel campo turco fecero squillare le trombe del rancio e i soldati che coprivano la vista della parte bassa del palco di Ahmed Pascià si mossero. Sulle prime mi colse una leggera vertigine. Un tappeto di corpi si stendeva ai piedi del palco, intorno a una pietra che brillava rossa di sangue ancora fresco. Pensai anche a una fantasia della calura che mi attanagliava le tempie e più aguzzavo lo sguardo e più quello che vedevo mi appariva irreale, persino un corpo decapitato, stava lì in mezzo, ritto, a gambe larghe e ancora, legati gli uni agli altri, centinaia di otrantini sembravano attendere imperturbabili la loro decapitazione e sembravano soavemente discorrere tra loro e con i loro guardiani e salutarsi come se dovessero partire per un lungo viaggio. Mille pensieri mi attraversavano la mente e le mille domande che si affollavano sulle mia labbra si aggrumarono in una sola: a quale mai infame ordalia i turchi stavano sottoponendo gli uomini di Otranto? Che si trattasse del tentativo di estorcere agli otrantini una conversione all’Islam sulla punta della scimitarra non mi venne in mente all’epoca e non lo credo neppure adesso. Per me quella strage resta, ancora oggi, un enigma. XVIII Avevo assunto l’impegno di fuggire, di essere il depositario di una memoria, ma quando avevo accettato pensavo di dover essere testimone solo di una pur cruenta battaglia, di una guerra di conquista. E così restavo immobile, inchiodato a quell’orrore che mi scorreva sotto gli occhi. Come avrei potuto testimoniare di quell’indecifrabile infamia? Sulle prime fu naturale che mi interrogassi sul perché il mio Dio avesse potuto lasciare accadere quel massacro, ma mentre fissavo la massa dei corpi decapitati in un lago di sangue mi andavo convincendo che non la responsabilità di Dio era da accertare, bensì quella degli uomini. Oggi, con un amaro sorriso che mi attraversa il volto, posso dire che il decisivo impulso a fuggire, a salvare la mia vita, nacque da una disputa sulla lingua che si accese nella mia mente in preda alla febbre. La mia città aveva voluto essere martyr, per noi greci un modo di essere testimoni. Io invece stavo scegliendo di essere latinamente superstes. Un altro modo di essere testimone. Sopravvivere per serbare memoria, per cercare le ragioni e le cause dell’orrore tra le passioni e i calcoli degli uomini. La distruzione di Càsole fu generata da una ben calcolata macchinazione politica e così la strage dei miei confratelli. Per gli otrantini che morirono in battaglia non resta che la gloria e l’onore, ma per tutti quelli che si fecero massacrare sul Colle della Minerva porto ancora oggi nel cuore il peso di un mistero, il piombo di una sorta di follia. Ho studiato a lungo la dottrina del martirio. Conosco l’insegnamento “chi mi rinnegherà davanti agli uomini, io lo rinnegherò davanti al Padre mio”, eppure proprio io che assistetti a quella memorabile strage reco nei recessi della mia anima la sensazione di un perire sine causa. Non è stato solo il conforto di Tertulliano a farmi apparire as surdo il martirio, ma ancora una volta mi soccorse la conoscenza delle parole. I carnefici erano muslim, parola che ben sapevo indicare la condizione di chi totalmente si sottomette alla volontà del suo Dio. Cosa mai avrebbe potuto comprendere della professione di fede degli otrantini un muslim? Eppure turchi e otrantini, carnefici e vittime mi apparvero, e mi appaiono ancora, come muslim, colti da un’insania di sottomissione assoluta ciascuno a una pretesa volontà del proprio dio. Su quel colle non c’erano uomini capaci di decidere della propria vita ma solo inumani strumenti di volontà supreme e irresistibili. Come poteva essere ben accetta la morte di tanti innocenti otrantini a un Cristo che aveva accettato di essere ucciso perché noi non fossimo uccisi? Un Dio che sdegnava il sacrificio del capro e del toro poteva accettare che in suo nome fosse versata anche una sola goccia di incolpevole sangue? Dovevo fuggire. Attendere la notte e fuggire lontano. Sapevo che mi attendeva un lungo cammino. A Lecce intanto. Se i turchi non erano arrivati fin là avrei potuto trovare ospitalità presso un amico, Antonio de’ Ferraris. Speravo che fosse a Lecce. Eravamo diventati amici quando, al suo ritorno da Venezia, aveva cominciato, di tanto in tanto, a frequentare Càsole. Suo zio era stato abate del monastero ma Antonio aveva compiuto i suoi studi nel Cenobio di Nardò e a Napoli, a Ferrara e Venezia. La sua casa era a Napoli ma in Terra d’Otranto ci tornava spesso per amore: quello per la moglie, la contessa Maria Lubelli, che al bel golfo partenopeo preferiva le sue terre del feudo di Sanarica, il grigioverde degli ulivi, il rosso della terra e il gelo dell’acqua che vi sgorgava. Presi la via dell’interno verso il Casale di Bagnolo e da lì per Cursi. Mi rinfrancava non vedere nelle campagne segni di distruzione. I turchi non erano ancora penetrati fin lì. A Zollino cercai Sergio Stiso. Era un grande amico di Càsole. Aveva una magnifica biblioteca e una piccola scuola di lingua greca. Lo trovai che imballava libri e carte, pergamene e masserizie. I carri già stavano per muovere. – Marco, sei vivo! So tutto dell’orrore di Otranto. Gioacchino, il tuo confratello, è passato di qui e mi ha detto. La notizia che Gioacchino era vivo mi accendeva di speranza che qualcun altro di Càsole si fosse salvato dalla strage. Stiso mi rifocillò e mi diede un abito e scarpe nuove. – Andiamo via, Marco, i turchi potrebbero essere qui da un momento all’altro. Fuggiamo per Lecce. Ahmed Pascià, al momento, non oserà attaccarla. Troveremo ospitalità dal Galateo e poi, poi vedremo che sarà delle nostre vite. Se abbiamo fortuna a Napoli, a Firenze o chissà. La Terra d’ Otranto è finita, almeno per ora. Antonio e la contessa Maria sono al Casale di Trepuzzi e mi hanno fatto sapere che la zona è sicura e troveremo ospitalità per noi e i nostri poveri libri. A Trepuzzi infatti trovammo l’accoglienza fraterna del Galateo. I libri di Stiso vennero nascosti in alcune cisterne che la stagione aveva lasciato asciutte. Vennero sigillate con calce e pomice e coperte di frasche. Avemmo così notizie recenti da Napoli e, strano a dirsi per me che ne venivo, dalla stessa Otranto. – Amici miei, il disastro per Otranto e Càsole e Castro e Badisco e Roca ormai è compiuto. La ferocia di Maometto II si è abbattuta come non mai sugli otrantini. La resistenza della città ha acceso la sua vendetta e non solo battaglia c’è stata, ma strage. Strage nella Cattedrale. L’arcivescovo Stefano è stato massacrato e tutto il clero e le donne, i vecchi e i bambini che vi si erano rifugiati. Il mondo di Pantaleone è stato lordato del sangue di tanti innocenti. Pensavo a mia madre, la vedevo caduta, trafitta su quelle figure che aveva amato e che mi aveva insegnato ad amare. – Strage alla Minerva e non si riesce a capire perché. C’è chi dice che gli ulema dei giannizzeri abbiano cercato di costringere alla conversione i superstiti della battaglia, altri che questi abbiano provocato i turchi con preghiere e canti, che il martirio se lo siano cercato a ogni costo, altri ancora dicono che Maometto II abbia voluto mandare un segnale che giungesse forte fino a Roma. Io che avevo visto tutto non sapevo che dire. Pensavo che avere visto forse non basta per capire, che altri, magari senza aver visto nulla, avrebbero dato le loro spiegazioni, avrebbero raccontato quell’efferatezza come meglio aggradava loro. Così l’idea di mia madre e delle donne di San Pietro che io dovevo salvarmi per conservare la memoria dei fatti di Otranto da subito cominciò a vacillare nella mia mente. Stiso e il Galateo erano perplessi per il mio silenzio che appariva un’inspiegabile reticenza. – Amici miei, le circostanze hanno fatto di me un uomo d’arme e mentre brandivo un’ascia sugli spalti di Otranto non mi sono interrogato sullo ius ad bellum e sullo ius in bello. Oggi che i miei occhi e la mia mente sono offuscati dal ricordo di tanto orrore non riesco a tornare uomo di lettere, anzi queste mi appaiono ingannatrici, come le parole di Cicerone: “…ma conseguita la vittoria, si debbono risparmiare coloro che durante la guerra non furono né crudeli né spietati”. Ma i generali turchi non devono aver letto Dei Doveri e forse non sono i soli a non averlo fatto. – A tutto questo e alla natura di questa guerra penseremo a tempo, Marco, l’importante ora è che i turchi si sono fermati. Ho notizia che gli ordini della Porta sono che si attestino, al momento, a Otranto senza ulteriori avanzate. Sembra anzi che Ahmed Pascià stia per essere richiamato a Istanbul. A Napoli fra’ Roberto Caracciolo preme sull’Aragona per una spedizione che ricacci in mare gli infedeli. Mi dicono che stia infiammando gli animi invocando una nuova peregrinatio armata per battere gli ottomani e liberare i Luoghi Santi e nelle prediche si strappa il saio e si mostra in un’armatura da guerra. Trovate da teatro che conosco bene, sin da quando Roberto frequentava l’Accademia del Lauro a Nardò. – Se siamo nelle mani di fra’ Roberto andiamo bene! La sua predicazione non darà tregua alla casa d’Aragona – ironizzò Stiso al quale l’ospitalità del Galateo aveva fatto tornare il buon umore. – Altro che iuvenculus praesumptuosus come lo definiva il Da Fossa! Caracciolo ha ben smentito il malum finem che gli aveva predetto Giovanni da Capestrano. Persino il Pontano è stato costretto ad accoglierlo nella sua Accademia. – L’ascendente di Roberto sul sovrano è almeno pari all’ascendente che esercita sulle principesse di casa d’Aragona e sulle nobildonne napoletane. Le sue citazioni dei padri della Chiesa, di Cicerone, Livio, Macrobio, Plinio, Seneca, Orazio e Persio e del Grande Aristotele commuovono non solo le menti maschili ma soprattutto più d’un cuore femminile. L’ironia di Stiso aveva suscitato il sarcasmo del Galateo. All’oscuro di questi lazzi cortesi, mi limitai a mettere entrambi al corrente delle mie missioni presso Lorenzo de’ Medici e Mattia Corvino e di quanto avevo visto della distruzione di Otranto e Càsole. L’agosto se ne finiva nella campagna di Trepuzzi con le ultime vampate di calura. Le sere erano meno afose e se le conversazioni mi inducevano a restare, dovevo pur decidere che cosa fare della mia vita. Non volevo, inoltre, abusare dell’ospitalità di Galateo. – Amici miei, settembre è favorevole ai viaggi e un’eredità della quale non conosco la consistenza mi attende presso la filiale di Roma della Compagnia de’ Medici. A Roma, d’altra parte, un maestro di greco e qualche altra lingua può sperare di sbarcare il lunario. Andrò ai Santi Apostoli a cercare un vecchio amico, Niccolò Perotti, che fu segretario del Bessarione e che potrebbe aiutarmi. A Firenze ho una promessa di ospitalità di Lorenzo. Sono in una singolare condizione: il nulla alle spalle e il mondo di fronte. Stiso e Galateo insistettero perché mi fermassi. Volevano che insieme raggiungessimo Napoli, ma la corte d’Aragona, per quanto generosa verso i sapienti, sapevo che nutriva diffidenza verso noi greci. Roma e, forse, Firenze mi apparivano mete più adatte. Avevo notizia che a Roma, tra la via Paolina e la strada dei Bergamaschi, si erano stabiliti molti greci e che già si parlava della possibilità che il Papa promuovesse la fondazione di un Collegio per la nostra comunità. Un cavallo e un po’ di denaro furono il viatico del Galateo. XIX Roma non sapevo neppure come immaginarla. Qualche volta ne avevo sentito parlare a Càsole e qualche volta da mio padre che era sbarcato una volta alla foce del Tevere e aveva risalito il fiume fino a un porto che mi sembrava di ricordare si chiamasse Ripetta e non fu poco lo stupore per la mia buona memoria quando, cercando il quartiere dei greci nella Città Santa, fui indirizzato verso la riviera di Ripetta. Roma era una grande confusione, sembrava che tutto fosse in costruzione e nelle vie larghe carri, folla e animali si muovevano continuamente. Presi alloggio in una modesta locanda sulla via Paolina e mi diedi a cercare la sede della Compagnia de’ Medici che mi venne indicata nei pressi della Dogana. Il colloquio con Giovanni Tornabuoni fu rapido. – Messer Marco, i vostri averi sono stati salvaguardati. Gli affari vanno tutt’altro che bene, ma Lorenzo ha disposto che tutto quanto vi apparteneva andasse tenuto in particolare cura. Ho suddiviso i vostri investimenti presso altri banchieri: dai Chigi, dagli Altoviti e presso casa Strozzi, ma il grosso è stato affidato alla cura di Meliaduce Cicala, Tesoriere Generale della Reverenda Camera Apostolica. Questi sono i vostri rendiconti. Vostro padre vi ha lasciato ricco. Io, su incarico di Lorenzo, mi sono adoperato per rendervi molto ricco. Quest’ultima frase mi lasciò di stucco. Tutto avevo pensato per la mia vita ma non la ricchezza. Sapevo che la mia famiglia aveva vissuto nel benessere, ma non immaginavo che le fatiche di anni di mio nonno e di mio padre ora mi avrebbero reso ricco. Fu una singolare giornata. Uscivo dal portone della Compagnia de’ Medici stranito. Ricordo vagamente di aver camminato a lungo in Campo Marzio e da lì per Parione e Ponte e per la via Recta fino alla Mercatoria e a Ponte Sant’Angelo, ma non un volto, non uno dei mirabili monumenti che certo avrò visto è rimasto nella mia memoria. Davanti ai miei occhi c’era solo la figura di mio padre, la sua nave, i suoi magazzini, poi la nostra casa di Otranto, mia madre, mio fratello. Quei danari erano di tutti noi e ora il destino li aveva messi solo nelle mie mani. La sera nella locanda non mi riusciva di dormire ma più che gli schiamazzi della strada era una sensazione di sgomento che mi teneva desto. Al mattino mi incamminai per la via Paolina e più oltre giunsi alla chiesa dei Santi Apostoli. Erano passati dodici anni da quando avevo visto Perotti ma i nostri rapporti epistolari erano stati regolari, anche dopo la morte del Bessarione. – Marco, carissimo Marco, sei vivo! Quando ho saputo dei fatti di Otranto ho pensato di avere perduto anche te oltre a ogni speranza per la nostra causa. Sei vivo! Da non crederci con quello che è accaduto a Càsole! Raccontai a Niccolò le mie vicissitudini. – Non poteva essere altrimenti, Marco, ma non era fatale. Bessarione si è battuto fino alla morte per salvare le nostre chiese dal Turco, giunse quasi alla rottura con Bisanzio dopo il Concilio di Firenze, quando si accorse che l’imperatore Giovanni VIII Paleologo non era in grado di difendere il pur fragile compromesso raggiunto. Ma il Cardinale sbagliava quando scrisse che il Paleologo e Murad II convenerunt in unum per favorire l’espansione turca. A Costantinopoli era ancora vivo il ricordo di quel 13 aprile 1204. Ciò che accadde alla caduta di Costantinopoli nelle mani dei latini fece scrivere a Joffrois de Villehardouin che “persino i musulmani sono umani e benevoli a confronto di questa gente che porta la croce di Cristo sulle spalle”. La predicazione di Marco Eugenico contro l’Unione infiammava gli animi e poi l’Unione con Roma portò rottura con Mosca, dove gli stessi greci avevano seminato l’odio per i latini. La sorte di Constantinopoli era segnata e anche il tentativo del Piccolomini era votato al fallimento. Eppure Bessarione non si stancò mai di tentare una nuova composizione tra le Chiese e un nuovo pellegrinaggio all’insegna della Croce. Ma invano. – Niccolò, il ricordo della vostra visita a Càsole e della considerazione che il Bessarione mostrò per me, allora umile studente, mi hanno sempre accompagnato in questi anni. Avere conosciuto il Cardinale è stato un grande privilegio. Averlo così poco conosciuto una grande sventura. – Hai ragione, Marco, Bessarione non è uomo che si dimentica. Pensa che, giovanissimo, fu allievo del Cortasmeno e del Crisococce e, a poco più di vent’anni, fu accolto nel Cenacolo di Mistrà da Giorgio Gemisto Pletone. Non solo filosofia ma anche matematica, astronomia, oratoria, storia, poesia. Quando ebbe la tiara di Nicea egli era il più brillante intelletto d’Oriente. – Fu per questo che partecipò al Concilio di Ferrara? – Certamente! La sua presenza, fortemente voluta da Giovanni VIII, doveva equilibrare quella di Marco Eugenico, avverso a ogni compromesso con i latini. L’imperatore aveva un animo singolare. Al tempo stesso confidava e diffidava di Bessarione. – Niccolò, ho letto qualcuno dei verbali del Concilio che inviasti a Càsole. Come andarono veramente le cose? – Beh, intanto su Bessarione pesò molto il colpo d’occhio! – Il colpo d’occhio? – Sì. L’arrivo a Venezia. Il corteo navale, il Bucintoro, la regalità di Francesco Foscari, la ricchezza della città, la sontuosità dell’accoglienza, l’apertura di Rialto per fare passare le galere. Bessarione capì al volo che a Occidente non c’erano i barbari. – I barbari? – Già, i barbari. Perché questo si pensava dei latini a Costantinopoli e con qualche ragione, come sai. Ma si ricredette ancor più quando iniziarono le dispute. L’Eugenico si limitava ad arroccarsi, Bessarione invece discuteva. Infatti quando a Firenze si proclamò l’Unione, il Cesarini lesse l’Atto Latino ed egli l’Atto Greco. Da lì alla porpora il passo fu breve. Eugenio IV gliela mandò a Costantinopoli perché gli coprisse le spalle. – E tu quando lo conoscesti? – Appena tornato da Costantinopoli, qui in Santi Apostoli. Era amareggiato dal rifiuto dell’Unione che dilagava fino a Mosca e dalla minaccia incombente dei turchi. Non faceva che dettarmi lettere per muovere a un’impresa contro gli Osman: Francia, Castiglia, Morea, Ungheria e soprattutto Venezia erano i suoi alleati. – Ma finì male… – Malissimo. A Varna tramontò ogni speranza e anche il suo amico fraterno, Cesarini, trovò la morte. Poi la mezzaluna marciò sulla Morea e su Trebisonda dove cessò di esistere la gloriosa casata dei Comneni. Tuttavia non era uomo di rassegnazione. – Lo aspettava ancora il duro colpo di Costantinopoli. – Durissimo. Ma non si diede per vinto. Diffondere le lettere greche e una nuova impresa militare fu la nostra occupazione quotidiana. Missioni presso Alfonso d’Aragona, in Germania, il Congresso di Mantova e soprattutto un continuo, strettissimo rapporto con Pio II e Venezia. – Venezia allora non deluse il Cardinale. – No, Venezia si dissanguò sull’Examilion, sulle mura dell’istmo di Corinto: Bertoldo d’Este, Alvise Loredan, Orsatto Zustinian e anche il Capitano da Mar, Vettor Capello, ci lasciarono la vita e la tragedia del Piccolomini. – Il papa che morì ad Ancona? – Ad Ancona, a capo di un’impresa che non c’era. Era agonizzante e gli si tenne nascosto che nessuno aveva risposto al suo appello e toccò al Bessarione tenere l’orazione funebre. Era la fine. Il Cardinale tentò ancora inutilmente di convincere Luigi di Francia a muovere guerra al Turco. Un viaggio gravoso e disperato. Ero con lui quando morì, in casa di Antonio Dandolo, a Ravenna. Tutta una vita dedicata allo studio, alla fede e alla guerra. – Caro il mio Niccolò, ad anni di studio ho sommato l’e sperienza della battaglia. Fui spettatore della disfatta dei turchi al Campo del Pane e delle atrocità cristiane nei loro confronti, poi ho avuto la ventura di combatterli sulle mura di Otranto e ho visto la loro di atrocità contro i miei concittadini. La guerra è già sufficiente maledizione perché si debba aggravarla con le insegne della Croce o le bandiere delle Sure. Ma così è stato e, da quanto intuisco, così sarà sempre. Altre fedi magari muoveranno altre spade e bombarde e catapulte. C’è sempre un Dio degli Eserciti che sonnecchia. Guai a destarlo! – Forse hai ragione Marco, e forse è stato meglio che Bessarione abbia fallito. D’altra parte egli tentò di muovere un’impresa d’armi contro il Turco con mezzi palesemente destinati a fallire. Non promise ricchezze e principati a quanti stimolava a prendere le armi, ma usò strumenti tanto sottili che in pochi compresero le sue esortazioni. – Cosa vuoi dire Niccolò? Tu stesso mi informasti delle lettere che il Cardinale mandava in giro magnificando le ricchezze della Morea… – Sì, lo fece qualche volta ma credette, con il suo amico Giovanni Bacci, che fosse più utile affidare ai libri e ai pennelli di maestro Piero della Francesca le sue esortazioni all’unione delle Chiese e alla battaglia contro gli infedeli. Insomma, tentarono di muovere Federigo di Montefeltro all’impresa con una piccola tavoletta sulla quale era rappresentata una singolare Flagellazione di Cristo. – Che assurdità, Niccolò, e poi perché piegare l’arte alla politica? – E me lo chiedi proprio tu che vieni da Otranto dove il tuo confratello Pantaleone si è spezzata la schiena per costruire quella specie di talismano politico che è il mosaico della Cattedrale? Scusami Marco, ma è del tutto naturale che i turchi lo lordassero del sangue dei tuoi fratelli così come è del tutto naturale che abbiano bruciato la biblioteca e l’archivio di Càsole. Il ferro e il fuoco non devono soltanto distruggere i corpi ma anche i mezzi attraverso i quali le menti comunicano i messaggi, costruiscono il consenso o generano il dissenso. Ferro, fuoco e messaggio. Ciascuno di questi elementi non può fare a meno degli altri due se vuole raggiungere e conservare il dominio. – E che c’era di strano in questa Flagellazione? – Nulla, solo che il Cristo alla colonna rappresentava la Chiesa colpita dal Turco, Pilato vestiva i panni di Giovanni VIII Paleologo e in grande evidenza Bacci e Bessarione discorrevano alla presenza di Buonconte da Montefeltro, il figlio prematuramente scomparso di Federigo. Fu quel giovane che tu, con la tua sapienza greca e latina, rammentasti a Bessarione fino a commuoverlo. – Niccolò, allora è tutto perduto, il Gran Turco dilagherà nell’Italia? – No, non tutto. L’Italia è un boccone troppo grosso anche per il ventre di Maometto II. La Porta ha la forza militare e politica per minacciare l’Aragona ma non Roma. – Già, Roma non è Costantinopoli. – Naturalmente! Se Roma fosse minacciata lo sarebbero anche troppe teste coronate che dall’investitura papale traggono potere e ricchezze. – Niccolò, ma perché Roma abbandonò Costantinopoli al suo destino? Nelle tante carte che mandasti per l’archivio di Càsole ho trovato molte pagine sui convulsi tentativi dell’ultimo Paleologo di assicurarsi un aiuto da Niccolò V, ma mi resta oscura la passività latina. – Intanto Bisanzio non era più un impero ma solo una città. Nella testa dell’Aragona poi c’era semmai l’idea di contendere agli Osman quanto restava per farne un regno latino. – Non c’era salvezza quindi? – Nessuna, e in verità credo che il Papa tra un Paleologo e un Osman sul trono di Bisanzio, preferisse quest’ultimo. – Meglio un musulmano di un ortodosso? – A conti fatti sì. Alla decadenza politica e militare di Bisanzio non aveva corrisposto una decadenza della vostra fede. Anzi! Dalla Grecia alla Serbia e fino alla Moscovia l’ortodossia aveva dilagato senza ostacoli e la mitezza di Basilio il Cieco non ingannava Niccolò V. Il pericolo per la Chiesa di Roma non veniva più da Costantinopoli ma da un’altra possibile Terza Roma nella quale si andavano accentrando poteri immensi e ricchezze mai viste. Meglio un cuneo musulmano a dividere le due Chiese Sorelle! – Ma le conseguenze dell’abbandono di Bisanzio al suo destino stanno diventando pericolose per la stessa Chiesa latina. I turchi sono a Otranto! – E ci resteranno, a Otranto. Al più scorreranno le campagne fino al Limitone, oltre non è credibile che vadano. Potrebbero avere l’ardire di tentare qualche incursione verso Bari, ma ne dubito molto. – Tu insomma sostieni che la rovina di Otranto, come la presa di Costantinopoli, fanno parte di un disegno concordato tra la Chiesa latina e la Porta? – Assolutamente no! Tante e terribili sono le empietà che si consumano oltre il Tevere, ma non si arriva a spartirsi il mondo direttamente, come un bottino di briganti. Le intese alle volte sono nell’aria, nella logica delle cose, frutto della sagacia degli uomini o, per così dire, dell’ispirazione di Dio. – Già, ma a Otranto a morire sono stati latini, greci ed ebrei. – Sì, ma intanto di Càsole restano solo qualche muro e qualche colonna anneriti dalle fiamme, così della Schola Talmudica e della Sinagoga non è rimasta pietra su pietra. Al Papa tutto questo non dispiace. Per la Cattedrale invece sarà sufficiente spazzare il sangue e il letame dal mosaico per farla ritornare al suo splendore. Quanto ai morti, a loro è riservato un glorioso futuro. Quando, prima o poi, la casa d’Aragona troverà conveniente andarsi a riprendere Otranto, a tutti sarà riservata l’aureola del martirio e della beatitudine latini. Greci ed ebrei compresi. – Ma è assurdo! Non si può arrivare a tanto! – E perché no? La morte è l’unico evento nei confronti del quale siamo tutti uguali e tu, in nome di un causidico rispetto delle memorie dei singoli, vorresti che Santa Madre Chiesa di stinguesse, nella sua immensa misericordia, un martire latino da un martire greco o da un martire ebreo? Per la maggior gloria di Dio queste sono piccolezze insignificanti. La Chiesa ha sempre avuto bisogno di martiri e viviamo in una fase nella quale scarseggiano. Vuoi che doman l’altro si convochino dottori e sapienti per distinguere un cranio ebreo da una tibia latina o un femore greco? XX Poco dopo l’alba ero già sulla via Flaminia in viaggio per Firenze. Nella mia anima, dopo tanto tempo, cominciava a germogliare un grano di serenità. Quando mi fermavo a riposare scorrevo le pagine di una Refutatio che Perotti, con toni violenti, aveva scritto contro i deliri del Trapezunte. Niccolò tornava, dopo più di dieci anni, su una polemica tra questi e il Bessarione, a dimostrazione della sua assoluta fedeltà non solo all’amico ma anche alla causa platonica. In quel viaggio però non ero in vena di meditazioni filosofiche. Il destino di Otranto, soprattutto della Santa Abbazia di San Nicola di Càsole, si era compiuto. La conversazione con Niccolò Perotti chiudeva il cerchio delle mie confuse illazioni, del mio vano almanaccare intorno a frammenti di pensieri che non era poi così difficile mettere insieme per dare un senso al disegno. Disegno non di un supremo destino ma tracciato da mani e menti di uomini, da calcoli più che terreni. Procedevo al passo lungo la Cassia tra querceti e uliveti. Di tanto in tanto un vigneto mi apriva l’orizzonte di una campagna ondulata attraversata da torrenti nascosti nell’intrico delle macchie. Il locandiere che mi servì vino e minestra mi disse che eravamo appena a un’ora di cavallo da Siena. Ero incerto tra il fermarmi a riposare nella quiete di quella campagna o cercare un alloggio in città. Mi risolsi col chiedere una stanza e ne ebbi un saccone in terra appena sopra la stalla, che l’odore dell’urina e del letame era tanto forte da non farmi dormire. Neppure la brocca di vino alla quale attingevo mi faceva trovare il sonno, anzi mi prese come una febbre agitata nella quale mi tornavano alle orecchie le parole di Perotti, di Demetrio, di Eustazio e ancora Kinizsi e Mattia Corvino e Lorenzo. Fu il vino a farmi bestemmiare. – Dov’eri mentre i Turchi uccidevano mio padre, mia madre, mio fratello, i miei compagni, i miei amici? Dov’eri quando il fuoco divorava il mio lavoro e quello di tanti altri come me, per secoli chini sulle pergamene? Dov’eri quella mattina d’agosto che il sangue si faceva nero al sole feroce come la lama della scimitarra? Urlavo, urlavo e un pianto senza lacrime mi squassava. Singhiozzi come un vomito violento. Dal locandiere appresi poi che per tre giorni non avevo avuto pace e che aveva persino chiamato un prete temendo che fossi indemoniato e una vecchia guaritrice di un paese vicino che lo aveva tranquillizzato dicendogli che il diavolo non c’entrava per niente e che quel vomito che mi tormentava era l’anima che si liberava di certi umori. Per tre giorni avevo urlato, vomitato, avevo strisciato su pavimento insozzato dalle mie stesse feci. Poi mi ero addormentato tanto profondamente che s’era temuto che fossi morto. Mi svegliai senza memoria di nulla, riposato e pieno d’appetito. Era mattino pieno e i campi, oltre la finestra, erano smaltati di una luce brillante, ondulati e ricchi di casali e vigneti verdissimi. Una terra così ricca, pensai, non mi era ancora capitato di vederla. La cosa più straordinaria però dovevo ancora vederla. Un po’ titubante il locandiere mi porse una scheggia di specchio tutta macchiata ma sufficiente perché potessi ammirare i miei capelli quasi del tutto bianchi. A Siena mi fermai per cambiare cavallo e mangiare. Camminavo per le strade ma ero come assente, leggero e quando la stanchezza mi prese entrai in una chiesa a riposare. Gli occhi mi si fissarono su una crocifissione graffita alla buona su una lastra di marmo. L’artista aveva inciso un Cristo tutto storto appeso a una croce malamente tracciata. Solo ai piedi della croce aveva curato un po’ di più le figure della Madre tra le Pie Donne, ma ancor più curata era un’altra figura isolata che rivolgeva all’Uomo sulla croce uno sguardo perplesso. Alla base della croce un teschio. – L’opera è di vostro gradimento, messere? La domanda che mi aveva scosso dall’osservazione veniva da un gentiluomo elegante. – No, signore, mi sembra tracciata rozzamente, solo la Madre e quest’altra figura mi sembrano meritevoli di considerazione. – Dite bene. Il nostro Guccio della Mannaia, che Dio abbia pietà della sua anima, non aveva tanta mano per le figure sacre, quanta per delle singolari immagini di spettatori del sacro. Spettatori però. – Beh, anche per il teschio ha avuto una buona mano! – Senza dubbio! La morte, la sua immagine deve essere sempre presente nella Chiesa, altrimenti… – Altrimenti? – Altrimenti nulla… niente, le mie sono solo chiacchiere. Ma, ditemi, siete mai stato dai monaci di San Galgano? – No, ho sentito parlare dell’abbazia, ma non vi ho mai messo piede. – Male! Dovete visitarla, non solo per la saggezza dei nostri cistercensi, ma per vedere con i vostri occhi che cosa si può fare con il martirio e la morte. – Al massimo un reliquiario… – Di più. Il cranio di San Galgano è stato incastrato in un’immensa teca di rame e d’argento di lavorazione finissima e le sue orbite vuote occhieggiano tra gli smalti e i ceselli. Non è solo un reliquiario e neppure un monumento funerario. È un grande strumento scenico, un apparato teatrale. Morte e martirio. Un immenso potere fondato su questo. Un corpo senza martirio è ben misera cosa. Per Firenze non feci più nessuna sosta. Il cavallo lo abbeveravo nei torrenti e per farlo riposare smontavo camminando al suo fianco. Da Siena mi ero allontanato, infastidito dallo sconosciuto che mi aveva importunato con i suoi vani discorsi. Mi sentivo bene ma mi era rimasta la curiosità per quei tre giorni di follia dei quali non avevo nessun ricordo. Mi sembrava che un umore freddo mi scorresse nel petto. Mi sorprendevo del fatto che i pensieri scorressero limpidi senza incontrare nella mia anima appigli che potessero trattenerli. La tragedia che aveva sconvolto la mia vita mi appariva come quei bassorilievi che si vedono, di tanto in tanto, nelle chiese. Scene di battaglia e martirio. Corpi e volti fermati in un momento che lo scultore vorrebbe supremo ma che il più delle volte lascia trasparire tutta la casualità della vicenda, l’innocenza feroce di chi, carnefice o vittima, è solo corpo, strumento, vita senza pensiero, dolore puro, pura ferocia. L’incontro con lo sconosciuto di Siena mi aveva infastidito più di quanto fossi disposto ad ammettere. Tutta quella storia sulla teca con il teschio di San Galgano mi fece transitare davanti agli occhi l’immagine dei crani degli otrantini ben allineati in qualche teca. Morte e martirio: un vero trionfo. Cercavo di scacciare queste assurdità dalla mia anima, ma il tramonto incombente popolava le selve, ai lati del sentiero, di ombre che alludevano all’oscurità che sale dalle orbite vuote dei teschi e incontra i nostri sguardi su una soglia di silenzio che tacita il frastuono delle nostre filosofie. L’imperfetto blaterare della sapienza incontra l’aoristo di un punto oltre il quale non c’è né pensiero né parola. La mia mano corse sotto il mantello all’impugnatura della lama, antico dono di Mauro. Non fu la paura del buio a spingermi. Non era fuori di me il mio avversario. Non seppi cogliere l’attimo. Qualcosa si inceppò e la lama rimase nel fodero invece di penetrare veloce nel mio petto. Tra la perfezione del silenzio e il chiacchiericcio delle filosofie avevo scelto quest’ultimo. XXI Dalla sommità di una collina la città che tanto amavo mi apparve all’improvviso. Era mattina alta e la luce dell’autunno segnava dolcemente le ombre. L’Arno scorreva tranquillo ai miei piedi. Ormai ero in grado di riconoscere il ponte della Carraia, le cinque arcate di Santa Trinita, il Ponte Vecchio con le sue botteghe e, più oltre, il Ponte alle Grazie. Smontai da cavallo e restai lì a riflettere su quei luoghi che mi apparvero da subito familiari anche se la mia permanenza a Firenze non era stata poi molto lunga. Riconoscevo i tragitti delle mie passeggiate: Santa Maria Novella, un po’ più oltre San Lorenzo e il palazzo di Lorenzo in via Larga, la Santissima Annunziata, l’Ospedale degli Innocenti, Santa Maria del Fiore, il Battistero, Orsanmichele. Distinguevo, con la mia vista allora buona, la Loggia della Signoria dove avevo passato più d’una serata in piacevoli conversazioni e più in là Santa Croce. Rimontai a cavallo e venni giù quasi di galoppo per porta San Frediano, passai davanti al Carmine e mi fermai ai giardini davanti San Felice. Improvvisamente mi venne il dubbio se presentarmi così da Lorenzo o prima cercare alloggio e magari cambiarmi d’abito come la mia nuova condizione di persona facoltosa avrebbe richiesto. Dovevo proprio a Lorenzo questa nuova condizione della quale sovente non avevo memoria. – Bentornato, Marco de Marco! Mi rincresce molto per la sorte della Terra d’Otranto, dell’abbazia di San Nicola di Càsole. Dal Tornabuoni ho appreso della tristissima sorte della vostra famiglia. Me ne dolgo con tutta la mia anima. Qui avete casa e famiglia. – Ringrazio la bontà di vostra Signoria. Ho in animo infatti di stabilirmi a Firenze. – Ottimamente. Vi si troverà una casa adatta alle vostre necessità e al vostro censo. Lorenzo come sempre era affabile e ospitale. Ripresi dunque la frequentazione degli amici, le passeggiate alla villa di Poggio a Caiano e agli Orti. – Eccolo qua, messer Marco, Glossa super Apocalipsim, parto della fantasia di Giovanni da Viterbo, appena uscito dai torchi. Sarà Ferrante l’eroe delle nostre armi contro il Turco. Lorenzo mi lanciò un libriccino. Nelle sue parole sarcasmo più che ironia. – Caro il mio giovane otrantino, la vostra disgrazia fa aguzzare le penne se non l’ingegno dei nostri domenicani che sfornano libelli per infiammare gli animi alla battaglia contro la Porta, per la liberazione di Otranto, ma non solo. Ferrante vuole passare il Canale, sbarcare alla Valona. È pazzo! Sogna lo scudo d’Aragona sul Corno d’Oro. Papa Sisto finalmente ha trovato qualcosa di più serio di cui occuparsi ma Edoardo IV e i tedeschi gli hanno risposto picche. Il legato del Papa, Giuliano della Rovere, inviato a Vendôme, ha raccolto la devozione e l’affetto di Luigi XI ma non una lancia. – Non vorrei essere inseguito dalle bombarde ottomane fin qui. – Nessuna paura, de Marco, sappiamo tutti che la salute di Maometto II è alla fine e a nulla gli servirà l’ebreo che lo cura. Ma più che la malattia potrebbero essergli fatali proprio le cure… – Vostra Signoria intende dire… – Nulla, nulla, ma il giovane Bajezid sembra ansioso di succedere al padre e si racconta che al-Lari, un altro dei medici del Conquistatore, sia particolarmente fedele al penultimo degli Osman. – Eppure, come dice Mattia Corvino, dopo ogni Osman ne viene sempre un altro più agguerrito e feroce. – Non è detto. E comunque Bayezid avrà il suo da fare dopo la successione a liquidare i fedelissimi di suo fratello Gem Sultan. Altro che campagne d’Italia! La casa dei Medici aveva l’occhio lungo e le orecchie avvezze a cogliere ogni sussurro dall’Europa all’Asia. Tutta quella politica comunque mi dava noia. Preferivo la compagnia dei letterati e dei filosofi. – Siamo tutti greci! È così, caro Marco, siete stati voi con i vostri maestri, Fozio, Leone il Matematico, Giovanni il Grammatico, Arete di Cesarea e tanti altri a salvare la vostra cultura e a trasmetterla. Proprio così, Marco, siamo tutti greci e ciascuno di noi ha imparato da Psello a “essere un uomo, essere cangiante e volubile, anima razionale che usa di un corpo, strana mescolanza di contrari che si armonizzano…” Erano queste le mie chiacchiere preferite. A Firenze avevo ritrovato l’ospitalità di Lorenzo e l’amicizia affettuosa di Marsilio. Di frequente salivo alla villa di Careggi che Piero de’ Medici gli aveva donato. Entrai a far parte dell’Accademia, un circolo di dotti e tra questi mi fu caro amico Cristoforo Landino. Per me che venivo da Càsole dove tutto aveva una sua regola e una sua gerarchia, era piacevole quell’ambiente libero nel quale non vi era un’autorità riconosciuta. La frequentazione non era determinata da altro che da un comune sentire e da un comune amore per il sapere. Era una mattina chiara, la tramontana lustrava i colli intorno a Firenze. Marsilio mi aveva invitato a restare a dormire a Careggi e stavamo bevendo il latte che un massaro portava appena munto. – A Platone, Marco! Bisogna tornare a Platone perché la religione non diventi gretta superstizione e la filosofia iniqua malizia. Le nostre teologie finora non hanno avuto altro oggetto che Dio. A noi il compito di riportare al centro l’Uomo. Marsilio mi introdusse nel suo studio. Sullo scrittoio un fascio di carte piene della sua calligrafia fitta e minuta. – Theologia Platonica. Non so ancora se sarà il titolo definitivo ma da Platone promana la mia teoria sull’anima e l’amore. La prima è centro della natura, intermediaria di tutte le cose, catena del mondo, volto del tutto, nodo e copula del mondo, nata da Dio a Dio ritorna per atto d’amore… – Vorrei avere la tua fede, Marsilio, ma non la trovo nelle cose della vita come nella storia. Da questa mi giungono notizie di dei grotteschi come quelli adorati dai miei progenitori greci, malvagi come quelli di Egizi, Fenici e Cartaginesi. Che dire del Dio assente degli Ebrei? Quanto al Dio dei cristiani e a quello dei musulmani ho visto entrambi battersi con i corpi dei loro fedeli e accenderli d’ira, di empietà e di ferocia e poi lasciarli marcire, gonfi di umori pestilenziali, lordi di sangue nero, pasto per corvi e serpenti… Non c’è che morte in fondo, Marsilio, morte e freddo. Come si dice dalle mie parti, panta nifta scotinì… sempre notte buia… – No, Marco, no… – Sì, Marsilio, sì! Solo con la propria mente e con le proprie mani si può costruire un piccolo riparo fragile contro il freddo e la notte in attesa della morte… C’è molta più verità nel filo di una spada che in mille volumi… Il colloquio di quella mattina restò per sempre come un’ombra tra me e Marsilio ma senza intaccare la nostra amicizia, anzi. La diversità radicale nel fondo delle nostre anime sembrò essere un legame ben più forte dell’affinità. Marsilio, che dell’Academica familia si riteneva pater, mi trattò sempre come un figlio prediletto. Pico lo aveva esortato a tradurre Plotino ed egli volle avvalersi del mio aiuto. In pochi anni ponemmo mano a Giamblico, Proclo, Porfirio, Prisciano, Teofrasto, Sinesio, Psello. Marsilio voleva costruire una sorta di corpus platonicum e spesso la nostra diversità affiorava. – Marsilio, noi stiamo traducendo, occorre il rigore della parola e della storia, non siamo come credenti di fronte a una rivelazione… – Certo, Marco, ma devi cogliere l’evidenza che il nostro Platone, con ragioni pitagoriche e socratiche, segue la legge mosaica e predice quella cristiana… – Non è questo il punto. Non possiamo trovare nelle parole antiche solo il sostegno a quanto crediamo, anzi, a quanto tu credi oggi. – Sed tu, Bessario, accademiae lumen, medicamentum confestim saluberrimum hebetibus et caligantibus oculis adhibuisti… Marco, Marco, loderò in eterno il Bessarione e lo deprecherò per il fatto che quando ti conobbe giovinetto anziché lodarti avrebbe fatto bene a darti delle nerbate. – E perché mai, Marsilio? – Perché non c’è studio, non c’è materia che non sia necessario piegare a un disegno, anche riscrivendola se necessario e, se necessario, forzandola. – Marsilio, sei matto! – Caro Marco, ci vedremo al sabato per un banchetto… riposo dai tormenti, rilassamento dalle preoccupazioni, cibo dello spirito, testimonianza d’amore e di munificenza, lusinga della benevolenza, condimento dell’amicizia, alimento della grazia, consolazione della vita… – Marsilio, Marsilio, ma si tratta solo di una cena… – Certo Marco, e tu sai quanto tengo alla misura ma non si può solo discettare di vita attiva, felicità e infelicità, unione di anima e corpo… La mia vita a Firenze trascorreva così. Un giorno, acquistando delle risme di carta da Domenico di Piero, ebbi notizia di una stamperia. L’occasione fu una pila di Donatelli, elementari grammatiche latine scritte da un certo Donati. Sfogliandone una copia appresi che uscivano dai torchi delle suore domenicane apud sanctum Iacobum de Ripoli ma lo stabilimento era in via della Scala. Fu così che conobbi suor Angela dei Rucellai, suor Lucrezia dei Panciatichi e Domenico da Pistoia, procuratore del convento, e frate Pietro da Pisa, confessore del monastero. Era quest’ultimo persona di grandissimo spirito e, pur senza tradire il segreto, mi fece molto ridere dell’affollamento di sante monache davanti al suo confessionale dopo la composizione del Morgante, che tuttavia fu nulla a fronte di quel che accadde il 13 maggio 1484, quanto dai santi torchi di via della Scala vennero fuori le copie della prima edizione a stampa del Decamerone. Nel negozio di carte e libri di Domenico di Piero conobbi Benedetto Dei. Di lui avevo sentito parlare nei modi più svariati: spia, avventuriero, commerciante, cronista. – Messer Marco, non siamo mai stati presentati ma sappiamo qualcosa l’uno dell’altro. Siete da poco a Firenze e permettetemi di farvi omaggio di qualcosa che possa tornarvi utile alla vita in questa città. Vi troverete anche qualche spiegazione delle vicende che vi hanno di recente tanto travagliato. Passai così diversi giorni a leggere la Cronica Fiorentina dal 9 Dicembre 1434 al 1480. Dei era di una minuziosità che a tratti trovavo estenuante, ma mai mi è capitato di leggere più precisa descrizione di città e mai tanto amore per una città ho visto trasparire come dalle pagine di Dei. Era vissuto a lungo a Istanbul e appariva chiaro che vi aveva svolto il ruolo di spia per conto dei Medici e di agente provocatore in danno di Venezia. Mi capitò di incontrarlo ancora. – Vi ho letto con grande piacere, messer Benedetto, e ho apprezzato il vostro amore per Firenze non solo nel descriverla ma anche nell’agire negli interessi della Signoria dei Medici. – Vedete messer Marco, nella mia vita ho amato solo due cose, Firenze e il danaro, e ho cercato il modo di coniugare entrambe le mie passioni e l’ho fatto nell’unica maniera che potesse rendere queste passioni interessanti. Correndo l’avventura e rischiando persino la vita. Quanto allo scrivere, è diventato il diletto della mia vecchiaia. – Vi dilettate egregiamente… – Siete generoso con me ma, sapete, chi per anni ha dovuto scrivere dissimulando e cifrando e rendendo chiaro a pochissimi ciò che doveva restare oscuro a eventuali occhi indiscreti ha una padronanza della lingua non comune. Non c’è scuola migliore per la scrittura che il mestiere di spia. Rimasi imbarazzato per quella improvvisa sincerità. – Via, messer Marco, nessun imbarazzo tra noi! Avete tra scorso anni nell’archivio di Càsole a leggere soprattutto rapporti di spie, a riordinare le trame che Bisanzio prima e Bessarione poi ordivano per ora riunire, ora dividere le due Chiese sull’interesse del momento, per tentare di ricacciare i turchi, rafforzare ora Firenze, ora Venezia, indebolire ora il Papa, ora l’Aragona. Tuttavia, permettetemi, come spia non siete molto accorto. Lorenzo è stato sincero con voi quando siete venuto la prima volta a Firenze ma sarebbe bastato che voi aveste osservato con maggior cura i disegni preparatori di Bertoldo di Giovanni per la medaglia che il Medici aveva in animo di inviare al Sultano per capire che la sorte di Otranto era segnata. – In effetti ricordo che Lorenzo mi mostrò quei disegni ma essi mi parvero soltanto un po’ troppo encomiastici. – Errore, messer Marco, errore! Una scritta recitava Mahumet, Asie ac Trapezuntis Magneque Gretie Imperator. Capite, messer Marco, Magneque Gretie... Poteva essere l’impresa di Rodi o quella di Otranto. Saggissima ambiguità. Per il Gran Turco era il segnale dell’accordo di Firenze, dopo quello di Venezia, a colpire l’Aragona, a invadere la Terra d’Otranto. XXII “Peccato che questa morte non abbia rimandato il mio caso almeno fino a quando avessi potuto completare la vostra biblioteca!” Furono Pico e Poliziano, presenti alla morte di Lorenzo, in quel pomeriggio d’aprile dell’anno 1492, a riferirmi le testuali parole del signore di Firenze ormai in agonia. …la vostra biblioteca, dunque, la biblioteca che Lorenzo arricchiva giorno dopo giorno per noi, per i suoi amici, Poliziano, Pico, Marsilio e tanti altri. Lo stesso Pico mi aveva riferito dell’intenzione manifestata da Lorenzo due mesi prima di morire di affidare le cose della politica al figlio Piero per potersi dedicare completamente ai suoi studi prediletti. La biblioteca di Lorenzo, per tutti i miei anni fiorentini, fu per me più casa della mia casa, più rifugio e porto sicuro che le braccia di una donna, famiglia più di una famiglia. In essa si era accumulato il patrimonio di Cosimo il Vecchio, dei figli di lui, Piero e Giovanni. Immense erano state le acquisizioni di Lorenzo che aveva provveduto all’invio di agenti ovunque. E io fui tra questi. Poi vennero acquisite intere biblioteche, quella ricchissima di Francesco Filelfo con opere di Aristotele, Diodoro Siculo, Eschilo, Sofocle, Euripide, Plutarco, Senofonte e il raffinatissimo De animi recreatione dello stesso Filelfo. Appena due anni prima della morte di Lorenzo, gli eredi di Francesco Sassetti cedettero al nostro benefattore ben sessantasette volumi: Agostino e Gerolamo e il De opificio Dei di Lattanzio e le Epistulae di Paolino da Nola. Ma il vecchio Sassetti non si dilettava solo di religione. Ricordo che catalogammo diversi lirici: Catullo, Properzio, Tibullo; alcuni satirici: Orazio, Giovenale, Persio e ancora tragedie di Seneca e poemetti di Claudiano. Le sostanze che avevo ereditato mi consentivano una vita agiata e, libero dalla costrizione di guadagnarmi il pane, potevo, grazie alla benevolenza di Lorenzo, dedicarmi completamente allo studio. Le frequenti incursioni del signore nella sua biblioteca che considerava a disposizione di tutti i suoi amici e la stessa presenza di tanti sapienti creavano molto disordine. A me, che ero tra i più giovani, venne affidato l’incarico di mantenere una parvenza di ordine. Fu così che scoprii che una biblioteca deve avere un fine preciso. A Càsole la biblioteca era una sorta di insano tentativo di raccogliere ogni scibile, di tenere aperta ogni strada, di lasciare allo studioso un infinito arco di possibilità. I Medici non la pensavano così. Da Cosimo a Lorenzo, si capiva chiaramente che vi era un’idea precisa degli studi. Negli scaffali dove erano conservati i libri di Cosimo il blocco maggiore erano gli storici e i filosofi latini. Tra i primi Livio, Cesare, Curzio Rufo, Valerio Massimo, Sallustio, Giustino, Eusebio, Svetonio, Tacito. Per i secondi non vi era divisione tra cristiani e pagani: le Tusculanae Disputationes si appoggiavano a una copia dei Moralia di Gregorio Magno e il De falsa Religione sosteneva il De finibus bonorum et malorum. Cosimo non amava i poeti. Pochi, e tra questi soprattutto autori come Virgilio adatti a essere interpretati in forme filosofiche e cristiane, secondo la moda del tempo. Anche in Piero si evinceva un passione per i filosofi e gli storici ma tra questi, con mia grande soddisfazione, comparivano i primi volumi di autori greci. Lorenzo voleva che si rispettasse il canone che Tommaso Peretuncelli aveva stabilito per Cosimo: teologia e filosofia al vertice, tutto il resto a seguire. Tuttavia l’incarico più delicato che il signore di Firenze volle affidarmi, e non a caso, fu di tenere i contatti con Giano Lascaris del quale intanto ero divenuto amico fraterno. Giano viaggiava alla ricerca di manoscritti greci; almeno questo era, come diceva Lorenzo, pretexto virtuoso et non inutile, ma nella sua ricerca doveva raccogliere informazioni politiche e militari utili alla casa dei Medici. Io stesso gli consigliai di visitare, sulla via per la Grecia, le biblioteche di Terra d’Otranto: di Sergio Stiso a Zollino e a Corigliano e Monte Sardo. Cominciarono così ad arrivare manoscritti da Corfù, Tessalonica, Serre, Monte Athos, Tessaglia e Creta. Pico e Poliziano furono spediti nelle Romagne e a Venezia nell’intento, fallito, di mettere le mani sulla biblioteca del Bessarione. Càsole! Man mano che le casse di libri, spediti da Giano, arrivavano mi sembrava di tornare indietro nel tempo, alla mia giovinezza tra le mura dell’abbazia solide e sicure. Solo un’altra volta nel corso della mia ormai lunga vita sono tornato a ricordare la tragedia di Otranto. È stato quando Lorenzo de’ Medici mi inviò a Pavia presso un certo convento per copiare alcuni manoscritti dei quali aveva necessità per la sua biblioteca. Recavo una sua lettera di presentazione per la badessa. Ella mi ricevette con cortesia. Era una donna minuta e l’età e il suo stato religioso non avevano cancellato del tutto i segni di una certa bellezza. Il suo sguardo aveva la stanca limpidezza di chi ha molto letto e molto studiato. – Sono Marco de Marco, al servizio di sua signoria Lorenzo de’ Medici, inviato a copiare i manoscritti che troverà elencati nella lettera… Mi guardava accigliata e senza una parola, poi proruppe: – Un dilettante, solo un dilettante, bibliomane e vanitoso. Questo è il tuo signore, vanaglorioso raccoglitore di carte e libri che non legge, che si fa raccontare da voi, che si fa riassumere dalle sue amanti o dai suoi paggi. Oh povero Lorenzo! Avrebbe potuto essere un sapiente, un saggio, forse anche uno scrittore o un filosofo e invece… solo un raccoglitore di libri, un frivolo conversatore. Maledetta la politica che lo ha avvelenato e il potere che lo ha accecato con le sue vane contese. Rimasi interdetto per quell’invettiva. Tacevo non osando ribattere. Ero confuso di fronte a tanta furia, con tanta autorità palesata. La signora si accorse del mio imbarazzo, della mia confusione. – Va bene, va bene, non preoccuparti, Marco, rimprovero Lorenzo da anni e da anni non mi ascolta ma ti consentirò ugualmente di copiare per lui. Venni sistemato in uno scrittoio, in una immensa biblioteca. Uno stuolo di novizie lavorava intorno a me, erano giovani e leggevano, copiavano, restauravano volumi, carte, pergamene antichissime. Ogni tanto la signora passava tra i banchi, sorvegliava il lavoro di tutti, con voce sommessa consigliava, correggeva, esortava. Il lavoro delle novizie era perennemente interrotto. Cominciava dopo Prima, ma già veniva sospeso per le preghiere di Terza, Sesta e Nona. Al Vespro la giornata di lavoro era considerata conclusa e restavo da solo a copiare. Dovevo fare in fretta e solo un po’ di cibo e di sonno erano le mie pause. Era notte alta e la testa mi ciondolava sullo scrittoio quando la signora apparve davanti a me. – Ancora qui, Marco? Hai un buon allenamento alla scrittura e non parli come i fiorentini. Da dove vieni? – Da molto lontano, signora, da Otranto, una città sul mare, nel regno d’Aragona… fuggii da essa quando venne presa dai turchi e non vi ho mai più fatto ritorno. Il suo sguardo si fece improvvisamente penetrante, mi fissava negli occhi come se dovesse riconoscermi per avermi forse incontrato in un altro tempo. – Otranto, Otranto, ma Otranto non esiste più, Marco de Marco, tu vieni dal nulla, Otranto è solo un brandello di memoria per chi l’ha conosciuta una volta. Ora non c’è più nessuna città di nome Otranto. – Non vorrei contraddirti, signora, ma Otranto esiste, esiste ancora oltre le sue sventure, venne riconquistata l’anno dopo la sua distruzione e mi si dice che sia tornata a vivere libera… – Ti sbagli, Marco! Forse, affacciato sul mare di Puglia, esiste un borgo che si fregia del nome di Otranto, che usurpa il nome di una città leggendaria per la sua sapienza, per la dot trina dei suoi monasteri e delle sue scuole talmudiche, ma Otranto, quella Otranto, la mia Otranto non esiste più. – La tua Otranto, signora? – Sì, la mia Otranto. La mia famiglia aveva interessi in quelle terre e la mia giovinezza è trascorsa anche lì. Venivo da questa città nebbiosa e lì, appena fanciulla, conobbi la luce, la ferocia del sole, l’azzurro implacabile del cielo e nelle notti lucenti di stelle conobbi la dolcezza dell’amore, il languore della passione appagata. Abbassai intimidito lo sguardo. Se ne accorse. – No, Marco, nessun pudore ormai, dopo tanti anni. Stiamo parlando di un’altra vita nella quale c’era spazio per il mare e per l’amore e la musica e il canto. A Otranto ho vissuto libera dagli obblighi del mio rango che invece qui, a Pavia, rinserravano le mie membra, il mio cuore, la mia intelligenza. A Otranto potevo frequentare il porto come una ragazza del popolo e dal popolo minuto venivano i miei amici, le mie compagne di gioco. Mio padre, grande mercante, trattava solo con i maggiorenti, don Francesco Zurlo, don Giovanni de li Falconi, il vescovo, ma mi lasciava a correre sul mare con i figli dei pescatori: Cola, Nachira, Alfio, Antonello e la piccola Idrusa, la mia amica più cara. Al pari di loro mi era permesso l’uscire scalza e, come loro, lasciavo che la pelle si cuocesse nel sole. Avevo sedici anni quando Antonello d’Alessandro si accorse di me. Io in verità da tempo mi consumavo per i suoi riccioli neri e i suoi occhi lucenti. Fu la mia veste bagnata, incollata al corpo, dopo un bagno alla Palacìa a far sì che Antonello scoprisse che la goffa bambina aveva ormai un seno e gambe forti e nervose e fianchi morbidi. E fu impazzimento, amore furioso come solo nell’età più giovane può essere, quando solo i corpi dominano i sentimenti e l’intelletto. Me ne volavo da casa all’alba tra gli strepiti delle fantesche e tornavo al tramonto incurante dei loro mugugni. Mio padre era troppo preso dai suoi affari per far caso a me e poi perché mai si sarebbe dovuto preoccupare di una figlia che per casa cantava come un merlo e rideva forte e faceva i gradini a quattro a quattro? Forse pensava che al ritorno a Pavia sarebbe venuto il momento del freddo, della nebbia e dell’educazione, ma intanto mi godessi il sole e il mare. Perché a quello e solo a quello attribuiva la mia esaltazione. Interruppi il fiume delle sue parole. – Antonello, ma con Antonello d’Alessandro ero amico e con Cola e Nachira e Alfio, eravamo piccoli e c’ero anch’io al porto e a correre tra i vicoli e a pescare all’Orte. Almeno fino a quando non entrai a Càsole. – A Càsole? Marco, a Càsole? Sembrava stupita e subito si avvicinò al tavolo per osservare la mia scrittura. – A Càsole, Marco! Avrei dovuto capirlo subito che venivi da lì, è chiaro, è chiaro dalla tua scrittura, limpida e piana come solo a Càsole si insegnava. Tu vieni da Càsole, vieni da un regno di saggezza e sapienza. Povero Marco… – Sì signora, fui tra i pochissimi a scampare al massacro. – Oh sì, il massacro, il sangue, il martirio… Non vidi nulla di quell’orrore. Quando le prime vele turche si affacciarono sul Canale mio padre mi costrinse a fuggire. Una scorta girò il paese fino a quando non mi scovarono in un aranceto presso la cattedrale. Ero con Antonello e persi nel nostro amore nulla sapevamo di turchi e Aragonesi e Maometto II e Ferrante e sure e bibbie. La nostra battaglia e la nostra preghiera erano solo i nostri corpi e i nostri occhi che annegavano gli uni negli altri. Mi portarono via che urlavo e scalciavo e venni condotta al sicuro nel Casale di Maglie. Non ho mai più rivisto Otranto. La mia famiglia tornò qui e qui sono nata un’altra volta. Ebbi notizia che non uno dei miei amici era sfuggito alla morte ma di un nome solo mi importava e anche di lui seppi che una scimitarra aveva aperto il suo petto liscio e abbronzato. Morii e nacqui ancora una volta. Il mio corpo morì e nacque la mia testa. Il convento era una buona soluzione e lo studio, i libri, le carte, le pergamene. Ti sei macchiato di una grave colpa, Marco, stanotte hai riportato alla memoria i fantasmi di un’altra vita. – Ti chiedo perdono, signora, di essere stato involontaria causa di un dolore ma, se può consolarti dividere con me una parte di questo dolore, sappi che anch’io perdetti famiglia, amici e confratelli e la mia città, la mia terra. – No Marco, nessun dolore ormai. Per provare dolore è necessario che il corpo sia vivo, che le sue passioni non siano del tutto spente. Da tempo altre passioni mi percorrono. Qui raccolgo parole, parole scritte. Le mie novizie sono perennemente in viaggio. Cercano i sapienti, i letterati, i filosofi e chiedono loro i manoscritti o almeno la promessa che, alla loro morte, sia già disposta la consegna al convento delle loro carte. Questa è ora la mia passione e la notte mi aggiro tra queste carte e le ombre di chi ha scritto si levano dal fondo dei fogli a farmi compagnia. XXIII Era un inizio d’ottobre già freddo e di piogge. L’Arno s’era ingrossato che pareva inverno pieno. L’aria era quella delle cose che finiscono: la stagione, l’anno, il secolo e chissà quant’altro. E Marsilio morì. Ci ritrovammo a murarlo in Santa Maria del Fiore. Barbaro, Pico e Poliziano lo avevano preceduto di qualche anno. Niccolò Machiavelli, il mio amico segretario, pur sapendo quanto Marsilio mi fosse caro, non si fece vedere e neppure mi scrisse. Qualche giorno prima avevamo avuto una discussione che era finita in un alterco. La causa era stata la messa a morte del capitano di ventura Paolo Vitelli per i fatti di Pisa. In Palazzo Vecchio si erano incarogniti per le burle di Carlo VIII. Il francese, dopo solenne promessa di restituire alla Repubblica tutte le città perdute da Piero de’ Medici, aveva venduto Sarzana ai genovesi per trentamila ducati, ceduto Pietrasanta ai lucchesi e Montepulciano a Siena. Pisa era una piazzaforte vitale per Firenze e il Valois aveva pensato bene di lucrare altri ventimila ducati e cederla ai pisani stessi. Niccolò s’era battuto allora per un’azione militare, ma Firenze non aveva esercito né un condottiero in grado di portare a buon fine la guerra. Fu indispensabile comprare l’uno e l’altro. In quei giorni Niccolò si assunse gran parte della responsabilità delle decisioni. L’assedio andò per le lunghe e quando la malaria colpì più dell’artiglieria pisana, Vitelli decise di togliere il campo. Niccolò fece in modo che fosse accusato di tradimento. Con la tortura cercarono di estorcergli la confessione di essere stato corrotto dal Duca di Milano, ma Vitelli non confessò. Niente prove dunque, ma Niccolò pretese, tra lo sdegno di molti, che fosse messo a morte. Le voci correvano ed ero allarmato per il comportamento del mio amico segretario. Con difficoltà riuscii a ottenere udienza. Mi ricevette senza alzare gli occhi dalle carte che ingombravano il suo tavolo tra un via vai di persone. Chiesi di parlargli da solo ma non me lo concesse. Cercai di dirgli che non si manda a morte qualcuno per un errore e che l’errore era stato più suo che del Vitelli nel sottovalutare la forza dei pisani accresciuta dal fatto che questi si battevano per difendere le loro case mentre gli uomini del Vitelli lo facevano per il soldo. – Tradimento, messer Marco, tradimento! – Non c’è prova del tradimento, Niccolò. – Non importa. Vitelli ha causato un gran danno a Firenze e merita infinito castigo. – Questa è solo vendetta, ottusa vendetta! Senza accorgermene avevo urlato. I funzionari erano immobili e fissavano ora me, in piedi davanti allo scrittoio, ora Niccolò, seduto con gli occhi sulle carte. Poi quegli occhi si levarono fino a configgersi nei miei. – Messer Marco, la vostra presenza a Firenze ci è infinitamente gradita, ma non immischiatevi in politica, cosa della quale siete digiuno e tanto meno in faccende di guerra. Per quello che ne so, l’unica volta che avete combattuto sugli spalti di Otranto siete fuggito davanti alle alabarde di Ahmed Pascià… – Piccolo bastardo, ingrato, tronfio segretario di una tronfia repubblichetta… – Non una parola di più, messer Marco, altrimenti sarò costretto a farvi arrestare. Uscii sbattendo la porta. Firenze mi stava morendo nel cuore. Nel volgere di pochissimo tempo Piero aveva dissolto la sottile trama alla quale Lorenzo aveva dedicato tutta la sua vita. Quel principato in forma di repubblica che aveva reso Firenze potente oltre le sue reali forze era ormai dissolto. Senza Barbaro, Poliziano, Pico e, in ultimo, Marsilio la città mi era muta. Michelangelo se n’era fuggito dopo la morte di Lorenzo. Lo ricordo ancora quel ragazzo con la faccia storta. Lorenzo lo accolse nel Giardino di San Marco ch’era scappato dal Ghirlandaio dov’era a bottega. Aveva fatto lite con mastro Domenico che gli negava di studiare certi suoi modelli. Lo vedevamo passare le ore a osservare gli ornati e quelle statue antiche che i Medici si facevano portare da Roma e cominciò a rifarle tali e quali, anzi migliori, che migliore mano degli antichi aveva sul marmo. Per Lorenzo fece una battaglia di Centauri, ma mai la finiva e se pure il Nostro se la voleva portare a casa, il ragazzo rimandava sempre, sempre diceva che c’era qualcosa da finire e il tempo passò tanto che il Medici morì senza quel marmo che quando andavamo alla bottega del Buonarroti non si stancava di ammirare. Michelangelo divenne tanto abile nel copiare gli antichi che tutta Firenze rise della beffa che tentò al Riario vendendogli per antico un Cupido addormentato che aveva fatto. Ma rise bene il Cardinale che se n’accorse e glielo rifiutò. Leonardo era sempre più impegnato a Milano in un suo affresco in Santa Maria delle Grazie, i figli del Pollaiolo se n’erano andati a morire a Roma, quanto a un altro amico, il Botticelli, da tempo viveva rinchiuso nel suo studio, sempre più incupito, intento a dipingere certe sue storie di donne illustri. Già dopo la cacciata di Piero m’era toccato di assistere, impotente, al saccheggio del palazzo di via Larga. Non era stato come le fiamme dei turchi per la biblioteca di Càsole e per fortuna al popolaccio interessavano più gli arredi che i libri, ma la Signoria decise che tutte le opere fossero chiuse in casse sigillate e portate nel convento di San Marco. Qualche anno dopo i libri tornarono al loro posto, anzi, con il Lascaris e Bartolomeo de’ Ciai ci adoperammo per recuperare quelli rimasti da Pico, a casa di Poliziano, alla chiesa di San Lorenzo. Fu un lavoro ingrato che ci costò anche i sospetti di avere trafugato più di volume. Accuse false come dimostra la numerazione stilata, anche da me, nell’anno della morte di Lorenzo, segnando, come da sue istruzioni, la prima e l’ultima pagina di ogni volume. Forse la biblioteca era tornata a essere la stessa, ma ero io a essere cambiato. Un’amarezza sorda mi prendeva nell’aggirarmi in quella sala terrena di via Larga. E poi regnava un cupo silenzio, proprio quello che si addice a una biblioteca. Ai tempi di Lorenzo era piena di voci, di dispute accese, di lazzi. I libri si studiavano, ma tra i libri si viveva. Ora ben un terzo della biblioteca finiva nella disponibilità di Iacopo e Alamanno Salviati per motivi che neppure volli sapere. Un immenso patrimonio rischiava così di andare disperso. La lite con Niccolò Machiavelli, il suo cinismo e la durezza con la quale mi aveva trattato stavano colmando la misura. Partire dunque, cercare un altro cielo, un’altra città, altri amici. Ma dove? La scelta non era facile con gli eserciti di Luigi XII che scorrazzavano per l’Italia. Di Roma neanche a parlarne. I Borgia l’avevano ridotta a una cloaca di sangue. Volevo liberarmi dalla cappa d’angoscia di Firenze, di quegli anni infestati di Arrabbiati e Piagnoni, di congiure e violenze. Marsilio, il più dotto dei dotti, era stato il mio grande amico ma l’averlo visto passare disinvoltamente, lui, più mediceo dei Medici, al sostegno della Repubblica e ancora dal plauso al Savonarola all’offesa della sua memoria mi faceva ripensare a Demetrio, il mio maestro nell’archivio di Càsole, ai suoi insegnamenti sul potere e la politica che precipitano l’uomo nella follia. Ripensavo così a Otranto, ormai sotto il controllo della Serenissima, ma mi sembrò un posto più adatto per morire che per vivere. Non era ancora tempo. Avevo quarantasette anni. A Firenze avevo trascorso quasi vent’anni della mia vita. Fu, ancora una volta, la sorte a decidere il mio destino. La lettera arrivò portata da un corriere da Roma. Avevo sentito spesso parlare di Pietro Bembo, la sua fama di dotto era ben diffusa a Firenze. In molte pagine mi diceva della sua preoccupazione per la biblioteca del Bessarione. Il Cardinale, ben prima della sua morte, l’aveva donata alla Serenissima. I volumi giacevano in decine e decine di casse chiuse in una stanza di Palazzo Ducale. La Signoria non si decideva a dare definitiva e congrua sistemazione ai libri nell’area di San Marco, come stabilito nella donazione, in ipsa ecclesia, seu apud ipsam ecclesiam. Era quindi indispensabile vegliare sulla buona salute dei volumi e farne accurato inventario perché non ci fossero perdite. Il Bembo era in ansia per i frequenti prestiti che i dignitari della Signoria concedevano. Insomma era molto concreto il pericolo della dispersione di un immenso patrimonio librario. Era giunto a me attraverso la badessa pavese, alla quale aveva confidato le sue angustie. Le continue assenze da Venezia gli impedivano di occuparsi personalmente del lascito e la pia e colta gentildonna gli aveva suggerito il mio nome. Leggendo quelle pagine confesso che la fronte mi si imperlò di sudore. La biblioteca di Bessarione! Era quasi una leggenda per numero e qualità dei volumi. La biblioteca di Bessarione significava poi i tanti e tanti libri copiati a Càsole che, pur numerosi, dovevano essere una piccola parte di quell’universo del sapere che il Cardinale aveva raccolto nella sua vita. Quanto mi fossi adoperato per la salvezza dei libri dei Medici gli era noto e proprio per questo, nonostante Venezia pullulasse di dotti greci, sperava non rifiutassi la mia opera per una biblioteca che aveva come fine proprio la conservazione e la diffusione del sapere della mia gente. Al famiglio che attendeva la risposta non ebbi, per l’emozione, la forza di tracciare altra parola sul primo foglio che mi capitò in mano: Accetto. – Perdonate l’ardire, messer Marco de Marco, ma il mio padrone era tanto certo della vostra risposta che queste sono le credenziali per i Procuratori di San Marco. Venezia era per me un mistero. Non che ne sapessi poco. Anzi! Un diplomatico francese che avevo conosciuto a Firenze, Philippe De Commines, me ne aveva parlato come della città più splendida che avesse mai visto, che più rendeva onore agli ambasciatori e affermava di non aver mai visitato città più saviamente governata. Scrissi subito a Giovanni Maria degli Angiolelli, antico amico dell’abbazia di Càsole, per chiedergli ospitalità nella sua casa di Vicenza. – Arrivate nella Serenissima in un bel momento, caro messer Marco, la Signoria ha appena perduto Lepanto e, d’altra parte, chi è buono a far quattrini non è mai stato buono a far altro! Antonio Grimani a capo di una flotta! Avrei capito se con il Turco c’era da fare affari, ma non battaglia, e di mare per giunta! Cinquanta galere sottili, quindici grosse e trenta caracche gli hanno affidato e adesso la mezzaluna sventola su Lepanto. Bel risultato! Ora lo stanno riportando a Venezia e gli andrà bene se lo esilieranno in Dalmazia, ma, colmo della follia, mandano al suo posto quel rincoglionito di Benedetto Pesaro che è partito in gran pompa e, si dice, con a bordo una sua amante neppure ventenne. Roba da far rivoltare le ossa di San Marco! – Sono contento di trovarvi in eccellenti condizioni ma soprattutto, come sempre, informatissimo… – Informatissimo… informatissimo… quando a Venezia non resta nulla da sapere se non pettegolezzi, ciacole, nient’altro. Dunque venite a occuparvi dei libri del Bessarione! Poco c’è mancato che andassero in cenere quando bruciò l’ala d’oriente di Palazzo Ducale. – Sì, ho accolto l’invito del Bembo. Firenze mi era venuta a noia oltre ogni dire. – Già, queste gran città che vivono della luce d’un uomo che le innalza a grandi capitali e che, alla sua morte, precipitano nelle mani di qualche inetto che ha l’unico pregio di portare lo stesso nome. Qui a Venezia s’è saputo da sempre che le repubbliche son meglio delle signorie e soprattutto delle signorie mascherate da repubbliche. – Bembo mi dice che la Serenissima dovrà dare una sistemazione definitiva alla biblioteca. – Si ciacola di come sistemare i libri del cardinale ma non si decide nulla. S’era detto che sarebbero andati nella Sala Novissima di Palazzo, ma già se la sono accaparrata gli uffici dei consigli. Si vedrà. I veneziani sono tanto veloci sul mare quanto lenti sulla terra. Il campanile di San Marco fu offeso dal fulmine dieci anni fa e potrete vedere che sono ancora lì a prendere le misure per rifarlo. – Intanto dovrò cercare una sistemazione per me. – Niente di più facile! Ho buone relazioni con le famiglie antiche, vi si troverà casa in un lampo. – Messer Gianmaria, oggi vi ho visto in volto per la prima volta, ma ricordo bene le vostre corrispondenze, le vostre lettere all’Igumeno e forse ricorderete che vi scrissi da Firenze quando seppi del vostro ritorno a Vicenza… – E io vi risposi elusivamente, limitandomi a invitarvi nella mia casa e ora sono felice che abbiate accettato quel lontano invito. – In quella lettera vi chiedevo… – Lo so, ricordo bene cosa mi chiedevate, ma non c’è risposta alle vostre domande. Ero sulle mura di Negroponte la mattina dell’ultimo assalto e vidi morire mio fratello Francesco e quando i turchi entrarono per le porte di Giudecca e Burchiana il massacro fu grande: uomini, donne, vecchi, bambini, gli amici Paolo Erizzo, Alvise Calbo, Giovanni Badoer, tutti trucidati e il bailo squartato. Mi salvai perché fui fatto schiavo. – Ma questa è battaglia, messere, non assassinio. – Battaglia, assassinio, cosa volete, de Marco? Sono passati vent’anni e state ancora a interrogarvi su ottocento otrantini passati a fil di spada mentre dallo Ionio agli stretti il mare potrebbe cambiare colore per il sangue che si versa! A Negroponte, quando la battaglia finì, Maometto ordinò che si mettessero in cerchio, inginocchiati e con le mani legate, alcuni prigionieri e che fossero decapitati sotto i suoi occhi. Sai quanti erano, de Marco? Lo sai? Erano ottocento, ottocento teste ho visto cadere! – Ma il Turco voleva che si convertissero all’Islam come a Otranto? – Ma che conversione e conversione, de Marco! State dietro alle chiacchiere del Pontano, del Vivaldi, del Galateo, di Giovanni Albino e Sigismondo de’ Conti o del mio amico Sanudo o del Sadoleto. Li ho letti tutti come voi e ciascuno la racconta diversa, ora per questo ora per quel particolare. Tutti grandissimi storici e quel povero arcivescovo Stefano lo hanno fatto morire in cento modi: chi decollato, chi squartato, chi persino di paura e pure il nome gli hanno cambiato e ora vorremmo ottocento, tra giudei, latini e greci, che si fanno decollare per non abbracciare il Corano? Martiri, già si dice! Ma allora potremmo fare martire tutto il Mediterraneo. Un’unica grande aureola da Gibilterra al Bosforo! – Messer Gianmaria, ma anch’io ho visto con i miei occhi… – Cosa avete visto? Avete visto una lama calare su un collo ottocento volte e state ancora a chiedervi perché? Il perché è tutto in quella lama, nel fuoco e nelle martellate che l’hanno forgiata, nella pietra che ne ha affilato il taglio. Non ci sono altri perché! – Forse non basta vedere per capire ma vorrei sapere… – Cosa volete sapere voi che vivete tra i libri! Avrei voluto avervi con me nel castello della Pazza di Dimotica… – La Pazza di Dimotica? – Certo! La sorella del Conquistatore, pazza e sadica e puttana da fare impallidire tutte le puttane di Venezia! Bella, bellissima. Si faceva chiavare dai suoi schiavi e poi li uccideva. Quando ne aveva voglia, con le sue stesse mani. Mona e morte, de Marco, che ne dite? – Siete aspro… – Ho visto morire troppa gente perché possa credere che esista una spiegazione, un motivo, una causa. Maometto II uccideva per calcolo, la sorella per divertimento. Spiegatemi la differenza dal punto di vista della vittima! – Nessuna. Entrambe traggono origine dall’empietà dell’Islam. – Empietà dell’Islam? Empietà dell’Islam, dite, messer Marco? Forse avete dimenticato le pagine delle Gesta Dei per Francos, gli orrori narrati da Fulcherio: stupri, omicidi, stragi, saccheggi e da Raimondo di Aguilers: la presa di Gerusalemme fu un bagno di sangue che non si ebbe mai l’eguale e non dimenticate che, durante la spedizione comandata dal vostro benefattore Boemondo, le torme dei Tafur, i disperati al seguito di Pietro l’Eremita si nutrirono anche della carne dei nemici uccisi in battaglia. L’empietà, de Marco, non è nella Croce o nella Mezzaluna! L’empietà è nell’animo di chiunque impugni una spada. Ma queste follie le possiamo dire solo noi viaggiatori. Noi che abbiamo bevuto tante acque diverse e mangiato tanti pani differenti. Nell’immediato, grazie ai buoni uffici dell’Angiolelli, trovai ospitalità in San Zanipolo, dai domenicani. Rialto, il Bacino di San Marco: Venezia si aprì ai miei passi con la sua sontuosa vitalità. Mi spingevo fino a San Nicolò dei Mendicoli e da lì a Rio Marin dove mi incantavo a vedere lavorare i panni e passavo per Santa Maria dei Frari e ripassavo Rialto per vagare alle Mercerie e ogni bottega era una mirabilia degli oggetti più strani e me ne andavo fino a San Pietro di Castello e all’Arsenale. Io il porto della mia Otranto lo ricordavo bene. Navi ne avevo viste e persino della flotta turca avevo precisa memoria, ma all’Arsenale restai incantato. Mai tante e tanto grandi e una foresta di antenne e pennoni e artimoni e sartie e tra di esse un brulicare di battelli di ogni dimensione e una moltitudine di uomini intenti ai più svariati lavori. XXIV Non devo certo ricordare a te, Eccellentissimo Maestro, le vicende che portarono al mio ingresso nell’Accademia, la lettera con la quale il Bembo mi incaricava di prendere contatti con tuo suocero, Andrea, per il prestito dei libri del Bessarione destinati alle stampe e l’emozione quando, per la prima volta, mi trovai tra tavoli di lavoro, torchi, punzoni e l’incalcolabile numero di dotti che entrava e usciva e le conversazioni, le dispute quando non le liti ora su un’interpretazione ora sul senso di una frase. Una confusione apparente che rivelava invece l’acuta passione che tutti ci accomunava. “Chiunque tu sia, Aldo ti supplica di dire ciò che ti preme più brevemente che puoi e di andartene subito, a meno che tu, come Ercole allo sfinito Atlante, non voglia darci una mano soccorrevole. Avremo sempre abbastanza lavoro per te e per tutti quelli che vengono da queste parti”. Mai potrò dimenticare il timore che il cartiglio apposto all’ingresso dell’Accademia mi procurò. Avevo paura di essere importuno e invece… invece mai accoglienza fu più affettuosa e cordiale e mai tanta stima mi si dimostrò. Per tutto questo, carissimo Maestro, ti sarò grato fintanto che avrò vita. Mai mi capiterà di descrivere l’Accademia come un luogo dove “c’era appena il tempo di grattarsi le orecchie…” o affermare che il vostro vino era annacquato e il cibo “un po’ di molluschi pescati nelle chiaviche”. Geert non ha un buon carattere, bisogna comprenderlo, eppure quando fu degli Adagia e si inventò quella firma Desiderius Erasmus, scelse i torchi dell’Accademia. Quanto alla scelta di stampare da Frobenius di Basilea il suo libro sui Padri, so per certo che fu corrotto con arrosti di cinghiale e vini del Rodano. Scherzo naturalmente. La fratrìa, quella rete che Bessarione aveva tessuto per tutta la vita, reggeva ancora a quasi vent’anni dalla sua morte. Molti di noi non si erano mai neppure visti in faccia ma tutti sapevamo molto di ciascuno. Ci aveva pensato il fedele Niccolò Perotti a tenerci uniti con le sue lettere. Ritrovai Zaccaria Calliergi, Nicola Vastos che per primi avevano stampato libri in greco e Marco Masuro, Arsenio Apostolis, Giovanni Gregoropulos, Demetrio Ducas. Tutti avevamo nell’insegna dell’ancora e il delfino un approdo sicuro. Inter Graecos latinissimus, inter Latinos graecissimus. Molte volte, nelle conversazioni nelle quali tornava il nome del Bessarione, avevo inteso questa definizione del Cardinale coniata dal nostro maestro Lorenzo Valla. Infinite volte essa mi ritornò in mente aprendo le casse nelle quali era custodito il tesoro bessarioneo. L’incarico che il Bembo mi aveva affidato era quello di una prima catalogazione delle opere. In calumniatorem Platonis. Edizione di Sweynheym e Pannartz di Subiaco del 1469. Copia identica del volume che Bessarione aveva donato a Càsole, ormai cenere dispersa. Era stato il primo libro stampato che avevo avuto tra le mani. Lo ritrovavo qui a Venezia. L’invettiva contro il Trapezunte era solo un pretesto. Il fine invece la conciliazione tra fede e lógos. Lo stesso per le Epistulae et orationes, che il Cancelliere della Sorbona, Guillaume Fichet, amico fedelissimo di Bessarione, aveva fatto stampare a Parigi nel 1470. Dalle casse non venivano fuori solo libri. Lettere a Michele Apostolis perché da Creta inviasse libri, con lo stesso fine a Teofane, vescovo di Atene, ai librai Leonardo e Lamponimo. Trattative per l’acquisto da Nando Palmieri di Aversa della biblioteca di Giovanni Aurispa. Messaggi agli scriptoria organizzati in Santi Apostoli e a Creta, dove si alternavano alla copia Giovanni Rhosos, Demetrio Trivizias, Giorgio Tzangaropoulos e tanti altri. La lunga permanenza nella biblioteca di Càsole e poi in quella dei Medici mi aveva dato una grande esperienza, ma tra i libri del Cardinale mi ritornava in mente il suo insegnamento non tam multos quam optimos libros colligere. L’intera opera di Aristotele era stata mirabilmente copiata in un unico, elegantissimo manoscritto. Più che di catalogazione la mia era una missione di controllo. I Conservatori di San Marco, per ordine del Bembo, mi avevano consegnato l’Atto di Donazione del Bessarione. Il documento, scritto in bella rotonda e con magnifiche miniature romane, conteneva un elenco dettagliato di tutte le opere. Index librorum utriusque linguae quos Bessario Cardinalis et Patriarcha Costantinopolitanus Basilicae Beati Marci Venetiis dicavit. Dovevo accertarmi che mani rapaci non avessero sottratto nulla. Ma non riuscivo a limitarmi al controllo. Cercai con ansia la copia della lettera inviata dal Cardinale al doge Cristoforo Moro. “I libri sono pieni delle parole dei saggi, degli esempi degli antichi, dei costumi, delle leggi, della religione. Vivono, discorrono, parlano con noi, ci insegnano, ci ammaestrano, ci consolano…” Non erano solo le parole di un dotto. Quelle righe tracciate ai Bagni di Viterbo alla data del 31 maggio dell’anno 1468 erano piene d’amore. “Se non ci fossero i libri, noi saremmo tutti rozzi e ignoranti e senza alcun ricordo del passato, senza alcun esempio; non avremmo conoscenza alcuna delle cose umane e divine; la stessa urna che accoglie i corpi cancellerebbe anche la memoria degli uomini…” La sezione dedicata ai filosofi era imponente: Alessandro di Afrodisia, Temistio, Plotino, Proclo, Giuliano e sfogliandoli ravvisavo i segni dello studio accurato del Cardinale. Così per gli storici. Le orazioni di Demostene erano quasi logorate dall’uso. Chissà se Bessarione ne aveva tratto ispirazione per le sue appassionate perorazioni contro i turchi! Poeti, tragici ed epigrammisti, pur in gran copia, non recavano tracce evidenti di studio. Solo Omero sembrava letto e riletto. Opere astrologiche, matematiche, giuridiche, mediche, botaniche, di erudizione. Controllarle una per una non fu nulla rispetto all’immenso lavoro di verifica delle opere teologiche che costituivano il grosso della biblioteca. Michel, un amico francese di grandissima sapienza, mi fece notare una volta che gli ebrei, i cananei, i samaritani, i caldei, come tutti gli arabi e i turchi e i tartari scrivono da destra verso sinistra mentre i greci, i georgiani, i maroniti, come tutti i latini, scrivono da sinistra verso destra. Così nel Catai, tra i cinesi e nel Giappone si scrive dall’alto verso il basso e sembra che nelle nuove terre scoperte oltre gli oceani la scrittura si muova per spirali e cerchi concentrici. Piccola cosa allora la pur splendida biblioteca di Bessarione! Piccola cosa scritta da sinistra verso destra! E mi torna in mente quella Torre di Babele nel mosaico della Cattedrale della mia Otranto. Oggi posso dire che la confusio linguarum mi appare chiaramente più un dono che una maledizione. Di tanto in tanto tornavo a trovare l’Angiolelli nella sua bella casa vicentina. Nonostante l’asprezza della prima conversazione sulla sorte di Otranto, le parole finivano per ricadere su quelle vicende turchesche che tanto avevano pesato sulle nostre vite. — Ahmed Pascià! A voi otrantini non poteva capitare sorte peggiore! – Vi è capitato di conoscerlo, messer Gianmaria? – Conoscerlo è dire poco, che al suo seguito fui costretto a correre in lungo e in largo di guerra in guerra. Piccolo, scuro, un misero ciuffo di barba, grossissimo il naso. A corte, alle sue spalle, si rideva per la sua umile origine di staffiere. La rapida carriera la doveva alla moglie, figlia di Ishaq Pascià, che spesso allietava il letto del principe Mustaphà. Questo fatto lo incru deliva e ne aumentava l’abiezione man mano che saliva nelle gerarchie. – Raccontate, vi prego… – Ero presente agli assedi di Selefke, di Maniaun, di Alara, di Managvat e Lula. Ovunque stragi feroci. E quando Maometto II gli ordinò di sedare la rivolta di Tas Eli, a chi gli fece osservare che non erano più rimasti sudditi ai quali far pagare i tributi rispose che non c’era suddito più fedele di un suddito morto. Poi vi fu la Gran Festa di Caramania… – Gran Festa? – Sì, Ahmed Pascià invitò tutti i notabili di Caramania a un grande banchetto di riconciliazione, allietato da corse di cavalli, danze e musiche e spettacoli. Egli si curò personalmente che una commissione di funzionari vegliasse sulla perfezione del ricevimento. Al culmine della festa i suoi giannizzeri uccisero tutti gli ospiti. Non uno uscì vivo. – Anche a Càsole arrivò notizia di questa strage, ne giunse una versione che mi parve un po’ romanzata. – Per raccontare bisogna sopravvivere. Pochi sopravvivevano alle spedizioni di Ahmed Pascià e quei pochi preferivano dimenticare. Poi qualcuno si appropriava della vicenda e la collocava, a suo piacimento, nel tempo e nello spazio. – Al convento ci giunse qualche notizia dell’assedio di Caffa… – Oh, Caffa! Qui Ahmed toccò il fondo della sua abiezione. Quando la città si arrese, promise a tutti libertà in cambio degli averi. Valacchi, polacchi, russi, georgiani e circassi pagarono subito e subito vennero messi in ceppi e venduti per schiavi. Latini, ebrei, greci e armeni ricevettero l’ordine di dichiarare i loro averi per stabilire la tassazione. Ma non di tassa si trattò, che tutto venne loro sottratto e i giovani fatti schiavi. – Insomma, messer Gianmaria, volete dire che Ahmed Pascià era il visir più crudele della Porta, che la casa di Osman si serviva di sadici assassini? – Affatto! Il Conquistatore era un sovrano come tutti gli altri che popolano le corti d’Europa e d’Asia, come tutti iden tificava il potere con l’arbitrio e massimamente si preoccupava che la notizia di una grande carneficina qui consigliasse una resa senza condizioni là. Ditemi, de Marco, perché mai Francesco Contarini e otto suoi ufficiali furono tagliati a pezzi sotto le mura di Kruja? – Devo pensare si trattasse di un messaggio… – Un messaggio, bravo, un messaggio alla Serenissima e al partito anti turco di Venezia. Un messaggio per dire: meglio fare affari che guerra! – Così anche la strage degli otrantini fu un messaggio? – Già, ma il Conquistatore lo aveva fatto precedere da un altro messaggio: la nomina di Ahmed Pascià a sangiaqbeji della Valona. Non si manda un simile personaggio in una zona così remota dell’impero se non per fare capire a Venezia che la Porta poteva chiudere l’Adriatico a suo piacimento. – Ma allora Venezia era scossa dalla peste e senza alleanze, ricordo bene la visita a Càsole di Giosafat Barbaro che ci informò delle trattative per la pace. – Venezia era sola! Firenze e Milano erano con noi ma per le faccenduole italiane. Il Papa e l’Aragona avevano altro per la testa, Luigi IX si preoccupava solo di un’eventuale alleanza tra Venezia e la Borgogna e il Gran Turco se la godeva quando le sue spie lo informavano che la peste si portava via quaranta veneziani al giorno. – Messer Gianmaria, si diceva che i saccomanni fossero giunti in Carinzia e al Tarvisio. – Proprio così, ma la Porta stendeva le sue mani anche su Cefalonia e Zacinto. Per la tua Otranto non c’era speranza e men che meno per voi di Càsole! – Cosa mai potevamo noi poveri monaci di fronte agli eserciti ottomani? – Via, de Marco, sapete bene che di distruggere Otranto al Conquistatore non importava un bel nulla. Eravate voi il bersaglio, l’insidia che andava distrutta. – Messer Gianmaria, insidia un monastero, una biblioteca, qualche traduttore e un pugno di copisti? – Certo! Tutto per anni al servizio del Bessarione e, dopo la sua morte, al servizio del partito greco in Italia, tutti intenti a tramare per convincere a unire le forze contro la Porta. – Siete la seconda persona, dopo Benedetto Dei, a rappresentare Càsole come un covo di spie intente a tramare… – Niente di offensivo, messer Marco, da Cluny a Chartres, da Sant’Elia di Carbone a Càsole non conosco abbazia, monastero, convento e persino trappa che si sia dedicata solo alla preghiera. Ci sono tante, tantissime cose da fare ad maiorem Dei gloriam. A Firenze avevo frequentato botteghe di stampa ma a Venezia sembrava che quest’arte fosse la più importante delle attività. Locatelli, Torti, Bevilacqua, Tacuino, Pincio, De Gregori avevano seguito gli insegnamenti di Giovanni da Spira, ma l’Accademia fu per me il luogo più caro. Illustre Manuzio, devo alla tua benevolenza e a quella di tua moglie Maria, di Andrea, gli anni più proficui della mia vita. Ricordo bene le conversazioni per decidere della stampa di questo o quel libro tratto dalla biblioteca del Bessarione, ma tu assecondasti la mia inquietudine. A lavori di traduzione alternasti quei viaggi a caccia di nuove tecniche di stampa, di nuovi modelli e dei nostri contraffattori che erano tanti. Fui a Salins, a Lione nell’officina di Maillet, da dove riportai quel Messale di Besançon che recava un falso marchio veneziano, a Parigi da Nicolas Du Pré, ma andai – è giusto dirlo – a spiare la produzione di Gering e Friburger al Soleil d’Or, nella via di Saint Jacques. Mi rassicurai subito: messali, manuali per confessori e altra robaccia commerciale a uso di devoti. Di fronte, alla rue Fromentalle c’erano César e Stoll. Ancora robaccia, ma per studenti e professori. E ancora a Saint Etienne de l’Isle, in casa di Jean Crès e Robin Fouquet dove acquistai Le songe de la Pucelle. La concorrenza temibile veniva dalla regione tra il Reno e l’Elba. Grüninger, Schöensperger, Schott e il più temibile di tutti: Amerbach di Basilea. Ammirai allora un’edizione in undici volumi che Jean de La Pierre aveva stampato delle Opere di Agostino. La produzione teologica era forte ma poca roba greca. Ben presto mi resi conto che in Spagna la nuova arte stentava ad affermarsi e così in Inghilterra, ma francesi e tedeschi avevano già invaso il mercato con le loro opere. A Pilsen, da Bernhard von Breydenbach comperai, per curiosità, un dizionario in lingua cèca, a Praga una brutta Historia Trojanska ma mi astenni dall’acquistare un Petrarca in lingua boema. A Cracovia, da Fiol di Franconia, ritrovai l’ambiente della mia antica fede greca e mi affascinava la stampa nei caratteri cirillici. Mi piacque fermarmi in quella città dove ungheresi, ucraini, bavaresi, alsaziani, slesiani e franconi intrecciavano parlate e cadenze, racconti e canti. Ospite del vescovo Warminski ne conobbi il brillante nipote, Kopernik, che aveva studiato a Bologna, Roma e Padova e rimasi affascinato dalle sue singolari teorie sul movimento degli astri. Non ne capivo molto ed egli mi promise l’invio di un’opera alla quale stava lavorando. Prendemmo a frequentarci. Una sera eravamo con alcuni conoscenti in una taverna di fronte alla Jagelloniana quando un uomo vecchissimo e molto malandato ci chiese di offrirgli da bere. Il vino scioglieva le lingue e non fu poco il mio stupore quando questi affermò di chiamarsi Villon e di essere poeta. Mi era capitato a Parigi di sentir parlare di un poeta Villon, morto almeno quarant’anni prima dopo una vita sregolata nel corso della quale aveva, più volte, conosciuto la prigione. Fui brusco. – La coincidenza può arrestarsi all’omonimia, signore, altrimenti devo credervi un impostore. – Via mes amis, non vi irritate, l’impostura è la mia professione. Di più! La mia disciplina. Se me lo consentite, è la mia arte. Anzi direi che in questa materia, mentre lor signori sono solo dei giovani apprendisti, io sarei Maestro e, per un altro bicchier di vino, sarei anche disponibile a insegnar loro qualche primo rudimento. – Smettetela, ubriacone! Dovetti placare i miei amici. Il vecchio era indisponente e puzzava, tuttavia c’era qualcosa in lui… Intanto parlava francese. Kopernik taceva, il suo sguardo brillava di curiosità. Ordinammo ancora da bere. Il vecchio restava in piedi accanto al nostro tavolo suscitando l’imbarazzo dei miei commensali. Il suo atteggiamento era inquietante e gli amici ben presto lasciarono la taverna. Restammo solo io e Kopernik. – Ebbene, Villon o comunque vi chiamiate, sedete dunque, c’è ancora tempo per un altro bicchiere. – Per un bicchiere c’è sempre tempo, signore. Potremmo rimpiangere domani di non averlo bevuto oggi. – D’accordo. Quanto al vostro essere poeta lasciatemi rispettosamente dubitare della vostra parola. – Fate bene a dubitare perché non fui poeta ma menestrello, pagliaccio e saltimbanco. La strada, le taverne e i bordelli sono stati la mia casa, o forse no… – Suvvia, signore! – E va bene, vi confesserò il mio passato di agiato cortigiano che ha dissipato il proprio patrimonio in bottiglie di Borgogna e fanciulle… – Fanciulle, dite? – Fanciulle, mio signore, la Flora, la belle Rommaine, la grosse Margot. Non avete anche voi nella memoria des dames du temps jadis? – Non del genere cui voi alludete. – Peccato, signore, che non abbiate mai conosciuto la belle Heaulmiere. Kopernik assisteva impassibile alla nostra strampalata conversazione quando l’uomo quasi lo aggredì. – Non sarete forse prete? Il vostro bicchiere resta pieno, non parlate e ve ne state lì con l’aria da osservatore. – Ma che avete contro i preti? – Nulla, signore, nulla, ne uccisi uno tanti anni fa… – Davvero? Voi un assassino? – E perché forse voi non lo siete? La mia mano si serrò con tale forza sul bicchiere da romperlo. Sangue e vino lordarono il tavolo. La voce mi morì in gola. La mano era piena di sangue. La guardavo inorridito. Il fantasma della battaglia di Otranto entrava come un uragano nei miei occhi mentre nelle orecchie risuonava beffarda la frase del vecchio: “Perché forse voi non lo siete?” Il ghigno dello sconosciuto e gli occhi impauriti di Kopernik... Mi risvegliai sotto una tenda. Dall’esterno il bagliore di un fuoco e un canto accompagnato dal liuto. Soient Grecques, Egipciennes De Hongrie ou d’autre pays Espaignolles ou Cathelennes Il n’est bon bec que de Paris… Mi sentivo la testa leggera. Intorno alla mano una stretta fasciatura macchiata di sangue. Mi alzai a fatica. – Oh là là, signore, questi vini di Galizia fanno brutti scherzi, come va la ferita? – Basta così, piantatela! Intorno a un grande fuoco il vecchio e Kopernik circondati da uomini e donne. – Non arrabbiatevi, signore, date piuttosto qualche soldo al buon carrettiere che vi ha portato fin qui. – Kopernik, dove siamo? – Fuori Cracovia, messer Marco, nell’accampamento dei Secani. – Aegyptiens, se preferite, signore. Ursula vi ha medicato, io canticchio e il vostro giovane amico Nikolaj racconta ai begli occhi di Sancha le sue buffe idee sul Sole. Gli uomini avevano la pelle scura e i loro abiti erano sgargianti. Le donne, dai lunghi capelli sciolti, portavano collane d’oro. – Via, Kopernik, andiamocene! Il giovane si alzò con evidente malincuore ma furono le mie gambe a non obbedire. – Hai perso sangue, italiano, e poi hai messo un po’ di disordine tra le linee della tua mano… – Ursula ha ragione, dovete riposare e farvi tornare le forze… quanto alla vostra mano c’erano più vetri che ossa… Fui sistemato accanto al fuoco. Fissavo la legna che bruciava e mi sembrava di vedere bruciare Càsole, Otranto, mia madre, mio padre, Demetrio. Un dolore che veniva da lontano mi attraversava il cuore come un fiume nero. Su un argine spoglio Alberada. – Non guardare molto il fuoco, italiano, molte vite e molto dolore e molte strade, molte città, molti libri… troppi… – Cosa sai tu di me? Di dolore, città, strade, libri? – Ho curato la tua mano, pulito le tue ferite. Volevi cancellare le linee della tua mano, tracciarne altre, ma non è possibile. La tua è una strana mano. Mano che ha ucciso ed espiato, che ha scritto molto ma è una mano che non ha ricevuto molte carezze e poche ne ha fatte. – È così, Ursula… – Oh là là, signore, fate attenzione a Ursula, vi dirà il passato e, per qualche moneta, il futuro… – Buon uomo, vi prego basta, basta chiacchiere, basta… – Basta chiacchiere, dite? Vabbene. Ora vi fate serio per le parole di una zingara? – Non so più quali sono le parole giuste da ascoltare e neppure quelle da dire. Ma chi sei, maledetto ubriacone? – Maledetto ubriacone. Definizione mirabile, signore, bon follastre sarebbe anche meglio, ma potrei aggiungervi un non insignificante particolare: il non morto. La forca era il mio destino, il mio paese voleva la mia morte e la ebbe. – Accidenti a voi, ma allora chi siete? – Ma sono solo qui per servirvi, per cantarvi un’altra canzone, procurarvi una donna, una bottiglia di rosso… – Vi prego… – Nessuno mi prega. Per me solo carcere ed esilio e fame e freddo e vecchiaia ma… – Ma? – Ma almeno una volta ebbi fortuna. Era il 1463 ed ero appena uscito dal carcere dello Châtelet quando incappai nell’ennesima rissa. Mi trovai faccia a faccia con il marito di Ursula e capii che il suo coltello era più veloce del mio. Benissimo! Era un’ottima occasione per uscire di scena alla grande, ma quando la lama stava per spaccarmi il cuore lasciai cadere il mio coltello e parai il colpo con la mano. Meraviglioso spettacolo! Sangue, sangue e sangue e ossa e tendini e muscoli e finalmente quella mano maledetta non poteva più reggere penna o calamo. Felicità immensa! – Siete pazzo! – Certo, pazzo di felicità. Divenni anch’io un compagnon de la Coquille, uno zingaro, un senza volto, nome e dimora. Letterati e delinquenti e sbirri mi piansero morto. La Coquille mi accolse e da allora viaggio e viaggio nel sole, nella pioggia, nel vento! Il tempo si fermò. Il suo trascorrere lo compresi dopo dalla mia mano guarita. Le ferite rimarginate. Dovevo partire. Tutta la Coquille si radunò per salutarmi. – Baxtalò drom, Marco! Buon viaggio. XXV Quando ripenso alle mie avventure mi prende la voglia di andare, di lasciare Venezia. Questa città nella quale viviamo è avvolta in un sogno di grandezza. Si ritiene potente e, contro ogni evidenza, coltiva illusioni di invincibilità e di dominio. Crede che il suo matrimonio col mare sia un vincolo indissolubile ed esclusivo. Ma il mare ignora la fedeltà, è alieno da ogni vincolo, è l’immagine stessa della volubilità e dell’erranza. E poi su quale mare Venezia vorrebbe esercitare il proprio dominio? Il nostro mondo è ormai una piccola porzione a fronte delle smisurate vastità che si vanno aprendo. Il Regno di Castiglia non conosce più i propri confini. In ultimo mi sono giunte notizie di un grande viaggio del capitano Hernán Cortés sulle rotte che furono di Colombo e Ponce de León. Si dice che abbia scoperto una terra dove si usano stoviglie e spade d’oro e si pregano divinità sconosciute che richiedono sacrifici umani e il sole brucia sempre, più forte che nel pieno della nostra estate. Venezia è stata signora del nostro mare, del mare di noi greci, di un mare oltre il quale nei giorni di tramontana si intravede quasi sempre almeno un’idea di terra. Oggi però le signorie si giocano su mari sterminati. Oltre le Colonne d’Ercole, se si abbandona la navigazione costiera e si tiene la prua verso il tramonto, passeranno giorni e giorni prima di vedere un uccello volare e un’ombra di terra lieve sull’orizzonte. Phillip Schwarzerde, un giovanissimo studente al quale ho procurato dei libri, mi ha inviato una sua eccellente operetta, De corrigendis adolescentium studiis, che ha firmato con il nome di Melantone. Nella lunga lettera di accompagnamento, scritta da Heidelberg, racconta che un suo maestro di modeste origini, si dice che sia figlio di minatore, ma di grandissima dottrina, stia scrivendo un’opera costituita da un gran numero di tesi che, a suo parere, metteranno a rumore tutta la Chiesa. Sembra che una grande mobilitazione di spiriti venga suscitata. Melantone parla persino di tal Lucas Cranach che con le sue mirabili incisioni sostiene la causa di questo monaco che altri non è che quel Martino Lutero del quale ci giunsero notizie come eccellente professore di Lectura in Biblia. Melantone è troppo giovane e vede in ogni cosa i possibili segni di grandi riforme e mi dice di un certo Zwingli che avrebbe glossato un’edizione del Nuovo Testamento del nostro Erasmo. Pare che i suoi sermoni sulla semplicità del cristianesimo delle origini riscuotano un grande successo a Zurigo. La lettera di questo giovane studente darebbe l’impressione del parto di una fantasia visionaria ma le sue considerazioni sul sostegno delle armi dell’Elettore di Sassonia a questi movimenti innovatori mi inducono a credergli. Non sono solo in Oriente le terre dove si mescola guerra e religione e già il cuore di questa vecchia parte del mondo fu straziato dagli scontri tra i seguaci di Hus e le armate di Martino V. Il rogo del vecchio Jan appiccò l’incendio che divampò prima tra hussiti utraquisti e taboriti contro Procopio il Grande, fino alla strage fratricida di Lipany. Allora non solo il Papa ma anche Sigismondo di Lussemburgo soffiò sul fuoco della fede per bassi calcoli di potere. Nella mia vita troppo spesso ho constatato che dietro le parole della fede c’è sempre qualcuno che sta facendo il filo alle spade. Come vedi, nihil novi. Qualche mese addietro ho ricevuto da un vecchio amico la bozza di un opuscolo. Mi diceva che ha intenzione di titolarlo De Principatibus e di farne dedica a quel povero Lorenzo de’ Medici che di Lorenzo non dovrebbe neppure avere il nome. Te ne farò avere una copia ma non per suggerirtene la pubblicazione, come forse spera l’autore. I palati dei clienti della nostra Accademia sono troppo delicati e il mio Niccolò ama invece l’acre sapore del ragionamento serrato. Lo conobbi che era un giovinetto in Firenze, affamato di libri che la modesta condizione familiare gli impediva di acquistare e di buon grado lo rifornivo di pagine sulle quali meditare. Ma so già che hai indovinato di chi parlo! Si tratta di Niccolò di Bernardo, della famiglia dei Machiavelli, che fu Segretario della Repubblica col Soderini. Tanti anni or sono ebbi gran lite con lui, ma l’arrivo di questo manoscritto è segno di pace fatta. L’ho già ringraziato e riempito di elogi epistolari. Le sue vicende ci sono note, ma ora è in disgrazia coi Medici che pure abbisognerebbero come il pane del suo ingegno e questo libretto, del quale ti raccomando attenta lettura, sarebbe assai utile anche in qualche palazzo veneziano. In esso Niccolò ha concentrato la sua esperienza di anni di osservazioni sulla politica dei molti potenti con i quali ha avuto familiarità e in specie con quel duca di Valentino che tanto ha fatto tribolare principati e repubbliche. Ricordo che aveva solo diciannove anni quando mi piombò in casa una mattina di fine maggio che io già mi accingevo a desinare. Aveva appena assistito in piazza della Signoria al supplizio del povero Savonarola. – Messer Marco, hanno impiccato fra’ Gerolamo, bruciato sul rogo il corpo e disperso le ceneri in Arno! Mi colpiva la sua freddezza. Sembrava che lo spettacolo orribile al quale aveva assistito più che sconvolgerlo gli avesse solo fornito materia di meditazione. – Era inevitabile, Niccolò, la sorte del Savonarola era segnata. Ne ho ascoltate di prediche in Santa Reparata che ancora era vivo Lorenzo! E mi ricordo di quell’inizio di primavera quando il fulmine cadde sulla chiesa e i conci si confissero sulla casa dei Medici e la notte della cometa. Quando morì Lorenzo cominciò a morire Firenze e anche Gerolamo. Alla Repubblica che tu tanto ami, Gerolamo ha fatto da levatrice non senza l’aiuto dei francesi. Credevi davvero, caro il mio Niccolò, che la Repubblica avrebbe resistito al potere del Borgia o che Carlo VIII si preoccupasse di vegliare sulla sorte di un frate? Alessandro VI sa bene che dalla Todescheria a Firenze il malcontento nella Chiesa è grande. Oltre le Alpi la sua influenza è debole, ma Firenze è piccola cosa. È sufficiente che lo Spagnolo minacci di embargo i mercanti fiorentini perché questi gli brucino sul rogo anche le loro madri. – Dite bene, messer Marco, la pietà per fra’ Gerolamo non vi fa velo. Le cose stanno come voi dite e ne traggo particolare soddisfazione perché negli stessi termini ne ho scritto a Ricciardo Becchi, nostro ambasciatore presso il Papa che mi ha usato la benevolenza d’incaricarmi di seguire le prediche del Savonarola, di seguirne i passi… di spiarlo… insomma. – Vorrei che tu meditassi su questa morte, Niccolò, e sulle sue cause e concause e su questi valenciani che hanno occupato i Sacri Palazzi e Roma. Tieni d’occhio Cesare, il figlio che Rodrigo ha avuto da Vannozza Cattanei. Si dice che sia uomo intelligente e violento, incline ai piaceri e alle congiure, che abbia ucciso il fratello, Juan de Gandia, e che ora mediti di abbandonare la porpora e il pugnale per vestire la corazza e impugnare la spada. – Devo alla vostra benevolenza non meno che ai sacrifici di mio padre quanto ho appreso in questi anni. Quanto ai vostri consigli li terrò in gran conto, anche perché ora ne avrò molta necessità. La novità del giorno infatti non è soltanto la morte del Savonarola. – E qual è mai l’altra nuova, Niccolò? – Messer Marco, a giorni il Consiglio degli Ottanta mi proporrà alla nomina di Segretario della Seconda Cancelleria. L’incarico riguarda gli affari dei domini di Firenze e le sue relazioni con gli altri stati. Guardavo quel volto affilato. Poco più di un ragazzo ma le pieghe degli occhi e della bocca mostravano già una passione maturata nella disciplina dello studio. Tirai un lungo sospiro. Il giovane Niccolò Machiavelli stava per divenire Segretario della Seconda Cancelleria. Potevo essere soddisfatto. All’insaputa dello stesso Niccolò, in più occasioni, conoscendo le sue inclinazioni, avevo segnalato, per il tramite di Marsilio, il suo precoce ingegno ai maggiorenti della città. Decisiva era stata l’alta considerazione per lui del mio amico Becchi che avevo convin to a prenderselo nel modesto ma delicato ruolo, diciamo così, di osservatore delle cose di Firenze. Ricciardo infatti per il suo difficile incarico di ambasciatore presso il Papa aveva assoluto bisogno di un occhio che scrutasse per lui le cose della Repubblica. Oggi quel successo mi appare in altra luce, ma quel giorno, anche se la morte del Savonarola ci aveva comunque turbati, bevemmo alla fortuna di una carriera politica nascente. Quando Niccolò ebbe lasciato la mia casa potei abbandonarmi al dolore. No, non quello delle lacrime che purtroppo non conosco, ma a quel dolore che sale dal petto e gela le membra. Sapevo che Gerolamo era stato messo a morte ma quel poco che mi restava di cuore aveva dissolto questo pensiero dalla mente. Ora Niccolò aveva reificato il sangue e la polvere di quello che fu, comunque, un amico. Avevo incontrato il Savonarola nel Convento di San Marco che mi ero da poco stabilito a Firenze. Nell’ambiente che avevo preso a frequentare usava l’ascolto dei sermoni ed erano d’obbligo quelli di Mariano da Gennazzano, ma sermoni pronunciavano Donato Acciaiuoli, Cristoforo Landino, Giovanni Nesi per la Compagnia dei Magi e lo stesso Poliziano nella Compagnia del Vangelista. Con quest’ultimo e Pico e altri eravamo assidui del chiostro di San Marco. Con Gerolamo l’ars predicandi raggiungeva vette elevatissime, sia che dicesse contro l’abuso dei pellegrinaggi e delle indulgenze che contro le superstizioni e i vaniloqui degli astrologi, in quest’ultimo caso fortemente sostenuto dalle Disputationes adversus astrologiam divinatricem del conte di Mirandola. C’erano in noi diversità di culture e di intenti. Io, in particolare, temevo che il rigore di Gerolamo potesse sfociare in cieco fanatismo. Comunque eravamo amici e insieme con il suo discepolo prediletto Roberto Ubaldini vegliammo Poliziano, assistemmo alla sua sepoltura in San Marco e davanti al corpo del nostro amico giurammo fratellanza. Forse non è stato un caso che sia stato Niccolò a portarmi la notizia della morte inutilmente crudele di Gerolamo. Ci voleva la sua voce di ghiaccio per spegnere le fiamme del ricordo di quel pazzo amico. XXVI Venezia, come la mia piccola Otranto, è snodo e cerniera tra grandi mondi che si preparano allo scontro, ma essa è ormai solo una comparsa. Non sono le pretese a essere troppo elevate, sono inadeguati gli strumenti, povere le idee, deboli i soggetti, mediocri i protagonisti. Siamo nell’epoca delle grandi monarchie che gravano da terra mentre dal mare l’Osman ci ha cavato gli occhi di Modone e Corone e più d’una volta il fuoco dei villaggi friulani incendiati dai saccomanni è stato visibile dal campanile di San Marco. È dalla rotta di Agnadello che nessuno crede più alla infallibilità diplomatica e militare del Senato e non sono certo le furbizie dei suoi ambasciatori che potranno ripristinare la gloria e il potere perduti di Venezia. Sul Mediterraneo domineranno la Spagna e la Porta, mentre sull’Oceano la stessa Spagna e altri grandi paesi si divideranno i mondi futuri. Avremmo almeno potuto essere per l’Italia e la Libertà, ma è già molto se resta da strillare per San Marco. Càsole fu la rovina di Otranto. La mia città era un borgo marinaro prospero e operoso. Dalle campagne vino e olio affluivano al porto per l’imbarco. La Sublime Porta avrebbe sottomesso il territorio secondo la legge islamica. Invece non fu così. Fu distruzione e morte e incendio e stupro e saccheggio e folle, inutile martirio. Noi eravamo sul confine di due mondi, estrema periferia e al tempo stesso estremo avamposto di due mondi in guerra. Ciascuno avvinto da un folle disegno di dominio militare di terre, corpi e anime. Anche Càsole su questo confine si era lasciata avvincere da un disegno altrettanto folle, quello di dominare il sapere e le cose attraverso il sapere. Ambizione ben più insana. Da qualche tempo mi è chiaro perché ogni allievo che mostrasse, come me, una particolare predisposizione all’apprendimento delle lingue venisse in ogni modo agevolato, blandito, incoraggiato. Càsole non tollerava barriere al suo sapere e non poteva neppure lontanamente concepire che una lingua, per quanto parlata in una remota contrada, potesse sfuggire alla sua insaziabile sete, essere freno alla sua inesauribile fame. E tutto quel dispendio di energie per raccogliere testi, quel frenetico corrispondere con i luoghi più remoti, quell’incessante brama di informazioni, quell’ansia di sapere cose del mondo. Sì, certo! Càsole era anche un luogo di preghiera, ma quel rendere lode a Dio e a Cristo suo Figlio mi appare oggi un adempimento che compivamo più spinti dall’abitudine che da un vero sentimento religioso. Fu questa ybris a perderci e a perdere la città. D’altra parte non poteva che essere così. Càsole nacque da un gesto di generosità di Boemondo, sotteso a un’ambizione sfrenata e a un sogno folle di dominio e un sogno di dominio l’ha sepolta. Addio, dunque, maestro Manuzio! Addio a te, alla tua famiglia, agli amici. Forse ci rivedremo, forse no. Potrei partire ancora o restare. Ho viaggiato molto ma più che un andare ho sempre pensato che il mio fosse un tornare. Addio! Marco de Marco in Venezia il 16 di gennaio dell’anno di Dio 1515 EPILOGO Cala dell’Orte Tutte le volte che la panna di vento accade di notte, quando al cambio dallo scirocco alla tramontana l’aria si babba e il mare si fa olio, possiamo uscire dalla nostra tomba d’acqua e passeggiare su questa scogliera fino all’ora che sulla cresta degli Acrocerauni la notte si chiarisce. Gli otrantini ci conoscono bene e qualcuno, ogni tanto, torna su queste rocce per ascoltare le nostre storie, le nostre nostalgie, i nostri sogni. Tutti sanno che siamo presenze benigne in grado di tenere a bada il malanimo degli scazzamurrieddhi, i cattivi umori delle macare e, soprattutto, le nefaste apparizioni degli sciacuddi. Noi amiamo la compagnia dei laùri con le loro bizzarre dolcezze. È stato uno di loro a guidarmi nelle notti di luna piena sulle scogliere fino al Capo di Leuca per indicarmi le vene di roccia colorata dalle quali Pantaleone ha tratto le tessere per il suo mosaico. Al chiarore della luna brillava il rosso dei coralli che il tempo aveva imprigionato nel calcare e l’ocra e l’azzurro e il verde e il nero di pietre delle quali non conosco il nome. Non abbiamo vita facile su queste scogliere. Non esiste al mondo luogo più infestato di questo. Qui sono arrivati, da ogni dove, pellegrini e crociati. Tutto un universo di esseri soprannaturali li seguiva nel loro viaggio ma a Otranto, al momento di imbarcarsi e affrontare il mare, un vero e proprio terrore li coglieva alla vista di quella sterminata pianura inquieta. È stato per questo che gli Spriggan, quei codardi arrivati al seguito dei cavalieri di Cornovaglia, sono rimasti tra queste rocce; al pari dei Goblin del Devon ebbero appena l’ardire di varcare la Manica ma alla vista dello Ionio spazzato dallo sci rocco si abbarbicarono alla terra, come i Pixie che per tutto il viaggio avevano molestato i santi pellegrini di Dartmoor e i Trow e i Bogle che, dalle isole Shetland a Otranto, avevano messo a dura prova la pazienza di un numeroso gruppo di monaci. Non parliamo neppure della folla di Ozegan e Korrigan che si sono trascinata dietro i normanni. Da Avalon a Gaunes, alla Foresta di Brocéliande, a Bénoic, tutta l’Armorica sembrerebbe rimasta orfana di elfi e folletti. Un vero disastro sono i Jinn. Essi non hanno paura del mare e giunsero qui al seguito delle truppe di Ahmed Pascià. Entità di aria e di fuoco, sono molto orgogliosi del fatto che il Corano li nomini spesso. Hanno un grande senso dell’onore e ricordano a tutti la loro discendenza dalla stirpe dei più fedeli servitori del re Salomone. I Jinn però trovarono la strage degli ottocento otrantini un gesto tanto disonorevole per un musulmano che abbandonarono la spedizione al suo destino e, non a caso, per Ahmed Pascià e i suoi uomini iniziò una lunga catena di sventure. Ora passano le notti a lamentarsi per il tragico destino della casa di Osman, piangono di nostalgia per la Sublime Porta e le notti nel Serraglio e a Pera e negli oscuri sotterranei del Topkapi. Sono del tutto innocui ma le loro strida e i loro singhiozzi incutono terrore. Anche i sefarditi in fuga verso i Balcani hanno lasciato su queste rive una masnada di insopportabili dibbuk. Tocca a noi fantasmi impedire gli eccessi e proteggere gli otrantini da quest’orda scatenata, i viaggiatori che si avventurano sulla costa, gli amanti in dolce passeggiata. Tutti, dopo il calar del sole, verrebbero certamente importunati se non peggio e a nulla vale mettersi gli abiti al rovescio e ostentare mazzetti di hypericum. Noi che veniamo dalla Terra Sotto le Onde abbiamo l’inquieta saggezza che deriva dalla morte per acqua. Non possiamo avere pace ma non vogliamo toglierla a nessuno. No. Nessuna delle anime di chi morì nei fatti del 1480 si è mai risvegliata. A esse è per sempre negata l’inquietudine. Eroismo e martirio sono una tomba troppo pesante. Dopo aver interrotto il mio lavoro con l’Accademia del Manuzio le mie giornate restarono vuote, le ore mi sembravano uno sterminato deserto, cercavo di colmarle leggendo qualche libro ma dopo un po’ cominciavo a saltare le pagine e ogni tanto una frase mi spingeva ad aprire un altro libro e anche di quello leggevo qualche riga e un sonno mi coglieva breve e agitato e di nuovo le mie dita scorrevano sui dorsi e ne coglievo un altro ancora e iniziavo a leggere aprendolo a caso e mi sembrava di non capire quanto i miei occhi scorrevano. Allora uscivo di casa incupito e vagavo per le calli e i campielli e i miei passi portavano sempre verso l’Arsenale dove le navi prendevano il mare e le seguivo con gli occhi fin quando era possibile scorgere sull’orizzonte un fazzoletto di vela. La sera, come d’abitudine, Lei mi accoglieva nella sua casa ma neppure il suo desco raffinato mi offriva consolazione. I suoi occhi mi scrutavano appena e il sorriso dissimulava un’ombra di preoccupazione che le attraversava la fronte. Non avevo proferito parola sul fatto che non lavoravo più ma era evidente che sapeva già tutto con quella sua rabdomantica qualità di leggere nei miei pensieri, di scorgere nella mia anima sentimenti dei quali neppure io avevo piena contezza. L’avevo conosciuta quando lo splendore della sua giovinezza trasmigrava in una affascinante maturità e il suo – al tempo per me inspiegabile – nubilato appariva una condizione stabile e irreversibile. La prima volta che vidi Lei fu nella sala di scrittura dell’Accademia. Entrò accompagnata dal Maestro che manifestava nei suoi confronti la deferenza di solito riservata ai grandi clienti. Manuzio la guidava tra i tavoli dove alcuni di noi erano intenti alle traduzioni e le illustrava le opere in lavorazione. – Signora, permettete di presentarvi il nostro poliglotta, il traghettatore di ogni lingua, il nostro Marco de Marco. In altri tempi lo avremmo definito il nostro protocalligrafo per l’eleganza della sua scrittura ma non solo di questo si tratta; all’italiano e al greco paterni ha sommato la materna lingua serba e poi il latino, l’ebraico, l’arabo, il persiano. Protesta di avere delle esitazioni in aramaico, ma noi non gli crediamo… Quando i suoi occhi si poggiarono nei miei capii che non sarei stato in grado di far altro che farfugliare qualche parola di circostanza tanto era il fascino che emanavano. Restai in piedi, con la penna in mano a cercare di schernirmi da quegli enfatici elogi. Lei si limitò a sorridere con benevolenza e a gettare uno sguardo distratto sulle mie pagine. Per tutto il resto della giornata feci finta di niente ma la notte dovetti ammettere con me stesso che l’apparizione di quella donna mi aveva scosso. In attesa del sonno la rivedevo muoversi con grazia tra gli scrittoi, discorrere disinvolta con il Maestro, sfogliare con tocco leggero i volumi sparsi qui e là e in ultimo scoccarmi uno sguardo nell’uscire sulla veranda inondata di sole. I suoi occhi avevano i toni dell’oro antico. Sulle tempie, la precocità di qualche capello color della cenere lungi dall’invecchiarla ne accentuava il fascino. Fu così che i miei giorni divennero una lunga attesa, attesa di vederla comparire in Accademia, di incontrarla per strada e poiché questo non avveniva mi informai discretamente su chi fosse e dove abitasse e presi ad attraversare regolarmente il campo sul quale si affacciava il suo palazzo. Certo speravo di vederla, di incrociare il suo sguardo, speravo in un cenno di saluto, in un sorriso. I giorni passavano e l’immagine di Lei si dilatava nella mia anima, dilagava nei miei pensieri. Come un giovane innamorato divenni svogliato e distratto, di frequente ero costretto a cancellare parole sbagliate quando non intere frasi. Sapevo che tutto ciò mi rendeva ridicolo ai miei stessi occhi ma avevo deciso di essere indulgente con questo più che maturo innamorato. Accadde una sera d’estate. Passeggiando con Lorenzo Lotto ero riuscito tra le chiacchiere a trascinarlo fino al Campo delle Fiaccole. Le finestre del suo palazzo erano spalancate e illuminate e ne proveniva una musica gradevole. Mentre la immaginavo ricevere con grazia i suoi ospiti una voce mi scosse. – Messer Marco, oh sì, siete voi messer Marco, non vi rammentate di me? Se mi rammentavo di Lei! Mi era arrivata alle spalle, accompagnata da un servo che reggeva una lampada. Il chiarore della fiamma le incendiava il volto e i capelli. – Messer Marco – tornò a ripetere – ci siamo incontrati nell’Accademia… Riuscii appena a borbottare qualche parola, che certo ricordavo il nostro incontro e che, mentendo, ero sorpreso di incontrarla. – Ma questa è la mia casa, vedete quelle finestre, da dove proviene quella musica? Oh, i miei poveri ospiti che mi staranno attendendo già da un pezzo! La sua voce era ferma e brillante e la ostentata trascuratezza nei confronti dei suoi ospiti mi deliziava, ma la mia lingua era paralizzata, i pensieri fermi, distoglievo il mio sguardo dal suo come un ragazzo imbarazzato e mi toccò incrociare gli occhi di Lorenzo che mi fissava di sbieco con un’espressione divertita. – Messer Marco, ho bisogno della vostra sapienza greca. Ho acquistato degli antichi manoscritti. Il nostro amico Manuzio non si adonterà se ve ne chiedo la traduzione? Farfugliai che no, certamente Manuzio non avrebbe avuto l’ardire di ingelosirsi per il tempo necessario alla traduzione. – Molto bene. Dunque vi attendo per domani, dopo il Vespro, sono certa che la vostra sapienza sarà all’altezza dei miei desideri. Per molti anni le nostre sapienze furono all’altezza dei nostri desideri. Non solo le nostre menti ma anche i nostri corpi si nutrirono l’uno dell’altro. – Sta cambiando il tempo, Marco. Il suo corpo nudo, pieno e maturo si stagliava nella finestra al leggero chiarore della luna. – Sta cambiando il tempo, Marco. Sin dalla prima frase avevo colto nell’inflessione della voce che lei non stava parlando dello scirocco che aveva preso a inumidire l’aria. – Sta cambiando il tuo tempo. Ero disteso nel suo letto. Il buio avvolgeva la stanza. Quella notte avevamo fatto un amore ancor più lungo e lento, come se nulla di quella felicità che ci coglieva dovesse andare perduto, smarrito dalle punte più estreme dei nostri sensi. – È tempo che tu vada, Marco, è tempo che tu raggiunga la tua memoria. Nulla può trattenerti tra le case e i canali di questa città, tra le mura di questo palazzo, tra le mie braccia. Nulla può trattenerti persino tra le mie gambe. Ci sono desideri più forti del desiderio. Vorrei maledire Kemal e Manuzio ma sarebbe risibile. Non è a loro che si deve la tua memoria. La tua vita è stata soltanto memoria… – No, ti sbagli, la mia vita è stata memoria fino a quella mattina in cui sei entrata nell’Accademia, fino a quella sera in cui, con il pretesto dei manoscritti greci, abbiamo discusso fino all’alba della Commedia e del Libro de Alexandre, del Narrenschiff, ricordi? E di icone e pitture. E fino a quella notte in cui i tuoi ospiti ci annoiavano con le loro chiacchiere e i nostri sguardi d’intesa lasciavano presagire che i nostri corpi non avrebbero accettato oltre di non unirsi. Tu mi hai strappato alla memoria, a una vita fatta di pagine e di parole. Tu hai dato corpo al corpo, cose alle cose, persino il cibo che avevo sempre ritenuto una necessità da soddisfare fugacemente con te è divenuto rito e piacere. Tu hai mescolato la vita alle parole, la realtà al sogno. – Ma erano solo pause, Marco, pause che riuscivo a strappare al tuo personale teatro, a quella macchina di cassetti e scomparti che solo di tanto in tanto sono riuscita a farti serrare. È così che ho tentato di trasformare la tua memoria in sogno, in vagheggiamento di un passato che poteva anche essere inventato. Sbarrando il passo alla tua memoria ho cercato di proteggere i tuoi sogni. Ora è il più remoto degli scomparti che attende di essere aperto ed esso contiene una memoria che può essere pericolosa per la tua stessa vita. Ricorda, io posso proteggere i tuoi sogni, non la tua vita! La mattina dopo mi imbarcai con la muda per Tangeri. Non ci salutammo come per un addio. Sapevamo che non ci saremmo visti mai più ma le nostre parole furono lievi e lieve il bacio e rapido il serrarsi delle mani. La galea era grande ma si destreggiava bene nell’uscire dal Passaggio della Fossa. La marea si stava ritirando e una corrente leggera ci spingeva dalla laguna verso il mare aperto alleggerendo il lavoro dei rematori. A dritta, dalla parte di Malamocco, una festa di vele colorate: i burchi approfittavano anche loro della corrente. Sandoli, batele, tarete, cocche, imbarcazioni grandi e piccole affollavano la laguna bordeggiando in ogni direzione. Oltre l’ultima isola il paròn diede l’ordine di fermare i remi e alzare gli artimoni. Le vele si gonfiarono schioccando e la galea si inclinò leggermente. Dal castello di poppa sentivo l’acqua frusciare lungo la chiglia ma ben presto le chiacchiere dei miei compagni di viaggio, mercanti e uomini d’affari, sovrastarono ogni suono. Restavo appartato guardandomi intorno. Mi voltai verso Venezia che mi apparve come una striscia dorata poggiata sull’orizzonte. In quel luccichìo c’era la mia casa, la biblioteca di Bessarione, i miei amici greci, l’Accademia, c’erano Manuzio, Gentile e Giovanni e il Lotto… C’era Lei, la donna che aveva dato un senso ai miei anni maturi e dalla quale avevo appreso più che da tutte le pagine lette. In primo luogo l’ironia che sottrae alle cose guardate ciò che presumono di essere per restituirle a ciò che sono. Avvertivo confusamente che questo sarebbe stato il mio ultimo viaggio e confusamente ritornavo con la memoria a quel primo imbarco sulla nave che da Otranto mi portava ad Ancona con l’ambasceria per Lorenzo de’ Medici. Allora avevamo salpato al tramonto. Questa volta l’ancora era stata levata all’alba. Tra i due viaggi per mare, una lunghissima notte affollata dai sogni di battaglie, viaggi, libri, persone. Ricordavo l’eccitazione di quel primo viaggio e la confrontavo con la calma assoluta che mi pervadeva ora lasciando Venezia. Poi, come allora, fui assalito dal desiderio di tornare indietro. Ricordavo quel mio lontanissimo desiderio di ritornare, non solo a Otranto, ma, nel tempo, alla mia infanzia e alla casa paterna per cui, anche lasciando la laguna, mi prese un impeto di nostalgia ma non per Venezia, non per la mia vita trascorsa in quella città. Il solo struggimento che provai fu per quella notte appena trascorsa nella casa di Lei, per le sue labbra, il suo corpo e le sue parole. – Messer Marco! La voce del paròn mi scosse dalle riflessioni. – Messer Marco, venite nella mia cabina! Siete uomo di carte e vorrei farvi vedere le mie carte. Il comandante dispiegò sul tavolo una sottile pergamena e tutto il Golfo di Venezia si aprì davanti ai nostri occhi. In mezzo al mare era disegnata una grande rosa dei venti. Dal suo centro si dipartivano trentadue linee. – Messer Marco, siamo appena usciti dalla bocca della laguna e abbiamo davanti alla prua almeno settantaquattro miglia per Parenzo, facciamo rotta per levante, una quarta a meridione. Se il vento regge a metà di doman l’altro saremo al nostro primo scalo. E il giorno passò lieve come lo scirocco che risalivamo e anche la notte e io dormivo e mi svegliavo di continuo e il sonno era profondo e senza sogni e la veglia un’attesa vacua. Ora cercavo di leggere qualche pagina di libro, ora guardavo il mare, ora le manovre della nave. Come quelli di un bambino svogliato che ci sembra preda di pensieri leggeri i miei occhi sfioravano tutto senza sostare su nulla. Solo una striscia più azzurra davanti alla prua fermò la mia attenzione. L’Istria aveva un colore appena più scuro del mare. – Messer Marco, venite che leggiamo il portolano… Il comandante era gentile e la sua premurosità la attribuivo al carattere anomalo della mia presenza a bordo. Né marinaio, né mercante, né diplomatico, dovevo apparire a quel brav’uomo una presenza da trattare con particolare rispetto. – Non mi ricordo neppure più quante volte sono entrato a Parenzo, messer Marco, eppure tutte le volte sono preoccupato. Brutto porto, messer Marco, brutto porto… leggete, leggete… Mi allungò il portolano. “Il detto Parenzo è terra picciola e ha scogli 3. L’intrata del detto porto è per ostro lasciando i detti scogli dalla banda di garbino vuolsi accostare al detto scoglio per il capo della terra perché in bocca è una secca che ha piè quattro d’acqua…” – Quattro miglia ogni clessidra, messer Marco, è un buon andare. Vedete? La costa d’Istria già ce la stiamo lasciando di poppa. E in verità quell’idea appena un po’ più azzurra di terra sfilava alle nostre spalle, oltre la breve scia della galea. Il comandante era in vena di ciacole. – Belle carte nevvero? Caro messer Marco, sulle mie navi sempre carte di prima qualità. Queste sono moderne, ma ho conservato quelle dei miei avi disegnate da Petrus Visconte di Genova e da Angelo Dulcert di Majorca. Pergamene sottili e disegni precisissimi, tutto segnato minuziosissimamente, neppure la più piccola secca veniva dimenticata. A Venezia avevo disposto che il mio amico banchiere Alvise Pisani consegnasse tutti i miei averi a Lei. Non si trattava di gran cosa: una casa dignitosa con dignitosi arredi, qualche rendita e la biblioteca, l’unico bene al quale tenevo. Sin dai tempi di Firenze avevo cercato se non di ricostruire il mondo di Càsole almeno di ravvivarne l’idea impegnandovi non poca parte delle mie sostanze. I libri mi avevano seguito a Venezia ed erano stati una buona compagnia. Della biblioteca facevano parte tutte le mie carte: appunti, l’abbozzo di qualche scritto e moltissime lettere. Le mie conservate in copia e quelle ricevute. Lei ne ebbe gran cura e fino a un certo punto il mio spirito ne ha seguito le vicissitudini nelle mani di un suo erede, un nipote amante delle buone lettere. Poi i figli scapestrati di costui cominciarono a disperdere patrimonio e biblioteca e molte delle mie carte finirono nei camini come esca per i tocchi di quercia della Carnia. Solo un lontano discendente di un ramo collaterale della mia famiglia, cassiere di banca a Trieste, all’inizio del secolo ventesimo, si mise sulle tracce di quanto era rimasto. Il che avvenne per caso quando il mio nome fu pronunciato nelle chiacchiere svagate che si rincorrevano tra i tavolini di un certo caffè triestino. Il locale era frequentato da scrittori e poeti e uno di questi, tal Umberto, traeva magro sostentamento da una libreria antiquaria. Per le sue mani erano passati alcuni volumi appartenuti alla biblioteca di Marco de Marco e sapeva che qualcosa era rimasta a Venezia in Ghetto Vecchio. Il libraio Saba non ne sapeva di più. Il cassiere partì per Venezia e si aggirò a lungo in Ghetto e per la città. Frugò in tutte le librerie antiquarie e consultò i cataloghi di tutte le biblioteche. Ormai era sul punto di rinunciare. Passava le giornate nei caffè sulla Piazza di San Marco e non disdegnava la compagnia di alcune fanciulle che, di tanto in tanto, facevano la loro comparsa nell’atrio del suo albergo. Nella generosa retribuzione delle loro grazie il cassiere comprendeva anche il fatto che le fanciulle ascoltassero la storia della sua ricerca. Fu così che la giovane Adele, una fanciulla dai grandi seni, lo indirizzò dal suo affezionato cliente Jakob che alla passione per quelle sferiche e sode protuberanze anteponeva soltanto una sfrenata mania bibliofila. Jakob sapeva qualcosa di Marco de Marco ma erano i sefarditi ad avere avuto per le mani quanto restava della sua biblioteca. Così il cassiere finì in casa Mendes e da lì fu introdotto al cospetto di Joseph Rodriga. Più che una casa era un deposito: libri, vestiti, suppellettili e oggetti delle più svariate nature si affastellavano ovunque accomunati dall’aria di aver conosciuto giorni migliori e da una sottile coltre di polvere. Su tutto Joseph Rodriga dominava dall’alto del suo scranno e della sua vecchiezza. Il vecchio sefardita impose al cassiere una lunga storia familiare di persecuzioni dalla Castiglia a Lisbona. Una fuga angosciosa stretti dalle spie che il Grande Inquisitore, Tomás de Torquemada, sguinzagliava sulle tracce di chiunque non si confessasse cattolico romano. Via, allora, lontano dalle torture e dai roghi. Via, prima ad Anversa, poi a Lione, a Spalato e quindi a Venezia dove un suo avo, Daniel Rodriga, aveva commerciato zucchero e spezie ed era entrato in possesso per oscuri motivi di una parte della biblioteca di Marco de Marco. Il cassiere ascoltava paziente ma molte delle parole del Rodriga se le perdeva mentre annegava nei begli occhi di Esther, la figlia del vecchio che, sfaccendando tra le masserizie, non mancava di incrociare il suo sguardo con quello dell’ospite. Comunque il più della biblioteca de Marco era stato venduto ma qualcosa era rimasta, un piccolo baule che nessuno si era mai dato pena di aprire. Quando il baule fu portato, il cassiere chiese che venisse aperto per stabilire un giusto prezzo e già metteva mano al danaro per soddisfare la richiesta che Rodriga stava per proferire quando Esther batté le mani tre volte. Il vecchio tacque di colpo e anche il cassiere restò come paralizzato, con la mano in tasca. – Padre, non c’è prezzo per la memoria! Questo giovane non è uno dei tanti antiquari a caccia di memorie altrui. Per quanto strano possa essere per un goym, egli cerca la sua memoria. Il baule di de Marco è pagato, ma non può ancora essere aperto. L’ospite non ha ombra! Potete immaginare lo stupore del cassiere quando si accorse che, in effetti, il suo corpo era come attraversato dalla luce della lampada. Quello che accadde dopo è confuso. Certo la famiglia del cassiere perse di lui ogni traccia per molte settimane. Esther lo condusse nella zona più remota e buia della casa. – Rabbi Ammi disse: colui che vuole mettersi in viaggio e desidera sapere se tornerà, deve entrare in una dimora oscura. Se vede il riflesso della sua ombra sarà sicuro di far ritorno… Esther ospitò il digiuno del cassiere per sette giorni e, per sette notti, giacquero insieme ma senza che lui la toccasse. Nel buio leggevano l’Horayot e l’uomo non si stupiva di decifrare quella lingua che non conosceva. – Dormi in pace, cassiere, nel sonno la tua anima esce per andare a vedere il luogo che le è destinato nel mondo a venire, tu non ne sei consapevole perché hai perso il dominio su di lei, ma io veglierò su entrambi. L’ottava notte la donna lo condusse sulla riva della laguna, dove un ruscello si versava nel mare e pregò. Poi gli chiese di fissare il buio e quale colore avesse l’ombra. Il cassiere quasi non credeva alle sue parole quando confessò che essa era rossa e vivida. Insieme attesero l’alba e il primo sole stagliò due lunghe ombra sulla sabbia. – Addio, cassiere, ora puoi anche aprire il baule ma dentro non c’è nulla per te e ancora nulla per il figlio maschio che avrai, per il figlio di tuo figlio che porterà il tuo nome, forse… ma attento! Tuo nipote, come te, rischierà ogni tanto di perdere la sua ombra… ma non darti pena, cassiere, Esther veglierà anche su di lui. Il baule viaggiò da Venezia a Trieste, poi a Roma e infine nel Salento. Passò al figlio del cassiere e ancora ai di lui figli, una femmina e un maschio. Fu quest’ultimo, in questo vostro terribile tempo che, spinto dalla curiosità, rimosse i ferri e prese a sfogliare la vecchia copia del De rerum natura nella quale, distrattamente, avevo conservato la copia della lettera di commiato ad Aldo Manuzio nella quale raccontavo qualcosa della mia vita. Temo che egli abbia preso troppo sul serio quella lettera scritta in un momento di umor nero. Vi avevo rappresentata la mia esistenza nella tetra luce di un nomade dedito solo alla lettura, allo studio, alla riflessione sulle crudeltà del mondo e sulla vanità di ogni ricerca di piacevolezza fuori dai libri e le carte. Più d’una volta ho visto questo mio lontano parente aggirarsi nelle strade di Otranto, tra le rovine di Càsole, nei pressi di Torre Pinta, sulle rocce delle Orte, per i vicoli intorno a San Pietro con lo sguardo perduto di chi non cerca nelle cose ma nella memoria di esse. Con quella prerogativa dolcemente triste che abbiamo noi non morti di seguire le vicende dei vivi, l’ho visto inabissarsi sulle tracce della mia vita, passare ore e ore sui banchi della Laurenziana e della Marciana, leggere i libri che io avevo letto, attraversare i luoghi che io avevo attraversato e, nei mutamenti che essi avevano subito, l’ho visto abbassare lo sguardo e aguzzare i pensieri perché quelli per lui fossero non come nella realtà erano ma come io li avevo visti e vissuti. Mi duole che la mia lettera a Manuzio non sia finita in un camino e sia ora nelle sue mani. Vorrei avvicinarlo durante qualche sua passeggiata notturna a Otranto e dirgli che in quella lettera c’è solo una parte della verità sulla mia vita, che nella mia vita c’è stato anche il piacere dello stringere i fianchi di un cavallo lanciato al galoppo, l’allegria del canto, delle chiacchiere nella compagnia quando le bottiglie e i piatti mostrano il fondo, la spensierata passione tra le gambe di una donna. Ho paura che non mi crederebbe. Temo che egli non possa riconoscermi che in quella lettera perché egli è come io solo in parte sono stato. Ma voglio concludere il mio racconto. Lo scalo a Parenzo fu breve. Passammo al traverso della Pola e da lì cominciammo a scendere l’Adriatico tra le isole dalmate. Facemmo altri scali. A Spalato mi piacque passeggiare tra le rovine del palazzo di Diocleziano. Poi facemmo rotta su Ragusa. Il comandante non mancava di indicarmi i nomi delle isole che lasciavamo alla nostra sinistra: Lesina, Curzola, Lagosta. Una pietra bianchissima si intravedeva appena in un folto di querce e cipressi che arrivava a qualche passo dal mare. – Gran costruttori di navi, messer Marco, questi ragusei. Concorrenti pericolosissimi. Pagano la quercia della montagna di Gargano poco o nulla e lavorano carene che sembrano chitarre per lucentezza e perfezione. – Perché ci siamo fermati a Ragusa, comandante? – Pelli, cera e argento. Questi diavoli di dalmati ne hanno in abbondanza e ai prezzi migliori. E poi, vi confesso una mia debolezza: qui si mangiano i migliori funghi della costa adriatica. Stasera vi porterò dalla siora Dube, vedrete! Ora avevamo davanti alla prora l’imbocco del Canale d’Otranto. Appena fuori dal porto di Ragusa, oltre lo scoglio di Sant’Andrea, un vento fresco gonfiava le nostre vele. Quando la terra fu invisibile oltre poppa rinforzò ancora. La nave sembrava uno strumento musicale. Le sartie vibravano come corde di liuto e la stessa coperta sotto i passi risuonava cupamente. Tutto era percorso da una tensione sonora. Il vento era una bora violenta che si era rafforzata per tutto l’Adriatico con i venti che venivano dalle montagne della Dinarica, dalle terre di mia madre. Vedevo il volto del capitano teso ad ascoltare ogni suono che proveniva dalla nave e sembrava annusare l’aria. – C’è odore di neve in questo vento, messer Marco! Neve lontana, non solo quella delle prime montagne, questo è odore di neve delle steppe, ben oltre il Danubio. Il vento rinforzerà ancora e dobbiamo ridurre le vele. Lentamente ciò che mi era sembrato vibrazione musicale divenne frastuono. Ora il vento urlava sulle sartie. – Non possiamo entrare nel porto di Otranto con questo mare. Ma dobbiamo avvicinarci perché dal faro capiremo la misura per andarci a ridossare oltre Castro, ad aspettare che passi questa furia di tramontana. Se i miei calcoli non sono sbagliati tra mezza clessidra dovremmo cominciare a scorgere il lume della Torre. Il vento spense anche la candela nella cabina. Il buio assoluto era interrotto solo dai lampi. Nel grande rumore si distingueva l’urlo di qualche comando. Mi tornarono in mente le imprecazioni di Giosafat Barbaro contro le male tramontane. Com’era lontano quel nostro incontro a Càsole. Alla fine del lungo colloquio con i maggiorenti dell’abbazia, quando apprendemmo della sorte segnata della Terra d’Otranto, ebbi l’incarico di accompagnare il patrizio all’imbarco. Barbaro era un turbine di parole, di immagini, di visioni. La sua cantilena veneziana si era accordata con i ritmi di tante altre lingue. Anch’io ne conoscevo tante ma non avevano suono. All’epoca raramente avevo avuto occasione di parlarle. Per me le lingue erano soprattutto scritte. Barbaro, libero dall’angustia delle sue gravi informazioni per il monastero, si lanciò in mirabolanti racconti delle sue avventure. – Caro il mio giovane Marco, ero alla Tana, dove un fiume che si chiama Don sfocia nel mare e un mercante egiziano che avevo conosciuto mi rivelò, in punto di morte, il segreto di un grande tesoro. Risalendo il Don per un certo tratto si raggiungeva un luogo del quale mi fece minuziosa descrizione. Si trattava di un contebbe, che altro non significa che collina di sabbia. Lì, mi disse, era sepolto l’ultimo re dei Sarmati con tutte le sue ricchezze. – E voi, messer Barbaro, le andaste a cercare? – Certo! Organizzai una spedizione con centoventi uomini. Risalimmo con le slitte il fiume ghiacciato e quando giungemmo sul luogo che io ritenni fosse quello indicato dall’egiziano, i miei uomini cominciarono a dare di pala e piccone nonostante il gelido vento della steppa che ci sferzava. – E il tesoro? – Nulla, nulla di nulla. Questa è la cosa più preziosa che trovammo. Barbaro tirò fuori dal farsetto quella che sembrava un frammento di maniglia d’argento che terminava con una testa di vipera di ottima fattura. – La mia rabbia era immensa. Nello scavo venivano fuori scorse di miglio, avanzi di legna bruciata, lische di pesce, tutte cose che mi facevano pensare di essere nella direzione giusta ma, alla vigilia della Pasqua, le male tramontane furono tanto forti che gli uomini si ammutinarono e fui costretto a fare ritorno. Oh, le male tramontane! Tutta la vita le ho combattute in terra e in mare. – Addio al tesoro quindi? – Sì, ma l’egiziano non aveva mentito. All’inizio dell’estate successiva un tataro dell’Orda d’Oro che era stato al mio servizio tornò sul posto, da solo. Il disgelo gli fece scoprire che la collina aveva un culmine che non era nel luogo del nostro scavo. Su quel culmine diede di piccone. Non trovò Indiabu, il re dei Sarmati, ma una principessa che lo aveva atteso nell’ombra per secoli circondata da oro e gioielli da comprare mezza Venezia. Avevo sbagliato a partire d’inverno. Oh, le male tramontane! Nel Canale la mala tramontana, per dirla con Barbaro, era diventata tempesta. Le voci sul ponte si facevano sempre più concitate. Uscii sulla coperta sferzata dalle onde. Il comandante in persona era aggrappato al timone con altri due marinai, tanto era lo sforzo per tenere la barra dritta. – De Marco, non riusciamo a vedere quel maledetto faro di Otranto, eppure dovrebbe essere vicino, ma che dico, dovremmo esserci quasi sopra. Sento le onde farsi più alte. Aguzzavo lo sguardo ma oltre la prua c’era solo notte buia. – Ahaaaa, a sinistra, tutta a sinistra, viraaaa! La voce della vedetta lacerò l’aria mentre un lampo illuminò le scogliere a poche braccia dalla prua e sulle scogliere la Torre e la finestra della lampada solo un quadrato nero. Maledette le secare! Mi ritornò in mente quella storia, sentita da giovane, delle serpi che bevevano l’olio della lampada sulla Torre. Mi ricordai del vecchio guardiano, Stefano, che me l’aveva raccontata e l’immaginai addormentato per il vino e la fatica. Il faro era spento e in quella notte di tregenda solo quelle maledette serpi potevano avere avuto la malignità di spegnere il lume. Sentivo il fragore della risacca farsi sempre più vicino tra le urla dei marinai che tentavano di governare per riguadagnare il largo. Ma uno schianto, mentre eravamo nel cavo dell’onda, ci annunciò che la chiglia aveva cozzato sugli scogli. La nave si stava spezzando. Ero appena precipitato nell’acqua gelida che come una folgore le parole di Lei attraversarono la mia mente: “Io posso proteggere i tuoi sogni, non la tua vita!” I fulmini illuminarono ancora la scogliera. Riconobbi oltre la spuma delle creste la Cala dell’Orte. Ero a Otranto, a pochi passi dalla mia città, dai resti di Càsole, dalle serre. Un altro susseguirsi di lampi illuminò le rocce ormai vicinissime e, dritta sulla sommità della scogliera, vidi una donna con una lunga tunica bianca stretta in vita da una pesante cintura d’argento che mi sembrò più adatta a sorreggere una spada che a posarsi sui morbidi fianchi di una donna. Tentai di gridare il nome di Alberada ma fu il mare di Otranto a bere il mio fiato. Quando il mio corpo, spinto da un’onda immensa, si infranse sugli scogli aguzzi non avvertii alcun dolore. Il volume privo del simbolo dell’editore sull’aletta è da ritenersi fuori commercio