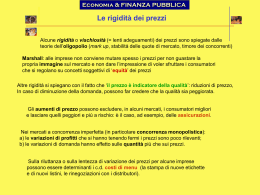

Number 2/10 edicinatalia Ipomobilità e tromboembolismo venoso: quali sono i pazienti a rischio? D. IMBERTI U.O. Medicina Interna Area MAR, Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna, Ferrara Introduzione Il concetto che la ridotta mobilità rappresenti un importante fattore di rischio per la malattia tromboembolica venosa (TEV) è noto fin dal secolo scorso; infatti già nel 1860 Virchow identificò proprio nella stasi vascolare associata all’immobilizzazione uno dei tre fattori fondamentali (insieme alla lesione endoteliale e all’ipercoagulabilità) nel determinismo della trombosi venosa profonda (TVP). Sebbene negli anni successivi siano state acquisite importanti conoscenze che hanno permesso di comprendere in maniera più approfondita numerosi aspetti dell’epidemiologia e della patogenesi del TEV, l’ipomobilità (o addirittura l’immobilità) rimane a oggi uno dei più importanti fattori di rischio acclarati e universalmente accettati per lo sviluppo del TEV [1]. Recentemente, ad esempio, lo studio SIRIUS, condotto su una casistica di 1272 pazienti medici non ospedalizzati, ha dimostrato che l’immobilizzazione determina un rischio per TEV molto alto, addirittura superiore di oltre cinque volte ai soggetti con normale mobilizzazione [2]. Va inoltre considerato che un paziente con ridotta mobilità quasi sempre presenta altri fattori di rischio (ad esempio, un intervento chirurgico recente oppure una patologia medica acuta) che ovviamente incrementano ulteriormente, spesso con effetto non solo additivo ma addirittura moltiplicativo, la probabilità di manifestare una complicanza TEV (Tabella 1). È importante inoltre sottolineare che negli ultimi anni la gestione del paziente con ipomobilità sempre più frequentemente coinvolge il medico di medicina generale (MMG), oltre che il medico ospedaliero. Basti pensare infatti alla drastica contrazione dei tempi medi di degenza ospedaliera (con l’inevitabile conseguenza che al momento della dimissione almeno alcuni pazienti medici e chirurgici ancora presentano una ridotta mobilità), alla pratica sempre più diffusa di trattare a domicilio patologie che fino a qualche tempo fa portavano solitamente a una ospedalizzazione oppure all’ormai frequente ricorso alla day surgery. Rischio di TEV nei pazienti ipomobili con patologia medica acuta I pazienti affetti da patologia medica acuta rappresentano una categoria assai eterogenea contraddistinta da un rischio considerevole di sviluppare complicanze tromboemboliche venose [3]. Infatti, sebbene nel paziente medico i dati disponibili in letteratura siano indubbiamente meno numerosi e spesso derivati da trial metodologicamente poco soddisfacenti rispetto al paziente chirurgico, è evidente che in ambito internistico l’importanza del TEV è del tutto ragguardevole, sia in termini di morbilità che di mortalità. Infatti, in assenza di trombo profilassi, l’incidenza di TVP ed embolia polmonare (EP) nei pazienti internistici è perlomeno sovrapponibile a quella riportata nei pazienti chirurgici a rischio moderato, essendo compresa tra il 10 e il 30% [4]. Ancora più precisi appaiono i dati scaturiti da un’analisi effettuata sui pazienti arruolati nello studio Medenox e randomizzati nel gruppo placebo, nei quali l’incidenza del TEV si attesta su valori compresi tra il 13 e il 20%, a seconda della patologia in questione [5]; va inoltre ricordato che in alcune sottocategorie di pazienti medici (ad esempio, con ictus ischemico, soprattutto se associato a emiplegia, oppure con mielolesione) l’incidenza di TEV è ancora maggiore, raggiungendo in alcune casistiche addirittura il 100% (Tabella 2). Il TEV è non solo frequente nei pazienti medici, ma anche associato a una prognosi grave; infatti, dati autoptici dimostrano che circa il 75% delle EP fatali che avvengono in ospedale si manifesta nei pazienti non chirurgici [3]. Rischio di TEV dopo la dimissione ospedaliera nei pazienti sottoposti a interventi di chirurgia maggiore Solide evidenze della letteratura hanno da tempo dimostrato che nei pazienti chirurgici a rischio moderato e basso di TEV la probabilità di sviluppare una complicanza trombotica si esaurisce solitamente nella prima settimana dopo l’intervento; al contrario, recenti studi hanno evidenziato come questo limite Tabella 1. Fattori di rischio per TEV: classificazione Altro grado Grado intermedio Basso grado ≥75 anni Pregresso Tev Preressa TV superficiale Trombofilia Puerperio Chirurgia maggiore* Chirurgia ortopedica* Traumi Neoplasie Malattie autoimmuni Infarto miocardico acuto* Scompenso (III-IV NYHA) Ictus Paralisi Immobilizzazione Ricovero in terapia Intensiva 60–75 anni Familiarità per TEV Fumo (>15 sig/die) Gravidanza Abortività Estroprogestinici Obesità Insuff. Venosa MICI° IRC Iperomocisteinemia S. mieloproliferative Scompenso (I-II NYHA) TIA (non in terapia) Bronconeumopatia acuta Recente ricovero (>10 gg) Sepsi 40–60 anni Sesso maschile Viaggi aerei (>6 ore) Gruppo non 0 Arteriopatia periferica Diabete BPCO# Cirrosi TIA (in terapia) Antipsicotici *Entro 3 mesi; °malattie infiammatorie croniche dell’intestino; #brocopneumopatia cronica ostruttiva Tabella 2. Rischio di TVP in assenza di profilassi in medicina interna Pazienti Medicina generale Stroke IMA Lesione midollare Scompenso cardiaco Unità di terapia intensiva % di rischio 5–26% 11–75% 17–34% 6–100% 20–40% 29–44% temporale non sia valido per alcuni tipi di chirurgia caratterizzati da un rischio molto elevato di TEV [4]. Numerosi studi flebografici hanno confermato che il rischio di TVP dopo chirurgia protesica d’anca non si esaurisce dopo i 10-14 giorni dall’intervento, ma permane fino ad almeno un mese dopo l’operazione; basti pensare che l’incidenza di TVP a cinque settimane dall’intervento in pazienti sottoposti a profilassi eparinica solo intraospedaliera (quindi per 7-10 giorni) è compresa tra il 12 e il 33% [6]. Inoltre, mentre nella chirurgia protesica di ginocchio il picco precoce di complicanze TEV è più elevato entro le prime due settimane, nelle settimane successive la frequenza di TEV si rivela più elevata nei pazienti sottoposti a protesizzazione d’anca [7]. Analogamente a quanto emerso in chirurgia ortopedica maggiore, anche in chirurgia oncologica il rischio di sviluppare una complicanza TEV perdura per un periodo prolungato dopo l’intervento. Recenti dati della letteratura dimostrano infatti che, in pazienti sottoposti a interventi di chirurgia addominale e pelvica per cancro e a profilassi con eparina per una sola settimana, la frequenza di TVP a quattro settimane dall’intervento è compresa tra il 12 e il 16% [4, 8]. È evidente quindi che nei pazienti sottoposti a interventi di chirurgia ortopedica maggiore e oncologica il rischio di sviluppare complicanze TEV non si limita al periodo ospedaliero, ma permane significativo anche dopo la dimissione (Fig. 1). Rischio di TEV nei pazienti con traumi o sottoposti ad artroscopia degli arti inferiori Condizioni cliniche molto frequenti non adeguatamente studiate per quanto riguarda le complicanze trombotiche sono rappresentate dalle fratture e dalla traumatologia minore (ad esempio, dei tessuti molli) degli arti inferiori, che si associano a una incidenza di TVP totali compresa tra il 6 e il 45%. Per quanto riguarda le fratture agli arti inferiori, uno studio recente riporta un’incidenza flebografica di TVP del 28%, di cui il 4% prossimali [9], mentre quella di TVP in caso di lesioni delle parti molli trattate con apparecchi gessati o bendaggi rigidi sembra inferiore (all’incirca la metà). Il rischio maggiore inoltre viene riportato in caso di fratture più prossimali (diafisarie di femore e di piatto tibiale), rispetto a quelle più distali (ad esempio, di piede). In uno studio molto recente, 440 pazienti con frattura degli arti inferiori oppure rottura del tendine di Achille sottoposti ad apparecchiatura gessata per 42 Fig. 1. Chirurgia ortopedica maggiore e chirurgia oncologica: il rischio di TEV rimane significativo anche dopo la dimissione giorni sono stati randomizzati a ricevere eparine a basso peso molecolare (EBPM) oppure placebo; in tutti i casi è stata eseguita una flebografia bilaterale al momento della rimozione del gesso. L’incidenza di TVP nel gruppo placebo è stata del tutto ragguardevole, essendo addirittura del 19% [10]. Per quanto concerne il rischio di TEV dopo interventi di artroscopia di ginocchio, giova ricordare che fino a qualche tempo fa si pensava che fosse molto basso, in virtù da un lato della limitata invasività di tali procedure e dall’altro della precoce deambulazione garantita ai pazienti. In realtà recentemente alcuni importanti studi hanno evidenziato come, in assenza di profilassi, l’incidenza di TVP dopo artroscopia di ginocchio sia compresa tra il 4 e il 18% [11]. Rischio di TEV nei pazienti cronicamente allettati Il problema del rischio di TEV nei pazienti cronicamente allettati è di grande attualità, soprattutto in relazione a semplici considerazioni di tipo clinico-epidemiologico; basti pensare al crescente numero di pazienti affetti da patologie croniche sottoposti a periodi di allettamento prolungato oppure all’aumento della percentuale di pazienti anziani, nei quali la guarigione da una patologia medica acuta intercorrente (ad esempio, una polmonite) richiede un periodo di tempo protratto. Purtroppo attualmente i dati di letteratura relativi alla storia naturale della malattia tromboembolica venosa in questa categoria di pazienti sono scarsi; peraltro il confronto della prevalenza di TVP in studi autoptici condotti in pazienti con differenti periodi di immobilizzazione prima del decesso sembra dimostrare che una ridotta mobilità prolungata per lungo tempo è un importante fattore di rischio per complicanze trombotiche [3]. Recentemente un importante studio multicentrico ha evidenziato come in un ampio gruppo di 852 pazienti con immobilizzazione protratta, ricoverati in lungodegenza e sottoposti a ecografia venosa sistematica, la prevalenza di TVP sia del tutto ragguardevole, aggirandosi intorno al 15,8% [12]; i pochi dati disponibili indicano inoltre che l’incidenza di TEV sintomatica nei pazienti cronicamente allettati sia circa del 4-5 % [3]. Non esistono, a oggi, conclusioni definitive e solide sul reale rischio di TEV nei pazienti cronicamente allettati; è attualmente in corso un importante studio osservazionale prospettico multicentrico italiano, i cui risultati consentiranno di individuare con maggior precisione i soggetti e il periodo a maggior rischio trombotico e di suggerire, pertanto, la migliore strategia di profilassi. Bibliografia 1. Ageno W, Squizzato A, Garcia D, Imberti D (2006) Epidemiology and risk factors of venous thromboembolism. Semin Thromb Hemost 32:651–658 2. Samama MM (2000) An epidemiological study of risk factors for deep vein thrombosis in medical outpatients: the SIRIUS Study. Arch Intern Med 160:3415–3420 3. Imberti D, Prisco D (2005) Venous thromboembolism prophylaxis in medical patients: future perspectives. Thromb Res 116:365-375 4. Geerts WH, Pineo GF, Heit JA et al (2004) Prevention of venous thromboembolism. Chest 126:338S–400S 5. Alikhan R, Cohen AT, Combe S et al (2003) Prevention of venous thromboembolism in medical patients with enoxaparin: a subgroup analysis of the Medenox Study. Blood Coagul Fibrinolysis 14:341–346 6. Hull RD, Pineo GF, Stein PD et al (2001) Extended out of hospital low molecular weight prophylaxis against deep vein thrombosis in patients after elective hip arthroplasty: a systematic review. Ann Intern Med 135:858–869 7. Eikelboom JW, Quinlan DJ, Douketis JD (2001) Extended duration prophylaxis against venous thromboembolism after total hip or knee replacement a meta-analysis of the randomised trials. Lancet 358:9–15 8. Berqvist D, Agnelli G, Cohen AT et al (2002) Duration of prophylaxis against venous thromboembolism with enoxaparin after surgery for cancer. N Engl J Med 346:975–980 9. Abelseth G, Buckley RE, Pineo GE et al (1996) Incidence of DVT in patients with fractures of the lower extremity distal to the hip. J Orthop Trauma 10:230–235 10. Lassen MR, Borris LC, Nakov RL (2002) Use of the low-molecular-weight heparin reviparin to prevent deep vein thrombosis after leg injury requiring immobilization N Engl J Med 347:726–730 11. Ilahi OA, Reddy J, Ahmad I (2005) Deep vein thrombosis after knee arthroscopy: a meta-analysis. Arthroscopy 21:727–730 12. Bosson JL, Labarere J, Sevestre MA et al (2003) Deep vein thrombosis in elderly patients hospitalized in subacute care facilities. Arch Intern Med 163:2613–2618 Importanza clinica della misurazione dei peptidi natriuretici nello scompenso cardiaco A. PALAZZUOLI, R. NUTI Dipartimento di Medicina Interna e Malattie Metaboliche, Università degli Studi di Siena, Siena Introduzione Lo scompenso cardiaco è una condizione clinica in forte espansione, soprattutto nella popolazione di età superiore ai 75 anni, con una prevalenza compresa tra lo 0,8 e il 2% [1]. La diagnosi precoce e l’accertamento della sua eziologia sono di grande importanza ai fini dell’ottimizzazione terapeutica e del miglioramento prognostico; tuttavia, la sua identificazione risulta spesso difficoltosa a causa dell’aspecificità dei sintomi e la mancanza di un gold standard definitivo per la diagnosi. Infatti, i segni e i sintomi indicativi per questa malattia possono essere confusi, cosicchè una diagnosi accurata, nonché l’esclusione di scompenso cardiaco sono spesso difficoltose, in particolare nei dipartimenti di emergenza-urgenza. Nel 2008 le Linee Guida Europee hanno enfatizzato il ruolo dei peptidi natriuretici (BNP e NT-proBNP) come possibili marcatori diagnostici di scompenso cardiaco sulla base dell’importante correlazione positiva riscontrata tra il grado di disfunzione ventricolare e l’aumento dei livelli plasmatici di questo ormone. I peptidi natriuretici (NP) appaiono inoltre predittori indipendenti di mortalità nei pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico. Sebbene la maggioranza degli studi sia concorde nel ritenere gli NP come marcatori affidabili e riproducibili, la loro applicazione nella pratica clinica risulta limitata dalla mancanza di un cut off soglia riconosciuto e codificato. La costruzione di algoritmi che tengano in considerazione da una parte i parametri clinici ed ecocardiografici e dall’altra la misurazione degli NP, potrà condurre in futuro all’identificazione dei pazienti con scompenso cardiaco e al riconoscimento dei soggetti a prognosi peggiore. Peptidi natriuretici nella diagnosi di scompenso cardiaco Il BNP è la forma attiva di un neurormone cardiaco (NTpro-BNP) prodotto dai ventricoli in risposta all’aumento di volume e di pressione endoventricolare. I livelli plasmatici di BNP risultano elevati nei pazienti con disfunzione ventricolare sinistra, correlano con la classe funzionale NYHA e con la prognosi. Numerosi studi sono stati condotti confermando l’utilità del dosaggio di BNP nei pazienti che presentano dispnea acuta. In un lavoro condotto da Dao su 250 pazienti giunti al pronto soccorso per dispnea acuta, il valore medio di BNP era di 1076 pg/ml nei soggetti con dispnea di origine cariogena, mentre in quelli con dispnea di altra natura risultava significativamente inferiore. In questo studio la concen- trazione di BNP pari a 80 pg/ml costituiva un importante valore cut off nell’identificare la presenza di scompenso, con un potere predittivo negativo pari al 98%. In uno studio successivo i livelli del peptide sono stati misurati in 321 pazienti con dispnea acuta: nei soggetti con scompenso, i livelli di BNP erano significativamente più elevati (759 pg/ml) rispetto a quelli che presentavano una patologia respiratoria (61 pg/ml). Un livello di BNP pari a 94 pg/ml aveva una sensibilità dell’86%, una specificità del 98% e un’accuratezza del 91% nel riconoscere la dispnea di origine cardiaca [2]. Il primo studio multicentrico che ha coinvolto un campione di popolazione molto più ambio, denominato Breathing not Properly Study, ha arruolato 1586 pazienti. In quelli in cui era stata posta diagnosi di scompenso cardiaco, il livello plasmatico medio di BNP era pari a 675 pg/ml rispetto a un valore medio di 110 pg/ml dei soggetti con dispnea di differente natura. Inoltre, veniva osservato un andamento progressivo dei livelli plasmatici in relazione alla classe NYHA, passando da un valore medio di 197 pg/ml nei pazienti in classe NYHA I a 978 pg/ml in quelli in classe NYHA IV. L’analisi delle curve ROC identificava un valore di cut off di 100 pg/ml, con un’accuratezza dell’83% e un valore predittivo positivo e negativo rispettivamente del 79 e dell’89% [3]. Da tutti questi studi, nonostante l’eterogeneità delle popolazioni esaminate, emergono alcuni dati in comune: la diagnosi di scompenso veniva confermata dalla storia clinica, dal riscontro di un’elevata pressione venosa giugulare, dall’aumento dei diametri cardiaci endocavitari e dalla presenza di edema interstiziale alla radiografia del torace. Presi singolarmente o in combinazione, nessuno di tali fattori mostrava, però, un potere predittivo così accurato quanto il BNP nell’identificazione del paziente con scompenso cardiaco. È da sottolineare, inoltre, come il BNP correla non solo con la presenza, ma anche con la gravità dello scompenso cardiaco, in quanto i valori aumentano in maniera direttamente proporzionale alla classe funzionale NYHA. Si può, pertanto, ritenere che il BNP sia al momento il migliore marcatore biochimico utilizzabile nella diagnosi differenziale di dispnea acuta in un dipartimento di emergenza. Peptidi natriuretici e prognosi Nei pazienti con scompenso cardiaco cronico il dosaggio del BNP appare di grande importanza per la stratificazione del rischio, in quanto livelli elevati si associano a maggiore incidenza di episodi ricorrenti di scompenso cardiaco o di morte improvvisa. Gli studi che hanno analizzato i valori di BNP rispetto a quelli basali dimostrano come una riduzione dei livelli durante il ricovero sia associata a riduzione del tasso di re-ospedalizzazione e della mortalità a sei mesi. I livelli di NP aumentano in proporzione al grado di disfunzione cardiaca e sono predittori indipendenti nell’ambito della maggior parte delle malattie cardiache acute. L’efficacia del peptide come indicatore prognostico per l’insufficienza cardiaca è stata dimostrata anche nei pazienti più anziani. La maggior parte dei lavori, tuttavia, sottolinea l’importanza prognostica di una singola misurazione degli NP, mentre meno nota è l’informazione prognostica che può essere ottenuta da una misurazione seriata di tali parametri. Modificazioni degli NP nel breve periodo sono associate all’outcome successivo sia nei pazienti con sindrome coronarica acuta che in quelli con scompenso cardiaco acuto ricorrente. I cambiamenti dei peptidi in un periodo più lungo sono stati esaminati per il BNP ma non per il NT-proBNP. Recentemente, Masson e coll. hanno studiato il valore prognostico di NT-proBNP tra la misurazione basale e quella effettuata dopo 4 mesi nello studio Val-HeFT: gli Autori hanno dimostrato che anche il NTproBNP espresso in valori assoluti percentuali o categorici, è associato alla mortalità successiva. L’analisi multivariata aggiustata per fattori quali età, classe NYHA, funzione ventricolare sinistra, eziologia dello scompenso e funzionalità renale, ha evidenziato che i valori categorici erano associati con la mortalità [4]. Lo studio Val-Heft ha altresì dimostrato che il BNP è superiore ad altri marcatori di laboratorio quali norepinefrina, endotelina, aldosterone e attività reninica. In uno studio comparativo tra BNP e NT- proBNP comprensivo di 3916 partecipanti allo studio Val-HeFT, entrambi i peptidi si sono rilevati potentemente e similmente correlati con la mortalità e il rischio di re-ospedalizzazione per scompenso cardiaco in maniera indipendente da altre variabili cliniche demografiche ed ecocardiografiche [5, 6]. Il dosaggio degli NP potrebbe essere adoperato non solo a scopo prognostico, ma anche per pianificare i controlli successivi in tutti i pazienti dimessi con diagnosi di insufficienza cardiaca. Peptidi natriuretuici come guida alla terapia Un ruolo interessante dei peptidi natriuretici potrà riguardare la loro misurazione nella guida alla terapia nel corso della degenza ospedaliera. Entro 24 ore dall’ingresso in ospedale i pazienti con scompenso cardiaco che dimostrano una caduta rapida dei livelli ormonali presentano un abbassamento delle pressioni polmonari; al contrario, la mancanza di un abbassamento dei valori plasmatici dopo un periodo di trattamento medico intensivo rivela una prognosi peggiore [7]. Un approccio ragionevole al monitoraggio dei pazienti con scompenso cardiaco potrebbe essere il dosaggio di BNP o NTpro-BNP all’ingresso in ospedale e dopo un breve periodo di terapia o nella fase di pre-dimissione, poiché il loro dosaggio si è dimostrato altamente specifico nell’identificare i soggetti con outcome sfavorevole. I soggetti con valori di BNP superiori a 700 pg/ml hanno una probabilità di morte e re-ospedalizzazione a 6 mesi di ben 15 volte superiore rispetto a coloro che presentano dei valori al di sotto di 350 pg/ml. La misurazione seriata dal ricovero alla dimissione potrebbe quindi consentire al medico di stratificare i propri pazienti e di monitorarne la terapia [8]. I soggetti con un’elevazione marcata dei livelli rispetto ai valori basali, nonostante un trattamento medico ottimizzato, dovranno essere considerati a rischio elevato e dovranno essere candidati a un trattamento diverso e più aggressivo, come l’infusione di farmaci inotropi e l’impianto di un pacing biventricolare nel caso in cui sia presente un allargamento significativo del QRS. Un incremento maggiore del 50% rispetto al valore basale è considerato un buon indicatore per una rivalutazione terapeutica e un approccio clinico più intensivo. NP e gray zone : dove l’eco supera il laboratorio Sebbene il dosaggio degli NP costituisca un utile marcatore di diagnosi con specificità e sensibilità elevate e un forte potere predittivo positivo, esiste una serie di situazioni in cui il solo dosaggio del peptide non è di per sé in grado di discriminare in maniera precisa i pazienti con scompenso cardiaco. Esistono alcuni fattori confondenti che possono alterare i livelli plasmatici riscontrati, portando il medico verso una diagnosi errata: il sesso femminile ha mostrato di avere valori plasmatici sensibilmente più elevati e ciò è vero sia nella popolazione generale sia e soprattutto nei soggetti scompensati; il BNP sembra essere un più potente predittore di eventi avversi nelle donne. Gli NP hanno inoltre dimostrato di presentare variazioni significative in base alla razza: soggetti appartenenti a una etnia afroamericana risultavano avere dei livelli plasmatici più elevati rispetto all’etnia caucasica, a parità di classe NYHA. Un’alterazione dei parametri ematochimici di crasi ematica e di funzione renale comporta un aumento dei livelli di NP indipendentemente dalla presenza di scompenso cardiaco: sia l’anemia che l’insufficienza Fig. 1. Classificazione della insufficienza cardiaca (IC) in base alla presentazione clinica alla presenza di malattia coronarica (CAD) e alla funzione sistolica (FE frazione d’eiezione) Fig. 2. Screning diagnostico per lo scompenso cardiaco in base agli esami tradizionali e ai livelli di NP riscontrati (MR mitral regurgitation) renale aumentano i valori del peptide, che risultano marcatamente elevati in pazienti con sindrome cardio-renale . L’obesità è un altro fattore confondente: nei soggetti con un elevato indice di massa corporea mostrano valori più bassi di NP, sia in presenza di patologia ipertensiva sia di insufficienza cardiaca. La fibrillazione atriale permanente in soggetti senza scompenso si associa a valori aumentati di NP, suggerendo che debba essere considerato un valore soglia più elevato per la diagnosi di scompenso in soggetti affetti da tale aritmia. Motivo confondente, infine, è costituito dalla discordanza di un unico valore cut off di riferimento per la diagnosi di CHF: alcuni lavori indicano valori superiori a 100 pg/ml, altri un valore cut off di 200 pg/ml; infine, nello studio ADHERE, che ha ammesso più di 48 000 pazienti, il valore cut off per la valutazione della mortalità ospedaliera era 430 pg/ml [9]. Tutto ciò contribuisce a creare confusione e un certo scetticismo attorno al significato clinico dato dal dosaggio del BNP. In realtà esiste una gray zone, compresa tra 100 e 400 pg/ml, in cui formulare la diagnosi basandosi unicamente sul valore di BNP appare azzardato. In tutti i casi sopracitati un’attenta analisi clinica, associata a un esame ecocardiografico che valuti i parametri di funzione sisto-diastolica, risulta dirimente e strategica sia a fini diagnostici che terapeutici (Fig. 1). Conclusioni Esiste una serie di dati sempre più convincenti che mettono in relazione il dosaggio degli NP con la diagnosi e la prognosi di scompenso cardiaco. Valori elevati di NP appaiono associati a un peggiore outcome e a un maggior grado di disfunzione ventricolare. Per tali motivi, gli NP devono essere considerati come un potente strumento in grado di aiutare il clinico nella diagnosi, prognosi e trattamento del paziente scompensato. Tuttavia, il loro dosaggio deve essere considerato come aggiuntivo rispetto all’iter diagnostico, poichè esistono alcune condizioni in grado di alterare i valori plasmatici in cui il dosaggio dell’ormone potreb- be risultare scarsamente interpretabile. In questi casi l’ecocardiografia riesce a identificare con migliore accuratezza i pazienti affetti da scompenso. L’associazione dell’esame ecocardiografico e del dosaggio dei NP potrà avere in futuro un importante ruolo nel migliorare l’accuratezza della diagnosi e nella stratificazione prognostica. Bibliografia 1. Kannel WB (2000) Incidence and epidemiology of heart failure. Heart Fail Rev 5(2):167–173 2. Dao Q, Krishnaswamy P, Kazanegra R et al (2001) Utility of B-type natriuretic peptide in the diagnosis of congestive heart failure in an urgent-care setting. J Am Coll Cardiol 37(2):379–385 3. Maisel AS, Krishnaswamy P, Nowak RM et al, Breathing Not Properly Multinational Study Investigators (2002) Rapid measurement of B-type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure. N Engl J Med 347(3):161–167 4. Masson S, Latini R, Anand IS et al (2006) Direct comparison of B-type natriuretic peptide (BNP) and amino-terminal proBNP in a large population of patients with chron- 5. 6. 7. 8. 9. ic and symptomatic heart failure: the Valsartan Heart Failure (Val-HeFT) data. Clin Chem 52:1528–1538 Pimenta JM, Almeida R, Araújo JP et al (2007) Aminoterminal B-type natriuretic peptide, renal function, and prognosis in acute heart failure: a hospital cohort study. J Card Fail 13:275–280 Logeart D, Thabut G, Jourdain P et al (2004) Predischarge B-type natriuretic peptide assay for identifying patients at high risk of re-admission after decompensated heart failure. J Am Coll Cardiol 43:635–641 Mebazaa A, Nieminen MS, Packer M et al (2007) Levosimendan vs dobutamnine for patients with acute decompensated heart failure: the SURVIVE randomized trial. JAMA 297:1883–1891 Gheorghiade M, Pang PS (2009) Are BNP changes during hospitalization for heart failure a reliable surrogate for predicting the effects of therapies on post discharge mortality? J Am Coll Cardiol 53:2349–2352 Fonarow GC, Peacock WF, Phillips CO et al, ADHERE Scientific Advisory Committee and Investigators (2007) Admission B-type natriuretic peptide levels and in-hospital mortality in acute decompensated heart failure. J Am Coll Cardiol 49(19):1943–1950 Sindrome da anticorpi antifosfolipidi: ciò che l’internista deve sapere A. TUFANO, G. DI MINNO Centro di Riferimento Regionale per le Emocoagulopatie, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Napoli La sindrome da anticorpi antifosfolipidi (sindrome APA) è una condizione “acquisita” di trombofilia. È caratterizzata da trombosi e/o patologia ostetrica in presenza di persistente positività per anticorpi antifosfolipidi (aPL). La sindrome APA è definita “primaria” se non si associa ad altre patologie autoimmunitarie e “secondaria” se si manifesta in associazione con condizioni come il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) o l’artrite reumatoide [1]. me di questi alle cellule endoteliali (attraverso la β2 GP1), con la successiva induzione di uno stato procoagulante, l’espressione del tissue factor e l’attivazione del complemento (C3 e C5a sono potenti mediatori dell’attivazione dell’endotelio e delle piastrine). La trombosi dei piccoli vasi a livello placentare è responsabile dell’insufficienza placentare, della poliabortività e del ritardo di crescita intrauterino [1]. Cosa sono gli anticorpi antifosfolipidi? Gli anticorpi antifosfolipidi (aPL) sono stati descritti per la prima volta nel 1906 in pazienti affetti da sifilide. Gli anticorpi anti cardiolipina (aCL, anticorpi fissanti il complemento), reagendo con estratti di cuore bovino, formano infatti la base per il test sierologico VDRL (Venereal Disease Research Laboratory assay) per la sifilide [1]. Pazienti con LES, ma senza sifilide, presentavano persistentemente falsa positività per VDRL in screening di popolazione per la sifilide effettuati nei primi decenni del Novecento. Il termine Lupus AntiCoagulant (LAC) è stato introdotto successivamente, allorchè si notò l’associazione tra falsi positivi per VDRL e prolungati test di coagulazione fosfolipidi-dipendenti (come l’aPTT, tempo di tromboplastina parziale attivata) in questi pazienti. Fu solo successivamente, nel 1980, che si evidenziò l’associazione degli aPL con fenomeni trombotici piuttosto che con manifestazioni emorragiche, come ci si poteva aspettare dal prolungamento, in vitro, dell’aPTT [1]. Gli aPL sono una famiglia eterogenea di anticorpi che legano epitopi su proteine plasmatiche, che a loro volta hanno affinità per i fosfolipidi carichi negativamente. Nel 1990 veniva identificato l’antigene target primario cui si legano gli aPL e cioè la β2 glicoproteina1 (proteina legante i fosfolipidi, β2 GP1) [1]. Tuttavia, alcuni aPL riconoscono anche altre proteine leganti i fosfolipidi, tra cui la protrombina e la proteina C anticoagulante. Pertanto gli aPL rappresentano una vera e propria famiglia di anticorpi e solo una percentuale di essi è associata a una sindrome trombofilica [2]. Gli aPL possono inoltre essere riscontrati in individui sani (1-10% della popolazione generale), più frequentemente in soggetti anziani e spesso in maniera transitoria e a basso titolo [1]. Gli aPL inducono gli eventi vascolari attraverso diversi meccanismi tuttora non definitivamente delucidati. Essi agiscono sulle cellule endoteliali, sulle piastrine, sui monociti, sulle proteine anticoagulanti naturali (proteina C e proteina S) e sulla fibrinolisi [1]. La trombosi mediata da aPL sarebbe determinata dal lega- Le manifestazioni cliniche Gli aPL si associano a differenti quadri clinici: - sindrome APA (sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi) con solo eventi vascolari, prevalentemente venosi (trombosi venosa profonda degli arti inferiori, tromboembolia polmonare, trombosi venose in sedi atipiche); - sindrome APA con solo patologia ostetrica; - livedo reticularis, trombocitopenia, anemia emolitica, nefropatia da aPL, malattie valvolari cardiache; - sindrome APA “catastrofica”; - positività asintomatica per aPL. Gli eventi vascolari possono coinvolgere anche i vasi arteriosi (ictus ischemico e TIA, Transient Ischemic Attack). Nello stesso paziente si possono manifestare eventi sia venosi che arteriosi, spesso recidivanti, con la tendenza a ripresentarsi nei distretti già colpiti (trombosi venose in soggetti con precedenti trombosi venose ed eventi arteriosi in pazienti con pregressi eventi arteriosi) [1]. Tra le trombosi in sedi atipiche, nella sindrome APA sono state descritte trombosi venose superficiali, sindromi della vena cava superiore, infarti surrenalici, sindrome di Budd-Chiari, occlusioni venose e arteriose della retina [1]. Nell’ambito della patologia ostetrica, la sindrome APA si associa a poliabortività, ma possono manifestarsi anche: ritardo di crescita intrauterino, parti prematuri, pre-eclampsia, eclampsia, fino alla sindrome HELLP (Hemolysis, ELevated liver enzyme level, Low Platelet count o anemia emolitica, eclampsia, incremento degli enzimi epatici, piastrinopenia) (Tabella 1). Tra le manifestazioni cliniche della sindrome APA vi sono anche patologie valvolari cardiache (vegetazioni, deformazioni valvolari, più spesso interessanti il cuore sinistro), trombi intracardiaci, infarto acuto del miocardio [1]. Infine, la Sindrome APA “catastrofica” è una condizione molto rara e grave che si manifesta con microangiopatia trombotica, trombocitopenia, e anemia emolitica microangiopatica. Si verificano trombosi diffuse di vasi medio-piccoli, con disfunzione multi-organo e sindrome da risposta infiammatoria sistemica, e può esservi, come esordio, Tabella 1. Criteri per la classificazione della sindrome APA. Mod. da: [4] Criteri clinici Trombosi vascolare: uno o più episodi di trombosi arteriosa, venosa e dei piccoli vasi, in qualsiasi tessuto o organo Patologia ostetrica: - una o più morti fetali inspiegabili di feto morfologicamente normale dalla 10a settimana di gestazione - una o più morti premature di neonati morfologicamente normali prima della 34a settimana di gestazione a causa di eclampsia, grave pre-eclampsia, insufficienza placentare documentata - tre o più aborti consecutivi inspiegabili prima della 10a settimana di gestazione, avendo escluso anomalie ormonali e anatomiche materne e cause cromosomiche della madre e del padre Criteri di laboratorio LAC, presente in 2 o più occasioni a distanza di almeno 12 settimane, determinato secondo le linee guida dell’International Society on Thrombosis and Hemostasis ACL di tipo IgG e/o IgM in siero o plasma, presenti a titolo medio-alto (>40 GPL o MPL o sopra il 99° percentile), in 2 o più occasioni, almeno a 12 settimane di distanza, misurati con metodo ELISA standardizzato Anticorpi anti-b2GP1 di tipo IgG e/o IgM in siero o plasma (titolo sopra il 99° percentile) in 2 o più occasioni, almeno a 12 settimane di distanza, misurati con metodo ELISA standardizzato l’insufficienza surrenalica acuta o lo shock cardiogeno (da infarto del miocardio o embolia polmonare massiva) [1]. Come si emette la diagnosi di sindrome da anticorpi antifosfolipidi La diagnosi di sindrome APA richiede la presenza di almeno un criterio clinico (patologia vascolare e/o patologia ostetrica) e uno di laboratorio (Tabella 1). I test di laboratorio raccomandati per la diagnosi di sindrome APA sono: il LAC, gli anticorpi antiCardiolipina (aCL), e gli anticorpi anti β2 GP1, che devono essere persistentemente positivi in 2 o più occasioni, a titolo medio-alto, e a distanza di almeno 12 settimane, secondo quanto stabilito da una consensus statement internazionale pubblicata nel 1999 dopo il workshop di Sapporo [3] e aggiornata dopo il workshop di Sydney nel 2006 (Tabella 1) [4]. In generale, si considerano “medio titolo” di aCL valori ≥40U e “alto titolo” valori ≥80U; titoli compresi tra 20 e 40 U devono essere valutati con cautela, pertanto la ripetizione e la persistenza della positività (almeno a distanza di 12 settimane) degli aCL è cruciale per la diagnosi (una positività transitoria si può verificare in corso di patologie intercorrenti come le infezioni) [1]. La scelta del test iniziale di laboratorio da eseguire è ancora oggetto di dibattito, ma vi è evidenza che il test del LAC è più specifico per gli eventi clinici correlati alla sindrome. La specificità clinica degli aCL aumenta con il titolo anticorpale e l’isotipo IgG è maggiormente associato con eventi clinici rispetto a quello IgM. In caso di sospetta sindrome APA bisognerebbe inizialmente procedere con il test per il LAC e con il dosaggio degli aCL IgG/IgM. Se questi test sono negativi o a basso titolo, ma vi è un forte sospetto clinico di sindrome APA, si dovrebbe continuare la ricerca con la determinazione degli anticorpi anti b2GP1 [1]. La terapia degli eventi vascolari acuti e la prevenzione secondaria La terapia anticoagulante (eparina, eparine a basso PM e warfarin) è di scelta nel trattamento degli eventi vascolari venosi associati alla sindrome APA [1, 5, 6]. La terapia anticoagulante orale (TAO) deve essere effettuata con un valore target di rapporto normalizzato internazionale (INR) che deve essere compreso tra 2,0 e 3,0. Due trial randomizzati hanno infatti dimostrato che un’anticoagulazione più intensa non è significativamente più efficace in questi pazienti, associandosi, peraltro, a un incremento delle emorragie minori [7, 8]. La durata della TAO nella sindrome APA dovrebbe essere a lungo termine, è infatti dimostrato che la sospensione della terapia in questi pazienti si associa a un incremento del rischio di recidive [9]. A differenza dei pazienti senza la sindrome, per i quali esistono linee guida relative alla durata della TAO e che indicano una terapia a lungo termine solo per gli eventi troemboembolici idiopatici o recidivanti o in caso di trombofilia grave, per la sindrome APA non esistono al momento attuale strategie di stratificazione del rischio per determinare la durata del trattamento. Teoricamente, in presenza di un fattore di rischio scatenante e transitorio dell’evento trombotico e in assenza di altre condizioni note di trombofilia, la TAO potrebbe essere interrotta a 3-6 mesi e sostituita dall’acido acetilsalicilico (ASA), ma in assenza di evidenze definitive della letteratura. In caso di ictus cerebrale o TIA non tromboembolici, la TAO non è più efficace dell’ASA nella sindrome APA; pertanto al momento attuale entrambe le scelte appaiono giustificate [5, 10]. La recidiva tromboembolica venosa richiede un incremento del valore di INR target (3,0-3,5), mentre nell’ipotesi di un evento arterioso in corso di TAO con INR in range terapeutico, la strategia alternativa potrebbe essere quella di associare l’ASA [5]. È tuttora molto dibattuta la sicurezza dell’associazione di TAO e ASA in pazienti con ictus ischemico [11] e non va dimenticato, in generale, che il rischio emorragico aumenta con l’intensità dell’anticoagulazione e con l’associazione di TAO + ASA oppure di TAO + doppia antiaggregazione (ASA + clopidogrel) [11]. Pertanto, la strategia terapeutica in caso di recidive deve essere valutata per il singolo paziente e sulla base del rapporto beneficio/rischio. Prevenzione della patologia ostetrica Una review sistematica della letteratura ha dimostrato che l’associazione di ASA ed eparina riduce il rischio di aborto in donne con anticorpi antifosfolipidi del 54% [12]. L’orientamento attuale prevede in corso di gravidanza, per le donne con sindrome APA, l’associazione di ASA a basse dosi ed eparina standard o eparine a basso peso molecolare (EBPM) a dosi profilattiche (ad esempio, enoxaparina 30-40 mg/die), per la prevenzione della patologia ostetrica [13, 14], mentre in donne con sindrome APA e pregressa patologia vascolare l’uso di EBPM a dosi terapeutiche [15]. L’uso di ASA da sola non riduce il rischio di poliabortività, né sembra esservi un ruolo rilevante per gli steroidi o le immunoglobuline (IG) endovena [12]. Profilassi primaria con ASA in pazienti con anticorpi antifosfolipidi. E’ giustificata? L’effetto di una profilassi primaria del tromboembolismo in individui con aPL e senza sindrome APA non è noto e non vi sono sull’argomento raccomandazioni basate sull’evidenza. Un recente trial randomizzato (AntiPhosphoLipid Antibody AcetylSalicylic Acid study, APLASA) ha mostrato che trattare individui asintomatici persistentemente positivi per anticorpi anticardiolipina o LAC con ASA a basse dosi (81 mg) in profilassi primaria non si associa a un significativo beneficio rispetto al placebo [16]. Lo studio mostrava anche che tali individui hanno una incidenza di eventi trombotici tutto sommato bassa e sviluppano gli eventi vascolari in presenza di fattori di rischio trombotico aggiuntivi [16]. Alcuni autori ritengono pertanto necessaria la somministrazione di ASA in pazienti con aPL ad alto rischio, per la presenza di LES, artrite reumatoide o altre malattie autoimmunitarie o per la coesistenza di fattori di rischio cardiovascolari e nell’anziano [17]. Inoltre, in considerazione della possibilità che individui aPL positivi siano sottoposti a chirurgia, traumi, immobilizzazione, neoplasie, necessità di assunzione di estro-progestinici, la profilassi del TromboEmbolismo Venoso (TEV, con EBPM) in questi casi è necessaria e raccomandata [18]. Bibliografia 1. George D, Erkan D (2009) Antiphospholipid syndrome. Prog Cardiovasc Dis 52:115–125 2. Greaves M (2009) Pathogenesis and management of antiphospholipid syndrome Thromb Res 123:S4–S9 3. Wilson WA, Gharavi AE, Koike T et al (1999) International consensus statement on preliminary classification criteria for definite antiphospholipids syndrome: report of an international workshop Arthritis Rheum 42:1309–1311 4. Miyakis S, Lockshin MD, Atsumi T et al (2006) International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipids syndrome (APS) J Thromb Haemost 4:295–306 5. Giannakopoulos B, Krilis SA (2009) How I treat the antiphospholipid syndrome Blood 114:2020–2030 6. Kearon C, Kahn S, Agnelli G et al (2008) Antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease. ACCP Evidence-based Clinical Practice Guidelines, 8th edn. Chest 133:454S–545S 7. Growther MA, Ginsberg JS, Julian J et al (2003) A comparison of two intensities of warfarin for the prevention of recurrent thrombosis in patients with the antiphospholipid syndrome. N Engl J Med 349:1133–1138 8. Finazzi G, Marchiori R, Brancaccio V et al (2005) A randomized clinical trial of highintensity warfarin vs conventional antithrombotic therapy for the prevention of recurrent thrombosis in patients with the antiphospholipid syndrome (WAPS). J Thromb Haemost 3:848–853 9. Schulman S, Svenungsson E, Granqvist S (1998) Anticardiolipin antibodies predict early recurrence of thromboembolism and death among patients with venous thromboembolism following anticoagulant therapy. Duration of anticoagulation study group. Am J Med 104:332–338 10. Levine SR, Brey RL, Tilley BC et al (2004) Antiphospholipid antibodies and subsequent thrombo-occlusive events in patients with ischemic stroke. JAMA 291:576–584 11. Usman MH, Notaro LA, Nagarakanti R et al (2009) Combination antiplatelet therapy for secondary stroke prevention: enhanced efficacy or double trouble? Am J Cadiol 103:1107–1112 12. Empson M, Lassere M, Craig J et al (2005) Prevention of recurrent miscarriage for 13. 14. 15. 16. 17. 18. women with antiphospholipid antibody syndrome or lupus anticoagulant Cochrane Database Syst Rev 2:CD002859 Noble LS, Kutteh WH, Lashey N et al (2005) Antiphospholipid antibodies associated with recurrent pregnancy loss: prospective, multicentre, controlled pilot study comparing treatment with low-molecular weight heparin versus unfractionated heparin. Fertil Steril 83:684–690 Stephenson MD, Ballem PJ, Tsang P et al (2004) Treatment of antiphospholipid antibody syndrome (APS) in pregnancy: a randomized pilot trial comparing low molecular weight heparin to unfractionated heparin. J Obstet Gynaecol Can 26:729–734 Derksen RH, Khamashta MA, Branch DW (2004) Management of the obstetric antiphospholipid syndrome. Arthritis Rheum 50:1028–1039 Erkan D, Harrison MJ, Levy R et al (2007) Aspirin for primary thrombosis prevention in the antiphospholipid syndrome: a randomized , double-blind, placebo-controlled trial in asymptomatic antiphospholipid antibody-positive individuals. Arthritis Rheum 56:2382–2391 Gerosa M, Chighizola C, Meroni PL (2008) Aspirin in asymptomatic patients with confirmed positivity of anticardiolipin antibodies? Yes (in some cases). Intern Emerg Med 3:201–203 Giron-Gonzalez JA, Garcia del Rio E, Rodriguez C et al (2004) Antiphospholipid syndrome and asymptomatic carriers of antiphospholipid antibody: prospective analysis of 404 individuals. J Rheumatol 31:1560–1567 La rigidità arteriosa: aspetti metodologici e implicazioni cliniche E. CIANI, M. BERNETTI, A. BERNI, L. POGGESI, M. BODDI Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, Università degli Studi di Firenze, Firenze Compliance e rigidità arteriosa: definizione La compliance arteriosa può essere definita come la capacità dei vasi arteriosi di aumentare il proprio volume in risposta a un incremento di pressione applicata sulla loro parete (ΔV/ΔP). La compliance diminuisce parallelamente all’aumento della rigidità di parete, che descrive la capacità del vaso di resistere alla distensione in seguito all’applicazione di una forza su di esso [1]. La rigidità può quindi definirsi come l’inverso della compliance. Metodi di misura della rigidità arteriosa Nella pratica clinica la rigidità arteriosa può essere stimata indirettamente, attraverso la pressione differenziale (Pulse Pressure, PP) e l’Augmentation Index (AIx), e in modo diretto valutando la velocità di propagazione dell’onda sfigmica (Pulse Wave Velocity, PWV). Quest’ultima è indicata come gold standard di misurazione della rigidità arteriosa dalle ultime linee guida per il trattamento dell’ipertensione arteriosa [2]. Il concetto di PWV è stato introdotto a fine Ottocento da Moens e Korteweg e tradotto successivamente in termini matematici, secondo la seguente formula: PWV = ΔL / Δt (m/sec) dove ΔL rappresenta la distanza percorsa dall’onda sfigmica e Δt il tempo necessario a percorrerla (Fig. 1). Per la determinazione della PWV possono essere utilizzati diversi tipi di segnale (Doppler, diametro vasale, onda pressoria). Tuttavia, il metodo più comunemente impiegato si basa sul tonometro ad applanazione, che permette di calcolare il valore della PWV misurando il tempo di transito dell’onda sfigmica e la distanza tra i due punti di rilevazione, come arteria carotide e arteria femorale (Fig. 1). Determinati fisiologici della rigidità arteriosa La rigidità della parete arteriosa è fortemente condizionata dalla funzione endoteliale e da influenze neuro-umorali mediate dal sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) e dall’attività adrenergica. Un’alterazione endoteliale determina una ridotta capacità di riparazione del danno vascolare, un deterioramento del processo di vasodilatazione endotelio-dipendente e un aumento del tono delle cellule muscolari lisce [4]. Su quest’ultimo agiscono il sistema adrenergico, ma anche stimoli meccanici e mediatori paracrini, come l’endotelina, l’angiotensina II, l’ossido nitrico (NO) e i prodotti dello stress ossidativo. Fig. 1 Misurazione della PWV. ΔL = distanza fra punto prossimale di misurazione (arteria carotide) e punto distale (arteria femorale); Δt = tempo impiegato dall’onda sfigmica a percorrere la distanza ΔL. Mod. da: [3] Fra i determinanti fisiologici della rigidità arteriosa (Tabella 1) l’età svolge un ruolo preponderante. Con l’avanzare dell’età, infatti, si sviluppano alterazioni strutturali della parete, in particolare un ispessimento intimale secondario alla proliferazione delle cellule muscolari lisce, accompagnato da processi di frammentazione e calcificazione delle fibre elastiche a livello della tonaca media. Si ha inoltre un aumento del contenuto relativo di collagene con riduzione della quantità di elastina. Altri meccanismi implicati nell’irrigidimento parietale secondario all’invecchiamento comprendono l’accumulo dei prodotti finali della glicosilazione avanzata (Advanced Glycosylation End-products, AGE), la diminuita produzione di NO e una minor risposta allo stimolo dei recettori β-adrenergici, con conseguente ridotto rilasciamento delle cellule muscolari lisce a livello delle grandi arterie. Le alterazioni correlate all’età risultano più pronunciate a livello delle arterie centrali portando quindi a un processo di “periferizzazione” del distretto centrale con l’avanzare dell’età. Tabella 1 Condizioni cliniche associate a un incremento della rigidità di parete. Mod. da [3] Condizioni fisiologiche Fattori di rischio cardiovascolare Patologie CV Patologie non primariamente CV Età Obesità Coronaropatia Insufficienza renale (moderata e End-Stage Renal Disease, ESRD) Basso peso alla nascita Fumo Scompenso cardiaco Artrite reumatoide Menopausa Ipertensione Stroke Vasculite sistemica Ridotta attività fisica Ipercolesterolemia Corredo genetico • familiarità per ipertensione • familiarità per diabete • familiarità per IMA (Infarto Miocardico Acuto) • polimorfismo genetico Ridotta tolleranza al glucosio Sindrome metabolica Diabete mellito (tipo 1 e 2) Iperomocisteinemia LES Proteina C reattiva Discusso è ancora se il sesso del soggetto abbia un’influenza nel determinare la rigidità arteriosa. I dati sono infatti discordanti e le differenze possono dipendere anche dal distretto in cui viene ottenuta la misurazione, dal metodo utilizzato e da vari fattori confondenti, come la diversa superficie corporea tra i due sessi. Occorre inoltre sottolineare che nella donna la rigidità è fortemente associata alle variazioni ormonali, come dimostrato da studi che riportano un’associazione fra menopausa e aumento della rigidità arteriosa indipendente dall’effetto dell’età. La rigidità arteriosa subisce variazioni fisiologiche durante il corso della giornata, in rapporto ai pasti, all’esercizio fisico e al sonno. Dopo i pasti la rigidità si riduce per una diminuzione delle resistenze vascolari sistemiche e per un aumento della frequenza e della gittata cardiaca, in assenza di un contemporaneo rialzo pressorio. Per quanto riguarda l’esercizio fisico, l’influenza sulla rigidità dipende dal tipo di attività praticata: un esercizio basato sullo sviluppo di forza (isometrico) infatti determina un aumento della rigidità arteriosa, mentre un allenamento basato sulla resistenza (isotonico) implica una riduzione della rigidità di parete, associandosi alla diminuzione dei livelli plasmatici di endotelina-1. Infine, la rigidità arteriosa aumenta durante il sonno in dipendenza dalle variazioni di concentrazione di endotelina-1 che si verificano in fase REM. Determinati patologici della rigidità arteriosa Tra i processi di natura patologica (Tabella 1) che agiscono sulla rigidità arteriosa, i fattori di rischio aterosclerotico svolgono un ruolo determinante, in primis l’ipertensione arteriosa, il cui danno ha come effetto finale lo sviluppo di ipertrofia parietale principalmente a carico della tonaca media. Quest’ultima è dovuta a un aumento del collagene a scapito dell’elastina, alla deposizione di calcio e alla proliferazione delle cellule muscolari lisce, fatti che portano a un vero e proprio rimodellamento parietale [5]. Oltre ai fattori meccanici, l’ipertensione determina un danno di parete anche attraverso altri meccanismi: iperattivazione simpatica, maggiore sensibilità cellulare all’azione dell’angiotensina II e aumentata produzione di specie reattive dell’ossigeno (Reactive Oxigen Species, ROS). L’esposizione tabagica agisce negativamente sulla funzione endoteliale riducendo la biodisponibilità di NO con aumento della pressione arteriosa. Studi recenti hanno evidenziato la correlazione positiva tra numero di anni di esposizione tabagica e aumento della rigidità di parete, dimostrando anche una riduzione della rigidità dopo sospensione del fumo. Sia il diabete mellito (tipo 1 e 2) che l’intolleranza glucidica si associano a un significativo aumento della rigidità. Nei pazienti diabetici la presenza di rigidità parietale è stata riscontrata indipendentemente dalle altre complicanze diabete-correlate, suggerendo che il suo aumento costituisca un marker molto precoce di danno vascolare. È la durata dell’esposizione cronica all’iperglicemia che sembra avere maggiore influenza sulla rigidità rispetto alla presenza della malattia in sé, come risultato della deposizione nel tempo degli AGE a livello parietale, i quali inibiscono l’NO, attivano i monociti, aumentano l’espressione dell’endotelina e la permeabilità endoteliale. Soggetti con diabete ben controllato o presente da breve tempo non mostrano infatti un aumento della rigidità [1]. La presenza di dislipidemia è correlata a un aumento della rigidità arteriosa; il suo effetto, associato a quello degli altri fattori di rischio, determina disfunzio- ne endoteliale, che rappresenta anche la prima tappa nel processo di formazione della placca aterosclerotica. In pazienti ipercolesterolemici l’integrità endoteliale risulta alterata per l’effetto lesivo diretto dell’elevata concentrazione di LDL, che a sua volta favorisce la produzione di ROS. Tale alterazione dell’equilibrio funzionale dell’endotelio favorisce l’adesione di piastrine e leucociti con conseguente acquisizione di proprietà pro-trombotiche e formazione della placca aterosclerotica. A conferma dei modelli sperimentali, l’utilizzo delle statine è risultato capace di migliorare la rigidità arteriosa. Recenti studi hanno evidenziato l’aumento della rigidità in patologie infiammatorie croniche come l’artrite reumatoide e il LES. La flogosi sistemica determina disfunzione endoteliale, calcificazione della tonaca media, modificazione nella composizione dei proteoglicani e, infine, favorisce l’infiltrazione cellulare nei vasa vasorum, con conseguente sviluppo di ischemia. A conferma di ciò alcuni studi hanno evidenziato una correlazione positiva tra incremento della rigidità e i principali mediatori flogistici: TNF-α, IL-6 e proteina C reattiva ultrasensibile [6]. Rigidità arteriosa e rischio cardiovascolare I fattori di rischio cardiovascolare (CV) agiscono direttamente sulla rigidità arteriosa, in quanto ne costituiscono i determinanti patologici. Tuttavia il rapporto fra tali fattori e rigidità arteriosa non si limita a questo, dato che la presenza di rigidità arteriosa costituisce di per sé un fattore di rischio e rappresenta inoltre un marker aggiuntivo di danno d’organo. Dalla somma del rischio associato ai fattori classici e di quello apportato dalla rigidità arteriosa si ottiene così il rischio cardiovascolare globale. Nel 1994 alcuni autori hanno considerato la rigidità come un marker di patologia aterosclerotica in fase asintomatica. Data la natura insidiosa del danno aterosclerotico, un precoce riconoscimento delle alterazioni a carico dei vasi arteriosi risulta estremamente prezioso in termini di prevenzione. Attraverso tale riscontro è infatti possibile identificare gli individui a rischio per lo sviluppo di complicanze e mettere quindi in atto provvedimenti terapeutici. La rigidità arteriosa misurata a livello aortico ha mostrato un potere predittivo indipendente in termini di morte cardiovascolare per tutte le cause, eventi coronarici (fatali e non) e ischemici cerebrali in studi condotti su diverse popolazioni: pazienti ipertesi non complicati, diabetici di tipo 2, pazienti in ESRD e nella popolazione generale. Il potere predittivo indipendente è stato confermato anche dopo aggiustamento per i classici fattori di rischio cardiovascolare, indicando che la rigidità aortica ha un miglior valore predittivo rispetto ai tradizionali fattori di rischio. Una possibile spiegazione potrebbe essere data dal fatto che essa riflette in modo più appropriato un danno di parete instauratosi da tempo e progredito costantemente; al contrario, i valori di pressione arteriosa, glicemia e il profilo lipidico possono essere fluttuanti nel tempo. Un aumento della rigidità arteriosa potrebbe inoltre individuare precocemente quei pazienti nei quali i fattori di rischio cardiovascolare si stanno traducendo in danno d’organo [3]. La correlazione tra aumento della rigidità e patologie cardiovascolari è stata confermata in numerosi studi (Tabella 2, Fig. 2)). Lo studio di Boutouyrie e coll. (2002) ha evidenziato la capacità predittiva della rigidità arteriosa (valutata con la PWV) in termini di eventi coronarici. Si tratta della prima dimostrazione dell’associazione tra aumento della PWV e rischio di coronaropatia in soggetti Tabella 2 Studi longitudinali che correlano PWV ed eventi cardiovascolari. Mod. da [3] Sito campionato Autore Endpoint Follow-up (anni) Soggetti (n°) PWV aortica (carotido-femorale) Blacher (1999, F) Mortalità CV 6,0 ESRD (241) Laurent (2001, F) Mortalità CV 9,3 Ipertensione (1980) Shoji (2001, J) Mortalità CV 5,2 ESRD (2658) Boutouyrie (2002, F) Eventi coronarici 5,7 Ipertensione (1045) Cruickshank (2002, UK) Tot cause di morte 10,7 Intolleranza ai glucidi, IGT (571) Laurent (2003, F) Stroke fatali 7,9 Ipertensione (1715) Shokawa (2005, J) Mortalità CV 10 Popolazione generale (492) Willum-Hansen (2006, DK) Mortalità CV 9,4 Popolazione generale (1678) Mitchell GF (2010, US) Mortalità CV 7,8 Popolazione generale (2232) ipertesi senza patologia cardiovascolare manifesta. La precoce riflessione dell’ onda sfigmica sottopone il ventricolo sinistro ad un aumentato post-carico, con conseguente sviluppo di ipertrofia ventricolare. Quest’ultima, associata anche all’aumentato pre-carico e alla conseguente riduzione della perfusione coronarica, determina rischio di ischemia subendocardica ed eventi coronarici. Recentemente è emerso il potere predittivo della rigidità arteriosa nella valutazione della riserva coronarica, la cui riduzione precede lo sviluppo di stenosi coronarica; la valutazione della rigidità è risultata correlata al rischio di coronaropatia ed è stata dimostrata la correlazione tra valori di PWV e numero di vasi coronarici patologicamente coinvolti alla coronarografia. L’aumento della rigidità arteriosa è stato inoltre correlato con la disfunzione diastolica ed è stato dimostrato come l’aumentata rigidità presente nei pazienti con scompenso cardiaco e funzione ventricolare sinistra conservata potrebbe contribuire alla patogenesi dello scompenso in modo maggiore rispetto alla disfunzione diastolica. Uno studio longitudinale condotto da Laurent e coll. nel 2003 ha evidenziato per la prima volta la correlazione fra rigidità aortica e rischio di ictus non fatale in pazienti con ipertensione arteriosa essenziale, mostrandone anche un valore predittivo maggiore rispetto ai classici fattori di rischio per ictus. La rigidità arteriosa può favorire la comparsa di eventi cerebrovascolari incrementando i valori di PP e a sua volta stimola il rimodellamento della parete arteriosa e contribuisce così allo sviluppo della placca aterosclerotica. Inoltre, l’incremento di rigidità e di PP si fa risentire soprattutto a livello delle arterie lenticolo-striate che irrorano i nuclei della base (a causa della loro morfologia, in quanto diramazioni che originano perpendicolarmente dalle arterie maggiori), sedi caratteristiche degli eventi ischemici lacunari. L’impatto della rigidità arteriosa è stato dimostrato anche in soggetti affetti da ESRD. Esistevano già studi epidemiologici che dimostravano l’effetto del danno di parete sulla mortalità cardiovascolare in pazienti affetti da tale patologia. Lo studio di Blacher del 2001 tuttavia dimostra il valore predittivo della PWV in termini di mortalità e indipendentemente dalla durata del periodo dialitico e dall’età [7]. Nel 2006 è stata dimostrata per la prima volta un’associazione inversa e indipendente tra filtrato glomerulare e rigidità arteriosa in pazienti con ipertensione essenziale non in terapia [8]. È stato inoltre ipotizzato come una riduzione della funzione renale possa essere di per sé responsabile di un aumento della rigidità arteriosa. Uno studio del 2002 su pazienti ipertesi ha infatti evidenziato come i livelli di creatinina sierica fossero i maggiori determinanti dell’accelerata progressione del processo di irrigidimento della parete arteriosa [9]. I meccanismi alla base di tale fenomeno non sono tuttora completamente chiari; si ipotizza tuttavia che un incremento del contenuto di calcio a livello della parete arteriosa abbia un ruolo nel determinare l’aumento della rigidità in pazienti in ESRD. Uno studio di Blacher del 2001 ha infatti evidenziato un aumento del calcio parietale in pazienti dializzati [7]. In conclusione possiamo affermare che il valore della PWV aortica risiede nella capacità di questo parametro di valutare direttamente il danno d’organo. Il suo potere predittivo è risultato più marcato in pazienti ipertesi considerati a basso rischio, appartenenti al primo e secondo terzile del Framingham score, rispetto Fig. 2 Curva di Kaplan-Meier della probabilità di eventi cardiovascolari maggiori in base a quartili di PWV. Mod. da: [6] a pazienti ad alto rischio (al di sopra del terzo terzile). La popolazione che sembra trarre maggior vantaggio dalla valutazione della PWV per la determinazione del rischio CV è proprio quella a rischio intermedio-basso, indipendentemente dall’età [10]. Bibliografia 1. Greenwald GE (2007) Ageing of the conduit arteries. Review article. J Pathol 211:157–172 2. Guidelines for the management of arterial hypertension (2007) The task force for the management of arterial hypertension of the European society of hypertension (ESH) and of the European society of cardiology (ESC). J Hypertens 25:1105–1187 3. Laurent S, Cockcroft J, Van Bortel L et al (2006) Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications. Eur Heart J 27:2588–2605 4. Shapiro Y, Boaz M, Matas Z et al (2008) The association between the reninangiotensin-aldosterone system and arterial stiffness in young healthy subjects. Clin Endocrinol 68:510–512 5. Feihl F, Liaudet L, Levy BI, Waeber B (2008) Hypertension and microvascular remodelling. Cardiovasc Res 78:274–285 6. Mahmud A, Feely J (2005) Arterial stiffness is related to systemic inflammation in essential hypertension. Hypertension 46:1118-1122 7. Blacher J, Guerin AP, Pannier B et al (2001) Arterial calcifications, arterial stiffness, and cardiovascular risk in end-stage renal disease. Hypertension 38:938-942 8. Schillaci G, Pirro M, Mannarino MR et al (2006) Relation between renal function within the normal range and central and peripheral arterial stiffness in hypertension. Hypertension 48:616-621 9. Benetos A, Adamopoulos C, Bureau JM et al (2002) Determinants of accelerated progression of arterial stiffness in normotensive subjects and in treated hypertensive subjects over a 6-year period. Circulation 105:1202-1207 10. Mitchell GF, Hwang SJ, Vasan RS et al (2010) Arterial stiffness and cardiovascular events: the Framingham Heart Study. Circulation 121:505–511 Farmacovigilanza e rischio clinico in medicina complementare 1E. GALLO, 1A. PUGI, 2V. MASCHERINI, 2L. GORI, 1M. MOSCHINI, 1M. DI PIRRO, 1F. LAPI, 1A. MUGELLI, 2F. FIRENZUOLI, 1A. VANNACCI 1Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica, Centro Interuniversitario di Medicina Molecolare e Biofisica Applicata (CIMMBA), Università degli Studi di Firenze, Firenze, e-mail: [email protected]; 2Centro Clinico di Medicina Naturale, ASL11 Empoli, Empoli (FI) Introduzione La farmacovigilanza si occupa di identificare gli eventi avversi farmaco-correlati, in particolare quelli sconosciuti o nuovi, per natura clinica, gravità o frequenza [1]. Come è noto, la sicurezza dei farmaci viene valutata tramite studi preclinici e clinici, ma i dati più attendibili derivano da indagini post-marketing, in cui il farmaco viene monitorato nelle reali condizioni di utilizzo e l’uso si estende a tutta la popolazione. Al contrario, nel settore delle medicine complementari (omeopatia e agopuntura in particolare) non esiste ancora un sistema specifico regionale o nazionale di valutazione degli eventi avversi, anche se dal 2003 è stata inserita nella scheda di segnalazione di reazione avversa a farmaco una nuova sezione destinata a raccogliere informazioni sull’uso concomitante di altri prodotti a base di piante officinali, omeopatici, integratori alimentari. Solo nel caso della fitoterapia esiste uno specifico sistema di sorveglianza, parallelo a quello dei farmaci, costituito dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2002. Fatta eccezione per la fitoterapia dunque, per affrontare correttamente il problema del rischio clinico nelle altre medicine complementari dobbiamo fare riferimento in gran parte alla letteratura, dalla quale emerge che esse sono relativamente sicure, se confrontate con i farmaci. Nel presente articolo non ci occuperemo della dimostrazione di efficacia di queste discipline, limitandoci a dire che numerosi studi mostrano la potenziale utilità clinica di agopuntura e fitoterapia in diverse indicazioni, mentre i risultati a carico dell’omeopatia sono ancora contrastanti [2]. Rischio clinico e omeopatia Pochi sono i lavori in letteratura che valutano la sicurezza dei prodotti omeopatici. Una revisione sistematica delle reazioni avverse pubblicate su riviste in lingua inglese dal 1970 al 1995 conclude che l’incidenza degli effetti indesiderati da prodotti omeopatici è maggiore rispetto al placebo (9,4/6,1) negli studi clinici controllati, ma si tratta in genere di effetti lievi e transitori [3]. Secondo gli autori, i prodotti omeopatici, nelle diluizioni alte e medio-alte, sarebbero piuttosto sicuri ed è improbabile che causino gravi eventi avversi. Un’altra analisi più recente conclude in maniera analoga che i prodotti omeopatici hanno scarsi effetti collaterali nonché effetti tossici scarsi o nulli [4]. Un report toscano sulla sicurezza dei prodotti omeopatici nella pratica clinica conferma il dato della letteratura: su 335 visite di follow-up consecutive in ambulatorio, sono state registrate nove reazioni avverse, meno del 3%, di cui una riporta allergia al lattosio, eccipiente dei granuli. In definitiva la letteratura rivela che i prodotti omeopatici sono sostanzialmente sicuri, con eventi avversi che variano dal 3 al 9% dei soggetti trattati, a seconda degli studi valutati, e in nessun caso eventi avversi gravi [5]. Un ulteriore aspetto da sottolineare è che spesso vi sono errori di classificazione dei prodotti naturali, sia da parte del medico che del paziente. Sono stati, ad esempio, attribuiti all’omeopatia eventi avversi legati a fitoterapici tradizionali cinesi [6] o a sostanze farmacologiche (ormoni tiroidei, amfetamine) [7]. Rischio clinico e agopuntura L’agopuntura è considerata un atto medico invasivo, ma è assolutamente sicura se messa in atto da medici qualificati e nel rispetto delle buone pratiche cliniche e igieniche. White [8] descrive solo 6 casi di reazioni avverse (pneumotorace o rottura di aghi) su 109 000 pazienti, per un totale di oltre un milione di trattamenti, sottolineando che nei casi in cui questi eventi si sono verificati gli operatori non erano qualificati, in accordo con un precedente lavoro [9]. Nella normale pratica clinica sanguinamento ed ecchimosi, dolore o problemi di tipo vegetativo rappresentano la maggior parte degli eventi avversi osservati. Altre reazioni come palpitazioni, diarrea, perdita di peso, disturbi circolatori, lesioni di vasi sanguigni, infezioni sistemiche sono rare o estremamente rare [10]. È stato inoltre osservato che si possono verificare più facilmente effetti indesiderati nei bambini trattati con agopuntura: ad esempio, in circa un terzo di essi si osserva una sedazione, nel 26% dei casi si ha dolore e nel 15% vi sono problematiche legate al sistema nervoso periferico, quali parestesie, disestesie ecc. [11]. Rischio clinico e fitoterapia Il rischio clinico associato al trattamento con prodotti fitoterapici è influenzato da numerosi fattori, spesso legati a specifiche caratteristiche delle piante. La provata efficacia di molti prodotti a base di erbe non è sempre sostenuta da un buon profilo di sicurezza. Infatti la diffusa convinzione che le terapie complementari e alternative siano più sicure dei farmaci non sempre corrisponde alla realtà: un preparato a base di piante medicinali ha una composizione complessa e variabile. Le sostanze chimiche costituenti il “fitocomplesso”, a cui è attribuibile l’attività del preparato, sono infatti generalmente dotate di attività farmacologica e pertanto, come per qualunque forma di terapia, sono possibili effetti collaterali, controindicazioni e interazioni farmacologiche. Molti estratti di piante medicinali, anche ben definiti dal punto di vista farmaceutico e fitochimico, sono commercializzati ed etichettati nel nostro paese come “alimenti” o “integratori” e quindi non soggetti ai controlli che si convengono ai farmaci. I problemi della fitovigilanza riferita ai prodotti venduti come fitointegratori sono molteplici: difficoltà nel conoscere la composizione dei prodotti, mancanza di standardizzazione delle quantità, variabilità nella qualità dei componenti, difficoltà nell’individuazione dei principi attivi delle piante e quindi dei possibili meccanismi di azione, problemi di contaminazione e adulterazione, aggiunta di farmaci di sintesi non dichiarati, metodi di preparazione e prodotti di origine. Il rischio sembra maggiore in alcune fasce della popolazione: donne in gravidanza, neonati, bambini e anziani, che pertanto dovrebbero utilizzare erbe medicinali sotto lo stretto controllo medico. Un problema di cui si sta prendendo consapevolezza solo da pochi anni è quello delle interazioni farmacologiche, potenzialmente implicate in un terzo delle segnalazioni finora giunte attraverso il sistema italiano di Fitovigilanza [12, 13]. Relativamente all’uso dei fitoterapici in gravidanza, da un’indagine condotta in Toscana su 172 gestanti, è emerso che il 48% fa ricorso a prodotti naturali, il 30% considera l’uso sicuro al pari dei farmaci e il 52% li considera più sicuri dei farmaci [14]. Questi dati mettono in luce una percezione del rischio estremamente bassa, al punto che le erbe vengono assunte particolarmente nel primo trimestre quando appunto il rischio di effetti tossici sul feto è più elevato. Tali risultati sono in linea con quanto riportato a livello internazionale e sono stati recentemente confermati anche da un’indagine condotta in Veneto [15]. In conclusione, se da un lato è necessario monitorare l’utilizzo dei prodotti a base di piante officinali per evidenziarne le possibili reazioni avverse, non bisogna tuttavia dimenticare che molti fitoterapici risultano particolarmente utili nella terapia di diversi disturbi, risultando relativamente sicuri. Da sempre la medicina ha attinto al mondo naturale per la ricerca di nuove molecole farmacologicamente attive e, là dove se ne è dimostrata l’efficacia, queste sono entrate a far parte della terapia ufficiale. Un corretto utilizzo dei fitoterapici passa però sempre attraverso la visita e la prescrizione di un medico, dato che le reazioni avverse gravi sono spesso legate a un uso scorretto, alla mancanza della sorveglianza medica o all’utilizzo in situazioni a rischio. Bibliografia 1. Hauben M, Zhou X (2003) Quantitative methods in pharmacovigilance: focus on signal detection. Drug Saf 26:159–186 2. Vannacci A (2008) Metodologia della ricerca nelle medicine non convenzionali. In: Cipolla C, Roberti di Sarsina P (eds) Le peculiarità sociali delle medicine non convenzionali. Franco Angeli Editore, Milano 3. Dantas F, Rampes H (2000) Do homeopathic medicines provoke adverse effects? A systematic review. Br Homeopath J 89:S35–S38 4. Bornhoft G, Wolf U, von Ammon K et al (2006) Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice – summarized health technology assessment. Forsch Komplementmed 13:19–29 5. Endrizzi C, Rossi E, Crudeli L, Garibaldi D (2005) Harm in homeopathy: aggravations, adverse drug events or medication errors? Homeopathy 94:233–240 6. Corleto VD, D’Alonzo L, Zykaj E et al (2007) A case of oesophageal ulcer developed after taking homeopathic pill in a young woman. World J Gastroenterol 13:2132–2134 7. Mortelmans LJ, Biesemans L, Van Rossom P (2004) Homeopathic products, not as innocent and safe as they seem? A case report. Eur J Emerg Med 11:242–243 8. White A (2004) A cumulative review of the range and incidence of significant adverse events associated with acupuncture. Acupunct Med 22:122–133 9. Bensoussan A, Myers SP, Carlton AL (2000) Risks associated with the practice of traditional chinese medicine. An australian study. Arch Fam Med 9:1071–1078 10. Witt CM, Pach D, Brinkhaus B et al (2009) Safety of acupuncture: results of a prospective observational study with 229.230 patients and introduction of a medical information and consent form. Forsch Komplementmed 16:91–97 11. Jindal V, Ge A, Mansky PJ (2008) Safety and efficacy of acupuncture in children: a review of the evidence. J Pediatr Hematol Oncol 30:431–442 12. Menniti-Ippolito F, Mazzanti G, Santuccio C et al (2008) Surveillance of suspected adverse reactions to natural health products in Italy. Pharmacoepidemiol Drug Saf 17:626–635 13. Firenzuoli F (ed) (2009) Interazioni tra erbe, alimenti e farmaci. Tecniche Nuove, Milano 14. Lapi F, Vannacci A, Moschini M et al (2008) Attitudes and Knowledge of Complementary and Alternative Drugs (Cads) Among Pregnant Women: a Preliminary Survey in Tuscany. Evid Based Complement Alternat Med [Epub ahead of print 15. Cuzzolin L, Zanconato G, Ventrella D, Benoni G (2010) Use of herbal products among 199 Italian women during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 150:102–103 IMPRESSUM Inserto alla rivista "Internal and Emergency Medicine" Vol. 5 Num. 2 Editore: Springer-Verlag Italia Srl, Via Decembrio 28, 20137 Milano Copyright © SIMI, Società Italiana di Medicina Interna

Scaricare