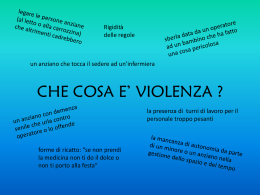

Prof. Norberto Bobbio, Arcana imperii: verità e potere invisibile.* La piazza della Loggia di Brescia è un luogo della memoria. Di una memoria dolorosa per i morti e i feriti che l'hanno insanguinata, per il modo con cui sono stati uccisi e colpiti, per la verità contestata e negata. Uno dei tanti, troppi, luoghi in cui la restaurata libertà che avrebbe dovuto dar vita a una pacifica convivenza, non ha impedito la morte di tante vittime innocenti e invendicate. Una memoria che non può e non deve essere cancellata. I familiari e gli amici delle vittime non possono cancellarla. Gli italiani non debbono. Vi sono due forme diverse della memoria: quella interiore e quella esterna. La memoria esterna, che si manifesta nelle cerimonie ufficiali, nei discorsi commemorativi, nelle lapidi, nei monumenti, nei libri di storia, nelle testimonianze dei protagonisti, nella riproduzione di immagini dell'evento, ha senso soltanto se serve a mantener viva la memoria interiore. La può sollecitare, ma non la sostituisce. L'una è la memoria morta, l'altra la memoria viva. In un cimitero osserviamo una madre inginocchiata di fronte alla tomba del figlio. La tomba è la memoria esterna; la madre, che ha posato su di essa un mazzo di fiori e prega, rappresenta la memoria interiore. La lapide è, di per se stessa, muta. Quando noi stessi ci soffermiamo per caso di fronte a una tomba perché ci colpiscono le due date di nascita e di morte e il volto di un ragazzo sorridente che le sovrasta e ci vien fatto di riflettere anche per un breve momento su quel destino crudele, compiamo un atto di memoria interiore. È bastato quell'attimo per suscitare una, pur fuggevole, emozione. E in quell'attimo il ragazzo morto rivive in me. Ricordando o anche soltanto immaginando la vita di una persona pur morta da tempo, la facciamo rivivere, e le impediamo di ricadere, anche solo per quell'attimo, nel nulla. Siamo qui, in questa città, anzitutto per ricordare, per fare rivivere dentro di noi quei morti e, trattenendoli ancora una volta con noi, non lasciarli sparire nel nulla. Anche noi, riuniti in questa sala, dovremmo essere capaci di dire quello che in una commovente testimonianza ha detto la madre di una insegnante uccisa quel giorno: «Per me è ancora presente. E quando parlo con lei me la trascino dietro». Vorremmo essere capaci anche noi, tutti noi, di trascinarci dietro quei morti. Non dovremmo dire mai, come si legge in un'altra testimonianza: «Ma come, sono passati tanti anni». Sono passati venti anni, è vero, ma per i familiari delle vittime sono nulla. Dobbiamo poter dire: «Anche per noi sono nulla». Ma la morte può essere collettiva come quella di cui si parla quando si rievoca una strage? No, nella memoria interiore la morte è sempre individuale. Diciamo per convenzione: una decina, un centinaio di morti. Ma ogni morte è diversa dall'altra, come del resto ogni nascita. Ciascuno Conferenza organizzata nel 1994 dal Comune di Brescia in occasione del XX anniversario della strage di Piazza della Loggia. * muore come singolo e solo, con gli affetti che lo hanno nutrito, con le fantasie che lo hanno aiutato a vivere, con gli incubi che lo hanno tormentato, coi suoi vizi e le sue virtù, con le sue abitudini, il suo modo di parlare, di ridere, di soffrire. La memoria esterna li accomuna, la memoria interna soltanto è capace di restituire a ciascuno la propria vita e quindi anche la propria morte. Rievocando a una a una quelle vittime, e non tutte insieme, la strage appare ancora più orrenda. Dietro ogni vita stroncata c'era un universo di affetti e di progetti che è stato irrimediabilmente distrutto. I1 momento della commozione nella rimembranza non esclude, anzi richiede, il momento della riflessione. Dice un testimone: «Quello che fa più male è che la gente non riesce a rendersi conto che non è un problema tuo, di sofferenza privata: è una strage, un delitto politico, e va collegata ad altri episodi analoghi». Già di per se stessa una testimonianza come questa è un invito alla riflessione. È naturale che il ricordo venga prima. È altrettanto naturale che al ricordo segua la riflessione. Guai agli immemori. Saranno non soltanto incapaci di ricordare, ma anche di capire. La riflessione, del resto, è l'unico modo per evitare la falsificazione o l'inquinamento della memoria, che si insinua inconsapevolmente o può essere intenzionalmente prodotto nella nostra mente. Ciò che stupisce nei sondaggi riguardanti la conoscenza che i giovani hanno degli eventi vicini della nostra storia, e anche da quelli sulla strage di Brescia, non è soltanto la non conoscenza, ma, quel che è peggio, la falsa conoscenza. La rimembranza è stimolo alla riflessione. Non è la prima volta del resto che quel che avvenne il 28 maggio di vent'anni fa è oggetto di riflessione storica, politica, filosofica e religiosa. Un evento così spaventoso non può non suscitare mille domande, cui è difficile dare risposte. Soprattutto due, la cui mancata risposta ci ha lasciato un amaro senso di impotenza: «Perché quel delitto è stato compiuto? Perché dopo venti anni non sappiamo ancora chi siano stati gli autori?». La prima domanda ci obbliga ad affacciarci al problema del bene e del male, la seconda a quello della verità e della menzogna. Sono domande ultime, perché ne dipende la conoscenza che noi dovremmo avere di noi stessi: sappiamo benissimo che la nostra vita è continuamente minacciata e avvilita dalla mancanza di giustizia e di verità. Il male, sotto forma di violenza, assume diversi aspetti, ha diverse gradazioni: la situazione limite del male è il male radicale, ovvero il male per il male su cui ha scritto pagine indimenticabili Primo Levi nell'ultimo suo libro, I sommersi e i salvati. Il male compiuto con nessun altro scopo che quello di fare il male. Testualmente: «La violenza fine a se stessa, volta unicamente alla creazione del dolore; talora tesa a uno scopo, ma sempre ridondante, sempre fuori di proporzione rispetto allo scopo medesimo». Fra tutte le azioni delittuose che gli uomini possono compiere contro altri uomini, la strage è uno di quelli che più si avvicina al male radicale. Di qua la sua eccezionalità, e proprio per questa sua eccezionalità, più difficile da comprendere. Ciascuno di noi è disposto attraverso la propria esperienza quotidiana a capire il delitto passionale, il delitto di chi uccide per essere stato colto in flagrante, il delitto di chi si vendica di un suo nemico, la violenza in guerra, in cui sei costretto ad uccidere chi ritieni o sei indotto a ritenere tuo nemico. Nella normalità dei casi chi uccidi è il tuo nemico vero o presunto, non importa se di lunga durata o occasionale, colpevole per il solo fatto di essere nemico. Lo uccidi talora anche per un pretesto o un futile motivo. Ma la vittima è o deve essere non solo per te, ma anche per altri che conosceranno la tua azione, qualcuno che ha commesso una colpa. L'unica tua giustificazione dell'uccisione è la presenza di un colpevole. Tu non hai né la volontà né il potere di spezzare il rapporto tra delitto e castigo: è un rapporto necessario. Un esempio letterario famoso del male radicale è il delitto gratuito. Ebbene, la caratteristica della strage è quella di essere, fra tutte le forme di violenza, quella più vicina alla violenza assoluta: è il massimo delitto, l'omicidio, diretto consapevolmente contro degli innocenti. Colui che colloca una bomba micidiale su un treno o nella sala d'aspetto di una stazione, sa con certezza che le vittime che il suo gesto produce non hanno, rispetto al fine o ai fini che egli si propone, nessuna colpa. Non colpisce il nemico, vero o presunto, ma a capriccio coloro che si trovano per puro caso su quel treno, in quella sala d'aspetto, su una piazza. Non voglio dire che lo stragista non abbia un nemico da colpire o di cui vendicarsi. Ma il suo nemico è altrove: l'eccidio degli innocenti è soltanto un mezzo per colpire indirettamente un nemico che solo lui sa o deve sapere chi sia e dove sia. Non c'è forse modo più perverso di ridurre l'uomo a mezzo che quello di considerare puro mezzo di un disegno ignoto la sua morte violenta. Voi potreste obiettarmi che sono innocenti anche coloro che il pilota di un aereo di guerra uccide sganciando una bomba su una città. Ma sono, questi innocenti, per lui nemici, quelli che il potere gli ha imposto o fatto credere di essere suoi nemici. Può esserci un solo argomento per attribuire la qualità di nemico a coloro che si trovavano, venuti dalle più diverse parti e per motivi più diversi e coi progetti di vita più disparati, in quella mattina d'estate nella sala d'aspetto nella stazione di Bologna? Cerco di condurre il ragionamento alle estreme conseguenze per cercare di scavare sino in fondo in quell'indifferenza al male che ha mosso la mano degli esecutori e la mente dei mandanti. Non si può confondere l'attentato terroristico rivolto contro una determinata persona, ancora una volta con un nemico ben individuato, e la strage compiuta contro una massa indistinta di uomini inermi, inoffensivi ed ignari. So bene che la strage non è mai un delitto del tutto gratuito. Anche lo stragista ha un fine. Ma se ci domandiamo quale, la risposta non è facile: per conoscere un fine, occorre conoscerne gli effetti. Non è facile a breve distanza di tempo riconoscere di una strage gli effetti. Gli effetti immediati erano quelli voluti? Se si toglie di mezzo un testimone scomodo, ci si rende immediatamente conto quale sia stato il fine e quale sia l'effetto. Ma è così immediatamente evidente il rapporto tra il fine e l'effetto di una strage? Sono sempre stato un po' perplesso di fronte alla formula più usata, almeno nei primi tempi: strategia della tensione. Anzitutto: c'è davvero una strategia unica che collega una strage all'altra durante un lungo periodo di tempo? Ma basta davvero la tensione, prodotta dal panico, che come tutti i movimenti di folla suscita uno stato d'animo effimero, a provocare effetti duraturi? È così difficile la ricerca di un progetto complessivo da indurre giustamente i più informati commentatori a parlare di una pluralità di fini. Ma quale il fine principale, quali i fini secondari? È anche stato detto a ragione che quando si scopriranno davvero, posto che questo possa accadere, «le vili e meschine ragioni che hanno armato la mano degli assassini» si resterà atterriti. E se al di là dei fini specifici ci fosse soltanto, o anche, un irresistibile delirio di potenza? Uccidere è un modo per affermare la propria superiorità. Quale maggiore espressione di potenza che uccidere da solo, con un solo atto, non un uomo ma molti uomini insieme? Ucciderli a tuo arbitrio, di nascosto, come un demone terribile e ignoto? Come ha scritto con una frase lapidaria, che spesso ho citato, Elias Canetti: «I1 segreto sta nel nucleo più interno del potere». Ogni forma di potere tende a rendersi invisibile perché è tanto più efficace quanto più è nascosto. Nello stesso tempo cerca di carpire quanto più è possibile della vita segreta di coloro su cui domina. Il massimo potere consiste nel vedere tutto senza essere visti da nessuno. L'ideale del potente è quello di essere l'onniveggente invisibile. Due sono i modi con cui il potente aumenta il proprio dominio: o prendendo le proprie decisioni al riparo da sguardi indiscreti, o, se è costretto a presentarsi in pubblico, mentendo, e così occultando la verità. O si nasconde per non farsi vedere o si mette la maschera per non essere riconosciuto. Si tratta di due espedienti complementari che si integrano a vicenda: col primo non si fa sapere quello che si vuole; col secondo si fa credere di volere una cosa diversa da quella che si vuole. La segretezza non solo tollera ma esige la menzogna. Chiunque sia tenuto a mantenere un segreto ha il dovere di non rivelare quello che gli è stato confidato. Questo dovere implica la necessità di mentire. Se un amico ti confida un segreto e ti intima di non rivelarlo a nessuno, che cosa puoi fare, qualora un altro, sia pure anch'esso un amico, ti chiede se tu sai, se non mentire? Se tu fai parte di una setta o di una associazione segreta, è tuo dovere non rivelare la tua appartenenza a essa, e tanto meno quella dei tuoi compagni. Se ci sono, come ci sono, in ogni Stato dei servizi che si chiamano per loro stessa natura segreti, la loro tendenza inevitabile, e inevitabile perché funzionale, è quella di sapere dei cittadini tutto quello che è utile sapere e, per eccesso di zelo, qualche cosa di più, senza far sapere nulla di se stessi. Si pensi anche per un solo momento alla somma di potere che ha su di te un gruppo di persone che sa tutto sul tuo conto senza che tu lo sappia e senza che tu abbia la possibilità di sapere chi ne fa parte. Tu sei, letteralmente, nelle loro mani. Democrazia e potere invisibile, quelli che un tempo si chiamavano arcana imperii, sono incompatibili. La democrazia è il governo del potere visibile, il governo pubblico in pubblico. Una citazione tra mille. Richard Sennett nel suo bel libretto sull'autorità scrive: «Tutte le idee di democrazia che abbiamo ereditato dal XVIII secolo sono basate sulla nozione di un'autorità visibile». La caratteristica principale della democrazia è il controllo del governo da parte dei cittadini, attraverso la libera espressione del consenso e la verifica periodica di questo consenso. Ma come puoi controllarlo se non lo vedi? La ragione profonda della segretezza è proprio lo sfuggire a ogni possibile controllo. Tanto più incontrollabile il potente quanto più invisibile. La differenza tra democrazia e autocrazia sta nel diverso rapporto che l'una e l'altra hanno col segreto. Nell'autocrazia la segretezza è la regola, nella democrazia, là dove la ragione di Stato lo richiede, è l'eccezione e deve comunque essere regolata e controllata dal potere visibile. Tra l'altro una delle peggiori conseguenze della presenza incombente di un potere invisibile è l'ossessione del complotto, la cosiddetta "dietrologia". Dove c'è un mistero di Stato si scatenano le più diverse e strampalate interpretazioni. Peggio ancora: dove il potere è segreto, anche il contropotere tende a essere segreto. È ben noto che la storia di un regime autocratico e la storia delle congiure sono due storie parallele e qualche volta confluiscono l'una nell'altra. Nelle stanze del sottosuolo, dove nessuno vede chi va e chi viene, non è sempre facile distinguere gli uomini dello Stato da quelli dell'Antistato. Poiché la tendenza a nascondersi appartiene all'essenza stessa del potere, non ci si deve stupire se il governo del potere invisibile non è mai compiuto. Per questo, la battaglia per la trasparenza non è mai conclusa, anche dopo l'abbattimento dei governi autocratici. Non è mai vinta una volta per sempre. In questi anni di vita democratica abbiamo avuto sin troppe, e sin troppo evidenti, prove, che è una battaglia difficilissima, quasi sempre perduta. Democrazia e potere invisibile sono incompatibili anche per un'altra ragione: l'invisibilità favorisce l'esercizio della violenza. E l'uso politico della violenza è ciò che caratterizza i governi dispotici, e distingue la democrazia dalla dittatura. Quante volte siamo stati costretti a ripetere che la differenza tra dittatura e democrazia, e quindi tra il fascismo e la Repubblica, sta nell'uso o nel non uso politico della violenza, e per questo non si può andare al di là del fascismo e dell' antifascismo, come se fossero da collocare storicamente sullo stesso piano. Ma come è difficile farlo capire! Quanto sono ostinati ed ottusi quelli che non lo vogliono capire! Le regole fondamentali della democrazia, quelle che permettono di prendere decisioni vincolanti per tutta la collettività, prevedono due modi essenzialmente pacifici di risolvere i conflitti , la contrattazione e il principio di maggioranza. Non sono affatto regole neutrali rispetto ai valori, come spesso si dice e si crede. Valgono come regole democratiche solo se rispettano alcuni valori fondamentali: quello della libertà (se il voto non è libero non è democratico), dell'eguaglianza (la democrazia compiuta esige il suffragio universale, vale a dire l'eguaglianza dei cittadini rispetto all'esercizio dei diritti politici), infine quello della nonviolenza. I1 metodo democratico è in tutti i suoi aspetti un metodo nonviolento. Non è un caso che la libertà di riunione sia vietata agli armati e la libertà di associazione escluda le associazioni militari. La definizione di democrazia che io prediligo è la seguente: «La democrazia è quella forma di governo regolata da principi e norme che permettono la soluzione dei conflitti sociali e politici senza che vi sia bisogno di ricorrere alla violenza reciproca». Primo fra tutti, il conflitto che nasce nel passaggio da un governo all'altro. Nei nostri tanto decantati comuni medioevali, come esempio di vivere libero, quando una famiglia prevaleva sull'altra i vinti erano uccisi o mandati in esilio, le loro case distrutte, le loro torri abbattute. La nostra democrazia, è vero, è nata dalla violenza, ma contro la violenza. Dalla violenza passata contro la violenza futura. Dalla guerra più cruenta nella storia del mondo, provocata da Hitler e appoggiata da Mussolini, non si poteva uscire se non con la violenza di una guerra riparatrice. Ma i partiti antifascisti, che si unirono nel Comitato di Liberazione per collaborare con gli eserciti alleati, pur entrando anche loro in campo con le armi, stabilirono fra loro un patto di non aggressione reciproca, che fu mantenuto, e insieme presero l'impegno, che fu rispettato, di dar vita ad un'assemblea costituente che avrebbe dovuto istituire, come di fatto istituì, una costituzione democratica, che, in quanto democratica, avrebbe posto i principi di una convivenza pacifica tra i cittadini. Questi e non altri sono i fatti che stanno alla base della Repubblica, della prima Repubblica, come di tutte le altre che verranno, se verranno, almeno sino a che l'Italia sarà una democrazia e sarà fiera di esserlo. Ma come? Siamo arrivati al punto che questi fatti incontestabili dobbiamo ancora ripeterli a coloro che non ricordano o non vogliono ricordare, agli immemori, agli sconsiderati, ai falsari e ai loro complici? Ma il patto non è stato sempre rispettato. Troppe volte è stato violato. E doppiamente violato, non solo per l'abietta violenza di cui la vostra piazza è stata testimone, ma anche perché, se è vero che l'unico modo che gli uomini hanno di riparare un torto è quello di rendere giustizia, il grande torto del 28 maggio 1974, pur essendo trascorsi vent'anni, non è stato riparato. Democrazia incompiuta o bloccata, come si suole dire? No, anche offesa, deviata e violentata. È stato detto giustamente: l’'impossibilità di scoprire la verità è una costrizione a non dimenticare. Ma è anche stato detto che sino a che gli assassini non saranno scoperti «quei portici continueranno a raccontare non solo la pietà dei cittadini per le vittime ma anche il trionfo dell'ingiustizia». Un trionfo dell'ingiustizia, dovuto, come è stato detto autorevolmente tante volte, a una vera e propria congiura contro la verità, condotta di comune accordo tra i poteri eversivi e i poteri paralleli, che si valgono entrambi, se pure per opposte ragioni, che talora stranamente coincidono, del privilegio dell'invisibilità. Verità e giustizia si coniugano insieme, ancora una volta, come sempre. Dove non c'è verità, non ci può essere giustizia. E dove non c'è giustizia i morti sono morti due volte. La seconda Repubblica si autopresenta come riparatrice e vendicatrice delle malefatte della prima. Anche delle stragi impunite? Che cosa c'è stato di più perverso sino ad ora, ben oltre la dilagante corruzione, che le stragi impunite? Ma chi ha fatto di tutto perché restassero impunite? Quali sono state le forze politiche maggiormente vicine ai poteri occulti, la cui funzione è stata spesso non già di rivelare ma di occultare la verità? Ma non sono ora queste stesse forze uno dei pilastri del nuovo governo? Ho cominciato dicendo che piazza della Loggia è e deve restare un luogo della memoria. Possiamo ancora avere qualche speranza che non rimanga il luogo della memoria offesa, avvilita e tradita?

Scaricare