novantanove la grande disuguaglianza storia di un numero che è diventato un simbolo introduzione di Jacopo Barigazzi e Roberta Carlini noi siamo il 99 per cento come un numero diventò un movimento di Giuseppe Ragusa l’1 per cento e le disuguaglianze inaccettabili di Maurizio Franzini 60 minuti da top manager o 200 giorni da operaio? i numeri produzione di ricchi a mezzo di ricchi di Alessandro Robecchi ascesa, caduta e ascesa di un’arrampicatrice sociale di Teresa Ciabatti un test affidato ai lettori di Emanuele Bevilacqua 2 introduzione Jacopo Barigazzi e roberta carlini “Arrampicarsi sulla scala sociale è molto più difficile, se cresce la distanza tra i pioli”. Questa frase l’ha scritta Tim Noah, giornalista e saggista americano, analista appassionato della crescente disuguaglianza americana. La prendiamo a prestito per introdurre questo libretto, “99”, nel quale spieghiamo come e perché un numero è diventato un simbolo, e cerchiamo così di dar conto anche delle intenzioni che animano la nostra impresa, l’avvio di una nuova pagina alla quale abbiamo annesso il numero 99. n Nel segnalare la crescente “distanza tra i pioli”, l’autore di “The Great Divergence” dice in parole semplici che il re è nudo, e il sogno americano della mobilità sociale si è infranto. Non ci si muove – o ci si muove molto difficilmente e molto raramente - da una classe sociale all’altra, da uno scalino all’altro, da una generazione all’altra. Per farlo, servirebbe un salto alla Bubka, un’impresa fuori dalla portata del cittadino medio. Ma se cresce la distanza tra i pioli e non si salta più facilmente dall’uno all’altro, ecco che quella distanza diventa intollerabile, e le crescenti disuguaglianze inaccettabili: non solo perché fanno a pugni con il comune e minimo senso di giustizia, ma anche perché inceppano e cristallizzano l’economia. Ingiustizia, immobilismo, privilegio. Queste tre parole dominano il campo, quando si parla delle crescenti disuguaglianze degli ultimi trent’anni, che hanno preceduto la Grande Recessione e che rischiano di crescere ancora di più a causa della crisi e delle risposte politiche sbagliate che ad essa si danno. Ingiustizia, immobilismo, privilegio: stiamo parlando anche di noi, dell’Italia, è evidente. Una 3 prova numerica l’hanno data alcuni economisti che hanno lavorato alla “curva del Grande Gatsby”: quella che misura il grado di disuguaglianza e il tasso di mobilità sociale di un paese. Bene, l’Italia è tra i peggiori – più immobile e più disuguale – proprio vicino agli Stati Uniti. Tra i peggiori, anche se siamo lontani anni luce dal tasso di competizione economica che c’è negli Stati Uniti e siamo allo stesso tempo geograficamente piantati nel modello del welfare europeo. Perché? Cosa ci è successo e ci sta succedendo? Come uscire da questo blocco soffocante, riavvicinare i gradini della scala e consentire a chi vuole e può di sgambettare su e giù? Come passare da un ordine sociale chiuso e basato su posizioni di rendita a uno aperto basato su una equa competizione? Qui a pagina99 non abbiamo risposte in tasca. Ma una certezza assoluta sulla necessità di cercarle, a partire dalle zone oscure dell’economia privata e pubblica dove ingiustizia, immobilismo e privilegio prendono corpo. Zone grigie, coperte dagli interessi e anche da false contrapposizioni – come per esempio quella tra Stato e Mercato, in un’economia nella quale interessi privatissimi attraversano allegramente le stanze del potere pubblico e privato per cementarsi a vicenda in barba all’interesse collettivo. Ma ci fermiamo qui con le premesse al nostro lavoro editoriale: il seguito lo si vedrà solo nei fatti, quelli che raccontiamo, analizziamo, interpretiamo. O meglio, lo vedremo insieme alle lettrici e ai lettori. E a proposito, è un fatto che quel numeretto – 99 – ha acquisito un certo peso, negli ultimi tempi, dopo che qualcuno ha detto in una piccola piazza.: “Noi siamo il 99 per cento”. Il 99 per cento che ha perso nella scala dei redditi, contro l’1 per cento che ha preso tutto e ha dettato legge (leggi non perfette, a giudicare poi dal loro effetto nell’economia reale). A nostra memoria, con Occupy Wall Street è la prima volta che un numero si sporge dai paper degli economisti e finisce su striscioni e magliette. Giuseppe Ragusa racconta la genesi della storia, e il suo epilogo. Mentre Maurizio Franzini prova a trasportarla 4 in Italia, guardando i nostri numeri delle disuguaglianze, e la nostra concezione di cosa è accettabile e cosa non lo è. Segue un piccolo esercizio sulla divaricazione dei redditi, che vi farà arrabbiare tutti (tranne lo 0,001 per cento): quanti giorni di lavoro di un dipendente di una grande impresa servono per pagare un’ora di lavoro del capo supremo, il Ceo. Lo abbiamo calcolato per una decina dei nostri top manager. Passando dai redditi ai patrimoni, Alessandro Robecchi – penna satirica saldamente ancorata alla realtà – fa una lettura delle sue sulle liste di Forbes, parte italiana. E poi abbiamo chiesto a una scrittrice, Teresa Ciabatti, di regalarci una piccola storia che parla di figli del 99 per cento che incontrano figli dell’1 per cento. Per finire. Quel 99 al quale abbiamo voluto saldamente ancorare la nostra piccola e rischiosa pagina non finisce qui. Può dirci e può essere tante altre cose. Da leggere insieme, ci consiglia Emanuele Bevilacqua. Nota. Questo è solo il primo di una serie di esingle. Qui faremo girare la parte più approfondita, o più creativa, o più approfondita e più creativa, del nostro lavoro a pagina99. Saranno réportage, focus su singoli temi o paesi, pamphlet di battaglia o di analisi, su tutti i temi possibili visti con le lenti della cultura e dell’economia. E con tutti i mezzi possibili, ovviamente. Cominciamo però in povertà, in questa versione pdf che vi offriamo in lettura. Seguirà a breve la versione epub, e poi tanto altro. 5 “noi siamo il 99 per cento” come un numero diventò un movimento di Giuseppe Ragusa Nel 2011 il San Francisco Chronicle ha compilato la lista delle personalità che più di altre hanno segnato la vita culturale ed economica della Bay Area, la zona che comprende oltre alla città del Golden Gate anche Berkeley, Oakland e la Silicon Valley. Si tratta di gente del posto, ma il posto è di quelli che influenzano la cultura mondiale e molti dei nomi sono conosciuti anche oltre i confini della baia di San Francisco. Della lista fanno parte: Sheryl Sandberg, top manager di Facebook; il fondatore di Paypal, Peter Thiel; Jack Dorsey, cofondatore di Twitter. Fra i nomi c’è anche quello di Micah White. Micah non è né un venture capitalist né il fondatore di una internet company della Silicon Valley, ma è a suo modo uno startupper visionario. È il creatore del movimento di protesta più singolare e d’impatto della recente storia statunitense. n Nel 2011 White è uno dei capiredattori di Adbusters, rivista canadese e testo sacro dei movimenti “anti” del nord America. La rivista ha una tiratura di settantamila copie, molte delle quali vendute negli Stati Uniti. Il suo fondatore, Kelle Lasn, ha più volte definito Adbusters come un network globale di artisti, scrittori, studenti che hanno come comune obiettivo quello di facilitare l’attivismo contro lo strapotere culturale delle multinazionali. Un network digitale costituito da un database di circa novanta6 mila email di attivisti e da un sito web costantemente aggiornato con materiale radicale che incita alla rivolta contro tutto ciò che abbia a che fare con le corporation. Periodicamente gli attivisti ricevono il tactical briefing di Adbusters, un documento dal sapore rivoluzionario contenente le segnalazioni delle proteste intraprese da varie cellule di militanti sparse in Canada e negli Stati Uniti. Il tactical briefing del 13 luglio del 2011 è scritto proprio da Micah White. Ha come titolo tre parole legate fra loro e precedute dal simbolo del cancelletto: #OCCUPYWALLSTREET. Invita gli attivisti a radunarsi nelle strade di Manhattan per occupare Wall Street, la “Gomorra degli Stati Uniti d’America”, per protestare contro un sistema finanziario che, favorendo i ricchi e i potenti, opprime larghi strati della popolazione. Una email come le tante altre inviate ai militanti, scritta con il solito linguaggio dadaista e sovversivo che caratterizza molti movimenti alternativi anglosassoni. Una chiamata alle armi destinata a infiammare la fantasia, ma che sarebbe potuta rimanere come altre negli archivi del vorrei ma non posso, scemando silenziosamente nel disinteresse collettivo. Il tactical briefing genera, invece, un interesse che forse sorprende anche lo stesso Micah White. Quella folle, pazza idea di occupare il centro mondiale degli affari finanziari prende piede su Twitter, il luogo naturale per discutere di un briefing che ha come oggetto proprio un hashtag. La rete si mostra immediatamente entusiasta dell’idea e sono molti gli utenti del social media che si danno appuntamento per il 17 settembre a Manhattan. Il luogo scelto, One Chase Manhattan Plaza, è simbolico: è infatti la piazza antistante al grattacielo che ospita gli uffici della Chase Manhattan Bank. Se bisogna protestare contro il sistema finanziario responsabile della profonda crisi economica, quale posto è migliore della piazza della storica 7 banca che fu in passato la cassaforte della famiglia Rockefeller? Passano quattro mesi e arriva il giorno della rabbia. Sono poche centinaia i dimostranti che hanno fatto seguire i fatti alle parole e si presentano in piazza, zaini in spalla e tende da campeggio al seguito: sono pronti moralmente e logisticamente a dare inizio all’occupazione di Wall Street. Il New York Police Department conosce però perfettamente i piani dei manifestanti (gli è bastato monitorare i tweet marcati con l’hashtag #occupywallstreet) e questi ultimi trovano le vie di accesso a One Chase Manhattan Plaza interdette al traffico pedonale. Sono costretti a ripiegare su Zuccotti Park, una piazzetta rettangolare di poco più di tremila metri quadrati situata a un centinaio di metri a est da Ground Zero e a due isolati dall’edificio del New York Stock Exchange. Zuccotti Park è uno spazio privato aperto al pubblico. La proprietà del parco è di Brookfield, società immobiliare con un patrimonio stimato di venti miliardi di dollari. Il simbolismo è salvo: non sarà una banca, ma si tratta pur sempre di una corporation. C’è di più. La polizia non ha il potere di agire all’interno della piazza senza che sia la proprietà a chiederne esplicitamente l’intervento. Si mettono giù le tende, inizia l’occupazione pacifica di Wall Street. La protesta è in un primo tempo ignorata dalla stampa statunitense. Devono passare 17 giorni di occupazione perché un’emittente televisiva nazionale, la MSNBC, si occupi di Zuccotti Park. Da quel momento, però, Occupy Wall Street diventa “a story”, come si dice nelle redazioni americane, anzi diventa “the story”. Se ne occupano le migliori firme del giornalismo americano e internazionale. Gli occupanti possono parlare al mondo, esprimendo la loro rabbia verso le banche e il sistema finanziario che ha messo in ginocchio il paese. Occupy Wall Street sta sul proscenio fino alla metà di novembre, quando si chiude il sipario della protesta. Gli inverni di New York sono rigidi e difficilmente sopportabili all’aria aperta. Presto le temperature 8 invernali raffreddano gli entusiasmi dei manifestanti. La notte del 15 novembre Michael Bloomberg chiede alla polizia di sgomberare Zuccotti Park per ragioni di sicurezza e igiene pubblica, ragioni per le quali la polizia può intervenire senza dover scomodare i proprietari della piazza. Gli ultimi occupanti smontano le tende e lasciano il parco. È la fine dell’occupazione. Così come molte startup della Silicon Valley passano dall’euforia del successo alla malinconia del fallimento nel giro di qualche mese, così termina la parabola di Occupy Wall Street. Due anni dopo, l’eredità di Occupy Wall Street sta nell’aver messo al centro del dibattito pubblico il tema delle disuguaglianze economiche e sociali. “We are the 99 percent” è lo slogan che descrive meglio l’essenza di Occupy Wall Street e ne costituisce il lascito culturale più importante. Più che l’odio verso le multinazionali, ciò che ha caratterizzato la protesta è l’identificazione dei manifestanti con la stragrande maggioranza degli americani: quel 99 per cento che si sente manipolato da un’esigua minoranza economica. Joseph Stiglitz, nella prefazione al suo libro Il prezzo della disuguaglianza, ha poi sottolineato che quello slogan echeggiava il titolo di un suo famoso articolo, comparso nel maggio 2011 su Vanity Fair, intitolato “Dell’1 per cento, per l’1 per cento, dall’1 per cento”, nel quale il premio Nobel descriveva l’enorme crescita della diseguaglianza negli Stati Uniti e i danni di un sistema politico ed economico modellato su interessi e voleri di chi si colloca sul gradino più alto della distribuzione dei redditi e della ricchezza. prima di #occupywallstreet Da più di un trentennio gli economisti descrivono le crescenti disuguaglianze cercando di individuarne le cause economiche e gli effetti sociali. Il primo a farlo fu Stephen Rose che, in Social Stratification in the United States, mostrò come dal 1979 al 1983 la disuguaglianza fra ricchi e poveri fosse cresciuta in modo anomalo 9 rispetto al passato. Quando nel dicembre del 1983 i risultati di Rose furono riportati in un articolo del New York Times, la disuguaglianza economica divenne presto tema di discussione e di analisi. Ma le discussioni si sono sempre fermate alle soglie delle aule universitarie o nei corridoi dei seppur influenti think tank liberal di Washington. I ragazzi di Zuccotti Park hanno portato il dibattito nelle case degli americani e nell’arena politica. “We are the 99 percent” è geniale nella sua galvanizzante brevità e nella sua candida richiesta di un confronto serio sul tema delle disuguaglianze. Sono probabilmente tre i fattori che hanno maggiormente contribuito a portare il dibattito sulla concentrazione della ricchezza al centro della scena politico culturale: nuove statistiche che hanno prepotentemente evidenziato la reale entità del fenomeno; la crisi finanziaria che ha esasperato la sofferenza sociale di larghi strati della popolazione; una nuova consapevolezza sui possibili effetti della disuguaglianza sull’intero sistema economico. La misura tradizionalmente usata per quantificare la dinamica della disuguaglianza consiste nello studiare le variazioni temporali dei diversi percentili della distribuzione dei redditi. Tutti i genitori alle prese con le tabelle di crescita sanno, almeno intuitivamente, cosa vuol dire dividere una distribuzione in percentili. Un neonato appartiene al novantesimo percentile della distribuzione di peso se soltanto il dieci percento di tutti i neonati è più pesante. Il neonato appartiene al decimo percentile se il novanta percento di tutti i neonati ha un peso superiore. Ogni anno il Census Bureau, l’istituto che raccoglie ed elabora le più importanti statistiche degli Stati Uniti, fornisce i percentili della distribuzione del reddito annuale. Come per i neonati, un americano si trova al decimo percentile nella distribuzione dei redditi se il novanta percento (di tutti gli americani) percepisce un reddito più 10 alto del suo; è invece al novantesimo percentile se è soltanto il dieci percento a percepire un reddito più alto. L’analisi di questi dati rivela che fra il 1979 e il 2007 il reddito del novantacinquesimo percentile è cresciuto del 41 percento, mentre quello del decimo percentile è cresciuto poco più dell’undici percento. In parole spicciole, e pertanto un po’ imprecise, il miglioramento della condizione economica del cinque percento più ricco è stato quattro volte superiore rispetto al miglioramento del dieci percento più povero. Queste differenze non sono limitate a questi due percentili, ma persistono lungo tutta la distribuzione: dalla fine degli anni Settanta in poi i percentili più alti sono cresciuti maggiormente di quelli più bassi. Il risultato è stato un ampliamento della forbice fra ricchi e poveri che non ha precedenti nella storia degli Stati Uniti. Con riferimento a questo formidabile aumento delle disparità economiche, Paul Krugman ha definito il periodo che inizia negli anni Settanta come quello della “grande divergenza”, contrapponendolo al periodo della “grande compressione”, ovvero quello che va dal 1930 al 1950, nel corso del quale le disuguaglianze si sono ridotte marcatamente. La teoria usata per spiegare l’aumento della forbice fra i percentili bassi e quelli più alti è sapientemente esposta da Claudia Goldin e Larry Katz (entrambi economisti di Harvard) in The Race between Education and Technology. L’idea, ampiamente documenta nel libro e in numerosi studi accademici, è che il progresso tecnologico tende ad accrescere la domanda di lavoro qualificato più di quanto stimoli la domanda di lavoro non qualificato. Il progresso è skill–biased, cioè distorto verso chi possiede conoscenza. Dagli anni Settanta in poi l’offerta di lavoro qualificato non ha tenuto il passo della crescente domanda, creando un eccesso di domanda che ha spinto in alto i salari degli high skilled, che già occupano la parte alta della distribuzione. Il risultato di questo processo è un aumento della disuguaglianza. Teoria semplice, di quelle che piacciono agli economisti, basata sull’interazione delle forze dell’offerta e della do11 manda e che suggerisce immediatamente ovvi rimedi. La tendenza all’aumento delle disparità reddituali può essere ridotta aumentando il numero di lavoratori qualificati. Per fare ciò “basta” investire sul capitale umano, migliorando il sistema educativo e rendendolo più accessibile ed efficiente. Nei primi anni duemila, due giovani economisti, Thomas Piketty (Paris School of Economics) and Emmanuel Saez (Università della California, Berkeley) iniziano a spulciare i dati individuali delle dichiarazioni dei redditi con lo scopo di comprendere meglio l’evoluzione della disuguaglianza nel tempo. I dati del Census Bureau sono troppo grezzi e non permettono infatti di studiare le differenze reddituali per classi più finemente definite. Per esempio, è impossibile analizzare la crescita reddituale dell’uno per cento più ricco (il primo percentile) o dello 0,1 per cento o, volendo proprio esagerare, dello 0,01 per cento più ricco della popolazione. I dati dell’Irs, l’agenzia americana delle entrate, consentono invece un livello di definizione straordinario. Un po’ come la televisione ad alta definizione permette di scorgere le rughe meno marcate sulla pelle delle dive, l’analisi dei due economisti permette di vedere ciò che era impossibile con i dati del Census. Scott Fitzgerald amava dire che i ricchi, oltre ad essere diversi dai poveri, sono soprattutto diversi fra loro. Le ricerche di Picketty e Saez gli danno ampiamente ragione. I due economisti dimostrano come la frazione di reddito guadagnata dall’uno per cento più ricco della popolazione americano sia passata dal 7,7 per cento nel 1973 al 17,4 nel 2010. Una stupefacente concentrazione di ricchezza. Ancora più incredibile è la quota di reddito che fa capo allo 0,01 per cento dei più ricchi. Un club molto esclusivo se si pensa che per appartenervi occorreva, nel 2010, un reddito annuo di almeno 5,9 milioni di dollari. Ebbene, i 16 mila membri di questo prestigioso club portano a casa oggi il 3,3 per cento del reddito complessivamente prodotto nell’economia 12 americana. Nel 1973 questa cifra era “solamente” lo 0,5 per cento. Una versione del grafico che riassume i risultati di Piketty e Saez è riportata nella Figura 1. Daniel Henninger dalle colonne del Wall Street Journal lo ha definito il grafico più eloquente da quando, nel 1974, Laffer disegnò la sua celeberrima curva – lo fece su una salvietta durante una riunione con Dick Cheney and Donald Rumsfeld – che descrive la presunta relazione inversa fra tassazione e gettito fiscale. Mentre la curva di Laffer è stata nel tempo usata dai conservatori per perorare l’abbassamento delle tasse, il grafico di Piketty e Saez fornisce uno strumento formidabile per chi le tasse le vuole aumentare ai più ricchi, a quell’1 per cento che “manipola” il restante 99. Non a caso una versione del grafico è stata inclusa nel 2009 da Obama nel documento che accompagnava la legge di bilancio, per motivare la necessità di incrementare le aliquote per i redditi più elevati. Frazione del reddito nazionale detenuto dall’1% più ricco 20.0% 17,5% 15.0% 12,5% 10.0% 7,5% 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 fonte: Emmanuel Saez and Thomas Picketty, “Income Inequality in the United States”, Quarterly Journal of Economics, 118(1), 2003, 1–39. Dati aggiornati dagli autori al Marzo 2012. Redditi prima delle tasse al netto dei proventi da attività finanziarie 13 La concentrazione di ricchezza evidenziata dai dati delle dichiarazioni dei redditi è difficilmente conciliabile con le teorie che attribuiscono la dinamica delle retribuzioni al solo progresso tecnologico. La teoria di Goldin e Katz è appropriata per spiegare l’aumento della disuguaglianza fra il decimo e il novantesimo o novantacinquesimo percentile. È però inverosimile che la scarsità di competenza possa spiegare le dinamiche reddituali evidenziate da Piketty e Saez. Una parte di queste dinamiche può essere certo attribuita a quello che gli economisti chiamano “l’effetto superstar”. Una parte importante del club dell’1 percento è costituita da atleti e da uomini e donne dello spettacolo che riescono a monetizzare le loro competenze in un contesto geografico dilatato dalla globalizzazione. Grazie all’ubiquità dell’inglese e della rete, raggiungere la fama negli Stati Uniti equivale a diventare superstar internazionali e quindi a comandare cachet da capogiro. Non mancano gli esempi per quantificare l’effetto. Jon Stewart, il presentatore del The Daily Show – un programma che con taglio satirico si occupa di temi di attualità – è pagato 30 milioni di dollari a stagione. David Letterman e Jay Leno, i campioni del talk show di seconda serata, ricevono 20 milioni di dollari a testa. Le stelle del basket, del baseball e del football comandano ingaggi annuali che superano i 30 milioni di dollari e in più possono contare sui proventi derivanti dallo sfruttamento della loro immagine. Mario Batali, lo chef socio di Joe Bastianich, grazie anche alle sue comparsate televisive sul Food Network, guadagna più di 6 milioni di dollari l’anno. Quelli dell’uno percento non sono però tutti delle superstar. Molti lavorano nelle banche d’investimento e in genere nella finanza. Pur non essendo delle superstar, i loro guadagni vi somigliano parecchio. Dal 1980 al 2004, i top manager delle società finanziarie hanno visto crescere i loro guadagni in media dell’8,5 per cento all’anno, tre volte la crescita media del reddito pro capite nello stesso periodo. 14 Nel 2006 il tipico top manager guadagnava 400 volte il lavoratore medio americano. Nel 1965 guadagnava soltanto 20 volte di più. È già difficile immaginare che i top manager di una società finanziaria possano essere 400 volte più produttivi del lavoratore medio, lo è ancora di più alla luce delle loro indiscusse responsabilità nella crisi finanziaria. La tesi di Joseph Stiglitz, esposta agli inizi del 2011 sul già citato articolo di Vanity Fair, è che la crescita sconsiderata dei guadagni nel settore finanziario sia da attribuire a rendite di posizione abilmente sfruttate. Secondo Stiglitz, dagli anni ’80 in poi i banchieri hanno usato la deregolamentazione dei mercati finanziari per accrescere i loro compensi e il loro potere. Compensi e potere che hanno diligentemente usato per ottenere dalla politica ulteriori privilegi e ulteriori deregolamentazioni. Un circolo vizioso fatto di lobbismo e corruzione. Le tesi di Stiglitz sono forti e ancora non passate al vaglio della ricerca economica. Non è chiaro, ad esempio, se negli anni della “grande compressione” le lobbies finanziarie abbiano esercitato sulla politica un’influenza inferiore che nel trentennio appena trascorso. Poco importa. Anche se ancora aneddotici e poco sistematici, gli argomenti di Stiglitz sono sufficienti a porre la crescente disuguaglianza come un problema di efficienza del sistema economico, e non (solo) di equità. Se la crescente concentrazione del reddito distorce il funzionamento del mercato riducendo la capacità del sistema di produrre ricchezza è più facile che da più parti si chiedano interventi per porvi rimedio. I manifestanti di Zuccotti Park hanno chiesto proprio questo. A nome del 99 percento. 15 l’1 per cento e le disuguaglianze inaccettabili Maurizio Franzini Immaginiamo di essere a un pranzo di matrimonio nel momento in cui i 100 invitati si avvicinano al tavolo sul quale è esposta la gigantesca torta nuziale, già divisa in 100 fette. In quel momento, uno degli invitati, con gesto rapidissimo e tra lo stupore generale, riesce a infilare nel proprio piatto 18 di quelle 100 fette. Dopo questo colpo, agli altri 99 invitati restano 82 fette che, se fossero divise equamente, permetterebbe a ciascuno di consumare i quattro quinti di una fetta, cioè 22 volte meno rispetto al lesto accaparratore. Una situazione di questo tipo ha tutti i titoli per essere chiamata di colossale disuguaglianza. E così dovrebbe essere qualificata la situazione degli Stati Uniti rispetto alla distribuzione dei redditi, poiché in questo paese all’1 per cento più ricco della popolazione, proprio come nel caso del nostro lesto accaparratore, va circa il 18 per cento del reddito nazionale. Per la precisione si dovrebbe dire “andava”, in quanto il dato si riferisce al 2007, cioè all’ultimo anno prima della crisi, che è quello al quale mi riferirò per diverse ragioni e soprattutto perché vorrei mettere in luce alcune tendenze di lungo periodo del capitalismo contemporaneo, indipendentemente dalle particolari caratteristiche della fase che stiamo vivendo. n Il fenomeno dell’alta concentrazione del reddito nelle mani dell’1 per cento più ricco della popolazione non è esclusivo degli Stati Uniti, anche se qui è particolarmente intenso. Come mostra la tabella 1, che 16 riguarda anche i paesi europei per i quali si dispone di dati attendibili dal 1980 in poi, nel 2007 la concentrazione era molto alta in Gran Bretagna e Irlanda, seguite dalla Germania e dall’Italia. In questa classifica siamo, dunque, al quarto posto tra i paesi europei, davanti sia agli altri paesi mediterranei (Portogallo, Francia e Spagna) sia ai paesi scandinavi, che si confermano i più “egualitari” anche in base a questo indicatore. Al di là delle significative differenze nazionali vi è un elemento comune che non può non attrarre la nostra attenzione: si tratta della generalizzata tendenza della quota di reddito appropriata dall’1 per cento più ricco della popolazione a crescere. Quote di reddito dell’ 1% più ricco, 1980–2007 1980 1990 2000 2007 Stati Uniti 8,2 13 16,5 18,3 Gran Bretagna 6,7 9,8 12,7 15,4 Irlanda 6,7 6,6 10,3 11,6 10,4 10,5 10,9 11,1 Italia 6,9 7,8 9,1 9,9 Portogallo 4,3 7,2 9,1 9,8 Francia 7,6 8,2 8,3 9,3 Spagna 7,5 8,4 8,7 8,9 Norvegia 4,7 4,3 10,4 8,8 Finlandia 4,3 4,6 10 8,3 Paesi Bassi 5,9 5,6 5,6 7,6 Svezia 4,1 4,4 6 6,9 Danimarca 5,5 5,2 5,7 6,1 Germania fonte: World Top Incomes Database, con l’eccezione del dato del 2007 per la Germania che proviene dal database dell’OCSE. 17 In Italia, con una progressione costante, si è passati dal 6,9 del 1980 al 9,9 per cento del 2007. Nei paesi anglosassoni gli incrementi sono stati decisamente maggiori, ma aumenti piuttosto marcati (almeno in senso relativo) si sono avuti anche nei paesi scandinavi, con la sola parziale eccezione della Danimarca. Pertanto, praticamente ovunque l’1 per cento più ricco ha acquisito quote di reddito a spese del restante 99 per cento della popolazione. Questa dinamica ha fortemente contribuito ad aggravare la disuguaglianza complessiva nei redditi che si è avuta negli ultimi decenni nei paesi occidentali e, anzi, ne è stata una causa di fondo. Per meglio analizzare il fenomeno, è interessante esaminare i livelli medi di reddito dell’1 per cento più ricco e la loro dinamica nel corso del tempo. Come mostra la Tabella 2, in Italia il reddito medio (in termini reali) dell’1 per cento più ricco è cresciuto di decennio in decennio passando dai 94.150 euro del 1980 ai 180.416 euro del 2007, con un aumento di quasi il 92 per cento. Negli Stati Uniti il reddito medio dell’1 per cento più ricco era notevolmente più elevato: nel 2007 eccedeva il milione di dollari, cioè, tenendo conto del tasso di cambio, era circa 4,5 volte maggiore del corrispondente dato per l’Italia ed era quasi triplicato rispetto al 1980. Molto più elevati del nostro sono anche i redditi medi dell’1 per cento più ricco di altri paesi europei, in particolare della Gran Bretagna e della Germania. 18 I redditi medi dell’1% più ricco e di tutta la popolazione USA (dollari) IITALIA (euro) reddito medio dell’1% più ricco 1980 355.296 94.150 1990 617.859 127.586 2000 933.908 153.930 2007 1.056.905 180.416 197,50% 91,60% variazione 1980/2007 reddito medio della popolazione 1980 43.452 13.645 1990 47.595 16.399 2000 56.635 16.934 2007 57.669 18.296 32,70% 34,10% 6 2,7 variazione 1980/2007 rapporto tra variazioni fonte: World Top Incomes Database È utile confrontare la crescita del reddito dei più ricchi con quella del reddito di tutta la popolazione. Sempre la Tabella 2 mostra che in Italia tra il 1980 e il 2007 il reddito medio della popolazione è passato da 13.645 a 18.296 euro, con un incremento del 34 per cento; pertanto, il reddito dell’1 per cento più ricco è cresciuto a una velocità che è 2,7 volte superiore a quella di tutta la popolazione, con la conseguenza ovvia di aggravare la disuguaglianza complessiva. Negli Stati Uniti il fenomeno è stato decisamente più netto; infatti, il reddito medio dell’1 per cento più ricco è cresciuto a una velocità di 6 volte superiore a quella del reddito medio della popolazione. Questo andamento così divaricato tra il reddito dell’1 per cento più ricco e quello del restante 99 per cento costituisce un fenomeno di grandissima importanza. Tuttavia, non deve essere dimenticato 19 che vi sono non marginali differenze all’interno della platea del 99 per cento. Ad esempio, in Italia, sul finire dello scorso decennio, il reddito di chi era preceduto nella scala distributiva soltanto dal 10 per cento più ricco della popolazione era circa il doppio del reddito di chi occupava esattamente la posizione mediana nella distribuzione (era, cioè, preceduto dal 50 per cento della popolazione) e quest’ultimo era, a sua volta, circa il doppio del reddito di chi era preceduto dal 90 per cento della popolazione. E questo senza considerare che nel 99 per cento sono incluse quote, spesso molto consistenti e in tendenziale crescita, di veri poveri. È, tuttavia, indubbio che senza affrontare il problema del reddito che affluisce all’1 per cento più ricco non si potrà comprendere a fondo la dinamica della disuguaglianza nella nostra epoca né si potranno individuare gli interventi che possono meglio contribuire a contrastarla. Proverò qui a fornire qualche elemento utile ai fini di questa comprensione, chiedendomi in particolare se questa disuguaglianza possa, in qualche senso, essere considerata accettabile. Un importante punto di partenza riguarda l’origine dei redditi dei più ricchi. In Italia, tra il 1980 e il 2007 è notevolmente diminuita la quota di super–ricchi che derivano il proprio reddito dal capitale (da più del 32 a meno del 19 per cento) mentre è notevolmente cresciuta (da meno del 18 a quasi il 31 per cento) quella dei lavoratori autonomi. Anche la quota di lavoratori dipendenti è cresciuta (da poco più del 30 a poco meno del 40 per cento) mentre si è ridotta quella degli imprenditori (dal 17 per cento circa a meno del 6 per cento). La perdita di importanza, tra i super–ricchi, dei ricchi da capitale rispetto ai ricchi da lavoro è, in realtà, un fenomeno che riflette alcune tendenze di carattere globale manifestatesi inizialmente tra la metà degli anni ’80 e la metà degli anni ’90 e poi consolidatesi. Il riferimento principale è ai redditi elevatissimi che affluiscono 20 ai top manager privati e pubblici, alle superstar dello sport e dello spettacolo, ad alcuni super–professionisti e anche ad alcuni grand commis dello stato. Questa geografia della ricchezza (quest’ultima intesa come redditi elevati non come patrimonio accumulato) è il riflesso di cambiamenti importanti che sono intervenuti nel funzionamento dei sistemi economici e che, da un lato, hanno creato nuove élites e, dall’altro, hanno compresso il benessere di larghissimi strati di popolazione lavoratrice. Il processo che ha condotto a questi esiti è complesso ma presenta due aspetti che devono essere tenuti in massimo conto nella valutazione del fenomeno e nell’apprezzamento della sua complessiva gravità. Il primo è che alla base di molti di questi redditi vi sono meccanismi che poco hanno a che fare con la concorrenza, almeno quella di cui gli economisti hanno illustrato le virtù. Non mi riferisco soltanto al fatto che spesso questi super–ricchi beneficiano dei vantaggi che derivano dall’appartenenza a ben protetti circuiti politici. In realtà, anche chi opera in quelli che vengono normalmente chiamati “mercati” spesso lo fa al riparo da forme efficaci di concorrenza. Quando ciò avviene i redditi non mancheranno di riflettere una qualche forma di potere. Quest’ultima può consistere nel classico potere di mercato che denota posizioni di tipo monopolistico o oligopolistico, ma essa può consistere anche nel potere che permette di redistribuire il reddito a proprio vantaggio all’interno delle imprese (e questo potere non sembra mancare a molti top manager) o nel potere di influenzare, sfruttando anche importanti vantaggi informativi, il comportamento dei potenziali consumatori e clienti. La questione meriterebbe di essere approfondita ma dietro molti super–redditi vi sono meccanismi di potere piuttosto che concorrenziali e questo porta alla conclusione che essi sono molto debolmente correlati al merito che presuppone una corretta concorrenza. Il secondo aspetto da considerare è quello che riguarda l’impor21 tanza delle origini familiari nel determinare la facilità di accesso ai redditi da lavoro più elevati. È oramai documentato che laddove la disuguaglianza è più alta è anche minore la mobilità sociale, cioè è più forte l’influenza delle origini familiari e, quindi, i ricchi saranno più probabilmente figli dei ricchi. Essere ricchi grazie all’influenza delle proprie origini non è propriamente un merito. Questa considerazione, assieme a quella relativa alla mancanza di concorrenza, porta alla conclusione che i ricchi sono spesso tali grazie a processi poco concorrenziali che avvantaggiano coloro che possono vantare migliori origini familiari. Per entrambi questi motivi non si possono di certo considerare meritocratiche queste disuguaglianze e, anche limitandosi a usare il criterio del merito, se ne trae la conclusione di essere di fronte a disuguaglianze inaccettabili. Se oltre a considerare il modo nel quale si forma, tenessimo conto anche delle conseguenze che la concentrazione del reddito nelle mani dei più ricchi provoca non arriveremmo a giudizi più tranquillizzanti. Anche qui mi limito a un paio di considerazioni. La prima riguarda l’impatto che una forte disuguaglianza economica può avere sui processi di decisione politica e, più in generale, sul funzionamento della democrazia. I motivi per ritenere che questo impatto sia negativo e consistente sono numerosi e non è un caso che a esso si interessino, con preoccupazione, molti autorevoli studiosi soprattutto di oltre oceano, in particolare Krugman e Stiglitz. La seconda considerazione riguarda il rapporto che questa concentrazione potrebbe avere con la crescita economica. Con una frequenza pari alla limitatezza delle prove addotte si afferma che dalla disuguaglianza, anche da quella estrema, deriveranno impulsi positivi per la crescita. Al di là di altre considerazioni, le vicende degli anni più recenti mostrano, quanto meno, che questo nesso è soggetto a molte eccezioni, una della quali è rappresentata dal rischio che l’alta disuguaglianza conduca, prima o poi, a una grave crisi. 22 Per tutti questi motivi – oltre che per quelli di giustizia sociale che di certo non possono essere dimenticati – affrontare il problema dell’1 per cento più ricco è piuttosto importante e decisamente urgente. Per affrontarlo occorre, in primo luogo, abbandonare un altro diffuso pregiudizio e cioè quello secondo cui la crescita si incaricherà di risolvere anche questo problema. Che questo automatismo sia un’invenzione lo provano, se non altro, i dati ricordati in precedenza sulla crescita del reddito dei più ricchi e dei più poveri nel corso di decenni di complessiva espansione economica. La crescita può far stare meglio tutti (se va bene) ma non tende a dare di più a chi ha meno e meno a chi ha più, come dovrebbe accadere per ridurre le disuguaglianze. Il problema richiede interventi e politiche specifiche. Non solo politiche redistributive ma, come si è detto, anche politiche che facciano funzionare meglio i vari mercati creando le condizioni per le quali non siano sottoposte a concorrenza solo le posizioni dei più deboli (il modo tradizionale di concepire la concorrenza) ma anche e soprattutto quelle dei più forti. Per alleviare il problema dell’1 per cento occorre dunque non solo lo stato che redistribuisce ma anche quello che regola. Questo stato ha un compito difficile, che per molti aspetti deve essere precisato. Ma prima di tutto questo, deve esserci la convinzione che se le disuguaglianze sono inaccettabili – e sono tali non per la loro altezza ma per il processo che le determina e per le conseguenze che hanno – non vi è altro da fare che determinarsi a combatterle. 23 EFFECINQUE/MARCO GORAN ROMAN 60 MINUTI DA TOP MANAGER O 200 GIORNI DA OPERAIO? Un giorno da leone o 100 giorni da pecora? Meglio un’ora da Marchionne. Soprattutto se l’alternativa sono 200 giorni da operaio. Paragone esagerato? Mica tanto visto che si tratta della realtà quotidiana di Mirafiori dove una tuta blu deve lavorare oltre la metà di un anno per guadagnare quanto il grande capo in 60 minuti, giusto il tempo di una riunione. Certo, a guardare i grafici la Fiat è un caso estremo ma non è che nelle altre grandi aziende italiane regni l’egualitarismo... QUANTO INTASCANO IN UN’ORA I TOP MANAGER DI ALCUNE DELLE MAGGIORI AZIENDE ITALIANE SERGIO MARCHIONNE - Fiat 15.967 € ANDREA GUERRA - Luxottica 4.807 € GIOVANNI PERISSINOTTO - Generali * 3.886 € DIEGO BALZANELLO - Geox * 3.617 € PAOLO SCARONI - Eni 2.258 € FULVIO CONTI - Enel 1.428 € 1.312 € ENRICO CUCCHIANI - Intesa San Paolo * 1.093 € FRANCO BERNABÉ - Telecom Italia * FEDERICO GHIZZONI - Unicredit 684 € DIEGO DELLA VALLE - Tod’s 549 € CARLO MALACARNE - Snam 541 € LUCIANO BENETTON - Benetton 533 € 531 € FABRIZIO VIOLA - MPS * non più in carica QUANTE GIORNATE DEVE LAVORARE UN DIPENDENTE PER GUADAGNARE QUANTO L’AMMINISTRATORE DELEGATO O IL PRESIDENTE PRENDONO IN UN’ORA 200gg 200 • i compensi dell'AD/Presidente sono riferiti al 2012 e tengono conto di stipendio fisso, bonus e incentivi, equity, benefit e stock options • la paga oraria dell'Ad/Presidente è calcolata su 50 settimane annue e 60 ore di lavoro settimanali 12 • Fiat: stipendio medio di un operaio di 3° e 4° livello di Mirafiori • Luxottica: stipendio di un dipendente di 3° livello del settore occhiali • banche e assicurazioni: paga del dipendente medio del settore 4 SNAM 5 MPS ENEL BENETTON 7 UNICREDIT 7 8 8 TOD'S TELECOM ITALIA 14 ENI 52 GENERALI 38 GEOX FIAT 50gg LUXOTTICA 69 100gg INTESA SAN PAOLO 13 150gg • Eni, Snam e Enel: stipendio del dipendente medio dell'azienda • Benetton: stipendio di un dipendente di 3° livello super del settore tessile • Geox e Tod's: stipendio di un dipendente di 3° livello del settore calzaturiero FONTI: STIPENDI AD/PRESIDENTI: RELAZIONI SULLE RETRIBUZIONI PER IL 2012 / ELABORAZIONI SU DATI SOLE 24 ORE. STIPENDI DIPENDENTI: CISL - FIBA, CGIL - SLC, CGIL - FILCTEM, CGIL - FIOM 24 “produzione di ricchi a mezzo di ricchi” Alessandro Robecchi Era il novembre del 2011 quando Mario Monti, alla conferenza stampa di insediamento del suo governo, disse una cosa abbastanza bislacca. Tutti erano occupati a battere le mani e quindi, forse, non ascoltavano: le sue parole si persero nell’applauso come accade a certe battute dei comici. Il repentino passaggio dal perizoma al loden, dal vulcano in giardino alla sobrietà bancaria offuscava i cuori e le menti, veder piangere un ministro del lavoro faceva il suo effetto a chi ancora non sospettava che avrebbero pianto molti altri e, insomma, certe frasette caddero nel vuoto. n Tipo questa: “Sì, sarebbe giusto tassare i grandi patrimoni, ma non sappiamo chi sono”. Nessuno fece un fiato, nessuno face un salto sulla sedia: l’idea di avere finalmente un premier che non andava a letto con le minorenni bastava a estinguere la sete di normalità del Paese e il dettaglio che nemmeno lui sapesse chi aveva il grano, per davvero, passò in cavalleria. Vediamola così: il capo del governo della settima potenza mondiale diceva al mondo che il suo Paese non era in grado di conoscere i suoi ricchi e ricchissimi, e quindi avrebbe continuato imperterrito a tassare tutti gli altri, quelli noti. Tristemente noti, si direbbe. Uno si immagina dunque quelle scene da film americano: decine di agenzie governative scatenate nella ricerca dei grandi patrimoni, Cia, Fbi, Nsa, 007 del Tesoro, occhiali scuri e completi neri 25 con cravatta stretta e scarpe lucide: ok, capo ci pensiamo noi. Sono passati due anni pieni e pure di più. Quel governo (e quelli venuti dopo) non scatenarono nessuna agenzia, nessuno si mise a cercarli. Trovarono gli esodati, quelli sì, a migliaia. Trovarono pensionati con la minima e ceti medi a cui negare l’indicizzazione delle pensioni, quelli li scovarono. Trovarono un sacco di gente su cui esercitare una pressione fiscale notevole, certo. Ma i grandi patrimoni… niente. Non resta che fare una cosa. Comprare un paio di occhiali neri, un completo scuro con la cravatta sottile, lucidare le scarpe e compiere la propria personale indagine per scovare i grandi patrimoni. Indagine difficilissima e onerosa: ottanta metri a piedi fino all’edicola, quattro euro di investimento e l’acquisto di una copia della rivista Forbes. Oppure andare sul sito di Forbes. È un’indagine che ha un limite: scoprirà soltanto i grandi patrimoni noti, non quelli occulti. Ma insomma, è già qualcosa. Basta per dire che “chi sono” lo sappiamo. Per dire: con il patrimonio della famiglia Ferrero (cioccolato) potremmo pagare lo stipendio a un professore di liceo per 832mila e 308 anni o se preferite (ok, ok, è facile) 832.308 stipendi annui di professori di liceo. Non male. Con il patrimonio di Miuccia Prada (moda) potremmo pagare lo stipendio a una maestra d’asilo per 571mila e 681 anni, compresa la tredicesima e le ferie. Solo con il patrimonio dei Benetton (golfini e autostrade) si potrebbe pagare per due anni l’Imu sulla prima casa di tutti gli italiani, e avanzerebbe qualcosa (così potrebbero pagarla pure loro). Non occorre volare così alto. Non è necessario adagiarsi sulle prime posizioni. Basterebbe il patrimonio di uno a caso tra Dolce e Gabbana (magari estraendo a sorte) per trovare quel miliardo e 26 mezzo che Camusso chiede per un rilancio del lavoro in Italia. La Ripresa, la famosa inversione di tendenza, la scossa, eccetera eccetera. Col patrimonio di tutti e due, addirittura, si potrebbe sperare in un boom economico. È un giochetto facile, ma siccome è ancora più facile il ritornello che sentiamo ogni giorno, che dice “Non ci sono soldi”, ce ne faremo una ragione. Perché i soldi ci sono, invece, e sono tanti, una bella ottantina di miliardi di euro soltanto con i primi venti patrimoni italiani, roba da pagarci le pensioni italiane per quattro mesi. Tutte le pensioni italiane. Anche quelle d’oro, anche quelle spaventose, anche quelle che fanno schifo e compassione. Quella della nonna Pina che vive di ortaggi scavati nei cassonetti del mercato. Quella del grand commis che ritira ogni mese l’equivalente di una Maserati Quattroporte. Tutta la spesa pensionistica italiana per quattro mesi. Una bella boccata d’ossigeno. Oppure fondi per la ricerca. Oppure, per rendere alla scuola italiana i miliardi sottratti da Gelmini e compagnia (e successive modificazioni), basterebbe il patrimonio di Leonardo Del Vecchio, occhiali da sole e oggettistica circonvicina, e ne avanzerebbe pure un bel po’. Wow! Lavagne luminose per tutti e un’orgia di saponi e carte igieniche che i genitori italiani non dovrebbero più portare presso le aule dei figli in quella mesta e neorealista spedizione che ogni anno (e poi ogni mese durante l’anno) si rinnova come la processione della Madonna pellegrina. Troppo facile. E nemmeno giusto. Perché i grandi patrimoni hanno origini, composizioni, architetture e strategie differenti tra loro. I ricchi non sono tutti uguali, a differenza dei poveri che invece lo sembrano sempre. Ci sono patrimoni che vengono da un’idea industriale, altri che sono nati con il rischio d’impresa, e gli ha detto bene. Altri vengono quasi solo dalla rendita, alcuni sono prodotti in 27 Italia e qui occupano forza lavoro, che è il minimo sindacale della redistribuzione, ma è già qualcosa. Altri sono prodotti altrove e alcuni addirittura chissà dove. E dunque ecco: il discorso massimalista non si può fare. “I soldi stanno lì, basta prenderli”, non funziona o si inceppa davanti a casi specifici. Certo, parliamo del famoso uno per cento, noi che siamo il novantanove. Ma una certa attenzione ci vuole: alcuni dei novantanove campano anche grazie a quell’uno. E dunque ribattere sarebbe ovvio, e facile: non ti rendi conto che quella è ricchezza pulita, nota, censita da Forbes, che contribuisce a rendere ricco il paese? Si, è vero. Si e no. Si però… Perché vediamolo quanto arricchisce il paese cotanta ricchezza. Il primo patrimonio italiano (23° posto della classifica mondiale) è dei signori Ferrero, 20,4 miliardi di dollari, Nutella e affini, (“chocolates”, scrive Forbes). Che certo è una prelibatezza italiana. E la cosa più prelibata è che dà lavoro (dunque stipendio, reddito e soldi per comprare Nutella ai figli) a circa ventimila persone, tra fabbrica e indotto. Non poche. Non è un’industria d’avanguardia, non è il microchip avanzatissimo, non è innovazione e tecnologia. Paradossalmente, ciò rende questo particolare patrimonio interessante agli occhi della produzione di ricchezza collettiva: se nessuno fa grandi cazzate (abbassare la qualità, sbagliare di brutto il marketing, rovinare un prodotto classicissimo) non ci sarà mai una bolla della Nutella o dei cioccolatini. Quella ricchezza – e quei ventimila cui ne tocca qualche briciola benedetta – sono al sicuro. Segue Del Vecchio (49° nel mondo) coi suoi 15,3 miliardi di dollari, e anche qui parliamo di produzione, di banchi e operai, di gente che mette viti, lenti e lavoro dentro montature più o meno eleganti. Altri stipendi. Poi arriva un’infilata di sarti e modisti: la sora Miuccia (78°, 12,4 miliardi di dollari), Re Giorgio Armani (131°, 8,5 miliardi di dolla28 ri) e Patrizio Bertelli (categoria luxury goods: 175° con 6,7 miliardi, sempre in dollari). Ecco, e forse qui vanno messe scarpette più leggere, ché si cammina sulle uova. Al netto della retorica su quanto sono fichi gli italiani e sul made in Italy, due cose sempre in bilico tra la fuffa mediatica e la leggenda, sarebbe bello sapere, di questi patrimoni censiti da Forbes – che dicono dello stato patrimoniale a bilancio – quanto si investe qui. Quanti disegnatori, e sartine, e cucitori e tagliatori e cesellatori di lusso, e facitori di orli e artigiani della forbice e del gessetto lavorano e vivono in Italia. Quanto insomma, di quella fortuna, resti un po’ attaccata al Paese. E non al Sistema–paese, come amano dire loro, ma al Paese vero, inteso come buste paga. Massì, certo, consulenti e image–manager, uffici stampa, addetti ai più vari livelli nel lucidare col Sidol la luccicante immagine. Ma le braccia? Ah, saperlo! Ed è una ricerchina per cui non basta andare a comprare Forbes… Poi c’è Stefano Pessina, una specie di farmacista molto all’ingrosso che sarebbe il sesto patrimonio italiano (189° nel mondo, 6,4 miliardi). Seguono Silvio Berlusconi & Family (appena 194° nel mondo) con i suoi miseri 6,2 miliardi di dollari con cui però non avrebbe esitato a pagare l’Imu per tutti come disse una volta in tivù, quando ancora ce lo facevano andare; i due Rocca di Tenaris (Paolo e Gianfelice Mario, 195° posto, 6,1 miliardi); i due Perfetti delle gomme da masticare (5 miliardi di dollari che si attaccano al lavoro del tuo dentista, 248° posto in the world) e Renzo Rosso il tipo beat dei Jeans Diesel (458° posto, 3 miliardi di dollari) che è tanto bravo coi giovani creativi (dicono) ma dove stiano i giovani operai (operaie, probabilmente) che cuciono, vai a sapere. Qualche associazione di quelle perniciose e malpensanti gliel’ha chiesto, ma non è arrivata nessuna risposta. Rimane il tormentone del made in Italy e del gran genio italiano che però dove cuce i suoi italianissimi jeans ci tiene a non dirlo. 29 Ecco, questi sono i primi dieci patrimoni italiani. Fanno la bella cifretta di 90 miliardi di dollari, più o meno 66 miliardi di euro. Come si è detto, quanti di questi miliardi facciano da traino, da volano e da molla per crearne e distribuirne altri, non è facile sapere. Viene il dubbio che, per quanti stipendi paghino qui questi ricconi potrebbero e forse dovrebbero pagarne di più. Basterebbe il dieci per cento di quei patrimoni – e siamo solo ai primi dieci – per risolvere alcuni dei più pressanti problemi della crisi italiana. E così torniamo a una specie di massimalismo. E però, nelle condizioni in cui versa il paese, è in questo passaggio stretto che bisogna infilarsi: non tassare i grandi patrimoni diventerà alla lunga sempre più arduo. Tassarli non potrà rischiare di intaccare la produzione e la redistribuzione sottoforma di salari. Dunque, tornano in voga i nostri investigatori, quelli con la giacca nera, la cravatta stretta e le scarpe lucide. Dovrebbero, con quell’aria da Blues Brothers, capire qui è là cosa rende per il rentier e cosa rende anche per altri. Cosa, insomma si può definire ricchezza socialmente utile e cosa invece ricchezza fine a sé stessa o fine al ricco. Mica un lavoro facile, diciamolo. Anzi, un lavoro sporco, se volete, ma qualcuno dovrà pur mettersi a farlo, alla fine. Degli altri patrimoni italiani, dopo i primi dieci, quasi non vale la pena dire. I “poveri” Benetton e i due Dolce e Gabbana si dividono allegramente il 736° posto mondiale a pari merito, con la miseriuccia di due miliardi di dollari. I Benetton che hanno mollato i golfini per comprarsi le autostrade sono da manuale: le autostrade italiane sono l’unica entità sul pianeta, vivente e non vivente, che abbia ancora la scala mobile, cioè un adeguamento automatico delle tariffe all’inflazione. Lo Stato fissa il prezzo e i Benetton incassano. E qui, forse, c’è da lavorare un po’, per i nostri 007. Poi ci sono scarpe (Geox, Mario Moretti Polegato, 1,8 miliardi di dollari) e calze (Calzedonia, Sandro Veronesi, stessa cifra) anche loro sullo stesso gradino della classifica mondiale, l’831°. Quindi arriva Ennio Doris and his family, quello della banca intorno a te, cioè Mediolanum, con il suo miliardino e sette (882°) e Diego Della 30 Valle, il re delle Marche (1,55 miliardi di dollari, 965° nel mondo). Metteteci anche gli altri tre in classifica, che sono i due Bulgari divisi dalla quisquilia di cento milioni di dollari (1,4 e 1,3 miliardi, rispettivamente Paolo, 1031°, e Nicola, 1107°) e il Della Valle piccolo, Andrea (1,35 miliardi di dollari, 1088°). Notato niente, alla fine di questa lista? Noi sì: l’uno per cento italiano, quello che sta alla parte opposta del tavolo dove stanno gli altri novantanove, produce e cresce e arricchisce producendo per se stesso. Cioè per l’uno per cento ricco del Paese. A parte qualche eccezione (fermi tutti, qui siamo per il diritto alla Nutella!), i ricchi italiani producono beni per ricchi, italiani e non. Prada, Armani, Dolce e Gabbana, i marchi Della Valle, persino gli occhiali Luxottica e le scarpe Geox, per non dire dei gioielli Bulgari. Produzione di ricchi a mezzo di ricchi, per parafrasare Piero Sraffa. E un bel ciao ciao al vecchio sogno fordista che la Ford diventava immensa se un operaio Ford si poteva comprare una Ford. Bello, eh! Antico. Antico pure qui, dove anche Fiat annuncia di mettersi a fare l’alta gamma. I Suv, i macchinoni, che i suoi operai (parlandone da vivi) non potranno permettersi. E poi, scusate: un ultimo giro di giostra, un ultimo valzerino intorno a cifre che gli italiani sentono solo in queste occasioni, quando si parla della sostanza di cui sono fatti i ricchi, o dei montepremi dell’Enalotto, unico vero sogno di redistribuzione del Paese. Non sono questi venti grandi italiani il pericolo e lo scandalo. Essendo i loro nomi impressi sulle tavole di Forbes, non sono certo loro i grandi patrimoni che “non sappiamo chi sono”. Ma sì, anche su questi “soliti noti” non sarebbe male fare un lavoro di ricerca. Accademica, se volete, teorica, se vi piace. Capire quanta percentuale del patrimonio loro crea patrimonio per tutti, in quale misura quella ricchezza privata crea ricchezza collettiva. Per definire i criteri di una 31 tassazione dei grandi patrimoni sarebbe un buon punto di partenza. Ma poi. Ma poi ci sono gli altri. Quelli che davvero non conosciamo, non sappiamo, nemmeno lontanamente intuiamo o sospettiamo. La ricchezza occulta che non produce se non per se stessa, che non moltiplica se non per se stessa. Ecco, su quella c’è il mistero buio, la nebbia fitta. Bisognerebbe cercarli, ecco. Scovarli. Smascherarli. Che è l’unico modo per non trovarci un giorno un altro signore, seduto lì, giovane o vecchio, canuto o sbarazzino, rigido come il marmo o flessibile come il giunco post–ideologico e sentirci dire da lui: “Sarebbe giusto, sì. Ma non sappiamo chi sono”. 32 ascesa caduta e ascesa di un’arrampicatrice sociale (come il 99 guarda l’1) Teresa Ciabatti Tutto questo mi appartiene, penso guardandomi intorno: terre, poderi, viali alberati, piscine, boschi, conventi del Quattrocento, cappelle di famiglia. Tutto questo, arguta intelligente brillante Teresa è tuo. E sai perché? Perché te lo meriti. Val D’Orcia, provincia di Siena. Presente. n Ma facciamo un passo indietro, o’ lettore: ai giorni dell’infanzia. Mi chiamo Teresa Ciabatti e sono nata a Orbetello, provincia di Grosseto. Papà chirurgo, madre anestesista. Vita di provincia. Anni Ottanta. Giorni felici in cui il mio universo è la Maremma: sono io la più ricca, la più bella. Io che vestita da Principessa delle Nevi, sul carro Autunno del Carnavaletto da Tressoldi, proprio io, Principessa, regina, Madonna, chi altri sennò, io che sfilo in mezzo alla folla, amatemi. Voi laggiù, compagni di scuola, bambini poveri, compaesani tutti, amatemi pure. Come poi la madonna sia precipitata, caracollata, stramazzata a terra, è un’altra storia. I giorni dei sedici anni, il trasferimento a Roma, quartiere Parioli, addio Maremma. I giorni dei sedici anni in cui la verità mi piomba addosso. Inclemente, barbara, nemica. Perché mi avete fatto questo? Perché non mi avete lasciato laggiù, nella landa desolata della Maremma a credere per sempre di es33 ser la migliore? Perché mamma e papà, vorrei chiedere, potessi tornare indietro. Ma indietro non si torna e qui, nei giorni dei sedici anni, io mi chiamo Teresa Ciabatti e sono povera. Qui, nelle aule del liceo Mameli, tra figli di politici, dirigenti d’azienda, e principi, io sono nessuno. Non esisto. C’è Ginevra Lovatelli che per i suoi diciott’anni fa un ballo per nobili e un dopocena per noi compagni non nobili. E che dire di Ilaria Filo Della Torre che si ostina a chiamarmi Teresa Ciabatta? Per non parlare di Lavinia Mancinelli Scotti che giura di non abbandonare mai, mai, il suo palazzo di famiglia, perché lei vuole fermare il tempo, mano sul cuore! Ma che ne voglio sapere io, io che un palazzo di famiglia non ce l’ho. Le volte in questi anni che ho avuto l’impulso di iniziare una lettera: Cara Lavinia, Ilaria, Ginevra. Le volte, sì. Non la scrivo. Tento invece di farmi spazio tra questa folla di privilegiati. Eccomi qui dunque a spostare un po’ di luce sulla mia umile personcina: obbligo la mia migliore amica a chiamare l’intera classe per dare il triste annuncio: “purtroppo Teresa ci ha lasciati”. Dopo l’operazione al menisco non ce l’ha fatta. Sul diario segno le persone che alla notizia singhiozzano affermando che rimarrò sempre nei loro cuori, e quelle altresì che commentano senza lacrime, Lavinia Mancinielli, sempre lei: “poverina, cos’è successo?” In questo momento, a sentire dall’altro telefono i singhiozzi dei più, a sentire tutto questo dolore, questo immenso dolore per la mia morte prematura, sono felice. 34 Una felicità breve. Perché poi nella storia della mia vita adolescente, entra donna Gloria Mancinelli Scotti: questa ragazza deve essere allontanata, afferma la nobildonna alla riunione di classe. Sarà la mia battaglia, mano sul cuore, anche lei come la figlia Lavinia. Proteggiamo i nostri figli, i nostri bambini, dall’anomalia. Dalla follia. Paesana, provinciale e povera. Nessun ammonimento per la mia migliore amica, figlia di noto magistrato, nipote di noto costruttore. Solo io vengo emarginata come chiede Donna Gloria. Le volte in questi anni che ho avuto l’impulso di iniziare quella lettera: Cara Lavinia, Ilaria, Ginevra. Eppure spero ancora. Non abbandono il desiderio di essere una di loro – “tu non capisci mamma, loro mi amano, io appartengo al quel mondo, tu no.” E alzando gli occhi al cielo: “Perché Gesù mi hai fatto nascere in questa famiglia di gente semplice?” C’è un istante preciso in cui capisco che no, non ce la farò mai, rimarrò per sempre una paesanotta sovrappeso, una provinciale senza classe. Una Teresa Ciabatti qualsiasi. “È magnifico” mormoro scartando il regalo di Lavinia. Oggi ho diciott’anni e questa è la mia festa. Una festa per la quale i miei hanno speso molto, perché io – ho urlato battendomi il petto – devo essere come gli altri, come loro! – ho rivendicato – non potete condannarmi così all’emarginazione, ho ricattato. Eccomi dunque sulla scalinata di Villa Miani, con indosso un abito lungo bianco come si addice alle debuttanti, eccomi qui – ma poi: mi sono mai mossa da lì? Non sono forse rimasta ferma a quel 35 tempo con tutte le mie ambizioni e frustrazioni? – eccomi qui allora a ricevere il regalo di Lavinia Mancinelli. “È magnifico” ripeto a bassa voce rigirandomi tra le mani il telefono a forma di coniglio, tenerissimo coniglio… non fosse che questo telefono te l’ho regalato io, Lavinia, era il mio regalo per i tuoi diciassette anni, ma tu lo hai dimenticato, hai solo pescato a casaccio dalla cesta dei regali da riciclare. E voilà: è saltata fuori questa cosa ridicola, questo oggetto burino che io, Teresa Ciabatti, ho cercato per tutta la città e ho trovato e ho comprato pensando di farti cosa gradita e originale, amica mia. Ma tu non ricordi, tu non ricordi niente, la tua memoria è nebbia. Stringo al cuore il coniglio, questo piccolo coniglio che mi è tornato indietro. Doveva essere mio, era destino. Da oggi non ci sarà cosa più mia. E quante volte non ti chiamerò da questo telefono, Lavinia, quante. Quante volte non ti chiamerò per dirti che sei una poveretta, che nel tuo cervello ci sono pigne, e nel tuo cuore sabbia. Quanta sabbia che scende nei cuori della tua famiglia. Quanta sabbia che si deposita sulla vostra spiaggia bianchissima, bianca come il luogo prescelto per un miracolo, eppure nessun miracolo avviene. Quanta sabbia dispersa dal vento, in un attimo. Questa sabbia che diventa cenere. Per tutti noi. Passano gli anni, università, lavoro, fidanzati. Matrimonio. Sì, care amiche, succede che io mi sposi. E mi sposi bene, molto bene. In un paese dove il ceto medio sta gradualmente sparendo, dove la forbice tra ricchi e poveri si allarga, io mi ritrovo un’altra volta al di qua, di nuovo, come ai tempi di Orbetello, ai giorni felici dei miei dieci anni. 36 “Di tutto il patrimonio che avevano, cosa gli è rimasto? Un castello col borgo intorno” dice mia suocera a tavola. E la ragazzina di Orbetello la odia, così come l’adolescente obesa del Mameli. Non la donna di oggi. La moglie del figlio la ama e concorde annuisce: “sì, cosa gli è rimasto? niente”. E sulle macerie di questo niente, sulle rovine dei vostri castelli e palazzi, io vi scrivo: Cara Lavinia, Ilaria, Ginevra, sono io, la paesanotta che dileggiavate in gioventù, ricordate? Teresa Ciabatta di Orbetello, dell’hinterland grossetano, mio dio, hai visto che burino il padre? E perché, la madre? Neanche una pelliccia. Adesso la giovinezza è passata, e cosa ci ha riservato la vita? Cosa ci hanno voluto comunicare questi lunghi anni di esistenza, crescita, maturazione, anni in cui io mi sono affermata come scrittrice a livello internazionale*, come sceneggiatrice che lavora con i migliori registi*, come riferimento culturale* di questo nostro paese che tenta con fatica di ricostruirsi? Dove siete finite voi in questi anni? Voi, piccoli fantasmi del passato, cosa avete concluso, ancelle di un mondo in frantumi? Lavinia, Ilaria, Ginevra, e anche tu: Diletta, Camilla, Emerenziana, Costanza, tutte voi, figurine in trasparenza di un passato svanito, che fine avete fatto? Vi rivedo: laggiù, in abito lungo, a danzare nelle sale vuote dei vostri palazzi, quel lento, infinto walzer. Sempre lo stesso. Vi vedo. Addio, stronze. * La lettera contiene delle piccole bugie, ma questo Lavinia Ilaria Ginevra non devono saperlo. * Menzogna 2 * Menzogna 3 37 un test affidato ai lettori Emanuele Bevilacqua “Apri il libro a pagina 99 e la qualità di tutto lo scritto ti sarà rivelata” Ford Madox Ford Occorre fare molta attenzione quando si approfondiscono le cose. Si rischia di fare la fine del professor Otto Lidenbrock, che per dar retta a una pergamena s’infilò nel cratere del vulcano Sneffels in Islanda per ritrovarsi, dopo molte peripezie, a uscirne da un altro, lo Stromboli nelle Eolie. n È vero, accade in un romanzo (Viaggio al centro della Terra) di Jules Verne, ma sappiamo tutti bene quanto possano essere pericolosi i libri. Josif Brodskij, nel suo discorso di accettazione del Premio Nobel, disse che un uomo è veramente libero solo se legge. Jack Kerouac, dopo On the Road, ha la responsabilità d’aver mandato sulla strada un esercito di ragazzi, convinti che bastasse andare in giro per trovare se stessi. Mark David Chapman quella sera dell’8 dicembre del 1980, sotto il Dakota Building a Manhattan, aveva una pistola in una tasca e Il giovane Holden nell’altra. Si potrà dire che non estrasse il libro quando vide arrivare John 38 Lennon, ma dopo aver fatto fuoco più volte con la rivoltella, impugnò anche il romanzo. Gesto che ripeté poi al processo, per leggerne alcuni brani in sua difesa. Così entrare dentro il mondo di Ford Madox Ford dal cratere di una sua battuta (“Apri il libro a pagina 99 e la qualità di tutto lo scritto ti sarà rivelata”) rappresenta un elemento di forte rischio. Quello di invaghirsi di uno scrittore scomparso da tempo (1939), ma che continua a parlare attirandoti nel suo mondo come è accaduto a Lidenbrock, precipitato nella Sneffels, sollecitato da una pergamena. Quel che può confortare è che molti sono caduti nella trappola di Ford Madox Ford. Intanto Joseph Conrad. Madox Ford legge il manoscritto di quello che diventerà il primo romanzo dello scrittore anglo–polacco (La follia di Almayer), poi un amico comune li fa conoscere. Scriveranno tre libri insieme (The Inheritors, Gli eredi, 1901; Romance, Avventura romantica, 1903 e The Nature of a Crime, 1906, rimasto incompleto). Certo Conrad non era un uomo facile, ma nemmeno l’altro lo era. Ford Madox Ford l’hanno poi amato Graham Greene, William Carlos Williams, Anthony Burgess. Per arrivare ai giorni nostri, Julian Barnes (Booker Prize nel 2011 per Il senso di una fine, in Italia pubblicato da Einaudi), si è occupato molto di Ford Madox Ford, al punto di scriverne più volte sul Guardian. Barnes ne apprezza l’attualità e contesta la lettura critica che lo vuole scrittore per scrittori. Dopo aver raccontato che anche Ian McEwan gli ha confessato 39 di essersi ispirato a Ford nello scrivere il suo Chesil Beach (Einaudi, 2007) afferma: “La presenza e la sotterranea influenza di Ford continua. Egli non è tanto uno scrittore per scrittori quanto un vero scrittore per lettori. Il buon soldato richiede buoni lettori.” Cosa c’è da pescare nella biografia culturale di Ford Madox Ford che fa ancora scattare oggi una passione? È stato considerato un autore perfetto dal punto di vista strutturale, ma un po’ freddo nella scrittura. Eppure le sue storie sono piene di amori, intrecci, delusioni e rivalse. Piene, insomma, di vita. Suo nonno paterno era un editore e suo padre un noto scrittore (e il nonno materno era il pittore preraffaelita Ford Madox Brown, da cui ha rubato una parte del suo nome). Dunque il Ford conosce le fatiche e le incertezze del mestiere. Questi elementi biografici mettono una luce diversa al suo test sulla pagina 99. Non dunque solo un paradosso d’autore, ma una testimonianza: per trovare la propria voce c’è bisogno di tempo e di accuratezza. E ciò non vale solo per la narrativa, ma per tutti i tipi di scrittura, anche per quella giornalistica. Poi Ford Madox ha sempre avuto una sensibilità molto forte per i temi del sociale e grande attenzione ai segnali di cambiamento che avvertiva nell’aria del suo tempo. È stato un uomo da cambio di stagione. Cresciuto alla fine dell’Ottocento, si è trovato nel pieno della maturità nel nuovo secolo e la sua fase modernista. Non possiamo fare paragoni con l’epoca che stiamo vivendo, ma certo la sensazione di voltare pagina accomuna i due momenti. 40 Come accade nelle lunghe code a serpentina persone lontane fra di loro si possono trovare per un periodo molto vicine anche se il tempo di attesa le separa anche di parecchi minuti. In questa fase Ford Madox Ford non sembra lontano. Sarà forse un caso, ma fra circa un anno, il suo romanzo più importante Il buon soldato, vivrà l’ anniversario più rotondo. Cento anni. Ora anche il digitale chiama Ford Madox Ford più vicino a noi: tre giovani americani, Lance Jones, Steven Luke e Joanna Wiebe, hanno lanciato una start up che si chiama Page 99 test. Chiunque può pubblicare la pagina 99 del proprio libro e gli utenti possono leggerla e darle un voto. E magari anche comprare il libro, se lo desiderano. In fondo anche il nostro progetto è un test affidato ai lettori. 41 gli autori jacopo barigazzi Giornalista, vice direttore di pagina99, ha co-fondato Linkiesta. Ha lavorato per Nbc, Reuters e Adnkronos e ha scritto per Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. Ha collaborato con Newsweek per sei anni scrivendo di politica ed economia. emanuele bevilacqua Direttore di pagina99. Si occupa di giornali e libri da sempre, come editore e giornalista. Per 19 anni è stato amministratore delegato di Internazionale. Ha scritto libri per Einaudi, Theoria, Leconte e Cooper. roberta carlini Roberta Carlini Condirettrice di pagina99. Giornalista, si occupa di tutto a partire dall’economia. Ha co-fondato sbilanciamoci. info e inGenere.it. È stata vicedirettrice del manifesto. Ha scritto “L’economia del noi. L’Italia che condivide” (Laterza 2011). www.robertacarlini.it teresa ciabatti Scrittrice. Gli ultimi romanzi: “Il mio paradiso è deserto”, Rizzoli 2013; “Tuttissanti” Il Saggiatore 2013. Ha un blog su “Io Donna”. Scrive per il cinema. Maurizio Franzini Insegna Politica economica all’università di Roma La Sapienza. Ha scritto “Disuguaglianze inaccettabili. L’immobilità economica in Italia” (Laterza 2013) 42 giuseppe ragusa Insegna econometria alla università Luiss di Roma. Laureato alla Bocconi di Milano, Phd alla University of California, è stato assistant professor alla Rutgers University. alessandro robecchi Autore satirico e non, scrive per i giornali, e la tivù. Ha lavorato, tra l’altro, a Cuore, a Radio Popolare, all’Unità, al manifesto, è tra gli autori di Maurizio Crozza ed è convinto che Billy Wilder avesse ragione quando diceva: “Se devi dire la verità, dilla in modo divertente, quelli che fanno ridere verranno risparmiati”. 43

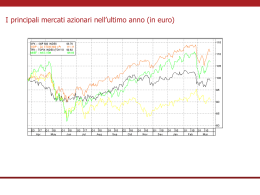

Scarica