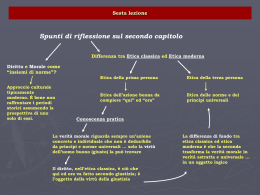

R I V I S TA T R I M E S T R A L E D I A N A L I S I E C R I T I C A C MACCHINE NUOVA IVILTÀ DELLE ANNO XXVII - N° 3-2009 Etica e comunicazione C MACCHINE NUOVA IVILTÀ DELLE Direzione scientifica Dario Antiseri, Edoardo Boncinelli, Umberto Bottazzini, Vittorio Marchis, Silvano Tagliagambe Comitato scientifico Ettore A. Albertoni (UNIV. DI MILANO) Massimo Baldini (LUISS DI ROMA) Pierluigi Barrotta (UNIV. DI PISA) Antonio Bertin (UNIV. DI BOLOGNA) Norberto Bobbio (UNIV. DI TORINO) Luciano Caglioti (UNIV. DI ROMA) Alberto Casadei (UNIV. DI PISA) Salvo D’Agostino (UNIV. DI ROMA) Maurice Finocchiaro (UNIV. DEL NEVADA LAS VEGAS) Sauro Succi (IAC - CNR) Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri (UNIV. DI MILANO) Giulio Giorello (UNIV. DI MILANO) Rita Levi Montalcini (PREMIO NOBEL 1986) Giuseppe O. Longo (UNIV. DI TRIESTE) RIVISTA TRIMESTRALE DI ANALISI E CRITICA Anno XXVII n° 3 (105) Luglio-Settembre 2009 Registrazione del Tribunale di Bologna n. 5031 del 15/XI/1982 Direttore responsabile Guido Paglia Direttore editoriale Massimo De Angelis Coordinatore editoriale Pasquale Rotunno [email protected] Comitato di redazione Carlo Andreoni, Giacomo Foglietta, Pantaleo Palmieri, Franco Gabici, Fabio Toscano, Lido Valdrè, Igino Zavatti Progetto grafico Franco De Vecchis Direzione e redazione Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma Tel. 06.36864418 - 36869930 - Fax 06.36822128 e-mail: [email protected] Gestione prodotto RAI - Editoria Periodica e Libraria Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma Tel. 06.36864418 - Fax 06.36822071 Abbonamenti Licosa - Via Duca di Calabria, 1/l 50125 Firenze Tel. 055.64831 - Fax 055.641257 Distribuzione in libreria Mondadori - 20090 Segrate (MI) - Fax 1678-60307 Un numero Vittorio Mathieu (UNIV. DI TORINO) € 15,00 - estero € 22,00 Valerio Meattini (UNIV. DI BARI) € 60,00 - estero € 88,00 Massimo Negrotti (UNIV. DI URBINO) Alberto Pasquinelli (UNIV. DI BOLOGNA) Luciano Pellicani (LUISS DI ROMA) Marcello Pera (UNIV. DI PISA) Ilya Prigogine (PREMIO NOBEL 1977) Tullio Regge (UNIV. DI TORINO) Sergio Ricossa (UNIV. DI TORINO) Maurizio Viroli (UNIV. DI PRINCETON) Antonio Vitale (UNIV. DI BOLOGNA) Abbonamento annuo Numero arretrato € 18,00 - estero € 25,00 Pagamento a mezzo conto corrente postale n. 343509 intestato a: Licosa - Via Duca di Calabria 1/l, 50125 Firenze Fotocomposizione: Lithocrom s.r.l. Stampa Sintesi Grafica, Roma Finito di stampare: dicembre 2009 Sommario In questo numero Onorato Grassi - Pasquale Rotunno Etica e comunicazione 5 PARTE PRIMA Orientamenti filosofici Guido Gili La responsabilità nella relazione comunicativa 13 Adriano Fabris Per un’etica della comunicazione oggi 45 Virginio Marzocchi Etica della comunicazione o dell’argomentazione? 53 Valerio Meattini Elementi per un discorso sull’etica 63 Daniella Iannotta Linguaggio, azione, comunicazione: una questione etica 69 Gian Piero Jacobelli L’etica di Babele 87 PARTE SECONDA Etica delle professioni comunicative Renato Stella La buona morale televisiva 103 Enrico Morresi Etica e giornalismo: la questione dell’obiettività 119 Dario Edoardo Viganò Note per un’etica del cinema 129 Giuliana Di Biase Per un’etica della comunicazione politica 143 Marica Spalletta I dilemmi etici della comunicazione pubblica 159 Rassegna di libri a cura di Pasquale Rotunno 171 Summaries 177 Hanno collaborato 179 Fascicolo a cura di Onorato Grassi e Pasquale Rotunno In questo numero Etica e comunicazione di Onorato Grassi e Pasquale Rotunno «La comunicazione è meno frequente della felicità, più fragile della bellezza: basta un nulla a fermarla o a spezzarla tra due soggetti» EMMANUEL MOUNIER Già Kierkegaard accusava i giornalisti di non conoscere limiti e scendere sempre più in basso nella scelta dei lettori. Più tardi, con il moltiplicarsi delle tecnologie che veicolano in abbondanza parole e immagini banali e inutili, quando non dannose, Italo Calvino giunge a interrogarsi su quella che gli appare «un’epidemia pestilenziale». L’umanità, scrive Calvino, è colpita da «una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l’espressione sulle formule più generiche, anonime, distratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze» 1 . Oggi, in particolare nel settore dell’informazione, il mito del tempo reale, l’illusione di vedere e sapere tutto all’istante, produce «una verità modellata su una precedente idea del fatto, giudicato non rispetto a ciò che è, ma all’origine che gli si assegna», rileva un giornalista di lunga esperienza e incarichi di alta responsabilità come Sergio Zavoli2. La notizia si trasforma nel suo commento. Il confine tra vero e falso diventa labile; l’esito, avverte Zavoli, è quello di «una sorta di omologazione psicologica che assimilando il falso all’autentico ne discredita la distinzione e lascia un unico rassegnato sentimento di resa e disdoro». Il richiamo di Popper alla responsabilità educativa di quanti fanno televisione ha suscitato più dibattiti che tangibili passi avanti. Prima di lui altri filosofi hanno richiamato l’attenzione sui compiti di civilizzazione di cui i comunicatori dovrebbero avere piena coscienza. Nella conferenza radiofonica Veniamo informati correttamente? 3, tenuta alla Radio Bavarese nel 1962 a Monaco, Karl Jaspers annota: «Ma si deplori Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 5 quanto si vuole, resta il fatto che noi dobbiamo ai giornalisti la pubblicità del sapere e del pensiero. Il valore del loro contributo lo sperimentiamo ogni giorno. I giornalisti di un popolo oggi sono un momento essenziale del suo destino». Il giornalista, tuttavia, «può utilizzare la libertà della discussione solo in virtù del suo rilievo spirituale e della sua indipendenza interiore». La situazione dell’informazione, rimarca preoccupato Jaspers, è insoddisfacente: «domina la confusione delle opinioni e dell’informazione illimitata e arbitraria … quella confusione spinge nel vuoto con uno schiamazzo crescente. Invece di essere legati alla sostanza della verità, ci lasciamo portare dal nulla»4. Accade che «degli incompetenti scrivono a profusione su questioni senza importanza, tanto per scrivere»; il risultato è allarmante: «si affoga in una corrente, che come massa di messaggi inessenziali trascina con sé anche l’essenziale» 5 . Secondo Jaspers, la responsabilità di tale stato di cose non è solo dei giornalisti. Infatti, «l’informazione richiede due partner: l’informatore e l’informato. Se l’informatore s’imbatte in uomini che non cercano o non comprendono la vera informazione, l’informazione resta esclusa». Tanto più che «un’informazione non è comprensibile senza un sapere preliminare, senza un modo di pensare, senza un sapere già presente a cui collegarla»6. La battaglia per il buon giornalismo si lega insomma alla battaglia per elevare il livello complessivo della cultura di una nazione, alla battaglia per la qualità della formazione, della scuola, della ricerca. Solo elevando gli standard culturali dei cittadini avremo un pubblico consapevole, esigente, in Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 6 grado di rivendicare un’informazione migliore, di imporre livelli qualitativi più elevati. Si tratta di attivare un circolo virtuoso tra domanda e offerta di buona comunicazione. «Non puoi chiedere alla televisione di non invaderti e di non illuderti se non colmi i tuoi vuoti con altri alimenti», osserva Federico Scianò, giornalista tra i più attenti ai doveri del servizio pubblico radiotelevisivo7. Per evitare la deriva dell’informazione verso l’insensatezza, non basta moltiplicare le carte e i codici deontologici, troppo spesso privi di reale efficacia. Occorre piuttosto farsi carico di «una doppia fedeltà: ai messaggi e alla qualità delle relazioni tra le persone»8. La fedeltà al messaggio impone di rispettare la verità degli eventi. Non sono tollerabili telegiornali che parlano della realtà come se fosse finzione e della finzione come se fosse realtà9. Saper discernere e smascherare il falso, il parziale, il banale, diventa un requisito essenziale di un pubblico che non voglia restare passivo fruitore dei molteplici flussi informativi che lo raggiungono. Anzitutto, va ristabilito «il primato dell’essere sull’apparire, della realtà sulle immagini, del senso sui dettagli»10. Giustamente, Luigi Alici parla di «un compito di educazione personale e civile, che riguarda il futuro stesso della convivenza». All’opera di formazione che aiuti, sul piano della cultura, a demistificare e decodificare criticamente il mondo dell’informazione, deve aggiungersi, sul piano del costume, la sperimentazione e promozione di «una rete di pratiche di vita, esemplari e propositive, che possano esprimersi in scelte concrete e atteggiamenti virtuosi». I comunicatori sono i primi a essere interpellati per una simile “conversione”11. Non si tratta di far prediche generiche, né tanto meno Jader Jacobelli di indugiare su una minuta precettistica deontologica, ribadisce Emilio Rossi: «limitarsi a moltiplicare i pur necessari cartelli con la scritta ‘vietato’ non fa lievitare eticamente la comunicazione»12. Il giornalista Rai ha una sua specificità; deve sforzarsi di dar conto del reale esponendo contestualmente i suoi contrasti e la sua complessità: «il servizio pubblico non deve persuadere nessuno, ma solo informare tutti», non si stanca di ripetere Jader Jacobelli. La legittimazione del servizio pubblico sta proprio in questo. Perciò, «occorrono professionisti non di parte, che siano tali nel lavoro, anche se come cittadini hanno giustamente le loro personali opinioni»13. Se perfino nel campo della scienza nessuno può ritenersi depositario della verità, se l’etica scientifica consiste in quella dell’ipotesi, o della fallibilità, a maggior ragione ciò vale per il comunicatore. La democrazia cessa quando il confronto si trasforma in conflitto, o quando pregiudizialmente si svaluta l’opinione dell’interlocutore. La comunicazione, nota ancora Jacobelli14, presuppone il “noi”, prima dell’io e dell’altro; non lo deduce. L’interazione comunicativa non va intesa come meccanico trasferimento d’informazioni codificate, bensì come «offerta d’indizi di senso perché l’altro la ricambi con i suoi indizi, consapevoli entrambi che quegli indizi – quelli dell’uno e quelli dell’altro – sono materiali grezzi non da sovrapporre, non da miscelare, ma offerti allo scopo di provocare una reazione che dia frutti imprevisti, originali». La comunicazione è in sé etica, chiosa Jacobelli: «non ha senso dire che può esserlo o non esserlo a seconda dei contenuti». Essa «è già in partenza l’espressione di una scelta etica», in quanto è «dialogo, non affermazione di verità, ma ricerca di verità». E soprattutto quando non sia intesa «come privilegio, ma come servizio». Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 7 Agli ideali del dialogo, della comunità dell’argomentazione, della ricerca ermeneutica infinita, che sono alla base dell’elaborazione di Jacobelli, sono state mosse obiezioni non infondate. I rilievi critici15 hanno riguardato, ad esempio, il tentativo habermasiano di una “fondazione discorsiva” della verità16. Habermas giungerebbe, secondo Belardinelli, a «dissolvere la ragion pura all’interno di una ragion pratica concepita essenzialmente come prassi sociale emancipante»; l’esito sarebbe quello tipico di certa metafisica tedesca: «l’identità di essere e dover essere, di fatti e valori». Inoltre, l’etica della comunicazione proposta da Habermas, che pure critica l’universalismo kantiano, risulterebbe affetta dal formalismo e sarebbe incapace di discriminare tra ciò che è giusto e ciò che non lo è. A simili difficoltà non sfugge, a prima vista, nemmeno l’altro teorico dell’etica del discorso, Karl-Otto Apel17. Resta infatti senza risposta «la domanda relativa al senso del nostro agire morale»18. Come evidenzia Adriano Fabris, l’accordo comunicativo garantito dai principi di giustizia, solidarietà e corresponsabilità è un accordo soltanto “possibile”, in quanto venga “scelto”. L’ambiguità propria del linguaggio lo rende condizione dell’intesa ma anche del fraintendimento. Ciascun parlante è chiamato a scegliere se realizzare o meno ciò che è insito nella capacità di comunicare. Gli interlocutori possono cioè «privilegiare il legame rispetto alla separazione»; e quindi «trasformare il linguaggio in un’occasione d’intesa piuttosto che in condizione di fraintendimento»19. Scegliere l’intesa «significa accordarsi con la possibilità di accordo che è inscritta nell’atto stesso del comunicare»20. Per andare oltre l’idea della soggettività formale, senza tradizione e senza futuro, la proposta di Jean-Marc Ferry21 va verso una ri- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 8 costruzione comunicativa di un legame sociale autentico. Accettarsi quali interlocutori presuppone non soltanto il riconoscimento della ragionevolezza degli argomenti, ma della dignità dell’intero essere dei dialoganti. Nell’orizzonte di questi problemi, la prima parte del presente fascicolo si apre con un’ampia riflessione di Guido Gili sulle forme della responsabilità comunicativa. Interrogarsi sulla questione della responsabilità significa «collocarsi su un livello di discorso che attiene alla ‘ontologia’ della comunicazione e, solo in un secondo momento, all’etica della comunicazione». Alla crescente domanda di credibilità, Gili ritiene si debba corrispondere recuperando in ambito comunicativo il «principio di precauzione» quale garanzia di «maggiore capacità autoriflessiva da parte dei professionisti dei media». Si tratta oggi, evidenzia poi Adriano Fabris, di chiarire «che cosa orienta e motiva i nostri comportamenti» nel contesto globale dei processi di comunicazione; al fine di condurre una «critica delle forme standard del comunicare» e individuare problemi non risolvibili con le norme di un codice deontologico. Approfondimenti sui fondamenti comunicativi delle interazioni sociali, con prospettive teoriche anche molto distanti che muovono rispettivamente da Apel, Schopenhauer e Ricoeur, sono offerti da Virginio Marzocchi, Valerio Meattini e Daniella Iannotta. Il richiamo di Gian Piero Jacobelli al racconto biblico di Babele e al problema della traduzione chiude la prima parte del fascicolo e preannuncia i contributi della seconda parte, incentrati sui diversi ambiti che articolano concretamente l’attuale panorama delle comunicazioni mediate dalle moderne tecnologie. Con l’analisi delle rappresentazioni televisive si apre infatti la seconda parte. Renato Stella argo- menta la necessità di spostare l’oggetto della riflessione da «come deve funzionare eticamente la tv» a «come la tv può contribuire a difendere l’etica della complessità del mondo». Enrico Morresi indaga la mai risolta questione della verità nel giornalismo, esaminando il lungo dibattito internazionale sull’obiettività e le scelte legislative sul tema operate dalla Svizzera. Sui criteri di giudizio etico del testo cinematografico si sofferma invece Dario Edoardo Viganò, che invita a valorizzare «una dimensione fondamentale dell’antropologia: l’ascolto». I saggi di Giuliana Di Biase, sulle virtù e i limiti della comunicazione politica in una fase di crisi della partecipazione democratica, e di Marica Spalletta, sulle implicazioni etiche del ricorso a forme di marketing non convenzionale nell’ambito della comunicazione pubblica, completano il fascicolo. Note 1 Nelle Lezioni americane, citato da M. BALDIElogio del silenzio e della parola, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, p. VII. 2 S. Z AVOLI , La ‘deregulation’ delle notizie, “Nazione-Carlino-Giorno”, 26/10/2009, p. 23. Per un inquadramento teorico delle questioni in gioco cfr. G. G ILI , Il problema della manipolazione: peccato originale dei media?, F.Angeli, Milano 2001. 3 K ARL J ASPERS , Verità e verifica. Filosofare per la prassi, trad. it., Morcelliana, Brescia 1986, p. 206-7. 4 Ivi, p. 201. 5 Ivi, p. 200. 6 Ivi, p. 199-200. 7 F. S CIANÒ , Caro amico ti scrivo dalla tv, prefazione di J. Jacobelli, Paoline, Milano 1996, p. 146. Giornalista del Tg1 e direttore di Rai Educational, Scianò è stato anche docente di Etica e deontologia della comunicazione all’Università LUMSA di Roma, a lui è dedicato questo fascicolo di “Nuova Civiltà delle Macchine”. 8 L. ALICI, La via della speranza, Editrice Ave, Roma 2006, pp. 41-59. NI , 9 Cfr. MICHELE LOPORCARO, Cattive notizie. La retorica senza lumi dei mass media italiani, Feltrinelli, Milano 2004. 10 L. ALICI, op. cit., p. 53. 11 Sul significato del termine in Platone cfr. l’affascinante analisi di G IOVANNI R EALE , Saggezza antica. Terapia per i mali dell’uomo di oggi, R. Cortina, Milano 1995, pp. 233-247. Ricco di suggestioni è anche il testo di E M MANUEL L EVINAS , Umanesimo dell’altro uomo, trad. it., Il Melangolo, Genova 1988, p. 81: « Volgersi alla verità con tutta l’anima - la raccomandazione platonica non si limita a predicare, con una pedagogia del buon senso, lo sforzo e la sincerità. Non avrà in mente, invece, la reticenza ultima, la più insidiosa di tutte, quella di un’anima che, davanti al Bene, si ostina ancora a riflettere su sé medesima, frenando, proprio per questo, il suo moto verso gli Altri?». 12 E. ROSSI, Prefazione a A. FABRIS (a cura di), Guida alle etiche della comunicazione, Ets, Pisa 2004, p. 9. 13 J. JACOBELLI, Professionisti non di parte, in “Avvenire”, 28/11/2004, p. 2. 14 ID., Comunicazione e/o etica, in E. CHELI-M. MORCELLINI (a cura di), La centralità sociale della comunicazione, F.Angeli, Milano 2004, pp. 61-64. 15 S ERGIO B ELARDINELLI , Il linguaggio come fondamento dell’etica in Jürgen Haber mas, in AA.VV., Persona e norma nell’esperienza morale, a cura di A. RIGOBELLO, Japadre editore, L’Aquila 1982, pp. 263-285. 16 Tra le numerose opere di Jürgen Habermas, si veda l’esposizione contenuta in Etica del discorso, Laterza, Bari 1989. 17 KARL-OTTO APEL, Etica della comunicazione, Jaca Book, Milano 1993; ID., Discorso, verità, responsabilità, Guerini e Associati, Milano 1997. Cfr. STEFANO PETRUCCIANI, Etica dell’argomentazione, Marietti, Genova 1988 e V IRGINIO M AR ZOCCHI, Ragione come discorso pubblico. La trasformazione della filosofia di K.-O. Apel, Liguori, Napoli 2001. 18 A. FABRIS , Etica della comunicazione, cit., p. 63; si veda l’ampia discussione condotta nel cap. 3. 19 Ivi, p. 97. Cfr. anche G IAN PIERO JACOBELLI , Scomunicare. Il quarto escluso della comunicazione alienante, Meltemi, Roma 2003. 20 A. FABRIS, Etica della comunicazione, cit., p. 99. 21 JEAN-MARC FERRY, L’etica ricostruttiva, trad. it., Medusa, Milano 2006, con una Postfazione di GRAZIANO LINGUA. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 9 Federico Scianò Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 10 PARTE PRIMA Orientamenti filosofici La responsabilità nella relazione comunicativa di Guido Gili In questo intervento cercherò di tracciare un quadro concettuale, con qualche piccola pretesa di sistematicità, sul significato e il ruolo della responsabilità nella relazione comunicativa. Il successo o la “riuscita” della comunicazione – cioè il fatto che i soggetti si intendano, capiscano le reciproche intenzioni e motivazioni, si facciano influenzare e coinvolgere nella relazione comunicativa, ne traggano motivi ispiratori per la propria azione sociale – dipende da un insieme di condizioni strutturali e contestuali e da un insieme di condizioni e disposizioni soggettive. Tra le prime, che dipendono solo relativamente dalla “disponibilità” e dall’atteggiamento dei soggetti, possiamo collocare la condivisione dei codici comunicativi (verbali, non verbali, artificiali, etc.), di un orizzonte culturale comune per il quale le persone “riconoscono” il significato e i valori implicati nei loro messaggi e di un sistema di norme co- municative quali ad esempio il rispetto delle regole di “cortesia” vigenti in un determinato contesto sociale. La responsabilità si colloca, invece, tra le condizioni della comunicazione che dipendono dalle disposizioni e dalla volontà dei soggetti, accanto alla intenzionalità, l’interesse e l’impegno. E con esse è strettamente legata. 1. Intenzionalità, interesse e impegno La prima condizione/disposizione soggettiva della comunicazione è l’intenzionalità, a cui attribuisco qui due significati ripresi entrambi da Mead. Indica innanzitutto un rapporto consapevole con il proprio atto comunicativo. Nell’uomo molti gesti, cioè gli atti più elementari della comunicazione comuni anche agli animali, possono essere inconsapevoli ed automatici. Tuttavia la comunicazione umana si com- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 13 pone specificamente di gesti significativi, cioè segni che esprimono un comportamento cosciente: io sono consapevole del mio gesto e del suo significato poiché sono capace di guardare a me stesso come può guardarmi (come immagino mi guardi) il mio interlocutore (Mead 1934, trad. it. 1966, p. 73). Comunico cioè sapendo che sto comunicando, che cosa comunico, come comunico, a chi comunico. Ma l’intenzionalità assume anche un secondo significato, quello di rivolgersi verso l’interlocutore e tener conto di lui nella comunicazione. Mead (ivi, pp. 257-263, pp. 351-363) parla di «assunzione dell’atteggiamento e del ruolo dell’altro» per identificare la capacità di mettersi nella prospettiva dell’altro, considerando i suoi atteggiamenti e le sue aspettative nei nostri confronti. Tale assunzione ha una dimensione più propriamente cognitiva, cioè l’assunzione del ruolo e del “punto di vista” dell’altro, ma anche una dimensione emozionale e affettiva, legata al “percepire” e comprendere le sue emozioni (paura, ostilità, disagio) (Stephan, Finlay 1999). La capacità di assumere il ruolo dell’altro è anche condizione fondamentale della acquisizione della competenza comunicativa, soprattutto nelle sue dimensioni pragmatiche, per cui impariamo ad adattare il nostro linguaggio al contesto sociale e a rivolgerci nel modo più opportuno agli interlocutori (Giles, Powesland 1975, p. 137). Questa capacità di assumere l’atteggiamento e il ruolo dell’altro non è però solo legata alla volontà e disponibilità dei soggetti della comunicazione, ma anche a condizioni oggettive e contestuali, con cui sempre la dimensione soggettiva si intreccia. Così, ad esempio, con persone appartenenti ad altre culture il processo di assunzione del- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 14 l’atteggiamento e del ruolo dell’altro, che costituisce una condizione essenziale di ogni comunicazione riuscita, risulta più problematico. A questo proposito, Geertz ha osser vato che l’impresa di mettersi nei panni dell’altro, come tenta di fare la ricerca etnografica e come avviene sempre quando si incontra una persona che appartiene ad un diverso contesto socio-culturale, è «un’impresa snervante che non riesce mai perfettamente. (…) Noi cerchiamo di dialogare (nel senso esteso del termine che abbraccia molto più del parlare) con loro, una cosa molto più difficile di quanto non si riconosca comunemente e non soltanto con gli stranieri» (1973, trad. it. 1998, pp. 21-22)1. Che l’intenzionalità sia una condizione costitutiva della comunicazione è tuttavia oggetto di controversia. Per gli esponenti della Scuola di Palo Alto (Watzlawick, Beavin, Jackson 1967) in realtà ogni azione, ogni comportamento che accade in presenza di un’altra persona ha valore comunicativo a prescindere dalla consapevolezza e dal significato che il soggetto agente attribuisce a quell’atto. Non occorre quindi alcuna intenzione (da parte dell’emittente) di comunicare perché ci sia comunicazione. Molti dei nostri gesti espressivi sono inconsapevoli o esito del mancato controllo delle nostre emozioni. Ma per colui che osserva (il ricevente), qualsiasi comportamento dell’emittente, consapevole o inconsapevole, può assumere un significato comunicativo se tale significato egli gli attribuisce. Ma, anche così, se può esistere una comunicazione senza l’intenzionalità dell’emittente, essa non può comunque prescindere dall’intenzionalità del ricevente. È lui che rivolgendosi verso l’emittente, assumendo il suo ruolo, in- tuendo le sue intenzioni anche se inconsapevoli o rivolte a un altro oggetto, attribuisce un significato (comunicativo) al suo comportamento e può comportarsi di conseguenza. La seconda condizione/disposizione soggettiva della comunicazione è l’interesse. La comunicazione consapevole muove sempre da un interesse: un interesse dell’emittente a rivolgere un messaggio al ricevente e del ricevente a prestare ascolto. Tale interesse può esprimersi a due diversi livelli, peraltro interagenti: può essere rivolto verso il contenuto, l’oggetto di cui si parla (quale che sia) oppure verso l’altro che parla o a cui si parla (in generale verso la relazione che si instaura con l’interlocutore). Il concetto di “interesse” va qui inteso in senso lato. Si fa riferimento non solo alla chiara percezione di scopi e vantaggi, ma anche ad una più ampia gamma di bisogni, esigenze e gratificazioni di tipo psicologico e sociale, più o meno chiaramente avvertiti: bisogni di conoscenza e di acquisire le informazioni utili al controllo dell’ambiente; bisogni affettivi ed estetici di riconoscimento e rafforzamento dei propri sentimenti e stati emotivi; bisogni di consapevolezza dell’io e della propria identità; bisogni di riconoscimento sociale e rafforzamento delle relazioni sociali; bisogni di differenziarsi dagli altri; bisogni di allentamento delle tensioni. L’incontro dei diversi interessi dei soggetti della comunicazione produce una “cooperazione comunicativa” che possiamo definire come convergenza dei loro scopi comunicativi, anche se cooperare non significa necessariamente condividere lo stesso interesse, “sentire” nello stesso modo o approva- re sinceramente il comportamento dell’altro. La cooperazione può addirittura esprimersi attraverso forme di comunicazione conflittuale e violenta. Come hanno mostrato etologi ed antropologi, anche le esibizioni aggressive e minacciose e perfino l’offesa e l’insulto possono essere forme di comunicazione che esprimono un interesse reciproco: regolare i rapporti conflittuali senza giungere ad un confronto aperto nel quale entrambi i contendenti potrebbero rischiare di soccombere o, in ogni caso, di subire danni (Eibl-Eibesfeldt 1970; Zahavi, Zahavi 1997). Anche la lotta e il conflitto aperto sono forme di comunicazione quando vi è un interesse reciproco al riconoscimento: essere “riconosciuto” e, in qualche modo legittimato, dall’ostilità e dall’odio del nemico come mostra in modo esemplare la figura del duello e la sua ritualizzazione (von Kleist 2000; Lattuada 2004; Cavina 2005). La terza condizione soggettiva del successo della comunicazione è la disponibilità dei soggetti a profondere un certo impegno e sforzo per raggiungere il proprio scopo comunicativo. La disponibilità ad impegnarsi e a sacrificare energie dipende, in primo luogo, dall’interesse e dalla motivazione a comunicare, senza i quali non si è disposti ad affrontare lo sforzo necessario. Ci si può “disimpegnare” dalla comunicazione quando subentri invece una situazione/esperienza di disinteresse (ad esempio, la noia) o quando il mantenimento dell’interesse richieda uno sforzo/impegno eccessivo (Iser 1989, p. 44). Questo impegno/sforzo è richiesto e si manifesta, tra l’altro, in due processi assai importanti. Il primo è l’apprendimento delle capacità e delle com- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 15 petenze comunicative necessarie alla comunicazione. La conoscenza dei codici comunicativi (in primo luogo del linguaggio parlato, ma anche di altri codici artificiali, come la scrittura) e delle regole pragmatiche necessarie a comunicare nel modo più consono ai diversi contesti di interazione è un aspetto decisivo del processo di socializzazione, richiede un difficile apprendimento e non è mai posseduto con assoluta sicurezza e in modo del tutto tranquillo. Anche la capacità di assunzione del r uolo dell’altro, in quanto aspetto essenziale della capacità o competenza comunicativa, è un esito della socializzazione, cioè l’esito di un processo di apprendimento spesso complesso e faticoso. Non per nulla, Goffman (1967, trad. it. 1988, cap. 1) osserva che nell’interazione faccia a faccia – che si compone di aspetti linguistici e non linguistici – siamo costantemente impegnati in un “lavoro di faccia” (face-work), cioè una cura ed una tensione espressiva per mantenere un’immagine coerente di noi stessi ed evitare tutti quegli “incidenti” che potrebbero far fallire l’interazione e farci “perdere la faccia”. In secondo luogo, la comunicazione richiede spesso uno sforzo organizzativo. Ad un livello più immediato possiamo pensare a tutto il lavoro necessario – innanzitutto nel retroscena in cui si “fanno le prove” (Goffman 1959, tr. it. 1969, cap. 3) – alla preparazione di un discorso o una performance, uno spettacolo teatrale o un concerto. Ad un livello molto più complesso, possiamo fare riferimento alla complessità dell’organizzazione dei grandi sistemi della comunicazione mediatica, che richiedono l’investimento di ingenti capitali, risorse e Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 16 competenze professionali, tecnologie avanzate, e riduce peraltro drasticamente il numero degli emittenti ai pochi in grado di sostenere tale l’impegno economico e organizzativo (O’Sullivan, Dutton, Rayner 1994; Thompson 1995). 2. La responsabilità: una questione di ontologia prima che di etica della comunicazione La responsabilità è la quarta condizione soggettiva della comunicazione. Generalmente si pensa alla responsabilità come ad un “impegno etico” nei confronti della propria comunicazione (ciò che dico), di colui a cui ci si rivolge (a chi lo dico) e delle possibili conseguenze (i suoi effetti consapevoli o inconsapevoli). Come è noto, le teorie etiche della responsabilità oscillano tra due poli: da un lato, quelle che enfatizzano l’aspetto della responsabilità soggettiva, collegandola alle qualità morali della persona; dall’altro quelle che attribuiscono maggiore importanza alla situazione e alle circostanze entro le quali la persona deve operare e che condizionano le sue scelte e i suoi comportamenti (Costa 2008). La stessa opzione si presenta concretamente quando dobbiamo giudicare i comportamenti degli altri nelle relazioni comunicative quotidiane. Gli psicologi sociali hanno messo in luce che in tali giudizi incorriamo spesso in quello che essi chiamano “errore di attribuzione” (Ross 1977) o “errore di corrispondenza” (Gilbert, Malone 1995) per indicare la diffusa tendenza ad interpretare i comportamenti altrui sopravvalutando le caratteristiche personali e sottovalutando l’influenza della situazione. In ogni caso, come vedremo meglio in seguito, per quanto vi siano condizionamenti e vincoli che provengono dai contesti e dalle specifiche situazioni di interazione e che certo vanno considerati, la responsabilità resta intrinsecamente legata all’intenzionalità e alla libertà/volontà del soggetto. Tuttavia, come ha mostrato Goffman (1981, trad. it. 1987, cap.1), prima che oggetto di una scelta etica o di un condizionamento culturale, la responsabilità è una dimensione costitutiva della comunicazione e dell’agire comunicativo. Porre la questione della responsabilità della comunicazione significa dunque collocarsi su un livello di discorso che attiene alla “ontologia” della comunicazione e, solo in un secondo momento, all’etica della comunicazione. Se analizziamo la struttura interna dell’emittente, come suggerisce Goffman, scopriamo che essa contiene almeno tre ruoli, tre funzioni differenziate. Il primo ruolo è quello dell’animatore, cioè colui che concretamente comunica, trasmette dei messaggi: la macchina parlante. Nel caso si tratti di un soggetto individuale, l’animatore si caratterizza per una particolare “facciata personale” (Goffman 1959, trad. it. 1969, pp.33-42) con cui si presenta all’interlocutore: un determinato aspetto fisico, una par ticolare espressività, uno stile comunicativo, un certo abbigliamento. Il secondo ruolo è quello dell’autore. L’autore è colui che ha prodotto il contenuto della comunicazione, che ha ideato e costruito il messaggio. Se io dico a mia moglie: “ti voglio bene”, sono l’animatore della comunicazione, cioè esprimo questo sentimento con le mie parole, con un certo tono di voce, una certa espressione facciale, ma sono anche l’autore poiché ciò che dico corrisponde a ciò che penso e sento. Posso però anche riportare il pensiero di un altro, di Platone o di un amico: in questo caso sono l’animatore, ma non l’autore, che sarà Platone o l’amico. In realtà, a ben riflettere, anche quando riporto il pensiero di un altro, non sono mai un semplice animatore, ma condivido sempre un po’ del carattere di autore – sono cioè in qualche modo coautore della comunicazione – dal momento che traduco o ripropongo certe idee con le mie parole, aggiungendoci qualcosa di mio. È ciò che accade, ad esempio, al portavoce. Il terzo ruolo è il mandante – e qui il significato comunicativo è simile a quello giuridico, come quando diciamo che un individuo è il mandante di un omicidio – e indica il soggetto, cioè la persona o il gruppo o l’istituzione, nel nome del quale si parla, per conto del quale si parla e che assume la responsabilità (ecco la parola che ci interessa) di ciò che viene detto. Ogni comunicazione consapevole implica la responsabilità di qualcuno. Da questo punto di vista la responsabilità è una implicazione fondamentale dell’intenzionalità della comunicazione. Uno stesso soggetto empirico, concreto (individuo, gruppo o organizzazione) può essere l’animatore, l’autore e il mandante della comunicazione. Se dico a mia moglie, “ti voglio bene”, non solo sono l’animatore e l’autore, ma anche il mandante della mia comunicazione nel senso che essa mi coinvolge e mi impegna. Io ne rispondo. Anche se dico a qualcuno “tu sei un cretino: lo dico e lo sottoscrivo”, ne assumo la piena responsabilità. Ma i Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 17 tre ruoli possono anche essere separati e distribuiti tra diversi soggetti. Un avvocato in tribunale è certamente l’animatore e l’autore dell’arringa, ma non è il mandante, poiché colui in nome del quale parla è il cliente. In un messaggio pubblicitario, c’è un animatore, che è colui che concretamente appare in video, l’attore o il testimonial che gli spettatori vedono; c’è un autore, costituito in questo caso dall’agenzia pubblicitaria che ha ideato il messaggio, lo ha costruito, ha scelto una certa strategia comunicativa, ha cercato gli attori per rappresentarlo; infine c’è il mandante, cioè l’azienda che ha commissionato lo spot. Gli attori, l’agenzia e l’azienda sono tutti emittenti, ma con ruoli e funzioni differenziate. Questa tripartizione dei ruoli e delle funzioni dell’emittente è importante per una riflessione sulla responsabilità nella/della comunicazione perché mostra che qualsiasi cosa io dica, implica sempre una responsabilità mia o di qualcun altro in nome e per conto del quale io parlo. Qui va segnalato immediatamente un importante aspetto per il nostro discorso: quando una persona fa parte di un gruppo, una organizzazione o una istituzione, i suoi atti comunicativi non coinvolgono solo la sua responsabilità individuale, ma anche l’immagine e la reputazione di tutto il gruppo (e viceversa: l’immagine positiva o negativa del gruppo o dell’organizzazione si riverbera su di lui). Nei termini della tipologia di Goffman, quindi, il soggetto individuale che comunica non è il mandante esclusivo della propria comunicazione, ma coinvolge sempre in qualche modo in qualità di mandante il gruppo, la categoria sociale o l’organizzazione di cui fa parte. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 18 Questi concetti costituiscono la base di ogni successivo discorso sulla responsabilità della comunicazione, come cercherò di mostrare ora. 3. Dimensioni e forme della responsabilità comunicativa In italiano e in varie altre lingue il termine responsabilità rimanda, come sappiamo, al verbo “rispondere”2. In base a questo tema del rispondere possiamo costruire le diverse accezioni e significati del termine, che indicano anche le dimensioni reali, concrete in cui si dispiega la responsabilità e, in particolare, la “responsabilità comunicativa”. Si possono identificare quattro dimensioni principali della responsabilità comunicativa: 1. responsabilità come rispondere della propria identità e del proprio fine comunicativo (responsabilità relativa all’emittente); 2. responsabilità relativa a ciò che viene detto, al messaggio o al testo che viene comunicato (responsabilità relativa al contenuto); 3. responsabilità come rispondere a qualcuno da cui si è ricevuto un mandato (responsabilità relativa alla relazione); 4. responsabilità come rispondere delle conseguenze della propria azione comunicativa sul destinatario o su terzi (responsabilità relativa agli effetti). Questi quattro aspetti della responsabilità, in quanto aspetti della relazione sociale3, sono naturalmente tra loro collegati e si richiamano in vari modi. Per ragioni analitiche verranno esaminati singolarmente. Dopo aver chiarito il significato di ognuna di queste dimensioni pre- senterò alcuni esempi, tra i tantissimi possibili, di come la responsabilità si manifesta, ma anche di situazioni in cui essa viene disattesa e tradita in modo più o meno consapevole. 3.1. L’identità e gli scopi del comunicatore In una prima accezione responsabilità significa rispondere di se stessi e del proprio scopo (o interesse) comunicativo. In altri termini: significa dichiarare chi è il comunicatore, chi è che parla (o, nei termini già introdotti, chi è l’autore e il mandante della comunicazione). E significa, in secondo luogo, dichiarare qual è lo scopo, la finalità, l’intento della comunicazione: cosa mi prefiggo? perché ti dico questo? Una testimonianza assai interessante di questo concetto di responsabilità si ritrova negli scritti neotestamentari e, precisamente, nella prima lettera di Pietro. In questo scritto che tratta del rapporto tra i cristiani e il potere politico (romano), l’autore esorta i destinatari “a dar conto a chiunque chieda ragione della vostra speranza”, cioè della propria identità di “cristiani” (non a caso in questa lettera compare per la prima volta tale appellativo per definire i seguaci di Cristo, oltre che negli Atti degli Apostoli). Spesso infatti i cristiani dovevano difendersi davanti ai governatori locali, da cui erano guardati con sospetto poiché fuoriuscivano dagli schemi culturali tradizionali con cui il potere romano classificava i gruppi e le categorie sociali su base geografica, etnica o politica. Essi infatti non potevano rivendicare alcuna antica “tradizione dei padri”, riconoscibile da Roma, essendosi costituiti sulla base di un evento recente e certamente inconsueto e intrinsecamente eversivo come la proclamazione della resurrezione del loro fondatore (Marconi 2006). L’esigenza del rendere conto della propria identità come condizione fondante della credibilità del comunicatore si può estendere a molti altri casi ed esempi. In termini generali tale identità non deve essere “dichiarata” nelle relazioni di “familiarità”, cioè nelle relazioni di gruppo primario o comunitarie, in cui la credibilità (o la sua mancanza) si fonda essenzialmente sulla conoscenza diretta e su rapporti interpersonali consolidati4. Nella società odierna, invece, aumentano a dismisura le relazioni con interlocutori sconosciuti ed anonimi, per cui mutano anche radicalmente le condizioni della credibilità (dell’emittente) e della fiducia (del destinatario)5. Si pone dunque a vari livelli il problema della autenticità e affidabilità dell’emittente. In diverse situazioni non è affatto chiaro chi sia davvero il comunicatore (l’autore e il mandante della comunicazione) e quale il reale scopo che lo muove, la sua vera finalità. In termini generali si può parlare di “opportunismo”, intendendo con questo termine non semplicemente una disposizione psicologica o un disvalore morale, ma un certo tipo di gioco interattivo, una strategia di rappresentazione in cui determinati segni vengono esibiti non per mostrare (ciò che si è), ma per sembrare (ciò che non si è) (Bacharach, Gambetta 2001, pp. 152 sgg.). Se consideriamo (come in questo caso) l’opportunismo non come una qualità morale, ma come una strategia relazionale, allora comportamenti comunicativi opportunistici possono essere attuati dallo stesso attore sociale in talune circostanze e non in altre: ad esempio uno stesso individuo può essere altamente affidabile come padre e opportunista sul luogo di lavoro. Il problema sociologico più generale è se nella società attua- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 19 le si moltiplichino le occasioni per giocare un gioco opportunistico in seguito alla crescita della contingenza e del rischio nelle relazioni sociali. Nella comunicazione di massa, la possibilità di giochi opportunistici sembra derivare dalle stesse caratteristiche strutturali della relazione comunicativa sui generis che si attua attraverso i mass media. Secondo Thompson (1995, tr. it. 1998, cap. 3), a differenza delle relazioni faccia a faccia o delle interazioni mediate (quelle che sono consentite, ad esempio, dal telefono o dalle comunicazioni orizzontali in rete), la comunicazione di massa si basa sulla radicale separazione tra produttori e riceventi o, più precisamente, tra un “contesto di produzione” nel quale agiscono dei professionisti della comunicazione impegnati nella creazione di messaggi e testi per un pubblico di persone non fisicamente presenti ed un “contesto di ricezione” sul quale agiscono i destinatari di forme simboliche create da individui ai quali non possono rispondere. La comunicazione non assume una forma dialogica, ma è più simile ad un monologo nel quale i produttori non si rivolgono ad “altri particolari”, ma ad un pubblico di riceventi indifferenziato (per l’emittente) e potenzialmente indefinito. Sebbene, come osserva lo stesso Thompson, è possibile che i destinatari si riferiscano ai personaggi che conoscono e ascoltano attraverso i mass media come a degli “amici mediali” e possano in certo modo legarsi a loro in un rapporto di amicizia, viva simpatia o fedeltà (Ibidem, p. 125), in realtà in questa situazione comunicativa i soggetti della comunicazione non si incontrano mai effettivamente poiché ognuno di essi si riferisce sempre alla propria rappresentazione dell’altro e non all’altro in carne ed ossa6. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 20 Secondo Luhmann (1996, tr. it. 2000), la comunicazione di massa non è caratterizzata solo dalla radicale separazione tra emittenti e riceventi, ma soprattutto dal fatto che essi perseguono interessi e sono mossi da motivazioni del tutto diverse e, in alcuni casi, che confliggono apertamente. Luhmann osserva giustamente che proprio grazie all’interruzione del contatto immediato resa possibile dalle tecnologie della comunicazione a distanza, questa relazione sui generis assicura maggiori gradi di libertà alla comunicazione nel senso che i riceventi possono decidere liberamente il livello di attenzione da prestare all’emittente, possono interessarsi o meno, sono liberi di rispondere come meglio credono; in una parola, sono più liberi di quanto non accada nelle interazioni faccia a faccia. In questo senso quindi si incontrano, interagiscono due selettività autonome: «la disponibilità a trasmettere e l’interesse a connettersi, che non possono essere coordinati dal centro» (Ibidem, p.16). Al tempo stesso, però, questa relazione non può liberarsi dal “sospetto sui motivi” dell’emittente (Ibidem, p.63), cioè dal rischio della manipolazione. Se infatti i riceventi possono esporsi ai mass media per soddisfare bisogni di conoscenza, di conferma della propria identità, di integrazione sociale, di allentamento di tensioni, non diversamente da ciò che li spinge ad instaurare relazioni interpersonali dirette o mediate, l’“interesse” dei mass media, cioè di coloro che li controllano, li dirigono o vi operano professionalmente si colloca su un piano del tutto diverso: «può anche darsi che tutto ciò che [i mass media] scrivono o trasmettono sia vero, ma questo non dice ancora il motivo per cui lo fanno: può essere il successo negli affari o il sostegno di opzioni ideologiche, l’appoggio a tendenze poli- tiche, il mantenimento dello status quo della società o soltanto il loro successo commerciale» (Ibidem, p.58). Per questo, potremmo dire con il realismo (un po’ cinico) di Luhmann che nei mass media la comunicazione è sempre un mezzo per “altri” fini; che la strumentalizzazione della relazione comunicativa (cioè l’opportunismo) è in certo modo connaturata alla relazione stessa. In termini generali, sia nelle relazioni interpersonali sia nelle relazioni sui generis che si instaurano tra emittenti e destinatari attraverso i mass media, si possono identificare varie strategie “opportunistiche”. 1. Una prima strategia è quella di offrire un’immagine dell’emittente eccessivamente idealizzata che non corrisponde alla sua vera identità. In ogni relazione comunicativa, i soggetti cercano di proporre un’immagine idealizzata di sé, cioè un’immagine che includa una serie di attributi positivi corrispondenti ai valori e ai ruoli sociali che nella società o nel contesto specifico di azione sono oggetto di apprezzamento e rispetto (Goffman 1956, tr. it, 1969, cap.1). Talora tuttavia tale operazione può spingersi così lontano da produrre una vera e propria frattura tra identità e immagine. Questo problema è, ad esempio, diventato centrale negli ultimi anni nel dibattito sulla comunicazione d’impresa e sulle finalità delle relazioni pubbliche. Dopo che per molti decenni si è teorizzata la necessità di offrire un’immagine aziendale aggressiva e vincente, i maggiori studiosi di relazioni pubbliche – anche alla luce dei recenti crack di grandi aziende e della crisi globale dell’economia e della finanza – hanno riconosciuto che il vero problema comunicativo delle imprese è costruirsi una buona reputazione fondata sulla “sostanza” dell’azienda e sulla qualità del suo prodotto (materiale o immateriale), contrapposta alle pure politiche e strategie di immagine (Balmer, Gray 1999; Ensminger 2001; Invernizzi 2004; per un approccio complessivo a questa “svolta” del marketing, cfr. G. Fabris 2008). Un ritorno insomma al principio primo del marketing, secondo il quale la cura della qualità ed un rapporto chiaro con il cliente è la base, il riferimento imprescindibile per promuovere e garantire il “buon nome” dell’azienda (Romano 1988, p. 40). 2. Una seconda forma di opportunismo, per certi aspetti apparentata con la precedente, è quella della “doppia faccia”. A volte il comunicatore si presenta sotto mentite spoglie e dichiara uno scopo comunicativo che non è quello reale. Si pensi, ad esempio, ai casi estremi di persone che vengono scoperte ad esercitare la professione medica senza avere mai conseguito una laurea oppure di truffatori che si presentano come ispettori del ministero delle finanze o funzionari del comune nelle case degli anziani per derubarli. Se tale rischio è sempre presente nelle relazioni quotidiane, esso assume una attualità del tutto nuova nelle interazioni in rete, dove è possibile esibire delle identità “truccate” che, se da un lato possono garantire una relazione libera da impegno e ludica, dall’altra la espongono al rischio dell’inganno e di giochi relazionali per versi (A. Fabris 2007; Lovink 2007). Ma è possibile “mentire” sulla propria identità e sui propri scopi anche attraverso quelle strategie che ancora Goffman (1974) definisce “macchinazioni” o “manipolazioni di frame”. Anche qui si può partire da un esempio tratto dalla vita quotidiana: un venditore può invitare Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 21 a cena un cliente, creare un clima particolarmente “cordiale” e amichevole, per poi proporgli a tarda sera una ordinazione di grosse dimensioni. In questo caso egli gioca il ruolo dell’amico, si presenta e si relaziona all’altro come amico, ma in realtà persegue un fine strumentale, che non attiene alla relazione di amicizia, ma è ispirato alla relazione venditore-cliente. Il suo (vero) scopo resta uno scopo commerciale (vendere) anche se dissimulato nelle forme del rapporto amicale. È questo, come è noto, anche il rischio che accompagna la comunicazione di iniziative filantropiche e pro-sociali da parte delle aziende (quella che in senso lato è definita responsabilità sociale delle imprese), che non riesce mai del tutto a liberarsi dal sospetto che si tratti di una pura operazione di facciata, strumentale alla costruzione artificiosa di un’immagine connotata da valori che i consumatori possano apprezzare (Gadotti, Mortara 2007). Questo meccanismo relazionale ingannevole consiste dunque in una deliberata confusione delle cornici interpretative entro le quali inquadriamo e diamo un senso agli eventi (e al nostro ruolo in essi) per ottenere dei vantaggi a scapito degli interlocutori, per confonderli o influenzarne le reazioni. Questa forma di opportunismo è anche assai diffusa nei mass media in cui comunicazioni strategiche vengono presentate come notizia dai mezzi di informazione e invece sono prodotte da uffici di relazioni pubbliche di partiti, organizzazioni, aziende o gruppi di pressione allo scopo di influenzare il pubblico (quindi con finalità perlopiù persuasive). Il caso più noto è quello della pubblicità camuffata da informazione. Una comunicazione persuasiva, che il pubblico riconosce come tale, e dalla quale è portato istin- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 22 tivamente a diffidare, si traveste da qualcos’altro per aggirare le barriere selettive (già a livello di esposizione del ricevente, ma anche di percezione e memorizzazione) nelle quali necessariamente incappa se si presenta per ciò che è. In realtà il caso della pubblicità è quello che ricorre più spesso, ma ci sono anche molti altri tipi di comunicazione strategica e persuasiva che si camuffano: ad esempio messaggi ideologicamente e politicamente orientati che si travestono da informazione o da spettacolo (Gili 2001, pp. 170-179). 3. Una terza strategia opportunistica è quella per cui l’emittente cerca scientemente di assimilarsi il più possibile al destinatario in modo tale da essere più facilmente accettato ed ascoltato. Questa strategia si basa su un meccanismo psicologico profondo: in generale tendiamo a ritenere più credibile chi ci è “simpatico”, cioè colui verso il quale avvertiamo una immediata sintonia. La simpatia può basarsi su diverse leve, ma una leva assai potente è sicuramente la similitudine tra emittente e destinatario, per la quale tendiamo a trovare più simpatico (e quindi più credibile e affidabile) chi ci assomiglia. Questa leva è tanto più efficace perché in genere tendiamo a sottovalutare l’effetto della somiglianza sulla simpatia che proviamo per gli altri (Gonzales, Aronson, Costanzo 1988). Numerose ricerche sulla comunicazione di massa, a partire dagli studi di Hovland negli anni cinquanta, hanno mostrato la tendenza della fonte ad adattarsi al suo pubblico enfatizzando quegli attributi che il pubblico più riconosce e accetta in termini di immagine dell’emittente, costruzione del messaggio e scelta dei codici e dei linguaggi. Il punto decisivo, per il nostro ragionamento è che la simpatia è una attrazione sentimentale istintiva, ma può anche essere ampiamente guidata e “costruita” per cui «chi desidera ottenere la nostra simpatia per renderci più remissivi alle sue richieste può cercare di apparire simile a noi sotto diversi punti di vista: nell’aspetto, nelle opinioni, negli interessi, nell’ambiente di provenienza, nel modo di vivere» (Cialdini 1993, trad. it. 1995, p. 137). È una strategia “mimetica” nei confronti del ricevente che gli psicologi sociali definiscono “ingraziamento”, una ricercata assimilazione della fonte al ricevente con finalità manipolatorie, rivolta a creare nei destinatari un atteggiamento più favorevole all’influenza (Jones, Wortman 1973). Corollari della strategia dell’ingraziamento sono: a) l’interpellazione diretta, cioè tutte quelle forme retoriche che servono a dare l’impressione che l’emittente si rivolga direttamente ad ogni singolo destinatario, anche quando si rivolge ad una moltitudine (per lui anonima); b) la retorica del “noi”, con la quale si cerca di coinvolgere il pubblico proponendosi o auto-proclamandosi suoi difensori o portavoce; c) il “parlare doppio”, cioè dire cose diverse a pubblici diversi (Lutz 1989). 4. Un’ultima forma di “opportunismo” è quella per cui colui che comunica (come animatore) non è il vero comunicatore (cioè non è l’autore e il mandante), ma l’autore e il mandante restano “celati” dietro l’animatore. Nella vita quotidiana è ad esempio il caso delle dicerie (rumors) ispirate da qualcuno che vuole rimanere nell’ombra. Anche il giornalismo presenta vari casi di questa forma di oppor tunismo che raggiunge la sua espressione estrema nelle cosiddette “notizie del diavolo” (Bocca 1979; Fertilio 1994), cioè l’uso spregiudicato dell’informazione e dei mass media, perlopiù da parte di soggetti terzi, per scopi che non hanno nulla a che vedere con l’informazione: divulgazione di dossier riservati dei servizi segreti, fughe di notizie coperte dal segreto istruttorio o “anticipazioni” di imminenti iniziative della magistratura, interviste rilasciate allo scopo di far giungere determinati messaggi a ben precisi interlocutori. Un altro esempio è costituito da una pratica comune nell’ambito del giornalismo politico-parlamentare (Prignano 2007). L’informazione politico-parlamentare si rivolge, secondo un modello ideale, al pubblico dei lettori e ascoltatori (comunicazione verticale) che, in tal modo, vengono informati degli avvenimenti politici e si formano una propria opinione. Secondo questo modello gli attori del sistema politico costituiscono semplicemente l’oggetto della comunicazione. In realtà essi costituiscono assai spesso anche le fonti e i destinatari (più o meno occulti) della comunicazione e i mass media si prestano a funzionare come canali e filtri di questo complesso sistema di relazioni “orizzontali”, facendo trapelare notizie “riservate”, lanciando messaggi in codice da una parte all’altra, facendo da “amplificatori” di determinate posizioni. «I partiti o i politici che vogliono mandare messaggi ai propri interlocutori – ha osservato Mancini in una documentata ricerca sulla informazione politico-parlamentare in Italia – lo fanno attraverso l’informazione giornalistica, nella certezza che solo gli interlocutori prescelti li riceveranno, data la diffusione e la pervasività Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 23 della comunicazione orizzontale, ma anche che in questo modo la loro decisione avrà effetti su un vasto numero di altri possibili soggetti che altrimenti non sarebbero stati inclusi nella loro strategia o che avrebbero richiesto uno sforzo comunicativo più grande» (Mancini 1994, p.50). 3.2. Rispondere del contenuto della comunicazione Chi comunica risponde di “che cosa”? Risponde essenzialmente delle parole che dice, ma anche del modo in cui le dice. Cioè risponde del contenuto della sua comunicazione e della forma che le conferisce. Un buon punto di partenza per definire in generale la responsabilità verso il contenuto e la forma della (propria) comunicazione è stato indicato efficacemente – anche se non senza problemi – nelle famose massime conversazionali di Grice (1975). Il filosofo inglese ha osservato che per instaurare una piena e positiva relazione comunicativa, caratterizzata da un accordo di fondo tra partecipanti che perseguono uno scopo comune e sono fattivamente impegnati a comprendersi e a cooperare, chi agisce in veste di emittente deve osservare quattro regole o norme fondamentali. La prima regola è quella della completezza dell’informazione, e riguarda la “quantità” di informazioni trasmesse. Essa esige che l’emittente non fornisca una quantità di informazione inferiore a quella richiesta per una adeguata comprensione da parte del ricevente, ma neppure una comunicazione superflua e ridondante. Si contravviene dunque a questa regola quando si forniscono informazioni incomplete o insufficienti o, al contrario, un eccesso di informazioni ottenendo Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 24 l’effetto “anticomunicativo” di distrarre o confondere il ricevente. La seconda regola riguarda invece la qualità delle informazioni, cioè essenzialmente la loro veridicità. Tali informazioni, infatti, devono essere vere (“non dire ciò che credi essere falso”) e adeguatamente fondate su evidenze e dati di fatto (“non dire ciò di cui non hai prove adeguate”). Questa massima viene contraddetta in tutte le situazioni in cui l’emittente comunica consapevolmente una conoscenza falsa. La menzogna, però, è solo una delle possibili forme in cui si comunica una conoscenza falsa. Mentire esplicitamente non è, infatti, il solo modo per creare false impressioni e credenze nell’interlocutore nelle relazioni di vita quotidiana: «Tecniche di comunicazione quali l’allusione, l’ambiguità strategica, l’omissione di fatti importanti permettono di approfittare delle bugie senza averne dette tecnicamente alcuna. I mezzi di comunicazione di massa hanno una loro versione di questo fatto e dimostrano che, con abili inquadrature e montaggi, quello che è solo un modesto plauso di simpatia nei confronti di una certa personalità, può essere trasformato in scrosciante ovazione» (Goffman 1959, tr.it. 1969, p.74). La terza regola riguarda la relazione che si attua nello scambio comunicativo e si concretizza nella massima “sii pertinente”. Essa richiede di “stare al tema” senza divagare, non introdurre elementi fuorvianti, non sottrarsi alla comunicazione, non adottare “codici ristretti” comprensibili solo per determinati interlocutori con esclusione di altri, non operare artificiose confusioni e sovrapposizioni delle “cornici” entro cui i messaggi sono costruiti con lo scopo di confondere il ricevente e mettere in difficoltà i suoi sistemi di attribuzione di senso. L’ultima regola riguarda il modo in cui il contenuto della comunicazione viene espresso. Si declina in una serie di raccomandazioni: “evita l’oscurità di espressione”, “evita l’ambiguità”, “sii breve”, “sii ordinato nella esposizione”. Queste raccomandazioni attengono in modo particolare ai linguaggi e ai codici comunicativi che devono essere chiari e condivisi. Queste quattro grandi regole possono essere applicate naturalmente non solo alle relazioni comunicative interpersonali (secondo l’originaria intenzione di Grice), ma anche alla comunicazione pubblica, alla comunicazione d’azienda o all’informazione attraverso i mass media. Naturalmente ci sono molti modi per contravvenire queste regole e, anzi, come sapeva benissimo Grice, la loro violazione consapevole o inconsapevole è la norma più che l’eccezione. Nei mass media, ad esempio, la massima della “completezza” e quella della “sincerità” possono essere disattese in molti modi: censurare o ignorare fatti reali; inventare fatti mai accaduti; deformare radicalmente la natura, le caratteristiche o le dinamiche degli eventi. Ma, questo tipo di menzogna è facilmente falsificabile, soprattutto in condizioni di pluralismo comunicativo. Per questo, più spesso i media ricorrono, come ricordava Goffman nel brano sopra citato, alle strategie della “codifica selettiva” (Frank 1973) o, più semplicemente, della “distorsione” e della “tendenziosità” (Hofstetter 1976; Efron 1971). Mentre la menzogna sfacciata costituisce la parte asserita della comunicazione (ciò che viene detto esplicitamente), la “codifica selettiva” riguarda la parte presupposta della comunicazione, ciò che viene lasciato intendere in modo tale che il destinatario completi il “non detto” (non visto, non mostrato) nella direzione tracciata, pre-determinata dall’emittente (Castelfranchi e Poggi 1998, pp.211 sgg.). Questi meccanismi di codifica selettiva formalmente non implicano nessun tradimento esplicito delle regole della cooperazione comunicativa di Grice, ma nei fatti le invalidano sostanzialmente. Altri esempi di contravvenzione di queste norme si possono trovare anche in ambiti del tutto diversi, come la comunicazione pubblica. La terza regola relativa al modo è spesso violata nella comunicazione tra operatori ed utenti. Un esempio evidente è costituito dal “burocratese”. Gli impiegati usano spesso con il pubblico un codice ristretto (ad esempio dicendo sbrigativamente: «compili questo modulo, siglando l’opzione scelta e apponendo la firma in calce…»), perfettamente comprensibile ed usuale tra chi sempre si esprime in questo modo e conosce benissimo quella modulistica (quindi nella comunicazione orizzontale tra colleghi), ma di ben più difficile comprensione per il pubblico che normalmente non vive tra moduli e firme in calce. E, spesso, chi capisce di meno – perché è anziano, perché non ha studiato, perché non parla bene la lingua italiana – è proprio colui che ha più necessità di godere di un certo servizio. A proposito della veridicità della comunicazione (il secondo e fondamentale principio), c’è un altro aspetto assai importante da considerare: tutte quelle situazioni in cui la comunicazione ha per oggetto la vita e la reputazione di altre persone. Qui incontriamo l’insinuazione, la diffamazione e la calunnia, cioè quelle forme di comunicazione violenta che consistono nel creare o avallare voci che squalifichino una persona, gettino il sospetto sulla sua integrità personale, morale o politica. Le accuse possono essere del tutto false e create ad arte, ma esse ottengono comunque il loro scopo metten- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 25 do la vittima sotto accusa e nella necessità di giustificarsi, impegnandola in un’opera di difesa spesso senza via d’uscita o, comunque, distogliendola dai suoi obiettivi (Wegner et al. 1981). Una forma di calunnia più sottile e invasiva è costituita dal “pettegolezzo” malevolo e denigratorio (Elias, Scotson 1994; Marcarino 1997; Benvenuto 2000), che nei media assurge talora a vero e proprio genere (Rosnow, Fine 1976; Goodman, Ben-Zeev 1994). Tuttavia nel trattare il rapporto tra verità e responsabilità possiamo trovarci di fronte ad un caso opposto per il quale non solo la menzogna, ma anche la verità può essere una terribile forma di violenza (e quindi di immoralità). C’è un modo di dire la verità che è peggio dell’impostura e della calunnia: è la violenza del protagonismo subito, della pubblicità che i media impongono a quanti vengono illuminati loro malgrado dai riflettori della cronaca. La comunicazione giornalistica riguarda spesso avvenimenti drammatici (incidenti, catastrofi, delitti, etc.). Tra i criteri di selezione e presentazione delle notizie, un ruolo particolare assume il criterio dell’interesse umano, cioè la ricerca della dimensione propriamente personale e intima – le reazioni, i sentimenti, i vissuti – di chi viene coinvolto, anche spesso come vittima (Wolf 1985; Sorice 1995). In questi casi il diritto di cronaca e le esigenze “narrative” dei media devono fare i conti con il rapporto tra il segreto e la sua rivelazione. Come suggerisce ancora Goffman (1959, tr. it. 1969, cap. 4), possiamo distinguere due tipi principali di segreto. Il primo è il segreto che vincola nello stesso modo colui al quale si riferisce e colui che ne viene a conoscenza. È, ad esempio, il segreto del “confessionale” o il segreto professionale che vincola il medico o l’avvocato al proprio Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 26 cliente: se rivelano il segreto gettano il discredito anche su di sé, essendo legati a un particolare patto di fedeltà e solidarietà. Un secondo tipo di segreto è invece il segreto libero. Se svelato, non getta discredito su colui che lo svela, al contrario ne esalta la professionalità. È il caso del lavoro dell’investigatore o del giornalista. Nel lavoro giornalistico, la ricerca dello scoop e della notizia esclusiva non solo non offusca l’immagine professionale del giornalista, ma costituisce uno degli aspetti che legittimano e nobilitano il suo lavoro, soprattutto quando ciò sia fatto con spirito di indipendenza e autonomia. Ma ciò si può dire sempre e senza eccezioni? Nei termini di Grice, completezza e veridicità devono sempre essere applicate a prescindere dalla situazione concreta di coloro che, loro malgrado, sono investiti dai riflettori della cronaca? Evidentemente non è così. Ogni notizia che implichi la rivelazione del retroscena privato, soprattutto di chi è più indifeso, richiede prudenza e rispetto. Ci sono situazioni, come ad esempio i casi di minori oggetto di violenze che talvolta vengono “esibiti” senza troppi scrupoli nei mezzi di informazione, in cui il diritto di cronaca deve cedere il passo al rispetto delle persone e in cui il “segreto libero” torna a ricadere nel “segreto vincolante”. Ignorare tutto ciò, invocando il diritto di cronaca, è solo una strumentalizzazione cinica e irresponsabile. 3.3. Rispondere della relazione comunicativa La terza dimensione della responsabilità comunicativa si riferisce al “rispondere a”. Secondo la dinamica espressa dai tre ruoli dell’emittente da cui siamo partiti, chi parla si assume sempre una responsabilità di fronte a qualcuno. A tal proposito possiamo individuare due “versanti” di questa responsabilità: uno “interno” ed uno “esterno”. a) Il versante “interno” è quello per cui il comunicatore rende conto a se stesso o al gruppo o all’istituzione in nome e per conto del quale parla. Se dico “ti amo” o “sei un cretino”, io assumo la piena ed esclusiva responsabilità dei miei atti comunicativi. Ma io posso anche parlare come rappresentante o portavoce designato di un altro soggetto sociale, persona o gruppo, per cui la mia responsabilità “implica” e “coinvolge” anche quella di chi mi ha assegnato tale mandato. Ci sono molti esempi di questa forma di responsabilità. In epoca feudale (Bloch 1949), i missi dominici erano funzionari inviati dall’imperatore nelle varie province dell’impero a rappresentarlo, a controllare e a riferire. Costoro disponevano dunque della credibilità e dell’autorità di chi li aveva investiti, ma anche della responsabilità di rendere conto a chi li aveva investiti. L’ambasciatore invece è colui che rappresenta il proprio stato e chi lo governa presso uno stato straniero che ne accetta le credenziali, cioè documenti che attestano che egli è autorizzato a rappresentare in quella sede il proprio governo o stato. Anche un rappresentante politico eletto, nei regimi di democrazia rappresentativa, riceve un mandato – in questo caso non dal signore o dal governo, ma dagli elettori, “dal basso” – ed è responsabile nei confronti di coloro che glielo hanno conferito. In tutti questi casi vi è un esplicito mandato da parte di colui che conferisce ad un altro la prerogativa di parlare in suo nome e con la sua autorità. Ma vi sono altri casi in cui un individuo non è il depositario esclusivo della responsabilità dei suoi atti comunicativi. Ciò accade quando l’individuo che comunica è portatore di un ruolo istituzionale o fa parte di una categoria professionale. In questo caso, egli non comunica solo come individuo privo di determinazioni sociali, ma come insegnante, come medico, come giornalista, come dipendente di una amministrazione pubblica: il “mandante” della comunicazione non è solo il soggetto individuale, ma anche l’organizzazione o l’istituzione di cui quell’individuo fa parte. Ad esempio nel discorso programmatico che i rettori tengono in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell’anno accademico, essi costituiscono al tempo stesso gli animatori, gli autori e i mandanti della loro comunicazione, ma non i mandanti esclusivi, dal momento che non parlano chiamando in causa solo la propria responsabilità individuale, ma parlano anche a nome e per conto del corpo sociale che rappresentano (colleghi, personale tecnico-amministrativo, etc.). Questo vale per il rettore che ricopre il ruolo “politico” di vertice dell’istituzione universitaria e ne detiene la responsabilità legale, ma vale in modo analogo (anche se diverso nelle modalità) per ogni singolo docente o dipendente dell’università. Quando faccio parte di una istituzione (tanto più se un’istituzione pubblica) ogni mio atto comunicativo chiama in causa come mandante non solo la mia responsabilità e la mia immagine individuale, ma anche l’immagine e la responsabilità della istituzione che rappresento o di cui faccio parte. Questo aspetto spiega, tra l’altro, l’investimento di aziende e amministrazioni pubbliche sulla comunicazione interna, la formazione e la motivazione del personale nel contesto di una più generale attenzione alla dimensione comunicativa e al rapporto con i diversi pubblici di riferimento. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 27 Ma ciò vale anche per più ampie categorie professionali nelle quali il comportamento di ogni membro o aderente coinvolge la credibilità e l’immagine di tutta la categoria. Proprio per tutelare questa immagine collettiva, tali categorie si danno dei codici deontologici e di autoregolamentazione (cioè sistemi normativi che definiscono la moralità nel ruolo, l’etica nel/del ruolo specifico) o promulgano carte dei diritti dell’utente (del cittadino, del malato, etc.) che prima che essere rivolti all’interlocutore esterno sono rivolti ai componenti della stessa categoria. Ma c’è un’ultima forma di “appartenenza” o di “riferimento” che può entrare in questa analisi del “mandato” comunicativo e riguarda l’appartenenza ad un più vasto gruppo sociale, etnico o culturale. Qui non c’è una dimensione istituzionale, ma un senso di appartenenza che deriva da legami sociali concreti, dalla condizione di un comune orizzonte di significati e di valori, insomma di una “tradizione” culturale comune. Nelle relazioni con persone appartenenti a culture diverse, l’individuo (soprattutto quando faccia parte di un gruppo minoritario) può avvertire che i propri atti comunicativi chiamino in causa il gruppo di cui fa parte e quindi ne coinvolgano l’immagine. Naturalmente tale percezione di parlare o di agire “non solo a nome proprio” può variare in base a molti fattori, tra cui senz’altro la stessa appartenenza culturale. Qui risulta rilevante la distinzione tra culture individualistiche o collettivistiche (Triandis 1995, 2003, et al. 1988). Nelle culture a orientamento collettivistico (come quella cinese o indiana), per le quali è assai importante l’identificazione con il gruppo e più marcata la differenza tra ingroup e outgroup, l’individuo avvertirà maggiormente la responsabilità collettiva implicata Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 28 nei propri atti comunicativi. Può valere anche il reciproco: ritenere cioè che solo al gruppo, attraverso i suoi rappresentanti designati e riconosciuti, spetti di parlare in qualità di mandante a nome di tutti gli appartenenti a quel gruppo. La conseguenza è sentirsi comunque rappresentati e coinvolti (come “corresponsabili”) da ciò che viene detto (o fatto) dai rappresentanti o dagli altri appartenenti al proprio gruppo. In culture orientate individualisticamente, come in molti paesi occidentali, le persone sentiranno invece in misura minore il “mandato” del proprio gruppo dal momento che per loro l’appartenenza al gruppo è decisamente più fluida e meno significativa in termini di identità propria e di riconoscimento dell’altro. Quindi parleranno essenzialmente “a proprio nome”, né si sentiranno più di tanto coinvolte nelle dichiarazioni o comunicazioni che implicano un “noi” (ad esempio “noi italiani” o “noi cattolici”), a meno che, anche in un contesto culturale individualistico, il “noi” esprima una forte appartenenza identitaria (religiosa, linguistica, etnica, politica, etc.) per cui il singolo avvertirà ogni proprio atto come investito della responsabilità di una testimonianza al “noi” e, reciprocamente, si sentirà corresponsabile di ogni atto comunicativo del gruppo come se lo coinvolgesse direttamente. b) Il versante esterno. Accanto al versante interno del “rispondere a”, c’è anche un versante esterno. È la responsabilità verso il destinatario o il pubblico, sia esso costituito da utenti, clienti, spettatori, etc. In effetti, anche se spesso si invoca la “sovranità” del consumatore, del cittadino-utente, dello spettatore, il rapporto tra istituzioni e apparati comunicativi e destinatari appare improntato da una logica del tutto diversa. È appena il caso di ricordare che nei più diversi ambiti comunicativi – si tratti della comunicazione pubblica, d’impresa, della comunicazione di massa – il destinatario è stato a lungo concepito, e spesso lo è ancor oggi, come una “controparte” da tenere a bada o sotto controllo, da conquistare e fidelizzare, verbi tutti che rivelano una concezione radicalmente conflittuale e asimmetrica del rapporto comunicativo. Lo stesso termine “target” (bersaglio) in uso nel marketing per designare il destinatario/pubblico è, da questo punto di vista, assai esplicito. Si può invece parlare coerentemente di “rispondere al pubblico” solo all’interno di una concezione “relazionale” del rapporto con il destinatario, una condizione di reciprocità in cui il destinatario (utente, cliente, spettatore) sia visto come partner a pieno titolo della relazione7. Tendenze e segnali significativi in questa direzione si colgono in molti ambiti comunicativi. Tali segnali non sono l’esito di una improvvisa “conversione” che pone il destinatario al centro dell’attenzione dei soggetti istituzionali della comunicazione, ma una presa d’atto che molto è cambiato nelle abitudini e nelle competenze dei cittadini-utenticlienti-spettatori e che molto è cambiato nel contesto in cui i soggetti comunicativi istituzionali si trovano ad operare con la crescita della concor renza tra emittenti/fonti, una maggiore libertà/facoltà di scelta dei destinatari, l’affermarsi di valori di realizzazione ed espressività personale che “premono” anche nel rapporto dei fruitori con i soggetti istituzionali della comunicazione. Nei diversi campi questo cambiamen- to di prospettiva si esprime in concetti diversi. Nell’ambito del divenire dell’impresa moderna, dopo una fase orientata al prodotto, una orientata alla vendita ed una orientata al marketing – quest’ultima ancora largamente dominante – si sta affermando la visione dell’orientamento al consumatore o, per usare una diversa espressione, del “marketing relazionale”. Il termine “relazionale” riferito al marketing indica il passaggio dalla logica della transazione a quella della relazione, cioè ad «una nuova concezione del marketing rivolta a costruire relazioni, a modificare l’attuale perdurante asimmetria tra domanda e offerta proponendosi nei confronti del cliente in un’ottica di rapporto di lungo periodo» e «portare il consumatore all’interno dell’impresa, coinvolgerlo nella co-creazione. Significa quindi non solo capacità di ascolto con metodi completamente diversi rispetto al passato ma utilizzazione delle competenze che questi ha maturato. Significa coinvolgerlo attivamente nella progettazione di beni e servizi, richiedere una sua cooperazione nei processi di comunicazione, farlo partecipare realmente a tutte le fasi significative della filiera, fornirgli prodotti finali non serializzati, non pensati per un consumatore anonimo ma rispettosi delle singole individualità» (G. Fabris 2008, pp. 238-240). Inoltre se la transazione (idea portante del marketing tradizionale) appare tutta centrata sugli aspetti economici e si realizza nell’immediato, la relazione implica «un rapporto allargato e interattivo secondo cui lo scambio non riguarda solo merce contro denaro ma anche conoscenza [reciproca] che viaggia dall’impresa al cliente e dal cliente all’impresa» (Brunetti 2004). È richiesta una diversa visione del consumatore per la quale egli non è più inteso come un’entità di tipo economico, astratta e imper- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 29 sonale (a-relazione), ma come una “persona” dotata di una propria intenzionalità, un proprio potere, una propria volontà, inserita in un tessuto di relazioni interpersonali e sociali (Farinet, Ploncher 2002). Talmente attiva da giungere a boicottare le aziende accusate di comportamenti irresponsabili verso i lavoratori, la salute e l’ambiente, come accade ormai per una minoranza emergente di consumatori informati ed impegnati, in grado di incidere sul comportamento delle aziende e sull’opinione pubblica (Micheletti, Follesdal, Stolle 2004; Paltrinieri, Parmiggiani 2007). A questa persona concreta, reale, si può “rendere conto”, non ad una astratta immagine del consumatore che esiste ormai solo nei (vecchi) libri di microeconomia. Nel campo della comunicazione pubblica e istituzionale un processo analogo è definito dal concetto più tradizionale, ma spesso disatteso, di “partecipazione” del cittadino-utente (o come sempre più spesso si dice cittadinocliente). Anche qui il termine che si affaccia è relazione: “capitale relazionale”. Come bene riassumono D’Ambrosi e Giardina (2006, pp. 25-26): «investire in un nuovo tipo di relazioni tra cittadino e pubblica amministrazione diviene per quest’ultima fondamentale in correlazione con il passaggio dal Welfare State alla Welfare Community. Necessari al funzionamento dello Stato sono – oltre alle risorse normative, finanziarie, organizzative – il complesso di infrastrutture (edifici, attrezzature, segnaletica, etc.) e l’insieme di risorse umane impegnate nello svolgimento delle attività relazionali. A queste vanno ricondotti gli aspetti funzionali che da un lato possono sollecitare l’accesso e la fruizione dei servizi amministrativi, e dall’altro possono essere fattori di miglio- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 30 ramento dell’immagine che l’amministrazione pubblica trasmette all’esterno. Questa nuova configurazione del capitale, complessivamente considerato, che vede la componente relazionale costituire una parte importante dell’attività amministrativa, si profila come uno scenario non solo auspicabile ma imprescindibile per il corretto svolgimento delle funzioni dello Stato». Come l’orientamento relazionale del marketing non è un orpello filosofico rispetto alla dura realtà della concorrenza odierna, ma la possibilità di meglio inserirsi in questo mutato contesto globale 8, così per l’amministrazione pubblica, la partecipazione del cittadino-utente diventa una modalità “imprescindibile” per rispondere alle sue finalità e funzioni istituzionali. In tutti e due i casi si tratta di una modalità “realistica” e non mitizzata della relazione: consumatori e cittadini devono essere incentivati ad aderire a queste modalità relazionali perché “conviene” loro, perché corrisponde al loro “interesse”, nello stesso modo in cui corrisponde all’“interesse” e alle finalità dell’impresa o della pubblica amministrazione. La responsabilità nei confronti dei destinatari della comunicazione all’interno di una logica relazionale – nel campo della comunicazione pubblica così come della comunicazione d’impresa e del marketing – si esprime in due aspetti essenziali, che per semplicità possiamo riassumere nei concetti di “trasparenza” e “ascolto”. Sul primo aspetto, quello della trasparenza, occorre osservare che molti processi sociali e organizzativi tendono ad essere opachi, cioè sottratti allo sguardo dell’interlocutore (cittadino, utente, cliente, spettatore, etc.). Ciò che viene offerto al destinatario è il messaggio, il te- sto, la decisione o il prodotto finale, senza che venga esplicitato il processo che ha portato alla sua formazione. Tale processo racchiude infatti quelle conoscenze “esclusive” – che Goffman chiamava “segreti interni” – che definiscono un individuo come membro di un gruppo e contribuiscono a farlo sentire diverso da quelli che “non sono al corrente”. Sono, ad esempio, i segreti delle burocrazie o i segreti del mestiere che restano di pochi perché il socializzarli e diffonderli toglie potere a chi li deteneva in modo esclusivo. Sappiamo, ad esempio, delle resistenze che ampi settori della pubblica amministrazione hanno opposto al processo di trasparenza delle procedure e di semplificazione del linguaggio, dal momento che ciò implicava una diversa cultura delle relazioni con il pubblico e anche, inevitabilmente, una perdita di potere e controllo. Questa opacità dei processi (organizzativi, esecutivi, etc.) si riscontra in molti ambiti. Ad esempio, chi compra un giornale o ascolta un notiziario non è al corrente del processo (quello che tecnicamente chiamiamo newsmaking) attraverso il quale la redazione ha selezionato e costruito una sequenza di notizie, in base a quali criteri ha scelto alcuni eventi ed altri li ha scartati, ad alcuni ha dato maggiore enfasi e ad altri meno, ha ritenuto che alcuni fossero meritevoli di commento ed altri no. Lo stesso si può dire per un procedimento di un’amministrazione pubblica. Ad esempio è utile sapere chi ha vinto un concorso pubblico, ma è altrettanto importante sapere quali siano i criteri in base ai quali sono stati valutati i candidati. O ancora: è gratificante per il consumatore indossare un bel capo di abbigliamento o mangiare un buon piatto di pasta, ma ancor meglio è sapere da dove provengono le materie prime, come sono coltivate (nel caso delle fibre tessili naturali o del grano), le condizioni della produzione e di lavoro (ad esempio, se la produzione avviene in paesi del terzo mondo), etc. L’altro concetto che sostanzia la logica relazionale è l’ascolto. È la disposizione dell’emittente a non temere il feedback, le azioni di risposta del pubblico, ma anzi sollecitarle e prevederle fin dall’inizio come elemento fondamentale, parte integrante e costitutiva del processo comunicativo (Gili 2007b). Il termine ascolto «evoca la creazione di un vuoto piuttosto che il riempimento di un canale, indica l’attenzione alle domande e alle proposte piuttosto che l’offerta di informazione e la giustapposizione dei discorsi» (Levy 1998, p. 93). Nell’ambito della comunicazione d’impresa, Fabris osserva che corollario della auspicabile ma disattesa tendenza a riconoscere la centralità del consumatore [nei nostri termini: a rispondere, a rendere conto al cliente, al consumatore] «dovrebbe essere l’evoluzione del marketing da modalità per ottimizzare le condizioni di competitività dell’impresa sui mercati a strumento in grado di ascoltare e monitorare, con inedita sensibilità, i bisogni che il consumatore esprime, congruenti con i nuovi scenari, sviluppando poi sistemi di relazione. L’attivazione di una relazione two way, bilaterale, prevede che entrambi i contraenti ricavino benefici e vantaggi dal rapporto: non può essere certo la sola impresa a trarne conto» (G. Fabris 2008, p. 243). Tra i bisogni e gli interessi dei consumatori, di cui parla qui Fabris, non vi è solo il vantaggio in termini di qualità e prezzo di prodotti e servizi, né solo la risposta ai classici bisogni sociali di status, distinzione, autostima, bisogni estetici, etc., ma oggi sempre più anche motivazioni e valori quali il rispetto dell’ambiente o la Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 31 preoccupazione per l’altro (ad esempio, la condizione dei lavoratori) (Bovone, Mora 2007). Anche nel campo della comunicazione pubblica, il tema dell’ascolto si coniuga ormai inestricabilmente con quello della soddisfazione dei cittadini per cui la capacità di organizzare un efficace e strutturato sistema di ascolto appare ormai una condizione primaria dell’efficienza delle stesse amministrazioni9. Se in termini generali ciò indica una apertura del “sistema” dell’amministrazione pubblica nei confronti dei suoi ambienti interni ed esterni, concretamente implica la rimozione dei “blocchi” dell’ascolto nelle pratiche comunicative quotidiane, cioè i pregiudizi e le resistenze degli operatori nei confronti dei cittadini per comprenderne i reali bisogni, ma anche correggere le richieste “sbagliate” (ad esempio impossibili pretese particolaristiche) (Franceschetti 2007, pp. 54 sgg.). Un altro ambito nel quale, la responsabilità verso il pubblico assume un ruolo centrale, quanto complesso, è quello dei mezzi di informazione. In questo caso, da chi viene il mandato? È semplicemente un mandato “interno”, per cui le redazioni devono “rendere conto” alla proprietà, all’editore o, come nei media “pubblici”, al parlamento, al governo o ai partiti? Spesso i media amano proclamarsi “indipendenti” – “quotidiano indipendente”, “testata indipendente” – per rivendicare la propria autonomia e libertà di azione nella scelta dei contenuti, la volontà e la capacità di offrire un quadro completo e disinteressato dei fatti e dei problemi senza interferenze esterne da parte del potere politico o di altri poteri “forti” della società. Da sempre i mezzi di informazione sono, tuttavia, al centro di moltissime in- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 32 fluenze e pressioni, alcune più dirette e vincolanti, altre più indirette e generali: proprietà, inserzionisti, fonti, organi di governo, istituzioni politiche ed economiche, gruppi di interesse. Una visione “realistica” dell’indipendenza dei media non può sostenere che essi risultino impermeabili ad ogni tentativo di influenza. E tuttavia il problema dell’indipendenza, di una relativa indipendenza e autonomia delle redazioni e dei singoli professionisti resta centrale in ogni discussione sulla libertà dell’informazione e sul rapporto tra media e opinione pubblica (Kieran 1998; Colombani 2001). L’autonomia e la distanza critica, anche rispetto a quegli attori della sfera pubblica – partiti, movimenti, associazioni – ai quali si sentono più vicini, rimane una condizione essenziale della autorevolezza e della credibilità dei media informativi. Comunque sia, il richiamo, vero o pretestuoso all’indipendenza, segnala come questa sia universalmente percepita come un aspetto integrante della credibilità di un emittente (Gili 2005, cap. 2). Complementare a questa dichiarazione di indipendenza è il riferimento al “pubblico”. È al pubblico che spesso chi fa comunicazione si appella. Non è raro sentir dire infatti dagli operatori della informazione e della comunicazione: noi dobbiamo rispondere, in primo luogo, al pubblico, ai nostri clienti, ai nostri lettori o spettatori. Insomma, sarebbe il pubblico che decreta il successo, che premia e condanna, che legittima o delegittima. Ma anche il rapporto con il pubblico non è privo di ambivalenze. Dire “noi rendiamo conto al pubblico” in realtà apre più problemi di quanti ne risolva, anche in termini di etica della comunicazione. Talvolta si sostiene, sulla base di una concezione dei doveri dell’informazione un po’ ingenua o fin troppo astuta, che i media, in una condizione ideale, dovrebbero rispondere solo al loro pubblico. Mentre la permeabilità alle pressioni e alle influenze della proprietà, del governo, degli inserzionisti, dei gruppi di interesse, viene giudicata negativa e manipolatoria, corrispondere alle aspettative del pubblico coinciderebbe con il fine stesso dell’esistenza dei media. Tale argomentazione è scivolosa e si può prestare a non pochi equivoci. Innanzitutto, l’affermazione di voler “dare al pubblico ciò che il pubblico chiede”, invocata volentieri come giustificazione di determinate scelte editoriali (ad esempio nel ricorso al sensazionalismo), non ha grande fondamento perché spesso i giornalisti non sanno realmente cosa il pubblico chieda e non ne sono troppo interessati. I modelli con cui è strutturata l’informazione non rispondono in primo luogo alle aspettative del pubblico, ma a quelle della proprietà, dei colleghi della redazione o della concorrenza (Gans 1979; Marletti 1983, Wolf 1985). In secondo luogo, assumere il pubblico come punto di riferimento può essere una pura dichiarazione di principio o un espediente ideologico. In realtà nel pubblico convivono molteplici interessi e aspettative, spesso divergenti, e solo i segmenti meglio organizzati e più politicizzati esprimono interessi e correnti di opinione in grado di interloquire ed essere “ascoltate” e rappresentate nei media (cfr. a questo proposito l’analisi di Reese 1991 sulle diverse modalità del rapporto tra media [forti o deboli] e fonti istituzionali [forti o deboli]). Infine, anche le reali aspettative del pubblico possono costituire una minaccia all’autonomia e all’indipendenza dei media. Non sempre al pubblico interessa la verità e la completezza dell’informazione. Ad esempio, in occasione di re- centi conflitti bellici in cui erano coinvolti i paesi occidentali, il pubblico ha dichiarato in alcuni sondaggi di approvare varie forme di manipolazione dell’informazione ed una versione addomesticata degli avvenimenti (Belsey e Chadwick 1994). Oppure, di fronte a crisi o problemi sociali – crisi economica, criminalità, disastri naturali o tecnologici, emergenza immigrazione – il pubblico, per colmare le sue ansie, può essere favorevole a processi sommari sui media che identifichino immediatamente un colpevole. Può costituire cioè il più solido puntello per quel clima emotivo prodotto dai media, che Cohen (1972) ha definito “moral panic”, caratterizzato dalla ipersensibilità alla sfida portata ai valori morali, agli interessi e alla sicurezza della popolazione dalla presenza di gruppi avvertiti come potenzialmente pericolosi o devianti e dalla conseguente richiesta di efficaci forme di controllo sociale e neutralizzazione della minaccia. 3.4. Rispondere delle conseguenze dell’azione comunicativa Weber ha chiarito che l’etica della responsabilità è quella che tiene conto e si fa carico delle conseguenze dell’azione e non solo della bontà delle intenzioni che la precedono e la accompagnano. Responsabilità (comunicativa) significa perciò rispondere delle proprie azioni comunicative che sono anch’esse azioni capaci di produrre conseguenze sull’emittente e sul destinatario, come ha mostrato efficacemente la teoria degli atti linguistici (Austin 1962; Searle 1969). Varie azioni comunicative producono effetti sui comportamenti di colui che le esprime: promesse, giuramenti, impegni, auto-accuse, etc. Le conseguenze sull’emittente delle proprie azioni comuni- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 33 cative riguardano essenzialmente il problema della sua credibilità. Avendo trattato ampiamente di tale tema in altre occasioni a cui rimando (Gili 2005, 2007 a), intendo qui focalizzate l’attenzione sulle conseguenze sul destinatario. Come per l’emittente, varie azioni comunicative producono effetti sui comportamenti del destinatario: minacce, promesse, suppliche, ordini. Tutti questi atti possono spingere il destinatario a fare o ad astenersi dal fare, provocare la sua azione o inibirla. Il giudizio etico tradizionale (anche in campo comunicativo) fa leva sul peso e sulle responsabilità dirette e intenzionali, collegabili agli esiti immediati, chiari e definiti di un’azione (comunicativa, in questo caso), il cui autore è chiaramente identificabile (Bartolommei, 2004, p. 36). Lo stesso vale per la rilevanza penale di azioni come l’istigazione a commettere un reato (poi effettivamente commesso) o al suicidio. In questo caso diventa possibile in qualche modo “isolare” le azioni comunicative di un soggetto determinato su un altro soggetto come, diremmo, concorrenti a produrre un certo comportamento o corso di azione, e quindi a decretarne la corresponsabilità. Ma ciò non sempre è agevole. Nel caso della comunicazione di massa, le cose stanno quasi sempre in termini ben diversi. Ci sono almeno due aspetti che rendono problematico e “improbabile” tale giudizio: a) spesso gli effetti sono così complessi, stratificati e legati ad una tale complessità di fattori che non è possibile istituire alcuna chiara relazione “causale” tra atti comunicativi e le loro conseguenze. b) Altrettanto problematico è definire le responsabilità specifiche, cioè l’apporto dei singoli atti comunicativi nel concorrere a determinare l’effetto comples- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 34 sivo. Il loro “peso” non è misurabile o isolabile rispetto a quello di molti altri. Questo discorso, che può sembrare astratto, lo è assai meno se lo riferiamo, ad esempio, a un tema “classico”: quello degli effetti della violenza nei media e nella televisione in particolare. All’inizio degli anni sessanta, tracciando il bilancio di un’ampia rassegna critica delle ricerche sugli effetti della comunicazione di massa, Klapper affermava che «non si sa nulla [di certo, di definitivo] sulla correlazione, seppure ne esiste una, tra l’entità delle rappresentazioni di violenza nei mezzi e la probabilità che esse producano degli effetti» (1960, trad. it. 1964, p. 152). Dopo più di quarant’anni la situazione appare mutata e i più recenti bilanci teorici, valutando l’insieme delle ricerche empiriche sull’argomento, riconoscono che «emerge chiaramente che l’esposizione alla violenza nei media contribuisce in modi significativi alla violenza nella società» (Smith, Donnerstein, 1998, p. 168)10. Tali effetti sono suddivisi in tre grandi aree: a) gli effetti imitativi con la produzione di comportamenti aggressivi su di sé e/o sugli altri; b) la paura acuta o una più generale ansia e diffidenza nelle relazioni sociali; c) l’assuefazione e la de-sensibilizzazione che deriva da una ripetuta esposizione alla violenza rappresentata (per una articolata presentazione delle teorie e delle ricerche empiriche, cfr. Gili 2006, cap. 4). È innegabile, tuttavia, che l’analisi e la valutazione degli effetti nei media, anche se attira il maggiore interesse degli studiosi, oltre che di genitori, educatori e decisori politici, costituisca anche il livello più complesso e ricco di implicazioni e, perciò, di più difficile definizione. Innanzitutto gli effetti – di qualsiasi tipo e natura – dipendono dai contenuti (che cosa viene letto, visto e ascoltato) e dalla forma che questi contenuti assumono (codici, linguaggi, forme espressive). Occorre considerare in quale contesto gli atti violenti vengono presentati, chi li compie e chi li subisce, se essi siano motivati o gratuiti, se si tratti di una violenza realistica o non realistica. Occorre poi distinguere, e ciò è tutt’altro che agevole, tra gli effetti legati alla visione di un prodotto culturale specifico, ad esempio un determinato film o programma, ed effetti più diffusi e generali come gli effetti del mezzo televisivo sulla percezione della violenza presente nella società. Determinanti sono poi le caratteristiche individuali del destinatario: la sua età, le capacità di comprensione e memorizzazione, il tipo di personalità, la motivazione e l’interesse verso un certo tipo di contenuto, le gratificazioni che si attende e gli usi cui il contenuto si presta. Gli effetti dipendono infine dal contesto socio-culturale in cui le persone vivono, ad esempio il clima delle relazioni familiari, il livello di violenza o pericolosità dell’ambiente sociale reale, i valori e i modelli di riferimento della famiglia e del gruppo dei pari. Queste differenze individuali e sociali nelle motivazioni, nelle pratiche e nei contesti di ricezione influenzano in modo determinante sia la possibilità che si determinino certi effetti, sia l’ampiezza e la natura degli effetti. Per tutte queste ragioni si deve necessariamente parlare di “effetti” al plurale, poiché le conseguenze a livello individuale e sociale della violenza rappresentata possono essere le più diverse. Occorre così distinguere tra effetti immediati ed effetti cumulativi, effetti a breve e a lungo termine, effetti “acuti” ed effetti “cronici”. Gli effetti immediati e “acuti” possono essere più facilmente individuati sia in esperimenti di laboratorio sia in contesti naturali. Più difficili da documentare sono gli effetti cumulativi e di lungo periodo. Essi possono manifestarsi dopo molto tempo e in modo imprevedibile per l’accumulo e l’interazione di circostanze e fattori che non possono essere dettagliatamente previsti, individuati e valutati nelle loro relazioni significative. Così molti degli effetti più significativi sfuggono alla misurazione empirica, senza che si possa concludere che essi non siano rilevanti solo per l’inadeguatezza dei nostri metodi e strumenti analitici. Un classico esempio nell’ambito dei mass media, su cui ha richiamato l’attenzione Meyrowitz (1985), è costituito dall’erosione dell’immagine dei genitori come soggetti educativi credibili da parte dei mass media e della TV in particolare. I mass media, non sono di per sé soggetti educativi, perché l’educazione avviene solo in una relazione interpersonale reale, tuttavia possono interferire in modo significativo sull’educazione, cioè sul rapporto educativo che si costituisce a livello interpersonale tra genitori e figli. L’effetto fondamentale della televisione sul processo di educazione, spiega Meyrowitz, sta nell’aver modificato il modo con cui i bambini guardano al mondo degli adulti. Il “danno” della televisione, per così dire, sta nel mostrare ai bambini non solo la “facciata”, ma anche il “retroscena” del mondo degli adulti. Guardando un film o ascoltando le notizie del telegiornale, assistendo a scene di violenza fisica o psicologica, i bambini imparano molto presto, in modo crudo e senza tanti complimenti e cautele, che gli adulti sono corrotti, violenti, mentitori: i politici cercano il loro interesse egoistico, i mariti e le mogli si tradiscono, gli adulti rubano, uccidono e compiono continuamente atti violenti. Tutto ciò naturalmente non è senza ricadute sullo “sguardo” con cui i bambini vedono gli adulti e può insinuare in loro Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 35 una profonda diffidenza rispetto ai valori e ai modi di comportamento ideali che gli adulti additano loro (che la televisione rivela invece essere vuoti e ipocriti). Giornalisti, autori, dirigenti, strateghi del palinsesto sono responsabili di tutto ciò? E in che cosa consiste la loro “specifica” responsabilità? Certamente è molto difficile “misurarlo” perché nessuno fa niente di grave, almeno niente di particolarmente grave, per cui possa essere accusato o sanzionato individualmente. E soprattutto perché non vi è alcun modo per valutare e pesare l’apporto del suo messaggio sull’effetto complessivo. Se un autore aggiunge un po’ di violenza a un programma per dare vivacità e interesse, un altro un po’ di erotismo che non guasta mai, un giornalista dà una notizia un po’ forte e fa vedere dei morti ammazzati nel telegiornale, un responsabile di palinsesto inserisce nella programmazione una situation comedy in cui è normale ingannarsi e tradirsi, un talk show mostra persone che si aggrediscono verbalmente e si insultano, che fanno in fondo di male? Come si può “dimostrare” che hanno concorso a produrre nei destinatari (ad esempio nei più giovani) comportamenti antisociali o aggressivi o, fatto ancora più impalpabile, visioni stereotipate, concezioni ciniche e disincantate degli esseri umani e dei rapporti interpersonali? Insomma: probabilmente gli “effetti” più importanti, quelli più profondi e persistenti perché hanno a che fare con la “mentalità” e i modelli culturali, sono i più difficili da afferrare e valutare per la complessità delle loro catene causali e condizioni contestuali. Ma, solo perché non disponiamo della possibilità di ricostruire interamente, puntualmente, questi effetti nella complessità dei loro fattori determinanti e contestuali, pos- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 36 siamo dire che non vi siano effetti? Che essi non esistano? Sono proprio queste domande che suggeriscono di estendere anche al campo della comunicazione di massa il “principio di precauzione”, che già è stato accolto dalla legislazione europea in altri ambiti, in cui gli effetti delle azioni umane sono ugualmente complessi da definire e circoscrivere in tutti i loro aspetti (Troncarelli 2007). Il principio di precauzione – nel quale viene riproposta la fondamentale relazione tra prudenza e fiducia (Scillitani 2007) – si è affermato in riferimento alla tutela dell’ambiente, della salute e dei consumatori. Tale principio – come si esprime l’Unione Europea – può essere invocato ogniqualvolta sussiste l’esigenza di «equilibrare la libertà e i diritti degli individui, delle industrie e delle organizzazioni con l’esigenza di ridurre i rischi di effetti negativi per l’ambiente e per la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante» (Commissione delle Comunità Europee 2000). Il problema degli effetti e delle conseguenze si pone qui in modo del tutto simile al problema degli effetti delle comunicazioni di massa. Anche in questo caso, per usare le stesse espressioni della Commissione delle comunità europee, si tratterebbe di equilibrare la libertà e i diritti di giornalisti e autori e le finalità (economiche e politiche) delle industrie e delle organizzazioni dei media con le esigenze di salvaguardia della “salute” psicologica e sociale del pubblico, tenendo conto ragionevolmente dei rischi, delle possibili e probabili conseguenze, in relazione alle quali vi è una abbondanza di evidenze empiriche, anche se non la certezza assoluta. Ad ogni critica o denuncia dei rischi presenti in un uso troppo disinvolto dei media, gli operatori della comunicazione oppongono alcune tesi che assomigliano molto alle obiezioni rivolte al principio di precauzione nel suo originario ambito di applicazione (quello cioè della protezione della salute e dell’ambiente). Il primo è dato dalle esigenze della creazione artistica e dalla libertà del creatore considerato come l’unico soggetto in grado di giudicare effettivamente della qualità dei testi. Viene poi invocata la difficoltà a predeterminare o immaginare gli “effetti” – anche negativi – dei testi mediali in considerazione del fatto che tali effetti dipendono in primo luogo dalle caratteristiche di personalità dei riceventi o da fattori contestuali (ad esempio vivere in famiglie problematiche o in ambienti urbani degradati) di cui certo gli operatori dei media non sono responsabili. Si fa appello inoltre alle stesse ricerche scientifiche sull’audience (per una sintesi, cfr. De Blasio, Gili, Hibberd, Sorice 2007), che hanno messo in luce l’“attività” del ricevente, cioè il suo ruolo attivo nel processo di decodifica, selettività, interpretazione e coinvolgimento, a riprova della capacità del ricevente di difendersi e “proteggersi” da messaggi dissonanti e potenzialmente pericolosi (“e allora di che preoccuparsi?”). Un’ultima costante obiezione – già rivolta al principio di precauzione nel suo ambito di applicazione originario – è che questo principio possa nascondere intenzioni censorie e di controllo istituzionale là sugli scienziati/ricercatori, qua sui giornalisti e i professionisti dei media. Queste obiezioni possono avere una qualche legittimità solo se si intende il principio di precauzione come una questione eminentemente giuridica, di controllo del lavoro di chi opera nei media da parte delle istituzioni pubbliche e del potere politico per prevenire e sanzionare abusi e violazioni. Tra l’altro la complessità della materia e l’impalpabilità del suo oggetto – significati, simboli, immagini, etc. – rende molte volte improponibile qualsiasi vero controllo o sanzione dall’esterno (a parte i casi più eclatanti e manifesti di violazione). In effetti, soprattutto nel campo della comunicazione e dei media il principio di precauzione non può “oggettivarsi” solo in una serie di prescrizioni e norme giuridiche, ma deve diventare una occasione per elevare la riflessività complessiva del sistema delle comunicazioni di massa attraverso una maggiore assunzione di responsabilità da parte di tutti i suoi diversi attori. Essa dunque riguarda senza dubbio in primo luogo i professionisti della comunicazione, cioè tutti coloro che in vari ruoli e funzioni concorrono alla produzione e alla diffusione dei messaggi e dei testi mediali: giornalisti, responsabili di palinsesto, autori, registi, produttori cinematografici, discografici, televisivi. Senza dubbio vi sono logiche e vincoli interni e strutturali del sistema dei media che hanno a che fare con il suo carattere di macchina industriale. Le logiche strutturali che incidono sulla produzione dei contenuti possono essere riassunte nell’idea che tutta la TV in Italia è essenzialmente mossa e motivata dalla finalità del massimizzare l’audience che Jader Jacobelli definiva “il peccato originale della televisione italiana”. Ma ciò che vediamo nei media e in TV non è solo il prodotto di meccanismi e logiche strutturali, in larga parte economiche. Tali logiche da sole non spiegano i contenuti, dal momento che questi passano e si attualizzano attraverso le scelte concrete di chi fa televisione o cinema, produce musica o libri. In tal senso aveva ragione Popper (1994, per un Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 37 approfondimento, cfr. anche Rotunno 2002) quando diceva che i professionisti della comunicazione hanno una responsabilità su ciò che dicono e scrivono, e sulle sue conseguenze, non molto diversa da quella degli insegnanti. Assumere il principio di precauzione nel loro lavoro non significa però solo riflettere sulle proprie scelte in fase di realizzazione dei prodotti mediali, ma “ascoltare” maggiormente le esigenze del pubblico e realizzare nuove forme di partnership anche attraverso le forme associative del pubblico stesso. In questo caso è del tutto evidente che la “vigilanza” sulla qualità dei prodotti mediali e la prevenzione degli abusi debba essere affidata in primo luogo alla autoregolamentazione e alla vigilanza delle diverse categorie di operatori dei media che, in tal modo, difendono e promuovono la propria credibilità presso il pubblico, e solo in seconda battuta alle istituzioni pubbliche di controllo. Infatti è un problema di credibilità interna, prima che di controllo dall’esterno. Ma se il principio di precauzione implica una maggiore capacità autoriflessiva da parte dei professionisti dei media, chiamati ad esercitare una responsabilità personale e di categoria senza nascondersi dietro le “logiche del sistema” o il “così fan tutti”, esso coinvolge nello stesso modo gli altri attori. E ciò non per una “nobile” finalità sovrimposta ai loro “interessi” concreti, ma precisamente come risposta realistica ai propri “interessi” nella comunicazione. Così coinvolge gli investitori pubblicitari che, come principali finanziatori del sistema dei media, tanto peso hanno nell’influenzare gli orientamenti della programmazione e che certo non si avvantaggiano dall’associazione dei loro prodotti a contenuti violenti, offensivi o volgari. Coinvolge le istituzioni Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 38 formative e scolastiche che devono trovare una loro diversa “collocazione” in un contesto socio-culturale saturato di media nel quale è messa radicalmente in discussione la loro funzione socializzatrice ed educativa. Coinvolge le famiglie che devono diventare più capaci di vigilare sull’esposizione mediale dei figli, ma anche di interloquire attivamente con chi questi contenuti produce, anche attraverso le loro forme organizzate quali soggetti della società civile. Insomma, il principio di precauzione è questione – sempre più urgente – di una nuova “cultura” della comunicazione in tempi in cui la comunicazione è sempre più “artiglieria pesante” (per usare una vecchia espressione di Eco), ma anche dimensione essenziale del nostro ambiente e modo di vita. Riferimenti bibliografici ANDERSON C. A., BUSHMAN B. J. (2002), The Effects of Media Violence on Society, in “Science”, 295. AUSTIN J. L. (1962), How To Do Things with Words, Oxford University Press, London; trad. it. Quando dire è fare, Marietti, Torino, 1974. BACHARACH M., GAMBETTA D. (2001), Trust in Signs, in Cook K.S. (ed.), Trust in Society, Russell Sage Foundation, New York, pp. 148-184. BALMER J.M.T., GRAY E.R. (1999), Corporate Identity and Corporate Communications: Creating a Comparative Advantage, in “Corporate Communications: An International Journal”, 4. BARKER M., PETLEY J. (eds.) (1997), Ill effects: The Media Violence Debate, Routledge, London-New York. BARTOLOMMEI S. (2004), Quale responsabilità per la natura?, in “Teoria”, XXIV, n.1, pp. 29-50. BELSEY A., CHADWICK R. (a cura di) (1996), Etica e giornalismo, SEI, Torino. BENVENUTO S. (2000), Dicerie e pettegolezzi. Perché crediamo in quello che ci raccontano?, Il Mulino, Bologna. BERGER P.L., L UCKMANN T. (1966), The Social Construction of Reality, Doubleday, Garden City, New York; trad. it. La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1969. BLOCH M. (1939-40), La société féodale, Albin Michel, Paris; trad. it. La società feudale, Einaudi, Torino, 1949. BOCCA G. (1979), Vita da giornalista, a cura di W. Tobagi, Laterza, Bari. BOVONE L., MORA E. (a cura di) (2007), La spesa responsabile. Il consumo biologico e solidale, Donzelli, Roma. BRUNETTI F. (2004), Pervasività d’impresa e relazioni di mercato: quale futuro, Giappichelli, Torino. CASTELFRANCHI C., POGGI I. (1998), Bugie, finzioni, sotterfugi. Per una scienza dell’inganno, Carocci, Roma. CAVINA M. (2005), Il sangue dell’onore. Storia del duello, Laterza, Roma-Bari. CIALDINI R.B. (1993), Influence. The Psychology of Persuasion, Quill William Morrow & Company, New York; trad. it. Le armi della persuasione, Giunti, Firenze, 1995. COHEN B. (1972), Folks Devils and Moral Panics, Martin Robertson, Oxford. COLOMBANI J.M. (2001), L’indipendenza, unica chance per il giornalismo, in “Problemi dell’informazione”, nn.2-3, aprilenovembre, pp. 220-226. Commissione delle Comunità Europee (2000), Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, Com (2000) 1 final, Bruxelles. C OSTA V. (2008), Responsabilità, in “LId’O - Lingua Italiana d’Oggi”, IV2007, pp. 207-216 D’AMBROSI L., GIARDINA M.V. (2006), Amministrazione pubblica e partecipazione, Carocci, Roma. DE BLASIO E., GILI G., HIBBERD M., SORICE M. (2007), La ricerca sull’audience, Hoepli, Milano. DONATI P. (2006), La società come relazione: i fenomeni sociali e la loro conoscenza sociologica, in Donati P. (a cura di), Sociologia. Una introduzione allo studio della società, Cedam, Padova, pp. 1-61. DONATI P. (2008), Oltre il multiculturalismo, Laterza, Roma-Bari. DONATI P. (2009), Teoria relazionale della società: i concetti di base, nuova edizione, Franco Angeli, Milano. DUCCI G. (2001), Prove tecniche di interazione. Comunicazione pubblica e contesto organizzativo, Franco Angeli, Milano. EFRON E. (1971), The News Twisters, Nash Publishing, Los Angeles. EIBL-EIBESFELDT I. (1970), Liebe und Hass, Piper & Co., München; trad. it. Amore e odio, Adelphi, Milano, 1996. ELIAS N., SCOTSON J.L. (1994), The Established and the Outsiders, Sage, London; trad. it. Strategie dell’esclusione, Il Mulino, Bologna, 2004. ENSMINGER J. (2001), Reputations, Trust, and the Principal Agent Problem, in Cook K.S. (ed.), Trust in Society, Russell Sage Foundation, New York, pp. 185-201. FABRIS A. (2006), Etica della comunicazione, Carocci, Roma. FABRIS A. (a cura di) (2007), Etica del virtuale, Vita e Pensiero, Milano. FABRIS G. (2008), Societing. Il marketing nella società postmoderna, EGEA, Milano. FACCIOLI F. (2000), Comunicazione pubblica e cultura del servizio. Modelli, attori, percorsi, Carocci, Roma. FARINET A., PLONCHER E. (2002), Customer Relationship Management, Etas, Milano. FASCE F. (2000), La democrazia degli af- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 39 fari. Comunicazione aziendale e discorso pubblico negli Stati Uniti (1900-1940), Carocci, Roma. FERTILIO D. (1994), Le notizie del diavolo. La parabola ignota della disinformazione, Spirali, Milano. FRANCESCHETTI M. (2007), Comunicare con l’utente, Carocci, Roma. FRANK R.S. (1973), Message Dimensions of Television News, Lexington Books, Lexington, MA. GADOTTI G., MORTARA A. (2007), La partecipazione dei consumatori alle iniziative sociali delle aziende tra solidarietà filantropica e consumo critico, in Bovone L., Mora E. (a cura di), La spesa responsabile. Il consumo biologico e solidale, Donzelli, Roma, pp. 125-155. GANS H. (1979), Deciding What’s News, Pantheon Books, New York. GEERTZ C. (1973), The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York; trad. it. Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna, 1998. GIACCARDI C. (2005), La comunicazione interculturale, Il Mulino, Bologna. GIACOMARRA M. (1997), Manipolare per comunicare. Lingua, mass media e costruzione della realtà, Palumbo, Palermo. GILBERT D.T., MALONE P.S. (1995), The Correspondence Bias, in “Psychological Bullettin”, 117, pp. 21-38. GILES H., POWESLAND P.F. (1975), Speech Style and Social Evaluation, Academic Press, London. GILI G. (2001), Il problema della manipolazione: peccato originale dei media?, Franco Angeli, Milano. GILI G. (2005), La credibilità. Quando e perché la comunicazione ha successo, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, CZ GILI G. (2006), La violenza televisiva. Logiche, forme, effetti, Carocci, Roma. GILI G. (2007a), La credibilità: qualità del soggetto o relazione comunicativa?, in Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 40 “Nuova Civiltà delle macchine”, XXIV, n.4, pp. 75-96. GILI G. (2007b), Il ricevente: un punto di vista privilegiato per comprendere la relazione comunicativa, in De Blasio E., Gili G., Hibberd M., Sorice M., La ricerca sull’audience, Hoepli, Milano, pp. 1-44. GILI G. (2007c) Capirsi e non capirsi. Il rumore nella comunicazione interpersonale e sociale, in Gruppo SPE – Sociologia per la persona, La sociologia per la persona. Approfondimenti tematici e prospettive, Franco Angeli, Milano, pp. 144-193. GOFFMAN E. (1959), The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday Anchor Books, New York; trad. it. La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 1969. GOFFMAN E. (1967), Interaction Ritual, Doubleday Anchor Books, New York; trad. it. Il rituale dell’interazione, Il Mulino, Bologna, 1988. GOFFMAN E. (1974), Frame Analysis, Harper & Row, New York; trad. it. Frame analysis. L’organizzazione dell’esperienza, Armando, Roma, 2001. GOFFMAN E. (1981), Forms of Talk, University of Pennsylvania Press, Philadelphia; trad. it. Forme del parlare, Il Mulino, Bologna, 1987. GONZALES M.H., ARONSON E., COSTANZO M. (1988), Increasing the Effectiveness of Energy Auditors: A Field Experiment, in “Journal of Applied Social Psychology”, 18, pp. 1046-66. G OODMAN R.F., B EN -Z EEV A. (eds.) (1994), Good Gossip, University Press of Kansas, Lawrence. GRICE H.P. (1975), Logic and Conversation, in Cole P., Morgan J.L. (eds.), Syntax and Semantics. Speech Acts, Academic Press, New York, pp. 41-58; trad. it. Logica e conversazione, in Sbisà M. (a cura di), Gli atti linguistici. Aspetti e problemi di filosofia del linguaggio, Feltrinelli, Milano, 1978 (1987), pp. 199-219. G UNTER B., H ARRISON J., W YKES M. (2003), Violence on Television. Distribution, Form, Context, and Themes, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ. HOFSTETTER C.R. (1976), Bias in the News: Network Television Coverage of the 1972 Election Campaign, Ohio State University Press, Columbus. INVERNIZZI E. (2004), Le relazioni pubbliche: dall’immagine alla reputazione, Prolusione A.A. 2003/04, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Milano – 16 febbraio 2004 (reperibile sul sito: www.iulm.it). ISER W. (1989), Il processo della lettura. Una prospettiva fenomenologia, in Holub R.C. (a cura di), Teoria della ricezione, Einaudi, Torino, pp. 43-69. JANKÉLÉVITCH V. (1998), Du mensonge, Flammarion, Paris; trad. it. La menzogna e il malinteso, Cortina, Milano, 2000. J ONAS H. (1979), Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, Frakfurt am Main, trad. it. Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino, 1993. JONES E.E., WORTMAN C. (1973), Ingratiation: An Attributional Approach, General Learning Press, Morristown, NJ. M. KIERAN (ed.) (1998), Media Ethics, Routledge, London. KLAPPER J. (1960), The Effects of Mass Communications, Free Press, New York; trad. it. Gli effetti delle comunicazioni di massa, Etas Kompass, Milano, 1964. KLEIST VON H. (2000), Il duello, Filema, Napoli. KOTLER P., CASLIONE J.A. (2009), Chaotics, American Management Association, New York; tr. it. Chaotics. Gestione e marketing nell’era della turbolenza, Sperling & Kupfer, Milano. LATTUADA R. (2004) Breve saggio sulle immagini della violenza, in Piromallo Gam- bardella A. (a cura di), Violenza e società mediatica, Carocci, Roma, pp. 77-114. LEVY P. (1998), L’intelligenza collettiva, Feltrinelli, Milano. LIMBURG V.E. (1994), Electronic Media Ethics, Butterworth-Heinemann; tr.it. Etica dei media elettronici, Sei, Torino 1996. LOSITO G. (1994), Il potere dei media, NIS, Roma. LOSITO G. (2002), Il potere del pubblico. La fruizione dei mezzi di comunicazione di massa, Carocci, Roma. LOVINK G. (2007), Zero Comments. Blogging and Critical Internet Culture, Routledge, New York; trad. it. Zero Comments. Teoria critica di Internet, Bruno Mondadori, Milano, 2008. LUHMANN N. (1988), Familiarity, Confidence, Trust. Problems and Alternatives, in Gambetta G. (ed.), Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Blackwell, Oxford; trad. it. Familiarità, confidare e fiducia: problemi e alternative, in Gambetta D. (a cura di), Le strategie della fiducia, Einaudi, Torino, 1989, pp. 123-140. LUHMANN N. (1996), Die Realität der Massenmedien, Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen; trad. it. La realtà dei mass media, Franco Angeli, Milano, 2000. LUHMANN N. (2000), Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, Lucius & Lucius, Stuttgart (ed. or. 1968); trad. it. La fiducia, Il Mulino, Bologna, 2002. LUTZ W. (1989), Doublespeak, Harper & Row, New York. MANCINI P. (1994), Sussurri e grida dalle Camere. L’informazione politico-parlamentare in Italia, Angeli, Milano. MARCARINO A. (1997), Il “pettegolezzo” nella dinamica comunicativa dei gruppi informali, QuattroVenti, Urbino. MARCONI G. (2006), I cristiani di fronte al potere politico al tempo del NT. L’esempio di 1Pt, in “Ricerche storico bibliche”, 1-2, Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 41 XVIII, pp. 211-222. MARLETTI C. (1983), Falsi giornalistici e costruzione della realtà, “Problemi dell’informazione”, a.VIII, n.2: pp. 203-239. MEAD G.H. (1934), Mind, Self and Society, The University of Chicago Press, Chicago; trad. it. Mente, sé e società, Giunti e Barbera, Firenze, 1966. MEYROWITZ J. (1985), No Sense of Place, Oxford University Press, New York; trad. it. Oltre il senso del luogo. L’impatto dei media elettronici sul comportamento sociale, Baskerville, Bologna, 1993. MICHELETTI M., FOLLESDAL A., STOLLE D. (eds.), Politics, Products and Markets. Exploring Consumerism Past and Present, Transaction Publishers, New Brunswick. MONCERI F. (a cura di) (2006), Immagini dell’altro. Identità e diversità a confronto, Edizioni Lavoro, Roma. O’SULLIVAN, T., DUTTON, B., RAYNER, P. (1994) Studying the Media. An Introduction, Arnold, London. PAIK H., COMSTOCK G. (1994), The Effects of Television Violence on Anti-social Behavior: A Meta-analysis, in “Communication Research”, 21, pp. 516-546. PALTRINIERI R., PARMIGGIANI P. (2007), Boicottaggio e responsabilità sociale delle imprese: due facce della stessa medaglia, in Bovone L., Mora E. (a cura di), La spesa responsabile. Il consumo biologico e solidale, Donzelli, Roma. pp. 103-124. PARSONS T. (1969), On the Concept of Influence, in Id. Politics and Social Structure, Free Press, New York; trad. it. Sul concetto di influenza, in Sistema politico e struttura sociale, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 507-544. POPPER K.R. (1994), Una patente per fare tv, in K.R. Popper, J. Condry, Cattiva maestra televisione, Reset, Milano, pp. 13-25. PRIGNANO M. (2007), Il giornalismo politico, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ). REESE S.D. (1991), Setting the Media’s Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 42 Agenda: A Power Balance Perspective, in Anderson J. (ed.), Communication Yearbook, Sage, Newbury Park, pp.309-340; tr.it. in Bentivegna S. (a cura di) Mediare la realtà. Mass media, sistema politico e opinione pubblica, Angeli, Milano, 1994, pp.207-244. ROMANO D. (1988), Immagine, marketing e comunicazione, Il Mulino, Bologna. ROSNOW R.L., FINE G.A. (1976), Rumour and Gossip: the Social Psychology of Hearsay, Elsevier, New York. ROSS L. (1977), The Intuitive Psychologist and His Shortcomings: Distortions in the Attribution Process, in Berkowitz L. (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 10, Academic Press, New York. ROTUNNO P. (2002), La polemica antitelevisiva di Popper e l’etica dei nuovi media, in “Nuova civiltà delle macchine”, XX, n.2, pp. 113-138. ROTUNNO P. (2003), La TV in Europa, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ). SCILLITANI L. (2007), Fiducia, diritto, politica. Prospettive antropologico-filosofiche, Giappichelli, Torino. SEARLE J.R. (1969), Speech Acts, Cambridge University Press, Cambridge; tr.it. Atti linguistici, Boringhieri, Torino 1976. SMITH S.L., DONNERSTEIN E. (1998), Harmful Effects of Exposure to Media Violence: Learning of Aggression, Emotional Desensitization, and Fear, in R.G. Geen, E. Donnerstein (eds.), Human Aggression. Theories, Research, and Implications for Social Policy, Academic Press, San Diego (Cal.), pp. 167-202. SOLITO L. (2004), Cittadini e istituzioni: come comunicare, Carocci, Roma. SORICE M. (1995), Dall’evento al testo, in Faustini G. (a cura di), Le tecniche del linguaggio giornalistico, La Nuova Italia Scientifica, Roma. SORICE M. (2009), Sociologia dei mass media, Carocci, Roma. STEPHAN W.G., FINLAY K.A. (1999), The Role of Empaty in Improving Intergroup Relations, in “Journal of Social Issues”, 55, pp. 729-743. T HOMPSON J.B. (1995), The Media and Modernity. A Social Theor y of the Media, Polity Press, Cambridge; trad. it. Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media, il Mulino, Bologna 1998. TRIANDIS H.C. (1995), Individualism and Collectivism, Westview Press, Boulder. TRIANDIS H.C. (2003), Culture and Conflict, in Samovar L.A., Porter R.E. (eds.), Intercultural Communication. A Reader, 10th Edition, Wadsworth-Thomson Learning, Belmont. TRIANDIS H.C., BONTEMPO R., VILLAREAL M.J., ASAI M., LUCCA N. (1988), Individualism and Collectivism: Cross-Cultural Perspectives on Self-Ingroup Relationships, in “Journal of Personality and Social Psychology”, 4, pp. 323-338. TRONCARELLI B. (2007), Scienza e diritto nella complessità sociale. Il principio di precauzione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ). WATZLAWICK P., BEAVIN J.H., JACKSON D.D. (1967), Pragmatic of Human Communication, Norton, New York; trad. it. Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma, 1971 WEGNER D., WENZALAFF R., KERKER M., BEATTIE A. (1981), Incrimination through Innuendo: Can Media Questions Become Public Answers?, in “Journal of Personality and Social Psychology”, 40, pp. 822-832. WOLF M. (1985), Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani, Milano. Z AHAVI A., Z AHAVI A. (1997), The Handicap Principle. A Missing Piece of Darwin’s Puzzle, Oxford University Press, Oxford; trad. it. Il principio dell’handicap. La logica della comunicazione animale, Einaudi, Torino, 1997. Note 1 Per ciò che riguarda la responsabilità nella comunicazione interculturale, a cui non si farà direttamente riferimento in questo saggio, rinvio a Monceri 2004; Giaccardi 2005; Donati 2008. 2 Si veda a questo proposito il numero monografico su Responsabilità nelle etiche applicate, della rivista “Teoria”, XXIV/2004, n.1. 3 Sul concetto di “relazione sociale” utilizzato nel presente saggio, rinvio a Donati 2006, 2009. 4 Sul concetto di “familiarità”, cfr. Parsons 1969 e Luhmann 1988, 2000. 5 Per una analisi della credibilità come concetto sociologico, cfr. Gili 2005 e, in forma più sintetica, Gili 2007a. 6 In realtà, come hanno mostrato Berger e Luckmann (1966), riprendendo categorie di Schutz, anche nelle relazioni faccia a faccia, soprattutto con persone relativamente estranee, produciamo delle tipizzazioni, cioè tendiamo ad inquadrarle dentro categorie generali precostituite (uno studente, un inglese, etc.), ma tale processo è sempre in certo modo sfidato dalla concreta interazione con l’altro che “si impone” con la sua irriducibile individualità e alterità (non uno studente, ma “quello” studente così e così). 7 Nell’ambito della comunicazione di massa possono essere ricondotte in vario modo a questa prospettiva le cosiddette “teorie del dialogo”. Per una efficace presentazione e valutazione critica in termini filosofici rinvio ad A. Fabris 2006 e, in prospettiva sociologica, a Sorice 2009. 8 A questo proposito Kotler e Caslione in un recentissimo lavoro dal titolo emblematico, Chaotics (2009), sostengono la tesi che l’attuale situazione di turbolenza indotta dalla globalizzazione e dalla per vasività delle nuove tecnologie non sia una emergenza o una fase transitoria, ma il nuovo contesto nel quale sono chiamate/costrette ad operare le aziende e i “sistemi-paese”. 9 Questo aspetto è richiamato come essenziale in molti studi sulla comunicazione pubblica. Si vedano, ad esempio: Faccioli 2000; Ducci 2001; Solito 2004. 10 Per una rassegna degli studi sugli effetti della violenza nei media, cfr. anche: Paik, Comstock, 1994; Barker, Petley 1997; Anderson, Bushman, 2002; Gunter, Harrison, Wykes 2003. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 43 Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 44 Per un’etica della comunicazione oggi di Adriano Fabris 1. I paradossi della comunicazione e il bisogno di etica Di un’etica della comunicazione abbiamo oggi davvero bisogno. Oggi, a maggior ragione: in un contesto nel quale l’invadenza dei flussi comunicativi appare sempre più consapevolmente ricercata e sempre più, di fatto, senza controllo. Si tratta di una condizione che trova sviluppo su diversi piani, che si delinea in varie forme e che assume sovente tratti paradossali. Ecco ciò che dobbiamo, almeno inizialmente, cercar di chiarire. Viviamo infatti in una situazione di overdose comunicativa. Sia nella misura in cui siamo virtualmente esposti a una crescente quantità di flussi d’informazione, sia perché, in questo quadro, non è facile selezionare la notizia che cerchiamo, isolandola dalle innumerevoli altre correlate. Manca a tutti noi, come fruitori della comunicazione – ma alle stesse difficoltà sono esposti anche coloro che, in varie forme, della comunicazione si occupano per professione – la capacità di orientarci, di operare una selezione, di trovare un senso nei confronti di meccanismi che siamo in grado bensì di assecondare, non già di dominare. Ecco un aspetto del paradosso al quale accennavo. Siamo noi i soggetti dell’attività comunicativa. Possiamo utilizzarla e addirittura manipolarla per scopi che ne fanno uno strumento al servizio d’interessi particolari. E tuttavia le dinamiche della comunicazione seguono una logica che non può essere controllata dai singoli individui, e neppure da gruppi più o meno organizzati. Le conseguenze di un certo uso dell’agire comunicativo – pensiamo ad esempio al mestiere del giornalista o a quello del comunicatore pubblicitario – vanno infatti oltre le intenzioni di chi le produce. Non per questo, però, colui che mette in opera certe dinamiche è sgravato dalle proprie responsabilità. Anzi: egli è responsabile, come avrò mo- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 45 do di approfondire più oltre, non solo di ciò che propriamente ha voluto, ma anche di quanto ha provocato magari senza intenzione. Rispetto a ciò lo stesso silenzio non può essere considerato una valida alternativa. Non ci è concesso, infatti, neppure di star zitti: tanto meno oggi. Perché anche il silenzio è eloquente. E, nel brusio di una comunicazione ininterrotta non può che essere interpretato, esso stesso, come un modo di comunicare. Siamo dunque per molti versi disarmati. Siamo indifesi, perché incapaci di controllare le regole del gioco. Non possiamo farlo, non possiamo farlo fino in fondo, sia quando queste regole le conosciamo, sia quando non le conosciamo. L’ultimo caso, a ben vedere, è il più frequente. Per lo più, infatti, sul versante comunicativo ci troviamo a essere sotto molti aspetti quasi degli analfabeti. Parlando di “analfabetismo comunicativo” non intendo riferirmi alla più o meno ampia capacità di conoscere e di saper utilizzare determinati strumenti o programmi, peraltro in costante evoluzione: dal telefonino all’iPhone, dal pc da tavolo al laptop con connessione WiFi, dall’ultima versione di Windows ai più sofisticati programmi di videografica. Alludo invece alla nostra capacità di comprendere il senso dei processi in cui viviamo, di capirne le potenzialità e i limiti, d’intendere che cosa essi presuppongono, per fare i conti con essi e per potercene, in certa misura, distaccare. In una parola: ciò che soprattutto manca, oggi, è la programmatica assunzione di un atteggiamento critico nei confronti dei processi comunicativi e delle relative tecnologie. Con l’espressione “atteggiamento critico”, d’altra parte, non intendo auspicare che, nei confronti dei processi in questione, venga assunta un’ottica pregiudi- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 46 zialmente negativa, di rigetto. Sarebbe inutile e velleitario. Mi riferisco invece alla possibilità, da tenere sempre aperta, di una valutazione obbiettiva e distaccata della situazione comunicativa in cui viviamo e dei suoi presupposti. Il tutto può essere favorito da una semplice domanda, una domanda etica: quella che si chiede, nei confronti di certe azioni, che cosa “ci sta sotto”. Detto altrimenti: che cosa propriamente orienta e motiva i nostri comportamenti. Abbiamo bisogno dunque di cambiare sguardo. Così, forse, possiamo esorcizzare quel disagio – un disagio crescente – che avvertiamo rispetto alla collocazione specifica e al ruolo che possiamo avere nel contesto globale dei processi di comunicazione. In conseguenza di ciò, certamente, siamo in grado di far valere l’esigenza di una regolamentazione dello spazio comunicativo, nelle forme e nei modi in cui essa è possibile. Possiamo aprire altre possibilità, come ad esempio quelle per cui la persona capace di comunicare non viene considerata semplicemente un target, un bersaglio preso di mira in un meccanismo di mera trasmissione delle informazioni. Possiamo, in una parola, salvaguardare uno spazio di libertà per chiunque si esprima nelle diverse forme del comunicare: anche la libertà che si manifesta nel desiderio di comunicare altrimenti, seguendo modalità diverse da quelle dominanti. Grazie a tale mutamento di sguardo, richiesto dalla situazione comunicativa in cui viviamo e dai suoi problemi, maturano le questioni di cui si occupa l’etica della comunicazione. È a partire da qui che può essere avvertito il bisogno di sviluppare questa disciplina. Ma che cos’è, più precisamente, l’etica della comunicazione? 2. Lineamenti di un’etica della comunicazione Possiamo tentare, preliminarmente, una definizione dell’etica della comunicazione. Possiamo cercar di cogliere gli aspetti specifici di questa disciplina nell’ambito delle altre etiche applicate. L’etica della comunicazione è la disciplina che individua, approfondisce e giustifica quelle nozioni morali e quei principî di comportamento che sono all’opera nell’agire comunicativo, e che motiva all’assunzione dei comportamenti da essa stabiliti. Si tratta, come si vede, di una definizione che cerca di andare oltre un approccio meramente deontologico alle questioni comunicative, pur tenendo conto di tale impostazione e, soprattutto, dell’istanza di concretezza da cui essa è caratterizzata. L’approccio deontologico, infatti, non può surrogare l’etica della comunicazione, né risolvere in maniera valida le questioni che essa è chiamata ad affrontare. Giacché il modo in cui opera la deontologia è appunto quello che fa riferimento all’individuazione di specifici doveri e agli strumenti giuridici delle regole e dei codici. Ma non è possibile risolvere solo per questa via questioni che risultano specificamente etiche: che riguardano cioè, come viene detto nella definizione proposta, la giustificazione di determinati criteri di comportamento e la motivazione a farli propri. L’etica, invece, considera le istanze descrittive e motivazionali che animano in generale l’indagine sui comportamenti umani: in questo caso i comportamenti che riguardano l’ambito comunicativo. Essi fanno riferimento a principî che consentono di distinguere, anche per quanto riguarda l’atto di comunicazione, ciò che è bene e ciò che è male, e dunque di orientarlo a seguito di specifiche scelte. Bisogna allora aver chiaro che cosa significa, in concreto, comunicare bene o male; che cosa vuol dire “buona” o “cattiva” comunicazione. Tanto più che, nella storia del pensiero, queste nozioni hanno sovente cambiato di significato. Ecco perché può essere utile indicare, almeno schematicamente, i diversi modi in cui nel passato sono stati precisati e studiati i criteri in base a cui una comunicazione può essere definita “buona” o meno. Possiamo individuare quattro modelli di etica della comunicazione, ai quali è possibile poi aggiungerne un quinto, sebbene esso sia diversamente caratterizzato. Si tratta di paradigmi che si collegano non solamente a particolari concezioni di ciò che s’intende come “bene” in ambito comunicativo, ma anche a una determinata idea di come si configura l’atto stesso del comunicare. Essi sono: il modello che fa riferimento alla natura comunicativa dell’essere umano – quella per cui, fin da Aristotele, essa è definita in relazione alla capacità umana di condurre un discorso (logos) – e che intende il bene nella comunicazione a partire da una fedeltà a questa particolare natura; il modello che privilegia, fra le diverse modalità comunicative, quella del dialogo, e che considera dunque buona comunicazione anzitutto quella che si svolge secondo un tale specifico andamento; il modello che si ricollega ai criteri della retorica antica e che considera buona comunicazione quella che tiene anzitutto conto dell’audience, quella cioè che va incontro ai propri interlocutori per essere compresa da essi; il modello che vede nel criterio dell’utilità, intesa come utilità personale oppure come utilità pubblica, la condizione di qualsiasi buona comunicazione. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 47 Ad essi è opportuno poi aggiungere un’ulteriore prospettiva, che potremmo più correttamente chiamare di etica nella comunicazione. Mi riferisco alla teoria elaborata da Karl-Otto Apel e da Jürgen Habermas della comunità comunicativa ideale. A prescindere dalle differenze fra i due autori nello sviluppo di tale concezione, sia Apel che Habermas sono convinti che all’interno dell’ambito comunicativo, e più precisamente nell’esercizio stesso della comunicazione, sono già all’opera principî morali ben precisi. Il che significa che, proprio in quanto siamo di fatto coinvolti in un processo comunicativo, tutti noi dimostriamo di far parte appunto di una comunità ideale, la “comunità della comunicazione”, e ci troviamo a condividere e praticare, in relazione ad essa, i criteri morali che ne consentono il funzionamento. Questi criteri sono, nella versione che ne fornisce Apel, le norme fondamentali della giustizia, della solidarietà e della co-responsabilità. Non posso soffermarmi, qui, ad analizzare nei dettagli tali approcci, né discuterne pregi e limiti. Desidero piuttosto approfondire un aspetto al quale ho già accennato. Meglio: ribadire una funzione che l’etica della comunicazione, nel contesto odierno, è in grado di assolvere. Mi riferisco alla possibilità che questa disciplina si configuri davvero come una critica delle forme standard del comunicare. Che cosa voglio dire con quest’espressione? Facciamo un esempio. Prendiamo un qualsiasi manuale di semiotica o di linguistica. In essi, per lo più, viene inizialmente esposta una ben precisa concezione del comunicare, che poi è precisata e approfondita, senza però intaccarne la struttura di fondo. Si tratta dell’idea per cui comunicare significa trasmettere un messaggio o Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 48 un’informazione da un emittente a un ricevente (o destinatario). A prescindere dagli adattamenti e dalle articolazioni possibili a cui questa definizione può andare incontro, l’idea di fondo comunque non muta: comunicare significa trasmettere. Questa è la cosiddetta “tesi standard” della comunicazione. Bene. Nella prospettiva di un’etica della comunicazione come critica del comunicare dobbiamo ora domandarci: che cosa sta alla base di questa concezione? Per esprimerci di nuovo in maniera prosaica: che cosa “ci sta sotto”? Per rispondere a questa domanda non intendo ricostruire lo sfondo storico, peraltro recente, in cui è maturata ed è stata enunciata la “tesi standard”. Né voglio soffermarmi sulle esemplificazioni possibili di quest’idea del comunicare, fra le quali oggi s’impone soprattutto, quale sua effettiva e quotidiana incarnazione, l’esperienza della comunicazione pubblicitaria. M’interessa piuttosto mettere in luce, nella prospettiva di un’etica della comunicazione come critica del comunicare, i presupposti di fondo che stanno alla base di questa concezione: i principî a partire da cui, al suo interno, è inteso il “comunicare bene”. Tali principî sono quelli che si riferiscono soprattutto al rendimento di un determinato processo, all’efficacia di una certa azione, all’efficienza di uno specifico sistema. Fare buona comunicazione significa allora trasmettere in maniera efficace, ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, eliminare tutto ciò che provoca rallentamenti, disturbi, ridondanze, ambiguità. Il criterio che emerge, dunque, è soprattutto un criterio economico. Ed esso ben si sposa con i compiti che sono chiamate ad assolvere, per esempio, l’informatica e l’ingegneria delle telecomunicazioni. Ecco la tesi che, su di un piano teorico, risulta oggi predominante. E ciò non è privo di conseguenze anche su di un versante etico. Se “comunicare bene” significa infatti comunicare in maniera efficiente ed efficace, allora è il paradigma dell’utilità quello che viene privilegiato. Di conseguenza sembrano scontati anche gli altri elementi che sono impliciti nella tesi standard: il carattere unidirezionale della dinamica comunicativa nel rapporto tra emittente e ricevente, la tendenziale riduzione del comunicare a un passaggio d’informazioni, la fissazione e l’isolamento degli strumenti della comunicazione – nonché del canale, del codice e del contesto comunicativo – rispetto all’interazione vissuta di coloro che concretamente comunicano. La bontà di un processo comunicativo è perciò ricondotta, in definitiva, all’adeguato funzionamento di un sistema. Ebbene: l’etica della comunicazione come critica del comunicare ci consente proprio di mettere in questione questi presupposti dati come ovvi. Ci permette, anzi, di aprirci a un’altra e più fondamentale idea del comunicare: un’idea meno unilaterale di quella espressa dalla tesi standard e maggiormente capace di salvaguardare motivazioni di tale atto diverse da quella puramente economica. Possiamo avvicinarci a siffatta concezione rifacendoci all’etimo della parola stessa ‘comunicazione’, quale è comune alla maggior parte delle lingue europee. Il termine, infatti, deriva al latino ‘communicatio’ e indica in generale il “mettere a parte”, il “far partecipe” altri di ciò che si possiede. È operante in tale nozione una particolare metafora, quella della “partecipazione”, che non a caso si ripresenta nella lingua tedesca (dove il vocabolo ‘Mitteilung’, che ha altra etimologia, ri- manda però alla stessa area semantica). ‘Communico’ significa infatti “mettere in comune”, “creare uno spazio comune”: in un evidente collegamento fra questo verbo, il sostantivo communio e l’aggettivo communis. Già con questo riferimento etimologico vengono messi in discussione i capisaldi della tesi standard: l’unidirezionalità della relazione comunicativa, l’idea che il feedback è da considerarsi successivo all’impulso prodotto e conseguente ad esso, la meccanicità ripetitiva che caratterizzerebbe il processo di comunicazione secondo una tale idea. Di più. Possiamo ora accorgerci di una confusione di fondo in cui la concezione standard finisce per cadere: la confusione fra comunicare e informare. ‘Informare’ significa effettivamente trasmettere contenuti, recapitare messaggi. E questo, certo, può anche essere uno dei caratteri che sono propri della comunicazione. Ma nel suo ambito avviene qualcosa di ulteriore, che pure viene richiesto dagli stessi processi d’informazione: si verifica un vero e proprio coinvolgimento, si realizza un legame che va al di là del mero scambio di notizie. È necessario allora ridefinire il concetto stesso di ‘comunicazione’ in una prospettiva più ampia. Da questo punto di vista, comunicare significa dischiudere uno spazio comune di relazione fra interlocutori. Una tale concezione sta al fondo anche della “tesi standard”, se sottoposta al vaglio di uno sguardo critico. Più ancora: consente di superare non solo la povertà e schematicità di questa tesi, ma anche l’opzione tacita per la concezione etica – modellata su di un paradigma utilitaristico – che ne è alla base. E permette, infine, di prendere le distanze, se lo vogliamo, da alcune ricadute concrete, caratteristiche della situazione nella quale viviamo. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 49 3. Verso una pratica della comunicazione buona Tuttavia, per realizzare concretamente una comunicazione buona (il che non s’identifica necessariamente con una buona comunicazione), è necessario rendere effettivi i principî generali che l’etica della comunicazione individua e giustifica. È necessario non tanto applicarli alle dimensioni particolari di una vita – sia quella di coloro che non sono comunicatori professionisti, sia quella di chi fa della comunicazione il proprio specifico lavoro – quanto viverli realmente, giorno per giorno. E fare in modo che anche gli interlocutori di tali processi eticamente orientati siano indotti a comportarsi in maniera analoga. A questo scopo una riflessione sulla responsabilità del nostro agire – concepito non solo in generale, ma nei suoi specifici risvolti comunicativi – diventa prioritaria. Appare soprattutto decisivo rendersi conto dei vari livelli in cui questa responsabilità è in gioco. Non c’è infatti solo la responsabilità nei confronti delle conseguenze delle nostre azioni, ma c’è anche una responsabilità ben precisa che mi coinvolge riguardo ai criteri e ai principî generali che orientano il mio comportamento. Non c’è, in altri termini, un essere responsabili come rispondere di qualcosa o qualcuno; c’è un essere responsabili come rispondere a: a chi mi chiede di comportarmi in un certo modo; a qualcosa che mi sollecita e coinvolge. Insieme, poi, c’è la persuasione, crescente, che non tutto quello a cui diamo vita con le nostre azioni è da noi voluto e programmato. Tanto più nell’ambito di una comunicazione globalizzata, quale quella che caratterizza il mondo in cui viviamo. Ne abbiamo accennato in precedenza. E dunque l’atteggiamento etico Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 50 che viene richiesto da una tale situazione è quello che ci spinge ad assumere non solo la responsabilità di ciò che direttamente procede dal nostro agire, ma anche di ciò che da esso deriva indirettamente: la responsabilità che ci coinvolge nei confronti di qualcosa di cui pure, propriamente, non siamo stati causa. L’assunzione della responsabilità di ciò di cui non siamo immediatamente responsabili è il modo in cui, in ultima analisi, possiamo esercitare concretamente il nostro agire morale nel mondo. In una forma paradossale, forse. Ma certo inevitabilmente. Posto che vogliamo considerarci, ancora e comunque, soggetti morali. Tutto questo, però, resta ancora troppo astratto. Per essere davvero propositivi è necessario identificare e approfondire un ulteriore livello, che si colloca fra l’ambito ancora generale dell’etica della comunicazione e quello fin troppo specifico dei precetti stabiliti dai codici deontologici. Si tratta di un livello intermedio: concernente temi (come la società dello spettacolo, il rapporto fra comunicazione e interpretazione, la condizione della credibilità, l’istanza del rispetto) che non sono esplicitamente affrontati da tali codici e che, rispetto ad essi, rimangono sullo sfondo. Si tratta altresì di situazioni apparentemente neutre dal punto di vista morale, di scenari di riferimento che non sembrano dover richiedere una valutazione. E tuttavia essi incidono fortemente sul nostro modo di comunicare, sulle possibilità e sui limiti del suo esercizio, e sollecitano prese di posizione ben precise. Per indicare tali situazioni voglio esprimermi sotto forma di tesi. Ciascuna di esse fa riferimento a problemi specifici, che rappresentano un vero e proprio banco di prova per quella comunicazione buona che l’etica, tanto più oggi, richiede. Cinque, soprattutto, sono gli aspetti che mi preme qui evidenziare. 1. La comunicazione non è spettacolo. Quindi non è opportuno confondere comunicazione, informazione e spettacolo. Il farlo può anche non contrastare, propriamente, con criteri in senso stretto etici o deontologici, ma trasforma certamente l’attività comunicativa in qualcosa di diverso, rischiando di snaturarne la specificità e l’autonomia. 2. La comunicazione non è indifferente nei confronti della verità. Affermare infatti che la comunicazione non è spettacolo comporta l’intenzione di distinguere fra l’ambito della realtà e la dimensione dell’apparenza. Il che vuol dire, più precisamente: implica la decisione di non rinunciare all’istanza di verità che è insita in ogni attività comunicativa. Si pensi per esempio al contesto dell’informazione. Certo: ciò che viene comunicato è sempre frutto di convinzioni, prospettive, letture personali. Ma c’è una grande differenza fra l’interpretazione delle fonti e la manipolazione o la falsificazione delle notizie. Compito di chiunque comunichi, insomma, resta l’approssimarsi alla verità. Il bisogno d’interpretare non comporta una rinuncia all’esercizio dell’onestà intellettuale. Perciò dev’essere sempre possibile dar ragione pubblicamente dei criteri che sovrintendono a quell’interpretazione che inevitabilmente è insita nell’atto comunicativo. In sintesi: il riferimento a un’ideologia o a una credenza di fondo non sono mai, quando si comunica, giustificazioni valide per legittimare operazioni volte a confondere o a dissimulare. 3. L’esercizio della comunicazione implica ben precise responsabilità. Chiunque comunichi, infatti, è responsabile di quello che dice. Lo è nella misura in cui, nella sua attività comunicativa, è chiamato al rispetto delle cose che dice, delle persone alle quali si rivolge, di se stesso come colui che prende l’iniziativa di comunicare e che nel comunicare si espone. Un tale rispetto, triplicemente articolato, è ciò che concorre a definire la credibilità di chi comunica. 4. La comunicazione deve risultare credibile. La credibilità, infatti, è condizione generale del funzionamento dei processi comunicativi. È la condizione per cui è possibile dare fiducia ad altri. E con riferimento ad essa, parimenti, è possibile avere la fiducia degli altri. Senza credibilità, senza fiducia, non è infatti possibile costruire quello spazio comune che la comunicazione, come abbiamo visto, originariamente crea e mantiene. 5. Bisogna imparare a comunicare eticamente. Infatti, tutto ciò di cui abbiamo finora parlato è qualcosa che va appreso. Va appreso andando oltre la mera acquisizione di tecniche, pur efficaci, di comunicazione, o l’ottenimento di una competenza nell’uso di particolari strumenti comunicativi. Si tratta, come dicevo, di comprendere lo sfondo, il senso, per cui facciamo quello che facciamo. Proprio nel mentre comunichiamo. Altrimenti un analfabetismo ancora più grave di quello riguardante le competenze comunicative – parlo dell’analfabetismo morale – rischia di prendere il sopravvento nelle nostre relazioni con gli altri, col mondo, con noi stessi. E questo, nel contesto contemporaneo, è certamente l’esito più pericoloso. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 51 Riferimenti bibliografici AA.VV., Guida alle etiche della comunicazione. Ricerche, documenti, codici, Edizioni ETS, Pisa 2004. K. O. APEL, Etica della comunicazione, trad. it. di V. Marzocchi, Jaca Book, Milano 1992. M. F. BERNIER, Étique et déontologie du journalisme, Les Presses de l’Université de Laval, Sainte-Foy (Canada) 2004. G. D I B IASE , Comunicare bene. Per un’etica dell’attenzione, Vita & Pensiero, Milano 2008. A. FABRIS, Etica della comunicazione, Carocci, Roma 2006. A. FABRIS, TeorEtica. Filosofia della relazione, Morcelliana, Brescia 2010. J. HABERMAS, Etica del discorso, a cura di E. Agazzi, Laterza, Roma-Bari 2000. R. L. JOHANNESEN, Ethics in Human Communication, Waveland Press, Prospect Heights, Illinois 1996. M. LAND, B. HORNADAY (eds.), Contemporary Media Ethics. A Practical Guide for Students, Scholars and Professionals, Marquette Books, Spokane 2006. P. MENDELEVICH, Ética periodística en la Argentina y en el mundo. Estudio comparado con miras a la acción, Foro de Periodismo Argentino-Konrad-Ade- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 52 nauer-Stiftung, Buenos Aires 2005. E. MORRESI, L’onore della cronaca. Diritto all’informazione e rispetto delle persone, Prefazione di S. Rodotà, Casagrande, Bellinzona 2008. B. PETERS, Der Sinn der Öffentlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2007. R. RONCHI, Filosofia della comunicazione, Bollati Boringhieri, Torino 2008. P. SCANDALETTI, Etica e deontologie dei comunicatori, Luiss University Press, Roma 2005. R. STELLA, Media ed etica. Regole e idee per le comunicazioni di massa, Donzelli, Roma 2008. M. E. URE-A. FABRIS (eds.), Ética de la comunicación entre dos Continentes, Educa, Buenos Aires 2008 (ma anche, in traduzione italiana, Etica della comunicazione tra due continenti, «Teoria», Edizioni ETS, Pisa 2008). U. VOLLI, Manuale di semiotica, Laterza, Roma-Bari 2005. L. WILKINS E C. G. CHRISTIANS (eds.), The Handbook of Mass Media Ethics, Routledge & Kegan Paul, New York-London 2008. V. Z E N O -Z E N C O V I C , La liber tà di espressione. Media, mercato, potere nella società dell’informazione, il Mulino, Bologna 2005. Etica della comunicazione o dell’argomentazione? di Virginio Marzocchi Sotto la comune denominazione Diskursethik (etica del discorso), coniata a tutta prima da Jürgen Habermas1, è stata avanzata una influente prospettiva, già in vero tracciata in precedenza nelle sue linee di fondo da Karl-Otto Apel2, la quale individua nell’impiego comunicativo delle lingue (naturali) il radicamento di una validamente giustificabile e correggibile regolazione normativa delle interazioni sociali (e quindi anche delle azioni individuali)3. Muovendomi tra filosofia della scienza, filosofia del linguaggio (qui sorta di filosofia prima, in sostituzione del paradigma della moderna filosofia della coscienza), filosofia sociale e morale, cercherò di mostrare quale precipua difesa e declinazione del linguistic turn novecentesco consenta di attribuire alla comunicazione (di cui l’argomentazione è una specifica modalità) un ruolo così rilevante e fondamentale. La Diskursethik viene avanzata dap- prima in prosecuzione della Konsenstheorie der Wahrheit (teoria della verità come consenso)4, sviluppata a sua volta nel quadro del dibattito, predominante allora in Germania e non solo, condotto in ambito di teoria della scienza e vertente in particolare sullo statuto di un gruppo di saperi o scienze, quelle «sociali» o «umane» (ad es. antropologia, psicologia, psicoanalisi, ma soprattutto la sociologia, anche in quanto rifondata in chiave “sistemica” da Niklas Luhmann): di più recente formazione rispetto alle moderne «scienze della natura» (fisica, chimica, biologia) e a quelle classiche «dello spirito» (ad es. storiografia, diritto, filologia), ma sempre più accademicamente riconosciuta, incidente nell’autocomprensione della società civile e politicamente influente. In tale dibattito sia Habermas sia Apel prendono posizione innanzitutto contro lo “scientismo” (ovvero la riduzione dei metodi di tutte le scienze al model- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 53 lo di quello delle scienze della natura) ma anche contro l’“ermeneuticismo”, che risulterà sempre più influente a partire da una più ampia recezione (al di là dei confini della Germania) di Martin Heidegger attraverso l’opera di HansGeorg Gadamer, ma in seguito attraverso la diffusione del II Wittgenstein anche tra le fila di epistemologi e storici della scienza di ascendenza popperiana (ad es. Paul Feyerabend o Thomas Kuhn), oltre che di “analitici” convertiti (ad es. Richard Rorty). La posizione che Habermas e Apel sosterranno consiste essenzialmente in una reciproca irriducibilità tra Erklären (spiegare/spiegazione, osservativa, causale in base a leggi, compiuta dal teorico a riguardo degli oggetti della scienza) e Verstehen (comprendere/comprensione tramite intesa reciproca su pretese di sensatezza, ottenibile solo in forza di un almeno virtuale scambio linguistico tra il teorico e gli oggetti della ricerca, che si configurano in tal modo, a differenza degli oggetti “naturali”, quali co-soggetti dotati di una propria auto-comprensione da riattingere); anzi, secondo Apel, tale rapporto è definibile propriamente in termini di complementarità, in quanto Erklären (così come determinazione causale) e Verstehen (così come libertà) si richiederebbero l’un l’altro, ma l’impiego dell’uno risulterebbe incompatibile con l’impiego dell’altro a riguardo di uno stesso fenomeno5. Ciò conduce a una tripartizione metodologica e al tempo stesso oggettuale del sapere scientifico. Quelle matematiche e della natura vengono riunite sotto il comune titolo di scienze «empirico-analitiche» o anche «nomologico-deduttive» (matematiche e scienze della natura), rette dall’Erklären causale a riguardo dei loro oggetti e volte al controllo tecnico degli Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 54 stessi. Mentre le scienze dell’uomo risulterebbero: o «ermeneutiche» (come le filologie), rette dal Verstehen e volte al riattingimento dell’autocomprensione rinvenibile nel loro ambito oggettuale; o «critico-ricostruttive» (come in particolare le scienze della società), le quali, in ragione dell’incongruenza riscontrabile tra esplicita autocomprensione sviluppata dai soggetti, costituenti l’ambito oggettuale di ricerca, e i comportamenti effettivamente riscontrabili (ovvero in ragione del darsi del fenomeno della «falsa coscienza»), sospendono momentaneamente il Verstehen nei confronti del proprio campo di ricerca, per sostituirlo tramite l’Erklären in forza di categorie avanzate dal teorico, la cui corroborazione richiede però la almeno virtuale accettazione da parte dei soggetti, oggetti della ricerca, al fine di per venire a una (per loro stessi) più adeguata e soddisfacente autocomprensione6. La Konsenstheorie der Wahrheit attiene propriamente la sola componente proposizionale e riguarda tutti e tre i saperi scientifici (fallibili, ma insieme controllabilmente ovvero metodicamente correggibili) sopra distinti. In estrema sintesi tale teoria della verità, facendo proprio il linguistic turn (assunto attraverso una critica recezione e almeno parziale revisione tanto degli apporti della corrente ermeneutica tedesca a partire da K. Wilhelm von Humboldt, poi radicalizzata da Heidegger, quanto delle prospettive avanzate da Charles S. Peirce e dal II Wittgenstein), sostiene l’ineliminabile momento ipotetico-interpretativo di ogni proposizione o enunciato d’esperienza, il quale né può mai venir pienamente riscattato da un raffronto con i dati, in quanto la assunzione-costituzione dei dati già lo pre- suppone, né risolto in una formalizzazione meta-linguistica, in quanto l’interpretazione di quest’ultima rinvia a sua volta a un già funzionante linguaggio naturale in uso. Se poi, dal rapporto proposizione-mondo (inteso non solo quale mondo oggettivo degli stati di cose o eventi, ma anche quale mondo storico-sociale delle forme di vita e quale mondo soggettivo degli stati interiori), passiamo a considerare il rapporto inferenziale tra proposizioni, possiamo osservare che la capacità di una proposizione di giustificarne o confutarne un’altra non può essere ridotta alla cogenza logica, laddove l’inferenza è sostanziale e non solo analitica. Di conseguenza risulta impossibile indicare regole, la cui soddisfazione da parte delle proposizioni o delle catene proposizionali argomentative accerti la validità di queste ultime. La capacità convalidante degli argomenti potrà essere definita non in termini attinenti la loro struttura semantico-sintattica, bensì guardando alla situazione pragmatica o procedura comunicativa, in cui essi vengono avanzati e selezionati come migliori o vincenti rispetto alle obiezioni proposte: convalidante sarà l’argomento che verrebbe riconosciuto migliore in una discussione argomentativa (Diskurs), in cui tutti i parlanti hanno uguale diritto di accesso e simmetrici diritti/doveri di ascolto e di parola, cioè in una ideale Sprechsituation («situazione linguistica ideale», secondo la dizione habermasina) ovvero in una ideale Kommunikationsgemeinschaft («comunità comunicativa ideale» secondo la dizione apeliana). Il perseguimento di una conoscenza del mondo correggibile e intersoggettivamente convalidabile richiederebbe dunque l’instaurazione di rapporti paritari tra tutti i soggetti dotati di parola, ma per l’appunto in quanto parlanti-argomentanti ovvero partecipanti a un handlungsentlasteter Diskurs, cioè a uno scambio di enunciati, che sospende la normale interazione comportamentale, costituita non da soli atti linguistico-comunicativi. Oltre a ciò risulta indispensabile mostrare come i soggetti dotati di parola, pur muovendo da linguaggi in uso (ovvero da sistemi costitutivo-interpretativi del mondo) tra loro distanti, anche in quanto ancorati a forme di vita diverse, possano accedere al comune orizzonte paritario dell’argomentazione. È a questo punto che interviene la recezione e insieme critica trasformazione della teoria degli atti linguistici, delineata da John R. Searle7 anche sulla scorta dell’insegnamento di John L. Austin8. Sarà la messa in luce della doppia struttura performativo-proposizionale delle enunciazioni, in cui Apel identifica per l’appunto il «logos distintivo del linguaggio umano»9, a consentire a Habermas di sviluppare la «teoria dell’agire comunicativo» e ad Apel di consolidare la «pragmatica trascendentale». Ma sarà anche una diversa interpretazione del ruolo svolto dalla componente performativa nella comunicazione ordinaria del quotidiano mondo della vita e nel discorso argomentativo a dar luogo ai primi forti dissensi tra i due pensatori (oltre che fra i loro rispettivi allievi), che si accentueranno nel corso degli anni: dapprima soprattutto in ambito pratico (morale e politico), quindi anche teoretico10. Al di là delle differenze e in termini essenziali, l’interpretazione discorsivista o forse meglio pragmatico-comunicativa sostiene, contro il paradigma semantico-referenziale, orientato in modo esclusivo sulla proposizione, che l’u- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 55 nità linguistica minima, dotata di significato, non è l’enunciato (o proposizione, Aussage), bensì l’enunciazione (o atto linguistico, Äußerung), in cui l’introduttiva «componente performativa» o illocutiva (spesso sottaciuta, in quanto convenzionalmente ovvia, o affidata al tono della voce, ma comunque sempre esplicitabile; costituita da un verbo performativo e pronomi personali; ad es. «Io asserisco…», «Io ti domando…», «Io ti ordino…», «Io ti confesso») indica il modo in cui viene avanzata dal parlante e debba venir assunta (accolta o rifiutata) dall’ascoltatore la successiva «componente proposizionale» o locutiva (rappresentativa della realtà esternooggettiva, anche comportamentale, o espressiva della realtà interno-soggettiva; ad es. «…che oggi piove», «…che tu pulisci le scale», «…che tu mi sei antipatico»). La giustificazione di detta esplicitazione del significato della componente performativa, che in pari tempo la rende indispensabile sia al fine di una piena comprensibilità della componente proposizionale sia al fine della riuscita della comunicazione, consiste fondamentalmente nel mostrare l’inconsistenza o l’insufficienza di interpretazioni alternative di detta componente11, le quali, in ultima istanza in prospettiva “rappresentazionista” (di stati interni o di eventi/interventi esterni): o la riducono a strumentale espressione di intenzioni soggettive, in modo da indurre il destinatario a una determinata reazione comportamentale, rispondente agli scopi dell’enunciante, così come in modo estremo proporrebbe tra altri H. Paul Grice12; o la riconducono a condizioni di soddisfazione/realizzazione, determinate da un certo stato di coscienza del parlante, indicato dal verbo Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 56 performativo, così come proposto in una più tarda rivisitazione della teoria degli atti linguistici compiuta dallo stesso Searle13. Nel primo caso l’inconsistenza risiede nel fatto che una tale riduzione non può valere per i performativi impiegati dal teorico stesso nella esposizione della propria teoria, la quale altrimenti si configurerebbe come un tentativo di indurre gli altri a credere che essa sia vera. Nel secondo caso l’insufficienza, che comporta l’incapacità di non saper offrire una unitaria esplicitazione del significato della componente performativa (sia essa costativa o regolativa/direttiva o espressiva), si mostra nel fatto di non distinguere tra condizioni di soddisfazione/realizzazione e condizioni di accettabilità o meglio ancora nell’oscurare la dipendenza della comprensione delle condizioni di realizzazione dalla comprensione delle condizioni di accettabilità, con cui la componente performativa avanza la successiva proposta proposizionale: tale differenza e dipendenza si rivelano con particolare evidenza in atti linguistici regolativi (ovvero direttivi, secondo la classificazione di Searle), laddove, pur potendo restare apparentemente la stessa la componente proposizionale e quindi il corrispondente comportamento richiesto per la realizzazione dell’atto linguistico regolativo/direttivo (ad es. «…che tu esci dalla stanza»), le condizioni di realizzazione variano col mutare delle condizioni di accettabilità (ad es. l’atto di uscire, come tale, risulta adeguata realizzazione solo nel caso di una componente performativa-direttiva esprimente un comando impositivo o una minaccia, mentre potrebbe non esserlo nel caso di una componente performativa-direttiva esprimente un ordine legittimo, dato che, in questo se- condo caso, l’atto di uscire si configura quale adeguata realizzazione, solo se a esso non ostano e tenendo presenti le altre regole del sistema normativo, cui l’ordine si richiama per legittimarsi). Oltre a comprovarsi per la sua maggiore e complessiva capacità esplicativa rispetto a concorrenti teorie sugli atti linguistici, l’intendere la componente performativa in termini pragmatico-comunicativi di condizioni di accettabilità, ovvero quale indispensabile indicazione e specificazione di «come» (cioè come domanda o affermazione, come ordine o promessa o preghiera, come manifestazione di un desiderio o di una ripulsa) una proposizione viene avanzata dall’enunciante e proposta all’accoglimento del destinatario all’interno di una interazione linguistica così istaurata, si raccomanda per la coerenza con la quale essa prosegue e completa una comprensione (sviluppabile soprattutto attraverso la messa a frutto dei pur spesso sparsi e frammentati contributi apeliani14) del significato dei termini impiegabili nelle proposizioni, la quale: da un lato, sulle orme del II Wittgenstein, connette internamente la costanza (per lo stesso parlante) e l’identità (per più parlanti) del significato ipotetico-inferenziale e insieme ermeneutico-progettuale dei termini concettuali (segni-simbolo nella classificazione di Peirce) con l’uso pubblico/comunicativo del segno materiale entro una comunità di parlanti-interagenti; ma, dall’altro, insistendo sulla irriducibilità dei termini deittici e iconici (segni-indice e segniicona nella classificazione di Peirce), conserva il momento della referenza reale o meglio della indispensabilità di un controllo (comunque sempre solo parziale, proprio perché abduttivamente mediato) da parte del singolo, trami- te evidenza percettiva (privata-coscienziale), a riguardo della applicazione/applicabilità dei termini concettuali convenzionalmente stabilizzati nel funzionamento delle comunicazioni-interazioni. Tale approccio implica che non si diano conoscenze convalidabili e pensieri determinati, se non tramite segni linguistici, il cui uso è praticato e condiviso da un gruppo di parlanti-interagenti. E, oltre a ciò, comporta che la realtà, nel suo ritaglio e articolazione, sia o il risultato di attribuzioni di significati (ancorati a segni materiali), conferiti dai parlanti-interagenti (come nel caso della realtà esterno-oggettiva di stati di cose o eventi ovvero nel caso delle scienze empirico-analitiche della natura) o internamente costituita in se stessa da significati (come nel caso delle pratiche e forme di vita, oltre che della dimensione interno-soggettiva di sentimenti e intenti, ovvero nel caso delle scienze dell’uomo): in entrambi i casi comunque si tratta di significati sia concettuali e generali sia socialmente prodotti e condivisi. Su questo sfondo di teoria del significato, l’esplicitazione della componente performativa in termini di indicazione, semanticamente assicurata, delle condizioni di accettabilità della componente proposizionale, ovvero del come quest’ultima vada accolta o rifiutata dal destinatario, non solo comprova ulteriormente il fatto che la lingua naturale sia l’ultima meta-lingua, ma permette di asserire che una lingua naturale è sempre in pari tempo meta-lingua di se stessa, consentendo la ridiscussione e correzione non solo della corretta applicazione dei condivisi significati in uso, ma della stessa determinazione e ridefinizione dei significati convenzionalmente sedimentati e accolti. Ovvero, la com- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 57 ponente performativa dell’atto linguistico o enunciazione rappresenta un, sempre presente e ineliminabile, livello riflessivo o anche meta-proposizionale, che, instaurando una reversibile relazione parlante-ascoltatore, indica le condizioni, cioè la prospettiva di accettabilità delle proposizioni e così apre la possibilità di mettere a tema tali condizioni, esplicitarle, criticarle e rivederle proposizionalmente, fino al punto di formulare e motivare contro-proposte. Detto altrimenti, il linguaggio o meglio l’impiego comunicativo di proposizioni in atti linguistici non è destinato a esprimere o rispecchiare un previo consenso, bensì è il medium attraverso cui le proposizioni vengono specificate e avanzate attraverso l’indicazione di una prospettiva di accettabilità, la quale dischiude così la possibilità di una discussione e ridefinizione, linguisticamente articolata e motivabile, delle proposizione di partenza e dei termini-significati in uso. Per quanto attiene la rielaborazione dei significati, le dimensioni lungo le quali essa si rende controllabilmente e pubblicamente eseguibile, sulla scorta della teoria del significato appena sopra introdotta, sono: la reciproca coerenza/consistenza tra parola e parola, la capacità delle parole di risultare sintesi adeguate delle esperienze percettive di ciascun singolo e del loro essere in grado di dar luogo a soddisfacenti azioni/interazioni rispetto alle esigenze degli agenti/interagenti, così come fissate in posizioni di scopo solo linguisticamente stabili per il singolo e insieme comprensibili/condivisibili per gli altri. Tale prospettiva pragmatico-discorsiva sulla comunicazione rappresenta una decisa rottura con un diffuso modello della stessa, secondo cui la comunica- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 58 zione si ridurrebbe a scambio di informazioni proposizionali su (esterni-oggettivi) stati di cose o eventi e (internisoggettivi) stati mentali (emozioni, intenti o desideri), in modo che esse verrebbero accettate o rifiutate, ovvero messe a frutto al fine dell’azione/interazione, allorché ciascuno per suo conto le ritiene: affidabili o inaffidabili sulla scorta delle proprie credenze; e convergenti o divergenti con le proprie preferenze. Qui è invece la riflessiva componente performativa a fungere da meccanismo di coordinazione: le proposte proposizionali vengono accettate o rifiutate non in base a private considerazioni, bensì in ragione di condizioni ovvero di dimensioni di controllabile accoglimento, linguisticamente espresse, che, se condivise dal destinatario, ne motivano l’assenso, mentre, se respinte dal destinatario, richiedono che l’enunciante le mostri soddisfatte tramite una prosecuzione argomentativa della sua iniziale proposta proposizionale, cioè tramite una catena proposizionale adducibile a sostegno della prima (introdotta ad es. da «perché», «giacché», «dato che»; e a sua volta problematizzabile sullo stesso piano dal destinatario). In tal modo, da insieme di giochi linguistici, resi monadici dal fattuale e convenzionale intreccio tra uso del segno, articolazione del mondo e prassi comportamentale, i cui giocatori sono per così dire giocati da esso, o da storica lingua-madre, quale evento (Ereignis) che si appropria dell’unico possibile accesso al mondo per i suoi parlanti, il linguaggio si trasforma in medium sì costitutivo, ma insieme pubblicamente e controllabilmente (sulla scorta di ragioni linguisticamente adducibili) rivedibile o meglio correggibile da parte dei parlanti, i quali, da suoi semplici utilizzato- ri, applicatori, se ne fanno consapevoli e intelligenti co-autori, al fine di raggiungere sia una consensuale interpretazione delle situazioni (da ognuno ripercorribile) sia una determinazione di fini ugualmente condivisi dagli interagenti (ciò in cui consiste in fondo, secondo la formula coniata da Habermas, l’«agire comunicativo»). Il linguaggio è qui quella sfera-chiave, con cui, attraverso le sue costanti generalizzazioni e tipizzazioni (concetti), i parlanti-conoscenti-interagenti, impiegandole in processi di sintesi ermeneutico-inferenziali, ritagliano, determinano e costituiscono il mondo, sicché non si dà mai un coglimento o un incontro affatto privato-immediato con stati di cose o gli altri o le preferenze proprie, in modo tale che anche l’agire strategico-strumentale del singolo si rivela sempre dipendente da prestazioni o sintesi interpretative, linguisticamente suggerite ovvero socialmente/collettivamente approntate; tuttavia lo stesso linguaggio, in forza della sua doppia struttura performativo-proposizionale, tiene costantemente aperta la possibilità di una rivisitazione pubblico-argomentativa dei significati convenzionalmente in uso e delle loro applicazioni attraverso la possibile contestazione o l’innovativo contributo di ciascun parlante-conoscente-interagente. Inoltre le componenti performative, pur differentemente modalizzate e convenzionalmente declinate da lingua a lingua, con le loro condizioni di accettabilità e il loro riferimento alle diverse dimensioni del mondo, rappresentano una via di accesso alla comprensione e commensurabilità delle diverse lingue, configurando tale accesso non come quello di un osservatore bensì di un almeno virtuale partecipante: l’estraneo, per cessare di esserlo, assume l’inter- scambiabile attivo e passivo ruolo di enunciante e ascoltatore, ovvero di proferitore di proprie enunciazioni accettabili dagli altri parlanti competenti e di destinatario di altrui enunciazioni accettabili per lui. Infine tale concezione della comunicazione istaura una continuità di fondo tra comunicazione quotidiana e impresa scientifica, soprattutto in ambito di scienze umane. Tale concezione pragmatico-discorsiva del linguaggio e della comunicazione risulta cogente o almeno altamente plausibile, se considerata dal punto di vista di una autoconsistente teoria generale o meglio filosofia del linguaggio, la quale cioè non neghi, più o meno esplicitamente, le proprie condizioni possibilitanti (secondo la via riflessiva e «dall’alto» prospettata da Apel), ma si rivela altamente idealizzante, oltre che razionalmente/normativamente non vincolante, se ottenuta tramite una «ricostruzione razionale» empiricamente sostenuta (come vor rebbe Habermas15), anche nel caso in cui si ammetta che possono darsi circoscritti ambiti della società (come ad es. l’economia) non comunicativamente ma sistemicamente regolati, ovvero in forza di specifici media generalizzati (ad es. il denaro), i quali sostituiscono l’intesa linguistica ottenibile in forza dell’avanzamento ed eventuale giustificazione di condizioni di accettabilità. Non solo Haber mas, anche per quanto attiene la comunicazione ordinaria (cioè del quotidiano «mondo della vita»), ritraduce quelle che ho sopra chiamato «condizioni di accettabilità» (indicanti il «come» del possibile accoglimento o rifiuto da parte del destinatario) in «pretese di validità» (che garantirebbero il «perché» dell’adesione richiesta al destinatario), ma oscura due Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 59 fenomeni ricorrenti e spesso prevalenti entro la comunicazione ordinaria, rilevanti proprio perché solo comunicativamente conseguibili. Se è pur vero che ogni atto linguistico, anche di comando, implica un ineliminabile momento di reversibilità nell’assunzione del ruolo di enunciante e destinatario, almeno a livello di reciproca comprensione tra co-parlanti e agenti consapevoli; tuttavia tale reversibilità può non svilupparsi in reciproca parità, come tra proponente e opponente in una comunicazione pienamente argomentativa ovvero in una ideale Sprechsituation o Kommunikationsgemeinschaft. L’enunciante può infatti motivare l’adesione del destinatario: o tramite la (più o meno esplicita) prospettazione di conseguenze che il primo è in grado di produrre in forza della comunicazione e quindi della coordinazione con altri dal destinatario (comunicazione ristretta); o tramite l’avanzamento di condizioni di accettabilità, cui il destinatario aderisce in ragione di un sapere diffusamente accettato, ma incontrollabile dal destinatario stesso e da lui incriticabile (sia sotto l’urgenza di prender parte all’interazione sia sotto il pericolo di venirne escluso) tramite l’elaborazione di consistenti alternative o contro-proposte (comunicazione bloccata). Ciò che qui manca, al di là della parità, è: soprattutto nel caso della comunicazione ristretta, la coincidenza tra enuncianti/proponenti e coinvolti/interagenti; e, soprattutto nel caso della comunicazione bloccata, la necessità per l’enunciante di ricorrere a una ulteriore catena proposizionale, a giustificazione del suo enunciato. Per ottenere indicazioni normativamente vincolanti ovvero la meta-norma formal-procedurale della Diskursethik (che qui formulo nel modo seguente: ri- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 60 cercare, in tutti i casi di conflitto che investano gli interessi o le esigenze di altri, un consenso con essi tramite la conduzione di un discorso pratico, che approssimi la situazione comunicativa ideale, a sua volta caratterizzata dal fatto di essere aperta a tutti i coinvolti, paritaria e cooperativa), non è sufficiente (e può anzi risultare sviante, in quanto conduce a una affermativa idealizzazione dell’esistente) puntare, come fa Habermas, sulla prosecuzione o piena esplicazione o messa in atto di potenziali di razionalità (comunicativa), già tutti iscritti nella quotidiana comunicazione del mondo della vita, i quali verrebbero a liberarsi soprattutto allorché, come nella “nostra” modernità, essi non risultano più bloccati da «garanzie metasociali», quale ad es. l’autorità insieme inquestionabile e irresistibile del sacro. Ovvero, il passaggio dalla comunicazione ordinaria all’argomentazione non si configura come una semplice continuazione dei potenziali di controllabilità, convalidabilità, riflessività, rilevabili nella comunicazione ordinaria, ma insieme come una correzione razionalmente/normativamente richiesta di quest’ultima, che è l’argomentazione stessa a suggerire e pretendere. Infatti, i limiti o blocchi, da me sopra evidenziati entro la comunicazione ordinaria, risultano qualificabili come tali, come difetti (nonostante la loro capacità di assicurare consenso senza ricorso alla violenza), solo in quanto abbiamo guardato alle prestazioni conseguibili attraverso tale forma di comunicazione da una prospettiva già filosofico-argomentativa, costruita in risposta alla interrogazione radicale e riflessiva circa la convalidabilità dei nostri pensieri/conoscenze, una volta che il linguaggio comunicativamente in uso è stato indicato quale me- dium inaggirabile di pensieri/conoscenze concettualmente determinati e ricontrollabili. Inoltre è solo una adeguata e autoconsistente teoria del significato, offerta in risposta alla interrogazione di cui sopra, che consente di individuare i criteri o prospettive che i contributi proposizionali dei partecipanti al discorso pratico hanno da seguire, affinché il consenso risulti qualificato e non solo fattuale. Tali criteri, riassumibili sotto i tre titoli della sincerità/autenticità nella progettazione delle posizioni di scopo, della reciprocità nella soddisfazione delle pur varie esigenze adeguatamente interpretate e della loro compossibile realizzabilità in considerazione delle risorse (soggettive e oggettive) e dei mezzi di intervento disponibili, risultano plurimi (nessuno preso per sé è dirimente) e insieme richiedentisi a vicenda (la soddisfazione dell’uno presuppone una almeno parziale soddisfazione degli altri), ma proprio per questo reciprocamente ponderabili solo in un pubblico discorso, mai solitariamente conducibile. Infine, visto da questa prospettiva, il consenso si traduce propriamente in un’idea critico-regolativa: in base alla quale il fattuale consenso delle maggioranze o minoranze dominanti può esser sempre rimesso in discussione; e in forza della quale il dissenso, pur tenuto ad articolarsi propositivamente e a mantenersi aperto alle altrui controargomentazioni, può prender voce e articolarsi. L’obiettivo è quello di un consenso tale da mettere a frutto, nei suoi fallibili risultati, anche gli apporti dei dissenzienti e tale da mantenersi criticabile, correggibile attraverso futuri e imprevedibili dissensi o nuove conoscenze e posizioni di scopo. Note 1 Cfr. J. HABERMAS, «Diskursethik – Notizen zu einem Begründungsprogramm», in Id., Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1983, pp. 53-125 (tr. it. «Etica del discorso. Appunti per un programma di fondazione», in Id., Etica del discorso, Laterza, Roma - Bari 1985, pp. 49-202). 2 Cfr. K. O. APEL, «Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen der Ethik. Zum Problem einer rationalen Begründung der Ethik im Zeitalter der Wissenschaft», in Id., Transformation der Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1973, vol. 2, pp. 358-435 (tr. it. «L’Apriori della comunità della comunicazione e i fondamenti dell’etica. Il problema d’una fondazione razionale dell’etica nell’epoca della scienza», in Id., Comunità e comunicazione, Rosenberg & Sellier, Torino 1977, pp. 205-268). 3 Per una complessiva e critica ricostruzione dell’etica del discorso v.: N. Gottschalk, Diskursethik, Akademie-Verlag, Berlin 2000; V. Marzocchi, Ragione come discorso pubblico. La trasformazione della filosofia di K.-O. Apel, Liguori, Napoli 2001, cap. 3. 4 Cfr. J. HABERMAS, «Wahrheitstheorien» (1973), rist. in Id., Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1984, pp. 127-183 (tr. it. parz. e molto imperfetta in Id., Agire comunicativo e logica delle scienze sociali, il Mulino, Bologna 1980, pp. 319-343); tale saggio rappresenta un punto di svolta nella riflessione di Habermas, che condurrà poi alla grande opera di teoria della società, Theorie des kommunikativen Handelns, 2 voll., Suhrkamp, Frankfurt/M. 1981 (tr. it. Teoria dell’agire comunicativo, 2 voll., il Mulino, Bologna 1986). Per una versione più matura della Konsenstheorie der Wahrheit cfr. K.-O. Apel, «Fallibilismus, Konsenstheorie der Wahrheit und Letztbegründung», in Forum für Philosophie Bad Homburg (cur.), Philosophie und Begründung, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1987, pp. 116-212 (tr. it. «Fallibilismo, teoria della verità come consenso e fondazione ultima», in K.-O. Apel, Discorso, verità, responsabilità (introduz. e cura di V. Marzocchi), Guerini e Associati, Milano 1997, pp. 65-168). 5 Cfr. K. O. APEL, Die Erklären:Verstehen-Kontroverse in transzendentalpragmatischer Sicht, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1979 (tr. in. Understanding and Explanation. A Transcendental-Pragmatic Perspective, MIT Press, Cambridge/Mass. 1984). 6 Cfr. J. H ABERMAS , Erkenntnis und Interesse (1968), Suhrkamp, Frankfurt/M. 1973, rist. con nuovo «Nachwort» (tr. it. Conoscenza e interesse, La- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 61 terza, Bari - Roma 1973); ma anche Id., Theorie des kommunikativen Handelns, cit., cap. 1. 7 Cfr. J. R. SEARLE, Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press, London 1969 (tr. it. Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio, Boringhieri, Torino 1976). 8 Cfr. J. L. AUSTIN, How to do Things with Words. The William James Lectures delivered in Harvard University in 1955, cur. J.O. Urmson, The Clarendon Press, Oxford 1962 (tr. it. Come fare cose con le parole, Marietti, Genova 1987). 9 Cfr. K. O. APEL, «Die Logosauszeichnung der menschlichen Sprache. Die philosophische Tragweite der Sprechakttheorie», in H.-G. Bosshardt (cur.), Perspektiven auf Sprache. Interdisziplinäre Beiträge zum Gedenken an Hans Hörmann, de Gruyter, Berlin - New York 1986, pp. 45-87 (tr. it. Il logos distintivo della lingua umana, Guida, Napoli 1989). 10 Per le critiche di Apel a Habermas cfr. gli ultimi tre saggi contenuti in Apel, Discorso, verità, responsabilità, cit., pp. 189 sgg. Per una netta presa di distanza di Habermas dall’approccio apeliano, anche a seguito di un complessivo riaggiustamento della propria posizione, cfr. J. Habermas, Wahrheit und Rechtfer tigung. Philosophische Aufsätze, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1999. 11 Per tali critiche confutazioni cfr. K.-O. Apel, «Intentions, Conventions, and Reference to Karl Otto Apel e Jürgen Habermas Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 62 Things: Dimensions of Understanding Meaning in Hermeneutics and in Analytic Philosophy of Language», in H. Parret, J. Bouveresse (curr.), Meaning and Understanding, de Gruyter, Berlin - New York 1981, pp. 79-111; Id., «Ist Intentionalität fundamentaler als sprachliche Bedeutung? Transzendentalpragmatische Argumente gegen Searles Rückkehr zum semantischen Intentionalismus der Bewußtseinsphilosophie» (1990), rist. in Id., Auseinandersetzungen in Erprobung des transzendentalpragmatischen Ansatzes, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1998, pp. 413-457; Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, cit., vol. 1, pp. 397-410. 12 Cfr. a titolo di esempio H.P. Grice, «Utterer’s Meaning and Intention», in The Philosophical Review, vol. 78 (1969), pp. 147-177. 13 Cfr. J. R. SEARLE, Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1983 (tr. it. Dell’intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza, Bompiani, Milano 1985). 14 Per un tentativo di coerente e complessiva esecuzione del linguistic turn in chiave pragmaticocomunicativa e insieme di controllabile correggibilità intersoggettiva mi permetto di rinviare a V. Marzocchi, Le ragioni dei diritti umani, Liguori, Napoli 2004, cap. II.1. 15 HABERMAS, Theorie des kommunikativen Handelns cit., vol. 1, pp. 199-200. Elementi per un discorso sull’etica di Valerio Meattini 1. Possiamo pensare ad una prassi comune in cui si costituisca un’intesa su ciò che sia ugualmente bene per tutti e che non poggi sulla pretesa di far valere un’istanza di bene preventivamente assunta? Una simile prassi assumerebbe, come ha rilevato Tugendhat1, un carattere essenzialmente comunicativo poiché gli individui si fanno reciprocamente, scambievolmente presente che proprio il mutuo interesse implica l’accordo su una prassi sancita da norme e comporta che devono essere ammesse solo norme la cui validità sia ugualmente bene per tutti. Escludendo ogni preventivo riferimento a qualsiasi norma sociale, e a fortiori ad ogni verità superiore che pretenda imporsi in forza di un’intuizione o rivelazione, si è escluso che la situazione di partenza di qualcuno degli interessati poggi su riferimenti privilegiati, dando avvio ad un processo di conciliazioni e accordi costituito di necessità di norme simmetriche. Tugendhat ha qualificato – lo ricordo di passaggio – la sua proposta come una “morale minima” che avrebbe il merito di rendere visibile infine la situazione interumana originaria. Il ragionamento è condotto come segue: da un punto di vista storico la morale minima è uno sviluppo tardo, non fosse altro per la sua dipendenza dalla critica dell’Illuminismo caratterizzata dal fatto che tutte le verità superiori perdono la loro forza persuasiva intersoggettiva; questo venir dopo, però, non relativizza la sua pretesa di fondazione, anzi, proprio dopo l’abbandono, e soltanto dopo l’abbandono di tutte le convinzioni provinciali relative a verità superiori, si fa chiaro che l’interazione originaria fra uomini, se ovviamente si esclude il ricorso alla violenza, è quella di un processo di comunicazione – potenzialmente universale – in cui pariteticamente ognuno fa presente, di fronte ad ogni altro, che l’altro, come egli stesso, ha motivo di assoggettarsi a una norma, se egli stesso lo Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 63 fa. In tal caso non si tratta di fondare un’asserzione, non viene fondata alcuna pretesa di verità; ma una prassi comune e un volere comune hanno avvio e realizzazione in un processo di fondazione che è comunicativo e in cui devono necessariamente accettarsi norme simmetriche. Si potrebbe obiettare a questa posizione del problema la riedizione, già tante volte criticata, del mito di una situazione originaria e forse anche l’inesplicata assunzione di ‘soggetti morali’, ma non è questo adesso il mio interesse. Oltretutto l’autore è ben consapevole che anche la sua concezione della morale non è senza presupposti e che il merito di essa non è di contrapporsi come fondata in sé alle altre che sarebbero fondate relativamente, ma semplicemente quello di poggiare su premesse più deboli. Mi interessa invece riflettere su di una dimensione della comunicazione che, se viene infine elaborata nel linguaggio discorsivo-concettuale, ha però rispetto ad esso un margine di autonomia e già sempre una precedenza. Mi riferisco alla costitutiva relazionalità dell’essere umano in ogni fase del suo sviluppo2. S’avvista in tal caso sia una dipendenza da altri che implica un processo di elaborazione di autonomia e riconoscimento paritetico, e sia una dipendenza dalla scoperta progressiva della propria costituzione etica, che ci s’impone e ci sorprende anche in rapporto ai nostri progetti di vita. Qui, da un lato, l’individuo viene pensato come immediata appartenenza ad una specie in quella che è la sua dipendenza primaria, senza i cui vincoli e legami e cure non sopravviverebbe e, d’altro lato, come potenzialmente in grado di una emancipazione progressiva in base ad una progettualità che richiede sia il discorso e la concettualizzazione e sia il superamento di una ipostatizzazione di quel processo di astrazione. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 64 In questa prospettiva la ragionevolezza e la persuasività della morale minima sopra indicata costituisce solo una tappa dell’apertura all’etico. Il suo punto di forza è dato dal processo d’interazione delle richieste senza che possa essere invocato un riferimento arbitrale indipendente da questa volontà d’intendersi. E sul piano di un’etica del discorso essa ha non solo valore, ma anche il vantaggio di lasciare che nel discorso emergano le ragioni che impegnano e non che il discorso, la sua natura comunicativa, sia già per questo appartenente alla fondazione morale. Il ritorno all’impegno socratico-platonico di far uso del discorso per lasciar emergere ciò che il discorso deve riconoscere è senz’altro prima e oltre ogni ingenua fiducia nel dialogo. Su questo punto non posso vedere niente di nuovo rispetto a quel che mi ha già persuaso in passato3. C’è invece uno sfondo ulteriore nella dimensione dell’etico su cui mi pare giusto riflettere. Arthur Schopenhauer 2. È noto il ritorno di Horkheimer a Schopenhauer come a colui che ha dato la giustificazione più profonda della morale senza entrare in conflitto con la conoscenza esatta e senza ricorrere al sovrannaturale4. Schopenhauer ha giustificato filosoficamente l’amore per il prossimo, anzi per la creatura, senza neanche sfiorare le problematiche affermazioni e prescrizioni delle confessioni religiose socialmente condizionate. Nelle pagine riguardanti Schopenhauer, nell’opera tradotta col titolo di Studi di filosofia della società, Horkheimer insiste sui punti di forza del filosofo che ha spezzato la tradizione dell’idealismo tedesco (ed europeo in genere) divinizzante il mondo in sé e ha smascherato le sublimazioni mistificatrici della dottrina che pretende il bene supremo presente nell’eternità dell’essenza e manifestantesi nei diversi fenomeni dell’esistenza. E se è vero che, proiettando nel trascendente la nullità dell’individuo, egli ha spento la debole speranza di Kant in un oltre la trama della pura fenomenicità, è del pari vero che di Kant ha conser vato l’eredità preziosa che non solo l’azione degli uomini dipende dalla verità, ma la verità stessa dipende a sua volta dall’azione degli uomini. Nell’epoca e nelle società che progressivamente volgono verso un verdetto d’insignificanza dell’individuo – mi sia permesso di pensare con Horkheimer –, di ogni individuo, nel pensiero di Schopenhauer si trova un riscatto e una redenzione, perché egli ha portato a riconoscere la nullità dell’individuo ben oltre il suo asservimento alle esigenze della ragione tecnico-strumentale che può annodare i suoi raccordi solo nella rappresentazione. Proprio il riconoscimento su di un altro piano – quello dell’appartenenza di tutti all’identità di fondo della realtà – della nullità dell’individuo, porta ad innestare, sul tipico terreno della manifestazione delle individualità separate, gli atteggiamenti (suggeriti dal riconoscimento dell’identità liberante dall’egoismo) di compassione, di partecipazione alla gioia altrui e l’aspirazione ad una realtà diversa da quella esistente. Questi motivi antagonisti della strumentalità della ragione e delle sue strategie di vantaggio unilaterale possono essere ulteriormente declinati, nella prospettiva resa ancora più inquieta dalle forze ora operanti, come orrore delle ingiustizie passate e presenti e come antidoto di fronte all’insignificanza del futuro, nella volontà purificata di diffondere la solidarietà, di alleviare le sofferenze degli uomini e nella pietà verso ciò che merita di essere conservato. Qui, per ricordare ancora il punto fondamentale, il tentativo della filosofia moderna di conciliare la giustizia trascendente (come altre idee religiose) con il riconoscimento incondizionato della scienza non viene minimamente intaccato. Solo che, la prospettiva agonistica nei confronti di come è il mondo – Schopenhauer si è sempre rifiutato “di tributare alla realtà una collocazione sullo sfondo dorato dell’eternità” – genera una propensione irriducibile ad apporsi al fatto che gli individui vengano risolti nel mero dato statistico e che nelle modalità del puro calcolo l’ingiustizia e il male perdano la connotazione di una lancinante e intollerabile presenza. Se la propensione scientifica divenisse l’unica prospettiva della mente umana non ci sarebbe spazio che per il più nero pessimismo, mentre è proprio il pessimismo teorico di Schopenhauer che può attivare quelle risorse di lotta e di resistenza che possono essere risve- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 65 gliate quando non si creda più al risultato automatico dello svilupparsi di una razionalità eterna, intrinseca alla storia stessa. Questa filosofia della resistenza è uno dei grandi contributi di Schopenhauer per una apertura all’etico. 3. Dicevo, dunque, di uno sfondo ulteriore rispetto ad una morale che non vuole più fondarsi su di un riferimento asserito, ma impegnarsi in una fondazione per l’adesione, in vista di una partecipazione ad una prassi intersoggettiva. Né Tugendhat, né Schlick (che non poco deve a Schopenhauer in campo etico)5 hanno evitato la questione: perché voler essere morali?6 Non è infatti cosa secondaria che si voglia essere morali, anzi è uno dei presupposti (credo) di quella morale minima proposta da Tugendhat. Le risposte di Schlick e di Tugendhat in tal caso convergono e in sintesi possono essere formulate così: perché l’essere morali è sorgente di una vita più ricca e più capace di felicità7. Ed è una risposta perfettamente in linea con il pensiero di Schopenhauer che se certamente non è un predicatore di felicità, è però alla ricerca di una via d’uscita dalla reiterazione dell’egoismo e dell’infelicità che ad esso si congiunge. Quella filosofia della resistenza di cui sopra si è detto è incentrata sulla difesa degli individui come unica realtà, attenta al loro decorso vitale, mentre i popoli e gli Stati sono mere astrazioni, genera e nient’altro. L’attenzione per l’individualità concreta, iscritta nello sfondo nullificante, può produrre quella particolare compenetrazione per il comune destino che è propria di una volontà purificata. Questa attenzione e la compartecipazione (le “virtù sociali” di Schlick) non sono, però, un procedimento di Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 66 smedesimazione che depaupera e indebolisce, ma l’acquisizione della precisa consapevolezza che chi punta sull’egoismo e sui genera (le astrazioni che costituiscono una trama che avvolge gli individui) è un truffato – per dirla con Horkheimer. Si può sostenere che la moralità sia generata da una pressione oggettiva e dalle dinamiche interne ad un gruppo umano e che, dunque, non c’è nessun bisogno di cercare una risposta alla domanda che sopra si è posta? Sì, se si saldano diritto e moralità; allora però si avrà infine soltanto il diritto e si sarà corrisposto ad un’accezione ristretta del termine ‘morale’ ed ‘etico’, perché, pur se etimologicamente l’uno e l’altro rimandino al ‘costume’, il loro impiego comporta e ormai suppone una spontaneità e un’originalità di atteggiamento nello stare al mondo che il diritto non richiede né indaga, bastando in tal caso l’ossequio alle leggi. Semmai l’obiezione nei confronti della ricerca di questo sfondo ulteriore potrebbe trovarsi proprio nelle pagine di Tugendhat, laddove, proponendo la morale minima, che è tale proprio perché non fa ricorso che alle istanze concrete avanzate dagli individui che entrano in relazione, e della cui richiesta di bene(essere) ogni altro deve tener conto, ricorda che individui o comunità parziali possono ugualmente continuare a credere nelle loro verità superiori, perché se esse non possono essere fondate non possono nemmeno essere confutate; tuttavia, il punto fondamentale rimane che il senso del procedimento di fondazione pare assumere un carattere essenzialmente, intrinsecamente comunicativo (e non asserto- rio di una qualche verità superiore). Non sarebbe allora la ricerca di uno sfondo ulteriore il risultato di una incomprensione della proposta o, comunque, un’aggiunta superflua perché già concessa, in sede d’arricchimento individuale, da Tugendhat? Il rischio d’incomprensione o di superfluità lo si corre senz’altro, ma c’è una considerazione che mi ha indotto a sfidarlo. Verso la fine del paragrafo “Morale e comunicazione”8, Tugendhat – e lo abbiamo già ricordato – specifica che la concezione morale che è il risultato del processo comunicativo in questione e che porta ad assumere come criterio d’orientamento il predicato di fondazione “ugualmente buono (bene) per tutti” non è senza presupposti (anche se il suo vantaggio rimane quello di poggiare su premesse più deboli)9. Quel che ora mi domando è se non sia proprio quello sfondo la controparte in ombra del processo di fondazione di una morale il cui carattere sia “essenzialmente, intrinsecamente comunicativo”, o, più precisamente, se non possa esserlo. “Perché io voglia essere morale” è u n a d o m a n d a c h e , s i è v i s t o , Tu gendhat si fa 10 ; e la risposta – che sembrerebbe soddisfacente – coinvolge, si è detto, la felicità. Io non contesto questa risposta. Sostengo che la domanda può portarci un po’ oltre, oppure condurre ad una specificazione ulteriore della risposta e quindi a ciò cui si allude con ‘felicità’, non invocando però una verità di ordine superiore, un comandamento, un imperativo o una rivelazione, ma alludendo semmai ad uno svelamento. C’è un’osservazione nel Mondo che suona: «al momento di morire ci renderemo conto di come una mera illu- sione abbia limitato la nostra esistenza alla nostra persona»11. In effetti, si può riassumere in questa frase quanto di Schopenhauer – tramite anche Horkheimer – abbiamo commentato in precedenza. È questa forse una verità superiore (giacché è evidente che non è né un comandamento né un imperativo)? Ne dubito, se il significato di “verità superiore” è quello che Tugendhat intende, collegato a quell’Illuminismo per cui «tutte le verità superiori perd[o]no la loro forza persuasiva intersoggettiva»12. Il senso della frase è piuttosto un altro. Intanto, non è formulata con un ‘tutti’ si accorgeranno che…, ma, sebbene il verbo sia all’indicativo, come un poter avvedersi che una mera illusione ha limitato la nostra esistenza alla nostra persona. Schopenhauer indica, a mio ve- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 67 dere, il fondo comune di appartenenza, la comune radice degli uomini e una potenziale e più veritiera felicità perduta per la chiusura che ci ha costretti nello stretto involucro della nostra corporeità. Allude ad un riconoscimento degli altri (coinvolti come noi nella radice del mondo e come noi asserragliati però nell’egoità) che probabilmente non c’è stato, ma che, se ci fosse stato, avrebbe allargato e intensificato la nostra vita. Suggerisce che potremmo accorgerci di aver cercato nella direzione opposta quel che abbiamo inseguito per tutta la vita. Sì, forse questa è una verità superiore, ma non di quelle contestate da Tugendhat, se coinvolte nel processo di fondazione comunicativo della morale. Non si vuole portare alcuno dalla propria parte, non si vuol convincere nessuno del valore di verità di qualcosa, ragionando come fa Schopenhauer. Si è semplicemente assorti in una possibilità che improvvisamente, se compresa e accolta, ci libera dalle pareti del nostro corpo, attenua la forza dell’egoismo. Se qualche presupposto la proposta di Tugendhat deve avere (e si ammette che ce l’ha) perché non potrebbe essere proprio questo legame debole con l’essere un individuo l’altra faccia delle premesse deboli su cui poggia la morale che risulta dal processo comunicativo? Ciò a cui Schopenhauer richiama non può avere nessun valore di verità fondante e quindi non può insidiare la fondazione di un’etica su premesse deboli. È semmai una voce da lontano che invita tutti i viventi umani a tra-vedere, a tra-passare con lo sguardo della grande vita la vita individuale che vuol consistere ossessivamente in sé, ma che in verità non è mai stata senza gli altri. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 68 Note 1 Problemi di etica, Einaudi, Torino 1987. Si può vedere al riguardo V. Meattini, Filosoficamente abita l’uomo. Etica e conoscenza, G. Laterza, Bari 2005 e Natura umana, scetticismo e valori, G. Laterza, Bari 2009. 3 Cfr., V. MEATTINI, L’orizzonte etico e politico di Platone, Vigo Cursi, Pisa 1984. 4 Studi di filosofia della società, Einaudi, Torino 1981, pp. 165-78. 5 Cfr., M. SCHLICK, Problemi di etica e aforismi (a cura di Anna Ioly Piussi), Pàtron, Bologna 1970. 6 E. TUGENDHAT, Problemi di etica, cit., p. 34. 7 Per come si debba configurare la nostra concezione della moralità (se deve includere la felicità), e se vera sia soltanto una concezione della felicità che comprenda la moralità, rimando alle due opere citate nelle nn. 3, 4. 8 Cfr., Problemi di etica, cit., pp. 83-101. 9 Ivi, p. 99. 10 Ivi, p. 34. 11 A. SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà e rappresentazione (a cura di A. Vigliani, introd. di G. Vattimo), Mondadori, Milano 199, pp. 1124-5. 12 Ivi, p. 97. 2 Linguaggio, azione, comunicazione: una questione etica di Daniella Iannotta «La scienza del linguaggio assume la comunicazione come fatto primitivo di cui essa determina le componenti, i fattori e le funzioni. Ed essa ha ragione a tenere la comunicazione per data: è un fatto che i messaggi circolano; il malinteso stesso è un accidente di percorso nello scambio che, in una maniera o nell’altra, ha luogo. La comunicazione è per tal verso il fatto primitivo a partire dal quale esiste qualcosa come una scienza»1. In una suggestiva raccolta di saggi del 1994, Paul Ricœur analizza il suddetto “fatto” rilevando, innanzitutto, la differenza che separa una scienza della comunicazione da una riflessione di stampo filosofico. Se, pertanto, nell’ottica del linguista la comunicazione è «il dato a partire dal quale la sua scienza diviene possibile», per il filosofo c’è un problema-comunicazione che si configura «mediante il gesto trascendentale che sospende il carattere completamente naturale – nel senso di dato scontato – e naturalista – nel senso fisica- lista – della comunicazione»2. Nella filosofia, insomma, tutto diventa enigmatico nella misura in cui ci si interroga sull’uso e sul senso di parole e proposizioni. Così, se prendiamo la definizione di Jakobson per cui un mittente invia un messaggio al destinatario secondo delle regole – ed è l’assunto di base della teoria della comunicazione – risulterà problematica, nella prospettiva ricœuriana, la «costituzione in diadi, in coppia, degli interlocutori, in breve la loro alterità»3. I parlanti, che in una disciplina semiotica, sono semplicemente i poli di riferimento di un sistema di segni dato, da un punto di vista filosofico non possono non essere considerati nella loro individualità globale, esistenziale, corporeo-emozionale, in breve nel loro concreto essere-nel-mondo. Le parentesi, che la linguistica pone sul parlante in quanto soggetto vivente, sulla realtà e sulla dimensione intersoggettiva, non possono più essere mantenute in sede filosofica, dove al contrario vige l’a- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 69 pertura del linguaggio all’essere. Che qualcuno dica qualcosa implica, infatti, che ci sia un locutore, il quale elabora un messaggio; che la dica a qualcuno su qualche cosa implica che ci siano un interlocutore e un mondo a cui si fa riferimento; che il discorso sia sottoposto a regole implica che la significazione passi attraverso una struttura e non una presa intuitiva del mondo, inevitabilmente solipsistica. Allora, che un mittente invii un messaggio al destinatario, non soltanto implica delle “funzioni” correlate che tale scambio consentano, ma anche il superamento di una distanza enigmatica, che va al di là del possesso di un codice comune di riferimento. Se, cioè, rompiamo «ogni rappresentazione quasi fisica del messaggio, della sua codifica e della sua decodifica, ci formiamo con Leibniz e Husserl l’idea di due monadi, ossia di due serie di eventi psichici, tali che nessun evento dell’una possa appartenere anche all’altra; la diade richiesta dalla costituzione è costituita come diade allorché le due serie di eventi vengono comprese come insiemi privi d’intersezioni, in breve, come delle serie chiuse»4. In questo modo, noi poniamo un problema “comunicazione” – “enigma”, “meraviglia” dice Ricœur – nella misura in cui siamo chiamati a riflettere sull’idea della possibilità di superare una incomunicabilità tra le monadi: «la comunicazione diviene un paradosso per la riflessione, paradosso che l’esperienza quotidiana e il linguaggio ordinario dissimulano, che la scienza delle comunicazioni non riconosce; il paradosso sta nel fatto che la comunicazione è una trasgressione, nel senso proprio di superamento di un limite, o meglio di una distanza in un certo senso insuperabile»5. Abbiamo voluto dare inizio alla nostra riflessione con queste suggestioni di Ricœur poiché ci sembra che esse pon- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 70 gano un problema cruciale quanto alla destinazione etica dell’atto comunicativo, problema che emerge non appena si tolgano le parentesi che la scienza linguistica – intesa nel senso più ampio possibile – mette su quella “apertura del linguaggio all’essere” di cui sopra. Evidentemente ciò non significa misconoscere il ruolo delle analisi di linguaggio, la cui varietà e molteplicità ha determinato nel secolo appena trascorso la cosiddetta “svolta linguistica nel pensiero”, ma precisamente dialettizzare quel ruolo, squisitamente metodologico, con un discorso com-prensivo, dove cioè le implicazioni della “lingua ben fatta” vengono recuperate al di là del metodo ma non in alternativa ad esso. Tenendoci ancora al nostro Maestro, Paul Ricœur, intendiamo con ciò dire che non vogliamo fare delle scienze del linguaggio e della riflessione filosofica i poli di una alter nativa – come la diltheyana contrapposizione fra scienze della natura e scienze dello spirito o anche la gadameriana escludenza del metodo e della verità – bensì i momenti di un processo dialettico, in cui lo “spiegare di più” punta a un “comprendere meglio”. La ben nota figura del circolo ermeneutico gioca qui a tutto tondo e si arricchisce in Ricœur se consideriamo la novità del suddetto inviluppo della spiegazione e della comprensione, che vieta di tenersi alla univocità delle due nozioni grazie alla consapevolezza che proprio il metodo gioca nelle discipline linguistiche, che pure rientrano nell’ambito comprensivo delle scienze umane. Il metodo, pertanto, iure nativo finalizzato al corretto funzionamento del sistema, con i suoi risultati getta una luce sulla comprensione delle modalità quotidiane, ordinarie, del nostro essere nel mondo insieme ad altri. In questo senso sarà possibile, come dicevamo poc’anzi, articolare lo spiegare e il comprendere in quell’arco ermeneutico in cui lo “spiegare di più” aiuta a “comprendere meglio”, poiché, diciamo con Ricœur, si sarà sostituita «all’alternativa grossolana una dialettica sottile»6. Prendiamo il caso dell’interpretazione di un testo: qui, la dialettica per la quale spiegare e comprendere non si riassumono in un “rapporto di esclusione”, gioca in una articolazione della dimensione epistemologica e di quella ontologica: «Dimensione epistemologica: se esiste un tale rapporto di implicazione reciproca tra i metodi, si deve trovare tra scienze della natura e scienze umane tanto una continuità quanto una discontinuità, tanto una affinità quanto una specificità metodologica. Dimensione ontologica: se spiegazione e comprensione sono così indissociabilmente legate sul piano epistemologico, non è più possibile far corrispondere un dualismo ontico a un dualismo metodico»7. Ciò equivarrebbe, infatti, a risolvere la verità nella certezza, a legare il “destino della filosofia” al corretto uso di un metodo. Ci troveremmo così a «credere che la filosofia sia solidale con una disciplina o con un fascio di discipline che si sottrarrebbero al regno universale della scientificità matematica o sperimentale. Se la filosofia deve sopravvivere, non è suscitando scismi metodologici. Il suo destino è legato alla capacità di subordinare l’idea stessa di metodo a una concezione più fondamentale della nostra relazione di verità con le cose e con gli esseri»8. Non vogliamo proseguire oltre su questo discorso, che abbiamo evocato allo scopo di rilevare la complessità di una meditazione sulla comunicazione, la cui qualità etica vogliamo far emergere tra le pieghe stesse dell’analisi del lin- guaggio. Ciò vuol dire per noi mettere l’accento, da una parte, sulla comunicazione in quanto relazione di un parlante e di un interlocutore nel vis-à-vis di uno scambio “in presenza”; dall’altra, come dialogo “in assenza”, dunque, in senso ampio, come comunicazione all’interno del mondo odierno dei media e delle sue molteplici sfaccettature. Non vogliamo, dunque, indagare sui meccanismi della comunicazione o sull’analisi comparativa delle definizioni che se ne danno in sede squisitamente semiotica, bensì recuperare la meraviglia del comunicare nel trasgredire una distanza, e vogliamo farlo attraverso un percorso all’interno delle discipline di linguaggio. Per questo ci proponiamo di evidenziare non tanto i sistemi linguistici in quanto tali ma le aperture che essi favoriscono in ordine alla considerazione di quello che abbiamo chiamato l’essere nel mondo globale dell’uomo. Quale comunicazione? Nel variegato e complesso mondo della comunicazione oggi, vorremmo iniziare prendendo atto che il primitivo senso, greco-latino, di comunicazione come mettere in comune, si è venuto via via “secolarizzando” – come sottolinea Dario Viganò ne I sentieri della comunicazione – e cioè trasformando all’interno di uno sviluppo storico, che ne ha segnato una “trasmigrazione semantica”. Prendiamo, ad esempio, una definizione della comunicazione a partire dalla sua etimologia: la radice del termine comunicazione «si può far risalire ai verbi greci koinóō e koinōnéō, che richiamano i concetti di “rendere partecipe”, “mettere in comune”, “essere coinvolti o in accordo”. Medesimo significato as- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 71 sume il termine communico nella cultura latina: anche in questo caso il verbo indica diverse attività che hanno come comune denominatore la compartecipazione, la condivisione, la possibilità di coinvolgere o di avere rapporti con qualcuno [...]. L’attività comunicativa presuppone, quindi, come dato essenziale, l’avvio di una relazione, l’instaurarsi di un contatto»9. Ora, il concetto di comunicazione dall’atto del mettere in comune, del condividere, del partecipare è venuto allargandosi all’oggetto stesso del comunicare, al mezzo grazie a cui si comunica, alla tecnologia contemporanea della comunicazione massmediale. Insomma, si è progressivamente perduta la dinamica interpersonale dello scambio comunicativo per aprirsi alla considerazione dei mezzi (“strade, canali, ferrovie”, ricorda Viganò) e delle tecnologie (“industrie della stampa, del cinema e della televisione”) che allargano i confini di quello scambio stesso. Ma, allora, la “migrazione semantica”, cui abbiamo appena accennato, «partendo dal senso originario di condivisione, approda ad un uso linguistico che sottolinea quasi esclusivamente il significato di trasmettere»10. È chiaro che la trasformazione corrisponde ad un cammino della cultura che, se per un verso accoglie il già là della nostra Tradizione, per l’altro, costruisce del nuovo progettando incessantemente orizzonti ulteriori di vita e di senso. Opportuno ci sembra, pertanto, l’approccio di una sociologia della comunicazione, e in proposito vogliamo citare Morcellini e Fatelli, i quali notano: «Limitare la pertinenza della comunicazione all’atto di “mettere in relazione” poteva [...] essere sufficiente nel momento in cui la “finitezza” dell’azione comunicativa rendeva significativo Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 72 ed esauriente lo stabilirsi di un contatto. Oggi non c’è più finis terrae, tutto è stato scoperto e tutte le relazioni sono state stabilite: la posta maggiore dei processi comunicativi non può risiedere più nell’intensificazione dei contatti (e nello scioglimento delle contraddizioni che v’è implicitamente promesso). Il problema comunicativo per eccellenza non può più essere il “collegamento” (o l’allargamento della partecipazione se si preferisce), diventato improvvisamente inflazionato e ordinario, bensì la sua articolazione e i suoi esiti – anche esasperando le contraddizioni – soprattutto in un mondo in cui gli ambiti comunicativi appaiono sempre di più dominati dalla neutralità e dalla impersonalità, e comunque dalla generale mancanza di un senso apodittico e predeterminato»11. L’ormai abusato esempio di Internet, dove costitutive appaiono proprio queste neutralità e impersonalità, riesce ancora a descrivere bene l’eccesso e la problematicità della comunicazione oggi. La stessa consapevolezza emerge in sede semiotica. Come dice Bettetini «non è facile proporre una definizione onnicomprensiva, significativa, eloquente e funzionale del termine “comunicazione”». In campo semiotico il compito appare più facile, dal momento che «le difficoltà sembrerebbero ridursi a un ambito di scelte piuttosto ridotto», ambito in cui ne va di una «sola pertinenza scientifica» legata alla «organizzazione di un complesso di segni in un testo e della traduzione del suo potenziale semantico in un atto di scambio». Tuttavia, prosegue Bettetini, «è sufficiente far riferimento alle prospettive offerte da altre discipline, come la psicologia cognitiva, la sociologia o le teorie dell’informazione, per essere afferrati da una sensazione che po- trebbe diventare di confusione e quasi di smarrimento». E ciò dipende dal fatto che, in tal caso, la comunicazione può «essere definita come un’azione destinata a modificare il comportamento di uno o più interlocutori. Oppure, come un’interazione che comporta modifiche reciproche fra i soggetti che vi sono coinvolti, ai due estremi dello scambio. Oppure, come l’atto di scambiarsi informazioni. Oppure, come il procedimento attraverso il quale un pensiero può modificarne un altro. Ancora: come un processo di regolazione, che implica la comprensione di messaggi o l’accostamento di esperienze; come l’uso concreto, empirico di un insieme di segni; come comprensione degli effetti di una traslazione informativa e delle reazioni del soggetto ricettore; come trasmissione di un messaggio che implica almeno un progetto di interazione...»12. Significativo, l’uso dei puntini al termine del discorso, come a sottolineare che qualcosa sfugge, che nuovi approcci sono possibili. Proprio in un contesto siffatto, dunque, risulta urgente la domanda fondamentale sul senso della relazione, che comunque caratterizza l’orizzonte della comunicazione. Infatti, come accennavamo poc’anzi, che si stabilisca un contatto in praesentia – nelle svariate modalità della relazione faccia a faccia – o che quello si instauri in absentia – nelle varie forme della testualità fino ai labirinti della rete – c’è una qualità etica della comunicazione che ci consente di farne riemergere la profondità vissuta oltre che la corretta utilizzazione dei codici o ancora la sofisticata apparecchiatura strumentale; che ci consente di recuperarne l’ancoraggio di senso che funge, che rende possibile l’incontro – sia pur virtuale – lo scambio dei messaggi, la messa in comune in una sorta di cammino a ritroso dal già là tecnologico alla condizione di possibilità dell’incontro stesso. Insomma, per dirla ancora con Viganò, «il percorso di secolarizzazione del termine comunicazione indica perfettamente che l’epoca contemporanea vive all’interno di un paradosso: da una parte essa è pervasa dall’ossessione per la comunicazione; dall’altra si scopre destinataria di una eredità “contaminata”, in cui l’originario luogo di partecipazione comunitaria al senso condiviso si è via via trasformato in una complessa articolazione di strumenti oggettuali, capaci di trasmettere messaggi, ma inadeguati a ricostruire l’originario bisogno di condivisione e partecipazione ad un mondo comune»13. Condivisione e partecipazione che le regole del linguaggio evidenziano nella misura esatta in cui i comunicanti si trovano in un mondo da abitare insieme, nonostante la problematicità di quell’abitare stesso all’interno delle nostre società complesse. Il cammino di linguaggio Riprendiamo dunque il discorso sul linguaggio, per tracciare un breve, e soprattutto parziale, cammino all’interno delle varie discipline e per mostrare come, ciascuna, non possa rimanere entro i propri confini che per scelta metodologica, come quindi ciascuna preluda ad un cambiamento di livello dell’indagine, cui avrà nondimeno fatto da premessa. Possiamo qui prendere un esempio privilegiato, richiamando Umberto Eco, il quale facendo riferimento alla semiotica strutturale e alla filosofia analitica, mette in evidenza come esse restino nei confini di campi rigorosamente delimitati, che pur indagando i feno- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 73 meni segnici, lasciano poi tra parentesi i soggetti, i messaggi e i contesti della comunicazione in atto. Lo avevamo già visto all’inizio con Ricœur, affrontiamo ora il discorso dalla parte del semiologo. La semiotica, quale scienza dei segni, non può configurarsi che come “teoria dei codici”. Lo stesso Umberto Eco, nel Trattato di semiotica generale, riflettendo sul soggetto della comunicazione metteva in evidenza che «questo soggetto si presenta nella teoria dei codici come un modo di vedere il mondo; per conoscerlo non si può che vederlo come un modo di segmentare l’universo e di associare unità espressive a unità di contenuto, in un lavoro nel corso del quale queste concrezioni storico-sistematiche si fanno e si sfanno senza posa». Ne consegue: «La semiotica ha un solo dovere: definire il soggetto della semiosi attraverso categorie esclusivamente semiotiche: e può farlo perché il soggetto della semiosi si manifesta come il continuo e continuamente incompiuto sistema di sistemi di significazione che si riflettono l’uno sull’altro». E prosegue: «Occorre naturalmente eliminare ogni ombra di idealismo da tale asserto. Qui non si sta negando l’esistenza e l’importanza dei soggetti empirici individuali e materiali che, quando comunicano, ubbidiscono ai sistemi di significazione e nel contempo li arricchiscono, li criticano e li cambiano. Qui si sta solo assumendo che la semiotica non può che definire questi soggetti all’interno del proprio quadro categoriale, nello stesso modo in cui, parlando dei referenti come contenuti, non nega l’esistenza delle cose individuali e degli stati reali del mondo, ma assegna la loro verifica (e la loro analisi in termini di proprietà concrete, mutazioni, verità e falsità) ad altri tipi di indagine [sottolineatura nostra]»14. Scelta metodolo- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 74 gica, dicevamo, per cui è chiaro che oggetto della semiotica è la semiosi, cioè il «processo per cui gli individui empirici comunicano e i processi di comunicazione sono resi possibili dai sistemi di significazione. I soggetti empirici, dal punto di vista semiotico, possono solo essere identificati come manifestazione di questo doppio (sistematico e processuale) aspetto della semiosi. Questo non è un asserto metafisico: è una assunzione metodologica. La fisica conosce Cesare e Bruto come eventi spazio temporali definiti da una interrelazione di particelle elementari e non ha nulla a che vedere con le motivazioni delle loro azioni, né con la valutazione etica dei risultati di queste azioni. Nello stesso modo la semiotica ha a che fare coi soggetti degli atti semiosici e questi soggetti o possono essere definiti in termini di strutture semiotiche o, da questo punto di vista, non possono essere definiti per nulla»15. È la chiusura metodologica dell’universo dei segni. Universo scientifico in senso proprio, nella misura esatta in cui obbedisce alla logica dell’astrazione, di cui sopra. Ma, di nuovo, se un procedimento siffatto consente la linearità descrittiva della scienza, questa non può considerare l’approccio metodologico come esaustivo. Facevamo l’esempio del soggetto: da un punto di vista semiotico, evidentemente, il soggetto non sono io che parlo né tu che ascolti, bensì il polo di una identificazione sintattico-grammaticale, tuttavia nel processo comunicativo fra me e te tale identificazione non basta più per comprendere il chi e il che cosa del nostro attuale parlare. Considerazioni analoghe possiamo fare per la filosofia analitica, la quale «si è appagata del proprio concetto di verità (che non riguarda come le cose stanno di fatto bensì che cosa si do- vrebbe concludere se un enunciato fosse inteso come vero), ma non ha problematizzato il nostro rapporto prelinguistico con le cose. In altre parole, l’asserzione la neve è bianca è vera se la neve è bianca, ma come si avverta (e si sia sicuri) che la neve sia bianca viene demandato a una teoria della percezione, o all’ottica»16. D’altronde la filosofia del linguaggio ordinario prescinde dalla considerazione dei modi di costituzione dell’esperienza. Nata come bisogno di chiarificazione, suo intento è la riflessione sull’uso del linguaggio – secondo l’insegnamento wittgensteiniano – che prescinde in ugual misura e dal perseguimento di un linguaggio ideale e dalla considerazione dell’esperienza. Esperienza che interessa alla filosofia analitica solo in quanto è detta attraverso il linguaggio, per cui riflettendo sull’uso del linguaggio si presume che venga anche chiarita l’esperienza, che nel linguaggio viene espressa. Da questo punto di vista, pertanto, essa non è soltanto antimetafisica ma anche antifenomenologica. Piuttosto, dunque, è suo interesse la codificazione di linguaggio in cui quella stessa esperienza viene articolata e trova espressione. E quando Wittgenstein – nel paragrafo 43 delle Ricerche filosofiche 17 – afferma che «il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio», egli apre al pluralismo di tali “usi”, come dà a pensare la nozione di “gioco linguistico”: «Ma quanti tipi di proposizioni ci sono? Per esempio: asserzione, domanda, ordine? – Di tali tipi ne esistono innumerevoli: innumerevoli tipi differenti di impiego di tutto ciò che chiamiamo “segni”, “parole”, “proposizioni”. E questa molteplicità non è qualcosa di fisso, di dato una volta per tutte; ma nuovi tipi di linguaggio, nuo- vi giochi linguistici, come potremmo dire, sorgono e altri invecchiamo e vengono dimenticati. (Un’immagine approssimativa potrebbero darcela i mutamenti della matematica). Qui la parola “giuoco linguistico” è destinata a mettere in evidenza il fatto che il parlare un linguaggio fa parte di un’attività, o di una forma di vita»18. I giochi di linguaggio determinano, pertanto, l’efficacia di funzionamento del linguaggio stesso, nella misura in cui ciascun gioco risulta appropriato ad esprimere una determinata situazione esperienziale. L’unico problema è quello della corretta utilizzazione delle regole del gioco, nei cui confini le parole acquistano il loro “impiego quotidiano” (par. 116). La costituzione del significato, insomma, non nasconde alcun enigma ma fa capo al carattere pubblico dell’uso, per cui la pratica del linguaggio ordinario richiede esclusivamente che si apprendano le regole del gioco. E, tuttavia, quello che ci preme sottolineare in questa sede, è l’uso che Wittgenstein fa della nozione di “attività” e di “forma di vita”. Se, infatti, i giochi linguistici, nel dettare le regole del loro corretto utilizzo, descrivono dei contesti vitali e attivi, ciò significa rilevare una dimensione preetica dell’uso linguistico che, se non entra esplicitamente nel discorso nondimeno lo sorregge. L’implicazione sarà più evidente con Austin, al quale vogliamo ora tenerci. Con Austin, le analisi sul linguaggio si spostano più decisamente sul momento pragmatico della comunicazione, e cioè sull’analisi dell’inviluppo, in sede proposizionale, del contesto e delle intenzioni che regolano le proposizioni stesse. Già con i giochi wittgensteiniani viene sottolineata l’attività o la forma di Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 75 vita che il parlare comporta, ma nella pragmatica austiniana l’atto del o nel dire assume una pregnanza particolarmente feconda per il nostro discorso. Dalla forma alla forza Nella pragmatica del linguaggio, in effetti, l’attenzione è incentrata sulla forza, sulla performatività, dell’atto linguistico e sulle conseguenze che questo comporta sull’interlocutore. Con Austin, l’analisi delle proposizioni mira a mettere l’accento sul fatto che “dire è fare”19 in certe circostanze e a determinate condizioni. Austin, cioè, nella sua analisi recupera la valenza “sociale”, comunitaria, del linguaggio nel suo uso ordinario. Richiamiamo brevemente i termini della problematica. Due sono i momenti in cui si articola la riflessione di Austin. Nel primo, egli opera una distinzione fra le proposizioni constatative e le proposizioni performative – e mentre le prime sono sottoponibili alla verifica del sì e del no, del vero/falso, le seconde saranno considerate felici o infelici in relazione al loro successo o insuccesso pragmatico. La distinzione proviene direttamente dalla diffidenza nei confronti di una considerazione univoca del linguaggio – filosofica, secondo gli analisti del linguaggio – che vede le proposizioni esclusivamente come assertive. Ma, frasi del tipo: «Ti prendo come mio sposo», «Ti battezzo», «Ti prometto», non asseriscono nulla, non descrivono nulla, in breve non constatano bensì fanno qualcosa nell’atto stesso del loro essere pronunciate. È chiaro che la performatività è legata alle procedure della comunità di appartenenza – e questo è, precisamen- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 76 te, il versante “sociale” di cui dicevamo. Così, per esempio, nella nostra cultura cristiana non è consentita la poligamia. Austin enumera, allora, le condizioni di “felicità” del performativo, che sono strettamente connesse con un orizzonte normativo-procedurale: «(A. 1) Deve esistere una procedura convenzionale accettata, avente un certo effetto convenzionale; procedura che deve includere l’atto di pronunciare certe parole da parte di certe persone in certe circostanze, e inoltre (A. 2) le particolari persone e circostanze in un dato caso devono essere appropriate per il richiamarsi alla particolare procedura (B. 1) La procedura deve essere eseguita da tutti i partecipanti sia correttamente che (B. 2) completamente»20. Normativo, dicevamo, in quanto determina la valenza e la consistenza dell’azione. Infatti, la non osservanza comporta nullità: pronunciare la formula «Ti prendo come mio sposo» davanti al capitano di una nave è atto efficace se ci troviamo in mare, magari durante una crociera. Ma, se ci troviamo in campagna, l’atto è nullo. Insomma, convenzionalmente i gesti diventano azioni grazie ad una procedura, e così anche le parole, in quanto esprimono un “valere come” che è il loro senso. È chiaro che la proposizione conserva una forma logica, tuttavia la regola costitutiva dell’atto (una tale formula “vale come” promessa, un’altra “vale come” un ordine, e così via) aggiunge al nesso logico quella valenza che esso non può avere. È la considerazione dell’atto linguistico totale – l’espressione è di Austin – che integra la dimensione logica con quella pragmatica, e consente di mettere in evidenza di primo acchito il versante sociale, come già rilevato. E, in effetti, la socialità espressa dalla norma si manifesta nella relazionalità che l’atto instaura: è nei confronti di un altro, il quale dichiari di accettare, che io prometto a qualcuno di aiutarlo nella preparazione del suo esame; è nei confronti dei contendenti che il giudice pronuncia la sentenza; è con qualcuno che scommetto sulla vittoria della mia squadra di calcio. Ma, Austin non rileva soltanto le condizioni, per così dire, “esterne” di felicità del performativo. Egli ne aggiunge altre due, che riguardano più da presso il livello intenzionale degli atti, quindi diremmo “interne” del fare cose con le parole. E, per sottolineare la diversità di queste condizioni rispetto alle prime quattro, egli utilizza una lettera greca e non più latina: «(C. 1) Laddove, come spesso avviene, la procedura sia destinata all’impiego da parte di persone aventi certi pensieri o sentimenti, o all’inaugurazione di un certo comportamento consequenziale da parte di qualcuno dei partecipanti, allora una persona che partecipa e quindi si richiama alla procedura deve di fatto avere quei pensieri o sentimenti, e i partecipanti devono avere intenzioni di comportarsi in tal modo, e inoltre (C. 2) devono in seguito comportarsi effettivamente in tal modo»21. Possiamo, pertanto, considerare non soltanto la valenza sociale del performativo, ma anche quella “vissuta”, incarnata ci piace dire, dai soggetti che ultimamente determinano la felicità o la infelicità delle azioni procedurali. Insomma, il vissuto psicologico emotivo, decisamente messo da parte dalle analisi dei sistemi, si riaffaccia alla riflessione, se nella considerazione dell’atto linguistico totale non possiamo prescindere dal versante individuale delle motivazioni e dalle loro implicazioni. Così, se non si realizzano le condizioni, che Austin sigla con gamma, noi avremo senz’al- tro un atto compiuto ma infelice, infelicità questa volta di abuso e non di nullità: se io ti prometto di aiutarti in occasione del tuo esame, ma non ho l’intenzione di mantenere la parola data, quella promessa sarà valida in quanto tale – e cioè in quanto impegno assunto qui ed ora – mentre la mia mancanza sarà un abuso. Più tardi, ed è il secondo momento della teoria, Austin farà cadere la distinzione constatativo/performativo, poiché, nell’analisi delle implicanze logiche delle proposizioni, giungerà a decretare validità d’atto al linguaggio nel suo insieme. È il caso dei famosi “paradossi” logici, che permettono la rivisitazione dell’impianto teorico: la proposizione constatativa «Il gatto sta sul cuscino» implica logicamente che il cuscino stia sotto il gatto; così come la stessa proposizione dà per implicito che io ci creda. Insomma, non posso dire «Il gatto sta sul cuscino e il cuscino sta sopra al gatto» oppure «Il gatto sta sul cuscino ma io non ci credo», dal momento che la constatazione è precisamente frutto di una osservazione che descrive lo stato di cose reale. E, nella stessa maniera, se io dico «I figli di Giovanni sono calvi» la mia proposizione presuppone che Giovanni abbia dei figli. In caso contrario, io non avrò proposizioni false – nel nostro caso, la proposizione “vera” dovrebbe, infatti, essere «I figli di Giovanni sono capelluti» – bensì nulle, e cioè infelici esattamente alla stessa stregua dei performativi. Austin, allora, non può che evidenziare la valenza d’atto che attiene al linguaggio in quanto tale e, di conseguenza, procedere a una nuova classificazione di quelli che, ormai, chiamerà “atti linguistici” e che distinguerà in locutori, illocutori, perlocutori, in base alla considerazione che «dire qualcosa è fa- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 77 re qualcosa, o nel dire qualcosa si fa qualcosa, e anche col dire qualcosa si fa qualcosa». Insomma, «dire qualcosa è nel suo pieno senso normale fare qualcosa – il che include emettere certi suoni, pronunciare certe parole in una certa costruzione, e pronunciarle con un certo “significato” nel senso filosofico preferito di questa parola, cioè con un certo senso e con un certo riferimento» 22. Possiamo, pertanto, affermare che l’atto linguistico è totale in quanto implica un livello fisiologico – il movimento delle corde vocali – uno intenzionale – la forza della proposizione, che la fa “valere come” comando, preghiera, scommessa, promessa ... – e un livello di conseguenze – l’effetto che la proposizione produce sugli interlocutori, la sua “azione perlocutiva”. È chiaro che, in ogni caso, l’analisi non ha le caratteristiche dell’indagine morale, tuttavia il “valere come” della Paul Ricœur Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 78 proposizione performativa, la motivazione che sollecita questa proposizione stessa, la norma che ne regola l’uso, ci mettono su una strada che incontrerà il livello morale, etico della comunicazione. Ricapitoliamo: la determinazione della regola semantica che degli enunciati fa dei performativi, per cui dire qualcosa “conta come” fare qualcosa, non può prescindere dal riferimento alle motivazioni e intenzioni del parlante, che è colui che determina la forza illocutoria dell’atto stesso. La forza dipende dall’elemento intenzionale che consente al parlante di realizzare – più o meno felicemente – l’azione presupposta dal suo dire. Prendiamo l’esempio della promessa: per un verso, noi ne rileviamo la struttura grammaticale-sintattica, per cui possiamo dire che pronunciare una certa formula alla prima persona singolare del presente indicati- vo rivolgendosi a qualcuno “vale come” promessa. Ma il valere come è, poi, strettamente connesso con l’intenzione (i pensieri e i sentimenti della regola austiniana) di colui che si è impegnato ad essere sottoposto al vincolo proclamato. Insomma, è il parlante che dice «Io ti prometto» ed in quell’io “designa se stesso” come colui che, nel dire, fa qualcosa. Nel designar-si comunica la propria intenzione. E la comunica sulla base di una “condizione di sincerità” – l’espressione è di John Searle – per cui l’atto linguistico può esprimere l’assunzione da parte del parlante di un vincolo che lo obbliga al futuro. Precisamente in questo modo, dal rilevamento di una implicazione logica noi passiamo al rilevamento di una disposizione mentale – o, come sottolinea Ricœur, noi passiamo «dall’intenzione verbale all’intenzione mentale». L’atto mentale, pertanto, «viene a trovarsi implicato in ogni atto illocutorio», che linguisticamente si esprime nelle aree determinate quali giochi linguistici (Wittgenstein) o nelle classi di forza illocutoria (Austin), in breve in quelle proposizioni sorrette da verbi di desiderio o di credenza: «richiedere è desiderare che altri faccia qualcosa; asserire è credere che P; domandare è desiderare un’informazione; ringraziare è sentirsi riconoscente verso qualcuno per qualcosa; dare un consiglio è credere che qualcuno trarrà beneficio dal mio consiglio»23. E, laddove l’altro riconosce la mia intenzione ottengo l’effetto desiderato dalla mia enunciazione. Così, possiamo concludere che, nella caratteristica “auto-referenziale” del discorso alla prima persona grammaticale entra, come sottolinea Ricœur al riguardo: «l’intenzione del parlante, insieme alla forza del discorso, nel campo di comunicabilità aperto dal senso e dal- la referenza. In tal modo il parlante si comunica – o comunica qualcosa di sé – comunicando il senso, la referenza e la forza del proprio discorso»24. Il livello metodologico-formale del questionamento allude, allora, a un orizzonte sociale non più soltanto procedurale ma etico in senso proprio, nella misura in cui vengono considerate le dimensioni intersoggettive del vivere insieme. È vero che la filosofia analitica ha tentato di elaborare una semantica dell’intenzione prevalentemente descrittiva. Così Anscombe e, poi, Davidson, distinguendo tre usi del termine – 1) azione fatta intenzionalmente; 2) intenzione in cui una azione è stata fatta; 3) intenzione di – hanno privilegiato l’uso avverbiale dell’intenzione, che equivale precisamente alla descrizione delle modalità per cui i motivi intenzionali personali di una azione diventano una sorta di cause dell’azione stessa, dal momento che questa produce effetti osservabili – in tal senso paragonabili ad eventi, che accadono nel corso del mondo. La descrizione, cioè, finisce per abolire i confini tra azione ed evento, da una parte; tra motivo e causa, dall’altra, nella misura in cui la descrizione dell’azione e dei suoi motivi prescinde dall’agente in prima persona. Si tratta di una vera e propria ontologia dell’evento impersonale, come rileva Ricœur in Sé come un altro25, ma questa è interamente scritta al passato. Viene cioè trascurata la dimensione di futuro caratteristica della intenzione-di, in cui è inclusa una progettualità personale che prevede scelta e deliberazione. E la scelta, già diceva Aristotele, nel libro III dell’Etica Nicomachea, «è manifestamente qualcosa di volontario»26. Essa, dunque, riguarda «solo le cose che dipendono da noi»27. La scelta, inoltre, «è accompagnata da ra- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 79 gione, cioè da pensiero», pertanto attiene a «quel volontario che è preceduto da una deliberazione»28. Ora, è chiaro che non possiamo deliberare di tutto, non “sulle cose eterne”, non su quelle che accadono “per caso” e «neppure su tutte le cose umane, come, per esempio, nessuno Spartano delibera sulla migliore forma di governo per gli Sciti. Infatti, nessuna di queste cose può dipendere da noi». Ne consegue che possiamo deliberare soltanto «sulle cose che dipendono da noi, cioè su quelle che possono essere compiute da noi»29. Si tratta appunto delle azioni volontarie, quelle cioè di cui «l’uomo sia principio e padre [...] come lo è dei figli»30. Allora, «se è manifesto che è così e se non possiamo ricondurre le nostre azioni ad altri principi se non a quelli che sono in noi, le azioni i cui principi sono in noi dipendono da noi e sono volontarie»31. E noi «siamo padroni delle azioni dal principio alla fine»32. Parlare dell’azione, potremmo chiosare brevemente, significa parlare anche dell’agente che la compie scegliendo e deliberando, e con ciò dichiarandosene responsabile. È chiaro dunque che, in questo caso, non si tratta di una descrizione dell’azione e dell’evento in termini rigorosamente impersonali. Di più. Aristotele conduce questo discorso in connessione con l’esame delle virtù e dei vizi, che sono attribuibili all’uomo proprio in relazione alle sue scelte e deliberazioni volontarie. L’argomento, pertanto, è etico nella sua interezza. Insomma, c’è un momento nella descrizione dell’azione, in cui l’impersonale deve essere superato e l’azione stessa deve essere ascritta all’agente e, poi, eventualmente, essergli imputata. Infatti, e ci rifacciamo ancora a Ricœur, «è dell’azione stessa che diciamo che es- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 80 sa è mia, tua, sua, che essa dipende da ciascuno, che essa è in suo potere. Ancora, è dell’intenzione che diciamo che essa è l’intenzione di qualcuno così come diciamo che qualcuno (o qualcuna) ha l’intenzione-di» 33 . La lettura ricœuriana puntualizza, pertanto, la impossibilità di mantenere le posizioni di indagine su livelli rigorosamente paralleli: «Possiamo certamente comprendere l’intenzione in quanto tale; ma se l’abbiamo distaccata dal suo autore per esaminarla, gliela restituiamo attribuendogliela come la sua. D’altronde, è ciò che fa lo stesso agente quando considera le opzioni che si aprono davanti a lui e delibera, secondo l’espressione di Aristotele»34. E, se delibera sulle cose che dipendono da lui, altrettanto delibera in base a un ché di desiderabile che lo spinge ad agire all’interno di un contesto sociale di appartenenza ove qualcuno di quell’agire potrà chiedergli conto. Il momento etico Giunti a questo punto, possiamo notare che nel nostro discorso si è venuto a instaurare un legame tra filosofia analitica del linguaggio e fenomenologia dell’azione intenzionale, che ha lasciato emergere una linea concettuale, lungo la quale il dire si è configurato come un fare, retto da regole sociali, atte a determinare il “valere come” del fare cose con le parole. Così, alzare la mano durante un’assemblea vale come chiedere la parola, mentre lo stesso gesto ai bordi di una strada vale come chiamare un taxi oppure salutare un amico, se ci si trova sulla banchina di una stazione mentre il treno sta partendo. Il gesto indica l’intenzione di colui che lo compie a seconda del contesto, del gioco, in cui si attua. Ma, approfondendo con l’esame della promessa, promettere vale come obbligarsi a fare qualcosa per qualcuno – ove l’intenzione si impegna al futuro – qualcuno che potrà poi chiederci conto di una nostra eventuale inadempienza. È chiaro, e lo abbiamo visto ampiamente, che in un primo momento l’analisi non ha implicanze etico-morali; tuttavia, l’accento che quella stessa analisi dell’intenzione mette su colui che la porta, tali implicanze lascia intravedere, nella misura in cui nel discorso fanno ingresso concetti quali fiducia, affidabilità, onore, rispetto. Si dice, infatti, di qualcuno che egli è degno di fiducia, che è una persona affidabile, che è un uomo d’onore, che ha rispetto verso gli altri e così via. La considerazione etica della comunicazione si presenta, dunque, come il necessario passo ulteriore a quelli analitico e fenomenologico, che fin qui hanno attirato la nostra attenzione. Il valere come, per un verso precisa l’in quanto che del nostro dire; per l’altro, ed è ciò che vogliamo ora discutere, punta alle implicanze interpersonali del detto, nel quale ci obblighiamo e di cui siamo responsabili. Responsabili significa qui che ne dobbiamo rispondere, che ne dobbiamo dare conto – come preferisce dire Ricœur – a qualcuno che è stato testimone della nostra assunzione dell’obbligo e che, eventualmente ha accettato di esserne la controparte. E ne dobbiamo dare conto nella misura in cui si tratta di qualcosa che dipende da noi, che è in nostro potere, secondo l’insegnamento aristotelico cui abbiamo fatto allusione. Il momento etico, tuttavia, se viene anticipato dalle condizioni di validità e dalle clausole di sincerità, che il nostro discorso ha incontrato, certamente non si esaurisce nella pura e semplice assunzione di responsabilità del proprio dire e del proprio fare, anche se ne mostra una implicazione necessaria. Insomma, il processo della comunicazione, nella misura in cui consente che qualcosa del mittente passi al destinatario attraverso il messaggio, comporta la valenza etica come ciò che qualifica quel passaggio stesso. Ora, la qualità etica risiede proprio nella consistenza dello scambio: si mette in comune un progetto di vita, una visione del mondo, un sentimento di paura o di gioia, una speranza, un’attesa ed anche un’informazione, secondo quelle raffinate modalità che l’universo dei media oggi ci offre. In breve, la reciprocità dello scambio mette in comune i modi particolari di abitare il mondo da parte di ciascuno e, perciò stesso, diventa fonte di conoscenza e di riconoscimento, di accrescimento d’essere, vorremmo dire utilizzando una espressione gadameriana. A nostro avviso, pertanto, una etica del discorso – secondo il bel titolo di Habermas35 – è la stretta conseguenza della linearità significante del linguaggio: dire qualcosa a qualcuno implica un riferimento a qualcosa che si dà e non al nulla – al nulla d’essere – secondo il voto della nostra più profonda tradizione filosofica. In questo senso, possiamo affermare di essere responsabili di ciò che diciamo, di ciò che scriviamo, di quanto traduciamo in immagini, delle informazioni che diamo o degli impegni che prendiamo: ogni distorsione di linguaggio, infatti, nella misura in cui è un abuso – e lo abbiamo visto bene con Austin – attenta, direbbe Ricœur, alla istituzione stessa del linguaggio, e cioè a quella sua vocazione di Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 81 dire qualcosa a qualcuno, cioè ancora di trasferire qualcosa del mittente nel destinatario e viceversa. Giacché, come abbiamo visto, ogni dire mette in campo degli interlocutori in carne ed ossa, ai quali necessariamente deve ritornare qualsiasi metodologia analitica o semiotica che dir si voglia. Si tratta, allora, di considerare le dinamiche di quella che ormai possiamo chiamare l’apertura di sé all’altro e dell’altro a sé, sulla cui base può realizzarsi un progetto di conoscenza extrametodica, per riprendere nuovamente una espressione gadameriana. Ed è interessante rilevare come questo reciproco atto di apertura, nella comunicazione, accada nel già là delle nostre pre-comprensioni, che possono diventare – che spesso sono – pregiudizi negativi quanto all’altro e al suo mondo. Se, cioè, riportiamo alla luce l’intenzione comunicativa, che le scienze della comunicazione danno per presupposta, allora nuove domande sorgono e sono le grandi domande del filosofare: chi sono gli interlocutori e che cosa passa di loro nel processo comunicativo? La posta è di nuovo etica, poiché, se qualcosa passa, quello è il nostro modo di abitare il mondo “con e per altri” – “all’interno di istituzioni giuste”, conclude l’espressione ricœuriana che ci piace sempre citare36 – posta conoscitiva poiché con ciò stesso noi possiamo intraprendere un’opera di ridefinizione della nostra cultura, delle nostre precomprensioni, dei nostri pregiudizi. E qui è senz’altro degno di nota il panorama offerto dai nuovi media, Internet in testa, la cui ambizione sta proprio in quell’allargamento planetario delle possibilità comunicative che dovrebbe condurre al villaggio globale, vagheggiato da McLuhan. Panorama, in verità, contrastato, sospeso com’è alla virtualità dei Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 82 suoi mezzi e dei suoi scambi, tuttavia l’intento rimane sulla linea della positività, poc’anzi delineata, del dire qualcosa a qualcuno. Comunicare, allora, non è soltanto un lasciar passare qualcosa di sé all’altro e viceversa, bensì ricomprendersi a partire da quel passaggio, da quello scambio, da quella relazione – in presenza o in assenza che essa sia. Con Bougnoux potremmo dire che «a suo modo, la “comunicazione” prolunga la filosofia rilanciando le grandi questioni tradizionali sulla verità, il reale, il legame sociale, l’immaginario, la possibilità dell’insegnamento, della giustizia, del consenso, del bello, e via dicendo»37. E le rilancia nell’aprirsi degli orizzonti di riferimento, etici nella misura in cui si costituiscono a partire da quelle possibilità molteplici di abitare il mondo, che la comunicazione mette precisamente a confronto. Terreno fragile, non dobbiamo stancarci di sottolineare, e tuttavia fertile proprio poiché frammentato, spezzato, sempre sottoposto a discussione. Discussione sempre possibile, come ci insegna il voto della comunità della comunicazione, di cui Apel e Habermas delineano i confini razionali universalizzabili; discussione come incontro con l’altro secondo dei modelli che Ricœur forgia e che ci piace ricordare a conclusione del nostro percorso. Sulle orme di Ricœur, dunque, vorremmo porre il patto comunicativo sotto l’egida di tre modelli di incontro, di cui il Nostro parla in un articolo, dal significativo titolo Quel éthos nouveau pour l’Europe?38 Questi modelli, come abbiamo già avuto modo di sottolineare altrove39, ci sembrano tanto più rilevanti in quanto possono essere utilizzati per pensare l’incontro comunicativo in modo globale, cioè al di là dei confini europei per i quali sono stati pensati. Si tratta del modello della traduzione, del modello dello scambio delle memorie e del modello del perdono. Quanto alla traduzione, Ricœur è tornato più volte sull’argomento40 e di fronte al pluralismo linguistico si è spinto a pensare la traducibilità di una lingua nell’altra come un vero e proprio “apriori della comunicazione”. Apriori nella misura in cui la competenza del codice sta alla base della produzione sensata dei messaggi e, di conseguenza, della traducibilità delle lingue. Il primo modello, dice pertanto Ricœur, dà modo al traduttore di entrare “in carne e ossa” dentro all’altra lingua, allo scopo di coglierne le articolazioni segrete, il soffio particolare, le espressioni più tipiche. E, infatti, «il compito del traduttore non va dalla parola alla frase, al testo, all’insieme culturale, ma al contrario: impregnandosi attraverso ampie letture dello spirito di una cultura, il traduttore ridiscende dal testo alla frase e alla parola»41. Atto di “abitare presso l’altro”, la traduzione consente di «condurlo presso di sé a titolo di ospite invitato»42. Ospitalità feconda che, nelle intenzioni del Nostro, mira a favorire e incrementare lo scambio delle culture fino al livello dei loro fondamenti propri. Non che al Nostro sfugga il “paradosso” di un compito preso fra l’intraducibilità di una lingua, in virtù del suo modo particolarissimo, insostituibile, di dire una visione del mondo all’interno di una cultura, e la traduzione di fatto, che consente gli scambi (mercanti, viaggiatori, spie – suggerisce Ricœur) al di là della comunità linguistica di appartenenza. Ma, proprio questo fatto dice che la comunicazione supera gli impedimenti, «arma il coraggio ed aguzza l’ingegno dei decifratori di geroglifici»43, alla ricerca di una maniera sempre più perfetta di organizzare il compito del traduttore, preso fra il senso e la lettera del testo da tradurre. Anche qui, potremmo dire, si tratta di percorrere una via lunga, che non trascuri l’apparato sintattico-grammaticale né la referenza al mondo che esso veicola. Evidentemente, la preoccupazione di Ricœur non è quella della “traduzione perfetta”, alla quale dobbiamo anzi “rinunciare”, così come abbiamo dovuto rinunciare alla ricerca della lingua perfetta – secondo la suggestione di Umberto Eco44. È questo, forse, «un puro fantasma, il fantasma dell’origine resa storica, il rifiuto disperato della condizione umana reale, che è quella della pluralità a tutti i livelli dell’esistenza; pluralità di cui la diversità delle lingue è la manifestazione più sconcertante: perché tante lingue? Risposta: è così»45. E, tuttavia, il fatto che ci sia un lavoro di traduzione significa che dobbiamo far fronte a una “doppia resistenza” per aprire uno spazio di comparazione fra due posizioni “incomparabili”. Il “lavoro della traduzione” viene così accostato al “lavoro del ricordo” e anche al “lavoro del lutto”: c’è una perdita, infatti, cui dobbiamo far fronte, la perdita di una pretesa autosufficienza – linguistica, etnica, sociale, religiosa – che il passaggio attraverso la lingua dell’altro ci aiuta a ricomporre altrimenti, disponendoci a dimorare presso l’altro e ad accoglierlo presso di noi. L’ospitalità linguistica, pertanto, non assume in Ricœur sfumature di facili accomodamenti ma si presenta come una modalità forte di mediare le differenze e, ove ce ne siano, di risolvere i conflitti. La traduzione, insomma, come compito etico. Lo scambio delle memorie va in questa stessa direzione, spostando l’attenzione sui contenuti concreti della traducibilità universale. Il problema di fondo re- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 83 sta quello di superare una distanza e la distanza più sottile è quella temporale. E, come nella costituzione dell’identità personale Ricœur era arrivato a trovare nel racconto il modello di un mantenersi nel tempo, cui conferiva il bel nome di “identità narrativa”, così lo scambio delle memorie può significare che dobbiamo spingere la dimensione narrativa fino al piano di costituzione di una cultura, che è quello sul quale si stagliano «i costumi, le regole, le norme, le credenze, le convinzioni»46, cioè i fili che intrecciano la trama dell’identità di un popolo, la sua Tradizione. L’incontro e il confronto, pertanto, consentono un “inviluppo delle storie” e, in questo, un intersecarsi degli sguardi, parziali e frammentari, che si aprono sul mondo. L’ospitalità linguistica si consolida, quindi, nella “ospitalità narrativa” della memoria, cioè nello sforzo di una lettura “plurale” degli stessi eventi fondatori della storia di un popolo e nella volontà di «condividere simbolicamente e rispettosamente la commemorazione degli eventi fondatori delle altre culture nazionali e di quelle delle loro minoranze etniche o delle loro confessioni religiose»47. In ultima analisi, incontrarsi a questo livello memoriale significa per il Nostro imparare a “discernere le promesse non mantenute” del passato e, dunque, imparare a ridisegnare i nostri progetti in funzione di quelle. L’importanza della memoria, sia personale che collettiva, storica, è determinante, poiché può offrire agli «assenti dalla storia la pietà di un gesto di sepoltura»48. Sepoltura che può essere letta come il gesto etico del riconoscimento dell’altro, uomo capace egli stesso, che nel precederci ha tracciato le strade che noi andiamo percorrendo in vista di altri, che ci seguiranno, secondo il “legame delle Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 84 generazioni”. Ed è proprio questo legame che ci consente di “ricordare” colpe e debiti del passato, aprendo per noi la possibilità di rimediare. Per tornare ai nostri modelli, il perdono si situa a questo punto come forma forte di un “raccontare altrimenti”, che scaturisce dallo scambio e dall’inviluppo delle storie di vita. E il raccontare diventa radicalmente altro, quando la prospettiva è quella della sofferenza, quando si rimedita il passato dalla parte delle vittime e non soltanto da quella dei vincitori. Sappiamo che per Ricœur la sofferenza inflitta agli altri è “un punto talmente grave” da esigere che lo si consideri in prima istanza: dobbiamo «partire dalla sofferenza degli altri, immaginare la sofferenza degli altri prima di ripensare alla nostra»49. L’ordine politico della giustizia in questo caso non basta più: Ricœur ha il coraggio di alludere direttamente all’amore – amore difficile, dice Jervolino soffermandosi su questa caratteristica del pensiero ricoeuriano50 – dove la stessa legge di reciprocità viene superata dal comandamento impossibile dell’amore ai nemici: “Se amate quelli che vi amano, che merito ne avreste? […] Amate invece i vostri nemici….” (Lc 6, 32-35). È la logica del dono, che fa capo a una “sovrabbondanza” nella quale si scrive una “poetica della vita morale” che consente di chiedere e dare il perdono. Perdono esso stesso “difficile” – come dice Ricœur nell’ultima parte del suo grande libro La memoria, la storia, l’oblio riprendendo il felice aggettivo usato dal suo interprete – e la difficoltà è quella di una “escatologia della rappresentazione del passato”: «il perdono, se ha un senso e se esiste, costituisce l’orizzonte comune della memoria, della storia e dell’oblio»51. E lo costituisce, nella misura in cui con la sua “altezza” riesce a far fronte alla “profondità” della colpa. È l’equazione del perdono: «in basso, la confessione della colpa, in alto, l’inno al perdono»52. “L’ordine della carità” può condurre allora a “spezzare” quella che sembrerebbe una legge di “irreversibilità del tempo”, poiché, se non si può cambiare l’esser stati degli eventi passati, se ne può trasformare la “significazione” per gli “uomini del presente”. Il perdono, pertanto, non coincide con l’oblio, giacché il “dovere di memoria” va fino ad accettare di rimanere “debitori insolventi”: bisogna chiedere il perdono, con la consapevolezza che questo possa venirci rifiutato. Il perdono “esige lunga pazienza”53. E ci piace concludere così, con una parola poetica cui gradualmente ci ha condotti la parola stessa dell’analisi. E se quest’ultima ha il pregio di sottoporre ad esame le “regole” del corretto uso del linguaggio e del suo agire, la parola poetica vi si insinua laddove si instaura un cammino di aperture e la posta etica dell’orizzonte di appartenenza oltre che precisa si fa precaria, quasi una sfida alle capacità dell’umano nel variegato rapporto che esso instaura con il mondo e con gli altri. Note 1 P. R ICŒUR , Filosofia e linguaggio, a cura di D. Jervolino, Guerini e associati, Milano 1994, p. 112. 2 Ibidem, p. 114. 3 Ibidem, p. 113. 4 Ibidem. 5 Ibidem, p. 114. 6 P. R ICŒUR , Dal testo all’azione, tr. it. di G. Grampa, Jaca Book, Milano 1989, p. 162. 7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 G. P. C APRETTINI , A. A PPIANO , A. S CALI , Sintesi. Comunicazione, A. Vallardi, Milano 2000, pp. 22/23. 10 D. E. V IGANÒ , I sentieri della comunicazione, Rubbettino, Roma 2003, p. 20. 11 M. M ORCELLINI – G. FATELLI , Le scienze della comunicazione. Modelli e percorsi disciplinari, Carocci, Roma 2000, pp. 22-23. 12 G. B ETTETINI , “Comunicazione e informazione dai media tradizionali ai nuovi media”, in S. Zecchi (a cura di), La comunicazione, il Mulino, Bologna 1998, pp. 19/20. 13 D. E. V IGANÒ , I sentieri della comunicazione, cit., p. 21. 14 U. E CO , Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano 1993 (13^), p. 377. 15 Ibidem, pp. 377/378. 16 U. E CO , Kant e l’ornitorinco, Bompiani, Milano 1997 (3^ ed.), p. 4. 17 L. W ITTGENSTEIN , Ricerche filosofiche, tr. it. di R. Piovesan a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1967. 18 Ibidem, pp. 21/22, par. 23. 19 Quando dire è fare è stato il titolo della prima traduzione dell’opera di Austin, How to do Things with Words, a cura di A. Pieretti per i tipi della Marietti nel 1974. L’opera, successivamente è stata ritradotta da C. Villata e anche il titolo è stato tradotto in maniera più letterale: Come fare cose con le parole, a cura di C. Penco e M. Sbisà, Marietti, Genova 1997 (3 rist.). 20 J. L. A USTIN , Come fare cose con le parole, cit., p. 17. 21 Ibidem. 22 Ibidem, p. 71. 23 P. R ICŒUR , Filosofia e linguaggio, cit., pp. 137/138. 24 Ibidem, p. 136. 25 P. R ICŒUR , Sé come un altro, tr. it. a cura di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1993, cfr. Studio IV. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 85 26 A RISTOTELE , Etica Nicomachea, tr. it. a cura di C. Mazzarelli, Rusconi, Milano 1979, III, 2, 1111 b 5. 27 Ibidem, III, 2, 1111 b 20. 28 Ibidem, III, 2, 1112 a 15. 29 Ibidem, III, 3, 1112 a 27. 30 Ibidem, III, 5, 1113 b 20. 31 Ibidem, III, 5, 1113 b 2-23. 32 Ibidem, III, 5, 1114 b 31-32. 33 P. R ICŒUR , Sé come un altro, cit., p. 181. 34 Ibidem. 35 Cfr. J. H ABERMAS , Etica del discorso, tr. it. a cura di E. Agazzi, Laterza, Roma-Bari 1989. 36 P. R ICŒUR , Sé come un altro, cit., cfr. Studio VII. 37 D. BOUGNOUX, Introduction aux sciences de la communication, La Découverte, Paris 1998, p. 7. 38 P. R ICŒUR , “Quel éthos nouveau pour l’Europe?”, in AA. VV., Imaginer l’Europe, a cura di P. Koslowski, Cerf, Paris 1992. 39 Cfr. D. I ANNOTTA , “Il sé e l’altro. Note sul problema dell’identità”, in AA. VV., Comprendere lo straniero. Aspetto filosofico-etico-politico, Cittadella editrice, Assisi 2001. 40 Cfr. P. R ICŒUR , La traduzione. Una sfida etica, a cura di D. Jervolino, Morcelliana, Brescia 2001. Sull’argomento è tornato, inoltre, in Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 86 occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Napoli, il 21 ottobre 2002. Il testo dell’inter vento, “L’intraducibile”, è pubblicato ora in “Studium”, n. 5 (settembre/ottobre 2003), pp. 669/676. 41 P. R ICŒUR , “L’intraducibile”, cit., p. 670. 42 P. R ICŒUR , “Quel éthos nouveau pour l’Europe?”, cit., p. 109. 43 Ibidem, p. 108. 44 U. E CO , La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Laterza, Roma-Bari 1993. 45 P. R ICŒUR , “L’intraducibile”, cit., p. 671. 46 P. R ICŒUR , “Quel éthos nouveau pour l’Europe?”, cit., p. 109. 47 Ibidem, p. 111. 48 P. R ICŒUR , La memoria, la storia, l’oblio, tr. it. a cura di D. Iannotta, Raffaello Cortina editore, Milano 2003, p. 502. 49 P. R ICŒUR , “Quel éthos nouveau pour l’Europe?”, cit., p. 113. 50 Cfr. D. J ERVOLINO , Ricoeur. L’amore difficile, Studium, Roma 1995. 51 P. R ICŒUR , La memoria, la storia, l’oblio, cit. p. 649. 52 Ibidem, p. 650. 53 P. R ICŒUR , Quel éthos nouveau pour l’Europe?, p. 115. L’etica di Babele di Gian Piero Jacobelli L’etica, tradizionale presidio del pensiero forte, dopo un lungo periodo di appannamento, sembra che sia rinata, negli ultimi decenni del secolo scorso, nel segno ambiguo di una duplice debolezza. La prima debolezza è quella da cui deriva, per antitesi, la stessa rinascita dell’etica: la debolezza della scienza, di un paradigma conoscitivo intorno al quale si erano raccolte troppe aspettative, quasi che dal progresso scientifico ci si potesse aspettare non tanto la formulazione di nuovi problemi teorici, quanto la soluzione di più o meno vecchi problemi pratici (Moneti, 2001). Se la scienza non ha potuto o saputo dirci cosa dobbiamo fare, forse l’etica potrebbe raccoglierne l’oneroso testimone: perciò si riparla di etica nel mondo del fare, in rapporto a un’altra parola feticcio, la complessità: complessità come multifattorialità, come feed back, come entropia, che qual- che ipotetica istanza normativa dovrebbe dimostrarsi in grado di contenere e di rendere gestibile, riducendo i margini di libertà dello stesso fare. La seconda debolezza risiede nella stessa etica, almeno nelle sue versioni correnti, che oscillano sistematicamente tra pretese eccessive, facendosi ancelle del pensiero forte della ideologia, e pretese scarse, facendosi ancelle del pensiero debole della critica. Gianni Vattimo, interprete accreditato di questa seconda debolezza, ci insegna – a proposito dell’etica della comunicazione di Otto Apel e Jürgen Habermas, dell’etica delle ridescrizioni di Richard Rorty e dell’etica della continuità di Hans Georg Gadamer – che c’è tanta più etica, o meglio tanta più possibilità di etica, quanto più ci sono incertezza, indecidibilità, impredicabilità, ma anche curiosità, creatività, genialità (Vattimo, 1995). In effetti, le parole dell’e- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 87 tica sono certamente incerte, perché si muovono alla scoperta del nuovo; sono certamente indecidibili, perché questo nuovo non si può sapere se lo sia davvero sinché non comincia ad apparire vecchio; tuttavia, proprio perché curiose, creative e geniali, non sono impredicabili; anzi, tutto ciò che si fa portatore di valori ha bisogno di parole per prendere corpo, per affermarsi come un evento ontologicamente significativo. Rinascita o rimorte dell’etica? Tra le diverse opzioni possibili, cominciamo a chiederci di cosa parliamo, quando parliamo di etica. Ma, forse, è più facile dire di cosa non parliamo: per quanto ci riguarda, non parliamo di buoni sentimenti, di giusti comportamenti, di convenienti relazioni. Quanto meno, non ne parliamo in maniera prevalente e determinante, perché, a nostro avviso, non sono il buono, il giusto, il conveniente, che spesso hanno diviso e dividono, a interessare l’etica, e neppure l’etica della comunicazione, di cui ci occuperemo specificamente, bensì ciò che unisce o può unire, in maniera più o meno duratura. Da questo punto di vista, solo apparentemente paradossale, se si pone mente al fatto che, come la storia insegna, quanto non è buono, giusto e conveniente lo può diventare e viceversa, le caratteristiche di fondo dell’etica sono già implicite nella densissima etimologia del termine, che Émile Benveniste riconduceva alla radice *swe, molto importante nel vocabolario indoeuropeo, dove indica la relazione di appartenenza, nel senso sia della parentela, sia dell’alleanza, in cui si articola il senso di sé: Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 88 Si può identificare *swe in greco in parecchi gruppi di forme in cui è specializzato da affissi distinti: *swe-d- in ìdios, *swe-t- in étes, *swe-dh- in éthos. Questi esempi chiariscono il rapporto che unisce il concetto significato dal radicale *swe a un gruppo di derivati che implicano tutti un legame di carattere sociale, di parentela o sentimentale, come il cameratismo, l’alleanza, l’amicizia. L’insieme delle derivazioni fondate sul tema *swe si suddividono in due gruppi concettuali. Da una parte *swe implica l’appartenenza a un gruppo di suoi propri, dall’altra specializza il sé come individualità (Benveniste, 1969, p. 255). La nozione di etica nasce, quindi, nell’ambito di una duplice fedeltà, a sé e al proprio modo di essere, ma anche al contesto in cui si vive e alle sue connesse implicazioni relazionali. Non a caso, accanto all’etica si è parlato e si parla di morale e di deontologia come di istanze relative a diverse realtà di riferimento: se stessi, la cultura di appartenenza, le sue articolazioni operative. Tuttavia, sia la morale sia la deontologia hanno a che vedere con il passato, in quanto la prima riproduce nel presente schemi di comportamento collaudati e consolidati, mentre la seconda interpreta lo slancio verso il futuro, per esempio la salute nel caso della deontologia medica, come il tentativo di ripristinare equilibri perduti. Al contrario, l’etica vive programmaticamente nel futuro, in quanto si basa sulla elaborazione e sulla proposta di scenari orientati a un aperto e dinamico incremento partecipativo: Nel lessico si trovano suggestive indicazioni per la comprensione del significato dell’etica. L’espressione ta ethichà (le cose etiche, l’eticità), usata da Aristotele, deriva non dal plurale di éthos (abitudine, costume), bensì dal plurale di etho (dimora e, solo secondariamente, abitudine, costume, carattere). […] Se si coglie il suggerimento aristotelico, si scopre che l’etica non è reattiva come la morale, ma è attiva: è la cura di colloca- re l’uomo nella sua dimora. La dimora propria dell’uomo è la dimora del nomade, non una sede abituale e stabile, non un luogo fisso, ma lo spazio, tutto lo spazio che il suo cammino è capace di esplorare (Masullo, 2005, p. 37). Ha ragione Aldo Masullo: il problema è quello di non fare confusione, di non subordinare la vitalità creativa dell’etica, il suo sguardo in avanti, alle esigenze di un ordine privato e pubblico, a cui neppure morale e deontologia, per quanto guardino programmaticamente indietro, ai loro predeterminati riferimenti valoriali, sono in grado di fare fronte, a causa del progressivo indebolimento – ancora una volta, una debolezza che vuole fare di necessità virtù – dei loro ancoraggi epistemologici e metodologici. La confusione dell’etica con la morale e la deontologia, finisce così per depotenziare, concettualmente e operativamente, tutte le tre istanze, conferendo all’etica un’arroganza normativa che all’etica non si confà, alla morale un’enfasi carismatica che alla morale non si confà, alla deontologia una pretesa eroica che alla deontologia non si confà. L’etica del “di” Che l’etica costituisca oggi l’espressione di un profondo disagio e di un’aspettativa assillante nei confronti dell’intero orizzonte della convivenza, dove le cose non vanno evidentemente troppo bene, nell’ordine dello spazio – i contemporanei – e del tempo – ascendenti e discendenti, come predicava il cosiddetto “principio responsabilità” di Hans Jonas (Jonas, 1990) – è dimostrato dalla proliferazione delle definizioni, che riconducono l’etica a tutte le cruciali tensioni della civiltà moderna (meglio “moderna” che “contemporanea”, perché una definizione già carica di problematiche compromissioni risulta in questo caso più idonea di una meramente circostanziale): tensioni conoscitive (etica della verità, etica del dubbio, etica della scienza); tensioni comunicative (etica della comunicazione, etica del dialogo, etica della discussione); tensioni mediatiche (etica della scrittura, etica del discorso, etica del silenzio); tensioni morali (etica dei principi, etica delle virtù, etica della responsabilità); tensioni identitarie (etica del genere, etica del soggetto, etica delle capacità); tensioni esistenziali (etica della persona, etica del ritorno, etica delle intenzioni); tensioni programmatiche (etica della convinzione, etica della reciprocità, etica dell’insensato); ma l’elenco potrebbe continuare, anche perché si aggiorna a ogni nuova sopravvenienza editoriale. Contro questa proliferazione, che riduce l’etica a quei prontuari farmaceutici non a caso definiti in gergo “bugiardini”, è insorto recentemente Slavoj Žižek, criticando quella che definisce «l’etica del trattino, che potremmo tradurre come un’etica del ‘di’: l’etica della tecnologia, l’etica dell’ambiente, etc.». Negando e affermando, Žižek riesce a sintetizzare una situazione nell’ordine delle sue possibili alternative: Questa etica ha un suo ruolo, analogo a quello dell’etica ‘provvisoria’ che Cartesio menziona all’inizio del Discorso sul metodo. Quando ci si inoltra per un nuovo cammino, si tende a prendere come guida le vecchie regole consolidate, anche se si sa che le scoperte che si faranno apporteranno un nuovo fondamento per costruire il nostro edificio etico (nel caso di Cartesio è Kant, nella sua etica dell’autonomia soggettiva, che ha trovato questo nuovo fondamento). Noi ci troviamo oggi nella stessa situazione: nessuna etica ‘provvisoria’ può surrogare il bisogno di una riflessione approfondita sulla emergenza del nuo- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 89 vo. Ciò che si perde in questa etica del ‘di’ è proprio l’etica in quanto tale. Il problema non è che l’etica universale si dissolva nelle tematiche particolari, ma, al contrario, che delle istanze scientifiche particolari vengano direttamente messe a confronto con i vecchi ‘valori’ umanistici (per esempio: come la biologia influenza il nostro senso della dignità e dell’autonomia?) (Žižek, 2008, p. 153-154). diou – l’altro filosofo fuori del coro, qui convocato a testimone del fatto che il pensiero delle regole non coincide con le regole del pensiero — definiva questa dimensione eticamente collusiva come “etica dell’altro”, identificandola con una sempre più diffusa, variegata e compiaciuta alienazione: Lettura istruttiva, sotto più di un profilo. Perché ci fa capire che l’etica è un’altra cosa, rispetto alle tante istanze presenti nell’odierno orizzonte dei diritti e dei doveri, e che – come si diceva proverbialmente una volta – “ogni lasciata è persa”: se conferiamo il nostro giudizio all’ammasso solo perché oggi non sappiamo cosa farne, sarà difficile domani riaverlo indietro, ritrovarlo nella moltiplicazione dei circuiti e delle connessioni mediatiche, nell’ipertesto sconsiderato in cui la comunicazione sta perseguendo prossimità fittizie e scomunicanti (lo “scomunicare” resta una sorta di marchio di fabbrica delle nostre riflessioni sull’etica della comunicazione: Jacobelli, G.P., 2003). Oggi si concepisce l’etica come riconoscimento dell’altro (contro il razzismo, che negherebbe questo altro), o etica delle differenze (contro il nazionalismo sostanzialista, che vorrebbe l’esclusione degli immigrati, o il sessismo, che negherebbe l’essere femminile), o multiculturalismo (contro l’imposizione di un modello unificato di comportamento e d’intellettualità). O semplicemente, la buona vecchia tolleranza, che consiste a non adontarsi se altri pensano e agiscono diversamente da noi (Badiou, 2003, pp. 36-37). L’etica senz’altro Per quanto concerne il nostro argomento, l’etica della comunicazione, la considerazione di Žižek comporta al tempo stesso un problema (il “di”) e una soluzione, relativa alla generalità della comunicazione. In effetti, anche l’etica della comunicazione si configura come una “etica di”, per cui dovrebbe venire inscritta nel novero delle etiche sforzate a fungere da tramite mistificante tra un impegno contestuale, che dovrebbe cambiare le carte in tavola, e un sistema di valori già consolidato, che tende, invece, a perpetuarsi. Alain Ba- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 90 Le obiezioni di Badiou all’etica dell’altro ne pongono in rilievo la proiezione narcisistica, da cui scaturisce una sorta di soggetto al quadrato, sottratto alla sua costitutiva articolazione relazionale: «Una concezione mimetica, che individua l’accesso all’altro nella mia propria immagine raddoppiata, chiarisce altrettanto bene ciò che vi è di rimozione di sé nella scelta dell’altro. […] La psicoanalisi spiega brillantemente come questa costruzione dell’Io nella identificazione con l’altro – questo effetto di specchio – combini il narcisismo (mi compiaccio nella esteriorità dell’altro in tanto che me stesso a me stesso visibile) e l’aggressività (investo sull’altro la mia propria pulsione di morte, il mio desiderio arcaico di autodistruzione)» (Id, pp. 37-38). Inoltre, suggeriscono che si tratti di una fuga in avanti, che la esibizionistica interpretazione del qui e ora nella prospettiva di un fatuo e generico là e allora serva soprattutto a evitare un problematico con- fronto con la specificità e la concretezza delle opzioni di futuro in cui si trova coinvolta la coscienza individuale nel suo aprirsi a coinvolgimenti collettivi: Etica designa oggi un principio di relazione con ciò che avviene, una vaga regolazione delle valutazioni relative alle situazioni storiche (etica dei diritti dell’uomo), alle situazioni tecnicoscientifiche (etica del vivente, bio-etica), alle situazioni sociali (etica dell’essere insieme), alle situazioni mediatiche (etica della comunicazione) […]. Il nostro obiettivo è quello di sottrarre a questa tendenza il temine etica, per conferirgli un senso del tutto diverso. Invece di legarlo a categorie astratte (l’Uomo, il Diritto, l’Altro…), lo si riporterà a specifiche situazioni. Invece di farne una misura della pietà per le vittime, se ne farà la massima durevole di processi singoli. Invece di mettere in gioco soltanto la buona coscienza conservatrice, si metterà in gioco il destino delle verità (Id, p. 16-17). Il “destino delle verità” – tante verità, perché tante sono le loro possibili emergenze testimoniali, e non una unica verità, che prescinde da tutti e da ciascuno – inaugura un fronte filosoficamente sconcertante, perché sia la filosofia antica sia quella moderna ci hanno indotti a pensare alla verità come a un problema gnoseologico o logico, mentre Badiou ribadisce che la verità scaturisce da un inveramento soggettivo e non da una verifica oggettiva. La verità di cui parla Badiou non è la verità originaria, di Dio o del mondo, quella che viene prima, ma quella che viene dopo, se viene, la verità seconda, anzi “a seconda”; quella che giorno per giorno dobbiamo predisporci a percepire, quando ci pare di intravedere qualcosa di nuovo, che merita di venire comunicato agli altri: «Eventi del matema, della poesia, del pensiero, dell’amore e della politica creativa [...], tali che il nostro tempo diventi rappresentabile come il tempo in cui una mossa del pensiero ha avuto luogo, mossa mai prima verificatasi, ma ormai condivisa da tutti, anche se lo ignorano» (Id, pp. 77 e 87). La svolta comunicativa Proprio nel senso della condivisione inverante – per cui se non c’è condivisione non c’è inveramento e se non c’è inveramento non c’è verità – l’etica della comunicazione finisce per coincidere con la comunicazione dell’etica, sottraendosi alla deriva aporetica in cui incorrono le altre “etiche del di”, per la generalità della sua particolarità, per il fatto che ogni incontro comunicativo, per quanto circoscritto, si costituisce insieme come evento di comunicazione e come evento da comunicare, come relazione che può trasformare gli oggetti in soggetti e i soggetti in oggetti: Nelle due prime persone, sono impliciti sia una persona, sia un discorso su questa persona. ‘Io’ designa chi parla e implica nello stesso tempo un enunciato sul conto di ‘io’: dicendo ‘io’, non posso non parlare di me. Nella seconda persona, ‘tu’ è necessariamente designato da ‘io’ e non può essere pensato al di fuori di una situazione posta a partire da ‘io’; e, nello stesso tempo, ‘io’ enuncia qualcosa come predicato di ‘tu’. Per la terza persona, è sì enunciato un predicato, ma soltanto al di fuori dell’io-tu’. (Benveniste, 1966, p. 272). In questo senso, nella cosiddetta svolta comunicativa della filosofia contemporanea, è maturata una vera e propria inversione nel rapporto tra etica generale ed etica della comunicazione. Ora non è più la prima a fondare la seconda, in quanto etica applicata, ma è quest’ultima a fornire le indicazioni che consentono di giustificare comportamenti universalmente conosciuti come morali. Viene meno, in altre parole, la subordi- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 91 nazione del particolare al generale, nella misura in cui ciò che era considerato ‘particolare’ si rivela, invece un atteggiamento proprio di ogni essere razionale (Fabris, 2006, p. 39). Ancora una volta, nel “particulare” di guicciardiniana memoria, che «apre la porta del pensiero moderno» (Jacobelli, J., 1998, p. 161), sembra risiedere una matrice di valori più facile da comunicare (da mettere a disposizione degli altri, di ogni altro), in quanto sostanzialmente, ma non pregiudizialmente “differente”, rispetto alle istanze di carattere generale da cui storicamente sono scaturite surrettizie imposizioni ideologiche o interminabili conflittualità politiche e religiose. La comunicazione acquisisce, dunque, un valore etico nella misura in cui ne possiede uno eminentemente ontologico: “L’essere”, secondo la celebre definizione della Metafisica aristotelica, “si dice in molti modi”, ma, appunto, si dice, e non c’è modo in cui, per dirsi, qualcuno non debba dirlo a qualcun altro: una chiamata a raccolta intorno al focolare della conoscenza, dove la nominazione può dare progressivamente vita al mondo, magari trasformandolo in un confronto e, talvolta, in uno scontro di nominazioni. Per cui l’etica non viene più prima della comunicazione, ma dopo, come una implicita verifica della riuscita della comunicazione in quella che potremmo definire una “est-etica” (sintesi tra estetica ed etica), nella quale la realtà si aggrega in nuove prospettive di valore e, affermandosi sensibilmente, può venire percepita ed eventualmente condivisa: «Secondo la teoria est-etica […] la prospettiva etica è la sola che possa conferire all’atto di creazione la sua profondità reale, la sua autentica giustificazione» (Audi, 2007, p. 331). In una prospettiva analoga, Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 92 Agirdas Julien Greimas aveva parlato di “estesica” a proposito della «componente affettiva e sensibile dell’esperienza quotidiana» (Fabbri, 2004, p. 11). Non a caso, in alcune bellissime pagine dedicate all’amicizia della Etica Nicomachea, Aristotele faceva dell’amico il tramite e il testimone della virtù: attraverso l’amico, rispecchiandoci nell’amico, utilizzandolo come metro di giudizio di noi stessi, potremo felicemente percorrere il nostro itinerario verso quell’ideale virtuoso che, altrimenti, si risolverebbe in una cristallizzazione narcisistica, o, trattandosi di virtù civiche, nella tirannica coincidenza di un sistema di governo della cosa privata e della cosa pubblica, privata di ogni vitale dialetticità. In questa intuizione dell’essere che per esistere deve venire detto da e a qualcuno, consiste l’insegnamento più rivoluzionario di Aristotele, rispetto a quello platonico, secondo cui era l’essere a dirsi e gli uomini, comunicandolo, potevano solo ripeterlo in maniera impropria e approssimativa, come nel celeberrimo mito della caverna: Se gli uomini comunicano, comunicano nell’essere. Quale sia la sua natura profonda, la sua essenza (se la questione dell’essenza dell’essere può avere un senso), l’essere è anzitutto concepito come l’orizzonte obiettivo della comunicazione. In questo senso, ogni linguaggio, in quanto tale e nella misura in cui è compreso dall’altro, è già una ontologia. […] L’essere non è altro che l’unità delle intenzioni umane, che si rispondono nel dialogo (Aubenque, 1991, pp. 131-132). I modelli di comunicazione Poiché non è ipotizzabile una convivenza senza regole, implicite o esplicite, si può comprendere l’esigenza di ancorare anche i comportamenti co- municativi a un sistema di regole, che costituiscono una delle più importanti scoperte della seconda metà del Novecento: regole delle modalità dell’interazione comunicativa, come quelle dei turni di parola; regole di come convenga o non convenga dire qualcosa perché risulti utile agli altri, come il cosiddetto “principio di cooperazione” di Paul Grice, che costituisce una versione pragmatica dei più impegnativi principi di “carità” di Donald Davidson e di “umanità” di Willard Van Orman Quine (Jacobelli, G.P., 2003, p. 41). Un riflesso interessante di queste regole, in quanto espressione di una volontà di inquadramento al tempo stesso conoscitivo e normativo, può venire individuato in un aspetto fondamentale degli studi sulla comunicazione, che è quello della modellistica. La modellistica, e quindi anche quella della comunicazione, si propone come una forma dell’essere, come una visione del mondo che costituisce anche un evento di comunicazione, nel quale gli strumenti del comunicare giocano da sempre, dalla scrittura alla stampa, dal telegrafo alla rete, un ruolo decisivo, sia come mezzi sia come messaggi. Secondo la saggezza popolare ebraica, esistono due modi per raggiungere un obiettivo: se si ha un occhio buono, si può mirare dritto al centro, sperando di coglierlo; se ci si sente incerti, ma si sa come controllare la situazione, si può mirare dove capita e poi disegnare l’obiettivo intorno al punto in cui si è mirato. C’è poco da ridere: non soltanto il giovane arciere del racconto, che fa parte della nota raccolta I racconti dei Hassidim di Martin Buber (Buber, 1949), ma anche molti studiosi si comportano così, dichiarando l’obiettivo da raggiungere solo dopo che lo hanno raggiunto. Anche nei modelli della comunicazione, sulla esigenza di comprendere cosa avviene quando si comunica, tende a prevalere quella di determinare cosa si vorrebbe che avvenisse, in ragione delle condizioni antropologiche e tecnologiche in cui e grazie a cui la comunicazione può avvenire. Per sintetizzare, senza rimuovere la complessità dei fattori in gioco, potremmo affermare che tutti i modelli di comunicazione derivano da qualche significativa “mediamor fosi”: adottiamo il termine proposto da Roger Fidler (Fidler, 2000) a proposito della cosiddetta rivoluzione digitale, perché lo riteniamo suscettibile di applicazioni storiografiche di grande rilievo, alla stregua di quelle “pratiche” mediatiche, che presuppongono una radicale ridefinizione del campo dei media in conseguenza di ogni irruzione di un nuovo medium con caratteristiche radicalmente innovative. Di ogni mediamorfosi fa parte anche un nuovo modello di comunicazione, che tende a interpretarne in una prospettiva fenomenologica le caratteristiche tecnologiche. Si parla di un modello telegrafico, quello ordinariamente definito anche come standard, con riferimento alla invenzione del telegrafo, che nella prima metà dell’Ottocento consentì per la prima volta alla comunicazione di procedere più velocemente della mobilità, da cui in precedenza era stata dipendente. Si parla di un modello telefonico, dopo che il telefono si è prospettato come un risarcimento della rottura delle solidarietà Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 93 tradizionali, trasformando le comunicazioni “tecnologicamente mediate”, come quelle telegrafiche, in comunicazioni “tecnologicamente immeditate”, come quelle telefoniche. Si parla, infine, di un modello telematico per quelle modalità comunicative che scaturiscono dalla rapidissima e per vasiva diffusione della rete: dove la telematica suggerisce una modalità comunicativa che è stata definita “evocativa” (Nanni, 2002, p. 178) per sostenere, in polemica con il modello standard, come nella comunicazione non siano i concetti a transitare, in quanto già presenti “da sempre in modo identico in entrambi gli interlocutori”, ma siano il luogo e la cultura a comunicare in noi. Diremmo piuttosto, con riferimento alle identità virtuali, che la rete, nella sua specificità, consente di comunicare con se stessi, illudendosi di comunicare con gli altri, rendendo così evidente come il lacaniano “stadio dello specchio” tendenzialmente non si concluda mai. Mediamorfosi e nuove pratiche Ogni modello di comunicazione, almeno tra quelli che ambiscono a una rappresentazione integrata del fenomeno comunicativo, ci può dire qualcosa di importante sulla comunicazione stessa, che sarebbe un errore trascurare, come spesso avviene nella ricorrente guerra dei modelli. Per esempio, la polemica contro il modello telegrafico o standard, che circoscriverebbe la comunicazione al mero passaggio dell’informazione, sia pure codificata, non tiene conto di alcuni fattori di quel modello, in Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 94 cui si deve riconoscere il genio indubbio di Claude E. Shannon. Da un lato, l’idea che non possa darsi comunicazione senza rumore, se interpretiamo il rumore come un codice o cca s i o n al m e n t e n o n p e r t i n e n t e (Kosko, 2006, pp. 19-22). Ne deriva l’importanza contestuale della pertinenza, integrata con la competenza – il multiforme sistema di codificazione – in un confronto creativo tra qualcosa che sta al momento dentro l’ambito della comunicazione e qualcosa che, sempre al momento, ne resta fuori, per tornare utile in un altro momento: come quando lavoriamo con la radio accesa e ogni tanto tendiamo l’orecchio per cogliere qualche notizia, alternando strategie e coinvolgimenti attenzionali. Dall’altro lato, l’idea della ridondanza, con cui si cerca di ovviare al rumore e in cui emerge l’istanza conversazionale, dove la ripetizione è, per così dire, d’obbligo, e si adombra quella funzione fàtica che diventerà successivamente il cavallo di battaglia del modello proposto da Roman Jakobson e dei modelli di comunicazione alternativi rispetto a quello standard (Volli, 1994). Insomma, attenzione a parlare male, senza coglierne tutte le potenzialità, del modello che va sotto i nomi dello stesso Shannon e di Warren Weaver, perché include alcune intuizioni fondamentali in ordine alla produttiva aleatorietà dell’etica della comunicazione. Per contro, il modello telefonico – in cui alcuni vedono il riflesso della tradizione dialogica (socratica) basata sulla argomentazione concludente – con le sue attuali estensioni sinestetiche (lo schermo portatile, la viva voce, le vi- brazioni silenziose, ma potrebbe non essere ancora finita) fornisce indizi non trascurabili in ordine alle complesse sinergie comunicative tra vista, udito e tatto, con le loro derive feticistiche, che virtualizzano l’evento comunicativo, ma ne promuovono anche il persistente interesse. Infine, nel modello telematico che in base ai suggerimenti di Rocco Ronchi potremmo individuare nel coinvolgimento conversativo (Ronchi, 2003, pp. 149-154), non tanto per le sue caratteristiche collaborative (si stanno moltiplicando gli studi sulla conversazioni asimmetriche e su quelle conflittuali: Orletti, 1998 e 2000), quanto per le sue caratteristiche “rizomatiche”, secondo la suggestione di Gilles Deleuze e Pierre-Félix Guattari si annida il rischio di una introversione empatica, incompatibile con un progetto di mondo eticamente partecipato. In effetti, il rizoma possiede qualcosa di cupo e di segreto, che si sottrae sia alla progettualità, sia alla intenzionalità e che non sembra rispondere alla intemperante, ma motivata esplorazione evenemenziale, nel cui ambito la conversazione gioca al cambiamento. Tuttavia, la mediamorfosi implicita nel passaggio dal contesto analogico a quello digitale ha appena messo la testa fuori della porta e ne conosciamo soltanto gli aspetti funzionali, di servizio, potendo soltanto ipotizzare che gli sviluppi decisivi vadano individuati nel suo riflusso reale, nella sua alleanza operativa con il mondo, e non nel suo deflusso virtuale, nella creazione di quella second life i cui rischi non riguardano tanto le forme di vita “diverse”, quanto la nostalgia del passato tipica delle piattaforme del genere Facebook. Ordine e disordine del discorso In ogni caso, come si vede, i modelli di matrice tecnologica, nonostante il loro vincolo reificante, quello della tecnologia di riferimento, presentano alcuni vantaggi rilevanti: per l’effetto di realtà connesso alla concretezza del mezzo, non si chiudono in se stessi né pretendono di chiudere la comunicazione in un formato ideologicamente predeterminato, ma anzi, susseguendosi storicamente l’uno all’altro, mettono in luce la diversificazione fenomenologica della comunicazione. Questo effetto di realtà, infatti, riporta la comunicazione di cielo in terra, in quel contesto delle “pratiche”, in cui consiste la “domanda etica”, intesa, secondo le illuminanti suggestioni di Carlo Sini, come la «messa in opera del pensiero dell’evento come apertura» (Sini, 2000, pp. 206, 199). Tuttavia, non è detto che questa domanda etica raggiunga l’obiettivo di «riscrivere il soggetto» (Id, p. 215), poiché in ogni modello di comunicazione si cela anche la possibilità di adibirlo a un esercizio non tanto della comunicazione comunicante, quanto della comunicazione scomunicante. Ogni modello, infatti, comunica anche se stesso in rapporto con gli altri modelli – per esempio, i mass media possono fingersi interattivi grazie a presunte associazioni con il telefono o la posta elettronica, con gli effetti preoccupanti che Umberto Eco aveva denunciato nella “neotelevisione” (Marrone, 2001, p. 48) – riuscendo così a irretire l’evento di comunicazione in quella retorica dei mezzi che oggi, più ancora della tradizionale retorica dei messaggi, si po- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 95 ne come fattore discriminante tra una comunicazione aperta a progetti d’insieme e una comunicazione arroccata intorno agli interessi costituiti. Non a caso, nel suo pionieristico saggio dedicato all’“ordine dogmatico” e intitolato, nella edizione italiana, Gli scomunicanti, Pierre Legendre parlava del «soggetto posseduto dall’istituzione» (Legendre, 1974, pp. 109112). Per altro, come ha acutamente rilevato Alberto Abruzzese proprio a proposito della nostra distinzione tra “comunicare” e “scomunicare”, in un mondo in cui si preconizza l’avvento di nuovi soggetti capaci di farsi interpreti di un cambiamento radicale, se comunicare significa dare voce a chi già ha voce, scomunicare potrebbe comportare una emarginazione liberatoria, una forzatura dell’ordine del discorso, al quale, secondo le magistrali argomentazioni di Michel Foucault, si deve reagire non in contrapposizione, ma tenendolo a distanza: o, meglio, “nella” distanza: nella “rarefazione”, nella “discontinuità”, nella “specificità”, nella “esteriorità” (Foucault, 1971, pp. 26-27). La comunicazione, quella in grado di liberarsi dalle panie della coazione a ripetere, secondo un proverbiale titolo di Pier Angelo Rovatti (Rovatti, 1994), deve “abitare la distanza”, anche se i modelli di comunicazione prevalenti, sia che concepiscano la comunicazione come “trasmissione”, sia che la concepiscano come “legame” (Morcellini, Fatelli, 1998, pp. 134, 135, 140), tendono a rappresentare questa distanza come un limite e un ostacolo, non come la opportunità di continuare a cercarsi. Al contrario, la “distanza” consiste proprio nel mantenere presente l’as- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 96 senza, in ordine alla quale la comunicazione gioca l’ambivalente ruolo del pharmakon platonico, che insieme inasprisce e risarcisce: L’esperienza della distanza […] è il vero punto di partenza della filosofia aristotelica del linguaggio: distanza tra il linguaggio e il pensiero, di cui non è che lo strumento imperfetto e sempre in questione; distanza tra il linguaggio e l’essere, come testimonia la possibilità della contraddizione e dell’errore. […] L’esperienza fondamentale della distanza viene corretta dal fatto, non meno incontestabile, della comunicazione (Aubenque, p. 131). Comunicare, dunque, non significa avere preliminarmente qualcosa in comune: significa predisporsi, nella distanza e conservando la propria differenza antropologica, a proiettare questa differenza nella partecipazione a un progetto che inizialmente non è, ma può diventare comune. L’essere si risolve, aristotelicamente, nella comunicazione, non solo per la dialettica della tematizzazione, perché, additando qualcosa, stabiliamo i livelli di realtà pertinenti – parliamo dell’albero o del bosco? –, ma anche perché chi grida al lupo, si aspetta che gli altri accorrano, purché, ovviamente, non volesse ingannarli: è questo il senso del modello di comunicazione che stiamo proponendo, basandoci su quella che Giordano Bruno definiva la pratica da cui “tutte le scienze hanno la loro origine”: la traduzione, su cui tanto è stato detto e tanto resterebbe da dire. Babele e la traduzione L’evento, mitico o storico che sia, è noto: a Babele l’umanità provò a scalare il cielo, per avvicinarsi a Dio o perché Dio potesse avvicinarsi all’uomo; ma anche per sfuggire a una minaccia permanente, di quell’acqua che dopo il diluvio si era raccolta nelle nubi come in un otre e che doveva rifluire a terra perché l’uomo potesse ricominciare a vivere senza l’angoscia di una minaccia permanente. Nonostante la tradizione abbia letto i fatali versetti del Genesi come la cronaca di una punizione che portò alla confusione delle lingue e alla impossibilità di continuare a capirsi, di recente - anche in un nostro saggio, in corso di pubblicazione - sono state proposte letture bibliche in cui la punizione appare, se non come un premio, come il compimento di una creazione progressiva, frutto della collaborazione tra quanto creato prima e quanto creato dopo. A Babele l’uomo diventò quello che doveva essere, in una prospettiva in cui il racconto biblico si associa alla teoria dell’evoluzione nell’affermare l’importanza dell’isolamento per consolidare e valorizzare le differenze. Quando l’uomo cominciò a parlare lingue diverse, diventò indispensabile l’esercizio della traduzione, che si configura come una duplice creazione, nella quale, in una dimensione “grammatologica”, convergono due differenze, quella della testualità originaria e quella della nuova testualità, da cui può scaturire un soggetto inedito e più comprensivo di quelli di partenza (di chi scrive, di chi traduce, di chi legge); un soggetto incorporato nella testualità stessa, in ogni progetto di vita che, per venire formulato, deve passare di mano in mano, sottraendosi ai condizionamenti del qui e ora: altrimenti che progetto sarebbe? Non a caso Derrida sosteneva che ogni traduzione «assomiglia già a una traduzione, a una traduzione della traduzione» (Derrida, 1997, p. 228). Nell’ottica della traduzione, che Valerio Magrelli, poeta e traduttore, equipara al moderno concetto d’interfaccia, in cui il contatto risulta produttivo proprio perché non interpretativo, si può pensare a un modello di comunicazione che non presupponga, come i precedenti, passaggi ripetitivi e laterali: dell’informazione trasmessa, della parola scambiata, della identità negoziata, ma un passaggio differenziale, in avanti: ogni volta che si comunica, il problema non è quello di capirsi, ma quello di proiettarsi insieme in un futuro diverso dal presente. L’idea che l’etica della comunicazione debba prendere in considerazione le condizioni di possibilità di una comunicazione creativa, in grado di omologare i contesti piccoli e grandi della vita in una costante ricerca di fuoco, ottico (“mettere a fuoco” una realtà che prima non veniva percepita) e psicologico (“Infiammatevi!”, consigliava Michel de Montaigne ai suoi lettori), “traduce” la concezione della comunicazione come mezzo in quella della comunicazione come fine. Tuttavia, se è vero che si comunica per comunicare, non si deve trascurare, per una sorta di total immersion comunicativa, come si debba sempre comunicare qualcosa, anche se questo qualcosa non esaurisce il senso della comunicazione. Abbiamo già espresso questo apparente paradosso – connesso all’enfasi di cui da qualche tempo si riveste la spesso equivocata funzione fàtica di jakobsoniana memoria – rovesciando la classica formula di McLuhan per affermare che “il messaggio è il mezzo” e che, quindi, un messaggio è comunque necessario per veicolare quelle sortite da sé in cui consiste la comunicazione. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 97 Il modello di Babele può, in proposito, fornirci utili indicazioni, nella misura in cui proprio Babele inaugura, nel racconto biblico, la parola profetica, la parola che viene da lontano e che non si dice “prima”, ma si dice “per”: nonostante il senso comune abbia associato la profezia alla previsione, ancora una volta il ricorso a Benveniste chiarisce il diverso significato delle preposizioni che in latino designano la distanza: «Pro non significa tanto ‘davanti’ quanto ‘al di fuori, all’esterno’; è un ‘in avanti’ realizzato in un movimento di uscita o di espulsione fuori da un luogo supposto interno o coperto» (Benveniste, 1966, p. 158). In altre parole, se prae anticipa qualcosa, pro sta al posto di qualcosa che non c’è: la comunicazione profetica concerne la parola di un altro; la parola dell’altro non si risolve in una parola referenziale, ma incorpora una sorta di capacità “perlocutoria”, per dirla con John Austin; se la parola profetica vive nella temporalità delle sue conseguenze, deve avere un compimento, come ogni autentica comunicazione (Jöchler, 2004, pp. 23, 29, 32, 33). Eterogeneità, coinvolgimento, occasionalità sono le caratteristiche che, nella nostra prospettiva etica, consentono di distinguere tra una comunicazione comunicante, in cui si lascia all’altro, e a se stesso, l’autonoma possibilità di divenire, senza costringerlo nelle camicie di forza dell’essere, e una comunicazione scomunicante, in cui, al contrario, s’insinua la perversa intenzione di tenere avvinto l’altro, e se stesso, alle logiche – tolleranti o intolleranti, non fa differenza – di un mondo che resta, pretendendo di andare: di un autunno che, come si diceva del Liberty (!), si finge primavera. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 98 Riferimenti bibliografici AUBENQUE, PIERRE, 1991, Le problème de l’être chez Aristote, P.U.F., Paris. AUDI, PAUL, 2007, Supériorité de l’éthique, Flammarion, Paris. BADIOU, ALAIN, 2003, L’éthique. Essai sur la conscience du mal, Nous, Caen. BENVENISTE, ÉMILE, 1966, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard; trad. it., 1971, Problemi di linguistica generale, Milano, il Saggiatore. BENVENISTE, ÉMILE, 1969, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Les Editions de Minuit, Paris; trad. it., 1976, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Einaudi, Torino. BUBER, MARTIN, 1949, Die Erzählungen der Chassidim, Manesse, Zürich; trad. it., 1992, I racconti dei Hassidim, Guanda, Milano. DERRIDA, JACQUES, 1997, Psyché. Inventions de l’autre. Tome 1, Éditions Galilée, Paris; trad. it., 2008, Psyché. Invenzioni dell’altro. Vol. 1, Jaca Book, Milano. FABBRI, PAOLO, 2004, Introduzione, in Greimas, Algirdas J., Dell’imperfezione, Sellerio, Palermo. FABRIS, ADRIANO, 2006, Etica della comunicazione, Carocci, Roma. FIDLER, ROGER, 1997, Mediamorphosis. Understanding New Media, Pine Forge Press, s.l.; trad. it., 2000, Mediamorfosi, Guerini e Associati, Milano. FOUCAULT, MICHEL, 1971, L’ordre du discours, Gallimard, Paris; trad. it., 2004, L’ordine del discorso e altri interventi, Einaudi, Torino. JACOBELLI, GIAN PIERO, 2003, Scomunicare, Meltemi, Roma. JACOBELLI, JADER, 1998, Machiavelli e/o Guicciardini. Alle radici del realismo politico, Mursia, Milano. JÖCHLER, CRISTINA, 2004, Le discours du prophète. Prophétie et figures de l’Autre, in “L’Art du Comprendre”, Juin 2004, n. 13, Penser le prophétisme. Le clair et l’obscur. J ONAS , H ANS , 1979, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Insel Verlag, Frankfurt am Main; trad. it., 2002, Il principio responsabilità: un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, Einaudi. KOSKO, BART, 2008, Rumore. Scienza, tecnologia, ecologia, Garzanti, Milano. LEGENDRE, PIERRE, 1974, L’amour du censeur. Essai sur l’ordre dogmatique, Seuil, Paris; trad. it., 1976, Gli scomunicanti. Saggio sull’ordine dogmatico, Marsilio, Venezia. MAGRELLI, VALERIO, 1993, La parola ai traduttori letterari, in In difesa dei traslocatori di parole. Editori e traduttori a confronto. Atti del convegno, Trieste, 9-10 maggio 1991, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma. MARRONE, GIANFRANCO, 2001, Corpi sociali. Processi comunicativi e semiotica del testo, Einaudi, Torino. MASULLO, ALDO, 2005, Filosofia morale, Editori Riuniti, Roma. MONETI, MARIA, 2001, L’etica nel dibattito contemporaneo, in Firrao, Francesco Paolo, a cura di, La filosofia italiana in discussione, Paravia Bruno Mondadori, Milano. MORCELLINI, MARIO, FATELLI, GIOVAMBATTISTA, 1998, Le scienze della comunicazione. Modelli e percorsi disciplinari, Carocci, Roma. NANNI, LUCIANO, 2002, Il silenzio di Ermes. Della scienza e dell’arte: contro la teoria standard della comunicazione, Meltemi, Roma. ORLETTI, FRANCA, 1998, Sulla superficie del conflitto, in Orletti, Franca, a cura di, Fra conversazione e discorso. L’analisi dell’interazione verbale, Carocci, Roma. ORLETTI, FRANCA, 2000, La conversazione diseguale, Carocci, Roma. RONCHI, ROCCO, 2003, Teoria critica del- la comunicazione, Bruno Mondadori, Milano. ROVATTI, PIER ALDO, 1994, Abitare la distanza. Per un’etica del linguaggio, Milano, Feltrinelli. SINI CARLO, 2000, Etica della scrittura, il Saggiatore-Lampi di Stampa, Milano. VATTIMO, GIANNI, 1995, Oltre l’interpretazione, Laterza, Roma-Bari. VOLLI, UGO, 1994, Il libro della comunicazione. Idee, strumenti, modelli, il Saggiatore, Milano. ŽIŽEK, SLAVOJ, 2008,Organes sans corps. Deleuze et conséquences, Éditions Amsterdam, Paris. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 99 PARTE SECONDA Etica delle professioni comunicative La buona morale televisiva di Renato Stella 1. Mediare l’etica La questione morale, per quanto riguarda un medium come la televisione, può essere affrontata entro due principali prospettive (Stella 2008): a) Considerando le rappresentazioni di eventi e circostanze che hanno contenuti etici e che sono messe in circolazione dalla tv attraverso i propri messaggi (ad esempio nelle scene di un film, di un serial o nelle testimonianze raccolte in un talk show). b) Definendo l’ambito deontologico e giuridico di applicazione di principi etici a cui la tv deve sottoporsi per legittimare la propria credibilità (ad esempio, adottando codici di autoregolamentazione e provvedimenti di legge). Sia l’una che l’altra hanno un carattere normativo, ma si rivolgono a soggetti diversi, verso i quali utilizzano linguaggi specializzati. La rappresentazione di fatti etici interpella gli spettatori e possiede una finalità pedagogica: mostrare la soluzione di un problema, rendere note le dimensioni di un dibattito in corso, stabilire criteri di senso comune per definire condotte giuste, eque, buone ecc. Il tutto in una forma testuale che ricorre a esempi scelti dalla vita quotidiana e messi poi in scena dalla fiction o dai reality. L’applicazione di regole etiche riguarda, invece, coloro che, con ruoli diversi, partecipano al processo di creazione dei messaggi (autori, registi, conduttori ecc.), ai quali è richiesto di perseguire fini giusti, equi e buoni nel proprio lavoro produttivo. A essi si parla in forma grammaticale proponendo, non esempi, come accade con le immagini rivolte agli spettatori, ma regolamenti e leggi1. Nel nostro articolo ci occuperemo di alcuni aspetti connessi alla rappresentazione di fatti etici nei messaggi, trascurando la questione delle regole deontologiche e della loro attuazione. La forza Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 103 prescrittiva e modellizzante delle rappresentazioni di azioni etiche in tv, abbiamo detto, si fonda su repertori di casi esemplari e su flussi di narrazioni contenuti nei programmi. Per descrivere al meglio un tale meccanismo è necessario tener conto del campo retorico che ne governa la legittimità e l’accettabilità. Ai palinsesti della televisione generalista (comprese le reti satellitari e digitali), si applica infatti una sorta di morale comune, socialmente condivisa, che si presume rispettata da tutti. Un modo per accertare una tale aspettativa comune consiste nel tener conto che nessun talk show, episodio di serial, film per la tv o notizia di telegiornale, potranno mai concludersi su posizioni dichiaratamente razziste, sessiste, atee o politicamente sovversive. Ciò non toglie che nel corso della conversazione in un salotto televisivo o nello svolgimento della trama di una sit-com, tali idee possano emergere e venire espresse. Tuttavia la loro evocazione serve solo a rimarcare dialetticamente la preminenza delle norme che si ritengono universalmente accettate e che l’interprete, il giornalista o il conduttore non mancheranno di imporre, sanzionando le posizioni contrarie. La retorica della “buona morale” sembra essere dunque uno dei requisiti standard richiesti a chi intende apparire in tv e, seppure con qualche smagliatura, è piuttosto omogeneamente applicata, tanto da contribuire a produrre conformismi piuttosto tenaci e difficilmente criticabili, simili a quelli studiati da Noelle-Neumann (2002) per formulare la teoria della Spirale del silenzio2. Ovviamente inter vistare un naziskin, un pedofilo, un mafioso, un serial killer costituisce un’occasione spettacolare ghiotta, alla quale difficilmente un medium è in grado di re- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 104 sistere. Ciò nonostante, nessuno di loro potrebbe, di norma, essere ammesso a intervenire in una conversazione radiofonica o televisiva con pari dignità rispetto a ospiti ordinari. Essi sono gli “innominabili” del discorso mediale, quindi li si può coinvolgere o citare ricorrendo al linguaggio in uso per le notizie di cronaca, i documentari o i dibattiti tra specialisti. Questo garantisce che vocabolari, azioni e idee rimangano incorniciati entro paradigmi esplicativi eticamente accettabili. Le loro parole, infatti, non sono “dicibili” in tv o nella stampa, senza suscitare l’immediata reazione di quegli attori sociali che potrebbero sentirsene minacciati o insultati. Diversa invece è l’ipotesi di un mafioso, un terrorista o un serial killer che si “pentono” e decidono di raccontare la loro storia in pubblico. In tale circostanza, esistenze proscritte o mostruose si propongono come casi esemplari, incarnando un modello etico edificante, oltre che un genere televisivo oramai consolidato, nel quale gli spettatori possono riconoscersi positivamente3. Queste considerazioni hanno ampiamente introdotto il tema principale del nostro ragionamento. Per avere accesso a un medium come la tv occorre usare le parole e i codici etici che essa richiede come dotazione minima di competenze discorsive e relazionali a cui un ospite, un membro del pubblico, un conduttore devono riferirsi. Tali regole sono in massima parte non scritte e viaggiano attraverso contenuti testuali che ne ribadiscono l’esistenza e la forza prescrittiva. Alla fine, gli spettatori ottengono da un programma risorse cognitive e ludiche (Fiske 1989), ma anche inse- gnamenti che riguardano la vita sociale (l’etica pratica rappresentata nei messaggi), insieme a istr uzioni su quel che ci si aspetta sia dicibile e riferibile attraverso il medium (l’etica pratica applicata alla produzione dei messaggi). La tv, qui come in altre circostanze, addestra le audience sui suoi stessi usi, allo scopo di coltivare i propri pubblici (Gerbner 1986). Il nostro intento tuttavia, in questo articolo, non è quello di sondare le forme di costruzione di “censure morali”, quali quelle a cui ci siamo poco sopra riferiti in negativo, citando mafiosi e serial killer. Vorremmo invece esplorare la medesima funzione quando si presenta in positivo: non come divieto, ma semmai come risorsa; non quando impedisce un discorso, ma quando lo trasforma sino a renderlo compatibile con i propri criteri di valore. Ciò costituisce una eticizzazione dei comportamenti soggettivi ancorata alla miriade di rappresentazioni di eventi e circostanze dei quali la tv si fa portatrice (Lazarsfeld Merton 1969, Wright 1974). Cercheremo di mostrare ora come si articola un tale ragionamento. 2. Tre casi esemplari: la posseduta, la pazza e il selvaggio Prendiamo le mosse da alcune considerazioni che Michel de Certeau fa intorno a due figure stereotipe nella nostra cultura: la pazza e la posseduta. Ciascuna definita nell’ambito di un sapere a cui fanno capo degli specialisti con compiti terapeutici e cognitivi: lo psichiatra e il demonologo. L’obiettivo di De Certeau è di individuare il modo in cui la relazione tra l’esperto e il soggetto sottoposto alla sua indagine condiziona l’uso stesso delle parole impiegate da entrambi per definire la situazione. La “malata” o la “pazza” riceve dal discorso psichiatrico la possibilità di formulare degli enunciati; allo stesso modo, la “posseduta” non può enunciarsi se non grazie all’interrogatorio o al sapere demonologico, quantunque il suo posto non sia quello del discorso del sapere che viene fatto su di lei. La parola della posseduta si costituisce per il fatto di essere relativa al discorso che l’aspetta in quel certo luogo, sulla scena demonologia, così come la pazza, all’ospedale, ha solo il linguaggio che le viene preparato sulla scena psichiatrica (De Certeau 2005, p.71). Nella posseduta, in realtà, parla il demone che l’ha invasa; nella pazza a prendere la parola è il delirio da cui è alienata. Entrambi producono discorsi incomprensibili, che si pongono in un “altrove” al quale gli esperti faticano ad avere accesso. Tuttavia, nel momento in cui la posseduta e la pazza “ricevono la possibilità di formulare enunciati”, ciascuna all’interno del proprio campo simbolico di riconoscimento (la demonologia, la psichiatria), la circolazione comunicativa riprende il suo corso. Vi è dunque un proscritto che riguarda quanto l’una e l’altra dicono spontaneamente a partire dalla loro situazione di “anormalità”. Quando parla il demone o quando prende consistenza il delirio, poco o nulla è intellegibile, sia a chi si esprime, sia a chi ascolta. Per iniziare il processo di guarigione è necessario che la posseduta e la pazza comincino a far proprie le grammatiche descrittive dell’inquisitore o del medico. Devono guardare a loro stesse come sono guardate dagli esperti che le esaminano, solo così saranno poste nella condizione di poter comunicare con chi si prende cura di loro e, con questo mezzo, con loro stesse, “ritrovandosi”, comprendenNuova Civiltà delle Macchine 3/2009 105 do quel che sta loro capitando. L’assunzione di una “veste etica” corrispondente alle attese di chi controlla l’ordine del discorso (il “luogo” nella definizione di De Certeau), è dunque premessa indispensabile per superare l’anomalia definita dall’infermità o dalla possessione. L’imparare a parlare “come ci si aspetta” in un certo contesto, richiede che sia attribuito potere a chi detiene il relativo sapere e, nel medesimo tempo, che chi vi si sottopone per essere esorcizzato o guarito, eserciti la necessaria flessibilità e vi si adatti. Di conseguenza, le due posizioni integrano la reciproca complementarietà (l’esorcista esiste per la posseduta; lo psichiatra per la pazza), con la contiguità dei linguaggi, dei codici e dei contenuti. Finché, inevitabilmente, utilizzando le parole “giuste” si potrà essere riconosciuti e insieme reintegrati in quell’ordine che, con le proprie azioni e i propri discorsi, era stato violato. Si crea con ciò una diffusione autoreferenziale di informazione: lo psichiatra e l’esorcista parlano a loro stessi attraverso la mediazione della pazza e dell’indemoniata che “formulano enunciati” rispondendo alle loro sollecitazioni. In realtà, essi mettono in circolazione flussi comunicativi diretti ad altri psichiatri e ad altri esorcisti. L’esperienza del teatro medico o religioso, dove si recitano il risanamento del corpo e la guarigione dell’anima, prende infatti le strade dell’archivio e della scrittura (nei manuali di medicina, nei verbali dei processi canonici) e diventerà oggetto di narrazione, coinvolgendo i pochi lettori acculturati che sono in grado di comprenderli. È così che viene sancita una incolmabile disuguaglianza sociale: l’esperienza della posseduta vale più per la demonologia che Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 106 non per lei stessa; analogamente la pazza offre un caso catalogabile e studiabile per la psichiatria e gli psichiatri, che potranno utilizzarlo nel proprio repertorio diagnostico (Foucault 1969). Infatti, il discorso demonologico, il discorso etnografico o il discorso medico assumono nei confronti della posseduta, del selvaggio o del malato una stessa posizione. “So meglio di te quello che dici”, cioè “il mio sapere può mettersi al posto da cui tu parli” (De Certeau 2005, p. 74). Nel “mettersi al posto di” quel sapere interpreta, dà senso, offre una via “etica” di salvezza a ciascuna delle figure evocate: la posseduta si libera, la pazza rinsavisce, il selvaggio si civilizza; ma a patto di assumere ciascuno le parole e il punto di vista di chi parla di loro e li racconta dall’ambito del proprio sapere. Il piegarsi ai dettati del “luogo” demonologico o psichiatrico, assumendo per proprio il relativo discorso, con le sue regole grammaticali (“parlo con le tue parole”, “accetto di sottomettermi alla tua conoscenza, rinunciando alla mia”), trasforma alla fine una vulnerabilità sociale in sottomissione testuale4. Ma non si tratta di una abdicazione. La posseduta, la pazza, il selvaggio sono sempre ambivalenti: i demoni, la follia, la cultura primitiva lasciano le loro tracce, si mischiano e si sommano alla dichiarazione di impotenza con cui la salvezza è ottenuta a patto di utilizzare il “giusto” vocabolario. Il vocabolario ne risulta così ibrido, spezzato, riletto a misura del demone o del delirio che, seppure imbrigliati, parlano e si fanno intendere5. Questo adattamento contiene in sé i prescritti di una disposizione etica, un richiamo a regole obbedite per compiacere l’interrogante e l’ordine simbolico che egli incarna. Il sapere che per bocca dell’inquisitore, dello psichiatra, dell’etnografo pretende di essere ascoltato e di avere una funzione pedagogica e modellizzante, trasforma le persone che si sottomettono alla sua interpretazione. Al contempo gli exempla ricavati dalla pratica medica, demonologica, etnografica circolano sotto forma di letteratura scientifica o edificante, dettando ad altri regole di condotta e principi generali. I media religiosi, medici, antropologici funzionano attraverso i corpi e i “luoghi” dai quali prendono la parola, si mettono in scena nei processi con cui mirano a riportare l’anomalia (della possessione, della pazzia, del mondo selvaggio) alla normalità. E ciò accade attraverso quanto viene detto da ciascuno degli attori implicati; è il raccontarsi accogliendo le regole di narrazione dell’inquisitore, del medico, del colono a essere sintomo credibile di guarigione e di trasformazione, e non il contrario. L’ascolto dell’esorcista non sta dalla parte della posseduta, ma all’opposto, attende dalla posseduta segni di riconoscimento della propria autorità6. Solo quando ciò avviene il rituale mostra di aver liberato dall’invasamento la strega, restituendola, se non ad una vita devota, almeno all’intelligibilità delle parole, al poter essere compresa7. Non siamo molto lontani da quel che osservavamo poco sopra intorno alla proscrizione del discorso estremo o mostruoso in tv. La confessione del pedofilo o del neonazista è etica, è “udibile” in un talk show, solo se mira al ravvedimento e alla espiazione, se si esprime con le parole che il medium considera legittime; al contrario la giustificazione autoassolutoria dell’ideologia e dell’azione, come accade per il vaneggiamento della posseduta, non lo è, a meno che non sia compresa entro cornici interpretative specializzate (del criminologo, dello psichiatra, del giornalista ecc). Per parlare, ciascuno deve assumere le parole, dare i significati, “attesi”, quelli che non violano l’ordine simbolico considerato comune, il quale possiede però, dei confini mobili. È ammesso che un omosessuale o un obeso possano esibire con fierezza la loro condizione e possano sostenerla pubblicamente 8 . Un minor spazio, tuttavia, potrebbe essere concesso a un fumatore o a un bevitore. La differenza riguarda una sorta di “intorno comunicativo” a cui ciascuna narrazione deve fare riferimento. Se le condanne esplicite dell’omosessualità sono ormai molto contenute in Occidente, assai più densa è la somma di informazioni che riguardano i danni fisici derivanti dall’abuso di cibo, di alcol e di sigarette. In un simile contesto la credibilità delle posizioni che sostengono tali pratiche come “buone” è piuttosto compromessa e collocata vicino ai limiti dell’indifendibile. Oltre tale termine un tossicodipendente, come vedremo, incarna invece il tipo moderno della strega e della pazza citate da De Certeau: per raccontarsi in televisione o sulla stampa, deve assumere la veste rituale, la “posa” comunicativamente accettabile, dei linguaggi e dei vocabolari di chi lo interroga. Si costruisce perciò in psicologo e sociologo di se stesso, assumendo come propri i paradigmi interpretativi che riconoscono, nel consumo di sostanze, il sintomo di conflitti emotivi e di problemi di relazione senza i quali il suo discorso apparirebbe insopportabilmente immorale. È questo il passaggio necessario per comprendere appieno il rapporto tra rappresentazioni televisive di fatti eticamente rilevanti, e la forza prescrittiva che esse possiedono, sia nei confronti di Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 107 coloro che parlano in tv (conduttori, ospiti, autori), sia nei riguardi di quanti guardano la tv (le audiences). Nell’esempio della posseduta di De Certeau, l’appropriazione da parte del soggetto di elementi e codici del discorso esperto, ha il fine di dare senso all’azione etica, razionalizzando il comportamento soggettivo. Con la tv si produce un ulteriore passo: la razionalizzazione delle motivazioni all’agire si traduce in rappresentazione sociale. La tv infatti è una forma di scrittura “pubblica” di eventi verso cui è richiesto, come accade nei rapporti faccia a faccia (Goffman 1988), un contegno appropriato allo scopo di renderli accettabili e comprensibili a “tutti”. Ciò toglie centralità ai saperi esperti (la psichiatria, l’antropologia, la demonologia dei nostri esempi), per attribuirla, in parte, alle culture tecniche legate alla produzione dei programmi (ideazione, conduzione, marketing) e in parte al flusso di interpretazioni della realtà che viene da un numero sempre maggiore di trasmissioni in cui si mette in scena la vita quotidiana9. Tale osservazione è tanto più rilevante quando si consideri che sono sovente le persone più semplici a utilizzare la tv per raccontarsi, rivendicare un diritto, esprimere un bisogno (Stella 2009). Anche il maggior consumo di programmi vede in prima fila gli individui meno acculturati (Censis 2005). La circolazione di saperi che con la posseduta, la pazza e il selvaggio interessavano gli esperti e gli eruditi con le loro culture, attraverso i media si massifica, rompe gli argini della specificità di linguaggi e codici (Meyrowitz 1993) per divenire “popolare” nel senso che a questa parola danno i Cultural Studies (Fiske 1989, Grossberg 2002). La comunicazione ora non avviene più fra tre attori: Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 108 la posseduta, il suo demone e l’esorcista. Vi si aggiungono folle di curiosi che utilizzano il medium per interpretare, non solo le anomalie, ma eventi della realtà più semplice e routinaria. Laddove la tv parla a un pubblico indifferenziato ed esteso, aumentano le sue responsabilità etiche, ma nel contempo s’ingigantisce anche la sua capacità di indurre o suggerire condotte etiche legate ai propri linguaggi, come è necessario facciano l’inquisitore e lo psichiatra. Il che produce esiti impensati e sovente contraddittori sui quali è utile fare qualche riflessione. 3. L’anoressia mediale Uscito dal teatro terapeutico della medicina o dell’esorcismo, il discorso esperto diviene oggetto di divulgazione per i media, che interpellano, non più pochi specialisti colti, ma vaste masse di individui, a cui sono offerti racconti drammatizzati e immagini spettacolari al fine di attrarne l’attenzione. Questo passaggio, come anticipavamo, trasforma i linguaggi e altera una parte dei contenuti, ma quel che più ci interessa, modifica la rete di attori e di destinatari dei messaggi. Le triadi classiche: posseduta - demone - inquisitore; pazza - delirio psichiatra; selvaggio - cultura primitiva - etnografo, che creavano cortocircuiti comunicativi autoreferenziali, si spezzano, moltiplicando gli attori coinvolti e con essi i luoghi in cui i discorsi vengono prodotti. La presenza poi di spettatori “estranei” che non rivestono alcun ruolo nell’economia degli eventi di cui si parla, introduce un ulteriore fattore di complessificazione. L’interazione tra i soggetti direttamente o indirettamente chiamati in causa diventa così più den- sa, mentre alcuni meccanismi di fondo restano invariati. Tra questi il potere modellizzante dei prescritti etici. Un buon esempio in questa direzione è costituito dall’anoressia. L’anoressia, insieme ad altri disturbi del comportamento alimentare, è accompagnata da una costellazione di discorsi pubblici messi in circolazione da pressoché tutti i media. Moltissimi libri, siti internet, trasmissioni televisive e radiofoniche, articoli di giornale, film e servizi fotografici sono stati prodotti negli ultimi anni per descriverla nei suoi diversi aspetti. L’elemento più importante che caratterizza questa ininterrotta proliferazione di materiali è che la malattia non rimane più confinata nel quadro del sapere medico-psichiatrico, ma interpella in prima persona molte altre figure. Dalle ex anoressiche che raccontano la propria esperienza, offrendo consigli e rimedi; alle anoressiche attuali che espongono il loro disagio e fanno proponimenti di guarigione. Dalle madri, i padri, i fidanzati di malate che si assumono responsabilità e assicurano vigilanza; alle medicine e terapie “naturali” che raccomandano protocolli e training alternativi. Dalla pubblicità sociale e commerciale che vorrebbe produrre effetti virtuosi di prevenzione; agli specialisti impegnati sul fronte clinico secondo scuole e paradigmi tra loro spesso discordanti. Ognuno con qualcosa da dire, da scrivere, da mostrare e da portare a testimonianza del proprio impegno per sfidare la patologia. Si esercita con ciò una sorta di eroicizzazione e mitizzazione dell’essere, dell’esser state o del poter divenire delle anoressiche, grazie all’enfasi attribuita dai media. Il che ci pare contraddica il sospetto che di solito circonda la tv e la stampa su questo tema, vale a dire il dubbio che essi esaltino le figure emaciate di top-model e attrici per ragioni commerciali, fornendo così a ragazze borderline degli esempi pericolosi. I mezzi di comunicazione parlano di anoressiche, molto più di quanto mettano in scena i presunti modelli a cui esse si ispirano10. Un tale malinteso consente tuttavia al prescritto etico di potersi applicare con apparente facilità: “riducete o abolite la presenza di corpi troppo magri dalle pagine delle riviste e dagli schermi televisivi e avrete contribuito a contenere il diffondersi del male”. Per convincere i riottosi, si discute incessantemente di anoressia, si saturano gli spazi e i tempi disponibili con campagne e immagini, confessioni e appelli. Ciò spinge a pensare che siano i buoni propositi, piuttosto che i buoni risultati, a rendere efficaci gli effetti di tali forme di comunicazione. Di conseguenza si suppone che le indossatrici lancino messaggi negativi, perché pongono in positivo, entro un’aura di successo e glamour, l’esibizione del loro corpo magro. Al contrario, le anoressiche lanciano messaggi positivi, perché mostrano, in negativo, gli effetti devastanti della malattia sul loro organismo. Di tutto il resto, di biografie e romanzi, film e inchieste non ci si occupa, come se l’etica edificante di ragazze guarite, di madri pentite, di medici volenterosi fosse sufficiente, da sola, a riparare i pericoli del contagio. A produrre un punto di contatto, tra questa disseminazione incessante di prese della parola e la condizione della posseduta descritta da De Certeau, c’è il raccontarsi delle protagoniste nei siti pro-Ana e pro-Mia11. Oggetto di proscrizione legale, prima che morale, questi luoghi del discorso inudibile, scandaloso, perverso, rimettono in scena il soggetto mancante, quello che in psi- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 109 chiatria e in demonologia stava scritto nelle pagine dei manuali e nei verbali dei processi. L’anoressica non vuole parlare al suo medico o a sua madre, nemmeno a spettatori estranei. Come lo psichiatra parla a se stesso e ad altri psichiatri a mezzo delle parole a cui addestra la pazza che ha in cura, così l’anoressica conferma a se stessa e alle sue consorelle la bontà della propria condizione: si sottrae ai prescritti per entrare nell’ordine di una nuova morale, tutta sua, fatta di deliri e di demoni che comunicano e attraverso i quali essa comunica. Come lo psichiatra descrive il “luogo” della follia grazie al suo sapere esperto, così l’anoressica rappresenta se stessa e il suo piacere distruttivo grazie ai media. Senza la mediazione, il discorso dell’anoressia sarebbe muto, rimarrebbe inesprimibile al di fuori della relazione terapeutica e familiare. La violazione etica qui tocca le forme della circolazione dei messaggi piuttosto che i loro contenuti. Non spaventa tanto che un’anoressica parli dal centro del suo mondo, ma che riesca a coinvolgere i mondi delle altre, a dire parole plausibili che vengono ascoltate e prese sul serio12. Dunque ecco disposti i soggetti nei loro “luoghi”, ciascuno con i suoi messaggi. Parlano i medici, parlano le anoressiche guarite, quelle in via di guarigione, parlano le irriducibili, parlano le loro madri colpevoli, i loro padri disattenti, i fidanzati premurosi, e ogni cosa avviene al di fuori di qualsiasi teatro dell’intimità: accade in pubblico, affinché tutti vedano e tutti sappiano. Lo spettacolo dell’anoressia così si complessifica e ricade su se stesso: troppe voci a sostenerlo, troppo impegno descrittivo che esce dai canoni della medicina o della psicologia per divenire cultura collettiva. La conseguenza più rilevante di un Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 110 tale stato di cose, però, non è solo un cicaleccio perenne, un flusso senza fine di storie appassionanti o disperate. I saperi quando vengono posti nel circuito della diffusione di massa, trasformano poco o tanto i loro locutori, diventano nuovi prescritti, attribuiscono colpe e liberano da responsabilità. Non ci troviamo in un circuito comunicativo che funziona per aggiunzioni e sottrazioni: non basta togliere (immagini di corpi, siti pro-Ana) o sommare (pareri di esperti, testimonianze biografiche) per produrre esiti positivi. I media non sono solo scatole che racchiudono idee e immagini, possiedono virtù loro proprie e un’efficacia sociale che spesso ci sfugge, ma che fa la differenza nella produzione dei loro effetti. Intorno agli anni Ottanta, ho cominciato a registrare una lenta, ma a mio parere profonda mutazione (…) le pazienti, o i pazienti, anziché costringere il terapeuta a una lunga lotta per far loro accettare la natura psicogena del disturbo, arrivano con la diagnosi già fatta, con un piccolo bagaglio teorico già precostituito e pretendono a gran voce la cura; i famigliari non resistono tenacemente al progetto psicoterapeutico, come veniva descritto nei primi resoconti clinici, ma lo invocano ansiosamente (Argentieri e Rossini, 1999, p. 62). Gli psicologi, sino agli anni ’80, devono sostenere dure battaglie per convincere i genitori dell’anoressica che la loro figlia non sta manifestando un po’ di inappetenza capricciosa, ma un sintomo serio che fa capo a una patologia severa. Le resistenze ad accettare la diagnosi sono molte e spesso la terapia viene abbandonata o non comincia nemmeno. Più tardi, invece, alcuni operatori si trovano a doversi battere in situazioni rovesciate13. Non solo non vi è più resistenza rispetto all’ipotesi del disturbo alimentare grave, ma vi è una specie di generalizzata assunzione di ruolo (della madre, del padre, della ragazza), a cui corrisponde la pretesa di una diagnosi conforme. Di qui l’inversione del problema: lottare per convincere che davvero, in questo o quest’altro caso, è semplice inappetenza e nulla di più. La malattia entra in uno scambio simbolico di riconoscimenti di colpe e di responsabilità (la figlia incompresa, la cattiva madre, il padre distratto) che giocano entro un teatro familiare oramai reso pubblico. Tanto i pazienti che i famigliari, infatti, sono molto affezionati all’etichetta diagnostica di anoressia/bulimia, con la quale hanno già ammantato di senso il problema, e sono molto restii a vedersi smontare un punto di riferimento teorico a suo modo rassicurante. Paradossalmente rassicurante, perché riconduce l’ansia di un male oscuro a qualcosa di già noto, di cui tutti parlano, di condiviso, di generale e quindi di deresponsabilizzante (ibidem, p. 64). Il fantasma dell’anoressia si aggira per mettere in scena più attenzione di quanta sia necessaria. Le madri pentite confessano il loro sbaglio: sono cattive madri che, parlando le parole della psicologia, anticipandole, si diagnosticano produttrici del disagio delle figlie. La circolazione mediatica dei saperi non è innocente, ma redistribuisce compiti, funzioni, idee, regole: assegna status e attribuisce ruoli. La madre “sa già” cosa ha fatto della figlia e quest’ultima si pretende già etichettata, già fagocitata dal tunnel doloroso del male delle adolescenti. Entrambe avvertite dalla diffusione di informazioni e di immagini mediali delle anoressiche, con le loro storie familiari svelate e rese produttive di altre storie. In questo gioco l’eccesso di attenzione sociale amplifica il fenomeno, lo rende parte di un paesaggio quotidiano di disagi che si dram- matizza in termini di assunzione sociale di un rischio (Beck 2000); nel contempo lancia l’allarme, divulga la malattia ben oltre i confini e gli spazi che già occupa. Insieme all’esibizione dei corpi magri delle top-model, è la spettacolarizzazione a essere di turbativa: il discorso sulle anoressiche entra nei cabaret e nel gergo comune, si secolarizza costruendosi un’area discorsiva e mediale routinaria; un sottogenere che si afferma nella fiction, nei programmi di medicina e nei talk show. Qual è allora il limite da porre ai messaggi? Quale etica della responsabilità si proietta su corpi vivi e su esistenze concrete, fino a costringerle a farsi domande nel linguaggio degli esperti e a darsi risposte colpevoli? Il caso mediatico dell’anoressia sembra far toccare i due estremi della relazione tra etica e media che proponevamo all’inizio: la rappresentazione della malattia (che disciplina, spaventa, attribuisce ruoli) sollecita l’applicazione di norme di contenimento al proliferare dei discorsi. Ma è poi questa una strada accessibile? È così che deve formularsi il tema dell’etica televisiva? In realtà, la posseduta di De Certeau continua ad essere un archetipo di funzionamento per i media di massa. E non solo per l’anoressia. Se si chiede oggi a un ragazzo o a una ragazza, fuori da una discoteca, perché si “calano” facendo uso di sostanze chimiche o di alcol, molto probabilmente nessuno di loro metterà in campo, come ragioni plausibili, la mancanza di valori morali, i conflitti generazionali o le difficoltà di integrazione, che sono sovente invocati dai saperi esperti per spiegare tali corsi d’azione. Piuttosto potrebbero citare il piacere fisico e mentale che lo “sballo” produce, il modo in cui facilita le relazioni sociali, il Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 111 fatto che bere o “impasticcarsi” costituisca una pratica comune. Più o meno le stesse giustificazioni che, sino a una quarantina di anni fa, erano sostenute dagli eroinomani nelle interviste date alla tv o alla stampa (ad es. Larner, Tefferteller 1966), prima che il “discorso pubblico” sulla tossicodipendenza li convertisse nei migliori sostenitori delle teorie psicologiche e sociologiche della devianza. Oggi il consumo di “droghe leggere” e di “droghe pesanti” si distingue, oltre che per la percezione soggettiva della loro pericolosità, anche per la fitta congerie di interpretazioni di sé che vengono proposte, nell’uno e nell’altro caso, per dare un senso alla propria condotta. Come succede all’anoressica che incarna il suo ruolo di pentita, pur restando prigioniera della malattia, anche il tossicodipendente sa giostrarsi in una serie di buone ragioni etiche per essere quel che è, tutte giocate sulle cause sociali del proprio malessere e sui rapporti di causa/effetto che lo hanno determinato (Faccioli e Quargnolo 1992). Alla fine, la posseduta di De Certeau risorge nel pieno della sua ambivalenza. Come lei, l’anoressica e il tossicodipendente televisivi imparano il sapere dei loro terapeuti, ne parlano la lingua, mostrano di stare nel “luogo” e nel discorso da cui sono descritti. Il demone, l’ossessione del corpo magro, l’eroina, sono con ciò piegati, almeno simbolicamente, all’etica prescrittiva che distingue il bene dal male. Gli ospiti “sanno” cosa alberga in loro, ma la voce del maligno (che si esprime in lingue sconosciute), il delirio onnipotente della fame (che prende forma nei siti pro-Ana), il piacere indotto dalla sostanza (che si dichiara “innocentemente” in discote- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 112 ca) parlano con un vocabolario incomprensibile o inaccettabile. Invece, la strega che pronuncia il nome del suo sposo, l’anoressica consapevole, il tossicodipendente medicalizzato sono “morali” nel loro porgersi sulla strada della guarigione, che sovente li cronicizza senza liberarli, ma che li innalza a exempla necessari dello spettacolo pubblico del loro disagio. C’è allora una guarigione etica che precede e a volte sostituisce quella clinica, innescando processi di Spirale del silenzio che si rivelano, in alcuni casi, controproducenti. Tuttavia non è la verità del messaggio che stiamo qui inseguendo, quanto l’accettabilità della parola del tossicodipendente, dell’anoressica rispetto all’ordine del discorso legittimato dai media. Alla fine non è detto che la lezione morale che viene dall’eticizzazione delle condotte e “dalla possibilità di formulare enunciati” possieda un valore descrittivo (e preventivo) maggiore rispetto all’ascolto delle interpretazioni spontanee che giungono dai protagonisti. La retorica del discorso “morale”, si scontra infatti con le pratiche dei soggetti che la contraddicono e con possibili esiti di allarme sociale che, al contrario, costituiscono il risultato di un’eccessiva presa in carico della minaccia. In entrambi i casi, l’economia di produzione e circolazione dei messaggi mette in campo una definizione produttiva del ruolo dei media: essi non si limitano a raccontare eventi legati all’anoressia o alla dipendenza da sostanze, ma si offrono come interpreti della natura, delle cause, della diffusione e della pericolosità di entrambi. Attribuendo loro un significato, comprendendoli al modo weberiano del Ver- stehen, ne normalizzano l’eccezionalità, riportandola entro dimensioni accettabili contenute in cornici disciplinari certe. Con ciò la medicina, la psicologia, le scienze sociali assegnano all’anoressica e al tossicodipendente il loro “posto”. Essi non sono confinati “altrove”, nella proscrizione del serial killer o del mafioso, purché sappiano, a loro volta, riconoscersi nello spazio (nel “luogo”) simbolico che gli è assegnato e partecipino del processo di creazione di senso di cui sono gli emblemi. Una tale offerta in pubblico di immagini, testi, vocabolari della e sulla devianza, ha per proscenio i mezzi di comunicazione, senza i quali il discorso rimarrebbe relegato nell’intimità del rapporto terapeutico, resterebbe un segreto tra medico e paziente. Invece la divulgazione “in forma etica” interpella un’audience di padri e madri, amici e coetanei, utilizzando vittime vere che testimoniano le cause e gli effetti di comportamenti anomali e rischiosi. 4. Stare eticamente in tv La moralizzazione dei messaggi dei media, riguarda alla fine un’attribuzione di senso a condotte autodistruttive o devianti che altrimenti apparirebbero, non solo incomprensibili, ma minacciose nei riguardi della quotidianità. Non è importante che il problema si riduca o venga risolto, ma che rientri in un suo “luogo” accettabile e adeguato, il che non esclude si producano (ed è perciò che siamo in grado di parlarne) alcuni effetti per versi (Boudon 1982). Tra questi, dicevamo, l’interruzione delle Spirali del silenzio che vengono incessantemente generate a copertura dell’idea che esista un’etica condivisa. In realtà è la Spirale che produce una tale credenza, dandola per scontata 14. Ogni ragazzo o ragazza che consumano alcol o sostanze con “leggerezza” determinano un’indiretta demistificazione della Spirale secondo cui “tutti sanno che bere troppo o assumere droghe fa male”; ogni ragazza o ragazzo che si rivolgono ai siti pro-Ana o Pro-Mia, ogni individuo “orgogliosamente” in sovrappeso infrangono la Spirale per cui “bisogna mangiare con regolarità alimenti sani”. Al contrario ogni madre che si rivolge a un terapeuta persuasa di esser causa del problema della figlia inappetente; ogni anoressica che fa voto di guarigione in tv; ogni tossicomane che riconosce le cause sociali della sua dipendenza in un’inter vista, incrementano Spirali del silenzio che hanno funzioni foucaultiane (Foucault 1969, 1993). Il sapere esperto, di cui sono l’espressione, più che all’una o all’altra vittima di una patologia o di una devianza, ser ve a disciplinare tutti coloro che non hanno quello stesso problema e che lo vivono per interposta persona, attraverso i racconti e le rappresentazioni mediati (Stella 1999). Il che non li aiuta solo a prendere confidenza con situazioni critiche che potrebbero riguardare anche loro, ma pone un criterio certo di distinzione tra il bene e il male, tra ciò che è morale e ciò che non lo è. Ripristinare simbolicamente un tale “ordine delle cose”, significa che chi è caduto preda di un demone (del cibo, dello “sballo”, di comportamenti rischiosi), può dominarlo mettendosi in scena, ma anche che, nel far- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 113 lo, attiva un intero sistema di significati e di credenze tra loro coerenti. Tuttavia questa reintegrazione discorsiva trascina con sé un rischio nuovo, rispetto a quelli che cerca di esorcizzare, legato alla dimensione meramente comunicativa entro cui tali processi si producono. Il rischio è che esploda la contraddizione tra le Spirali del silenzio “etiche” costruite dai media e le condotte reali di un numero minoritario, ma spesso non trascurabile, di persone che le trasgrediscono consapevolmente. È quanto accade tra i ragazzi e le ragazze che consumano sostanze in discoteca o tra coloro che frequentano siti pro-Ana, per stare nei nostri esempi. Tuttavia gli esiti possono essere molto più ragguardevoli e avere implicazioni sociali e politiche importanti. La rottura di una Spirale, quando si avvia, porta infatti a contestazioni palesi e mirate, le quali hanno come obiettivo di smitizzare le rappresentazioni televisive, denunciandone la natura velleitaria o faziosa. La messa in dubbio di ciò che il medium propone come “morale”, la sospensione della sua plausibilità, genera meccanismi di revisione che possono sfociare in campagne collettive di cambiamento (le battaglie per i diritti civili ad esempio, o per la tutela ambientale), oppure innescare processi di resistenza in grado di produrre vere e proprie “crociate” (contro l’aborto, l’eutanasia, la fecondazione assistita ecc. – in Italia da ultimo l’episodio Englaro –). In entrambi i casi, quote consistenti di popolazione percepiscono le rappresentazioni televisive come “non vere”, “non giuste” e tendenziosamente spostate verso interpretazio- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 114 ni contrarie ai propri interessi o al proprio modo di guardare alla realtà. Spesso questa situazione si configura come un conflitto tra l’esperienza vissuta personalmente, ed esperienze analoghe riportate dalla stampa o dalla televisione in modi che vengono giudicati come distorti. Il risultato paradossale è che in alcune occasioni l’eccesso di zelo da parte dei media nel difendere posizioni “politicamente corrette” (Crisafulli 2004) genera sentimenti di rivincita, invece che favorire una maggior tolleranza15. È accaduto in Italia con la Lega Nord nei confronti, dapprima, delle aree meridionali del paese, e poi dei flussi migratori dall’est Europa e dall’Africa. La Lega in effetti rompe la Spirale che proteggeva il tabù secondo cui temi considerati rozzi e discriminatori non potevano fornire materia di dibattiti pubblici. Tali temi, tuttavia, costituivano l’oggetto frequente di “discussioni da bar” nelle regioni del centronord. L’aver dato dignità politica e ideologica a tali argomenti ha scoperchiato rancori e frustrazioni che covavano da tempo, soprattutto tra la media e piccola borghesia (Diamanti 1995), infrangendo così il silenzio che li circondava. Un ulteriore esempio storico di Spirale spezzata è dato dalla “marcia dei quarantamila” a Torino nel 1980, che ridimensionò la presunta egemonia dei sindacati, segnando una svolta. Il fatto che tale egemonia fosse presunta era anche esito della Spirale, la quale occultava posizioni che non trovavano sin lì modo di esprimersi, come invece accadde quando i quadri intermedi decisero di scendere in piazza 16. I due eventi hanno trovato ampia risonanza nei media tanto che, soprattutto nel caso della Lega, ciò ha consentito la nascita di una “doppia morale”. La prima, che si presume condivisa da molti, continua ad essere rappresentata nei media generalisti; la seconda, territoriale, coinvolge organi di partito, siti, radio, un’emittente televisiva e può ora pienamente manifestarsi e avviare Spirali parallele. Vi sono anche effetti di reciproca contaminazione, ma in contesti di osservanza scrupolosa delle regole e dei vocabolari propri a ciascuno. Per stare in metafora, il meccanismo che abbiamo descritto richiama le considerazioni di De Certeau entro una nuova e diversa funzione: la strega riprende i diritti sul suo “luogo” e sul suo discorso, non accetta più di essere descritta da altri, tanto meno di usare le parole di chi la tiene imprigionata. Si libera di entrambe e rivendica il privilegio di parlare per sé, anche se il suo discorso appare a molti insopportabile e immorale. Rotto l’argine del silenzio “la discussione da bar” si legittima come un oggetto plausibile di rappresentazione condivisa. La novità, semmai, è la convivenza di entrambe le voci entro gli stessi canali, senza che sia più possibile che l’una taciti l’altra esprimendosi in suo nome. La rottura delle Spirali attraversa altri campi di costruzione simbolica di ruoli e di status, dove possono trovare facile esca posizioni soggettive e pratiche che smentiscono i presupposti etici su cui si basano molte delle interpretazioni dei media. Ed è a questo punto che vorremmo proporre le nostre conclusioni. La prima e più generale riprende le idee espresse nel paragrafo introduttivo. Come cercavamo di spiegare altrove più ampiamente (Stella 2008), l’”eti- ca per la tv” non è solo un problema di buone regole ben implementate, ma anche, se non soprattutto, di mediazione interpretativa, vale a dire di modi in cui le regole sono rappresentate e fatte circolare attraverso i messaggi. Abbiamo cercato di mostrare che ciò non costituisce un problema secondario rispetto alle questioni “applicative” (di codici di autoregolamentazione, di principi universali), perché la rappresentazione di norme etiche non possiede solo funzioni modellizzanti o pedagogiche, influisce invece sui comportamenti e le aspettative costruendo in concreto “ciò che è bene” e “ciò che è male”, vale a dire interi ordini morali che hanno influenza sui soggetti che vi si riconoscono. La morale televisiva, insomma, è fatta di una rete invisibile di prescritti che viaggiano attraverso i programmi e che definiscono la dimensione concreta di realizzazione dell’etica pratica che la riguarda. Questa, a volte, può essere abbastanza indifferente alle sanzioni o ai precetti che provengono dai regolamenti, ma quel che più conta, è in grado di piegare autoreferenzialmente disposizioni e norme ai propri obiettivi e prendere, come abbiamo visto, strade parallele. Ciò è possibile tecnicamente (ad esempio nella contrapposizione strategica tra internet e tv per i siti proAna); politicamente (le emittenti e la stampa della Lega); pragmaticamente (facendo assumere a taluni individui un punto di vista mediatico su loro stessi: le “cattive madri”, i tossicodipendenti “medicalizzati”); ideologicamente (i discorsi dei media intorno all’anoressia o alla tossicodipendenza che non collaborano tanto alla soluzione del problema, ma a una sua “sistemazione” simbolica e sociale). Ciò produ- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 115 ce una moltiplicazione delle “posizioni” possibili di gruppi umani differenti e con esse delle “morali”, insieme al significato, al peso e agli effetti che i mezzi di comunicazione vi aggiungono come propria prestazione. La seconda, ovvia, conclusione, è che stare eticamente nei media non è allora una cosa decisa una volta per tutte, richiede, come sempre più spesso accade nel nostro mondo, un atteggiamento flessibile, aperto, ironico – nel senso di Rorty –, sotto pena di non comprendere o di compiere dei piccoli e grandi abusi in nome di morali che si pensano, o che si vorrebbero, comuni. Compito dei media è quello di esplicitare e rendere visibile questa complessità, la quale ha bisogno di regolamentazioni che la conservino e la incrementino come “luogo” collettivo di tutela della differenza tra le voci. Ciò sposta l’oggetto di riflessione da “come deve funzionare eticamente la tv” a “come la tv può contribuire a difendere l’etica della complessità del mondo”. La qual cosa rimette in gioco molto di quanto da qualche anno si discute a proposito del rapporto tra etica e comunicazione (cfr. ad es. Maturano 2000, Scandaletti 2005, Fabris 2006). E ci pare che, per essere l’epilogo del nostro ragionamento, una simile osservazione costituisca davvero un buon inizio. Riferimenti bibliografici ARGENTIERI S. e ROSSINI S., 1999, La fatica di crescere, Frassinelli, Milano BECK U., 2000, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma. BOUDON R., 1982, Effetti perversi dell’azione sociale, Feltrinelli, Milano Censis - UCSI, 2005, Quarto Rapporto sulla comunicazione in Italia, Angeli, Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 116 Milano. CRISAFULLI E., 2004, Igiene verbale. Il politicamente corretto e la libertà linguistica, Vallecchi, Firenze. DE CERTEAU M., 2006, La scrittura della storia, Jaka Book, Milano DE CERTEAU M., 2005, “Il linguaggio alterato. La parola della posseduta”, in La scrittura dell’altro, Raffaello Cortina, Milano. DIAMANTI I., 1995, La lega. Geografia, storia e sociologia di un nuovo soggetto politico, Donzelli, Roma. ECO U., 1975, Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano. ECO U., FABBRI P., 1978, “Progetto di ricerca sull’utilizzazione dell’informazione ambientale”, in Problemi dell’informazione, 4. FABRIS A., 2006, Etica della comunicazione, Carocci, Roma. FACCIOLI P. e QUARGNOLO E., 1992, Prove di identità. Reversibilità e autoinganno: una ricerca sui tossicodipendenti, Angeli, Milano. FISKE, J. 1989 Understanding Popular Culture, Boston, Unwin Hyman. FORD T. E., FERGUSON M. A., 2004, “Social Consequences of Disparagement Humor: A Prejudiced Nor m Theory”, in Personality and Social Psychology Review, Vol. 8, No. 1. FOUCAULT M., 1969, Nascita della clinica. Il ruolo della medicina nella costituzione delle scienze umane, Einaudi, Torino. FOUCAULT M., 1993, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino. GERBNER G. et ali.,1986, “Living with Television. The Dynamics of the Cultivation Process”, in Bryant J., Zillman D. (eds), Perspectives on Media Effects, Erlbaum, Hillsdale GOFFMAN, E., 1988, Il rituale dell’interazione, Bologna, Il Mulino. GROSSBERG, L., 2002 Saggi sui cultural studies. Media, rock, giovani, Napoli, Liguori. LARNER J., TEFFERTELLER R., 1966, Drogati al magnetofono, Mondadori, Milano. L AZARSFELD P., M ERTON T., 1969, “Mezzi di comunicazione di massa, gusti popolari e azione sociale organizzata”, in Livolsi M.: Comunicazioni e cultura di massa, Hoepli, Milano. LOTMAN J. M., USPENSKIJ B. A., 1975, “Sul meccanismo semiotico della cultura”, in Tipologia della cultura, Bompiani, Milano. MATURANO A., 2000, Etica dei media, Angeli, Milano. MEYROWITZ J., 1993, Oltre il senso del luogo, Baskerville, Bologna. NOELLE NEUMAN E., 2002, La spirale del silenzio, Meltemi, Roma. RORTY R., 2003, La filosofia dopo la filosofia, Laterza, Bari. SCANDALETTI P., 2005, Etica e deontologie dei comunicatori, Luiss University Press, Roma. SCHÜTZ A., 1979, “Il cittadino ben informato: saggio sulla distribuzione sociale della conoscenza”, in Saggi sociologici, Utet, Torino. SCLAVI M., 2003, Arte di ascoltare e mondi possibili, Bruno Mondadori, Milano. STELLA R., 1999, Box populi. Il sapere e il fare della neotelevisione, Donzelli, Roma STELLA R., 2008, Media ed Etica, Donzelli, Roma. S TELLA R., 2009, “L’ardua visione. Quattro passi etnografici in tv”, in Etnografia e ricerca qualitativa, 1. VIDMAR N., ROKEACH M., 1974, “Archie Bunker’s Bigotry: A Study in Selective Perception and Exposure”, in The Journal of Communication, 24, 1, pp 36-47 W RIGHT C. R., 1974, “Functional Analysis and Mass Communication Revisited”, in Blumer J., Katz E.: The Uses of Mass Communication, Sage, Beverly Hills. Note 1 La differenza tra rappresentazione di situazioni di vita quotidiana (nei programmi rivolti ai pubblici) e prescrizioni normative (dirette agli emittenti), riprende in una forma parzialmente inedita la contrapposizione tra culture testualizzate (fondate su repertori di esempi) e culture grammaticalizzate (fondate su codici) definita da Lotman-Uspenskij (1975) e successivamente rielaborata da Eco (1975), e da Eco Fabbri (1978). 2 In rapporto a temi di rilevanza pubblica alcuni individui possono uniformarsi all’opinione che considerano condivisa dalla parte prevalente della popolazione, al fine di non sentirsi isolati. Tale condotta si basa su impressioni ricavate dalle notizie che provengono dai media e che creano un “clima d’opinione” favorevole alle posizioni di maggioranza. Si avvia così una Spirale che può indurre a difendere attivamente le idee percepite come dominanti, oppure può spingere a tacere le proprie (il Silenzio), nel tentativo di adeguarsi a quello che si ritiene il “parere dei più”. La morale televisiva a cui ci riferiamo per molti aspetti possiede, come vedremo, una medesima natura. 3 Diverso è il caso della fiction, dove personaggi “estremi”, “maledetti” e figure criminali ricorrono molto più frequentemente. L’intreccio narrativo giunge però sempre a punirli o a redimerli, in modo da riaffermare il primato delle regole che essi hanno violato. 4 “Per parlare il pazzo deve rispondere alle domande che gli vengono poste. In questo modo, in un ospedale psichiatrico, si constata, nel corso del mese o dei due mesi susseguenti al ricovero del malato, un livellamento del suo discorso, un cancellamento delle sue particolarità: il malato può parlare solo nel codice che gli viene fornito dall’ospedale” (ibidem 75). 5 Usiamo il termine vocabolario nel senso di Rorty 2003. 6 Sulle pratiche di ascolto non autoritario nelle scienze sociali, vedi invece Sclavi 2003. 7 Interrogate sui nomi dei demoni che le possiedono, le monache di Loudun (dove vi fu un celebre caso di invasamento collettivo nel 1632) danno risposte articolate per classe sociale: “[alcune serie di nomi] appartengono al dizionario «nobile» e ufficiale, così come a un repertorio straniero (ebraico e greco), o comunque, «erudito». Le troviamo associate alle Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 117 monache di famiglie aristocratiche (…) e a quelle che occupano le posizioni gerarchiche più elevate del convento. [Altre serie di nomi] appartengono a una cultura «popolare», alla lingua francese, a un repertorio esplicito o equivoco: sono del resto attribuite a plebee (…) o a «converse» ” (De Certeau 2005, p. 89). 8 A partire dalle parole usate. Un conto infatti è essere chiamati “omosessuali”, altro conto è definirsi “gay”; allo stesso modo, diverso è essere qualificati “obesi” o riconoscersi invece come “persone in sovrappeso”. 9 Altrove abbiamo chiamato tale flusso etnomediazione (Stella 2009) per intendere un insieme di resoconti etnografici spontanei con cui i pubblici sono chiamati a interpretare e a fare esperienza della realtà. 10 Fatte salve, naturalmente, le distinzioni tra canali e tra pubblici, per cui la stampa scandalistica e i programmi di gossip sono altra cosa dai siti glamour o dalle riviste patinate di alta moda. 11 I siti pro-Ana danno una visione favorevole e attivamente istigatoria nei riguardi dell’anoressia, i siti pro-Mia fanno altrettanto nei riguardi della bulimia. 12 Ciò produce una demarcazione tecnica che ne supporta una etica: il medium televisivo è molto più facilmente controllabile nella sua morale narrativa di quanto non possa esserlo internet. In internet la moltiplicazione delle voci è incessante e, alla fine, insopprimibile. 13 Naturalmente non intendiamo generalizzare ciò che appartiene all’esperienza clinica di una sola terapeuta e che tocca poi, probabilmente, pazienti e familiari acculturati. Tuttavia, anche se si trattasse di pochi episodi, ci pare che essi rendano evidente la mediatizzazione del processo di “formulazione degli enunciati” a cui si riferisce De Certeau. 14 Nella nostra interpretazione la Spirale del silenzio differisce dalla formulazione originaria di Noelle-Neumann (vedi precedente nota 2), su un punto fondamentale. Non è rilevante tanto la “capacità statistica” con cui i cittadini, preoccupati di non isolarsi, si uniformano alle opinioni della maggioranza, quanto l’abilità dei media di costituirsi in un’arena in cui trovano consistenza le idee tacitamente attribuite a una maggioranza dai media stessi. Vige insomma una sorta di rappresentazione collettiva di principi etici dati per scontati e assunti come condivisi. Più che un effetto, in questa prospettiva, la Spirale del silenzio è un presupposto necessario al Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 118 funzionamento morale dei messaggi. 15 Emblematico è il caso della serie americana su Archie Bunker (All in the family e Archie Bunker’s Place 1971-1983). Il personaggio di Archie, tratteggiato in termini comico-grotteschi come un bigotto, conser vatore e reazionario della middle-class era percepito dagli spettatori che avevano atteggiamenti razzisti, sessisti e autoritari in positivo a conferma dei propri stereotipi. Per cui l’intento parodistico e le finalità sociali che gli autori si proponevano di ottenere col programma erano accolti solo da quella parte dell’audience che già li condivideva. Su questo tema vedi Vidmar e Rokeach (1974), e più recentemente Ford e Ferguson (2004). 16 L’episodio riguarda la Fiat in un momento di particolare tensione, che opponeva l’azienda, determinata a ricorrere alla cassa integrazione per decine di migliaia di operai, e i sindacati che rispondevano con scioperi accompagnati dal picchettaggio ai cancelli. Dopo 35 giorni di astensione dal lavoro, quarantamila impiegati e quadri manifestarono silenziosamente per le strade di Torino contro la posizione “dura” dei sindacati. La vertenza si chiuse quasi subito in favore dell’azienda. Etica e giornalismo: la questione dell’obiettività di Enrico Morresi “La verità è un’esigenza umana fondamentale. In primo luogo perché le persone non vogliono smarrire il rapporto con la realtà tangibile, poiché in essa devono vivere: e non è possibile vivere a lungo in un’astrazione che prescinde dalla verità. Se è vero che qualche volta accade, deve essere ritenuta una forma decadente e non un modello riuscito di umanità. Inoltre, la comunicazione tra gli uomini sperimenta la sua rispettabilità solo quando è guidata dal criterio di verità”. Dietmar Mieth, Wahrhaftig sein – warum?, in W. Wunden (Hrsg.), Wahrheit als Medienqualität. Beiträge zur Medientethik, Band 3, GEP Buch, Frankfurt a. Main, 1998. Non possiamo parlare di obiettività giornalistica senza parlare di obiettività in generale. Ma allo stesso tempo dobbiamo stare dentro le coordinate di un discorso specifico sui media, per non disperderci e cercare di essere efficaci. “Oggettivo”, contrapposto a “soggettivo” significa “corrispondente all’oggetto”, “fedele all’oggetto”. È il significato realista di oggettività. Vi è anche un significato non realista di oggettività, co- me potrebbe essere l’oggettività del matematico. Si può pensare che 2+2 fa 4 anche senza pensare che esista un oggetto che è la somma di due più due. In questo caso la nozione di oggettività ha un significato non realista ma proceduralista. Anche il fisico, la cui oggettività sembra più facilmente assimilabile alla nozione realista, per ottenere i suoi risultati applica procedure (la matematica, il metodo sperimentale, ecc.). Si potrebbe dunque considerare l’oggettività nel primo senso come un’idea-limite, cui si cerca di avvicinarsi anche con il rispetto delle procedure (secondo senso). Direi che questa è la situazione del giornalista: come il fisico, egli non inventa i fatti ma deve affidarsi a modalità di accertamento, selezione delle fonti, assunti interpretativi generali, ecc. Rimane però assolutamente valida la pretesa che muove Bernard Williams a sostenere, in polemica con il primo Wittgenstein, che è possibile essere veraci, e che Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 119 anzi non si è del tutto umani senza esserlo1. Le condizioni per esserlo dipendono dal rispetto di adeguate procedure, che è possibile conoscere, fissare, applicare e che giustificano eventuali sanzioni morali e/o materiali in caso di mancanze adeguatamente accertate. Che cosa importa questa premessa per una ricognizione attorno alla nozione di obiettività giornalistica? Importa e come! La vedo contrapposta, per esempio e in primo luogo, allo scetticismo di maniera che la categoria dei giornalisti adotta di regola per pigrizia e comodità. L’ironia che avvolge certe negazioni appare del tutto fuori luogo se confrontata con le cifre drammatiche dei giornalisti che per riferire quel che hanno visto e sentito (e cioè la loro testimonianza di verità) hanno perso la vita – sessanta nel 2008 – e continuano a patire carcere e discriminazione in molti Paesi del mondo2. “L’obiettività non esiste” Ammetto che su questa posizione di scetticismo si trovano non solo persone superficiali. Hubert Beuve-Mer y per esempio, “mitico” direttore di “Le Monde”, diceva: «L’obiettività non esiste. Ogni informazione reca l’impronta della soggettività, essendo prodotta da un giornalista, cioè da una persona con la propria sensibilità, il proprio carattere, la sua storia, le sue opinioni, le sue qualità e i suoi limiti, e poi risulta da una scelta, da una presentazione, fatta con un numero limitato di parole o di immagini» 3 . Gli elementi di prova che Beuve-Mery adduce sono reali, ma non bastano secondo me a sostenere l’affermazione principale, che è piuttosto da interpretare sullo sfondo culturale della Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 120 Francia del secondo dopoguerra. «Gli intellettuali che hanno dominato la scena della filosofia francese negli anni 1960-1980 consideravano, quasi tutti, con sfumature diverse, la riflessione filosofica nell’ambito morale come vana e senza oggetto»4. Un criterio “empirico”. Il parere di Umberto Eco Vicina a questo pregiudizio è la posizione difesa sul settimanale “L’Espresso” da Umberto Eco nel 1969. Eco parlava di “mito dell’obiettività” e lo definiva «manifestazione di falsa coscienza, ideologia». «Il giornalista non ha un dovere di obiettività. Deve testimoniare su ciò che sa (…) e deve testimoniare dicendo come la pensa». L’articolo che ricostruisce il dibattito originato da quella presa di posizione5 riporta anche la parziale correzione di rotta che il semiologo offrì alla platea degli intervenuti durante il Convegno su “Realtà e ideologia dell’informazione” organizzato dalla Casa della Cultura di Milano e dall’Istituto Gramsci di Roma il 15 e 16 aprile 1978, in un periodo particolarmente critico per l’Italia (il 9 marzo era avvenuto il rapimento di Aldo Moro). Questa seconda volta, Umberto Eco suggeriva un approccio “empirico” al problema6. L’obiettività – diceva – è una illusione se la si intende come nozione teorica, ma diventa vera se invocata come criterio empirico. «Accanto al limite ‘alto’ (irraggiungibile) dell’obiettività esiste – proseguiva Eco – un limite ‘basso’, fondato sul ragionevole compromesso. Il limite basso dell’obiettività consiste nel separare notizia e commento; nel dare almeno quelle notizie che circolano via agenzia; nel chiarire se su una notizia vi sono valutazioni contrastanti; nel non cestinare le notizie che appaiono scomode; nell’ospitare sul giornale, almeno per i fatti più vistosi, commenti che non concordano con la linea del giornale; nell’avere il coraggio di appaiare due commenti antitetici per dare la temperatura di una controversia, eccetera. Tutti criteri empirici, che non tolgono al giornale la sua natura di messaggio complessivamente dipendente da una determinata visione del mondo, ma che almeno permettono al lettore di sospettare che visioni del mondo ci siano, e siano più di una». L’articolo di Mazzanti riferisce del seguito della discussione in Italia, e in particolare della posizione assunta da Giovanni Cesareo all’inizio degli Anni Ottanta 7. Reagendo a un richiamo, per altro legittimo, a una maggiore professionalità da parte dei giornalisti, Cesareo pone l’accento sulla trasformazione complessiva del modo di produzione, sui nodi strutturali della logica produttiva. È la posizione sostenuta dai sociologi che, alla scuola di Max Weber, spiegano l’autodifferenziazione dei sistemi sociali secondo logiche funzionali, tra loro indipendenti ma decisive all’interno di ogni sistema (o sotto-sistema). Caposcuola dell’applicazione al giornalismo di questa teoria è Niklas Luhmann, che nel 1996 ha pubblicato La realtà dei mass media8. L’analisi “sistemica” ha come effetto di vanificare ogni tentativo di giustificare una qualsiasi “obiettività”. La legislazione e il costume giornalistico Nel sistema giuridico italiano, ai mass media è delegata un’ampia autonomia, fatte salve poche e fondamentali riserve di ordine costituzionale. Di «informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata» tratta una sentenza della Corte costituzionale9, le leggi sul sistema televisivo pubblico e privato riprendono senza approfondire concetti come “indipendenza”, “oggettività”, “completezza”, “imparzialità”. Non risulta che qualcuno sia stato mai inquisito o condannato per la violazione di principi tanto importanti quanto vaghi. Spettava alla cultura professionale mettere in contatto questi presupposti giuridici con la realtà dei mass media: da una categoria cui si affidano tali e tante libertà ci si poteva attendere uno sforzo di approfondimento. Che però non è stato fatto. «Pochissimi dibattiti, molta indifferenza, e soprattutto tante dichiarazioni di professionisti che, interrogati sul tema, sono soliti rispondere che l’obbiettività nel giornalismo non esiste, lasciando intendere in questo modo quanto sia inutile anche discuterne», scrive l’autore dell’articolo citato alla nota 5. Fatta con coraggio da un giovane (quella di Alessandro Mazzanti era una tesi di laurea!), e scritta nel 1989, la constatazione ha trovato sempre nuove conferme nei vent’anni trascorsi da quella data. Una ripresa con qualche pretesa di approfondimento si incontra in un numero della stessa rivista10, sullo spunto di un articolo Brent Cunningham di cui darò notizia in seguito. Vi si conferma la tesi di Mazzanti 1989, «che il giornalismo italiano è nato e si è sviluppato come ‘giornalismo politico’, meglio come giornalismo al servizio della politica [in corsivo nel testo], piuttosto che come ‘giornalismo di fatti e di notizie’»11. Vi si legge qualche buona sottolineatura di Carlo Sorrentino sulla competenza professionale, e Luca De Biase, giornalista del “Sole/24 Ore”, fa un passo Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 121 avanti: «I giornalisti devono decidere a chi serve il loro lavoro». Necessario è aprire «un nuovo filone di riflessioni orientate al futuro, per alimentare la consapevolezza sui fondamenti operativi e ideali dell’attività giornalistica». Esatto è un plus di teoria. Ma la teoria non ha mai avuto buona stampa tra i superficiali, e difatti anche dopo il 2004 in Italia non è più stato pubblicato niente di importante in materia. La storia di “objectivity” Un tentativo di ben altre ambizioni ha avuto per teatro il giornalismo degli Stati Uniti, a partire dagli Anni Venti del Novecento, attorno alla nozione di objective reporting. È una posizione riflessa in Italia da Piero Ottone («Credo che il giornalista debba sì osservare la politica, è ovvio, ma come un uomo che non vi partecipa»12) e alla quale occorre riconoscere un significato che va al di là delle contingenze. A scadenze più o meno trentennali ha mostrato i suoi limiti, ma è continuamente riemersa e resiste nelle coscienze anche quando non si osa più proporla come strumento critico. L’origine risale, come detto, agli Anni Venti del Novecento. È un periodo di massima fioritura dei giornali come industria, che ha per effetto di illanguidire (come dimostra Jürgen Habermas nel suo fortunato saggio del 1982 13 ) la funzione rappresentativa della pubblica opinione che le gazzette e i giornali avevano avuto al tempo dell’Illuminismo. Nei Paesi in cui era più libera (come gli Stati Uniti, la Francia o la Gran Bretagna), la stampa aveva imboccato il facile cammino di un giornalismo ser vile verso i forti ma spregiudicato e senza Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 122 freni morali. “Citizen Kane”, lo straordinario film di Orson Welles ispirato alla vita di William Randolph Hearst, magnate della stampa americana14, ci offre un’immagine drammatica della totale mancanza di scrupoli con cui venivano gestiti i giornali di maggior successo. Il discredito in cui era caduta la yellow press determinò una reazione partita proprio dai giornalisti, vogliosi di affermarsi come categoria professionale credibile 15 . Essi ritennero, non a torto, che le ragioni dell’industria non obbligavano per nulla il giornalismo a prostituirsi: anzi, la nazione aveva bisogno di lettori di ogni orientamento politico, e quindi di un prodotto neutro, meno sfacciatamente partigiano. L’esigenza di realizzare quello che fu definito objective reporting rispondeva alle aspirazioni di una categoria in cerca di rispettabilità e di prestigio. La stragrande maggioranza degli osservatori oggi è del parere che quella battaglia ebbe esiti alterni ma in definitiva poco convincenti sia per la teoria sia nella pratica. Accadde soprattutto che la routine stravolse il tipo ideale del progetto, aprendo la strada a un giornalismo piatto e acritico in cui tornava a manifestarsi (seppure in forme diverse e aggiornate) la dipendenza – quando non il ser vilismo – rispetto al potere politico. L’esito non previsto di quell’objective reporting fu l’affermarsi del neutralismo: credere che bastasse dare la parola imparzialmente a questo e a quello per essere buoni giornalisti. Per la teoria il risultato fu ancora peggiore, incoraggiando un tipo di morale individuale basato sulla casistica, senza capacità di aggregare la resistenza contro le derive. Sul piano inclinato in cui è scivolato un presupposto di onestà pur condivisibile, già percepito drammaticamente al tempo del “macchartysmo” o dello scandalo Watergate, ci istruisce un articolo del direttore della “Columbia Jour nalism Review”, Brent Cunningham: Re-thinking Objectivity, pubblicato nel 2003, cioè al rivelarsi delle insufficienze con cui i media americani avevano reagito all’attacco alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001 e alla decisione dell’Amministrazione Bush di attaccare l’Iraq 16. «Siamo tornati – scrive Cunningham – alla raccolta imparziale di un’opinione contro un’altra opinione, e a credere che basti». L’autore di questo articolo ritiene che «fu la pressione dell’opinione pubblica, disposta ad affidarsi acriticamente alla politica della ‘risposta forte’ scelta dall’Amministrazione Bush, a trattenere i giornalisti dal denunciare la manipolazione della verità da parte del potere». Noi ora sappiamo che anche altre cause influenzarono le cattive scelte dei media 17. Ma è vero che fu «il modo spudorato (shameless) con cui l’Amministrazione Bush ha manipolato l’informazione a rendere inevitabile la rinuncia a objectivity». Nel senso che si dava all’origine a questo termine (continua il direttore della rivista), «essa era fondata su una nozione che non possiamo più ritenere garantita da chi detiene il potere (se mai lo sia stata): che il governo, o il mondo degli affari, agiscono verso la stampa in modo corretto»18. L’idea di objective repor ting sarebbe dunque legata a un rapporto leale tra poteri e mass media. Venuto meno quel rapporto, decade anche quell’ideale di obiettività. Che cosa salvare di “objective reporting” Volendo però evitare, come si dice, di buttare via il bambino con l’acqua del bagno, possiamo interrogarci se alcuni dei contenuti del concetto di objective reporting non possano essere salvati dal naufragio e usati come materiali per erigere, se non una diga, almeno qualche muretto di sostegno contro le sbandate e le derive. Comincerei sgombrando il terreno da due proposte estreme. La prima è quella sostenuta da Leonard Dowie jr. – editor, cioè direttore, del “Washington Post” dal 1991 al 2008 –, il quale difende un tipo di neutralità che definirei ascetico ma che, posto a confronto con la posizione di Hubert BeuveMery, finisce per apparire disincarnato: «Da tempo ho persino rinunciato al diritto di voto, addirittura a determinare dentro di me, in privato, chi sia il presidente migliore o il migliore consigliere comunale, o quale sia la posizione da assumere circa l’aborto o la politica fiscale. Desidero rimanere mentalmente aperto verso ogni partito e ogni possibilità»19. La seconda proposta potrebbe essere “l’elogio del fazioso”, sostenuto da Giuliano Ferrara in un articolo del 1990 20. La prima, che spinge all’eccesso una giusta preoccupazione di indipendenza, è supererogatoria, cioè pretende troppo dal soggetto. La seconda, che potrebbe essere apprezzata come coraggio di mettere le carte in tavola, tende ad annullare con la polemica le ragioni di un secondo polo nel contraddittorio. Più seducente (e intellettualmente più ambiziosa) è una terza proposta – ancora una volta emersa negli Stati Uniti, ma continuamente emergente sotto altri cieli –, conosciuta come New Journalism 21, che auspica la Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 123 contaminazione tra gior nalismo e narrativa, rivendicando rispetto ai fatti e alle persone una totale libertà di registro. Un editor d’esperienza, Jack Fuller, che ha passato una vita al timone della “Chicago Tribune” la definisce «estremamente imbarazzante alla luce del dovere di veridicità» 22. Senza arrivare a tanto, si potrebbe argomentare che un giornalismo così autoreferenziale aggira l’esigenza della trasparenza delle fonti. Rinunciando ad assegnare diritti alla faziosità e all’ascesi del riferire senza commentare, come pure alla licenza di stravolgere fatti e dichiarazioni per attingere una “verità ulteriore” (quella che l’artista, meglio del giornalista, conoscerebbe), è ancora possibile “salvare” almeno alcune esigenze e atteggiamenti apprezzabili e probabilmente più condivisibili? È il parere di un altro autore americano: D.T. Z. Mindich, il quale li definisce positivamente sostitutivi del principio di obiettività 23: – L’indipendenza (detachment). Dobbiamo riconoscere che esistono gradi di coinvolgimento nella realtà narrata (per es. l’assunzione di una carica, o l’accettazione di un compenso) incompatibili con la necessaria autonomia di giudizio del giornalista. – La non appartenenza (nonpartisanship). Esistono vincoli di fedeltà (a un partito, a una chiesa, a un’associazione) in contrasto con la libertà di giudizio. – Il rispetto dei fatti (reverence for facts). Consiste nel dare la precedenza ai fatti, per rapporto alle interpretazioni. – L’equilibrio (balance), da interpretare come rispetto della proporzionalità e apertura a diversi punti di vista, di cui tenere conto nel resoconto e nel giudizio. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 124 Aggiungerei la trasparenza, molto apprezzata dal giornalismo americano, che consiste nel rendere sempre nota al lettore (se non vi faccia ostacolo un interesse superiore) la fonte dell’informazione e l’origine della valutazione. Tutte queste caratteristiche di un approccio “pulito” alla verità, singolarmente o collettivamente applicate secondo i casi, possono valere come alternative al concetto ambiguo di obiettività. Rimane fondamentale l’esigenza espressa da Brent Cunningham: chi pretende queste qualità nei media deve essere disposto ad agire con la stessa correttezza verso i medesimi. Sono perciò d’accordo con la conclusione del direttore della “Columbia Journalism Review”: se il comportamento del potere politico verso i media è del tipo di quello dimostrato dall’Amministrazione Bush, la rinuncia a Objectivity è inevitabile. Dopotutto, anche la categoria degli spin doctors – e più in generale delle PR – deve rispettare determinate regole, se non di obiettività, perlomeno di sincerità (l’Aufrichtigkeit dei tedeschi), qualità che Habermas pone tra le esigenze minime della situazione dialogica ideale. Dall’“obiettività” alla “correttezza” Un’esperienza svizzera Prima di descrivere le peripezie del concetto di “obiettività” nella legislazione del mio Paese sarà utile ricordare due termini di confronto importanti per la discussione: il Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti (1791), con cui si fa divieto al Congresso di fare “leggi limitative della libertà di espressione e di stam- pa”, e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che si ispira allo stesso principio di libertà (art. 10, cpv. 1), ma autorizza i singoli Stati a prevedere restrizioni o sanzioni in situazioni particolari, sommariamente enumerate all’art.10, cpv.2, affidando alla Corte europea dei diritti dell’uomo il giudizio sui casi conflittuali. La Costituzione federale della Svizzera, totalmente riveduta nel 1998, include tra i diritti fondamentali, all’art. 17, la “libertà dei media”. All’art. 36 è ammessa la possibilità di restrizioni dei diritti fondamentali, purché lo preveda una legge specifica, lo giustifichi un interesse pubblico predominante, vi sia proporzionalità rispetto allo scopo. Una legge sulla stampa in Svizzera non è mai esistita. Un diritto speciale vale invece, lo ammette anche la CEDU, per la radio e la televisione. Per più di sessant’anni non era stato dato fondamento costituzionale a questo diritto speciale 24. Le “Concessioni” – ossia un’autorizzazione tecnica a utilizzare le frequenze hertziane delle Poste e Telegrafi – furono per molti decenni l’unica base legale. Nel contesto severamente prescrittivo tipico degli anni tra le due guerre mondiali (la radiodiffusione era ritenuta un’arma potente nelle mani dei regimi totalitari europei), l’oggettività nella realizzazione dei programmi entrò di traverso nella norma tecnica. Un primo disegno di articolo costituzionale fu bocciato da un referendum popolare nel 1956. Al secondo tentativo, vent’anni dopo, il concetto di informazione obiettiva risultava confermato con la dizione: “I programmi devono, in particolare: a) garantire un’infor mazione obiettiva ed equilibrata (passim)” 25. Un nuovo esito negativo rese inoperante l’assunzione del termine. Al terzo tentativo, ecco una novità: di obiettività non si fa più menzione. Nel testo dell’articolo costituzionale finalmente approvato dall’elettorato nel 1984 lo si vede sostituito da un avverbio “(Radio e televisione ) presentano fedelmente gli avvenimenti”. La dizione fu ripresa tale quale dalla legge di applicazione (art. 4 cpv. 2), approvata dal Parlamento nel 1991. Ma la nuova Costituzione federale, approvata nel 1998, corresse di nuovo il tiro, sia pure di poco. All’art. 93 della legge fondamentale si leggeva che “(Radio e televisione) presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni”, dizione successivamente ripresa nella legge d’applicazione ora vigente, al cui art. 4, cpv. 2 il concetto è completato dalla dizione: “Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti ed avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione”. Una qualche complicazione la procura lo statuto plurilingue del mio Paese. In tedesco, il termine destinato a sostituire objektiv era sachgerecht, aggettivo che è davvero un miracolo di precisione, perché contiene “la cosa” e “la giustezza” di atteggiamento da assumere verso la cosa. I traduttori hanno sputato l’anima per tradurlo nelle lingue latine. Gli svizzeri francesi avevano già scelto Fidélité, termine che a me pare meno preciso (fedele a che cosa?). Corretto è più generico e un tantino moraleggiante. E poiché, malgrado tutto, il legislatore deve aver temuto di stare troppo sulle generali, nel messaggio al Parla- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 125 mento sulla nuova Costituzione il Governo si era dato la pena di precisare che la nozione valeva solo per i programmi informativi e che «la trasmissione deve porre il pubblico nella condizione di formarsi liberamente un’opinione». Prima di chiederci che cosa significhi potersi for mare liberamente un’opinione, fermiamoci a constatare l’avvenuta rinuncia al concetto di obiettività. Secondo un commentatore, «suggestivo ma inutilizzabile nella sua assolutezza, [il termine] era troppo riferibile all’idea di censura statale» 26. Le resistenze dei professionisti dell’informazione erano state citate in Parlamento per dissuadere dal riprenderlo. D’altra parte, sia l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (l’organismo di controllo sul rispetto delle concessioni da parte delle radio e delle televisioni, instaurato con la legge del 1991) sia il Tribunale federale (ultima istanza di ricorso) avevano già individuato nella capacità del pubblico di formarsi liberamente un’opinione un criterio meno impreciso rispetto a “obiettività”. Il manuale di giurisprudenza dell’AIRR precisa questo nuovo criterio così: «Il pubblico deve essere messo nella condizione di farsi una propria opinione sulla base dei fatti e delle opinioni presentati. Dichiarazioni controverse e pareri personali devono essere riconoscibili come tali (…) Non sono rilevanti errori in punti secondari e inesattezze redazionali». Qualche esempio. Risulta chiaro che il tono usato è quello della satira, che per sua natura include l’esagerazione e la deformazione? L’immagine proposta si riferisce a un fatto preci- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 126 so oppure ha un significato solo simbolico? «Se il pubblico non ha potuto farsi una propria opinione – precisa in seguito il testo dell’AIRR – è stato rispettato il principio di diligenza giornalistica?». Con questo secondo criterio l’attenzione è spostata sulla professionalità dell’autore del ser vizio: veracità, trasparenza, competenza, impegno di verifica, impiego del tempo e dei mezzi a disposizione sono i nuovi elementi che entrano in linea di conto. Un’accezione procedurale: la prassi dei consigli della stampa L’ultimo criterio adottato dall’AIRR e dal Tribunale federale svizzero (la verifica della professionalità) è in sintonia con la prassi del Consiglio della stampa, l’organo nazionale di deontologia dei giornalisti. La descrive Peter Studer, che il Consiglio ha presieduto dal 2000 al 200727. Premessa del suo ragionamento è l’accettazione del principio habermassiano che tra la verità e l’accettabilità razionale vi è una spaccatura che non è possibile colmare. La verità di un’asserzione può essere misurata non già su ‘evidenze lampanti’ bensì soltanto su ragioni giustificative, anche se mai definitivamente ‘cogenti’. Soltanto l’ideale estensione della cerchia dei destinatari può contrastare il particolarismo. Nei processi di giustificazione, in linea di principio fallibili, noi possiamo ricercare soltanto motivi ‘migliori’ ma non irrevocabili28. Peter Studer ne deduce che: (a) «La ricerca della verità non coglie il suo obiettivo se non di volta in volta ed è falsificabile attraverso nuove conoscenze; la ricerca può evidenziare delle imprecisioni e scoprire degli errori». È una situazione tipica della ricerca giornalistica, il cui statuto è di evidente provvisorietà, considerato come sia soggetta a molti condizionamenti: l’urgenza di pubblicare, l’impiego di mezzi talora insufficienti o inadeguati, le pressioni esterne, le negligenze. Ma il sistema conosce i propri limiti e accetta di correggersi, le correzioni sono possibili a breve termine, la concorrenza mette in risalto le debolezze. (Il problema è particolarmente acuto oggi con l’editoria online, che non conosce i tempi di chiusura tradizionali e spesso deve sacrificare la verifica all’urgenza della comunicazione). (b) «La ricerca della verità non consiste più – come nella definizione di verità in S. Tommaso d’Aquino – nella corrispondenza della definizione e del suo oggetto, ma nella verifica intersoggettiva dell’enunciazione. Un’enunciazione è intersoggettiva quando dalla sua origine e in ogni tappa del suo procedere si sottopone alla verifica di molti soggetti. Chiunque segua lo stesso processo dovrebbe giungere circa alle medesime conclusioni». Si fonda su questo punto la legittimazione degli organismi di deontologia. Nei termini della filosofia morale, il principio descrive il passaggio dalla coscienza monologica dell’individuo alla coscienza intersoggettiva di una collettività – in concreto quella della corporazione professionale, senza tuttavia escludere che sia un’autorità pubblica designata democraticamente a svolgere questo ruolo. (c) «L’oggettività non è più valutata a partire dal prodotto finale giornalistico ma dalla qualità del procedimento che l’ha originato». L’etica applicata suggerisce criteri per verificare la qualità di un procedimento29. I codici professionali a loro volta specificano quali esigenze fondamentali l’attività giornalistica deve rispettare, per esempio precisando (è la Direttiva 1.1 annessa alla “Dichiarazione dei doveri”30) che la ricerca della verità «concerne l’esame accurato dei dati accessibili e disponibili, il rispetto dei documenti (testi, suoni, immagini), la verifica e la rettifica degli errori». Nel codice professionale sono prescritti pure la lealtà e la trasparenza dei metodi di indagine. È sulla violazione di queste precise esigenze – e non su un astratto principio di “obiettività” – che gli organismi di deontologia sono autorizzati a pronunciarsi. Conclusione Si potrebbe così, pragmaticamente, considerare risolto un problema che in apertura si delineava come un poco inquietante. La svolta interpretativa introdotta dai tribunali civili e dagli organismi professionali della Svizzera e tacitamente ammessa dal legislatore (con la rinuncia al criterio di oggettività, con la scelta di una via procedurale alla verità) si giustifica a parer mio anche dal profilo dell’etica filosofica. Habermas chiamava questo modo di procedere etica della discussione (Diskursethik)31. Il metodo procedurale è anche il più vicino a quella che John Rawls, filosofo della politica, chiamava fairness, cioè equità nei rapporti tra soggetti deliberanti. Si realizzano cioè sul punto specifico rapporti equi tra i partecipanti (Justice as Fairness32), attraverso il reciproco riconoscimento di diritti e doveri. L’esigenza di verità è riconosciuta come un dovere, ma l’accertamento di un’applicazione avviene esaminando la qualità delle procedure. Note 1 B. WILLIAMS, Genealogia della verità. Storia e virtù del dire il vero, Fazi, Roma, 2005. 2 Reporters sans frontières, Press Freedom Barometer, 30 dicembre 2008. 3 Citato da Alain Woodrow, Information Manipulation, Vifs, Paris, 1991, p. 165. 4 M. CANTO-SPERBER, L’inquietude morale et la vie humaine, PUF, Paris, 2001, p. 349. 5 A. MAZZANTI, Cronaca di una assenza. Il dibattito sull’obiettività dell’informazione in Italia, In “Problemi del giornalismo”, anno XIV (aprile-giugno 1989), pagg. 197-215. 6 U. ECO, C’è un’informazione obiettiva?, relazione tenuta il 15 aprile 1978 a Milano e raccolta nel volume Sette anni di desiderio, Bompiani, Milano, 1983, 129-143. 7 G. CESAREO, Fa notizia, Roma, 1981. 8 N. LUHMANN, La realtà dei mass media, Franco Angeli, Milano, 2000. 9 F. ABRUZZO, Codice dell’informazione e della comunicazione. Fonti giuridiche italiane, comunitarie e interna- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 127 zionali, quinta edizione, Roma, 2006, p. 1239 ss. 10 “Problemi dell’informazione” 4/2003: “Ripensare l’obiettività”. 11 Conferma autorevole se ne ha nel volume di D.C. Hallin e P. Mancini, Modelli di giornalismo. Mass media e politica nelle democrazie occidentali, Laterza, Roma-Bari, 2004. 12 P. MURIALDI (a cura di), Ottone. Intervista sul giornalismo, Laterza, Roma-Bari, 1978 13 J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica (1962), Laterza, Roma-Bari, 2002. 14 Il titolo della versione italiana è: Quarto potere. Il film fu realizzato da Orson Welles nel 1941. 15 M. SCHUDSON, La scoperta della notizia. Storia sociale della stampa americana, Liguori, Napoli, 1987; M. GOZZINI, Storia del giornalismo, Bruno Mondadori, Milano, 2000; C. LEMIEUX, Mauvaise presse, Métailié, Paris, 2000. 16 “Columbia Journalism Review” (4) July-August 2003 (tr. it. Ripensando l’obiettività, in “Problemi dell’informazione”, 3/2003, 275-99). 17 Cito, di W.L. Beenett, R.G. Lawrence e St. Livingston, il saggio When the Press Fails, The University of Chicago Press, Chicago-London, 2007, che attribuisce una parte della responsabilità all’assunzione, da parte dei media, di un tipo di logica “politica” imparato nei circoli del potere e svincolato dal dovere primario di servire l’opinione pubblica. 18 B. CUNNINGHAM, The case of Objectivity in News Reporting, relazione presentata a un convegno a Lugano del gennaio 2005, pubblicata da “Media Journalism in the Attention Cycle”, Università della Svizzera italiana, Lugano, 2006. 19 La dichiarazione fu pubblicata dall’ “International Herald Tribune” del 21 ottobre 1992. 20 Pubblicato da “Epoca” il 12 settembre 1990. 21 L’idea risale a Tom Wolfe, assunto a ventisei anni, nel 1957, dalla “New York Herald Tribune”, ed ebbe tra i suoi migliori cultori scrittori come Truman Capote, Norman Mailer, Gay Talese. 22 J. FULLER, News Values. Ideas for an Information Age, University of Chicago Press, Chicago, 1996. 23 D.T.Z. MINDICH, Just the Facts. How ‘Objectivity’ Came to Define American Journalism, New York University Press, New York-London, 1998. 24 In Svizzera, Paese federale, la sovranità è, originariamente, dei cantoni. Le competenze dello Stato centrale (la Confederazione elvetica) devono essere esplicitamente enumerate nella Costituzione federale e approvate ogni volta in votazione generale (referendum). La prima Costituzione federale risaliva al 1848. Una revisione totale fu approvata nel 1874. Da allora il testo costituzionale era stato emendato a così tante riprese da indurre il Parlamento, negli Anni Novanta del Novecento, a rifonderne i contenuti in un nuovo testo, anche strutturalmente innovato (con un capitolo introduttivo sui diritti fon- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 128 damentali, che riflette le codificazioni introdotte nel secondo dopoguerra: Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950). La nuova carta costituzionale fu approvata in votazione generale nel 1998 ed è attualmente in vigore. 25 D. B ARRELET , Droit de la communication, Staæmpfli, Berne, 1998, 51. 26 R.H. WEBER, Rundfunkrecht, Bern, 2008, 55 ss. Ringrazio l’Avv. Antonio Riva, ex direttore generale della Società svizzera di radiotelevisione, che delle informazioni contenute in questo capitolo è stato il cortesissimo produttore. 27 A. RIKLIN (Hrsg.), Wahrhaftigkeit in Politik, Recht, Wirtschaft und Medien, Bern/Göttingen 2004, p. 145. In corsivo il testo di Peter Studer. 28 J. HABERMAS, Verità e giustificazione, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 43 ss. 29 Habermas indica come esigenze da rispettare: (1) la completa inclusione di tutti gli interessati; (2) l’uguale distribuzione dei diritti di comunicazione; (3) l’esclusione di ogni coazione, salvo quella dell’argomento migliore; (4) la sincerità (Aufrichtigkeit) delle enunciazioni. In: Verità e giustificazione. Saggi filosofici, Laterza, Roma-Bari 2001, 42 ss. 30 In Svizzera non esiste un Ordine dei giornalisti. I giornalisti si organizzano nelle forme ordinarie del diritto civile, soprattutto come associazioni. Il rilascio della tessera professionale (non soggetta a esami di Stato, come in Italia) avviene da parte delle associazioni dei giornalisti, al termine di uno scrutinio circa l’esercizio effettivo della professione. All’atto di ricevere la tessera, i giornalisti firmano la “Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti” (www.presserat.ch) e ne assumono implicitamente gli obblighi. Le associazioni dei giornalisti e quelle degli editori hanno costituito una fondazione che elegge e gestisce il “Consiglio della stampa” (Presserat). Il Consiglio, formato da 15 giornalisti professionisti e da 6 “laici” (rappresentanti del pubblico) giudica il comportamento dei giornalisti, normalmente su reclamo degli utenti dei media, più raramente affrontando un tema controverso di propria iniziativa. 31 C. BROSDA, Diskursiver Journalismus. Journalistisches Handeln zwischen kommunikativen Vernunft und mediensystemischen Zwang (Giornalismo della discussione. L’agire giornalistico tra ragione comunicativa e costrizione dei sistemi mediatici), VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2008. Nella conclusione di questo manuale esemplare, l’Autore si esprime chiaramente per una rinuncia a “criteri superati” come “obiettività” e “neutralità”. 32 J. RAWLS, Giustizia come equità. Una riformulazione, Feltrinelli, Milano, 2002. Il principio di equità (Fairness) nella prassi giornalistica è il titolo dell’ultimo capitolo del mio saggio L’onore della cronaca, cit. Note per un’etica del cinema di Dario Edoardo Viganò L’interesse del breve intervento non è tanto quello di ripercorrere i paradigmi filosofici per individuarne i corrispondenti modelli di etica proposti, bensì quello di rileggere il periodo che va dagli anni Cinquanta alla fine degli anni Ottanta a partire dal legame profondo tra media e società che, nel tempo, registra trasformazioni anche significative delle simboliche culturali di riferimento, come ricorda Pasolini, all’indomani dell’esito referendario sul divorzio in Italia, quando afferma: l’Italia ha intrapreso la strada di un vero e proprio “mutamento antropologico”1. Per la storia sociale dei media il periodo è particolarmente fecondo. Infatti, la società si trova a fare i conti non solo con le grandi narrazioni del cinema ma anche con la presenza della Tv. Dopo i primi vent’anni della Tv caratterizzata da una marcata politica pedagogizzante, con la liberalizzazione dell’etere avvenuta verso la fine degli anni Settanta, assistiamo a una lenta ma inesorabile trasformazione delle politiche culturali: da modelli decisamente educativi al dilagare dell’infotainment, genere ibrido determinato dall’unione di informazione e intrattenimento, dunque verso un modello televisivo improntato soprattutto all’evasione, all’intrattenimento. Sono gli anni nei quali modelli di vita differenti da quelli tradizionali si affacciano e si impongono divenendo fattore importante di un cambio di mentalità che giungerà a mettere in mora tutto il sistema di valori tradizionali: dalla famiglia, alla figura femminile, al senso della vita. Avviene, in altre parole, la migrazione delle simboliche culturali del cristianesimo geografico dai territori dell’esistenza concreta delle persone. Pertanto nel seguito vedremo anzitutto le coordinate sociali, politiche e culturali nelle quali ha preso avvio il cambiamento di paradigma culturale; a seguire, cercheremo di cogliere come Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 129 l’eredità di tale cambiamento avvenuto si possa cogliere nel cinema contemporaneo con particolare attenzione ad alcuni testi sull’inizio e fine vita, per concludere, con una incursione nel sistema dell’informazione, evocando una figura profetica che possa aiutarci a recuperare una dimensione fondamentale dell’antropologia: l’ascolto. Fotografia socio-politica e culturale di un’Italia dinanzi al grande e al piccolo schermo Il cinema, sia sotto il profilo industriale sia sotto quello artistico, è la cartina di tornasole che permette di leggere la situazione politica, economica e culturale italiana negli anni Cinquanta. Se nel 1945 vengono realizzati nella penisola venticinque film, nel 1954 escono nelle sale ben duecentouno pellicole, un’espansione frutto dell’istituzione di un sistema a premi che avvantaggia le produzioni nazionali promosso dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giulio Andreotti. Nel contempo, a non essere supportate da alcuna agevolazione sono le opere che gli ambienti governativi non approvano, come quelle neorealiste2, in un’Italia in cui il “centrismo” è saldamente in sella nella prima metà del decennio con De Gasperi, per poi manifestare difficoltà sempre più evidenti con gli esecutivi guidati dai democristiani Scelba e Pella. A ogni modo, le case cinematografiche hollywoodiane con le loro produzioni occupano, nel mercato italiano, il primo posto, sia come numero di produzioni che a livello di incassi: nonostante un ridimensionamento nella seconda metà degli anni Cinquanta, il made in Usa è in posizione dominante3. Tali dati, tuttavia, non do- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 130 vrebbero essere accolti con sorpresa: in fin dei conti, sin dalla divisione geopolitica mondiale in due poli, quello statunitense e quello sovietico, conseguito alle conferenze di pace del secondo conflitto mondiale, l’Italia è inserita sin dal principio nell’alveo liberale, con tutto ciò che direttamente ne consegue non solo sotto i profili socio-economico e politico, ma anche mediatico e culturale. Ne è un’ulteriore dimostrazione la contaminazione delle opere realizzate tra Cinecittà e Hollywood, che diviene sempre più evidente4. Proprio nella prima metà degli anni Cinquanta, un altro strumento di comunicazione di massa comincia a entrare nelle case degli italiani: la televisione. Il suo impatto è molto forte, poiché se, come il cinema, combina immagini e suoni, dal punto di vista sociale consente alle persone comuni di accedere quotidianamente a luoghi che fino a quel momento erano rimasti loro preclusi5, sotto l’aspetto tecnico introduce «punti di vista plurimi»6 e, infine, sotto il profilo temporale, si basa sulla messa in onda di immagini attentamente selezionate e “concentrate”, in cui viene eliminato tutto ciò che non è significativo7. Non solo. La televisione apporta un contributo di straordinaria significatività all’opera di diffusione della lingua italiana, che può così essere conosciuta e appresa in aree del Paese in cui la barriera del dialetto sembrava insormontabile. Inoltre, nel processo di trasformazione del senso comune sempre più palpabile in un’Italia in cui si avvertono i primi segnali del boom, il piccolo schermo svolge un ruolo di primaria importanza nella diffusione del modello consumista. Tale elemento viene colto puntualmente da papa Pio XII, che nell’Esortazione Apostolica I rapidi progressi, emanata il 1° gennaio 1954, rileva come la televisione non sia assimilabile alla radio principalmente per due motivi: la sua presenza costante nel focolare domestico, e quindi la sua natura “familiare”, e la sua innata capacità di coinvolgere emotivamente il pubblico. Consapevoli della potenza invasiva della televisione, i dirigenti democristiani vigilano attentamente sul contenuto della pubblicità ivi trasmessa. Le prime versioni degli spot sono concentrate esclusivamente in un singolo programma, Carosello. Regole molto rigide limitano la loro invasività: i minuti dedicati ai consigli per gli acquisti non sono infatti molti anche all’interno della fascia oraria, unica e fissa, loro dedicata nel corso dell’intera giornata. Non bisogna inoltre dimenticare che gli sketch dei quali Carosello si compone, che lanciano la pubblicità vera e propria dei prodotti e a cui è dedicato lo spazio maggiore del programma, sono sottoposti a una censura molto severa8. Tali elementi dimostrano come l’Italia del tempo sia, nonostante tutto, un Paese “in bianco e nero”, in cui sussiste dai decenni precedenti un fondamentale elemento di continuità: l’assoluta rilevanza del cattolicesimo, dei suoi valori e della sua rete associativa. Nei primi anni Sessanta, la crescita economica registrata nella penisola continua a essere notevole. Tale andamento sarebbe rimasto immutato per tutto il decennio, anche se i suoi ritmi sarebbero divenuti «meno intensi»9. È un periodo di prosperità economica, nel quale, sul piano sociale, si diffonde nell’opinione pubblica «un nuovo senso dei diritti, non sempre congiunto con la coscienza dei doveri»10. Anche a livello politico comincia una stagione di grandi aspettative con l’i- naugurazione della formula di centrosinistra. I socialisti si coalizzano con i democristiani, in un primo tempo, negli ultimi anni Cinquanta, garantendo la loro astensione parlamentare, e in un momento successivo, dopo la chiusura di una parentesi neo-centrista aperta anche ai partiti di destra con le presidenze degli esponenti della Dc Segni e Tambroni, con l’ingresso di esponenti del partito di sinistra nell’esecutivo: nessuna altra alternativa pare, nell’alveo costituzionale, possibile. La stagione del centro-sinistra si rivela una delusione: le tanto promesse riforme necessarie a un progresso sia economico che civile e culturale non vedono la luce. Tuttavia, il tramonto di tale formula, sempre più svuotata di contenuti programmatici, viene posticipato proprio a causa dell’assenza di alternative plausibili. Tale situazione causa uno scollamento sempre più evidente tra la classe politica e l’opinione pubblica del Paese, in cui cresce l’inquietudine, tanto tra i giovani, protagonisti del movimento sessantottesco, quanto tra gli operai, le cui battaglie contrattuali culminano, l’anno successivo, nell’“autunno caldo”11. Se da un lato i sindacati riescono, pur tra mille difficoltà, a evitare lo scivolamento del furore della protesta nell’illegalità, e ad aumentare così il loro peso rispetto ai loro interlocutori istituzionali, il loro successo rimane incompleto; il sequestro del giudice Sossi, avvenuto nel 1974, è tra i primi episodi della macabra stagione del terrorismo che insanguinerà gli anni successivi, con atti criminali compiuti sia da frange estremiste di destra sia di sinistra. Una condivisa volontà di cambiamento, si manifesta, su un altro versante, sempre nello stesso anno: in occasio- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 131 ne del referendum sul divorzio, gli italiani votano la sua conferma. Per Pasolini tale evento indica «un cambiamento epocale, con la scomparsa in Italia di una civiltà contadina millenaria [...], un profondo mutamento antropologico sotto la pressione del consumismo e lo sviluppo di un processo di omologazione culturale in chiave edonistica»12. Il processo di secolarizzazione della società è ormai in uno stadio avanzato: i valori cristiani non sono più tanto condivisi come in passato13. Il 1974 è un anno chiave anche nell’ambito mediatico: il 10 luglio la sentenza n. 226 della Corte Costituzionale prevede che sia concesso alle reti via cavo di trasmettere in ambito locale, mentre il pronunciamento n. 202 del 1976 viene sancita dai sommi giudici «l’illegittimità anche del monopolio via etere su scala regionale»14. Emittenti private possono, così, comparire sulla scena televisiva italiana 15. Un vero e proprio stravolgimento dello status quo ante avviene l’anno successivo, quando si spengono le luci sul programma Carosello. Le rigide regole fino a quel momento vigenti sul mercato pubblicitario vengono, in molti casi, accantonate: si apre un’intensa fase di liberalizzazioni, festeggiate anche dall’irrompere delle immagini a colori sul piccolo schermo. La concessionaria di pubblicità Publitalia, fondata da Silvio Berlusconi, al tempo proprietario di Telemilano, con i suoi agenti si muove sul mercato «incessantemente» 16, operando capillarmente sul territorio, presso la sede delle imprese che potrebbero essere interessate ai suoi ser vizi, e proponendo «nuovi modi di investire»17. Paradossalmente, a un’Italia che alla metà degli anni Settanta sceglie, con i suoi governi, l’austerità come parola Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 132 d’ordine, corrisponde una popolazione che nella sua larga parte è sempre più restia al rispetto delle regole dello Stato e del vivere civile: «l’autoriduzione delle tariffe [...] è [...] una pratica diffusa nelle famiglie più insospettabili, dove si va radicando una specie di sottocultura dei diritti, comprendente il diritto ai servizi pubblici gratuiti – trasporti, elettricità, telefono, gas, televisione»18. La crescita dell’economia sommersa sembra un fenomeno inarrestabile19. Nel nuovo corso della politica economica e sociale intrapreso negli anni Ottanta, che vede nel ruolo di protagonisti il Partito Repubblicano di Ronald Reagan negli Stati Uniti e il Partito Conservatore di Margaret Thatcher in Gran Bretagna, a coprire una posizione di primissimo piano è, in Italia, il settore imprenditoriale, mentre le formazioni politiche svolgono molto spesso una funzione comprimaria, anche a causa del crollo della credibilità loro riconosciuta dalla popolazione: all’assenza di ricambio ai loro vertici si aggiunge una preoccupante serie di scandali, una corruzione sempre più galoppante e il dilagare della mentalità e della prassi clientelista. A ogni modo, a catalizzare l’attenzione e i favori dell’opinione pubblica è l’allettante programmazione assicurata dal network televisivo privato della Fininvest: con la sua formazione, il caos che aveva dominato nel panorama delle trasmissioni via etere fino alla metà degli anni Ottanta si riduce notevolmente «anche grazie alla sussistente mancanza di regolamentazione – la politica ha completamente disatteso l’invito della Corte Costituzionale a legiferare in termini di emittenza televisiva»20. Soprattutto, le aziende che decidono di avvalersi dei servizi offerti dal binomio Publitalia-Fininvest possono contare su condizioni di favore: la garanzia di visibilità sulle reti del gruppo si unisce a politiche mirate dei prodotti pubblicizzati nei grandi magazzini collegati, in termini di proprietà, ai vertici delle due sopraccitate aziende. I risultati non si fanno attendere sia sul piano degli ascolti che su quello dei ricavi, derivanti proprio dai dati relativi all’audience: nel 1984 la raccolta pubblicitaria di Canale5, Italia1 e Rete4 è superiore a quella della televisione pubblica21, mentre due anni dopo l’Auditel attesta che la sera precedente alla presentazione delle statistiche sullo share, mentre 41 ascoltatori su cento avevano scelto di vedere un programma Rai, ben 53 avevano preferito sintonizzarsi su una trasmissione della Fininvest22. L’evento è la conseguenza del modello strutturale adottato dalla dirigenza del servizio pubblico: nonostante l’azienda statale potesse contare come fonte di introiti non solo sugli investimenti pubblicitari, ma anche sul canone, decide di accettare la sfida lanciata dai concorrenti sul piano degli ascolti23. Il risultato di tale politica non tarderà a manifestarsi, con effetti devastanti nell’ambito socio-culturale: è l’intrattenimento a essere incoronato con il riconoscimento di una sua «legittimità assoluta (...), con la conseguente sconfitta delle logiche pedagogizzanti» 24. L’onda lunga di tale scelta di campo è giunta fino ai nostri giorni, basti accendere a qualsiasi ora la televisione sintonizzandosi sui canali generalisti. Si potrà riscontrare una rincorsa del pubblico, solleticando i suoi bassi istinti. Anche il mondo dell’informazione non viene risparmiato dalla strategia sopra descritta: dilaga l’infotainment, il mescolamento di fatti, opinioni e spettacolarità, che troppo spesso, invece che ba- sarsi su un’intelligente ironia, scade nella volgarità e nella banalizzazione, nell’attizzamento di polemiche inutili, scatenate da retori del nulla solo per motivi di visibilità, per catalizzare l’attenzione dei teleutenti. Siamo giunti ad una situazione nella quale tutto è assunto e ricompreso nelle logiche narrative della comunicazione pubblicitaria. «Ciò che stiamo vivendo è l’assorbimento di tutti i modi virtuali d’espressione in quello della pubblicità. […] Tutte le forme attuali d’attività tendono verso la pubblicità, e la maggior parte di esse vi si esaurisce […] Questa convergenza definisce una società, la nostra, in cui non esiste più nessuna differenza tra l’economico e il politico, poiché vi regna lo stesso linguaggio da un’estremità all’altra, una società dunque dove l’economia politica, letteralmente parlando, si è infine pienamente realizzata»25. Assistiamo sempre più, nell’informazione in maniera specifica, ad una comunicazione che ha abbandonato la pacatezza dell’andamento logico argomentativo per assestarsi nell’eccitazione del sensazionalistico e immediato, dove i criteri dei doveri deontologici, prima ancora che la sensibilità del profilo etico, si sono frantumati in una inconsistente chiacchiera continua. L’informazione, elemento decisivo per la qualità e lo stile delle democrazie, si è trasformata in quanto di più effimero possa esserci, appunto come la pubblicità. Potremmo dire che «l’effimero si è trasformato in condizione permanente»26. In tale contesto, possiamo riannodare alcune questioni dell’etica relativamente al cinema, seguendo un minimo percorso che possa, in forma esemplare, orientare la riflessione sulla pertinenza delle domande. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 133 Il cinema e le questioni dell’inizio e del fine vita I cambiamenti di paradigma filosofico, antropologico e culturale, di cui il sistema dei media e la tv in particolare sono stati e continuano ad essere protagonisti, mettono alla prova uno dei medium particolarmente interessanti sotto il profilo sociale: il cinema. Cerchiamo di indagare come le questioni etiche possano emergere dinanzi a un testo cinematografico. Possiamo servirci, a tal proposito, dell’esempio di tre film: i primi due, Mare dentro (2004) di Alejandro Amenábar e Million Dollar Baby (2004) di Clint Eastwood, affrontano l’argomento della scelta della morte, mentre il terzo, 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni (2007) di Cristian Mungiu, partendo da un contesto storico e sociale riconoscibile (la Romania di Ceausescu), racconta in maniera universale il dramma degli aborti clandestini. Il percorso, esemplare e non esaustivo, che proponiamo necessita di qualche precisazione di approccio. Certamente è possibile far emergere la questione relativa all’etica dello spettacolo, all’aspetto più propriamente contenutistico. L’istituto della censura risponde, tra molte difficoltà, proprio alle problematiche che emergono a livello di contenuti. Dalla storia del cinema conosciamo come proprio alcuni temi forti (contenuti), come ad esempio l’urgenza di libertà e democrazia, siano stati delegati alle modalità narrative, potremmo dire a forme di resistenza che hanno attraversato la poetica di alcuni dei più grandi maestri della storia del cinema e ancora oggi non mancano di mostrare la forza delle pratiche enunciative. Gli studi semiotici più recenti hanno dovuto fare i conti con la constatazione che il funzionamento significante del testo filmico ha urgenza di aprirsi sia al contesto (approcci socio semiotici) sia allo spettatore (semiopragmatica). Ciò non significa elu- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 134 sione del testo bensì, come dice Odin, consapevolezza che il senso del testo è sempre estroverso ad esso anche se mai indipendente da esso. Dunque il dispositivo testuale nel suo porsi in relazione al contesto e allo spettatore è lo sfondo che guiderà le analisi, più evocative che analitiche, alla ricerca del profilo circa la questione etica. Cercheremo di comprendere il modo in cui ciascun film costruisce il proprio discorso sulla morte autodeterminata (nei primi due esempi) e sulla “determinazione” di interrompere una vita (ancora in una fase “embrionale”), chiamando di volta in volta lo spettatore a misurarvisi e dunque a osservare consapevolmente e senza condizionamenti tutta la gravità del problema. In questo senso l’esercizio etico risiede nella capacità del testo cinematografico di costruire una relazione con lo spettatore in base alla quale sia garantita l’apertura e la molteplicità dei suoi percorsi interpretativi. Mare dentro (Mar adentro, 2004) di Alejandro Amenábar Mare dentro ripercorre l’ultimo periodo di vita di Ramon Sampedro (Javier Barden), realmente esistito, marinaio della Galizia rimasto tetraplegico all’età di venticinque anni, che per oltre trent’anni ha chiesto la possibilità di ricorrere all’eutanasia. Il film racconta il suo lucido e determinato intento di morire, il suo voler rinunciare a un’esistenza difficile, invocando il diritto alla morte, un diritto che vuole sia considerato alla stregua del diritto alla vita che la legge riconosce e tutela. Dice Ramon nel film: «Vivere è un diritto, non un obbligo». La pellicola è un racconto biografico, ma soprattutto è la lucida ricostruzione della scelta di un uomo di abbracciare la morte con convinzione e ferma determinazione. Alla vicenda di Sampedro il film accosta posizioni contrastanti con quelle del protagonista, come ad esempio quella sostenuta dal prete, anche lui ugualmente tetraplegico, che tenta di convincere Ramon a cogliere l’importanza del dono dell’esistenza quand’anche si sia costretti a sofferenze disumane. Si oppone al protagonista anche il fratello, che non riesce in nessun modo a concepire l’estrema soluzione perseguita da Ramon. E infine la figura del padre anziano, che attraversa silenziosamente tutto il racconto, con un carico di pathos che si manifesta nel pronunciare una battuta con la quale rivela tutta l’intensità del suo dolore di fronte alla scelta del figlio: «C’è una sola cosa peggiore della morte di un figlio… che voglia morire». Apparentemente il quadro narrativo in cui si dispongono i personaggi sembra dar vita a un significativo contraddittorio che ha al centro la figura e soprattutto la scelta di Sampedro: da una parte abbiamo un tetraplegico che chiede di morire, dall’altra tre figure fortemente connotate che da posizioni differenti ma motivatamente immodificabili (la fede per il sacerdote, che con il protagonista condivide il dramma della malattia; il vincolo famigliare primario che muove gli altri due) sembrano dunque attivare un vero scontro di forze, compreso nella sua drammaticità. In verità, il film non riesce a conferire alle tre figure descritte uno spessore drammaturgico rilevante, le tratteggia nel complesso come pure e semplici funzioni narrative, le relega in una dimensione bozzettistica e schematica che assegna loro il ruolo di semplici e quasi necessari “oppositori”. Appare in questo caso innegabile l’intento di non voler presentare in modo neutro la situazione narrata, domandando in modo evidente allo spettatore un’adesione alla scelta del protagonista. Mare dentro, in questo senso, si presenta per molti aspetti come un film a tesi. In sé questo non è criticabile, lo è invece l’artificio di cui sopra: porre le figure degli oppositori senza attribuire loro il necessario spessore e lo spazio dovuto all’approfondimento delle loro istanze è un modo per far risaltare ancora di più la tesi che si vuole sostenere senza porla mai veramente in discussione. Il paradosso è che se da una parte il film non può essere preso ad esempio di una corretta costruzione dal punto di vista etico, dall’altra il voler apparire come un film di riflessione gli impedisce di ottenere gli effetti patemici ed emozionali propri di un film drammatico canonico: «Amenábar si avventura in un terreno molto [...] serio, quindi [...] pericoloso: l’equiparazione tra diritto alla vita e diritto alla morte, l’eutanasia. Il suo non è un film “per dibattiti”; e tuttavia, in certi momenti, ha la forza della perorazione. Che non ricorre mai al patetico, né attacca le ghiandole lacrimarie dello spettatore. Sarà perciò che Mare dentro non emoziona quanto ci si aspetterebbe»27. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 135 Million Dollar Baby (Id., 2004) di Clint Eastwood Narra la vicenda della giovane pugile Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), che tra lavori precari e una condizione di vita umile e disagiata, riesce ad essere accettata nella palestra di Frankie Dunn (Clint Eastwood) il quale, superate le reticenze iniziali, le si affeziona e le permette di diventare in breve tempo un astro nascente della boxe femminile. La carriera di Maggie subisce un drammatico e irreversibile arresto a causa di un incidente sul ring. Maggie diviene tetraplegica e inizia il suo calvario. Qui s’inserisce il tema della scelta della morte, presa per porre fine alla sofferenza di un’esistenza mutilata. La protagonista viene presentata come una ragazza forte e tenace nel temperamento, ma al tempo stesso fragile, abbandonata da una famiglia interessata solo alla fortuna che la giovane campionessa è riuscita ad accumulare con il suo talento. L’unico che le dimostra affetto è Frank, che oltre ad allenarla con professionalità assume anche le veci di un padre premuroso. Proprio al suo allenatore la ragazza si rivolge nel momento in cui prende la drammatica decisione di voler porre fine alla propria vita. Frank inizialmente si oppone all’idea di aiutare la ragazza nel perseguimento di un intento che non condivide e che non può accettare, perché contrario sia alla sua coscienza che alla sua fede. Di fronte alla ferma volontà della giovane però, e nella consapevolezza che questa cercherà comunque di raggiungere il proprio obiettivo, decide infine di assumersi la responsabilità di aiutarla e di ridurre al minimo le sofferenze che dovrà patire. «[Il film] Negli Usa ha incassato poco e i moralisti gli hanno lanciato contro una campagna per un tema – l’eutanasia – che Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 136 va bene quando se ne occupano gli altri [Mare dentro] [...], molto meno se la produzione è americana. Però a Eastwood, che è un moralista vero, non interessa affatto fare un film a tesi: dall’interno di una squallida palestra di boxe, ci racconta una storia di solitudine e affetti, di conti col passato, di rispetto di se stessi; roba fuori moda, ma che è anche l’unica a contare davvero. […] Perché, dal racconto di F. X. Toole, Eastwood ha tratto a tutti gli effetti una storia d’amore: non nel senso materiale inteso dalla volgare madre di Maggie; di paternità vicaria, se si preferisce; d’amore comunque, come unico, ancorché effimero, lenitivo alla solitudine e al nonsenso. Clint ci parla di gente vera, che non cerca un posto al sole ma si accontenterebbe di un posto nel mondo»28. Il tema dell’eutanasia è presentato alla fine del film. La scelta compiuta dal personaggio di Frank è una scelta che il film non si preoccupa di presentare come giusta o sbagliata, anzi: la voce narrante sospende esplicitamente il giudizio sul gesto del protagonista. Allo spettatore non è chiesto di partecipare alla scelta fatta dal protagonista, come avviene in modo più marcato in Mare dentro. In Million Dollar Baby si è posti dinnanzi al dubbio, allo stesso dubbio del personaggio di Frank, diviso tra un estremo gesto d’amore e la propria coscienza, la propria fede. Allo stesso tempo la fermezza della protagonista nel perseguire la propria morte non è appoggiata né contrastata dal film: viene solo presentata nella sua estrema drammaticità. «Dalla speranza alla rassegnazione. Attraverso un (inconfessabile) calvario, che ricatapulta Frankie nel deserto emotivo da cui proveniva. Gli resta soltanto Dio a cui gridare la propria disperazione. E ripetere tante volte un perché, destinato a restare senza risposta»29. Frank fa la sua scelta, con dolore, e il film la racconta senza influenzare lo sguardo dello spettatore, il quale può condividere o meno il gesto disperato compiuto dal personaggio. Per amore, egli si sacrifica, sacrifica se stesso, i suoi valori, la sua fede. Il film, come detto, non si preoccupa di domandarci se tutto ciò sia giusto o meno, lascia emergere solo la richiesta di rispettare una scelta, che in qualche modo può sembrare una scelta di carità, seppur profondamente in contrasto con la fede e con il senso cristiano di carità. In questo caso, lo spettatore può entrare pienamente in relazione con le aperture del testo, con le sue zone di non detto, di non dichiarato, con la molteplicità dei percorsi interpretativi che esso ci consente a vario titolo di seguire. «Ma Million Dollar Baby non sarebbe così emozionante se non lavorasse neanche troppo segretamente su due livelli. Uno, implacabile, sportivo-melodrammatico. E un altro, come dire, religioso-esistenziale. A un primo sguardo difatti il film parla di un padre che ha perso la figlia e di una giovane venuta dal nulla; di un uomo senza cultura che ha paura dei legami ma va in chiesa e legge Yeats in gaelico; di una ragazza pronta a farsi spaccare il naso sul ring pur di dimostrare che vale qualcosa (e a farselo “sistemare” in diretta da quel tutore-allenatore in una scena quasi insostenibile di emozione); insomma di un mondo in cui, proprio come nel mondo reale, basta voltarsi un attimo e tutto crolla. Le regole faticosamente imposte vengono calpestate, il male trionfa, gli innocenti soccombono. Succede prima a Morgan Freeman e poi a Clint Eastwood. Ma è col secondo, costretto ad assistere quella “figlia” non carnale come mai avrebbe immaginato, che si impone il sottotesto religioso. Perché Million Dollar Baby, per quanto laico, moderno, razionale, è a suo modo un martirologio. La sto- ria di un Padre chiamato a soccorrere un Figlio agonizzante (qui una figlia, letteralmente ri-messa al mondo) cui resta solo lui. O se vogliamo la Passione di una lottatrice che tenta un impossibile riscatto ma viene messa a morte dai filistei»30. 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni (4 luni, 3 sǎptǎmâni şi 2 zile, 2007) di Cristian Mungiu Ambientato nella Bucarest del 1987, verso la fine del regime comunista di Nicolae Ceausescu, racconta la storia di Otilia e Gabita, due studentesse universitarie, che si trovano a vivere una rischiosa circostanza. Gabita è incinta ma è decisa a non portare avanti la gravidanza nonostante interromperla sia illegale. Per aiutarla, Otilia si mette in contatto con il sig. Bebe, un uomo che “può risolvere il problema”. E che, per arrivare a colmare la lacuna tra la somma pattuita e i soldi racimolati dalle due ragazze per la “pratica”, pretenderà in cambio il loro corpo. Premiato con la Palma d’Oro a Cannes, il film del rumeno Cristian Mungiu si sofferma sul dramma di un aborto clandestino per radiografare, più in generale, le ambiguità insite nell’essere umano, amplificate se radicate in un tessuto sociale drasticamente riconoscibile. Come nel caso di Million Dollar Baby, però, anche se attraverso un’estetica cinematografica differente, il film non prova a (e non vuole) dare risposte, non cerca giustificazioni né condanne: mette in mostra uno spaccato di tragica quotidianità chiamando lo spettatore a testimoniare un “fatto”, costringendolo – addirittura inquadrando per qualche secondo il feto morto sul pavimento di un bagno, questa la Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 137 forzatura secondo alcuni – alla presa di coscienza di una realtà che, eticamente, allora come oggi è ancora molto difficile da “inquadrare”. «[…] Riesce a essere un film toccante, disperato. Va visto, raccontato, rivisto e raccontato di nuovo, non perde niente se conoscete la trama, tanto riesce a fondere l’amore implicito e la ferocia esplicita, la carnalità della passione e la carnalità del ricatto, insomma l’ambiguità umana nell’ambiguità sociale»31. Pone questioni irrisolvibili, il film di Mungiu, e lo fa senza scivolare mai nella facile retorica o nel sensazionalismo, ma seguendo un percorso che progressivamente, in maniera costante, si trasforma in un nuovo percorso per lo sguardo, per lo spettatore, chiamato ad identificarsi – se non con i personaggi – quanto meno con la situazione: si potrà quindi essere in disaccordo (per motivi etici, religiosi o culturali) con la scelta dell’una e con l’impegno dell’altra nell’aiutare l’amica a portare a termine la gravidanza (l’apparente pragmatismo con cui Otilia sembra riuscire ad organizzare il tutto viene sconfessato dallo sguardo fiaccato della stessa nei confronti di Gabita, quando, dopo aver subito l’aborto, mangia tranquilla in un ristorante) ma sarà impossibile restare indifferenti di fronte al dramma e al contesto entro il quale il dramma stesso si svolge. Che, come detto, non può non essere successivamente considerato quale microcosmo rappresentativo di contesti e situazioni altre, per forza di cose universali. «[…] Un crescendo di orrori che sarebbe insopportabile se Mungiu, a forza di piani sequenza millimetrici e di ellissi sapienti, non riuscisse a farci accettare l’inaccettabile, che a quei tempi era quotidiano. Perché quasi tutto il peggio resta fuori campo, ma proprio in quel quasi sta la genialità del film, che non ci risparmia Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 138 le complicate manovre destinate all’eliminazione del feto, ma riesce a tenerci sempre vicini ai personaggi […]»32. Sulla base degli esempi presentati, si può concludere che la questione di un’etica dello spettacolo cinematografico, questione, come detto, di per sé ricchissima di sotto-implicazioni, non può essere interrogata a partire da un piano interpretativo “forte”, da un livello di analisi definito ed univoco, ma si gioca in primo luogo entro il quadro della natura complessa, “a falde” del dispositivo testuale cinematografico (la sua connaturata disposizione a conglobare aree espressive, segni, codici diversi, la sua capacità di generare figurazioni polisense, ecc.) e in secondo luogo nel rapporto altrettanto sfaccettato e articolato che il film intrattiene con lo spettatore, che fa esistere il testo nel momento stesso in cui inizia ad interagire con esso nei modi più diversi. È proprio su questa relazione multiforme e articolata, allora, che si definirà la questione etica: non basterà il livello tematico della rappresentazione, né in senso stretto le forme attraverso cui i contenuti si cristallizzano all’interno del film, ma più profondamente la possibilità che lo spettatore, corrispondendo alla richiesta di quei livelli di essere pienamente concretati, possa lasciar agire la propria libertà responsabile e consapevole in relazione al discorso che il film sviluppa e possa liberamente articolare la propria azione interpretativa senza che il testo ne prefabbrichi una o più d’una per lui. C’è una posizione evidentemente forte e orientata nel film di Amenábar che lo spettatore non può non “subire”, mentre appare evidente come nei film di Eastwood e di Mungiu il percorso discorsivo si snoda attraverso ipotesi, contraddizioni, incertezze, che lo spettatore costruisce insieme al film e che fino alla fine non si risolvono in un punto di vista univoco o predeterminato. È in questa ricchezza di sfaccettature – o forse in questa specie di illimitato abisso dell’interrogazione – che il cinema più adulto continua a guardare e a mostrare le grandi questioni dell’esistenza. Tre racconti, tre proposte di relazione tra testo, contesto e spettatore, che aprono al gioco della libertà responsabile dello sguardo, nella consapevolezza che una scelta, di adesione o meno, è sempre esercizio di crisi, di taglio, di presa di posizione. Esercizio di libertà e per questo pedagogia del faticoso mestiere di essere uomo. Contro un nichilismo informativo L’avvento della Tv e la penetrazione massiccia tra le mura domestiche, la liberalizzazione dell’etere con l’abbandono, anche da parte del servizio pubblico, di logiche pedagogizzanti in no- me dell’audience da salvaguardare, il sistema cinema spesso etero diretto da poteri forti, hanno condotto ad un sistema comunicazione nel quale l’opinione pubblica o presunta tale diviene criterio di verità delle cose; le persone vengono continuamente violate non solo nella propria privacy ma anche e soprattutto nel diritto di essere ben informati; il punto di vista differente non è occasione di ricchezza da implementare alla propria personale visione ma nemico da sconfiggere. Retoriche testuali per cui se una cosa è tecnicamente possibile allora è anche lecita; se un’esperienza soddisfa non c’è istanza che possa, anche velatamente, suggerire atteggiamenti differenti. Ormai, «mettere in dubbio il messaggio non è più un atto sovversivo compiuto da cittadini impegnati: è un atteggiamento a priori, che può addirittura precedere l’accensione della Tv o del Pc. Il nichilismo esprime l’impossibilità di opporsi: uno stato di cose che, ovviamente, genera moltissima ansia. Non si tratta di un sistema di credenze monolitico: non “crediamo” più nel nulla […]. Il nichilismo non è più un pericolo o un problema, è la condizione postmoderna di default»33. Senza pretendere competenze di cui non disponiamo – il breve intervento infatti vuole semplicemente offrirsi come occasione di riflessione sull’etica dello sguardo cinematografico – possiamo dire che alla situazione del nichilismo di default si contrappone la professionalità responsabile di coloro che operano in una professione che, proprio nel suo essere informativa, è anzitutto formativa, ha cioè a che fare con il difficile compito di essere uomo. Senza entrare nel dibattito dei paradigmi filosofici, o nel dibattito relativo ai codici deontologici 34, nell’attuale Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 139 contesto culturale e politico, mi pare possa aiutare tutti a riaffermare la dignità della professione legata alla comunicazione, la figura biblica del profeta Elia, (cfr. 1 Re, 17-19); interrogando la sua esperienza potremmo forse trovare la strada per uscire dalla presente spirale di violenza e di destrutturazione informativa. «Acab, figlio di Omri, divenne re di Israele nell’anno trentottesimo di Asa, re di Giuda. Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore più di tutti quelli prima di lui. Non gli bastò imitare il peccato di Geroboamo, figlio di Nebat, ma prese anche in moglie Gezabele, figlia di Etbaal, re di quelli di Sidone e si mise a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui» (1 Re, 16, 29-31). Siamo nel IX secolo a.C. e Elia si trova a combattere in un contesto confuso, disperso, in lotta tra la fedeltà a Javhè e la seduzione degli idoli che Gezabele aveva introdotto e dei quali manteneva i profeti. Così «Abdia andò incontro ad Acab e gli riferì la cosa. Acab si diresse verso Elia. Appena lo vide, Acab disse a Elia: “Sei tu colui che manda in rovina Israele?”. Egli rispose: “Non io mando in rovina Israele, ma piuttosto tu e la tua casa, perché avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito i Baal. Perciò fa’ radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo, insieme con i quattrocentocinquanta profeti di Baal e con i quattrocento profeti di Asera, che mangiano alla tavola di Gezabele”» (1 Re, 18,16-19). La sfida lanciata da Elia è grande: lui è rimasto solo come profeta mentre i profeti di Baal sono oltre quattrocento. «Ci vengano dati» – dice Elia – «due giovenchi vengano squarciati, deposti sulla legna per il sacrificio e poi si invocherà ciascuno il proprio dio. Il dio che risponderà col fuoco è Dio». La sfida, Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 140 narrata anche con ironia dal libro dei Re, viene vinta da Elia che alla fine sgozzerà i quattrocento profeti di Baal ricevendo da Gezabele la minaccia che a lui verrà riservata la stessa sorte. Nel momento di maggior successo – ha sconfitto e dimostrato chi sia Dio – e probabilmente di maggior riconoscimento, Elia fugge alla minaccia di Gezabele, anzi, nel deserto invoca la morte. È stanco di lottare, prova solitudine, si sente assediato, si nasconde nella grotta. Ma il Signore gli dice: «“Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore” […] Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna». La modalità di rivelazione di Dio indica forse la strada a coloro che si occupano di comunicazione. La presenza di Dio, la verità, il senso profondo delle cose non risiede e non può essere mostrato contando sulla forza, sul vento impetuoso. E neanche sulla sensibilità, che pure importante, ma sola, non può confermare la verità delle cose. Le retoriche testuali che enfatizzano una partecipazione dei sentimenti può essere anche positiva ma l’intensità dei sentimenti procurati non dice nulla sulla verità degli eventi. Anche nel fuoco Dio non è presente; la passione per quanto importante non è luogo della verità. Solo nella brezza leggera, nella voce di silenzio come affermano alcune traduzioni, Dio si fa presente al punto che Elia si copre il volto. Per incontrare Dio, per fare esperienza del senso compiuto della propria personale umanità, non siamo chiamati a puntare sulla nostra forza, sensibilità o passione ma siamo chiamati a imparare l’ascolto, attento e silenzioso. Un’evocazione che ci ricorda come lo scorcio della nostra contemporaneità forse proprio di questo ha bisogno: deporre le armi della arroganza e della fortezza, allontanarsi da una comunicazione “di pancia”, prendere le distanza dalla passione che fa perdere la lucidità, e rimettersi all’ascolto, re-imparare l’ascolto che domanda tempi lunghi, rispetto dell’altro, comprensione della parzialità del proprio punto di vista. Note 1 Cfr. A. G IOVAGNOLI , Cattolici e società italiana dal 1968 a oggi, in R. Eugeni - D. E. Viganò (a cura di), Attraverso lo schermo, vol. 3, Ente dello Spettacolo, Roma 2006, p. 23. 2 Cfr. R. D E B ERTI , Il cinema italiano a metà degli anni ’50, in D. E. Viganò (a cura di), Pio XII e il cinema, Ente dello Spettacolo, Roma 2005, pp. 35-36. 3 Ivi., p. 37. 4 Ibid. 5 Cfr. E. MENDUNI, La televisione, Il Mulino, Bologna 2004, p. 17. Per un approfondimento si segnalano inoltre: A. Grasso, Storia della televisione italiana, Garzanti, Milano 2004; E. Menduni, Linguaggi della radio e della televisione, Laterza, RomaBari 2008; F. Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia, Marsilio Editori, Venezia 2006; M. Sorice, Lo specchio magico. Linguaggi, formati, generi, pubblici della televisione italiana, Editori Riuniti, Roma 2002. 6 Ivi E. MENDUNI, La televisione, cit. 7 Ivi., p. 18. 8 Cfr. D. PITTÈRI, La pubblicità in Italia. Dal dopoguerra a oggi, Editori Laterza, Roma-Bari 2006. 9 P. O RTOLEVA , Mediastoria, Net, Milano 2002, p. 132. 10 A. MORO, cit. in P Scoppola, Dal fascismo alla democrazia, in R. Eugeni – D. E. Viganò, Attraverso lo schermo. Cinema e cultura cattolica in Italia, vol. 2, Ente dello Spettacolo, Roma 2006, p. 50. 11 Cfr. D. E. V IGANÒ , La chiesa nel tempo dei media, Edizioni OCD, Roma 2008, p. 96. 12 P. P. PASOLINI , cit. in A. Giovagnoli, Cattolici e società italiana dal 1968 a oggi, in R. Eugeni - D. E. Viganò (a cura di), Attraverso lo schermo, vol. 3, cit., p. 21. 13 Cfr. P. S COPPOLA , La repubblica dei partiti, Il Mulino, Bologna 1997, p. 389. 14 D. E. V IGANÒ , La Chiesa nel tempo dei media, cit., p. 107. 15 Cfr. S. C OLARIZI , Storia del Novecento italiano, Rizzoli, Milano 2000, p. 464. 16 D. P ITTERI , La pubblicità in Italia, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 128. 17 Ibid.. 18 S. C OLARIZI , Storia del Novecento italiano, cit., p. 444. 19 Ibid. 20 D. PITTÈRI, La pubblicità in Italia, cit., p. 127. 21 Cfr. E. M ENDUNI , La televisione, cit., p. 97. 22 Cfr. D. P ITTÈRI , La pubblicità in Italia, op. cit., p. 132. 23 Cfr. M. B ALDINI , Storia della comunicazione, Newton&Compton, Roma 2003, p. 113. 24 F. C OLOMBO , La cultura sottile: media e industria culturale in Italia dall’Ottocento agli anni Novanta, Bompiani, Milano 1998, p. 264. 25 J. BAUDRILLARD, Pubblicità assoluta, pubblicità zero, in V. Codeluppi (a cura di), La sfida della pubblicità, Franco Angeli, Milano 2003, pp. 151-152. 26 A. A BRUZZESE , Metafore della pubblicità, Costa&Nolan, Genova 1991, p. 87. 27 R. NEPOTI, Tra vita ed eutanasia, una lotta senza lacrime, in “la Repubblica”, 24 settembre 2004. 28 R. NEPOTI, L’ universo dei perdenti visto da una palestra di boxe, in “la Repubblica”, 18 febbraio 2004. 29 D. G IULIANI , Million Dollar Baby, in “Rivista del Cinematografo”, marzo 2005 30 F. F ERZETTI , in “Il Messaggero”, 18 febbraio 2004. 31 D. DANESE, 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, in “Rivista del Cinematografo”, luglio-agosto 2007. 32 F. FERZETTI, in “Il Messaggero”, 18 maggio 2007. 33 G. LOVINK, Zero Conmments. Teoria critica di Internet, Bruno Mondadori, Milano 2008, p. 71. 34 Cfr. A. FABRIS , Etica della comunicazione, Carocci, Roma 2006; A. FABRIS, Guida alle etiche della comunicazione. Ricerche, documenti, codici, ETS, Pisa 2004; G. GATTI, Etica delle professioni formative, LDC, Torino 1992; G. BETTETINI, A. FUMAGALLI, Quel che resta dei media, Franco Angeli, Milano 1998. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 141 Giorgio Vasari, Il Profeta Elia. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 142 Per un’etica della comunicazione politica di Giuliana Di Biase Da alcuni anni lo studio della comunicazione politica si è imposto come strumento importante ai fini della comprensione dei complessi fenomeni sociali, politici e culturali del nostro tempo; sulla scia della decennale esperienza americana, anche in Italia le indagini in questo ambito della comunicazione sono diventate numerose, complice certo la singolare situazione politica del nostro paese che senza veli esibisce una esasperata collusione tra poteri (una sovrapposizione che altrove si cerca, se non altro, di tenere celata). Una riflessione eticamente orientata sulla comunicazione politica deve approdare ad una deontologia, ovvero fornire a coloro che operano in questo settore chiare linee guida riguardo al dover essere di tale comunicazione; a sua volta, il dover essere dipenderà dall’insieme dei valori politici nei quali si identifica il sistema politico in questione. Nell’ambito di un sistema di governo democra- tico, uno scrutinio etico della comunicazione politica è chiamato dunque a verificare se valori e procedure fondamentali per il buon funzionamento della democrazia sono o meno i punti di riferimento dell’agire concreto dei comunicatori; in questo senso, Johannesen1 parlava alcuni anni fa di un’etica della comunicazione politica da fondarsi sull’intrinseca dignità e valore di tutte le persone, sulle pari opportunità di sviluppare il potenziale individuale, sull’incremento delle capacità dei cittadini di decidere in modo razionale, sull’accessibilità dei canali di comunicazione pubblica e d’informazione politica, e ancora sulla tolleranza del dissenso, sull’onesta e chiara rappresentazione di valori, motivazioni e conseguenze rilevanti nell’ambito della scelta di determinate politiche, e così via. D’altra parte, una riflessione sul piano etico può anche servire ad illuminare le cause dei mutamenti profon- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 143 di che hanno investito la comunicazione politica negli ultimi decenni, e a verificare la tenuta dei valori democratici al suo interno oltre che nel contesto in cui si collocano i tre attori da essa coinvolti, istituzioni, media e cittadini; un’analisi di questo tipo può forse contribuire ad individuare la via d’uscita dalle difficoltà della situazione presente, riqualificando il ruolo dei media in seno alla società civile. Crisi della partecipazione, mediatizzazione della politica e apatia civica Alle recenti trasformazioni della comunicazione politica fa riscontro quella che da più parti viene ormai etichettata come una crisi della democrazia; un sintomo importante, forse il più evidente di questo malessere, sta nell’insistenza con cui, negli ultimi tempi, si parla di crisi della partecipazione politica, un fenomeno che interesserebbe tutte le democrazie occidentali; il nostro paese, che pure fino ad alcuni anni or sono manteneva rispetto al resto d’Europa un livello di politicizzazione abbastanza elevato, sembra anch’esso manifestare i segni di questa tendenza, benché secondo alcuni ad essere in crisi sarebbero soltanto le forme più tradizionali della partecipazione politica, non l’interesse per la cosa pubblica. L’astensionismo elettorale è cresciuto nel tempo anche nei paesi nei quali le pressioni per un innalzamento del livello dell’istruzione e per il rispetto dei diritti civili sono state elevate: il caso più eclatante è quello degli Stati Uniti, dove soltanto la metà degli elettori si reca a votare e quasi la metà degli aventi diritto di voto non si registra neppure nelle liste elettorali. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 144 In Italia le cose vanno decisamente meglio, con un livello di astensionismo pari a circa il 25-30% degli elettori; d’altra parte, il nostro paese non brilla certo per spirito civico, anzi si segnala per la scarsa fiducia nelle istituzioni e nello Stato 2. E mentre negli Stati Uniti l’astensionismo riguarda per lo più le elezioni presidenziali, non quelle delle autorità locali 3, in Europa sembrerebbe che l’unica maniera per incoraggiare la gente a partecipare al processo democratico ed elettorale sia dibattere le funzioni del governo centrale. Gli entusiasmi suscitati dalla forte mobilitazione per le primarie statunitensi del 2008, così come, in Italia, dalla partecipazione alle primarie del nascente Partito Democratico nel 2006, fanno certo sperare che l’astensionismo e la disaffezione per la politica siano fenomeni transitori, destinati ad attenuarsi nel tempo4; d’altra parte, la dimensione transnazionale di questi fenomeni induce alla cautela e ad una maggiore riflessione. C’è chi spiega la scarsa affluenza alle urne con la crescente sfiducia dell’elettorato nella reale efficacia del voto, che verrebbe ormai percepito come uno strumento incapace di scalfire un potere divenuto inattingibile, remoto e sensibile soltanto al «suffragio dei mercati»5; la sfiducia si tradurrebbe in silenzio, una risposta del tutto conseguente alla morte della parola pubblica. Altri studiosi attribuiscono la responsabilità della crescente apatia civica ai media, accusandoli di una eccessiva spettacolarizzazione, drammatizzazione e personalizzazione della vita politica. Era questa grossomodo l’idea di Habermas quando, all’inizio degli anni sessanta, denunciava lo stretto legame tra il declino di una sfera pubblica, la disintegrazione dell’elettorato e il progressivo mediatizzarsi del campo politico, assimilato a campo di consumo: in una sfera pubblica dominata dai media, i partiti secondo Habermas si vedrebbero «costretti ad influenzare le decisioni elettorali pubblicisticamente, come fa la réclame per le scelte d’acquisto», mentre attivisti e propagandisti di partito verrebbero soppiantati dalla nuova, politicamente neutrale figura del professionista del marketing politico6. Più recentemente, alcuni studiosi hanno spiegato la disattenzione dell’opinione pubblica nei confronti dei temi politici ricollegandola ad un sovraccarico di informazioni: le campagne presidenziali negli Stati Uniti sono percepite dalla maggioranza della popolazione come eccessivamente lunghe e tediose7, ma anche in Europa, benché in misura certo minore, la visibilità insistita dei candidati in tempo di elezioni sembra avere generato fenomeni di assuefazione. Altri studiosi hanno individuato nel sensazionalismo negativo, e più precisamente nell’insistenza dei media sui casi di corruzione che hanno per protagonisti uomini politici, le ragioni di una progressiva perdita di interesse da parte dei cittadini nella cosa pubblica8. Questa tesi si adatta particolarmente bene al contesto americano, non solo per l’atteggiamento spietatamente critico di un certo giornalismo nei confronti della classe politica ma anche per l’abitudine di contrastare l’avversario in sede di campagna elettorale mediante spot negativi. Il risultato, come Thomas Patterson ha acutamente osservato, è un clima diffuso di negatività nel quale l’attività politica assume l’aspetto di un gioco strategico: le negative campaigns divengono per gli elettori altrettante barriere negative e la sfiducia che ne deriva si ritorce contro gli stessi orga- ni dell’informazione, che finiscono con il perdere credibilità. Per giunta, la situazione non accenna a migliorare: uno studio recente di Lynda Kaid9 sulle campagne presidenziali statunitensi dell’ultimo cinquantennio mostra che l’utilizzo della pubblicità negativa sarebbe in aumento. Anche prescindendo da questi eccessi, è chiaro comunque che una insistita rappresentazione in negativo della vita politica, che ne enfatizzi magari gli aspetti meno ortodossi in puro stile “reality show”, può contribuire a precipitare i cittadini in una «spirale di cinismo»10 erodendo la percezione della politica come bene pubblico: anche la consuetudine di trasmettere in diretta le sedute parlamentari in occasione di momenti particolarmente caldi del confronto politico può avere questo effetto, quando l’occhio impietoso della telecamera indugia sui comportamenti teatrali di certi parlamentari. Altre volte sono le risorse informative messe a punto dai media per supportare l’opinione pubblica che appaiono inadeguate a promuovere l’interesse dei cittadini per la cosa pubblica, anche da un punto di vista strettamente quantitativo: benché la quantità delle informazioni sia aumentata in modo considerevole con i nuovi media, le notizie politiche devono oggi più che in passato contrattare i loro spazi con le soft news o adattarsi ai tempi ristretti di uno striminzito soundbite di pochi secondi. Un confronto tra le prime pagine dei quotidiani italiani di oggi e di qualche decennio or sono mostra chiaramente che lo spazio riservato a notizie riguardanti la politica si è drasticamente ridotto; le ragioni di questo mutamento sono certo molteplici, in primis l’aumento dei temi ed argomenti che, con il moltiplicarsi dei soggetti sociali che acquisiscono visibilità, affollano quotidianamente l’agenda mediatica portando ad Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 145 una contrazione degli spazi tradizionalmente riservati alla politica. Ma c’è anche l’evidenza di una semplificazione in atto, che mira a rendere la rappresentazione degli eventi più adatta ai tempi rapidi della notiziabilità e più appetibile ai gusti di un pubblico non più elitario, la cui attenzione è più facilmente catturata da una rappresentazione semplificata della vita politica, imperniata su artifici narrativi (quello del conflitto è il più frequente) e visivi (un massiccio impiego di materiale fotografico). Il problema è quanto possa essere efficace una tale rappresentazione e quanto la semplificazione ottenuta mediante una logica narrativa contrappositiva, pur rendendo più accessibili i fatti, non rischi invece di «produrre una frammentazione della realtà: gli eventi appaiono slegati e sembra diventata strutturale l’incapacità degli attori politici di rimettere insieme i fili del gioco, con il risultato di rappresentare una realtà più opaca»11. I meccanismi semplificativi finirebbero insomma per rendere la vita delle istitu- Giacomo Balla, Dimostrazione interventista a Piazza Venezia, Collezione Privata. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 146 zioni incomprensibile agli occhi del cittadino, che sarebbe spinto a prenderne le distanze. L’importanza di mettere a disposizione del pubblico una quantità adeguata di risorse informative su temi di rilevanza politica è sottolineata da molti teorici della democrazia12, che nella conoscenza politica individuano un importante stimolo per promuovere le virtù civiche e incrementare la partecipazione: una maggiore informazione sarebbe in quest’ottica la via d’accesso ad una più estesa coscienza civica. D’altra parte, non è immediatamente ovvio che una maggiore conoscenza politica si traduca in un avanzamento democratico e in una maggiore consapevolezza dei doveri civici: un’esposizione “in solitario” al flusso informativo, per quanto abbondante, potrebbe forse produrre l’effetto contrario, rendendo i cittadini incapaci di interessarsi alla cosa pubblica. Secondo Philip Howard13, ad esempio, il crescente utilizzo di Internet come fonte d’informazione politica avrebbe come controparte la formazione di una cittadinanza sempre più «privatizzata», che parteciperebbe in maniera fortemente individualizzata alla vita politica senza afferrare la dimensione sociale, collettiva dei problemi. Il cittadino che fruisce in solitario dell’informazione politica sarebbe indotto piuttosto a comportarsi come un consumatore che pensa unicamente ai propri interessi. Tra i mezzi di comunicazione, i maggiori sospetti si concentrano senz’altro sulla televisione, la cui enorme diffusione sarebbe per molti studiosi la principale responsabile del calo della partecipazione politica: in un interessante (e discusso) contributo di alcuni anni fa, Robert Putnam14 denunciava il netto declino, nell’ultimo trentennio, di varie forme di associazionismo individuandone le cause, oltre che nell’aumento delle famiglie a doppio reddito e nella crescita incontrollata delle aree suburbane, nello sviluppo delle tecnologie della comunicazione e soprattutto nella diffusione capillare del mezzo televisivo, che avrebbe drasticamente modificato le abitudini di vita dei cittadini. La riduzione delle interazioni sociali, dunque delle occasioni di scambio di idee e opinioni a seguito del diffondersi di uno stile di vita più casalingo e atomizzato non avrebbe favorito affatto, secondo Putnam, il buon funzionamento della sfera pubblica, indebolendo anzi le basi della convivenza democratica. La crescente frammentazione del target generata da un’offerta informativa sempre più specializzata sembra confermare questo genere di preoccupazioni: se nella televisione generalista l’offerta informativa era unitaria e consentiva quindi ai cittadini di formarsi una cultura politica omogenea, l’attuale panorama estremamente diversificato delle fonti restringe di molto questa possibilità. Canali televisivi tematici e siti web si rivolgono a porzioni precise di audience, incrementando certo la distribuzione ma anche la parcellizzazione dell’informazione. Neppure gioverebbe alla vita democratica, secondo molti, la mediatizzazione della scena pubblica e la conseguente contaminazione tra logica dei media e logica della politica: la necessità di adeguarsi ai meccanismi del mercato avrebbe imposto alle istituzioni di rivedere le proprie modalità comunicative per renderle mediaticamente efficaci, e la crescente personalizzazione della vita politica sarebbe uno dei risultati più appariscenti di questo percorso. Con il Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 147 moltiplicarsi degli strumenti di comunicazione, e soprattutto con l’imporsi della televisione quale medium più diffuso e accreditato, sarebbe infatti progressivamente emersa la figura del candidato autonomo, non più concepito come rappresentante di un partito ma come diretto garante di una certa linea di pensiero. All’origine della trasformazione vi è certo l’indebolimento dei partiti iniziato negli anni sessanta con la crisi delle ideologie, ma anche un’esigenza di semplificazione: è certamente più facile interessarsi a, e formarsi un’opinione su una persona concreta piuttosto che su un astratto programma di partito, ed è per questo che l’immagine dei candidati è diventata, nelle elezioni moderne, l’elemento centrale sul quale si focalizza l’attenzione dei media. Per orientarsi nel mondo complesso della politica, gli elettori hanno bisogno di punti di riferimento e il candidato autonomo risponde appunto a questa esigenza: in quanto persona, egli suscita negli elettori reazioni emotive, e il «ricorso alla sfera emotiva costituisce una formidabile “scorciatoia cognitiva” per gli elettori»15. Per i media, dunque, il candidato autonomo rappresenta un prodotto assai più “vendibile” di un’ideologia o di un programma politico, mentre per un partito la visibilità del proprio candidato significa risonanza politica. Di qui la forte attenzione riservata nelle recenti campagne elettorali all’immagine dei candidati e alla loro capacità di suscitare nel pubblico emozioni positive, un’attenzione che ai livelli più elevati della gerarchia politica si traduce nel ricorso ad una nuova figura professionale, quella dello spin doctor, in competizione con i giornalisti politici nella messa a punto delle Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 148 notizie e nella stessa strutturazione dell’agenda mediatica16. L’esigenza di una visibilità insistita e prolungata pone certo la classe politica in una posizione di potere diversa rispetto al passato, anzitutto per quel che riguarda la definizione dell’agenda mediale, che dev’essere ora contrattata con gli organi dell’informazione. È altresì evidente quanto, almeno a partire dagli anni novanta, sia cambiato il volto stesso del potere, divenuto meno austero e distaccato, più accessibile e, almeno apparentemente, più umano. I nuovi leader sono seduttori carismatici17 che partecipano a programmi di infotainment, sorridono amichevolmente agli elettori e non lesinano informazioni sulla loro vita privata; proprio in virtù della familiarità e accessibilità acquisite con la ripetuta esposizione sullo schermo, essi sono oggi in grado di svolgere il ruolo di garanti e di punti di riferimento, rimpiazzando partiti ed ideologie. Il caso italiano, ormai oggetto di studio a livello internazionale, mostra in modo esemplare che la scelta di un leader e la decisione di voto «non si basano più su motivazioni politiche e ideologiche e neppure sulle qualità esteriori e apparenti dei suoi rappresentanti, ma su aspetti psicologici e bisogni profondi, ai quali un leader è chiamato a dare risposta»18; il risultato è una forte personalizzazione dei confronti elettorali, segnata dallo «slittamento dall’argomentazione politica a elementi prepolitici»19. Dalla centralità della politica, con i suoi temi e tempi lenti, si è dunque passati alla centralità dei media con i loro ritmi rapidi e le loro logiche di gradimento: si pensi alla campagna elettorale italiana del 2008 e al duello televisivo giocatosi a “Porta a porta” fra Berlusconi (12 febbraio) e Veltroni (13 febbraio), cui ha fatto seguito il giorno successivo la polemica tra i rispettivi portavoce riguardo a quale tra i leader avesse ottenuto lo share più alto. Qual è il rischio di una leadership politica che si trasforma in celebrità mediatica? Se ciò che conta, più delle idee, è l’appeal popolare del leader, che può essere usato per garantirsi direttamente il consenso dei cittadini, scavalcando cioè la mediazione dei Parlamenti, il dibattito democratico è seriamente compromesso: i leader populisti di cui parlano Taguieff 20 e Dahrendorf21 sono il segnale di un processo in atto, che può sfociare in una erosione della vita democratica esautorando da ogni funzione di rappresentanza le istituzioni politiche. Lo spettro dell’autoritarismo, ammonisce Dahrendorf, è sempre in agguato quando la mediazione tra i vertici e la base viene meno, e con essa la possibilità da parte dei cittadini di esercitare un effettivo controllo su chi ha il potere. Tra gli attuali teorici della leadership, c’è chi sostiene con maggiore ottimismo che il controllo continuo esercitato dai nuovi media (soprattutto Internet) sui leader politici abbia per effetto una loro maggiore responsabilizzazione, spingendoli ad adottare uno stile più transazionale e comunicativo che in passato. Secondo Joseph Nye 22 , ad esempio, con la democratizzazione e la rivoluzione informatica si sarebbe avviato un cambiamento tendenziale a lungo termine: i cittadini vedrebbero notevolmente accresciuto il loro potere di contrattazione, pertanto anche lo stile comunicativo della leadership avrebbe dovuto aggiornarsi, assumendo una modalità più consultiva. L’abilità di soft power che consiste nella capacità di instaurare una comunicazione autentica, disponibile al dialogo e all’ascolto, secondo Nye alla lunga verrebbe a premiare i leader che ne fanno uso, pertanto la tendenza emergente nella leadership attuale sarebbe un’attenzione mirata a coniugare l’etico con l’efficace; d’altra parte, è sempre Nye a sottolineare che la forza giustificativa intrinseca alla leadership può spingere i leader a porsi al di sopra dei principi morali che si applicano alla gente comune23. Quanto alla rivoluzione informatica e alle frontiere da essa dischiuse alla comunicazione politica, è certamente vero che i nuovi media si sono mostrati capaci non solo di informare ma anche di mobilitare l’opinione pubblica, esercitando un forte impatto sul processo democratico e creando gli spazi per un dialogo diretto tra istituzioni e cittadini: in quanto mezzo a forte vocazione decentralizzante, la Rete si è affermata come un interlocutore di tutto rispetto e come un avversario temibile non solo per i leader politici con i loro spin doctors ma anche per i media tradizionali, fornendo ai cittadini gli strumenti per contrastare il rischio di manipolazioni provenienti dagli uni come dagli altri. Consapevoli delle enormi potenzialità della Rete, i leader attuali hanno anch’essi imparato a sfruttarle: ben lo ha dimostrato la campagna per le presidenziali di Segoléne Royal e Sarkozy nel 2007, tutta giocata sulla costruzione di una blogosfera in cui dialogare con i cittadini, e più recentemente le campagne di Barack Obama e Hillary Clinton, costruite su Internet già a partire dall’annuncio della candidatura. Meno inclini al cambiamento si sono mostrate le classi politiche italiane, per non parlare della scarsa attenzione che gli italiani riser vano agli usi politici della rete: secondo Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 149 un’indagine citata da Cristian Vaccari 24 e condotta subito dopo le elezioni del 2006, l’80% degli elettori avrebbe dichiarato di non avere mai visitato un sito politico e solo il 6,7% menziona Internet come una tra le fonti favorite di comunicazione politica. Questi dati spiegano l’ancora scarso investimento dei partiti italiani in un tipo di comunicazione rivelatosi decisamente di nicchia; per lo più è il centrosinistra a mostrarsi attento a riguardo, con un maggiore numero di siti (tra i quali quello personale di Romano Prodi), ma anche con un maggiore numero di elettori che prediligono la rete come strumento di informazione e dialogo. Gli elettori del centrodestra mostrano invece una netta preferenza per la televisione, indiscussa protagonista delle politiche del 2006 25. Nel complesso, le applicazioni di Internet alla politica, attuali e possibili, fanno certo sperare in una maggiore presa di coscienza, da parte dei cittadini, dei propri diritti-doveri e del valore della vita democratica; pur senza rinnegare questo “cyber-ottimismo” è legittimo chiedersi, come fa Sara Bentivegna26, se non si sia sottovalutata la portata discriminante di un digital divide che rischia di ampliare divari già esistenti, così come appare legittimo dubitare della immunità dalle contraffazioni della blogosfera, tenendo conto delle abilità dimostrate dagli spin doctors dei governi occidentali. Il problema che si pone con i cosiddetti social media, tutto sommato, sembrerebbe il medesimo che si fronteggia con i media tradizionali, quello del controllo della verità: il proliferare di spazi d’interazione e fonti Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 150 d’informazione può alimentare «l’illusione che una mancanza di controllo da parte delle fonti possa evitare la manipolazione e assicurare la verità», e così spingere i soggetti ad abbassare la guardia ogni qual volta l’informazione proviene da canali distinti da quelli dei media tradizionali27. A confronto con l’esaltante anarchia dei social media, i media tradizionali mostrano certo una maggiore disponibilità al controllo in virtù della responsabilità sociale che si assume chi fa informazione, ma anche una minore capacità di mobilitazione; un’integrazione tra media tradizionali e nuovi sembrerebbe allora, come suggerisce la giornalista Paola Stringa28, la combinazione ottimale per assicurare al cittadino un’informazione politica esaustiva, credibile e al tempo stesso capace di risvegliare le coscienze assopite. D’altra parte, un’opzione di questo genere sarebbe pensabile solo per un’élite intellettuale (quella che attualmente legge i quotidiani e si confronta con altri elettori sui siti di argomento politico), non certo per quell’“elettorato liquido” perennemente distante dalla politica e dagli schieramenti, che neppure i social media riescono a riagganciare. Il diffondersi su Internet di iniziative sia dal basso che dall’alto, volte ad incrementare la partecipazione e il dialogo tra cittadini e istituzioni, sta comunque dando i suoi frutti; anche nel nostro paese si registra ultimamente una rinnovata partecipazione politica, modellata su forme di democrazia dialogica. Si pensi alle primarie del 2006 per la designazione del leader del nascente Partito Democratico, ma anche ai “Circoli della libertà”di Forza Italia, questi ultimi, per la ve- rità, modellati più sul mondo dell’impresa che su forme di democrazia dialogica. Ma soprattutto, si pensi ai movimenti collettivi (no-global, movimento per la pace, girotondini, etc.) nei quali oggi si struttura, fuori dai tradizionali circuiti dei partiti, una nuova forma di partecipazione politica promotrice di eventi pensati per essere altamente visibili e immediatamente comunicabili, oltre che intensamente emotivi. Si tratta di forme di partecipazione certo meno impegnative e totalizzanti rispetto a quelle del passato, una sorta di «militanza light»29 in perfetta linea con i tempi accelerati della vita contemporanea ma comunque capace di un forte impatto e di una elevata mobilitazione. Tenendo conto di questi recenti fenomeni, c’è chi afferma che la partecipazione politica sarebbe oggi in netta ripresa, come dimostrerebbe anche in Italia, dopo la crisi degli anni Ottanta, il rifiorire dell’associazionismo sia nel numero degli iscritti che in quello delle associazioni. A questo dato non fa però riscontro, non solo nel nostro paese, una rinnovata fiducia nelle istituzioni; semmai, la singolarità del caso italiano è proprio nella presenza diffusa in alcune regioni di forti reti di solidarietà e di un vitale associazionismo, slegati da un sentimento più ampio di appartenenza allo Stato e alla nazione. La mancanza di sinergia tra spirito civico, da un lato, e rapporto di fiducia con le istituzioni, dall’altro, non giova certo alla diffusione di una cultura civica: se quest’ultima nasce non solo da un insieme di valori morali e da sentimenti di una comune appartenenza, ma anche da atteggiamenti di fiducia e cooperazione, è probabile che sia pro- prio la mancanza di fiducia nelle istituzioni la causa, non solo nel nostro paese, della progressiva disaffezione per la vita politica e più in generale per la vita democratica. Una riprova è l’insistenza con cui sociologi attenti come Anthony Giddens parlano della necessità di risvegliare nella società civile una fiducia attiva30, che «anziché derivare dalla tenuta di posizioni sociali prestabilite […] deve essere conquistata», né può essere annullata dalla delusione nei confronti delle istituzioni, perché piuttosto va conquistata a prescindere da esse. Una fiducia attiva capace di resistere alle inadempienze delle istituzioni sarebbe per i teorici della società civile la chiave di volta per ricostruire una cultura civica durevole e salda, svincolata da umori politici contingenti. Tenendo conto di quest’ultima osservazione, può essere utile indagare fino a che punto la mediatizzazione della sfera pubblica abbia influito sulla perdita di fiducia e di interesse dei cittadini nella vita delle istituzioni. Questa domanda ne presuppone un’altra, più a monte: fino a che punto si può dire che la sfera pubblica sia stata colonizzata dai media? Esaminando le relazioni che possono istaurarsi tra i tre attori della comunicazione politica, cittadini, media e istituzioni, Giampietro Mazzoleni proponeva due modelli interpretativi: quello pubblicistico-dialogico, che sottrae ai media il monopolio dell’azione dialogica e lo ridistribuisce equamente tra i tre soggetti della comunicazione politica, e quello mediatico, che invece attribuisce al sistema dei media una netta superiorità nella creazione dello spazio pubblico, facendo coincidere quest’ultimo interamente con lo spazio media- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 151 le31. Solo il primo modello attribuisce ai cittadini e alle istituzioni un’autonoma capacità di azione dialogica, ovvero il potere di negoziare con i media una piattaforma d’intesa: sarebbe questa per Roberto Grandi la maniera più corretta di interpretare il rapporto tra i tre attori della comunicazione politica, perché «se è vero che i singoli soggetti del sistema politico e istituzionale necessitano dei mezzi di comunicazione di massa per raggiungere i cittadini […] è pur vero che lo sviluppo del sistema delle comunicazioni di massa è soggetto anche a decisioni legislative e amministrative promosse dal sistema politico e istituzionale. Non ultimo, i cittadini non sono necessariamente il soggetto indifeso di questa arena, perché da un lato sono i destinatari-consumatori di ciò che il sistema dei mass media propone, dall’altro sono pur sempre la legittimazione ultima del sistema politico»32. D’altra parte, è lo stesso Grandi a sottolineare come il forte regime di concorrenza instauratosi negli ultimi anni tra istituzioni politiche e media sia responsabile di una diminuzione della credibilità di entrambi i soggetti agli occhi dei cittadini, e come una tale diminuzione influisca negativamente sull’efficacia della comunicazione tra i tre attori del dialogo. Pur essendo tutt’altro che deboli e passivi, sia come fruitori dei media che come elettori, i cittadini sarebbero dunque seriamente danneggiati dalla perdita di una risorsa relazionale fondamentale, la possibilità di dare fiducia alle istituzioni come emittenti della comunicazione politica; la responsabilità di questa perdita andrebbe dunque equamente spartita tra media e istituzioni. Quanto all’altro modello, quello mediatico, esso ha oggi meno sostenitori che Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 152 in passato: attribuire ai media l’esclusiva nella creazione di uno spazio pubblico equivarrebbe a negare alle motivazioni individuali dei cittadini la possibilità di influire sulla determinazione del grado di rilevanza da attribuire alle singole questioni politiche e ad escludere che gli stessi vertici del potere possano essere sensibili all’importanza attribuita dai cittadini a tali questioni. L’effetto priming di cui parlavano già diversi anni fa Iyengar e Kinder33 attribuendo alla copertura mediatica la capacità di orientare gli interessi politici dei cittadini, è oggi ridimensionato da molti studiosi, che enfatizzano piuttosto la sinergia tra la responsiveness dei candidati, le motivazioni individuali dei cittadini e la copertura mediatica nella selezione delle tematiche da considerarsi rilevanti34. Singolare certo è il peso attribuito da alcuni studiosi alle motivazioni individuali35, che sarebbero il vero motore dell’impegno politico della gran parte dei cittadini: lungi dall’essere attivi e informati, gli elettori avrebbero, in base a questa ipotesi, per lo più una conoscenza politica limitata a poche questioni, identificate come rilevanti in riferimento agli interessi propri o del proprio gruppo di appartenenza. La contrazione, segnalata da questa ipotesi, del fattore motivazionale nello spazio ristretto degli interessi del singolo rappresenta senz’altro un elemento importante, che può aiutare a meglio comprendere tanto l’indifferenza e la sfiducia dei cittadini nei confronti del sistema politico-istituzionale, quanto i nuovi tratti della comunicazione politica. In una “post democrazia”36 dominata dallo strapotere di oligarchie finanziarie e industriali e contrassegnata da un indebolimento degli stati nazionali, sono in molti ormai a lamentare l’agonizzare della vita demo- cratica tra partiti “leggeri”, che si mobilitano solo per le tornate elettorali, e un’opinione pubblica spesso inerte, manipolata dalle comunicazioni di massa. Sono invece ancora pochi coloro che al tramonto della stagione dei grandi conflitti di classe fanno corrispondere l’attuale incremento dei conflitti individualizzati, segno inequivocabile del venire meno di un senso di appartenenza e di un impegno sociale capaci di motivare i singoli al rispetto di leggi e valori. La disintegrazione sociale procede di pari passo con la crescente competitività globale e si accompagna al diffondersi di un profondo senso di anomia e insicurezza, elementi che certo non giovano alla costituzione della libertà: nelle parole di Dahrendorf, «la libertà fiorisce in un clima di fiducia: fiducia in se stessi e nelle opportunità offerte dal proprio ambiente, ma anche nella capacità del gruppo sociale in cui si vive di garantire certe regole fondamentali, lo stato di diritto»37. Là dove domina l’insicurezza, la paura si diffonde e fidarsi diventa più difficile: la società del rischio non è certo un buon posto per il fiorire della libertà. Per rinsaldare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni occorrerebbe una rappresentanza credibile, capace di far sentire in alto la propria voce; se le istituzioni che un tempo assicuravano la mediazione tra il cittadino e il potere non si mostrano più in grado di mantenere vitale il dibattito pubblico, i media appaiono come possibili sostituti, forse gli unici in grado di assumere questo ruolo. Ovviamente, per dare voce al dissenso e mantenere desta la coscienza civica dei cittadini occorrono media indipendenti, svincolati da ossequiosi asservimenti: là dove alla debolezza di Parlamenti e partiti di opposizione si affianca un’informazione politica compromessa con le logiche del po- tere, l’autoritarismo non incontra più ostacoli e cresce l’apatia dei cittadini in un clima di generale disinteresse per la cosa pubblica. E «apatia - ci ricorda ancora Dahrendorf38 - non vuol dire necessariamente che la gente non va a votare. Significa che non esercita un controllo informato, quotidiano e permanente sulla conduzione della cosa pubblica». La via maestra per ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e sistema politico passa dunque per una cesura necessaria, radicale, quella additata da Massimo Salvadori39: i governi dovrebbero essere in grado di controllare le oligarchie economiche, sottraendo ai potenti il controllo dei media. Questo sarebbe sicuramente un passo decisivo per restituire credibilità alla comunicazione politica agli occhi dei cittadini; ma anche questi ultimi avrebbero un compito impor- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 153 tante, come più volte hanno ribadito i teorici della società civile: quando la democrazia, come oggi, è posta sotto pressione, diventa fondamentale il ruolo attivo della cittadinanza, perché è una contraddizione in termini una «democrazia senza democratici» 40. Se gli elettori si staccano sempre più dalla cosa pubblica e il loro voto diventa fluttuante, sottoposto agli umori del momento, è giocoforza che trovi terreno fertile quella forza politica che meglio di altre sa cogliere e sfruttare ciò che interessa alla gente in un determinato momento, in modo da acquisire una popolarità diretta. Ed è così che si afferma e si perpetua una politica senza spessore, dominata da un’agenda ipersensibile agli esiti dei sondaggi e da programmi di partito tra loro indistinguibili. È la politica dei focus group, la politica di una auscultazione diretta e continua delle opinioni dei cittadini da parte di sondaggisti, esperti di pubbliche relazioni, consulenti e uffici stampa: sono questi oggi gli artefici di una campagna elettorale permanente, destinata non solo a monitorare ma anche ad influenzare le preferenze del pubblico. Il ricorso massiccio a sondaggi tipico delle attuali campagne rischia effettivamente di forzare, più che interpretare la volontà popolare: come notava Pierre Bourdieu a proposito delle inchieste pre-elettorali, il sondaggio può ser vire ad esibire un consenso che nella realtà non c’è, legittimando una linea politica e le forze sociali che la sostengono. Il risultato è una mobilitazione dell’opinione pubblica che esautora la classe politica dal ruolo di interprete41. Nel complesso, una demonizzazione dei media che li carica per in- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 154 tero della responsabilità dei più traumatici mutamenti sociali e politici del nostro tempo appare oggi un’ipotesi troppo angusta, incapace di rendere conto dei complessi fenomeni in atto nei paesi occidentali: anche il “modello della propaganda” testato anni or sono da Chomsky 42 sulla stampa americana per dimostrarne l’atteggiamento troppo compiacente verso il governo sembra oggi risentire dell’usura del tempo. Forse la spiegazione preferibile è quella che nel sistema dei media individua uno specchio della realtà, uno specchio a volte deformante ma anche capace di riflettere i mutamenti sociali con grande rapidità. In questo specchio oggi si riflettono cambiamenti profondi, sia a livello politico (crisi dei partiti e delle ideologie forti, ma anche crisi dei governi nazionali) che a livello economico (globalizzazione, con la conseguente delocalizzazione dei mercati e flessibilità del mercato del lavoro) e sociale (crisi del ruolo e delle forme delle istituzioni sociali tradizionali, crescente individualismo). L’immagine che lo specchio restituisce può essere spaesante, frustrante e caotica, ma è la realtà stessa ad esserlo: sarebbe difficile non cogliere nel personalismo dei leader politici, così come nel crescente disinteresse per la cosa pubblica, un riflesso del processo di individualizzazione tipico del nostro tempo. Individualizzazione vuol dire, anzitutto, rivendicazione di spazi e tempi propri, prima che comuni: l’avere una «vita propria», ci rammenta Ulrich Beck 43, rappresenta per le persone che oggi abitano il mondo occidentale la massima aspirazione, quel- la che maggiormente si teme di vedere delusa. Una vita propria è una vita orientata alla ricerca di una morale dell’autodeterminazione, non di una morale del dovere, e poiché le persone si trovano a vivere per lo più in condizioni che sfuggono al loro controllo, esse devono anche assumersi in proprio tutti i rischi di un possibile fallimento. In una società altamente differenziata come quella moderna, nella quale gli individui, come viandanti, solo temporaneamente occupano i diversi settori, il mondo sembra sempre più sottrarsi al controllo dei singoli e il rischio è percepito come una costante: le persone si vedono costrette ad essere autonome e a mantenere il controllo sulla loro vita individuale, che rischia sempre di sfuggire loro di mano. Crescono dunque l’ansia e l’inquietudine legate all’incertezza del successo, oltre che allo sgretolarsi delle tradizionali forme e istituzioni sociali; per lo più, l’antidoto a questi stati d’animo, percepiti come disagi individuali piuttosto che sociali, viene ricercato nelle risposte alla moda additate dagli esperti mediatici del momento e si traducono in nuove spinte al consumo. Nel frattempo, anche la protezione sociale assicurata al cittadino dal welfare state si contrae, quasi a siglare il nuovo motto dell’imperante ideologia della competitività: chi non regge il passo viene lasciato solo. Il cittadino consumatore è sempre più un uomo privato che non riesce a trascendere il confine della sua sfera individuale: la sua somiglianza con l’idiota dei greci, cioè con colui che pensa il bene comune solo come la sommatoria dei beni in- dividuali 44, non deve farci dimenticare che di tali idioti la democrazia mostra in alcuni momenti di avere grande bisogno. Al cittadino consumatore o homo emptor, Franco Cassano contrappone l’homo civicus, che alla passività e al privatismo preferisce l’esercizio attivo della cittadinanza: creando associazioni, dunque rinsaldando legami di solidarietà con i propri simili, l’homo civicus supera l’isolamento individualistico e nella politica, dunque nell’interesse per il bene comune, scopre la cura per l’inquietudine e l’ansia che affliggono l’uomo contemporaneo. Proprio su questa linea si muovono oggi i teorici della società civile, che nel caos creativo delle associazioni e nei legami di solidarietà che esse promuovono individuano il cuore pulsante della vita Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 155 democratica: pur se con finalità diverse (educative, filantropiche, ma anche di puro diletto), le associazioni si mostrano in grado di incrementare la coesione sociale, il dialogo e la solidarietà civica, perciò appaiono determinanti nella diffusione di quell’insieme di virtù civiche (partecipazione politica, coinvolgimento negli affari pubblici, lealtà verso le istituzioni, attaccamento alla patria), ideali e valori procedurali (responsabilità verso se stessi, il prossimo e la collettività, rispetto delle leggi, tolleranza e buone maniere)45 nei quali, da ultimo, si identifica una cultura civica. I cittadini attivi e solidali dei quali parlano i teorici della società civile sono dunque il vero antidoto alla cittadinanza privatizzata di cui parlava Howard: condividendo almeno alcuni interessi ed esperienze, essi saranno più motivati a vigilare sulla vita politica del proprio paese e più fiduciosi nella possibilità di intervenire al momento opportuno con qualche successo. Soprattutto, tali cittadini saranno consapevoli di non potere aspettarsi tutto dalla democrazia e dai suoi rappresentanti: essi conosceranno i propri diritti ma anche le proprie responsabilità nel mantenere viva la reciproca fiducia intesa essa stessa come bene pubblico. Una cittadinanza attiva può trovare nei media un’importante cassa di risonanza, e proiettare così nello specchio un’immagine meno cupa dell’oggi; a sua volta, una comunicazione politica eticamente orientata si pone al servizio del cittadino per incrementarne non solo la competenza politica ma anche l’interesse e la devozione per la cosa pubblica. Una siffatta comunicazione non dovrebbe certo mantenersi neutrale rispetto ai valori della democrazia, ma anzi dovrebbe promuoverne la diffusione alimentando sentimenti di cooperazio- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 156 ne e di appartenenza. E soprattutto, una comunicazione politica eticamente orientata alla formazione di cittadini attivi dovrebbe guardarsi dal minare ulteriormente la loro fiducia e fare più spazio a quella miriade di piccole storie e iniziative locali che vedono proprio i cittadini protagonisti di un processo di rinnovamento e di sviluppo politico e sociale. Valorizzare questi eventi positivi, all’apparenza certo meno notiziabili degli scandali di palazzo, può significare molto, specie se si tratta di mutare un clima di radicata, secolare sfiducia come è nel caso del nostro meridione. Se per fare audience c’è bisogno di speculazioni e falsi in bilancio (per non parlare di catastrofi naturali, come il terremoto che recentemente ha ridato visibilità alla mia regione, l’Abruzzo, dimenticata dai media dall’inizio del suo percorso di sviluppo), non è detto però che questa strategia si riveli alla lunga quella vincente: alimentare la sfiducia è un gioco mortale per tutti, e può comportare una irreversibile perdita di credibilità. Ogni tempo ha bisogno di qualche parresiastes, che dichiari con franchezza la verità al potere per frenarne la baldanza; il nostro tempo non fa eccezione, anzi ne mostra un’urgenza maggiore dovendo fare fronte ad un potere diventato più sfuggente e impenetrabile. Possono i media rivestire questo ruolo, anzi è un loro dovere morale farlo? Una morale troppo esigente genera sfiducia, il che è esattamente ciò di cui oggi non credo ci sia bisogno. Semmai, è più realistico pensare ad un percorso intermedio, ovvero ad una collaborazione attiva tra due degli attori della comunicazione politica in vista di una vigilanza sul terzo: media e società civile possono collaborare fruttuosamente per richiamare il potere alla sua verità, che è, sempre, la verità di un limite. Note 1 R. L. JOHANNESEN, Ethics in Human Communication, Waveland Press, Long Grove Ill. 2002, 5ª ed., p.23. 2 Stupisce certo quanto rileva Marcello Dei in Sulle tracce della società civile. Identità territoriale, etica civica e comportamento associativo degli studenti della secondaria superiore, Franco Angeli, Milano 2002, a proposito del basso livello di civismo degli studenti italiani delle scuole superiori. 3 La società civile americana trova numerosi canali per partecipare alla vita pubblica e all’iniziativa locale, tuttavia sembrerebbe che anche questo tipo di partecipazione sia oggi in declino: lo afferma T. E. Patterson in The Vanishing Voter. Public Involvement in Age of Uncertainty, Vintage Books, New York 2002. 4 Si veda a riguardo l’articolo di D. M. Schribman, Is Politics Dead or Only just Sleeping?, «Boston Globe», Dec. 12, 1999, p.D3. 5 L. CANFORA, La natura del potere, Laterza, Roma Bari 2009, p.3. 6 J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica (1962), Laterza, Roma-Bari 2008, pp.250251. Il giudizio di Habermas riguardo ai media sembra essersi addolcito nel tempo, e nella Prefazione alla nuova edizione del 1990 è riconosciuto un certo potenziale democratico ad una sfera pubblica strutturata dai meccanismi della comunicazione elettronica di massa; tuttavia un tale potenziale verrebbe per Habermas sempre bilanciato dalle crescenti pressioni selettive dalle quali tale comunicazione sarebbe improntata (ibi, pp. XLII-XLIII). 7 Cf. T. PATTERSON, The Vanishing Voter, pp.99ss. 8 Un classico su questo tema è il volume curato da J. Nye, P. Zelikov e D. King, Why People Don’t Trust Government, Cambridge University Press, Cambridge 1997; Nye nota che benché negli Stati Uniti non sia affatto aumentato negli ultimi decenni il numero dei casi di corruzione politica, la sovrabbondante copertura mediatica avrebbe amplificato notevolmente la loro ricezione, contribuendo a creare un clima di generale sfiducia nei confronti del governo. 9 Cf. L.L. KAID, “Political Advertising”, in Id., a cura di, Handbook of Political Communication Research, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2004, pp. 155-202. 10 Un classico sul tema è il volume di J. N. Cappella e K. H. Jamieson, Spyral of Cynism. The Press and the Public Good, Oxford University Press, New York 1997. 11 C. SORRENTINO, Tutto fa notizia. Leggere il giornale, capire il giornalismo, Carocci, Roma 2007, p.134. 12 Cf. ad es. M. X. DELLI CARPINI E S. KEETER, What Americans Know about Politics and Why It Matters, Yale University Press, New Haven 1996, p.219. 13 P. N. HOWARD, New Media Campaigns and the Managed Citizen, Cambridge University Press, Cambridge 2006. 14 R. PUTNAM, Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster, New York 2000. 15 D. CAMPUS, Comunicazione politica. Le nuove frontiere, Laterza, Roma Bari 2008, p.25. 16 P. STRINGA, Lo spin doctoring: strategie di comunicazione politica, Carocci, Roma 2009. 17 Complice anche in Italia l’orientamento verso sistemi elettorali a elezione diretta: le riforme che hanno condotto all’elezione diretta prima dei sindaci (1992), poi dei Presidenti delle Regioni (1999), e inoltre l’introduzione del sistema maggioritario (1994), hanno certo contribuito, accanto alle trasformazioni socio-economiche, ad un ulteriore indebolimento dei partiti. 18 Cf. E. NOVELLI, La turbopolitica. Sessant’anni di comunicazione politica e di scena pubblica in Italia: 1945-2005, Rizzoli, Milano 2006, a p.181. 19 Ibi, p.183. 20 P. TAGUIEFF, L’illusione populista , Milano, Mondadori 2003. 21 R. DAHRENDORF, Dopo la democrazia. Intervista a cura di Antonio Polito, Laterza,Roma Bari 2001, pp. 101ss. 22 J. S. NYE, Leadership e potere. Hard, soft, smart power, Laterza, Roma Bari 2009, p. 172. 23 Ivi, pp.133-4. 24 C. VACCARI, La campagna del 2006 su Internet: pubblico, siti e agenda, «Comunicazione politica», 7, 2, 2006, pp. 329-341. 25 Accanto alla televisione, è stata la cartellonistica il veicolo principale della pubblicità politica di Forza Italia e Berlusconi nel 2006: si veda G. Sensales e M. Bonaiuto, a cura di, La politica mediatizzata. Forme della comunicazione politica nel confronto elettorale del 2006, Franco Angeli, Milano 2008. 26 S. B ENTIVEGNA , Rethinking Politics in the World of ICTs, «European Journal of Communication», 21, 3, 2006, pp.331-42. 27 P. STRINGA, Lo spin doctoring, p. 106. 28 Ibidem. 29 Così la definisce Edoardo Novelli ne La turbopolitica, a p.213. 30 A. GIDDENS, Le conseguenze della modernità. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 157 Fiducia e rischio. Sicurezza e pericolo, Bologna, Il Mulino 1994. 31 G. MAZZOLENI, La comunicazione politica, Il Mulino, Bologna 1998, pp.24-27. 32 R. GRANDI, La comunicazione pubblica. Teorie, casi, profili normativi, Carocci, Roma 2007, p.60. 33 S. IYENGAR, D. R. KINDER, News that Matters, University of Chicago Press, Chicago 1987. 34 V. L. HUTCHINS, Public Opinion and Democratic Accountability. How Citizens learn about Politics, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2003, pp.14ss. 35 P. CONVERSE fu tra i primi a sottolineare l’importanza delle motivazioni individuali nell’apprendimento politico: si veda il suo “The Nature of Belief Systems in Mass Publics”, in D. Apter, a cura di, Ideology and Discontent, Free Press, New York 1964. 36 È questo il titolo di un importante volume di C. Crouch: Postdemocrazia, Laterza, Roma Bari 2003. Bruno Vespa a “Porta a Porta” Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 158 37 R. DAHRENDORF, Quadrare il cerchio ieri e oggi, Laterza,Roma Bari 2009, p.25. 38 DAHRENDORF, Dopo la democrazia, p. 102. 39 M. SALVADORI, Democrazie senza democrazia, Laterza, Roma Bari 2009, p.XII. 40 DAHRENDORF, Democrazia attiva. Sei lezioni su un mondo instabile, Laterza, Roma Bari 2003, p.115. 41 P. BOURDIEU, L’opinione pubblica non esiste, «Problemi dell’informazione» I, 1976, 1, p.88. 42 N. CHOMSKY, E. S. HERMAN, La fabbrica del consenso. La politica e i mass media, Il Saggiatore, Milano 1998. 43 U. BECK, Costruire la propria vita, Il Mulino, Bologna 2008. 44 F. CASSANO, Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni, Dedalo, Bari 2004, p.21. 45 L. SCIOLLA, Come si può costruire un cittadino, Il Mulino, Bologna 1999, p.11. I dilemmi etici della comunicazione pubblica di Marica Spalletta Se dovessimo indicare uno dei settori della comunicazione che, soprattutto negli ultimi tempi, si è reso protagonista del più sensibile ed evidente processo di trasformazione ed evoluzione, non cadremmo certo in errore individuandolo nella comunicazione pubblica, e in particolare in quella istituzionale. Ambito poliedrico e complesso, dove valori, testi e pratiche propri dell’universo comunicativo ormai da anni si incontrano, si contaminano, talvolta si scontrano con le esigenze tipiche di un contesto dove la funzione di emittente spetta al soggetto pubblico per eccellenza: lo Stato. In questo ambito tradizionalmente (e talvolta erroneamente) considerato impermeabile a qualsiasi forma di cambiamento, a qualsiasi apertura nei confronti delle trasformazioni in atto nella comunicazione tout court, in realtà è ormai da tempo avviato un significativo processo di rinnovamento, tale per cui oggi la comunicazione pubblica tende a farsi sempre più espressione della galassia comunicativa, pur senza rinunciare a quella tipicità che la rende diversa da qualsiasi altra forma di comunicazione. A conferma del cambiamento in atto, basti pensare all’uso sempre più quantitativamente rilevante e qualitativamente efficace che la comunicazione pubblica fa delle nuove forme di comunicazione e di pubblicità che nascono e si sviluppano nel recinto della non convenzionalità: un recinto dagli steccati molto labili, in cui la parola d’ordine è contaminazione e dove le pratiche utilizzate per la diffusione dei messaggi solitamente riescono a travalicare i confini di una comunicazione stereotipata, prevedibile, per certi versi percepita dal fruitore come “annunciata”. La tipicità degli attori, la complessità del contesto, in generale le esigenze di una comunicazione che vuole (e deve) essere nel contempo al servizio del cittadino e funzionale alle esigenze dell’emittente, nonché le tendenze a una Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 159 maggiore apertura verso modelli di comunicazione fino a pochi anni orsono estranei al bagaglio culturale dei comunicatori pubblici fanno dunque sì che la comunicazione pubblica rappresenti un terreno fertile di indagine, e non solo in chiave semiotica, sociologica o giuridica: discipline, queste, che per tradizione si sono occupate e si occupano dell’argomento. La recente evoluzione della comunicazione pubblica verso modelli sempre più in linea con le logiche della pubblicità, e più ancora con le logiche delle “nuove terre” della pubblicità (Ambrosio, a cura, 2005) che oggi tendono a dominare la scena dell’advertising nazionale e internazionale, consente infatti un approccio al tema anche in chiave etica, laddove per etica si intende quella linea di confine tra i comportamenti condivisi all’interno di una comunità e quei comportamenti che invece la comunità percepisce come contrari ai propri valori, alle proprie tradizioni, al proprio modo di agire e sentire. Se l’etica è, infatti, l’insieme dei comportamenti condivisi e, nel contempo, la riflessione sugli stessi, appare evidente che proprio l’etica rappresenta una chiave di lettura interessante per studiare le recenti evoluzioni che hanno così profondamente modificato il modo di fare comunicazione pubblica. L’obiettivo finale è quello di dimostrare che, al di là di taluni preconcetti con cui si è dovuto talvolta fare i conti, anche la comunicazione pubblica può e sa maneggiare con successo testi e pratiche che possono provenire da contesti sociali e culturali lontani e diversi, senza tuttavia perdere quell’eticità che è tipica, congenita, irrinunciabile di qualsiasi forma di comunicazione che abbia nello Stato il proprio soggetto emittente. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 160 La comunicazione pubblica: “convenzionale” e “eticamente corretta” per definizione o per necessità? Quando la comunicazione pubblica vede la luce – siamo sul finire degli anni Novanta – essa viene percepita come un qualcosa che nasce e si sviluppa in seno all’amministrazione e che nell’amministrazione stessa trova il proprio fondamento. Non a caso, ricostruendo la genesi del fenomeno, alcuni anni orsono Alessandro Rovinetti (2000, p. 211) rimarcava come essa fosse «più figlia della semplificazione e dell’innovazione amministrativa che di McLuhan», più «vicina ai processi di modernizzazione che alla pubblicità», «componente della riorganizzazione interna più che tecnica giornalistica»: dunque, un qualcosa che nasce e si sviluppa in seno all’amministrazione e che, conseguentemente, tende a utilizzare testi e pratiche che appartengono per tradizione al bagaglio culturale dell’amministrazione e a quello professionale di coloro che, presso l’amministrazione, lavorano. Una forma di comunicazione che, quindi, con la comunicazione – almeno all’origine - sembra avere poco a che fare. Considerazione questa per certi versi rafforzata da quel percepito e diffuso imbarazzo con cui la comunicazione pubblica (e, a seguire, i comunicatori pubblici) maneggiavano i termini propri del linguaggio comunicativo: emblematico di questo atteggiamento è il rifiuto, in molti casi, di qualificare come “pubblicità” forme di comunicazione che, a tutti gli effetti, sono delle forme di pubblicità (Gadotti 2003). Questo perché la “sacralità” del contesto in cui la comunicazione pubblica nasce sembra rifiutare, a priori, l’assimilazione a fenomeni la cui reputazione non è sempre stata cristallina. Per nulla al mondo, in- fatti, i nascenti “comunicatori pubblici” vorrebbero essere assimilati ai “persuasori occulti” di packardiana memoria. L’altra questione che in parte segna lo sviluppo della comunicazione pubblica nel nostro Paese ha naturalmente a che fare con la l’atipicità dei soggetti che vengono preposti allo svolgimento delle attività di comunicazione: personale già appartenente ai ranghi della pubblica amministrazione, più avvezzo all’uso del linguaggio burocratico che a quello della comunicazione. Con la conseguenza che, almeno all’origine, la comunicazione pubblica sembra voler comunicare senza tuttavia avere padronanza degli strumenti di comunicazione (Baldini 2004). Né, tanto meno, giovano alla nascente categoria professionale dei comunicatori pubblici i numerosi corsi di formazione che, nell’intento del legislatore, avrebbero dovuto trasformare degli amministratori (talvolta degli ottimi amministratori) in comunicatori (Scandaletti 2005). A ciò va aggiunto che, almeno nelle prime fasi del suo sviluppo, la comunicazione pubblica tende a privilegiare, nella costruzione dei propri messaggi, l’integrazione funzionale piuttosto che quella simbolica: categorie concettuali – queste – proposte da Paolo Mancini (2002), con cui si è soliti distinguere le attività di comunicazione «finalizzate a determinare il campo funzionale dell’istituzione distinguendola e integrandola con le altre istituzioni sociali (integrazione funzionale orizzontale), collegandola con i possibili fruitori dei prodotti/servizi offerti (integrazione funzionale verticale)» e quelle invece orientate a «rafforzare l’identità dell’istituzione che la promuove e a veicolarne i valori caratterizzanti». Nel primo caso (integrazione funzionale) abbiamo dunque a che fare con «quelle attività che, seppure condizionate nel risultato dall’instau- rarsi di un corretto scambio comunicativo, sono essenzialmente destinate a veicolare nozioni e conoscenze», mentre nella comunicazione di integrazione simbolica «rientrano quelle attività finalizzate alla promozione di atteggiamenti e comportamenti» (p. 191). La scelta, almeno all’origine, di privilegiare una comunicazione di servizio piuttosto che una comunicazione capace di promuovere atteggiamenti e/o comportamenti (e conseguentemente in grado di valorizzare il ruolo e la funzione svolta dal soggetto che quei comportamenti/atteggiamenti si propone di promuovere), giustifica in parte la scelta, fatta da molte amministrazioni, di indirizzare la propria comunicazione lungo sentieri molto “tradizionali”: tradizionali nei valori cui si ispirano (la trasparenza, la correttezza, la semplificazione: in una parola quei valori su cui si fonda il cambiamento che, a partire dagli anni Novanta, investe la pubblica amministrazione nel suo complesso), nei linguaggi che adottano (ancora stralci di burocratese, rivisto e corretto alla luce delle indicazioni contenute nel “Manuale di stile” redatto dal Dipartimento della funzione pubblica), nelle pratiche cui affidano la veicolazione dei messaggi (quelle tradizionali legate ai media analogici, e solo in una seconda fase i media digitali). La comunicazione che ne deriva è una comunicazione che di tutto può essere accusata, ma non di essere eticamente scorretta: si tratta di una comunicazione lineare, semplice, priva di qualsiasi coinvolgimento emozionale, prevalentemente fondata sul codice verbale seppur poco avvezza al ricorso a qualsiasi tipologia di gioco linguistico. Una comunicazione che non corre il rischio di offendere nessuno perché neutra per scelta, prima ancora che per necessità. Ovviamente, dire Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 161 che questa forma di comunicazione è eticamente corretta impone di chiarire preliminarmente il significato che vogliamo attribuire all’avverbio “eticamente”. In questo senso, il vocabolario italiano ci viene poco in aiuto, perché definisce l’avverbio in relazione al corrispondente aggettivo, oppure non lo definisce affatto. Nel primo caso, è “etico” ciò che riguarda i costumi, il comportamento: dunque, l’eticità consisterebbe in quella linea di confine di cui dicevamo pocanzi, rispetto alla quale i vari comportamenti (e di conseguenza le strategie di comunicazione) vengono a posizionarsi. Comportarsi in modo etico, per l’amministrazione, significa dunque applicare quelle «regole dell’onestà» di cui parla Bernardo Mattarella (2007), norme giuridiche e/o convenzioni che disciplinano/scandiscono il dipanarsi dei rapporti tra l’amministrazione e il cittadino, nonché tra le diverse amministrazioni e, all’interno della stessa amministrazione, tra diversi uffici. Ma convenzioni che vengono a incidere anche nel processo di costruzione dei messaggi che dall’amministrazione vengono proposti, nel momento in cui la comunicazione cessa di assolvere a una funzione meramente di servizio e diventa invece finalizzata all’integrazione simbolica. Comunicare in modo etico è infatti funzionale al raggiungimento di alcuni obiettivi ben precisi: rafforzare il legame fiduciario tra il cittadino e le istituzioni; rendere il cittadino partecipe della vita delle istituzioni e le istituzioni attente ai bisogni (espressi o latenti) del cittadino; creare una “cultura delle istituzioni”; promuovere e rafforzare l’identità e l’immagine dell’amministrazione, aspetto che si sposa con i valori costituzionali su cui deve fondarsi l’agire amministrativo (art. 97). Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 162 È soprattutto con riferimento a quest’ultimo aspetto che il discorso sull’etica si intreccia nuovamente con quello sull’efficacia. Una comunicazione come quella proposta in origine dalla pubblica amministrazione (sicuramente corretta dal punto di vista etico) è anche efficace? Oppure è una comunicazione che solo in parte riesce a soddisfare gli ambiziosi obiettivi per cui essa stessa vede la luce? Questo è il nodo centrale della questione. Ammesso infatti che la comunicazione, nelle intenzioni dei suoi promotori, non dovesse ridursi a essere un “aspetto” dell’azione amministrativa, bensì diventare la linea di confine tra una buona amministrazione e una cattiva amministrazione, è possibile fare della buona comunicazione sposando alcune sue pratiche pur senza chiamarle con il loro nome e, soprattutto, ignorando le nuove modalità e tecniche che nella comunicazione stessa nascono e si affermano? A questa questione risponde in parte una attenta osservazione di Gregorio Arena (a cura, 2001, p. 31), tra i primi teorici della nascente comunicazione pubblica: partendo infatti dal presupposto che una buona amministrazione è quella che sa comunicare, egli sottolinea infatti come «oggi per le amministrazioni non soltanto comunicare è indispensabile, ma addirittura si può dire che vale anche per esse (sia pure in un’accezione del tutto particolare) il principio più generale, valido per tutti i soggetti, secondo il quale è impossibile non comunicare». Se dunque anche all’amministrazione è applicabile l’assioma di Watzlawick (1971), è impossibile immaginare che una buona comunicazione (ossia una comunicazione efficace) possa prescindere dalla conoscenza e dalla pratica delle strategie su cui la comunicazione fonda di volta in volta la propria efficacia. Ciò detto, il passaggio successivo consiste nel chiedersi perché la pubblica amministrazione – e più nello specifico la comunicazione pubblica che, invece, per sua stessa natura è una «disciplina in progress» (Faccioli 2000) – ha mostrato tanta resistenza nei confronti di testi e pratiche che in altri ambiti (ad esempio la comunicazione d’impresa) sono stati invece molto più facilmente e rapidamente metabolizzati. Rispondere a questa domanda impone tuttavia di fare un passo indietro, e di andare a esaminare il contesto in cui le nuove strategie della comunicazione (pubblicitaria e non) nascono e si formano. L’unconventional: valori, testi e pratiche di un fenomeno emergente Ancora pochi anni orsono, chiedere a un esperto o a un docente di marketing di dare una definizione di “marketing non convenzionale”, e aspettarsi una risposta chiara e condivisa, era cosa quanto mai difficile e, soprattutto, aspettativa destinata a rimanere insoddisfatta. Storcendo il naso dinanzi all’aggettivo “non convenzionale”, molti dei professori/esperti intervistati avrebbero infatti risposto che non esiste un marketing “non convenzionale” perché a monte non esiste un marketing “convenzionale”. Il marketing è uno, e chi lo pratica (e/o lo studia) sa che esistono vari e diversi strumenti attraverso cui esso può essere realizzato. A giustificare questa risposta c’era infatti una certa prudenza, da parte del marketing più “tradizionale”, a considerare come proprie quelle strategie comunicative nate nel contesto dell’antipubblicità che, a seguito di un’osmosi incontrollabile, hanno presto iniziato a insinuarsi in altri ambiti/settori. Oggi non è più così, ovviamente. Oggi tanto gli studiosi di marketing quanto coloro che il marketing lo praticano quotidianamente (perché si tratta del loro lavoro) sono costretti a fare i conti con tutto quel bacino di testi e pratiche che, teorizzati in origine da Adbusters, sono oggi considerati strategie irrinunciabili per catturare l’attenzione del pubblico e indurlo a tradurre l’attenzione in azione. Fondato nel 1989 da Kalle Lasn, Adbusters è espressione di quel culture jam – «espressione traducibile in modo approssimativo con “sabotaggio culturale”», osserva Peverini (2009) – che utilizza la manipolazione del linguaggio pubblicitario come strumento per esprimere la propria critica nei confronti del sistema dei media. «Le corporation fanno pubblicità – scrive lo stesso Lasn (2004, p. 198) – I Culture Jammer disfano pubblicità. Una “contro pubblicità” ben fatta fa il verso alle immagini e al timbro di un certo spot, provocando la classica reazione a scoppio ritardato nel pubblico, che si accorge di trovarsi di fronte all’esatto opposto di quel che si aspettava. Una contropubblicità è un potente esplosivo. Spezza il magico incanto costruito dalla realtà mediata e, per un attimo, svela in maniera chiarissima il triste spettacolo che questa nasconde». A caratterizzare la non convenzionalità, almeno alle sue origini e nelle intenzioni dei suoi primi teorizzatori, sta dunque la volontà di “porsi contro”, di svolgere un’azione di sensibilizzazione “dell’ambiente mentale” (come recita lo slogan che accompagna la pubblicazione di una rivista trimestrale da parte del gruppo), e di farlo sfidando i media tradizionali sul loro stesso terreno, ma giocando con pratiche e linguaggi totalmente estranei alla galassia nella quale i media si erano, fino a quel momento, sviluppati. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 163 Il passaggio dal contesto di “contrapposizione”, di “protesta”, di “rottura” (nell’ambito del quale la non convenzionalità, come abbiamo visto, nasce), alla sua osmosi in altri ambiti è per certi versi breve, per altri assai lunga e complessa. In primo luogo perché tali ambiti, pur attirati da quell’evidente capacità di penetrazione che è propria della non convenzionalità (penetrazione a sua volta dovuta al fatto che essa si inserisce negli interstizi della vita quotidiana, dove la soglia di attenzione del cittadino/consumatore è più bassa e dove dunque è più semplice che l’azione possa produrre l’effetto di destare l’attenzione stessa), devono tuttavia fare i conti con questa particolare “natura ribelle” della non convenzionalità. Devono, cioè, “far digerire” ai propri committenti il fatto che i nuovi marketing possano parlare e contattare il pubblico utilizzando la protesta rivolta, in taluni casi, proprio contro quel sistema di cui i committenti stessi possono essere espressione. La grande svolta, e dunque la definitiva consacrazione della non convenzionalità nel marketing, coincide con una rilettura degli obiettivi e delle finalità del culture jam: non più cioè cercare una condivisione degli obiettivi (cosa, questa, evidentemente difficile), bensì una condivisione dei linguaggi e delle pratiche. Lasciata dunque la contestazione al subvertising, il marketing non convenzionale si appropria invece delle strategie della non convenzionalità, e comincia ad applicarle in settori vari e diversi. Dal marketing alla pubblicità il passo è breve: sedotta da queste nuove strategie che, in molti casi, consentono di superare la tradizionale associazione pubblicità/mezzo (in ragione della quale la pubblicità non esisterebbe a prescindere dal medium attraverso cui essa si veicola), Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 164 l’advertising tradizionale comincia a esplorare i nuovi canali di diffusione praticati, fino ad allora, esclusivamente dal subvertising: lo spazio, fisico e/o virtuale, diventa il luogo dove azioni di ambient piuttosto che di viral marketing prendono forma, predispongono imboscate nei confronti di un pubblico la cui soglia di attenzione è volutamente bassa, producono effetti che non si esauriscono all’istante in cui l’azione ha luogo, ma si propagano in virtù di quell’effetto buzz che il web, perfetta cassa di risonanza, può garantire e garantisce. Studiati dal punto di vista degli effetti sociali che producono, smontati dall’analisi semiotica, indagati in prospettiva giuridica, gli strumenti della non convenzionalità rappresentano un interessante fenomeno da studiare e osservare anche da una prospettiva etica. Qui le chiavi di una possibile analisi sono naturalmente molte e diverse, come del resto è congenito a una prospettiva – quella etica appunto – dove gli approcci possibili sono molteplici e diversi: come ben osser va Fabris (2006), c’è infatti un’etica che si fonda sulla deontologia, un’etica della comunicazione e un’etica nella comunicazione. Partiamo da una constatazione, quanto mai ovvia. Se analizziamo infatti la non convenzionalità nella prima delle tre prospettive proposte da Fabris, uno dei temi principali che emerge ha a che fare con il problema della riconoscibilità. Ammesso infatti che uno dei valori etici su cui si fonda la pubblicità (e che nel codice di autodisciplina pubblicitaria trova la propria consacrazione) è quello della riconoscibilità del messaggio agli occhi di quello che il codice stesso definisce “consumatore medio”, come si pone la questione rispetto a testi e pratiche che spesso fanno dell’imboscata il proprio marchio di fabbrica? È etico il ricorso a strategie che, per loro stessa natura, nascono nel silenzio e di cui il pubblico prende coscienza solo quando è ormai tardi per opporvisi e/o per resistervi? Questione complessa, che tocca uno dei temi cruciali che oggi animano il dibattito etico e giuridico sulla pubblicità, e che verte attorno al problema centrale della tutela del consumatore. La risposta, a nostro avviso, sta proprio in quella definizione di “consumatore medio” cui il codice di autodisciplina rapporta le norme contenute nel Titolo I. Chi è oggi il consumatore medio? È il consumatore di pochi anni fa, per cui Internet era esclusivamente un mezzo di informazione, oppure il navigatore che oggi vede nella Rete una forma di partecipazione? Definire il consumatore medio impone dunque di riflettere a monte sul concetto di audience, perché è in una diversa concezione dell’audience che risiede la nozione stessa di etica condivisa da una determinata comunità. Ne deriva che, dal piano puro e semplice della deontologia, il ragionamento debba salire di qualche gradino, fino a quell’etica nella comunicazione che Fabris sintetizza a partire dagli studi di Apel (1992) e Habermas (1983). Secondo i due autori, l’errore commesso dagli studi sulle etiche applicate (e sull’etica della comunicazione in particolare) consisteva infatti nell’aver cercato al di fuori dell’ambito comunicativo criteri e principi etici di cui si era finita per ipotizzare una validità universale. A loro avviso, invece, i parametri su cui fondare l’agire etico andrebbero rintracciati nella comunicazione stessa (che così assurgerebbe al ruolo di etica generale). Il discorso, dunque, come insieme di aspetti «che assumono di fatto il carattere di obblighi morali» (Fabris 2006, p. 61). Tuttavia, anche in questo caso la teoria incontra un limite, questa volta deter- minato dal fatto che, affinché l’etica nella comunicazione funzioni, è necessario che «il momento dell’elaborazione delle norme morali pragmaticamente messe in opera nel discorso quotidiano non sia disgiunto dalla percezione di esse, dal loro riconoscimento e da quella scelta che effettivamente le privilegia» (p. 63). L’etica, dunque, non solo come insieme di principi elaborati e fissati, ma anche come riconoscimento e condivisione di quegli stessi principi. È in questa prospettiva che la non convenzionalità supera le perplessità etiche che ne possono aver segnato la nascita e lo sviluppo, per acquisire invece quel riconoscimento etico che ne consente, a sua volta, la diffusione a macchia d’olio in molteplici e diversi settori dell’universo comunicativo. E, di settore in settore, la non convenzionalità approda anche nel recinto della comunicazione istituzionale. Pratiche non convenzionali: nuove prospettive della comunicazione pubblica in Italia e nel mondo La prospettiva etica proposta da Apel e Habermas e ripresa da Fabris si fonda dunque sull’idea che l’eticità non sia un qualcosa da ricercarsi al di fuori dell’ambito nel quale essa viene poi a essere applicata, bensì al suo interno, a patto tuttavia che la sua messa in opera si sposi sempre con la sua percezione e il suo riconoscimento. Si tratta, come appare evidente, di un modello pienamente applicabile al contesto in esame, e che anzi trova proprio nel connubio tra non convenzionalità e comunicazione pubblica un perfetto esempio di corretta funzionalità. Come già in parte richiamato in un precedente lavoro (Spalletta 2009), il so- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 165 dalizio tra queste due realtà si caratterizza, almeno in origine, per la sua applicazione in un preciso contesto: quello della comunicazione sociale. Laddove infatti la comunicazione pubblica - secondo la nota tripartizione in comunicazione istituzionale, comunicazione politica e comunicazione sociale da più autori richiamata (Faccioli 2000, Rovinetti 2002, Rolando 2001, Grandi 2001) - va a toccare temi di carattere sociale rispetto ai quali viene chiesto al pubblico di assumere un determinato comportamento (o di astenersi dal comportamento contrario), la non convenzionalità rappresenta un terreno fertile per la condivisione di valori antichi quanto di valori emergenti, perché affida la veicolazione degli stessi a testi e pratiche capaci di catturare l’attenzione del pubblico, indurlo a una riflessione, trasformare il suo convincimento in azione. Comunicazione sociale, dunque, ma anche terzo settore. L’altro fattore che in larga parte contribuisce alla diffusione della non convenzionalità nell’ambito della comunicazione pubblica si lega infatti alla sua “affinità elettiva” con il mondo del non profit, che trova proprio in questa nuova strategia comunicativa un veicolo perfetto (perché tanto efficace quanto economico) per conciliare la necessità di farsi conoscere con l’altrettanto irrinunciabile esigenza di non sottrarre fondi alle attività che rappresentano la mission stessa di queste organizzazioni. Il passaggio dal terzo settore alla pubblica amministrazione è breve, ma significativo. A ciò si aggiunge l’apporto, fondamentale, che il web dà al proliferare di queste iniziative. È il web, infatti, che svolge una fondamentale azione di “cassa di risonanza” tale per cui esso riesce a sopperire all’unico vero limite che la non convenzionalità presenta: quello, cioè, Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 166 dell’estemporaneità dei messaggi, tale per cui solo chi è presente nel luogo e nel momento in cui l’azione ha luogo ne viene a conoscenza. Il web contribuisce a annullare questa distanza, e dunque consente il propagarsi degli effetti dell’azione: economica, efficace, etica nella misura in cui essa viene percepita come tale dal pubblico (e ciò avviene, come opportunamente segnala il web che tratta del fenomeno come di una vera e propria moda), innovativa. Dunque, degna di essere praticata anche da soggetti che, all’apparenza, rappresentano quanto di più lontano possibile dal contesto in cui la non convenzionalità, come abbiamo visto, si è venuta in origine a sviluppare. A dare il via a questa pratica oggi ampiamente diffusa nel mondo sono alcune associazioni molto note in ambito internazionale: Amnesty, Greenpeace, il WWF. Ma ben presto la moda dell’unconventional si diffonde anche presso le istituzioni. Esempi in tal senso ce ne sono moltissimi, ciascuno dei quali caratterizzato per una sua spiccata originalità e per una reale efficacia, come confermano le molte indagini in proposito che, soprattutto all’estero, accompagnano con sempre maggiore frequenza la diffusione di una campagna mediatica. È targata Comune di Parigi, ad esempio, un’originale iniziativa che ha per tema la salvaguardia dell’ambiente. Lungo i boulevards della capitale francese l’amministrazione comunale ha infatti posizionato alcuni anomali manifesti pubblicitari, tridimensionali nella misura in cui, invece che mostrare raffigurati su carta alcuni rifiuti e invogliare i cittadini a buttarli negli appositi contenitori, mostrano realmente i rifiuti in questione e suggeriscono ai passanti come comportarsi nei loro riguardi (Dans la poubelle jaune, merci). Sempre in tema di protezione dell’ambiente, la Denver Water (associazione municipalizzata che sovrintende all’approvvigionamento idrico della metropoli statunitense) ha lanciato una campagna volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del risparmio idrico. Allo slogan di Use only what you need, la Denver Water ha disseminato per la città automobili rivestite solo per metà dalla carrozzeria, panchine dove possono sedere almeno tre persone con una seduta fatta “su misura” per una sola persona, enormi contenitori in cui è visivamente contenuta tutta l’acqua che ciascun abitante della città usa (e talvolta abusa) in un anno. Un altro settore dove la comunicazione sociale fa ormai uso costante di pratiche non convenzionali è quello dei diritti umani. Le Nazioni Unite sono infatti tra i promotori di un’iniziativa (denominata UN Voices Project) il cui scopo, come recita lo slogan, è appunto quello di dare voce a quelle persone che, solitamente, non ne hanno. Per fare ciò, l’ONU utilizza a piene mani i registri della cross-medialità: presso le fermate dell’autobus di molte città europee sono stati infatti collocati dei manifesti che raffigurano persone (donne, anziani, bambini) che chiedono di avere voce. In corrispondenza della loro bocca, c’è un riquadro che, se fotografato tramite il telefono cellulare e inviato al numero di telefono indicato, consente di accedere a un file multimediale in cui ciascuna delle persone raffigurate racconta la propria storia. Gioca invece sull’effetto sorpresa, e su un possibile disorientamento del destinatario del messaggio, una campagna ambient promossa dall’Alto commissariato per i rifugiati: facsimili di banconote distribuite in luoghi pubblici, dove al posto dei consueti regnanti, padri della patria, esponenti di spicco della cultura, ci sono invece madri con bambini in braccio, anziani, persone sole. Obiettivo dell’iniziativa: ricordare alla gente che spesso 50 dollari sono più che sufficienti per dare un effettivo aiuto a queste persone. Infine, in questa rapida carrellata non possiamo non citare le numerose azioni che, nel mondo, hanno avuto per tema la sicurezza, e la sicurezza stradale in particolare. La campagna più famosa in tal senso (perché di vera e propria campagna si tratta e non di azione isolata) è quella proposta dal governo britannico e dal comune di Londra: Do the test è infatti il titolo del primo di una serie di video virali che, diffusi sul web, hanno sensibilizzato con ironia ma con altrettanta efficacia la popolazione sul tema della sicurezza. Il primo video, il più cliccato dal popolo di YouTube al punto di essere diventato un vero e proprio fenomeno di culto, sfrutta l’episodio di una semplice partita a basket tra alcuni ragazzi per chiedere allo spettatore di compiere uno sforzo di attenzione: l’obiettivo – ma questo lo si capisce solo alla fine del video, quando viene svelato lo slogan (It’s easy to miss something you’re not looking for. Looking out for cyclists) – è quello di ricordare agli automobilisti quanto può essere semplice (e al tempo stesso rischioso) distrarsi quando si è al volante. Particolarità del video, oltre che il carattere assolutamente ironico e il modo “leggero” ma efficace con cui si affronta la questione: il logo dei pro- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 167 motori l’iniziativa viene svelato solo alla fine e, soprattutto, è assolutamente non invasivo rispetto al contesto in cui si viene a collocare. Fin qui il mondo. E in Italia? Quanto spazio c’è in Italia per esperienze di tal genere? Quanto la comunicazione pubblica nazionale e locale avrà saputo (o in un futuro) saprà lasciarsi contagiare da un nuovo modo di fare comunicazione, che rinuncia ai toni accusatori per lasciare spazio all’ironia, che si sgancia dai media tradizionali e raggiunge invece il destinatario nello spazio fisico della quotidianità oppure in quello virtuale della Rete, che soprattutto chiede ai propri committenti di rinunciare all’ostentazione del proprio logo in nome di una visibilità che è meno autoreferenziale e sicuramente più concreta? E, soprattutto, quanto il pubblico italiano saprà dimostrare di percepire e riconoscere Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 168 l’efficacia di queste nuove forme di comunicazione, affermandone di fatto la conseguente eticità? Da quest’ultimo punto di vista non sembrano esser vi dubbi che anche il pubblico italiano abbia iniziato a guardare con maggiore interesse (e con conseguenti minori pregiudizi) queste nuove forme di comunicazione, soprattutto i più giovani che, navigando sul web, hanno maggiori possibilità di dialogare con altre realtà sociali e culturali, confrontare esigenze e aspettative, infine imparare a praticare nuove esperienze di consumo. Ma una conferma viene anche dalle istituzioni che, soprattutto nell’ultimo anno, si sono mostrate assai sensibili al cambiamento, a conferma del fatto che anche presso di loro si è avviato un processo di rinnovamento che, in un prossimo futuro, potrebbe portare anche la loro comunicazione a esse- re meno autoreferenziale e più funzionale alle esigenze del cittadino. Oltre che più efficace sul versante dei risultati raggiunti. Due iniziative, in particolare, meritano di essere segnalate. La prima ha per protagonista la provincia di Napoli e affronta il tema, delicatissimo, della sicurezza sul lavoro. Tema molto sentito nel nostro Paese, come dimostra il grande interesse con cui il settore dell’informazione tratta l’argomento sulle pagine dei giornali, in televisione, nei dibattiti sul web. A questo tema si lega una campagna di ambient molto ef ficace, tanto più innovativa perché si tratta di uno dei primi casi in cui l’emittente (in questo caso un’amministrazione locale) sceglie di annullare il proprio logo per lasciare invece spazio esclusivamente al messaggio. Messaggio che gioca su due diversi concetti: da una parte la necessità di non calpestare i diritti dei lavoratori, dall’altra l’idea che la tutela di tali diritti è un fatto che coinvolge tutti. Sul primo versante la campagna si è concretizzata nella collocazione di alcuni sticker a grandezza umana in luoghi pubblici del territorio provinciale partenopeo: sticker applicati sul pavimento, che riproducono una sagoma umana e sulla cui schiena è impresso lo slogan Non calpestate i diritti dei lavoratori. Istintivamente, come mostrano le immagini che hanno filmato alcune reazioni del pubblico, la gente che passa accanto allo sticker si ferma a leggere la scritta ed è automaticamente indotta a non calpestare la sagoma. Sul secondo versante, invece, la campagna si è tradotta nella distribuzione, nei bagni pubblici della provincia, di alcu- ne bustine di sapone per le mani; su ogni bustina, di colore bianco, è stampata l’immagine rossa del sangue e una scritta, che ricorda a chi utilizza quel sapone che non calpestare i diritti dei lavoratori è un problema che riguarda tutti, e del quale nessuno può lavarsi le mani (Non lavartene le mani). La seconda iniziativa ha invece avuto per protagonista l’INPS, che nel 2008 si è fatta promotrice di una campagna sempre sul tema del lavoro, ma questa volta nella prospettiva della battaglia contro il lavoro nero. Destinatari dell’iniziativa, questa volta, i datori di lavoro e gli stessi lavoratori in nero: a entrambi si vuole infatti ricordare che una nuova normativa è in vigore per la regolarizzazione di badanti, colf, collaboratrici domestiche, ecc. La campagna, dal titolo Cancella il lavoro nero, è stata realizzata – per la prima volta – completamente con mezzi non tradizionali: ecco dunque che abbiamo opuscoli multilingue distribuiti con la free press o appesi nei bus, tovagliette distribuite nella rete dei fast food, sacchetti per il pane distribuiti attraverso una fitta rete di esercenti che ha aderito all’iniziativa, gomme da cancellare con su scritto lo slogan della campagna. Ambiente, sicurezza, diritti umani: il virus ormai si sta diffondendo e un approccio che voglia mettere al centro l’etica non può non tener conto degli effetti benefici sulla comunità che da esso potranno derivare. Per una comunicazione più consapevole, più moderna, più efficace. E per una pubblica amministrazione sempre più vicina al cittadino seppur custode attenta di quei valori su cui la società stessa si fonda. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 169 Riferimenti bibliografici AMBROSIO G., a cura, 2005, Le nuove terre della pubblicità, Roma, Meltemi. ARENA G., a cura, 2001, La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, Rimini, Maggioli. BALDINI M., 2004, Elogio dell’oscurità e della chiarezza, Roma, Armando-Luiss University Press. FABRIS A., 2006, Etica della comunicazione, Roma, Carocci. FACCIOLI F., 2000, Comunicazione pubblica e cultura del servizio. Modelli, attori, percorsi, Roma, Carocci. GADOTTI G., 2003, Pubblicità sociale, Milano, Angeli. GRANDI R., 2001, La comunicazione pubblica. Teorie, casi, profili normativi, Roma, Carocci. LASN K., 2004, Culture jam. Manuale di resistenza del consumatore globale, Milano, Mondadori. MANCINI P., 2002, Manuale dei comunicazione pubblica, Roma-Bari, Laterza. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 170 PEVERINI P., 2009, Dal passaparola al contagio. Il non convenzionale in una prospettiva sociosemiotica, in PEVERINI P., SPALLETTA M., 2009, pp. 63-148. PEVERINI P., SPALLETTA M., 2009, Unconventional. Valori, testi e pratiche della pubblicità sociale, Roma, Meltemi. ROLANDO S., 2001, Teorie e tecniche della comunicazione pubblica, Milano, Etas. ROVINETTI A., 2000, I comunicatori pubblici: i profili possibili, in F. FACCIOLI, 2000, pp. 211-233. ROVINETTI A., 2002, Diritto di parola. Strategie, professioni, tecnologie della comunicazione pubblica, Milano, Il Sole 24 Ore. SCANDALETTI P., 2005, Etica e deontologie dei comunicatori, Roma, Luiss University Press. SPALLETTA M., 2009, Unconventional. Il social advertising nel mondo, in PEVERINI P., SPALLETTA M., 2009, pp. 181-252. WATZLAWICK P., B EAVIN J., J ACKSON D.D., 1971, Pragmatica della comunicazione umana: studio dei modelli interattivi, Roma, Astrolabio. Rassegna di libri a cura di Pasquale Rotunno SILVANO TAGLIAGAMBE, Lo spazio intermedio. Rete, individuo e comunità, Milano, Egea-Università Bocconi 2008. Stiamo cambiando in fretta. Ma continuiamo a pensare noi stessi e il mondo con vecchi schemi. Grazie a internet sta nascendo un nuovo “spirito comunitario”. La creatività e la capacità di pensiero del singolo individuo crescono nello scambio relazionale consentito dalle nuove tecnologie della comunicazione. Non è la prima volta che accade. Perché già la rivoluzione che por tò alla nascita del pensiero scientifico moderno derivò dalla condivisione di conoscenze; resa allora possibile dall’invenzione della stampa. La comunità scientifica poté far convergere l’aspetto privato del calcolo, dell’intuizione, del- la sperimentazione, fr utto del lavoro del singolo ricercatore, e quello pubblico della comunicazione e dell’interscambio reciproci. La conoscenza cresce quanto più è condivisa. Perciò «le forme, più o meno strutturate e organizzate, in cui si manifesta e si concretizza questa condivisione costituiscono una delle forze propulsive di maggior peso dello sviluppo delle società e dell’umanità nel suo complesso». L’autore analizza in profondità i caratteri della transizione in atto. Da una prospettiva insolita e originale, rivisita i classici del pensiero occidentale e autori russi poco noti per gettare luce sui fenomeni che stanno cambiando le nostre categorie mentali. Le relazioni tra privato e pubblico, tra individuale e sociale si moltiplicano. Il confine tra naturale e artifi- ciale si assottiglia sempre più. La circolarità tra organismi naturali e artefatti produce nuovi spazi: intermedi tra la dimensione oggettiva e quella soggettiva. All’inizio del Novecento, il grande matematico e mistico r usso Pavel Florenskij aveva denunciato l’insostenibilità di un’ontologia fondata sull’idea di sostanza. Anche l’identità personale è una questione di confine. Ogni individuo è un sistema aper to. Il rappor to di alterità è costitutivo dell’io, aveva aggiunto il critico letterario Michail Bachtin. E nelle pagine di Dostoevskij emergeva come lo scarto, la distanza tra sé e l’altro e tra sé e il mondo sono elementi costitutivi dell’identità personale. Nell’epoca della rete, sostiene Tagliagambe, «il pensiero diventa sempre più una forma di connessione e collaborazione tra per- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 171 sone diverse». Il risultato, quindi, di una condivisione con altri soggetti, individuali e collettivi. La convergenza in rete crea comunità di sapere che trasformano l’infor mazione in azione. In ciò la logica di mercato trova un limite. La società della conoscenza richiede inv e sti men t i n ot ev oli che né il mercato né le imprese possono sostenere. La ricerca deve essere “socializzata”, cioè finanziata dallo Stato e realizzata in laboratori pubblici. Le prospettive teoriche incentrate sull’individuo non riescono a dar conto della complessità dei processi in atto. La condizione normale dell’io non è la completezza. L’autonomia è cosa ben diversa dall’autosufficienza. Importante è soprattutto la capacità di condividere con gli altri. L’attitudine alla mediazione è così un elemento chiave dello sviluppo della persona. Le città diventano luoghi di sperimentazione di inedite modalità di aggregazione. Nasce una sfera pubblica basata sui processi di comunicazione. Dove non mancano conflitti e malintesi. Ma anche possibilità di riconoscimento delle differenze. Il t o t a l it a ri smo, d en u nciav a Hannah Arendt, abolisce i confini fra gli individui. La ricchezza della rete sta oggi nel fatto che essa rappresenta lo «spazio inter medio», dove «l’individuo si fa sempre più comunità». I teorici dell’individualismo metodologico, come Hayek, sottovalutano la funzione di strutture attraverso le quali l’informazione viene aggregata e organizzata per ren- derla fr uibile da parte dei singoli utenti. Valorizzare la persona non può indurre a mortificare il «sistema relazionale che è la base di qualunque forma di organizzazione sociale». Nemmeno va taciuto il rischio di frammentazione della sfera pubblica, come conseguenza di un’esasperazione della chiusura in personali universi d’interesse. Non sarebbe più possibile quel confronto d’idee essenziale in ogni democrazia. John Dewey, alfiere con Popper della società aperta, avvertiva che la democrazia non è una questione di conteggio di voti; ma di confronto, discussione e dibattito prima del voto. Il problema oggi non è il “digital divide”, di cui tanto si parla. È piuttosto la possibilità che ciascuno ha di ritagliarsi un’infor mazione su misura. Personalizzata al punto da escludere qualsiasi contatto con interessi e punti di vista diversi. Internet sta scardinando anche i modelli economici del passato. In economia diventano importanti le nicchie, non il mercato di massa. L’intelligenza “connettiva” promossa dalla rete mette in crisi tipologie di produzione tradizionali. Sono necessarie però forme di relazione interpersonale, di collaborazione e co-decisione, che possono derivare solo da un inedito, quanto necessario, spirito comunitario. Ciò non vuol dire assimilare individuo e comunità; bensì mettere in contatto domini differenti e farli coesistere per un reciproco arricchimento. PASQUALE ROTUNNO Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 172 LUIGI ALICI, Cielo di plastica. L’eclisse dell’infinito nell’epoca delle idolatrie, San Paolo, Cinisello Balsamo 2009. Disillusi e creduloni. Svanite le utopie di rigenerazione universale, non si sa a cosa appigliarsi. Tutto è divenuto equivalente. Niente è davvero importante. Eppure si continua a credere. Ci si accontenta di piccoli idoli. Si dà fiducia a imbonitori di passaggio. «Assistiamo ad una proliferazione di paradisi artificiali a buon mercato nelle forme e nei luoghi più diversi». Non solo all’esterno, ma addirittura all’interno della comunità cristiana. Vi è una patologia del credere che non risparmia nessuno. Più che negare il cielo, il vero pericolo consiste oggi nella tentazione di ricrearlo sulla terra. Perché «il credere non è una variabile facoltativa, di cui avrebbe il monopolio l’uomo religioso, ma appartiene allo statuto elementare dell’umano, costantemente in bilico fra cielo e terra». È raro ormai incontrare libri insieme appassionati e colti come questo. Se le chiese sono sempre più vuote, gli studi di maghi e cartomanti non registrano crisi. I programmi televisivi dedicati agli oroscopi fanno il pieno di ascolti. Di solito, però, la “seduzione idolatrica” ha forme meno pacchiane. Ma non risparmia chi vive una fede cristiana pigramente adagiata su se stessa, denuncia Alici. Il vero nemico della fede non è più l’ateismo: è l’idolatria. «L’idolatria promette un’alternativa a Dio, promette di ri- crearselo in casa, a propria immagine e somiglianza, un idolo addomesticato e inoffensivo, non troppo compromettente. Un cielo di plastica. Questo è il cancro che sta divorando il nostro tempo». Il libro, dichiara Alici, vuole «aiutare a riconoscere l’urgenza di una salutare scossa anti-idolatrica». La mappa delle idolatrie è vasta. Perché l’idolatria è politeista. Gli idoli più facili da fabbricare sono legati ai sensi. Incapaci di perseguire progetti di lunga durata, inseguiamo i piccoli piaceri della vita. Basta una patina di cultura per trasfor mare l’immediatezza del piacere in raf finato edonismo. Se aggiungiamo un po’ di retorica libertaria, possiamo illuderci persino di attuare quell’emancipazione individuale che invano le ideologie promettevano a livello collettivo. Eppure l’infelicità cresce. È il paradosso dell’edonista infelice: «è pieno di desideri perché non è disposto ad accettare che il piacere abbia fine». Anche quando metto l’avere al di sopra dell’essere trasformo in idolo la relazione di possesso con le cose. Viene meno la dif ferenza tra necessario e super fluo, tra utile e inutile. Se non riusciamo ad anteporre un’etica dei bisogni a un’economia dei consumi, il capitale finisce per schiacciare il lavoro. Lo aveva denunciato il teorico del personalismo Emmanuel Mounier, dopo la crisi del ’29. E prima di lui Mar x. Il denaro scambia realtà e rappresentazione. Smaterializza e rende “spirituale” la relazione di possesso. La mercificazione inve- ste così tutti gli ambiti della vita. Altro feticcio insidioso è l’idolatria del potere. Tutto viene sacrificato in nome del potere. E chi non ce l’ha supplisce al deficit di potere con l’onnipotenza dell’ambizione. La logica idolatrica non rispar mia la comunità cristiana. «Quando la religione è abbandonata dalla fede, può illudersi di resistere per forza d’inerzia, cercando di sostenere il proprio edificio con i puntelli esteriori dell’abitudine». Si cercano allora luoghi speciali, emozioni spirituali forti, la messa speciale (meglio se in latino). A questa “concupiscenza devozionale” fa riscontro un pragmatismo a volte spregiudicato: «chi fa un’indigestione di sacro ha diritto ad uno sconto nella moralità della vita ordinaria». In difficoltà nel dialogare con una società indifferente, quando non ostile, la chiesa quando inter viene nel dibattito pubblico dà l’impressione sgradevole di una lobby preoccupata soprattutto dei propri spazi e del proprio futuro. Per avere un finanziamento per un’opera buona si cercano raccomandazioni e deroghe. Ai principi incrollabili si accompagnano comportamenti trattabili. «C’è qualcosa di strano in una comunità cristiana in cui i laici sono invitati in sacrestia, mentre preti e vescovi inter vengono continuamente su questioni di economia, diritto, sociologia, politica internazionale». Fede e ragione non sono in contrasto. Non c’è un “tiro alla fune” tra due contendenti. La fede «ci precede, pone le domande». Dobbia- mo allargare lo spazio del credere: «Considerarlo come l’orizzonte originario e più comprensivo dentro il quale può allargarsi anche lo spazio della razionalità». La fede non sfugge alla prova del dubbio. Non ha bisogno di una falsa certezza. All’opposto, il razionalismo diventa «un simulacro, con il quale cerchiamo di mascherare l’idolatria della certezza, che è un ostacolo alla vera conoscenza e quindi la forma peggiore di irrazionalismo». Con linguaggio chiaro e partecipe, Alici torna a porre le domande fondamentali che ciascuno di noi, credente o non credente, incontra nei momenti decisivi della propria vita. PASQUALE ROTUNNO SALVO D’AGOSTINO, Fra storia e memoria. Ricerca e insegnamento nella fisica italiana, Barbieri Selvaggi Editori, Manduria 2009. Ridefinire i rapporti tra scienza e società è possibile solo guardando alla dimensione storica della ricerca scientifica. Per evitare malintesi o paure ingiustificate gli scienziati devono saper comunicare le loro scoperte. La didattica della scienza è un momento non secondario dell’attività di un buon ricercatore. Il Nobel Enrico Fermi, ad esempio, aveva una straordinaria capacità didattica. Dalla scienza non vanno separate questioni tradizionalmente classificate come filosofiche. Er win Schrödinger, padre della fisica quantistica, asseriva la sostanziale unità della conoscenza. Solo Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 173 dall’unione dei saperi scaturisce il valore autentico della conoscenza. Purtroppo l’insegnamento medio e universitario è frammentato in materie, come se il mondo fosse realmente str utturato allo stesso modo dei raggruppamenti concorsuali. D’altro canto, la formazione scientifica dei giovani soffre di un’angustia dovuta al “dogmatismo culturale” di una parte dell’élite scientifica, che rifiuta “una cultura valutativa problematica”. In tal modo allontana dalle carriere scientifiche giovani sensibili ad esigenze riflessivo-critiche. Danneggiando così la stessa scienza e la cultura scientifica del Paese. L’autore denuncia perciò «il perdurare di culture paleo-umanistiche che si oppongono alla cultura scientifica». Il libro è un importante contributo di riflessione sulla ricerca e l’insegnamento della fisica in Italia. Se gli scienziati vogliono contare di più nella decisione politica, devono modificare la for mazione tipica della stessa comunità scientifica. E dar vita a d u n « n u ovo u ma nesimo scientifico». Non a caso l’importanza della componente umanistica per lo sviluppo della conoscenza scientifica è stata ribadita da tutti i grandi maestri della scienza moder na: Einstein, Schrödinger, Pauli, e i nostri premi Nobel Carlo Rubbia e Rita Levi-Montalcini. Di notevole interesse sono le analisi sull’insegnamento scientifico e la pedagogia della ricerca. Il grande fisico Enrico Persico richiamava spesso l’importanza del “contesto” nella scienza, cioè della ben determinata situazione storica in cui avviene una scoperta. La sottovalutazione o l’ignoranza del contesto da parte dell’insegnante ha come conseguenza un impoverimento concettuale della scienza. Perché determina un artificiale isolamento tra discipline. La pratica didattica tende a ignorare i punti di contatto “ester ni”, che collegano le diverse scienze in un dato periodo. Una componente umanistica è parte determinante in qualsiasi attività di insegnamento. Nell’apprendimento di qualsiasi tecnica è, infatti, determinante l’espressione linguistica e grafica. Purtroppo la fisica è insegnata come una «retorica delle conclusioni». I costrutti scientifici della scienza, di per sé fluidi e congetturali, sono presentati come verità empiriche immutabili. Questo «appiattimento epistemologico» genera alla fine disinteresse. Inducendo la convinzione che la maggior parte delle cose della fisica riguardi “verità” indiscutibili, quasi dogmatiche. Il contrario insomma dello spirito critico insito nell’approccio scientifico alla realtà. Lo spirito di ricerca si esercita contemporaneamente su una scienza e sul suo metodo. È quella che Ernst Cassirer definisce “riflessione critica” dello scienziato sulla sua scienza, tipica della fisica moder na degli inizi del Novecento; a riprova del ruolo essenziale che la cultura e la riflessione filosofica hanno nella ricerca scientifica. L’avversione per la filosofia, che Cassirer riscontra in troppi scienziati, si manifesta come un discredito dell’intera tradizione fi- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 174 losofica europea. Un discredito inspiegabile, se solo si pensa che è l’Europa il luogo di nascita del pensiero scientifico. Eppure, «la reciproca compenetrazione tra scienza e filosofia si è dimostrata positiva nella grande tradizione del pensiero occidentale e orientale». Sono numerosi e sapienti, poi, gli accenni di D’Agostino alle peculiarità del nostro mondo accademico. Al contrario di quanto avviene all’estero, da noi le citazioni nei saggi scientifici privilegiano quasi esclusivamente i grandi nomi. A scapito dei “parigrado scientifici”, cioè dei giovani ricercatori anch’essi duramente impegnati nel decollo pubblicistico. Esaminando i nomi citati nelle riviste scientifiche specializzate, D’Agostino rileva che «la costante preoccupazione è quella di citare solo personalità eminenti nei rispettivi campi di ricerca, ignorando i contributi a volte molto più pertinenti di colleghi italiani, per lo più giovani e agli inizi di importanti ricerche». Viene così penalizzato l’atteggiamento critico, che si può esercitare meglio tra pari. Nei paesi anglosassoni le critiche anche dure “alla pari” sono considerate un gradito stimolo a migliorare la ricerca. Si apre qui la questione del reclutamento dei docenti universitari e dei criteri di valutazione da adottare. Il conformismo intellettuale può abbondare pure tra gli scienziati. Il libro offre quindi validi spunti di riflessione per il rinnovamento del nostro insegnamento scientifico. P. R. L UCA S ERIANNI , G IUSEPPE B E N E D E T T I , Scritti sui banchi. L’italiano a scuola tra studenti e insegnanti, Roma, Carocci, 2009. Fondandosi su un corpus di compiti in classe del primo anno di scuola superiore provenienti da tutte le regioni d’Italia e da varie tipologie di scuola, corretti da oltre 100 insegnanti diversi, Serianni, professore ordinario di Storia della lingua italiana all’Università “La Sapienza” di Roma, e Benedetti, docente di italiano e latino nella scuola superiore, analizzano i tratti dell’italiano della scuola e le modalità con le quali la didattica linguistica è organizzata e si esplica entro un sistema scolastico scarsamente considerato nella sua complessità. Un documentato excursus sulla natura delle prove atte a valutare la competenza linguistica, nel quale si spazia dalle aspettative insorte sul “tema” nel corso della sua storia all’introduzione, con vari esiti, di altre tipologie di testo, soffermandosi poi sul sistema di valutazione degli scritti di italiano, introduce i protagonisti del libro: si tratta dei testi elaborati dagli studenti, riportati in versione originale e corredati dalle correzioni, dai voti e dai giudizi degli insegnanti. Tra di essi si inseriscono le note degli autori, che entrano nel merito delle “tracce” proposte, delle tipologie più comuni di errore e di come i docenti siano inter venuti su di esse, facendo emergere diversi elementi interessanti, dal divario tra istituti tecnici e licei alle difficoltà degli studenti stranieri. Emergono, nel contempo, diversi punti critici: l’ambi- gua separazione tra “forma” e “contenuto” della quale talvolta si trova menzione nei giudizi, la presenza di valutazioni che oscillano tra l’assenza di chiarezza e la mania dell’integrazione, la presenza di correzioni talvolta incoerenti, condizionate dalla concezione che competenza linguistica significhi, tout court, rispetto della grammatica normativa e scarsamente attente all’adeguatezza pragmatica, tanto che, ad esempio, nelle mende ad articoli di giornale capita che si correggano termini poco marcati, o si intervenga su uno stile nominale, con commenti come “troppo giornalistico” oppure “è un tema!”. Risaltano, infine, le difficoltà che la scuola ha avuto nel trovare un modello linguistico adeguato «[...] tra lo Scilla di un ingessamento linguistico nell’antiparlato e il Cariddi di una indifferenziazione tra scritto e orale [...]» (p. 159), e gli effetti che la ricerca, talvolta incondizionata, di un registro “alto”, ha avuto sull’italiano scritto degli studenti. La condivisione di esperienze e competenze dalla quale nasce il lavoro permette di offrire dunque un quadro completo, nel quale i dati più strettamente linguistici relativi all’“italiano a scuola” emergono, vivi, nel loro inscindibile legame con la quotidiana realtà della prassi didattica. Al fine di fornire una competenza linguistica consapevole, gli autori suggeriscono, fra le righe, che si dovrebbe «[...] riconoscere la compresenza di più norme, corrispondenti alle varietà linguistiche, evitando posizioni eccessivamente rigide [...]» (p. 160) e «[…] addestrare all’uso dei registri linguistici» (p. 142), introducen- do correzioni chiare ed analitiche, che non facciano apparire la scuola come il mondo dell’errore indistinto, nelle quali accanto al rosso e al blu «[...] occorrerebbe prevedere il verde […]» (p. 111), per premiare soluzioni particolarmente felici. Prima ancora di tutto questo, occorrerebbe, anziché delegare all’esterno la valutazione “oggettiva” di problemi, restituire ai veri soggetti di questo mondo, docenti e discenti, il ruolo che è loro proprio, fornendo agli insegnanti modi e mezzi, possibilità e tempo, per elaborare soluzioni attraverso l’aggiornamento culturale e attraverso una riflessione continua sulla propria attività, che può essere migliorata, di volta in volta, solo in relazione alla realtà che si ha di fronte e si vive quotidianamente. Coinvolto da una lettura piacevole e interessante, il lettore è condotto nel vivo dell’attività didattica dell’italiano scritto e reso partecipe di un dibattito che è, e deve essere, inesauribile, perché focalizzato sul rapporto tra due realtà, la scuola e la lingua, in continuo divenire. SILVIA CAPOTOSTO M AURIZIO V IROLI , L’Italia dei doveri, Milano, Rizzoli 2008. «Senza doveri non c’è libertà». Una società formata da cittadini persuasi di avere soltanto diritti degenera nel dominio dei prepotenti sui deboli, dei furbi sugli onesti. Tutti pensano di avere diritti. Pochi riconoscono che i diritti impongono di assolvere dei doveri. Purtroppo, in Italia, se qualcuno prova a richiamare il sen- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 175 so del dovere, è subito zittito con l’epiteto di “moralista”. I diritti sono stati elaborati e invocati per proteggere la dignità degli esseri umani dalle varie forme di degradazione e di oppressione. Ma senza doveri i diritti si trasformano in privilegi odiosi o diventano del tutto illusori. I diritti hanno bisogno del senso del dovere. Ovvero del rispetto delle regole e dei principi morali non per interesse o timore di legge, ma semplicemente per l’obbligo che si ha nei confronti della propria coscienza. Senza medici e personale sanitario con senso del dovere, il diritto alla salute diventa una crudele finzione. Senza maestri e professori con senso del dovere, il diritto all’educazione e alla cultura diventa privilegio di pochi. Senza amministratori e senza cittadini che sentano sul serio il dovere di conser vare e abbellire le città e l’ambiente naturale, il diritto di ammirare il nostro patrimonio storico e artistico e di vivere in un ambiente bello e salubre lascia il posto a una vita in città e ambienti degradati e degradanti. Non c’è progresso economico senza fiducia reciproca. Per poter cooperare è necessaria la fiducia. E la fiducia nasce dal senso del dovere. Se manca il senso del dovere dilaga la corruzione. Se vogliamo evitare la decadenza morale e civile, “la strada obbligata è ritrovare il senso del dovere e farne non solo il fondamento della consapevolezza dei diritti, ma elevarlo a principio ispiratore della nostra vita”. Questo non vuol dire che mentre i diritti sono libertà, i doveri rappresentano una costrizione. Anzi, il dovere è la vera libertà: perché è la nostra coscienza a considerare giusta una determinata azione e dunque avvertiamo il dovere di compierla. Il dovere non può essere imposto né comandato; né può essere stimolato con la promessa di un premio o la minaccia di una sanzione. Solo la nostra coscienza può comandarci il dovere. Oltre ad essere l’espressione della libertà interiore, il senso del dovere è condizione necessaria dei diritti e delle libertà, civili e politiche. L’enfasi sui diritti fa dire, ad esempio, che il fondamento della democrazia è il diritto di parlare. In realtà, sostiene Viroli, «il fondamento della democrazia, e della vita civile, è il dovere di ascoltare». La democrazia, ha scritto il filosofo Guido Calogero, non è il paese degli oratori, ma il paese degli ascoltatori. Certo la libertà di esprimere la propria opinione è sacra. Eppure, se tale diritto non è accompagnato dal dovere di ascoltare, la democrazia degenera nel governo dei ciarlatani, dove tutti parlano e nessuno ascolta. L’immagine delle aule parlamentari vuote, o dove un oratore parla e nessuno ascolta, segnala una malattia della democrazia. Come pure i “dibattiti” televisivi dove tutti parlano e nessuno ascolta. Saper ascoltare è più difficile di saper parlare: esige, infatti, rispetto dell’altro, raccoglimento e disponibilità. Saper ascoltare vuol dire capire bene l’argomento che ci viene proposto. Ed evitare tanto di “capire senza giudicare” quanto “giudicare senza capire”. Chi sa ascoltare parla con quella saggezza che è l’anima del vivere civile. La corruzione del vivere civile non viene dalla retorica, ma dalla cattiva retorica. Il problema più difficile per quanto riguarda il senso del dovere è riuscire a estenderlo e diffonderlo nell’animo dei cittadini. Non si può impor- Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 176 lo per legge. L’esempio deve venire dall’alto. Machiavelli osservava: «non si dolgano li principi delli peccati de’ populi, perché li peccati de’ populi nascono dalli peccati de’ principi». Primo dovere di chi governa e di chi siede nelle assemblee legislative è quello di parlare e agire in modo da incoraggiare nei cittadini il senso del dovere. La nostra cronica mancanza di senso civile non è né un dato naturale né una condanna divina. C’è bisogno di religione per far nascere il senso del dovere? Secondo Viroli no. Ciò non vuol dire che la fede sincera in una religione non sia valido aiuto alla vita morale. Norberto Bobbio faceva notare con quanto impegno e sacrificio i religiosi si dedicano al ser vizio degli altri. L’insegnamento evangelico, concede Viroli, si accorda con il dovere civile perché ha riscattato la coscienza morale da ogni autorità terrena; ma anche per il suo contenuto fondamentale, vale a dire la legge della carità: la virtù che insegna a mettere il bene comune al di sopra del bene particolare o individuale. Sbaglia perciò chi ritiene di dover tenere la religione fuori dalla vita pubblica; ma anche chi ne invoca una presenza maggiore. I primi sbagliano perché rifiutano tanto il male quanto il bene che la religione può dare alla vita civile. I secondi perché sarebbe velleitario far accettare ai non credenti leggi e norme che hanno valore esclusivamente per chi crede in una particolare religione rivelata. Una rinascita del senso del dovere può venire perciò dalla mobilitazione delle persone di buona volontà. Com’è avvenuto nei momenti alti della storia italiana. P. R. Summaries GUIDO GILI Responsibility in the communicative relationship VIRGINIO MARZOCCHI The ethics of communication or of argumentation? Responsibility is a constituent element of communication and communicative behaviour. In posing a question on responsibility, one implies the positioning of oneself within a level of discourse pertinent to the “ontology” of communication and, subsequent to this, to the ethics of communication. Firstly, I describe the cultural framework in which the discourse ethics of K.-O. Apel and J. Habermas emerges, i.e. the debates on the difference between explanation and understanding in the sphere of social sciences and the consensus theory of truth of the abovementioned authors. Secondly, I address the way in which these thinkers interpret and revise the speech act theor y of J.L. Austin and J. R. Searle. Thirdly, I explain why the pragmatic-discursive understanding of communication represents a decisive break with a widespread perspective, that reduces communication to a mere propositional exchange on states of things and mental states. Finally, I criticize the Habermasian approach by showing how it tends to idealize the ordinary ADRIANO FABRIS For ethics of communication today Communication is not a show and neither is it indifferent in the face of truth. Whoever communicates is held to account with regards to that which is said, the persons one addresses and to oneself. Respect in this sense defines the communicator’s reliability. communication of lifeworld and consequently to disregard the risks connected to a restricted and/or blocked communication. I conclude that only an adequate theory of meaning is able to establish the criteria and perspectives that the propositional contributions of participants should follow in order that their practical consensus may be qualified and not only factual. VALERIO MEATTINI Elements for a discourse on ethics Tugendhat’s proposition of a “moral minimum” which does not involve superior truths but “weak thinking” has the advantage, when compared to the discourse ethics, of acknowledging that it is not so much communicative discourse in itself which is fundamental, but rather that which is allowed to emerge Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 177 through discourse as reasons in its justification. DANIELLA IANNOTTA Language, action, communication: a question of ethics Ever y distortion of language, in the measure to which it represents an abuse, denies the vocation of language itself, namely saying something to someone. In agreement with Ricoeur, the authoress analyzes the categories of forgiveness and giving within the communicative context. GIAN PIERO JACOBELLI The ethics of Babel Communication ethics plays a major role, after the crisis of scientific thought, in the recent renaissance of ethics: because of its founding value, according to the Aristotelian view of the being as communication; because of its innovative value, with a view to liberating ethics from the ties of morals and deontology; because of its community value, with a view to an appre- ciation of anthropological differences. Within this ethic dimension, communication itself can be reconsidered, with reference to the biblical tale of Babel and the hermeneutics of translation. RENATO STELLA The good moral of television The author discusses aspects concerning the representation of ethics in television communication. He highlights the need to reflect on “how television may contribute to defending the ethics of the world as a whole”, and not “how television must function ethically”. ENRICO MORRESI Ethics and journalism: the question of objectivity Although it is difficult to d e f i n e o b j e c t i v i t y, i t i s nonetheless possible to define certain conditions enabling one to draw closer to the truth: detachment, non partisanship, reverence for facts, balance and transparency. Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 178 DARIO E. VIGANÒ Notes on ethics in film The paper analyzes subject matters surrounding the end of life in certain successful films. With reference to the Biblical figure of Elijah, he calls for the restoration of the categor y of listening. GIULIANA DI BIASE For ethics in political communication An ethically oriented form of political communication acts in the ser vice of citi z e ns , i ncr e a s i ng no t o nl y their political competence but also their interest in the public domain. MARICA SPALLETTA Ethical dilemmas in public communication Studied from the perspective of the social effects they generate, the instr uments of unconventional marketing represent an interesting phenomenon to be studied and obser ved also from an ethical perspective. Hanno collaborato a questo numero Silvia Capotosto Cultore della materia in Glottologia e Linguistica, Università di Roma Tor Vergata Virginio Marzocchi Professore ordinario di Filosofia politica e sociale, Sapienza-Università di Roma Giuliana Di Biase Docente di Etica e deontologia della comunicazione, Università Gabriele D’Annunzio Chieti-Pescara Valerio Meattini Professore ordinario di Filosofia teoretica, Università di Bari Adriano Fabris Professore ordinario di Filosofia morale, Università di Pisa Guido Gili Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e della comunicazione, Università del Molise Onorato Grassi Professore ordinario di Storia della filosofia medioevale e direttore del Centro Europeo di Ricerche Filosofiche, LUMSA, Roma Daniella Iannotta Professore associato di Etica della comunicazione, Università di Roma Tre Gian Piero Jacobelli Docente di Etica della comunicazione e Semiotica della moda, Sapienza-Università di Roma Enrico Morresi Giornalista, presiede la Fondazione del Consiglio Svizzero della Stampa Pasquale Rotunno Giornalista professionista, Rai, Roma; docente LUMSA e Università del Molise Marica Spalletta Docente di Cultura, etica e deontologia della comunicazione, LUISS-Guido Carli Renato Stella Professore ordinario di Sociologia delle comunicazioni di massa, Università di Padova Dario Edoardo Viganò Professore di Semiotica e di Storia e critica del cinema, preside dell’Istituto Redemptor Hominis, Pontificia Università Lateranense Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 179 Titoli fascicoli pubblicati • Kant e la scienza • Individuo, stato, libertà • Marx: scienza e ideologia • Scienza: metodo e storia • Sociologia e storia • Riflessioni sulla tecnologia • 1984: comincia il futuro • Origine e sviluppo dell’uomo • Mente e cervello • La ragione nel diritto • Il concetto di regola • Verso un nuovo sapere • Spazio, tempo, evoluzione • La razionalità nella scienza e nella politica • Le scritture della ragione (Italo Calvino) • Galileo e Copernico • Ragione: scienza e morale • Conoscenza e intelligenza artificiale • Oriente e Occidente • Strategie nel guarire • Percezione e memoria • De anima • Il futuro del lavoro tra utopia e realtà • Lo spazio dell’ingegneria nella scienza moderna • Newton e Mach • Dal profondo del pensiero • Scienza e tecnica per la qualità della vita • Scienza e tecnica nel mondo classico • Nel crepuscolo della probabilità. Etica e politica • Dagli automi all’automazione • Metodo e circolazione delle conoscenze • Della felicità • Scienza e tecnica nel Medioevo • Le scienze e i problemi della filosofia • Machina multa Minax • Scienza e tecnica nel Rinascimento • Intelligenza Artificiale • Filosofia e fisica • La malattia e i suoi modelli • Tecnica e filosofia • Tecnologia e società • Oltre la pietra - Scienza, filosofia e teologia • Musica: le ragioni delle emozioni • Il mestiere dello scienziato sociale • Il profilo del tempo • Il senso del tempo • Economia e creatività • Tra scienza e politica; Carlo Matteucci • Il romanzo tra scienza e filosofia • La scienza e l’errore • L’alfabeto di Pitagora • La vittoria di Babele • Tecnologia e vita • Libertà e responsabilità della scienza • Leggi di natura e teorie della mente • Karl R. Popper, 1902-2002: ripensando il razionalismo critico • Etica, cultura, comunicazione • Geymonat, filosofo del rinnovamento • Francesco Barone • Scienza e Islam • Filosofi italiani del Novecento • La scuola nelle tecnologie • Passati e presenti della televisione • Riflessioni sulla chimica I e II • Grammatiche del senso comune • Gli emisferi di Magdeburgo • Incertezza e metodo in medicina (I) e (II) • Mente e natura (I) e (II) • Einstein filosofo (I) e (II) • Epistemologia e storiografia (I) e (II) • Guido Bonatti: astrologia, scienza e letteratura • La sociologia relazionale • Industria Ricerca Cultura (I) e (II) • La razionalità dell’azione umana: prospettive e orientamenti (I) e (II) • Parole della scienza: caso e probabilità • Il medico, lo storico e il giornalista CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ SEDE LEGALE Corso Bernardino Telesio, 25 - 10146 Torino Tel. 011/7441111 - Fax 011/7441200 DIREZIONE GENERALE Via degli Scialoja, 23 - 00196 Roma Tel. 06/36175249 Corso Sempione, 73 - 20149 Milano Tel. 02/34573361 DIREZIONE VENDITE TV Corso Sempione,73 - 20149 Milano Tel. 02/34573344 AREE DI VENDITA PIEMONTE-LIGURIA Corso Bernardino Telesio, 25 - 10146 Torino Tel. 011/7441300 - Fax 011/7441588 LOMBARDIA Corso Sempione, 73 - 20149 Milano Tel. 02/34573295 - 02/34573347 Fax 02/34573318 CENTRO-EST Via Antonio Da Mestre, 19 30174 Venezia Mestre Tel. 041/2385800 - Fax 041/2385825 Corso Porta Borsari, 13/a - 37121 Verona Tel. 045/8036860 - Fax 045/8036869 Viale della Fiera, 13 - 40127 Bologna Tel. 051/6339635 - Fax 051/6339680 Largo Alcide De Gasperi, 1 - 50136 Firenze Tel. 055/672776 - Fax 055/678228 CENTRO-SUD Via degli Scialoja, 23 - 00196 Roma Tel. 06/36175284 - Fax 06/36175293 Via Orazio, 22 - 80122 Napoli Tel. 081/5980621 - Fax 081/5980648 DIREZIONE VENDITE PROGETTI SPECIALI Corso Sempione, 73 - 20149 Milano Tel. 02/34573445 - Fax 02/34573434 DIREZIONE VENDITE RADIO Corso Sempione, 73 - 20149 Milano Tel. 02/34573325 - Fax 02/34573296 RETE VENDITE TV DIGITALI SAT E DTT, WEB, CINEMA ED ESTERO Corso Sempione, 73 - 20149 Milano Tel. 02/34573350 - Fax 02/34573378 DIREZIONE CENTRI MEDIA Corso Sempione, 73 - 20149 Milano Tel. 02/34573290 SITO INTERNET www.sipra.it ABBONAMENTI LICOSA Via Duca di Calabria, 1/1 - 50125 Firenze Tel. 05564831 - Fax 055641257 e-mail: [email protected] sito internet: www.licosa.com Un fascicolo: Italia € 15,00, estero € 22,00 Fascicoli arretrati: Italia € 18,00, estero € 25,00 Abbonamento annuo: Italia € 60,00, estero € 88,00 c/c postale 343509 intestato a: LICOSA Via Duca di Calabria, 1/1 - 50125 Firenze DISTRIBUZIONE IN EDICOLA SODIP, Via Bettola, 18 20092 Cinisello Balsamo (MI) DISTRIBUZIONE IN LIBRERIA MONDADORI, 20090 Segrate (MI) Nuova Civiltà delle Macchine 3/2009 180