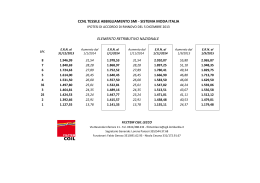

europa lavoro economia newsletter di approfondimento su occupazione, affari sociali e politica economica EDITORIALE Carlo Dell’Aringa APPROFONDIMENTI Federalismo Giuseppe Della Rocca Giovanni Faverin Fabio Pammolli Mario Romeri Nicola Salerno Gilberto Turati I N D I C E EDITORIALE di Carlo Dell’Aringa .......................................................................................................... 3 OSSERVATORIO Italia Pomigliano e le prospettive delle relazioni industriali, di Maurizio Ballistreri................ Ammortizzatori sociali, una riforma che non decolla. La proposta della Cgil................. Certezza delle regole, formazione e rappresentanza secondo Confindustria................. Ires-Cgil, potere d'acquisto e redistribuzione del reddito variabili non indipendenti .... Formazione, intesa a tre in Lombardia sull'apprendistato ............................................... Fisco, se il fattore famiglia eliminasse le distorsioni del quoziente familiare?................ Per l'Isril la partecipazione azionaria collettiva è il modello da preferire ....................... 8 10 12 14 15 17 18 Unione europea Europa 2020, in futuro largo ai colletti verdi..................................................................... Assistenza domiciliare, l'accesso delle famiglie meno abbienti in Italia e Germania...... La mobilità dei giovani europei passa anche per i social network ................................... Eurofound, l'inclusione sociale degli anziani è possibile con il volontariato................... Europa Lavoro Economia Supplemento mensile di AREL Attività Parlamentare e Legislativa Numero di Ottobre 2010 Periodico mensile edito da Arel Servizi srl Registrazione al Tribunale Civile di Roma n. 402 del 22/06/1990 Direttore Enrico Letta Vicedirettore responsabile Mariantonietta Colimberti Coordinamento scientifico Carlo Dell’Aringa e Tiziano Treu Coordinamento redazionale Carla Bassu, Raffaella Cascioli, Marianna Madìa Redazione Carmine Russo (responsabile scientifico) Lucio Cafarelli Eugenio Carlucci Maite Carpio Angela Cipollone Francesca Di Benedetto Davide Integlia Federico Smidile Con la collaborazione di Salvatore Pirrone 19 20 21 21 Internazionale Qual è la definizione ufficiale dei cosiddetti green jobs?................................................. Ecco qual è il ruolo di Internet nella ricerca di un'occupazione ....................................... Flessicurezza, paradigma dell'euromercato del lavoro ..................................................... Le strategie inglesi per combattere la in-work poverty .................................................... Apprendistato, percorso non sempre ad ostacoli .............................................................. 22 23 24 25 26 Saggi I fattori regionali determinanti nel distribuire disuguaglianze........................................ A fronte dell'invecchiamento qual è la generosità dei sistemi pensionistici? ................. I salari minimi riducono l'incentivo a partecipare al mercato del lavoro......................... I lavoratori meno istruiti sono anche i meno disposti a partecipare alla formazione..... 26 27 28 29 APPROFONDIMENTI Lea e spesa standard, nuove frontiere della sanità, di Giuseppe Della Rocca ................. Oltre ai costi standard, i bisogni di salute di domani, di Giovanni Faverin...................... Gli standard di fabbisogno nella sanità italiana, di Fabio Pammolli e Nicola Salerno .... Fabbisogni e costi standard nella giungla del decreto, di Mario Romeri......................... Costi standard, cinque questioni per un decreto, di Gilberto Turati................................ 31 34 36 38 40 STATISTICHE (a cura di Angela Cipollone) Lavoro, per i giovani il grado di istruzione è la linea di frattura tra Nord e Sud ............ 44 IN LIBRERIA (a cura di Carla Bassu) ................................................................................... 49 DAL PARLAMENTO (a cura di Carla Bassu) ...................................................................... 51 EDITORIALE di Carlo Dell’Aringa G li approfondimenti di questo numero della Newsletter includono le relazioni e gli interventi che si sono svolti nel seminario organizzato presso l’Arel sul federalismo fiscale e, in particolare sullo schema di decreto sui costi standard in sanità. Si tratta dello «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario». Alcune parti di questo decreto vanno innanzitutto ricordate. Verranno poi discussi alcuni dei commenti critici che sono stati scritti e qui di seguito riportati. Innanzitutto il decreto fissa il fabbisogno sanitario nazionale standard, che è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria. Per gli anni prossimi, questo fabbisogno – viene precisato nel Decreto – corrisponde al livello di finanziamento che è stato già determinato, d’accordo con le Regioni, e in ossequio ai requisiti di stabilità macroeconomica. E già con questa affermazione-definizione si sgombra subito il campo dall’idea che il fabbisogno nazionale possa essere il frutto di un processo che sale dal basso attraverso la determinazione puntuale dei famosi livelli essenziali di assistenza (Lea). Il vincolo di bilancio viene imposto dall’alto. Il fabbisogno nazionale deve poi articolarsi nei fabbisogni standard regionali. Questo avviene (almeno in via di prima applicazione e a partire dal 2013) applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento (benchmark). Tre sono le regioni di riferimento e sono quelle che garantiscono l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza – in condizioni di efficienza e di appropriatezza – avvalendosi delle risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Se la definizione è questa è difficile negare che il benchmark risponde più ad un criterio di equilibrio economico tra entrate e spese, che a un criterio di qualità e di efficienza delle prestazioni. Come vedremo è su questo punto che si addensano le critiche dei partecipanti al seminario dell’Arel. Vediamo comunque come si snoda ulteriormente il discorso del decreto sulla suddivisione del fabbisogno nazionale nei fabbisogni regionali. I costi standard sono calcolati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: 1) assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; 2) l’assistenza distrettuale; 3) l’assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli – sempre erogati in condizione di efficienza e di appropriatezza – dalla media pro-capite pesata numero di ottobre 2010 3 del costo registrato nelle regioni benchmark. Ora mentre è abbastanza chiaro il concetto di costo medio e di come si può calcolarlo, meno chiaro è il concetto di «in condizione di efficienza e di appropriatezza». Come verranno indicate e misurate queste condizioni? In quali aspetti di qualità e efficienza si articoleranno? Quali indicatori verranno utilizzati? Senza queste e altre indicazioni è facile arrivare alla conclusione che i costi standard saranno semplicemente ricavati dai costi storici delle regioni più virtuose dal punto di vista degli equilibri di bilancio. Certamente i costi dipendono dalla composizione della popolazione per classe di età e di questo il decreto tiene ampiamente conto. Passando, per dare chiarezza all’algoritmo, dall’aggregato al pro-capite, i costi standard (da intendersi essenzialmente come fabbisogni standard) dovrebbero consistere, per ciascun macrolivello di assistenza, in valori pro-capite per fascia di età, calcolati come media della spesa pro-capite per fascia di età registrata nelle regioni benchmark. Viene così individuato il valore percentuale del fabbisogno regionale il quale, rispetto al valore totale, costituisce il fabbisogno standard regionale. A sua volta il fabbisogno standard regionale è annualmente applicato al fabbisogno standard nazionale definito sulla base dei requisiti di equilibrio macroeconomico. E il cerchio, così si chiude. Il cerchio però si chiude, secondo Turati in un modo che, come spiega nel suo approfondimento, lascia del tutto scoperto e nel vago il concetto stesso di “costo standard”. Quel che occorre determinare, infatti, è la quota dei fondi complessivi destinati alla sanità per ciascuna regione. Questa quota (o frazione) viene determinata attraverso il costo standard, il quale moltiplica sia la popolazione pesata di una qualsiasi delle regioni (il numeratore della frazione) sia la popolazione pesata complessiva (il denominatore). È così evidente – spiega Turati – che il costo standard è una semplice costante che moltiplica sia il numeratore che il denominatore della frazione. Aggiunge ben poco al valore della frazione, cioè al 4 numero di ottobre 2010 valore della quota della spesa regionale sulla spesa nazionale. Quello che rileva è solo la popolazione pesata, quella regionale rispetto a quella nazionale, e si tratta di un indicatore di bisogno, non di costo standard. Ma questo – sostiene Turati – è più o meno quello che si fa già oggi. Ben poco, secondo Turati si aggiunge al concetto di “spesa storica”. Va ricordato, invece, che il superamento del concetto di spesa storica era un chiaro obiettivo della legge 42/2009. Il costo standard fa riferimento ad un concetto di costo medio delle regioni con bilanci virtuosi. Ma che fine ha fatto, si chiede Turati, la qualità delle prestazioni erogate? Come distinguere le regioni efficienti da quelle non efficienti? Che ne è della salute dei cittadini come obiettivo dei sistemi sanitari regionali sulla base del quale valutare la loro attività? Turati comunque condivide la impostazione del decreto laddove evita di cascare nella trappola di un approccio bottom-up, cioè di una definizione di un costo standard che parta dalla valutazione del costo di ciascuna prestazione. Aver scelto invece un metodo top-down è uno dei meriti del decreto, secondo Pamolli e Salerno. A parte la eccessiva laboriosità di un procedimento di questo tipo, come si fa a garantire la compatibilità macroeconomica quando si standardizzano i costi e si ricostruiscono i fabbisogni regionali dal basso? Chi garantisce che la somma di tutti i fabbisogni costruiti attraverso un processo dal basso sia uguale al vincolo di bilancio che deve scendere dall’alto? Se questa scelta sarà confermata – sostengono giustamente Pamolli e Salerno nel loro approfondimento – e applicata in toto, sarà superata la cosiddetta sindrome dei soft budget constraints, all’origine dei ripiani generalizzati a piè di lista e dell’inseguimento tra finanziamenti e consuntivi di spesa dell’anno prima, cui si è quasi metodicamente assistito. Circoscrivere la finestra temporale in cui deve svolgersi e finalizzarsi il dibattito non è una diminutio per la politica; al contrario, significa dare il massimo rilievo alle scelte che la politica deve compiere e di cui deve assumere la responsabilità. E fissare i tempi della politica non implica neppure una prevalenza dell’obiettivo della sostenibilità finanziaria su quello della redistribuzione e dell’adeguatezza dell’offerta sanitaria; implica, invece, che le scelte su come coordinare questi due obiettivi debbano essere prese in maniera trasparente e rigorosa, con una visione di programma non affetta da opportunismi. Fra l’altro – dice Turati – i costi per prestazione in sanità esistono già – le tariffe DRG-ROD –, e anche queste hanno poco a che vedere con un vero e proprio costo efficiente. Una volta detto che non si può partire dal costo di ogni prestazione, non si può nemmeno rinunciare, tuttavia, al giusto obiettivo di valutare e apprezzare i comportamenti delle diverse regioni quando esse cercano di realizzare «condizioni di appropriatezza e di efficienza». Secondo Turati non si può rinunciare ad una valutazione della attività delle regioni nel perseguire i risultati programmati in termini di salute dei cittadini, qualità dei servizi, equità nell’accesso ai servizi, e di altre performance che si volessero misurare. Dagli scostamenti dei risultati raggiunti rispetto ad una media generale, si potrebbero ordinare e fare una graduatoria delle regioni e utilizzare le differenze di ogni regione rispetto alla media generale per individuare degli standard di riferimento. In definitiva uscire, come si deve, dalla logica senza sbocco di una standardizzazione minuta, prestazione per prestazione, non deve significare, rinunciare alla individuazione di uno standard di qualità, facendo riferimento al grado di raggiungimento di obiettivi, sia pure di carattere generale, ma che riflettano gli sforzi compiuti dalle regioni verso «l’appropriatezza e l’efficienza delle prestazioni». In questa logica si muove anche l’intervento di Della Rocca, che lamenta come anche nella sanità, come in tutta la pubblica amministrazione manchino procedure efficaci di valutazione. Il tema degli indicatori di prestazione come output rispetto alla spesa (input) è da tempo nella pubblica amministrazione il tema “cenerentola”, spesso eluso ed emarginato e limitato ad una logica solo formale, tra l’altro di scarso succes- so, di sola valutazione del personale. Da questo punto di vista Della Rocca vede il parallelismo tra il lavoro sui costi standard e la legge 150/2009 (la cosiddetta “riforma Brunetta”) la quale sia pure intestardendosi sulla necessità di valutare i singoli lavoratori, apre uno spazio alla valutazione dei risultati raggiunti da ogni singola amministrazione, legando questi ai compensi dei dirigenti responsabili della gestione delle unità amministrative. Un tema di rilevante importanza è come governare la dinamica del costo del lavoro come parte di gran lunga più consistente dei bilanci sanitari. Lo stabilire costi standard significa anche dare maggiore autonomia e responsabilizzare il governo regionale nella attribuzione delle risorse per la contrattazione integrativa delle aziende sanitarie. Secondo alcuni dovrebbe essere esclusa una ipotesi di tre livelli di contrattazione (nazionale, regionale, aziendale) onde evitare una proliferazione delle trattative, pur tuttavia non si può non considerare il paradosso che ciascuna regione è chiamata a rendere conto della spesa sanitaria e delle prestazioni, ma allo stesso tempo deve anche rispondere di incrementi retributivi per la contrattazione nelle aziende sanitarie del suo territorio che vengono definiti in modo uniforme a livello nazionale. Lungo questa linea si muove anche l’intervento di Faverin quando sostiene nel suo approfondimento che la priorità rispetto alla recente manovra del governo è fare sì che al blocco forzato dei contratti nazionali, di per sé negativo, non si sommi quello della contrattazione di secondo livello. E non solo per un’ovvia ragione economica – cercare di ottenere miglioramenti nelle buste paga dei lavoratori pubblici proporzionali all’aumento di produttività ed efficienza – ma perché alla contrattazione integrativa è legato a doppio filo quel processo di rinnovamento del settore pubblico che è iniziato con la riforma del modello contrattuale. L’accordo del 30 aprile 2009 è infatti dotato di un potenziale di innovazione del quale non si può fare a meno se l’obiettivo non è semplicemente “tagliare” ma bensì “ottimizzare” la spesa per i servizi. Spostan- numero di ottobre 2010 5 do il baricentro della contrattazione sul secondo livello, è possibile rendere più concreta la prospettiva di una riqualificazione delle amministrazioni, e collocare la questione del riconoscimento professionale dei lavoratori e l’azione del sindacato a tal fine diretta, in ogni singolo ente, azienda, amministrazione e territorio. Attraverso un negoziato regionale – osserva Della Rocca – possono essere attribuiti incrementi di risorse sui fondi di ciascuna azienda sulla base dei criteri di prestazione e di efficienza economica anche ottenuti e monitorati per mezzo dei costi standard. La contrattazione regionale sarebbe in tale modo circoscritta alla sola funzione di redistribuzione delle risorse, come già di fatto avviene nel settore privato della sanità in cui da tempo la contrattazione regionale svolge un ruolo determinante. I SEMINARI 1/2007. Programmazione, costi e finanziamenti delle infrastrutture in Italia 2/2007. Norme in materia ambientale - Decreto legislativo n. 152/2006 3/2007. Offerte pubbliche d’acquisto e recepimento della direttiva europea 4/2007. Class action 5/2007. È possibile contrastare l’antipolitica? 1/2008. Costituzione e regolazione 2/2008. Mercato del credito e indebitamento delle famiglie in Italia 3/2008. Fondi sovrani 1/2009. La nuova cassa depositi e prestiti 2/2009. La strada per Kabul 3/2009. Dalla «Caritas in Veritate» la chiave di lettura della crisi 1/2010. Le riforme che mancano. Trentaquattro proposte per il welfare del futuro 2/2010. La ripartenza. Analisi e proposte per restituire competitività all’industria del calcio in Italia 3/2010. Oltre guerra e pace. Il Vietnam nel Terzo Millennio 6 numero di ottobre 2010 OSSERVATORIO In questo numero A nche se la crisi colpisce ancora in modo significativo il sistema industriale e il mercato del lavoro del nostro Paese, si comincia a riflettere su quali potrebbero essere le direttrici per il futuro; in questa scia si collocano alcune delle schede che presentiamo quali la proposta della Cgil sugli ammortizzatori sociali e quella della Confindustria sul lavoro; anche in una prospettiva di crescita si colloca il sostegno di molti Paesi ai cd. green job dei quali l’Ufficio di statistica statunitense fornisce una definizione ufficiale e ancora all’apprendistato è dedicato lo studio comparato della London school. Sembre sotto il profilo della formazione presentiamo uno studio Iza sulle regioni per cui i lavoratori con basso livello di istruzione partecipano meno alle occasioni formative. Ma gli effetti della crisi non possono essere dimenticati e a questa funzione sembra assolvere l’indagine Ires sulla crisi dell’occupazione e dei redditi negli anni Duemila, uno studio inglese sui fattori che possono determinare povertà nell’esperienza dell’ultimo biennio ed uno comparato sulle misure adottate per combattere la povertà e la disuguaglianza. Alle politiche del lavoro da una risposta l’intesa tra ministeri dell’istruzione e del Lavoro e Regione Lombardia sull’apprendistato, ma anche l’analisi dell’Isril sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori; e la ricerca di lavoro può essere favorita anche dalle nuove tecnologie come spiega lo studio sul ruolo che può svolgere Internet, mentre uno studio francese compara le esperienza europee sulle politiche adottate per l’occupazione ed uno tedesco verifica gli effetti del salario minimo sull’occupazione femminile. Per le politiche sociali, presentiamo la proposta del Forum delle associazioni familiari sulle politiche fiscali a favore delle famiglie, lo studio comparato dell’European Centre sui servizi di cura destinati agli anziani; ma agli anziani è dedicata anche la scheda che valorizza il ruolo del volontariato in termini di inclusione sociale ed uno studio comparato che esamina i fattori che hanno spinto quattordici paesi a ridurre la spesa pensionistica negli ultimi trent’anni. Per seguire le politiche di sviluppo e integrazione dei giovani esaminiamo la proposta della Commissione europea per favorire la mobilità internazionale per l’istruzione dei giovani. numero di ottobre 2010 7 ITALIA Pomigliano e le prospettive delle relazioni industriali di Maurizio Ballistreri* Si è detto che la Fiat non aveva alternative rispetto al piano presentato ai sindacati, per rilanciare lo stabilimento di Pomigliano d’Arco. Un tentativo di aumentare la competitività di una realtà manifatturiera di grandi dimensioni (certamente segnata storicamente da pessime pratiche di assenteismo di massa), nello scenario globale basato su produzioni standardizzate e delocalizzate, in cui l’industria dell’auto è caratterizzata da una eccedenza di capacità produttiva, stimata intorno al 40%, che finisce per colpire gli anelli più deboli della catena: i fornitori (che ormai producono oltre due terzi del valore di un auto), le comunità locali che subiscono le riduzioni del personale e i lavoratori addetti all’assemblaggio, i cui diritti sociali vengono ridotti. L’intesa sottoscritta con la Fiat dai sindacati Cisl e Uil (e da altre organizzazioni minori) è imperniata sull’utilizzazione per 24 ore al giorno e 6 giorni alla settimana, sabato compreso, degli impianti di Pomigliano, ristrutturato nelle sue linee di montaggio. Le condizioni, nei fatti imposte ai sindacati (tranne la Cgil che non ha firmato l’accordo), per il rilancio dello stabilimento di Pomigliano d’Arco, si è detto sono conseguenza delle esigenze di competitività dell’azienda su scala planetaria, e, quindi, della globalizzazione, per una riconsiderazione dei diritti del lavoro e di quelli sindacali (Pessi R., Ordinamento giuridico ed economia di mercato, Padova, Cedam, 2010). * Ricercatore e Professore aggregato di diritto del lavoro, Facoltà di Economia, Università di Messina. 8 numero di ottobre 2010 Con il “modello-Marchionne” il potere di contrattazione del sindacato sull’organizzazione del lavoro in fabbrica subisce un notevole ridimensionamento, a causa dei profili derogatori determinati al contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici. Deroghe che sono state lette anche in termini di dumping sociale, eccepite sulla base della considerazione «che il nostro ordinamento intersindacale tradizionale, fondato sulla regola della rigida inderogabilità del contratto collettivo nazionale, non impedisce soltanto il dumping sociale, la concorrenza al ribasso, bensì impedisce anche l’innovazione che fa star tutti meglio» (Ichino P., Un case study sull’uso politico della disinformazione, in «Arel europa lavoro economia», 8-9/2010, pag. 35). In ogni caso l’imposizione del nuovo modello produttivo a Pomigliano è una cancellazione di quella contrattazione “strumentale” del sindacato (Giugni G., Diritto sindacale, Cacucci, Bari, 2010), affermatasi dopo l’autunno caldo (per un’ampia panoramica storico-sindacale di quella stagione si veda Benvenuto G., Millenovecentosessantanove. I metalmeccanici e l’autunno caldo, Fondazione Bruno Buozzi, 2009), che ha consentito al sindacato il rafforzamento del potere contrattuale e alla gestione del contratto collettivo nazionale di lavoro nelle aziende (Romagnoli U., Treu T., I sindacati in Italia: storia di una strategia 1945-1976, il Mulino, Bologna, 1977, pag. 262). Il risultato potrebbe essere una disarticolazione dell’attuale assetto del sistema di contrattazione collettiva, tra fuoriuscita del settore auto dal CCNL dei metalmeccanici, per un contratto di settore (che significherebbe un contratto solo per l’azienda torinese), nel mentre Federmeccanica ha già disdettato il contratto di lavoro del 2008. In questa prospettiva è stato evidenziato che l’accordo per Pomigliano costituirebbe una ibridizzazione tra la parte normativa e la parte obbligatoria di un contratto collettivo, che dottrina e giurisprudenza in Italia hanno sempre tenuto distinte. Infatti, la prima riguarda la regolazione dei rapporti individuali, mentre la seconda gli obblighi reciproci tra i soggetti stipulanti: tale distinzione deve ritenersi inviolabile, poiché sostanzialmente costituzionalizzata, a mente del comma 1 dell’art. 39 della nostra Carta fondamentale, posto a garanzia dei principi di libertà sindacale positiva e negativa (così Mariucci L., Note su un accordo singolare, in www.lavoce.info, 21/06/2010). Si è affermato inoltre, che il nuovo modello “produttivistico” della Fiat, arreca un vulnus anche al diritto di sciopero: con l’accordo “imposto” si prevedono sanzioni disciplinari per i lavoratori che scioperano contro di esso. Tale punto dell’accordo sembrerebbe porsi è in contrasto con la previsione dell’art. 40 della Costituzione, che attribuisce allo sciopero lo status di diritto costituzionalmente garantito e sembra trovare sostegno nelle tendenze giuridiche europee: «la prospettiva dalla quale si muove si traduce in termini giuridici nel riconoscere allo sciopero valore di diritto fondamentale (…) tanto da indurre a considerare lo sciopero un diritto “a rischio di estinzione”» (Orlandini G., Sciopero e servizi pubblici essenziali nel processo di integrazione europea. Uno studio di diritto comunitario comparato, Giappichelli, Torino, 2003). L’introduzione di tale clausola, nel quadro dei limiti interni all’esercizio dello sciopero (per un’ampia disamina sulla tematica dei limiti allo sciopero v. Pera G., Serrata e diritto di sciopero, Milano, 1969, pag. 81 e segg.), ha già provocato un dibattito circa l’eventuale lesione del diritto costituzionalmente previsto, sotto il profilo della «libertà dei singoli di astenersi dal lavoro» (Ballistreri M., Le tendenze giuridiche delle relazioni industriali italiane, in «Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti», Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010, pag. 343), anche alla luce della consolidata dottrina e giurisprudenza in materia (in particolare v. Corte di Cassazione 23 luglio 1991, n. 8234) con la limitazione alle funzioni dello sciopero come strumento per la promozione dell’effettiva partecipazione dei lavoratori alla trasformazione dei rapporti economici e sociali (Calamandrei P., Il significato costituzionale del diritto di sciopero, in «Rivista Giuridica Lavoro e Previ- denza sociale», 1952, I; Corte Costituzionale, sentenza n. 290 del 27 dicembre 1974). D’altronde, già prima dell’entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, lo sciopero aveva ottenuto, de facto, un riconoscimento dalla giurisprudenza (Persiani M., Osservazioni sulla dottrina giuslavoristica nel trentennio dopo la Costituzione, in «Argomenti di Diritto del Lavoro», 2/2010, pag. 336). I giudici avevano percepito che la realtà sociale il diritto di sciopero veniva ad essere già ritenuto un requisito essenziale e indeclinabile di una società che volesse essere libera e matura (Suppiej G., Diritto di sciopero e potestà di sciopero nel sistema della Costituzione, in «Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile», 1971, pag. 9 e segg.). Tale clausola (si veda per una generale configurazione giuridica delle clausole di tregua Mancini F., Giugni G., La rilevanza giuridica delle clausole di pace sindacale, in I diritti dei lavoratori. Contrattazione collettiva, diritti sindacali e forme di lotta, Mazzotta, Milano,1976, pp. 107-119) dell’accordo per la Fiat di Pomigliano è possibile configurarla in termini di tregua sindacale, con la possibilità di sanzionarne giuridicamente l’inosservanza? Sul piano dell’evoluzione storico-giuridica del diritto di sciopero, una parte significativa della dottrina giuridica «propone una non irrilevante distinzione circa l’efficacia delle clausole di tregua, sostenendo che esse potevano ritenersi impegnative solo per i sindacati stipulanti, e non per i lavoratori singoli: con la conseguenza che, in caso di sciopero, questi ultimi non sarebbero in nessun caso sanzionabili dal datore di lavoro per violazione delle clausole, ma semmai dovrebbero rispondere, se iscritti, nei riguardi delle rispettive organizzazioni sindacali, per averne violato le (eventuali) direttive contrarie allo sciopero» (Romagnoli U., Treu T., I sindacati in Italia: storia di una strategia 1945-1976, op. cit., pag. 226-227). Settori significati della dottrina giuslavoristica impegnata sul terreno della modernizzazione delle relazioni industriali, hanno declinato tale parte dell’intesa in termini di «sanzioni disciplinari per comportamenti individuali ostruzionistici o di violazione delle clausole dell’accordo non coperti da sciope- numero di ottobre 2010 9 ro» (De Luca Tamajo R., Le criticità del sistema di relazioni industriali, in «Arel europa lavoro economia», 8-9 2010, pag. 32). Così come, sul tema delle deroghe, è stata rappresentata l’esigenza di «ripensare il ruolo tradizionale del contratto nazionale di lavoro. Non è nuova, ma oggi è acutizzata per il fatto che le deroghe possono essere richieste per fronteggiare non solo casi isolati di sostegno allo sviluppo in aree depresse, ma criticità aziendali diffuse causate dalla competizione globale. Non a caso le richiesta di piena agibilità delle deroghe al contratto nazionale è stata fondamentale per la Fiat, fino al punto di spingerla a minacciare l’uscita da Confindustria al fine di liberarsi dal vincolo dello stesso contratto» (Treu T., Editoriale in «Arel europa lavoro economia», 8-9/2010, pag. 4). Al fondo rimane l’esigenza di una riregolazione del nostro sistema di contrattazione collettiva, delle relazioni industriali e del conflitto sociale in grado di tenere in equilibrio i diritti sindacali e del lavoro con le esigenze di competitività delle imprese, per garantire eguaglianza ed efficienza (Okun A.M., Eguaglianza ed efficienza Il grande Trade off, Liguori, Napoli, 1990), poiché «le democrazie capitalistiche si caratterizzano per due diversi livelli di dominio, il dominio dei diritti e quello del mercato». Ammortizzatori sociali, una riforma che non decolla. La proposta della Cgil Lo scorso ottobre la Cgil ha presentato una proposta sulla Riforma degli ammortizzatori sociali, curata da Giovanna Altieri, Lorenzo Birindelli, Ferdinando Di Nicola, Michele Raitano, Claudio Treves. La Cgil osserva preliminarmente che da troppo tempo si parla di riforma degli ammortizzatori sociali, senza che nulla di concreto venga messo in cantiere. Ora, la crisi 10 numero di ottobre 2010 rende necessario un intervento sulla questione. Positivo è stato l’effetto della legge numero 2 del 2009, l’accordo Governo-Regioni con il contributo delle parti sociali, che ha dilatato enormemente gli ammortizzatori in deroga, ma queste misure cessano alla fine del 2010. È, evidente, quindi, che per rispondere ad una crisi che di fatto continua, colpendo imprese e posti di lavoro, ed al costante peggioramento delle forme dei nuovi rapporti di lavoro, è necessario agire in maniera sistemica, e su due fronti. Da un lato, infatti, si devono assicurare risorse e misure adeguate per la copertura, almeno per tutto il 2011; dall’altro, è necessaria una riforma organica dell’intero sistema degli ammortizzatori sociali. Citando fonti autorevoli, quali la Banca d’Italia, il documento della Cgil osserva che il sistema attuale sia scarsamente inclusivo, come dimostrano i requisiti di accesso necessari per usufruire dell’indennità di disoccupazione, e la limitazione di fatto delle misure ai soli lavoratori dipendenti. Ma anche costoro sono spesso discriminati dall’attuale sistema degli ammortizzatori sociali, così come sono escluse le donne, i giovani, gli immigrati, ossia le fasce deboli del mercato. La proposta della Cgil, allora, si basa su un concetto di inclusione attraverso un sistema pubblico ed universale, senza differenze, per tutti i lavoratori. La proposta della Cgil, quindi, intende eliminare il requisivo del biennio assicurativo, considerato il fattore primario di esclusione. Al suo posto verrebbe fissato un minimo di 78 giornate di versamento di contributi quale unico requisito per accedere al sussidio di disoccupazione. Scomparirebbero così le indennità di disoccupazione ridotta e di mobilità. Inclusi tra i beneficiari sarebbero anche coloro che operano autonomamente nei confronti delle imprese, in condizioni di “influsso gestionale prevalente” (articolo 12 legge 223/91). Di conseguenza, verrebbe allargata la contribuzione per queste figure professionali, che potrebbe toccare l’1% del compenso. Anche i lavoratori della Pubblica Amministrazione sarebbero coinvolti. Lo stesso 1% di incremento contributivo sarebbe dovuto da chi ricorra a lavoro a ter- mine, Pubblica Amministrazione inclusa, mentre sarebbe escluso il lavoro stagionale. Nel sistema proposto dalla Cgil, verrebbero compresi anche i lavoratori in somministrazione, computando le giornate svolte senza tener conto né dell’agenzia di fornitura né dell’utilizzatore. Questi elementi sono necessari per attuare effettivamente il principio di un sistema incentrato su due tipo di istituti, come previsto dalla legge delega 247/07, che esclude distinzioni di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa, tipologia di contratti. La Cgil osserva che dal 2003 il legislatore italiano risponde alla segmentazione del mercato del lavoro con la mera proliferazione di tipologie d’impiego sempre diverse e senza un indirizzo complessivo che facesse della stabilità dell’impiego la regola e non l’eccezione. La crisi, ha, ovviamente accentuato questa tendenza, accelerando la sostituzione di forme di lavoro stabili con un precariato sempre più accentuato. Per questo la Cgil ha messo in campo la sua concreta proposta pensata per tutti i lavoratori. Sono previste anche integrazioni tramite la bilateralità ma le misure pubbliche sono imprescindibili, e devono regolare tre aspetti fondamentali: requisiti d’accesso, durata massima della fruizione, importo dell’indennità. Le Regioni avranno anche loro un ruolo importante, qualora venisse accolto il progetto della Cgil, dovendo gestire l’intreccio delle politiche attive, in coerenza con il modello di politiche del lavoro scelto dalla singola Regione. Andando nel dettaglio, per quel che riguarda l’indennità di disoccupazione, essa andrebbe, come detto, unificata; il requisito di accesso (78 giorni di contribuzione) è, come detto, allargato mentre la durata non supererebbe mai l’anzianità aziendale del lavoratore. Entro i primi 6 mesi di beneficio, sarà obbligatorio per i servizi all’impiego curare la compilazione delle competenze del lavoratore. Dal sesto mese di fruizione in poi, il beneficiario, nel progetto Cgil, sarà obbligato ad accettare offerte di formazione coerenti con il bilancio di competenze ed offerte di lavoro congrue, secondo la legge regionale applicata. In caso di se- condo rifiuto non motivato, il lavoratore vedrà decurtata la sua indennità, soppressa qualora ve ne fosse un successivo terzo. L’importo dell’indennità dovrebbe essere l’80% effettivo (sino ad un tetto di 1800 euro netti), con un successivo decalage al 64% entro 12 mesi ed al 50% entro 24. In ogni caso sarebbe possibile integrare l’indennità tramite bilateralità. Quindi, la durata massima dell’indennità di disoccupazione è fissata in 24 mesi per chi ha meno di 50 anni ed il 30 per gli over 50. Per i residenti nel Sud sono previsti sei mesi aggiuntivi. Ulteriori misure sono previste per gli immigrati, per gli apprendisti e per i soci di cooperative. Si deve, poi, prevedere un unico strumento di sostegno al reddito in costanza di lavoro, valido per tutti i lavoratori, rivedendo, quindi, le procedure. In particolare, sarebbe necessario stabilire un confronto preventivo tra sindacati ed imprese prima della richiesta avanzata da quest’ultima per l’attivazione delle procedure di cassa integrazione; inoltre l’impresa, tranne quelle di piccole dimensioni, contestualmente alla richiesta di cassa integrazione, l’impresa sarebbe tenuta a presentare una dichiarazione di apertura sul futuro dell’impresa stessa e sulle ragioni del ricorso alla cassa integrazione, prevedendo il rientro dei lavoratori posti in cassa integrazione, pur ammettendo una possibilità di risoluzione dei rapporti di lavoro, qualora la situazione presentasse difficoltà strutturali insormontabili o connesse a ristrutturazioni profonde e sostanziali; Come per i beneficiati da indennità, anche per i cassaintegrati andrebbe previsto l’utilizzo dello strumento della formazione, soprattutto qualora fosse prevista una risoluzione del contratto di lavoro al termine della Cassa Integrazione. Secondo la Cgil le necessità ordinarie stimabili per questo tipo di riforma sono rappresentate dagli stanziamenti pubblici per gli ammortizzatori in deroga previsti per gli anni 2004-2008, valutabili in circa 600 milioni annui. Si tratta di procedere gradualmente (dopo una fase transitoria di stabilizzazione di questo concorso pubblico) alla universalizzazione della contribuzione per qualunque attività economica. Queste contribu- numero di ottobre 2010 11 zioni dovrebbero tutte affluire all’Inps, con una gestione economica distinta da quella relativa al fondo cassa integrazione. La Cgil propone, inoltre, di superare la frammentazione tra le diverse forme di contribuzione. Un altro punto fondamentale della proposta della Cgil riguarda il collegamento con le politiche attive. Si tratta di un tema fondamentale ma che richiede condivisione tra tutte le parti coinvolte, in modo da finalizzare all’effettivo rafforzamento delle competenze e del capitale umano i periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali. Secondo la Cgil va riaffermata la primazia del soggetto pubblico, il quale deve indirizzare il lavoratore verso iniziative di politica attiva più adatte a lui. Occorre, comunque, rivedere gli incentivi, anche affrontando il tema di un beneficio fiscale per le imprese disposte ad assumere a tempo indeterminato beneficiari di indennità di disoccupazione. Non si nega, infine, valore alla bilateralità, che però deve essere di natura integrativa e non condizionante. La riforma coprirebbe i suoi costi tramite l’allargamento della base contributiva per la disoccupazione e la cassa integrazione a tutti i settori ed a tutte le tipologie coinvolte; inoltre, si opererebbe all’interno delle attuali coperture contributive, in modo da ridurne la frammentazione. Il rapporto e le slides della relazione illustrata da Giovanna Altieri durante la conferenza stampa sono consultabili sul sito: http://www.ires.it/files/upload/ammortizzatori sociali_testo definitivo.pdf http://www.ires.it/files/upload/presentazione ammortiz_soc. 4ott10.pdf Certezza delle regole, formazione e rappresentanza, secondo Confindustria Un patto per la crescita, l’occupazione e la competitività. Sono queste le proposte 12 numero di ottobre 2010 avanzate dagli industriali italiani nel corso di un convegno organizzato a Genova da Viale dell’Astronomia a fine settembre. Ad illustrale è stato nell’occasione Alberto Bombassei, vicepresidente di Confindustria per le relazioni industriali, affari sociali e previdenza di Confindustria e sono state successivamente sintetizzate da Giorgio Usai, direttore Confindustria relazioni industriali, sicurezza, affari sociali. La crisi di questi anni ha accelerato cambiamenti già in atto ed ha acuito la consapevolezza della necessità e dell’urgenza di questi cambiamenti. Secondo Bombassei, per continuare a generare ricchezza ed occupazione si deve puntare su due grandi direttrici: internazionalizzazione e innalzamento delle conoscenze, entrambe legate alla crescita dimensionale delle imprese. Per questo serve un maggior controllo produttivo, capitale umano all’altezza e regole semplici. Un punto fondamentale è, poi, quello della flessibilità organizzativa, che consenta un miglior utilizzo degli impianti produttivi, e che dovrebbe essere collegata ad una retribuzione del lavoro legata al merito ed ai risultati. Nei giorni precedenti il convegno, la presidente Marcegaglia aveva rivolto un invito a tutte le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e a tutti i sindacati per ragionare assieme sulle priorità della politica economica per il rilancio della crescita del Paese. Confindustria ritiene necessario che tutti, politici e sindacati compresi, siano chiamati a collaborare per realizzare convergenze per la crescita, la competitività e l’occupazione. Secondo Confindustria è prioritario per le imprese ottenere: 1) normali livelli di produttività; 2) normali condizioni operative per il maggior utilizzo degli impianti; 3) certezza dell’attuazione degli accordi sottoscritti. Le parole d’ordine quindi sono normalità e certezza. Senza queste non c’è, per Confindustria, possibilità di crescita e di sviluppo. Per questo Confindustria propone un Patto di convergenza con tutte le parti sociali, chiedendo che nel frattempo si metta in atto concretamente ciò che già esiste, non essendo, infatti, possibile pensare che lo status quo sia soddisfacente per le imprese, ma anche per lo stesso sistema Paese. Essenziale per Confindustria è la possibilità di reperire persone qualificate e formate secondo le esigenze del mercato. Attualmente, invece, le imprese sono costrette a formare loro i neo-assunti, che spesso partono da zero avendo scelto indirizzi di studio non richiesti dal mercato del lavoro. Confindustria propone che le parti sociali lavorino per rimediare a questo gap di formazione, favorendo la formazione continua attraverso fondi paritetici, ma anche tramite contrattazione collettiva e gestione degli ammortizzatori sociali. Anche gli enti locali e lo Stato devono fare la loro parte, così come le istituzioni di ricerca. Si deve, però, evitare che le esigenze di crescita formativa diventino occasione di nuovi conflitti. Bombassei ricorda che l’occupazione non si crea per decreto ma solo realizzando un effettivo incontro tra domanda ed offerta di lavoro. E per fare questo è necessaria la collaborazione di governo, Regioni, imprese e sindacati per superare una serie di deficienze che attualmente limitano in maniera pesante l’incontro di cui Bombassei parla. Si deve, quindi, lavorare con serietà per superare gli ostacoli alla crescita, ma è anche necessario attuare ciò che già esiste. Non è, infatti, possibile continuare ad affermare che la flessibilità altri non è che precarietà. La flessibilità, invece, è fondamentale per la competitività. Confindustria ricorda che il lavoro non standard non è né precario né privo di tutele, se non quando viene usato in maniera impropria. Quel che è urgente è un sostegno per i lavoratori costretti a periodi di inattività, periodi che devono diventare sempre più brevi grazie a quel miglior incontro domanda-offerta di lavoro di cui si diceva. Ma quel che deve contare non è il “posto di lavoro”, ma il “lavoro”, individuando per esso forme di garanzia e tutela non ideologiche. Un’idea importante e da portare avanti è quella del Contratto di apprendistato, che deve essere la strada per inserire i giovani nel mercato del lavoro. Questo tipo di contratto deve fare perno sull’impresa che deve essere invogliata a formare un giovane da inserire poi nel suo organico. Serve un quadro normativo semplificato per poter sviluppare questo tipo di contratto, come quello a tempo determinato e quello di somministrazione a termine. Ed è necessario che passi il principio, sostenuto da Confindustria, secondo il quale ogni giorno di lavoro deve essere utile per la pensione, superando quei requisiti minimi di anzianità necessari oggi per acquisire il diritto alla pensione. Per quel che riguarda il fondamentale capitolo della formazione, Confindustria propone un interessante rovesciamento di prospettiva. Le imprese potrebbero assumere i migliori talenti con contratto a tempo indeterminato, iscrivendoli poi, con costi a carico dell’azienda, ad un corso di Dottorato di ricerca o ad un Master universitario con un progetto concordato tra azienda ed Università. Conseguito il Dottorato o il Master, toccherà al giovane scegliere se rimanere nell’azienda che lo ha fatto formare, accettando le condizioni che questa sarà tenuta a proporgli, o “licenziare” l’azienda stessa sfruttando le competenze acquisite altrove. In questo modo vincerebbero tutti gli attori coinvolti. I giovani perché acquisirebbero competenze specializzate con una ricerca applicata all’industria, competenze facilmente spendibili sul mercato; le imprese perché investirebbero risorse per formare propri ricercatori (qualora questi fossero invogliati a rimanere); lo stato perché sostenendo le imprese e la ricerca con forme di fiscalizzazione mirata favorirebbe la crescita competitiva del Paese, trattenendo quei “cervelli” che oggi fuggono all’estero. Ma tutto questo non può realizzarsi se non si ha certezza delle regole. Nessuna impresa di Confindustria, afferma Bombassei, ha mai violato o intendo violare i diritti dei lavoratori. Ma bisogna chiarirsi su concetti fondamentali. Si viola qualche diritto se si cerca di evitare (con accordi sindacali) che pochi furbi danneggino imprese e lavoratori con i loro comportamenti scorretti? Chi si dice malato non essendolo esercita un diritto o imbroglia? Inoltre, gli accordi firmati hanno valore o sono semplice cartaccia? Dato che non è possibile avere unanimità dei consensi, l’impresa può garantirsi l’effet- numero di ottobre 2010 13 tività dell’accordo individuando “sanzioni” che scatteranno solo se venissero messi in atto comportamenti scorretti? Nel 2009 si è concluso un accordo che ha riformato gli assetti della contrattazione nazionale, accordo che conferma il valore del contratto nazionale e della contrattazione aziendale. Quindi, si chiede ancora Bombassei, perché insistere a sostenere che Confindustria intende cancellare i contratti nazionali? L’accordo del 2009 è di “tipo partecipativo” e può essere sviluppato nella sua attuazione pratica e sta dando prova positiva. Ma se non si ha la certezza di un rispetto dell’accordo non è possibile pensare a nessuno sviluppo. È ora necessario “fare un primo tagliando” all’accordo del 2009, confrontandosi con i sindacati, sia che abbiano firmato o meno (come la Cgil) l’accordo suddetto. Secondo Confindustria non si potrà non ammettere che l’accordo del 2009 risponde proprio all’esigenza, indicata dalla Cgil, di costruire un contratto nazionale “più largo e generale”. Confindustria osserva che per una migliore competizione, che andrà a vantaggio di tutti, è necessario assicurare alle imprese un miglior utilizzo degli impianti, con un orario di lavoro più flessibile (concordato ovviamente con i sindacati). Sarebbe, inoltre, necessaria una nuova flessibilità delle retribuzioni, che andrebbero sempre più legate ai risultati conseguiti dall’impresa, tramite premi variabili di produttività. Mancano però effettive regole sulla rappresentanza. E molti problemi nascono proprio da qui. È, dunque, necessario, mettere concretamente in atto quanto deciso da Confindustria e da tutti e tre in sindacati Confederali nel 2008 (principi inseriti nell’accordo del 2009 non firmato da Cgil). Si deve quindi giungere a nuove regole di rappresentanza, tramite accordo interconfederale e non tramite legge. Confindustria è pronta a raccogliere la sfida, perché da sempre ritiene “momento intrinseco” della relazioni di lavoro il rapporto di collaborazione fra imprese e sindacati. Occupazione e competitività. Le proposte di Confindustria per crescere, adesso, Genova 24-25 settembre 2010, Magazzini del Cotone. 14 numero di ottobre 2010 Le proposte di Confindustria sul lavoro sono consultabili su: http://www.adapt.it/acm-online/Home/BollettinoAdapt/Ordinario/4ottobre2010n3 3/documento8739.html http://www.adapt.it/acm-online/Home/BollettinoAdapt/Ordinario/4ottobre2010n3 3/documento8740.html Ires-Cgil, potere d’acquisto e redistribuzione del reddito variabili non indipendenti Rispetto agli altri Paesi industrializzati l’Italia sconta debolezze strutturali del sistema economico-produttivo che hanno reso l’attuale crisi più profonda in termini di crescita. È quanto emerge da un rapporto dell’Ires Cgil che ha analizzato le perdite accumulate nelle retribuzioni nel corso degli ultimi due anni. L’aggiornamento dell’analisi sui salari e la produttività: La crisi dei salari: crescita, occupazione e redditi perduti negli anni Duemila è stata presentata a Roma a fine settembre dal presidente dell’Ires-Cgil, Agostino Megale. Il presidente dell’Ires-Cgil nell’occasione ha ricordato che nel 2009 l’analisi si era concentrata sulla dinamica dei salari durante la fase acuta della crisi economica. Oggi, dopo due anni dall’esplosione della crisi stessa nell’economia reale, il rapporto studia le perdite accumulate nelle retribuzioni, ed in generale nella nostra economia. Sono, poi, evidenziate le debolezze strutturali non risolte, anzi spesso accentuate, del sistema economico-produttivo italiano. Queste debolezze non sono certo di oggi, ma sono emerse almeno nell’ultimo decennio ed hanno reso la crisi più profonda rispetto a quanto accaduto negli altri Paesi industrializzati. Risultato di queste debolezze, a parere di Ires-Cgil, è che si è perso un decennio in fatto di crescita, occupazione, produttività e salari netti. Dal 2001 al 2010, infatti, il Pil, l’occupazione e la produzione hanno registrato una crescita pari a zero con un’inflazione assai più alta di quella degli altri Paesi europei, un aumento del debito pubblico ed un saldo negativo della bilancia dei pagamenti. Tutto questo porterà a recuperare i livelli di Pil del 2007 (già molto bassi rispetto agli altri Paesi) solo nel 2015, mentre l’occupazione non risalirà prima del 2017. Tutto questo non può non ripercuotersi sui salari netti. Secondo le stime di Ires-Cgil, le retribuzioni contrattuali rispetto ad un’inflazione dell’1,7% nel 2010 crescono del 2,1%, così come le retribuzioni di fatto, mentre quelle nette crescono solo dell’1,9%. Si evidenzia, quindi, un aumento della pressione fiscale pari allo 0,2% in corso d’anno. Nel biennio della crisi, però, la pressione cresce dello 0,4% mentre l’incremento medio reale dei salari nel 2009-2010 risulta essere di soli 16,4 euro mensili. Ma se si prende in considerazione anche la crescita delle retribuzioni calcolando l’abbattimento del reddito dovuto al massiccio ricorso alla cassa integrazione, si osserva che l’aumento netto reale in busta paga, per tutti i lavoratori dipendenti, è pari a soli 5,9 euro al mese. Il rapporto osserva, inoltre, che se è vero che analizzando la dinamica dei salari in confronto all’inflazione (Ipca) nel decennio 2000-2101 si riscontra una sostanziale tenuta del potere d’acquisto, è anche vero che raffrontando la dinamica delle retribuzioni lorde e nette con l’inflazione effettiva (deflatore dei consumi), non si può non notare che la questione salariale ha generato, sempre tra il 2000 ed il 2010, una perdita cumulata di potere d’acquisto dei salari lordi di fatto di 3384 euro (nel 2002 e 2003 si sono persi addirittura 6000 euro). Se a questo dato si somma la mancata restituzione del fiscal drag si giunge alla cifra di 5453 euro in meno per ogni lavoratore dipendente alla fine del decennio. Inoltre, tra il 2000 ed il 2008, a parità di potere d’acquisto, le retribuzioni lorde italiane sono cresciute del 2,3%, quindi molto meno rispetto a quanto verificatosi nello stesso periodo per i lavoratori inglesi (+ 17,40%), francesi (+ 11,1%) ed americani (+ 4.5%). In Italia, secondo i dato Ocse, inoltre, si registra un’iniqua di- stribuzione del reddito. 15 milioni di lavoratori dipendenti guadagno oggi meno di 1300 euro netti al mese; circa 7 milioni ne guadagno meno di 1000 (il 60% di questi lavoratori sono donne). Inoltre, oltre 7 milioni di pensionati di vecchiaia o anzianità guadagnano meno di 1000 euro netti al mese. Si tratta di dati significativi che evidenziano una crisi dei salari, messa anche in evidenza dalla flessione del reddito delle famiglie italiane che supera il 6% (meno 1100 euro netti l’anno). Causa e conseguenza della crisi è proprio la caduta della quota distributiva del lavoro sul reddito nazionale. Secondo dati di Mediobanca, tra il 1995 ed il 2008 i profitti netti sono cresciuti del 75,4% circa; dal 1990 ad oggi, si è, inoltre, registrata una forte crescita dei redditi da capitale (rendite), crescita che ha toccato l’87%. Al contrario, i salari netti sono rimasti al di sotto del loro valore reale dell’anno 2000. Cade anche, ed è molto grave, la quota di investimenti in rapporti ai profitti dell’intera economia. Questa quota, negli ultimi trent’anni, ha infatti perso il 38,7%. Caduta dei redditi reali dei lavoratori e mancanza di investimenti e produttività non possono che mettere in crisi tutto il sistema Italia, il quale arranca rispetto a quelli dei Paesi europei più competitivi. Ires-Cgil, La crisi dei salari: crescita, occupazione e redditi perduti negli anni Duemila, Roma, settembre 2010. Una sintesi del rapporto è reperibile su: http://www.adapt.it/acm-online/Home/BollettinoAdapt/Ordinario/4ottobre2010n3 3/documento8720.html Formazione, intesa a tre in Lombardia sull’apprendistato A settembre il ministero del Lavoro, il ministero dell’Istruzione e la Regione Lombar- numero di ottobre 2010 15 dia hanno firmato l’Intesa Percorsi formativi in apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, dando così il via all’apprendistato di primo livello in Lombardia. Obiettivo dell’intesa è l’attivazione di percorsi formativi in apprendistato volti al contrasto della dispersione scolastica e contro le forme di sfruttamento del lavoro minorile, tramite contratti irregolari o altre forme di negoziato non legali. L’intesa pone al centro la persona ed intende valorizzare tutti i modi, siano essi formali o meno, di apprendimento, compresi i percorsi formativi in azienda. Inoltre, l’intesa si propone di fornire nuovo valore educativo e formativo al lavoro manuale. Si intende mettere concretamente in atto il dettato dell’articolo 35 della Costituzione per quel che riguarda l’elevazione professionale dei lavoratori, e questo tramite forme di apprendistato che rendano il lavoro vero mezzo formativo della persona, sia sul piano tecnico professionale, sia su quello educativo e culturale. L’intesa ha per oggetto la regolamentazione dei profili formativi e delle varie modalità di apprendimento, anche in assetto da lavoro. Sarà questo il modo per consentire ai giovani di raggiungere qualifiche professionali utili per l’inserimento nel mercato del lavoro. Per questo scopo, verranno sviluppati strumenti adatti, modalità organizzative e didattiche nuove, integrando sempre di più il sistema educativo di istruzione e formazione con il mercato del lavoro. La Regione avrà il compito di verificare gli esiti e la qualità del percorso formativo ed educativo mentre libero sarà il diritto di scelta da parte del singolo per quel che riguardale sedi e le modalità del percorso formativo. Destinatari dei percorsi formativi sono i giovani (l’età è stabilita dalla normativa generale vigente), che saranno assunti con contratto di apprendistato per l’espletamento del “diritto-dovere di istruzione e formazione”, per una durata che l’intesa genericamente definisce “congrua” alla qualifica da conseguire, sulla base dei crediti formativi acquisiti, e verrà stabilita dal 16 numero di ottobre 2010 piano formativo individuale, che è parte integrante del contratto di apprendistato. Il giovane che completerà il percorso formativo di apprendistato di primo livello, conseguirà il riconoscimento di una qualifica professionale, secondo le leggi vigenti. È, inoltre, possibile, che il giovane consegua il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso formativo, sia esso interno all’azienda o esterno ad essa. Per quel che riguarda più in dettaglio il piano formativo, l’intesa stabilisce che il monte ore è di regola fissato in 400 ore di formazione annua, interna o esterna all’azienda, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale, certificato dalle istituzioni accreditate, anche per il tramite di enti bilaterali. Il Piano formativo individuale è parte integrante del contratto di apprendistato, e comprende il bilancio delle competenze del giovane apprendista, gli obiettivi da raggiungere, le modalità ed i tempi necessari per il raggiungimento di questi obiettivi; è previsto non solo il coinvolgimento del giovane ma anche quello, fondamentale, della sua famiglia. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sono demandate ai contratti collettivi di lavoro, stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, da associazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, fermi restando gli standard generali fissati dalle regioni competenti (qui la Lombardia). La certificazione delle competenze è rilasciata secondo le modalità previste per i percorsi in diritto e dovere di istruzione e formazione previste dalle normative regionali e nazionali, e può essere sia intermedia, qualora il giovane non completi il percorso formativo o non venga ammesso agli esami finali, sia finale, con superamento dell’esame finale. La formazione così certificata viene iscritta nel libretto formativo personale. Viene, infine, istituita la figura del tutor, a cui è affidato il coordinamento generale delle diverse attività previste dal percorso formativo. Il tutor deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’accreditamento regionale o dal DM 28 febbraio 2000. In alternativa, può essere un maestro artigiano, riconosciuto come tale dalla normativa o dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, anche nell’ambito della bilateralità per i percorsi di istruzione e formazione professionale. Al tutor è demandato il compito di affiancare l’apprendista durante tutto il percorso formativo, tramite azioni di sostegno individuale. Il tutor deve, inoltre, monitorare e valutare le attività dell’apprendista ed il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale del giovane. Il testo dell’intesa si trova in: http://89.96.217.172/public/portalefp/allegati/SCARICA %20IL%20TESTO%20INTESA%20ART%2048.pdf Fisco, se il fattore famiglia eliminasse le distorsioni del quoziente familiare? Il Forum delle associazioni familiari interviene sul tema del quoziente familiare proponendo l’introduzione del cosiddetto fattore familiare. Infatti il Forum delle associazioni familiari rileva come il quoziente familiare di cui si parla nel dibattito italiano, fondato sul modello francese, rischia di favorire i redditi più alti. Il Forum al riguardo presenta una sua proposta. La riforma fiscale annunciata dal governo si pone l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale prima di tutto sulle famiglie e sul lavoro dipendente. Per fare ciò il governo è tornato a parlare di quoziente familiare, impostato sul modello attuato in Francia. Il Forum delle associazioni familiari contesta che il modello cui vorrebbe ispirarsi il governo rischierebbe di favorire i redditi alti e quindi necessiterebbe di alcuni correttivi. Ed è per questo che al riguardo il Forum avanza una sua proposta: il fattore fami- glia. Il principio-cardine alla base del fattore poggia infatti sul correttivo per cui la quota di reddito esentasse si “sottrae” dal basso, cioè dalla parte bassa del reddito, quella oggi tassata al 23%, anziché dalle fasce più elevate (e, quindi, più tassate). Insomma, per tutti il risparmio fiscale sarebbe uguale e commisurato appunto alla misura del 23%, cancellando quei limiti dovuti alla progressività dell’Irpef che finivano (nel sistema del quoziente) per premiare di più i redditi maggiori. La quota di reddito che viene a costituire la parte esentasse e quindi la No Tax Area familiare che è costituita stabilendo e quantificando i costi di mantenimento e accrescimento di ogni componente il nucleo familiare, ai quali si sommano il costo del mantenimento del percettore del reddito. Nel fattore famiglia determinanti per stabilire la riduzione del reddito imponibile sarebbero il costo dei figli, costo del coniuge a carico, il numero dei componenti il nucleo, situazioni di non autosufficienza, disabilità, vedovanza ed altri eventuali parametri utili. Il fattore famiglia, nella proposta del Forum, potrebbe risultare superiore al reddito, questa parte eccedente il reddito viene tassata in modo negativo per cui può diventare un credito d’imposta o in alternativa un assegno. Questa tassazione negativa si collega inevitabilmente al sistema attuale degli assegni familiari. Il meccanismo della tassazione però non supplisce e quindi non parifica l’attuale sistema misto delle detrazioni più assegni familiari, se non per i redditi alti. Per ottenere questa parificazione si renderebbero necessari correttivi. Il Forum avanza la proposta di prevedere un “Contributo di sostegno” legato al reddito familiare che si aggiungerebbe alla detrazione per la No Tax Area. Il Forum calcola anche il costo eventuale del fattore famiglia, e lo calcola come differenza rispetto all’attuale sistema Irpef. Immaginando un’applicazione graduale partendo dalle famiglie con carichi familiari maggiori, per esempio numero di figli superiore a 3 il costo sarebbe di 0,9 miliardi di euro. Il costo invece salirebbe a 16 miliardi di euro a regime e quindi per tutti i figli. La proposta infine prevede che il sistema della No Tax numero di ottobre 2010 17 Area rimanga tale a tutti i livelli quindi esente da tassazione locale, ma ovviamente al contrario ogni regione potrebbe aumentarne la soglia o aumentare i fondi per gli assegni familiari specie nelle regioni dove ci siano situazioni di svantaggio delle famiglie rispetto ad altre aree. La proposta è disponibile online: http://www.forumfamiglie.org/tema/Fisco/allegati/doc umento_467.pdf Per l’Isril la partecipazione azionaria collettiva è il modello da preferire Nella nota pubblicata nel n. 26 della Rivista on-line dell’Isril, Giuseppe e Marcello Bianchi si soffermano su quali possano essere le prospettive della partecipazione finanziaria dei lavoratori in Italia, alla luce delle esperienze straniere e del quadro normativo nazionale. Gli autori precisano in primo luogo l’ambito dell’indagine sottolineando che si può avere “partecipazione dei lavoratori” quando ad essi siano attribuiti diritti di proprietà e/o di controllo; e che per “diritto di proprietà” si deve intendere il diritto a percepire una quota prefissata del reddito residuale dell’impresa, mentre per “diritto di controllo” si intende il diritto a partecipare alle scelte di gestione dell’impresa. Fatta questa distinzione, lo scritto distingue tre funzioni/obiettivi a cui la partecipazione finanziaria può tendere e per ognuna di esse individua possibili elementi positivi o problematici per la sua realizzazione. In particolare: – la partecipazione quale strumento di produttività può mirare a risolvere situazioni conflittuali tra capitale e lavoro e a responsabilizzare maggiormente i lavoratori “allineando” gli incentivi tra azionisti e la18 numero di ottobre 2010 voratori attribuendo a questi ultimi azioni o in alternativa retribuzioni correlate al risultato d’impresa; – la partecipazione quale strumento per il controllo dell’impresa risponde sia ad esigenze di democrazia economica, sia ad esigenze di ampliare l’orizzonte delle scelte imprenditoriali ad una dimensione non solo di breve redditività degli investimenti. Ma questa tipologia di partecipazione è di fronte ad un bivio dal momento che se la partecipazione al controllo è svincolata dal possesso di azioni, si ripropone il problema del disallineamento di obiettivi tra dipendenti e azionisti; ma se la partecipazione al controllo dipende dal possesso di azioni, emerge il problema dell’azione collettiva, cioè della difficoltà di trovare forme di coordinamento efficaci tra i dipendenti azionisti in grado di evitare i rischi di freeriding e più in generale di inefficacia della partecipazione dei dipendenti; – la partecipazione quale canale di finanziamento speciale per l’impresa può riuscire a rendere più credibile la politica aziendale agli occhi del mercato o di finanziatori esterni; essa può però realizzarsi solo in aziende di minori dimensioni che rendano possibile e significativo il contributo dei lavoratori. Dal confronto delle diverse funzioni, gli autori ricavano la convinzione che sia da privilegiare il modello di partecipazione azionaria collettiva in grado di garantire l’equilibrio e la complementarietà tra le caratteristiche di strumento di produttività, strumento di controllo e strumento di finanziamento, che possono essere assicurate dalla seguenti caratteristiche: – la natura azionaria della partecipazione e la conseguente proporzionalità tra diritti di partecipazione al controllo e diritti di proprietà; – la gestione collettiva delle azioni, eliminando, o almeno riducendo al minimo, costi di esercizio comune dei diritti di voto, e la non alienabilità nel breve periodo delle azioni; – la previsione di misure agevolative, che favoriscano il contributo dei lavoratori al finanziamento dell’impresa attraverso lo strumento dell’azionariato collettivo. L’articolo è consultabile alla pagina: http://www.isril.it/newsletter/2010/pdf/isril_newsletter_ 2010_26.pdf UNIONE EUROPEA Europa 2020, in futuro largo ai colletti verdi Nei tre obiettivi cardine della nuova strategia dell’Unione europea “Europa 2020” vi è anche quello di favorire la transizione a un modello di crescita sostenibile. In un discussion paper, preparato dalla Commissione europea per la Conferenza ministeriale della Presidenza belga, si affrontano i risvolti occupazionali del cammino verso un’economia più “verde” più efficiente e più competitiva. Gli stati membri, in concerto con la Commissione europea, hanno già avanzato una serie di proposte nell’ambito dell’efficienza energetica, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, del carbon capture, della modernizzazione delle infrastrutture, della ricerca e dell’agricoltura sostenibile. Nella fase di implementazione di queste iniziative sarà necessario individuarne gli effetti sulla distribuzione e sull’organizzazione del lavoro. Alla luce di una crisi economica che nel 2009 ha determinato la perdita di 4 milioni di posti di lavoro, l’Europa è chiamata ad assicurarsi che la transizione verso una green economy sia portatrice di un miglioramento del panorama occupazionale. In questo contesto, gli stati membri e le istituzioni comunitarie devono agire nel solco tracciato dalla strategia “Europa 2020”, nella quale la sostenibilità ambientale e l’elevazione del target occupazionale al 75% della popolazione sono indicati come obiettivi paralleli. In aggiunta, le molteplici e spesso contrastanti interpretazioni della nozione di green jobs hanno portato la Commissione a suggerire di concentrare gli sforzi sull’individuazione di una strategia per assicurare all’Europa un livello di capitale umano adeguato alla inevitabile modernizzazione del mercato del lavoro. La Commissione prevede che la transizione verso un’economia più sostenibile comporterà una redistribuzione intra-settoriale nel mercato del lavoro, senza però determinare una variazione significativa dei livelli occupazionali. Nei settori più espostienergetico e manifatturiero ad alta intensità energetica- vi sarà però una contrazione delle opportunità lavorative, con una riduzione che interesserà prevalentemente le aree dell’Europa meridionale. Il nuovo quadro economico comporterà un aumento delle richieste provenienti dalle imprese di manodopera e professionalità ambientali, i cosiddetti “colletti verdi”. In una prima fase, la Commissione prevede che l’introduzione di nuove tecnologie favorirà il segmento ad alto tasso di formazione. Tuttavia, una volta completata la transizione tecnologica, le fasce meno specializzate potranno beneficiare della probabile nascita ed espansione di un nuovo tessuto industriale. I governi saranno chiamati a mettere in campo politiche formative volte alla preparazione di profili professionali maggiormente consoni a un mercato del lavoro “verde”. La dimensione qualitativa della transizione verso la sostenibilità non è ancora ben chiara. Tuttavia, la Commissione ha individuato alcune potenziali criticità. L’impatto sarà concentrato su professioni esercitate prevalentemente da uomini: occorre quindi vigilare sui eventuali squilibri di genere. Inoltre, l’elevato tasso di perfezionamento delle tecnologie potrebbe, nel medio-lungo termine, comportare una contrazione della domanda occupazionale L’obiettivo principale delle istituzioni, a livello nazionale ed europeo, dovrà essere quello di evitare che i risvolti negativi del passaggio a un’economia sostenibile diven- numero di ottobre 2010 19 tino strutturali. Un precoce e costante dialogo con le parti sociali potrebbe, in questo contesto, favorire l’individuazione di risposte condivise. La condivisione tra soggetti istituzionali delle attività di monitoraggio e delle informazioni da esse derivanti potrà innescare dei processi virtuosi di policy learning. A livello comunitario, le risorse finanziarie provenienti dal Fondo Sociale Europeo per lo sviluppo sostenibile sono impegnate dal 2000 a sostenere iniziative e interventi in questo campo. Background paper, Belgian Presidency Ministerial Conference on Promoting Green Employment: a major indispensable driver behind a successful transition towards a competitive low carbon economy, Brussels, 28-29 September 2010 Il rapporto è disponibile sul sito: http://www.adapt.it/acm-online/Home/BollettinoAdapt/Ordinario/4ottobre2010n3 3/documento8728.html Assistenza domiciliare, l’accesso delle famiglie meno abbienti in Italia e Germania In uno studio dal titolo Paying for longterm care, i due autori R. Rodrigues and A. Schmidt affrontano il tema della spesa pubblica e privata per i servizi di assistenza destinati alle persone anziane nei Paesi europei e analizzano i fattori socio-economici che renderanno sempre più necessario per tali paesi un maggiore investimento nel settore e nelle nuove modalità di assistenza. L’invecchiamento demografico dell’Europa e l’allungamento delle aspettative medie di vita chiamano in causa la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e, in particolare, dei regimi di assistenza di lungo ter20 numero di ottobre 2010 mine agli anziani, non solo perché aumenterà il numero degli assistiti, ma perché si prevede una riduzione dell’offerta di assistenza. Già oggi, in molti Paesi europei la carenza di professionalità di questo tipo è compensata dagli influssi migratori. In aggiunta, il progressivo aumento dell’età pensionabile e la crescente apertura del mercato del lavoro alle donne rendono più difficile l’assistenza degli anziani non autosufficienti all’interno del contesto familiare. Aumenterà di conseguenza il ricorso al mercato per questo genere di servizi. Questi fenomeni richiedono, alla luce del ruolo chiave dei sistemi sanitari nazionali, un approfondimento delle possibili ricadute sulla spesa pubblica. Nella maggior parte dei Paesi europei, i servizi sanitari prevedono regimi di assistenza gratuita o sovvenzionata su base universale. Raramente, tuttavia, questi regimi riescono a soddisfare interamente la domanda di assistenza e ricorrono quindi a meccanismi progressivi di perequazione sulla base di requisiti di reddito. Un’analisi della spesa assistenziale attuale rivela che la maggior parte dei paesi europei impiegano tra l’1 e il 2% del Pil, e che nessun paese supera la soglia del 4%. I livelli di spesa sono generalmente più alti laddove è più alta la percentuale di anziani che ricorrono a forme di assistenza professionale. Dai dati emerge inoltre una forte propensione a privilegiare le modalità di assistenza c.d. “istituzionali” (ricovero in strutture ospedaliere, ospizi), anche se soltanto una minima parte degli anziani usufruisce di questi servizi (il 3,3% in media). I dati rivelano inoltre che gli oneri sostenuti dalle famiglie che usufruiscono di un contributo pubblico parziale per i servizi assistenziali sono spesso molto significativi, e soprattutto molto più alti rispetto ai servizi sanitari: in Austria, ad esempio, l’onere può raggiungere anche l’80% della pensione. Per compensare, alcuni Paesi hanno introdotto soglie massime di incidenza sul reddito e sistemi di entrate progressivi. Tuttavia, la preponderanza di soggetti a basso reddito nella categoria di coloro che usufruiscono di servizi assistenziali in alcuni paesi rivela la presenza di alcuni aspetti regressivi. In particolare, si evidenzia che in alcuni paesi (Germania, Italia, Austria), ossia quei Paesi dove il settore pubblico non fornisce direttamente servizi ma eroga un contributo di sostegno, le famiglie meno abbienti hanno un accesso molto più limitato alla assistenza domiciliare. Questo dato dimostrerebbe che in questi Paesi il ricorso a metodi di assistenza informale (familiare o in nero) è molto più diffuso, rendendo la possibilità di ricevere assistenza domiciliare fortemente contingente alla sua economicità e disponibilità. R. Rodrigues and A. Schmidt, Paying for long-term care, European Centre, Vienna, Policy brief, September, 21 p., (2010) Il rapporto è disponibile sul sito: http://www.euro.centre.org/data/1283437589_95069.p df cazione, compresi i social network, le istituzioni di qualsiasi livello, gli insegnanti e gli stessi studenti; ma è anche importante affinare gli strumenti di apprendimento delle lingue per consentire un’ottimale fruizione dell’esperienza di vita e studio all’estero. Ulteriori ostacoli individuati all’espansione dell’esperienza formativa sono le differenze delle regole di accesso tra alcuni paesi e la spendibilità dei crediti nelle strutture formative di appartenenza, al punto tale che si propone l’idea di predisporre una guida a livello europeo che sia applicabile da tutti gli Stati membri. Ulteriore problema posto è quello di poter fruire di strumenti di valutazione che attestino e garantiscano l’alto livello della formazione erogata. Youth on the Move, Communication of the European Commission, COM(2010) 477,15 September 2010. Il rapporto completo è consultabile alla pagina: La mobilità dei giovani europei passa anche per i social network Nel luglio del 2009 la Commissione europea aveva pubblicato un Libro verde per lanciare una consultazione sulle modalità per superare le difficoltà della promozione della mobilità per l’istruzione dei giovani, anche come strumento per combattere l’isolamento, il protezionismo e la xenofobia. Il rapporto che proponiamo contiene i risultati di quella consultazione. L’aspetto maggiormente apprezzato delle politiche di educazione collegate alla mobilità tra paesi è quello di favorire l’acquisizione di competenze internazionali ed interculturali che favoriscono l’occupabilità dei giovani. Il rapporto sottolinea come sia necessario incrementare l’utilizzo di questa risorsa coinvolgendo tutti gli strumenti di comuni- http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf Eurofound, l’inclusione sociale degli anziani è possibile con il volontariato In occasione della giornata mondiale dell’anziano, Eurofound ha pubblicato uno studio sul ruolo che può svolgere il volontariato per facilitare l’inclusione sociale degli anziani: un’inclusione fondamentale considerando anche i cambiamenti demografici che interesseranno tutti i Paesi dell’Europa nei prossimi anni e che vedranno un incremento della popolazione appartenente alla fascia di età tra i 65 e i 79 anni. Lo studio della Fondazione europea si basa sull’analisi della situazione presente in diversi Paesi e mira a valorizzare il ruolo del volontariato anche come strumento gene- numero di ottobre 2010 21 rale di inclusione sociale, anche a prescindere dalle diverse condizioni storiche, culturali, socio-economiche e politiche che caratterizzano le diverse realtà nazionali. Il coinvolgimento degli anziani e soprattutto quello dei più vecchi in attività di volontariato è però anche un problema di motivazione ad aggregarsi in gruppi di attività e ad abbandonare una situazione di isolamento che rischia di essere più gravosa soprattutto nei paesi in cui più elevata e lunga è l’aspettativa di vita. Un ulteriore aspetto sottolineato è che il coinvolgimento nell’attività di volontariato è anche un problema culturale, dal momento che gli anziani sono considerati di solito i destinatari di queste organizzazioni, mentre occorrerebbe sviluppare e utilizzare competenze e capacità di questa fascia di popolazione; in questo senso, il coinvolgimento attivo degli anziani, proprio perché aumenta il senso di autostima ed autopercezione può considerarsi di per sé un obiettivo perseguito. Del resto questo processo di autostima ed autofiducia rafforza le energie e le competenze dei soggetti coinvolti che si trasformano in risorse per la stessa attività delle organizzazioni di volontariato. Secondo lo studio il coinvolgimento nell’attività di volontariato può avere un effetto positivo per: – prevenire il senso di isolamento che è spesso considerato uno dei più seri problemi legati all’esclusione sociale; – migliorare lo status di salute individuale considerato uno dei maggiori rischi di esclusione sociale; – costruire nuovi contatti e reti sociali che possono costituire un supporto sociale e possono essere visti come una precondizione per promuovere l’inclusione sociale in tutta la società; – sviluppare nuove capacità e competenze a livello individuale e di società che possono facilitare l’accesso ai servizi sociali; – riguadagnare nuova fiducia e autostima attraverso lo sviluppo individuale e il riconoscimento pubblico del proprio lavoro e della propria attività. 22 numero di ottobre 2010 Il rapporto è consultabile alla pagina: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/55/en/ 1/EF1055EN.pdf INTERNAZIONALE Qual è la definizione ufficiale dei cosiddetti green jobs? L’Ufficio nazionale di statistica statunitense ha destinato 8 milioni di euro di fondi per lo stimolo per l’economia alla elaborazione di una definizione ufficiale di “green jobs”, che è stata diffusa per la prima volta alla fine di settembre. Negli Stati Uniti centinaia di milioni di dollari in fondi federali per lo stimolo dell’economia sono stati indirizzati verso il Massachusetts per creare i cosiddetti green jobs. Tuttavia non esiste alcuna definizione ufficiale di green jobs e questo rende le autorità di controllo sospettose che soldi pubblici possano essere destinati a progetti che hanno poco a che fare con l’ambiente. L’Ufficio nazionale di statistica statunitense ha destinato così 8 milioni di euro di fondi per lo stimolo per l’economia alla elaborazione di una definizione ufficiale di green jobs, che è stata diffusa per la prima volta alla fine di settembre. I green jobs comprendono dunque: 1) i lavori nelle attività imprenditoriali che producono beni o servizi a beneficio dell’ambiente o per la tutela delle risorse naturali; 2) i lavori nei quali le mansioni comprendono rendere i processi di produzione più rispettosi dell’ambiente e delle risorse naturali. La prima tipologia di lavori comprende beni e servizi venduti ai consumatori, incluse anche le attività ricerca e sviluppo, installazione e servizi di mantenimento. Tra que- sti sono contemplati: a) Energia da fonti rinnovabili, quali evento, biomassa, sole, oceano, acqua, gas naturale e rifiuti solidi municipali; b) Prodotti e servizi che stimolino l’efficienza energetica e la sua immagazinazione, come ad esempio le tecnologie Smart Grid; c) Prodotti o servizi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento e dei gas di scarico, riciclaggio dei rifiuti e riutilizzo dei materiali; d) Prodotti e servizi finalizzati alla conservazione delle risorse naturali, come quelli legati all’agricoltura organica e biologica, alla gestione della terra, delle foreste e delle acque (di mare, fiume, pioggia); e) Attività legate alla sensibilizzazione pubblica, all’istruzione e al training sui temi della tutela ambientale. La seconda tipologia di lavori comprende coloro che si occupano della ricerca di tecnologie e pratiche più rispettose dell’ambiente, del loro sviluppo, manutenzione e utilizzo, nonché della loro diffusione presso gli stabilimenti produttivi. Tra queste sono contemplate: a) Tecnologie e pratiche che generano energia da fonti rinnovabili, quali vento, biomassa, sole, oceano, acqua, gas naturale e rifiuti solidi municipali; b) Tecnologie e pratiche per promuovere l’efficienza energetica negli stabilimenti, come ad esempio la cogenerazione; c) Tecnologie e pratiche finalizzate alla riduzione dell’inquinamento e dei gas di scarico, riciclaggio dei rifiuti e riutilizzo dei materiali; d) Tecnologie e pratiche finalizzate alla conservazione delle risorse naturali come quelle legate all’agricoltura organica e biologica, alla gestione della terra, delle foreste e delle acque (di mare, fiume, pioggia). Adottando questa definizione, l’Ufficio statistico statunitense ha individuato 2.154.700 stabilimenti, operanti negli Stati Uniti, che producono beni e servizi a beneficio dell’ambiente o per la tutela delle risorse naturali su un totale di 9 milioni di imprese censite dall’ufficio statistico nel 2009. La maggior parte di questi stabilimenti si configura nel settore delle costruzioni (38,1%), seguito da quello dei servizi professionali a privati e imprese (36.2%). Bassa è invece la presenza dei green jobs nel settore delle risorse naturali e minerarie (8,5%), nel manifatturiero (3,6%), nel commercio e trasporto (2,3%) e nell’istruzione (1,2%). Notice of comments received and final definition of green jobs, U.S. Bureau of Labor Statistics, 21 September 2010. Testo disponibile online su: http://webapps.dol.gov/FederalRegister//HtmlDisplay.as px?DocId=24258&AgencyId=6 Ecco qual è il ruolo di Internet nella ricerca di un’occupazione L’analisi indica non solo che l’uso di Internet aumenta la probabilità di trovare un lavoro nei 12 mesi seguenti ma anche che tale aumento è significativo e maggiore per i gruppi di minoranza etnica. Tale effetto potrebbe essere dovuto alla maggiore disponibilità di informazioni online oppure con il minore costo di ricerca di un’occupazione tramite Internet. Nell’ultima decade, il tasso di diffusione di Internet ha conosciuto un sensibile aumento. Internet ha cambiato significativamente il percorso di reclutamento e di ricerca di un lavoro e ha migliorato i canali di comunicazione tra datori di lavoro e le persone in cerca di un’occupazione. Questo studio usa dati per Stati Uniti, Germani e Corea del Sud per analizzare il ruolo di internet nel processo di ricerca di un’occupazione. La prima parte del lavoro analizza il profilo demografico e socio-economico di coloro che cercano un lavoro tramite Internet e valuta come questo profilo sia cambiato nel tempo (in particolare dalla fine degli anni Novanta). I risultati dai dati statunitensi (per il periodo 1998-2003), dai dati tedeschi (per il periodo 2003-2007), e dai dati sud-corani (per il periodo 19992006) indicano che l’utilizzo di Internet a numero di ottobre 2010 23 scopo di ricerca di un posto di lavoro è fortemente correlato con le caratteristiche demografiche e socio-economiche osservabili. In particolare, coloro che cercano lavoro su Internet sono mediamente più giovani, vengono da famiglie con redditi più elevati e sono caratterizzati da più alti tassi di istruzione. Lo studio mostra anche che, negli Stati Uniti e in Germania, l’uso di Internet è meno frequente tra i disoccupati che appartengono a gruppi di minoranza (come ad esempio, gli immigrati). La seconda parte del lavoro fornisce una stima dell’impatto della ricerca di un’occupazione tramite Internet e la probabilità di trovare un lavoro e uscire dalla disoccupazione. L’analisi indica non solo che l’uso di Internet aumenta la probabilità di trovare un lavoro nei 12 mesi seguenti ma anche che tale aumento è significativo: +5% in Germania, +6,7% nella Corea del Sud e +7,1% negli Stati Uniti rispetto a chi non utilizza Internet per cercare lavoro. Tale impatto sembra più positivo alla fine degli anni Novanta (nel 1998 per gli Stati Uniti e nel 1999-2000 per la Corea del Sud) e maggiore per i gruppi di minoranza etnica, quali gli afro-americani e gli ispanici negli Stati Uniti e gli immigrati in Germania. Per gli afro-americani che sono alla ricerca di un lavoro su Internet, la probabilità di occupazione nei 12 mesi seguenti è maggiore di 10,2% rispetto a coloro che non usano Internet, mentre per gli ispanici tale percentuale sale al 12,3%. Per il gruppo di immigrati in Germania, l’impatto di Internet sulla probabilità di trovare un’occupazione è circa tre volte maggiore rispetto allo stesso impatto stimato sulla popolazione totale. Questi risultati potrebbero essere dovuti alla maggiore disponibilità di informazioni online oppure al minore costo di ricerca di un’occupazione tramite Internet. Più bassi costi di ricerca potrebbero infatti indurre un maggior numero di disoccupati appartenenti alle minoranze (che sono più sensibili ai costi rispetto ad altri gruppi nella popolazione) a cercare lavoro più intensamente. In altre parole, sostengono gli autori, Internet potrebbe aiutare a ridurre i costi barriera della ricerca di un’occupazione. 24 numero di ottobre 2010 Farrukh Suvankulov, 2010, Job Search on the Internet, E-Recruitment, and Labor Market Outcomes, RAND project L’analisi è consultabile su: http://rand.org/staff/RAND_RGSD271.pdf Flessicurezza, paradigma dell’euromercato del lavoro Di fronte alla crisi del 2007 i governi degli stati membri dell’Ue hanno avuto risposte ambigue nei confronti del mercato del lavoro e della disoccupazione. La tendenza generale è stata quella continuare con la riforma del mercato del lavoro, secondo il paradigma della flessicurezza. Ma l’adozione di politiche di protezione del salario minimo e dell’occupazione da parte di alcuni stati, ha contribuito enormemente a reintrodurre un dibattito su questi strumenti che sembrava dimenticato. Il Cee – Centre d’etude de l’emploi, ha pubblicato lo scorso settembre, uno studio dal titolo «la politicha per l’impiego in Europa: quali reazioni alla crisi?». Le politiche d’impiego in europa hanno ricevuto sono state oggetto di profonde modifiche a partire dal 1990. Ma le politiche per l’impiego messe in campo da ogni stato membro negli ultimi anni, grazie anche alla spinta propulsiva della Strategia europea per l’impiego a partire dal 1997, hanno dovuto far fronte ora alla crisi recente. Tali politiche negli scorsi anni consistevano in misure d’attivazione e incentivazione al lavoro, e tenevano conto del compromesso tra flessibilità del mercato del lavoro e sicurezza, facendo riferimento appunto al paradigma della flessicurezza. La bassa congiuntura del 2007 si è tradotta, come è noto, con un peggioramento rapido della situazione del mercato del lavoro, con un aumento consistente di disoccupazione concentrata soprattutto tra i lavoratori giovani e poco qualificati. L’autore Erhel constata che di fronte a questa situazione la risposta dei governi europei è stata ambigua dal momento che si è continuato ad attuare riforme precedentemente prefissate, soprattutto in ambito di politiche attive del lavoro, senza considerare tempestivamente la necessità di un cambio di strategia al fine di contenere gli effetti della crisi sul mercato del lavoro. Nonostante questa tendenza generale negli stati membri dell’Ue, alcuni paesi hanno fatto comunque ricorso da una parte a degli strumenti di protezione del lavoro attraverso la disoccupazione parziale, e dall’altra a politiche di sostegno del reddito (interventi sul reddito minimo). Il ricorso a tali strumenti ha sicuramente limitato il peggioramento della situazione del mercato del lavoro, soprattutto – constata Erhel – nei paesi continentali. Inoltre, la reintroduzione di tali politiche di intervento a sostegno dei lavoratori e del reddito ha contribuito enormemente a riaccendere il dibattito su questi strumenti, dibattito che sembrava quasi del tutto dimenticato, soprattutto nei nuovi stati membri dell’Ue. C. Erhel, Les politiques de l’emploi en Europe: quelles réactions face à la crise?,Centre d’études de l’Emploi, Noisy-le-Grand, Document de travail, n° 129, septembre, 29 p., (2010). Reperibile al sito: http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/129politique_emploi_europe_reactions_crise.pdf Le strategie inglesi per combattere la in-work poverty Nel Regno Unito il numero di famiglie povere in cui sono presenti lavoratori è aumentato negli ultimi 10 anni. Nonostante ciò gli effetti della crisi sul mercato del lavoro non sono stati così marcati come previsto, e sicuramente più contenuti rispetto alle crisi precedenti. Questo grazie alla capacità di contrattazione tra le parti sociali. Per diminuire il rischio di povertà tra le famiglie “lavoratrici”, bisogna mettere in atto politiche ad hoc, orientate ad aumentare il salario orario, allungare le ore lavorate dai lavoratori part-time, e accrescere il valore dei benefit e del credito d’imposta. La nota presentata dall’Ippr – Institute for public policy research – effettua una analisi sulla in-work poverty, ossia su quella fascia di lavoratori che guadagnando un salario molto basso non riescono ad emergere con la loro famiglia oltre la linea della povertà. Con questo studio si effettua una analisi delle dinamiche di povertà tra la popolazione inglese osservando le caratteristiche socio-economiche individuali e familiari. La ricerca condotta attraverso dati aggiornati che fanno riferimento a due periodi: 1996/97, e 2008/09, rileva che negli ultimi 10 anni in Uk il numero di famiglie classificate come povere tra quelle in cui sono presenti lavoratori è aumentato. Scendendo nel dettaglio, si osserva che la percentuale di bambini poveri che vivono in famiglie lavoratrici è passata dal 50% del totale dei bambini poveri registrati nel 2005/06 (per la precisione 1,1 milioni) al 61% registrati invece nel 2008/2009 (1,7 milioni). Per quanto riguarda gli adulti invece, ai dati aggiornati al 2008/09, il 60% di loro vive in famiglie “lavoratrici” povere. Chiaramente il rischio di in-work poverty è più alto nelle famiglie in cui lavora un solo membro del nucleo familiare. Ma nonostante ciò, gli autori affermano che gli effetti negativi della recente crisi sul mercato del lavoro del Regno unito sono stati più contenuti rispetto alle precedenti crisi. Questo è dovuto alla capacità di coordinamento e contrattazione delle parti sociali, raggiungendo intese sui dilazionamenti di pagamento e sulle riduzioni di orario di lavoro. Per far fronte alla povertà di famiglie in cui son presenti lavoratori, gli autori (considerando le misure di successo che sono state adottate per far fronte alla crisi) individuano quattro specifiche aree di intervento per allontanare tale rischio. La prima strategia è quella di numero di ottobre 2010 25 aumentare il salario orario, puntando a politiche di incremento della produttività del lavoro. Particolarmente importante per quelle coppie in cui nessuno dei due partner lavora full-time ed ambedue hanno paghe molto bassi, è l’opzione di allungare l’orario di lavoro mantenendo la stessa paga oraria, anche se questo indurrebbe il rischio di riduzione del tempo libero, rischio che dovrebbe essere controbilanciato dalla predisposizione di maggiori servizi di assistenza ai figli. Le altre due strategie riguardano la possibilità di prevedere incentivi per i lavoratori che vivono in coppia, aumentando il valore dei benefit come pure quello del credito d’imposta. G. Gottfreid and K. Lawton, In-work poverty in the recession, Institute for Public Policy Research, London, Briefing note, September, 12 p., (2010). Reperibile al sito: http://www.ippr.org.uk/members/download.asp?f=/eco mm/files/inwork+poverty+sep2010.pdf Apprendistato, percorso non sempre ad ostacoli Il percorso di apprendistato di solito dura tre anni tranne che in Irlanda dove la durata è di quattro anni; il periodo di durata più breve si registra in Inghilterra dove l’apprendistato si conclude in uno o al massimo due anni. Quasi tutti i paesi prevedono periodi di formazione fuori dall’attività lavorativa che di solito si aggira intorno ad un giorno alla settimana e in alcuni casi (Francia) questo periodo di studio è assicurato da strutture pubbliche deputate proprio a questo scopo, mentre in altri Paesi (Irlanda, ma anche Francia) c’è un coinvolgimento diretto di strutture dei datori di lavoro per perfezionare le competenze acquisite durante l’attività lavorativa. La Svizzera è il paese con il maggior numero di apprendisti (43 su 1000); seguono la Germania con 40, l’Australia con 39, l’Austria con 33, la Francia con 17, l’Inghilterra e l’Irlanda con 11. Australia, Austria, Inghilterra e Svizzera concentrano le iniziative di apprendistato nel settore dei servizi; in Francia è sviluppato anche il settore delle costruzioni e dell’industria; in tutti i casi le giovani donne sono sovrarappresentate nel settore dei servizi. The state of apprenticeship in 2010: International comparisons, Australia, Austria, England, France, Germany, Ireland, Sweden, Switzerland, Centre for Economic Performance, London, 40 p., (2010). Lo studio è disponibile online su: La London School of Economics and Political science ha pubblicato un rapporto sullo stato dell’apprendistato nel 2010 in sette Paesi (Australia, Austria, Inghilterra, Francia, Germania, Irlanda e Svizzera). http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/special/cepsp22.pdf Lo studio distingue tra Paesi che privilegiano l’apprendistato come principale percorso formativo post-obbligo, paesi che puntano sia sull’apprendistato che sui corsi di formazione professionale (Austria, Germania, Svizzera) e paesi che non hanno l’istituto dell’apprendistato anche se intendono introdurlo (Svezia) e sottolinea come il maggior coinvolgimento dei datori di lavoro in termini di ore, energie e risorse si verifichi nei paesi a modello duale. SAGGI 26 numero di ottobre 2010 I fattori regionali determinanti nel distribuire disuguaglianze Attraverso i dati Eu-Silc per l’anno 2006, il working paper dal titolo Measures of po- verty and inequality in the countries and regions of EU presenta una mappa dei livelli di povertà e disuguaglianza nei Paesi europei, a livello nazionale e regionale. Gli indicatori considerati sono: reddito mediano, coefficiente di Gini e curva di Lorenz, tassi di povertà. L’indagine dell’Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita è la principale fonte di informazioni sugli standard di vita e di povertà nei paesi membri. Essa è stata effettuata per l’Ue 15 nel 2004 e dal 2005 coinvolge tutti gli stati membri. L’indagine è finalizzata ad ottenere campioni rappresentativi sia a livello Ue sia a livello nazionale, ed è articolata per diversi sottogruppi: sesso, dimensione della famiglia, tipologia della stessa e gruppi socio economici. Il limite della metodologia è che per campioni e dimensione non è sufficiente a fornire statistiche, stime e raffronti a livello sub nazionale, o almeno non lo è per tutte le nazioni. I dati che emergono dal rapporto evidenziano un basso reddito medio in Paesi quali Portogallo, Lettonia e Lituania. Tra queste il valore medio più basso di reddito si trova in Lettonia, mentre il valore più alto è in Lussemburgo. La Lettonia si distingue anche per il suo alto tasso stimato di povertà, la Repubblica Ceca invece si caratterizza per il suo più basso tasso di povertà stimato, anche se il suo reddito medio è piuttosto basso. Il rapporto invece per quattro nazioni, Francia, Italia, Spagna e Repubblica Ceca, si è spinto a misurare la povertà, il reddito medio, le disuguaglianze a livello regionali attraverso sub campioni. Il risultato più evidente e abbastanza omogeneo per le quattro nazioni è che i fattori regionali svolgono un ruolo determinante nel distribuire o creare le disuguaglianze. Infatti la maggior parte di esse sono riscontrate all’interno delle regioni dei singoli stati, ovviamente in alcuni in maniera più evidente rispetto ad altre. Questo dimostra come le politiche nazionali che distribuiscono le risorse a livello regionale sono strumento fondamentale per eliminare o ridurre le disuguaglianze e la povertà. Dai dati si evidenzia come l’Italia e la Francia abbiano i differenziali di povertà più estremi tra le varie regioni, nel caso della Francia soprattutto fra le singole aree all’interno delle stesse regioni, mentre le altre due nazioni, Spagna e Repubblica Ceca hanno valori più omogenei. Per esempio in Italia il tasso di povertà nelle regioni del nord varia da un tasso del 8,10% a Trento, al 16,54% di Bolzano. Nel centro Italia la forbice si ampia e infatti si passa da un minimo di tasso pari al 10,58% della Toscana al 27,88% del Molise. Nel Sud invece il divario rispetto alle altre aree del paese si accentua e si passa da un tasso minimo di povertà pari al 30,81% della Basilicata al 35,74% della Puglia. La Sicilia invece ha un tasso pari al 39,79% mentre la Sardegna del 19,04%. Dai dati si evince come tra le varie macro aree del Paese, Sud, Nord, centro il differenziale in termini di tasso di povertà è netto sia in termini assoluti che in termini medi. N.T. Longford, Measures of poverty and inequality in the countries and regions of EU, Palma de Mallorca, Ecineq working papers, n° 2010/182, 30 p., (2010). Testo disponibile online su: http://ideas.repec.org/p/inq/inqwps/ecineq2010182.html A fronte dell’invecchiamento qual è la generosità dei sistemi pensionistici? Il paper del Max Planck Institute for the Study of Societies esamina le determinanti della tempistica delle riforme pensionistiche di segno restrittivo che negli ultimi tre decenni hanno caratterizzato i Paesi più industrializzati. La tendenza ad introdurre riforme di carattere restrittivo è comunemente spiegata in termini di preoccupazione nei confronti numero di ottobre 2010 27 dell’invecchiamento della popolazione e delle conseguenze che questo potrebbe avere sulla spesa pubblica. Lo stesso invecchiamento potrebbe porre un freno alle riforme, dato il crescente peso elettorale delle classi di età più anziane. In altri termini, ad avviso dell’autore, la ricerca quantitativa non ha ancora dimostrato una relazione positiva tra l’invecchiamento della popolazione e la tendenza a ridurre la generosità dei sistemi pensionistici. Focalizzando l’attenzione su 14 dei Paesi più industrializzati (tra cui Italia, Germania, Francia, Svezia, Stati Uniti), l’autore ha identificato e classificato 118 riforme intervenute tra il 1981 ed il 2005. Tali interventi di riforma sono stati classificati, come retrittivi o espansivi sulla base di tre principali dimensioni: i requisiti per l’accesso alla pensione; la formula alla base del calcolo della stessa; i meccanismi di indicizzazione. Delle 118 misure, 2 sono state scartate, non avendo avuto alcuna efficacia; 51 hanno una caratterizzazione esclusivamente espansiva; 65 una tendenza retrittiva. Tra queste ultime 62 possono essere considerate complessivamente restrittive e 43 di queste hanno esclusivamente un carattere restrittivo (mentre le restanti 19 combinano elementi restrittivi con altri, di tipo espansivo). L’analisi econometrica è condotta con diversi modelli, che analizzano la potenziale correlazione della probabilità di introdurre una riforma restrittiva, rispetto a numerose variabili indipendenti, di tipo economico e politico. Dal punto di vista della dimensione economica, si conferma che la scarsa crescita esercita una importante influenza sulla probabilità di introdurre misure restrittive; al contrario la correlazione con il tasso di disoccupazione non è statisticamente significativa. Contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettati, inoltre, sembra non significativa anche l’influenza dell’invecchiamento della popolazione, sia nella sua caratterizzazione attuale, sia nelle previsioni future. Con riguardo ai fattori politici, invece, risulta piuttosto evidente la maggiore probabilità di effettuare tale tipo di riforma durante il primo anno di legislatura (quan28 numero di ottobre 2010 do le elezioni sono ancora lontane e si possono prendere decisioni impopolari). Al contrario non sembrano esercitare una influenza importante né il tipo di partiti al governo, né la forma costituzionale o la frammentazione del quadro politico. Neanche la condizione che il Paese sia candidato ad entrare nell’Unione Monetaria Europea sembra essere di grande rilievo. J.J. Fernandez, Economic crisis, high public pension spending and blame-avoidance strategies: Pension policy retrenchments in 14 social-insurance countries, 1981-2005, Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne, MPIfG discussion paper, n° 10/9, 45 p., (2010). Il paper è disponibile on line, all’indirizzo: http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp10-9.pdf I salari minimi riducono l’incentivo a partecipare al mercato del lavoro Lo studio di J.T Addison e O. Demet Ozturk dal titolo Minimum wages, labor market institutions and female employment and unemployment: a cross-country analysis prende spunto da un analogo paper di Neumark e Wascher’s del 2004 e valuta l’impatto dei salari minimi su occupazione e disoccupazione femminile in 16 Paesi Ocse (tra i quali l’Italia) tra il 1970 e il 2008. La presenza di salari minimi sembra ridurre l’incentivo alla partecipazione al mercato del lavoro, e tale effetto non sembra maggiore nei Paesi con mercati meno regolamentati (come sostenuto nel paper di Neumark e Wascher’s (2004). Il rapporto in esame analizza gli effetti del salario minimo nel periodo 1970-2008 in 16 paesi Ocse partendo dai dati di un im- portante studio del 2004 che ne stima gli effetti tra gli adolescenti e giovani adulti. La differenza tra i rapporti però non consiste solamente nel diverso e più ampio periodo in esame ma sostanzialmente nell’esaminarne gli effetti su di un gruppo specifico che generalmente viene trascurato nella letteratura in materia, cioè la donna in età adulta. Il campione quindi è rappresentato da persone di sesso femminile tra i 25 e i 54 anni. Questo gruppo specifico costituisce un gruppo cd. di bassa produttività del lavoro e quindi a basso salario per il suo storico basso accumulo di capitale umano derivante dalle frequenti interruzioni delle esperienze lavorative e il suo limitato accesso all’istruzione e alla formazione; i dati e le valutazioni sono interpretate con l’aggiunta del dato della disparità salariale di genere. Nonostante i dati al riguardo fossero pochi il rapporto evidenzia che gli aumenti dei salari minimi si traducono in bassa occupazione e scarsa partecipazione. Infatti i dati testimoniano coerentemente, a prescindere dal metodo utilizzato, che l’elasticità del tasso di occupazione femminile in riferimento ad aumenti del salario minimo varia da un –0,051 a un –0,102 nel caso in cui si analizza il tasso di occupazione solo femminile. Nel caso in cui invece il dato femminile lo si considera insieme a quello dei giovani la sostanza dell’esito non cambia e il tasso varia da un –0,174 a un –0,209. Altro dato che emerge dalla valutazione dei dati è che nei paesi ad alta regolamentazione del mercato del lavoro, divario salariale alto (soprattutto a causa di bassa produttività delle donne o occupazione femminile concentrata nei settori a bassa retribuzione), tassi di fecondità alti e salari minimi alti, corrispondono al contrario effetti negativi sia sull’occupazione femminile che sulla loro partecipazione alla vita lavorativa. Inoltre risulta anche che agli effetti sull’occupazione femminile derivanti dall’introduzione di un salario minimo non influiscono altri fattori quali le modalità di fissazione del salario stesso, attraverso contrattazione o stabiliti per legge, il grado di sindacalizzazione dei rispettivi mercati del lavoro. J.T Addison and O. Demet Ozturk, Minimum wages, labor market institutions and female employment and unemployment: a cross-country analysis, Institute for the Study of Labor, Bonn, Discussion paper, n° 5162, September, 32 p., (2010). Il documento è disponibile online su: http://ftp.iza.org/dp5162.pdf I lavoratori meno istruiti sono anche i meno disposti a partecipare alla formazione In uno studio redatto per l’Iza dal titolo Why Do Low-Educated Workers Invest Less in Further Training? gli autori Didier Fouarge, Trudie Schils e Andries de Grip analizzano le ragioni della minore partecipazione dei lavoratori con basso livello di istruzione rispetto a quella dei lavoratori con elevato livello di istruzione. I risultati mostrano che due sono le ragioni fondamentali: il basso ritorno economico dell’investimento e la loro più bassa propensione alla formazione. Lo studio in esame analizza le ragioni della minore partecipazione dei lavoratori con un livello di istruzione basso alla formazione professionale. La novità dello studio in esame è che rispetto ai precedenti analizza le eterogeneità dei rendimenti di formazione tra lavoratori istruiti e non. La seconda novità è che lo studio in esame cerca anche di risalire alle cause di questa minore partecipazione mentre la letteratura precedente si limitava a fotografare il dato. I dati che emergono evidenziano due cause principali nella minore partecipazione dei lavoratori non istruiti rispetto a quelli istruiti: basso ritorno economico derivante da formazione e minore disponibilità dei lavoratori poco istruiti a partecipare alla formazione avendo altre preferenze o numero di ottobre 2010 29 per tratti caratteriali. Altre preferenze significa che questi lavoratori preferiscono al futuro, all’orientamento professionale il tempo libero, mentre i tratti caratteriali fanno riferimento per esempio all’ansia da esame ecc. Rispetto al ritorno economico lo studio evidenzia come i dati dei lavoratori olandesi smentiscono questa motivazione. Infatti il ritorno economico in entrambi i casi è positivo e comunque non è generalmente differente, in termini di salari più elevati, per i lavoratori altamente istruiti rispetto a quelli con bassa istruzione. Invece risulta più fondata la seconda motivazione. Infatti la formazione richiede l’investimento di tempo individuale che i lavoratori con bassa istruzione sono meno propensi a sacrificare. Le motivazioni come detto sono chiaramente le differenti preferenze economiche cioè la differente prospettiva di crescita professionale e quindi la propensione a utilizzare il tempo della formazione come tempo libero. Incidono anche precedenti esperienze negative dei lavoratori nonché l’ansia da esame e l’apertura a nuove esperienze. Secondo la precedente letteratura un’altra causa è che i lavoratori con bassa istruzione partecipano meno alla formazione on the job rispetto alla formazione iniziale e questo perché la formazione iniziale serve a imparare, lavorando, un mestiere e 30 numero di ottobre 2010 quindi come chiave d’ingresso mentre la seconda chiama in causa le prospettive di carriera e spesso si attua attraverso canali informali che non necessariamente insegnano lavorando. Lo studio attraverso un sondaggio smentisce questa teoria. Infatti analizzando la percentuale di tempo che i lavoratori con bassa istruzione e quelli istruiti dedicano ad attività da cui si può imparare evidenzia come i primi spendono il 22% del proprio tempo contro un 32% dei lavoratori istruiti. Quindi la scarsa partecipazione non dipende dall’apprendimento informale. I risultati del rapporto evidenziano come sarà difficile aumentare questa loro partecipazione alla formazione permanente. Tuttavia si possono aiutare i lavoratori a superare i loro tratti caratteriali, o alcuni di essi, superando la paura da esame o evitando di sottoporli a prove selettive e magari aumentando la loro consapevolezza degli effetti economici positivi della formazione. Didier Fouarge, Trudie Schils, Andries de Grip, Why Do Low-Educated Workers Invest Less in Further Training?, IZA Discussion Paper, n. 5180, September 2010, 32 p. Il paper è disponibile on-line su: http://ftp.iza.org/dp5180.pdf APPROFONDIMENTI Lea e spesa standard, nuove frontiere della sanità di Giuseppe Della Rocca* Costi e fabbisogni standard È stato di recente diffuso lo schema del decreto legislativo recante disposizioni in materia di costi e di fabbisogni standard nel settore sanitario. Da alcuni commenti (Cerm 2010) si evince che le principali innovazioni sono due, la prima di aver esplicitato il rapporto tra le risorse disponibili per finanziare i livelli essenziali di assistenza (Lea) e la capacità di finanziamento della sanità regionale, tenuto conto dei vincoli della finanza pubblica; la seconda il richiamo alla standardizzazione e al confronto di efficienza e di appropriatezza dei macro capitoli del rapporto spesa prestazioni. Gli standard vengono assunti da alcune regioni, dichiarate virtuose; sono le regioni che erogano i Lea in condizioni di efficienza e appropriatezza avvalendosi delle risorse ordinarie stabilite dalla legislazione in corso, * Professore di sociologia dell'organizzazione e del lavoro esperto di organizzazione e valutazione delle prestazioni nella Pubblica Amministrazione. comprese le entrate regionali. Come debbano intendersi le condizioni di efficienza e di appropriatezza è però descritto solo in parte; si introduce direttamente il principio di equilibrio economico del sistema sanitario regionale, ma non vengono esplicitati gli standard di qualità e di appropriatezza. Questo intervento non si propone di entrare nel merito su tutti gli aspetti inerenti l’utilizzo degli standard, si limita invece a discutere il rapporto tra costi standard ed efficienza organizzativa e alcune possibili condizioni per una loro implementazione virtuosa. Le disposizioni sui costi e fabbisogni standard costituiscono un passaggio ulteriore di un percorso, iniziato ormai molti anni fa, rivolto a definire il grado di autonomia, la responsabilità di ruolo dell’amministrazione regionale e con l’autonomia il principio della governance, del coordinamento orizzontale tra regioni, attraverso la logica del benchmarking. La definizione degli standard, come è noto, costituisce una componente essenziale del federalismo che prevede allo stesso tempo finanziamenti alla sanità con risorse provenienti dal territorio, nuovi criteri per la redistribuzione perequativa delle risorse tra regioni attraverso la definizione di standard, nuovi rapporti tra governi (nazionale e regionali) attraverso incentivi, controlli e sanzioni, estensione dell’autonomia gestionale delle regioni. numero di ottobre 2010 31 Criteri e indicatori di prestazione Queste quattro dimensioni, risorse proprie – perequazione – incentivi e sanzioni – capacità gestionale, hanno come snodo essenziale, per il loro successo, il tema dell’accordo tra amministrazioni ma anche tra parti sociali per definire indicatori di prestazione e procedure di valutazione congiunta. Il tema degli indicatori di prestazione come output rispetto alla spesa (input) è da tempo nella pubblica amministrazione il tema “cenerentola”, spesso eluso ed emarginato in tutta l’amministrazione pubblica, limitato ad una logica solo formale, tra l’altro con scarso successo, di sola valutazione del personale. Da questo punto di vista va segnalato il parallelismo tra il lavoro sui costi standard e la legge 150/2009, o legge “Brunetta” che propone un salto di qualità, affermando che la valutazione del personale, e in particolare della dirigenza, deve essere dipendente da quella delle prestazioni di ciascuna amministrazione. Entrambi i percorsi, pur partendo da logiche diverse, la prima più di tipo macro di disegno istituzionale, la seconda di tipo middle out con riferimento specifico alla gestione del personale e alla contrattazione collettiva, arrivano a convergere sulla necessita di valutare e rendere conto dei risultati delle politiche amministrative e di governo. Convergenza non solo nei fini, ma anche nelle procedure e nei contenuti per cui gli standard regionali, nel caso della sanità, danno luogo ad una attività di perequazione, ma anche a sanzioni e incentivi in grado di riconoscere la buona gestione, da un lato, dall’altro spingono, per logica conseguenza, il governo regionale a monitorare e valutare le aziende sanitarie e i Direttori Generali prima di dare luogo ad una valutazione (che non sia puramente virtuale come sino ad oggi è avvenuto) della dirigenza medico sanitaria e amministrativa. Ai fini di qualsiasi attività di valutazione assumono rilevanza i criteri e gli indicatori di prestazione che, sia per il federalismo che per la 150, sono tutti ancora da discutere e da definire. Difficoltà confermata pro32 numero di ottobre 2010 prio dallo stesso schema sui costi standard, in cui rimangono da discutere e da esplicitare quali siano gli indicatori e i criteri di tipo qualitativo. Questo limite, segnalato dal Cerm e da altri commentatori, non è dovuto alla mancanza o alla povertà di dati sulle prestazioni sanitarie come in altri settori del pubblico impiego (si pensi solo a Comuni e Province). In questo caso la sanità ha l’indubbio vantaggio di possedere un data base completo e in parte anche aggiornato di indicatori di prestazione, ma proprio l’elevato numero di indicatori, che premiano il monitoraggio costante del servizio su gran parte delle attività, non consentono, per ora, di convergere su indicatori di prestazione di sintesi (regionali e aziendali). Difficoltà di sintesi che non è solo di tipo tecnico, ma anche dovuto alla diversa percezione che ciascun attore (governo centrale, amministrazioni regionali, parti sociali, associazioni professionali, cittadini) ha dell’efficienza e dell’efficacia del servizio sanitario. L’efficienza dell’organizzazione sanitaria L’importanza degli indicatori di prestazione è ripresa dalle indagini di Banca d’Italia in una sua recente pubblicazione del seminario tenuto a Roma a fine 2009 su politica economica e Mezzogiorno. L’istituto mette in rilievo come le differenze nella erogazione dei servizi e nella qualità non siano dovute ai divari nelle risorse finanziarie attribuite alle regioni meridionali rispetto al fabbisogno dei cittadini ma all’efficienza organizzativa. Secondo il rapporto la ripartizione delle risorse finanziarie tra regioni nella sanità è abbastanza omogenea, mentre il tasso di crescita medio annuo della spesa nella sanità pubblica dal 1995, valutata in termini procapite e a pressi costanti, è stato nel Mezzogiorno pari al 4,3%, circa il doppio che nel resto del paese (Alampi ed altri 2010, Franco 2010). Le differenze nella spesa sono in gran parte dovute al tipo si offerta dei servizi con il numero elevato di ospedali di piccola dimensione, di posti letto e di medici1. Differenze rilevanti tra regioni (non solo meridionali) si hanno anche con l’elevato numero di ricoveri e di giornate di degenza e con il persistere, al contrario, di bassi indici qualitativi di complessità degli interventi e alti indici di inappropriatezza delle cure. Indicatori di in inappropriatezza, ma anche di struttura, come il numero di ospedali e di ricoveri, misurano la qualità delle prestazioni. I primi2 sono, in modo esplicito, indicatori della prestazione medico sanitaria, i secondi sono invece indicatori di efficacia dell’organizzazione sanitaria, in quanto una maggiore assistenza ospedaliera è in parte conseguenza del minore sviluppo di quella distrettuale, in particolare dell’assistenza domiciliare. Considerazioni simili a quelle di Banca Italia sono confermate da altre indagini che mettono in rilevo come gli andamenti di alcuni indici di qualità sono correlati con indicatori economici di spesa. Sono le regioni che hanno una spesa per abitante inferiore rispetto alle altre quelle che hanno indici di qualità superiori (Buchi e altri 2009, Cerm 2009), solo per alcune regioni autonome, a statuto speciale, come Valle d’Aosta o Alto Adige tale tipo di correlazione non esiste, in quanto sono regioni che hanno allo stesso tempo alti indici di spesa e di qualità. La governance La definizione e l’implementazione di costi e fabbisogni standard riporta ai temi 1 Differenze che non sono solo tra regioni ma tra l’Italia e altri paesi europei, in particolare con Francia, Germania, Regno Unito. Il nostro paese si distingue per un numero elevato, rispetto a questi paesi, di ospedali di piccola dimensione, posti letto, medici, ricoveri e giornate di degenza e per una scarsa presenza di personale infermieristico specializzato (Iuzzolino 2007). 2 Sono esempi di inappropriatezza il numero di trasferimenti di pazienti tra reparti ospedalieri per diagnosi e assegnazioni incomplete in entrata; il ritorno di pazienti in ospedale per lo stesso tipo di cura, dopo un mese dal primo intervento; il numero eccessivo di parti cesarei. sul governo del sistema del suo insieme. Innanzitutto come si fissano gli indicatori, come si misurano e quale rapporto deve esistere tra risultati, incentivi e sanzioni. Come è implicito in tutto il percorso, le risorse possono essere date o trasferite solo sulla base della valutazione delle prestazioni nazionali, regionali, aziendali; fattore che risulta essere critico in tutte le proposte sino ad oggi avanzate. È quindi auspicabile che maturi un processo di affinamento della qualità e tempestività degli strumenti di rilevazione dei dati numerici ed economici di misurazione, grazie anche al coinvolgimento di agenzie o commissioni autonome. Altro tema di rilievo è di conseguenza chi deve essere il garante dell’intero processo di implementazione. La politica naturalmente; tuttavia come la stessa esperienza della sanità dimostra la politica non sembra la soluzione ma causa del problema del deficit sanitario in alcune regioni. Alla politica è quindi necessario affiancare e dare rilievo istituzionale ad autonomi organismi tecnici con risorse, tutele e poteri adeguati per l’implementazione di standard, il monitoraggio e la valutazione delle attività e delle prestazioni della sanità. In Italia già esiste la Corte dei Conti che cerca di estendere le sue indagini al di là del semplice audit amministrativo e contabile in senso stretto. Tuttavia la distanza, in termini di poteri, di ambiti di intervento, di indagine e di sanzione, è piuttosto rilevante da quella acquisita da organismi simili in altri paesi appartenenti all’Oecd, soprattutto i paesi anglosassoni. Un secondo tema di rilevante importanza è come governare la dinamica del costo del lavoro come parte di gran lunga più consistente dei bilanci sanitari. Queste osservazione riportano ad altre considerazioni già riprese in un precedente numero della rivista (Della Rocca 2010) sull’efficacia della contrattazione collettiva, se con questa definizione si intende la capacità della contrattazione di stabilire una equa distribuzione delle risorse per gli incrementi retributivi sulla base dei risultati economici e di prestazione conseguiti. Lo stabilire costi standard significa anche dare maggiore autonomia e responsa- numero di ottobre 2010 33 bilizzare il governo regionale nella attribuzione delle risorse per la contrattazione integrativa delle aziende sanitarie. Secondo alcuni dovrebbe essere esclusa una ipotesi di tre livelli di contrattazione (nazionale, regionale, aziendale) onde evitare una proliferazione delle trattative, pur tuttavia non si può non considerare il paradosso che ciascuna regione è chiamata a rendere conto della spesa sanitaria e delle prestazioni, ma allo stesso tempo deve anche rispondere di incrementi retributivi per la contrattazione nelle aziende sanitarie del suo territorio che vengono definiti in modo uniforme a livello nazionale. L’opzione regionale può quindi essere assunta attraverso due possibili versioni entro una disciplina che stabilisce che gli incrementi retributivi nazionali permangono per l’adeguamento della retribuzione base all’inflazione e per la necessaria salvaguarda dei principi di omogeneità e compatibilità degli aspetti stipendiali dei dipendenti. La prima in cui è il Contratto Nazionale della sanità, sia di comparto che per la dirigenza, a stabilire gli incrementi dei fondi per la contrattazione aziendale, questa volta non a cascata e uniformi ma sulla base di indicatori economici e di prestazione sanitaria. La seconda che ciascuna regione decida in modo autonomo quante risorse dedicare alla contrattazione integrativa del salario variabile entro una disciplina di variabili di spesa complessiva o di costi standard stabiliti a livello nazionale. In quest’ultimo caso, attraverso negoziato regionale con le OOSS, vengono attribuiti incrementi di risorse sui fondi di ciascuna azienda sulla base dei criteri di prestazione e di efficienza economica anche ottenuti e monitorati per mezzo dei costi standard. La contrattazione regionale sarebbe in tale modo circoscritta alla sola funzione di redistribuzione delle risorse, come già di fatto avviene nel settore privato della sanità in cui da tempo la contrattazione regionale svolge un ruolo determinante. lizzo dei fattori in sanità; benchmarking tra regioni italiane. In Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè. Alampi D., Iuzzolino G., Lozzi M., Shiavone A., La Sanità in Il mezzogiorno e la politica economica dell’Italia, Banca d’Italia, Seminari e convegni. Della Rocca G. (2010), Ssn, il paradosso contrattuale della centralizzazione e del decentramento, AREL, Europa lavoro ed Economia numero 6. Franco D. (2010), L’economia del mezzogiorno. In Il mezzogiorno e la politica economica dell’Italia, Banca d’Italia, Seminari e convegni. Iuzzolino G. (2008), Domanda e offerta di servizi ospedalieri, tendenze internazionali. In Questioni di economia e finanza n° 27. Pamolli F., Papa G., Salerno N.C. (2009), La spesa sanitaria pubblica in Italia: dentro la scatola nera delle differenze regionali. Quaderni Cerm n° 2. Pammolli F., Salerno N. (2010), Commento allo schema di decreto sugli standard in sanità, CERM short note n° 9. Oltre ai costi standard, i bisogni di salute di domani di Giovanni Faverin* Il governo ha approvato l’atteso schema di decreto legislativo con le indicazioni per la determinazione di costi e fabbisogni standard nel settore sanitario secondo i nuovi criteri previsti dalla legge delega sul federalismo (L. 42/2009). Si tratta di una ipotesi di provvedimento che comprende tre materie: insieme al modello di finanziamento del sistema di salute, sono inserite nel testo anche le norme che dovranno regolare l’autonomia di entrata delle regioni e quelle delle provincie. Segno questo dell’intenzione politica di tenere insieme, nella prospettiva di attuazione della riforma federale, la partita relativa Referenze Allais R., Buchi G., Della Rocca G., Passarelli G., Testa M. (2009), Efficienza economica ed uti- 34 numero di ottobre 2010 * Segretario generale della Cisl Fp. al Sistema sanitario nazionale dopo la fase dei patti per la salute e dei piani di rientro. Il tentativo è raccogliere un’esigenza di lungo periodo del nostro sistema di salute, come quella del riequilibrio dei bilanci e della riorganizzazione dei servizi sanitari in direzione di un maggior decentramento e di una maggiore responsabilità delle singole aziende in cui si articolano i sistemi sanitari regionali. Il criterio dei costi standard è lo strumento individuato per rispondere a questa sollecitazione, ma nella configurazione attuale, contenuta in soli 4 articoli del capo IV dello schema di decreto, la soluzione non appare affatto esaustiva. La prima preoccupazione, nella trasposizione del dettato legislativo alla realtà concreta, è quella di rispondere alla domanda: cosa possono determinare i costi standard una volta resi effettivi? Intanto, come già molti osservatori hanno notato, la scelta di un meccanismo di finanziamento di tipo top-down, in cui cioè la quantificazione della spesa sanitaria resta un dato esogeno rispetto al modello (definito a livello di scelta politica «in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica») e in cui anche la percentuale di spesa destinata ai tre macrolivelli di assistenza (sanitaria collettiva, distrettuale, ospedaliera) è fissata per legge, limita l’applicazione degli standard alla sola definizione del riparto tra regioni. Senza peraltro favorire nell’immediato un percorso di premio alle amministrazioni migliori e di stimolo a quelle rimaste indietro. Si rischia in questo modo di rendere il nuovo strumento utile in prevalenza ad una analisi statistica dei costi e non ad un vero superamento del criterio della spesa storica, come era nelle più apprezzabili intenzioni della legge delega. Dal testo del decreto balza infatti agli occhi che la rilevazione dei costi standard non determinerà a breve un sostanziale spostamento di risorse tra regioni virtuose e regioni non virtuose: le risorse rimarranno come sono con un impegno a non aumentare i costi (salvo le vistose eccezioni concesse dai vari governi alle amministrazioni amiche). Secondo poi, anche in conseguenza di ciò, il vero problema resta quello di assicurare una perequazione effettiva tra i servizi offerti ai cittadini delle diverse realtà territoriali. Una perequazione (non solo di spesa) tra sistemi sanitari regionali quanto mai necessaria, visto che in 30 anni (dalla L. 833/78) e nonostante riforme consistenti, il Ssn ha dato vita a 21 modelli diversi, con 21 livelli diversi di assistenza a persone e comunità. Se è dunque condivisibile il tentativo di stringere i tempi sulla riqualificazione di servizi sanitari (o meglio socio-sanitari), attraverso uno dei nodi cruciali come il modello di finanziamento, resta sospeso il giudizio sul vero salto di qualità: il passaggio ad una filosofia ed una regolamentazione della responsabilità delle Regioni e delle comunità regionali in grado di riformare il sistema e assicurare una buona amministrazione della salute per i cittadini. Non convince, in generale, la mancanza di uno scenario su cui muovere i fili del cambiamento, proprio quando si intrecciano riforme istituzionali e nuova attenzione ai meccanismi di funzionamento e organizzazione dei servizi. C’è in altre parole la necessità di legare la questione dei costi standard all’individuazione di obiettivi che vadano oltre la misurabilità e verificabilità dei costi. Per andare al punto occorre tracciare un quadro realistico e possibile dei fabbisogni di salute di qui al 2015, 2020, 2030, in base ai cambiamenti demografici, economici e sociali e indirizzare l’azione di conseguenza. Altrimenti ragionare di costi standard senza capire come vada riorganizzato l’investimento per la salute, finisce per restare un esercizio di corto respiro. Altro elemento problematico riguardo all’ipotesi di decreto è la mancanza di un coinvolgimento sostanziale (e fuori dagli schemi istituzionali) delle Regioni. Vale a dire che senza un’analisi di come si è arrivati alla situazione attuale, alla frammentazione estrema dei modelli di offerta di servizi sanitari, è ben difficile affidare ad una nuova riforma, dopo vari altri tentativi, il compito di riallineare i sistemi sanitari regionali su obiettivi che garantiscano buone cure e pro- numero di ottobre 2010 35 mozione del benessere a tutti i cittadini. Si sconta su questo punto da una parte l’errore dei governi che hanno impostato su basi formali il rapporto con le Regioni. E dall’altro quello delle regioni che hanno spesso considerato la Conferenza come un tavolo rivendicativo alternativo al lavoro del governo, senza avanzare proposte in grado di aiutare o anticipare i cambiamenti necessari. In questo contesto l’orizzonte di ragionamento per il sindacato è quello di riprendere con decisione la funzione di pungolo verso la politica e di leva di cambiamento rispetto tanto alla costruzione degli scenari, quanto al decentramento solidale, all’organizzazione complessiva, alla gestione della spesa e ai bilanci delle singole aziende. Con un obiettivo strategico che appare oggi decisamente prioritario: restituire fiducia ai cittadini. Laddove restituire fiducia in un Ssn messo in discussione non solo dai mutamenti demografici ma anche dall’eccessiva litigiosità della classe dirigente e dagli appetiti delle potenti lobby che gravitano intorno vuol dire per esempio passare ad un sistema di vera e propria “presa in carico” del paziente, ad una forte integrazione tra servizi sanitari e sociali e ad una riconfigurazione dell’assistenza in una scala più territoriale-domiciliare e meno ospedaliera. Vuol dire, cioè, costruire tutti insieme, un servizio sanitario all’altezza di una società più sana, più attiva, più solidale. Gli standard di fabbisogno nella sanità italiana di Fabio Pammolli e Nicola Salerno* È stato diffuso il decreto che affronta anche il tema dei fabbisogni sanitari standard, adesso in visione nelle Commissioni parlamentari e nella Conferenza Stato-Regioni. * CeRM. 36 numero di ottobre 2010 Definire i fabbisogni standard è necessario per riconoscere alle Regioni risorse adeguate ad erogare, in condizioni di efficienza, le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (i Lea). La sovraspesa rispetto allo standard sarà a carico della Regione che la compie, che nasca dalla fornitura di prestazioni extra Lea o da sacche di inefficienza. Il decreto introduce due innovazioni molto importanti, che segnano una discontinuità rispetto alle indecisioni che il Legislatore ha mostrato, su questo specifico argomento, almeno nel corso degli ultimi dieci anni (dal D. Lgs. 56/2000 in poi): la scelta del metodo top-down e il benchmarking interregionale. Si compie una scelta precisa, quella di adottare una prospettiva di tipo top-down, in cui il confronto politico (tra partiti, tra Stato e Regioni, etc.) si svolge all’inizio e, definite le risorse da dedicare ai Lea sanitari su scala nazionale, il Fsn, esso non ricompare più per ricontrattazioni e aggiustamenti. Se questa scelta sarà confermata e applicata in toto, sarà superata la cosiddetta sindrome dei soft budget constraint, all’origine dei ripiani generalizzati a piè di lista e dell’inseguimento tra finanziamenti e consuntivi di spesa dell’anno prima, cui si è quasi metodicamente assistito. Circoscrivere la finestra temporale in cui deve svolgersi e finalizzarsi il dibattito non è una diminutio per la politica; al contrario, significa dare il massimo rilievo alle scelte che la politica deve compiere e di cui deve assumere la responsabilità. E fissare i tempi della politica non implica neppure una prevalenza dell’obiettivo della sostenibilità finanziaria su quello della redistribuzione e dell’adeguatezza dell’offerta sanitaria; implica, invece, che le scelte su come coordinare questi due obiettivi debbano essere prese in maniera trasparente e rigorosa, con una visione di programma non affetta da opportunismi. Il decreto avvia anche il superamento del finanziamento a costo storico della sanità, introducendo il concetto di efficienza relativa dei fabbisogni. Il fabbisogno riconoscibile alla singola Regione deriva dal benchmarking rispetto alle Regioni più virtuose. Assieme, le due innovazioni – top-down e benchmarking – comportano che, per data programmazione del Fsn, la sua suddivisione in quote regionali debba avvenire secondo regole codificate e stabili, che tengano conto del fabbisogno sanitario relativo tra individui appartenenti a diverse fasce di età, valutato in condizioni di efficienza. Vi sono tuttavia quattro ambiti di riflessione che è utile considerare. In primo luogo, nel decreto non emerge con chiarezza quali regole saranno valide a regime per la ripartizione del Fsn. Il riferimento ai criteri di riparto usati due anni prima rimanda ai Patti della Salute, l’ultimo siglato e quelli che arriveranno, in una sequenza che di fatto lascia aperta ogni soluzione. Il problema è che, senza un’affermazione inequivocabile delle regole a regime, manca il punto di riferimento per il disegno del processo di transizione e delle traiettorie che le singole Regioni dovranno compiere per convergere. In secondo luogo, il testo potrebbe essere riformulato nei passaggi in cui è descritto il meccanismo di benchmarking, lì dove, in effetti, si sono creati degli equivoci come testimoniato dai commenti che sono pervenuti. Si dovrebbe chiarire che l’obiettivo non è quello di prendere a modello le Regioni benchmark per calcolare spese medie pro-capite efficienti per fascia di età in Euro assoluti (un vettore di spese pro-capite), e applicare queste medie alla demografia di tutte le Regioni. Se così fosse, rimarrebbero insoluti due snodi: a) come aggiornare a scadenze prefissate questi valori assoluti (inflazione? inflazione settoriale? modifiche dei consumi sanitari?); b) come garantire la quadratura macrofinanziaria rispettando il vincolo di risorse del Fsn. Dal primo snodo potrebbe derivare un proseguimento, sotto altre vesti, della logica del costo storico (non meno del pro-capite dell’anno precedente più un aggiustamento); il secondo snodo mette a repentaglio uno degli obiettivi della riforma federalista, la consapevolezza del vincolo di bilancio e la sua condivisione leale tra livelli di governo. La spesa pro-capite efficiente per fasce di età è solo un passaggio intermedio per arrivare a definire rapporti di spesa pro-capite tra fasce di età. Quando calcolati in capo alle Regioni benchmark, i rapporti possono essere intesi come tra fabbisogni efficienti, dal momento che queste Regioni rispettano la programmazione di spesa e forniscono un’offerta adeguata e di qualità (sempre in senso relativo, rispetto al resto del Paese). In altri termini, le Regioni benchmark identificano un “punto di pareggio” tra programmazione delle risorse dedicate alla sanità (di qualunque provenienza), spesa contabilizzata a consuntivo, e adeguatezza dell’offerta. In virtù di questo equilibrio finanziamentospesa-fabbisogno, a partire da queste Regioni si possono calcolare i rapporti di fabbisogno tra individui appartenenti alle diverse fasce di età; e su questi rapporti di fabbisogno pro-capite impostare la ripartizione del Fsn, utilizzandoli per la pesatura della popolazione. I rapporti di fabbisogno pro-capite potrebbero avere una revisione quinquennale. Questa appena descritta potrebbe essere una soluzione praticabile e, se condivisa dal Legislatore, andrebbe adeguatamente esplicitata nell’articolato. Il terzo punto critico riguarda la selezione delle Regioni benchmark. Requisiti troppo stringenti, come il perfetto pareggio di bilancio sanitario, potrebbero in alcuni anni non essere rispettati da nessuna Regione. Meglio sarebbe optare per il requisito di sostanziale pareggio di bilancio nel corso degli ultimi quattro-cinque anni (una sorta di almost close to balance clause che già trova applicazione per le valutazioni delle politiche di bilancio tra Partner Ue). Ma al di là di questo, è la definizione stessa di pareggio di bilancio che andrebbe ridiscussa. Nel decreto il pareggio è tra, da un lato, le risorse del finanziamento ordinario che non comprende quelle aggiunte autonomamente dalle Regioni e, dall’altro, le spese depurate dagli ammortamenti e dalla quota parte delle stesse sostenuta dalla risorse aggiuntive regionali. Si ritiene, invece, che il pareggio dovrebbe riguardare le risorse dedicate ai Lea, indipendentemente dall’origine delle stesse, e le spese per prestazioni Lea, onnicomprensive di tutto, anche degli ammortamenti e delle spese si manutenzione del capitale che rappresentano costi di funzionamento rispetto ai quali responsabi- numero di ottobre 2010 37 lizzare la governance. Tra l’altro, l’attuale stato della contabilità dei sistemi sanitari regionali neppure permetterebbe lo scorporo degli ammortamenti secondo criteri affidabili e omogenei su tutto il territorio nazionale. Adottata la soluzione di non scorporare quote di spesa, si potrebbe fare riferimento direttamente ai valori di cassa (quanto transita sui conti di tesoreria), indipendenti dalla riforma della contabilità ancora in corso e soprattutto inequivocabili. Il quarto ed ultimo punto critico riguarda le regole di aggiornamento degli standard. Si tratta di parametri strutturali e, dopo la definizione iniziale, la revisione dovrebbe avvenire o a scadenze lunghe (non meno di cinque anni), o in presenza di eventi macroscopici che facciano davvero ritenere che i valori in vigore non siano più espressivi dei sottostanti fabbisogni. Qui il decreto ha, invece, un cedimento, perché lascia uno spazio indefinito, sia nella frequenza che nella cifra degli aggiustamenti, alle intese Stato-Regioni, con unico vincolo il rispetto del coordinamento della finanza pubblica. Il cambiamento auspicato all’inizio dello stesso decreto, con l’approccio top-down e il superamento del bargaining sui rifinanziamenti, renderebbe necessario un livello di più alta salvaguardia delle regole rispetto a tentazioni contingenti di politici e amministratori. Fabbisogni e costi standard nella giungla del decreto di Mario Romeri* Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario non- ché di determinazione dei costi e del fabbisogno standard nel settore sanitario si articola nei seguenti cinque capi: – Autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e statuto ordinario; – Autonomia di entrata delle province; – Perequazione per comuni e province; – Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario; – Norme finali ed abrogazioni; tale impianto ha consentito di unificare nello stesso provvedimento le disposizioni di carattere generali relative alla disciplina finanziaria e contabile degli enti interessati al nuovo sistema federale e quelle specifiche relative al settore sanitario. Per le disposizioni del settore sanitario lo schema di decreto legislativo interviene nella definizione: – del fabbisogno standard nazionale nel settore sanitario per l’anno 2012 (articolo 2 commi 2 e 3, Capo primo); – di indicatori standard della programmazione strategica nazionale (articolo 22); – delle regioni di riferimento al fine della determinazione degli standard (articolo 22); – del procedimento per la definizione dei costi standard (articoli 20, 21, 22 e 23 del Capo quarto). Anche se l’accorpamento di tutte le funzioni soggette presenti alle disposizioni generali del federalismo fiscale tende ad uniformarne il trattamento, occorre comunque sottolineare la peculiarità del settore sanitario nel contesto più generale della legge 42 del 2009, specificità che scaturisce in modo particolare dall’esperienza acquisita dalla governance del sistema – governo e regioni – attraverso l’attuazione del Patto per la salute. Il fabbisogno sanitario standard * Esperto nel settore delle relazioni interregionali in Sanità. Svolge attività direzionali nello staff dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi di Firenze e funzioni di rappresentanza della Regione Toscana presso la Commissione salute. 38 numero di ottobre 2010 All’articolo 2 viene confermata per l’anno 2112 la regola attuale in materia di determinazione concertata sul fabbisogno sanitario nazionale e sui meccanismi di eroga- zione del fondo, compreso quello di premialità; sembra pertanto confermato il percorso instaurato a seguito del Patto per la salute di cui è da confermarsi la centralità. Tale concetto di determinazione concertata del fabbisogno sanitario va pertanto esplicitamente inserito nelle disposizioni del capo quarto, nel quale invece si parla a decorrere dal 2013 di “fabbisogno esogeno”. È inoltre indispensabile che tutte le intese previste per la parte sanitaria nel capo quarto del provvedimento in esame siano da intendersi come “intese forti” ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 131 del 2003, a partire da quella relativa alla determinazione dei criteri di riparto. In merito al meccanismo di determinazione del fabbisogno va precisato che tra le risorse che concorrono devono essere ricomprese oltre quelle indistinte, anche quelle per gli obiettivi di piano e quelle vincolate (indennizzi ex lege 210/1992, sanità penitenziaria, cittadini extracomunitari, AIDS, fibrosi cistica, alter vincolate), attribuite al fine di garantire il mantenimento dell’attuale livello di finanziamento. Le criticità L’esame dell’articolo 22 evidenzia inoltre le seguenti criticità: – comma 3, indicatori della programmazione nazionale: vengono riportati gli indicatori di fabbisogno per macrofunzione assistenziale riportati in allegato al Piano di salute senza indicarne né finalità ne obiettivi da perseguire. In caso il loro raggiungimento venga considerato mero adempimento le Regioni che presentassero valori diversi da quelli indicati potrebbero essere considerate inadempienti; dovrebbe essere invece evidenziato che, essendo il 5% della prevenzione vincolo normativo da raggiungere, il vero obiettivo strategico è quello di perseguire progressivamente la “deospedalizzazione”, ovvero di perseguire l’implementazione di un sistema salute che individua la centralità dello sviluppo dei servizi socio-sanitari territoriali e riserva all’ospe- dale un ruolo preminente nel trattamento delle fasi acute delle patologie ed in quello di alta criticità, di emergenza e di compromissione delle condizioni di salute. In tale ottica il 44% è l’indicatore di un massimo di incidenza percentuale della ospedalizzazione nelle erogazione dei servizi ed il 51% costituisce un minimo di incidenza dell’assistenza distrettuale da implementare progressivamente. Tali indicatori potrebbero quindi essere assunti nel procedimento di valutazione della corretta attuazione degli obiettivi della Programmazione sanitaria nazionale; – comma 5, campione per il benchmark: la necessità di attribuire ai processi di riorganizzazione dei servizi ed a quelli di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei risultati conseguiti con i servizi sanitari la concreta fattibilità e la consapevolezza della matrice delle diversità presenti nei sistemi regionali, consiglia di prevedere l’allargamento del campione da assumere a riferimento per il processo di attuazione degli obiettivi strategici con l’obiettivo di effettuare la determinazione con almeno il 20% della popolazione di riferimento, di conferire la richiesta rappresentatività al campione medesimo, allargando la base del procedimento di valutazione e magari utilizzando un tempo di riferimento superiore ad un singolo anno; – comma 6, livello di costo standard per le regioni del campione aggregati per ciascuno dei macrolivelli assistenziali depurato delle quote di seguito indicate: lettera b): viene previsto di depurare dai costi la quota delle entrate proprie superiori a quella utilizzata per la determinazione del finanziamento nazionale, in quota proporzionale per ciascuna delle tre macroaree. Quanto sopra è in contrasto con le previsioni del Patto per la salute (vedi articolo 1, comma 6 «Si conviene che eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse». lettera c): viene previsto di depurare la quota di spesa che finanzia livelli di assi- numero di ottobre 2010 39 stenza superiori a quelli essenziali. Tale previsione è corretta a condizione che vengano assunti i nuovi Lea, già concordati con il ministero della salute e non ancora assentiti dal Mef; quanto sopra consente di eliminare gli equivoci derivanti da prestazioni attualmente erogate dalle regioni, anche se non previste dal vecchio Dpcm (comunicatori elettronici per i pazienti ammalati di Sla ed assimilabili, previsti dagli obiettivi di Psn, e cure palliative). Tra l’altro l’adozione del nuovo Dpcm Lea consentirebbe di poter adottare i meccanismi di controllo clinico dell’appropriatezza delle prestazioni specialistiche e di ricovero, ivi previsti, obiettivamente validi anche per il governo della spesa; lettera d): viene previsto di depurare le quote di ammortamento. Tale previsione costituisce una gravissima sottovalutazione in un settore, come quello delle opere di adeguamento a norma di un patrimonio obsoleto che ha visto impegnate le regioni, più consapevoli ed adempienti, a provvedere, ad integrazione degli investimenti finanziati ex articolo 20 della legge 67/88, all’utilizzo di quote derivanti dall’alienazione del patrimonio o dall’indebitamento con mutui, di consistenza non superiore a quella stabilita per legge, proprio per consentire l’adeguamento a norme delle strutture sanitarie ed il loro mantenimento in regolare esercizio; lettera e): Il valore del fabbisogno standard regionale è determinato applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento, utilizzando come pesatura le classi di età e tenendo conto di indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari. Sino al raggiungimento dell’intesa si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010-2012. Tale previsione, unita a quella di cui all’articolo 23, comma 1, ove si prevede che «Al fine di conferire continuità ed efficacia al processo di efficientamenti dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all’articolo 22 possono essere rideterminati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, comunque sempre nel rispetto del fabbisogno standard 40 numero di ottobre 2010 nazionale come definito all’articolo 21», genera le seguenti ulteriori criticità: – non si qualificano le matrici di indicatori da utilizzare, ampliando il dibattito dai criteri di pesatura della popolazione (fattori di età?, fattori di deprivazione?, entrambi?) alla territorialità (?), che finisce per creare elementi forti di ambiguità; – stabilisce de facto che per il 2011 si applicano i criteri di riparto 2010, compromettendo la ricerca di alternative, in corso da parte delle regioni; – quanto sopra rischia di far partire la negoziazione estrema tra regioni e annulla quanto detto in precedenza in termini di coesione e collaborazione istituzionale. Costi standard, cinque questioni per un decreto di Gilberto Turati* In questa breve nota proverò a proporre qualche osservazione sulla bozza di Decreto Legislativo su costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, peraltro con poche novità rispetto a quanto già si è letto sul tema, visti i tanti che si sono cimentati nell’esercizio del commento della proposta; a partire da queste osservazioni proverò poi a definire i problemi che a mio avviso rimangono irrisolti e a tratteggiare alcune possibili soluzioni agli stessi: qui, c’è – forse – qualche idea nuova. L’ottica con cui guardo alla questione è – a scanso di equivoci – quella dell’accademico, del ricercatore. Cercherò quindi di capire se e come la bozza di decreto risolve il problema che si propone, cioè la riduzione delle inefficienze nel settore sanitario attraverso la definizione di costi standard. Questo è quel che si evince * Ricercatore di Economia Pubblica presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie dell'Università di Torino. per esempio dalla presentazione della Legge 42/2009, quando si dice che i «principi fondamentali del federalismo fiscale sono – da una parte – il coordinamento dei centri di spesa con i centri di prelievo, che comporterà automaticamente maggiore responsabilità da parte degli enti nel gestire le risorse; dall’altra parte, la sostituzione della spesa storica, basata sulla continuità dei livelli di spesa raggiunti l’anno precedente, con la spesa standard» (il grassetto non è mio ma è nell’originale). In merito al decreto, ci sono almeno cinque questioni rilevanti che vorrei sottolineare. La prima – quella fondamentale – è che, almeno al momento, il costo standard non gioca alcun ruolo nell’allocazione delle risorse. È sorprendente ma è proprio così; a meno di “interpretazioni autentiche” da parte degli estensori della legge che sinora non si sono però manifestate. Per come è stato scritto il decreto, se quel che occorre determinare è la quota dei fondi complessivi destinati alla sanità per ciascuna regione e il costo standard moltiplica sia la popolazione pesata della Regione i-esima, sia la popolazione pesata complessiva, allora è evidente che il costo standard è una semplice costante che moltiplica numeratore e denominatore della frazione; quindi quel che rileva è solo la popolazione pesata, un indicatore di bisogno. Si tratta forse di un errore non voluto, forse di una imprecisione, o forse di una precisa scelta politica; in ogni caso è evidente che uno dei «principi fondamentali del federalismo» (almeno nelle parole del governo) viene a mancare. La seconda questione – che tuttavia perde di significato se il costo standard non gioca nessun ruolo – è quella relativa all’identificazione del benchmark, cioè del riferimento (dello standard) contro il quale valutare le Regioni che da tale riferimento si discostano. Al momento si identificano come benchmark “le Regioni che abbiano garantito l’erogazione dei Lea in condizioni di equilibrio economico” cioè le Regioni che garantiscono l’erogazione dei Lea in condizioni di efficienza e appropriatezza con le risorse ordinarie (entrate proprie effettive incluse). Da quel che si capisce, sen- za tema di fraintendimento, il decreto propone come criterio chiave per l’individuazione dei benchmark un criterio di tipo economico. Ne deriva che lo standard è – nei fatti – un “costo pro-capite” delle regioni virtuose, cioè quelle che non registrano disavanzi nell’erogazione dei Lea. Al di là del problema di quante regioni prendere come benchmark (tre? Cinque? Tutte quelle in equilibrio?) e di chi le sceglie, ci sono questioni importanti dietro l’unico criterio economico: che ne è per esempio della salute dei cittadini come obiettivo dei sistemi sanitari regionali sulla base del quale valutare la loro attività? Che ne è della qualità delle prestazioni erogate? Inoltre, in assenza di regole contabili comuni sui bilanci regionali, siamo sicuri che quel criterio economico sia “il” criterio da privilegiare? Che cosa succede quando qualche regione registra quella che è spesa sanitaria come spesa assistenziale, viste le difficoltà – oggettive – nello stabilire i confini fra le due tipologie di spesa? Si tratta di una pratica che è un po’ diventata il “segreto di Pulcinella” fra le regioni e che – di fatto – rende l’identificazione delle regioni “in equilibrio economico” difficile, quando non discrezionale per le regioni stesse. La terza questione è connessa alla situazione delineata dalla bozza di decreto: se – come sembra – si vogliono definire dei “criteri di riparto” delle risorse destinate alla sanità, allora sarebbe stato lecito attendersi qualche miglioria rispetto al passato, visto che questo è stato il modo col quale si sono divisi i denari fra le regioni in passato. La determinazione del “fabbisogno standard regionale” è di fatto basata sui bisogni “misurati” in base alla struttura per età della popolazione; questa ultima riflette i bisogni della popolazione vista la relazione tra consumi di servizi ed età. È quel che già si faceva in passato per alcuni livelli di assistenza, con una serie di problemi: il più importante, l’incapacità di distinguere i consumi inappropriati, così che la misura di “bisogno” non era quella “reale”, ma una misura sporcata anche da una parte di domanda “indotta” e inappropriata. Vi è poi l’annosa questione delle “de- numero di ottobre 2010 41 terminanti sociali” della salute come indicatore di bisogno: non è chiaro se per tali determinanti è la sanità a dover essere chiamata in causa, o qualche altra forma di spesa sociale. Di tutto ciò nulla sappiamo però dal Decreto. Quarta questione è che non è affatto chiara la dinamica degli aggiustamenti richiesti alle Regioni. In particolare, quella lunga transizione prevista nel Decreto Legislativo 56/2000 qui non c’è. E non c’è nemmeno una indicazione di quel che accadrà dopo la “prima applicazione” del Decreto. È chiaro però che se davvero si vuole provare ad incidere sulle inefficienze, occorre dare alle Regioni un tempo adeguato per adattarsi: per esempio, la rete ospedaliera non si ristruttura in due anni. E forse va pensata sui bisogni di qui a dieci anni, non sui bisogni di oggi che domani saranno già “sorpassati”. Quinta questione – che forse consente di interpretare un po’ tutto l’impianto legislativo della bozza di Decreto – è che si sono introdotti nomi nuovi per cose che già esistevano e conoscevamo bene dal passato, peraltro con qualche imprecisione. Per esempio, il Fabbisogno Nazionale Sanitario Standard è né più né meno che il vecchio Fondo Sanitario Nazionale; il Fabbisogno Standard Regionale è la vecchia “quota di riparto”; i costi standard sono – in modo impreciso – identificati attraverso la spesa pro-capite media delle Regioni virtuose. Diciamo che siamo lontani dalla definizione da manuale. Alla luce di queste osservazioni vedo almeno tre problemi da risolvere. Ne discuto brevemente nel seguito, accompagnandoli con qualche suggerimento. Il primo problema è quello di riconoscere l’importanza della valutazione. Abbiamo un’occasione storica, non so quando ci ricapiterà. Credo sia cruciale non buttarla al vento e riconoscere l’importanza della valutazione dell’attività regionale (e, più in generale, dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni), del benchmarking, della definizione dei costi standard. Le inefficienze ci sono, sono diffuse, non solo tra Regioni ma a tutti i livelli di governo. La domanda chiave – ineludibi42 numero di ottobre 2010 le – è capire che ne è stato delle risorse che sono state spese: che cosa se ne è ottenuto, per esempio in termini di servizi (o di salute) per i cittadini? Perché qualcuno ha ottenuto di più e qualcun altro di meno? Secondo problema: se la valutazione è importante, allora il legislatore dovrebbe evitare di cascare nella trappola di un approccio di tipo bottom-up, cioè della definizione di un costo per ciascuna prestazione. Ci sono troppi problemi da risolvere: a livello contabile, come si uniformano per esempio le regole contabili se è difficile farlo a livello regionale e come si ribaltano i costi comuni sulle singole prestazioni. Chi garantisce poi la compatibilità macroeconomica della spesa se – standardizzando i costi – ricostruiamo i fabbisogni regionali dal basso. Non da ultimo, la “manutenzione” è costosa: i costi per prestazione in sanità ci sono già e sono – forse meglio dire, dovrebbero essere – le tariffe Drg-Rod. Nessuno però – mi pare – ha mai proposto di utilizzarle; forse perché poco hanno a che vedere con un vero e proprio “costo efficiente”. La strada intrapresa con la bozza di Decreto, quella di partire da un vincolo macroeconomico sulle risorse disponibili è convincente. Quel che occorre fare ora, ed è il terzo problema, è dare davvero importanza al costo standard. Su questo aspetto ci sono tre questioni strettamente interconnesse: a) come definire il benchmark; b) come collegare il benchmark alle regole di riparto; c) come sanzionare chi si discosta dall’efficienza. In merito alla definizione del benchmark, è a mio avviso necessario chiarire che le risorse del Fabbisogno Sanitario Standard sono in realtà le risorse che ci possiamo permettere, non quelle che servono per finanziare i Lea, per determinare le quali in modo corretto dovremmo appunto partire da una valutazione bottom-up dei fabbisogni in termini attuariali. Detto in altre parole, lo Stato riesce a metterci un certo ammontare di denari, che possiamo stabilire anche in quota di Pil; sono poi le singole regioni che decideranno come utilizzare i quattrini che avranno a disposizione: qualcuno farà meglio, qualcuno peggio. Il benchmark è chi ottie- ne i migliori risultati con le risorse che ha a disposizione, naturalmente “a parità di condizioni”. È evidente quindi che per stabilire chi abbia ottenuto i migliori risultati si debba preliminarmente identificare quali sono i risultati, cioè quali sono gli obiettivi da perseguire da parte delle Regioni: la salute dei cittadini? La qualità dei servizi? L’equità nell’accesso ai servizi? Su questi aspetti c’è ancora tanto lavoro da fare e questo lavoro va fatto con gradualità; ma è altrettanto evidente come sia necessario partire e disegnare il sentiero. Una volta identificato il benchmark, questo deve essere poi collegato alle regole di riparto. Ci sono naturalmente tante possibili soluzioni, ma forse è possibile sfruttare l’intuizione del Decreto Legislativo 56/2000 e le proprietà della media aritmetica. Molto semplicemente, si potrebbero identificare le percentuali di inefficienza rispetto allo standard che caratterizzano ciascuna Regione e calcolare poi l’inefficienza media. Per ciascuna Regione questo consentirebbe di determinare lo scarto dalla media. A questo punto potremmo considerare gli scarti (percentuali) dalla media come “correttivi” delle quote di riparto determinate in base ai bisogni (la popolazione pesata): i più efficienti vedrebbero aumentare la propria quota a scapito dei meno efficienti. C’è un problema politico serio, inutile negarselo, lo stesso che ha affossato il famoso Decreto Legislativo 56/2000: le Regioni che ci perdono quattrini possono ricorrere alla Corte Costituzionale per vedere sancite le proprie ragioni. Forse qualcosa su questo punto si può imparare dal passato, applicando queste regole di standardizzazione solo sulla variazione del finanziamento. Il corollario è che se le risorse a disposizione della sanità si riducono (perché si è ridotto il Pil), allora i tagli non dovrebbero essere lineari, ma colpire di più i meno efficienti. Il meccanismo può funzionare? Forse. Una conditio sine qua non è che chi non rispetta le regole e spende male i danari pubblici deve “pagare” davvero. Su questo punto già si è detto e scritto molto: è necessario puntare con decisione sul “fallimento politico” ed evitare i Presidenti commissari di sé stessi; occorre provare ad introdurre la “certificazione” di fine mandato; occorre mantenere un insieme di sanzioni automatiche sulle imposte locali; occorre pensare anche ad un insieme di sanzioni sui politici locali, come l’interruzione del finanziamento pubblico dei partiti locali, la sospensione degli emolumenti per i componenti della Giunta, l’impossibilità di ricoprire qualunque altra carica pubblica a qualsiasi livello di governo per un congruo periodo di tempo. È evidente che – se il costo standard non avrà alcun ruolo – il messaggio per i governanti locali andrà nella direzione esattamente opposta. Con effetti palesemente nefasti sull’efficienza. numero di ottobre 2010 43 STATISTICHE a cura di Angela Cipollone Lavoro, per i giovani il grado di istruzione è la linea di frattura tra Nord e Sud G li esiti dei percorsi verso il lavoro sono ampiamente influenzati da variabili di contesto e socio-economiche, come l’area di residenza, l’istruzione dei genitori e il sesso. La transizione verso l’inattività è un fenomeno ancora drammaticamente diffuso tra le donne, nonostante i più elevati livelli di istruzione conseguiti, e tra i giovani che si affacciano al mercato del lavoro senza nessuna esperienza di lavoro significativa durante il percorso di studi. L’Istat presenta i principali risultati dell’indagine Ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, tratti da un modulo ad hoc, somministrato nel secondo trimestre 2009 all’interno della rilevazione sulle forze di lavoro. Tale indagine fornisce un ampio spettro di informazione sui tempi e le modalità dell’inserimento lavorativo dei giovani. L’indagine raccoglie informazioni sulle eventuali esperienze di lavoro, stage e tiro44 numero di ottobre 2010 cini maturate dai 15-34enni nel corso degli studi. Per i giovani usciti dal sistema educativo, sono rilevati gli aspetti fondamentali della transizione al mercato del lavoro: la data di uscita dagli studi, comprensiva delle eventuali interruzioni, le modalità e i canali di accesso al primo impiego, la data di inizio del primo lavoro, la professione e la tipologia della prima esperienza lavorativa. Nel secondo trimestre 2009 erano fuori dal sistema di istruzione regolare 9.320.000 giovani tra i 15 e i 34 anni, di cui il 23,7% presenta un’età compresa tra 15 e 24 anni, e il 76,3% tra i 25 e i 34 anni (Figura 1). Tra i giovani fino a 24 anni, il 43% ha conseguito al più la licenza media, il 53% il diploma e solamente il 4,5% un titolo di studio terziario (laurea o specializzazione). La percentuale dei laureati aumenta a 18,3% tra i giovani tra i 25 e i 29 anni non più in istruzione (Figura 1). Tra i 15-34enni non più in istruzione, emergono significative differenze di genere sulla base del titolo di studio conseguito: la percentuale di donne con un titolo di studio terziario è pari a 19,3%, rispetto al 10,9% per gli uomini. Il maggiore livello d’istruzione delle giovani donne è, peraltro, un fenomeno diffuso sull’insieme del territorio nazionale. Nel Mezzogiorno una quota signifi- Istruzione Area dei Gruppi di età Sesso geografica genitori Tot Figura 1 – Giovani 15-34 anni non più in istruzione per titolo di studio conseguito, classe di età, sesso, ripartizione geografica e grado d’istruzione dei genitori – II trimestre 2009 (valori percentuali) Laurea Diploma Fino alla licenza media Mezzogiorno Centro Nord Femmine Maschi 30-34 25-29 20-24 15-19 Fino alla licenza media Diploma Laurea 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Fonte: Istat, 2010. cativa di giovani si presenta nel mercato del lavoro con al più la licenza media (44,7%); nel Centro e nel Nord è prevalente la quota dei giovani con il diploma di scuola secondaria superiore (52% e 53,5%, rispettivamente). Il livello di istruzione dei genitori è una variabile determinante nel grado di istruzione conseguito da un giovane tra i 15 e i 34 anni. Tra coloro che hanno almeno un genitore laureato, il 56,8% consegue un titolo di istruzione terziario; tale percentuale scende al 22,9% per coloro che hanno almeno un genitore con al più il diploma e al 7,5% per coloro i cui genitori hanno conseguito al più la licenza media (Figura 1). Circa il 73% (6.713.000 individui) dei giovani tra i 15 e i 34 anni usciti dal sistema educativo formale ha avuto almeno una esperienza di lavoro superiore ai tre mesi consecutivi, ovvero – con le parole della tavola 1 – con esperienza significativa. In tre quarti dei casi l’esperienza di lavoro è iniziata dopo oltre tre mesi dalla conclusione degli studi. Tra i giovani residenti nelle regioni meridionali in età compresa tra i 15 e i 34 anni, le percentuali di ingresso nel mercato del lavoro sono decisamente inferiori al resto del territorio, segnalando la presenza in tale area del maggiore disagio nell’inserimento occupazionale. Infatti, guardando ai due indicatori di inserimento nel mercato del lavoro, quali la percentuale di giovani con esperienza significativa e il tasso di occupazione degli stessi, si evince che: i) poco meno del 56 per cento dei giovani del Mezzogiorno ha avuto esperienze lavorative dopo l’uscita dal sistema d’istruzione, incidenza che sale all’83 per cento nel Centronord; ii) il tasso di occupazione dei giovani con esperienza significativa è nel Mezzogiorno inferiore di oltre 30 punti percentuali rispetto al Centro (46,3% e 77,2% rispettivamente) e inferiore di circa 26 punti percentuali rispetto al Centro (Tavola 1). La probabilità di trovare lavoro crescono all’aumentare del livello formativo conseguito. Nonostante la maggiore disponibilità di tempo ed energie per la ricerca di un lavoro, i giovani con un basso livello di istruzione presentano una minore probabilità di aver avuto una significativa esperienza la- numero di ottobre 2010 45 Tavola 1 – Giovani 15-34 anni non più in istruzione con o senza un’esperienza di lavoro significativa per attuale condizione, sesso, ripartizione geografica e titolo di studio conseguito – II trimestre 2009 (valori percentuali e assoluti) Fonte: Istat, 2010. vorativa rispetto ai giovani diplomati o laureati (64,3% a fronte di 77,8% per i diplomati e 76,8% per i laureati). Non solo, il tasso di occupazione sembra crescere monotonicamente con il livello di istruzione, indipendentemente dalla presenza di un’esperienza lavorativa precedente. Allo stesso modo, il tasso di disoccupazione ed in tasso di inattività sono più elevati per i giovani meno istruiti, di nuovo, indipendentemente dalla presenza di un’esperienza lavorativa precedente (Tavola 1). Nonostante i più elevati livelli di istruzione, le donne hanno una minore probabilità di aver avuto esperienze lavorative significative e di essere occupate, e tassi di inattività sensibilmente più alti rispetto agli uomini. In particolare, lo svantaggio delle donne in termini occupazionali sembra maggiore tra coloro che vantano un’esperienza lavorativa precedente: il 73,9% degli uomini è occupato rispetto al 54,7% delle donne, e il 2,3% degli uomini in tale gruppo è inattivo rispetto al 7,3% delle donne. Dunque, l’esperienza acquisita nel mercato del lavoro sembra giovare meno le donne che gli uomini nell’inserimento occupazionale (Tavola 1). 46 numero di ottobre 2010 Il conseguimento del titolo universitario o di un diploma non è sempre garanzia dell’inserimento in professioni a media e alta specializzazione. Infatti, spesso, si verificano fenomeni di sotto-inquadramento o sotto-utilizzo del capitale umano disponibile, dovuto alla mancata corrispondenza tra il titolo di studio e la professione svolta. Nel secondo trimestre 2009 circa 2,2 milioni giovani fino a 34 anni non più in istruzione laureati e diplomati (il 47,1% del totale) possiede un titolo superiore a quello maggiormente richiesto per svolgere quella professione. Il fenomeno del sotto-inquadramento riguarda il 49,2% dei laureati e il 46,5% dei diplomati. Per il gruppo dei giovani diplomati, il fenomeno è più diffuso tra gli uomini che tra le donne (50,1% e 41,5%, rispettivamente); mentre la situazione si ribalta nel gruppo di laureati (46,4% per gli uomini e 50,8% per le donne). Sia tra i laureati che tra i diplomati, il sotto-inquadramento è più diffuso nel Centro, ed è il più basso tra i laureati nel Mezzogiorno e tra i diplomati nel Nord (Figura 2). Infine, i giovani diplomati che hanno fatto ingresso nel mercato del lavoro con Area Tipologie Sesso geografica lavorative Tot Figura 2 – Giovani 15-34 anni sottoinquadrati al primo lavoro per titolo di studio conseguito, sesso, ripartizione geografica, tipologia lavorativa e grado d’istruzione dei genitori (valori assoluti e percentuali) Atipici Dipendenti a temp. ind. Autonomi Mezzogiorno Centro Nord Femmine Maschi Totale Diploma Laurea 0 10 20 30 40 50 60 Fonte: Istat, 2010. lavori atipici hanno un’elevata probabilità di essere inquadrati in posizioni che richiedono una qualifica meno elevata di quella effettivamente posseduta (50,9%); mentre il fenomeno nel sotto-inquadramento dei laureati è più diffuso tra coloro che hanno un contratto dipendente a tempo indeterminato (57%, Figura 2). Tra i giovani che hanno denunciato una prima esperienza di lavoro di oltre tre mesi consecutivi, 2.869.000 persone (il 42,7% del totale) hanno concluso quella esperienza e si trovano, nel secondo trimestre 2009, in un’altra situazione, cioè hanno un lavoro diverso dal primo o si trovano in una condizione di non occupazione (Tavola 2). Tra i giovani il cui primo impiego era alle dipendenze a tempo indeterminato, il 52% è rimasto nella condizione iniziale, il 9,3% è transitato verso la disoccupazione, mentre il 15,9% verso inattività. Il tasso di permanenza nella condizione di dipendenza a tempo indeterminato è maggiore per gli uomini che per le donne (57,7% e 45,5%, rispettivamente); al contrario, il flusso verso la condizione di inattività è decisamente più elevato tra le donne, indipendentemente dalla tipologia contrattuale al primo impiego (24,1% per le donne rispetto al 7% per gli uomini, Tavola 2). Per quelli affacciatisi per la prima volta sul mercato del lavoro con un’occupazione temporanea, il flusso verso la non-occupazione è maggiore, pari al 27% dei casi, equamente distribuiti tra disoccupazione e inattività. In sede di ingresso nel mercato del lavoro, il 47% dei giovani viene assunto con un contratto atipico, senza particolari diversità di genere. In molti casi comunque questi giovani raggiungono un’occupazione stabile: nel 7,4% un’attività autonoma e nel 46,6% un lavoro dipendente a tempo indeterminato (Tavola 2). Gli esiti dei percorsi verso il lavoro sono ampiamente influenzati da variabili di contesto e socio-economiche, come l’area di residenza, l’istruzione dei genitori e il sesso. Ad esempio, nel Nord la quota dei giovani in entrata nel mercato del lavoro con un impiego temporaneo e successivamente passata ad un’occupazione a tempo indeterminato è doppia in confronto al Mezzogiorno. Al contempo, il flusso dal lavoro atipico verso la disoccupazione o l’inattività è pari al 20% nelle regioni settentrionali e sale fino al 48% nelle regioni meridionali. La transizione verso l’inattività è un fenomeno ancora drammaticamente diffuso numero di ottobre 2010 47 Tavola 2 – Giovani 15-34 anni non più in istruzione che hanno concluso la prima esperienza lavorativa per condizione professionale attuale, sesso e tipologia lavorativa al primo impiego – II trimestre 2009 (incidenze percentuali e valori assoluti) Fonte: Istat, 2010. tra le donne, nonostante i più elevati livelli di istruzione conseguiti, e tra i giovani che si affacciano al mercato del lavoro senza nessuna esperienza di lavoro significativa durante il percorso di studi. I servizi di sostegno all’inserimento lavorativo dei giovani che si apprestano a completare gli studi e i periodi di stage possono dunque costituire un valido con- 48 numero di ottobre 2010 tributo ad una migliore transizione scuolalavoro. Istat, L’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro Statistiche in breve, Periodo di riferimento: II trimestre 2009, Diffuso il: 30 settembre 2010. http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calenda rio/20100930_00/ IN LIBRERIA a cura di Carla Bassu V. Cardinali, M. Lucidi (a cura di), Le nuove politiche per l’immigrazione, Marsilio, Venezia 2010. Questo lavoro collettaneo raccoglie gli interventi tenuti in occasione della seconda edizione dei «Dialoghi asolani», in tema di «Le nuove politiche per l’immigrazione. Sfide e opportunità». Si tratta di un’iniziativa congiunta delle fondazioni Farefuturo e Italianieuropei rispondente all’esigenza di determinare un percorso di riflessione congiunta in merito a una tematica di importanza focale nella realtà sociale ed economica del Paese. L’obiettivo è quello di giungere alla condivisione di un modello di integrazione coerente con le peculiarità del tessuto socio economico italiano e conforme alla disciplina interna e internazionale sui diritti umani. Prioritaria, ai fini del conseguimento di tale finalità, è dunque la necessità di svincolare la questione migratoria dal peso degli elementi di natura politica che influenzano l’analisi del problema condizionandone gli esiti. I contributi confluiti nel libro, pur toccando profili molto diversi tra loro, sono congiunti da un filo rosso rappresentato dalla presa di coscienza del fatto che il fenomeno migratorio costituisca oramai un dato strutturale e non eliminabile nelle so- cietà contemporanee. Ciò non significa, naturalmente, negare l’esistenza di difficoltà serie che possono essere superate, appunto, solo grazie all’introduzione di politiche ponderate e il più possibile condivise. AA.VV., Politiche di attivazione dei disoccupati in Europa. Le esperienze realizzate in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna e Svezia, Ediesse, Roma 2010. Questo volume si rivela un utile strumento ai fini dell’analisi della situazione europea nel settore delle politiche rivolte ai disoccupati. Nel libro si presenta infatti una prospettiva comparata delle politiche di attivazione adottate nei più importanti paesi europei, che può servire per evidenziare i profili di efficienza importabili nel nostro ordinamento e gli aspetti negativi che sarà opportuno evitare. L’esempio delle realtà straniere si rivela particolarmente importante perché il nostro Paese si trova attualmente piuttosto indietro nella gestione della problematica, nonostante lo stato dei fatti denunci l’esigenza di agire con forza e tempestività. In Italia, infatti, si conta che ogni anno alle prestazioni di disoccupazione hanno accesso oltre un milione di lavoratori precari, con un mecca- numero di ottobre 2010 49 nismo di funzionamento che si presta ad infoltire le fila del lavoro nero, assorbendo sempre più risorse pubbliche. La panoramica europea riportata nel libro mostra invece come nel resto di Europa sistemi di ammortizzazione sociale particolarmente generosi con i disoccupati possano addirittura ostacolare un organico sviluppo economico dei singoli Paesi. Siamo in presenza del fenomeno che nel volume viene indicato come «trappola della disoccupazione», che attira numerosi lavoratori che stentano a reinserirsi nel mondo del lavoro, trovando più conveniente essere assistiti dal welfare. Proprio per scongiurare il manifestarsi di tale eventualità, l’Unione europea invita gli Stati ad adottare politiche nazionali che promuovano le possibilità di ritorno al lavoro, piuttosto che incentrarsi esclusivamente sull’indennizzo della disoccupazione. L. Moschera, S. Consiglio, Le agenzie per il lavoro e le risposte strategiche e organizzative alla crisi economica, Editore Franco Angeli. Il settore delle agenzie del lavoro non è venuto fuori indenne dalla crisi economica 50 numero di ottobre 2010 che, partita dal mercato finanziario statunitense, ha investito le principali economie mondiali trasformandosi in una questione globale. Nel volume in oggetto confluiscono i risultati di una ricerca sull’evoluzione del settore delle agenzie per il lavoro italiane commissionato dall’Osservatorio nazionale e comunicazione dell’Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo (E.Bi.Temp.). Il lavoro, diviso in quattro sezioni, presenta in prima istanza il prospetto aggiornato della situazione del comparto, tenendo conto del fatturato, del grado di concentrazione, dell’andamento delle quote di mercato, dei dipendenti e delle filiali. Si dà atto altresì del numero di operatori, dei nuovi ingressi e delle performance collettive. Vengono poi esaminate le misure adottate dalle agenzie per il lavoro italiane per affrontare la crisi che ha colpito il settore nel corso del 2008, soffermandosi sull’analisi del modo in cui il management delle agenzie è intervenuto sulla struttura organizzativa e sulla gestione del personale interno. Da ultimo si profilano ipotesi strategiche volte alla definizione delle opportunità future del comparto. DAL PARLAMENTO Selezione delle attività delle Commissioni di Camera e Senato attinenti al mondo del lavoro a cura di Carla Bassu Provvedimenti approvati Camera dei Deputati – XI Commissione Lavoro • Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. C. 3541 L’esame del provvedimento in titolo si è concluso nella seduta del 27 ottobre con l’approvazione da parte della XI Commissione Lavoro. Il documento risponde alla denuncia presentata recentemente dalla Commissione antimafia in merito al percepimento da parte dei mafiosi della pensione sociale, ovvero del trattamento pensionistico spettante per l’attività lavorativa svolta come copertura della loro carriera criminosa. Sembrerebbe, addirittura, che alcuni mafiosi abbiano ottenuto l’indennità di di- soccupazione durante i periodi in cui si sono resi latitanti. In sede di esame del provvedimento si evidenzia la gravità di questo dato, soprattutto con riferimento ai sentimenti dei familiari delle vittime e alla percezione di ingiustizia da parte dei cittadini onesti. Al fine di evitare il perpetrarsi di questa prassi inaccettabile, il testo approvato prevede che per le persone in regime di detenzione o comunque sottoposte a misure cautelari restrittive della libertà personale, per atti di terrorismo e di criminalità organizzata, sia sospesa l’erogazione di ogni trattamento pensionistico loro spettante ai sensi della vigente normativa in materia. Ancora, si dispone a carico dei condannati, con sentenza passata in giudicato, per i medesimi reati, la perdita del diritto al trattamento pensionistico. Il testo del provvedimento approvato è reperibile al sito: http://www.camera.it/view/doc_viewer_full?url=http% 3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTele comando_wai.asp%3Fcodice%3D16PDL0039450&back _to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D3541% 26leg%3D16%26tab%3D2%26stralcio%3D%26navett e%3D numero di ottobre 2010 51 In itinere SEDE REFERENTE Senato della Repubblica – XI Commissione Lavoro • • Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento. S. 1110 Disposizioni in materia di riduzione dell’orario di lavoro, nonché delega al Governo in materia di apprendimento permanente e di autoaggiornamento. S. 2261 Prosegue in seno alla Commissione Lavoro del Senato l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, con cui si intende ottenere il riconoscimento dell’apprendimento permanente, quale espressione dei diritti costituzionali all’istruzione, alla formazione ed elevazione professionale. La formazione continua deve costituire uno strumento di valorizzazione della persona, oltre che un metodo finalizzato al miglioramento delle potenzialità occupazionali dei lavoratori, alla mobilità professionale e alla coesione sociale. Allo scopo di conseguire l’obiettivo prefissato, in ottemperanza alla delega disposta dal Governo, con i provvedimenti in oggetto si dispone l’introduzione di agevolazioni specifiche e la previsione di percorsi normativi volti a garantire l’affermazione della cultura dell’apprendimento permanente. I testi dei provvedimenti in titolo sono reperibili ai siti: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipo doc=Ddlpres&leg=16&id=315947 52 numero di ottobre 2010 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipo doc=Ddlpres&leg=16&id=492661 Camera dei Deputati – XI Commissione Lavoro • Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def. Prosegue, in seno alla Commissione Lavoro della Camera l’esame del provvedimento in titolo. Nel corso della discussione emerge una sostanziale concordanza di vedute tra i membri della Commissione circa l’opportunità di adottare quanto prima un documento che tenga conto degli elementi emersi nel dibattito. La Commissione attende di acquisire il parere della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea per poter trasmettere un testo alla Commissione europea entro il prossimo 15 novembre. Tra i profili di maggiore interesse toccati dal dibattito si registrano questioni richiamate dal Libro verde, quali l’armonizzazione e la modernizzazione dei sistemi pensionistici, l’adeguatezza e la sostenibilità delle prestazioni, con particolare riferimento alle competenze dell’Unione europea. Il resoconto di questa seduta di esame del provvedimento è reperibile al sito: http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlament are=1504&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201010/1028 /html/11#27n1 SEDE CONSULTIVA Camera dei Deputati – XI Commissione Lavoro • Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi La Commissione Lavoro della Camera dei Deputati è chiamata, dalla X Commissione Attività produttive, a esprimere un parere in merito al provvedimento in titolo. Il presupposto di partenza del documento è rappresentato dal ruolo centrale svolto nel nostro Paese dal settore imprenditoriale. Si segnala, in particolare, l’importanza delle piccole e medie imprese, che contribuiscono in maniera sostanziale al benessere del Paese, sia in termini di creazione di PIL che sotto il profilo dell’occupazione. Le esperienze imprenditoriali italiane sono definite nel provvedimento come un «modello di flessibilità e di agilità economica, espressione del valore della famiglia; dimostrano nei comportamenti quotidiani una dimensione di naturale coesione e respon- sabilità sociali». Nonostante il sistema produttivo italiano si presenti caratterizzato prevalentemente da attività medio piccole, il legislatore si è nel tempo concentrato su provvedimenti riguardanti la grande impresa, determinando il consolidamento di oneri burocratici talvolta insostenibili. Con il provvedimento in oggetto si intende determinare una cornice normativa favorevole alle imprese di piccole e medie dimensioni, che valorizzi le preziose peculiarità del sistema imprenditoriale italiano. Il testo del provvedimento è reperibile al sito: http://www.camera.it/view/doc_viewer_full?url=http% 3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTele comando_wai.asp%3Fcodice%3D16PDL0029780&back _to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D2754% 26leg%3D16%26tab%3D2%26stralcio%3D%26navett e%3D numero di ottobre 2010 53