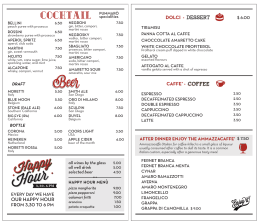

Domenica La di DOMENICA 8 AGOSTO 2010 / NUMERO 287 Il Repubblica il reportage La metropoli cinese senza abitanti GIAMPAOLO VISETTI cultura Vita torera, il romanzo della corrida MARCO CICALA e MATTEO NUCCI mio amico Cesare Pavese A sessant’anni dalla morte dello scrittore, le lettere e i diari inediti di Nicola Enrichens, FOTO LEEMAGE maestro elementare di Santo Stefano Belbo MASSIMO NOVELLI E NICOLA ENRICHENS TORINO ra una sera di primavera del 1949. Da poco nominato direttore didattico a Santo Stefano Belbo, Nicola Enrichens entrò all’Albergo della Posta, sulla piazza grande del paese delle Langhe, e vide un ragazzino che stava buttando nella stufa alcune pagine di un libro. Ne prese una e si accorse che apparteneva a Paesi tuoi, il primo romanzo pubblicato da Cesare Pavese. Lo guardò. Poi gli disse: «Lo sai che quel libro lo ha scritto un tuo compaesano?». Aveva da poco letto Prima che il gallo canti, ammirava Pavese e sapeva che era nato proprio lì, dove però veniva di rado. Quanto era accaduto alla Posta lo indusse allora a cercare sue notizie presso i parenti e gli amici come Pinolo Scaglione, e soprattutto a riconciliare lo scrittore con la sua terra. Invitato attraverso la cugina Federica, a giugno Pavese ritornò a Santo Stefano. Al maestro regalò una copia di Prima che il gallo canti, con questa dedica: «A Nicola Enrichens con l’augurio che trovi nella mia terra qualcosa». (segue nelle pagine successive) S anta Libera è una collina situata a mezzogiorno di S. Stefano e vi si accede attraverso una strada asfaltata, che passa vicino alla vecchia torre, che è a mezza costa, sopra di un rittano profondo. Quando vi andammo con Pavese, salimmo lungo la scorciatoia, a sinistra della torre, e scendemmo dalla parte opposta, lungo la strada, ora asfaltata, allora polverosa. Era il 6 giugno del 1950, una mattinata dal cielo pulito, dall’aria “sclinta”. Prendo la descrizione da una nota di cronaca della giovane maestra, che dirigeva la scuoletta di S. Libera, dal registro di classe: «L’inverno muore lentamente nella primavera. Una gioia viva c’è in tutti a salutare la terra che si rinnovella. Anche noi usciamo nei prati a cercare la primavera, raccogliere tra i fiori il suo profumo. I peschi e i mandorli sono tutti in trillo, punteggiati di fiorellini bianchi e rosa, e un odore inebriante di terra fresca c’è nell’aria trasparente. I ruscelli cantano fra le sponde fiorite, le viole e le pratelline stellano i declivi dei prati in sfumature azzurre e violette». (segue nelle pagine successive) spettacoli Tutti i figli di Mister Psyco IRENE BIGNARDI e CLAUDIA MORGOGLIONE i sapori Cocktail, il gusto bitter dell’estate FIORENZO DETTI e LICIA GRANELLO le tendenze Ma non chiamatemi maglietta GIOVANNI CIULLO, MICHELA GATTERMAYER e ILARIA ZAFFINO l’incontro Odile Decq, contro l’archistar system IRENE MARIA SCALISE Repubblica Nazionale 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la copertina Amicizie DOMENICA 8 AGOSTO 2010 A sessant’anni dal suicidio di Cesare Pavese ecco il racconto, anche attraverso lettere inedite, di chi cercò fino all’ultimo di riavvicinare l’autore de “La luna e i falò” alla sua terra. Si chiamava Nicola Enrichens ed era il direttore della scuola elementare di Santo Stefano Belbo MASSIMO NOVELLI (segue dalla copertina) ominciò così l’amicizia, arricchita da un notevole scambio epistolare. A sessant’anni dal suicidio di Pavese, Francesco e Vincenzo Enrichens, i figli, e la vedova Paola Rubba, hanno deciso di rendere pubbliche quelle carte (sei lettere inedite, cartoline e altri scritti brevi), insieme a una lunga testimonianza (che pubblichiamo senza interventi editoriali in queste pagine) del maestro sullo scrittore piemontese e sul rapporto che intrattenne con lui. Il testo e la corrispondenza fra i due verranno presto raccolti in un volume curato da Mariarosa Masoero, che dirige il Centro studi “Gozzano-Pavese” dell’Università di Torino, in collaborazione con la famiglia Enrichens e con Paolo Borgna. Originario di Contursi Terme, in provincia di Salerno, Nicola Enrichens arrivò in Piemonte da militare. Dopo l’8 settembre ’43 si unì alle bande partigiane e , al termine della guerra, si sposò e vinse il concorso per le scuole di Santo Stefano. Ricorda Franco Vaccaneo, presidente del comitato scientifico della Fondazione Pavese: «L’ex direttore didattico, un uomo che aveva dedicato la sua vita all’educazione e a un’idea di progresso sociale, mi parlava privatamente delle lettere di Pavese che conservava. Soltanto due, d’altronde, furono pubblicate nell’epistolario Einaudi». Era stato Italo Calvino, in una lettera del 16 giugno 1965, a dire allo stesso Enrichens che «le lettere a Lei sono molto importanti, perché con Lei Pavese s’era messo a discutere delle cose che gli stavano più a cuore, fatto che non gli succedeva quasi con nessuno». Il ritorno a Santo Stefano, del resto, culminò nella stesura de La luna e i falò, l’ultimo suo libro. Iniziarono a scriversi nel giugno del ’49. Ancora il 6 luglio del 1950, poco prima di uccidersi, Pavese gli inviò un biglietto in cui ironizzava sulla sua vittoria al Premio Strega: «Caro Enrichens, la ringrazio del suo telegramma. Troppa degnazione per una faccenda pettegola e mondana come lo Strega. Come ho già scritto agli amici di S. Stefano, verrò presto a trovarvi, entro il mese». Furono principalmente la letteratura e i problemi della cultura di quegli anni, tra tradizione e arte moderna, provincialismo italiano e apertura al mondo, ermetismo e realismo, gli argomenti trattati dai due. Come quando, il 6 ottobre del ’49, Pavese affermò che «soltanto attraverso la responsabilità, l’impegno rischioso, l’azione insomma, ci si fa un punto di vista. Per es., non si risolve il dubbio sull’arte — razionale o irrazionale, ottocentesca o novecentesca ecc. — se non ci si impegna a farne, cercando di essere sinceri. A poco a poco scopre se stessi, e il punto di congiunzione col proprio tempo. Quanto a Longanesi è un buffone, e un letterato — lo lasci ai suoi trasformismi». C DOCUMENTI In questa pagina, lettere e una cartolina di Pavese a Enrichens e uno schizzo dello scultore Ferreri per un bozzetto di busto per Santo Stefano Belbo Il maestro, lo scrittore e il diavolo sulle colline Non parlavano soltanto di letteratura. Lo scrittore affrontava in certi passi il suo legame con il comunismo, così come analizzava il suo sentirsi un comunista. Il 24 novembre del ’49 lo aveva definito in questa maniera: «... io stesso lo sono molto sui generis». Il 15 gennaio del 1950 scriveva a Enrichens: «Il polso della vita batte ora non più in una corte o in una piccola classe ma nei grandi organismi collettivi (le fabbriche, i campi sportivi, gli organismi democratici ecc. — fra parentesi, anche per questo sono comunista) e si tratta di trovare il linguaggio tendenzialmente acconcio a toccare questi molti lettori — questo tipico lettore “uomo e basta”». Ma «ciò dev’essere fatto senza rinunziare a nessuno dei valori acquisiti in passato, senza abbassarsi al popolo: ma sollevando il popolo». Pavese aveva già dentro, nella tarda primavera del 1950, il «vizio assurdo» che lo avrebbe portato a togliersi la vita. Il Pavese che Nicola Enrichens ritrasse nel suo testo mai pubblicato, datando quella passeggiata sulla collina di Santa Libera agli inizi del giugno ’50, era tuttavia un uomo che, pur in quei «giorni terribili del suo burrascoso amore con Costance Dowling», sapeva incantarsi davanti a un albero: «Si fermò davanti a un pesco fiorito ad ammirarlo: vidi, dietro i vetri tersi delle sue lenti, i suoi occhi brillare, come incantati per un miracolo». Il 27 agosto si sarebbe ucciso. IL RICORDO Nicola Enrichens e il pittore Ernesto Treccani, autore di un ciclo di pitture dedicato a La luna e i falò, verranno ricordati venerdì 27 agosto alla Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo (alle 18,30) in un incontro presieduto dal sindaco del paese Giuseppe Artuffo. Saranno esposti lettere autografe e documenti inediti © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 8 AGOSTO 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 Quell’ultima passeggiata nelle sue Langhe NICOLA ENRICHENS (segue dalla copertina) «I l mondo piccino si ridesta con le sue api d’oro e le farfalline ingioiellate per la grande festa. È tutto un fruscio ed un volo. Anche la lucertolina esce dal suo buco e corre svelta dove il sole batte più intenso. I bimbi amano questi umili insetti: s’immedesimano della loro vita e gioiscono d’ogni loro avventura». La sera precedente, il 5 giugno, lo scrittore, invitato da me, era venuto e aveva preso alloggio all’Albergo della Posta, dove io ero in pensione. Cenammo con buon appetito e Pavese, ricordo bene, sembrava ben disposto alla compagnia: mangiò persino due piatti di tagliatelle! Poi fummo ospiti di un comune amico, che ci offrì dello spumante. Si parlò del più e del meno ed anche della Resistenza. L’amico ebbe delle parole un po’ accese sulla guerra, sulle distruzioni, sugli abusi di violenza. Vidi Pavese sbiancare in volto, alzarsi di scatto e dire: — Non esageriamo; le violenze ci sono state da una parte e dall’altra, ma la Resistenza ha salvato l’Italia dalla dittatura! — Io calmai le acque e la discussione assunse toni più distesi. Ma Pavese fu nervoso per tutta la sera. Erano i giorni terribili del suo burrascoso amore con la C. Dowling. La mattina seguente andammo a S. Libera. Io dovevo visitare quella scuola — quindici bambini, una sola insegnante, quattro classi — ed invitai anche lui a venire. Mentre salivamo, per la strada di Seirole, che porta a S. Libera, Pavese mi fece tutto un panorama della letteratura contemporanea, dicendomi che, da noi, ciò che era rimasto di valido, come contatto colla realtà, era il ritorno a Verga. — Lei deve partire, mi disse, da Verga, salta la triade Carducci-Pascoli-D’Annunzio, ed arrivare, ad esempio a Federico Tozzi e De Sica. Mi parlò dell’“Ulisse”, di Joyce, di Proust, (del quale mi mandò “La strada di Swann”) di Lee Masters ecc. Si fermò davanti ad un pesco fiorito ad ammirarlo: vidi, dietro i vetri tersi delle sue lenti, i suoi occhi brillare, come incantati per un miracolo. Mi parlò del mito, delle religioni antiche, quando ci fermammo davanti a un pilone d’un santo, fu, per me, la sintesi meravigliosa dei miei studi, che Pavese ripulì, quel giorno, dei sedimenti della tradizione. Comprai, poi, “Tre croci” del Tozzi. Ritornammo all’Albergo della Posta; mangiammo di buon appetito, poi l’accompagnai, a piedi, fino alla stazione, dove egli prese il treno per Torino. Stava maturando il “Premio Strega”. Ebbi, però, la sensazione che non fosse quell’orco, che tanti hanno, poi, descritto — fu molto cordiale, estroverso, quei due giorni; andava, forse, alla ricerca di una compagnia, di qualcuno che lo tirasse fuori dalla rete della travolgente passione amorosa. Dal trenta maggio al ventidue giugno non una sola annotazione sul suo diario. Aveva tutt’altro da fare. La C. gli aveva detto che sarebbe tornata, dopo l’incontro di Cortina, dopo due mesi. E si attacca alla sorella, alla Doris, per avere notizie. Il ventidue giugno parte per Roma, per il Premio Strega. Gli feci un telegramma, per il riconoscimento letterario. — A Roma, anche l’estate è bella, con lo Strega — Mi rispose, il 6 luglio, con questa lettera: In questa pagina, altre lettere di Pavese e la lettera inedita di Italo Calvino a Enrichens Nella foto grande, Cesare Pavese Nelle altre foto, in alto, l’Albergo dell’Angelo a Santo Stefano Belbo di cui si parla ne La luna e i falò Qui sotto, la casa natale dove lo scrittore visse fino al 1916 6 luglio ’50 «Caro Enrichens, La ringrazio del suo telegramma. Troppa degnazione per una faccenda pettegola e mondana come lo Strega. Come ho già scritto agli amici di S. Stefano, verrò presto a trovarvi, entro il mese. Arrivederci e grazie ancora Pavese». Avevamo combinato, con Nuto, di festeggiarlo, a S. Stefano, una sera con una bicchierata. Ci aveva promesso che sarebbe venuto. Anche la cugina Federica aveva insistito. Ma aveva preso alloggio all’Albergo Roma a Torino ed aveva deciso di suicidarsi. La C. non era più tornata. Gli aveva scritto un biglietto dal New-Mexico, il 27 giugno, e Pavese sapeva che non l’avrebbe più rivista. E pensava alle notti di Cortina. Come un adolescente, non seppe resistere. Appresi la notizia della morte, a Garessio, leggendola sulla “Gazzetta Sera” del 28-29 agosto, che uscì con questo titolo, su quattro colonne, e la foto dello scrittore: “Con oltre venti cartine di sonnifero in un albergo di Torino, Cesare Pavese si è ucciso ieri”. Dopo la morte, dopo il Premio “Strega” tutti avevano conosciuto Pavese, a S. Stefano, tutti si ricordavano di lui. Ancora adesso la maggior parte dei suoi concittadini non sa chi sia stato. Un tale mi dice, ancora oggi, che è stato suo compagno di scuola alle elementari; e Pavese le elementari le ha frequentate a Torino! I critici fecero il coro sullo scrittore, cercarono di spiegarne la morte. Luigi Barzini, sulla “Settimana Incom” scrisse che Pavese, a Roma, aveva fatto la fine di un qualsiasi provinciale, abbagliato dalle luci della città, lui che veniva dalla campagna, dalle Langhe! © RIPRODUZIONE RISERVATA ILLUSTRAZIONE DI TULLIO PERICOLI PAESI TUOI Repubblica Nazionale 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA il reportage Metropoli-fantasma DOMENICA 8 AGOSTO 2010 Era un piccolo villaggio di contadini. Poi il governo decise di trasformarlo nella città più ricca e sfavillante dell’impero E così, nella Mongolia profonda, è nata Ordos-Kangbashi Peccato che, pensata a tavolino per due milioni di cittadini, sia abitata da ventottomila persone. Che ora vagano spaesate tra grattacieli vuoti e piazze senza vita Nei viali deserti della bolla cinese GIAMPAOLO VISETTI L KANGBASHI zionari comunisti, centinaia di uomini d’affari hanno fatto la fila per aggiudicarsi un attico nella nuova terra promessa e i finanzieri di Shanghai e Hong Kong non hanno potuto sottrarsi all’obbligo di diventare padroni di un palazzo nella città del partito. Senza che un essere umano si affacci volontariamente all’orizzonte, la nuova Ordos è il motore dell’esplosione immobiliare cinese. La capitale prometteva trecentomila abitanti entro il 2010 e i prezzi degli stabili salivano del trenta per cento. Un ministero assicura che i residenti saranno settecentomila entro il 2015 e il valore degli immobili, nemmeno progettati, raddoppia un’altra volta. Le statistiche nazionali, negli ultimi due anni, hanno macinato le cifre astronomiche del misterioso boom del mattone. Non hanno spiegato che dietro Kangbashi, nelle regioni interne, stanno sorgendo decine di città-fantasma e di distretti industriali senza imprese e senza operai. Vengono inventate per consentire alle banche di restituire al governo l’oro del Dragone e vendute per impedire che l’aumento annuo del prodotto interno lordo precipiti sotto l’8,5 per cento. Qingshuihe, nello Shaanxi, è una Ordos in miniatura. Dopo investimenti per sei miliardi di yuan la realizzazione dei suoi quartieri, già venduti, è stata sospesa per mancanza di aspiranti residenti. Decine di edifici in rovina, sui quali restano appesi cartelli con la scritta «arriviamo presto», sono ora occupati da alberi, cavalli e da una serie di porcili clandestini. È il segreto della «bolla immobiliare» cinese, che continua a gonfiarsi ma non scoppia mai. Se i prezzi scendono troppo e le compravendite languono oltre il limite fissato da Pechino per raffreddare il mercato, da qualche parte aprono i cantieri di una città senza cittadini. A Kangbashi, l’amministrazione ha annunciato piani edilizi per altri trecentotrentacinque chilometri quadrati, dieci volte l’attuale area. Oltre cinquemilasettecento ettari di terreno sono stati assegnati alle imprese senza che i progetti edilizi abbiano ottenuto l’autorizzazione. I governi locali sono ormai totalmente dipendenti dalla vendita della terra e ogni cinese sopravvive nella certezza che prima o poi diventerà un piccolo investitore di immobili da affittare. Non importa se sono veri o falsi, occupati o vuoti. Conta che ci sia un con- L’unico cliente dell’unico albergo ammazza la notte Il capolavoro dell’apparenza in un Paese condannato facendo karaoke online a una crescita senza fine tratto e un prestito finanziato, essenziali per pagare i mutui di appartamenti a cui è affidata la sicurezza della vecchiaia. La metropoli-fantasma della Mongolia Interna non è l’ultima follia dell’epocale urbanizzazione cinese, sacrificio obbligato per trasformare la Cina da «fabbrica del mondo» a «mercato globale» del secolo. È piuttosto lo specchio dell’incubo del capitalismo socialista, che scopre come l’autoritarismo resti infine un ostacolo insormontabile per la libertà delle imprese. A fianco di una stazione ferroviaria senza binari c’è una biblioteca priva di libri e di scaffali. In un laboratorio informatico un guardiano e due ragazzi giocano tra oltre centro computer imballati. Nella “Cittadella della scienza e della tecnica” non arrivano i cavi per Internet. Per creare «l’effetto-folla», i funzionari costringono trentasettemila studenti di Dongsheng a raggiungere ogni giorno i nuovi istituti di Kangbashi. Il portavoce dell’amministrazione, Han Junli, assicura che «la bassa densità della popolazione rende la città un modello mondiale di vivibilità» e che entro dieci anni questo ammasso di grattacieli vuoti, assediati dal deserto mongolo, sarà «una capitale della cultura, del turismo, della scienza e della finanza». Può essere che in Cina avvengano miracoli, ma la realtà è che in giro non si vede nessuno, sebbene lo scorso maggio siano stati venduti novemilanovanta appartamenti a milleduecento euro al metro quadro, contro i settecento euro dei settemilaquattrocento acquistati in febbraio. Ufficialmente il reddito pro capite è di ventunomila dollari all’anno, rispetto ai sedicimila di Shanghai, ma i ristoranti non aprono e dodici giganteschi shopping center, privi di merce, hanno rinunciato all’energia elettrica. Ordos è la nuova Cina, che domina se stessa e il pianeta riempiendo il vuoto con un buco che nessuno sa se è circondato dall’illusione, o dal dovere della speranza. Nella sconfinata piazza principale ci sono solo tre minatori, emigrati dallo Jiangxi. Seguono le partite dei Mondiali di calcio girandosi verso quattro maxi-schermi che riproducono la grandezza di uno stadio. Un ingegnere tedesco che consegna viadotti chiavi in mano, è l’unico cliente dell’unico albergo aperto. Tiene un microfono in mano e ammazza la notte canticchiando davanti al computer collegato al karaoke online. gono definiti «zona business», di imbattersi in una fila di taxi fermi, con gli autisti che dormono sul sedile. Poco distante alcuni poliziotti, immobili davanti a una palazzina, impediscono l’accesso a quella che sostengono essere la sede dell’amministrazione comunale. Non ci sono negozi. Per trovare qualcosa da mangiare bisogna battere con cura decine di viali delimitati da spazi pubblicitari invenduti, nel presagio di essere penetrati nella dismessa scena di un film. Una vecchia, accovacciata sul marciapiede, frigge ravioli sul carbone sparso sull’asfalto. La proiezione di Dubai dopo un ordine di evacuazione è la scintillante metropoli-fantasma costruita nel nulla dalla Cina. In cinque anni ha sorpassato il Pil di Pechino e Shanghai ed entro il 2013 avrà un reddito medio superiore a quello di Hong Kong. Pur essendo una finzione politica e finanziaria, sarà la città più ricca dell’Asia e riuscirà nell’impresa senza precedenti di incarnare nello stesso tempo il simbolo del boom cinese e il più impressionante esperimento di urbanizzazione priva di urbanizzati. Questo paradosso della speculazione edilizia a spese del pubblico, spina dorsale dell’ossessione cinese per la crescita del Pil, è stato battezzato Kangbashi e dovrebbe trasformarsi nella nuova Ordos, toponimo che significa «serie di palazzi». Sorge in un’area di trentaduemila chilometri quadrati, tra le colline sabbiose della Mongolia Interna, estremo nord della Cina. Fino al 2004 qui si trovava il villaggio di Dongsheng, millequattrocento contadini. Poi il governo ha deciso che il luogo era adatto per una metropoli da due milioni di abitanti. I leader locali del Partito comunista si sono messi a vendere terreni e le imprese di costruzione, con i soldi delle banche finanziate dallo Stato, ad aprire cantieri. Per decreto presidenziale, Kangbashi è cresciuta a vista d’occhio, come una marea di cemento destinata a mutarsi nel capoluogo del Texas made in China. È al centro della regione-serbatoio del continente e un pugno di ex funzionari controlla un sesto delle riserve di carbone e un terzo dei giacimenti di gas del Paese. Fino a quando le gru hanno tirato su centinaia di grattacieli, tutto è filato liscio. Ma ora che l’inesistente città-modello è finita, ci si accorge che invece di essere popolata da due milioni di giovani cinesi felici, è ufficialmente occupata da ventotto- consorziocreativi.com FOTO SUSETTA BOZZI/PARALLELOZERO a città più ricca della Cina non esiste. Centinaia di grattacieli, autostrade a sei corsie, torri-astronave per uffici, piazze-scultura e quartieri di ville hollywoodiane immerse in finti giardini tropicali, sono vuoti. Nel centro, segnalato da otto enormi fontane prive di acqua, si aggirano alcune vacche che brucano tra i fiori delle aiuole. Quattro manovali sono assopiti in un vapore rovente, stesi sul tetto di un museo che stanno finendo di costruire. Un cartello spiega che presto sarà deciso quale tema dare alla struttura e quale mostra sarà acquistata. Sulle finestre dei palazzi c’è scritto «affittasi» con lettere adesive. Nessuno sale sugli autobus e le strade sono piene di ristoranti chiusi. All’asilo non è iscritto alcun bambino, a scuola vanno solo gli insegnanti e non esiste un ospedale. Si può vagare per ore senza incontrare anima viva, come in un deserto. Capita però, tra i missili di cristallo e acciaio che ven- mila residenti spaesati. I funzionari pubblici, trasferiti d’ufficio da altre regioni, sono sedicimila. Gli altri sono mogli, figli e anziani genitori, o manovali migranti impegnati negli ultimi lavori. La nuova megalopoli costruita a tavolino non è però un fallimento. Ci abitano le persone di una strada di Pechino, è vuota come un altopiano tibetano, per le vie si incontrano più spazzini che passanti, ma appartamenti e uffici risultano tutti venduti. È il capolavoro dell’apparenza su cui si appoggia la crescita della Cina, condannata a essere senza fine. Per salvare l’economia nazionale dalla crisi dell’Occidente il governo ha stanziato quasi seicento miliardi di dollari in opere pubbliche. Una ventina sono finiti qui e con i fondi della capitale, indispensabili per evitare la bancarotta del partito, i funzionari della Mongolia Interna hanno inventato Kangbashi. Gli immobili, prima di essere costruiti, sono stati comprati da anonimi investitori nazionali e stranieri. I signori delle miniere sono stati invitati ad acquisire dieci ville a testa, le grandi compagnie petrolifere almeno cinque piani di uffici, le banche interi stabili. Per mesi, su consiglio dei fun- È IN EDICOLA IL NUMERO DI AGOSTO: SPECIALE UOMINI E DONNE Diversi ma non troppo. Al di là dei luoghi comuni, ecco come funziona il cervello dei due sessi . PSICOLOGIA Effetto Facebook : i social network ci cambiano la testa? . SALUTE I meccanismi cerebrali che regolano le tossicodipendenze . COMPORTAMENTI Perché la vita urbana scatena l'aggressività. MENTE & CERVELLO LANCIA UN NUOVO ABITO MENTALE. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 8 AGOSTO 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 SKYLINE Alla fine di una strada completamente deserta si comincia a vedere il profilo di Kangbashi, nella Mongolia Interna DESERTO La nuova metropoli voluta dal governo cinese emerge a poco a poco dal deserto mongolo che la cinge d’assedio ACQUA In primo piano il bacino idrico della nuova città, sullo sfondo gru e torri in costruzione. Nella pagina accanto, piazza Gengis Khan BANDIERA ROSSA La sede dell’amministrazione comunale e la sede del partito comunista di Ordos-Kangbashi su cui sventola la bandiera rossa NON LUOGHI Due immigrati, lavoratori nei cantieri edili, con le buste della spesa attraversano un tratto di campagna. Alle loro spalle, sulla destra, il nuovissimo museo Repubblica Nazionale 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 8 AGOSTO 2010 CULTURA* Se il Parlamento catalano dice addio alla passione più antica, un’altra Spagna ricorda i suoi grandi matadores. Da Juan Belmonte, di cui viene ripubblicata la biografia, a quel poliedrico personaggio che fu Ignacio Sánchez Mejías. Del toreador cantato dal poeta ora sono state trovate le ultime memorie: luci e ombre di un “mundillo” destinato a scomparire La sfida tra arte e sangue nel secolo d’oro dell’arena MATTEO NUCCI «I l giorno in cui si sfidano tori cresce di più la barba. È la paura. Semplicemente, la paura». Lo chiamavano «genio», «terremoto», «uragano». Ma il suo nome d’arte, da matador de toros, rimase quello del ragazzino poco dotato fisicamente e dalla battuta fulminante, nato a Siviglia nel 1892: Juan Belmonte. Fu il torero più rivoluzionario del Novecento: cambiò per sempre le regole della sfida ai tori, facendo delle sue debolezze fisiche una forza, avvicinandosi alle corna dell’animale come nessuno prima e sfruttando il gioco del polso sul panno che inganna il toro, anziché il lavoro di braccia e gambe. Cento anni fa uccise il suo primo animale, ma in Spagna oggi non si festeggia e semmai si continua a parlare della decisione presa dal Parlamento catalano di abolire per sempre le corride. Eppure è un editore catalano (Libros del Asteroide) ad aver ripubblicato, e con successo, Juan Belmonte, matador de toros, il libro che nel 1935 dedicò a Belmonte un grande reporter spagnolo, Manuel Chaves Nogales. Una storia picaresca in cui il torero impara sfidando i tori di notte, introducendosi negli allevamenti con una lampada rubata in un circo, fino a diventare il più grande matador di Spagna, dopo la morte nell’arena del suo inseparabile rivale, Joselito, nel 1920. Ma non puro e semplice artigiano della corrida fu Belmonte. Girava per le arene di Spagna e dell’America Latina con una borsa zeppa di libri leggendo instancabilmente Maupassant e D’Annunzio. E cominciò a frequentare gli intellettuali, anticipando la tendenza che sarebbe stata esaltata di lì a poco da García Lorca. Del resto, che la corrida sia arte è quello che hanno cercato di dimostrare i contrari all’abolizione durante questi ultimi mesi di dibattito. Sono intervenuti un po’ tutti, i grandi scrittori di lingua spagnola, da Mario Vargas Llosa a Javier Marías, da Javier Cercas a Fernando Savater, pur di mettere ben in chiaro che la corrida appartiene a quel tipo di arti che, per quanto effimere e indissolubilmente legate al momento — unico — in cui si svolgono, sono fonte d’ispirazione per altrettante forme d’arte. Una delle prove più lampanti sta nell’infinita produzione artistica che alla tauromachia si è ispirata. I nomi più altisonanti li conosciamo: Goya e Picasso, García Lorca e Neruda, Botero, Dalì, Bizet, Hemingway, Cocteau. Molto meno conosciuti, almeno in Italia, gli innumerevoli scrittori di letteratura taurina, tra cui non può che finire anche Manuel Chaves Nogales. Il suo piccolo capolavoro lo pubblicò a puntate su una rivista e pochi anni dopo abbandonò la Spagna ormai perduta al franchismo per morire esule, a Londra, nel 1944, a quarantasette anni. Non poté vedere il seguito della vita di Belmonte, quando il matador fu costretto ad abbandonare definitivamente le arene. Ricco, amatissimo, costantemente dedito alla battuta e alla riflessione fuori dalle regole, seguì il proprio allevamento di tori selvaggi e continuò a cercare di conoscere il mondo fino a quando non decise che si era fatta ora. Avrebbe compiuto settant’anni sei giorni dopo, uscì presto al mattino nella sua tenuta, scese da cavallo e affrontò un enorme toro sperando che potesse avere ragione di lui, ma invano. Allora tornò a casa e si sparò nel petto, sulla cicatrice che un corno gli aveva procurato anni prima. Forse credeva di aver vinto così la paura che gli faceva crescere la barba e che gli si manifestava come una vera e propria figura umana nella solitudine che accompagna il torero prima che si vesta di luci. Era come un intimo amico, la Paura — racconta nella biografia — e tentava di dissuaderlo. Uno dei suoi argomenti suonava così: «In pochi anni, non ci saranno più appassionati, né tori. Sei sicuro che le generazioni a venire avranno qualche stima per il valore dei toreri? Chi ti dice che fra qualche giorno non verranno abolite le corride e disdegnata la memoria dei loro eroi?». © RIPRODUZIONE RISERVATA Romanzo di corrida Il segreto del torero di García Lorca MARCO CICALA D MADRID opo aver rischiato la pelle nell’arena era capace di chiudersi in albergo a scrivere una pièce teatrale. Oltre che drammaturgo fu attore di cinema, aviatore, pilota automobilistico, giocatore di polo, presidente della Croce Rossa e del Betis Siviglia Calcio, nonché mecenate d’una generazione di poeti grande quanto disgrazia- ta. Spiegò la tauromachia alla Columbia University. Perché, prima di tutto, fu matador de toros. Leggendario in vita e ancor più in morte: quella trasfigurata dall’amico Federico García Lorca nel celebre Lamento per Ignacio Sánchez Mejías, la più alta elegia funebre del Novecento spagnolo — e non solo. «A las cinco de la tarde / Eran las cinco en punto de la tarde», versi così famosi da essersi trasformati loro malgrado in spot folkloristico della Spagna ance- strale, flamenca y torera. Eppure, a settantasei anni dalla cornata killer nell’arena di Manzanares, la figura di Ignacio Sánchez Mejías (1891—1934) resta irriducibile ai cliché. E da quel cilindro magico che fu la sua rapida esistenza spunta adesso un’altra sorpresa: il romanzo inedito La amargura del triunfo (L’amarezza del trionfo). Nell’ambiente taurino era considerato una specie di piccolo Graal. Tutti gli aficionados sapevano che stava sepolto da qualche parte, ma finora nessuno era stato abbastanza bravo da scovarlo. C’è riuscito il professor Andrés Amorós. Mica un Indiana Jones dell’ultim’ora: critico e giornalista, insegna letteratura spagnola nell’antica università Complutense di Madrid, e al torero venerato da García Lorca ha dedicato studi definitivi. Racconta: «Il romanzo era nascosto tra la massa di manoscritti lasciati da Ignacio. Un labirinto di appunti buttati giù d’impeto tra una corrida e l’altra. Un caos scoraggiante. Anche i discendenti erano pessimisti sulle chances di successo». Ma alla fine il professor Amorós ha ricomposto il mosaico del romanzo — ora pubblicato in Spagna (edizioni Berenice) e già in ristampa. Spaccato di vita torera a metà degli anni Venti, L’amarezza del trionfo ha solo l’apparenza del racconto di colore. Fu anche aviatore, drammaturgo, attore, pilota, giocatore di polo, presidente del Betis Siviglia Calcio Sotto lo smalto del pittoresco serpeggia una riflessione malinconica, corrosiva, addirittura inquietante, su psicologia e condizione sociale dei matador. E sul mundillo, il mondo taurino, con le sue incipienti derive da show-business. Quattrini, veleni, giornalisti prezzolati, attriti di classe, bohème, amori, evanescenza del successo. E, in mezzo, un eroe quasi esistenzialista, il torero José Antonio, col suo devoto assistente, il “Sancho Panza” Espeleta. Per quanto Repubblica Nazionale DOMENICA 8 AGOSTO 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 I RITRATTI Al centro e qui accanto, il torero Ignacio Sánchez Mejías reso immortale dai versi di García Lorca Sotto, Sánchez Mejías e l’altro celebre matador de toros Juan Belmonte (più in basso) durante una corrida ‘‘ IL MANOSCRITTO Alcune pagine del manoscritto inedito di Ignacio Sánchez Mejías pubblicato in Spagna con il titolo L’amarezza del trionfo In alto a destra, la copertina del libro imbottito di elementi autobiografici, il romanzo ci parla meno del suo autore che del suo idolo: «Dietro il protagonista si intravede più che altro il mito-Joselito» mi spiega Andrés Amorós nel suo ufficio universitario. Joselito. Leggi: José Gómez Ortega detto El Gallo. Leggi: il più grande matadordi tutti i tempi. Non si discute: ancora adesso se in Spagna chiedi in giro lo mettono in cima alle classifiche. Sebbene non l’abbiano mai visto in azione. Perché morì il 16 maggio del 1920. Incornato a venticinque anni nella plaza di Talavera de la Reina. Fu più di un lutto enorme (a tutt’oggi commemorato nelle arene): fu un trauma nazionale. Una lacerazione culturale. E il tramonto di un’epoca: la Edad de Oro del toreo. «La tauromachia è finita» decretarono i fan e persino gli avversari. Ma per nessuno lo shock fu più demolitore che per Sánchez Mejías. Che quella tarde toreava con Joselito. Ne aveva sposato la sorella. E poi ne avrebbe preso in simpatia pure l’amante, la ballerina e coreografa Encarnación López, alias la Argentinita. José, il prodigio mezzosangue gitano, e Ignacio, figlio ribelle di borghesi. Erano cresciuti insieme per le picaresche strade di Siviglia, malgrado li dividesse un solco. Di status. E talento. Di quattro anni più anziano, Sánchez Mejías aveva imparato tutto da El Gallo che lo “battezzò” torero insieme a un altro padrino eccellente: quel genio di Juan Belmonte. Più coraggio che fronzoli, «Ignacio toreava nello stile essenziale, dominatore di Joselito. Che nel romanzo spunta come una specie di proiezione, di doppio» dice Amorós. E ricorda quanto Sánchez Mejías fosse affascinato dalla psicanalisi, dalle prime traduzioni di Freud, dai dedali della mente: «Certi suoi lavori teatrali hanno un sapore pirandelliano». Era talmente incuriosito dai manicomi da portarsi alle corride i picchiatelli in comitiva. Tipo Jack Nicholson nel Cuculo. In varie stagioni si ritirò provvisoriamente dalle arene: si sentiva sempre più attratto dalle arti. Pur nella fedeltà all’etica torera, visse il Novecento come un immenso giacimento di possibilità conoscitive, espressive. Seduttore, dandy («In un hotel parigino lo scambiarono per il Duca di Windsor»), munifico: nel 1927, per il trecentesimo anniversario della morte di Góngora, sponsorizzò a Siviglia il raduno di poeti che da quel momento vennero chiamati la «Generación del 27». Quella — poi perseguitata e dispersa dalla Guerra civile — degli Alberti, dei Bergamín, dei Cernuda... E di Federico García Lorca. Che a Sánchez Mejías regalò l’eternità laica della poesia. Mica poco. «Però guardi che Las cinco de la tarde non sono, come si crede, l’ora della cornata, né della morte, ma quella in cui iniziò il corteo funebre» precisa il professor Amorós. Ignacio non morì nell’arena ma, due giorni dopo, in una clinica di Madrid. Tra ombre di amici, sussurri di suore, un gran caldo gravido di disinfettante. Non avrebbe voluto esibirsi nella plaza in cui venne incornato da un toro di nome Granadino. A portarcelo fu la perfida orologeria del destino: sostituiva un matador infortunato. Triste, solitario y final, era tornato a toreare perché, sì, la corrida gli andava stretta, ma non poteva farne a meno. «Me muero de tristeza», diceva quando ne era lontano. Delirando nell’agonia parlò di tori al pascolo fra distese di ulivi. Nella coscia aveva una ferita grossa quanto un pugno. È sepolto a Siviglia. Cimitero dei toreri. Nella stessa tomba di Joselito. Federico García Lorca A las cinco de la tarde Eran las cinco en punto de la tarde Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde Una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde Lo demás era muerte y sólo muerte a las cinco de la tarde *** Alle cinque della sera Eran le cinque in punto della sera Un bambino portò il lenzuolo bianco alle cinque della sera Una sporta di calce già pronta alle cinque della sera Il resto era morte e solo morte alle cinque della sera da “LLANTO POR IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS” (1935) © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 38 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 8 AGOSTO 2010 Il 10 agosto 1960 usciva nelle sale d’America il capolavoro di Hitchcock. L’attrice protagonista moriva pugnalata sotto una doccia. Una sequenza sorprendente e terrificante che cambierà per sempre il genere thriller. Da quel momento tutti furono costretti SPETTACOLI a citare e copiare i meccanismi che il regista aveva messo in campo Ed ecco perché ancora oggi non possiamo lasciarci alle spalle il Bates Motel CLAUDIA MORGOGLIONE a paura, su grande schermo, si divide in un “prima” e in un “dopo” Psyco. Non solo perché il cult firmato Alfred Hitchcock resta una delle opere più amate, clonate, citate e saccheggiate di sempre. Ma soprattutto perché ha stabilito, con una forza senza precedenti, le regole auree del terrore cinematografico. Imponendo su chi lo guarda un dominio emotivo che va avanti, incontrastato, da mezzo secolo: «Non ho mai tentato di dirigere tanto i pensieri dello spettatore come in questo film — confessò l’autore a Francois Truffaut, nel corso delle loro celebri conversazioni — è l’esperienza più appassionante che abbia fatto di gioco con il pubblico». Un meccanismo a cui è quasi impossibile sottrarsi. E che dura esattamente da cinquant’anni, da quando, il 10 agosto 1960, la pellicola debuttò nelle sale americane. Da allora, quello che potremmo definire il “codice Psyco” — dispositivi interni, personaggi chiave, intere sequenze — ha agito profondamente sulla cultura popolare. Provocando, ad esempio, una proliferazione infinita di protagonisti serial killer. Dimostrando che un pugnale agitato nella penombra spaventa mille volte di più di una scarica di proiettili. Conquistando un posto fisso nei nostri incubi, col primo piano finale del suo antieroe psicopatico Norman Bates (Anthony Perkins). Impedendo a chiunque di farsi una doccia in un motel senza provare un brivido. Trasformandosi in icona pop, oggetto di consumo, marchio presen- L dell’omicidio di Janet Leigh nella doccia: «La prima parte della storia serve a distogliere l’attenzione per rendere più forte la scena dell’assassinio — spiegò il regista — ho fatto uccidere la star del film per creare qualcosa di ancora più inatteso». Mai si era vista una protagonista morire al minuto trentanove del primo tempo. E non finisce qui: dopo il delitto arrivano nuovi colpi di scena, nuovi momenti di pura tensione. Il risultato di questo susseguirsi di sequenze da antologia è un film tra i più citati da altri film. Imitatori, ladri, fratelli e figli più o meno legittimi dell’originale. Oltre a due sequel cinematografici diretti da altri registi, un prequel televisivo, una serie tv intitolata Bates Motel, una pellicola-clone diretta da Gus Van Sant nel 1998, non c’è horror o thriller che non gli abbia reso omaggio. In Carrie. Lo sguardo di Satana di Il codice della paura e l’esercito dei cloni Brian De Palma, che ha una scena con la protagonista coperta di sangue sotto la doccia, la sua scuola è la Bates High School. In Halloween di John Carpenter lo psichiatra risponde al nome di Sam Loomis, come il fidanzato di Marion Crane. Nell’albo a fumetti numero venti di Dylan Dog, intitolato Dal profondo, i personaggi sono chiamati George Bates e Janet Crane. Poi ci sono i numerosi esempi di killer armati di coltello (Misery non deve morire, American Psycho), di bagni o docce come luoghi del delitto (Le verità nascoste), di edifici maledetti (La casa). Anche l’Italia ha dato il suo contributo: dalla parodia Totò Diabolicus a L’imbalsamatore di Matteo Garrone (dove ritornano l’uso morboso della tassidermia e l’auto fatta sparire nel lago), passando per il primo Dario Argento. In questo oceano di citazioni, spiccano tre grandi. Il primo è Brian De Palma: «Per me Hitchcock è come una grammatica — ha dichiarato — quando prendo le tecniche di cui è stato maestro e le uso, non faccio altro che servirmi di un dizionario». Oltre che in Carrie, ci sono forti tracce di Psyco in Le due sorelle, Blow Out, Complesso di colpa; Vestito per ucciderene è quasi una rivisitazione critica. Il secondo è Roman Polanski: il suo capolavoro del 1965 Repulsion fu definito da JG Ballard «un Kafka rifatto in stile Psyco». Il terzo è lo Staney Kubrick di Shining, col suo Overlook Hotel isolato dal mondo, e il ghigno psicotico del protagonista Jack Nicholson. Allontanarsi dal mondo di Norman Bates, insomma, non si può. Siamo ancora tutti lì, inchiodati alla poltrona. E Hitchcock, in fondo, lo sapeva: «Sono sopravvissuto — disse quarantacinque anni fa, sottolineando l’eterna attualità del suo stile — al cinema muto, al sonoro, allo schermo piccolo, al grande, al cinema in tre dimensioni, al drive-in, ai film proiettati sugli aerei, alla televisione e ai popcorn senza burro…». Proprio come la sua pellicola più terrorizzante: perennemente giovane. © RIPRODUZIONE RISERVATA te su gadget a lui ispirati. Comprese tende e vasche da bagno con finto sangue, in vendita sul Web. Segnali di una popolarità senza tempo, che rende inutile soffermarsi troppo sulla trama del film: l’impiegata Marion Crane (la diva Janet Leigh) in fuga, la sosta al Bates Motel, la morte terribile, le indagini e la rivelazione sul legame tra l’assassino e sua madre. Meglio allora ricordare come Psyco(Psychonel titolo originale, dal romanzo di Robert Bloch scritto sull’onda di un episodio reale) sia stato il più grande successo commerciale di Hitchcock: costato solo ottocentomila dollari, ne ha guadagnati quaranta milioni. Eppure, sul piano dei contenuti, l’opera rappresenta un clamoroso caso di (auto) infedeltà: un’infrazione alla famosa regola della suspence creata proprio dal re del brivido. Secondo questa teoria, suspence significa «far giocare lo spettatore a essere dio», sempre informato in anticipo su cosa accadrà al protagonista ignaro. Qui, invece, il meccanismo è inverso. Il povero pubblico viene depistato fin dall’inizio, poi sorpreso e scioccato con i quarantacinque secondi agghiaccianti CARRIE. LO SGUARDO DI SATANA VESTITO PER UCCIDERE LE VERITÀ NASCOSTE THE EYE Sissy Spaceck sotto la doccia terrorizzata e coperta di sangue. Di Brian De Palma (1976), dal romanzo Carrie di Stephen King Nella scena della doccia De Palma (1980) rivisita ancora una volta, in chiave quasi critica, la lezione hitchcockiana Ancora bagni e docce come luoghi del delitto per Robert Zemeckis (2000) Con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer Jessica Alba nel bagno si guarda allo specchio come fa Janet Leigh Di David Moreau e Xavier Palud (2008) Repubblica Nazionale DOMENICA 8 AGOSTO 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 ovevate esserci (e qualcuno c’era) quel 25 novembre di cin- mo una tenda per la doccia, sappiamo che gatta ci cova. quant’anni fa quando nei corridoi, negli uffici, nelle aule dei liMa non è solo la scena madre a essere rimasta con noi. È anche l’idea cei cominciò serpeggiare la voce che bisognava correre a vede- di film povero, o almeno a basso costo, e di come la “povertà” possa dire il nuovo film di Hitchcock, uscito in Italia il giorno prima e già ogget- ventare stile. Psyco come capostipite del cinema sperimentale? Be’, in to di dibattiti e divieti. Questa volta non era uno di quei bei gialli per tut- un certo senso. Non è un caso se il set del film è stato a lungo un luogo ti che riconciliano le generazioni e i pomeriggi domenicali, come il suo di culto degli Studi Universal. Perché lo spettatore dell’epoca e quello diretto predecessore, Intrigo internazionale. Anzi, le mamme avreb- di poi, di epoche più cinefile e avvertite, ha capito subito che quell’ambero fatto bene a pensarci due volte prima di dare l’autorizzazione, per- bientazione fisica — il motel, la casa alta sulla collina — era una coproché Psyco era un film pieno di quelle cose di cui di solito si parla a voce tagonista, un elemento portante del film. E peggio per Gus Van Sant che bassa: sesso, soldi, nudità, brutalità, travestitismo, e peggio… nel suo infelice rifacimento del 1998 ha scelto di ricostruire il set. Ai traumi, come ben si sa, ci si abitua. Anche ai temi introdotti da PsyÈ rimasto con noi anche il diktat hithcockiano (inusuale per i naco, anche al suo scabro bianco e nero in un’epoca in cui solo Bergman, scenti anni Sessanta): proibito entrare a spettacolo iniziato. Ve lo imWelles, qualche giapponese, i maginate un poveretto che enragazzi della Nouvelle Vague e i tra a un terzo dall’inizio, subito grandi italiani rinunciavano, dopo la morte di Janet Leigh, e per ragioni diverse, alla seduzionon capisce cosa combini ne del colore. Hitchcock ci riAnthony Perkins/Norman Banunciò perché stava facendo un tes mentre cerca di far sparire la film a basso costo. E anche permacchina nella palude? Non soché va bene far morire in un lo: Hitchcock, con quelle coltelIRENE BIGNARDI bagno di sangue una delle atlate, ha aperto al gusto dell’orrotrici più amate e meglio pare e del sangue i film di serie A, da gate da Hollywood. Ma un conto è farlo vedere con l’effetto, bruta- Gangster Storya Shining. E ha, consapevolmente, offerto materiali prele, del colore. Un conto è sublimarlo nell’astrazione del bianco e ziosi ai cinepsicoanalisti. Chi sarebbe andato a studiare con la stessa nero. acribia di Theodore Price (Hitchcock e l’omosessualità) il romanzo delDa allora Psyco è entrato a far parte di quella cosa che chiamia- lo sconosciuto Robert Bloch a cui si è ispirato il film, scomodando i rapmo pigramente l’immaginario collettivo. Non ne ho le prove. Ma so- porti edipici (corretti) tra Hitchcock e sua figlia Pat, che compare marno sicura che anche i certamente molti che non hanno mai visto Psy- ginalmente nel film, alla luce della grande tragedia edipica di Psyco? co conoscono a menadito la scena della doccia. Quella di cui Hitch, Grazie, intramontabile Hitch. E visto che nella scena iniziale del suo molto fiero, raccontava di averla girata in sette giorni e settanta posi- film compare una data — Venerdì, 11 dicembre — il club non tanto sezioni di macchina per quarantacinque secondi di film. Una sequenza greto dei suoi ammiratori potrebbe farlo diventare d’ora innanzi il gior«tutta fatta col montaggio», come raccontava a Truffaut. Una sequen- no di Psyco. Che cada di venerdì o no. za così realistica e terrificante che ogni volta che vediamo sullo scher© RIPRODUZIONE RISERVATA D Sette giorni per 45 secondi la scena del terrore perfetto ‘‘ Alfred Hitchcock Non ho mai tentato di dirigere tanto i pensieri dello spettatore come in questo film È l’esperienza più appassionante che abbia fatto di gioco con il pubblico da FRANÇOIS TRUFFAUT, IL CINEMA SECONDO HITCHCOCK IL GHIGNO DELLO PSICOPATICO L’espressione del viso di Jack Nicholson in Shining di Stanley Kubrick (qui sopra) ricorda molto quella di Anthony Perkins in Psyco (al centro). Il film è del 1980, dal romanzo omonimo di Stephen King AMYTIVILLE HORROR MISERY NON DEVE MORIRE AMERICAN PSYCHO SCREAM Uno dei classici dei film sulle case “possedute” diretto da Stuart Rosenberg nel ’79. La casa ricorda molto il Bates Motel Kathy Bates col coltello in mano: citazione di Psyco nel film di Rob Reiner (1990) dall’omonimo romanzo di Stephen King Christian Bale armato di coltello ricorda chiaramente la scena sotto la doccia di Psyco. La regia è di Mary Harron (2000) L’assassino con la maschera cita Anthony Perkins travestito da donna pronto a colpire nell’ombra. Di Wes Craven (1996) Repubblica Nazionale 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 8 AGOSTO 2010 i sapori Rossi Nato centocinquant’anni fa dall’intuizione di un garzone di pasticceria che si dilettava con l’arte delle infusioni aromatiche, il Campari si identifica con la storia stessa dei drink. Frutto di una ricetta segreta, va gustato con ghiaccio o allungato con gin o vino bianco Ma può anche essere usato per profumare un risotto o dare un gusto amaro al gelato Bitter Cocktail Un secolo e mezzo di aperitivi LICIA GRANELLO appy birthday, mister Campari. Martedì 10, San Lorenzo, notte di stelle cadenti e di brindisi al cielo, è tempo di celebrare il compleanno del rosso alcolico più famoso del mondo. Un cognome che oggi, a centocinquant’anni dalla nascita del “bitter all’uso d’Hollanda”, vale un fatturato di oltre un miliardo di euro. In principio, fu l’intuizione di un pavese innamorato di erbe e liquori, il giovane Gaspare Campari, arrivato a Torino per lavorare alla Pasticceria Bass, e da lì al Ristorante Cambio, per imparare l’arte delle infusioni aromatiche. Dalla condizione di garzone a quella di inventore il passo è breve. Il tempo di acquistare un bar a Novara e i segreti delle erbe mandati a memoria negli anni dell’apprendistato si trasformano in una serie di ricette di elisir e infusi. Il migliore ha ricetta segretissima: acqua e alcol unici ingredienti disvelati, insieme al colore rosso, dovuto al pigmento di un parassita del fico d’India, la cocciniglia, tanto prezioso da essere dietro solo a oro e argento nelle esportazioni dal Messico del tempo. Il resto — una messe di estratti di erbe e piante aromatiche — è un mistero senza fine. Novara diventa subito stretta per l’aperitivo rosso brillante, mediamente alcolico (25 gradi), da gustare con ghiaccio o allungato. A Milano, il Caffè Campari apre i battenti insieme alla nuovissima Galleria del Duomo. «Andiamo a farci un Campari», chiosano gli avventori, da Puccini a Boito, intendendo il nuovo bitter, ancora senza nome. Un’identificazione che vale un battesimo. È il 1867. Da quel momento, la storia del Cam- H pari si identifica con la storia stessa dei drink: un mondo nuovo, scoperto guardando i grandi film hollywoodiani, dove attori e attrici, protagonisti e comparse, buoni e cattivi, recitano spesso e volentieri reggendo bicchieri e coppette. È l’arte di mescolare liquori diversi mutuando il concetto di cock tail, la coda del gallo, intesa come armonia di colori (ingredienti) diversi, dagli effetti cromatici (gustativi) originali e affascinanti. Il primo barman della storia Campari si chiama Fosco Scarselli, e lavora al bar Casoni di via Tornabuoni, Firenze, dove il conte Camillo Negroni, frequentatore dei pub di Londra, va a bere il suo Americano. Così, per stuzzicarlo nella sua passione per i liquori inglesi, un giorno Scarselli aggiunge il gin a Campari e vermouth, e gli dedica la sua nuova creazione: il Negroni. Qualche anno più tardi (1928), Campari lancia il primo aperitivo monodose a basso tenore d’alcol (10 gradi) nella bottiglietta conica disegnata da Fortunato Depero, uno dei simboli del design italiano. A distanza di anni e di chilometri, Mirko Stocchetto, papà dell’attuale gestore dello storico Bar Basso di Milano, preparando l’ennesimo Negroni della serata, scambia la bottiglia del gin con quella di un vino bianco frizzante. Si accorge subito dell’errore, ma la curiosità è più forte dell’impulso a gettare tutto nel lavello. E all’assaggio, l’errore si rivela felice. Nasce così il Negroni sbagliato, altro must del bere miscelato internazionale. E se gli aperitivi non vi attraggono, utilizzate il bitter come ingrediente per profumare un risotto, bilanciare il dolce dei crostacei, amaricare un gelato. © RIPRODUZIONE RISERVATA Negroni Orange Shakerato Soda Americano Vermouth rosso, bitter e gin in diabolica combinazione per uno dei cocktail più famosi e malandrini La versione light, Negroni sbagliato, prevede che il gin venga sostituito con vino bianco frizzante Rosso come la camicia dei garibaldini, arancio come le arance di Sicilia. Da qui l’altro nome, Garibaldi, per il mix di Campari (un terzo) e succo d’arancia (due terzi) In versione long drink, bicchiere pieno di ghiaccio Il cocktail dei puristi, ovvero bitter addizionato di solo ghiaccio. Lo shaker viene “cullato” con un movimento del braccio a uncino, che, facendo incorporare aria, provoca la schiuma rosa La storica bottiglietta a tronco di cono per la variante più facile e meno alcolica del bitter aperitivo, grazie al mix di Campari e acqua gassata. Gradazione pari al dieci per cento, fettina di limone a piacere È conosciuto anche come Torino-Milano (e viceversa) in onore dei due ingredienti da miscelare insieme a soda e ghiaccio: il milanese Campari e il torinese Punt&Mes Carpano Guarnizione con fetta d’arancia Repubblica Nazionale DOMENICA 8 AGOSTO 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 ‘‘ 25° Ernest Hemingway A Milano, osservò il maggiore, c’è il Palazzo di Cristallo; e il Cova, il Campari, il Biffi in Galleria. Fortunato lei! Al Grande Italia andrò, dissi, posso farmi prestare i soldi da Giorgio. Alla Scala, disse Rinaldi, andrai alla Scala Tutte le sere, risposi Il tasso alcolico del Campari 1867 Gaspare Campari apre il bar Campari a Milano 1920 A Firenze nasce il cocktail Negroni da “ADDIO ALLE ARMI” Dal Piemonte alla Sicilia i migliori bar TORINO MILANO VENEZIA VERONA BOLOGNA FLORIS HOUSE Via Cavour 16 Tel. 011-8126909 BAR BASSO Via Plinio 39 Tel. 02-29400580 SKYLINE ROOFTOP Giudecca 810 Tel. 041-27233 PIPER Via Torricelli 7 Tel. 045-8309353 BOAVISTA Via Cesare Battisti 59 Tel. 051-2918584 FIRENZE ROMA NAPOLI BARI PALERMO COLLE BERETO Piazza Strozzi 5 Tel. 055-283156 MOMART Viale XXI Aprile 19 Tel. 06-8639165 66 FUSION BAR Via Bisignano 58 Tel. 081-415024 MAMMAMIA C.so Vittorio Emanuele 99 Tel. 080-9904466 ADDAURA REEF L.re C. Colombo 3021 Tel. 091-455167 Freezer, calice a cono, seltz. Le tre regole auree FIORENZO DETTI o ammetto: ho un debole per il Campari. Non è difficile. Per uno come me, che ha fatto per quarant’anni il mestiere del bar, esistono alcuni capisaldi, cioè tecniche, ricette e ingredienti da cui non si può prescindere. Il Campari è uno di questi. Ho cominciato ragazzino, entrando nel mondo del mangiare&bere dalla porta del ristorante. Esperienza intensa ma breve, perché nel giro di pochi anni sono stato rapito dalla magia dei cocktail. Fin dalle prime esperienze dietro il bancone, una cosa mi è parsa chiarissima: era impossibile proporre un bitter al cliente che non fosse il Campari. Scelto il liquore, entra in campo la tecnica. Regola numero uno: il Campari va servito rigorosamente freddo. Io lo tengo in freezer: avendo venticinque gradi di alcol, regge benissimo le temperature sotto lo zero. Il freddo lo fa diventare quasi cremoso, con una nota un poco densa, quasi oleosa. Regola numero due: usare il calice a cono, anch’esso tenuto in freezer o raffreddato con il ghiaccio al momento di servirlo. Il bicchiere conico permette di sfruttare lo spruzzo dirompente di un seltz ghiacciato, che ne rompe le molecole, creando un’emulsione. Questo è il bitter Campari che hanno sempre voluto i grandi camparisti. Poi esistono le piccole varianti, come la scorza di limone o la fettina di arancia. Niente in contrario, vanno bene entrambe. Ma io credo che il Campari abbia tutti i sentori aromatici necessari, senza bisogno di aggiunte. Il Campari shakerato arrivò dopo, insieme alle prime dotazioni da barman made in Usa: il boston, lo shaker, lo strainer. È importante che la coppetta da cocktail sia freddissima, ma il vero segreto è mettere tanto ghiaccio, L L’anniversario Per festeggiare i 150 anni di Campari una galleria d’arte nella storica sede di Sesto San Giovanni, restaurata da Mario Botta, l’apertura di temporary bar e il lancio del nuovo Campari Passion, rilettura estiva del tradizionale Orange: spicchi d’arancia pestati con zucchero di canna, ghiaccio tritato, Campari e succo di arance bionde per raffreddarlo senza annacquarlo. E poi una shakerata secca, decisa, energica, che agita il bitter, creando il caratteristico colore salmonato. Sulla superficie, attraverso lo strainer, filtrano anche piccolissimi cristalli di ghiaccio. Il colore è un indicatore infallibile: se il Campari esce dallo shaker dello stesso colore con cui è entrato, vuol dire che non è stato agitato bene. C’è poi chi lo battezza con il Gin, chi con la Vodka. Diciamo che mentre la seconda è praticamente neutra, il primo oltre a rinforzare, modifica il gusto. Il poker di ricette-culto si completa con Negroni e Americano, dove il bitter Campari si sposa con i migliori liquori in circolazione. Parliamo di cocktail che hanno fatto la storia del bere miscelato, ricette codificate negli anni Cinquanta e ancora più che valide. Purtroppo, ultimamente è difficile trovarli preparati a dovere. Per esempio, una volta in tutti i bar c’era la pistola del seltz con la sua bombola, mentre ora impera l’acqua minerale. Che errore! Acqua minerale gassata e seltz sono teoricamente uguali — acqua più anidride carbonica — ma solo il seltz ha la forza “fisica” di interagire con il liquore, rompendone le molecole. Del resto oggi molti locali sono guidati da barman improvvisati, che fanno le ricette a spanne, creando cocktail che sono delle vere bombe alcoliche, mentre l’alchimia dei grandi cocktail è nel loro meraviglioso e perfetto equilibrio. (L’autore è capo barman dell’Associazione italiana barmen & sostenitori e neopresidente lombardo dell’Associazione italiana sommelier) © RIPRODUZIONE RISERVATA Sorbetto Risotto Fragole Gamberi Cyber Vittorio Fusari (La Dispensa, Torbiato, Brescia) apre le danze del menù col sorbetto di Campari e gelatina d’arancia, accompagnato da un cartoccio di gamberi fritti e mandorle laccate di miele al sale di Maldon Tra i piatti di Stefano Baiocco (Villa Feltrinelli, Gargnano, Brescia), il risotto mantecato con buccia di arancia, tè di alga Kombu e gamberi. Per finire una spruzzata di Campari e petali di tagete Nuovo dessert per Matias Perdomo (Pont de ferr, Milano): la nuvola di panna soffiata con l’ossigenatore per acquari accompagna le fragole, fresche e in purée, e un finto caviale di semi di basilico infusi di Campari Festival di gusti e consistenze nel cocktail di gamberi rossi di Paolo Lopriore (Il Canto della Certosa di Maggiano, Siena): per ogni boccone, gocce di cioccolato, pistacchi, anguria e cerchi di cocktail Campari gelato Davide Scabin (Combal.0, Rivoli, Torino) ha ideato una divertente chiusura di menù: merito del palloncino gonfiato d’elio, zavorrato da una bustina di pastiglie colorate di cioccolato, con sfera trasparente di Campari Repubblica Nazionale 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 8 AGOSTO 2010 le tendenze Pensata per i militari, diventata divisa della working class, consacrata oggetto di culto da James Dean e Marlon Brando. Colorata, in tinta unita, corta fino a scoprire l’ombelico o stretch, resta ancora oggi Cotone 100% l’indumento più originale per esprimere la propria personalità. Soprattutto d’estate 1 3 2 La mia 4 T-shirt Tatuaggi di stoffa per dire chi siamo ILARIA ZAFFINO ompagna inseparabile di serate estive e balli scatenati in discoteca. Perfetta anche sotto giacche e camicie. Abbinata a foulard, gilet, short o gioielli per ottenere quell’effetto casual chic che ricorda tanto Jackie Kennedy. C’è l’intramontabile bianca, la raffinata nera, oppure quella allegra e coloratissima, con o senza stampe. La T-shirt è il capo più versatile del guardaroba: universale, senza età, ce ne è una per ogni occasione, dal lavoro al tempo libero, per trasgredire o per conformarsi, per essere sexy o per stare comodi. Ma c’è di più. Dopo essersi ridotta di dimensioni, diventando cortissima fino a scoprire l’ombelico oppure stretch per assecondare le forme del corpo con tessuti che aderiscono perfettamente alle morbide rotondità della silhouette, oggi si è trasformata in una “seconda pelle”, una sorta di “tatuaggio di stoffa” — così viene provocatoriamente chiamata in un libro che ne ripercorre storia e curiosità (Il tatuaggio di stoffa, Tunué, 2006) — uno spazio bianco (o colorato che sia) che contiene pensieri e stati d’animo di chi la indossa. Certo, forse non erano queste le intenzioni quando venne scoperta, quasi per caso, dai soldati della marina americana: i primi in assoluto a indossarla, che ne apprezzano subito il fascino e ancor di più il comfort. È cominciato da poco il Novecento quando la maglietta senza maniche, in una fibra poco costosa ma robusta e dal taglio semplice fa la sua comparsa nel mondo: la fibra scelta è il cotone e il taglio rigorosamente a forma di T è C Carla Signoris ATTRICE Mi piacciono quelle bianche, taglia XXL, che rubo a mio marito Come le uso? Sotto una giacca blu, tipo collegiale O con niente, per andarci a letto quello che darà poi il nome alla maglietta, T-shirt appunto. Anche se sul significato della parola esistono in realtà diverse teorie. Per qualcuno la T starebbe, infatti, per training, perché i soldati la indossavano durante gli allenamenti militari. Altri la collegano, invece, al suffisso teen perché è un abbigliamento, si sa, pensato prima di tutto per gli adolescenti. Dall’America all’Europa: durante la Seconda guerra mondiale sono gli Alleati che sbarcano nel vecchio mondo a regalare alle popolazioni ridotte allo stremo beni di ogni genere, tra i quali non manca l’apprezzatissima maglietta. In Italia, il boom si ha però negli anni Sessanta, quando la T-shirt è già stata consacrata da due icone come Marlon Brando e James Dean, che indossandola in molti dei loro film (da Un tram che si chiama desiderio a Gioventù bruciata), magari sotto un giubbotto di pelle nera da duro, ne hanno fatto un capo cult. E fan della versione casual chic, rilassata ma non priva di fascino, è stata anche Jackie Kennedy, una delle donne più eleganti del secolo scorso. Ma gli anni Sessanta sono soprattutto gli anni in cui la maglietta diventa un veicolo di propaganda, politica da una parte, pubblicitaria dall’altra, una tela perfetta sulla quale scrivere, disegnare, incidere qualunque messaggio: slogan pacifisti, frasi di denuncia, ma anche il logo di aziende di moda (Calvin Klein, Emporio Armani, Dolce & Gabbana, e poi ancora Ralph Lauren, Guess) o di band musicali che la usano per pubblicizzare (in genere sul retro) le date del loro ultimo tour. La T-shirt, in fondo, è rimasta fino a oggi la stessa: il manifesto di uno stato d’animo. © RIPRODUZIONE RISERVATA La Pina Natasha Stefanenko DEEJAY showgirl Ne ho miliardi, le metto con tutto Le migliori sono quelle vecchie, che con gli anni si ammorbidiscono Quella del cuore ha la stampa di Milù, il cagnetto di Tintin Nel mio guardaroba è un cult La preferisco bianca, con un’ampia scollatura a V Adoro abbinarla con i jeans o una gonna elegante Repubblica Nazionale DOMENICA 8 AGOSTO 2010 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 1. FUMETTI Si ispira alle illustrazioni dell’artista 6 californiana Tara McPherson la linea Pinko dai colori vividi e decisi In cotone e cachemire 2. STRASS T-shirt in cotone con stampa a teschio e strass per Ra-Re 3. MEDITERRANEA Allegra, coloratissima, decisamente mediterranea, la T-shirt Desigual Hombre si richiama alla grafica pop Perfetta per le calienti notti estive 4. DA SFILATA Le classiche Jersey Prada, da uomo e da donna, con applicazioni di diversi tessuti. Per un look da passerella 5. COLORATA In cotone arancione con stampa frontale Di Mcs Marlboro Classics 5 6. ETNICA Maglia in jersey di viscosa con stampa etnica Camomilla Italia 7. CLASSICA T-shirt da uomo bianca con stampa, in cotone. Un classico di Gant 7 8. ESTIVA Fiorucci sceglie il fucsia per quest’estate. In cotone 9. SPORTIVA In grigio o in blu, per fare sport e non solo. Di Virtus 10. ANDY WARHOL La storia, la vita e le opere di Andy Warhol rivivono nella collezione di Pepe Jeans London dedicata all’artista 11. CASUAL Jersey lavato per Fred Perry 12. ASIMMETRICA Cotone stampato con taglio asimmetrico per la T-shirt giallo estate di Replay IL TESTIMONIAL Chi se non lui? Esperti di moda e non, tutti sanno che Giorgio Armani è da tempi non sospetti “il” testimonial in fatto di T-shirt Le ama molto Le indossa quasi sempre Ne possiede tantissime “Comodità ed essenzialità” potrebbe essere sintetizzato così il suo credo Colore preferito il blu 8 9 La generazione ribelle con la maglia della salute 10 MICHELA GATTERMAYER on stiamo qui a raccontarcela: se la T-shirt non si chiamasse T-shirt nessuno se la metterebbe. Chi ha inventato questo termine è un genio: ha dato dignità alla maglia della salute. Permettendo a generazioni di giovani di fare i ribelli pur seguendo, in cuor loro, il caro vecchio consiglio della nonna. Sdoganato l’oggetto che da privato si fa pubblico, bisogna dare atto alla T-shirt di aver annullato la lotta di classe. Anzi, di averla ribaltata. Quando ancora si chiamava maglia e non c’erano i manager ma gli impiegati piccolo borghesi che se la mettevano sotto la camicia, gli unici che la esibivano erano gli operai, i camionisti e i muratori, attanagliati dal caldo e dalla fatica. Ma possedevano, senza conoscerne il valore, quello che poi sarebbe diventato l’oggetto del desiderio di ogni maschio e di alcune femmine: un corpo muscoloso. Perché è innegabile che la maglietta è bene riempirla. Oggi, tempi di esagerazioni, addirittura farla scoppiare. E allora vai con seste di reggiseno e anabolizzanti da overdose. Anche se si sta facendo strada la nuova scuola di pensiero skinny che vorrebbe tutti anoressici con magliette taglia otto anni. Niente di nuovo: negli anni Novanta esplose la mania di fare acquisti nei negozi da zero a sei anni come facevano le top model di allora che lanciarono la moda delle magliette minuscole a scoprire l’ombelico senza pensare agli effetti collaterali dell’applicazione del sogno patinato alla realtà: certe pance viste in giro sono difficili da dimenticare e ancora ci tormentano. Ma ormai è impossibile tornare indietro: stringi stringi, accorcia accorcia si è arrivati al top. Nel senso di un oggetto minuscolo che sta sopra e dovrebbe coprire. Lui, il top, fa quel che può essendo molto elastico (oggi si dice stretch). E loro, le T-shirt, sono diventate le democratiche portatrici di messaggi ecologici, sessuali, musicali, artistici, pubblicitari, poetici, culturali, stupidi, intellettuali. Tutti le portano. Tutti ci possono scrivere quello che vogliono per ribadire la loro appartenenza a un gruppo, a un’ideologia o a un fan club. Sono perfette in questo momento storico di ribaltoni e riprese di coscienza: se le loro parole non ti stanno più bene puoi sempre, politically correctly, riciclarle e usarle come stracci per la polvere. E trovarne subito un’altra che la pensi come te. Ps. Ultimissime dagli States. Il massimo in fatto di T-shirt a Los Angeles si chiama Adam Saaks. Vanno da lui Keira Knightley e Cameron Diaz, Lenny Kravitz e Alicia Keys, Jessica Alba e Paris Hilton, Britney Spears e Mariah Carey, Justin Timberlake e Angela Bassett... Per fare che? Farsi tagliuzzare la loro maglietta preferita. Adam si mette lì con un terrorizzante paio di forbici dalle lunghe lame e, zac, in quattro e quattr’otto ti disegna addosso tagli e oblò, feritoie e fessure, annoda, intreccia, et voilà, ecco una personal T-shirt unica al mondo. Chi volesse sperimentare le proprie capacità di tagliatore può seguire i consigli di un libretto uscito qualche tempo fa 99 ways to cut your T-shirt (su Amazon). N 11 12 Davide Oldani CHEF La mia preferita è una maglietta presa a New York, diciotto anni fa Grigia, con la scritta SoHo. Ora le uso soprattutto nere Le metto con jeans e scarpe da tennis © RIPRODUZIONE RISERVATA a cura di GIOVANNI CIULLO Repubblica Nazionale 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 8 AGOSTO 2010 l’incontro Ha voluto cambiare le regole diventando architetto senza sapere bene la matematica e quando era ancora un mestiere riservato ai maschi. Oggi, all’apice del successo, rifiuta l’etichetta di archistar E ai suoi colleghi dice: “Basta con divismi e fanatismi, in fondo siamo solo degli artigiani. Più che alle forme faremmo meglio a tornare a pensare ai bisogni della gente” Dark lady Odile Decq a voluto diventare architetto quando progettare era un mestiere riservato agli uomini. E adesso che è adorata come una star si ribella ai divismi e rivendica il diritto di costruire come impegno sociale. E, soprattutto, di sognare. Perché, come spiega sempre ai suoi studenti, «quando si crea bisogna credere ai sogni». Odile Decq, classe 1955, architetto premiato con il Leone d’oro, Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres, direttore della École spéciale d’architecture di Parigi e Chevalier de la Légion d’Honneur, è una donna speciale. In Francia la chiamano “La dame noir”. Ma lei è dark solo a modo suo. Basta incontrarla una volta per non dimenticarla più. Controcorrente, e non per vezzo, stupisce per la lunga chioma arruffata, nero corvino. Nero è anche il pesante trucco perennemente dipinto intorno agli occhi, il vestito ampio, e lo smalto che decora le mani affusolate. La voce morbida, invece, è talmente femminile che conquista. Avvolta nella trasparente cornice del Macro, il museo che ha inaugurato a Roma, Odile Decq si racconta con ironia: «Ho sempre saputo che avrei lavorato nell’arte e nella creatività, ma escludevo l’architettura perché pensavo fosse un qualcosa riservato agli uomini. Poi, mentre studiavo arte controvoglia, mi sono ribellata. Per fortuna ho capito in tempo che si poteva diventare architetto pur essendo donna. E, soprattutto, senza essere brava in matematica». La sua determinazione, nel voler rovesciare le regole, stupisce. Nata e cresciuta nel piccolo comune francese di Laval, negli anni Settanta si trasferisce noscere l’Italia costruendo una casa a Firenze, una barca Wally ancorata al porto di Fano, mobili per Poltrona Frau. L’occasione per diventare più italiana è però l’ampliamento del Macro, il museo di arte contemporanea del Comune di Roma, con un progetto ardito: saldare al vecchio corpo di fabbrica un parallelepipedo trasparente di tre piani di altezza. Un lavoro lungo anni che, con qualche ritardo, si è concluso nel maggio di quest’anno. I giornali hanno scritto che, grazie a questo edificio, oggi Roma è più vicina a Parigi e a New York. «Il giorno dell’inaugurazione ciò che mi ha fatto più piacere è stato incontrare persone che mi ringraziavano e mi dicevano che avevo fatto una cosa bella per loro». Era il suo obiettivo: inventando quello spazio così originale avendo in testa i cittadini della capitale, le persone comuni alla ricerca di uno svago fuori dal caos dei centri commerciali e degli outlet a poco prezzo: «Ho voluto regalare loro un modo di stare bene e d’incontrarsi. Una nuova forma di piazza, che ricorda le terrazze romane e che emoziona. Uno spazio che, grazie all’incontro Quando progetto un edificio, come il Macro, alla fine ciò che mi resta davvero è la reazione del pubblico E a Roma è stata molto passionale FOTO AFP H ROMA a Parigi all’Ecole d’Architecture de La Villette. Porta con sé una valigia con poche cose e tanta energia. I genitori la guardano con sospetto: «La mia famiglia non voleva che andassi nella metropoli, temevano che sarei diventata una ragazza perduta, ma io non ho sentito ragioni e ho fatto i miei scatoloni». La laurea, per la ragazza bretone che vuole sognare, arriva con un anno d’anticipo rispetto ai compagni di corso. È bravissima, talento allo stato puro, lascia senza fiato i professori con la sua immaginazione. Con il diploma ancora fresco in tasca, si catapulta nel mondo del lavoro. «Andavo fiera alle riunioni e ci rimanevo malissimo perché i clienti mi scambiavano per una segretaria e mi chiedevano come mai non cercavo lavoro presso un architetto uomo. Era piuttosto deprimente e, in certi momenti, mi veniva una gran tentazione di mollare. Ma il desiderio di aprire il mio studio da sola è stato più forte di tutto». E così, sorridendo, prosegue per la sua strada. «È stato un continuo esame per i primi dieci anni di vita professionale e persino gli operai nei cantieri non mi davano credito. Oggi, parlando con le altre architette donne della mia generazione, ho capito che è stato un problema comune per tutte ma allora non potevo saperlo». Nel 1985 Odile Decq decide di aprire lo studio Odbc con Bernoit Cornette, architetto e medico, diventato suo compagno nel lavoro e nella vita. Nel 1990 per la coppia arriva la svolta professionale con la realizzazione della Banque Populaire de l’Ouest di Rennes. Per questo edificio rivoluzionario vincono l’International Prize for Architecture. I loro plastici «inverosimili» conquistano il gusto più trasversale. Da quel momento progettare diventa come una febbre: il porto di Osaka, vari edifici per l’Università di Nantes, master plan industriali, centri di ricerche, social housing a Parigi. E poi concorsi e poi ancora concorsi. L’urbanistica come primo amore, ma anche progetti per interni e luoghi pubblici. Quindi il padiglione francese per la Biennale di Venezia. E proprio Venezia, nel ’96, premia lei e Cornette con il Leone d’Oro per l’architettura. Tutto sembra andare a meraviglia ma il destino decide di farle male. Nel ’98 Bernoit muore in un incidente d’auto dove anche lei rimane coinvolta. È la fine di un pezzo di vita, ma Odile prosegue a testa alta. Costruisce ancora. Di nuovo urbanistica ma anche ristoranti e musei. La sala conferenze dell’Unesco a Parigi. È ancora molto legata alla Francia ma comincia a co- con la cultura, spinge a farsi delle domande. Non un luogo morto». Per Odile l’importante è che le sue opere smuovano il cuore e i sensi di chi può visitarle. S’interrompe brevemente per chiedere un bicchiere d’acqua. Lo sfondo rosso fuoco del “suo” museo fa spiccare ancora di più la carnagione avorio e i capelli corvini. Indefinita e indefinibile si aggira nei saloni con l’entusiasmo gioioso di una ragazza al suo esordio. «Il Macro ha una terrazza dalla superficie in continuo movimento e questo crea sensualità perché, per cercare un equilibrio all’interno di te stesso, devi muoverti continuamente. Spero che i visitatori sentano fisicamente il piacere quasi voluttuoso di poggiare i piedi su un pavimento che non è mai uguale a se stesso». Per Odile non ci sono mezze misure: arte e sensualità sono la vita di chi crea. «Quando progetto un edificio, alla fine ciò che mi resta è la reazione del pubblico, questo mi emoziona. Proprio nel Macro, i visitatori mi hanno riversato nel cuore una tale passionalità che mi ha toccato come non avrei mai pensato». Certo, per chi come lei corre da un paese e all’altro, parlare con il proprio pubblico non è semplice: «Vorrei avere più tempo ma non sempre ci riesco e allora cerco di leggere il più possibile, mi sembra possa essere un modo per capire quali possano essere i bisogni delle persone. Purtroppo oggi essere architetti vuol dire vivere come alieni, isolati dal tempo e dai luoghi. Consumiamo a gran velocità tutti i tipi di relazioni». Per un attimo lo sguardo s’incupisce, poi il broncio si trasforma in una risata: «Forse è per questo che gli architetti donne restano a lungo sole, mentre i colleghi uomini cambiano spesso moglie». Ma il divismo che ultimamente circonda il suo mondo non le strappa alcun sorriso. Anzi. Detesta la sola definizione di “archistar” e, per difendersi, punta dritta alla sostanza. «In un mondo sempre più bizzarro c’è un forte bisogno di valori e di profondità, che è esattamente l’opposto del fanatismo. Temo che l’architettura stia facendo con gli architetti lo stesso danno che il mercato dei collezionisti ha fatto con gli artisti. In questo momento, per l’immaginario collettivo, siamo arrivati al punto che l’architettura è diventata più trainante dell’arte. Un’ipotesi che, per anni, è stata inimmaginabile. E non è detto che sia un bene». Per una donna come Odile Decq il successo si deve fondare su altro. Su fatti concreti: «La “forma” era un valore dell’altro secolo, in questo quello che conta è l’impegno sociale. Solo progettare in questa direzione vuol dire qualcosa». Odile, inevitabilmente, ha sempre la valigia pronta. In questo periodo, per esempio, viaggia molto in Palestina. Un’emozione speciale. «Lì riesco a lavorare come piace a me. Arrivi e capisci subito che più che un edificio è importante costruire per aiutare e dare fierezza e dignità a un popolo. Ho incontrato persone di grande umanità, forse come potevano essere gli italiani subito dopo la guerra». Ma ci sono tanti altri paesi che permetteranno a chi costruisce di contribuire a migliorare il mondo: «La Cina è già molto avanti ma c’è ancora tanto da fare, il Brasile è un patrimonio immenso e l’Africa, anche se è complicata, ha grandi potenzialità». Un’altra cosa che non sopporta del nuovo modo di fare progetti è lavorare in scala industriale. Detesta le immense fabbriche di architettura. Nonluoghi di disumanità. «Non mi piace realizzare edifici che non avrò modo di seguire personalmente ed entrare in uno studio dove, anche chi lavora per me, non mi conosce e mi da del lei. Io mi sento molto più un artigiano che un industriale e amo seguire con attenzione tutti i miei progetti, lavorarli con le mani e curarne ogni aspetto, perché solo le cose fatte così sono quelle che danno soddisfazione». Sempre con le sue mani, vorrebbe realizzare un sogno che le è rimasto nel cuore: «Un teatro, o comunque un luogo per la musica, uno spazio dove gioire e trovare allegria suonando». La gioia è anche quella che cerca di trasmettere ai suoi studenti. «Ai ragazzi dico sempre che, nonostante le avversità del mercato e di questo terribile momento economico, hanno il diritto di sognare. Se rinunciano sarà la loro fine». © RIPRODUZIONE RISERVATA ‘‘ IRENE MARIA SCALISE Repubblica Nazionale

Scarica