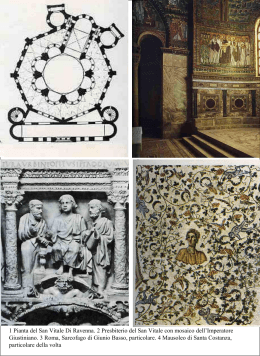

EMANUELE CONTE L’istituzione del testo giuridico tra XI e XII secolo. 1. Sono ormai quasi due secoli che la storiografia giuridica non cessa di interrogarsi intorno al problema che usava denominare “della continuità”: cioè delle vie attraverso le quali il diritto dell’età classica, nelle sue diverse espressioni di legislazione, di opere di dottrina, di istituti, si trasmise attraverso il Medioevo fino a costituire il fondamento del diritto del Basso Medioevo, dell’età moderna e di quella contemporanea. Quello della sopravvivenza del diritto romano per oltre quindici secoli dopo la morte dell’organismo politico che lo aveva prodotto era presentato quasi cent’anni fa da Paul Vinogradoff come il problema più importante ed enigmatico di tutta la storia. Il che può apparire, in effetti, una esagerazione di giuristi. Non priva, però, di una sua verità suggestiva: lo stesso Vidogradoff proseguiva il suo celebre libretto di introduzione allo studio del diritto romano nel Medioevo, qualificando il diritto romano medievale di fantasma sopravvissuto alla “scomparsa del corpo nel quale esso per la prima volta vide la luce”. Un fantasma, forse, ma molto attivo e presente nella civiltà europea. Un fantasma restio a accettare la propria natura di spirito, giacché non cessa di intervenire a orientare giuristi e legislatori, a condizionare giudici, a spaventare generazioni di studenti di Giurisprudenza che continuano a chiedersi perché il giurista del XXI secolo debba formarsi apprendendo le istituzioni di uno Stato esistito due millenni or sono. Del resto le mode romantiche del XIX e del XX secolo avevano indotto grandi giuristi a evocare spiriti: quello del popolo, il Volksgeist, che anima le istituzioni giuridiche nazionali; e quello del diritto romano, che Rudolf von Jhering affidò alle pagine di un celebre libro. I due secoli che videro l’affermazione più alta, e la crisi più profonda della struttura nazionale degli stati, rappresentarono il diritto, insieme alla lingua, la letteratura e l’arte, come la manifestazione dell’identità nazionale, ispirata però ovunque da quel diritto romano che le nazioni avevano in vario modo fatto proprio. Ma l’Ottocento e il Novecento furono anche i secoli del positivismo scientifico e della grande fondazione filologica degli studi storici, che videro apparire nelle grandi Nazioni europee le istituzioni preposte alla ricerca e alla pubblicazione delle fonti della storia nazionale. Sicché mentre da una parte l’anima romantica induceva all’evocazione di spiriti nazionali e internazionali, dall’altra la ragione filologica spingeva alla ricerca di fondazioni concrete e solide per l’edificazione di una storiografica scientificamente ordinata. La questione della continuità tra il diritto dell’antichità e quello borghese che si costituiva in codificazioni lungo percorsi diversi nei diversi Paesi d’Europa ebbe dunque un aspetto piuttosto romantico, che potremmo definire “ideologico”, e un aspetto positivistico-filologico, rappresentato dalla ricerca, dall’edizione e dalla critica storica dei documenti sui quali andava costruita la storia dei diritti europei. Le raccolte tardo-antiche e medievali di diritto romano, cui era stata affidata l’eredità della grande civiltà giuridica dell’antichità, costituirono perciò l’oggetto privilegiato degli studi filologici, e anche il teatro di discussioni erudite che dividevano in due schiere i sapientissimi storici del diritto, specialmente tedeschi, dell’Ottocento e del Novecento. Da una parte coloro che seguivano l’immagine di una sorta di quiescenza dell’interessamento al diritto romano durante i primi secoli del Medioevo; dall’altra gli studiosi che, seguendo Stintzing e Fitting, sostenevano la sopravvivenza di scuole romanistiche lungo tutto il corso del Medioevo. La discontinuità o la continuità gettavano luci diverse sull’età centrale del “rinascimento giuridico” che, tra XI e XII secolo aveva visto nascere la grande scuola dei glossatori, questa sì documentata largamente da un gran numero di opere databili e localizzabili. Opere che assumono un diverso significato secondo che le si consideri il compimento di una tradizione secolare o l’esplosione di una straordinaria novità nella vita giuridica e intellettuale del basso Medioevo. Fu tutto compreso questa seconda immagine che venne più largamente accettata. Anzi, a cavallo della grande crisi europea degli anni Trenta e Quaranta lo storico del diritto Francesco Calasso rielaborò e rilanciò l’immagine che era stata quella del Savigny - della funzione centrale della scienza giuridica nella costruzione di un sistema del diritto comune che, travalicando i confini degli organismi politici, unificava l’intera Europa medievale in un unico immenso e articolato sistema. Mentre dunque la lunga storia degli stati nazionali europei viveva il suo momento di crisi più acuta, la storiografia giuridica si concentrava sempre di più sulle opere della scuola medievale: sulle manifestazioni di quel ius comune che Calasso in Italia e tanti altri oltralpe consideravano il vero cuore della storia del diritto. Oltre mezzo secolo è trascorso da quegli anni. Gli storici del diritto li hanno passati a conoscere meglio la letteratura giuridica medievale, trascurando forse un po’ troppo la storia degli istituti giuridici e quella della funzione del diritto nella società. E poi il fascino romantico dei secoli misteriosi del Medioevo ha esercitato una minore attrazione sulle generazioni disincantate della seconda metà del Ventesimo secolo: così gli interessi si sono centrati su periodi più vicini a noi, abbandonando progressivamente il Medioevo. In particolare, l’alto Medioevo è stato quasi completamente trascurato per molti anni. Ora le cose stanno cambiando. Si sa che la ricerca storica è orientata dalle curiosità del presente, e che la storia del diritto e delle istituzioni risponde sovente alle richieste del presente politico. Non sarà un caso, dunque, se gli ultimi anni hanno visto riaccendersi l’interesse per i vecchi temi che avevano appassionato gli studiosi europei al tempo dell’apogeo dello Stato nazionale: la prospettiva politica dell’unificazione dell’Europa, e i problemi presentati da un tentativo di unificazione del suo diritto privato ha rilanciato il vecchio tema dell’identità storica delle istituzioni giuridiche. Da una parte le origini romanistiche sono tornate a riproporsi come la più accreditata base comune sulla quale elaborare un’unificazione del diritto privato vigente negli Stati dell’Unione. Dall’altra i secoli vitali ed enigmatici dell’alto Medioevo hanno suscitato nuova curiosità e nuovi studi: fino a comporre un’immagine delle origini della tradizione giuridica europea fondata assai più sul “caleidoscopio” dei diritti altomedievali che sulla limpida tradizione classica. Insomma: l’inevitabile esigenza di attingere alla storia per conoscere l’identità delle nostre istituzioni sembra incanalarsi nella vecchia alternativa fra la continuità e la discontinuità, fra la preponderanza assoluta dell’eredità classica e l’immagine evoluzionistica di un diritto fatto di frammenti di antichità rielaborati dalla pratica e dalla mentalità medievale. Sicché, a distanza di oltre un secolo, sembra che la discussione tra gli storici e quella che confronta giuristi e legislatori ripercorra le strade parallele che aveva percorso oltre un secolo fa: quando la Germania pianificava la propria codificazione civilistica e, al contempo, scavava in biblioteche e archivi alla ricerca delle fonti che dimostrassero la continuità o la discontinuità della coscienza scientifica dei giuristi. D’altra parte, anche gli storici non giuristi, sollecitati dall’esigenza di cogliere l’identità dell’Europa, riprendono il tema ottocentesco della memoria e del mito di Roma nella cultura medievale. Rievocano perciò le imponenti vestigia dell’antichità che impressionavano i pellegrini durante tutto il Medioevo, i revival della classicità dell’età carolingia e degli anni intorno al Mille, le splendide testimonianze romaniche che attestano in tutta Europa la presenza spirituale del modello antico. E come nella storia dell’arte i monumenti in pietra, quelli antichi e quelli esemplati sull’antico, rendono evidenti i legami con il passato romano, nella storia del diritto sono le fonti legislative a testimoniare della memoria della romanità: ed è a questi monumenti scritti che l’erudizione ottocentesca s’era rivolta con insistenza. Alcune di queste fonti possiamo oggi riconsiderare dal nostro punto di vista e con il bagaglio delle conoscenze sviluppate negli ultimi decenni. Perché la ricostruzione storica è sempre anche analisi tecnica di fonti: proprio quando la storia del diritto deve proporre interpretazioni del passato che rispondono alle curiosità attuali, essa deve mantenersi scienza storica. Deve cioè marcare la propria specificità di metodo per portare un contributo originale e indispensabile alle scienze giuridiche, proponendo quelle analisi filologiche di testi che sole possono giustificare le grandi letture interpretative. 2. Si sa che l’eredità del mondo romano fu affidata, al termine dell’età classica, a compilazioni di materiali legislativi e dottrinali. Il basso Impero dà anzi l’impressione di un’epoca cosciente della crisi che la sovrastava, e impegnata perciò a raccogliere il materiale prodotto da secoli di giurisprudenza e di legislazione imperiale. I segni della crisi, evidenti nell’economia, nella politica, nelle vicende belliche, si manifestavano anche nella cultura giuridica, inducendo dapprima taluni privati ad apprestare raccolte normative (i codici Gregoriano ed Ermogeniano), poi gli imperatori a controllare il ricorso alle opere di giurisprudenza con la celebre legge delle citazioni, e infine a lanciare grandi opere di codificazione come furono il Codice di Teodosio II nel V secolo e la compilazione di Giustiniano nel VI. Le due grandi codificazioni ebbero il merito di consentire la conservazione dei testi romani; ma prospettarono anche un profondo mutamento nel modo di concepire l’esperienza giuridica. La tradizione giurisprudenziale mutevole e articolata, sorretta da una grande tradizione culturale, lasciava il posto a un diritto tutto racchiuso in un libro: prima il grande Codice di Teodosio e poi la monumentale compilazione giustinianea. Accostando alla raccolta di costituzioni imperiali il testo scolastico delle Institutiones e la monumentale compilazione dei Digesta, Giustiniano compiva anzi un passo in più rispetto al suo predecessore, chiudendo nelle pagine di libri promulgati dal legislatore anche la formazione dei giuristi e la giurisprudenza. La straordinaria libertà del pensiero giurisprudenziale, duttilmente adattato ai fatti, lascia il posto alla rigida disposizione del legislatore, che si pretende in grado di prevedere a priori ogni accadimento della vita, e di disciplinarlo prima che si manifesti per mezzo delle sue costituzioni, ma anche distillando nei Digesta tutto il buono che era stato prodotto dalla secolare dottrina classica. La redazione di Novelle da parte di Giustiniano non contraddice questa fondamentale certezza, giacché almeno formalmente il sovrano promette di riprendere l’attività legislativa solamente qualora la natura presenti degli accadimenti assolutamente nuovi. Soltanto allora sarà necessario un nuovo intervento legislativo, mentre per tutti gli affari ordinari sarà sufficiente applicare le norme contenute nella compilazione. Il diritto vigente, dunque, si sarebbe trovato tutto all’interno del testo, mentre l’interpretazione e l’eventuale nuova legislazione doveva promanare dalla persona dell’Imperatore. Giovanna Nicolaj ha sottolineato come la coscienza viva della novità introdotta da Teodosio e Giustiniano nel quadro delle fonti del diritto fosse attestata dal programma di pubblicazione dei nuovi codici. Già per il Teodosiano, in particolare, è esplicita la volontà di costituire un testo ufficiale, di diffonderlo presso le provincie dell’Impero nella sua forma completa, di tutelarlo da ogni sorta di intervento esterno, quali interpolazioni o abbreviazioni. Anche la forma esteriore dei libri da produrre da parte della cancelleria è singolarmente solenne, sia nel tipo di scrittura utilizzato, sia nella prescrizione di evitare le abbreviazioni di parole che, nel processo di copiatura, potevano provocare errori di trascrizione. Questo modello di legislazione, chiaramente espresso per il Codice Teodosiano, è ripreso tale e quale da parte di Giustiniano, e costituisce un modello che l’Alto Medioevo non dimenticherà mai del tutto. Manoscritti ufficiali della Lex Wisigothorum e dell’Editto di Rotari si presentano nella ieratica scrittura onciale, recuperando in modi diversi - e in momenti sporadici - il patrimonio ideale delle grandi codificazioni tardo antiche. Il tardo antico aveva proposto dunque una esplicita equiparazione del Principe e della legge. Se alla nostra coscienza impregnata di legalità fanno impressione le proclamazioni di assolutismo che punteggiano i testi di Giustiniano, che si proclama legibus solutus, istituito direttamente da Dio e lex animata in terris, d’altra parte è altrettanto impressionante la parallela operazione con la quale prima Teodosio, poi Giustiniano dotarono i loro libri di leggi di un’autorità non inferiore a quella dell’Imperatore in persona. Come la volontà dell’Imperatore ha valore di legge, così la legge codificata e promulgata non tollera modificazioni né interpretazioni da parte di autorità inferiori a quella imperiale. Si trattava, però, di una tendenza in forte contraddizione con il generale andamento della società e del diritto nei secoli durissimi che segnano il passaggio dall’antichità al Medioevo. Secoli in cui da una parte la cultura giuridica non era più in grado di controllare e utilizzare sistemi normativi così complessi com’erano il Codice Teodosiano e ancor di più la codificazione Giustinianea; dall’altra i sistemi di produzione e diffusione dei manoscritti, in profonda crisi, non garantivano una adeguata circolazione di quei monumentali libri cui era affidata la suprema volontà del Principe. Sicché il testo maiestatico voluto dai codificatori tardo antichi restò nella cultura occidentale come un seme sotto la neve, o come uno di quei monumenti meravigliosi della romanità che si ergevano maestosi fra le casupole della Roma medievale, segni di una civiltà degna di ammirazione, ma fuori della portata di ogni volontà di imitazione. La parabola dell’assolutismo tardo antico si compiva, manifestando chiaramente la contraddizione stridente fra l’assetto giuridico centrato teoricamente sulla persona del monarca e la situazione reale della amministrazione imperiale, ormai priva di forze e di autorità, e incapace di riaffermare il proprio dominio sulla parte occidentale dell’Impero. Se infatti leges e arma sintetizzavano i due punti del programma politico di Giustiniano, certamente allo stupefacente successo costituito dalla realizzazione dell’immensa compilazione fece riscontro un fallimento del secondo punto: la riconquista dell’Occidente. La sola Italia fu strappata ai Goti dopo una spaventosa guerra che durò quindici anni, e rimase in mano bizantina per un periodo brevissimo. Il rinnovamento del dominio romano sulle partes occidentis si rivelò dunque un sogno irrealizzabile, che contribuì non poco a vanificare il sogno realizzato, quello della codificazione. La compilazione giustinianea ebbe infatti scarsissima circolazione in Occidente durante i lunghi secoli dell’Alto Medioevo: il che non significa che la grande tradizione giuridica romana abbia ceduto il passo ai diritti germanici, come si tendeva a dire alcuni decenni or sono, ma che la nostalgia della romanità attinse ad altri testi, e rievocò istituti diversi da quelli delineati da Giustiniano. Testi e istituti che si usa designare con il nome di “diritto volgare”. Un’espressione che indica sia la trasformazione sostanziale del diritto effettivamente praticato, che si distaccava da taluni principi fondamentali del diritto classico, sia una serie di compilazioni che semplificavano le fonti con l’obiettivo di metterle alla portata di una cultura drasticamente impoverita. 3. Questo doppio volto del diritto volgare esprime, in fondo, il dualismo degli ordinamenti dei cosiddetti regni romano-barbarici, scaturiti dalle migrazioni di eserciti popolari di stirpe germanica verso l’Occidente romano. I Visigoti nella penisola iberica, i Burgundi nella Francia centro-meridionale, a ben vedere anche gli Ostrogoti in Italia promulgarono legislazioni duplici: Lex Wisigothorum e Lex Romana Wisigothorum; Lex Burgundionum e Lex Romana Burgundionum; l’Edictum Theoderici che, secondo Teoderico stesso, non modificava affatto il diritto romano da secoli in vigore. Si credeva un tempo che questa duplicità esprimesse la necessità di fornire testi legislativi diversi per le diverse etnie che convivevano sul medesimo territorio. Ma in realtà è evidente che le Leges dei Visigoti, dei Burgundi e degli Ostrogoti erano diritti territoriali fortemente volgarizzati, che dovevano favorire l’integrazione fra popoli diversi più che conservare fantomatiche istituzioni germaniche ancestrali. Del pari, le Leges Romanae non si rivolgevano affatto soltanto ai sudditi di etnia romana. Oltre alle testimonianze rievocate in proposito da Ennio Cortese si può rammentare un brano assai espressivo del re burgundo Sigismondo, figlio del legislatore Gundobado, il quale scrive all’Imperatore d’Oriente Anastasio riconoscendo la sua sovranità superiore: “Il mio popolo è tuo. E’ per me una gioia maggiore servire Te che governare i miei sudditi... Tu amministri i tuoi sudditi attraverso di noi. La mia patria è il tuo mondo”. Patria nostra est orbis vester. L’appartenenza del sovrano germanico all’Europa latina si identifica con un rispetto ideale verso l’autorità - lontana, ininfluente, ma sentita come idealità - all’Impero, che si identifica con il mondo stesso. Questa situazione politica e culturale dell’Occidente può in parte spiegare i caratteri delle legislazioni romano-barbariche. I sovrani altomedievali furono infatti legislatori prolifici. Più che singole norme giuridiche, produssero interi codici, e li emendarono a più riprese. Ma, a differenza dei grandi modelli delle codificazioni teodosiana e giustinianea, che certamente avevano di fronte, le loro compilazioni non ebbero mai la pretesa di esaurire le esigenze di norme della società, di contenere in sé tutto il diritto. Le leges popolari e le compilazioni di diritto romano intendevano entrambe vulgari, cioè divulgare, pubblicare il diritto: le prime si incaricavano di dettare regole che consentissero l'int’grazione fra romani e barbari, le seconde dovevano volgarizzare il magnifico complesso del diritto dell’Impero, cioè dettare un complesso di regole chiare e semplici che potessero effettivamente essere applicate: per fare ciò dovevano rinunciare alla stabilità, per essere progressivamente adeguate alle necessità, integrate, interpretate. Sicché la tradizione manoscritta dimostra una straordinaria varietà di forme - ufficiali e ufficiose - nelle quali tali compilazioni si presentano. A differenza delle grandi codificazioni teodosiana e giustinianea, passate a impersonare un mito più che una realtà quotidiana, gli agili codicetti dei Visigoti e dei Burgundi e la lex Salica circolarono ampiamente, e sono tramandati ancora oggi da decine di manoscritti sopravvissuti. Ma questi manoscritti non contengono testi stabili: della Lex Salica, ad esempio, si contano oggi oltre 60 manoscritti copiati fra il VII e l’VIII secolo, il che dimostra la sua utilizzazione. Ma questi manoscritti tramandano versioni diverse del testo, con aggiunte e adattamenti che rivelano un atteggiamento assai libero dell’utilizzatore di fronte al testo giuridico. Nessun manoscritto completo, al contrario, si è tramandato dell’enigmatico Edictum del re ostrogoto Teoderico, poiché quello trovato nel Cinquecento dell’erudito francese Pierre Pithou, che ne curò l’edizione a stampa, andò poi smarrito. Il che ha condotto a interminabili discussioni sull’autenticità di quel testo, di recente riassunte da Ennio Cortese. Egli ha posto in evidenza un episodio che chiarisce una volta di più il singolare concetto di legge che caratterizza i regna romano-barbarici: per cercar di dissuadere il generale Belisario, inviato da Giustiniano a riconquistare l’Italia, dal proseguire la campagna, Teoderico gli inviò nel 537 un ambasciatore, per convincerlo della lealtà del re goto di fronte all’Impero. Fra l’altro, diceva l’ambasciatore, Teoderico non si è mai atteggiato a sovrano assoluto, e infatti non ha mai promulgato leggi. La contraddizione che ne nasce con l’esistenza della legge di Teoderico pubblicata dal Pithou può essere sanata, ha osservato Cortese, se si considera che il termine edictum richiama gli atti dei magistrati provinciali, con i quali si pubblicavano nelle provincie le leggi imperiali. Il testo che il sovrano goto promulga, dunque, non è legge: è vulgatio, pubblicazione, diffusione (e adattamento) dei princìpi sanciti dal diritto. Ma il diritto in sé non risiede nel testo. Lasciata l’immagine della legge perfetta e immutabile ai codici mitici dei grandi imperatori romani, il testo legislativo dei regna barbarici si presenta come una mediazione fra l’ordinamento astratto e la dura realtà di una società in grave crisi, e accetta perciò di esser plasmato e modificato dall’uso e dalle circostanze. Questo testo giuridico mutevole si avviava a caratterizzare tutti i secoli dell’Alto Medioevo. 4. Non sarebbe possibile, in questa sede, illustrare tutte le numerose legislazioni temporali promulgate durante l’Alto Medioevo, per osservare in esse i caratteri della mutevolezza e dell’instabilità testuale. Basti rammentare come anche la renovatio dell’Impero romano voluta soprattutto dalla Chiesa e intrapresa con grande convinzione ed energia da Carlo Magno non si spinse a riproporre l’immagine tardo antica del testo giuridico onnicomprensivo come fonte esclusiva del diritto. Questa rinuncia spicca nel quadro del programma politico di Carlo, tra i suoi recuperi di sovranità romana, di forme documentarie solenni e bizantineggianti, di coscienza dell’origine imperiale della norma giuridica; e tra i suoi sforzi di uniformazione della liturgia, della scrittura, dei pesi e delle misure e di tanto altro. La legislazione imperiale, invece, è redatta su fogli di pergamena sciolti, come ci attesta il raccoglitore dei capitularia Ansegiso, che è un privato, non ha alcuna velleità di imitare i modelli codificatori tardo antichi e si permette, comunque, di aggiungere alla raccolta di norme imperiali anche pezzi estranei, tratti dalla tradizione ecclesiastica o, in un caso celebre, dal riassunto latino delle Novelle di Giustiniano che va sotto il nome di Epitome Iuliani. Anche quando Ludovico il Pio, verso l’anno 818, si renderà conto della necessità di conservare la memoria dell’attività legislativa della propria dinastia, non proporrà la costituzione di un testo standardizzato e controllato da una cancelleria, ma piuttosto di conservare copia delle singole cartulae contenenti i capitolari in un archivio pubblico. A questo archivio centrale attinse Ansegiso. Diffusa soprattutto in Francia, la sua raccolta non aveva affatto rimpiazzato l’uso di raccogliere i testi legislativi carolingi nei modi più diversi, dando luogo a una varietà impressionante di collezioni. Una varietà che sembra porsi agli antipodi delle esigenze di uniformazione manifestate da Carlo Magno, e che dà vita a un caleidoscopio di forme ben descritte dall’editore ottocentesco del Liber Papiensis, il Boretius: “Le collezioni di capitolari che si trovano nei manoscritti sono tutte fatte a cura di privati, né ve ne è alcuna che fosse dotata di publica fides nel regno dei Franchi o dei Longobardi… Perciò nel confrontare i capitolari si osserva una enorme varietà fra i diversi manoscritti, giacché essi erano prodotti secondo i diversi criteri adottati dai redattori nel compilare i codici…. I capitolari erano dunque divisi ora secondo la data, ora secondo la materia, e spesso erano mutilati; si tralasciavano i capitoli che apparivano obsoleti o che per altri motivi non piacevano ai compilatori. D’altra parte… si inserivano fra i capitolari molti altri testi trovati qua e là, nei quali sembrava vi fosse qualche precetto di carattere giuridico. E così avviene che oggi nei manoscritti dei capitolari si trovano non pochi canoni di concili, prescrizioni di abati o altri capitoli di diritto canonico, e inoltre capitoli tratti dalle leggi Salica, Ribuaria, Bavarese, Longobarda; e ancora costituzioni di Imperatori romani, e persino il libro di S. Agostino De civitate Dei offrì materia per un raccoglitore di capitolari”. Si direbbe, dunque, che le raccolte di testi giuridici rispondessero al criterio, opposto a quello che aveva animato le codificazioni tardo-antiche, di prender la forma giudicata utile dall’utilizzatore, più che quella sancita da un legislatore sovrano. Al legislatore è riservata la potestà di legiferare, ma la forma complessiva che la legislazione assume nel suo insieme è stabilita, in mille forme diverse, dalle necessità dell’utilizzatore delle raccolte. Noi, oggi, non cogliamo chiaramente questa caleidoscopica varietà di forme, poiché disponiamo di edizioni moderne che presentano testi apparentemente unitari, celando le discordanze tra i manoscritti che furono utilizzati dagli editori. Utilizziamo in genere edizioni del XIX o della prima metà del XX secolo, apprestate quando la grande scienza filologica - soprattutto tedesca - volle offrire agli storici una base solida e sicura su cui poggiare le proprie ricostruzioni. Ma benché siano divenute ormai indispensabili, queste grandi edizioni di fonti medievali relegarono nelle note filologiche e nelle lunghe, erudite e tediose prefazioni il ricordo della straordinaria varietà che si coglie confrontando fra loro i manoscritti utilizzati; sicché il testo vero e proprio che si presenta al lettore appare, a uno sguardo superficiale, come un testo unico e stabile. La stabilità, invece, non fu affatto una caratteristica dei testi giuridici altomedievali. 5. Questo discorso di applica alla legislazione laica come a quella canonica, anch’essa raccolta in mille forme diverse a seconda delle necessità, delle possibilità e dei gusti degli utilizzatori. Le molte collezioni canoniche di cui l’alto Medioevo è costellato sono molto spesso testimoniate oggi da singoli manoscritti, oppure da manoscritti che hanno in comune un nucleo centrale stabile, ma variano assai ampiamente fra loro, come se le collezioni fossero state arricchite da aggiunte di testi provenienti da altre fonti e considerati utili, oppure alleggerite di quei testi che non apparivano utili. Sicché anche nel trattare le fonti del diritto canonico sembra trionfare la prospettiva dell’utilizzatore, di regola un monastero che produceva i libri da conservare nella propria biblioteca e da usare all’occorrenza per tutelare le proprie prerogative ecclesiastiche. Ma anche dal punto di vista degli autori delle raccolte più diffuse spicca un atteggiamento di forte libertà nei confronti delle fonti utilizzate: verso il 906, ad esempio, Regino di Prüm compila una importante raccolta manifestando una tendenza a modificare lievemente i testi dei canoni raccolti, per meglio adattarli al tenore generale della propria opera. Un secolo più tardi, alle soglie dell’età gregoriana, il famoso Decretum di Burcardo di Worms è costruito con una libertà ancor maggiore nei confronti dei testi raccolti: le inscriptiones sono sistematicamente modificate, e numerosi testi risultano falsificati direttamente da Burcardo. Si sa, del resto, che la raccolta canonica di gran lunga più diffusa nell’alto Medioevo era proprio la più clamorosa falsificazione della storia: le Decretales pseudo isidorianae. Anche qui l’autore ignoto dimostra una assoluta libertà nel rimaneggiare o inventare di sana pianta i testi che, attribuiti all’autorità di antichi papi o di sacri concili, contengono in realtà le risposte ai più urgenti problemi che la pratica poneva. Ed è proprio questa aderenza alle necessità del diritto “vissuto” che ha determinato la straordinaria fortuna della falsificazione, l’accoglimento di tanti suoi canoni da parte di collezioni posteriori, e infine la legittimazione degli istituti creati attraverso i falsi, che divennero non di rado elementi fondamentali del diritto canonico vigente. Anche nel caso delle falsificazioni, dunque, si rivela la preminenza della prospettiva dell’utilizzazione di fronte a quella della legislazione sovrana. Nel caso della legislazione canonica, anzi, certe operazioni che appaiono ai nostri occhi truffaldine sono giustificabili alla luce di una antica tradizione che aveva scisso in due la potestà della norma giuridica: da una parte la sua forza cogente era determinata dall’autorità normativa del legislatore, sia esso l’imperatore laico, il papa, un concilio; dall’altra parte, però, la cogenza della norma era condizionata dai caratteri del suo contenuto, che aveva da essere espressione di una veritas che, essendo intimamente giusta, era di per sé dotata di forza normativa. Ecco dunque che la confezione di testi falsamente attribuiti a autorevoli legislatori poteva esser giustificata dall’esigenza di fornire di una cogenza “esterna” princìpi che erano comunque dotati di veritas, e andavano perciò osservati per sé stessi. Il falsario si limitava, in fondo, a rinforzare un po’ testi che erano veri per proprio conto, perché esprimevano una veritas profonda. Questo atteggiamento della Chiesa non fa che portare alle sue più estreme conseguenze quel dato che abbiamo già osservato in talune testimonianze del diritto volgare laico: il Diritto non coincide con il testo giuridico. Come il testo delle legislazioni romano-barbariche era uno strumento per volgarizzare i precetti del grande diritto imperiale mitizzato, così il testo canonico non è che un mezzo per attingere a quella veritas che si trova al di fuori di esso, e che può essere solo pallidamente intravista grazie ai testi che le raccolte canoniche ordinano con l’unico obiettivo di avvicinarvisi il più possibile. La Chiesa carolingia insiste su questo distacco tra il diritto e il testo fino al punto di accettare e utilizzare ampiamente le falsificazioni. 6. Con l’età gregoriana questo atteggiamento nei confronti del testo si modifica considerevolmente. Gregorio VII rilancia e riforma le istituzioni ecclesiastiche, prima fra tutte il pontefice stesso, esaltato come suprema potestà terrena con toni del tutto inauditi nella storia della Chiesa e della cultura occidentale. Questo papa gregoriano riprende molti aspetti della maiestas imperiale laica del tardo Antico; ed è con naturalezza che nell’entourage della curia romana si ripropone il forte collegamento formale fra il testo normativo e l’autorità legislativa che lo ha promulgato. D’improvviso, fra la prima e la seconda metà del secolo XI - nei pochi decenni che separano Burcardo da Pier Damiani - si consolida una sicurezza che appare oggi a noi ovvia, ma che non era affatto condivisa nei secoli anteriori al Mille: la consonanza di un testo alla veritas non è sufficiente a dotarlo di giuridicità; occorre che quel testo sia stato promulgato da un’autorità dotata di potere legislativo perché esso sia considerato fonte di diritto. Questo nuovo rispetto dell’autorità induce i molti dotti prelati che costituiscono il partito gregoriano a preoccuparsi in modo inconsueto dell’attribuzione e della correttezza dei testi circolanti. I compilatori di collezioni gregoriane hanno sottolineato più volte questa nuova preoccupazione: prendiamo ad esempio un brano assai esplicito di Pier Damiani, che era uno dei più agguerriti e intransigenti partigiani della riforma: Poiché capita di trovare mescolate ai sacri canoni alcune storielle, nelle quali confidano uomini perduti con vana presunzione, noi ne inseriremo qui alcune, allo scopo di dimostrare palesemente che non solo queste, ma anche tutte le altre cose scritte ad esse simili, ovunque si trovino, sono false e del tutto apocrife. … È evidente che tutti i canoni autentici o sono stati formulati nei venerandi concilii sinodali, oppure sono stati promulgati dai santi padri pontefici della Sede Apostolica: né è lecito a qualunque semplice uomo di pubblicare canoni, ma questo privilegio compete solamente a colui che risiede sulla cattedra di San Pietro. Il proliferare di canoni spurii, di cui stiamo parlando, si sa che è escluso dai sacri concilii, e si prova con certezza che sono estranei ai decreti dei santi padri: ne consegue che quei testi che non sono pubblicati con decretali dei santi padri né risultano provenire dai sacri concilii non devono considerarsi parte dei canoni… Se si cerca il nome del loro autore, non si riesce a definirlo, perché non si trova uniformemente riportato nei vari libri: qui infatti si scrive “Dice Teodoro”, là “dice il Penitenziale romano”, altrove “canoni degli Apostoli”: di qua si intitola in un modo, di là in un altro. E ciò che non merita di avere un solo autore, perde senza dubbio tutta la sua autorità. E le cose che vanno sotto il nome di troppi incerti autori non possono esser confermate con certa autorità da alcuno di essi. Fra le collezioni che il colto esponente gregoriano poteva consultare v’erano troppe disinvolte attribuzioni compiute obbedendo a una logica diversa e ora superata, che finiva per gettare un’ombra di incertezza su ogni fonte canonica che non potesse essere attribuita con sicurezza all’autorità di un legislatore certo. Sicché di fronte al partito di Gregorio stava il compito fondamentale di rivedere criticamente la tradizione canonistica, passandola al vaglio di un controllo di carattere filologico (si passi l’anacronismo), che poteva essere compiuto ritornando alle fonti originali conservate negli archivi pontifici e in quelli di altri venerandi enti ecclesiastici. Pier Damiani è esplicito su un punto: occorre ripristinare le corrette intitulationes che collegano ogni norma canonica all’autorità che l’ha prodotta. Soltanto così si potrà esser certi della forza legislativa di ogni singolo testo. Questa attenzione alle intitolazioni - o inscriptiones per i testi laici - si manifesta timidamente anche in ambito secolare. Dopo molti secoli di silenzio, infatti, nel 1047 ricompare per la prima volta una citazione puntuale di una norma del Codice giustinianeo in un documento imperiale di Enrico III, al quale era stato posto un quesito che era a un tempo “filologico” e giuridico: il problema prospettato all’Imperatore nasceva da un errore, che aveva attribuito a una legge del Codice (C. 1.3.25.1b) una inscriptio che sembrava limitare al clero di Costantinopoli l’esenzione dal giuramento di calunnia concessa dall’imperatore Teodosio. Sicché taluni “legis periti” s’erano rivolti a Enrico per risolvere il problema di rilevanza pratica se fosse o non obbligatorio in Italia il giuramento per i chierici. Atteggiandosi romanamente a supremo legislatore e interprete, il sovrano estende il disposto della norma a tutti i chierici, come voleva il diritto canonico. Il frammento in questione è identificato nel documento solamente attraverso i dati contenuti nell’erronea iscrizione: “…illud constitucionis edictum… a Theodosio augusto Tauro prefecto pretorio… promulgatum”, il che ci impedisce di sapere se quegli antichi giuristi avessero sott’occhio il Codice Giustiniano originale o qualche centone abbreviato. Ma testimonia comunque di un risveglio dell’attenzione alla correttezza formale del testo giuridico che non si limita ai ferventi riformatori gregoriani, ma coinvolge anche l’ambiente di parte imperiale. Dunque: nuovo rispetto per il testo e rifiuto cosciente delle approssimazioni altomedievali. Il che non significa, però, che la stagione gregoriana abbia determinato senz’altro la rinascita del modello tardo antico della codificazione. Se infatti i sapienti gregoriani tornarono dopo secoli negli archivi ecclesiastici per controllare l’attribuzione di testi già circolanti e per trovarne di dimenticati che potessero servire alla difesa della causa della riforma, d’altra parte essi non ambirono mai a riproporre le antiche codificazioni nella loro forma completa e originale. Anzi. Gli anni del fervore riformatore sono anni di produzione di collezioni canoniche, che si proponevano di rispondere a quell’esigenza di regolazione che naturalmente fa séguito a ogni rivoluzione. E tuttavia, al di fuori di tre o quattro grandi testi che ebbero ampia influenza, si tratta di collezioni testimoniate da pochissimi manoscritti. Molte di esse sono oggi note in una unica copia; di altre vi sono diverse versioni ampiamente divergenti fra loro; tutte presentano parentele fra loro, ma dimostrano grande libertà nella scelta dei pezzi, nelle aggiunte e nelle sottrazioni di brani ritenuti utili o inutili alla particolare situazione in cui viveva il compilatore. La costellazione delle collezioni canoniche gregoriane, insomma, è una ragnatela di cui non si riconosce il centro: i singoli testi che le compongono sono controllati e provengono dall’autorità dei concili o dei papi, ma l’insieme che essi producono è ancora lo specchio dei gusti e delle necessità dagli utilizzatori. Lo stile di lavoro dei raccoglitori gregoriani è quello messo in mostra dall’ignoto compilatore della Collectio Britannica, celebre perché contenente, insieme ai testi canonici, anche una scelta di brani del Digesto, che ricompaiono così dopo circa mezzo millennio. Benché lavorasse in un archivio che conteneva nientemeno che l’antica raccolta di iura di Giustiniano, il misterioso prelato non aveva alcuna intenzione di produrre una trascrizione completa dell’antica fonte. Si limitava invece a ricorrere alla stessa tecnica che aveva adottato trascrivendo decretali papali dimenticate tratte dai registri pontifici: sceglieva brani, li trascriveva e li attribuiva correttamente, ma si disinteressava del contesto generale dal quale li traeva. Se dunque il rinnovamento gregoriano aveva spinto a liberarsi della vecchia consuetudine di falsificare testi e attribuzioni per manifestare rispetto nei confronti dell’autorità legislativa, esso non era giunto a eliminare la mediazione dell’utilizzatore nella composizione del quadro generale delle norme in vigore. Recuperata la chiara coscienza della necessità di una promulgazione formale che caratterizza la norma giuridica, non fu compiuto il passo successivo, quello di ricondurre a un’autorità legislativa anche la raccolta e l’organizzazione delle norme. Restava affidato all’erudizione e alla perizia degli studiosi e dei causidici il compito di reperire e coordinare fra loro le norme autentiche e autoritative della Chiesa. Forse, ma è solo un’ipotesi, Gregorio VII aveva percepito la necessità di orientare da parte del legislatore stesso l’attività di raccolta di norme: se fosse vero che il suo Dictatus papae rappresenta una serie di titoli destinata a ordinare una collezione canonica che non fu mai realizzata, si potrebbe pensare che al grande riformatore fosse chiaro il fatto che l’atteggiarsi a monarca assoluto della Chiesa doveva comprendere anche uno sforzo di vera e propria codificazione. Ma i tempi non erano maturi. La riforma gregoriana produsse una codificazione sparsa, e l’accentramento amministrativo della Chiesa favorì l’accentramento della produzione delle norme, ma non della codificazione di esse. In un libro giustamente famoso Harold Berman ha identificato nella “papal revolution” di Gregorio la nascita di una vera mentalità giuridica moderna. Ciò è vero per quel che riguarda la centralizzazione delle fonti di produzione, ma non per la costituzione di un corpus di norme universalmente riconosciute come giuridiche, tutte ugualmente valide e note. Questo obiettivo doveva essere raggiunto dalla Chiesa soltanto un centinaio d’anni dopo Gregorio. 7. Guardiamo rapidamente a questo momento conclusivo della lunga storia delle collezioni canoniche, che trova finalmente un consolidamento “codificatorio” con il Decretum di Graziano. Una vecchia tradizione storiografica voleva che esso rappresentasse il momento di separazione fra il diritto canonico e la teologia. E in effetti si vedrà come l’affermazione del Decretum come testo di base della scuola giuridica determinò l’adozione di un metodo interpretativo propriamente giuridico e la nascita del diritto canonico propriamente detto. Ma non credo che Graziano immaginasse che il suo libro avrebbe svolto questo ruolo. Fu la sua scuola, probabilmente ben dopo la sua morte, a trasformare la sua opera nella forma e nello spirito, e a farne quella “codificazione” stabilizzata che in origine non era affatto. La storia del Decretum è stata alquanto chiarita da qualche scoperta degli ultimissimi anni. Verso il 1995 un giovane studioso svedese, Anders Winroth, lavorava alla sua tesi di dottorato controllando taluni manoscritti che erano stati segnalati oltre cinquant’anni prima da uno straordinario studioso, Stephan Kuttner, certamente il più grande storico del diritto canonico del XX secolo, allora ancora in vita. Nel suo Repertorium der Kanonistik del 1938 Kuttner aveva recensito i manoscritti del Decreto, osservando che alcuni di essi ne contenevano una versione abbreviata, che Kuttner riteneva compilata dopo il Decretum, per alleggerirne la mole e renderlo più accessibile in ambienti modesti e decentrati. Ma Winroth si rese conto che quella che Kuttner riteneva una versione abbreviata era in realtà una prima stesura dell’opera fatta da Graziano stesso. Il suo lavoro fu poi arricchito di altri brani, per arrivare alla versione che di regola si usa datare al 1140 circa. Si è sempre saputo, poi, che circa dieci anni dopo, verso il 1150, il Decretum fu ulteriormente integrato con l’inserzione di molti brani, in gran parte romanistici, che furono forse aggiunti dall’allievo di Graziano Paucapalea. Il quadro dell’evoluzione del testo rivela dunque che Graziano non ebbe alcuna intenzione di apprestare una “codificazione” del diritto canonico. Viceversa, proseguiva semplicemente la tradizione dei raccoglitori gregoriani compilando la sua raccolta secondo le necessità che sentiva, integrandola in un secondo momento, lasciandola aperta a ulteriori interventi altrui. Niente a che vedere con la rigida definizione del testo che avevamo visto già matura in Teodosio e Giustiniano. Niente che potesse far immaginare che nel giro di qualche decennio quel testo fluido e tradizionale si sarebbe trasformato in un codice stabilizzato, e che come tale avrebbe costituito la base di un rinnovamento straordinario e l’inizio della tecnicizzazione del diritto canonico. Cosa determinò la trasformazione? Credo si sia trattato di una circostanza piuttosto pratica: il fatto che Graziano e la sua scuola si istallarono a Bologna, la città dove da qualche decennio fioriva il fenomeno - questo sì nuovo e rivoluzionario - dello studio dei libri giustinianei, basato, come si vedrà, proprio sull’assoluta stabilità dei testi di Giustiniano. La tradizionale compilazione di Graziano fu insomma stravolta e trasformata per forza in una sorta di codificazione che, a immagine di quella giustinianea, aveva un volto stabile e non ammetteva rimaneggiamenti. Una codificazione che era premessa indispensabile per la formazione di una scuola di giuristi. 8. È dunque al decisivo evento della nascita della scuola di Bologna e dell’edizione medievale del Corpus Iuris Civilis che si deve guardare se si vuole cogliere la grande svolta che chiude una stagione secolare e ne apre una nuova. Il che non è certo una novità. Gli storici del diritto hanno sempre centrato le loro ricostruzioni intorno al perno del “rinascimento giuridico”, che è in primo luogo creazione della base testuale fondamentale sulla quale esercitare l’attività dell’esegesi e dell’interpretazione: cioè l’attività specifica dei giuristi non solo medievali, ma anche moderni del secondo millennio. Né convincono i recenti tentativi di ridimensionare la portata storica dell’evento, ora enfatizzando l’importanza della precedente scuola di diritto longobardo che si usa chiamare di Pavia (Radding), ora sostenendo che il rilancio della codificazione giustinianea e la nascita della scuola non rompano la continuità con i secoli dell’alto Medioevo, giacché la scienza si assunse il compito di rivestire con il crisma della “validità” a un diritto che s’era già plasmato ad opera di “mille rozzissimi artefici” durante l’alto Medioevo (Grossi). Se noi teniamo presente l’evoluzione rapidamente descritta, l’estrema fluidità dei testi legislativi circolanti e la sostanziale assenza di una tradizione manoscritta delle grandi codificazioni tardo antiche, possiamo cogliere l’importanza straordinaria del recupero dei testi di Giustiniano che, pur essendosi conservati in qualche luogo, rappresentavano per la cultura medievale un mito che da anni non aveva a che fare con la realtà giuridica. Un mito che improvvisamente prendeva forma tangibile, presentandosi sulla scena con la sua ineguagliabile autorità. L’apparizione dei testi giustinianei sulla scena del diritto costituisce insomma una novità radicale, che come tale fu percepita anche dai contemporanei. A ben vedere, infatti, nelle fonti più antiche e note sulle origini dell’università, i veri fondatori della nuova scuola dei civilisti, che si affermò in pochi decenni richiamando studenti dall’intera Europa, risultano essere non gli uomini, ma i libri. Prima che per il suo insegnamento e per la sua attività di interpretazione della fonti romane, il fondatore Irnerio è sempre rammentato per il suo lavoro fondamentale di recupero e sistemazione delle fonti, che possiamo indicare, per intenderci, come l’“edizione medievale” del Corpus Iuris Civilis. Si prenda il celebre testo della cronaca di Burcardo di Ursperg, noto da sempre agli storici del diritto come uno dei più antichi ricordi dell’origine della scuola di Bologna. Qui la figura di Irnerio è posta accanto a quella di Graziano, e a entrambi è attribuito il merito di aver apprestato i libri autoritativi intorno ai quali si è costituita la scuola. A Irnerio, in particolare, si riconosce di aver “rinnovato” i libri della compilazione giustinianea restituendo loro il volto originale, “secundum quod olim a dive recordationis imperatore Iustiniano compilati fuerant”. Cioè, per la prima volta dopo molti secoli, includendo tutti quei frammenti di difficile comprensione, o di scarsa o nulla utilità per la pratica, compresi tutti i testi che si pongono in contraddizione fra loro o con taluni precetti teologici. Il mito della legislazione completa e perfetta, che si era rivelato pura utopia al tempo di Giustiniano e non aveva ricevuto accoglimento alcuno in Occidente, prendeva forma d’improvviso nella cittadina d’Irnerio. Come dice il civilista Odofredo verso la metà del Duecento, fu lui il primo che iniziò a studiare “in libris nostris”, e studiando cominciò a insegnare. Per primo Irnerio abbandonava la tradizionale ottica dell’utilizzatore, che si sentiva autorizzato a scegliere i testi da considerare e quelli da tralasciare, per proporre una predominanza del testo sul suo interprete, chiamato a tenere conto di tutte le sue parti per conciliarle fra di loro, integrarle indicando i collegamenti tra norme lontane fra di loro ma connesse per la materia che trattano. 9. Quest’operazione di renovatio fu perseguita con cosciente determinazione: non fu il risultato di un colpo di fortuna né un ritrovamento casuale di vecchi libri. Se poi la nuova edizione del Digesto può dar l’impressione di essere stata resa possibile dal reperimento della veneranda fonte in un manoscritto misterioso, sul quale fiumi d’inchiostro sono stati scritti, la vicenda che coinvolge il Codice testimonia con evidenza che la presentazione del testo giustinianeo “così come era stato promulgato dall’Imperatore Giustiniano” non era l’effetto di un evento casuale, ma l’obiettivo coscientemente e tenacemente perseguito da Irnerio. Del Codice, infatti, non fu mai reperito alcun manoscritto completo, così come invece era accaduto probabilmente - per il Digesto. I manoscritti del Codice che Irnerio riuscì a reperire non dovevano essere troppo diversi dai quattro che ancora oggi conservano quella che si usa chiamare Epitome Codicis, cioè una versione fortemente abbreviata del testo giustinianeo in cui - conformemente alla ‘logica dell’utilizzatore’ cui si è accennato compariva una scelta di costituzioni tratte dal Codice, in cui le omissioni superavano le inclusioni. I manoscritti più antichi che contengono il Codice utilizzato dai primi glossatori rivelano chiaramente che l’opera di ricostruzione del testo si svolse a partire da queste versioni epitomate, e proseguì attraverso un lavoro di auctio, cioè di aggiunta delle parti mancanti sulla griglia costituita dalla parti già note. Si trovano perciò costituzioni aggiunte nel margine, spazi vuoti lasciati per accogliere un testo che non si era ancora trovato, inscriptiones aggiunte, e inscriptiones conservate, ma senza il testo della costituzione corrispondente. Questi libri si presentano insomma come le testimonianze di un lavoro di ricerca ancora in atto mentre, come dice Odofredo, Irnerio “studendo cepit docere”, e la scuola si sviluppò. La critica filologica ottocentesca che produsse l’edizione del Codice che utilizziamo tuttora, ritenne che queste aggiunte visibili nei manoscritti più antichi fossero dovute al reperimento di un antico Codice completo, designato con la sigla X, nel quale Irnerio avrebbe reperito tutte le costituzioni mancanti nelle versioni epitomate. Ma la tesi non soddisfa. Perché Irnerio avrebbe adottato un procedimento diverso per il Codice e per il Digesto, se per entrambi aveva reperito manoscritti completi? perché sobbarcarsi al faticoso lavoro di auctio se era possibile trascrivere l’intero testo, come si faceva per il Digesto? e perché i più antichi manoscritti bolognesi testimoniano di aggiunte compiute in momenti diversi, come se il reperimento di testi fosse stato lungo e faticoso, se era disponibile un manoscritto completo? perché, ancora, questo manoscritto non ha lasciato alcuna traccia di sé, mentre il parallelo manoscritto completo delle Pandette Fiorentine è stato così venerato e gelosamente conservato da arrivare fino a noi, fu conosciuto e citato dai glossatori, e su di esso furono apprestate le traduzioni dei brani greci inserite poi nei libri usati dalla scuola? che fine avrebbero fatto le costituzioni greche del Codice, se fosse vero che i glossatori ritrovarono un antico manoscritto? Le incongruenze sono troppe. È più facile che la ricostruzione proposta da Paul Krüger sia stata influenzata da quel “mito dell’archetipo” che caratterizzava la filologia dell’Ottocento, e che in realtà l’edizione bolognese del Codice non sia che il frutto del paziente lavoro di ricostruzione compiuto dai primi glossatori, che integrarono fra loro diverse versioni epitomate e manchevoli per raggiungere una forma finale il più possibile vicina all’originale, ma non necessariamente coincidente con esso. L’antico Codice gustinianeo non riemergeva dunque come un monumento lungamente occultato nel sottosuolo e improvvisamente emerso all’ammirazione di tutti. È invece un monumento ricostruito dagli stessi glossatori con le antiche pietre giustinianee: in una forma che non poteva essere in tutto identica all’originale. Dall’edizione bolognese del Codice furono infatti esclusi gli ultimi tre libri, dal decimo al dodicesimo, che furono ricostruiti più tardi e furono inclusi nel volumen parvum insieme alle Istituzioni e alle Novelle nella traduzione latina dell’Authenticum. Questa esclusione, apparentemente e forse sostanzialmente contraria al programma irneriano di ricostruire il volto originale dei testi, può essere spiegata con il subitaneo successo dell’insegnamento bolognese: senza attendere il completamento del lavoro di edizione, si formò una sorta di industria del libro scolastico che cominciò a riprodurre i testi di studio per consentire la diffusione dell’esegesi dei primi maestri. Rapidamente si affermarono tradizioni didattiche, e furono prodotte opere di commento (apparati di glosse e summae) che si basavano sul testo ricostruito in nove libri. Quando l’incessante ricerca indusse i primi glossatori a mettere le mani sugli ultimi tre libri, era ormai troppo tardi per arrestare la macchina della produzione libraria e la tradizione didattica. Nonostante alcuni tentativi di riproporre il volto originale del Codex in dodici libri, si preferì infine derogare al sacro rispetto per Giustiniano e accettare la divisione in due del Codice. 10. Questo episodio consente di precisare ulteriormente i caratteri della ‘istituzione del testo giuridico’ che è il primo risultato della grande svolta costituita dal rinascimento giuridico. La ‘filologia’ irneriana non è passione antiquaria fine a se stessa. È invece parte di un percorso che ebbe come risultati rapidissimi ed evidenti la creazione di una nuova cultura laica in un mondo che da secoli non conosceva sapienti che non fossero chierici, di un nuovo ceto sociale, quello dei giuristi, protagonisti della vita politica dei comuni italiani e interpreti di un diritto che si proponeva di regolare la vita della società in cui vivevano. Se questo era l’obiettivo della riscoperta dei testi, essa poteva ben sacrificare qualche elemento di rigore ‘filologico’ per conseguire maggiore saldezza e maggiore funzionalità. E di cedimenti al progetto di ricostruzione fedele del volto originale dei testi se ne registrano altri, oltre alla divisione del Codice. Se ne accennerà oltre. Per ora preme sottolineare che se anche deviazioni vi furono, quel che la cultura bolognese non tollerava era il ritorno alla vecchia mentalità che aveva indotto la composizione di tanti florilegia e zibaldoni di fonti scelte qua e là, o a quelle opere, che pure abbondavano nel XII secolo, che integravano brani testuali scelti con le considerazioni degli autori, finendo per confondere il livello del testo normativo intangibile con il livello dell’interpretazione sapienziale, soggettiva e opinabile. Non soffermiamoci sui prodotti di questa cultura retrò, come sono le Exceptiones Petri e i libri di Tubinga e Ashburnam che le compongono, nonché il Brachylogus. Risentono ancora della mentalità prebolognese, offrono ad ambienti periferici raccolte di fonti giustinianee riassunte, parafrasate o citate per esteso, rivolgendosi chiaramente a un pubblico che non ha grande dimestichezza con i libri di Giustiniano ricostruiti dalla scuola. Prendiamo piuttosto a esempio un prodotto un po’ più tardo e senza dubbio originale com’è il Liber Pauperum di Vacario. Composto verso il 1170 dal maestro italiano emigrato da decenni in Inghilterra, il suggestivo libro intende presentare ai giovani inglesi il succo del diritto romano, evitando però di costringere tutti gli studenti - e in particolare i poveri - all’onerosissimo acquisto della poderosa compilazione giustinianea. Vacario compie così la difficile scelta di tornare indietro al sistema dei florilegia, optando per una struttura usuale più nel mondo delle arti e della teologia che in quello delle scuole romanistiche: alla scelta di brani tratti dal Codice e dal Digesto egli giustappone una catena di glosse tutte redatte da lui stesso, prevedendo però l’aggiunta di un ulteriore strato di glosse da lasciare all’attività esegetica e didattica. Ebbene, nell’introdurre questo prodotto così originale, Vacario sente il bisogno di cercare una giustificazione ad un’operazione che sentiva evidentemente come esposta a critiche da parte degli antichi colleghi bolognesi. E, poiché la miglior difesa è l’attacco, non trascura di ricordare che anche i glossatori ‘ortodossi’ si permettono di trascurare i precetti di Giustiniano, il quale aveva proibito di comporre glosse a interpretazione delle sue leggi. Questa autodifesa di Vacario rivela per noi un fatto fondamentale: nella seconda metà del XII secolo il rispetto per il volto integrale del testo giustinianeo era già così condiviso che anche nella lontana Inghilterra non si poteva tornare alle vecchie abitudini epitomatorie senza sentire il bisogno di giustificarsi di fronte al mondo dei giuristi. Che già s’erano definiti come gli unici intellettuali in grado di coordinare e interpretare l’edificio complesso del testo che essi stessi avevano ricostruito. 11. Un elemento caratteristico che distingue la cultura nuova che si è affermata con la nuova scuola giuridica è lo stile di citazione dei testi normativi. Fin dalle prime opere dei glossatori, si osserva l’adozione di un sistema nuovo, che non ha precedenti nella letteratura teologico-giuridica circolata fino ad allora: i brani contenuti nella compilazione giustinianea sono citati attraverso l’indicazione della parte (Codice, Digesto, Istituzioni, Novelle), del titolo e delle prime parole del testo. Per citare la costituzione di Giustiniano del 531 confluita nel settimo libro del Codice, titolo 37, come terza legge (sistema di citazione moderno: C. 7.37.3), si indicava: C. de quadriennii praescriptione, l(ex) Bene a Zenone. Questo sistema può apparire meno preciso del moderno, basato su successioni numeriche. Tuttavia è straordinariamente più preciso di tutti i metodi di citazione utilizzati nei secoli precedenti: i rari frammenti giustinanei che si trovano nella letteratura prebolognese sono citati per mezzo del richiamo al nome dell’Imperatore o del giurista che compare nell’inscriptio del frammento (ad esempio: “ait Iustinianus”), oppure in molti casi trascrivendo il testo per esteso. Il che è ben comprensibile se si pensa alla scarsa circolazione dei libri giustinianei e all’impossibilità da parte del lettore di confrontare il testo citato sulla sua copia della compilazione. Il nuovo sistema di citazione, invece, conta sul fatto assolutamente nuovo della disponibilità di molti libri tendenzialmente uguali fra di loro, nei quali il lettore era certo di trovare tutti i brani citati, sempre riprodotti sotto lo stesso titolo e introdotti dalle medesime parole. Il sistema bolognese di citazione dei testi giustinianei è dunque rivelatore di una forte stabilizzazione del testo. Manifesta poi anche la crescente attitudine all’argomentazione dialettica poggiata sui testi e argomentata in base ai testi. Un sistema di citazione preciso come quello bolognese consente il ricorso a massicce dosi di citazioni, permette di ordinare i passi contrastanti in catene di brocarda, di collegare fra loro brani distanti del Corpus iuris e di delineare così i contorni degli istituti giuridici. Consente, insomma, di fondare una nuova scienza giuridica sull’autorità indiscussa del testo. Autorità del testo, non dei singoli legislatori che promulgarono le norme che vi sono contenute. In questo la sensibilità dei civilisti si distacca da quella attenzione all’auctoritas del legislatore che abbiamo osservato in Pier Damiani, il quale era perciò molto attento alla corretta tradizione delle inscriptiones che conservavano il nome dell’originario autore del frammento. È interessante osservare, a questo proposito, che a Bologna le inscriptiones che introducono i singoli testi della compilazione, manifestandone la provenienza, vennero dapprima faticosamente ricostruite, e poi tralasciate. I manoscritti più antichi del Codice, quelli ancora coinvolti nel processo di ricostruzione del testo tramite l’auctio di testi base operata con il confronto di tradizioni diverse, mostrano chiaramente la preoccupazione per la conservazione o la ricostruzione delle inscriptiones, testimoniata magari dall’inserimento di un’inscriptio mancante in un testo antico corretto con quel lavoro di auctio che, come si è visto, condusse dalle vecchie epitomi ai testi completi. Ma con il passare degli anni e con la stabilizzazione definitiva dei testi, la tecnica dell’esegesi si fondò sempre più saldamente sul confronto dialettico tra diversi passi della compilazione, e sviluppò ben presto il sistema di citazione basato sull’indicazione del titolo e delle prime parole del frammento. Tale sistema consentiva il rapido e sicuro reperimento della fonte e, di conseguenza, considerava un ampio insieme di frammenti come base per la discussione dei problemi istituzionali; e presupponeva, ovviamente, un testo assolutamente stabilizzato, che conferiva rango di norma al singolo frammento non in virtù dell’autorità che l’aveva a suo tempo emanato, ma soltanto perché si trovava incluso nella compilazione canonizzata. In queste condizioni, la presenza della riga iniziale che conteneva il nome dell’imperatore legislatore e quello del destinatario (o, per il Digesto, l’indicazione dell’opera da cui il frammento era tratto) non costituiva altro che un ostacolo al sicuro reperimento del testo citato, poiché poteva ostacolare l’identificazione dell’incipit della norma. Sicché la completezza delle iscrizioni fu ben presto sacrificata alla reperibilità dei testi, e già nella seconda metà del secolo XII vediamo comparire esemplari del Codice con le iscrizioni mutilate del nome del destinatario. Nel XIII secolo, infine, si arriva alla standardizzazione completa del testo e alla riduzione drastica delle inscriptiones a un semplice “Imp.” che non ha altra funzione che quella di indicare l’inizio della norma e di facilitare l’individuazione dell’incipit. Si capisce: dopo il primo, appassionato recupero dei testi, la scuola puntò assai più al raggiungimento di un volto stabile del diritto giustinianeo che a preservare le testimonianze genuine del mondo romano. Esigenze pratiche premevano perché i maestri si dedicassero alla costruzione di un sistema coerente di relazioni interne alla codificazione che studiavano, piuttosto che attardarsi nel ricostruirne il momento genetico. 12. Piuttosto complesso è il rapporto che intercorre tra la scuola e i testi giuridici e l’autorità imperiale, che proprio nel XII secolo è energicamente rilanciata da Federico Barbarossa. Se infatti i glossatori considerarono l’Impero come un’istituzione vigente, e vedevano di buon occhio il collegamento tra il diritto giustinianeo e l’Imperatore vivo che doveva farlo proprio, tuttavia essi ebbero la tendenza a considerare anche l’Imperatore come un’istituzione giuridica. Il complesso legislativo perfetto e intangibile che Irnerio aveva ricostruito nella sua completezza non poteva rischiare di essere stravolto con nuova legislazione. Si direbbe dunque che il risveglio del mito giustinianeo della legislazione completa e perfetta serva a escludere l’intervento dei sovrani in carica dal campo delicatissimo del diritto privato. L’altissimo prestigio dell’antica compilazione di Giustiniano è tale che ogni sua modificazione appare ai glossatori come un sacrilegio. Sulle prime, anzi, Irnerio non volle ammettere nemmeno che Giustiniano stesso, dopo aver promulgato il suo Codex, potesse esser tornato sui suoi passi per modificarne la disciplina attraverso la legislazione novellare. L’episodio è noto: una glossa irneriana pervenuta fino a noi in un paio di versioni, confermata da passi di glossatori successivi, manifesta i dubbi del caposcuola riguardo alla genuinità della traduzione latina della collezione di Novelle che va sotto il nome di Authenticum. La versione più breve della glossa sembra giustificare i dubbi di Irnerio con motivi stilistici: la raffinata sensibilità grammaticale del maestro colse facilmente la differenza di stile che distingue le lunghe e ampollose novelle dalle secche costituzioni che nel Codice sono attribuite allo stesso Giustiniano. Come potevano provenire dallo stesso legislatore norme scritte con stili tanto diversi? E del resto anche la struttura sistematica della raccolta di Novelle è differente da quella del Codice: questo ordinato per materia, quella semplicemente nell’ordine cronologico di promulgazione delle costituzioni. Si è rilevato che queste osservazioni stilistiche di Irnerio dimostrano la sua straordinaria perizia grammaticale, e la sensibilità per i testi che gli consentì l’opera di ricostruzione del Corpus Iuris. Ma non si è posto l’accento a sufficienza sul fatto che nella glossa irneriana le considerazioni “filologiche” sono funzionali a sostenere una posizione di fondo in favore dell’immagine “statica” della legislazione che Giustiniano aveva prospettato promulgando il Codice nella sua seconda edizione del 534. È su questo punto che Irnerio arriva a sostenere la falsità dell’Authenticum: non è verosimile, egli dice, che Giustiniano, il quale aveva compilato il Codice a prezzo di tanta fatica e di tanta perfezione tecnica, si sia messo subito a promulgare leggi contrarie a quanto aveva prescritto. Egli del resto aveva promesso che avrebbe promulgato nuove costituzioni soltanto su materie non disciplinate dal Codice; e invece le Novelle non fanno che tornare sulle stesse fattispecie di cui tratta anche il Codice. Novelle quippe constitutiones de quibus hic loquitur nonnisi de novis negotiis et que nondum sunt laqueis legum innodata promittuntur. At leges ille (si modo “leges” dicende sunt) de his dumtaxat negotiis loquuntur de quibus et Codex, cui et in pluribus adversantur. Non est autem verisimile Iustinianum, huic operi toties tanto labore tantaque diligentia confecto mox adversa constituisse, scilicet ut contra suum propositum reperiatur aliquid in legum articulis contrarium… Dunque, concludeva Irnerio, l’Authenticum deve essere un falso, compilato forse da uno di quei monaci che avevano disseminato le biblioteche di testi spurii. La posizione era di certo estrema, e Irnerio stesso vi rinunciò ben presto, non potendo negare l’origine giustinianea dell’Authenticum. Ma rivela, proprio per il suo estremismo, che la “filologia” irneriana non si esauriva in una passione puramente culturale, ma aveva un programma pratico chiaro: quello di stabilire un testo certo, stabile e inattaccabile. La raccolta delle Novelle, che costituiva la parte della Compilazione aperta a nuovi interventi del legislatore, rappresentava un’insidia posta dallo stesso Giustiniano al postulato della completezza del Corpus Iuris, e poneva dunque in pericolo il presupposto su cui si sarebbe basata la scuola giuridica: quello della completezza di un testo nel quale, come avrebbe detto un secolo più tardi Accursio, “omnia inveniuntur”. Dovendo rinunciare all’idea di espungere la legislazione novellare dal corpo del diritto giustinianeo, Irnerio trovò una soluzione che doveva, almeno per qualche tempo, chiudere quella porta che Giustiniano aveva lasciato aperta per la correzione del proprio edificio legislativo. Fece infatti dei riassunti delle Novelle e li pose nel margine del Codice, in corrispondenza delle materie che venivano modificate dalla legislazione novellare. Un’operazione che non ci si sarebbe aspettati da un maestro tanto rispettoso delle fonti che aveva ricostruito con perizia e acribia preoccupandosi proprio di ripudiare le versioni riassunte ed epitomate che circolavano nell’Alto Medioevo. Ma che rivela che l’obiettivo ultimo dell’operazione di ricostruzione non si arrestava al desiderio “filologico” di rinnovamento dell’antico, ma perseguiva il fine di procurare alla scuola un testo autorevolissimo, onnicomprensivo e chiuso a eventuali interventi legislativi. 13. Accogliendo il grandioso complesso della legislazione giustinianea, l’Impero medievale s’era posto in condizione di non poter incidere facilmente sulla disciplina del diritto privato. Troppo alta era l’autorità indiscussa dell’antico e mitico legislatore di Costantinopoli, quel Giustiniano che era sopravvissuto in Occidente - per tornare all’immagine con cui abbiamo iniziato - trasformato in un fantasma, e come tale aveva tramandato il mito di un legislatore perfetto. Un legislatore che non poteva nemmeno esser paragonato con i rozzi sovrani di stirpe germanica che, nonostante i loro sforzi di presentarsi come successori degli imperatori romani, restavano troppo incapaci perché si potesse tollerare un loro intervento a modifica o integrazione di un sistema che non capivano nemmeno. Così la raffinata operetta del XII secolo che va sotto il nome di Quaestiones de iuris subtilitatibus può scagliarsi contro coloro “qui nunc imperant”, incapaci di elevarsi davvero all’altezza di coloro di cui si proclamano imitatori. Quel che per l’ignoto autore potrebbe marcare l’adeguamento dei nuovi sovrani agli antichi sarebbe l’abrogazione d’autorità delle leggi altomedievali longobarde e franche: il che sgombrerebbe finalmente il campo all’adozione incondizionata del diritto giustinianeo come unico ordinamento in vigore. Allo stesso modo, negli stessi anni, i legisti bolognesi si mostrano insofferenti di fronte a un famoso tentativo del Barbarossa di atteggiarsi a supremo legislatore e interprete del diritto romano. L’episodio è noto: l’Imperatore aveva emanato una costituzione per risolvere un problema privatistico che sorgeva da un’ambiguità presente nel Codice. Vi si leggeva un rescritto di Settimio Severo (C. 2.27[28].1), in cui il monarca rifiutava di pronunciarsi su un quesito delicato che gli era stato posto, cioè se fosse lecito accordare la restitutio in integrum ai minorenni che avessero concluso obbligazioni per mezzo di un giuramento. Se infatti il tradizionale privilegio dei minori era giustificato dall’esigenza di tutelarne i patrimoni di fronte al rischio di contratti conclusi con l’avventatezza caratteristica dei giovani, d’altra parte una rottura dell’impegno solenne e giurato poteva portare con sé il rischio spirituale dello spergiuro. Di fronte a un simile dilemma, l’antico imperatore non si era pronunciato, e i glossatori s’erano divisi tra due opposte soluzioni: i seguaci di Martino consideravano irrevocabile la promessa giurata, e negavano la restitutio in integrum nel caso del giuramento; la scuola di Bulgaro, invece, considerava nullo in radice il negozio obbligatorio concluso dal minorenne, e riteneva perciò inefficace anche il giuramento confirmatorio, che non aveva una sostanza obbligatoria da confermare ed agiva quindi sul nulla. Considerata troppo sottile la posizione raffinata di Bulgaro, il Barbarossa promulgò la costituzione Sacramenta puberum per confermare legislativamente la soluzione prudente di Martino, e ordinò che la nuova norma fosse introdotta nel Codice in margine al rescritto di Settimio Severo, come Irnerio aveva fatto per le Autentiche giustinianee che correggevano il dettato del Codice. Ebbene, di fronte a questa richiesta - tutto sommato ragionevole - dell’Imperatore, la reazione della scuola dei glossatori fu da una parte di rifiuto esplicito, dall’altra di disobbedienza al comando di correzione del Codice. Colpisce infatti osservare che nei manoscritti del Codice non sia quasi mai introdotta l’autentica federiciana, e che essa compaia soltanto in pochissimi casi, e sempre aggiunta su fogli volanti o inserita da mano diversa da quella principale. 14. Si conferma, insomma, quello che diceva circa mezzo secolo fa Francesco Calasso sui primi anni della scuola dei glossatori, che egli considerava “età del diritto comune assoluto”, riferendosi alla diffidenza dei nuovi giuristi per ogni diritto che non fosse quello romano codificato da Giustiniano. I legisti consideravano sé stessi come gli unici giuristi degni di questo nome, e derivavano questa autorità superiore da quella inarrivabile di cui erano caricati i testi che essi soli sapevano leggere e interpretare. Solo quei testi contenevano norme degne di esser chiamate “leges”, che come tali dovevano risolvere ogni possibile problema che la pratica poteva presentare, e anche orientare l’interpretazione di altri complessi normativi, com’erano il diritto canonico, quello feudale, i diritti territoriali dei regna e quelli - numerosissimi - dei comuni e delle corporazioni. Diritti che le prime generazioni di glossatori ignoravano con sufficienza, evitando di citarli nelle loro opere esegetiche che rimanevano chiuse al dialogo fra fonti concorrenti, per limitare il proprio campo visuale al solo diritto giustinianeo. Il che ha indotto molti storici, specialmente nel XIX e nella prima metà del XX secolo, a considerare i glossatori come dei teorici ‘puri’, dei filosofi del diritto che non avevano alcun interessamento per la realtà del diritto pratico. Si riproponeva così quella frattura tra diritto del popolo e diritto dei giuristi che aveva costituito la principale chiave di interpretazione degli storici del diritto medievale, che usavano separare il diritto ‘pensato’ da quello ‘vissuto’, creando così una dicotomia all’interno dell’esperienza giuridica. Questa dicotomia, in realtà, non è mai esistita. E’ vero che le opere di scuola si dedicavano al solo diritto giustinianeo, e possono perciò dare l’idea di un distacco dalla realtà della società medievale. Ma questo distacco non faceva che rafforzare quell’immagine di un testo perfetto che era stata accreditata da Irnerio fin dalle origini, e che aveva fatto la fortuna di una cultura e di un ceto di professionisti. Se dunque i glossatori si degnavano soltanto molto di rado di citare le fonti canoniche, quelle feudali e quelle territoriali, essi agirono per altro verso in profondità su tali complessi normativi. Tutti questi diritti finirono infatti per conformarsi al modello imposto dalla scuola dei legisti: si condensarono in un testo stabilizzato e furono oggetto di esegesi da parte di giuristi che utilizzavano di regola il metodo della glossa. La glossa, anzi, divenne elemento di corredo indispensabile per l’utilizzazione di un testo legislativo: basti pensare alle promulgazioni delle collezioni canoniche di Innocenzo III, Onorio III, Gregorio IX, che furono messe in vigore tramite la spedizione alla scuola di Bologna, perché le corredasse di glosse e le rendesse così utilizzabili. O si pensi, ancora, alle molte compilazioni di ius proprium che, per molti secoli dopo la fine della cosiddetta “età della glossa”, furono corredate di apparati di glosse. Durante il primo secolo della scuola, fra il XII e il XIII secolo, le glosse erano state innanzitutto una rete di collegamenti che teneva insieme diversi brani del Corpus Iuris Civilis: una ragnatela di citazioni che concatenava pezzi, anche molto distanti fra loro, contenti principi in qualche modo collegati. Più tardi, quando gli apparati di glosse furono redatti per commentare il diritto feudale o quello locale, le glosse furono lo strumento per collegare le norme particolari all’organismo del diritto comune. I legami costituiti dalle citazioni inserivano il ius proprium all’interno delle categorie del ius commune, creando le premesse per la costruzione di quel sistema del diritto comune che si può comprendere solamente se lo si pensa come sistema dinamico. Un sistema fatto di argumenta concordi o contrastanti, funzionale a disciplinare la prassi rispettando il pluralismo delle fonti di produzione della norma, ma integrando ogni fonte legislativa all’interno del quadro rappresentato dalla scienza. Che fu, senza dubbio, la grande protagonista della creazione del sistema del diritto comune e di molti elementi del diritto del secondo millennio. Nota bibliografica I temi trattati possono essere approfonditi, nella maggioranza dei casi, a partire dalle indicazioni bibliografiche fornite nel manuale di E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, 2 voll., Roma 1995, cui si rinvia qui una volta per tutte. Le note che seguono giustificano particolari passaggi e consigliano letture ulteriori su temi specifici. 1. Il volumetto di Paul Vinogradoff Roman Law in Medieval Europe, London 1909, fu tradotto da Salvatore Riccobono con il titolo Il diritto romano nella Europa Medievale, Palermo 1914, seconda ed. Milano 1950. Allo stesso Riccobono è dedicato il celebre libro di Paul Koschaker, Europa und das römisches Recht, pubblicato per la prima volta nel 1947. Il libro ebbe diverse ristampe postume e la traduzione italiana nel 1962 ad opera di A. Biscardi nella collana “I classici del diritto” diretta da Francesco Calasso, che redasse anche una prefazione. Calasso era stato assai sensibile ai temi di storia della storiografia giuridica negli ultimi anni della sua vita: cfr. i suoi saggi raccolti in volume: F. Calasso, Storicità del diritto, Milano 1966, specialmente 261-295. Sulla relazione fra studio storico e filologico del diritto romano e costruzione del diritto nazionale in Germania è ora fondamentale C. Vano, “Il nostro autentico Gaio”. Strategie della scuola storica alle origini della romanistica moderna, Napoli 2000. Il problema storiografico della continuità è riassunto da P. Weimar, Die legistische Literatur der Glossatorenzeit, in Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäische Privatrechtsgeschichte, I. Mittelalter (1100-1500), ed. H. Coing, München 1973, con indicazioni assai ampie di precedente letteratura. Per il rilancio della base romanistica per la costruzione del diritto privato europeo e talune posizioni critiche è ora esauriente A. Mazzacane, “Il leone fuggito dal circo”: pandettistica e diritto comune europeo, in Index, ***. Il risorgere dell’interesse per l’alto Medioevo è testimoniato, per limitarci alla storiografia italiana, dai nuovi manuali di storia del diritto di Mario Ascheri, Ennio Cortese, Mario Caravale, Antonio Padoa Schioppa, e dal volume di Paolo Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari 1995. Ma anche da parte di un comparatista come Maurizio Lupoi è venuto un considerevole studio: Alle radici del mondo giuridico europeo. Saggio storico-comparativo, Roma 1994, ora tradotto in inglese: The Origins of the European Legal Order, 2000. 2. Una buona introduzione alle legislazioni di Teodosio e Giustiniano nei due volumi di G.G. Archi, Teodosio II e la sua codificazione, Napoli 1976 e Giustiniano legislatore, Bologna 1970. Su Giustiniano è illuminante la lettura di Giuliana Lanata, Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee, Napoli 1984. Sulle compilazioni legislative in generale molto utile Giorgio Barone Adesi, Ricerche sui corpora normativi dell’Impero romano. 1- I corpora degli iura tardoimperiali, Torino 1998. Giovanna Nicolaj ha pubblicato diverse ricerche molto rilevanti di diplomatica giuridica e di storia del testo legislativo. Molte indicazioni si vedano nel suo recente Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto Medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo, in Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda Antichità e alto Medioevo (Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull’alto Medioevo, 45), Spoleto 1998, II, 953-984; e ora in Ead., Ambiti di copia e copisti di codici giuridici in Italia (secoli V-Xll in.), in A Ennio Cortese, Roma 2001, vol. 3, 478-496. La citazione della lettera del re Sigismondo si trova fra le lettere di Avito di Viennes: “Vester quidem est populus meus, et plus me servire vobis quam illi praeesse delectat… Cumque gentem nostram videamur regere, non aliud nos quam milites vestros credimus… Per nos administratis remotarum spatia regionum, patria nostra vester orbis est, tangit Galliam, Scytiam lumen Orientis et radius, qui illis partibus oriri creditur, hic refulgiet”: Alcimi Ecdicii Aviti Viennensis episcopi Opera quae supersunt, ed. R. Peiper, MGH AA 6.2, Berlin 1883, 100. 3. Tutte le indicazioni bibliografiche sulla vicenda dell’editto di Teoderico in Cortese, Il diritto, cit., I, 80-86, che va integrato con H. Siems, Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen, (MGH Schriften 35), Hannover 1992, 277-288. 4. Per la raccolta di Ansegiso di dispone ora di una edizione critica con ampia introduzione: Die Kapitulariensammlung des Ansegis, hg. von G. Schmitz (MGH Capitularia regum francorum nova series I) Hannover 1996. La citazione del Boretius è tratta dall’introduzione alla sua edizione del Liber Papiensis (MGH Leges IV), Hannover 1868, LII § 9. Cfr. anche Nicolaj, Fratture e continuità, cit. 5-6. La varietà delle collezioni canoniche dell’alto Medioevo è ampiamente descritta nell’opera fondamentale di P. Fournier e G. Le Bras, Histoire des collections canoniques en Occident depuis les fausses décrétales jusqu’au Décret de Gratin, 2 voll. , Paris 1931-32=Aalen 1972. Sulle decretali dello pseudo-Isidoro d’obbligo il rinvio a H. Fuhrmann, Einfluss und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen. Von Ihrem Auftauchen bis in die neuere Zeit (MGH Schriften, 24.1-3), Stuttgart 1972. Sul diploma di Enrico III del 1047 cfr. Cortese, Il diritto, I, 386 e nota 97. Il procedimento di redazione della Collectio Britannica è stato ricostruito da A. Fiori, La ‘Collectio Britannica’ e la riemersione del Digesto, in RIDC 9 (1998), 81-121. La definizione della riforma gregoriana come una “rivoluzione” è di un ormai famoso libro americano: H. Berman, Law and Revolution. The Formation of Western Legal Tradition, Cambridge Mass.-London 1983, 85-119 (tr. it. Id., Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale, Bologna 1998). La citazione da Pier Damiani è tratta dal Liber Gomorrhanus (ed. Migne, PL 145, 169-172): “Sed quoniam quaedam neniae sacris canonibus reperiuntur admistae, in quibus perditi homines vana praesumptione confidunt, ex ipsis aliquas hic apponimus, ut non solum eas, sed et omnes alias sibi similes scriptas, ubicumque repertae fuerint, falsas et omnino apocryphas liquido demonstremus … (172 caput 12) Constat nimirum quod omnes authentici canones aut in venerandis synodalibus conciliis sunt inventi, aut a sanctis patribus sedis apostolicae pontificibus promulgati: nec cuiquam soli homini licet canones edere, sed illi tantummodo hoc competit privilegium, qui in beati Petri cathedra cernitur praesidere. Haec autem, de quibus loquimur, spuria canonum vitulamina, et a sacris conciliis noscuntur exclusa, et a decretis Patrum omnino probantur extranea: sequitur ergo ut nequaquam inter canones habeantur, quae nec decretalibus patrum edictis, nec a sacris videantur prodire conciliis. Quidquid enim inter species non annumerantur, a genere procul dubio alienum esse decernitur. Quod si nomen auctoris inquiritur, certum non valet dici, quia nec poterat in variis codicibus uniformiter inveniri. Alibi enim scribitur: “Theodorus dicit”; alibi “Poenitentialis Romanus dicit”; alibi “Canones apostolorum”; aliter hic, aliter intitulantur illic: et dum unum habere non merentur auctorem omnem perdunt sine dubio auctoritatem. Quae enim sub tot incertis auctoribus nutant, nullum certa auctoritate confirmant”. 7. Per i lavori di Anders Winroth sul Decretum di Graziano cfr. il suo volume The Making of Gratian’s Decretum, Cambridge 2000, ove anche citazioni di precedenti saggi dello stesso autore e di altri storici del diritto canonico che hanno sviluppato la sua iniziale scoperta della prima versione del Decretum. Molto suggestiva la recente interpretazione del diritto canonico offerta da A. Padoa Schioppa, Riflessioni sul modello del diritto canonico medievale, in A Ennio Cortese, Roma 2001, vol. 3, 21-38. 8. Sulle origini della scuola di Bologna la letteratura è sterminata. I riferimenti espliciti sono a Ch. Radding, The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150, New Haven and London 1988 e a P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari 1995. Ora le recenti ricerche di Giuseppe Mazzanti arricchiscono il quadro delle testimonianze sul fondatore della scuola, rinforzando in particolare i suoi legami con il mondo della teologia. Sarebbe stato sorprendente, del resto, che all’origine dei contemporanei “rinascimenti” della scienza dialettico-filosofica in Francia e di quella giuridica in Italia non vi fossero collegamenti anche personali dei primi protagonisti: cfr. Guarnerius iurisperitissimus, Liber divinarum sententiarum, edizione critica a cura di G. Mazzanti, prefazione di A. Padoa Schioppa (Testi, Studi, Strumenti 14) Spoleto 1999; G. Mazzanti, Irnerio: contributo a una biografia, in RIDC 11 (2000), 117-182. Una valutazione delle nuove testimonianze è ancora da fare: si può forse sottolineare, per ora, che le avare parole di cronachisti e documenti hanno dato luogo a una massa di congetture degli storici che è a volte faticoso districare; e che la cultura teologica di Irnerio non impedisce di caratterizzarne l’opera come davvero fondativa di una cultura e di una tecnica nuova e diversa dalla teologia. 9. Il procedimento di ricostruzione del Codice in base al manoscritto X è descritto da Paul Krüger, Kritik des Justinianischen Codex, Berlin 1867, che è rimasto indiscusso fino agli ultimi anni. Una messa a punto storiografica in Siems, Handel und Wucher, cit., 303-307. Una messa a punto sulle datazioni dei manoscritti, con conseguenze sulla ricostruzione della tradizione che non sono state ancora valutate, in Ch. Radding e A. Ciaralli, The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages: A case study in historiography and medieval history, ZSS RA 117 (2000), 274 e ss. 10-11. Su Vacario e il Liber pauperum cfr. ora per tutti F. De Zulueta - P. Stein, The Teaching of Romn Law in England around 1200 (Selden Society suppl. series 8), London 1990. L’evoluzione dei sistemi di citazione non è stata oggetto di uno studio specifico. Qualche indicazione bibliografica in E. Conte, Tres Libri Codicis. La ricomparsa del testo e l’esegesi scolastica prima di Accursio, Frankfurt am Main 1990 (Ius Commune Sonderhefte), 22-23 nota 74. Ma il tema andrebbe adeguatamente sviluppato seguendo le molte indicazioni sparse nella storiografia. 12-13. Il rapporto tra la scienza giuridica bolognese e l’imperatore Barbarossa è tratteggiato in E. Conte, Federico I Barbarossa e il diritto pubblico giustinianeo, in Bull. Dell’Ist. Storico Italiano per il Medio Evo, 96 (1990), 237-259: essenziale bibliografia sulla vicenda della Sacramenta puberum a p. 257 (da integrare con le indicazioni fornite da E. Cortese, Il diritto, cit., vol. 2, 82-84); sulle due versioni della glossa irneriana sull’Authenticum nota 51. Sulle Quaestiones de iuris subtilitatibus cfr. le edizioni e la bibliografia in Cortese, Il diritto, vol. 2, 111-116. Recentissima l’attribuzione a un maestro parigino da parte di A. Gouron, Les “Quaestiones de iuris subtilitatibus”: une oeuvre du maître parisien Albéric, in Revue Historique, 303 (****), 343-362. 14. Il riferimento è a F. Calasso, Il problema storico del diritto comune (1939), ora in Id., Introduzione al diritto comune, Milano 1951, 77-136, 125-126.