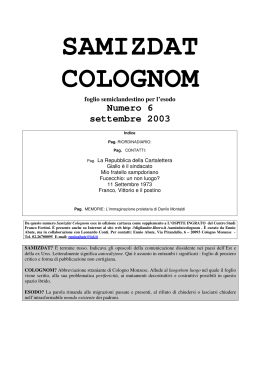

SAMIZDAT COLOGNOM foglio semiclandestino per l’esodo Numero 5 settembre 2002 - settembre 2003 da NARRATORIO GRAFICO DI TABEA NINEO: In guerra Indice SAMIZDAT Pag. 1 La guerra senza gli amici COLOGNOM Pag. 3 CONTATTI:Tanja Semenyuk Pag. 4 COLOGNOSITÀ:Politica e movimenti PER L’ESODO Pag. 4 DIARIO Pag. 12 RIORDINADIARIO: Reliquario di gioventù Pag. 22 MEMORIE: Su Luciano Amodio Samizdat Colognom esce in edizione cartacea come supplemento a INOLTRE, rivista edita dalla Jaca Book. È presente anche su Internet al sito web http: //digilander.libero.it /samizdatcolognom ed curato da Ennio Abate Via Pirandello, 6 – 20093 Cologno Monzese - Tel. 02.26700095 E-mail: [email protected] SAMIZDAT La guerra senza gli amici Prima guerra del Golfo, Kosovo, Afghanistan, Seconda guerra del Golfo. A scadenze variabili un nuvolone permanente scatena tempeste. Noi, che li abbiamo, apriamo i nostri ombrelli (manifestazioni, dibattiti, letture di poesia, email con appelli, bandiere di pace ai balconi). Mai così tanti, è vero. E capaci d’impensierire qualche governante, di consigliare qualche tono più alto a La marsigliese di Chirac o al Deutche über alles di Schroeder, di conquistare una nomina (tutta simbolica purtroppo!) a «seconda potenza mondiale». Ma ancora una volta i nostri ombrelli non hanno riparato le vittime “collaterali” designate e altrettanto inefficaci sono stati i pochi, anche se più nobili, scudi umani. Nessuno oggi è infatti in grado di fermare la potenza aggressiva degli Usa. La situazione, per chi non voglia illudersi, è scoraggiante. Trovo in un libro che sto leggendo:«Dopo il 1939 questa lotta impari sarebbe diventata ancora più disperata, con un contendente (i tedeschi) armato di tutto punto e l’altro (gli ebrei) sostanzialmente indifeso. Questa ingente differenza di forze, semmai, accrebbe il sadismo dei nazisti, che sostenevano di combattere contro un nemico onnipotente il quale invece chiaramente non era in grado di proteggersi»1. Il demone dell’analogia mi suggerisce un paragone in apparenza arrischiato con l’oggi. Ma riflettiamo: uno strapotere militare, quello della “democrazia imperiale”, c’è. Ed è paragonabile a quella di allora anche l’impotenza degli “ebrei del nostro tempo”, che non sono gli israeliani ma le popolazioni ora di questo ora di quel paese prese comunque di mira e quanti (mi va bene il termine in uso di moltitudine) possono porgere loro per difenderle soltanto un ombrello simbolico. Che le guerre permanenti d’oggi siano definite “umanitarie” e vengano condotte in nome della democrazia (occidentale) e contro “tiranni” (alcuni) e non in nome di una razza superiore che intendeva eliminare ‘sottouomini’ è una bella differenza, ma soltanto sul piano ambiguo dell’ideologia. Restano guerre e non rivoluzioni. Differenza non di poco. Che siano promosse da élites più o meno sostenute dalla maggioranza del popolo (anche Hitler lo fu) svela ancor più il limite e l’ambivalenza della democrazia «reale», che è governo di élites al posto (= in nome) del popolo (che le subisce e sempre in minor numero le elegge). Fossero state d’accordo con le loro élites tutte le maggioranze popolari degli Stati proclamatisi favorevoli alla guerra contro Saddam, esse sarebbero comunque minoranze di fronte alle moltitudini viventi nei vari continenti. Se queste ultime non fossero impedite anche dalle democrazie «reali» contro le tirannidi o le ingiustizie del mondo farebbero delle rivoluzioni, mai delle guerre. Sono le rivoluzioni, infatti, che pur fallendo hanno preparato il terreno alle stesse democrazie «reali» di cui oggi sembriamo ancora contenti. Ma anche molte rivoluzioni – si obietterà – sono state promosse da élites. Sì, ricordiamo pure la Rivoluzione Russa e il partito-élite di Lenin. Ma era forse al momento della rivoluzione un’élites statuale al potere? Quella di Bush invece lo è. E solo i fascismi hanno fatto le loro “rivoluzioni” (meglio: controrivoluzioni) spalleggiati da poteri statuali forti. 1 Robert. S. Wistrich, Hitler e l’olocausto, Rizzoli, Milano, 2003, pag.49. Quindi nessun cedimento alla menzogna in circolazione delle “guerre democratiche”. Anche contro queste guerre possiamo pensare ed agire solo in termini di resistenza. E qui il discorso dev’essere spietato. Nell’esodo disponiamo per ora di forme quasi primitive per cominciare a pensarla. Contare sulla Sinistra, e, malgrado le apparenze, sulla stessa cultura della pace delle Chiese, compresa quella cattolica, significa condannarsi ad una resistenza puramente simbolica e pochissimo efficace. Sinistra e Chiese ci sono. Contano oggi più del singolo e della moltitudine. Ma, come vediamo, si fermano all’unisono dove si ferma il Papa, cioè ad una resistenza simbolica e morale. Già si sapeva – si sussurra ora - che le nostre manifestazioni potevano ottenere al massimo di apparire in qualche TV e disturbare per attimi l’ipocrisia dei leader politici. Già si sapeva che non avremmo salvato né i corpi degli irakeni, degli afghani, dei kosovari né salvaguardato il buono della civiltà europea-occidentale. Già si sapeva che, per non passare per antiamericani, avremmo taciuto con crescente imbarazzo su dove sta andando tutta l’America (non solo quella bushiana) e su cosa diventeremo noi restando di fatto suoi complici. E allora? Che resistenza è questa? Il disagio di doversi ridurre ad una denuncia etica (la bandiera della pace al balcone, la veglia, ecc.) contro una politica guerrafondaia pratica e simbolica assieme credo sia diffuso. Esso mi ha fatto rifiutare per la prima volta di collaborare al numero 8 di ‘QUI. appunti dal presente’, che Massimo Parizzi e gli altri collaboratori della rivista hanno approntato nell’imminenza dell’attacco Usa all’Irak. (Vedi Diario 11 marzo e sgg.). E il mio disagio e il mio dissenso sento di renderli pubblici anche adesso, dopo la lettura del numero, estendendolo a quasi tutti i contributi raccolti. So che nel dibattito pubblico sulla guerra ‘QUI. appunti dal presente’ conta poco. E ancor meno ‘SAMIZDAT COLOGNOM’. Eppure non per il gusto della polemica col vicino, mi sembra necessaria la critica di questo numero di ‘Qui’. La rete amicale che le nostre rivistine raggiunge, registrando desideri, paure, idee e orientandone l’elaborazione può diventare uno dei rari luoghi di organizzazione di una resistenza adeguata al mondo reale in cui siamo stati ingabbiati o di autoconsolazione o di divagazione. Ecco perciò le mie osservazioni. Il materiale selezionato da ‘Qui’ N.8 è la prova che il quotidiano non ci darà mai gli strumenti necessari per capire e reagire con tutte le nostre forze ad un evento come la guerra. Il quotidiano ha una sua ricchezza espansiva, ha le sue normalità e eccezionalità. Ma la guerra lo sovrasta, assoggetta le sue costruzioni (sentimenti, rapporti di lavoro, esperienze, memorie): ne svela la subordinazione implicita alle scelte del potere. Ricorrere all’esperienza quotidiana per avere strumenti validi per pensare e fronteggiare la guerra rischia di far diventare il quotidiano oppio, ovatta, paraocchi. Il quotidiano (almeno quello dinamico, espansivo, non arroccato e autocompiaciuto) va difeso, ma guardando bene in faccia il potere che lo minaccia. E solo uno sguardo politico può far questo. La descrizione partecipe, costante o episodica, degli effetti che l’evento guerra in Irak produceva nel quotidiano di chi ha scritto o ha tenuto il diario proposto dalla lettera iniziale di Parizzi ha rivelato tic, impressioni, umori, pensieri immediati o letterariamente elaborati, ma quasi nulla della realtà della 1 guerra voluta da Bush contro l’Irak e contro il resto del mondo. Così non ci si affaccia sull’orrore che gli altri preparano a mente fredda. Né questi scritti mostrano qualcosa di più ‘autentico’ di quanto ci hanno nel frattempo propinato i mass media. La chiacchiera al mercato del gruppo di signore in procinto di partire in vacanza per l’Egitto e timorose che lo scoppio della guerra la disturbi (p.11) non è più autentica di una cronaca dall’ospedale di Zeinb Haeed tratta da un giornale (p.70). L’intenzione iniziale della rivista di «escludere quello che della guerra viene già detto ‘in pubblico’ non solo dai giornali e telegiornali» non è stata poi neppure rispettata. Da pag. 39 a pag. 83 (e cioè da 21 marzo al 14 aprile 2003, nei giorni “caldi” della guerra in Irak) una colonnina di notizie tratte da “la Repubblica” e “il manifesto” (giornali meno infidi, ma giornali) fa da contrappunto ai commenti diaristici dei collaboratori. Ed è un po’ comico venire a sapere che accesi contestatori della Tv siano finiti essi pure inchiodati davanti alla malefica macchina. I collaboratori di ‘QUI’ non hanno potuto fare a meno di star dietro alle notizie “inautentiche” di giornali e TV. Inevitabilmente del resto, perché – e questo è un vuoto drammatico - non abbiamo più fonti nostre a cui attingere informazione pulita, nessuno può pensare sul serio di diventare eremita e il nostro quotidiano, anche a spremerlo, non ci dà il quotidiano di guerra delle vittime e degli aggressori. Dobbiamo per forza passare attraverso la materia prima e infida dei mass media (strumenti del potere) e rielaborarla a fondo e criticamente (unica via per non farsene complici). Invece essa, è da ‘QUI’ selezionata col gusto del ‘frammento’. Poco svelano però microeventi (o frammenti), se non ci si ragiona sopra, se semplicemente ci si limita a montarli, sia pur con buon gusto letterario. Così viene agevolata la lettura curiosa, ma non la riflessione. Il frammentismo di voci incomunicanti, che domina oggi nella Babele non-comunicativa riecheggia purtroppo anche in ‘QUI’ (e fin dai suoi inizi). Siamo di fronte certamente ad «appunti dal presente», ma uno può appuntare anche cose insignificanti (o si spera che comunque il tempo le trasformerà automaticamente in perle preziose e cariche di saggezza?). La conseguenza di questo stile (di questa scelta) è che anche interventi più meditati, non essendo interrogati a fondo (se non forse dal direttore di ‘Qui’ e a volte), si sperdono in mezzo a quelli più impressionistici e – diciamolo pure - banali. Una seconda osservazione. L’oscillazione fra guardarsi il proprio ombelico quotidiano mentre sussulta sotto la pressione del clima guerrafondaio e lanciare ogni tanto un’occhiata nervosa o speranzosa all’esterno, afferrando quel che si può afferrare, è penosa e inconcludente ed è segno della nostra attuale impotenza. Da qui dovrebbe partire una riflessione, che invece, in ossequio al frammentismo, fa sempre e soltanto capolino o è impacciata dallo stile compiaciutamente “letterario” che caratterizza vari pezzi di ‘QUI’. Questo stile evita le rigidità della vituperata “ideologia”, del “politichese” e la lunghezza esasperante di certi documenti o saggi d’antan, ma non dimostra una maggiore vicinanza alla realtà (e credo neppure alla bellezza o alla verità) smarrita dal politichese e dal filosofese. Anche la letteratura può diventare, infatti, come la farina in cui vengono messe a spurgare le lumache: queste si liberano delle loro scorie, ma non lasciano il meglio di sé in quella farina. E nella “farina letteraria” di QUI trovi parecchio di umorale, confessionale, deamicisiano, cervellotico. Concludendo. Se vogliamo che le reti amicali che le riviste riescono ancora a raccogliere non ricamino sulla guerra permanente che ci viene imposta, dobbiamo dirci che è tornato il tempo di una verifica dei poteri (o almeno dei micropoteri) anche da parte degli intellettuali che fanno queste riviste. Su un tema come la guerra non si può partire da “sé”, dalle “sensazioni” che uno prova durante la guerra in Irak. ( e alla prossima cosa faremo?). Uno legge, legge, e si chiede: ma quando arriva al sodo? E al sodo ci arrivano in molti in questo n.8 di ‘QUI’ Ma esso è il nostro “sodo quotidiano” e neppure quello più dinamico e aperto, ma proprio quello più grigio e rinserrato in sé. Propongo qui un elenco di frasi scelte dal numero 8 di ‘QUI’ che a mio avviso lo esemplificano. Ciascuna richiederebbe una analisi filologico-politica per decidere se con questo bagaglio di pensieri riusciremo a fare di più contro le prossime guerre: «astenersi, sulla guerra, da analisi politiche, economiche, ideologiche, ecc.» (p.7); «non ho il tempo concesso dalle antiche guerre posso solo raccontare che mia figlia ha detto mamma voglio fare anch’io un cartellone per la PACE» (p.14); «non mi riesce di fare altro se non elaborare ‘letterariamente’ il fatto guerra» (p.17); «tra i più sensibili interpreti del presente troviamo non un politico in senso proprio ma un vecchio pontefice ammalato» (p.23); «noi dobbiamo manifestare, come i fiori e il cielo» (p.25); «La Comunicazione ci parla le parole in bocca» (p.26); «la mia casa si è fatta sempre più confortevole. Ed è cresciuta la paura di perderla» (p.31); «Era bello vedere contrapporre alla guerra, non qualcos’altro di truce, ma bandiere arcobaleno p.47); «Non è vero che i popoli si liberano da soli o non si liberano; la storia insegna che in tantissime circostanze sono stati decisivi gli appoggi, gli aiuti, l’arrivo dei ‘democratici’» (p.67); «dobbiamo essere più antiamericani, di più… sul piano simbolico, sul piano della nostra vita americana interiore» (p.68); «Saddam è finalmente caduto» (p.70); «Milano è esplosa di colpo grazie alle bandiere, con una fioritura… che corrispondeva evidentemente a un bisogno segreto e profondo di bellezza e luminosità, o meglio di bellezza tramite luminosità» (p.93) È il modo di pensare della moltitudine su cui mi vado arrovellando? Non credo. Si tratta di popolo, di ‘popolo di sinistra’, di discendenti dei Fratelli amorevoli (a cui aggiungerei anche molte Sorelle Amorevoli) di cui parlò Fortini2. E mi dispiace ammetterlo. Mi dispiace riconoscere che una rete amicale come questa raccolta attorno a ‘QUI’, consapevolmente o inconsapevolmente impolitica, non possa pensare a costruire una resistenza politica. Eppure è ad essa che, anche restassimo isolati, dobbiamo attrezzarci. L’esodo o sarà politico o non sarà.3 2 F. Fortini, I Fratelli Amorevoli, in Insistenze, Garzanti, Milano, 1985, p.270 3 Spunti vicini a questa mia esigenza ho colto in due soli degli interventi di ‘QUI’ n.8: nella e-mail di Chiara Maffioletti, Milano, 14 aprile (p.78); nel pezzo di Andrea Inglese, Parigi, mercoledì 23 aprile (p.103) e in questo passaggio di una e-mail di Lidia Campagnano, Roma, mercoledì 16 aprile: «Quando dal bombardamento si passa all’occupazione…., allora soltanto la politica in senso proprio, cioè uno sguardo che definisce il 2 COLOGNOM CONTATTI : Tanya Semenyuk L’appuntamento è al parco (un piccolo campo sportivo, scivoli e altalene per bambini) stretto fra Via Dall’Acqua e Via Neruda. Mi avvicino alla panchina dove lei è seduta accanto alla vecchia in carrozzella, la novantacinquenne Ines Temi, di cui Tanja è da circa un anno la badante. Altre due giovani donne, bionde come lei, si accomiatano al mio arrivo. Sono amiche di Tanja, vengono anch’esse dalla città di Zaliscike (regione di Ternopol, in Ucraina) e fanno lo stesso suo lavoro, una a Cologno, l’altra a Milano. Zaliscike, mi informa Tanja parlando con una cadenza lenta, è una grande città industriale: di circa 2 milioni di abitanti e si trova su una montagna: «c’è tutto: fabbriche, scuole, università». Lei non ha conosciuto la vita in campagna, è nata proprio in città e vi ha studiato diplomandosi come infermiera. Né ha viaggiato molto: è stata a Mosca da bambina, ai tempi dell’Urss, in gita scolastica a vedere, come d’obbligo allora, la Piazza Rossa e il mausoleo di Lenin. Ha lavorato per dieci anni nell’ospedale di Zaliscike e poi è venuta in Italia, perché lo stipendio era troppo «piccolo», equivalente a 50 euro d’oggi; ma, quando ha deciso di venire in Italia due anni e mezzo fa valeva la metà: 25 euro. Qui, a Milano, erano già arrivati prima un suo zio e una cugina, che l’hanno chiamata. Non aveva nessuna notizia dell’Italia. Per lei era come se non esistesse. È giunta in pullman, rivolgendosi ad un’agenzia di Zaliscike, che le ha preparato documenti e visto (e che provvede ora anche a recapitare i soldi che lei manda a casa). Il viaggio è durato ventiquattro ore e le è costato 80 euro. (Suppongo che sia partita clandestina, senza documenti e avrà dovuto pagare molto di più). Attraversata l’Austria, il pullman ha fatto sosta a Venezia e poi a Milano. Tanja mi nomina subito un riferimento importante per lei a Milano: «la nostra chiesa ucraina», cattolica e non ortodossa come io credevo. È infatti cattolica dalla nascita e mi dice con decisione: «In mio paese tutti cattolichi… Il Papa è nascito vicino a mia città, a Kracov…». Nei primi giorni a Milano è rimasta impressionata dagli abiti della gente più eleganti di quelli a cui era abituata. Ha girato per Piazza Duomo, per il parco dietro al Castello Sforzesco e in altri posti, dove torna adesso la domenica con le sue amiche: «Andiamo all’Idroscalo a riposare…Andiamo a mangiare ai Mc Donald’s». Dove si spende di meno, aggiungo. E lei ride. È affascinata da Milano 2, che ha potuto visitare perché ci lavora suo zio. Ha fatto anche conoscenza con altri immigrati, ma tutti provenienti dall’Est: della Moldavia, della Romania, della Polonia. Non ha mai avuto problemi con la polizia: l’unica volta che è stata fermata, aveva già il permesso di soggiorno regolare. L’italiano lo sta imparando a forza di parlare con la gente che incontra e guardando la televisione. Si segna le parole sconosciute e poi le controlla sul dizionario italiano-russo. Alla Tv guarda tutto, poche volte i telegiornali. Gli piacciono i film e le trasmissioni di giochi. Non le trovi un po’ sceme?, la provoco. No, mi risponde decisa. La infastidiscono solo le interruzioni della pubblicità. Frequenta la chiesa che sta nei momento, e i compiti, e le parole d’ordine, astraendo dalla quotidianità [sottolineatura mia] può dare forza» (p.85). pressi della fermata Zara del metrò, dove i preti parlano «nella nostra lingua». Il lavoro l’ha trovato dopo una quindicina di giorni dal suo arrivo e finora non l’ha mai cambiato. Dalla gente si sente trattata come «straniera». Insisto a farmi raccontare qualche episodio, ma mi risponde «non lo so». Con nonna Ines, che ha quasi 95 anni e non riconosce quasi più neppure le proprie figlie e i nipoti dice di trovarsi bene: «Lei tutti i giorni dorme così…». In casa Tanja la deve trascinare e sostenere sotto le braccia per portarla a fare i suoi bisogni. E nel frattempo stira, fa pulizie, prepara da mangiare e cuce. Poi, ora che è estate, tutti i giorni porta nonna Ines in carrozzella in questo parco, dopo essere passata per il cimitero qui vicino. Dice di non annoiarsi. Le piace leggere e scrivere lettere ai suoi. Sua madre le fa arrivare i giornali ucraini. Lei legge anche romanzi «d’amore». Qualche nome di scrittori? Non ricorda. Poi, dopo un attimo, mi nomina Gorkij, Puškin, Tostoj, Dostoevskij: sono i libri che sua madre le fa arrivare. Si dichiara religiosa, si è sposata in chiesa e mi dice di non mangiare carne il martedì e il venerdì e che il suo bambino – ha un figlio di otto anni, Roman - si sta preparando per la prima comunione («questo prendere il vino e il pane»). Ha una grande nostalgia del suo paese. Il marito era andato in Portogallo, dove ha lavorato come saldatore per tre anni. Poi si è ammalato ed è tornato a casa, a Zaliscike, dove continua a lavorare come saldatore in un auto service. Ad agosto andrà a vederli «per una mezza vacanza». Li sente per telefono tutti i giorni. Il bambino aspetta regali («Mamma, quando portare borsa, caramelle, biscotti…»), ma ieri le ha detto anche: «Mamma, quando torni a casa, voglio vederti…». Sono due anni e mezzo, cioè da quanto è venuta in Italia che non lo vede. Solo ora che ha un regolare permesso di soggiorno, può tornare in Ucraina senza rischiare di non poter più espatriare. Pensa di lavorare in Italia ancora un anno o due e di tornare poi a Zaliscike per riprendere a lavorare in ospedale. Coi risparmi di questi anni inviati a sua madre, ha potuto comprare una nuova casa. Adesso deve sistemarla, cambiare mobili: «bisogna ancora lavorare», dice con voce pacata e bassa. Della situazione in Ucraina mi dice (ne ha parlato di recente con sua madre) che è migliorata rispetto a tre anni fa, quando le fabbriche erano state chiuse e i lavoratori erano rimasti senza stipendio. La gente è sopravvissuta ritornando a coltivare ortaggi in piccoli giardini. Tanja ha deciso di emigrare, quando ha visto che per otto mesi di seguito il suo ospedale non le aveva potuto pagare lo stipendio. L’ospedale era rimasto anche senza medicinali. Vi erano ricoverati reduci della guerra in Afghanistan e dell’incidente della centrale nucleare di Chernobyl (1986). Oggi la situazione a lei pare meno pesante: l’ospedale riceve rifornimenti periodici di medicinali dal Canada, dall’Austria e da altri paesi. Le chiedo perché ha voluto fare l’infermiera e non la maestra, come voleva sua madre. «Mi piace questo», risponde. Mi racconta anche che, proprio nel suo primo giorno di servizio come infermiera nel reparto di oncologia, la ragazza che le era stata affidata per la chemioterapia è morta. Aveva appena ventitre anni ed era malata di un tumore al cervello. Sua madre è stata operaia di fabbrica. Suo padre ha fatto l’autista di pullman. Quando è rimasto senza stipendio, ha trovato da lavorare come operaio in una stazione ferroviaria. Prima, mi dice, suo papà era comunista, come tutti in 3 Ucraina («per lavorare, vuoi o non vuoi, padrone ha detto: tutti comunisti»). Adesso tutto è cambiato. Dove c’era la statua di Lenin, hanno posto quella di Shevscenko, un poeta ucraino dell’Ottocento Nelle scuole non è più obbligatorio lo studio del russo e viene insegnato l’inglese. Tanja pensa che prima si stava meglio: «Adesso tutto costa tanto». È sempre sua madre a tenerla aggiornata sull’aumento dei prezzi: «pane, zucchero, pasta, riso, olio costano di più». Prima con gli stipendi dei suoi genitori potevano comprare gli alimenti necessari e anche i vestiti. Adesso no: gli stipendi di sua madre e di suo marito e la pensione di suo padre non bastano e lei deve aggiungere 100 euro. COLOGNOM COLOGNOSITÁ POLITICA E MOVIMENTI Caro Michele e cari compagni del CSF (Cologno Social Forum), anche se non appartengo più né ad un partito né ad un’associazione, posso intervenire sulla questione delle commissioni di studio che dovrebbero curare il programma del centro sinistra alle elezioni del 2004 e sulla vostra presa di posizione? Credo di sì ed ecco, ridotta all’osso la mia opinione: la cosiddetta dialettica fra partiti e movimenti andrebbe spogliata dall’eccessiva retorica che la ricopre. Troppo spesso è stata ridotta a bassa concorrenza fra le locali élites intellettuali (il termine non è dispregiativo…): alcune favorevoli all’intervento nelle istituzioni (a vincere in sostanza le elezioni per poter amministrare la città) e dispostissime a “sporcarsi le mani” nei meccanismi di solito perversi della vita di partito e del Consiglio comunale; le altre, minoritarie, intente ad insistere sui bisogni sociali, sull’autorganizzazione dei lavoratori e dei cittadini. Ciascuna di esse (compresa la vostra) ha la sua brava ideologia (una riforma attraverso il «confronto democratico», un cambiamento dello «stato di cose presente» attraverso la «presa di coscienza» delle masse), i suoi riferimenti nazionali o internazionali (maestri, leaders), un certo radicamento fra la gente in carne ed ossa che vive su questo territorio, i suoi rituali associativi. Partitisti e movimentisti di sinistra hanno un limite comune: sono talmente fiacchi sul piano di una vera cultura politica e sulla conoscenza di come stanno realmente i rapporti tra i vari gruppi sociali operanti direttamente o indirettamente su questo territorio (perché non è necessario abitarvi per indirizzarne e condizionarne lo sviluppo o il degrado) da non riuscire a produrre alcuna vera egemonia né sugli elettori né su quei cittadini e quelle masse (spesso soggetti fantomatici e identificati con quei minimi segmenti della popolazione con cui si viene in contatto in qualche circostanza in una scuola o in un quartiere). Questo deficit di egemonia (non solo locale) produce frustrazioni e aggressività. Di conseguenza, si innalza la polemica nei confronti di quelli ritenuti “più a destra” o “troppo a sinistra”, si autoglorifica il proprio operato, si svilisce quello altrui. Se il risultato, come voi scrivete, è «uno scollamento tra ceto politico bolognese e cittadinanza», dovreste riconoscere onestamente che esso non riguarda soltanto i partitisti, ma anche voi, i movimentasti. Voi dite che la diffidenza verso i partiti «è sana e va coltivata». Ma basta? Un movimento vero e potente non può accontentarsene. A me pare che voi riconosciate ai partiti ( a questi partiti) il “vecchio” compito di governare o di gestire quella cosa “sporca” che è il potere ), alla quale essi «ambiscono» e i movimenti no (come voi dite), e ritagliate per questi ultimi un semplice posticino di controllori di «chi è stato eletto». Ma, scusate, allora i movimenti che ambizioni hanno? Quella di controllare in eterno i partiti «portatori di una visione d’insieme», pur sapendo che, anche quando è espressa in programmi elettorali, non è mai davvero rispettata? A me questa visione pare subordinata e masochista. E può coprire, inoltre, una sfiducia profonda, come se i movimenti mai potessero produrre davvero «un salto di qualità», essere cioè in grado di far loro politica a tutto tondo e dovessero limitarsi – quasi fosse un destino - ad essere i controllori della brutta politica dei partiti. Questo destino voi pure lo negate, affermando che può essere contrastato «solo se i movimenti e la società civile si rafforzano strutturalmente». Bene. Ma non ci si rafforza «strutturalmente» mantenendo «nei confronti della politica [io dico dei partiti] un potere stimolante e condizionante permanente». Per me i movimenti o saranno in grado di superare da soli quel deficit di egemonia di cui sopra (insuperabile da questi attuali partiti della sinistra) producendo una loro politica e senza più chiedere a questi partiti di «favorire la crescita dei movimenti e della società civile» o si afflosceranno su se stessi. Insistendo a chiedere a questi partiti della sinistra quello che i movimenti dovrebbero fare da soli e per proprio conto, ricadete nell’atteggiamento schizofrenico di chi alza la voce contro questi partiti e subito dopo chiede aiuto proprio a loro. E in più nel timore di farsi cooptare. Mi permetto di dire che questo rischio vedo nel vostro atteggiamento, quando sembrate temere di farvi «integrare in istanze come quella delle commissioni per la stesura del programma amministrativo» e ribadite che «il terreno è quello dell’azione e della lotta congiunta». Post scriptum. Se poi si ammettesse che i movimenti (o il movimento a Cologno) è debole (debole quanto i partiti di sinistra), allora un leale confronto fra “debolezze” potrebbe servire molto di più. Accantonati i sospetti, le autoglorificazioni, i proclami ideologici che vogliono le «riforme» o le «lotte», si potrebbe forse ragionare sulla realtà sociale di questo territorio puntando a conoscerla davvero con un’ INCHIESTA seria, raccogliendo dati che saranno utili sia alle «lotte» che a qualche commissione di partito che non voglia vivere sulla carta o nell’aria rarefatta del Consiglio comunale. Cologno Monzese 1 febbraio 2003 PER L’ESODO DIARIO 20 dic. ’02 Roberto Voller, grammi, gazebo verde, 2001 Caro Voller, rispondo personalmente, sia pur con esagerato ritardo, all’invio di grammi. Rispondo, dicendole innanzitutto che sono “vecchio” anch’io (del 1941), conoscevo Abiti lavoro, Garancini e Sardella, e ho apprezzato Di Ruscio, conosciuto su spinta di Giancarlo Majorino, a cui ogni tanto vado a far visita. Questo per dirle 4 che siamo “vicini” forse anche nelle esperienze politiche che intravedo nei suoi versi. In essi colgo l’amarezza di una sconfitta (uccisero e uccisero / finch’ebbero mani… Ahi, noi!) che è stata anche mia (nostra non si può nemmeno più dire, non essendoci più un noi) e un sarcasmo fra il rabbioso e l’autoironico. La forma qui preferita dell’epigramma mi pare in genere felice, ma a volte è come se lei fosse reticente e si fermasse ad una battuta amara e troppo circoscritta al dato realistico. Le mando a mia volta una rivistina samizdat che faccio praticamente da solo. Si renderà conto forse un po’ di più di quello che passa per la mente anche a me. E forse ci risentiremo… Loredana Magazzeni, La miracolosa ferita, Archivi del ‘900, 2002 Cara Loredana, ti scrivo, come promesso, brevemente le mie impressioni dopo la lettura de La miracolosa ferita. A me la tua pare una poesia di grande concentrazione, una "poesia del grembo", ma in senso molto religioso. Da qui la felicità del dialogo (la"sorellanza" forse...) coi versi quasi "gemelli" di Antonia Pozzi. Per cui non ci trovo quella tensione erotica fortissima... che cerca una pienezza e un calore di vita da altri sottolineata. Chi parla si è spogliata dei deliri e accetta l'angustia del quotidiano, ma con pacatezza, perché ancora può avere occhi... per il cielo (Ma non è forse un altro tipo di "delirio" questo?). Il linguaggio ha l'asciuttezza di una grande tradizione (quella ermetica, mi pare...). Anche quando accenna al quotidiano, il dato concreto (quel cielo di settembre delle sette e trenta) viene immerso in un'atmosfera rarefatta, sapienziale. Mi sono arrestato quasi subito nel tentativo in me quasi automatico di risalire a esperienze concrete, perché qui sono completamente sedimentate (sublimate...). E poi c'è una decisione forte, premessa o radice di questa tua poesia: una reticenza morale (che è tutta dichiarata in quella poesia a pag. 23: farò come mio padre - non ne parlo), che sento come una sfida al mondo della chiacchiera (anche poetica!): chi tace (specie se è una donna muta) e tacendo dice, insegue una lingua senza nome, insegue il premio della luce (che mi pare è quello mandato da dio e viene sempre e solo dal cielo). Ho pensato - ma sulla base di una lettura molto lontana - alla Dickinson, soprattutto per una volontà di assaporare visioni in un geloso isolamento (e agosto arriva sfolgorando). Di esse poi si offre la spoglia poetica (e niente più di questo voglio dire). Non so valutare – ripeto - quanto eros ci sia in questo sentire: a me pare, comunque, eros escludente ed esclusivo e non genericamente di comunione con l'altro da sé (semmai con l'Altro...); e dolorante (la miracolosa ferita, la mia crepa). Altro non so aggiungere, al momento. Anche perché non dimentico che questa raccolta è un dialogo fra donne (meglio: fra anime) e l'adattamento alla parola dell'altra (Chi è Antonia? Chi è Loredana?) è intensissimo e ripeto - escludente. La nostalgia del cielo di entrambe, anche. E tutto ciò m'intimidisce. 3 gennaio 2003 Mario Isnenghi, Il mito della grande guerra, Il Mulino 1989 Lo leggo solo oggi in vista del lavoro sul manuale di storia. È un grande studio sull’ambivalenza dell’intellettualità grande e piccolo borghese di fronte alla Prima guerra mondiale. Esamina autori che ho appena sfiorato nel periodo delle mie solitarie letture giovanili a Salerno: Papini (credo di aver letto un libro che parlava di grandi uomini), Malaparte (credo di aver letto La pelle e Maledetti toscani), Mariani (un libro sulla guerra, di cui non ricordo il titolo, era nel comodino da letto di mio padre ex carabiniere e forse lo leggiucchiai). Mi viene da stabilire un’analogia fra queste reazioni della piccola borghesia dell’inizio del ‘900 e quelle che ho vissuto prima da solitario [attivismo era anche quello che mi portò all’interruzione degli studi e allo spostamento a Milano] e poi assieme a studenti e operai negli anni ’70. L’inquietudine è dato che torna. Al posto del PSI d’allora, il PCI. La varia gamma dei comportamenti fra interventisti e neutralisti potrebbe avere un corrispettivo nelle posizioni della sinistra extraparlamentare. (Ma sono analogie vaghe, che possono essere solo degli spunti per uno studio…). Sul piano personale potrei dire che al posto della guerra l’esperienza per me generatrice di miti è stata la metropoli. Una maggiore vicinanza ( più di collocazione sociale che di pensiero forse…) sento sicuramente con le esperienze di uno Stuparich [Cfr. la mia militanza in AO], un Malaparte, un Mariani piuttosto che per quelle di un Marinetti o un D’Annunzio o un Papini o un Gadda. (Anche se la vicinanza è embrionale, perché credo di aver sempre corretto o represso il niccianesimo, variamente presente invece in questi scrittori). Mentre la documentazione di Isnenghi mi ha permesso uno sguardo più critico nei confronti di Jaiher (la cui immagine, mediata da Fortini, mi pareva più positiva). Interessante mi è parsa l’ottica storiografica di Isnenghi, sicuramente legata alla stagione straordinaria del ’68-69 (la prima edizione del libro è del ’69), ai riferimenti culturali d’allora (cita Lukács della Distruzione della ragione, Basaglia, Simmel, Fornari) e portavoce di un storia politico-sociale antistituzionale e classista, che privilegia ad es. le testimonianze del dissenso e la critica alle ideologie. 12 gennaio 2003 Yann Moulier Boutang: recensione suo libro su ‘il manifesto’ Il capitale non utilizza principalmente solo il lavoro salariato, ma questo e, in modo complementare, il «lavoro non libero». Di conseguenza il lavoro non libero non rappresenta un arcaismo, un forma di lavoro “arretrato” destinato ad essere spazzato via dalla modernizzazione (in nome della quale il riformismo novecentesco appoggiò vari regimi coloniali e neocoloniali). E questo vale ancora oggi nell’Occidente industrializzato, che continua a combinare i diritti di cittadinanza goduti dai lavoratori autoctoni con politiche di controllo burocratico dei flussi migratori e limitazioni di status giuridico. In una società capitalistica non dovrebbe essere la cosa più facile del mondo, almeno formalmente, rinunciare ad un 5 posto di lavoro per cercarne un altro? Invece non è così per tutti. La conseguenza teorica e politica del libro di Boutang è questa: al posto di un proletariato unitario, soggetto secondo la vulgata marxista di un processo di liberazione (che ha un fine…), esistono molteplici soggettività (ricordo analisi operaiste tendenti a sottolineare nelle lotte degli operai Usa le diverse stratificazioni e contrapposizioni…), che esercitano un «diritto di resistenza alla disciplina del lavoro». La condizione di proletario non appare qui come «la base di futuri progressi sociali» e assumono invece importanza la fuga, la diserzione, la rottura del contratto di lavoro, l’immigrazione come movimento collettivo, e quindi l’opposizione a diventare proletariato [bravi i luddisti!...] . La mobilità del lavoro, le migrazioni appaiono così in tutta la loro importanza. I migranti non sono soltanto «vittime inerti della ‘mobilitazione globale’», ma soggetti sociali a tutto tondo, protagonisti di una vicenda secolare : migranti e rifugiati stanno facendo saltare in tutto il mondo le barriere territoriali e sociali» (Die Globalisierung des Migrationsregimes. Zur neuen Einwanderungpolitik in Europa, Assoziation A, www.scwarzerisse.de. Il tema dell’«autonomia delle migrazioni» si va imponendo, ma – osserva Sandro Mezzadra - questa formula non intende porre in secondo piano le cause ‘oggettive’ delle migrazioni né offrire un’immagine estetizzante dei migranti. Guerre, miserie, carestie, dispotismi sociali e politici non possono essere dimenticati fra le cause delle migrazioni contemporanee né la soggettività dei migranti può essere ricostruita prescindendo dalla sofferenza, dalla paura e dagli stigmi che li segnano. 2 marzo 2003 Il bidello scrittore Caro P, ieri sono andato a far visita ad Armando Tagliavento. E' un vecchio bidello-scrittore autodidatta. A suo tempo ('6870 circa), quando ci fu un fervore populista-neo-neorealista (ricordo Guerrazzi ma anche "Abiti-lavoro"...) ebbe un effimero risalto la pubblicazione nella collana dei Franchi narratori (patron Goffredo Fofi, che firmò la prefazione) di un suo romanzo Tra fascisti e germanesi, che magari ti sarà passato anche fra le mani. Vi narrava con brio e spudoratezza le sue avventure da picaro durante gli scontri che insanguinarono l'Italia fra il '43 e la liberazione. Poi l'affondamento nel mondo dei vinti metropolitani. Io l'ho conosciuto al Molinari,4 dove appunto faceva il bidello: un mito per gli studenti, imboscato su un tavolo in qualche corridoio a leggere e a scrivere, malvisto o coccolato da bidelli e ITP, l'occhio marpione su studentesse e insegnanti bellocce. Poi cominciò a bere di brutto, ad andare fuori di matto,straparlando e creando allarme. Pare che in una delle sue crisi abbia "sculacciato" un’autorità che lo denunciò e voleva farlo licenziare. Feci un cartello, mobilitai un po' di compagni e un'amica dottoressa, che lo spalleggiò nella visita medica all'ospedale militare di Baggio a cui la preside l'aveva costretto. Rimase in servizio, grazie a questa 4 Istituto tecnico industriale di Milano mobilitazione, ma forse anche ad un sussulto di tolleranza di presidenza, vicepreside etc., non senza prima essere passato per Villa Turro dove a suon di psichiatria -non credo basagliana - lo tirarono fuori dal suo alcoolismo cronicizzato e lo convinsero a bere solo acqua. Diventato suo confidente, mi sono sorbito in vari anni la lettura della sua abbondante produzione scritta: 4 o 5 romanzi, poesie, più due ponderosi volumi di Vocadizionario, ricerche da filologo selvaggio su due dialetti: uno di Fondi, suo paese di origine, ed un altro di una zona delle Marche che non ricordo; e ancora una ricerca da guida Touring sulla città di Amburgo, dove era stato da giovane, aveva imparato a parlare e a scrivere il tedesco e aveva poi ambientato le sue fantasticherie porno-erotiche. Su queste vorrei soffermarmi. Ha una scrittura fluviale, una tematica ossessiva e vitalistica (un immaginario porno-sessuale strabordante), un gusto letterario che tradisce soprattutto influenze di Gadda e Pisolini, mescolate ad altre che direi grottesco-populiste, succhiate forse dalle sue esperienze di muratore, sbandato, disoccupato, autodidatta, ecc. Ha tentato altre volte, dopo il primo insperato successo, di pubblicare. Ma, trovate chiuse le porte dell'editoria che conta anche per il clima culturale mutato, si è affidato al sottobosco dei pirati editoriali. Ha pubblicato a sue spese e venduto («come uno straccivendolo», dice sua moglie, una proletaria casalinga che gli ha badato per l’intera vita lavorando da sarta) al Molinari o fra amici questi suoi romanzi. Così come lui li ha messi giù, avrebbero bisogno di un’indispensabile potatura. Ora a me due cose sembrano notevoli: 1.ha scritto per una vita e continua a scrivere e ha un gusto per la parola e per l'invenzione bizzarra non disprezzabili, anche se il buono è affossato da ripetitività e monotonia della tematica; 2. è un esempio vivente (logorato certo, ma legato a condizioni di vita marginalizzata tuttora di milioni di persone: l'exproletariato...) di quel moto sociale sconfitto, da cui siamo venuti fuori anche noi e che varrebbe la pena di riproporre all'attenzione dei "colti di oggi" (e magari confrontare con qualche esempio analogo di scrittura "selvaggia" di nuovi immigrati). Richiesta finale a te (a….): non potresti farci sopra un'intervista? Se la cosa non è del tutto campata in aria, fammi sapere. P.s. Aggiungo qui sotto una mia vecchia presentazione del 1999 per uno dei romanzi di Tagliavento: IL GRANDELUSO Il grandeluso è un romanzo onirico, visionario, composito, polpettone. Si potrebbe definire "ingenuamente postmoderno". In esso il narratore attinge a memorie arcaiche ed elementari, che poi macina con vigore assieme a cascami della tradizione colta. Non ci si lasci ingannare da alcuni squarci realistici e da certe allusioni fantapolitiche più o meno allegoriche riferite ad un recente passato (lo scontro fra democristiani e “comunistacci”). Il protagonista, Ermanno, appartiene al genere picaresco: è un pezzente, un escluso, un perseguitato, un “cristo 6 comunista”, un eroe solitario, che va contro tutti ed è sottoposto a continue prove per ottenere l’agognato riconoscimento del suo valore (che rifiuta subito dopo quando gli capita d’ottenerlo - per ricominciare il suo vagabondaggio fino all’annullamento finale). L’elenco dei suoi nemici è innumerevole. Ma essi sono delle maschere, delle controfigure o emanazioni diaboliche e grottesche di un solo Nemico: il Destino. Per contrasto ha un suo angelo protettore fisso: Antonio, capace - deus ex machina che si ripresenta anch’egli in vesti sempre cangianti - di tirarlo miracolosamente fuori dai guai e rimetterlo in pista per nuove avventure e disavventure. Il protagonista è immerso in un mondo di sogni, da una parte derivato dalla tradizione popolare delle fiabe, dall’altra dalla tradizione colta di varie epoche. Vi trovi l’elemento plebeo, grottesco, orrorifico, stregonesco, con tanto di cavalieri litigiosi e spacconi, di animali parlanti e protettivi, di terribili mostri e draghi, principesse bellissime e sfuggenti, proprio come nelle antiche fiabe; e poi le battaglie ripetute fino all’esaurimento, che rimandano al romanzo ariostesco, o i paesi utopici, calcati sull’Eldorado alla Voltaire o su un erotismo decadentistico e porno-fumettistico rubato alla letteratura colta. Ma Ermanno, a differenza degli eroi delle fiabe, che sono unitari, si presenta ora come inerme vittima, immersa nel quotidiano più banale e materiale (da sottoproletariato), ora come eroe spaccatutto, vincitore, conquistatore, giustiziere. Questa contraddizione, che sta non solo nei temi ma nella stessa struttura linguistica del romanzo, rivela la storicità del narratore e la sua scissione. È la spia dell’appartenenza ai modi della letteratura alta del Novecento e nel contempo del fascino che egli prova per la tradizione popolare e fiabesca del C’era una volta. Complicato è seguire il sistema dei personaggi, le loro parentele, i rimandi, le agnizioni, le uccisioni e le resurrezioni, i complotti e le soluzioni iperboliche o assurde. Meglio abbandonarsi al fluire di vicende che si intrecciano, tornano su se stesse in una circolarità fuori del tempo o bruscamente si interrompono. Un filo che le metta in ordine non c’è. Andrebbe cercato, ma forse se ne può fare anche a meno. Si intravedono comunque due livelli narrativi: quello di Ermanno sognatore, “scrittore pazzo”, recluso alle prese con infermiera e psichiatra cerberi, affamato di una mitica pubblicazione delle sue scritture, cioè di visibilità e di un riconoscimento che dovrebbe “guarirlo”; e quello del suo doppio, l’eroe Ermanno, vagabondo in “un altro mondo”, ma anch’egli alle prese con lo stesso problema del riconoscimento e quindi di una “guarigione” dalla sua sottomissione al Destino. Il narratore non si preoccupa della successione logicotemporale delle vicende. Ci sono passaggi bruschi e poco motivati o convenzionalmente giustificati. Una sequenza viene disinvoltamente chiusa per passare ad un’altra. Può parere un difetto. Ma egli è ansioso di arrivare a dire e a ripetere – ossessivamente e con goloso godimento - alcune scene madri – erotiche o sadiche – in cui esplode tutta la sua sensualità immaginifica e linguistica, che oscilla (ecco l’elemento novecentesco) fra dannunzianesimo e pasolinismo, ma che poi sbocca e si risolve prevalentemente nel fiabesco (ecco l’elemento arcaico, popolare). C’è il ritmo narrativo della fiaba (e non poche delle imprese di Ermanno rimandano ad eroi famosi e noti delle fiabe popolari e a tratti, per i colpi di scena, fanno pensare ad un Orlando plebeo). Ma il linguaggio non è (o è solo in parte) quello tipico, semplice e scorrevole delle fiabe. Il narratore infatti ha inserito nel tessuto fiabesco più tradizionale, in apparenza ingenuo e sotto sotto orrido – stravolgendolo dunque, perché si tratta di una stramba galoppata nel delicato genere fiabesco - tremori e angosce esistenziali novecentesche (dannunziane, pasoliniane, come ho detto) e – linguisticamente - gaddiane. Lo si vede soprattutto nel trattamento espressionistico del lessico, dove è – senza offesa – un imitatore plebeo e autodidatta di Gadda. Il lessico è sbilenco, spesso strapazzato nel singolo termine o nella frase. Abbondano neologismi, arcaismi, chicche che pretendono di essere dotte e fanno invece la parodia al linguaggio letterario aulico. Abbondano anche forme linguistiche ortograficamente “scorrette”. Ma ho esitato e poi rinunciato a suggerire all’autore in carne ed ossa del romanzo una loro drastica correzione. Ne sarebbe stata alleggerita forse la fruizione al lettore colto (e scolasticamente perbenista), ma andrebbe persa la foga espressionistica, barocca, persino kitsch del suo stile narrativo, fluviale e torbido. Quelli che un lettore colto vede come errori d’ortografia sono più probabilmente il sintomo che la vena narrativa dell’autore ha attraversato – proprio come un torrente in piena – zone sporche, bassifondi linguistici, ma anche le limpide acque dei classici. Accomodare il suo linguaggio sarebbe un oltraggio alle sue peripezie umane e fantastiche e ai lettori intelligenti che pur oggi, malgrado la Televisione, esistono. 7- 19 marzo 2003 Da Massimo Parizzi Oggi è il 7 marzo e forse, quando riceverete questa lettera, o ancora prima, quando avrò finito di scriverla, sarà già scoppiata. Le guerre, infatti, scoppiano: uccidono, distruggono da un momento all’altro. Centomila persone che ora sono vive - prevede chi è addetto a prevedere - fra un po’, se la guerra all’Iraq scoppierà, non lo saranno più. Ma, prima di scoppiare, e dopo, e anche durante l’esplosione, la guerra - la sua idea, la sua minaccia, la sua previsione, la sua realtà - si fa posto e strada, molto più lentamente, nei pensieri e nelle parole, nel senso di sé e degli altri. Nel senso dello spazio, il mondo, e del tempo, il futuro. Nel senso della sicurezza, quindi della propria vita privata e del proprio modo di vivere, della propria casa, dei propri cari. Quindi dell’egoismo e dell’altruismo. Si fa posto e strada anche fra le abitudini, fra le presenze consuetudinarie. Diventa una nostra compagna. Stiamo attenti al suo muoversi fra di noi e in noi: questo è l’invito che vi e mi rivolgo. Ed è anche - veramente, si parva licet... - la mia proposta per il prossimo e ottavo numero di 7 "Qui". Perché? Perché, oltre a che cosa sta succedendo, bisogna che cerchiamo di capire che cosa ci sta succedendo. Perché, per giungere subito all’estremo, a un esempio estremo, da un certo momento in poi diventa impossibile capire - l’ha insegnato la Iugoslavia - come persone prima pacifiche, con il lavoro, i soldi, la famiglia, o le donne, o gli uomini, il divertirsi, in testa ai loro pensieri, diventino, poi, non solo disposte, ma spesso ansiose di farsi ‘attori della Storia’, o burattini degli Stati. Da un certo momento in poi, sembra un mistero. Bisogna capirlo prima. Cominciamo allora - questa è la proposta - registrando. Registrando giorno per giorno parole che udiamo o leggiamo, atteggiamenti, comportamenti che notiamo, episodi cui assistiamo, pensieri, sensazioni che ci attraversano, riconducibili alla guerra: il ‘clima di guerra’, si potrebbe dire. Ma a questa condizione: di escludere quello che della guerra viene già detto ‘in pubblico’, non solo da giornali e telegiornali, ma anche da organizzazioni pacifiste e movimenti, da politici, partiti politici ecc., e ogni parola, sia pure ‘privata’, che ne sembri una ripetizione, un’eco. E di astenersi, sulla guerra, da analisi politiche, economiche, ideologiche ecc. Questo, è vero, renderà probabilmente il compito più difficile, ma più utile. A che cosa servirebbe ripetere quanto è detto abbondantemente altrove? A che cosa, presentare su "Qui" analisi cui si dedicano, con maggiori e migliori strumenti, tante altre pubblicazioni? Andiamo, invece, a cercare e riconoscere la guerra dove è più nascosta, nelle pieghe dei discorsi, delle attività, dei pensieri quotidiani. Facciamolo per due mesi, fino al 15 maggio 2003, qualunque cosa in questi due mesi avvenga. E facciamolo giorno per giorno, datando tutte le nostre osservazioni: che il risultato sia una sorta di diario collettivo, un’occasione, per chi lo leggerà, di ritornare e riflettere su quel che sarà avvenuto. Per chi lo scriverà potrà essere, tra l’altro, un esercizio di attenzione. Aspetto quindi, man mano o entro la metà di maggio, i vostri testi. Se, intanto, vorrete forwardare questa lettera, grazie. Massimo Parizzi, per "Qui - appunti dal presente", via Bastia 11, 20139 Milano 12 marzo 2003: a Parizzi No, Massimo, non ci sto e te lo dico a caldo. Perché mettersi i paraocchi e guardarsi diaristicamente "nell'intimo" mentre gli Stati Uniti staranno facendo la guerra? Quello che si muove fra di noi e in noi non è (non sarà) la guerra, che invece si muoverà (=ucciderà, distruggerà) ancora una volta altri: Lontano lontano si fanno la guerra. / Il sangue degli altri si sparge per terra. (Ricordi Fortini?). Fra noi e in noi si muoveranno (almeno fin quando qualche alquedista vero o inventato non colpirà...) i fantasmi di guerra gestiti abilmente dai ceti dirigenti che ci dominano. C'è una differenza che non si può tacere fra la guerra reale e la guerra nostra compagna. E allora perché cercare di capire solo che cosa ci sta succedendo mentre si deve capire cosa sta succedendo agli altri (irakeni, americani, ceti dominatori irakeni, americani, francesi, russi, cinesi, ecc)? La nazionalizzazione delle masse non avviene mai senza grandi investimenti (materiali ed emotivi) degli Stati, dei ceti dirigenti. I volenterosi carnefici , i normali assassini ( persone prima pacifiche, con il lavoro, i soldi, la famiglia ) non spuntano come funghi solo dalle nebbie dell'inconscio. Nessun pazzo di paese o di metropoli diventa Hitler o Stalin o Bush o Bin Laden senza avere alle sue spalle uno Stato (o un potere non dico equivalente ma in grado di sfidare altri Stati sul piano economico e militare) capace appunto di procurargli masse nazionalizzate o fanatizzate. Quello che accadde in Jugoslavia si spiega con questo amplesso perverso fra Stati e masse o cittadini "normali". E' falso dire che da un certo momento in poi diventa impossibile capire : L' ansia di farsi ‘attori della Storia’, o burattini degli Stati non è mistero. Sembra un mistero se ci tiriamo fuori dalla storia. E la proposta di QUI (Cominciamo allora - questa è la proposta - registrando. Registrando giorno per giorno parole che udiamo o leggiamo, atteggiamenti, comportamenti che notiamo, episodi cui assistiamo, pensieri, sensazioni che ci attraversano, riconducibili alla guerra: il ‘clima di guerra’, si potrebbe dire), questo tuo invito al diario non di guerra (testimonianza terribile e rispettabile) ma da esterni alla guerra che gli Usa faranno anche per noi (se la condividiamo o sotto sotto come vassalli accettiamo che essi ci difendano da un pericolo maggiore) o anche contro di noi (se non la condividiamo e respingiamo anche solo esponendo una bandiera della pace al balcone o partecipando ad una manifestazione solo simbolica contro di essa) a me pare una resa psicologica alla guerra se si stacca dal discorso comune contro la guerra che si va facendo. Mai: a loro la Storia (o la storia), a noi (impotenti?) la quotidiana registrazione del clima di guerra. Questa separazione mi pare affacciarsi proprio con la condizione che poni (escludere quello che della guerra viene già detto ‘in pubblico’, non solo da giornali e telegiornali, ma anche da organizzazioni pacifiste e movimenti, da politici, partiti politici ecc., e ogni parola, sia pure ‘privata’, che ne sembri una ripetizione, un’eco. E di astenersi, sulla guerra, da analisi politiche, economiche, ideologiche ecc.). Ma come? Proprio una volta tanto che è possibile essere maggioranza , essere con i molti e condizionare con il nostro semplice NO giornali, telegiornali, politici, dovremmo escludere quello che della guerra viene già detto ‘in pubblico’ e che perlopiù è questo NO? Ma è proprio questo NO ragionato che anche QUI dovrebbe rendere ancora più ragionato e convincente e ricco di pensieri e di esperienza anche storica e pronunciare con un linguaggio comune ai molti più terso e vivo di quello magari un po' stereotipato di certi leader pacifisti,ecc. È questo NO ad impedire che la guerra si nasconda - come tu dici nelle pieghe dei discorsi, delle attività, dei pensieri quotidiani . Sì certo, anche un diario collettivo che registri non il NO ma 8 la zona grigia (come QUI fece ai tempi del Kosovo...) potrà interessare futuri storici o produrre esercizi letterari. Ma sarebbe una perdita secca: Io questa mattina mi sono ferito / a un gambo di rosa, pungendomi un dito. // Succhiando quel dito, pensavo alla guerra. / Oh povera gente, che triste è la terra! Meglio non succhiarci il nostro dito e non spingere altri a farlo. Col dissenso fraterno di sempre (ma stavolta più intenso) Ennio 13 marzo 03: da Massimo Parizzi Caro Ennio, il dissenso è reciproco (non meno della stima e dell’affetto). Vorrei innanzi tutto farti notare che non c’è una parola, nella proposta che critichi, da cui si possa pensare che la metto in contrapposizione o in alternativa al "discorso comune contro la guerra che si va facendo". Dove avrei invitato a mettere dei paraocchi, dove a, come scrivi, "cercare di capire solo..."? (Quanto alla differenza fra guerra reale e guerra nostra compagna, scusami, mi affido all’intelligenza del lettore: non credo che chi mette le bandiere chiedendo pace tema che le bombe cadranno sulla sua casa.) Ho mai detto che i "normali assassini" spuntano solo dalle nebbie dell’inconscio? (Se poi, per te, la Storia basta a rendere luminosamente chiaro perché un certo giorno il droghiere Rossi decide di salire sul tetto con un fucile... beato te; io credo che ci vogliano la storia, l’economia, l’antropologia, la psicologia e non bastano ancora). Insomma, io considero la pratica che propongo, e considero tutto "Qui", una microscopica voce accanto e insieme a tante altre (lo scrissi, ricordo, già nei "propositi" sul numero 1). Sei tu che metti in contrapposizione e in alternativa la mia proposta con il diffuso "no": ma, ti domando, non è evidente che questo no fa da presupposto, implicito ed esplicito, alla mia proposta, che anche la mia proposta è un no ed è dentro a quel no diffuso?; secondo: sai benissimo che il no di cui parli è variegatissimo, è fatto di centomila no diversi: come fai a rimproverarmi di aggiungerne un centomilaeunesimo, o a pensare che questo centomilaeunesimo si ponga contro gli altri centomila (quali, poi, degli altri centomila?). Ma queste, devo dirti, mi sembrano minuzie. Più importante mi sembra notare quello che la tua critica a mio parere presuppone: una visione "monistica" (scusami, m’è venuto in mente all’improvviso il titolo di un libro, mi pare di Plechanov, che introdusse il marxismo in Russia, di cui ci parlò al liceo l’insegnante di filosofia: la concezione monistica della storia). Per vedere nella proposta di battere per due mesi anche (io la bandiera della pace non la tolgo dal balcone) la strada di cui parlo nel mio invito, per vedere in questa proposta qualcosa che mina altre strade, occorre mi sembra pensare che esista una sola e unica strada. Io, come sai, non lo penso. Ma su questo non voglio dilungarmi: ne abbiamo parlato tante volte. Voglio solo ricordarti che l’idea dell’unica strada è inscindibile, oltre che da una filosofia della storia, dall’idea di unico partito ecc. ecc. sulla quale il 900 qualcosa ci ha insegnato. Ma, è vero, tu dici anche che la mia proposta è sbagliata in sé, indipendentemente dall’essere o non essere in contrapposizione con quel no: non è funzionale al raggiungimento dell’obiettivo, è intimista ecc. Altro bel dissenso di fondo. Mi sembri volere che ci trasformiamo tutti in efficienti militanti e basta, mi sembri essere d’accordo con Fortini che, in una delle sue ultime cose, scriveva che l’uomo deve farsi strumento della causa (scusami i termini, forse sembrano ironici, ma non lo sono: non ricordo le parole esatte e sto scrivendo in fretta). Non ho un atteggiamento sprezzante verso questa posizione, ma non la condivido affatto (ne parlai con Fortini). Mi sembra sbagliata in sé. Io lavoro, microscopicamente, a favore dello sviluppo, del rafforzamento ecc. di un tipo d’uomo che ritengo incompatibile con il capitalismo. Mentre, ahimè, non si è dimostrato molto incompatibile con il capitalismo il militante educato, per esempio, dal partito comunista (che ha riempito l’Emilia di belle fabbrichette ecc. ecc.). Non sarebbe importante aprire un bel discorso sull’"educazione sentimentale" dei militanti nei movimenti d’opposizione del 900 e attuali? Secondo me sì. Di questo si tratta: altro che di intimismo, altro che di succhiarsi il dito! (Parole che tra l’altro, perdonami, mi ricordano una concezione virilista, per cui l’intimità è cosa da femminucce, che lascerei al fu Pajetta!). Si tratta, ANCHE, di guardare se stessi come prodotti del e dal capitalismo in funzione delle sue esigenze e dei suoi scopi (per dirla alla grossa). E il mio invito a escludere i "discorsi pubblici" non è altro che circoscrivere un campo (SOLO su "Qui" per due mesi) per trarne il massimo. Ma, forse ancora di più, è un ostacolo posto alla pigrizia del pensiero. Ti sembra che non ne soffra, di questa pigrizia, la nostra sinistra? Ti abbraccio, Massimo 19 marzo 2003: a Parizzi Caro Massimo, io monista e tu pluralista? Non c'è invito a mettersi i paraocchi nella proposta di QUI? Non c'è stacco o contrapposizione al «discorso comune contro la guerra che si va facendo»? C'è giusta considerazione della situazione differente che vivono quelli che subiranno la guerra di Bush e quelli che vi assisteranno o ne sentiranno parlare? La Storia non basta a spiegare perché il droghiere Rossi un certo giorno si armi contro chi sembra minacciare la sua drogheria? Farei appelli virilisti? Non so. Può anche darsi. Può anche darsi che il mio allarme sia esagerato e che, assaggiato il brivido di guerra, tutto per noi continuerà all'incirca come prima e il nostro benessere cancellerà presto qualcuna delle fastidiose immagini del lutto altrui che riusciranno ad arrivarci. Ma se la guerra non dovesse essere "breve" e "risolutiva" come dicono gli assassini professionisti Usa e ci fossero sconvolgimenti reali anche da noi, ti dovrai anche tu chiedere perché la "microscopica voce" di QUI ha scelto la forma diario con la quotidiana registrazione del clima di guerra da parte di individui isolati (e più o meno ben informati e desiderosi di informarsi su quanto succede) e l'astensione «da analisi politiche,economiche, ideologiche, ecc.» e non invece la riflessione, la critica, il ragionamento 9 che tenga conto di tutto quello che è possibile sapere e capire (e lo sottopone a discussione collettiva) Il no alla guerra diffuso fa «da presupposto, implicito ed esplicito» alla proposta di QUI. E non lo nego. Ma tu sospetterai che questo no diffuso non basta (e infatti Bush può tirar dritto). E proprio perché «variegatissimo» e «fatto di centomila no diversi» non potrà durare contro la guerra vera in questa forma variegata che è anche ambigua. Non è un aspetto irrilevante. A questo punto si affacciano i fantasmi del Novecento e tu mi sventoli sotto il naso - come ha fatto Revelli in Oltre il Novecento - i danni dell'unica strada, dell’unico partito, ecc. Ma la possibilità di sostituire il «monismo» con il «pluralismo», il «militante» con il «volontario» non nasce da dati caratteriali o soltanto caratteriali. Simone Weil per carattere, cultura, tipo di religiosità era portata al pacifismo, ma dovette pur convincersi che contro il nazismo esso non bastava. Non bastava - ecco il dramma - e non che non era «funzionale all'obbiettivo» come se lei fosse una funzionalista arida. Un obbiettivo non possiamo perseguirlo senza tener conto di come si muovono gli altri. Negri ha parlato di Impero e Revelli ha invitato ad andare Oltre il Novecento. Ma se Bush smentisce con la guerra una politica imperiale e i volontari si trovano di fronte i carri armati, che fare? Il pluralismo (o una forma di vita e di azione più aperta e disponibile alla varietà della vita) te lo strappa di mano Bush, non Ennio-Plechanov. Ennio (non Plechanov) ti fa solo notare che Bush te l'ha tolto di mano, che c'è un mutamento forse tragico nella situazione storica. Non ritorniamo troppo in fretta fortiniani «strumenti della causa». E va bene. Continuiamo il nostro lavorio microscopico (il mio non lo è meno del tuo). Non rispolveriamo l'«efficiente militante». Ma chiediti se il tipo di uomo che vuoi rafforzare o sviluppare sia davvero incompatibile con la guerra (chiarendo cosa intendiamo per «incompatibile»). Certo, «sarebbe importante aprire un bel discorso sull’"educazione sentimentale" dei militanti nei movimenti d’opposizione del 900 e attuali». Ma, appunto, qual è la giusta educazione sentimentale nel clima guerrafondaio che ci invade? Non scivoleranno nell'intimismo gli scritti dei collaboratori di QUI? Ne sei proprio sicuro? Non si succhieranno il dito? Ne sei proprio sicuro? Io ho grande rispetto dell'«intimità», ma penso che ci sia intimità e intimità; e per distinguere quella del nazista, che dopo aver eseguito il suo "dovere" (non il suo "lavoro"!) cremando ebrei, tornava a casa e si commuoveva ascoltando Beethoven, dalla giusta intimità, dovrai per forza guardare quale divisa o abito uno indossa poi sopra l'intimo. Vorremmo tutti abiti sportivi (ci siamo abituati), ma quando incombe la guerra? Un caro saluto. Ennio 15 marzo Funerali di Ruth Leiser all’obitorio dell’ospedale “Sacco” di Milano Bellavite, Raboni e Valduga, Bologna, Nava con Tullia, Lenzini e la Nencini, la Mavì De Filippis, la Masi, Bellocchio, Gozzini (mi pare), i Grandinetti, Giobbio, io e Salzarulo e poi un’altra decina di persone che non conoscevo. Brevi parole di Edoarda Masi (i nostri tempi difficili), di Raboni (l’allegria di Ruth pur nel dolore), di Mavì De Filippis (un appello ad indignarsi). Leggera sensazione d’imbarazzo. Non è cresciuta la coesione fra gli amici di Franco [Fortini]. Non so fra le amiche della Ruth. Siamo tutti vecchi. Qualche coppia giovane con bambini. 5 apr. 03 Su Montaldi (alcune domande del 13.3.03 a Sergio Bologna) 1. Chiedo cosa sa dell’atteggiamento che aveva Montaldi sul partito. Bologna ricorda che Montaldi era andato a rintracciare dei vecchi militanti degli anni ’20-’30 per recuperare la loro esperienza politica. Era questa che gli interessava e non certo la ricostruzione di un nuovo partito. Perciò ritiene improbabili dei rapporti fra Montaldi e AO (a me pareva di ricordare un incontro intorno al 68’-’69 a Milano in casa di Silvana Barbieri fra Vinci e alcuni del gruppo di Cremona). Bologna ricorda anche il commento scettico di Montaldi quando si era interrotta l’esperienza di Quaderni rossi: che cosa vi potevate aspettare da Panzieri? Egli riteneva che l’intento di Panzieri di riformare il PSI o il PCI non portava a nulla di buono; ed era anche diffidente verso Classe operaia, a cui allora Bologna partecipava, proprio per la presenza di militanti ancora legati ai partiti della Sinistra. L’insegnamento che arrivava allora da Montaldi, secondo Bologna, era quello di aprire gli occhi e di guardare soprattutto al patrimonio di militanti che l’esperienza pur stalinista del PCI d’allora aveva comunque sedimentato. Pensa che Montaldi non si sia mai posto il problema di ricostruire la forma partito. Quanto al riferimento a Lenin dice di non sapere. Pensa comunque che Montaldi fosse attento al Lenin del 1902- 1905, quello del Che fare? (che però si pone proprio il problema del partito direi…), non al tema della dittatura del proletariato, che ritiene una trappola in cui si è caduti in tanti dopo il ’68 e che ha portato ad una deriva leninista, massimamente nelle BR. Piuttosto Montaldi si poneva il problema di come rimettere in piedi le lotte operaie, di come riequilibrare il rapporto di forza tra le classi, che negli anni Cinquanta in Italia era davvero sfavorevole per la classe operaia. Quindi, almeno quando egli ha conosciuto Montaldi e ha stretto amicizia con lui, agli inizi della vicenda dell’operaismo italiano, si era in piena sconfitta operaia e il problema del potere neppure si poneva. 2. Chiedo dell’atteggiamento di Montaldi verso gli intellettuali e il ceto medio e se sa dei rapporti fra Montaldi e Fortini. Bologna riconosce a Montaldi una cultura raffinatissima. Ma, proprio per questo, Montaldi era in grado di capire che chi ne sapeva di più in fatto di lotta di classe era il militante di base e che da lui l’intellettuale aveva solo da imparare. La vera cultura (quella per lottare contro il capitale) stava per Montaldi fra gli operai che venivano da quella storia di lotte e, se l’intellettuale non era scemo, vi doveva attingere. Questa convinzione nasceva dal vissuto stesso di Montaldi. Egli non aveva mai scelto di fare l’insegnante o di far carriera. È vissuto sempre di lavoro autonomo e il suo stesso lavoro di traduttore è basato spesso sull’empatia con gli autori tradotti. Bologna ricorda la traduzione di Papillon di Henri Charrière (Mondadori,1970), libro che allora aveva letto:«Leggevo il libro e vedevo Danilo». C’erano osservazioni sulle donne caraibiche vive e «perfette». 10 Ricorda anche l’importanza della traduzione del libro di Benno Sarel sulla rivolta degli operai di Berlino Est nel ’53 [La classe operaia nella Germania Est, Einaudi, Torino 1959]. E tutta l’attenzione di Montaldi alla cultura francese e in particolare a Malraux (da lui letto nel 1950) nasceva dalla sua attenzione verso esperienze allora considerate da molti con diffidenza («erano tutti personaggi considerati traditori»). Del rapporto di Montaldi con Fortini Bologna non sa nulla («posso solo immaginare che ci sia stato interesse e distanza»). Mi conferma indirettamente l’impressione ricevuta dalla lettura del carteggio fra i due al Centro studi Franco Fortini. Né sa degli interessi più letterari o poetici o d’arte di Montaldi. 3. Chiedo sull’atteggiamento di Montaldi verso i movimenti del ’68-’69 Il rapporto fra Bologna e Montaldi c’è stato soprattutto prima («L’ho sempre cercato io, non mi ha cercato»). Fra 1967 e ‘71 si sono visti pochissimo o in modo sporadico. Bologna era stato preso da altre storie e aveva seguito altre strade (organizzazione rivoluzionaria, ecc.). Ma Montaldi ritorna figura di riferimento («padre spirituale») quando Bologna ed altri fondano attorno al ‘73 la rivista Primo maggio. L’attenzione alla storia del movimento operaio della rivista richiama temi montaldiani o affini (storia orale, novità dell’immigrazione e degli esclusi dalla grande fabbrica , ecc.). Anche per il contributo di Cesare Bermani viene rotto il cerchio dell’operaismo più ortodosso. La storia ridiventa importante e le raccolte di testimonianze di Montaldi, che per lui non furono mai soltanto ricerca sociologica ma anche storica, ridiventano riferimento di primo piano. Bologna ricorda l’impegno propriamente storico di Montaldi con il Saggio sulla politica comunista in Italia (1919-1970) uscito postumo nel 1976, Ediz. “Quaderni Piacentini”. È un libro non completato. Può piacere di meno di Militanti politici di base. Ma è un tentativo di andare a vedere anche cos’era stato il PCI e non fermarsi più solo al patrimonio di militanza di base. Certo a Montaldi non importava la storia orale come disciplina istituzionale (come non importava la sociologia istituzionale). Il suo interesse era sempre fortemente politico: voleva mettere in luce la vera condizione di vita dei proletari. E fra quelli che più hanno portato avanti il suo discorso Bologna ricorda soprattutto Romano Alquati e Cesare Bermani. 4. Chiedo del legame di Montaldi col mondo contadino della Bassa padana Per Bologna entra sicuramente in gioco in tutto il lavoro di Montaldi, per il quale però non esisteva differenza di sostanza tra mondo agricolo e mondo urbano. Qui la diversità della sua posizione da quelle di Bosio e Bermani, che esaltavano una specificità contadina, rischiando di staccarla dal resto. E in Montaldi non c’è neppure estetismo verso quel mondo, né ricerca di radici arcaiche. La sua attenzione è ai rapporti fra contadini da una parte e industria e modernizzazione dall’altra. Non c’è neppure l’estetica della modernizzazione che si affacciava in Potere Operaio. 5. Chiedo sulla delusione degli ultimi anni di Montaldi e sulla sua attualità Come non essere delusi per la piega che avevano prese le cose dopo il ’68-’69? - osserva Bologna, richiamando le caricature del partito leninista prodotte dai gruppi extraparlamentari d’allora. Tutti facevano comitati centrali e smarrivano la ricchezza di quanto stava avvenendo. Era una conferma per Montaldi dei suoi sospetti verso il ’68. Bologna non ha dubbi sull’attualità dell’approccio di Montaldi. Semmai oggi con quel suo metodo bisognerebbe andare a vedere cosa sta accadendo nel ceto medio, non certo andare a sentire gli ex militanti dei gruppi. Bologna considera insufficiente il concetto di moltitudine, che a me sembra definire quantomeno la situazione creatasi con la sconfitta della classe operaia. Per lui non è un concettochiave, cioè non permette di delineare quali sono i passaggi attraverso i quali attualmente si produce il plusvalore. La sua tesi è che il lavoro dipendente si va modellando sul lavoro autonomo, ma che da questa dimensione non affiora un vero soggetto, anche perché la politica sindacale non solo non è in grado di occuparsene ma si ritrova con tutti i suoi strumenti rivendicativi tradizionali spuntati (lo sciopero per i lavoratori autonomi non ha senso). Si tratta perciò innanzitutto di capire e poi di fare teoria della nuova condizione lavorativa. Bologna ritiene anche che elementi fondamentali di questa trasformazione del lavoro possano essere colti più da certi osservatorii (dalla collocazione in certe professioni) che da altri. Lavorando su Montaldi Recuperare la sua funzione di maestro sia pur di una condizione proletaria che oggi non è più mia e non è più centrale. Non ridurlo a “giovane” di cui noi invecchiati vediamo il lato ingenuo. 21 aprile 2003 Franco Fortini, Un dialogo ininterrotto. Interviste 19521994, a cura di Velio Abati, Bornghieri, Torino, 2003 Caro Velio, penso di dovere alla tua cortesia l'invio dalla Bollati Boringhieri del volumone delle interviste di Franco Fortini. Te ne ringrazio. Malgrado impegni vari e festività incombenti, non ho resistito alla tentazione di scorrere subito la tua introduzione e di leggere, a salti, alcuni dei testi di Fortini, specie gli ultimi. È una mia vecchia impressione, tutta da argomentare sui testi fortiniani, che proprio gli ultimi diano una chiave, indispensabile oggi, per ripensare la sua opera , per così dire, "dalla coda", e cioè dal massimo di consapevolezza dell'esaurimento di tutta una precisa storia (noi vecchi abbiamo esaurita la sequela delle spiegazioni e dei ricordi, perché il mondo era troppo mutato sotto i nostri medesimi occhi, pag.709), che per me - lo sai - tende ad essere interamente quella della sinistra. Altrimenti si rischia di perpetuare una visione più tranquillizzante e strumentalizzabile di un Fortini malgrado tutto e sempre in collegamento e in opposizione interna... con le forze politiche della sinistra (pag.XIX). Contro ogni (anche ottima) sua "imbalsamazione accademica", in questa sua miniera a cielo aperto di osservazioni (disparate, di diseguale valore, magari "in pillole", ma mai cieche di fronte alle concrete trasformazioni dei singoli e della società), bisogna trovare il filo o i punti dove egli più ha intuito quel passaggio che oggi viene chiamato dal fordismo al postfordismo. O, in altri termini, interrogarlo dall'esterno delle sue stesse posizioni. Il suo sentimento... di inappartenenza lo ha portato - credo - 11 più vicino di quanto egli stesso credesse a quanti quelle trasformazioni hanno interpretato fuori dalla matrice hegelomarxiana di Fortini (gli operaisti, intendo...). Spero di poter discutere con te più in avanti questa e altre questioni, come pure che il tuo lavoro riceva attenzione al di là delle minoranze. Non preoccuparti. Smesse le segherie ricominceranno i grilli. CAPPELLA DI CASALBARONE PER L’ESODO Riordinadiario: Reliquario di gioventù Nella cappella dei santi paffuti i gatti si rincorrono la coda. Il vento sfoglia in fretta il messale. Le cugine ripongono il velo. SEZIONE I: SALERNO CAMPAGNA Ma nella tana delle lucertole nei rigagnoli nei gusci di noci sotto le foglie in mezzo ai nidi abbandonati daIle passere e dappertutto nei luoghi dove luce e calore neppure supponevano un silenzio c'era... BOSCO Sotto gli alberi è rimasta l'umidità di antiche leggende. A pisciarci da soli di notte non si fa che aumentarla. SEPOLTURA Non senti il merlo incollerito? Nell'erbe lo si deve seppellire. Ohimé, i vermi! Solleva il sasso. Soffia nella conchiglia! MADRE SUDATA LAMPO Ieri la vacca ruminava un tramonto rosso. Oggi muggisce inquieta. Mancano le stelle. La nonna tra i rutti affretta l'avemmaria prima che scoppi il tuono. DOPO LA PREDICA Sugheri sballottati vuoto di cuori e di borracce il nespolo nero, i pioppi o i dannati? E intanto dopo la predica sul fatto che nasci e svelti come l’incenso o in pianto di candele si muore sgomentavo. Non ero più nella cozza al sicuro ma come la serpe che intrappolammo dentro la tana in pendio. SOGNO E CALMA Bambine in fila seminano noccioline. Più indietro altri le ammaccano. Qualcuno le raccoglierà domani. Asciugavo mia madre sudata. Le galline beccavano annoiate. Le cicale si grattavano il mistero. LA DAMIGIANA PAURA LUTTO Non salire sull'albero lavare le prugne lisciare i cani neri. Menta ficcata nel naso camminavo assieme a zie senza profumi. La damigiana abbandonata sotto l'arancio non ha più il sole dentro la pancia. 12 Una era in lutto e per un ramo di nocciolo rubato mi rimproverava: Se arriva il padrone! A che ti serve un bastone? IL VALLONE Erano già morte tutte la quaglia agonizzava nuvolo il cielo e la rana scappava nel torrente. Ma il vallone? Il vecchio s'accostò: cercava soltanto la sua falce. Mi sorrise. MIO PADRE SFIDE Per rifarci di un pioppo non scalato saltammo ad occhi chiusi vasche di calce viva e sfidammo il buio sciupandoci i calzoni sulle tegole del fienile. Vi furono poi sere tristi ginocchia sporche da lavare e funi da arrotolare attorno al palo col corno di bue in cima. MORTE DEL CONTADINO O zie sta mmalate (sottovoce..). È stanco non dà ascolto ai serpenti non accorda più lumi di lucciole alle stelle o il fumo della pipa con le nuvole. Lo zio vede una chiesa sott'acqua sente pesci uccisi che si lamentano e pesci incinti che odorano le alghe i garofani e sua moglie. Dite alla morte che ritorni un altro giorno. Adesso ha freddo ai piedi fuori c’è vento e la pioggia cade miezze e purtualle fracete5 gonfie bolle ammuffite come di sapone. Strade che puzzano e poi sentieri con tramonti assorbiti dalle foglie. Che nasconda passeri antichi pietre d'inciampo voci da seguire? Dove i cavalli bai fantasticando lo dondolavano lungo e pendente un uomo antico con un frustino di nocciolo fra le dita di caldarroste per il troppo fumare sibilò a un'ultima serpe e a morte la colpì. Poi s'arrampicò sul fico e nascose pistola e serpe. Tornando carezzò i cavalli colse una spiga di grano la strofinò fra le mani e con voce di stivali militari parlò ai suoi vecchi di mandarini e garofani da tempo senz'acqua. Se toccava una quaglia ferita i limoni agonizzanti sugli alberi il mio ginocchio magro e insanguinato era il soldato di una volta che palpava una sua ferita ormai rimarginata. Ci amava tutti come ferita nota mio padre e quando un fulmine distrusse il fico partì al buio svegliando soltanto il cane e tornò con la bocca più zitta come da un cimitero. BREVE RITORNO SUL LUNGOMARE DI SALERNO Ma è chiuoppete ncopp'e fiche d'indie?6 Le massaie hanno ancora odore di prezzemolo sotto le ascelle. Le vedove camminano nei neri sai crepitanti degli scarafaggi. Gli uccelli non t'indicano più. Persino i gabbiani si sono arruolati in altri eserciti. Al tramonto 5 in mezzo alle arance in decomposizione . [e purtualle: arance, forse del Portogallo, dal sapore – credo - di vaniglia] 6 Ma è piovuto sui fichidindia? 13 gli scogli tornano viscidi cessi notturni. Vuoto di bara sotto la galleria di Vietri sul mare. Amarognolo dolore di casa. Non c'era cielo là sotto e non arrossire o sbiancare. Di fronte ho uno che al racconto nella pausa fra albero e folla sbigottisce. Lascia stare il fazzoletto. Non guardare dal finestrino un'ultima volta la tua paura che passerà correndo. GIARDINO DEL TEATRO VERDI PADRE E MADRE Mio padre e mia madre vecchi rispuntano nella commozione di Maria Salvato la fruttivendola spia dei miei rossori d’amore a cui li nomino pacato ora. Erano nella chiesa di san Domenico dove entrai per caso quella sera. Terminata la funzione stavano là silenziosi, vicini, immobili nell'eco delle preghiere. VICOLO DEI MERCANTI Correvamo metà nitriti e metà cavalli falcando la folla. Ci frenavano fuori città i larghi prati da brucare. FOLLA Stelle di silenzio e odio. Ombre della paura e dell'invidia. Pioppi ansiosi di venti stranieri. Terre immobili della nostalgia. Gatti d'istinto e d'equivoca fissità. Alle sette del mattino bigotte turisti e gabbiani. Tardi poi nei vicoli dei venditori di cozze sulle pietre squadrate e nelle isole d'ombra annottano le puttane. A quello venuto col pullman dei gitanti la più giovane che spesso s’apposta davanti alla farmacia ha lasciato aperto uno spiraglio di porta per farlo uscire gentilmente come si fa a casa nostra con le mosche. INVOCAZIONI A quella sul balcone dove i glicini cadono a terra sfioriti allo studente all’apprendista di ceramica: il lampo interrompe i gatti in amore? Ma a chi: il sangue che inghiottii assieme al pane i seminaristi che incrociavano per bene le convittrici o il mistero della donna incinta? PIOGGIA E VENTO Trattieniti nella pioggia e fa’ un passo nel vento. UN SUICIDA a Mario Barletta Di pomeriggio un granchio arranca sulla strada asfaltata a lungomare vicino al cinema Diana. I negozianti abbassano le saracinesche. Quando viene spiaccicato impercettibile è lo scricchiolio. Ahi, papà dov’è nascosta la pistola? CHIERICHETTO Aveva chiesto al prete se poteva servir messa. Calzettoni rotti ai calcagni mutandine logore e a volte (a sbravugnate!)7 la baionetta dentro i calzoni eretta. 7 mascalzone 14 MARE E VICOLI Allegri per tutto il lungomare ci rattristiamo ora nel vicolo allampionato. Odore di cataplasma uccisione di ragni muri umidi. Ma una volta al tramonto mio padre decise: per i campi. Negli intervalli dei passi i cani abbaiavano e ad ogni lume di lampione cresceva l’avventura e il concerto dei grilli. TRAGUARDO ALLA FINESTRA La luna alla finestra è malata di cuore. Ma vi sono, volendo lune veloci, di festa paesana. ESTRANEITÁ Avevi tanto riflettuto sui culi delle ragazze! Ma adesso? Al mattino i gatti delle quattro e un quarto non si scompongono più al tuo passaggio. Il vento fruga sotto gli usci. I fanali dei pullman non si fidano. Piccolo atleta affannato sfuggito alle insidie della strada ormai buia a mia madre con le mani inguantate dalla schiuma del sapone traguardo odoroso di lisciva un bacio rubai. VITTORIO Non venne a caccia di ricordi mio cugino. Capitò da noi per sbaglio. Bevve un caffè e guardò smarrito i colombi delle sue albe infantili. Era andato solo per il mondo in Argentina. Ora parlava a voce più alta non più a lungo. FESTA PAESANA AD ACQUAMELA NEGOZI Ce n'erano d’estate di freschi. vicino alla chiesa del Carmine alla fermata della filovia quello di ferramenta e l'altro: ha ditte mamma miezze chile e baccalà.8 LA FILOVIA Non ci andavi più al paese per rivedere zie e cugini ma per salire sul gelso nel mattino fresco infilarti nella stalla sedere sul cornicione della cisterna. Al ritorno i paesani salutavano e se la filovia tardava camminavamo dietro padre e zii: si raggiungeva a piedi la fermata successiva. 8 Mia madre ha detto che vuole mezzo chilo di baccalà I pomodori rossi tiepidi di sole picchiettano stretti e verdi viali per gallinelle in fuga. A sera poi la gente inerme sprovveduta nei piaceri si muove incanalata dalle luminarie. Buio di cimitero incombe attorno. LICEO TORQUATO TASSO Professore sono senza ragazza. Piscia nell'angolo assieme agli altri. Le vacche del sabato sera hanno ruminato la filosofia dell’intera settimana. 15 Ohi, che saggezza dint’a mmerd’e vacche!9 LA GALLINELLA Dopo una sorsata la gallinella dà un'occhiata di scusa al cielo cupo e nel terreno si prepara il fosso. PIOGGIA Pioggia di quella sera non fai più rumore dei passeri agitati a primavera. Tonde e sconosciute le paesane oscillavano lungo la discesa in silenzio. IN BARCA La ragazza col fiato mozzo respira ultimi acidi insulti e impara con garbo la timidezza stesa a pancia in giù sulla barca le dita a fior dell'acqua. e alla signora Teresina che veniva ogni tanto a casa nostra per fare il bucato a mia madre malata per pochi soldi sfogando una pena di donna tradita. A sera solo strade con rari squarci di lume. UNA RAGAZZA DELLA SCUOLA DI CERAMICA [O vviente scummugliave o cule ae gallinelle]10 E lei veniva bocca lessa e luce di tramonto sotto le scarpette. FESTA PATRONALE DI S. MATTEO Tanta gente estatica ascoltava fitta grandine in pieno temporale. O l’orchestra che rullava ai tamburi? Poi malinconici e malvagi scappammo sui viali sciacquati dalla pioggia dove per anni insinuammo brevi nostalgie. Qualche goccia ancora cadeva dalle foglie tentennanti. FUNERALE Cielo, fiori gente zitta. Madre, pianto. Che mancò? IL PASSERO Sul prato un passero si libra a mezz'aria danzando, beccando un po' qua, un po' là gli insetti, affar suoi. [Ncopp'a l'erbbe nu passere zumpanne nu poche cca` nu poche lla` s'acchiappe e muschille pe fatte suoie.] E lo sposo? Quando arriva? S'è perduto per la via? Ti ricordi? Eppur ballammo... Sulle tombe? Sulle tombe dei parenti ammucchiati, rassegnati. Ti ricordi, ti ricordi? Delle bacche di cipresso. Degli amori non permessi. Delle facce di quei fessi. DOMENICA DELLE PALME RANCORE Levammo in alto rametti d'ulivo. Canti e incenso. All'uscita baci alle cugine Di un ragazzo con filosofie di tabacco le cicale cantarono. 9 10 dentro la merda di vacca Il vento scopriva il culo delle galline 16 Cicale, cantate voi il mio rancore! Le cicale crepitarono tutto maggio. Di notte continuarono i grilli. Morii con lui: in parte, come potevo con le cicale di maggio e senza grilli. Al termine di vicoli bui donne giovani gocciolanti dolore e varrechina fin fra le cosce spolveravano, ricucivano ma cosa? Scure le ciliegie dei capezzoli. . ULTIMA INVOCAZIONE SGUARDI Cocci di vetro e nella cantina un graffio di sole. Capocchie lucenti di spilli nel catrame. Legni della segheria bagnati di pioggia. Il corno di vacca in cima al palo. A PUCCHIACCA Il prato era in salita e al sole Peppe la nominò per primo. Ti prego la polvere che ho sotto la mia erba aiutami a mutarla in fango! Tu hai pioggia! VENERE PAESANA Dentro l’orcio del tempo sotterrato si leccarono Venere una volta. Sudata indossò pepli dopo aver tessuto coi ragni maschi nelle sue cosce serotine. MANDARINI Puzzamme e adduramme e mandarine e di ragazze di periferia. Più giovane peregrinò fra le pannocchie e sopra il fieno imparò a intonare peani con le anche. LADY CHATTERLY LA CORTECCIA Smesse le tempeste i ragazzi scoprono l'albero e qualche ragazza s'accorge che la sua corteccia ferisce. PROPONIMENTI Conserva cachi sotto paglia e letame. Pesca alici affumicate d'ira e di sabbia. Ficca sarcasmo nelle castagne. Conta le ghiande smarrite. Non una goccia. Rubò tutto. Si rincorsero come vermi sull’erbe viscide. Verde culo Piangeva la pioggia. ROSARIA Noce avvolta in verde mallo cantava miserere smaniava miserere. Un tuffo nel vicolo. E fra le sponde del suo stagno affondarono papaveri. Sulla pancia passarono formiche. VICOLI E DONNE 17 GABRIELLA Hanno cupe ferite da celare le donne. Quelle che ancora sorridono senza malizia fan chinare il capo lo stesso e muggire il desiderio le labbra come foglie tremanti. Bionda collega signorina spirituale e infreddolita, fragile come un sorriso nei treni affollati di mattino altri hanno assaggiato la vainiglia delle tue labbra. Non i giovani operai che ti guardano le mutande bianche come fossero tende davanti alle soglie d’ignote case. Non ruberemo noi il tuo grembo. RICORDI Da bambino palpavo pagliai, ali di farfalle e l’erbe del giovedì santo. Piangeresti, se io fossi notte! Le rose sbocciate a capo chino vanno bene sull’altare. Non vedranno l’azzurro del finestrone né quello del mare dove d’estate per gioco affondammo una barca. Mai fummo di notte tanto impauriti come nei ricordi. LA RAGAZZA DEI PRETI Pioggia. Sotto i portici ci aggiravamo in attesa monsignore era al caldo dietro i vetri dell'arcivescovado a lungomare uno scalpiccio negozi illuminati la tonaca violacea della quaresima. La mia città (nacqui dal suo ventre calcinato) amavo come una carcassa. Gioacchino leggeva quattro righe sull'amore Carlo già si scherniva dolore senza sfogo Filodemo sorvolava la materia e to' dafne! un codazzo di ragazzini l'inseguiva per i vicoli. Ore e ore in appostamenti antri umidi buio scalette sporche puzzolenti rapacità senza respiro merda piscio urla e lupanari incollati ornamenti addosso a palazzoni fraudolenti. Due qualsiasi che facevano baci e pochi toccamenti nella stradina dietro san Domenico a testa bassa e poi cercavano davvero ciclamini ansiosi d'annegare in un posto tranquillo. Randagi indagano annusano dalle grondaie i colombi bersagliano segnalano gli scugnizzi i nostri spostamenti passanti già ci palpano ghignanti e la pioggia non smorza quel sole d'occhi cocenti di gente miserabile che spia se là per caso sotto i loro sguardi d'astio riesci ad arraffare un po' di gioia. Di ragazze una già sfatta se ne sta muta nel portone di fronte al pianoterra della sua miseria poi quella incinta e la caramellaia: Ugo naviga giulivo fino a lei noi restiamo di qui a cincischiare. La mia ragazza è malaticcia seria perciò, sguardo patetico strabico deciso al dolore. Si fida di me, crede ch'io sappia decifrare il senso ostile di questa ansiosa città. L'attendo ai lati d'una cappella. Due scheletri marmorei minacciano apocalittici sermoni. Resisto nel mediocre vuoto fingendomi in difesa. Fischietto. È passato il cantante stempiato e il filosofo magro foruncolotico. La testa canuta che conteggia i nostri segnali è spuntata alla finestra del terzo piano. 18 Non ho bestemmiato. Le tue persiane erano socchiuse c'era luce, tu aprivi sparivi il lampione ha dondolato col vento la strada s'è asciugata solo negli incavi della pietra l'acqua persisteva. Musiche d'organo cori incensi erbe del giovedì santo m'inebriavo. Tra lei e me un prete due preti gli amici dei preti la scuola (coi preti) lei era più sola soltanto un'amica e forse una zia. Il prete disinvolto mi tira l'ostia in bocca anche lei sta al gioco sale con le altre s'inginocchia e dall'altare lui sudando l'imbocca. Ma a pasqua me la strappano la stendono a terra e a turno tutti la baciano il prete assiste disinfetta le parti del suo corpo più sfiorate io non voglio guardarla ma già mi spingono da lei sguardi ipocriti e saggi suggeriscono la finzione occhi severissimi l'impongono mani callose e robuste mi premono sulle scapole. Nel pozzo colorato di luce (ah le vetrate dei miei artigiani!) ora la scorgo anelante equivoca umiliata la bacio per l'ultima volta e so che senza lei andrò. E non starò più con nessuno di loro. di luci troppo lontane. MILANO 1962 Non più cipria da barbiere nelle orecchie processioni a Pompei a piedi scalzi ragnatele di languori. Ora t'abbandoni allo specchio della città ignota e nudo nuoti. BASTIONI DI PORTA VENEZIA Aspetto assieme a ignoti che tutta questa storia secchi come in un erbario. Il passero precipitato non riesce più a volare. Sta per morire il tuo secondo Papa. VAGANTE Ecco, vado a spasso dando dispiaceri a vie sconosciute. Do retta solo ai ragionamenti dei cancelli spalancati. Scambiato per ladro mi stringo in tasca talismano che mi calma un coltellino. Quando il passero mi ha interrotto canticchiavo amara come un rantolo la canzone della gioventù moribonda. E le ragazze corrono lontane, ehilà! Non sono serie! NOSTALGIA SEZIONE II: MILANO PENSIONE DI CORSO BUENOS AIRES 56 Così tremante nell’uccidere lo scarafaggio d’ansia nella stanza della pensione ad incollare lo sperma della mia solitudine sulle pagine del libro che leggevo a innamorarmi sott'acqua come un palombaro Urtarsi con la folla e di straforo appena svoltato l'angolo cercarsi addosso le gocce del mare e asciugarsele sul volto secco di mia madre vecchia. 19 LATTERIA DI VIA SPONTINI PENSIONE DI VIA PONTACCIO La ragazza dietro il vetro spolvera sorrisi anche per me ma ho la testa nella pace dei grilli e tra le foglie secche spostate dal vento. Nella notte tonache qua e là di sbieco o a quinte tremano nel vento. I cocchieri strigliano i cavalli e i barbieri imbrillantinano i bambini. E tremano le cose che sono cose i tronchi i colonnati la gente che traversa la via. Nel tempo dell'infanzia un amico labile dal dialetto smarrito spezza in bocca uno stuzzicadenti. Al mattino la luce tutto ridecide. JUKE-BOX Qui la zitella sconosciuta seduta al tavolino si sconcerta ad ogni pausa di boccone. Fumiamo, fumiamo. Le città del nord sono già tutte fidanzate. UFFICIO TRIBUTI DI VIA ROVELLO Il novello impiegato ammicca all'indelicato concerto della dattilografa. In epoca senza languori sui tram a passeggio per strade equivoche in pensioni solitarie con padri mal sotterrati le componete ‘ste poesie, eh! Stai male? Sì, grazie, non datemi una parolina d'antico! MESSAGGIO POSTUMO Amici non ho più i vostri volti sulla mia vela. Siete immobili e il mare è troppo calmo. Lascio in una comunissima canzone spiccioli di disperazione. Quelli della latteria la conoscono. E le commesse che non smettono di riderne. PICCOLA APOCALISSE Non ho cravatta non letto. Non è tempo per diventare proprio amari. Mi deve capitare. Ho ricordi che non sto qui a spelare. Osservo - fatemi esagerare la mia piccola apocalisse. FANTASMI Perché non discendi? Fin dove sei vera e dove trampolo? Fin dove mantello e dove tutto affanno? Si spogliava e vedeva i suoi abiti divenire acqua di fiume dove nascondere lacrime. Nelle orecchie mi stampai le nenie dei paesi vicini. Aveva guardato stelle mentre donne ignote si accasciavano lavandosi le ali sciupate e una perdeva le labbra pregando. Quando ripasserò nel vento riavrò intera voce. I primi pesci già ti solleticano. Il delfino si morde la coda e traccia sulla tua gonna 20 una canzone. Alghe chiudono gli occhi alla tua seria sorellina (un seno sì, l'altro no) e ragazze coraggiose sgusciano i loro senza sfiorarli. RUGGINE Se il sole s’è arruginito e le mele sono state morsicate dalla disubbidienza e i galli sulle galline e l'indice in pugno a misurar le prugne… RIMORSO Mi sfiorassero ancora l'anatra colorata con pastello d'infanzia e le anguille nella pentola tranquille e in rimorso la coda del gatto impiccato. Sto inseguendo farfalle di sole in bilico sulle rotaie. "BEVITRICE D'ASSENZIO" DI TOULOUSE-LAUTREC Pensatrice a gomiti stretti arrotoli la benda d'alcool e veleni per non scordare quando t'accompagnavi alla falena stanca e al vento in blu. Adesso hai intrecciato le dita e la pendola assennata in dodici singhiozzi t'ha avvertita di quanta ruggine è sul tuo tempo. Da’ un ultimo morso di passione alla tua albicocca e nascondila in labirintici e mai svelati sorrisi. Appunti-note del 1993 [una campagna esplorata da un bambino senza parole.. da cui si fa facilmente incantare e non sa andare più avanti a parlarne | il sole «arrugginito»: la ruggine è difficoltà di rapporto, di contatto; «l’indice in pugno» è segno di tormento; distinguere quelle evocanti la salernitudine da quelle nate dall’impatto con Milano? | «pisciarci da soli» allusione ad un bisogno del corpo non contenibile che viene collegato alla paura; «l’umidità di antiche leggende» è un deposito di credenze a cui quella paura mentre si urina si collega | la percezione della morte attraverso il contatto con il mondo minimo della natura indagata dallo sguardo infantile: soffiare nella conchiglia è segno d’autoincoraggiamento o d’esorcisma | madre, galline, cicale: tre immagini su cui si proietta un erotismo innominabile | ansie e piccole angosce infantili nell’assenza degli altri: piccole proIbizioni del mondo degli adulti («non salire sull’albero!) riferimenti concreti mascherati a piccoli esperimenti fatti in campagna nella terra di una zia… la segheria era quella di uno zio | la cappella è quella della piazzetta di Casalbarone | la contrapposizione fra rutti e avemaria, fra bisogno corporeo e preghiera in un clima di angoscia; la paura dei fulmini era forte da bambini | ancora angoscia di morte derivata dal contatto coi vecchi e dai discorsi degli adulti; il ritrarsi in uno stato animalesco per paura | «menta nel naso»: era un’abitudine da bimbi: il mondo in cui si viveva era ancora odoroso ; è una poesia tratta da un sogno | pioppi, vasche di calce, fienile: luoghi delle piccole esplorazioni nella casa di una zia | la morte di uno zio di Antessano; era ammalato e capitai a casa sua; forte la suggestione surrealista (forse avevo letto Lorca allora…) | il vallone era quello vicino Casalbarone ingigantito dalle proibizioni di mia madre e delle zie: è il contenitore inesplorato di desideri e paure; è una prefigurazione infantile-adolescenziale di quello che poi imparerò a chiamare inconscio| piccola leggenda arcaicizzante del padre; i dati reali: le dita unte dal marrone della nicotina, il frustino di una foto da militare o quello che egli ricavava da un ramo di nocciolo durante le passeggiate nella terra di una zia ad Antessano, il fico è quello della terra di zia Assunta a Casalbarone , dal tronco piegato, dove coi cugini andavamo a cogliere o a mangiare direttamente sulla pianta e fiche mulegnane; la pistola era quella che mio padre, ex carabiniere, conservava in un cassetto dell’armadio, ecc | la figura del padre di Disincanto è più pavesiana; lo stacco fra figli e padre | registrazione di una separazione dalla città | al mondo dell’aria e del microcosmo campagnolo esplorato in campagna si contrappone l’esperienza del chiuso, della stanza di pensione, della lettura di un libro, di un innamoramento senza possibilità di comunicare | ancora l’infantile animalizzarsi | la folla della metropoli è resa attraverso immagini scorciate di paure dell’infanzia | il suicida è Mario Barletta; l’analogia è con un granchio schiacciato : episodio di Lungomare | la pistola è la sessualità inaccessibile, la mancata trasmissione di una conoscenza della corporeità | sono immagini paesane di un mondo scomparso e di un’adolescenza d’altri tempi | [ il critico: chi vede le cose vissute da un altro in altra condizione di vita, di sapere, ecc] |reliquia di una morta giovinezza, la maturazione è altrove] Una lettera-commento di Michele Ranchetti 18 giugno 2003 Caro Ennio, ho letto le tue poesie più volte: l’immagine che mi è venuta in mente è quella di un grappolo d’uva nera su un tralcio abbandonato. Gli acini sono dolci, amari, secchi, verdi, maturi, rossi: il vino che ne risulterebbe sarebbe rosso scuro, forte, mezzo buono e mezzo no, amaro, e che va subito alla testa. Alcune poesie sono belle da sole, altre diventano belle, o almeno necessarie, nel rapporto con le altre. Alcune sono, per me, troppo furbe; altre di una tragicità spezzata prima di divenire retorica. Come tu scrivi molto bene sono ‘ritratti’ di un’infanzia che diventa una ferita inguaribile e insieme provvida, perché dà un senso, anche se doloroso, a ciò che sembra disperdersi nel confronto con l’esterno, la città, la vita 21 adulta. Le poesie milanesi mi piacciono meno perché corrispondono, mi sembra, ad una scelta di luoghi poveri e per questo privilegiati come più veri e significativi, per te. Dove era una vita in un paese ( e in un dialetto) c’è ora una solitudine che non si confronta e che sceglie come a sé più familiari periferie e latterie a poco prezzo. Ma la loro ‘evocazione’ poetica rimane fissa nell’ostilità, nell’acredine, non diviene ricordo. In ogni caso, anche queste sono poesie vere, non fatte….. PER L’ESODO Memorie Luciano Amodio Un Giano bifronte, un incontro mancato 11 Ho conosciuto di persona Luciano Amodio a metà anni Novanta, dopo la completa rasatura a zero in questo paese di qualunque fermento critico vagamente “rivoluzionario”. L’ho incontrato nelle riunioni allargate di Manocomete, la rivista che Giancarlo Majorino ha animato a Milano tra 1994 e 1995, generoso ma breve tentativo di rimettere a pensare assieme, in uno spazio spostato (memore di un precedente: Il corpo), intellettuali di varie competenze e generazioni, alcuni attivi già negli anni Sessanta, altri dopo il 1968. È sullo sfondo pubblico di tale esperienza che parlerò di lui, tenendo però anche conto di un’immagine sua già presente nella mia mitologia personale. Fra 1964 e 1975, infatti, lavorando, riscrivendomi a Lettere alla Statale di Milano, partecipando al movimento studentesco e poi ad un gruppo extraparlamentare, avevo accettato un nuovo periodo di “apprendistato”, storico-politico e “di sinistra” stavolta. (A Salerno, da dove provenivo, la mia educazione era stata cattolica e crocianamente letteraria; al liceo, il professore di filosofia aveva saltato il capitolo su Marx del manuale di La Manna, assicurandoci che «non era importante»). Mi ero orientato presto verso la sinistra “eretica” e il nome di Luciano Amodio era nella mia lista di autori “dissidenti” dal PCI-PSI, che andavo leggendo con simpatia. Amodio era uno studioso di Hegel, di Gramsci, di Lukács - mi dicevano - il traduttore degli scritti di Rosa 12 Luxemburg , uno dei Quaderni Piacentini, rivista 11 Lo scritto è destinato ad una raccolta di testimonianze su Luciano Amodio a cura di Giancarlo Majorino. 12 Trovo tra gli Scritti 1952-1975 di Danilo Montaldi quest’annotazione “d’epoca”: «[Bosio] aveva intensificato i rapporti con più di uno, di «Ragionamenti», per farne un curatore di libri per le edizioni proprie. Ci riuscì con Amodio, e ne pubblicò l’antologia degli scritti della Luxemburg, presentata, anche questa, come un «bel» libro, e caro. Quali restrizioni nei diritti fossero assegnati al curatore, lo sa Amodio, e lo so io, purtoppo, per una serie di «consulenze» che mi richiese dopo essere stato fregato. A parte l’inerzia editoriale dimostrata, per cui Amodio stese un fitto ciclostilato al fine di correggere che cominciai a comprare su suggerimento di un ignoto studente - autunno 1967 - durante un’occupazione (serale) della Statale per il Vietnam. Se oggi metto a fuoco l’immagine di Amodio nel breve periodo di Manocomete, quella della mia mitologia sessantottina e altre poche, più frammentarie (un contatto telefonico in cui gli chiesi una testimonianza scritta su Fortini da poco 13 morto , il convegno su Elvio Fachinelli del dicembre 1998, la presentazione della ristampa di 14 Discussioni nel 1999 alla libreria Tikkun), mi si compone nella mente la figura emblematica di un Giano bifronte: il volto socratico e fiducioso degli anni Sessanta, quello scettico e sardonico della fine del «secolo breve». Evidente è lo scarto fra le giovanili prese di posizione ai tempi di Discussioni e gli scritti su Manocomete, che avevo letto prima degli altri quasi con ansia e poi con disappunto. Nei primi ritrovo: l’esigenza «d’una cultura veramente di sinistra (e non riformista, come la maggior parte della cosiddetta cultura di sinistra; e non propagandistica, com’è quella che rimane) […]. Dirò di più: una cultura marxista…Poiché a mio parere […] esiste una sola cultura di sinistra, quella che non è fuori del marxismo», la preoccupazione «di volgersi verso le cose e i fatti, la noncuranza del poetico, del letterario, in genere 15 dell’estetico e del falso etico» , la convinzione «che esiste un tutto, un movimento in cui il nostro studio particolare diventa veramente utile e 16 s’universalizza» e, perfino, una fiducia baldanzosa, che lo spingeva a scrivere: «Il progresso e la libertà non si misurano dalla morale e dalle chiacchiere, ma dalle opere, dai 17 monumenti, dalla scienza» . Nei saggi su Manocomete, invece, sotto un linguaggio a tratti criptico e denso di allusioni da capogiro (magari per me) all’ Olimpo filosofico europeo, ero dinanzi a un bilancio filosofico del refusi e svarioni» (in Danilo Montaldi, Bisogna sognare. Scritti 1952-1975, pag. 484, Ed. cooperativa Colibri società a r.l., Milano 1994) 13 La testimonianza-ricordo di Amodio è in Se tu vorrai sapere…, un volumetto a cura dell’Associazione culturale IPSILON di Cologno Monzese, pubblicato dal Comune di Cologno Monzese nel dic. 1996. Rievocando alcuni momenti di collaborazione nei primi anni Cinquanta (fra Discussioni e Ragionamenti) e la sua partecipazione (non senza attriti con Fortini a proposito di Lukács e del maoismo) a Quaderni piacentini, Amodio sottolineò soprattutto lo scarto fra interessi «letterari, critici, politico-utopistici» di Fortini e quelli più culturali prima e poi «strettamente filosoficostorici» suoi. 14 Discussioni 1949-1953, Quodlibet, Macerata, 1999 15 Discussioni 1949-1953, Quodlibet, Macerata, 1999, pag.54.55. 16 Discussioni 1949-1953, Quodlibet, Macerata, 1999, pag. 55. 17 Discussioni 1949-1953, Quodlibet, Macerata, 1999, pag. 104. 22 Novecento carico di delusione, di sberleffi all’intellighenzia di sinistra e di sconcertante accettazione dell’”esistente” (il quotidiano, la 18 democrazia). Era una liquidazione di quello che, 18 Ho letto e riletto più volte questi tre saggi (rispettivamente in Manocomete, n.1, 2, 3), cercando di tenere a freno l’ostilità che la prima lettura mi aveva suscitato, isolando i punti dove “non capivo” e quelli dove “mi pareva di capire”, distinguendo le righe dove venivo colpito come intellettuale di massa e quelle dove erano messi a terra alcuni dei miei “maestri di dissidenza” (Fortini, ad es.). Nel primo saggio il comunismo era ridotto a radice psicologica, a senso di colpa, a «‘bisogno’ primariamente giovanile di giocare la propria vita su di un senso» (pag.18). M’impressionava quell’uso, scostante verso gli incolti e di autoriconoscimento invece per i dotti, di citazioni e allusioni (Goethe, Dostoevskij, Hebbel, ecc.). Coglievo anche la sua pena dolorosa nel districarsi in vecchiaia da precedenti maestri e fratelli di pensiero (Lukács, ancora Fortini) ora ai suoi occhi «chierici traditori» e in quel dare addosso all’«intellettuale dell’universalità (disarmata) della ragione» (pag.19) che mi appariva anche un’autolesione. Tuttavia, quella critica all’intellettualità borghese che aveva aderito al comunismo (soprattutto) per spinta etica, il suo richiamarsi al Marx dei Gründrisse («il lavoro come bisogno») potevano ancora andarmi bene (pag. 20). Ma la presentazione del comunismo come «la figura del puro quotidiano, di una riduzione del vissuto a un tempo inerte, di sentimenti senza peso, di erotismo svagato, di spazi senza orientamento» (pag. 22), oppure la difesa del «principio proprietario» mi apparivano inaccettabili. Nel secondo saggio Amodio sosteneva che i «piccolo borghesi» avevano vinto «contro eroi e asceti» (pag.12) [eroismo e ascetismo: questo era stato davvero il comunismo fra Ottocento e Novecento?], che «l’ultracapitalismo previsto nel 1915 dal ‘rinnegato Kautsky’ aveva toccato nel 1989, anche se solo toccato, l’unificazione del genere umano» (pag.13), un‘unificazione veramente caricaturale rispetto a quella prevista dal comunismo marxiano, perché avvenuta all’insegna di un «volgare edonismo economicistico». Il tetto massimo raggiungibile dall’umanità era dunque la «democrazia vincente», «quella di massa americantocquevilliana» (pag.13), piattezza, quotidiano perenne e - come noi a lui sopavvissuti vediamo – imposta a suon di guerra permanente. Il comunismo si era svelato come semplice «capitale non concorrenziale», «pianificatore e quindi esteriore rispetto alla società incivile» (pag. 13). Ma che dire della «dissoluzione della storia» («da Sarajevo a Sarajevo, il circolo storico del secolo si chiude, e la storia sembra dissolversi nella sua vanità») (pag.14)? Il terzo saggio conteneva: una difesa, sempre con richiami al liberale Tocqueville, della cultura contro la demi-culture (pag. 29) e i suoi «valvassini»; una sprezzante filippica contro la «forma partito-di-massa» (pag. 30) ma anche contro i movimenti del ’68-’69 e quella generazione [la mia!] che non potendo più “godere” dei «Togliatti, gli Amendola, i Trentin, i Rosselli; ma anche dei Nenni, i Longo, i Di Vittorio» si era dovuta accontentare [?!] «di Capanna e dintorni», fatta di «discoli figli degli ex-partigiani in carriera (privata) [che] colpevolizzarono i padri per la presunta rivoluzione tradita» (pag. 30); ma anche l’irrisione attorno al ’68-’69, a me era parso punto fermo, realtà irreversibile, malgrado l’evanescenza della sua superficie movimentista: l’affiorare, cioè, di una dinamica sociale così ampia e vigorosa che, pur in un lampo, aveva svelato la ristrettezza corporativa delle nostre istituzioni sindacali, culturali e politiche e messo in circolo stili di vita e d’intelligenza che, se non accolti, potevano soltanto essere repressi o deformati (com’è avvenuto), ma non annullati. Malgrado mi colpisse in questi ultimi scritti la tendenza a ridurre alla quotidianità i “macroeventi” della storia e a fatalità la (imperiale o imperialistica) mondializzazione in corso, non negavo la qualità e l’efficacia dei suoi tagli chirurgici o la legittimità del suo approccio. Trovavo anzi giusto il suo insistere sulla cesura avvenuta; ma inammissibile che la storia si potesse dissolvere nella palude americanizzata e ultracapitalista. Le critiche mosse al patrimonio filosofico della Sinistra mi parevano serie e tanto più convincenti perché provenivano da chi quella intellighenzia l’aveva conosciuta da vicino. Ma anche le più acute e condivisibili erano condotte in nome di un’«aristocrazia dello spirito» e con un 19 «fastidio fisiologico per l’essere in troppi» che avevo imparato a detestare. Provai tuttavia ad andare al di là del mio disappunto. Volevo discutere con lui, fargli conoscere alcune mie obiezioni. Mi pareva, ad esempio, che certe analisi puntuali delle nuove trasformazioni del lavoro che venivano allora dalla variegata tradizione “operaista”, a lui invisa ma comunque legata al tronco marxiano, che Amodio non sembrava rinnegare, dovessero essere almeno confutate per rendere definitivo il suo bilancio. In Manocomete c’era (o ero io, ultimo arrivato, a immaginarmela…) una certa distanza fra la cerchia dei partecipanti “storici” e quelli aggiuntisi poi. Accennai la mia intenzione a Giancarlo Majorino, col quale ero più in confidenza. Amodio, per tutta risposta, in uno degli incontri pomeridiani, mi consegnò da leggere un suo vecchio articolo su Proudhon. Non era quello che speravo o mi aspettavo. Un mancato incontro, tardivo, forse ormai reso impossibile dalle circostanze, dunque. È la chiave di lettura del mio ricordo di Amodio. Non mi è concesso leggere la sua vicenda anche attraverso la lente affettuosa e importante dell’amicizia. Tuttavia, mi sento tranquillo nel “dantesca” per tangentopoli-mani pulite («la corruzione generale era a tutti nota, una buona parte del paese ne partecipava in qualche misura e sotto qualche aspetto anche la magistratura»), per il «sociologismo volgare» che aveva sostenuto una «’cultura del piagnisteo’» (pag. 25) e per «il ridicolo abbandono, armi e bagagli, di ogni interesse non dico per il marxismo-leninismo, ma per Marx stesso, dopo decenni di acritica quanto scientificamente infruttuosa genuflessione» (pag. 25). 19 Manocomete, n.3, dicembre 1995, pp. 28-29. 23 dichiarare la mia posizione, critica sì ma 20 rispettosa . L’immagine che mi resta di lui è, dicevo, quella contraddittoria di un Giano bifronte. Non penso, però , che i suoi scritti su Manocomete appartengano ad una fase involutiva del suo pensiero. Più semplicemente credo che Amodio, nella inaspettata situazione che si è creata a fine Novecento per quanti hanno vissuto e pensato nell’alveo della Sinistra, cercava risposte dove io non vado a cercare. La vitalità del suo ultimo pensare è però ai miei occhi come un annaspare a vuoto, in quel vuoto che la sua dichiarata dissoluzione della storia mi pare comporti. E mi chiedo se per lui fosse stato così inevitabile non separare fallimento della Sinistra e sorte del comunismo, tanto più che poteva ancorare quest’ultimo al Marx dei Grundrisse, da lui non rinnegato neppure in questi discutibili saggi su Manocomete. Oppure cos’era o che ripiegamento sopportava negli anni Novanta il suo solido materialismo, vincolandosi così strettamente all’individualismo e all’aristocraticismo dello spirito. L’incontro con Amodio – mi dico ancora – è stato forse impossibile, proprio per la diversa ricezione della cesura storica avvenuta negli anni Settanta. Allora la Sinistra ha ancora una volta fallito; e gli anni Ottanta e Novanta hanno solo approfondito la sconfitta. Ma perché, con essa, è andato perso anche il patrimonio di idee che le dissidenze culturali e politiche avevano faticosamente costruito al di fuori della “Casa madre”? Temo che, illudendosi della riformabilità della Sinistra, anch’esse costruivano su un terreno troppo prossimo al suo e che da lì poco si poteva vedere delle nuove trasformazioni. Scrivevo perciò a Solmi, amico carissimo di Amodio, subito dopo la serata commemorativa tenutasi in suo onore alla Casa della cultura l’8 aprile 2002: «I fatti di Palestina dicono tragicamente che con la cultura (di sinistra o di dissenzienti della sinistra) non ce la facciamo a stare addosso al mondo. Ma lo stesso è accaduto per la guerra in Kosovo, a Genova e dopo l'assalto alle Twin Towers. Questi pensieri (sbagliati?) non sono un alibi. Non possiamo (lo dico in una battuta che forse non ti piacerà), con il bagaglio di cultura politica ereditato dal passato, imprimere una piega diversa alle faccende di casa nostra perché questa non è più casa nostra . Vedi la condizione tragica, disperata della casa di Arafat e dei palestinesi? Se noi non abbiamo i carri armati in strada, è solo perché i veri tentativi di imprimere una piega diversa alle faccende di casa nostra (credo che negli anni '70, per quanto confusi, ci sono stati veramente) furono sconfitti. 20 Del resto il giovane Amodio scriveva contro chi non vedeva «la differenza qualitativa fra famiglia e Stato, fra dieci persone e due miliardi di uomini, tra amicizia e rapporto sociale» (Discussioni, pag.103). Le generazioni successive (quelle che, ai tempi di Craxi, hanno smantellato il vecchio Psi e, ai tempi di Occhetto e D’Alema, il vecchio Pci di Berlinguer, ma prima ancora quelle che avevano addomesticato la Nuova Sinistra, azzerato l'Autonomia e solo esorcizzato il lottarmatismo) hanno deciso di non imprimere una piega diversa alle faccende di casa nostra, ma di fingere che era ancora nostra». Bisognava allontanarsi dalla casa non nostra. A Manocomete eravamo residui di una precedente epoca, provati e un po’ invecchiati, ma intenti a questo indipensabile spostamento. La posizione filosofica di Amodio a me pareva comunque la più chiara politicamente: comunismo finito, quotidianità piccolo borghese (“democrazia”) imperante; il ceto medio aveva sostituito la classe operaia, liquidando i valori costruiti attorno a quella. La discontinuità forte col passato lui l’aveva colta, ma come tragedia (forse per lui da lungo tempo annunciata) e aveva abbozzato il massimo di disincanto possibile ad uno come lui, che aveva quel passato intellettuale alle spalle e nel ’68-’69 aveva visto giungere soltanto le déluge. Si poteva discutere a fondo quel suo bilancio, correggerlo, confrontarlo con altri, depurarlo dei toni tragici o rassegnati, intravvedere le nuove possibilità di comunicare e di cooperare che oggi (embrionali quanto si vuole) sono riaffiorate? Non era impossibile, anzi anche in Manocomete già si tentava di riparlare del lavoro, ora completamente sottoposto a nuove forme di controllo dall’alto che hanno dissolto la classe operaia “classica”, o delle vite quotidiane spappolate e gerarchizzate sotto l’apparente omogeneizzazione dei consumi, o delle rinnovate barriere cresciute attorno e addosso ai desideri. Ma non ci riuscì a proseguire. Nell’allontanarci – o per spostamento come sostenne Giancarlo Majorino su Manocomete o per esodo come sento di dire io - dal “campo di battaglia” degli anni Settanta, le nostre memorie, che sempre subiscono il danno di una relativa fissazione ad un evento-mito (il '56 di Amodio, il '68-‘69 per me, il '77 per altri), non si sono incontrate o combaciavano male e solo per lembi. Insistere a lanciarsi segnali apparve troppo arduo o inutile. Subito dopo Manocomete, Majorino si ritirava ancora a scrivere e a lavorare in solitudine; e gli altri, coetanei o più giovani, più disattenti mi pare alla posta in gioco in quel tentativo, ne accettarono la fine e ora provano, “al di là delle ideologie” (sfinite), altri tipi di cooperazione, ma più “specialistici” e con dosi via via più ridotte di “zolfo marxiano”. È la quotidianità senza più storia teorizzata dall’ultimo Amodio che ci divora? Aveva ragione lui? Ricomporre la storia da cui siamo venuti in una dimensione non mono-generazionale, non ridurla a mito personale o esistenziale, a me pare ancora un dovere. Anche per degli isolati. 24 Anche se non si dovesse mai più ritrovare il filo fra l’antifascismo resistenziale, il dramma del '56, il “biennio rosso” del ’68-’69, il “postcomunismo” del 1977 e le Seattle, Genova, Porto Alegre della moltitudine postmoderna. Il Giano della storia del secondo Novecento, che Amodio mi ha rappresentato, resta bifronte e non smetterò d’interrogarlo da entrambi i volti. 29 aprile 2003 25 SAMIZDAT? È termine russo. Indicava gli opuscoli della comunicazione dissidente nei paesi dell’Est e della ex Urss. Letteralmente significa autoedizione. Qui è assunto in entrambi i significati : foglio di pensiero critico e forma di pubblicazione non cortigiana. COLOGNOM? Abbreviazione straniante di Cologno Monzese. Allude al luogo/non luogo nel quale il foglio viene scritto, alla sua problematica perifericità, ai mutamenti decostruttivi e costruttivi possibili in questo spazio ibrido. ESODO? La parola rimanda alle migrazioni passate e presenti, al rifiuto di chiudersi o lasciarsi chiudere nell’intrasformabile mondo esistente dei padroni. 26