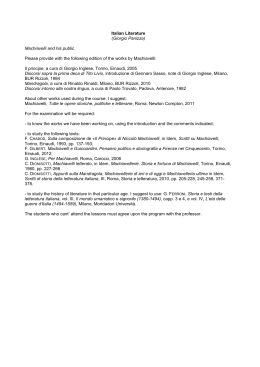

unità 4 L’età di Lutero e di Carlo V Riferimenti storiografici 1 Nel riquadro un dipinto di Tiziano del 1548 che raffigura l’imperatore Carlo V a cavallo (Madrid, Museo del Prado). Sommario 1 2 3 4 Machiavelli e la politica come liberazione dell’uomo Il senso della colpa e del peccato nel Cinquecento La cultura militare medievale e la frode Il sacco di Roma e la mentalità cristiana negli anni Trenta del XVI secolo F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 5 6 7 8 Propaganda anticlericale e uso delle immagini nei primi anni della Riforma Confessione, purgatorio e fede all’inizio del Cinquecento L’imitazione dell’antica Roma La definitiva crisi dell’idea di crociata 1 Machiavelli e la politica come liberazione dell’uomo UNITÀ 4 Scritto nel 1513, il trattato politico De principatibus circolò dapprima in forma manoscritta. Nel 1532 si ebbe la prima versione a stampa, e pare che proprio in quell’occasione l’opera abbia ricevuto per la prima volta il titolo in volgare di Il principe. Secondo lo studioso Gian Mario Anselmi, siamo di fronte a uno tra «i pochi, grandissimi testi che fondano la modernità in quanto tale». Per comprenderne tutta la forza, occorre però tenere presente la particolare accezione con cui Machiavelli usa il termine virtù: l’espressione, infatti, non ha il corrente significato (cristiano) di “bontà”, “qualità morale”, ma il senso di “abilità”, “capacità”, inerente alla parola latina virtus. LÌETÀ DI LUTERO E DI CARLO V 2 Se un senso fondante si volesse attribuire al pensiero di Machiavelli, andrebbe sicuramente identificato nella tensione liberatoria e liberatrice che lo attraversa. Il titanico sforzo in cui si cimenta Machiavelli è di liberare, in ultima istanza, l’uomo come individuo e come soggetto politico, dai pesanti condizionamenti, fisici, naturali, ideologici oggettivi in altre parole, in cui è calato. La virtù è la scoperta sconvolgente e audace della politica come terreno in cui tentare di porre mano alla realtà per aggredirla e modificarla, senza essere sopraffatti dal suo stesso imprevedibile dipanarsi (dalla fortuna, per usare la felicissima terminologia machiavelliana, che già la più rivoluzionaria tradizione umanistica, da Leon Battista Alberti a Lorenzo Valla, aveva ben insegnato a sillabare). […] Il principe fu redatto – è bene ricordarlo (come acutamente fece Gramsci nelle sue notazioni paradigmatiche) – in una fase di crisi e di sconfitta: personale, biografica di Machiavelli, ma anche complessiva dell’Italia del tempo, i cui Stati sembravano incapaci di trovare un ruolo protagonistico nel contesto europeo e una spinta di rinnovamento della loro compagine interna. Un punto basso e disperato, estremo, la soglia di un baratro che Machiavelli intravede, ma al cui tragico, definitivo inverarsi (a partire dal sacco di Roma del 1527) egli poi non potrà assistere: l’angoscia di questa caduta (di Firenze e di tutta la realtà italiana) coglie Machiavelli fin dal 1513 e – com’era nel suo stile – egli tenta di fornire una risposta adeguata alla scoraggiante gravità dei problemi che si affollavano alla sua consapevolezza politica; risposta che si muove su alcune direttrici che gli erano ben presenti fin dal suo apprendistato alla segreteria della Repubblica fiorentina e testimoniate dai suoi cosiddetti scritti politici minori, anteriori al 1513. Innanzitutto egli sottolinea la capacità e la possibilità dei soggetti di intervenire – adeguatamente attrezzati e formati – nella realtà oggettiva per modificarla e rinnovarla. Ovvero, per usare la terminologia ormai proverbiale di Machiavelli, possibilità della virtù di contrastare la fortuna, l’oggettivo, imprevedibile svolgersi degli eventi, la barriera stessa della umana progettualità razionale: scoperta quindi del terreno specifico della politica come luogo di intervento dei soggetti in un titanico, inF.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 cessante scontro per la trasformazione della realtà e il consolidamento delle forme migliori della sua organizzazione civile e sociale. Individuare tale terreno e i modi della sua articolazione vuol dire fra l’altro conoscerlo e praticarlo per quello che esso effettivamente è, non per quello che si vorrebbe che fosse: non si possono truccare le carte e velare le piaghe. Chi si muove nel terreno della politica deve conoscere i compromessi, le violenze, le astuzie, le spregiudicatezze che vi convivono accanto agli slanci ideali, agli atti eroici, al gusto del progetto utopico: ovvero occorre guardare alla verità effettuale delle cose come conoscenza essenziale per conoscerle prima ancora che per trasformarle. Un’ansia di conoscenza – scientifica in un certo senso – guida Machiavelli a esplorare i meandri anche più tortuosi e aspri della realtà: occorre davvero a tutti i costi trasformare il mondo e liberare gli uomini dalle catene dell’oggettività ineluttabile (la fortuna); e per questo è necessario un piano di ampio respiro ideale, capace di comprendere al suo interno sia le tappe audaci di quel processo sia i modelli passati che ne hanno forgiato le radici e mostrato l’umana fattibilità. In Machiavelli la storia e gli eroi del mondo antico non sono mai meri exempla di ciceroniana ascendenza, statue da venerare e riprodurre nella loro ieratica [solenne, ma statica, n.d.r.] immodificabilità (e quanta pedagogia controriformistica stravolgerà in questo senso lo studio del passato!): sono la prova tangibile delle possibilità dell’uomo, dei grandi confini della sua capacità progettuale, il concreto – in questo caso sì exemplum – dell’inverarsi della virtù vincitrice, una sorta di rivelazione laica sul destino dell’uomo nel mondo. Machiavelli è della tempra di quei grandi pensatori moderni che hanno fermamente creduto che conoscere il mondo e la sua storia fosse connaturato con la volontà stessa di trasformarlo: che è poi fiducia nella trasformazione, contro ogni rassegnazione volta a relegare l’uomo dentro i confini angusti del fatalismo, del provvidenzialismo, del meccanicismo. Di questa sostanza, insieme etica e politica, è materiata la proposta lucida e coraggiosa, la sfida del Principe: di fronte a una situazione disperata, caratterizzata proprio dall’incapacità di capire e agire dei signori italiani schiacciati dal rapido mutare degli eventi su scala mondiale, Machiavelli, lungi dall’arrendersi, dal cinico rassegnarsi, propone una soluzione estrema che, se non frutterà nell’immediata contingenza storica per cui fu ideata, diventerà in breve tempo – nel bene e nel male – paradigma stesso della politica come tale, intesa come risposta dell’uomo alla sfida che il tempo, gli eventi, la natura incessantemente gli pongono. […] La nuova Europa, l’Europa alle cui profonde trasformazioni territoriali e istituzionali Machiavelli aveva sempre guardato con occhi di antesignano [pioniere, anticipatore, n.d.r.], andava ormai riaggregandosi per forti e compatti Stati monarchici a vasto raggio nazionale (il referente caro a Machiavelli e a cui egli dedicherà acutissime considerazioni è soprattutto la Francia): di qui la proposta del Principe, che tiene conto e del degrado politico italiano e delle linee di tendenza dominanti nelle grandi realtà europee. Solo un sovrano capace di dominare su un vasto territorio (non necessariamente nazionale nell’accezione risorgimentale del termine) e di farsi quindi punto di riferimento per tutti gli Stati italiani avrebbe potuto risollevare le sorti, altrimenti perdenti, dell’intera penisola e dei suoi popoli. G.M. ANSELMI, L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento. Le radici italiane dell’Europa moderna, Carocci, Roma 2008, pp. 122-126 UNITÀ 4 Spiega l’espressione «tensione liberatoria e liberatrice». Spiega l’affermazione «non si possono truccare le carte e velare le piaghe». Spiega l’espressione «fiducia nella trasformazione, contro ogni rassegnazione volta a relegare l’uomo dentro i confini angusti del fatalismo, del provvidenzialismo, del meccanicismo», che secondo Anselmi costituisce il nocciolo veramente moderno del pensiero di Machiavelli. RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 3 F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 2 Il senso della colpa e del peccato nel Cinquecento UNITÀ 4 Gli studi più recenti sulle cause della Riforma insistono soprattutto sul fatto che la maggioranza dei cristiani viveva, all’inizio del Cinquecento, in preda alla paura e all’angoscia. Anche il Rinascimento nacque in tale atmosfera tormentata e, da solo, non fu in grado di modificarla: semmai, furono gli artisti e gli intellettuali rinascimentali a esserne contagiati, cioè a perdere fiducia nell’uomo e a scivolare nella malinconia. LÌETÀ DI LUTERO E DI CARLO V 4 Fino alle tormentate rimeditazioni di tempi recenti, le collettività d’una volta avevano per certo che esistesse un rapporto di causa-effetto tra peccato e giusta vendetta divina, a cominciare da questa terra. Nei secoli dal XV al XVII, gli iterati [ripetuti, n.d.r.] processi contro streghe e bestemmiatori sono intelligibili solo in connessione con l’antico convincimento (che però allora fu esacerbato), secondo il quale Dio, irritato dai delitti individuali di «lesa maestà», non avrebbe mancato di vendicarsi sulle comunità umane che tolleravano tali misfatti. Perché diciamo che quel comportamento fu «allora esacerbato»? Gli europei vissuti tra la comparsa della peste nera e la fine dei conflitti di religione ebbero la sensazione che le sventure si accumulassero (epidemie, carestie ripetute, guerre civili e guerre con altri, fratture confessionali, minaccia turca). E allora videro in esse delle punizioni venute dall’alto e credettero di scorgere nella proliferazione del mostruoso il segno precorritore di castighi anche più pesanti. Le vendette divine non facevano che rendere più palese l’onnipresenza del peccato che le aveva provocate. Eppure, nonostante fallimenti e paure, e forse proprio a causa loro, la civiltà occidentale procedeva come pervasa da un profondo dinamismo. Negli intervalli in cui le prove a cui era sottoposta avevano una remissione, quella civiltà innovava, scopriva, si arricchiva offrendo (se non a tutti, almeno ad alcuni) inedite possibilità di avanzamento personale. L’età chiamata del «Rinascimento» si presenta, dunque, ai nostri occhi come un insieme di robuste spinte verso la vita e di altrettanto robuste verso la morte; ossia in quell’età tro- viamo commisti e compresenti progetti per il futuro, progressi in avanti e il sentimento che tutto andasse in malora. […] Una élite dinamica ebbe una percezione acuta dei propri limiti e si sentì prigioniera degli astri, della Fortuna, del «servo arbitrio» [irrimediabile inclinazione dell’uomo verso il male, conseguenza del peccato originale, n.d.r.] e del peccato. Ne venne quindi la sua inclinazione alla malinconia e alla meditazione sulla morte; ecco allora che lo storico che intende ricomporre o ricostruire un universo mentale si trova nella necessità di sottolineare i nessi che congiunsero l’ascesa dell’individualismo, la coscienza della fragilità umana e l’inclinazione alla tristezza. […] Dunque non bisogna stupirsi se il Rinascimento ci è sembrato assai denso di ombre rispetto all’immagine che se ne suole dare. Queste tinte più scure non devono essere però assunte senza discrezione. Dovremo forse cancellare l’elogio dell’uomo intonato da Pico della Mirandola e dal Manetti oppure la serenità che spira dai dipinti di Raffaello, le feste dell’età rinascimentale? Non era questo il mio obiettivo. Ho soltanto voluto far vedere che dire umanesimo non equivale in ogni caso dire ottimismo (si pensi, ad esempio, a Machiavelli, Montaigne, Budé) e che parecchi eminenti rappresentanti del Rinascimento inclinarono man mano verso l’inquietudine religiosa (tale precisamente il caso di Pico della Mirandola e poi di Michelangelo) e, soprattutto, che i personaggi più rappresentativi del Quattrocento e del Cinquecento non ebbero affatto la percezione o la coscienza di essere dei nuovi Prometei. Nella maggior parte dei casi si sentirono esseri fragili e peccatori, insidiati dalla malinconia, angosciati dalla rapida decadenza di un mondo che si avvicinava alla sua età senile. J. DELUMEAU, Il peccato e la paura. L’idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo, il Mulino, Bologna 1987, pp. 546-547, 1007, trad. it. N. GRÜBER Quali conseguenze provocava il peccato umano, secondo la mentalità cristiana dei secoli compresi tra il XV e il XVII? Quali sono le «spinte verso la vita» e quali le «spinte verso la morte», che Jean Delumeau individua nella cultura europea del Cinquecento? F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 La mentalità medievale ha per secoli concepito la guerra e la battaglia come una specie di festa, in cui potevano essere messe in bella mostra le migliori qualità dell’individuo. L’evoluzione della tecnica militare mandò progressivamente in crisi tale concezione, che tuttavia rimase vivissima nella mentalità aristocratica. Il medioevo guerriero concepisce la frode come emblema di tutto ciò che si oppone al codice cavalleresco, inteso come sistema di prescrizioni morali e comportamentali che definisce il profilo etico della guerra. La frode viene ad essere una vera e propria categoria concettuale, sotto la quale si raggruppano condotte diverse tra loro, ma tutte accomunate dalla trasgressione delle norme la cui osservanza rende la guerra un’attività nobile, sia nel senso proprio di prerogativa della nobiltà sia nel senso traslato di attività alta e degna. Il concetto di frode viene così di volta in volta piegato a usi ideologici diversi, mirati a operare una discriminazione del nemico su base politica, sociale, etnica o religiosa. Di volta in volta vengono, infatti, tacciate di comportamenti fraudolenti le fanterie di bassa estrazione sociale – che per ragioni economiche, legate al costo degli armamenti, si specializzano nelle armi da tiro quali l’arco o la balestra –, le tattiche elusive e delatorie tipiche delle culture guerriere orientali, le azioni militari degli infedeli, la cui ferocia immorale viene imputata alla fede in un falso Dio. L’idea della frode s’impone così come un caposaldo negativo del sistema ideologico cavalleresco, manifestando nella maniera più evidente il carattere socioculturale della resistenza opposta dai ceti guerrieri tradizionali, ossia dai guerrieri a cavallo del medioevo feudale, nei confronti di ogni trasformazione della pratica della guerra che minacci l’egemonia della cavalleria. Nel corso dei secoli, infatti, da semplice tecnica di combattimento – caratterizzata dall’uso bellico del cavallo e da un peculiare sistema d’arma difensivo/offensivo, quale era stata nell’alto medioevo – questa era diventata un paradigma etico e un principio politico. Estremamente significativo, da questo punto di vista, fu che la resistenza di casta dei guerrieri medievali alla trasformazione in senso moderno dell’arte della guerra, facesse convergere nell’idea della frode tanto il primitivo quanto il tecnologicamente avanzato. La condanna cade sia sulle manifestazioni del furore belluino, che ignora ogni limitazione codificata dell’uso indiscriminato della violenza, sia su chi si serve degli ultimi ritrovati delle più avanzate tecnologie belliche. Dal punto di vista del conservatorismo guerriero del cavaliere, l’artigliere, sia esso archibugiere o cannoniere, è equiparato al barbaro, sia esso Germanico o Saraceno, nella misura in cui entrambi operano al di fuori dei modi civili della guerra. Così come la straordinaria abilità dell’arciere a cavallo, tipica dell’atavica abitudine guerriera dei razziatori della steppa – si pensi alla proverbiale freccia del Parto – è equiparata all’archibugiere lanzichenecco, che la tecnologia della polvere da sparo rende capace di abbat- tere, anche se privo d’istruzione e di addestramento militare, qualsiasi cavaliere appartenente all’aristocrazia guerriera. D’altra parte, anche l’imboscata, la manovra diversiva o la finta fuga con controcarica – tutte tattiche ataviche di élite guerriere non europee, ma fiere delle proprie tradizioni quanto lo erano i Cavalieri teutonici o i Templari – venivano equiparate nell’accusa di frode agli espedienti contingenti adottati da quei borghesi o da quei contadini che andavano a comporre le fanterie comunali, e si battevano formando un istrice di picche, nel secolare tentativo di opporsi alla carica della cavalleria pesante nello scontro in campo aperto. Ogni comportamento fraudolento era bollato come tale perché distruggeva la complessa costruzione culturale orientata al concetto di gloria militare. Ciò era vero sia nel caso in cui una condotta militare efficace fosse comunque stigmatizzata come ingloriosa perché ottenuta senza la destrezza nell’uso delle armi sia nel caso in cui l’efficacia fosse raggiunta senza la forza necessaria a maneggiare particolari armi da taglio nel corpo a corpo, sia quando fosse indipendente dal coraggio richiesto da uno scontro frontale, che espone il guerriero ai colpi del nemico nella linea della battaglia. […] La frode era aborrita perché implicava un sovvertimento delle gerarchie antropologiche naturali: consentiva, infatti, all’ingiusto di sconfiggere il giusto, al male quindi di trionfare sul bene, ma anche al più debole di abbattere il più forte, quindi al peggiore di prevalere sul migliore, mettendo in alto ciò che l’ordine naturale ha assegnato al basso. La frode diventa così il principio stesso del male, inteso come ciò che mira a sovvertire l’ordine cosmico voluto dall’intelligenza e dalla giustizia divina. […] Ariosto ha esplicitamente ripercorso in chiave ideologica il topos [tema ricorrente, n.d.r.] della frode nella celebre invettiva contro le armi da fuoco, consegnata al canto XI dell’Orlando furioso. Nessuno dei cliché di cui si compone il topos manca nel biasimo riservato da Ariosto alle armi da fuoco, alla machina infernal: «Come trovasti, o sceverata e brutta invenzïon, mai loco in uman core? Per te la militar gloria è distrutta, per te il mestier de l’arme è senza onore; per te è il valor e la virtù ridutta, che spesso par del buono il rio migliore: non più la gagliardia, non più l’ardire per te può in campo al paragon venire […]» (Orlando furioso, XI, 26). Il topos si rigenera [il tema viene rilanciato, n.d.r.] nella descrizione del mondo alla rovescia disegnato dal dominio della polvere da sparo. In questo mondo la gloria militare è distrutta, il mestiere delle armi è senza onore, il valore e la virtù sono scomparsi – tanto che il malvagio appare spesso migliore del giusto – il campo di battaglia non si offre più come luogo di verifica della virtù guerriera. A. SCURATI, Guerra. Narrazioni e culture nella tradizione occidentale, Donzelli, Roma 2003, pp. 158-160, 166-167 Da chi e perché l’artigliere è equiparato a un «barbaro»? Per quali motivi la frode è aborrita dalla nobiltà ancora ancorata agli ideali cavallereschi? Contro chi è diretta l’invettiva di Ludovico Ariosto citata da Scurati? F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 UNITÀ 4 La cultura militare medievale e la frode 5 RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 3 4 Il sacco di Roma e la mentalità cristiana negli anni Trenta del XVI secolo UNITÀ 4 Il sacco di Roma del 1527 suscitò un vivacissimo dibattito tra gli intellettuali. Per alcuni, si trattò di un oltraggio gravissimo alla dignità della Santa Sede; per la maggior parte, invece, il saccheggio della Città santa fu il giusto giudizio inviato da Dio contro un papato corrotto e inadeguato. Tutti, comunque, concordarono sul fatto che una riforma dei costumi (se non della stessa dottrina) della Chiesa era ormai indispensabile. LÌETÀ DI LUTERO E DI CARLO V 6 [Innanzi tutto, dev’essere sottolineato] il ritardo storico con cui reagì alla sfida luterana una curia papale troppo assorbita nelle vicende della politica europea e italiana per degnare di qualcosa di più di uno sguardo infastidito e distratto quel monaco sassone che si permetteva di criticare la splendida Roma medicea e di disturbare i molti commensali che si accalcavano a corte, disposti a sentir parlare di una riforma [della Chiesa, n.d.r.] – come ancora nel marzo del ’47 scriverà Paolo Giovio – solo «con quella destrezza e temperanzia ch’ella non guasti la coda al fagiano di questa santa sede e in parte chiudi la bocca a questi blasfematori di Germania». Fu la terribile esperienza del sacco di Roma, nella primavera del ’27, all’indomani delle atroci violenze, delle terribili crudeltà, delle empie profanazioni perpetrate dai lanzi tedeschi, a imporre una svolta politica e religiosa. L’abbandono di ogni velleità di contrapporsi all’autorità imperiale, al quale il pontefice affidò anzi il compito di restaurare il potere mediceo a Firenze, si accompagnò infatti a un radicale mutamento di clima spirituale, evidenziato ai vertici stessi della gerarchia ecclesiastica dalla severa barba penitenziale che da allora Clemente VII (e dopo lui i suoi successori) vollero lasciarsi crescere. Non si trattava solo di una consapevolezza nuova, imposta dai sacrilegi e dagli scherni blasfemi con cui quella soldataglia ebbra di sangue aveva violato e deriso quanto di più sacro aveva trovato nella città simbolo della cristianità occidentale – chiese, altari, ostie consacrate, paramenti, oggetti di culto, cardinali, vescovi, preti, monache – o inscenato parodistici conclavi per eleggere papa Martin Lutero, il cui nome (insieme con l’equivalenza Roma-Babilonia) si può ancor oggi leggere nei graffiti tracciati dalle lance tedesche sui solenni affreschi di Raffaello nelle stanze vaticane. Mentre si tornava a riflettere sulle parole ammonitrici dei romiti itineranti [eremiti, che spesso si trasformavano in profeti e predicatori, che si spostavano da una città all’altra, n.d.r.] che proprio alla vigilia dell’orribile scempio avevano annunciato imminente sciagura a quel papa «sodomito e bastardo», mentre si rileggevano con angoscia le antiche profezie sull’aquila imperiale che «ascesa dal furore acompagnarà ai soi eserciti non solamente li alemani, ma genti pessimi di ciascaduna generatione et intrarà in Roma con armata mano et pigliare tutti i religiosi, prelati et citadini et ne amazarà molti con varii suplicii», molteplici voci e commenti di quanti cercarono di darsi una ragione di quell’evento inaudito non esitarono a vedervi una sorta di ineluttabile castigo divino. Non fu solo il manifesto ufficioso di parte asburgica, il Diálogo de las cosas occurridas en Roma di Alfonso de F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 Valdés (peraltro rimasto inedito fino agli anni quaranta, quando fu pubblicato anche in traduzione italiana a Venezia), a sostenere la tesi secondo cui «tutto quello che è avenuto in Roma è intervenuto per manifesto giudizio del sommo Iddio per castigare et punire quella città in cui regnavano, con grande ignominia e vituperio della religione christiana, tutti i vitii, tutti i peccati, tutte le sceleraggini che la malizia degli huomini, mossa dallo sfrenato della loro voglia, ha potuto ritrovare et imaginarsi». Anche personaggi estranei alla cultura erasmiana dalla quale il segretario imperiale traeva ispirazione, infatti, espressero opinioni analoghe: come Ludovico Guicciardini [geografo e letterato fiorentino, nipote dello storico Francesco Guicciardini, n.d.r.], che parlerà di «giusta ira di Dio» contro «l’insaziabile appetito e nefande voglie di tanto sfrenati prelati e cortigiani»; come Benedetto Varchi, pronto ad affermare «che mai non fu gastigo né più crudele né più meritato»; come Francesco Vettori che – nonostante le sue propensioni filomedicee – vi scorgerà «uno esempio che li uomini superbi, avari, omicidi, invidiosi, libidinosi e simulatori non possono mantenersi lungamente»; come un testimone oculare olandese che rievocherà con toni profetici l’abbattersi della divina indignazione sulle intollerabili «ignominias» e sugli «omnia mundi scelera» della città eterna, ipocrisia, avidità, simonia, libertinaggio, violenze, sacrilegi, arbitri d’ogni genere: «Urbs quasi Sodoma sine verecondia facta erat» [Come Sodoma, la città aveva perduto qualsiasi pudore, n.d.r.]; come il pio vescovo che l’anno dopo di fronte ai suoi colleghi della sacra Rota commemorerà quella tragedia, interpretandola come una meritata punizione di Dio, «acerrimus vindex scelerum et flagitiorum nostrum» [severissimo vendicatore dei nostri crimini e dei nostri delitti, n.d.r.]; o infine – tra i tanti esempi che si potrebbero ancora citare – come il cronista modenese che non nasconderà il suo segreto compiacimento per quel manifesto «iuditio de Dio» finalmente emanato contro le «grande estorsion e tiranie che se facevano in Roma e li grandi piaceri dei 18 000 putane che g’erano: ogni cosa coreva, putane, bardase e sodomiti, e tuto quello che si doveva spendere in adornamenti e bono governo della fede se spendeva in le cose soprascrite et in adornamenti de mule, cavali, grandi corte, grandi palaci bene adorati e altre vanità asai. […] E Dio ha fato grande miracolo a punire tuta Roma da capo a piede con li spagnoli e lanzichenechi come ha fato, et hano punito li boni et li tristi, e ancora non è finito». Si udirono naturalmente anche i giudizi dissonanti di coloro che, affiancandosi alla propaganda francese in chiave antimperiale, non mancarono di denunciare le responsabilità di Carlo V nell’aver scagliato contro la santa sede quelle orde di luterani, le cui eresie erano tutte fondate in biasimare e lacerare la corte romana, le cerimonie antiche, i concili, i canoni e le dottrine de santi padri ed in turbare la pace e quiete comune, appoggiate e stabilite sopra la carne e la gola ed imbriachezze, spregiando Dio ed i santi ed ogni legge divina ed umana…, pubblici nemici d’uno Stato moderato e giusto, seminario perpetuo di discordie e ruine». […] Tuttavia, i riflessi più generali e le reazioni più serie al trauma del sacco di Roma parvero orientare settori consistenti della cultura italiana e delle gerarchie ecclesiastiche più sensibili ai problemi religiosi verso la necessità di un profondo rinnovamento in capiti set in membris dell’istituzione ecclesiastica così dura- mente colpita. […] Non era più tempo di parole, ormai, ma di fatti concreti, di scelte coraggiose, di un personale impegno di testimonianza e di azione. M. FIRPO, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento. Un profilo storico, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 101-105 UNITÀ 4 Spiega le seguenti espressioni: «empie profanazioni»; «sacrilegi»; «scherni blasfemi»; «parodistici conclavi». Si può parlare di una guerra tra opposte propagande, in occasione del sacco di Roma? Quali peccati, con maggiore frequenza, erano rinfacciati ai pontefici in carica nei primi decenni del XVI secolo? RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 7 F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 5 Propaganda anticlericale e uso delle immagini nei primi anni della Riforma UNITÀ 4 All’inizio del Cinquecento, in Italia e in altre terre d’Europa circolava una nutrita e violenta propaganda diretta contro i pontefici corrotti e immorali, assetati più di potere mondano che di spiritualità. L’inizio della Riforma provocò in Germania una vera inondazione di libelli e fogli volanti, che venivano stampati e venduti a poco prezzo. LÌETÀ DI LUTERO E DI CARLO V 8 Oltrepassato il discrimine del 1517 i testi infamanti affissi o diffusi contro i papi e il clero non solo aumentarono di numero, ma ebbero garantita una vita più lunga e complessa e un risalto più importante. Mentre l’apporto di Pietro Aretino conferiva al genere letterario un tono maggiormente graffiante, liberandolo definitivamente dal suo ufficio originario di esercizio scolastico, l’asprezza crescente del dibattito politico all’interno della Chiesa trovava nelle scritture satiriche un luogo preferenziale per manifestarsi. Le critiche più severe, i biasimi più feroci potevano essere espressi con il linguaggio dell’irrisione e del vituperio. Inoltre cominciarono ad avere uno spazio sempre maggiore le immagini, la cui efficacia infamante poteva essere assai più incisiva rispetto allo scritto. La rilevanza della propaganda figurata all’interno della Riforma è notoria: un fiume di opuscoli e fogli volanti illustrati invase allora la Germania esprimendo in forme semplici ed efficaci le posizioni e le scelte riformate, nella loro contrapposizione a quelle romane. È infatti opportuno ricordare con forza che si trattava, come è stato detto, di una propaganda adversial [antagonista; l’espressione è dello storico inglese R.W. Scribner, n.d.r.], che tendeva insomma a deprimere e infamare l’avversario oltre e più che a costruire un’immagine positiva della realtà nuova che si andava creando. Erano soprattutto incisioni su legno, alle quali, come sappiamo, posero mano anche pittori famosi come Lucas Cranach, ma che per essere comprese integralmente non vanno riferite solo alla persona e all’attività del singolo artista, ma devono essere collocate all’interno del genere letterario, figurativo o anche giudiziario a cui appartengono. Fra i primi a scontrarsi di persona con il potere delle immagini, usate sia per sostenere la causa di Lutero sia per infamare i rappresentanti di quella romana, fu Girolamo Aleandro, quando nel 1520 fu inviato in missione come nunzio alla dieta di Worms, dove il riformatore sassone era stato convocato davanti all’imperatore Carlo V. Lutero non era ancora in città (arrivò nell’aprile 1521, su una caretta a due ruote preceduta da un araldo) ma Aleandro era là dal dicembre precedente, e le sue lettere a Giulio de’ Medici – il futuro Clemente VII – consentono di percepire l’atmosfera ribollente che regnava a Worms, e, nello stesso tempo, l’esasperazione del futuro cardinale di fronte a quanto andava vedendo e ascoltando. Colpisce in particolare la sua attenzione alle immagini che gli venivano fra le mani, e che ancor oggi coinvolgono fortemente chi le osserva, e la sua precisa percezione del loro significato e della loro rilevanza. A Roma, scrive, sembrava che non si tenesse nessun conto di ciò che stava accadendo: «quelli che vieneno di Roma divulgano passim che a Roma se ne rideno delle cose di Luther et che non si fa stima alcuna», scriveva con irritazione l’8 febbraio; addirittura, era circolata la voce – certo «manifesta bugia»! – che il papa intendesse offrire a Lutero un cappello cardinalizio. E intanto lì a Worms le cose andavano in modo preoccupante. Circolavano immagini di Lutero con la colomba dello Spirito Santo sul capo, e un’altra in cui il monaco appariva con la «diadema irradiata», cioè con l’aureola […]. Il tono di Aleandro è irato e sprezzante, ma se guardiamo le immagini in cui si riconoscono le sue descrizioni, non si può non rimanere colpiti dal carisma weberiano [il ruolo di leader, secondo la classica definizione che il sociologo tedesco Max Weber diede al fascino che alcuni personaggi sono in grado di esercitare sulle masse, n.d.r.] di cui esse investono il riformatore. […] Non era tutto. Circolavano anche scritti e immagini di propaganda antagonista, che attaccavano personalmente Aleandro. Già l’8 febbraio egli aveva inviato al Medici un libretto «pieno di insulti» contro di lui; si trattava probabilmente dello scritto di Johannes Rhomanus (Johann Römer) intitolato Der hoch thuren Babeli id est Confusio Pape, in cui non solo si accusava il nunzio di aver bruciato i libri di Lutero (ciò che di fatto Aleandro faceva col massimo zelo, ritenendo che «questo bruciar di libri è una cosa molto salutar e utile»), ma si sottolineava anche che il motivo di questi roghi era che «egli aveva trovato nei libri di Lutero che lui stesso è un ebreo, e parente di Giuda». In effetti Aleandro teneva molto alle sue nobili origini, e doveva considerare profondamente offensiva l’accusa di essere un ebreo. Altre pesanti satire nei riguardi di Roma, e in particolare della persona del nunzio, apparvero ai primi di maggio, quando Lutero era già partito, mentre i suoi libri e le immagini che lo raffiguravano venivano venduti pubblicamente. […] Alla fine venne deciso di dare alle fiamme, insieme ai libri di Lutero, anche i libelli famosi, la cui pericolosità cominciava ad apparire manifesta: in luglio, quando già la corte imperiale, e Aleandro con essa, si erano trasferiti ad Anversa, «furno bruciati forsi quattrocento libri de Luter… et insieme diversi libelli famosi et criminosi». O. NICCOLI, Rinascimento anticlericale. Infamia, propaganda e satira in Italia tra Quattrocento e Cinquecento, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 96-103 Come valutò l’inviato pontificio in Germania il potere delle immagini che, in grande quantità, diffondevano in Germania esortazioni e appelli a favore della causa luterana? F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 Lo storico francese Lucien Febvre fu tra i primi a insistere sul fatto che la motivazione ultima che mosse i riformatori non fu di ordine morale (lo scandalo per la corruzione della Chiesa), ma teologica. Il successo della Riforma si spiega solo tenendo conto di un diffuso disagio religioso: essi fornirono una risposta convincente e gratificante al problema della salvezza eterna. La soluzione dell’angoscioso problema della salute [salvezza, n.d.r.] eterna: ecco ciò che i riformatori intendevano fornire ai loro fratelli. La Chiesa diceva: la salvezza sta, prima di tutto e soprattutto, nell’essere nella Chiesa. Nell’avere la fede, nel senso cattolico della parola, cioè nel credere a ciò che il prete insegna e a nient’altro che a ciò che insegna. Poi – e qui cominciano le difficoltà – quando si ha peccato [la salvezza sta, n.d.r.] nel confessarsi al prete e, dopo il pentimento, ottenere l’assoluzione liberatrice. Infine nel compiere opere meritorie, opere buone. Una dottrina assai semplice, in apparenza, ma che, in realtà, presentava alle coscienze migliori e più scrupolose una serie di problemi veramente terribili. Confessare i propri peccati: nulla di più facile. Ma la confessione, per avere valore, doveva essere completa. Primo motivo d’ansia per un cristiano veramente pio, e quindi ossessionato dalla paura del castigo eterno, da quella paura dell’inferno, che la Chiesa non si vietava di provocare, né di diffondere [che i predicatori provocavano e diffondevano tra i fedeli, n.d.r.]. Non ci si era dimenticati qualcosa nella confessione? Si era saputo mostrare abbastanza al confessore tutta la maledetta perversità dei propri falli [errori, peccati, n.d.r.]? […] Quale mortale avrebbe potuto vantarsi di poter ottenere la remissione dei suoi peccati, prima di rendere l’estremo respiro e comparire innanzi al suo giudice? Chi poteva avere la certezza d’essere al riparo dall’orrore di quella subitanea fine [morte improvvisa, che si verifica quando il fedele è in condizione di peccato mortale, n.d.r.], che il miscredente può invocare nei suoi voti, ma che il cattolico, per parte sua, considera come la sciagura più terribile e irrimediabile? […] Per chi muoia in stato di peccato mortale, la dannazione eterna all’inferno; per gli altri (eccettuati i santi; ma quanti santi ci sono in terra, promessi al paradiso? e chi può dire e dirsi: «Io sono uno di loro? » e, inoltre, dirselo non significa cessare di essere tale?) per gli altri l’espiazione in purgatorio, luogo mal determinato e tanto più pauroso: per uno spazio di tempo che nessuno è in condizione di prevedere, l’anima peccatrice vi conosce il tormento redentore; ma quanti nuovi enigmi in quel soggiorno velato di mistero, eppur reso così presente nelle chiese e nelle cappelle, sullo zoccolo delle rustiche croci, poste sulle strade e sui ponti, dalla continua promessa di indulgenze liberatrici? Quanto irritanti, quanto crudeli si giudicavano quegli enigmi; non ce lo attesta forse l’accanimento furibondo con cui tanti uomini agli inizi del Cinquecento presero a radiare dalla lista delle loro credenze quell’ossessionante purgatorio? […] Si vede bene dove vuol portare [la dottrina dei riformatori, n.d.r.]: alla pace dell’anima. Morte improvvisa o morte preparata, poco importa da allora: tutti i fedeli si vedono assicurata la possibilità di godere «di un riposo come quello dei Profeti, degli Apostoli, dei Martiri», e ciò «non appena deceduti» [Giovanni Calvino, n.d.r.]. Sola condizione: avere la fede, […] quella fede che, essendo per loro una certezza, libera i riformati dalla loro «miserevole angoscia», mentre i cattolici si domandano ansiosi se Dio «sarà loro misericordioso». L. FEBVRE, Studi su Riforma e Rinascimento, Einaudi, Torino 1982, pp. 54-56, trad. it. C. VIVANTI Per quale ragione la Chiesa riteneva necessario il purgatorio? Qual è, secondo Febvre, l’obiettivo ultimo che la dottrina protestante si prefigge negando il purgatorio? F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 UNITÀ 4 Confessione, purgatorio e fede all’inizio del Cinquecento 9 RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 6 7 L’imitazione dell’antica Roma UNITÀ 4 Il tratto più tipico della cultura rinascimentale fu l’imitazione della civiltà romana. È vero che, nel Medioevo, lo studio dei classici non fu mai tralasciato: essi, però, erano in genere letti in chiave cristiana. Gli intellettuali umanisti, invece, si rivolsero ai Romani perché li consideravano maestri di sapienza e modelli insuperabili di comportamento. LÌETÀ DI LUTERO E DI CARLO V 10 Certamente, l’eco della cultura classica è stata vivissima per tutto il Medioevo: è, questo, un risultato acquisito da decenni di studi, su cui ormai non può cader dubbio. Nella letteratura come nella filosofia, come almeno dal secolo XII in poi, nell’arte stessa, sono frequenti, copiosi gli imprestiti che gli uomini dell’età di mezzo chiedono alla cultura antica. [...] Gli è che [= tuttavia – n.d.r.] lo spirito medievale con tutti i suoi imprestiti ad autori, poeti e storici e filosofi classici, era rimasto, sempre, dominato sostanzialmente da un’altra preoccupazione e da un altro motivo dominante, ch’era offerto dal problema dei rapporti fra Dio e uomo, e dal senso, cristiano e agostiniano, del peccato e della grazia; e l’antichità classica era stata, quindi, semplice strumento, mezzo culturale posto a disposizione di una vita spirituale che traeva la sua ragion d’essere da ben altra fonte. Serviamoci pure di Virgilio e Ovidio e Lucano e Stazio e Cicerone e Quintiliano; cerchiamo perfino di imitarli, nell’apparenza esteriore: ma insomma tutti questi sono ornamenti che devono servire a far bella una vita, morale e spirituale, che ha il suo centro nella concezione religiosa del mondo e si attua nell’organizzazione ecclesiastico-gerarchica della società. L’imitazione dei classici, allora, quando c’è, non può che esser pura esteriorità; tanto è vero che perfino nelle opere più simili alle classiche si avverte un soffio ispiratore profondamente dissimile dallo spirito antico. [...] Se si tiene presente tutto ciò, si scorge quel ch’è il punto cruciale della questione: la Roma antica era stata accolta sì dagli uomini del Medioevo, ma solo in quanto si accordasse [= nella misura in cui si riusciva a conciliarla – n.d.r.] con la Roma Christiana, anzi «servisse» a questa; la cultura classica aveva continuato ad agire solo come elemento subordinato, in funzione di una sensibilità, di un modo di vedere le cose, di pensare la vita che aveva tutta una sua propria, organica struttura totalmente indipendente dall’influenza classica. Virgilio è famoso ovunque, nel Medioevo; ma non è il solo Virgilio poeta, sibbene il Virgilio semimago [= figura simile ai Magi che, per quanto pagani, nel Vangelo di Matteo rendono omaggio a Cristo – n.d.r.] che ha profetizzato l’avvenire [= l’imminente venuta – n.d.r.] del Cristianesimo, il Virgilio che ancora Dante – spirito medievale nell’insieme – sceglierà a guida per il suo viaggio nell’oltretomba. Travestimento, dunque, di un’anima pagana in veste cristiana: e questo basta a definire la vera natura della «classicità» medievale. Del tutto diverso, di valore e significato, il richiamo all’antichità classica nell’Italia del Rinascimento. [...] L’antichità classica diventa, cioè, l’ideale momento della storia umana in cui si sono realizzate le più alte aspirazioni degli uomini, il momento-modello in cui bisogna specchiarsi per avere chiara e sicura guida a più alto operare, nelle lettere come nelle arti come nella politica e nella milizia [= nell’arte della guerra – n.d.r.]. Se non lo sostituisce proprio completamente (e in alcuni casi, per esempio col Machiavelli, ciò avviene), per lo meno questo momento-modello si affianca a quello ch’era stato l’unico momento modello per la cristianità medievale, il momento della Rivelazione; e comunque, salvi i diritti ultraterreni di quest’ultimo, rimane l’«unico» modello «umano» a cui ispirarsi. Che è un sentire assai dissimile da quello degli stessi pseudo-umanisti del secolo XII. Nel Medioevo, l’antichità classica è puro ornamento, fregio decorativo, modello meramente stilistico; ora, diventa un modello di vita: e perciò anche viene finalmente avvicinata con la volontà di penetrarla, di capirla in sé e per sé, nelle sue forme e nei suoi motivi ispiratori, indipendentemente dal fatto ch’essa possa fungere da utile ricettario o formulario ad uso di scrittori o predicatori in cerca di esempi e di sentenze sonanti con cui render più solenne il proprio scritto o la propria predica. Che solo col Rinascimento siano sorte una archeologia e una filologia nel senso moderno, questo è già sufficiente prova della diversità del modo di sentire l’antico nelle due epoche. F. CHABOD, Scritti sul Rinascimento, Einaudi, Torino 1981, pp. 85-90 Secondo F. Chabod, «gli uomini del Medioevo» aveva frequentemente citato e utilizzato gli autori classici; con quale atteggiamento? In che modo l’esempio di Virgilio rappresenta la particolare lettura che nel Medioevo si dava della classicità? Rileggi il canto I dell’Inferno di Dante, ai vv. 67-87. Per il Rinascimento, e in particolare per il Rinascimento italiano, che cosa rappresentò l’antichità classica? Quali sono le differenze sostanziali che caratterizzano il Medioevo e il Rinascimento, rispetto all’antichità classica? F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 L’espansione degli ottomani provocò in Europa un’ondata di panico e vari papi rilanciarono l’idea di una crociata contro il sultano turco. Tuttavia, l’idea di una spedizione congiunta di tutta la cristianità era ormai rifiutata da molti principi, mentre a livello popolare, prima e durante la Riforma, da più parti si negò che il papato avesse l’autorità e il diritto di guidare il mondo cristiano. Nel 1459, papa Pio II convocò a Mantova una dieta [un’assemblea, n.d.r.] con l’intento di organizzare una crociata contro i turchi. Dai principi cristiani lì riuniti ricevette un’adesione di facciata, piena di distinguo e tutt’altro che entusiastica; formalmente fu comunque la nona crociata. In compenso, il popolo diede chiari segni di insofferenza. Una testimonianza preziosa ci viene da un cronista bolognese di nome Fileno dalla Tuata. Il cronista si scaglia contro ogni risvolto del progetto papale. Critica l’obbligo di versare un trentesimo del reddito per finanziare la guerra, pena l’esclusione dai sacramenti: «per la qual cosa multi non se confessorio quello anno». Ironizza sulle assoluzioni facili che si impartivano per l’occasione: «pure che dinari vegnano, solvono de casi inauditi, li vivi e li morti». E rivela che spuntarono molti profittatori («manzaduri», mangiatori), così che i denari del popolo, «colti per andare contra i turchi, restarono a ingrassare lupi e porci». Sotto il velo dell’ufficialità, l’unanimità non era affatto garantita e il malumore trapelava. […] Quanto al papato, Giulio II progettò ovviamente una crociata contro i turchi, bellicoso com’era. Ma poi preferì suscitare una Lega Santa contro Venezia e quasi annientarla ad Agnadello nel 1509. In quei giorni drammatici alcuni senatori veneziani, i più giovani e pragmatici, proposero di chiamare i turchi in Italia come alleati. Qui non si ha a che fare con sospetti, come ai tempi di Otranto, ma con prove, certificate da votazioni e da atti ufficiali. Nemica del papa, la repubblica, e quindi amica del sultano? Poi Venezia non fece il passo definitivo perché non osò, non si fidò; ma certo non rifiutò i rifornimenti di grano e cavalli offerti dai turchi. Vulnerabile in Oriente, Venezia si limitò ad assumere atteggiamenti sempre più ambigui e spregiudicati in ambito politico, militare, commerciale, persino culturale. S’infuriassero pure gli spagnoli, la chiamassero pure concubina o mantenuta (amancebada) del sultano. Navi e discorsi crociati dalla laguna non ne partivano più. Incapace di fronteggiare i turchi in campo aperto, Venezia tese soltanto a rallentarne l’avanzata. Non cessò però di sorvegliare l’ingombrante vicino con lo spionaggio e la diplomazia. Per due secoli buoni, le relazioni degli ambasciatori veneti a Costantinopoli (i baili) fornirono le basi all’opinione europea sui turchi. Anche potenze maggiori di Venezia, come la Spagna, consultavano avidamente queste scritture corpose e sistematiche. Nel maggio del 1521 Niccolò Machiavelli, scrivendo a Francesco Guicciardini, stilava il seguente elenco di chiacchiere oziose: «sul diluvio che debbe venire, o sul Turco che debbe passare, et se fosse bene fare la crociata in questi tempi, et simili novelle da pancaccie». Parlare di crociata era ormai una prerogativa degli sfaccendati che consumavano le panche delle osterie. Era il tipo di discorsi con cui Machiavelli stesso si pavoneggiava senza fatica, quando era ambasciatore di Firenze a Carpi, una città che gli piaceva poco («questi deserti di Arabia, dove non è se non frati»). Una persona di genio come lui distingueva d’intuito fra la ragione politico-militare, che consigliava la prudenza davanti al Turco, e gli elementi arcaici del corredo della specie umana, che attivano comportamenti regressivi destinati a sfociare nella violenza. Ma Machiavelli non cascava nella trappola, e forse la sua visione andrebbe proposta ancora come esempio. […] D’altronde, Machiavelli e Guicciardini non erano i soli a diffidare della crociata a quel tempo. Abbiamo letto l’ironia con cui il bolognese Fileno dalla Tuata guardava all’impresa di Pio II; non tanto all’azione del papa in sé, quanto al sottobosco umano che ne approfittava. Era un uomo di modesta cultura, Fileno, eppure dava voce a un peculiare anticlericalismo popolare, intriso di familiarità con la Chiesa e di irrisione, che era radicato nell’Italia del primo Rinascimento. «Vorrai più tosto el governo del Turco che quello di preti», dichiarava al governatore papale di Bologna un rivoltoso, prima di essere impiccato nel 1508. «Ben avea rason, ma non dirlo a lui», commetò giudiziosamente Fileno. Il quale nel 1518 vide giungere nella sua città tre cardinali con l’annuncio che «el Turco volea venire in Italia». Era la mobilitazione finanziaria e spirituale che papa Leone X stava suscitando, messo in allarme da segnali molto eterogenei: prodigi, apparizioni e dispacci riservati giunti da Costantinopoli via Ragusa. Una volta di più, le raccolte di fondi parvero a Fileno «trappole da dinari». La lontananza dalla frontiera e dal pericolo diretto acuiva lo spirito mordace del cronista – e forse non solo il suo. Innestata sul forte spirito municipale, la tradizione delle invettive contro la corruzione clericale e pontificia offriva un alveo al discorso del fiero rivoltoso bolognese. Nello stesso tempo, però, sembra quasi che egli ragionasse come i cristiani d’Oriente, che erano soliti dire, più o meno: «Meglio il turbante del sultano della tiara del papa». Attestato, con varianti evolutive, dai giorni dell’assedio di Costantinopoli, il detto potrebbe essere parafrasato in questo modo: è meglio essere governati dai turchi, disposti a concedere uno statuto legale agli infedeli in cambio di tributi, che dai latini, abituati a vessare col fiscalismo e il proselitismo i cosiddetti scismatici. L’irrigidirsi del cattolicesimo postridentino non poté che peggiorare lo stato delle cose. G. RICCI, I turchi alle porte, il Mulino, Bologna 2008, pp. 27-29 e 67-77 Spiega l’espressione: «Sotto il velo dell’ufficialità, l’unanimità non era affatto garantita». Per quale ragione l’atteggiamento veneziano può essere definito spregiudicato? In che senso potremmo definirlo moderno? Quale atteggiamento avevano i cristiani greci ortodossi nei confronti della Chiesa di Roma? F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012 UNITÀ 4 La definitiva crisi dell’idea di crociata 11 RIFERIMENTI STORIOGRAFICI 8

Scaricare