CULTURA, CIVILTÀ E RELIGIOSITÀ iPeRTeSTo Gli ebrei italiani nell’Ottocento Ritratto geografico e demografico F.M. Feltri, Chiaroscuro © SEI, 2011 IPERTESTO B ➔Gli effetti del dominio spagnolo 1 ➔Umiliare per convertire Gli ebrei italiani nell’Ottocento Sul territorio italiano, gli ebrei sono sempre stati distribuiti in modo alquanto diseguale. Nel xvi secolo, tuttavia, intervenne come ulteriore fattore di differenziazione la dominazione spagnola di numerosi territori (Milano, l’italia meridionale, la Sicilia, la Sardegna), dai quali gli ebrei furono espulsi, com’era già avvenuto nella Penisola iberica nel 1492. Dunque, per tutto il Seicento e il Settecento, non c’erano comunità ebraiche a sud di Roma, mentre, nel nord del paese, oltre a Milano, anche Genova si mostrò per secoli contraria alla presenza di ebrei sul proprio territorio. A livello numerico, gli ebrei italiani erano pochissimi: all’inizio del xvii secolo, non erano più di 21-25 000, su una popolazione complessiva di 11 milioni di abitanti; intorno al 1770, è possibile che gli israeliti fossero saliti a 30 000, a fronte di un numero totale di abitanti che aveva toccato quota 16 milioni. Da queste cifre si può notare come la crescita della componente ebraica si mostrò molto più lenta di quella della popolazione complessiva. All’inizio del xix secolo tale dato di fondo ricevette una ulteriore conferma: gli ebrei italiani nel 1800, infatti, erano 31 000, su 18 milioni di abitanti. Come scrive Attilio Milano, il fenomeno demografico più significativo che va segnalato, a proposito dell’ebraismo italiano, è «un andamento parabolico nella proporzione fra il ceto ebraico e il complesso della cittadinanza italiana. in altre parole, il numero degli ebrei, pur essendo in continuo aumento dal Seicento all’inizio della seconda guerra mondiale tanto da raddoppiarsi in tre secoli, ha proceduto secondo un ritmo più lento di quello generale della popolazione italiana, che nello stesso tempo si è quadruplicata». Trasformata in dati numerici, questa osservazione può essere ulteriormente espressa nel modo seguente: se nel 1770 gli ebrei erano l’1,9 per mille della popolazione globale, nel 1800 erano l’1,5 per mille; all’inizio del xx secolo, vi era circa 1 israelita ogni mille italiani. A livello economico e sociale, nel Settecento, i due estremi erano rappresentati dalla poverissima comunità romana e dal fiorente e cosmopolita gruppo che viveva a Livorno. Gli ebrei romani erano stati rovinati dalla politica pontificia, che aveva imposto al ghetto tasse sempre più gravi, limitandone, nel medesimo tempo, le possibilità di arricchimento. in particolare, risultò durissimo e micidiale l’editto emanato il 5 aprile 1775 (Editto sopra gli ebrei) dalla Santa Sede: mentre a livello religioso proibì il possesso del Talmud e di qualsiasi altro libro ebraico che, a giudizio del Sant’Ufficio, contenesse dottrine contrarie a quella cristiana, a livello sociale vietò di pernottare fuori dal ghetto e proibì di fatto tutte le attività economiche diverse dal commercio di oggetti vecchi e dismessi (in primo luogo abiti, che venivano rattoppati, sistemati e poi rivenduti a chi doveva accontentarsi di merce di seconda mano). Questa dura politica pontificia non era fine a se stessa: nelle intenzioni delle autorità ecclesiastiche, l’umiliazione e la rovina economica (che avrebbero alla lunga provocato la conversione degli ebrei) erano strumenti accessori (e, in fondo, ben più efficaci) rispetto alla predica settimanale che gli israeliti romani erano obbligati a frequentare, allo scopo di comprendere la superiorità della fede cristiana rispetto a quella giudaica. Livorno, invece, nel Sei-Settecento era un grande porto, un centro commerciale di vasto respiro internazionale, frequentato da navi olandesi e inglesi. Per promuovere lo sviluppo del nuovo scalo – che alla fine del Cinquecento era una centro costiero insignificante, popolato da appena un migliaio di abitanti e circondato da acquitrini malarici – iPeRTeSTo Ferdinando I Medici lanciò vari appelli, promettendo consistenti esenzioni fiscali e totale libertà di culto a chiunque volesse sta- bilirsi a Livorno. in particolare, fu promessa la completa protezione dall’inquisizione e fu garantita l’amnistia per il reato di apostasia (il rinnegamento solenne di una religione per aderirne a un’altra) dalla fede cristiana: con tali assicurazioni, il granduca di Toscana voleva essere sicuro che il suo invito fosse raccolto dai marrani (o portoghesi), i mercanti ebrei obbligati a convertirsi a forza in Spagna o in Portogallo, ma poi fuggiti ad Amsterdam o in altre terre d’europa, ove avevano ripreso la loro identità ebraica. UNITÀ VI Tra Illuminismo, Rivoluzione e Restaurazione L’ORDINE DI VIENNA 2 Ritratto di Ferdinando I Medici in abiti cardinalizi, dipinto del xvI secolo. Nei primi decenni del Seicento, numerosi portoghesi si presentarono a Livorno ben muniti di capitali e ben presto assunsero un ruolo di leadership nell’economia della città. Con i suoi 5000 ebrei (poche centinaia in meno rispetto alla comunità romana), Livorno era nel Settecento la seconda comunità ebraica d’Italia, ma di gran lunga la più ricca e la più prospera, al punto che il granduca riservò di diritto un posto, all’interno del consiglio municipale, a un rappresentante della nazione ebraica; la lingua usata da questi israeliti, tuttavia, non era il toscano, bensì il portoghese (e, in subordine, il castigliano, usato come idioma particolarmente solenne, per i sermoni dei rabbini e per le iscrizioni funebri). il declino del porto sarebbe arrivato solo all’inizio dell’ottocento, come diretta conseguenza del blocco continentale, l’embargo attuato da Napoleone nei confronti delle merci britanniche al fine da strangolare economicamente e finanziariamente l’inghilterra, del tutto invincibile sul campo di battaglia e, a maggior ragione, sul mare. Tavola del 1783 che raffigura il porto di Livorno. F.M. Feltri, Chiaroscuro © SEI, 2011 iPeRTeSTo IPERTESTO B ➔L’esempio austriaco 3 ➔La restaurazione Il dibattito sull’emancipazione in questo contesto, non meraviglia che gli ebrei abbiano guardato con crescente interesse ed entusiasmo al Risorgimento, mentre l’emancipazione degli ebrei diventava una parola d’ordine tipica degli intellettuali italiani più ostili al nuovo clima culturale e politico della Restaurazione. A differenza di quanto sarebbe accaduto in Germania, l’idea di un’italia unita andò di pari passo con quella della cancellazione di tutte le interdizioni israelitiche, cioè i divieti e le umiliazioni che ancora colpivano gli ebrei in vari Stati della penisola. Questo aspetto del Risorgimento italiano fa parte del più vasto contrasto che caratterizza i due processi di unificazione nazionale, in italia e in Germania; infatti, mentre Bismarck era un aristocratico autoritario, che diffidava del parlamento e delle idee liberali, nel nostro paese l’idea di nazione si saldò con i principi del liberalismo (e, al limite, della democrazia). Pertanto, l’iF.M. Feltri, Chiaroscuro © SEI, 2011 ➔Risorgimento e liberalismo Gli ebrei italiani nell’Ottocento i vantaggi portati dagli ebrei all’economia toscana spinsero il granduca Leopoldo I (17651790) a estendere gran parte dei privilegi livornesi a tutti gli israeliti del suo Stato: nel 1799, egli concesse che gli ebrei potessero essere liberamente eletti in tutti i consigli municipali e (dieci anni più tardi) persino guidarli col titolo di priore o gonfaloniere, a seconda delle realtà locali. Di fatto, l’unica seria restrizione riguardava il divieto di esercitare la professione di avvocato. La liberalità di Leopoldo si spiega anche con il fatto che il granduca era fratello dell’imperatore d’Austria Giuseppe ii, il quale, negli stessi anni, promosse nei suoi domini imperiali la pressoché totale parificazione di ogni culto. Con la patente di tolleranza del 2 gennaio 1782, protestanti ed ebrei furono ammessi a tutte le professioni; inoltre, fu concesso loro di acquistare liberamente immobili e prendere in affitto terre, al fine di valorizzarle. Nell’immediato, i principali beneficiari italiani di tale editto furono gli ebrei di Trieste, Gorizia e Gradisca (cui un’ordinanza del 1790 impose anche il servizio militare, secondo il principio della completa uguaglianza sia nei diritti che nei doveri verso lo Stato). in prospettiva più lunga, la patente di Giuseppe ii avrebbe significato il graduale ritorno degli ebrei a Milano (che alla metà del xix secolo contava circa 500 ebrei). il caso toscano e quello austriaco rientrano ancora nel più vasto panorama delle riforme promosse dall’alto, da parte del cosiddetto dispotismo illuminato. Alla gradualità dei sovrani settecenteschi subentrò bruscamente, a partire dal 1796, la radicale politica promossa dalla Repubblica francese e da Bonaparte. in ogni città italiana in cui entravano, le truppe di Napoleone aprivano le porte del ghetto e le bruciavano pubblicamente, in nome dei Diritti dell’uomo e del cittadino di cui si presentavano come i banditori. Proprio per questo motivo, nel 1799, quando l’esercito austro-russo scese in italia e spazzò via le repubbliche giacobine in tutta la penisola, la furia popolare si scatenò spesso contro gli ebrei: agli occhi del clero e delle masse insorte contro la rapacità fiscale e l’anticlericalismo dei francesi, l’emancipazione degli israeliti divenne il simbolo e il condensato di tutte le idee nuove, che venivano respinte in blocco, senza appello e senza distinzioni. Gli episodi più gravi si verificarono a Senigallia (18 giugno 1799) e a Siena (28 giugno): in tutto, furono giustiziati sommariamente 26 ebrei. La vittoria di Napoleone a Marengo riportò l’italia sotto il controllo francese, ed essa fece sì che seguissero quattordici anni di completa parificazione giuridica degli israeliti italiani. La disfatta di Bonaparte, tuttavia, provocò un brusco salto all’indietro: in particolare, lo Stato della Chiesa e il regno di Sardegna scelsero di mostrare che la Rivoluzione era stata completamente sconfitta e sbaragliata, proprio ripristinando i ghetti e quasi tutti i divieti che, in questi Stati, l’illuminato riformismo settecentesco non aveva toccato. Papa Leone xii (1823-1829) mise di nuovo in vigore il durissimo Editto sopra gli ebrei del 1775 e obbligò chiunque avesse acquistato immobili fuori dall’area del ghetto romano a venderli il più in fretta possibile. Nel 1829, su 3500 ebrei romani, 1600 erano in stato di completa indigenza: anzi, 300 erano «poveri vergognosi», espressione che indicava una miseria assoluta, incapace di qualsiasi riscatto. UNITÀ VI iPeRTeSTo dea di estendere agli israeliti la piena cittadinanza fu condivisa praticamente all’unanimità (le eccezioni furono veramente pochissime) da tutti i pensatori o gli uomini politici del Risorgimento, fossero essi moderati o radicali, federalisti o sostenitori di un L’ORDINE DI VIENNA 4 ➔Contro il divieto di acquistare terreni Francesco Gonin, Ritratto di Massimo d’Azeglio (Torino, Museo del Risorgimento). forte governo centrale, monarchici o repubblicani. Del resto, poiché a Roma ci furono a lungo sia la legislazione antigiudaica più rigida, sia la comunità più povera, e poiché la Chiesa era dai più considerata un ostacolo al processo di unificazione nazionale, prendere le difese degli ebrei significava non solo lottare in nome del più generale principio dei diritti dell’uomo, ma anche avere a propria disposizione un valido argomento da utilizzare contro il papato e il suo potere temporale, presentati come strutture obsolete e anacronistiche. Nel dibattito sull’emancipazione degli ebrei italiani, il 1835 fu un anno di capitale importanza. Mazzini stesso, infatti, prese la parola su tale questione e pubblicò due articoli sulla rivista Jeune Suisse. Come era solito fare, il fondatore della Giovine Italia si mosse sul terreno dei massimi principi: a suo giudizio, proprio com’era inconcepibile che un popolo fosse oppresso da un altro, così era del tutto impossibile che Dio approvasse l’emarginazione e la discriminazione di un gruppo, per motivi religiosi. impostato il problema in questo modo, per Mazzini tutte le argomentazioni dei sostenitori delle interdizioni diventavano semplicemente prive di senso. A conclusioni simili approdò anche Carlo Cattaneo, ma per una strada affatto diversa, più attenta ai fenomeni economici e alla questione del benessere collettivo dello Stato. Si ricordi che, in questo periodo, era ancora molto diffusa la convinzione secondo cui l’agricoltura era più redditizia dell’attività commerciale o industriale. Negli ambienti reazionari, la conservazione del divieto per gli ebrei di acquistare poderi era spesso giustificata in questo modo: se l’interdizione fosse stata cancellata – si diceva – l’intera economia di una nazione sarebbe passata velocemente nelle mani degli ebrei. Cattaneo si scagliò in primo luogo contro questa tesi, a suo giudizio del tutto errata, come dimostravano il caso dell’olanda e, ai suoi tempi, quello dell’inghilterra. Paradossalmente, spingere gli ebrei in direzione del commercio significava proprio indirizzarli verso i settori più prosperi e vitali dell’economia di un paese: se per Mazzini il vecchio impianto legislativo era iniquo sotto il profilo etico, per Cattaneo era semplicemente stupido e assurdo. Sarebbe stato molto meglio integrare gli ebrei nella nazione: in questo modo la loro abilità nel commercio avrebbe portato beneficio a tutti, mentre la loro tradizionale intraprendenza – se applicata all’agricoltura (previa la possibilità di acquistare terreni e di investire capitali nella produzione agricola) – avrebbe potuto garantire un rilancio complessivo di tale settore. Mazzini e Cattaneo erano dei sinceri democratici. il dato interessante è che anche figure più moderate (e più vicine al cattolicesimo) come Vincenzo Gioberti e Massimo d’Azeglio si schierarono apertamente per l’emancipazione degli ebrei, giustificata con la carità cri- stiana, con il superiore interesse dello Stato oppure con l’idea che i presunti difetti degli ebrei non fossero dovuti alla loro natura intrinsecamente perversa, bensì alle dure condizioni in cui il ghetto e le interdizioni li obbligavano da secoli a vivere. Questi e altri intellettuali, esponenti del cattolicesimo liberale italiano (convinti assertori, al di là della posizione ufficiale della Chiesa, della possibilità di conciliare fede e diritti dell’uomo) difendevano senza esitazioni la superiorità della fede cristiana sull’ebraismo: tuttavia, a loro giudizio, tale valutazione teorica non doveva più avere alcuna ricaduta politica pratica, e quindi non poteva più essere posta a fondamento di una politica di discriminazione o umiliazione di una minoranza religiosa. F.M. Feltri, Chiaroscuro © SEI, 2011 Carlo Cattaneo era profondamente convinto che l’etica e l’economia corressero su strade parallele e che, al limite, giungessero a intrecciarsi e a sovrapporsi. Infatti, una legge o un provvedimento che favorisse lo sviluppo dell’intera società civile era evidentemente positivo sotto il profilo morale. Secondo Cattaneo, abolendo il divieto di possedere terre, imposto agli ebrei dalle leggi ancora vigenti in numerosi stati d’Europa, l’istanza dei diritti dell’individuo e quella del benessere della collettività avrebbero mostrato ancora una volta di essere del tutto complementari. Cattaneo scrisse il suo trattato contro le interdizioni israelitiche nel 1835, dopo che un cantone svizzero (Basilea-Campagna) e il regno di Francia ebbero un duro scontro sulla questione della legittimità del possesso fondiario da parte degli ebrei. Ettore Ferrari, Monumento a Carlo Cattaneo, Milano. Da quando, in Francia, gli ebrei godevano della piena cittadinanza e di tutti i diritti? Spiega la seguente espressione, riferita ai fratelli Wahl: «Può forse avvenire che siano francesi in Francia e non francesi all’estero?». Secondo Cattaneo, le limitazioni poste agli israeliti danneggiano anche i non ebrei. Quale esempio porta a sostegno di tale C. Cattaneo, Interdizioni israelitiche, Roma, Fazi, 1995, pp. 73-80 tesi? F.M. Feltri, Chiaroscuro © SEI, 2011 IPERTESTO B In maggio dell’anno 1827 e luglio del 1828 il governo francese conchiuse due trattati colle repubbliche svizzere pei quali si riconosceva la reciprocità nei diritti civili dei cittadini francesi in Isvizzera e dei cittadini svizzeri in Francia. Possiamo aver per certo che a nessuno degli incaricati elvetici venne in mente che sotto il nome di Francesi venissero compresi anche gli Israeliti di Francia. Ma dall’altra parte siamo certi che nessuno degli incaricati francesi ebbe o poté avere l’intenzione di non inchiudere sotto il nome di Francesi anche gli Israeliti. Né alcuno aveva mandato o autorità di escluderli; perché la legge che li aveva fatti francesi era in pienissimo vigore. Adunque gli Svizzeri senza avvedersi ammisero con tutti gli altri Francesi anche i Francesi israeliti alla possidenza [il diritto di acquistare e possedere terreni, n.d.r.] sul suolo elvetico. […] I fratelli Wahl israeliti di Muhlhouse, città un tempo libera, alleata più volte degli Svizzeri ed ora unita alla Francia, comperarono un podere nel territorio di Basilea-Campagna [il territorio circostante la città vera e propria di Basilea, n.d.r.]. Ivi lo statuto municipale esclude dalla possidenza gli Israeliti. Vengono come cittadini francesi e in forza dei trattati del 1827 e del 1828. I fratelli Wahl sono in Francia indubitabilmente francesi. Può forse avvenire che siano francesi in Francia e non francesi all’estero? Sarebbero in una condizione assurda, contraddittoria. Gli stranieri non hanno diritto di contrastare la qualità di francese ad uno che tale è dichiarato dalle leggi di Francia. Nessun magistrato estero ha questo diritto d’intrudersi [di introdursi, di interferire, compiendo una vera intrusione in un ambito che non è di sua competenza, n.d.r.] nel santuario delle leggi di un’altra nazione per discutere le qualificazioni per le quali essa ha conferito la sua cittadinanza. Dopo i trattati lo statuto di Basilea può valere contro gli Israeliti svizzeri e contro tutti gli Israeliti del mondo, tranne quelli che hanno ottenuto la cittadinanza francese. Per troncare ogni giro al discorso, basta ridurlo a questa semplicissima argomentazione: «In forza dei trattati i cittadini francesi devono essere parificati ai cittadini svizzeri. I fratelli Wahl sono cittadini francesi. Dunque devono essere parificati ai cittadini svizzeri». […] Gli Svizzeri trovano assurdo che gli Israeliti indigeni abbiano nella loro patria minori diritti degli Israeliti forestieri. Ed è assurdo per verità. Resta a vedere se convenga piuttosto ritorre [togliere, n.d.r.] agli Ebrei francesi ciò si è loro pattuito, o concedere agli Ebrei svizzeri ciò che finora si è loro negato. […] Suppongo il caso che io ed il mio vicino volessimo entrambi vendere le nostre case. La situazione, in cui son collocate, si supponga tale che il numero dei concorrenti alla compera sia scarso. Il mio vicino trova un ricco venuto ad abitar lo stesso villaggio che gli offre un prezzo conveniente. Io, dopo varie ricerche e molta aspettazione trovo finalmente un compratore; ma è ebreo. Se voi m’impedite di vendere all’ebreo, potete voi assicurarmi che troverò un’altra offerta eguale? E se non la trovassi, e per necessità di vendere fossi costretto ad accettare un vil prezzo da un altro compratore, chi mi compensa dalla perdita? Non è vero che questa limitazione fa sì che la mia proprietà valga meno di quella del mio vicino? Ebbene, perch’io mi sottoponga a questa violazione del mio diritto e al danno che ne consegue, bisogna provarmi la necessità di questa limitazione. Ora io dimando: come potranno i legislatori provarmi che vendendo la mia casa piuttosto ad un ebreo che ad un cristiano, io danneggio la causa dell’universale proprietà? Come potranno provarlo, quando in Francia, in Austria, in America, il testimonio dei fatti prova il contrario? Come provare che all’esercizio della proprietà sia necessario imporre in Basilea una limitazione che fu giudicata inutile e dannosa, e quindi abolita, in una gran varietà di paesi vicini e lontani? Sarebbe mestieri [necessario, n.d.r.] provare che la natura delle cose e le sacre ragioni della proprietà fossero diverse a Basilea da quel che sono nelle altre parti del mondo incivilito. iPeRTeSTo DOCUMENTI 5 Gli ebrei italiani nell’Ottocento Carlo Cattaneo contro la discriminazione degli ebrei iPeRTeSTo Il regno di Sardegna e lo Stato della Chiesa su strade diverse L’elezione a papa di Pio IX (nel giugno del 1846) destò grandi aspettative anche negli ebrei romani. in effetti, alla fine dell’anno, quando il Tevere straripò e allagò il ghetto, il papa cercò in vari modi di aiutare chi aveva subito i danni più gravi e permise ad alcune famiglie di vivere fuori dal quartiere speciale. inoltre, nel 1847, il nuovo pontefice pose fine ad alcune delle più odiose prestazioni che da tempo venivano richieste agli ebrei romani, come la predica forzata (che ogni sabato essi erano obbligati ad ascoltare) e la tas- UNITÀ VI sa che li esonerava dall’essere insultati pubblicamente dai romani, in occasione del carnevale. Soprattutto, il 17 aprile 1848, le porte e i muri del ghetto furono abbattuti fisicamente a Roma e in altre città dello Stato della Chiesa. Malgrado ciò, la condizione degli ebrei del papa rimase molto difficile e problematica: anzi, ben presto, il contrasto con la situazione in cui vivevano gli israeliti del resto d’italia si fece particolarmente stridente. in Piemonte, la grande svolta ebbe luogo con la concessione dello Statuto albertino (4 marzo 1848) che, per quanto cauta e moderata, era pur sempre una vera Costituzione liberale; pertanto, pochi giorni dopo averla emanata, il re Carlo Alberto si sentì in dovere di precisare che, per quanto la fede cattolica fosse religione ufficiale dello Stato, la minoranza protestante (valdese) avrebbe goduto di piena cittadinanza. inizialmente, pareva che gli ebrei dovessero rientrare tra le «eccezioni determinate dalle leggi»; invece, su pressione del marchese Roberto d’Azeglio, di suo fratello Massimo e della stampa, il re emanò una L’ORDINE DI VIENNA 6 serie di precisazioni che ponevano fine alla secolare discriminazione degli ebrei piemontesi. La promulgazione dello Statuto Albertino il 4 marzo del 1848 da parte di Carlo Alberto di Savoia, dipinto del xIx secolo. ➔Giornali ebraici Un primo provvedimento reale del 29 marzo riconobbe agli israeliti la pienezza dei diritti civili, compresa la possibilità di conseguire i più elevati titoli accademici; un successivo decreto del 15 aprile li ammise alla leva militare. infine, una legge datata 19 giugno dichiarava che «la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità alle cariche civili e militari». Ancora una volta, lotta per l’unità nazionale e prospettive di miglioramento per la componente ebraica della popolazione andarono di pari passo: da più parti venne fatto notare a Carlo Alberto che sarebbe stato assurdo e controproducente entrare in guerra contro l’Austria (e presentarla, per ragioni di propaganda, come una tirannia reazionaria) con una legislazione che, sul delicato versante delle minoranze religiose (ovvero sulla questione di principio dei diritti civili dei non cattolici) fosse più arretrata di quella della monarchia di vienna. Anche se la prima guerra d’indipendenza si concluse in un vero disastro militare, la nuova normativa non fu ritirata, dal momento che non era stato abrogato lo Statuto stesso. Pertanto, all’interno del Regno di Sardegna, gli ebrei furono liberi non solo di studiare e svolgere le professioni che preferivano, ma soprattutto di scrivere sui giornali e di far sentire la propria voce. Questa radicale novità torinese si inserisce in un più vasto fenomeno europeo: influenti giornali ebraici o sostenuti da banchieri ebrei erano già sorti in gran numero in Francia e in inghilterra, ed erano risultati di capitale importanza nel 1840, allorché un gruppo di ebrei siriani era stato ingiustamente accusato di aver ucciso un frate cappuccino a Damasco. in italia (e nell’europa intera) la stampa svolse un ruolo analogo nel 1858, quando esplose il caso Mortara. F.M. Feltri, Chiaroscuro © SEI, 2011 F.M. Feltri, Chiaroscuro © SEI, 2011 IPERTESTO B ➔Bologna 7 ➔Un affare internazionale Pio Ix. Gli ebrei italiani nell’Ottocento Tra le numerose interdizioni che la tradizione poneva agli ebrei, vi era anche quella che vietava alle famiglie israelite di assumere a servizio, in casa propria, donne cristiane. Dal momento che veniva periodicamente ripetuta, possiamo dedurre che la prescrizione non fosse rispettata su vasta scala, e le ragioni di questa inadempienza sono facili da capire: a fronte di un numero elevatissimo di giovani contadine in cerca di un salario, da parte degli ebrei osservanti c’era il problema del riposo sabbatico; la presenza di una domestica cristiana permetteva alla famiglia di accendere il camino, di cucinare pasti caldi e di svolgere altre attività che, invece, secondo la legge ebraica, erano vietate per tutta la durata del giorno festivo. in palese violazione della normativa papale, anche la famiglia Mortara, a Bologna, aveva a servizio una ragazza cristiana; il caso scoppiò quando questa giovane contadina rivelò all’inquisitore bolognese che, alcuni anni prima, ritenendolo in pericolo di morte, essa aveva battezzato segretamente Edgardo, uno dei figli del suo datore di lavoro. Dal punto di vista della Chiesa, quel battesimo era valido a tutti gli effetti: edgardo Mortara (che nel 1858 aveva sette anni) ai suoi occhi non era più un ebreo, ma un cristiano; pertanto, le autorità ecclesiastiche dello Stato della Chiesa decisero che il bambino non poteva più vivere all’interno della sua famiglia, ma doveva essere educato in un contesto cattolico. Secondo il giudizio del papa, se il bimbo fosse rimasto in un ambiente ebraico, la sua anima sarebbe stata a rischio di dannazione; per Pio ix, questa considerazione era più importante di qualsiasi altra, compreso il rispetto delle più elementari e naturali relazioni tra genitori e figli. il 23 giugno 1858, un gruppo di gendarmi dello Stato pontificio si recò a casa della famiglia Mortara e obbligò i genitori a consegnare Edgardo, che fu immediatamente trasferito a Roma, alla Casa dei catecumeni, la struttura destinata a ospitare temporaneamente gli israeliti che avessero deciso di convertirsi alla fede cristiana. il padre e la madre si misero subito in contatto con la comunità ebraica romana, nella speranza che riuscissero a convincere il papa dell’assurdità della decisione presa. La situazione, tuttavia, ben presto si complicò, in quanto divenne un affare di dimensioni internazionali, e soprattutto una questione di principio, a proposito della quale nessuno voleva cedere, consapevole della posta in gioco. Gli ebrei romani avrebbero voluto discutere la faccenda in privato, in modo discreto e silenzioso; la libera stampa del Regno di Sardegna, di Francia e d’inghilterra, invece, lanciò una campagna analoga a quella che, diciotto anni prima, aveva ottenuto la liberazione degli ebrei di Damasco ingiustamente accusati. La Chiesa, tuttavia, si era a sua volta dotata di un efficace strumento di propaganda: la rivista dei gesuiti La Civiltà cattolica. Fondata da padre Carlo Curci nel 1850, essa divenne l’organo ufficioso della Santa Sede: nulla di quanto veniva pubblicato su quel bimestrale usciva senza l’approvazione pontificia. il caso Mortara fu dunque in primo luogo un duello giornalistico, con la stampa ebraica e liberale che presentava la sottrazione del bambino ai propri genitori come un anacronistico atto di barbarie, mentre la stampa cattolica poneva l’accento sull’improvvisa illuminazione spirituale che avrebbe toccato il piccolo edgardo: una vera quanto miracolosa vocazione, conseguenza del battesimo impartito dalla domestica. Una volta privata della nefasta influenza educativa dell’ambiente ebraico in cui edgardo era nato e cresciuto (e in cui, di conseguenza, non doveva più assolutamente tornare a vivere) la sua anima aveva trovato la strada della vera fede e della vera dottrina. Partendo da questi presupposti, Pio IX fu assolutamente irremovibile. Tale intransigenza provocò un pesante danno di immagine alla Santa Sede, fornì ottimi argomenti agli avversari del po- iPeRTeSTo Il caso Mortara iPeRTeSTo ➔Imbarazzo di Napoleone III tere temporale del papa e, infine, pose in una situazione di notevole imbarazzo l’imperatore francese. Napoleone iii era infatti il garante militare dell’indipendenza dello stato pontificio; fin dal 1849 (quando le truppe inviate dal governo di Parigi avevano soppresso con la forza la Repubblica romana), una guarnigione francese era di stanza in Lazio, a difesa di Roma. Napoleone iii aveva accettato questo ruolo di protettore del papa per restare in buoni rapporto con la componente cattolica e conservatrice della società francese; il caso Mortara, tuttavia, rischiava di trasformare la Francia – che amava rappresentare se stessa come esempio di progresso e modello di civiltà – in uno Stato garante di una mentalità medievale. Secondo alcuni storici, l’episodio ebbe come conseguenza diretta, a livello internazionale, il progressivo raffreddamento delle relazioni tra la Francia e lo Stato della Chiesa: quando il conte di Cavour si alleò con l’imperatore (accordi di Plombières, del 21 luglio 1858), lo scandalo del caso Mortara stava suscitando un crescente scalpore a livello internazionale; quegli accordi prevedevano un drastico ridimensionamento dell’estensione dello Stato della Chiesa, che di fatto sarebbe stato ridotto a Roma e al Lazio. ovviamente, Napoleone iii pensava in primo luogo a espandere la sfera dell’influenza francese in italia; tuttavia, è interessante osservare come, ancora una volta, gli interessi delle comunità ebraiche italiane e la meta dell’unificazione dell’italia si siano intrecciate in modo formidabile. UNITÀ VI Gli ebrei italiani nello Stato liberale L’ORDINE DI VIENNA 8 ➔Deputati ebrei alla Camera ➔Nathan Sindaco di Roma il processo si sarebbe completato nel 1870, con la conquista di Roma (20 settembre) e l’emancipazione degli ebrei della capitale (13 ottobre). Gli israeliti italiani furono per molto tempo devoti e fedeli a casa Savoia, considerata come il vero artefice e garante della libertà e della parificazione civile degli ebrei. Pertanto, nel 1938, quando il re vittorio emanuele iii firmò il decreto che dava piena validità legale alla legislazione razziale e antisemita fascista, la delusione degli israeliti fu particolarmente cocente e quel gesto fu percepito dalla maggioranza di loro come un vero tradimento. Per tutto il periodo liberale (1861-1922), a livello simbolico, la riconoscenza ebraica verso i Savoia si manifestò nell’elevato numero di israeliti che scelsero la carriera militare: se, da un lato, era un modo di mettersi a servizio delle istituzioni del nuovo Stato, dall’altro era pure un mezzo per mostrare la volontà degli ebrei di integrarsi il più possibile all’interno della nuova nazione italiana, per molti versi tutta da costruire. La notevole presenza ebraica nelle forze armate italiane contrasta con la totale impossibilità, per un israelita, di far carriera all’interno dell’esercito del Reich tedesco, in cui tutte le cariche più importanti restarono sotto il rigido controllo dell’aristocrazia prussiana. il contrasto con la componente cattolica della popolazione italiana, invece, emerge chiaramente a livello elettorale. Mentre i fedeli della Chiesa scelsero di restare ai margini (adottando il principio né eletti né elettori, secondo cui era opportuno astenersi il più possibile dalla partecipazione alla vita politica nazionale), fin dal 1861 troviamo tre deputati ebrei alla Camera, mentre alle elezioni del novembre 1870 (convocate dopo la presa di Roma) ne furono eletti nove. Anche a livello amministrativo la presenza ebraica (considerata l’esiguità numerica del gruppo) fu significativa: fin dal 1860, i comuni di Gorla (in provincia di Milano) e di ostiano (in provincia di Cremona) elessero a sindaco candidati ebrei. il caso nazionale più clamoroso fu tuttavia quello di Roma, che fu guidata dal 1907 al 1913 da ernesto Nathan; per la Chiesa fu una clamorosa sconfitta simbolica: nel cuore stesso della cristianità, era stato eletto un sindaco ebreo che, oltre tutto, era anche un esponente di alto livello della massoneria, un’associazione che si sforzava di diffondere le idee illuministe e che, per questo motivo, era stata duramente condannata dalle autorità ecclesiastiche. Nel 1911, il censimento nazionale registrò 34 324 cittadini di religione «israelitica» (una quota corrispondente allo 0,098 della popolazione complessiva). Di questi, a fronte di un piccolo gruppo impegnato in agricoltura (8,15%), la maggior parte era dedita al commercio F.M. Feltri, Chiaroscuro © SEI, 2011 1 Il dibattito sull’emancipazione degli ebrei in Italia A partire dagli anni Trenta, la maggior parte degli intellettuali italiani liberali e democratici dichiarò pubblicamente che tra gli obiettivi del Risorgimento nazionale non vi era soltanto la lotta per l’unità e per l’indipendenza dell’Italia, ma anche la completa cancellazione di tutte le discriminazioni che la tradizione aveva imposto agli ebrei. Nei primi due decenni della Restaurazione gli ebrei non furono soltanto oggetto di misure legislative o amministrative da parte dei governi o problema di discussione per teologi, giuristi, economisti; essi infatti si inserirono, con alcune avanguardie politicizzate, nel movimento risorgimentale, dando il loro contributo al lavoro cospirativo delle organizzazioni che lottavano contro i regimi dispotici: dalla Carboneria ai Veri Italiani, alla Giovine Italia (e basti ricordare i modenesi fratelli Usiglio, stretti collaboratori di Mazzini). A tale proposito vale la pena di riprodurre integralmente uno sconosciuto foglio volante a stampa diffuso clandestinamente negli Stati sardi all’inizio del 1831, nel quale gli ebrei italiani erano invitati a sollevarsi e a combattere per la causa dell’Italia «una», perché il Risorgimento italiano era intimamente collegato a quello degli ebrei e l’Italia libera sarebbe potuta divenire anche la patria degli ebrei. «Israeliti italiani! È giunto il tempo, in cui l’italiano s’alza a riprendere la sua dignità perduta. Un sí dolce momento, chi deve sospirarlo più di noi li quali fummo e siamo ancora la vittima del dispotismo collegato coi pregiudizj, col fanatismo e coll’intolleranza. Doppie catene ci aggravano e chi le può spezzare, se non il braccio della libertà? Guardate i nostri correligionari di Francia, quelli di Polonia. Essi sono uomini. Ma chi li rese degni del ben onore? Un braccio intrepido, un cuore disinteressato, che oprarono per la patria. No che gli israeliti d’Italia non sono da meno da quelli degli altri paesi: quel fuoco che scalda gli altri italiani, scalda pure il nostro petto, ché l’Italia è nostra patria e non già la sterile Palestina. Non pugneremo noi dunque? Non allargheremo la mano a doni in questo momento sí necessari? F.M. Feltri, Chiaroscuro © SEI, 2011 iPeRTeSTo IPERTESTO B Riferimenti storiografici ➔Una minoranza colta e moderna 9 Gli ebrei italiani nell’Ottocento (41,57%) oppure impiegata nel campo delle assicurazioni, nelle libere professioni, in altre attività legate alla cultura (come, ad esempio, l’insegnamento) o nell’amministrazione pubblica (23,09%). La maggioranza degli ebrei italiani, dunque, era di condizione medio-alta (borghese, in una parola), anche se non era direttamente legata al mondo dello sviluppo industriale; l’elemento più tipico è forse l’elevato livello di istruzione, di molto superiore alla media nazionale: premesso che parliamo di un’infima minoranza, va comunque notato che – a fronte di una percentuale nazionale del 40% circa di analfabeti – il gruppo degli analfabeti ebrei non superava il 2%. Un altro carattere specifico, che distingueva gli israeliti italiani dal resto della popolazione (ma in questo caso, invece, era condiviso con l’ebraismo tedesco), riguardava la netta tendenza all’urbanizzazione. Mentre in passato diversi ebrei si erano dispersi in centri medio-piccoli (ove, in genere, erano stati chiamati per aprire una banca), a fine ottocentoinizio Novecento la maggioranza di loro scelse di vivere in grandi città o in centri urbani di medie dimensioni. Roma, tuttavia, restava la grande eccezione alla regola, in quanto miseria e povertà erano ancora un fenomeno molto diffuso nella comunità ebraica all’inizio del nuovo secolo: nell’anno 1900, ben 1956 persone erano costrette a far ricorso in modo sistematico a forme di assistenza (privata o pubblica); nello stesso anno, in occasione della Pasqua ebraica, fu distribuito gratuitamente il pane azzimo (non lievitato, necessario per celebrare la festa, ma assai più caro del pane ordinario) a 3240 persone, che non potevano permetterselo. iPeRTeSTo UNITÀ VI Paolo Iv Carafa con la bolla Cum nimis absurdum del 1555 sancì la segregazione degli ebrei nei ghetti dei territori dello Stato pontifico. L’ORDINE DI VIENNA 10 Alziamoci, pugniamo, adopriamoci; l’Italia sarà libera, e con lei sarà libero ogni italiano. Viva la patria! Viva l’Italia una e indivisibile». Nella vicenda che si sta qui ripercorrendo, un momento di scansione può essere costituito dal 1835, perché in quell’anno vennero elaborati, da uomini di assai diverso orientamento ideale e politico e di varia formazione culturale e intellettuale, tre scritti che prendevano posizione per la totale abolizione delle interdizioni e la più completa equiparazione civile, economica e politica degli ebrei; e questo con una vastità di argomenti e una ricchezza di analisi cui poco avrebbero aggiunto gli interventi degli anni successivi, fino al 1848. Di questi difensori della causa ebraica due sono dei protagonisti di parte democratica del Risorgimento, Mazzini e Cattaneo, entrambi stimolati a manifestare le loro opinioni da un episodio contingente: la controversia tra il governo francese e il cantone svizzero di Basilea campagna circa l’acquisto fatto dai fratelli Wahl, ebrei cittadini francesi, di una proprietà fondiaria in quel cantone (acquisto regolare in base agli accordi tra Francia e Confederazione, ma annullato dal governo di Basilea campagna, le cui leggi avevano interdetto il possesso fondiario agli ebrei. Assai meno noto è invece l’autore del terzo scritto, Luigi Maffoni, un avvocato liberale di Saluzzo, che aveva appunto redatto sullo scorcio del 1835 alcune Considerazioni politico-legali circa la depressione e segregazione degli ebrei; l’opuscolo, per le pressioni delle autorità piemontesi, non poté per allora essere pubblicato né negli Stati sardi, né a Milano, né presso la Tipografia Elvetica di Capolago, e riuscì a vedere la luce soltanto alla fine del 1847 con il nuovo titolo Origine delle interdizioni civili israelitiche e dannosi effetti dalle medesime derivanti. Le pagine di Maffoni, tenendo conto del momento in cui vennero redatte e quindi delle cautele adottate dall’autore per cercare di ottenerne la stampa, appaiono coraggiose e avanzate, perché l’avvocato piemontese […] rigettava sulle «leggi repressive» la responsabilità dei difetti e dei torti, assai più presunti che reali, comunemente attribuiti agli ebrei [...]. Quanto a Mazzini, il fondatore della Giovine Europa in due articoli apparsi sulla Jeune Suisse del novembre 1835 liquidava sdegnosamente quel tipo di motivazioni che pretendevano di giustificare le interdizioni con le «abitudini di cupidigia, d’incetta» attribuite agli ebrei, inclinazioni che quand’anche fossero state reali provavano soltanto le cattive conseguenze provocate dall’ineguaglianza («è lo stesso errore che fa negare la libertà ai popoli, sol perché essi lasciano scorgere le abitudini di schiavitù»). Il rivoluzionario genovese, coerentemente alla sua tipica maniera di impostare i problemi politici mettendo in primo piano le grandi idee, i principi generali, i valori assoluti, parlava appunto in nome della libertà, della tolleranza, della causa progressiva della civiltà, anche se nella contingenza specifica questi valori erano occasionalmente sostenuti da un governo illiberale come quello di Luigi Filippo: «Ma ciò di cui sentiamo il bisogno, è di alzare anche la nostra voce contro un’eccezione tanto ingiusta quanto retrograda, qual è quella con cui si perseguitano ancor oggi i seguaci della legge di Mosé; di protestare, in nome del progresso e delle nostre sante credenze umanitarie, contro ogni legge eccezionale, che viola il gran principio di tolleranza, assimilando, col fatto, una credenza religiosa a un delitto o ad un errore di cui colui che se ne trova colpevole deve sopportare le tristi conseguenze. La nostra è un’epoca di emancipazione, di riabilitazione universale. Ogni atto, ogni disposizione che statuisca un’esclusione, un’interdizione, una separazione assoluta dalla società europea, contro un’intera classe d’uomini, per ciò solo che fanno fede della loro credenza in Dio e nella sua onnipotenza in una maniera determinata, è arretrata di non so quanti secoli: risale alle due nature degli antichi [alla concezione aristotelica secondo cui esistevano due categorie di esseri: gli schiavi per natura e gli uomini liberi, n.d.r.]: è un’applicazione del principio che ha fatto tutte le aristocrazie». Assai più organico, meditato e articolato della pur incisiva polemica giornalistica di Mazzini si presenta il pressoché contemporaneo studio di Cattaneo, il quale – ispirandosi anch’egli al principio di tolleranza e altrettanto deciso nel sostenere la tesi della piena equiparazione degli ebrei – sviluppava la sua argomentazione in una chiave essenzialmente economica, che mirava a dimostrare non soltanto l’iniquità ma anche la dannosità delle inter- F.M. Feltri, Chiaroscuro © SEI, 2011 F. Della Peruta, «Gli ebrei nel Risorgimento fra interdizioni ed emancipazione», in C. vivanti (a cura di), Storia d’Italia. Annali 11. Gli ebrei in Italia II. Dall’emancipazione a oggi, Torino, einaudi, 1997, pp. 1153-1156 Spiega l’espressione secondo cui gli ebrei italiani erano oppressi da doppie catene. La formula fu utilizzata dall’anonimo autore che, nel 1831, stese un appello patriottico e rivoluzionario e lo diffuse nel Regno di Sardegna. Spiega l’espressione eccezione tanto ingiusta quanto retrograda, usata da Mazzini per definire la legislazione antiebraica vigente sia in Svizzera che nei principali Stati d’Italia. Spiega e commenta l’espressione mazziniana: La nostra è un’epoca di emancipazione, di riabilitazione universale. Per lo storico, uno degli elementi di maggior interesse del caso Mortara consiste nel fatto che esso dimostra l’importanza assunta a tutti i livelli dalla stampa, alla metà dell’Ottocento. In Europa e negli Stati Uniti, i giornali di orientamento liberale attaccarono molto duramente la Santa Sede, accusandola di oscurantismo medievale. Sia in Italia che all’estero, la stampa cattolica rispose colpo su colpo, difendendo senza esitazioni o dubbi di sorta l’operato di Pio IX, ma nel contempo diffondendo un’idea sempre più negativa degli ebrei, presentati come soggetti malefici e pericolosi per la società cristiana. Solo una minoranza degli ebrei americani provenivano da paesi cattolici. Ma il rapimento Mortara incarnava per loro tutto quanto di ingiusto c’era nel Vecchio Mondo, un doloroso ricordo dell’oppressione da cui erano fuggiti. Paradossalmente, tali sentimenti erano alimentati non solo dall’ideologia americana di libertà e uguaglianza, ma anche da forze meno nobili. Nell’America del 1858 il cattolicesimo non godeva certo di buona stampa [di buona reputazione, n.d.r.]. Gli immigrati cattolici dell’Irlanda e da altri paesi erano offesi e derisi, il papa veniva dipinto come il diavolo incarnato. Ironicamente, gli ebrei, che condividevano un destino molto simile a quello sofferto dagli immigrati cattolici irlandesi per mano della predominante maggioranza protestante, erano entusiasti di trovare un sostegno popolare così diffuso alla loro campagna contro il papa. A cominciare dalla metà di settembre, i principali giornali ebraici pubblicarono di continuo articoli sul caso Mortara. Il rabbino Isaac Mayer Wise – uno dei fondatori dell’ebraismo riformato negli Stati Uniti – usò un tono di cui tutti gli anticattolici d’America avrebbero potuto andar fieri: «I fatti sono che Edgardo Mortara non fu mai battezzato. Al papa e ai suoi numerosi lacché senz’anima non è mai interessato davvero se il bambino fosse cristiano o ebreo. Non è, né fu mai, obiettivo dei seguaci del papa fare di Edgardo un cristiano, in modo che egli sia salvato secondo Santa Romana Chiesa, o perché poche gocce d’acqua gli sono state spruzzate addosso e una sconosciuta ha detto qualche parola dinanzi all’inconsapevole creatura. A questi nonsensi può credere qualche prete di campagna o qualche maestro di una congregazione di analfabeti, e magari spingere il proprio gregge a fare altrettanto. Ma le vere motivazioni di tutte queste vicende non sono così stupide… Bisogna essere cresciuti in mezzo al clero cattolico per sapere quanto predichino e quanto poco credano, quanto siano severi in materia di pratica religiosa di fronte a un povero analfabeta e quanto invece tengano conto del più ampio contesto quando si trovano dinanzi ad un uomo istruito e deciso. Di conseguenza l’obiettivo di Roma non può essere la religione di un fanciullo, né la religione in quanto tale… Osiamo dire che se quella domestica fosse stata portata dinanzi a una corte di giustizia in questo paese, il controinterrogatorio di un qualsiasi nostro avvocato le avrebbe fatto confessare di essere semplicemente lo strumento di qualche prete, che a sua volta è lo strumento di un suo superiore, che a sua volta è lo strumento cieco di un gesuita, che a sua volta è lo strumento dell’Inquisizione, il cui sacro ufficio è fare da serva al pontefice, che a sua volta è ostaggio dei gesuiti…». Se gli ebrei che vivevano nello Stato della Chiesa dovevano umiliarsi di fronte al dispotico potere del papa, chiaramente gli ebrei americani non avevano difficoltà ad andare all’estremo opposto. Resta da vedere se questo caustico anti-cattolicesimo avesse radici nelle comunità ebraiche europee da cui provenivano Wise e altri ebrei o piuttosto fosse stato assorbito dai loro vicini protestanti del Nuovo Mondo. In ogni caso una delle ironie della poF.M. Feltri, Chiaroscuro © SEI, 2011 IPERTESTO B Il caso Mortara: un duello giornalistico 11 Gli ebrei italiani nell’Ottocento 2 iPeRTeSTo dizioni. Per il lombardo, […] la proibizione della possidenza non solo impediva l’afflusso nell’agricoltura di capitali utili per il suo livello tecnico e produttivo, ma, spingendo gli ebrei verso il commercio, provocava effetti contrari a quelli sperati dai fautori delle restrizioni, vale a dire l’«opulenza» e l’arricchimento sempre crescente degli israeliti. iPeRTeSTo UNITÀ VI L’ORDINE DI VIENNA 12 Spiega l’espressione: caustico anticattolicesimo. Spiega l’espressione secondo cui il giornale Il Cattolico «combatteva coraggiosamente in casa del nemico». Quale immagine degli ebrei offriva la stampa cattolica di fine Ottocento? lemica di Wise è la sua specularità rispetto all’immagine che troviamo nei giornali cattolici. Mentre i difensori del papa consideravano ignobili i motivi di coloro che chiedevano il rilascio di Edgardo e sostenevano che gli stessi genitori del ragazzo erano mossi dal rancore verso la Chiesa piuttosto che dall’amore per il loro figliolo, nella versione di Wise sono il papa e i suoi sostenitori a fingere, spinti non già da un’autentica fede religiosa, ma dalle ragioni più corrotte e insincere. […] Mentre su entrambe le coste dell’Atlantico montavano le proteste, le autorità ecclesiastiche, sempre più preoccupate, si affrettarono a preparare la loro difesa. Per la gerarchia pontificia, questo attacco non era che l’ultimo di una catena di oltraggi. Per tutta la sua storia la Chiesa aveva sempre trattato i suoi ebrei più o meno nel modo in cui aveva trattato i Mortara e nessuno, tranne pochi ebrei impauriti e supplicanti, aveva mai avuto niente da ridire. Così doveva essere, del resto, in tema di dogmi religiosi. Ma ora le forze della secolarizzazione, dell’ateismo e del materialismo che conquistavano l’Europa, stavano rapidamente distruggendo il rispetto per la parola di Dio e per il suo strumento sulla terra [il papa, n.d.r.]. [...] Questo atteggiamento è palese in tutta la stampa cattolica italiana del tempo. Un buon esempio è il quotidiano genovese Il Cattolico, i cui articoli erano scritti soprattutto da preti impegnati nella difesa del potere temporale del papa. Insieme all’Armonia della Religione colla Civiltà [pubblicato a Torino, n.d.r.], Il Cattolico combatteva coraggiosamente in casa del nemico, visto che Genova faceva parte del Regno di Sardegna. Dal suo primo articolo sul caso Mortara, apparso nell’agosto 1858, sino alla fine dell’anno Il Cattolico dedicò alla polemica oltre una ventina di pezzi. Tipico fu un articolo pubblicato all’inizio di dicembre. Il corrispondente sottolineava che, trattenendo Edgardo, il papa non solo faceva l’interesse spirituale del ragazzo, ma anche il suo interesse materiale. Una volta che questi avesse completato la sua istruzione, interamente pagata dalla Chiesa, poteva aspirare a una qualsiasi delle carriere e degli onori disponibili nello Stato Pontificio, da quali altrimenti, si faceva notare, Edgardo come ebreo sarebbe stato escluso. […] Era chiarissimo per Il Cattolico che tutto il gran parlare circa l’ingiustizia commessa non era che una cortina fumogena per ciò che davvero motivava la protesta. Come potevano quegli agitatori essere presi sul serio quando dicevano di voler difendere i poveri ebrei? «I libertini facendo un chiasso del diavolo, hanno detto e ripetuto più volte sul serio che tutte le Potenze d’Europa mandarono delle forti lettere al Papa, affinché restituisse ai genitori il fanciullo Mortara». Doveva essere uno scherzo. «Immaginati, popolo mio! Le Potenze d’Europa si prendono tanta briga per un ebreo, che loro non importa un acua [un’acca; modo di dire ottocentesco, che significa assolutamente nulla, n.d.r.]! Questa è proprio di quelle da contare al fuoco d’Inverno! Eppure molti fogliacci l’hanno spacciata come verissima». Gli ebrei erano esclusi dalla civiltà perché la civiltà si basava sul cristianesimo. In quanto emarginati erano pericolosi, perché non si sentivano soggetti alle leggi della morale che governavano il mondo cristiano. Non si sentivano obbligati verso nessuno se non verso i loro correligionari e non mostravano nessuna pietà per le loro vittime cristiane. Le accuse di omicidio rituale in qualche modo compendiavano la concezione che i cattolici avevano degli ebrei. Con il titolo «Orrendo assassinio di un fanciullo», Il Cattolico, nel gennaio del 1859, non si faceva scrupolo di aggiungere alla polemica sulle proteste sollevate dal caso Mortara uno sconvolgente articolo sull’ultimo terrificante esempio della scelleratezza ebraica: «Nel mese di agosto, mentre dal giornalismo libertino si faceva tanto schiamazzo contro del Papa pel fatto del fanciullo Mortara, succedeva a Folkchany, città moldo-valsca [ora in Romania], per opera di un ebreo, il più orrendo assassinio contro un fanciullo cristiano. Così va il mondo. Il Papa fa allevare con tutte le cure di un padre un fanciullo ebreo divenuto cristiano in un collegio cattolico, e gli si grida la croce addosso; un ebreo uccide nel modo più orrendo un fanciullo cristiano, e i liberali, ne siam certi, non avranno per questo una sola parola, non diremo di esecrazione, ma di biasimo; né si degneranno forse anco di riferire il fatto!». […] La vicenda venne raccontata, più o meno nello stesso modo, da molti giornali cattolici europei, compreso il francese L’Univers. […] Ciò che L’Univers e gli altri giornali cattolici omettevano di riferire, tuttavia, era che gli inquirenti avevano successivamente scoperto che il bambino era stato ucciso da uno zio, il quale era stato arrestato e ora attendeva il processo a Bucarest. F.M. Feltri, Chiaroscuro © SEI, 2011 D. K. Kertzer, Prigioniero del papa re, Milano, Rizzoli, 2000, pp. 185-186 e 190-200. Traduzione di G. Moro e B. Lotti

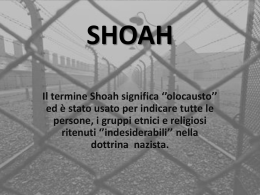

Scarica