Lezione 6: Rette del piano

Abbiamo visto che due vettori sono linearmente dipendenti se e solo se stanno sulla

stessa retta. Quindi se fisso un vettore u del piano, tutti i suoi multipli λu sono vettori

sulla stessa retta (i loro estremi descrivono tutti i punti della retta).

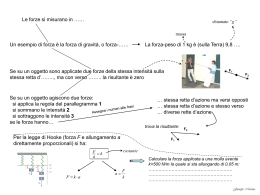

Esempio 47 Fissiamo il vettore u =

1

2

−2

e prendiamo la retta r su cui questo giace

r

Figura 34: La retta r su cui giace u

Domanda:

Ilpunto P =(3, −12) appartiene alla retta r? SI!

1

3

(cioè il vettore corrispondente è multiplo di u).

Infatti

=6 2

−2

−12

√ √

E il punto P = (− 2, 2 8)?

Perché ci appartenga deve esistere un numero reale λ in modo che

( √

√ 1 −√ 2

− 2 = λ 12

2

√

⇐⇒

=λ

−2

2 8

2 8 = −2λ .

√ √

√

SI! Questo è possibile, basta prendere λ = −2 2. Quindi anche il punto P = (− 2, 2 8)

appartiene alla retta r.

Invece cosa possiamo dire del punto P = (2, 5)? Beh, è chiaro. Questo appartiene

alla retta se e soltanto se esiste un numero reale λ tale che

1 2

2 = λ2

2

⇐⇒

=λ

−2

5

5 = −2λ .

50

Lezione 6

51

Ma questo è anche equivalente a chiedere che

2 = λ2

5 = −8 .

E no, questo è impossibile. Quindi il punto in questione non appartiene alla retta. In

sostanza tutti (e soli) i punti P = (x, y) che appartengono alla retta sono quelli per cui

(

x = λ2

y = −2λ

per un qualche λ ∈ R

cioè queste due equazioni (parametriche) caratterizzano tutti i punti di r.

È chiaro che in questo modo scegliendo un altro vettore posso caratterizzare tutti

i punti della retta passante per l’origine parallela a questo nuovo vettore. E cosı̀ posso

farlo per tutte le rette che passano per l’origine scegliendo vettori in tutte le possibili

direzioni. Ma cosa posso dire di tutte le altre rette del piano?

Figura 35: Ci sono rette che non passano per l’origine!

Posso caratterizzarle in modo analogo? Per rispondere a questa domanda facciamo

mente locale su cosa serve per individuare univocamente una retta. Evidentemente non

può bastare una direzione. Infatti ci sono infinite rette che hanno una stessa direzione

data (tutte quelle parallele a questa)

Figura 36: Rette parallele a u

Basta allora fissare un punto P0 per cui vogliamo che la nostra retta passi, che tra

tutte queste rette ne individuiamo solo una (due rette parallele, come ben sapete, non

Lezione 6

52

si incontrano in alcun punto, quindi tra tutte le rette parallele a una data direzione ce

n’è una sola che passa per P0 ).

In altre parole un punto P0 e una direzione u caratterizzano una retta (la retta

parallela a u passante per P0 ).

Allora fissiamoli: un punto P0 = (x0 , y0 ) e un vettore u. E cerchiamo di caratterizzare i punto del piano P = (x, y) che appartengono alla retta r passante per P0 e

parallela a u. Per esempio nella situazione mostrata dalla figura

Figura 37: Chi appartiene a r?

Direste che il punto P1 appartiene alla retta parallela a u e passante per P0 ? E P2 ?

Ovviamente P1 sı̀, mentre P2 no! Che cosa ci fa distinguere i due casi? L’operazione

che avete fatto mentalmente è stata quella di costruire i due segmenti P0 P1 e P0 P2 e

osservare che mentre il primo è parallelo a u il secondo non lo è.

Figura 38: Ora è chiaro!

Bene! È proprio questo che contraddistingue i punti di r: un punto P appartiene a r

se e solo se P0 P è parallelo a u, ossia se e solo se i vettori P0 P e u sono proporzionali.

In termini analitici:

n

r = P ∈ R2 : P0 P = λu per qualche λ ∈ R

Quindi dati P0 = (x0 , y0 ), P = (x, y) e u =

sappiamo è uguale a

P ∈r

x − x0

y − y0

⇐⇒

o

u1

, il vettore P0 P come ben

u2

e si ha

x − x0

y − y0

u1

=λ

u2

per un qualche λ ∈ R .

Lezione 6

53

In altri termini: tutti i punti della retta r sono quei punti le cui coordinate (x, y)

soddisfano il seguente sistema di equazioni

x = x0 + λu1

y = y0 + λu2

per qualche λ ∈ R (e viceversa tutti i punti che cosı̀ si ottengono al variare di λ

appartengono a r). Queste si chiamano le equazioni parametriche della retta r

(passante per P0 e parallela a u). Il vettore u rappresenta la direzione della retta.

Nota: Quale sia il simbolo che usiamo per indicare il parametro, ovviamente, non ha

nessuna importanza. Abbiamo usato λ, ma avremmo potuto usare t, s, ... o qualsiasi

altro simbolo vi vada di usare (basta che non sia qualcosa usato convenzionalmente per

indicare altro e che possa generare confusione). Per esempio a me verrà più naturale in

futuro usare il parametro t, cioè

x = x0 + u1 t

y = y0 + u2 t .

Infatti un possibile modo per interpretare le equazioni parametriche della retta è pensare che le due equazioni stiano descrivendo il moto del punto sulla retta (in particolare

in questo caso sarebbe moto rettilineo uniforme), quindi mi dicono al variare del parametro t (il tempo) dove si trova il punto P che si muove sulla retta. In particolare se

t = 0 il punto corrispondente su r è proprio P0 , quando t è positivo e aumenta il punto

P corrispondente si “muove” sulla retta allontanandosi da P0 nel verso del vettore u,

mentre per valori negativi di t si allontana da P0 nel verso opposto a u.

Esempio48Vogliamo scrivere le equazioni parametriche della retta parallela al vet1

tore u =

e passante per il punto P0 = (1, 3). Basta applicare la forma generale,

1

che abbiamo appena visto, a questo caso particolare e si ha

x=1+λ

y = 3+λ.

(1+1,3+1)

(1,3)

λ= -2

λ=1

(1-2,3-2)

Figura 39: Come si muove P al variare del parametro!

Lezione 6

54

Come si vede dalla figura (Figura 39) se, per esempio, prendo λ = 1 il punto corrispondente si è spostato rispetto a P0 sulla retta di una lunghezza pari alla lunghezza

del vettore u nel verso di u. Mentre se prendo λ = −2 il punto corrispondente sta a

una distanza pari a due volte la lunghezza di u, ma nel verso opposto.

Esempio

49 Cerchiamo le equazioni parametriche della retta r parallela al vettore

2

u=

per il punto (1, −1). Non c’è molto da fare, applichiamo la formula e viene

3

x = 1 + 2t

y = −1 + 3t .

Ora prendiamo un punto di questa retta che non sia (1, −1). Come si fa? ... Basta dare

un qualsiasi valore al parametro t e si trova di conseguenza un punto della retta. Per

esempio se prendo t = 1 ottengo

x = 1+2

y = −1 + 3

e quindi il punto (3, 2) appartiene alla retta. Oppure per t = −1 ottengo il punto

(−1, −4). È chiaro come funziona?

Bene, ora scriviamo le equazioni parametriche della retta parallela al vettore u =

2

per il punto (3, 2)

3

x = 3 + 2t

y = 2 + 3t

4

o ancora le equazioni parametriche della retta parallela al vettore u =

per il punto

6

(−1, −4)

x = −1 + 4t

y = −4 + 6t .

Ma attenzione! Tutte queste rette sono sempre la stessa retta (tutti i punti che ho

usato appartengono sempre alla stessa retta e la direzione è sempre la stessa) eppure le

equazioni parametriche sono diverse. Ossia non c’è un solo modo di scrivere una retta

in forma parametrica.

Nota: Le equazioni parametriche di una retta non sono uniche. Cioè la stessa retta può

essere rappresentata da diverse equazioni parametriche. Ma questo non è sorprendente.

Infatti le equazioni parametriche essenzialmente ci dicono che descriviamo la retta

partendo da un suo punto e muovendoci con multipli di un vettore ad essa parallelo.

Quindi è chiaro che questa rappresentazione sarà diversa a seconda dal punto da cui

partiamo e a seconda della lunghezza e del verso del vettore che usiamo per “spostarci”.

Domanda Il punto (3, 5) appartiene alla retta di equazioni parametriche

x = 1 + 2t

y = −1 + 3t ?

In altre parole: c’è un valore del parametro t che sostituito in entrambe le equazioni

restituisce il punto (3, 5)?

Proviamo. Dobbiamo vedere se esiste t tale che

3 = 1 + 2t

5 = −1 + 3t

⇐⇒

t=1

t=2 .

Lezione 6

55

Come interpretate questa risposta? Evidentemente t non può valere contemporaneamente 1 e 2, quindi non c’è un unico valore di t che ci dà la coppia richiesta. Conclusioni:

il punto (3, 5) non appartiene alla retta.

Vedete, questo è il senso di avere delle equazioni, mi permettono di avere un metodo

operativo per distinguere i punti del piano che appartengono alla retta da quelli che

non vi appartengono.

Esercizio 50 Deteminare le equazioni parametriche della retta passante per i punti

P1 = (2, 1) e P2 = (0, −3).

Noi sappiamo determinare le equazioni parametriche di una retta se conosciamo

un punto per cui passa e se ne conosciamo la direzione. Quindi qui l’unica cosa che

dobbiamo fare è dedurne la direzione che ovviamente sarà parallela al segmento P1 P2 .

Ma noi sappiamo determinare il vettore P1 P2 parallelo al segmento P1 P2 , nel seguente

modo

x2 − x1

0−2

−2

P1 P2 =

=

=

.

y2 − y1

−3 − 1

−4

Quindi la direzione ce l’abbiamo. Basta scegliere uno dei due punti, per esempio P1 , e

si ha

x = 2 − 2t

y = 1 − 4t .

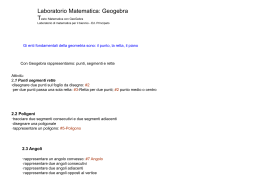

Ora cerchiamo di caratterizzare una retta attraverso un equazione cartesiana, cioè

non facendo uso di un parametro, ma dando una relazione diretta tra le variabili x e y

che deve essere verificata solo da tutti i punti della retta.

Abbiamo visto che una retta è individuata univocamente una volta che si fissa un

punto per cui deve passare e una direzione ad essa parallela e abbiamo anche visto

come imporre la condizione di parallelismo si traduca nelle equazioni parametriche

della retta.

Ora vi domando: se vi dò un punto per cui deve passare la retta

e voglio anche

a

che la retta sia ortogonale a un certo vettore, diciamo di componenti

, queste due

b

richieste sono sufficienti per determinare un’unica retta?

Figura 40: Le rette ortogonali a un dato vettore sono tutte parallele

Lezione 6

56

La risposta è ovviamente... sı̀, se siamo nel piano. Infatti abbiamo visto che, nel

a

piano, fissata una direzione ce n’è una sola ad essa ortogonale. Quindi il vettore

b

individua univocamente la direzione ad esso ortogonale che sarà la direzione parallela

alla retta che noi stiamo cercando. Allora, a rigore, noi avremmo già tutti i dati per

caratterizzare l’equazione parametrica della retta.

Esempio 51 Per esempio determiniamo le equazioniparametriche

della retta passante

2

per il punto P0 = (1, 0) e ortogonale al vettore u =

.

3

Visto che la direzione della retta deve essere ortogonale a u, per trovarla basta

costruire un qualsiasi vettore ortogonale a u. Abbiamo visto che un modo veloce per

trovare un vettore il cui prodotto scalare con u faccia zero, è considerare il vettore che

si ottiene invertendo le componenti

di ue cambiando il segno a una delle due. In questo

−3

caso un vettore ortogonale a u è

(la verifica che sono ortogonali è immediata).

2

−3

Quindi possiamo usare il vettore

come direzione della retta, imporgli il passaggio

2

per P0 e ottenere le equazioni parametriche

x = 1 − 3t

y = 2t

.

Abbiamo capito che assegnare una direzione ortogonale a una retta del piano è

“equivalente” ad assegnare la direzione a cui è parallela. Cerchiamo però di caratterizzare i punti appartenenti a tale retta senza passare attraverso le equazioni parametriche

(cioè dovendoci dedurre la direzione della retta come abbiamo fatto nell’esempio), ma

direttamente imponendo la condizione di ortogonalità

assegnata.

con

una

direzione

a

a

0

Fissiamo la direzione data dal vettore

(con

6=

) e fissiamo il punto

b

b

0

P0 = (x0 , y0). Guardiamo la figura e cerchiamo di capire che condizione

deve verificare

a

il punto P = (x, y) perchè appartenga alla retta ortogonale a

e passante per P0 :

b

P

P0

(ab)

P 0P

Figura 41: Il segmento P0 P deve essere ortogonale al vettore assegnato!

a

Il punto P = (x, y) appartiene alla retta se e soltanto se i vettori P0 P e

b

sono ortogonali. Equivalentemente, se riscriviamo questa condizione usando il prodotto

Lezione 6

57

scalare si ha

P ∈r

x − x0

a

h

,

i = a(x − x0 ) + b(y − y0 ) = 0 .

y − y0

b

⇐⇒

Questa è l’equazione cartesiana della retta passante per P0 e ortogonale a

a

.

b

Esempio 52 Determiniamo le equazioni cartesiana della retta r trovata nell’esercizio

precedente,

cioè la retta passante per il punto P0 = (1, 0) e ortogonale al vettore

2

u=

. Applicando la formula appena vista si ha

3

2(x − 1) + 3y = 0

⇐⇒

2x + 3y − 2 = 0

cioè questa è l’equazione che devono soddisfare x e y in modo che il punto P = (x, y)

appartenga alla retta. Se vi ricordate, la avevamo già caratterizzato con le equazioni

parametriche

x = 1 − 3t

y = 2t

da cui esplicitando il parametro nella seconda equazione (t = y/2) e sostituendolo

nella prima equazione si ha x = 1 − 3(y/2) che, portando tutto a primo membro

e moltiplicando per 2, si può scrivere in modo equivalente come 2x + 3y − 2 = 0,

cioè proprio l’equzione cartesiana che avevamo ottenuto imponendo la condizione di

ortogonalità.

In sostanza abbiamo:

Teorema 53 Le rette del piano sono tutte e sole del tipo

{(x, y) : ax + by + c = 0}

con a, b, c ∈ R e

a

b

6=

0

.

0

Detto in parole povere: presi comunque tre numeri reali a, b e c, con la condizione

che a e b non siano entrambi nulli, allora l’insieme di tutti i punti le cui coordinate

(x, y) verificano

ax + by + c = 0

è una retta. Viceversa fissata una qualunque retta del piano posso trovare 3 numeri

reali a, b e c in modo tale che i suoi punti siano caratterizzati dall’essere soluzione

dell’equazione

ax + by + c = 0 .

Notate che se prendo una qualsiasi equazione lineare del tipo ax + by + c = 0,

posso trovare infinite coppie che verificano l’equazione (basta, per esempio, fissare un

qualsiasi valore per x e di conseguenza si determina y in modo che la coppia (x, y)

verifica l’equazione).

Se l’equazione è 3x−y +2 = 0, datemi 3 punti del piano che la vericano! È semplice,

anzi semplicissimo. Basta per esempio scegliere x = 0 e di conseguenza dovrà essere

y = 2, oppure y = 0 e quindi x = −2/3, e ancora... se scegliamo x = 1 automaticamente

Lezione 6

58

l’unico y per cui è verificata l’equazione è y = 5. In conclusione i punti (0, 2), (−2/3, 0)

e (1, 5) verificano l’equazione 3x − y + 2 = 0.

Bene! Diciamo allora che fissiamo un’equazione cartesiana della forma ax+by+c = 0

e che P0 = (x0 , y0 ) è un punto che la verifica (abbiamo appena capito che ne troviamo

facilmente infiniti). Ma cosa significa che P0 verifica l’equazione? Esattamente quello

che abbiamo detto, cioè che

ax0 + by0 + c = 0 .

Ma questa equazione mi permette di esplicitare c

c = −(ax0 + by0 )

e di sostituirlo nell’equazione ax + by + c = 0. Quindi l’equazione può essere scritta in

modo equivalente come

ax + by + c = ax + by − (ax0 + by0 ) = a(x − x0 ) + b(y − y0 ) = 0

che come sappiamo è l’equazione della retta ortogonale al vettore

il punto P0 = (x0 , y0 ).

a

b

e passante per

Domanda: Abbiamo visto che le equazione parametriche della retta non sono uniche

(cioè la stessa retta può essere rappresentata da diverse equazioni parametriche), quella

cartesiana lo è?

Per esempio, l’equazione cartesiana 2x + y − 12 = 0 può essere scritta in modo che

sia verificata esattamente dagli stessi punti? Certo!!

Se per esempio moltiplico tutto per 2, ottengo 4x + 2y − 1 = 0 che ovviamente ha

le stesse soluzioni, ossia è equazione della stessa retta. O ancora... 12x + 6y − 3 = 0

e cosı̀ qualsiasi sia il fattore che uso. Quindi le equazioni possono cambiare per un

coefficiente di proporzionalità, ma questo è l’unico modo con cui le posso modificare

senza cambiarne le soluzioni. Diremo allora che l’equazione cartesiana di una retta è

unica a meno di un fattore di proporzionalità. D’altronde questo è coerente con il fatto

che i coefficienti dell’equazione sono le componenti di un vettore ortogonale alla retta

che ovviamente posso moltiplicare per un fattore senza modificarne la direzione.

Nota: Visto che sappiamo come dedurre la direzione ortogonale a una direzione data,

dovrebbe essere chiaro come dedurre la direzione parallela a una retta se ne conosciamo

l’equazione cartesiana. Infatti data la retta

di equazione cartesiana ax + by + c = 0,

a

−b

abbiamo appena visto che il vettore

è ortogonale alla retta, allora il vettore

b

a

è un vettore ad esso ortogonale e quindi parallelo alla retta.

Per esempio la retta di equazione

cartesiana 2x − 4y + 5 = 0 ha direzione data dal

4

(cioè, è parallela al) vettore

.

2

Esempio 54 Proviamo a determinare il valore del parametro α in modo che le due

rette

2x + αy + 3 = 0

e

x − 2y − 4 = 0

siano ortogonali. È evidente che basta che i due vettori ad esse ortogonali siano tra

loro ortogonali

Lezione 6

59

Figura 42: Rette tra loro ortogonali!

e quindi basta imporre che il prodotto scalare tra il vettore

sia zero. Ossia

2

α

e il vettore

1

−2

2

1

h

,

i = 2 − 2α = 0

α

−2

da cui deduciamo che α deve essere uguale a 1.

E se ora vi chiedessi

di α le due rette sono parallele? Basta vedere

per

quale

valore

2

1

α

.

per quale α i vettori

e

sono proporzionali, ossia verificano che 21 = −2

α

−2

Quindi basta prendere α = −4.

Figura 43: Se le rette sono parallele, lo sono anche i vettori ad esse ortogonali!

In sostanza tutte le condizioni che dobbiamo imporre alle direzioni delle rette,

possiamo semplicemente imporle ai loro vettori ortogonali la cui posizione reciproca è

la stessa delle rette.

Esercizio 55 Determinare il valore del parametro α in modo che la retta r di equazione

cartesiana αx + y = 0 sia parallela alla retta r ′ di equazioni parametriche

x=2+t

y = −3t .

Questo esercizio è essenzialmente come l’esempio precedente solo che bisogna fare

mente locale quando si è di fronte a un equazione cartesiana piuttosto che a delle equazioni parametriche, quali sono gli elementi che ci dicono qual’è il vettore parallelo e

Lezione 6

60

quale quello ortogonale. In questo caso i coefficienti dell’equazione cartesiana, nell’ordine con cui compaiono, ci danno il vettore ortogonale alla retta r (nello specifico il

α

vettore

), mentre nelle equazioni parametriche della retta r ′ i coefficienti davanti al

1

1

parametro ci danno il vettore direzione (cioè

). Quindi le due rette sono parallele

−3

se i due vettori sono ortogonali, cioè se

α

1

h

,

i= α−3 =0

1

−3

da cui α = 3.

A questo punto siamo perfettamente in grado di dedurre i seguenti due fatti:

1. Se teniamo fissi a e b e facciamovariare

il termine noto c otteniamo un fascio di

−b

rette parallele alla direzione

(cioè tutte le rette parallele alla direzione

a

−b

). Per esempio le equazioni

a

x − 5y + c = 0

al variare di c ∈ R rappresentano il fascio di rette parallele alla direzione

5

.

1

2. Se fissiamo il punto P0 = (x0 , y0 ) e facciamo variare a e b, allora le equazioni

a(x − x0 ) + b(y − y0 ) = 0

rappresentano un fascio di rette per un punto (cioè tutte le rette passanti per

il punto P0 ).

Per esempio se fissiamo P0 = (2, −6) allora le equazioni

a(x − 2) + b(y + 6) = 0

al variare di a, b ∈ R descrivono tutte le rette del fascio per P0 .

Casi particolari:

1. Che retta rappresenta un’equazione del tipo: 3x + 2 = 0? ...Attenzione!...Non vi

fate ingannare dal fatto che nell’equazione non compaia la variabile y, stiamo

sottoindentendo che questa è un’equazione in R2 , stiamo cioè cercando le coppie

(x, y) che verificano 3x + 2 = 0. Questa equazione, quindi, si traduce nella sola

condizione x = −2/3, mentre non dà nessun vincolo su y. Cioè vanno bene tutte

le coppie (−2/3, y), qualunque sia y. Ovviamente questo insieme di punti non è

altro che una retta parallela all’asse y.

Ovviamente questo è vero per tutte le equazioni del tipo x = x0 (in particolare

x = 0 è l’equazione dell’asse y).

2. A questo punto la conclusione è altrettanto ovvia se vi domando che retta è la

retta di equazione y − 1 = 0. È una retta parallela all’asse x(coerentemente

con

0

il fatto che i coefficienti dell’equazione sono dati dal vettore

, a cui quindi la

1

retta sarà ortogonale)

Anche in questo caso questo è vero in generale per tutte le equazioni del tipo

y = y0 e, in particolare, y = 0 è l’equazione dell’asse x.

Lezione 6

61

y

3x+2=0

x

- 2/3

Figura 44: Retta ortogonale all’asse x e parallela all’asse y.

Figura 45: Retta ortogonale all’asse y e parallela all’asse x.

Per concludere... probabilmente a voi è familiare la seguente forma per un’equazione

cartesiana delle rette:

y = mx + q,

vero? E probabilmente sapete anche come si chiama di solito il coefficiente m, il

coefficiente angolare.

Che cos’è il coefficiente angolare?...non rispondete l’inclinazione della retta! Che

cos’è “l’inclinazione della retta”? Qual’è la sua unità di misura? Se intendete l’inclinazione della retta misurata in gradi, cioè l’angolo che questa forma, per esempio, con

l’asse x, la risposta è NO! Diciamo che il coefficiente angolare “ci dà delle informazioni

sull’inclinazione della retta” ed “è legato all’inclinazione della retta”, ma è definito in

un modo leggermente più preciso: prendiamo due punti, P1 = (x1 , y1 ) e P2 = (x2 , y2 ),

che appartengono alla retta di equazione y = mx + q.

In particolare questo significa che

y1 = mx1 + q

e

y2 = mx2 + q ,

da cui, sottraendo le due equazioni, si ottiene y2 − y1 = m(x2 − x1 ). Quindi

m=

y2 − y1

,

x2 − x1

cioè il rapporto tra le lunghezze dei cateti del triangolo rettangolo di ipotenusa P1 P2 .

Lezione 6

62

P2

y2- y1

P1

x2- x1

m = tg α

α

Figura 46: Coefficiente angolare.

Questo rapporto è sempre lo stesso qualsiasi coppia di punti prendiamo sulla retta

ed è proprio uguale alla tangente dell’angolo tra la retta e l’asse x, ossia

m = tg α

dove α è l’angolo che la retta forma con l’asse x.

Secondo voi, perchè non ho usato questa forma per darvi l’equazione cartesiana

di una qualsiasi retta del piano? Per complicarvi la vita? Pensiamoci, questo modo

di scrivere le rette del piano le include tutte? Cioè tutte le rette del piano si possono

scrivere usando un equazione di questo tipo?

È chiaro! Più cresce m e più è inclinata la retta rispetto all’asse x, ma con questa forma non possiamo mai rappresentare le rette verticali cioè le rette di equazione

cartesiana x = x0 , che sono anch’esse rette del piano e non possiamo escluderle solo

perchè sono state sfortunate ad essere parallele alla retta che noi abbiamo scelto come

asse y del nostro riferimento cartesiano.

Scarica