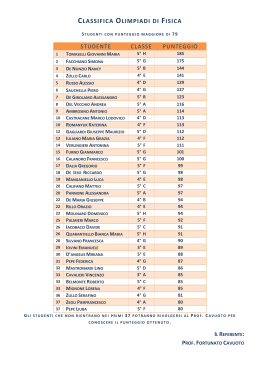

Domenica La DOMENICA 22 MAGGIO 2011/Numero 327 “Sono stata la prima bambina al mondo a vedere Biancaneve Ne uscii terrorizzata” di Repubblica l’attualità India vs Usa: “Giù le mani dallo yoga” FEDERICO RAMPINI cultura Vittoriano, cent’anni di marmo NELLO AJELLO e PETER GREENAWAY Mio padre Walt Disney FOTO © COURTESY WALT DISNEY FAMILY FOUNDATION Intervista alla figlia del genio dei cartoon MARIO SERENELLINI WALT DISNEY ochi, oggi, ci pensano. E pochi ci hanno pensato nel secolo scorso, quando il suo nome era la firma, ogni volta, di successi planetari: Walt Disney, il papà di Topolino e di Biancaneve e i sette nani, era anche un uomo. Non solo un marchio rassicurante, infallibile garanzia di fabbrica d’animali umanizzati ma, lui stesso, un bipede di genere umano: figlio, fratello, marito, padre, nonno. Uno di noi. Con le sue passioni, le fragilità, i sogni d’ogni autore, ingigantito e risucchiato dal protagonismo delle sue stesse creature, com’è accaduto con Don Chisciotte per Cervantes o Calimero per i fratelli Pagot, personaggi divenuti mito e museo. E ci è voluto proprio un museo per ritrovare il Disney uomo, in un viaggio a ritroso dietro le maschere. (segue nelle pagine successive) ppena misi insieme un gruzzoletto, affittai una sala dove proiettare film per me e per i miei collaboratori. Ogni giorno ne visionavo due o tre e inducevo gli altri a fare altrettanto, perché imparassero a rendere più credibile e irresistibile il gioco dell’animazione dalle smorfie di Charles Laughton, dai duetti di Laurel & Hardy, dai ritmi danzanti di Fred Astaire, dai tempi esatti della comicità di Charlot. Di Charlie Chaplin ho visto tutti i film, sono sempre stato un suo fan. Quando entrai alla United Artists, da lui fondata nel 1919, diventammo subito amici. Ne ero orgoglioso: era il mio mito. Da bambino ne facevo l’imitazione, e a scuola venivo rispettato per questo. (segue nelle pagine successive) P A spettacoli L’altra faccia di “Arancia meccanica” ANTHONY BURGESS e CLAUDIA MORGOGLIONE le tendenze Taglia 44, donne felicemente curvy LAURA ASNAGHI e ISABELLA MAOLONI l’incontro Wilbur Smith, “Mi leggono per moda” MAURIZIO BONO Repubblica Nazionale 42 LA DOMENICA DI REPUBBLICA la copertina Ritratto di famiglia DOMENICA 22 MAGGIO 2011 A quattro anni piangeva con “Biancaneve”, a sette si addormentava con “Pinocchio”, a otto volava con “Dumbo”, a diciassette sognava con “Cenerentola”. Oggi la figlia di Walt Disney inaugura il museo dedicato a chi disegnò tutto questo anche per lei Il segreto di Topolino? Charlie Chaplin WALT DISNEY (segue dalla copertina) na volta ho addirittura vinto un primo premio per come imitavo Charlot. Da ragazzino, con un compagno di giochi, Walter Pfeiffer, avevo messo in piedi una compagnia teatrale. Si chiamava “The Two Walts”. Ho sempre avuto una voglia matta di fare teatro, cantare, recitare, realizzare spettacoli e film. Con il mio amico mettevo in scena pantomime in costume alla Benton School e partecipavo alle serate del dilettante con sketches dal titolo Chaplin e il conte oppure Chaplin e la mucca, improvvisazioni sulle prime comiche di Charlot. Sono stati quelli i miei primordiali allenamenti allo spettacolo cinematografico. Chaplin, che nel 1937 sarebbe stato tra gli spettatori in prima fila, con Clark Gable e Carole Lombard, al battesimo di Biancaneve e i sette nani, da anni mi dava consigli. Da autore navigato, mi metteva in guardia da certe clausole della United Artists, che poi avrei abbandonato per la Rko. Non faceva che raccomandarmi di acquisire subito i diritti di ogni mio film e acconsentire solo alle offerte più alte: mai accettarne una bassa. Anche Chaplin si era lasciato alle spalle le comiche per tentare l’avventura del lungometraggio, una volta resosi conto che il cortometraggio era poco red- U ditizio, poco più d’un tappabuchi in pellicola: quel che ho poi fatto io, passando da Topolino e dalle Silly Symphonies a Biancaneve. Contro ogni attesa, e pretesa, del pubblico. Quando nel 1933 ho realizzato I tre porcellini, tutti si aspettavano infatti un altro Topolino. Ma io non ne potevo più. Eravamo in piena Depressione: il lupo bussava alla porta di tutti. In realtà il cartoon era nato in modo del tutto innocente: non avevamo calcolato il possibile riferimento alla crisi economica. In ogni caso, da quel momento, tutti a chiedere altri Tre porcellini. Alla fine mi salvai con una battuta: «Ne ho abbastanza di occuparmi di maiali». Pensai a quel punto che il pubblico fosse pronto ai cambiamenti: Biancaneve, un lungometraggio animato. Mi sbagliavo. Il successo fu clamoroso, e così io e mio fratello Roy ci salvammo dalla rovina. Ma a quel punto tutti, di nuovo, a reclamare una nuova Biancaneve, mentre io, quando il film non era ancora finito, ero già al lavoro sul lungometraggio successivo, Pinocchio. Per anni ho odiato Biancaneve. Tutti se ne aspettavano sempre un’altra, ricordando la prima. Quando due anni dopo uscì Pinocchio la sorpresa fu generale: «Ma dove sono i sette nani?». © Walt Disney Family Museum © RIPRODUZIONE RISERVATA I BOZZETTI Sopra, storyboard di Plane Crazy (1928), ispirato a Lindbergh; a sinistra, studio a matita per Come diventare cowboy; a destra, studio su Pinocchio; sotto, Biancaneve ispirata a Gustave Doré; nell’altra pagina, i primi schizzi di Mickey Mouse (Courtesy Walt Disney Family Foundation / © Disney) “Quando papà MARIO SERENELLINI LE IMMAGINI Foto grande, Walt Disney nel 1930; sopra, sul “Lilly Belle”; sotto, l’Oscar per Biancaneve e i sette nani. In copertina, Disney legge una favola alle figlie Sharon e Diane (a destra) A destra Diane Disney oggi (segue dalla copertina) l Walt Disney Family Museum di San Francisco, monumentale album dei ricordi creato con un investimento di 112 milioni di dollari, è stato da poco inaugurato nell’ex area militare del Presidio. Un affettuoso regalo, a centodieci anni dalla nascita, a quarantacinque dalla morte, al papà: non di Topolino, ma di Diane, la figlia avuta nel 1933 dalla moglie Lillian, inchiostratrice dei suoi primi cartoon. È lei stessa, Diane Disney Miller, sopracciglia ad accento circonflesso come il padre, a guidare, cicerone d’eccezione (come farà, in via virtuale, alla prima presentazione europea, con diapositive e filmati, il 16 giugno, al Biografilm di Bologna) il visitatore dentro la sua Disneyland domestica. «Ho sentito il bisogno di farlo quando mi I sono ritrovata sola — la mamma scomparsa nel 1997, mio cugino Roy due anni fa — a perpetuare la memoria di mio padre», spiega la primogenita di Walt Disney, sette figli (pura coincidenza, pare, con Biancaneve) e, oggi, nipoti a pioggia: nonna a sua volta, non ha mai lavorato nell’immensa factory paterna, preferendo occuparsi in California di vigne e vino, che esporta anche in Francia. Entrati nella prima sala, si è subito in famiglia: è la voce, simpatica, semplice, un po’ didascalica, di Walt Disney ad accogliere l’ospite per accompagnarlo nelle altre nove sale, con audio disseminati ovunque, in un percorso di documenti, schizzi d’archivio, maquettes, video interattivi, gadget, schegge di vita domestica immortalate in candidi filmini della domenica. Passo passo scorrono aneddoti, spiegazioni, ricordi: quella volta in cui davvero la scarpetta di Cenerentola non si trovava più o quell’altra, illustrata da una sequenza fotografica, in cui casa e Repubblica Nazionale DOMENICA 22 MAGGIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 l’asilo ai sedici anni, quando abbiamo potuto guidare da sole. In macchina si scatenava con le storie: quelle a cui stava lavorando o che stava progettando in quel momento. Lo faceva con tutti: credo fosse uno dei suoi espedienti per testare e sviluppare una storia. Anche a tavola, le cene erano infarcite dei suoi racconti su tutto quello che lo stava occupando: poteva essere un film, il progetto di Disneyland o anche il varo imminente del treno in miniatura costruito con le sue mani in una sala dello studio». L’APPUNTAMENTO Diane Disney Miller sarà premiata il 16 giugno a Bologna, al Biografilm (dal 10 al 20, alla Manifattura delle Arti). Sarà lei a presentare per la prima volta in Europa l’unico museo dedicato al Disney più privato info www.biografilm.it ci riempì casa di Bambi” uffici furono invasi per settimane da cerbiatti, conigli, scoiattoli, perché i disegnatori li riprendessero dal vero, rendendo vero, il più possibile, Bambi. Più che un museo, signora Diane, è di nuovo la sua casa: gli anni d’infanzia per una seconda volta? «È la casa dove mio padre continua a vivere. Lo vediamo, lo sentiamo. La sua voce è per me uno dei suoi regali più belli. In buona parte sono registrazioni di quando, attorno ai vent’anni, ho scritto la prima biografia, The Story of Walt Disney. Porgendo l’orecchio si colgono in sottofondo, mentre parla, i miei gridolini. È bello riascoltarlo mentre racconta la sua vita». Questo museo da lei concepito e voluto è la sua nuova, matura biografia? «È la storia di un’esistenza raccontata in prima persona. Sprigiona energia, voglia di fare. Mi sono resa conto che per tanti Walt Disney non è il nome di una persona, ma una marca. Come persona è stato bersaglio, già in vita, di attacchi aciduli, meschini, che hanno gettato ombre sui suoi comportamenti sociali e famigliari. La verità è che aveva un’adorazione per noi, soprattutto per mia madre: la voleva sempre accanto a sé. Queste immagini e questi home movie del museo ne sono la prova». Qual è il suo più bel ricordo di suo padre? «Quando ripenso a lui, lo vedo ridere. Aveva uno spiccato sense of humor. Io ero così contenta quando me ne uscivo con una battuta o uno scherzo che provocava una sua grande risata...». Ha un cartoon del cuore? «Dovrei dire che li preferisco tutti. Ma ho un debole per Toro Fernando, attratto più dal profumo dei fiori che dalla furia delle corride, o per quel The Band Concert inghiottito da una tromba d’aria, o per To- polino e il fagiolo magico, l’ultimo in cui mio padre, ormai troppo occupato, fa la vocetta di Topolino. Potrei andare avanti per ore. Tutti i suoi film sono belli. La mia infanzia con lui è stata un sogno. Era davvero divertente: è stato un amico per mio marito e un idolo per i nostri figli». Continua a vedere i film del marchio Disney? «Non conosco ancora gli ultimi, ma ho tutti i dvd della Pixar, che John Lasseter mi fa avere personalmente. Gli Studios hanno davanti un futuro sicuro. Ancora oggi non c’è un giovane cartoonist che non aspiri a lavorare per la Disney. Impressionante». Uno dei più bei ricordi di suo cugino Roy era di quando, bambino, lo zio Walt gli raccontava prima di dormire la favola meravigliosa d’un burattino: Pinocchio. Suo padre addormentava con le fiabe anche a lei e sua sorella? «Era nostra madre a leggerci le favole la sera. Papà ci portava in auto a scuola ogni mattina, dall’età del- È ora una delle attrazioni del museo, il “Lilly Belle”, dal nome di sua madre, Lillian: di qui è venuta a suo padre l’idea del treno della miniera a Disneyland. «Ogni volta che lo guardo ho un tuffo al cuore. Avevo quindici anni quando mi sono vista arrivare il treno nel giardino di casa, dove erano stati scavati i tunnel e tracciati i binari. Spero davvero di averlo sistemato nel modo migliore». Vi è mai salita, con suo padre o con ospiti eccellenti come Salvador Dalì? «Dalì, mi ricordo, era venuto anni dopo nella nostra nuova casa: non aveva mancato di fare una cavalcata a bordo del trenino. Da bambina, era tutto un viavai di amici e collaboratori, soprattutto d’estate, nei weekend. Da noi era quasi sempre festa». Lei è stata la prima bambina ad aver visto i primi lungometraggi di Walt Disney: Biancaneve, Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi. Quale le è rimasto più impresso? «Biancaneve. Non avevo ancora quattro anni quando mio padre lo proiettò apposta per me, poche settimane prima dell’uscita, nella sala di registrazione dell’Hyperion Studio. Quando la regina cominciò a trasformarsi in strega provai una paura folle: ricordo bene le mie urla di terrore e come venni sollevata di peso e portata fuori nella luce del pomeriggio. Non ricordo chi mi fece uscire né se mi riportarono dentro a vedere la fine del film, ma solo il momento in cui mi ritrovai fuori». Ha mai chiesto a suo padre il perché di tanti semi-orfani nel suo cinema, da Cenerentola a Lilly e il vagabondo e, a compensazione, tanti zii, zie e nonne nelle famiglie di Topolino e Paperino? «Non ci avevo mai pensato. Mi sembra comunque che nella tradizione fiabesca, in ogni epoca, sia molto diffuso il tema del senza famiglia, dell’orfanello tutto iniziative e avventura, eroico davanti ai pericoli. Zii e zie non mi sembrano poi tanto numerosi: se mai, le madrine da fiaba». Chi ha paura del Lupo cattivo? Ha cantato anche lei da bambina il motivetto dei tre porcellini, divenuto subito un inno nazionale contro la Depressione? «Credo proprio di aver canticchiato anch’io questa canzoncina... Nel mio piccolo devo aver contribuito un po’ all’ottimismo di mio padre, che mi ha regalato un’infanzia indimenticabile. A volte, quando cenavamo tutti insieme alle sette, si lasciava andare ai suoi ricordi d’infanzia, a Chicago, a Marceline nel Missouri, a Kansas City. Diceva, di sé, della propria vita: “Ho sempre lavorato sodo, sin da ragazzo, ma non sono mai stato infelice”». © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 22 MAGGIO 2011 l’attualità Antico come i Veda, praticato in spartani ashram, poi importato dai Beatles e dagli hippy e oggi infine trasformato, tra Hollywood e Manhattan, in un business miliardario. Ma ora l’India sfida l’America: “Giù le mani dal saluto al sole” FEDERICO RAMPINI S NEW YORK veglia alle cinque del mattino, al suono di un tamburo. Doccia ghiacciata. Niente caffè o tè, per evitare le tossine eccitanti. E via col saluto al sole, sotto la guida paterna ma inflessibile di Jaggi Vasudev, detto il Sadghuru. Ore di esercizi, meditazione, ancora esercizi. Un intervallo per il pasto da consumare accovacciati sulla nuda terra: un po’ di riso bollito, semolino, lenticchie, mango, si mangia solo con le mani. Via al lavoro di nuovo: tre sedute di yoga, due «lezioni di vita» su come «organizzare le energie interiori, proteggersi dalle distrazioni, ricavare il meglio di sé in ogni istante della vita». A letto sfiniti, alle nove di sera, in una cella monacale da dividere con uno sconosciuto. Brandine militari, niente telefono né tv. Ricordo così il mio ultimo soggiorno a Vanaprashta, l’ashram della fondazione Isha nel Tamil Nadu, punta meridionale dell’India. Due settimane d’isolamento dal mondo, insieme a duecento indiani: un’esperienza spartana e frugale. Serena, senza eccessi: non ero finito in una setta di fanatici. Non dovevo dimostrare nulla a nessuno, neanche a me stesso. La sera in quel villaggio di casupole contadine in mezzo alla foresta tropicale, con in lontananza qualche barrito di elefante, ci univa la solidarietà della fatica, e il sentimento di un lavoro ben fatto. Yoga* La battaglia del copyright Ed eccomi a Manhattan, capitale dello Yoga-Business. Trovarsi un maestro non è difficile: sono delle superstar, gestiscono la propria carriera come Brad Pitt e Lady Gaga. Ava Taylor è la più celebre manager dei guru, li lancia sul mercato, cura la loro immagine, gestisce il loro carnet d’impegni. Yoga Vinyasa o Iyengar, Kundalini o Hatha, il consumatore deve poter scegliere. Livello Beginner, Intermediate, Advanced, qui s’infiltra perfino lo spirito competitivo tipicamente occidentale. Esiste anche il Power Yoga, dall’ironia involontaria: sono corsi dove le posizioni si alternano a gran velocità, ne esci stremato e coi muscoli sfiniti come da un triathlon, ma a guardare i volti concentrati allo spasmo dei tuoi compagni ti chiedi se questo non sia soprattutto “lo yoga del potere”, cioè destinato ai potenti. La moda dello yoga in America la portarono a ondate Hermann Hesse, poi i poeti Beat, infine i Beatles, gli hippy, la New Age. Ma in pieno boom dei figli dei fiori, a metà degli anni Settanta, gli adepti erano “appena” cinque milioni. Ora abbiamo superato i sedici. Il fatturato raggiunge i 5,7 miliardi di dollari: non solo maestri e palestre, ma almeno cinque riviste specializzate in carta patinata piene di pubblicità per corsi-vacanza sull’Himalaya, ritiri nel Vermont con massaggi ayurvedici e dieta vegan, poi le varianti “yoga post-parto”, e naturalmente “tantra-yoga del sesso”. Attorno c’è l’in- Repubblica Nazionale DOMENICA 22 MAGGIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 * VOCABOLARIO Il termine, sanscrito, compare già nel Rg Veda, il più antico dei testi sacri ariani. Significa unire, legare, aggiogare dotto, colossale. Esiste ormai un festival rock-yoga, Wanderlust, dove si alternano bande musicali e guru-Vip che dirigono sessioni di esercizi. Esiste l’Armani delle tute, si chiama Lululemon Athletica, ha negozi sparsi in tutti i bei quartieri di Manhattan. Negli ultimi tre mesi il suo fatturato è balzato a 245 milioni, i profitti sono saliti del 92 per cento e «abbiamo esaurito le scorte, non riusciamo a star dietro alla domanda». Da Lululemon c’è la coda alle casse eppure paghi dai trecento ai cinquecento dollari per non sfigurare quando fai il padmasana (posizione del loto) sul tappetino. Nel Tamil Nadu costa meno l’iscrizione a due settimane di corsi, vitto e alloggio inclusi. Qui a Manhattan insieme col prof ti scegli anche il dj perché lo yoga ci viene offerto con l’optional delle colonne sonore. Ci sono maestri che preferiscono Bob Marley, Nina Simone, altri che sullo sfondo vogliono solo melodie orientali, ma il trend più recente sono le composizioni originali di Derek Beres, che ha creato una casa discografica ad hoc e il catalogo di cd The Yoga Sessions. Ammetto che la musica non è solo un contorno: fra tutti i miei maestri al Ymca dell’Upper West ho un debole per Tom, forse anche per via dei Beatles (Here Comes the Sun) che lo accompagnano sullo sfondo. E finalmente gli indiani sono insorti. Contro questi stravolgimenti e la commercializzazione sfrenata, è partita la campagna Take Back Yoga («riprendiamoci lo yoga»). L’ha lanciata la Hindu American Foundation diretta da Aseem Shukla, associazione culturale che riunisce molti immigrati indiani. Qui sono spesso una élite: informatici, medici, professionisti, imprenditori. Non per questo si lasciano americanizzare senza resistere. Per il dottor Shukla non c’è nulla di male se lo yoga piace tanto agli americani, «purché non dimentichino che fa parte di una civiltà, di una cultura antica, ed è anche segnato dalla religione induista». Quello che addolora gli indiani di qui è che, mentre lo yoga sale alle stelle, l’induismo è ancora percepito come «la religione delle caste, delle vacche sacre e del curry». In un intervento sul Washington Post, il dottor Shukla ha lamentato il «furto di proprietà intellettuale» di tanti centri yoga che saccheggiano i testi sacri dell’induismo, per poi «sfruttare questa religione perseguendo bassi fini di profitto». La campagna “Riprendiamoci lo yoga” ha un’eco con quel che sta accadendo a New Delhi. Anche il governo indiano ha deciso di correre ai ripari di fronte alla “privatizzazione” di una dottrina così nobile e antica. A far scattare l’allarme è stata la scoperta che un numero crescente di posizioni yoga vengono brevettate da grandi guru che hanno un seguito di massa in Occidente. Uno di questi è Bikram Choudhury, forse il più celebre maestro emigrato in California. Vive a Los Angeles, tra i suoi allievi ha tante star del cinema di Hollywood, è diventato da solo una vera e propria industria. Quatto quatto, dal 2007 ha cominciato a depositare brevetti per ventisei posizioni che adesso si devono chiamare Bikram Yoga. Chi le usa nei corsi, nei libri o nei dvd, deve pagargli le royalties. Di fronte a questo e altri esempi di saccheggio commerciale dello yoga, il governo indiano ha mobilitato il suo Consiglio per la ricerca scientifica, ha fatto catalogare da sedici testi antichi milletrecento posizioni, ne ha videografate duecento e le ha protette con un copyright internazionale per impedire che finiscano in mani private. La comunità indiana è attraversata da profonde divisioni, e non solo per il tradimento di personaggi come Bikram Choudhury. Un altro indiano famoso negli Stati Uniti, il filosofo aiurvedico Deepak Chopra, ha preso le distanze dai suoi connazionali, denunciando quello che secondo lui è un atteggiamento tipico da «nazionalismo indù». Secondo Chopra lo yoga è certamente un’espressione della civiltà indiana, ma non per forza della religione induista. Alcune pratiche originarie di questa disciplina risalgono alla civiltà vedica del terzo millennio prima di Cristo, antecedente l’induismo. Chopra, uno dei profeti della New Age, considera l’induismo come una religione «tribale e autoreferenziale» e vuole salvare lo yoga dall’abbraccio soffocante dei credenti. Una parte dell’America denuncia il problema opposto. Per i cristiani fondamentalisti, come Albert Mohler del Southern Baptist Theological Seminary, il successo di questa disciplina pagana è un pericolo per le anime dei suoi connazionali. Giù le mani dallo yoga, sì, ma per tutt’altra ragione. Il sito All About Spiritualityammonisce i cristiani con questo avvertimento: «Lo yoga non è spiritualmente sicuro, perché c’insegna a focalizzarci su noi stessi, anziché sul vero e unico Dio». È una crociata bigotta (e con scarse chance di successo) eppure è difficile negare che contenga un fondo di verità. Dagli anni Sessanta in poi, le generazioni occidentali che hanno abbracciato con entusiasmo crescente lo yoga sono le stesse che hanno messo l’Io al centro dell’universo. E quando all’alba ci troviamo assieme sui nostri tappetini per preparare il saluto al sole, con le mani giunte sul petto, le gambe incrociate e gli occhi chiusi, il canto «Om» che si leva in coro è per molti di noi il primo rituale della fede in noi stessi. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 22 MAGGIO 2011 CULTURA* Quando fu inaugurato, il 4 giugno del 1911, doveva essere il monumento alla “gloria di Re Vittorio Emanuele II”. Negli anni divenne per i romani “la macchina da scrivere” e per i diversi governi, la casa del Milite ignoto, il palcoscenico del regime, l’orgoglio della Repubblica. Ecco come un edificio nato con il concorso più rocambolesco di tutti i tempi è diventato improbabile simbolo del nostro carattere nazionale LE ISCRIZIONI A commento delle due quadrighe, sui propilei Patriae unitati (All’unità della patria) e Civium libertati (Alla libertà dei cittadini) VITTORIO EMANUELE II A CAVALLO Ottenuta dalla fusione di 50 tonnellate di bronzo la statua è lunga 10 metri, alta 12 LE CITTÀ ITALIANE Fanno da piedistallo alla statua equestre gli altorilievi di 14 città italiane: capitali o repubbliche marinare GRUPPI DI SCULTURE Sono sei: quattro in marmo botticino e due in bronzo dorato. Rappresentano i valori civili degli italiani Un secolo di Vittoriano L’Italia unita nel marmo LE FONTANE DEI MARI A destra il Tirreno con la lupa di Roma e la sirena Partenope, a sinistra l’Adriatico col Leone di S. Marco NELLO AJELLO oma, 4 giugno 1911. Da quasi tre mesi è scaduto il cinquantenario dell’Unità, e il nuovo Stato vive una solenne celebrazione. «Il Popolo della Capitale», scrive il Corriere della sera, «leva il suo clamore d’entusiasmo intorno al monumento di Vittorio Emanuele II», che «ferma nel bronzo della gloria il Re, cavalcante lungo il libero paese». E qui un sia pur alato cenno contabile: «Siano bene spesi i molti milioni. Il vasto monumento duri nei secoli». Severo il controcanto dell’Avanti!. Allo spettacolo delle «redingotes e dei cilindri fiammanti» indossati da nobili e alti burocrati, l’organo socialista oppone l’arrivo, in piazza Venezia, per la solenne inaugurazione, della «scuola dell’Agro Romano, composta di contadini e contadine. Questi dimenticati martiri della gleba» esprimono «tutti i dolori del passato e le promesse dell’avvenire». Dal nome del Re, quel monumento si chiamerà «Il Vittoriano». A contemplarlo, quella mattina d’un secolo fa — con i suoi 17.500 mila metri quadrati, 81 metri d’altezza per 120 di larghezza, il tutto progettato dall’architetto Giuseppe Sacconi, e al centro la statua equestre del Sovrano, scolpita da Enrico Chiaradia — può apparire un R innocuo mastodonte. Ma la sua storia è già lunga. È del settembre 1878 la legge che ne ordina l’esecuzione. Un’altra legge indirà, nel 1880, un concorso mondiale. L’edificio, si legge nel bando, riunirà «tutte quelle bellezze che il grande soggetto deve ispirare» e «del Re Vittorio Emanuele dirà le gesta in una sintesi gloriosa». Il letterato e architetto Camillo Boito già vi scorge l’«affermazione marmorea e bronzea» dell’Unità. La spesa non deve eccedere i nove milioni di lire, ma alla fine li supererà con larghezza. I concorrenti sono oltre trecento. Numerosi. Fantasiosi. S’intitola I mattoidi al primo concorso pel monumento a Vittorio Emanuele IIun volumetto firmato nel 1884 da Carlo Dossi. Partecipano «maestri di grammatica e di matematica, dottori di medicina e di legge, militari, un impiegato telegrafico, un ragioniere, nonché altri che dichiarano di non aver maneggiato né scalpello né seste». Chi disegna piramidi, chi torri, cupole, minareti. Assai più di recente, 1998, il libro di Bruno Tobia L’altare della Patria racconterà lo «spudorato saccheggio», che molti candidati vagheggiarono, «di celebri monumenti antichi», e cioè «moli adriane, piramidi, tombe di Cecilia Metella, colonne traiane, archi di Tito e di Costantino». Un caso limite di progettazione venne toccato dal signor Giovanni Canfora di Barletta con il monumento intitolato Manus Domini, il quale mostrava appunto una gigantesca mano: «Il pollice sta a significare Pio IX, l’indice Carlo Alberto, il medio Vittorio Emanuele, l’anulare Umberto I e il mignolo Vittorio Emanuele, principe di Napoli», il piccolo, futuro Re sciaboletta. In un suo trattato, La patria di marmo, Marcello Venturoli ha inoltre rivelato alcune denominazioni attribuite ad opere in marmo o in bronzo che effigiavano il Re e la sua dinastia: i «Sabaudioni», gli «Emanuelioni». A giudicare da simili racconti, con il Vittoriano quale ora lo vediamo c’è andata perfino bene, anche se tutti ricordano le definizioni che se ne sono date nel tempo, dalla «dentiera» alla «macchina per scrivere», fino a quella, più drastica e scurrile, che formulò Giovanni Papini: «il pisciatoio di lusso». E come dimenticare la sentenza di demolizione — mai eseguita, ed è stata in fondo una fortuna — che decretò a suo danno l’urbanista Bruno Zevi? Quello che condurrà alla finale scelta del progettista — che sarà il conte Giuseppe Sacconi, meno che trentenne, di distinta famiglia marchigiana, nipote d’un cardinale e non ancora laureato in archi- Repubblica Nazionale DOMENICA 22 MAGGIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 47 IL PORTICATO Lungo 72 metri con 16 colonne di 15 metri sormontate da 16 statue: una per ogni regione nell’ Ottocento LE DUE QUADRIGHE I SIMBOLI VEGETALI Poste sulla sommità del monumento, a 81 metri di altezza, simboleggiano l’Unità e la Libertà I più ricorrenti sono: palma (vittoria), quercia (forza), alloro (pace), mirto (sacrificio), ulivo (pace e concordia) IL MUSEO Il Vittoriano è la sede del Museo del Risorgimento: quadri, diari, disegni manoscritti, stampe LE BANDIERE All’interno c’è anche il Sacrario delle bandiere con tutti gli stendardi militari e i cimeli di guerra I MOSAICI ILLUSTRAZIONE DI FRANCESCO CORNI Nelle otto lunette dei propilei i mosaici con le allegorie di lavoro, pace, unità, legge, sapienza, forza, valore e fede L’INAUGURAZIONE La cerimonia del 4 giugno 1911 in un’illustrazione di Le Monde illustré Io, vandalo per amore nel ventre dell’architetto PETER GREENAWAY diciassetteanni trascorsi sette settimane a Roma, senza soldi, e così me ne andai a piedi un po’ ovunque; ricordo poco dei dipinti che vidi allora, ma ricordo molto bene l’architettura, e ancora meglio come tutto quanto si amalgamasse così bene — il susseguirsi di strade e piazze, gradini e scalinate, paesaggi, sterri e dislivelli, muri e paratie, archi, pilastri, colonne, panorami, vicoli ciechi, ripidi terrapieni, spioncini e cantoni improvvisi, marmi bianchi accecanti, luoghi tranquilli e isolati, fontane, dirupi e canali e fossati, alture e interni confinanti con gli esterni in ogni combinazione possibile. Puoi anche fare a meno del cinema, puoi trascorre un’intera vita senza darti pensiero di alcun quadro, puoi perfino non ascoltare musica — quantunque così facendo tu impoverisca la tua vita — ma in nessun caso puoi sottrarti all’architettura. A Roma chiamano in tanti modi quel complesso architettonico dedicato a Vittorio Emanuele in Piazza Venezia: l’Olivetti, la Torta nuziale, il Vittoriano. Molto diffamato, per me è un forte richiamo al foro imperiale romano, esuberante, esibizionista, appassionato. Così doveva apparire un tempo il Foro: trionfale, bianchissimo, splendente, annunciatore con grande brio del cattivo gusto romano. Dobbiamo rimettere l’architetto Sacconi al posto che gli spetta nell’architettura. Divenni un ammiratore particolare di quel complesso architettonico quando fece da scenario clou del mio film Il ventre dell’architetto. Ora vorrei tornare a commemorarlo come ultimo elefante bianco architettonico, architettura priva di funzione, architettura intesa come mero entusiasmo scultoreo del paesaggio creato dall’uomo. Voglio trattarlo come una quinta architettonica. Illuminarlo con luce che cambi di continuo, tirarne fuori tutto lo splendore e l’ampollosità. Intendo illuminarlo e usare la musica. E proiettare sulle sue superfici bianche immagini consone. Sui suoi spazi sfavillanti, le sue scalinate e le sue statue, i suoi angolini e tutti i suoi recessi. Raccontare a partire dall’edificio con la luce e la musica, diverse per ogni giorno della settimana, per i festivi e le ricorrenze. Vorrei farne la decorazione architettonica di una performance notturna. I romani sono molto ambigui verso questo edificio. Ma a prescindere da ciò che ognuno può pensarne, è come un palcoscenico la cui rappresentazione è Roma. E come ogni buon teatro lirico è di per sé commedia e opera. Molto da indagare, molto da non afferrare. Diverso ogni giorno. E confesso un atto vandalico. Parti del Vittoriano erano aperte al pubblico quando girammo Il ventre dell’architetto, a metà degli anni Ottanta. Scrissi il mio nome su uno dei pianerottoli più in alto. L’edificio è rimasto essenzialmente chiuso al pubblico per venticinque anni; adesso è riaperto e ho cercato il mio nome. Malgrado i restauri, è ancora lì. Avevo firmato per fare mio quell’edificio. Il fatto che la mia firma sia tuttora lì significa che è ancora mio. Traduzione di Anna Bissanti A © RIPRODUZIONE RISERVATA LE VITTORIE ALATE In origine dorate: sono quattro, poste sulla sommità delle quattro colonne trionfali IL MILITE IGNOTO Al centro della scalinata c’è la tomba del Milite ignoto su cui veglia la grande statua della dea Roma tettura — è il secondo concorso, reso pubblico il 18 dicembre 1882, e concluso nell’84. Esso prevede che il monumento sorga sull’altura settentrionale del Campidoglio in asse con via del Corso. Lo comporranno tre parti: la statua del Re, una spianata a ventisette metri d’altezza connessa a piazza Venezia da ampie scale, e un fondo edificato a lato del tempio dell’Ara Coeli. La scelta del Campidoglio originò dure polemiche. Una larga fascia d’opinione, capeggiata dal parlamentare Ruggero Bonghi, propendeva per piazza Termini: meno impegnativa sul piano della retorica — massimo pericolo, sosteneva Bonghi, era confondere «glorie nuove con glorie antiche» — urbanisticamente meno offensiva e tale da risparmiare ingenti spese per la demolizione delle molte vestigia classiche esistenti intorno al Colle. Alla fine venne confermato il Campidoglio, anche per l’insistenza del presidente del Consiglio, Agostino Depretis. Per vent’anni — dal 1885 al 1905, data della sua morte prematura — Sacconi lavorò al progetto tra gravi difficoltà tecniche, soprattutto connesse alla ricerca sotterranea di quello strato di tufo destinato a sostenere le immani fondazioni della struttura, tutta in marmo “botticino”. A lui, deputato fra il 1884 e il 1902, fu inflitta una cru- dele amarezza: veder uscire vincitore, dal concorso indetto per la statua equestre del Sovrano, lo scultore Enrico Chiaradia, nativo di Caneva (Pordenone) in luogo dell’artista che egli preferiva, Nicola Cantalamessa-Papotti, marchigiano come lui. «Il cavallo del Chiaradia non salirà mai in Campidoglio», ecco la fallace profezia che Sacconi pronunciò. Le dimensioni del destriero di Chiaradia, altezza dodici metri, possono contenere nel proprio ventre trentacinque persone. Un gruppo di operai venne fotografato mentre vi faceva merenda. Il Cantalamessa, autore del bozzetto scartato, viene ricordato per una quartina che scrisse a disonore del bronzo scolpito da Chiaradia: «Il Re a cavallo era il gran soggetto / ma il capo d’opra fu aspettato invano. / Nacque solo un cavallo da carretto / per il gran monumento sacconiano». Il quale monumento sarebbe poi diventato, una volta trasferite a Roma nel 1921 le spoglie del Milite ignoto della Grande Guerra, il luogo di rito per ogni cerimonia patriottica, sia in epoca di monarchia o di fascismo che, più tardi, di Repubblica. Un futuro che, quel 4 giugno di cent’anni fa, i romani accorsi in piazza Venezia con il vestito della festa non prevedevano. © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 48 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 22 MAGGIO 2011 SPETTACOLI “Le avventure di un uomo i cui principali interessi sono lo stupro, l’ultraviolenza e Beethoven”. Con questa locandina usciva quarant’anni fa il capolavoro di Kubrick. Il mondo ne rimase sconvolto, il Regno Unito lo vietò per decenni. Eppure la prima versione del film era ancora più dura. Mentre esce in versione Blu-ray, ecco le pagine che convinsero il regista a dire ad Anthony Burgess: così è troppo, riscrivilo Nel racconto più folle « l’essenza della paura e avventure di un uomo i cui principali interessi sono lo stupro, l’ultraviolenza e Beethoven». Già in questa frase, scritta sui manifesti pubblicitari del lontano 1971, sono racchiusi lo scandalo, l’inquietudine, l’attrazione e il disagio che Arancia meccanica di Stanley Kubrick continua a provocare. Ancora adesso, a quarant’anni dal debutto nelle sale. Un film oggetto di un culto quasi feticista: giovani di varie generazioni, appassionati di cinema di qualsiasi età, autori di ogni latitudine, pronti a inchinarsi al suo fascino perverso. A dispetto del destino amaro che l’ha colpito, proprio nel Paese in cui fu realizzato: in Gran Bretagna è stato al bando per quasi tre decenni, e riammesso nel circuito distributivo solo dopo la morte del regista, nel 1999. Un lunghissimo black-out, a dispetto della potenza visiva che sprigiona. Il divieto non ha impedito, naturalmente, che tra i sudditi di Sua Maestà Clockwork Orange — questo il titolo originale — circolasse comunque, in maniera clandestina: «Nelle videoteche di L CLAUDIA MORGOGLIONE Londra negli anni Ottanta trovavi dei cartelli seminascosti in cui si annunciava la vendita in cassette importate da Parigi», ha raccontato, con una punta di nostalgia, il Sam Mendes di American Beauty e Revolutionary Road. In Italia invece la pellicola fu assolta in tribunale dall’accusa di oscenità, nel 1973; e quanto alla tv, è stata trasmessa per la prima volta da una rete generalista nel 2007, visto il divieto ai minori di diciotto anni. Ma adesso, per i fan di casa nostra, torna la possibilità di una visione domestica di alto livello: la Warner Bros home video pubblica l’opera per la prima volta in Blu-ray, in una ricca edizione a doppio disco che comprende un libretto con foto di backstage rare e contenuti speciali in parte inediti. Con personaggi come Steven Spielberg o William Friedkin che raccontano il perché da questo capolavoro non si possa «fuggire». Perché guardarlo a occhi aperti — un po’ come quelli del protagonista Malcolm McDowell, nella celeberrima scena della visione oculare forzata — sia necessario, per assaporarne la forza eversiva. Un’energia che pervade già lo script, tratto dall’omonimo ro- Arancia Meccanica “Vieni giù Alex che inizia la notte” ANTHONY BURGESS IL COFANETTO Con Arancia meccanica – Anniversary edition, distribuito in Italia dalla Warner Bros a partire da domani, il capolavoro di Stanley Kubrick viene proposto per la prima volta in alta definizione Blu-ray. Nel cofanetto, tra gli extra del disco 1: Malcolm DcDowell ripensa la pellicola; Considerazioni sull’altraviolenza; i documentari Still Tickin’ e Great Bolshy Yarblockos! Nel disco 2: Stanley Kubrick: a Life in pictures con la voce narrante di Tom Cruise e Lucky Malcolm! dedicato ancora a McDowell aso forse unico nella storia del cinema, non è affatto necessario mostrare il titolo. Su uno sfondo vuoto, indistinto ma luminoso, un’arancia rotola arrivando in primo piano da un punto centrale evanescente. Non appena si arresta, si apre da sola e rivela il meccanismo a orologeria interno. Immediatamente parte una base musicale semplice, una sorta di ticchettio. Questo costituisce la premessa per la stridente musica matematica che simboleggia la società tecnologica, vera nemica della storia. Quando appaiono i credit, vediamo un aspetto di questa società. C CENTRO: UNA STRADA. SERA. Vediamo, ravvicinata in primo piano, un’insegna di metallo sulla quale si legge STATE INSTITUTE OF SOCIOTECHNOLOGICAL RESEARCH. La macchina da presa si allontana a poco a poco, per inquadrare i dipendenti dell’istituto che lasciano l’edificio, avendo terminato il lavoro. Si allontanano in gruppetti, ciascuno dei quali scortato da un uomo armato in uniforme. A mano a mano che lasciano l’edifi- cio ed escono dall’inquadratura, li sentiamo parlare della loro giornata di lavoro. [...] Mentre i lavoratori si allontanano dall’inquadratura, la musica di fondo senza alcuna perdita di ritmo è soverchiata dalla pop music. La macchina da presa bruscamente si dirige con una panoramica verso un gruppetto di tre adolescenti, tre delinquenti vestiti in modo molto ricercato con pantaloni attillati, spalle imbottite, cravatte frivole, protezioni scrotali dal disegno raffinato. Camminano lungo la strada, e uno di loro ha la radio a transistor accesa ad alto volume. Si chiama Georgie, è debole ma intelligente. Gli altri due sono Pete e Dim. Dim è violento, quasi infermo di mente, forse, considerate le sue risate sguaiate. Pete è smorto e pare prender vita solo quando entra in azione. La canzone pop fa così: RADIO A TRANSISTOR: «Soltanto un giorno sì e uno no…». E I TRE: «Oh, Alex… Piccolo Alex… Vieni giù, fratellone, che ha inizio la notte… Alex…». [...] Alex è steso sul letto. Sente pronunciare il proprio nome, anche se debolmente, come lo sentirebbe un cane, e si alza dal letto. La macchina da presa inquadra rapidamente nella sua direzione, ma prima di riuscire a raggiungerlo, l’inquadratura si dissolve, c’è uno stacco e inquadra un interno. INTERNO: LA CAMERA DI ALEX [...]. Ci sono molti dischi sistemati in ordine, e, mentre la macchina da presa esplora la stanza, leggiamo alcuni titoli — la Nona sinfonia di Beethoven, la 39esimae la Jupiterdi Mozart, compositori di cui non abbiamo mai sentito parlare — Anton Schweigselber, Pitt Redvers, Jeremiah Portslob. Sulla parete c’è un ritratto di Beethoven, che affianca in modo strano le bandiere e le insegne e le fotografie di gruppo di vari istituti di correzione. Alex è di bell’aspetto, brillante, malvagio, ma in- spiegabilmente simpatico: fa presa su qualcosa che si trova negli oscuri recessi delle nostre menti, i nostri Io frustati. Ha finito di vestirsi e adesso tira fuori le sue armi dall’armadio. L’armadio contiene alcune cose raccapriccianti — sostanze chimiche, siringhe ipodermiche, un paio di ossa, il teschio di un bambino. Preleva la sua catena, fissa la macchina da presa ascoltando in evidente estasi la musica, poi esegue alcune mosse da esperto con la catena. Possiamo sentire le grida e i lamenti che egli concepisce con la fantasia. LA VISIONE DI ALEX È una sequenza molto rapida e confusa, ma mostra parecchie persone straziate, sanguinanti, che cercano di sottrarsi ai colpi della catena di Alex. ALEX Ha un rasoio luccicante in mano. Va dietro alla musica e infligge eleganti rasoiate a nemici immaginari. LA VISIONE DI ALEX Una faccia di gomma si disintegra in un ammasso di Repubblica Nazionale DOMENICA 22 MAGGIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 49 manzo di Anthony Burgess. La prima sceneggiatura, realizzata dallo scrittore e ancora più cruda di quella finale firmata dal regista (ne pubblichiamo un estratto in queste pagine, ndr), è saltata fuori solo poco più di una settimana fa: fornirà agli studiosi ulteriori spunti sul mondo di Arancia. Ma, anche nella versione meno estrema sbarcata nelle sale, il film rappresenta una sfida impossibile. Trasporre in immagini — efficaci, mai viste prima — le avventure futuribili, grottesche e sgradevolissime della gang giovanile dei Drughi: ragazzi che si muovono come folli ballerini in un universo lisergico di sregolatezza e «ultraviolenza», con le altre persone viste come oggetti inanimati con cui divertirsi. Una scommessa vinta, per Kubrick. Un esempio su tutti: aver trasformato l’irruzione nell’abitazione di una coppia, con lo stupro di lei e il pestaggio di lui, in un momento cinematograficamente unico. Grazie a un escamotage in apparenza stonato, straniante: far cantare a McDowell Singin’ in the Rain durante l’intera, agghiacciante sequenza. «Stanley accettò la sfida — racconta Pollack, in uno dei due do- cufilm dell’edizione Blu-ray — per poter esplorare il nostro profondo, il nocciolo di tutto ciò che è primario. Tutto ciò che in noi è incivile». «E ci riuscì grazie al suo spirito camaleontico», aggiunge Spielberg. Mary Harron, la regista di American Psycho, coglie la perversione dell’operazione: «Rende lo spettatore complice delle aggressioni. È come se ti facesse avere un rapporto intimo con una persona orrenda». Mentre William Friedkin — che in quegli stessi anni diresse un altro cult, L’esorcista— sottolinea un aspetto cruciale: «Il vero nocciolo della violenza grafica di Arancianon è nel sangue, ma nel fatto che ti arriva all’improvviso in casa. L’idea che casa tua non è sicura è ben più inquietante di una sparatoria. È la più ancestrale delle paure». Troppo, per il pubblico? Il dubbio paralizzò perfino Kubrick: in un primo momento rifiutò di girare un film tratto dal libro, sostenendo che «nessuno andrebbe a vedere una cosa del genere, né la capirebbe». Qualche anno dopo, però, cambiò idea: un camaleonte come lui non poteva certo rifiutare la più impossibile delle scommesse. © RIPRODUZIONE RISERVATA ORIGINAL SCRIPT A destra le pagine originali della prima sceneggiatura di Arancia meccanica scritta da Anthony Burgess e rifiutata da Kubrick; nella foto grande, l’immagine simbolo del film: lo sguardo allucinato di Malcolm McDowell carni, denti e schizzi di sangue che vanno a finire sulla lente della macchina da presa. ALEX Resta in piedi trionfante, si inchina, mentre si spengono le note conclusive della musica. Poi sente delle voci arrivare da sotto. ESTERNI: LA STRADA Dall’alto vediamo i tre che lo chiamano: «Alex… Alex… Alex». INTERNI: SOGGIORNO Siamo nello squallido e piccolo soggiorno del padre e della madre di Alex. È un locale evidentemente molto meno lussuoso della camera di Alex. Il padre e la madre, stanchi, preoccupati, più giovani di quel che sembrano, stanno mangiando cibo sintetico. Vediamo le confezioni sul tavolo — PESCE DI SOIA, MISCELA DI AGAR-AGAR, TÈ DI ARACHIDI. Alzano gli occhi con apprensione non appena si apre la porta della stanza di Alex e ne spunta fuori Alex, fresco e risplendente ed elegante e di bell’aspetto. ALEX: «Benebenebenebenebenebene. Come stanno il mio pi e la mia emme in questa bella nottatina invernale?». MADRE: «È sparito il mal di testa, allora?». ALEX: «Sìsìsìsìsì. Svanito come un sogno non appena finita la scuola. Ma al mattino ci vado, ah sì. Devo recarmi alla vecchia scuolina. I bei ragazzetti sorridenti come me hanno bisogno di imparare tante tante stupide cosucce». [...] PADRE: «Quel tipo della libertà vigilata era qui intorno». ALEX: «Sir Bucodiculo Deltoide, ESKW. Sì?». MADRE: «Non dovresti usare queste parole, figliolo». ALEX: «Le mie parolanski sono mie invenzionen. Ok?». Nel tono della sua voce c’è un senso di minaccia, e la madre lo avverte. PADRE: «Ha chiamato e non ha ricevuto risposta, ma ha detto che c’era musica a volume molto alto». ALEX: «Davvero atroce per il vecchio maldicrapa, vero?». PADRE: «Ha detto che col fatto che salti la scuola e quello che fai di sera, qualsiasi cosa sia…». ALEX: «La prossima volta finirò in un buco con le sbarre e con i vecchi vestiti a righe. Lo so lo so. Non ci sarà una prossima volta. Oh, un piccolo gruzzolonski!». Svuota le tasche di un buon numero di banconote e di monete. Le banconote non sono americane. Il ritratto del presidente che vi compare sopra non è di nessuno che conosciamo. MADRE: «Dove li hai presi? Mi piacerebbe proprio saperlo!». ALEX: «Un piccoloski onesto lavoroski. Nient’altro. Bene, meglio che vada a prenderne un altro po’». Si accinge ad andar via, dando una sistematina al suo trofeo davanti a un piccolo specchio appeso al muro. PADRE: «Sii prudente, figliolo. Dio solo sa che non riesco a impedirti di fare quello che fai, e neanche tua madre. È un mondo terribile quello che hanno creato, è quello…». ALEX: «Hanno? E che genere di persone sareb- bero». PADRE: «È il sogno che ho fatto quando finalmente sono riuscito ad addormentarmi, l’altra sera. Non mi sto lamentando, figliolo, ma la tua musica era terribilmente forte…». ALEX: «Trombe diaboliche, tromboni satanici. Non suonano certo piano. Che sogno fantasioski hai fatto?». PADRE: «È stato lucidissimo. Si erano scagliati contro di te e sanguinavi e i tuoi occhi…». ALEX: «I miei vecchi occhiaski. Beh?». PADRE: «…è stato terribile e poi mi sono svegliato e la tua musica era ancora accesa e non ho più potuto riprendere sonno. Non mi sto lamentando. Ti dico solo di essere prudente». ALEX: «Nessuno toccherà il tuo piiiccolo Alex, ah, stanne certo. “Non farai venire il batticuore nel petto del tuo paparino…”. Ci vediamo a colazione». Traduzione di Anna Bissanti © Estate of Anthony Burgess c/o International Burgess Foundation (Ha collaborato Gabriele Pantucci) © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 50 LA DOMENICA DI REPUBBLICA le tendenze Morbide DOMENICA 22 MAGGIO 2011 Sono finiti i tempi in cui si sacrificavano in abiti a sacco o si affidavano a sarte di fiducia perché tagliate fuori dal mercato della moda. Le donne plus size si sono prese la rivincita e sono arrivate sulle copertine delle riviste e sulle passerelle. Ora sbarcano anche a Miss Italia, ricordandoci come erano belle la Loren e la Lollo LA CAMICIA web Rossa, maniche a tre quarti e con le rouches la camicia per l’estate per le donne curvy Di Nara Camicie ISABELLA MAOLONI www.vogue.it/vogue-curvy www.monifc.com www.laredoute.co.uk www.evans.co.uk www.qvc.com www.femminapinup.com + size Jennifer Lopez (attrice) Emma Burton (cantante) Monica Bellucci (attrice) Beth Ditto (cantante) Tara Lynn (modella) Christina Hendricks (attrice) oan Holloway fa la segretaria nella più famosa agenzia pubblicitaria del mondo: quella della serie cult Mad Men, fenomeno televisivo degli ultimi anni giunto alla quarta stagione. Joan, che nella vita si chiama Christina Hendricks, è una rossa esplosiva che si muove ondeggiando fra le scrivanie, scatenando sogni proibiti nei personaggi maschili e invidie feroci in quelli femminili. È anche grazie a lei, questa Jessica Rabbit in carne e ossa, se finalmente le donne con le curve sono tornate alla ribalta. Dopo quasi cinquant’anni di anonimato le donne “più”, quelle oltre la taglia 44, sembrano essersi risvegliate. Stanche di nascondersi in abiti “sacco” hanno voglia di libertà, colore, stile, glamour. Dimenticate dunque il luogo comune: donne grissino uguale classe. Oggi anche chi ha forme prosperose pretende di vestirsi seguendo la moda. E se qualche anno fa le maggiori alleate delle donne forti erano le sartine di fiducia, nell’era di Internet l’opportunità di scelta si è allargata in modo esponenziale, permettendo a molte di confrontarsi sui blog, scambiarsi indirizzi e consigli e di acquistare in un mercato, quello estero, più attento ai loro desideri. Da qualche stagione anche i giornali di moda si sono accorti di loro. Nel 2009 la ri- J Taglia 44 IL COSTUME Look da diva anni Cinquanta con il costume intero di H&M Né grasse né magre felicemente curvy MARINARA Per il brand che fa della maglieria la sua ragione d’essere una maxi maglia a righe da portare sui pantaloni Di Taviani Curves ELEGANTE Morbida blusa su una gonna sportiva è la mise di Paola Joy Lab per la donna giovane che ama vestirsi in modo comodo vista inglese Love chiede a Beth Ditto, ragazza “in carne” leader dei Gossip, di posare nuda in copertina. Poi è la volta della rivista americana V magazine che alle modelle curvy dedica un numero, e di Elle France che nell’aprile scorso ha pubblicato un servizio di ben ventidue pagine con la burrosa Tara Lynn. Una tendenza che in realtà in Italia qualcuno aveva già anticipato: la prima agenzia milanese di fotomodelle taglia over 46, dal nome emblematico di “Ciao Magre!”, è nata nel 1998. Ma la vera novità è che quest’anno per la prima volta a Miss Italia, grazie allo storico marchio Elena Mirò, possono partecipare donne taglia 44. Le ragazze che si sono presentate alle selezioni sono state ben 260, segno che qualcosa nella percezione collettiva del canone estetico sta cambiando. Sarà come rivivere i fasti del concorso quando in passerella sfilavano Sophia Loren o Gina Lollobrigida. Alla categoria del fuori misura appartengono le maggiorate, anche per loro trovare un abito è un’impresa tutt’altro che semplice. Mentre è più facile sbizzarrirsi con la biancheria intima: complice il ritorno della moda anni Cinquanta, infatti, tutti i marchi, da Victoria Secret a Playtext, hanno una linea che occhieggia al mondo delle pin up. Consapevoli del loro sex appeal le donne morbide pretendono attenzione. Hanno gusti ben precisi, nuovi modelli di riferimento e soprattutto sono una nuova fetta di mercato tutta da esplorare. Così devono aver pensato i pochi stilisti che ultimamente si sono dedicati a loro. A nomi classici, Marina Rinaldi, Elena Mirò, Per Te by Krizia, se ne sono aggiunti di nuovi: Nara Camicie, Cocoba e H&M. Certo è facile vestire una 38, altra storia cimentarsi con qualcosa di più corposo. La sfida è lanciata, sta al mondo della moda raccoglierla. © RIPRODUZIONE RISERVATA FRESCA AGGRESSIVA Completo grigio perla con pantaloncino e giacca tre quarti È la proposta di Elena Mirò per l’estate 2011 per le donne dalle forme morbide Abito in jersey di viscosa, con una lunga fila di bottoni sul davanti, cintura e dettagli black&white dalla grande vestibilità Da abbinare a sandali con zeppa Marina Rinaldi Repubblica Nazionale DOMENICA 22 MAGGIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 51 LE COPERTINE Da sinistra in senso orario: la copertina di Love, dedicata a Beth Ditto, cantante dei Gossip. Il servizio con le modelle curvy, uscito sulla rivista americana V magazine; Vogue Uk e la copertina del numero di aprile di Elle France con Tara Lynn Mauro Davico di Elena Mirò “Il segreto del successo è semplice basta guardare la realtà” LAURA ASNAGHI orgoglio di essere curvy. È il motto del marchio Elena Mirò che da ventisei anni si batte con successo per vestire le donne che hanno dalla 44 in su. Con circa 150 milioni di fatturato in venticinque Paesi, il marchio di Alba è tra le griffe top delle donne con le curve generose. A Mauro Davico, lo stratega della comunicazione della Miroglio Brand, abbiamo chiesto come l’azienda ha intuito, in largo anticipo, l’importanza di creare un guardaroba per donne vere. Qual è stata la molla iniziale che vi ha spinto in questa direzione? «Chi fa moda deve avere sempre un occhio attento al mercato. La realtà non è fatta solo di donne magrissime, perennemente a dieta per stare in abiti che arrivano al massimo alla 42. Le statistiche parlano chiaro. Nell’universo femminile, oltre il trentacinque per cento indossa taglie che vanno dalla 44 in su». Dunque, un numero molto rilevante. «Sì, ma stranamente in passato queste donne venivano ignorate dalla moda. Quindi la nostra forza è stata quella di prendere atto di questa realtà con largo anticipo rispondendo alle esigenze di mercato e su questa base dare il via a una produzione industriale». Che differenza c’è tra ieri e oggi sul fronte delle donne che indossano, come si diceva un tempo, il “conformato”, termine ormai messo al bando? «La differenza è abissale. Un tempo gli abiti servi- L’ vano per “coprirsi”. Verso il finire degli anni Novanta ha preso il via il cambiamento. Anche le taglie morbide hanno cominciato a seguire i trend di moda, ad avere abiti belli e colorati, con tessuti speciali. Quindi lo stile è entrato a pieno diritto anche in questo settore e l’ha reso, con il passare del tempo, glamour, desiderabile». Poi dal 2000 sono iniziate le campagne pubblicitarie che sdoganavano definitivamente le taglie over e le sfilate che hanno portato in passerella le modelle “grandi forme”. «Le nostre campagne sono state studiate per dare un messaggio forte ed autentico, una filosofia legata ai valori del marchio e lasciare il segno. Da “Ciao magre” in avanti, passando per “Curve à porter”, siamo arrivati oggi con “Curve d’Italia”, in occasione dei 150 anni dell’Unità. Oggi inoltre stiamo entrando nel concorso di Miss Italia che, quest’anno, apre le porte alle curvy». E dunque si torna alla Miss Italia degli anni Cinquanta, quando dominavano le curve mediterranee. «Sì, quelli erano gli anni di Gina Lollobrigida e di Sophia Loren. Donne bellissime ma non magre, con seni e fianchi generosi. Oggi si torna a esaltare, oltre la taglia 42, anche quelle delle donne più prosperose orgogliose del loro corpo. Statisticamente la 44 è tra le più vendute in Italia. E allora perché non prenderne atto?». © RIPRODUZIONE RISERVATA DINAMICA Per il lavoro o il tempo libero l’abito comodo di colore fucsia, in linea con la tendenza della primavera, di Per Te By Krizia Pensato per donne dinamiche RIVOLUZIONARIA ICONA PROVOCATRICE Crystal Renn è la modella simbolo della rivoluzione curvy: vicina al concept di donna vera è la protagonista della collezione Pre-Fall 2011 di Zac Posen pensata per donne reali Christina Hendricks è una delle icone curvy che vestono gli abiti del giapponese Tadashi Shoji: la sua ultima collezione si ispira ai giardini dell’Estremo Oriente Lo stilista canadese Mark Fast da due stagioni fa sfilare le modelle plus size con gli stessi abiti, aderentissimi e scollati, che indossano le più magre Repubblica Nazionale 52 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 22 MAGGIO 2011 i sapori In India e Malesia, duemila anni prima di Cristo veniva già usato come moneta di scambio. Ippocrate lo prescriveva per curare i disturbi mestruali, ma veniva consigliato anche per “scacciare le ventosità”. Oggi, grazie alla sua duttilità, stuzzica l’intero Insidiosi menù delle nostre tavole, dall’antipasto al dessert Pearà Taralli Pasta Impepata Filetto La pepata veronese si ottiene per lunga cottura di pane e formaggio grattugiati Con olio, burro, brodo e pepe Pasta di pane e pepe con strutto e mandorle (i napoletani n’zogna e pepe) o vino bianco e olio (scaldatelli pugliesi) Il cacio&pepe romano vuole la rifinitura in padella con pecorino, acqua di cottura, olio e pepe nero macinato al momento Pane casareccio tostato per la scarpetta nel sugo delle cozze, scaltrite in padella con olio extravergine, aglio e pepe Nella ricetta, cult Anni ’70, bacche verdi frantumate e premute sulla carne spadellata nel burro Panna, brandy e grani interi Piccante ma non troppo a regina delle spezie, signora delle bacche. Del resto, questo è il suo nome di battesimo originario: bacca, in sanscrito, ovvero il frutto del piper nigrum, arbusto rampicante, originario di India e Malesia, dove duemila anni prima di Cristo veniva già commercializzato e usato come moneta di scambio. Una sorta di oro nero ante litteram, tanto prezioso da figurare tra i doni da portare nell’aldilà, secondo il cerimoniale funerario degli Egizi, e meritare intere pagine celebrative nella Historia naturalis di Plinio il Vecchio. Molto prima di diventare l’ingrediente principe dell’impepata di cozze, per il pepe è stato tracciato un destino fitoterapico. Dopo l’arrivo in Europa in scia alle campagne militari di Alessandro Magno, infatti, il padre di tutti i medici, Ippocrate, lo prescriveva, sotto forma di pappetta con miele e aceto, per curare i disturbi mestruali. Un’attitudine medico-culinaria capace di attraversare i secoli, dal ricettario di Apicio alla bibbia alimentare del colto gastronomo Platina, che a metà del ’400 lo definiva una spezia calda e secca, «capace di scacciare le ventosità dell’intestino». Ancora oggi, nei manuali di erboristeria, il pepe è iscritto nell’elenco delle piante benemerite per la sua azione stimolante e antisettica, a cui si aggiunge la capacità di scatenare la produzione di endorfine, gli ormoni del benessere psichico. Tra virtù terapeutiche e pregi aromatici, il pepe è arrivato fino a noi grazie alle carovane di spezie dei commercianti arabi, in transito perenne tra Oriente e Mediterraneo. Il passaggio del testimone avvenne in coincidenza con la caduta dell’impero bizantino, quando le repubbliche marinare divennero padrone dei commerci via mare. A loro, e ai portoghesi di Vasco de Gama, con le navi spinte sulla nuova rotta del Capo di Buona Speranza, si deve il poderoso incremento nelle importazioni di pepe, ulteriormente allargate a fine ’600 grazie all’affacciarsi sulla scena mondiale delle marinerie inglesi e olandesi. Complice l’abbassamento dei prezzi, la bacca regina si trasformò in ingrediente quasi popolare e irruppe sulle tavole del mondo con la sua piccantezza malandrina. Certo, c’è piccante e piccante. Quello prodotto dalla piperina, l’alcaloide responsabile del caratteristico gusto del pepe, è cento volte meno forte della sensazione causata dalla sorella maggiore capsaicina, che fa impazzire i recettori del palato appena si addenta un peperoncino. Più che la potenza, poté l’aroma, se è vero che la duttilità gastronomica del pepe — nelle sue diverse lavorazioni, falsi pepi compresi — gli permette di attraversare felicemente l’intera tavolozza del menù, dagli antipasti ai dessert. E se un tempo il suo impiego era appannaggio esclusivo di ricette per stomaci robusti — stracotti ardenti come il peposo, il panpepato dalla dolcezza ingannatrice — chef e artigiani alimentari di nuova generazione usano la soave piccantezza del pepe per profumare la tartare di scampi o accendere una pralina di cioccolato bianco. In caso di overdose, astenersi dall’acqua e masticare tenacemente un pezzo di pane. Le papille gustative, grate, si spegneranno in un attimo. L Pepe LA RICETTA LICIA GRANELLO Dopo l’esperienza romana, lo chef abruzzese Fabio Baldassare è appena approdato all’ “Unico”, ristorante con vista mozzafiato in cima al nuovo grattacielo WJC di Milano Vermicelli con cozze, “cacio di mare” e pepe nero Ingredienti per 4 persone •• •• •• • 400 gr. vermicelli di pasta artigianale 200 gr. cozze 100 gr. tofu 50 gr. pepe nero 100 gr. alghe kombu 50 gr. olio 40 gr. pecorino Marinare il tofu con le alghe e il pepe frantumato. Scaldare a fuoco basso l’olio con una piccola manciata di bacche frantumate, aggiungere un mestolo di acqua di cottura e ridurre un poco. Far scaltrire le cozze con un filo d’olio Cuocere i vermicelli al dente. Spadellare la pasta nel fondo di pepe, aggiungere le cozze. Sporzionare nei piatti, aggiungendo il pecorino e il tofu a tocchetti Nero Le bacche raccolte a maturazione quasi completata si asciugano al sole fino a diventare nere Bianco I grani di piper nigrum, macerati in acqua una settimana, si sbucciano, svelando colore bianco e piccantezza trattenuta Verde Le bacche, raccolte immature, vengono immerse in salamoia, per mantenere intatto il sapore aromatico Sichuan Dalla Zanthoxylum fagara arrivano le bacche al profumo di limone di cui si usano i gusci senza semi amari Rosa Detto anche falso pepe, si raccoglie dai rami dello Schinus terebinthifolius Ha gusto fine e delicato © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale DOMENICA 22 MAGGIO 2011 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 53 Quella spezia ha carattere, parola di Piperita Patty STEFANO BARTEZZAGHI el modo di dire «capelli sale e pepe» (cioè brizzolati) al pepe tocca la parte che resiste al grigio. Persino nella mesta circostanza dell’invecchiamento, quindi, il pepe conserva il suo carattere vivace, dispettoso, renitente; persino come colore. Ha quello stesso carattere come sapore e come odore, che già da solo ispira rossori e starnuti. Insidia il tatto: una volta si metteva pepe sotto le unghie ai ragazzini per togliere loro il malvezzo di mangiarsele. In forma di suono, i granelli identici si scontrano alla macina così come alla pronuncia le due identiche sillabe. Entrambi i processi liberano una forza innocua eppure temibile, benefica ma solo a dosi moderate. Il pepe ha infatti qualcosa di legittimo e qualcosa di vagamente malandrino, ambiguità che pertiene già al nome categoriale: «droga». Ma il pepe non è psicotropo: muove il corpo, secondo il dettato del modo di dire, più dinamico che volgare, «mettere il pepe al culo» (talvolta agglomerato in un ancor più allegro «pippaculo»), per intendere «mettere fretta» o «ansia». Il pepe vero a chi lo addenta muove innanzitutto i lineamenti del volto, li storce, li strabuzza. Da pimento delle pietanze, da meritorio conservatore di insaccati e formaggi, da ingrediente cardine dell’abbinamento romanesco di cacio e pepe, l’invincibile inezia si fa nemico. La sua eccitazione si fa ustione. La sua allegria ci strozza. Meglio allora accertarsi in anticipo di averlo polverizzato, con lo strumento variamente denominato macinapepe, pepaiola, spargipepe, pepiera, persino sputapepe (mentre le antiche dro- N gherie adibivano alla bisogna un garzone: il rompipepe). Domato con l’arte umana della frantumazione, dosato con la saggezza dei temperanti, il pepe potrà uscire da sé medesimo. Darà il nome ad altri alimenti, di natura tutt’affatto diversa, per proiezione del suo piccare: il peperone (francese poivre, pepe / poivron, peperone; inglese pepper, pepe / bell pepper, peperone), anche nella variante del peperoncino; il dolce ferrarese panpepato; la menta piperita di Piperita Patty (nei Peanuts originali: Peppermint Patty). La lentigginosa amica di Charlie Brown ci conduce infine al pepe psicologico, spezia caratteriale. È un peperino, si dice di alcuni caratteri bizzosi. Una capricciosità, si direbbe, di attribuzione femminile, un poco da Scarlett O’Hara: lo stereotipo si fonda sull’analogia che il pepe eccita, sorprende, indispettisce, piace ma che una mano ferma prima o poi saprà domarlo definitivamente. Si dice infatti «una ragazza tutto pepe» e i vocabolari conservano addirittura il toscanismo «spepa» per «ragazzina vispa e linguacciuta». Così dice il Tommaseo-Bellini, ed esemplifica: «Ha soli sett’anni; ma è una spepa che non se n’ha idea». Per ora, può. Macinato, il pepe perde prestissimo le sue virtù. In granelli, è il controcanto del «cum grano salis». Del potenziale eversivo della loro alleanza testimonia quel verso, argutissimo, della poetessa Alessandra Berardi che diceva: «Al di là del pepe e del sale». © RIPRODUZIONE RISERVATA itinerari Altamura (Ba) Verona Roma DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE DOVE DORMIRE AGRITURISMO MADONNA DELL’ASSUNTA Strada per Corato, km15. Tel. 080-3140006 Camera doppia da 70 euro, colazione inclusa HOTEL SAN LUCA Vicolo Volto San Luca 8. Tel. 045-591333 Camera doppia da 105 euro, colazione inclusa HOTEL ROMANO Largo Corrado Ricci 32. Tel. 06-6795851 Camera doppia da 120 euro DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE ARTUSI (con camere) Via Luca De Samuele Cagnazzi 29. Tel. 080-3144003 Chiuso domenica sera e lunedì, menù da 35 euro AL BERSAGLIERE Via dietro Pallone 1. Tel. 045-8004824 Chiuso domenica, menù da 25 euro OSTERIA LA QUERCIA 23 Piazza della Quercia 23. Tel. 06-68300932 Sempre aperto, menù da 30 euro DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE DOVE COMPRARE LA PANETTA Via De Giosa 6. Tel. 080-3163075 CAROLINA ANTICHI SAPORI Via Pellicciai 20. Tel. 045-591100 I COLONIALI Via Appia Nuova 277. Tel. 06-7029620 Repubblica Nazionale 54 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 22 MAGGIO 2011 l’incontro Trentatré romanzi, centoventi milioni di copie vendute nel mondo. Per i suoi fan è un compagno d’avventure, per gli editori una gallina dalle uova d’oro, per tanti critici uno al limite del politically incorrect. Lui dall’alto dei suoi successi confessa: “Fai fatica a spiegarti perché all’improvviso tutti vogliano leggere proprio quel libro. È come la moda: la tua vecchia giacca non ti piace più, devi avere quella che va in quel momento” Bestseller Wilbur Smith P scere la novità di una vera “femmina alfa”. I fan smithiani (ce n’è anche uno che da anni tempesta il web proponendolo per il Nobel) si interrogano sui blog a proposito dell’effetto sullo sviluppo dei personaggi femminili della nuova compagna di Wilbur, vedovo dal 1999 della terza moglie Danielle (ventotto anni di matrimonio felice, sei anni di penosa malattia) e sposato dal 2000 con Mokhiniso Rakhimova (per tutti gli amici Niso): trentanove anni più giovane, di origine tagika, laureata in legge a Mosca, l’ha incontrata in una libreria di Londra mentre comprava il romanzo di un altro bestsellerista — «Come potevo resistere a darle un consiglio?». Lui conferma l’importanza di Niso nella sua vita («È la cosa migliore che mi è capitata») ma evita di alimentare interpretazioni riduttive: «Dopotutto Hazel non è esattamente la prima donna forte dei miei romanzi. La mia prima “femmina alfa” in realtà Ci sono scrittori che tengono buono il 60 per cento delle pagine che scrivono, io arrivo al 90 Rileggendomi sorrido e mi dico: evvai FOTO RETNA/SINTESI erle decine di milioni di persone che in quarantasette anni hanno comprato un suo libro (centoventi milioni di copie, venti milioni in Italia, trentatré i titoli, i conti tornano), Wilbur Smith è un vecchio compagno di avventure tra Africa, antico Egitto e tempeste del mare e del cuore. Per il mondo dell’editoria è una leggenda e una gallina dalle uova d’oro che tra tutti i record ne ha uno ghiottissimo: neppure un romanzo fuori catalogo, trentadue soldati sempre schierati sugli scaffali e l’ultimo, La legge del deserto, sul bancone e in classifica dal 24 febbraio in Italia, da fine marzo in Inghilterra (dove è tuttora al primo posto), in India, Australia e da qualche giorno in Argentina, Canada e Stati Uniti. Di persona, invece, Mister Bestseller è un omone asciutto che dimostra quindici anni in meno dei settantotto compiuti a gennaio e ricorda volentieri come proprio in Italia un po’ più di trent’anni fa fece il salto decisivo. Il libro si chiamava Come il mare e il caso da allora è argomento fisso delle scuole di marketing librario: dopo due titoli andati così così da Garzanti e Mondadori, Mario Spagnol, appena arrivato alla Longanesi, comprò il terzo con un anticipo di due milioni di vecchie lire e ne investì circa altrettanti in duemila esemplari di un gadget che allora andava di moda, una scatola di plexiglass con dentro una resina blu a riprodurre, oscillando, un’onda marina. Regalò l’oggetto a tutti i librai d’Italia, che ci fecero in contemporanea duemila vetrine: fu il botto. Così sonoro da rilanciare Smith anche all’estero, facendo pentire un editore americano del giudizio affrettato dato qualche anno prima: «Uno che si chiama Smith non sembra proprio che abbia il nome giusto per diventare bestseller...». «Tutto vero — ride Wilbur Smith — e in effetti quando un successo è così clamoroso fai fatica a spiegarti perché all’improvviso tutti vogliano leggere proprio quel libro. Prenda Stieg Larsson: quando l’ho finito mi sono detto: tutto qui? Si innesca un effetto contagioso come nella moda, all’improvviso la giacca che porti da anni non va più bene, devi a tutti i costi avere quella del momento». Un altro paio di maniche, comunque, è far riuscire il gioco più e più volte: «Quando sei già famoso in effetti è un po’ più facile, ma propriamente “facile” non lo è mai». Se va, certo, è divertente: «Tra un libro e l’altro, da tanti anni mi posso permettere una buona vita, viaggio, caccio in Africa, faccio il turista per il mondo seguendo la mia curiosità e il filo delle ricerche per il romanzo successivo. Però il viaggio migliore comincia quando ti dai una data d’inizio per scrivere e da allora ogni giorno ti alzi di buon mattino, ti fai la barba e ti siedi al tavolino. Ci vuole disciplina, ma soprattutto ci vogliono buoni personaggi e lo spunto giusto. Quando c’è tutto, poi, è un po’ come essere al cinema, stai seduto e davanti ai tuoi occhi la trama si sviluppa da sé». Wilbur Smith non è il tipo di scrittore che si vanta di tormenti e battaglie con le parole: «Si dice che sono veloce, ma più che altro è questione di economia. Ci sono scrittori che tengono buono il sessanta per cento delle pagine che scrivono, io arrivo anche al novanta. E rileggendomi a prima stesura finita, di solito sorrido e mi dico evvai...». Per meritarsi i complimenti da solo, di sicuro non risparmia sulle idee, le svolte narrative, i colpi di scena, le astuzie da story teller consumato. Nel nuovo La legge del deserto schizza già nelle prime pagine due protagonisti vigorosi, il rude ex soldato Hector Cross, capo della sicurezza di un complesso petrolifero, e il suo azionista di riferimento, Hazel Bannock: bella, bionda oro, amministratore delegato, ex campionessa di tennis, vedova miliardaria di un anziano magnate, intelligente e dura quanto lui e oltretutto progressista ma capace di battere Cross al tiro al bersaglio con la pistola e nella corsa campestre tra le dune. La critica che ha sempre preso un po’ in giro Wilbur Smith per i suoi “maschi alfa” al centro delle trame non ha potuto non ricono- è stata la Centaine de Thiry di Spiaggia infuocata, quindici anni fa. In generale comunque è vero che nel corso degli anni le donne sono diventate sempre più importanti. Capaci di fare qualunque cosa come gli uomini e a volte meglio. Nei miei libri proprio come nella realtà». L’ideologia di Smith resta comunque oggetto di un po’ di diffidenza critica. Una ragione è antica, il suo primo libro in Sudafrica fu messo al bando dal governo come succedeva a moltissimi in pieno apartheid, ma lo fu per il motivo sbagliato: «linguaggio troppo esplicito». Del resto Smith, a chiederglielo anche adesso, si considera «uno scrittore britannico, britannico coloniale, i miei venivano dall’Inghilterra. È una questione di radici», peraltro esplorate in lungo e in largo nelle sue saghe con protagonisti anglo-africani dal ’600 al ’900, e incastonate di cacce nel bush, esperienze virili di frontiera, pugilato di strada e uomini veri in mezzo al mare. Non rinnega niente, naturalmente, però precisa: «Non bisogna fare l’errore di scambiare quello che penso io con quello che dicono i miei personaggi». Che anche in Spiaggia infuocata ne dicono di tutti i colori. Cross, in uno scontro verbale con Hazel: «Non mi piacciono gli stronzi, che siano bianco latte o color cioccolato. E invece stravedo per i ragazzi in gamba, che siano bianco latte o bravi negretti». Hazel in compenso «ha votato per Clinton e Gore», è un’obamiana convinta, difende i diritti umani, perfino quelli dei cattivi soggetti. I due si riavvicinano capendo le reciproche ragioni quando pirati-terroristi islamici ferocissimi rapiscono (e molto peggio) la figlia di lei, e Cross si batterà come un leone per riprendersela. Poi si avvicinano ben di più finché Hazel gli fa una proposta di lavoro da antologia del politically incorrect: «Vicepresidente esecutivo alla Bannock Oil». Lui: «A stretto contatto con l’amministratore delegato?» Lei: «Direttamente sotto di lei di giorno, e direttamente sopra di lei di notte». Si può arrossire o dirsi evvai.... Cross non batte ciglio, accetta con entusiasmo l’orario lungo e si fa onore in tutte le mansioni. Smith lo trova naturale: «Sono sempre gli sviluppi dei rapporti tra i personaggi a portare avanti un romanzo. Loro due sono molto decisi perché sono dei leader, ma per tutti quanti i comportamenti si aggiornano col tempo». Come anche le tecnologie: «Le trovo comode nella vita quotidiana, ma soprattutto nei romanzi. Velocizzano tutto: con uno scambio di email, una telefonata o una microspia satellitare puoi creare una contemporaneità di azioni ai due capi del mondo. In un ro- manzo ottocentesco invece bisognerebbe aspettare dei giorni che arrivi la posta a cavallo». Di tecnologia navale, militare, petrolifera e aeronautica fa grande sfoggio il gran finale del romanzo: «Una logica proiezione delle ultime ricerche ingegneristiche, mi tengo informato e sono anche un lettore di fantascienza (tranne quella catastrofica e disperata), oltre che di storia e biografie. E sa perché mio padre mi ha chiamato Wilbur? Oltre che per bilanciare con un nome inconsueto il cognome, lo ha fatto in onore di uno dei fratelli Wright, i transvolatori. Lui aveva il volo nel sangue, e lo ha trasmesso anche a me». Ancora a proposito di tecnologie, La legge del deserto è uscito insieme in versione cartacea ed e-book: «Anche questo mi sembra logico, pur restando molto affezionato all’idea del libro di carta. Se c’è un pubblico di venti e trentenni che si può conquistare così, mi sembra un’opportunità per qualunque scrittore serio». Però c’è di più: l’e-book di La legge del deserto è enhanced, fornisce mappe dei territori del Somaliland, dettagli delle armi in azione, schemi di navi, cronache di pirateria moderna. «No, guardi, quella roba mi va bene, ma non è farina del mio sacco. Io faccio il mio piatto, e credo che mi riesca saporito come la carne al barbecue. Se poi uno vuole aggiungerci il ketchup o il gelato, sono fatti suoi». Per apprezzare appieno la battuta bisogna sapere che Wilbur Smith si considera il miglior cuoco di barbecue del Sudafrica. Quindi del mondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA ‘‘ MAURIZIO BONO Repubblica Nazionale

Scarica