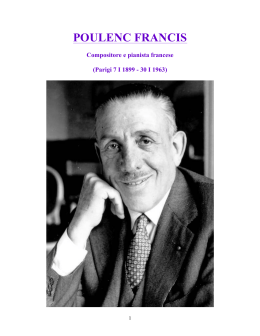

_____________________________________________________________ FRANCIS POULENC DIALOGUES DES CARMÉLITES RICCARDO MUTI TEATRO ALLA SCALA www.musicom.it DIALOGUES DES CARMÉLITES ________________________________________________________________________________ CARO INIMITABILE POULENC Enzo Restagno In una limpida mattina del marzo 1953 al Caffè dei Tre Scalini in Piazza Navona Francis Poulenc leggeva i Dialogues des Carmélites di Bernanos. Era stato il dottor Valcarenghi, direttore di Casa Ricordi, a suggerire quella lettura al musicista in cerca di un libretto per un’opera e lì a Roma, nella città che tanto amava, aveva iniziato quel libro. Quella mattina ai “Tre Scalini” l’entusiasmo si trasformò in illuminazione: “E’ evidente che (questo libro) è fatto per me”. Spedì un telegramma a Valcarenghi in cui annunciava di aver trovato il soggetto per la sua opera e di averci cominciato a lavorare. L’entusiasmo di Poulenc nasceva dall’aver riconosciuto nei Dialogues una perfetta identificazione con i propri sentimenti in materia di fede, sentimenti travagliati e contradditori che continuamente oscillavano tra l’angoscia e il vagheggiamento della radiosa semplicità francescana. In fondo a quel cupo dramma dominato dal terrore della morte e da una fede che non riesce a esorcizzare i fantasmi dell’angoscia, sarà la fede ingenua e croccante della piccola suor Costanza a trionfare, offrendo agli altri personaggi l’immagine rasserenante di una sensibilità perfettamente in sintonia col quotidiano ma illuminata dalla grazia divina. Come si fa ad immaginare il dogma della “Comunione dei Santi” esteso alla morte corporale – che è poi il pensiero fondamentale della vicenda dei Dialogues – esposto con parole più semplici e convincenti di quelle di suor Costanza ? “Non si muore ciascuno per sé ma gli uni per gli altri o perfino gli uni al posto degli altri”. E quindi, come se l’enunciazione fosse troppo severa, la monachella aggiunge la metafora del guardaroba dove per errore ad un cliente viene consegnato un soprabito-morte piuttosto stretto nel quale fa tanta fatica ad entrare; mentre al successivo ne vien dato uno inaspettatamente ampio nel quale entrerà con inattesa facilità. Naturalmente la vita, la morte e la fede solo di rado si presentano agli esseri umani con la semplicità descritta da suor Costanza; accanto a quell’onesto fervore il racconto di Bernanos concede grande spazio alla sofferenza e all’angoscia delle anime lacerate delle quali l’aristocratica suor Blanche è l’esempio più vero. Tra i due poli di suor Costanza e di suor Blanche oscilla la fede di Poulenc che ritrova nell’una e nell’altra frammenti della propria coscienza, con una tale verità da indurlo ad esclamare quella mattina ai “Tre Scalini”: “evidentemente questo libro è fatto per me”. Poulenc sapeva benissimo che allontanandosi dalle candide visioni di suor Costanza rischiava di smarrirsi e così, scrivendo a Pierre Bernac in viaggio verso Assisi nel 1956 (quando i Dialogues erano ormai diventati la sua grande opera), gli raccomandava: “Pregate che mi sia dato incontrare un bravo curato del tipo del decano di Rocamadour che con davanti a un pezzo di pane e un bicchiere di vino è l’unico in grado di fare qualcosa per me. Mi sono accorto purtroppo che i preti intelligenti sono i miei peggiori nemici”. Proprio negli stessi anni in cui si applica ai Dialogues Poulenc concesse al critico Claude Rostand una serie di interviste pubblicate nel 1954 col titolo di Entretiens. Si tratta di un’ autobiografia del tipo di quelle che si ascoltano da coloro che sentono un gran bisogno di confessarsi. Con tono apparentemente oggettivo Poulenc racconta: “Sono religioso per istinto profondo e per atavismo. Così come mi sento incapace di una convinzione politica ardente, mi sembra perfettamente naturale credere e praticare la mia fede. Io sono cattolico e questa è la mia libertà più grande. E tuttavia la garbata indifferenza della mia famiglia materna mi ha indotto in passato a trascurare la religione. Dal 1920 al 1935, lo confesso, mi sono occupato davvero poco delle cose della fede”. Questo tono distaccato viene però meno quando Poulenc rievoca il suo ritorno alla fede : “Tutto d’un tratto il mio sangue aveyronnese1 prende aspramente il sopravvento sull’altra metà, quella nogentese2… E io mi aggrappo ferocemente a questo sangue più ricco 1 Per comprendere il senso di questo aggettivo bisogna sapere che la famiglia paterna di Poulenc aveva le sue radici nella regione meridionale dell’Aveyron e aveva sempre nutrito forti sentimenti di fede cattolica. Nella famiglia paterna si incontra anche la figura del prozio abate Joseph Poulenc, curato di Ivry-sur-Seine mentre la famiglia materna, schiettamente parigina, aveva, in materia di religione, quella che in questo documento viene definita una garbata indifferenza. 2 Con l’aggettivo “nogentese” si allude alla località di Nogent-sur-Marne a una diecina di chilometri da Parigi dove la famiglia Poulenc possedeva una bellissima “maîson d’été”, come mostra una fotografia dal 1905 ove il piccolo Poulenc è ritratto in compagnia della madre, della sorella maggiore e della zia. I soggiorni nella cornice quieta ed ed austero che dovrebbe permettermi di invecchiare bene”. Prima di rilevare le contraddizioni contenute in questo documento, vediamo come avvenne nel nostro musicista il ritorno alla fede. Nel 1935 Poulenc si trovava con Pierre Bernac e la direttrice di coro Yvonne Gouverné a Uzerche (nei pressi di Brive-la-Gaillarde); li lo raggiunse la notizia della morte improvvisa, causata da un orribile incidente, di Pierre Octave Ferroud, un amico che gli era molto caro3. Nei pressi di Uzerche si trova il noto santuario della “Vierge Noire”; Poulenc va a visitarlo assillato dal pensiero della fragilità della vita umana e in quel luogo solitario, ingentilito dal rosa degli oleandri fioriti, di fronte a quell’immagine della madonna scolpita in un legno oscuro, sente che la vita spirituale lo attira nuovamente. La sera stessa comincia a mettere in musica le umili litanie che i pellegrini recitano avvicinandosi alla venerata immagine. Affidata a un coro femminile con accompagnamento di solo organo, questa meditazione musicale esprime l’adesione immediata a una fede degna nella sua raggiante semplicità dell’umiltà francescana di suor Costanza. Le Litanies à la Vierge noire restano uno dei più commoventi capolavori di Poulenc grazie alla loro sublime semplicità ma anche grazie al sottile oscillare fra un modo e l’altro di quei melismi che hanno da essere intonati, secondo le indicazioni dell’autore, in modo “humble et fervent”, e “très doux et aérien ». Sembra il miracolo di una conversione improvvisa quella che da Poulenc ci viene presentata come lo spontaneo ritorno alle proprie radici, ma in “quell’aggrapparsi ferocemente al proprio sangue” non si può non avvertire un disperato tentativo di riequilibrare la propria vita nella speranza di invecchiare serenamente. Le buone tradizioni che hanno consentito alla propria famiglia di prosperare e di vivere saggiamente per tanti anni, sono dunque la possibilità che si offre a quel discendente smarrito, troppo intelligente per non comprendere che una fede generata soprattutto dal sentimento, manca di solidità. Poulenc sa benissimo che la razionalità con le sue deduzioni implacabili potrebbe mettere in crisi la sua fede; per questo dice a Bernac che considera i preti intelligenti come i peggiori nemici. Con un ragionamento degno nella sua frugale semplicità del curato di Rocamadour, Poulenc conclude la sua lettera cercando di farsi una ragione di tutte quelle contraddizioni: “ Questo mio desiderio che ogni cosa si aggiusti prova che nel profondo, sia per atavismo sia per reale necessità, io vado ansiosamente in cerca di qualcosa”. Alcuni anni prima, con lo spirito lieve e sorridente che la maggior parte degli ascoltatori di solito gli attribuisce come unica prerogativa, Poulenc aveva ammesso la fondamentale ambiguità della sua vita che, a suo dire, si rispecchiava perfettamente nella sua musica. L’occasione per questa dichiarazione fu la stesura di un bellissimo documento che meriterebbe di essere meglio conosciuto; mi riferisco a quel Journal des mes mélodies che Poulenc scrisse nel 1939 e che solo più tardi, nel 1964, ci è stato consegnato in un’edizione sufficientemente accurata e annotata4. Rievocando il Bal masqué il musicista dice di ritenerlo uno dei suoi componimenti più significativi; di considerarlo anzi alla stregua di un biglietto da visita col quale si presenterebbe a coloro che non conoscono nulla della sua musica. Nel 1939 Poulenc aveva raggiunto una vasta notorietà, anche sul piano internazionale, sicché l’ascoltatrice totalmente ignara della sua musica va a scovarla piuttosto lontano: “ A una signora della Camciatca che mi scrivesse chiedendomi come sono fatto, manderei il ritratto al pianoforte che mi ha fatto Cocteau5 e quello realizzato da Bérard,6 il Bal masqué e i Motets pour un temps de pénitence. Credo che potrebbe così farsi un’idea molto precisa del Poulenc-Giano”. Poulenc era dunque perfettamente consapevole del carattere bifronte della sua vita e della sua musica. Cerchiamo dunque di rivolgere ora la nostra attenzione a questa seconda faccia, decisamente più nota ma intesa spesso secondo una prospettiva unidimensionale e semplificatrice e facciamolo partendo da quel Bal masqué che il compositore avrebbe voluto far conoscere alla signora della Camciatca . Questa Cantata profana di 18 minuti per voce di baritono e piccolo complesso di otto strumenti la cui sonorità ricorda non di rado quella della Histoire du elegante di Nogent-sur-Marne diventano quindi il simbolo del “coté maternelle” con tutte le sue implicazioni spirituali e culturali. La foto in questione è riprodotta nel volume delle edizioni Fayard che raccoglie l’epistolario di Poulenc tra il 1910 e il 1963: “Correspondance 1910-1963 reunie, choisie, présentée et annotée par Myriam Chiménes,Paris 1994. 3 Pierre Octave Ferroud era un compositore e critico musicale che si era dedicato con grande fervore all’organizzazione musicale, dando vita a Parigi ai “Concerts du Triton”, dedicati in gran parte agli autori contemporanei. 4 Francis Poulenc, Journal des mes mélodies, Cicero editeurs, Parigi. Edizione curata e molto ben annotata da Renaud Machart. 5 Poulenc si riferisce qui al ritratto disegnato da Cocteau nel 1924 a Montecarlo. Il lettore curioso potrà trovarlo riprodotto nella monografia dedicata da Henri Hell al musicista francese, ristampata recentemente dall’editore Fayard, che resta complessivamente lo studio più raffinato tutt’ora disponibile sul nostro musicista. 6 Christian Bérard (1902-1949) pittore e scenografo teatrale, fu assiduo collaboratore di Cocteau per il quale allestì le scene di ”La voix humaine”, “La machine infernale”, “L’aigle à deux têtes”, “Les parents terribles” ecc. Poulenc, che gli era molto legato, dedicò alla sua memoria, nel 1950, il suo “Stabat Mater”. soldat, utilizza alcuni versi un po’ bizzarri di Max Jacob oscillanti tra il grottesco e l’esilarante, ma per quanto i nonsense suscitino immagini di flagrante assurdità, il quadro generale non si scosta, a detta dell’autore, da “quell’atmosfera tipica delle oleografie del “Petit Parisien” delle domeniche della mia infanzia”. Prima di comparire sulle scene parigine questo piccantissimo spettacolo, stracolmo di melodie illanguidite e di ritmi ruspanti, fu dato nel teatrino di Hyéres sulla costa azzurra dove il visconte e la viscontessa di Noailles, committenti dell’opera, possedevano una sontuosa e ospitalissima dimora. Charles de Noailles, nipote della poetessa Anna, raffinata memorialista della belle époque, e sua moglie MariaLaure, nipote della contessa Adhéaume de Chevigné che aveva fatto da modello a Proust per la duchessa di Guermantes, sono i due personaggi che aprono la schiera degli aristocratici amici e committenti di Poulenc. Per la stessa coppia che possedeva a Parigi, in Place des Etats-Unis, una casa celebre quasi quanto un museo per le sue raccolte d’arte, Poulenc aveva scritto nel 1929 la sua Aubade per pianoforte e 18 strumenti che aveva fatto da supporto ad un’azione coreografica realizzata da Nijinska sul tema della mestizia di Diana, costretta dall’attività venatoria a concedere troppo poco alle sue aspirazioni sentimentali. Bronislava Nijinska accompagnava col suo talento coreografico già da qualche anno la carriera di Poulenc; era stata lei nel 1924 ad allestire a Montecarlo Les biches, il balletto che Diaghilev aveva commissionato al giovane compositore ormai vezzeggiato dal “Tout-Paris”. In quell’occasione Poulenc aveva scritto una musica deliziosamente cattivante per uno scenario da lui stesso immaginato che gli piaceva definire Fêtes galantes 1923. Tra le scene linde e spaziose dipinte da Marie Laurencin, Poulenc aveva collocato alcune signore belle ed eleganti, sedute su dei divani. Improvvisamente arrivavano nel salone tre atleti in tenuta nautica che invitavano le belle a danzare. Lo charme della danza si espandeva come un contagio, cosicché accanto alle coppie promiscue se ne muovevano altre solo femminili in cui pareva di rivedere la scena immaginata da in Proust in cui Albertine a Balbec danza con un’ amica effondendo tutto all’intorno una scia di turbamenti. Delle sue Fêtes galantes 1923 Poulenc diceva che erano come certi dipinti di Watteau nei quali si può “ne rien voir ou imaginer le pire”. All’epoca de Les Biches che, dopo il successo di Montecarlo, si trasformò sulla scena del teatro degli Champs–Elysés, in un autentico trionfo, Poulenc era ancora studente o, meglio, aveva saggiamente deciso di diventarlo. Non aveva mai compiuto studi regolari e alla musica era stato avviato all’età di cinque anni dalla madre, la dama elegantemente vestita di bianco che abbiamo visto sulla terrazza della casa di Nogent - sur- Marne accanto al piccolo Francis che più tardi così ricorderà la sua iniziazione musicale: “ Mia madre suonava il pianoforte in modo squisito. A quell’epoca le donne della buona borghesia non avevano ancora quella tecnica quasi professionistica che hanno raggiunto oggi, ma lei era fornita di un senso musicale impeccabile e di un tocco incantevole , doti con le quali ha affascinato la mia infanzia. E’ da lei, non c’è dubbio, che ho ereditato il gusto per quella che ho preso l’abitudine di chiamare “l’adorabile cattiva musica”. Quando avevo sei anni è stata lei a mettermi per la prima volta le mani sulla testiera”. Quel bambino che si era dimostrato musicalmente tanto precoce, fu affidato a un maestro del quale non era possibile immaginarne uno migliore: Ricardo Vines, il grande pianista catalano, compagno di studi di Ravel al Conservatorio, primo interprete delle Images di Debussy , dei Miroirs di Ravel e di tanti altri componimenti pianistici di quell’epoca così fertile in capolavori, lettore infaticabile e intelligentissimo e vero protagonista della vita culturale parigina. Si, fu proprio quel signore dalla silhouette sottile ed elegante, definito “un étrange hidalgo avec de grandes moustaches”, a guidare il giovanissimo Poulenc facendone un pianista straordinario e un musicista fornito di grandi curiosità culturali; fu ancora lui a introdurlo negli ambienti musicalmente più qualificati e a fargli conoscere le personalità di maggior spicco nella musica e nelle arti. Fra queste una posizione di assoluto rilievo tocca a Satie il cui fascino burbero e magnetico Poulenc avrebbe subito e condiviso con gli amici entrati successivamente a far parte del Gruppo dei Sei. Negli anni del dopoguerra, quando Poulenc non aveva ancora vent’anni, si cominciò a parlare a Parigi di “Esprit nouveau”. Era stato Apollinaire a coniare questa formula fortunata e Cocteau fu pronto a raccogliere quell’appello e ad amplificarlo col suo fortunatissimo Le coq et l’arlequin. Con Ricardo Vines, Satie, Apollinaire e Cocteau si sono pronunciati i nomi più importanti della costellazione sotto la quale il giovane musicista mosse i primi passi, trovando d’istinto con quelle poetiche e quei manifesti una formidabile sintonia. Prima di vedere i precoci exploit del nostro geniale apprendista vorremmo però scoprire in quella costellazione il nome di un’altra persona che esercitò un influsso profondo sulla sua vita. Raymonde Linossier non è un personaggio celebre e, in ogni caso, non ebbe il tempo di diventarlo essendo morta a soli trentatre anni ma fu, a detta di Poulenc, “ Il migliore consigliere musicale della mia gioventù. Quante volte, dopo la sua morte, avrei desiderato sapere quello che lei avrebbe pensato di questa o quella delle mie opere”. Di questa ragazza bella e intelligente – era un brillante avvocato del foro parigino ed una ancor più promettente orientalista attiva presso il museo Guimet – vorremmo ricordare la complicità che la legò a Poulenc nella definizione di un gusto divenuto col tempo addirittura un cliché. Accanto a questa “violette noire” – così la definì Léon Paul Fargue, probabilmente a causa dei grandi occhi scuri - Francis fece innumerevoli scorribande attraverso Parigi e trascorse molte ore nell’atmosfera eccitante della libreria “Aux Amis du livres” in rue de l’Odéon, frequentata in quegli anni da Valéry, Gide, Claudel, Joyce, Apollinaire, Léon Paul Fargue e dove Poulenc ebbe i primi incontri con André Breton, Luis Argon e Paul Eluard destinato a diventare il poeta d’elezione della sua musica. Raymonde e Francis leggevano insieme i poeti, visitavano le gallerie d’arte e, con golosa euforia si abbandonavano allo spettacolo a volte patetico e a volte grandguignolesco offerto dalle affiches, dalle strade, dai suonatori ambulanti, dai bistrot, dai circhi coi loro “baladins” appena immortalati da Picasso e da Apollinaire. C’era nei mobili scenari della quotidianità parigina una poesia che Poulenc sapeva cogliere e trasformare in musica come nessun altro. Poulenc e Raymonde si conoscevano, per così dire, da sempre: il padre di lei era un noto medico che seguiva i suoi pazienti, fra i quali Madame Poulenc, alle cure termali di Vichy. Era naturale dunque che quei due ragazzi di buona famiglia, vivaci e intelligenti, fossero attratti dal fascino della trasgressione intellettuale e la precocità musicale di Francis andava proprio in quella direzione. Quasi per scommessa aveva scritto nel 1917 una Rapsodie Négre per baritono, quartetto d’archi, flauto e clarinetto andata in scena il 17 dicembre di quell’anno al teatro del Vieux Colombier in uno dei concerti organizzati da Jane Bathori. Certo Vines doveva averci messo una buona parola per far arrivare quel giovanotto su una ribalta così prestigiosa, ma quella sera al Vieux Colombier il pubblico depresso dalla guerra si entusiasmò per quella musica tra il mistico e l’esotico nella quale le ripetizioni invece che suscitare monotonia, sembravano aprirsi verso scenari diversi, comunicando agli ascoltatori un vivace sentimento di attesa. Sarà anche stato un po’ velleitario quel ragazzo che faceva il verso a Debussy e a un modalismo un po’ “vieux jeu”, ma la lezione di Satie e di Stravinsky, consistente nel collocare vocaboli noti entro contesti differenti, mostrava di averla assimilata in maniera decisamente promettente. L’ “esprit nouveau” era nell’aria – il 1917 vide anche la prima di Parade di Satie - e il giovanissimo Poulenc sembrava in grado di captarlo con la massima spontaneità. Hélène Jourdan–Morhange, la violinista amica di Ravel che quella sera suonava nel complessino della Rapsodie nègre, parlò di “Naïvetés charmeuses” e Ravel disse del giovane compositore “Comme il est doué, pourvu qu’il travaille!”. Il “Tout Paris” della musica adottò quel giovanotto che componeva e suonava il pianoforte con una verve indiavolata e Diaghilev, che di lì a poco avrebbe rifiutato La Valse offendendo profondamente Ravel, arrivò al punto di commissionargli un balletto. Quel mondo dei “baladins” di Picasso e di Apollinaire che tanto affascinava Poulenc e la sua amica Raymonde Linossier, sarebbe tornato in scena un paio di stagioni dopo con le Cocardes su testi bislacchi ma abili di Cocteau. La voce che cantava quelle amenità in cui le parole, come uccelli, volano da un ramo all’altro, Poulenc l’avvolse in un involucro strumentale formato da violino, cornetta a pistoni, trombone e batteria, simile dunque a uno di quei complessini ambulanti dei suonatori Klezmer che già erano serviti da modello a Stravinsky per l’Histoire du soldat. Il tutto è influenzato da Stravinsky, come l’autore dichiarò onestamente nel suo Journal, ma i contorni “finto-popolari” di quello scenario risultano molto ben disegnati e soprattutto dipinti con colori assolutamente francesi, espressione dunque delle intime predilezioni del compositore che sulla partitura offerta alla “Violette noire” scrisse: “A Raymonde che come me ama le patate fritte, i pianini meccanici, le oleografie, i cofanetti incrostati di conchiglie e Parigi”. Cocardes può benissimo essere considerato il pezzo di un mosaico che nell’insieme intende configurare una nuova estetica: le cose andarono effettivamente in questo modo in uno spettacolo andato in scena alla Comédie des Champs-Elysés il 21 febbraio 1920. Nel programma figuravano il nuovo e brillantissimo Boeuf sur le toit di Milhaud, il Fox Trot di Auric, le Trois petites pièces montées di Satie e Cocardes. Fu un grande successo e si può dire che l’estetica orientata, secondo i suggerimenti di Satie e Cocteau, verso il mondo del Music-hall era nata. Rinforzato nel suo ruolo di Opinion-leader, Cocteau venne alla ribalta l’anno successivo con un balletto allora assai discusso del quale resta oggi notizia quasi solo nei libri, Les Mariés de la tour Eiffel. Alla realizzazione della partitura avevano collaborato tutti “I Sei” ma nel fracasso delle polemiche alimentate dal fervore di Cocteau, sfuggì che la compattezza del gruppo dei sei compositori era tutto sommato inconsistente. Darius Milhaud, Gorge Auric, Francis Poulenc e quindi anche Germane Tailleferre si conoscevano bene e furono amici per molti anni, ma Arthur Honegger e Louis Durey provenivano da orizzonti culturali diversi, come il proseguimento delle loro carriere avrebbe dimostrato. In fondo i Sei si erano conosciuti quasi per caso e altrettanto casualmente si erano visti affibbiare un’etichetta comune da un articolo scritto da Henri Collet all’indomani di uno dei concerti che il violoncellista Felix Delgrange organizzava in un modesto atelier di Montparnasse con l’aiuto di Ricardo Vines, di Jane Bathori, della pianista Marcelle Meyer e di Hélène Jourdan-Morhange. Nell’effervescenza della Montparnasse degli anni Venti, mode, leggende e locali pubblici nascevano dall’oggi al domani e tutto quello che aveva un sapore di intelligente trasgressione faceva tendenza. Fu così anche per i Sei che, grazie all’intraprendenza di Cocteau, ebbero ben presto a loro disposizione un locale pubblico – Le Boeuf sur le toit – divenuto in breve uno dei più ambiti punti di riferimento del “Tout Paris” ma la vivacissima pattuglia era destinata a sciogliersi con la stessa rapidità con cui nascevano e tramontavano le mode a Montparnasse. Il gesto meno trasgressivo che si possa immaginare Poulenc lo compì nell’anno stesso dei Mariés de la tour Eiffel: era ormai un musicista celebre, sia nei salotti più esclusivi, sia nei bistrot di Montparnasse; aveva una carriera promettente a portata di mano, eppure decise che doveva mettersi a studiare e si cercò un maestro severo e sapiente al quale sottoporre tutte le sue manchevolezze. Lo trovò in Charles Koechlin alla scuola del quale restò per tre anni durante i quali divenne un conoscitore profondo di tecniche e di stili, come la sua produzione futura avrebbe mostrato. Studiare non voleva dire però sospendere la carriera di compositore che difatti proseguì con slancio, addentrandosi in altri orizzonti culturali che si schiudevano via via, non di rado seguendo i capricci del caso. Fu infatti cogliendo a volo una battuta che Poulenc ebbe l’occasione di gettare uno sguardo approfondito sulla classicità. Era diventato ospite assiduo dei raffinati concerti che organizzava la principessa di Polignac e in quel salone nel quale erano passati Fauré, Debussy, Ravel e Proust, ebbe occasione di ascoltare Wanda Landowska che teneva la parte del cembalo nel Retablo de Maese Pedro di De Falla. “Perché non mi scrive un concerto ?” gli chiese la musicista polacca e Poulenc, al quale piaceva raccogliere le provocazioni, rispose subito di si. Ci volle però del tempo per entrare nell’anima e nella letteratura di quello strumento che cominciava in quegli anni, proprio grazie al talento della Landowska, la sua rinascita. Poulenc che possedeva anche una natura studiosa e sapeva all’occorrenza essere umile, come gli studi con Koechlin dimostrano, frequentò assiduamente la casa della Landowska a Saint-Leu-la-Forêt e in quell’estate 1928 imparò a conoscere le opere dei clavicembalisti francesi, di Bach e di Scarlatti. In quella casa di campagna piena di strumenti rari che la rendevano simile a un museo perduto fra gli alberi, trascorse un soggiorno incantevole, fuori del tempo, che ricordava ancora tanti anni dopo con profonda emozione ma naturalmente la traccia più profonda di quelle ore incantate la troviamo nel Concert champêtre che fu tenuto a battesimo dalla Landowska nel 1929 alla salle Pleyel con la direzione di Pierre Monteux. Più che esibire una conoscenza inappuntabile degli stili del passato, quest’opera mostra di essere una trama perfettamente intrecciata di rievocazioni e di rêveries. Il rigore un po’ accademico dell’estetica neoclassica è lontano mille miglia dalla personalità inquieta di Poulenc più propenso a rievocare che a ricostruire e le immagini barocche, sontuose e solenni come archi trionfali, si sfaldano rapidamente per trasformarsi in meditazioni e divagazioni entro le quali gli stili si susseguono capricciosamente. Impressioni classiche e romantiche, solenni interiezioni barocche, ritmi di danza, richiami di strumenti solisti e improvvisi passi toccatistici alla maniera di Scarlatti si susseguono in maniera imprevedibile, pronti a concedersi in men che non si dica al vocabolario contemporaneo con ben calcolati cedimenti allo stile “colonna sonora”. Nulla è però definitivo in questa partitura così mercuriale che esibisce una delle qualità più sovrane della personalità del suo autore, quella capace di creare con una sorta di tocco magico improvvise rarefazioni. Grandi esplosioni sonore si dileguano all’improvviso e sull’orizzonte silenzioso resta soltanto qualche sperduto rintocco del clavicembalo che ci conduce alle visioni più intime. In quei momenti di rarefazione improvvisa in cui tutto sembra spegnersi e ridursi a un rimembrare costellato di sorrisi tra le lacrime, abbiamo l’impressione di conoscere più da vicino questo musicista capace di trasformare la volubilità in un pregio. Con la contraddizione tra sonorità raggianti e teneri bisbigli tocchiamo uno degli aspetti più intimi della personalità di Poulenc, un punto in cui, ad onta delle sue reiterate assicurazioni in tal senso, la vita e l’opera non coincidono perfettamente. Vorrei dire con questo che Poulenc riusciva decisamente meglio a organizzare la sua musica della sua vita. Nella prima le contraddizioni arrivavano a comporsi in un equilibrio che riusciva a trarre partito perfino dalla volubilità e dall’intemperanza. Era come se Poulenc avesse la capacità di organizzare magistralmente le sue debolezze e i suoi difetti; quella era la materia prima e il compositore, fornito di quel superiore senso della misura che è prerogativa dei veri artisti, riusciva a darle forma e a farla risplendere conferendole spesso un’indicibile seduzione. Con la vita era tutto un altro paio di maniche: Poulenc non seppe mai essere disinvolto e spregiudicato come il suo amico Cocteau, il “maledetto” e fulmineo Raymond Radiguet o gli altri personaggi che incontrava tanto volentieri nei locali di Montparnasse. Il peso di un’educazione all’antica che, come si è visto, cercò di magnificare coi colori mistici del ritorno alla fede, lo condizionò per tutta la vita. In fondo era un gentiluomo all’antica, così perbene che mai avrebbe potuto accettare e mostrare disinvoltamente le sue debolezze. Trasgredire nella musica non era come trasgredire nella vita e così Poulenc si condannò a un comportamento misurato che teneva tutto dentro di sé, concedendosi al massimo un po’ di elegante ironia. Ecco perché le lettere e i diari hanno così spesso il tono di confessione ma di una confessione appena accennata alla quale mai si darà libero sfogo. Quella che ne deriva è l’immagine esteriore di una vita abbastanza equilibrata, elegante, gentile, non troppo infelice e soprattutto riscattata dalla musica. A parte la morte improvvisa di Raymonde Linossier che gli lasciò un rimpianto inconsolabile, non ci furono drammi palesi nella sua vita ma solitudini e malinconie infinite. All’inizio degli anni Trenta, nel pieno del successo, compare nella sua vita un’oscura trama di depressioni nervose delle quali avrebbe sofferto fino alla fine; in una lettera alla cantante Claire Croiza, eccellente interprete della sua musica e fida amica, scrive: “Bisognerebbe togliermi il cuore perché potessi vivere”. Sempre nel 1930 Poulenc decise di organizzare meglio la sua vita separando nettamente il lavoro dalle occupazioni mondane: a Parigi era da più di dieci anni l’idolo dei salotti alla moda; gli piacevano la mondanità e l’eleganza che lo inducevano a frequentare i defilés di Coco Chanel e di Christian Dior del quale era buon amico. Come poteva in mezzo a tutte quelle sciccherie e quelle frequentazioni brillanti trovare la giusta concentrazione ? Decise così di comprarsi una casa in campagna a Noizay in Turenna; l’arredò in maniera elegante e confortevole, indulgendo un poco alle sue abitudini lussuose e lì finì col trovare il giusto raccoglimento. Intanto, quasi per caso, aveva conosciuto a Parigi il baritono Pierre Bernac col quale decise di formare un duo. Coetaneo di Poulenc, Bernac era uomo colto e fine, naturalmente destinato a diventare l’interprete di elezione di un compositore fornito di una vocazione speciale per mettere in musica la parola poetica. “I tre grandi incontri determinanti per la mia carriera sono stati quelli con Wanda Landowska, con Pierre Bernac e con Paul Eluard” riconobbe il compositore che ebbe con Bernac un sodalizio artistico durato venticinque anni. Ben 90 delle 145 melodie composte da Poulenc furono scritte per Pierre Bernac al quale dobbiamo anche un saggio sensibile e deliziosamente prolisso sull’interpretazione di quelle pagine eseguite tante volte con l’autore al pianoforte.7 Dopo Pierre Bernac a ricevere con maggior frequenza le dediche delle Mélodies fu Marie-Blanche contessa di Polignac che presentò nel 1938 alla Salle Gaveau, accompagnata al pianoforte dall’autore, i Trois poèmes di Louise de Villmorin. Indagare con un po’ di curiosità la storia di questi Trois poèmes, della loro interprete e dell’autrice dei versi, equivale a cogliere, come in una sequenza filmica, alcuni frammenti della vita e dell’opera del nostro musicista. Cominciamo dunque con le presentazioni: la contessa MarieBlanche de Polignac era una di quelle persone che lasciano una scia incantevole di ricordi che varrebbe la pena di tornare a far vibrare per qualche istante poiché vi scopriremmo talune inflessioni che, come le voci più lontane di un accordo, sarebbero in grado di farci ritrovare la pienezza di un’armonia della quale abbiamo perduto qualche dettaglio. Questa donna di rara bellezza e intelligenza era figlia di Jeanne Lanvin, fondatrice della celebre casa di mode parigina. Sposò in prime nozze René Jaquemarie, nipote di Clemenceau, e in seconde il conte Jean de Polignac. Da quel momento assunse il nome di Marie-Blanche de Polignac e divenne in breve tempo leggendaria per le sue attività di mecenatismo al centro delle quali stava la musica. Da musicista finemente coltivata Marie-Blanche aveva una voce linda e brillante, versata in vari stili, come dimostra la sua assidua partecipazione al complesso madrigalistico che Nadia Boulanger coltivava per conto della principessa Edmond de Polignac. Le serate musicali di Marie-Blanche nella dimora parigina di rue Barbet de Jouy, ma anche nella tenuta di Kerbastic in Bretagna e di La Bastide du Roy ad Antibes, avevano una reputazione internazionale. Le memorie di coloro che vi parteciparono – in questo caso, oltre al conte e alla contessa, Louise de Villmorin e il nostro compositore – ci consegnano una sequenza in cui vediamo Poulenc intento a progettare un ciclo di liriche. Scrive Louise de Villmorin: « Ho conosciuto Francis Poulenc nel 1935 a casa di Marie-Blanche de Polignac. Il mio primo libro era appena uscito e lui doveva averci trovato qualcosa che gli era piaciuto; fu così che mi chiese di scrivergli tre poesie… Per quanto lusingata da quella commissione, un miscuglio di pigrizia e di incertezza mi faceva esitare ma Marie-Blanche, che voleva obbligarmi a lavorare, invitò lui e me nella sua casa di Kerbastic in Bretagna. Là scrissi le poesie che lui mise in musica. Lui era già celebre mentre io ero una principiante priva di vera cultura musicale e, forse per questo, mi prendevano un po’ in giro ma mi diedero fiducia e nell’insieme trascorremmo giorni felici. Alla sera Francis si metteva al pianoforte, Marie-Blanche cantava e Jean de Polignac, in piedi accanto a lei, girava le pagine dello spartito”. Che cosa aveva attirato, a colpo sicuro, l’attenzione di un musicista così esperto verso quella scrittrice alle prime armi ? La risposta ce l’ha data lo stesso Poulenc in un’intervista a “Les Nouvelles Litteraires”: “Ho trovato nelle poesie di Louise Villmorin una sorta di sensibile impertinenza, di libertinaggio, di golosità che prolungava nelle melodie quello che ero riuscito a esprimere nelle Biches con Marie Laurencin”. Probabilmente anche qualcosa di più della velata ambiguità di quel balletto, se la contessa-interprete aveva tanto insistito con l’autrice dei versi per ottenere una versione più edulcorata della seconda lirica –Eau de vie, au-delà- che era, a suo dire, “ l’indecenza allo stato pure e conteneva immagini e dichiarazioni tali da far arrossire il confessore più sperimentato”. Poulenc dichiarò però senza mezzi termini: “Per nulla al mondo modificherei il testo nella mia versione musicale, perché si creerebbe così un vero controsenso. La palpitazione dell’accompagnamento pianistico perderebbe la sua ragion d’essere”. La squisita MarieBlanche dovette rassegnarsi a intonare con voce impassibile – Poulenc voleva proprio così – quei versi che tanto la mettevano a disagio. Non conosciamo le reazioni del pubblico più sensibile e della critica ma per una volta possiamo farne a meno, certi come siamo che la musica applicata alla parola riesce a spalancare 7 Pierre Bernac, Francis Poulenc et ses mélodies, Paris, Bouchet/Chastel, 1978. degli abissi la dove normalmente si vede un percorso tranquillamente pianeggiante. E’ proprio questa sensibilità per la parola che fa di Poulenc uno dei più grandi autori di “mélodies” della musica francese e Paul Eluard, suo poeta di elezione, gli scrisse, dopo aver ascoltato l’esecuzione di Figure humaine, l’elogio più bello che un poeta possa rivolgere a colui che ha messo in musica i suoi versi: “Francis je ne m’écoutais pas, Francis je te dois de m’entendre” (non riuscivo ad ascoltarmi e se ora ci riesco lo devo a te). Per sottolineare l’atteggiamento bifronte annotiamo che nel 1937, parallelamente ai Trois poèmes de Louise Villmorin, Poulenc compone alla memoria di suo padre la Messa in sol maggiore a cappella e nel 1939, accanto ai Quatre Motets pour un temps de pénitence (quelli che avrebbe voluto mandare alla signora della Camciatca), le sei liriche tratte dalla raccolta Fiançailles pour rire ancora di Louise Villmorin. Con la guerra Poulenc è costretto a una vita più appartata, fa lunghi soggiorni a Noizay, ma ad ogni sussulto della vita culturale parigina è pronto a dare il suo sostegno. Ed ecco l’occasione per introdurre un altro personaggio femminile che attraversa gentilmente la vita musicale del compositore: si tratta di Yvonne Printemps, non solo l’avvenente soubrette e l’attrice brillante che molti ricordano, ma anche una cantante dalle frequentazioni musicali elevate; faceva parte infatti anche lei di quel complesso madrigalistico in cui già abbiamo incontrato Marie-Blanche de Polignac. Dopo un primo matrimonio con Sacha Guitry , Yvonne si era risposata con Pierre Fresney col quale nel 1940 dirigeva il teatro della “Michodière”. Per la rappresentazione di Léocadia di Jean Anouilh Poulenc si sentì chiedere delle musiche di scena: ne aveva scritte tante e così non fece nessuna difficoltà ma questa volta la sua mirabile duttilità produsse un valzer “finto viennese” che col titolo Les chemins de l’amour divenne la sua canzone più celebre. Con Yvonne Printemps che cantava languidamente Les chemins de l’amour, souvenirs di tempi e luoghi vicini e lontani scorrevano su un filo invisibile che collegava il sontuoso salotto della principessa di Polignac con il mondo del cabaret e del teatro di prosa: « Chemins de mon amour Je vous cherche toujours Chemins perdus vous n’êtes plus Et vos échos sont sourds………. » Eccola « l’adorable mauvaise musique », quella mai dimenticata corrente sonora che risaliva agli anni dell’infanzia, alle vacanze di Nogent-sur-Marne dove alla domenica sulle rive del fiume risuonavano le melodie dei caffè all’aperto e dei “Bal-Musette”. La melodia di Chemins de l’amour è davvero semplice, chiunque può ricantarsela dopo averla ascoltata solo una volta; cantarla e ricantarla accentuando le esitazioni dei rubato che spingono un po’ più in profondità l’artiglio della malinconia, regalandoti alla fine una stordente e malinconica spossatezza. Nelle conversazioni con Claude Rostand Poulenc aveva dichiarato di sentirsi “incapace di una convinzione politica ardente” e aveva messo questo suo sentire in relazione con il suo modo di praticare la fede. Gli anni della guerra passano tristi e silenziosi per il musicista che non sa compiere grandi gesti ma nel fondo di quella solitudine si produce un avvicinamento tra passione civile e religiosa che darà vita con Figure humaine ad un’opera spirituale veramente degna di questo nome. Per osservare il movimento attraverso il quale ispirazione religiosa e civile confluiscono, sopprimendo per una volta la dualità che caratterizza l’opera di Poulenc, conviene affidarsi alle parole con cui il musicista rievoca quella stagione difficile: “Durante l’occupazione alcuni privilegiati, tra i quali c’ero anch’io, avevano il conforto di ricevere con la posta del mattino qualche bellissima poesia dattiloscritta al fondo della quale, sotto nomi di fantasia, potevamo indovinare la firma di Paul Eluard. Fu così che ricevetti la maggior parte delle poesie confluite poi nella raccolta Poésie et vérité 42. Durante l’estate del 1943 avevo affittato due stanze a Beaulieusur-Dordogne. Mi ero recato laggiù con l’idea di comporre un Concerto per violino e orchestra per Ginette Neveu ma finii con l’abbandonare presto quel progetto. L’idea di un’opera segreta da pubblicare e preparare nella clandestinità per arrivare ad eseguirla nel tanto sospirato giorno della liberazione, mi era venuta in mente dopo un pellegrinaggio che avevo fatto a Rocamadour che si trovava proprio vicino a Beaulieu. Cominciai così con entusiasmo Figure humaine che completai alla fine dell’estate. Il mio editore e amico Paul Rouart accettò di pubblicare questa Cantata di nascosto; fu così possibile mandare la partitura a Londra dove nel gennaio 1945, dunque prima della fine della guerra, i cori della BBC ne diedero la prima esecuzione”. Le difficoltà dell’esecuzione hanno reso piuttosto rare le occasione di ascoltare questo capolavoro dove tutto pare procedere con la massima semplicità. Il doppio coro “a cappella” fa scarso uso della polifonia – di qui l’impressione di semplicità e la grande trasparenza del testo poetico – puntando su una scrittura armonica i cui vasti accordi con le loro modulazioni vengono, come in uno scenario teatrale, costruiti “a vista”. Ogni cosa pare ubbidire all’imperativo di una sublime semplicità, a cominciare dall’invenzione melodica che scorre qui più generosa che mai. Come dimenticare l’ inizio “très calme et doux” del quarto episodio “Toi ma patiente ma patience ma parente” dai toni così dolcemente rassegnati ? Pare di trovarsi di fronte a quelle sommesse litanie alle quali va la predilezione dell’autore, ma da quella enunciazione, umile solo in apparenza, uscirà l’aspra invocazione “Prépare à la vengeance un lit d’où je naîtrai”. Altrettanto sublime nella sua semplicità il trattamento musicale al quale viene sottoposto il testo nell’episodio finale, quello costruito sulla celeberrima poesia Liberté nella quale la parola fatidica, continuamente invocata verrà pronunciata solo alla fine. Qui le ripetizioni si presentano più che mai come litanie laiche e Poulenc decide di ripetere le 21 strofe del testo sulla stessa nitida linea melodica che attraverso le ripetizioni dei due cori si fa sempre più incalzante con un crescendo che raggiunge l’apice in un larghissimo ventaglio armonico in cui le voci dei soprani sono spinte verso vertiginose altezze. Per trovare un esempio di ripetizione musicale altrettanto incalzante e variata nella sovrapposizione dei timbri bisogna risalire al Bolero di Ravel. Dagli anni oscuri della guerra erano usciti anche altri progetti decisamente meno engagés che sembravano pazientemente aspettare il momento in cui sarebbe nuovamente stato lecito sorridere. Nel 1940, a Brive la Gaillarde, durante una visita dei suoi cugini, Poulenc aveva promesso ai loro bambini di comporre un commentario musicale alla storia dell’elefantino Babar di Jean Brunhoff. Era un diversivo affettuoso, del tipo di quello che trent’anni prima aveva indotto Ravel a iniziare, per la delizia dei figli dei suoi amici Godebsky, il quaderno pianistico di Ma mère l’oye ma, per quanto accattivante, il progetto fu messo presto da parte e forse il compositore se ne sarebbe addirittura dimenticato se dopo qualche anno quei bambini che ormai non erano più tali ma ricordavano perfettamente la promessa, non fossero tornati alla carica. I commenti pianistici alla storia di Babar videro così la luce in un batter d’occhio nel 1945 e conquistarono una celebrità che a tanti anni di distanza resta intatta. Decisamente più difficile fu la gestazione dell’altro progetto concepito nel 1944, quello di un’opera buffa che utilizzasse come libretto il “dramma surrealista” di Apollinaire Les mamelles de Tirésias rappresentato nel 1917, in un’epoca quindi in cui le provocazioni dell’”Esprit nouveau” venivano accolte senza guardare troppo per il sottile. Nel riprendere trent’anni dopo quel soggetto Poulenc doveva sottoporlo a un trattamento musicale che ne facesse scaturire virtualità fino a quel punto non ancora espresse. Per quel delicato lavoro, consistente nel dare un’anima musicale a quelle gags così disinvoltamente giustapposte, Poulenc aveva bisogno di un’interprete d’eccezione della quale si era messo in cerca. Fortuna volle che un amico gli segnalasse un giovane soprano che muoveva a Parigi i primi passi tra l’Opéra-comique e le “Folies-Bergères”. Poulenc le chiese un’audizione al termine della quale annotò: “ Immediatamente conquistato dalla sua voce luminosa, dalla sua bellezza, dalla sua eleganza e soprattutto dalla sua risata sana, adattissima alle Mammelle di Tiresia”. Così Denise Duval entrò con tutto il suo charme nella vita di Poulenc e nel ruolo principale della nuova opera nella quale, sotto le battute un po’ bislacche di Apollinaire, scorre una corrente di meravigliosa “tendresse” . Valga a titolo di esempio la scena in cui Thérèse, decisa a ripudiare le prerogative del suo sesso per inseguire progetti più intraprendenti, rinuncia ai suoi seni liberando i due palloncini, uno rosso e uno blu, che li simboleggiano. Alla gag di Apollinaire la musica aggiunge una riflessione sentimentale stracolma di tenerezza con Thérèse che intona sulle parole “Envolez vous, oiseaux de ma faiblesse” un valzerino languido e sensualissimo che è l’eco musicale della considerazione: “Comme s’est joli les appas feminins” (Com’è graziosa la seduzione femminile). Denise Duval cantò stupendamente la sua parte e diventò un importante punto di riferimento per il compositore che di lei diceva: “Cette fille est un vrai soleil pour moi”. A lei fu destinato il ruolo di Blanche nel Dialogues des Carmélites, per lei fu concepito il grande monologo de La voix humaine e con lei Poulenc formò un duo di pianoforte e canto col quale diede concerti in tutto il mondo quando ormai Bernac si era ritirato dalle scene. Questi eventi si collocano però cronologicamente già oltre i Dialogues che abbiamo scelto come punto di partenza e di arrivo per questo ricordo di Poulenc. Per la tappa conclusiva di questa rievocazione ci spingeremo tuttavia appena un poco più in là per ricordare qualcuno degli avvenimenti attraverso i quali nel 1959 Poulenc festeggiò i suoi sessant’anni. All’Opéra-comique andò in scena, con l’allestimento di Cocteau, La voix humaine stupendamente interpretata dalla Duval, mentre alla Salle Gaveau si tenne il concerto col quale Pierre Bernac diede l’addio alle scene. Celebrazioni come giubilazioni? Neanche per sogno: il successo non aveva fiaccato in nulla la fibra di Poulenc che alle malinconie, soprattutto quelle degli addii, si era abituato fin dalla più tenera età: “Chemins perdus vous n’êtes plus/ et vos echos sont sourds”! Il mondo era completamente cambiato e in una lettera da Vienna, dove era andato per godersi l’ennesimo trionfo dei Dialogues, Poulenc dice a Milhaud che le scoperte dodecafoniche della loro giovinezza,8 paragonate al presente sembravano oggetti da museo. La “Nuova Musica” aveva allestito tutto all’intorno il suo difficile scenario dal quale Poulenc non si sentiva però affatto turbato; ebbe anzi espressioni di 8 Poulenc e Milhaud negli anni del primo dopoguerra si erano impegnati con entusiasmo per favorire la diffusione in Francia delle opere di Schoenberg e della sua scuola. stima e di simpatia per il giovane Boulez e per Henry Dutilleux. Così nel suo sessantesimo anno il Maestro si mette al lavoro e con la solita disinvoltura capace di coniugare accenti sbarazzini, ritmi scalpitanti e dolcezze melodiche grondanti umanissime seduzioni, progetta un Gloria destinato alla celebrità. C’è però un altro breve lavoro – non più di cinque minuti - nato anche lui nell’estate del 1959 col quale vorremmo concludere davvero la nostra rievocazione: la Elegie per due pianoforti, composta per due nuovi simpatici e colti amici, gli americani Gold e Fizdale. In una lettera a Bernac dell’agosto Poulenc dice che sta scrivendo per i “Boys una Elegia per due pianoforti dedicata alla memoria di Marie Blanche (de Polignac)”9. Sulla partitura, prima delle note, si leggono alcune istruzioni per gli interpreti che, a nostro avviso, vanno bene anche per gli ascoltatori: “Suonare questa elegia come se si improvvisasse, con un sigaro fra le labbra e un bicchiere di Cognac sul pianoforte. Tutti i contrattempi ( una specie di vibrazione dell’accordo precedente) devono essere appena sfiorati. Nell’insieme non si metterà mai troppo pedale”. 9 L’affascinante Marie-Blanche de Polignac se n’era andata l’anno prima all’età di soli sessant’anni.

Scaricare