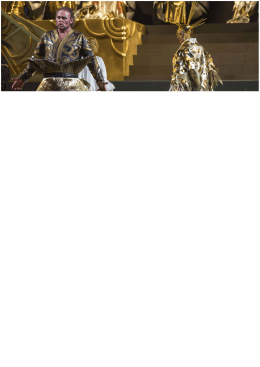

Fiaba e geometria nella messa in scena di Denis Krief Foto C.M. Falsini di clara fiorillo Un paesaggio di ruderi, come le Terme di Caracalla, è uno spazio che si accorda bene con i segni puri e le geometrie impeccabili della scena di Denis Krief. Quel «fascino metasico-estetico»1 delle rovine, di cui parlava Georg Simmel, resta, infatti, in perfetto equilibrio con una scenograa – anch’essa metasicamente sospesa – che genera signicati dalla riduzione e semplicazione delle forme e dei segni2. Gli elementi scenici con cui il regista-scenografo costruisce la Città violetta della sua Turandot si contano sulle dita di una mano: una muraglia, una strada, due carri ed un cilindro. Sarebbe tutto, se essi non fossero che la punta di un iceberg, perché sotto il pelo dell’acqua, o dello sguardo, c’è una montagna. I pochi segni che affiorano sono sostenuti da un gigantesco corpo di studi e di ricerche sull’opera, di analisi delle sue variazioni, declinazioni e interpretazioni. Nel taccuino del regista ci sono appunti e note su tutto: sulla settecentesca aba del Gozzi (1762), sulla rielaborazione poetico-metrica che ne fece Schiller per la rappresentazione curata da Goethe (1802), sulle riessioni di E. T. A. Hoffmann nelle Curiose pene di un capocomico (1819), sulle messe in scena di Vachtangov (1922) e di Copeau (1923), sulla Turandot di Busoni (1917), per approdare, inne, al capolavoro di Puccini. Denis Krief lavora così: dispiegando sul suo tavolo da lavoro l’intera esistenza dell’opera da rappresentare, con tutte le gure che le hanno dato corpo, tutte le contraddizioni che l’hanno minata, i punti di vista che l’hanno inquadrata, le querelle che l’hanno lacerata. Nelle sue regie, nei suoi allestimenti scenici, Krief fa passare sempre temi e problemi che stanno molto oltre la musica e le parole del libretto: quando mette in scena un’opera, di essa mette in scena soprattutto la sua difficoltà di essere al mondo. La sua Turandot nelle Terme di Caracalla – la sesta versione3 del regista, a partire dal 2000 – ancora una volta si ferma alla morte di Liù, non per particolare, toscaniniana devozione verso l’ultima nota 82 scritta di suo pugno dal Maestro4 , ma perché è convinto che la storia nisca proprio lì, che lo stesso Puccini, in fondo, desiderava che nisse lì. Krief ama spesso citare le parole del gran cancelliere, del gran provveditore e del gran cuciniere: «pang: Turandot non esiste! ping: Non esiste che il Niente, nel quale ti annulli!... pong, pang: Turandot non esiste!»5. Ed è questa, in realtà, la vera prospettiva dalla quale egli osserva quest’opera. Il suo piano compositivo, sia registico che scenico, si eleva al di sopra della Pechino del tempo delle favole, degli imperatori, dei principi e delle principesse, dei mandarini e dei sapienti, dei sacerdoti e delle guardie imperiali, puntando soprattutto alla rappresentazione della stessa esistenza. Nell’Atto I, c’è la vita nella sua forma storica, con la sua corporea, concreta e cruda realtà – con le folle vocianti in tumulto, le teste mozzate, le lacrime, il fuoco e il sangue, le lame scintillanti, alla luce smorta di una luna dalla “faccia pallida”. Nell’Atto II, invece, essa appare nella sua dimensione puramente mentale e immaginaria – con le divagazioni sognanti dei tre ministri, il labirinto di simbolismi aperto dagli enigmi della principessa e la temeraria tensione amorosa del principe ignoto. Nell’Atto III, le due dimensioni dell’essere, la realtà e l’immaginazione, si fronteggiano, ma la seconda è costretta ad arretrare, a cedere alla realtà della morte: quando muore Liù, che è poesia, come ricorda la folla, e cala ciò che Timur chiama la «gran notte che non ha mattino», anche la gura di Turandot si raggela, sbiadisce per sempre, sotto l’ampio velo, si perde anch’essa in quell’ombra. La storia nisce qui e non c’è più nulla, per Krief, che si possa dire, su un piano “losoco” come, soprattutto, drammaturgico. Questa regia non mette in scena, dunque, un pensiero musicale spezzato dalla morte, ma mette piuttosto in rilievo un nodo drammaturgico decisivo per la stessa identità della Turandot pucciniana. Nella regia, come nelle scene, Denis Krief scava nella modernità di Puccini e della sua Turandot, opera che, come fa notare Gerhard, «non solo è contemporanea a pietre miliari della modernità musicale, ma partecipa anche, in modo assolutamente peculiare, al distacco dalle convenzioni ottocentesche»6. Ed è Mila a ricordare l’acuta attenzione che ebbe il compositore verso le innovazioni di Stravinskij e Schönberg: «nel 1913 assisté alla prima del Sacre du Printemps, che gli parve “roba da matti”, e nel 1924 si metteva in treno per andare a sentire il Pierrot lunaire di Schönberg»7. Ma non è solo all’interno della modernità in campo musicale che Krief intende inquadrare la Turandot di Puccini: il regista-scenografo vuol racchiudere l’opera e il suo autore in un panorama più vasto, che comprenda anche i contemporanei segni delle avanguardie dei primi decenni del ‘900, operanti nel campo delle arti plastiche e gurative. Solo così si possono comprendere le sue scelte registiche, ma soprattutto le sue scene, che creano inedite atmosfere sospese ed usano la matematica e la geometria per raccontare una aba. Per scelta deliberata,Krief rinuncia a tutte le forme caratterizzanti e decorative, puntigliosamente indicate nel libretto:intagli di mostri,di liocorni e di fenici, pilastri sul dorso di tartarughe, tendaggi decorati da 83 84 Foto Yasuko Kageyama fantastiche gure, lanterne variopinte, tripodi e incensi, scaloni di marmo e archi traforati, stendardi, bandiere, troni d’avorio, divinità di bronzo e padiglioni con tende ricamate,sacchi,cofani e canestri ricolmi d’oro e di gemme… Egli preferisce adottare i linguaggi artistici dei tempi di Puccini, quelli delle avanguardie, e più di ogni altro il costruttivismo e la metasica. È con tecnica costruttivista, infatti, che Krief traccia sul palcoscenico i conni del mondo di Turandot: taglia piani, li slitta, li interseca, li ruota o li ribalta.Tutto si consuma – si vive e si muore – su una “strada”generata da un gesto progettuale che somiglia ad uno strappo:preleva la proiezione, a terra, della muraglia, la spinge in avanti, verso lo spettatore, poi la ruota, in modo che faccia quasi da ponte tra il muro e l’orchestra, inne l’inclina e la taglia, rendendola una forma esagonale. È questo il focus di tutta l’azione, non a caso bianco, che in Oriente è il colore della morte. Poi su questa “strada” avanzano piccole, essenziali architetture lignee: un cilindro rosso,spaccato,specico luogo di esistenza scenica di Turandot,e due parallelepipedi,il “carro-gong”,che si trasforma in teatrino delle bambole, e il “carro-casa”, dimora di Timur, Liù e Calaf. Sono schegge che provengono da mondi distanti e che si incontrano, per un attimo, sul palcoscenico:il caldo,naturalistico e quieto carro-casa,con il suo tavolo, le tre sedie ed il baule, vive accanto al vibrante, immaginico carrogong e teatrino delle bambole, che è solo un frammento della lunga muraglia, mentre il cilindro rosso rimanda al gusto primonovecentesco e alla sapienza nell’arte delle lacche orientali di Eileen Gray. A chi osservi i disegni della scena, con quei piani e quei volumi che si spostano su un impianto geometrico millimetricamente calcolato, può apparire, per un attimo, l’immagine dei proun8 di El Lisitskij, e, riettendoci, la tensione compositiva del celebre costruttivista russo ben si addice al modo di comporre di Denis Krief. Questi è noto come regista e musicista, cioè come artista, ma non tutti sanno che ha avuto anche una formazione da matematico e che ogni suo progetto scenico nasconde, n nelle misure di ogni piccolo pezzo, una modularità che cerca la bellezza nel numero. Nell’allestimento delle Terme di Caracalla, le dimensioni di ogni elemento progettato sono un multiplo di 12 (la muraglia è alta 6 metri e lunga 24, i suoi moduli strutturali sono 8, i quadrati che generano le gure geometriche sul piano di palcoscenico misurano 12x12, e così via), ma chi avesse la pazienza di analizzare la sua Turandot, portata nel Teatro di San Carlo di Napoli nel 2008, scoprirebbe che, in quel caso, lo spettacolo era costruito con tutti i pezzi multipli di 7. I due elementi fondamentali dell’architettura di scena di Krief sono, dunque, la strada e il grande parallelepipedo trapezoidale della “muraglia” dall’ossatura lignea, i cui moduli strutturali (ssi e mobili) esibiscono, sul fronte scenico, quale rivestimento, una tta tessitura di bambù, sia in orizzontale che in verticale. Qui il regista-scenografo sembra aver seguito con ferma convinzione la lezione brechtiana: «I materiali devono far buon effetto anche di per se stessi. E senza subire violenza. Non si deve pretendere che “si trasformino”, che il cartone dia l’illusione d’essere tela, il legno ferro e così via. Legname ben lavorato, corde, cornici metalliche, tela, ecc., se ben disposti possono produrre effetti di singolare bellezza»9. L’impatto visivo è potente e delicato allo stesso tempo: si avverte la gravità della massiccia struttura lignea, ma si coglie anche la leggerezza delle canne di bambù, in una suggestiva e singolare oscillazione tra la memoria delle antiche stampe cinesi, con le canne al vento, e l’istintiva evocazione, in noi popoli mediterranei, delle fragranti serre mobili degli agrumeti. In questo impianto scenico, ogni quadro completa il proprio assetto geometrico con la posizione dei cantanti-attori e del coro, ancora una volta secondo quei principi brechtiani per cui gli attori costituiscono «gli accessori scenici più importanti»10 e «lo spiegamento dei raggruppamenti fa parte dello spiegamento scenograco»11. Qui la struttura trapezoidale, rivestita di bambù, della “città interdetta”, che nasconde due ampie rampe di scale, accoglie al suo interno i novanta elementi dell’imponente coro pucciniano, ma, anche in questo caso, 85 mente infantili, alla Carrà. Questi elementi di scena, infatti, hanno il duplice ruolo di estendere la massa di popolo in tumulto, ma anche di evocare gli acerbi tratti infantili di Turandot, principessabambina, per Krief, la cui esistenza non riesce a compiersi, a dispiegarsi. Ecco perché ella non esiste, come dicono Pong e Pang, o se esiste, sta solo nella mente di Calaf, nel suo desiderio dell’amore. C’è, inne, una sfera, sulla scena. Non può mancare, nella Turandot, perché è la luna sotto i cui gelidi raggi si consuma la terribile aba, ma è anch’essa una cifra gurativa della messa in scena moderna: Krief la mette tra le mani del mandarino, come un gioco che si ripete, per farla entrare nella serialità di tutte le lune del teatro moFoto Yasuko Kageyama la gura del coro diventa, nelle mani di Krief, una materia da plasmare, un unico corpo da sagomare nell’architettura di scena. I moduli della muraglia lasciano scorrere i propri piani di chiusura (le griglie di bambù) e svelano, di volta in volta, parti discrete o strisce virtualmente innite di volti e corpi del popolo cinese, uniformemente, indistintamente abbigliati come al tempo della Cina postrivoluzionaria. Figure-tipo che si moltiplicano e si rispecchiano, sulla scena, nei loro modelli silenti, inssi sul piano di palcoscenico, che Krief ama chiamare “bambole”, ma sono per lui, in realtà, attori muti o supermarionette alla Craig, o, più semplicemente, metasici manichini senza volto – inquietanti, alla De Chirico, o vaga- noTE derno, quella delicata e spettrale della Salomè di Strauss o quella rossa «come un coltello insanguinato» del Wozzeck di Alban Berg. Non c’è più spazio, allora, per quelle incertezze drammaturgiche sull’opera “incompiuta”, che sembrano far risuonare, come un’eco, le parole di Calaf: «ma il mio mistero è chiuso in me». Le forme elementari e pure, e perciò nuovissime e remote, progettate da Denis Krief, contengono continui rimandi, allusioni, evocazioni, sono palpitanti di elementi critici, di strati simbolici, di incursioni nella storia delle rappresentazioni di quest’opera: la pienezza espressiva di un tale tessuto critico, messo in campo da Krief nella sua messa in scena, è ciò che risolve, in fondo, l’incompiutezza della Turandot. Foto Yasuko Kageyama 1. G. Simmel, La moda e altri saggi di cultura losoca, trad. it. di Marcello Monaldi, Longanesi, Milano, 1985, p. 113. 2. La scena per la Turandot di Puccini entra nella singolare dimensione estetica di un paesaggio di ruderi e partecipa a quel difficile gioco di costruzione, basato sulla sottrazione – naturale, nel caso del rudere, articiale, nel caso di questa scenograa. È come se Krief idealmente ripetesse il processo estetico individuato da Simmel nelle rovine dell’architettura antica, secondo cui «nelle parti scomparse o distrutte dell’opera d’arte sono ricresciute altre forze ed altre forme, quelle della natura» (ivi, p. 109), ricreando così una “nuova totalità”. Nella scena di Krief, tutto ciò che è scomparso dei fasti della scintillante, dorata Pechino al tempo delle favole, riappare in una forma asciutta, in una nuova “unità” espressiva, carica di signicati. 3. Nel 2000 Denis Krief ha realizzato il suo primo allestimento della Turandot, sia di Puccini che di Busoni, presso il Teatro Verdi di Sassari, ricevendo il Premio Abbiati quale migliore regista. In seguito ha realizzato altre quattro messe in scena dell’opera pucciniana: nel 2006 al Badisches Staatstheater di Karlsruhe; nel 2007 sia nel Teatro La Fenice di Venezia che presso la Suntory Hall di Tokyo; inne, nel 2008, sul palcoscenico del Teatro di San Carlo di Napoli. 4. Così Michele Girardi ricorda il fatidico gesto di deporre la bacchetta compiuto da Arturo Toscanini: «“Qui nisce l’opera perché a questo punto il Maestro è morto”, avrebbe detto Toscanini alla prima assoluta del 1926, arrestando l’orchestra dopo la morte di Liù» (M. Girardi, Turandot, palingenesi del melodramma, in G. Puccini, Turandot, Edizioni del Teatro di San Carlo di Napoli, 2008, p. 58). 5. Desidero avvertire che, nel testo, tutti i riferimenti al libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni sono fatti consultando l’edizione a cura di Michele Girardi, con guida musicale all’opera: cfr. M. Girardi (a cura di), Turandot, libretto e guida all’opera, in G. Puccini, Turandot, Edizioni del Teatro La Fenice di Venezia, 2007, pp. 47-105. 6. A. Gerhard, Una aba cinese per il “cervello moderno”. Versi tronchi e profumi misteriosi in un’opera novecentesca, trad. it. di Maria Giovanna Miggiani, in G. Puccini, Turandot, Edizioni del Teatro La Fenice cit., p. 16. 7. M. Mila, Breve storia della musica, Einaudi, Torino, 2001, pp. 291-292. 8. Questo termine, proun, in verità poco frequentato, se non dagli architetti, fu inventato dallo stesso Lisitskij per indicare una nuova forma progettuale: i suoi proun erano composizioni di volumi e superci nello spazio, capaci di suscitare nuove idee di stasi e di movimento. Il termine russo proun si decifra come proekt utverzhdenie novogo, letteralmente “progetto di conferma del nuovo” (traslit. e trad. it. di Giovanna Moracci). Volendo illustrare il concetto con le stesse parole di Lisitskij, occorre citare un suo scritto del 1920: il proun «si muove da una stazione all’altra sulla catena della perfezione» (E. Lisitskij, Proun, trad. it. di Alberto Scarponi, in S. Lisitskij-Küppers [a cura di], El Lisitskij, trad. it. di Piero Leone e Alberto Scarponi, Editori Riuniti, Roma, 1992, p. 339). Più avanti si legge: il proun «cammina verso la costruzione dello spazio, lo articola attraverso gli elementi di tutte le dimensioni e costruisce una nuova multilaterale, ma organica forma della nostra natura» (ibidem). 9. B. Brecht, Scenograa della drammaturgia non aristotelica, trad. it. di Carlo Pinelli, in Id., Scritti teatrali, vol. I (Teoria e tecnica dello spettacolo, 1918-1942), trad. it. di Carlo Pinelli, Emilio Castellani, Renata Mertens, Roberto Fertonani, Mario Carpitella, Paolo Chiarini, Einaudi, Torino, 1975, pp. 237-238. 10. Ivi, p. 234. 11. Ivi, p. 235. 89

Scaricare