leggi, scrivi e condividi le tue 10 righe dai libri http://www.10righedailibri.it INTERSEZIONI Andrea Leccese INCIUCIO FOREVER La costante del trasformismo nella politica italiana ARMANDO EDITORE LECCESE, Andrea Inciucio forever. La costante del trasformismo nella politica italiana ; Roma : Armando, © 2014 128 p. ; 20 cm. (Intersezioni) ISBN: 978-88-6677-726-7 1. Storia dei governi italiani 2. Politica 3. Larghe intese e trasformismo CDD 302 © 2014 Armando Armando s.r.l. Viale Trastevere, 236 - 00153 Roma Direzione - Ufficio Stampa 06/5894525 Direzione editoriale e Redazione 06/5817245 Amministrazione - Ufficio Abbonamenti 06/5806420 Fax 06/5818564 Internet: http://www.armando.it E-Mail: [email protected] ; [email protected] 02-07-028 I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), in lingua italiana, sono riservati per tutti i Paesi. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume/fascicolo, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02 809506, e-mail [email protected] SOMMARIO Introduzione 9 L’agenda Cavour 11 La stagione del trasformismo viene e va 19 La coppia di fatto Giolitti-Turati 29 L’ammucchiata Mussolini 47 DC ti voglio bene 87 E quindi? 121 Postfazione: Conversazione con Achille Occhetto 123 Bibliografia essenziale 127 A Raffaela, mia madre. E a Carlo, mio padre, e mio politico preferito, che ci ha lasciato l’11 giugno, come Enrico. Adesso sono lassù, tra le nubi, a discutere della giustizia sociale, degli “amici cattolici” e del “compromesso storico”. Ma anche lì, gli ufficiali dell’ammiragliato spagnolo non volevano che si muovesse nulla, per carità! Su quel punto, i capi della nostra nave e quelli della nave nemica, pur odiandosi a morte, andavano proprio d’accordo. Cosicché, la bonaccia non accennando a finire, si prese a lanciare dei messaggi, con le bandierine, da una nave all’altra, come si volesse aprire un dialogo. Italo Calvino, La gran bonaccia delle Antille, 1957. INTRODUZIONE La storia dei governi italiani finora esistiti è storia di trasformismo, connubi, compromessi, inciuci, larghe intese e via dicendo. Una costante della nostra storia è la formazione di ampie maggioranze, con la convergenza verso il centro di forze politiche eterogenee e di singoli parlamentari ballerini, accomunati dalla volontà di difendere il “sistema” dalle minacce dei “sovversivi”. Dunque tutte alleanze di necessità raggiunte per “il bene supremo del paese” e per ragioni di “emergenza”. Da Cavour fino a Letta, passando per Depretis, Giolitti, Mussolini, De Gasperi, Moro e Berlusconi, non c’è mai stato spazio per una reale alternanza tra conservatori e progressisti, tra destra e sinistra. C’è stato invece sempre tanto spazio per la confusione e per le “sanguinose” e sterili battaglie parlamentari accompagnate da una convergenza nei fatti. Si pensi alla storia del PCI, dei bolscevichi d’Italia che non solo non furono mai seriamente rivoluzionari, ma non credettero mai neppure in una “alternativa di sinistra” ai governi democristiani, sognando bensì la soluzione “cattocomunista”. Nell’autunno 1973, esattamente 40 anni fa, il segretario del partito comunista Enrico Berlinguer, fedele alla linea di Palmiro Togliatti, lanciò la strategia del “compromesso storico”, cioè dell’alleanza con gli amati nemici scudocrociati, coi quali da sempre avevano stabilito una feconda collaborazione legislativa. Si pensi anche al ventennio berlusconiano, di cui ovviamente questo libretto non parlerà, trattandosi di una vicenda non ancora conclusa. Molto curiosa è la retorica “anticomunista” dei berluscones, del 9 tutto anacronistica se si considera che il glorioso PCI non esiste più dal lontano 1991, e assolutamente incomprensibile se si considera poi che essi da vent’anni vanno felicemente a braccetto coi pericolosi nipotini di Togliatti. A partire dal 1994, dopo l’assimilazione di massa dei fratelli sovversivi del PSI di Craxi, il partito del Cavaliere ha posto in essere una grandiosa operazione trasformistica di tipo giolittiano tesa in un primo momento ad accogliere il maggior numero possibile di comunisti pentiti, successivamente ad inciuciare con il partito dei sinistri (collaborazione legislativa con DS e PD), ed infine a governare beatamente insieme a loro in un clima di “pacificazione nazionale”. Infatti, la nipote del Duce gongola, perché il signor B. è riuscito finalmente a realizzare il sogno del Nonno: quello di “pacificarsi” col movimento operaio in un abbraccio mortale. Sebbene non si possa sostenere che i governi di larghe intese abbiano prodotto soltanto scempi, tuttavia è legittimo chiedersi se un sistema bloccato come il nostro, in cui cioè non si creano le condizioni per una vera alternanza, costituisca o meno un’aporia della democratizzazione. Il saggio non ha la pretesa di rispondere a questa difficile domanda, ma vuol dare qualche suggestione, qualche spunto di riflessione ai lettori che avranno la sventura di leggerlo. 10 L’AGENDA CAVOUR Il connubio Cavour-Rattazzi lo voleva l’Europa. Napoleone III lo approvò a Parigi il 5 settembre 1852, in un dopocena nella sua reggia. C’erano entrambi, il conte di Cavour e l’avvocato di Alessandria Rattazzi. A stomaco pieno e sotto l’effetto dello champagne, l’incontro fu un vero successo e si concluse con baci, abbracci e giudizi politici favorevoli e reciproci. Ma cosa pensavano oltre Manica? Gli inglesi consideravano Cavour il miglior ministro della Finanze d’Europa e forse lo vedevano già come il vero capo del governo. L’Agenda Cavour peraltro trovava il convinto favore di illustri economisti come Adolphe Blanqui, che gli aveva espresso tutta la sua ammirazione. E lo stesso Cobden si diceva convinto che “non c’è nessuno in Europa che sappia trattare questioni finanziarie ed economiche più abilmente del vostro ministro delle finanze”. Del resto, la vera star della politica piemontese era Cavour: la gente lo fermava per strada e non sempre per fargli i complimenti (per fortuna aveva la scorta). Poi l’ambizione certo non gli mancava. Insomma egli era un rottamatore ante litteram. Nell’ottobre del 1850, era stato chiamato a partecipare al governo come ministro dell’Agricoltura, del Commercio e della Marina, in pieno conflitto d’interessi. Il quarantenne di Chieri, figlio del capo della polizia di Torino, era infatti un proprietario terriero e azionista di maggioranza della Società Anonima dei Mulini Anglo-americani di Collegno, il più grande ente privato granario della penisola. Al Ministero dell’Agricoltura aveva preso il posto del suo amico 11 e compagno di viaggi Pietro di Santa Rosa, del quale il conte era il successore naturale, non solo per le sue competenze, ma anche perché conosceva bene i problemi di cui si occupava l’amico. Per questo Massimo d’Azeglio lo scelse, ma pare che il re non fosse molto d’accordo. Si vocifera, a tal proposito, che Vittorio Emanuele II, alla richiesta di assenso per la nomina di Cavour a ministro, rispose con una battuta velenosa: “Se lo volete, prendetelo pure; ma vedrete che in capo a un anno vi avrà portato via il portafoglio”. E la profezia si sarebbe avverata. A Cavour quella carica non bastava. Il suo nuovo obiettivo era il Ministero delle Finanze che conquistò nel 1851, con manovre non sempre limpide. Per impadronirsene, dovette scalzare un suo amico, Giovanni Nigra. Insomma, vatti a fidare degli amici! Al Ministero della Finanze c’è da dire che diede ottima prova di sé: è vero che egli intraprese quell’opera di ammodernamento di cui aveva bisogno il Piemonte, con una politica che oggi potremmo definire keynesiana. Da un lato adottò provvedimenti per assestare il bilancio, che era ovviamente in passivo, e dall’altro stimolò investimenti e misure per accelerare la crescita. Ma anche l’abito di ministro delle Finanze gli stava stretto. E il rottamatore di Chieri era pronto al nuovo traguardo: prendere il posto del presidente del Consiglio. Il conte e il presidente del Consiglio Massimo d’Azeglio erano letteralmente come il cane e il gatto. Dire che non andassero d’accordo è poco. Si trattava di due persone con caratteri decisamente inconciliabili. Il primo era ansioso e travolgente, il secondo era tranquillo, serafico, distaccato. Come ha scritto Piero Ottone, Massimo d’Azeglio era “uno di quegli uomini politici, ormai rari in Italia e nel mondo, che svolgono la loro attività con elegante distacco, per senso del dovere piuttosto che per gratificazione personale”. Il contrasto era perciò inevitabile, perché dall’altra parte c’era la frenesia di Cavour, il quale metteva anima e corpo in quello che faceva. Il conte era super impegnato, lavorava dalle 5 del mattino fino a tarda sera e non tollerava la flemma signorile 12 del capo del governo. In cuor suo, era una vera ingiustizia che primo ministro fosse d’Azeglio. Infine la grande ammucchiata centrista la volle anche il Papa e di conseguenza il re. Sebbene Vittorio Emanuele II non amasse molto Cavour, d’Azeglio questa volta l’aveva fatta grossa: pretendeva di approvare la legge sul matrimonio civile, cioè un insulto per la Santa Sede, che era pronta a una vera crociata contro l’istituto peccaminoso. Massimo d’Azeglio e il suo governo erano favorevoli alla sua introduzione nel regno di Sardegna; il re era invece assolutamente contrario, per timore della reazione del Vaticano. Ma come dargli torto? Quando si diffuse la notizia di quel progetto di legge, apriti cielo! Vennero raccolte petizioni nelle parrocchie, spedite lettere pastorali, avviate violentissime campagne da parte della stampa cattolica. La Santa Sede ovviamente condannò la legge, con sentenza inappellabile. In una lettera del 2 luglio 1852, Pio IX mise duramente il re davanti alla realtà dichiarandogli a chiare lettere che “il progetto di legge testé pubblicato a Torino pel matrimonio, non è cattolico”. A quel punto, Vittorio Emanuele, d’intesa con d’Azeglio, replicò inviando al Papa una dettagliata esposizione dei motivi della legge redatta dal governo, facendo però rilevare che essa non era ancora passata al Senato e che dunque avrebbe potuto ancora essere modificata. La risposta pontificia del 19 settembre giunse puntuale, con una solenne esposizione di dottrina e di principi, che culminava nella ribadita conclusione della non cattolicità del progetto, amen. Il capo del governo ne uscì ovviamente con le ossa rotte. Insomma i tempi erano maturi per mandare finalmente in pensione il vecchio Massimo d’Azeglio. L’inciucio era pronto: centrosinistra e centrodestra si preparavano a governare tutti insieme appassionatamente, emarginando le forze estreme come la Lega, l’IDV e… pardon: l’estrema destra di Cesare Balbo e i terribili mazziniani. E così fu: quando il 21 ottobre 1852 il re dichiarò nel Consiglio dei ministri che la sua coscienza non gli consentiva di approvare una legge matrimoniale condannata dal Papa, d’Azeglio, ormai malfermo in salute, scelse la via delle dimissioni, che presentò, a nome dell’intero 13 gabinetto, la sera del giorno successivo, il 22 ottobre. C’è da dire che era proprio ineccepibile la coerenza del sovrano, il quale da tempo se la spassava con la bella Rosina, moglie di fatto al di fuori dei sacramenti: si narra del resto che il suo fantasma abbia lasciato il Pantheon per partecipare al Family Day con Casini e compagni. La strada era dunque spianata per il conte di Chieri, che sbalordì tutti con una larga maggioranza variegata, ma di uomini saggi e responsabili che agivano per il supremo interesse del paese. Ovviamente, il governo Cavour non pensò mai al matrimonio civile: lo voleva Pio IX. È indubbio che il conte avesse una certa simpatia per gli ambienti cattolici. Egli non pose mai sullo stesso piano la destra cattolica e la sinistra democratica repubblicana. Invero riteneva possibile e auspicabile che in futuro la prima si evolvesse così da dare vita a un partito conservatore costituzionale. Lo stesso non era possibile per i repubblicani di Mazzini, perché la forma monarchica era un tabù. Per fare le scarpe a d’Azeglio, il conte aveva preparato un ampio consenso parlamentare, che trovò alleandosi di nascosto con quello che avrebbe dovuto essere il suo più acceso avversario politico, cioè il leader della sinistra Urbano Rattazzi. I due si erano incontrati nel massimo segreto, la sera del 30 gennaio 1852, a casa dell’avvocato Castelli, uomo di fiducia del ministro. I vantaggi dell’intesa sarebbero stati consistenti per entrambi: Cavour avrebbe avuto la poltrona di capo del governo e Rattazzi quella di vicepresidente della Camera. Come ha scritto Rosario Romeo, “l’accordo fu presto raggiunto su basi assai semplici: separazione dalle estreme e confluenza del centro destro e del centro sinistro su un programma di risoluta difesa delle istituzioni costituzionali e di progresso civile e politico”. La nuova maggioranza risolse certamente vecchi problemi di governabilità. Nel Parlamento piemontese, i deputati del centrodestra, a cui Cavour apparteneva, non avevano la maggioranza assoluta e spesso erano costretti a ricorrere ai voti della destra estrema, guidata da uomini all’antica come Cesare Balbo e Thaon de revel. Al centrosinistra, capeggiato da Urbano Rattazzi, occorreva d’altra parte il so14 stegno dell’estrema sinistra. È certo che i due raggruppamenti, quello di Cavour e quello di Rattazzi, non erano a loro agio con i rispettivi alleati. Così i loro leader si resero conto che potevano intendersi meglio fra loro, formando un governo di larghe intese. Peraltro, Urbano Rattazzi non era certamente un “comunista” (il conte detestava i comunisti per le loro pericolose idee egualitarie). Era un quarantaquattrenne ex mazziniano, avvocato di Alessandria, borghese integrale, senza commistioni aristocratiche o proletarie. Uomo di sinistra, ma senza grilli per la testa, nell’attività politica usava molto buon senso ed evitava le decisioni azzardate: era perciò una spalla ideale per il conte. E come Cavour, aveva in uggia d’Azeglio ed era felice di toglierlo di mezzo. Il “connubio” Cavour-Rattazzi, come lo definì ironicamente il deputato di destra Thaon di revel, non nacque dalla notte all’alba. Ebbe in realtà un periodo di incubazione e rispose ad una precisa strategia politica. A sentire il conte, l’alleanza tra il “centro-destro” e il “centro-sinistro” fu infatti “il più bell’atto della sua vita politica” e costituì la più forte applicazione pratica della teoria del giusto mezzo. La pratica della moderazione politica serviva a contrastare le insidie provenienti dagli opposti estremi. Già in un articolo del 1849 il conte Cavour si augurava la costituzione di “un terzo partito, il quale col gettarsi dall’uno e dall’altro lato, possa frenare le intemperanze della sinistra, ed eliminare il ritegno della destra”. Successivamente, nel novembre 1850, per evitare le minacce che venivano al governo dal partito reazionario e da quello rivoluzionario, il conte aveva invocato il formarsi di una “falange invincibile” contro i nemici comuni, in quanto “dovere di tutti gli uomini sinceramente liberali” desiderosi insieme dell’ordine e del progresso. Agli inizi del 1851, scriveva di augurarsi che la risposta agli opposti timori di chi alla Camera temeva a destra che il governo si spingesse a sinistra e a sinistra che esso cedesse all’estrema destra fosse il formarsi di un “equilibrio favorevole alle mire degli uomini saviamente liberali”. Secondo Rosario Romeo, il centrismo cavouriano rispondeva 15 all’esigenza di escludere le forze estreme, quelle che volevano ritornare ai tempi del dispotismo e quelle che volevano la repubblica, estremisti che si collocavano perciò fuori dallo Statuto. Per Massimo Luigi Salvadori, alla radice della politica del connubio vi fu “la sindrome dell’accerchiamento da parte delle opposte estreme”: un leitmotiv costante e illuminante. Nel 1853, lo stesso Cavour lanciava l’allarme: “Siamo attaccati con un’eguale violenza e dai rivoluzionari, che sono numerosi nelle altre parti d’Italia, e dai reazionari, che ci detestano più ancora che non i repubblicani”. Ma fu lo stesso Cavour a spiegare chiaramente la filosofia alla radice dell’intesa con Rattazzi, in un discorso alla Camera del febbraio 1855. Il suo intento, nel dare vita al connubio, era stato quello di “costituire un grande partito liberale, chiamando a farne parte tutte le persone che, quantunque avessero potuto differire sopra questioni secondarie, consentissero però nei grandi principi di progresso e libertà, così da dar vita a una barriera contro la reazione e la rivoluzione”. Ma l’operazione del connubio sembrò praticabile anche alla luce delle vicende parigine, dove Napoleone III aveva iniziato la sua rivoluzione conservatrice. Col colpo di Stato del 2 dicembre 1851, vennero poste, a Parigi, le condizioni che avrebbero reso possibile la politica nazionale di Cavour, nella misura in cui nell’importante teatro parigino il potere era passato nelle mani di una forza che non solo era in grado di controllare la spinta rivoluzionaria, ma anche di padroneggiarla e di volgerla ai propri fini, così come aveva fatto il primo Napoleone. Garantita alle spalle da questa “rivoluzione conservatrice”, a Cavour apparirà possibile una analoga operazione politica nel regno piemontese. Cerchiamo dunque di tirare le somme. Come ha osservato Luciano Cafagna, la spregiudicata operazione politica con cui Cavour costruì la sua maggioranza parlamentare costituisce il primo esempio di trasformismo nella storia italiana. L’alleanza tra una parte della destra (il “centro-destro”) e una parte della sinistra (il “centro-sinistro”), 16

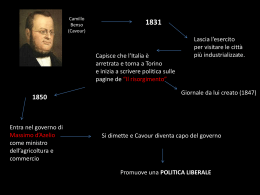

Scaricare