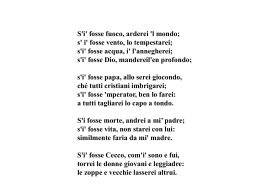

SUN Dipartimento di Lettere e Beni Culturali Corso di Laurea in Beni Culturali Anno accademico 2013-2014 LETTERATURA ITALIANA Prof. Luca Frassineti Materiali Didattici 2 Francesco d’Assisi (Assisi 1182-ivi 1226) Cantico di Frate Sole o Laudes creaturarum (da Poeti del Duecento, a c. di Gianfranco Contini) Altissimu, onnipotente, bon Signore, tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione. Ad te solo, Altissimo, se konfano, et nullu omo ène dignu te mentovare. 5 Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo qual’è iorno, et allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: de te, Altissimo, porta significatione. 10 Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle: in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle. Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le tue creature dài sustentamento. 15 Laudato si’, mi’ Signore, per sor’acqua, la quale è multo utile et umile et pretiosa et casta. Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu, per lo quale ennallumini la nocte: ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 20 Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore et sostengo infirmitate et tribulatione. 25 Beati quelli ke ’l sosterranno in pace, ka da te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò skappare: guai a cquelli ke morrano ne le peccata mortali; 30 beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati, ka la morte secunda no ’l farrà male. Laudate et benedicete mi’ Signore et rengratiate e serviateli cum grande umilitate. 3 Giacomo da Lentini (sec. XIII) (Dalle Poesie, a c. di Roberto Antonelli) I Madonna, dir vo voglio como l’amor m’à priso, inver’ lo grande orgoglio che voi bella mostrate, e no m’aita. 5 Oi lasso, lo meo core, che ’n tante pene è miso che vive quando more per bene amare, e teneselo a vita. Dunque mor’e viv’eo? 10 No, ma lo core meo more più spesso e forte che no faria di morte – naturale, per voi, donna, cui ama, più che se stesso brama, 15 e voi pur lo sdegnate: amor, vostra ’mistate – vidi male. 20 25 30 35 40 45 50 Lo meo ’namoramento non pò parire in detto, ma sì com’eo lo sento cor no lo penseria né diria lingua; e zo ch’eo dico è nente inver’ ch’eo son distretto tanto coralemente: foc’aio al cor non credo mai si stingua; anzi si pur alluma: perché non mi consuma? La salamandra audivi che ’nfra lo foco vivi – stando sana; eo sì fo per long’uso, vivo ’n foc’amoroso e non saccio ch’eo dica: lo meo lavoro spica – e non ingrana. Madonna, sì m’avene ch’eo non posso avenire com’eo dicesse bene la propia cosa ch’eo sento d’amore; sì com’omo in prudito lo cor mi fa sentire, che già mai no ’nd’è quito mentre non pò toccar lo suo sentore. Lo non-poter mi turba, com’on che pinge e sturba, e pure li dispiace lo pingere che face, – e sé riprende, che non fa per natura la propia pintura; e non è da blasmare omo che cade in mare – a che s’aprende. Lo vostr’amor che m’ave in mare tempestoso, è sì como la nave c’a la fortuna getta ogni pesanti, e campan per lo getto di loco periglioso; 4 55 60 65 70 75 80 similemente eo getto a voi, bella, li mei sospiri e pianti. Che s’eo no li gittasse parria che soffondasse, e bene soffondara, lo cor tanto gravara – in suo disio; che tanto frange a terra tempesta, che s’aterra, ed eo così rinfrango, quando sospiro e piango – posar crio. Assai mi son mostrato a voi, donna spietata, com’eo so’ innamorato, ma creio ch’e’ dispiaceria voi pinto. Poi c’a me solo, lasso, cotal ventura è data, perché no mi ’nde lasso? Non posso, di tal guisa Amor m’à vinto. Vorria c’or avenisse che lo meo core ’scisse come ’ncarnato tutto, e non facesse motto – a vo’, isdegnosa; c’Amore a tal l’adusse ca, se vipera i fusse, natura perderia: a tal lo vederia, – fora pietosa. 5 Cecco Angiolieri (Siena 1255/60-ivi 1311/13) (Dalle Rime, a c. di Antonio Lanza) LXXIV Tre cose solamente mi so’ in grado, le quali posso non ben ben fornire: ciò è la donna, la taverna e ’l dado; 4 queste mi fanno ’l cuor lieto sentire. Ma sì me le conven usar di rado, ché la mie borsa mi mett’al mentire; e quando mi sovvien, tutto mi sbrado, 8 ch’i’ perdo per moneta ’l mie desire. 11 E dico: “Dato li sia d’una lancia! ciò a mi’ padre, che mi tien magro che tornare’ senza logro di Francia. 14 Trarl’un denai di man seria più agro, la man di pasqua che si dà la mancia, che far pigliar la gru ad un bozzagro. LXXXII S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo; s’i’ fosse vento, lo tempestarei; s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei; 4 s’i’ fosse Dio, mandereil en profondo; s’i’ fosse papa, serei allor giocondo, ché tutti ’ cristiani embrigarei; s’i’ fosse ’mperator, sa’ che farei? 8 a tutti mozzarei lo capo a tondo. 11 S’i’ fosse morte, andarei da mio padre; s’i’ fosse vita, fuggirei da lui: similemente faria da mi’ madre. 14 S’i’ fosse Cecco com’i’ sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre: le vecchie e laide lasserei altrui. 6 Guido Guinizzelli (Bologna, sec. XIII) (dalle Poesie, a c. di Edoardo Sanguineti) V Al cor gentil rempaira sempre amore come l’ausello in selva a la verdura; né fe’ amor anti che gentil core, né gentil core anti ch’amor, natura: 5 ch’adesso con’ fu ’l sole, sì tosto lo splendore fu lucente, né fu davanti ’l sole; e prende amore in gentilezza loco così propïamente 10 come calore in clarità di foco. 15 20 25 30 35 40 45 50 Foco d’amore in gentil cor s’aprende come vertute in petra prezïosa, che da la stella valor no i discende anti che ’l sol la faccia gentil cosa; poi che n’ha tratto fòre per sua forza lo sol ciò che li è vile, stella li dà valore: così lo cor ch’è fatto da natura asletto, pur, gentile, donna a guisa di stella lo ’nnamora. Amor per tal ragion sta ’n cor gentile per qual lo foco in cima del doplero: splendeli al su’ diletto, clar, sottile; no li stari’ altra guisa, tant’è fero. Così prava natura recontra amor come fa l’aigua il foco caldo, per la freddura. Amore in gentil cor prende rivera per suo consimel loco com’adamàs del ferro in la minera. Fere lo sol lo fango tutto ’l giorno: vile reman, né ’l sol perde calore; dis’omo alter: “Gentil per sclatta torno”; lui semblo al fango, al sol gentil valore: ché non dé dar om fé che gentilezza sia fòr di coraggio in degnità d’ere’ sed a vertute non ha gentil core, com’aigua porta raggio e ’l ciel riten le stelle e lo splendore. Splende ’n la ’ntelligenzia del cielo Deo crïator più che ’n nostr’occhi ’l sole: quella intende suo fattor oltra cielo, e ’l ciel volgiando, a Lui obedir tole; e con’ segue, al primero, del giusto Deo beato compimento: così dar dovria, al vero, la bella donna, poi che ’n gli occhi splende del suo gentil, talento che mai di lei obedir non si disprende. 7 55 60 Donna, Deo mi dirà: “Che presomisti?”, sïando l’alma mia a Lui davanti. “Lo ciel passasti e ’nfin a Me venisti e desti in vano amor Me per semblanti: ch’a Me conven le laude e a la reina del regname degno, per cui cessa onne fraude”. Dir Li porò: “Tenne d’angel sembianza che fosse del Tuo regno; non me fu fallo, s’eo li posi amanza”. (Da Poeti del Duecento, a c. di Gianfranco Contini) X Io voglio del ver la mia donna laudare ed asembrarli la rosa e lo giglio: più che stella diana splende e pare, 4 e ciò ch’è lassù bello a lei somiglio. Verde river’a lei rasembro e l’âre, tutti color di fior’, giano e vermiglio, oro ed azzurro e ricche gioi per dare: 8 medesmo Amor per lei rafina meglio. 11 Passa per via adorna, e sì gentile ch’abassa orgoglio a cui dona salute, e fa ’l de nostra fé se non la crede; 14 e no·lle pò apressare om che sia vile; ancor ve dirò c’ha maggior vertute: null’om pò mal pensar fin che la vede. 8 Dante Alighieri (Firenze 1265-Ravenna 1321) (Dalla Vita nuova, a c. di Guglielmo Gorni) I In quella parte del libro della mia memoria dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice Incipit Vita Nova. Sotto la quale rubrica io trovo scripte le parole le quali è mio intendimento d’asemplare in questo libello, e se non tutte, almeno la loro sententia. Nove fiate già apresso lo mio nascimento era tornato lo cielo della luce quasi a uno medesimo puncto quanto alla sua propria giratione, quando alli miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare. Ella era già in questa vita stata tanto, che nel suo tempo lo Cielo Stellato era mosso verso la parte d’oriente delle dodici parti l’una d’un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, e io la vidi quasi dalla fine del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore umile e onesto sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima etade si convenia. In quel puncto dico veracemente che lo spirito della vita, lo quale dimora nella secretissima camera del cuore, cominciò a tremare sì fortemente, che apparia nelli menomi polsi orribilmente; e tremando disse queste parole: «Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur michi!». In quel puncto lo spirito animale, lo quale dimora nell’alta camera nella quale tutti li spiriti sensitivi portano le loro perceptioni, si cominciò a maravigliare molto, e parlando spetialmente alli spiriti del viso, disse queste parole: «Apparuit iam beatitudo vestra!». In quel puncto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole: «Heu, miser, quia frequenter impeditus ero deinceps!». D’allora innanzi, dico che Amore segnoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a·llui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria per la virtù che li dava la mia ymaginatione, che me convenia fare tutti li suoi piaceri compiutamente. Elli mi comandava molte volte che io cercassi per vedere questa angiola giovanissima; onde io nella mia pueritia molte volte l’andai cercando, e vedeala di sì nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire quella parola del poeta Homero: «Ella non parea figliuola d’uomo mortale, ma di Dio». E avegna che la sua ymagine, la quale continuatamente meco stava, fosse baldanza d’Amore a signoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima virtù, che nulla volta sofferse che Amore mi reggesse sanza lo fedele consiglio della Ragione in quelle cose là dove cotale consiglio fosse utile a udire. E però che soprastare alle passioni e acti di tanta gioventudine pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse, e trapassando molte cose, le quali si potrebbero trarre dello exemplo onde nascono queste, verrò a quelle parole le quali sono scripte nella mia memoria sotto maggiori paragrafi. Poi che fuoro passati tanti dì che apuncto erano compiuti li nove anni apresso l’apparimento soprascripto di questa gentilissima, nell’ultimo di questi dì avenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo di due gentili donne, le quali erano di più lunga etade; e passando per una via, volse gli occhi verso quella parte ov’io era molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutoe virtuosamente tanto, che mi parve allora vedere tutti li termini della beatitudine. L’ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse, era fermamente nona di quel giorno. E però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire alli miei orecchi, presi tanta dolcezza, che come inebriato mi partio dalle genti, e ricorso al solingo luogo d’una mia camera, puosimi a pensare di questa cortesissima. E pensando di lei, mi sopragiunse uno soave sonno, nel quale m’apparve una maravigliosa visione. Che mi parea vedere nella mia camera una nebula di colore di fuoco, dentro alla quale io discernea una figura d’uno signore, di pauroso aspecto a chi la guardasse; e pareami con tanta letitia quanto a·ssé, che mirabile cosa era; e nelle sue parole dicea molte cose, le quali io non intendea se non poche, tra le quali io intendea queste: «Ego Dominus tuus». Nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in uno drappo sanguigno leggieramente; la quale io riguardando molto intentivamente, conobbi ch’era la donna della salute, la quale m’avea lo giorno dinanzi degnato di salutare. E nell’una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse tutta; e pareami che mi dicesse queste parole: «Vide cor tuum!». E quando elli era stato alquanto, pareami che disvegliasse questa che dormia; e tanto si sforzava per suo ingegno, che le facea mangiare questa cosa che in mano li ardea, la quale ella mangiava dubitosamente. Apresso ciò poco dimorava che la sua letitia si convertia in amarissimo pianto; e così piangendo si ricogliea questa donna nelle sue braccia, e con essa mi parea che si ne gisse verso lo cielo. Onde io sostenea sì grande angoscia, che lo mio deboletto sonno non poteo sostenere, anzi si ruppe e fui disvegliato. E immantanente cominciai a pensare, e trovai che l’ora nella quale m’era questa visione apparita era stata la quarta della nocte, sì che appare manifestamente ch’ella fue la prima ora delle nove ultime ore della nocte. E pensando io a·cciò che m’era apparuto, propuosi di farlo sentire a molti li quali erano famosi trovatori in quel tempo: e con ciò fosse cosa che io avesse già veduto per me medesimo l’arte del dire parole per rima, propuosi di fare uno sonetto, nel quale 9 io salutasse tutti li fedeli d’Amore; e pregandoli che giudicassero la mia visione, scrissi a·lloro ciò che io avea nel mio sonno veduto. E cominciai allora questo sonetto, lo quale comincia A ciascun’alma presa. A ciascun’alma presa e gentil core nel cui cospecto ven lo dir presente, in ciò che mi riscriva ’n suo parvente, 4 salute in lor segnor, cioè Amore. Già eran quasi che aterzate l’ore del tempo che omne stella n’è lucente, quando m’apparve Amor subitamente, 8 cui essenza membrar mi dà orrore. 11 Allegro mi sembrava Amor tenendo meo core in mano, e nelle braccia avea madonna involta in un drappo dormendo. 14 Poi la svegliava, e d’esto core ardendo lei paventosa umilmente pascea. Apresso gir lo ne vedea piangendo. Questo sonetto si divide in due parti, che nella prima parte saluto e domando risponsione, nella seconda significo a che si dêe rispondere. La seconda parte comincia quivi Già erano. [...] XVII Questa gentilissima donna, di cui ragionato è nelle precedenti parole, venne in tanta gratia delle genti, che quando passava per via, le persone correvano per vedere lei, onde mirabile letitia me ne giugnea nel cuore. E quando ella fosse presso d’alcuno, tanta onestà giugnea nel cuore di quello, che non ardia di levare gli occhi, né di rispondere al suo saluto. E di questo molti, sì come esperti, mi potrebbono testimoniare a chi no·llo credesse. Ella coronata e vestita d’umiltà s’andava, nulla gloria mostrando di ciò ch’ella vedea e udia. Diceano molti, poi che passata era: «Questa non è femina, anzi è de’ bellissimi angeli del cielo». E altri diceano: «Questa è una maraviglia; che benedecto sia lo Signore, che sì mirabilemente sa operare!». Io dico che ella si mostrava sì gentile e sì piena di tutti li piaceri, che quelli che la miravano comprendeano in loro una dolcezza onesta e soave tanto, che ridire no·llo sapeano; né alcuno era lo quale potesse mirare lei, che nel principio nol convenisse sospirare. Queste e più mirabili cose da·llei procedeano virtuosamente. Onde io pensando a·cciò, volendo ripigliare lo stilo della sua loda, propuosi di dicere parole nelle quali io dessi ad intendere delle sue mirabili ed excellenti operationi, acciò che non pur coloro che la poteano sensibilemente vedere, ma gli altri sappiano di lei quello che le parole ne possono fare intendere. Allora dissi questo sonetto Tanto gentile. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand’ella altrui saluta, ch’ogne lingua deven tremando muta 4 e gli occhi no l’ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d’umiltà vestuta; e par che sia una cosa venuta 8 da cielo in terra a miracol mostrare. 11 Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che ’ntender no·lla può chi no·lla prova; 14 e par che della sua labbia si mova un spirito soave pien d’amore, che va dicendo all’anima: Sospira. Questo sonetto è sì piano ad intendere per quello che narrato è dinanzi, che non abisogna d’alcuna divisione. E però, lasciando lui, dico che questa mia donna venne in tanta gratia, che non solamente ella era onorata e laudata, ma per lei erano onorate e laudate molte. Onde io, veggendo ciò e volendo manifestare a chi ciò non vedea, propuosi anche di dire parole nelle quali ciò fosse significato; e dissi 10 allora questo altro sonetto che comincia Vede perfectamente ogne salute, lo quale narra di lei come la sua virtute adoperava nell’altre, sì come appare nella sua divisione. (Dalla Divina Commedia, a c. di Giorgio Petrocchi) Inferno, canto II Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno toglieva li animai che sono in terra 3 da le fatiche loro; e io sol uno m’apparecchiava a sostener la guerra sì del cammino e sì de la pietate, 6 che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or m’aiutate; o mente che scrivesti ciò ch’io vidi, 9 qui si parrà la tua nobilitate. 12 Io cominciai: “Poeta che mi guidi, guarda la mia virtù s’ell’è possente, prima ch’a l’alto passo tu mi fidi. 15 Tu dici che di Silvïo il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò, e fu sensibilmente. 18 Però, se l’avversario d’ogne male cortese i fu, pensando l’alto effetto ch’uscir dovea di lui, e ’l chi e ’l quale 21 non pare indegno ad omo d’intelletto; ch’e’ fu de l’alma Roma e di suo impero ne l’empireo ciel per padre eletto: 24 la quale e ’l quale, a voler dir lo vero, fu stabilita per lo loco santo u’ siede il successor del maggior Piero. 27 Per quest’andata onde li dai tu vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto. 30 Andovvi poi lo Vas d’elezïone, per recarne conforto a quella fede ch’è principio a la via di salvazione. 33 Ma io, perché venirvi? o chi ’l concede? Io non Enëa, io non Paulo sono; me degno a ciò né io né altri ’l crede. 36 Per che, se del venire io m’abbandono, temo che la venuta non sia folle. Se’ savio; intendi me’ ch’i’ non ragiono”. 39 E qual è quei che disvuol ciò che volle e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle, 42 tal mi fec’ïo ’n quella oscura costa, perché, pensando, consumai la ’mpresa che fu nel cominciar cotanto tosta. 11 45 “S’i’ ho ben la parola tua intesa”, rispuose del magnanimo quell’ombra, “l’anima tua è da viltade offesa; 48 la qual molte fïate l’omo ingombra sì che d’onrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quand’ombra. 51 Da questa tema acciò che tu ti solve, dirotti perch’io venni e quel ch’io ’ntesi nel primo punto che di te mi dolve. 54 Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. 57 Lucevan li occhi suoi più che la stella; e cominciommi a dir soave e piana, con angelica voce, in sua favella: 60 “O anima cortese mantoana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto ’l mondo lontana, 63 l’amico mio, e non de la ventura, ne la diserta piaggia è impedito sì nel cammin, che vòlt’è per paura; 66 e temo che non sia già sì smarrito, ch’io mi sia tardi al soccorso levata, per quel ch’i’ ho di lui nel cielo udito. 69 Or movi, e con la tua parola ornata e con ciò c’ha mestieri al suo campare, l’aiuta sì ch’i’ ne sia consolata. 72 I’ son Beatrice che ti faccio andare; vegno del loco ove tornar disio; amor mi mosse, che mi fa parlare. 75 Quando sarò dinanzi al segnor mio, di te mi loderò sovente a lui”. Tacette allora, e poi comincia’ io: 78 “O donna di virtù, sola per cui l’umana spezie eccede ogne contento di quel ciel c’ha minor li cerchi sui, 81 tanto m’aggrada il tuo comandamento, che l’ubidir, se già fosse, m’è tardi; più non t’è uo’ ch’aprirmi il tuo talento. 84 Ma dimmi la cagion che non ti guardi de lo scender qua giuso in questo centro de l’ampio loco ove tornar tu ardi”. 87 “Da che tu vuo’ saver cotanto a dentro, dirotti brievemente”, mi rispuose, “perch’i’ non temo di venir qua entro. 90 Temer si dee di sole quelle cose c’hanno potenza di fare altrui male; de l’altre no, ché non son paurose. 12 93 I’ son fatta da Dio, sua mercé, tale, che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d’esto ’ncendio non m’assale. 96 Donna è gentil nel ciel che si compiange di questo ’mpedimento ov’io ti mando, sì che duro giudicio là sù frange. 99 Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: - Or ha bisogno il tuo fedele di te, e io a te lo raccomando -. Lucia, nimica di ciascun crudele, si mosse, e venne al loco dov’i’ era, 102 che mi sedea con l’antica Rachele. Disse: - Beatrice, loda di Dio vera, ché non soccorri quei che t’amò tanto, 105 ch’uscì per te de la volgare schiera? Non odi tu la pieta del suo pianto, non vedi tu la morte che ’l combatte 108 su la fiumana ove ’l mar non ha vanto? Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro o a fuggir lor danno, 111 com’io, dopo cotai parole fatte, venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, 114 ch’onora te e quei ch’udito l’hanno”. Poscia che m’ebbe ragionato questo, li occhi lucenti lagrimando volse, 117 per che mi fece del venir più presto. E venni a te così com’ella volse: d’inanzi a quella fiera ti levai 120 che del bel monte il corto andar ti tolse. Dunque: che è? perché, perché restai, perché tanta viltà nel core allette, 123 perché ardire e franchezza non hai, poscia che tai tre donne benedette curan di te ne la corte del cielo, 126 e ’l mio parlar tanto ben ti promette?”. Quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi, poi che ’l sol li ’mbianca, 129 si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi fec’io di mia virtude stanca, e tanto buono ardire al cor mi corse, 132 ch’i’ cominciai come persona franca: “Oh pietosa colei che mi soccorse! e te cortese ch’ubidisti tosto 135 a le vere parole che ti porse! Tu m’hai con disiderio il cor disposto sì al venir con le parole tue, 138 ch’i’ son tornato nel primo proposto. 13 Or va, ch’un sol volere è d’ambedue: tu duca, tu segnore e tu maestro”. 141 Così li dissi; e poi che mosso fue, intrai per lo cammino alto e silvestro. 14 Francesco Petrarca (Arezzo 1304-Arquà, Padova 1374) (Dal Canzoniere, a c. di Gianfranco Contini) I Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond’io nutriva ’l core in sul mio primo giovenile errore 4 quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono, del vario stile in ch’io piango et ragiono fra le vane speranze e ’l van dolore, ove sia chi per prova intenda amore, 8 spero trovar pietà, nonché perdono. 11 Ma ben veggio or sì come al popol tutto favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno; 14 et del mio vaneggiar vergogna è ’l frutto, e ’l pentersi, e ’l conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno. II Per fare una leggiadra sua vendetta, et punire in un dì ben mille offese, celatamente Amor l’ arco riprese, 4 come huom ch’ a nocer luogo et tempo aspetta. Era la mia virtute al cor ristretta per far ivi et negli occhi sue difese, quando ’l colpo mortal là giù discese 8 ove solea spuntarsi ogni saetta. 11 Però, turbata nel primiero assalto, non ebbe tanto né vigor né spazio che potesse al bisogno prender l’arme, 14 overo al poggio faticoso et alto ritrarmi accortamente da lo strazio del quale oggi vorrebbe, et non pò, aitarme. III Era il giorno ch’ al sol si scoloraro per la pietà del suo factore i rai, quando i’ fui preso, et non me ne guardai, 4 ché i be’ vostr’occhi, donna, mi legaro. Tempo non mi parea da far riparo contra colpi d’Amor: però m’andai secur, senza sospetto; onde i miei guai 8 nel commune dolor s’incomminciaro. 11 Trovommi Amor del tutto disarmato et aperta la via per gli occhi al core, che di lagrime son fatti uscio et varco: 14 però al mio parer non li fu honore ferir me de saetta in quello stato, a voi armata non mostrar pur l’arco. 15 IV Que’ ch’infinita providentia et arte mostrò nel suo mirabil magistero, che crïò questo et quell’altro hemispero, 4 et mansüeto più Giove che Marte, vegnendo in terra a ’lluminar le carte ch’avean molt’anni già celato il vero, tolse Giovanni da la rete et Piero, 8 et nel regno del ciel fece lor parte. 11 Di sé nascendo a Roma non fe’ gratia, a Giudea sì, tanto sovr’ogni stato humiltate exaltar sempre gli piacque; 14 ed or di picciol borgo un sol n’à dato, tal che natura e ’l luogo si ringratia onde sì bella donna al mondo nacque. V Quando io movo i sospiri a chiamar voi, e ’l nome che nel cor mi scrisse Amore, LAUdando s’incomincia udir di fore 4 il suon de’ primi dolci accenti suoi. Vostro stato REal, che ’ncontro poi, raddoppia a l’alta impresa il mio valore; ma: TAci, grida il fin, ché farle honore 8 è d’altri homeri soma che da’ tuoi. 11 Così LAUdare et REverire insegna la voce stessa, pur ch’altri vi chiami, o d’ ogni reverenza et d’onor degna: 14 se non che forse Apollo si disdegna ch’ a parlar de’ suoi sempre verdi rami lingua morTAl presumptüosa vegna. XI Lassare il velo o per sole o per ombra, donna, non vi vid’io poi che in me conosceste il gran desio 4 ch’ogni altra voglia d’entr’al cor mi sgombra. Mentr’io portava i be’ pensier’ celati, ch’ànno la mente desïando morta, vidivi di pietate ornare il volto; 8 ma poi ch’Amor di me vi fece accorta, 11 fuor i biondi capelli allor velati, et l’amoroso sguardo in sé raccolto. Quel ch’i’ più desïava in voi m’è tolto: 14 sì mi governa il velo che per mia morte, et al caldo et al gielo, de’ be’ vostr’occhi il dolce lume adombra. 16 XXII A qualunque animale alberga in terra, se non se alquanti ch’ànno in odio il sole, tempo da travagliare è quanto è ’l giorno; ma poi che ’l ciel accende le sue stelle, qual torna a casa et qual s’anida in selva 6 per aver posa almeno infin a l’alba. 12 Et io, da che comincia la bella alba a scuoter l’ombra intorno de la terra svegliando gli animali in ogni selva, non ò mai triegua di sospir’ col sole; poi quand’io veggio fiammeggiar le stelle vo lagrimando, et disïando il giorno. 18 Quando la sera scaccia il chiaro giorno, et le tenebre nostre altrui fanno alba, miro pensoso le crudeli stelle, che m’ànno facto di sensibil terra; et maledico il dì ch'i’ vidi ’l sole, che mi fa in vista un huom nudrito in selva. 24 Non credo che pascesse mai per selva sì aspra fera, o di nocte o di giorno, come costei ch’i’ piango a l’ombra e al sole; et non mi stancha primo sonno od alba: ché, bench’i’ sia mortal corpo di terra, lo mio fermo desir vien da le stelle. 30 Prima ch’io torni a voi, lucenti stelle, o tomi giù ne l’amorosa selva, lassando il corpo che fia trita terra, vedess’io in lei pietà, che ’n un sol giorno può ristorar molt’anni, e ’nanzi l’alba puommi arichir dal tramontar del sole. 36 Con lei foss’io da che si parte il sole, et non ci vedess’altri che le stelle, sol una nocte, et mai non fosse l’alba; et non se transformasse in verde selva per uscirmi di braccia, come il giorno ch’Apollo la seguia qua giù per terra. Ma io sarò sotterra in secca selva e ’l giorno andrà pien di minute stelle prima ch’a sì dolce alba arrivi il sole. XXIX Verdi panni, sanguigni, oscuri o persi non vestì donna unquancho né d’òr capelli in bionda treccia attorse, sì bella com’è questa che mi spoglia 5 d’arbitrio, et dal camin de libertade seco mi tira, sì ch’io non sostegno alcun giogo men grave. 10 Et se pur s’arma talor a dolersi l’anima a cui vien mancho consiglio, ove ’l martir l’adduce in forse, rappella lei da la sfrenata voglia súbita vista, ché del cor mi rade 17 ogni delira impresa, et ogni sdegno fa ’l veder lei soave. 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Di quanto per Amor già mai soffersi, et aggio a soffrir ancho, fin che mi sani ’l cor colei che ’l morse, rubella di mercé, che pur l’envoglia, vendetta fia, sol che contra Humiltade Orgoglio et Ira il bel passo ond’io vegno non chiuda, et non inchiave. Ma l’ora e ’l giorno ch’io le luci apersi nel bel nero et nel biancho che mi scacciâr di là dove Amor corse, novella d’esta vita che m’addoglia furon radice, et quella in cui l’etade nostra si mira, la qual piombo o legno vedendo è chi non pave. Lagrima dunque che dagli occhi versi per quelle, che nel mancho lato mi bagna chi primier s’accorse, quadrella, dal voler mio non mi svoglia, ché ’n giusta parte la sententia cade: per lei sospira l’alma, et ella è degno che le sue piaghe lave. Da me son fatti i miei pensier’ diversi: tal già, qual io mi stancho, l’amata spada in se stessa contorse; né quella prego che però mi scioglia, ché men son dritte al ciel tutt’altre strade, et non s’aspira al glorïoso regno certo in piú salda nave. Benigne stelle che compagne fersi al fortunato fiancho quando ’l bel parto giù nel mondo scòrse! ch’è stella in terra, et come in lauro foglia conserva verde il pregio d’onestade, ove non spira folgore, né indegno vento mai che l’aggrave. So io ben ch’a voler chiuder in versi suo laudi, fôra stancho chi più degna la mano a scriver porse: qual cella è di memoria in cui s’accoglia quanta vede vertù, quanta beltade chi gli occhi mira d’ogni valor segno, dolce del mio cor chiave? Quanto il sol gira, Amor più caro pegno, donna, di voi non ave. 18 Giovanni Boccaccio (Firenze 1313-Certaldo, Firenze 1375) (Dal Decamerone, a c. di Vittore Branca) COMINCIA IL LIBRO CHIAMATO DECAMERON, COGNOMINATO PRENCIPE GALEOTTO, NEL QUALE SI CONTENGONO CENTO NOVELLE IN DIECE DÌ DETTE DA SETTE DONNE E DA TRE GIOVANI UOMINI. [Proemio] Umana cosa è aver compassione degli afflitti: e come che a ciascuna persona stea bene, a coloro è massimamente richesto li quali già hanno di conforto avuto mestiere e hannol trovato in alcuni; fra’ quali, se alcuno mai n’ebbe bisogno o gli fu caro o già ne ricevette piacere, io sono uno di quegli. Per ciò che, dalla mia prima giovanezza infino a questo tempo oltre modo essendo acceso stato d’altissimo e nobile amore, forse più assai che alla mia bassa condizione non parrebbe, narrandolo, si richiedesse, quantunque appo coloro che discreti erano e alla cui notizia pervenne io ne fossi lodato e da molto più reputato, nondimeno mi fu egli di grandissima fatica a sofferire, certo non per crudeltà della donna amata, ma per soverchio fuoco nella mente concetto da poco regolato appetito: il quale, per ciò che a niuno convenevole termine mi lasciava contento stare, più di noia che bisogno non m’era spesse volte sentir mi facea. Nella qual noia tanto rifrigerio già mi porsero i piacevoli ragionamenti d’alcuno amico e le sue laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione per quelle essere avenuto che io non sia morto. Ma sì come a Colui piacque il quale, essendo Egli infinito, diede per legge incommutabile a tutte le cose mondane aver fine, il mio amore, oltre a ogn’altro fervente e il quale niuna forza di proponimento o di consiglio o di vergogna evidente, o pericolo che seguir ne potesse, aveva potuto né rompere né piegare, per se medesimo in processo di tempo si diminuì in guisa, che sol di sé nella mente m’ha al presente lasciato quel piacere che egli è usato di porgere a chi troppo non si mette ne’ suoi più cupi pelaghi navigando; per che, dove faticoso esser solea, ogni affanno togliendo via, dilettevole il sento esser rimaso. Ma quantunque cessata sia la pena, non per ciò è la memoria fuggita de’ benifici già ricevuti, datimi da coloro a’ quali per benivolenza da loro a me portata erano gravi le mie fatiche; né passerà mai, sì come io credo, se non per morte. E per ciò che la gratitudine, secondo che io credo, trall’altre virtù è sommamente da commendare e il contrario da biasimare, per non parere ingrato ho meco stesso proposto di volere, in quel poco che per me si può, in cambio di ciò che io ricevetti, ora che libero dir mi posso, e se non a coloro che me atarono, alli quali per avventura per lo lor senno o per la loro buona ventura non abisogna, a quegli almeno a’ quali fa luogo, alcuno alleggiamento prestare. E quantunque il mio sostentamento, o conforto che vogliam dire, possa essere e sia a’ bisognosi assai poco, nondimeno parmi quello doversi più tosto porgere dove il bisogno apparisce maggiore, sì perché più utilità vi farà e sì ancora perché più vi fia caro avuto. E chi negherà questo, quantunque egli si sia, non molto più alle vaghe donne che agli uomini convenirsi donare? Esse dentro a’ dilicati petti, temendo e vergognando, tengono l’amorose fiamme nascose, le quali quanto più di forza abbian che le palesi coloro il sanno che l’hanno provate: e oltre a ciò, ristrette da’ voleri, da’ piaceri, da’ comandamenti de’ padri, delle madri, de’ fratelli e de’ mariti, il più del tempo nel piccolo circuito delle loro camere racchiuse dimorano e quasi oziose sedendosi, volendo e non volendo in una medesima ora, seco rivolgendo diversi pensieri, li quali non è possibile che sempre sieno allegri. E se per quegli alcuna malinconia, mossa da focoso disio, sopraviene nelle lor menti, in quelle conviene che con grave noia si dimori, se da nuovi ragionamenti non è rimossa: senza che elle sono molto men forti che gli uomini a sostenere; il che degli innamorati uomini non avviene, sì come noi possiamo apertamente vedere. Essi, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri gli affligge, hanno molti modi da alleggiare o da passar quello, per ciò che a loro, volendo essi, non manca l’andare a torno, udire e veder molte cose, uccellare, cacciare, pescare, cavalcare, giucare o mercatare: de’ quali modi ciascuno ha forza di trarre, o in tutto o in parte, l’animo a sé e dal noioso pensiero rimuoverlo almeno per alcuno spazio di tempo, appresso il quale, con un modo o con altro, o consolazion sopraviene o diventa la noia minore. Adunque, acciò che in parte per me s’amendi il peccato della fortuna, la quale dove meno era di forza, sì come noi nelle dilicate donne veggiamo, quivi più avara fu di sostegno, in soccorso e rifugio di quelle che amano, per ciò che all’altre è assai l’ago e ’l fuso e l’arcolaio, intendo di raccontare cento novelle, o favole o parabole o istorie che dire le vogliamo, raccontate in diece giorni da una onesta brigata di sette donne e di tre giovani nel pistelenzioso tempo della passata mortalità fatta, e alcune canzonette dalle predette donne cantate al lor diletto. Nelle quali novelle piacevoli e aspri casi d’amore e altri fortunati avvenimenti si vederanno così ne’ moderni tempi avvenuti come negli antichi; delle quali le già dette donne, che queste leggeranno, parimente diletto delle sollazzevoli cose in quelle mostrate e utile consiglio potranno pigliare, in quanto potranno cognoscere quello che sia da fuggire e che sia similmente da seguitare: le quali cose senza passamento di noia non credo che possano intervenire. Il che se avviene, 19 che voglia Idio che così sia, a Amore ne rendano grazie, il quale liberandomi da’ suoi legami m’ha conceduto il potere attendere a’ lor piaceri. COMINCIA LA PRIMA GIORNATA DEL DECAMERON, NELLA QUALE, DOPO LA DIMOSTRAZIONE FATTA DALL’AUTORE PER CHE CAGIONE AVVENISSE DI DOVERSI QUELLE PERSONE, CHE APPRESSO SI MOSTRANO, RAGUNARE A RAGIONARE INSIEME, SOTTO IL REGGIMENTO DI PAMPINEA SI RAGIONA DI QUELLO CHE PIÙ AGGRADA A CIASCHEDUNO [Introduzione] Quantunque volte, graziosissime donne, meco pensando riguardo quanto voi naturalmente tutte siete pietose, tante conosco che la presente opera al vostro iudicio avrà grave e noioso principio, sì come è la dolorosa ricordazione della pestifera mortalità trapassata, universalmente a ciascuno che quella vide o altramenti conobbe dannosa, la quale essa porta nella sua fronte. Ma non voglio per ciò che questo di più avanti leggere vi spaventi, quasi sempre tra’ sospiri e tralle lagrime leggendo dobbiate trapassare. Questo orrido cominciamento vi fia non altramenti che a’ camminanti una montagna aspra e erta, presso alla quale un bellissimo piano e dilettevole sia reposto, il quale tanto più viene lor piacevole quanto maggiore è stata del salire e dello smontare la gravezza. E sì come la estremità della allegrezza il dolore occupa, così le miserie da sopravegnente letizia sono terminate. A questa brieve noia (dico brieve in quanto in poche lettere si contiene) seguita prestamente la dolcezza e il piacere il quale io v’ho davanti promesso e che forse non sarebbe da così fatto inizio, se non si dicesse, aspettato. E nel vero, se io potuto avessi onestamente per altra parte menarvi a quello che io desidero che per così aspro sentiero come fia questo, io l’avrei volentier fatto: ma per ciò che, qual fosse la cagione per che le cose che appresso si leggeranno avvenissero, non si poteva senza questa ramemorazion dimostrare, quasi da necessità constretto a scriverle mi conduco. Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del Figliuolo di Dio al numero pervenuti di milletrecentoquarantotto, quando nella egregia città di Fiorenza, oltre a ogn’altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza: la quale, per operazion de’ corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d’inumerabile quantità de’ viventi avendo private, senza ristare d’un luogo in uno altro continuandosi, verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata. E in quella non valendo alcuno senno né umano provedimento, per lo quale fu da molte immondizie purgata la città da officiali sopra ciò ordinati e vietato l’entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli dati a conservazion della sanità, né ancora umili supplicazioni non una volta ma molte e in processioni ordinate, in altre guise a Dio fatte dalle divote persone, quasi nel principio della primavera dell’anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, e in miracolosa maniera, a dimostrare. E non come in Oriente aveva fatto, dove a chiunque usciva il sangue del naso era manifesto segno di inevitabile morte: ma nascevano nel cominciamento d’essa a’ maschi e alle femine parimente o nella anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, delle quali alcune crescevano come una comunal mela, altre come uno uovo, e alcune più e alcun’altre meno, le quali i volgari nominavan gavoccioli. E dalle due parti del corpo predette infra brieve spazio cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e a venire: e da questo appresso s’incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide, le quali nelle braccia e per le cosce e in ciascuna altra parte del corpo apparivano a molti, a cui grandi e rade e a cui minute e spesse. E come il gavocciolo primieramente era stato e ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno. [...] A me medesimo incresce andarmi tanto tra tante miserie ravolgendo: per che, volendo omai lasciare star quella parte di quelle che io acconciamente posso schifare, dico che, stando in questi termini la nostra città, d’abitatori quasi vota, addivenne, sì come io poi da persona degna di fede sentii, che nella venerabile chiesa di Santa Maria Novella, un martedì mattina, non essendovi quasi alcuna altra persona, uditi li divini ufici in abito lugubre quale a sì fatta stagione si richiedea, si ritrovarono sette giovani donne tutte l’una all’altra o per amistà o per vicinanza o per parentado congiunte, delle quali niuna il venti e ottesimo anno passato avea né era minor di diciotto, savia ciascuna e di sangue nobile e bella di forma e ornata di costumi e di leggiadra onestà. Li nomi delle quali io in propria forma racconterei, se giusta cagione da dirlo non mi togliesse, la quale è questa: che io non voglio che per le raccontate cose da loro, che seguono, e per l’ascoltate nel tempo avvenire alcuna di loro possa prender vergogna, essendo oggi alquanto ristrette le leggi al piacere che allora, per le cagioni di sopra mostrate, erano non che alla loro età ma a troppo più matura larghissime; né ancora dar materia agl’invidiosi, presti a mordere ogni laudevole vita, di diminuire in niuno atto l’onestà delle valorose donne con isconci parlari. E però, acciò che quello che ciascuna dicesse senza confusione si possa comprendere appresso, per nomi alle qualità di ciascuna convenienti o in tutto o in parte intendo di nominarle: delle quali la prima, e quella che di più età era, 20 Pampinea chiameremo e la seconda Fiammetta, Filomena la terza e la quarta Emilia, e appresso Lauretta diremo alla quinta e alla sesta Neifile, e l’ultima Elissa non senza cagion nomeremo. Le quali, non già da alcuno proponimento tirate ma per caso in una delle parti della chiesa adunatesi, quasi in cerchio a seder postesi, dopo più sospiri lasciato stare il dir de’ paternostri, seco della qualità del tempo molte e varie cose cominciarono a ragionare. [...] Mentre tralle donne erano così fatti ragionamenti, e ecco entrar nella chiesa tre giovani, non per ciò tanto che meno di venticinque anni fosse l’età di colui che più giovane era di loro. Ne’ quali né perversità di tempo né perdita d’amici o di parenti né paura di se medesimi avea potuto amor non che spegnere ma raffreddare. De’ quali l’uno era chiamato Panfilo e Filostrato il secondo e l’ultimo Dioneo, assai piacevole e costumato ciascuno: e andavan cercando per loro somma consolazione, in tanta turbazione di cose, di vedere le lor donne, le quali per ventura tutte e tre erano tralle predette sette, come che dell’altre alcune ne fossero congiunte parenti d’alcuni di loro. Né prima esse agli occhi corsero di costoro, che costoro furono da esse veduti; per che Pampinea allor cominciò sorridendo: – Ecco che la fortuna a’ nostri cominciamenti è favorevole, e hacci davanti posti discreti giovani e valorosi, li quali volentieri e guida e servidor ne saranno, se di prendergli a questo oficio non schiferemo.– Neifile allora, tutta nel viso divenuta per vergogna vermiglia per ciò che l’una era di quelle che dall’un de’ giovani era amata, disse: – Pampinea, per Dio, guarda ciò che tu dichi. Io conosco assai apertamente niuna altra cosa che tutta buona dir potersi di qualunque s’è l’uno di costoro, e credogli a troppo maggior cosa che questa non è sofficienti; e similmente avviso loro buona compagnia e onesta dover tenere non che a noi ma a molto più belle e più care che noi non siamo. Ma, per ciò che assai manifesta cosa è loro essere d’alcune che qui ne sono innamorati, temo che infamia e riprensione, senza nostra colpa o di loro, non ce ne segua se gli meniamo.– Disse allora Filomena: – Questo non monta niente; là dove io onestamente viva né mi rimorda d’alcuna cosa la coscienza, parli chi vuole in contrario: Idio e la verità l’arme per me prenderanno. Ora, fossero essi pur già disposti a venire, ché veramente, come Pampinea disse, potremmo dire la fortuna essere alla nostra andata favoreggiante. L’altre, udendo costei così fattamente parlare, non solamente si tacquero ma con consentimento concorde tutte dissero che essi fosser chiamati e loro si dicesse la loro intenzione e pregassersi che dovesse lor piacere in così fatta andata lor tener compagnia. Per che senza più parole Pampinea, levatasi in piè, la quale a alcun di loro per consanguinità era congiunta, verso loro che fermi stavano a riguardarle si fece e, con lieto viso salutatigli, loro la lor disposizione fé manifesta e pregogli per parte di tutte che con puro e fratellevole animo a tener lor compagnia si dovessero disporre. I giovani si credettero primieramente essere beffati, ma poi che videro che da dovero parlava la donna, rispuosero lietamente sé essere apparecchiati; e senza dare alcuno indugio all’opera, anzi che quindi si partissono, diedono ordine a ciò che a fare avessono in sul partire. E ordinatamente fatta ogni cosa oportuna apparecchiare e prima mandato là dove intendevan d’andare, la seguente mattina, cioè il mercoledì, in su lo schiarir del giorno, le donne con alquante delle lor fanti e i tre giovani con tre lor famigliari, usciti della città, si misero in via: né oltre a due piccole miglia si dilungarono da essa, che essi pervennero al luogo da loro primieramente ordinato. Era il detto luogo sopra una piccola montagnetta, da ogni parte lontano alquanto alle nostre strade, di varii arbuscelli e piante tutte di verdi fronde ripiene piacevoli a riguardare; in sul colmo della quale era un palagio con bello e gran cortile nel mezzo, e con logge e con sale e con camere, tutte ciascuna verso di sé bellissima e di liete dipinture raguardevole e ornata, con pratelli da torno e con giardini maravigliosi e con pozzi d’acque freschissime e con volte di preziosi vini: cose più atte a curiosi bevitori che a sobrie e oneste donne. Il quale tutto spazzato, e nelle camere i letti fatti, e ogni cosa di fiori quali nella stagione si potevano avere piena e di giunchi giuncata la vegnente brigata trovò con suo non poco piacere. E postisi nella prima giunta a sedere, disse Dioneo, il quale oltre a ogni altro era piacevole giovane e pieno di motti: – Donne, il vostro senno più che il nostro avvedimento ci ha qui guidati; io non so quello che de’ vostri pensieri voi v’intendete di fare: li miei lasciai io dentro dalla porta della città allora che io con voi poco fa me ne usci’ fuori: e per ciò o voi a sollazzare e a ridere e a cantare con meco insieme vi disponete (tanto, dico, quanto alla vostra dignità s’appartiene), o voi mi licenziate che io per li miei pensier mi ritorni e steami nella città tribolata.– A cui Pampinea, non d’altra maniera che se similmente tutti i suoi avesse da sé cacciati, lieta rispose: – Dioneo, ottimamente parli: festevolmente viver si vuole, né altra cagione dalle tristizie ci ha fatte fuggire. Ma per ciò che le cose che sono senza modo non possono lungamente durare, io, che cominciatrice fui de’ ragionamenti da’ quali questa così bella compagnia è stata fatta, pensando al continuar della nostra letizia, estimo che di necessità sia convenire esser tra noi alcuno principale, il quale noi e onoriamo e ubidiamo come maggiore, nel quale ogni pensiero stea di doverci a lietamente vivere disporre. E acciò che ciascun pruovi il peso della sollecitudine insieme col piacere della maggioranza e, per conseguente da una parte e d’altra tratti, non possa chi nol pruova invidia avere alcuna, dico che a ciascuno per un giorno s’attribuisca e il peso e l’onore; e chi il primo di noi esser debba nella elezion di noi tutti sia: di quegli che seguiranno, come l’ora del vespro s’avicinerà, quegli o quella che a colui o a 21 colei piacerà che quel giorno avrà avuta la signoria; e questo cotale, secondo il suo arbitrio, del tempo che la sua signoria dee bastare, del luogo e del modo nel quale a vivere abbiamo ordini e disponga.– Queste parole sommamente piacquero, e a una voce lei prima del primo giorno elessero; e Filomena, corsa prestamente a uno alloro (per ciò che assai volte aveva udito ragionare di quanto onore le frondi di quello eran degne e quanto degno d’onore facevano chi n’era meritamente incoronato), di quello alcuni rami colti, ne le fece una ghirlanda onorevole e apparente; la quale, messale sopra la testa, fu poi mentre durò la loro compagnia manifesto segno a ciascuno altro della real signoria e maggioranza. Pampinea, fatta reina, comandò che ogn’uom tacesse, avendo già fatti i famigliari de’ tre giovani e le loro fanti, ch’eran quatro, davanti chiamarsi; e tacendo ciascun, disse: – Acciò che io prima essemplo dea a tutti voi, per lo quale di bene in meglio procedendo la nostra compagnia con ordine e con piacere e senza alcuna vergogna viva e duri quanto a grado ne fia, io primieramente constituisco Parmeno, famigliare di Dioneo, mio siniscalco, e a lui la cura e la sollecitudine di tutta la nostra famiglia commetto e ciò che al servigio della sala appartiene. Sirisco, famigliar di Panfilo, voglio che di noi sia spenditore e tesoriere e di Parmeno seguiti i comandamenti. Tindaro al servigio di Filostrato e degli altri due attenda nelle camere loro, qualora gli altri, intorno alli loro ufici impediti, attender non vi potessero. Misia, mia fante, e Licisca, di Filomena, nella cucina saranno continue e quelle vivande diligentemente apparecchieranno che per Parmeno loro saranno imposte. Chimera, di Lauretta, e Stratilia, di Fiammetta, al governo delle camere delle donne intente vogliamo che stieno e alla nettezza de’ luoghi dove staremo. E ciascun generalmente, per quanto egli avrà cara la nostra grazia, vogliamo e comandiamo che si guardi, dove che egli vada, onde che egli torni, che che egli oda o vegga, niuna novella altra che lieta ci rechi di fuori.– E questi ordini sommariamente dati, li quali da tutti commendati furono, lieta drizzata in piè disse:– Qui sono giardini, qui sono pratelli, qui altri luoghi dilettevoli assai, per li quali ciascuno a suo piacer sollazzando si vada; e come terza suona, ciascun qui sia, acciò che per lo fresco si mangi.– Licenziata adunque dalla nuova reina la lieta brigata, li giovani insieme con le belle donne, ragionando dilettevoli cose, con lento passo si misero per un giardino, belle ghirlande di varie frondi faccendosi e amorosamente cantando. E poi che in quello tanto fur dimorati quanto di spazio dalla reina avuto aveano, a casa tornati trovarono Parmeno studiosamente aver dato principio al suo ufficio, per ciò che, entrati in una sala terrena, quivi le tavole messe videro con tovaglie bianchissime e con bicchieri che d’ariento parevano, e ogni cosa di fiori di ginestra coperta; per che, data l’acqua alle mani, come piacque alla reina, secondo il giudicio di Parmeno tutti andarono a sedere. Le vivande dilicatamente fatte vennero e finissimi vini fur presti: e senza più, chetamente li tre famigliari servirono le tavole. Dalle quali cose, per ciò che belle e ordinate erano, rallegrato ciascuno, con piacevoli motti e con festa mangiarono. E levate le tavole con ciò fosse cosa che tutte le donne carolar sapessero e similmente i giovani e parte di loro ottimamente e sonare e cantare, comandò la reina che gli strumenti venissero; e per comandamento di lei, Dioneo preso un liuto e la Fiammetta una viuola, cominciarono soavemente una danza a sonare; per che la reina con l’altre donne insieme co’ due giovani presa una carola, con lento passo, mandati i famigliari a mangiare, a carolar cominciarono; e quella finita, canzoni vaghette e liete cominciarono a cantare. E in questa maniera stettero tanto che tempo parve alla reina d’andare a dormire: per che, data a tutti la licenzia, li tre giovani alle lor camere, da quelle delle donne separate, se n’andarono, le quali co’ letti ben fatti e così di fiori piene come la sala trovarono, e simigliantemente le donne le loro: per che, spogliatesi, s’andarono a riposare. Non era di molto spazio sonata nona, che la reina levatasi tutte l’altre fece levare e similmente i giovani, affermando esser nocivo il troppo dormire il giorno: e così se ne andarono in un pratello nel quale l’erba era verde e grande né vi poteva d’alcuna parte il sole; e quivi, sentendo un soave venticello venire, sì come volle la lor reina, tutti sopra la verde erba si puosero in cerchio a sedere, a’ quali ella disse così: – Come voi vedete, il sole è alto e il caldo è grande, né altro s’ode che le cicale su per gli ulivi, per che l’andare al presente in alcun luogo sarebbe senza dubbio sciocchezza. Qui è bello e fresco stare, e hacci, come voi vedete, e tavolieri e scacchieri, e puote ciascuno, secondo che all’animo gli è più di piacere, diletto pigliare. Ma se in questo il mio parer si seguisse, non giucando, nel quale l’animo dell’una delle parti convien che si turbi senza troppo piacere dell’altra o di chi sta a vedere, ma novellando (il che può porgere, dicendo uno, a tutta la compagnia che ascolta diletto) questa calda parte del giorno trapasseremo. Voi non avrete compiuta ciascuno di dire una sua novelletta, che il sole fia declinato e il caldo mancato, e potremo dove più a grado vi fia andare prendendo diletto: e per ciò, quando questo che io dico vi piaccia, ché disposta sono in ciò di seguire il piacer vostro, faccianlo; e dove non vi piacesse, ciascuno infino all’ora del vespro quello faccia che più gli piace.– Le donne parimente e gli uomini tutti lodarono il novellare. – Adunque, – disse la reina – se questo vi piace, per questa prima giornata voglio che libero sia a ciascuno di quella materia ragionare che più gli sarà a grado.– E rivolta a Panfilo, il quale alla sua destra sedea, piacevolmente gli disse che con una delle sue novelle all’altre desse principio. [...] 22 FINISCE LA QUINTA GIORNATA DEL “DECAMERON”; E INCOMINCIA LA SESTA, NELLA QUALE, SOTTO IL REGGIMENTO D’ELISSA, SI RAGIONA DI CHI CON ALCUNO LEGGIADRO MOTTO, TENTATO, SI RISCOSSE, O CON PRONTA RISPOSTA O AVVEDIMENTO FUGGÌ PERDITA O PERICOLO O SCORNO. [Introduzione] Aveva la luna, essendo nel mezzo del cielo, perduti i raggi suoi, e già per la nuova luce vegnente ogni parte del nostro mondo era chiara, quando la reina levatasi, fatta la sua compagnia chiamare, alquanto con lento passo dal bel palagio, su per la rugiada spaziandosi, s’allontanarono, d’una e d’altra cosa varii ragionamenti tegnendo e della più bellezza e della meno delle raccontate novelle disputando e ancora de’ varii casi recitati in quelle rinnovando le risa, infino a tanto che, già più alzandosi il sole e cominciandosi a riscaldare, a tutti parve di dover verso casa tornare: per che, voltati i passi, là se ne vennero. E quivi, essendo già le tavole messe e ogni cosa d’erbucce odorose e di be’ fiori seminata, avanti che il caldo surgesse più, per comandamento della reina si misero a mangiare. E questo con festa fornito, avanti che altro facessero, alquante canzonette belle e leggiadre cantate, chi andò a dormire e chi a giucare a scacchi e chi a tavole; e Dioneo insieme con Lauretta di Troilo e di Criseida cominciarono a cantare. E già l’ora venuta del dovere a concistoro tornare, fatti tutti dalla reina chiamare, come usati erano dintorno alla fonte si posero a sedere; e volendo già la reina comandare la prima novella, avvenne cosa che ancora adivenuta non v’era, cioè che per la reina e per tutti fu un gran romore udito che per le fanti e’ famigliari si faceva in cucina. Laonde, fatto chiamare il siniscalco e domandato qual gridasse e qual fosse del romore la cagione, rispose che il romore era tra Licisca e Tindaro ma la cagione egli non sapea, sì come colui che pure allora giugnea per fargli star cheti, quando per parte di lei era stato chiamato. Al quale la reina comandò che incontanente quivi facesse venire la Licisca e Tindaro; li quali venuti, domandò la reina qual fosse la cagione del loro romore. Alla quale volendo Tindaro rispondere, la Licisca, che attempatetta era e anzi superba che no e in sul gridar riscaldata, voltatasi verso lui con un mal viso disse: – Vedi bestia d’uom che ardisce, là dove io sia, a parlare prima di me! Lascia dir me –, e alla reina rivolta disse: – Madonna, costui mi vuol far conoscere la moglie di Sicofante e, né più né meno come se io con lei usata non fossi, mi vuol dare a vedere che la notte prima che Sicofante giacque con lei messer Mazza entrasse in Monte Nero per forza e con ispargimento di sangue; e io dico che non è vero, anzi v’entrò paceficamente e con gran piacer di quei d’entro. E è ben sì bestia costui, che egli si crede troppo bene che le giovani sieno sì sciocche, che elle stieno a perdere il tempo loro stando alla bada del padre e de’ fratelli, che delle sette volte le sei soprastanno tre o quatro anni più che non debbono a maritarle. Frate, bene starebbono se elle s’indugiasser tanto! Alla fé di Cristo, ché debbo sapere quello che io mi dico quando io giuro: io non ho vicina che pulcella ne sia andata a marito, e anche delle maritate so io ben quante e quali beffe elle fanno a’ mariti: e questo pecorone mi vuol far conoscer le femine, come se io fossi nata ieri! – Mentre la Licisca parlava, facevan le donne sì gran risa, che tutti i denti si sarebbero loro potuti trarre, e la reina l’aveva ben sei volte imposto silenzio ma niente valea: ella non ristette mai infino a tanto che ella ebbe detto ciò che ella volle. Ma poi che fatto ebbe alle parole fine, la reina ridendo, volta a Dioneo, disse:–Dioneo, questa è quistion da te: e per ciò farai, quando finite fieno le nostre novelle, che tu sopr’essa dei sentenzia finale.– Alla qual Dioneo prestamente rispose: – Madonna, la sentenzia è data senza udirne altro: e dico che la Licisca ha ragione, e credo che così sia come ella dice, e Tindaro è una bestia.– La qual cosa la Licisca udendo cominciò a ridere, e a Tindaro rivolta disse: – Ben lo diceva io: vatti con Dio, credi tu saper più di me tu, che non hai ancora rasciutti gli occhi? Gran mercé, non ci son vivuta invano io, no–; e, se non fosse che la reina con un mal viso le ’mpose silenzio e comandolle che più parola né romor facesse se esser non volesse scopata e lei e Tindaro mandò via, niuna altra cosa avrebbero avuta a fare in tutto quel giorno che attendere a lei. Li quali poi che partiti furono, la reina impose a Filomena che alle novelle desse principio; la quale lietamente così cominciò. 23 [1] Un cavalier dice a madonna Oretta di portarla con una novella: e, mal compostamente dicendola, è da lei pregato che a piè la ponga. – Giovani donne, come ne’ lucidi sereni sono le stelle ornamento del cielo e nella primavera i fiori de’ verdi prati e de’ colli i rivestiti albuscelli, così de’ laudevoli costumi e de’ ragionamenti belli sono i leggiadri motti; li quali, per ciò che brievi sono, tanto stanno meglio alle donne che agli uomini quanto più alle donne che agli uomini il molto parlar si disdice. E il vero che, qual si sia la cagione, o la malvagità del nostro ingegno o inimicizia singulare che a’ nostri secoli sia portata da’ cieli, oggi poche o non niuna donna rimasa ci è la qual ne sappia ne’ tempi oportuni dire alcuno o, se detto l’è, intenderlo come si conviene: general vergogna di tutte noi. Ma per ciò che già sopra questa materia assai da Pampinea fu detto, più oltre non intendo di dirne; ma per farvi avvedere quanto abbiano in sé di bellezza a’ tempi detti, un cortese impor di silenzio fatto da una gentil donna a un cavaliere mi piace di raccontarvi. Sì come molte di voi o possono per veduta sapere o possono avere udito, egli non è ancora guari che nella nostra città fu una gentile e costumata donna e ben parlante, il cui valore non meritò che il suo nome si taccia. Fu adunque chiamata madonna Oretta e fu moglie di messer Geri Spina; la quale per avventura essendo in contado, come noi siamo, e da un luogo a un altro andando per via di diporto insieme con donne e con cavalieri, li quali a casa sua il dì avuti aveva a desinare, e essendo forse la via lunghetta di là onde si partivano a colà dove tutti a piè d’andare intendevano, disse uno de’ cavalieri della brigata: “Madonna Oretta, quando voi vogliate, io vi porterò, gran parte della via che a andare abbiamo, a cavallo con una delle belle novelle del mondo.” Al quale la donna rispuose: “Messere, anzi ve ne priego io molto, e sarammi carissimo.” Messer lo cavaliere, al quale forse non stava meglio la spada allato che ‘l novellar nella lingua, udito questo, cominciò una sua novella, la quale nel vero da sé era bellissima, ma egli or tre e quatro e sei volte replicando una medesima parola e ora indietro tornando e talvolta dicendo: “Io non dissi bene” e spesso ne’ nomi errando, un per un altro ponendone, fieramente la guastava: senza che egli pessimamente, secondo le qualità delle persone e gli atti che accadevano, profereva. Di che a madonna Oretta, udendolo, spesse volte veniva un sudore e uno sfinimento di cuore, come se inferma fosse stata per terminare; la qual cosa poi che più sofferir non poté, conoscendo che il cavaliere era entrato nel pecoreccio né era per riuscirne, piacevolemente disse: “Messer, questo vostro cavallo ha troppo duro trotto, per che io vi priego che vi piaccia di pormi a piè.” Il cavaliere, il quale per avventura era molto migliore intenditor che novellatore, inteso il motto e quello in festa e in gabbo preso, mise mano in altre novelle e quella che cominciata aveva e mal seguita senza finita lasciò stare.– 24 Angelo Ambrogini detto Poliziano (Montepulciano, Siena 1454-Firenze 1494) (Dalle Stanze cominciate per la giostra del magnifico Giuliano di Piero de’ Medici, a c. di Saverio Orlando) Canto I 1 Le gloriose pompe e’ fieri ludi della città che ’l freno allenta e stringe a magnanimi Toschi, e i regni crudi di quella dea che ’l terzo ciel dipinge, e i premi degni alli onorati studi, la mente audace a celebrar mi spinge, sì che i gran nomi e i fatti egregi e soli fortuna o morte o tempo non involi. 2 O bello idio ch'al cor per gli occhi inspiri dolce disir d'amaro pensier pieno, e pasciti di pianto e di sospiri, nudrisci l'alme d'un dolce veleno, gentil fai divenir ciò che tu miri, né può star cosa vil drento al suo seno; Amor, del quale i' son sempre suggetto, porgi or la mano al mio basso intelletto. 3 Sostien tu el fascio ch’a me tanto pesa, reggi la lingua, Amor, reggi la mano; tu principio, tu fin dell'alta impresa, tuo fia l’onor, s’io già non prego invano; di’, signor, con che lacci a te presa fu l’alta mente del baron toscano più gioven figlio della etrusca Leda, che reti furno ordite a tanta preda. 4 E tu, ben nato Laur, sotto il cui velo Fiorenza lieta in pace si riposa, né teme i venti o minacciar del celo o Giove irato in vista più crucciosa, accogli all’ombra del tuo santo stelo la voce umil, tremante e paurosa; o causa, o fin di tutte le mie voglie, che sol vivon d’odor delle tue foglie. 5 Deh, sarà mai che con più alte note, se non contasti al mio volar fortuna, lo spirto della membra, che devote ti fuor da’ fati insin già dalla cuna, risuoni te dai Numidi a Boote, agl’Indi al mar che ’l nostro celo imbruna, e posto il nido in tuo felice ligno, di roco augel diventi un bianco cigno? 25 6 Ma fin ch’all’alta impresa tremo e bramo, e son tarpati i vanni al mio disio, lo glorioso tuo fratel cantiamo, che di nuovo trofeo rende giulio il chiaro sangue e di secondo ramo: convien ch’i’ sudi in questa polver io. Or muovi prima tu mie’ versi, Amore, ch’ad alto volo impenni ogni vil core. 7 E se qua su la fama el ver rimbomba che la figlia di Leda, o sacro Achille, poi che ’l corpo lasciasti intro la tomba, t’accenda ancor d’amorose faville, lascia tacere un po’ tuo maggior tromba ch’i’ fo squillar per l’italiche ville, e tempra tu la cetra a nuovi carmi, mentr’io canto l'amor di Iulio e l’armi. 26 Ludovico Ariosto (Reggio Emilia 1474-Ferrara 1533) (Dall’Orlando Furioso di Messer Ludovico Ariosto allo Illustrissimo e Reverendissimo Cardinale Donno Hippolyto da Este suo Signore, a c. di Lanfranco Caretti) Canto I 1 Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese io canto, che furo al tempo che passaro i Mori d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto, seguendo l’ire e i giovenil furori d’Agramante lor re, che si diè vanto di vendicar la morte di Troiano sopra re Carlo imperator romano. 2 Dirò d’Orlando in un medesmo tratto cosa non detta in prosa mai né in rima: che per amor venne in furore e matto, d’uom che sì saggio era stimato prima; se da colei che tal quasi m’ha fatto, che ’l poco ingegno ad or ad or mi lima, me ne sarà però tanto concesso, che mi basti a finir quanto ho promesso. 3 Piacciavi, generosa Erculea prole, ornamento e splendor del secol nostro, Ippolito, aggradir questo che vuole e darvi sol può l’umil servo vostro. Quel ch’io vi debbo, posso di parole pagare in parte, e d’opera d’inchiostro; né che poco io vi dia da imputar sono; che quanto io posso dar, tutto vi dono. 4 Voi sentirete fra i più degni eroi, che nominar con laude m’apparecchio, ricordar quel Ruggier, che fu di voi e de’ vostri avi illustri il ceppo vecchio. L’alto valore e’ chiari gesti suoi vi farò udir, se voi mi date orecchio, e vostri alti pensier cedino un poco, sì che tra lor miei versi abbiano loco. 5 Orlando, che gran tempo inamorato fu de la bella Angelica, e per lei in India, in Media, in Tartaria lasciato avea infiniti et immortal trofei, in Ponente con essa era tornato, dove sotto i gran monti Pirenei con la gente di Francia e de Lamagna re Carlo era attendato alla campagna, 27 6 per far al re Marsilio e al re Agramante battersi ancor del folle ardir la guancia, d’aver condotto, l’un, d’Africa quante genti erano atte a portar spada e lancia; l’altro, d’aver spinta la Spagna inante a destruzion del bel regno di Francia. E così Orlando arrivò quivi a punto: ma tosto si pentì d’esservi giunto; 7 che vi fu tolta la sua donna poi: ecco il giudicio uman come spesso erra! Quella che dagli esperii ai liti eoi avea difesa con sì lunga guerra, or tolta gli è fra tanti amici suoi, senza spada adoprar, ne la sua terra. Il savio imperator, ch’estinguer vòlse un grave incendio, fu che gli la tolse. 8 Nata pochi dì inanzi era una gara tra il conte Orlando e il suo cugin Rinaldo; che ambi avean per la bellezza rara d’amoroso disio l’animo caldo. Carlo, che non avea tal lite cara, che gli rendea l’aiuto lor men saldo, questa donzella, che la causa n’era, tolse, e diè in mano al duca di Bavera; 9 in premio promettendola a quel d’essi ch’in quel conflitto, in quella gran giornata, degli infideli più copia uccidessi, e di sua man prestassi opra più grata. Contrari ai voti poi furo i successi; ch’in fuga andò la gente battezzata, e con molti altri fu ’l duca prigione, e restò abbandonato il padiglione. 10-31: Angelica in fuga, a cavallo, s’imbatte in Rinaldo e quindi nel pagano Ferraù: essi si affrontano in duello e si danno poi all’inseguimento della donna, seppure per strade diverse, la prima delle quali riporta Ferraù al punto di partenza. 32 Non molto va Rinaldo, che si vede saltare inanzi il suo destrier feroce: – Ferma, Baiardo mio, deh, ferma il piede! che l’esser senza te troppo mi nuoce. – Per questo il destrier sordo a lui non riede, anzi più se ne va sempre veloce. Segue Rinaldo, e d’ira si distrugge: ma seguitiamo Angelica che fugge. 33 Fugge tra selve spaventose e scure, per lochi inabitati, ermi e selvaggi. Il mover de le frondi e di verzure, che di cerri sentia, d’olmi e di faggi, fatto le avea con subite paure trovar di qua di là strani viaggi; ch’ad ogni ombra veduta o in monte o in valle, temea Rinaldo aver sempre alle spalle. 28 34 Qual pargoletta o damma o capriuola, che tra le fronde del natio boschetto alla madre veduta abbia la gola stringer dal pardo, o aprirle ’l fianco o ’l petto, di selva in selva dal crudel s’invola, e di paura triema e di sospetto: ad ogni sterpo che passando tocca, esser si crede all’empia fera in bocca. 35 Quel dì e la notte e mezzo l’altro giorno s’andò aggirando, e non sapeva dove. Trovossi al fine in un boschetto adorno, che lievemente la fresca aura muove. Duo chiari rivi, mormorando intorno, sempre l’erbe vi fan tenere e nuove; e rendea ad ascoltar dolce concento, rotto tra picciol sassi, il correr lento. 36 Quivi parendo a lei d’esser sicura e lontana a Rinaldo mille miglia, da la via stanca e da l’estiva arsura, di riposare alquanto si consiglia: tra’ fiori smonta, e lascia alla pastura andare il palafren senza la briglia; e quel va errando intorno alle chiare onde, che di fresca erba avean piene le sponde. 37 Ecco non lungi un bel cespuglio vede di prun fioriti e di vermiglie rose, che de le liquide onde al specchio siede, chiuso dal sol fra l’alte quercie ombrose; così vòto nel mezzo, che concede fresca stanza fra l’ombre più nascose: e la foglia coi rami in modo è mista, che ’l sol non v’entra, non che minor vista. 38 Dentro letto vi fan tenere erbette, ch’invitano a posar chi s’appresenta. La bella donna in mezzo a quel si mette; ivi si corca, et ivi s’addormenta. Ma non per lungo spazio così stette, che un calpestio le par che venir senta: cheta si leva, e appresso alla riviera vede ch’armato un cavallier giunt’era. 39 Se gli è amico o nemico non comprende: tema e speranza il dubbio cuor le scuote; e di quella aventura il fine attende, né pur d’un sol sospir l’aria percuote. Il cavalliero in riva al fiume scende sopra l’un braccio a riposar le gote; e in un suo gran pensier tanto penètra, che par cangiato in insensibil pietra. 29 40 Pensoso più d’un’ora a capo basso stette, Signore, il cavallier dolente; poi cominciò con suono afflitto e lasso a lamentarsi sì soavemente, ch’avrebbe di pietà spezzato un sasso, una tigre crudel fatta clemente. Sospirando piangea, tal ch’un ruscello parean le guancie, e ’l petto un Mongibello. 41 – Pensier (dicea) che ’l cor m’aggiacci et ardi, e causi il duol che sempre il rode e lima, che debbo far, poi ch’io son giunto tardi, e ch’altri a côrre il frutto è andato prima? a pena avuto io n’ho parole e sguardi, et altri n’ha tutta la spoglia opima. Se non ne tocca a me frutto né fiore, perché affliger per lei mi vuo’ più il core? 42 La verginella è simile alla rosa, ch’in bel giardin su la nativa spina mentre sola e sicura si riposa, né gregge né pastor se le avicina; l’aura soave e l’alba rugiadosa, l’acqua, la terra al suo favor s’inchina: gioveni vaghi e donne inamorate amano averne e seni e tempie ornate. 43 Ma non sì tosto dal materno stelo rimossa viene e dal suo ceppo verde, che quanto avea dagli uomini e dal cielo favor, grazia e bellezza, tutto perde. La vergine che ’l fior, di che più zelo che de’ begli occhi e de la vita aver de’, lascia altrui côrre, il pregio ch’avea inanti perde nel cor di tutti gli altri amanti. 44 Sia vile agli altri, e da quel solo amata a cui di sé fece sì larga copia. Ah, Fortuna crudel, Fortuna ingrata! trionfan gli altri, e ne moro io d’inopia. Dunque esser può che non mi sia più grata? dunque io posso lasciar mia vita propia? Ah, più tosto oggi manchino i dì miei, ch’io viva più, s’amar non debbo lei! – 45 Se mi domanda alcun chi costui sia, che versa sopra il rio lacrime tante, io dirò ch’egli è il re di Circassia, quel d’amor travagliato Sacripante; io dirò ancor, che di sua pena ria sia prima e sola causa essere amante, e pur un degli amanti di costei: e ben riconosciuto fu da lei. 30 46 Appresso ove il sol cade, per suo amore venuto era dal capo d’Oriente; che seppe in India con suo gran dolore, come ella Orlando sequitò in Ponente: poi seppe in Francia che l’imperatore sequestrata l’avea da l’altra gente, per darla all’un de’ duo che contra il Moro più quel giorno aiutasse i Gigli d’oro. 47 Stato era in campo, e inteso avea di quella rotta crudel che dianzi ebbe re Carlo: cercò vestigio d’Angelica bella, né potuto avea ancora ritrovarlo. Questa è dunque la trista e ria novella che d’amorosa doglia fa penarlo, affligger, lamentare e dir parole che di pietà potrian fermare il sole. 48 Mentre costui così s’affligge e duole, e fa degli occhi suoi tepida fonte, e dice queste e molte altre parole, che non mi par bisogno esser racconte; l’aventurosa sua fortuna vuole ch’alle orecchie d’Angelica sian conte: e così quel ne viene a un’ora, a un punto, ch’in mille anni o mai più non è raggiunto. 49 Con molta attenzion la bella donna al pianto, alle parole, al modo attende di colui ch’in amarla non assonna; né questo è il primo dì ch’ella l’intende: ma dura e fredda più d’una colonna, ad averne pietà non però scende; come colei c’ha tutto il mondo a sdegno, e non le par ch’alcun sia di lei degno. 50 Pur tra quei boschi il ritrovarsi sola le fa pensar di tor costui per guida; che chi ne l’acqua sta fin alla gola, ben è ostinato se mercé non grida. Se questa occasione or se l’invola, non troverà mai più scorta sì fida; ch’a lunga prova conosciuto inante s’avea quel re fedel sopra ogni amante. 51 Ma non però disegna de l’affanno che lo distrugge alleggierir chi l’ama, e ristorar d’ogni passato danno con quel piacer ch’ogni amator più brama: ma alcuna finzione, alcuno inganno di tenerlo in speranza ordisce e trama; tanto ch’a quel bisogno se ne serva, poi torni all’uso suo dura e proterva. 31 52 E fuor di quel cespuglio oscuro e cieco fa di sé bella et improvisa mostra, come di selva o fuor d’ombroso speco Diana in scena o Citerea si mostra; e dice all’apparir: – Pace sia teco; teco difenda Dio la fama nostra, e non comporti, contra ogni ragione, ch’abbi di me sì falsa opinione. – 53 Non mai con tanto gaudio o stupor tanto levò gli occhi al figliuolo alcuna madre, ch’avea per morto sospirato e pianto, poi che senza esso udì tornar le squadre; con quanto gaudio il Saracin, con quanto stupor l’alta presenza e le leggiadre maniere e il vero angelico sembiante, improviso apparir si vide inante. 54 Pieno di dolce e d’amoroso affetto, alla sua donna, alla sua diva corse, che con le braccia al collo il tenne stretto, quel ch’al Catai non avria fatto forse. Al patrio regno, al suo natio ricetto, seco avendo costui, l’animo torse: subito in lei s’avviva la speranza di tosto riveder sua ricca stanza. 55 Ella gli rende conto pienamente dal giorno che mandato fu da lei a domandar soccorso in Oriente al re de’ Sericani e Nabatei; e come Orlando la guardò sovente da morte, da disnor, da casi rei; e che ’l fior virginal così avea salvo, come se lo portò del materno alvo. 56 Forse era ver, ma non però credibile a chi del senso suo fosse signore; ma parve facilmente a lui possibile, ch’era perduto in via più grave errore. Quel che l’uom vede, Amor gli fa invisibile, e l’invisibil fa vedere Amore. Questo creduto fu; che ’l miser suole dar facile credenza a quel che vuole. 57 – Se mal si seppe il cavallier d’Anglante pigliar per sua sciochezza il tempo buono, il danno se ne avrà; che da qui inante nol chiamerà Fortuna a sì gran dono (tra sé tacito parla Sacripante): ma io per imitarlo già non sono, che lasci tanto ben che m’è concesso, e ch’a doler poi m’abbia di me stesso. 32 58 Corrò la fresca e matutina rosa, che, tardando, stagion perder potria. So ben ch’a donna non si può far cosa che più soave e più piacevol sia, ancor che se ne mostri disdegnosa, e talor mesta e flebil se ne stia: non starò per repulsa o finto sdegno, ch’io non adombri e incarni il mio disegno. – 59 Così dice egli; e mentre s’apparecchia al dolce assalto, un gran rumor che suona dal vicin bosco gl’intruona l’orecchia, sì che mal grado l’impresa abbandona: e si pon l’elmo (ch’avea usanza vecchia di portar sempre armata la persona), viene al destriero e gli ripon la briglia, rimonta in sella e la sua lancia piglia. 60 Ecco pel bosco un cavallier venire, il cui sembiante è d’uom gagliardo e fiero: candido come nieve è il suo vestire, un bianco pennoncello ha per cimiero. Re Sacripante, che non può patire che quel con l’importuno suo sentiero gli abbia interrotto il gran piacer ch’avea, con vista il guarda disdegnosa e rea. 61-71 Sacripante muove a battaglia ma è abbattuto dal cavaliere misterioso, che subito si allontana: un messaggero rivelerà trattarsi della femmina guerriera Bradamante.. 72-79 Posta Angelica in groppa al suo stesso ronzino, Sacripante s’imbatte in un cavallo sciolto: è Baiardo, il gran destriero di Rinaldo, il quale sopraggiunge di lì a poco, a piedi. Angelica, che odia il cavaliere cristiano anche a causa di un sortilegio, scongiura Sacripante di darsi alla fuga. 80 - Son dunque (disse il Saracino), sono dunque in sì poco credito con vui, che mi stimiate inutile, e non buono da potervi difender da costui? Le battaglie d’Albracca già vi sono di mente uscite, e la notte ch’io fui per la salute vostra, solo e nudo, contra Agricane e tutto il campo, scudo? – 81 Non risponde ella, e non sa che si faccia, perché Rinaldo ormai l’è troppo appresso, che da lontano al Saracin minaccia, come vide il cavallo e conobbe esso, e riconobbe l’angelica faccia che l’amoroso incendio in cor gli ha messo. Quel che seguì tra questi duo superbi vo’ che per l’altro canto si riserbi. 33 Nicolò Machiavelli (Firenze 1469-ivi 1527) (Dalle Lettere, a c. di Mario Bonfantini) X. Magnifico oratori Florentino Francisco Vectori apud Summum Pontificem et benefactori suo. Romae (A Francesco Vettori, Magnifico ambasciatore fiorentino presso il Sommo Pontefice, proprio benefattore. In Roma) Magnifico ambasciatore. Tarde non furon mai grazie divine. Dico questo, perché mi pareva haver perduta no, ma smarrita la grazia vostra, sendo stato voi assai tempo senza scrivermi; ed ero dubbio donde potessi nascere la cagione. E di tutte quelle mi venivono nella mente tenevo poco conto, salvo che di quella quando io dubitavo non vi havessi ritirato da scrivermi, perché vi fussi suto scritto che io non fussi buon massaio delle vostre lettere; e io sapevo che, da Filippo e Pagolo in fuora, altri per mio conto non le haveva viste. Hònne rihaùto per l’ultima vostra de’ 23 del passato, dove io resto contentissimo vedere quanto ordinatamente e quietamente voi esercitate cotesto ufizio publico; e io vi conforto a seguire così, perché chi lascia i sua comodi per li comodi d’altri, e’ perde e’ sua, e di quelli non li è saputo grado. E poiché la fortuna vuol fare ogni cosa, ella si vuole lasciarla fare, stare quieto e non le dare briga, e aspettar tempo che la lasci fare qualche cosa agl’huomini; e all’hora starà bene a voi durare più fatica, vegliar più le cose, e a me partirmi di villa e dire: eccomi. Non posso pertanto, volendo rendere pari grazie, dirvi in questa mia lettera altro che qual sia la vita mia; e se voi giudicate che sia a barattarla con la vostra, io sarò contento mutarla. Io mi sto in villa; e poi che seguirono quelli miei ultimi casi, non sono stato, ad accozzarli tutti, venti dì a Firenze. Ho insino a qui uccellato a’ tordi di mia mano. Levavomi innanzi dì, impaniavo, andavone oltre con un fascio di gabbie addosso, che parevo el Geta quando e’ tornava dal porto con i libri di Amphitrione; pigliavo el meno dua, el più sei tordi. E così stetti tutto settembre. Di poi questo badalucco, ancoraché dispettoso e strano, è mancato con mio dispiacere: e quale la vita mia vi dirò. Io mi lievo la mattina con el sole, e vòmmene in un mio bosco che io fo tagliare, dove sto dua ore a rivedere l’opere del giorno passato, e a passar tempo con quegli tagliatori, che hanno sempre qualche sciagura alle mani o fra loro o co’ vicini. E circa questo bosco io vi harei a dire mille belle cose che mi sono intervenute, e con Frosino da Panzano e con altri che voleano di queste legne. E Frosino in spezie mandò per certe cataste senza dirmi nulla; e al pagamento, mi voleva rattenere dieci lire, che dice aveva havere da me quattro anni sono, che mi vinse a cricca in casa Antonio Guicciardini. Io cominciai a fare el diavolo, volevo accusare el vetturale, che vi era ito per esse, per ladro. Tandem Giovanni Machiavelli vi entrò di mezzo, e ci pose d’accordo. Batista Guicciardini, Filippo Ginori, Tommaso del Bene e certi altri cittadini, quando quella tramontana soffiava, ognuno me ne prese una catasta. Io promessi a tutti; e manda’ne una a Tommaso, la quale tornò a Firenze per metà, perché a rizzarla vi era lui, la moglie, la fante, i figlioli, che pareva el Gaburra quando el giovedì con quelli suoi garzoni bastona un bue. Dimodoché, veduto in chi era guadagno, ho detto agli altri che io non ho più legne; e tutti ne hanno fatto capo grosso, e in specie Batista, che connumera questa tra le altre sciagure di Prato. Partitomi del bosco, io me ne vo ad una fonte, e di quivi in un mio uccellare. Ho un libro sotto, o Dante o Petrarca, o uno di questi poeti minori, come Tibullo, Ovidio e simili: leggo quelle loro amorose passioni, e quelli loro amori ricordomi de’ mia: gòdomi un pezzo in questo pensiero. Transferiscomi poi in sulla strada, nell’hosteria; parlo con quelli che passono, dimando delle nuove de’ paesi loro; intendo varie cose, e noto varii gusti e diverse fantasie d’huomini. Viene in questo mentre l’hora del desinare, dove con la mia brigata mi mangio di quelli cibi che questa povera villa e paululo patrimonio comporta. Mangiato che ho, ritorno nell’hosteria: quivi è l’hoste, per l’ordinario, un beccaio, un mugnaio, dua fornaciai. Con questi io m’ingaglioffo per tutto dì giuocando a cricca, a trich-trach, e poi dove nascono mille contese e infiniti dispetti di parole iniuriose; e il più delle volte si combatte un quattrino, e siamo sentiti non di manco gridare da San Casciano. Così, rinvolto in tra questi pidocchi, traggo el cervello di muffa, e sfogo questa malignità di questa mia sorta, sendo contento mi calpesti per questa via, per vedere se la se ne vergognassi. Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e in sull’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch’io nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle loro azioni; e quelli per loro humanità mi rispondono; e non sento per quattro hore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro. E perché Dante dice che non fa scienza sanza lo ritenere lo havere inteso - io ho notato quello di che per la loro conversazione ho fatto capitale, e composto uno opuscolo De principatibus; dove io mi profondo quanto io posso nelle cogitazioni di questo subietto, disputando che cosa è principato, di quale spezie 34 sono, come e’ si acquistono, come e’ si mantengono, perché e’ si perdono. E se vi piacque mai alcuno mio ghiribizzo, questo non vi doverrebbe dispiacere; e a un principe, e massime a un principe nuovo, doverrebbe essere accetto: però io lo indirizzo alla Magnificentia di Giuliano. Filippo Casavecchia l’ha visto; vi potrà ragguagliare in parte e della cosa in sé e de’ ragionamenti ho hauto seco, ancora che tutta volta io l’ingrasso e ripulisco. Voi vorresti, magnifico ambasciatore, che io lasciassi questa vita, e venissi a godere con voi la vostra. Io lo farò in ogni modo; ma quello che mi tenta hora è certe mie faccende, che fra sei settimane l’harò fatte. Quello che mi fa star dubbio è, che sono costì quelli Soderini, e quali sarei forzato, venendo costì, visitarli e parlar loro. Dubiterei che alla tornata mia io non credessi scavalcare a casa, e scavalcassi nel Bargiello; perché, ancora che questo stato habbia grandissimi fondamenti e gran securità, tamen egli è nuovo, e per questo sospettoso; né manca di saccenti, che per parere, come Pagolo Bertini, metterebbono altri a scotto, e lascierebbono el pensiero a me. Pregovi mi solviate questa paura, e poi verrò in fra el tempo detto a trovarvi a ogni modo. Io ho ragionato con Filippo di questo mio opuscolo, se gli era ben darlo o non lo dare; e, sendo ben darlo, se gli era bene che io lo portassi, o che io ve lo mandassi. Il non lo dare mi faceva dubitare che da Giuliano e’ non fussi, non che altro, letto; e che questo Ardinghelli si facessi onore di questa ultima mia fatica. El darlo mi faceva la necessità che mi caccia, perché io mi logoro, e lungo tempo non posso stare così che io non diventi per povertà contennendo. Appresso al desiderio harei che questi signori Medici mi cominciassino adoperare, se dovessino cominciare a farmi voltolare un sasso; perché, se poi io non me gli guadagnassi, io mi dorrei di me; e per questa cosa, quando la fussi letta, si vedrebbe che quindici anni, che io sono stato a studio all’arte dello stato, non gli ho né dormiti né giuocati; e doverrebbe ciascheduno haver caro servirsi di uno che alle spese di altri fussi pieno di esperienza. E della fede mia non si doverrebbe dubitare, perché, havendo sempre observato la fede, io non debbo imparare hora a romperla; e chi è stato fedele e buono quarantatré anni, che io ho, non debbe poter mutare natura; e della fede e bontà mia ne è testimonio la povertà mia. Desidererei adunque che voi ancora mi scrivessi quello che sopra questa materia vi paia. E a voi mi raccomando. Sis felix. Die 10 Decembris 1513. (Dal Principe, a c. di Giorgio Inglese) [Dedica] NICOLAUS MACLAVELLUS MAGNIFICO LAURENTIO MEDICI IUNIORI SALUTEM Sogliono el più delle volte coloro che desiderano acquistare grazia appresso uno principe farsegli incontro con quelle cose che in fra le loro abbino più care o delle quali vegghino lui più dilettarsi; donde si vede molte volte essere loro presentati cavagli, arme, drappi d’oro, prete preziose e simili ornamenti degni della grandezza di quelli. Desiderando io adunque offerirmi alla vostra Magnificenzia con qualche testimone della servitù mia verso di quella, non ho trovato, in tra la mia supellettile, cosa quale io abbia più cara o tanto esistimi quanto la cognizione delle azioni delli uomini grandi, imparata da me con una lunga esperienza delle cose moderne e una continua lezione delle antiche; le quali avendo io con gran diligenzia lungamente escogitate ed esaminate, e ora in uno piccolo volume ridotte, mando alla Magnificenzia vostra. E benché io iudichi questa opera indegna della presenza di quella, tamen confido assai che per sua umanità gli debba essere accetta, considerato come da me non gli possa essere fatto maggiore dono che darle facultà a potere in brevissimo tempo intendere tutto quello che io, in tanti anni e con tanti mia disagi e periculi, ho conosciuto e inteso. La quale opera io non ho ornata né ripiena di clausule ample o di parole ampullose e magnifiche o di qualunque altro lenocinio e ornamento estrinseco, con e’ quali molti sogliono le loro cose descrivere e ordinare, perché io ho voluto o che veruna cosa la onori o che solamente la varietà della materia e la gravità del subietto la facci grata. Né voglio sia imputata prosunzione se uno uomo di basso e infimo stato ardisce discorrere e regolare e’ governi de’ principi; perché così come coloro che disegnano e’ paesi si pongono bassi nel piano a considerare la natura de’ monti e de’ luoghi alti e, per considerare quella de’ luoghi bassi, si pongono alto sopra ’ monti, similmente, a conoscere bene la natura de’ populi, bisogna essere principe, e, a conoscere bene quella de’ principi, conviene essere populare. Pigli adunque vostra Magnificenzia questo piccolo dono con quello animo che io ’l mando; il quale se da quella fia diligentemente considerato e letto, vi conoscerà dentro uno estremo mio desiderio che lei pervenga a quella grandezza che la fortuna e l’altre sua qualità le promettono. E se vostra Magnificenzia da lo apice della sua altezza qualche volta volgerà li occhi in questi luoghi bassi, conoscerà quanto io indegnamente sopporti una grande e continua malignità di fortuna. 35 Cap. I - QUOT SINT GENERA PRINCIPATUUM ET QUIBUS MODIS ACQUIRANTUR Tutti gli stati, tutti e’ dominii che hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o republiche o principati. E’ principati sono o ereditari, de’ quali el sangue del loro signore ne sia suto lungo tempo principe, o sono nuovi. E’ nuovi, o e’ sono nuovi tutti, come fu Milano a Francesco Sforza, o sono come membri aggiunti allo stato ereditario del principe che gli acquista, come è el regno di Napoli al re di Spagna. Sono questi dominii così acquistati o consueti a vivere sotto uno principe o usi a essere liberi; e acquistonsi o con l’arme d’altri o con le proprie, o per fortuna o per virtù. [...] Cap. XVIII - QUOMODO FIDES A PRINCIPIBUS SIT SERVANDA Quanto sia laudabile in uno principe il mantenere la fede e vivere con integrità e non con astuzia, ciascuno lo intende; nondimanco si vede per esperienza ne’ nostri tempi quelli principi avere fatto gran cose, che della fede hanno tenuto poco conto e che hanno saputo con l’astuzia aggirare e’ cervelli delli uomini: e alla fine hanno superato quelli che si sono fondati in su la realtà. Dovete adunque sapere come e’ sono dua generazioni di combattere: l’uno, con le leggi; l’altro, con la forza. Quel primo è proprio dello uomo; quel secondo, delle bestie. Ma perché el primo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo: pertanto a uno principe è necessario sapere bene usare la bestia e lo uomo. Questa parte è suta insegnata alli principi copertamente da li antichi scrittori, e’ quali scrivono come Achille e molti altri di quelli principi antichi furno dati a nutrire a Chirone centauro, che sotto la sua disciplina li custodissi. Il che non vuole dire altro, avere per precettore uno mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna a uno principe sapere usare l’una e l’altra natura: e l’una sanza l’altra non è durabile. Sendo dunque necessitato uno principe sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il lione: perché el lione non si difende da’ lacci, la golpe non si difende da’ lupi; bisogna adunque essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione a sbigottire e’ lupi: coloro che stanno semplicemente in sul lione, non se ne intendono. Non può pertanto uno signore prudente, né debbe, osservare la fede quando tale osservanzia gli torni contro e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. E se li uomini fussino tutti buoni, questo precetto non sarebbe buono: ma perché e’ sono tristi e non la osserverebbono a te, tu etiam non l’hai a osservare a loro; né mai a uno principe mancorno cagioni legittime di colorire la inosservanzia. Di questo se ne potrebbe dare infiniti esempli moderni e mostrare quante pace, quante promisse sono state fatte irrite e vane per la infidelità de’ principi: e quello che ha saputo meglio usare la golpe, è meglio capitato. Ma è necessario questa natura saperla bene colorire ed essere gran simulatore e dissimulatore: e sono tanto semplici gli uomini, e tanto ubbidiscono alle necessità presenti, che colui che inganna troverrà sempre chi si lascerà ingannare. Io non voglio delli esempli freschi tacerne uno. Alessandro sesto non fece mai altro, non pensò mai ad altro che a ingannare uomini, e sempre trovò subietto da poterlo fare: e non fu mai uomo che avessi maggiore efficacia in asseverare, e con maggiori iuramenti affermassi una cosa, che la osservassi meno; nondimeno sempre gli succederno gl’inganni ad votum, perché conosceva bene questa parte del mondo. A uno principe adunque non è necessario avere in fatto tutte le soprascritte qualità, ma è bene necessario parere di averle; anzi ardirò di dire questo: che, avendole e osservandole sempre, sono dannose, e, parendo di averle, sono utili; come parere piatoso, fedele, umano, intero, religioso, ed essere: ma stare in modo edificato con lo animo che, bisognando non essere, tu possa e sappia diventare il contrario. E hassi a intendere questo, che uno principe e massime uno principe nuovo non può osservare tutte quelle cose per le quali gli uomini sono chiamati buoni, sendo spesso necessitato, per mantenere lo stato, operare contro alla fede, contro alla carità, contro alla umanità, contro alla religione. E però bisogna che egli abbia uno animo disposto a volgersi secondo che e’ venti della fortuna e la variazione delle cose gli comandano; e, come di sopra dissi, non partirsi dal bene, potendo, ma sapere entrare nel male, necessitato. Debbe adunque uno principe avere gran cura che non gli esca mai di bocca cosa che non sia piena delle soprascritte cinque qualità; e paia, a udirlo e vederlo, tutto pietà, tutto fede, tutto integrità, tutto umanità, tutto religione: e non è cosa più necessaria a parere di avere, che questa ultima qualità. E li uomini in universali iudicano più alli occhi che alle mani; perché tocca a vedere a ognuno, a sentire a pochi: ognuno vede quello che tu pari, pochi sentono quello che tu se’; e quelli pochi non ardiscono opporsi alla opinione di molti che abbino la maestà dello stato che gli difenda; e nelle azioni di tutti li uomini, e massime de’ principi, dove non è iudizio a chi reclamare, si guarda al fine. Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo stato: e’ mezzi sempre fieno iudicati onorevoli e da ciascuno saranno laudati; perché el vulgo ne va preso con quello che pare e con lo evento della cosa: e nel mondo non è se non vulgo, e’ pochi non ci hanno luogo quando gli assai hanno dove appoggiarsi. Alcuno principe de’ presenti tempi, il quale non è bene nominare, non predica mai altro che pace e fede, e dell’una e dell’altra è inimicissimo: e l’una e l’altra, quando e’ l’avessi osservata, gli arebbe più volte tolto e la riputazione e lo stato. 36 Francesco Guicciardini (Firenze 1483-Santa Margherita in Montici, Firenze 1540) (Dalla Storia d’Italia, a c. di Silvana Seidel Menchi) Libro primo. Cap. I Proposito e fine dell’opera. Prosperità d’Italia intorno al 1490. La politica di Lorenzo de’ Medici ed il desiderio di pace de’ prìncipi italiani. La confederazione de’ prìncipi e l’ambizione de’ veneziani. Io ho deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra in Italia, dappoi che l’armi de’ franzesi, chiamate da’ nostri prìncipi medesimi, cominciorono con grandissimo movimento a perturbarla: materia, per la varietà e grandezza loro, molto memorabile e piena di atrocissimi accidenti; avendo patito tanti anni Italia tutte quelle calamità con le quali sogliono i miseri mortali, ora per l’ira giusta d’Iddio ora dalla empietà e sceleratezze degli altri uomini, essere vessati. Dalla cognizione de’ quali casi, tanto vari e tanto gravi, potrà ciascuno, e per sé proprio e per bene publico, prendere molti salutiferi documenti onde per innumerabili esempli evidentemente apparirà a quanta instabilità, né altrimenti che uno mare concitato da’ venti, siano sottoposte le cose umane; quanto siano perniciosi, quasi sempre a se stessi ma sempre a’ popoli, i consigli male misurati di coloro che dominano, quando, avendo solamente innanzi agli occhi o errori vani o le cupidità presenti, non si ricordando delle spesse variazioni della fortuna, e convertendo in detrimento altrui la potestà conceduta loro per la salute comune, si fanno, poca prudenza o per troppa ambizione, autori di nuove turbazioni. Ma le calamità d’Italia (acciocché io faccia noto quale fusse allora lo stato suo, e insieme le cagioni dalle quali ebbeno l’origine tanti mali) cominciorono con tanto maggiore dispiacere e spavento negli animi degli uomini quanto le cose universali erano allora più liete e più felici. Perché manifesto è che, dappoi che lo imperio romano, indebolito principalmente per la mutazione degli antichi costumi, cominciò, già sono più di mille anni, di quella grandezza a declinare alla quale con maravigliosa virtù e fortuna era salito, non aveva giammai sentito Italia tanta prosperità, né provato stato tanto desiderabile quanto era quello nel quale sicuramente si riposava l’anno della salute cristiana mille quattrocento novanta, e gli anni che a quello e prima e poi furono congiunti. Perché, ridotta tutta in somma pace e tranquillità, coltivata non meno ne’ luoghi più montuosi e più sterili che nelle pianure e regioni sue più fertili, né sottoposta a altro imperio che de’ suoi medesimi, non solo era abbondantissima d’abitatori, di mercatanzie e di ricchezze; ma illustrata sommamente dalla magnificenza di molti prìncipi, dallo splendore di molte nobilissime e bellissime città, dalla sedia e maestà della religione, fioriva d’uomini prestantissimi nella amministrazione delle cose publiche, e di ingegni molto nobili in tutte le dottrine e in qualunque arte preclara e industriosa; né priva secondo l’uso di quella età di gloria militare e ornatissima di tante doti, meritamente appresso a tutte le nazioni nome e fama chiarissima riteneva. Nella quale felicità, acquistata con varie occasioni, la conservavano molte cagioni: ma trall’altre, di consentimento comune, si attribuiva laude non piccola alla industria e virtù di Lorenzo de’ Medici, cittadino tanto eminente sopra ’l grado privato nella città di Firenze che per consiglio suo si reggevano le cose di quella republica, potente più per l’opportunità del sito, per gli ingegni degli uomini e per la prontezza de’ danari, che per grandezza di dominio. E avendosi egli nuovamente congiunto con parentado, e ridotto a prestare fede non mediocre a’ consigli suoi Innocenzo ottavo pontefice romano, era per tutta Italia grande il suo nome, grande nelle deliberazioni delle cose comuni l’autorità. E conoscendo che alla republica fiorentina e a sé proprio sarebbe molto pericoloso se alcuno de’ maggiori potentati ampliasse più la sua potenza, procurava con ogni studio che le cose d’Italia in modo bilanciate si mantenessino che più in una che in un’altra parte non pendessino: il che, senza la conservazione della pace e senza vegghiare con somma diligenza ogni accidente benché minimo, succedere non poteva. Concorreva nella medesima inclinazione della quiete comune Ferdinando di Aragona re di Napoli, principe certamente prudentissimo e di grandissima estimazione; con tutto che molte volte per l’addietro avesse dimostrato pensieri ambiziosi e alieni da’ consigli della pace, e in questo tempo fusse molto stimolato da Alfonso duca di Calavria suo primogenito, il quale malvolentieri tollerava che Giovan Galeazzo Sforza duca di Milano, suo genero, maggiore già di venti anni, benché di intelletto incapacissimo, ritenendo solamente il nome ducale fusse depresso e soffocato da Lodovico Sforza suo zio: il quale, avendo più di dieci anni prima, per la imprudenza e impudichi costumi della madre madonna Bona, presa la tutela di lui e con questa occasione ridotte a poco a poco in potestà propria le fortezze, le genti d’arme, il tesoro e tutti i fondamenti dello stato, perseverava nel governo; né come tutore o governatore, ma, dal titolo di duca di Milano in fuora, con tutte le dimostrazioni e azioni da principe. E nondimeno Ferdinando, avendo più innanzi agli occhi l’utilità presente che l’antica inclinazione o la indegnazione del figliuolo, benché giusta, desiderava che Italia non si alterasse; o perché, avendo provato pochi anni prima, con gravissimo pericolo, l’odio contro a sé de’ baroni e de’ popoli suoi, e sapendo l’affezione che per la memoria delle cose passate molti de’ sudditi avevano al nome della casa di Francia, dubitasse che le discordie italiane non dessino occasione a’ franzesi di assaltare il reame di Napoli; o perché, per fare contrapeso alla potenza de’ viniziani, formidabile allora a tutta Italia, conoscesse essere necessaria l’unione sua con gli altri, e specialmente con gli stati di Milano e di Firenze. Né a Lodovico 37 Sforza, benché di spirito inquieto e ambizioso, poteva piacere altra deliberazione, soprastando non manco a quegli che dominavano a Milano che agli altri il pericolo dal senato viniziano, e perché gli era più facile conservare nella tranquillità della pace che nelle molestie della guerra l’autorità usurpata. E se bene gli fussino sospetti sempre i pensieri di Ferdinando e di Alfonso d’Aragona, nondimeno, essendogli nota la disposizione di Lorenzo de’ Medici alla pace e insieme il timore che egli medesimamente aveva della grandezza loro, e persuadendosi che, per la diversità degli animi e antichi odii tra Ferdinando e i viniziani, fusse vano il temere che tra loro si facesse fondata congiunzione, si riputava assai sicuro che gli Aragonesi non sarebbono accompagnati da altri a tentare contro a lui quello che soli non erano bastanti a ottenere. Essendo adunque in Ferdinando, Lodovico e Lorenzo, parte per i medesimi parte per diversi rispetti, la medesima intenzione alla pace, si continuava facilmente una confederazione contratta in nome di Ferdinando re di Napoli, di Giovan Galeazzo duca di Milano e della republica fiorentina, per difensione de’ loro stati; la quale, cominciata molti anni innanzi e dipoi interrotta per vari accidenti, era stata nell’anno mille quattrocento ottanta, aderendovi quasi tutti i minori potentati d’Italia, rinnovata per venticinque anni: avendo per fine principalmente di non lasciare diventare più potenti i viniziani; i quali, maggiori senza dubbio di ciascuno de’ confederati ma molto minori di tutti insieme, procedevano con consigli separati da’ consigli comuni, e aspettando di crescere della altrui disunione e travagli, stavano attenti e preparati a valersi di ogni accidente che potesse aprire loro la via allo imperio di tutta Italia: al quale che aspirassino si era in diversi tempi conosciuto molto chiaramente; e specialmente quando, presa occasione dalla morte di Filippo Maria Visconte duca di Milano, tentorono, sotto colore di difendere la libertà del popolo milanese, di farsi signori di quello stato; e più frescamente quando, con guerra manifesta, di occupare il ducato di Ferrara si sforzorono. Raffrenava facilmente questa confederazione la cupidità del senato viniziano, ma non congiugneva già i collegati in amicizia sincera e fedele: conciossiacosaché, pieni tra se medesimi di emulazione e di gelosia, non cessavano di osservare assiduamente gli andamenti l’uno dell’altro, sconciandosi scambievolmente tutti i disegni per i quali a qualunque di essi accrescere si potesse o imperio o riputazione: il che non rendeva manco stabile la pace, anzi destava in tutti maggiore prontezza a procurare di spegnere sollecitamente tutte quelle faville che origine di nuovo incendio essere potessino. (Dai Ricordi, a c. di Raffaele Spongano) I Quello che dicono le persone spirituali, che chi ha fede conduce cose grandi e, come dice lo evangelio, chi ha fede può comandare a’ monti ecc., procede perché la fede fa ostinazione. Fede non è altro che credere con openione ferma e quasi certezza le cose che non sono ragionevole, o se sono ragionevole, crederle con più resoluzione che non persuadono le ragione. Chi adunche ha fede diventa ostinato in quello che crede, e procede al cammino suo intrepido e resoluto, sprezzando le difficultà e pericoli, e mettendosi a soportare ogni estremità: donde nasce che, essendo le cose del mondo sottoposte a mille casi e accidenti, può nascere per molti versi nella lunghezza del tempo aiuto insperato a chi ha perseverato nella ostinazione, la quale essendo causata dalla fede, si dice meritamente: chi ha fede ecc. Essemplo a dì nostri ne è grandissimo questa ostinazione de’ Fiorentini che, essendosi contro a ogni ragione del mondo messi a aspettare la guerra del papa e imperadore sanza speranza di alcuno soccorso di altri, disuniti e con mille difficultà, hanno sostenuto in sulle mura già sette mesi gli esserciti, e quali non si sarebbe creduto che avessino sostenuti sette dì, e condotto le cose in luogo che, se vincessino, nessuno più se ne maraviglierebbe, dove prima da tutti erano giudicati perduti: e questa ostinazione ha causata in gran parte la fede di non potere perire, secondo le predizione di fra Ieronimo da Ferrara. VI È grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assolutamente e, per dire così, per regola; perché quasi tutte hanno distinzione e eccezione per la varietà delle circunstanze, le quali non si possono fermare con una medesima misura: e queste distinzione e eccezione non si truovano scritte in su’ libri, ma bisogna le insegni la discrezione. X Non crediate a coloro che fanno professione d'avere lasciato le faccende e le grandezze volontariamente e per amore della quiete, perché quasi sempre ne è stata cagione o leggerezza o necessità: però si vede per esperienza che quasi tutti, come se gli offerisce uno spiraglio di potere tornare alla vita di prima, lasciata la tanto lodata quiete, vi si gettano con quella furia che fa el fuoco alle cose bene unte e secche. 38 Pietro Bembo (Venezia 1470-Roma 1547) (Dalle Rime, a c. di Carlo Dionisotti) XCIX 4 I chiari giorni miei passâr volando, che fur sì pochi, e tosto aperser l’ale; poi piacque al ciel, cui contrastar non vale, pormi di pace e di me stesso in bando. 8 Così molt’anni ho già varcato; e, quando mancar devea la fiamma del tuo strale, Amor, che questo incarco stanco e frale tutto dentro e di fuor si va lentando, sento un novo piacer possente e forte giugner ne l’alma al grave antico foco, 11 tal ch’a doppio ardo e par che non m’incresca. Lasso, ben son vicino a la mia morte: ché pote omai l’infermo durar poco, 14 in cui scema virtù, febre rinfresca. Gaspara Stampa (Padova 1523-Venezia 1554) (Dalle Rime, a c. di Abdelkader Salza) 4 I Voi, ch’ascoltate in queste meste rime, in questi mesti, in questi oscuri accenti il suon degli amorosi miei lamenti e de le pene mie tra l’altre prime, 8 ove fia chi valor apprezzi e stime, gloria, non che perdon, de’ miei lamenti spero trovar fra le ben nate genti, poi che la lor cagione è sì sublime. 11 E spero ancor che debba dir qualcuna: – Felicissima lei, da che sostenne per sì chiara cagion danno sì chiaro! 14 Deh, perché tant’amor, tanta fortuna per sì nobil signor a me non venne, ch’anch’io n’andrei con tanta donna a paro? 39 Pietro Bembo (Venezia 1470-Roma 1547) (Dalle Rime, a c. di Carlo Dionisotti) V 4 Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura, ch’a l’aura su la neve ondeggi e vole, occhi soavi e più chiari che ’l sole, da far giorno seren la notte oscura, 8 riso, ch’acqueta ogni aspra pena e dura, rubini e perle, ond’escono parole sì dolci, ch’altro ben l’alma non vòle, man d’avorio, che i cor distringe e fura, cantar, che sembra d’armonia divina, senno maturo a la più verde etade, 11 leggiadria non veduta unqua fra noi, giunta a somma beltà somma onestade, fur l’esca del mio foco, e sono in voi 14 grazie, ch’a poche il ciel largo destina. Francesco Berni (Lamporecchio, Pistoia 1497/98-Firenze 1535) (Dalle Rime, a c. di Danilo Romei) XXXI [Sonetto alla sua donna] 4 Chiome d’argento fino, irte e attorte senz’arte intorno ad un bel viso d’oro; fronte crespa, u’ mirando io mi scoloro, dove spunta i suoi strali Amor e Morte; 8 occhi di perle vaghi, luci torte da ogni obietto diseguale a loro; ciglie di neve e quelle, ond’io m’accoro, dita e man dolcemente grosse e corte; 11 labra di latte, bocca ampia celeste; denti d’ebeno rari e pellegrini; inaudita ineffabile armonia; costumi alteri e gravi: a voi, divini servi d’Amor, palese fo che queste 14 son le bellezze della donna mia. 40 Torquato Tasso (Sorrento, Napoli 1544-Roma 1595) (Dalle Rime, a c. di Bruno Maier) [Si duole de la propria fortuna e confida nel duca d’Urbino. – Canzone al Metauro] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 O del grand’Apennino figlio picciolo sì, ma glorioso e di nome più chiaro assai che d’onde, fugace peregrino a queste tue cortesi amiche sponde per sicurezza vengo e per riposo. L’alta Quercia che tu bagni e feconde con dolcissimi umori, ond’ella spiega i rami sì ch’i monti e i mari ingombra, mi ricopra con l’ombra. L’ombra sacra, ospital, ch’altrui non niega al suo fresco gentil riposo e sede, entro al più denso mi raccoglia e chiuda, sì ch’io celato sia da quella cruda e cieca dea, ch’è cieca e pur mi vede, ben ch’io da lei m’appiatti in monte o’n valle, e per solingo calle notturno io mova e sconosciuto il piede; e mi saetta sì che ne’ miei mali mostra tanti occhi aver quanti ella ha strali. Oimè! dal dì che pria trassi l’aure vitali e i lumi apersi in questa luce a me non mai serena, fui de l’ingiusta e ria trastullo e segno, e di sua man soffersi piaghe che lunga età risalda a pena. Sassel la gloriosa alma sirena, appresso il cui sepolcro ebbi la cuna: così avuto v’avessi o tomba o fossa a la prima percossa! Me dal sen de la madre empia fortuna pargoletto divelse. Ah! di quei baci, ch’ella bagnò di lagrime dolenti, con sospir mi rimembra e de gli ardenti preghi che se’n portar l’aure fugaci: ch’io non dovea giunger più volto a volto fra quelle braccia accolto con nodi così stretti e sì tenaci. Lasso! e seguii con mal sicure piante, qual Ascanio o Camilla, il padre errante. In aspro esiglio e’n dura povertà crebbi in quei sì mesti errori; intempestivo senso ebbi a gli affanni: ch’anzi stagion, matura l’acerbità de’ casi e de’ dolori in me rendé l’acerbità de gli anni. L’egra spogliata sua vecchiezza e i danni narrerò tutti. Or che non sono io tanto ricco de’ propri guai che basti solo per materia di duolo? Dunque altri ch’io da me dev’esser pianto? Già scarsi al mio voler sono i sospiri, e queste due d’umor sì larghe vene non agguaglian le lagrime e le pene. Padre, o buon padre, che dal ciel rimiri, 41 60 egro e morto ti piansi, e ben tu il sai, e gemendo scaldai la tomba e il letto: or che ne gli alti giri tu godi, a te si deve onor, non lutto: a me versato il mio dolor sia tutto. (Dalla Gerusalemme liberata, poema eroico del Signor Torquato Tasso al Serenissimo Signore il Signor Donno Alfonso II D'este Duca di Ferrara, a c. di Lanfranco Caretti) Canto I 1 Canto l’arme pietose e ‘l capitano Che ’l gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò co ’l senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto; e in van l’Inferno vi s’oppose, e in vano s’armò d’Asia e di Libia il popol misto. Il Ciel gli diè favore, e sotto a i santi segni ridusse i suoi compagni erranti. 2 O Musa, tu che di caduchi allori non circondi la fronte in Elicona, ma su nel cielo infra i beati cori hai di stelle immortali aurea corona, tu spira al petto mio celesti ardori, tu rischiara il mio canto, e tu perdona s’intesso fregi al ver, s’adorno in parte d’altri diletti, che de’ tuoi le carte. 3 Sai che là corre il mondo ove più versi di sue dolcezze il lusinghier Parnaso, e che ’l vero, condito in molli versi, i più schivi allettando ha persuaso. Così a l’egro fanciul porgiamo aspersi di soavi licor gli orli del vaso: succhi amari ingannato intanto ei beve, e da l’inganno suo vita riceve. 4 Tu, magnanimo Alfonso, il qual ritogli al furor di fortuna e guidi in porto me peregrino errante, e fra gli scogli e fra l’onde agitato e quasi absorto, queste mie carte in lieta fronte accogli, che quasi in voto a te sacrate i’ porto. Forse un dì fia che la presaga penna osi scriver di te quel ch’or n’accenna. 5 E’ ben ragion, s’egli averrà ch’in pace il buon popol di Cristo unqua si veda, e con navi e cavalli al fero Trace cerchi ritòr la grande ingiusta preda, ch’a te lo scettro in terra o, se ti piace, l’alto imperio de’ mari a te conceda. Emulo di Goffredo, i nostri carmi intanto ascolta, e t’apparecchia a l’armi. 42 6 Già ’l sesto anno volgea, ch’in oriente passò il campo cristiano, a l’alta impresa; e Nicea per assalto, e la potente Antiochia con arte avea già presa. L’avea poscia in battaglia incontra gente di Persia innumerabile difesa, e Tortosa espugnata; indi a la rea stagion diè loco, e ’l novo anno attendea. 7 E ’l fine omai di quel piovoso inverno che fea l’arme cessar, lunge non era; quando da l’alto soglio il Padre eterno, ch’è ne la parte più del ciel sincera, e quanto è da le stelle al basso inferno, tanto è più in su de la stellata spera, gli occhi in giù volse, e in un sol punto e in una vista mirò ciò ch’in sé il mondo aduna. 8 Mirò tutte le cose, ed in Soria s’affisò poi ne’ principi cristiani; e con quel guardo suo ch’a dentro spia nel più segreto lor gli affetti umani, vide Goffredo che scacciar desia de la santa città gli empi pagani, e pien di fé, di zelo, ogni mortale gloria, imperio, tesor mette in non cale. 9-10 Dio scruta le anime e i pensieri dei maggiori prìncipi cristiani 11 Ma poi ch’ebbe di questi e d’altri cori scòrti gl’intimi sensi il Re del mondo, chiama a sè da gli angelici splendori Gabriel, che ne’ primi era secondo. E’ tra Dio questi e l’anime migliori interprete fedel, nunzio giocondo: giù i decreti del Ciel porta, ed al Cielo riporta de’ mortali i preghi e ’l zelo. 12 Disse al suo nunzio Dio: – Goffredo trova, e in mio nome di’ lui: perché si cessa? perché la guerra omai non si rinova a liberar Gierusalemme oppressa? Chiami i duci a consiglio, e i tardi mova a l’alta impresa: ei capitan fia d’essa. Io qui l’eleggo; e ’l faran gli altri in terra, già suoi compagni, or suoi ministri in guerra. – 13 Così parlogli, e Gabriel s’accinse veloce ad esseguir l’imposte cose: la sua forma invisibil d’aria cinse ed al senso mortal la sottopose. Umane membra, aspetto uman si finse, ma di celeste maestà il compose; tra giovene e fanciullo età confine prese, ed ornò di raggi il biondo crine. 43 14 Ali bianche vestì, ch’han d’or le cime, infaticabilmente agili e preste. Fende i venti e le nubi, e va sublime sovra la terra e sovra il mar con queste. Così vestito, indirizzossi a l’ime parti del mondo il messaggier celeste: pria sul Libano monte ei si ritenne, e si librò su l’adeguate penne; 15 e vèr le piaggie di Tortosa poi drizzò precipitando il volo in giuso. Sorgeva il novo sol da i lidi eoi, parte già fuor, ma ’l più ne l’onde chiuso; e porgea matutini i preghi suoi Goffredo a Dio, come egli avea per uso; quando a paro co ’l sol, ma più lucente, l’angelo gli apparì da l’oriente; 16 e gli disse: – Goffredo, ecco opportuna già la stagion ch’al guerreggiar s’aspetta; perché dunque trapor dimora alcuna a liberar Gierusalem soggetta? Tu i principi a consiglio omai raguna, tu al fin de l’opra i neghittosi affretta. Dio per lor duce già t’elegge, ed essi sopporran volontari a te se stessi. 17 Dio messaggier mi manda: io ti rivelo la sua mente in suo nome. Oh quanta spene aver d’alta vittoria, oh quanto zelo de l’oste a te commessa or ti conviene! – Tacque; e, sparito, rivolò del cielo a le parti più eccelse e più serene. Resta Goffredo a i detti, a lo splendore, d’occhi abbagliato, attonito di core. 18 Ma poi che si riscote, e che discorre chi venne, chi mandò, che gli fu detto, se già bramava, or tutto arde d’imporre fine a la guerra ond’egli è duce eletto. Non che ’l vedersi a gli altri in Ciel preporre d’aura d’ambizion gli gonfi il petto, ma il suo voler più nel voler s’infiamma del suo Signor, come favilla in fiamma. 19 Dunque gli eroi compagni, i quai non lunge erano sparsi, a ragunarsi invita; lettere a lettre, e messi a messi aggiunge, sempre al consiglio è la preghiera unita; ciò ch’alma generosa alletta e punge, ciò che può risvegliar virtù sopita, tutto par che ritrovi, e in efficace modo l’adorna sì che sforza e piace. 44 20 Vennero i duci, e gli altri anco seguiro, e Boemondo sol qui non convenne. Parte fuor s’attendò, parte nel giro e tra gli alberghi suoi Tortosa tenne. I grandi de l’essercito s’uniro (glorioso senato) in dì solenne. Qui il pio Goffredo incominciò tra loro, augusto in volto ed in sermon sonoro: 21 – Guerrier di Dio, ch’a ristorar i danni de la sua fede il Re del Cielo elesse, e securi fra l’arme e fra gl’inganni de la terra e del mar vi scòrse e resse, sì ch’abbiam tante e tante in sì pochi anni ribellanti provincie a lui sommesse, e fra le genti debellate e dome stese l’insegne sue vittrici e ’l nome, 22 già non lasciammo i dolci pegni e ’l nido nativo noi (se ’l creder mio non erra), né la vita esponemmo al mare infido ed a i perigli di lontana guerra, per acquistar di breve suono un grido vulgare e posseder barbara terra, ché proposto ci avremmo angusto e scarso premio, e in danno de l’alme il sangue sparso. 23 Ma fu de’ pensier nostri ultimo segno espugnar di Sion le nobil mura, e sottrarre ai cristiani al giogo indegno di servitù così spiacente e dura, fondando in Palestina un novo regno, ov’abbia la pietà sede secura; né sia chi neghi al peregrin devoto d’adorar la gran tomba e sciòrre il voto. 24 Dunque il fatto sin ora al rischio è molto, più che molto al travaglio, a l’onor poco, nulla al disegno, ove o si fermi o vòlto sia l’impeto de l’armi in altro loco. Che gioverà l’aver d’Europa accolto sì grande sforzo, e posto in Asia il foco, quando sia poi di sì gran moti il fine non fabriche di regni, ma ruine? 25 Non edifica quei che vuol gl’imperi su fondamenti fabricar mondani, ove ha pochi di patria e fé stranieri fra gl’infiniti popoli pagani, ove ne’ Greci non conven che speri, e i favor d’Occidente ha sì lontani; ma ben move ruine, ond’egli oppresso sol costrutto un sepolcro abbia a se stesso. 45 26 Turchi, Persi, Antiochia (illustre suono e di nome magnifico e di cose) opre nostre non già, ma del Ciel dono furo, e vittorie fur meravigliose. Or se da noi rivolte e torte sono contra quel fin che ’l donator dispose, temo ce ’n privi, e favola a le genti quel sì chiaro rimbombo al fin diventi. 27 Ah non sia alcun, per Dio, che sì graditi doni in uso sì reo perda e diffonda! A quei che sono alti princìpi orditi di tutta l’opra il filo e ’l fin risponda. Ora che i passi liberi e spediti, ora che la stagion abbiam seconda, ché non corriamo a la città ch’è mèta d’ogni nostra vittoria? e che più ’l vieta? 28 Principi, io vi protesto (i miei protesti udrà il mondo presente, udrà il futuro, l’odono or su nel Cielo anco i Celesti): il tempo de l’impresa è già maturo; men diviene opportun più che si resti, incertissimo fia quel ch’è securo. Presago son, s’è lento il nostro corso, avrà d’Egitto il Palestin soccorso. – 29 Disse, e a i detti seguì breve bisbiglio; ma sorse poscia il solitario Piero, che privato fra’ principi a consiglio sedea, del gran passaggio autor primiero: – Ciò ch’essorta Goffredo, ed io consiglio, né loco a dubbio v’ha, sì certo è il vero e per sé noto: ei dimostrollo a lungo, voi l’approvate, io questo sol v’aggiungo: 30 se ben raccolgo le discordie e l’onte quasi a prova da voi fatte e patite, i ritrosi pareri, e le non pronte e in mezzo a l’esseguire opre impedite, reco ad un’altra originaria fonte la cagion d’ogni indugio e d’ogni lite, a quella autorità che, in molti e vari d’opinion quasi librata, è pari. 31 Ove un sol non impera, onde i giudìci pendano poi de’ premi e de le pene, onde sian compartite opre ed uffici, ivi errante il governo esser conviene. Deh! fate un corpo sol de’ membri amici, fate un capo che gli altri indrizzi e frene, date ad un sol lo scettro e la possanza, e sostenga di re vece e sembianza. – 46 32 Qui tacque il veglio. Or quai pensier, quai petti son chiusi a te, sant’Aura e divo Ardore? Inspiri tu de l’Eremita i detti, e tu gl’imprimi a i cavalier nel core; sgombri gl’inserti, anzi gl’innati affetti di sovrastar, di libertà, d’onore, sì che Guglielmo e Guelfo, i più sublimi, chiamàr Goffredo per lor duce i primi. 33 L’appovàr gli altri: esser sue parti denno deliberar e comandar altrui. Imponga ai vinti legge egli a suo senno, porti la guerra e quando vòle e a cui; gli altri, già pari, ubidienti al cenno siano or ministri de gl’imperii sui. Concluso ciò, fama ne vola, e grande per le lingue de gli uomini si spande. 34 Ei si mostra a i soldati, e ben lor pare degno de l’alto grado ove l’han posto, e riceve i saluti e ’l militare applauso, in volto placido e composto. Poi ch’a le dimostranze umili e care d’amor, d’ubidienza ebbe risposto, impon che ’l dì seguente in un gran campo tutto si mostri a lui schierato il campo. 35 Facea ne l’oriente il sol ritorno, sereno e luminoso oltre l’usato, quando co’ raggi uscì del novo giorno sotto l’insegne ogni guerriero armato, e si mostrò quanto poté più adorno al pio Buglion, girando il largo prato. S’era egli fermo, e si vedea davanti passar distinti i cavalieri e i fanti. 36-70 Rassegna degli eserciti cristiani. 71 Il dì seguente, allor ch’aperte sono del lucido oriente al sol le porte, di trombe udissi e di tamburi un suono, ond’al camino ogni guerrier s’essorte. Non è sì grato a i caldi giorni il tuono che speranza di pioggia al mondo apporte, come fu caro a le feroci genti l’altero suon de’ bellici instrumenti. 72 Tosto ciascun, da gran desio compunto, veste le membra de l’usate spoglie, e tosto appar di tutte l’arme in punto, tosto sotto i suoi duci ogn’uom s’accoglie, e l’ordinato essercito congiunto tutte le sue bandiere al vento scioglie: e nel vessillo imperiale e grande la trionfante Croce al ciel si spande. 47 73 Intanto il sol, che de’ celesti campi va più sempre avanzando e in alto ascende, l’arme percote e ne trae fiamme e lampi tremuli e chiari, onde le viste offende: L’aria par di faville intorno avampi, e quasi d’alto incendio in forma splende, e co’ feri nitriti il suono accorda del ferro scosso e le campagne assorda. 74-80 Trionfale marcia di avvicinamento dei crociati a Gerusalemme. 81 Ma precorsa è la fama, apportatrice de’ veraci romori e de’ bugiardi, ch’unito è il campo vincitor felice, che già s’è mosso e che non è chi ’l tardi; quante e quai sian le squadre ella ridice, narra il nome e ’ valor de’ più gagliardi, narra i lor vanti, e con terribil faccia gli usurpatori di Sion minaccia. 82 E l’aspettar del male è mal peggiore, forse, che non parrebbe il mal presente; pende ad ogn’aura incerta di romore ogni orecchia sospesa ed ogni mente; e un confuso bisbiglio entro e di fore trascorre i campi e la città dolente. Ma il vecchio re ne’ già vicin perigli volge nel dubbio cor feri consigli. 83 Aladin detto è il re, che, di quel regno novo signor, vive in continua cura: uom già crudel, ma ’l suo feroce ingegno pur mitigato avea l’età matura. Egli, che de’ Latini udì il disegno c’han d’assalir di sua città le mura, giunge al vecchio timor novi sospetti, e de’ nemici pave e de’ soggetti. 84 Però che dentro a una città commisto popolo alberga di contraria fede: la debil parte e la minore in Cristo, la grande e forte in Macometto crede. Ma quando il re fe’ di Sion l’acquisto, e vi cercò di stabilir la sede, scemò i publici pesi a’ suoi pagani, ma più gravonne i miseri cristiani. 85 Questo pensier la ferità nativa, che da gli anni sopita e fredda langue, irritando inasprisce, e la ravviva sì ch’assetata è più che mai di sangue. Tal fero torna a la stagion estiva quel che parve nel gel piacevol angue, così leon domestico riprende l’innato suo furor, s’altri l’offende. 48 86 “Veggio” dicea “de la letizia nova veraci segni in questa turba infida; il danno universal solo a lei giova, sol nel pianto comun par ch’ella rida; e forse insidie e tradimenti or cova, rivolgendo fra sé come m’uccida, o come al mio nemico, e suo consorte popolo, occultamente apra le porte. 87 Ma no ’l farà: prevenirò questi empi disegni lor, e sfogherommi a pieno. Gli ucciderò, faronne acerbi scempi, svenerò i figli a le lor madri in seno, arderò loro alberghi e insieme i tèmpi, questi i debiti roghi a i morti fièno; e su quel lor sepolcro in mezzo a i voti vittime pria farò de’ sacerdoti.” 88 Così l’iniquo fra suo cor ragiona, pur non segue pensier sì mal concetto; ma s’a quegli innocenti egli perdona, è di viltà, non di pietade effetto, ché s’un timor a incrudelir lo sprona, il ritien più potente altro sospetto: troncar le vie d’accordo, e de’ nemici troppo teme irritar l’arme vittrici. 89 Tempra dunque il fellon la rabbia insana, anzi altrove pur cerca ove la sfoghi; i rustici edifici abbatte e spiana, e dà in preda a le fiamme i culti luoghi; parte alcuna non lascia integra o sana ove il Franco vi pasca, ove s’alloghi; turba le fonti e i rivi, e le pure onde di veneni mortiferi confonde. 90 Spietatamente è cauto, e non oblia di rinforzar Gierusalem fra tanto. Da tre lati fortissima era pria, sol verso Borea è men secura alquanto, ma da’ primi sospetti ei le munia d’alti ripari il suo men forte canto, e v’accogliea gran quantitade in fretta di gente mercenaria e di soggetta. 49 Giovambattista Marino (Napoli 1569-ivi 1625) (Dalla Lira, a c. di Giovanni Getto) 4 A l’aura il crin ch’a l’auro il pregio ha tolto, sorgendo il mio bel sol del suo orïente, per doppiar forse luce al dì nascente, da’ suoi biondi volumi avea disciolto. 8 Parte, scherzando in ricco nembo e folto, piovea sovra i begli omeri cadente, parte con globi d’or sen gìa serpente tra’ fiori, or del bel seno or del bel volto. 11 Amor vid’io, che fra’ lucenti rami de l’aurea selva sua, pur come sòle, tendea mille al mio cor lacciuoli ed ami; 14 e, nel sol de le luci uniche e sole, intento, e preso dagli aurati stami, volgersi quasi un girasole il sole! 4 Onde dorate, e l’onde eran capelli, navicella d’avorio un dì fendea; una man pur d’avorio la reggea per questi errori prezïosi e quelli; 8 e, mentre i flutti tremolanti e belli con drittissimo solco dividea, l’òr de le rotte fila Amor cogliea, per formarne catene a’ suoi rubelli. 11 Per l’aureo mar, che rincrespando apria il procelloso suo biondo tesoro, agitato il mio core a morte gìa. 14 Ricco naufragio, in cui sommerso io moro, poich’almen fûr, ne la tempesta mia, di diamante lo scoglio e ’l golfo d’oro! (Dall’Adone, a c. di Giovanni Pozzi) [Dedica] ALLA MAESTÀ CRISTIANISSIMA DI MARIA DE' MEDICI REINA DI FRANCIA E DI NAVARRA La Grecia, di tutte le bell’arti inventrice, laqual sotto velo di favolose fizzioni soleva ricoprire la maggior parte de’ suoi misteri, non senza allegorico sentimento chiamava Ercole musagete, quasi duce e capitano delle Muse. Ilche non con altra significazione, s’io non m’inganno, hassi da interpretare che per la vicendevole corrispondenza che passa tra la forza e l’ingegno, tra ’l valore e ’l sapere, tra l’armi e le lettere, e per la reciproca scambievolezza che lega insieme i prencipi e i poeti, gli scettri e le penne, le corone dell’oro e quelle dell’alloro. Percioché sicome alla quiete degli studi è necessario il patrocinio de’ grandi, perché gli conservi nella loro tranquillità, così allo ’ncontro la gloria delle operazioni inclite ha bisogno dell’aiuto degli scrittori, perché le sottraggano alla oblivione. E sicome questi offrono versi e componimenti, che possono a quelli recare insieme col diletto l’immortalità, così ancora quelli donano ricompense di favori e premi di ricchezze, con cui possono questi menare commodamente la vita. Quinci senza alcun dubbio è nato ne’ signori il nobilissimo costume del nutrire i cigni famosi, accioché, 50 illustrando essi col canto la memoria de’ loro onori, la rapiscano alla voracità del tempo. Quinci d’altra parte parimente si è derivata in coloro che scrivono l’antica usanza del dedicare i libri a’ gran maestri, aquali non per altra cagione sogliono indirizzargli se non per procacciarsi, sotto il ricovero di tale scudo, sicura difesa dell’altrui malignità e della propria necessità. Questi rispetti mossero Virgilio ad intitolare il suo poema a Cesare, Lucano a Nerone, Claudiano ad Onorio, ed a’ tempi nostri l’Ariosto e ’l Tasso alla serenissima casa da Este. [...] Non mossero già, per mio credere, questi rispetti la maestà cristianissima di Lodovico il tredicesimo, quando con tante dimostrazioni di generosità prese a trattener me nella sua corte, sì perché all’edificio della sua gloria non fa mestieri di sì fatti puntelli, sì anche perch’io non son tale che basti a sostenere con la debolezza del mio stile il grave peso del suo nome. Né muovono ora similmente me a consacrare a S.M. il mio Adone, come fo, sì perché l’animo mio è tanto lontano dall’interesse quanto il suo dall’ambizione, sì anche perché sono stato prevenuto co’ benefici ed ho ricevuti guiderdoni maggiori del disiderio e della speranza, nonché del merito. Ma quantunque i fini principali della sua protezzione e della mia dedicazione non sieno questi, con tutto ciò, tanto per la parte che concerne i debiti della obligazion mia quanto per quella che s’appartiene ai meriti della grandezza sua, con ragione parmi che si debba il presente libro al nostro re e che da me al nostro re sia, buon tempo fa, giustamente dovuto. Devesi a lui come degno di qualsivoglia onore, e devesi da me come onorato, benché indegnamente, del titolo della regia servitù. Per quelche tocca a S.M. dico ch’è proporzionato questo tributo, essendosi già col sopraccennato essempio d’Ercole dimostrato ch’a’ prencipi grandi non disconvengono poesie. E mi vaglio della somiglianza d’Ercole, meritando egli appunto ad esso Ercole d’essere per le sue azioni paragonato. Poiché se l’uno ne’ princìpi della sua infanzia ebbe forza di strangolare due fieri dragoni, ilche fu preso per infallibile indizio dell’altre prove future, l’altro ne’ primordi e della sua età e del suo governo conculcò, né più né meno, due ferocissime e velenosissime serpi: dico le guerre intestine di Francia e le straniere d’Italia, superate l’una con la mano del valore, l’altra con quella dell’autorità: dal qual atto si può far certissimo giudicio dell’altre imprese segnalate che ci promettono gli anni suoi più fermi. Havvi però di più tanto di differenza, che quelche l’uno operò già adulto e robusto, l’altro ha operato ancor tenero e fanciullo, estirpando dal suo regno un mostro così pestifero com’era l’idra della discordia civile, le cui teste pareva che d’ora in ora moltiplicassero in infinito. [...] Così la somma pietà di quel Dio, ilquale lo regge ed ilquale egli difende, guardi la sua vita ed allontani dalla sua sacra persona la violenza del ferro, la fraude del veleno e la perfidia del tradimento, come in lui si adempiranno appieno tutte le condizioni di perfezzione che mancarono negli antichi cesari. E trattandosi in questa guerra santa dell’interesse pur di Dio, non mancheranno a quella infinita sapienza modi da terminarla a gloria sua e con riputazione d’un re sì giusto. Quanto poi alla parte che tocca a me, debita ancora non che ragionevole stimo io questa dedicatura, accioché se nell’uno abonda cortesia, nell’altro non manchi gratitudine. Ma con qual cambio o con qual effetto condegno corrisponderò io a tanti eccessi d’umanità, i quali soprafanno tanto di gran lunga ogni mio potere? Certo, non so con altro pagargli che con parole e con lodi, in quella guisa istessa che si pagano le divine grazie. Ben vorrei che la mia virtù fusse pari alla sua bontà, per potere altrettanto celebrar lui quanto egli giova a me. Percioché sì come i suoi gesti egregi, quasi stelle del ciel della gloria, influiscono al mio ingegno suggetti degni d’eterna loda, così i favori ch’io ne ricevo, quasi rivoli del fonte della magnificenza, innaffiano l’aridità della mia fortuna con tanta larghezza che fanno arrossire la mia viltà, onde rimango confuso di non aver fin qui fatta opera alcuna per laquale appaia il merito di sì fatta mercede. Potevano peraventura da questa oblazione distormi due circostanze, cioè la bassezza della offerta dal canto mio e l’eminenza del personaggio dal canto suo. [...] Queste ragioni scusano in parte il mancamento del donatore. Ma per appagare la grandezza di colui a cui si dona, dirò solo che quell’istesso Ercole di cui parliamo, per dar alle sue lunghe fatiche qualche sollazzevole intervallo, deposta talvolta la clava, soleva pure scherzando favoleggiare con gli amori. Achille, mentreché nella sua prima età viveva tra le selve del monte Pelia sotto la disciplina di Chirone, soleva, secondoché scrive Omero, dilettarsi del suono della cetera, né sdegnava di toccar talvolta l’umil plettro e di tasteggiar le tenere corde con quella mano istessa che doveva poi con somma prodezza vibrar la lancia, trattar la spada, domare destrieri indomiti e vincere guerrieri invincibili. Per laqualcosa io non dubito punto che fra l’altre eroiche virtù ch’adornano gli anni giovanili di S.M., in tanta sublimità di stato, in tanta vivacità di spirito ed in tanta severità d’educazione, non debba anche aver luogo l’onesto e piacevole trastullo della poesia. E se il medesimo eroe pargoletto [...] quando ritornava dall’essercizio della caccia, stanco per la uccisione delle fiere, non prendeva a schifo d’accettare dal suo maestro le poma e i favi in premio della fatica con quello istesso animo grande con cui poi aveva da ricevere le palme e le spoglie delle sue vittorie; perché non debbo io sperare che S.M., non dico dopo le cacce, nellequali suole alle volte nobilmente essercitarsi, ma dopo le guerre, lequali con troppo dure distrazzioni l’incominciano ad occupare, abbia con benignità a gradire questo picciolo e povero dono, presentato da un suo devoto, ilquale appunto altro non è che frutto di rozzo intelletto e miele composto di fiori poetici, quasi lieto e sicuro presagio de’ ricchi tributi e de’ trionfali onori, che in più maturo tempo saranno al suo valore offerti? Parmi veramente la figura biforme di quel misterioso semicavallo ben confacevole al mio suggetto, come molto espressiva delle due necessarie e principali condizioni del principe, dinotando per la parte umana il reggimento della pace e per la ferina l’amministrazione della guerra. Laqual significanza si attende che debba perfettamente 51 verificarsi in S.M., come degno figlio di sì gran padre ed erede non meno delle paterne virtù che de’ regni, la cui generosa indole precorre l’età e o vince l’altrui speranze. E già gli effetti ne fanno fede, poiché non così tosto prese in mano le redine dell’imperio che stabilì per sempre la devozione ne’ popoli; ed appena assunto al possesso dello scettro, gli fu commesso l’arbitrio del mondo. Egli è ben vero che se il centauro, [...] per rendersi uguale alla statura del giovanotto, quando le dette cose nel grembo gli sporgeva, piegando le gambe dinanzi si chinava; chiunque volesse con dono conforme pareggiare gli eccelsi pregi di S.M., ch’ancor crescente si solleva a pensieri tanto sublimi, bisognerebbe per contrario in vece d’abbassarsi, inalzar più tosto sestesso a quel grado d’eccellenza che nella mia persona e nel mio ingegno manca del tutto. Per riparare adunque alla disconvenevolezza di cotale sproporzione, io mi sono ingegnato di ritrovare un mezzo potente, e questo si è introdurre il mio dono per la porta del favore di V.M., anzi all’una ed all’altra maestà farlo commune, accioché sicome ella è per tutti una fontana, anzi un mare, onde scaturiscono agli altri l’acqua della vena regia, così sia per me una miniera, onde passando quelle del mio tributario ruscello, piglino altro sapore e qualità che non dispiaccia a gusto sì nobile. E sì come ella è fatta, si può dire, lo spirito assistente del regno suo, avendolo tanto tempo governato con sì giusto e provido reggimento, così si faccia anche il genio custode dell’opera mia, rendendola in virtù del suo glorioso nome e della sua favorevole autorità più cara e più dilettevole. Veramente che la madre abbia a partecipare delle glorie e delle lodi che si danno al figlio è dovere di legge umana e divina, e che in particolare debba ella aver parte in quelle che si contengono in questo volume è cosa giusta sì per rispetto suo, come per rispetto mio. Per rispetto suo, poich’essendo V.M. la terra che ha prodotta sì bella pianta e la pianta che ha partorito sì nobil frutto, si debbono tutti gli onori attribuire non meno a lei, come a cagione, che a lui, come ad effetto. Per rispetto mio, percioché essendo io sua fattura e dependendo tutto il mio presente stato da lei, per la cui ufficiosa bontà mi ritrovo collocato nell’attual servigio di questa corte, sicome dalla sua protezzione riconosco gli accrescimenti della mia fortuna, così mi sento tenuto a riconoscere le ricevute cortesie con tutti quegli ossequi di grata devozione che possono nascere dalla mia bassezza. Oltre che, pel essere il componimento ch’io le reco quasi un registro delle sue opere magnanime, delle quali una parte, ancorché minima, mi sono ingegnato d’esprimere in esso, e per avere io ridotto il suggetto che tratta, come pel l’allegorie si dimostra, ad un segno di moralità la maggiore che peraventura si ritrovi fra tutte l’antiche favole, contro l’opinione di coloro che il contrario si persuadevano, giudico che ben si confaccia alla modesta gravità d’una prencipessa tanto discreta. Or piaccia a V.M. con quella benignità istessa con cui si compiacque di farmi degno della sua buona grazia, accettare e far accettare la presente fatica; onde si vegga che sebene il mio ingegno è mendico ed infecondo, ed il poema che porta è tardo frutto della sua sterilità, vorrei pur almeno in qualche parte pagar con gli scritti quelche non mi è possibile sodisfar con le forze. [...] E senza più, augurando a V.M. il colmo d’ogni felicità, le inchino con reverenza la fronte e le sollevo con devozione il cuore. Di Parigi, adì 30 d’agosto 1622. Canto I – La Fortuna Allegoria Nella sferza di rose e di spine con cui Venere batte il figlio si figura la qualità degli amorosi piaceri, non giamai discompagnati da’ dolori. In Amore che commove prima Apollo, poi Vulcano e finalmente Nettuno, si dimostra quanto questa fiera passione sia potente per tutto, eziandio negli animi de’ grandi. In Adone che con la scorta della Fortuna dal paese d’Arabia sua patria passa all’isola di Cipro, si significa la gioventù che sotto il favore della prosperità corre volentieri agli amori. [...]. ARGOMENTO Passa in picciol legnetto a Cipro Adone dale spiagge d’Arabia, ov’egli nacque. Amor gli turba intorno i venti e l’acque, Clizio pastor l’accoglie in sua magione. 1 Io chiamo te, per cui si volge e move la più benigna e mansueta sfera, santa madre d’Amor, figlia di Giove, bella dea d’Amatunta e di Citera; te, la cui stella, ond’ogni grazia piove, dela notte e del giorno è messaggiera; te, lo cui raggio lucido e fecondo serena il cielo ed innamora il mondo, 52 2 tu dar puoi sola altrui godere in terra di pacifico stato ozio sereno. Per te Giano placato il tempio serra, addolcito il Furor tien l’ire a freno; poiché lo dio del’armi e dela guerra spesso suol prigionier languirti in seno e con armi di gioia e di diletto guerreggia in pace ed è steccato il letto. 3 Dettami tu del giovinetto amato le venture e le glorie alte e superbe; qual teco in prima visse, indi qual fato l’estinse e tinse del suo sangue l’erbe. E tu m’insegna del tuo cor piagato a dir le pene dolcemente acerbe e le dolci querele e ’l dolce pianto; e tu de’ cigni tuoi m’impetra il canto. 4 Ma mentr’io tento pur, diva cortese, d’ordir testura ingiuriosa agli anni, prendendo a dir del foco che t’accese i pria sì grati e poi sì gravi affanni, Amor, con grazie almen pari al’offese lievi mi presti a sì gran volo i vanni e con la face sua, s’io ne son degno, dia quant’arsura al cor, luce al’ingegno. 5 E te, ch’Adone istesso, o gran Luigi, di beltà vinci e di splendore abbagli e, seguendo ancor tenero i vestigi del morto genitor, quasi l’agguagli, per cui suda Vulcano, a cui Parigi convien che palme colga e statue intagli, prego intanto m’ascolti e sostien ch’io intrecci il giglio tuo col lauro mio. 6 Se movo ad agguagliar l’alto concetto la penna, che per sé tanto non sale, facciol per ottener dal gran suggetto col favor che mi regge ed aure ed ale. Privo di queste, il debile intelletto, ch’al ciel degli onor tuoi volar non vale, teme al’ardor di sì lucente sfera stemprar l’audace e temeraria cera. 7 Ma quando quell’ardir ch’or gli anni avanza, sciogliendo al vento la paterna insegna per domar la superbia e la possanza del tiranno crudel che ’n Asia regna, vinta col suo valor l’altrui speranza fia che ’nsu ’l fiore a maturar si vegna, allor, con spada al fianco e cetra al collo, l’un di noi sarà Marte e l’altro Apollo. 53 8 Così la dea del sempreverde alloro, parca immortal de’ nomi e degli stili, ale fatiche mie con fuso d’oro di stame adamantin la vita fili e dia per fama a questo umil lavoro viver fra le pregiate opre gentili, come farò che fulminar tra l’armi s’odan co’ tuoi metalli anco i miei carmi. 9 La donna che dal mare il nome ha tolto dove nacque la dea ch’adombro in carte, quella che ben a lei conforme molto produsse un novo Amor d’un novo Marte, quella che tanta forza ha nel bel volto quant’egli ebbe nel’armi ardire ed arte, forse m’udrà, né sdegnerà che scriva tenerezze d’amor penna lasciva. 10 Ombreggia il ver Parnaso e non rivela gli alti misteri ai semplici profani, ma con scorza mentita asconde e cela, quasi in rozzo Silen, celesti arcani. Però dal vel che tesse or la mia tela in molli versi e favolosi e vani questo senso verace altri raccoglia: smoderato piacer termina in doglia. [...] 54 Pietro Metastasio (Piero Trapassi, detto: Roma 1698-Vienna [Austria] 1782) (Da La Clemenza di Tito*, a c. di Bruno Brunelli) ARGOMENTO Non ha conosciuto l’antichità né migliore né più amabile principe di Tito Vespasiano. Le sue virtù lo resero a tutti sì caro, che fu chiamato «la delizia del genere umano». E pure due giovani patrizi, uno de’ quali era suo favorito, cospirarono contro di lui. Scoperta però la congiura, furono dal senato condannati a morire. Ma il clementissimo Cesare, contento d’averli paternamente ammoniti, concesse loro ed a’ loro complici un generoso perdono. INTERLOCUTORI TITO VESPASIANO imperator di Roma. VITELLIA figlia dell’imperator Vitellio. SERVILIA sorella di Sesto, amante d’Annio. SESTO amico di Tito, amante di Vitellia. ANNIO amico di Sesto, amante di Servilia. PUBLIO prefetto del pretorio. ATTO I. Scena 1. Logge a vista del Tevere negli appartamenti di Vitellia. VITELLIA e SESTO 5 10 15 VIT. Ma che! sempre l’istesso, Sesto, a dir mi verrai? So che sedotto fu Lentulo da te; che i suoi seguaci son pronti già; che il Campidoglio acceso darà moto a un tumulto, e sarà il segno onde possiate uniti Tito assalir; che i congiurati avranno vermiglio nastro al destro braccio appeso, per conoscersi insieme. Io tutto questo già mille volte udii: la mia vendetta mai non veggo però. S’aspetta forse che Tito a Berenice in faccia mia offra, d’amore insano, l’usurpato mio soglio e la sua mano? Parla! di’! che s’attende? SES. Oh Dio! VIT. 20 Sospiri? Intenderti vorrei. Pronto all’impresa sempre parti da me; sempre ritorni confuso, irresoluto. Onde in te nasce questa vicenda eterna d’ardire e di viltà? SES. Vitellia, ascolta: ecco, io t’apro il mio cor. Quando mi trovo presente a te, non so pensar, non posso * Dramma rappresentato con musica del Caldara la prima volta in Vienna nell’interno gran teatro della corte cesarea alla presenza degli augustissimi sovrani, il dì 4 novembre 1734, per festeggiare il nome dell’imperator Carlo VI, d’ordine dell’imperatrice Elisabetta. 55 25 voler che a voglia tua; rapir mi sento tutto nel tuo furor; fremo a’ tuoi torti; Tito mi sembra reo di mille morti. quando a lui son presente, Tito, non ti sdegnar, parmi innocente. VIT. Dunque... SES. 30 35 40 Pria di sgridarmi, ch’io ti spieghi il mio stato almen concedi. Tu vendetta mi chiedi; Tito vuol fedeltà. Di tua mano con l’offerta mi sproni; ei mi raffrena co’ benefizi suoi. Per te l’amore, per lui parla il dover. Se a te ritorno, sempre ti trovo in volto qualche nuova beltà; se torno a lui, sempre gli scopro in seno qualche nuova virtù. Vorrei servirti; tradirlo non vorrei. Viver non posso, se ti perdo, mia vita; e, se t’acquisto, vengo in odio a me stesso. Questo è lo stato mio: sgridami adesso. VIT. No, non meriti, ingrato, l’onor dell’ire mie. SES. 45 50 55 Pensaci, o cara, pensaci meglio. Ah! non togliamo, in Tito, la sua delizia al mondo, il padre a Roma, l’amico a noi. Fra le memorie antiche trova l’egual, se puoi. Fingiti in mente eroe più generoso o più clemente. Parlagli di premiar: poveri a lui sembran gli erari sui. Parlagli di punir: scuse al delitto cerca in ognun. Chi all’inesperta ei dona, chi alla canuta età. Risparmia in uno l’onor del sangue illustre; il basso stato compatisce nell’altro. Inutil chiama, perduto il giorno ei dice, in cui fatto non ha qualcun felice. VIT. Ma regna. SES. 60 65 Ei regna, è ver; ma vuol da noi sol tanta servitù quanto impedisca di perir di licenza. Ei regna, è vero; ma di sì vasto impero, tolto l’alloro e l’ostro, suo tutto il peso, e tutto il frutto è nostro. VIT. Dunque a vantarmi in faccia venisti il mio nemico; e più non pensi che questo eroe clemente un soglio usurpa del suo tolto al mio padre? 56 70 75 Che m’ingannò, che mi ridusse (e questo è il suo fallo maggior) quasi ad amarlo? E poi, perfido! e poi di nuovo al Tebro richiamar Berenice! Una rivale avesse scelta almeno degna di me fra le beltà di Roma: ma, una barbara, o Sesto, un’esule antepormi! una regina! SES. Sai pur che Berenice volontaria tornò. VIT. 80 Narra a’ fanciulli codeste fole. Io so gli antichi amori; so le lagrime sparse allor che quindi l’altra volta partì; so come adesso l’accolse e l’onorò. Chi non lo vede? Il perfido adora. SES. Ah! principessa, Tu sei gelosa. VIT. Io! SES. Sì. VIT. Gelosa io sono, 85 se non soffro un disprezzo? SES. E pure... VIT. E pure Non hai cor d’acquistarmi. SES. Io son.. VIT. Tu sei sciolto d’ogni promessa. A me non manca più degno esecutor dell’odio mio. SES. Sentimi! VIT. Intesi assai. SES. Fermati! VIT. Addio. 57 90 95 SES. Ah, Vitellia! ah, mio nume, non partir. Dove vai? Perdonami, ti credo: io m’ingannai. Tutto, tutto farò. Prescrivi, imponi, regola i moti miei: tu la mia sorte, il mio destin tu sei. VIT. Prima che il sol tramonti, voglio Tito svenato, e voglio... Scena 2. ANNIO e detti. ANN. Amico, Cesare a sé ti chiama. VIT. 100 Ah! non perdete questi brevi momenti. A Berenice Tito gli usurpa. ANN. Ingiustamente oltraggi, Vitellia, il nostro eroe: Tito ha l’impero e del mondo e di sé. Già per suo cenno Berenice partì. SES. Come! VIT. 105 Che dici! ANN. Voi stupite a ragion. Roma ne piange di meraviglia e di piacere. Io stesso quasi nol credo; ed io fui presente, o Vitellia, al grande addio. VIT. (Oh speranze!) SES. Oh virtù! VIT. Quella superba 110 oh, come volentieri udita avrei esclamar contro Tito! ANN. Anzi giammai più tenera non fu. Partì; ma vide che adorata partiva, e che al suo caro men che a lei non costava il colpo amaro. VIT. Ognun può lusingarsi. ANN. Eh si conobbe 58 115 120 che bisognava a Tito tutto l’eroe per superar l’amante. Vinse, ma combatté. Non era oppresso, ma tranquillo non era; ed in quel volto, dicasi per sua gloria, si vedea la battaglia e la vittoria. VIT. (E pur forse con me,quando credei, Tito ingrato non è). Sesto, sospendi (a parte a Sesto) d’eseguire i miei cenni. Il colpo ancora Non è maturo. SES. 125 E tu non vuoi ch’io vegga... ch’io mi lagni, o crudele... (con isdegno) VIT. Or che vedesti? Di che ti puoi lagnar? (con isdegno) SES. Di nulla. (con sommissione) (Oh Dio! Chi provò mai tormento eguale al mio?) 130 135 VIT. Deh! se piacer mi vuoi, lascia i sospetti tuoi; non mi stancar con questo molesto dubitar. Chi ciecamente crede, impegna a serbar fede; chi sempre inganni aspetta, alletta ad ingannar. (parte) 59 Carlo Goldoni (Venezia 1707-Parigi [Francia] 1793) (Dalla Prefazione alle Commedie, ed. Bettinelli, 1750) Cedendo alle persuasioni e agli amorevoli desideri de’ miei Padroni e de’ miei Amici, di molti de’ quali è non men venerabile il giudizio, che rispettabile l’autorità, do alle stampe le Commedie che ho scritte finora, e che tuttavia vo scrivendo ad uso de’ Teatri d’Italia. Molti si aspetteran forse, ch’io ponga in fronte una Prefazione erudita e compiuta, in cui ragionando dell’Arte comica sui principi degli antichi e moderni buoni Maestri, venga a render poi conto della mia esatta ubbidienza a’ loro precetti nella composizione delle Teatrali mie Opere. Ma di gran lunga s’inganna chi da me attende una così inutil fatica. [...] Io pertanto intendo unicamente di supplire a questo rispettoso dovere col render conto al Pubblico di ciò che mi ha impegnato in questa sorta di applicazione, e de’ mezzi che ho tenuti e che tengo per abilitarmi a servire, il meglio che per me si può, a’ generosi spettatori delle mie Commedie. Bisogna confessare, che gli uomini tutti traggono fin dalla nascita un certo particolar loro Genio, che gli spigne più ad uno che ad un altro genere di professione e di studio, al qual chi si appiglia, suole riuscirvi con mirabile facilità. Io certamente mi sono sentito rapire quasi per una interna insuperabile forza agli studi Teatrali sin dalla più tenera mia giovinezza. Cadendomi fra le mani Commedie o Drammi, io vi trovava le mie delizie; e’ mi sovviene, che sul solo esemplare di quelle del Cicognini in età di ott’anni in circa, una Commedia, qual ella si fosse, composi, prima d’averne veduto rappresentar alcuna in sulle Scene, di che può render testimonianza ancora il mio carissimo amico Signor Abate Don Jacopo Valle. Crebbe in me vieppiù questo genio, quando cominciai ad andare spesso a’ Teatri; né mai mi abbandonò esso ne’ vari miei giri per diverse Città dell’Italia, dove m’è convenuto successivamente passare, o a cagione di studio, o di seguir mio Padre secondo le differenti direzioni della medica sua professione. In Perugia, in Rimini, in Milano, in Pavia, in mezzo alla disgustosa occupazione di quelle applicazioni che a viva forza mi si volevan far gustare, come la Medicina prima, e poi la Giurisprudenza, si andò sempre in qualche maniera sfogando il mio trasporto per la Drammatica Poesia, or con Dialoghi, or con Commedie, or con rappresentar nelle nobili Accademie un qualche Teatral Personaggio. Finalmente ritornato in Venezia mia Patria, fui obbligato a darmi all’esercizio del Foro, per provvedere, mancato di vita mio Padre, alla mia sussistenza, dopo, d’essere stato già in Padova onorato della laurea Dottorale, e di aver qualche tempo servito nelle assessorie di alcuni ragguardevoli Reggimenti di questa Serenissima Repubblica in Terraferma. Ma chiamavami al Teatro il mio Genio, e con ripugnanza penosa adempiva i doveri d’ogni altro, comecché onorevolissimo Uffizio. [...] Non è perciò maraviglia se in tutti i miei viaggi, le mie dimore, in tutti gli accidenti della mia vita, in tutte le mie osservazioni, e fin ne’ miei passatempi medesimi, tenendo sempre rivolto l’animo e fisso a questa sorta di applicazione, m’abbia fatta un’abbondante provvisione di materia atta a lavorarsi pel Teatro, la quale riconoscer debbo come una inesausta miniera d’argomenti per le Teatrali mie Composizioni; ed ecco come insensibilmente mi sono andato impegnando nella presente mia professione di Scrittor di Commedie. E per verità come mai lusingar alcuno, senza di questo particolar Genio dalla Natura stessa donato, di poter riuscire fecondo e felice Inventore e Scrittor di Commedie? [...] Ora fu in me questo Genio medesimo, che rendendomi osservator attentissimo delle Commedie, che sui vari Teatri d’Italia da diciotto o venti anni in qua rappresentavansi, me ne fece conoscere e compiangere il gusto corrotto, comprendendo nel tempo stesso, che non poco utile ne sarebbe potuto derivare al Pubblico, e non iscarsa lode a chi vi riuscisse, se qualche talento animato dallo spirito comico tentasse di rialzare l’abbattuto Teatro Italiano. Questa lusinga di gloria fini di determinarmi all’impresa. Era in fatti corrotto a segno da più di un secolo nella nostra Italia il Comico Teatro, che si era reso abominevole oggetto di disprezzo alle Oltramontane Nazioni. Non correvano sulle pubbliche Scene se non sconce Arlecchinate, laidi e scandalosi amoreggiamenti, e motteggi; favole mal inventate, e peggio condotte, senza costume, senza ordine, le quali, anziché correggere il vizio, come pur è il primario, antico e più nobile oggetto della Commedia, lo fomentavano, e riscuotendo le risa dalla ignorante plebe, dalla gioventù scapestrata, e dalle genti più scostumate, noia poi facevano ed ira alle persone dotte e dabbene, le quali se frequentavan talvolta un così cattivo Teatro, e vi erano strascinate dall’ozio, molto ben si guardavano dal condurvi la famigliuola innocente [...]; quindi a ragione i Sacri Oratori fulminavano da’ Pulpiti così corrotte Commedie, ch’erano in fatti oggetto ben giusto dell’abominazione de’ Saggi. [...] Io frattanto ne piangea fra me stesso, ma non avea ancora acquistati lumi sufficienti per tentarne il risorgimento. Aveva per verità di quando in quando osservato, che nelle stesse cattive Commedie eravi qualche cosa ch’eccitava l’applauso comune e l’approvazion de’ migliori, e mi accorsi che ciò per lo più accadeva all’occasione d’alcuni gravi ragionamenti ed istruttivi, d’alcun dilicato scherzo, d’un accidente ben collocato, di una qualche viva pennellata, di alcun osservabil carattere, o di una dilicata critica di qualche moderno correggibil costume: ma più di tutto mi accertai che, sopra del maraviglioso, la vince nel cuor dell’uomo il semplice e il naturale. Al barlume di queste scoperte mi diedi immediate a comporre alcune Commedie. Ma prima di poter farne delle passabili o delle buone, anch’io ne feci delle cattive. Quando si studia sul libro della Natura e del 60 Mondo, e su quello della sperienza, non si può per verità divenire Maestro tutto d’un colpo; ma egli è ben certo che non vi si diviene giammai, se non si studiano codesti libri [...]. Avvedutomi che le Commedie di carattere più sicuramente di tutte le altre colpivano, composi il Momolo sulla Brenta [cui] venne pur fatta una cortesissima accoglienza. Pensai allora, che se tanto eran riuscite Commedie nelle quali era vestito de’ suoi convenienti costumi, parole e sali il solo principal Personaggio, lasciati in libertà gli altri di parlar a soggetto, dacché procedeva ch’elle riuscivano ineguali e di pericolosa condotta, pensai, dico, che agevolmente si avrebbe potuto render la Commedia migliore, più sicura e di ancor più felice riuscita, scrivendo la parte di tutti i Personaggi, introducendovi vari caratteri, e tutti lavorandoli al tornio della Natura, e sul gusto del Paese nel quale dovean recitarsi le mie Commedie. Nell’anno adunque 1742, seguendo questo pensamento, diedi alle Scene la Donna di garbo, la qual io chiamo mia prima Commedia, e che prima delle altre comparirà in questa raccolta, giacché in fatti è la prima ch’io abbia interamente scritta. Ritrovò essa, dappertutto ove fu rappresentata, e principalmente in Venezia e in Firenze, ottimi giudici del buono, una gentilissima accoglienza; benché molte di quelle grazie per avventura le manchino, che a mio parere adornan le altre posteriormente fatte, dappoi che abbandonata affatto ogni altra professione, come quella di Avvocato Civile e Criminale, che in Pisa allora esercitava, mi son tutto consagrato alla Comica Poesia scrivendo a profitto dell’onoratissimo Girolamo Medebach, il quale alla testa di valorosi Comici va da’ più celebri Teatri d’Italia spargendo ne’ popoli, col mezzo di costumate Commedie, l’istruzione e il diletto. I due Gemelli Veneziani, l’Uomo Prudente, la Vedova Scaltra, furono in seguito tre fortunatissime Commedie, e dopo di esse la Putta Onorata,la Buona Moglie, il Cavaliere e la Dama, l’Avvocato, e la Suocera e la Nuora, replicate con indicibile applauso moltissime sere in varie Città, fecero molto ben l’interesse del benemerito sudetto Comico, e ricolmarono me di consolazione, dandomi a conoscere che non affatto inutili sono state le mie applicazioni, per ricondurre sul Teatro Italiano il buon costume e ’l buon gusto della Commedia. Mi va poi di giorno in giorno raffermando in questa opinione la fortuna che incontrano comunemente le altre Opere mie, che in questo genere si van recitando, secondo ch’io le vo componendo. Non mi vanterò io già d’essermi condotto a questo segno, qualunque ei si sia, di miglior senso, col mezzo di un assiduo metodico studio sull’Opere o precettive, o esemplari in questo genere de’ migliori antichi e recenti Scrittori e Poeti, o Greci, o Latini, o Francesi, o Italiani, o d’altre egualmente colte Nazioni; ma dirò con ingenuità, che sebben non ho trascurata la lettura de’ più venerabili e celebri Autori, da’ quali, come da ottimi Maestri, non possono trarsi che utilissimi documenti ed esempli: contuttociò i due libri su’ quali ho più meditato, e di cui non mi pentirò mai di essermi servito, furono il Mondo e il Teatro. Il primo mi mostra tanti e poi tanti vari caratteri di persone, me li dipinge così al naturale, che paion fatti apposta per somministrarmi abbondantissimi argomenti di graziose ed istruttive Commedie: mi rappresenta i segni, la forza, gli effetti di tutte le umane passioni: mi provvede di avvenimenti curiosi: m’informa de’ correnti costumi: m’intruisce de’ vizi e de’ difetti che son più comuni del nostro secolo e della nostra Nazione, i quali meritano la disapprovazione o la derisione de’ Saggi; e nel tempo stesso mi addita in qualche virtuosa Persona i mezzi coi quali la Virtù a codeste corruttele resiste, ond’io da questo libro raccolgo, rivolgendolo sempre, o meditandovi, in qualunque circostanza od azione della vita mi trovi, quanto è assolutamente necessario che si sappia da chi vuole con qualche lode esercitare questa mia professione. Il secondo poi, cioè il libro del Teatro, mentre io lo vo maneggiando, mi fa conoscere con quali colori si debban rappresentar sulle Scene i caratteri, le passioni, gli avvenimenti, che nel libro del Mondo si leggono; come si debba ombreggiarli per dar loro il maggiore rilievo, e quali sien quelle tinte, che più li rendon grati agli occhi dilicati degli spettatori. Imparo in somma dal Teatro a distinguere ciò ch’è più atto a far impressione sugli animi, a destar la maraviglia, o il riso, o quel tal dilettevole solletico nell’uman cuore, che nasce principalmente dal trovar nella Commedia che ascoltasi, effigiati al naturale, e posti con buon garbo nel loro punto di vista, i difetti e ’l ridicolo che trovasi in chi continuamente si pratica, in modo però che non urti troppo offendendo. [...] Ecco quanto ho io appreso da’ miei due gran libri, Mondo e Teatro. Le mie Commedie sono principalmente regolate, o almeno ho creduto di regolarle, co’ precetti che in essi due libri ho trovati scritti: libri, per altro, che soli certamente furono studiati dagli stessi primi Autori di tal genere di Poesia, e che daranno sempre a chicchessia le vere lezioni di quest’Arte. La natura è una universale e sicura maestra a chi l’osserva. [...] Trattati di Poetica, Tragedie, Drammi, Commedie d’ogni sorta ne ho lette anch’io in quantità, ma dopo d’avermi già formato il mio particolare sistema, o mentre me lo andava formando dietro ai lumi che mi somministravano i miei due sovrallodati gran libri, Mondo e Teatro; e solamente dopo mi sono avveduto d’essermi in gran parte confermato a’ più essenziali precetti dell’Arte raccomandati dai gran Maestri, ed eseguiti dagli eccellenti Poeti, senza aver di proposito studiati né gli uni, né gli altri; a guisa di quel Medico, che trovata talora dal caso e dalla sperienza una salutevole medicina, applicandovi poi la ragione dell’Arte, la conosce regolare e metodica. Non pensi alcuno però ch’io abbia la temerità di creder le mie Commedie esenti da ogni difetto. Tanto son io lontano da una tal presunzione, quanto mi vo ogni giorno affaticando per migliorar in esse il mio gusto. Parmi solamente di esser giunto a segno di non aver da vergognarmi d’averle fatte, e di poter arrischiarmi di darle alle stampe con isperanza di qualche compatimento. 61 Io le lascio correre candidamente quali esse furono dapprima scritte e rappresentate. Non voglio che si dica ch’io correggendole abbia cercato di accrescere il merito delle mie prime fatiche oltre alla verità; anzi desidero che il mondo conosca nella differenza che si ravvisa tra le prime e le ultime, come gradatamente, a forza di osservazione e di sperienza, mi sono andato avanzando. A questo fine, stampandole nell’ordine stesso con cui furon composte, rinunzio anche al maggior credito che potrei procurar al mio libro, se io facessi preceder alle prime più deboli, le ultime a mio parere manco imperfette, e specialmente Il cavaliere e La dama, che superò le altre tutte in aver applauso, e nella quale veramente ho posto più studio e fatica. [...] Le composizioni di niun valore non sono nemmeno oggetto degno di critica. Che se alle mie Commedie ne sono state fatte, o se ne faran tuttavia in avvenire, io trarrò quindi un sicuro argomento che degne sieno di osservazione, e però fornite di qualche merito. In fatti, se quelli che o due o tre anni fa sofferivano sul Teatro improprietà, inezie, Arlicchinate da mover nausea agli stomachi più grossolani, son divenuti al presente così dilicati, che ogn’ombra d’inverisimile, ogni picciolo neo, ogni frase o parola men che toscana li turba e travaglia, io posso senza arroganza attribuirmi il merito d’aver il primo loro ispirata una tal dilicatezza col mezzo di quelle stesse Commedie che alcuni di essi indiscretamente, ingratamente, e fors’anche talvolta senza ragione si sono messi, o si metteranno a lacerare. Quanto alla Lingua ho creduto di non dover farmi scrupolo d’usar molte frasi e voci Lombarde, giacché ad intelligenza anche della plebe più bassa che vi concorre, principalmente nelle Lombarde Città dovevano rappresentarsi le mie Commedie. Ad alcuni idiotismi Veneziani, ed a quelle di esse che ho scritte apposta per Venezia mia Patria, sarò in necessità di aggiungere qualche noterella, per far sentire le grazie di quel vezzoso dialetto a chi non ha tutta la pratica. Il Dottore che recitando parla in Lingua Bolognese, parla qui nella volgare Italiana. Lo stile poi l’ho voluto qual si conviene alla Commedia, vale a dir semplice, naturale, non accademico od elevato. Questa è la grand’Arte del Comico Poeta, di attaccarsi in tutto alla Natura, e non iscostarsene giammai. I sentimenti debbon esser veri, naturali, non ricercati, e le espressioni a portata di tutti [...]. (Da La Locandiera, a c. di Marzia Pieri) L’AUTORE A CHI LEGGE Fra tutte le Commedie da me sinora composte, starei per dire essere questa la più morale, la più utile, la più istruttiva. Sembrerà ciò essere un paradosso a chi soltanto vorrà fermarsi a considerare il carattere della Locandiera, e dirà anzi non aver io dipinto altrove una donna più lusinghiera, più pericolosa di questa. Ma chi rifletterà al carattere e agli avvenimenti del Cavaliere, troverà un esempio vivissimo della presunzione avvilita, ed una scuola che insegna a fuggire i pericoli, per non soccombere alle cadute. Mirandolina fa altrui vedere come s’innamorano gli uomini. Principia a entrar in grazia del disprezzator delle donne, secondandolo nel modo suo di pensare, lodandolo in quelle cose che lo compiacciono, ed eccitandolo perfino a biasimare le donne istesse. Superata con ciò l’avversione che aveva il Cavaliere per essa, principia a usargli delle attenzioni, gli fa delle finezze studiate, mostrandosi lontana dal volerlo obbligare alla gratitudine. Lo visita, lo serve in tavola, gli parla con umiltà e con rispetto, e in lui veggendo scemare la ruvidezza, in lei s’aumenta l’ardire. Dice delle tronche parole, avanza degli sguardi, e senza ch’ei se ne avveda, gli dà delle ferite mortali. Il pover’uomo conosce il pericolo, e lo vorrebbe fuggire, ma la femmina accorta con due lagrimette l’arresta, e con uno svenimento l’atterra, lo precipita, l’avvilisce. Pare impossibile, che in poche ore un uomo possa innamorarsi a tal segno: un uomo, aggiungasi, disprezzator delle donne, che mai ha seco loro trattato; ma appunto per questo più facilmente egli cade, perché sprezzandole senza conoscerle, e non sapendo quali sieno le arti loro, e dove fondino la speranza de’ loro trionfi, ha creduto che bastar gli dovesse a difendersi la sua avversione, ed ha offerto il petto ignudo ai colpi dell’inimico. Io medesimo diffidava quasi a principio di vederlo innamorato ragionevolmente sul fine della Commedia, e pure, condotto dalla natura, di passo in passo, come nel la Commedia si vede, mi è riuscito di darlo vinto al fine dell’Atto secondo. Io non sapeva quasi cosa mi fare nel terzo, ma venutomi in mente, che sogliono coteste lusinghiere donne, quando vedono ne’ loro lacci gli amanti, asprarmente trattarli, ho voluto dar un esempio di questa barbara crudeltà, di questo ingiurioso disprezzo con cui si burlano dei miserabili che hanno vinti, per mettere in orrore la schiavitù che si procurano gli sciagurati, e rendere odioso il carattere delle incantatrici Sirene. La Scena dello stirare allora quando la Locandiera si burla del Cavaliere che languisce, non muove gli animi a sdegno contro colei, che dopo averlo innamorato l’insulta? Oh bello specchio agli occhi della gioventù! Dio volesse che io medesimo cotale specchio avessi avuto per tempo, che non avrei veduto ridere del mio pianto qualche barbara Locandiera. Oh di quante Scene mi hanno provveduto le mie vicende medesime!... Ma non è il luogo questo né di vantarmi delle mie follie, né di pentirmi delle mie debolezze. Bastami che alcun mi sia grato della lezione che gli offerisco. Le donne che oneste sono, giubileranno anch’esse che si 62 smentiscano codeste simulatrici, che disonorano il loro sesso, ed esse femmine lusinghiere arrossiranno in guardarmi, e non m’importa che mi dicano nell’incontrarmi: che tu sia maledetto! Personaggi Il Cavaliere di Ripafratta Il Marchese di Forlipopoli Il Conte d’Albafiorita Mirandolina, locandiera Ortensia, comica Dejanira, comica Fabrizio, cameriere di locanda Servitore del Cavaliere Servitore del Conte ATTO I. Scena I Sala di locanda Il Marchese di Forlipopoli ed il Conte d'Albafiorita MARCHESE Fra voi, e me vi è qualche differenza. CONTE Sulla locanda tanto vale il vostro denaro, quanto vale il mio. MARCHESE Ma se la locandiera usa a me delle distinzioni, mi si convengono più che a voi. CONTE Per qual ragione? MARCHESE Io sono il marchese di Forlipopoli. CONTE Ed io sono il conte d’Albafiorita. MARCHESE Sì, conte! Contea comprata. CONTE Io ho comprata la contea, quando voi avete venduto il marchesato. MARCHESE Oh basta: son chi sono, e mi si deve portar rispetto. CONTE Chi ve lo perde il rispetto? Voi siete quello, che con troppa libertà parlando... MARCHESE Io sono in questa locanda, perché amo la locandiera. Tutti lo sanno, e tutti devono rispettare una giovane, che piace a me. CONTE Oh quest’è bella! Voi mi vorreste impedire, che io non amassi Mirandolina? Perché credete, ch’io sia in Firenze? Perché credete, ch’io sia in questa locanda? MARCHESE Oh bene. Voi non farete niente. 63 CONTE Io no, e voi sì? MARCHESE Io sì, e voi no, io son chi sono. Mirandolina ha bisogno della mia protezione. CONTE Mirandolina ha bisogno di denari, e non di protezione. MARCHESE Denari?... non ne mancano. CONTE Io spendo uno zecchino il giorno, signor Marchese, e la regalo continuamente. MARCHESE Ed io quel che fo non lo dico. CONTE Voi non lo dite, ma già si sa. MARCHESE Non si sa tutto. CONTE Sì, caro signor Marchese, si sa. I camerieri lo dicono. Tre paoletti, il giorno. MARCHESE A proposito di camerieri; vi è quel cameriere, che ha nome Fabrizio, mi piace poco. Parmi, che la locandiera lo guardi assai di buon occhio. CONTE Può essere, che lo voglia sposare. Non sarebbe cosa mal fatta. Sono sei mesi, che è morto il di lei padre. Sola una giovane alla testa d'una locanda si troverà imbrogliata. Per me, se si marita, le ho promesso trecento scudi. MARCHESE Se si mariterà, io sono il suo protettore, e farò io... E so io quello, che farò. CONTE Venite qui: facciamola da buoni amici. Diamole trecento scudi per uno. MARCHESE Quel che io faccio, lo faccio segretamente, e non me ne vanto. Son chi sono. Chi è di là? (chiama) CONTE (Spiantato! povero, e superbo!). (da sé) Scena II Fabrizio e detti FABRIZIO Mi comandi signore? (al Marchese) MARCHESE Signore? Chi ti ha insegnato la creanza? FABRIZIO La perdoni. 64 CONTE Ditemi: come sta la padroncina? (a Fabrizio) FABRIZIO Sta bene, illustrissimo. MARCHESE È alzata dal letto? FABRIZIO Illustrissimo sì. MARCHESE Asino. FABRIZIO Perché, illustrissimo signore? MARCHESE Che cos’è questo illustrissimo? FABRIZIO È il titolo, che ho dato anche a quell’altro cavaliere. MARCHESE Tra lui, e me, vi è qualche differenza. CONTE Sentite? (a Fabrizio) FABRIZIO (Dice la verità. Ci è differenza; me ne accorgo nei conti). (piano al Conte) MARCHESE Di’ alla padrona, che venga da me, che le ho da parlare. FABRIZIO Eccellenza sì. Ho fallato questa volta? MARCHESE Va bene. Sono tre mesi, che lo sai; ma sei un impertinente. FABRIZIO Come comanda, Eccellenza. CONTE Vuoi vedere la differenza, che passa fra il Marchese, e me? MARCHESE Che vorreste dire? CONTE Tieni. Ti dono uno zecchino. Fa’, che anch’egli te ne doni un altro. FABRIZIO Grazie, illustrissimo. (al Conte) Eccellenza... (al Marchese) MARCHESE Non getto il mio, come i pazzi. Vattene. 65 FABRIZIO Illustrissimo signore, il Cielo la benedica. (al Conte) Eccellenza. (Rifinito. Fuor del suo paese non vogliono esser titoli per farsi stimare, vogliono esser quattrini). (da sé, parte) Scena III Il Marchese ed il Conte MARCHESE Voi credete di soverchiarmi con i regali, ma non farete niente. Il mio grado val più di tutte le vostre monete. CONTE Io non apprezzo quel che vale, ma quello, che si può spendere. MARCHESE Spendete pure a rotta di collo. Mirandolina non fa stima di voi. CONTE Con tutta la vostra gran nobiltà, credete voi di essere da lei stimato? Vogliono esser denari. MARCHESE Che denari? Vuol esser protezione. Esser buono in un incontro di far un piacere. CONTE Sì esser buoni in un incontro di prestar cento doppie. MARCHESE Farsi portar rispetto bisogna. CONTE Quando non mancano denari tutti rispettano. MARCHESE Voi non sapete quel che vi dite. CONTE L’intendo meglio di voi. Scena IV Il Cavaliere di Ripafratta dalla sua camera, e detti. CAVALIERE Amici, che cos'è questo romore? Vi è qualche dissensione fra di voi altri? CONTE Si disputava sopra un bellissimo punto. MARCHESE Il Conte disputa meco sul merito della Nobiltà. CONTE Io non levo il merito alla Nobiltà; ma sostengo, che per cavarsi dei capricci, vogliono esser denari. CAVALIERE Veramente, Marchese mio... 66 MARCHESE Orsù, parliamo d’altro. CAVALIERE Perché siete venuti a simil contesa? CONTE Per un motivo il più ridicolo della terra. MARCHESE Sì, bravo! il Conte mette tutto in ridicolo. CONTE Il signor Marchese ama la nostra locandiera. Io l’amo ancor più di lui. Egli pretende corrispondenza come un tributo alla sua nobiltà. Io la spero come una ricompensa alle mie attenzioni. Pare a voi, che la questione non sia ridicola? MARCHESE Bisogna sapere con quanto impegno io la proteggo. CONTE Egli la protegge, ed io spendo. (al Cavaliere) CAVALIERE In verità non si può contendere per ragione alcuna, che lo meriti meno. Una donna vi altera, vi scompone? Una donna? che cosa mai mi convien sentire! Una donna? Io certamente non vi è pericolo, che per le donne abbia che dir con nessuno. Non le ho mai amate, non le ho mai stimate, e ho sempre creduto, che sia la donna per l’uomo una infermità insopportabile. MARCHESE In quanto a questo poi, Mirandolina ha un merito estraordinario. CONTE Sin qua il signor Marchese ha ragione. La nostra padroncina della locanda è veramente amabile. MARCHESE Quando l’amo io, potete credere, che in lei vi sia qualche cosa di grande. CONTE Non averei speso più di mille scudi in pochi mesi, se non conoscessi, che sono bene impiegati. CAVALIERE In verità mi fate ridere. Che mai può avere di stravagante costei, che non sia comune all’altre donne? MARCHESE Ha un tratto nobile, che incatena. CONTE È bella, parla bene, veste con pulizia, è di un ottimo gusto. CAVALIERE Tutte cose, che non vagliono un fico. Sono tre giorni, ch’io sono in questa locanda, e non mi ha fatto specie veruna. CONTE Guardatela, e forse ci troverete del buono. CAVALIERE Eh, pazzia! L’ho veduta benissimo. È una donna come l’altre. 67 MARCHESE Non è come l’altre, ha qualche cosa di più. Io che ho praticate le prime dame, non ho trovato una donna, che sappia unire come questa, la gentilezza, e il decoro. CONTE Cospetto di bacco! Io era avvezzo con pochi paoli, a battere a tante porte. Ho speso tanto con costei, e non ho potuto toccarle un dito. CAVALIERE Arte, arte sopraffina. Poveri gonzi! Le credete, eh? A me non la farebbe. Donne? Alla larga tutte quante elle sono. CONTE Non siete mai stato innamorato? CAVALIERE Mai, né mai lo sarò. Hanno fatto il diavolo per darmi moglie, né mai l’ho voluta. MARCHESE Ma siete unico della vostra casa; non volete pensare alla successione? CAVALIERE Ci ho pensato più volte, ma quando considero, che per aver figliuoli mi converrebbe soffrire una donna, mi passa subito la volontà. CONTE Che volete voi fare delle vostre ricchezze? CAVALIERE Godermi quel poco, che ho con i miei amici. MARCHESE Bravo, Cavaliere, bravo; ci goderemo. CONTE E alle donne non volete dar nulla? CAVALIERE Niente affatto. A me non ne mangiano sicuramente. CONTE Ecco la nostra padrona. Guardatela, se non è adorabile. CAVALIERE Oh la bella cosa! Per me stimo più di lei quattro volte un bravo cane da caccia. MARCHESE Se non la stimate voi, la stimo io. CAVALIERE Ve la lascio, se fosse più bella di Venere. Scena V Mirandolina e detti. MIRANDOLINA M’inchino a questi cavalieri. Chi mi domanda di lor signori? MARCHESE Io vi domando, ma non qui. 68 MIRANDOLINA Dove mi vuole, Eccellenza? MARCHESE Nella mia camera. MIRANDOLINA Nella sua camera? Se ha bisogno di qualche cosa, verrà il cameriere a servirla. MARCHESE (Che dite di quel contegno?). (al Cavaliere) CAVALIERE (Quello, che voi chiamate contegno, io lo chiamerei temerità, impertinenza). (al Marchese) CONTE Cara Mirandolina, io vi parlerò in pubblico, non vi darò l’incomodo di venire nella mia camera. Osservate questi orecchini. Vi piacciono? MIRANDOLINA Belli. CONTE Sono diamanti, sapete? MIRANDOLINA Oh, gli conosco. Me ne intendo anch'io dei diamanti. CONTE E sono al vostro comando. CAVALIERE (Caro amico, voi li buttate via). (piano al Conte) MIRANDOLINA Perché mi vuol ella donare quegli orecchini? MARCHESE Veramente sarebbe un gran regalo! Ella ne ha de’ più belli al doppio. CONTE Questi son legati alla moda. Vi prego riceverli per amor mio. CAVALIERE (Oh che pazzo!). (da sé) MIRANDOLINA No, davvero, signore... CONTE Se non gli prendete, mi disgustate. MIRANDOLINA Non so che dire... mi preme tenermi amici gli avventori della mia locanda. Per non disgustare il signor Conte, gli prenderò. CAVALIERE (Oh che forca!). (da sé) CONTE (Che dite di quella prontezza di spirito?). (al Cavaliere) 69 CAVALIERE (Bella prontezza! Ve gli mangia, e non vi ringrazia nemmeno). (al Conte) MARCHESE Veramente, signor Conte, vi siete acquistato un gran merito. Regalare una donna in pubblico per vanità! Mirandolina, vi ho da parlare a quattr’occhi fra voi, e me; son cavaliere. MIRANDOLINA (Che arsura! Non gliene cascano). (da sé) Se altro non mi comandano, io me n’anderò. CAVALIERE Ehi! padrona. La biancheria, che mi avete dato, non mi gusta. Se non ne avete di meglio mi provvederò. (con disprezzo) MIRANDOLINA Signore, ve ne sarà di meglio. Sarà servita, ma mi pare che la potrebbe chiedere con un poco di gentilezza. CAVALIERE Dove spendo il mio denaro, non ho bisogno di far complimenti. CONTE Compatitelo. Egli è nemico capitale delle donne. (a Mirandolina) CAVALIERE Eh, che non ho bisogno di essere da lei compatito. MIRANDOLINA Povere donne! che cosa le hanno fatto? Perché così crudele con noi, signor Cavaliere? CAVALIERE Basta così. Con me non vi prendete maggior confidenza. Cambiatemi la biancheria. La manderò a prender pel servitore. Amici vi sono schiavo. (parte) 70 Giuseppe Parini (Bosisio [oggi Bosisio Parini], Como 1729-Milano 1799) (Dal Giorno, a c. di Dante Isella) Il Mattino, prima redazione, vv. 1-64 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Giovin Signore, o a te scenda per lungo di magnanimi lombi ordine il sangue purissimo celeste, o in te del sangue emendino il difetto i compri onori e le adunate in terra o in mar ricchezze dal genitor frugale in pochi lustri, me Precettor d’amabil Rito ascolta. Come ingannar questi nojosi e lenti giorni di vita, cui sì lungo tedio e fastidio insoffribile accompagna or io t’insegnerò. Quali al Mattino, quai dopo il Mezzodì, quali la Sera esser debban tue cure apprenderai, se in mezzo agli ozj tuoi ozio ti resta fur di tender gli orecchi a’ versi miei. Già l’are a Vener sacre e al giocatore Mercurio ne le Gallie e in Albione devotamente hai visitate, e porti pur anco i segni del tuo zelo impressi: ora è tempo di posa. In vano Marte a sé t’invita; che ben folle è quegli che a rischio de la vita onor si merca, e tu naturalmente il sangue aborri. Né i mesti de la Dea Pallade studj ti son meno odiosi: avverso ad essi ti feron troppo i queruli ricinti ove l’arti migliori, e le scienze cangiate in mostri, e in vane orride larve, fan le capaci volte echeggiar sempre di giovanili strida. Or primamente odi quali il Mattino a te soavi cure debba guidar con facil mano. Sorge il Mattino in compagnìa dell’Alba innanzi al Sol che di poi grande appare su l’estremo orizzonte a render lieti gli animali e le piante e i campi e l’onde. Allora il buon villan sorge dal caro letto cui la fedel sposa, e i minori suoi figlioletti intepidìr la notte; poi sul collo recando i sacri arnesi che prima ritrovàr Cerere, e Pale, va col bue lento innanzi al campo, e scuote lungo il piccol sentier da’ curvi rami il rugiadoso umor che, quasi gemma, i nascenti del Sol raggi rifrange. Allora sorge il Fabbro, e la sonante officina riapre, e all’opre torna l’altro dì non perfette, o se di chiave ardua e ferrati ingegni all’inquieto ricco l’arche assecura, o se d’argento e d’oro incider vuol giojelli e vasi per ornamento a nuove spose o a mense. 71 55 60 Ma che? tu inorridisci, e mostri in capo, qual istrice pungente, irti i capegli al suon di mie parole? Ah non è questo, Signore, il tuo mattin. Tu col cadente sol non sedesti a parca mensa, e al lume dell’incerto crepuscolo non gisti ieri a corcarti in male agiate piume, come dannato è a far l’umile vulgo. A voi celeste prole, a voi concilio di Semidei terreni altro concesse Giove benigno: e con altr’arti e leggi per novo calle a me convien guidarvi. 72 Vittorio Alfieri (Asti 1749-Firenze 1803) (Dal Saul, a c. di Luca Toschi) [Dedica] AL NOBIL UOMO IL SIGNOR ABATE TOMMASO VALPERGA DI CALUSO Da che la morte mi ha privato dell’incomparabile Francesco Gori a voi ben noto, non mi rimane altro amico del cuore, che voi. Quindi non mi parrebbe avere, per quanto io ’l possa, perfettamente compita questa mia tragedia, di cui forse a torto io singolarmente mi vo compiacendo, se ella in fronte non portasse l’amatissimo vostro nome. La dedico dunque a voi; e tanto più volentieri e di cuore, che voi, dotto in molte altre scienze, da tutti siete conosciuto dottissimo nelle sacre carte, delle quali, per la profonda vostra intelligenza della lingua ebraica, bevete al fonte. Il Saulle perciò, più che ogni altra mia tragedia, si aspetta a voi. Che di buon grado siate per accettarlo, mercé l’amicizia nostra, non dubito: che degno di voi lo stimiate, ardentemente desidero. Trento, 27 Ottobre 1784. Personaggi SAUL GIONATA MICOL DAVID ABNER ACHIMELECH Soldati israeliti Soldati filistei SCENA: il campo degli Israeliti, in Gelboè. ATTO I. Scena I DAVID 5 10 15 20 25 30 Qui freno al corso, a cui tua man mi ha spinto, onnipossente Iddio, tu vuoi ch’io ponga? Io qui starò. — Di Gelboè son questi i monti, or campo ad Israèl, che a fronte sta dell’empia Filiste. Ah! potessi oggi morte aver qui dall’inimico brando! Ma, da Saùl deggio aspettarla. Ahi crudo sconoscente Saùl! che il campion tuo vai perseguendo per caverne e balze, senza mai dargli tregua. E David pure era già un dì il tuo scudo; in me riposto ogni fidanza avevi; ad onor sommo tu m’innalzavi; alla tua figlia scelto io da te sposo... Ma, ben cento e cento nemiche teste, per maligna dote, tu mi chiedevi: e doppia messe appunto io ten recava... Ma Saùl, ben veggio, non è in se stesso, or da gran tempo: in preda Iddio lo lascia a un empio spirto: oh cielo! miseri noi! che siam, se Iddio ci lascia? — Notte, su, tosto, all’almo sole il campo cedi; ch’ei sorger testimon debb’oggi di generosa impresa. Andrai famoso tu, Gelboè, fra le più tarde etadi, che diran: David qui se stesso dava al fier Saulle. — Esci, Israèl, dai queti tuoi padiglioni; escine, o re: v’invito oggi a veder, s’io di campal giornata so l’arti ancora. Esci, Filiste iniqua; esci, e vedrai, se ancor mio brando uccida. 73 Scena II GIONATA, DAVID GIONATA Oh! qual voce mi suona? odo una voce, cui del mio cor nota è la via. DAVID Chi viene?... Deh, raggiornasse! Io non vorria mostrarmi, qual fuggitivo... GIONATA 35 Olà. Chi sei? che fai dintorno al regio padiglion? favella. DAVID Gionata parmi... Ardir. — Figlio di guerra, viva Israèl, son io. Me ben conosce il Filisteo. GIONATA Che ascolto? Ah! David solo così risponder può. DAVID Gionata... GIONATA Oh cielo! 40 David,... fratello... DAVID Oh gioia!... A te... GIONATA Fia vero?... tu in Gelboè? Del padre mio non temi? Io per te tremo; oimè!... DAVID 45 50 55 60 Che vuoi? La morte in battaglia, da presso, mille volte vidi, e affrontai: davanti all’ira ingiusta del tuo padre gran tempo fuggii poscia: ma il temer solo è morte vera al prode. Or, più non temo io, no: sta in gran periglio col suo popolo il re: fia David quegli, che in securtade stia frattanto in selve? Ch’io prenda cura del mio viver, mentre sopra voi sta degli infedeli il brando? A morir vengo; ma fra l’armi, in campo, per la patria, da forte; e per l’ingrato stesso Saùl, che la mia morte or grida. GIONATA Oh di David virtù! D’Iddio lo eletto tu certo sei. Dio, che t’inspira al core sì sovrumani sensi, al venir scorta dietti un angiol del cielo. — Eppur, deh! come or presentarti al re? Fra le nemiche squadre ei ti crede, o il finge; ei ti dà taccia di traditor ribelle. 74 DAVID 65 70 75 Ah! ch’ei pur troppo, a ricovrar de’ suoi nemici in seno ei mi sforzava. Ma, se impugnan essi contro lui l’armi, ecco per lui le impugno, finché sian vinti. Il guiderdon mio prisco men renda ei poscia; odio novello, e morte. GIONATA Misero padre! ha chi l’inganna. Il vile perfid’Abner, gli sta, mentito amico, intorno sempre. Il rio demon, che fero gl’invasa il cor, brevi di tregua istanti lascia a Saulle almen; ma d’Abner l’arte nol lascia mai. Solo ei l’udito, ei solo, l’amato egli è: lusingator maligno, ogni virtù che la sua poca eccede, ei glie la pinge e mal sicura, e incerta. Invan tua sposa ed io, col padre... DAVID Oh sposa! oh dolce nome! ov’è Micol mia fida? M’ama ella ancor, mal grado il padre crudo?... GIONATA Oh! s’ella t’ama?... è in campo anch’essa... DAVID Oh cielo! 80 vedrolla? oh gioia! Or, come in campo?... GIONATA Il padre 85 ne avea pietade; al suo dolor lasciarla sola ei non volle entro la reggia: e anch’ella va pur porgendo a lui qualche sollievo, benché ognor mesta. Ah! la magion del pianto ella è la nostra, da che tu sei lungi. [...] 120 125 130 135 DAVID M’ami e più che nol merto: ami te Dio così... GIONATA Dio giusto, e premiator non tardo di virtù vera; egli è con te. Tu fosti da Samuèl morente in Rama accolto; il sacro labro del sovran profeta, per cui fu re mio padre, assai gran cose colà di te vaticinava: il tuo viver m’è sacro, al par che caro. Ah! soli per te di corte i rei perigli io temo; non quei del campo: ma, dintorno a queste regali tende il tradimento alberga con morte: e morte, Abner la dà; la invia spesso Saulle. Ah! David mio, t’ascondi; fintanto almen che di guerriera tromba eccheggi il monte. Oggi, a battaglia stimo venir fia forza. 75 DAVID 140 145 150 155 160 165 Opra di prode vuolsi, quasi insidia, celar? Saùl vedrammi pria del nemico. Io, da confonder reco, da ravveder qual più indurato petto mai fosse, io reco: e affrontar pria vo’ l’ira del re, poi quella dei nemici brandi. — Re, che dirai, s’io, qual tuo servo, piego a te la fronte? io di tua figlia sposo, che di non mai commessi falli or chieggo a te perdono: io difensor tuo prisco, ch’or nelle fauci di mortal periglio compagno, scudo, vittima, a te m’offro. — Il sacro vecchio moribondo in Rama, vero è, mi accolse; e parlommi, qual padre: e spirò fra mie braccia. Egli già un tempo Saulle amava, qual suo proprio figlio: ma, qual ne avea mercede? — Il veglio sacro, morendo, al re fede m’ingiunse e amore, non men che cieca obbedienza a Dio. Suoi detti estremi, entro il mio cor scolpiti fino alla tomba in salde note io porto. «Ahi misero Saùl! se in te non torni, sovra il tuo capo altissima ira pende». Ciò Samuèl diceami. — Te salvo almen vorrei, Gionata mio, te salvo dallo sdegno celeste: e il sarai, spero: e il sarem tutti; e in un Saùl, che ancora può ravvedersi. — Ah! guai, se Iddio dall’etra il suo rovente folgore sprigiona! Spesso, tu il sai, nell’alta ira tremenda ravvolto egli ha coll’innocente il reo. Impetuoso, irresistibil turbo, sterpa, trabalza al suol, stritola, annulla del par la mala infetta pianta, e i fiori, ed i pomi, e le foglie. GIONATA 170 175 — Assai può David presso Dio, per Saùl. Te ne’ miei sogni ho visto io spesso, e in tal sublime aspetto, ch’io mi ti prostro a’ piedi. — Altro non dico; né più dei dirmi. Infin ch’io vivo, io giuro che a ferir te non scenderà mai brando di Saùl, mai. Ma, dalle insidie vili... Oh ciel!... come poss’io?... Qui, fra le mense, fra le delizie, e l’armonia del canto, si bee talor nell’oro infido morte. Deh! chi ten guarda? DAVID 180 D’Israèle il Dio, se scampar deggio; e non intera un’oste, se soggiacer. — Ma dimmi: or, pria del padre, veder poss’io la sposa? Entrar non debbo là, fin che albeggi... GIONATA 185 E fra le piume aspetta fors’ella il giorno? A pianger di te meco viene ella sempre innanzi l’alba; e preghi porgiam qui insieme a Dio, per l’egro padre. — Ecco; non lungi un non so che biancheggia: 76 forse, ch’ella è: scostati alquanto; e l’odi: ma, se altri fosse, or non mostrarti, prego. 190 DAVID Così farò. Scena III MICOL, GIONATA MICOL 195 200 205 Notte abborrita, eterna, mai non sparisci?... Ma, per me di gioia risorge forse apportatore il sole? Ahi lassa me! che in tenebre incessanti vivo pur sempre! — Oh! fratel mio, più ratto di me sorgesti? eppur più travagliato, certo, fu il fianco mio, che mai non posa. Come posar poss’io fra molli coltri, mentre il mio ben sovra la ignuda terra, fuggitivo, sbandito, infra covili di crude fere, insidiato giace? Ahi d’ogni fera più inumano padre! Saùl spietato! alla tua figlia togli lo sposo, e non la vita? — Odi, fratello; qui non rimango io più: se meco vieni, bell’opra fai; ma, se non vieni, andronne a rintracciarlo io sola: io David voglio incontrare, o la morte. GIONATA Indugia ancora; e il pianto acqueta: il nostro David forse in Gelboè verrà... MICOL 210 Che parli? in loco, dov’è Saùl, David venirne?... GIONATA 215 In loco dov’è Gionata e Micol, tratto a forza dal suo ben nato cor fia David sempre. Nol credi tu, che in lui più assai l’amore che il timor possa? E maraviglia avresti, s’ei qui venirne ardisse? MICOL Oh ciel! Per esso io tremerei... Ma pure, il sol vederlo fariami... 220 225 GIONATA E s’ei nulla or temesse?... E s’anco l’ardir suo strano ei di ragion vestisse? — Men terribil Saùl nell’aspra sorte, che nella destra, sbaldanzito or stassi in diffidenza di sue forze; il sai: or, che di David l’invincibil braccio la via non gli apre infra le ostili squadre, Saùl diffida; ma, superbo, il tace. Ciascun di noi nel volto suo ben legge, che a lui non siede la vittoria in core. Forse in punto ei verrebbe ora il tuo sposo. 77 MICOL Sì, forse è ver: ma lungi egli è;... deh! dove?... e in quale stato?... Oimè!... GIONATA Più che nol pensi, 230 ei ti sta presso. MICOL Oh cielo!... a che lusinghi?... Scena IV DAVID, MICOL, GIONATA DAVID Teco è il tuo sposo. MICOL Oh voce!... Oh vista! Oh gioia!... Parlar... non... posso. — Oh maraviglia!... E fia... ver, ch’io t’abbraccio?... DAVID 235 240 Oh sposa!... Oh dura assenza!... Morte, s’io debbo oggi incontrarti, almeno qui sto tra’ miei. Meglio è morir, che trarre selvaggia vita in solitudin, dove a niun sei caro, e di nessun ti cale. Brando assetato di Saùl, ti aspetto; percuotimi: qui almen dalla pietosa moglie fien chiusi gli occhi miei; composte, coperte l’ossa; e di lagrime vere da lei bagnate. MICOL 245 250 255 Oh David mio!... Tu capo, termine tu d’ogni mia speme; ah! lieto il tuo venir mi sia! Dio, che da gravi perigli tanti sottraeati, invano oggi te qui non riconduce... Oh quale, qual mi dà forza il sol tuo aspetto! Io tanto per te lontan tremava; or per te quasi non tremo... Ma, che veggo? in qual selvaggio orrido ammanto a me ti mostra avvolto l’alba nascente? o prode mio; tu ignudo d’ogni tuo fregio vai? te più non copre quella, ch’io già di propria man tessea, porpora aurata! In tal squallor, chi mai potria del re genero dirti? All’armi volgar guerrier sembri, e non altro. DAVID 260 In campo noi stiamo: imbelle reggia or non è questa: qui rozzo saio, ed affilato brando, son la pompa migliore. Oggi, nel sangue de’ Filistei, porpora nuova io voglio tinger per me. Tu meco intanto spera nel gran Dio d’Israèl, che me sottrarre può dall’eccidio, s’io morir non merto. 78 265 270 275 GIONATA Ecco, aggiorna del tutto: omai qui troppo da indugiar più non parmi. Ancor che forse opportuno tu giunga, assai pur vuolsi ir cautamente. — Ogni mattina al padre venirne appunto in quest’ora sogliamo: noi spierem, come il governi e prema oggi il suo torbo umore: e a poco a poco preparando l’andrem, se lieta è l’aura, alla tua vista; e in un torrem, che primo null’uomo a lui malignamente narri la tua tornata. Appartati frattanto; che alcun potria conoscerti, tradirti; ed Abner farti anco svenare. Abbassa la visiera dell’elmo: infra i sorgenti guerrier ti mesci, e inosservato aspetta, ch’io per te rieda, o mandi... [...] ATTO II. Scena I SAUL, ABNER SAUL Bell’alba è questa. In sanguinoso ammanto oggi non sorge il sole; un dì felice prometter parmi. — Oh miei trascorsi tempi! Deh! dove sete or voi? Mai non si alzava 5 Saùl nel campo da’ tappeti suoi, che vincitor la sera ricorcarsi certo non fosse. ABNER 10 15 20 Ed or, perché diffidi, o re? Tu forse non fiaccasti or dianzi la filistea baldanza? A questa pugna quanto più tardi viensi, Abner tel dice, tanto ne avrai più intera, e nobil palma. SAUL Abner, oh! quanto in rimirar le umane cose, diverso ha giovinezza il guardo, dalla canuta età! Quand’io con fermo braccio la salda noderosa antenna, ch’or reggo appena, palleggiava; io pure mal dubitar sapea... Ma, non ho sola perduta omai la giovinezza... Ah! meco fosse pur anco la invincibil destra d’Iddio possente!... o meco fosse almeno David, mio prode! ABNER 25 E chi siam noi? Senz’esso più non si vince or forse? Ah! non più mai snudar vorrei, s’io ciò credessi, il brando, che per trafigger me. David, ch’è prima, sola cagion d’ogni sventura tua... SAUL Ah! no: deriva ogni sventura mia da più terribil fonte... E che? celarmi 79 30 35 40 45 50 55 l’orror vorresti del mio stato? Ah! s’io padre non fossi, come il son, pur troppo! Di cari figli,... or la vittoria, e il regno, e la vita vorrei? Precipitoso già mi sarei fra gl’inimici ferri scagliato io, da gran tempo: avrei già tronca così la vita orribile, ch’io vivo. Quanti anni or son, che sul mio labro il riso non fu visto spuntare? I figli miei, ch’amo pur tanto, le più volte all’ira muovonmi il cor, se mi accarezzan... Fero, impaziente, torbido, adirato sempre; a me stesso incresco ognora, e altrui; bramo in pace far guerra, in guerra pace: entro ogni nappo, ascoso tosco io bevo; scorgo un nemico, in ogni amico; i molli tappeti assiri, ispidi dumi al fianco mi sono; angoscia il breve sonno; i sogni terror. Che più? chi ‘l crederia? spavento m’è la tromba di guerra; alto spavento è la tromba a Saùl. Vedi, se è fatta vedova omai di suo splendor la casa di Saùl; vedi, se omai Dio sta meco. E tu, tu stesso, (ah! ben lo sai) talora a me, qual sei, caldo verace amico, guerrier, congiunto, e forte duce, e usbergo di mia gloria tu sembri; e talor, vile uom menzogner di corte, invido, astuto nemico, traditore... ABNER 60 65 70 75 80 85 Or, che in te stesso appien tu sei, Saulle, al tuo pensiero, deh, tu richiama ogni passata cosa! Ogni tumulto del tuo cor (nol vedi?) dalla magion di que’ profeti tanti, di Rama egli esce. A te chi ardiva primo dir, che diviso eri da Dio? l’audace, torbido, accorto, ambizioso vecchio, Samuèl sacerdote; a cui fean eco le sue ipocrite turbe. A te sul capo ei lampeggiar vedea con livid’occhio il regal serto, ch’ei credea già suo. Già sul bianco suo crin posato quasi ei sel tenea; quand’ecco, alto concorde voler del popol d’Israello al vento spersi ha suoi voti, e un re guerriero ha scelto. Questo, sol questo, è il tuo delitto. Ei quindi d’appellarti cessò d’Iddio l’eletto, tosto ch’esser tu ligio a lui cessasti. Da pria ciò solo a te sturbava il senno: coll’inspirato suo parlar compieva David poi l’opra. In armi egli era prode, nol niego io, no; ma servo appieno ei sempre di Samuello; e più all’altar, che al campo propenso assai: guerrier di braccio egli era, ma di cor, sacerdote. Il ver dispoglia d’ogni mentito fregio; il ver conosci. Io del tuo sangue nasco; ogni tuo lustro è d’Abner lustro: ma non può innalzarsi David, no mai, s’ei pria Saùl non calca. 80 90 95 100 105 110 115 SAUL David?... Io l’odio... Ma, la propria figlia gli ho pur data in consorte... Ah! tu non sai. — La voce stessa, la sovrana voce, che giovanetto mi chiamò più notti, quand’io, privato, oscuro, e lungi tanto stava dal trono e da ogni suo pensiero; or, da più notti, quella voce istessa fatta è tremenda, e mi respinge, e tuona in suon di tempestosa onda mugghiante: «Esci Saùl; esci Saulle»... Il sacro venerabile aspetto del profeta, che in sogno io vidi già, pria ch’ei mi avesse manifestato che voleami Dio re d’Israèl; quel Samuèle, in sogno, ora in tutt’altro aspetto io lo riveggo. Io, da profonda cupa orribil valle, lui su raggiante monte assiso miro: sta genuflesso Davide a’ suoi piedi: il santo veglio sul capo gli spande l’unguento del Signor; con l’altra mano, che lunga lunga ben cento gran cubiti fino al mio capo estendesi, ei mi strappa la corona dal crine; e al crin di David cingerla vuol: ma, il crederesti? David pietoso in atto a lui si prostra, e niega riceverla; ed accenna, e piange, e grida, che a me sul capo ei la riponga... — Oh vista! Oh David mio! tu dunque obbediente ancor mi sei? genero ancora? e figlio? e mio suddito fido? e amico?... Oh rabbia! Tormi dal capo la corona mia? Tu che tant’osi, iniquo vecchio, trema... Chi sei?... Chi n’ebbe anco il pensiero, pera... — Ahi lasso me! ch’io già vaneggio!... ABNER Pera, 120 David sol pera: e svaniran con esso, sogni, sventure, vision, terrori. [...] 81 Ugo Foscolo (Zante [Grecia] 1778-Londra [Inghilterra] 1827) (Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis, a c. di Giovanni Gambarin) AL LETTORE Pubblicando queste lettere, io tento di erigere un monumento alla virtù sconosciuta; e di consecrare alla memoria del solo amico mio quelle lagrime, che ora mi si vieta di spargere su la sua sepoltura. E tu, o Lettore, se uno non sei di coloro che esigono dagli altri quell’eroismo di cui non sono eglino stessi capaci, darai, spero, la tua compassione al giovine infelice dal quale potrai forse trarre esempio e conforto. LORENZO ALDERANI Parte I. 1 Da’ colli Euganei, 11 ottobre 1797. Il sacrificio della patria nostra è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure, e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so: ma vuoi tu ch’io per salvarmi da chi m’opprime mi commetta a chi mi ha tradito? consola mia madre: vinto dalle sue lagrime le ho ubbidito, e ho lasciato Venezia per evitare le prime persecuzioni, e le più feroci. Or dovrò io abbandonare anche questa mia solitudine antica, dove, senza perdere dagli occhi il mio sciagurato paese, posso ancora sperare qualche giorno di pace? Tu mi fai raccapricciare, Lorenzo; quanti sono dunque gli sventurati? E noi, pur troppo, noi stessi italiani ci laviamo le mani nel sangue degl’italiani. Per me segua che può. Poiché ho disperato e della mia patria e di me, aspetto tranquillamente la prigione e la morte. Il mio cadavere almeno non cadrà fra le braccia straniere; il mio nome sarà sommessamente compianto da’ pochi uomini buoni, compagni delle nostre miserie; e le mie ossa poseranno su la terra de’ miei padri. 2 13 Ottobre. Ti scongiuro, Lorenzo; non ribattere più. Ho deliberato di non allontanarmi da questi colli. È vero ch’io aveva promesso a mia madre di rifuggirmi in qualche altro paese; ma non mi è bastato il cuore: e mi perdonerà, spero. Merita poi questa vita di essere conservata con la viltà, e con l’esilio? Oh quanti de’ nostri concittadini gemeranno pentiti, lontani dalle loro case! perché, e che potremmo aspettarci noi se non se indigenza e disprezzo; o al più, breve e sterile compassione, solo conforto che le nazioni incivilite offrono al profugo straniero? Ma dove cercherò asilo? in Italia? terra prostituita premio sempre della vittoria. Potrò io vedermi dinanzi agli occhi coloro che ci hanno spogliati, derisi, venduti, e non piangere d’ira? Devastatori de’ popoli, si servono della libertà come i Papi si servivano delle crociate. Ahi! sovente disperando di vendicarmi mi caccerei un coltello nel cuore per versare tutto il mio sangue fra le ultime strida della mia patria. E questi altri? — hanno comperato la nostra schiavitù, racquistando con l’oro quello che stolidamente e vilmente hanno perduto con le armi. — Davvero ch’io somiglio un di que’ malavventurati che spacciati morti furono sepolti vivi, e che poi rinvenuti, si sono trovati nel sepolcro fra le tenebre e gli scheletri, certi [di] vivere, ma disperati del dolce lume della vita, e costretti a morire fra le bestemmie e la fame. E perché farci vedere e sentire la libertà, e poi ritorcela per sempre? e infamemente! 3 16 Ottobre. Or via, non se ne parli più: la burrasca pare abbonacciata; se tornerà il pericolo, rassicurati, tenterò ogni via di scamparne. Del resto io vivo tranquillo; per quanto si può tranquillo. Non vedo persona del mondo: vo sempre vagando per la campagna; ma a dirti il vero penso, e mi rodo. Mandami qualche libro. Che fa Lauretta? povera fanciulla! io l’ho lasciata fuori di sè. Bella e giovine ancora, ha pur inferma la ragione; e il cuore infelice infelicissimo. Io non l’ho amata; ma fosse compassione o riconoscenza per avere ella scelto me solo consolatore del suo stato, versandomi nel petto tutta la sua anima e i suoi errori e i suoi martirj — davvero ch’io l’avrei fatta volentieri compagna di tutta la mia vita. La sorte non ha voluto; meglio così, forse. Ella amava Eugenio, e l’è morto fra le braccia. Suo padre e i suoi fratelli hanno dovuto fuggire la loro patria, e quella povera famiglia destituta di ogni umano soccorso è restata a vivere, chi sa come! di pianto. Eccoti, o Libertà, un’altra vittima. Sai ch’io ti scrivo, o Lorenzo, piangendo come 82 un ragazzo? — pur troppo! ho avuto sempre a che fare con de’ tristi; e se alle volte ho incontrato una persona dabbene ho dovuto sempre compiangerla. Addio, addio. 4 18 Ottobre. Michele mi ha recato il Plutarco, e te ne ringrazio. Mi disse che con altra occasione m’invierai qualche altro libro; per ora basta. Col divino Plutarco potrò consolarmi de’ delitti e delle sciagure dell’umanità volgendo gli occhi ai pochi illustri che quasi primati dell’umano genere sovrastano a tanti secoli e a tante genti. Temo per altro che spogliandoli della magnificenza storica e della riverenza per l’antichità, non avrò assai da lodarmi e né degli antichi, né de’ moderni, né di me stesso — umana razza! 5 23 Ottobre. Se m’è dato lo sperare mai pace, l’ho trovata, o Lorenzo. Il parroco, il medico, e tutti gli oscuri mortali di questo cantuccio della terra mi conoscono sin da fanciullo e mi amano. Quantunque io viva fuggiasco, mi vengono tutti d’intorno quasi volessero mansuefare una fiera generosa e selvatica. Per ora io lascio correre. Veramente non ho avuto tanto bene dagli uomini da fidarmene così alle prime: ma quel menare la vita del tiranno che freme e trema d’essere scannato a ogni minuto, mi pare un agonizzare in una morte lenta, obbrobriosa. Io seggo con essi a mezzodì sotto il platano della chiesa leggendo loro le vite di Licurgo e di Timoleone. Domenica mi s’erano affollati intorno tutti i contadini, che, quantunque non comprendessero affatto, stavano ascoltandomi a bocca aperta. Credo che il desiderio di sapere e ridire la storia de’ tempi andati sia figlio del nostro amor proprio che vorrebbe illudersi e prolungare la vita unendoci agli uomini ed alle cose che non sono più, e facendole, sto per dire, di nostra proprietà. Ama la immaginazione di spaziare fra i secoli e di possedere un altro universo. Con che passione un vecchio lavoratore mi narrava stamattina la vita de’ parrochi della villa viventi nella sua fanciullezza, e mi descriveva i danni della tempesta di trentasett’anni addietro, e i tempi dell’abbondanza, e quei della fame, rompendo il filo ogni tanto, ripigliandolo, e scusandosi dell’infedeltà! Così mi riesce di dimenticarmi ch’io vivo. È venuto a visitarmi il signore T. che tu conoscesti a Padova. Mi disse che spesso gli parlavi di me, e che jer l’altro glien’hai scritto. Anche egli s’è ridotto in campagna per evitare i primi furori del volgo, quantunque a dir vero non siasi molto ingerito ne’ pubblici affari. Io n’aveva inteso parlare come d’uomo di colto ingegno e di somma onestà: doti temute in passato, ma adesso non possedute impunemente. Ha tratto cortese, fisonomia liberale, e parla col cuore. V’era con lui un tale; credo, lo sposo promesso di sua figlia. Sarà forse un bravo e buono giovine; ma la sua faccia non dice nulla. Buona notte. 6 24 Ottobre. L’ho pur una volta afferrato nel collo quel ribaldo contadinello che dava il guasto al nostro orto, tagliando e rompendo tutto quello che non poteva rubare. Egli era sopra un pesco, io sotto una pergola: scavezzava allegramente i rami ancora verdi perché di frutta non ve ne erano più: appena l’ebbi fra le ugne, cominciò a gridare: Misericordia! Mi confessò che da più settimane facea quello sciagurato mestiere perché il fratello dell’ortolano aveva qualche mese addietro rubato un sacco di fave a suo padre. — E tuo padre t’insegna a rubare? — In fede mia, signor mio, fanno tutti così. — L’ho lasciato andare, e scavalcando una siepe io gridava: Ecco la società in miniatura; tutti così. 7 26 Ottobre. La ho veduta, o Lorenzo, la divina fanciulla; e te ne ringrazio. La trovai seduta miniando il proprio ritratto. Si rizzò salutandomi come s’ella mi conoscesse, e ordinò a un servitore che andasse a cercar di suo padre. Egli non si sperava, mi diss’ella, che voi sareste venuto; sarà per la campagna; né starà molto a tornare. Una ragazzina le corse fra le ginocchia dicendole non so che all’orecchio. È un amico di Lorenzo, le rispose Teresa, è quello che il babbo andò a trovare l’altr’jeri. Tornò frattanto il signore T.: m’accoglieva famigliarmente, ringraziandomi che io mi fossi sovvenuto di lui. Teresa intanto, prendendo per mano la sua sorellina, partiva. Vedete, mi diss’egli, additandomi le sue figliuole che uscivano dalla stanza; eccoci tutti. Proferì, parmi, queste parole come se volesse farmi sentire che gli mancava sua moglie. Non la nominò. Si ciarlò lunga pezza. Mentr’io stava per congedarmi, tornò Teresa: Non siamo tanto lontani, mi disse; venite qualche sera a veglia con noi. 83 Io tornava a casa col cuore in festa. — Che? lo spettacolo della bellezza basta forse ad addormentare in noi tristi mortali e tutti i dolori? vedi per me una sorgente di vita: unica certo, e chi sa! fatale. Ma se io sono predestinato ad avere l’anima perpetuamente in tempesta, non è tutt’uno? 8 28 Ottobre. Taci, taci: — vi sono de’ giorni ch’io non posso fidarmi di me: un demone mi arde, mi agita, mi divora. Forse io mi reputo molto; ma e’ mi pare impossibile che la nostra patria sia così conculcata mentre ci resta ancora una vita. Che facciam noi tutti i giorni vivendo e querelandoci? insomma non parlarmene più, ti scongiuro. Narrandomi le nostre tante miserie mi rinfacci tu forse perché io mi sto qui neghittoso? e non t’avvedi che tu mi strazi fra mille martirj? Oh! se il tiranno fosse uno solo, e i servi fossero meno stupidi, la mia mano basterebbe. Ma chi mi biasima or di viltà, m’accuserebbe allor di delitto; e il savio stesso compiangerebbe in me, anziché il consiglio del forte, il furore del forsennato. Che vuoi tu imprendere fra due potenti nazioni che nemiche giurate, feroci, eterne, si collegano soltanto per incepparci? e dove la loro forza non vale, gli uni c’ingannano con l’entusiasmo di libertà, gli altri col fanatismo di religione: e noi tutti guasti dall’antico servaggio e dalla nuova licenza, gemiamo vili schiavi, traditi, affamati, e non provocati mai né dal tradimento, né dalla fame. — Ahi, se potessi, seppellirei la mia casa, i miei più cari e me stesso per non lasciar nulla nulla che potesse inorgoglire costoro della loro onnipotenza e della mia servitù! E’ vi furono de’ popoli che per non obbedire a’ Romani ladroni del mondo, diedero all’incendio le loro case, le loro mogli, i loro figli e sè medesimi, sotterrando fra le gloriose ruine e le ceneri della loro patria la lor sacra indipendenza. [...] (Dalle Odi e sonetti, a c. di Francesco Pagliai) [Dedica] A GIO. BATTISTA NICCOLINI FIORENTINO A te, giovinetto di belle speranze, io dedico questi versi: non perché ti sieno di esempio, ché né io professo poesia, né li stampo cercando onore, ma per rifiutare così tutti gli altri da me per vanità giovenile già divolgati. Ti saranno bensì monumento della nostra amicizia, e sprone, ad onta delle tue disavventure, alle lettere, veggendo che tu sei caro a chi le coltiva, forse con debole ingegno, ma con generoso animo. E la sola amicizia può vendicare gli oltraggi della fortuna, e guidare senza adulazione gl'ingegni sorgenti alla gloria. Milano 2 aprile 1803. A LUIGIA PALLAVICINI CADUTA DA CAVALLO 6 I balsami beati per te le Grazie apprestino, per te i lini odorati che a Citerea porgeano quando profano spino le punse il piè divino, 12 quel dì che insana empiea il sacro Ida di gemiti, e col crine tergea e bagnava di lagrime il sanguinoso petto al ciprio giovinetto. 18 Or te piangon gli amori, te fra le dive Liguri regina e diva! e fiori votivi all’ara portano d’onde il grand’arco suona del figlio di Latona. 84 24 E te chiama la danza ove l’aure portavano insolita fragranza, allor che a’ nodi indocile la chioma al roseo braccio ti fu gentile impaccio. 30 Tal nel lavacro immersa, che fiori, dall’inachio clivo cadendo, versa, Palla i dall’elmo liberi crin su la man che gronda contien fuori dell’onda. 36 Armoniosi accenti dal tuo labbro volavano, e dagli occhi ridenti traluceano di Venere i disdegni e le paci, la speme, il pianto, e i baci. 42 Deh! perchè hai le gentili forme e l’ingegno docile vòlto a studj virili? Perchè non dell’Aonie seguivi, incauta, l’arte, ma ludi aspri di Marte? 48 Invan presaghi i venti il polveroso agghiacciano petto e le reni ardenti dell’inquieto alipede, ed irritante il morso accresce impeto al corso. 54 Ardon gli sguardi, fuma la bocca, agita l’ardua testa, vola la spuma, ed i manti volubili lorda e l’incerto freno, ed il candido seno; 60 e il sudor piove, e i crini sul collo irti svolazzano, suonan gli antri marini allo incalzato scalpito della zampa che caccia polve e sassi in sua traccia. 66 Già dal lito si slancia sordo ai clamori e al fremito, già già fino alla pancia nuota… e ingorde si gonfiano non più memori l’acque che una Dea da lor nacque. 72 Se non che il re dell’onde dolente ancor d’Ippolito surse per le profonde vie dal Tirreno talamo, e respinse il furente col cenno onnipotente. 85 78 Quei dal flutto arretrosse ricalcitrando e, orribile! sovra l’anche rizzosse; scuote l’arcion, te misera su la petrosa riva strascinando mal viva. 84 Pera chi osò primiero discortese commettere a infedele corsiero l’agil fianco femineo, e aprì con rio consiglio nuovo a beltà periglio! 90 Chè or non vedrei le rose del tuo volto sì languide, non le luci amorose spiar ne’ guardi medici speranza lusinghiera della beltà primiera. 96 Di Cintia il cocchio aurato le cerve un dì traeano, ma al ferino ululato per terrore insanirono, e dalla rupe etnea precipitar la Dea. 102 Gioian d’invido riso le abitatrici olimpie, perchè l’eterno viso silenzioso, e pallido cinto apparia d’un velo ai conviti del cielo: 108 ma ben piansero il giorno che dalle danze efesie lieta facea ritorno fra le devote vergini, e al ciel salia più bella di Febo la sorella. [1 – Alla sera] 4 Forse perché della fatal quiete tu sei l’imago a me sì cara vieni o Sera! E quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, 8 e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all’universo meni sempre scendi invocata, e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. 11 Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme che vanno al nulla eterno; e intanto fugge questo reo tempo, e van con lui le torme 14 delle cure onde meco egli si strugge; e mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirto guerrier ch’entro mi rugge. 86 [9 – A Zacinto] 4 Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell’onde del greco mar da cui vergine nacque 8 Venere, e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l’inclito verso di colui che l’acque 11 cantò fatali, ed il diverso esiglio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. 14 Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra; a noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura. [10 – In morte del fratello Giovanni] 4 Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, me vedrai seduto su la tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior de’ tuoi gentili anni caduto. 8 La Madre or sol suo dì tardo traendo parla di me col tuo cenere muto, ma io deluse a voi le palme tendo e sol da lunge i miei tetti saluto. 11 Sento gli avversi numi, e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch’io nel tuo porto quiete. 14 Questo di tanta speme oggi mi resta! Straniere genti, almen le ossa rendete allora al petto della madre mesta. 87 Alessandro Manzoni (Milano 1785-ivi 1873) (Dai Promessi Sposi [ed. 1840]) Frontespizio, Introduzione e Capitolo I. 88 Giacomo Leopardi (Recanati, Macerata 1798-Napoli 1837) (Dai Canti, a c. di Lucio Felici) 13. LA SERA DEL DÌ DI FESTA 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Dolce e chiara è la notte e senza vento, E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti Posa la luna, e di lontan rivela Serena ogni montagna. O donna mia, Già tace ogni sentiero, e pei balconi Rara traluce la notturna lampa: Tu dormi, che t’accolse agevol sonno Nelle tue chete stanze; e non ti morde Cura nessuna; e già non sai nè pensi Quanta piaga m’apristi in mezzo al petto. Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno Appare in vista, a salutar m’affaccio, E l’antica natura onnipossente, Che mi fece all’affanno. A te la speme Nego, mi disse, anche la speme; e d’altro Non brillin gli occhi tuoi se non di pianto. Questo dì fu solenne: or da’ trastulli Prendi riposo; e forse ti rimembra In sogno a quanti oggi piacesti, e quanti Piacquero a te: non io, non già, ch’io speri, Al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo Quanto a viver mi resti, e qui per terra Mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi In così verde etate! Ahi, per la via Odo non lunge il solitario canto Dell’artigian, che riede a tarda notte Dopo i sollazzi, al suo povero ostello; E fieramente mi si stringe il core, A pensar come tutto al mondo passa, E quasi orma non lascia. Ecco è fuggito Il dì festivo, ed al festivo il giorno Volgar succede, e se ne porta il tempo Ogni umano accidente. Or dov’è il suono Di que’ popoli antichi? or dov’è il grido De’ nostri avi famosi, e il grande impero Di quella Roma, e l’armi, e il fragorio Che n’andò per la terra e l’oceano? Tutto è pace e silenzio, e tutto posa Il mondo, e più di lor non si ragiona. Nella mia prima età, quando s’aspetta Bramosamente il dì festivo, or poscia Ch’egli era spento, io doloroso, in veglia, Premea le piume; ed alla tarda notte Un canto che s’udia per li sentieri Lontanando morire a poco a poco, Già similmente mi stringeva il core. 89 (Dalle Operette Morali, a c. Paolo Ruffilli) 2. DIALOGO D’ERCOLE E DI ATLANTE Ercole. Padre Atlante, Giove mi manda, e vuole che io ti saluti da sua parte, e in caso che tu fossi stracco di cotesto peso, che io me lo addossi per qualche ora, come feci non mi ricordo quanti secoli sono, tanto che tu pigli fiato e ti riposi un poco. Atlante. Ti ringrazio, caro Ercolino, e mi chiamo anche obbligato alla maestà di Giove. Ma il mondo è fatto così leggero, che questo mantello che porto per custodirmi dalla neve, mi pesa più; e se non fosse che la volontà di Giove mi sforza di stare qui fermo, e tenere questa pallottola sulla schiena, io me la porrei sotto l’ascella o in tasca, o me l’attaccherei ciondolone a un pelo della barba, e me n’andrei per le mie faccende. Ercole. Come può stare che sia tanto alleggerita? Mi accorgo bene che ha mutato figura, e che è diventata a uso delle pagnotte, e non è più tonda, come era al tempo che io studiai la cosmografia per fare quella grandissima navigazione cogli Argonauti: ma con tutto questo non trovo come abbia a pesare meno di prima. Atlante. Della causa non so. Ma della leggerezza ch’io dico te ne puoi certificare adesso adesso, solo che tu voglia torre questa sulla mano per un momento, e provare il peso. Ercole. In fe’ d’Ercole, se io non avessi provato, io non poteva mai credere. Ma che è quest’altra novità che vi scuopro? L’altra volta che io la portai, mi batteva forte sul dosso, come fa il cuore degli animali; e metteva un certo rombo continuo, che pareva un vespaio. Ma ora quanto al battere, si rassomiglia a un oriuolo che abbia rotta la molla; e quanto al ronzare, io non vi odo un zitto. Atlante. Anche di questo non ti so dire altro, se non ch’egli è già gran tempo, che il mondo finì di fare ogni moto e ogni romore sensibile: e io per me stetti con grandissimo sospetto che fosse morto, aspettandomi di giorno in giorno che m’infettasse col puzzo; e pensava come e in che luogo lo potessi seppellire, e l’epitaffio che gli dovessi porre. Ma poi veduto che non marciva, mi risolsi che di animale che prima era, si fosse convertito in pianta, come Dafne e tanti altri; e che da questo nascesse che non si moveva e non fiatava: e ancora dubito che fra poco non mi gitti le radici per le spalle, e non vi si abbarbichi. Ercole. Io piuttosto credo che dorma, e che questo sonno sia della qualità di quello di Epimenide, che durò un mezzo secolo e più; o come si dice di Ermotimo, che l’anima gli usciva del corpo ogni volta che voleva, e stava fuori molti anni, andando a diporto per diversi paesi, e poi tornava, finché gli amici per finire questa canzona, abbruciarono il corpo; e così lo spirito ritornato per entrare, trovò che la casa gli era disfatta, e che se voleva alloggiare al coperto, gliene conveniva pigliare un’altra a pigione, o andare all’osteria. Ma per fare che il mondo non dorma in eterno, e che qualche amico o benefattore, pensando che egli sia morto, non gli dia fuoco, io voglio che noi proviamo qualche modo di risvegliarlo. Atlante. Bene, ma che modo? Ercole. Io gli farei toccare una buona picchiata di questa clava: ma dubito che lo finirei di schiacciare, e che io non ne facessi una cialda; o che la crosta, atteso che riesce così leggero, non gli sia tanto assottigliata, che egli mi scricchioli sotto il colpo come un uovo. E anche non mi assicuro che gli uomini, che al tempo mio combattevano a corpo a corpo coi leoni e adesso colle pulci, non tramortiscano dalla percossa tutti in un tratto. Il meglio sarà ch’io posi la clava e tu il pastrano, e facciamo insieme alla palla con questa sferuzza. Mi dispiace ch’io non ho recato i bracciali o le racchette che adoperiamo Mercurio ed io per giocare in casa di Giove o nell’orto: ma le pugna basteranno. Atlante. Appunto; acciocché tuo padre, veduto il nostro giuoco e venutogli voglia di entrare in terzo, colla sua palla infocata ci precipiti tutti e due non so dove, come Fetonte nel Po. Ercole. Vero, se io fossi, come era Fetonte, figliuolo di un poeta, e non suo figliuolo proprio; e non fossi anche tale, che se i poeti popolarono le città col suono della lira, a me basta l’animo di spopolare il cielo e la terra a suono di clava. E la sua palla, con un calcio che le tirassi, io la farei schizzare di qui fino all’ultima soffitta del cielo empireo. Ma sta sicuro che quando anche mi venisse fantasia di sconficcare cinque o sei stelle per fare alle castelline, o di trarre al bersaglio con una cometa, come con una fromba, pigliandola per la coda, o pure di servirmi proprio del sole per fare il giuoco del disco, mio padre farebbe le viste di non vedere. Oltre che la nostra intenzione con questo giuoco e di far bene al mondo, e non 90 come quella di Fetonte, che fu di mostrarsi leggero della persona alle Ore, che gli tennero il montatoio quando salì sul carro; e di acquistare opinione di buon cocchiere con Andromeda e Callisto e colle altre belle costellazioni, alle quali è voce che nel passare venisse gittando mazzolini di raggi e pallottoline di luce confettate; e di fare una bella mostra di sé tra gli Dei del cielo nel passeggio di quel giorno, che era di festa. In somma, della collera di mio padre non te ne dare altro pensiero, che io m’obbligo, in ogni caso, a rifarti i danni; e senza più cavati il cappotto e manda la palla. Atlante. O per grado o per forza, mi converrà fare a tuo modo; perché tu sei gagliardo e coll’arme, e io disarmato e vecchio. Ma guarda almeno di non lasciarla cadere, che non se le aggiungessero altri bernoccoli, o qualche parte se le ammaccasse, o crepasse, come quando la Sicilia si schiantò dall’Italia e l’Affrica dalla Spagna; o non ne saltasse via qualche scheggia, come a dire una provincia o un regno, tanto che ne nascesse una guerra. Ercole. Per la parte mia non dubitare. Atlante. A te la palla. Vedi che ella zoppica, perché l’è guasta la figura. Ercole. Via dàlle un po’ più sodo, ché le tue non arrivano. Atlante. Qui la botta non vale, perché ci tira garbino al solito, e la palla piglia vento, perch’è leggera. Ercole. Cotesta è sua pecca vecchia, di andare a caccia del vento. Atlante. In verità non saria mal fatto che ne la gonfiassimo, che veggo che ella non balza d’in sul pugno più che un popone. Ercole. Cotesto è difetto nuovo, che anticamente ella balzava e saltava come un capriolo. Atlante. Corri presto in là; presto ti dico; guarda per Dio, ch’ella cade: mal abbia il momento che tu ci sei venuto. Ercole. Così falsa e terra terra me l’hai rimessa, che io non poteva essere a tempo se m’avessi voluto fiaccare il collo. Oimè, poverina, come stai? ti senti male a nessuna parte? Non s’ode un fiato e non si vede muovere un’anima e mostra che tutti dormano come prima. Atlante. Lasciamela per tutte le corna dello Stige, che io me la raccomodi sulle spalle; e tu ripiglia la clava, e torna subito in cielo a scusarmi con Giove di questo caso, ch’è seguito per tua cagione. Ercole. Così farò. È molti secoli che sta in casa di mio padre un certo poeta, di nome Orazio, ammessoci come poeta di corte ad instanza di Augusto, che era stato deificato da Giove per considerazioni che si dovettero avere alla potenza dei Romani. Questo poeta va canticchiando certe sue canzonette, e fra l’altre una dove dice che l’uomo giusto non si muove se ben cade il mondo. Crederò che oggi tutti gli uomini sieno giusti, perché il mondo è caduto, e niuno s’è mosso. Atlante. Chi dubita della giustizia degli uomini? Ma tu non istare a perder più tempo, e corri su presto a scolparmi con tuo padre, ché io m’aspetto di momento in momento un fulmine che mi trasformi di Atlante in Etna.