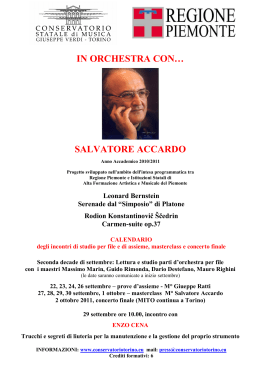

BENVENUTO CONCERTO Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai Sir Andrew Davis direttore Nemanja Radulovic violino Torino - mercoledì 22 settembre 2010 Auditorium Rai “Arturo Toscanini” - ore 20.30 Torino - mercoledì 22 settembre 2010 62° Prix Italia Auditorium Rai “Arturo Toscanini”, ore 20.30 Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai Sir Andrew Davis direttore Nemanja Radulovic violino Niccolò Paganini (1782-1840) Concerto n. 1 in re maggiore op. 6 per violino e orchestra Allegro maestoso Adagio espressivo Rondò. Allegro spiritoso – Un poco più presto durata: 32’ circa Claude Debussy (1862-1918) Ibéria, n. 2 da Images I. Par les rues et par les chemins II. Les parfums de la nuit III. Le matin d’un jour de fête durata: 20’ circa La ripresa televisiva è effettuata da Rai3 per la trasmissione Palco e retropalco. Conduce Margherita Ferrandino; testi di Felice Cappa; regia televisiva di Emanuele Garofalo. Il concerto è trasmesso in collegamento diretto su Radio3 Niccolò Paganini Concerto n. 1 in re maggiore op. 6 per violino e orchestra Parlare di Paganini vuol dire parlare di un mito tentacolare. Per la storia era la prima metà dell’Ottocento; in quegli anni la cultura romantica, sempre alla ricerca di miti sui quali proiettare le proprie aspirazioni, stava creando la figura del grande virtuoso; il mondo musicale scopriva l’epoca dei concerti dominati da un solo grande showman. Ma lo spettacolo, si sa, non si ferma certo al confine del palcoscenico; il pubblico, per legittimare quella nuova forma di intrattenimento, aveva bisogno di figure leggendarie. E Paganini rispose perfettamente a quell’esigenza, alimentando decine di storie romanzesche sul suo conto: vicende che attiravano anche la gente comune al concerto, giusto perché un mito dell’età contemporanea meritava di essere visto dal vivo. Naturalmente non era tutto vero: non furono lunghi anni di carcere a svelare a Paganini i segreti del violino, come indicato da Stendhal nella Vita di Rossini (Paganini rimase nella prigione di Parma solo qualche giorno per scontare una condanna per «ratto e seduzione di minorenne»), ma una pratica quotidiana, perseguita con tenacia fin dalla più tenera età; il noto detto «Paganini non ripete» non corrisponderebbe a una proverbiale abitudine del musicista, ma a un singolo episodio avvenuto nel 1818 al Teatro Carignano di Torino; e sbaglia anche l’iconografia dell’epoca, che tende ad assegnare a una straordinaria lunghezza degli arti (contraddetta dal calco in gesso conservato dalla famiglia) la spiegazione di un virtuosismo demoniaco che aveva fatto invecchiare in un solo colpo tutte le acrobazie delle generazioni precedenti. Ciò che era indiscutibilmente reale era che Paganini si stava rendendo protagonista di una rivoluzione devastante; pizzicati con la mano sinistra, corde “picchiettate” con l’archetto, suoni nasali ottenuti usando l’arco vicino al ponticello, pizzicati nervosi, evanescenti suoni armonici, lunghi passaggi su una sola corda, “scordature”. Molte di queste soluzioni erano già conosciute dal violinista settecentesco Pietro Antonio Locatelli; ma fu solo con Paganini che arrivarono a trovare un impiego massiccio, divenendo pane solo per i denti dei grandi virtuosi. E poco importa sapere se sia stata una sorta di malattia ai legamenti (il cosiddetto morbo di Marphan) a rendere possibile una rivoluzione, che avrebbe lasciato a bocca aperta anche compositori navigati come Schumann e Liszt. I Concerti per violino, assieme ai Capricci, sono le composizioni più rappresentative dello stile paganiniano. Sono sei lavori tutti scritti nella forma Allegro-AndanteRondò: quattro sono completi dell’orchestrazione originale mentre due sono stati ricostruiti o strumentati nel Novecento; ne esistevano poi altri due, citati in alcune testimonianze dell’epoca, che purtroppo sono andati perduti. Il primo della serie fu composto nel 1816, e già dall’apertura denota alcune affinità con il timbro orchestrale di Rossini, amico intimo di Paganini fin dal 1813. L’indicazione dell’autografo prevede un organico variabile, da definire a seconda delle diverse disponibilità delle orchestre. L’Adagio è noto come “aria di prigione”, perché pare sia stato ispirato da una drammatica scena di reclusione. Mentre nel Rondò spiritoso domina una delle specialità di casa Paganini: la melodia cantabile interamente eseguita su una sola corda (la quarta).Tutto il Concerto, in realtà, prevedrebbe l’uso di un accorgimento insolito: un violino “scordato” (accordato cioè un semitono sopra), e quindi più brillante in virtù di una maggiore tensione delle corde. La soluzione, probabilmente, era dettata dalla scarsa incisività dinamica dei violini con le corde di budello; ma oggi la sistematica applicazione delle corde metalliche ha portato i concertisti a trascurare definitivamente l’indicazione dell’autore: il Concerto non viene più eseguito in mi bemolle maggiore, ma in re, e il violino solista mantiene la consueta accordatura. Claude Debussy Ibéria, n. 2 da Images A Parigi, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, la gente amava viaggiare. Luoghi esotici, culture lontane, paesaggi fascinosi e remoti. Tutto il mondo culturale sentiva un irrefrenabile desiderio di evasione. Guai, però, ad allontanarsi dagli argini della Senna. Parigi era al centro del mondo: non c’era nessun bisogno di scomodarsi. A portare l’Africa o l’Estremo Oriente sull’Esplanade des Invalides ci avevano pensato le grandi Esposizioni Universali. Figuriamoci che cosa ci voleva a dipingere qualche affresco musicale dei vicini di casa spagnoli: le languide notti andaluse, gli schiamazzi delle città più soleggiate del Mediterraneo, la danza intesa come abbandono dell’individuale tra le accoglienti braccia del collettivo. Per le strade della capitale francese circolavano quotidianamente spagnoli doc come Manuel de Falla o Isaac Albéniz. Ed España di Chabrier, la Rapsodie espagnole di Ravel o la Symphonie espagnole di Lalo furono solo alcune delle numerose composizioni che Parigi dedicò alla Spagna tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Nemmeno Debussy sfuggì all’ondata di esotismo. Il mondo iberico, in realtà, era per lui più un paesaggio d’atelier che una vera e propria conoscenza diretta: un solo pomeriggio a San Sebatian nel 1880 fu il massimo che Debussy si concesse al di sotto dei Pirenei. Ma la Spagna ronzava nelle sue orecchie fin dai tempi delle mélodies giovanili, in diversi casi era stata il soggetto di importanti composizioni pianistiche (La soirée dans Grenade, per esempio), e nel 1910 divenne la cornice di un trittico sinfonico, Ibéria appunto, che venne eseguito per la prima volta il 20 febbraio nell’ambito dei Concerts Lamoureux. Per i primi ascoltatori una composizione con quel titolo non poteva che essere una diretta discendente delle analoghe opere firmate da Chabrier e Lalo; tanto più che i tre pannelli facevano parte di una raccolta intitolata Images (le altre due pagine sono Gigues e Rondes du printemps), che rimandava esplicitamente alle potenzialità visive della musica. Ma il modo in cui Debussy voleva lavorare sull’immaginazione dell’ascoltatore non aveva più alcun legame con le composizioni appartenenti al genere pittoresco, con quelle partiture che si presentavano al pubblico con la vivida nettezza degli album fotografici. I suoni, a suo modo di vedere, non dovevano certo materializzare immagini precise; dovevano essere un’occasione per scavare più in profondità, stimolando ricordi involontari, oggetti sepolti nell’inconscio, analogie imprevedibili tra l’ascolto e la memoria. Tutte cose a cui il pubblico non era ancora pronto, come dimostrano le parole pubblicate da Pierre Lalo sul «Temps» del 26 febbraio 1910: Non so se Debussy conosca la Spagna; non sembrerebbe ascoltando Ibéria. Ma bisogna che la sua musica ci vada; bisogna che essa vi conduca l’ascoltatore. È ciò che la musica di Ibéria non fa affatto, essa resta ferma e ci lascia a Parigi, occupati a leggere descrizioni della Spagna. La verità è che in Ibéria si respira una delle ventate esotiche più affascinanti di tutta la produzione debussysta. Nel primo brano, Par les rues et par les chemins (Per le vie e per le strade), si sente tutta la sonorità vivace di una cultura abituata a vivere per strada: ci sono le nacchere, le melodie all’unisono dei clarinetti, le terzine, gli assoli gitani degli strumenti ad arco; eppure tutto scorre all’insegna del ricordo evanescente, qualcosa che si smaterializza non appena prende forma. Il secondo brano è intitolato Les parfums de la nuit (I profumi della notte): che cosa c’è di più immateriale di una musica che allude agli odori? Quei suoni scavano nella nostra memoria, stimolando analogie imprevedibili, manipolando la nostra sensibilità, proprio come accade ai protagonisti dei romanzi di Proust; e il contatto tra udito e olfatto si rende possibile, proprio in quella dimensione inspiegabile che Debussy riteneva necessaria per accedere a ogni esperienza musicale. La notte scivola poi nella luce abbagliante di Matin d’un jour de fête (Mattino di un giorno di festa); ma anche la chiusura di Ibéria porta la vivacità di un giorno festoso a sbattere la testa contro gli angoli oscuri del folclore, lasciando l’ascoltatore solo, a chiedersi se tutto quel turbinio di colori e di folle sia veramente esistito. Andrea malvano Sir Andrew Davis Sir Andrew Davis è nato nell’Hertfordshire, in Inghilterra, nel 1944. Prima di dedicarsi alla direzione d’orchestra, ha studiato organo al King’s College di Cambridge. Il suo vasto repertorio spazia dalla musica barocca a quella contemporanea e la sua attività si estende dall’ambito sinfonico a quello operistico e corale. Dal 2000 è Direttore musicale e Direttore principale della Lyric Opera di Chicago. Attualmente è Direttore laureato della Toronto Symphony Orchestra e della BBC Symphony Orchestra. È stato Direttore musicale del Festival di Glyndebourne ed è Consulente artistico del Festival di Besançon. Con la BBC Symphony Orchestra ha tenuto concerti ai Proms di Londra, a Hong Kong, negli Stati Uniti e in Europa. Ha diretto tutte le più celebri orchestre del mondo, dalla Chicago Symphony Orchestra alla Royal Concertgebouw Orchestra e ai Berliner Philharmoniker. È stato protagonista in diversi teatri dell’opera e festival del mondo, inclusi la Metropolitan Opera House di New York, il Teatro alla Scala e il Festival di Bayreuth. Ha inciso per Decca, Deutsche Grammophon, Warner Classics International, Capriccio, EMI e CBS. Nel 2008 la sua incisone per l’etichetta Onyx Classics del Concerto per violino di Elgar con il violinista James Ehnes e la Philharmonia Orchestra di Londra ha vinto il premio della Gramophone nella categoria “Concerto”. Le registrazioni del 2007 includono: il Concerto per violino di Beethoven con il violinista Min-Jyn Kim e la Philharmonia Orchestra per la Sony; un recital di arie d’opera cantate dalla soprano Nicole Cabell con la London Philharmonic Orchestra per la Decca, che ha vinto lo Solti Prize dell’Académie du Disque Lyrique nel 2008; il Concerto per pianoforte n. 1 di Liszt e il Concerto per pianoforte n. 1 di Chopin con il pianista Yundi Li e la Philharmonia Orchestra per la Deutsche Grammophon. Attualmente registra in esclusiva per Chandos Records, per la quale ha inciso nel 2010 The Crown of India di Sir Edward Elgar. Nel 1991 ha ricevuto il premio “Charles Heidsieck” della Royal Philharmonic Society e nel 1992 è stato nominato “Commander of the British Empire” per i suoi servizi nei confronti della musica britannica. Nella stagione ventura Sir Davis sarà presente in numerosi teatri dell’opera e festival di tutto il mondo, fra i quali: Lyric Opera di Chicago, Metropolitan Opera, Royal Opera House, Covent Garden, Festival di Glyndebourne, Canadian Opera Company e Festival di Edinburgh. Sir Andrew dirigerà inoltre la Symphony Orchestra di Chicago, la Symphony Orchestra di Cleveland, l’Orchestra Sinfonica di Montreal, la BBC Symphony Orchestra, la Toronto Symphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica di Bergen e, infine, la Detroit Symphony Orchestra. Nemanja Radulovic Nemanja Radulovic è nato in Serbia nel 1985 e ha iniziato gli studi musicali nel 1992. Nel 1996 ha vinto il “Premio di Ottobre” per la musica della città di Belgrado e, l’anno successivo, il premio “Talento dell’anno” del Ministero dell’Educazione della Repubblica Serba. Ha partecipato a master class tenute da Yehudi Menuhin e Salvatore Accardo; nel 1998 a Saarbrücken, ha studiato con Joshua Epstein, e, nel 1999 a Belgrado, ha preso parte alle lezioni di Dejan Mihailovic. A quattordici anni si è trasferito a Parigi per perfezionarsi con Patrice Fontanarosa al Conservatorio di Parigi. Dopo il suo debutto nel 2002 al Festival de La Chaise-Dieu in Francia, Nemanja Radulovic ha suonato per le più significative stagioni musicali e nelle più rilevanti sale da concerto: Concertgebouw di Amsterdam, Megaron di Atene, Cité de la Musique di Parigi, Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, Philharmonie di Colonia e, infine, Carnegie Hall di New York. Tiene concerti regolari con Marielle Nordmann, Susan Manoff, Dominique Plancade, Laure Favre-Kahn, Anne Gastinel e con i suoi due ensemble: The Devil’s Trills e Double Sens. Si è inoltre esibito con le più celebri orchestre d’Europa, dell’Asia e d’America, fra cui: Orchestra Sinfonica di Tokyo, Orchestra Sinfonica di Barcellona, Orchestra Sinfonica di Montreal, Orchestra Sinfonica di Rio, Orchestre Philharmonique de Radio France, Hong Kong Sinfonietta, Orchestra Sinfonica di Roma, Orchestra Sinfonica dell’Ucraina, Orchestra Nazionale del Belgio, Orchestra della Tonhalle di Zurigo. Nel 2005, al concorso Victories de la Musique, Radulovic è stato nominato “Rivelazione internazionale dell’anno” e, nel 2006, “Talento emergente”. Nel 2006 ha sostituito Maxim Vengerov con l’Orchestre Philharmonique de Radio France diretta da Myung-Whun Chung. Ha vinto svariati concorsi musicali fra i quali: Hanover, George Enescu di Bucharest, Antonio Stradivari di Cremona, Yehudi Menuhin di Boulognesur-Mer, Wieniawski-Lipinski in Polonia. Radulovic registra concerti per Transart Live dal 2005, anno in cui incise, da solista, un CD contenente brani di Bach, Miletic, Paganini, Ysaÿe, premiato con il “Diapason discovery”; ha in seguito registrato due concerti di Mendelssohn con l’Orchestra da Camera di Praga, diventati immediatamente i brani più scaricati da iTunes e VirginMega. Il suo ultimo album, The Devil’s Trills, contenente brani di Kreisler, Sarasate, Schubert, Wieniawski e Tartini, è stato pubblicato nel Settembre 2009 dalla Decca/Universal, e ha ricevuto numerosi premi internazionali come lo “Choc” di Classica e il “Clé” di ResMusica. Nemanja Radulovic suona un violino costruito nel 1843 da J. B. Vuillaume. Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai è nata nel 1994. I primi concerti furono diretti da Georges Prêtre e Giuseppe Sinopoli. Da allora all’organico originario si sono aggiunti molti fra i migliori strumentisti delle ultime generazioni. Dal novembre 2009 lo slovacco Juraj Valčuha è il nuovo Direttore principale. Jeffrey Tate è stato Primo direttore ospite dal 1998 al 2002, assumendo quindi il titolo di Direttore onorario. Dal 2001 al 2007 Rafael Frühbeck de Burgos è stato Direttore principale. Nel triennio 2003-2006 Gianandrea Noseda è stato Primo direttore ospite. Dal 1996 al 2001 Eliahu Inbal è stato Direttore onorario dell’Orchestra. Altre presenze significative sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai sono state quelle di Carlo Maria Giulini, Wolfgang Sawallisch, Mstislav Rostropovic, Myung-Whun Chung, Riccardo Chailly, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Yuri Ahronovitch, Marek Janowski, Dmitrij Kitaenko, Aleksandr Lazarev, Valery Gergiev, Gerd Albrecht, Yutaka Sado, Mikko Franck, James Conlon e Roberto Abbado. L’Orchestra tiene a Torino regolari stagioni, affiancandovi spesso cicli primaverili o speciali: fra questi, fortunatissimo quello dedicato alle sinfonie di Beethoven dirette da Rafael Frühbeck de Burgos nel giugno 2004; altrettanto successo ha ottenuto, nella primavera 2009, il ciclo dedicato ai cinque concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven e all’integrale delle sinfonie di Schubert nell’interpretazione di Alexander Lonquich, solista e direttore. Dal febbraio 2004 si svolge a Torino il ciclo Rai NuovaMusica: una rassegna dedicata alla produzione contemporanea che presenta in concerti sinfonici e da camera prime esecuzioni assolute, molte delle quali di opere composte su commissione, o per l’Italia. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai suona anche molto spesso in concerti sinfonici e da camera nelle principali città e nei festival più importanti d’Italia. Abituali ormai le sue presenze a Torino Settembre Musica, alla Biennale di Venezia e alle Settimane Musicali Internazionali di Stresa. Numerosi e prestigiosi anche gli impegni all’estero: fra questi le tournée in Giappone, Germania, Inghilterra, Irlanda, Francia, Spagna, Canarie, Sud America, Svizzera, Austria, Grecia, e l’invito a suonare il 26 agosto 2006 nel concerto conclusivo del festival di Salisburgo. L’Orchestra esprime e organizza anche numerose formazioni da camera con organici variabili, che svolgono un’intensa attività concertistica, incrementata dal ciclo Domenica Musica, dal circuito regionale Piemonte in Musica e da molte presenze in Italia e all’estero. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai ha inoltre preso parte a eventi particolarmente significativi, come la Conferenza Intergovernativa dell’Unione Europea svoltasi a Torino, l’omaggio per il Giubileo Sacerdotale di Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma, il Concerto di Solidarietà con la Città di Torino per la ricostruzione della Cappella del Guarini, i concerti per la Festa della Repubblica (in molte edizioni dal 1997 a oggi) e il Capodanno 2000 nella piazza del Quirinale, tutte manifestazioni trasmesse in diretta televisiva. Altro tradizionale appuntamento è il Concerto di Natale ad Assisi nella Basilica Superiore di San Francesco. Il 4 e 5 settembre del 2010 l’Orchestra è stata protagonista del film-opera Rigoletto, trasmesso in diretta su Rai1 e in mondovisione da Mantova, con la direzione di Zubin Mehta e la regia di Marco Bellocchio. Allo stesso modo era stata protagonista nel 2000 dell’evento televisivo Traviata à Paris, sempre con la direzione di Zubin Mehta. Questa produzione della Rai ha conseguito nel 2001 l’Emmy Award per il miglior spettacolo musicale dell’anno e il Prix Italia come miglior programma televisivo nella categoria dello spettacolo. Il 27 gennaio 2001 l’Orchestra ha aperto ufficialmente in diretta televisiva su Rai3 le celebrazioni per il centenario della morte di Giuseppe Verdi, eseguendo nella Cattedrale di Parma la Messa da Requiem sotto la direzione di Valery Gergiev. Tutti i concerti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai sono trasmessi su Radio3. Molti sono registrati e mandati in onda su Rai3. L’Orchestra svolge una ricca attività discografica, specialmente in campo contemporaneo. Dai suoi concerti dal vivo sono spesso ricavati CD e DVD.

Scarica