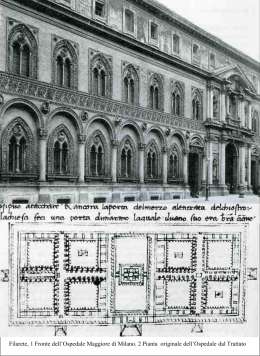

A Silvia Mattoni Massimo Mongardini Marco Scarnò L’arcispedale Santo Spirito in Saxia L’assistenza sanitaria nel più grande spedale dell’Urbe Copyright © MMXI ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, /A–B Roma () ISBN –––– I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: novembre Indice Presentazione di Gianni Iacovelli Presentazione di Mario Bernardini Prefazione Introduzione Capitolo I L’ospedalizzazione dal medioevo al Capitolo II Malattia e salute nell’ .. La sanità in Italia, . Capitolo III L’Arcispedale .. La Regola Innocenziana, . Capitolo IV Dalla beneficenza all’assistenza spedaliera .. L’assistenza sanitaria al Santo Spirito, – .. I Commendatori di Santo Spirito, . Capitolo V : verso l’assistenza sanitaria nazionale .. Leggi Sanitarie, – .. Condizioni igieniche degli ospedali di Roma, – .. Demografia nosologica, – .. Lo stato di salute, – ... Le patologie cui si era soggetti, – ... L’analisi del territorio e degli infermi, – ... Le febbri tifoidee, – .. Considerazioni, . L’arcispedale Santo Spirito in Saxia Conclusioni Appendice Fonti Archivistiche Bibliografia Iconografia Presentazione di Gianni Iacovelli Il febbraio di quest’anno, nell’ambito delle celebrazioni per i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia, si è tenuto a Roma nella Sala Alessandrina dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria una Giornata di studi sul tema: “, Roma Capitale. L’assistenza sanitaria nel più grande ospedale dell’urbe: l’arcispedale Santo Spirito in Saxia”. È in tale occasione che ho avuto il piacere di incontrare gli autori di questo studio: Silvia Mattoni, Massimo Mongardini e Marco Scarnò. A dieci anni dal grande Congresso del , il Santo Spirito ritornava alla ribalta degli studi con un importante Convegno, organizzato dalla stessa Accademia e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, per illustrare e approfondire un momento cruciale della sua storia (e della evoluzione della sanità a Roma e in Italia). Il Convegno ha avuto un grande successo, non solo per lo spessore culturale e scientifico delle relazioni, ma anche perché ha rappresentato l’inizio di una collaborazione — che ci auguriamo sempre più stretta in futuro — tra l’Accademia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il più qualificato Ente di promozione e organizzazione scientifica del Paese. Il volume che oggi si presenta raccoglie le risultanze di quella Giornata di studi. Gli autori — Silvia Mattoni, Massimo Mongardini, Marco Scarnò — hanno affrontato con angolature diverse (come già nel Convegno), ma con una sostanziale unità d’impostazione il tema della transizione, del passaggio tra un tipo e un altro di assistenza nel più grande e prestigioso ospedale romano. Nel , con Roma divenuta capitale del nuovo Regno, non mutò soltanto la situazione politico-gestionale dell’Ente, non cambiarono solo gli amministratori e il personale sanitario, non si sostituirono i nuovi Commissari governativi, con diversa mentalità, formazione e modi di operare, alla vecchia dirigenza di derivazione ecclesiastica e L’arcispedale Santo Spirito in Saxia “papalina”. Cambiarono anche, con le nuove leggi, l’organizzazione interna, la struttura operativa, i settori d’intervento dell’antico ospedale di Santo Spirito, che perse — se vogliamo — in autonomia, ma acquistò moltissimo, come gli studi del volume stanno a dimostrare, in efficienza e funzionalità. Il Santo Spirito venne sfrondato da una quantità d’incombenze, seppure meritorie (gli orfani, le zitelle), che aveva in precedenza, per assumere sempre più un esclusivo carattere sanitario. Durante il dominio papale, sin dai primi tempi del Medioevo, l’ospedale di Santo Spirito era una grande azienda con fini di assistenza e di beneficenza, come erano in fondo le analoghe istituzioni di antico Regime in altre parti d’Italia (due esempi per tutti, gli Incurabili a Napoli e la Cà Grande di Milano). Gestiva un immenso patrimonio derivato da lasciti e donazioni, che serviva per assistere, nei periodi di crisi individuale e collettiva, i miseri, i derelitti e gli ammalati: una gran messe di denaro — vi era persino un Banco per amministrarlo — che i ricchi destinavano per il tramite dell’Ospedale ai poveri per le cosidette opere di carità. Una complessa e articolata gestione, sotto lo stretto controllo delle Autorità ecclesiastiche (nel nostro caso, proprio del Papa), si occupava di amministrare questo “patrimonio dei poveri” con risultati non sempre ottimali sul piano della funzionalità, ma comunque con un indubbio vantaggio per i ceti meno abbienti della società. Con l’Unità il flusso di denaro, questo continuo e incessante (o almeno così pareva) passaggio di mano di beni e proprietà cessò quasi del tutto, determinando una grave crisi economica dell’Ente-ospedale che dovette, oltre che alienare una quantità di beni, anche riassettare le proprie finanze e adeguare i bilanci alle nuove esigenze e alle nuove necessità. Cambiò anche, dal in poi, il tipo di utenza, come numero e come qualità, in relazione al flusso migratorio da ogni parte d’Italia, all’espansione e allo sviluppo non solo urbanistico, ma economico e sociale di Roma capitale. Cambiarono tutte queste cose, come il libro documenta con linearità e precisione (utilizzando anche le statistiche del tempo), ma cambiò essenzialmente l’approccio dei medici nei confronti dell’ospedale. E non solo dei medici, che allora costituivano il perno principale della sanità pubblica e privata, ma anche delle altre professioni (farmacisti, Presentazione ostetriche, infermieri) che stavano prendendo corpo e consistenza nel complesso universo sanitario dell’Italia unita. Il diverso atteggiamento dei medici verso la pratica ospedaliera era legato al vertiginoso progresso, anche nel campo della medicina e della scienza, che si stava registrando nell’Europa del tempo. In effetti, nella seconda metà dell’, una vera e propria rivoluzione si verificò in medicina. In quegli anni ebbe uno sviluppo considerevole la clinica, con una più precisa definizione diagnostica della malattia attraverso l’uso di nuove metodiche, come la percussione e l’ascoltazione mediante lo stetoscopio, il “tubo” di Laënnec. Più tardi, con l’utilizzo dei principi della fisica, furono scoperti lo sfigmomanometro e i raggi X. Si perfezionarono e si affinarono i metodi della ricerca. Con l’indagine microscopica Pasteur, Koch e molti altri individuarono nei microbi (batteri, miceti e virus) gli agenti patogeni delle malattie infettive. Cambiarono soprattutto, in questo periodo, le concezioni di base, i principi informatori della medicina: a Berlino Rudolf Virchow introduceva la “cellular–patologie”, a Parigi Claude Bernard propugnava la medicina sperimentale, da Londra si diffondevano in tutto il mondo le idee darwiniane. Anche in Italia con Salvatore Tommasi e Angelo Camillo De Meis il senso profondo del cambiamento si diffuse nelle Università e divenne bagaglio della cultura dei medici. L’igiene, la disciplina nata dalla vecchia “polizia medica”, poneva le basi dell’educazione sanitaria, della prevenzione e di un diverso tenore di vita, ad ogni livello della popolazione. Poneva le basi, anche in campo ospedaliero, per una riorganizzazione interna ed esterna delle strutture. Si progettava (e si realizzava) il policlinico e padiglioni. Ogni ospedale grande o piccolo si dotava di precise regole interne contenute nei Regolamenti Organici. Il medico del secondo ‘ possedeva quindi un poderoso bagaglio culturale e scientifico, una mentalità “positiva”, strumenti d’intervento in grado di guidare i cambiamenti in atto nella società: sedeva nei parlamenti, occupava le università, aveva un ruolo primario nel complesso e articolato universo sanitario. Era in grado di portare a termine, in ogni senso, il processo, già in atto dalla prima metà del secolo, di acquisizione di una solida e indubbia leadership in ogni campo della sanità. L’arcispedale Santo Spirito in Saxia Questo radicale cambiamento si evidenziò pure a Roma, nell’ospedale di Santo Spirito, che risentì forse più di ogni altro, per la situazione di privilegio in cui prima si trovava, delle trasformazioni in atto. Tutto questo viene raccontato, con dovizia di particolari e con un apparato statistico imponente, nelle pagine del libro di Mattoni, Mongardini e Scarnò. Le travagliate vicende del Santo Spirito diventano allora il simbolo stesso del cambiamento, di un “passaggio cruciale”, come affermano gli Autori, da un’epoca ad un’altra per quanto concerne la medicina e la sanità. Da quel momento in poi “la malattia non è più considerata una dannazione per il singolo e una punizione divina, ma un evento sociale da affrontare collettivamente”. “Nel — così è detto nelle pagine conclusive — per la prima volta si introduce il concetto di prevenzione, di diagnosi e di cura; si affrontano le problematiche dell’assistenza sanitaria tutta, dall’igiene, tutelata con normative prima interne ai luoghi di cura, poi con leggi dello Stato, alla necessità di attenersi ad alcuni protocolli farmaceutici, alla pratica medica, all’istruzione sanitaria; si moltiplicano e si trasformano i luoghi di cura, nascono le prime accademie mediche e le scuole ospedaliere, si formalizzano e si codificano le spese sanitarie nel rispetto del principio dei costi e dei benefici; si pubblicano le prime statistiche e le prime note di nosografia e di demografia”. La medicina e la sanità entrano di forza nel mondo moderno. Il Santo Spirito partecipa e contribuisce a questo processo di trasformazione e di crescita: e non è un caso che Guido Baccelli, medico e ministro del nuovo Stato Unitario, uno dei protagonisti del cambiamento, provenga proprio dal Santo Spirito. Con questo libro vario e interessante, il contributo del più grande (allora) ospedale romano al progresso sanitario del tempo si delinea e si definisce con grande correttezza metodologica e rigore scientifico: entra a far parte a pieno titolo del corposo capitolo della storia della medicina e della sanità nei decenni — discussi e travagliati — che seguirono all’Unità d’Italia. Gianni Iacovelli Presidente Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria Presentazione di Mario Bernardini Un libro che attraverso la storia plurisecolare di un ospedale vuole essere cronaca di come le sofferenze fisiche dell’uomo trovavano cura e accoglienza in un luogo volutamente destinato ad accoglierlo. Gli Autori, però, non raccontano soltanto questo: mettendolo a fuoco si concentrano in un periodo, un ‘ventennio’(dal al ), che ha anche registrato un cambiamento epocale con il passaggio dell’assistenza sanitaria da un sistema essenzialmente basato sull’intervento caritatevole a quello di una organizzazione sociale. Le vicende intorno al hanno fatto dell’Italia una Nazione unita e unitaria nella scia di una tradizione di universalità della Chiesa di Roma che accanto al potere sulle anime non aveva trascurato di provvedere all’assistenza fisica dei cittadini dello Stato Pontificio. Non a caso hanno contribuito alla redazione del libro Autori con diverse professionalità: il medico, figura essenziale e insostituibile nell’assistenza e cura dei malati; lo statistico che aiuta a seguire l’evoluzione dell’organizzazione e dell’erogazione dei sistemi di intervento; lo storico–sociologo e, soprattutto, il giornalista che espone con le caratteristiche professionali della cronaca completa, corretta e verificata, le disavventure che portavano al ricovero del singolo assistito per quanto il ‘sistema’ metteva a sua disposizione. Il lettore può così cogliere tanti particolari che rivelano quello che è stato, parlando di sanità, un passaggio indolore da un sistema ‘caritatevole’ ad un altro sistema, quello ‘sociale’, anche attraverso i cambiamenti legati ad una evoluzione della società conseguenti a diverse nuove necessità avvertite sia per numero e provenienza di soggetti malati che per cause patologiche, ambientali e lavorative senza dimenticare gli eventi accidentali o legati a fatti e comportamenti illegali. Tutto ciò anche tenendo conto del progresso della ricerca con le nuove scoperte e applicazioni della scienza medica, sia per la clinica L’arcispedale Santo Spirito in Saxia che per la chirurgia. Un parallelismo con l’attualità della nostra epoca, certo non completamente evidenziato, ma che si può cogliere ponendo attenzione a tanti particolari che emergono dalla lettura di un libro che, nel fare la cronaca di un tempo relativamente remoto, può contribuire a conoscere tante realtà di quanto oggi accade, ancora, nel nostro Paese. Leggendo con l’abitudine di chi segue quanto riferito dai media sull’assistenza sanitaria in Italia e facendo particolare riferimento all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni del Servizio Nazionale per l’informazione e la comunicazione medico–scientifica, si ha intanto l’impressione positiva che l’attenzione per la salute e la cura della persona non abbia conosciuto pause. L’attento lavoro della giornalista Silvia Mattoni, la professionalità del chirurgo Massimo Mongardini e le statistiche di Marco Scarnò nel riassumere le conclusioni delle loro osservazioni affermano, tra l’altro, che: Le scoperte diventano il frutto della collaborazione di molti studiosi esperti di una determinata branca della medicina e i risultati devono necessariamente essere ripetibili. Il progresso segna definitivamente il ruolo della tecnologia, imprescindibile dallo sviluppo delle moderne scienze mediche. Tecnologia e medicina vanno di pari passo: la prima fornisce gli strumenti necessari al progresso della seconda. L’Ospedale Santo Spirito ha rappresentato il punto di incontro delle diverse culture mediche, del confronto tra le differenti scuole di medicina e del modo di tramandare ai giovani discepoli i fondamenti dell’arte sanitaria. Le statistiche elaborate dall’esame dei dati clinici, dei risultati delle terapie applicate, dell’aspettativa di vita che si prolunga con il progresso delle conoscenze medico-scientifiche, forniscono una prova inconfutabile dell’apporto della Struttura Innocenziana allo sviluppo di una cultura medica che ruota intorno all’uomo malato e non più alla malattia. Nei più recenti decenni a cavallo tra il XX e il XXI secolo, il progresso della tecnologia in ogni settore e per quello della Medicina e dell’Informazione, è stato particolarmente ricco di ulteriori scoperte e invenzioni. Le nuove tecnologie utilizzabili per comunicare stanno modificando il bagaglio formativo e culturale della professione del giornalista, mentre per quella del medico si può ormai parlare di progressi con il contributo di competenze professionali in ambito Presentazione sanitario, o ad esso correlate, necessaria per un’assistenza sanitaria non più come compito esclusivo per diagnosi, cura e riabilitazione in caso di malattia, ma per l’obiettivo indicato dall’OMS per l’anno della ‘salute per tutti’. Dal , come per l’Italia affermano gli Autori, “la malattia non è più considerata una dannazione per il singolo e una punizione divina, ma un evento sociale da affrontare collettivamente con la garanzia anche economica dello Stato”. Nel in un periodo di cosiddetta ‘globalizzazione’ con iniziative rivolte al superamento di divisioni e diversità politiche, culturali, etniche e religiose, per una pace universale tra popoli e nazioni di diversi Stati, si può forse riconsiderare quella supremazia della Scienza recuperando, con l’informazione sanitaria sulla salute e nel rapporto del sanitario con il paziente, quella componente che fa di ogni soggetto umano una ‘persona’, singola e singolare come entità non soltanto materiale. Una valutazione personale che, senza il ritorno a criteri di intervento caritatevole, può contribuire a non dimenticare che il traguardo finale per ognuno nel proprio ruolo sociale, non dovrebbe essere limitato soltanto a considerazioni sulla durata di una vita più lunga (fino ad essere illimitata?) nel possesso di quel ‘benessere psicofisico e sociale’ indicato dall’OMS. Mario Bernardini Presidente A.S.M.I. (FNSI) Associazione Stampa Medica Italiana Prefazione Correva l’anno , esattamente dal al maggio, quando un Convegno Internazionale, organizzato dal Comune di Roma e dedicato a ‘L’Antico Ospedale Santo Spirito’ presentava, attraverso una nutrita rassegna di studi di archeologia, di arte, di storia, di urbanistica e di topografia, di politica, di religione, questa Istituzione Pontificia . La rassegna, per il ventaglio di argomentazioni che copre, non può oggi essere ignorata da chiunque desideri conoscere, oltre alle fonti tradizionali ed alla nutrita bibliografia, peraltro abbondantemente visitate dall’Autore per questa ricerca, la storiografia più contemporanea, scritta dagli specialisti delle varie discipline che portano, con i loro contributi, metodologie nuove e tecniche conoscitive d’avanguardia. Si rimanda pertanto a questa Opera fondamentale la visione d’insieme del Complesso S. Spirito in Sassia, limitandoci a richiamare, di volta in volta, qualche passo particolarmente significativo, a cominciare dalla frase di apertura dei lavori, dove l’Istituzione viene definita ‘il più antico nosocomio a livello mondiale ancora funzionante dopo oltre ottocento anni dalla sua fondazione’ . È forse questo l’aspetto più emblematico che ha caratterizzato da sempre la sua storia: la normalità delle attività insieme all’importanza del ruolo; la semplicità del rapporto con la società intera insieme alla complessità delle attività; il rispetto della tradizione insieme all’attualità del messaggio. Tanto è vero che, come dice Luisa Cardilli: “a distanza di ottocento anni rimane importantissimo il retaggio culturale dell’Ospedale per la storia sanitaria, artistica, religiosa e sociale di Roma” mentre il . Cfr., Atti del Convegno L’antico Ospedale S. Spirito. Dall’Istituzione Papale alla Sanità del Terzo Millennio, Il Veltro, vol. –, anno XLV, settembre–dicembre , pp. – e Il Veltro, vol. –, anno XLVI, gennaio–agosto , pp. -. . Indirizzo di Saluto di Walter Veltroni, in qualità di Sindaco di Roma, ivi, pag. . . Luisa Cardilli ha partecipato al Convegno in qualità di Direttore dell’Ufficio Monumenti Mediovali e Moderni della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma; cit. nell’Indirizzo di saluto del Card. Fiorenzo Angelini, ivi, pp. –. L’arcispedale Santo Spirito in Saxia Cardinale Angelini dichiara che “a rendere solida e duratura questa eredità è stata la plurisecolare saldatura tra la presenza della Chiesa nei luoghi di ricovero e di cura e il doveroso impegno della società civile. Una convergente collaborazione che è appunto garanzia di continuità di una esperienza confermatasi esemplare” . Alle radici di questo impegno c’è la condivisione di una Regola, scritta nel lontano e praticata definitivamente nel , “basata sul principio che il malato è il padrone e coloro che lo assistono sono i suoi servitori” e c’è l’adozione di un criterio, ancora più antico, che antepone la carità ad ogni interesse personale. È ben nota infatti la storia del ‘Sanctus Spiritus in Saxia’ così denominato perché destinato ad accogliere, fin dall’VIII secolo i ‘Sassoni’, i pellegrini d’Oltralpe e rifondato poi da Papa Innocenzo III, alla fine del sec. XIII, che ne affidò la gestione ai Chevaliers Ospitaliers du Saint Esprit de Gerusalemme, ma non tutti conoscono la finalità di questa Istituzione che non si limita all’importante ruolo assunto in favore dell’assistenza sanitaria, ma realizza concretamente un modello, ancora più complesso, quello voluto da sempre dalla Chiesa Cattolica: “ama il prossimo tuo come te stesso”. Arrivando ai nostri giorni, Papa Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica Salvifici Doloris dirà queste testuali parole: “le istituzioni sono molto importanti e indispensabili, ma nessuna istituzione può da sola sostituire il cuore umano, la compassione umana, l’amore umano, l’iniziativa umana, quando si tratti di farsi incontro alla sofferenza dell’altro” . Tale visione è stata sempre presente nell’Ospedale ed ha tracciato la sua vera identità, al di là delle alterne vicende politiche, al di là della Sede prestigiosa, al di là anche del profilo istituzionale. “L’operatore sanitario — dice il Card. Angelini — quale che sia la sua estrazione ideologica e persino religiosa, non esercita semplicemente una professione, ma assolve una missione. La conduzione, il clima, l’efficienza di un luogo di ricovero e di cura è parametro ed espressione della società che lo circonda e misura del suo grado di civiltà, La storia di questo insigne Ospedale, pur nella diversità delle . F A, Cardinale e Commendatore del Santo Spirito, ivi, pag. . . Ivi, pag. . Lettera Apostolica Salvifici Doloris (). Prefazione circostanze e dei contesti culturali, politici e sociali, è storia dell’importanza e del valore del sodalizio tra assistenza sanitaria e pastorale sanitaria, tra impegno civile e sostegno della Chiesa, il quale impegno non è semplicemente momento a sé stante ed isolato nel quadro dell’azione terapeutica, ma sollecitazione, nel nome dell’amore cristiano, a rendere sempre più giustizia al malato, di cui è decisivo conoscere la condizione non solo fisica, ma anche psichica e morale. La Chiesa, nelle sue molteplici espressioni di pastorale sanitaria, mira a coinvolgere personalmente il malato nell’attività di assistenza, a cooptare la collaborazione dei familiari, a favorire la convergenza degli apporti di tutte le forze operanti all’interno della struttura ospedaliera, a promuovere il volontariato, ad allargare le prospettive di una efficace educazione sanitaria. Mentre la socializzazione dell’assistenza sanitaria corre il pericolo della sua spersonalizzazione e del prevalere della burocrazia, l’azione di sostegno e di stimolo della Chiesa favorisce il coinvolgimento dell’intera comunità della quale il malato è parte” . Questo aspetto viene centrato, ampiamente documentato e sviluppato nella ricerca di Silvia Mattoni; in questa ricerca è messo in evidenza il fil rouge che lega, al S. Spirito in Saxia, lungo il corso dei secoli, scienza ed etica, razionalità e fede, società e Chiesa. Il volume, nato dalla rielaborazione di una precedente ricerca a carattere storico ed arricchito dal contributo di esperti nelle varie discipline, dalla storia della medicina (Massimo Mongardini) alla statistica (Marco Scarnò) centra, nell’ambito di una più ampia cronologia, un periodo di svolta nella vita dell’Istituzione: il trasferimento non certo indolore dallo Stato Pontificio all’Italia Unita. Questa fase storica particolarmente complessa per le implicazioni politiche, religiose, finanziarie e perfino burocratiche, che ha dovuto affrontare l’Arcispedale, registra invece una positiva rivoluzione a proposito dell’idea di salute e dell’idea di assistenza agli ammalati: “la malattia — come dice l’Autore — non è più considerata una punizione divina, ma un evento sociale da affrontare collettivamente con la garanzia anche economica dello Stato (mentre) il singolo individuo non è più lasciato alle opere caritatevoli ed assistenziali della Chiesa e dei benefattori e non è più allontanato o emarginato in angusti luoghi non di cura, ma di ricovero”. . C. F A, cit. pag. . L’arcispedale Santo Spirito in Saxia Nello stesso periodo si comincia a parlare con maggiore razionalità, di ‘prevenzione’, di ‘diagnosi’, di ‘cura’, di ‘igiene tutelata’ da leggi, che si sviluppano in un primo momento come ‘normative interne dei luoghi di cura’ per diventare successivamente ‘leggi dello Stato’; ed ancora: di ‘protocolli farmaceutici’, di ‘istruzione sanitaria’ certificata, di ‘accademie mediche’ e di ‘scuole ospedaliere’. Il Santo Spirito, ‘fiore all’occhiello’ dello Stato Pontificio, e ‘punto di riferimento’ degli Ospedali Romani, diventa, nel periodo della Riforma, interprete naturale di un messaggio i cui contenuti umani e civili, venivano non soltanto dichiarati ma praticati fin dalla sua fondazione. Per questo motivo lo studio presentato da Silvia Mattoni è un omaggio all’Istituzione del S. Spirito ma soprattutto una importante testimonianza per la storia di Roma Capitale, nell’anno delle celebrazioni del centoquarantesimo anniversario. Maria Rosaria Valensise Storica e Dirigente Tecnologo del CNR Introduzione Non sono molte le opere che affrontano argomenti storici partendo da fonti e da dati statistici che caratterizzano la vita sanitaria della città di Roma. L’idea è dare una differente chiave di lettura del nostro Risorgimento esaminando aspetti della vita cittadina spesso trascurati o sottovalutati come la gestione della malattia, dei luoghi di cura e della politica sanitaria in genere. Sono stati analizzati per l’occasione tutti i dati trovati intorno al più grande Ospedale cui faceva riferimento la popolazione di Roma nella seconda metà dell’, il Santo Spirito in Saxia. Si deve dire — e ciò sembra apparire dai dati rilevati — che l’Unità ha letteralmente coinciso con uno stravolgimento del sistema sanitario; con essa si sono infatti modificati in modo radicale i concetti di salute e di malattia mentre sono emersi concetti nuovi quali ‘prevenzione’; ‘diagnosi’ e ‘cura’, coerentemente con i grandi mutamenti nella filosofia e nella pratica della disciplina medica che hanno caratterizzato tutto il XIX secolo. La scelta dell’Ospedale Santo Spirito è legata soprattutto alla sua importanza nella vita sanitaria della Roma papalina, oltre alla sua vasta e ben conservata documentazione storica. Chi può dire di non aver mai sentito parlare della famosa Biblioteca Lancisiana o dell’omonima Accademia Medica? Il lavoro intende analizzare e verificare gli assiomi che hanno caratterizzato la vita sanitaria della città di Roma e che caratterizzano ancora oggi l’assistenza sanitaria nazionale. Partendo dall’indagine dei fenomeni patologici ritenuti allora più diffusi (colera, peste, tubercolosi, influenza, etc.), si è ritenuto di incentrare l’attenzione sulla trasformazione dell’assistenza agli infermi da atto caritativo, riservato ai benefattori e ai religiosi, a imperativo sociale garantito dallo Stato. Documentare l’evoluzione della storia sanitaria romana nella seconda metà del XIX secolo tentando di interpretare, alla luce delle testimonianze raccolte, questi cambiamenti, è stato il primo obiettivo. Non L’arcispedale Santo Spirito in Saxia è stata casuale quindi la scelta del Santo Spirito, maggior testimone dell’accentuazione del ruolo sociale dello Stato. La storia della spedalità pubblica può essere scritta in rapporto ai progressi delle sue metodologie ed alla precisione e al rigore con cui vengono concettualizzati e definiti operativamente i fenomeni patologici, prima osservati ed identificati in quanto tali, poi trattati e risolti. È indubbio che i primi passi del moderno progresso tecnologico, come anche le prime classificazioni delle malattie, si possano far risalire alla seconda metà del XIX secolo. È proprio da questo momento che le informazioni statistiche sulle patologie, sulle noxae, sulle cause dei decessi, sui ricoveri e sui trattamenti terapeutici, cominciano ad essere presi in esame per la prima volta su vasta scala per stabilirne i rapporti con vari fattori sociali e demografici. Le discipline scientifiche, ed in particolare quelle mediche, non si limitano più al puro empirismo ma si dedicano alla ricerca applicata. I metodi clinici e storici di raccolta dei dati, le misurazioni anatomiche, le descrizioni delle malattie e le statistiche ufficiali danno quindi un apporto determinante allo sviluppo della scienza medica e dell’assistenza propriamente intesa, non più solo come opera caritativa ed assistenziale in senso stretto, ma come globalità dei procedimenti diagnostici, clinici e terapeutici. Inoltre la convergenza della tradizione empirica della scuola di pensiero positivista, con il fiorire più generale dei metodi empirici nelle scienze fisiche, ha rafforzato ulteriormente le tecniche di osservazione e delle misurazioni quantitative in tutte le branche mediche. Con la disponibilità poi di statistiche formulate in modo più significativo, quindi finalmente con quel rigore che conferisce alle stesse un criterio di validità e di significatività scientifica, i quesiti posti dai teorici e dagli studiosi in genere, possono essere affrontati e chiariti in dettaglio, pur sempre nei limiti delle conoscenze scientifiche. Diviene così possibile esaminare problemi descrittivi di base, come la provenienza dei malati e il rapporto con le patologie riscontrate, la prevalenza e la distribuzione di alcune malattie sulle altre, l’esame delle noxae patogene, la conseguente incidenza in senso assoluto e relativo di fattori sociali, la data di inizio e il termine delle malattie, la durata delle terapie, l’esito, la riabilitazione. Possono essere studiate più rigorosamente anche le ipotesi teoriche fondamentali, compresi i Introduzione rapporti tra fattori biologici, sociali ed economici. Si possono approfondire le tecniche diagnostiche e confrontare le diverse terapie nei confronti degli stessi processi morbosi. Analogamente, per la prima volta in assoluto, diviene possibile confrontare i costi con l’efficacia dei programmi di assistenza, in una razionale opera di pianificazione e articolazione della politica pubblica. Il primo passo verso la descrizione e l’interpretazione di quanto è accaduto in questo preciso momento storico non può che partire dalla selezione delle fonti storiche disponibili: dal vaglio in assoluto di tutto il materiale ritrovato, all’analisi dei cosiddetti dati ufficiali e meno attendibili forniti da qualche storico improvvisato o ‘descrittore occasionale’. La fonte dei dati più attendibile proviene dagli Enti investiti delle responsabilità dell’accoglimento e del trattamento dei pazienti, quindi dagli istituti di cura ufficiali, nel nostro caso dall’Ospedale Santo Spirito e dai suoi archivi storici. Esistono e sono disponibili ricerche dell’epoca che hanno elaborato dati cosiddetti ufficiali ed hanno già analizzato, con un primo approccio metodologicamente corretto, casistiche e statistiche in termini prospettici, fornendo valutazioni ed interpretazioni della realtà, giustificando mode e tendenze. Non sempre, comunque, i dati trovati sono univoci e hanno una significatività assoluta se comparati fra loro. Statistiche ufficiali e studi prospettici sono alterati, spesso in modo non del tutto trascurabile, da errori di trascrizione ed errori di ortografia di termini medici che portano ad osservazioni sbagliate e a considerazioni poi smentite sui singoli eventi patologici. È stato fondamentale, laddove possibile, cercare il più ampio numero di fonti attendibili sugli stessi eventi, confermare i dati, verificare le operazioni statistiche, trarre delle conclusioni, ed in particolare non dare mai nulla per scontato. Sono state, quindi, messe a confronto statistiche ufficiose con dati ufficiali, eventi descrittivi con relazioni mediche e protocolli terapeutici, riportando il tutto ai diversi periodi storici di osservazione e di studio. In particolare tutte le tabelle sono state rielaborate, controllando tutti i dati in questione, rifacendo i calcoli e rintracciando anche dati di impossibile lettura per il cattivo stato di conservazione del testo originale. Oggetto di studio sono stati anche gli innumerevoli Bolletti- L’arcispedale Santo Spirito in Saxia ni della Reale Accademia Medica di Roma, conservati nella Biblioteca di Storia della Medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma, e in particolare tutte le relazioni del Prof. Francesco Scalzi, medico del Santo Spirito nel periodo analizzato. Di fondamentale importanza è stato poi consultare il Fondo della Segreteria di Stato del Vaticano presso l’Archivio Segreto, che ha permesso di mettere in luce la corrispondenza epistolare che ha anticipato alcuni cambiamenti di gestione della struttura ospedaliera prima, e dell’intera città poi nel . Uno degli studiosi più autorevoli della storia del Santo Spirito, il prof. Enzo Bergami, già direttore sanitario della struttura, storico di valore, ha pazientemente illustrato, prima della sua scomparsa, alcuni dei documenti inediti da lui gelosamente conservati, anticipando anche informazioni su testi di prossima pubblicazione. La ricerca per forza di cose è stata limitata al più grande ospedale di Roma, il Santo Spirito in Saxia, uno dei complessi ospedalieri più antichi della città, che vanta una tradizione di raccolta storica dei dati, una pluricentenaria biblioteca che, alla luce dei dati raccolti, si è rivelata specchio fedele della situazione sanitaria della città di Roma nel periodo in esame. Siamo ancora lontani dalla validità delle tecniche di osservazione e dei dati statistici dei giorni nostri e dalle metodiche terapeutiche incrociate con tipologia ‘a doppio cieco’ con il confronto dei dati ottenuti con l’ analisi di modelli matematici. Ma per la prima volta ci troviamo di fronte a dati realistici che possono essere sottoposti a fattori di correzione, possono essere elaborati dal punto di vista statistico e possono fornire una grande quantità di informazioni, aiutandoci a compiere quel disegno complessivo che poi arriverà a comprendere le basi della nostra attuale assistenza sanitaria. . Metodologia statistica utilizzata nella sperimentazione, in particolare nel campo medico, che prevede un raffronto tra due sostanze (ad esempio due farmaci) senza che lo sperimentatore e l’oggetto della sperimentazione — ad esempio il medico ed il suo paziente — conoscano quale delle due sia stata utilizzata.

Scarica