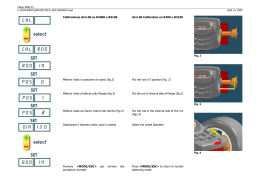

ECHOGRAPHY OF THE UDDER HISTOPATHOLOGICAL ASPECTS. IN SHEEP: COMPARISON WITH L’ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA NELLA SPECIE OVINA: COMPARAZIONE CON I QUADRI ISTOPATOLOGICI. Pugliese M., Niutta P.P., De Domenico A., Mazzullo G.*, Milone S.**, De Majo M. Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – * Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Sezione di Patologia Generale e Anatomia Patologica – Università di Messina (Italia). **Medico veterinario collaboratore esterno. Corresponding author: M. Pugliese ([email protected]) – Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Messina, Polo Universitario dell’Annunziata, 98168 Messina (ITALIA). Summary Our research aimed to continue previous investigation about ultrasonographic examination of the udder of sheep and comparing with histophatological and microbiological analysis. A portable machine (Falco 100 – Esaote s.r.l.) equipped with a 3.5 –5.0 MHz convex transducer was used. On the examined animal, we observed from mild hyperechoic areas, that were compared with parenchymal fibrosis, to focal or multifocal echographic picture of abscess, with severe histological lesions. When the gland cistern was pathological, the border appeared as echoic papillae that histologically showed polypoid proliferations with subepithelium accumulation of leucocyte. On the basis of the results, ultrasonography of the udder of sheep may be clinically helpful. Riassunto Considerata l’importanza sanitaria ed economica dell’apparato mammario nelle razze ovine adibite alla produzione lattea, abbiamo voluto ampliare precedenti ricerche attraverso lo studio della correlazione tra i quadri ecografici e gli esiti degli esami istopatologici e microbiologici rilevati in soggetti con differenti patologie. Gli esami sono stati condotti tramite ecografo portatile munito di sonda convex da 3.5-5.0 MHz. Negli animali esaminati si sono osservati da lievi aumenti dell’ecogenicità parenchimale, istologicamente riferiti a fibrosi, fino all’evidenza di lesioni focali o multifocali caratterizzate da un quadro ecografico di lesione ascessuale, confermati dall’osservazione istologica. Nei soggetti con interessamento della cisterna ghiandolare, l’esame ecografico rilevava proliferazioni tissutali aggettanti in cavità che all’esame istologico erano riferibili a proliferazione polipoide con infiltrato subepiteliale leucocitario. Riteniamo quindi, seppur necessitando di ulteriori approfondimenti, che l’ecografia della mammella possa essere di notevole aiuto specialmente nella diagnosi di lesioni non facilmente evidenziabili a completamento di indagini cliniche e di laboratorio. Parole chiave: ecografia, mammella, pecora, istopatologia. Key words: ultrasonography, udder, sheep, histopathology. Introduzione Nel corso degli ultimi anni in medicina veterinaria, fondamentalmente per motivi economici, ma anche per un più facile approccio al paziente, si è assistito ad un sempre più frequente utilizzo dell’esame ecografico rispetto ad altre metodiche, utilizzate in medicina umana, tecnologicamente più avanzate e ancora troppo costose, quali la tomografia assiale computerizzata (TAC), la risonanza magnetica (RMN), la scintigrafia. Tale indagine risponde positivamente ad alcuni importanti requisiti che lo inseriscono fra gli esami strumentali di più largo uso, in quanto non è invasivo, è ripetibile e, grazie all’utilizzo di apparecchi portatili, di pratica applicazione per gli animali da reddito anche in ambito aziendale. Mentre in campo ginecologico l’applicazione dell’esame ecografico nella vacca e nella cavalla è già consolidata, la sua utilizzazione nella bovina da latte, per valutare la struttura e l’estensione di un processo infiammatorio a carico della mammella e nell’ identificazione di lesioni ostruttive del seno e del canale del capezzolo, è invece abbastanza recente (Caruolo E.V. & Mochrie R. D. 1967; Witzig P. et al. 1984; Seeh C. et a.l 1996, Franz S. et al. 2001a). Il parenchima mammario possiede una struttura che ben si presta all’esame ecografico grazie anche al contrasto offerto dal latte all’interno della cisterna e all’interno del seno del capezzolo. Per lo studio del capezzolo e del relativo canale, le esperienze di Franz (2001a) indicano la necessità di utilizzare sonde a frequenza molto elevata (12 MHz) previa immersione del capezzolo stesso in acqua. Infatti, l’uso di un distanziatore non assicura la stessa qualità d’immagine dello studio effettuato in bagno d’acqua. Nell’ottica di voler approfondire ricerche precedenti, si è voluto correlare l’aspetto clinico diagnosticostrumentale con i quadri anatomo-istopatologici (De Majo M. ed al. 2003). Materiali e metodi Le nostre ricerche sono state condotte su un campione di 22 pecore, divise in due gruppi di lavoro, su cui è stato fatto un esame clinico generale ed un esame obiettivo particolare dell’apparato mammario. Per il primo gruppo (A) costituito da 15 soggetti di razza Pinzirita e Comisana, di età compresa fra 3 e 7 anni, nati ed allevati in Sicilia, l’esame ecografico è stato effettuato utilizzando un Kontron Iris 440 dotato di sonda settoriale meccanica duplex 7.5 MHz, con zona focale tra 4 e 7 cm; su alcuni soggetti è stato prelevato del secreto mammario per esami microbiologici. Sul secondo gruppo (B) costituito da 7 pecore, derivate Suffolk, importate dalla Francia, di età compresa tra i 5 e i 7 anni, l’indagine ecografica è stata condotta attraverso l’utilizzo di un apparecchio portatile Falco 100 ESAOTE munito di sonda convex da 3.5-5.0 Mhz. Per entrambi i gruppi, sono state effettuate scansioni longitudinali e trasversali a partire dalla base del capezzolo verso il parenchima mammario, sia con l’animale in stazione che con l’animale in decubito laterale destro (Franz S. et al. 2001b). Le pecore appartenenti al gruppo B, poiché destinate alla macellazione, offrivano la possibilità di prelevare la mammella in toto per l’esame anatomo-istopatologico. Sulle mammelle asportate è stato effettuato dapprima un esame macroscopico seguito dal prelievo di campioni tessutali da diversi distretti ghiandolari per ogni singola mammella. Tali campioni venivano fissati in formalina tamponata al 10% e successivamente inclusi in paraffina. Sezioni istologiche di 4-5 µ di spessore erano colorate con Ematossilina-Eosina. Risultati Dieci soggetti appartenenti al gruppo A presentavano all’esame ispettivo ed alla palpazione del parenchima mammario e dei linfonodi satelliti, caratteri di normalità, lo stesso quadro, si evidenziava in due soggetti appartenenti al gruppo B. Cinque soggetti appartenenti al gruppo A e cinque soggetti del gruppo B presentavano lesioni nodulari mono o bilaterali, di forma irregolare, sia superficiali che profonde; in alcuni casi inoltre era possibile osservare lesioni cutanee a carico dei capezzoli. Le lesioni, interessanti la superficie dell’organo ne alteravano il profilo e, da alcune, per fistolizzazione, fuoriusciva materiale purulento più o meno denso. L’esame microbiologico di tale liquido permetteva l’isolamento di Staphilococcus aureus. Conseguentemente, su questi soggetti appartenenti ai due gruppi, sulla scorta dei rilievi clinici e microbiologici veniva emessa diagnosi di mastite purulenta cronica con focolai nodulari di tipo ascessuale. Esame ecografico L’esame ecografico effettuato sui 10 animali sani appartenenti ai due gruppi di lavoro, evidenziava un parenchima mammario di struttura omogenea con echi fini e piccole strie anecogene che confluivano nella cisterna mammaria. La cisterna del latte appariva come una cavità con pareti irregolari per la presenza di pliche di tessuto aggettanti internamente e contenuto liquido con piccoli echi puntiformi più o meno brillanti, la rosetta del Fustenberg, il punto di passaggio fra cisterna e seno del capezzolo, veniva visualizzata come una struttura iperecogena (Ruberte 1994). Gli animali appartenenti al gruppo A su cui era stato posto il sospetto clinico di mastite purulenta cronica, presentavano parenchima mammario disomogeneo con maggior presenza di punti iperecogeni di dimensioni differenti riconducibili a tessuto fibroso, contemporaneamente, per assenza di funzionalità degli acini ghiandolari, non si riscontrava più la cisterna mammaria. Aree nodulari di differenti dimensioni, di aspetto ipoecogeno con presenza di echi interni iperecogeni erano riconducibili ad ascessi. Nei soggetti del gruppo B affetti da mastite, l’esame ecografico metteva in evidenza aspetti differenti, per cui si riporta una descrizione per ogni singolo caso. Caso 1: si evidenziava un diffuso aumento dell’ecogenicità parenchimale e, in altra sede dell’organo, si rilevava una lesione focale ipoecogena con nucleo centrale iperecogeno, che dava luogo a ombra acustica posteriore (Fig.1). Caso 2: la mammella di destra non mostrava né alterazioni focali né diffuse, mentre a sinistra, era evidente una grossa lesione ipoecogena con presenza di echi interni disomogenei per dimensioni e intensità, chiaramente riconducibile ad un ascesso (Fig.2). Caso 3: a carico della mammella destra si rilevava una grande cavità ipoecogena con margini irregolari e presenza di echi interni disomogenei per dimensioni e intensità. Tale lesione era riferibile ad un empiema della cisterna mammaria. La struttura del parenchima appariva disomogenea a causa della presenza di aree ipoecogene irregolari di piccole dimensioni, disperse in una struttura di aspetto granulare e iperecogena (Fig.3). Caso 4: si evidenziava la presenza di due grosse lesioni focali con orletto ipoecogeno a margini irregolari e contenuto ecogeno disomogeneo per dimensioni e intensità (Fig.4). Caso 5: la struttura del parenchima appariva disomogenea a causa della presenza di aree iperecogene irregolari di dimensioni diverse, disperse in una struttura di aspetto granulare e iperecogena. Il contenuto ascessuale di queste lesioni, per quanto intensamente ecogeno non dava luogo ad ombra acustica posteriore. Esame istopatologico In tutti i casi esaminati, il parenchima mammario appariva quasi del tutto trasformato in un tessuto di aspetto lardaceo, di colore grigio roseo, di consistenza sodo-compatta. Al taglio, nel contesto parenchimale estesamente fibrotico per la presenza di abbondante tessuto connettivale che aveva invaso pressoché interamente la ghiandola, erano osservabili formazioni ascessuali coinvolgenti talora la cisterna (Fig.5) talvolta i dotti galattofori (Fig. 6), unitamente ad una notevole iperplasia dei linfonodi mammari. Istologicamente, in tutte le mammelle esaminate si osservavano vaste aree interstiziali in preda ad infiltrazione flogistica prevalentemente cronica ed una intensa proliferazione fibroblastica-fibrocitica dell’interstizio stromale che provocava da un lato l’incarceramento di numerosi lobuli, mostranti talora un ristagno di secreto intraluminale e concrezioni intralveolari basofile (corpora amylacea), dall’altro la dilatazione cistica di alcuni dotti lobulari (Fig. 7). Anche i seni papillari e le cisterne ghiandolari mostravano un cospicuo ispessimento della parete, sfociante in formazioni polipose, con proliferazione subepiteliale di cellule leucocitarie e relativa desquamazione del rivestimento epiteliale (Fig. 8). Seppur con gradi di diffusione e gravità differenti ma sovrapponibili nei 5 casi esaminati, sia i quadri macroscopici che istopatologici osservati deponevano per la medesima diagnosi patologica di galattoforitemastite purulenta cronica. Considerazioni e conclusioni Secondo l’esperienza da noi condotta, l’esame ecografico della mammella nella specie ovina è risultato agevole e la possibilità di condurre l’esame con l’animale sia in decubito laterale che in stazione quadrupedale, ne ha reso facile l’applicazione anche in ambito aziendale. L’esperienza riportata nel presente studio, ci ha permesso di iniziare una valutazione comparativa tra reperto ispettivo-palpatorio, riscontro ecografico, nonchè aspetto anatomo-istopatologico di mammelle di pecore sia in condizioni fisiologiche che in corso di mastite. In particolare, ecograficamente è stata evidenziata: presenza di cavità ipoecogene con margini irregolari ed echi interni disomogenei per dimensione e intensità, che corrispondeva a quadri di ispessimento del parenchima per la presenza di tessuto connettivale associato a formazioni ascessuali coinvolgenti sia il parenchima quanto la ghiandola; disomogeneità a carico del parenchima mammario per la presenza di aree ipoecogene irregolari di piccole dimensioni che trovava riscontro a livello anatomo-patologico con esiti di mastite cronica purulenta; fitte aree ipercogene all’interno del parenchima mammario con focolai di mastite cronica nodulare. Le indagini ecografiche eseguite, nonostante l’esiguità dei casi, hanno evidenziato dei quadri piuttosto gravi e, presumibilmente, irreversibili riconducibili a forme di mastite cronica così come confermato successivamente dai reperti patologici. Riteniamo quindi, che l’applicazione dell’ecografia possa essere di notevole aiuto nel discriminare alcune lesioni difficilmente diagnosticabili con il solo ausilio di esami clinici e di laboratorio, che per quanto attendibili ed indicativi di uno stato funzionale, non sempre ci permettono di escludere a priori la presenza di alterazioni. A nostro avviso, l’esame ecografico potrebbe avere un ruolo importante circa la prognosi delle patologie infettive del parenchima mammario a seguito di terapia specifica. Concludendo possiamo sicuramente affermare che l’ecografia mammaria nella specie da noi considerata, pur necessitando di ulteriori studi ed approfondimenti, può rappresentare una metodica diagnostica strumentale applicabile nella pratica clinica a completamento delle altre oggi in uso. INDICE FOTOGRAFIE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig.1- Lesione focale ipoecogena con nucleo centrale iperecogeno ed ombra acustica posteriore. Fig.2Grossa lesione ipoecogena con presenza di echi interni disomogenei riconducibile ad ascesso. Fig.3- Aree ipoecogene irregolari di piccole dimensioni, disperse in una struttura di aspetto granulare iperecogena. Fig.4Grosse lesioni focali con orletto ipoecogeno a margini irregolari e contenuto ecogeno disomogeneo. Fig.5Formazioni ascessuali coinvolgenti la cisterna. Fig.6- Formazioni ascessuali coinvolgenti i dotti galattofori. Fig.7- Dilatazione duttale cistica in un contesto parenchimale estesamente fibrotico. EE, ingrandimento originale 2,5 X. Fig.8- Dotto papillare in preda a fenomeni di ispessimento ed infiltrazione leucocitaria subepiteliale. EE, ingrandimento originale 2,5X. BIBLIOGRAFIA 1. CARUOLO, E. V. & MOCHRIE, R. D. (1967) Ultrasonograms of lactating mammary glands. Journal of Dairy Science 50, 225-230. 2. WITZIG, P., RUSCH, P. & BERCHTHOLD, M. Diagnosis and treatment of the teat stenoses in dairy cattle with special reference to radiography and thelotomy, Veterinary Medical Review 1984; 2, 123132. 3. SEEH C.,HOSPES, R.& BOSTEDT, H. Use of visual methods (sonography/endoscopy) for the diagnosis of a webbed teat in cattle-a case report. Tierarztliche Praxis 1996; 24, 438-442. 4. FRANZ S., HOFMANN-PARISOT M., GUMPENBERGER M. Sonography of teat of cattle, sheep and goats in comparison with other methods of diagnostic imaging a review. Berl Munch Tierarztl Wochenschr 2001a; 114: 202-9. 5. DE MAJO M., PUGLIESE M., NIUTTA P.P. Ecografia bidimensionale della mammella di pecora e capra:osservazioni personali; Atti XI congresso FeMeSPRum 2003; 211-214. 6. FRANZ S., HOFMANN-PARISOT M., BAUMGARTNER W., WINDISCHBAUER G., SUCHY A., BAUDER B. Ultrasonography of the teat canal in cows and sheep. Veterinary Record 2001b; 149, 109112. 7. RUBERTE, Y., CARRETERO, A., FERNANDEZ, M., NAVARRO, M., CAYA, G., KIRCHNER, F. & SUCH, X. Ultrasound mammography in the lactating ewe and its correspondence to anatomical section. Small Ruminant Research 1994;13, 199-20.

Scarica