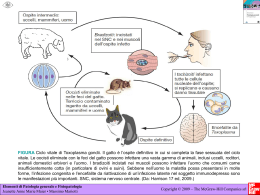

La Diarrea Virale del Bovino (BVD): una virosi la cui denominazione originaria appare fortemente riduttiva della realtà patogenetica che la connota. Prof. Sandro Cavirani – Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, Università di Parma La prima segnalazione relativa ad un caso clinico di BVD risale al 1946 e si riferisce ad un grave episodio enterico rilevato in una bovina adulta di un allevamento ubicato nei pressi della città di Ithaca (stato di New York – USA). Di qui la denominazione di Diarrea Virale Bovina. Da allora è passato tanto tempo e il virus BVD ha avuto modo di manifestarsi nella sua piena espressione patogenetica. Di fatto oggi la componente enterica della malattia ha subìto un significativo ridimensionamento in termini patogenetici. I danni correlati all’infezione da BVDV trovano infatti riscontro in un’ampia gamma di manifestazioni patologiche il cui connotato clinico risulta fuorviante circa la formulazione di una diagnosi di sospetto di BVD. Nel corso del tempo il virus si è evoluto e attualmente riconosciamo 3 distinti genotipi, segnatamente BVDV tipi 1, 2 e 3. Risulta forzoso produrre una stretta associazione tra singoli genotipi e specifici quadri patologici. Se dobbiamo trovare elementi che accomunino i diversi genotipi di BVDV possiamo dire che si riconoscono ceppi citopatogeni e non, questi ultimi in grado di evocare il fenomeno dell’immunotolleranza – nascita di vitelli sieronegativi prima dell’assunzione del colostro e viremici persistenti – e che in corso d’infezione acuta, il tropismo del virus per le strutture linfoidi, produce una marcata immunodepressione, seppur a carattere transitorio. E’ proprio in questa caratteristica patogenetica che trova giustificazione la poliedricità del quadro clinico che connota l’infezione acuta da BVDV. Risulta infatti ben comprensibile come, in presenza di uno stato di immunodepressione acuta, altri microorganismi patogeni concomitanti possano manifestare appieno il loro potenziale patogenetico evocando l’insorgenza di quadri clinici con caratteri di morbilità e gravità clinica che travalicano quanto canonicamente viene loro attribuito. Un esempio emblematico è rappresentato da gravi focolai di malattia respiratoria che vedono il sovrapporsi di una virosi o batteriosi respiratoria ad una infezione acuta da BVDV. Questo, in condizioni di campo, complica la diagnosi, in quanto l’usuale approccio diagnostico al focolaio si orienta verso l’individuazione di un patogeno respiratorio che, se individuato, sarà ritenuto il responsabile dell’evento patologico. E’ proprio il caso di dire che “è nelle pieghe dove sta il diavolo”. Pertanto di fronte a situazioni in cui i caratteri della malattia osservata esondano dalle usuali aspettative patogenetiche attribuite ad un patogeno individuato dall’iter diagnostico è sempre il caso di andare oltre valutando la presenza di un concomitante stato di immunodepressione causato da una infezione acuta da BVDV. Pertanto, l’iter diagnostico completo dovrà contemperare la ricerca diretta o indiretta di questo virus. Questa non deve essere considerata una evenienza rara se assumiamo che l’infezione da BVDV è ampiamente diffusa nei nostri allevamenti, siano essi da latte che da carne. Ne è la dimostrazione l’elevata prevalenza di sieropositività riscontrabile nei nostri allevamenti e tra gli animali degli allevamenti infetti. I responsabili di questa condizione di elevata prevalenza d’infezione sono da individuarsi nei soggetti immunotolleranti che rappresentano l’espressione caratterizzante della circolazione virale e alimentano la diffusione della virosi tra gli animali sensibili che andranno in contro ad una infezione acuta. Detto ciò si giustifica pienamente l’attenzione a cui è sottoposta l’infezione da BVDV. I danni conseguenti alla presenza di BVDV in un allevamento sono diretti e indiretti. Per sostanziare tale affermazione possiamo fornire alcuni dati. Si stima che la presenza di BVDV in un allevamento da latte comporti un danno variabile da 20 a 35 euro capo/anno, cifra che sale a 340 euro capo in caso di focolaio acuto di malattia. Tale cifra, in conformità con quanto precedentemente esposto, tiene conto dell’intervento di altri microrganismi patogeni che si sovrappongono e sfruttano lo stato di immunocompromissione derivante dall’infezione acuta da BVDV. Di concerto non deve stupire la generale sensibilità verso la problematica BVD che comporta una diffusa, crescente adozione di programmi di controllo dell’infezione. Al riguardo va sottolineato che da lungo tempo in sede internazionale è stato affrontato il controllo della diffusione di BVDV. Ci riferiamo nello specifico all’adozione di misure sanitarie che impediscano la diffusione della virosi attraverso la riproduzione, della fecondazione artificiale (FA) in particolare. Vige infatti da lungo tempo l’obbligo da parte dei maschi riproduttori adibiti alla produzione di seme per FA di essere testati precocemente, già nei centri genetici, al fine di escludere dall’attività riproduttiva i torelli immunotolleranti che, in quanto escretori persistenti di virus anche attraverso il seme, una volta in piena attività riproduttiva, sarebbero in grado di una evocare un’esponenziale diffusione del virus. Detto ciò, producendo un excursus storico relativo al controllo della BVD, va indicato come per lungo tempo lo strumento cardine impiegato per controllare effetti e diffusione di questa virosi sia stato rappresentato dall’impiego della vaccinazione. A partire dai primi anni ottanta in Italia sono presenti vaccini afferenti a tipologie diverse: inattivati, vivi-attenuati, anche termospecifici, monoe polivalenti. Alcuni di questi vaccini, più di recente, sono stati accreditati della cosiddetta “protezione fetale”, ovvero della capacità di impedire nella bovina vaccinata, in caso d’infezione, il passaggio del virus al feto per via transplacentare, evitando pertanto che l’induzione del fenomeno dell’immunotolleranza fetale. Sarebbe una grave ingiustizia il non riconoscere il merito alla vaccinazione di aver controllato efficacemente la malattia, limitando significativamente gli effetti patologici correlati all’infezione da BVDV. Tuttavia va parimenti riconosciuto che la sola vaccinazione non assume valenza eradicativa nel senso che, nonostante alcuni vaccini possano vantare la protezione fetale, la pressione immunitaria vaccinale non è tale da escludere tassativamente l’insorgenza ed il perpetuarsi di fenomeni di immunotolleranza. Ne deriva che oggi esiste una unanime convergenza nel ritenere che l’eradicazione della BVD in un allevamento con infezione attiva passi attraverso l’individuazione e l’eliminazione degli animali immunotolleranti. Diversi sono gli approcci metodologici alla strategia eradicativa. Di certo deve sussistere la convinzione che si tratti di una procedura che richiede rigore e applicazione sistemica. Dobbiamo essere ben consci che l’operazione si possa esaurire in un intervento spot che si esaurisce con il testaggio di tutti gli animali presenti in allevamento volto ad individuare ed eliminare i soggetti immnunotolleranti. Occorre infatti prevedere la reiterazione della ricerca sui nuovi nati, fatto che impone una sistematicità d’intervento. Questa condizione richiede una attiva collaborazione tra il veterinario e l’allevatore: il primo deve aver ben chiaro la procedura da seguire, parimenti il secondo deve essere fermamente convinto della valenza sanitaria ed economica dell’operazione, perché questa comporta impiego di tempo e denaro. L’esperienza di campo ci insegna che la ricerca-eliminazione degli animali immunotolleranti eseguita su tutta la mandria una sola volta, oltre ad essere metodologicamente scorretta, rischia di ingenerare false aspettative nell’allevatore che, nell’illusoria convinzione di aver rimosso la genesi del problema, è portato ad interrompere la vaccinazione in un ottica generale di riduzione dei costi. E in questo caso l’errore metodologica si traduce in un danno economico. Richiamando il detto che “talora l’ottimo è nemico del buono”, ci sembra razionale e corretto, sia tecnicamente che deontologicamente, assumere che il veterinario prima di intraprendere o proporre una strategia eradicativa in un allevamento, debba produrre un’attenta valutazione inerente la piena fattibilità dell’operazione. Vale a dire conduca una disamina oggettiva circa la presenza delle condizioni di base che consentono di perseguire l’obiettivo “eradicazione” e, non di meno, di monitorare nel tempo il mantenimento della condizione di indennità dell’allevamento. Se le condizioni non sussistono è meglio assumere un atteggiamento più conservativo, che vuol dire introdurre o mantenere la prassi vaccinale, in ogni caso inserita in un programma di gestione sanitaria dell’allevamento. Da non sottovalutare è la gestione di un allevamento indenne. L’ampia diffusione dell’infezione da BVDV tra i nostri allevamenti non gioca senz’altro a favore del mantenimento dello stato di indennità di un allevamento che insiste su un’area ad alta prevalenza d’infezione. Ne deriva che, anche nel caso di allevamenti indenni, il ricorso alla vaccinazione debba essere interpretata come un’azione cautelante l’integrità sanitaria dell’allevamento. E questo risulta nuovamente difficile da far intendere all’allevatore: motivo di più per perseguire un’azione di educazione sanitaria da parte del veterinario. Da ultimo va precisato che nel caso di un allevamento indenne, il ricorso agli attuali vaccini, di fatto limita fortemente la possibilità di monitorare lo stato di indennità della mandria attraverso l’indagine sierologica. In ciò trova il razionale quanto previsto in aree geografiche indenni da BVDV – la provincia autonoma di Bolzano ci insegna – dove la vaccinazione è bandita. Al pari di altre malattie – citiamo per assonanza l’IBR – la disponibilità di un vaccino BVD marker rappresenterebbe una notevole conquista, rendendo agevole sia l’azione di risanamento degli allevamenti infetti sia il controllo del mantenimento delle situazioni di indennità e tutto ciò attraverso l’adozione del monitoraggio sierologico periodico. Ma questo, speriamo di poter affermare, sarà il futuro.

Scaricare