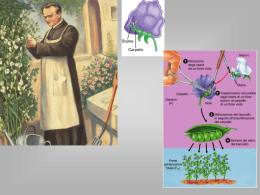

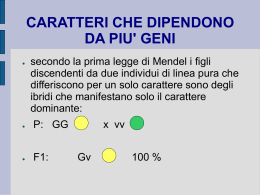

Supplemento al numero odierno de la Repubblica Sped. abb. postale art. 1 legge 46/04 del 27/02/2004 — Roma LUNEDÌ 2 LUGLIO 2007 Copyright © 2007 The New York Times Anche l’evoluzione evolve Il dibattito pubblico sull’evoluzione è così impregnato di politica e religione che sembra che le basi scientifiche di queste teorie siano rimaste congelate all’epoca di Darwin. Ma non è così. L’intuizione di Darwin sulla forza della selezione naturale resta il fondamento della teoria dell’evoluzione, ma la biologia evoluzionista è in pieno fermento. Un nuovo campo di studi, chiamato biologia evolutiva dello sviluppo, che indaga sulla diversità delle forme viventi, sta dimostrando che lo sviluppo degli embrioni è uno dei principali fattori che determinano l’evoluzione. E gli scienziati attingono agli studi sulla genomica per spingere la conoscenza dell’evoluzione umana milioni di anni indietro nel passato e risalire fino ai giorni nostri. Jimmy Turrell Il genoma umano continua a cambiare di NICHOLAS WADE Gli storici credono di non dover prestare troppa attenzione all’evoluzione umana in quanto il processo si è fermato in un passato ormai lontano. Alla luce delle nuove scoperte basate sulla decodificazione del Dna, questa ipotesi appare sempre meno certa. L’uomo ha continuato a evolversi sin da quando, circa 50.000 anni fa, abbandonò le terre ancestrali dell’Africa nord-orientale, sia per un processo casuale noto come genetic drift (riassorbimento casuale dei geni ad ogni generazione), che attraverso la selezione naturale. I ricercatori hanno scoperto che il genoma porta impresse diverse impronte in quei luoghi in cui la creta umana è stata riplasmata dalla selezione naturale in tempi recenti, man mano che l’uomo si è andato adattando a nuove malattie, nuovi climi, nuove diete e , forse, a esigenze comportamentali diverse nei vari continenti. Un aspetto sorprendente di gran parte di questi cambiamenti è che hanno un carattere locale. I geni ancora in mutazione attraverso la selezione naturale ritrovati nella popolazione o nella razza che vive in un dato continente, sono per lo più differenti da quelli riscontrabili presso altre popolazioni. Questi geni ancora in evoluzione sono soltanto una piccola frazione dell’intero patrimonio genetico umano. Un esempio di recente selezione naturale è la comparsa, circa 5.000 anni fa, della tolleranza al lattosio –cioè la capacità di digerire il lattosio in età adulta - che si è sviluppata tra i pastori dell’Europa del segue a pagina IV Molteplici forme di vita da pochi geni di CAROL KAESUK YOON Dal suo modesto esordio unicellulare, la vita si è evoluta in un’incredibile varietà di forme e dimensioni, ma la biologia evoluzionistica continua a scervellarsi su uno degli interrogativi più affascinanti che ci siano: come è potuta nascere una simile diversità di forme dalle tante mutazioni genetiche dell’evoluzione? Ora, dopo oltre un secolo, gli scienziati stanno trovando delle risposte grazie alla biologia evolutiva dello sviluppo (indicata anche con l’acronimo inglese “evo-devo”, da evolution, evoluzione, e development, sviluppo). I biologi che lavorano in questo campo stanno scoprendo che l’evoluzione di nuove forme complesse non richiede nuove mutazioni o nuovi geni in grande quantità, come si è a lungo creduto, ma può essere conseguita attraverso piccoli aggiustamenti di geni e piani evolutivi già esistenti. Un’altra cosa, ancora più strana, che emerge dalle ricerche, è che i geni e le sequenze di Dna che possono essere aggiustati per creare nuove forme e nuove parti del corpo sono in numero sorprendentemente limitato. “Si sta cominciando a far luce dove prima c’era il buio più totale”, dice Sean B. Carroll, biologo dell’Istituto medico Howard Hughes dell’Università del Wisconsin, a Madison. Charles Darwin sottolineava, ben più di un secolo fa, che lo sviluppo delle forme di vita avrebbe segue a pagina IV P U B B L I C I TÁ Consumatori che non credono alla società dei consumi di STEVEN KURUTZ Un venerdì sera di maggio, il giorno stesso che la classe 2007 si è laureata all’Università di New York, una quindicina di uomini e donne si sono dati appuntamento di fronte a un dormitorio della New York University, per approfittare del trasloco di fine anno degli studenti che gettano in grandi bidoni verdi dell’immondizia gli oggetti che non gli servono loro più. Secondo Janet Kalish, un abitante di New York che quella sera era lì, gli studenti benestanti rendono insolitamente redditizio cercare tra i rifiuti. Un signore ha scavato e ha portato alla luce un televisore Sharp. Autumn Brewster, 29 anni, ha trovato un quadro che riproduce un porticciolo mediterraneo che ha osservato a lungo e ha poi ceduto a un altro del gruppo. Affondando fino alle ginocchia nel bidone per esaminare alcuni accessori di plastica di una toilette, Kalish, 44 anni, ha osservato: “Si prova un brivido quando scavando nel contenuto della scrivania di qualcuno si trova un intero blocco di francobolli”. Pochi dei presenti erano capitati sul posto per caso: la maggior parte era lì di proposito, dopo aver letto un messaggio sul sito freegan.info. Questo sito, che fornisce informazioni e indirizzi utili per la piccola ma crescente sottocultura di quelli che sono contrari al consumismo e si definiscono freegan – il termine deriva da vegan, i vegetariani che non consumano nessun prodotto animale, come del resto fanno anche molti freegan – è una specie di canale uffi- ciale del movimento. Per Kalish e gli altri costituisce una guida preziosa per vivere e abitare un mondo che considerano ostile ai valori in cui credono. I freegan scavano nell’immondizia del mondo sviluppato, vivendo a spese degli sprechi dei consumatori per ridurre al minimo il loro sostegno alle corporation e il loro impatto sul pianeta, e per prendere le distanze da quello che considerano ormai un consumismo fuori controllo. Si procurano quello che serve nei bidoni dei supermercati, mangiano generi alimentari leggermente intaccati o alimenti in scatola scaduti da poco che sono gettati via, negoziano regali di alimenti in eccesso da negozi e ristoranti solidali con la loro causa. Si vestono predendo capi di vestiario dalle pile di quelli dismessi, arredano le loro case con quello che trovano in strada, o su freecycle.com, dove chi non vuole un articolo può postare un messaggio, oppure nei cosiddetti freemeets, mercatini delle pulci dove non si usano soldi. Il freeganismo risale alla metà degli anni Novanta ed è un movimento nato dal movimento no global e ambientalista. Ci sono freegan in tutto il mondo, in Paesi tanto lontani e diversi quanto Svezia, Brasile, Corea del Sud, Estonia, Inghilterra e in tutti gli Stati Uniti. Kalish, che ha organizzato la serata a New York, ha scavato fino in fondo nel bidone dell’immondizia, trovando anche parecchi barattoli mezzo vuoti di burro d’arachidi. “E’ un’offerta senza fine”, ha detto. Un Paese di emigranti Televisione irreale I capoverdiani incarnano benefici e rischi dell’era della migrazione globale. Più telespettatori grazie alle comunità di realtà virtuale. MONDO ARTI E TENDENZE III VIII Repubblica NewYork LUNEDÌ 2 LUGLIO 2007 II MONDO DIARIO DA KYOWÃ Le tribù dell’Amazzonia si ribellano ai test medici di LARRY ROHTER KYOWÃ, Brazil — Stando ai ricordi degli indiani Karitiana, i primi ricercatori arrivati per estrarre il loro sangue vennero verso la fine degli anni ’70, poco dopo che la tribù amazzonica aveva iniziato a intrattenere intensi contatti con il mondo esterno. Nel 1996 arrivò un’altra équipe, che promise dei farmaci in cambio del permesso di prelevare nuovamente il loro sangue. I Karitiana si misero docilmente in fila, ma la promessa non venne mai mantenuta. Da allora grazie a Internet per i Karitiana il mondo si è ulteriormente allargato, e una semplice scoperta li ha mandati su tutte le furie: una società americana vende a scienziati di tutto il mondo il loro sangue e il loro Dna raccolti durante quella visita, per 85 dollari a campione. Vogliono mettere fine a questa pratiGUYANA SURINAME VENEZUELA GUYANA FRANCESE COLOMBIA Rio delle Amazzoni Kyowã RONDONIA BRASILE PERÙ BOLIVIA Oceano Pacifico Brasília PARAGUAY Km 800 The New York Times Le isolate tribù di Kyowã sono ideali per la ricerca. ca, ed esigono un compenso per quella che descrivono come una violazione della loro integrità personale. “Ci hanno ingannati e sfruttati, ci hanno mentito”, ha detto il capo dell’associazione tribale Renato Karitiana in un’intervista rilasciata nella riserva della tribù, qui nell’Amazzonia occidentale, dove 313 karitiana sopravvivono grazie all’agricoltura, alla pesca e alla caccia. Altri due popoli tribali brasiliani raccontano esperienze simili, e dicono di voler a loro volta tentare di porre fine alla distribuzione del loro sangue e Dna da parte della Coriell Cell Repositories - un gruppo no profit con sede a Camden, nel New Jersey. La Coriell raccoglie e mette a disposizione della ricerca materiale genetico umano. I campioni, sostiene il centro, sono stati ottenuti dai ricercatori legittimamente e hanno ricevuto l’approvazione dell’ Istituto nazionale di sanità. “Non stiamo cercando di sfruttare o di derubare i brasiliani”, ha detto in un’intervista telefonica Joseph Mintzer, vice presidente generale del centro. “Abbiamo l’obbligo di rispettare la loro civiltà, la loro cultura e il loro popolo, ed è per questo che controlliamo da vicino la distribuzione di queste linee cellulari”. La Coriell dice di fornire materiale solo a quegli scienziati che accettano di non commercializzare i risultati delle ricerche e di non trasferire il materiale a terzi. Per alcuni tipi di ricerche genetiche, i popoli indigeni dell’Amazzonia sono ideali - in quanto popolazioni isolate ed estremamente unite, il che permette ai genetisti di ricostruire i lignaggi con maggiore accuratezza e di risalire alla trasmissione di malattie attraverso le generazioni. La consuetudine di raccogliere campioni di sangue dagli indiani dell’Amazzonia però ha suscitato tra i brasiliani una diffidenza diffusa. Il nocciolo del dibattito internazionale che è emerso ha a che fare con il concetto di “consenso informato”. Gli scienziati dichiarano di essersi attenuti ai protocolli del caso, mentre gli indiani dicono di essere stati convinti a donare sangue con l’inganno. Gli indiani stessi però, rispondono che all’epoca in cui vennero estratti i primi campioni di sangue la loro conoscenza del mondo esterno era minima, o nulla. Per non parlare della loro conoscenza dei meccanismi della medicina occidentale e della moderna economia capitalistica. “E’ una sorta di gioco di equilibri”, dice Judith Greenberg, direttrice del settore biologia dello sviluppo e della genetica al National Institute of General Medical Sciences, parte dell’Istituto nazionale di sanità. “Non vogliamo fare qualcosa che affligga o esasperi un popolo o una tribù intera. D’altro canto, la comunità scientifica utilizza questi campioni – raccolti e conservati attraverso procedure perfettamente legittime – a beneficio dell’umanità”. Joaquina Karitiana, con suo figlio Rogerio, dice di non aver ricevuto alcun compenso per il sangue donato ai ricercatori. Lalo de Almeida per The New York Times Direttore responsabile: Ezio Mauro Vicedirettori: Mauro Bene, Gregorio Botta, Dario Cresto-Dina Massimo Giannini, Angelo Rinaldi Caporedattore centrale: Angelo Aquaro Caporedattore vicario: Fabio Bogo Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.A. • Presidente onorario: Carlo Caracciolo Presidente: Carlo De Benedetti Consigliere delegato: Marco Benedetto Divisione la Repubblica via Cristoforo Colombo 90 - 00147 Roma Direttore generale: Carlo Ottino Responsabile trattamento dati (d. lgs. 30/6/2003 n. 196): Ezio Mauro Reg. Trib. di Roma n. 16064 del 13/10/1975 Tipografia: Rotocolor, v. C. Colombo 90 RM Stampa: Rotocolor, v. C. Cavallari 186/192 Roma; Sage, v. N. Sauro 15 - Paderno Dugnano MI ; Finegil Editoriale c/o Citem Soc. Coop. arl, v. G.F. Lucchini - Mantova Pubblicità: A. Manzoni & C., via Nervesa 21 - Milano - 02.57494801 • Supplemento a cura di:Paola Coppola, Francesco Malgaroli, Raffaella Menichini • Traduzioni: Emilia Benghi, Anna Bissanti, Antonella Cesarini, Fabio Galimberti, Guiomar Parada, Marzia Porta Eric Draper/Associated Press Un cyberattacco potrebbe colpire sistemi come il Comando di difesa aerospaziale del Nord-America, Colorado. Quando i computer vanno all’attacco di JOHN SCHWARTZ Chiunque si interessi di tecnologia o affari militari, da più di dieci anni sente le previsioni: sta per arrivare la guerra informatica – o ‘cyberwar’. Benché il conflitto via computer, a lungo annunciato e tanto atteso sia ancora da venire, le prospettive si fanno via via più inquietanti: sostenuta dai suoi cervelli e dalle risorse informatiche, una nazione causerà un massacro; banche e imprese degli Stati nemici saranno distrutte; i governi obbligati alla paralisi; i collegamenti telefonici si interromperanno; i giocattoli parlanti controllati da microchip si trasformeranno in macchine assassine. No, l’ultimo elemento non rientra nelle previsioni, soprattutto perché i giocattoli guidati da microprocessori non sono collegati a Internet attraverso le tecnologie a distanza note con il nome di sistemi Scada – ovvero dedicati all’acquisizione, supervisione e controllo dei dati. La tecnologia consente di seguire e controllare a distanza operazioni come le linee di produzione industriali e progetti di opere civili, come le dighe. I terroristi immaginati dagli esperti di sicurezza sono persone capaci – a colpi di tastiera – di chiudere a distanza interi reparti di fabbriche e aprire gli sbarramenti di una diga per devastare le città a valle. Ma quanti danni potrebbe recare una guerra informatica – se pargonata a un conflitto vero, con tanto di spargimenti di sangue? Ed è possibile che accada sul serio? Quali che siano le risposte, i governi si stanno preparando all’eventualità. Gli esperti di sicurezza credono che la Cina si sia insinuata da tempo nelle reti degli Stati Uniti. Secondo un rapporto presentato nel 2007 al Congresso dal dipartimento della Difesa, l’esercito cinese avrebbe investito in contromisure e difese elettroniche contro un attacco, e in concetti come “attacco alla rete informatica”, “difesa della rete informatica”, “sfruttamento della rete informatica”. Secondo il rapporto, l’esercito cinese considera le operazioni sulle reti informatiche “cruciali” per assicurarsi sin dalle fasi iniziali di un conflitto il ‘dominio elettromagnetico’. Anche gli Stati Uniti si stanno armando. Recentemente Robert Elder, capo del Comando aeronautico del cyberspazio, ha detto ai giornalisti che il suo comando sta imparando a disabilitare le reti informatiche di un avversario e a far collassare le sue banche dati. “Vogliamo metterli fuori gioco al primo giro”, ha detto secondo quanto riferito da Military.com. Un cyberconflitto senza esclusione di colpi “potrebbe avere impatti enormi”, dice Danny McPherson, esperto della Arbor Networks. La possibilità che qualcuno possa penetrare nei sistemi di controllo industriali, dice, rappresenta Un cyberattacco potrebbe essere simile a una ‘Pearl Harbor digitale’. “una minaccia molto reale”. Attacchi contro la stessa Internet, dice, attraverso i “root-name servers” indispensabili per connettere gli utenti ai siti web - potrebbero causare problemi di grande portata, dice Paul Kurtz, supervisore delle operazioni per Safe Harbor, una società di consulenza sulla sicurezza. Naturalmente, il fatto che così tante nazioni abbiano un dito sul bottone digitale, aumenta le possibilità di un cyberconflitto scatenato da un nemico non ben identificato, o da una semplice anomalia di funzionamento. Eppure, invece di pensare ai ripetuti avvertimenti avanzati dall’industria che mette in guardia su una “Pearl Harbour digitale”, McPhearson dice di credere “che le cyberbattaglie saranno di gran lunga più sottili”, nel senso che “alcune parti del sistema non funzioneranno, o non saremo in grado di fidarci delle informazioni che ci appaiono davanti”. A prescindere dalle modalità che assumerà in futuro la guerra informatica, la maggior parte degli esperti concordano nel ritenere che quanto accaduto in Estonia agli inizi di giugno non sia un esempio da considerare. Pare che all’origine dei cyberattacchi in Estonia ci fossero delle tensioni nate dal progetto di eliminare dal Paese i monumenti commemorativi delle guerre dell’era sovietica. Inizialmente le autorità estoni avevano incolpato degli attacchi la Russia, dicendo che le sue reti informatiche, gestite dallo stato, avevano bloccato l’accesso online alle banche e agli uffci governativi. Il Cremlino ha respinto le accuse, e alla fine le autorità estoni hanno accettato l’idea che l’attacco potesse essere opera di attivisti esperti di tecnologia - o “hactivisti” - che da anni inscenano attacchi simili contro obiettivi diversi. Eppure molti, nel mondo della sicurezza e dell’informazione, hanno creduto che gli attacchi digitali ai danni delle reti informatiche estoni segnassero l’avvento di un nuovo capitolo, a lungo atteso, nella storia dei conflitti. Benché le tecnologie e le tecniche impiegate non fossero nuove, né esclusivo appannaggio dell’armamantario digitale di un governo potente. Anche se un giorno si scatenasse davvero un conflitto via Internet, e i microchip coinvolti reagissero nel peggiore dei modi, i suoi effetti rispetto ad una guerra vera e propria sarebbero fondamentalmente diversi, dice Andrew McPherson, assistente ricercatore di studi sulla giustizia presso l’università del New Hampshire. “Se hai un vaso di porcellana e lo fai cadere, sarà molto difficile ripararlo”, dice. “Un cyberattacco forse assomiglia di più ad un lenzuolo che una volta strappato può essere ricucito”. Bevono il sangue umano, ma in fondo non sono cattivi ragazzi di JEFFREY GETTLEMAN NAIROBI, Kenya — Di questi tempi Charity Bokindo, commissario del distretto di Nairobi Nord preferisce non correre rischi. Ovunque vada la donna porta con sé non una ma due pistole e viaggia sempre con una scorta armata. “I Mungiki’’, sussurra, “hanno minacciato di circoncidermi’’. Kihara Mwangi, deputato del Parlamento keniota ha scoperto recentemente che a rapirlo, tempo addietro, furono i Mungiki, una setta che è un misto tra mafia siciliana e una gang di Chicago con un pizzico di occultismo. “Sono satanisti”, dice. “E nessuno sa cosa vogliono”. Il mistero dei Mungiki dilaga in Kenya mietendo numerose vittime. In un mese sono state uccise più di 50 persone in un delirio criminale e in conseguenza della brutale reazione della polizia alle azioni della misteriosa banda. I funzionari di polizia dicono che i Una gang di Nairobi è un mix di mafia e culti satanici. Mungiki vogliono destabilizzare il Paese prima delle elezioni presidenziali di dicembre e li accusano di azioni terribili come tagliare gambe, scuoiare crani e bere taniche di sangue umano. Le autorità governative li accusano di gestire un impero di estorsioni e di massacrare le vittime come tecnica di intimidazione. I Mungiki , una “minaccia” secondo la stampa locale, trovano terreno fertile nelle piaghe che affliggono il Paese: frizioni tribali, imbrogli politici, povertà e criminalità. Il focolaio è il gigantesco slum di Ma- thare, un formicaio di lamiere arrugginite vicino al centro di Nairobi che ospita 500.000 persone. “Vivono come bestie”, dice la Bokindo. I Muginki non sono originari di Nairobi, vengono dagli altopiani Kikuyu a Nord della capitale. Secondo Hezekiah Ndura Waruinge, uno dei fondatori dei Mungiki , il gruppo ebbe origine come squadra di difesa locale ai tempi degli scontri per la terra della fine degli anni ’80 tra le forze fedeli al governo. Alla fine degli anni ’90 i Mungiki - che è un appellativo che significa moltitudine in lingua kikuyu - si trasferirono nei centri urbani , spiega Waruinge, prendendo il controllo dell’attività dei minibus. Poi hanno diversificato l’attività passando alla raccolta dei rifiuti, ai materiali edili al racket della protezione e infine alla politica, continuando a imporre pizzi sulla protezione, sull’elettricità e sull’acqua. Emettono persino delle ricevute. “Non sono cattiva gente”, dice Dominick, che gestisce un chiosco a Mathare e ha assunto due Mungiki per servire il tè e cuocere i chapati. Pur non avendo molte cose negative da raccontare sui Mungiki, Dominick preferisce non rivelare il suo cognome perché, dice: “E’ gente che beve sangue, non sai mai cosa potrebbero farti”. L’autunno scorso i Mungiki hanno tentato di alzare il pizzo imposto ai trafficanti di changaa, una bevanda alcolica tossica distillata clandestinamente sulle rive puzzolenti del fiume Mathare. I trafficanti hanno armato una banda rivale e negli scontri tra le due fazioni sono morte più di una decina di persone e migliaia sono fuggite. Ora apparentemente tutto è tranquillo per le strade sterrate di Mathare, ma non è detto che sia un buon segno. Molti residenti dicono che i Mugiki sono tornati. Repubblica NewYork LUNEDÌ 2 LUGLIO 2007 III M#N"# La lotta per andare avanti nell’era delle migrazioni ISOLE CANARIE CAPO VERDE ALGERIA SAHARA OCCIDENTALE Mindelo di JASON DePARLE MINDELO, Capo Verde — In questo piccolo Paese africano, dove il numero degli immigrati è quasi pari a quello degli abitanti rimasti e dove quasi ognuno ha un parente in Europa o in America, si possono osservare tutti gli aspetti della migrazione globale. Le rimesse degli emigrati sono una spinta importante per l’economia. Nella politica sono determinanti i loro voti. La partenza separa i genitori dai figli e la canzone del più famoso capoverdiano celebra il sentimento che più pervade la nazione: la “sodade”, la nostalgia. Intorno ai tavoli dei caffè si alternano i discorsi che magnificano le opportunità che si possono trovare all’estero ai racconti sui documenti falsi e i matrimoni finti. L’intensità dell’esperienza migratoria rende questo arido arcipelago la Galapagos delle migrazioni, un microcosmo delle tensioni che attraversano la politica americana e che stanno modificando le società in tutto il mondo. Sono circa 200 milioni le persone che vivono fuori dal Paese di origine contribuendo a mantenere una porzione del mondo in via di sviluppo altrettanto grande, se non superiore. L’anno scorso, le rimesse degli emigrati ammontavano a circa 300 miliardi di dollari (quasi 225 milioni di euro), quasi tre volte la spesa totale mondiale per l’aiuto ai paesi in via di sviluppo. Si tratta di denaro che viene impiegato per costruire case, istruire i bambini e avviare piccole attività e che ha messo le migrazioni al centro del dibattito su come si aiutano i poveri del mondo. Un importante testo accademico definisce questo periodo “l‘era della migrazione”. Ma questa è anche l’era dell’allarme migrazione, che vede gli europei pattugliare con unità navali le coste africane per intercettare i trafficanti di uomini e l’America alzare nuove recinzioni lungo il Rio Grande. I paesi che accolgono volentieri ma- MAROCCO MAURITANIA Praia MALI SENEGAL Km GAMBIA 480 The New York Times Stenio da Luz dos Reis, 17 anni, vive a Capo Verde ma come molti in questo piccolo Paese vuole andare via. Sua madre lavora come collaboratrice domestica in Olanda. James Hill per The New York Times novalanza e cervelli vogliono anche un maggior controllo delle frontiere. Molti vedono gli immigranti illegali come una minaccia alla sicurezza e temono che un’immigrazione su larga scala possa portare a un abbassamento dei salari, alla necessità di servizi costosi e a immolare le identità nazionali sul falò del conflitto religioso culturale. La posta in gioco è esemplificata bene a Mindelo, una regione collinare a forma di semicerchio che guarda sull’unico segno di vita naturale: il mare che chiama alla fuga. In un Paese dove piove poco e che storicamente ha visto carestie frequenti, l’emigrazione è cominciata come una necessità ed è diventata parte del Dna della popolazione. L’Olanda è da tempo una delle mete preferite degli abitanti dell’isola, ma ora questa richiede che i migranti superino un esame di conoscenza della lingua e della cultura nazionale. Altri paesi hanno aumentato il costo delle tariffe delle richieste di visto, scoraggiano i candidati con la richiesta di recarsi nella capitale di Capo Verde, Praia, o hanno imposto nuove sanzioni per i datori di lavoro che assumono gli illegali. Mindelo presenta con i suoi 63.000 abitanti quasi tutte le varianti della storia recente della migrazione. Nel quartiere collinare di Monte Sessego, Maria Cruz, 70 anni, sorride guardando gli arredi per la sala che il figlio le ha mandato da Rotterdam. Più in là, verso l’aeroporto, Stenio da Luz dos Reis, 17 anni, studia olandese nella speranza di raggiungere la madre nei Paesi Bassi. Se Capo Verde è la Galapagos della migrazione, Jorgen Carling, un geografo norvegese, è il suo Darwin. Carling, 32 anni e una fama crescente nel mondo accademico, ha visitato Capo Verde dieci anni fa imparando il creolo, la lingua locale, e da allora è tornato diverse volte. “Capo Verde è una vetrina delle contraddizioni e degli attriti della migrazione globale”, dice. “Siamo di fronte a una transizione importante dall’essere molto dipendenti dalla migrazione al tentativo di tenere il passo con un mondo nel quale le frontiere si stanno chiudendo”. Le tensioni che Carling cita si riscontrano ovunque. La migrazione riduce la povertà, ma aumenta le disuguaglianze tra gli immigrati e chi resta. Può accentuare la dedizione alla famiglia ma anche sottoporre i legami familiari a forti tensioni. E se il flusso migratorio è a livelli record, altrettanto lo è la frustrazione di chi vuole andare via e non può. Senza emigrazione, Capo Verde non esisterebbe. Questo arcipelago di dieci isole, lontano 620 chilometri dalla costa del Senegal, è rimasto disabitato fino al XV secolo, quando fu colonizzato dai portoghesi con due flussi di immigrazione: gli europei e gli schiavi africani. Diventò un mix di entrambi i continenti e una risorsa per il commercio degli schiavi. L’emigrazione di massa cominciò verso la fine del secolo XIX sulle baleniere che portavano i capoverdiani nel New England. Continuò dopo la Seconda guerra mondiale con i programmi per l’immigrazione temporanea, attraverso i quali i “lavoratori ospiti” si radicarono in modo permanente. Sono gli stessi programmi che portarono i turchi in Germania, gli asiatici in Gran Bretagna e i nordafricani in Francia e che, una generazione più tardi, preoccupano ancora molti europei per i continui conflitti culturali. Capo Verde ottenne l’indipendenza nel ‘75, nello stesso periodo in cui si conclu- devano i programmi di immigrazione temporanea in Europa. Ma l’emigrazione dei capoverdiani non si arrestò. Molti hanno continuato a emigrare con visti turistici cercando poi cittadini europei o americani da sposare. E mentre i capoverdiani lottano per poter emigrare, altri immigrano. Anche questa è una caratteristica dell’era della migrazione: la maggior parte dei paesi “di origine” sono anche paesi di “accoglienza”. Mindelo, sull’isola di São Vicente, è piena di commercianti cinesi alla ricerca di nuovi mercati e venditori ambulanti dell’Africa occidentale che fuggono da paesi lacerati dalla guerra e da una povertà maggiore. Molti sperano di passare da qui alle Canarie. Nonostante le barriere, molti capoverdiani sono fiduciosi sulla possibilità di partire. Aprendo la porta, da Luz dos Reis è come una ventata di ottimismo sartoriale: pantaloncini e maglietta arancione con la scritta “Holland”. La madre è partita per l’Olanda sei anni fa per lavorare come collaboratrice domestica e le sorelle l’hanno appena raggiunta. Da Luz dos Reis è stato lasciato a casa con un libro con 100 domande in olandese da completare, di cui 30 faranno parte dell’esame. La numero 62 chiede se è importante imparare l’olandese velocemente (lo è). La numero 59 se è possibile picchiare la moglie (no). “C’è un aspetto positivo”, dice il ragazzo riferendosi al test. “Avremo un’idea di quello che incontreremo là”. E, inoltre, aggiunge, “è il loro Paese”. I rifugiati, una prova per il Sudafrica di MICHAEL WINES JOHANNESBURG — Mentre la disintegrazione dello Zimbabwe si fa sempre più rapida, un’ondata crescente di immigrati si sta spostando nel vicino Sudafrica, spinti a scegliere l’esilio dall’oppressione politica, dalla disoccupazione e da un’inflazione così incontrollabile che il prezzo di alcuni beni raddoppia di settimana in settimana. Secondo l’Organizzazione mondiale per l’immigrazione, il Sudafrica ogni settimana espelle una media di 3.900 cittadini provenienti dallo Zimbabwe, entrati clandestinamente. Dalla seconda metà del 2006, questa cifra è aumentata di oltre il 40 per cento ed è 6 volte superiore al numero di zimbabwiani che i funzionari sudafricani riferiscono di aver espulso alla fine del 2003. Questi dati si riferiscono solo ai clandestini. Gli altri entrano illegalmente senza essere scoperti, anche se è difficile calcolare quanti siano. In un Paese di 46 milioni di abitanti, sostengono gli esperti, i clandestini che provengono dallo Zimbabwe potrebbe variare da alcune centinaia di migliaia fino a 2 milioni. Le tensioni sociali sono in aumento in entrambi i paesi, mentre la popolazione adulta dello Zimbabwe decresce e il Sudafrica si trova a dover affrontare una nuova competizione sia per i posti di lavoro che per gli alloggi. Gli immigrati sono anche un problema diplomatico, perché il Sudafrica sta cercando di negoziare la fine della lunga crisi politica dello Zimbabwe senza censurarne il governo o dare l’impressione di avere interessi in gioco. La situazione sta aggravando la miseria degli zimbabwiani. La grande maggioranza fugge dalla povertà e va in cerca di un modo per mantenere le famiglie rimaste a casa. Ma spesso in Sudafrica Kim Ludbrook/European Pressphoto Agency I rifugiati dello Zimbabwe, come questa madre con la figlia ospitate in una chiesa, mettono a dura prova le risorse del Sudafrica. trovano xenofobia, sfruttamento e un governo che non ha né la volontà né gli strumenti per aiutarli. Il governo sudafricano si trova già in difficoltà per trovare e fornire alloggi gratuiti, assistenza medica e posti di lavoro ai suoi cittadini più poveri. Qui, dove la disoccupazione riguarda una percentuale di lavoratori adulti che varia tra il 25 e il 40 per cento, gli zimbabwiani sono considerati degli intrusi e non delle vittime, e gli scontri tra i due gruppi sono frequenti. Indubbiamente, gli zimbabwiani sono innanzi tutto delle vittime. Un numero sempre crescente afferma di essere rifugiati sfuggiti alla persecuzione della polizia del presidente Robert G. Mugabe e dei sostenitori del suo partito, lo Zimbabwe African National Union-Patriotic Front. Ma gran parte di loro fugge dalla povertà, non dalle persecuzioni politiche. Un promemoria stilato da 34 agenzie di aiuti internazionali, tra cui le Nazioni Unite, la Federazione internazionale della Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, lo scorso giugno ha previsto che, per la fine dell’anno, l’economia del Paese cesserà di funzionare. Quello che tiene a galla l’economia nazionale sono le rimesse degli emigrati: un’indagine della Global Poverty Research, lo scorso giugno, ha concluso che circa la metà delle famiglie riceve gran parte del suo reddito da amici e parenti che lavorano all’estero. Uno su cinque tra coloro che inviano denaro vive in Sudafrica, il secondo paese dopo la Gran Bretagna . Magugu Nyathi è arrivata a Johannesburg due anni e mezzo fa ed ha trovato lavoro come giornalista in un’agenzia. Sua zia, impiegata a Bulawayo, guadagna 400.000 dollari dello Zimbabwe al mese (circa 9 dollari americani, sino a quando, questa settimana, il dollaro dello Zimbabwe non è precipitato). Ora lo stipendio della zia vale circa 2 dollari e la donna sopravvive grazie al denaro della nipote. “Ci sono famiglie che non hanno figli che lavorano all’estero”, dice Nyathi, che vive a Città del Capo. “Come fanno a sopravvivere? Pensateci”. Di recente il governo di Johannesburg, ha dichiarato che 8 persone su 10, tra quelle che negli ultimi tempi si sono recate nel nuovo ufficio per l’assistenza agli immigrati, provengono dallo Zimbabwe. Un’insegnante racconta di aver abbandonato il suo Paese l’anno scorso, dopo che spie del governo avevano scambiato una veglia che si stava svolgendo nella sua abitazione per una riunione di membri dell’opposizione e hanno incendiato la casa. “Non mi sarei mai aspettata una vita del genere”, dice mentre si trova in una struttura per immigrati che offre consulenze legali. Ma per il momento, aggiunge, “voglio soltanto un lavoro. Posso lavare i piatti. Non importa se un tempo ero un’insegnante”. THE INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE WILL HOLD ITS SEVENTH ANNUAL LUXURY BUSINESS CONFERENCE, HOSTED BY SUZY MENKES, AT THE RITZ-CARLTON, MOSCOW ON NOVEMBER 28TH & 29TH. KEYNOTE ADDRESSES WILL BE GIVEN BY: FOR FURTHER INFORMATION: TOM FORD DONATELLA VERSACE SIDNEY TOLEDANO CEO, CHRISTIAN JOHN DEMSEY GROUP PRESIDENT, BRENDA ERDMANN HAGERTY INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE WORLDWIDE EVENTS DIOR THE ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. TEL +44 20 7510 5707 EMAIL [email protected] WEB www.IHTinfo.com/Events WITH FURTHER POWERFUL PARTICIPATION FROM: ANGELA AHRENDTS CHIEF EXECUTIVE, BURBERRY MARCELLO BOTTOLI CEO, SAMSONITE CORPORATION MICHAEL BURKE CEO, FENDI MARK DUNHILL PRESIDENT, ALFRED DUNHILL LAURENCE GRAFF C H A I R M A N , G R A F F D I A M O N D S FAWAZ GRUOSI PRESIDENT, DE GRISOGONO HANS KRISTIAN HOEJSGAARD PRESIDENT & CEO, GEORG JENSEN MICHELE NORSA CEO & GENERAL MANAGER, FERRAGAMO FRANCOIS DE TROQUER GENERAL DIRECTOR, CARTIER, MOSCOW AERIN LAUDER ZINTERHOFER DIRECTOR OF A/S CREATIVE PRODUCT DEVELOPMENT, ESTÉE LAUDER PARTICIPATING DESIGNERS: IGOR CHAPURIN JULIEN MACDONALD DENIS SIMACHEV NOVEMBER 28/29 MOSCOW THE WORLD’S LEADING CONFERENCE ON THE BUSINESS OF LUXURY AND STYLE Repubblica NewYork LUNEDÌ 2 LUGLIO 2007 IV SCIENZA Da pochi geni le molteplici forme della vita segue dalla prima pagina avuto un ruolo centrale nello studio dell’evoluzione. All’inizio i progressi furono limitati, ma con l’avvento della biologia molecolare, negli anni ‘80, lo studio dello sviluppo (cioè il processo che porta un uovo fertilizzato a diventare un essere vivente adulto) ricevette nuova linfa, e la biologia evolutiva dello sviluppo attirò l’attenzione degli scienziati quando le scoperte rivelarono che nel regno animale, i processi e gli elementi fondamentali del corpo sono regolati dagli stessi geni. I ricercatori scoprirono, ad esempio, che i geni della famiglia Pax6 regolano lo sviluppo degli occhi in animali diversi fra loro, come le mosche e gli esseri umani. Studi più recenti hanno cominciato a scavare più in profondità, senza limitarsi ai tasselli fondamentali del corpo umano, rivelando che alcuni degli eventi evolutivi più noti sono stati prodotti da cambiamenti del processo di sviluppo. In una di queste ricerche, un gruppo di scienziati guidato da Cliff Tabin, biologo evoluzionista che lavora alla facoltà di medicina di Harvard, ha studiato un classico esempio di evoluzione attraverso la selezione naturale, quello dei fringuelli delle Galápagos, gli stessi studiati da Darwin. Come gli altri organismi approdati sullo sperduto arcipelago al largo della costa ecuadoregna, i fringuelli avevano prosperato grazie all’isolamento, evolvendosi in specie diverse. Inizialmente, Darwin non si era reso conto che questi uccelli erano tutti fringuelli, anzi, non si era nemmeno accorto che le specie fossero imparentate fra di loro. Errore perdonabile, peraltro, perché se è vero che tutte le specie discendevano dai primi fringuelli avventuratisi sulle isole, era vero anche che non sfoggiavano più il caratteristico becco corto e sottile: i fringuelli delle Galápagos avevano sviluppato una serie di becchi adatti ai nuovi tipi di cibo reperibili nell’arcipelago. Secondo le ipotesi degli scienziati, era stata necessaria una serie di mutazioni casuali in molti geni per ottenere alterazioni così accentuate della forma e delle dimensioni del becco. La biologia evolutiva dello sviluppo, però, ha dimostrato che dotarsi di un becco nuovo, forse, è più semplice di quanto si immagini. Tabin e colleghi hanno scoperto che un becco grosso e spesso si associa a una presenza più accentuata, nelle prime fasi dello sviluppo, di un gene noto come Bmp4. Per verificare che sia questo gene a determinare lo sviluppo di becchi più grandi e imponenti, capaci di rompere le noci, Anche i pesci avrebbero gli attributi genetici adatti a sviluppare gli arti. i ricercatori hanno incrementato artificialmente la produzione di Bmp4 negli embrioni di pulcini, e il risultato è stato che i pulcini hanno iniziato a sviluppare becchi più larghi e robusti, simili a quelli di un fringuello delle Galápagos. Nei fringuelli con becchi lunghi e appuntiti, i ricercatori hanno individuato un altro gene, noto come calmodulina: come per il Bmp4, più è presente questo gene, più il becco diventa lungo. Usando solo due geni, quindi, non decine né centinaia, gli scienziati possono potenzialmente di ricreare una grande varietà di becchi. Un fenomeno analogo è stato riscontrato nei ciclidi, una famiglia di pesci d’acqua dolce che ha sviluppato una gamma di mascelle molto differenziata, per adattarsi ai diversi tipi di alimenti Differenze genetiche tra le popolazioni MODERNI GRUPPI GENETICI UMANI Africa Eurasia Asia Orientale Oceania America 52% Asiatico Orientale 46% Eurasiatico 2% altre razze Yakut Uygur Gli esseri umani hanno continuato ad evolversi negli ultimi 50.000 anni in risposta a cambiamenti di dieta, patologie, situazioni ambientali e cultura. Mongoli Giapponesi Asiatici orientali 185 Pashtun Beduini 38 Cinesi Han Papua Si ipotizza che la popolazione umana abbia avuto origine nell’Africa nordorientale circa 50.000 anni fa. Le ultime trasformazioni del genoma umano Nord. La lattasi, l’enzima che metabolizza il principale zucchero del latte, il lattosio, perde la sua efficacia dopo lo svezzamento. Nei pastori del Nord Europa la capacità di continuare a metabolizzare il lattosio è stato un grande vantaggio nutritivo e per questo tra quella popolazione si è diffusa una mutazione genetica che mantiene l’efficacia della lattasi anche in età adulta. La tolleranza al lattosio non riguarda solo le popolazioni europee. L’anno scorso Sarah Tishkoff dell’Università del Maryland e alcuni colleghi hanno esaminato 43 gruppi etnici dell’Africa Orientale e hanno individuato tre mutazioni diverse da quella europea in grado di mantenere attiva la lattasi in età adulta. Una di queste, scoperta nelle popolazioni del Kenya e della Tanzania, potrebbe aver fatto la sua comparsa non più tardi di 3.000 anni fa. La tolleranza al lattosio è un esempio di evoluzione convergente. La selezione naturale ha usato le diverse mutazioni presenti tra le popolazioni europee e tra quelle dell’Africa Orientale per sviluppare, attraverso vie diverse, una tolleranza al lattosio. In Africa quelli che presentavano tale mutazione, erano in grado di riprodursi 10 volte più degli altri, creando un evidente vantaggio selettivo. I ricercatori che studiano altri geni singoli, hanno scoperto un recente mutamento evolutivo nei geni che controllano il colore della pelle, la resistenza alla malaria e la ritenzione di sale. Gli esempi più sorprendenti sono emersi da un nuovo filone di studi in cui il genoma è analizzato ricercando le pressioni selettive e considerando poche centinaia di migliaia di specifiche porzioni in cui le variazioni sono frequenti. L’anno scorso Benjamin Voight, Jonathan Pritchard e altri colleghi dell’Università di Chicago hanno cercato i geni che stanno subendo una selezione naturale tra gli africani, gli europei e le popolazioni dell’Asia Orientale. Presso ciascuna razza circa 200 geni hanno dimostrato segni di selezione, ma senza che vi fosse sovrapposizione, inducendo così a ritenere che le popolazioni di ogni continente si siano adattate alle condizioni locali. Un altro studio di Scott Williamson, della Cornell University, e di alcuni colleghi, pubblicato sul numero di giugno di Plos Genetics, ha scoperto 100 geni oggetto di selezione naturale in soggetti cinesi, afroamericani e europei-americani. In questo esame sono stati individuati molti geni coinvolti nella resistenza alle malattie, confermando che la patologia è una potente forza selettiva. Un’altra categoria di geni sottoposta a pressione selettiva é quella coinvolta nel metabolismo, suggerendo che le persone rispondono ai cambiamenti della dieta, forse associati con il passaggio dalla fase in cui l’uomo viveva di caccia e di raccolta a quella dell’agricoltura. Sia tra gli europei che tra gli est-asiatici, molti geni coinvolti nella determinazione del colore della pelle sono stati sottoposti a pressioni selettive; ma le ricerche di Pritchard hanno individuato i geni responsabili del colore della pelle solo tra gli europei, mentre Williamson Le linee blu illustrano le migrazioni umane da cui sono derivate le popolazioni moderne. 55 Europei188 10 Maya 35 Africani 206 porzioni di genoma sottoposte a forti pressioni selettive Fonti: Noah A. Rosenberg, University of Southern California; Jonathan K. Pritchard, University of Chicago; PLoS Biology segue dalla prima pagina EPA terrestre. Tiktaalik ha riservato parecchie sorprese ai ricercatori. “Ha una testa piatta con gli occhi sulla cima e ha sia le branchie che i polmoni. È un animale che esplora l’interfaccia tra acqua e terra”, dice Shubin. Ma Tiktaalik aveva in serbo un’altra sorpresa più incredibile: questo pesce amante dell’acqua era dotato di polsi, un attributo che si riteneva fosse un’innovazione limitata a quegli animali che avevano già compiuto la transizione dall’acqua alla terra. “Questa scoperta dimostra che un pezzo dell’equipaggiamento necessario per fabbricare braccia e gambe, mani e piedi, forse è presente già negli arti dei pesci”, dice Shubin. In altre parole, l’armamentario genetico necessario per fabbricare gli arti che servono a camminare sulla terra forse era presente nel patrimonio genetico dei pesci già prima che questi compissero il salto decisivo. Ma per quanto affascinante Tiktaalik non può fornire alcun frammento di Dna per fare luce sulla presenza o sull’assenza di determinati geni. Shubin, perciò, ha fatto quello che molti ricercatori “evo-devo” stanno imparando a fare: muoversi tra la paleontologia e la biologia molecolare. Insieme ai col- leghi ha cominciato uno studio sul pesce spatola, un pesce antico ma ancora vivente e ha scoperto che questi pesci attivano geni di controllo noti come geni Hox in un modo che è tipico dei tetrapodi, la superclasse di animali, prevalentemente terrestri e dotati di quattro arti, che comprende mammiferi, anfibi, uccelli, roditori, esseri umani e così via. In altre parole, gli strumenti genetici per creare dita, mani e piedi, cioè le innovazioni decisive per passare dalla vita in acqua a camminare e strisciare sulla terra, sembra fossero già presenti nei pesci, prima che questi trovassero la strada per approdare a riva. “L’equipaggiamento genetico necessario per costruire le dita era lì già da un sacco di tempo”, scrive Shubin in un messaggio di posta elettronica. “Quello che mancava erano le condizioni ambientali dove queste strutture potevano essere utili. Le dita sono spuntate quando è spuntato l’ambiente adatto”. E questo è un altro dei temi principali della biologia evolutiva dello sviluppo. Gli eventi dell’evoluzione, come la transizione dalla vita marina alla vita terrestre non sono necessariamente scatenati dall’insorgere di mutazioni genetiche che forniscono l’animale delle parti del corpo necessarie e nemmeno dalla comparsa delle parti del corpo in questione. L’ipotesi è invece che il fattore scatenante, l’elemento necessario per mettere in moto queste importanti transizioni, possa essere l’insorgere della situazione ecologica, dell’habitat in cui forme nuove si rivelano particolarmente vantaggiose. Fino a questo momento, la biologia evolutiva dello sviluppo si è concentrata principalmente sugli animali, ma i ricercatori hanno cominciato a riscontrare processi analoghi nell’origine dei fiori. “Siamo in un campo ancora agli inizi”, dice Gilbert. “Ma considero questa una nuova sintesi evolutiva. Secondo me è a questo che stiamo assistendo’’. ADATTAMENTO ALLE CONDIZIONI LOCALI Yoruba Ad esempio il genoma dell’etnia Uygur è in media così composto: reperibili nei laghi africani. “Non nascono nuovi geni ogni volta che nasce una nuova specie”, dice Brian K. Hall, biologo evoluzionista dell’Università Dalhousie, nella provincia canadese della Nuova Scozia. “Sostanzialmente, si prendono i geni e i processi esistenti e li si modifica, ed è per questo che il patrimonio genetico degli esseri umani e degli scimpanzé coincide al 99 per cento”. La biologia evolutiva dello sviluppo sta iniziando a dimostrare anche che specie diverse possono escogitare soluzioni simili se vengono messe di fronte alle stesse sfide. Sia tra i mammiferi placentali delle Americhe sia tra i marsupiali australiani si sono evoluti comportamenti identici, come per alcune specie il metodo di scavare tane nel sottosuolo. Allo stesso modo, tra i ciclidi si sono sviluppate autonomamente, in diversi laghi africani, coppie di specie speculari: nel lago Malawi c’è una specie lunga e con la testa piatta, con una mandibola profonda che somiglia a quella di un’altra specie, non imparentata, che vive in un habitat simile ma nel lago Tanganica. O nel Malawi o nel Tanganica, questi pesci probabilmente usano gli stessi geni per sviluppare le stesse forme, che forniscono soluzioni uguali alle stesse sfide ecologiche. Uno dei maggiori punti di forza della biologia evolutiva dello sviluppo è la sua natura interdisciplinare. Lo scorso anno, Neil Shubin, biologo evoluzionista dell’Università di Chicago e del Museo Field, ha riferito della scoperta di un pesce fossile sull’isola di Ellesmere, nel Canada settentrionale. Shubin e colleghi hanno trovato Tiktaalik (è il nome che hanno dato al pesce) dopo ricerche protrattesi per sei anni. Se hanno perseverato tanto a lungo è stato perché erano sicuri di aver trovato il tipo di roccia giusto e dell’epoca giusta per sperare di ritrovare il fossile di un pesce nella fase di transizione tra la vita marina e quella Russi Lo studio della struttura Orcadici della popolazione mondiale ha rivelato l’esistenza di cinque Francesi principali gruppi genetici che corrispondono alle principali regioni geografiche. Italiani La mappa illustra Mozabiti la conformazione genetica media di 52 popolazioni umane. I fringuelli di Darwin forniscono indizi sul funzionamento dei geni master. Lo studio di tre popolazioni moderne ha scoperto tracce di evoluzione recente in varie porzioni di genoma. Colombiani Tra i mutamenti specifici riscontrati nelle singole popolazioni sono presenti variazioni genetiche relative al metabolismo del saccarosio negli abitanti dell’Asia orientale, alla pigmentazione della pelle e alla tolleranza al lattosio negli europei e alla metabolizzazione del mannosio (uno zucchero) negli africani. Le regioni che coincidono comprendono geni legati alla fertilità e allo sviluppo cerebrale. ne ha scoperti soprattutto tra i cinesi. La ragione di questa differenza sta nel fatto che il vaglio statistico di Pritchard individua le varianti genetiche diventate comuni in una popolazione ma non ancora universali. Williamson seleziona varianti già diffuse in una popolazione e ormai diventate patrimonio di quasi tutti. Le conclusioni suggeriscono che gli europei e le popolazioni dell’Asia Orientale hanno acquisito la pelle chiara attraverso differenti percorsi genetici e, nel caso degli europei, questo è avvenuto forse circa 7.000 anni fa. L’elenco dei geni umani selezionati può aprire nuovi squarci nell’interazione tra storia e genetica. “Se ci chiediamo quali siano i principali eventi evolutivi degli ultimi 5.000 anni, questi sono culturali, come la diffusione dell’agricoltura o come l’estinzione di popolazioni a causa di guerre o di malattie”, dice Marcus Feldman, genetista delle popolazioni a Standford. E’ probabile che questi eventi abbiano lasciato segni profondi nel genoma umano. Un’ indagine del genoma della popolazione mondiale effettuata nel 2002 da Jonathan Corum/ The New York Times Feldman, Noah Rosemberg e altri colleghi ha dimostrato che la popolazione è divisa geneticamente sulla base di lievi differenze del Dna in cinque gruppi corrispondenti alle popolazioni dei cinque continenti: africani, aborigeni australiani, est-asiatici, indiani d’America e caucasici, un gruppo di cui fanno parte gli europei, i mediorientali e le popolazioni del subcontinente indiano. La suddivisione riflette “serial founder effects”, dice il dottor Feldman, intendendo che quando l’uomo migrò in tutto il mondo, ogni nuova popolazione portò con sé soltanto una parte del patrimonio genetico originario. La ricerca dimostra che le popolazioni di ogni continente si sono evolute, almeno per alcuni aspetti, in modo indipendente e rispondendo al clima, alle malattie e, forse, a situazioni comportamentali. Almeno alcuni dei mutamenti evolutivi emersi si sono rivelati convergenti, il che significa che la selezione naturale ha utilizzato le diverse mutazioni disponibili in ogni popolazione per raggiungere lo stesso adattamento. Repubblica NewYork LUNEDÌ 2 LUGLIO 2007 V BUSINESS ECOLOGICO Nell’industria della moquette un manager convertito alla sostenibilità di CORNELIA DEAN VININGS, Georgia – Quella che Ray Anderson, fondatore e proprietario di un’azienda che produce moquette, l’Interface, chiama la sua “conversione” risale all’estate del 1994, quando gli chiesero di illustrare ai venditori quale fosse l’approccio della società sui temi ambientali. “È semplice”, pensò Anderson. “Noi rispettiamo alla legge”. Nell’ottica di un venditore, però, questo non è proprio il massimo, come slogan. Anderson cominciò quindi a informarsi e ragionare sull’argomento, finché non ebbe la folgorazione: “Dirigevo un’azienda che stava saccheggiando il pianeta”, si rese conto. “Pensai: ‘Accidenti, un giorno quelli come me li sbatteranno dentro!’”. “Fu come una stilettata nel petto”. Acquisita questa nuova consapevolezza, Anderson lasciò da parte la normativa ambientale e si concentrò sull’aria inquinata, le discariche sature, gli acquiferi esauriti e l’ipersfruttamento delle risorse. Solo un’istituzione, raccontò ai colleghi il fondatore della Interface, aveva il potere e la diffusione capillare che servivano per far invertire rotta al pianeta: “L’impresa. L’industria. Gente come noi. Noi!” Anderson esortò i colleghi a fissare una data entro la quale l’Interface sarebbe dovuta diventare un’ “impresa ricostruttiva”, un’attività sostenibile che non sottraesse alla terra niente che non potesse essere riciclato o rigenerato, e che non danneggiasse la biosfera. Alla fine, la dirigenza dell’Interface fissò il 2020, e l’idea fece presa a tutti i livelli della gerarchia aziendale. Secondo Anderson con l’introduzione di metodi di riciclaggio, la riduzione della produzione di rifiuti, l’efficienza energetica e altre misure, l’Interface “ha già percorso quasi metà del cammino”. L’uso di combustibili fossili è diminuito del 45 per cento (abbattendo del 60 Imballaggi verdi: bottiglie mignon e carta riciclata Jessica McGowan per The New York Times Ray Anderson sostiene che con le misure in favore dell’ambiente dal 1995 ha risparmiato oltre 336 milioni di dollari. per cento la produzione di gas a effetto serra), dice Anderson e le vendite sono cresciute del 49 per cento. L’impiego idrico delle varie filiali della società in vari paesi è diminuito di due terzi, e la produzione di rifiuti non riciclabili è stata ridotta dell’80 per cento. Nel frattempo Anderson si è trasformato nel grande evangelista della sostenibilità nel mondo delle imprese: rico- nosce che dirigere la società e avere il controllo del pacchetto azionario gli hanno permesso di mettersi in moto prima degli altri, ma è un convinto sostenitore della tesi secondo cui rendere un’azienda sostenibile “non costa, rende”, in termini di fedeltà del consumatore, entusiasmo dei dipendenti e anche in termini monetari. Crede che gli sforzi della sua società L’evoluzione dei contenitori Esempi di contenitori ridisegnati per usare meno materiale o materiale di tipo differente, mantenendo la stessa quantità di prodotto. di CLAUDIA H. DEUTSCH In generale chi vuole vendere un prodotto elogia quello che al prodotto è stato aggiunto. Sempre di più, tuttavia, si sottolinea quello che è stato tolto: si stanno riducendo gli imballaggi e il loro impatto sull’ambiente. Procter & Gamble, per esempio, ha cominciato a usare per il dentifricio Crest un tubetto rigido che può essere distribuito ed esposto sugli scaffali senza scatola. Aveda, un’azienda che produce prodotti di bellezza, lancerà una linea uomo confezionata in contenitori prodotti per il 95 per cento con materiali riciclati. La Coca-Cola ridurrà la plastica delle bottiglie dell’acqua Dasani del 7 per cento nei prossimi cinque anni modificando il materiale delle bottiglie e del tappo. “I rifiuti di ogni tipo sono un’inefficienza e l’inefficienza è un costo”, dice Scott Vitters, direttore per gli imballaggi sostenibili della Coca-Cola. Il numero di aziende che stanno realizzando questi cambiamenti per ridurre i costi e rispondere all’attenzione sempre maggiore nei confronti dell’ambiente cresce in modo significativo. E la previsione è che il gruppo si allargherà per la politica adottata dai magazzini Wal-Mart. La Wal-Mart, la catena di vendita al dettaglio più grande del mondo, ha cominciato a premere sui suoi 66.000 fornitori perché riducano gli imballaggi non indispensabili e ha garantito che entro il 2025 sarà “neutrale riguardo agli imballaggi”. Ciò significa che avvalendosi del riciclaggio, del riutilizzo e forse persino del compostaggio l’azienda cercherà di recuperare tutto il materiale possibile dagli imballaggi che circolano nei suoi locali. Per raggiungere questo obiettivo ha chiesto ai fornitori di contribuire allo sforzo riducendo gli imballaggi, sia quelli dei prodotti sia quelli di plastica o di cartone usati per il trasporto e la distribuzione. Molti produttori hanno cominciato a ridurre gli imballaggi prima della WalMart con la speranza che imballaggi più “verdi” diano loro un vantaggio competitivo rispetto a prodotti simili, anche per via dei costi ridotti. L’Estée Lauder, ad esempio, ha lavorato per più di un anno con delle fonderie per ottenere tubetti e tappi prodotti per l’80 per cento con alluminio riciclato. La VECCHIO VECCHIO NUOVO Coca Cola ha ridisegnato la bottiglia per renderla più piccola e leggera. NUOVO All’inizio degli anni ’90 Mc Donald’s ha sostituito le confezioni di polistirolo dei panini, con scatole di carta riciclata. CAMBIAMENTI CAMBIAMENTI Si risparmia sui materiali e sui costi di trasporto. PERCHÉ CONVIENE: PERCHÉ CONVIENE: È biodegradabile. Fonte: Le società Fotografie di Tony Cenicola/The New York Times maggior parte delle scatole di prodotti destinati al periodo delle feste sono già fatte di carta riciclata. E la linea Origins sarà presto distribuita solo in scatole di cartone pieghevoli prodotte usando fonti di energia più pulite. Anche le organizzazioni per l’ambiente hanno un peso in questa tendenza. Quattro anni fa, l’Environmental Defense, che ha contribuito a far rinunciare alla McDonald’s alle confezioni di polistirolo nel 1991, ha inventato una macchina che può calcolare e confrontare il peso, la potenzialità per il riciclaggio e la performance di 20 tipi di materiali. “Gli imballaggi possono ridurre in modo significativo l’uso di energia e i gas serra e permettono di risparmiare quattro miliardi di dollari di materiali che ora finiscono nelle discariche”, dice Matt Hale, direttore dell’ufficio per i rifiuti solidi di questa organizzazione. La Nestlé Waters North America, che possiede tra gli altri marchi di acque minerali la Poland Spring e la Deer Park, dice di aver risparmiato negli ultimi cinque anni circa nove milioni di chili di carta riducendo le dimensioni le etichette di molte bottiglie. L’azienda ha adottato per le bottigliette tappi trasparenti più facili da riciclare e sta mandando in produzione bottiglie da mezzo litro che contengono 12,5 grammi di plastica, tra le più leggere oggi in commercio. Molte delle modifiche più semplici da realizzare si usano già. Le lattine sono più leggere di dieci anni fa e la maggior parte sono in alluminio riciclato. È raro che i deodoranti siano confezionati in scatole separate. Il cartone delle scatole per il trasporto contiene una più alta percentuale di cellulosa riciclata. La sfida riguarda adesso il comportamento dei consumatori perché questi prodotti in imballaggi più piccoli potrebbero sembrare più cari. La Coca-Cola ha ridisegnato la sua tradizionale bottiglia rendendola più leggera e resistente agli urti. La nuova sembra più piccola. “La nostra sfida è convincere i consumatori che il liquido ha lo stesso volume di quello della bottiglia più grossa”. E qualche volta sarà l’estetica ad avere la meglio sull’ecologia. L’alluminio riciclato per il quale l’Estée Lauder si è tanto adoperata non risplende abbastanza e alcuni marchi dell’azienda rifiutano di usarlo. “Il tappino brillante fa parte dell’immagine del marchio Clinique”, spiega John A. Delfausse, vice presidente per lo sviluppo degli imballaggi alla Estée Lauder. “E a questo non rinunceranno”. in campo ecologico le hanno permesso di risparmiare, dal 1995 a oggi, oltre 336 milioni di dollari (250 milioni di euro). Non solo: il successo della politica di sostenibilità ambientale lanciata dalla Interface è stato tale che lo scorso anno la società ha creato un dipartimento consulenze per vendere i suoi metodi ad altre società. Come si addice a un evangelista, An- derson, che ha 72 anni, gira il mondo per predicare il vangelo della sostenibilità. Il proprietario dell’Interface ammette che alcuni progressi della sua azienda finora sono relativamente ovvi e semplici, e che altri si basano su misure, come le compensazioni di CO2, che non sono l’ideale. In futuro, dice, i progressi verranno “da piccole misure e poche iniziative di ampio respiro”. La creazione di un nylon riciclabile, ad esempio, “è una grossa iniziativa”, continua. Sostituire i “carboidrati”, usando destrosio derivato dal granturco sarebbe un passo più importante. E un altro sarebbe poter avere energia rinnovabile a un prezzo ragionevole. I trasporti restano “un grosso problema”. I clienti hanno reagito positivamente alla campagna e, aggiunge Aderson, erano state le loro richieste all’inizio a stimolare i venditori a chiedergli di illustrare la sua politica aziendale. Uno dei segreti del successo degli sforzi ecologici dell’Interface è stato l’approccio a tutto campo. “Se cominci con una società e dici: ‘Ora trasformeremo questa azienda in un’azienda verde, applicando questi programmi’, il risultato non sarà una diminuzione ma un aumento dei costi. Noi abbiamo fatto un passo indietro e abbiamo detto, ‘Prendiamo in esame l’intero sistema’”. Anche il pubblico che assiste ai suoi discorsi sta cambiando. All’inizio venivano a sentirlo altri che la pensavano come lui, ora il pubblico è sempre più spesso formato da uomini d’affari. “Sono un fautore della convenienza economica della sostenibilità”, dice. “È indiscutibile: i costi non salgono, ma scendono. I nostri prodotti sono migliori. I nostri dipendenti sono motivati da un fine comune di più ampio respiro e da uno spirito di corpo per cui vale la pena battersi. Ed è sbalorditiva la simpatia che attiriamo sul mercato”. Salvare il suono delle chitarre proteggendo foreste e legni rari di GLENN RIFKIN di chitarre, per i quali l’abete Sitka è Christian F. Martin IV rappresenta merce preziosa: il legno è in grado di la sesta generazione della sua fami- produrre sonorità particolari e viene glia che si occupa della rinomata C. F. impiegato per le tavole armoniche delMartin & Company, una manifattura le chitarre acustiche e per la costruziodi chitarre. Di certo, però, è il primo a ne dei piano. doversi preoccupare della reperibilità I liutai sono in cerca di legni più abdei pregiati legni richiesti dalla costru- bondanti ed economici, ma tutti conzione delle chitarre Martin - strumenti cordano sul fatto che chi spende molto prediletti da musicisti come Sting, Paul denaro per uno strumento desidera, Simon, Jimmy Buffett e John Mayer. oltre all’estetica e al tocco dei legni Con la progressiva scomparsa del- tradizionali, un suono particolare. le foreste primarie, e mentre diverse Stelle della musica rock tra cui Sting varietà di legni tropicali come moga- e Dave Matthews hanno prestato il prono, ebano e palissandro diventano ra- prio nome a questa iniziativa. re, alcuni liutai – tra cui Martin, Taylor, Fender e Gibson – hanno dovuto prendere atto del fatto che le scorte di legni pregiati necessari a realizzare i loro strumenti non sono inesauribili. Questi produttori di strumenti musicali - aziende di piccole dimensioni e private - si sono raccolti attorno al nascente movimento di responsabilità sociale, non solo per sembrare “politicamente corretti” ma anche per assicurarsi una sopravvivenza nel lungo periodo. “Se dessi fondo a tutto il legname pregiato dovrei chiudere bottega”, dice Martin. “Ho una figlia di due anni, Claire Frances Martin, che potrebbe Tim Shaffer per The New York Times rappresentare la settima generaChristian F. Martin IV, con la figlia zione della C. F. Martin. Voglio che anche lei possa utilizzare i mate- Claire Frances Martin, si è unito riali che le serviranno, proprio co- ad altri liutai per contribuire alla me i miei antenati ed io abbiamo protezione delle foreste primarie. fatto negli ultimi 174 anni”. Formando un’alleanza atipica, i quattro liutai si sono uniti a GreepeaOrianthi, ventidue anni, una protetce in una delle numerose iniziative per ta di Carlos Santana, ha comprato per portare l’attenzione sulla sostenibilità 3.000 dollari una nuova Martin in bedelle foreste. tulla nera e ciliegio, legni entrambi soNel gennaio del 2006 Greenpeace stenibili. “In genere le chitarre costruisi è fatta portavoce della Musicwood te con legni alternativi non hanno una Coalition, come viene chiamata, per sonorità ottima”, dice. “Ma questa ha promuovere metodi più efficaci di un suono stupefacente, alla pari degli gestione delle foreste - in particolare strumenti tradizionali. La sto usando nella regione pluviale dell’Alaska su- per registrare il mio nuovo album”. dorientale. Alla completa interruzione della racScott Paul, coordinatore della cam- colta del legname, Martin preferirebpagna per le foreste di Greenpeace, be una migliore gestione delle foreste. dice che se continueranno le attuali Non gli piace dire ai rappresentanti pratiche, le ultime foreste primarie di delle culture indigene come organizzaabeti Sitka – molti dei quali hanno al- re il proprio lavoro, ma non vuole che il meno 250 anni – scompariranno in soli futuro della sua attività venga messo a sei o sette anni. repentaglio da obiettivi economici av“Questo li ha spaventati a morte”, ventati. “Nessuno di noi”, dice, “vuole dice Paul riferendosi ai produttori tagliare l’ultimo albero”. Repubblica NewYork LUNEDÌ 2 LUGLIO 2007 VI SCIENZA E TECNOLOGIA Una corsa per ritrovare il regno perduto nel Nilo Fotografie di Felice Frankel Scatti d’artista rivelano la bellezza della scienza di CORNELIA DEAN Felice Frankel si sorprende quando la definiscono un’artista. Prima di tutto perché le sue foto non hanno mercato. Lo sa bene, racconta, perché dopo aver ricevuto una borsa di studio Guggenheim nel 1995, ha iniziato a proporre i suoi lavori a varie gallerie . “Nessuno voleva prendersi la briga di darci neppure un’occhiata”, racconta. In secondo luogo, le immagini non hanno un contenuto emotivo o ideologico né trasmettono altri messaggi. Come dice l’autrice: “Sono dei fenomeni”. Fenomeni come il magnetismo o il comportamento delle molecole d’acqua o le modalità di crescita delle colonie di batteri. Fenomeni naturali. “Quindi non la definisco arte”, dice la Frankel. “L’arte ha più a che fare con la creatività, non riguarda necessariamente il concetto insito nell’immagine”. Prima ‘artista interna’, e oggi ricercatrice al Massachusetts Institute of Technology e all’ Institute for Innovative Computing di Harvard, la Frankel aiuta i ricercatori a mostrare la bellezza della scienza usando macchine fotografiche, microscopi e altre apparecchiature. Con il suo aiuto gli scienziati hanno trasformato immagini noiose come il lievito in un piatto o la superficie di un cd in fotografie straordinarie spesso pubblicate sulle copertine di riviste scientifiche e periodici. Secondo George M. Whitesides, chimico di Harvard e da tempo suo collaboratore, la Frankel “ha trasformato l’aspetto visuale della scienza”. Una delle sue foto, un’immagine di un fluido ricco di ferro sottoposto a campi magnetici è stata riprodotta così frequentemente che la Frankel ne è “nau- Felice Frankel ritrae soggetti scientifici, tra cui, dall’alto verso il basso, un motivo creato da campi magnetici, superfici idrorepellenti e un esempio di nanotubi. seata”. Nel suo libro Envisioning Science, la Frankel, con l’aiuto di molte foto, fornisce ai ricercatori il know-how della rappresentazione visiva dei processi scientifici , oggetto di un saggio precedente scritto in collaborazione con Whitesides dal titolo On the Surface of Things. Ora i due stanno terminando un altro libro “sulle piccole cose”, come dice Whitesides , cose al limite del visibile anche al microscopio. La Frankel non si sente in obbligo di produrre foto didascaliche. “Il mio obiettivo è impegnare all’osservazione indipendentemente dalla consapevolezza che si tratti di scienza. Gli spetta- tori non sono intimiditi dalle foto e questo fa sì che pongano delle domande”. Per questo motivo spesso altera le immagini, come quella dei batteri che crescono sull’agar. “L’agar si screpolava”, racconta. “Ma volevo che il lettore prestasse attenzione alla configurazione dei batteri, così ho cancellato digitalmente le crepe”. Queste pratiche sono accettabili, dice, perché non hanno lo scopo di mascherare o distorcere le informazioni scientifiche ma di renderle più chiare. E quando immagini simili appaiono nelle riviste scientifiche, dice Whitesides, “l’originale non elaborato”, viene pubblicato online assieme a materiale supplementare. Parlando della Frankel Whitesides dice: “Ha avuto un vastissimo impatto sulla comunicazione scientifica, nel dialogo interno alla scienza e tra scienza e mondo esterno”. Inoltre, aggiunge: “Ha un meraviglioso senso della forma e del colore. E’ difficile sostenere che non sia un’artista’’. di JOHN NOBLE WILFORD naia di rovine di insediamenti, cimiteri Un tempo lontano, a Sud dell’Egitto, e esempi di arte rupestre mai studiati esisteva una terra chiamata Kush. Era in precedenza. Una delle operazioni di un luogo inesplorato dell’alto Nilo, un salvataggio di maggior portata è stamistero che sconfina nel mito. L’unica ta condotta dalle spedizioni guidate da certezza, testimoniata dagli egizi, è che Henryk Paner del museo archeologico di Gdansk in Polonia, che soltanto nel 2003 a Kush c’era l’oro. Dagli studi più recenti emerge una ha esplorato 711 antichi siti. “Si tratta di un’area incredibilmente cultura di dimensioni maggiori di quello che si immaginava in precedenza. Gra- ricca sotto il profilo archeologico”, afferzie alla decifrazione di documenti egizi ma Derek Welsby del British Museum in e alla moderna ricerca archeologica un articolo pubblicato dalla rivista Aroggi sappiamo che per cinque secoli nel chaeology. In Sudan la diga di Merowe, costruita secondo millennio a.C. il regno di Kush sviluppò la capacità politica di mantene- da ingegneri cinesi che hanno usato ditre il controllo su un ampia fetta di terri- te francesi e tedesche, è situata a valle della quarta cataratta, uno stretto pastorio africano. In rapporto al concetto tradizionale di saggio di rapide e isole. La piena del NiStato fondato sulle esperienze di antiche lo creerà un lago largo tre chilometri e civiltà come Mesopotamia, Egitto e Cina il successo di Kush a livello di capacità di governo sembra anomaEGITTO lo. Come poteva esistere una società Prima Mar Philae cataratta complessa in assenza di un sistema di Rosso ALTA DIGA scrittura, di una corposa burocrazia DI ASSUAN o di grandi centri urbani, di cui Kush era palesemente priva? Abu Simbel La risposta a questo interrogativo sta emergendo vicino una nuova diga nel Nord del Sudan dove si scava febbrilmente per anticipare la piena del Nilo D E S E R T O N U B I A N O Nilo. Gli archeologi scoprono antichi Kerma insediamenti, cimiteri e centri di lavoDIGA DI razione dell’oro in regioni inesplorate. MEROWE Hosh el-Geruf Da alcuni rapporti e da alcune inQuarta terviste recenti risulta che sono state cataratta rinvenute ampie prove che il regno di Kush, durante la sua ascesa dal 2000 Dimensioni a.C. al 1500 d.C. esercitò il controllo, o del regno di Kush, 1500 a.c. quanto meno un influenza su un’area di 1.200 chilometri nella valle del Nilo. La regione si estendeva dalla Khartoum prima cataratta, come testimonia un monumento egiziano, fino a oltre la quarta che si trova a monte del fiume, coprendo parte della più ampia area LIBIA geografica dai confini non definiti che ARABIA SUDAN SAUDITA nell’antichità era nota come Nubia. Secondo alcuni archeologi i reperti Area dimostrano che i governanti di Kush ingrandita furono i primi nell’Africa sub sahaETIOPIA riana a dominare un territorio così vasto. 160 Km “Kush acquista un ruolo di primo The New York Times piano nelle dinamiche politiche e militari dell’epoca, più importante di Ci sono le prove che il regno di Kush quanto si reputasse in precedenza”, si estendeva nella Valle del Nilo. dice Geoff Emberling, che guida di una spedizione archeologica dell’università di Chicago. “Lo studio di Kush lungo 160, provocando il trasferimento contribuisce a chiarire il concetto di sta- di più di 50.000 persone delle tribù Mato in un contesto antico esterno ai centri nasir, Rubatab e Shaigiyya. di potere consolidati dell’Egitto e della La maggioranza degli archeologi preMesopotamia’’. vede che questo sia l’ultimo anno che gli Gil Stein, direttore dell’Istituto Orien- viene concesso per esplorare i siti di Kush tale della stessa università dichia- più vicini alle originarie rive del fiume. ra: “Finora in pratica tutte le nostre Nei primi tre mesi dell’anno esperti conoscenze su Kush derivavano dai dell’Istituto Orientale dell’Università di documenti storici dei vicini egizi e da Chicago hanno perlustrato le rovine di limitati studi archeologici delle rovine un sito chiamato Hosh el-Geruf, a monte monumentali della maggiore città ku- della quarta cataratta, circa 350 chiloshita, Kerma. Per gli archeologi la con- metri a Nord di Khartoum. sapevolezza che una terra misteriosa La scoperta più sorprendente sono stae pressoché inesplorata è sul punto di ti i manufatti dell’arte orafa kushita. essere sommersa è un po’ come andare Il prossimo anno di questi tempi le al patibolo. Negli ultimi anni spedizioni acque raccolte dalla diga potrebbero archeologiche britanniche, tedesche, lambire le antiche opere d’oro e gli arungheresi, polacche, sudanesi e statu- cheologi cercheranno altrove indizi per nitensi hanno fatto a gara a scavare in chiarire il mistero di come l’antica Kush siti che presto saranno sommersi. Con avesse sviluppato la capacità di sovringrande sorpresa hanno rinvenuto centi- tendere ad un vasto regno. A 90 anni un ambientalista è ancora ottimista sul futuro della Terra di THOMAS VINCIGUERRA Barry Commoner continua a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle delicate condizioni del pianeta. Da tempo attivo presso il Center for the Biology of Natural Systems del Queens College di New York, da decenni Commoner è in prima linea per ristabilire l’equilibrio ecologico della biosfera , sia con la messa al bando dei test nucleari che attraverso il riciclaggio. Commoner, che ha compiuto 90 anni il 28 maggio, sta vivendo una sorta di rinascita. La M.I.T. Press ha appena pubblicato una nuova biografia, Barry Commoner and the Science of Survival di Michael Egan. Ad agosto gli sarà dedicato un simposio dal titolo Scienza, Democrazia e Ambiente in occasione del congresso annuale della American sociological association a New York. Sta scrivendo anche un libro sul tema che per la prima volta lo portò all’attenzione dell’opinione pubblica circa 40 anni fa, ovvero se il Dna sia l’unico responsabile delle caratteristiche di un organismo. D. Nel 1970, più o meno all’epoca della prima Giornata della Terra (il 22 aprile) lei dichiarò : “Abbiamo tempo, forse una generazione, per salvare l’ambiente dagli effetti finali della violenza che gli abbiamo inflitto”. Oggi come giudica la situazione? R. Non siamo riusciti ad andare oltre pochi interventi specifici. Non usiamo più il Ddt in agricoltura. Usiamo benzina senza piombo. L’inquinamento ambientale è una malattia incurabile che si può solo prevenire e la prevenzione può essere fatta solo a livello di produzione. Se si insiste a usare il Ddt , l’unica cosa da fare è smettere di produrlo. Il resto è stato pressoché dimenticato. D. Secondo lei quindi il riscaldamento globale non sminuisce preoccupazioni di diverso genere? R. No, all’opposto. L’unica risposta razionale all’interrogativo sulle azioni da intraprendere sul riscaldamento globale è cambiare il modo di gestire i trasporti, la produzione di energia, l’agricoltura e una notevole quantità di manufatti. Il problema nasce dall’attività umana sotto forma di produzione di beni. I cinesi hanno un detto: “Crisi significa cambiamento”. Significa che si può agire. Purtroppo la maggior parte delle azioni ‘verdi’ che oggi sono così numerose, non si basano su tesi come la mia, che cioè bisogna intervenire sui prodotti e sulle modalità di produzione. E’ un peccato, ma io sono un eterno ottimista e credo che alla fine ci si arriverà. D. Cosa pensa del dibattito sulla responsabilità primaria dell’uomo rispetto al riscaldamento globale? R. Nessuno che sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali può negare che il riscaldamento globale esista. Il problema è se sia dovuto alle scelte dell’umanità, e io credo che tutte le scelte che abbiamo fatto comportino il rilascio di sostanze come il biossido di carbonio che influiscono sulla ritenzione del calore da parte del pianeta. D. Si è riaffacciata l’ipotesi dell’uti- lizzo dell’energia nucleare al posto dei combustibili fossili, è d’accordo? R. No. E’ un esempio di ambientalismo miope. Dire che il nucleare è un modo di produrre energia senza rilascio di biossido di carbonio ha senso solo superficialmente, ma ogni attività che aumenti la quantità di radioattività cui siamo esposti è idiota. D. Si è anche ipotizzato di fare un uso selettivo del Ddt contro la malaria, invece che utilizzarlo come pesticida in quantità massicce. Lei ha rivisto la sua posizione su questo tema? R. Credo che in determinate situazioni si possa fare del Ddt un uso chirurgico. Non intendo escluderne l’uso in particolari situazioni di grave rischio. D. Ci sono aspetti della sua filosofia che ha riconsiderato o da cui ha preso le distanze? R. Nel tempo ho sperimentato che è più facile affrontare i problemi ambientali senza entrare negli aspetti interconnessi al resto della nostra esistenza. Liz O. Baylen per The New York Times Per Barry Commoner l’inquinamento si può prevenire ma non curare. Ad esempio, riciclare i rifiuti è senz’altro opportuno, ma si dimentica che molti vivono in alloggi minuscoli dove non c’è neanche lo spazio per i contenitori per la raccolta differenziata. Il problema della povertà condizionerà moltissimo i risultati che si possono ottenere. C’è gente che non ha tempo di riciclare perché vive giorno per giorno. Oggi mi vengono in mente delle situazioni che, se potessi tornare indietro valuterei con un occhio più attento. Repubblica NewYork LUNEDÌ 2 LUGLIO 2007 VII A L I M E N TA Z I O N E India, piatti fatti in casa e consegnati in ufficio di SARITHA RAI MUMBAI, India — Gaurav Bamania, analista di hedge fund che lavora in uno dei tanti grattacieli che oggi dominano la capitale finanziaria, potrebbe facilmente andare a mangiare in uno dei migliori ristoranti della città. Invece, Bamania, 26 anni, segue un’abitudine che risale ad oltre un secolo fa, ai primi anni della dominazione britannica: consuma un pasto caldo amorevolmente cucinato in casa da sua nonna e consegnato ogni giorno alla sua scrivania. In India, dove molte tradizioni con la globalizzazione vengono rapidamente travolte, l’abitudine di mangiare un pasto preparato in casa sopravvive. Per poterlo fare, con 25 milioni di persone, Mumbai si affida ad una comples- La moderna Mumbai rilancia un antico approccio ai pasti. sa rete, di gran lunga superiore ad alcuni sistemi automatizzati ad alta tecnologia. Questa organizzazione riesce a consegnare con precisione quasi cronometrica decine di migliaia di pasti presso le varie sedi di lavoro sparse per la città. Al centro di questa insolita rete ci sono gli uomini adibiti alle consegne, i cosiddetti dabbawalla. Il termine deriva da tiffin dabba, un riferimento dell’epoca coloniale al porta-vivande che contiene un pasto leggero, e alla parola walla, l’uomo che lo consegna. “C’è un servizio che si chiama come FedEx, ma loro non consegnano il pranzo”, dice, Dhondu Kondaji Chowdhury, uno dei dabbawalla. Gli inglesi introdussero questo servizio 125 anni fa, quando la città fu invasa da lavoratori provenienti da regioni differenti. I dabbawalla resero possibile a queste persone mantenere un collegamento tra la loro casa e il posto di lavoro nonché tra i gusti alimentari delle varie regioni. Fino a poco tempo fa questo servizio ha prosperato sulla semplice base del passaparola. Ma ora sta sviluppando un profilo ad alta tecnologia, via via che i dabbawalla si sono organizzati. Un impiegato che può contare su qualcuno a casa disposto a cucinare per lui può iscriversi al servizio mediante un sms o una e-mail. Il sistema dei dabbawalla ha resistito all’assalto delle mense aziendali, dei ristoranti di quartiere, delle catene di ristorazione e dei locali costosi, dove è difficile riservare un tavolo. Si tratta di un servizio semplice e complesso allo stesso tempo. Una rete di walla ritira le scatole a casa oppure dalle persone che cucinano i pasti su ordinazione, quindi li consegna a una stazione ferroviaria locale. I contenitori vengono smistati a mano e indirizzati a varie stazioni ferroviarie che si trovano nel centro di Mumbai e quindi nuovamente selezionati e portati a destinazione. Dopo pranzo, il servizio compie l’operazione contraria e le scatole vuote vengono riportate a casa. Il segreto di questo sistema risiede nei codici colorati impressi sul fianco dei contenitori porta-pranzo che indicano ai dabbawalla da dove proviene il cibo e attraverso quale stazione ferroviaria dovrà passare per raggiungere uno specifico ufficio, in un particolare edificio del centro della città. “Non so come potremmo sopravvivere senza questo sistema”, dice Vrinda Chiplunkar, che ogni giorno prepara per suo marito, Chandrashekar Chiplunkar, responsabile del settore cambi della Oman International Bank, pasti caldi a base di lenticchie, verdure, riso, pane chapati e insalata. “Il sistema dei dabbawalla, antiquato ed economico, è il residuo di Il sapore di tartufo nato in laboratorio Daniel Patterson è chef e proprietario di Coi, un ristorante di San Francisco. ONLINE: LA BRIGATA DEL PRANZO Immagini dei dabbawalla in azione a Mumbai sono disponibili online: nytimes.com/business un’altra epoca in questo mondo frenetico”. I Chiplunkars sono clienti affezionati di Chowdhury. Come tanti altri suoi colleghi dabbawalla, Chowdhury è arrivato da un villaggio di campagna senza saper leggere né scrivere e ha imparato a leggere i numeri, le lettere sui porta-vivande e a firmare con il suo nome le ricevute rilasciate ai clienti. “A Mumbai, questo è il mestiere migliore per una persona come me”, dice Chowdhury, 64 anni, durante una pausa delle sue consegne. Con le 500 rupie (circa 123 dollari) che guadagna al mese riesce a mantenere la moglie, un figlio e una figlia in una casa di due stanze nel lontano quartiere di Goregaon. Per Suresh Shivekar, che trasporta i contenitori del pranzo con il treno dal quartiere di Versava a quello di Colaba, la giornata lavorativa inizia alle 8,30 del mattino quando va a ritirare il cibo nelle case. Carica le scatole sulla sua bicicletta e poco dopo arriva alla stazione. Lì vengono nuovamente smistati e caricati su un grande cassa di legno che Shivekar issa sul treno. Quando arriva a Colaba, alle 11,30, comincia a scambiare freneticamente con i suoi colleghi i porta-vivande, ogni mucchio indirizzato ad un edificio diverso. I contenitori vengono quindi caricati su un carretto che attraversa il traffico convulso di Mumbai, e ogni pranzo viene consegnato personalmente al legittimo proprietario. E’ capitato raramente che Shivekar abbia mancato di fare una consegna o abbia sbagliato destinatario, e questa affidabilità viene ripagata con la fedeltà dei clienti. Anand Sahasrebuddhe, 46 anni, che lavora negli uffici della ACC Limited di Churchgate, una delle più grandi aziende indiane che produce cemento e calcestruzzo, si affida da 26 anni ai servizi dei dabbawalla. “Lui ama il cibo cucinato in casa”, spiega sua madre, Suman Sahasrebuddhe. Se un piatto è grande, riflettete prima di mangiare di DANIEL PATTERSON Un tartufo è appetibile con qualsiasi nomelosichiami,machediresequelnomeè “2,4-ditiapentano”? In tutti gli Stati Uniti, nei ristoranti grandi e piccoli, il sapore “al tartufo” decantato dai menù è sempre più spesso olio al tartufo. Quello che i menù non dicono è che diversamente dai tartufi veri, il profumo dell’olio al tartufo non nasce nella terra. La maggior parte degli oli al tartufo è ottenuta mettendo insieme l’olio d’oliva e uno o più composti chimici come il 2,4-ditiapentano (la più importante delle centinaia di molecole aromatiche che rendono così attraente l’aroma del tartufo bianco) creati in laboratorio. Che l’olio al tartufo sia prodotto chimicamentenonèunanovità,glicheflosanno da tempo. Il vero interrogativo è perché così tanti cuochi, che non si sognerebbero mai di usare la vanillina al posto del baccello della vaniglia, usano un agente sintetico aromatizzante? In parte, la risposta potrebbe essere che ancora adesso si trovano cuochi che si stupiscono quando vengono a sapere che l’olio di tartufo non è ottenuto da veri tartufi. “Pensavo fosse ottenuto da pezzetti secchi e briciole di tartufo macerati in olio d’oliva”, ha detto Vincent Nargi di Cafe Cluny a Manhattan. Mentre un tempo i tartufi erano segno di cucina locale, la globalizzazione della cucina ha portato a un’alta richiesta di tartufi a livello mondiale mentre la produzione continua a scendere. La combinazione di alto valore commerciale e bassa disponibilità ha creato l’ambiente ottimale per qualche comportamento fraudolento. Alcuni laboratori francesi conducono analisi chimiche sui tartufi neri per garantire che non si tratti di tartufi di qualità inferiore provenienti dalla Cina o dalla Spagna immersi in olio al tartufo o in succo. Ma quando si tratta di olio, i cuochi contribuiscono a questo inganno. Perché? I tartufi sono diventati un prodotto di lusso. “Gli chef usano l’olio al tartufo perché è facile conferire a un alimento una Fawzan Husain per The New York Times A Mumbai ci sono molti posti dove mangiare, ma è sempre più fiorente l’attività di chi si incarica di portare a chi lavora il pasto da casa. “C’è un servizio che si chiama come la FedEx, ma loro non consegnano il pranzo”, dice un ‘dabbawalla’. Alla fine dell’anno scorso, nelle librerie ha iniziato a circolare un libretto intitolato Mindless Eating scritto da Brian Wansing, docente della Cornell University che ha trascorso la sua carriera facendo con successo esperimenti sulla psicologia dell’alimentazione. In uno degli esperiANALISI menti che preferisco, Wansink ha distribuito ad alcuni spettatori di un cinema di Chicago dei popcorn vecchi di cinque giorni. L’esperimento riguardava le dimensioni del contenitore dei popcorn: alcuni hanno ricevuto contenitori grandi, altri enormi. Entrambi avevano più popcorn di quanto uno possa mangiare. Eppure, quando il gruppo di ricerca di Wansink alla fine della proiezione ha pesato i contenitori, la differenza riscontrata tra la quantità consumata è stata rilevante: gli spettatori che avevano ricevuto i contenitori enormi hanno mangiato mediamente il 53 per cento di popcorn in più. Come dire che mangiare molto popcorn stantio è per certi aspetti più piacevole che mangiare meno popcorn stantio. Nel corso degli anni Wansink ha effettuato esperimenti simili, da piatti di dimensioni diverse a ciotole di zuppa al pomodoro senza fondo, ininterrottamente rifornite di nascosto da un tubo installato sotto il tavolo del ristorante. Alla fine è giunto alla conclusione che le nostre decisioni sul cibo spesso hanno poco a che vedere con l’appetito. Più frequentemente, infatti, facciamo affidamento sulle dimensioni dei popcorn o su come è organizzata la spesa per decidere quanto mangiare. La maggior parte delle persone però ritiene di essere immune da questa persuasione occulta. Quando gli spettatori che avevano ricevuto il popcorn stantio hanno saputo dell’esperimento, la maggior parte ha escluso la possibilità di essere stata influenzata dalle dimensioni. “Cose come queste non mi ingannano”, ha detto uno che ne aveva mangiati di più. Ho telefonato a Wansink, un quarantaseinne dello Iowa molto attivo, per parlare della sua ricerca e fortuna ha voluto che avesse già programmato di venire a New York per una conferenza. Gli ho chiesto se sarebbe stato disposto Per spiegare perché piatti di grandi dimensioni inducano a mangiare di più, Brian Wansink ricorre a un diagramma: i due punti neri qui sotto sono uguali, ma quello a destra sembra meno grande. Dalla ricerca risulta che quando il cibo appare meno abbondante, si ha la tendenza a consumarne di più. DAVID LEONHARDT Tony Cenicola/The New York Times La maggior parte degli oli al tartufo non sono fatti con tartufi veri. patina glamour, e perché aiuta a vendere una piatto”, dice in una e-mail S. Irene Virbila, che recensisce i ristoranti per il Los Angeles Times. La competitività ha molto a che vedere con questa situazione. “Il prezzo è sicuramente uno dei principali fattori”, dice Shea Gallante di Cru a Manhattan, che usa l’olio al tartufo nero per esaltare il sapore dei veri tartufi neri in un piatto di pasta. “Se non usassi due gocce di olio, per ottenere lo stesso risultato dovrei aggiungere altri 8-10 grammi di tartufi”, e piatti sarebbero troppo cari. “Ho imparato a usare spesso l’olio di tartufo bianco, ma adesso ne uso pochissimo nei miei ravioli alla salsa di tartufo nero”, dice Grant Achatz di Alinea a Chicago. “Conferisce un pizzico di profumo e un aroma leggermente diverso. Ho fatto esperienza al French Laundry, e quando usavamo i tartufi nelle vicinanze c’era sempre una bottiglia di questo olio. Ma è stato quando mi sono messo in proprio che mi sono chiesto perché lo stessi usando, e non ho saputo trovare una risposta soddisfacente. Oltretutto, non sa neppure di tartufo”. Illusione ottica sul contrasto di dimensioni tratto da “Mindless Eating” di Brian Wansink (Bantam Dell) Bill Wingell per The New York Times ONLINE: PENSARE AL CIBO Regole per evitare di mangiare senza criterio. Dettagli sulla ricerca psicologica sul cibo su: www.nytimes.com/leonhardt a venire a casa mia per dirmi tutto quello che c’è di sbagliato nella mia cucina. “Sarebbe bello!”, aveva detto. Negli ultimi venti anni si è affermata una nuova branca dell’economia — l’economia comportamentale — per spiegare perché la gente agisca in modi contrari ai propri interessi. Il modo col quale si presentano opzioni diverse — quella che l’economista Richard Thaler chiama “architettura della scelta” — ha una forte influenzasulle decisioni. Di fronte alla mia dispensa, Wansink mi ha fatto notare esattamente questo. La cosa peggiore delle dispense è le varie confezioni di snack in bella vista e facilmente accessibili. In pratica, ogni volta che l’occhio cade su una di queste confezioni, è come se ci chiedessero: “Non ti andrebbe uno spuntino?”. Quanto più spesso ci si sente rivolgere questa domanda, tanto più spesso mangi uno snack. Wansink ha osservato che il cibo è sistemato in maniera invitante dietro il vetro, così che ogni qualvolta uno va in cucina, nella nostra testa ci sentiamo ripetere sempre la stessa cosa: “Hai fame?”. I piatti, che non si mangiano, sono invece ben nascosti dietro ad ante dallo sportello in legno. Ma anche i piatti hanno i loro problemi: oggi per gli americani un piatto è di circa 30 centimetri di diametro. “Abbastanza grandi, direi”, dice Wansink. Cinquanta anni fa, quando erano molto più magri, i piatti erano molto più piccoli. Piatti grandi e scodelle grandi inducono a mangiare in maggiore quantità per la stessa ragione degli enormi contenitori di popcorn: fanno sembrare le porzioni più piccole. E ovviamente anche i bicchieri molto grandi hanno un effetto simile. Mia moglie e io non abbiamo intenzione di nascondere le nostre scorte alimentari: ci piace ammirare il nostro olio di oliva. Ma non traiamo gioia dal mangiare in piatti di 30 centimetri di diametro e abbiamo iniziato a cercare qualche alternativa. In generale, credo che non vi sia modo di eludere i suggerimenti che Wansink descrive: a noi spetta decidere quali accogliere, quelli che ci possono indurre a mangiare di più o quelli che ci possono indurre a mangiare meno. La stessa cosa vale anche per i risparmi per la pensione. Una volta che il trucco ci è stato spiegato, possiamo iniziare a usare la nostra stupidità a nostro vantaggio. Repubblica NewYork LUNEDÌ 2 LUGLIO 2007 VIII ARTI E TENDENZE Anche la tv si affaccia nel mondo virtuale di Second Life di DAVE ITZKOFF Sundance Channel Vincent Tibbett lavora per Sundance Channel, ma in realtà è un avatar. Vincent Tibbett è l’uomo che ogni cineasta emergente vorrebbe conoscere, pieno di agganci e di contatti. Lavora per Sundance Channel ed è facilmente riconoscibile dai suoi capelli arruffati e dal suo look volutamente casual, oltre che dalle folle di aspiranti artisti che lo seguono dappertutto, sperando di farsi una chiacchierata sulle tendenze del mondo del cinema, di convincerlo a dare una valutazione dei loro film o semplicemente di ottenere il suo indirizzo e-mail. Rispetto ad altri creatori di tendenze e maestri del gusto, riuscire a strappare un appuntamento in un caffè con Tibbett è ancora più difficile, ma c’è un motivo: Tibbett non esiste nella nostra realtà, è un avatar che si può trovare solo su Second Life, la popolarissima comunità virtuale di Internet. È nato appena sei mesi fa, frutto di un esperimento per esplorare le potenzialità della realtà virtuale della rete portate avanti da Sundance Channel: Tibbett è una sorta di prototipo di una tecnologia nuova che un domani, forse, potrebbe sfondare anche presso il grande pubblico. E non è il solo. Nell’ultimo anno, le grandi reti televisive, i canali via cavo e le società che realizzano contenuti per l’industria televisiva hanno trovato casa in comunità virtuali, nella speranza che quella fascia di spettatori che hanno abbandonato il piccolo schermo per il monitor del computer possano riscoprire i loro programmi online. Alcune reti, come Showtime e Sundance Channel, si stanno installando nei mondi virtuali già esistenti, mentre altre, come Mtv, se li stanno creando direttamente. Nell’uno o nell’altro caso, se i sogni più sfrenati di alcuni sviluppatori di tecnologia dovessero avverarsi, la realtà virtuale potrebbe diventare il mezzo di comunicazione capace di combinare la passività della tv con l’interattività potenziale della rete. Se dovesse accadere, l’industria televisiva (che finora non si è dimostrata Lo spettatore adesso non si limita solo a cambiare canale. particolarmente rapida ad adattarsi alla rivoluzione telematica) avrebbe non solo l’opportunità di recuperare parte dei profitti perduti a beneficio dei concorrenti Internet, ma anche l’occasione di riprendersi una posizione di leadership, creando nello stesso tempo un ambiente completamente nuovo da usare per influenzare il pubblico e vendere prodotti. “Tutti quelli che producono contenuti vogliono stare nei mondi virtuali perché i mondi virtuali sono il futuro”, dice Quincy Smith, presidente della Cbs Interactive. In Second Life (secondlife.com), chi va a dare un’occhiata nella zona gestita da Sundance Channel ha l’occasione di guardare lungometraggi in una sala di proiezione tridimensionale, o scambiare opinioni in un forum ambientalista; i fan della serie televisiva lesbica The L Word potranno incontrare gli avatar delle star della serie e disegnare il proprio carro per un gay pride virtuale. Nella Virtual Laguna Beach di Mtv (su vmtv.com), gli abitanti possono fare shopping nelle versioni digitali dell’Emporio Optic e del Laguna Surf and Sport. Anche gli spettatori preadolescenti hanno un parco giochi virtuale tutto loro, Nicktropolis (nick.com/nicktropolis). Nickelodeon, la comunità virtuale per bambini, consente ai giovani utenti (con il permesso dei genitori) di giocare a pallacanestro virtuale, guardare gli show di Nickelodeon, rotolarsi in una melma verde digitale e chattare con SpongeBob SquarePants, il personaggio dei cartoon. La Virtual Laguna Beach, creata nell’autunno del 2006, sostiene di avere quasi 890.000 utenti registrati, principalmente adolescenti o poco più che ventenni. Nicktropolis, che ha debuttato a gennaio, vanta quasi quattro milioni di utenti, con uno zoccolo duro fra i 6 e i 14 anni. Il visitatore tipo della zona gestita da Sundance Channel su Second Life, invece, ha tra i 25 e i 54 anni.(L’età media degli oltre6,9milionidi utenti di Second Life è di 32 anni.) Le televisioni e le società di media entrano negli spazi virtuali e cominciano mettendoadisposizioneipropriprogram- mi, che gli abitanti possono guardare su schermi cinematografici e televisivi bidimensionali sparsi per il mondo virtuale. “È una cosa scontata, ma è divertente”, dice Sibley Verbeck, amministratore delegato della Electric Sheep Company, società che crea programmi e contenuti per i mondi virtuali. “Comincia a essere un’esperienza più sociale”. Il business dei mondi virtuali deve confrontarsi con alcuni ostacoli reali. I creatori di questi mondi ammettono che è necessario rendere le loro creature più user-friendly, e facilitare il processo di progettazione dell’avatar: la previsione è che assisteremo al classico ciclo delle bolle speculative, prima un boom e poi un tracollo che lascerà in piedi solo una manciata di operatori. In teoria, nulla vieta che siano proprio le società di media tradizionali a sopravvivere, ma la storia passata di Internet insegna che raramente è la società che può disporre di maggiori fondi a diventare leader in un settore emergente. Non mancano gli ottimisti convinti che i network televisivi e la realtà virtuale non abbiano alcuna necessità di rubarsi il mercato a vicenda e che possano imparare a lavorare insieme. “I mondi virtuali, quando sono fatti come si deve, prendono persone che guardano la televisione per 20 ore alla settimana e le trasformano in persone che passano 30 ore alla settimana nel mondo virtuale”, dice Verbeck. “Non ho mai avuto a che fare con una tecnologia come questa, capace di lasciare continuamente a bocca aperta la gente”. Il film ‘The Kingdom’ prova a colmare le distanze tra culture di MICHAEL CIEPLY LOS ANGELES — The Kingdom, un film di prossima uscita sulla caccia ad alcuni criminali islamici da parte dell’Fbi in un’Arabia Saudita non particolarmente ospitale, a prima vista sembra addentrarsi in un terreno politico insidioso e polarizzato. Dopo una proiezione davanti a un pubblico diversificato nel quartiere londinese di Wandsworth, il regista Peter Berg ha però iniziato a sospettare che il suo thriller dopotutto sarà in grado di sopravvivere alla prova. Berg ha detto che quando è stato di definire “eccellente” il film, hanno alzato la mano, insieme ad altri, otto donne e uomini musulmani in abiti tradizionali — presumibilmente alcuni degli spettatori più intransigenti. Secondo Berg, la proiezione in un quartiere operaio britannico ha confermato il concetto alla base del film, La storia di due amici ambientata in Arabia Saudita. ossia che i valori più tradizionali — il legame tra amici, l’azione serrata, la determinazione a voler catturare i criminali — potrebbe colmare il più profondo dei divari culturali. E la Universal Pictures scoprirà molto presto che in tutto il mondo sarà la stessa cosa. L’idea della Universal è dimostrare che per quanto pochi siano gli spettatori che vogliono vedere film che parlano di terrorismo — Syriana, World Trade Center, Munich e Volo United 93 (questi ultimi due distribuiti dalla Universal) hanno avuto pochi spettatori per le loro trame pessimistiche e introspettive — The Kingdom è diverso. Si tratta di uno spaccato di politica mediorientale con un numero inferiore di scene a effetto. Pensato quattro anni fa da Berg, da Michael Mann, il produttore del film, e dallo scrittore Matthew Michael Carnahan, The Kingdom secondo le intenzioni di quest’ultimo dovrebbe mostrare “come sarebbe un’indagine per omicidio su Marte”. Il film segue la vicenda di un team di investigatori dell’Fbi, con l’agente speciale Ronald Fleury interpretato da Jamie Fox, che supera ogni barriera politica e ogni tabù culturale per indagare su un attentato in Arabia Saudita, che non è diverso dai veri attentati che hanno colpito un complesso residenziale di Riad abitato da occidentali nel maggio 2003. “Volevamo mostrare chi svolge le indagini” dice Mann. “Due persone, che non potrebbero essere più diverse, un poliziotto saudita e un afro-americano di Washington, scoprirebbero di avere più cose in comune se si impegnassero a non far succeddere nulla di brutto”. Nel girare The Kingdom, Berg dice di aver cambiato soltanto poche cose per evitare che il film mostri simpatie che potrebbero essere anti-musulmane e filo-occidentali. Una delle scene più delicate, per esempio, raffigura una famiglia musulmana raccolta in preghiera. Carnahan aveva temuto che l’insistenza di Berg nel voler rispettare i presupposti di base del genere cinematografico con una coppia di poliziotti che sono grandi amici potesse “abbassare il livello del film”. Ma in seguito, come dice lui stesso, ha capito che rivestire i propri concetti di responsabilità condivisa per i mali del mondo in “una trama e nei personaggi convenzionali” fosse il modo giusto per raggiungere il grande pubblico. The Kingdom ha scatenato opinioni contrastanti sul suo vero messaggio. “Era ora che uscisse un film filo-americano”, iniziava uno dei commenti sul film postato su IMDB.com. Berg ha anche raccontato che, al contrario, una delle donne in abiti tradizionali che ha assistito alla proiezione di Londra ha interpretato la pellicola come “un film sull’assurdità delle soluzioni militari” ai problemi che affiggono il Medio Oriente. Il regista Peter Berg, al centro, con Ali Suliman, a destra, e Ashraf Barhom sul set di ‘The Kingdom’. Frank Connor/Universal Pictures Fotografie di Sylwia Kapuscinski per The New York Times Una nuova valvola di sfogo per la crisi di mezza età è fare parte di una ‘garage band’. Gloria O’Connell ascolta i Wall Street, il gruppo di suo marito, Bob. Sotto, Bob O’Connell, a sinistra, e Dennis Wall, il cantante della band. Fantasie rock per superare la crisi di mezza età di KATIE HAFNER In America la classica crisi di mezza età ha trovato una nuova valvola di sfogo: fare rock ‘n’ roll in garage, con una band. I baby-boomer — come vengono definiti i nati tra il 1946 e il 1964: per lo più padri di mezza età che non hanno mai superato l’antica ossessione per la musica della loro giovinezza — stanno alzando il volume e si abbandonano a sogni a base di rock ‘n’ roll. I Tennyson Seven di Palo Alto, in California, rappresentano un esempio tipico. Dellaband,formatasidueannifa,faparte Rob Reis, imprenditore della Silicon Valley di 53 anni che una volta a settimana si riunisce con altri cinque appassionati di rock ‘n’ roll, per suonare la rassicurante musica della loro generazione: i Beatles, Van Morrison, i Mokees e i Romantics. Non credo firmeranno un contratto con la Virgin Records, ma non importa. Reis dice di non poter immaginare un modo migliore per la mezza età. “Cosa fanno gli altri?”, chiede, come se fosse solo vagamente consapevole delle opzioni a sua disposizione, nessuna delle quali lo attrae. “Una bella macchina? Un’amante?” Mike Lynd, 55 anni, vive poco lontano — a Redwood City, a nord di Palo Alto — e suona il basso, la batteria e la chitarra in una band di sei persone chiamata Space Available. Lynd, che di giorno si occupa di marketing per lo studio di commercialisti Deloitte&Touche,dicechenullaèparagonabile agli aspetti terapeutici offerti dal provare passaggi musicali con un gruppo di amanti del rock che condividono queste idee. “Non so cosa mi abbia fatto meglio, il Lexapro, un antidepressivo, o i giovedì sera trascorsi a improvvisare con la band”, dice. “Quando si fa musica insieme ad al- tri ci si mette in gioco in un modo che va ben oltre il provare gli accordi”. Recentemente i Wall Street — una band della regione di New York che spesso si incontra a Meutchen, nel New Jersey — ha suonato a un bar mitzvah, la cerimonia ebraica che segna l’ingresso di un giovane nella comunità degli adulti. Bob O’Connell, 42 anni, art director per la rivista Ladies’ Home Journal e chitarrista dei Wall Street, dice: “abbiamo avuto una risposta incredibile”, e diverse richieste. Il NAMM, un gruppo che rappresenta i negozi di musica e i produttori di attrezzatura per musicisti, ha notato un aumento nel numero dei rocker di mezza età, e adesso coordina un programma chiamato Weekend Warriors: una serie di sei weekend pensati specificamente per i baby boomer che tornano, o iniziano, a suonare in una band. Joe Lamond, direttore generale del NAMM, dice che negli ultimi anni il programma ha conosciuto un grande successo, grazie a quegli amanti del rock ‘n’ roll degli anni ’60 e ’70 che dopo essere diventati genitori e aver visto i figli crescere, si ritrovano adesso con tempo e denaro a disposizione. “Non ci sono tensioni”, dice Carol Cheney, infermiera di 43 anni che canta con gli Alter Ego, una band di sette persone della zona di Boston. “Siamo tutti all’apice della nostra vita. Siamo sistemati, e ci troviamo a nostro agio gli uni con gli altri”. Ricatturare l’innocenza perduta significa, in parte, nascondersi dietro un’illusione o due. Lamond raccomanda di suonare in ambienti privi di specchi: “Quando suoni la chitarra e ti senti addoso venti anni, è preferibile non guardarsi allo specchio e vedere un tipo calvo e con la pancia”. Repubblica NewYork