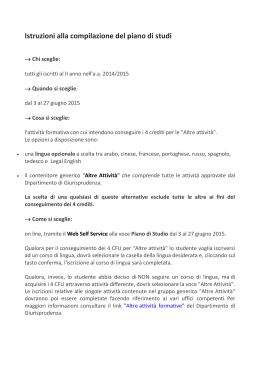

Insegnamenti Avvertenze Per tutti coloro che si iscriveranno a partire dall’a.a. 2004-2005 gli esami conclusivi di ogni modulo avranno il valore di 5 crediti. Gli studenti iscritti prima dell’a.a. 2004-2005 continueranno a sostenere esami del valore di 4 crediti secondo il loro piano di studio. I docenti comunicheranno a lezione e nel sito web della Facoltà i necessari adeguamenti del programma pubblicato nella presente Guida in relazione al valore in crediti dell’esame. Lo studente deve pertanto fare attenzione a svolgere il programma di insegnamento adeguato. 84 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Analisi musicale Docente Elena Modena Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: duo. [email protected] II semestre settore M-FIL/05 5 crediti ELENA MODENA, diplomata in pianoforte, clavicembalo, organo e composizione organistica e in composizione, si è laureata in Lettere presso l’Università di Padova con una tesi sull’applicazione di metodologie di analisi linguistica al linguaggio musicale. Ha pubblicato sulle riviste “Analisi”, “Quaderni di Musica/Realtà”, “Diastema”. In collaborazione con M. Baroni ha curato l’edizione italiana di Counterpoint in Composition di F. Salzer e C. Schachter pubblicata dalla EdT e per il Saggiatore ha tradotto A Generative Theory of Tonal Music di F. Lerdahl e R. Jackendoff, completando entrambi i lavori con un ampio saggio introduttivo. Specializzata in canto funzionale presso il Lichtenberger Institut (Darmstadt), ha effettuato diverse pubblicazioni discografiche con strumenti storici a tastiera. Analisi, composizione e percezione musicale Il corso tratta dell’analisi musicale come mezzo di comprensione del processo creativo, dei criteri di ascolto e delle modalità di percezione del linguaggio musicale, con particolare riguardo alla musica dotta di tradizione, sino al Novecento storico. Testi d’esame N. COOK, Guida all’analisi musicale, ed. it. a cura di G. SALVETTI, Milano, Guerini e Associati 1991; J. A. SLOBODA, La mente musicale, Bologna, il Mulino 1988; A. SCHOENBERG, Analisi e pratica musicale, Torino, Einaudi 1974 (una scelta di articoli) Letture consigliate A integrazione del programma di studio per gli studenti non frequentanti: D. EPSTEIN, Al di là di Orfeo, ed. it. a cura di M. DE NATALE, Milano, Ricordi 1998. Propedeuticità. La frequenza al corso risulterà agevolata se si sarà già a conoscenza di nozioni musicali. Modalità d’esame. L’esame consisterà in un colloquio orale che dimostri la pertinenza del lavoro di studio con gli obiettivi di comprensione e di elaborazione che l’insegnamento si prefigge. Modalità di frequenza. Si consiglia di frequentare il corso. Antichità e istituzioni medievali Docente Anna Maria Rapetti Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/01 5 + 5 crediti ANNA MARIA RAPETTI (1965) è ricercatrice di Storia medievale. Laureata presso l’Università degli Studi di Milano, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Guida 2004-2005. Corsi di laurea 85 di Milano. Le sue ricerche si incentrano sullo studio del paesaggio rurale, dei suoi assetti economici, sociali ed ecologici, e del monachesimo riformato dei secoli centrali del medioevo. Tra le pubblicazioni più significative: Campagne medievali. Aspetti e metamorfosi di un paesaggio rurale tra X e XII secolo, Cavallermaggiore-Torino 1994; La formazione di una comunità cistercense. Istituzioni e strutture organizzative di Chiaravalle della Colomba tra XII e XIII secolo, Roma 1999; Comunità cistercensi: struttura e relazioni, in “Studi storici”, (1999); Dalla curtis al dominatus loci, Cuneo 2000 I Modulo - II semestre Istituzioni medievali dal tardo antico all’età dei comuni Lineamenti di storia delle istituzioni laiche ed ecclesiastiche sviluppatesi nell’Europa occidentale dal III-IV secolo fino al termine dell’esperienza politica e istituzionale dei comuni dell’Italia centro-settentrionale. Testi d’esame Appunti e materiali forniti durante le lezioni; M. ASCHERI, Istituzioni medievali. Una introduzione, Bologna, Il Mulino, 1999, limitatamente alle pagg. 9-294 (Introduzione e capitoli 1-13). Gli studenti non frequentanti integreranno la loro preparazione con lo studio, in aggiunta al volume sopra indicato, di G. TABACCO, Sperimentazioni del potere nell’alto medioevo, Torino, Einaudi (PBE), 1993, pp. 141-367. Propedeuticità. Il I modulo è propedeutico al II modulo. II Modulo - II semestre Da Roma a Venezia: le istituzioni ecclesiastiche dal tardo antico al Duecento Obiettivo del modulo è illustrare i processi di sviluppo e i meccanismi di funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche locali. Si presterà particolare attenzione ai rapporti tra le chiese locali, le forze sociali e politiche urbane e i poteri universali (impero e papato), attraverso l’analisi del caso veneziano. Testi d’esame Appunti e materiali forniti durante le lezioni; G. M. CANTARELLA, V. POLONIO, R. RUSCONI, Chiesa, chiese, movimenti religiosi, Roma-Bari, Laterza, 2001; D. RANDO, Una chiesa di frontiera. Le istituzioni ecclesiastiche veneziane nei secoli VI-XII, Bologna, Il Mulino, 1994. Gli studenti non frequentanti integreranno la loro preparazione con lo studio, in aggiunta ai due volumi sopra indicati, di Il difficile mestiere di vescovo (secoli X-XIV), numero monografico di “Quaderni di storia religiosa”, 2000; M. RONZANI, Vescovi, capitoli e strategie famigliari nell’Italia comunale, in Storia d’Italia, Annali 9, La chiesa e il potere politico dal medioevo all’età contemporanea, a cura di G. Chittolini, G. Miccoli, Torino, Einaudi, 1986, pp. 103-146 Modalità d’esame. I primi appelli di entrambi i moduli si svolgeranno in forma scritta, gli appelli successivi in forma orale. 86 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Antichità greche Docente Carlo Franco Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-ANT/02 5 crediti CARLO FRANCO (Venezia, 1961), laureato in Lettere, è dottore di ricerca in storia antica e professore di ruolo nei licei. Si è occupato di storia greca del periodo ellenistico (Il regno di Lisimaco. Strutture amministrative e rapporti con le città, Pisa 1993) e imperiale (Elio Aristide e Smirne, Roma 2004, c. d. s.), di storiografia antica (Anonimo, Vita di Alessandro il Macedone, trad. e comm., Palermo 2001, Traduzione e commento a Tacito, Historiae II-IV-I e Annales XI-XII, in Tacito, Opera omnia, a cura di R. Oniga, Torino 2003) di storia della tradizione classica in Italia (Piero Treves, Bibliografia. Dal 1930 al 1996, Napoli 1998). Dal 1989 è membro della Missione archeologica di Iasos in Caria. Obiettivi formativi Conoscenza delle principali strutture istituzionali della città greca di età classica; conoscenza dei temi principali di storia economico-sociale; aspetti del pensiero politico e della realtà quotidiana; acquisizione della metodologia di base per l’analisi critica delle diverse tipologie di fonti. Istituzioni, diritto e società nel mondo greco Il corso analizza il “funzionamento” di una città greca, esaminando le strutture politiche e le magistrature, i fondamenti e la prassi del diritto, la composizione del quadro sociale. Asse principale è la polis di Atene, con cenni comparativi dedicati anche ad altre realtà, nei loro differenti assetti. Guida al percorso è la “Costituzione degli Ateniesi” attribuita ad Aristotele, insieme ad altri testi antichi selezionati e commentati. Testi d’esame Appunti dalle lezioni con il dossier di testi esaminati a lezione; Aristotele, La Costituzione degli Ateniesi: si consiglia A. SANTONI, Aristotele, La Costituzione degli Ateniesi. Alle radici della democrazia occidentale, Bologna, Cappelli, 1999; Istituzioni, diritto e società della polis classica: G. Poma, Le istituzioni politiche della Grecia classica, Bologna, Mulino 2003. Programma per non frequentanti: il programma prevede, oltre ai testi sopra indicati e ad Aristotele, La Costituzione degli Ateniesi, la lettura di R. FLACELIÈRE, La vita quotidiana in Grecia nel secolo di Pericle, trad. it. Milano 1983; L. MIGEOTTE, L’economia delle città greche (ed. it. a cura di U. FANTASIA), Carocci, Roma 2003, pp. 11-168. Propedeuticità. Si consiglia di seguire il corso in rapporto agli insegnamenti di Storia Greca. Modalità d’esame. La verifica avverrà in tutti gli appelli e per tutti gli/le studenti tramite un test scritto, differenziato per gli/le studenti non frequentanti. Le modalità d’esame del v.o. sono le stesse di quelle previste per il n.o., ma è possibile sostenere l’esame in forma orale negli appelli speciali v.o. Modalità di frequenza. Il corso si terrà nel II modulo del primo semestre. Nota bene. L’orario di ricevimento sarà comunicato in seguito insieme all’orario delle lezioni. È comunque possibile rivolgersi anche all’indirizzo di posta elettronica. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 87 Antropologia culturale Docente e programma in via di definizione settore M-DEA/01 5 + 5 crediti Antropologia della salute Docente Donatella Cozzi Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-DEA/01 5 crediti Per il curriculum del docente DONATELLA COZZI v. l’insegnamento Etnoantropologia. Obiettivi formativi La salute come fenomeno multidimensionale e i sistemi di cura della salute nella loro variabilità culturale: un percorso di analisi antropologica che si propone di introdurre ai principali temi di un ambito specialistico quale quello della salute/malattia Antropologia della salute: concetti, teorie, analisi La salute: un fenomeno multidimensionale; normale e patologico; i rischi sociali della medicalizzazione; rito e simbolo negli spazi sanitari; da Parsons a Goffman: il ruolo di malato come deviante; il corpo in antropologia culturale; la malattia tra ordine biologico e ordine sociale; i metodi di ricerca con particolare rilievo per le illness narratives Testi d’esame D. COZZI, D. NIGRIS, Gesti di cura, Milano, Colibrì, 2003. Una dispensa predisposta dalla docente. Letture consigliate Per i non frequentanti, integrare i testi obbligatori con uno dei seguenti libri a scelta: N. DIASIO, Patrie provvisorie. Roma, anni ’90: corpo, città frontiere, Milano, Angeli, 2001; P. SCHIRRIPA, P. VULPIANI (curatori), L’ambulatorio del guaritore. Forme e pratiche del confronto tra biomedicina e medicine tradizionali in Africa e nelle Americhe, Lecce, Argo, 2000 Propedeuticità. Per gli studenti di Beni culturali demo-etnoantropologici e ambientali è necessario aver già seguito il corso di Etnoantropologia. Gli studenti di Servizio sociale o di altre lauree triennali contattino la docente per le eventuali integrazioni. Modalità d’esame. Esame orale. Modalità di frequenza. La frequenza è libera, ma vivamente consigliata. Nota bene. Il ricevimento personale sarà effettuato nelle giornate delle lezioni, negli orari indicati all’inizio del corso. È sempre possibile il ricevimento per via e-mail. 88 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Antropologia filosofica Docente e programma in via di definizione settore M-FIL/03 5 + 5 crediti Antropologia musicale Docente Luciana Galliano Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/08 5 crediti LUCIANA GALLIANO, musicologa e studiosa di estetica musicale, dopo studi musicali (Conservatorio, Università di Torino con Mila, Vattimo e Fubini), ha approfondito temi di musica contemporanea e la conoscenza della musica asiatica (M. A. Musicologia, Tokyo). Cura la sezione musicale del CESMEO (Istit. Internaz. di Studi Asiatici Avanzati), e ha per anni insegnato Musica dell’Asia Orientale presso il Dipartimento Studi Eurasiatici dell’Università di Venezia. Collabora con le maggiori riviste musicologiche italiane e giapponesi e con importanti istituzioni italiane ed europee. Ha pubblicato con Luni, EdT, Guerini, TextMusik, Barenreiter etc., inoltre Yogaku. Percorsi della musica giapponese nel 900, Cafoscarina 1998 (ed. ingl. 2002); Ma. La sensibilità estetica giapponese, EAM 2004. Obiettivi formativi Comprensione del peculiare significato di ogni musica all’interno della civiltà che la produce, con particolare attenzione alla musica dell’Asia orientale; acquisizione della terminologia e di una generale conoscenza degli strumenti, dei caratteri e dei generi della musica. Aspetti socioantropologici della musica dell’Asia orientale Presentazione dell’idea di antropologia musicale; organizzazione del discorso musicale e suo significato nelle musiche dell’Asia orientale a partire dalla struttura del suono, la definizione delle scale, l’idea di tempo/ritmo, gli strumenti; caratteri sociali della pratica musicale (esecuzione, circostanze dell’ascolto, produzione musicale) nel divenire storico. La trattazione viene esemplificata da ascolti musicali e materiale iconografico, a confronto con la musica europea. Testi d’esame J. BLACKING, Com’è musicale l’uomo?, Milano, Ricordi Unicopli, 1986; J. J. NATTIEZ, Il discorso musicale, Torino, Einaudi, 1977; M. LIANG, Music of the Billion, New York, Heinrichshofen, 1985F. PICARD, La musique chinoise, Paris, Editions Minerve, 1991 L. GALLIANO, Introduzione alle musiche dell’Asia Orientale, 2005 Guida 2004-2005. Corsi di laurea 89 Letture consigliate Uomini e suoni, a cura di T. MAGRINI, Bologna, Clueb 1995; Universi sonori, a cura di T. MAGRINI, Torino, Einaudi, 2002 Modalità d’esame. L’esame si svolge per iscritto, con domande aperte relative agli argomenti affrontati durante le lezioni e esposte nei testi d’esame; ai non frequentanti si consiglia l’integrazione dei testi d’esame con un volume a scelta fra le letture di approfondimento. Modalità di frequenza. Il corso ha durata di 30 ore; la frequenza è consigliata. Nota bene. La bibliografia in lingue straniere vale anche in funzione della verifica di una competenza nelle microlingue tecniche. Antropologia sociale Docente (II modulo) Gianluca Ligi Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-DEA/01 5 + 5 crediti GIANLUCA LIGI è Dottore di ricerca in Scienze antropologiche. Ha compiuto ricerche sul terreno fra i Saami della Lapponia svedese privilegiando temi di antropologia dello spazio e di ecologia culturale. Si occupa attualmente di antropologia del rischio e dei disastri. Fra le sue pubblicazioni: I miti scandinavi della luce. Fertilità e iniziazione nei miti nordici, Roma, Gangemi, 1998; La casa saami. Antropologia dello spazio domestico in Lapponia, Torino, Il Segnalibro, 2003; con A. Favole e P. P. Viazzo (a cura di), Luoghi dei vivi, luoghi dei morti in “La Ricerca Folklorica”, 48, 2004; Antropologia dei disastri. Contesti culturali e percezione del rischio, Bari, Laterza, (in preparazione). Obiettivi formativi Acquisizione di teorie e metodi antropologici avanzati per lo studio dei sistemi nativi di significato, e delle loro connessioni con specifiche strutture sociali. I Modulo (tace a.a. 2004-2005) II Modulo - II semestre Cosmologie, catastrofi, culture: l’antropologia e il problema della morte. Testi d’esame Testi obbligatori: A. FAVOLE, G. LIGI, P. P. VIAZZO (a cura di), Luoghi dei vivi, luoghi dei morti in “La Ricerca Folklorica” 4, 2004. Più un testo a scelta fra i seguenti: R. HERTZ, Contributo a uno studio della rappresentazione colletiva della morte, in ld., La preminenza della destra e altri saggi, Torino, Einaudi, 1994, pp. 53-136; A. PLACANICA, Il filosofo e la catastrofe, Torino, Einaudi, 1985; S. HOFFMAN, A. OLIVER-SMITH, Catastrophe and culture. The anthropology of disaster, Santa Fe, SAR, 2001; E. DE MARTINO, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Torino, Einaudi, 2001; (parti da concordare). E. DE MARTINO, Morte e pianto rituale, Torino, Bollati Boringhieri, 2002; R. HUNTINGTON, P, METCALF, Celebrazioni della morte, Bologna, Il Mulino, 1985; A. FAVOLE, Resti di umanità. Vita sociale del corpo dopo la morte, Roma-Bari, Laterza, 2003; M. RAVERI, Il corpo e il paradiso. Le tentazioni estreme dell’ascesi, Venezia, Marsilio, 1992; M. DOUGLAS, Purezza e 90 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia pericolo, Bologna, Il Mulino, 2003; E. E. EVANS-PRITCHARD, Stregoneria, oracoli e magia tra gli Azande, Milano, Raffaello Cortina, 2002; L. M. LOMBARDI SATRIANI, M. MELIGRANA, Il ponte di San Giacomo. L’ideologia della morte nella società contadina del Sud, Palermo, Sellerio, 1982; G. LIGI, La casa saami. Antropologia dello spazio domestico in Lapponia, Torino, Il Segnalibro, 2003. Propedeuticità. Gli studenti di Beni culturali demo-etno-antropologici e ambientali devono aver seguito almeno il corso di Etnoantropologia. Modalità d’esame. Esame orale. Modalità di frequenza. La frequenza non è obbligatoria, ma vivamente consigliata. Nota bene. Gli studenti non frequentanti sono tenuti ad aggiungere un secondo testo a scelta dalla lista e a prendere contatto con il docente all’inizio e alla fine del corso. Seminari e altre attività integrative. Verranno segnalate durante il corso. Applicazioni didattiche del cinema Docente Michele Gottardi Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore SPS/08 5 crediti Per il curriculum del docente MICHELE GOTTARDI v. l’insegnamento Critica cinematografica. Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire un quadro generale del rapporto tra cinema e storia, dell’uso didattico, pubblico e divulgativo del cinema, con riferimento a particolari momenti storici e correnti estetiche della storia del cinema. Morti a Venezia: realtà e tormento della Venezia degli anni Sessanta L’approfondimento è volto a mostrare come il cinema abbia testimoniato la Venezia degli anni ’60, in bilico tra le contraddizioni della modernità (turismo, problemi connessi al mondo del lavoro e della casa) e il permanere di stereotipi decadenti, esaltati tristemente dall’Acqua Alta del 4 novembre ’66. I film sono quelli previsti nell’apposita programmazione della “Videoteca Pasinetti” del mese di ottobre 2004, che costituiscono parte integrante del programma d’esame. Testi d’esame P. SORLIN, L’immagine e l’evento. L’uso storico delle fonti audiovisive, Paravia, Torino, 1999 e altri materiali distribuiti dal docente durante le lezioni; L’immagine di Venezia nel cinema del Novecento, a c. di G. P. BRUNETTA e A. FACCIOLI, Ist. Veneto di SS. LL. AA., Venezia 2004 (scelta antologica). Letture consigliate Agli studenti del vecchio ordinamento e a quelli di storia è vivamente consigliata la lettura antologica (concordata col docente) di G. MIRO GORI, La storia al cinema, Bulzoni, Roma, 1994. Propedeuticità. Per gli studenti del Tars, e in generale per chi sostiene entrambi gli esami, si consiglia di seguire questo corso prima di Critica cinematografica. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 91 Modalità d’esame. L’esame viene fatto in forma scritta. Solo per casi particolari, nonché per gli studenti del vecchio ordinamento, con programma concordato col docente, la prova sarà orale. Modalità di frequenza. La frequenza è obbligatoria, anche per la proiezione di sequenze di film non facilmente reperibili. Nota bene. Solo in caso di assenze giustificate da comprovati motivi il docente fornirà una bibliografia integrativa. Applicazioni didattiche della televisione Docente Mariangela Carone Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: mariangela. [email protected] II semestre settore SPS/08 5 crediti MARIANGELA CARONE, laureata in Lettere con indirizzo artistico, dal 1979 lavora in RAI, prima come programmista-regista, ora come giornalista. Obiettivi formativi La televisione non è un elettrodomestico. Cercare di far luce sulla sua influenza su percezione e pensiero umani (più profonda di quanto possa sembrare) è lo scopo di questo corso. La storia della TV in Italia; il passaggio al digitale e i suoi scenari; le leggi. Riprese, montaggio, postproduzione. Relazioni con le forme d’arte, dal cinema alla letteratura. Giornalismo per la tv. Testi d’esame A. GRASSO-M. SCAGLIONI, “Che cosa è la televisione”, Garzanti 2003 Letture consigliate Altre letture saranno indicate durante il corso; saranno a disposizione degli studenti anche appunti-lezione della docente. Modalità d’esame. Scritto a risposta multipla. Modalità di frequenza. La frequenza è vivamente consigliata, anche per la presenza eventuale di specialisti. Archeologia della Magna Grecia Docente Marina Albertocchi Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] II semestre settore L-ANT/07 5 crediti MARINA ALBERTOCCHI (San Paolo, Brasile, 1964) laurea presso l’Università di Milano (1989), specializzazione in archeologia classica presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, titolo di dottore di ricerca a Perugia (1996), borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato presso l’Università di Palermo. Ha partecipato a campagne di scavo in Italia, a Creta e in Libia. Ha svolto ricerche sulla produzione coroplastica magnogreca d’età arcaica e classica, sui programmi decorativi d’epoca romana in Grecia e in Libia e sulla ceramica comune d’età romana in Grecia. Collabora alla pubblica- 92 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia zione dello scavo del santuario di Bitalemi a Gela e ha pubblicato il volume Athana Lindia. Le statuette siceliote con pettorali di età arcaica e classica (2004). Obiettivi formativi conoscenza delle problematiche legate al fenomeno della colonizzazione e allo sviluppo di importanti centri della grecità in Occidente. Individuazione di eventuali caratteristiche specifiche nella pianificazione urbana, nell’architettura e nell’artigianato di tali centri rispetto alla madrepatria. Linee di sviluppo della civiltà greca in Magna Grecia e Sicilia. Il corso prevede - oltre ad un inquadramento storico- una rassegna dei dati archeologici relativi alle principali colonie greche in Occidente, dalla fondazione ad epoca ellenistica. Si tratterà inoltre del fenomeno della colonizzazione e delle sue interpretazioni, antiche e moderne. Testi d’esame Oltre agli appunti delle lezioni, il manuale di E. GRECO, Archeologia della Magna Grecia, Roma-Bari, 1992 e l’articolo di A. DI VITA, Urbanistica della Sicilia greca, nel catalogo della mostra: I Greci in Occidente, G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), Milano, 1996, pp. 263-308. Propedeuticità. Archeologia e storia dell’arte greca e romana Modalità d’esame. L’esame si svolgerà in forma scritta per i primi due appelli. Modalità di frequenza. È consigliata la frequenza. Nota bene. Gli studenti impossibilitati a frequentare possono concordare con la docente un programma specifico. Archeologia delle province romane Docente Daniela Cottica Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: Si veda il sito di dipartimento (in costruzione) e-mail: [email protected] I semestre settore L-ANT/07 5 + 5 crediti DANIELA COTTICA è ricercatrice di Archeologia Classica presso l’Università Cà Foscari di Venezia. La sua attività di studio e ricerca spazia dall’urbanistica all’architettura privata (nelle province d’oriente e occidente), dallo studio dei reperti della cultura materiale all’archeometria, con un interesse particolare per la circolazione ceramica in Anatolia fra l’ellenismo e la media età bizantina. Da anni opera sul campo (in Inghilterra, Italia, Francia, Libia e Turchia), collaborando alle attività di ricerca di varie Missioni Archeologiche italiane (a Hierapolis, Turchia) ed estere (in Galazia, Paphlagonia e nel sito di Catalhoyuk). Fra la produzione scientifica, oltre a vari articoli (in RCRF Acta, MEFRA, RdA), si segnala il recente volume: La casa urbana in Britannia, Trieste 2002. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 93 I Modulo - I semestre Urbanistica e architettura nelle province occidentali Nella prima parte del corso si offrirà un inquadramento storico e topografico dell’Impero ed una sintesi sull’evoluzione dell’organizzazione amministrativa delle province. Si procederà quindi ad illustrare il tema del corso analizzando alcuni centri urbani nelle province occidentali. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi di programmazioni urbanistiche e realizzazioni architettoniche sia nell’ambito del pubblico che del privato ed alla loro interpretazione (ad esempio come indicatori di trasformazioni socioeconomiche, come veicoli di propaganda politica etc.). Verrà poi presa in considerazione una provincia specifica, la Britannia, come esempio di studio dell’interazione fra romanità e tradizione indigena e come campo privilegiato per lo studio del ruolo dell’esercito nello sviluppo di tipologie urbanistiche ed architettoniche. Testi d’esame Appunti dalle lezioni, integrati dalle dispense illustrative fornite dal docente e dallo studio del volume: D. COTTICA, La casa urbana in Britannia. Evoluzione, forma e significato. Trieste, 2002 (disponibile presso la libreria Cafoscarina a Venezia). Letture consigliate D. JONES, D. MATTINGLY, An Atlas of Roman Britain. Oxford 1990 (solo capitolo 4, per le fasi della conquista della provincia). D. J. BREEZE, Britannia, in: J. WACHER, Il mondo di Roma imperiale. La formazione. Laterza, 1989, pagg. 219-241 (per il limes in Britannia). II Modulo - I semestre Urbanistica ed architettura nelle province orientali e nell’Africa romana. La seconda parte del corso si concentrerà sull’analisi contestuale di impianti urbani e complessi architettonici nelle province orientali dell’impero e nell’Africa romana. Verrà poi considerata nello specifico l’Asia Minore, come esempio di studio dell’interazione fra modelli di derivazione greco-ellenistica e tradizione romana. Testi d’esame Appunti dalle lezioni e dispense fornite dal docente, da integrare con: P. BARRESI, Province dell’Asia Minore, Roma, 2003, in particolare studiare i seguenti capitoli: I e IV. Letture consigliate S. MITHCELL, Anatolia. Lands, Men and Gods in Asia Minor, volumi I e II, Oxford, 1993. Modalità d’esame. L’esame del I modulo si articolerà in una prova scritta. Si raccomanda di consultare i test assegnati nei passati anni accadermici, depositati presso la Biblioteca della sezione di archeologia a Palazzo Bernardo, S. Polo. L’esame del II modulo prevede invece una prova orale. Modalità di frequenza. Gli studenti impossibilitati a frequentare il corso, devono concordare un programma sostitutivo. Seminari e altre attività integrative. Nel mese di gennaio 2005 si terranno i seguenti seminari sostitutivi di tirocinio: 1) “La ceramica romana” (dall’ellenismo al tardo antico), aperto a tutti gli studenti di archeologia (laurea triennale e specialistica); 2) “Strumenti e Metodologie della ricerca blibliografica per la tesi di laurea”. 94 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Archeologia e antichità egee Docente Filippo Maria Carinci settore L-FIL-LET/01 Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente 5 + 5 crediti sito web: http://lettere.unive.it/materiale_didattico/archeologia_egea/index.htm e-mail: [email protected] I semestre FILIPPO M. CARINCI (Roma 1948) ha studiato presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene ed a lungo ha collaborato con questa istituzione per scavi e ricerche a Creta. Con Doro Levi ha pubblicato la ceramica protopalaziale del Palazzo e dell’abitato di Festòs (Festòs e la Civiltà Minoica, II, 2, Roma 1986) ed ai materiali di scavo di questo sito e della vicina Haghia Triada, dedica gran parte delle sue ricerche. Altri interessi sono rivolti ad aspetti del culto (v. p. es. “Per una diversa interpretazione delle kulure nei cortili dei palazzi minoici”, in Creta Antica, II, 2001, pp. 43-62) e dei rapporti del mondo egeo con l’Egitto e il Mediterraneo Orientale (“Western Mesara and Egypt during the Protopalatial Times: A Minimalist View”, in Kriti-Aigyptos, Athenai, 2000, 31- 37). Obiettivi formativi Visione generale della preistoria e protostoria del bacino dell’Egeo dal Neolitico all’inizio dell’Età del Ferro, corredata da una storia degli studi e da una sintetica esposizione dei principali aspetti metodologici della ricerca. Il II modulo è dedicato all’approfondimento di singoli temi. I Modulo - I semestre Corso istituzionale Linee generali dello sviluppo delle civiltà Elladica, Cicladica, Minoica e della Grecia Nord-Orientale, sulla base della documentazione archeologica e dei testi in Lineare B. Testi d’esame Voci: Elladica, Arte (L. VAGNETTI); Cicladica, Arte (J. DAVIS), Minoico-Micenea, Civiltà e arte (F. CARINCI, V. LA ROSA, L. VAGNETTI) in Enciclopedia dell’arte antica, Suppl. 19701995, Roma 1994-97, integrata, per le immagini della sola parte relativa all’Età del Bronzo, da P. DEMARGNE, Arte Egea, Milano, Bur, 1980 ss.; due saggi a scelta nella raccolta a cura di G. MADDOLI, La civiltà micenea. Guida storica e critica, Bari, Laterza, 1990 (2 ed.). In alternativa, lettura del volume di R. Treuil et all., Les Civilisations égéennes du Nèolithique et de l’Age du Bronze, Paris, Presses Universitaires de France, 1989, pp. 81113, 164-377; 423-555. II Modulo - I semestre Creta tra il XV e il XII secolo: dalla fine dei secondi palazzi alla Dark Age. Discussione dei problemi relativi alla presenza micenea a Creta. L’uso dei dati archeologici e dei documenti in Lineare B per la ricostruzione di un periodo particolarmente complesso della storia di Creta. Testi d’esame Dispensa a cura del docente, corredata di immagini e basata sul testo di P. REHAK E J. G. YOUNGER, Review of Aegean Prehistory VII: Neopalatial, Final Palatial, and Post Palatial Guida 2004-2005. Corsi di laurea 95 Crete, in T. CULLEN (ed.), Aegean Prehistory. A Review, Boston 200, pp. 441-473. Altri riferimenti saranno indicati nel corso delle lezioni. Letture consigliate Alcune parti di questi e di altri testi saranno indicate a lezione come testi facoltativi di approfondimento: A. KANTA, The Late Minoan III period on Crete: A Survey of Sites, Pottery and Their Distribution (sima 58), Göteborg 1980; J. DRIESSEN, A. FARNOUX (edd.) La Crète Mycénienne, Paris 1997; E. e B. P. HALLAGER (edd.), Late Minoan III Pottery. Chronology and Terminology, Athens 1997. Modalità d’esame. Il I modulo si svolgerà in forma scritta, il II in forma orale. Modalità di frequenza. La frequenza è vivamente consigliata, benché non obbligatoria. Nota bene. Il docente è a disposizione per chiarimenti, suggerimenti e altro, anche via e-mail. Coloro che siano impossibilitati a frequentare, sono tenuti a concordare con il docente un programma di studio. Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente antico Docente Elena Rova Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] II semestre settore L-OR/05 5 + 5 crediti ELENA ROVA (Mestre 1959) è ricercatrice di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico. Ha partecipato a campagne di scavo in Iraq, Siria e Turchia e collaborato con varie università italiane (Roma, Padova, Venezia), tedesche (Saarbrücken, Würzburg) e americane (Yale). Attualmente partecipa, in qualità di vice-direttore dell’équipe dell’Università Cà Foscari, alla Missione Archeologica Europea di Tell Beydar (Siria). I suoi interessi riguardano prevalentemente l’Alta Mesopotamia nel IV e III millennio a. C. Si è occupata soprattutto di ceramica e di glittica, sia con studi di carattere generale sulle produzioni del VI e III millennio a. C., che nell’ambito della pubblicazione di materiali di scavo. Un ulteriore filone di ricerca riguarda l’applicazione di metodi di analisi statistica a particolari categorie di reperti archeologici. Tra le pubblicazioni principali: Distribution and Chronology of the Nineveh 5 Pottery and of its Culture, (Contributi e Materiali di Archeologia Orientale 2), Roma 1988; Ricerche sui sigilli a cilindro vicino-orientali del periodo di Uruk/Jemdet Nasr (Orientis Antiqui Collectio 20), Roma 1994; Alta Mesopotamia. La preistoria fino al 2000, “Atlante Storico del Vicino Oriente Antico” (a cura di M. Liverani, L. Milano), fascicolo 3. 1, Roma 1996; ha inoltre curato Patavina Orientalia Selecta (HANE/M 4), Padova 2000 e, insieme ad H. Weiss, The Origins of North Mesopotamian Civilization: Ninevite 5 Chronology, Economy and Society (Subartu 9), 2002. Obiettivi formativi Caratteri generali e cronologia delle civiltà preclassiche del Vicino Oriente, problematiche della ricerca archeologica nella regione; introduzione alle principali tipologie architettoniche, generi artistici e categorie di manufatti. Analisi di un argomento specifico (Il regno di Urartu) I Modulo - II semestre Introduzione all’Archeologia e alla Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico Lineamenti generali della Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico. Problematiche della ricerca archeologica nella regione. 96 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Testi d’esame H. FRANKFORT, Arte e Architettura dell’Antico Oriente, Torino, Einaudi, 1970; integrato da: M. ROAF, Atlante della Mesopotamia e dell’Antico Vicino Oriente, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1992 II Modulo - II semestre Il regno di Urartu: archeologia, architettura e arte Il corso verterà sul regno di Urartu (altopiano dell’Armenia, IX-VI secolo a. C.). Dopo una breve introduzione alla storia delle regione e un’analisi della ricerca archeologica nella regione, e verranno esaminate le caratteristiche degli insediamenti, l’architettura e la produzione artistica. Testi d’esame Appunti delle lezioni. P. MATTHIAE, , La storia dell’Arte dell’Oriente Antico. I grandi Imperi, Milano 1996 (Electa), pp. 105-139. Letture consigliate Ulteriore bibliografia sarà comunicata durante il corso. Propedeuticità. L’esame non può essere sostenuto prima di quello del I modulo. Modalità d’esame. L’esame del I modulo consiste in una prova scritta, quello del II in un colloquio orale. Modalità di frequenza. Si consiglia la frequenza per entrambi i moduli. Nota bene. Gli studenti impossibilitati a frequentare potranno concordare con la docente un programma alternativo in sostituzione del II modulo (il programma relativo al I modulo rimane invariato). Seminari e altre attività integrative. Sono previste alcune conferenze, i cui titoli e orari verranno comunicati nel corso del semestre. Eventuali attività alternative individuali potranno essere concordate direttamente con la docente. Archeologia e storia dell’arte greca e romana A (A-L) Docente Annapaola Zaccaria Ruggiu Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-ANT/07 5 + 5 crediti ANNAPAOLA ZACCARIA RUGGIU, laurea in Lettere e Diploma di specializz. presso l’Univ. Cattolica di Milano con il massimo dei voti e la lode. Ha insegnato come professore associato Archeologia delle province romane e Archeologia, metodologia della ricerca presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cà Foscari di Venezia. Attualmente è professore ordinario di Archeologia e storia dell’arte greca e romana presso la medesima Università. Ha diretto scavi in Italia e all’estero: a Luni (La Spezia), ad Altino (Venezia); attualmente a Pompei Regio VI, ins. 7 e 14; a Brentino (Vr); a Hierapolis (Turchia). Aree di interesse scientifico: architettura privata e rapporto tra spazio pubblico e spazio privato, lo spazio del banchetto, problemi di iconografia (il Tempo), il tessuto antico. I Modulo - I semestre Mito e storia: il mondo greco dall’età arcaica all’ellenismo. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 97 Saranno trattati gli aspetti e i periodi più significativi dell’arte greca, attraverso il filtro di lettura del nesso tra mito e storia con particolare attenzione alla concezione greca della figura, umana e divina, e alla sua realizzazione in rapporto con lo spazio, partendo dall’arte arcaica, fino ai grandi artisti del V e del IV sec. a. C. e all’ellenismo. Si affronteranno quindi le problematiche artistiche della ricostruzione dell’Attica e di Atene dopo la distruzione persiana e la figura di Pericle quale artefice della nuova politica espansionistica di Atene e del programma edilizio della polis. L’ultima parte del corso verterà sull’architettura privata e sul nesso abitare-società in età classica ed ellenistica, attraverso l’analisi di centri urbani (Atene, Pireo, Colofone, Olinto, Priene, Pergamo ad esempio) e di architettura residenziale anche di tipo palaziale. Testi d’esame Appunti dalle lezioni. Manuali consigliati: G. BECATTI, L’arte dell’età classica, Sansoni, Milano, 1971 o edizioni successive; oppure J. BOARDMAN, Storia Oxford dell’arte classica, Laterza, Bari, 1995; oppure A. GIULIANO, Storia dell’arte greca, Carocci, Roma, 1998; Per il tema dell’abitare: A. ZACCARIA RUGGIU, Spazio privato e spazio pubblico nella città romana, Colléction Ecole Française, Roma, 1995. Letture consigliate Letture aggiuntive, consigliate per integrare lezioni perse o per colmare lacune: L’esperimento della perfezione (a cura di E. LA ROCCA), Electa, Milano, 1988; J. CHARBONNEAUX, R. MARTIN, F. VILLARD, La Grecia Classica, Rizzoli, 1970 o edizioni successive; F. PESANDO, La casa dei Greci, Longanesi, Milano 1989. Propedeuticità. Conoscenze di storia greca e di letteratura greca, o comunque della civiltà greca. II Modulo - I semestre Il mondo romano: arte, architettura, città, dalla fine dell’età repubblicana al tardoantico. Si affronteranno alcuni temi di carattere generale con un approccio metodologico che, in assenza di uno sviluppo coerente dell’arte romana secondo principi chiari e individuabili, tiene conto delle discontinuità e delle persistenze dell’arte romana, privilegiando quindi una metodologia di indagine secondo generi e problemi (il ritratto, il racconto figurato, gli schemi iconografici, il rapporto con l’arte greca le rivisitazioni del classicismo o dell’ellenismo), piuttosto che non per periodi o per vaste tipologie secondo le canoniche classi di materiali: scultura, architettura, pittura, arti minori. Verranno prese in considerazione anche alcune tipologie architettoniche e i loro sviluppi, come il tempio italico, il teatro, i complessi forensi, l’architettura privata e il nesso abitare- società. Testi d’esame Appunti dalle lezioni. Come manuali si suggeriscono R. BIANCHI BANDINELLI, L’arte romana al centro del potere, Feltrinelli, Milano, 1969 o altra edizione successiva; R. BIANCHI BANDINELLI, Roma, la fine dell’arte antica, Feltrinelli, Milano, 1969 o altra edizione successiva; oppure G. WOOLF (a cura di), Roman World (Cambridge Illustrated History), Cambridge 2003. Per il tema dell’abitare: A. ZACCARIA RUGGIU, Spazio privato e spazio pubblico nella città romana, Colléction Ecole Française, Roma, 1995; altri titoli saranno indicati a lezione. 98 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Letture consigliate O. BRENDEL, Introduzione all’arte romana, Einaudi, Torino 1982; P. GROS, L’architecture romain, 2, Maisons, palais, villas et tombeaux, Picard, Paris 2001. Propedeuticità. Conoscenze di storia romana e di letteratura latina. Modalità d’esame. L’esame si svolgerà in forma scritta per il I modulo, in forma orale per il II. Per gli studenti del v.o. i due moduli equivalgono alla parte generale, cui va aggiunta una parte concordata col docente; l’esame avrà forma orale. Concorda il programma col docente chi non può frequentare. Modalità di frequenza. È consigliata la frequenza. Seminari e altre attività integrative. Seminario mensile per laureandi. Seminari- Attività sost. di tirocinio: 1. strumenti e metodologie della ricerca bibliografica per la preparazione della tesi di laurea. 2. Viaggio di studio a Pompei, Ercolano e aree vesuviane; 3. disegno CAD per l’archeologia. Archeologia e storia dell’arte greca e romana B (M-Z) Docente Luigi Sperti Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-ANT/07 5 + 5 crediti LUIGI SPERTI (1957) è docente di archeologia classica. Si è occupato tra l’altro di decorazione architettonica (I capitelli romani del Museo Archeologico di Verona, Roma 1983), di urbanistica e architettura dell’Asia Minore (Ricognizione archeologica a Laodicea di Frigia: 1993-1998, in “Laodicea di Frigia I”, Roma 2000, pp. 29-105), di scultura ellenistica e romana (Rilievi greci e romani del Museo Archeologico di Venezia, Roma 1988), di vari temi attinenti alla “memoria dell’antico”. È membro della redazione del Corpus Signorum Imperii Romani. Obiettivi formativi Il I modulo intende offrire una panoramica dei principali temi e delle problematiche più importanti dell’arte greca dall’età arcaica alla conquista romana. Il II modulo focalizza analoghi aspetti dell’arte romana, come la produzione artistica e la genesi delle principali tipologie architettoniche. I Modulo - I semestre Storia dell’arte e dell’architettura greca dall’età arcaica all’Ellenismo Le origini della scultura greca. L’arte arcaica: il mondo ionico e Atene. La nascita dell’arte classica: sculture del periodo di stile severo, statue e complessi frontonali. L’Atene di Pericle. La scultura di IV secolo. Arte e architettura dell’Ellenismo: Pergamo e Alessandria. Testi d’esame Appunti dalle lezioni; J. BOARDMAN (a cura di) Storia Oxford dell’arte classica, Bari, Laterza, 1995, pp. 1-216. Letture consigliate Ulteriori letture facoltative verranno segnalate nel corso delle lezioni Guida 2004-2005. Corsi di laurea 99 II Modulo - I semestre Un’arte per l’Impero: la genesi delle forme architettoniche e artistiche, il rapporto tra centro e periferia. Il modulo affronta il problema della formazione di un linguaggio figurativo “romano”, dell’origine di alcune tipologie architettoniche (fori ed edifici annessi, teatri e anfiteatri, complessi termali, archi trionfali), e delle modalità di diffusione di tali forme nelle province dell’Impero. Testi d’esame Appunti dalle lezioni; J. BOARDMAN (a cura di) Storia Oxford dell’arte classica, Bari, Laterza, 1995, pp. 217-295. G. BEJOR, L’arte romana: centro e periferia, arte colta e arti plebee, in Civiltà dei Romani (a cura di S. SETTIS), Electa Milano 1993, pp. 235-246. P. GROS, L’architettura romanadagli inizi del III secolo a. C. alla fine dell’alto impero. I monumenti pubblici, Longanesi Milano 2001 (ed. or. 1996), pp. 228-289, 302-342. Letture consigliate Ulteriori letture facoltative verranno indicate a lezione. Modalità d’esame. I modulo prova scritta, II modulo orale. Modalità di frequenza. È suggerita la frequenza. Nota bene. Gli studenti impossibilitati a frequentare sono pregati di concordare con il docente un programma alternativo. Seminari e altre attività integrative. È previsto un seminario di un docente esterno, su argomento da stabilire. Eventuali altre iniziative verranno comunicati a lezione. Archeologia medievale Docente Sauro Gelichi Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: http://lettere2.unive.it/iam_ve/index.html e-mail: [email protected] II semestre settore L-ANT/08 5 + 5 crediti SAURO GELICHI, è stato funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna dal 1981 al 1992. Da quell’anno, fino al 1997, ha insegnato Archeologia Medievale all’Università di Pisa. Fa parte del Comitato di Direzione della rivista “Archeologia Medievale” e del comitato di redazione di: “Archeologia Postmedievale” e “Rivista di Archeologia”. Dirige le seguenti collane: “Ricerche di Archeologia Altomedievale e Medievale” (con R. Francovich) e “Documenti di Archeologia” (con G. P. Brogiolo). Attualmente è Presidente della S. A. M. I. (Società degli Archeologi Medievisti Italiani) e Membro del Comitato Internazionale dell’AIECM2. Si occupa di storia delle “cultura materiale” e storia dell’insediamento. Ha diretto missioni archeologiche in Italia e all’estero (Tunisia, Turchia, Siria). Obiettivi formativi Il corso si articola in due moduli. Nel I modulo si forniranno indicazioni di carattere generale sulla storia della disciplina e sul suo sviluppo in Italia. Nel II modulo si affronterà un argomento di carattere più specifico. 100 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia I Modulo - II semestre Introduzione all’archeologia medievale Nel I modulo si presenterà una breve storia della disciplina. Successivamente si prenderanno in esame i principali nuclei tematici di cui si è occupata l’archeologia medievale, attraverso un succinto bilancio. Testi d’esame S. GELICHI, Introduzione all’archeologia medievale. Storia e ricerca in Italia, Carocci, Roma, 2002 (5 ristampa) II Modulo - II semestre I tesori e le forme di accumulazione della ricchezza tra la Tarda Antichità e l’Alto Medioevo Il corso intende analizzare l’evidenza documentaria relativa alle varie forme di accumulazione della ricchezza tra la Tarda Antichità e il Medioevo, in particolare attraverso le testimonianze relative ai tesori. Tali testimonianze, è noto, hanno una particolare rilevanza archeologica; tuttavia tale evidenza documentaria, di cui si renderà conto anche in termini di valutazione distributiva e cronologica del fenomeno, si presenta ambigua sul versante dell’interpretazione, in quanto motivi contingenti, attitudini e consuetudini, aspetti economici ed extraeconomici si muovono contestualmente a caratterizzarla. Il volume di riferimento (vd. testo d’esame) costituirà il filo conduttore del corso, all’interno del quale tuttavia sono previsti ulteriori approfondimenti di carattere archeologico. Testi d’esame S. GELICHI - C. LA ROCCA (a cura di), Tesori. Forme di accumulazione della ricchezza nell’alto medioevo (secoli V-XI), Carocci Editore, Roma, 2004. Modalità d’esame. Il I modulo prevede la prova scritta (al primo appello). Per gli appelli successivi e per il II modulo è prevista una prova orale. Modalità di frequenza. È raccomandata la frequenza, soprattutto per il II modulo. Seminari e altre attività integrative. I dott. Fulvio Baudo e Diego Calaon terranno alcune lezioni su Applicazioni informatiche all’archeologia medievale. Gli studenti potranno usufruire del Laboratorio di Informatica applicata all’Archeologia Medievale (e di aereofotointerpretazione) e partecipare a scavi/ricognizioni nel periodo estivo. Archeologia protostorica delle Venezie Docente Giovanna Gambacurta Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-ANT/06 5 crediti GIOVANNA GAMBACURTA, laureata in Etruscologia e Antichità Italiche con Giulia Fogolari, cultore della materia presso l’Università di Padova, Membro Corrispondente dell’Istituto di Studi Etruschi ed Italici. Dal 1980 ha collaborato a numerose campagne di scavo, per la Soprintendenza Archeologica per il Veneto, occupandosi principalmente delle problematiche inerenti il Veneto preromano. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 101 Ha collaborato con il Museo Nazionale Atestino alle celebrazioni del centenario del Museo, in particolare per la Mostra “Il passaggio del guerriero. Un pellegrinaggio attraverso i santuari atestini”. Per il Museo Archeologico Nazionale di Altino sta curando l’allestimento della sezione protostorica del nuovo Museo. Le recenti ricerche riguardano le problematiche del culto e dei rituali funerari. Obiettivi formativi Conoscenza del quadro del popolamento del Veneto preromano dal X al II sec. a. C.; fornire gli strumenti per una corretta identificazione dei principali indicatori tipocronologici. Acquisizione delle capacità di base per l’analisi di una specifica tematica inerente la materia. Il Veneto preromano: le manifestazioni artistiche Popolamento tra X e II sec. a. C. Analisi dei centri principali. Periodizzazione e tipocronologia. L’”arte delle situle” come manifestazione artistica. Testi d’esame L. CAPUIS, I Veneti. Società e cultura di un popolo dell’Italia preromana, Longanesi, Milano 1993, in particolare pp. 23-46; 114-236; R. PERONI, G. L. CARANCINI, P. CORETTI IRDI, L. PONZI BONOMI, A. RALLO, P. SARONIO MASOLO, F. R. SERRA RIDGWAY, Studi sulla cronologia delle civiltà di Este e Golasecca, Firenze 1975 (per la parte relativa alla civiltà atestina); G. FOGOLARI, A. L. PROSDOCIMI, I Veneti antichi. Lingua e Cultura, Padova 1988, pp. 83-99; P. CASSOLA GUIDA, Spunti sull’interpretazione dell’ “arte delle situle”: la situla della tomba Benvenuti 126, in “Ostraka” VI, 2, 1997, pp. 201-212; L. ZAGHETTO, Dalla “parola” alle “frasi”: unità semplici e unità strutturate nel linguaggio delle immagini. Il caso dell’Arte delle situle, in Iconografia 2001. Studi sull’immagine, Antenor I, 2002, pp. 31-43. Letture consigliate B. D’AGOSTINO, L. CERCHIAI, Il mare, la morte, l’amore, Roma 1999. M. MENICHETTI, Archeologia del potere. Re, immagini e miti a Roma e in Etruria in età arcaica, Milano 1994. M. TORELLI, Il rango, il mito e l’immagine. Alle origini della rappresentazione storico romana, Milano 1997. Propedeuticità. Etruscologia e Archeologia Italica Modalità d’esame. orale Modalità di frequenza. Gli studenti non frequentanti possono concordare con il docente un programma specifico Nota bene. Saranno parte integrante del programma appunti, fotocopie e bibliografia dalle lezioni. Seminari e altre attività integrative. Il corso prevede almeno un’unità didattica da svolgere presso uno dei Musei Archeologici Nazionali della Regione Archeozoologia Docente Mauro Bon Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore BIO/05 5 crediti MAURO BON, laureato in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Padova. È conservatore per la Zoologia dei Vertebrati presso il Museo civico di Storia Naturale di Venezia e Responsa- 102 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia bile del Servizio “Cura e coordinamento delle collezioni naturalistiche e delle attività connesse” del settore Beni e Attività Culturali del Comune di Venezia. Obiettivi formativi Il corso illustra le principali problematiche relative allo scavo, conservazione, determinazione e interpretazione delle faune associate all’uomo negli scavi paleontologici e archeologici. Particolare attenzione viene data all’analisi dei reperti osteologici e alla loro contestualizzazione. Archeozoologia Metodi e problematiche dell’archeozoologia; relazioni con le altre discipline; materiali di studio; fondamenti di zoologia, paleontologia, osteologia; nozioni di scavo e trattamento dei materiali; tafonomia; gestione e interpretazione dei dati; domesticazione; biogeografia e cronostratigrafia. Testi d’esame Parti scelte da: S. J. M. DAVIS, The Archaeology of Animals, B. T. Batsford Ltd London, 1987; B. HESSE, P. WAPNISH, Animal bone archeology, Manuals on Archeology 5, Taraxacum, Washington, 1985; E. J. REITZ, E. S. WING, Zooarchaeology, Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge, 1999; A. TAGLIACOZZO, L’Archeozoologia: problemi e metodologie relativi alla interpretazione dei dati, Origini, XVII, 1993; L. CHAIX, P. MENIEL, Eléments d’Archéozoologie, ed. Errance, Paris, 1996 Letture consigliate J. CLUTTON-BROCK, Storia della domesticazione dei mammiferi, Bollati Boringhieri, 2001. Propedeuticità. Nessuna. Modalità di frequenza. Non obbligatoria Seminari e altre attività integrative. Laboratorio di osteologia presso il Museo di Storia Naturale di Venezia Architettura del paesaggio Docente Martina Frank Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore ICAR/15 5 crediti MARTINA FRANK ha insegnato presso università italiane (Padova, Udine), austriache (Vienna, Graz, Innsbruck) e canadesi (Montréal). Tra le sue pubblicazioni recenti il saggio “I proti veneziani del Seicento”, in Valenti nel disegno e nella pratica. Architetti e ingegneri al tempo della Serenissima, a cura di G. Mazzi, Venezia 2004, e i libri Virtù e Fortuna. Il mecenatismo e le committenze artistiche della famiglia Manin, Venezia 1996 e Baldassare Longhena, Venezia 2004. Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire informazioni sui temi principali dell’architettura del paesaggio: dalla definizione della disciplina ai problemi della conservazione e della tutela del patrimonio paesistico, del giardino e delle architetture vegetali storiche e al rapporto tra città e territorio. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 103 L’evoluzione del paesaggio veneto: alcuni esempi emblematici. Testi d’esame A. MANIGLIO CALCAGNO, Architettura del paesaggio. Evoluzione storica, Bologna (Calderini) 1983; M. BORIANI - L. SCAZZOSI, Natura e architettura. La conservazione del patrimonio paesistico, Milano (Città Studi ed.) 1992. Letture consigliate M. AZZI VISENTINI - V. FONTANA (a cura di), Il giardino veneto dal tardo medioevo ad oggi, Milano (Electa) 1988; G. BALDAN ZENONI, Paesaggio e paesaggi veneti, Milano (Politeo) 1999. Specificazioni sulla bibliografia saranno fornite durante le lezioni. Modalità d’esame. Esame orale Modalità di frequenza. Obbligatorio. Nota bene. Sono previste visite. Archivistica Convenzione con Archivio di Stato di Venezia Docente Vincenzo Franco Dipartimento di Studi storici sito web: http: //archivi. beniculturali. it e-mail: vfranco@archivi. beniculturali. it II semestre settore M-STO/08 5 crediti VINCENZO FRANCO. Soprintendente Archivistico per il Lazio, e per la Campania, Direttore dell’ Archivio di Stato di Frosinone, Catanzaro, Rieti, Venezia, Direttore della Divisione tecnologica archivistica, Dirigente del Nucleo per l’Informatica. Docente di Archivistica e di Diplomatica nelle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica di Roma, di Bolzano, Venezia. Docente (a contratto) di “Archiveconomia” nella Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università degli Studi della Tuscia e la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Firenze. Pubblicazioni di teoria archivistica: “Sulla notificazione della dichiarazione di notevole interesse storico”, in R. A. S., anno XXVIII, n. 1; “Teoria archivistica del documento”, in Riv. Trim. Dir. Pub., 1994 Obiettivi formativi Identificazione dell’oggetto della materia; individuazione della nozione di archivio e di documento secondo la dottrina e la legislazione italiana; acquisizione della capacità inquadrare la funzione degli archivi nell’ordinamento giuridico e nella teoria generale dei beni culturali. Introduzione alla teoria archivistica Testi d’esame Dispensa e materiale documentario forniti dal docente. Letture consigliate ELIO LODOLINI, Archivistica: principi e problemi, Milano, LEOPOLDO CASSESE, Introduzione allo studio dell’archivistica, in A. M. CAPRONI, Teoria e metodologia, Salerno, 1980; GIORGIO CENCETTI, Scritti archivistici, Roma 1970, FILIPPO VALENTI, Il documento medioevale, Modena, 1961; LEOPOLDO SANDRI, L’archivistica, in RAS 1967. 104 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Archivistica applicata Convenzione con Archivio di Stato di Venezia Docente Claudia Salmini Dipartimento di Studi storici sito web: http: //lettere2.unive.it/salmini e-mail: c. [email protected] II semestre settore M-STO/08 5 crediti CLAUDIA SALMINI, laureata in lettere, è archivista di stato nell’Archivio di Stato di Venezia dal 1980. Si occupa di informatica applicata agli archivi storici; è responsabile scientifico del progetto Anagrafe avviato a Venezia nell’ottobre 1997 la cui conclusione è prevista per il 2003. Ha elaborato con Elvio Pozzana il software Isis/ ARCA per l’inventariazione di fondi archivistici. È componente di commissioni nazionali di lavoro sul sistema informativo archivistico SIUSA e sugli standard descrittivi internazionali. Dal 1994 fino al 1999 ha insegnato Archivistica e scienze ausiliarie della storia all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. È autrice di numerose pubblicazioni dedicate alla storia dell’istruzione e all’informatica applicata agli archivi. La redazione di strumenti archivistici Il corso si propone di sviluppare la capacità di riconoscere le principali caratteristiche dell’organizzazione degli archivi tra il XVI e il XX secolo per individuare e ricavare gli elementi essenziali alla descrizione dei fondi, delle serie e delle singole unità. Le lezioni si svolgono in forma di esercitazione e si basano sull’esame diretto delle fonti; verranno presentati casi diversi, sia per tipologia che per epoca: almeno una esercitazione per il periodo dal XVI al XVIII secolo, una per il XIX e una per il XX secolo. Nel corso delle lezioni gli studenti dovranno provare a descrivere alcune unità, e si confronteranno insieme criteri, soluzioni e risultati. Nel corso del lavoro verranno introdotti e utilizzati gli standard internazionali per la descrizione archivistica. Oltre alle lezioni, gli studenti parteciperanno a seminari di approfondimento organizzati per far conoscere esperienze particolarmente significative, che saranno illustrate direttamente dai rispettivi responsabili scientifici. Testi d’esame I. ZANNI ROSIELLO, Andare in Archivio, Bologna, il Mulino, 1996; P. CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, 1983 (e successive edizioni); F. VALENTI, Nozioni di base per un’archivistica come euristica delle fonti documentarie, in Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale, a cura di D. GRANA, Roma, 2000, pp. 135-224; R. GRASSI, P. POZZI, M. SAVOJA, Guida operativa alla descrizione archivistica. La descrizione inventariale, Regione Lomardia-Archilab, 2001. Modalità d’esame. La lettura e la comprensione dei testi suggeriti sono accertate con un test, che costituisce la prima parte dell’esame; la seconda parte consiste in una esercitazione individuale specificamente concordata nel corso delle lezioni. Modalità di frequenza. In linea generale e salvo specifiche eccezioni è richiesta la frequenza alle lezioni e ai seminari. Seminari e altre attività integrative. I seminari di approfondimento costituiscono parte integrante del corso. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 105 Bibliografia avanzata Docente Marco Menato Dipartimento di Studi storici e-mail: isontina@librari. beniculturali. it I semestre settore M-STO/08 5 crediti MARCO MENATO, direttore della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia e della Biblioteca Statale di Trieste. Professore a contratto di Bibliografia nell’Università degli Studi di Venezia è autore di studi sulla tipografia italiana del cinquecento. Obiettivi formativi Il corso si propone di completare la formazione bibliografica dello studente che ha già preso coscienza delle problematiche essenziali collegate alla disciplina “bibliografia”. Introduzione alla bibliologia Analisi dell’oggetto libro nel suo divenire storico. Introduzione alla descrizione bibliografica del libro antico. Testi d’esame CONOR FAHY, Saggi di bibliografia testuale, Padova, Antenore, 1988. Propedeuticità. Bibliografia di base e/o Storia del libro. Modalità d’esame. Esame scritto e presentazione di una tesina. Modalità di frequenza. È consigliata la frequenza. Bibliografia musicale Docente Francesco Passadore Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: francesco. passadore@libero. it I semestre settore L-FIL-LET/14 5 crediti FRANCESCO PASSADORE è docente di Storia ed estetica della musica presso il Conservatorio di musica “A. Pedrollo” di Vicenza e coordina con Franco Rossi l’attività editoriale e di ricerca bibliografica della Fondazione Levi di Venezia. Svolge attività di ricerca nel settore della bibliografia musicale e della storia della musica veneta; inoltre ha pubblicato repertori bibliografici, saggi e articoli su temi seicenteschi e ottocenteschi. Fra le pubblicazioni più recenti: La sottigliezza dell’intendimento. Catalogo tematico di Giovanni Legrenzi, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2002; Il teatro San Benedetto di Venezia. Cronologia degli spettacoli 1755-1810, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2003 (entrambi in collaborazione con Franco Rossi). Obiettivi formativi Acquisizione delle nozioni fondamentali di bibliografia musicale; conoscenza delle diverse tipologie delle fonti musicali, delle tecniche di descrizione del documento musicale, degli strumenti e dei progetti bibliografici realizzati nel corso del XX secolo, e loro impiego. 106 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Il documento musicale: descrizione e standard bibliografici Elementi basilari della bibliografia generale; i fondamenti della bibliografia musicale; le biblioteche e i fondi musicali; il documento musicale; il censimento e la catalogazione delle fonti musicali; tecniche di descrizione; gli strumenti della bibliografia musicale; gli standard bibliografici; la letteratura musicologica; il contributo dell’informatica; la bibliografia musicale in Italia. Testi d’esame G. M. MERIZZI, La ricerca bibliografica nell’indagine storico-musicologica, Bologna, Clueb, 1996; K. KEIL, Il RISM e la ricerca sulle fonti: un compito nazionale con coordinamento internazionale, «Fonti musicali italiane», I, 1996, pp. 201-213; A. IANNE, Le risorse internet per la ricerca musicologica: strategie di ricerca e criteri di valutazione, «Fonti musicali italiane», VI, 2001, pp. 119-143; Canoni bibliografici. Atti del convegno internazionale iaml-iasa. Perugia, 1-6 settembre 1996, a cura di L. SIRCH, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2001, pp. 431-487 (la sezione I bibliotecari, le biblioteche musicali e il sistema di informatizzazione bibliografica per la musica in Italia); N. TANGARI, Standard e documenti musicali. I numeri, i modelli, i formati, Milano, Ed. Bibliografica, 2003. Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiali di studio saranno forniti nel corso delle lezioni. Saranno accettate variazioni bibliografiche, anche con testi citati nelle Letture d’approfondimento, purché preventivamente concordate. Letture consigliate O. MISCHIATI, Bibliografia e musicologia, «Note d’archivio per la storia musicale», III, 1985, pp. 171-192; J. SCHLICHTE, Musicologia e bibliografia: Una replica “assolutamente” polemica, «Note d’archivio per la storia musicale», IV, 1986, pp. 261-263; J. SCHLICHTE, Il RISM e l’Italia, «Le fonti musicali in Italia. Studi e ricerche, I, 1987, pp. 9-16; G. ROSTIROLLA, Biblioteche e archivi musicali italiani. Una nuova mappa, Roma, cidim, 1993; N. TANGARI, Il libro di musica e la descrizione del suo contenuto. Natura e funzione del titolo convenzionale, «Culture del testo. Rivista italiana di discipline del libro», I/1, 1995, pp. 1122; C. PARMEGGIANI, La base-dati del sistema centrale Indice SBN, «Fonti musicali italiane», I, 1996, pp. 215-230; Guida a una descrizione catalografica uniforme dei manoscritti musicali, a cura di M. G. TEDESCHI, Roma, ICCU, 1984; Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento, a cura di V. JEMOLO, M. MORELLI, Roma, ICCU, 1990, pp. 103192; Guida a sbn Musica. Edizioni, Roma, ICCU, 1997; Guida a SBN Musica. Manoscritti, Roma, ICCU, 1997. Modalità d’esame. L’esame si svolgerà in forma orale. Modalità di frequenza. È consigliata la frequenza. Tuttavia si potranno formulare specifiche bibliografie per i non frequen Nota bene. Ricevimento: dopo le lezioni. Il docente è a disposizione per chiarimenti e suggerimenti anche via e-mail: francesco. passadore@libero. it. Seminari e altre attività integrative. Saranno organizzate esercitazioni volte ad approfondire la conoscenza e l’utilizzo dei principali strumenti bibliografici. Biblioteconomia Docente Riccardo Ridi Dipartimento di Studi storici sito web: http: //lettere2.unive.it/ridi e-mail: [email protected] I semestre settore M-STO/08 5 + 5 crediti Guida 2004-2005. Corsi di laurea 107 RICCARDO RIDI, laureato in filosofia, ha lavorato dal 1988 al 1999 presso la Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa. Dal 2000 è professore associato di biblioteconomia presso l’Università Cà Foscari di Venezia. Dirige ESB Forum http://www.burioni.it/forum, dedicato alle fonti informative elettroniche e coordina AIB-WEB http://www.aib.it, il Web dell’Associazione Italiana Biblioteche. La sua bibliografia, completa e aggiornata, è disponibile in linea all’indirizzo del sito http://www.burioni.it/forum/ridi/biblio.htm. I Modulo - I semestre La ricerca di informazioni, in biblioteca e in Internet Verranno analizzati gli strumenti e le strategie fondamentali per la ricerca di informazioni, soprattutto ma non esclusivamente bibliografiche, in ambiente cartaceo ed elettronico, con particolare attenzione ai cataloghi bibliotecari elettronici (OPAC) e ai motori di ricerca web (search engines). II Modulo - I semestre L’organizzazione della biblioteca Il modulo verterà sull’organizzazione dei vari servizi, interni e “al pubblico”, necessari per la vita di una moderna biblioteca (catalogazione, reference, gestione delle raccolte, prestito, misurazione e valutazione, automazione, deontologia). Modalità d’esame. Scritti Modalità di frequenza. La frequenza è raccomandata ma non obbligatoria. Nota bene. All’indirizzo http://lettere2.unive.it/ridi sono disponibili bibliografia, date e orari di lezioni, ricevimenti e seminari integrativi, materiali didattici e mailing list. Catalogazione bibliografica Convenzione con Fondazione Querini Stampalia Docente Chiara Simonato Rabitti Dipartimento di Studi storici e-mail: crabitti@querinistampalia. org II semestre settore M-STO/08 5 + 5 crediti Obiettivi formativi La catalogazione è investita in questi anni dalle evidenti contraddizioni che accompagnano la trasformazione delle biblioteche sotto la spinta dello sviluppo tecnologico. Per gestire il passaggio servono nuovi strumenti e nuovi modelli. I Modulo - II semestre Requisiti funzionali per record bibliografici. Il modello FRBR: entità, attributi, relazioni Testi d’esame IFLA, Study group on the functional requirements for bibliographic records, Requisiti funzionali per record bibliografici, Roma, ICCU, 2000 Propedeuticità. È consigliabile aver superato l’esame di Biblioteconomia 108 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia II Modulo - II semestre Descrizione e indicizzazione bibliografica La descrizione bibliografica (ISBD). Gli accessi formali (RICA). Gli accessi semantici (classi e soggetti) Testi d’esame C. REVELLI, Il catalogo, Milano, Bibliografica, 1996 Modalità d’esame. Gli esami si svolgono in forma scritta presso la sede della Fondazione Querini Stampalia. Nota bene. Ulteriori indicazioni bibliografiche complementari o alternative saranno fornite durante il corso. Ricevimento su appuntamento. Seminari e altre attività integrative. Alcune lezioni potranno essere sostituite o integrate da seminari Chimica dei supporti cartacei Docente Luciano De Nardo Dipartimento di Scienze ambientali settore CHIM/02 5 crediti Programma in via di definizione Civiltà e cultura del Medioevo e del Rinascimento (corso on line per studenti part-time) Docente (I parte) Giancarlo Alessio Dipartimento di Italianistica e filologia romanza sito web: http: //lettere2.unive.it/alessio e-mail: [email protected] Docente (II parte) Angela Maria Caracciolo Dipartimento di Italianistica e filologia romanza sito web: http://lettere.unive.it e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/08 5 crediti Per il curriculum del docente ALESSIO GIANCARLO v. l’insegnamento Istituzioni di Filologia. Per il curriculum del docente CARACCIOLO ANGELA MARIA v. l’insegnamento Cultura e Civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento. Obiettivi formativi I modulo, prima parte. Il corso introduce alla conoscenza di alcuni momenti caratterizzanti la cultura e la civiltà del Medioevo: l’organizzazione sociale, la produzione letteraria (testi e generi letterari) e la vita artistica. I modulo, seconda parte. Conoscenza della cultura dell’ Umanesimo e del Rinascimento. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 109 Prima parte - II semestre L’amore delle lettere e il desiderio di Dio Il concetto di Medioevo. La società medievale tra IX e XIV secolo. Libri e biblioteche. L’arte medievale tra IX e XIV secolo. La letteratura medievale in latino: un mondo da scoprire. Testi d’esame Dispense a cura del docente Propedeuticità. nessuna Seconda parte - II semestre Civiltà e cultura del Medioevo e del Rinascimento 2° parte Società e cultura nell’Umanesimo e nel Rinascimento; il corredo iconografico dei libri; testo letterario e testo iconico; gli autori. Testi d’esame Testo on line Modalità d’esame. I modulo, seconda parte: da concordare Modalità di frequenza. I modulo, seconda parte: on line Civiltà e letteratura latina del Medioevo Docente Giancarlo Alessio Dipartimento di Italianistica e filologia romanza sito web: http: //lettere2.unive.it/alessio e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/08 5 + 5 crediti Per il curriculum del docente ALESSIO GIANCARLO v. l’insegnamento Istituzioni di Filologia Obiettivi formativi Il corso si propone di far conoscere alcune manifestazioni fondanti della civiltà dell’Europa medievale (società, storia, arte) e della sua cultura anche attraverso lo specifico veicolo dell’espressione letteraria I Modulo - II semestre Civiltà e letteratura latina del Medioevo Alcune “parole chiave” per accedere alla civiltà medievale. La letteratura nel Medioevo latino tra IX e XIII secolo (con lettura di alcuni testi significativi) 110 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Testi d’esame Dispense a cura del docente. Studenti non frequentanti: apposite dispense a cura del docente: rivolgersi ai Servizi didattici del Dipartimento di Italianistica e filologia romanza. Propedeuticità. Nessuna. II Modulo - II semestre Le meraviglie delle città Il corso esamina tre modelli di descrizioni di una città medievale (Milano, Roma, Venezia), con ampie letture di sostegno. Testi d’esame BONVESIN DA LA RIVA, Le meraviglie di Milano (De magnalibus Mediolani): due edd. 1) a cura di PONTIGGIA-CORTI, Milano 1974; 2) a cura di P. CHIESA, Milano 2000. Graphia aureae urbis Romae, ed. Valentini-Zucchetti, Roma 1946 (fotocopie disponibili del Dip. di Italianistica e filologia romanza) M. SANUDO, Itinerario coi sindaci della Terraferma, Venezia 1981 (fotocopie disponibili del Dip. di Italianistica e filologia romanza). Gli studenti non frequentanti troveranno tutti i materiali del corso presso i Servizi didattici del Dipartimento di Italianistica e Filologia romanza Propedeuticità. Nessuna. Modalità d’esame. Esame scritto per il Ie II modulo. Il II modulo prevede, tuttavia, la possibilità di un esame orale Modalità di frequenza. Libera ma consigliata Nota bene. Nel II modulo l’esame può essere parzialmente sostituito con una “tesina” da concordare preventivamente col docente Seminari e altre attività integrative. II semestre. In collaborazione con gli insegnamenti di: Cultura e civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento; Filologia romanza. Medioevo e età contemporanea: La fortuna cinematografica del Medioevo e dell’Umanesimo con proiezione di 4 film. Soggetti e date da comunicarsi. Frequenza obbligatoria. Civiltà musicale afro-americana: elementi di storia del jazz Docente Riccardo Scivales Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: riccardo. scivales@libero. it II semestre settore L-ART/08 5 crediti RICCARDO SCIVALES è autore di varie pubblicazioni sul pianoforte afroamericano. Numerosi suoi contributi sono apparsi in periodici specializzati come “The Piano Stylist”, “Piano Today”, “Jazz”, “Musica Jazz”, “Rassegna Veneta di Studi Musicali”, “Venezia Arti” e “Il Sismografo”. A contratto nell’Università dal 1999, ha curato cicli di programmi sul jazz per RAI-RadioTre. Pubblicazioni recenti: The Soul of Blues, Stride & Swing Piano, Bedford Hills, New York, Ekay Music, 2001; Dick Wellstood: The Art of Jazz and Blues Piano, London, Soliloquy Music, 2002; Esempi di dissonanza metrica nel pianismo di Charlie ed Eddie Palmieri, “Ring Shout”, 1, 2002; L’improvvisazione nel ragtime, “Ring Shout”, 2, 2003; Salsa Piano Duets, Soliloquy Music, 2004; Jazz Styles for the Left Hand, Ekay Music, 2004. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 111 Obiettivi formativi Conoscenza della storia del jazz e del pianoforte jazz. Conoscenza della produzione pianistica di Duke Ellington e della sua costante evoluzione stilistica. Acquisizione delle capacità di base per un’analisi storico-critica di incisioni jazz. Dal ragtime all’astrazione: i mille volti del Duke Ellington pianista Attraverso l’ascolto di numerose incisioni e la visione di vari filmati, il corso vuole accostare lo studente al caleidoscopico universo pianistico di Duke Ellington, che in una straordinaria e originalissima evoluzione seppe rinnovarsi costantemente, esprimendosi in quasi tutti gli stili jazzistici (talora con notevole carattere anticipatrice) e spesso annullando ogni barriera tra generi e stili. Verrà inoltre rivalutata la produzione pianistica di Ellington rispetto ai suoi più noti raggiungimenti come compositore, arrangiatore e bandleader. Una parte introduttiva riguarderà la storia del jazz e del pianoforte jazz. Al fine di agevolare la prova finale d’esame, il docente provvederà ad alcune periodiche verifiche scritte del profitto degli studenti. Testi d’esame Il Duca al Conservatorio (a cura di RODOLFO DINI e MASSIMO MAZZONI), Ancona, Istituto Gramsci Marche, 2000. Tuttomusica, De Agostini, Novara, 1999. Appunti dalle lezioni. Letture consigliate Ulteriori indicazioni biblio-discografiche verranno fornite durante il corso. Modalità d’esame. Una prova orale, più una relazione scritta riguardante l’ascolto di alcuni brani scelti a piacere dalla discografia (che verrà comunicata durante il corso). Modalità di frequenza. Obbligatoria. Codicologia Docente Paolo Eleuteri Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore M-STO/09 5 + 5 crediti Per il curriculum del docente PAOLO ELEUTERI v. l’insegnamento Paleografia greca. I Modulo - I semestre Introduzione allo studio dei manoscritti. Saranno presentate e studiate le componenti materiali, gli aspetti testuali, storici e culturali del codice. Testi d’esame A. PETRUCCI, La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli, Roma, Carocci, 20012. Per puntuali chiarificazioni può essere utile la consultazione di M. MANIACI, Terminologia del libro manoscritto, Roma-Milano, Editrice Bibliografica, 1996 112 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia II Modulo - I semestre Approfondimento di alcuni aspetti del manoscritto, in particolare il contenuto e la storia. Testi d’esame Bibliografia specifica verrà distribuita a lezione. Modalità d’esame. Il I modulo scritto, il secondo orale. Modalità di frequenza. Consigliata la frequenza. Criminologia e diritto penale Docente Marco Ferrero Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore IUS/17 5 crediti MARCO FERRERO (Torino 1969) è Avvocato del Foro di Padova, responsabile del modulo giuridico del Master sull’Immigrazione dell’Università Cà Foscari; si è perfezionato presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova e presso la Fondazione Internazionale Lelio Basso. Tra le pubblicazioni e le relazioni: Straniero, tra esclusione e cittadinanza costituzionale; I diritti di tutti, tra aspettative e conflitti; Il nuovo diritto dell’immigrazione; La legislazione penale sugli stranieri; Traffico di esseri umani e sfruttamento sessuale; Costituzione di parte civile e intervento nel processo penale; Minori stranieri non accompagnati; Prospettive di riforma della Legge “Merlin”. Obiettivi formativi Acquisizione delle nozioni istituzionali della criminologia e del diritto penale. Conoscenza delle tematiche penalistiche e processual-penalistiche più rilevanti in relazione agli ambiti di intervento tipici dell’operatore di servizio sociale. Criminologia e Diritto Penale Cenni di storia e metodologia; struttura del reato; tipi di reato, tipi di pena e probation; consumazione e tentativo; concorso di persone; reati sessuali, in materia di famiglia e di stupefacenti; legislazione penale sugli stranieri; processo minorile. Testi d’esame FLORA, TONINI, Diritto penale per operatori sociali, Giuffrè, ultima edizione; Il Codice penale e le leggi speciali, ultima edizione. Critica cinematografica Docente Michele Gottardi Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/05 5 crediti Guida 2004-2005. Corsi di laurea 113 MICHELE GOTTARDI (Venezia, 1956) insegna dal 1998 nel corso di laurea in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo. Di formazione storiografica, ha rivolto la propria attenzione al cinema come fonte storica. Critico cinematografico, è commissario di selezione della Settimana Int. della Critica, presso la Mostra Int. d’arte cinematografica di Venezia. Autore di video, percorsi didattici e saggi sul rapporto tra cinema e storia (in particolare sul ruolo di Venezia sullo schermo), ha studiato la formazione della critica italiana negli anni di Francesco Pasinetti. Obiettivi formativi Il corso si propone di tracciare un percorso storico nella critica cinematografica, in particolare di quella italiana, e di iniziare lo studente, attraverso esercitazioni in aula, alla critica di film di prima visione. Origine e sviluppo della critica cinematografica italiana Storia della critica cinematografica in Europa e in Italia. Critici letterari e critici militanti. La critica nei quotidiani e nelle riviste specializzate dagli anni Trenta al secondo dopoguerra. Il panorama odierno. Esercitazioni di critica cinematografica obbligatorie su film in programmazione nelle sale. Testi d’esame L. PELLIZZARI, Critica alla critica. Contributi a una storia della critica cinematografica italiana, Roma, Bulzoni, 1999. G. P. BRUNETTA, Gli intellettuali italiani e il cinema, Milano, Mondadori 2004. Letture consigliate Gli studenti del vecchio ordinamento e quanti sostengono questo corso come unico esame di cinema, dovranno portare una scelta antologica (concordata col docente) tratta da D. BORDWELL, K. THOMPSON, Cinema come arte. Teoria e prassi del film, Il Castoro, Milano, 2003. Propedeuticità. Per gli studenti del Tars e, in generale per chi sostiene entrambi gli esami, si consiglia di seguire il corso dopo quello di Applicazioni didattiche del cinema. Modalità d’esame. L’esame viene fatto in forma scritta e comprende anche la critica su uno dei film oggetto delle esercitazioni. Solo per casi particolari, nonché per gli studenti del vecchio ordinamento, con programma concordato col docente, la prova sarà orale. Modalità di frequenza. La frequenza è obbligatoria. Nota bene. Solo in caso di assenze giustificate da comprovati motivi il docente fornirà una bibliografia integrativa. Critica e teoria letteraria Docente Ilaria Crotti Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/14 5 crediti ILARIA CROTTI, nell’ambito della letteratura italiana settenovecentesca, si è occupata di problemi teorico-critici investenti le forme narrative, con specifica attenzione per aspetti concernenti la paraletteratura (genere poliziesco), la forma romanzo, la commedia, la librettistica e il giornalismo. Pubblicazioni recenti: Libro, Mondo, Teatro. Saggi goldoniani, Venezia, Marsilio, 2000; 1955: Goffredo Parise reporter a Parigi. Con due racconti, Padova, Il Poligrafo, 2002. 114 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi conoscenza dei movimenti, delle figure e delle problematiche fondamentali di critica e teoria letteraria; acquisizione di un lessico interpretativo di base e degli strumenti idonei a comprendere il fatto letteario, in sé e in relazione con le altre arti. Problemi generali di critica e teoria letteraria lo sviluppo diacronico della critica letteraria nella modernità e i principi teorici che ne hanno caratterizzato le diverse fasi. Testi d’esame F. MUZZIOLI, Le teorie della critica letteraria, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1994; M. LAVAGETTO (a cura di), Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, Roma-Bari, Laterza, 1999 (tre saggi a scelta). Letture consigliate E. BIAGINI, A. BRETTONI, P. ORVIETO, Teorie critiche del Novecento. Con antologia di testi, Roma, Carocci, 2001 (utile consultare la sezione antologica). I. CALVINO, Lezioni americane, Milano, Garzanti, 1988 (facoltativo) G. L. BECCARIA (dir. da), Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, Torino, Einaudi, 1994 (consultare quando necessario) Modalità d’esame. La prova scritta è riservata ai frequentanti. Modalità di frequenza. Si consiglia di frequentare questo modulo prima di seguire il secondo (Metod. della critica lett.). Cultura e civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento Docente Angela Maria Caracciolo Dipartimento di Italianistica e filologia romanza sito web: http://lettere.unive.it e-mail: [email protected] I e II semestre settore L-FIL-LET/13 5 + 5 crediti ANGELA CARACCIOLO, professore associato nel settore di Filologia della letteratura italiana. Gli attuali interessi di ricerca sono rivolti a: la letteratura italiana umanisticorinascimentale, con particolare riferimento all’ambiente veneziano e aragonese; la cronachistica veneziana; il mito nella letteratura aragonese del sec. XV. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: M. SANUDO, Le vite dei dogi (1423 1474), I, Introduzione, edizione e note a cura di A. Caracciolo Aricò, trascrizione di Chiara Frison, Venezia, La Malcontenta 1999 [ma luglio 2002], voll. 2; ID., Le vite dei dogi (1474-1494), ed. critica, note e introd. a cura di A. Caracciolo Aricò, Padova, 1989 - 2000, voll. 2; Obiettivi formativi Conoscenza della cultura dell’ Umanesimo e Rinascimento a livello di base. I Modulo - I semestre Società e cultura nell’Umanesimo e nel RinascimentoI modi di trasmissione del sapere, filologia e filosofia; dal manoscritto alle edizioni; il corredo iconografico dei libri; testo letterario e testo iconico; gli autori. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 115 Testi d’esame E. GARIN, L’Umanesimo italiano, Bari, Laterza, 1990, i capp. I-IV; P. O. KRISTELLER, Quattro lezioni di filologia, Venezia, “Centro di Studi medievali e rinascimentali E. A. CICOGNA”, 2003, pp. 3-18, 43-68; A. CARACCIOLO, Lezioni di Cultura e civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento. Iconografia e testi. Lezioni in rete o in cd-rom II Modulo - II semestre Il dialogo da Luciano a Erasmo. Testi d’esame Testi: letture tratte da: LUCIANO DI SAMOSATA, I dialoghi, trad. di L. SETTEMBRINI, a c. di D. BACCINI, G. CASINI, Roma 1962; - Desiderio Erasmo da Rotterdam, Il ciceroniano o dello stile maggiore, testo critico, traduzione italiana, prefazione, introduzione e note a cura di ANGIOLO GAMBARO - Brescia - 1965; ID., Elogi della follia, a cura di E. GARIN, Milano 1984; Petrarca, Francesco - Il mio segreto, a cura di UGO DOTTI - Milano 2000 Letture consigliate F. TATEO, Il dialogo morale, in Tradizione e realtà dell’ Umanesimo italiano, Bari, 1974, pp. 221-354. Modalità d’esame. La prova d’esame per il I modulo si svolgerà attraverso un accertamento scritto. La prova d’esame per il II modulo si svolgerà oralmente. Modalità di frequenza. La frequenza alle lezioni è caldamente consigliata. Seminari e altre attività integrative. I Seminario: Medioevo ed età contemporanea: La fortuna cinematografica del Medioevo e del Rinascimento in collaboraz. con gli insegnamenti di Civiltà e letteratura latina medievale e Fil. Romanza. II Seminario: visita alle Sacre Conversazioni nelle chiese di Venezia e alle Gall. dell’Accademia. Dialettologia italiana Docente Carla Marcato Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: carla. marcato@uniud. it I semestre settore L-FIL-LET/12 5 crediti CARLA MARCATO, professore di Linguistica italiana all’Università di Udine, si occupa di dialettologia, etimologia, antroponimia e toponomastica, linguaggi gergali, in particolare linguaggi giovanili. Ha pubblicato tra l’altro il volume Friuli-Venezia Giulia (Laterza, 1999), Dialetto, dialetti e italiano (il Mulino, 2002), I dialetti italiani. Dizionario etimologico (Torino, 1998, con Manlio Cortelazzo), Dizionario di toponomastica (Utet, 1990, con G. B. Pellegrini e altri); ha curato con altri il volume I dialetti italiani. Storia, struttura, uso (Utet, 2002). Obiettivi formativi Il corso si propone di esaminare la situazione linguistica dell’Italia odierna tra italiano e dialetto (varietà di italiano e varietà di dialetto), minoranze linguistiche, con uno sguardo alla storia linguistica dell’Italia e con attenzione per gli strumenti della ricerca dialettale. 116 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia L’Italia linguistica tra lingua e dialetti. Repertorio linguistico italiano; varietà di italiano; varietà di dialetto; classificazione dialettale; strumenti per la ricerca. Testi d’esame C. MARCATO, Dialetto, dialetti e italiano, Bologna, il Mulino, 2002 Modalità d’esame. Esame scritto. Diritto di famiglia Docente Cristina Ceroni Dipartimento di Scienze giuridiche II semestre settore IUS/01 5 crediti CRISTINA CERONI ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia dall’a. a. 1991 al 1996. Inoltre, dall’a. a. 1987 è titolare di Diritto Privato e di Famiglia presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale. I propri studi si orientano prevalentemente ai problemi della tutela della persona fisica e a quelli riguardanti i rapporti giuridici familiari. È consulente in materia di adozioni per alcuni centri del territorio veneziano. Tra le pubblicazioni più recenti: La tutela civilistica del minore, in L’aiuto difficile, Milano, 1996. Attualmente ha in corso studi sulla tutela del disabile in relazione alle modalità di trasmissione della sua volontà. Monografia: Scritti scelti di Giuseppe Franchi (a cura di), Cedam 2003. Diritto di famiglia Evoluzione e analisi della famiglia nel sistema civilistico italiano e principali figure e rapporti che connotano le figure giuridiche ad essa inerenti. Testi d’esame G. IUDICA, P. ZATTI, Linguaggio e regole del diritto privato, Cedam, ult. ed. (parte VI). Il programma sarà precisato nel dettaglio a inizio corso e depositato in copia in portineria ad uso degli studenti. Propedeuticità. L’esame di “Elementi di diritto pubblico e amministrativo”, nonché i seminari relativi ai principi generali e tutela dei diritti della persona in ambito privatistico, sono propedeutici all’esame “Diritto di famiglia”. Modalità d’esame. Orale. Modalità di frequenza. Obbligatoria, come da ordinamento didattico del Corso di laurea in Servizio sociale. Nota bene. La docente riceve, durante il corso, ogni giovedì mattina a palazzina Briati, in orario da definire a inizio lezioni. Seminari e altre attività integrative. Il calendario dei seminari propedeutici verrà comunicato all’ inizio del I semestre. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 117 Economia e stato sociale Docente Maria Turchetto Dipartimento di Studi storici sito web: www. ilturco. org e-mail: [email protected] I semestre settore SPS/02 5 crediti Per il curriculum del docente MARIA TURCHETTO v. l’insegnamento Storia del pensiero economico. Obiettivi formativi L’insegnamento si propone di presentare le principali realizzazioni e istituzioni dello “Stato sociale” alla luce delle teorie economiche che le hanno ispirate e discusse. L’economia politica tra liberismo e interventismo Lo “Stato sociale” -ossia l’impegno dello Stato, oggi sancito dalle maggior parte delle Costituzioni come vera e propria obbligazione giuridica, a garantire ai cittadini sicurezza e benessere sociale-non è una creazione novecentesca. La sua nascita è coeva a quella dello Stato moderno e la sua formazione accompagna lo sviluppo dell’economia industriale. Le teorie economiche rappresentano un osservatorio privilegiato per comprendere le istanze sociali e le trasformazioni socioeconomiche che ne determinano i principi ispiratori, il funzionamento, l’assetto istituzionale. Il corso tratterà le principali correnti del pensiero economico sottolineando le indicazioni di politica economica e sociale che esse implicano e si concluderà con una panoramica del dibattito contemporaneo sulla crisi dello Stato sociale. Testi d’esame G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale, Laterza, 2003; J. K. GALBRAITH, Storia della economia, Bur, 2000. Alcuni brevi testi, oggetto di lettura e discussione, verranno forniti agli studenti durante le lezioni. Letture consigliate M. AGLIETTA, G. LUNGHINI, Sul capitalismo contemporaneo, Bollati Boringhieri, 2001. Modalità d’esame. Esame orale. Modalità di frequenza. Frequenza obbligatoria (almeno 2/3 delle lezioni) per studenti di Servizio sociale. Seminari e altre attività integrative. Il corso sarà integrato da alcuni seminari espressamente dedicati alla storia e alle caratteristiche dello Stato sociale in Italia. Le date dei seminari verranno comunicate durante il corso. 118 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Edizione dei testi Docente Saverio Bellomo Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/13 5 crediti Per il curriculum del docente SAVERIO BELLOMO v. l’insegnamento Filologia Italiana. Obiettivi formativi Comprensione dei principi fondamentali epistemologici e deontologici connessi con una seria prassi ecdotica; conoscenza delle principali metodologie di restituzione dei testi; acquisizione della capacità di distinguere tra varianti formali e varianti di sostanza. Il mestiere dell’editore. Si partirà sempre dall’esame di edizioni di testi antichi e moderni di varia tipologia, e si illustreranno pregi e difetti in relazione al loro rigore scientifico e all’opportunità delle loro scelte editoriali rispetto al pubblico cui intendono rivolgersi. Di qui si affronteranno i principali problemi connessi con la pratica ecdotica. In particolare ci si occuperà dei seguenti: edizioni in presenza di autografo; edizioni di testi con varianti d’autore; problemi di determinazione della volontà d’autore; edizioni in assenza di autografo a testimonianza plurima; edizioni di testi con tradizioni particolarmente rielaborative; problemi di adeguamento dell’edizione in relazione al pubblico cui si rivolge. Testi d’esame B. BENTIVOGLI - P. VECCHI GALLI, Filologia italiana, Milano, Paravia Mondadori, 2002. Appunti e materiali distribuiti durante le lezioni. Propedeuticità. Nessuna, ma è consigliabile avere frequentato il modulo di Istituzioni di filologia. Modalità d’esame. Prova scritta alla fine del corso. Nei successivi appelli l’esame si svolgerà in forma orale. Modalità di frequenza. La frequenza è caldamente consigliata. Educazione degli adulti Docente Ivana Maria Padoan Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze sito web: http://www.univirtual.it/italia.htm e-mail: [email protected] II semestre settore M-PED/01 5 crediti Per il curriculum del docente IVANA MARIA PADOAN v. l’insegnamento Pedagogia sociale. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 119 Obiettivi formativi Alla luce di ricerche formative e sociali della postmodernità la concezione rappresentativa non costituisce più la struttura dell’identità del soggetto. Senso di sé ed efficacia personale Il corso analizza l’epistemologia dell’identità alla luce della concezione autopoietica. Testi d’esame H. MATURANA F. VARELA, Autopoiesis, la cognizione del vivente, Marsilio Venezia 1985; M. POLANYI, La conoscenza inespressa, Armando Roma, 1979 Letture consigliate A. BANDURA, Efficacità, Erikson Trento, 2000; G CHAPELLE, Le moi, Sciences Humaines, Paris 2004; C. Taylor, Le radici dell’io, Feltrinelli Milano 1993 Modalità d’esame. L’esame è orale. Modalità di frequenza. Il corso si svolge in forma seminariale, con la partecipazione attiva degli studenti. Nota bene. Per i non frequentanti, i testi d’esame vanno integrati con una tesina da concordare con il docente. Seminari e altre attività integrative. Il corso prevede un seminario sulla formazione attraverso l’autobiografia. Egittologia Docente e programma in via di definizione settore L-OR/02 5 + 5 crediti Elementi di acustica musicale Docente Francesco Rizzoli Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore ING-IND/11 5 crediti FRANCESCO RIZZOLI, laureato in Fisica all’Università di Padova, ha già insegnato presso il TARS nei passati a. a. Docente di Storia ed Estetica della Musica al Conservatorio di Venezia è stato anche professore a contratto di Fisica Generale II presso la facoltà di Scienze di Cà Foscari. Concertista di liuto e chitarra, è anche consulente nel settore della fisica acustica ed è Tecnico Competente di acustica Ambientale. Ha compiuto ricerche musicologiche ed ha inciso 2 CD su antiche canzoni veneziane. Ha pubblicato lavori sulla musica antica e manuali tecnici. Obiettivi formativi Il corso propone la conoscenza delle situazioni acustiche ambientali ed architettoniche e la loro ottimizzazione di ascolto o isolamento. Conoscenza approfondita dei fondamenti fisici della musica e del funzionamento degli strumenti musicali e della legge447. 120 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Elementi di acustica Onde sonore di translazione e stazionarie. Corde e membrane. Fenomenologia della propagazione: riflessione, rifrazione, eco, riverberazione, interferenza e risonanza. La percezione del suono e le sue descrizioni: legge di Weber- Fechner. Scala temperata, intervalli, 3° suono di Tartini. Testi d’esame J. PIERCE, La scienza del suono, Zanichelli; F. RIZZOLI, Introduzione ai fondamenti fisici della musica, Zanibon; F. RIZZOLI, “la musica e il suono” – dispense; A. FROVA, Fisica nella musica, Zanichelli; T. ROSSING, “The science of sound”, Addison Wesley Letture consigliate T. ROSSING, “The science of sound”, Addison Wesley; H. HELMHOLTZ, On the sensations of tone, Dover ed. Propedeuticità. nessuna Modalità d’esame. Il corso prevede una verifica scritta dopo 15 ore di insegnamento Esame scritto finale e orale facoltativo per miglioramento del voto Modalità di frequenza. Consigliata ma non obbligatoria Seminari e altre attività integrative. Laboratorio di fonometria (3 ore) Elementi di diritto pubblico e amministrativo Docente Maurizio Cermel Dipartimento di Scienze giuridiche e-mail: [email protected] I semestre settore IUS/10 5 + 5 crediti MAURIZIO CERMEL è ricercatore confermato di Diritto costituzionale. Negli anni 90/91, 91/92, 92/93 titolare di un corso integrativo - Ordinamento degli enti locali - dell’insegnamento di Diritto Pubblico presso Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali di Venezia. Professore incaricato del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico presso Facoltà di Economia dell’Università Cà Foscari dall’a. a. 97/98. L’orientamento attuale dei propri studi è rivolto, principalmente, al problema della partecipazione democratica dei cittadini all’esercizio della sovranità nelle istituzioni. Ha in corso di pubblicazione, presso la CEDAM, la seconda parte di una monografia su La democrazia nei partiti. È coordinatore di un gruppo di ricerca della “Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace”, presso la quale ha curato la pubblicazione di un volume collettivo, La transizione alla democrazia di Serbia e Montenegro. La Costituzione della RFJ 1992-2002, Marsilio, Venezia, 2002. Partecipa alle attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Diritti Umani, CIRDU. Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire agli studenti una conoscenza di base dei principi e degli istituti del diritto pubblico, favorendone l’approfondimento graduale e la comprensione critica. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 121 I Modulo - I semestre Diritto pubblico generale Nozioni e concetti introduttivi: l’ordinamento giuridico e l’ordinamento costituzionale, lo Stato e gli altri ordinamenti, le forme di stato moderne. Le fonti del diritto. Le posizioni giuridiche soggettive. Le forme di governo. L’ordinamento della Repubblica, gli organi costituzionali. La Pubblica Amministrazione. Le garanzie giurisdizionali e la giustizia costituzionale. Testi d’esame A. BARBERA, C. FUSARO, Corso di diritto pubblico, il Mulino, Bologna, ult. ed. II Modulo - I semestre Le autonomie regionali e degli enti locali L’evoluzione del sistema delle autonomie locali e l’attuazione dell’ordinamento regionale. La riforma del titolo V, seconda parte, della Costituzione. L’ordinamento dei comuni e delle province; i rapporti di questi enti con le regioni e con l’amministrazione dello Stato Testi d’esame Diritto regionale e degli enti locali, coordinato da S. GAMBINO, Giuffrè, Milano, ult. ed. Modalità d’esame. L’esame prevede una prova scritta obbligatoria, consistente nello svolgimento di alcuni temi, ed una prova orale facoltativa. Modalità di frequenza. Obbligatoria Elementi di editing e pubblicazioni programmi di sala Docente Fabio Zanzotto Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” I semestre settore ICAR/18 5 crediti Introduzione alla comunicazione culturale: storia, tecniche e applicazioni Il corso fornisce elementi essenziali, sia sul piano teorico sia su quello pratico, per affrontare i problemi relativi ai sistemi della comunicazione, visiva e verbale, che hanno come centro d’interesse le risorse culturali e in particolare artistiche. Sono previste visite a sedi operative, ma anche incontri con rappresentanti dei diversi settori produttivi e di nuove tendenze stilistiche. Testi d’esame Il programma dettagliato e la bibliografia verranno precisati successivamente Modalità d’esame. Verifica orale della preparazione e discussione di elaborati individuali Modalità di frequenza. Obbligatoria e comporta la stesura di un diario delle lezioni Nota bene. La non frequenza è ammessa solo nel caso di comprovate esigenze di studio o di lavoro. 122 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Elementi di etica della vita Docente Fabrizio Turoldo Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] II semestre settore M-FIL/03 5 crediti FABRIZIO TUROLDO ha conseguito nel 2003 l’idoneità alla docenza come professore associato nell’area della Filosofia morale. Coordina il progetto «Etica e Medicina» della Fondazione Lanza di Padova. Si è occupato del pensiero di Paul Ricoeur, a cui ha dedicato la monografia Verità del metodo. Indagini su Paul Ricoeur, Il Poligrafo, Padova 2000 e del pensiero contemporaneo di orientamento metafisico, che costituisce l’oggetto del suo secondo libro Polemiche di metafisica. Quattro dibattiti su Dio, l’Essere e il Nulla, Cafoscarina, Venezia 2001. È intervenuto spesso su temi di bioetica attraverso saggi, articoli e lezioni, i cui contenuti vengono ripresi e ricondotti ad un disegno organico nel volume Bioetica e reciprocità. Una nuova prospettiva sull’etica della vita, Città Nuova, Roma 2003. Obiettivi formativi Presentazione dei temi fondamentali della bioetica: procreazione assistita, aborto, sperimentazioni, ingegneria genetica, clonazione, donazione di organi, eutanasia, animalismo, ecologia. Individuazione di un criterio che consenta una lettura in chiave etica delle problematiche bioetiche. Il principio di intersoggettività come reciproco riconoscimento può costituire l’elemento moralmente regolativo, in campo etico e bioetico? Il corso si pone come obiettivo iniziale quello di definire lo statuto epistemologico della bioetica, rispondendo alle seguenti domande: Che cos’è la bioetica? Quali sono i contenuti e le strategie metodologiche di questo sapere? Si tratta di una nuova disciplina o piuttosto di un conoscere interdisciplinare, che costituisce il luogo di incontro di altri settori culturali quali il diritto, la biomedicina, la filosofia, la psicologia e la teologia? E poi, la bioetica si pone forse come un’etica dei tempi nuovi, più idonea dell’etica tradizionale a rispondere ai pressanti interrogativi posti dallo sviluppo della tecnica moderna? Oppure essa è semplicemente un ramo dell’etica generale, un’applicazione dei principi dell’etica alle questioni poste dagli interventi artificiali nel campo della vita umana? Questa riflessione di carattere teorico sarà accompagnata da una accurata analisi delle questioni che hanno maggiormente alimentato il dibattito bioetico di questi ultimi anni: clonazione, aborto, eutanasia, sperimentazioni, procreazione artificiale, ecologia, animalismo, trapianti d’organo e definizione di morte, ingegneria genetica, identità sessuale e omosessualità, ecc. Infine, tutte queste analisi e riflessioni saranno tra loro legate da un unico filo conduttore: il tema delle relazioni intersoggettive. Questa, forse, costituisce, la proposta più importante del corso: l’idea che l’elemento moralmente regolativo, in campo etico e bioetico, sia il principio di intersoggettività come reciproco riconoscimento (declinato nei suoi vari sotto-principi e in una serie di diritti). Testi d’esame Il testo fondamentale per l’esame è il seguente: F. TUROLDO, Bioetica e reciprocità. Una nuova prospettiva sull’etica della vita, Città Nuova, Roma, 2003. Il testo indicato sopra dovrà essere integrato con uno a scelta tra i seguenti volumi: L. PALAZZANI, Il concetto di per- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 123 sona tra bioetica e diritto, Giappichelli, Torino, 1996; F. VIOLA, Etica e metaetica dei diritti umani, Giappichelli, Torino, 2000; D. NERI, Eutanasia. Valori, scelte morali e dignità delle persone, Laterza, Roma-Bari, 1995; G. FERRANDO (a cura di), La procreazione artificiale tra etica e diritto, Cedam, Padova, 1989; N. FRONTALI, La cicogna tecnologica, Edizioni Associate, Roma, 1992; P. CATTORINI, M. REICHLIN, Bioetica della generazione, Sei, Torino, 1996; D. NERI, La bioetica in laboratorio, Laterza, Roma-Bari, 2001; R. DWORKIN, Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale, Edizioni di Comunità, Milano, 1994; AA. VV, La bioetica. Questione civile e problemi teorici sottesi, Glossa, Milano, 1998; J. HABERMAS, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Einaudi, Torino, 2002; E. LECALDANO, Bioetica. Le scelte morali, Laterza, Roma-Bari, 1999; G. RUSSO, Bioetica fondamentale e generale, Sei, Torino, 1995; w (a cura di), Quando morire? Bioetica e diritto nel dibattito sull’eutanasia, Gregoriana, Padova, 1996; P. CATTORINI, E. D’ORAZIO, V. POCAR (a cura di), Bioetiche in dialogo. La dignità della vita umana e l’autonomia degli individui, Zadig, Milano, 1999; J. RIFKIN, Il secolo biotech. Il commercio genetico e l’inizio di una nuova era, Baldini & Castoldi, Milano, 2000; J. MONEY - P. TUCKER, Essere uomo, essere donna. Uno studio sull’identità di genere, Feltrinelli, Milano, 1975; C. VIGNA - S. ZAMAGNI (a cura di), Multiculturalismo e identità, Vita e Pensiero, Milano, 2002; P. RICOEUR, Le Juste 2, Esprit, Paris, 2001; L. PALAZZANI, Introduzione alla biogiuridica, Giappichelli, Torino, 2002; M. TALLACCHINI (a cura di), Etiche della terra. Antologia di filosofia dell’ambiente, Vita e Pensiero, Milano, 1998; G. ANGELINI, La malattia, un tempo per volere. Saggio di filosofia morale, Vita e Pensiero, Milano, 2000; P. SINGER, Etica pratica, Liguori, Napoli, 1989; D. GRACIA, Fondamenti di bioetica. Sviluppo storico e metodo, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993; H. JONAS, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio di responsabilità, Einaudi, Torino, 1997; M. DE HENNEZEL, La morte amica, Rizzoli, Milano, 1998. Elementi di etnomusicologia Docente Maurizio Agamennone Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/08 5 crediti MAURIZIO AGAMENNONE il docente è professore associato di Etnomusicologia presso l’Università di Firenze. Dal 1980 ha condotto ricerche sul terreno, con saggi specifici concernenti le forme dell’improvvisazione poetica, i generi e le procedure delle polifonie tradizionali, le forme della monodia devozionale e della polifonia confraternale. Ha lavorato intorno ai seguenti problemi teorici: notazione e trascrizione musicale nell’indagine sulle musiche di tradizione orale; procedure e modelli di analisi in etnomusicologia; l’indagine storica in etnomusicologia; relazioni culturali, ibridazioni e sincretismi stilistici nelle musiche contemporanee. Per oltre 15 anni ha insegnato Storia della musica nei Conservatori di musica di Perugia, L’Aquila e Campobasso. È consulente scientifico di numerosi organismi di ricerca e conservazione, e frequentemente ospite dei programmi di RAI/RadioTre. È direttore artistico di programmi concertistici dedicati alle musiche tradizionali ed etniche. Alcune sue pubblicazioni: Modalità di variazione in due forme vocali, in Forme e comportamenti della musica folklorica italiana, Unicopli, 1985; Cantar l’ottava, in I poeti contadini, Bulzoni, 1986; I suoni della tradizione, in La Cultura folklorica, Bramante, 1988; Modalità/Tonalità, in Grammatica della musica etnica, Bulzoni, 1991; Polifonie, Bulzoni, 1998; Sul verso cantato, Il Poligrafo, 2002. Ha svolto anche attività di esecutore, in qualità di contrabbassista. 124 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi Conoscenza delle principali esperienze di ricerca, analisi e sistemazioneteorica rilevabili nella ricerca etnomusicologia, dai presupposti dellamusicologia comparata berlinese del primo Novecento alle indagini di inizio millennio; acquisizione dei fondamenti della interpretazione culturale in etnomusicologia. Fondamenti della ricerca e documentazione in etnomusicologia. Storia degli studi, modelli analitici e interpretativi, concetti descrittivi, presentazione di alcune tradizioni musicali. Testi d'esame M. AGAMENNONE et al., Grammatica della musica etnica, Bulzoni, Roma, 1991; F. GIANNATTASIO, Il concetto di musica, Bulzoni, Roma, 1998 (scelta dicapitoli); M. AGAMENNONE - G. L. DI MITRI, L'eredità di Diego Carpitella, Besa, Nardò (LE), 2003 (scelta di capitoli). Letture consigliate C. SACHS, Le sorgenti della musica, Boringhieri, Torino, 1979. Modalità d’esami. Colloquio (con preparazione facoltativa, a scelta degli studenti, di elaborato scritto). Modalità frequenza. Partecipazione alla didattica frontale (in classe) e alle altre attività integrative. Seminari e altre attività integrative. 1. Polifonie "in viva voce" 8. Seminario "Yodel in bei: polifonie maschili sulle pendici del Monte Amiata". Concerto del Gruppo vocale "I Cardellini del Fontanino" di Castel del Piano (GR), 28 ottobre 2004; 2. Seminario internazionale di etnomusicologia "Etnomusicologia e studi di popular music: quale possibile convergenza", 27, 28, 29 gennaio 2005. Elementi di filmologia Docente Fabrizio Borin Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/06 5 crediti FABRIZIO BORIN insegna discipline cinematografiche all’Università Cà Foscari di Venezia. Condirettore della collana Quaderni della Videoteca Pasinetti, membro del Comitato scientifico del Fondo Nino Rota e della rivista internazionale “AAM/Art & Artifact in Movie”, redattore della rivista “Venezia Arti”, si è occupato ed ha scritto, tra l’altro, di cinema polacco, spagnolo, sovietico, italiano, americano e sui linguaggi del fantastico e del comico, in specie nelle maschere e negli autori del jewish humour. Obiettivi formativi Acquisizione di conoscenze delle modalità di analisi critica del film, della tecnica, della storiografia, degli scenari scientifici del cinema nella focalizzazione di nessi percettivi, mnemonici, psico-sociologici, emotivi, di comprensione tra film e spettatore. Per una guida ai linguaggi del cinema: forma e tecnica del film. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 125 Il cinema alle prese con l’arte. La produzione e la tecnica (apparati industriali, m. d. p., pellicola, video). La “sintassi” del film (immagini e segni; costruzione/montaggio, estetica). Specificità e rapporti tra storia del cinema e teorie sul cinema. Analisi di sequenze e scomposizione-ricomposizione dei piani di ripresa, dell’azione, del ritmo, del racconto. Testi d’esame M. AMBROSINI, L. CARDONE, L. CUCCU, Introduzione al linguaggio del film, Roma, Carocci 2003. G. AMELIO, Lamerica, a cura di Piera Detassis, Torino, Einaudi 1994. Si rende necessaria la visione dei seguenti film: Rashomon (1950, Kurosawa), Viale del tramonto (1950, Wilder), Rapporto confidenziale (1955, Welles), Fino all’ultimo respiro (1960, Godard), Divorzio all’italiana (1961, Germi), L’anno scorso a Marienbad (1961, Resnais), Roma (1972, Fellini), Bram Stoker’s Dracula (1992, Coppola), Caccia alle farfalle (1992, Iosseliani), Decalogo, 4 e Decalogo, 10 (1989, Kieslowski), Lamerica (1993, Amelio). Letture consigliate L. MICCICHÈ, Filmologia e filologia. Studi sul cinema italiano, Venezia, Marsilio 2002. P. BERTETTO (a cura di), L’interpretazione dei film, Venezia, Marsilio 2003. Si consiglia inoltre la visione dei seguenti film: Rashomon (1950, Kurosawa), Viale del tramonto (1950, Wilder), Rapporto confidenziale (1955, Welles), Fino all’ultimo respiro (1960, Godard), Divorzio all’italiana (1961, Germi), L’anno scorso a Marienbad (1961, Resnais), Roma (1972, Fellini), Bram Stoker’s Dracula (1992, Coppola), Caccia alle farfalle (1992, Iosseliani), Decalogo 4 e Decalogo 10 (1989, Kieslowski), Lamerica (1993, Amelio). Propedeuticità. Storia della fotografia Modalità d’esame. Verifica scritta in forma di test su argomenti, testi e film segnalati e visionati durante le lezioni, oltre quelli indicati come testi d’esame. Modalità di frequenza. Obbligatoria. Nota bene. Conoscenza di una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano. Seminari e altre attività integrative. Non sono previste specifiche attività seminariali. Potranno tuttavia prodursi, all’interno dei due semestri, iniziative didattico-formative per attività sostitutive di stage connesse a corsi di aree disciplinari affini; le suddette iniziative saranno comunicate tempestivamente, anche per e-mail. Elementi di informatica (Applicazioni di informatica alle arti della musica e dello spettacolo) Docente Franco Rossi Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore INF/01 5 crediti Per il curriculum del docente FRANCO ROSSI v. l’insegnamento Progettazioni di sistemi multimediali. Obiettivi formativi Il corso intende condurre alla definizione e alla creazione di un piccolo archivio bibliografico realizzato con il programma ISIS per Windows, alla realizzazione dei relativi formati di visualizzazione e di indicizzazione e alla creazione di una interfaccia GenIsis per la consultazione in Web. 126 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Realizzazione di un archivio bibliografico e interfaccia Web. Testi d’esame CDS-Isis for Windows, Uniesco, 1998, Manuale allegato al programma e che può essere gratuitamente scaricato dal sito. Ulteriori indicazioni saranno fornite nell’ambito del corso. Modalità d’esame. L’esame verterà sulla creazione e sull’analisi di un piccolo archivio realizzato dal candidato con questo programma. Modalità di frequenza. Per le caratteristiche particolari del corso e per la scarsa presenza di bibliografia in lingua italiana. Nota bene. Per contatti e-mail col docente: [email protected] Elementi di regia teatrale Docente Elisabetta Brusa Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/05 5 crediti ELISABETTA BRUSA, laureata in Lingue e Letterature Straniere, all’Università di Cà Foscari, ha frequentato, in seguito, come borsista, l’Instituto de Bellas Artes a Città del Messico e l’Institut d’Etudes Théatrales a Parigi, dove ha seguito il lavoro di Ariane Mnouchkine e Peter Brook. È stata assistente alla regia presso il Teatro La Fenice di Venezia. Firma oggi regie di prosa, lirica, musica contemporanea, in Italia e all’estero (Europa, Stati Uniti, Egitto, Corea del Sud). Nel 1995 ha ricevuto dall’Università di Cà Foscari il riconoscimento di Cafoscarino dell’anno. Obiettivi formativi Incontro con un personaggio del teatro classico: Otello di W. Shakespeare (1604). Analisi di una messa in scena storica: Otello di K. Stanislavski (1896). Realizzazione di un percorso creativo sul tema tra suggestioni letterarie, acustiche e visive. Otello: geografia di un personaggio Analisi di documenti storici e realizzazioni creative sul tema di Otello, quattrocento anni dopo la nascita dell’opera teatrale. Testi d’esame La bibliografia verrà fornita all’inizio del corso. Modalità d’esame. L’esame comporterà sia una valutazione orale sui temi trattati in classe e sui libri proposti nella bibliografia, sia una realizzazione pratica prodotta in un qualsiasi linguaggio espressivo, a scelta dello studente, relativa ad un percorso personale fatto intorno al personaggio di Otello. Modalità di frequenza. Obbligatoria Seminari e altre attività integrative. Sono previsti scambi via e-mail con gli studenti della classe di Composizione del Conservatorio di Sassari (Prof. Riccardo Da Pelo). La poetessa Maria Gloria Grifoni dedicherà al corso su Otello un suo testo inedito. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 127 Elementi di scenografia e scenotecnica Docente Maria Ida Biggi Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore ICAR/18 5 crediti Storia della scenografia Definizione dei termini e degli strumenti per una storia della scenografia. Fonti per lo studio della scenografia e tecniche di catalogazione e classificazione del materiale iconografico documentario di allestimenti scenici in ambito storico e contemporaneo. Attraverso un percorso storico, dall’antichità ai giorni nostri, si analizzerà lo sviluppo dello spazio scenico e della scenografia teatrale. Bibliografia S. SINISI, I. INNAMORATI, Storia del teatro: Lo spazio scenico dai greci alle avanguardie, Milano, Bruno Mondadori, 2003; M. VIALE FERRERO,Luogo teatrale e spazio scenico in “Storia dell’Opera italiana ”, II parte, tomo V, “I Sistemi ”; L. BIANCONI, G. PESTELLI ( a cura di), Torino, EdT, 1988, pp. 3-122; F. MANCINI, L’evoluzione dello spazio scenico, Bari, Dedalo, 1975 Nota Bene. La docente riceve gli studenti dopo le lezioni e può essere contattata per posta elettronica all’indirizzo: [email protected]. Elementi di storia dei generi teatrali popolari Docente Roberto Cuppone Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/05 5 crediti ROBERTO CUPPONE, laurea, dottorato e post-dottorato in Discipline dello Spettacolo, si occupa di commedia dell’arte; ha partecipato e diretto spettacoli con Losey, Nanni, Scaparro, Marcucci, De Bosio, Costa, Boso, Soleri, Merisi, Micol, Maag, Foà, Degli Esposti; premio Teatro Goldoni 1981, come Brighella; lezioni internazionali a Parigi, Budapest, Londra, Marilia; ha scritto venticinque commedie rappresentate e i libri Teatri, città, Venezia 1991, L’invenzione della commedia dell’arte, Torino 1998, CDA, sogno romantico. Il mito della commedia dell’arte nell’Ottocento francese, Roma 2000; il Commento alla Cameriera brillante di Goldoni, Venezia 2002, Ed. Nazionale; la riedizione di Strampalata in rosablu ovvero Arlecchino e Allegria oggi sposi di Palmieri, Pesaro 2003. Obiettivi formativi In generale studio del teatro popolare come espressione congiunta di biografia personale e cultura del territorio; in particolare conoscenza della storia e dell’attualità del Teatro 128 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Veneto attraverso l’esperienza creativa dei suoi principali attori-autori dalla commedia dell’arte a oggi. Il Teatro Veneto degli Attori-Autori Oggi, in un momento in cui si moltiplicano le esperienze di attori monologanti, in parte per impoverimento dei mezzi produttivi del teatro, in parte per arricchimento del suo rapporto con la storia e con l’attualità (attraverso, spesso, la biografia stessa dell’attore), è significativo proporre una panoramica del Teatro Veneto a partire dai contributi dei suoi più grandi attori-autori, per studiare come il travaso di esperienza, dal teatro praticato a quello scritto, abbia sempre prodotto grandi innovazioni, creative ed organizzative. Testi d’esame Dispensa a cura del docente, più un testo a scelta fra quelli consigliati a inizio corso. Letture consigliate Da definirsi. Modalità d’esame. Orale Modalità di frequenza. È ammesso l’esame anche per non frequentanti, previa integrazione concordata del programma Seminari e altre attività integrative. Il corso prevede alcuni incontri-spettacolo con attori professionali veneti; le lezioni si varranno di proiezioni video e diapositive. Elementi di storia del cinema del Vicino ed Estremo Oriente Docente Marco Dalla Gassa Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/06 5 crediti MARCO DALLA GASSA ha indirizzato, negli ultimi anni, i propri interessi scientifici verso due diverse aree di ricerca. In primo luogo si è occupato di cinematografie asiatiche, prima in collaborazione con la cattedra di “Storia e critica del cinema” della Facoltà di Lettere Moderne dell’Università di Torino, poi pubblicando diversi saggi e articoli e curando le monografie di Abbas Kiarostami (Recco, 2001) e Zhang Yimou (Recco, 2003). In secondo luogo, come coordinatore dell’”Archivio Filmografico sui Minori” del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha studiato la rappresentazione dei minori in campo audiovisivo. È inoltre docente di cinema per l’A. i. a. c. e. (Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai) di Torino. Obiettivi formativi Conoscenza di base della storia del cinema dell’Estremo Oriente con una particolare attenzione verso le peculiarità stilistiche, tematiche e di genere che contraddistinguono tali cinematografie rispetto a quelle occidentali; acquisizione di elementi di base per l’analisi testuale di un film. L’energia della rappresentazione: Kurosawa Akira e I sette samurai Guida 2004-2005. Corsi di laurea 129 Il corso intende fornire alcune linee introduttive sulla storia del cinema dell’Estremo Oriente (Taiwan, Hong Kong, Corea, Giappone, Cina) e analizzare, nel corso delle ultime lezioni, le tecniche di rappresentazione dinamica (montaggio, colonna sonora, narrazione, rapporti tra personaggi) adottate da Kurosawa Akira ne I sette samurai, a cinquant’anni esatti dalla sua realizzazione. Testi d’esame G. P. BRUNETTA (a cura di), Storia del cinema mondiale. Americhe, Africa, Asia, Australia, tomo IV, Torino, Einaudi, 2001 (saggi relativi alle cinematografie affrontate a lezione); D. TOMASI, Il cerchio e la spada. Lettura de “I sette samurai”, Torino, Lindau, 1994Filmografia: Per la preparazione dell’esame è necessaria la visione diretta di alcune significative pellicole della storia del cinema asiatico. Parallelamente al corso verranno pertanto organizzate delle proiezioni di film a cadenza settimanale alle quali gli studenti sono tenuti a partecipare. Il calendario delle proiezioni sarà presentato e illustrato dal docente all’inizio delle lezioni. Letture consigliate Per chi non avesse nozioni di base sul linguaggio cinematografico consigliamo: G. RONDOLINO, D. TOMASI, Manuale del film. Linguaggio, racconto, analisi, Torino, Utet Libreria, 1995; M. AMBROSINI, L. CARDONE, L. CUCCU, Introduzione al linguaggio del film, Roma, Carocci Editore, 2003. Modalità d’esame. La preparazione del corso sarà valutata attraverso una prova scritta e, eventualmente, attraverso un colloquio orale. Modalità di frequenza. La frequenza è obbligatoria. Nota bene. Gli studenti che, per comprovato motivo, non possono frequentare il corso dovranno concordare con il docente uno o più testi di approfondimento. Seminari e altre attività integrative. Saranno organizzati, all’interno delle lezioni del corso o parallelamente a esso, incontri con studiosi ed esperti di cinema asiatico. Elementi di storia del teatro Docente Carmelo Alberti Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/05 5 crediti CARMELO ALBERTI insegna Discipline dello spettacolo (L-Art/05) presso l’Università Cà Foscari di Venezia. I suoi studi riguardano le forme della scena moderna e contemporanea, a partire dalle vicende della teatralità veneziana. Tra gli studi recenti un volume di commedie di C. Goldoni (Roma, Salerno, 2001); L’invenzione del teatro, e Teatro, musica e stagione teatrale, in Storia di Venezia (Roma, Enciclopedia Italiana, 1997, 2002); ha curato tre volumi della collana Teatro nel Veneto (Milano, Motta, 2001-2003). È direttore dell’Istituto per la ricerca teatrale della Casa di Goldoni; è direttore della collana “La fenice dei teatri” (Bulzoni); è componente del comitato scientifico dell’ediz. naz. delle opere di Goldoni; collabora alle riviste “Ariel”, “Venezia Arti”, “Drammaturgia”. Obiettivi formativi L’obiettivo del corso è rivolto alla condivisione di nozioni basilari della storia del teatro, organizzate lungo un’asse di sviluppo specifico che per quest’anno è individuata nella duplicità di “sacro” e “profano”. 130 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Sacro e profano sulla scena del mondo. Lineamenti di storia del teatro Il corso si sviluppa lungo l’intero arco della storia del teatro, evidenziando gli episodi più significativi della correlazione e del contrasto tra le manifestazioni collettive del sacro e le forme organizzate della trasgressione scenica. Testi d’esame Scelta di saggi tratti da Storia del teatro moderno e contemporaneo, a cura di R. ALONGE E G. DAVICO BONINO, Torino, Einaudi 2000-2004, voll. 3. Il docente consiglierà agli studenti testi o sezione di testi, studi generali e monografici, funzionali agli argomenti trattati. Modalità d’esame. Elaborati scritti e colloquio orale finale. Modalità di frequenza. Frequenza obbligatoria. Nota bene. È possibile che, durante le lezioni, siano svolte esercitazioni in aula, che rientrano nella valutazione finale. Elementi di storia del teatro e dello spettacolo Docente Antonio Attisani Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/05 5 crediti ANTONIO ATTISANI. Attuali interessi di ricerca del docente sono la sperimentazione teatrale internazionale, le politiche culturali, i rapporti tra arti sceniche dell’Oriente e dell’Occidente (in particolare il caso del lhamo tibetano). Tra le sue pubblicazioni: Teatro come differenza (1978 e 1988), Enciclopedia del teatro del Novecento (1980), Fiabe teatrali del Tibet (1996), Oltre la scena occidente (1999), L’invenzione del teatro (2003). Obiettivi formativi L’insegnamento tende a fornire un quadro teorico-pratico delle più significative tendenze teatrali del XX secolo, con particolare riferimento alle figure dei maggiori “poeti della scena”. Testo e voce, storia e antistoricismo, pieno e vuoto nell’opera di Carmelo Bene Come si evince dalla titolazione, il corso si propone di delineare, con il supporto di un’abbondante documentazione audiovisiva, la particolare traiettoria dell’artista nel teatro e non solo del secolo scorso. Testi d’esame C. BENE, Bene crudele, a c. di A. ATTISANI, M. DOTTI, Stampa Alternativa, Roma 2004; A. ATTISANI, L’invenzione del teatro. Fenomenologie e attori della ricerca, Bulzoni, Roma 2003 Letture consigliate Altre letture saranno indicate su richiesta degli studenti, in base ai loro orientamenti e obiettivi formativi. Propedeuticità. Unico requisito la volontà di comprendere uno degli esiti più eccentrici dell’arte scenica contemporanea. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 131 Modalità d’esame. L’esame finale sarà preceduto da dialoghi con il docente, letture, ricerche personali e brevi elaborati che ne dimensionano la portata a valutazione essenziale del lavoro svolto dallo studente. Modalità di frequenza. I non frequentanti sosterranno l’esame su temi e testi concordati. Nota bene. Il corso si svolge dal 20 sett. al 20 ott., il lunedì e il martedì dalle ore 15 alle ore 17 e il mercoledì dalle 9 alle 11. Seminari e altre attività integrative. Non previsti. Elementi di storia del teatro musicale Docente Annibale Enrico Cetrangolo Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” sito web: http://venus.unive.it/imla e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/07 5 crediti ANNIBALE ENRICO CETRANGOLO, dirigendo complessi di musica antica ha presentato quasi tutti i melodrammi del primo Settecento. Durante Celebrazione della Nascita dell’Opera, fu scelto per dirigere l’Euridice di Peri a Firenze. Registrò per numerose case discografiche e per le emittenti di molti paesi musiche in prima mondiale. Fu docente al Teatro Colón, diverse Università e Conservatori italiani. Dirige l’Istituto per lo studio della Musica Latinoamericana. Organizzò diversi convegni musicologici. Pubblicò per Liviana e Olschki. Collabora con il Grove’s Dictionnary e l’Utet. Ricevette il Diploma al Mérito della Fondazione Konex 1999 per la Musica Classica Argentina come “uno dei cinque migliori musicologi dell’ultima decade”. Diresse il Programma “European Musical Heritage and Migration” dell’UE. Obiettivi formativi Conoscenza delle strutture musicali, rappresentative e poetiche del teatro per musica. Le dinamiche produttive. Essenza fluida dell’opera. La sua vocazione migratoria. Lo specifico fenomeno dell’opera in funzione del flusso migratorio degli europei verso le Americhe (Ottocento – Novecento). Elementi di storia del teatro musicale Opera e antiopera. Altre forme di teatro musicale. Il modello degli italiani e la risposta degli oltremontani. Modelli culturale e identificazioni nazionali in lotta. Opera e inganno, artificio, virilità. L’identità: il recitativo? I diritti della musica e i diritti del dramma. Peri, Gluck, Wagner. I lavoratori dell’opera: il cantante, lo scenografo, allora e oggi. Opera è la divulgazione. La musica popolare. L’opera di chi non va al teatro Opera e periodici, opera e cinema, opera e radio. Opera e nazione. Verdi e Wagner. I riflessi in America Latina. Opera e potere. Mitologia e corte. Storia e propaganda nell’opera. Opera e mercato. L’impresario. Opera seria e opera buffa. Opera, illuminismo e progresso. Opera e reazione. Immobilità dell’opera, dinamismo del teatro. La parola controllata. Il librettista. Opera e porto. Zingari e contadini. La sivigliana Carmen contro il montanaro Don José. Opera e l’emigrazione degli italiani nelle America tra 1880 e 1920. Tra futuro e nostalgia. Opera e la creazione della nazione in Argentina, Uruguay e in altri paesi dell’America Latina. Opera e cinema nella reazione nazionalista del 1917. Opera e antiopera. Altre forme di teatro musicale. Il modello degli italiani e la risposta degli oltremontani. Modelli culturale e i- 132 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia dentificazioni nazionali in lotta. Opera e inganno, artificio, virilità. L’identità: il recitativo? I diritti della musica e i diritti del dramma. Peri, Gluck, Wagner. I lavoratori dell’opera: il cantante, lo scenografo, allora e oggi. Opera è la divulgazione. La musica popolare. L’opera di chi non va al teatro Opera e periodici, opera e cinema, opera e radio. Opera e nazione. Verdi e Wagner. I riflessi in America Latina. Opera e potere. Mitologia e corte. Storia e propaganda nell’opera. Opera e mercato. L’impresario. Opera seria e opera buffa. Opera, illuminismo e progresso. Opera e reazione. Immobilità dell’opera, dinamismo del teatro. La parola controllata. Il librettista. Opera e porto. Zingari e contadini. La sivigliana Carmen contro il montanaro Don José. Opera e l’emigrazione degli italiani nelle America tra 1880 e 1920. Tra futuro e nostalgia. Opera e la creazione della nazione in Argentina, Uruguay e in altri paesi dell’America Latina. Opera e cinema nella reazione nazionalista del 1917. Testi d’esame L. BIANCONI E G. PESTELLI (a cura di), Storia dell’opera italiana, vol. 4, 5 e 6, Torino 1987, 1988; Il teatro dei due mondi, coordinato da A. E. CETRANGOLO, Padova, 2000; Musica in Scena. Storia dello Spettacolo Musicale, diretta da A. BASSO, Torino, 1996; Data base elaborato dagli stessi studenti e pubblicato nella pag. web dell’IMLA. Letture consigliate Altri materiali: Libretti d’opera vari. Periodici ottocenteschi conservati in fondi veneziani e no. Modalità d’esame. Orale con presentazione di lavoro scritto Modalità di frequenza. Obbligatoria Nota bene. Programma European Migration e opera coordinato da A. Cetrangolo: partecipazione Data base Access tra gruppi IMLA di Ca’ Foscari, e Università di San Martin (Buenos Aires), Montevideo, Valladolid. Seminari e altre attività integrative. 1. Letto scrittura musicale di base e pratica di spettacoli di teatro musicale. La 1-1Euridice di Caccini (1600) (con l’attivazione di un coro, gruppo di solisti di canto, strumentisti, ballo e scenografie). 2. “Data base Access e confronto culturale: opera e migrazione” Spoglio documenti Ottocento. Elementi di storia della danza e del mimo Docente Stefano Tomassini Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/05 5 crediti STEFANO TOMASSINI (1966), di formazione umanistica, tra Parma Torino Londra e Oxford (Vaciago’s Fellow), ha fornito, in edizione critica, la pubblicazione del libretto del ballo Prometeo di Salvatore Viganò (LegendA, Torino 1999, premio “Marino Moretti”). In ambito novecentesco ha scritto una monografia sul danzatore e coreografo romano Enzo Cosimi (Zona, Arezzo 2002), e ha raccolto in antologia parte degli scritti coreosofici di Aurel Milloss (Olschki, Firenze 2003). Ha cercato, inoltre, di ricostruire la genealogia letteraria di una metafora di lunga durata, nella tradizione occidentale: “la peste del teatro”; nonché, la ricezione italiana della teoresi teatrale di Mejerchol’d. Svolge attività di critico di danza per “Libertà”. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 133 Obiettivi formativi Le lezioni svilupperanno veri e propri interventi monografici su un insieme tematico di dieci questioni fondamentali che riguardano la storia ma anche l’estetica della danza e del balletto, con l’obiettivo dichiarato di una prima alfabetizzazione dello studente al linguaggio coreutico. Readingdance Per quest’anno gli argomenti selezionati, che saranno trattati con l’ausilio indispensabile di materiali video, saranno: 1) la danza antica e il ballo teatrale, 2) dal pantomimodramma al coreodramma, 3) il balletto romantico e la formalizzazione accademica, 4) l’esperienza dei Ballets Russes e il balletto neoclassico, 5) la danza senza tradizione dei pionieri, 6) la coreografia, 7) l’a solo, 8) il pas de deux, 9) il gruppo e l’ensemble, 10) la critica di danza, la coreosofia e i libri della danza. Testi d’esame A. M. MILLOSS, Coreosofia. Scritti sulla danza, Olschki, Firenze 2003. J. M. SMITHAUTARD, La dance composition, Gremese, Roma 2001. Letture consigliate Le monografie della collana «Danza d’Autore», diretta da E. CASINI ROPA e R. GIAMBRONE, per la casa editrice L’Epos di Palermo. Modalità d’esame. L’esame è orale e può essere integrato con ricerche concordate con il docente. Modalità di frequenza. La frequenza è auspicata. I non frequentanti dovranno concordare con il docente il programma d’esame. Nota bene. Non è richiesta quindi nessuna iniziale conoscenza o preparazione. Seminari e altre attività integrative. Sono previste attività di stages integrative non obbligatorie, con danzatori e coreografi della scena contemporanea di danza. Elementi di storia della drammaturgia antica e classica Docente Martina Treu Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/05 5 crediti MARTINA TREU, cultore di Storia del Teatro Greco e Latino presso l’Università di Pavia, è stata relatrice di corsi d’aggiornamento, lezioni, incontri, convegni e seminari internazionali. Ha collaborato con vari teatri (curando pubblicazioni e svolgendo mansioni di segreteria scientifica e P. R per l’Olimpico di Vicenza, l’INDA di Siracusa, l’Eliseo di Roma, il Piccolo di Milano, il Theatre des Italiens di Parigi) e con Teatridithalia alla drammaturgia dell’Orestiade di Eschilo-Pasolini. Ha pubblicato studi sulla commedia aristofanea (fra i quali Undici cori comici. Aggressività, derisione e tecniche drammatiche in Aristofane, Università di Genova, 1999) e sugli allestimenti, rivisitazioni o riscritture recenti delle tragedie di Eschilo, Sofocle, Euripide. 134 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi Acquisizione di una conoscenza di base della storia del teatro greco e latino, con approfondimento dei testi drammaturgici esaminati nel corso e dei temi comuni nelle loro rivisitazioni e allestimenti moderni; stesura di una breve drammaturgia originale ispirata a un dramma classico. Gli “altri” Greci Il corso prende spunto dalla moderna Orestea − extraeuropea e multietnica, sulle orme di Pasolini − presentata alla Biennale Teatro di Venezia (16-20 settembre 2004), per individuarne alcuni possibili predecessori: drammaturghi e registi che spostano la trilogia eschilea in un “altrove” spazio temporale, dallo stesso Pasolini a Emilio Isgrò, o evidenziano l’opposizione greco/barbaro in drammi euripidei quali Medea e Troiane. Durante il corso i testi greci verranno letti in traduzione e posti a confronto con le rispettive riscritture, con l’ausilio di riprese video degli spettacoli (come Appunti per un’Orestiade italiana e Orestiadi di Gibellina) o di pellicole ispirate alle opere in programma (tra cui Appunti per un’Orestiade africana e Medea di Pasolini). Testi d’esame Preparazione di base sul teatro greco e latino da acquisire con manuali di storia della letteratura e del teatro antico e da completare con: D. SUSANETTI, Il teatro dei Greci, Roma, Carocci Editore, 2003-lettura analitica e conoscenza approfondita dei seguenti testi in traduzione: Orestea di Eschilo; Medea e Troiane di Euripide Edizioni consigliate: L’Orestiade di Eschilo nella traduzione di PIER PAOLO PASOLINI, Torino, 1960. Euripide, Grillparzer, Alvaro, Medea, Variazioni sul Mito, a cura di Maria Grazia Ciani, Venezia, 1999 Euripide, Troiane, traduzione di UMBERTO ALBINI, Milano, 1993. Letture consigliate Ulteriori indicazioni bibliografiche e letture di approfondimento verranno fornite durante il corso. Propedeuticità. La frequenza al corso non richiede una conoscenza pregressa delle lingue classiche né della storia del teatro antico: a lezione si forniranno le nozioni di base e i termini necessari all’apprendimento. Modalità d’esame. Stesura di una breve drammaturgia originale ispirata alle Troiane di Euripide; verifica della conoscenza di base della storia del teatro classico con particolare attenzione ai testi, temi e personaggi trattati nel corso. Modalità di frequenza. La frequenza al corso è determinante, visto l’impiego di materiali video non altrimenti reperibili. Nota bene. Orario di ricevimento: prima e dopo le lezioni e su appuntamento Seminari e altre attività integrative. Sono attualmente allo studio alcune attività sostitutive di stage (partecipazione alle prove con attribuzione di crediti previa verifica del collegio didattico), fra cui: Orestea alla Biennale di Venezia (settembre 2004), Le Troiane da Euripide a Milano (regia S. Sinigaglia, marzo-aprile 2005). Guida 2004-2005. Corsi di laurea 135 Elementi di storia della grafica, della grafica pubblicitaria, del fumetto e dei cartoons Docente Daniela Rossi Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore ICAR/18 5 crediti DANIELA ROSSI si è laureata in lettere moderne presso l’Università degli Studi di Venezia, approfondendo l’arte contemporanea e in particolare le sue applicazioni al mondo della pubblicità e della comunicazione. È copywriter della direzione commerciale di una primaria compagnia di assicurazioni e responsabile della redazione della news letter aziendale. Inoltre, è consulente free lance presso un’agenzia di pubblicità nella quale, in passato ha ricoperto il ruolo di account. Ha curato ricerche iconografiche relative all’attività dei cartellonisti italiani del primo Novecento. Obiettivi formativi Durante il corso verrà tracciato un percorso storico relativo all’evoluzione del linguaggio della comunicazione, in Italia, attraverso l’analisi di materiali video e a mezzo stampa. Le parole della pubblicità Analisi della pubblicità italiana del Novecento attraverso lo studio del linguaggio. Testi d’esame D. ROSSI, Il messaggio pubblicitario italiano del Novecento, Padova, CEDAM, 2003; Tutti i riferimenti bibliografici relativi al tema del corso verranno forniti direttamente dal docente. Nota bene. Lo studente dovrà scegliere un settore specifico di approfondimento pubblicità, fumetto o cartoons. Il programma relativo a fumetto o cartoons dovrà essere preventivamente concordato con il docente. Elementi di storia della musica Docente Giovanni Morelli Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/07 5 crediti GIOVANNI MORELLI, dirige l’Ist. Musica della Fond. Cini. Componente dei comm. scient. direttivi della Fond. Levi, Arch. Nono, Ist. It. A. Vivaldi, Archivi Malipiero-Casella-Nino Rota-TogniRespighi-Milloss, Ist. Petrassi, riv. “Musica e Storia” (Mulino), Com. celebr. di L. Dallapiccola, collana “Studi di musica veneta” (Olschki), Fondaz. Malipiero, Comit. Patrimonio/Memoria del Mediterraneo Roma, collane “Musica critica” (Marsilio) e “Drammaturgia musicale veneta” (Ricordi), riv. AAA/TAC Acoust. Arts & Artifacts - Technology Aesthetics Communication Pisa, “Riv. It. di Musicologia” (1983-1993), coll. “St, della cult. pop. veneta”; è socio della Int. Soc. of Musicology, dell’Aduim, Amic-Archivi della mus. it. cont. Com. It. Mus. Unesco, e dell’Ist, Ven. di Sc. Lett. ed Arti. 136 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi Il corso sarà interamente dedicato ad un periodo di Storia della musica, limitato nel tempo, ma di grande rilevanza culturale, precisamente: la musica “americana” (USA) dall’età di Washington a quella di Richard Nixon. Breve storia della musica americana. Panoramica storica in 35 capitoli, con sedute di ascolto di testimonianze sonore di particolare rarità. Il corso sarà sviluppato in 35 unità didattiche (lezioni) delle quali verrà fornito, all’inizio di ogni lezione, un ristretto, ma sufficiente compendio a stampa. Tale breve testo (di 2400 battute max) servirà agli studenti da base per alcune integrazioni, appunti, piccoli approfondimenti, cui gli studenti dedicheranno le ore di studio personalizzato previste e prescritte per l’ottenimento dei 4 cfu del modulo. Testi d’esame Si consiglia agli studenti di mettersi in condizione di disporre, preliminarmente al corso, di una lettura convinta dei capitoli americani della Storia della musica di ELVIDIO SURIAN, o della sezione americana del volume “Il novecento II” (G. VINAY), ultimo tomo della edizione in volumetti della “Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia”, Torino, Edt, in una qualsiasi stampa o ristampa. Letture consigliate Verranno proposte durante il corso cinque letture di approfondimento (capitoli monografici ovvero articoli) che verranno consegnati alla classe in xerocopia (onde poterne riprodurre i testi suggeriti). Ogni candidato all’esame dovrà produrre min. una recensione scritta delle dette fonti storico-critiche. Tutti i testi suggeriti sono opera di autori anglosassoni ed editi nella versione non tradotta (l’applicazione dello studente in questo ordine di attività deve essere inteso anche come esercitazione linguistica nel campo delle microlingue tecniche). Propedeuticità. Gli studenti sono invitati a predisporre una cronologia della storia americana, ricavabile da una qualsiasi enciclopedia storica tascabile. Modalità d’esame. L’esame comporterà sia la valutazione di una prova scritta (almeno 6 risposte a una batteria di 10 domande relative ai testi base delle unità didattiche), prova che avrà luogo durante il corso, sia la valutazione. del lavoro svolto personalmente negli approfondimenti delle 35 unità didatt. Modalità di frequenza. Obbligatoria. Nota bene. Gli studenti più solerti integreranno le unità didattiche distribuite all’inizio d’ogni lezione volta a volta, consegnando l’elaborato al momento della consegna del nuovo testo ad ogni lezione. Seminari e altre attività integrative. Gli elaborati d’integrazione e note applicati alle 35 unità didattiche saranno conservati in segreteria in una cartella personalizzata. Gli studenti potranno eventualmente integrare gli elaborati consegnati prima dell’esame. La votazione finale risulterà dalle media delle 2 valutazioni. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 137 Elementi di storia della musica da film Convenzione con Fondo Nino Rota della Fondazione Cini Docente Roberto Pugliese Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/07 5 crediti ROBERTO PUGLIESE è nato a Venezia nel 1952, laureato in lettere all’Università di Cà Foscari con tesi sul cinema di Stanley Kubrick, giornalista professionista, caposervizio Cultura e Spettacoli e critico cinematografico del Gazzettino, componente il direttivo di Segnocinema dove cura la rubrica “Segnodischi”, autore di saggi e monografie sulla musica cinematografica e sul cinema di Dario Argento, Brian De Palma, Alfred Hitchcock, Sergio Leone, John Carpenter, David Cronenberg, Stanley Kubrick. Obiettivi formativi Il corso si propone di indagare storicamente aspetti, periodi, protagonisti e movimenti interni al fenomeno della musica cinematografica attraverso l’approfondimento di un argomento specifico, delegando agli studenti la facoltà di documentarsi sugli aspetti più generali della materia. La musica del cinema neorealista Fenomeno sociale, culturale ed estetico irripetibile del cinema italiano, il neorealismo ha visto sviluppare al proprio interno una singolare e stimolante contraddizione estetica con l’apporto dei compositori preposti alle musiche dei suoi capolavori: mentre il linguaggio e la tensione morale, ideologica e stilistica dei film si proponevano con un rinnovamento e una svolta radicali, le musiche sembravano spesso ancorate ad un ottocentismo operistico, postpucciniano, magniloquente che se da un lato ne accentuava la valenza nazionalpopolare dall’altro in qualche modo ne negava l’intima sostanza. Com’è potuta aprirsi questa “forbice”? E le colonne sonore del neorealismo sono davvero, oggi, parte di un “vecchio” che il movimento aveva abiurato o non ne costituiscono, piuttosto, una sorta di subconscio musicale? Scopo del corso sarà l’analisi “sul campo” di questi interrogativi. Durante le lezioni saranno proiettati i film “Roma città aperta” di Rossellini, “Ossessione” di Visconti, “Sciuscià”, “Ladri di biciclette” e “Umberto D” di De Sica. Testi d’esame Il testo base è costituito dagli appunti desunti dalle lezioni. Altri testi utili: G. BRUNETTA, “Cent’anni di cinema italiano” (Laterza, 91); F. DI GIAMMATTEO, “Lo sguardo inquieto. Storia del cinema italiano 1940-1990” (La Nuova Italia, 94). Modalità d’esame. L’esame è orale e comporta la produzione e discussione di una tesina scritta, di lunghezza libera, attinente all’argomento del corso. Modalità di frequenza. La frequenza è obbligatoria e non può essere sostituita dall’approfondimento di altri argomenti. 138 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Elementi di storia della poesia per musica Docente Francesco Cesari Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/10 5 crediti FRANCESCO CESARI si è laureato nel 1995 con Giovanni Morelli all’Università di Venezia. Specialista dell’opera italiana, ha pubblicato saggi su Puccini, Bellini, Ponchielli, Cilea e ha curato l’edizione delle Ventidue composizione vocali da camera di Vincenzo Bellini, Milano, Suvini-Zerboni 2000. “Quest’è un telegramma di molteplici parole” - Metrica, parola e canto Metro poetico, ritmo musicale, melodia vocale e loro reciproci rapporti. Esempi tratti dal repertorio operistico italiano. Panoramica storica e approfondimenti dedicati ad autori dell’Ottocento e del primo Novecento: Rossini, Bellini, Verdi, Puccini. Testi d’esame PAOLO FABBRI, Istituti metrici e formali, in Storia dell’opera italiana, vol. VI, E. D. T., Torino 1988. Appunti dalle lezioni. Letture consigliate ALDO MENICHETTI, Metrica italiana, Antenore, Padova 1993. FRIEDRICH LIPPMANN, Versificazione italiana e ritmo musicale, Liguori Editore, Napoli 1986. Propedeuticità. Poiché il corso si svilupperà intorno all’ascolto e alla lettura degli spartiti, è molto importante che gli studenti abbiano una conoscenza minima della notazione musicale. Modalità d’esame. Esame orale. Modalità di frequenza. La frequenza non è obbligatoria ma è caldamente consigliata. Elementi di storia dello spettacolo medievale e rinascimentale Docente Maria Ida Biggi Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/05 5 crediti Le tipologie dello spettacolo, tra il 1300 e il 1500, subiscono progressive trasformazioni che portano alla definizione dello spettacolo moderno. Il corso si articola nell’analisi delle varie componenti fondamentali: dallo spazio scenico alla funzione del pubblico, dai testi alla figura dell’attore. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 139 Testi d’esame L. ALLEGRI, Teatro e spettacolo nel Medioevo, Roma, Laterza, 2003; E. KONIGSON, Lo spazio del teatro nel medioevo, Firenze, La casa Usher, 1990; M. PIERI, La nascita del teatro moderno in Italia tra XV e XVI secolo, Torino, Bollati Boringhieri, 1989; G. R. KERNODLE, From Art to Theatre. Form and convention in the Renaissance, Chicaqo Press, 1944 e successive ristampe. Nota Bene. La docente riceve gli studenti dopo le lezioni e può essere contattata per posta elettronica all’indirizzo: [email protected]. Elementi di teoria musicale Docente Paolo Pinamonti Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore M-FIL/05 5 crediti PAOLO PINAMONTI è ricercatore confermato di “Musicologia e Storia della Musica”. Nelle sue ricerche si è occupato di alcuni aspetti della vita teatrale veneziana nell’Ottocento (Rossini, Meyerbeer, Bellini e Donizetti, curando l’edizione critica del Sigismondo di Rossini), di alcuni temi della storia della musica del Novecento (Malipiero, Casella, Nono, Maderna) e di questioni e problemi relativi alla metodologia dell’indagine musicologica, ricerche che si sono concretizzati in varie pubblicazioni. Un ulteriore ambito di studi è legato ad una serie di lavori sull’opera di Manuel de Falla. Dal 1997 al 2000 è stato Direttore Artistico del Teatro La Fenice di Venezia e dal 2001 il Ministero della Cultura Portoghese lo ha chiamato alla Direzione del Teatro Nacional São Carlos di Lisbona. Obiettivi formativi Il corso intende offrire agli studenti, che pure posseggono differenti livelli di competenza di teoria della musica, una visione sull’evoluzione dei sistemi di notazione, legati allo sviluppo storico-musicale. Le scritture della musica Nel corso delle lezioni saranno affrontati i temi connessi alle diverse forme di scrittura musicale e alle relative riflessioni teoriche. Testi d’esame Recensione e commento scritto a due saggi scelti ciascuno da un gruppo differente. La singola recensione dovrà essere di almeno 3 cartelle (6.000 caratteri). I gruppo: 1) L. LERA, Grammatica della notazione di Notre-Dame, in «Acta Musicologica», LXI/2 (MayAugust 1989) pp. 150-174; H. COWELL, Nuove risorse musicali (1930), a cura di G. Vinay, Milano-Lucca, Ricordi-Lim, 1998, II parte Il ritmo, pp. 53-95; P. TROVATO, Note sulla fissazione dei testi poetici nelle edizioni critiche dei melodrammi, in «Rivista italiana di musicologia», XXV, 1990/II, pp. 333-352. II gruppo: D. FABRIS, Prefazione al volume XVII/1 dell’Opera Omnia di A. Gabrieli, Le composizioni vocali in intavolatura per tastiera e liuto, I tomo, L’intavolatura di Torino, Milano, Ricordi, 1993, pp. 11-17; F. BUSONI, Valore della trascrizione e Proposta di una notazione pianistica organica esemplificata sulla “Fantasia cromatica” di G. S. Bach, in Id., Lo sguardo lieto, a cura di F. d’Amico, Milano, Il Saggiatore, 1977, rispettivamente pp. 217-220, 221-242; I. MACCHIARELLA, Analisi di un brano del repertorio 140 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia dei Lamenti della Settimana Santa di Montedoro (Caltanissetta): “Sacri scale”, a cura di P. G. Arcangeli, Firenze, Olschki, 1988, pp. 95-142. Modalità d’esame. L’esame prevede un colloquio orale oltre alla presentazione delle due recensioni scritte. Modalità di frequenza. La frequenza è vivamente consigliata Nota bene. Non è un corso di alfabetizzazione musicale di base. Agli studenti privi di queste nozioni si suggerisce lo studio preliminare del testo: O. KAROLY, La grammatica della musica, Torino, Einaudi, 1998. Elementi di videoarte Docente Pierguido Sartorelli Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” sito web: http: //www.artsystem.it/sartorelli e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/03 5 crediti GUIDO SARTORELLI, artista veneziano dell’area concettuale, per la sua ricerca di tipo strutturale utilizza anche il video a partire dal 1974 fino ai primi anni ottanta. Ha preso parte a numerosissime videorassegne in Italia e in altri Paesi quali Svizzera, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Grecia, Argentina. Alcuni suoi videonastri degli anni settanta prodotti dalla Galleria del cavallino di Venezia sono stati acquisiti dal Museo Multimediale di Tokyo (I. c. c.). Guido Sartorelli risiede e lavora a Venezia. Obiettivi formativi Il corso fa particolare riferimento alla videoarte degli anni settanta, epoca della sua piena affermazione in ambito internazionale, e prosegue fino alle espressioni più recenti. Videoarte vista da un artista con riferimento particolare alle esperienze internazionali a Venezia Testi d’esame F. MENNA, La linea analitica dell’arte moderna, Einaudi, Torino, 1975; V. FAGONE, L’immagine video, Feltrinelli, Milano; A. MADESANI, Le icone fluttuanti, Bruno Mondadori, Milano, 2002 Letture consigliate D. MARANGON (con introduzione di V. FAGONE), I Videotapes del Cavallino, Edizioni del Cavallino, Venezia, 2004; G. SARTORELLI, Per pretesto e per amore. Parole e immagini intorno all’arte e alla città, Supernova, Venezia, 2004 Propedeuticità. In armonia con le caratteristiche linguistiche del video negli anni 70, la sua rivisitazione sarà preceduta da una premessa riguardante l’aspetto analitico delle prime e seconde avanguardie. Seminari e altre attività integrative. Sono previsti incontri con protagonisti (videoartisti, produttori, galleristi) dagli anni 70 ad oggi. È prevista la pubblicazione di una dispensa Guida 2004-2005. Corsi di laurea 141 Epigrafia e antichità romane Docente Fulviomario Broilo Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I e II semestre settore L-ANT/03 5 + 5 crediti Nato a Trento nel 1946, FULVIOMARIO BROILO compie gli studi presso l’Università di Padova dove consegue la laurea in Lettere e Filosofia discutendo una tesi di Storia Romana dal titolo “La politica annonaria degli imperatori Valentiniano I e Valente nel Codice Teodosiano”. Viene chiamato dal Prof. P. Treves nel 1970 a Venezia in qualità di assistente incaricato e poi di ruolo presso la cattedra di Storia Romana. Divenuto prof. associato, dal 1983 insegna Epigrafia e Antichità Romane nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Venezia. I suoi interessi sono rivolti allo studio dell’organizzazione dell’Impero Romano con particolare riguardo all’indagine prosopografica e all’area della Cisalpina. I Modulo - I semestre Introduzione all’epigrafia e alle antichità romane Approfondimento sulla produzione e tecnica epigrafica, sulla classificazione delle iscrizioni e sulla storiografia delle persone Testi d’esame Lettura di una selezione di testi e appunti dalle lezioni. A. DONATI, Epigrafia romana, la comunicazione nell’antichità, Il Mulino, Bologna, 2002 con l’integrazione di alcuni capitoli di I. CALABI LIMENTANI, Epigrafia Latina, Cisalpino, Milano, 1991 (IV ed. o succ. rist.). II Modulo - II semestre Aspetti della vita economica e sociale nell’Alto Impero Romano Ricerca sulle testimonianze epigrafiche e antiquarie. Testi d’esame Appunti dalle lezioni con i testi esaminati. I. CALABI LIMENTANI, Epigrafia Latina, Cisalpino, Milano, 1991 (IV ed. o succ. rist). Modalità d’esame. Il I modulo avrà come esito una prova scritta mentre al II seguirà una prova orale Modalità di frequenza. È vivamente consigliata una frequenza assidua. Nota bene. In caso di impossibilità motivata si prega di contattare il docente ad inizio anno accademico per eventuali alternative bibliografiche Seminari e altre attività integrative. Si terranno alcuni approfondimenti seminariali in sede con successiva verifica autoptica al Museo Archeologico di Portogruaro. Il docente riceve gli studenti dopo le lezioni. 142 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Epigrafia greca Docente Claudia Antonetti Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-ANT/02 5 crediti Per il curriculum del docente CLAUDIA ANTONETTI v. l’insegnamento Storia greca. Obiettivi formativi Conoscenza dello sviluppo storico della scrittura greca alfabetica e delle sue peculiarità nell’ambito della società greca; acquisizione della metodologia di base per l’analisi critica delle diverse tipologie di fonti epigrafiche; acquisizione dei rudimenti della filologia epigrafica. Lineamenti di Epigrafia greca dalla nascita della scrittura alfabetica alla civiltà greco-romana. Il corso illustra la nascita della scrittura alfabetica greca nel contesto delle scritture mediterranee, i principali alfabeti dell’età arcaica, l’evoluzione dell’alfabeto greco dall’arcaismo all’età ellenistico-romana, le peculiarità e il significato dell’epigrafia greca, la problematica dell’archiviazione e della divulgazione epigrafica, la classificazione, lo studio, l’edizione scientifica delle iscrizioni attraverso esempi di vita pubblica e privata. Testi d’esame Appunti dalle lezioni (con i testi epigrafici esaminati); M. GUARDUCCI, L’epigrafia greca dalle origini al tardo impero, Roma, (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 1987; G. R. CARDONA, Antropologia della scrittura, Torino (Loescher) 1981; Sapere e scrittura in Grecia, a cura di M. DETIENNE, Roma-Bari (Laterza) 1989. Programma per non frequentanti: Il programma è lo stesso dei frequentanti. In sostituzione degli appunti e delle iscrizioni presentate a lezione, è previsto lo studio del seguente dossier di testi epigrafici: da R. MEIGGS, D. LEWIS, A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B. C., revised edition, Oxford, 1992, trad. e commento storico dei testi nr. 14 (decreto ateniese concernente Salamina), 23 (il “decreto di Temistocle”), 27 (ex-voto delfico dei Greci vittoriosi sui Persiani), 63 (alleanza tra Atene e Reggio), 64 (alleanza tra Atene e Leontini). Da L. MORETTI, Iscrizioni storiche ellenistiche, I, Firenze, La Nuova Italia, 1967, trad. e commento storico dei testi nr. 3 (concessione della cittadinanza ad Aineto di Rodi), 10 (supplica dello schiavo pubblico Antiphates), 37 (dedica di Aristaineto in onore di T. Quinzio Flaminino), 47 (statua onoraria di Filippo V), 55 (decreto di Elatea in ringraziamento agli Stinfalii). Letture consigliate Indicazioni bibliografiche più specifiche relative agli argomenti trattati nelle singole lezioni verranno date nel corso del modulo. Modalità d’esame. La verifica avverrà in tutti gli appelli e per tutti gli studenti tramite un test scritto e verterà sui contenuti delle lezioni e delle letture indicate. Nota bene. La cono- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 143 scenza del greco antico è indispensabile. L’orario di ricevimento è Mercoledì, 9-10. È possibile rivolgersi anche al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] Seminari e altre attività integrative. Le attività sostitutive di stages e tirocinio connesse al Laboratorio Epigrafico del Dipartimento saranno rese note all’inizio di ogni semestre anche sul sito web di Facoltà. Epistemologia Docente Luigi Lentini Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] II semestre settore M-FIL/02 5 + 5 crediti LUIGI LENTINI. Immodestamente, sa di non sapere. Obiettivi formativi La riflessione filosofica sulla scienza nell’età della scienza. I Modulo - II semestre La scienza come conoscenza e come trasformazione tecnica del mondo. Questa prima parte del corso presenta i temi fondamentali del discorso, con riferimento ad alcuni classici del pensiero epistemologico contemporaneo: Popper, Lakatos, Kuhn, Laudan, Feyerabend. Testi d’esame 1) appunti dalle lezioni; 2) testi fondamentali del pensiero epistemologico contemporaneo, che saranno indicati all’inizio delle lezioni. II Modulo - II semestre La scienza come conoscenza e come trasformazione tecnica del mondo. Questa seconda parte del corso, attraverso l’analisi dei testi, riprende e approfondisce il discorso svolto nella prima parte. Testi d’esame 1) appunti dalle lezioni; 2) testi fondamentali di Popper, che saranno indicati all’inizio delle lezioni. Propedeuticità. I modulo di Epistemologia. Modalità d’esame. Gli studenti devono dar prova di conoscere bene contenuto delle lezioni e contenuto dei testi. Modalità di frequenza. Per la qualità del lavoro didattico, si richiede piena disponibilità di frequenza. 144 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Ermeneutica filosofica Docente Luigi Tarca Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] II semestre settore M-FIL/01 5 + 5 crediti LUIGI VERO TARCA è professore ordinario di Ermeneutica Filosofica presso questa Facoltà dove insegna anche Logica, è presidente del Collegio didattico di Filosofia e tiene il “Seminario aperto di pratiche filosofiche”; in precedenza ha insegnato pure Filosofia teoretica presso l’Università di Salerno. Allievo di Emanuele Severino, ha elaborato una proposta teorica presentata in una serie di saggi tra i quali Il linguaggio sub specie aeterni (1986, sul pensiero di Wittgenstein); Elenchos. Ragione e paradosso nella filosofia contemporanea (1993); Differenza e negazione (2001); Introduzione alla logica formale (2003, scritto con F. Berto); e infine La filosofia come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche (B. Mondadori, 1993), scritto con R. Màdera. Obiettivi formativi Conoscenza delle principali tappe dello sviluppo del pensiero ermeneutico e delle sue fondamentali problematiche. Conoscenza e interpretazione di passi significativi di classici del pensiero filosofico. Acquisizione della capacità di approfondire temi filosofici trattati da autori classici. I Modulo - II semestre Interpretazioni filosofiche a confronto: Occidente e Oriente di fronte alla civiltà occidentale. Il corso fornisce in primo luogo una conoscenza di base dello sviluppo storico del pensiero ermeneutico dall’antichità ai nostri giorni, con particolare attenzione al dibattito svoltosi nel secolo scorso. In secondo luogo viene affrontato il tema dell’interpretazione filosofica della cosiddetta civiltà occidentale. In tale quadro interpretativo viene abbozzato un confronto tra la valutazione critica che della nostra civiltà viene fornita da parte di due significativi esponenti della cultura contemporanea: uno di area occidentale (E. Severino), l’altro di ispirazione anche orientale (R. Panikkar). In particolare si metteranno a fuoco i due differenti modi di leggere il significato della filosofia di Parmenide. Testi d’esame Per quanto riguarda il primo punto, lo studente potrà scegliere tra uno dei seguenti testi: F. BIANCO, Introduzione all’ermeneutica, Laterza, Roma-Bari 2002 (3). M. FERRARIS, Storia dell’ermeneutica, Bompiani, Milano 1997 (4). M. JUNG, L’ermeneutica, Il Mulino, Bologna. L. PERISSINOTTO, Le vie dell’interpretazione nella filosofia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2002. Per quanto riguarda il secondo punto, il classico è: Parmenide, Poema sulla natura. I frammenti e le testimonianze indirette, a cura di G. REALE e L. RUGGIU, Rusconi, Milano 1991. Lo studente dovrà inoltre scegliere un testo di Panikkar e uno di Severino tra quelli qui indicati (a lezione verranno indicate le parti da studiare): R. PANIKKAR, Mito fede ed ermeneutica, a cura di M. CARRARA PAVAN, tr. it. S. Costantino, Jaca Guida 2004-2005. Corsi di laurea 145 Book, Milano 2000; R. PANIKKAR, La realtà cosmoteandrica. Dio-uomo-mondo, a cura di M. Carrara Pavan, Jaca Book, Milano 2004; E. SEVERINO, Essenza del nichilismo, Adelphi, Milano; E. SEVERINO, La filosofia futura, Rizzoli, Milano. Per la comprensione delle tematiche svolte a lezione il testo di riferimento è: L. V. TARCA, Filosofia ed esistenza oggi, in R. MÀDERA - L. V. TARCA, La filosofia come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche, Bruno Mondadori, Milano 2003, pp. 111-220. Letture consigliate Saranno facoltative ai fini dell’esame, e verranno presentate durante il corso, anche in relazione alle richieste degli studenti. Propedeuticità. Nessuna propedeuticità. II Modulo - II semestre La filosofia come pratica interpretativa. Il corso prende le mosse dal dibattito sul al rapporto tra verità e interpretazione, dibattito centrale nel pensiero contemporaneo in particolare in relazione alla prospettiva ermeneutica. All’interno di questo orizzonte viene affrontato il problema del rapporto tra il momento teorico dell’attività filosofica e la sua dimensione pratica. In particolare ci si porrà la questione delle relazioni tra il pensiero filosofico ed altre forme di pratica spirituale (religione, arte) e sociale (politica, economia). La domanda che ci si pone è in che misura e in che senso la filosofia possa presentarsi oggi come una pratica capace di proporsi come guida dell’esistenza umana. Si passeranno in rassegna una serie di autori, dall’età antica a quella moderna, che hanno proposto una risposta alla questione del significato del filosofare. Nel contesto di tale problematica si incomincerà ad affrontare il problema del rapporto tra filosofia occidentale e sapienza orientale, soprattutto indiana. Testi d’esame Per quanto riguarda il dibattito all’interno del pensiero contemporaneo, lo studente potrà scegliere tra uno dei seguenti testi: F. BIANCO, Introduzione all’ermeneutica, Laterza, Roma-Bari 2002 (3); M. FERRARIS, Storia dell’ermeneutica, Bompiani, Milano 1997 (4); M. JUNG, L’ermeneutica, Il Mulino, Bologna; L. PERISSINOTTO, Le vie dell’interpretazione nella filosofia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2002; L. V. TARCA, Dare ragioni. Un’introduzione logico-filosofica al problema della razionalità, Cafoscarina, Venezia 2004 (capitoli I e IV). Per quanto riguarda il secondo momento del corso, durante le lezioni verranno indicati i passi degli autori classici che saranno commentati in classe. I testi ai quali fare riferimento per la comprensione delle tematiche svolte in questa parte del corso sono: R. MÀDERA, Filosofia come esercizio e come conversione, in R. Màdera - L. V. Tarca, La filosofia come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche, Bruno Mondadori, Milano 2003, pp. 1-109; L. V. TARCA, La filosofia come pratica “sapienziale” – Pilosophy as “Wisdom” Practice, in “Pratiche Filosofiche – Philosophy Practice”, n. 2 (Ottobre 2003), pp. 11-27. Letture consigliate Saranno facoltative ai fini dell’esame, e verranno presentate durante il corso, anche in relazione alle richieste degli studenti. Propedeuticità. Nessuna propedeuticità. Gli studenti che sostengono anche l’esame relativo al primo modulo sostituiranno il testo a scelta di introduzione al pensiero ermeneutico con un saggio da concordare con il docente. 146 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Modalità d’esame. Orale. Gli studenti che lo desiderano potranno concordare una tesina. Modalità di frequenza. La frequenza non è obbligatoria, anche se è consigliata. Nota bene. Per quanto riguarda il rapporto con il pensiero indiano ci si avvarrà della consulenza del prof. Antonio Rigopoulos, docente di Lingua sanscrita e di Religioni e filosofie dell’India a Cà Foscari. Seminari e altre attività integrative. Nel Seminario aperto di pratiche filosofiche (tutti i martedì pomeriggio) – peraltro assolutamente facoltativo – si studiano e si sperimentano forme di pratica filosofica caratteristiche del tempo presente. Esegesi delle fonti per la storia del vicino oriente antico Docente Paola Corò Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-OR/01 5 + 5 crediti PAOLA CORÒ CAPITANIO è dottore di ricerca in Semitistica e svolge attività come assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino oriente. Ha insegnato Elementi di Assiriologia all’Università degli Studi di Trieste; attualmente è professore a contratto di Esegesi delle fonti per la storia del Vicino Oriente antico presso l’Università Cà Foscari. Si occupa di storia, lingue e letterature della Mesopotamia del II e I millennio a. C. Collabora con il British Museum (Londra) per la pubblicazione di un lotto di tavolette cuneiformi inedite di età seleucide provenienti dalla città di Uruk. Obiettivi formativi Acquisizione delle competenze di base per lo studio di fonti in lingua accadica, dal punto di vista grammaticale e del sistema di scrittura. I Modulo - I semestre Introduzione alla lingua accadica Grammatica accadica elementare con introduzione alla scrittura cuneiforme Testi d’esame A) Appunti dalle lezioni B1) R. CAPLICE, Introduction to Akkadian, Roma, Pontificio Istituto Biblico, 1988 oppure: B2) J. HUEHNERGARD, A Grammar of Akkadian, Winona Lake, Indiana, 2000 (capitoli da concordare) Propedeuticità. Si consiglia la frequenza contemporanea del corso di Storia del Vicino Oriente antico. II Modulo - I semestre Dal cuneo al testo: esercitazioni di traslitterazione, normalizzazione e traduzione dal cuneiforme. Traduzione e commento di una scelta di fonti in lingua accadica: prologo del codice di Hammurabi; lettere; contratti; iscrizioni reali; preghiere. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 147 Testi d’esame Appunti e materiali dalle lezioni Propedeuticità. Per accedere al II modulo è indispensabile avere conoscenze di base della lingua accadica. Modalità d’esame. I modulo: l’esame consisterà in una prova scritta intesa a verificare l’acquisizione dei fondamenti della grammatica accadica; II modulo: l’esame, che si svolgerà in forma orale, avrà per oggetto la traduzione e il commento di uno dei testi affrontati durante il corso. Modalità di frequenza. La frequenza è vivamente consigliata. Nota bene. Gli studenti non frequentanti sono invitati a contattare la docente per concordare un programma sostitutivo. Seminari e altre attività integrative. Gli studenti che seguiranno il corso potranno accedere alle offerte di attività sostitutive di stage e tirocinio attivate nel I e II semestre dai docenti della sezione di Storia antica. Esegesi delle fonti per la storia dell’arte Docente Michela Agazzi Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/04 5 crediti Per il curriculum del docente MICHELE AGAZZI v. l’insegnamento Storia dell’Arte del Veneto medievale. Obiettivi formativi conoscenza delle principali tipologie di fonti per la storia dell’arte > fonti letterarie e cronachistiche, fonti archivistiche, fonti iconografiche. acquisizione della metodologia di approccio alle fonti ed il loro utilizzo nella storia dell’arte con esercizi di lettura Tipologie delle fonti e alcuni casi concreti. Tipologia delle fonti fonti letterarie e cronachistiche, fonti d’archivio, fonti iconografiche Casi concreti esaminati su documenti editi L’elenco Forzetta, gli inventari del tesoro marciano, gli inventari settecenteschi di palazzi veneziani. I mosaicisti veneziani nella lettera di Onorio II e nella gestione della fabbrica. L’iconografia di Palazzo Ducale. Il problema di Filippo Calendario. Il cantiere della Cà d’Oro. Testi d’esame La bibliografia verrà indicata nel corso delle lezioni. 148 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Estetica Docente Daniele Goldoni Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore M-FIL/04 5 crediti Per il curriculum del docente DANIELE GOLDONI v. l’insegnamento Filosofia della cultura. Obiettivi formativi Questo corso intende offrire alcuni elementi fondamentali di estetica moderna e contemporanea agli studenti di diversi indirizzi di laurea (filosofia, lettere, beni culturali, Tars, lingue e letterature straniere, scienze sociali...) attraverso una scelta di testi da Kant a Jakobson e Gadamer. Nascita e sviluppi dell’estetica I temi saranno la nascita moderna dell’estetica (Baumgarten, Kant, Schiller), la “fine dell’arte” (Hegel) e qualche indicazione sulla discussione novecentesca (Heidegger, Merleau-Ponty, Gadamer, Jakobson, Derrida). Si costruirà un percorso attraverso passi tratti da alcune opere di questi autori. I testi (indicati nella bibliografia) saranno commentati in classe, perciò è opportuno che gli studenti se li procurino per tempo. Lo studente è invitato ad approfondire uno degli autori proposti dal corso (potrà proporre anche l’approfondimento di un altro autore, da concordare, congruente con il corso). È richiesta la conoscenza del manuale di S. GIVONE, Storia dell’estetica, Laterza, Bari, 1988. Qualche modifica al programma potrà essere decisa durante il corso. Testi d’esame Passi tratti da I. KANT, La critica del giudizio (Introduzione, paragrafi 1-23 e 40-59); F. SCHILLER, Lettere sull’educazione estetica dell’umanità (lettere 6, 10, 19-fine); HEGEL: Fenomenologia (tr. it. De Negri, La Nuova Italia, pp. 255-8), Lezioni di estetica (“confutazione di alcune obiezioni... “ (tr. it. Einaudi pp. 14-16) e “il sistema delle singole arti”); H-G. GADAMER: Verità e metodo (tr. Vattimo, Bompiani 1972 pp. 110 e segg. e 132 e segg.); R. JAKOBSON: il saggio Linguistica e poetica, contenuto in Saggi di linguistica generale, Feltrinelli (potranno essere usate anche altre edizioni e traduzioni dei passi corrispondenti). Il manuale: S. GIVONE, Storia dell’estetica, Laterza, Bari, 1988. Modalità d’esame. L’esame verterà sulle lezioni, sui testi degli autori trattati nel corso, sul testo di approfondimento, sul manuale. Si prevede, in linea di massima, che l’esame sarà per iscritto. Comunicazioni definitive al riguardo verranno date durante il corso. Seminari e altre attività integrative. Il corso potrà essere affiancato da un Seminario di Estetica, le cui attività saranno segnalate di volta in volta. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 149 Etnoantropologia Docente Donatella Cozzi Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore M-DEA/01 5 crediti DONATELLA COZZI (1957) è dottore di ricerca in Scienze etnoantropologiche. Ha insegnato per i Diplomi Universitari per Infermiere delle Facoltà di Medicina e Chirurgia di Udine e di Trieste. Membro della SIAM (Società italiana di Antropologia medica). Oltre a vari articoli inerenti all’antropologia medica e ai saperi terapeutici, ha pubblicato Gesti di cura. Elementi di metodologia della ricerca etnografica e di analisi socioantropologica per il nursing (con D. NIGRIS) (Milano, 1996); La depressione (Milano, 1996); Zahre/Sauris. Una comunità delle Alpi Carniche (con D. ISABELLA e E. NAVARRA) (2 vol., Udine, 1998-99). Ha organizzato corsi per la mediazione culturale e progetti per la promozione della salute. Obiettivi formativi Il corso si propone di offrire una introduzione alle teorie, ai metodi, al linguaggio e ai campi del sapere etnoantropologico. Antropologia culturale: una introduzione Testi d’esame E.A. SCHULTZ, R.H. LAVENDA, Antropologia culturale, Zanichelli, Bologna, 1999. Inoltre un volume (per i non frequentanti due volumi) a scelta tra i seguenti: B. MALINOWSKI, Argonauti del Pacifico occidentale, (1922), 2 vol., Torino, Bollati Boringhieri, 2004; E.E. EVANS-PRITCHARD, Stregoneria, oracoli e magia fra gli Azande, (1937), Milano, Raffaello Cortina, 2002; E.E. EVANS-PRITCHARD, I Nuer, un’anarchia ordinata, (1940), Milano, Angeli, 1975; M. MEAD, Maschio e femmina, (1949), Milano, il Saggiatore, 1962; C. LÉVISTRAUSS, La vita familiare e sociale degli indiani Nambikwara, (1948), Torino, Einaudi, 1970; M. SCLAVI, A una spanna da terra, Milano, Feltrinelli, 1994; S. ALLOVIO, La foresta di alleanze, Roma-Bari, Laterza, 1999; N. DIASIO, Patrie provvisorie. Roma, anni ’90: corpo, città, frontiere, Milano, Angeli, 2001; e altri che verranno indicati a lezione Modalità d'esame. Esame scrittoModalità di frequenza. La frequenza è libera, ma vivamente raccomandata. Nota bene. L'orario di ricevimento verrà comunicato all'inizio del corso. Durante tutto l'anno è garantito il ricevimento per e-mail. Etnografia Docente (II modulo) Gianfranco Bonesso Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore M-DEA/01 5 + 5 crediti GIANFRANCO BONESSO, laureato in Etnologia, ha realizzato la sua ricerca sul campo nei centri i pesca della laguna di Venezia ricostruendo alcuni repertori dei saperi popolari utilizzati nel lavoro. Ha 150 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia lavorato nell’ambito delle scienze sociali applicate, dell’immigrazione e delle relazioni interculturali. I suoi attuali interessi di ricerca sono orientati da una parte sul versante dell’etnografia della laguna, della costruzione e trasmissione dei saperi popolari, dall’altro lato sull’antropologia applicata in campo socioeducativo, nella mediazione e nei cambiamenti delle “culture migranti”. Articoli recenti: Granchi in laguna. La produzione di moéche a Burano, “La Ricerca Folklorica”, 42, ottobre 2000, pp. 5-26; Il viaggio del mestièr geóso, “Venetica”, 2001, XV, terza serie, pp. 115-143. Obiettivi formativi Il corso si propone di introdurre alle metodologie etnografiche e agli strumenti specifici per la ricerca sul campo. Oltre ad una breve ricostruzione storica dell'utilizzo e dell'evoluzione della pratica etnografica, saranno esaminati in dettaglio alcuni nodi problematici con particolare riferimento all'organizzazione della ricerca, al reperimento e utilizzo delle fonti, al rapporto con gli informatori, all'analisi dei dati, alla costruzione del testo. I Modulo (tace a.a 2004-2005) II Modulo - I semestre Ambiente e tecniche. Oggetti tra forma e funzione nell’approccio di André LeroiGourhan. Dopo una rassegna su strumenti e metodi della ricerca etnografica, il corso monografico vuole approfondire, seguendo l'approccio di Leroi-Gourhan, le caratteristiche degli oggetti d'uso nelle culture, analizzando le tecniche e i materiali usati per costruirli, in relazione alle forme, alle funzioni e ai significati simbolici ed estetici. Verrà inoltre affrontato il tema dell'invenzione e della diffusione delle innovazioni tecniche secondo un approccio etno-antropologico. Testi d’esame C. BIANCO, Dall’evento al documento. Orientamenti etnografici, Roma, Cisu, 1988, pp. 49211; U. FABIETTI, R. MALIGHETTI, V. MATERA, Dal tribale al globale, Milano, Mondadori, 2000 (Parte seconda. Il lavoro etnografico, pp. 91-161); A. LEROI-GOURHAN ANDRÉ, Evoluzione e tecniche, vol. II, Ambiente e tecniche, Milano, Jaca Book, 1994. Durante le lezioni sarà proposta la lettura di cinque resoconti etnografici tratti da E. Service, Introduzione all’etnologia, Torino, Loescher, 1982. Letture consigliate A. LEROI-GOURHAN, Evoluzione e tecniche, vol. I, L’uomo e la materia, Milano, Jaca Book, 1993; A. LEROI-GOURHAN, Il gesto e la parola, Torino, Einaudi, 1977, Vol. I e II, in particolare la parte III, I simboli etnici, pp. 313-472; A. LEROI-GOURHAN, Le radici del mondo, intervista a cura di C. -H. Rocquet, Milano, Jaca Book, 1986; G. ANGIONI, Tecnica e sapere tecnico nel lavoro preindustriale in “La Ricerca Folklorica”, 9, 1984, pp. 61-69; J. DIAMOND, Armi, acciaio, malattie, Torino, Einaudi, 1998; T. INGOLD, Ecologia della cultura, Roma, Meltemi, 2001, in particolare i capitoli V e VI, pp. 141-218; H. BALFET, Tecnologia, in R. Cresswell, Il laboratorio dell’Etnologo, Bologna, Il Mulino, 1981, pp 63-111. Modalità d’esame. L’esame è orale. Per gli studenti non frequentanti: al programma va aggiunta lettura da concordarsi (sostitutiva del testo di E. Service). Nota bene. Gli studenti dovranno presentare almeno una settimana prima dell’esame una breve scheda con sintesi ed osservazioni su un saggio fra quelli proposti durante le lezioni, da concordarsi con il docente. Seminari e altre attività integrative. La lettura dei resoconti d E. Service sarà effettua- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 151 ta con modalità seminariali e quindi richiederà la partecipazione e da parte dei frequentanti. Durante le lezioni si prevede un’ uscita per sperimentare direttamente modalità di osservazione o di rilevazione sul campo. Etnolinguistica Docente Glauco Sanga Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore L-LIN/01 5 + 5 crediti GLAUCO SANGA (Milano 1947) ha compiuto studi e ricerche sul campo di etnologia e di linguistica sulle culture popolari italiane. Si è occupato di marginali (vagabondi, ambulanti); antropologia alpina; letteratura orale (canti e fiabe); etnoscienza (i saperi naturalistici, gli zoonimi); etnolinguistica (i gerghi, l’origine del linguaggio); dialettologia italiana (i dialetti lombardi e veneti); storia della lingua italiana (i volgari antichi). Ha insegnato nelle Università di Pavia, Bergamo, Los Angeles (UCLA), Zurigo. È direttore della rivista “La ricerca folklorica” e fa parte della direzione della “Rivista italiana di dialettologia” e di “Quaderni di semantica”. Opere principali: Premana (Milano 1979), Dialettologia lombarda (Pavia 1984); La rima trivocalica (Venezia 1992). I Modulo - I semestre Introduzione all’etnolinguistica La linguistica descrittiva, la linguistica storica, la sociolinguistica, l’etnolinguistica. Testi d’esame G. GRAFFI, S. SCALISE, Le lingue e il linguaggio, Bologna, il Mulino, 2003; G. R. CARDONA, Introduzione alla sociolinguistica, Torino, Loescher, 1987. Letture consigliate Bibliografia integrativa: Per i non frequentanti due libri in più: A. DURANTI, Antropologia del linguaggio, Roma, Meltemi, 2002; e un secondo volume a scelta tra: G. R. CARDONA (a cura di), Antropologia simbolica, in “La ricerca folklorica”, 4 (1981); G. R. CARDONA, La foresta di piume, Roma-Bari, Laterza, 1985; G. R. CARDONA, I linguaggi del sapere, Roma-Bari, Laterza, 1990; G. R. CARDONA, I sei lati del mondo, Roma-Bari, Laterza, 1985; P. P. GIGLIOLI, G. FELE (a cura di), Linguaggio e contesto sociale, Bologna, il Mulino, 2000; B. TURCHETTA, La ricerca di campo in linguistica, Roma, Carocci, 2000; B. TURCHETTA (a cura di), Introduzione alla linguistica antropologica, Milano, Mursia, 1996. Per i semifrequentanti: un solo libro a scelta tra tutti quelli indicati per i non frequentanti. II Modulo - I semestre Origine, sviluppo e diffusione delle lingue Verranno presentate e discusse alcune teorie – di linguisti, antropologi, fisiologi, genetisti, psicologi, filosofi – sull’origine delle lingue, il loro sviluppo, la loro diffusione; in particolare ci si soffermerà sulla correlazione lingua-attrezzo, abilità linguistica-abilità manuale, proposta da Leroi-Gourhan; sulla conformazione anatomica dell’apparato fonato- 152 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia rio, studiata nei fossili umani da Lieberman; e sui rapporti tra apprendimento della lingua e afasia, messi in luce da Jakobson. Testi d’esame G. SANGA (a cura di), L’origine del linguaggio. Materiali di lavoro, dispensa. Letture consigliate M. ALINEI, Origini delle lingue d’Europa, vol. I, Bologna, il Mulino, 1996; G. ALTMANN, La scalata di Babele, Milano, Feltrinelli, 2001; D. BICKERTON, Language and species, Chicago, The University of Chicago Press, 1990; G. BOCCHI, M. CERUTI (a cura di), Le radici prime dell’Europa, Milano, Bruno Mondadori, 2001; L. L. CAVALLI-SFORZA, Geni, popoli e lingue, Milano, Adelphi, 1996; L. L. CAVALLI-SFORZA, P. MENOZZI, A. PIAZZA, Storia e geografia dei geni umani, Milano, Adelphi, 2000; F. CECCARELLI, L’«istinto» linguistico, Firenze, Sansoni, 1982; T. W. DEACON, La specie simbolica, Roma, Fioriti, 2001; F. FACCHINI (a cura di), The first humans and their cultural manifestations. Colloquium VIII: Lithic industries, language and social behaviour in the first human forms, in The colloquia of the XIII international congress of prehistoric and protohistoric sciences, vol. 4, Forlì, A. B. A. C. O., 1996; K. R. GIBSON e T. INGOLD (a cura di), Tools, language and cognition, Cambridge U. P., 1993; Glottogonia, «Europaea» III, 1 (1997) [http: //www.unica.it/europaea/1997iii1. html]; J. GREENBERG, Universali del linguaggio, Firenze, La Nuova Italia, 1975; J. GRIMM, F. W. SCHELLING, Sull’origine del linguaggio, Milano, Martinotti, 2004; J. G. HERDER, Saggio sull’origine del linguaggio, Parma, Pratiche, 1995; R. JAKOBSON, Il farsi e il disfarsi del linguaggio, Torino, Einaudi, 1971; P. JOUVENTIN (a cura di), Dalla comunicazione al linguaggio, «Le scienze. Quaderni» 128 (2002); A. LEROI-GOURHAN, Il gesto e la parola, 2 voll., Torino, Einaudi, 1977; P. LIEBERMAN, L’origine delle parole, Torino, Boringhieri, 1980; C. MILANI (a cura di), Origini del linguaggio, Verona, Demetra, 1999; A. PENNISI, Mente, cervello, linguaggio, Messina, EDAS, 2003; A. PENNISI, R. CAVALIERI (a cura di), Patologie linguistiche e scienze cognitive, Il Mulino Bologna, 2002; J. PIAGET, Il pensiero e il linguaggio del bambino, Torino, Bollati Boringhieri, 1998; A. PIAZZA (a cura di), Il popolamento della terra, «Le scienze. Quaderni» 86 (1995); S. PINKER, L’istinto del linguaggio, Milano, Mondadori, 1997; M. RUHLEN, L’origine delle lingue, Milano, Adelphi, 2001; A. TROMBETTI, L’unità d’origine del linguaggio, Bologna, Beltrami, 1905; W. VON HUMBOLDT, La diversità delle lingue, Roma-Bari, Laterza, 1991; L. S. VYGOTSKIJ, Pensiero e linguaggio, Laterza, Bari 1990. Per i semifrequentanti un libro in più a scelta tra quelli indicati; per i non frequentanti un secondo libro in più (le opere di Alinei e di LeroiGourhan, per la loro mole, equivalgono a due libri). Propedeuticità. Per fare il II modulo bisogna aver seguito il I modulo. Modalità d’esame. I modulo scritto; II modulo orale Modalità di frequenza. La frequenza non è obbligatoria, ma è raccomandata, dato il carattere tecnico della materia. Nota bene. È possibile fare solo il I modulo. Etruscologia e archeologia italica Docente Adriano Maggiani Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I e II semestre settore L-ANT/06 5 + 5 crediti Guida 2004-2005. Corsi di laurea 153 ADRIANO MAGGIANI (La Spezia 1943). Laureato a Pisa e specializzato presso la Scuola archeologica italiana di Atene. Dal 1975 funzionario archeologo presso la Soprintendenza archeologica della Toscana. Dal 1990 professore ordinario presso l’Università Cà Foscari. Dal 1998 al 2002 direttore dell’Istituto per l’archeologia etrusco italica del CNR. Ha eseguito scavi in Turchia e in Italia (in Calabria e soprattutto in Toscana e nel Lazio). Si è occupato di problemi dell’architettura e della scultura funerarie, della religione e della epigrafia etrusche e di aspetti dell’arte e della cultura di Liguri e Veneti preromani. Obiettivi formativi Il corso ha per oggetto la ricostruzione della civiltà etrusca tra X e I sec. a. C. e i suoi rapporti con quella delle popolazioni del resto della penisola e del Mediterraneo, mediante lo studio delle testimonianze letterarie, epigrafiche e soprattutto archeologiche. I Modulo - I e II semestre Storia dell’Etruscologia dal XV sec. ai giorni nostri. La formazione delle città stato - XVII sec. a. C. Testi d’esame G. CAMPOREALE, Gli Etruschi Storia e civiltà, Torino, Utet, 2000 II Modulo - II semestre Etruschi tra apogeo e romanizzazione (VI-I sec. a. C.). La scultura etrusca del VI sec. a. C. Testi d’esame G. CAMPOREALE, Etruschi. Storia e civiltà, Torino, Utet, 2000; M. MARTELLI, in AA. VV., Un artista etrusco e il suo mondo, Roma (altra bibliografia sarà fornita a lezione). Modalità d’esame. Prova scritta al termine del I modulo. Prova orale al termine del II modulo. Possibilità di sostenere unitamente entrambi i moduli con esclusiva prova orale. Filologia bizantina Docente Antonio Rigo Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/07 5 crediti ANTONIO RIGO, professore ordinario di Storia bizantina presso l’Università della Basilicata (19942001) e di Filologia bizantina e di Storia delle Religioni presso l’Università di Cà Foscari dal 2001. Professore invitato presso università straniere (EPHE-Sorbonne, Paris; Pompeu Fabre, Barcelona, ecc.). Direttore dell’Istituto Venezia e l’Europa della Fondazione Giorgio Cini. Si occupa di letteratura teologica e filosofica di età bizantina e postbizantina e di storia religiosa in area cristianoorientale. Pubblicazione più recente: Il Monte Athos e la controversia palamitica, in Gregorio Palamas e oltre, a c. di A. R., Firenze 2004. Obiettivi formativi Conoscenza dei problemi, dei periodi, dei generi e dei registri linguistici della letteratura bizantina. 154 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia La letteratura a Bisanzio (IV-XV secc.) Lineamenti di storia della letteratura bizantina. Registri linguistici e livelli di stile nella letteratura bizantina. Storia letteraria dall’epoca tardo-antica all’età paleologa Testi d’esame È consigliata la lettura di N. G. WILSON, Filologi bizantini, Morano editore, Napoli 1990 con lo studio di un periodo a scelta (rinascenza macedone o età paleologa) Modalità d’esame. Colloquio orale. Modalità di frequenza. La frequenza è vivamente consigliata. Nota bene. Sono previste alcune conferenze di studiosi stranieri su problemi legati agli argomenti del corso. Filologia e critica dantesca Docente Aldo Maria Costantini Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/13 5 + 5 crediti Per il curriculum del docente ALDO MARIA COSTANTINI v. l’insegnamento Letteratura italiana secoli XII-XVI D. Obiettivi formativi Conoscenza della vita e delle opere del maggiore poeta italiano; conoscenza della struttura, dell’organizzazione generale e dei temi fondamentali della Divina Commedia; acquisizione delle capacità di base per un’analisi linguistica e storico-letteraria della stessa. I Modulo - II semestre Dante Alighieri. Vita, opere, fortuna di Dante Biografia e rassegna critica della produzione dell’Alighieri, con particolare riguardo all’esperienza giovanile della Vita Nuova ed al capitolo linguistico del De Vulgari Eloquentia. Testi d’esame E. MALATO, Dante, Roma, Salerno, 1999. Una qualsiasi edizione integrale della Vita Nuova e del De Vulgari Eloquentia (si consigliano quelle reperibili negli “Oscar” Mondadori). II Modulo - II semestre La Divina Commedia. Lettura critica del poema Lettura, per temi e problemi, della Commedia, con saggi di commento di alcuni canti del Poema. Testi d’esame D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, nel testo critico e con l’ausilio di un commento scientificamente impostato (consigliato: A. M. CHIAVACCI LEONARDI, Bologna, Zanichelli. Alternative e/o integrazioni: U. BOSCO, G. REGGIO, Firenze, Le Monnier; N. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 155 SAPEGNO, Firenze, La Nuova Italia; M. CORTI, B. GARAVELLI, Milano, Bompiani; E. PASQUINI, E. A. QUAGLIO, Milano, Garzanti) Letture consigliate G. PADOAN, Il lungo cammino del “Poema Sacro”: studi danteschi, Firenze, Olschki, 1993. Propedeuticità. Aver sostenuto il I modulo. Modalità d’esame. Il I modulo si conclude con una prova scritta (questionario che comprende domande a risposta multipla e a risposta aperta). Il II modulo si conclude con una prova orale. Modalità di frequenza. La frequenza è vivamente consigliata. I non frequentanti prendano contatto con il docente. Seminari e altre attività integrative. Il II modulo prevede un’attività integrativa per meglio approfondire la lettura critica del Poema. Filologia italiana Docente Saverio Bellomo Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/13 5 crediti SAVERIO BELLOMO (1952) è professore ordinario di Filologia della letteratura italiana (L-FILLETT/13). Ha insegnato all’Università di Trento e all’Università di Roma Tre. Si è occupato principalmente dell’antica esegesi dantesca: ha curato l’edizione critica dei commenti alla Commedia di Jacopo, figlio del poeta, di Guglielmo Maramauro, nobile napoletano amico di Petrarca e Boccaccio, e di Filippo Villani, nipote del più famoso Giovanni. Recentemente ha scritto un libro dal titolo Dizionario dei commentatori danteschi, Firenze, Olschki, 2004. Ha pubblicato inoltre un volume sulla tradizione manoscritta della Fiorita del trecentista Guido da Pisa. Ha collaborato con varie riviste scientifiche pubblicando saggi in prevalenza di critica dantesca. Obiettivi formativi Conoscenza dei principali testi narrativi delle origini della letteratura italiana; capacità di analisi linguistica della prosa narrativa volgare; conoscenza dei fondamentali procedimenti retorici; conoscenza delle problematiche filologiche connesse con una silloge pluriredazionale. Alle origini della novella italiana. Si illustreranno i principali testi narrativi scritti in Italia tra Due e Trecento. Tra essi si privilegerà il Novellino, di cui si studierà la tradizione e si affronterà il problema dell’edizione critica. Si leggeranno e si commenteranno alcune novelle facendo particolare attenzione agli aspetti linguistici, retorici e stilistici. Testi d’esame Novelle italiane, Il Duecento, Il Trecento, a cura di L. BATTAGLIA RICCI, Milano, Garzanti, 1982 e successive ristampe. A. CONTE, Ur-“Novellino” e “Novellino”: ipotesi di lavoro, in “Medioevo romanzo”, XX, 1996, pp. 75-115. Letture consigliate Edizione di riferimento: Il Novellino, a cura di A. CONTE, Roma, Salerno Editrice, 2001. A. PAOLELLA, Modi e forme del “Witz” nel “Novellino”, in “Strumenti critici”, XII, 1978, 156 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia pp. 213-55. P. MILDONIAN, Strutture narrative e modelli retorici. Interpretazione di “Novellino” I-V, in “Medioevo romanzo”, VI, 1979, pp. 63-97. C. SEGRE, La prosa del Duecento, in Lingua, stile e società, Studi sulla storia della prosa italiana, Milano, Feltrinelli, 1991, pp. 13-47. C. SEGRE, Sull’ordine delle novelle nel “Novellino”, e È possibile un’edizione critica del “Novellino”, in ID., Ecdotica e comparatistica romanze, Milano-Napoli, Ricciardi, 1998, pp. 91-108. M. PICONE, La “cornice” del “Novellino”, in Studi di filologia e letteratura italiana, In onore di Maria Picchio Simonelli, a cura di P. Frassica, Alessandria, Ediz. dell’Orso, 1992, pp. 221-37. Propedeuticità. Nessuna, ma è consigliabile avere frequentato il modulo di Istituzioni di filologia o di Edizione dei testi. Modalità d’esame. Orale. Lettura e commento dei testi. Modalità di frequenza. Per gli studenti non frequentanti sono obbligatorie le letture di approfondimento. Filologia latina Docente Mario Geymonat Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/04 5 + 5 crediti MARIO GEYMONAT. Prima che a Venezia, ho insegnato alle università di Milano, Calabria e Siena, e ho fatto lezioni in dipartimenti classici italiani (Bologna, Pisa, Napoli, Cassino, Salerno), tedeschi (Monaco, Dresda), americani (Harvard, Princeton, Berkeley). Mi sono occupato in particolare del testo e dei commenti antichi a Virgilio, scrivendo numerosi articoli per l’Enciclopedia Virgiliana (Roma, 1984-91) e per una serie di riviste italiane (Acme, La parola del passato, Eikasmos, Aevum Antiquum) e straniere (Harvard Studies in Classical Philology, Philologus). Mi sono pure interessato ad altri latini del I secolo a. C. (Catullo, Valgio Rufio), a poeti ellenistici (Apollonio Rodio, Nicandro), alla scienza romana (sono stato il primo editore di “Euclidis Latine facti fragmenta Veronensia”). Obiettivi formativi Conoscenza critica dei modi in cui gli antichi testi latini ci sono stati trasmessi e principali metodologie rinascimentali e moderne per pubblicarli, comprenderli e commentarli. commentarli I Modulo - I semestre Problemi generali di filologia latina Breve storia della disciplina: i grammatici antichi, i copisti medievali, gli umanisti, la filologia classica europea ed americana Testi d’esame Introduzione alla filologia latina, traduzione italiana, Roma, Salerno Editrice, 2003: specialmente i capitoli di R. KASTER, I. HADSOT, A. GRAFTON E G. MOST, J. DELZ alle pp. 19-35, 37-58, 59-77, 81-109 Propedeuticità. Si suggerisce di affrontare questa materia dopo aver sostenuto la Introduzione allo studio del latino e almeno due moduli di Letteratura Latina e Letteratura Greca. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 157 II Modulo - I semestre La trasmissione del testo di Virgilio: problemi storici, filologici ed interpretativi. Storia della scrittura latina dal periodo classico a quello umanistico. Testi d’esame Voci “codici” ed “Eneide, problematica ecdotica” nella Enciclopedia Virgiliana, Roma 1984-91. Propedeuticità. Introduzione allo studio del latino e almeno due moduli di Letteratura Latina e di Letteratura Greca. Modalità d’esame. I modulo: test scritto. II modulo: colloquio orale. Il prof. Geymonat continuerà pure a fare gli esami di “Letteratura Latina” e “Scritto di Latino” per gli studenti del vecchio ordinamento. Modalità di frequenza. Gli studenti impossibilitati a una regolare frequenza sono invitati a contattare il docente. Seminari e altre attività integrative. Nel mese di ottobre alcune lezioni saranno tenute anche dal prof. Thorsten Foegen della Humboldt Universitaet di Berlino. Filologia musicale II. Elementi di applicazioni di video scrittura musicale Docente Riccardo Carnesecchi Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/07 5 crediti RICCARDO CARNESECCHI, compositore e musicologo, ha al suo attivo numerose pubblicazioni. Oltre a saggi sulla musica russa ottocentesca e la musica francese, tra cui La sovranità in scena fra Piovoso e Termidoro, in Musica e storia, Bologna 1993, ha scritto “Venezia sorgesti dal duro servaggio”, la musica durante la Repubblica di Manin, Venezia 1994; ‘Quel che ghe vol’, Le canzoni del Redentore (1866- 1935), Vicenza 1995; La danza barocca a teatro, Vicenza 2003. Al suo attivo anche numerosi arrangiamenti, tra i quali i 4 CD musicali che accompagnano i 2 volumi, da lui curati, Storia della canzone veneziana dal 1400 ai giorni nostri, Venezia 2000/2002. Obiettivi formativi Il corso si rivolge a studenti con conoscenze di base informatiche (in ambiente PC oppure MAC) e musicali (lettura delle note); fornisce strumenti da sviluppare in caso di future necessità professionali (potranno essere presi in considerazione programmi di studio personalizzati). Elaborazione dei passaggi informatici necessari per tradurre un manoscritto in un testo stampato e graficamente “finito”. Testi d’esame Il manuale del programma Finale; saranno distribuite fotocopie nel corso delle lezioni. 158 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Filologia romanza Docente Luigi Milone Dipartimento di Italianistica e filologia romanza sito web: http: //lettere2.unive.it/milone I semestre settore L-FIL-LET/09 5 + 5 crediti LUIGI MILONE (Venezia 1949), dopo essere stato ricercatore a Padova, è professore associato dal 1986. Per un triennio (1988-91) ha tenuto la supplenza di Filologia italiana presso la facoltà di Lettere dell’Università di Venezia, dove è titolare dell’insegnamento di Filologia romanza dal 1991. I suoi interessi di ricerca si sono rivolti in particolare alla lirica romanza medievale, sia sotto l’aspetto storico-letterario che filologico-testuale (edizione critica di Raimbaut d’Aurenga, Guittone d’Arezzo). Attualmente si occupa anche del romanzo cortese (sia in versi che in prosa). Obiettivi formativi Conoscenza dei principali aspetti tecnici dell’edizione critica di testi medievali (in particolare i testi lirici: trovatori, poeti italiani del Duecento); genesi e sviluppo dei principali generi letterari medievali nelle più importanti lingue romanze; lettura e commento linguistico e storico-letterario dei frammenti del “Tristan” di Thomas. I Modulo – I semestre Fondamenti di filologia romanza Introduzione alla filologia (edizione critica di testi medievali). I generi letterari romanzi: epica, romanzo cortese, lirica d’amore, letteratura allegorica. Testi d’esame A. STUSSI, Breve avviamento alla filologia italiana, Il Mulino, Bologna 2002; M. MANCINI (a cura di), La letteratura francese medievale, Il Mulino, Bologna 1997 (in particolare i capp. II, IV, VI e VII) Letture consigliate A. STUSSI, Fondamenti di critica testuale, Il Mulino, Bologna 1998 II Modulo – I semestre Alle origini del romanzo cortese: il “Tristan” di Thomas Letteratura di corte (Eleonora d’Aquitania; i romanzi di argomento antico; la versione cortese del romanzo di Tristano e Isotta). Testi d’esame L. MILONE, Thomas: Tristan et Iseut, Carocci (“Biblioteca medievale”), Milano 2004; M. MANCINI, La letteratura francese medievale, Il Mulino, Bologna 1997 (cap. III: La letteratura di corte. Tristano) Letture consigliate C. DI GIROLAMO, I trovatori, Bollati Boringhieri, Torino 1989; M. MANCINI, Metafora feudale. Per una storia dei trovatori, Il Mulino, Bologna 1993 Propedeuticità. La Filologia romanza rappresenta uno snodo fondamentale tra le letterature classiche (la letteratura latina in primo luogo) e le letterature europee (non solo ro- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 159 manze: basti pensare alle traduzioni tedesche dei romanzi di Chrétien, alle versioni tedesca, norrena, inglese del “Tristan” di Thomas etc.). Modalità d’esame. I modulo: Prova scritta. II modulo: Esame orale sugli argomenti trattati a lezione o tesina scritta individuale, concordata con il docente. Modalità di frequenza. La frequenza è richiesta. Nota bene. Gli studenti con problemi di frequenza devono concordare un programma alternativo (o letture integrative) con il docente. Seminari e altre attività integrative. Le tesine scritte individuali (II modulo) potranno essere concordate con il docente nel corso di riunioni seminariali il cui orario sarà stabilito nella lezione introduttiva. Nel corso del II semestre (v. Origini delle lingue romanze), in collaborazione con gli insegnamenti di. G. C. Alessio e A. Caracciolo, si terrà un corso dedicato alla “fortuna cinematografica del Medioevo e del Rinascimento”: ulteriori informazioni saranno fornite dal docente nella lezione introduttiva. Filosofia del linguaggio Docente Luigi Perissinotto Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze sito web: www.unive.it/philo e-mail: [email protected] II semestre settore M-FIL/05 5 + 5 crediti LUIGI PERISSINOTTO, laureatosi in Filosofia all’Università Cà Foscari di Venezia, ha successivamente conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filosofia (Università Statale di Milano). Attualmente è professore straordinario (settore scientifico-disciplinare di Filosofia teoretica). Il suoi campi principali di ricerca sono la filosofia di Wittgenstein; i rapporti tra linguaggio, esperienza e interpretazione; il problema delle lingue storico-naturali nella filosofia di Leibniz. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Le vie dell’interpretazione nella filosofia contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 2002; Wittgenstein. Una guida, Feltrinelli, Milano, 2002 (terza ristampa). Obiettivi formativi Scopo del corso è di fornire un’introduzione aggiornata e critica ai principali temi e problemi che hanno segnato la riflessione contemporanea sul linguaggio. I Modulo - II semestre Temi e problemi della filosofia del linguaggio contemporanea (da Frege ai giorni nostri) Il modulo percorrerà le vicende della nozione di significato nella filosofia del linguaggio contemporanea, prendendo le mosse dalla distinzione tra Sinn e Bedeutung di Frege e analizzando alcuni dei contributi più rilevanti alla discussione (Russell, Wittgenstein, Quine, Davidson, Putnam, Kripke). Testi d’esame L. PERISSINOTTO, Lezioni di filosofia del linguaggio, dispensa; G. FREGE, “Senso e significato”, in G. FREGE, Senso, funzione e concetto, a cura di C. PENCO ed E. PICARDI, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 32-57; H. PUTNAM, “Il significato di ‘significato’”, in H. PUTNAM, Mente, linguaggio e realtà, tr. it. di R. CORDESCHI, Adelphi, Milano 1976, pp. 239297; L. PERISSINOTTO, Wittgenstein. Una guida, Feltrinelli, Milano 2002 160 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia II Modulo - II semestre Significato e interpretazione radicale. La filosofia del linguaggio di Donald Davidson Il modulo si propone di indagare gli aspetti essenziali della filosofia del linguaggio di Davidson tenendo come punto di riferimento la sua nozione di interpretazione radicale Testi d’esame D. DAVIDSON, Verità e interpretazione, tr. it. di R. Brigati, il Mulino, Bologna 1994 (i seguenti saggi: “Interpretazione radicale”, “Sull’idea stessa di schema concettuale”, “Comunicazione e convenzione”, “Sulla metafora”); D. DAVIDSON, “Una graziosa confusione di epitaffi”, in Linguaggio e interpretazione. Una disputa filosofica (1986), a cura di L. Perissinotto, Unicopli, Milano 1993; L. PERISSINOTTO, Le vie dell’interpretazione nella filosofia contemporanea, Laterza, Roma. Bari 2002, capitoli 6 e 7 Modalità d’esame. La prova del I modulo è sempre scritta. Consiste in un questionario di 10 domande a risposta aperta. La prova del II modulo è orale. Modalità di frequenza. È ovviamente consigliata la frequenza. Nota bene. Chi non potesse frequentare dovrà concordare con il docente le modalità di preparazione delle prove d’esame. Seminari e altre attività integrative. Per il secondo modulo sono previsti due seminari di approfondimento secondo modalità che saranno comunicate all’inizio del corso Filosofia della comunicazione Docente Gian Luigi Paltrinieri Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze sito web: http://venus.unive.it/philo/ e-mail: [email protected] II semestre settore M-FIL/01 5 + 5 crediti GIAN LUIGI PALTRINIERI è ricercatore di Filosofia Teoretica. Conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 1994, si è occupato sia di classici moderni (Cartesio, Kant) che contemporanei (G. E. Moore, Wittgenstein). È membro della redazione nordorientale della rivista “Filosofia e Teologia”. Tra le sue pubblicazioni si ricordano qui il volume L’uomo nel mondo. Libertà e cosa in sé nel pensiero di Immanuel Kant, Carocci editore, Roma 2001, e gli articoli: Per un’identità cosmopolita, tra storicità e relativismo, in “Oltrecorrente”, 6, 2002, pp. 77-88; La comunicabilità universale. Kant e l’interpretazione di Hannah Arendt, in L’universale ermeneutico, a cura di G. Nicolaci e L. Samonà, Tilgher, Genova 2003, pp. 171187. Obiettivi formativi Almeno tre gli obiettivi: 1. offrire un’introduzione ai fondamenti della semiotica contemporanea; 2. leggere la comunicazione verbale umana come concreta relazione esistenziale tra interpreti; 3. rendere conto del carattere innovativo del linguaggio che si rivela innanzitutto nella sua metaforicità. I Modulo - II semestre Aspetti semiotici ed ermeneutici della comunicazione verbale. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 161 Attraverso una riflessione su che cosa sia segno e su quale logica caratterizzi la relazione di rinvio, ci si propone di mettere in luce il carattere interpretativo, aperto e innovativo della comunicazione verbale umana. Al centro dell’attenzione saranno le indicazioni di Charles Sanders Peirce (1839-1914), uno dei fondatori del pragmatismo americano ma, insieme a de Saussure, anche uno dei padri della semiotica contemporanea. Testi d’esame Programma d’esame: 1. Gli appunti delle lezioni; 2. da U. ECO, Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi, Torino 1984: Introduzione, pp. IX-XVII; 1. «Segno e inferenza», pp. 3-54; 2. «Dizionario versus enciclopedia», pp. 55-76, più § 5. 1 pp. 106-9; 3. da C. S. PEIRCE, Opere, a cura di M. A. Bonfantini, Bompiani, Milano 2003: 3a Pensiero-segnouomo (titolo originale: Some Consequences of Four Incapacities, 1868), pp. 75-109; 3b L’interpretante logico finale (titolo originale: A Survey of Pragmaticism, 1907), pp. 251-277; 3c Guessing: inferenza e azione (titolo originale: Guessing, 1929 postumo), pp. 1003-1014; 4. G. L. PALTRINIERI, La comunicazione umana come relazione fática e interpretativa, in AA. VV., La comunicazione. «Ciò che si dice e ciò che non si lascia dire», a cura di M. Ruggenini e G. L. Paltrinieri, Donzelli editore, Roma 2003, pp. 121-143; 5. (Solo per gli studenti non frequentanti): 5a U. ECO, Lector in fabula, Bompiani, Milano 1979, cap. 2, pp. 2749; 5b J. HABERMAS, Conoscenza e interesse, Editori Laterza, Roma-Bari 1990, solo il Secondo capitolo, §§ 5-6, pp. 91-141. Letture consigliate Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce, a cura di U. ECO e T. A. SEBEOK, Bompiani, Milano 1983; Peirce in Italia, a cura di M. A. BONFANTINI e A. MARTONE, Liguori editore, Napoli 1993; J. MURPHY, Il pragmatismo, Il Mulino, Bologna 1997, Introduzione, capitoli I, III. Propedeuticità. Nessuna propedeuticità, se non una qualche previa familiarità con la terminologia filosofica. II Modulo - II semestre La comunicazione figurata. Simbolo, metafora, allegoria. Le espressioni metaforiche sono semplici sostituti dei concetti? Travestimenti piacevoli o ingannevoli di quanto comunque potrebbe essere detto in modo diretto e trasparente? Oppure vi sono casi in cui il linguaggio metaforico risulta indispensabile nonché intraducibile in termini concettuali? Affrontando questioni di tal fatta, il secondo modulo si propone sia di fare un po’ di chiarezza intorno alla differenza tra nozioni affini come metafora, metonimia, allegoria, emblema, sia, soprattutto, di vagliare i possibili ruoli portanti dell’immaginazione metaforica nell’esperienza che del mondo fa l’essere umano in quanto animale simbolico che parla e comunica con altri. Testi d’esame Il programma verrà definito soltanto durante il corso. Ecco però alcune delle principali fonti da cui verranno poi selezionati i testi per l’esame: E. CASSIRER, M. WOGAU KONRAD, Disputa sul concetto di simbolo. La discussione sulla rivista “Theoria” (1936-8), Unicopli, Milano 2001; U. ECO, L’epistola XIII, l’allegorismo medievale, il simbolismo moderno, in Id., Sugli specchi e altri saggi. Il segno, la rappresentazione, l’illusione, l’immagine, Bompiani, Milano 1985, pp. 215-241; I. KANT, Critica della facoltà di giudizio [1790], a cura di E. Garroni e H. Hohenegger, Einaudi, Torino 1999, i paragrafi 49 e 59; R. JAKOBSON, Due aspetti del linguaggio e due tipi di afasia (1956), in ID., Saggi di linguistica generale [1963], a cura di L. 162 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Heilmann, Feltrinelli, Milano 1972, pp. 22-45; P. RICOEUR, La metafora viva [1975], Jaca Book, Milano 1976/2001; T. TODOROV, Teorie del simbolo [1977], a cura di C. De Vecchi, Garzanti, Milano 1984. Letture consigliate C. GINZBURG, Miti emblemi spie. Morfologia e storia, Einaudi, Torino 1986; I. A. RICHARDS, The Philosophy of Rhetoric [1936], Oxford University Press, New York 1965; P. ZUMTHOR, Semiologia e poetica medievale [1972], Feltrinelli, Milano 1973. Propedeuticità. Non vi è una stretta propedeuticità tra I e II modulo e dunque quest’ultimo può essere seguito anche a prescindere dal primo. Modalità d’esame. Le prove d’esame consistono in un colloquio finale orale. È possibile accorpare i due moduli in un’unica prova d’esame, comunque verbalizzata in due parti. Modalità di frequenza. Sebbene non formalmente obbligatoria, la frequenza è caldamente consigliata. Nota bene. Gli studenti non frequentanti sono comunque tenuti a contattare il docente prima di accingersi a preparare l’esame. Non sono previsti testi supplementari per gli studenti del vecchio ordinamento. Filosofia della cultura Docente Daniele Goldoni Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore M-FIL/01 5 crediti DANIELE GOLDONI, professore associato, presso il Dipartimento di Filosofia e teoria delle Scienze, ha pubblicato libri su Marx (Il mito della trasparenza, Unicopli, Milano 1982), su Hegel (Il riflesso dell’Assoluto, Guerini, Milano 1992), su Hölderlin (Filosofia e paradosso, ESI, Napoli 1990), saggi su Goethe, Hölderlin, Hegel, Heidegger, Levinas, Gadamer e questioni di estetica contemporanea con particolare attenzione ai temi dell’arte, della comunicazione, del linguaggio. Obiettivi formativi Dopo la “fine dell’arte” il futuro è (stato) la filosofia (secondo Hegel) o la “poesia” (secondo Hölderlin e Heidegger) ? La questione può diventare produttiva se si rimette in discussione la relazione cultura-linguaggio-natura. Linguaggio, natura, poesia Si vedrà come la diagnosi hegeliana sulla fine dell’arte dipenda anche (non solo) dal modo in cui Hegel pensa la natura, il linguaggio, il concetto. Una alternativa, da Rousseau a Hölderlin, è stata una via naturale e “musicale” al linguaggio e alla cultura. Durante il corso si leggeranno testi di Hegel, Rousseau, Hölderlin e si esamineranno interpretazioni di Heidegger e di Jakobson di Hölderlin. In tal modo si porterà la relazione poesialinguaggio-natura nell’ambito della discussione del secondo novecento fra strutturalismo e ermeneutica, fino a ricezioni contemporanee dell’ “abitare poeticamente”. Modifiche al programma potranno avvenire durante il corso. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 163 Testi d’esame (per i testi indicati in bibliografia lo studente potrà ricorrere a edizioni in lingua originale o a una qualsiasi traduzione italiana: indico una edizione come esempio solo per comodità dello studente. Per Hölderlin indico diverse traduzioni, meglio se con testo a fronte. Una bibliografia più precisa verrà data nel corso). Classici: G. W. F. HEGEL: Passi dall’ Estetica (“confutazione di alcune obiezioni” (pp. 14-16) e “sistema delle singole arti”, tr. Einaudi) e dall’ Enciclopedia (paragrafi sul linguaggio, intorno al § 459, tr. it. Croce, ed. Laterza); J-J. ROUSSEAU: 12 libro delle Confessioni (tr. it. Garzanti) quinta delle Reveries (tr. it. Feltrinelli o Einaudi o Bur), passi dal Saggio sull’origine delle lingue (tr. Einaudi); F. Hölderlin, Iperione (tr. Feltrinelli o Guanda) e le liriche: Im Walde (nella foresta), Brod und Wein (Pane e vino), Andenken (Ricordo), Die Aussicht (La veduta). Delle liriche sono consigliate le traduzioni di REITANI (Mondadori, Meridiani, testo a fronte) o CRESCENZI (Bur, testo a fronte) o VIGOLO (Einaudi, o vecchia ediz. Mondadori con testo a fronte); si possono usare anche le traduzioni di CONTINI (Einaudi) o MANDRUZZATO (Adelphi). Critica: su Hegel: D. GOLDONI: Hegel e il linguaggio: quale alterità ? in L. RUGGIU, I. TESTA (a cura di), Hegel contemporaneo, Guerini, Milano 2003, pp. 400-434; parti (che saranno precisate) di Il riflesso dell’Assoluto. Destino e contraddizione in Hegel (1797-1805), Milano, Guerini, 1992; su Hölderlin: M. HEIDEGGER, Hölderlin e l’essenza della poesia, in La poesia di Hölderlin, Adelphi, Milano 1988; R. JAKOBSON, Hölderlin. L’arte della parola, Il melangolo, Genova 1988; D. GOLDONI: -Hölderlin: Andenken, in G. SEVERINO (a cura di) Anima Tempo Memoria, Milano 2000 pp143-73; - Immagine del tempo: la natura aus der Ferne. Die Aussicht di F. Hölderlin, con una nota su Jakobson e Heidegger in L. PERISSINOTTO, M. RUGGENINI (a cura di) Tempo e interpretazione, Guerini, Milano 2002, pp. 67-91; - parti (che daranno precisate) di Filosofia e paradosso. Il pensiero di Hölderlin e il problema del linguaggio da Herder a Hegel, ESI, Napoli 1990; - Tempo della parola. Hölderlin, l’idealismo tedesco e Heidegger, in L. RUGGIU (a cura di), Il tempo in questione, Milano, Guerini 1997, pp. 235-51. Altra bibliografia potrebbe essere indicata durante il corso. Modalità d’esame. Per sostenere l’esame lo studente dovrà conoscere il contenuto delle lezioni, i classici proposti e la critica, in una misura che sarà più esattamente definita durante il corso. Seminari e altre attività integrative. Al corso potrà eventualmente essere connessa una attività seminariale, precisata a suo tempo. Filosofia delle religioni Docente Arnaldo Petterlini Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore M-FIL/01 5 + 5 crediti ARNALDO PETTERLINI è professore ordinario di Filosofia delle Religioni, disciplina impartita presso l’Università di Venezia dal 1972 e dal 1990 al 1997 presso l’Università di Bari. Tra i suoi scritti: J. Lequier e il problema della libertà, Milano 1969; Esperienza e ragione nel primo Schelling, Verona 1972; Filosofia e antropologia, Verona 1974; La notte della ragione. Razionalità formale e valore in M. Weber, Venezia 1979; Parola e senso. Studi di ermeneutica, Padova 1984; Nostalgia del padre. Religione e illusione nel pensiero di Freud, Verona 1993; Il ruolo del tempo nel movimento del pensiero schellinghiano, in Il tempo in questione, 164 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Milano 1997; Tempo e psicoanalisi, in What is time? A multidisciplinary approach, Milano 1998; Illusione religiosa e teologia dialettica: S. Freud e K. Barth, in Psicoanalisi e religione, Torino 2002 I Modulo - I semestre Possibilità e realtà di Dio in Leibniz Analisi dei testi relativi all’argomento del titolo Testi d’esame G. W. LEIBNIZ, Monadologia Letture consigliate Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date nel corso delle lezioni. Propedeuticità. nessuna II Modulo - I semestre Esistenza di Dio e problema del male in Leibniz Analisi dei testi relativi all’argomento del titolo Testi d’esame G. W. LEIBNIZ, Saggi di Teodicea Letture consigliate Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date nel corso delle lezioni Propedeuticità. nessuna Modalità d’esame. colloquio orale Modalità di frequenza. Secondo il calendario delle lezioni Seminari e altre attività integrative. Le lezioni saranno integrate da alcuni seminari tenuti dal prof. Carlo Enzo, il cui argomento sarà reso noto all’inizio delle lezioni Filosofia morale Docente Carmelo Vigna Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] II semestre settore M-FIL/03 5 + 5 crediti CARMELO VIGNA è dal 1981 professore ordinario di Filosofia morale presso la nostra Università, dove ha diretto il Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze e ha fondato e attualmente dirige il Centro Interuniversitario per gli Studi sull’Etica (CISE). Pubblicazioni recenti: il vol. Il frammento e l’Intero, Vita e Pensiero, Milano 2000 e (come coautore e curatore, sempre presso l’editrice Vita e Pensiero) Introduzione all’etica, Milano 2001; Etica trascendentale e intersoggettività, Milano 2002; Libertà, giustizia e bene in una società plurale, Milano 2003; Etiche e politiche della post-modernità, Milano 2003. Obiettivi formativi Il corso intende offrire le grandi linee della filosofia morale durante le lezioni del I modulo e approfondire alcuni temi dell’etica contemporanea durante le lezioni del II modulo. L’andamento della riflessione è di tipo teorico. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 165 I Modulo - II semestre Etica del desiderio come etica e politica del riconoscimento Etica teleologica ed etica deontologica. Struttura del desiderio. Dinamiche del desiderio. Intersoggettività riconoscente. Giustizia e bene. Destino del desiderio. Testi d’esame Agli studenti sarà fornita un’antologia dai testi che seguono: ARISTOTELE, Etica a Nicomaco, qualsiasi ed.; C. VIGNA (a cura di), Introduzione all’etica, Vita e Pensiero, Milano, 2001; C. VIGNA (a cura di), Etica trascendentale e intersoggettività, Vita e Pensiero, Milano, 2002; C. VIGNA (a cura di), Libertà, giustizia e bene in una società plurale, Vita e Pensiero, Milano, 2003; C. VIGNA, Il frammento e l’Intero, Vita e Pensiero, Milano, 2000 Letture consigliate L. Alici, Il terzo escluso, Ed. S. Paolo, Cinisello Balsamo 2004. Propedeuticità. È utile accedere al corso avendo una buona conoscenza della storia della filosofia e in particolare della storia della filosofia morale. II Modulo - II semestre Il terzo incluso: giustizia, ospitalità, amicizia, gratuità. Le lezioni offriranno una riflessione che approfondirà le tre cifre dell’etica sopra citate. Riferimenti: Platone, Aristotele, Tommaso, Agostino, Nietzsche, Levinas, Ricoeur, Derrida. Testi d’esame Agli studenti sarà fornita un’antologia dai testi che seguono: PLATONE, Liside, qualsiasi ed.; ARISTOTELE, Etica a Nicomaco, libri VIII-IX, qualsiasi ed.; TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, IIa IIae, qq. XXIII-XXVIII, qualsiasi ed.; F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, qualsiasi ed.; Levinas: Totalità e Infinito, Jaca Book, Milano 1980; Tra noi, Jaca Book, Milano 1998; Ricoeur: Se stesso come un altro, Jaca Book, Milano 1993; Amore e giustizia, Morcelliana, Brescia 2000; Derrida: Sull’ospitalità, Baldini e Castoldi, Milano 2000; Politiche dell’amicizia, Cortina, Milano 1995; Donare la morte, Jaca Book, Milano 2003; Donare il tempo, Cortina, Milano 1996; C. VIGNA (a cura di): Introduzione all’etica, Vita e Pensiero, Milano 2001; Etica trascendentale e intersoggettività, Vita e Pensiero, Milano, 2002; Libertà, giustizia e bene in una società plurale, Vita e Pensiero, Milano, 2003; Etiche e politiche della post-modernità, Vita e Pensiero, Milano 2003; C. VIGNA, Il frammento e l’Intero, Vita e Pensiero, Milano 2000. Letture consigliate L. ALICI, Il terzo escluso, Ed. S. Paolo, Cinisello Balsamo 2004. Propedeuticità. Il contenuto del modulo richiede una buona conoscenza di quanto esposto nel modulo precedente. Modalità d’esame. Esami orali e scritti Modalità di frequenza. Si consiglia la frequenza assidua delle lezioni, perché l’esame verte anche sul loro contenuto. Seminari e altre attività integrative. È possibile frequentare, per gli studenti che lo desiderino, il Seminario di Filosofia della pratica, coordinato dal docente. 166 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Filosofia politica Docente Vittorio Possenti Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore SPS/01 5 + 5 crediti VITTORIO POSSENTI è professore ordinario di Filosofia politica. I suoi interessi di ricerca includono la politica, l’etica, l’ontologia metafisica. È autore di circa 20 volumi, alcuni dei quali tradotti in varie lingue. Fra i suoi scritti più significativi nel campo del pensiero politico: La buona società. Sulla ricostruzione della filosofia politica, Vita e Pensiero 1983; Filosofia e società, Massimo 1983; Le società liberali al bivio. Lineamenti di filosofia della società, Marietti 1992; Oltre l’illuminismo, Ed. Paoline 1992; Religione e vita civile, Armando 2002; L’azione umana, Città Nuova 2003; Essere e libertà, Rubbettino 2004. È membro del Comitato Nazionale di Bioetica e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Obiettivi formativi La filosofia politica rappresenta un ambito che appartiene alla filosofia sin dalle origini. L’esperienza umana è sociale. Nella vita in società incontriamo i problemi del pensiero politico: come dobbiamo vivere insieme? Che cosa sono politica, diritto, democrazia? Come gestire guerra e pace? I Modulo - I semestre Politica (democrazia) e religione Per lunghe epoche il rapporto fra politica (democrazia) e religione è stato al centro di intensi dibattiti in cui sono emerse molte posizioni, che vanno dall’identità fra politica e religione alla loro totale separazione. Quest’ ultimo paradigma si sposa con la “tesi della secolarizzazione” secondo cui l’avanzata della modernità determina la scomparsa della religione, un assunto attualmente messo in dubbio anche in Occidente. Il modulo, dopo aver valutato se la democrazia è solo occidentale o è “esportabile”, metterà a tema la matrice teologica della società civile e l’apporto della religione alla democrazia. Successivamente saranno esaminati i rischi del fondamentalismo tanto religioso quanto laicistico. Testi d’esame V. POSSENTI, Religione e vita civile, Armando, Roma 2002; A. SEN, La democrazia degli altri, Mondadori, Milano 2004; A. TOCQUEVILLE, La democrazia in America, Rizzoli, Milano 1992 (o altra ediz.); Che cos’è il fondamentalismo? Democrazia, religione e fondamentalismi (il testo sarà indicato a lezione). Per ciascuno dei due moduli lo studente dovrà acquisire conoscenza A) della storia della filosofia politica; e B) di un classico. La scelta andrà effettuata fra i seguenti due elenchi di testi consigliati: A) Storia/introduzione alla filosofia politica: J. J. CHEVALLIER, Le grandi opere del pensiero politico, Il Mulino, Bologna 1998 (due parti a scelta dello studente fra le quattro di cui è composto il volume); C. GALLI (a cura), Manuale di storia del pensiero politico, Il Mulino, Bologna 2001 (le prime tre parti oppure la quarta e la quinta, a scelta dello studente); STRAUSS-CROPSEY, Storia del pensiero politico, Il Melangolo, Genova 1990. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 167 Due autori antichi e due moderni a scelta fra i seguenti. Antichi: Platone, Aristotele, Cicerone, Agostino, Tommaso, Marsilio; Moderni: Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant. B) Lettura di un classico: Aristotele, Politica, i primi tre libri; Cicerone, Dello Stato, i primi tre libri; Hegel, Filosofia del diritto, la Parte III (eticità); Tocqueville, La democrazia in America, il libro III (parti I, II, III); Maritain, L’uomo e lo Stato, Marietti, Milano 2003 (capp. I, IV, V, VI) NB. Importante. Il programma per gli studenti che permangono nell’ordinamento quadriennale risulta dalla somma dei due moduli. La parte concernente la storia del pensiero politico e la lettura di un classico va concordata col docente. II Modulo - I semestre Pace e guerra tra le nazioni La schiavitù, un istituto ammesso per millenni, è stata superata, non così la guerra, che a molti sembra una fatalità inestirpabile dalla storia, un evento “eterno”, connaturale alla convivenza umana. Un’altra posizione ritiene che la guerra non sia una fatalità o un destino: essa è volontaria, sono gli uomini a farla, anche quando dicono di non volerla. Il modulo esaminerà alcune proposte di superamento della guerra fra gli Stati, finora la forma più distruttiva di violenza bellica. Esse fanno perno sul diritto e la politica, entro l’idea che occorra oltrepassare la sovranità degli Stati e il loro jus ad bellum, e pervenire alla costruzione di poteri sovranazionali garanti della pace e del bene comune planetario. Testi d’esame N. BOBBIO, Il problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino 1987; H. KELSEN, Pace attraverso il diritto, Giappichelli, Torino 1990; V. POSSENTI, Pace attraverso la politica, dispense del docente- Giovanni XXIII, Enciclica Pacem in terris (alcune parti) Per ciascuno dei due moduli lo studente dovrà acquisire conoscenza A) della storia della filosofia politica; e B) di un classico. La scelta andrà effettuata fra i seguenti due elenchi di testi consigliati: A) Storia/introduzione alla filosofia politica: J. J. CHEVALLIER, Le grandi opere del pensiero politico, Il Mulino, Bologna 1998 (due parti a scelta dello studente fra le quattro di cui è composto il volume); C. GALLI (a cura), Manuale di storia del pensiero politico, Il Mulino, Bologna 2001 (le prime tre parti oppure la quarta e la quinta, a scelta dello studente): STRAUSS-CROPSEY, Storia del pensiero politico, Il Melangolo, Genova 1990. Due autori antichi e due moderni a scelta fra i seguenti. Antichi: Platone, Aristotele, Cicerone, Agostino, Tommaso, Marsilio; Moderni: Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant B) Lettura di un classico: Aristotele, Politica, i primi tre libri; Cicerone, Dello Stato, i primi tre libri; Hegel, Filosofia del diritto, la Parte III (eticità); Tocqueville, La democrazia in America, il libro III (parti I, II, III); Maritain, L’uomo e lo Stato, Marietti, Milano 2003 (capp. I, IV, V, VI) NB. Importante. Il programma per gli studenti che permangono nell’ordinamento quadriennale risulta dalla somma dei due moduli. La parte concernente la storia del pensiero politico e la lettura di un classico va concordata col docente. Modalità d’esame. Il colloquio d’esame si svolge normalmente in forma orale per accertare il grado di padronanza del programma e le capacità espositive dello studente. Modalità di 168 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia frequenza. È consigliata la frequenza. Per i non frequentanti occorre concordare il programma col docente Filosofia teoretica Docente Mario Ruggenini Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore M-FIL/01 5 + 5 crediti MARIO RUGGENINI, professore ordinario, direttore di progetti di ricerca nazionali, fa parte della direzione di “Filosofia e Teologia, del Comité d’honneur di “Alter”, dello Advisory Board di “New Studies in Phenomenology”; tiene conferenze e corsi in Italia e all’Estero. Scritti più recenti: L’esperienza del sacro nell’età della tecnica; Veritas e alétheia; La verità del discorso; Trascendenza del vero, verità dell’enigma; Il tempo della parola; La parola della responsabilità e il tempo dell’interpretazione; Possibilità e impossibilità della comunicazione; Hegel e il nichilismo; Die Welt der Anderen und das Raetsel des Ichs; Odsotni Bog (Il Dio assente); Il tragico della bellezza. Obiettivi formativi Il corso si ripromette un’introduzione critica ad alcune parole e temi di fondo della tradizione filosofica: essere, verità, bene, giustizia..., sullo sfondo tragico dei conflitti politico-economici ed etnico-religiosi di questi anni, per interrogarsi sulle responsabilità della filosofia. I Modulo - I semestre La filosofia e la violenza. 1. La filosofia e il discorso dell’essere: A. Platone: l’essere, la giustizia, il bene; B. Platone e la questione dell’essere nel pensiero contemporaneo: Heidegger. 2. La filosofia e la verità. A. alétheia e veritas: metafisica greca e metafisica cristiana; l’essere e il problema del male: Agostino e Tommaso D’Aquino); B. L’antiplatonismo di Niezsche e la condanna del cristianesimo. 3. Il discorso, la verità, la violenza: la responsabilità della filosofia (prime indicazioni per proseguire la ricerca). Testi d’esame Platone, Repubblica (scelta di pagine in lettura per le lezioni e per l’esame); testi da Agostino e Tommaso d’Aquino (indicati a lezione); M. RUGGENINI, I fenomeni e le parole, Marietti 2003 (ristampa); M. RUGGENINI, Il Dio assente, Bruno Mondadori, Milano 1997 (di entrambi i testi di RUGGENINI i capitoli indicati a lezione) Per entrambi i moduli il programma effettivo dell’esame sarà determinato sulla base del lavoro svolto. I non frequentanti si rivolgeranno al docente e ai suoi collaboratori per tutte le istruzioni utili ai fini della determinazione e della comprensione del programma d’esame. Letture consigliate Le indicazioni non sono vincolanti ma hanno solo uno scopo orientativo per eventuali approfondimenti: 1. M. RUGGENINI, La verità dell’esistenza: Heidegger, dalla fenomenologia all’ermeneutica, in V. Melchiorre (cura), I luoghi del comprendere, Milano 2000, pp. 129-154 (estratto) 2. M. RUGGENINI, Veritas e alétheia, in Quaestio 1/2001. Heidegger e i medioevali, Guida 2004-2005. Corsi di laurea 169 pp. 83-112 (estratto); 3. A. BIRAL, Platone e la conoscenza di sè, Laterza, Bari 1997 4. M. RUGGENINI, Il soggetto del senso. Nietzsche, o la fine della metafisica della soggettività, in Realtà e illusioni del soggetto. Quaderni del Verri, 1982, pp. 11-455; W. F. OTTO, Theophania. Lo spirito della religione greca antica, il melangolo; 6. W. JAEGER, La teologia dei primi pensatori greci, La Nuova Italia Propedeuticità. Il I. modulo del corso di Filosofia teoretica si ripromette una introduzione critica ad alcune parole e temi di fondo della filosofia occidentale in riferimento ad autori di particolare rilevanza. Gli argomenti vengono istruiti per una comprensione orientativa in vista dell’approfondimento che sarà consentito dagli studi ulteriori. II Modulo - I semestre Filosofia e violenza. Parte II 1. l’uomo e la natura tra la Grecia e il cristianesimo; il divino greco e il monoteismo ebraico-cristiano; 2. l’uomo moderno, la potenza e il dominio: Nietzsche e la metafisica della volontà di potenza; 3. filosofia e violenza: è possibile fare filosofia dopo Auschwitz? Testi d’esame 1. F. NIETZSCHE, Al di là del bene e del male (parti indicate a lezione); 2. F. NIETZSCHE, Genealogia della morale (parti indicate a lezione); 3. M. HEIDEGGER, L’epoca dell’immagine del mondo (o in alternativa: La parola di Nietzsche: “Dio è morto”), in Sentieri interrotti, La Nuova Italia; 4. T. W. ADORNO, Meditazione sulla metafisica, in Dialettica negativa, Einaudi; 5. M. RUGGENINI, I fenomeni e le parole, Marietti, Milano (capitoli indicati a lezione); 6. M. RUGGENINI, Il Dio assente, Bruno Mondadori, Milano (capitoli indicati a lezione); 7. M. RUGGENINI, L’esperienza del sacro nell’età della tecnica, in Ars Interpretandi, 1999, pp. 61-92 (estratto) Le prescrizioni relative a questi testi in ordine all’esame, ivi incluse eventuali alternative tra i titoli proposti, saranno precisate alla fine del modulo, e cioè dell’intero corso per chi avrà frequentato entrambi i moduli, a cui sarà consentito di completare eventuali letture previste per il I. modulo a scopo di approfondimento. Letture consigliate 1. E. WEIL, Logica della filosofia, Parte prima, Il Mulino, Bologna; 2. M. RUGGENINI, Duemila anni e ancora nessun nuovo Dio!, in Cristianesimo in eredità, cittadella editrice, 2000, pp. 94-130; 3. M. RUGGENINI, Il dono della parola e la verità dei discorsi, in Il codice del domo. Verità e gratuità nelle ontologie del novecento, I.E.P.I., 2003, pp. 133-169 (estratto) Le indicazioni servono di completamento alle letture prescritte, o possono suggerire possibile alternative per il programma d’esame, da concordare col docente. Propedeuticità. Il II modulo riprende e approfondisce gli argomenti del primo per chi l’ha frequentato, ma può essere seguito anche da chi non l’ha frequentato avendo svolgimento autonomo. I riferimenti tematici e bibliografici del I. modulo possono essere utilizzati anche per il II modulo, ovviamente non come ripetizione ma come approfondimento, sia da chi l’ha frequentato sia da chi frequenta solo il II. Modalità d’esame. L’esame si svolge in forma orale; è possibile presentare una tesina concordata col docente a corredo della propria preparazione orale. Lo studente che frequenta i due moduli può sia sostenere l’esame modulo per modulo, sia in un’unica prova col riconoscimento dei due moduli. Modalità di frequenza. L’importanza formativa della frequenza regolare va ribadita, salve le giuste ragioni d’impedimento Seminari e altre attività 170 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia integrative. Sono previsti due seminari, uno per modulo, di almeno dieci ore l’uno. Il riconoscimento dei crediti spettanti è regolato dal collegio didattico del corso di laurea. Fonetica e fonologia Docente Luciano Canepari Dipartimento di Scienze del linguaggio sito web: http://venus.unive.it/canipa/home.html e-mail: [email protected] II semestre settore L-LIN/01 5 + 5 crediti LUCIANO CANEPARI. Interessi professionali Fonetista: s’occupa della descrizione della pronuncia e dell’intonazione “neutra” (e delle varianti regionali) dell’italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese, nonché della pronuncia italiana degli stranieri. Ortologista: punta all’interpretazione fonica dei testi secondo i valori semantici e comunicativi. Trascrittore: ha impostato e fornito le trascrizioni fonetiche per alcuni noti dizionari d’italiano e di lingue straniere. Pubblicazioni recenti: Manuale di pronuncia italiana, Bologna, Zanichelli, 1999 (seconda ed. con 2 audiocassette); Dizionario di pronuncia italiana, Bologna, Zanichelli, 2000; Manuale di fonetica, München, Lincom Europa, 2003; Manuale di pronuncia, München, Lincom Europa, 2003. I Modulo - II semestre La pronuncia italiana neutra/standard Per accostarsi alla pronuncia neutra in modo consapevole e sicuro (anche per la buona lettura di testi letterari) a almeno per “depeggiorare” la propria pronuncia e lettura. Testi d’esame L. CANEPARI, Manuale di fonetica, München, Lincom Europa, 2003, capp. 1-14. Programma per studenti stranieri (o per chi abbia minor interesse per le lingue straniere): L. CANEPARI, Manuale di pronuncia italiana, Bologna, Zanichelli, 19992, capp. 1-8, compreso l’ascolto attento (e ripetuto, non solo occasionale) delle due audiocassette allegate. Letture consigliate Per interesse personale si può fare una scelta dagli oltre 300 idiomi (comprendenti anche decine di dialetti italiani e di lingue morte) dati nei capp. 15-23 di L. CANEPARI, Manuale di fonetica, München, Lincom Europa, 2003. II Modulo - II semestre La pronuncia dell’inglese e d’altre lingue a scelta Per accostarsi alla pronuncia delle lingue straniere in modo consapevole e sicuro. Testi d’esame L. CANEPARI, Manuale di pronuncia, München, Lincom Europa, 2003, capp. 1-3 (per italiano e inglese) più un altro a scelta per francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, arabo, hindi, cinese, giapponese, esperanto. Programma per studenti stranieri: L. CANE2 PARI, Manuale di pronuncia italiana, Bologna, Zanichelli, 1999 , nuovamente i capp. 1-8 (compreso l’ascolto delle audiocassette) oltre ai capp. 9-19, facendo una scelta personale di pronunce regionali (date nei capp. 9-15). Guida 2004-2005. Corsi di laurea 171 Letture consigliate Può essere utile consultare attivamente L. CANEPARI, Dizionario di pronuncia italiana, Bologna, Zanichelli 2000. Nota bene. Ricevimento: dopo le lezioni. Per appuntamenti: [email protected]. Sede: Dipartimento di Scienze del linguaggio Fonti storiche della pratica musicale Docente David Bryant Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” sito web: http: //www.cini.it e-mail: [email protected] I semestre settore M-STO/02 5 crediti DAVID BRYANT, il docente è attivo da anni sul campo della ricerca sulle fonti della storia della musica veneta del Rinascimento. È direttore editoriale della collana (edizione nazionale) delle opere complete di Andrea Gabrieli. Dirige il Cento di ricerca sulle fonti documentarie della vita musicale europea presso la Fondazione Giorgio Cini. Ha avviato gli studi sull’opera comica e sulla farsa in età prerossiniana i cui primi risultati sono stati pubblicati presso l’editore Olschki di Firenze (I vicini di Mozart). Ha pubblicato i manoscritti cinquecenteschi della Cattedrale di Treviso già perduti nel corso del bombardamento del 1944 e ripristinati con tecniche di restauro virtuale. Obiettivi formativi Introduzione alla lettura critica e all’interpretazione delle fonti scritte della musica; introduzione all’uso integrato delle fonti “indirette” - archivistiche, giornalistiche, trattatistiche ecc. - ai fini di una corretta lettura del testo musicale in ogni sua contestualizzazione. Problematiche storiografiche e metodi di studio della storia della musica Nelle lezioni formali saranno affrontate le problematiche connesse con l’uso dei vari tipi di fonti ai fini della storia della musica. Si prevede, per le ultime settimane del corso, lo svolgimento di una o più ricerche di gruppo condotte in archivio sotto la guida diretta del docente. (L’argomento o gli argomenti della ricerca saranno definiti in base al numero e agli interessi specifici dei frequentanti il corso e alla disponibilità delle istituzioni ospiti.) Testi d’esame La bibliografia verrà fornita e discussa durante le lezioni. Modalità d’esame. Al fine della valutazione si richiedono: 1) la stesura di una scheda tecnica sulle nozioni storiografiche e metodologiche acquisite durante il corso; 2) una fattiva collaborazione al progetto di ricerca collettivo. 172 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Geoarcheologia Docente Giovanni Boschian Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: http://lettere2.unive.it/boschian/home e-mail: [email protected] II semestre settore GEO/09 5 crediti Obiettivi formativi Conoscenze di base sull’applicazione dei metodi e delle tecniche delle Scienze della Terra all’Archeologia. Conoscenza dei problemi connessi con 1) ricostruzioni paleoambientali di interesse archeologico, 2) studio diacronico dei rapporti uomo-ambiente, 3) processi di formazione dei siti. Geoarcheologia Geoarcheologia: generalità e metodi. Rapporti tra geologia ed antropologia culturale. Note storiche. Climi, forme del paesaggio ed insediamenti; ecologia ambientale ed ecologia umana. Mutamenti climatico-ambientali. Ambienti e processi sedimentari. Sedimenti e loro caratteristiche. Ambienti ed alterazione dei sedimenti. Pedogenesi. Suoli e loro caratteristiche. L’Uomo come agente sedimentario. Depositi archeologici. Criteri attualistici nello studio di sedimenti, suoli e depositi archeologici. Limiti del metodo. Interazioni uomo-ambiente: determinismo ambientale ed antropizzazione. Successioni, superfici d’abitato, palinsesti, rimaneggiamenti, inquinamenti. Processi di formazione dei siti archeologici. Siti in grotta, all’aperto, urbani. Cenni sui metodi analisi di laboratorio applicabili ai depositi archeologici. Raccomandazioni per il prelievo di campioni. Esempi e casi pratici di studio. Aspetti geoarcheologici nello studio di insediamenti di cacciatoriraccoglitori, agricoltori, pastori. Cave e discariche antiche. Testi d’esame M. CREMASCHI, Manuale di Geoarcheologia. Laterza, Bari, 2000. Due articoli, uno in italiano ed uno in inglese, tratti da riviste disponibili nella biblioteca dell’Università, che verranno scelti durante il corso ed elencati nella pagina web del docente. Letture consigliate M. CREMASCHI, G. RODOLFI (a cura di), Il suolo. Pedologia nelle scienze della Terra e nella valutazione del territorio, La Nuova Italia Scientifica, 1995; D. F. DINCAUZE, Environmental Archaeology. Principles and Practice, Cambridge University Press, 2000; F. RICCI LUCCHI, La scienza di Gaia. Ambiente e sistemi naturali visti da un geologo, Zanichelli, 1996 Propedeuticità. È consigliabile aver seguito un corso di argomento geografico o geomorfologico ed uno di argomento paletnologico Modalità d’esame. Orale Modalità di frequenza. Consigliata la frequenza. Il programma per studenti non frequentanti è il medesimo. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 173 Geografia A (A-M) Docente Francesco Vallerani Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore M-GGR/01 5 + 5 crediti FRANCESCO VALLERANI (1954) si è formato presso il Dip.to di Geografia dell’Università di Padova. Dottorato di Ricerca in Geografia Storica e Pianificazione del Territorio presso l’Università di Pavia (1988). Specialità Postdottorato a Padova sulla gestione dei paesaggi fluvio-lagunari (1991). Dal 1993 al 1995 partecipa a un progetto europeo sul rapporto tra progetti idraulici e la formazione dell’idea di natura. Dal 1993 Professore a contratto di Geografia Umana presso lo IULM di Feltre. Dal 1999 al 2002 è Professore associato di Geografia Regionale all’Università Statale di Milano. Principali filoni di ricerca: turismo sostenibile, campagne post- produttive e risignificazione della ruralità, rapporto tra geografia e testi letterari e pittura, comunità anfibie e le economie alternative. Obiettivi formativi Considerando i vistosi problemi globali connessi all’impiego della risorsa acqua, a seguito di poco attente modalità di prelievo, è opportuno soffermarsi sugli impatti sociali e ambientali causati dal crescente fabbisogno idrico, ma anche sulle sedimentazioni culturali e le opportunità ricreative. I Modulo - I semestre I paesaggi d’acqua tra eredità storica e conflitti ambientali Evoluzione diacronica dei paesaggi, con particolare riguardo alle morfologie fluviolagunari. Introduzione ai conflitti d’uso delle risorse idriche. Testi d’esame M. ARMIERO, S. BARCA, Storia dell’ambiente, Roma, Carocci, 2004; G. B. CASTIGLIONI, Geomorfologia, Torino, Utet, 1989; sono richiesti i cap. VI “Morfologia fluviale”, pp. 130-168 cap. VIII “Problemi della rete idrografica”, pp. 180-207; Y. LACOSTE, L’acqua e il pianeta, Milano, Rizzoli-Larousse, 2003; C. WARD, Acqua e comunità. Crisi idrica e responsabilità sociale, Milano, Elèuthera, 2003 Letture consigliate Per i non frequentanti a scelta tra: T. MERLIN, Sulla pelle viva, Sommacampagna, Cierre, 2002 (o altre edizioni); A. ROY, La fine delle illusioni, Parma, Guanda, 2002; V. SHIVA, Le guerre dell’acqua, Milano, Feltrinelli, 2003 Propedeuticità. Il primo modulo consente un migliore apprendimento del secondo. Si consiglia vivamente la frequenza delle lezioni di geomorfologia fluviale. II Modulo - I semestre Le vie d’acqua come corridoi culturali: il caso del nord est italiano. Usi antropici e idrografia tra Veneto e Friuli. Dall’eredità veneziana allo Stato unitario. I mestieri del fiume tra memoria e identità: una opportunità per la tutela ambientale 174 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Testi d’esame F. VALLERANI, Acque a nord est. Da paesaggio moderno ai luoghi del tempo libero, Sommacampagna (VR), Cierre, 2004; P. G. ZANETTI (a cura di), I mestieri del fiume, Este, Gabinetto di Lettura, 1998. Trattandosi di un testo di difficile reperimento saranno disponibili dispense presso la biblioteca del dipartimento di Studi storici e alla copisteria all’Angelo in Fondamenta della Pescaria (vicino a S. Sebastiano). Letture consigliate Ai non frequentanti è richiesto un approfondimento su un paesaggio fluvio-lagunare a scelta da conseguire con un’adeguata ricerca bibliografica e il lavoro sul campo. I non frequentanti che non hanno sostenuto l’esame del I modulo dovranno completare la preparazione su G. B. CASTIGLIONI, Geomorfologia, Torino, Utet, 1989 (vedi i capitoli indicati per il I modulo). Propedeuticità. È consigliabile aver frequentato il I modulo. Modalità d’esame. Il primo appello del I modulo e il primo appello del II modulo saranno in forma scritta. Seminari e altre attività integrative. In base al numero di studenti e alla concomitanza con altre lezioni potranno svolgersi escursioni sul campo. Geografia B (N-Z) Docente Francesca De Meo Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-GGR/01 5 + 5 crediti FRANCESCA DE MEO è professore associato presso l’Università degli studi di Perugia. I suoi principali interessi di ricerca sono la didattica, la strutturazione dei curricula scolastici ed universitari, l’analisi diacronica di territori regionali, studi su aree montane per ipotesi di pianificazione. Monasteri, castelli, percorsi religiosi, la montagna appenninica sono temi della sua ricerca attuale. Obiettivi formativi Il corso intende fornire indicazioni utili alla conoscenza delle diverse realtà territoriali. Definita la scienza geografica nella sua rilevanza culturale, il corso pone l’attenzione sul lungo dialettico e/o conflittuale rapporto dei gruppi umani con la superficie terrestre e i suoi fenomeni. I Modulo - II semestre La terra e l’uomo Sono trattati i fenomeni naturali (clima in particolare) che interessano il nostro pianeta e i diversi modi della stabile presenza dell’uomo con le sue attività su di essa. Testi d’esame Un buon manuale di Geografia per i licei, come, ad esempio, BOSELLINI; ACCORDI LUPIA PALMIERI; TAARBUCK, consentirà di ottenere una valida conoscenza degli aspetti fisici. Per la parte antropica si consiglia P. DAGRADI, Uomo, ambiente e società, Bologna, Patron. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 175 Letture consigliate Potranno essere utili: P. R. FEDERICI, S. PIACENTE, Geografia fisica, Roma, Nis, 1993; P. PINCHEMEL, L’ambiente naturale, Milano, F. Angeli, 1994; G. PINCHEMEL, Lo spazio antropico, Milano, F. Angeli. II Modulo - II semestre Il divenire del territorio nell’ecosistema terra I più intensi rapporti tra spazi, risorse e popolazione sono alla base del crescere e differenziarsi delle città e della diffusione di un comune modello del vivere che muta il rapporto città. campagna ed implica un accentuato consumo di acqua, elemento indispensabile alla vita. Testi d’esame J. B. CHARRIER, Geografia dei rapporti città-campagna, Milano, F. Angeli; P. GUIDICINI, Il rapporto città-campagna, Milano, Jacka book; J. SIRONNEAU, L’acqua. Nuovo obiettivo strategico mondiale Letture consigliate A. VALLEGA, La nuova geografia umana generale: un tema speciale: sviluppo sostenibile, Milano, Mursia, 1996. Propedeuticità. I modulo Geografia culturale Docente Maria De Fanis Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-GGR/01 5 crediti MARIA DE FANIS si è formata presso il Dip.to di Geografia dell’Università di Padova. Dottorato di Ricerca in Uomo e Ambiente presso l’Università di Padova (1999). Postdottorato a Padova, specialità sulla prospettiva umanistica della geografia (2000). Nel 2000 professore a contratto nella Facoltà di Scienze dell’Università di Venezia. Dal 2000 cultrice della materia per le cattedre di Geografia Culturale e Geografia dell’Università di Venezia. Principali filoni di ricerca: geografia umanistica, modifiche degli assetti territoriali urbani. Obiettivi formativi Conoscenza dei concetti fondamentali di geografia culturale con riferimento ad ambiti filosofici e scientifici affini; acquisizione di metodologie analitiche dell’approccio geografico-culturale Natura, ambiente, cultura Le linee del pensiero geografico culturale mostrano come nodi problematici i concetti di natura e cultura che rappresentano il cuore tematico del dibattito sul rapporto tra uomo e ambiente. Durante il corso saranno affrontate le dinamiche culturali che governano questo complesso rapporto, privilegiando non solo l’approccio filosofico, ma anche il 176 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia punto di vista geoletterario. In questo contesto sarà collocato un approfondimento sulla tematica contemporanea dei paesaggi della paura Testi d’esame S. BENSO, B. SCHROEDER, Pensare ambientalista. Tra filosofia e ecologia, Paravia, Torino, 2000; M. DE FANIS, Geografie letterarie, Meltemi, Roma, 2001 Letture consigliate Frequentanti: ulteriori letture di approfondimento saranno eventualmente segnalate nel corso delle lezioni. Non frequentanti: M. DAVIS, Geografie della paura, Los Angeles: l’immaginario collettivo del disastro, Interzone Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 291-436. F. VALLERANI, Paesaggio e ricordi: il ritorno alla campagna come percorso memoriale, in G. BALDAN, A. PIETROGRANDE (a cura di), Il giardino e la memoria del mondo, Olschki, Firenze, 2002, pp. 175-187. Il saggio di VALLERANI e le letture da M. DAVIS sono reperibili in biblioteca del Dipartimento di Studi storici. Modalità d’esame. La prova d’esame si svolgerà in forma scritta. Geografia fisica Docente Chiara Luisa Pirovano Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore GEO/04 5 crediti Obiettivi formativi Introduzione ai processi di formazione/trasformazione dei paesaggi; acquisizione di capacità di analisi interdisciplinare delle componenti dei paesaggi; acquisizione di capacità di individuazione degli aspetti valoriali dei paesaggi. Beni culturali e paesaggio: elementi di geografia fisica Il corso si propone di introdurre i fondamenti della geografia fisica come chiave interpretativa nella lettura dei paesaggi, evidenziando la dialettica storica e attuale delle componenti culturali e ambientali. Saranno presentati i diversi approcci di analisi del paesaggio e dell’ambiente, con particolare riferimento all’interpretazione sistemica. A partire dalle evidenze dei paesaggi attuali, si procederà all’individuazione delle forze (esogene ed endogene) responsabili dei processi generativi e trasformativi delle forme del rilievo terrestre. Specifica attenzione verrà dedicata alla dinamica fluviale e ai processi pedogenetici. Verranno inoltre introdotti i diversi strumenti di analisi degli aspetti geomorfologici e ambientali (cartografia, telerilevamento) e di individuazione dei caratteri valoriali dei paesaggi. Testi d’esame M. PANIZZA, S. PIACENTE, Geomorfologia culturale, Pitagora Editrice, Bologna, 2003. Materiali di approfondimento forniti dal docente durante il corso e disponibili presso la Biblioteca del Dipartimento di Studi Storici. Oltre al testo d’esame e ai materiali sopra indicati, agli studenti non frequentanti è richiesta la preparazione dei seguenti capitoli del manuale P. CASATI, F. PACE, Scienze della terra. L’atmosfera, l’acqua, i climi, i suoli, Guida 2004-2005. Corsi di laurea 177 Clup-Ed. Città Studi, Milano, 1991: - capitolo 26: I fiumi. Il flusso dell’acqua negli alvei e nei bacini idrografici (pp. 395-410) - capitolo 27: Erosione, trasporto e sedimentazione fluviali (pp. 411-429) - capitolo 30: L’azione solvente dell’acqua sulle rocce carbonatiche ed evaporitiche: il carsismo (pp. 465-477) - capitolo 35: I movimenti di versante (pp. 537-565) Letture consigliate A. STRAHLER, A. STRAHLER, Geografia fisica, Ed. Piccin, 1984; P. CASATI, F. PACE, Scienze della Terra. L’atmosfera, l’acqua, i climi, i suoli, Clup-Ed. Città Studi, Milano, 1991; G. B. CASTIGLIONI,, Geomorfologia, Ed. Utet, Seconda edizione, Torino, 1991 Modalità d’esame. Orale Seminari e altre attività integrative. Eventuali visite sul campo e seminari saranno indicati dal docente durante il corso. Geografia politica ed economica Docente Alessandro Gallo Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-GGR/02 5 + 5 crediti ALESSANDRO GALLO si è laureato in Lettere presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Le sue pubblicazioni principali vertono sui temi di geografia agraria, economica, politica, sociale e delle comunicazioni. Obiettivi formativi Il corso di Geografia politica ed economica si propone di fornire, da un lato, gli strumenti interpretativi spaziali connessi all’azione dei soggetti che operano nel campo della politica e dell’economia e, dall’altro, di analizzare le caratteristiche geopolitiche di alcune specifiche aree. I Modulo - II semestre Principi e fondamenti di geografia politica ed economica Il I modulo si propone di fornire gli strumenti necessari per interpretare le differenti e sempre più complesse realtà geopolitiche e geoeconomiche che formano il mosaico globale Testi d’esame G. LIZZA, Geopolitica. Itinerari del potere, Torino, Utet, 2001. Capitoli 3-7 per i frequentanti. L’intero volume per i non frequentanti. II Modulo - II semestre L’Europa centro-orientale nel contesto delle relazioni euroasiatiche Il modulo si propone di evidenziare la particolare collocazione dell’Europa centroorientale nel contesto delle relazioni euroasiatiche analizzando le connotazioni politiche e socioeconomiche che formano la sua identità geopolitica e geoeconomica. Nel corso del 178 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia modulo saranno approfondite le più significative realtà regionali e subregionali localizzate tra il Mare del Nord e l’area caspica. Testi d’esame J. LÉVY, Europa. Una geografia, Torino, Edizioni di Comunità, 1999, fino al cap. 6I. BIBÓ, Miseria dei piccoli Stati dell’Europa orientale, Bologna, Il Mulino, 1994. Altre indicazioni saranno fornite nel corso delle lezioni. I non frequentanti aggiungeranno: E. DELL’AGNESE, E. SQUARCINA, Geopolitiche dei Balcani. Luoghi, narrazioni, percorsi, Milano, Unicopli, 2002 limitatamente alle pp. 1-125 e 197-216 oppure V. KOLOSOV (a cura di), La collocazione geopolitica della Russia. Rappresentazioni e realtà, Torino, Fondazione Agnelli, 2001 Modalità d’esame. Per gli studenti frequentanti è prevista una prova scritta al termine del I modulo. Nota bene. Il docente è a disposizione degli studenti che volessero affrontare specifiche tematiche di loro interesse. Geografia sociale ed economica Docente Alessandro Gallo Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore M-GGR/02 5 crediti Per il curriculum del docente ALESSANDRO GALLO v. l’insegnamento Geografia politica ed economica. Obiettivi formativi Il corso di Geografia sociale ed economica si propone di fornire le metodologie e l’apparato teorico e concettuale necessario ad una interpretazione spaziale dei fenomeni sociali ed economici con particolare attenzione alle strutture che formano la rete dei servizi sociali. Principi e fondamenti dell’interpretazione e analisi del territorio I contenuti del corso comprendono le principali teorie relative all’interpretazione e all’analisi del territorio, un panorama storico dei differenti approcci alla lettura dei fenomeni sociali ed economici, gli elementi che compongono il complesso quadro geosociale attuale inserito nell’articolato contesto geoeconomico e geopolitico dei nostri giorni. Testi d’esame P. GOULD, Il mondo nelle tue mani. Introduzione alla nuova geografia, Milano, Angeli, 2003. Modalità d’esame. L’esame sarà sostenuto in forma orale. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 179 Glottologia Docente Anna Marinetti Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-LIN/01 5 + 5 crediti ANNA MARINETTI (1955). Professore ordinario di Glottologia; dal 1987 al 1990 presso l’Università di Bari; dal 1990 presso l’Università di Venezia. Linee principali di ricerca: linguistica storica con particolare riferimento all’ indeuropeistica; storiografia della linguistica; lingue dell’Italia preromana. Tra le pubblicazioni: Le iscrizioni sudpicene (1985); Ferdinand de Saussure: le leggende germaniche (1987); Venetico 1976-1996. Acquisizioni e prospettive (in Atti Conv. St. Etr. 1999, pp. 391-436); Caratteri e diffusione dell’alfabeto venetico (in Akeo 2002, pp. 39-54). Obiettivi formativi Il corso è dedicato all’acquisizione delle basi per la conoscenza del linguaggio e delle lingue storico-naturali: le strutture costitutive del linguaggio, la classificazione delle lingue storico-naturali, l’analisi della variabilità linguistica in prospettiva storica. I Modulo - I semestre Introduzione allo studio del linguaggio e delle lingue Nozioni di linguistica generale. La dimensione storica: il mutamento linguistico (la varietà sociale; la varietà diacronica; contatti linguistici e interferenza). La classificazione delle lingue. Testi d’esame G. BERRUTO, Corso elementare di linguistica generale, Torino, Utet, 1997; R. LAZZERONI (a cura di), Linguistica storica, Roma, Carocci, 1998 II Modulo - I semestre Metodi e applicazioni in linguistica storica La prospettiva diacronica del linguaggio: comparazione e ricostruzione (metodologia generale). Applicazione: l’indeuropeo; la storia della questione; le lingue indeuropee; il proto-indeuropeo ricostruito; la società e la cultura. Lettura e analisi di testi. Testi d’esame F. VILLAR, Gli Indeuropei e le origini dell’Europa. Lingua e storia, Bologna, Il Mulino, 1997. Appunti e materiali dalle lezioni. Modalità d’esame. L’esame del I modulo consiste in una verifica scritta; l’esame del II modulo si svolge in forma orale. Modalità di frequenza. Gli studenti che non frequentano devono concordare con il docente una integrazione al programma. Nota bene. Il programma è rivolto agli studenti del nuovo ordinamento; per gli studenti iscritti al vecchio ordinamento (quadriennalisti) sono previste integrazioni rispetto al programma sopra descritto. Seminari e altre attività integrative. Eventuali attività integrative su argomenti attinenti al programma saranno proposte nel corso dello svolgimento delle lezioni. 180 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Grammatica e storia della lingua greca Docente Alberto Camerotto Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: http: //lettere2.unive.it/flgreca/ e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/02 5 crediti ALBERTO CAMEROTTO è ricercatore di Letteratura greca presso l’Università Cà Foscari di Venezia. Si è occupato dei problemi della formularità epica, delle tecniche e delle strategie della satira e della parodia nella letteratura greca. Le sue ricerche attualmente riguardano l’epica rapsodica e le sue strutture compositive. Tra le pubblicazioni: Analisi formulare della Batrachomyomachia, Lexis 9-10, 1992, 1-54; Hermes rhapsodos (Luc. I. tr. 6), Quad. Urb. n. s. 59, 1998, 109-125; Le metamorfosi della parola. Studi sulla parodia in Luciano di Samosata, Pisa-Roma 1998; Aristeia. Azioni e tratti tematici dell’eroe in battaglia, AevAnt n. s. 1, 2001, 263-308; Le storie e i canti degli eroi, Quad. Urb. n. s. 74, 2003, 9-31; Towards a Thematic Analysis of the Homeric Poems, Gaia 7, 2003, 147-157. Obiettivi formativi Analisi linguistica e letteraria di testi in prosa. Approfondimento delle competenze grammaticali, linguistiche e letterarie. Lettura integrale e conoscenza nella lingua originale di un’opera significativa della Letteratura greca. Il Simposio di Platone. Dialogo filosofico, eros e simposio nella Grecia antica. Il corso è dedicato alla lettura e all’analisi sotto diverse prospettive del Simposio di Platone. Affronta questioni di grammatica e di sintassi, problemi e metodologie della traduzione in relazione ai testi in programma. Prevede alcuni approfondimenti sull’istituzione del simposio e sulle sue funzioni nella Grecia antica, sul tema dell’eros e sul dialogo filosofico. Testi d’esame Platonis opera, vol. II, ed. J. BURNET, Oxford 1901 (edizioni di riferimento). Una delle seguenti edizioni: Platone, Simposio, a c. di F. FERRARI, Rizzoli, Milano 1985. Platone, Il Simposio, traduzione di C. DIANO, introduzione e commento di D. SUSANETTI, Marsilio, Venezia 1992. Platone, Simposio, a cura di G. REALE, Mondadori, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 2001. Platone, Il simposio, a cura di R. ARCIONI, Edizioni dell’Ateneo, Roma 2003. V. CITTI, C. CASALI, L. FORT, O. FUÀ, Astrea. Corso di greco. Teoria, SEI, Torino 2000 (o un’altra grammatica della lingua greca). Letture consigliate Un approfondimento bibliografico sarà fornito agli studenti nel corso delle lezioni. Propedeuticità. Il corso ha anche una funzione preparatoria alla prova scritta di greco, che deve essere sostenuta preliminarmente agli esami di Letteratura greca. Modalità d’esame. L’esame, in forma orale, consiste nella lettura, traduzione e commento grammaticale, linguistico e letterario di un passo del testo in programma e nella trattazione di un argomento storico-letterario relativo al corso. Modalità di frequenza. La frequenza regolare è vivamente consigliata. Nota bene. Per coloro che non possono frequentare, gli approfondimenti e le prospettive di lettura e di analisi del testo devono essere concordate con il docente. Seminari e altre attività integrative. In relazione ai corsi di greco viene proposta l’attività scientifica dei Seminari Veneziani di Letteratura Greca, con conferenze di studio- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 181 si italiani e stranieri e con un lavoro di ricerca individuale degli studenti e una relazione finale sul tema prescelto. I seminari hanno un valore di 2 CFU. Grammatica latina Docente e programma in via di definizione settore L-FIL-LET/04 5 + 5 crediti Iconografia e iconologia Docente Michele Di Monte Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/04 5 crediti MICHELE DI MONTE. Laurea in Lettere, Storia dell’Arte, Università di Roma “La Sapienza”; Dottorato di ricerca in Storia dell’Arte, Università Cà Foscari di Venezia; Storico dell’Arte direttore presso la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano, Galleria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Corsini. Obiettivi formativi Conoscenza dei fondamenti teorici della disciplina iconografico-iconologica. Conoscenza delle principali correnti e posizioni nel dibattito contemporaneo sul problema dell’analisi e della comprensione strutturale, semantica e retorica delle immagini. La struttura logica dell’immagine. L’iconologia di fronte alle sfide della moderna cultura visiva Le procedure tecnico-analitiche nella comprensione delle immagini e dei loro significati. Strumenti e modalità esplicative, confronti disciplinari. Testi d’esame Quattro testi a scelta da una lista fornita all’inizio dei corsi. Dispense e materiali didattici verranno forniti durante le lezioni. Iconografia musicale Docente Olga Visentini Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/03 5 crediti Obiettivi formativi Acquisizione delle metodologie di analisi e classificazione delle immagini musicali; conoscenza di elementi della storia della musica applicati all’iconografia attraverso lo studio 182 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia biografico-artistico-sociale di alcuni compositori e della lettura ragionata delle immagini a essi legate. Evoluzione della condizione sociale del musicista-compositore: percorsi iconografici tra Medio Evo e età contemporanea. Il corso si dividerà in una parte generale dedicata alle metodologie di analisi e catalogazione delle immagini musicali e una parte concernente l’applicazione pratica di tali metodologie allo studio di alcuni compositori scelti in diverse epoche, dal Medio Evo all’età contemporanea, attraverso le immagini a essi direttamente legate, o connesse alla loro opera, ai loro tempi e alla loro recezione nelle epoche successive fino all’attuale, allo scopo di individuare le tappe principali del percorso evolutivo della condizione sociale del musicista e le modalità con le quali si presenta l’utilizzo contemporaneo delle immagini della musica e dei musicisti presi in considerazione. Testi d’esame La bibliografia e i materiali iconografici verranno forniti durante il corso. I non frequentanti, se non concordano un programma personalizzato, devono prepararsi su uno dei seguenti testi: Immagini del sentire, Leonardo Arte, Milano 1996; Evaristo Baschenis e la natura morta in Europa, Skirà, Milano 1997; Dipingere la musica, Skirà, Milano 2000; I colori della musica, Skirà, Milano 2000. Modalità d’esame. L’esame è orale. Gli studenti che desiderano svolgere un programma personalizzato sono tenuti a concordare con il docente l’argomento entro la seconda settimana dall’inizio delle lezioni. Essi dovranno presentare una ricerca iconografica sul tema prescelto. Modalità di frequenza. La frequenza è fortemente consigliata. Nota bene. All’interno del tema del corso i frequentanti potranno scegliere di approfondire soltanto alcuni degli argomenti affrontati realizzando una propria ricerca iconografica. Iconografia teatrale Convenzione con Istituto di studi rinascimentali di Ferrara Docente Olga Visentini Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/03 5 crediti Per il curriculum del docente OLGA VISENTINI v. l’insegnamento Iconografia musicale. Obiettivi formativi Conoscenza delle metodologie di analisi delle immagini teatrali; acquisizione di elementi della storia del teatro moderno attraverso lo studio della recezione di Shakespeare e la lettura ragionata dell’iconografia concernente la scena shakespeariana. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 183 La recezione di Shakespeare dal Seicento a oggi: analisi iconografica Il teatro shakespeariano ha ispirato numerose opere d’arte figurativa, in particolare a partire dal Settecento, sia pittoriche che, nel Novecento, cinematografiche: attraverso l’analisi delle immagini ispirate alla scena shakespeariana verranno individuate le modalità della recezione di Shakespeare nelle diverse epoche e l’influenza esercitata dal suo teatro sulla drammaturgia e sulle tecniche di recitazione dal Seicento all’età contemporanea. Testi d’esame La bibliografia verrà fornita nel corso delle lezioni, insieme al materiale iconografico. I non frequentanti, se non concordano un diverso programma, dovranno portare all’esame Shakespeare nell’arte, Ferrara Arte, Ferrara 2003, e, a scelta, uno dei seguenti testi: Il mito di Shakespeare e il teatro romantico, Bulzoni, Roma 1993; Shakespeare e il melodramma romantico, La Nuova Italia, Milano 2000. Vanno concordati con l’insegnante almeno due film di tema shakespeariano da analizzare. Modalità d’esame. L’esame è orale. Gli studenti che desiderano svolgere un programma personalizzato sono tenuti a concordare con il docente l’argomento entro la seconda settimana dall’inizio delle lezioni. Essi dovranno presentare una ricerca iconografica con un commento scritto. Modalità di frequenza. La frequenza è fortemente consigliata. Nota bene. All’interno del tema del corso i frequentanti potranno scegliere di approfondire soltanto alcuni degli argomenti presi in considerazione realizzando una propria ricerca iconografica. Introduzione alla poesia greca Docente Alberto Camerotto Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: http://lettere2.unive.it/flgreca/ e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/02 5 crediti Per il curriculum del docente ALBERTO CAMEROTTO v. l’insegnamento Grammatica e storia della lingua greca. Obiettivi formativi Conoscenza dei fondamenti della prosodia e della metrica greca e approfondimento delle competenze linguistiche relative ai generi poetici della Grecia arcaica e classica. Lettura e analisi di testi significativi della tradizione poetica greca. Poesia greca, gli strumenti e i testi: lingua e metrica dei generi poetici della Grecia arcaica e classica. Elementi di prosodia. La metrica greca e i generi poetici. Esametro, distico elegiaco, giambo, lirica monodica, lirica corale. Componenti della lingua epica: elementi achei, eolici, ionici. La lingua dei poeti eolici. Lettura e commento di una scelta di testi: Omero, 184 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Odissea V, antologia di testi lirici. Approfondimenti sui temi del mare, del viaggio e del racconto nella poesia arcaica e classica. Testi d’esame Omero. Odissea, Libri V-VIII, vol. II, a cura di J. B. HAINSWORTH, traduzione di G. A. PRIVITERA, Milano 1982. M. VETTA, Symposion. Antologia dai lirici greci, Loffredo Editore, Napoli 1999. Letture consigliate M. C. MARTINELLI, Gli strumenti del poeta. Elementi di metrica greca, Bologna 1995 (Cappelli). C. O. PAVESE, Tipologia metrica greca, in Problemi di metrica classica, Genova 1978, 49-74. M. VETTA, Il simposio: la monodia e il giambo, in Lo spazio letterario della Grecia antica. Volume I. La produzione e la circolazione del testo. Tomo I. La polis, Roma 1992, 177-218. A. CAMEROTTO, Le storie e i canti degli eroi, «Quad. Urb. » n. s. 74 (103), 2003, 9-31. È consigliata, riguardo gli autori da tradurre, la conoscenza della storia della letteratura greca, da preparare su un buon manuale: A. LESKY, Storia della letteratura greca (Il Saggiatore); D. DEL CORNO, Letteratura greca (Principato); L. E. ROSSI, Letteratura greca (Le Monnier); G. GUIDORIZZI, Letteratura greca (Mondadori Università), o altri testi da concordare con il docente. Propedeuticità. Il corso è propedeutico e complementare ai corsi di Letteratura greca del triennio, ma serve anche come preparazione linguistica e metrica per i corsi di Letteratura greca e di Filologia greca del biennio (docenti E. CINGANO, C. O. PAVESE). Modalità d’esame. L’esame, in forma orale, consiste nella lettura metrica, nella traduzione e nel commento grammaticale, linguistico e letterario di alcuni passi dei testi in programma e nella trattazione di uno o più argomenti relativi al corso. Modalità di frequenza. Per i caratteri teorici e pratici del corso la frequenza regolare è ritenuta indispensabile. Nota bene. Per coloro che non potessero frequentare, materiali di studio verranno forniti dal docente, con il quale dovranno essere concordate le modalità di lettura e di analisi dei testi. Seminari e altre attività integrative. In relazione ai corsi di greco viene proposta l’attività scientifica dei Seminari Veneziani di Letteratura Greca, con conferenze di studiosi italiani e stranieri e con un lavoro di ricerca individuale degli studenti e una relazione finale sul tema prescelto. I seminari hanno un valore di 2 CFU. Introduzione alla storia contemporanea A Docente Alessandro Casellato Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/04 5 crediti ALESSANDRO CASELLATO (1971), ricercatore in storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi storici dell’Università di Venezia, codirettore dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della Marca trevigiana, fa parte della redazione della rivista “Venetica”. Tra le sue pubblicazioni: Una “piccola Russia”. Un quartiere popolare di Treviso tra fine Ottocento e secondo dopoguerra (Verona 1998), Venetismi. Diario di un gruppo di studio sul Veneto contemporaneo 1997-1999 (Verona 2000), I sestieri popolari, in Storia di Venezia. L’Ottocento e il Novecento, a cura di Stuart Woolf e Mario Isnenghi (Roma, 2002). Guida 2004-2005. Corsi di laurea 185 Obiettivi formativi L’introduzione generale alla storia contemporanea segue i grandi problemi e blocchi tematici della storia italiana, europea e mondiale. Il corso si avvale della collaborazione didattica dei docenti dell’area contemporaneistica del Dipartimento di Studi storici. Introduzione alla storia contemporanea. Le trasformazioni economiche, sociali e politiche nell’Ottocento e nel Novecento, la formazione degli stati nazionali, il movimento operaio, l’imperialismo, le due guerre mondiali, il fascismo e il nazismo, l’URSS, la guerra fredda e il terzo Mondo dopo il 1945. Testi d’esame Un manuale universitario di storia contemporanea, a scelta dello studente. Propedeuticità. Il corso può sostituire il I modulo dell’insegnamento di Storia contemporanea. Modalità d’esame. Esame scritto; la verifica avrà luogo sugli appunti delle lezioni e sui fatti principali della Storia contemporanea appresi dal manuale. Chi non può frequentare concorderà programma e modalità d’esame con uno dei docenti titolari del corso di Storia contemporanea (ISNENGHI, PETRI). Modalità di frequenza. La frequenza è obbligatoria. Nota bene. Particolarmente raccomandato agli studenti che ritengano di non avere adeguate conoscenze di base della storia contemporanea. Introduzione allo studio del latino A (A-C) Docente Alessandro Franzoi Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/04 5 crediti Per il curriculum del docente ALESSANDRO FRANZOI v. l’insegnamento Letteratura latina (M-Z). Obiettivi formativi Acquisizione dei fondamenti concettuali e nozionali indispensabili per lo studio della lingua e cultura latine. Elementi di linguistica sincronica e diacronica del latino; cenni sullo sviluppo storico della cultura e delle istituzioni di Roma fino alla fine dell’antichità; nozioni di lessico latino fondamentale, anche attraverso racconti di parole (res publica, ius, mos, fas, fides, pietas, religio, amicitia, etc.); cenni sul sistema letterario latino e sulla sua tradizione nelle epoche successive. Testi d’esame Appunti dalle lezioni, da integrare con: L. MONDIN, Introduzione allo studio del latino. Dispense del corso reperibili in formato pdf nel sito docente: http://lettere2.unive.it/lmondin/ Modalità d’esame. Test scritto. 186 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Introduzione allo studio del latino B (D-O) Docente Luca Mondin Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: http://lettere2.unive.it/lmondin e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/04 5 crediti Per il curriculum del docente LUCA MONDIN v. l’insegnamento Storia della lingua latina. Obiettivi formativi Acquisizione dei fondamenti concettuali e nozionali indispensabili per lo studio della lingua e cultura latine. Elementi di linguistica sincronica e diacronica del latino; cenni sullo sviluppo storico della cultura e delle istituzioni di Roma fino alla fine dell’antichità; nozioni di lessico latino fondamentale, anche attraverso racconti di parole (res publica, ius, mos, fas, fides, pietas, religio, amicitia, etc.); cenni sul sistema letterario latino e sulla sua tradizione nelle epoche successive. Testi d’esame Appunti dalle lezioni, da integrare con: L. MONDIN, Introduzione allo studio del latino. Dispense del corso reperibili in formato pdf nel sito docente: http://lettere2.unive.it/lmondin/ Modalità d’esame. Test scritto. Introduzione allo studio del latino C (P-Z) Docente Nicoletta Brocca Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/04 5 crediti NICOLETTA BROCCA (1970) si è laureata in Lettere all’università di Trieste e ha conseguito il dottorato di ricerca in Filologia e Tecniche dell’Interpretazione presso l’università di Venezia. Le sue ricerche interessano prevalentemente la poesia latina tarda e l’incontro ed interazione tra Cristianesimo e tradizione classica, specialmente per quanto attiene alla cristianizzazione della figura della Sibilla nella produzione profetica e apocalittica latina e greca tardoantica ed altomedioevale. Obiettivi formativi Acquisizione dei fondamenti concettuali e nozionali indispensabili per lo studio della lingua e cultura latine. Elementi di linguistica sincronica e diacronica del latino; cenni sullo sviluppo storico della cultura e delle istituzioni di Roma fino alla fine dell’antichità; nozioni di lessico latino fondamentale, anche attraverso racconti di parole (res publica, ius, mos, fas, fides, pietas, Guida 2004-2005. Corsi di laurea 187 religio, amicitia, etc.); cenni sul sistema letterario latino e sulla sua tradizione nelle epoche successive. Testi d’esame Appunti dalle lezioni, da integrare con: L. MONDIN, Introduzione allo studio del latino. Dispense del corso reperibili in formato pdf nel sito docente: http://lettere2.unive.it/lmondin/ Modalità d’esame. Test scritto. Istituzioni di filologia Docente Giancarlo Alessio Dipartimento di Italianistica e filologia romanza sito web: http://lettere2.unive.it/alessio e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/13 5 crediti GIANCARLO ALESSIO, si occupa di storia della retorica medievale e umanistica, di storiografia medievale, di storia della tradizione dei testi classici e di edizioni di testi medievali. Condirige periodici e collane italiani ed europei. È stato sovente chiamato, quale ‘visiting professor’ in Università ed in Centri di ricerca europei ed extraeuropei Obiettivi formativi Il corso introduce alla conoscenza dei veicoli attraverso i quali un testo medievale è giunto sino a noi e dei metodi e degli strumenti coi quali è possibile, quando sia necessario, restituire al testo il suo aspetto originario. Concetto di filologia. Il manoscritto e la stampa antica. L’analisi del manoscritto. La conservazione del testo: le biblioteche medievali. Come si ricerca un manoscritto (le biblioteche moderne). Le lingue e le letterature dell’Italia medievale. Fondamenti di critica del testo: l’autografo; le copie non autografe; le varianti d’autore. Testi d’esame Dispense a cura del docente in distribuzione presso il Dipartimento di Italianistica e Filologia romanza oppure scaricabili dal sito Internet www.lettere2.unive.it/alessio. Consigliata la lettura di: P. O. KRISTELLER, Quattro lezioni di filologia, Venezia, 2003. Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere la lettura di: L. CESARINI MARTINELLI, La filologia, Roma, Ed. Riuniti, 1984; P. O. KRISTELLER, Quattro lezioni di filologia, Venezia, 2003., pp. 3-18 e43-68Modalità d’esame. L’esame consiste in una prova scritta (2 ore) (prova scritta o orale a scelta dello studente nella sessione di recupero), mirante ad accertare la conoscenza dei contenuti del corso e costituita da una serie di domande, alcune obbligatorie, altre a scelta dello studente. Modalità di frequenza. Libera ma raccomandata. Seminari e altre attività integrative. II semestre. In collaborazione con gli insegnamenti di: Cultura e civiltà dell’Umanesimo e del Rinascimento; Filologia romanza. Medioevo e età contemporanea: La fortuna cinematografica del Medioevo e dell’Umanesimo con proiezione di 4 film. Soggetti e date da comunicarsi. Frequenza obbligatoria. 188 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Istituzioni di letteratura greca Docente Ettore Cingano Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: http://lettere2.unive.it/flgreca/ e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/02 5 crediti Per il curriculum del docente ETTORE CINGANO v. l’insegnamento Letteratura greca A. Obiettivi formativi Il corso è incentrato sulla trattazione di temi generali che introducono allo studio della cultura e della letteratura greca arcaica e classica in particolare, in una prospettiva che ne evidenzia i contatti con altre culture antiche e il significativo influsso sulla cultura europea di ogni epoca. Istituzioni di letteratura greca I contatti con il Vicino Oriente, la funzione del mito, il rapporto tra oralità e scrittura, i generi poetici arcaici; feste, agoni, culti e simposii; l’organizzazione della cultura; lo spazio della comunicazione poetica, la nascita della tragedia e lo spazio teatrale: autore e pubblico. Testi d’esame 1) W. BURKERT, Da Omero ai Magi, Marsilio 1999, “Tratti orientalizzanti in Omero”, 334; 2) F. MONTANARI, Introduzione a Omero, Sansoni 1992, capp. I-IV; VI, 1-53; 59-79; 3) F. GRAF, Il mito in Grecia, Laterza 1987, capp. III-VII, 43-134; 4) J. BREMMER, La religione greca, Edizioni Lionello Giordano 2002, 25-63; 5) B. GENTILI, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Laterza 1995, 1-10; 6) C. CALAME, “La festa”, in M. VEGETTI (a cura di), L’esperienza religiosa antica (Introduzione alle culture antiche III), Bollati Boringhieri 1992, 29-51; 7) O. MURRAY, “La Grecia degli ‘eroi’: mito, storia, archeologia”, in I Greci 2 I, a cura di S. SETTIS, Einaudi 1996, 173-188; 8) W. RÖSLER, “Trasmissione culturale tra oralità e scrittura”, in I Greci 2 II, a cura di S. SETTIS, Einaudi 1997, 707-723; 9) E. CINGANO, “Lirica corale”, in Storia della civiltà letteraria greca e latina I, a cura di I. LANAE. V. MALTESE, Utet, 1998, 101-112; 10) G. CERRI, “La tragedia”, in Lo spazio letterario della Grecia antica I 1, Salerno Editrice 1992, 301-329. Letture consigliate Letture di approfondimento in aggiunta solo per coloro che non hanno frequentato: 1) F. BERTOLINI, “Società di trasmissione orale: mito e folclore”, in Lo spazio letterario della Grecia antica I 1, Salerno Editrice 1992, 47-75; 2) L. E. ROSSI, “L’ ideologia dell’ oralità fino a Platone”, in Lo spazio letterario della Grecia antica I 1, Salerno Editrice 1992, 77-106; 3) M. DI MARCO, La tragedia greca, Carocci 2000, 17-66; 4) L. CANFORA, “La Biblioteca e il museo”, in Lo spazio letterario della Grecia antica I 2, Salerno Editrice 1993, 1-29. Propedeuticità. Il modulo non richiede la conoscenza della lingua greca ed è destinato agli studenti di tutti gli indirizzi e Corsi di laurea. Modalità d’esame. Per chi ha frequentato, l’esame consiste in una prova scritta composta da domande brevi e domande estese, incentrate sugli argomenti del corso e sui saggi in Guida 2004-2005. Corsi di laurea 189 bibliografia. Per gli studenti non frequentanti è previsto un esame orale, incentrato sui saggi in bibliografia, inclusa quella aggiuntiva. Modalità di frequenza. È vivamente consigliata la frequenza regolare al corso. Nota bene. Lo studente impossibilitato a frequentare deve portare, in aggiunta alla bibliografia, le letture di approfondimento indicate. Seminari e altre attività integrative. Per chi conosce il greco viene proposta nel corso dell’anno l’attività dei Seminari Veneziani di Letteratura Greca, con conferenze di studiosi italiani e stranieri e con un lavoro di ricerca individuale degli studenti e una relazione finale sul tema prescelto. I seminari hanno un valore di 2 CFU. Italiano scritto A Italiano scritto B Italiano scritto C Docente Tommaso Raso Dipartimento di Italianistica e filologia romanza sito web: http://www.italianoscritto.com e-mail: [email protected] contratto integrativo di [L’italiano professionale] I semestre settore L-FIL-LET/12 5 crediti Per il curriculum del docente TOMMASO RASO v. l’insegnamento Linguistica italiana. Obiettivi formativi Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze fondamentali per la redazione di documenti scritti, dalla definizione della situazione comunicativa, alla progettazione, alla formulazione linguistica e alla revisione Servizio d’italiano scritto Argomenti: 1. Il testo e la situazione comunicativa: differenze tra scritto e parlato. 2. La gestione informativa e l’argomentazione. 3. Il riassunto e la gerarchia informativa. 4. La parafrasi e il linguaggio burocratico. 5. La schedatura e le note. 6. La bibliografia. 7. La gestione della documentazione. 8. I registri linguistici. 9. La lettera. 10. Una testualità professionale. Esercitazioni: 1. Riformulazione di un testo parlato in un testo scritto. 2. Redazione di un testo argomentativo senza documentazione. 3. Riassunto. 4. Parafrasi di un testo burocratico. 5. Esercitazione di schedatura. 6. Esercitazione sulla bibliografia. 7. Riassunto con cambio di taglio. 8. Progettazione di una tesina. 9. Redazione di una tesina. 10. Redazione di due lettere con diverso registro Testi d’esame F. BRUNI, G. ALFIERI, S. FORNASIERO, S. TAMIOZZO GOLDMANN, Manuale di scrittura e comunicazione, Zanichelli, Bologna, 1997. Modalità d’esame. L’esame sarà tenuto in forma scritta. Modalità di frequenza. La frequenza è fortemente consigliata. Nota bene. Il corso è strutturato in modo da prevedere sempre una esercitazione. Ciò presuppone la frequenza di almeno due terzi delle lezioni. 190 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Italiano scritto D Docente Tommaso Raso Dipartimento di Italianistica e filologia romanza sito web: http: //www.italianoscritto.com e-mail: [email protected] contratto integrativo di [L’italiano professionale] I semestre settore L-FIL-LET/12 5 crediti Per il curriculum del docente TOMMASO RASO v. l’insegnamento Linguistica italiana. Obiettivi formativi L’obiettivo del corso è rafforzare la competenza linguistica dell’italiano, con particolare attenzione ai registri scritti. Si affronteranno pertanto i punti del sistema linguistico italiano in cui la competenza orale non garantisce necessariamente un’adeguata competenza nella scrittura La lingua dell’italiano scritto Argomenti: 1. La lingua del parlato e la lingua della scrittura. 2. L’ortografia: punti critici nella grafia dell’italiano; l’uso delle maiuscole. 3. L’interpunzione: le funzioni della virgola e i più frequenti usi errati; la funzione dei due punti e del punto e virgola; l’uso del punto esclamativo, dei puntini sospensivi e delle virgolette. 4. La sintassi: l’analisi logica e l’ordine delle parole; l’analisi del periodo. 5. La sintassi: le reggenze di aggettivi e verbi; l’uso dei modi verbali. 6. La sintassi: discorso diretto e discorso indiretto. 7. Il lessico: i registri; parole generiche e parole specifiche. 8. Il lessico: i registri; parole comuni e termini tecnici; lessico informale e formale. 9. Il testo: analisi di testi con difetti appartenenti ai vari livelli di analisi. 10. Il testo: l’organizzazione complessiva del testo. Esercitazioni: 1. Individuazione degli elementi linguistici non adatti alla scrittura. 2. Individuazione e correzione di usi ortografici scorretti. 3. Gli usi interpuntivi. 4. Ripristinare l’ordine non marcato a partire da un ordine marcato. 5. Inserire la reggenza corretta; inserire il modo e il tempo corretti. 6. Trasposizione dal discorso diretto al discorso indiretto e viceversa. 7. Sostituire le perifrasi con un termine appropriato; sostituire una parola generica con una parola specifica. 8. Sostituire una parola comune con il termine tecnico; sostituire una parola di registro informale con una di registro formale. 9. Riscrittura in italiano standard di un testo di italiano popolare. 10. Redazione di un testo in registro formale. Testi d’esame Una buona grammatica dell’italiano Modalità d’esame. L’esame sarà tenuto in forma scritta. Modalità di frequenza. La frequenza è obbligatoria. Nota bene. Il corso è strutturato in modo da comprendere sempre un’esercitazione. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 191 Italiano scritto E Docente Tommaso Raso Dipartimento di Italianistica e filologia romanza sito web: http://www.italianoscritto.com e-mail: [email protected] contratto integrativo di [Italiano scritto di base] I semestre settore L-FIL-LET/12 5 crediti Per il curriculum del docente TOMMASO RASO v. l’insegnamento Linguistica italiana. Obiettivi formativi Obiettivo del corso è fornire le competenze fondamentali per la redazione di testi scritti, dalla definizione della situazione comunicativa, alla progettazione, alla formulazione linguistica e alla revisione. Servizio d’italiano scritto Argomenti: 1. Il testo e la situazione comunicativa: differenze tra scritto e parlato. 2. La gestione informativa e l’argomentazione. 3. Il riassunto e la gerarchia informativa. 4. La parafrasi e il linguaggio burocratico. 5. La schedatura e le note. 6. La bibliografia. 7. La gestione della documentazione. 8. I registri linguistici. 9. La lettera. 10. Una testualità professionale. Esercitazioni: 1. Riformulazione di un testo parlato in testo scritto. 2. Redazione di un testo argomentativo senza documentazione. 3. Riassunto. 4. Parafrasi di un testo burocratico. 5. Esercitazione di schedatura. 6. Esercitazione sulla bibliografia. 7. Riassunto con cambio di taglio. 8. Progettazione di una tesina. 9. Redazione di una tesina. 10. Redazione di due lettere con diverso registro. Testi d’esame F. BRUNI, G. ALFIERI, S. FORNASIERO, S. TAMIOZZO GOLDMANN, Manuale di scrittura e comunicazione, Zanichelli, Bologna, 1997. Modalità d’esame. L’esame sarà tenuto in forma scritta. Modalità di frequenza. La frequenza è fortemente consigliata. Nota bene. Il corso è strutturato in modo da prevedere sempre un’esercitazione. Ciò rende necessaria la frequenza di almeno due terzi delle lezioni. Laboratorio demo-etno-antropologico Docente Glauco Sanga Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I e II semestre Per il curriculum del docente GLAUCO SANGA v. l’insegnamento Etnolinguistica. settore BIO/08 5 crediti 192 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi Il Laboratorio organizza attività didattiche integrative (seminari, conferenze, lezioni) e forme individuali di studio e di ricerca, attribuendo crediti commisurati all’impegno e al profitto. Modalità d’esame. Accertamento del lavoro svolto. Modalità di frequenza. Libera. Laboratorio di analisi geosociale del territorio Docente Alessandro Gallo Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore M-GGR/02 5 crediti Per il curriculum del docente ALESSANDRO GALLO v. l’insegnamento Geografia politica ed economica. Obiettivi formativi Il Laboratorio di analisi geosociale del territorio si connota per un approccio alla realtà dei servizi sociali che ne evidenzia le connessioni e le interdipendenze che si stabiliscono con il contesto territoriale nel quale si localizzano e agiscono. Servizi sociali e analisi geosociale del territorio L’attività di laboratorio si svolgerà attraverso una ricerca sul campo che avrà come fine, in prima battuta, l’analisi - all’interno di quadri di riferimento a differente scala geografica - degli elementi che compongono la trama della struttura di alcuni servizi sociali. A ciò seguirà una contestualizzazione all’interno dei diversi territori entro cui tali strutture sono localizzate. Il terzo punto che sarà sviluppato consisterà nella redazione di un elaborato anche di tipo cartografico - al fine di individuare differenti sistemi geosociali. Testi d’esame Nel corso dello svolgimento del Laboratorio saranno fornite le indicazioni bibliografiche e cartografiche necessarie allo svolgimento della ricerca. Modalità d’esame. L’esame consiste nella redazione di un elaborato che sintetizzi i risultati del lavoro svolto. Laboratorio di disagio e marginalità sociale Docente Ada Campolucci Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore IUS/17 5 crediti Guida 2004-2005. Corsi di laurea 193 Laureata in Pedagogia, iscritta agli Albi professionali degli Assistenti Sociali e degli Psicologi, ADA CAMPOLUCCI ha prestato servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione ed è stata Assistente Sociale coordinatore e vicedirettore dell’Ufficio di Servizio sociale presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. Ha collaborato, in qualità di Esercitatore della materia, agli insegnamenti di Psicologia sociale, Teorie della personalità e Criminologia della Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova. Ha al suo attivo numerose partecipazioni a convegni, corsi di formazione, e alcuni saggi in materia di Servizio Sociale in ambito penale, tra i quali Juvenile Justice in Italy (1992). Il Servizio sociale nel contesto legislativo a valenza penale tra pratica quotidiana e principi deontologici. Saranno approfonditi alcuni aspetti dell’azione professionale dell’Assistente sociale attraverso l’analisi della documentazione di Servizio sociale, in particolare di alcune relazioni psico-sociali in materia penale. La lettura delle storie personali, attraverso la rivisitazione dell’esperienza individuale e l’analisi dei contesti sociali e istituzionali, costituirà il punto di partenza per la valutazione e la presa in carico degli stati di disagio esistenziale e di emarginazione sociale. Laboratorio di greco Docente Alberto Camerotto Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: http://lettere2.unive.it/flgreca/ e-mail: [email protected] I e II semestre settore L-FIL-LET/02 5 crediti Per il curriculum del docente ALBERTO CAMEROTTO v. l’insegnamento Grammatica e Storia della lingua greca. Obiettivi formativi Il corso del laboratorio linguistico di greco è rivolto agli studenti che non hanno frequentato il Liceo classico e che desiderano acquisire una conoscenza adeguata della lingua greca antica per lo studio delle letterature classiche e moderne, della filosofia, dell’archeologia e della storia antica. Corso di Lingua greca. Dall’alfabeto al testo. Il corso è articolato in due parti ed è costituito da lezioni frontali sugli argomenti della grammatica, con esercizi di lettura e di traduzione dal greco e in greco, esercizi e prove in itinere di verifica e di applicazione delle norme linguistiche. Accanto alla frequenza dei corsi è richiesto un lavoro individuale progressivo e continuativo sugli argomenti svolti. I parte (I semestre): studio della fonetica, della morfologia e della sintassi della lingua greca, primo approccio a testi semplici, con esercizi di traduzione. II parte (II semestre): Completamento della morfologia e della sintassi della lingua greca. Lettura, analisi grammaticale e traduzione di brani antologici degli autori antichi. 194 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Testi d’esame V. CITTI, C. CASALI, L. FORT, O. FUÀ, Astrea. Corso di greco. Teoria. Esercizi (2 voll.), Sei, Torino, 2000. F. MONTANARI, Vocabolario della lingua greca, Loescher Editore, Torino 1995. Letture consigliate Apollodoro, I miti greci, a cura di P. SCARPI, trad. di M. G. CIANI, Mondadori, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 1996. Modalità d’esame. L’esame finale è costituito da un test sugli argomenti della grammatica e da una prova di traduzione di un brano d’autore. Il superamento dell’esame comporta l’acquisizione di 5 CFU del tipo ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE. Modalità di frequenza. Il corso ha durata annuale, 4 ore settimanali nei 4 moduli del I e del II semestre. Nota bene. Il corso deve essere frequentato regolarmente e integralmente. Eventuali assenze saranno integrate attraverso un lavoro individuale suppletivo nel periodo stesso delle lezioni. Laboratorio di latino Docente Alessandro Franzoi Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I e II semestre settore L-FIL-LET/04 5 crediti Per il curriculum del docente Alessandro Franzoi v. l’insegnamento Letteratura latina (M-Z). Obiettivi formativi Questo servizio è indirizzato agli studenti: a) sprovvisti delle competenze linguistiche richieste dal Modulo II di Letteratura latina (vedi sotto questa voce); b) che vogliano approfondire le proprie conoscenze di latino; c) che debbano sostenere la prova di Latino scritto di vecchio ordinamento. Laboratorio linguistico di latino a) Corso di “ Latino 0 “ (produttivo di 5 CFU del tipo Altre attività formative): due corsi paralleli di 60 ore ciascuno nel I semestre. L’obiettivo è far acquisire le competenze di base agli studenti che dovranno seguire gli insegnamenti di Latino, per i quali è indispensabile saper riconoscere almeno le strutture fondamentali della lingua. Contenuti: studio della morfologia e analisi dei principali costrutti sintattici, finalizzato alla traduzione di testi moderatamente impegnativi. b) Corso di “ Latino 1 “ (produttivo di 5 CFU del tipo Altre attività formative): un corso di 20 + 20 = 40 ore nel II semestre. Il corso mira a completare e a rafforzare le conoscenze e le competenze acquisite con la frequenza al corso di I livello o nell’arco della carriera scolastica degli studenti. Contenuti: studio dei principali argomenti della sintassi dei casi e completamento dell’analisi della sintassi del verbo e del periodo; elementi di prosodia e metrica (esametro dattilico e distico elegiaco); esercizio di traduzione di brani antologici d’autore. Congruo numero di ore sarà dedicato alle esercitazioni utili per la prova di Latino scritto contemplata dal vecchio ordinamento. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 195 Testi d’esame Il materiale didattico sarà indicato e/o fornito a cura dei docenti durante lo svolgimento dei corsi. Modalità d’esame. I corsi di “ Latino 0 “ e di “ Latino 1 “ prevedono un test d’ingresso; prove in itinere di monitoraggio della “risposta” degli studenti ai contenuti didattici; un test conclusivo per la valutazione delle competenze acquisite e, in caso di esito positivo, l’accreditamento dell’attività svolta. Nota bene. la frequenza è altamente consigliata a tutti; indispensabile per chi intenda sostenere esami che richiedono competenze di lingua latina come, ad es., il II modulo di Letteratura latina Laboratorio di relazioni interculturali e tra i popoli Docente Marina Bianchi Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore SPS/08 5 crediti MARINA BIANCHI (Milano, 1947), laurea in Scienze politiche Università degli Studi di Milano. Formazione come formatrice presso lo Studio analisi psicosociologica di Milano. Ricercatrice sui temi del Welfare State, servizi, condizione femminile (GRIFF di Milano); dal 1983 ricercatrice e docente presso l’Università di Trento, Facoltà di Sociologia (Politica sociale, Sociologia delle relazioni etniche). Docente delle stesse materie alla Fachhochschule für Sozialwesen di Bielefeld e di Sociologia alla Libera Università di Bolzano, Facoltà di scienze della formazione. 1993-94 in aspettativa come Direttrice di Dipartimento presso la Provincia autonoma di Bolzano. Attuali temi di ricerca: educazione e sviluppo, applicazione dei diritti umani e minoranze, comunità di convivenza e stili di vita alternativi, rifugiati/e. Membro attivo, come esperta, della Consulta provinciale dei servizi sociali della Prov. Aut. di Bolzano dal 1999. Pubblicazioni: con M. NICOLINI, L’educazione non-formale in Ecuador, Video Università di Trento, 1997; AA. VV. Raccomandazioni per l’istituzione del Corso di Diploma universitario in Servizio sociale, Rip. Servizio sociale, Provincia Aut. di Bolzano, 1999; Le politiche per la famiglia nella Provincia aut. di Bolzano, (in corso di pubblicazione) Obiettivi formativi Formazione metodologica multidisciplinare alla comunicazione e comprensione interculturale, sia a livello verbale, che a livello non verbale, mettendo al primo posto i valori della consapevolezza psico-fisica nei rapporti Laboratorio relazioni interculturali e tra i popoli Testi d’esame E. MASPOLI, La loro terra è rossa. Esperienze di viaggianti marocchini. - Pref. di G. FOFI, ed. Ananke, 2004 Viaggio a ritroso nord-sud, nella fuga in Occidente, convissuto e conscritto da un autore socio-psicologo. Letture consigliate G. STEINEM, Autostima- Un viaggio alla scoperta della nostra forza interiore, Bibl. Univ. Rizzoli, 1996. Un testo fondamentale sulle culture sociali interculturali di genere, per meditare, confrontarsi, agire. 196 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Propedeuticità. Date le caratteristiche didattiche della forma “Laboratorio”, nessuna. Essenziale la presenza agli incontri e alla partecipazione al lavoro di gruppo, non sostituibile con una preparazione individuale sui testi. Modalità d’esame. La valutazione avviene, data la specificità degli obiettivi del Laboratorio, all’interno dello sviluppo del lavoro di gruppo e del lavoro individuale (cooperazione, presenza, impulsi) nel gruppo. Modalità di frequenza. Frequenza secondo il regolamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale. Nota bene. La metodologia del Laboratorio è al suo terzo anno di sperimentazione e consiste nelle seguenti attività: lavoro di gruppo, analisi del testo scritto, lettura ad alta voce registrazione, ecc. Legislazione bibliotecaria Docente Fausto Rosa Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore IUS/10 5 crediti FAUSTO ROSA (1947), residente ad Abano Terme, è direttore dal 1982 di un Consorzio bibliotecario che vede associate trenta biblioteche comunali della fascia centrale della provincia di Padova. Conoscitore dei problemi e dell’organizzazione bibliotecaria italiana, è esperto nel settore delle autonomie locali e dei servizi pubblici. Obiettivi formativi Dare allo studente un quadro conoscitivo generale dell’organizzazione bibliotecaria italiana e dei suoi problemi gestionali, con particolare attenzione all’aspetto normativo e amministrativo dei servizi predisposti per gli utenti. Approfondire il concetto di biblioteca intesa come servizio pubblico. Legislazione bibliotecaria Stato, Regioni, Autonomie locali: competenze e funzioni in campo bibliotecario. Legislazione bibliotecaria correlata. Testi d’esame - Dispensa del Corso, a cura di FAUSTO ROSA, Edizione 2004. Il testo è scaricabile da: http://lettere2.unive.it/ridi/wplis02-1.pdf - Traniello Paolo. Legislazione delle biblioteche in Italia. Roma: Carocci editore, 1999, (Con esclusione dell’appendice normativa) - TRANIELLO PAOLO. Storia delle biblioteche in Italia. Dall’Unità ad oggi. Bologna: Il Mulino, 2002. Da p. 269 a p. 335. - Per consultazione delle leggi bibliotecarie: D’ALESSANDRO DARIO. Il codice delle biblioteche. Milano: Editrice Bibliografica, 2002. Letture consigliate N. AGOSTINI , La gestione della biblioteca di ente locale. Milano: Editrice Bibliografica, 2002. pp. 1 – 98; G. BARONE, A. PETRUCCI, Primo: non leggere. Biblioteche e pubblica lettura in Italia dal 1861 ai nostri giorni. Milano: Mazzotta, 1976. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 197 Legislazione dei beni culturali Docente Giovanni Boldon Zanetti Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore IUS/10 5 crediti Introduzione al diritto pubblico e privato. Fondamento costituzionale della legislazione dei beni culturali. Concetto e definizione di bene culturale: la sua evoluzione. Il patrimonio culturale della nazione. Tutela e valorizzazione: soggetti, oggetti e strumenti. La legislazione precedente e le novità del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. 42/2004. Le competenze di Stato, Regioni ed Enti locali: la riforma del Titolo V della Costituzione. Cenni di legislazione regionale. La tutela indiretta. L’espropriazione. Il restauro. La catalogazione. La circolazione dei beni culturali. I beni demaniali e l’alienazione del patrimonio pubblico. La ricerca e i ritrovamenti archeologici. Musei, biblioteche, archivi. I beni culturali di interesse religioso. I beni immateriali: il diritto d’autore e le recenti novità legislative. Beni paesaggistici e ambientali. Il vincolo ambientale. La tutela penale dei beni culturali e ambientali. Testi d’esame Dispensa del Docente, disponibile presso la Libreria Cafoscarina, (potrà essere sostituita da testo del Docente di prossima pubblicazione). Testo integrativo che sarà indicato dal Docente, all’inizio del corso, con comunicazione a lezione nonché tramite l’affissione di apposito avviso (N. B. La riserva dell’indicazione è dovuta alla necessità di aggiornamento dei testi esistenti alla recente novità legislativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Letture consigliate C. BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIULLO, Il diritto dei beni culturali, Bologna, Il Mulino, 2003; T. ALIBRANDI, P. FERRI, I beni culturali e ambientali, Milano, Giuffrè, 2001; G. CAIA (a cura di), Il testo unico sui beni culturali e ambientali, Milano, Giuffrè, 2000; W. CORTESE, I beni culturali e ambientali, Padova, Cedam, 2002. (N. B. Per questi testi vale la precisazione di cui sopra per il testo integrativo). Legislazione internazionale e comparata dei beni culturali Docente Maddalena Mazzoleni Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” II semestre settore IUS/14 5 crediti Obiettivi formativi Il corso ha l’obiettivo di analizzare come si integrano ed intrecciano i sistemi di protezione e tutela dei beni culturali ed ambientali dei singoli Stati nazionali con gli strumenti 198 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia elaborati a livello comunitario e internazionale, con particolare riguardo ad alcune esperienze straniere qualificate Legislazione internazionale e comparata dei beni culturali e ambientali Convenzioni internazionali in materia di beni culturali ed ambientali; disciplina italiana della circolazione dei beni culturali; politica culturale comunitaria; protezione e disciplina dei beni culturali in alcune esperienze straniere Testi d’esame Si consiglia la preparazione dell’esame sul testo: M. MAZZOLENI, La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale e comparato, Cafoscarina, 2002. In alternativa, si consiglia la preparazione dell’esame sul testo di M. CAMMELLI, La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali, Il Mulino, 2001, commento agli artt. 65- 84; art. 123; art. 136-137; al testo vanno aggiunte le dispense disponibili in copisteria S. Sebastiano contenenti alcuni articoli di dottrina sulla legislazione comparata Modalità d’esame. l’esame si svolge, di regola, in forma orale Letteratura francese Docente Anna Maria Boschetti Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] II semestre settore L-LIN/03 5 + 5 crediti ANNA BOSCHETTI è professore associato di letteratura francese; insegna a Venezia dal 1988. Si interessa a questioni di teoria e di metodo riguardanti tutti gli aspetti del processo di genesi e consumo dei prodotti culturali. Temi specifici: rapporti tra forme letterarie e struttura dello spazio sociale nazionale e transnazionale (campo del potere, campo intellettuale, insegnamento, riviste, media, mercato, editoria). Tra i suoi lavori: Sartre et les “Temps modernes”, Minuit, 1985; Légitimité littéraire et stratégies éditoriales, in Histoire de l’édition française, vol. IV, 1986; La poésie partout. Apollinaire, hommeépoque, Paris, Seuil, 2001; La Rivoluzione simbolica di Pierre Bourdieu, Marsilio, 2003; Le mythe du grand intellectuel, in Littératures, Paris, Universalis, 2004. Obiettivi formativi I corsi si rivolgono a studenti di tutti i corsi di laurea, poiché riguardano, in generale, i processi della produzione artistica e culturale, della circolazione, del consumo e della consacrazione delle opere, nonché le questioni teoriche e di metodo poste dallo studio di questi fenomeni. I Modulo - II semestre Introduzione all’opera di Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu è riconosciuto internazionalmente come una delle più importanti figure del pensiero contemporaneo. Si presenterà la sua traiettoria, ricostruendone il contesto (mezzo secolo di storia intellettuale), sottolineando le nuove prospettive e acquisizioni Guida 2004-2005. Corsi di laurea 199 che lo studio dei fenomeni culturali deve alla teoria di Bourdieu, ai suoi lavori e a quelli degli altri ricercatori che si ispirano al modo di pensare proposto dalla sua opera. Testi d’esame Appunti dalle lezioni e letture fatte in classe; A. BOSCHETTI, La Rivoluzione simbolica di Pierre Bourdieu, Venezia, Marsilio, 2003; alcuni testi brevi di PIERRE BOURDIEU, da scegliere -in base agli interessi- tra quelli che saranno indicati all’inizio del corso. I testi necessari per la preparazione (a parte le opere in volume che si possono acquistare o reperire presso la biblioteca del dipartimento) saranno raccolti in dossier disponibili presso la biblioteca del Dipartimento di Italianistica e filologia romanza. Ulteriori precisazioni verranno fornite durante il corso. Gli studenti che non possono frequentare concorderanno il programma direttamente con la docente. Letture consigliate P. BOURDIEU, La Distinzione, Bologna, il Mulino, 1983; id., Les Règles de l’art, Paris, Seuil, 1992. Propedeuticità. Gli studenti che non padroneggiano la lingua francese, in particolare i principianti, frequenteranno il lettorato, fin dal primo semestre (Prof. Thierry). II Modulo - II semestre Teoria e pratica del linguaggio nell’opera di Pierre Bourdieu La riflessione sul linguaggio attraversa tutta l’opera di P. Bourdieu. Ci si propone di esaminare la genesi di questa riflessione, la sua evoluzione e il ruolo che ha svolto nella concezione della ricerca e nei nuovi modelli di scrittura elaborati da P. Bourdieu. Testi d’esame Appunti dalle lezioni; A. BOSCHETTI, La Rivoluzione simbolica di Pierre Bourdieu, Venezia, Marsilio, 2003 (fino a p. 117); P. BOURDIEU, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001, e altri testi, indicati all’inizio del corso, da cui si sceglieranno, con la docente, alcune letture, secondo gli interessi. I testi necessari per la preparazione (a parte le opere in volume che si possono acquistare o reperire presso la biblioteca del dipartimento) saranno raccolti in dossier disponibili presso la biblioteca del Dipartimento di Italianistica e filologia romanza. Ulteriori precisazioni verranno fornite all’inizio del corso. Gli studenti che non possono frequentare concorderanno il programma direttamente con la docente. Letture consigliate P. BOURDIEU, Choses dites, Paris, Minuit, 1987; id., Per una teoria della pratica, Milano, Cortina, 2003. Propedeuticità. Per frequentare questo secondo modulo di letteratura francese è preferibile aver frequentato il primo, ma non indispensabile. L’esame degli studenti che frequentano solo questo modulo sarà registrato come primo modulo. Modalità d’esame. Il I modulo si conclude con una prova scritta. La prova prevede un test di lettura in lingua francese e comprensione, da cui sono esonerati gli studenti che abbiano già ottenuto un voto nel lettorato o nel corso di lingua francese. Modalità di frequenza. Si raccomanda di evitare le assenze e, nel caso, di procurarsi gli appunti o una registrazione. Nota bene. Gli studenti si sottoporranno a un test all’inizio dell’a. a., per orientarsi sull’offerta di didattica del francese. Vari corsi porteranno anche i principianti al livello intermedio richiesto. Seminari e altre attività integrative. Si consiglia di frequentare il lettora- 200 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia to (J. Thierry - attivo tutto l’anno, include un Servizio di Autoapprendimento guidato) e almeno un modulo di Lingua francese. Letteratura greca A Docente Ettore Cingano Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: http://lettere2.unive.it/flgreca/ e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/02 5 crediti ETTORE CINGANO ha studiato nelle università di Milano, Urbino, Londra e Amburgo. Le sue ricerche riguardano l’epica greca, la lirica arcaica da Stesicoro a Bacchilide, le fonti mitografiche e biografiche. Tra le sue pubblicazioni recenti: “La lirica corale”, in Storia della civiltà letteraria greca e latina I, diretta da I. Lana - E. V. Maltese, Torino 1998, 101-156; “Tradizioni su Tebe nell’epica e nella lirica greca arcaica”, in Presenza e funzione della città di Tebe nella cultura greca, a cura di P. Angeli Bernardini, Roma-Pisa 2000, 127-161; “I nomi dei Sette a Tebe e degli Epigoni nella tradizione epica, tragica, e iconografica”, in I Sette a Tebe. Dal mito alla letteratura, a cura di A. Aloni, E. Berardi, G. Besso, S. Cecchin, Bologna 2002, 27-62. Obiettivi formativi Il corso è dedicato alla lettura e all’analisi dell’Aiace di Sofocle. Prevede approfondimenti sulla struttura e le origini della tragedia e sulla sua funzione nell’Atene classica, sulla figura dell’eroe e sul tema del suicidio in Grecia. Il suicidio dell’eroe: l’Aiace di Sofocle. Introduzione alla tragedia greca e al mito di Aiace. Traduzione del testo di Sofocle e approfondimento delle competenze grammaticali, linguistiche e letterarie. Testi d’esame Testo adottato: Sophoclis Fabulae, edd. H. LLOYD-JONES, N. WILSON, oup 1990; Commento: A. F. GARVIE, Sophocles. Ajax, Warminster 1998; Traduzione con note e testo a fronte: Sofocle. Aiace, pref. e trad. di M. G. CIANI, testo e commento di S. MAZZOLDI, Marsilio 1999; Sofocle. Aiace, Elettra, introd. di E. MEDDA, trad. di M. P. PATTONI, note di E. M. E M. P. P., BUR 1997; Altre letture di testi in greco: 1. Omero, Iliade VII; si consigliano le traduzioni di R. CALZECCHI ONESTI (Einaudi), M. G. CIANI (Marsilio), G. CERRI (Rizzoli); 2. Tucidide, libro I, capp. 1-50: si consigliano le traduzioni di L. CANFORA (Laterza/Einaudi) e di M. MOGGI (Rusconi). - Lo studente impossibilitato a frequentare deve concordare con il docente un programma complementare o alternativo a quello proposto. Gli studenti che si laureino nelle varie discipline archeologiche o filosofiche, o che intendano seguire il corso di Lingua e Letteratura neogreca, possono concordare un programma parzialmente diverso. - Nel quadro degli scambi di docenti previsti dal programma Socrates-Erasmus, nella prima metà di Ottobre il dott. THORSTEN FÖGEN (Humboldt-Universität, Berlin) terrà un corso in lingua inglese su Lingua e forme di comunicazione nell’Antichità. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 201 Letture consigliate Letture suggerite: A. LESKY, La poesia tragica dei Greci, Il Mulino 1996 (cap. V su Sofocle). È consigliata la conoscenza della storia della letteratura greca, da preparare su un buon manuale: D. DEL CORNO, Letteratura greca (Principato); L. E. ROSSI, Letteratura greca (Le Monnier); G. GUIDORIZZI, Letteratura greca (Mondadori Università), o altri testi da concordare con il docente. Propedeuticità. È richiesta la lettura metrica dell’ esametro e del trimetro tragico. A questo fine saranno tenute durante l’ anno esercitazioni di metrica (ved. modulo Introduzione alla poesia greca, propedeutico e complementare al corso di Letteratura greca). Preliminare all’esame orale è il superamento della prova scritta di traduzione di un brano in prosa, che non comporta l’assegnazione di un voto. Si consiglia di affrontare la prova sin dal primo anno. Modalità d’esame. L’esame orale consiste nella lettura, traduzione e commento grammaticale e letterario di un passo dei testi in programma e nella trattazione di un argomento storico-letterario relativo al corso. Modalità di frequenza. È vivamente consigliata la frequenza regolare al corso. Nota bene. Gli studenti che non abbiano studiato greco al liceo potranno frequentare i corsi del Laboratorio linguistico di greco, che comportano l’acquisizione di 5 cfu liberi. Seminari e altre attività integrative. Nel corso dell’intero anno accademico si svolge l’attività scientifica dei Seminari Veneziani di Letteratura Greca, con conferenze di studiosi italiani e stranieri e con un lavoro di ricerca individuale degli studenti e una relazione finale sul tema prescelto. I seminari hanno un valore di 2 cfu. Letteratura greca B Docente Carlo Odo Pavese Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: http://lettere2.unive.it/flgreca/ I semestre settore L-FIL-LET/02 5 crediti CARLO ODO PAVESE è professore ordinario di Letteratura greca dal 1975. Le sue ricerche riguardano principalmente i generi poetici tradizionali, che sono stati analizzati nei fattori di esecuzione, metrica, lingua e significato. Egli ha fatto studi innovativi sulla tradizione epica rapsodica, sulla citarodia e sulla lirica corale. Tra le sue opere: Tradizioni e generi poetici della Grecia arcaica, Roma1972; Studi sulla tradizione epica rapsodica, Roma 1974; Il grande Partenio di Alcmane, Amsterdam 1992; L’Auriga di Mozia, Roma1996; I temi e i motivi della lirica corale ellenica. Introduzione, analisi e indice semantematici. Alcmane Simonide Pindaro Bacchilide, Roma1997; A Complete Formular Analysis of the Hesiodic Poems. Introduction. Formular Edition: Text and Apparatus, Amsterdam 2000. Introduzione alla rapsodia: esecuzione, metrica, dizione, tematica Omero, Iliade, Canto I e IX. Apollodoro, Biblioteca (letture antologiche). Testi d’esame Homeri Opera, voll. I-II, edd. MONRO & ALLEN (Oxford 1920). Apollodoro, I miti greci (Biblioteca), a cura di P. SCARPI (Fond. Valla 1996 e successive ristampe); C. O. PAVESE, Tradizioni e generi poetici della Grecia arcaica, Roma, 1972, 15-34, 197-274; C. O. PAVESE, I 202 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia poemi epici rapsodici come poemi orali e indipendenti, Atene e Roma, 40, 1995, 1-21; C. O. PAVESE - A. CAMEROTTO, Analisi tematica dell’Iliade e dell’Odissea (sommari in fotocopia). Propedeuticità. Gli studenti devono precedentemente o contemporaneamente frequentare il corso di Introduzione alla poesia greca (metrica e lingua). Modalità d’esame. Dettato. Lettura metrica, traduzione e commento prevalentemente grammaticale di un luogo tratto dai testi in programma. Un argomento trattato a lezione. Lettura metrica, traduzione e interpretazione di un luogo tratto dai testi discussi a lezione. Modalità di frequenza. È consigliata la frequenza. I testi sono necessari fin dalla prima lezione. Nota bene. Adeguata conoscenza della grammatica normativa è necessaria per frequentare il corso (v. i corsi di lingua del Laboratorio linguistico di greco e il corso Grammatica e storia della lingua greca). Letteratura inglese Docente Dario Calimani Dipartimento di Scienze del linguaggio sito web: http://lettere2.unive.it/lingue/inglese e-mail: [email protected] I semestre settore L-LIN/10 5 + 5 crediti DARIO CALIMANI è professore ordinario di Letteratura Inglese. Si è laureato a Cà Foscari e ha studiato allo University College Dublin. Ha insegnato nelle Università di Venezia, Trieste e Cagliari. Si è occupato di Shakespeare, G. Eliot, Joyce, teatro del Novecento e poesia moderna (inglese e irlandese), e dei problemi della traduzione letteraria. Oltre a vari saggi e articoli, ha scritto: Radici sepolte. Il teatro di Harold Pinter (1985; 1996), Fuori dall’Eden. Teatro inglese moderno (1992; 1996), T. S. Eliot. Le geometrie del disordine (1998). Dirige le collane “Lingue straniere a fini speciali” e “Lingue straniere a fini professionali” e il Laboratorio di Lingue straniere a fini speciali del Dip. di Scienze del Linguaggio. È Direttore del Centro Linguistico Interfacoltà di Cà Foscari. Obiettivi formativi Attraverso la storia del teatro inglese e anglo-irlandese e la lettura di testi teatrali del Novecento, si affrontano problemi di teoria dell’interpretazione letteraria, testualità, critica del testo e metodologie di analisi del testo letterario. I Modulo - I semestre Storia del teatro inglese La storia del teatro inglese dalle sue origini con focalizzazione sul teatro inglese e angloirlandese del Novecento. O. Wilde e G. B. Shaw. Testi d’esame Breve storia della letteratura inglese, a c. di P. BERTINETTI, Einaudi, 2004. Capp. e §§: I. 6.; II. 5., 6., 7., 8. -8. 5.; III. 2., 3. -3. 5; IV. 8. -8. 2. 4.; V. 4.; VIII. 4. -4. 3.; IX. 1-1. 5. D. CALIMANI, Fuori dall’Eden. Teatro inglese moderno, Cafoscarina, 1996; (O. WILDE E G. B. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 203 SHAW) Lingua: G. LUDBROOK, An Intermediate English Syntax, 2001; F. GEBHARDT, An Intermediate English Syntax. Workbook, 2001, e dispensa. Letture consigliate Il testo di O. WILDE è fruibile in VHS nel Laboratorio Linguistico di S. Sebastiano. Propedeuticità. Obbligatorietà di frequenza di 20 ore di lettorato di Lingua inglese. II Modulo - I semestre Teatro inglese del ’900 Teatro inglese del ’900: Wilde - Shaw - Synge - Yeats - Beckett - Pinter Testi d’esame Bibliografia obbligatoria: O. WILDE, L’importanza di chiamarsi Ernesto. B. SHAW, La professione della signora Warren. J. M. SYNGE, La cavalcata a mare. W. B. YEATS, Sulla spiaggia di Baile e Purgatorio (dispensa alla Cafoscarina). S. BECKETT, Aspettando Godot, Finale di partita. H. PINTER, La stanza, Il compleanno, Il calapranzi, Il guardiano, Il ritorno a casa, Vecchi tempi, Terra di nessuno, Tradimenti. Critica obbligatoria: D. CALIMANI, Fuori dall’Eden. Teatro inglese moderno, Cafoscarina, 1996. D. CALIMANI, Radici sepolte. Il teatro di Harold Pinter, Olschki, 1996. Lingua: F. GEBHARDT, English for the Arts, Cafoscarina, 2000 (1a, 3b, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 10a). Letture consigliate Molti testi sono fruibili in VHS nel Laboratorio Linguistico di S. Sebastiano. Propedeuticità. Obbligatorietà di frequenza di 20 ore di lettorato di Lingua inglese. Modalità d’esame. I modulo: Esame orale di Lingua e di Letteratura. II modulo: Esame orale di Lingua e di Letteratura. Modalità di frequenza. Si raccomanda caldamente la frequenza del lettorato di Lingua inglese. Nota bene. Gli esami hanno luogo a Palazzo Giustinian, presso il Dipartimento di Scienze del Linguaggio. Letteratura italiana (per studenti part-time) Docente Riccardo Drusi Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/10 5 crediti Per il curriculum del docente RICCARDO DRUSI v. l’insegnamento Letteratura italiana secoli XVIIXIX F. Obiettivi formativi Conoscenza dei principali sviluppi storici e culturali del periodo in oggetto, e dei peculiari caratteri di filoni formali (generi) e tradizionali; approfondimento di temi relativi alle figure letterarie di maggior rilievo, in rapporto alla geografia culturale italiana ed europea. 204 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Letteratura italiana secoli XVII-XIX Il modulo intende fornire le coordinate di base ed alcuni orientamenti specifici per la conoscenza della storia letteraria italiana fra il Seicento e la fine dell’Ottocento, soffermandosi sui più significativi profili intellettuali e sulle correnti di più estesa tradizione o di maggiore incisività culturale. Testi d’esame GIBELLINI, OLIVA, TESIO, Il percorso letterario, Brescia, La Scuola, 1995, voll. 3, 4, 5. In alternativa: SEGRE, MARTIGNONI, Leggere il mondo. Letteratura, testi, culture, Milano, Bruno Mondadori, 2001, voll. 4, 5, 6. Fermo restando un approccio complessivo ai volumi indicati, le parti di manuale da studiare in modo approfondito saranno indicate a lezione. Modalità d’esame. L’esame del modulo prevede una prova scritta sugli argomenti trattati nel corso e presenti nelle parti di manuale che saranno indicate a lezione. Modalità di frequenza. Gli studenti non frequentanti sono invitati a concordare il programma d’esame con il docente. Letteratura italiana contemporanea A Docente Ricciarda Ricorda Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/11 5 crediti RICCIARDA RICORDA, professore associato, si occupa di letteratura italiana dal Sette al Novecento, rivolgendo i suoi interessi in particolare alla narrativa e alle forme “miste”. Pubblicazioni recenti: Travel writing, 1750-1850, in A History of Women Writing in Italy, a cura di L. Panizza and S. Wood, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 107-119; C. GOZZI, Novelle, introduzione e cura di R. Ricorda, Venezia, Marsilio, 2001; Il “mondo vivo”. Aspetti del romanzo, del teatro e del giornalismo nel Settecento italiano (con I. Crotti e P. Vescovo), Padova, Il Poligrafo, 2001, pp. 153-224. Obiettivi formativi Conoscenza delle linee e delle problematiche della letteratura italiana del Novecento. Acquisizione degli strumenti metodologici di base per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari della contemporaneità. Lineamenti di letteratura italiana del Novecento Il decadentismo e il simbolismo. Giovanni Pascoli, Gabriele d’Annunzio e il Novecento. Il primo Novecento: le riviste (le riviste fiorentine, in particolare “La Voce” e i vociani); il Futurismo; i poeti (i crepuscolari: Guido Gozzano. Corrado Govoni, Aldo Palazzeschi, Dino Campana, Camillo Sbarbaro, Clemente Rebora). La ripresa del romanzo: Luigi Pirandello, Federigo Tozzi, Italo Svevo. La poesia: Umberto Saba. Giuseppe Ungaretti. Eugenio Montale. Salvatore Quasimodo e l’ermetismo. Mario Luzi, Sandro Penna. Forme della prosa tra le due guerre: il dibattito (“La Ronda”, “Solaria”, “Novecento”), gli autori (Moravia, Vittorini, Pavese). Carlo Emilio Gadda. Il neorealismo. Beppe Fenoglio. Pier Paolo Pasolini e “Officina”. La neovanguardia. Italo Calvino. La prosa nel secondo Guida 2004-2005. Corsi di laurea 205 Novecento: romanzo e industria negli anni Sessanta. Primo Levi, Elsa Morante, Leonardo Sciascia, Goffredo Parise, Paolo Volponi. La poesia nel secondo Novecento. Bertolucci, Sereni, Caproni. Andrea Zanzotto. Tendenze della narrativa e della poesia nell’ultimo ventennio del Novecento. Testi d’esame Le parti relative agli argomenti indicati in un buon manuale di livello liceale. Si consigliano, tra i volumi dotati di parte antologica, SEGRE, MARTIGNONI, Leggere il mondo. Letteratura, testi, culture, Bruno Mondadori; LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, La scrittura e l’interpretazione, Palumbo; GUGLIELMINO, GROSSER, Il sistema letterario, Principato; BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, Dal testo alla storia. Dalla storia al testo, Paravia; GIBELLINI, OLIVA, TESIO, Il valore letterario, La Scuola; oppure, tra le storie letterarie: G. FERRONI, Storia della letteratura italiana, Einaudi Scuola; M. CAPATI, Storia letteraria del ’900 italiano, Marsilio. Nel caso si intenda utilizzare un manuale non compreso in questo elenco, si prega di concordarlo con la docente. Modalità d’esame. L’esame consisterà in una prova scritta, mirata a verificare padronanza di contenuti, capacità di contestualizzazione e competenza analitico-interpretativa. Modalità di frequenza. Gli studenti non frequentanti e gli studenti iscritti al vecchio ordinamento o iteranti concorderanno il programma d’esame con la docente. Seminari e altre attività integrative. Sarà organizzato, con modalità che saranno comunicate all’inizio dell’anno accademico, un seminario interdisciplinare di Critica e letteratura italiana contemporanea, la cui frequenza consentirà di ottenere crediti nell’area delle attività di tirocinio, stage ecc. Letteratura italiana contemporanea B Docente (I modulo) Anna Scannapieco Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] Docente (II modulo) Valentina Bezzi Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/11 5 + 5 crediti ANNA SCANNAPIECO (1959), già docente di Lingua Italiana e di Storia della Critica, si occupa di aspetti e personalità della letteratura settecentesca e otto-novecentesca. Molte sue ricerche sono state inerenti a problematiche di filologia teatrale (con particolare riferimento alla tradizione del testo goldoniano). Tra i suoi ultimi contributi: Lemmi e “dilemmi” dell’umorismo. Per una morfologia (e storia) della letteratura umoristica in Italia, in «Rivista di Letteratura Italiana», 2002, XX, 2, pp. 67-105; Un sindaco a teatro (Per una riconsiderazione storico-critica del teatro di Riccardo Selvatico. Con appendice di documenti inediti), in «Problemi di critica goldoniana», IX, 2003, pp. 251-328 VALENTINA BEZZI, dottore in italianistica e docente a contratto di Letteratura Italiana Contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Venezia, da circa un decennio, si occupa di letteratura di viaggio. Attualmente sta rivolgendo il suo interesse allo sviluppo dei generi letterari nella contemporaneità, con particolare attenzione al genere del saggio e del reportage. Tra gli ultimi studi pubblicati, Fuga dalle “ansie della storia percuotente”. Gnosi e apocalissi nel “Viaggio in Italia” di Guido Ceronetti, in Il viaggio in Italia: modelli, stili, lingue (a c. di Ilaria Crotti, Napoli, ESI, 1999) e il volume De Amicis in Marocco. L’esotismo dimidiato (Padova, Il Poligrafo, 2001). 206 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi Conoscenza di problematiche fondamentali e di personalità rappresentative della tradizione letteraria novecentesca; acquisizione di strumenti analitico-interpretativi idonei ai contenuti disciplinari. I Modulo - I semestre Lineamenti di letteratura italiana novecentesca Le lezioni svilupperanno i seguenti nuclei tematici: I) Correnti e poetiche dominanti La svolta epistemologica del primo Novecento e il nesso modernismo-sperimentalismo; il ruolo delle riviste nella cultura del secolo (da “La Voce” a “Il Menabò”); gli ismi “neo-” e “post-” del secondo Novecento (neorealismo, neosperimentalismo, neoavanguardia, postmodernismo). II) La lirica - Gli apporti di Pascoli e D’Annunzio alla tradizione lirica del Novecento; gli sperimentalismi di inizio secolo: crepuscolari, vociani, futuristi; Ungaretti; l’ermetismo; Saba e la linea “antinovecentesca” (Penna, Caproni, Bertolucci); Montale; la poesia del secondo Novecento (Luzi, Sereni, Zanzotto) e le tendenze dell’ultimo ventennio. III) La narrativa - La crisi del naturalismo: il rifiuto della forma romanzo (estetica del frammento, antiromanzo delle avanguardie) e la sua ripresa in orizzonte modernista (Pirandello, Svevo, Tozzi); forme della prosa tra le due guerre (il dibattito: prosa d’arte rondesca, aura solariana, realismo magico; gli autori: Moravia, Vittorini, Pavese); Gadda; neorealismo e dintorni (Primo Levi, Fenoglio, Pasolini); romanzo e industria (Parise, Volponi); Calvino; tendenze dell’ultimo ventennio. Testi d’esame All’inizio del corso sarà fornita agli studenti una raccolta di testi selezionati a supporto dell’attività didattica. A integrazione delle lezioni, lo studio della disciplina potrà essere effettuato su un buon manuale di livello liceale, dotato di sezione antologica (a titolo esemplificativo, si segnalano: R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, La scrittura e l’interpretazione. Storia e antologia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, Palermo, Palumbo, 2003 (edizione gialla modulare), vol. III, tomi 2 (parte 13) e 3; S. GUGLIELMINO, H. GROSSER, Il sistema letterario 2000, Storia, vol. III, Testi, voll. 7-9, Milano, Principato, 2001-2002; C. SEGRE, C. MARTIGNONI, Leggere il mondo. Letteratura, testi, culture, voll. 7 e 8, Milano, Paravia Bruno Mondadori, 2001; G. ARMELLINI, A. COLOMBO, La letteratura italiana. Guida storica e Antologia, voll. 7-8, Bologna, Zanichelli, 1999; G. GIBELLINI, G. OLIVA, G. TESIO, Il valore letterario, voll. 5 e 6, Brescia, La Scuola, 1998). Più puntuali indicazioni, relative alla scelta e all’utilizzo del manuale o ad eventuali integrazioni bibliografiche, verranno fornite durante le lezioni. Letture consigliate È vivamente raccomandata la lettura di M. Capati, Storia letteraria del ’900 italiano, Venezia, Marsilio, 2002; utile anche la consultazione di P. Giovannetti, La letteratura italiana moderna e contemporanea, Roma, Carocci, 2001. II Modulo - I semestre Lo scrittore è un fool. Parodia dei generi e fenomenologia della finzione nell’opera di Giorgio Manganelli Guida 2004-2005. Corsi di laurea 207 Le lezioni ripercorreranno l’itinerario della produzione letteraria di Giorgio Manganelli in rapporto alle forme che assumono in essa i generi del romanzo, del racconto, del saggio, del reportage e dell’elzeviro. Testi d’esame Oltre agli appunti dalle lezioni, è richiesta la lettura di un’opera di GIORGIO MANGANELLI a scelta tra le seguenti: Hilarotragoedia, Milano, Adelphi, 1987 (I ed. 1964); La letteratura come menzogna, Milano, Adelphi, 1985 (I ed. 1967); Cina e altri Orienti, Milano, Bompiani, 1974; Centuria. Cento piccoli romanzi fiume, Milano, Adelphi, 1995 (I ed. 1979); Pinocchio: un libro parallelo, Milano, Adelphi 2002 (I ed. 1977); Salons, Milano, Adelphi, 2000 (I ed. 1987); Il rumore sottile della prosa, Milano Adelphi, 1994. Testi critici. Un volume a scelta tra i seguenti: G. PULCE, Giorgio Manganelli. Figure e sistema, Firenze, Edumond Le Monnier, 2004; M. DE BENEDICTIS, Manganelli e la finzione, Roma, Lithos, 1998; S. PEGORARO, Il ‘fool’ negli inferi: spazio e immagine in Giorgio Manganelli, Roma, Bulzoni 2000; R. DEIDIER (a c. di), La penombra mentale: interviste e conversazioni (1965-1990), Roma, ERI, 2001; G. MENECHELLA, Il felice vanverare: ironia e parodia nell’opera narrativa di Giorgio Manganelli, Ravenna, Longo, 2002; M. PAOLONE, Il cavaliere immaginale: saggi su Giorgio Manganelli, Roma, Carocci, 2000; V. PAPETTI (a cura di), Le foglie messaggere: scritti in onore di Giorgio Manganelli, Roma, ERI, 2000. Letture consigliate Ulteriori indicazioni bibliografiche e chiarimenti relativi alla scelta e all’utilizzo dei volumi segnalati verranno forniti all’inizio del corso e durante le lezioni. Modalità d’esame. I modulo: l’esame consisterà in una prova scritta, mirata a verificare padronanza di contenuti, capacità di contestualizzazione e competenza analiticointerpretativa. II modulo: prova orale. Nota bene. Gli studenti non frequentanti, quelli iscritti al vecchio ordinamento e quelli iteranti concorderanno con la docente il programma d’esame Letteratura italiana moderna e contemporanea Docente Ricciarda Ricorda Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/11 5 crediti Per il curriculum del docente RICCIARDA RICORDA v. l’insegnamento Letteratura italiana contemporanea A. Obiettivi formativi Fornire gli strumenti per l’analisi approfondita di un autore, di un aspetto o di un momento dell’evolversi di un genere letterario nel Novecento italiano. I poeti italiani e la guerra. Con l’ausilio dell’antologia curata da Andrea Cortellessa, si ripercorreranno i testi dei maggiori poeti del Novecento italiano sollecitati dall’evento-guerra, affiancando all’analisi 208 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia letteraria l’interpretazione storico-critica. Un approfondimento verrà riservato alla prima produzione poetica di Ungaretti. Testi d’esame Le notti chiare erano tutte un’alba. Antologia dei poeti italiani nella Prima guerra mondiale, a cura di A. CORTELLESSA, Milano, Bruno Mondadori, 1998 Letture consigliate G. UNGARETTI, Il Porto sepolto, a cura di C. OSSOLA, Venezia, Marsilio, 2001 Modalità d’esame. Esame orale. Seminari e altre attività integrative. Sarà organizzato, con modalità che saranno comunicate all’inizio dell’anno accademico, un seminario interdisciplinare di Critica e letteratura italiana contemporanea, la cui frequenza consentirà di ottenere crediti nell’area delle attività di tirocinio, stage ecc. Letteratura italiana secoli XII-XVI A Docente Gino Belloni Peressutti Dipartimento di Italianistica e filologia romanza II semestre settore L-FIL-LET/10 5 crediti Padovano, all’Università di Venezia dal 1971, GINO BELLONI ha insegnato qui Filologia italiana e Letteratura italiana (e Storia della lingua italiana). Si occupa prevalentemente di letteratura italiana antica (dal ’200 al ’500), di tradizione e di costituzione di testi, di storia del metodo filologico. Codirige la rivista “Studi petrarcheschi”. Fra le sue pubblicazioni Laura tra Petrarca e Bembo, Padova, 1992; V. BORGHINI, Lettera intorno a’ manoscritti antichi, Roma, 1995; All’origine della critica degli scartafacci, in “Schifanoia” 15/16, 1996, pp. 61-81; Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione nella Firenze di Cosimo I (a c. di, e con R. Drusi); F. Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta (a cura di), Venezia, Marsilio 2001 Obiettivi formativi Lo studente è chiamato a riflettere sui testi della letteratura italiana antica, appropriandosi degli strumenti indispensabili, e sulle possibili griglie di lettura applicabili agli stessi. I Modulo - I semestre – Istituzioni Programma per il Corso di laurea in Lettere Proviamo a leggere alcuni testi di letteratura italiana antica Mentre è demandato allo studente il compito di fornirsi delle minime nozioni di letteratura italiana antica (sec. XIII-XVI) ci si occuperà di leggere alcuni testi (da testi precedenti a Dante, a Dante stesso, Comedìa, e da Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta), affrontandoli con diverse griglie di lettura. Testi d’esame Per i frequentanti: le poche cartelle di dispense a lezione. Solo per i non frequentanti: nozioni da: (Manuale di riferimento) C. SEGRE, C. MARTIGNONI, Leggere il mondo, edizioni scolastiche Bruno Mondadori; per filologia e metrica: BALDUINO, Manuale di filologia italiana, Firenze, Sansoni, 1989 (terza ed.); oppure STUSSI, Introduzione alla filologia italiana, Bologna, il Mulino 1994; per la metrica: BELTRAMI, La metrica italiana, Bologna, Il Mulino, 1991. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 209 Letture consigliate Saranno offerte, come strumentazione per la lettura, in classe. Modalità d’esame. Esame scritto: 2 ore a disposizione. Breve questionario sui temi affrontati a lezione. Gli studenti frequentanti rispondono solo sugli argomenti svolti a lezione (e sui relativi materiali distribuiti o esaminati alla lavagna luminosa). Gli studenti non frequentanti risponderanno sui seguenti argomenti e autori: poesia del 200 e del 300, Dante, Boccaccio, Petrarca, Umanesimo, da studiare nel manuale prescelto. Modalità di frequenza. Raccomandata Seminari e altre attività integrative. Sono previste esercitazioni (Dizionari, Concordanze altri strumenti). Letteratura italiana secoli XII-XVI B Docente Daria Perocco Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/10 5 + 5 crediti DARIA PEROCCO, studiosa del Rinascimento, si occupa di letteratura di viaggio e di scrittura femminile. Obiettivi formativi Conoscenza della storia della letteratura italiana dalle origini alla fine della Controriforma ed approfondimento di un singolo problema letterario. I Modulo - I semestre - Istituzioni Programma per gli studenti del Corso di laurea in Lettere Testi d’esame C. SEGRE, C. MARTIGNONI, Leggere il mondo, Milano, edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2003, voll. I-III Letture consigliate G. SALVI, L. VANELLI, Nuova grammatica italiana, Bologna, Il Mulino, 2004; F. BRUNI, L’italiano letterario nella storia, Bologna, Il Mulino, 2003. II Modulo - I semestre - Approfondimenti Lo studente, sulla base dei propri interessi, potrà scegliere il modulo di approfondimento tra tutti quelli proposti dai docenti di Letteratura italiana della Facoltà. Veronica Franco nel Cinquecento e ai giorni nostri: lettura dei testi e della vita di una cortigiana del XVI secolo Testi d’esame V. FRANCO, Rime, a c. di Stefano Bianchi, Milano, Mursia, 1985; V. FRANCO, Lettere, a c. di Stefano Bianchi, Milano, Mursia, 1987; D. MARAINI, Veronica, meretrice e scrittora, Milano, Bur, 2001; P. LARIVAILLE, La vita quotidiana delle cortigiane nell’Italia del Rinascimento: Roma e Venezia nei secoli XV e XVI, Milano, Bur, 1983 210 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Letture consigliate M. LAVEN, Monache. Vivere in convento nell’età della Controriforma, Bologna, Il Mulino, 2004; V. LAVENA, L’infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2004 Modalità d’esame. L’esame del I modulo sarà in forma scritta; una serie di domande a cui rispondere. Il II modulo prevede un esame orale. Modalità di frequenza. La frequenza è consigliata. Nota bene. Per i non frequentanti verrà messa a disposizione nella portineria di Cà Nani Mocenigo una bibliografia alternativa. Seminari e altre attività integrative. Ulteriori notizie verranno fornite durante il corso. Letteratura italiana secoli XII-XVI C Docente Attilio Bettinzoli Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/10 5 + 5 crediti ATTILIO BETTINZOLI (1957) è ricercatore confermato. Si occupa di letteratura italiana, nelle sue varie articolazioni. Ha studiato Boccaccio, la letteratura umanistica e rinascimentale (con particolare riguardo all’opera di Angelo Poliziano), la poesia del Novecento. È redattore delle riviste “Lettere Italiane” e “Studi sul Boccaccio”. Tra le pubblicazioni più rilevanti: Daedaleum iter. Studi sulla poesia e la poetica di Angelo Poliziano, Firenze, Olschki, 1995; La poésie parmi les arts. Eloge des disciplines et divisions de la philosophie dans la litterature humaniste du Quattrocento, in Poétique de la Renaissance, a cura di P. GalandHallyn e F. Hallyn, Genève, Droz, 2001, pp. 3-29 e 72-79; La coscienza spietata. Studi sulla cultura e la poesia di Clemente Rebora, Venezia, Marsilio, 2002. Obiettivi formativi Conoscenza di personalità e problematiche fondamentali della storia della letteratura italiana dalle origini alla fine del XVI secolo; acquisizione delle capacità di base per un’analisi tematica, stilistica e storico-letteraria di testi esemplari del medesimo periodo I Modulo - II semestre - Istituzioni Programma per gli studenti dei corsi di laurea in Conservazione dei beni culturali, Filosofia, Storia, Tecniche artistiche e dello spettacolo Testi d’esame C. SEGRE, C. MARTIGNONI, Leggere il mondo. Letteratura, testi, culture, Milano, Bruno Mondadori, 2002, edizione verde, voll. 1-3. Saranno indicate a lezione le parti del manuale da preparare in maniera approfondita. II Modulo - II semestre - Approfondimenti. Lo studente, sulla base dei propri interessi, potrà scegliere il modulo di approfondimento tra tutti quelli proposti dai docenti di Letteratura italiana della Facoltà. Anatomia di un paesaggio spirituale: lettura dell’ Arcadia di Iacopo Sannazaro Guida 2004-2005. Corsi di laurea 211 Testi d’esame I. SANNAZARO, Arcadia, a cura di F. ERSPAMER, Milano, Mursia, 2002 (o altra edizione equivalente). Studi: appunti dalle lezioni (nel corso delle quali saranno anche fornite ulteriori e circostanziate indicazioni bibliografiche). Modalità d’esame. I modulo: scritto (i primi due appelli); orale (l’appello di recupero) II modulo: orale Letteratura italiana secoli XII-XVI D Docente Aldo Maria Costantini Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/10 5 + 5 crediti ALDO MARIA COSTANTINI (1946), laureatosi a Padova nel 1970, è a Venezia dal 1971, dapprima come assistente di Letteratura Italiana, poi come professore incaricato di Filologia medievale e umanistica, dal 1982 come professore associato di Filologia e critica dantesca, infine dal 1998 come associato di Letteratura Italiana. Ha scritto su Dante (Vita Nuova e Inferno), Boccaccio (latino) e su temi otto-novecenteschi. Si occupa soprattutto di memoria e ricezione dantesche in tutta la letteratura italiana e di problemi di filologia boccacciana. Obiettivi formativi Conoscenza dei maggiori autori, delle più significative correnti e delle principali forme metriche della letteratura italiana dei primi secoli; acquisizione delle capacità di base e del linguaggio specialistico per l’analisi letteraria; acquisizione degli strumenti tecnici per l’analisi formale. I Modulo - I semestre - Istituzioni Programma per gli studenti dei corsi di laurea in Conservazione dei beni culturali, Filosofia, Storia, Tecniche artistiche e dello spettacolo Storia della letteratura italiana dalle Origini al Cinquecento studiata nei suoi principali autori, movimenti e generi con opportune letture antologiche che verranno segnalate a lezione. Testi d’esame C. SEGRE, C. MARTIGNONI, Leggere il mondo (letteratura, testi, culture), edizione verde A (voll. 3), Milano, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori, 2002. Saranno indicate a lezione le parti del manuale da preparare in maniera approfondita. II Modulo - I semestre – Approfondimenti Lo studente, sulla base dei propri interessi, potrà scegliere il modulo di approfondimento tra tutti quelli proposti dai docenti di Letteratura italiana della Facoltà. Poesia italiana del Duecento: dalla Scuola Siciliana allo Stilnovo Storia della lirica italiana antica, con particolare riguardo a quella amorosa, dai Siciliani a Dante. Grande attenzione verrà riservata allo studio delle forme metriche. 212 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Testi d’esame Antologia della poesia italiana. Duecento, diretta da C. SEGRE, C. OSSOLA, Einaudi (Tascabili Classici), Torino, 1997. Saranno indicate a lezione le parti del volume da preparare in maniera approfondita. Propedeuticità. Aver sostenuto il I modulo. Modalità d’esame. Il I modulo si conclude con una prova scritta (questionario che comprende domande a risposta multipla e risposta aperta). Il II modulo si conclude con una prova orale. Modalità di frequenza. La frequenza è vivamente consigliata. I non frequentanti prendano contatto con il docente. Letteratura italiana secoli XVII-XIX E Docente Pietro Gibellini Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/10 5 + 5 crediti PIETRO GIBELLINI (1945) è ordinario di Letteratura italiana. Filologo e interprete di testi, ha studiato soprattutto l’Ottocento e il Novecento. Di D’Annunzio ha curato l’edizione critica di Alcyone (Mondadori 1988) e commentato varie opere per Mondadori, Einaudi, Garzanti, Electa, Giunti. Si è occupato di letteratura lombarda (La parabola di Renzo e Lucia, Morcelliana 1994), di poesia dialettale (La Bibbia del Belli, Adelphi, 1974), di critica tematica (Il calamaio di Dioniso, Garzanti 2001), del Mito nella letteratura italiana (Mocelliana 2004). Attende all’edizione critica e commentata dei Sonetti di G. G. Belli per i “Meridiani”. I Modulo - II semestre - Istituzioni Programma per gli studenti del Corso di laurea in Lettere Momenti di storia letteraria e commento di testi esemplari Testi d’esame GIBELLINI, OLIVA, TESIO, Il valore letterario. Storia e Antologia della letteratura italiana, ed. La Scuola, Brescia, 2000, voll. 2 e 3, o Il percorso letterario, voll. 3, 4 e 5 II Modulo - II semestre - Approfondimento Lo studente, sulla base dei propri interessi, potrà scegliere il modulo di approfondimento tra tutti quelli proposti dai docenti di Letteratura italiana della Facoltà. La poesia dialettale dell’età romantica e Giuseppe Gioachino Belli. Testi d’esame G. G. BELLI, Tutti i sonetti romaneschi, a cura di M. Teodonio, Newton Compton, La Bibbia del Belli, a cura di P. GIBELLINI, Adephi. Modalità d’esame. I modulo: l’esame è in forma scritta. II modulo: l’esame è in forma orale. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 213 Letteratura italiana secoli XVII-XIX F Docente Riccardo Drusi Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/10 5 crediti RICCARDO DRUSI si è occupato di letteratura italiana dal secolo XIII al Rinascimento, con particolare riguardo alle implicazioni linguistiche e alle prime manifestazioni di filologia dei testi volgari nel Cinquecento fiorentino. Ha pubblicato La lingua “cortigiana romana”. Note su un aspetto della cinquecentesca questione della lingua (Venezia, Il Cardo, 1996), e ha curato l’edizione critica delle Annotazioni sopra Giovanni Villani del cinquecentista Vincenzio Borghini (Firenze, Crusca, 2001). Con Gino Belloni ha collaborato al volume Vincenzio Borghini. Filologia e invenzione nella Firenze di Cosimo I, Firenze, Olschki, 2002. Sono attualmente in corso di stampa suoi lavori sulla letteratura dialettale veneziana del XVI secolo I Modulo - I semestre - Istituzioni Programma per gli studenti del Corso di laurea in Lettere Il modulo intende fornire le coordinate elementari per lo studio della storia letteraria fra Seicento e fine-Ottocento, dando spazio, in particolare, alle correnti di lungo periodo e alle polemiche intellettuali. Testi d’esame GIBELLINI, OLIVA, TESIO, Il percorso letterario, Brescia, La Scuola, 1995, voll. 3, 4, 5. Le parti di manuale da studiare in modo approfondito saranno indicate a lezione. In alternativa, si consiglia C. SEGRE, C. MARTIGNONI, Leggere il mondo. Letteratura, testi, culture, Milano, Bruno Mondadori, 2001, voll. 4, 5, 6. Per i soli studenti frequentanti: esigenze didattiche potranno comportare il ricorso (parco) a testi e dispense che verranno distribuiti a lezione. Modalità d’esame. L’esame del modulo prevede una prova scritta sugli argomenti trattati nel corso e presenti nelle parti di manuale che saranno indicate a lezione. Modalità di frequenza. Gli studenti non frequentanti sono invitati a concordare un programma d’esame con il docente. Letteratura italiana secoli XVII-XIX G Docente Rolando Damiani Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/10 5 + 5 crediti ROLANDO DAMIANI si è occupato di studi leopardiani, curando l’edizione nei “Meridiani” delle Prose e dello Zibaldone. Per Mondadori ha pubblicato anche l’ Album Leopardi e la biografia All’apparir del vero. Vita di Giacomo Leopardi. Suoi saggi sono stati raccolti in Nuovi mondi nuove stelle, Milano 1987; L’impero della ragione, Ravenna 1994; Leopardi e Napoli 1833-1837, Napoli 1998; 214 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Leopardi e il principio di inutilità, Ravenna 2000; Approssimazioni e distanza. Un decennio di letteratura, Bari 2000. Ha curato nel 2002 l’edizione delle Opere di Giovanni Comisso nei “Meridiani”. Obiettivi formativi Conoscenza dei maggiori autori, delle più significative correnti e delle principali opere in poesia e in prosa della letteratura italiana dall’età del Barocco al Decadentismo. Acquisizione delle capacità di base per l’analisi letteraria e degli strumenti tecnici per una lettura critica dei testi I Modulo - I semestre - Istituzioni Programma per gli studenti dei Corsi di laurea in Conservazione dei beni culturali, Filosofia, Storia, Tecniche artistiche e dello spettacolo Testi d’esame C. SEGRE, C. MARTIGNONI, Leggere il mondo. Letteratura, testi, culture, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2001, volumi 4, 5, 6 dell’edizione bianca. II Modulo - I semestre - Approfondimenti Lo studente, sulla base dei propri interessi, potrà scegliere il modulo di approfondimento tra tutti quelli proposti dai docenti di Letteratura italiana della Facoltà. I Canti di Giacomo Leopardi Testi d’esame G. Leopardi, Canti, introd., commenti e note di F. Bandini, Garzanti, Milano 1981 (o in un’altra edizione, anche economica, scientificamente attendibile); R. DAMIANI, All’apparir del vero. Vita di Giacomo Leopardi, Oscar Mondadori, Milano 2002 Modalità d’esame. Il I modulo si conclude con una prova scritta (un questionario che comprende domande a risposta multipla e a risposta aperta, e due brevi temi su un argomento del corso). Il II modulo si conclude con una prova orale. Letteratura italiana secoli XVII-XIX H Docente Gilberto Pizzamiglio Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/10 5 + 5 crediti GILBERTO PIZZAMIGLIO (1946) è dal 2001 professore straordinario di Letteratura italiana. È condirettore e capo redattore della rivista “Lettere Italiane”, condirige con Manlio Pastore Stocchi la rivista “Problemi di critica goldoniana” e con Cesare De Michelis la Collana di Classici italiani “Esperia” presso la Marsilio Editori. I suoi interessi scientifici si rivolgono in prevalenza al Settecento e alla prima metà dell’Ottocento, con particolare riguardo alla letteratura veneta; tra le pubblicazioni più recenti, i saggi: Scena e testo nelle “fiabe teatrali” gozziane, in La maschera e il volto. Il teatro in Italia, a cura di F. Bruni, Venezia, 2002 e Letterati, poeti, narratori e pubblico nella Venezia dell’Ottocento, in Storia di Venezia, vol. X/2, Roma, 2002. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 215 Obiettivi formativi Conoscenza della storia della letteratura italiana dall’inizio del Seicento alla fine dell’Ottocento, studiata nei suoi principali autori, movimenti e generi; acquisizione delle capacità di base e del linguaggio specialistico per l’analisi letteraria, verificata con appropriati confronti testuali. I Modulo - II semestre - Istituzioni Programma per gli studenti dei Corsi di laurea in Conservazione dei beni culturali, Filosofia, Storia, Tecniche artistiche e dello spettacolo Storia della letteratura italiana dagli inizi del Seicento alla fine dell’Ottocento: i principali autori, movimenti e generi letterari, con opportune letture antologiche. Testi d’esame C. SEGRE, C. MARTIGNONI, Leggere il mondo. Letteratura, testi, culture, Milano, Bruno Mondadori, 2001, voll. 4, 5, 6 (limitatamente alla sezione 9), per tutti gli studenti, frequentanti e non. Vanno preparate sia la parte manualistica che quella antologica; si escludano solo le sezioni relative alle letterature straniere e ai riferimenti interdisciplinari. II Modulo - II semestre – Approfondimenti Lo studente, sulla base dei propri interessi, potrà scegliere il modulo di approfondimento tra tutti quelli proposti dai docenti di Letteratura italiana della Facoltà. Ugo Foscolo dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis ai Sepolcri. Analisi complessiva dell’attività letteraria di Ugo Foscolo, con particolare riguardo ai suoi capolavori in prosa e in poesia. Testi d’esame U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis (Milano, Mondadori Oscar Classici; oppure Torino, Einaudi Tascabili) e I Sepolcri in U. Foscolo, Poesie (Milano, Bur) oppure in U. Foscolo, Sepolcri, Odi, Sonetti (Milano, Mondadori Oscar Classici). Inoltre: M. A. TERZOLI, Foscolo, Bari-Roma, Laterza, 2000. Letture consigliate CH. DEL VENTO, Un allievo della rivoluzione, Bologna, Clueb, 2003. Propedeuticità. Aver sostenuto il I modulo. Modalità d’esame. Il I modulo si conclude con una prova scritta (questionario che comprende domande a risposta multipla e a risposta aperta). Il II modulo si conclude con una prova orale. Modalità di frequenza. La frequenza è vivamente consigliata. I non frequentanti prendano contatto con il docente. Nota bene. Lo studente, sulla base dei propri interessi, potrà scegliere il II modulo, di approfondimento dell’insegnamento, tra tutti quelli proposti dai docenti di Letteratura italiana della Facoltà. 216 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Letteratura latina Docente (I modulo) Paolo Mastandrea Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] Docente (I e II modulo) Alessandro Franzoi Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I e II semestre settore L-FIL-LET/04 5 + 5 crediti PAOLO MASTANDREA si occupa di storia della tradizione e critica dei testi classici, cura edizioni elettroniche e analisi assistite da computer. Pubblicazioni recenti: PoetriaNova. A CD-Rom of Latin Medieval Poetry, Firenze, SISMEL, 2001; Il latino degli Atti e delle Passioni dei martiri, in Il latino e i Cristiani, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2002; La retorica, in Manuale dell’italiano professionale. Teoria e didattica, Bologna, Zanichelli, 2002; edizione di Giulio Ossequente, Prodigi, Milano, Mondadori, 2004. ALESSANDRO FRANZOI insegna Letteratura latina a Venezia dal 1985. È autore di contributi sulla poesia pseudovirgiliana (edizione critica con commento della Copa, 1988), sull’elegia latina (Properzio 1991, Ovidio 1993, 1996), sulla poesia priapea (edizione critica con commento del priapeo Quid hoc novi est?, 1998). Ultime pubblicazioni: Un poeta della tarda Latinità: Sulpicio Luperco Servasio, in “BstudL” 31, 2001, pp. 543- 64; L’epistola a Flaviano: un saggio di tecnica compositiva di Avieno “minore” (AL 876 Riese), in “Lexis”, 19, 2001, pp. 289-300; Ausonio, Cupido messo in croce, introd., testo, trad., commento a cura di A. Franzoi, Napoli 2002; Tacito, Annali xv-xvi, testo, traduzione e commento a cura di A. F., Einaudi-La Pléiade, Torino 2003. Obiettivi formativi Conoscenza della storia della cultura letteraria latina dalle origini alla tarda Antichità (con particolare riguardo ai generi letterari e ai loro statuti); acquisizione delle competenze di base per un’analisi linguistica e storico-letteraria di testi latini. I Modulo - I semestre – Paolo Mastandrea (A-L) I Modulo - II semestre - Alessandro Franzoi (M-Z) Lineamenti di storia della letteratura latina. I principali autori e testi letterari, dalle origini al medioevo. Testi d’esame A. CAVARZERE, A. DE VIVO, P. MASTANDREA, Letteratura latina. Sintesi storica, Roma, Carocci, 2003. Propedeuticità. L’accesso all’esame è consentito agli studenti che abbiano sostenuto in precedenza l’esame relativo al modulo di Introduzione allo studio del latino. II Modulo - II semestre - Alessandro Franzoi Il genere elegiaco a Roma: dall’elegia augustea alla sua eredità in Massimiano Guida 2004-2005. Corsi di laurea 217 Conoscenza dei tratti distintivi del genere elegiaco in età augustea (letture da Tibullo e da Properzio); caratterizzazione del genere nella tarda Antichità (letture dal corpus di Massimiano). Testi d’esame Tibullo, Elegie, Rizzoli Bur; Properzio, Elegie, Rizzoli Bur; Massimiano, Elegie della vecchiaia, Ponte alle Grazie Letture consigliate Voci Properzio e Tibullo nel Dizionario degli scrittori greci e latini, Marzorati; P. PINOTTI, L’elegia latina. Storia di una forma poetica, Carocci; G. POLARA, La letteratura latina tardoantica e altomedievale, Jouvence, pp. 9-158. Propedeuticità. L’accesso all’esame è consentito agli studenti che abbiano sostenuto in precedenza l’esame relativo al modulo di Introduzione allo studiodel latino e al I modulo. Inoltre agli studenti interessati si richiedono competenze linguistiche di latino, che saranno accertate tramite un test obbligatorio da sostenersi all’inizio dell’anno accademico (fine settembre/inizio ottobre) presso il Laboratorio linguistico di latino. Modalità d’esame. I modulo: test scritto; II modulo: colloquio orale. Modalità di frequenza. I modulo: altamente consigliata; II modulo: indispensabile. Letteratura teatrale comparata Docente Paolo Puppa Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/10 5 crediti PAOLO PUPPA è professore ordinario di storia del teatro e dello lo spettacolo nella facoltà di Lingue dell’ateneo veneziano, e direttore del dipartimento di storia delle arti. È autore di numerose monografie, da Pirandello a Rosso di San Secondo, da Fo a Ibsen, dalla scena francese a quella veneta, e di storie della regia e della drammaturgia contemporanea. È altresì commediografo affermato, con all’attivo numerose commedie tradotte e allestite anche all’estero. Tra gli altri riconoscimenti, è vincitore del premio Pirandello ’97 con “La collina di Euridice”, messa in scena dallo Stabile Veneto lo stesso anno, e del premio della giuria Riccione ’99 con “Zio mio”. La scena delle maschere. Lettura di testi teatrali in cui la maschera risulti protagonista. Testi d’esame Dispensa a cura del docente, comprendente un’antologia dei testi esaminati e inserti critico-teorici. Letture consigliate L. FERRERO, Angelica, a cura di P. Puppa, Metauro, Pesaro 2004 Propedeuticità. Il modulo intende aiutare lo studente a leggere, anche scenicamente, un testo teatrale. Modalità d’esame. L’esame sarà orale e comprenderà altresì la stesura di un breve copione con maschere da parte dello studente. Modalità di frequenza. Le lezioni si terranno presso la 218 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia sede della Giudecca, ex Palladio Nota bene. Per essere considerato frequentante, lo studente deve seguire almeno 2/3 delle lezioni. Per chi non può, è richiesto un accordo col docente per un programma integrativo. Seminari e altre attività integrative. Sono previsti incontri con attori secondo le opportunità offerte dalla stagione invernale veneziana. Letteratura teatrale italiana del Rinascimento e dell’età Barocca Docente Piermario Vescovo Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/10 5 crediti Per il curriculum del docente PIERMARIO VESCOVO v. l’insegnamento Letteratura teatrale italiana moderna e contemporanea. La commedia dell’arte e gli altri teatri europei a statuto commerciale dell’età barocca Il corso - destinato ai corsi di laurea in Lettere e Tecniche artistiche e dello spettacolo è dedicato all’analisi letteraria e drammaturgica del testo teatrale, con particolare attenzione ai problemi di ordine strutturale che ne caratterizzano la specificità. Il corso sarà dedicato all’esistenza storica del “teatro all’italiana”, come esperienza professionale e di repertorio, nella sua diffusione europea e nel confronto con altre esperienze coeve. Testi d’esame Due testi drammatici italiani a scelta dello studente. Una bibliografia dettagliata di testi di approfondimento e di letture verrà fornita durante il corso. Letture consigliate Testi di utile riferimento generale: F. TAVIANI- M. SCHINO, Il segreto della commedia dell’arte, Firenze, La Casa Usher, 1982; S. FERRONE, Attori mercanti corsari, La commedia dell’arte in Europa tra Cinque e Seicento, Torino, Einaudi, 1993 Modalità d’esame. L’esame consisterà in una prova scritta, dedicata agli argomenti del corso, completata da una breve relazione sulle letture personali (due testi drammatici italiani a scelta dello studente). Modalità di frequenza. Gli studenti impossibilitati a frequentare sono pregati di contattare il docente. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 219 Letteratura teatrale italiana moderna e contemporanea Docente Piermario Vescovo Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/10 5 crediti PIERMARIO VESCOVO si occupa principalmente di letteratura teatrale tra Cinque e Ottocento (con particolare riferimento all’area veneta) e del rapporto letteratura/arti visive, campi nei quali si inserisce la maggior parte delle sue pubblicazioni. Tra i lavori più recenti l’edizione in quattro volumi (2000-2003) di Tutto il teatro di Giacinto Gallina e la cura della traduzione veneziana tardo seicentesca di Tomaso Mondini della Gerusalemme liberata del Tasso (entrambe per i tipi di Marsilio). È segretario delle edizioni nazionali delle opere di Carlo Goldoni e di Ippolito Nievo. Il mito della commedia dell’arte nell’Ottocento e nel Novecento. L’insegnamento - destinato ai corsi di laurea in Lettere e Tecniche artistiche e dello spettacolo - è dedicato all’analisi letteraria e drammaturgica del testo teatrale, con particolare attenzione ai problemi di ordine strutturale che ne caratterizzano la specificità. Il corso sarà dedicato al mito moderno della commedia dell’arte, tra fraintendimenti e fruttuose reinvenzioni della storia effettiva del fenomeno. Testi d’esame Una bibliografia dettagliata di testi di approfondimento e di letture verrà fornita durante il corso. Letture consigliate Testi generali di riferimento: F. TAVIANI, M. SCHINO, Il segreto della commedia dell’arte, Firenze, La Casa Usher, 1982; J. STAROBINSKI, Ritratto dell’artista da saltimbanco, Torino, Boringhieri, 1984. Letteratura tedesca Docente Susanna Boehme Kuby Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] II semestre settore L-LIN/13 5 crediti SUSANNA BÖHME-KUBY è ricercatrice confermata presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Udine e ha insegnato come germanista anche nelle Università di Genova e Venezia. Si occupa della cultura tedesca del Novecento (ha pubblicato diversi saggi su B. Brecht, E. E. Kisch, H. Czechowski e sulla pubblicistica della Rivoluzione Francese, della Guerra Civile Spagnola, del secondo dopoguerra, e della recente unificazione tedesca). Nel 2002 ha pubblicato una monografia su Kurt Tucholsky, di cui sta curando ulteriori pubblicazioni. 220 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia “Saluto al futuro” Introduzione alla letteratura della Repubblica di Weimar con particolare attenzione all’opera di Kurt Tucholsky. Testi d’esame P. GAY, La cultura di Weimar, Bari, Dedalo, 2002; S. BÖHME-KUBY, Non più, non ancora. Kurt Tucholsky nella Repubblica di Weimar, Genova, il melangolo, 2002; K. TUCHOLSKY, Il castello di Rheinsberg, Genova, il melangolo, 2003 Letture consigliate Testi di storia della Repubblica di Weimar Propedeuticità. Una conoscenza base della lingua tedesca è auspicabile, si raccomanda la frequenza dei lettorati di lingua tedesca durante l’anno accademico. Modalità d’esame. L’esame sarà in forma orale. Modalità di frequenza. La frequenza è caldamente consigliata. Nota bene. Il programma vale anche per i non-frequentanti che sono tuttavia pregati di contattare la docente. Letterature comparate Docente Renato Martinoni Dipartimento di Italianistica e filologia romanza sito web: http://www.kwa.unisg.ch e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/14 5 crediti RENATO MARTINONI (1952) è ordinario di letteratura italiana all’Università di San Gallo. Ha pubblicato edizioni di testi e studi: sul collezionismo d’arte in epoca barocca; sul Settecento riformatore; sulla poesia in dialetto; sulla letteratura di viaggio; sulle relazioni fra la cultura letteraria italiana ed europea; su autori moderni e contemporanei. Fra i volumi recenti: Cento anni di poesia nella Svizzera italiana con G. Bonalumi e P. V. Mengaldo, Locarno, Dadò, 1997; Buchi nella sabbia e pagine invisibili. Poesie e prose di E. Ragazzoni, con un saggio introduttivo di S. Vassalli, Torino, Einaudi, 2000; All’ombra del maestro. Lettere di e a Benedetto Croce (1903-1933), Alessandria, Ed. dell’Orso, 2003; D. Campana, Canti Orfici e altre poesie, Torino, Einaudi 2003. Letterature comparate Il corso è dato in blocchi di tre ore. La prima ora sarà dedicata alla storia e alle teorie della letteratura comparata: in particolare, partendo dai primi tentativi di teorizzazione (Schlegel, Madame de Staël, la Weltliteratur di Goethe), si passeranno in rassegna prospettive e metodi-specie europei e americani-che, fra molti dibattiti, polemiche e discussioni, attraverso Croce arrivano al New Criticism di Wellek e al New Historicism (e oltre). La seconda e la terza ora serviranno all’approfondimento di alcuni settori cari alle indagini e alle esplorazioni comparatiste: le letterature nazionali e la transnazionalità, la storia letteraria e il canone, la tematologia (temi e miti letterari), l’imagologia e l’alterità, l’odeporica, i cultural, i gender e i women studies. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 221 Testi d’esame a) Si richiede la lettura attenta di AA. VV., Letteratura comparata, a cura di A. Gnisci, Bruno Mondadori, Milano 2002, che può essere eventualmente accompagnata dal Manuale storico di letteratura comparata, a cura di A. GNISCI, F. SINOPOLI, Meltemi, Roma 1997; b) per chi vuol saperne di più rinvio ancora a D. SOUILLER, W. TROUBETZKOY, Letteratura comparata, edizione italiana a cura di G. Puglisi e P. Proietti, 3 voll., Roma, Armando 2001-2002; e a D-H. PAGEAUX, La littérature générale et comparée, Armand Colin, Paris 1994; c) fra i livres de chevet consiglio inoltre vivamente T. TODOROV, La conquête de l’Amerique. La question de l’autre, Seuil, Paris 1982 (trad. it.: La conquista dell’America, Torino, Einaudi 1992); E. SAID, Orientalism, New York, Pantheon Books 1976 (trad. it.: Orientalismo, Milano, Feltrinelli 2001). Modalità d’esame. Scritto, a conclusione del corso; orale negli appelli successivi. Materia per l’esame è il corso, oltre a tre libri citati nella bibliografia: uno di a), uno di b) e uno di c). Modalità di frequenza. Se ne consiglia vivamente la frequenza Lingua francese A Docente Maria Dario Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] II semestre settore L-LIN/04 5 + 5 crediti MARIA DARIO, laureata presso l’Università degli Studi di Venezia, è dottore di ricerca in francesistica. Collabora con il Dipartimento di Romanistica dell’Università di Padova, svolgendo attività didattiche e ricerca. Si interessa soprattutto alla letteratura francese moderna, con particolare riferimento alle problematiche inerenti le avanguardie poetiche tra Otto e Novecento (André Salmon. Alle origini della modernità poetica, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed arti, 2001) e le relazioni culturali tra Francia e Italia (Appendice al Carteggio Papini-Soffici, III e IV° voll., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2002). Attualmente si occupa della forme della narrativa sperimentale nel primo Novecento. Obiettivi formativi Il corso mira ad offrire un approccio alla lingua francese, teso a sviluppare abilità di lettura, comprensione e traduzione di testi in lingua francese. I Modulo - II semestre Istituzioni di Lingua Francese Teoria e pratica dell’apprendimento della lingua francese. Fonetica. Strutture grammaticali fondamentali. Lessico e “Faux amis”. Si procederà alla revisione delle strutture linguistiche complesse della lingua francese attraverso l’uso di documenti che permetteranno di osservare e analizzare diversi meccanismi linguistici, allo scopo di comprendere le strutture morfosintattiche tipiche della lingua francese. Questo lavoro di revisione permette anche di consolidare la competenza di comprensione scritta e orale e la competenza lessicale affrontando allo stesso tempo diversi temi culturali. 222 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Testi d’esame La bibliografia ed ogni altra informazione relativa al corso saranno fornite all’inizio delle lezioni. Propedeuticità. Gli studenti si sottoporranno ad un test di ingresso all’inizio dell’a. a. per individuare il loro grado di conoscenza della lingua. II Modulo - II semestre La traduzione dal francese Approccio alla lettura, analisi e traduzione di testi francesi con particolare attenzione alle strutture sintattiche fondamentali ed ai registri linguistici e lessicali. Testi d’esame La bibliografia ed ogni altra informazione relativa al corso saranno fornite all’inizio delle lezioni. Propedeuticità. Gli studenti si sottoporranno ad un test di ingresso all’inizio dell’a. a. per individuare il loro grado di conoscenza della lingua. Modalità d’esame. L’esame del I modulo consiste in una prova scritta e in una breve prova di lettura da sostenere al momento della registrazione. L’esame del II modulo consiste nella lettura, traduzione e commento linguistico-grammaticale di testi analizzati durante il corso. Nota bene. All’inizio dell’a. a. gli studenti contatteranno la dott.sa Thierry, responsabile del lettorato, per concordare un programma personalizzato di apprendimento linguistico. Seminari e altre attività integrative. L’offerta didattica della lingua francese comprende anche i corsi di lettorato della dott.sa Y. Thierry, differenziati per livelli di conoscenza (dai principianti ai progrediti). Il lettorato è attivo nel I e nel II semestre ed include un Servizio di Autoapprendimento guidato. Lingua francese (fse) Docente programma in via di definizione settore L-LIN/04 5 crediti Lingua inglese A Docente Barbara Del Mercato Dipartimento di Scienze del linguaggio sito web: http://lettere2.unive.it/lingue/inglese e-mail: [email protected] I semestre settore L-LIN/12 5 + 5 crediti BARBARA DEL MERCATO si è laureata in Anglo-Americano all’Università Cà Foscari di Venezia. Ha successivamente conseguito il Master in Traduzione Letteraria dall’Inglese e, nel febbraio 2004, il Guida 2004-2005. Corsi di laurea 223 dottorato in Letterature Anglo-Americane e Ibero-Americane presso l’Università Cà Foscari di Venezia. Svolge attività di traduttrice nell’ambito artistico-letterario. Corso di Lingua Inglese per gli studenti dei Corsi di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali e EGART Obiettivi formativi Analisi della sintassi della lingua inglese; strategie per lo sviluppo del lessico; lettura e traduzione nel campo dei beni culturali. I Modulo - I semestre Sintassi e morfologia della lingua inglese La parte generale del corso sarà dedicata alla sintassi della lingua inglese e alle strategie per lo sviluppo del lessico, con attenzione particolare alla morfologia. Testi d’esame G. LUDBROOK, An Intermediate English Syntax, Cafoscarina, 2001; F. GEBHARDT, An Intermediate English Syntax Workbook, Cafoscarina, 2001 Propedeuticità. Gli studenti principianti assoluti seguiranno il corso propedeutico a partire dal I modulo. II Modulo - I semestre Lingue inglese per i beni culturali Il modulo sarà dedicato alla lettura, traduzione e analisi di una serie di testi tratti dal campo dei beni culturali. Testi d’esame F. GEBHARDT, English for Cultural Heritage (Cafoscarina, 2003) Modalità d’esame. L’esame del I modulo è una prova scritta; l’esame del II modulo è una prova orale. Modalità di frequenza. Si raccomanda caldamente la frequenza. Nota bene. Il programma è valido anche per i non frequentanti. Seminari e altre attività integrative. Oltre al corso monografico, lo studente frequenterà anche 4 ore settimanali di lettorato di Lingua inglese. Lingua inglese B Docente Geraldine Ludbrook Dipartimento di Scienze del linguaggio sito web: http://lettere2.unive.it/lingue/inglese e-mail: [email protected] II semestre settore L-LIN/12 5 + 5 crediti GERALDINE LUDBROOK è ricercatrice di Lingua Inglese. Si occupa della lingua inglese a fini specifici e della traduzione. Pubblicazioni recenti: English for Welfare Services (1999), English for History and Philosophy (2000) e An Intermediate English Syntax (2001). È responsabile scientifico delle collane “Lingue straniere a fini a speciali” e “Lingue straniere a fini professionali” e del Laboratorio di Lingue straniere a fini speciali del Dipartimento di Scienze del Linguaggio. 224 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi Corso di Lingua Inglese per gli studenti dei Corsi di Laurea in Filosofia, Lettere, Servizi Sociali, Storia, Tecniche artistiche e dello spettacolo. I Modulo - II semestre Sintassi e morfologia della lingua inglese La parte generale del corso sarà dedicata alla sintassi della lingua inglese e alle strategie per lo sviluppo del lessico, con attenzione particolare alla morfologia. Testi d’esame G. LUDBROOK, An Intermediate English Syntax, Cafoscarina, 2001; F. GEBHARDT, An Intermediate English Syntax Workbook, Cafoscarina, 2001 Propedeuticità. Gli studenti principianti assoluti seguiranno il corso propedeutico a partire dal I semestre. II Modulo - II semestre Lettura e traduzione nel campo umanistico. Il modulo sarà dedicato alla lettura, traduzione e analisi di una serie di testi tratti dal campo umanistico. Testi d’esame B. DEL MERCATO, Lettura e traduzione nel campo umanistico (Dispensa, Cafoscarina) Corsi di laurea in Lettere e TARS: F. GEBHARDT, English for the Arts, Cafoscarina, 2000. Corsi di laurea in Storia e Filosofia: G. LUDBROOK, English for History and Philosophy, Cafoscarina, 2000. Corso di laurea in Servizi Sociali: G. LUDBROOK, English for Welfare Services, Cafoscarina, 1999 Propedeuticità. Gli studenti principianti assoluti seguiranno il corso propedeutico a partire dal I semestre. Modalità d’esame. L’esame del I modulo è una prova scritta; l’esame del II modulo è una prova orale. Modalità di frequenza. Si raccomanda caldamente la frequenza. Nota bene. Il programma è valido anche per i non frequentanti. Seminari e altre attività integrative. Oltre al corso monografico, lo studente frequenterà anche 4 ore settimanali di lettorato di Lingua inglese. Lingua spagnola Docente e programma in via di definizione settore L-LIN/07 5 + 5 crediti Guida 2004-2005. Corsi di laurea 225 Lingua tedesca Docente Michaela Bohringer Dipartimento di Scienze del linguaggio sito web: http://lettere2.unive.it/lingue/tedesco/pagina_let_tedesca.htm e-mail: [email protected] II semestre settore L-LIN/14 5 crediti Dopo aver compiuto gli studi in Germania MICHAELA BÖHRINGER si è laureata in Lettere Moderne presso l’Università Cà Foscari di Venezia. Dispone di una vasta esperienza in vari campi della lingua tedesca: traduzione, interpretariato e insegnamento del tedesco come microlingua in vari campi. Insegna anche la microlingua economica presso la Facoltà di Economia dell’Università Cà Foscari. Obiettivi formativi Il corso si propone di introdurre lo studente alla comprensione dei meccanismi che sovrintendono alla formazione e allo sviluppo di una lingua ed in particolare della lingua tedesca. Le esercitazioni forniscono delle conoscenze di lingua tedesca. Lingua tedesca Formazione e tendenze della lingua tedesca accompagnate da letture inerenti ai vari periodi storici Testi d’esame Per i frequentanti sono sufficienti gli appunti delle lezioni; i non-frequentanti potranno preparare la parte storica dell’esame sul testo di S. BOSCO-COLETSOS, Storia della lingua tedesca, Garzanti, 1988 Modalità d’esame. L’esame è strutturato in due parti: quella riguardante la storia della lingua si svolge in italiano, mentre l’altra è in lingua tedesca. Un esempio di quest’ultima è consultabile sul sito http://lettere2.unive.it/lingue/tedesco/pagina_let_tedesco.htm Modalità di frequenza. Il corso (30 ore) si svolge nella prima parte del secondo semestre in 3 incontri la settimana. Nota bene. Si consiglia caldamente la frequenza alle esercitazioni per facilitare la comprensione della materia e dei testi letti durante le lezioni. Seminari e altre attività integrative. Le esercitazioni si svolgono durante tutto l’anno accademico e vengono tenute dal collaboratore e/o esperto linguistico (CEL). Vengono tenute esercitazioni di due livelli: principianti e progrediti. Linguistica generale Docente Patrizia Solinas Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-LIN/01 5 + 5 crediti PATRIZIA SOLINAS è professore associato di Glottologia e linguistica. Le sue ricerche riguardano problemi di storiografia linguistica e di linguistica indeuropea (soprattutto in ambito italico e celti- 226 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia co); recentemente ha affrontato anche temi di linguistica teorica. Fra le sue pubblicazioni: Il celtico in Italia, in REI in SE LX (1994), pp. 313-408; Sulla terminologia della parentela in indeuropeo. Le radici ottocentesche della questione, Atti Ist. Ven. 1998, pp. 783-866. I Modulo - I semestre Introduzione alla linguistica generale Il modulo fornisce le conoscenze di base per lo studio del linguaggio; saranno presentati elementi di semiotica, fonologia, morfologia, sintassi e semantica; saranno altresì trattati alcuni aspetti della linguistica del testo. Testi d’esame R. SIMONE, Fondamenti di linguistica, Bari, Laterza, 1994 Propedeuticità. Il I modulo del corso di Linguistica generale è propedeutico al II modulo dello stesso corso. II Modulo - I semestre Le lingue del mondo. Introduzione alla tipologia linguistica Il modulo discute i problemi fondamentali relativi ai criteri di classificazione delle lingue del mondo e introduce alla tipologia linguistica. Alcuni temi saranno trattati partendo dall’analisi di testi in diverse lingue. Testi d’esame S. CRISTOFARO, P. RAMAT (a cura di), Introduzione alla tipologia linguistica, Roma, Carocci. N. GRANDI, Fondamenti di tipologia linguistica, Roma Carocci 2003 Propedeuticità. Non è possibile sostenere il II modulo di linguistica generale se non si è sostenuto il I modulo dello stesso corso. Modalità d’esame. Il test di verifica del I modulo si svolgerà per iscritto; quello del II si svolgerà oralmente. Modalità di frequenza. La frequenza è caldamente consigliata. Nota bene. In casi particolari è possibile sostenere l’esame da non frequentanti: in questo caso il programma dovrà essere concordato direttamente con il docente. Linguistica Italiana Docente Tommaso Raso Dipartimento di Italianistica e filologia romanza sito web: http://www.italianoscritto.com e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/12 5 + 5 crediti TOMMASO RASO è professore associato di Linguistica italiana. Si è occupato principalmente di storia linguistica abruzzese, di italiano in Brasile e di scrittura professionale. Pubblicazioni principali: Il “Boezio” abruzzese del XV secolo. Testo latinovolgare per l’insegnamento della sintassi latina, Colacchi, L’Aquila, 2001. Origini e strategia dell’informazione in alcune testualità burocratiche, in “Studi linguistici italiani”, 1999, fascicolo 2, pp. 93-148; 2000, fascicolo 1, pp. 97-129. L’italiano in Brasile, in “Rivista di studi ibero-americani”, 2000, 85- 86, pp. 272-82. Manuale dell’italiano professionale (a c. di F. Bruni Guida 2004-2005. Corsi di laurea 227 e T. Raso), Zanichelli, Bologna, 2002. Corso di scrittura professionale per gli uffici e per l’amministrazione pubblica, consorzio ICoN (www.italicon.it), 2003. I Modulo - I semestre I livelli di analisi e il repertorio dell’italiano Cenni storici e tipologici dell’italiano in rapporto alle altre lingue romanze. Descrizione dell’italiano contemporaneo: fonologia, morfologia, sintassi e lessico. Il repertorio dell’italiano contemporaneo e il quadro sociolinguistico generale: variazione diatopica, diastratica, diamesica e diafasica. Letture di testi Testi d’esame P. D’ACHILLE, L’italiano contemporaneo, Il Mulino, 2003. C. ANDORNO, Dalla grammatica alla linguistica, Torino, Paravia, 1999. I non frequentanti aggiungono i due saggi di Berruto e il saggio di Telmon, in A. SOBRERO (a cura di), Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Laterza, 1990 II Modulo - I semestre La dimensione testuale e pragmatica tra scrittura e oralità Coesione, coerenza e gli altri principi costitutivi del testo. La gestione dell’informazione della frase e nella situazione comunicativa. La struttura informativa. Deissi, implicature e atti linguistici. I linguaggi settoriali. Esercitazioni: redazioni di testi diversi per situazioni comunicative diverse. Testi d’esame C. ANDORNO, Linguistica testuale, Roma, Carocci, 2003. C. CAFFI, Sei lezioni di pragmatica linguistica, Genova, Name, 2002 Modalità d’esame. Si prevede una prova scritta per il I modulo e una prova orale per il secondo. Logica Docente (I parte) Luigi Tarca Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] Docente (II parte) Luigi Tarca Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] contratto integrativo di [Logica formale] I semestre settore M-FIL/02 5 crediti Per il curriculum del docente LUIGI TARCA v. l’insegnamento Ermeneutica filosofica. Obiettivi formativi Prima parte. Acquisizione di una metodologia e di un lessico logici adatti a una trattazione rigorosa di classici argomenti filosofici. Conoscenza delle principali tematiche relative 228 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia al tema della razionalità considerato da un punto di vista logico-filosofico. Seconda parte. Conoscenza delle nozioni, dei metodi e dei problemi essenziali della logica formale. Prima parte - I semestre La logica formale e i problemi della razionalità A partire da una conoscenza di base della logica formale (conoscenza che viene fornita sostanzialmente nel corso integrativo tenuto dal dott. Francesco Berto), il corso affronta il problema della razionalità tenendo conto del dibattito epistemologico e filosofico contemporaneo. Testi d’esame L. V. TARCA, Dare ragioni. Un’introduzione logico-filosofica al problema della razionalità, Cafoscarina, Venezia 2004 (Introduzione e cap. III). Letture consigliate Saranno facoltative ai fini dell’esame, e verranno presentate durante il corso, anche in relazione alle richieste degli studenti. Propedeuticità. Questo è un segmento di 15 ore di lezione tenute dal prof. Tarca; esse, unite alle 15 del corso integrativo di Logica formale tenute dal dott. Berto, costituiscono il modulo di Logica. Seconda parte - I semestre Introduzione alla logica formale Il corso fornisce una conoscenza di base della logica formale: definizione di logica formale; linguaggio proposizionale, tavole di verità; linguaggio predicativo-elementare; il calcolo della deduzione naturale; ontologia e semantica. Durante il corso verrà trattato anche un breve testo classico del pensiero logico-filosofico. Testi d’esame F. BERTO, L. V. TARCA, Introduzione alla logica formale, Cafoscarina, Venezia 2003. Classico: W. V. O. QUINE, Su ciò che vi è, in ID., Da un punto di vista logico, trad. it., Cortina, Milano 2004, pp. 13-33. Letture consigliate Saranno facoltative ai fini dell’esame, e verranno presentate durante il corso, anche in relazione alle richieste degli studenti. Propedeuticità. Il corso di Logica formale è un corso integrativo di 15 ore interno al corso di Logica di cui è titolare il prof. Tarca. Per sostenere l’esame di Logica è dunque necessario unire queste lezioni alle 15 ore tenute dal prof. Tarca. Modalità d’esame. Prima parte. L’esame consiste in un colloquio orale. Seconda parte. In forma scritta. Modalità di frequenza. La frequenza non è obbligatoria, anche se è consigliata. Nota bene. Prima parte. Il corso di Logica formale consta dunque delle seguenti due parti: il corso integrativo di Logica formale (15 ore, dott. Berto) e il corso sulla razionalità (15 ore, prof. Tarca). Seconda parte. Il corso di Logica formale è tenuto dal dott. Berto e costituisce un momento interno al corso di corso di Logica (prof. Tarca), di cui fa parte integrante. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 229 Medicina sociale Docente (I modulo) Alessandro Ricci Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore MED/42 5 + 5 crediti ALESSANDRO RICCI, medico psichiatra, lavora presso l’Istituto di Psichiatria della Università di Verona; ha partecipato per vari anni alla esperienza di deistituzionalizzazione dell’Ospedale Psichiatrico di Arezzo. È stato responsabile del Servizio Psichiatrico di Trento. Svolge attività di docenza in Scuole di Specializzazione e Corsi di Laurea della Università di Verona. È autore di lavori di argomento psicosociale e di teoria delle istituzioni. L’attività istituzionale prevalente consiste nel training e supervisione dei medici in formazione psichiatrica. Obiettivi formativi Fornire elementi di conoscenza della materia sia di tipo tradizionale sia riferiti a tematiche più attuali, con particolare riferimento ai problemi sollevati nel mondo contemporaneo dalla bioetica sia di tipo macro che microscopico, il rapporto tra lavoro e salute, la manipolazione genetica. I Modulo - I semestre Medicina sociale Principi di sanità pubblica e sistemi di welfare, l’epidemiologia, la salute e l’ambiente; le disuguaglianze, problemi di bioetica, lavoro e salute, questione sociale e psichiatria. Testi d’esame G. COSMACINI, C. RUGARLI, Introduzione alla Medicina, Bari, 2000 Letture consigliate Durante il corso verranno forniti dal docente vari testi di approfondimento sui contenuti del corso. II Modulo (tace a.a. 2004-2005) Modalità d’esame. Gli esami si svolgeranno in forma scritta, tramite brevi elaborati su uno o più temi. Metodi e tecniche del servizio sociale I Docente (I modulo) in via di definizione Docente (II modulo) Edda Samory Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] II semestre settore SPS/07 5 + 5 crediti EDDA SAMORY, laureata in Servizio Sociale e Assistente Sociale, è da oltre vent’ anni professore delle materie di Servizio Sociale presso l’ Università di Bologna e di Ancona; ha collaborato e collabora con diverse Univ. italiane tenendo seminari di approfondimento sulla conoscenza delle scienze e 230 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia delle tecniche di Servizio Sociale. Ha fondato e dirige il Centro Studi di Servizio Sociale, centro di ricerca sul Servizio Sociale e sui servizi sociali, è direttore della rivista monografica La Professione Sociale, membro dell’associazione europea di ricerca comparata di Servizio Sociale con sede a Parigi esercita l’attività di consulente per i servizi sociali e di formatore dei professionisti del Servizio Sociale operanti sia nel pubblico che nel privato, che liberi professionisti. Obiettivi formativi Il corso propone gli elementi basilari della conoscenza, della metodologia e dell’operatività specifica di Servizio Sociale, e le basi dello statuto scientifico del Servizio Sociale definendone il campo di conoscenza. I Modulo Programma in via di definizione II Modulo - II semestre Oggetti centrali di studio e di approfondimento sono il bisogno/disagio della “persona/cittadino” nel processo di socializzazione con le regole sociali, cioè l’uomo nella dimensione del vivere quotidiano e del suo crescere come soggetto sociale, e gli ambiti che più di frequente impegnano gli interventi dei professionisti del Servizio Sociale: la famiglia, i minori, gli adulti, gli anziani, le politiche sociali e il sistema di Welfare, il lavoro, la disoccupazione, l’immigrazione. Al fine di consentire l’applicazione della specificità teorica si indica la metodologia specifica e la deontologia dell’agire professionale secondo l’approccio metodologico definito “approccio olistico”, costruito coerentemente sui principi e valori fondanti il Servizio Sociale, universalmente riconosciuti. Testi d’esame E. SAMORY, Manuale di Scienza del Servizio Sociale - Volume I Conoscenza – Teorizzazione della prassi Metodologia, Bologna Clueb, 2004; E. SAMORY, Manuale di Scienza del Servizio Sociale - Volume II Prestazioni e Strumenti operativi, Bologna Clueb, 2004. Letture consigliate Verso nuove concezioni di assistenza, Bologna Clueb, 2000; La documentazione di servizio, Bologna Clueb, 2000 Metodi e tecniche del servizio sociale II Docente (I modulo) Graziella Civenti Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] Docente (II modulo) Lia Chinosi Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I e II semestre settore SPS/07 5 + 5 crediti LIA CHINOSI è assistente sociale, psicologa e psicoterapeuta. Svolge attività lavorativa e di formazione nei servizi socio sanitari dell’area materno infantile dal 1978. È autrice e curatrice di numerose pubblicazioni sul lavoro con minori e con gruppi familiari. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 231 GRAZIELLA CIVENTI è assistente sociale. Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano e l’Università Cà Foscari di Venezia, svolge attività di formazione per operatori sociali. Si è occupata inoltre di sistemi informativi, di ricerca epidemiologica e valutativa nell’ambito dei servizi sanitari e di economia sanitaria collaborando con diversi istituti di ricerca. Ha scritto su questi temi, pubblicando articoli e contributi a volumi, e sul lavoro professionale (L’assistente sociale nei servizi psichiatrici, NIS, Roma, 1994 e L’azione sociale efficace, Ed. Fatebenefratelli, Milano, 2000). Obiettivi formativi Conoscenza delle problematiche inerenti situazioni sociali complesse (gruppi famigliari multiproblematici o portatori di nuovi o vecchi disagi psico-sociali); acquisizione del percorso metodologico per la conoscenza, la comprensione e l’intervento sociale. I Modulo - I semestre Il modulo si propone di approfondire, sia dal punto di vista teorico che operativo, l’analisi del lavoro di rete quale approccio capace di superare i tradizionali modelli di lavoro sociale e di promuovere relazioni di aiuto fondate sulla partecipazione attiva dell’utente e della sua rete relazionale alla definizione del problema e all’individuazione delle possibili strategie di fronteggiamento, in un’ottica di empowerment e di integrazione delle risorse. Testi d’esame F. FOLGHERAITER, L’utente che non c’è, Erickson, Trento, 1999 Letture consigliate AA. VV., L’intervento di rete. Concetti e linee d’azione in “Quaderni di Animazione e Formazione”, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1995; AA. VV. Il lavoro di comunità. La mobilitazione delle risorse nella comunità locale in “Quaderni di Animazione e Formazione”, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1996; F. FOLGHERAITER, Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva di rete; Erickson, Trento, 1998; F. FOLGHERAITER (a cura di), La liberalizzazione dei servizi sociali, Erickson, Trento, 2003; M. L. RAINERI, Il metodo di rete in pratica. Studi di caso nel sociale, Erickson, Trento, 2004 II Modulo - II semestre Il lavoro di gruppo con gli utenti. Strumenti metodologici di intervento del servizio sociale di gruppo applicato alla prevenzione e alla cura. Il corso intende fornire allo studente le nozioni principali sul lavoro con gruppi di utenti nell’ambito della prevenzione e con il gruppo famigliare multiproblematico nell’ambito della presa in carico operativa. Testi d’esame O. CELLENTANI (a cura di), Lavorare con la famiglia, Angeli, 1998; L. CHINOSI, Sguardi di mamme, Angeli, 2002 Letture consigliate G. MILANA, M. PITTALUGA, Realtà psichica e realtà sociale, Armando ed., 1983; O. CELLENTANI, Manuale di metodo per il Servizio Sociale, Angeli, 1995 Modalità d’esame. I modulo. L’esame si svolgerà con una prova orale o scritta. II modulo. L’esame avverrà attraverso una prova scritta ed una orale di approfondimento. La prova scritta potrà essere sostituita dalla presentazione di una tesina su un argomento del corso. Modalità di frequenza. Frequenza obbligatoria. Verranno raccolte le firme di presenza. Nota bene. Esame scritto proposto per verificare capacità di riflessione e organizzazione del pensiero. Esame orale per verificare capacità propositiva professionale. 232 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Metodi e tecniche della ricerca sociale Docente e programma in via di definizione settore SPS/07 5 + 5 crediti Metodologia della conservazione dei beni artistici Convenzione con Scuola di S. Giorgio, Fond. Cini Docente Domenico Stanzial Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” sito web: www.cini.ve.cnr.it e-mail: [email protected] I e II semestre settore CHIM/05 5 crediti DOMENICO STANZIAL è nato a Isola della Scala, Verona, il 15/7/1954. Ha studiato Composizione Musicale con Armando Gentilucci (1939-1989) e si è laureato in Fisica nel 1984. È ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) dal 1986. Ha sviluppato una originale teoria della riverberazione del suono basata sulle proprietà stazionarie dell’intensità sonora e del tensore acustico energia-momento nello spazio-tempo quadridimensionale della fisica. È direttore scientifico del Laboratorio di acustica FSSG-CNR della Fondazione Cini di Venezia dove lavora allo sviluppo di una nuova generazione di sistemi elettroacustici per la registrazione e la riproduzione del suono ad altissima fedeltà. Per la stessa Fondazione coordina l’attività didattica nel campo dell’acustica dei beni musicali. Obiettivi formativi Si offre una panoramica di esempi scelti tra le applicazioni avanzate dell’acustica alla musica e ai beni musicali. Il suono è presentato come un fluido energetico che genera il proprio spazio per la musica e la comunicazione uditiva. L’evento sonoro è proposto come paradigma dello spazio fisico 4-D Metodologie acustiche applicate alla musica e ai beni musicali Acustica dello stimolo sonoro e attributi musicali delle sensazioni uditive. Elementi di acustica estetica e fondamenti fisici del linguaggio musicale. Monitoraggio di flussi energetici da strumenti musicali. Comunicazione acustica e spazi per l’esecuzione musicale. (Per ulteriori dettagli consultare mensilmente i programmi pubblicati nel sito www.cini.ve.cnr.it) Testi d’esame Selezione dalle “ Dispense dei corsi intensivi” su CD-ROM a cura del LAB FSSG-CNR; M. CAMPBELL, C. GREATED, “ The musician’s guide to acoustics “, Oxford press; J. G. ROEDERER, “ The physics and psychophysics of music: an introduction “, Springer Verlag Propedeuticità. Elementi di acustica musicale Modalità d’esame. Colloquio su argomenti scelti dallo studente. Modalità di frequenza. Obbligatoria per un totale di trenta ore ad orario flessibile da registrare in segreteria FSSG. Nota bene. Il modulo è composto dalle ore di lezione che lo studente avrà preventivamente concordato con il docente nell’ambito dell’offerta didattica complessiva programmata Guida 2004-2005. Corsi di laurea 233 presso il Laboratorio FSSG-CNR. Seminari e altre attività integrative. La frequenza al corso può essere integrata con visite didattiche, stage nel Lab FSSG-CNR, tesi di laurea. Metodologia della ricerca musicale Docente Jacopo Pellegrini Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/07 5 crediti JACOPO PELLEGRINI, ha curato il volume postumo di Fedele d’Amico, L’albero del bene e del male. Naturalismo e decadentismo in Puccini, Lucca, Pacini Fazzi 2000. Si occupa di opera italiana, francese e slava dell’Otto e Novecento, di storia della critica e dell’interpretazione musicale, del rapporto tra musica e letteratura. L’interpretazione musicale, autonomia o sussidiarietà? Dopo una breve introduzione sulla storiografia musicale, verranno affrontati i nodi principali di un dibattito - quello sull’interpretazione musicale - acceso e vivo da oltre un secolo. Nella seconda parte delle lezioni verranno commentati due testi emblematici del teatro musicale di Franz Schubert (Die Verschworenen - Le congiurate - e Alfonso ed Estrella), così da mettere in evidenza la natura originale della loro drammaturgia. Testi d’esame La bibliografia verrà fornita nel corso delle lezioni (data la natura dei testi, è richiesta una discreta conoscenza della lingua inglese) Metodologia della ricerca storico-artistica Docente Giuseppe Barbieri Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/04 5 + 5 crediti GIUSEPPE BARBIERI, dall1 novembre 2003 è professore di Metodologia della ricerca storico- artistica all’Università di Venezia, dopo aver prestato a lungo servizio in quella di Udine. Si occupa, tra l’altro, di storia del pensiero artistico rinascimentale, urbanistica e architettura tra XVII e XIX sec., mitologie ottocentesche, pittura americana contemporanea. Tra le sue opere più recenti le monografie L’inventore della pittura. Leon Battista Alberti e il mito di Narciso (Vicenza, 2000) e L’immagine di Vicenza. La città e il territorio in piante e vedute dal XV al XX secolo (Treviso, 2003); nello stesso periodo ha curato, tra gli altri, i volumi La Cattedrale di Vicenza (Vicenza, 2002) e William Congdon. Atlante dell’opera: in Lombardia 1979-1998 (Milano, 2003). Obiettivi formativi Conoscenza di approcci, metodi e strumenti della storia dell’arte moderna tra XIX e XX secolo; presentazione dei rapporti tra storia e storia dell’arte; verifica dell’evoluzione di alcune questioni critiche: la figura dell’artista, il ruolo della committenza, ecc. 234 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia I Modulo - II semestre La metodologia della storia dell’arte tra XIX e XX secolo Le linee essenziali del dibattito metodologico in ambito storico-artistico dalla Rivoluzione Francese ai giorni nostri; le principali tendenze di approccio all’opera d’arte; i rapporti tra didattica e storia dell’arte. Testi d’esame G. C. SCIOLLA, Studiare l’arte. Appunti sul metodo storico-artistico, Utet Libreria, Torino, 2001; G. C. SCIOLLA, La critica d’arte del Novecento, Utet Libreria, Torino, 1995 (e successive ristampe), pp. 3-35; 50-65; 74-81; 111-136; 149-164; 175-180; 278-312; 375-381; 388-394; 399-405; E. BORDIGNON FAVERO, Sergio Bettini. Il “Questionario” di storia dell’arte su Giorgione, Grafiche TP, Padova, 1999. Per il vecchio ordinamento degli studi: G. C. SCIOLLA, Studiare l’arte. Appunti sul metodo storico-artistico, Utet Libreria, Torino, 2001; G. C. SCIOLLA, La critica d’arte del Novecento, Utet Libreria, Torino, 1995 (e successive ristampe); E. BORDIGNON FAVERO, Sergio Bettini. Il “Questionario” di storia dell’arte su Giorgione, Grafiche TP, Padova, 1999. Propedeuticità. per i piani di studio che li prevedono entrambi, si consiglia di sostenere l’esame dopo quello di Storia dell’arte moderna II Modulo - II semestre Il metodo come questione di stile Mediante l’analisi, soprattutto d’impianto stilistico, di alcuni saggi di Panosfky, Longhi, Chastel, Schapiro, la verifica e il riscontro di diverse metodologie (approcci e strumenti) di ricerca storico-artistica Testi d’esame Una dispensa, a cura del docente, con i testi dei saggi considerati e altri interventi critici sullo stile degli storici dell’arte presi in esame. Modalità d’esame. Mediante prova scritta, di sei domande per il I modulo, di tre per il II; solo in ciascun I appello è prevista una prova specifica; sempre scritta, per i frequentanti. Modalità di frequenza. Libera Nota bene. Il docente riceve a fine lezione e ogni mercoledì o giovedì 10.00-13.00 (Cà Bernardo) Metodologia e didattica generale Docente Fiorino Tessaro Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze sito web: http://www.univirtual.it e-mail: [email protected] II semestre settore M-PED/03 5 crediti FIORINO TESSARO, professore associato di Didattica generale e Pedagogia speciale. Insegna Processi e metodologie dell’insegnamento e Metodi e tecniche della valutazione presso la SSIS Veneto. Le attività di ricerca comprendono a) la formazione degli insegnanti, formatori e educatori; b) la valutazione dei processi di apprendimento e di monitoraggio dei sistemi formativi; c) la psicopedagogia Guida 2004-2005. Corsi di laurea 235 nella disabilità e nel disagio. Ultime pubblicazioni: Metodologia e didattica dell’insegnamento, Armando, Roma 2002; Valutazione, Autonomia, Saperi, IRSEF, Roma 2000; Tra senso e necessità. La modularità nell’educazione, in “Studium Educationis”, Cedam, n. 4, Padova 1997; La valutazione dei processi formativi. Per una proposta integrata di Evaluation Research, Armando, Roma 1977. Obiettivi formativi Particolarmente indicato per i futuri insegnanti e formatori, il corso pone le basi concettuali e metodologiche dell’agire riflessivo del docente. Il focus è dato dalla mediazione e dallo sviluppo reciproco tra soggetti e saperi nella personalizzazione degli apprendimenti e dei progetti formativi. L’insegnamento efficace: idea, progetto, metodo e relazione Contenuti: Insegnamenti di qualità e apprendimenti potenziali. La didattica ed i saperi: saperi critici e saperi empirici; saperi reticolari e saperi disciplinari; saperi essenziali e saperi sufficienti. La costruzione dei profili: stili cognitivi e processi di apprendimento; ruoli sociali e indicatori relazionali; rappresentazioni del sé e indicatori dell’identità personale; valori nell’agire e indicatori operativi. Itinerari di competenze e curricoli per padronanze. Il curricolo come organizzatore degli apprendimenti. Teorie e fondamenti nella ricerca sul curricolo. Il lessico nel curricolo. La conoscenza, l’azione e la riflessione: capacità e abilità, competenze e padronanze. Competenze esistenziali, trasversali e disciplinari. Soglie e livelli. Progettazione formativa e organizzazione modulare. I modelli di progettazione: per obiettivi, per contenuti, per concetti, per situazioni, per padronanze, per il disagio. La transizione infinita nel sistema scolastico italiano: tra autonomie e prescrizioni. Progettare per moduli: l’archetipo rivisitato dai modelli. Metodi esperti e tecniche didattiche partecipative. Il senso del metodo: dalla lezione al laboratorio, dall’investigazione sperimentale alla ricerca-azione, dalla partecipazione all’individualizzazione. Le tecniche attive di insegnamento: dalla simulazione agli ambienti virtuali, dagli studi di caso all’incident, dalle dimostrazioni alle esercitazioni, dal peer tutoring al cooperative learning. Testi d’esame F. TESSARO, Metodologia e didattica dell’insegnamento, Roma, Armando, 2002; M. BALDACCI, I modelli della didattica, Roma, Carocci, 2004. Appunti delle lezioni. Materiali e strumenti on line. Letture consigliate M. BANZATO, R. MINELLO, Imparare insieme, Roma, Armando, 2002; G. CAVALLINI, La formazione dei concetti scientifici, Firenze, La Nuova Italia, 1995; N. GRIMELLINI TOMMASINI, G. SEGRÈ, Conoscenze scientifiche: le rappresentazioni mentali degli studenti, Firenze, La Nuova Italia, 1995; J. D. NOVAK, D. B. GOWIN, Imparando a imparare, Torino, Sei, 1989; R. SEMERARO, La progettazione didattica. Teorie, metodi, contesti, Firenze, Giunti, 1999; M. R. ZANCHIN (a cura di), Le interazioni educative nella scuola dell’autonomia, Roma, Armando, 2002. Modalità d’esame. Gli esami si svolgeranno con la modalità del colloquio orale. Modalità di frequenza. Per i non frequentanti è possibile il tutoraggio on line. Indicazioni all’avvio del corso. Nota bene. Il corso viene attualmente riconosciuto ai fini dei crediti formativi presso i corsi di specializzazione all’insegnamento secondario della SSIS del Veneto. Seminari e altre attività integrative. Attività integrate con Pedagogia generale (U. Margiotta) e Pedagogia Sociale (I. Padoan). Indicazioni all’avvio del corso. 236 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Metodologie della critica letteraria Docente Ilaria Crotti Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/14 5 crediti Per il curriculum del docente ILARIA CROTTI v. l’insegnamento Critica e teoria letteraria. Obiettivi formativi Approfondimento di uno specifico ambito teorico-critico (la critica tematica), con particolare riguardo per il concetto di immaginario, sia culturale che letterario I metodi della critica tematica. Reti tematiche nel romanzo di Luigi Pirandello Disamina dei concetti di tema, motivo, archetipo, topos nel dibattito teorico; interpretazione tematica dei due romanzi di Pirandello in programma Testi d’esame D. GIGLIOLI, Tema, Milano, R. C. S. Libri, 2001; L. PIRANDELLO, L’esclusa, Il fu Mattia Pascal (si consiglia la lettura dei due romanzi nell’edizione “Meridiani”: Milano, Mondadori). Appunti delle lezioni. N. BORSELLINO, Ritratto e immagini di Pirandello, RomaBari, Laterza, 2000 (per i frequentanti solo la prima parte: pp. 3-112). Letture consigliate G. MAZZACURATI, Pirandello nel romanzo europeo, Bologna, Il Mulino, 1955. Consigliata la Parte prima (pp. 13-185) in particolare per chi non può frequentare le lezioni. Modalità d’esame. Le prove d’esame sono orali. Nota bene. Il programma degli studenti della laurea quadriennale prevede di sommare quelli dei due moduli (Critica e teoria letteraria + Metodologie della critica letteraria). Seminari e altre attività integrative. È prevista un’analisi seminariale, riservata ai frequentanti, dei due romanzi di Luigi Pirandello in programma. Metodologie della ricerca archeologica Convenzione con Ministero per i Beni Culturali ed Amb. Li - Servizio tecnico per l’Archeologia Subacquea - Centro tecn. per l’Archeol. Lagunare di VE Docente (I modulo – prima parte) Luigi Sperti Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] Docente (I modulo – seconda parte) Luigi Fozzati Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” Docente (II modulo – prima parte) Sauro Gelichi Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: http://lettere2.unive.it/iam_ve/index.html e-mail: [email protected] Docente (II modulo – seconda parte) Maurizia De Min Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” I semestre settore L-ANT/10 5 + 5 crediti Per il curriculum del docente SAURO GELICHI v. l’insegnamento Archeologia medievale. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 237 Per il curriculum del docente SPERTI LUIGI v. l’insegnamento Archeologia e storia dell’Arte greca e romana B. (M-Z) Obiettivi formativi Il corso intende illustrare le moderne metodologie di indagine sul campo (scavo, ricognizione, archeologia subacquea etc.) e nel contempo descrivere e discutere criticamente la storia del pensiero archeologico. I Modulo, prima parte - I semestre Propedeutica archeologica L’archeologia come storia dell’arte classica dal Winckelmann ai nostri giorni; storia delle scoperte e degli scavi; problemi e metodi di oggi. Testi d’esame Appunti dalle lezioni; R. BIANCHI BANDINELLI, Introduzione all’archeologia, Bari, Laterza, 1976 (o edizioni successive). Letture consigliate Ulteriori letture facoltative verranno indicate nel corso delle lezioni. I Modulo, seconda parte Programma in via di definizione II Modulo, prima parte - I semestre Archeologia teorica e archeologia dell’architettura La 1 parte di questo 2 modulo intende affrontare i problemi dell’archeologia teorica e analizzare i caratteri di un particolare tipo di approccio al costruito. Il problema delle elaborazioni teoriche in campo archeologico verrà affrontato prendendo in considerazione i principali momenti della storia della disciplina fino all’archeologia postprocessuale. Successivamente si discuteranno metodi, procedure e finalità dell’uso dell’indagine archeologico-stratigrafica sugli alzati. Infine si farà riferimento ai problemi connessi con la pianificazione della ricerca archeologica, in particolare nei centri urbani. Testi d’esame E. GIANNICHEDDA, Archeologia teorica, Roma, Roma Carocci 2002 (in alternativa C. RENFREW-P. BAHN, Archeologia. Teorie. Metodi. Pratica, Bologna Zanichelli 1995, il cap. 1, I ricercatori: storia dell’archeologia, pp. 11-34; cap. 12. “Perché le cose sono cambiate?” La spiegazione in archeologia, pp. 413-443); S. GELICHI, Introduzione all’archeologia medievale. Storia e ricerca in Italia, Carocci, Roma 2002 (5 ristampa), soltanto le pp. 89-109; D. MANACORDA, Cento anni di ricerche archeologiche italiane: il dibattito sul metodo, “Quaderni di Storia”, 16 (1982), pp. 85-119.; S. GELICHI, Città pluristratificate: la conoscenza e la conservazione dei bacini archeologici, in A. RICCI (a cura di), Archeologia e urbanistica, Firenze 2002, pp. 61-76. II Modulo, seconda parte Programma in via di definizione 238 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Modalità d’esame. I modulo, prima parte. Per il primo appello è prevista la prova scritta. Gli altri appelli prevedono una prova orale. II modulo, prima parte. I appello scritto; gli altri appelli orale Modalità di frequenza. I modulo, prima parte. È consigliata la frequenza. II modulo, prima parte. Obbligatoria Seminari e altre attività integrative. I modulo, prima parte. Gli studenti potranno usufruire delle strutture del Laboratorio di Informatica applicata all’Archeologia Medievale (e di aereofotointerpretazione) e potranno partecipare a scavi/ricognizioni organizzate dall’Insegnamento durante il periodo estivo. Mineralogia e petrografia applicata ai beni culturali Docente Fabrizio Antonelli Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] II semestre settore GEO/09 5 crediti FABRIZIO ANTONELLI, laureato in Scienze geologiche e dottore di Ricerca in Scienze della terra; vincitore di 4 borse di studio internazionali e del Premio della Società italiana di mineralogia e petrografia riservato a tesi di dottorato in discipline minero-petrografiche con opzione archeometria. Ha svolto attività di docenza nell’a.a.: 1998/99 - Petrografia Applicata, Università Iauv di Venezia; 2000/01 al 2002/03 - Conservazione dei Materiali lapidei, Università di Bologna; 2002/03 - Metodologie Mineralogico Petrografiche per i Beni Culturali, Università di Parma; 2002/03, 2003/04 - Geoarcheologia, Università “Cà Foscari” di Venezia. Obiettivi formativi Acquisizione dei fondamenti di mineralogia e petrografia; Conoscenza dei principali metodi di studio di laboratorio delle rocce e dei materiali litoidi; Acquisizione della capacità di identificare e classificare correttamente gli stessi (con particolare riguardo ai marmi) in ambito archeologico. Mineralogia e Petrografia Applicate ai Beni Culturali 1) Elementi di mineralogia generale e sistematica. Elementi di petrografia: genesi, classificazione e principali litotipi delle rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche. La caratterizzazione mineralogico-petrografica e geochimica delle rocce e dei materiali litoidi. 2) Pietre e marmi antichi: i principali litotipi impiegati come materiali da costruzione e ornamentali. 3) Il deterioramento dei materiali lapidei da scavo: principi generali. 4) Le argille e le loro proprietà: elementi di tecnologia e archeometria ceramica. Testi d’esame AA. VV., (a cura di L. Lazzarini), Pietre e Marmi Antichi, natura, caratterizzazione, origine, storia d’uso, diffusione, collezionismo, Cedam, Padova, 2004; N. C. DI CAPRIO, La ceramica in Archeologia, L’ERMA DI BRETSCHNEIDER, Roma 1985; Appunti delle lezioni Letture consigliate si consiglia la consultazione del seguente testo per quanto concerne il punto (2) del programma: AA. VV., I marmi colorati della Roma imperiale, Marsilio, Roma, 2002, pp. 368, 203-277. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 239 Museografia e museotecnica Docente Roberto Zanon Dipartimento di Studi storici sito web: www.trivenet.it/rz e-mail: [email protected] I semestre settore ICAR/16 5 crediti ROBERTO ZANON, architetto, insegna nelle Università di Firenze, Padova e Venezia. È stato visiting professor presso alcune Università asiatiche (Bangalore, Hong Kong e Bangkok), in Portogallo (Lisbona e Porto) e in Colombia (Cali). Scrive di design, allestimento e museografia per alcune riviste italiane ed estere, ha un proprio studio di progettazione (interni, allestimenti ed oggetti) ed è socio della Wagner e Associati. Il corso fornisce l’acquisizione di un metodo per la valutazione della continuità fra spazio ed evento contenuto. Attraverso comunicazioni e esercitazioni progettuali si intende operare una riflessione su ciò che costituisce l’identità di uno spazio museale attraverso il progetto di allestimento inteso come operazione di “trasferimento di informazioni”. Testi d’esame B. MUNARI, Design e comunicazione visiva, Editori Laterza, Bari 1968, 1972; A. PASETTI, Luce e spazio nel museo d’arte, Edifir, Firenze, 1997, R. ZANON, Allestimento di mostre temporanee, in corso di pubblicazione Letture consigliate M. L. TOMEA GAVAZZOLI, Manuale di Museologia, R. C. S. libri spa, Milano; L. MIOTTO, C. SCARPA, I musei, Testo&Immagine, Torino 2004; Ulteriori letture verranno suggerite durante lo svolgimento del corso Propedeuticità. Nessuna Modalità d’esame. Discussione della bibliografia, delle esercitazioni e di un approfondimento relativo ad uno spazio museale o espositivo da concordare. Modalità di frequenza. Obbligatoria. Nota bene. L’iscrizione coinciderà con la consegna della prima esercitazione nella data che verrà indicata. Verrà attivato un apposito sito Internet con i materiali del corso. Seminari e altre attività integrative. Le lezioni frontali sugli argomenti specifici in programma saranno integrate da sessioni di lavoro collettivo in forma seminariale e da visite guidate a “casi esemplari”; inoltre è previsto l’incontro con un professionista nell’ambito dell’allestimento museale. Museologia Docente Giandomenico Romanelli Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/04 5 crediti 240 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi Introduzione alle problematiche della museologia; storia e trasformazioni della formamuseo; il passaggio dalla collezione privata alla struttura pubblica di conservazione. Tipologie museali. Caratteri, percorsi formativi, competenze dell’operatore di museo L’attuale dibattito sulla realtà del museo ha introdotto elementi di novità assai significativi: le stesse domande di base su cosa sia un museo, quali siano le sue finalità, quali le prospettive future aprono scenari dinamici e problematici. Mentre rimangono aperte molte delle questioni che hanno in questi ultimi anni messo in crisi l’assetto complessivo dei beni culturali, da taluni si guarda al museo come a una sorta di baluardo a tutela della memoria e della identità di un territorio e di una collettività; da altri come a una singolare opportunità economica; da altri ancora come a un nuovo e potente strumento di comunicazione o, più in generale, come a una complessa e polivalente piattaforma di erogazione di servizi culturali. Ricominciamo a porci queste domande di base: che cosa è un museo? quale storia lo ha plasmato? quale futuro si prospetta? Testi d’esame TCI, Capire l’Italia. I Musei, a cura di A. Emiliani, T. C. I., Milano 1980; D. JALLA, Il museo contemporaneo. Introduzione al nuovo sistema museale italiano, Utet, Torino 2000; Codice dei Beni Culturali (qualsiasi edizione). Letture consigliate P. GALLUZZI, A. VALENTINO (a cura di) I formati della memoria, Giunti, Firenze 1997; C. ACIDINI LUCHINAT, Il museo d’arte americano. Dietro le quinte di un mito, Electa, Milano 1999; A. GOB; N. DROUGUET, La muséologie, Armand Colin, Paris 2003; S. DELL’ORSO, Altro che Musei. La questione dei beni culturali in Italia, Laterza, Bari 2002; L. ZAN, Economia dei musei e retorica del management, Electa, Milano 2003 Propedeuticità. No Modalità d’esame. Orali. Modalità di frequenza. Libera. Seminari e altre attività integrative. Saranno comunicati nel corso delle lezioni. Numismatica antica Docente Tomaso Maria Lucchelli Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] II semestre settore L-ANT/04 5 crediti Obiettivi formativi Conoscenze delle problematiche fondamentali riguardanti la moneta nell’antichità; acquisizione delle competenze di base per analizzare criticamente il reperto numismatico e valutarne l’importanza storica e culturale. Istituzioni di numismatica antica Storia della moneta greca e romana Guida 2004-2005. Corsi di laurea 241 Testi d’esame A. SAVIO, Monete Romane, Roma, Edizioni Jouvence 2001 Letture consigliate E. BERNAREGGI, Istituzioni di Numismatica Antica, Cisalpino, Milano 1973 e suc. ed. Propedeuticità. Nessuna Modalità d’esame. Esame scritto Modalità di frequenza. Vivamente consigliata Organizzazione del servizio sociale Docente (I modulo) Silvia De Martino Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] Docente (II modulo) Simonetta Simoni Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore SPS/09 5 + 5 crediti SILVIA DE MARTINO, sociologa e consulente di organizzazione, in particolare di servizi, opera in collegamento con Istituti e Centri di ricerche, con società di consulenza Italiane ed estere (per esempio Allaxia di Milano). Le sue esperienze professionali vanno dalla consulenza alla formazione per Enti ed Aziende pubblici e privati. Pubblicazioni: con G. COSTA, Management Pubblico, EtasLibri, 1985; con G. REBORA, Lavoro e Management nelle Pubbliche Amministrazioni, F. Angeli, 1988; Spazi di gioco e opportunità di cambiamento nel settore agroalimentare in Sicilia, rapporto di ricerca per il Ce. Ri. S. Di., Palermo, 1990-1991; con J. C. THOENIG, L’analisi strategica per la valutazione delle politiche: l’applicazione al caso delle politiche ambientali, di prossima pubblicazione. SIMONETTA SIMONI, sociologa, svolge attività di ricerca e di formazione per servizi sociali, sanitari ed educativi sui temi della valutazione della qualità, delle culture organizzative, dei rapporti tra famiglie e servizi. È particolarmente interessata alla sperimentazione di metodologie qualitative come la ricerca-azione, la sociologia visuale e i Laboratori di epistemologia operativa. Obiettivi formativi I modulo. Conoscenza delle diverse chiavi di lettura rispetto alle organizzazioni. complesse: approccio strutturale, culturale, relazionale, sistemico. Sensibilizzazione ad un ruolo di analisi e comprensione delle dinamiche organizzative nel sistema socio-sanitario in una logica di rete. II modulo fornisce agli studenti un quadro generale della nuova configurazione del Welfare mix, dando concreti esempi di come i rapporti tra pubblico e privato si realizzino in diversi contesti organizzativi ed istituzionali. I Modulo - I semestre Organizzazione del servizio sociale 1 Conoscenza delle principali formule organizzative e gestionali dei servizi pubblici e in particolare dei servizi alla persona. Acquisizione di competenze di analisi e riprogettazione delle organizzazioni di servizi socio-sanitari con particolare riguardo alle logiche di rete. 242 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Testi d’esame M. FERRANTE, S. ZAN, Il fenomeno organizzativo, Nis 1999; F. LONGO, Formule istituzionali e gestionali per i servizi sociali, 2003 II Modulo - I semestre Le organizzazioni di terzo settore e il Welfare mix studiati con la ricerca culturale Il corso si propone di approfondire il rapporto tra pubblico e terzo settore, proponendo la metodologia della ricerca culturale nei servizi. Testi d’esame I. COLOZZI, A. BASSI, Da terzo settore a imprese sociali, Carocci, 2003; S. SIMONI, Le culture organizzative dei servizi, Carocci, 2003 Modalità d’esame. Orale Origini delle lingue romanze Docente Luigi Milone Dipartimento di Italianistica e filologia romanza sito web: http://lettere2.unive.it/milone II semestre settore L-FIL-LET/09 5 + 5 crediti Per il curriculum del docente LUIGI MILONE v. l’insegnamento Filologia romanza. Obiettivi formativi Conoscenza degli aspetti fondamentali del passaggio dal latino alle lingue romanze: delimitazione geografica del dominio romanzo; varietà romanze medievali; commento linguistico delle più antiche attestazioni romanze; traduzioni dal latino, traduzioni da una lingua romanza ad un'altra. I Modulo Dal latino alle lingue romanze Latino classico e latino “parlato” (“volgare”); individuazione dei principali fenomeni di fonetica e di morfologia storica alla base delle trasformazioni del latino nelle lingue romanze; i più antichi “monumenti” delle lingue romanze. Testi d’esame Nella lezione introduttiva saranno forniti i materiali e le indicazioni bibliografiche. II Modulo “Volgarizzare e tradurre” Volgarizzamenti (dal latino) e traduzioni (da una lingua romanza ad un'altra) alla base dello sviluppo e della nascente “letterarietà” delle lingue romanze (francese, occitano, italiano etc.) Guida 2004-2005. Corsi di laurea 243 Testi d’esame G. FOLENA, Volgarizzare e tradurre, Einaudi, Torino 1994; M. G. CAMMAROTA e M. V. MOLINARI (a cura di), Testo medievale e traduzione, atti del convegno di Bergamo (27-28 ottobre 2000, Bergamo University Press, Bergamo 2001 Letture consigliate Verranno segnalate, di volta in volta, nel corso delle lezioni. Propedeuticità Gli argomenti trattati in Origini delle lingue romanze sono fondamentali per la conoscenza del rapporto tra la storia della lingua latina (latino classico e latino “parlato”) e le storie delle lingue romanze. E dei debiti (e dei crediti) che ciascuna lingua romanza ha nei confronti delle altre lingue con la stessa matrice, il latino. Modalità esami Modulo 1: Prova scritta Modulo 2: Esame orale sugli argomenti trattati a lezione o tesina scritta individuale, concordata con il docente. Modalità frequenza La frequenza è richiesta. Nota bene Gli studenti con problemi di frequenza devono concordare un programma alternativo (o letture integrative) con il docente. Seminari e altre attività integrative Le tesine scritte individuali (II modulo) potranno essere concordate con il docente nel corso di riunioni seminariali il cui orario sarà stabilito nella lezione introduttiva. Nel corso del II semestre (v. Filologia romanza), in collaborazione con gli insegnamenti di. G. C. Alessio e A. Caracciolo, si terrà un corso dedicato alla Fortuna cinematografica del Medioevo e del Rinascimento. Ulteriori informazioni saranno fornite dal docente nella lezione introduttiva. Paleografia greca Docente Paolo Eleuteri Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/09 5 crediti PAOLO ELEUTERI, laureato a Roma nel 1976, dal 1982 al 1986 è stato borsista e ricercatore alla Freie Universität di Berlino; dal 1987 è professore di Codicologia a Venezia. I suoi interessi scientifici vertono principalmente sulla storia dei testi, la paleografia greca e la catalogazione dei manoscritti. Pubblicazioni recenti: I manoscritti greci della Biblioteca Palatina di Parma, Milano 1993; I Greci in Occidente, Venezia 1996; Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600, III, Wien 1997 (assieme a E. Gamillscheg e D. Harlfinger). Lineamenti di storia della scrittura greca dalle origini al Rinascimento Testi d’esame Alcune indicazioni bibliografiche verranno distribuite a lezione. Modalità d’esame. scritto Modalità di frequenza. Vivamente consigliata 244 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Paleografia latina Docente Flavia De Rubeis Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/09 5 + 5 crediti FLAVIA DE RUBEIS. Laureata nel 1987 presso la facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in Paleografia latina, insegna dall’a.a. 1997-1998 Epigrafia medievale e dall’a.a. 20012002 Paleografia latina all’Università degli studi di Venezia Cà Foscari. Dal 1994 collabora con la Missione Archeologica di San Vincenzo al Volturno (IS). Coordina la ricerca epigrafica per il Veneto per la redazione del corpus delle Inscriptiones Medii Aevi Italiae (saecula VI-XII), nell’ambito del progetto del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto. È responsabile europea del Corpus dei ritmi latini IV-IX secolo, sez. epigrafica, Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino e del Centro Interdipartimentale di Studi sui beni Librari e Archivistici. Obiettivi formativi Conoscenza della storia della scrittura latina libraria, documentaria ed epigrafica dal secolo V a. C. al secolo XV d. C.; acquisizione dei principi fondamentali dell’analisi paleografica. I e II Modulo - II semestre Paleografia latina Testi d’esame B. BISCHOFF, Paleografia latina, antichità e medioevo, ed. it. a cura di G. P. Mantovani e S. Zamponi, Padova 1992; Facsimili delle scritture distribuiti durante le lezioni Modalità d’esame. Lettura, datazione e riconoscimento delle principali scritture latine in uso nell’occidente europeo dal V a. C. al XV d. C. Modalità di frequenza. Si consiglia la frequenza Seminari e altre attività integrative. Letture ed esercitazioni sui facsimili; visita all’Archivio di Stato di Venezia; visita alla Biblioteca Marciana di Venezia Paletnologia Docente Paolo Biagi Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: http://www.harappa.com/rohri; www.sindh.ws/ancient e-mail: [email protected] I semestre settore L-ANT/01 5 + 5 crediti Per il curriculum del docente PAOLO BIAGI v. l’insegnamento Preistoria del Vicino e Medio Oriente. Obiettivi formativi Nel presente modulo vengono forniti gli elementi fondamentali per lo studio dell’Archeologia Preistorica, con particolare attenzione verso la Penisola Italiana. Vengono trattati anche temi riguardanti i metodi di datazione assoluta dei depositi archeologici e dei singoli reperti organici. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 245 I Modulo - I semestre Introduzione all’Archeologia Preistorica dal Paleolitico al Neolitico compreso I primi tempi dell’Archeologia Preistorica, I metodi di datazione relativa e assoluta, Il Paleolitico, i primi Sapiens Sapiens, Gli ultimi cacciatori-raccoglitori in Europa, Il processo di Neolitizzazione nel Vicino Oriente. Testi d’esame C. RENFREW, L’Europa della Preistoria, Laterza, Bari, 1987; F. FACCHINI et al., La religiosità nella preistoria, Jaca Book, Milano; A. BROGLIO, Introduzione al Paleolitico, Laterza, Bari, 1998. Appunti delle lezioni. Letture consigliate J. L. ARSUAGA, I Primi Pensatori, Feltrinelli, Milano, 2001 Propedeuticità. Il corso è considerato di primaria importanza per chi voglia seguire poi il II modulo della stessa disciplina ed anche l’insegnamento di Preistoria del Vicino e Medio Oriente II Modulo - I semestre Il processo di Neolitizzazione Gli ultimi cacciatori-raccoglitori dell’Olocene antico, Le teorie di V. G. Childe, i primi produttori di cibo nel Vicino Oriente, Studiosi indigenisti e Diffusionisti, l’onda di avanzamento. Il Neolitico in Italia Testi d’esame Appunti delle lezioni; A. J. AMMERMAN, L. L. CAVALLI SFORZA, La transizione neolitica e la genetica di popolazioni in Italia, 1986. Bibliografia aggiuntiva potrà essere consegnata durante le lezioni Letture consigliate Verranno fornite durante lo svolgimento delle lezioni Propedeuticità. È necessario aver seguito il I modulo della stessa materia Modalità d’esame. I modulo scritto. II modulo orale. Modalità di frequenza. Costante e continua per entrambi i moduli. Seminari e altre attività integrative. Possibili attività seminariali di docenti esterni. Visita ad alcuni siti archeologici al termine delle lezioni. Pedagogia generale Docente Umberto Margiotta Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze sito web: http://www.univirtual.it e-mail: [email protected] I semestre settore M-PED/01 5 + 5 crediti UMBERTO MARGIOTTA è professore ordinario di Pedagogia Generale. La sua ricerca scientifica si è rivolta inizialmente alla storia dell’educazione e alla filosofia dell’educazione. Successivamente i suoi interessi si sono rivolti alla valutazione dei sistemi educativi e alla progettazione degli interventi 246 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia formativi, con particolare attenzione alle problematiche di carattere metodologico cfr in particolare le ricerche sulla modulazione degli apprendimenti e sulla modularità - e psicopedagogico. Dirige la rivista “Formazione & Insegnamento”, è Direttore di Collane editoriali; dirige - con J. M. Barbier il trattato europeo di scienze della Formazione, è componente di gruppi scientifici internazionali e nazionali. È autore di circa 20 volumi e circa 480 articoli La tensione profetica della pedagogia. Itinerari, modelli, problemi. Obiettivi formativi Analisi storico-critica dei movimenti di Ricerca Pedagogica del ’900. I Modulo - I semestre I pro e i contro della dimensione profetica dell’educazione. Una ricostruzione storica. La pedagogia sta diventando sempre più un sapere organizzativo, funzionale ai bisogni della società contemporanea, caratterizzandosi così, ossessivamente, in senso “amministrativo”. Ma in una società della conoscenza, l’investimento in studio e in cognizione rende assillante la domanda sui fini, sul senso e sulla direzione dell’agire dotato di senso. Cosa accade allora della Pedagogia come “scienza dei fini”, rivolta a pensare e a realizzare un progetto, a ponderare implicazioni e conseguenze di un cambiamento sulla condotta, a coltivare un possibile “principio-speranza”? In che modo la pedagogia ha alimentato – pur con esiti diversi nel corso del XX secolo – i suoi vettori più nobili di pre-figurazione, di tensione valoriale, di progetto per l’uomo?Ripercorrere gli itinerari di Dewey, Skinner, Montessori, Don Milani, Pasolini e Capitini consente di ritornare alle radici di questo nuovo secolo, per tornare a tematizzare, nella coscienza di ciascuno, il rapporto mai concluso tra senso e verità. Testi d’esame F. CAMBI, La tensione profetica della pedagogia, Clueb, Bologna 2000. P. P. PISOLINI, Lettere luterane, Garzanti, Milano 1999 Propedeuticità. Il I modulo è propedeutico al secondo II Modulo - I semestre Educazione, profetismo e pedagogia. Cosa accade allora della Pedagogia come “scienza dei fini”, rivolta a pensare e a realizzare un progetto, a ponderare implicazioni e conseguenze di un cambiamento sulla condotta, a coltivare un possibile “principio-speranza”? In che modo la pedagogia ha alimentato – pur con esiti diversi nel corso del XX secolo – i suoi vettori più nobili di prefigurazione, di tensione valoriale, di progetto per l’uomo? Testi d’esame U. MARGIOTTA, Morfogenesi. La pedagogia e lo specchio dell’uomo, Clueb, Bologna 2004; E. BLOCH, Lo spirito dell’utopia, La Nuova Italia, Firenze 2001 (1993) Letture consigliate H. ARENDT, Tra passato e futuro, Garzanti, Milano 1991; E. BALDUCCI, L’uomo planetario, Edizioni della pace, Firenze 1990; G. M. BERTIN, Educazione alla ragione, Armando, Roma 2004; M. BUBER, Sentieri in utopia, Edizioni di comunità, Milano 1997; A. CAPITINI, Educazione aperta, La Nuova Italia, Firenze 1967-68; G. CIVES, La pedagogia scomoda. Da Pasquale Villari a Maria Montessori, La Nuova Italia, Firenze 1994; J. DEWEY, Educa- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 247 zione e sviluppo sociale, Armando, Roma 2004; A. HUXLEY, L’isola, Mondadori, Milano 1967; K. LOWITH, Significato e fine della storia, Edizioni di Comunità, Milano 1963; C. MAGRIS, Utopia e Disincanto, Garzanti, Milano 1999; J. MARITAIN, I tre riformatori. Lutero, Calvino, Rousseau, Morcelliana, Brescia 2001; L. MILANI, Lettere di Don Milani, Mondatori, Milano 2003; M. MONTESSORI, Educazione e Pace, Garzanti, Milano 1976; M. MONTESSORI, Come educare il potenziale umano, Garzanti, Milano 2002; E. MORIN, L’identità umana, Cortina editore, Milano 2001; R. RORTY, Marx e Gesù: profezie fallite, necessarie speranze, in “Micromega”, 4, 98; R. RORTY, Terminare il nostro paese, Feltrinelli, Milano 1999; B. F. SKINNER, Walden Due. Utopia per una nuova società, La nuova Italia, Firenze 1995; A. SCOCCHERA, Maria Montessori. Una storia per il nostro tempo, Edizioni Opera Nazionale Montessori, Roma 1997; A. VISSER, Die ethische Gesellschaft, in J. Oelkers, T. Rulker, Politische Reformpadagogik, Bern 1998 E. P Propedeuticità. Il I modulo è propedeutico al secondo. Modalità d’esame. Colloquio orale. Modalità di frequenza. Si consiglia vivamente la frequenza. Seminari e altre attività integrative. Ad inizio corso verrà data la programmazione dei seminari la cui frequenza darà diritto ai frequentanti di crediti aggiuntivi Pedagogia sociale Docente Ivana Maria Padoan Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze sito web: http://www.univirtual.it/italia.htm e-mail: [email protected] II semestre settore M-PED/01 5 crediti IVANA MARIA PADOAN è ricercatrice nel Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze di Cà Foscari, Venezia. È linguista, psicologa e pedagogista. Ha insegnato a Padova (Scienze della Formazione), Teorie e tecniche della comunicazione e Metodi e tecniche del lavoro di gruppo. Insegna Pedagogia Sperimentale e Psicopedagogia della comunicazione alla SSIS del Veneto e Sociologia della comunicazione all’Accademia delle Belle Arti di Venezia. Collabora con l’Università di Nantes, con il CNAM di Parigi e con FREREF di Lione. È componente esperta della commissione dei servizi socio-educativi e della commissione bioetica della Regione Veneto. Si occupa di epistemologia della formazione, di ricerca e progettazione delle politiche educative e sociali, di comunicazione e relazione. Obiettivi formativi Siamo diventati una società formativa? Quale dimensione assume il rapporto soggetto società, alla luce dell’esperienza formativa come costituente del rapporto del soggetto al mondo? La società formativa Il corso presenta e discute i cambiamenti strutturali della formatività nel suo rapporto con il territorio. Testi d’esame S. MANGHI, Attraverso Bateson, ecologia della mente relazioni sociali, Cortina Milano, 1998; I. PADOAN, La società formativa, Pensa Lecce, 2003 248 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Letture consigliate G. ALESSANDRINI, Pedagogia delle risorse umane e delle organizzazioni, Guerini Milano 2004J. Beillerot, La société pedagogique, Paris, Puf, 1982 Modalità d’esame. L’esame è orale. Modalità di frequenza. Il corso si svolge in forma seminariale, con la partecipazione attiva dello studente. Nota bene. Per i non frequentanti, i testi d’esame vanno integrati con una tesina da concordare con il docente. Seminari e altre attività integrative. Il corso prevede un seminario di formazione sull’analisi etnografica delle prassi professionali. Politiche pubbliche e sociali Docente (I modulo) e programma in via di definizione Docente (II modulo) e programma in via di definizione settore SPS/04 5 + 5 crediti Preistoria del Vicino e Medio oriente Docente Paolo Biagi Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: http://www.harappa.com/rohri; www.sindh.ws/ancient e-mail: [email protected] II semestre settore L-ANT/01 5 crediti PAOLO BIAGI (Brescia, 1948) PhD in Archeologia Preistorica presso l’Istituto di Archeologia dell’Università di Londra nel 1981. Conservatore del Museo Civico di Storia Naturale di Brescia dal 1978 al 1981. Ricercatore presso l’Istituto di Archeologia dell’Università di Genova dal 1981 al 1988. Direttore della Missione Archeologica Italiana nel Sultanato dell’Oman nel 1991. Direttore della Missione Archeologica Italiana nel Sindh (Pakistan) dal 1993. Attualmente conduce ricerche all’estero nel Sindh (Pakistan), Transilvania (Romania) e Macedonia occidentale (Grecia). È condirettore di un progetto sull’analisi scientifica delle ceramiche del Neolitico antico della Penisola Balcanica, coordinato da S. Shennan (University College London), finanziato dal Leverhulme Trust. Obiettivi formativi Verranno trattati argomenti della Preistoria del Vicino e Medio Oriente dal Paleolitico all’età del Bronzo con approfondimenti riguardanti la Preistoria recente delle regioni bagnate dal Mare Arabico Introduzione alla Preistoria del Vicino e Medio Oriente I primi uomini nella Penisola Arabica, Il Paleolitico e la dispersione dei primi Sapiens Sapiens, Gli insediamenti dell’Olocene antico, Il problema degli shell-middens, I primi produttori di cibo, La Valle dell’Indo durante l’età del Rame e del Bronzo, I rapporto con la Penisola di Oman Guida 2004-2005. Corsi di laurea 249 Testi d’esame Appunti delle lezioni; R. ALLCHIN, B. ALLCHIN, The Rise of Civilization in India and Pakistan, Cambridge University Press, Cambridge, 1982; J. M. KENOYER, Ancient Cities of the Indus Valley Civilization, Oxford University Press, Oxford, 1998; www.harappa.com Letture consigliate G. L. POSSEHL, The Indus Civilization, A Contemporary Perspective, Vistaar, New Delhi, 2003 Propedeuticità. È necessario aver seguito il I modulo di Paletnologia Modalità d’esame. Orali. Modalità di frequenza. Continua. Seminari e altre attività integrative. Probabili seminari tenuti da altri docenti e presentazione di materiali archeologici Principi e fondamenti del servizio sociale Docente Federica De Girolami Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] II semestre settore SPS/07 5 crediti FEDERICA DE GIROLAMI, nata nel 1950, diplomata Assistente Sociale c/o l’ENSISS di Venezia, ha conseguito la Laurea in Servizio Sociale c/o l’Univ di Trieste nell’a. a. 98/99. Dopo vent’anni di esperienza professionale nella Pubblica Amministrazione, dal 1992 svolge la libera professione con attività di consulenza, progettazione, formazione e supervisione. Già docente di Organizzazione di servizio sociale II nell’a. a. 2001-2002, da due anni è responsabile dell’Ufficio di S. S. di una RSA per Anziani. Da molti anni è tutor universitario per i tirocini e da tre anni ricopre anche la funzione di coordinatore dei tirocini del corso triennale. Tra gli interessi di ricerca figura la tematica dell’auto-Mutuo-Aiuto, per la quale segue percorsi di formazione di sua progettazione ed esperienze di attuazione. Obiettivi formativi Il corso si propone di introdurre allo studio del servizio sociale come disciplina e come professione. Con uno sguardo ai contesti storici d’origine, la conoscenza sarà diretta verso il sistema dei valori e degli orientamenti teorici che ispirano la struttura e la stessa tecnica del servizio sociale Il servizio sociale: disciplina e professione La teoria del servizio sociale. La professione. Il ruolo dei bisogni. I modelli. L’etica: le aree della responsabilità Testi d’esame E. NEVE, Il servizio sociale, Carocci, 2000, capp. 1, 3, 4, 5; M. DAL PRA PONTICELLI, I modelli teorici del servizio sociale, Astrolabio, Roma, 1985, pagg. 1-50. Il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale. Appunti delle lezioni 250 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Progettazioni di sistemi multimediali Docente Franco Rossi Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore INF/01 5 crediti FRANCO ROSSI è insegnante di Storia della musica presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova; dal 1983 è direttore della biblioteca della Fondazione Levi di Venezia; dal 1990 è responsabile dell’archivio storico del Teatro La Fenice. Si occupa di problemi archivistici e bibliografici e del riutilizzo di questo materiale con l’uso dell’informatica. Negli ultimi anni ha realizzato i CD-ROM: La Fenice: un secolo di Libretti d’opera 1792-1891, Roma, 1999; Baldassare Galuppi e il Mondo della Luna, Padova, 2003 Obiettivi formativi Il corso intende giungere alla progettazione e alla realizzazione di una presentazione multimediale su un sito di Venezia, inserendo nel percorso testi, immagini fisse e in movimento, suoni. Venezia in CD. Testi d’esame Bibliografia di riferimento: G. ROSENZWEIG, Director 8 e Lingo, Milano, Apogeo, 2000 oppure appunti dalle lezioni. Modalità d’esame. L’esame verterà sul commento e l’analisi di un breve percorso multimediale realizzato dal candidato con una delle versioni del programma citato. Modalità di frequenza. Per le caratteristiche particolari del corso è consigliata la frequenza. Nota bene. Per contatti e-mail col docente: [email protected] Propedeutica filosofica Docente Giorgio Brianese Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore M-FIL/01 5 + 5 crediti GIORGIO BRIANESE (Mestre, 1958) si è laureato in Filosofia all’Università di Venezia e perfezionato in Metodologia della ricerca filosofica e Filosofia delle scienze all’Università di Padova. Ha insegnato per oltre dieci anni filosofia e storia nei Licei e dal 1996 è ricercatore di Filosofia teoretica; nel 2002 ha conseguito l’idoneità come professore associato di Filosofia teoretica. Ha pubblicato lavori su Michelstaedter, Popper, Descartes, Nietzsche, Platone, Gentile e Dostoevskij ed è condirettore delle collane di classici filosofici Analyse (Zanichelli), Sentieri della filosofia e Sentieri della pedagogia (Paravia). I suoi attuali interessi di ricerca sono rivolti in particolare a Schopenhauer e Dostoevskij. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 251 Obiettivi formativi Favorire la costruzione e il consolidamento di un lessico filosofico. Avvicinarsi ai modi principali in cui, sin dall’inizio, si configura l’inclinazione verso la filosofia. Affinare la capacità di distinguere tra contestualizzazione storica e valutazione teoretica di autori, testi, problemi. I Modulo - I semestre Forme del pensare e del dialogo filosofico Propedeutica filosofica. Ossia “introduzione alla filosofia”. Disciplina anomala, forse paradossale: percorre un cammino che, praticando la filosofia, s’avvicina a passi lenti alle vette del pensiero, con la pretesa di guardare al nostro tempo in modo non ingenuo e di saggiarne il valore. Le lezioni del primo modulo, più che rivolgersi a problemi specifici della filosofia, si propongono di riflettere sul metodo filosofico e di introdurre a una comprensione di quell’atteggiamento nei confronti di sé e della realtà che appartiene alla teoria e alla pratica filosofica. Testi d’esame 1. Appunti dalle lezioni. Chi non frequenta li sostituirà con la lettura attenta di R. MÀDERA, L. V. TARCA, La filosofia come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche, Milano, Bruno Mondadori, 2003. 2. S. NATOLI, Parole della filosofia, o dell’arte di meditare, Milano, Feltrinelli, 2004. 3. G. BRIANESE, Il “Discorso sul metodo” di Cartesio e il problema del metodo nell’età moderna, nuova edizione riveduta e ampliata, Torino, Paravia, 1996. G. BRIANESE, “Congetture e confutazioni” di Popper e il dibattito epistemologico post-popperiano, Torino, Paravia, 1989. 4. Gli iscritti all’ordinamento quadriennale che intendono iterare l’esame possono, se lo desiderano, sostituire i testi previsti per la parte generale (= primo modulo) con un breve elaborato scritto (10-15 cartelle dattiloscritte) su argomento e con bibliografia da concordare con il docente. L’elaborato va consegnato almeno 15 giorni prima dell’esame. Si ricorda che agli iscritti all’ordinamento triennale è consentita l’iterazione del solo secondo modulo. Letture consigliate Quanti ritengano di non possedere una conoscenza almeno di base dello sviluppo storico della filosofia possono utilmente riferirsi ai volumi seguenti (che non costituiscono oggetto specifico d’esame): E. SEVERINO, La filosofia dai Greci al nostro tempo. Il pensiero antico e medioevale, Milano, Rizzoli, 2004; E. SEVERINO, La filosofia dai Greci al nostro tempo. Il pensiero moderno, Milano, Rizzoli, 20042. Per un approfondimento dei temi del corso: A. BIRAL, Platone e la conoscenza di sé, Roma-Bari, Laterza, 1997; S. CAVELL, La riscoperta dell’ordinario, trad. ital., Roma, Carocci, 2001; U. CURI, La forza dello sguardo, Torino, Bollati Boringhieri, 2004; S. NATOLI, Soggetto e fondamento. Il sapere dell’origine e la scientificità della filosofia, Milano, Bruno Mondadori, 1996; R. PANIKKAR, Mito, fede ed ermeneutica. Il triplice velo della realtà, Milano, Jaca Book, 2000; R. PANIKKAR, Pace e interculturalità. Una riflessione filosofica, Milano, Jaca Book, 2002; G. PASQUALOTTO, Illuminismo e illuminazione. La ragione occidentale e gli insegnamenti del Buddha, Roma, Donzelli, 1997; E. SEVERINO, La tendenza fondamentale del nostro tempo, Milano, Adelphi, 1988; C. SINI, Etica della scrittura, Milano, Il Saggiatore, 1996; I. VALENT, Dire di no. Filosofia, linguaggio, follia, Cosenza, Teda Edizioni, 1995; M. VANNINI, La morte dell’anima. Dalla mistica alla psicologia, Firenze, Le Lettere, 2003 252 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia II Modulo - I semestre «Se gli dèi esistessero…»: Emanuele Severino interprete del pensiero di Nietzsche. Ci si propone di: a) ricostruire il senso complessivo del discorso filosofico di Emanuele Severino (che appare per molti versi come un unicum nel pensiero contemporaneo, in ragione non solo dell’originalità e del rigore argomentativo che lo caratterizzano, ma anche della capacità di esplicitare e mettere in questione le radici ontologiche del nostro tempo); b) esaminare – tenendo presenti anche altre interpretazioni autorevoli del pensiero nietzscheano - il modo in cui quel discorso si misura con Nietzsche (il quale – come già Leopardi, come poi Gentile – porta alla luce l’essenza stessa della filosofia contemporanea). Testi d’esame 1. Appunti dalle lezioni. Chi non frequenta li sostituirà con la lettura attenta di K. GALIMBERTI, Nietzsche. Una guida, Milano, Feltrinelli, 2000 e di E. SEVERINO, Lezioni sulla politica. I Greci e la tendenza fondamentale del nostro tempo, Milano, Marinotti Editore, 2002. 2. F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, a cura di G. Pasqualotto, Milano, Rizzoli, 1996; F. NIETZSCHE, Crepuscolo degli idoli, a cura di G. Brianese e C. Zuin, Bologna, Zanichelli, 1996. 3. E. SEVERINO, Ritornare a Parmenide e Alétheia, in Essenza del nichilismo, nuova edizione ampliata, Milano, Adelphi, 1982, pp. 19-61 e 415-442; E. SEVERINO, L’anello del ritorno, Milano, Adelphi, 1999. Letture consigliate 1. Quanti ritengano di non possedere una conoscenza almeno di base dello sviluppo storico della filosofia possono utilmente riferirsi al volume seguente (che non costituisce, peraltro, oggetto specifico d’esame): E. SEVERINO, La filosofia dai Greci al nostro tempo. Il pensiero contemporaneo, Milano, Rizzoli, 20042. La letteratura critica su Nietzsche è sterminata. Un primo inquadramento, arricchito da numerose indicazioni bibliografiche, si può trovare in: M. FERRARIS (a cura di), Nietzsche, Roma-Bari, Laterza 1999; M. FERRARIS, Nietzsche e la filosofia del Novecento, Milano, Bompiani, 1989. 3. Tra le introduzioni generali a Nietzsche più recenti cfr. C. GENTILI, Nietzsche, Bologna, il Mulino, 2001; A. MAGRIS, Nietzsche, Brescia, Morcelliana, 2003. 4. Per un approfondimento critico del pensiero di Emanuele Severino cfr. A. ANTONELLI, Verità, nichilismo, prassi. Saggio sul pensiero di Emanuele Severino, Roma, Armando, 2003; F. BERTO, La dialettica della struttura originaria, Padova, Il Poligrafo, 2003; G. BONTADINI, Conversazioni di metafisica, Milano, Vita e pensiero, 1995; L. MESSINESE, Essere e divenire nel pensiero di E. Severino. Nichilismo teologico e domanda metafisica, Roma, Città Nuova, 1985; C. SCILIRONI, Ontologia e storia nel pensiero di Emanuele Severino, Abano Terme, Francisci, 1980; C. SCILIRONI, Atto, destino e storia. Studi su Emanuele Severino, Padova, Unipress, 1988; L. V. TARCA, Verità, alienazione, metafisica. Rilettura critica della proposta filosofica di Emanuele Severino, Sondrio, Washington Editore, 1980; M. VISENTIN, Tra struttura e problema. Note intorno alla filosofia di Emanuele Severino, Venezia, Marsilio, 1982. Propedeuticità. L’esame preliminare del primo modulo è consigliato, ma non propedeutico a quello del secondo. Modalità d’esame. La prova d’esame è orale per entrambi i moduli e consiste in un colloquio relativo ai temi affrontati a lezione e ai testi indicati nella bibliografia. I due moduli sono formalmente indipendenti l’uno dall’altro ed è consentito sostenere l’esame anche di uno solo di essi. Modalità di frequenza. La frequenza è libera. Chi non può seguire le lezioni è invitato a prendere contatto con il docente. Nota bene. All’inizio del semestre saranno Guida 2004-2005. Corsi di laurea 253 rese note le informazioni definitive relative al corso. Il docente può essere contattato, oltre che nell’orario di ricevimento, anche all’indirizzo e- mail. Seminari e altre attività integrative. Sono previsti interventi dei dott. Giulio Goggi, Davide Spanio, Veniero Venier. Modalità e tempi verranno comunicati appena possibile. Psicologia dello sviluppo Docente Enrico Levis Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] II semestre settore M-PSI/04 5 crediti ENRICO LEVIS, psichiatra, è psicoterapeuta di bambini e di adulti. Dirige il Centro Internazionale Studi Psicodinamici della Personalità, la cui attività - rivolta a educatori, assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti - è tesa ad approfondire le tematiche relative ai fenomeni psicopatologici dell’infanzia e dell’adolescenza. Insegna al Centro Studi Martha Harris - Corsi Modello Tavistock/Sede di Venezia. Docente alla Scuola di Psicoterapia della COIRAG. Ha pubblicato: Radici della sofferenza “non pensata”. Vicissitudini dell’identificazione proiettiva (Teda Edizioni); Forme di vita, forme di conoscenza. Un percorso fra psicoanalisi e cultura (Bollati Boringhieri). È coautore di Abitare l’assenza. Scritti sullo spaziotempo nelle psicosi e nell’autismo infantile (Angeli). Obiettivi formativi L’osservazione e la descrizione degli sviluppi delle relazioni affettive del bambino consente il ripensamento su un possibile intervento nella struttura famigliare. L’osservazione diretta del bambino all’interno della struttura famigliare L’osservazione diretta del bambino all’interno della struttura famigliare offre uno strumento che consente di avvicinare e descrivere le dinamiche affettive nella prima infanzia. Assieme alla lettura del caso del Piccolo Hans di Freud, permette una prima riflessione sulle problematiche dello sviluppo infantile e sull’intervento dell’operatore sociale nei diversi contesti istituzionali. Testi d’esame S. FREUD, Il piccolo Hans. Analisi della fobia di un bambino di 5 anni, Bollati Boringhieri; C. RIVA CRUGNOLA, La comunicazione affettiva tra il bambino e i suoi partner, R. Cortina (Introduzione – Capp. 1-2 (pp. 3-90) – 4 (pp. 141-160) – Cap. 9 (pp. 293-311); S. FRAIBERG, Il sostegno allo sviluppo, R. Cortina (capp. 2 e 7) Letture consigliate D. STERN, La costellazione materna, Bollati Boringhieri (capp. dal 2 al 6, nonché l’11); P. VENUTI, L’osservazione dei comportamenti, Carocci, (capp. 1-2-3) 254 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Psicologia generale Docente Sandro Nicole Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I e II semestre settore M-PSI/01 5 + 5 crediti Roma, 1/1/1949. Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Neurochirurgia. Ha tenuto gli insegnamenti di Tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati e di Psicologia generale presso la Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. Obiettivi formativi Conoscenza dei metodi e dei temi di ricerca della psicologia generale I Modulo - I semestre Psicologia generale I Apprendimento e memoria, percezione, emozioni e motivazioni. Testi d’esame ANOLLI-LEGRENZI, Psicologia generale; il Mulino. II Modulo - II semestre Psicologia generale II Linguaggio e comunicazione. Pensiero. Testi d’esame ANOLLI-LEGRENZI, Psicologia generale; il Mulino. Modalità d’esame. Test scritto di valutazione Psicologia sociale Docente Sandro Nicole Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore M-PSI/05 5 crediti Per il curriculum del docente SANDRO NICOLE v. l’insegnamento Psicologia generale. Obiettivi formativi Metodi e temi della psicologia sociale. Apprendimento e memoria; percezione; emozioni e motivazioni. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 255 Testi d’esame LEGRENZI, La mente, il Mulino Modalità d’esame. Test di valutazione scritto Psicologia sociale e del lavoro Docente Sandro Nicole Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore M-PSI/06 5 crediti Per il curriculum del docente SANDRO NICOLE v. l’insegnamento Psicologia generale. Categorizzazione. Autoconsapevolezza. Testi d’esame L. CASTELLI, Psicologia sociale cognitiva, Laterza Modalità d’esame. Test di valutazione scritto. Psicologia sperimentale. Animazione teatro-ragazzi Docente Carlo Presotto Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” sito web: http://www.clab.it/cp/carlo/ e-mail: [email protected] I semestre settore M-PSI/01 5 crediti CARLO PRESOTTO, all’interno di una esperienza teatrale a tutto campo che va dalla commedia dell’arte ai classici, dalla narrazione al teleracconto, sviluppa da più di vent’anni un particolare percorso artistico e formativo dedicato all’infanzia. Nei suoi lavori l’immaginario dell’artista si confronta con la differenza della visione del mondo nell’età della crescita, affrontando temi legati alla fiaba, alla letteratura, alla musica ed alla memoria. Ha sviluppato numerosi progetti di sperimentazione nel rapporto tra teatro e percorsi educativi per enti pubblici e privati. Obiettivi formativi Conoscenza di elementi di storia del teatro ragazzi in Italia. Sperimentazione pratica di tecniche del laboratorio teatrale tra adulti e ragazzi con particolare attenzione ai processi di costruzione dell’identità personale Per piacere, mi disegni una pecora? L’esplorazione del confine tra pensiero adulto e pensiero infantile tra corpo quotidiano e corpo extraquotidiano, tra gioco drammatico e teatro a partire dal colloquio tra un aviatore ed un piccolo principe. Il fenomeno del teatro ragazzi italiano, nato dall’animazione teatrale alla fine durante gli anni 1970, rappresenta il confluire di una serie di pratiche del 256 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia palcoscenico e di pratiche pedagogiche in una poetica caratterizzata dalla stretta interazione tra processo e prodotto della creazione artistica. Testi d’esame C. PRESOTTO, L’Isola e i teatri, Roma, Bulzoni, 2001; A. DE SAINT-EXUPERY, Il piccolo principe Letture consigliate P. L. TRAVERS, Mary Poppins, Milano, 1987; J. M. Barrie, Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere. Testo originale a fronte, Milano, Feltrinelli, 2003 Modalità d’esame. La verifica finale si svolgerà in tre fasi: - una prova pratica all’interno del laboratorio - la presentazione di una relazione di 4 cartelle - una prova scritta Modalità di frequenza. La frequenza al corso è obbligatoria. Si consigliano abiti e calzature comode per l’attività fisica. Nota bene. Per partecipare ad incontri o spettacoli il calendario delle lezioni potrà subire delle variazioni che verranno comunicate durante il corso Seminari e altre attività integrative. All’interno del programma sono previsti incontri con artisti e la visione di spettacoli e prove di lavoro. Psicologia sperimentale. Cinema per ragazzi Docente Giorgio Mangini Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore M-PSI/01 5 crediti GIORGIO MANGINI si è laureato al DAMS di Bologna (indirizzo Spettacolo) nel 1982 e ha conseguito il Perfezionamento in Musicologia nel 1986; ha pubblicato saggi su vari temi di storia e critica dello spettacolo dal Settecento a oggi. Dall’anno accademico 2001-2002 è docente del corso di Psicologia sperimentale - Cinema per ragazzi all’Università di Cà Foscari. Obiettivi formativi Conoscenza delle premesse teoriche della disciplina, con particolare riguardo alla psicologia del cinema e alla psicoanalisi; acquisizione di nozioni di base di tecnica della sceneggiatura, intesa come fase di ideazione e progettazione di un film. Storie di ragazzi cattivi Il corso affronterà problemi e implicazioni teoriche della disciplina mediante la discussione e l’elaborazione collettiva di un progetto cinematografico. Nel corso della discussione saranno esaminati temi e modelli narrativi dei film che, mezzo secolo fa, hanno raccontato l’emergere della “questione giovanile”, da Gioventù bruciata (Rebel Without a Cause) di Nicholas Ray (USA 1955) a West Side Story di Robert Wise e Jerome Robbins (USA 1961). Testi d’esame C. L. MUSATTI, Scritti sul cinema, Torino, Testo&immagine, 2000; AGE, Scriviamo un film, Parma, Pratiche, 1990 (ristampe: Milano, 1996 e seguenti) Ulteriori e più precise informazioni bibliografiche e filmografiche saranno fornite durante il corso. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 257 Modalità d’esame. Esame orale previa presentazione di un elaborato. Modalità di frequenza. Frequenza obbligatoria. Regia radiofonica ed elementi di storia della musica riprodotta Docente Veniero Rizzardi Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] settore L-ART/06 5 crediti Programma in via di definizione Religioni del mondo classico Docente e programma in via di definizione settore M-STO/07 5 crediti Sociologia del lavoro e dell’organizzazione Docente Michele Cangiani Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore SPS/09 5 crediti Per il curriculum del docente MICHELE CANGIANI v. l’insegnamento Sociologia economica. Obiettivi formativi Fornire strumenti per una conoscenza di base della società contemporanea, con particolare attenzione ai problemi del rapporto tra economia e società e dell’organizzazione della produzione. La società del lavoro Le caratteristiche specifiche della società moderna e la rilevanza che assumono in essa l’organizzazione e la dinamica dell’attività economica. L’organizzazione sociale dell’economia come problema. L’organizzazione del lavoro nel corso dello sviluppo capitalistico. Testi d’esame A. BAGNASCO, M. BARBAGLI e A. CAVALLI, Sociologia, vol. III: Organizzazione sociale, popolazione e territorio, Il Mulino. Uno a scelta tra i seguenti: E. B. KAPSTEIN, Governare la ricchezza. Il lavoro nell’economia globale, Carocci; A. SIGNORELLI (a cura di), L’altra faccia del- 258 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia la medaglia, F. Angeli; O. DE LEONARDIS, Le istituzioni. Come e perché parlarne, Carocci; G. BONAZZI, Come studiare le organizzazioni, Il Mulino. Modalità d’esame. Orali, sui testi indicati. Coloro i quali frequentano le lezioni possono sostituire i testi indicati con altri, ai quali si farà riferimento nelle lezioni, previo accordo con il docente; sono inoltre invitati a sostenere, alla fine del corso, una prova scritta. Modalità di frequenza. Obbligatoria per gli iscritti al Corso di laurea in Servizio sociale. Sociologia della musica e dello spettacolo Convenzione con Illisso editrice Docente Marcella Farina Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore SPS/08 5 crediti MARCELLA FARINA (Venezia 1965) si è laureata all’università di Venezia, Lingue e letterature straniere, nel 1988. In seguito ha conseguito la laurea in Lettere nel 1997. Collabora con l’università di Venezia dal 1998, per il corso di perfezionamento in testo e scena nel teatro di lingua inglese, e dal 2001 per il corso di sociologia della musica e dello spettacolo. Pubblicazioni: Il cinema di Alan Bennett, Venezia Arti 1998; Le ali di Henry James, Quaderni della videoteca Pasinetti, Venezia, 2002; James Ivory, Editrice Cinetecnica, Faenza 2004. Attualmente sta compiendo una ricerca sul cinema in Sardegna, e sugli autori sardi tradotti per il grande schermo. Obiettivi formativi Conoscenza delle varie correnti di pensiero sociologico rispetto allo spettacolo; analisi delle forme multimediali applicate a cinema e musica; capacità di analizzare le varie forme di spettacolo da un punto di vista tecnico-cognitivo in rapporto al loro impatto sulla società. America, Europa, India, tre società a confronto in James Ivory Il corso propone un itinerario che inizia da un’analisi introduttiva sulla sociologia della musica, per continuare approfondendo la funzione musicale come accompagnamento alle altre forme di spettacolo. Si seguirà con particolare attenzione lo sviluppo moderno delle tecniche di riproduzione del suono, con una riflessione sull’approccio multimediale, sugli aspetti della cultura giovanile di massa, sulla produzione e sul consumo di prodotti di diversi generi in relazione all’offerta musicale. Si svilupperà poi la valorizzazione sociale del cinema, con particolare riguardo alla sua relazione con il teatro, considerando la funzione culturale del film come divertimento e come forma narrativa per una corretta collocazione dell’evento cinematografico nella cultura popolare. La ricostruzione degli approcci di interesse sociologico avverrà in un primo momento attraverso l’analisi del fenomeno del divismo (cinematografico, teatrale e musicale) e successivamente nel contesto più ampio del rapporto tra costume e stratificazioni sociali. Saranno utilizzate selezionate sequenze cinematografiche il cui motivo conduttore rispecchi i temi trattati. Una parte specifica si occuperà, inoltre, dei rapporti tra musica, let- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 259 teratura, teatro e cinema e le loro intersezioni, in particolare nelle opere del regista James Ivory. Testi d’esame La bibliografia di riferimento generale verrà data all’inizio del corso. M. FARINA, James Ivory, editrice cinetecnica, 2004. Letture consigliate Si consiglia la lettura di almeno due tra i seguenti romanzi: E. M. FORSTER, Camera con vista, Maurice, Casa Howard; H. JAMES, I bostoniani, Gli europei, La coppa d’oro; K. ISHIGURO, Quel che resta del giorno; T. JANOWITZ, Schiavi di New York; E. S. CONNELL, Mr. Bridge, Mrs. Bridge; K. JONES, La figlia di un soldato non piange mai Modalità d’esame. La prova d’esame consisterà in un colloquio, o eventualmente in una prova scritta, durante il quale lo studente dovrà dimostrare di conoscere i testi in bibliografia. Modalità di frequenza. La frequenza è obbligatoria. Nota bene. Gli studenti non frequentanti dovranno contattare il docente e individuare un’attività integrativa alla bibliografia. In ogni caso l’integrazione deve esser motivata in relazione al piano di studi. Sociologia delle migrazioni Docente Ali Adel Jabbar Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore SPS/08 5 crediti ADEL JABBAR è sociologo ricercatore nell’ambito dei processi migratori e interculturali. Nell’area della ricerca, della formazione e della mediazione culturale ha collaborato con vari enti e istituzioni, fra cui CENSIS, CNEL, Commissione per le politiche di integrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Pubblicazioni più recenti: Mediazione socioculturale e percorsi di cittadinanza, in “Animazione Sociale”, n. 10, ottobre 2000; La mediazione interculturale. Progetti, esperienze e figura del mediatore in alcune amministrazioni del Nord Italia (Rapporto di ricerca a cura di N. Lonardi e A. Jabbar), Commissione per le Politiche di Integrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2001; Il mediatore, in “Etica per le professioni”, Padova, anno IV, 1/2002. Obiettivi formativi L’attraversamento dei confini può essere visto come una spinta naturale dell’umanità, sebbene storicamente condizionata e mossa dalle ragioni più diverse. Il corso tende a fornire elementi utili alla lettura e all’interpretazione dei processi migratori all’interno di una società in trasformazione. Sociologia delle migrazioni Caratteristiche e aspetti sociali dell’immigrazione in Italia. Processi migratori e aggiustamento identitario. Tipologia delle migrazioni. Politiche dell’immigrazione e strategie di mediazione socioculturale. Testi d’esame P. BASSO, F. PEROCCO (a cura di), Immigrazione e trasformazione della società, Angeli, Milano, 2000, pp. 25-61; 77-104; 227-252; R. GALISSOT, M. KILANI, A. RIVERA, L’imbroglio 260 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia etnico, Dedalo, Bari, 2001, II ed., pp. 9-106; 201-218; A. JABBAR, Mediazione socioculturale e percorsi di cittadinanza, in “Animazione Sociale”, n. 10, ottobre, 2000; N. LONARDI, A. JABBAR, La mediazione interculturale. Progetti, esperienze e figura del mediatore in alcune amministrazioni del Nord-Italia, Commissione per le politiche di integrazione, Dipartimento Affari Sociali, Presidenza Consiglio dei Ministri, 2001. Letture consigliate M. A. PIRRONE, Approdi e scogli. Le migrazioni internazionali nel Mediterraneo, Eterotopia, Milano, 2002, pp. 19-33/35-55/57-63; P. BASSO, F. PEROCCO (a cura di), L’immigrazione in Europa. Disuguaglianze, razzismo, lotte, Angeli, Milano, 2003. Modalità d’esame. Lavori di ricerca, stesura di papers e discussione del lavoro; esame orale sui temi del corso. Modalità di frequenza. Obbligatoria. Sociologia delle relazioni familiari Docente Giuliana Chiaretti Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore SPS/08 5 crediti GIULIANA CHIARETTI, professore straordinario di Sociologia, insegna all’Università Cà Foscari dall’a. a. 1995-1996. Il suo percorso accademico, a partire dagli anni ’80, si intreccia con un’esperienza di formazione psicanalitica e di ricerca clinica, che la caratterizza come studiosa a confine tra sociologia e psicologia. Ricorrono nelle sue ricerche temi relativi alle relazioni di genere e familiari, alle migrazioni femminili. Attualmente è impegnata in una ricerca Cofin su “famiglia e denaro” e in una ricerca sulle “badanti” svolta nell’ambito di un progetto Equal/Inclusione della Provincia di Venezia. Pubblicazioni recenti: Interni familiari. Relazioni e legami d’amore, Milano, 2002; C’e posto per la salute nel nuovo mercato del lavoro? (a cura), Milano, Angeli, 2004. Obiettivi formativi Il corso si propone di richiamare l’attenzione sulla pluralità dei modi di fare famiglia presenti nella società contemporanea e sui cambiamenti che caratterizzano sia il ciclo/corso di vita della famiglia che i percorsi di vita individuali dei suoi membri. La vita familiare tra solidarietà e conflitti, identificazioni e separazioni, privato e pubblico Il corso, seguendo un approccio storico e una prospettiva di genere e generazionale, tratta i seguenti temi: 1. i discorsi esperti e non sulla famiglia; 2. i modi di regolazione della vita famigliare in passato e in epoca contemporanea; 3. la variabilità dei confini tra privato e pubblico; 4. le interdipendenze strutturali tra lavoro di cura, familiare e per il mercato, con particolare riferimento ai modelli di welfare state; 5. la crisi d’autorità e di sentimento dei padri; 6. i legami tra genitori e figli lungo il corso di vita familiare; 7. le relazioni di coppia e le trasformazioni dell’intimità. Testi d’esame C. SARACENO, M. NALDINI, Sociologia della famiglia, Bologna, Il Mulino, 2001; G. CHIARETTI, Interni familiari. Relazioni e legami d’amore, Milano, Angeli, 2002 Guida 2004-2005. Corsi di laurea 261 Letture consigliate Ai testi d’esame si accompagnano letture di approfondimento che verranno concordate nel corso delle lezioni, anche individualmente. Propedeuticità. L’esame di Sociologia è propedeutico all’esame di Sociologia delle relazioni familiari, propedeuticità che si consiglia anche agli studenti di altri corsi di laurea. Modalità d’esame. L’esame si svolgerà in forma orale. È richiesta la presentazione di un elaborato scritto su un argomento concordato con la docente. Modalità di frequenza. La frequenza è obbligatoria per gli studenti iscritti al Corso di laurea in Servizio sociale. Nota bene. Agli studenti di altri corsi di laurea che intendono sostenere l’esame e che non hanno familiarità con le discipline sociologiche si consiglia di prendere contatto con la docente. Seminari e altre attività integrative. Sono previsti seminari di esperti che approfondiranno temi specifici e di assistenti sociali esperti in problematiche familiari. Sociologia economica Docente Michele Cangiani Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore SPS/09 5 crediti MICHELE CANGIANI, lauree in economia e in sociologia. Precedenti esperienze di ricerca e insegnamento nelle Università di Bologna, di Toronto e Cornell. Campi d’interesse: teorie politiche ed economiche del XX secolo, lo sviluppo economico recente in Italia, analisi comparata dei sistemi economici, l’opera di Karl Polanyi. Pubblicazioni recenti: Economia e democrazia, Padova, Il Poligrafo, 1998; “La scienza economica alla prova della grande guerra”, in Gli intellettuali e la grande guerra, a cura di V. Calì et al., Bologna, Il Mulino, 2000; L’economia veneta tra crescita e trasformazione, Venetica, 2001; “L’evoluzione dell’industria bellunese degli occhiali e la teoria dei distretti industriali”, in Economia e società regionale, n. 2, 2001; “Utilità o profitto?”, in Foedus, n. 2, 2001. Obiettivi formativi La lettura di alcuni testi “classici” di teoria economica e politica risalenti alla prima metà del XX° secolo come esercizio di comprensione dei problemi che essi pongono riguardo alla realtà storica cui si riferiscono e alla nostra. La crisi del sistema liberale e la critica “istituzionalista” La crisi del sistema di mercato tra la fine del XIX° secolo e l’inizio del XX° ha coinvolto la scienza economica e sociale, obbligandola a riflettere sulle sue categorie e sul suo metodo. Il punto di vista “istituzionale”, affermatosi in quel periodo in opposizione alla teoria economica neoclassica, può tuttora fornire preziose indicazioni per l’analisi sia di quella crisi sia delle successive trasformazioni delle istituzioni economiche e politiche. Testi d’esame J. K. GALBRAITH, Storia della economia, Rizzoli, 1990; C. WRIGHT MILLS, Politica e potere, Bompiani, 1970; K. POLANYI, La grande trasformazione, Einaudi 2001; M. WEBER, Economia e società, vol. I, Ed. di Comunità, 1980; O. BAUER, Tra due guerre mondiali?, Einaudi, 262 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia 1979; T. VEBLEN, La teoria dell’impresa, F. Angeli, 1970; K. W. KAPP, The social Costs of Private Enterprise, Harvard Univ. Press, 1950. Modalità d’esame. Il programma, da concordare, può riguardare parti di alcuni dei testi indicati, o anche, nel caso di studenti frequentanti, altri testi cui si farà riferimento nelle lezioni. Tesina scritta facoltativa su una parte del programma. Nota bene. Parte del corso si svolgerà in forma seminariale, cioè come discussione su letture stabilite di volta in volta. Stilistica e metrica Docente Serena Fornasiero Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/12 5 + 5 crediti SERENA FORNASIERO (Venezia 1952) ha una formazione filologica e storico-linguistica. Si è interessata soprattutto di poesia italiana dei primi secoli, privilegiando gli aspetti formali e strutturali delle opere letterarie (il suo libro più recente è una Guida al Canzoniere di Petrarca, Carocci 2001). Su altro versante, si è occupata anche di didattica della scrittura e di vari aspetti della comunicazione. Afferisce alla facoltà di Lingue, dove insegna Lingua italiana (al triennio) e Filologia della letteratura italiana (al biennio specialistico). Obiettivi formativi Corso strettamente correlato con le discipline “sorelle” (Letteratura italiana nelle diverse articolazioni, Critica letteraria): fornisce allo studente le conoscenze tecniche per affrontare in modo non ingenuo il testo letterario e quello poetico in particolare. I Modulo - I semestre Istituzionale: fondamenti di stilistica e metrica italiana. Questo modulo mette gli studenti nella condizione di affrontare il testo poetico con adeguati strumenti di analisi formale. Testi d’esame P. G. BELTRAMI, Gli strumenti della poesia, Bologna, Il Mulino, 2000; P. V. MENGALDO, La prima lezione di stilistica, Roma-Bari, Laterza, 2001; A. CASADEI, La critica letteraria del Novecento, Bologna, Il Mulino, 2001 (pp. 1-121) Letture consigliate P. G. BELTRAMI, La metrica italiana, Bologna, il Mulino; F. DE ROSA, G. SANGIRARDI, Introduzione alla metrica italiana, Firenze, Sansoni, 1996 II Modulo - I semestre Il nome dell’amata nella lirica italiana, dalle Origini al Novecento. Lettura analitica di testi cruciali per la riflessione sul senhal nella lirica d’amore; l’interpretatio nominis; il nome come metafora pregnante. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 263 Testi d’esame All’inizio del modulo sarà distribuita una dispensa contenente i testi lirici che saranno oggetto di analisi durante il corso; inoltre, da un elenco di saggi critici relativi ai singoli poeti gli studenti sceglieranno 5 titoli da approfondire. Letture consigliate E. PASQUINI (a cura di), Guida allo studio della letteratura italiana Modalità d’esame. L’esame consiste in un colloquio orale. Per il modulo istituzionale è prevista anche la possibilità di una verifica scritta. Modalità di frequenza. Gli studenti che iterano l’esame sono tenuti a frequentare solo il II modulo; sostituiranno la parte istituzionale con letture concordate. Storia bizantina Docente Giorgio Ravegnani Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/07 5 + 5 crediti GIORGIO RAVEGNANI, nato a Milano nel 1948, è docente di storia bizantina presso la Facoltà di lettere e Filosofia dell’Università Cà Foscari dal 1979. Fra le pubblicazioni più recenti si segnalano: Italia-Grecia: temi e storiografie a confronto (2001), un saggio sulla presenza dei Greci a Venezia dalle origini al XVI secolo (2002), La storia di Bisanzio (Roma 2004) e i Bizantini in Italia (Bologna 2004). Attualmente si sta occupando della storia dell’esarcato d’Italia. Obiettivi formativi Il I modulo intende fornire allo studente un panorama generale della storia di Bisanzio, mentre il II è destinato all’approfondimento di un tema specifico. I Modulo - II semestre L’impero bizantino dal 330 al 1453 Nel I modulo saranno esaminati i principali aspetti della storia politica dell’impero bizantino dalla fondazione di Costantinopoli alla fine della successione imperiale. Particolare rilevanza sarà data poi ai rapporti fra Bisanzio e l’Italia. Testi d’esame Appunti e materiali delle lezioni. Gli studenti non frequentanti possono preparare l’esame del I modulo su: F. CONCA, U. CRISCUOLO, R. MAISANO, Bisanzio. Storia e civiltà, ed. LED. Propedeuticità. Per sostenere l’esame del II modulo si richiede di aver superato la prova del I modulo. II Modulo - II semestre Venezia bizantina Attraverso il corso svolto nel II modulo sarà esaminata la genesi della città lagunare nel contesto dell’Italia bizantina. 264 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Testi d’esame Appunti e materiali delle lezioni. Gli studenti non frequentanti possono sostituire il corso svolto nel II modulo con uno dei seguenti programmi a scelta: 1) L’uomo bizantino, a cura di G. CAVALLO, Laterza; 2) E. V. MALTESE, Dimensioni bizantine. Donne, angeli e demoni nel Medioevo greco, Paravia insieme a C. CAPIZZI, Giuliana. La committente, Jaca Book oppure P. MORELLI-S. SAULLE, Anna Comnena, Jaca Book; 3) C. MANGO, La civiltà bizantina, Laterza; 4) D. M. NICOL, Venezia e Bisanzio, Bompiani; 5) S. ORIGONE, Giovanna di Savoia alias Anna Paleologina latina a Bisanzio (c. 1306-c. 1365), Jaca Book insieme a R. GREGOIRE, Theofano. Una bizantina sul trono del Sacro Romano Impero, Jaca Book; 6) G. RAVEGNANI, I Bizantini in Italia, il Mulino; 7) S. RUNCIMAN, Gli ultimi giorni di Costantinopoli, ed. Piemme insieme a A. PERTUSI, a cura di, La caduta di Costantinopoli, Vol. I oppure vol. II, Mondadori, Fondazione L. Valla. Modalità d’esame. La prima prova d’esame del I modulo si svolge in forma scritta. Tutte le successive sono orali. Nota bene. I testi indicati per la preparazione degli esami sono disponibili per la consultazione presso la biblioteca del Dipartimento di Studi Storici. Storia contemporanea A Docente Mario Isnenghi Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore M-STO/04 5 + 5 crediti MARIO ISNENGHI ha insegnato a Padova, Torino e Venezia. Fra i suoi lavori Il mito della Grande guerra (1970) oggi alla quinta edizione. Il suo secondo ambito di indagine è la cultura dell’Italia fascista (L’Italia del fascio, Firenze, Giunti, 1996). Gli scritti degli anni novanta vertono sui conflitti fra le memorie nella storia dell’Italia, su cui ha ideato e diretto i tre volumi Laterza I luoghi della memoria (1996-97). Intervenendo direttamente nel “discorso pubblico” in corso ha scritto una Breve storia dell’Italia unita a uso dei perplessi (Milano, Rizzoli, 1997). Le ultime due uscite sono, nel 1999, La tragedia necessaria. Da Caporetto all’Otto settembre, Bologna, Il Mulino, e nel 2000, con G. ROCHAT, La Grande guerra 1914-1918, Firenze-Milano, La Nuova Italia, 2000. Obiettivi formativi La storia dell’Italia unitaria verrà ricostruita nelle sue linee generali moltiplicando i punti di vista e gli esempi dei conflitti -di prospettive, visioni, immaginari, memorie - che hanno caratterizzato la genesi dello Stato nazionale e ne hanno accompagnato le vicende. I Modulo - I semestre I conflitti fondatori nell’Ottocento italiano La formazione della Nazione e dello Stato dal conflitto fra patrioti e legittimisti; fra repubblicani e monarchici; fra laici e cattolici; fra Nord e Sud. Le “tre Italie” di fine secolo. Testi d’esame P. MACRY (a cura di), Quando crolla lo Stato. Studi sull’Italia preunitaria, Napoli, Liguori, 2003; Il diario di Letizia (1866), Verona, Edizioni Novacharta, 2004. Un buon manuale per la parte generale (per esempio il Donzelli). Si precisa che la conoscenza dell’Otto e del Novecento viene richiesta sia nel primo che nel secondo modulo. Chi non può fre- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 265 quentare aggiunga ai precedenti questo altro testo: S. PIVATO, Il nome e la storia. Onomastica e religioni politiche nell’Italia contemporanea, Bologna, il Mulino, 1999 Letture consigliate A. M. BANTI, La nazione del Risorgimento, Torino, Einaudi, 1999; M. RIDOLFI (a cura di), Almanacco della Repubblica, Milano, Bruno Mondadori, 2003 Propedeuticità. La materia è di carattere generale e propedeutica a successive eventuali specificazioni II Modulo - I semestre I conflitti fondatori nel Novecento italiano Miti e antimiti per organizzare e per contenere le “folle”- Il socialismo - Il neonazionalismo conquistatore - La Grande Guerra- La dialettica politica del primo dopoguerra e il sorgere del Fascismo- Colonialismo e razzismo - Dall’ Antifascismo alla Resistenza e alla Repubblica Testi d’esame M. ISNENGHI, L’Italia in piazza, Bologna, Il Mulino, 2004; L. DI NUCCI e E. GALLI DELLA LOGGIA (a cura di), Due nazioni, Bologna, il Mulino, 2002. Un buon manuale per la parte generale (per esempio il Donzelli). Si precisa che la conoscenza dell’Otto e del Novecento viene richiesta sia nel secondo che nel primo modulo. Chi non può frequentare aggiunga ai precedenti questo testo: A. BURGIO (a cura di), Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870-1945, Bologna, il Mulino, 1999 Letture consigliate V. ILARI, Guerra civile, Roma, Ideazione, 2001; S. SATTA, De profundis, Milano, Adelphi, u. ed. Propedeuticità. vedi sopra Modalità d’esame. Scritto il primo appello del I e del II modulo; orali tutti gli altri appelli. Modalità di frequenza. Frequenza caldamente consigliata. Seminari e altre attività integrative. Un seminario propedeutico tenuto da A. Casellato verrà proposto, all’inizio del corso, all’adesione volontaria degli interessati a uno studio più approfondito, critico e personalizzato. Continua inoltre il Seminario settimanale per i suoi laureandi tenuto da M. Isnenghi Storia contemporanea B Docente Rolf Petri Dipartimento di Studi storici II semestre settore M-STO/04 5 + 5 crediti ROLF PETRI (1957) si è laureato a Marburg e ha conseguito il dottorato di ricerca all’Istituto universitario europeo di Firenze. Ha lavorato all’Istituto storico germanico di Roma e ha insegnato alle Università di Bielefeld e Halle in Germania prima di venire a Venezia. I suoi interessi vertono sulla storia economica italiana ed europea nei secoli XIX e XX, sui processi di identificazione collettiva e territoriale e sulla storia del concetto di “Europa”. Libri: Venedig. Ein politisches Reisebuch (1986), Storia di Bolzano (1989), La frontiera industriale (1990), Von der Autarkie zum Wirtschaftswunder (2001), Die Nationalisierung von Grenzen (con M. G. Müller, 2002), Storia economica d’Italia 1918-1963 (2002), Technologietransfer aus der deutschen Chemieindustrie (2004). 266 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi Corso di storia contemporanea con accenti sulla storia politica, economica, sociale europea e dell’idea di Europa. Viene presupposta una conoscenza dei fatti basilari della storia europea, per rinfrescare i quali si consiglia qui di seguito la consultazione di un manuale. I Modulo - II semestre Storia dell’Europa e dell’idea di Europa in età contemporanea Il I modulo affronta la Storia dell’Europa contemporanea in termini generali, mettendo al centro la creazione delle identità nazionali e la storia politica e dell’idea di Europa. Testi d’esame A. M. THIESSE, La Creazione delle identità nazionali in Europa, Bologna, Mulino, 2001, 19125; H. MIKKELI, Europa. Storia di un’idea e di un’identità, Bologna, Il Mulino, 2002, 39123. (Manuale consigliato: R. VIVARELLI, Profilo di storia contemporanea, Milano, La Nuova Italia, 1999, pp. 1-19, 44-124, 185-203, 229-289, 335-401). Non frequentanti, in aggiunta: S. WOOLF, Il nazionalismo in Europa, Milano 1994. II Modulo - II semestre Storia dell’industria nell’Europa e nell’Italia contemporanea Il II modulo si occuperà della Storia dell’industria nell’Europa e nell’Italia contemporanea, affrontando le grandi trasformazioni economiche e sociali prodotte, a livello continentale e nazionale, dal processo di industrializzazione nei secoli XIX e XX. Testi d’esame V. ZAMAGNI, Dalla rivoluzione industriale all’integrazione europea, Bologna, Mulino, 1999, pp. 13-77, 95-243; R. PETRI, Storia economica d’Italia (1918-1963), Bologna, Mulino, 2002, pp. 19-48, 97-217. Manuale consigliato: VIVARELLI, Profilo di storia contemporanea, pp. 20-35, 139-154, 319-334. Non frequentanti, in aggiunta: Storia economica d’Europa, dir. da C. M. CIPOLLA, Torino, Utet, 1979-1980 (due saggi “nazionali” non italiani tratti alternativamente dal terzo, quarto o quinto volume). Modalità d’esame. I modulo. Esame scritto. II modulo. Opzione tra esame orale e “tesina”. Storia degli antichi stati italiani Docente Sergio Zamperetti Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore SPS/03 5 + 5 crediti SERGIO ZAMPERETTI (Vicenza 1958) si è laureato in Filosofia a Venezia nel 1982; ha conseguito presso la medesima Università il dottorato di ricerca in Storia della società europea nel 1988; dopo varie borse di studio presso enti di ricerca quali il C. N. R., dal 1994 fa parte del Dipartimento di Studi storici. Pubblicazioni più significative: il volume I piccoli principi, Venezia 1991; I “Sinedri dolosi”. La formazione e lo sviluppo dei corpi territoriali nello stato regionale veneto tra ’500 e ’600, in “Rivista storica italiana”, XCIX (1987); Immagini di Venezia in Terraferma tra ’500 e ’600, in Storia di Venezia, vol. VI, Dal Rinascimento al Barocco, Roma 1994; Patriziato e giurisdizioni private, Ibidem, vol. VII. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 267 Obiettivi formativi Conoscenza e approfondimento degli antichi stati italiani dalla formazione trequattrocentesca ai decenni centrali del Cinquecento. I Modulo - I semestre Il sistema degli stati italiani nel corso del ’400 Testi d’esame Studenti frequentanti: Appunti del corso; C. CASANOVA, L’Italia moderna. Temi e orientamenti storiografici, Roma, Carocci, 2001 (capitoli 3 e 4). Studenti non frequentanti: C. CASANOVA, L’Italia moderna. Temi e orientamenti storiografici, Roma, Carocci, 2001 (capitoli 3, 4 e 5); G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA (a cura di), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologna, Il Mulino, 1994 (solo i saggi di R. FUBINI, A. K. ISAACS, P. CORRAO, M. FANTONI, R. BIZZOCCHI E A. DE BENEDICTIS. II Modulo - I semestre Dalle guerre d’Italia alla “pace spagnola”. Il sistema degli stati italiani nel Cinquecento. Testi d’esame Studenti frequentanti: Appunti del corso. Un testo a scelta tra i seguenti: A. AUB, La crisi degli antichi stati italiani (1492-1521), Firenze, Le Lettere, 2003; A. SPAGNOLETTI, Le dinastie italiane nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 2003; G. GRECO, M. ROSA (a cura di), Storia degli antichi stati italiani, Bari, Laterza, 1996; L. MANNORI (a cura di), Comunità e poteri centrali negli antichi stati italiani, Napoli, Cuen, 1997; G. COZZI, Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, Torino, Einaudi, 1982; M. A. VISCEGLIA (a cura di), Signori, patrizi, cavalieri nell’età moderna, Bari, Laterza, 1992. Studenti non frequentanti: Si richiede la preparazione di due fra i libri indicati sopra. Modalità d’esame. Nuovo ordinamento. I modulo: prova scritta. II modulo: prova orale. Vecchio ordinamento. Un’unica prova orale. Modalità di frequenza. La frequenza del corso, benché non obbligatoria, è tuttavia consigliata. Nota bene. Gli studenti del vecchio ordinamento che intendano iterare l’esame devono concordare un programma d’esame direttamente con il docente. Storia degli Stati Uniti d’America Docente Malcolm Sylvers Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore SPS/05 5 + 5 crediti MALCOLM SYLVERS ha conseguito il BA presso il Brooklyn College nel 1961 e il MA presso l’University of Wisconsin nel 1969. Le sue pubblicazioni principali sono: Sinistra politica e movimento operaio negli Stati Uniti. Dal primo dopoguerra alla repressione liberal-maccartista, Napoli, 1984; Politica e ideologia nel comunismo statunitense, Roma, 1989; Il pensiero politico e sociale di Thomas Jefferson, Manduria, 1993; Gli Stati Uniti tra dominio e declino. Politica interna, rapporti internazionali e capitalismo globale, 268 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Roma, 1999. Dal 1999 si occupa della Marx-Engels-Gesamtausgabe, coordinata dalla Akademie der Wissenschaften di Berlino; insieme a due colleghi della Phillips-Universität Marburg, è curatore del volume III/29, la corrispondenza di Friedrich Engels 1888-89. Obiettivi formativi Conoscenza di uno specifico periodo della storia del paese che illumina tendenze e strutture fondamentali nella politica, nella società e nell’economia I Modulo - I semestre Gli Stati Uniti dal 1865 al fine secolo Testi d’esame D. B. DAVIS e D. H. DONALD, Espansione e conflitto, Mulino, pp. 305-87; P. A. TONINELLI, Nascita di una nazionale, Mulino, fino alla p. 142 II Modulo - I semestre Gli Stati Uniti dal 1865 al fine secolo Testi d’esame J. L. THOMAS, La nascita di una potenza mondiale, Mulino, fino alla p. 86; P. A. TONINELLI, Nascita di una nazione, Mulino, pp. 143-302 Modalità d’esame. L’esame consiste in un elaborato scritto (10 pagine per ciascun modulo) basato sulle letture; verrà preparato a casa e consegnato per posta elettronico all’indirizzo [email protected] e solo a questo - tre giorni prima dell’appello. Le modalità si troveranno in un foglio a parte. Modalità di frequenza. Non obbligatoria Storia dei materiali e delle tecniche architettoniche Docente Adriana Guacci Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore ICAR/18 5 + 5 crediti ADRIANA GUACCI, laureata in Lettere presso l’Università di Trieste nel 1970, ha conseguito l’idoneità a professore associato in Architettura Tecnica nel 1993. Dal 1973 al 1992 ha svolto attività didattica e scientifica nel campo dell’architettura presso l’Università di Trieste in Facoltà di Ingegneria, poi in Facoltà di Magistero e infine in Facoltà di Scienze Politiche. Dall’anno 1993-1994 insegna Storia dei Materiali e delle Tecniche architettoniche presso l’Università di Venezia, in servizio al Dipartimento di Storia delle Arti “G. Mazzariol”. I suoi principali interessi di ricerca sono orientati verso lo studio dell’architettura del territorio nei materiali tradizionali, dell’architettura bioecologica, della paleoarchitettura industriale e della rappresentazione grafica dell’architettura. Obiettivi formativi Acquisizione dei principi statici e strutturali fondamentali della storia dell’Architettura mirata al conseguimento di una professionalità specifica nel settore della conservazione dei beni architettonici. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 269 I Modulo - II semestre Cenni di Statica. Elementi di tecnologia dell’architettura: i materiali elementi di architettura bioecologica. Testi d’esame La bibliografia specifica sarà indicata durante il corso. II Modulo - II semestre Propedeuticità. I due moduli sono indiscindibili e propedeutici ai due moduli della disciplina Storia dei materiali e delle tecniche architettoniche 2, attivata nella Laurea Specialistica. Modalità d’esame. L’esame è orale. Può essere suddiviso nei due moduli o anche sostenuto unitariamente. Modalità di frequenza. È del tutto consigliabile la frequenza. Nota bene. I non frequentanti dovranno conferire con la docente per individuare le letture sostitutive o le attività alternative. Storia dei paesi slavi Docente Francesco Leoncini Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/03 5 + 5 crediti FRANCESCO LEONCINI (Venezia 1946) insegna alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Venezia dall’a. a. 1970-’71. Ha pubblicato volumi sulla questione boema, l’interdisciplinarità, l’opposizione nel blocco sovietico, la Primavera di Praga, il ’68 all’Est, l’Europa centrale nel Novecento. Ha tradotto dal ceco per le Edizioni Studio Tesi l’opera programmatica di T. G. Masaryk, La Nuova Europa. Il punto di vista slavo, curandone la prima edizione critica. Suoi contributi sono apparsi in tedesco (tra i quali Die Sudetenfrage in der europaeischen Politik) in ungherese, slovaco, ceco, inglese, francese, russo. È membro onorario della Masarykova Spolecnost (Società Masaryk) di Praga. I Modulo - II semestre Parte istituzionale Una ricognizione generale sulla storia, la cultura, i costumi dei popoli slavi e non slavi dell’area compresa tra il Baltico e l’Egeo. Testi d’esame Testi per l’esame: F. CONTE, Gli Slavi, Einaudi, Libri A, D (IV, V), H (I); F. LEONCINI, L’Europa centrale. Conflittualità e progetto, Passato e presente tra Praga, Budapest e Varsavia, Cafoscarina. Propedeuticità. Il superamento dell’esame del I modulo permette di accedere al tirocinio di Storia slava (Seminario Masaryk). 270 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia II Modulo - II semestre L’Europa tradita. Polonia, Ceco-Slovachia, Jugoslavia tra le due guerre mondiali Il Patto di Monaco del 1938 costituisce lo spartiacque della storia europea del Novecento. Con questo atto le potenze democratiche dell’Occidente, colpendo mortalmente la Ceco-Slovachia, legittimavano di fatto la distruzione di quella Nuova Europa slava che avevano contribuito a creare nel 1918- ’19 e davano via libera all’aggressione tedesca e italiana nell’area danubiano-balcanica con conseguenze tragiche per l’intero Continente. Il II modulo si concentra su queste problematiche e si concluderà con un’attività seminariale. Come di consueto è previsto uno stage all’estero nell’ambito dei Paesi dell’Europa centrale e orientale. Avrà luogo tra febbraio e marzo una Rassegna del cinema di questi Paesi. Testi d’esame Testi per l’esame: T. G. MASARYK, La Nuova Europa. Il punto di vista slavo, Edizioni Studio Tesi; F. LEONCINI, La questione dei Sudeti 1918-1938, Ristampa della Cafoscarina, in alternativa a questo si può scegliere: H. SETON-WATSON, L’Europa orientale tra le due guerre mondiali, Rubbettino. Seminari e altre attività integrative. Nel corso di tutto l’anno accademico si svolge l’attività di studio. di ricerca e di viaggi e contatti all’estero del “Seminario Masaryk”, con la frequenza di almeno una volta al mese. Storia del canto Convenzione con Fondo Respighi della Fondazione Cini Docente Paolo Cattelan Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/07 5 crediti PAOLO CATTELAN, aderisce al progetto europeo di ricerca La traduzione dei testi cantati nell’ambito del problema dell’integrazione culturale europea. Ha curato per Riccardo Muti la versione ritmica italiana del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini (Teatro alla Scala 1988); per Hans Werner Henze quella dell’opera El Cimarrón (Roma 2002). Ha scritto sulle motivazioni ideologiche della vocalità dei castrati nelle opere di Handel e Gluck e di vocalità Novecentesca e Contemporanea. Insegna Storia della Musica all’Università di Urbino, coordina l’attività scientifica della Fondazione Centro Musicale Malipiero; è direttore scientifico del Workshop Internazionale di Musica Vocale da Camera “Città di Conegliano”. Con il libro Mozart. Un mese a Venezia ha vinto la XXXV edizione del Premio Iglesias per la saggistica. Obiettivi formativi Acquisizione di competenze critiche di base sul canto nella cultura musicale occidentale e nelle culture extraeuropee. Fonti della storia del canto. Sviluppo di conoscenze di elementi di fonologia, fonetica e fisiologia della fonazione. Sviluppo delle capacità di critica delle performances vocali. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 271 Il canto in Occidente. Lezioni, sedute seminariali, analisi di testi musicali e critici, osservazioni sui metodi, campionature ed esempi. Testi d’esame J. ROSSELLI, Il cantante d’opera, Bologna, il Mulino 1992; The Companion of Singing, a cura di J. Potter, Cambridge, Cambrifge Univ. Press 2000 (due saggi a scelta); F. D’AMICO, Breve storia del canto operistico, appendice a Il teatro di Rossini. a cura di G. Pestelli, Bologna il Mulino 1992. Inoltre si richiede un accurato “diario delle lezioni” a cura dello studente, integrato di recenzioni di testi e saggi letti dallo studente nello svolgersi del suo studio personalizzato. Letture consigliate Da definire. Propedeuticità. Si consiglia di aver sostenuto propeudeticamente l’esame di Elementi di storia della musica o di Elementi di etnomusicologia. Modalità d’esame. Verifica scritta del conseguimento degli obiettivi formativi consistente in test e risposte argomentate a domande date. Modalità di frequenza. Obbligatoria con aggiornamento regolare del diario delle lezioni e del riordino degli appunti. Nota bene. Non sono previsti esami da parte di non frequentanti se non nei casi chiaramente motivati dal piano di studi in funzione di progetti di tesi o di ricerca Seminari e altre attività integrative. Nel periodo dello svolgimento del corso sarà possibile frequentare le attività accreditate del III Workshop Internazionale di Musica da Camera “Città di Conegliano”: seminari e incontri musicali il cui programma verrà illustrato nel corso delle lezioni. Storia del diritto e delle istituzioni giuridiche dal medioevo all’età contemporanea Docente Claudio Povolo Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore SPS/03 5 + 5 crediti CLAUDIO POVOLO ha orientato le sue ricerche verso la storia delle istituzioni politiche e giudiziarie, soffermandosi in particolar modo sull’area territoriale che, a partire dai primi decenni del ’400, sino alla fine del ’700, appartenne alla Repubblica di Venezia e poi, dopo alterne vicende, confluì nello stato unitario italiano. Tra i suoi lavori: Il romanziere e l’archivista. Da un processo veneziano del Seicento all’anonimo manoscritto dei Promessi Sposi, Venezia, 1993; L’intrigo dell’onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Verona, 1997; Introduzione al volume Contributi dal convegno internazionale Onore: identità e ambiguità di un codice informale (area mediterranea - secc. XII-XX), Capodistria, 2000; “The creation of venetian historiography”, in Venice reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State, Baltimore, 2000. Obiettivi formativi Il corso di Storia del diritto e delle istituzioni giuridiche intende soffermarsi su temi e problemi inerenti i rapporti che, nei diversi periodi, si instaurarono tra società e diritto. 272 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia I Modulo - I semestre I grandi sistemi giuridici a confronto: il diritto continentale europeo, il common law, i diritti consuetudinari, il diritto dell’America meridionale e il diritto islamico. Nel primo modulo si affrontano alcune rilevanti questioni inerenti la storia del diritto in Europa, prestando particolare attenzione alla storia politica dei singoli paesi. L’obbiettivo principale del corso consiste essenzialmente nel fornire agli studenti una sensibilità nei confronti del diritto e delle sue interrelazioni sociali e politiche. I principali sistemi giuridici europei saranno inoltre posti a confronto con alcuni altri sistemi come quello islamico e quello dell’America meridionale. Testi d’esame M. G. LOSANO, I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei, Bari 2000, pp. VII-113; 175-246; 257-318; 325-372. Propedeuticità. Le lezioni sono rivolte agli studenti di storia e di altri corsi di laurea e si svolgeranno senza che siano preliminarmente richieste particolari conoscenze tecniche. II Modulo - I semestre La discrezionalità del giudice: legge, giustizia ed equità. Il corso si soffermerà sul ruolo rilevante assunto dai giudici e dalle magistratura europee nell’ambito della giustizia penale nei secoli XIX e XX. Le lezioni, dopo una prima delineazione del tema, si soffermeranno in particolare sull’amministrazione della giustizia penale e sul ruolo della magistratura nel Lombardo-Veneto dal 1815 al 1860. Verranno esaminate le relazioni processuali stilate da un tribunale austriaco nella prima metà dell’Ottocento, con il fine di cogliere sia il grado di discrezionalità dei giudici che il controverso rapporto tra il dettato del Codice e la sua concreta applicazione nell’ambito giudiziario penale. Il ragionamento giuridico del Collegio giudicante sarà messo a fuoco per riflettere sulle interrelazioni tra sistema politico, società e magistratura. Testi d’esame C. GUARNIERI e P. PEDERZOLI, La democrazia giudiziaria, Bologna 1977; Codice penale universale austriaco (1803), Cedam, Padova 2001, saggi raccolti da S. VINCIGUERRA, pp. IXCCXVII (Il testo è disponibile dal mese di settembre 2004 nelle librerie universitarie di Padova e Venezia). Letture consigliate Il libro di C. GUARNIERI e P. PEDERZOLI Del Mulino può essere facoltativamente integrato, in alcune sue parti, dal testo degli stessi autori pubblicato dalla casa editrice Laterza (in cui taluni temi sono affrontati in maniera più estesa): La magistratura nelle democrazie contemporanee, Bari 2002. Sempre in via facoltativa, coloro che fossero interessati ad approfondire i temi processuali possono consultare il testo di M. DAMASKA, I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo, Bologna 1991. In entrambi i casi, si tratta di letture che, d’accordo con il docente, gli studenti non frequentanti possono scegliere in sostituzione dei testi sopra citati. Propedeuticità. Si consiglia la preliminare frequenza del I modulo. Modalità d’esame. La parte del I modulo può essere affrontata con una prova scritta. Il II modulo prevede per gli studenti frequentanti una breve relazione scritta concordata con il Guida 2004-2005. Corsi di laurea 273 docente (e sostitutiva dei testi sopra elencati). Seminari e altre attività integrative. Nel corso del II modulo si affronterà la lettura di alcuni documenti inerenti i temi trattati durante le lezioni. Storia del disegno, dell’incisione e della grafica Docente Maria Agnese Chiari Moretto Wiel Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” I semestre settore L-ART/02 5 crediti MARIA AGNESE CHIARI MORETTO WIEL, laureata in Storia dell’arte e diplomata in Archivistica, paleografia e diplomatica. Dottore di ricerca in storia dell’arte. Il suo interesse si concentra prevalentemente sullo studio del disegno e della produzione incisoria in area veneziana dal Cinquecento al Settecento. Ha catalogato il fondo di stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia (1994) e lavora ad un catalogo dell’incisione veneziana cinquecentesca. Dal 1981 insegna storia dell’arte veneta presso la Wake Forest University (N. C.) e dal 1997 collabora con la V. I. U, tenendo per conto della Duke University (N. C.) il corso sull’arte veneziana del Rinascimento. Tra le pubblicazioni: “Le stampe”, in Il Pordenone, 1984; Per una nuova cronologia di Giulio Campagnola incisore, 1988; Tiziano. Corpus dei disegni autografi, 1989; Jacopo Tintoretto e i suoi incisori, 1994; L’eredità di Piazzetta. Volti e figure nelle incisioni del Settecento, 1996. Obiettivi formativi Conoscenza di nozioni fondamentali sul disegno e l’incisione, analizzandone i diversi aspetti, con particolare riguardo alla produzione veneta dal Quattro al Settecento. Acquisizione delle capacità di base per un’analisi storico-artistica dei materiali e la loro catalogazione. Storia e tecnica delle arti grafiche, con particolare riguardo alla produzione veneta dal Quattrocento al Settecento Il corso offre una panoramica generale sul disegno e l’incisione, analizzandone i diversi aspetti, con particolare riguardo alla produzione veneta dal Quattrocento al Settecento. Alla definizione del concetto di disegno attraverso testimonianze teoriche e critiche da Cennino Cennini al Settecento, seguono un’analisi della sua realtà oggettiva legata al fare artistico (supporti e tecniche, tipologie) e cenni sui collezionisti e sui maggiori fondi museali di grafica. Il corso si completa con elementi relativi all’incisione (silografia, bulino, acquaforte) e alla conservazione del materiale grafico, offrendo altresì elementi per la sua catalogazione. Testi d’esame E. PARMA ARMANI, Disegno, in Le tecniche artistiche, a cura di C. Maltese, Milano 1973, pp. 235-255; G. GIUBBINI, E. PARMA ARMANI, Incisione e stampa, in Le tecniche artistiche, a cura di C. MALTESE, Milano 1973, pp. 257-306; AA. VV., Il Disegno. 1. Forme, tecniche, significati 2. I grandi collezionisti; 3. Le collezioni pubbliche italiane, Milano 1992-1993 [1. pp. 187-245; 2. pp. 11-23; 28-35; 44-47; 50-54; 73; 85-88; 92-96; 114-139; 142-149; 158160; 167-185; 208-246; 3. I pp. 23-26, 68-72, 130-136, 185-188; 3. II, pp. 37-39; 42-45; 181-184]. 274 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Modalità d’esame. Alla fine del corso l’esame verterà su una prova scritta. Modalità di frequenza. Non c’è obbligatorietà di frequenza, ma è consigliata. Storia del libro Docente Mario Infelise Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore M-STO/08 5 + 5 crediti MARIO INFELISE ha insegnato nelle università di Milano e di Venezia. Gli interessi di ricerca sono orientati verso i problemi della produzione e della circolazione del libro e delle informazioni, dei sistemi di controllo e censura, dell’editoria popolare e di grande diffusione tra XVII e XIX secolo. Tra i suoi libri L’editoria veneziana nel ’700, Milano, Angeli, 1989; I libri proibiti, Roma-Bari, Laterza, 1999, Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione (sec. XVI-XVII), Roma-Bari, Laterza, 2002. Obiettivi formativi La disciplina pone al centro dei suoi interessi le grandi questioni della comunicazione e dell’informazione, nonché del ruolo e della funzione sociale e culturale della scrittura nella civiltà occidentale. I Modulo - I semestre Il I modulo, di carattere generale, ha lo scopo di definire i contorni complessivi delle grandi questioni sull’argomento in una prospettiva essenzialmente storiografica. Saranno inoltre presi in considerazione i repertori e agli strumenti che consentono di orientarsi nella produzione editoriale del passato e del presente. Testi d’esame A. BRIGGS, P. BURKE, Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet, Bologna, Il Mulino, 2002; L. BRAIDA, Stampa e cultura in Europa, Roma-Bari, Laterza, 2000. Gli studenti che non sono in grado di frequentare devono aggiungere: D. MCKENZIE, Bibliografia e sociologia dei testi, Milano, edizioni Sylvestre Bonnard, 1999. II Modulo - I semestre Sarà affrontato in forma monografica il tema: Scrivere e pubblicare nel Rinascimento Testi d’esame B. RICHARDSON, Stampatori, autori e lettori nell’Italia del Rinascimento, Milano, Sylvestre Bonnard, 2004. Gli studenti che non sono in grado di frequentare devono aggiungere un libro a scelta della seguente lista: C. CAPRA, V. CASTRONOVO, G. RICUPERATI, La stampa italiana dal Cinquecento all’Ottocento, Bari, Laterza, 1986; Storia della lettura nel mondo occidentale, a cura di G. CAVALLO, R. CHARTIER, Bari, Laterza, 1995; T. PLEBANI, Il genere dei libri, Milano, Angeli, 2001; R. DARNTON, Libri proibiti. Pornografia, satira e utopia all’origine della rivoluzione francese, Milano, Mondadori, 1997; G. FRAGNITO, La Bibbia al rogo, Bologna, Il Mulino, 1997; F. BARBIERATO, Nella stanza dei circoli. Clavicula Salomo- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 275 nis e libri di magia a Venezia nei secoli XVII e XVIII, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002; W. ONG, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Bologna, Il Mulino, 1986; G. TURI (a cura di), Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, Firenze, Giunti, 1997 Modalità d’esame. Chi ha frequentato con regolarità le lezioni potrà sostenere una prova scritta sugli argomenti trattati nelle lezioni al termine del corso. Per gli altri la prova di esami è orale. Storia del pensiero economico Docente Maria Turchetto Dipartimento di Studi storici sito web: www.ilturco.org e-mail: [email protected] II semestre settore SECS-P/04 5 crediti MARIA TURCHETTO, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa e diplomata presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa, ha seguito il corso di perfezionamento presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dove è stata ricercatrice presso il Seminario di Filosofia e si è occupata principalmente di epistemologia delle scienze sociali. Dal 1997 è ricercatrice presso l’Università Cà Foscari di Venezia. Dirige la rivista virtuale Intermarx (www.intermarx.com) e le collane “Althusseriana” e “Epistemologia” dell’editore Mimesis. Insieme a G. La Grassa e E. De Marchi è autrice dei volumi Per una teoria della società capitalistica, NIS, 1994 e Oltre il fordismo, UNICOPLI, 1999. Obiettivi formativi L’insegnamento, pur focalizzando l’attenzione sul tema particolare del commercio internazionale, darà una panoramica complessiva delle principali teorie economiche. La dimensione internazionale dell’economia Il corso tratterà le principali elaborazioni della teoria economica in tema di relazioni internazionali: le teorie classiche del commercio internazionale tra XVIII e XIX secolo, le teorie dell’imperialismo che si sviluppano negli anni della prima guerra mondiale, le teorie del sottosviluppo e dello scambio ineguale del secondo dopoguerra e infine le recenti teorie del “sistema mondo”. Testi d’esame Testi di carattere manualistico: sulla prima parte del corso, relativa alle teorie classiche del commercio internazionale, verranno forniti alcuni brevi testi dalla docente all’inizio delle lezioni; DE MARCHI, LA GRASSA, TURCHETTO, Per una teoria della società capitalistica, Nis, 1994 (capitoli 6 e 7); A. VITALE, I paradigmi dello sviluppo, Rubbettino, 1998 (capitoli 1 e 3). Oltre alla parte manualistica, gli studenti dovranno portare all’esame uno a scelta tra i seguenti testi: K. MARX, F. ENGELS, India Cina Russia, Il Saggiatore, 1970; R. LUXEMBURG, L’accumulazione del capitale, Einaudi 1980 (capp. 27, 28, 29, 30); R. PREBISCH, La crisi del “desarrollo”, Mimesis, 2004; G. ARRIGHI, I cicli sistemici di accumulazione, Rubbettino 1999. 276 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Letture consigliate Si consiglia la consultazione di un manuale di storia del pensiero economico, ad esempio J. K. GALBRAITH, Storia della economia, Bur, 2000 o W. J. BARBER, Storia del pensiero economico, Feltrinelli, 1992. Modalità d’esame. Esame orale. Nota bene. Gli studenti che sostengono l’esame nell’ambito del vecchio ordinamento dovranno integrare la bibliografia indicata con Aglietta, Lunghini, Sul capitalismo contemporaneo, Bollati Boringhieri 2001. Seminari e altre attività integrative. Saranno organizzati seminari integrativi del corso, in orario da concordare. Storia del pensiero sociale contemporaneo Docente Bruna Bianchi Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/04 5 crediti BRUNA BIANCHI, laureata nel 1973 in Storia del movimento operaio, si è a lungo occupata della condizione operaia con particolare attenzione ai temi del lavoro e dell’emigrazione delle donne e dei minorenni dall’Unità al fascismo. Tra gli altri filoni di studio si ricorda: la riflessione sulla guerra e sulla pace nell’Ottocento, l’esperienza bellica di soldati e ufficiali durante il primo conflitto mondiale, la deportazione femminile nelle guerre coloniali e nel corso della seconda guerra mondiale. Fa parte del collegio dei docenti del Corso di specializzazione in Studi sulla cultura delle donne presso il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere e del Comitato scientifico dell’Historial de la Grande guerre, Péronne, Somme. La questione sociale Scopo del corso è quello di mettere a fuoco, in una prospettiva europea, il tema della questione sociale e delle sue trasformazioni storiche e teoriche a partire dalla Rivoluzione industriale. Le lezioni si soffermeranno in particolare sul tema della povertà analizzato attraverso le inchieste e le opere di riformatori sociali e pensatori politici. Testi d’esame J. ADDAMS, Donne, immigrati, governo della città, a cura e con introd. di B. Bianchi, Santa Maria Capua Vetere, Edizioni Spartaco, 2004. Una scelta di brani (per circa 200 pagine complessive) tratti da una antologia di scritti che sarà a disposizione degli studenti all’inizio delle lezioni. Modalità d’esame. Gli esami si svolgeranno sia in forma scritta che orale. Modalità di frequenza. Obbligatoria per gli studenti del Corso di laurea in Servizio sociale. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 277 Storia del Vicino Oriente antico Docente Lucio Milano Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I e II semestre settore L-OR/01 5 + 5 crediti LUCIO MILANO si è laureato ed ha insegnato per diversi anni all’Università di Roma “La Sapienza”. Ha inoltre studiato ed insegnato negli Stati Uniti (UCLA e Cornell University). Si occupa in particolare di storia dell’area siro-mesopotamica tra III e II millennio a. C. Ha curato l’edizione di testi degli Archivi Reali di Ebla e si è a lungo dedicato ad aspetti di storia economica, soprattutto di storia dell’alimentazione. Da alcuni anni ha in corso ricerche che riguardano la regione dell’alto Khabur, nella Siria nord-orientale, dove dirige, per l’Università di Venezia, una missione archeologica sul sito di Tell Beydar in collaborazione con altre università europee. Tra le pubblicazioni recenti: L. MILANO, N. PARISE, Il regolamento degli scambi nell’antichità, Roma-Bari (Laterza) 2003. Obiettivi formativi Conoscenza di base della storia orientale antica dalla neolitizzazione alla conquista persiana. Fondamenti di storia politica, sociale ed economica, di geografia storica, di problematica delle fonti. Acquisizione di strumenti metodologici e critici per la ricerca. I Modulo - I semestre Introduzione alla storia del Vicino Oriente antico Si tratta di un corso di base, su temi, problemi e tendenze storiografiche relativi alla storia orientale antica, con particolare riferimento alle aree mesopotamica e siro-palestinese. Testi d’esame M. LIVERANI, Antico Oriente. Storia società economia, Bari-Roma, Laterza, 20002 Letture consigliate D. T. POTTS, Mesopotamian Civilization: the Material Foundations, Cornell University Press 1996; M. VAN DE MIEROOP, A History of the Ancient Near East, ca. 3000-323 BC, Blackwell Publishing 2004 Propedeuticità. nessuna II Modulo - II semestre Letteratura e politica: i testi “sapienziali”. Si tratta di un corso monografico che consiste nella lettura e commento di testi babilonesi di carattere sapienziale; confronti con la letteratura biblica; echi sapienziali nell’epistolografia. Testi d’esame W. G. LAMBERT, Babylonian Wisdom Literature, Oxford University Press 1960 Propedeuticità. È necessario aver seguito il primo modulo o aver acquisito, anche senza la frequenza di quel corso, le nozioni fondamentali di storia orientale antica attraverso la lettura di un manuale. 278 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Modalità d’esame. I modulo: prova scritta su argomenti trattati dal manuale e durante il corso. II modulo: prova orale. Modalità di frequenza. Frequenza non obbligatoria. I non frequentanti devono concordare i programmi d’esame con il docente. Nota bene. Gli studenti del vecchio ordinamento possono svolgere oralmente anche l’esame sul primo modulo. Storia della critica d’arte Docente Sergio Marinelli Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/04 5 + 5 crediti I Modulo - II semestre Nozioni di storia della critica d’arte Il I modulo intende dare una informazione generale e metodologica della storia della critica d’arte. Testi d’esame Oltre agli appunti delle lezioni: J. VON SCHLOSSER MAGNINO, La Letteratura artistica. Manuale delle fonti della Storia dell’Arte moderna, Firenze, 1935, ed. aggiornata O. KURZ (a cura di), 1964. Per i non frequentanti: J. VON SCHLOSSER MAGNINO, La Letteratura artistica. Manuale delle fonti della Storia dell’Arte moderna, Firenze 1935, ed. aggiornata O. Kurz (a cura di), 1964; P. BAROCCHI, Storiografia e collezionismo dal Vasari al Lanzi, in Storia dell’arte italiana, vol. 2, parte prima. L’artista e il suo pubblico. Torino 1979. II Modulo - II semestre La letteratura critica sull’arte e il collezionismo del Settecento veneto Il II modulo intende fare una rassegna della moderna letteratura artistica sul Settecento veneto comparandola a una lettura delle fonti e a una verifica sull’attività degli artisti. Testi d’esame Oltre agli appunti delle lezioni: F. HASKELL, Mecenati e pittori, Firenze 1966 (altra ed. 1985). Altro testo a scelta tra: F. VIVIAN, Il console Smith mercante e collezionista. Vicenza 1971; A. BINION, La Galleria scomparsa del generale Von Der Schulemburg, Milano 1990; G. PAVANELLO, Canova collezionista di Tiepolo, Venezia 1996. Per i non frequentanti si richiede la lettura di uno dei seguenti testi: G. VASARI, Le vite de’ più eccelenti pittori scultori ed architettori italiani, Firenze 1568. M. BOSCHININI, La carta del navigator pitoresco, Venezia 1660. Edizione a cura di A. Pallucchini. Roma-Venezia 1966. G. P. BELLORI, Le vite de’ Pittori, Scultori et Architetti moderni, Roma 1672. Edizione a cura di E. Borea, Torino 1976. Modalità d’esame. I modulo: scritto; II modulo: colloquio. Modalità di frequenza. Consigliata ma non obbligatoria. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 279 Storia della filosofia Docente Luigi Ruggiu Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I e II semestre settore M-FIL/06 5 + 5 crediti LUIGI RUGGIU (Sassari 1939). Professore ordinario di filosofia nei licei. Dopo aver ottenuto la libera docenza in filosofia teoretica ed essere stato assistente ordinario di filosofia teoretica e professore incaricato di storia della filosofia nella facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Venezia, è diventato professore ordinario di storia della filosofia dall’a. a. 1975. Preside della facoltà di Lettere e filosofia dal 1982 al 1994, componente del CUN. Si è occupato del problema del tempo in Aristotele, Hegel e nella filosofia contemporanea, di Parmenide e della genesi dell’ontologia, di filosofia della prassi, di filosofia dell’economia. Negli ultimi anni studia la filosofia hegeliana, e il pensiero di G. Bruno. Obiettivi formativi Filo conduttore diviene il problema del sorgere della relazione di alterità all’interno della dimensione sociale comunitaria di tipo identitario. Analisi del processo di dissoluzione del vincolo sociale immediato, genesi storica dell’individuo privato, relazione di reciproco riconoscimento. I Modulo - I e II semestre Koinonia, Intersoggetività, Riconoscimento reciproco. La nascita dell’alterità sociale. I modulo - L’uomo come zoon politikon e come homo homini lupus: la crisi della socialità antica, la nascita dell’individuo privato e antagonista, la società come decisione. Testi d’esame Aristotele, Politica, libro I- R. Cartesio: Meditazioni metafisiche, testo latino a fronte, a cura di L. URBANI ULIVI, Bompiani, Milano. T. HOBBES: Leviatano, a cura di R. Santi, Bompiani, Milano (o altra edizione): parte prima: Dell’uomo, capp. 1-II-III-IV-V-VI-XIIIXIV; I. KANT, Pace perpetua. Progetto filosofico, Bompiani, Milano; M. RIEDEL, Metafisica e metapolitica. Studi su Aristotele e sul linguaggio politico della filosofia moderna, tr. it., Il Mulino, Bologna 1990. Conoscenza delle linee generali della storia della filosofia generale, su un manuale, dalla filosofia rinascimentale fino a Kant. II Modulo - I semestre II modulo: La società del riconoscimento reciproco: intersoggettività, società civile, stato. La comunità come fondamento. Testi d’esame G. W. F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano: sezione II: La società civile, §§ 182-208; G. W. F. HEGEL, Fenomenologia dello spirito, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano: L’autocoscienza; J. RICHTER, Metafisica e politica, ted. it. a cura di G. Cunico, Casale Monferrato 1983; A. HONNETH, Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto, Il Saggiatore, Milano 2002, parte I e II; L. RUGGIU, Spirito 280 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia assoluto, intersoggettività, socialità della ragione, “Giornale di Metafisica”, nuova serie - XXV (2003), pp. 393-418; L. RUGGIU, Intersoggettività e universale della comunicazione, in G. Nicolaci e L. Samonà, L’universale ermeneutico, Tilgher, Genova 2003, pp. 13-28. Conoscenza delle linee generali della storia della filosofia generale, su un manuale, dalla filosofia post-kantiana fino al positivismo. Letture consigliate H. ARENDT, The human condition, The University of Chicago USA, 1958; (tr. it. Vita activa, tr. S. Finzi, Bompiani 1964); L. PIZZOLATO, L’idea di amicizia nel mondo antico classico e cristiano, Einaudi, Torino 1993; W. KULLMANN, La concezione dell’uomo nella “Politica” di Aristotele, in Etica, Politica, Retorica. Studi su Aristotele e la sua presenza nell’età moderna, a cura di E. Berti e L. M. Napolitano Valditara, Japadre, L’Aquila 1989, pp. 39-56; A. MASULLO, Struttura soggetto prassi, Napoli 1994 (nuova edizione). Modalità d’esame. Esame scritto a conclusione della frequenza del modulo. Per i non frequentanti, esame orale. Per gli studenti del vecchio ordinamento, i due moduli equivalgono al corso monografico. Deve essere inoltre svolto uno scritto sulla parte generale. Modalità di frequenza. Lezioni frontali Seminari e altre attività integrative. Verranno svolti dei seminari con esercitazioni su testi con cadenza quindicinale. Storia della filosofia antica Docente Carlo Natali Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze sito web: http://www1.provincia.venezia.it/nemus/org_int.htm e-mail: [email protected] I semestre settore M-FIL/07 5 + 5 crediti CARLO NATALI, ha insegnato nelle Univ. di Padova, della Calabria e di Siena. È socio del Collège International de Philosophie (Parigi) e membro del Consiglio consultivo delle riviste “Logos” (Salamanca), “Métexis” (Buenos Aires) e “Rhetorica” (Berkeley). Dirige (con G. Seel e L. Gerson) la collana “International Studies in Aristotle” (Academia Verlag). Si occupa di vari aspetti della filosofia pratica nel mondo antico: etica, economica, teoria dell’azione, determinismo. Recenti pubblicazioni: Aristotele, Etica Nicomachea, a cura di C. N., 1999. Antiaristotelismo, C. N. e S. Maso, 1999. Ario Didimo - Diogene Laerzio, Etica stoica, a cura di C. N., 1999. The wisdom of Aristotle, 2001; Senofonte, Economico, 2003. L’action efficace. Etudes sur la philosophie de l’action d’Aristote, 2004. Obiettivi formativi Conoscenza della storia del pensiero antico. Analisi di testi filosofici antichi. I Modulo – I semestre Istituzioni di Storia della filosofia antica Lo studente dovrà conoscere le istituzioni e i concetti fondamentali del pensiero greco e romano Testi d’esame AA. VV., Introduzione alla storia della filosofia antica (in corso di stampa) Guida 2004-2005. Corsi di laurea 281 Propedeuticità. Il corso presuppone la conoscenza a livello elementare della storia della filosofia da Talete a Proclo. Gli studenti che non abbiano mai studiato storia della filosofia nella scuola secondaria dovranno colmare la loro lacuna leggendo un manuale di livello liceale. A puro titolo indicativo si possono suggerire: E. BERTI, Storia della filosofia (Laterza); G. CAMBIANO, Storia della filosofia (Laterza); I. YARZA, Filosofia antica (Le Monnier), etc. II Modulo - I semestre Il piacere di pensare. Lettura del Filebo di Platone Lettura in comune del testo del dialogo. Analisi dei principali concetti e dei problemi discussi da Platone. Testi d’esame Platone, Filebo trad. M. MIGLIORI, Bompiani o A. ZADRO, Laterza; Articoli sul Filebo (dipense per il corso). Modalità d’esame. Il primo modulo può essere sostenuto per iscritto nell’appello di novembre o oralmente, insieme al secondo modulo, negli appelli successivi Modalità di frequenza. Partecipazione costante alle lezioni Nota bene. Il docente riceve gli studenti il lunedì dopo la lezione. Seminari e altre attività integrative. Vedi quanto riguarda il corso di Storia della filosofia antica 2 Storia della filosofia contemporanea Docente Francesco Mora Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] II semestre settore M-FIL/06 5 crediti FRANCESCO MORA (Venezia 1959) si è laureato in filosofia (1983) presso l’Università di Venezia. Diplomatosi alla Scuola di Perfezionamento in Filosofia (1987) dell’Università di Padova, Dottore di Ricerca (1995), Assegnista (2000/2002) è ricercatore di Storia della Filosofia presso questo Dipartimento. Ha approfondito le problematiche filosofiche e sociali del pensiero di G. Simmel in riferimento allo storicismo tedesco contemporaneo e alla Lebensphilosophie. Ha studiato la filosofia di M. Heidegger e il suo rapporto con la fenomenologia di Husserl e con il pensiero di Aristotele. Attualmente si occupa del problema della vita nella contemporaneità e nel giovane Hegel. Tra le sue pubblicazioni: L’ente in movimento, Padova 2000; Filosofia della vita e filosofia della prassi, Venezia 2002. Obiettivi formativi Il corso intende fornire gli strumenti necessari per l’acquisizione di una conoscenza di base delle questioni e delle tematiche fondamentali della filosofia contemporanea nel suo processo storico-teoretico. Istituzioni di Storia della filosofia contemporanea Studio dei processi e dei problemi fondamentali della filosofia contemporanea. 282 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Testi d’esame L. CORTELLA, Dal soggetto al linguaggio. Un percorso nella filosofia contemporanea, VI ed., Cafoscarina, Venezia 2004 Letture consigliate F. MORA, L’ente in movimento. Heidegger interprete di Aristotele, Il Poligrafo, Padova 2000 Propedeuticità. Si consiglia, prima di affrontare lo studio di Storia della Filosofia contemporanea, la frequenza del I modulo di Storia della Filosofia e/o di Storia della Filosofia moderna. Modalità d’esame. La prova d’esame si svolge in forma scritta. Modalità di frequenza. La frequenza non è ovviamente obbligatoria, tuttavia è consigliata. Nota bene. Per gli studenti non frequentanti il programma deve essere concordato con il docente. Storia della filosofia del Rinascimento Docente Andrea Suggi Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I semestre settore M-FIL/06 5 crediti Obiettivi formativi Conoscenza di personalità e problematiche fondamentali della storia della filosofia rinascimentale; conoscenza dei temi principali del dibattito filosofico e religioso del Cinquecento e del Seicento Giordano Bruno e Paolo Sarpi. Filosofia e religione nel Rinascimento Bruno e Sarpi, due figure del dibattito filosofico e religioso nell’Europa del Rinascimento Testi d’esame E. GARIN, L’età nuova, Napoli 1969, oppure, E. GARIN, Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo, Roma-Bari 1975; G. BRUNO, Spaccio de la bestia trionfante, intr. e comm. di M. Ciliberto, Milano 1994 (prima ed. 1984); G. BRUNO, Cabala del cavallo Pegaseo, a cura di F. Meroi, Milano 2004; P. SARPI, “Pensieri sulla religione”, in P. Sarpi, Pensieri naturali, metafisici e matematici, ed. critica a cura di L. Cozzi e L. Sosio, Milano-Napoli, 1996, pp. 643-667. Un testo a scelta tra i seguenti: M. CILIBERTO, Giordano Bruno, Roma-Bari 2000 (prima ed. 1992); Giordano Bruno: destino e verità, a cura di D. GOLDONI e L. RUGGIU, Venezia 2002; G. COZZI, Paolo Sarpi tra Venezia e l’Europa, Torino 1979; V. FRAJESE, Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento, Bologna 1994. Modalità d’esame. L’esame consisterà in una prova orale, nella quale verranno verificate la comprensione dei testi, la conoscenza dei temi presenti nelle opere argomento del corso, la capacità di rielaborazione personale dei candidati Guida 2004-2005. Corsi di laurea 283 Storia della filosofia medievale Docente Dario Schioppetto Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] II semestre settore M-FIL/08 5 crediti DARIO SCHIOPPETTO, docente a contratto dal 2003, ha conseguito il dottorato in Storia della Fil. Medievale a Venezia, e si è perfezionato presso il CESCM di Poitiers. Tra i suoi contributi Enciclopedia e Sacra Pagina tra VII e XII secolo, 1993; «Studiose, non curiose». Note sul concetto di natura e scrittura in San Bonaventura, “Doctor Seraphicus”, 1993-1994; Dal laboratorio delle arti: la nuova organizzazione del sapere e il pensiero teologico, in Storia della teologia nel Medioevo. II., 1996; L’ombra dell’eterno. Note sul tempo degli angeli, 1997; “Inutilis est logica si sit sola”. L’organizzazione del sapere in Giovanni di Salisbury, in La Divisione della Filosofia e le sue Ragioni, Cava de’ Tirreni 2001; articoli in I Mosaici di San Marco. L’arte per la preghiera, guida, VHS e DVD, in corso di pubbl. Obiettivi formativi Il corso si propone di analizzare le principali correnti e dottrine del medioevo cristiano, dall’età tardoantica al XIV secolo, con attenzione al mondo arabo ed ebraico, e all’eredità neoplatonica dello Pseudo-Dionigi Areopagita. Storia della Filosofia Medievale Il concetto di medioevo filosofico; il passaggio di Aristotele e Platone al medioevo cristiano; Agostino; neoplatonismo e aristotelismo in età tardoantica; il Corpus Areopagiticum; Boezio; Giovanni Scoto; Anselmo; il XII secolo e le scuole cattedrali: l’influsso del Timeo; Abelardo; il metodo scolastico: dalla quaestio alla summa; le università; Tommaso; Duns Scoto, Ockham. Testi d’esame Un manuale a scelta tra i seguenti: A. DE LIBERA, Storia della filosofia medievale, Jaca Book, Milano 1999; Storia della filosofia. II. Il Medioevo, a cura di P. ROSSI e C. A. VIANO, Laterza, Bari-Roma 1994. 3 capitoli a scelta dal seguente testo: Le fonti del pensiero medievale, a cura di M. GARDINALI e L. SALERNO, presentazione di M. T. BEONIO BROCCHIERI FUMAGALLI, Led, Milano 1993. Letture consigliate A. DE LIBERA, Il problema degli universali da Platone alla fine del Medioevo, La Nuova Italia, Firenze 1999; A. DE LIBERA, Introduzione alla mistica renana. Da Alberto Magno a Meister Eckhart, Jaca Book, Milano 1998; A. D’AOSTA, Monologio e Proslogio, a cura di I. SCIUTO, Bompiani, Milano 2002; CALCIDIO, Commentario al Timeo di Platone, a cura di C. Moreschini, Bompiani, Milano 2003; G. SCOTO ERIUGENA, Omelia sul prologo di Giovanni, a cura di M. Cristiani, Arnoldo Mondadori, Milano 19892; I. BOH, S. EBBESEN, D. P. HENRY, S. KNUUTTILA, N. KRETZMANN, A. DE LIBERA, C. NORMORE, G. NUCHELMANS, J. PINBORG, L. M. DE RIJK, P. V. SPADE, E. STUMP, M. M. TWEEDALE, La logica nel medioevo, Jaca Book, Milano 1999; J. VERGER, J. JOLIVET, Bernardo e Abelardo. Il chiostro e la scuola, Jaca Book, Milano 20022; M. D. CHENU, La teologia come scienza nel XIII secolo, Jaca Book, Milano 1995; M. D. CHENU, La teologia nel XII secolo, Jaca Book, Mila- 284 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia no 1999; M. M. DAVY, Il simbolismo medievale, Edizioni Mediterranee, Roma 1994; T. DI CHARTRES, G. DI CONCHES, B. SILVESTRE, Il divino e il megacosmo. Testi filosofici e scientifici della scuola di Chartres, a cura di E. Maccagnolo, Rusconi, Milano 1980. Modalità d’esame. L’esame si svolgerà in forma orale. A metà del corso è prevista una prova scritta su alcuni autori trattati, le cui modalità verranno comunicate all’inizio del corso. Nota bene. Per gli studenti del vecchio ordinamento (2 moduli) la bibliografia di base è quella sopra citata. In più vanno concordati ulteriori testi direttamente con il docente. Storia della filosofia moderna Docente Lucio Cortella Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze sito web: http://www.unive.it/teoriacritica II semestre settore M-FIL/06 5 + 5 crediti LUCIO CORTELLA (Venezia 1953) è professore straordinario nel settore di Storia della Filosofia. Membro fondatore del Seminario nazionale di Teoria critica e filosofia sociale di Gallarate, dirige il Seminario di teoria critica presso l’Università di Venezia. Più volte ospite di università tedesche, studioso di Hegel e della filosofia del Novecento, si occupa in particolare di teoria critica, dialettica, ermeneutica, filosofia pratica, teorie della razionalità e della modernità. È autore dei volumi Crisi e razionalità: da Nietzsche a Habermas (1981), Aristotele e la razionalità della prassi (1987), Dopo il sapere assoluto. L’eredità hegeliana nell’epoca post-metafisica (1995), Autocritica del moderno. Saggi su Hegel (2002), Dal soggetto al linguaggio (Cafoscarina, VI ed. 2004). Obiettivi formativi Conoscenza della storia della filosofia moderna nelle sue linee generali. Conoscenza di testi classici della filosofia moderna e discussione critica delle questioni teoriche ad essi connesse. I Modulo - II semestre Istituzioni di Storia della Filosofia moderna È richiesta la conoscenza della storia della filosofia moderna da Cartesio a Hegel. Testi d’esame Si raccomanda lo studio di uno dei seguenti manuali a scelta (limitatamente al periodo filosofico sopra indicato): N. Abbagnano, Storia della Filosofia, Utet, Vol. II e vol. III. S. Moravia, Filosofia, Le Monnier, vol. II e vol. III. Cioffi, Gallo, Luppi, Vigorelli, Zanette, Il testo filosofico, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, vol. II e vol. III/1. E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, Einaudi, vol. II e vol. III. II Modulo - II semestre La concezione hegeliana della libertà e della vita etica Guida 2004-2005. Corsi di laurea 285 Il concetto hegeliano di libertà. Libertà, soggettività, intersoggettività e assoluto. Moralità ed eticità. La tesi hegeliana di un’eticità moderna. La società civile e le linee di una dottrina dello stato moderno. Testi d’esame G. W. F. HEGEL, Lineamenti di Filosofia del diritto, Rusconi o Bompiani (solo i §§ 1-33 e 142-360, corrispondenti all’Introduzione e alla Sezione terza); J. RITTER, Metafisica e politica. Studi su Aristotele e Hegel, Marietti (solo i saggi su Hegel: da pp. 121 a p. 195); A. HONNETH, Il dolore dell’indeterminato. Una attualizzazione della filosofia politica di Hegel, Manifestolibri; L. CORTELLA, Autocritica del moderno. Saggi su Hegel, Il Poligrafo (solo i saggi 5, 6, 8). Nota Bene. Gli studenti non-frequentanti (e tutti gli studenti del vecchio ordinamento) completeranno la bibliografia qui indicata con lo studio del seguente volume: CH. TAYLOR, Hegel e la società moderna, Il Mulino. Propedeuticità. Per la frequenza del secondo modulo è necessaria la conoscenza delle linee fondamentali della filosofia moderna. Per questo motivo è consigliata (ma non obbligatoria) la frequenza del primo modulo prima dell’esame del secondo. Modalità d’esame. La prova d’esame relativa al I. modulo sarà svolta in forma scritta e consisterà nella stesura di due temi su due argomenti distinti relativi alla storia della filosofia moderna. La prova d’esame relativa al II. modulo sarà svolta in forma orale. Modalità di frequenza. La frequenza non è obbligatoria ma è consigliata. Storia della filosofia morale Docente Isabella Adinolfi Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] II semestre settore M-FIL/03 5 + 5 crediti ISABELLA ADINOLFI è ricercatrice presso il Dipartimento di Filosofia e T. d. S.. È membro del Centro italiano di studi superiori sulle religioni, del Consiglio direttivo della Società italiana per gli studi kierkegaardiani e direttrice di NotaBene, rivista della medesima Società. Tra le sue opere di recente pubblicazione: Il cerchio spezzato. Linee di antropologia in Pascal e Kierkegaard, Città nuova, Roma 2000; Leggere oggi Kierkegaard. NotaBene. Quaderni di Studi kierkegaardiani, I, Città nuova, Roma 2000; Il religioso in Kierkegaard, Morcelliana, Brescia 2002; L’arte dello sguardo. Kierkegaard e il cinema. NotaBene. Quaderni di studi kierkegaardiani, III, Città nuova, Roma 2003; Diritti umani. Realtà e utopia, Città nuova, Roma 2004 Obiettivi formativi Conoscenza delle problematiche fondamentali della storia della filosofia morale I Modulo - II semestre Introduzione alla storia della filosofia morale Il modulo sarà dedicato a una presentazione di carattere generale della storia della filosofia morale: suo oggetto saranno, pertanto, i concetti fondamentali dell’etica, quali giustizia, bene, virtù, dovere, libertà, colti nelle diverse formulazioni a noi pervenute. 286 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Testi d’esame Lo studente che segua con regolarità le lezioni avrà, alla fine del modulo, una preparazione sufficiente ad affrontare l’esame. Per chi non può frequentare, si consiglia la lettura di uno dei manuali qui di seguito indicati: J. MARITAIN, La filosofia morale. Esame storico e critico dei grandi sistemi, Morcelliana, Brescia, 1999; J. ROHLS, Storia dell’etica, il Mulino, Bologna 1995; R. GUARDINI, Etica, Morcelliana, Brescia 2001 II Modulo - II semestre Le due specie di verità “Ci sono due specie di verità, le une necessarie, le altre contingenti. Chiamo verità necessarie quelle che sono immutabili per loro natura... Tutte le altre sono verità contingenti”. In questo passo della Recherche de la Verité Malebranche distingue con nettezza due domini: quello della matematica, della metafisica, di parte della fisica e della morale, da un lato, e quello della storia, del diritto e dei costumi, dall’altro. Le prime discipline hanno per oggetto l’immutabile, il necessario, l’eterno, ossia ciò che non può non essere; alle seconde, invece, pertiene il mutevole, il contingente, ciò che esiste nel tempo, dipende dalla volontà cangiante dell’uomo e quindi può non essere. Questa distinzione non è certo nuova nella storia del pensiero, tuttavia è sicuramente nel moderno che il problema si è presentato con particolare urgenza. Non è stato facile infatti, per i moderni, porre in relazione i due ambiti, mantenendoli distinti. Forte è stata la tentazione di assorbire il reale nel razionale, lo storico nel filosofico oppure di abbandonarsi a un’esistenza priva di idealità, a un tempo senza eternità. Oggetto del modulo sarà pertanto una ricognizione storico-speculativa degli autori moderni più significativi che hanno affrontato questo tema. Testi d’esame Sarà fornita dal docente all’inizio delle lezioni un’antologia di testi, da Arnauld e Nicole fino a Dilthey. Modalità d’esame. I modulo. La prova d’accertamento è scritta nel primo appello successivo alla conclusione del modulo, orale in quelli seguenti. II modulo. La prova d’accertamento è orale Modalità di frequenza. Libera Seminari e altre attività integrative. Completano il corso due seminari, uno su Nietzsche condotto da E. T. Spanio e uno su Barth condotto da E. Cerasi Storia della filosofia politica Docente Giuseppe Goisis Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I e II semestre settore SPS/01 5 + 5 crediti GIUSEPPE GOISIS ha orientato le sue ricerche attorno ai fondamenti teorici del socialismo in Europa, concentrando i suoi studi, in particolare, attorno agli ultimi dieci anni dell’Ottocento e ai primi quindici anni del Novecento; ha indagato altresì lo statuto della persona e le basi valoriali della democrazia. Negli ultimi tre anni, ha focalizzato la sua riflessione sul pensiero morale e politico di Antonio Rosmini. Ha dedicato monografie a G. Sorel, E. Mounier, G. Bernanos e ha in preparazio- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 287 ne un volume complessivo sugli aspetti etici e sociali della filosofia di H. Bergson. Infine, ha pubblicato due libri sulla questione della pace. Obiettivi formativi Gli studenti verranno gradualmente avvicinati alle problematiche riguardanti la storia della filosofia politica, insistendo, in particolare, sulle origini del pensiero politico e sulla “svolta” significativa impressa dall’avvento della modernità. Alcune lezioni dedicate a tratti di metodologia. I Modulo - I semestre Radici filosofiche e culturali dell’Europa: un approccio fenomenologico Seguendo un approccio fenomenologico, ci si interrogherà sulle radici comuni dell’Europa, attraverso un esame di quei testi essenziali che sembrano consentire un approfondito inquadramento della questione. Si lavorerà sul testo- base: J. Patocka, Platone e l’Europa, Vita e Pensiero, Milano. Testi d’esame Oltre al testo-base, lo studente dovrà studiare una delle seguenti monografie: G. REALE, Radici culturali e spirituali dell’Europa, R. Cortina, Milano; M. ZAMBRANO, L’agonia dell’Europa, Marsilio, Venezia; R. CRISTIN, La rinascita dell’Europa, Donzelli, Roma; AA. VV., Europa al plurale- Filosofia e politica per l’unità europea, Marsilio, Venezia; H. G. GADAMER, L’eredità dell’Europa, Einaudi, Torino; D. DE ROUGEMONT, L’uno e il diverso, Edizioni Lavoro, Roma Letture consigliate Per problematizzare e scavare ulteriormente, lo studente potrà leggere: E. HUSSERL, L’idea di Europa, R. Cortina, Milano; ID., Crisi e rinascita della cultura europea, Marsilio, Venezia; E. MORIN, Pensare l’Europa, Feltrinelli, Milano; J. DERRIDA, Oggi l’Europa, Garzanti, Milano II Modulo - II semestre Dalla fuga alla responsabilità: tappe e segnavia La libertà è più spesso un onere che una risorsa, e lo scotto della libertà sembra la solitudine, l’amara glossa della liberazione pare un senso d’impotenza e di ansia, da superare immergendosi nel gruppo o nel collettivo esterno a noi (fuga dalla libertà nel totalitarismo, descritta con il Fromm di: Fuga dalla libertà). Nelle prime lezioni del modulo, si illustrerà, sulla scorta delle analisi del sociologo Bauman, la contemporanea “società sotto assedio”, chiarendo i motivi dei vari tentativi di “fuga” o di “spaesamento”; con Pascal e Dostoevskij, cercheremo d’approfondire la problematica della dis-trazione, da confrontare, sinteticamente, con le critiche di Laborit e con le vie d’uscita evocate, in particolare, da Zolla. Infine, si delineerà- sulla scorta di Hirschman- un reticolo concettuale tripartito che sembra sintetizzare le tre possibilità che si propongono, in maniera ricorrente, all’azione umana, tentando di guadagnare l’idea piena di una libertà pervasa di responsabilità. Testi d’esame Il testo- base per delineare l’idea, rischiosa ma affascinante, di “modernità liquida”: Z. BAUMAN, La società sotto assedio, Laterza, Roma- Bari; inoltre, lo studente dovrà studiare, 288 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia a scelta, uno tra i seguenti testi: E. FROMM, Fuga dalla libertà, A. Mondadori, Milano; M. AUGÈ, Nonluoghi- Introduzione a una antropologia della surmodernità, Eleuthera, Milano; A. O. HIRSCHMAN, Lealtà, defezione. protesta, Bompiani, Milano; H. LABORIT, Elogio della fuga, A. Mondadori, Milano; E. ZOLLA, Uscite dal mondo, Adelphi, Milano. Letture consigliate Oltre alla spigolatura dei testi “classici”, ma sempre vivi, di B. PASCAL, D. DEFOE, G. LEOPARDI, F. DOSTOEVSKIJ, R. MUSIL ... si consiglia la lettura di altri testi di Z. BAUMAN, come: Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari e Nuova condizione umana, Vita e Pensiero, Milano. Si può aggiungere il quadro generale fornito da U. BECK, La società cosmopolita, il Mulino, Bologna, con gli ulteriori elementi contenuti nella sintesi di R. SENNETT, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, Milano. Modalità d’esame. Sono previste alcune esercitazioni, per incoraggiare l’approfondimento personale delle principali questioni focalizzate nel corso. La partecipazione è facoltativa e la bibliografia verrà integrata via via. L’esame si svolge, normalmente, in forma orale. Modalità di frequenza. È raccomandata la frequenza; per i non frequentanti, il programma verrà concordato con il docente. Nota bene. Il programma per gli studenti “quadriennalisti” risulta dalla somma dei due moduli; la scelta del “classico” va concordata con il docente. Seminari e altre attività integrative. Potranno aver luogo incontri seminariali, su temi richiesti da un certo numero di studenti, che si impegnino ad analizzare ed approfondire alcuni aspetti, esponendo e discutendo sintesi delle loro ricerche. Di tale partecipazione diretta si terrà conto in sede d’esame. Storia della filosofia tardo antica Docente e programma in via di definizione settore M-FIL/07 5 crediti Storia della fotografia Docente Alberto Prandi Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” I semestre settore L-ART/06 5 + 5 crediti ALBERTO PRANDI. Laureato allo IUAV nel 1972. Libero professionista, gestisce uno studio specializzato nella progettazione grafica di prodotti editoriali e di immagini coordinate per la promozione di eventi culturali. Dal 1975 si dedica allo studio della storia della fotografia. Pubblica saggi storici sulla fotografia e sui fotografi di area veneta e sull’attività dei fotografi d’arte italiani. Partecipa alla creazione e all’organizzazione di Fotografia Italiana dell’800 (Venezia, Firenze, Modena 1980) e a numerose mostre tra cui Lotze. Lo studio fotografico, (Monaco, Verona 1984), I Ferretto fotografi a Treviso (Treviso 1985), Fotografi ed eventi artistici in Italia dal 1960 al 1980 (Modena, Bolzano, Francoforte 1988), Il Veneto e l’Austria (Verona 1980), L’Italia d’argento (Firenze, Roma, Palermo 2003) Guida 2004-2005. Corsi di laurea 289 Obiettivi formativi Fornire le basi per la conoscenza della storia della fotografia e delle tecniche fotografiche. Offrire gli elementi per la valutazione e l’interpretazione critica delle immagini analogiche con particolare riferimento alle relazioni con le arti visive. I Modulo - I semestre Il programma propone documenti per lo studio e l’interpretazione delle vicende dell’immagine fotografica dalle origini ai giorni nostri. Le lezioni prendono in esame: i processi che hanno portato la fotografia ad assumere un ruolo autonomo tra le forme di rappresentazione visiva. Testi d’esame W. GUADAGNINI, Fotografia. Bologna, Zanichelli, 2000; I. ZANNIER; D. TARTAGLIA, La fotografia in archivio. Milano, Sansoni, 2000 Letture consigliate P. SORLIN, I figli di Nadar. Il «secolo» dell’immagine analogica. Torino, G. Einaudi Editore, 2001; W. BENIAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa. Torino, G. Einaudi Editore, 2000; I. ZANNIER. Storia e tecnica della fotografia. Bari, Laterza, 20049 II Modulo - I semestre Le lezioni prendono in esame i principali elementi che caratterizzano lo scambio che la fotografia intrattiene con le arti visive e le forme di più significative di rappresentazione indotta dall’apparizione dei procedimenti di produzione analogica delle immagini. Testi d’esame W. GUADAGNINI, Fotografia. Bologna, Zanichelli, 2000; I. ZANNIER; D. TARTAGLIA, La fotografia in archivio. Milano, Sansoni, 2000 Letture consigliate P. SORLIN, I figli di Nadar. Il «secolo» dell’immagine analogica. Torino, G. Einaudi Editore, 2001; W. BENIAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa. Torino, G. Einaudi Editore, 2000; I. ZANNIER. Storia e tecnica della fotografia. Bari, Laterza, 20049 Storia della lingua italiana Docente Francesco Bruni Dipartimento di Italianistica e filologia romanza e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/12 5 + 5 crediti FRANCESCO BRUNI (Perugia 1943) è Accademico della Crusca e socio dell’Istituto Veneto e dell’Accademia degli Agiati. Il suo ultimo libro è La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini, Bologna, il Mulino, 2003. 290 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi Il programma di Storia della lingua italiana intende fornire alcune chiavi e strumenti per la lettura e l’interpretazione dei testi antichi e moderni della tradizione italiana, dalle origini ai tempi nostri, in modo da garantire una buona familiarità con la lingua e con i linguaggi della letteratura I Modulo - II semestre La grammatica storia dell’italiano Dal latino all’italiano antico, e dall’italiano antico all’italiano moderno. Nozioni essenziali di trascrizione fonetica. Cenni sulle varietà dialettali principali e sui loro rapporti con il fiorentino-italiano. Testi d’esame G. PATOTA, Lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna, il Mulino, 2002 Propedeuticità. Il I modulo è propedeutico al secondo. II Modulo - II semestre L’italiano letterario: caratteri originari e vicende storiche L’invenzione dello spazio letterario italiano: il lungo periodo e i ritmi del mutamento. Italiano delle origini, italiano “argenteo”, italiano moderno. Italiano letterario, storia dell’istruzione, storia politica. Testi d’esame F. BRUNI, L’italiano letterario nella storia, Bologna, il Mulino, 2002. Lettura commentata di due canti della Commedia, due novelle del Decameron, un capitolo dei Promessi Sposi e dei Malavoglia Propedeuticità. Il I modulo è propedeutico al II Modalità d’esame. Per il I modulo si prevede un esame scritto; per il II modulo l’esame è solo orale. Seminari e altre attività integrative. Attività integrative saranno proposte nel corso delle lezioni Storia della lingua latina Docente Luca Mondin Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente sito web: http://lettere2.unive.it/lmondin e-mail: [email protected] I semestre settore L-FIL-LET/04 5 + 5 crediti LUCA MONDIN (1961) si è occupato di critica testuale ed esegesi di poesia tardolatina (Ausonio) e di interpretazione della lirica oraziana. Gli attuali interessi di ricerca sono rivolti a Lucilio, ai Carmina Latina epigraphica e a problemi di linguistica del latino. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 291 Obiettivi formativi Conoscenza delle linee generali della storia del latino e delle metodologie di analisi dei monumenti linguistici, esemplate su una scelta di testi significativi. I Modulo - I semestre Lineamenti di storia della lingua latina Origini, evoluzione ed esiti del sistema linguistico latino, dalla matrice protoindoeuropea allo sviluppo delle lingue romanze. Testi d’esame Appunti dalle lezioni, da integrare con la lettura di: J. KRAMER, Storia della lingua latina, in: AA. VV., Introduzione alla filologia latina, ed. it. a cura di M. Molin Pradel, Roma, Salerno Editrice, 2003, pp. 157-219; C. DE MEO, Lingue tecniche del latino, Bologna, Pàtron, 1986², capitoli III («La lingua sacrale) e IV («La lingua militare»), pp. 133-207. Propedeuticità. L’approccio all’esame è consentito solo dopo aver superato gli esami di Introduzione allo studio del latino e di Letteratura latina, I e II modulo, e possibilmente di una o più Discipline linguistiche. II Modulo - I semestre Dicti studiosus: lingua e stile di Ennio epico. Aspetti del latino letterario arcaico attraverso la lettura commentata dei frammenti degli Annales. Testi d’esame Appunti dalle lezioni, da integrare con la lettura di: A. LA PENNA, Prima lezione di letteratura latina, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 3-117, più un altro saggio a scelta tra quelli che saranno indicati nel corso delle lezioni. Propedeuticità. L’approccio all’esame è consentito solo dopo aver superato la prova relativa al I modulo. Modalità d’esame. I modulo: test scritto (facoltativamente aperto anche agli studenti quadriennali). II modulo: colloquio orale. Nota bene. Gli studenti impossibilitati a una regolare frequenza sono invitati a contattare per tempo il docente per valutare adeguate integrazioni o alternative al programma d’esame. Storia della miniatura Docente Simonetta Nicolini Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” II semestre settore L-ART/01 5 crediti Come introduzione alla storia della miniatura, il corso intende affrontare i principali problemi relativi a: il codice miniato come manufatto, in relazione alla sua confezione (i supporti, la fascicolata, la rigatura, la scrittura, la decorazione); i metodi operativi praticati 292 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia negli scriptoria e nelle botteghe di miniatori; le tipologie decorative; le categorie d’uso (codici laici e codici religiosi, corali, libri d’Ore, statuti e matricole, volumi di studio e volumi di rappresentanza); il rapporto tra testo e immagine e le strutture di impaginazione; la questione miniatura vs. testo a stampa; i contratti e le indicazioni iconografiche dei copisti; il rapporto pittura/miniatura; la tecnica: pigmenti, media, doratura (l’esempio del De arte illuminandi). L’esemplificazione di questi elementi generali sarà proposta anche attraverso il caso più significativo di conservazione di una collezione antica di codici miniati: la Biblioteca Malatestiana di Cesena, fondata a metà Quattrocento da Malatesta Novello signore della città, e ancora pressoché integralmente conservata. Testi d’esame J. J. G. ALEXANDER, I miniatori medievali e il loro metodo di lavoro, Modena, Panini, 2003); O. PÄCHT, La miniatura medievale, ed. italiana, Torino, Bollati Boringhieri, 1987 (e successive edizioni). Voce Miniatura, in Enciclopedia tematica aperta - Arti Minori, Milano, Jaca Book, 2000, pp. 186-249; Elenco dettagliato di elementi per la descrizione del manoscritto, in Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento, a cura di V. JEMOLO e M. MORELLI, Roma 1990, pp. 21-40; BAROFFIO, I manoscritti liturgici, in Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento, a cura di V. JEMOLO e M. MORELLI, Roma 1990, pp145-168; De arte illuminandi, a cura di F. BRUNELLO, Vicenza, varie edd. Letture consigliate Per il caso della Biblioteca Malatestiana, si rimanda a uno dei seguenti saggi: Libraria Domini. I manoscritti della Biblioteca Malatestiana: testi e decorazioni, a cura di F. LOLLINI e P. LUCCHI, Bologna 1995; F. LOLLINI, La decorazione libraria per i Malatesta nel XV secolo: un panorama generale, in Il potere, le arti, la guerra: lo splendore dei Malatesta, catalogo della mostra a cura di A. Donati, Milano 2001, pp. 49-67; F. LOLLINI, Gusto malatestiano: il decoro librario, in Malatesta Novello Magnifico Signore. Arte e cultura di un principe del Rinascimento, a cura di P. G. Pasini, Bologna 2002, pp. 59-63. Modalità d’esame. L’esame si svolge in forma scritta; per coloro che devono sostener l’esame del vecchio ordinamento l’esame si svolgerà con modalità scritta (parte generale) con le stesse indicazioni bibliografiche date per il triennio, più una parte orale su due testi concordati con il docente. Modalità di frequenza. La frequenza non è obbligatoria, ma consigliata. Nota bene. L’esame accerterà poi la conoscenza degli argomenti trattati a lezione, da preparare sugli appunti e sul materiale fornito, e sui testi indicati in programma, oltre che su eventuali altre segnalazioni Seminari e altre attività integrative. Saranno organizzati seminari e altre attività durante il corso. Storia della musica rinascimentale veneta Docente Elena Quaranta Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/07 5 crediti ELENA QUARANTA, ha pubblicato una monografia sul tema della diffusione della musica sacra presso le chiese veneziane nei secoli XV-XVI: Oltre San Marco, Firenze, Olschki, 1998. Coordina gruppi Guida 2004-2005. Corsi di laurea 293 di ricerca sulla bibliografia sistematica della musica sacra a stampa e sulla storia della editoria musicale veneziana. Ha coordinato con David Bryant il seminario internazionale di studi sulla produzione e il consumo della musica sacra presso la Fondazione Ugo e Olga Levi (maggio 2000) Obiettivi formativi Conoscenza dei principali generi musicali del Rinascimento italiano e veneto con riferimento ai vari contesti sociali ed economici che ne determinano lo sviluppo; conoscenza delle metodologie di studio della storia della musica rinascimentale Ambienti, repertori, economia della musica nel Veneto nell’età del Rinascimento Fra gli argomenti trattati sarà privilegiata la relazione colto/popolare e verranno evidenziati il ruolo e il peso della tradizione non scritta nella cultura musicale veneta. Testi d’esame La bibliografia verrà fornita e discussa nel corso delle lezioni. Modalità d’esame. Per poter sostenere l’esame come frequentanti si richiede la presenza degli studenti ad almeno i due terzi delle lezioni. Per i non frequentanti verrà reso noto un programma alternativo all’inizio delle lezioni. Storia della pedagogia Docente Mirella Chiaranda Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] II semestre settore M-PED/02 5 crediti MIRELLA CHIARANDA è professore ordinario di “Storia della pedagogia” presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Padova ed è membro del dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche e didattiche (sede amministrativa Padova). Si occupa di storia delle teorie pedagogiche (’800 e ’900), di storia delle istituzioni educative (famiglia e scuola), di storia delle marginalità sociali ed educative dell’infanzia e della condizione femminile. Obiettivi formativi Consapevolezza epistemologica della disciplina; iniziazione alla metodologia della ricerca storico-educativa; conoscenza storica delle teorie educative e dei processi di formazione. La pedagogia di Johann Friedrich Herbart ed i suoi influssi in Italia Il corso presenta alcune teorie della educazione e dei sistemi formativi europei dall’età moderna ai nostri giorni. Discute la teoria pedagogica di Herbart e dei suoi epigoni. Testi d’esame F. CAMBI, Manuale di storia della pedagogia, Laterza, Roma-Bari 2003, parti III e IV, pp. 95-378 oppure un manuale analogo; I. VOLPICELLI, Herbart e i suoi epigoni. Genesi e sviluppo di una filosofia dell’educazione, Utet, Torino 2003. Propedeuticità. È consigliata la preparazione in Pedagogia generale 294 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Modalità d’esame. colloquio orale. Modalità di frequenza. Non è obbligatoria, è consigliata per l’impostazione metodologica dello studio personale Storia della popolazione Docente Renzo Derosas Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/02 5 crediti Laureato in lettere, RENZO DEROSAS è stato Jean Monnet Fellow presso l’Istituto Universitario Europeo, visiting scholar alla UCLA e visiting professor alla Keio University di Tokio. Si occupa prevalentemente di demografia storica e di aspetti metodologici riguardanti l’applicazione dell’informatica e della statistica alla ricerca storica. Tra i suoi lavori più recenti, i saggi Watch out for the children! Differential infant mortality of Jews and Catholics in nineteenth-century Venice, “Historical Methods”, 36. 3 (2003): 109-130, e (con M. ORIS e M. BRESCHI) Infant and Child Mortality, in T. BENGTSSON, C. CAMPBELL, J. LEE, ET AL., Life Under Pressure: Mortality and Living Standards in Europe and Asia, 1700-1900, Cambridge (Mass.): Mit Press., 2004: 359-398. Obiettivi formativi Conoscenza delle principali fasi della storia della popolazione mondiale e dei concetti basilari dell’analisi demografica; comprensione dei meccanismi che regolano la dinamica delle popolazioni e dei fattori – ambientali, economici, sociali, ecc. – che influenzano i comportamenti demografici. Ordine e disordine nei sistemi demografici: popolazione e risorse nella storia Le componenti della riproduzione: fecondità e mortalità. Lo spazio della crescita. La prima transizione demografica. Catastrofi demografiche: alcune esperienze storiche. Popolazione e risorse: pro e contro Malthus. Equilibri malthusiani: il caso inglese in età moderna. Equilibri non malthusiani: Cina e Giappone in età moderna. La transizione demografica: perché e come è diminuita la mortalità? La transizione demografica: perché e come è diminuita la fecondità? La bassa fecondità nei paesi industrializzati: conseguenze demografiche e sociali. La demografia nei paesi in via di sviluppo. Popolazione e sviluppo: quale globalizzazione? Testi d’esame M. LIVI BACCI, Storia minima della popolazione del mondo, Bologna, Il Mulino, 2002 Propedeuticità. Storia moderna; Storia contemporanea; Storia economica Modalità d’esame. Al termine del modulo, si terrà una prova scritta facoltativa e sostitutiva dell’esame. Sarà altrimenti possibile sostenere l’esame con una prova orale. Coloro che non superassero la prova scritta o non accettassero il voto non potranno tuttavia sostenere la prova orale nello stesso appello. Modalità di frequenza. La frequenza è libera, ma si raccomanda l’assiduità data la complessità di alcuni argomenti. Nota bene. Il corso consiste di un solo modulo e si svolgerà nella seconda metà del secondo semestre. Seminari e altre attività integrative. Non sono previsti seminari. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 295 Storia dell’architettura moderna Docente (I modulo) Elisabetta Molteni Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] Docente (II modulo) Vincenzo Fontana Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore ICAR/18 5 + 5 crediti VINCENZO FONTANA (Ravenna, 1946) è stato assistente all’IUAV e professore incaricato di Storia dell’Arte contemporanea in questa Università. Vinto il concorso a ordinario, ha insegnato al Politecnico di Torino e poi a Venezia Storia dell’urbanistica e dell’architettura. Ha studiato la teoria architettonica del Cinquecento, l’architettura civile e industriale dell’Italia nel secolo XX e diretto ricerche su giardini storici del Veneto e sull’archeologia industriale. Ha curato la catalogazione informatica dei giardini storici del Brenta e delle immagini delle città venete fra i secc. XV e XIX. È coordinatore del dottorato di ricerca in storia antica e archeologia, storia dell’arte. ELISABETTA MOLTENI è laureata in architettura e dottore di ricerca in Storia dell’architettura e dell’urbanistica (IUAV). Le sue ricerche riguardano principalmente l’architettura tra Cinque e Settecento. Ha pubblicato fra l’altro: L’albergo dei Poveri di Genova (in: A. GUERRA, E. MOLTENI, P. NICOLOSO, Il trionfo della miseria, introd. di B. PULLAN, Milano, Electa 1995); Pubblico e architettura a Venezia nel Settecento (in: L’edilizia pubblica nell’età dell’Illuminismo, a cura di G. SIMONCINI, Firenze, Olschki 2000; La scienza del fortificare (in E. CONCINA, E. MOLTENI, “La fabrica della fortezza”. L’architettura militare di Venezia. secc. XII- XVIII, Verona, 2001). Obiettivi formativi I modulo. Il corso introduce all’analisi storico-critica dei manufatti architettonici attraverso la conoscenza delle principali tematiche sviluppate dalla disciplina in ambito italiano ed europeo fra XV e XVIII sec. II modulo. Conoscenza a grandi linee dell’architettura dal ’700 ad oggi in Italia, in Europa, negli USA come immagine della città. Analisi di alcuni edifici come significativi di idee, come costruzioni, come organismi. Breve esposizione della storiografia dell’architettura moderna. I Modulo - I semestre L’architettura dal Quattrocento al Settecento Il corso esamina i principali temi sviluppati dall’architettura nel periodo considerato, fra questi il definirsi dell’architettura come scienza, il rapporto con l’antico, la relazione fra architettura e istituzioni. Testi d’esame La bibliografia d’esame viene distribuita insieme al calendario delle lezioni all’inizio del corso (i non frequentanti sono invitati a farne richiesta alla docente) e include anche uno a scelta fra i seguenti manuali di base: R. DE FUSCO, Mille anni di architettura in Europa, Bari, Laterza, 2001 (1993), capp. 3-6; D. WATKIN, Storia dell’architettura Occidentale, Bologna, Zanichelli, 1999 (1986), capp. 5-7 Letture consigliate La bibliografia del corso comprende letture di approfondimento necessarie ai fini dell’esame: alcune di queste sono discusse in aula settimanalmente. Propedeuticità. storia dell’arte moderna 296 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia II Modulo - I semestre Storicismo e revival, versus modernismo in Italia e in Europa nell’800 e nel ’900 Il neoclassicismo in Europa e in Italia, Milano e Parigi, Regent’s Park a Londra e il tempio di Possagno. Il revival medievale: Pugin, Ruskin e Viollet-le-duc. Jappelli e Boito a Padova. L’architettura dell’Italia unita. Roma capitale. L’art nouveau in Europa. Il futurismo e il movimento moderno. Razionalismo e monumentalismo nell’Italia fascista. Testi d’esame D. WATKIN, Storia dell’architettura occidentale, Zanichelli, Bologna 1999, capp. 8, 9, 10; V. FONTANA, Profilo di architettura italiana del Novecento, Marsilio, Venezia 1999, capp. 1, 2, 3, 4 Letture consigliate R. DE FUSCO, L’architettura dell’ottocento, Utet, Torino 1980. Si consiglia inoltre lo studio della storia dell’architettura, nei limiti cronologici indicati, sui manuali di storia dell’arte consigliati per gli altri esami. Propedeuticità. I modulo di storia dell’architettura, storia dell’arte contemporanea e storia dei materiali e delle tecniche architettoniche. Modalità d’esame. I modulo: prova scritta e discussione alla registrazione del voto. II modulo: prova orale. Modalità di frequenza. Gli studenti non frequentanti sono invitati a concordare un argomento da approfondire. Si consiglia la frequenza alle lezioni, per seguire la proiezione delle immagini. Non si prevedono programmi alternativi per i non frequentanti. Seminari e altre attività integrative. I modulo. Seminario: Cinque incontri sul disegno in architettura. II modulo. Si prevede un seminario su L’architettura del giardino. Il professore riceve al termine della lezione. Storia della Repubblica di Venezia nell’età moderna Docente Giuseppe Del Torre Dipartimento di Studi storici sito web: http://lettere2.unive.it/deltorre/corso/index.htm e-mail: [email protected] I semestre settore M-STO/02 5 + 5 crediti Per il curriculum del docente GIUSEPPE DEL TORRE v. l’insegnamento Storia moderna A. Obiettivi formativi La conoscenza del quadro generale della società veneziana in età moderna ed in particolare dei suoi aspetti politico-istituzionali, economici e culturali e delle strette relazioni intercorrenti tra essa e la realtà veneta, italiana, europea e mediterranea. I Modulo - I semestre La Repubblica di Venezia, secoli XV- XVIII Guida 2004-2005. Corsi di laurea 297 I lineamenti generali della storia veneziana; l’assetto politico istituzionale; le strutture sociali; la chiesa e la religione; l’economia; l’amministrazione della giustizia; i rapporti con i sudditi (lo stato da Mar e da Terra). Testi d’esame G. COZZI, M. KNAPTON, La Repubblica di Venezia nell’età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517, Torino, Utet, 1986; e G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, La Repubblica di Venezia nell’età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, Torino, Utet, 1992. I frequentanti utilizzeranno i due volumi ad integrazione degli appunti delle lezioni. I non frequentanti sostituiranno gli appunti dalle lezioni con le pp. 99-253 del primo volume sopra indicato e con i capitoli I, III, V, VI, VII, IX, XII, XV, della parte I, e i capitoli I-IV della parte II del secondo volume sopra indicato II Modulo - I semestre La fine della Repubblica Venezia nella seconda metà del XVIII secolo; la campagna d’Italia e la fine del regime aristocratico; la municipalità provvisoria e la prima dominazione austriaca Testi d’esame M. GOTTARDI, L’Austria a Venezia: società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806, Milano, Angeli, 1993. I frequentanti utilizzeranno il volume ad integrazione degli appunti delle lezioni. I non frequentanti, oltre al volume di Gottardi prepareranno l’esame anche sul saggio di P. DEL NEGRO, La fine della repubblica aristocratica in Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, VIII, L’ultima fase della Serenissima, a cura di P. DEL NEGRO, P. PRETO, Roma, IEI, 1998, pp. 191-262, o (a scelta) su quello di G. SCARABELLO, La municipalità democratica, alle pp. 253-356 dello stesso volume. Propedeuticità. Storia della repubblica di Venezia in età moderna, I modulo Modalità d’esame. Le prove del I modulo si svolgeranno in forma scritta, quelle del secondo in forma orale Storia dell’arte bizantina Docente Ennio Concina Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/01 5 + 5 crediti ENNIO CONCINA. Professore associato e dal 1987 ordinario di Storia dell’architettura (IUAV Venezia- Università di Trieste, Fac. di Ingegneria); dal 1995 professore ordinario di Storia dell’arte bizantina. Coordinatore di gruppi di ricerca italiani e internazionali. Obiettivi formativi Conoscenza di base delle linee di sviluppo dell’arte bizantina e delle opere fondamentali negli ambiti della storia delle forme urbane, dell’architettura, del mosaico e della pittura parietale. 298 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia I Modulo - II semestre Città e architettura. Costantinopoli e le città dell’impero bizantino; storia dell’architettura bizantina. Testi d’esame E CONCINA, Le arti di Bisanzio, Milano 2002 Letture consigliate Saranno proposte e commentate nel corso delle lezioni II Modulo - II semestre Le arti visive nel mondo bizantino Mosaico, pittura parietale, icone, miniatura. Testi d’esame E. CONCINA, Le arti di Bisanzio, Milano 2002 Letture consigliate Saranno proposte e commentate nel corso delle lezioni Modalità d’esame. I modulo: elaborato scritto. II modulo: discussione orale Seminari e altre attività integrative. Seminari relativi alla pittura di icone. Storia dell’arte contemporanea Docente Nico Stringa Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/03 5 + 5 crediti NICO STRINGA ha pubblicato contributi sulla scultura dell’Ottocento e del Novecento, da Antonio Canova a Arturo Martin; di quest’ultimo ha curato il catalogo generale. Altri saggi riguardano la pittura veneta dell’Ottocento e le arti decorative tra Otto e Novecento. I Modulo - II semestre L’arte contemporanea dal Neoclassicismo ai giorni nostri Testi d’esame G. C. ARGAN, L’arte moderna dal 1770 al 1970, Sansoni, 2002 II Modulo - II semestre La scultura in Italia da Canova a Boccioni Testi d’esame Verranno forniti durante il corso. Modalità d’esame. Prova scritta per il I modulo, orale per il secondo. Modalità di frequenza. Non obbligatoria, ma vivamente consigliata. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 299 Storia dell’arte del Veneto medievale Docente Michela Agazzi Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-ART/01 5 crediti MICHELA AGAZZI, ricercatore confermato di storia dell’arte medievale dal 2001. Ha pubblicato: Platea Sancti Marci. I luoghi marciani dall’XI al XIII secolo e la formazione della piazza (Venezia, 1991). Si è occupata di edilizia funzionale veneziana (Edilizia funzionale veneziana del XIV secolo, in L’architettura gotica veneziana, Venezia, IVSLA 2000, pp. 139-156) e scultura (Reperti archeologici dell’area marciana: gli scavi del 1888-1889 e 1903-1905, in Storia dell’arte marciana: l’architettura, a cura di R. POLACCO, Venezia 1997, pp. 105-122; Fregi a tralcio abitato nell’edilizia veneziana, in I modelli, a cura di A. C. QUINTAVALLE, Milano, 2002, pp. 405-412; Un ciborio altomedioevale a Murano, in Hadriatica, Padova 2002, pp. 43-54). Attualmente si occupa di scultura altomedievale e pittura medievale. Obiettivi formativi conoscenza dei principali monumenti torcellani, delle loro vicende e decorazione, e della collezione medievale del Museo provinciale di Torcello. Acquisizione di capacità descrittive, di linguaggio critico e di analisi rispetto alle diverse tematiche e problematiche. Torcello medioevale Il sito. Le chiese di Santa Maria Assunta di Torcello, Santa Fosca, San Giovanni Evangelista, S. Marco. L’architettura nel quadro del contesto venetico. La decorazione musiva di Santa Maria Assunta. La decorazione scultorea di Santa Maria Assunta e Santa Fosca. I materiali medioevali presso il Museo di Torcello. Testi d’esame La bibliografia sarà indicata all’inizio del corso Modalità d’esame. I non frequentanti dovranno preparare l’esame sulla base di una bibliografia appositamente destinata che verrà predisposta all’inizio del semestre. Storia dell’arte medievale Docente Giordana Trovabene Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/01 5 + 5 crediti GIORDANA TROVABENE, laureata in Archeologia cristiana presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Bologna, diplomata alla Scuola di perfezionamento in Archeologia della medesima Università, è professore associato di Storia dell’arte medievale in servizio presso il Dipartimento di storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” dell’Università Cà Foscari di Venezia. I suoi principali interessi di ricerca riguardano l’origine e l’evoluzione delle diocesi paleocristiane e altomedievali, con la relativa analisi delle testimonianze archeologico-artistiche, in particolare scultoree e di mosaico pavimentale. 300 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia I Modulo - I semestre Storia dell’arte medievale in Italia dall’VIII al XIV secolo Il corso intende affrontare in sintesi lo sviluppo dell’arte altomedievale fino alle manifestazioni del gotico nelle varie regioni italiane. Testi d’esame P. DE VECCHI, E. CERCHIARI, Arte nel tempo, Bompiani 1991-92, volume I (II tomo). Altri manuali potranno essere concordati col docente. Bibliografia specifica verrà fornita durante le lezioni. Letture consigliate C. BERTELLI, Traccia allo studio delle fondazioni medievali dell’arte italiana, in Storia dell’arte italiana 5: dal medioevo al Quattrocento, Torino Einaudi, 1983, pp. 5-163 Propedeuticità. È necessario seguire anche il corso di Storia dell’arte paleocristiana. II Modulo - I semestre La basilica di San Marco a Venezia: decorazione musiva e pavimentale. Il corso intende affrontare la storia e le fasi costruttive del monumento con particolare riguardo alla sua decorazione musiva e agli aspetti iconografici della medesima; nonché alla tipologia del pavimento in opera mista. Testi d’esame I mosaici di San Marco, a cura di B. BERTOLI, Milano, 1986; R. POLACCO, San Marco: la Basilica d’oro, Milano, 1991, pp. 189-314; W. DORIGO, Venezia romanica, Venezia, 2003, pp. 187-207. Bibliografia specifica verrà fornita durante le lezioni. Propedeuticità. Non è possibile sostenere l’esame del II modulo senza avere superato il primo. Modalità d’esame. L’esame del I modulo si svolge in forma scritta; l’esame del II modulo mediante colloquio orale. Per gli studenti del vecchio ordinamento l’esame del corso si svolgerà allo stesso modo, con registrazione e voto unico per entrambi i moduli. Modalità di frequenza. La frequenza non è obbligatoria, ma consigliata. Nota bene. Gli studenti non frequentanti dovranno concordare il programma di studio con il docente. Seminari e altre attività integrative. Visite alla Basilica saranno organizzate durante il corso del II modulo. Storia dell’arte medievale (per studenti part-time) Docente Giordana Trovabene Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/01 5 crediti Per il curriculum del docente GIORDANA TROVABENE v. l’insegnamento Storia dell’arte medievale. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 301 Mosaici parietali e pavimentali della basilica di San Marco a Venezia Il corso affronta l’analisi della decorazione musiva con particolare riguardo agli aspetti iconografici. Testi d’esame I mosaici di San Marco, a cura di B. BERTOLI, Milano, 1986; R. POLACCO, San Marco: la Basilica d’oro, Milano, 1991, pp. 189-314; W. DORIGO, Venezia romanica, Venezia, 2003, pp. 187-207 Letture consigliate Bibliografia specifica verrà fornita durante le lezioni. Modalità d’esame. Colloquio orale. Storia dell’arte moderna Docente Augusto Gentili Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” II semestre settore L-ART/02 5 + 5 crediti AUGUSTO GENTILI è all’Università di Venezia dal 1997/98. È stato assistente di Storia dell’arte moderna (1974-1982) e professore di Storia dell’arte veneta (1983-1997) nell’Università di Roma La Sapienza. Studia la pittura veneziana/veneta del Quattro/Cinquecento seguendo un taglio multidisciplinare di storia e iconologia contestuale. In questo momento lavora su documenti, fonti e contesti della pittura di Tiziano e di Tintoretto. È particolarmente interessato a problemi di teoria, metodologia e storia della storiografia artistica. Ha fondato (1991), dirige e cura la rivista “Venezia Cinquecento”. Obiettivi formativi L’insegnamento di Storia dell’arte moderna propone percorsi di studio secondo un taglio dichiaratamente multidisciplinare di storia della cultura, che privilegia l’analisi dei significati, l’indagine dei contesti, l’approfondimento della committenza. I Modulo - II semestre Preparazione di base Testi d’esame Le lezioni del corso generale, dedicate alla pittura veneziana, non possono evidentemente coprire l’intera ampiezza dei contenuti istituzionali dell’insegnamento. La preparazione di base - che prevede la conoscenza complessiva della storia delle arti in Italia dal Quattrocento al primo Seicento - va completata su un manuale ad uso dei licei, preferibilmente quello curato da DE VECCHI-CERCHIARI, che si raccomanda, rispetto agli altri, per l’impostazione storico-contestuale. Questa preparazione va integrata con la consultazione di monografie a carattere generale (Art Dossier Giunti, Classici dell’Arte Rizzoli, Gigli dell’Arte Cantini, etc.) per quel che riguarda le personalità di maggior rilievo, con particolare riferimento ai pittori veneziani del Cinquecento. 302 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia II Modulo - II semestre Approfondimento saggistico Testi d’esame A. Conoscenza dettagliata dell’opera di Giovanni Bellini, Carpaccio, Giorgione, Tiziano, Lotto, Tintoretto, Veronese (catalogo, temi e contesti, problemi storiografici e critici): sono necessari -- per qualità di sintesi, aggiornamento e corredo illustrativo -- i profili monografici degli Art Dossier Giunti, integrabili con i cataloghi dei Classici dell’Arte Rizzoli o dei Gigli dell’Arte Cantini. B. Conoscenza diretta di luoghi e opere d’arte della città di Venezia e delle principali città del Veneto, con particolare riferimento alla pittura del Cinquecento (ma è ovviamente auspicata e gradita la conoscenza diretta di luoghi e opere d’arte di ogni altra città d’Italia e del mondo). C. Almeno tre testi specialistici scelti dalla relativa bibliografia, disponibile da ottobre/novembre 2004 presso il Dipartimento di Storia delle arti. Modalità d’esame. L’esame relativo al I modulo consiste in una prova scritta a partire dalla proiezione di dieci diapositive di opere, per ognuna delle quali la/lo studente dovrà comporre una scheda. L’esame relativo al II modulo consiste in una prova orale sulla pittura veneziana del Cinquecento e sugli studi speciali. Storia dell’arte paleocristiana Docente Giordana Trovabene Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/01 5 crediti Per il curriculum del docente GIORDANA TROVABENE v. l’insegnamento Storia dell’arte medievale. Le origini dell’arte cristiana: caratteri e sviluppo della cultura artistica tardoantica Il modulo affronta il problema della trasformazione dell’arte tardoromana verso le manifestazioni artistiche legate alla religione cristiana (III-VIII sec.). Verranno analizzate le prime fonti iconografiche e il loro successivo sviluppo nelle varie classi di materiali artistici: dall’ambito funerario (scultura e pittura) ai primi luoghi di culto e alle loro tipologie decorative. Testi d’esame A. GRABAR, L’arte paleocristiana, Milano, 1967; P. TESTINI, Archeologia cristiana, Bari, 1980. G. A. MANSUELLI, La fine del mondo antico, Torino, 1988 Letture consigliate Dalla terra alle genti. La diffusione del cristianesimo nei primi secoli, a cura di A. DONATI, Milano, 1996; 387 d. C. Ambrogio e Agostino. Le sorgenti dell’Europa, a cura di P. PASINI, Milano, 2003. Propedeuticità. Il corso è propedeutico a Storia dell’arte medievale. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 303 Modalità d’esame. L’esame del corso si svolge in forma scritta. Modalità di frequenza. La frequenza non è obbligatoria ma consigliata. Seminari e altre attività integrative. Saranno chiamati specialisti del settore per conferenze e seminari di approfondimento. Storia dell’arte tessile Docente Doretta Davanzo Poli Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” I semestre settore L-ART/04 5 crediti DORETTA DAVANZO POLI. Laurea in storia dell’arte, diploma in paleografia, ha schedato migliaia di tessili e curato decine di mostre in Italia e all’estero (Berlino, NewYork, Londra, Pechi-no) su tessili e moda, partecipato a ricognizioni tombali (S. Antonio, S. Luca ev., Petrarca). Docente di storia dell’abb. dal1986 all’Univ. di Udine e dal 1995aVenezia, insegna anche in altri atenei. Consulente museale. Tra le monografie: I mestieri della moda a Venezia. Documenti, 1984-86; Le vesti dell’attesa, 1988; Tessuti antichi: la collez. Cini, 1991; Le stoffe dei Veneziani, 1994; Basilica del Santo: tessuti, 1995; Seta&Oro, 1997; Il merletto veneziano, 1998; Ange- wandte&dekorative kunst in Venedig, 1999; Arazzi diS. Marco, 1999; M. Fortuny, 2000-2001; Abiti anti- chi e moderni dei Veneziani, 2002; Il sarto, 2003; Il genio della tradizione, 2004. Storia dell’arte tessile L’“arte tessile” comprende stoffe, ricami, merletti, abbigliamento (aristocratico, liturgico, teatrale, popolare ecc.), accessori, parati, arredi. Data la complessità del settore, si cercherà di approfondire alcune fondamentali tematiche dalla merceologia (riconoscimento delle fibre vegetali e animali) alle principali tipologie tecniche (semplici e operate) e decorative dal Medioevo al Settecento, fino al recupero post-industriale del “fatto a mano” tra fine Otto ed inizio Novecento. Poiché l’utilizzo primario dei tessili è proprio dell’ambito vestimentario, se ne investigheranno le variazioni più vistose verificatesi in Italia dal Trecento (secolo in cui nasce la moda, intesa nel significato attuale di cambiamento periodico delle fogge ed inizia il differenziarsi tra mode maschili e femminili) fino ad oggi. Si affronterà anche il problema della schedatura. Testi d’esame R. LEVI PISETZKY, Il costume e la moda nella società italiana, Torino, Einaudi, 1995; D. DAVANZO POLI, Abiti antichi e moderni dei Veneziani, Vicenza, N. Pozza, 2002; D. DAVANZO POLI-C. PAGGI COLUSSI, Pizzi e ricami, Milano, Fabbri, 1992; D. DAVANZO POLI-S. MORONATO, Le stoffe dei Veneziani, Venezia, Marsilio, 1994; T. BOCCHERINI-P. MARABELLI, Atlante di storia del tessuto, Firenze, M. C. de Montemayor, 1995. Tutti i testi consigliati sono consultabili presso la biblioteca di Palazzo Mocenigo, S. Staen. 1992, Venezia, tel 041.72.17.98 Letture consigliate Storia d’Italia. Annali 19. La moda, a cura di C. M. BELFANTI-F. GUSBERTI, Torino, Einaudi, 2003 (saggi da concordare) Propedeuticità. Le lezioni saranno supportate dalla proiezione di diapositive Modalità d’esame. La prova di esame, orale, verterà nella descrizione con terminologia appropriata di un determinato tipo di abbigliamento, di cui si dovrà riconoscere area geo- 304 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia grafica e datazione. Una domanda sarà su tessuti, merletti, ricami. Modalità di frequenza. È necessario aver già sostenuto gli esami di storia dell’arte medievale e moderna. Seminari e altre attività integrative. Si potranno esaminare frammenti autentici di tessuti, ricami, merletti dei secoli passati. Saranno fatte visite a musei o esposizioni specialistiche. Storia della scienza Docente Mario Galzigna Dipartimento di Studi storici II semestre settore M-STO/05 5 + 5 crediti I Modulo - II semestre Per una storia epistemologica delle scienze Il I modulo, di carattere generale, intende mettere a fuoco l’oggetto ed i metodi della storia delle scienze. Verrà affrontata, in particolar modo, la vexata quaestio del rapporto tra storia interna e storia esterna delle scienze, nella prospettiva di un’imprescindibile connessione tra i due approcci e con esemplificazioni tratte da differenti discipline scientifiche. Verrà presentata agli studenti la linea di ricerca (da Bachelard a Canguilhem, da Foucault a Hacking) che mette in primo piano la necessità di integrare l’approccio epistemologico e l’approccio storico. Verrà inoltre messo in luce, in chiave epistemologica, il ruolo della storia delle scienze all’interno dei programmi di ricerca scientifica, con esempi tratti da vari ambiti specialistici (fisica, scienze del vivente, medicina e psichiatria, scienze dell’uomo). Ne emergerà la nuova figura di uno storico della scienza che diventa interlocutore non solo degli storici e dei filosofi, ma anche degli scienziati militanti: capace, quindi, di rappresentare - oltre che un’istanza di ricerca tradizionale e diacronica - anche una componente interna, produttiva e propulsiva, delle singole discipline scientifiche. Verranno presentati e discussi i casi esemplari di due premi Nobel, diventati storici della loro disciplina: il fisico Ilya Prigogine e il biologo molecolare François Jacob. Testi d’esame G. CANGUILHEM, Etudes d’histoire et de Philosophie des Sciences, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1975; M. FOUCAULT, Archeologia del sapere, Rizzoli, Milano, 1980; T. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Come mutano le idee della scienza, Einaudi, Torino, 1982; M. FOUCAULT, Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico, Einaudi, Torino, 1998 (nuova edizione); F. JACOB, La logica del vivente. Storia dell’ereditarietà, Einaudi, Torino, 1983; M. GALZIGNA, La malattia morale. Alle origini della psichiatria moderna, Marsilio, Venezia, 1992 (3 ed. in corso di stampa). II Modulo - II semestre Michel Foucault: la follia e la psichiatria Il II modulo, di carattere monografico, verrà dedicato alla ricerca di Michel Foucault ed al suo rapporto con le problematiche della follia e della psichiatria. Si descriverà il percorso di Foucault focalizzando, al suo interno, la rilevanza strategica del tema fol- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 305 lia/psichiatria. Verrà svolta un’approfondita riflessione sulla possibilità di utilizzare criticamente l’approccio “archeologico” e “genealogico” foucaultiano, sia rispetto ad un ripensamento critico delle matrici storiche della psichiatria contemporanea, sia rispetto alla necessità di problematizzare gli assetti epistemologici delle discipline che confluiscono, oggi, nella clinica delle malattie mentali. Testi d’esame M. FOUCAULT, Storia della Follia nell’età classica, Rizzoli, Milano, 1992; M. FOUCAULT, Gli anormali, Feltrinelli, Milano, 2000; M. FOUCAULT, Il potere psichiatrico, Feltrinelli, Milano, 2004; M. FOUCAULT (a cura di), Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello... Un caso di parricidio nel XIX secolo, Einaudi, Torino, 1976 (con interventi di J. P. Peter, M. Foucault, P. Moulin, B. Barret-Kriegel, P. Riot, R. Castel, A. Fontana); H. L. DREYFUS, P. RABINOW, La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia del presente, Ponte alle Grazie, Firenze, 1989; AA. VV., Effetto Foucault, Feltrinelli, Milano, 1984 (con interventi di A. Fontana, P. Veyne, M. Vegetti, P. A. Rovatti, C. Sini, M. Galzigna, F. Guattari, M. Perrot, M. De Certeau, ecc.). Nota bene. Ricevimento studenti dopo la lezione. Storia della storiografia moderna Docente Gino Benzoni Dipartimento di Studi storici II semestre settore M-STO/02 5 + 5 crediti GINO BENZONI è laureato in lettere e da tempo è ordinario presso l’Università di Venezia. Menzionabili, tra le sue pubblicazioni più recenti, Da Palazzo Ducale. Studi sul Quattro-Settecento veneto, Venezia, Marsilio, 1999, e Del dialogo, del silenzio e di altro, Firenze, Olschki, 2001. I Modulo - II semestre Lineamenti generali di storia della storiografia. Formazione e circolazione delle conoscenze Testi d’esame B. CROCE, Teoria e storia della storiografia, Milano, Adelphi, 1990 (o una qualsiasi edizione antecedente), parte II; P. BURKE, Storia sociale della conoscenza. Da Gutenberg a Diderot, Bologna, Il Mulino, 2002 II Modulo - II semestre La comprensione operativa: Machiavelli Testi d’esame G. INGLESE, Il Principe (De principatibus) di Niccolò Machiavelli, e Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio in Letteratura italiana. Le opere, I, Torino, Einaudi, 1992, pp. 889-1007 nonché lettura per intero de Il Principe in qualsiasi edizione recente a sè stante o in N. Machiavelli, Opere, a cura di M. BONFANTINI, Milano-Napoli, Ricciardi editore, 1954, pp. 1-86 306 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Modalità d’esame. L’esame è finalizzato a valutare, oltre alla preparazione, la capacità espositiva e argomentativa dello studente. Modalità di frequenza. Auspicata, ma non imposta, la frequenza. Seminari e altre attività integrative. Spesso le lezioni proseguono con articolazione seminariale Storia delle chiese cristiane Docente Giovanni Vian Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore M-STO/07 5 + 5 crediti GIOVANNI VIAN (1963), ha conseguito la laurea in Lettere, il dottorato di ricerca in Storia religiosa e ha compiuto ulteriori studi presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Parigi). Dal 2001 è professore associato di Storia del cristianesimo e delle chiese all’Università di Venezia. La sua attività di ricerca è volta a cogliere le dinamiche relative alle chiese cristiane, soprattutto nel contesto della società europea dal Settecento a oggi. Obiettivi formativi conoscenza degli aspetti principali della storia delle chiese cristiane (cattolica, ortodosse, protestanti) nel secondo millennio; acquisizione di un approccio storico-critico alla disciplina; acquisizione delle capacità di base per un’analisi delle fonti documentarie I Modulo - I semestre Le chiese cristiane dal basso medioevo all’età contemporanea A) L’apogeo del papato: la riforma dell’XI secolo; rafforzamento istituzionale, prospettive evangelico-pauperiste, ordini mendicanti, lotta all’eresia; i rapporti tra Chiesa d’Oriente e Chiesa d’Occidente dallo scisma del 1054 all’unione del 1439. B) Dalle pretese universalistiche papali all’Europa degli Stati confessionali: crisi dell’universalismo e lotta tra papato e concilio; la riforma protestante; riforma cattolica e controriforma. C) Le chiese cristiane e la modernità: le Chiese dell’Ortodossia nell’Impero ottomano e in Russia; le Chiese protestanti tra riforma della riforma, ortodossia razionale, risveglio; la Chiesa cattolica dall’età barocca all’illuminismo. D) Le chiese nell’età della secolarizzazione: le Chiese dalla rivoluzione francese all’età napoleonica; la Chiesa cattolica dalla restaurazione alla crisi modernista; il protestantesimo nell’Ottocento, tra liberalismo e socialismo; le Chiese e i regimi totalitari nel Novecento; le Chiese dal conflitto al dialogo: sviluppi dell’ecumenismo, aggiornamento cattolico al Vaticano II, nuova evangelizzazione. Testi d’esame Per gli studenti frequentanti: Appunti delle lezioni; G. G. MERLO, Il cristianesimo latino bassomedievale, in Storia del cristianesimo, a cura di G. Filoramo, D. Menozzi, vol. II: Il medioevo, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 221-314; P. VISMARA, Il cattolicesimo dalla “riforma cattolica” all’assolutismo illuminato, in Storia del cristianesimo, a cura di G. Filoramo, D. Menozzi, vol. III: L’età moderna, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 153-290; D. MENOZZI, La chiesa cattolica, in Storia del cristianesimo, a cura di G. Filoramo, D. Menozzi, vol. IV: L’età contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 131-257. I non frequentanti possono concor- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 307 dare con il docente uno dei seguenti programmi, corrispondenti ciascuno a un diverso periodo della storia delle chiese cristiane (testo di riferimento la Storia del cristianesimo, a cura di G. FILORAMO e D. MENOZZI, Roma-Bari, Laterza, 1997, come indicato di seguito): a) parte antica: vol. I: L’antichità, pp. 90-452; b) parte medievale: vol. II, Il medioevo (l’intero volume); c) parte moderna: vol. III: L’età moderna, pp. 5-418; d) parte contemporanea: vol. IV: L’età contemporanea (l’intero volume). Letture consigliate Ulteriori riferimenti bibliografici verranno indicati nel corso delle lezioni. Propedeuticità. si consiglia la conoscenza delle principali dinamiche storiche relative ai secoli XI-XX. II Modulo - I semestre Chiesa e cattolici in Italia nel secondo Novecento Sulle origini peculiari di una Chiesa italiana. La Chiesa, il fascismo, la guerra. La nascita della Democrazia Cristiana, la crociata per la ricristianizzazione del Paese, la lotta al comunismo. La Chiesa in Italia negli anni cinquanta: compattamento sulla linea di Pio XII e differenziazioni interne. L’episcopato italiano e il dibattito sull’apertura a sinistra. Il pontificato di Giovanni XXIII: la responsabilizzazione dell’episcopato italiano. La Chiesa italiana al Vaticano II. La Conferenza Episcopale Italiana. La fine del collateralismo. Il dissenso cattolico in Italia. La scelta religiosa dell’A.C. Il piano pastorale Evangelizzazione e sacramenti. Dal referendum sul divorzio al convegno ecclesiale Evangelizzazione e promozione umana (1974-1976). Il nodo del 1978. Gli anni ottanta: l’imposizione della linea di Giovanni Paolo II alla Chiesa italiana. La Chiesa italiana come gruppo di pressione politica: il nuovo progetto culturale per il Paese. Testi d’esame Per gli studenti frequentanti: Appunti delle lezioni; G. BATTELLI, Cattolici. Chiesa, laicato e società in Italia (1796-1996), Torino, SEI, 1997, pp. 90-195; G. MICCOLI, La Chiesa di Pio XII nella società italiana del dopoguerra, in Storia dell’Italia repubblicana, vol. I: La costruzione della democrazia. Dalla caduta del fascismo agli anni cinquanta, Torino, Einaudi, 1995, pp. 537-613; G. VERUCCI, La Chiesa postconciliare, in Storia dell’Italia repubblicana, vol. II: La trasformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri, t. II: Istituzioni, movimenti, culture, Torino, Einaudi, 1995, pp. 299-382. I non frequentanti sostituiranno gli appunti delle lezioni con il seguente volume: M. GUASCO, Chiesa e cattolicesimo in Italia (1945-2000), Bologna, Edb, 2001. Letture consigliate L’argomento può essere approfondito utilmente con la lettura di: G. MICCOLI, Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto chiesa-società nell’età contemporanea, Casale Monferrato (AL), Marietti, 1985; Le chiese di Pio XII, a cura di A. RICCARDI, Bari, Laterza, 1986; Chiese italiane e concilio. Esperienze pastorali nella chiesa italiana tra Pio XII e Paolo VI, a cura di G. ALBERIGO, Genova, Marietti, 1988; J. -D. DURAND, L’Italia, in Storia del cristianesimo. Religione-Politica-Cultura, vol. 12: Guerre mondiali e totalitarismi (1914-1958), a cura di J. -M. Mayeur, Roma, 1997, pp. 335-390. Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite nel corso delle lezioni. Propedeuticità. per potere sostenere l’esame è obbligatorio avere superato positivamente quello relativo al I modulo dell’insegnamento. 308 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Modalità d’esame. L’esame per entrambi i moduli verrà svolto in forma orale. Modalità di frequenza. Libera Nota bene. Il docente è contattabile telefonicamente allo 041/2349815 (diretto), e-mail: [email protected] Seminari e altre attività integrative. Nel corso dell’anno verranno organizzati alcuni seminari, a frequenza libera, rivolti in particolare modo ai laureandi e a coloro che per interesse personale intenderanno integrare le conoscenze acquisite nel corso delle lezioni e approfondire altre tematiche della storia delle chiese cristiane. Storia delle donne Docente Nadia Maria Filippini Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/04 5 + 5 crediti NADIA MARIA FILIPPINI si è laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito anche il Diploma di Perfezionamento in Filosofia. È dottorata in Storia presso l’École des Hautes Etudes (Parigi). È socia fondatrice della Società Italiana delle Storiche. Le sue ricerche riguardano in particolare la storia delle donne. Oltre a saggi in lingua italiana e straniera, ha pubblicato il libri: La nascita straordinaria. Tra madre e figlio: la rivoluzione del taglio cesareo (sec. XVIII-XIX), Milano, F. Angeli, 1995; La scoperta dell’infanzia. Cura, educazione e rappresentazione, Venezia, Marsilio, 1999 (con Tiziana Plebani); Corpi e Storia. Donne e relazioni di genere. Dal mondo antico all’età contemporanea, Roma, Viella, 2002 (con A. Plebani e A. Scattigno) Obiettivi formativi conoscenza dei processi di formazione culturale del genere nella lunga durata; conoscenza dei modelli maschili e femminili e delle trasformazioni diacroniche; conoscenza delle forme di discriminazione e dei movimenti di emancipazione femminile; acquisizione di capacità di analisi di fonti relative I Modulo - II semestre Maschile e femminile: la costruzione della differenza sessuale Il primo modulo sarà dedicato all’analisi della costruzione culturale del genere in una prospettiva di lunga durata (dal mondo antico all’età contemporanea), considerando l’apporto e l’influenza di diversi linguaggi (scientifico, filosofico, letterario, religioso). Saranno analizzate la connessioni tra questo piano e quello istituzionale e politico, tra il livello simbolico e quello normativo, evidenziando gli aspetti di legittimazione del potere e di esclusione delle donne dalla cittadinanza. Testi d’esame Per i frequentanti sarà predisposta una dispensa di fonti e letture. I non-frequentanti devono portare i seguenti testi: N. FILIPPINI, T. PLEBANI, A. SCATTIGNO, Corpi e storia. Donne e relazioni di genere dal mondo antico all’età contemporanea, Roma, Viella, 2002. Saggi di: M. PERROT, “Donne in lotta per i diritti del loro corpo”, pp. 3-19; G. POMATA, “Donne e rivoluzione scientifica: verso un nuovo bilancio”, pp. 167-193; E. BETTA, “La donna, il feto e l’anima nei decreti del Sant’Uffizio alla fine dell’Ottocento”, pp. 213-229; G. MOSSE, L’immagine dell’uomo. Lo stereotipo maschile nell’epoca moderna, Torino, Einaudi, Guida 2004-2005. Corsi di laurea 309 1977: i capitoli 2 (“La nascita del modello”), 3 (“Ginnasti ed eroi: una virile bellezza”), 4 (“Il controtipo”). Propedeuticità. Il primo modulo è propedeutico al secondo. II Modulo - II semestre Tra emancipazionismo e fascismo: il difficile percorso delle donne italiane Sullo sfondo degli eventi politici, sociali ed economici, saranno analizzate le importanti trasformazioni delle realtà femminile nel primo Novecento, considerando in particolare l’ingresso delle donne nel mondo della produzione; l’esperienza della grande guerra; il movimento femminile tra emancipazionismo e fascismo; la costruzione fascista dei modelli sessuali; la nazionalizzazione delle donne. Testi d’esame Frequentanti: sarà predisposta una dispensa di fonti e letture. Non-frequentanti: V. DE GRAZIA, Le donne nel regime fascista, Venezia, Marsilio, 1993, Cap. I e II (“La nazionalizzazione delle donne e L’eredità liberale (pp. 17-68) e N. M. FILIPPINI, Maria Pezzè Pascolato, Verona, Cierre 2004 Letture consigliate H. DITTRICH-JOHANSEN, Le “militi dell’idea”. Storia delle organizzazioni femminili del Partito Nazionale fascista, Olschki, 2002; B. CURLI, Italiane al lavoro 1914-1920, Venezia, Marsilio 1998; S. BARTOLONI, Italiane alla guerra. L’assistenza ai feriti 1915-1918; Venezia, Marsilio, 2003 Propedeuticità. Il primo modulo è propedeutico al secondo Modalità d’esame. Prova scritta Modalità di frequenza. frequenza consigliata, specie per il primo modulo. Nota bene. Gli studenti del vecchio ordinamento devono concordare il programma con la docente Seminari e altre attività integrative. Saranno tenuti seminari di approfondimento Storia delle religioni Docente Antonio Rigo Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/06 5 + 5 crediti Per il curriculum del docente ANTONIO RIGO v. l’insegnamento Filologia Bizantina. Obiettivi formativi Conoscenza dei problemi e dei filoni principali della storia delle religioni nel XX secolo. I Modulo - II semestre La storia delle religioni come “Nuovo umanesimo” (cinquant’anni dopo). Storia e statuto della disciplina tra la fine del XIX e la seconda metà del XX secolo. 310 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia L’esperienza mistica come fenomeno storico-religioso: le forme Testi d’esame M. ELIADE, La nostalgia delle origini, Morcelliana (capitoli I e II); I. P. COULIANO, Esperienze dell’estasi dall’Ellenismo al Medioevo, Laterza; G. SCHOLEM, La Kabbalah e il suo simbolismo, Einaudi (capitolo I) Letture consigliate E. ZOLLA, Uscite dal mondo, Adelphi; H. DE LUBAC, Mistica e mistero cristiano, Jaca Book (Mistica e mistero; Morale e Mistica, capitoli I e III); M. IDEL, Mistici messianici, Adelphi (in particolare capitoli I-II, VI-VII); M. BUBER, Confessioni estatiche, Adelphi II Modulo - II semestre Il monachesimo come fenomeno storico-religioso Elementi fondamentali del monachesimo: dagli antecedenti antichi al Cristianesimo, il Manicheismo e il Buddhismo I luoghi: gli spazi monastici nel Cristianesimo Orientale, nel Manicheismo, nelle più antiche confraternite islamiche, nel Buddhismo Testi d’esame G. M. COLOMBAS, Il monachesimo delle origini, I, Jaca Book Modalità d’esame. I modulo: prova scritta. II modulo: prova orale Modalità di frequenza. La frequenza (in particolare per il II modulo) è vivamente consigliata Nota bene. Il testo di Colombas e altro materiale bibliografico saranno messi a disposizione all’inizio delle lezioni. Seminari e altre attività integrative. Sono previste conferenze di studiosi italiani e stranieri su tematiche inerenti il corso Storia dell’impresariato e dell’organizzazione teatrale Docente Stefano Tomassini Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore SECS-P/07 5 crediti Per il curriculum del docente STEFANO TOMASSINI v. l’insegnamento Elementi di storia della danza e del mimo. Obiettivi formativi Capacità di critica e messa in prospettiva della cultura dell’organizzazione impresariale, specie nel suo rapporto tra produzione d’arte e assedio dell’informazione (con uno sguardo allargato alla matrice spettacolare della società contemporanea) Industria culturale neobarocca Quale ideale prosieguo à rebours del corso dell’anno precedente, che teneva sullo sfondo l’amara riflessione contemporanea di Guy Debord sullo «spettacolo integrato», si ten- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 311 terà di ritrovare le ragioni storiche e teoretiche della nascita di un sistema produttivo totale e integrato, la lunga durata dell’adorniana «industria culturale», nella storia dell’impresariato specie d’area barocca, per una critica alla moderna relazione di lavoro e intrattenimento e all’attuale simbiosi di produzione e consumo, con uno sguardo sulle nuove proposte di organizzazione economica dell’arte. Testi d’esame S. TOMASSINI, «L’infinito in cartellone». Il paradigma dello spettacolo nel Seicento italiano (con appendice di testi), Vicolo del Pavone, Piacenza 2004; L. MARIA SICCA, Organizzare l’arte, presentazione di Claudio Dematté, Etas, Milano 2000. Letture consigliate Approfondimenti. T. W. ADORNO, M. HORKHEIMER, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino 1997 (sopr. il cap. L’industria culturale. Quando l’illuminismo diventa mistificazione di massa); H. ARENDT, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 2003; G. DEBORD, La società dello spettacolo, pref. di C. Freccero, Baldini&Castoldi, Milano 2001; M. DE CERTAU, L’invenzione del quotidiano, pref. di A. Abruzzese, Ed. Lavoro, Roma 2001; M. PEZZELLA, Narcisismo e società dello spettacolo, Manifestolibri, Roma 1996; V. CODELUPPI, Lo spettacolo della merce. I luoghi del consumo dai passages a Disney World, Bompiani, Milano 2000; F. ROSSI-LANDI, Il linguaggio come lavoro e come mercato. Una teoria della produzione e dell’alienazione linguistiche, Bompiani, Milano 1968 e 2003; Errore di sistema, Teoria e pratiche di Adbusters, a cura di F. “Bifo” Berardi, L. Pignatti, M. Magagnoli, Feltrinelli, Milano 2003; R. CURCIO (a cura di), L’azienda totale. Dispositivi totalizzanti e risorse di sopravvivenza nelle grandi aziende della distribuzione, Sensibili alle foglie, Dogliani (CN) 2002. Modalità d’esame. L’esame finale sarà preceduto da dialoghi con il docente, letture, ricerche personali e brevi elaborati che ne ridurranno la portata a valutazione complessiva del lavoro già svolto dallo studente. Modalità di frequenza. Agli studenti che avessero difficoltà a seguire il corso con regolarità (e impegnati per esempio nella compilazione delle tesi di laurea) è consentito di sostenere un esame su temi e testi concordati con il docente. Storia dell’Italia contemporanea Docente Alessandro Casellato Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore M-STO/04 5 + 5 crediti Per il curriculum del docente ALESSANDRO CASELLATO v. l’insegnamento Introduzione alla storia contemporanea A. I Modulo - I semestre Storia dell’Italia repubblicana. Testi d’esame P. GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi. Società e politica 1943-1988, Torino, Einaudi, 1988 (o edizioni successive) Un testo a scelta tra i seguenti: N. BOBBIO, Autobio- 312 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia grafia, a cura di A. Papuzzi, Roma-Bari, Laterza, 1999; V. FOA, Il cavallo e la torre. Riflessioni su una vita, Torino, Einaudi, 1991; G. FOFI, Le nozze coi fichi secchi. Storie di un’altra Italia, Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 1999; S. MAFAI, Il lungo incantesimo. Storie private di una comunista raccontate a Giovanna Fiume, Palermo, Gelka, 1999; F. BOZZINI, Cipolle e libertà. Ricordi e pensieri di Gelmino Ottaviani operario metalmeccanico alla soglia della pensione, Roma, Edizioni Lavoro, 2003; E. ROSINI, L’ala dell’angelo. Itinerario di un comunista perplesso, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003; B. SCHACHERL, Come se, Firenze, Cadmo, 2002; L. LUISA, I quaderni di Luisa. Diario di una resistenza casalinga, Milano, Terre di mezzo, 2002; G. VIALE, A casa. Una storia irritante, Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2001 II Modulo (tace a.a. 2004-2005) Storia di Venezia nel Medio Evo Docente Alessandra Rizzi Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/01 5 + 5 crediti ALESSANDRA RIZZI è ricercatrice di storia medievale dal 1996. S’interessa di storia di Venezia e della società tardomedievale, in particolare di storia del gioco (con attenzione specifica agli aspetti normativi e alla trattatistica) e di iconografia politica. Fra le sue ultime pubblicazioni: Game hierarchies at the gaming table in the late Middle Ages, in Board games in Academia III. An interdisciplinary approach. Atti del convegno Board games in academia III, Firenze 2000; Le jeu dans les villes de l’Italie médiévale, “Histoire Urbaine”, 1, 2000; Medicine of the soul, medicine of the body at the end of Middle ages, “Ludica”, 5-6, 2000; Gioco, disciplinamento, predicazione, “Ludica”, 7. Per ICON ha pubblicato Il gioco medievale, modulo di storia del gioco in formato web. Obiettivi formativi I modulo: conoscenza di momenti e problematiche principali legati allo sviluppo di Venezia dalle origini alla sua espansione nella terraferma; II modulo: approfondimento di alcuni aspetti di storia istituzionale e religiosa della Venezia tardo-medievale, attraverso alcuni “casi” specifici. I Modulo - II semestre Venezia medievale: origini e sviluppi politico-istituzionali. Trattazione nelle sue linee generali della storia politico-istituzionale di Venezia dalle origini altomedievali alla sua prima espansione nell’entroterra veneto (secolo XIV compreso). Testi d’esame Per gli studenti frequentanti la preparazione del I modulo verterà sugli appunti delle lezioni e su alcune letture, di cui saranno fornite indicazioni durante il corso. Per gli studenti non frequentanti la preparazione verterà sui saggi di G. OTALLI, Venezia dalle origini a Pietro II Orseolo e G. CRACCO, Venezia nel medioevo: un “altro mondo”, nella Storia d’Italia, Guida 2004-2005. Corsi di laurea 313 dir. G. Galasso, Utet, rispettivamente vol I, Torino, 1980, pp. 341-438 e vol. VII, t. 1, Torino 1987, pp. 1-157. Potrà essere utilmente consultato G. ORTALLI-G. SCARABELLO, Breve storia di Venezia, 1990. Letture consigliate Potranno servire da utile strumento di approfondimento i contributi di carattere politico-istituzionale pubblicati nei volumi I-III, della Storia di Venezia, edita dall’Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma. Propedeuticità. Nessuna. II Modulo - II semestre Caratteri e forme dello stato veneziano. Approfondimento di alcuni aspetti peculiari della statualità veneziana negli ultimi secoli del medioevo. In particolare: il rapporto governanti/governati nel dominio da Mar e di Terraferma; sistemi normativi nello stato veneziano; istituzioni religiose e società cittadina; la ritualità pubblica. Testi d’esame Per gli studenti frequentanti la preparazione del II modulo verterà sugli appunti delle lezioni e su alcune letture, di cui saranno fornite indicazioni durante il corso. Per gli studenti non frequentanti il II modulo è sostituito dalla lettura di DUE volumi a scelta fra quelli indicati qui di seguito: AA. VV., Venezia e Creta, Istituto Veneto SLA, Venezia (solo i saggi di: D. Jacoby, N. A. Karapidakis, N. Oikonomides, G. Ortalli, D. Tsougarakis); C. AZZARA, Venetiae. Determinazione di un’area regionale fra antichità e alto medioevo, Canova, Treviso; G. Cracco, Società e stato nel medioevo veneziano: secoli XII-XIV, Olschki, Firenze; J. -C. HOCQUET, Denari, navi e mercanti a Venezia 1200-1600, Il Veltro, Roma; G. ORTALLI, Scuole e maestri tra Medioevo e Rinascimento. Il caso veneziano, Il Mulino, Bologna; G. ROESCH, Venezia e l’impero: 962-1250. I rapporti politici, commerciali e di traffico nel periodo imperiale germanico, Il Veltro, Roma; G. ZORDAN, L’ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica, Cleup, Padova. Letture consigliate Eventuali indicazioni per gli studenti frequentanti saranno fornite durante il corso. Propedeuticità. Avere sostenuto il I modulo. Modalità d’esame. I modulo: il primo appello prevede una prova scritta; per i successivi bisognerà superare un colloquio orale. II modulo: tutti gli appelli prevedono un colloquio orale. Modalità di frequenza. Obbligatoria. Per gli studenti che Non possono frequentare sono previsti programmi sostitutivi. Nota bene. Gli studenti impossibilitati a frequentare sono pregati di contattare la docente per eventuali chiarimenti sul programma o altro. Seminari e altre attività integrative. Per gli studenti che intendano iterare l’esame, è previsto un seminario di avvio alla ricerca (purché si raggiunga un numero sufficiente di partecipanti) o percorsi di studio sostitutivi. Gli interessati sono pregati di contattare la docente entro la fine del I semestre. 314 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Storia e critica del testo musicale Docente Giovanni Morelli Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore M-FIL/04 5 crediti Per il curriculum del docente GIOVANNI MORELLI v. l’insegnamento Elementi di storia della musica. Obiettivi formativi Il corso si propone di mettere in luce le formanti storiche e storico-critico-filologiche della recezione e della diffusione musicali che maggiormente insistono sulla definizione del fenomeno comunemente denominato “repertorio”. Breve storia del repertorio musicale (con osservazioni sul ruolo delle personalizzazioni degli interpreti nel processo di nascita e trasformazioni dei repertori e dei generi musicali). La breve storia del repertorio musicale, sviluppata a lezione, sarà proposta in una panoramica storica raccolta in 35 capitoli, sussidiata da sedute di ascolto di testimonianze sonore particolarmente pertinenti. Il corso sarà sviluppato in 35 unità didattiche (corrispondenti alle lezioni) delle quali verrà fornito, all’inizio di ogni lezione, un ristretto, ma sufficiente compendio a stampa. Tale breve testo (di 2400 battute max) servirà agli studenti da base per alcune integrazioni, appunti, piccoli approfondimenti, cui gli studenti dedicheranno le ore di studio personalizzato previste e prescritte per l’ottenimento dei 4 cfu del modulo. Testi d’esame Sarà richiesta allo studente una conoscenza generale della storia della musica dei secoli XVIII-XX, sarebbe pertanto auspicabile che gli iscritti fossero studenti relativamente avanzati, confortati dalla esperienza conclusa degli esami di Elementi di storia della musica e di una Storia teatrale o letteraria. Gli elaborati d’integrazione e note applicati alle 35 unità didattiche saranno conservati in segreteria in una cartella personalizzata. Gli studenti potranno eventualmente integrare gli elaborati consegnati prima dell’esame. La votazione finale risulterà dalle media delle diverse valutazioni (test, note ed elaborati scritti, recensioni dei testi proposti in lettura, recensioni delle sedute di ascolto). Letture consigliate Verranno proposte durante il corso cinque letture di approfondimento (capitoli monografici ovvero articoli) che verranno consegnati alla classe in xerocopia (onde poterne riprodurre i testi suggeriti). Ogni candidato all’esame dovrà produrre min. una recensione scritta delle dette fonti storico-critiche. Tutti i testi suggeriti sono opera di autori anglosassoni, ovvero francesi, o tedeschi, editi nella versione originale, non tradotta (l’applicazione dello studente in questo ordine di attività deve essere inteso anche come esercitazione linguistica nel campo delle microlingue tecniche). Guida 2004-2005. Corsi di laurea 315 Propedeuticità. Cfr. nel campo “testi d’esame” Modalità d’esame. L’esame comporterà sia la valutazione di una prova scritta (almeno 6 risposte a una batteria di 10 domande relative ai testi base delle unità didattiche), prova che avrà luogo durante il corso, sia la valutazione del lavoro svolto personalmente negli approfondimenti delle 35 unità didatt. Modalità di frequenza. Obbligatoria. Nota bene. Gli studenti più solerti integreranno le unità didattiche distribuite all’inizio d’ogni lezione volta a volta, consegnando l’elaborato al momento della consegna del nuovo testo ad ogni lezione. Seminari e altre attività integrative. A metà corso, a titolo integrativo, verrà tracciato un profilo del Maestro Toscanini, nelle vesti di costruttore, custode e tutore del repertorio musicale otto-novecentesco. Storia e tecnica del documentario artistico Docente Gianni Di Capua Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/04 5 crediti GIANNI DI CAPUA, dopo gli studi musicali e artistici, ha maturato la propria esperienza in Italia e all’estero operando all’inizio della propria attività professionale nell’ambito della messa in scena di testi teatrali e musicali, prevalentemente tratti dal repertorio moderno e contemporaneo. Al 1993 risalgono i primi documentari realizzati su tematiche d’attualità e biografie di compositori contemporanei. Dal 1997, per il canale satellitare RAI SAT, cura la realizzazione di numerosi programmi televisivi incentrati sull’arte e le performing arts, , in modo particolare, musica e danza. L’attività del corso è volto a comprendere, mediante uno specifico programma di visioni, l’evoluzione, quindi la storia del documentario d’arte attraverso una ricognizione critica delle tecniche e dei linguaggi cinetelevisivi che lo informano. In generale si esaminerà, l’evoluzione dei processi di committenza del documentario artistico (in particolare nell’ambito della storia della televisione italiana), i possibili sviluppi e l’incidenza del documentario artistico nell’attuale sistema televisivo satellitare e nell’attività di gestione, e valorizzazione dei beni culturali. L’attività del corso verrà integrata con la preparazione di una dispensa e di una filmografia di riferimento comprendente una serie di titoli, ne conseguirà, da parte dello studente, una riflessione critica da produrre mediante un elaborato scritto su quanto sviluppato all’interno del corso. Testi d’esame Sarà fornita una bibliografia di riferimento che potrà essere integrata a secondo di specifici interessi culturali e necessità formative degli studenti. 316 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Storia economica Docente Renzo Derosas Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore SECS-P/12 5 + 5 crediti Per il curriculum del docente RENZO DEROSAS v. l’insegnamento Storia della popolazione. Obiettivi formativi Conoscenza dei principali momenti della storia economica in età moderna, dalla fine del ’400 alla rivoluzione industriale; acquisizione dei principali concetti dell’analisi economica; comprensione dei meccanismi che hanno determinato i processi di crescita e declino economico nel lungo periodo. I Modulo - II semestre Linee generali di storia economica europea in età moderna Le risorse: uomini, animali, altre fonti energetiche. L’agricoltura in età moderna: condizioni tecniche e sistemi sociali. La produzione manifatturiera: tipologie, localizzazione, organizzazione, evoluzione. Circolazione e mercato: tipi di circolazione, organizzazione degli scambi, sistemi monetari. Consumi e investimenti. La grande trasformazione: la prima rivoluzione industriale in Inghilterra. L’industrializzazione negli altri paesi europei. Testi d’esame P. MALANIMA, Economia preindustriale: dal IX al XVIII secolo, Milano, Bruno Mondadori, 1995; R. CAMERON e L. NEIL, Storia economica del mondo. Dalla preistoria ad oggi, Bologna, Il Mulino, 2002. D. S. LANDES, Prometeo liberato: Trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale nell’Europa occidentale dal 1750 ai giorni nostri, Torino, Einaudi, 1980. Letture consigliate I. WALLERSTEIN, Il sistema mondiale dell’economia moderna, Bologna, Il Mulino, 1974; F. BRAUDEL, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII). III. I tempi del mondo, Torino, Einaudi, 1982; J. DIAMOND, Armi, acciaio e malattie: breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, Torino, Einaudi, 1998 Propedeuticità. Storia medievale; Storia moderna II Modulo - II semestre Europa contro resto del mondo: le radici storiche del predominio economico occidentale Teoria economica e storia economica. L’uso di modelli e le verifiche empiriche. Il ruolo dei mercati. Opportunità e costrizioni ambientali. Le strutture istituzionali. Il fattore demografico. Il progresso tecnologico. Sviluppo e sfruttamento Guida 2004-2005. Corsi di laurea 317 Testi d’esame D. S. LANDES, La ricchezza e la povertà delle nazioni. Perché alcune sono così ricche e altre così povere, Garzanti, 2000 Letture consigliate I. WALLERSTEIN, Il sistema mondiale dell’economia moderna, Bologna, Il Mulino, 1974. F. BRAUDEL, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII). III. I tempi del mondo, Torino, Einaudi, 1982. J. DIAMOND, Armi, acciaio e malattie: breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, Torino, Einaudi, 1998. Propedeuticità. Storia economica, I modulo Modalità d’esame. Al termine di ciascun modulo, si terrà una prova scritta facoltativa e sostitutiva della prova orale corrispondente. Coloro che non superassero la prova scritta o non accettassero il voto non potranno tuttavia sostenere una prova orale nello stesso appello. Modalità di frequenza. La frequenza è libera. Chi non frequenta potrà concordare col docente letture sostitutive. Seminari e altre attività integrative. Non sono previsti seminari. Storia greca Docente (I modulo) Stefania De Vido Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre Docente (I modulo) Carlo Franco Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] II semestre Docente (II modulo) Claudia Antonetti Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-ANT/02 5 + 5 crediti STEFANIA DE VIDO è ricercatrice di Storia greca. È stata allieva della Scuola Normale Superiore di Pisa e della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino. Ha compiuto studi all’estero (Tuebingen, Oxford) e partecipato a campagne di ricognizione e di scavo in Sicilia. Si occupa di aspetti storici, epigrafici e religiosi di alcune aree coloniali (Sicilia, Magna Grecia e Libia), di tematiche storiografiche con particolare riferimento a Erodoto, di antiquaria e storia dell’epigrafia. Per il curriculum del docente CARLO FRANCO v. l’insegnamento Antichità greche. CLAUDIA ANTONETTI è professore di Storia Greca dal 1993. È valutatore della Comunità Europea, ha ideato e coordinato il Master Europeo (CDA Socrates) The Archaeology and Dynamics of Writing (1997/8 - 1999/2000) ed ha collaborato con l’Università di Münster al progetto bilaterale italotedesco Vigoni per la formazione alla ricerca nel settore epigrafico (2000-2001). Si occupa di ricerche storico-epigrafiche sulla Grecia occidentale e le isole ioniche (Etolia, Acarnania, Epiro, Corcira); di studi sulle tradizioni della dorizzazione in Grecia centrale e nelle isole doriche dell’Egeo; del commento storico a Dionigi il Periegeta e della tradizione dei Geografi Greci Minori; della valorizzazione e pubblicazione di Iscrizioni greche della Venetia. 318 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi I modulo. Conoscenza dei principali fenomeni e delle problematiche fondamentali relative alla storia del mondo greco nei secc. VIII-II a. C.; conoscenza dei principali autori della storiografia greca; acquisizione della metodologia di base per l’analisi critica delle diverse tipologie di fonti storiche. II modulo. Conoscenza dei principali esponenti della storiografia greca classica; approfondimento delle problematiche fondamentali della storia greca antica con particolare riguardo ai secc. VI-IV; approfondimento della metodologia per l’analisi e l’interpretazione delle diverse tipologie di fonti storiche. I Modulo - I semestre – Stefania De Vido I Modulo - II semestre – Carlo Franco Lineamenti di storia greca dalla nascita della polis al 146 a. C. Il corso si propone di seguire le linee essenziali della storia greca, integrando dove opportuno i dati esposti nel manuale con costante riferimento alle fonti e alle diverse tipologie documentarie disponibili. Particolare rilievo avranno gli aspetti metodologici generali, l’individuazione delle coordinate cronologiche e geografiche, la presentazione critica dei principali nuclei problematici e dei più importanti storici di età classica. Testi d’esame Appunti dalle lezioni con il dossier dei testi esaminati a lezione. C. ORRIEUX, P. SCHMITT PANTEL, Storia greca, trad. it. Il Mulino, Bologna 2003; Tucidide, Le storie. Libro I (si consiglia l’edizione a cura di L. CANFORA, Mondadori, Laterza, Einaudi o di M. MOGGI, Rusconi. Per non frequentanti: C. ORRIEUX, P. SCHMITT PANTEL, Storia greca, trad. it. Il Mulino, Bologna 2003; Tucidide, Le storia. Libro I (si consiglia l’edizione a cura di L. CANFORA,Mondadori, Laterza, Einaudi o di M. MOGGI, Rusconi; Introduzione alla storiografia greca, a cura di M. BETTALLI, Carocci Roma 2001; L. CANFORA, Prima lezione di storia greca, Laterza, Bari-Roma 2000 Propedeuticità. Modulo di base, obbligatorio per coloro che affrontano lo studio della materia per la prima volta II Modulo - I semestre – Claudia Antonetti Atene e Sparta sul mare, da Temistocle a Lisandro Il corso si propone di illustrare criticamente l’origine, la consistenza, le principali realizzazioni del potere navale di Sparta e Atene in epoca classica; si introdurrà il tema del rapporto fra talassocrazia e democrazia nel dibattito politico di V e IV secolo. Le fonti di riferimento principali saranno, oltre l’anonimo autore della Costituzione degli Ateniesi (“Vecchio Oligarca”) e la biografia plutarchea di Lisandro, Erodoto e Tucidide, cui verranno affiancati oratori come Isocrate e filosofi come Platone e Aristotele. Testi d’esame [Vecchio Oligarca], La Costituzione degli Ateniesi. Si consigliano l’edizione di G. SERRA, La Costituzione degli Ateniesi dello Pseudo-Senofonte, Roma 1979 e la traduzione di L. Canfora: Anonimo Ateniese, La democrazia come violenza, Palermo, Sellerio, 1996. Plutarco, Vite parallele, Lisandro: si consigliano la traduzione e l’introduzione proposte da F. Muccioli e L. Canfora in Plutarco, Vite parallele. Lisandro, Silla, Milano, Bur Rizzoli, 2001. J. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 319 K. DAVIES, Sparta e l’area peloponnesiaca. Atene e il dominio del mare; D. ASHERI, Lotte per l’egemonia e l’indipendenza nel V e IV secolo a. C., in I Greci. Storia Cultura Arte Società, 2/II, Una storia greca. II. Definizione, Torino, Einaudi, 1997, pp. 109-161; 162-189. E. Luppino Manes, Egemonia di terra ed egemonia di mare. (Tracce del dibattito nella storiografia tra V e IV sec. a. C.), Torino 2000, capp. I-II e Appendix. Programma per non frequentanti: Il programma è lo stesso dei frequentanti con l’aggiunta dello studio di G. POMA, Le istituzioni politiche della Grecia in età classica, Bologna, Il Mulino, 2003, capp. I, III-VI e di Aristotele, La Costituzione degli Ateniesi, capp. 1-41: si consiglia l’edizione di A. SANTONI, Aristotele, La Costituzione degli ateniesi. Alle radici della democrazia occidentale, Bologna, Cappelli, 1999. Programma per gli studenti del v.o.: Il programma comprende, oltre a quello del II modulo, anche quello del I modulo (De Vido o C. Franco). Letture consigliate Indicazioni bibliografiche più specifiche relative agli argomenti trattati nelle singole lezioni verranno date nel corso del modulo. Propedeuticità. Il modulo presuppone la conoscenza di base della Storia greca, I modulo. Al momento dell’esame lo studente deve dimostrare di aver superato l’esame del Modulo I di Storia greca. Modalità d’esame. In tutti gli appelli e per tutti gli studenti test scritto sui contenuti delle lezioni e delle letture. Il test è differenziato per gli studenti non frequentanti. Le modalità d’esame per gli studenti del v.o. sono le medesime del n.o., ma essi hanno facoltà di sostenere l’esame intero (I modulo + II modulo) in forma orale negli appelli a loro destinati. Modalità di frequenza. Il I modulo è offerto nel I e nel II semestre. La scelta è libera. II modulo. Lo studente deve aver già frequentato il I modulo di Storia greca, anche senza aver superato l’esame. Nota bene. Il modulo II è offerto solo nel I semestre (cf. C. Antonetti). Il programma di Storia Greca per gli studenti del v.o. comprende quello del I modulo e del II modulo. L’orario di ricevimento annuale è mercoledì, 9-10 (tranne dal 15/11 al 18/12/2004: martedì 11-12). È possibile rivolgersi anche al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Seminari e altre attività integrative. Dettagli e calendario delle attività sostitutive di tirocinio relative alla Storia Greca saranno definiti e divulgati all’inizio di ogni semestre anche sul sito web di Facoltà. Storia medievale A (A-M) Docente Gherardo Ortalli Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore M-STO/01 5 + 5 crediti GHERARDO ORTALLI, professore ordinario dal 1980, prima che a Venezia ha insegnato nelle Università di Bologna e Ferrara. Tra i libri più recenti si ricordano: La peinture infamante du XIIIe au XVIe siècle, Paris 1994; Scuole e maestri tra Medioevo e Rinascimento, Bologna 1996; Lupi genti culture. Uomo e ambiente nel medioevo, Torino 1997. Dirige le collane “Corpus statutario delle Venezie”, “Pacta Veneta”, “Studi veneti” e la rivista “Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco”. È membro dei Comitati scientifici della Fondazione Cini e della Fondazione Benetton Studi Ricerche, nonché (come amministratore) del Consiglio di Presidenza dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. 320 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi Acquisizione degli elementi essenziali per la conoscenza del medio evo, con speciale riguardo agli aspetti caratterizzanti delle civiltà venute in contatto nell’età di mezzo. In particolare ci si riferirà alle aree occidentale europea, bizantina e islamica. I Modulo - I semestre Linee generali di storia del medio evo, dal secolo IV al XIV Si individueranno in particolare le linee portanti del passaggio dalla tarda antichità all’alto medio evo, gli elementi che caratterizzarono la “rinascita dell’anno Mille”, lo sviluppo dell’Italia di comune, l’incontro scontro fra Oriente e Occidente e i nuovi equilibri dell’area mediterranea. Testi d’esame La preparazione di base andrà fatta su un manuale di storia generale del medio evo, a scelta dello studente. Eventuali indicazioni o suggerimenti bibliografici ulteriori saranno forniti nel corso delle lezioni. Letture consigliate Per eventuali approfondimenti da parte degli studenti interessati, come possibili letture integrative - che non saranno comunque oggetto di verifica in sede di esame - si suggeriscono: L. LECIEJEWICZ, La nuova forma del mondo. La nascita della civiltà europea medievale, Il Mulino; R. S. LOPEZ, La nascita dell’Europa, Einaudi; C. VINCENT, Storia Dell’occidente Medievale, il Mulino Propedeuticità. Non è prevista alcuna propedeuticità. II Modulo - I semestre Identità, intrecci e divaricazioni nel medio evo europeo, con particolare riferimento ai secoli XI-XIII Saranno oggetto di particolare attenzione: i sistemi normativi; il ricorso al concetto di “Europa”; crociate e scambi culturali; il caso veneziano tra Oriente e Occidente. Testi d’esame Per gli studenti che frequentano le lezioni, le indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni stesse e comunicate anche mediante affissione all’albo. Si segnala comunque il saggio introduttivo alla “Storia d’Europa”, vol. III, “Il Medioevo”, Torino, Einaudi 1994: “Scenari e proposte per un Medioevo europeo”, alle pp. 5-40. Per gli studenti che non frequentano le lezioni, dovranno essere letti due libri a scelta fra quelli sotto indicati: AA. VV., Gioco e giustizia nell’Italia di comune, ed. Viella; N. DANIEL, Gli Arabi e l’Europa nel Medio Evo, Il Mulino; A. BORST, Forme Di Vita Nel Medioevo, Guida; L. LECIEJEWICZ, La nuova forma del mondo. La nascita della civiltà europea, Il Mulino; G. ORTALLI, Lupi, genti, culture. Uomo e ambiente nel medioevo, Einaudi; A. PADOA SCHIOPPA, Il diritto nella storia d’Europa. Il Medioevo, parte I, ed. Cedam; G. TABACCO, Sperimentazioni del potere nell’alto medioevo, Einaudi. Ulteriori eventuali indicazioni per letture alternative saranno comunicate mediante avviso affisso all’albo. Letture consigliate Chi fosse interessato ad approfondire le questioni di metodologia storica può accompagnare la preparazione dell’esame con la lettura di un testo integrativo quale, per esem- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 321 pio M. BLOCH, Apologia della storia o mestiere di storico, Einaudi, o E. H. CARR, Sei lezioni sulla storia, Einaudi. Queste letture integrative non fanno comunque parte del programma d’esame. Propedeuticità. Il I modulo è da considerarsi propedeutico al II modulo. Situazioni particolari dovranno essere valutate direttamente. Modalità d’esame. Per il primo appello del I modulo è prevista una prova scritta, specialmente destinata agli studenti frequentanti. Tutti gli altri appelli saranno soltanto in forma orale. Modalità di frequenza. La frequenza è quella normalmente prevista per i corsi. Storia medievale B (N-Z) Docente Stefano Gasparri Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I e II semestre settore M-STO/01 5 + 5 crediti STEFANO GASPARRI (Roma 1949) si è laureato all’Università di Roma “La Sapienza” ed è ora professore ordinario di Storia medievale. Dopo essere stato ricercatore all’Università della Sapienza, ha insegnato Istituzioni medievali all’Università di Venezia e all’Università di Genova. I suoi studi sono dedicati in prevalenza alle società altomedievali (IV-XI secolo). Alcuni fra i suoi lavori principali sono: La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane, Spoleto 1983; I ‘milites’ cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia, Roma 1992; Prima delle nazioni. Popoli etnie e regni fra Antichità e Medioevo, Roma 1997; Il regno longobardo in Italia, Spoleto 2004 (saggio e cura del libro). I Modulo - II semestre Storia dell’alto medioevo (IV-X secolo) Testi d’esame M. MONTANARI, Storia Medievale, Bari, Laterza, 2002, capitoli 1-15. I seguenti saggi contenuti in Storia Medievale, Donzelli, Roma, 1998: A. SCHIAVONE, Il mondo tardoantico; W. POHL, L’universo barbarico; F. MARAZZI, Dall’impero d’Occidente ai regni germanici; C. LA ROCCA, Cristianesimi; P. GUGLIELMOTTI, I franchi e l’Europa carolingia; C. WICKHAM, Economia altomedievale; M. GALLINA, La formazione del Mediterraneo medievale; S. CAROCCI, Signori, castelli, feudi. Appunti e materiali delle lezioni (per i frequentanti) oppure (per gli studenti non frequentanti) S. GASPARRI, Prima delle nazioni. Popoli etnie regni fra antichità e medioevo, Roma, Carocci, 1997, o P. CAMMAROSANO, Nobili e re. L’Italia politica dell’alto medioevo, Roma-Bari, Laterza 1999. Propedeuticità. Gli studenti che intendono sostenere l’esame di entrambi i moduli dovranno superare l’esame del I modulo prima di sostenere quello del II modulo. II Modulo - II semestre Storia del basso medioevo (XI-XIV secolo) 322 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Testi d’esame M. MONTANARI, Storia Medievale, Bari, Laterza, 2002, capitoli 16-30. I seguenti saggi contenuti in Storia Medievale, Roma, Donzelli, 1998: G. M. CANTARELLA, Il papato: riforma, primato e tentativi di egemonia; G. PETRALIA, Crescita ed espansione; P. CORRAO, Regni e principati feudali; E. ARTIFONI, Città e comuni; M. MIGLIO, Progetti di supremazia universalistica; M. TANGHERONI, Il Mediterraneo bassomedievale; A. BENVENUTI, La religiosità eterodossa: R. MUELLER, Epidemie, crisi, rivolte. Appunti e materiali delle lezioni (per i frequentanti) oppure (per gli studenti non frequentanti) L. PROVERO, L’Italia dei poteri locali. Secoli X-XII, Roma, Carocci, 1998, o E. OCCHIPINTI, L’Italia dei comuni. Secoli XIXIII, Roma, Carocci, 2000. Propedeuticità. Gli studenti che intendono sostenere l’esame di entrambi i moduli dovranno superare l’esame del I modulo prima di sostenere quello del II modulo. Modalità d’esame. Gli esami del primo appello di entrambi i moduli si svolgeranno in forma scritta. Nota bene. Tutti i volumi ed i saggi indicati nei programmi d’esame sono presenti nella Biblioteca del Dipartimento di Studi storici. La suddivisione degli studenti fra gli insegnamenti di Storia Medievale (A e B) sulla base delle iniziali dei cognomi vale solo per il primo anno di corso, non per le iterazione e la scelta della tesi. Storia medievale (corso on line per studenti part-time) Docente Stefano Gasparri Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/01 5 crediti Per il curriculum del docente STEFANO GASPARRI v. l’insegnamento Storia medievale B. Lineamenti di storia generale del Medioevo Testi d’esame M. MONTANARI, Storia Medievale, Bari, Laterza, 2002; P. DELOGU, Introduzione alla Storia Medievale, Bologna, Il Mulino, 1994. Letture consigliate Eventuali altre letture saranno consigliate durante il corso. Modalità d’esame. Da definire. Nota bene. Le modalità di lavoro on line e gli eventuali incontri e/o gli orari di ricevimento specifici per gli studenti part-time saranno definiti più avanti. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 323 Storia moderna A Docente Giuseppe Del Torre Dipartimento di Studi storici sito web: http://lettere2.unive.it/deltorre/corso/index.htm e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/02 5 + 5 crediti GIUSEPPE DEL TORRE, laureato in Lettere a Venezia nel 1982, ha proseguito gli studi alla Scuola normale di Pisa. Ha insegnato a Trieste dal 1990, ed è a Venezia dal 1995. Ha pubblicato, tra l’altro, i volumi Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530), Milano, 1986 e II Trevigiano nel secolo XV e XVI. L’assetto amministrativo e il sistema fiscale, Treviso-Venezia, 1990. Studia ora i rapporti tra potere politico e istituzioni ecclesiastiche in età moderna con particolare riguardo alla Repubblica di Venezia. È coordinatore della redazione di Storia di Venezia. Materiali per la ricerca www.storiadivenezia.it e membro del comitato di coordinamento di Storia moderna. Risorse on-line per la storia moderna www.stmoderna.it Obiettivi formativi La conoscenza delle vicende generali della storia dell’età moderna I Modulo - II semestre Lineamenti generali della storia europea nell’età moderna Nell’ambito di un esame delle principali tematiche della storia moderna europea si dedicherà particolare attenzione alla demografia, all’economia, all’evoluzione delle strutture statuali, alla riforma protestante e alla controriforma, alla fine dell’antico regime tra riforme e rivoluzioni Testi d’esame R. AGO-G. VIDOTTO, Storia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2004. In alternativa, un buon manuale di liceo che copra il periodo da metà XV secolo al 1815. II Modulo - II semestre L’Europa in guerra La “Rivoluzione militare”; gli stati europei e l’evoluzione delle tecniche militari; il costo della guerra: gli uomini; la società europea di fronte alla guerra; l’Europa e gli altri: supremazia militare ed espansione mondiale. Testi d’esame G. PARKER, La rivoluzione militare. Le innovazioni militari e il sorgere dell’Occidente, Bologna, Il Mulino, 1999. I frequentanti prepareranno l’esame sugli appunti delle lezioni e sul testo indicato. I non frequentanti sostituiranno gli appunti dalle lezioni con il volume di P. DEL NEGRO, Guerra ed eserciti da Machiavelli a Napoleone, Bari Laterza, 2001 Propedeuticità. Storia Moderna I modulo Modalità d’esame. Le prove del I modulo si svolgeranno in forma scritta, quelle del secondo in forma orale. Nota bene. I due insegnamenti di Storia moderna (A: Del Torre; B: 324 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Politi) sono equivalenti. Gli studenti possono seguire l’insegnamento che ritengono più vicino ai loro interessi, senza limitazione alcuna Storia moderna B Docente Giorgio Politi Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] I semestre settore M-STO/02 5 + 5 crediti GIORGIO POLITI è nato nel 1947 a Milano, dove ha insegnato, nel 1975-80, presso l’Accademia di belle arti e l’Università degli studi; fa parte del Dipartimento (già Istituto) di studi storici fin dalla fondazione. Si occupa di microinformatica, specie in rapporto al trattamento del testo (Desktop Publishing) ed è stato per molti anni responsabile informatico e webmaster del Dipartimento. Ha fondato e dirige, con R. C. Mueller, la collana “ em/early modern - Studi di storia europea protomoderna”. Opere principali: le monografie Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo II, Milano 1976 e Gli statuti impossibili. La rivoluzione tirolese del 1525 e il “programma” di Michael Gaismair, Torino 1995, nonché l’inventario analitico Antichi luoghi pii di Cremona, 2 voll., 1979 e 1985. Obiettivi formativi Il corso intende consentire allo studente una presa di contatto con la realtà storica dell’Europa d’antico regime mediante la trattazione d’alcuni problemi-guida tali da strutturare attorno a sè e da conferire significato anche ai dati e alle nozioni d’ordine più generale e manualistico. I Modulo - I semestre Storie di uomini oscuri. Il mondo nella coscienza Il corso esplorerà il rapporto fra soggettività, individuale e di gruppo, e sviluppo storico con particolare attenzione per alcuni fenomeni per cui la ragione storica corrente non trova spiegazioni e dei quali crede di liberarsi con etichette altrettanto perentorie quanto prive di significato, quali “follie” o “fanatismi”. Il I modulo studierà come i grandi fenomeni storici modificano la coscienza individuale Testi d’esame Testi, modalità d’esame e ogni altra informazione utile saranno comunicati mediante un programma specifico distribuito dal docente durante le lezioni e in orario di ricevimento. Propedeuticità. Nessuna propedeuticità è richiesta per il corso. Entro il corso stesso, il I modulo è propedeutico rispetto al II. II Modulo - I semestre Storie di uomini oscuri. La coscienza nel mondo Il modulo affronterà un aspetto meno scontato del precedente: come bisogni puramente interiori della coscienza si fanno storia. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 325 Testi d’esame Vedi sopra. Propedeuticità. Vedi sopra. Modalità d’esame. Il primo appello sia del I che del II modulo saranno svolti per iscritto. Tutti gli appelli restanti saranno svolti in forma orale. Modalità di frequenza. La frequenza è auspicabile ma non obbligatoria. Nota bene. Il docente risponde per e-mail; non s’inviano però per e-mail informazioni contenute nel programma di cui sopra o riguardanti date di appelli d’esame. Storia romana A Docente Giovannella Cresci Marrone Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] II semestre settore L-ANT/03 5 + 5 crediti Nata a Pisa nel 1951, GIOVANNELLA CRESCI MARRONE compie gli studi universitari presso l’Università di Genova dove consegue la laurea in Lettere e quindi la laurea in Storia; già borsista del Consiglio Nazionale delle Ricerche, lavora per dieci anni in qualità di ricercatore presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Torino, e dal 1987 insegna presso l’Università di Venezia, dal 2000 in qualità di professore ordinario. I suoi interessi di ricerca sono attualmente orientati allo studio dei processi di romanizzazione in Traspadana, con particolare riferimento al contesto altinate e alla sua documentazione epigrafica. A tale indagine affianca una ricerca volta all’approfondimento delle forme di comunicazione politica nella Roma repubblicana. Obiettivi formativi Conoscenza dei principali avvenimenti e delle problematiche della Storia Romana; acquisizione di una buona capacità di confronto con la documentazione antica e del lessico istituzionale, politico e religioso. I Modulo - II semestre Lineamenti, temi e problemi di storia romana. Il corso indaga i momenti salienti della storia romana, con particolare attenzione all’età della monarchia e della repubblica, impostando un esame della dialettica politica, delle strutture militari e delle problematiche sociali ed economiche, attraverso l’analisi delle più significative fonti letterarie, epigrafiche, numismatiche e archeologiche. Testi d’esame Appunti dalle lezioni e A. FRASCHETTI, Storia di Roma, Catania, Edizioni del Prisma, 2002, pp. 13-204 II Modulo - II semestre La romanizzazione della Venetia. All’interno di un esame delle principali tematiche della storia romana imperiale, si approfondiscono fasi, modalità e vicende della vita delle comunità romane della Venetia. 326 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Testi d’esame Appunti dalle lezioni; A. FRASCHETTI, Storia di Roma, Catania, Edizioni del Prisma, 2002, pp. 205-321; M. CAPOZZA, La voce degli scrittori antichi, in Il Veneto nell’età romana, a cura di E. Buchi, Verona 1987, pp. 3-58, G. BANDELLI, Roma e la Venetia dalla guerra gallica alla guerra sociale, e E. BUCHI, Roma e la Venetia dalla guerra sociale alla prima età imperiale, in Vigilia di romanizzazione, a cura di G. Cresci Marrone e M. Tirelli, Roma 1999, pp. 285-301 e 303-326 (disponibili nella biblioteca del Dipartimento). Propedeuticità. Ha accesso alla prova d’esame relativa al II modulo del corso esclusivamente chi abbia già superato la prova relativa al I modulo del corso medesimo. Modalità d’esame. L’esame relativo al I modulo avrà luogo sempre e per tutti gli studenti in forma scritta. L’esame relativo al II modulo sarà sempre e per tutti gli studenti sostenuto in forma orale. Modalità di frequenza. La frequenza è obbligatoria (per i non frequentanti cfr. il programma di Storia Romana C part-time). Nota bene. Per gli studenti iscritti al vecchio ordinamento l’esame di storia romana corrisponderà alla somma dei due moduli descritti, nelle indicazioni di bibliografia come nelle modalità della prova d’esame. Seminari e altre attività integrative. Gli studenti che seguiranno il corso potranno accedere alle offerte di attività sostitutive di stages e tirocinio attivate nel I e nel II semestre dai docenti della Sezione di Storia antica. Storia romana B Docente Francesca Rohr Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-ANT/03 5 + 5 crediti FRANCESCA ROHR VIO (1968), laureata presso l’Università Cà Foscari di Venezia (1992), addottorata in storia antica presso l’Università di Roma La Sapienza (1997), è ricercatore di Storia romana. Ha focalizzato i suoi interessi di studio sui temi della comunicazione politica, della propaganda ideologica e delle dinamiche oppositorie in età triumvirale e augustea. Ha inoltre prodotto lavori di ricerca di ambito storiografico, riservando specifica attenzione alle modalità di ricezione e manipolazione della memoria storica nella tradizione letteraria, con particolare interesse per la produzione di Nicolao di Damasco, Ovidio, Velleio Patercolo e Cassio Dione. Attualmente i suoi studi si incentrano sui meccanismi della comunicazione politica su supporto epistolare nel post cesaricidio. Obiettivi formativi conoscenza dei principali avvenimenti e delle problematiche della storia romana; acquisizione di una buona capacità di confronto con la documentazione antica e del lessico istituzionale, politico e religioso. I Modulo - I semestre Lineamenti, temi e problemi di storia romana Il corso indaga i momenti salienti della storia romana, con particolare attenzione all’età regia e repubblicana, impostando una disamina della dialettica politica, delle strutture mi- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 327 litari e delle problematiche sociali ed economiche, attraverso l’analisi mirata delle più significative fonti letterarie, epigrafiche, numismatiche e archeologiche. Testi d’esame Appunti dalle lezioni e A. FRASCHETTI, Storia di Roma, Catania, Edizioni del Prisma, 2002, pp. 13-204. II Modulo - I semestre Pax cruenta (“Pace insanguinata”): il principato augusteo tra consenso e opposizione politica. All’interno di un esame delle principali tematiche della storia romana imperiale, il corso si propone di indagare la complessa realtà oppositoria maturata in età augustea, con specifica attenzione alle dinamiche e ai contenuti politici dell’eversione e all’incidenza di tali episodi nel divenire dell’assetto istituzionale. Testi d’esame Appunti dalle lezioni; A. FRASCHETTI, Storia di Roma, Catania, Edizioni del Prisma, 2002, pp. 205-321; A. FRASCHETTI, Augusto, Roma-Bari, Laterza, 1998 Propedeuticità. Ha accesso alla prova d’esame relativa al II modulo del corso esclusivamente chi abbia già superato la prova relativa al I modulo del corso medesimo. Modalità d’esame. L’esame relativo al I modulo avrà luogo sempre e per tutti gli studenti in forma scritta. L’esame relativo al II modulo sarà sempre e per tutti gli studenti sostenuto in forma orale. Modalità di frequenza. La frequenza è obbligatoria (studenti non frequentanti: si veda il programma di Storia Romana C). Nota bene. Per gli studenti iscritti al vecchio ordinamento l’esame di storia romana corrisponderà alla somma dei due moduli descritti, nelle indicazioni di bibliografia come nelle modalità della prova d’esame. Seminari e altre attività integrative. Gli studenti che seguiranno il corso potranno accedere alle offerte di attività sostitutive di stages e tirocinio attivate nel I e nel II semestre dai docenti della Sezione di Storia antica. Storia romana (per studenti part-time) Docente Monica Chiabà Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore L-ANT/03 5 crediti MONICA CHIABÀ (1967), laureata in lettere classiche con indirizzo storico antico presso l’Università degli Studi di Trieste (1992-93), consegue il titolo di dottore di ricerca in Storia Antica presso l’Università di Roma “La Sapienza” (1999). Già docente a contratto di Storia romana e Storia delle province romane presso l’Università degli Studi di Trieste, attualmente è assegnista di ricerca per Storia romana presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’ateneo triestino. I suoi ambiti di ricerca sono principalmente la romanizzazione dell’Italia e la colonizzazione della Gallia Cisalpina nei suoi aspetti politici, giuridici, istituzionali e sociali, con particolare attenzione alla colonia di Aquileia. A questo campo di studio affianca un’indagine sulla provincia romana di Galatia. 328 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi Conoscenza dei principali avvenimenti e delle problematiche della Storia Romana; acquisizione di una buona capacità di confronto con la documentazione antica e del lessico istituzionale, politico e religioso. Lineamenti, temi e problemi di storia romana. Il corso indaga i momenti salienti della storia romana, dalle origini alla caduta dell’Impero romano d’Occidente, impostando un esame della dialettica politica, delle strutture militari e delle problematiche sociali ed economiche, attraverso l’analisi delle più significative fonti letterarie, epigrafiche, numismatiche ed archeologiche. Testi d’esame Programma per studenti frequentanti: Appunti dalle lezioni; A. FRASCHETTI, Storia di Roma, Catania, Edizioni del Prisma, 2002. Programma per studenti non frequentanti: A. FRASCHETTI, Storia di Roma, Catania, Edizioni del Prisma, 2002; G. POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano, Bologna, Società editrice il Mulino, 2002 (disponibile nella biblioteca del Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente). Modalità d’esame. Gli esami avranno luogo sempre e per tutti gli studenti in forma scritta. Modalità di frequenza. La frequenza è consigliata. Il corso si svolgerà in orario serale. Nota bene. Il corso avrà luogo in orario serale ed è particolarmente indicato per gli studenti lavoratori. Seminari e altre attività integrative. Gli studenti che seguiranno il corso potranno accedere alle offerte di attività sostitutive di stages e tirocinio attivate nel I e nel II semestre dai docenti della Sezione di Storia Antica. Storia sociale Docente Pietro Brunello Dipartimento di Studi storici e-mail: [email protected] II semestre settore M-STO/04 5 + 5 crediti PIETRO BRUNELLO, tra le sue pubblicazioni: Pionieri. Gli italiani in Brasile e il mito della frontiera, Donzelli, Roma 1994; A. CECHOV, Senza trama e senza finale. 99 consigli di scrittura, a cura di P. BRUNELLO, minimumfax, Roma 2002; A. CECHOV, Scarpe buone e un quaderno di appunti. Come fare un reportage, a cura di P. BRUNELLO, minimumfax, Roma 2004. Obiettivi formativi Il corso prende in esame alcuni temi di storia sociale europea nell’Ottocento: in particolare, nel primo modulo, i rapporti tra politica, vita quotidiana e ruoli sociali; nel secondo modulo i temi del potere, del controllo sociale e della disciplina. I Modulo - II semestre Politica, vita quotidiana e ruoli sociali. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 329 Testi d’esame T. DETTI, G. GOZZINI, Storia contemporanea. I. L’Ottocento, Bruno Mondadori, Milano 2000; S. LUZZATTO, Ombre rosse. Il romanzo della Rivoluzione francese nell’Ottocento, Il Mulino, Bologna 2004. Un volume a scelta tra i seguenti (altri ne verranno indicati nel corso delle lezioni; per i romanzi più noti esiste più di una edizione in italiano): H. BALZAC, Papà Goriot; G. FLAUBERT, L’educazione sentimentale; G. FLAUBERT, Bouvard e Pecuchet; H. HEINE, Rendiconto parigino, intr., trad. e note di P. Chiarini, Bulzoni, Roma 1979; A. HERZEN, Dall’altra sponda, Adelphi, Milano 1993; A. HERZEN, Il passato e i pensieri, a cura di L. Wainstein, I, Einaudi-Gallimard, Torino 1996 (parte V. Parigi - Italia - Parigi, 18471852); V. HUGO, Cose viste, a cura di V. Pratolini, Mondadori, Milano 1965; V. HUGO, I miserabili, vol. III; K. MARX, Rivoluzione e reazione in Francia 1848-1850, a cura di L. Perini, Einaudi, Torino 1976; A. TOCQUEVILLE, Ricordi, a cura di C. Vivanti, Editori Riuniti, Roma 1991; F. TRISTAN, Femminismo e socialismo. L’Unione operaia, a cura di S. Bordini, Guaraldi, Rimini - Firenze 1976; C. VEAUVY, L. PISANO, Parole inascoltate. Le donne e la costruzione dello Stato-nazione in Italia e Francia (1789-1860). Testi e documenti, Editori Riuniti, Roma 1994 II Modulo - II semestre Potere, controllo sociale e disciplina. Testi d’esame M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1993; M. GIBSON, Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica, Bruno Mondadori, Milano 2004 Propedeuticità. L’esame può essere sostenuto solo da chi ha sostenuto l’esame del I modulo. Modalità d’esame. I modulo: scritto. II modulo: orale. Modalità di frequenza. La bibliografia indicata è sia per frequentanti che non frequentanti. Nota bene. Si prega chi deve sostenere l’esame di Storia del Risorgimento (vecchio ordinamento) di contattare il docente. Storia sociale dell’arte Docente Renzo Fontana Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” II semestre settore L-ART/04 5 crediti RENZO FONTANA laureato in storia dell’arte a Padova ha frequentato poi i corsi della Scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell’arte dell’Università di Siena. Si occupa di arte veneta, con particolare riguardo alle problematiche religiose della riforma e della controriforma e ai loro riflessi sulla committenza e sugli artisti. Ha pubblicato vari contributi su Lorenzo Lotto, Jacopo Bassano, Palladio, Giallo Fiorentino, Serlio, Jappelli. Si interessa inoltre dei temi della tutela del patrimonio culturale come direttore della rivista “Progetto restauro”. 330 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Obiettivi formativi Conoscenza della condizione dell’artista, del funzionamento della bottega, dei rapporti di committenza e dei modi del mercato fra Medioevo ed Età Moderna. Condizione dell’artista e ruolo della committenza fra Medioevo ed Età Moderna Testi d’esame Appunti dalle lezioni. E. CASTELNUOVO, L’artista, in L’uomo medievale, a cura di J. Le Goff, Roma - Bari, 2000 (soltanto le pp. 237 - 269); M. WACKERNAGEL, Il mondo degli artisti nel Rinascimento fiorentino. Committenti, botteghe e mercato dell’arte, Roma, 1994 (soltanto la parte terza, pp. 353 - 433); M. BAXANDALL, Pittura ed esperienze sociali nell’Italia del Quattrocento, Torino, 1978 (soltanto il cap. 1, pp. 3 - 40); M. MURARO, Il libro secondo di Francesco e Jacopo dal Ponte, Bassano, 1992 (soltanto pp. 5 - 19). Modalità d’esame. Esame scritto. Modalità di frequenza. 30 ore. Nota bene. Per i frequentanti l’esame verterà sugli appunti. Tecniche della comunicazione stampa e fund raising Docente Patrizia Baggio Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore SECS-P/07 5 crediti PATRIZIA BAGGIO (1975): laureata in Lettere Moderne presso l’Università Cà Foscari con una tesi in Storia del Teatro ha maturato la propria esperienza professionale presso la Coop. Moby Dick (VE) prima e in seguito presso la Coop. La Piccionaia - I Carrara Teatro Stabile di Innovazione (Vicenza) con specifica competenza rispetto ai progetti territoriali realizzati nelle province di Vicenza e Venezia. Ha curato l’ideazione, progettazione, comunicazione delle stagioni di prosa per il Teatro Villa dei Leoni di Mira (Ve), per il Teatro Astra di Vicenza e il Teatro Mattarello di Arzignano (VI). Obiettivi formativi Il corso propone agli studenti un approfondimento delle modalità organizzative volte ad ottenere finanziamenti da soggetti pubblici e privati a sostegno dello spettacolo dal vivo. Attirare i grandi sostenitori La comunicazione dello spettacolo dal vivo: l’ufficio stampa di un evento teatrale; finanziamenti dal mondo pubblico e da fondazioni bancarie; le erogazioni liberali; il ciclo del fund raising; le diverse fonti di finanziamento e le modalità di fund raising; bisogni dell’organizzazione e dei donatori potenziali; la legge di Baumol e della produttività stagnante; il F. U. S. Testi d’esame Indicazioni bibliografiche saranno fornite all’inizio e durante il corso Modalità d’esame. La verifica finale consisterà in una prova orale sugli argomenti trattati. Modalità di frequenza. La frequenza al corso è obbligatoria. Seminari e altre attività integrative. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 331 È previsto un seminario di un’ora settimanale nel quale verranno approfondite alcune tematiche legate all’organizzazione di un evento di spettacolo dal vivo. Tecnologie dei supporti scrittori Docente Marina Molin Pradel Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] I semestre settore BIO/01 5 crediti MARINA MOLIN PRADEL si è laureata in Lettere presso l’Università Cà Foscari ed ha conseguito il dottorato presso l’Università di Amburgo. Si occupa principalmente di catalogazione di manoscritti e di storia della scrittura greca. Tra le pubblicazioni si segnalano le sezioni riguardanti il romanzo greco e bizantino e Flavio Filostrato in I Greci in Occidente. La tradizione filosofica, scientifica e letteraria, Venezia 1996, Note su alcuni manoscritti greci della Staats- und Universitätsbibliothek di Amburgo, “Codices manuscripti” 34/35 (2001), pp. 20-31, e il volume Katalog der griechischen Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Wiesbaden 2002. Obiettivi formativi Il corso si propone di far conoscere gli aspetti tecnici riguardanti la fabbricazione dei materiali che hanno avuto, e talora continuano ad avere, la funzione di supporto scrittorio, non trascurando gli ambiti correlati, quali tipi e funzioni della scrittura, formato del libro, strumenti scrittori. Introduzione allo studio dei materiali e strumenti scrittori dall’antichità al Medioevo Testi d’esame Materiali e bibliografia relativa ai diversi argomenti trattati saranno forniti nel corso delle lezioni. Modalità d’esame. Scritto Modalità di frequenza. La frequenza è vivamente consigliata. Teoria della programmazione musicale Docente Filippo Juvarra Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore L-FIL-LET/14 5 crediti FILIPPO JUVARRA, è musicologo e organizzazione, nonché titolare della responsabilità di una biblioteca di notevole interesse storico qual è quella del Conservatorio di Padova “C. Pollini”. Svolge attività di organizzatore musicale sin dai primi anni Settanta e attualmente è, oltre che membro del consiglio direttivo del Comitato Musica Unesco, direttore artistico della Associazione Amici della 332 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Musica di Padova e programmatore artistico della Orchestra di Padova e del Veneto. È convinto assertore delle produzioni concertistiche di qualità finalizzate alla valorizzazioni di repertori rari e dei giovani interpreti, nonché delle programmazioni di preminente interesse culturale. Premio Abbiati nel 2002. Il corso individua e illustra le procedure di creazione e produzione e realizzazione di manifestazioni musicali, stagioni, nella particolare prospettiva delle problematiche della organizzazione della quale saranno verificati tutti gli aspetti strutturali. La programmazione musicale viene anche interpretata sulla linea di un lungo arco della sua evoluzione storica, in buona connessione con le diverse trasformazioni delle “filosofie” della operatività d’ordine culturale e “aziendale”. Verrà significativamente sviluppata la definizione dell’organizzatore musicale secondo diversi profili in rapporto ai diversi fini e metodi applicati. Saranno studiate le prospettive di valorizzazione di opere e repertori nel quadro delle relazioni o dei potenziali di relazione che possono intercorrere fra le istanze della organizzazione e quelle della ricerca musicologica (ovviamente nel complessivo quadro di una storia della vita musicale, in specie italiana ed in specie attuale, e della interpretazione). Teoria e critica della programmazione cinematografica Docente Roberto Ellero Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/06 5 crediti ROBERTO ELLERO (Venezia, 1954) è dal 1998 docente di materie cinematografiche al Tars di Cà Foscari. Dirige dalla fondazione (1981) il Circuito Cinema del Comune di Venezia. Laureato in filosofia, critico e saggista, è autore e curatore di numerose pubblicazioni, fra cui L’immagine e il mito di Venezia nel cinema, Cinematecnica. Percorsi critici nella fabbrica dell’immaginario, Dove va il cinema. Critica e mercato nell’era dei multiplex. Dirige le collane “Quaderni del Circuito Cinema” e “Quaderni della Videoteca Pasinetti”. È stato selezionatore della Settimana della Critica presso la Mostra del Cinema di Venezia. Fa parte del consiglio direttivo triveneto dell’Anec-Agis e del consiglio direttivo nazionale dell’Associazione Videoteche-mediateche Italiane (AVI). Obiettivi formativi Il corso si propone di analizzare il sistema cinematografico sotto il profilo del suo funzionamento economico-industriale, premessa indispensabile per impostare correttamente un lavoro critico di programmazione cinematografica. Tra multiplex e rivoluzione digitale: il sistema cinematografico in via di trasformazione Proprietà economiche del cinema. Evoluzione storica dell’industria e attuale organizzazione del mercato. Integrazioni verticali (trust) e orizzontali (multiplex). Criteri e finalità della programmazione (commerciale, d’essai, mista). Definizione del target e modalità di promozione. Fonti di reperimento dei film nei diversi supporti (circuito commerciale, Guida 2004-2005. Corsi di laurea 333 extracommerciale, cineteche, mediateche). La censura cinematografica (amministrativa, giudiziaria, di mercato). Sistemi di rilevazione del mercato. La programmazione come possibile espressione di critica cinematografica. Testi d’esame B. CORSI, Con qualche dollaro in meno. Storia economica del cinema italiano, Editori Riuniti, Roma, 2001; R. ELLERO, Dove va il cinema. Critica e mercato nell’era dei multiplex, Bulzoni, Roma, 2000; F. PERRETTI, G. NEGRO, Economia del cinema. Princìpi economici e variabili strategiche del settore cinematografico, Etas, Milano, 2003. Ulteriore documentazione sarà fornita dal docente durante le lezioni. Letture consigliate Per l’industria culturale in generale: R. CAVES, L’industria della creatività. Economia delle attività artistiche e culturali, Etas, Milano 2001. Per una lettura sociologica del cinema: S. BRANCATO, Introduzione alla sociologia del cinema, Sossella Editore, Roma, 2001. Per le condizioni attuali del cinema italiano: S. SALVEMINI (a cura di), Il cinema impresa possibile. La sfida del cambiamento per il cinema italiano, Egea, Milano, 2002. Per l’analisi del mercato in sede locale: G. DAVALLI, La visione plurale. Viaggio nelle sale cinematografiche venete fra arte e intrattenimento, Esedra, Padova, 2003. Modalità d’esame. L’esame viene sostenuto al termine del corso in forma scritta (cinque domande sui temi del corso). Modalità di frequenza. La frequenza è vivamente consigliata. Nota bene. Qualora lo studente si trovi nell’impossibilità di frequentare, è tenuto a concordare con il docente un percorso sostitutivo per il sostenimento dell’esame (alla prima data utile del colloquio orale). Seminari e altre attività integrative. D’intesa con Applicazioni didattiche del cinema (Gottardi) è organizzata in ottobre alla Videoteca Pasinetti (San Stae 1882 - Venezia) la rassegna Morti a Venezia, realtà e tormento della Venezia anni ’60, quale esercitazione di programmazione valida ai fini CFU (frequenza + relazione). Teoria e storia delle politiche culturali di massa Convenzione con Fondazione Teatro La Fenice Docente Domenico Cardone Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” sito web: http://www.teatrolafenice.it e-mail: [email protected] I semestre settore SPS/08 5 crediti DOMENICO CARDONE, epistemologo, dirige l’Area Formazione, Ricerca, Progetti innovativi della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia; in particolare ne cura dal 1978 le attività didatticoformative e il settore editoriale educational dove ha costituito un’EduMediaTeca digitale fondata su avanzati sistemi di classificazione cognitivo-funzionale (“metadati”) utili alla progettazione di prodotti e servizi di editoria elettronica e-learning. In campo didattico ha elaborato un metodo interdisciplinare di insegnamento, fondato sulla comprensione e la valorizzazione sistemica dei testi artistico-narrativi, denominato “Metodo epistemico”. È autore di testi saggistici, narrativi e drammaturgici, compositore, inventore di giochi di simulazione. Obiettivi formativi Il corso si propone di interrelare le forme di scrittura del teatro di prosa, del teatro musicale e del cinema, esaminando varie versioni e messe in scena di uno stessa trama narra- 334 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia tiva, e di fornire strumenti di analisi, critica e progettazione utili a realizzare un sistema cognitivo e-learning. Variazioni su Figaro. Il barbiere di Siviglia come enciclopedia delle forme di commedia A. “Strategie narrative, forme espressive, interpretazioni, messe in scena”: La trilogia di Figaro di Beaumarchais sullo sfondo delle teorie illuministe del teatro e dei nuovi valori etico-sociali (il genere lagrimoso, il “dramma” orientato sulle catastrofi domestiche). Umorismo, realismo e matrici del genere “commedia” (la tradizione classica, la commedia dell’arte, Shakespeare, Goldoni, Molière). Personaggi e tipi musicali nell’opera buffa settecentesca (topoi espressivi in Pergolesi, Cimarosa e Galuppi): il Barbiere di Paisiello e di Morlacchi. La genialità mozartiana tra tradizione e innovazione. L’Ottocento: implosione dei personaggi ed esplosione delle situazioni nel Barbiere di Rossini/Sterbini (la lezione di Da Ponte). L’epilogo del Don Pasquale di Donizetti. Sottolineature interpretative in alcune messe in scena teatrali (Ponnelle, Cox, Hampe, Fo, Luzzati, Dara, Verdone, Morassi, ecc.). Il cinema-teatro di Ponnelle. B. “Architettura di un sistema cognitivo di valorizzazione e promozione di testi artistici e narrativi, anche editabile come corso di insegnamento a distanza”: L’incontro tra ipertestualità e multimedialità nell’universo digitale dell’integrazione dei media. Il progetto ipermediale come sistema dinamico: molteplicità di voci, di livelli, di forme espressive, di linee discorsive. - Nel mare dell’informazione digitale: il turista e il viaggiatore. Dalla moltiplicazione dei percorsi alla creazione di bussole. -Sistemi Cognitivi e Giacimenti di Dati; la digitalizzazione delle informazioni e la creazione di Archivi Digitali Multimediali più o meno formalmente strutturati, correlabili tra loro attraverso sistemi cognitivi ipermediali. - L’Authoring ipermediale: l’arte di esplicitare criteri ed espanderne le possibilità applicative. La costruzione del sistema cognitivo attraverso la correlazione di una molteplicità di punti di vista-strumenti di studio e segmenti testuali oggetti di studio in modo. La rileggibilità di ogni segmento testuale da una pluralità di punti di vista e l’applicabilità di ogni punto di vista a una pluralità di segmenti testuali. La Tela Ipermediale come integrazione virtuale tra Sistema cognitivo e Archivi. L’interazione con l’utente: tipi, modi e livelli di interattività. L’implementabilità delle Tele Ipermediali (nei dati e nei collegamenti) con l’ausilio dei fruitori coordinati progettualmente. Fondamenti di una metodologia di analisi qualitativa e critica del testo (libretto, musica, didascalie scenico-registiche). Elaborazione di metadati applicabili al genere: principi di scrittura creativa sotto il profilo narrativo (trama, intreccio, funzioni dei personaggi, gerarchia ed economia informativa, creazione del lettore modello...) e sotto il profilo espressivo (criteri e regole, di natura estetica, formale e semantica, di composizione poetica, sonora e scenica). Dal testo alla messa in scena: la progettazione del significante (l’ideazione scenografica, registica, interpretativo-musicale). Un testo, molte messe in scena: sistemi comparativi delle soluzioni traducibili in ipermedialità esperta (esposizioni tematiche on line di documenti audiovisivi, corsi di critica, regia, scenografia ed interpretazione on line). All’interno del programma sono previsti confronti con il regista Bepi Morassi (Fondazione Teatro La Fenice) e l’autore di sistemi cognitivi ipermediali, studioso di scritture narrative, Alessandro Pamini (Istituto Metacultura e Fondazione Rossellini) Guida 2004-2005. Corsi di laurea 335 Testi d’esame BEAUMARCHAIS, La trilogia di Figaro, Milano, Oscar classici 1991; BEAUMARCHAIS, Lettera moderata sulla caduta e la critica del Barbiere di Siviglia, D. CARDONE, Il Barbiere di Siviglia di Beaumarchais, encyclopedie delle forme di commedia, AA. VV, antologia di saggi sul Barbiere di Paisiello e Rossini, in “Risorse cognitive” collezioni digitali dell’EduMediaTeca del Teatro La Fenice; M. CARLSON, Teorie del teatro, Il Mulino, Bologna 1998. Infine estratti da: V. PROPP, Morfologia della fiaba; C. BREMOND, La logica dei possibili narrativi; J. LOTMAN, La struttura del testo poetico; I. CALVINO, Lezioni americane; U. ECO, Passeggiate nei boschi narrativi. Propedeuticità. L’insegnamento prevede una diretta integrazione, nel II semestre, con il Corso di Teoria e storia delle politiche culturali di massa. Applicativi multimediali affidato allo stesso docente. Modalità d’esame. Presentazione e discussione di un elaborato di ricerca (su carta o su supporto elettronico) relativo a un modulo (a scelta) del sistema cognitivo, con indicizzazione dei documenti multimediali di archivio esemplificativi. Modalità di frequenza. Una lezione di 3 ore a settimana per l’intero I semestre (30 ore + esercitazioni laboratorio). Nota bene. Il corso consente di partecipare a stage di ripresa video, di editing multimediale e di cura redazionale educational, di durata bimestrale, proposti dal Laboratorio multimediale del Teatro La Fenice. Seminari e altre attività integrative. A teatro: prove e riprese del Matrimonio segreto (Cimarosa) e Cordovano (da Cervantes) di Petrassi. Laboratorio: costruzione di archivi digitali, impaginazione basilare di documenti verbali, visivi, sonori e filmici, catalogazione per “metadati” (Filemaker) Teoria e storia delle politiche culturali di massa. Applicativi multimediali Convenzione con Fondazione Teatro La Fenice Docente Domenico Cardone Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” sito web: http://www.teatrolafenice.it e-mail: [email protected] II semestre settore INF/01 5 crediti Per il curriculum del docente DOMENICO CARDONE v. l’insegnamento Teoria e storia delle politiche culturali di massa. Obiettivi formativi Il Corso si propone di progettare un sistema cognitivo e-learning di intersezione tra letteratura poetica, arti visive, opera lirica e cinema, anche come metodologia di valorizzazione di un patrimonio archivistico (bozzetti, foto di scena, riprese audiovisive, film d’opera) Il racconto di iniziazione: Parsifal, cavaliere alla ricerca del Graal. A. Parte generale: “Architettura di un Corso di formazione on line: sistema cognitivo e costruzione di una base di dati idonea ed adeguata a rappresentarlo”. Il lavoro filologico: il 336 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia reperimento delle fonti; adeguatezza qualitativa e quantitativa. Il lavoro metodologico (v. anche parte monografica): segmentazione e articolazione dei dati; l’esplicitazione dei punti di vista-criteri di studio, la loro definizione e la moltiplicazione delle loro possibilità applicative; la riarticolazione reticolare dei testi; la rigorizzazione terminologica e la sistematizzazione dei dati: autonomia e correlazioni possibili, suddivisione e raggruppamento; la creazione di index di criteri; la costruzione del modello di tela ipertestuale; l’individuazione di livelli analitici pertinenti; le parti e il sistema; l’elaborazione di documenti metatestuali capaci di esplicitare i rapporti possibili tra segmenti testuali e criteri di studio. Il lavoro tecnologico: dall’acquisizione dei dati alla creazione dei documenti ipertestuali e testuali; l’implementazione delle tele ipermediali e degli archivi collegati. B. “Mappa e coordinate testuali sull’universo narrativo prescelto”. Le fonti romanze: Perceval ou le Roman du Graal (Perceval il gallese) di Chrétien de Troyes, Parzival di Wolfram von Eschenbach, Le Morted’Arthur (Storia di re Artù e dei suoi cavalieri) di Sir Thomas Mallory. Parsifal, libretto e opera omonima di Richard Wagner. Perceval le Gallois, film-teatro di Eric Rohmer (con intervista video all’autore e making of del film); Perceval ou le conte du Graal, special televisivo di E. Rohmer dedicato all’iconografia visiva sul soggetto. Parsifal di Hans Jurgen Syberberg. C. “Criteri di analisi e correlazione”. L’universo mitologico cangiante, i procedimenti di serializzazione, l’apertura e la chiusura del testo: il caso del paladino Orlando, dal ciclo carolingio ad Ariosto a Boiardo; le avventure dei moschettieri, da Les trois mousquetaires di A. Dumas a Mémoires de M. d’Artagnan di Gatien Courtilz de Sandras. Il viaggio iniziatico dell’eroe/”puro folle”, meriti e predestinazioni, prove e crescita morale: Il flauto magico di Mozart/Shikaneder, Jeanne d’arc au bucher di Paul Claudel/Arthur Honneger. La conquista dell’oggetto magico che consente le azioni eroiche, il rapporto tra difficoltà esteriori (lotte, sfide) e quelle interiori (la purezza necessaria) per conseguire il premio: Indiana Jones e l’ultima crociata di S. Spielberg, La spada nella roccia di Disney, Il signore degli anelli di Tolkien, Harry Potter and thesorcerer’s stone di J. Rowling. Testi d’esame Dispensa saggistica e documenti audiovisivi inerenti l’argomento. Propedeuticità. È consigliabile frequentare nel I semestre il corso di Teoria e storia delle politiche culturali di massa in quanto la parte generale, inerente l’architettura di un corso di formazione on line, fornisce competenze autoriali e tecniche (sui software) utili a sviluppare corsi di e-learning. Modalità d’esame. Discussione di un elaborato di ricerca (su carta o su supporto elettronico) relativo a un modulo (a scelta) del sistema cognitivo progettato, con digitalizzazione, trattamento e indicizzazione dei documenti multimediali di esempio. Modalità di frequenza. Una lezione di 3 ore a settimana per l’intero II semestre (30 ore + esercitazioni laboratorio). Nota bene. Il corso consente di partecipare a stage di ripresa audiovisiva, di editing multimediale e di editoria educational, di durata bimestrale, operativi nel Laboratorio multimediale del Teatro La Fenice. Seminari e altre attività integrative. Seminario di sei ore con L. Milone (Filologia romanza, Cà Foscari), A. Pamini e V. Vitale (cinema e arti visive, Istituto Metacultura), G. Ruffin (Wagner, docente Conservatorio). Partecipazione a prove musicali e riprese dell’opera, incontro con il direttore, M. Viotti. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 337 Teoria e tecnica del colloquio psicologico Docente Maurizio Viaro Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: m. [email protected] II semestre settore M-PSI/05 5 crediti MAURIZIO VIARO. Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Psichiatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, svolge attività professionale in ambito privato e come consulente presso diversi servizi pubblici, sia nel campo dell’età evolutiva che dell’adulto. Past President della Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica, Milano. Socio ordinario ed ex Coordinatore della Commissione Ricerca della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale, Roma. Didatta European Institute of Ssystemic Therapies, Milano. Consulente Scientifico della Accademia di Terapia della Famiglia, Roma. Professore a contratto di Teoria e Tecnica del Colloquio presso la facoltà di Scienze della Comunicazione, Università di Bologna. Obiettivi formativi Conoscenza delle strutture della conversazione ordinaria e differenze con le conversazioni professionali. Capacità di analizzare la struttura di un colloquio professionale. Acquisizione di elementi basilari teorico-pratici di conduzione del colloquio. Teoria e tecnica del colloquio psicologico Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti essenziali per analizzare e riprodurre la struttura di un colloquio professionale in generale, e in particolare, del colloquio nei servizi sociali, e alcune linee guida per la conduzione. L’approccio al tema del colloquio si serve di modelli e teorie psicosociali e microsociologici, a partire dalla conoscenza delle strutture che governano la conversazione ordinaria; in particolare la Conversation Analysis (Sacks, Schegloff e Jefferson), la frame analysis (Goffman) e la logica conversazionale (Grice). Le conversazioni professionali vengono descritte per differenza rispetto ad una conversazione ordinaria secondo le linee guida indicate da Drew e Heritage. Particolare attenzione viene dedicata alla analisi dei differenti contesti di lavoro. Nei limiti del possibile, verrà dato spazio alle esercitazioni in aula, basate su analisi di video o audioregistrazioni, trascrizioni e simulazioni di colloqui. Testi d’esame All’inizio del corso, verrà messa a disposizione una dispensa (gratuita, su file) il cui contenuto è tratto da diversi articoli o volumi, adattandolo alle esigenze di un corso per assistenti sociali. Altri articoli verranno messi a disposizione eventualmente durante il corso, anche in relazione agli interessi emergenti. Letture consigliate F. BERCELLI, P. LEONARDI, M. VIARO, Cornici terapeutiche. Applicazioni cliniche di analisi dell’interazione verbale, Raffaello Cortina editore, Milano, 1999; A. FASULO, C. PONTECORVO, Come si dice?, Carocci, 1999, capp. 1, 2 (tranne 2. 4), 3 (tranne 3. 6), 4 (tranne 4. 1. 1, 4. 2. 2 e 4. 2. 3), 5, 6 (tranne 6. 3 e 6. 4). Le parti indicate forniscono un’introduzione molto concisa ai fondamenti dell’analisi della conversazione: può bastare agli scopi del corso, ma richiede uno studio estremamente accurato; I. HUTCHBY, 338 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia R. WOOFIT, Conversation Analysis, Cambridge, Polity Press, 1998, parte I, specialmente pp. 13-69. Ottima introduzione ai fondamenti dell’analisi della conversazione; P. LEONARDI, M. VIARO, Conversazione e terapia. L’intervista circolare, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1990; E. GOFFMAN (1981), Forme del parlare, Il Mulino, Bologna 1987; G. PALLOTTI, I metodi della ricerca, in R.Galatolo, G. Pallotti, La conversazione. Un’introduzione allo studio dell’interazione verbale. Milano, Raffaello Cortina editore, 1999, pp. 365-407. Ottima guida riguardo agli aspetti operativi della ricerca nel campo dell’analisi della conversazione – complementare ma non sostitutiva di A o B. Preziosa per chi decida di raccogliere da sé i dati empirici da analizzare. Propedeuticità. Nessuna. È raccomandata la frequenza al tirocinio. Modalità d’esame. Esame in forma scritta, consta di varie parti: domande aperte di esposizione di argomenti; domande a scelta multipla; definizioni concetti. Trascrizione da commentare; domanda libera, scelta dallo studente (sostituibile con una tesina) Modalità di frequenza. Frequenza limitata a 30 studenti per discussione in aula di video, audio, trascrizioni e simulazioni Nota bene. Gli studenti sono sollecitati a una partecipazione attiva integrata con contributi e interventi in una aula “virtuale” su Internet. Opportuno accesso a internet adsl. Informazioni: [email protected] Seminari e altre attività integrative. Eventuali integrazioni del corso, personalizzate per il singolo studente o gruppi di studenti, potranno aver luogo sfruttando il collegamento via Internet, nei limiti del possibile. Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico Convenzione con Accademia delle Belle Arti di Venezia Docente Carlo Montanaro Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” sito web: http://www.lacinetecadelfriuli.org/archiviomontanaro e-mail: [email protected] I semestre settore L-ART/06 5 crediti CARLO MONTANARO è nato a Burano (Venezia) il 26 giugno 1946. Compie studi classici e, dopo la laurea in Architettura, si dedica alla comunicazione e allo spettacolo con particolare attenzione per il mondo del cinema. Un mondo nel quale lavora professionalmente anche come regista, oltre che scriverne in giornali, riviste e pubblicazioni anche antologiche (La storia del cinema mondiale, Einaudi, 2001; Enciclopedia del Cinema, Treccani, 2004). Ha collaborato e collabora all’organizzazione di festival e rassegne, e in particolar modo a Le giornate del cinema muto. Raccoglie nel suo privato archivio materiali (film, libri, fotografie, cimeli) utili a suoi specifici interessi che vedono in primo piano la storia della tecnica cinematografica. Obiettivi formativi I presupposti fondativi che identificano la grammatica di ogni linguaggio tecnologico audiovisivo, vengono da molto lontano e rappresentano il frutto di intuizioni di invenzioni o di applicazioni ora di scoperte scientifiche ora di sistemi di intrattenimento di larga vocazione spettacolare. È il cinematografo che, a fine ottocento, ha iniziato ad utilizzare questo linguaggio universale. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 339 Si ripercorreranno, confrontandosi con i testi filmici, le varie tappe che hanno consentito la messa a punto delle regole del linguaggio. Testi d’esame La bibliografia verrà comunicata all’inizio del corso. Modalità d’esame. L’esame consiste nella visione e nella discussione, collegata, volendo, agli elementi fondamentali analizzati durante il corso, di un audiovisivo progettato e realizzato dal candidato. Teoria e tecnica della comunicazione audiovisiva in rete Docente Mario Tonello Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore ING-INF/01 5 crediti MARIO TONELLO (1941) è laureato in Lettere a Padova. Ha insegnato nelle Scuole Superiori e all’Università di Vienna. Si è occupato in collaborazione con il CNR-ITD di Genova e con il Ministero della P. I. di Telematica e formazione a distanza, di Didattica collaborativa in rete, di Comunicazione mediata dal Computer. Tra le pubblicazioni, un saggio sulla lingua teatrale di Pietro Aretino (Padova 1970), la rielaborazione della Bottega del Caffè di C. Goldoni, il manuale di educazione linguistica Tra il dire e il fare, Ghisetti e Corvi, 1998, audiotape e CD-rom di carattere storico - documentario (tra cui “Erodoto a Marcon”, “Dietro la lavagna”, ecc.). Obiettivi formativi L’obiettivo del corso è: - conoscere i problemi posti dai vari aspetti e momenti dalla comunicazione in rete, anche in relazione ad altre modalità comunicative; - imparare ad inserirsi nel flusso comunicativo con altri operatori e con un pubblico in maniera efficace e controllata. Teoria e tecnica della comunicazione audiovisiva in rete Gli argomenti delle lezioni saranno: La comunicazione interpersonale in rete (e-mail, chat, mailing list, forum, weblog, ecc.). La comunicazione in rete per apprendere, condividere, collaborare (gruppi di interesse, comunità di pratica, Knowledge Management, ecc.). La comunicazione in rete per fornire e ottenere informazione (siti di servizio, di documentazione, database, archivi testuali ed audio-visuali, ecc.). La comunicazione in rete per pubblicizzare e convincere (siti di Enti, Istituzioni, Aziende, Organizzazioni, ecc.) Testi d’esame Sull’insieme dei problemi relativi alla rete: F. CARLINI, Lo stile del Web. Parole e immagini nella comunicazione di rete, Torino, Einaudi, 1999, pag. 187. Una primissima informazione sulla struttura dei processi comunicativi e sulla storia dei mezzi di comunicazione si può trovare in: F. CIOTTI, G. RONCAGLIA, Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Roma-Bari, Laterza, 2003, cap. 5, 8 e 9, pagg. 127-177 e 279-349. Il volume è comun- 340 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia que utilmente leggibile per intero. Letture integrative e complementari verranno indicate all’inizio del corso o saranno oggetto di dispense. Letture consigliate Letture consigliate (obbligatoria per i non-frequentanti): Sul funzionamento della rete, sulla strumentazione hardware e software, un’informazione di base completa si può trovare in M. CALVO, F. CIOTTI, G. RONCAGLIA, M. A. ZELA, Internet 2004. Manuale per l’uso della rete, Roma-Bari, Laterza, 2003. Il testo è disponibile anche in forma digitalizzata (leggibile online o scaricabile gratuitamente - 16 Mb) all’indirizzo http://www.liberliber.it/biblioteca/c/calvo/. Modalità d’esame. L’esame si svolgerà in forma orale, e consisterà nella discussione - oltre che delle letture indicate - degli argomenti affrontati durante le lezioni e i laboratori. Sarà inoltre richiesta la illustrazione di un elaborato originale dello studente (ad es. una presentazione su supporto elettronico). Modalità di frequenza. È “frequentante” lo studente presente ad almeno 20/30 delle ore di lezione (e alle attività online) Nota bene. Chi non può frequentare, prenderà contatto con il docente all’inizio del corso, e concordare le modalità di partecipazione a distanza. In ogni caso le attività online e l’elaborato sono obbligatorie. Seminari e altre attività integrative. Le lezioni si terranno in aula e in laboratorio. Verrà attivato un forum in internet, che ospiterà le comunicazioni ufficiali del docente, gli interventi degli studenti sulle tematiche del corso, e sarà lo strumento di distribuzione di letture e dispense obbligatorie e/o consigliate. Teoria e tecniche del restauro dei manufatti Docente Guido Biscontin Dipartimento di Scienze ambientali e-mail: [email protected] I semestre settore ICAR/19 5 crediti GUIDO BISCONTIN. Professore ordinario Chimica del Restauro Obiettivi formativi offrire allo studente gli strumenti per la metodologia da seguire per un intervento conservativo. Teoria e Tecnica Restauro Manufatti I materiali tradizionali: leganti aerei ed idraulici, resine naturali, oli, pigmenti. Le pitture murali, tecnologie e materiali. Azioni di degrado dovute all’ambiente ed ad altri interventi. Semplici tecniche di indagine diagnostica. Il progetto di restauro, la valutazione culturale, le scelte operative, prodotti e tecnologie. Le principali operazioni di restauro. I materiali lapidei, natura, proprietà, comportamento a varie condizioni esterne, il degrado. Il progetto di conservazione, le scelte per l’intervento, le varie fasi: pulitura, consolidamento, protezione, manutenzione. Guida 2004-2005. Corsi di laurea 341 Testi d’esame Appunti di lezione; A. BELLINI, Tecniche della Conservazione, Angeli; C. BRANDI, Teoria del Restauro, Einaudi Letture consigliate Possono essere sviluppate letture su singoli manufatti o singoli e significativi interventi di restauro. Modalità d’esame. Gli esami sono orali o può essere anche discussa una relazione concordata con il docente Modalità di frequenza. La frequenza è libera, però molto consigliata per gli argomenti scientifici che vengono affrontati. Seminari e altre attività integrative. Durante il corso vengono svolti alcuni seminari. Teorie e tecniche del restauro architettonico Docente Edi Pezzetta Dipartimento di Storia delle arti e conservazione dei beni artistici “G. Mazzariol” e-mail: [email protected] II semestre settore ICAR/19 5 crediti EDI PEZZETTA (1953) è architetto Direttore Coordinatore presso la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del veneto orientale dove espleta i compiti istituzionali di tutela; dal 1985 cura la progettazione e la direzione dei lavori di restauro di numerosi e rilevanti siti monumentali nella città di Padova e provincia, tra gli altri la basilica di S. Giustina e la cinta muraria di Montagnana Obiettivi formativi Il corso propone allo studente gli strumenti teorici, attraverso la conoscenza della evoluzione storica delle teorie del restauro, dal pensiero illuminista fino al carattere interdisciplinare dell’attuale approccio progettuale, indispensabili alla formazione del progetto metodologico Teorie e tecniche del restauro architettonico Raffronto fra lo sviluppo teorico e le sue ascendenze storiche e la prassi dell’intervento Testi d’esame G. CARBONARA, Avvicinamento al restauro. Teorie, storia, monumenti, Liguori, Napoli, 1997 Letture consigliate C. BRANDI, Teoria del restauro, Einaudi; U. BALDINI, Teoria del restauro e unità di metodologia, Nardini editore; A. BELLINI, Tecniche della conservazione, Franco Angeli; P. MARCONI, Il restauro e l’architetto, Marsilio; DI STEFANO, Monumenti e valori, Ed. scientifiche italiane; FRANCOVICH, PARENTI, Archeologia e restauro dei monumenti, Firenze, 88; R. BONELLI, Il restauro architettonico, voce: Restauro in “Enciclopedia universale dell’arte” Modalità d’esame. Prima sessione: scritto se il numero di iscritti è superiore a venti; seconda sessione: orale, scritto se il numero di iscritti è superiore a venti 342 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia Teorie sociologiche Docente Pietro Basso Dipartimento di Filosofia e teoria delle scienze e-mail: [email protected] I e II semestre settore SPS/07 5 + 5 crediti PIETRO BASSO insegna da alcuni anni in questa università Metodologia delle scienze sociali e coordina il Master sull’immigrazione. I suoi interessi di studio prioritari sono: il lavoro, le classi sociali, la questione razziale, i processi di mondializzazione, i fenomeni migratori, il rapporto società-stato, le patologie sociali. Ha pubblicato di recente: Tempi moderni, orari antichi, Angeli, 1998; Immigrazione e trasformazione della società (a cura di, con F. Perocco), Angeli, 2002; Razze schiave e razze signore - I. Vecchi e nuovi razzismi, Angeli, 2000 (è in preparazione il 2° vol., Razzismi e antirazzismi); Modern Times, Ancient Hours. Working Lives in the Twenty-first Century, Verso, 2003; Gli immigrati in Europa (a cura di, con F. Perocco), Angeli, 2003. Obiettivi formativi Il corso presenta i momenti e gli autori più importanti nella storia della sociologia, considerati in rapporto con i rispettivi contesti storico-sociali e con gli sviluppi delle scienze umane (e naturali). Una particolare attenzione sarà riservata alla tematica della divisione sociale del lavoro. I Modulo - I semestre Il pensiero sociologico dell’Ottocento, da S. Simon a Durkheim. Rivoluzione industriale, rivoluzione borghese, nascita della sociologia. Positivismo e marxismo a confronto. Testi d’esame F. CRESPI, P. JEDLOWSKY, R. RAUTY, La sociologia. Contesti e modelli culturali, Roma-Bari, Laterza, 2002. Oltre il manuale è obbligatorio lo studio di almeno una delle opere o delle antologie di testi dei classici che saranno indicate a lezione. Letture consigliate Varie edizioni delle opere principali di A. Comte, K. Marx, F. Engels, H. Spencer, E. Durkheim. Propedeuticità. Per gli studenti di Servizio sociale e per gli studenti che abbiano nel proprio piano di studi entrambi i moduli, il primo modulo di Teorie sociologiche è propedeutico al secondo. II Modulo - II semestre Il pensiero sociologico del Novecento, da Weber ai giorni nostri. La sociologia comprendente. La sociologia struttural-funzionalista. La sociologia fenomenologica. La “scuola di Francoforte”. La teoria sistemica e la teoria dell’agire comunicativo. Testi d’esame F. CRESPI, P. JEDLOWSKY, R. RAUTY, La sociologia. Contesti e modelli culturali, Roma-Bari, Laterza, 2002. Oltre il manuale è obbligatorio lo studio di almeno una delle opere o del- Guida 2004-2005. Corsi di laurea 343 le antologie di testi dei maggiori sociologi del Novecento che saranno indicate a lezione. In alternativa, e d’intesa con il docente, la studentessa/lo studente potrà riferire all’esame su un’opera sociologica concernente la tematica del lavoro nella società contemporanea. Letture consigliate Varie edizioni delle opere principali di M. Weber, G. Simmel, T. Parsons, A. Schutz, M. Horkheimer, H. Marcuse, Ch. Wright Mills, N. Luhmann, J. Habermas. Propedeuticità. Per gli studenti di Servizio sociale e per gli studenti che abbiano nel proprio piano di studio entrambi i moduli, il primo modulo di Teorie sociologiche è propedeutico al secondo. Modalità d’esame. L’esame si svolge in forma scritta ed orale. Modalità di frequenza. Obbligatoria per gli studenti di Servizio sociale. Consigliata per gli altri. Topografia e urbanistica del mondo antico Docente e programmazione in via di definizione settore L-ANT/09 5 crediti Topografia medievale Docente Claudio Negrelli Dipartimento di Scienze dell’antichità e del Vicino Oriente e-mail: [email protected] II semestre settore L-ANT/08 5 crediti CLAUDIO NEGRELLI, laureato presso l’Università degli Studi di Bologna nel corso di laurea in Storia, Indirizzo Antico. Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Archeologia, indirizzo tardoantico- altomedievale, presso l’Università degli Studi di Pisa. Svolge attività di ricerca sul campo, concernente sia scavi stratigrafici, sia studi topografici e territoriali, con particolare riferimento alle fasi di transizione tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo. Partecipa ad attività di ricerca archeologica all’estero ed in Italia, dedicandosi agli aspetti topografici ed insediativi delle città e del territorio (ad es. progetto di studio del territorio di Cesena). Si occupa inoltre di storia della produzione (specialmente materiali ceramici) tardoromana ed altomedievale. Obiettivi formativi Il corso di Topografia Medievale si propone di fornire allo studente gli strumenti metodologici fondamentali per la pratica e lo studio della disciplina. Saranno inoltre affrontati i principali temi storici inerenti la topografia urbana e le ricerche territoriali in Italia. La Topografia Medievale tra archeologia urbana e ricognizioni territoriali Introduzione alla disciplina e metodologia. Definizione della disciplina. La topografia, l’archeologia urbana e l’archeologia dei paesaggi. Accenno alle fonti documentarie per la topografia medievale: fonti scritte, toponomastica, cartografia storica. L’analisi delle foto- 344 Università Cà Foscari Venezia - Lettere e filosofia grafie aeree. Le basi cartografiche. Carte tecniche regionali, cartografia IGM, cartografia catastale. Le cartografie dei centri urbani. Le carte digitali. I Sistemi Informativi Geografici. Le ricognizioni di superficie e lo scavo archeologico nell’ottica della ricerca topografica: metodi, strategie e progettualità. Topografia urbana. Storia degli studi in Italia dal secondo dopoguerra. Archeologia urbana, topografia delle città e carte del rischio archeologico. Caratteri, problemi e specificità delle città tardoantiche ed altomedievali nel panorama italiano. Topografia del territorio ed archeologia dei paesaggi. Storia della ricognizione archeologica in Italia. Il popolamento in Italia centro – settentrionale tra tarda antichità ed altomedioevo: insediamento sparso, villaggi, castra. Testi d’esame Metodologia F. CAMBI, N. TERRENATO, Introduzione all’archeologia dei paesaggi, Roma (Carocci) 2002 (V ristampa), relativamente ad alcuni capitoli da concordare; M. O. H. CARVER, Archeologia urbana in Europa, in G. P. Brogiolo (a cura di), Archeologia urbana in Lombardia. Valutazione dei depositi archeologici e inventario dei vincoli, Modena (Panini) 1984, pp. 9-21; S. GELICHI, Archeologia urbana: programmazione della ricerca e della tutela, in S. Gelichi, A. Alberti, M. Librenti, Cesena: la memoria del passato. Archeologia urbana e valutazione dei depositi, Firenze (All’Insegna del Giglio) 1999, pp. 9-21 Topografia urbana e archeologia dei paesaggi medievali G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, La città nell’alto medioevo italiano, Bari (Laterza) 1998, relativamente ad alcuni capitoli da concordare; M. LIBRENTI, Ricognizioni di superficie e insediamento medievale nella pianura emiliano romagnola. Alcune considerazioni, in Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (a cura di G. P. Brogiolo), Firenze (All’Insegna del Giglio) 2000, pp. 170-174; C. NEGRELLI, Il territorio tra Claterna ed Imola: dati archeologici e valutazioni storiche dalla Tarda Antichità all’Alto Medioevo, in San Pietro prima del Castello. Gli scavi nell’area dell’ex cinema teatro “Bios” a Castel S. Pietro Terme (BO) (a cura di J. Ortalli), Firenze (All’Insegna del Giglio) 2003, pp. 267-300. Letture consigliate G. ALVISI, La fotografia aerea nell’indagine archeologica, Roma (Nis) 1989; G. P. BROGIOLO (a cura di), La fine delle ville romane: trasformazioni nelle campagne tra tarda antichità e alto medioevo, Mantova (Sap) 1996; G. CANTINO WATAGHIN, J. M. GURT ESPARRAGUERA, J. GUYON, Topografia della civitas christiana tra IV e VI secolo, in G. P. BROGIOLO (a cura di), Early Medieval Towns in the Western Mediterranean, Mantova (Sap) 1996, pp. 17-42; R. FRANCOVICH, M. VALENTI, Cartografia archeologica, indagini sul campo ed informatizzazione. Il contributo senese alla conoscenza ed alla gestione della risorsa culturale del territorio, in La carta Archeologica fra ricerca e pianificazione territoriale (Atti del Seminario di Studi organizzato dalla regione Toscana, a cura di R. Francovich, A. Pellicanò E M. Pasquinucci), Firenze (All’Insegna del Giglio) 2002, pp. 1-27; N. MANCASSOLA, F. SAGGIORO, Il contributo della fotografia aerea alla comprensione dei paesaggi antichi medievali, “Archeologia Medievale”, XXVI (1999), pp. 279-297; N. TERRENATO, Sito/Non sito, in Dizionario di Archeologia (a cura di R. Francovich e D. Manacorda), Bari (Laterza) 2000, pp. 279-280. Nota bene. Durante le lezioni si approfondiranno, a titolo esemplificativo, alcuni temi specifici di ricerca, con relative indicazioni bibliografiche. Seminari e altre attività integrative. Sono previste esercitazioni di cartografia: georeferenziazione, uso delle basi cartografiche digitali e sistemi GIS.