IRENE STELLADORO

L'IRONIA

INDICE

1. Introduzione:

Definizione di ironia

pag. 2

2. Le varietà dell'ironia:

L'ironia retorica e le sue sottospecie

Ironia drammatica e ironia narrativa

Satira e parodia

pag. 5

pag. 5

pag. 6

3. Aspetti teorici:

ironia semplice e ironia complessa: il "caso" Socrate (greco-filosofia)

ironia "socratica" e ironia "romantica" (filosofia)

Kierkegaard e la funzione metafisica dell'ironia (filosofia)

Pirandello e l'umorismo (italiano)

pag. 8

pag. 11

pag. 14

pag. 18

4. Esempi di ironia:

a) letterari:

Pirandello, Il fu Mattia Pascal (italiano)

Leopardi, Il Copernico (italiano) *

Lucano e l'epos antifrastico (latino)

Oscar Wilde, The importance of being Earnest (inglese)

Italo Calvino e le Cosmicomiche (italiano-scienze)

Luciano di Samosata, il re dell'ironia: (greco)

Alessandro o il falso profeta

Morte di Peregrino Proteo

Luciano e i cristiani *

b) politici:

l'ironia come arma ideologica: Marco Travaglio

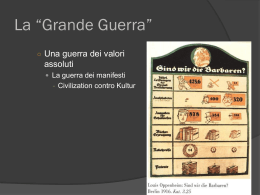

c) storico-artistici:

René Magritte, l'ironia come depistaggio (storia dell'arte)

d) esistenziali:

John von Neumann: la tragica ironia del destino (storia-fisica)

e) storici:

Ironia come hybris: Hiroshima e Nagasaki (storia)

la bomba H: fissione e fusione (fisica)

f) scientifici:

ironia matematica e paradossi (matematica)

perché la Luna ci mostra sempre la stessa faccia? (scienze)

pag. 23

pag. 23

pag. 26

pag. 31

pag. 37

pag. 44

pag. 44

pag. 50

pag. 52

pag. 54

pag. 55

pag. 65

pag. 69

pag. 75

pag. 80

pag. 85

Appendice:

Giacomo Leopardi, Il Copernico

Lucano, il proemio del Bellum civile

Luciano, Alessandro o il falso profeta

pag. 88

pag. 93

pag. 96

Bibliografia e sitografia

pag. 107

N.B.: gli argomenti contrassegnati con un asterisco sono stati svolti tramite un lavoro di

gruppo.

1

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

1. INTRODUZIONE

DEFINIZIONE DI IRONIA

Per il soggetto ironico la realtà data

ha perso completamente il suo valore,

gli è diventata una forma imperfetta e intralciante. [...]

Per l'altro verso però, non possiede il nuovo.

Sa una cosa sola, che il presente non corrisponde all'idea [...].

In un certo senso l'ironista è veramente profetico.

(S. Kierkegaard, "Il concetto di ironia

in costante riferimento a Socrate", 1841)

Un'eccellente introduzione, sintetica e precisa, al fenomeno dell'ironia, si trova nel capitolo "L'ironia nel

libro di Giobbe" che fa parte del saggio di Gianantonio Borgonovo "La notte e il suo sole: luce e tenebra nel

libro di Giobbe; analisi simbolica" (Analecta Biblica 135, Roma, 1995).

L'autore, in modo metodologicamente ineccepibile, prende le mosse dalla definizione fornita da Heinrich

Lausberg nel suo celebre manuale Elementi di retorica (Il Mulino, Bologna 1969; titolo originale Elemente der

literarischen Rhetorik, München, Max Hueber Verlag, 1949), a sua volta debitore delle teorie retoriche

classiche, e classifica i diversi fenomeni riconducibili all'ironia suddividendoli in alcune categorie

fondamentali.

Mi sembra che questo sia il miglior punto di partenza per la mia ricerca: ne riassumo perciò di seguito

l'inizio, riportandone gli stralci fondamentali.

Søren Kierkegaard

Anzitutto è necessario fare un po' di chiarezza sul significato del vocabolo: come afferma infatti Luis Alonso

Shökel in un suo saggio del 1987, vi è oggi un uso "confuso ed abusivo" del termine ironia.

La retorica classica greco-latina distingueva solo due forme di ironia: quella retorica (o verbale) e quella

drammatica; Quintiliano ad esempio (Inst. Or. IX, 2, 44), e tutti i classici citati dal Lausberg, non ne

conoscono (o riconoscono) altri tipi.

La distinzione "canonica" odierna tuttavia è triplice: ironia retorica, drammatica e narrativa.

Tutte e tre mantengono un certo ancoramento, in diverso modo, al significato etimologico del termine: in

greco infatti eironèia indicava il modo di parlare e di comportarsi di un tipico personaggio della commedia

classica, l'èiron, ovvero "dissimulatore", il quale veniva contrapposto nell'agòn al suo opposto, l'alàzon o

2

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

"millantatore"; il primo, in grado di nascondere la sua astuzia sotto la maschera dimessa del perdente, finiva

sempre per vincere sul secondo, spaccone e ingenuo, incapace di fingere.

Tutte le forme di ironia hanno in comune il fatto di fare perno sulla distanziazione che si crea tra l'autore e i

suoi personaggi (nel dramma o nella narrazione).

L'ironia retorica viene classificata come uno dei tropi sia della parola sia del pensiero. E' bene ricordare che

tropo, figura di sostituzione o paradigmatica, è qualsiasi utilizzo figurato di una parola.

Più precisamente s'intende per tropo una figura retorica in cui un'espressione può:

a) essere trasferita dal significato che le si riconosce come proprio ad un altro figurato;

b) essere destinata a rivestire, per estensione, un contenuto diverso da quello originario e letterale.

Il Lausberg, sulla scorta degli autori classici che ne hanno trattato diffusamente, classifica come tropi

undici figure retoriche, e cioè le seguenti:

Allegoria, sostituzione del pensiero che si intende per mezzo di un altro pensiero che si trova in un rapporto

di somiglianza con il pensiero che si vuole intendere;

L'allegoria dantesca della "selva oscura"

raffigurata da Gustave Doré (1861-1868)

Catacrèsi, estensione usuale di una parola o di una locuzione oltre i limiti del suo significato proprio;

Metafora, trasferimento ad un oggetto del nome proprio di un altro, secondo un rapporto di analogia;

Sineddoche, uso in senso figurato di una parola al posto di un'altra, mediante l'ampliamento o la restrizione

del senso;

Metonimia, sostituzione di un termine proprio con un altro appartenente allo stesso campo semantico, che

abbia col primo una relazione di contiguità logica o materiale;

Antonomasia, sostituzione di un nome con una denominazione che lo caratterizza;

Eufemismo, sostituzione di un termine diretto con uno attenuativo;

Iperbole, esagerazione di un concetto oltre i limiti della verosimiglianza;

Litote, negazione del contrario di ciò che si vuole affermare;

Ironia, affermazione del contrario di ciò che si pensa;

3

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

Perifrasi, sostituzione di un termine con un giro di parole.

Come si vede, l'ironia è uno degli undici tropi, ed è in un certo senso l'opposto della litote.

Ma occupiamoci specificamente dell'ironia.

4

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

2. LE VARIETA' DELL'IRONIA

Come tropo della parola, l'ironia è la caratteristica espressione antifrastica, che fa perno sul contesto

linguistico o extra linguistico perché sia avvertito lo scarto.

Il Lausberg la definisce così: "l'uso del vocabolario partigiano della parte avversa, utilizzato nella ferma

convinzione che il pubblico riconosca la incredibilità di questo vocabolario. La credibilità della propria parte

risulterà, quindi, rafforzata tanto che, come risultato finale, le parole ironiche verranno intese in un senso che

sarà completamente opposto al loro senso proprio" (tr. it. pagg. 128s).

Come tropo del pensiero "è in primo luogo ironia di parola continuata come ironia di pensiero, e consiste

nella sostituzione del pensiero che si vuole intendere con un altro pensiero che sta in un rapporto di senso

contrario al primo e che corrisponde quindi al pensiero dell'avversario" (tr. it. pag. 237).

L'esempio sublime di ironia retorica del pensiero è il Socrate dei dialoghi platonici (ironia socratica). Egli,

dissimulando la sua opinione in un modo simile all'èiron della commedia, si presenta con modestia e fa

professione di ignoranza, pronto ad assumere il punto di vista dell'avversario per condurlo però al punto

estremo di assurdità e quindi alla sua negazione (cfr. Lausberg pag. 237).

Casi particolari dell'ironia retorica possono essere considerati il sarcasmo, lo humour, il paradosso (o

l'ossimoro) e il doppio senso.

Socrate ritratto da Lisippo (IV a.C.)

Definiamoli uno per uno:

- il sarcasmo è l'uso crudele e beffardo di un'affermazione per esprimere in realtà la sua negazione;

- lo humour si ha "quando il riso entra in azione ad una certa distanza dall'oggetto, intriso d'affetto o venato

di simpatia" (la definizione è di Luis Alonso Shökel);

- il paradosso è un uso sintagmatico di termini tra loro incongruenti o addirittura contraddittori (esempio il

raggio delle tenebre);

- il doppio senso è dato dall'utilizzazione di termini "aperti" o di sintagmi che possono essere interpretati a

diversi livelli, e corrisponde a ciò che la poetica araba classifica sotto il nome di taurija o di talhin.

L'ironia drammatica può essere sia tragica che comica ed è imperniata sul triangolo autore-personaggiolettore.

5

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

L'ironia tragica o "sofoclea" ha luogo in una situazione (dramma o narrazione) in cui lo spettatore, e più in

generale l'interprete, condivide con l'autore una conoscenza non posseduta da uno o più personaggi.

L'esempio più tipico è costituito dall'Edipo re di Sofocle, in cui il protagonista agisce e parla senza sapere

quanto egli stesso stia tragicamente procurandosi, mentre lo spettatore (ed ovviamente l'autore) ne sono al

corrente.

Inoltre, come è ovvio a partire dalla stessa etimologia del termine, che, come si è detto, fa riferimento ad un

personaggio tipico della commedia, l'èiron o dissimulatore, vi può essere una ironia comica, basata

sull'espediente della sorpresa e del coup de théatre. Si pensi, ad esempio, ai racconti di Boccaccio o alle

commedie di Molière e di Shakespeare.

A questo tipo di ironia si riferisce anche l'espressione corrente "ironia della sorte", che M.H. Abrams chiama

"cosmic irony": al "Fato" (o a Dio) viene attribuita una volontà ironica, che si fa beffe dei piani e delle

speranze degli uomini; esponente tipico di questa concezione del Fato è il romanziere e poeta inglese

Thomas Hardy.

Anche l'ironia narrativa si basa sul triangolo ermeneutico autore-personaggio-lettore, ma essa "si verifica

quando l'autore prende le distanze dal suo personaggio e lo costringe a compiere azioni ridicole davanti al

pubblico" (così ancora Luis Alonso Shökel).

In altre parole, nell'ironia narrativa l'autore, d'intesa con il lettore (o il pubblico), si prende gioco del suo

personaggio: è quel caratteristico atteggiamento che in francese si definisce persiflage, termine impiegato

anche al di fuori della sfera letteraria come sinonimo colto di "presa in giro", che trova un illustre ed

istruttivo utilizzo da parte di Giacomo Leopardi nel suo "Discorso sopra lo stato presente dei costumi

degl'italiani" del 1824.

Molière ritratto da Nicolas Mignard, 1658

Due altri generi vanno menzionati, in quanto, pur non essendo sempre legati all'ironia, possono tuttavia

utilizzarne il linguaggio: la parodia e la satira.

La satira è un genere fluttuante, che sfugge ad ogni interpretazione precisa. È difficile trovare oggi due

autori che concordino nel definirla, come nota J.T. Shipley. Tuttavia, alcune caratteristiche sono rimaste

costanti nella sua definizione, da Quintiliano a Northrop Frye: la satira è concepita "as attack to expose folly

or vice, dullness or evil - or even to advance some amoral position (e.g., H.L. Mencken) or an immoral stance

(e.g. Machiavelli) - whether by gentle rebuke or scarifying verbal onslaught, by ridicule or invective, whether

6

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

direct through burlesque or indirect through irony" (J.T. Shipley, Dictionary of World Literary Terms, The

Writer Inc., Boston, 1970); ovvero "come attacco per esporre follia o vizio, ottusità o male - o anche per

proporre qualche posizione amorale (ad esempio, H.L. Mencken) o un atteggiamento immorale (ad esempio

Machiavelli) - sia attraverso un blando rimprovero che un furibondo assalto verbale, sia attraverso il ridicolo

che l'invettiva, sia direttamente attraverso il burlesco che indirettamente attraverso l'ironia".

Interessante è notare che proprio Northrop Frye (Anatomy of Criticism: Four Essays, Princeton University

Press, 1957, pag. 223) distingue la satira dall'ironia per il fatto che nella satira la situazione viene percepita

immediatamente "grottesca", mentre nell'ironia il conflitto viene celato sotto un'apparente contenuto

realistico.

Northrop Frye

La satira sarebbe dunque una militant irony: "Irony is consistent both with complete realism of content and

with the suppression of attitude on the part of the author. Satire demands at least a token fantasy, a content

which the reader recognize as grotesque, and at least an implicit moral standard, the latter being essential in

a militant attitude to experience" (op.cit. pag. 124).

La parodia, infine, potrebbe in qualche misura essere considerata una forma di ironia socratica: essa

presuppone una conoscenza previa da parte dell'interprete di uno standard (narrativo o di valori), a cui

l'autore fa riferimento per discostarsene e offrirne una reinterpretazione più o meno sarcastica o satirica. Per

citare un esempio dalla letteratura greca, si pensi alla parodia dei poemi omerici nella Batracomiomachia.

7

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

3. ASPETTI TEORICI

IRONIA "SEMPLICE" E "COMPLESSA": IL CASO SOCRATE

Quintiliano (35-96 d. C.) definisce l'ironia come una figura del linguaggio o tropo in cui contrarium quod

dicitur intelligendum est, cioè nella quale si deve intendere il contrario di ciò che letteralmente si dice.

Questo senso della parola "ironia" è arrivato fino a noi, sia nel caso in cui questa figura è usata per prendere

urbanamente in giro gli interlocutori, sia quando è usata per denunciare velatamente l'incommensurabilità

del singolo alla realtà, cioè la sua difficoltà ad adeguarsi e a ritrovarsi in un mondo che gli è estraneo. Questo

è il caso dell'ironia romantica, come descritta, per esempio, da Kierkegaard (1813-1855), sebbene

Kierkegaard abbia una visione dell'ironia alquanto riduttiva rispetto agli altri Romantici, come spiegato in

un capitolo successivo.

Nel greco del V secolo, tuttavia, il significato primario di "ironia" non era quello riportato da Quintiliano, ma

quello che ritroviamo in bocca al sofista Trasimaco nel I libro della Repubblica platonica, e cioè

"dissimulazione" o "finzione" finalizzata ad ingannare. Il "fare finta" per gioco o per scherzo era solo un

significato secondario, ed era tipico soltanto di Socrate.

Se oggi noi intendiamo il termine "ironia" al modo di Quintiliano e non a quello di Trasimaco, è solo in virtù

del rovesciamento dovuto alla durevole impressione che il comportamento di Socrate produsse sui

contemporanei e sulla posterità. Socrate ha dunque prodotto un vero e proprio spostamento semantico del

termine.

Gregory Vlastos, che si interroga sulla figura di Socrate nel suo libro Socrates. Ironist and Moral Philosopher,

Cambridge, Cambridge U.P., 1991 (trad. it di A. Blasina, Socrate, il filosofo dell'ironia complessa, Scandicci, La

Nuova Italia, 1998), chiarisce bene la natura del tutto particolare dell'ironia socratica.

Raffaello, Socrate e i suoi discepoli nella Scuola di Atene

dalle Stanze Vaticane (1511)

Egli ritiene che essa non possa ridursi a ironia semplice, ed introduce perciò il concetto di ironia complessa.

Socrate si dice ignorante: infatti non espone né scrive mai una propria filosofia. Ma, nello stesso tempo, è

persona capace di affrontare la morte in nome della conoscenza.

Se si riducesse l'ironia socratica ad ironia semplice, dovremmo dire che Socrate fa finta di essere ignorante,

ma in realtà è sapiente. Ma questa affermazione è oltremodo riduttiva e ci fa perdere un aspetto

8

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

fondamentale della figura speculativa di Socrate, vale a dire il suo uso dell'èlenchos (confutazione), che

comporta che ogni discussione cominci con premesse esplicitamente poste, e non con l'affermazione di una

verità data per indiscutibile e nota.

Il testo che ci fornisce un esempio illuminante di èlenchos socratico, insieme a tutte le implicazioni filosofiche

che esso comporta, è il Gorgia platonico. Poiché però questo è un dialogo in cui già molte delle teorie

platoniche fanno il loro esordio, sarà meglio limitarci ad analizzare il percorso argomentativo ‘tipico’ seguito

da Socrate così come appare nei dialoghi giovanili di Platone, che sono i più marcatamente "socratici".

In primo luogo, il termine èlenchos indica quel genere di ‘confutazione’ che si attua con la dimostrazione

della contraddittorietà della tesi dell’avversario. Esistono due generi di èlenchos: quello diretto e quello

indiretto. Di solito l’èlenchos socratico è di carattere indiretto e consiste non nel dimostrare l’assurdità o la

contraddittorietà della tesi dell’opponente mediante una dimostrazione che diriga le sue obiezioni contro la

tesi stessa, ma piuttosto nel dimostrare che, data l’affermazione A, A implica B, B implica C e D e che, infine,

C e D stanno in contraddizione tra loro o in contraddizione con la tesi di partenza di cui costituiscono le

implicazioni logiche.

Quando Socrate ingaggia le sue discussioni con il suo opponente di turno, fa in modo che dopo alcuni

convenevoli introduttivi l’interlocutore faccia almeno un’affermazione sull’argomento che a Socrate

interessa discutere. Allora il resto della discussione si snoda con la fluidità di un teorema matematico.

Socrate pone la prima domanda sull’affermazione del rispondente, che di solito assume una delle due forme:

‘X è Y?’ oppure ‘Cos’è X?’.

Esempi del primo genere possono essere: ‘La giustizia è migliore dell’ingiustizia?’ (Repubblica); ‘È giusto

fuggire di prigione?’ (Critone). Esempi del secondo tipo sono ‘Cos’è la temperanza?’ (Carmide); ‘Cos’è il

coraggio?’ (Lachete).

Ritratto di Socrate

Con queste domande Socrate non è mai alla ricerca di una definizione da vocabolario di un termine che gli

è sconosciuto, perché di solito il suo ‘X’ è un concetto che lui e i suoi rispondenti usano in modo

estremamente ricorrente. Inoltre la sua domanda non è mai una richiesta di informazione né una specie di

‘richiesta-verifica’, propria del maestro che intende verificare la preparazione dell’allievo, perché Socrate

ricerca insieme con il suo interlocutore. Le domande di Socrate sostano su un gradino intermedio tra questi

due estremi. La risposta cercata da Socrate è da un lato una definizione analogica che fornisca degli

equivalenti di X, dall’altro una risposta che restringendo il campo degli attributi di X, si limiti a definirlo con

l’elencazione di tutte quelle caratteristiche per cui X è X e per cui tutte le X vengono dette X.

9

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

I presupposti filosofici sottesi a questo metodo di inchiesta sono i seguenti:

a) X è un termine univoco;

b) la cosa X ha un’essenza;

c) l’essenza non è una struttura primaria, ma ha una struttura che può essere ancora analizzata e

spiegata.

La definizione elenctica è in cerca della singola cosa che è comune a molti individui singoli. La certezza che

la definizione e l’esistenza di questa ‘cosa singola’ che si predica di molti individui siano possibili deriva

dall’evidenza per cui a molte cose viene attribuito un nome comune. A sua volta quest’ultimo fatto è reso

possibile dalla natura comune che apparenta le cose.

La definizione che Socrate ricerca mira dunque all’elemento comune (definiens) a tutte le cose chiamate con

un unico nome (definiendum).

Perché si abbia tuttavia un perfetto dispiegamento dell’èlenchos socratico si rendono necessarie alcune

condizioni.

In primo luogo, alle affermazioni dell’interlocutore di turno devono realmente corrispondere delle

convinzioni profonde. Il rispondente deve poi essere convinto della validità logica dell’argomentazione

socratica e convenire sulle premesse da cui prende inizio l’argomentazione.

Quando la confutazione elenctica consiste nella riduzione all’assurdo delle tesi del rispondente, quest’ultimo

deve vedere con evidenza questa assurdità. L’èlenchos non è il tribunale di Socrate, ma è il tribunale della

ragione, il cui verdetto viene pronunciato da Socrate solo perché egli è il solo interlocutore che non

rappresenta se stesso, ma il paradigma dell’interlocutore razionale. Tutto questo gli è consentito

esclusivamente dall'ironia, che, abbassando l'individuo Socrate a livello di "colui che non sa (ma desidera

sapere)", innalza per contrapposto la Ragione di cui egli si fa rappresentante.

Per questo Vlastos introduce la figura dell'ironia complessa: a differenza dell'ironia semplice, in cui il senso

letterale di ciò che si dice è falso, nell'ironia complessa il contenuto superficiale è vero in un senso e falso in

un altro. Perciò Socrate è ignorante in senso letterale, ma è sapiente in un altro e più profondo senso, e cioè

perché le sue confutazioni, e soprattutto il modo in cui le compie, attraverso l'èlenchos e la maieutica, servono

a dare avvio a un cammino verso la conoscenza che ognuno deve compiere da sé.

Di qui parte la riflessione sull'ironia che si svolge nei secoli successivi, e che coinvolge anche la storia della

filosofia.

10

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

IRONIA "SOCRATICA" E "ROMANTICA"

La storia della filosofia distingue due forme fondamentali d'Ironia:

- l'Ironia socratica;

- l'Ironia romantica.

L'ironia socratica

Essa consiste, come abbiamo visto, nella sottovalutazione che Socrate, un po' per finta e un po' per davvero,

fa di se stesso nei confronti degli avversari con cui discute. Quando nella discussione sulla giustizia Socrate

dichiara: "Io ritengo che l'indagine è al di là delle nostre possibilità e che voi che siete bravi dovete aver pietà

di noi piuttosto che arrabbiarvi con noi", Trasimaco esclama: "Ecco la solita ironia di Socrate!" (Rep., I, 336 e337 a).

Aristotele non fa che enunciare genericamente questo atteggiamento socratico quando vede nell'ironia uno

degli estremi nell'atteggiamento di fronte alla verità. Il veritiero è nel giusto mezzo; chi esagera la verità è il

millantatore e chi invece tenta di diminuirla è l'ironico.

Aristotele

L'ironia, dice Aristotele, è, sotto questo aspetto, simulazione (Et. Nic., II, 7, 1108 a 22). Cicerone si rifà a

questo concetto affermando che "Socrate spesso nella disputa abbassava se stesso ed alzava coloro che

voleva confutare; e così, parlando diversamente da come pensava, adoperava volentieri quella simulazione

che i Greci chiamano ironia" (Acad., IV, 5, 15). E a questo concetto del termine fa riferimento anche S.

Tommaso, che la considera una forma lecita di menzogna (Summa Theologica, II, 2, q. 113, a. 1).

L'Ironia romantica

Essa poggia sul presupposto dell'attività creatrice dell'Io assoluto. Identificandosi con l'Io assoluto, il

filosofo o il poeta (che molto spesso coincidono, per i Romantici) è portato a considerare anche la realtà più

salda come un'ombra o un gioco dell'Io: è portato cioè a sottovalutare l'importanza della realtà, a non

prenderla sul serio.

11

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

Secondo Friedrich Schlegel, l'ironia è la libertà assoluta di fronte a qualsiasi realtà o fatto: "trasferirsi

arbitrariamente ora in questa ora in quella sfera come in un altro mondo, non solo con l'intelletto e con

l'immaginazione ma con tutta l'anima; rinunciare liberamente ora a questa ora a quella parte del proprio

essere, e limitarsi completamente a un'altra; cercare e trovare il proprio uno e tutto ora in questo, ora in

quell'individuo e dimenticare volutamente tutti gli altri: questo può solo uno spirito che contiene in sé come

una pluralità di spiriti e tutto quanto un sistema di persone, e nel cui intimo l'universo che, come si dice, è in

germe in ogni mondo, s'è dispiegato ed è pervenuto alla sua maturità" (Fragmente, 1798, § 121).

Queste notazioni sull'ironia trovarono una sistemazione concettuale nell'opera di Karl Wilhelm Ferdinand

Solger, intitolata Erwin - Quattro dialoghi sul bello e sull'arte (1815), nella quale l'ironia viene interpretata dal

punto di vista della soggettività che comprende se stessa come cosa suprema e che perciò abbassa a un puro

nulla tutte le altre cose, anche ciò che c'è di più alto.

Pur polemizzando contro qualche particolare, definito " platonico " della dottrina di Solger, Hegel la faceva

sua nel descrivere l'ironia nel modo seguente: "Prendete una legge, e schiettamente qual è in sé e per sé: io ne

sono perciò anche al di là e posso fare così e così. Non la cosa è superiore, ma sono io superiore e sono il

padrone, che al di sopra della legge e della cosa, scherza con esse come con il suo piacere e in questa

coscienza ironica, nella quale lascio perire il Sommo, godo soltanto di me" (Fil. del dir., § 140).

L'ironia così intesa, come coscienza della Soggettività assoluta, la quale, come tale, è tutto e di fronte alla

quale perciò tutte le altre cose sono nulla, e pertanto come coscienza dell'assoluto arbitrio di tale

soggettività, è, secondo Hegel, un risultato della filosofia di Fichte quale è stata intesa e interpretata da

Schlegel (FU. del dir., § 140, Zusatz).

Un giovane Hegel

"Qui il soggetto si sa in sé medesimo come l'Assoluto e non dà alcun peso a tutto il resto: esso sa

distruggere sempre di nuovo tutte le determinazioni che esso stesso si dà del giusto e del bene. Esso può

dare a intendere a sé ogni cosa ma non mostra altro che vanità, ipocrisia, sfrontatezza. L'ironia sa di

dominare qualsiasi contenuto: essa non prende nulla sul serio, scherza con tutte le forme" (Geschichte der

Phil., III, sez. 3, C, 3; trad. ital.. III, 2, pag. 370-71).

Quel concetto è rimasto a contrassegnare uno degli aspetti fondamentali del romanticismo tedesco. Di esso

Kierkegaard ha dato un'interpretazione attenuata o metaforica, da un lato concependo l'ironia socratica

come la superiorità di Socrate sopra la nequizia del mondo (Diario, X3, A, 254); dall'altro lato intendendo in

generale l'ironia come "l'infinitizzazione dell'interiorità dell'io", ma come infinitizzazione puramente

"interiore", in un significato che non ha più assolutamente la portata che Fichte attribuiva all'infinità stessa.

"Cos'è l'ironia?" egli scrive. "L'unità di passione etica, che accentua in interiorità il proprio io infinitamente, e

di educazione, la quale nel suo esteriore (nel commercio con gli uomini) astrae infinitamente dal proprio io.

12

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

L'astrazione fa sì che nessuno s'accorga della prima unità vissuta ed in ciò sta l'arte per la vera

infinitizzazione dell'interiorità" (Diario, VI, A, 38, trad. Fabro).

Poiché l'infinità dell'io è qui soltanto un'infinità "interiore", cioè l'accentuazione all'infinito del valore dell'io

nella coscienza, ma non è l'infinità effettiva e creativa dell'Io assoluto dei romantici, l'ironia di

Kierkegaard non ha più il suo significato romantico: è solo il contrasto tra la coscienza esaltata che l'io ha di

sé e la modestia delle sue manifestazioni esterne.

13

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

KIERKEGAARD E LA FUNZIONE METAFISICA DELL'IRONIA

Kierkegaard affronta il problema dell'ironia nella sua tesi di laurea, pubblicata nel 1841 con il titolo Il

concetto di ironia in costante riferimento a Socrate. Si tratta di un'opera ricca di riferimenti al dibattito

letterario e filosofico, poiché l'ironia - a partire dall'età del romanticismo - era diventata un tema

particolarmente vivo ed aveva attirato su di sé l'attenzione di autori come Tieck, Schlegel e Solger.

È tuttavia Hegel l'autore cui il giovane Kierkegaard si sente più vicino: nelle pagine della sua tesi di laurea, il

filosofo danese ha infatti ben chiara davanti agli occhi la riflessione hegeliana sulla valenza soggettiva e

negatrice dell'ironia, ed una delle mete cui il suo lavoro approda può essere forse indicata proprio

nell'acquisizione di una prima parziale autonomia del giovane filosofo dalla pagina hegeliana.

Il primo passo per venire a capo dell'ironia è, per Kierkegaard, di natura descrittiva: occorre infatti cercare

di caratterizzare questa forma del comportamento, indicando quali sono le differenze strutturali che ci

permettono di distinguerla da altri atteggiamenti della soggettività.

Osserveremo allora che, da un punto di vista descrittivo, l'ironia si rivela come quella forma del discorso "la

cui caratteristica è di dire l'opposto di quello che si pensa" (ivi, p. 192).

Søren Kierkegaard

Parlare significa dare al pensiero un'apparenza sensibile, e ciò è quanto dire che "mentre parlo, il pensiero,

l'opinione è l'essenza, la parola l'apparenza" (ivi). Nell'atteggiamento ironico, tuttavia, la parola cessa di

essere manifestazione del pensiero: il fenomeno non ci conduce più alla sostanza che in esso dovrebbe farsi

visibile, ma ci vincola apparentemente ad un pensiero che è per noi del tutto privo di verità e di sostanza.

L'ironia è dunque una sorta di sovversione del rapporto tra fenomeno ed essenza, ed appartiene proprio

per questo alla famiglia dei fenomeni "doppi": nell'ironia il fenomeno diviene infatti un'apparenza

ingannevole che allude ad una realtà che deve essere tuttavia negata. L'ironia sembra essere dunque una

peculiare forma di ipocrisia: le cose, tuttavia, non stanno affatto così; osserva infatti Kierkegaard:

L'ipocrisia pertiene di fatto all'ambito della morale. L'ipocrita si sforza in continuazione di

sembrare buono, pur essendo cattivo. L'ironia, per contro, si situa in un ambito metafisico, e per

l'ironista si tratta sempre solo di sembrare diverso da come veramente è, sicché, come nasconde il

suo scherzo nella serietà, e la sua serietà nello scherzo [...], così può anche venirgli di passare per

cattivo, pur essendo buono (ivi, p. 199).

14

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

Del resto, la differenza tra ironia e ipocrisia traspare già nel fatto che l'ipocrita non vuole che il suo pensiero

sia colto e lo dissimula quindi interamente, mentre chi fa dell'ironia lascia trapelare nel riso la sua vera

opinione. L'ipocrita, dunque, non dice ciò che pensa perché non vuole essere giudicato: l'ipocrita dunque

nega se stesso perché non intende confrontarsi con la realtà che lo circonda, perché non se la sente di

contrastare un'opinione che gode di credito nel mondo. L'ironia segue una strada diversa: chi nel sorriso

ironico riconosce la distanza che lo separa da ciò che ha detto, non nega sé, ma la sua adesione ad una realtà

che appare per qualche verso priva di valore (ivi, p. 102). L'ironia, dunque, permette al soggetto di prendere

le distanze da ciò che ha detto, liberandosene, tagliando i ponti che lo vincolano ad una realtà che è

riconosciuta priva di valore.

Ora, proprio in questo suo far "piazza pulita" della molteplicità dei legami che stringono l'uomo alla realtà

che lo circonda, l'ironia sembra inaugurare un nuovo cominciamento per il soggetto. La battuta ironica, che

fingendo di confermarla, nega l'adesione del soggetto ad un mondo dato, libera di fatto l'io da una realtà cui

non crede, ed è proprio questo senso di liberazione che si esprime nel riso dell'ironia:

Ma quanto in tutti questi casi ed altri simili emerge dell'ironia è la libertà soggettiva che tiene ad

ogni istante in suo potere la possibilità di un cominciamento senza l'intralcio di legami anteriori. In

ogni cominciamento c'è qualcosa di seducente, poiché il soggetto è ancora libero, e questo è il

piacere desiderato dall'ironista (ivi, p. 196).

La funzione di cominciamento dell'ironia, il suo porsi come uno strumento per mettere tra parentesi una

realtà ritenuta inessenziale, traccia una chiara linea di demarcazione tra l'ironia e l'ipocrisia, ma sembra

riconnetterla al dubbio, poiché anche nel dubbio - come Cartesio insegna - il soggetto si libera dai vincoli di

un sapere tradizionale per inaugurare un nuovo cominciamento. Il rapporto tra ironia e dubbio ha del resto

più di una ragione per essere istituito: anche il dubbio ci dispone in un atteggiamento di natura negativa

rispetto alla realtà e ci libera dalle convinzioni cui eravamo precedentemente legati.

Anche in questo caso, tuttavia, sulla somiglianza prevale il contrasto: nel dubbio il soggetto vuole

penetrare nell'oggetto, vuole appunto conoscerlo, ma l'oggetto gli sfugge, proprio perché il dubbio non

permette mai alla soggettività di riposarsi e di stare ben salda sulle sue acquisizioni conoscitive. Nell'ironia

invece il soggetto non vuole affatto cogliere l'oggetto, non intende penetrare nella sua intima essenza:

intende piuttosto prenderne le distanze. In altri termini: chi dubita, crede di non conoscere la realtà, ma è

certo che valga egualmente la pena di comprenderla, ed è per questo che cerca di farsi presso la natura

intima delle cose; chi fa dell'ironia, invece, crede di conoscere la realtà, ma è certo che non valga la pena di

soffermarvisi, e nel sorriso ironico prende commiato da un mondo che gli appare privo di valore.

L'ironia, infine, ha una relazione con il raccoglimento religioso, ma anche da esso si discosta. Come

l'ironia, anche l'atteggiamento religioso del raccoglimento mette tra parentesi il mondo circostante,

riconoscendone la vanità. Tale riconoscimento, tuttavia, si affianca alla negazione del sé: il gesto del

religioso che allontana da sé il mondo colpisce in eguale misura la persona del fedele, che riconosce se stesso

come "cosa miserrima fra tutte" (ivi, p. 200). Al contrario, nota Kierkegaard,

Nell'ironia, [...] mentre tutto si fa vano, la soggettività diviene libera. Quanto più tutto si fa vano,

più leggera vuota di contenuto e fugace si fa la soggettività. E mentre tutto diventa vanità, il

soggetto ironico, invece di diventare vano a se stesso, salva la sua vanità (ivi, p. 200).

Dal naufragio del mondo che essa stessa provoca, l'ironia salva lo spettatore - l'io che si fa ironista.

Sin qui Kierkegaard si è mosso all'interno di un'analisi prevalentemente descrittiva, volta a chiarire quali

fossero i tratti distintivi che caratterizzano l'ironia come comportamento soggettivo. Il compito che si

prefigge in seguito è diverso: si tratta infatti di comprendere quale sia la funzione generale dell'ironia, quale

sia - in altri termini - la funzione metafisica che all'ironia è affidata.

Questa funzione può essere colta se dall'ironia come gesto occasionale si passa all'ironia come

atteggiamento generale verso il mondo. Proprio come il dubbio da empirico si fa filosofico quando Cartesio

lo estende al di là dei limiti cui la quotidianità lo vincola, così anche l'ironia guadagna una sua dimensione

15

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

metafisica non appena si solleva al di sopra dei singoli casi empirici per diventare un atteggiamento generale

della soggettività:

L'ironia sensu eminentiori non si rivolge contro questo o quel singolo esistente, bensì contro tutta la

realtà data in un determinato tempo e sotto determinati rapporti (ivi, p. 197).

Un disegno satirico raffigurante Kierkegaard

Ciò è quanto dire che "a essere considerato sub specie ironiae non è questo o quel fenomeno, ma la totalità

dell'esistenza" (ivi): l'ironia si pone così per Kierkegaard come lo stile di vita che colora emotivamente la

forma dialettica hegeliana della negatività infinita e assoluta.

Scrive Kierkegaard:

Per il soggetto ironico la realtà data ha perso completamente il suo valore, gli è diventata una

forma imperfetta e intralciante ovunque. Per l'altro verso, però, possiede il nuovo. Sa una sola

cosa, che il presente non corrisponde all'idea (ivi, p. 202).

Di fronte ad una realtà nella quale non si riconosce, il soggetto ironico non contrappone una protesta

determinata, non contrappone al dato un "dover essere" che in qualche modo vincoli la sua volontà ad un

progetto e la sua condotta futura ad un insieme di norme e di convinzioni; tutt'altro: l'atteggiamento ironico

non si impegna nel mondo per un mondo nuovo ma - additandone la possibilità - libera il soggetto nel

presente, permettendogli di negare in interiore homine quell'adesione al mondo che pure a parole tributa.

Il sorriso ironico ci permette così di estraniarci dal mondo, di non riconoscergli alcun valore. Da questa

negazione tuttavia non derivano alla soggettività impegni di nessun genere: la negazione ironica del mondo

scompare nell'atto stesso del negare e non si solidifica in un che di positivo. E ciò è quanto dire che

nell'ironia il soggetto guadagna una libertà soltanto negativa:

L'ironia è una determinazione della soggettività. Nell'ironia il soggetto è libero in negativo; difatti

la realtà suscettibile di dargli contenuto è assente, e il soggetto è libero dallo stato di costrizione in

16

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

cui lo tiene la realtà data, ma è libero in negativo e come tale fluttuante, poiché nulla v'è che lo

tenga. Ma proprio questa libertà, proprio questo fluttuare trasmette all'ironista un certo

entusiasmo, nel senso che si ubriaca degli infiniti possibili [...]. A questo entusiasmo tuttavia non

si abbandona, ma nutre in sé e ravviva solo quello dell'annientare (ivi, p. 203).

Kierkegaard in un'interpretazione moderna

La libertà dell'ironia è dunque sempre e soltanto libertà da qualcosa, mai libertà di agire per qualcosa - è

appunto una libertà vuota e soltanto negativa.

A partire da questo si può davvero comprendere non soltanto perché Socrate, il filosofo con cui si chiude la

stagione della "felice immediatezza" del mondo greco, debba essere per Kierkegaard il vero campione

dell'ironia, ma anche la ragione per la quale in un passo del suo libro si parla dell'ironia come di una

personcina invisibile: nel sorriso ironico, l'io ritrova e guadagna se stesso proprio nel momento in cui si

sottrae ad ogni sguardo che lo cerchi nel mondo. La soggettività che l'ironia ci consegna paga così il gesto di

diniego, che sancisce la sua superiorità sul mondo e sul reale, con il suo divenire invisibile, con il suo

perdersi in una vuota possibilità: il luogo da cui la soggettività ironizzante guarda il mondo è così lo spazio

vuoto della pura possibilità.

Nelle pagine conclusive della sua tesi di laurea, tuttavia, Kierkegaard prende silenziosamente commiato

dall'ironia come negatività infinita e assoluta e ne suggerisce una considerazione più positiva ed urbana.

L'ironia può essere infatti dominata, e ciò significa che anche questo atteggiamento negativo della

soggettività può essere preso con la giusta dose di ironia. Dalla smania ironica si deve prendere un ironico

distacco, ponendo un frena alla sua tendenza a svuotare il reale di ogni valore; e se l'ironia impedisce all'io

di perdersi nel mondo, l'ironia sull'ironia gli impedirà di perdersi di là da esso.

L'ironia smette così di essere la lama tagliente che rescinde una volta per tutte il nesso dell'io con il mondo e

diviene la coscienza critica che ci impedisce di restare chiusi nei dati di fatto della vita, di idolatrare i

fenomeni, cui occorre certo dare peso, ma solo alla luce della consapevolezza della loro insufficienza a

racchiudere una volta per tutte la ricchezza di significato della soggettività.

L'ironia come stato d'animo sconfina così in una superiore forma di saggezza che ci insegna a vivere nel

mondo senza tuttavia rimanervi impaniati. Ed in questo volto bonario che l'ironia sa assumere, e che le

permette di essere il viatico in nome del quale l'uomo può attraversare la vita senza disgustarsi della

ripetitività delle sue forme e della vuotezza delle manifestazioni dello spirito oggettivo, traspare già un

primo indizio di quel rifiuto della filosofia hegeliana cui Kierkegaard perverrà nelle sue opere più tarde.

17

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

PIRANDELLO E L'UMORISMO

Il celebre saggio L’umorismo fu scritto da Pirandello nel 1908 con intenti accademici, evidenti nella

trattazione storica che costituisce la prima parte, mentre la seconda, dedicata all’analisi dell’”essenza”

dell’umorismo, riflette maggiormente il programma letterario dell’autore; ma già le Premesse iniziali del Fu

Mattia Pascal, del 1904, avevano gettato le basi della nuova poetica.

L'opera si apre infatti con due premesse: la prima in cui ci viene presentato il protagonista-narratore e il suo

strano caso; e la seconda, "filosofica", nella quale l'autore espone, per bocca di Mattia, la sua concezione

dell'uomo e della vita.

Riporto la parte finale della seconda premessa, intitolata Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa, che

ritrae Mattia, ormai "fu Mattia", all'interno della biblioteca in cui aveva lavorato in passato, alle prese con

don Eligio Pellegrinotto, il suo amico bibliotecario, che lo esorta da tempo a scrivere un libro:

Tutto sudato e impolverato, don Eligio scende dalla scala e viene a prendere una boccata d'aria

nell'orticello che ha trovato modo di far sorgere qui dietro l'abside, riparato giro giro da stecchi e

spuntoni.

- Eh, mio reverendo amico, - gli dico io, seduto sul murello, col mento appoggiato al pomo del bastone,

mentr'egli attende alle sue lattughe. - Non mi par più tempo, questo, di scriver libri, neppure per

ischerzo. In considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito

ritornello: Maledetto sia Copernico!

Luigi Pirandello

- Oh oh oh, che c'entra Copernico! - esclama don Eligio, levandosi su la vita, col volto infocato sotto il

cappellaccio di paglia.

- C'entra, don Eligio. Perché, quando la Terra non girava...

- E dàlli! Ma se ha sempre girato!

- Non è vero. L'uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche adesso non gira.

L'ho detto l'altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come m'ha risposto? ch'era una buona scusa per

gli ubriachi. Del resto, anche voi scusate, non potete mettere in dubbio che Giosuè fermò il Sole. Ma

18

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

lasciamo star questo. Io dico che quando la Terra non girava, e l'uomo, vestito da greco o da romano, vi

faceva così bella figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria dignità, credo

bene che potesse riuscire accetta una narrazione minuta e piena d'oziosi particolari. Si legge o non si legge

in Quintiliano, come voi m'avete insegnato, che la storia doveva esser fatta per raccontare e non per

provare?

- Non nego, - risponde don Eligio, - ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri così minuti, anzi

minuziosi in tutti i più riposti particolari, come dacché, a vostro dire, la Terra s'è messa a girare.

- E va bene! Il signor conte si levò per tempo, alle ore otto e mezzo precise... La signora contessa

indossò un abito lilla con una ricca fioritura di merletti alla gola... Teresina si moriva di fame...

Lucrezia spasimava d'amore... Oh, santo Dio! e che volete che me n'importi? Siamo o non siamo su

un'invisibile trottolina, cui fa da ferza un fil di sole, su un granellino di sabbia impazzito che gira e gita e

gira, senza saper perché, senza pervenir mai a destino, come se ci provasse gusto a girar così, per farci

sentire ora un po' più di caldo, ora un po' più di freddo, e per farci morire - spesso con la coscienza d'aver

commesso una sequela di piccole sciocchezze - dopo cinquanta o sessanta giri? Copernico, Copernico, don

Eligio mio ha rovinato l'umanità, irrimediabilmente. Ormai noi tutti ci siamo a poco a poco adattati alla

nuova concezione dell'infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell'Universo, con

tutte le nostre belle scoperte e invenzioni e che valore dunque volete che abbiano le notizie, non dico delle

nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamità? Storie di vermucci ormai le nostre. Avete

letto di quel piccolo disastro delle Antille? Niente. La Terra, poverina, stanca di girare, come vuole quel

canonico polacco, senza scopo, ha avuto un piccolo moto d'impazienza, e ha sbuffato un po' di fuoco per

una delle tante sue bocche. Chi sa che cosa le aveva mosso quella specie di bile. Forse la stupidità degli

uomini che non sono stati mai così nojosi come adesso. Basta. Parecchie migliaja di vermucci abbrustoliti.

E tiriamo innanzi. Chi ne parla più?

Don Eligio Pellegrinotto mi fa però osservare che per quanti sforzi facciamo nel crudele intento di

strappare, di distruggere le illusioni che la provvida natura ci aveva create a fin di bene, non ci riusciamo.

Per fortuna, l'uomo si distrae facilmente.

Questo è vero. Il nostro Comune, in certe notti segnate nel calendario, non fa accendere i lampioni, e

spesso - se è nuvolo - ci lascia al bujo.

Il che vuol dire, in fondo, che noi anche oggi crediamo che la luna non stia per altro nel cielo, che per farci

lume di notte, come il sole di giorno, e le stelle per offrirci un magnifico spettacolo. Sicuro. E

dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e ammirarci a vicenda, e

siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra o di dolerci di certe cose, che, ove fossimo veramente

compenetrati di quello che siamo, dovrebbero parerci miserie incalcolabili.

Ebbene, in grazia di questa distrazione provvidenziale, oltre che per la stranezza del mio caso, io parlerò di

me, ma quanto più brevemente mi sarà possibile, dando cioè soltanto quelle notizie che stimerò necessarie.

Alcune di esse, certo, non mi faranno molto onore; ma io mi trovo ora in una condizione così eccezionale,

che posso considerarmi come già fuori della vita, e dunque senza obblighi e senza scrupoli di sorta.

Cominciamo.

Pirandello oscilla fra una visione “ontologica” dell’umorismo, considerato come una possibilità durevole

dell’uomo, e una sua visione “storica”, derivante da particolari condizioni che hanno posto in crisi le antiche

certezze. Da un lato egli vede un limite ontologico dell’uomo, che da sempre vive in un mondo privo di

senso e che tuttavia si crea una serie di autoinganni e di illusioni attraverso i quali cerca di dare significato

all’esistenza: l’umorismo sarebbe l’eterna tendenza dell’arte a svelare tale contraddizione. Dall’altro egli

individua nella caduta dell’antropocentrismo tolemaico e nell’affermazione del pensiero copernicano e

galileiano (uomo e terra sono entità minime rispetto all’universo) la nascita di quel malessere che induce alla

percezione della relatività di ogni fede, di ogni valore, di ogni ideologia, che sono solo autoinganni, utili per

sopravvivere ma del tutto mistificatori.

L’umorismo pirandelliano non è solo una poetica; è anche l’espressione coerente del pensiero e della

cultura del “relativismo filosofico”. Esso presuppone la messa in discussione sia del positivismo, sia delle

ideologie romantiche. Del positivismo Pirandello rifiuta il criterio della verità oggettiva, garantita dalla

19

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

scienza; del Romanticismo l’idea della verità soggettiva, della centralità del soggetto e della sua capacità di

dare forma e senso al mondo.

Con Pirandello entrano quindi in crisi tanto l’oggettività quanto la soggettività ed il concetto stesso di

verità, che viene posto radicalmente in questione. Ne deriva un assoluto relativismo.

Le categorie di bene e di male, di vero e di falso, su cui si basano la tragedia e l’epica, sono infatti venute a

mancare. L’umorismo è l’arte del tempo moderno, in cui tali categorie sono entrate in crisi e in cui non

esistono più paramentri certi di verità.

Perciò l’umorismo non propone più valori, né eroi che ne siano portatori, ma un atteggiamento

escusivamente critico-negativo e personaggi problematici e dunque inetti nell’azione pratica.

L’arte umoristica è volta continuamente ad evidenziare il contrasto tra forma e vita e tra personaggio e

persona.

René Magritte, The son of Man, 1964

L’uomo ha bisogno di autoinganni: deve cioè credere che la vita abbia un senso, e perciò organizza

l’esistenza secondo convenzioni, riti, istituzioni che devono rafforzare in lui tale illusione. Gli autoinganni

individuali e sociali costituiscono la forma dell’esistenza.

In una prospettiva filosofica largamente debitrice della teoria dell'élan vital di Bergson, la forma è sentita

come ciò che cristallizza e paralizza la vita. Quest’ultima è una forza profonda ed oscura che fermenta sotto

la forma, ma che riesce ad erompere solo saltuariamente nei momenti di sosta o di malattia, di notte o negli

intervalli in cui non siamo coinvolti nel meccanismo dell’esistenza. La vita è il caos, la forma è l’ordine.

La realtà tutta è vita, perpetuo movimento vitale, flusso continuo, incandescente, indistinto. Tutto ciò che

assume forma distinta ed individuale, comincia a morire. L'uomo tende a fissarsi in una forma individuale,

che lui stesso si sceglie, in una personalità che vuole coerente ed unitaria; questa, però, è solo un'illusione e

scaturisce dal sentimento soggettivo che ha del mondo. Inoltre gli altri con cui l'uomo vive, vedendolo

ciascuno secondo la sua prospettiva particolare, gli assegnano determinate forme. Perciò mentre l'uomo

crede di essere uno, per sé e per gli altri, in realtà è tanti individui diversi ("uno, nessuno e centomila"), a

seconda di chi lo guarda.

20

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

Ciascuna di queste forme è una costruzione fittizia, una "maschera" che l'uomo s'impone e che gli impone il

contesto sociale; sotto questa non c'è nessuno, c'è solo un fluire indististo ed incoerente di stati in perenne

trasformazione.

Ciò porta alla frantumazione dell'io, sul quale si era fondato tutto il pensiero sino a quel tempo, in un

insieme di stati incoerenti in continua trasformazione. La crisi dell'idea di identità e di persona è l'ultima

tappa della crisi delle certezze che ha investito la civiltà dei primi del Novecento.

Proprio per questo nell’arte umoristica non sono più possibili né persone né men che meno eroi, ma solo

maschere o personaggi.

Un disegno rappresentante l'io scisso e frammentato

Il personaggio ha davanti a sé solo due strade: o accetta l’ipocrisia delle forme, oppure vive

consapevolmente, amaramente la scissione fra forma e vita. Nel secondo caso la scissione interviene

continuamente a porre una distanza ironica fra il soggetto e i propri gesti; il personaggio si guarda vivere,

guarda da fuori e compatisce non solo gli altri, ma se stesso. Questo distacco riflessivo, amaro, pietoso e

ironico insieme, è il segno distintivo dell’umorismo.

Esso è da distinguere dalla comicità. Nel comico è assente la riflessione. Il comico nasce infatti dal semplice

e immediato “avvertimento del contrario”, la constatazione che una situazione o un individuo sono il

contrario di come dovrebbero essere: questo provoca il riso. Invece l’umorismo è il “sentimento del

contrario” che nasce dalla riflessione: riflettendo sulle ragioni per cui una persona o una situazione sono il

21

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

contrario di come dovrebbero essere, al riso subentra il sentimento amaro della pietà, che induce al sorriso

insieme ironico ed indulgente.

I caratteri dell’arte umoristica riscontrabili nella produzione narrativa e teatrale di Pirandello sono

molteplici: la discordanza, la disarmonia, la contraddizione, la consapevolezza che la vita “non conclude” e

quindi l'adozione di strutture aperte e inconcluse, scelta del linguaggio quotidiano, l’unico adatto a

comunicare una concezione della vita che non rivela nulla di essenziale, ma solo i momenti insulsi di

un’esistenza insensata.

22

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

4. ESEMPI DI IRONIA

A) LETTERARI

PIRANDELLO E LEOPARDI

Il noto explicit de Il fu Mattia pascal va letto, come le premesse di cui ho parlato sopra, in chiave ironica:

Mattia affida la propria identità postuma (il manoscritto dovrà essere aperto dopo la sua morte) ad una

storia che, paradossalmente, racconta di un'identità impossibile.

La biblioteca cui è affidato il manoscritto - fuor di metafora, la letteratura - è sì deserta e in abbandono,

sconsacrata come la chiesetta che la ospita, ma può sempre conservare un'opera «da poter servire

d'ammaestramento a qualche curioso lettore»; e dunque essa mantiene una pur sminuita forma di sacralità.

Nella già citata Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa, il fu Mattia Pascal afferma di scrivere «in grazia di»

una «distrazione provvidenziale» che consente all'uomo di vivere, nonostante gli sforzi «di distruggere le

illusioni che la provvida natura ci aveva create a fin di bene».

Mattia Pascal affida dunque alla scrittura la propria identità, illudendosi per un attimo e dimenticando la

moderna sconsacrazione della letteratura, in grazia di una «distrazione» che costituisce un preciso riscontro

leopardiano inserito in un contesto interamente e chiaramente leopardiano, in cui appare decisivo il

motivo copernicano, che prefigura la teorizzazione poetica del saggio su L'umorismo.

Infatti nel saggio sull'umorismo (cap. 5 della seconda parte) Pirandello richiama esplicitamente Il Copernico

di Leopardi del 1827 (leggibile per intero in Appendice), una delle Operette morali: nell'ottica divertita e

garbatamente ironica di Leopardi, il movente che spinse Copernico a sconfessare la teoria geocentrica per

imporre quella eliocentrica sarebbe semplicemente... un attacco di pigrizia del Sole!

Nel dialogo, infatti, il Sole, stufo di vagabondare e fermamente deciso a non muoversi più intorno alla Terra,

manda l'Ora Prima, venuta inutilmente a svegliarlo per portare il giorno, a chiamare il primo filosofo che le

capiti a tiro:

Sole: Dunque tu farai una cosa: tu te n'andrai là in Terra; o pure vi manderai l'una delle tue compagne, quella che tu

vorrai: e se ella troverà qualcuno di quei filosofi che stia fuori di casa al fresco, speculando il cielo e le stelle; come

ragionevolmente ne dovrà trovare, per la novità di questa notte così lunga; ella senza più, levatolo su di peso, se

lo gitterà in sul dosso; e così torni, e me lo rechi insin qua: che io vedrò di disporlo a fare quello che occorre.

L'Ora Prima passa l'incarico all'Ora Ultima, la quale trova Copernico intento ad osservare la stranezza della

notte che sembra non finire mai, e dopo un comico equivoco iniziale (Copernico pensa infatti che sia giunta

la sua ultima ora) lo invita a seguirla presso il Sole. Questi esorta Copernico a ratificare la soluzione che gli è

venuta in mente per evitare al pianeta il buio ed il gelo: d'ora in poi sarà la Terra a muoversi intorno al Sole.

Copernico, sconcertato dalla proposta, risponde che non sa come si possa fare a farla muovere, ed il Sole gli

suggerisce di usare una leva, come Archimede; ma, obietta Copernico, il Sole la fa troppo semplice: in realtà

questo comporterà una imponente serie di conseguenze.

Leggiamo il brano:

Sole: Che fa cotesto al caso? Non si racconta egli di un vostro matematico antico, il quale diceva che se gli fosse dato un

luogo fuori del mondo, che stando egli in quello, si fidava di smuovere il cielo e la terra? Or tu non hai a

smuovere il cielo; ed ecco che ti ritrovi in un luogo che è fuor della Terra. Dunque, se tu non sei da meno di

quell'antico, non dee mancare che tu non la possa muovere, voglia essa o non voglia.

Copernico: Signor mio, cotesto si potrebbe fare: ma ci si richiederebbe una leva; la quale vorrebbe essere tanto lunga,

che non solo io, ma vostra signoria illustrissima, quantunque ella sia ricca, non ha però tanto che bastasse a

mezza la spesa della materia per farla, e della fattura. Un'altra difficoltà più grave è questa che io vi dirò adesso;

anzi egli è come un groppo di difficoltà. La Terra insino a oggi ha tenuto la prima sede del mondo, che è a dire il

mezzo; e (come voi sapete) stando ella immobile, e senza altro affare che guardarsi all'intorno, tutti gli altri globi

dell'universo, non meno i più grandi che i più piccoli, e così gli splendenti come gli oscuri, le sono iti rotolandosi

23

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

di sopra e di sotto e ai lati continuamente; con una fretta, una faccenda, una furia da sbalordirsi a pensarla. E

così, dimostrando tutte le cose di essere occupate in servizio suo, pareva che l'universo fosse a somiglianza di una

corte; nella quale la Terra sedesse come in un trono; e gli altri globi dintorno, in modo di cortigiani, di guardie, di

servitori, attendessero chi ad un ministero e chi a un altro. Sicché, in effetto, la Terra si è creduta sempre di

essere imperatrice del mondo: e per verità, stando così le cose come sono state per l'addietro, non si può mica

dire che ella discorresse male; anzi io non negherei che quel suo concetto non fosse molto fondato.

Niccolò Copernico (1473-1543)

Che vi dirò poi degli uomini? che riputandoci (come ci riputeremo sempre) più che primi e più che

principalissimi tra le creature terrestri; ciascheduno di noi se ben fosse un vestito di cenci e che non avesse un

cantuccio di pan duro da rodere, si è tenuto per certo di essere uno imperatore; non mica di Costantinopoli o di

Germania, ovvero della metà della Terra, come erano gl'imperatori romani, ma un imperatore dell'universo; un

imperatore del sole, dei pianeti, di tutte le stelle visibili e non visibili; e causa finale delle stelle, dei pianeti, di

vostra signoria illustrissima, e di tutte le cose. Ma ora se noi vogliamo che la Terra si parta da quel suo luogo di

mezzo; se facciamo che ella corra, che ella si voltoli, che ella si affanni di continuo, che eseguisca quel tanto, né

più né meno, che si è fatto di qui addietro dagli altri globi; in fine, che ella divenga del numero dei pianeti;

questo porterà seco che sua maestà terrestre, e le loro maestà umane, dovranno sgomberare il trono, e

lasciar l'impero; restandosene però tuttavia co' loro cenci, e colle loro miserie, che non sono poche.

Naturalmente al Sole non importa un fico secco di questi ridicoli problemi umani. Copernico, messo alle

strette, non può che obbedire, e la sua buona fede è tale che, addirittura, egli dedicherà proprio al Papa il suo

rivoluzionario trattato De revolutionibus orbium coelestium (Delle rivoluzioni dei corpi celesti), che per

un'assurda coincidenza vedrà la luce esattamente il giorno in cui morirà l'autore, il 24 maggio 1543.

E' così che ha luogo la rivoluzione copernicana, che di colpo espropria l'essere umano della sua unicità ed

importanza, ponendolo allo stesso livello di un "vermuccio".

24

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

Ispirandosi a questo dialogo leopardiano, Pirandello considererà umoristica la compresenza di due

sentimenti opposti: quello della piccolezza dell'uomo che, dopo la rivoluzione copernicana, si scopre parte

infinitesimale dell'universo; e quello opposto, ma paradossalmente inscindibile, della grandezza dell'uomo,

basato però non più sulla sciocca superbia razionalistica, ma sulla percezione di una compenetrazione

all'infinito. Se la fonte prossima di questo atteggiamento umoristico, come abbiamo visto, era Leopardi,

quella più lontana era Blaise Pascal (da cui deriva con ogni probabilità il cognome di Mattia).

Jan Vermeer, L'astronomo, circa 1669

Con Il fu Mattia Pascal nasce il romanzo del Novecento. Le «storie di vermucci» che Mattia Pascal rifiuta

di scrivere sono quelle, nei canoni ottocenteschi del realismo (e poi del naturalismo), di una narrazione fatta

«per raccontare e non per provare», cui egli preferisce un romanzo filosofico, saggistico, il moderno romanzo

umoristico. Da questo punto di vista è veramente emblematica la vicenda dell'incontro - proprio nella

tipografia che stampava il romanzo - tra Pirandello e Verga, e della loro successiva, breve corrispondenza

(non ancora ben indagata). Verga si vedeva superato da una nuova forma di romanzo in cui si «intuiva la

presenza non più del personaggio che vive, anzi lotta per la vita, ma del personaggio che si sente vivere.

L'evento indicherebbe una radicale trasformazione dell'ottica narrativa: quella che intercorre tra la

deformazione "strabica" dell'umorista e la focalizzazione convergente del verista» (Nino Borsellino).

L'ambivalente duplicità dell'umorismo pirandelliano, qui già in atto, nella scrittura, in un misto di

narrazione, riflessione e commento, si manifesta però, prima ancora, nell'atteggiamento di «distrazione» che

la rende possibile. La letteratura, per quanto sconsacrata e morta, rinasce e vive: essa - come l'uomo - può

essere grande solo a patto di riconoscere la propria piccolezza (senza atteggiamenti da nuovi vati

dannunziani); e la grande luce della sua piccola lampada può accendersi perché, leopardianamente e

umoristicamente, a fianco della visione demistificante dell'arido vero, persiste, antinomicamente, l'illusione

stessa.

25

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

LUCANO E L'EPOS ANTIFRASTICO:

IL PROEMIO DEL BELLUM CIVILE

L'interpretazione in chiave ironica o "seria" del discussissimo e sconcertante proemio del Bellum civile

(leggibile per intero in Appendice) è stata per anni una vera e propria vexata quaestio negli studi lucanei (la

bibliografia sull’argomento è molto ampia; si vedano ad esempio G.G. Biondi, Laudatio e damnatio di Nerone:

L'aenigma del proemio lucaneo, in Gualandri - Mazzoli 2003, pp. 265-276., G. B. Conte, Il proemio della Pharsalia,

“Maia” 18 (1966), pp. 42-53 ed Enrica Malcovati, Zum Prolog der Pharsalia, in: Lucan, hrsg. von W. Rutz (ed.),

WdF Bd. 235, Darmstadt, 1970, pp. 299-308).

Di recente (2002) è apparso in rete un contributo sull'argomento, a firma di Alerino Palma, nel contesto di un

saggio sul Bellum civile per molti versi apprezzabile; sul proemio però la sua posizione appare oscillante e un

po' contraddittoria.

Eduardo Barrón, Nerone e Seneca, 1904

Leggiamo le sue considerazioni:

"L’elogio di Nerone

La prima parte dell’elogio (I 33-45), è la più significativa perché contiene la contestata, e contrastata, oltre

che reiterata, affermazione per cui gli orrori della guerra civile sono meno duri da sopportare se

commisurati al “premio” che portano con sé: l’avvento di Nerone. La seconda parte svolge invece l’elogio

vero e proprio ed appare densa, più di quanto non lo sia la prima, di motivi convenzionali: si predice a

Nerone, esaltato in ogni modo pensabile, quando ascenderà alla reggia del cielo (regia caeli, ma si intende, ciò

accadrà il più tardi possibile: serus) un destino da dio (anzi, davanti a lui ogni dio si ritirerà: tibi numine ab

omni / cedetur). Ma Nerone è già un dio (mihi iam numen) ed è invocato come forza e ispirazione per i carmina

romana che Lucano si accinge a dare. Gli auspici rivolti al principe sono occasione anche di una più ampia

aspettativa di pace: assunto Cesare in cielo si chiudano le porte di Giano e in... vicem gens omnis amet: i popoli

si amino vicendevolmente .

26

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

Sulla base dell’attività poetica di Lucano negli anni tra il 60 e il 63 e supponendo un’evoluzione politica di

Lucano simile a quella di altri intellettuali contemporanei - e quindi una cesura tra i primi tre libri e i restanti

sette -, si è ipotizzato che la lode di Nerone, benché convenzionale, sia sincera, probabilmente dettata

dalla volontà di compiacere l’imperatore .

Numerosi elementi, esterni e interni, farebbero propendere invece per un’interpretazione in chiave ironica

dell’elogio: innanzitutto il fatto che l’elogio non fu eliminato nelle successive edizioni del Bellum civile

neppure dopo la damnatio memoriae dell’imperatore, ma anche la presunta unità ideologica del poema di

Lucano .

Sarebbe stato tuttavia interessante, per valutare quale spazio occupano nell’elogio elementi convenzionali,

conoscere almeno il contenuto delle lodi di Nerone che Lucano componeva, contemporaneamente ai primi

tre libri del Bellum civile, per le occasioni letterarie del regime neroniano. Esse sarebbero preziose anche per

dare più profondità al problema del rapporto dell’intellettuale Lucano con il potere che risulta dall’analisi

del proemio, così come di tutta l’opera, molto contraddittorio, con più ombre che luci.

Per attenersi al testo, sembra certamente eccessiva l’enfasi con cui gli scelera e il nefas della guerra civile,

puntigliosamente elencati ai vv. 40-43, sono ricondotti alla buona novella dell’avvento di Nerone, salutato

per ben tre volte come il prezzo (v. 38: mercede) di tanto sangue, come una via obbligata nel cammino del fato

(vv. 33-4: non aliam venturo fata Neroni / invenere viam), per concludere con l’iperbole dei vv. 44-5 (multum

Roma tamen debet civilibus armis, / quod tibi res acta est), che se presa alla lettera ribalterebbe il significato di

tutto il poema in quanto assegnerebbe un senso, o una giustificazione, alle vicende della guerra civile, di cui

tutto il poema esemplifica la evidente e incontrovertibile insensatezza e mancanza di possibili giustificazioni.

E ciò non nei reliqui septem composti dopo la rottura con il principe, ma anche, e a maggior ragione, nei

primi tre libri, a cominciare dai versi iniziali del I libro nei quali Lucano annunciava che avrebbe trattato

(canimus) di guerre più atroci di quelle civili (Bella… plus quam civilia).

Per non tralasciare che all’interno dello stesso elogio a Nerone, l’espressione dei vv. 37-8 (scelere ista nefasque /

hac mercede placent) costituisce certamente una forma di preterizione, con un marcato effetto di contrasto, per

introdurre l’impietosa sequenza di sangue, pene e dolore dei vv. 38-43, un compendio ritmato (Pharsalia…

Munda… Perusina… Mutinaeque… Leucas… sub Aetna) delle fasi della guerra civile."

Fin qui mi sembra che l'analisi di Palma non faccia una grinza: in effetti, per prendere alla lettera questo

proemio, bisognerebbe supporre in Lucano una dose di distrazione (per non dire altro) tale da impedirgli di

rendersi conto delle insanabili contraddizioni ideologiche che verrebbero a crearsi nel suo poema: infatti, se

considerassimo questo proemio "sincero", Lucano stesso fornirebbe una inoppugnabile giustificazione

ideologica (in un certo senso di tipo hegeliano) a tutti gli orrori della guerra civile: questo farebbe perdere

ogni senso ed ogni valore a tutto il poema, che non fa che deprecare tali orrori e gli effetti anche a lungo

termine della guerra civile: e, come giustamente nota Palma, non nei libri successivi ai primi tre, ma anche

e soprattutto nei primi tre, a cominciare da questo stesso proemio.

Ma purtroppo, dopo avere svolto questi efficaci ragionamenti, Palma si appiattisce sulle posizioni di alcuni

critici che, al di là di ogni evidenza e del semplice buon senso, si ostinano a leggere questo proemio come

una forma di adulazione "eccessiva" ma sincera, una sorta di sfoggio di retorica che "prende la mano" al

poeta e va al di là delle sue intenzioni.

Scrive infatti Palma:

"Nessuno di questi elementi, come già quelli extra-testuali elencati precedentemente, sembra tuttavia

determinante per individuare quali fossero i reali intenti di Lucano e da qui risolvere, in un senso o

nell’altro, la natura del suo rapporto con il potere. In generale, si dovrebbe diffidare di conclusioni che

cerchino di armonizzare a tutti i costi le idee politiche di Lucano. Coerentemente con l’immagine [...] di

Lucano come poeta dell’eccesso, può essere accettabile, benché certamente ambiguo, tutto il profluvio di

iperboli di cui l’elogio a Nerone è finemente lastricato. La lettura in chiave ironica dell’elogio appare,

infatti, come una sorta di lectio facilior, un'interpretazione a senso unico, autorizzata dall’immagine

stereotipata di Lucano come poeta “contro” che si ricava, o si vuole ricavare, dalle pagine del Bellum civile."

E qui Palma cita, a riprova di questa presunta lectio facilior, un passo di Ettore Paratore che a me sembra

pienamente condivisibile: “Il poema lucaneo è anzi un’accesa polemica, sotto tutti gli aspetti: è polemica

politica contro il principato dispotico, prima in nome della tradizione augustea, poi, sempre più chiaramente

in nome di quella repubblicana, è polemica letteraria contro Virgilio e il poema di argomento mitologico, in

27

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

nome della tradizione neviana ed enniana del poema storico; è polemica stilistica contro i seguaci della

fluidità espressiva e della varietà metrica, in nome di un asianesimo amante dei nessi risentiti e carichi di

effetto, e di una rigorosa uniformità nella struttura dell’esametro; è polemica moralistica contro ogni

concezione provvidenziale della vita e della storia, in nome dei principi della virtù e della storia, che lo

stoicismo aveva in qualche modo giustapposti e armonizzati” (E. Paratore, Storia della letteratura latina,

Firenze 1991, p. 588).

Jean-Baptiste Romand & François Rude

Catone l'Uticense che legge il Fedone di Platone

prima di suicidarsi (1832-35)

Non condivido affatto questa impostazione, che mi sembra in sé molto bizzarra e quasi offensiva nei

confronti di un personaggio che, in fin dei conti, ha pagato con la vita il suo essere "contro"; ma proseguiamo

nella lettura:

"All’impressione di asprezza e di enfasi, che sembra pesare su tutta la poesia del Bellum civile,

concorrono diversi procedimenti formali. Alcuni di questi sono rilevabili anche nella prima parte

dell’elogio di Nerone, i vv. 33-45.

La diseguale collocatio verborum, pur nell’arco di soli 12 versi, crea un effetto di disarmonia nel ritmo. Si

confronti il complicato intreccio dei vv. 33-6 con la sententia del v. 37 (iam nihil, o superi, querimur), subito

rincarata da una sententia più lunga, ma senza inciso e divisa in due da un enjambement che spacca in due

l’enunciato, di qua il soggetto (scelera ipsa nefasque), di là il verbo e il complemento (hac mercede placent). Lo

stesso accade nel nuovo periodo aperto dall’aggrovigliato succedersi di proposizioni – molte variationes,

iperbati a profusione, falsi parallelismi come Perusina fames Mutinaeque labores - e chiuso da una nuova

sententia: quod tibi res acta est, che occupa il primo emistichio del v. 45. Lo stesso effetto scomposto e nervoso

si realizza con l’uso diseguale degli enjambement: il ritmo è sempre pronto a fuoriuscire dalla misura del

28

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

verso, oppure ad arrestarsi bruscamente laddove sembrava profilarsi un’armonia, come nel caso

dell'enumerazione dei versi 38-40 interrotta dalla virgola, cui segue l’ennesima variatio del soggetto."

Qua Palma sembra indulgere ad un difetto tipico di molti critici: quello di concentrarsi su dettagli formali e

linguistici perdendo di vista il semplice buon senso.

Tutto ciò che egli osserva è vero e ben detto; ma, come direbbe qualche politico nostrano, che c'azzecca?

Il fatto che Lucano, allevato alle scuole di retorica imperiali, faccia sfoggio di abilità (tra l'altro quasi mai fine

a se stessa, ma in genere piegata all'espressione di un ben preciso messaggio), in che modo esclude che egli

volesse anche veicolare un messaggio ideologico anti-imperiale? Francamente non lo capisco.

Ma proseguiamo nella lettura:

"La complessità della sintassi e un certo gusto per i termini più densi di effetto e altisonanti sono compensati,

anzi trovano maggior risalto grazie alla relativa essenzialità del lessico, che prevede molti sostantivi, anche

sinonimi e pochissimi aggettivi e quei pochissimi con uno scarso valore connotativo: l’aspra Leucade a

indicare un luogo roccioso e quindi scosceso, e l’Etna ardente, un vulcano. Farebbe eccezione Munda,

funesta perché ha ospitato uno dei momenti più drammatici della guerra civile, se non si trovasse in un

verso costruito come un complicato meccanismo: un chiasmo (ultima funesta… proelia Munda) e un

parallelismo grammaticale (aggettivo con aggettivo, sostantivo con sostantivo) separati dal verbo concurrant,

collocato dopo la cesura.

John William Waterhouse, Il rimorso di Nerone dopo l'assassinio di Agrippina, 1878

In questa ricerca esasperata di asprezza abbondano naturalmente le figure retoriche del suono: allitterazioni

e consonanze sono la regola (si segnalano invenere viam, aeterna parantur, saturentur sanguine manes), ma non

mancano omoteleuti come quelli, che al pari di rime, caratterizzano le clausole dei vv. 38-9 e 40-1 (campos,

manes, labores, classes)."

E qui, in maniera brusca ed improvvisa, termina la trattazione del problema-proemio da parte di Palma,

senza che egli ci chiarisca cosa mai c'entri tutto questo con il problema centrale e come l'utilizzo di figure

retoriche escluderebbe l'intenzione ironica.

Eppure tutta la parte precedente del discorso mi era sembrata bene impostata e pienamente condivisibile: è

strano che le conclusioni siano queste.

Come ho già detto, non mi sento di avallare la tesi della "sincerità" del proemio: se le cose stessero così,

se Lucano avesse voluto sinceramente elogiare Nerone, dovremmo attribuire al poeta o una incoerenza

degna di miglior causa, o una non comune storditaggine, al limite della vera e propria stupidità, tale da non

rendersi nemmeno conto delle enormi contraddizioni in cui cadrebbe: cosa che mi pare il caso di escludere

sulla base dell'impostazione di tutto il suo poema (per non parlare della stima tributatagli da Giacomo

Leopardi, sulla quale certi critici farebbero meglio a riflettere); stupidità responsabile anche della sua

29

IRENE STELLADORO

L'IRONIA

goffaggine, se egli non si rendeva conto che i suoi sperticati "complimenti" nei confronti di Nerone erano

malriusciti, ridicoli e maldestri.

A che pro, ad esempio, un'affermazione di questo genere?

"Ma non scegliere la tua sede nella zona dell'Orsa (= il Polo Nord), né in quella opposta, dove si trova il caldo

polo australe, donde vedresti la tua Roma con una traiettoria obliqua: se tu graverai su una sola parte

dell'etere immenso, l'asse dell'universo sentirà il tuo peso." (vv. 53-57).

Questa osservazione sembrerebbe alludere, come hanno notato alcuni critici antichi e moderni, ai problemi

di sovrappeso che affliggevano Nerone, se non addirittura ad un suo strabismo; e se così non è, per quale

altro motivo è stata introdotta? Essa è in sé sciocca, futile, priva di qualsiasi motivazione plausibile, artistica

e non. Possibile che, nell'ottica di elogiare l'imperatore, a Lucano venissero in mente soltanto spiritosaggini

melense e di dubbio gusto?

Ed ancora:

"Allora (= quando sarai morto) il genere umano, deposte le armi, pensi a se stesso, e ogni popolo si ami

vicendevolmente: la pace, diffusa per il mondo, chiuda le ferree porte del tempio di Giano portatore di

guerra." (vv. 60.62).

L'affermazione è tanto sorprendente quanto inequivocabile: la pace ritornerà sulla terra soltanto dopo la

morte di Nerone. Possibile che Lucano non si rendesse conto che un'affermazione del genere è molto

offensiva?

Ma dev'essersene reso ben conto Nerone, se, dopo la recitatio dei primi tre libri, è scattata immediata la

sua censura.

Solo per questioni di "gelosia" nei confronti del più dotato rivale?

Mi permetto di dubitarne.

Non è più semplice, anziché fare letteralmente i salti mortali per voler vedere "altro" in Lucano e per far

quadrare i conti di un discorso fondato su presupposti discutibili, attenersi all'immagine che egli stesso si

sforza di dare di sé, che poi è esattamente quella ben delineata ad esempio da Ettore Paratore nella sua Storia

della letteratura latina (Firenze 1991, p. 588)?

In definitiva, a mio parere, il proemio lucaneo non può essere correttamente interpretato se non alla luce

dell'ideologia complessiva sottesa all'opera. E questa ideologia può essere sintetizzata nella bella formula