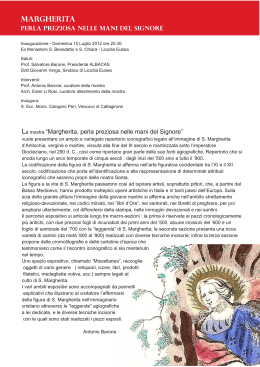

[intellĕgĕre] il Barone PREMESSA Ho avuto poco tempo per frequentare Werner von der Schulenburg in quanto lui è morto che avevo solo quattro anni, ma ho potuto conoscerlo molto bene attraverso i suoi scritti, l’abbondante archivio che ha lasciato, le testimonianze di personaggi del suo tempo, storici, amici e soprattutto attraverso i ricordi della sua ultima moglie, mia madre, Jsa von der Schulenburg, quarant’anni più giovane di lui. I motivi che mi hanno spinto a realizzare quest’opera sono principalmente due: primo, rispondere a diversi interrogativi che sovente mi vengono posti da giornalisti e storici senza però entrare nei dettagli di tipo tecnico, secondo, poter raccontare la vita di un personaggio interessante senza annoiare il lettore. La forma del romanzo storico è stata scelta perché consente un racconto vivace e accattivante, in cui, certo, molti brani sono tratti dai memoriali, appunti e articoli di Werner von der Schulenburg, ma è stata evitata la citazione delle migliaia di fonti servite alla ricostruzione degli eventi, ottenuta anche grazie a indizi trovati in appunti e lettere di vari corrispondenti, articoli su giornali di quel periodo, annotazioni in archivi di Stato, ecc. Lo storico che vorrà approfondire qualche argomento potrà rivolgersi all’archivio privato Werner von der Schulenburg (www.wernervonderschulenburg.com). I personaggi che compaiono nel romanzo sono tutti esistiti e hanno avuto con Schulenburg i rapporti descritti nell’opera. Gli incontri con nomi importanti come Benito Mussolini, Margherita Sarfatti, Alessandro Pavolini, Gabriele d’Annunzio, Edda Ciano, Franz von Papen, Leone XIII, Otto von Bismarck, Lenin, Nicola Bombacci ecc., sono descritti nei memoriali e il contenuto dei dialoghi è stato rispettato. Altri incontri come quelli con Luciana Frassati, Ulrich von Hassel, Elisabeth Foerster-Nietzsche, Rudolf Hess, Edgar Jung, Herbert von Bose, ecc., sono testimoniati soprattutto da lettere private e, anche in questi casi, i contenuti sono stati rispettati. Molti altri personaggi che Schulenburg ha conosciuto, quali artisti, diplomatici e studiosi non sono stati menzionati onde evitare la dispersione e concentrare il racconto sul suo rapporto con l’Italia, ma non per questo vengono considerati meno importanti. 7 Sibyl von der Schulenburg La personalità di Werner von der Schulenburg ha posto vari interrogativi sia ai suoi contemporanei sia agli odierni studiosi. Su di lui sono stati scritti articoli e saggi, considerato sia sotto l’aspetto di letterato sia sotto quello di diplomatico e membro della resistenza contro il nazismo; sono stati fatti convegni e ricerche da parte di professori, studiosi e giornalisti di rilievo come Francesco Vecchiato, Antonella Gargano, Gabriele Clemens, Renzo De Felice, Roberto Festorazzi e altri, che tuttavia non hanno mai avuto l’occasione di cogliere una panoramica della vita di Schulenburg che permettesse loro di recepire le tante sfaccettature del suo essere, lasciandoli sovente con mille domande. Anche a questi signori dedico la presente opera, invitando tutti gli storici a non scordare che uomini e donne, autori o comparse degli eventi oggetto del loro studio, andrebbero sempre valutati nella loro complessità umana, considerando che ognuno di loro ha vissuto il suo tempo scandito in piccole quotidianità. Schulenburg è stato uno di quei personaggi che hanno contribuito fattivamente a plasmare il tempo nel quale è vissuto; non ha mai voluto sottostare passivamente agli eventi culturali, sociali e politici che si muovevano attorno a lui; ha voluto far parte di quel gruppo di persone che rappresentavano il divenire ben sapendo che vi sarebbe stato un prezzo da pagare. Accettò da giovane di seguire la carriera diplomatica, allora riservata agli esponenti della nobiltà, riuscendo però sempre a distinguersi per il suo modo poco convenzionale di affrontare qualsiasi questione, anche la più complessa. Le opinioni che pubblicamente non poteva esternare le affidava a suoi articoli sotto pseudonimo; nell’arco della vita ha usato circa settanta pseudonimi e li ha messi al servizio della sua filosofia, un pensiero europeista che voleva coniugare la tradizione culturale di ogni singolo paese con l’esigenza del pacifico progresso comune; un pensiero condiviso da tanti altri pensatori di quel periodo, ispirazione di interessanti filoni artistici e politici che portò gradualmente all’idea di Europa che oggi conosciamo. In questo senso Schulenburg è certamente da considerare un avanguardista del pensiero europeista. Dott.ssa Sibyl von der Schulenburg 8 il Barone INTRODUZIONE Illuminista e illuminato, in un’epoca nella quale i lumi (della ragione) erano abbrunati dalla follia nazista, il Conte Werner von der Schulenburg, letterato, commediografo, scrittore, critico d’arte, grafologo e fine conoscitore della cultura italiana (1881-1958) fu immune dalle suggestioni hitleriane per motivi “genetici”. Esponente di una famiglia dell’antica nobiltà prussiana, si tenne, infatti, lontano dalla demagogia populista offerta da Hitler come balsamo all’orgoglio ferito delle masse tedesche, dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale e la inarrestabile crisi economica, sociale e morale che colpì la Repubblica di Weimar. Per questo, von der Schulenburg si divideva fra Germania, Svizzera e Italia, instancabile globetrotter culturale. Malgrado una salute precaria, minata sia da una sciatalgia cronica – forse determinata da una lesione alla spina dorsale subita in gioventù – sia, soprattutto, da una patologia cardiaca che, aggravata dalle emozioni scardinanti sofferte nel corso del secondo conflitto mondiale, quando fu perseguitato e in fuga da una caccia all’uomo scatenata dai nazisti contro di lui, gli causò quattro infarti. Fino all’ultimo, fatale, del 1958. La biografia, ricca di documentazioni inedite che la sua ultimogenita Sibyl - che quasi non lo conobbe, giacché il padre le morì che lei aveva appena quattro anni - ha raccolto nel libro “Il Barone” ce lo restituiscono a tutto tondo, senza tacere le sue prodezze di “tombeur de femmes”, spinto da un’inguaribile inquietudine esistenziale a inseguire, febbrilmente, un ideale femminile complesso e inafferrabile. Questa “nuance” della sua personalità, però, è solo una sfaccettatura di un uomo culturalmente “vorace”. Sibyl sottolinea, infatti, anche la raffinatezza del gourmet; dopo un’infanzia e un’adolescenza represse nella camicia di Nesso di una carriera militare impostagli dalle tradizioni familiari, nonché dalla volizione paterna che, in tal modo, voleva stroncare, sul nascere, le sue attitudini artistiche, finalmente ruppe il bozzolo dei retaggi per abbracciare la sua più genuina ispirazione: lo studio. Che fosse quello della Giurisprudenza, a cui si dedicò frequentando alcune Università tedesche, per laurearsi, infine, a Erlangen, o fossero la filosofia, l’ontologia, le grandi questioni poli9 Sibyl von der Schulenburg tiche sue contemporanee, anche nell’interpretazione di un pacifismo che animò i dibattiti negli ambienti culturali tedeschi per bocca di Bertha von Suttner, vero è che il Conte von der Schulenburg plasmò se stesso fino a essere, in qualche modo, affine a un Pico della Mirandola dei nostri giorni. I suoi contatti e le sue frequentazioni con l’intellighenzia dell’epoca (ebbe modo d’incrociare in Svizzera persino Lenin, appena prima della Rivoluzione d’Ottobre), fra i primi del ‘900 fino alla morte, furono alimento indispensabile al suo spirito raffinato e recettivo che necessitava di ricevere, continuamente, nuove sollecitudini intellettuali. Uomo quasi vitruviano, von der Schulenburg ebbe, inoltre, una costante, testimoniata presenza paranormale accanto a sé: la figura femminile evanescente e opalescente che lo affiancò in momenti nevralgici della sua esistenza. Così, la lettura di questa “speciale” biografia che ci parla, col linguaggio dell’emozione ma anche con quello della raffinata ricerca archivistica, di un intellettuale che sempre ebbe in disdegno le farneticanti teorie del pangermanesimo e che era uomo di dialogo e non di contrapposizione, può suscitare una miriade di riflessioni. Tra le altre che, nel suo difficile tempo, dove il Male assunse la fisionomia di una Bestia assetata di sangue dei più deboli e perseguitati – von der Schulenburg deplorò l’antisemitismo. Ma la questione della razza si accanì anche contro i portatori di handicap fisico e psichico, nonché contro chi appariva “irregolare”, come gli omosessuali o gli zingari. E, certamente e soprattutto, contro gli intellettuali poiché essi, come il Conte von der Schulenburg, volevano che il mondo non rinunciasse all’autonomia del pensiero, all’educazione al pensare, alla libertà del ricercare. E, soprattutto, che non fossero indifferenti alle barbarie e che non tacessero. Per dirla con le parole della celeberrima poesia di Brecht: (Berlino, 1932 - Attribuita anche al pastore Martin Niemöller) Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. 10 il Barone Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, ed io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare. Una poesia scritta in un momento in cui Hitler non era ancora arrivato al potere né come Cancelliere del Reich (1933) né si era autoinvestito del titolo di Führer (1934); dunque, rappresenta un presagio che fa il paio con gli stimoli predittivi che von der Schulenburg provò, intessuti nella sua esasperata sensibilità di letterato. La missione che si sobbarcò, quale “ponte” fra la cultura tedesca e quella italiana lo resero uno dei più profondi conoscitori del nostro Paese in Germania. E il Mussolini prima maniera aveva in grande considerazione quest’uomo dallo sguardo penetrante e attento. Sua estimatrice e buona amica fu una donna “del destino” come Margherita Sarfatti, considerata all’epoca come un’ennesima amante del Duce, ma che, invece, ebbe un ben preciso ruolo intellettuale, formativo e ispiratore di contenuti, nella vita di Mussolini. Perché il suo posto era ben altro. Innanzitutto, la Sarfatti, sovvenzionò il movimento fascista ai suoi primordi, essendo esponente di una ricca famiglia ebrea veneziana; poi, il sentimento che la legò a Mussolini – e, si legge fra le righe, forse vi fu una liaison anche con von der Schulenburg – determinò un rispetto del Duce verso lo spessore intellettuale di Margherita tale che a lei affidò, fino alla svolta tragicamente autoritaria del regime, il ruolo di Musa della Cultura fascista. Una figura femminile da riscoprire, anche in considerazione delle sue scelte di esilio in Sudamerica negli anni bui dell’antisemitismo, del suo ritorno in Italia, nel dopoguerra e, infine, della sua decisione di ritirarsi, in una posizione defilata, quasi un esilio volontario nella villa di Cavallasca, presso Como. Il testo getta, dunque, una luce interpretativa, per certi tratti inedita riguardo ad alcune figure storiche e una serie di eventi che accompa11 Sibyl von der Schulenburg gnarono l’escalation del potere, cieco e assoluto, dei dittatori tedesco e italiano: ad esempio l’ambiguo von Papen e l’aristocratico aventinismo dei gruppi dirigenti militari, che fondavano sulla genealogia il loro potere, e che, in qualche modo, lasciarono campo libero all’avidità di Hitler. E un Mussolini diffidente rispetto a Hitler così come raramente la saggistica storica ce l’aveva restituito. Di grande finezza psicologica, inoltre, la notazione di von der Schulenburg su un certo “mimetismo animale” da lui osservato nel fondatore del fascismo: un camaleonte che, di fronte al suo interlocutore, era capace di assumere il comportamento e, addirittura, la mentalità, via via, di un insegnante elementare, di un capopopolo, di un giornalista. Non una recita – precisa il Conte – ma una giostra di pluripersonalità. Espressione di una volontà, di un’esigenza o, piuttosto, di un bisogno inesauribile di ricercare attenzione e consenso che non mancavano neanche ad un altro personaggio il quale, sul piano culturale e di agitprop di regime, animò i tempi: Gabriele d’Annunzio. Il Vate abruzzese viene dipinto dal “Barone” – che per il libro del Gotha, in realtà, era un Conte – come un omino dai denti marci e dalle suggestioni fanaticoreligiose, con un ego sterminato. Un’immagine di lui che conferma le opinioni degli osservatori che, allora, ebbero occasione di incontrare e/o, meglio ancora, di conoscere il “padre” della “Figlia di Jorio”. Per questo motivo, la testimonianza, vivace e ponderosa, di von der Schulenburg è preziosa, quale voce narrante del retroscena del XX secolo, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Con lui, si viene trasportati, in un Grand Tour dell’anima, attraverso tempi angosciosi per la civiltà occidentale e si approda, poi, in un passato ancora più remoto, con un salto all’indietro di alcuni secoli, nel romanzo che rimane il suo capolavoro e riguarda la biografia di un suo famoso antenato, il Maresciallo Johann Matthias von der Schulenburg, vissuto a cavallo fra il XVII e il XVIII secolo. A lui, il Barone dedica “Il re di Corfù”, un testo di 900 pagine, nella cui stesura investe sei anni di vita, dal 1944 al 1950. Si tratta di un romanzo complesso, nel quale l’affresco dell’epoca ove agì questo singolare personaggio è reso con vividezza e accresce l’interesse per lo snodarsi delle sue gesta. La traduzione in italiano è stata approntata e si spera di poter godere, al più presto, della lettura di questa importante biografia. Dobbiamo ricordare, infine, 12 il Barone ancora e ancora, che l’opera di riscoperta di un così interessante esponente della cultura europea - oltre che tedesca -, che tanto amò l’Italia da divenirne quasi l’ambasciatore culturale in Germania, viene messa in atto dalla figlia Sibyl, che del padre ha un ricordo vago e fiabesco; un genitore con cui fu a contatto solo nella primissima infanzia e del quale, invece, “materializza” il ricordo trasformandolo in ricerca e in documenti e raccolta, in indagine di formidabile valenza. Quasi che, con questo libro, la figlia volesse, come Orfeo, riportare nel mondo dei vivi, il padre, troppo presto, a lei, sottratto. All’ultima moglie, Jsa, ancora vivente, di quarant’anni più giovane di lui e sposata nel 1951, madre di Sibyl e di altri due figli, viene, invece, affidato il ruolo di Vestale degli ultimi giorni del Barone. E chissà, poi, se si possono fare ipotesi riguardo a quell’ombra opalescente che si manifestava accanto a lui in certi momenti particolari, quasi che il Conte von der Schulenburg fosse un inconsapevole medium. Una cosa è certa: anch’essa fa parte del fascino di un personaggio che è merito di quest’opera aver riproposto al centro del dibattito culturale. Oggi, così come lo fu in vita, con l’affettuosa complicità di una figlia che lo ha amato quasi senza conoscerlo. E che, in fondo, ripete sia l’operazione culturale di comporre una biografia come quella, appunto, scritta da suo padre sul Maresciallo Johann Matthias von der Schulenburg; sia l’azione compiuta dal padre stesso riguardo alla statua dell’antenato Feldmaresciallo, abbandonata e dimenticata a Verona perché senza scritte identificative. Infatti, gli scritti e gli archivi inediti con cui Sibyl ne ricompone la figura, permettono di edificare al Conte von der Schulenburg, suo padre, un monumento letterario degno del suo valore culturale. Prof.ssa Maria Rita Parsi 13 il Barone i «Sono sempre affascinato dalle donne intelligenti. Amo discutere di arte e cultura e, se il mio interlocutore è una donna, la discussione assume sfumature particolari. Ma la politica...» dichiarò il tedesco. 15 Sibyl von der Schulenburg Il monumento che si trova a Verona, realizzato dallo scultore Raffaele Bonente, è testimonianza di come le vicende dei von der Schulenburg, abbiano da sempre avuto grande importanza sia per l’Occidente che per l’Italia, e della particolare attenzione che hanno riservato al nostro Paese. Al centro il Feldmaresciallo J. Matthias von der Schulenburg, in alto a destra Werner von der Schulenburg, in alto a sinistra lo stemma del casato. 16 il Barone iII «Allora la chiamerò barone. Lei potrà interpretarlo nell’accezione che più le piacerà, di uomo libero o di aristocratico». La risata di Schulenburg esplose alta e divertita. Che fantasia, cultura e intelligenza albergavano in quella donna! 53 Sibyl von der Schulenburg Margherita Sarfatti in una fotografia lasciata a Werner von der Schulenburg negli anni ‘20. 54 il Barone La marcia su Roma, il 28 ottobre 1922, ebbe successo. Il re fu scaltro abbastanza da affidare a Mussolini la formazione di un nuovo governo; probabilmente sapeva che il popolo non poteva evitare questa esperienza e che questo volevano i maggiorenti della politica. Le strade di Milano si gonfiarono fino a diventare un uragano quando il Duce si recò alla stazione. «D’ora in poi i treni saranno puntuali» disse Mussolini al capostazione, mentre saliva i gradini della carrozza letto per Roma. E i treni furono puntuali. Molte altre cose si svolsero con ordine in Italia, anche se nel profondo l’animo italiano vi si opponeva. Mussolini mirava a educare il popolo e ottenne anche ordine pubblico e disciplina. «Il pericolo per l’Italia sta nella fossilizzazione e militarizzazione del fascismo» disse Schulenburg al giovane avvocato. Ebbe, infatti, delle perplessità quando venne a sapere che Mussolini aveva chiesto a Berlino il testo del primo atto di governo di Federico Guglielmo I, il re dei soldati. «Che Mussolini non veda il pericolo del militarismo?». «Riuscirà a evitare questo pericolo?» chiese ancora, ben sapendo che la Germania s’era infranta contro quella scogliera. Dall’alto della villa di Schulenburg ad Ascona, Rezzonico lasciò vagare lo sguardo sul Lago Maggiore e rispose solo: «Margherita ne è convinta». Dovette passare del tempo prima che Schulenburg avesse occasione di incontrare di nuovo Margherita Sarfatti. Ne aveva sentito parlare molto e si era fatto di lei l’immagine di donna intelligente, avveduta e forte di carattere. Aveva creato il Novecento, l’associazione fascista degli artisti, si occupava di letteratura e soprattutto era la consulente fidata di Mussolini. Circolavano voci secondo cui la sera prima della marcia su Roma avesse opposto a un presunto esaurimento nervoso del Duce una freddezza estrema, cristallizzata nelle parole «O marci, o muori. Ma io so che tu marcerai». Forse era solo una diceria, una favola, ma il fatto stesso che si fosse generata dava l’idea della fama di cui Margherita godeva. Un giorno finalmente Schulenburg fu introdotto da Rezzonico nel salotto di Corso Venezia. Li fece entrare non un solenne maggiordomo, ma una graziosa cameriera con crestina bianca, che dava all’ambiente un’impronta di an55 Sibyl von der Schulenburg ticonformismo e leggerezza. E forse voleva anche essere un messaggio di austerità. Gli ospiti, tutti di sesso maschile, sedevano a vari tavolini in legno intarsiato intenti in discussioni animate. Qualcuno si spostava da un tavolo all’altro, da una conversazione all’altra, forse perché vari erano gli argomenti in discussione. La casa era arredata in modo rigoroso, con un’eleganza un po’ dura. La vita sociale di Milano aveva assunto un tono nuovo, quasi un che di militaresco. Al centro del salone con tappezzeria cremisi, sedevano in comode poltrone vari signori in abito scuro, tra i quali Schulenburg riconobbe Carrà, Funi e Salietti, tutti pittori che avevano aderito al Novecento e parevano in adorazione di Margherita Sarfatti. La padrona di casa, bionda, bella, snella, elegante, sedeva al centro su un grande divano, quasi una sacerdotessa tra i suoi discepoli. Si alzò lesta quando la cameriera, leggendo faticosamente il biglietto da visita che il nuovo ospite le aveva garbatamente allungato, annunciò: «L’avvocato Rezzonico e il dottor Werner von... der... Scolembor...». Si avvicinò con passo spedito ed energico a quell’uomo alto, dal cranio rasato e gli occhiali tondi, da miope, che mettevano in risalto lo sguardo deciso e penetrante. Qualcuno l’avrebbe anche potuto definire arrogante. «Benvenuto, caro conte! L’amico Rezzonico mi ha tanto parlato di lei, dei suoi scritti e della sua cultura in fatto d’arte. Ricordo che ci siamo incontrati fugacemente a Cavallasca». Schulenburg restò folgorato dalla donna e dall’ambiente, o forse dalla donna in quell’ambiente maschile. Si chinò sulla mano curata che lei gli aveva teso e mormorò soltanto: «Enchanté, madame». La signora guardò con curiosità la figura imponente del nuovo ospite e apprezzò il suo modo signorile di muoversi. Sorrise con sguardo d’intesa al giovane avvocato pregandolo: «Guido, per favore, occupi momentaneamente il trono della salonnière e tenga impegnati i nostri artisti». Poi si rivolse di nuovo a Schulenburg: «Conosco la storia della sua famiglia, dei suoi illustri rappresentanti. Ho avuto il piacere di incontrare suo cugino il conte Friedrich Werner von der Schulenburg. Dove si trova ora? A Teheran mi pare». «Sì, il cugino Friedrich Werner è attualmente all’ambasciata di Teheran per la Repubblica di Weimar» confermò Schulenburg. 56 il Barone «Pensi, quando tempo fa ho saputo che a Milano era arrivato il conte von der Schulenburg ho pensato fosse lui. Avete quasi lo stesso nome. Lei è Gebhard Werner e lui è Friedrich Werner. È facile fare confusione», aggiunse quasi in tono di scusa. «In effetti, altre volte sono stato scambiato per lui e lui per me. Soprattutto all’estero e nell’ambito diplomatico, dove entrambi siamo stati chiamati a servire» la rassicurò Schulenburg con la sua voce coltivata e ben modulata. Sapeva quale effetto avesse sugli interlocutori, in particolare sulle donne. «Ah, caro conte...». «La prego», la interruppe il tedesco, «mi chiami semplicemente Schulenburg. Non ho una grande opinione dell’odierna nobiltà tedesca. In Germania mi sono fatto parecchi nemici scrivendo su un’aristocrazia sempre meno sensibile alla cultura, che non indirizza i suoi rampolli agli studi universitari. Sono orgoglioso dei miei titoli accademici, non di quelli nobiliari, perché è la mia istruzione non i miei nobili natali che mi aprono gli orizzonti sul mondo. In questo senso ritengo davvero di essere un uomo libero». «Un barone, allora. Dall’antico germanico baro, uomo libero». E qui Margherita volse lo sguardo in alto a sinistra, come era solita fare quando cercava qualcosa nella sua memoria. «Inoltre, credo proprio di ricordare che suo cugino mi disse che i Schulenburg godettero prima del baronato e poi del titolo comitale». «La sua memoria mi colpisce, madame». «Allora la chiamerò barone. Lei potrà interpretarlo nell’accezione che più le piacerà, di uomo libero o di aristocratico». La risata di Schulenburg esplose alta e divertita. Che fantasia, cultura e intelligenza albergavano in quella donna! «Certo, madame, sarà un piacere» acconsentì il barone sorridendo. «Bene», disse Margherita, riprendendosi dalla sorpresa per la sonora risata che aveva meravigliato anche qualcuno degli altri ospiti. Fece un cenno alla giovane cameriera: «Francesca, un bicchiere per il nostro barone». La crestina bianca sparì ondeggiando dietro un porta di legno per poi rientrare quasi subito con un vassoio d’argento, sul quale facevano bella mostra di sé due altissime flûte luccicanti per le allegre, esube57 Sibyl von der Schulenburg ranti bollicine di spumante. «Il re e la regina bianchi sulla scacchiera vuota. I vincitori» pensò il tedesco. «Prego!». Margherita porse un bicchiere a Schulenburg e prese l’altro per sé. «Salute! Benvenuto a Milano e, prima ancora, benvenuto nel mio salotto. Non vediamo molti tedeschi da queste parti. A proposito», disse poi in un tedesco fluente, «cosa pensano i suoi connazionali di noi e, soprattutto, cosa si pensa in Germania dell’Anschluss, dell’annessione dell’Austria all’impero?». Grato di potersi esprimere nella propria lingua, il barone rispose: «Vede, madame, in certi ambienti tedeschi, socialmente elevati, si riflette molto sull’argomento. I protestanti del nord vedono in questa annessione soprattutto un possibile rafforzamento cattolico. A parte ciò, si deve considerare che l’Austria non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e anche le nostre riserve non sono eccessive; un giorno potrebbero essere appena sufficienti per noi. Si può prevedere un momento in cui la Germania stessa si trovi in difficoltà». «E, in generale, qual è l’atteggiamento della Germania nei confronti dell’Italia?». La domanda di Margherita era delicata. Schulenburg non vide però alcun motivo di addomesticare la risposta. «Le ho appena detto che in Germania si hanno perplessità sull’annessione. Tuttavia, ciò non ostacola l’amore della Germania acculturata per la romantica Austria, così come non ostacola quello per l’Italia, un amore, questo, che io ritengo indistruttibile. Purtroppo, su questo amore è caduta un’ombra, ed è il Sud Tirolo». Margherita lanciò a Schulenburg uno sguardo tagliente. «Signore», disse duramente, «non esiste un Sud Tirolo, c’è solo un Altoadige». Il barone accennò un breve inchino e, riprendendo la lingua nativa di lei: «Allora, dobbiamo parlare l’italiano. Nella mia lingua non esiste la parola Altoadige». Sul viso di Margherita si distese un sorriso cordiale. «No», rispose in tedesco, «cerchiamo piuttosto una parola tedesca per questa terra, diciamo Oberetsch». «Questa denominazione non evoca per nulla lo splendore della terra che invece in ogni tedesco evoca la parola Südtirol». Schulenburg 58 il Barone avvicinò alle labbra l’elegante bicchiere e prese un sorso di spumante. Poi, mentre le bollicine gli solleticavano il naso, riprese: «Ammetto però che una siffatta denominazione dovrebbe essere la più adeguata per l’impiego italiano». Margherita sorrise. «Cosa pensa dell’arte fascista?» chiese per cambiare argomento. «Anch’io amo l’arte e, nonostante l’indirizzo classico dei miei studi di storia dell’arte, ho imparato ad apprezzare un poco il futurismo, soprattutto grazie ad amici come Marianne Werefkin e Alexej Jawlensky, ma, devo ammettere, non sono mai riuscito ad amare veramente quelle opere che si fondano strettamente sulle tradizioni italo-romaniche, nelle quali viene ampiamente incorporato l’impressionismo francese a sua volta fortemente influenzato dall’Italia. Sono quadri che ricordano affreschi pompeiani, pitture gotiche, maestri del Rinascimento come Cossa o direttamente impressionisti francesi...». «La pittura fascista, appunto» sottolineò Margherita con tono divertito. «Mi dispiace» mormorò Schulenburg. «Non volevo denigrarla. La pittura italiana si è ripresa dal precedente stato di decadenza, come si è ben visto durante la mostra d’arte italiana a Zurigo del 1918. E questo grazie a lei. La pittura fascista è buona e interessante. Solo non riesce a colmare il mio romantico cuore germanico che ama ancora la pittura italiana come la intendevano Canaletto, Guardi, Caravaggio...». «Capisco cosa vuole dire, non si preoccupi» lo scusò la padrona di casa. Schulenburg appoggiò il bicchiere vuoto su un mobiletto in un angolo dello studiolo nel quale si erano appartati nel frattempo per discutere senza essere disturbati dal vociferare degli artisti. «Curioso» disse additando una fotografia con cornice di mogano. «È Mussolini come pochi lo conoscono. La stampa ci ha sempre fatto vedere ritratti dai lineamenti duri. Qui invece è ritratto con fattezze decisamente morbide. Non si direbbe la stessa persona». Margherita non rispose. Sorrise, invitando l’ospite a raggiungere gli altri nel salone. Schulenburg lasciò il salone Sarfatti a notte inoltrata. Ripensò alla figura di quella donna che tanto l’aveva affascinato. Aveva avuto la 59 Sibyl von der Schulenburg conferma che fosse una donna forte, energica e decisa. Aveva anche avuto la conferma che il salotto in corso Venezia serviva sì da palcoscenico della cultura e dell’arte italiana, ma anche da cassa di risonanza ed ente di promozione dell’ideologia fascista. Il mobile poi, sul quale aveva così disinvoltamente posato il bicchiere vuoto, era certamente la scrivania di Mussolini nei momenti in cui si serviva di quelle stanze come ufficio personale. Era risaputo che i rapporti tra i due non erano di semplice amicizia, ma non che ciò si potesse arguire dal loro comportamento pubblico. Gli piaceva quella donna. Il 1924 fu un anno movimentato, l’anteprima della difficoltà degli anni successivi. Donna Margherita Sarfatti si trasferì definitivamente a Roma e riaprì lì il suo salotto. Dal Ticino Schulenburg andò spesso a trovarla, prima a Milano, poi a Roma e così ebbe sovente occasione di osservare il suo lavoro. Mussolini le aveva assegnato una specie di mansione dittatoriale: quadri, filmati, libri, teatro, progetti per opere pubbliche, tutto soggiaceva al suo giudizio e spesso alla sua approvazione. Soprattutto la occupava la pittura fascista. Nonostante tutte queste attività della signora Sarfatti, Schulenburg non riusciva a liberarsi dal pensiero che l’intenzione di Mussolini era di tenerla lontana dal governo dello Stato. Ancora presentava al Duce una relazione settimanale, ma sembrava che egli non ricordasse troppo volentieri il loro legame del passato. Il legame risaliva al tempo in cui Mussolini era redattore dell’Avanti, il giornale socialista, e donna Margherita era una collaboratrice. Allora lei lo aveva sostenuto strenuamente. Lui aveva ogni motivo per esserle grato. Ora, però, a questo uomo sensuale, che aveva un successo incredibile, si offrivano donne di tutti i paesi e di tutte le classi sociali e Mussolini, anche in questo simile al suo grande predecessore Cavour, godette di quanto gli veniva offerto. Con la vecchia amica si comportò come il loro temperamento e la sua sensibilità permettevano. Le lasciò soprattutto il settore dell’arte. Ma la posizione di Margherita, pensò Schulenburg, resterà ancora a lungo sufficientemente potente. Anche grazie alla tenace energia con cui lei si aggrappava alla gestione della cultura. Cultura è in fondo un campo in cui tutti i fili si incrociano e dal quale si lasciano sempre gettare nuovi ponti verso la politica in senso stretto. 60 il Barone Ed era la cultura, quella italiana e quella tedesca, che più interessavano Schulenburg. Era finalmente nella posizione di fare quello a cui si era sempre sentito chiamato, a promuovere cioè lo scambio culturale tra Germania e Italia, la costruzione di un ponte su solidi pilastri culturali, non a fini politici ma di avvicinamento dei due popoli per le loro qualità umane. Margherita aveva iniziato la stesura della biografia di Mussolini ed ebbe modo di parlarne con il barone. Conoscendo il suo interesse per la grafologia, gli permise di prendere visione di vari campioni della scrittura del Duce ed egli si rese conto che aveva visto bene un’amica grafologa. Dal punto di vista caratteriale, sosteneva la grafologa, doveva essere avvenuto uno sconvolgimento decisivo in Mussolini durante l’acquisizione della piena maturità, avvenuta relativamente tardi, solo dopo gli anni in cui era stato insegnante. Tra gli autografi mostrati da Margherita, alcuni risalivano al periodo dell’insegnamento, altri a periodi successivi. La calligrafia del periodo in cui insegnava era in linea con l’espressione del volto del Mussolini di allora, l’una e l’altra straordinariamente morbide. Ricordarono al barone i lineamenti della fotografia che aveva visto sulla scrivania in Corso Venezia. La grafia immediatamente successiva a quel periodo era invece caratterizzata da uno slancio verticale ed era palesemente modellata su quella di Gabriele d’Annunzio. Non fu un’infatuazione passeggera e anche i suoi appunti successivi, compresi quelli assolutamente privati, avevano l’impronta della grafia dannunziana. Schulenburg pensò che forse Mussolini aveva cambiato la sua scrittura quando si persuase che per il successo nella vita pubblica fosse necessario assumere la posa che nell’Italia di allora era stata mostrata e imposta da Gabriele d’Annunzio. Correva voce a quei tempi che Mussolini fosse affetto da un’infezione luetica e comunemente si riteneva che ciò portasse a una modifica del carattere. Che questa infezione avesse avuto luogo, per il barone era fuori dubbio. Quando, nel 1924, a Roma, Schulenburg alloggiò nella pensione Sesters in via Sistina, notò una giovane tedesca che assumeva i suoi pasti taciturna e intimidita. Chiese allora alla signorina Sesters informazioni sulla ragazza. La proprietaria della pensione gli disse che si trattava di 61 Sibyl von der Schulenburg un’assistente del medico personale di Mussolini, una batteriologa, che aveva commesso l’imprudenza di parlare con altri dei risultati delle analisi batteriologiche del Duce. In conseguenza di ciò era stata interrogata dalla polizia segreta del fascismo e minacciata di ritorsioni terribili, qualora avesse osato dire ancora una sola parola sui risultati di quelle analisi. La sera del due giugno 1924 Schulenburg sedeva tranquillo nella sua poltrona nella biblioteca della villa di Ascona. Lisa, al nono mese di gravidanza, stava aiutando la domestica a riordinare le stoviglie della cena e a preparare la casa per la notte. Dalla portafinestra aperta sul giardino entrava il dolce profumo dei fiori. L’aria quasi estiva portava la voce di Hetty che cantava un Lied del romanticismo tedesco. La bella cantante concertista viveva giusto una casa più su o, come lei diceva, più vicino alla verità del monte. Un monte in effetti non c’era. C’era una collina di forse trecento metri che il destino aveva voluto vincolare alla cultura mondiale. Nei primi anni del Novecento vi si erano insediati degli originali ‘spiriti liberi’, un gentile appellativo che in genere alludeva non poco al loro stato di salute mentale. Erano convinti che una vita sana, all’aperto, lontana dalla civiltà incalzante, li avrebbe fatti vivere meglio e più a lungo, liberi nello spirito e nella mente. Il progetto iniziale aveva subito parecchie modifiche nel corso degli anni. Molti personaggi culturalmente rilevanti ci avevano provato e quasi tutti se n’erano poi andati, lasciando traccia della loro aura ‘originale’ nello spirito dei luoghi. La collina era stata chiamata Monte Verità forse perché qualcuno davvero pensava che, salendo in alto, si sarebbe avvicinato al ‘Verbo’; poi, giacché nei fatti intendeva solo darsi al naturismo, pensò bene che trecento metri erano sufficienti (e, del resto, vivere a duemila avrebbe comportato problemi non indifferenti). A onor del vero i fondatori avevano sempre sostenuto che la verità era l’obiettivo della loro ricerca fin da quando, venuti a piedi dalla Germania per sfuggire alle costrizioni della società materialistica, cercavano una vita in armonia con la natura. Secondo loro, coltivare la terra nudi portava benefici sia al coltivatore sia all’insalatina e costruire esclusivamente con materiale naturale, evitando spigoli e angoli, permetteva sicuramente un flusso più libero dello spirito tra le mura domestiche. Erano vegetariani, promuovevano il libero amore, l’emancipazione 62 il Barone femminile, il baratto. I cardini del pensiero erano espressi da termini quali utopia, esoterismo, teosofia e poi antroposofia. Un bel calderone in cui, all’insegna della cultura, confluivano ballerini, agricoltori, pittori, artisti d’ogni tipo e pensatori aspiranti al titolo di filosofo. Nel volgere di pochi anni sulla sommità della collina, sui terreni acquistati dalla comunità, i vicini ebbero modo di vedere danzatori nudi, soprattutto nelle notti di luna piena, quando praticavano l’euritmia. S’insospettirono, ma col tempo si abituarono, limitandosi a chiamare quegli individui i balabiott. Comunque sia, la collina ebbe presto fama mondiale e attirò soggetti estrosi di ogni tipo, come Thomas Mann, Isadora Duncan, Erick Maria Remarque, Carl Gustav Jung, André Gide, Herman Hesse, e qualcuno dice che ci si fossero smarriti anche Lenin e Bakunin. Schulenburg poi, non mancava di ricordare i discepoli di quello Steiner, il padre dell’antroposofia, che sulla sommità della collina tentavano di associare la chiarezza del pensiero scientifico moderno alla consapevolezza di quel mondo spirituale che è intrinseco di tutte le esperienze religiose e mistiche. Ora, però, la situazione era più tranquilla. Il progetto iniziale poteva dirsi intiepidito e anche i pochi balabiott rimasti avevano la decenza di paludarsi con bianche lenzuola e indossare sandali romani, almeno quando giravano sulla pubblica via. Sulla collina ora si coltivava molto la pittura e grandi maestri traevano ispirazione dalla vista sul lago. Ciò che legava Schulenburg ai frequentatori del Monte Verità erano l’antimilitarismo, il disprezzo per i sistemi politici e religiosi, l’arte e la cultura. Sempre che il padrone non fosse in giro per il mondo, molti di loro frequentavano la sua casa dando vita a un salotto di alta e varia cultura, dove si incontravano artisti e pensatori. La villa del barone a metà collina, sulla via che saliva al Monte Verità, divenne un punto di riferimento e di ispirazione intellettuale. La soave voce di Hetty lo riportò al presente. Sorrise divertito ricordando come l’aveva conosciuta. Era successo l’anno prima, in una giornata tiepida della tarda estate. Era in giardino in cerca di ispirazione per un capitolo del nuovo libro, Briefe vom Roccolo (Lettere dal Roccolo), quello di sua proprietà che si ergeva vetusto e maestoso a circa cinquanta metri dalla villa. Al suo interno aveva creato uno 63 Sibyl von der Schulenburg spazio abitativo che gli era servito come studio nel periodo in cui fece ampliare la villa e ora serviva prevalentemente come alloggio per gli ospiti. Quanti ricordi di quel roccolo! Quella stretta scaletta di legno che portava nel piccolo locale aveva vibrato molte volte per la corsa allegra di due gambe lunghe e affusolate che salivano e scendevano. Erano stati giorni spensierati e felici che almeno a grandi linee richiedevano di essere documentati per iscritto. Ed è quello che stava facendo. Quel giorno girò dunque attorno alla torretta che un tempo era servita da appostamento di caccia e scese il vialetto per una breve passeggiata in paese. Toccò la strada pubblica sul retro della casa e a passo spedito s’avviò nella discesa che passava sul davanti della villa dov’era l’ingresso principale. Giunto in vista delle aiuole in fiore, dove delle splendide dalie giganti erano state piantate per dare il benvenuto agli ospiti, restò di sasso alla vista di un marmocchio che non poteva avere più di quattro o cinque anni, e teneva i piedi su due maestosi fiori rosso rubino, mentre la mano sinistra stringeva due prede già spezzate e la destra era avvinghiata a un esemplare giallo che, posto un po’ più in là, si ostinava a non voler entrare nel bottino del piccolo razziatore. Schulenburg a passo veloce e silenzioso, come mai avrebbe pensato di potersi muovere, si avvicinò da dietro alla figura mingherlina in pantaloni corti e gambe sporche. L’ombra del barone si allungò su di lui e sulla dalia gialla. Il movimento della figurina si arrestò. La mano destra lasciò lentamente lo stelo del fiore che stoicamente aveva resistito, ma ora, reciso, cadeva mestamente in avanti con tutto il peso della corolla dorata. La mano sinistra si strinse ancora più forte attorno al bottino e il ragazzino si drizzò senza fretta. Lentamente si girò ad affrontare la mole del barone che oscurava il sole e portava il buio nella sua vita. «Buongiorno» disse. «Chi sei?» rispose fremente Schulenburg, che in frangenti come quelli non riusciva proprio a dominare certe ruvidità germaniche intrinseche della sua eredità genetica. «La mamma dice che è maleducazione non salutare». «Chi sei?» ribadì il gigante rosso in volto. «Non te lo dico» rispose, cocciuto, il ragazzino mentre con gli occhi cercava una via di fuga. 64 il Barone «Non credere di scappare, furfante!». Ora stava proprio urlando ed era decisamente paonazzo. «Alla mamma piacciono i fiori» provò a scusarsi il piccolo. «Anche a me, ciofanotto», e nell’agitazione disse proprio ciofanotto, come si conviene a un tedesco indignato che ci prova con l’italiano, «anche a me. Ed è per questo che li ho piantati, non certo per farmeli rubare da te». «Cos’è un ciofanotto? È una parola brutta? La mamma dice sempre che non sta bene dire le parole brutte». Schulenburg stava per esplodere. I suoi amati fiori erano stati assassinati non propriamente da un giovanotto, ma da un vandalo in braghe corte che ora lo stava anche prendendo in giro. «Chi è la tua mamma?» chiese con voce tremante che faceva pensare piuttosto alle lacrime che a un’azione punitiva. «La mia mamma è la signora più bella che c’è. E poi è la più brava a cantare». «Ecco chi sei, Attila!» sbraitò dall’alto della sua stazza da lottatore. «Hai sbagliato vedi? Sei tanto rosso, stai male?» rispose il piccolo tra il curioso e il preoccupato. «Attila...» ripeté Schulenburg che stava per perdere il senso delle proporzioni e cedere alla furia dei sentimenti. «Ho detto che non mi chiamo Attila, mi chiamo Eddo!» precisò con fermezza il bambino. Schulenburg si calmò un poco e cercò un modo per gestire gli attacchi nemici alle aiuole del suo giardino. La mamma doveva essere la signora che stava una casa più in là e che sentiva cantare con voce soave i Lieder tedeschi. «Sarà il caso di informarla sulle malefatte del figlio». Nel frattempo era uscita anche Lisa che, temendo problemi cardiaci del marito, era accorsa a calmarne i bollori. Sorrise al bambino che ancora non capiva la ragione di tanta agitazione da parte di quel gigante e gli accarezzò il capo biondo. «Beh!», gli disse, «visto che i morti ci sono stati, tanto vale raccoglierli e goderseli in un vaso». Raccattò i fiori che il piccolo aveva calpestato e la dalia gialla piegata a metà. Li porse a Eddo che li afferrò al volo e li aggiunse con espressione di trionfo alle due prede già strette nella manina sudata. «Grazie, signora, anche tu sei bella» disse con un sorriso a Lisa. 65 Sibyl von der Schulenburg «Grazie, caro. Non aver paura di quest’omone. Grida ma non morde». «Io credo di sì» rispose Eddo con grande sicurezza. «Andiamo», intervenne l’omone, «andiamo dalla tua mamma e le raccontiamo dove vai a rifornirti di fiori». Il bambino, la mano stretta attorno a cinque grossi steli di altrettante magnifiche dalie giganti, si avviò felice verso casa senza dar ulteriormente retta a quell’uomo antipatico. Sul vialetto della piccola casa in cui abitava, Hetty era già alla ricerca del figlio che si era allontanato un po’ troppo. «Tesoro!» lo chiamò. «Eccoti finalmente. Lo sai che non devi allontanarti». Poi vide l’omone che lo seguiva ansimante a qualche passo. «Buongiorno» lo salutò con voce interrogativa. «Signora», esordì Schulenburg provato dalla salita fatta di corsa e in stato di grande agitazione, «signora, suo figlio mi uccide le dalie». «Eddo!» e solo allora parve accorgersi del trionfo di colori dietro cui si intravedeva il visino del figlio. Sorrise. Prese i fiori che il piccolo le porgeva e portandoli al viso, non per sentirne il profumo, quanto per celare una risatina che minacciava di prorompere, disse: «Grazie amore, ma non avresti dovuto rubarle». «Lei è il conte von der Schulenburg, presumo» disse poi in tedesco con voce dolce e melodiosa, rivolgendosi all’uomo rosso in viso e sudato che sembrava annaspare. «Sediamoci un attimo sotto la pergola. Spero che accetterà un bicchiere di Merlot in cambio delle sue dalie». Poi assunse l’espressione più severa che poté nei confronti dell’amato figliolo e gli disse: «Eddo, vedi quanto è gentile il conte Schulenburg, chiedigli scusa». Eddo serrò i denti e corrugò lievemente la fronte, poi, come preso da una decisione improvvisa proruppe nell’affermazione: «Schulenburg è grasso e cattivo». E lo disse in tedesco, forse per esser sicuro che l’omone l’avrebbe ben capito. Quindi sgattaiolò in casa. Fu così che Werner conobbe Hetty Marx, più tardi contessa Antonini, che gli fu buona amica per tanti anni. La voce melodiosa di Hetty fu sopraffatta da quella stridula di Lisa che gridava: «Werner, ci siamo». 66 il Barone Il barone che, salvo in casi particolari, come quello dell’attentato ai suoi fiori, non perdeva facilmente la calma, non si scompose e tornò a guardare fuori dalla finestra in cerca di altri ricordi in cui ancora cullarsi. Si sa, le donne si agitano per nulla e gridano. «Werner! Si sono rotte le acque!» insisté la voce della moglie. Nella sua mente la vide urlare. Cercò di spiegarsi tanta agitazione e immaginò lei piegata sul lavello a tamponare una falla del rubinetto. Che si facesse aiutare da Teresa, la domestica. Poi, però, gli si affacciò un ricordo: sua moglie non riusciva a piegarsi sul lavello perché il pancione di nove mesi glielo impediva. Capì. E benché quello che arrivava non fosse il suo primo figlio, la calma sparì, come se gli avessero strappato tutti i fiori del giardino. Balzò fuori dalla poltrona. «Stai tranquilla, cara. Teresa!» sbraitò, «aiuti la signora a prepararsi e metta dell’acqua a bollire. Corro a cercare il medico». Di colpo fu tranquillo. Aveva preso in mano la situazione e, come sempre, l’avrebbe risolta. Uscì e si precipitò per la discesa verso la casa del medico condotto, che aveva garantito la propria assistenza in ogni momento. Lisa avrebbe preferito partorire a Zurigo, in clinica, ma non si era mai veramente decisa a lasciarlo solo ad Ascona. Forse aveva creduto di poterci pensare ancora qualche giorno, ma il piccolo aveva deciso per tutti e si era presentato in anticipo rispetto ai loro programmi. Cinque minuti dopo bussava con impeto alla porta del medico. I due uomini arrancarono fianco a fianco su per la collina, entrambi con la mente fissa alla partoriente e alle possibili complicazioni. «Sua moglie è giovane e sana», aveva detto il medico, «sarà semplice e rapido, vedrà». Purtroppo quattro ore più tardi il medico dovette ricredersi e Werner non era più tanto sicuro di avere il controllo della situazione. Si decise a chiamare l’amico van de Velde, al quale già pensava da qualche ora. Theo era medico con vasta esperienza in problemi ginecologici e Schulenburg era forse quello che lo sapeva meglio di tutti. S’infilò una leggera giacca da passeggio, uscì e prese la salita verso il Monte Verità. Già da diverso tempo l’olandese era attivamente partecipe degli eventi della comunità di ‘originali’ e frequentava il salotto Schulenburg regolarmente. Si ricordava persino la dedica che gli aveva 67 Sibyl von der Schulenburg lasciato nel settembre dell’anno precedente: «It is so often the better things in us, that the word calls our insanities». Il significato di quella frase la conoscevano forse solo loro due. Theo, durante lunghe notti insonni, aveva scritto un libro sui rapporti matrimoniali ma, essendo appunto medico e non scrittore, aveva chiesto a Werner di riportarlo in buon tedesco e correggere dove necessario. L’amico l’aveva letto e giudicato improponibile a qualsiasi editore. L’opera, se così la si voleva chiamare, sarebbe stata da riscrivere, in quanto era sconnessa, piena di strafalcioni e nel descrivere il rapporto di coppia si perdeva in dettagli decisamente pornografici. Ed erano quelle le «insanities» a cui il buon Theo faceva riferimento nella sua dedica: evidentemente, nella sua goliardia le riteneva le cose migliori di sé. Il manoscritto era rimasto lì, nel cassetto di Schulenburg e oramai non ne parlavano più. «Che coincidenza», pensò Werner in vista della villa di van de Velde, «questa sera mi sono venuti in mente due olandesi, Hetty e Theo; gli italiani dicono che non ci sia due senza tre...». Si fermò un attimo a riprendere fiato, poi batté con decisione il pugno sul portone e, scordandosi l’ora tarda, prese a chiamare l’amico a gran voce. Theo, da buon medico qual era, si prese cura della partoriente senza perdere altro tempo e la mattina del due giugno vide ad Ascona un nuovo piccolo Schulenburg. Il terzo figlio di Werner von der Schulenburg. Il padre lo tenne timoroso tra le braccia. «Ecco un altro Schulenburg che sarà chiamato a far onore al nome della famiglia» pensò. E lo sguardo andò dal visino dell’erede alla parete sulla quale era appeso uno dei quadri della loro collezione privata, il Ciuffo d’erba di Vincent van Gogh, acquistato l’anno prima ad Amsterdam dalla signora van GoghBonger. Schulenburg diceva sempre che era un tipico Vincent del 1888 e che sortiva quasi l’effetto dell’autoritratto. L’autore era un pittore simbolo della genialità e dell’avanguardia molto apprezzato presso la comitiva del Monte Verità. Poi gli occhi del barone tornarono sull’esserino appena nato. «Eccolo il terzo della serie di olandesi» pensò. «Vincent», disse poi al figlio, «ti chiamerai Vincent, in ricordo di questa grande notte degli olandesi». E a Theo van de Velde che stava uscendo di casa stanco e soddisfatto disse semplicemente: «Questo intervento sarà pagato più di un intervento per la nascita di un principe». 68 il Barone VII Al barone parve tanto diverso dall’uomo fresco e sicuro che aveva incontrato molti anni prima, gli sembrò tanto fragile e vecchio... Schulenburg si inchinò e lui borbottò con voce stranamente rotta: «È un onore riceverla». 121 Sibyl von der Schulenburg Dedica di Ada Negri a Schulenburg del 1926. 122 il Barone «Achaz sta meglio. Saluti. Lisa». Schulenburg rilesse un paio di volte il telegramma speditogli dalla moglie all’albergo di Brescia. Alla continua ricerca di materiale per la rivista, aveva preso contatti con Gabriele d’Annunzio e avrebbe dovuto incontrarlo il giorno dopo. Si sentì immensamente sollevato per la recuperata salute del figlio e, come spesso gli accadeva nei momenti di felicità, la sua mente veniva trasportata dai ricordi al periodo trascorso in Sicilia. O forse fu il pensiero di d’Annunzio che ve lo riportò. Sul finire del 1902, all’età di ventuno anni, Schulenburg era finalmente riuscito ad andare in Italia. Sua madre gli aveva trovato una sistemazione presso degli amici, don Giulio e donna Marta a Taormina. Passava diverse ore seduto nel teatro greco a leggere i classici tedeschi, oppure seguiva degli antiquari locali alla ricerca di oggetti del passato. Si era fatto anche una piccola collezione di monete antiche. Il sole siciliano aveva sanato molte cicatrici spirituali e anche la sciatalgia andava molto meglio. Un giorno era seduto su un muretto in contemplazione di alcune interessanti monete greche che avevano da poco arricchito la sua collezione, quando un uomo elegante, col pizzetto, gli si avvicinò. Lo riconobbe subito perché lo aveva già visto in fotografia e da donna Marta aveva saputo che in quel periodo soggiornava a Taormina. Lei citava con devozione lunghi brani delle sue opere teatrali, mentre don Giulio riferiva una maldicenza, secondo cui Lord Stopford sarebbe quasi venuto alle mani con quel signore, perché geloso di un bel giovane della città. Ora l’aveva di fronte. Gabriele D’Annunzio. L’uomo elegante sulla quarantina lo fissava sorridente appoggiandosi all’impugnatura d’oro del bastone da passeggio; poi guardò le monete e si mise seduto sul muretto vicino a lui. «Allora, giovane barbaro», chiese in francese, «forse che la Magna Grecia ha inviato i saluti dalla sua tomba terragna?». «Accetto sempre con emozione questi saluti» rispose il giovane, corrispondendo in parte al tono pomposo della domanda. D’Annunzio proseguì citando alcuni versi in greco e portando in avanti il capo come se volesse gustare la bellezza delle parole con le sue labbra. Schulenburg non comprendeva quei versi e glielo disse. Allora passò al tedesco: «Un fulgore bianco riposa sulla terra e sul mare e 123 Sibyl von der Schulenburg l’etere sta, profumato e senza nuvole». Tacque un secondo, poi riprese: «Ecco. Ora lo capisce meglio?». «Quanto è rimasto del Nausicaa di Goethe l’ho letto di recente, seduto nel teatro». «Là il tondo ancor rimembra l’armonia dell’anima greca e lo sguardo si lascia scaldare dall’alito di fuoco del dio incatenato». Il poeta parlava con voce morbida e carezzevole. Ma aveva i denti guasti. «A quei tempi le pendici dell’Etna non riscaldavano gli sguardi degli spettatori» replicò il giovane. Il pizzetto si mosse in qua e in là. «Gliel’ha forse sussurrato una delle divinità delle sue monete?» chiese il poeta risentito. Schulenburg rise. «No, semplicemente il mio buonsenso. Se lei dovesse ricostruire l’edificio del palcoscenico, si renderebbe conto che la vista dell’Etna resterebbe preclusa». «Gli occhi greci bruciavano da parte a parte anche le pietre, quando dietro di esse ardeva la bellezza». «Se i greci avessero posseduto occhi così penetranti, non avrebbero avuto bisogno di andare a teatro. Avrebbero potuto godersi la bellezza della tragedia attraverso le mura delle loro case». D’Annunzio guardò il tedesco sconcertato. Aveva osato dubitare della sua autorità. Non era abituato a tanta sfrontatezza. Attinse di nuovo alla sua scorta inesauribile di belle trovate e rispose benevolmente: «Lei si scorda dell’estasi rituale legata all’esperienza vissuta in comune. Solo una tale estasi rende lo sguardo del singolo libero per il miracolo». «Ma san Francesco era insieme ad altri o era solo, quando ricevette le stigmate?» chiese il giovane perfidamente. «Era in compagnia dei santi». Schulenburg riusciva a cogliere l’alone di poesia di quell’uomo famoso, ma pensava anche che fosse lievemente strano. Allora, ancora non sapeva quanto il vate fosse abituato a ricevere ammirazione incondizionata, ad avere l’adorazione dei giovani che restavano senza fiato quando lui diceva frasi di quel tipo. Il giovane barbaro, invece, gli oppose che lui non sapeva nulla degli occhi dei santi e che non saprebbe dire se i loro sguardi potessero attraversare i muri dei conventi in un’estasi collettiva. D’Annunzio lo fissò con durezza. «Come, lei non 124 il Barone sa nulla degli occhi di sant’Agata, nei quali si specchiano i sogni di Dio? Non sa nulla degli occhi di sant’Agostino, nei quali fiammeggia color porpora la gioia della rinuncia totale di sé?». Con la voce carica di profondo rimprovero elencò ancora alcuni simili fenomeni ottici, che però Schulenburg non seppe pienamente apprezzare. Ad ogni modo, l’intensità con cui il poeta perorava la causa fece impressione al giovane ufficiale che cercava comunque di essere gentile. In fondo, si trovava di fronte a un poeta famoso! Così, replicò che aveva sentito di una certa santa Ottilia, il cui convento si trovava nei Vosgi e la cui sorgente avrebbe un potere curativo sugli occhi ammalati. «E come cura gli occhi ammalati? Attraverso la forza della bellezza che si allarga sotto i monti, nel profumo divino della vite santa, nel quale arde verso il cielo l’organo di pietra di Strasburgo, suonato dal geniale Erwin de Stenback». «Chi?». «Erwin de Stenback. Forse non lo sa, ma egli osò accettare la gara con Dio, quando lanciò verso il cielo la cattedrale». Schulenburg sapeva di sicuro che la cattedrale, costruita per diventare l’edificio più alto del mondo, non era opera di Erwin von Steinbach, il quale fece forse la facciata ma, per non offendere l’autorevolezza del famoso poeta, non lo corresse neppure sulla pronuncia del nome. D’Annunzio intanto si era dedicato a due monete, esaminandole con fare da esperto. Apriva e chiudeva ritmicamente gli occhi respirando attraverso la bocca. «Monete», borbottò, «merce di scambio del potere. Ma quanto era nobile allora il potere che si serviva di questa merce di scambio! Ancora le monete non erano piatte da poterle impilare avidamente. Invece ognuna di esse era ancora un oggetto plastico, una creatura, un’anima». I baffi a manubrio dell’uomo vibravano mentre continuava la sua istruzione al giovane tedesco: «E parlano solo al possessore. Ognuna di queste monete ancor’oggi esclama: Il nostro popolo è stato grande perché ha servito la bellezza, non l’avidità». Per un po’ osservò intensamente il loro conio, poi proseguì: «E grandi erano anche queste donne, perché la loro anima era quella di un ragazzino». Presso gli amici che lo ospitavano erano a servizio due ragazze siciliane, figure viventi della bellezza greca; la più anziana era piena e 125 Sibyl von der Schulenburg compassata, mentre la più giovane era snella e capricciosa. Ne parlò a D’Annunzio. «Ah», esclamò, «e come si chiamano?». «Maria e Bastiana». «Maria e Bastiana! I vostri nomi, voi donne, sono dolci come il profumo del gelsomino!». Schulenburg rifletté su cosa avrebbe detto sua madre, ma rimase ad ascoltare le parole del poeta: «Io la inizierò ai segreti della divina bellezza. Lei dovrà diventare un mistico del culto del sole che abbraccia il mondo intero. Domani le farò avere un paio di libri francesi; sono templi dai quale inizierà a fluire verso di lei il profumo del santo incenso. Si immerga in questi libri, giovane barbaro, e ringrazi gli abitanti dell’Olimpo che le preparano la strada verso l’eterna Grecia». Poi sollevò le mani come in un atto di supplica: «Ma non infranga mai la grande legge degli iniziati. Taccia! Taccia! Serri le labbra e giri in bocca la lingua per sette volte prima di lasciar fluire una parola attraverso i denti». Il giorno seguente Bastiana depose con un’impertinente riverenza due libri sulla scrivania. Uno era Education sentimentale di Flaubert e l’altro un libricino in edizione privata dal titolo Les mistères du soleil, nel quale D’Annunzio aveva scritto a grandi lettere: «Per Ganimede». La dedica fece sogghignare don Giulio. Più tardi incontrò il poeta durante la passeggiata serale; sempre più insisteva a parlare della bellezza e della dolcezza dell’immergersi nell’unità del sole. Cose che col tempo annoiarono il giovane ufficiale. Un giorno gli venne incontro radioso sulla strada principale, invitandolo a essere suo ospite in una visita alle cateratte superiori del Nilo. Schulenburg ringraziò e rifiutò. D’Annunzio congiunse le mani e sospirò: «Infelice! Ora ha distrutto la sua vita che era stata preparata in modo tanto radioso!». Per non apparire troppo scortese il giovane spiegò: «Sono in congedo solo per l’Italia, non per l’Egitto». «Congedo! Congedo! Oh, voi kantiani! Per questo misero congedo lei rifiuta i misteri del sole!». Lo guardò ancora una volta con grande rammarico, poi alzò lentamente le spalle, le lasciò ricadere, agganciò la maniglia del bastone da passeggio al braccio e se ne andò a passo spedito. 126 il Barone Dopo che nel 1920 conquistò Fiume e diventò il principe di Montenevoso, D’Annunzio prese a vivere nel Vittoriale, in precedenza proprietà di Henry Thodes, genero di Richard Wagner, che attraverso la sua vita e le sue opere (Francesco d’Assisi, L’anello dei Frangipane, ecc.) tentò, proprio come Schulenburg, di rendere sempre più forti i rapporti tra Italia e Germania. Dall’albergo di Brescia Schulenburg, in quella mattina del ’29, partì alla volta di Gardone Riviera. Era atteso e l’autista si era fatto dare indicazioni precise. Il barone si accomodò nel fondo della vettura e pensò a quel personaggio originale che era sempre stato Gabriele D’Annunzio. La sua villa era stata modificata con gusto un poco eccentrico. Su un’altura nel parco era incastonata la prua della nave Puglia, con la quale il poeta guerriero aveva incrociato al largo di Fiume e che era ancora dotata di marinai d’equipaggio, che però non rischiavano più il mal di mare. La macchina scivolò lungo il viale della villa e si fermò dinanzi all’ingresso principale. Schulenburg scese dall’auto, si guardò intorno un attimo, poi si avvicinò al portone d’ingresso e con l’impugnatura del bastone bussò. Nessuno rispose. Riprovò a bussare e indietreggiò per alzare lo sguardo sulla facciata dell’edificio. Dopo qualche secondo, finalmente si aprì una finestrella al primo piano e nella sua cornice apparve un monaco. Sorrise con un’espressione tra l’estatico e il faunesco, fece un segno di benedizione sul capo del barone sottostante, e richiuse la finestrella. Improvvisamente si aprì il portone e un domestico in livrea disse: «Il principe la prega di entrare». Accompagnò Schulenburg al piano superiore attraverso un vano scale zeppo di oggetti d’antiquariato e cianfrusaglie, fino a un salone arredato anch’esso di mobili e suppellettili dello stesso genere. L’ospite fu lasciato solo ad attendere. Dopo qualche tempo si aprì una porta a battenti e una voce annunciò: «Il principe di Montenevoso!». Quindi apparve l’immaginifico con una benda nera su un occhio, nell’alta uniforme dell’aviazione italiana sovraccarica di medaglie. Al barone parve tanto diverso dall’uomo fresco e sicuro che aveva incontrato molti anni prima, gli sembrò tanto fragile e vecchio. Per un momento si fermò nella luce che entrava dalla grande finestra. Schulenburg si inchinò e lui borbottò con voce stranamente rotta: «È un onore riceverla». 127 Sibyl von der Schulenburg Si sedettero a un tavolo e il padrone di casa prese un pacchiano portasigarette in oro che, così informò l’ospite, era stato realizzato dal suo gioielliere di fiducia su suo personale disegno. Offrì una sigaretta profumata. E tra una voluta di fumo e l’altra fissava il barone con l’occhio buono: l’altro, aveva detto, l’aveva perso in guerra (ma Schulenburg aveva già sentito versioni differenti e meno eroiche). Dopo un po’ prese a parlare: «Lei desidera che io le fornisca un contributo letterario per la sua rivista Italien. La rivista è molto raffinata. Le svilupperò le mie riflessioni su Theodora d’Effrée». «Potrebbe essere interessante, ma purtroppo non so chi sia questa signora» osservò il tedesco. «Non può saperlo» disse il vecchio facendo dondolare il capo. «È una monaca francese del sedicesimo secolo che morì d’estasi alla vista di un’immagine che credeva sacra e che in verità era profana. La conseguenza fu che il suo corpo astrale non trovò redenzione e vagò per quattrocento anni nel mondo per trovare un alloggio dignitoso. Con terribili battaglie notturne, questo corpo astrale conquistò due delle mie camere cardiache. Ora alloggia lì. Le scriverò qualche cosa sulla sua vita nelle camere del mio cuore». «Attendo fremente questa grandiosa creazione» rispose Schulenburg, a cui, più che l’acquartieramento forzato nel cuore del poeta, interessava capire se il vecchio geniaccio aveva ancora l’abitudine di bluffare o se invece era irreparabilmente uscito di senno. Con voce carica di dignità D’Annunzio raccontò della magia dell’ascesi che viveva giornalmente, in quanto frate francescano di terzo grado. «Mentre attorno a me fioriscono i gigli...» e disse la parola gigli trascinandola con piacere attraverso le labbra pesanti. Non menzionò mai il loro incontro a Taormina, se n’era del tutto scordato. «E comunque», si disse Schulenburg, «avrà sicuramente trovato qualcun altro che lo accompagnasse alle cateratte del Nilo». Dopo qualche tempo il vate si sollevò con un movimento rapido, come un principe reggente che si accomiata dal visitatore. Il domestico accompagnò Schulenburg all’uscita, facendo a ritroso quel percorso tra gli oggetti d’antiquariato, poi si accomodò sul sedile accanto all’autista per consentire all’auto di passare attraverso il posto di controllo della villa. Mentre scendevano la collina, sentirono improvvisamente 128 il Barone tre colpi di cannone. Il domestico si girò verso il barone adagiato nel fondo e disse: «Il principe la saluta con tre salve di cannone: per l’aristocratico straniero, il soldato e il poeta». Poi, giunti al cancello, saltò giù dall’auto lasciando il tedesco preso dall’ilarità. Schulenburg non ricevette mai le riflessioni su Theodora d’Effrée, ma qualche settimana dopo quell’incontro gli giunse la fotografia del poeta che lo raffigurava con una cravatta colpita dalla luce in modo tale da formare un effetto che poteva assomigliare a una mano femminile. Sotto la fotografia d’Annunzio aveva scritto: «La mano della Madre mi protegge». Il barone sapeva che era una fotografia che D’Annunzio inviava a mezzo mondo con la stessa dedica; infatti l’aveva vista presso amici e conoscenti, tra questi Margherita Sarfatti e la ballerina Charlotte Barra, la quale raccontava sempre storielle divertenti sul poeta. Per Schulenburg D’Annunzio era un grande poeta, un uomo con un’incredibile fantasia, creativo nel linguaggio e un serio lavoratore. Contemporaneamente riteneva che fosse anche un commediante e un professionista pubblicitario. Il barone si meravigliò sempre che il popolo italiano perdonasse le stranezze di D’Annunzio che in Germania sarebbero state ammesse solo in un attore, mai in un poeta. Di questo atteggiamento un giorno scrisse: «È indice dell’alta intellettualità del popolo italiano». E fu anche quello che disse a Margherita Sarfatti in una visita a Milano. Margherita aveva invitato Schulenburg e la moglie i primi di maggio a una festa tra amici. Al sontuoso ricevimento la depressione e la miseria erano momentaneamente dimenticati. La cultura e la politica erano come sempre al centro dei colloqui: si parlò di scambi culturali e quindi della rivista Italien, di autori italiani e tedeschi, tra i quali in particolare di Emil Ludwig, e Schulenburg non perse occasione per discutere a lungo di articoli apparsi su Gerarchia che non l’avevano soddisfatto. Dopo che i primi invitati se n’erano andati, rimase un ristretto gruppo di ospiti oramai sazi di cultura e molto allegri. Schulenburg stava curiosando tra i libri esposti in bell’ordine nella splendida libreria in stile impero: vide una vecchia edizione della Divina Commedia e la prese. «Ah!», disse Margherita vedendolo, «la mia Sibilla». «Sibilla?». 129 Sibyl von der Schulenburg «Sì», rispose sorridendo la padrona di casa, «mi dà indicazioni per interpretare il presente e mi predice il futuro. Ma lo fa in modo enigmatico. Occorre interpretare le sue indicazioni, ma non è facile e solo dopo si saprà se l’interpretazione è stata corretta». «Le Sibille erano profetesse della religione greca e romana. La più famosa è la Sibilla cumana, titolo che spettava alla somma sacerdotessa dell’oracolo di Apollo e di Ecate, oracolo situato nella città di Cuma. Non vedo il nesso con la Divina Commedia, non letterario almeno. La Sibilla scriveva i suoi vaticini in esametri su foglie di palma, mentre Dante ha scritto la Commedia in terzine concatenate su fogli di carta» disse Schulenburg divertito. «No, questo tipo di nesso non c’è». Margherita prese dalle mani di Schulenburg l’antico volume rivestito in pelle rossa con incisioni in oro. «Quando ho un problema che mi preme e non trovo risposte, apro il libro a caso e con una yad indico un punto sulla pagina di destra o di sinistra». Schulenburg aveva effettivamente ammirato lì vicino una manina indicatrice in argento decorata con pietre preziose. Avrebbe detto che fosse un’opera d’arte russa. Ne aveva viste diverse là e nella cultura ebraica servivano per tenere il segno sui testi sacri durante la lettura, e ciò perché la mano umana non può toccarli. In ebraico yad significa semplicemente mano. «E trova sempre le sue risposte?». «Sempre». «Facciamo una prova», la sfidò il barone, «e vediamo come se la cava la Divina Commedia con le risposte in tedesco. Troviamo alcune parole che lei poi userà scrivendo un testo in tedesco che racconti la deliziosa cena di questa sera». «Accetto» disse, stuzzicata, la padrona di casa, «ma le parole le facciamo trovare a qualcuno che non sappia già dove cercarle. A sua moglie, forse». Lisa si prestò con gioia al gioco e, stringendo la preziosa yad, si diede da fare per trovare le sei parole che avevano deciso di fornire a Margherita. Al primo tentativo trovò «Venere» nel Purgatorio, canto XXV, poi nel Paradiso, canto XVI trovò «campi» e in seguito «Francia» nel Paradiso, canto XV. 130 il Barone «Nell’Inferno non cerchi mai, cara?» chiese Schulenburg alla consorte concentrata a trascrivere le parole trovate. «Stai cercando qualche cosa di piccante?». «Non c’era peperoncino nelle pietanze. A cosa alludi?». Il viso del tedesco assunse un’espressione angelica. Lisa lo accontentò sfogliando nel primo terzo del volume e fece centro: «scrofa», eccoti accontentato! Inferno, canto XVII». Seguirono «Roma», Purgatorio, canto VI e «Bologna», Inferno, canto XXIII. «Ecco, abbiamo le sei parole: Venere, campi, Francia, scrofa, Roma e Bologna». Lisa le aveva scritte in bella grafia su un foglio di carta. Le diede a Margherita. «Bene, come avevo detto non è facile interpretare il vaticino della Sibilla, ma vedrete che dopo una buona dormita mi verrà in mente la risposta. La Commedia non mi ha mai tradito». E con questo la compagnia si sciolse. La mattina dopo Schulenburg trovò due buste vicino alla tazza del caffè, una era senza indirizzo e l’altra era all’indirizzo di Ascona. Le aveva evidentemente portate la segretaria dal Ticino. Prese la busta bianca. Conteneva sei fogli di carta carbone scritti dalla mano di Margherita, in lingua tedesca salvo alcune parole sottolineate, scritte in italiano e francese. Schulenburg lesse: «Tre nutrienti storielle di Margherita Sarfatti. I . Omero e il maiale. C’è qualcuno che sarebbe abbastanza curioso da chiedersi perché la moglie del molto venerabile signor maiale presso i contadini in terra italiana si chiami troia e in francese generalmente truie? In italiano questo appellativo è considerato oggi non solo impertinente, ma altamente offensivo, infame e motivo di grande indignazione quando riferito ad una femmina bipede. Eppure, la sua origine è nobile e aristocratica. Deriva dalla storia e leggenda di Omero e Virgilio. Mentre i greci ai tempi di Omero avevano un menu alquanto ridotto, in genere solo carne arrostita sul fuoco, latte, formaggio, miele, olio, fichi e mele, e nient’altro, i romani avevano una tavola più raffinata. Gli abitanti delle coste e delle isole del pescoso mar Ionio, non sapevano 131 Sibyl von der Schulenburg neppure che nel mare si potesse pescare e Omero definì il mare spesso infruttuoso e non seminato. Ma a Roma, a dispetto dello scorbutico Catone che sonoramente denunciava la corruzione, si facevano arrivare le ostriche dalla Britannia. E durante i grandi banchetti si portava adagiata sul triclinio una grassa scrofa dal cui corpo, una volta tagliato, saltavano fuori delizie arrostite, uccelli e finanche fagiani, così come dal cavallo di Troia saltarono fuori gli ultimi guerrieri greci armati. Per questo motivo la pietanza tanto prelibata fu chiamata cavallo di Troia. Ma la storia, la mitologia, Omero e Virgilio furono nel Medioevo presto dimenticati. La signora scrofa fu in breve chiamata troia e in francese truie, sia che fosse viva o che fosse cotta. A chi importava ancora delle vecchie leggende! Ma le tradizioni che mettono radici nello stomaco sono difficili da dimenticare o estirpare. E ancora oggi la porchetta arrosto costituisce il piatto preferito del popolo romano. Durante le grandi serate di festa, come la notte di San Giovanni, il ventiquattro giugno, in cui fin dai tempi pagani si è sempre festeggiato l’evento astronomico del solstizio, non esiste romano verace che non si conceda una bella fetta di porchetta dalle bancarelle in piazza San Giovanni in Laterano, la più antica delle basiliche del cristianesimo, la più vecchia delle chiese cristiane costruite da Costantino a Roma. Una fetta di porchetta e un bicchiere o due di vino dei castelli, il biondo Frascati. Il fatto che anche Goethe lo sapesse apprezzare rende un romano oggigiorno felice e di buon umore. A ciò si aggiungono forse le rosse ciliegie che Lucullo, grande buongustaio quanto grande generale, trovò come bacche selvatiche nei boschi dell’Asia minore quando era impegnato nell’assedio della città di Cerasa o Cerasunte, oggi Keresun. Per questo le ciliegie vengono doverosamente ancora chiamate cerase a Roma. Così come le pesche, dalla Persia e le albicocche dall’Armenia vengono presso il popolo ancora chiamate perseghi e armellini. La fama di Lucullo sparì, ma le ciliege gli garantiscono immortalità gloriosa. II. America. Tabacco e patate La scoperta dell’America portò uno sconvolgimento di tutti i valori, anche di quelli di ambito culinario. Colombo volle «buscar el Oriente por Ponente», come disse e scrisse in spagnolo. Le nuove terre si chia132 il Barone mavano effettivamente India dell’ovest e per i nostri ingenui antenati la porta per l’India si trovava in Turchia. Per questo il tacchino in inglese si chiama turkey, il turco, e presso il nostro popolo si chiama dindo, colui che proviene dall’India. Ma fu il Messico che ci regalò questo cugino povero del pavone, questo grigio soldato privo dello sfarzo del general maggiore Pavone nella sua scintillante uniforme di gala. Anche il mais dell’America si chiama in Italia grano turco. Circa nello stesso periodo Sir Walter Raleigh ci portò da terre lontane il prezioso dono del tabacco, che egli in onore dell’amata regina vergine, Elisabetta, chiamò Virginia. Povero cavaliere e poeta, povero diavolo. Il successore di Elisabetta lo rinchiuse per ringraziamento nella torre di Londra, dove Raleigh bruciò il manoscritto della sua Storia Universale quando si accorse che non riusciva a definire una lite accaduta nel cortile della torre sotto i suoi occhi. Ogni testimone raccontò l’accaduto in modo diverso assicurando di essere l’unico ad avere ragione. Come si poteva allora sperare di conoscere davvero la storia del passato? Questo spirito altamente filosofico lo avrà forse consolato quando là, nello stesso cortile causa della sua delusione storica, lasciò il suo capo nobile e bello sul ceppo sotto la scure del boia. Il tabacco è una merce peccaminosa, inutile e probabilmente dannosa, per cui ebbe immediatamente successo. Ma le patate sono salutari, utili e nutrienti. Così fu che tutto il popolo francese, indignato e cocciuto, si rifiutasse di mangiare questa radice velenosa, sporca e totalmente estranea. Sicuramente si trattava di un complotto dei ricchi per liberarsi di tante bocche affamate, data la scarsità dei raccolti, la carestia che a quei tempi impoverivano la Francia. Ma il dottor Parmentier era uno psicologo e aveva probabilmente letto nella Bibbia la storia della mela fatale, per cui fece piantare la patata in tutti i campi reali sparsi per la Francia, provvedendo anche a farli piantonare da guardaboschi armati, affinché nessuno si appropriasse di quelle leccornie che dovevano comparire solo sulla tavola del re. Ovviamente le patate furono rubate, mangiate, godute e di nascosto coltivate nel campo di ogni contadino. È la vecchia e sempre nuova storia dell’ufficiale italiano, che portò i suoi uomini a paracadutarsi, dicendo loro che non glielo avrebbe permesso. 133 Sibyl von der Schulenburg III. Vietato agli adulti... Stimo che solo la nuova gioventù, minorenne, sia sufficientemente impura nel cuore e scostumata nei costumi, per non scandalizzarsi del seguente aneddoto. A noi persone un po’ più vecchie resta sempre la cattiva abitudine della buona educazione, nevvero? C’era una volta... una dea che si chiamava Venere Afrodite che veniva particolarmente venerata nella bella e colta città di Bologna. Perciò vi si recò in visita, trovò un’allegra accoglienza e si divertì molto. Al momento del commiato volle ringraziare attraverso un regalo indimenticabile e perciò prese un po’ di pasta fatta in casa, che a Bologna sanno fare molto bene, e con il suo divino pollice la premette sul suo divino ombelico, lo rigirò e premette ancora sicché ne prese le forme creando così i famosi tortellini che ancora oggi costituiscono il piatto preferito dei bolognesi». Schulenburg sorrise guardando fuori dalla finestra. E brava Margherita! Con un’erudizione non comune, ancorché non impeccabile, aveva scritto tre storielle su ciò che avevano mangiato la sera prima. Aveva solo dimenticato il buon vino toscano, ma sicuramente a ben cercare c’era anche quello. Non aveva scordato neppure il sigaro! Prese l’altra busta, lesse il mittente e s’incuriosì. «Caro Conte», scriveva Ginsberg dal Sudafrica, «La ringrazio per la copia del Suo libro Stechinelli che ho molto apprezzato e che, dopo loro insistenti richieste, ho messo a disposizione della comunità tedesca di King Williams Town. L’ho letto con immenso piacere e ha risvegliato in me il desiderio di visitare Venezia ma, purtroppo, la mia attività politica mi lega all’Africa. Mi sono fermato a lungo in Germania e il gran gelo di inizio anno mi ha bloccato lì per parecchi mesi. Tornato a casa ho sviluppato tutte le pellicole delle fotografie fatte durante il mio viaggio in Europa e anche di quelle fatte ad Aden, durante la nostra escursione al porto. Ricordo che avevo avuto dei problemi a scattare in quel vicolo del veggente, perché il ragazzino era scappato via e non riuscivo a sistemare la macchina sul cavalletto. Però un’immagine, seppur pessima, l’avevo ottenuta. Raffigurava Lei trascinato dalla schiavetta nera con la scimmia sulla spalla, gli occhiali di sbieco sul naso e un’espressione di debole resistenza. L’immagine era 134 il Barone rovinata da una macchia bianca che assomigliava alla sagoma di una donna dietro di Lei. Ho pensato a cosa potesse aver causato il danno. Dato che avevo usato il nuovo modello Reflex, potevo escludere il riflesso della luce, mentre non potevo del tutto escludere l’accidentale sovrapposizione di un’altra fotografia. Non ricordo però di aver scattato fotografie a donne in quell’occasione e in effetti ho sviluppato con successo gli scatti che avevo fatto del mercato e del porto. Comunque, l’avevo stesa ad asciugare con le altre poiché, seppur rovinata, documentava bene la situazione comica di Lei che veniva trascinato nell’ ‘antro della Sibilla’ con la coda della scimmia attorno al collo, ma purtroppo il giorno dopo non l’ho più ritrovata e nessuno dello studio sa dov’è finita. Le invio allora, con grande piacere, una fotografia che ho scattato a una bella negra e che Le ricorderà l’Africa migliore. Cordialmente, Suo...». Che coincidenza. Era il momento delle Sibille. 135 il Barone XI Poi, il quattordici settembre le cose precipitarono. Ci furono le elezioni per la quinta legislatura della Repubblica di Weimar e Schulenburg era in Germania per votare. Il popolo aveva evidentemente assorbito la propaganda della quale si occupava Joseph Goebbels e aveva premiato il partito nazional-socialista con un 18,3% dei consensi, facendolo così diventare il secondo partito della Germania, con centosette seggi in parlamento. 191 Sibyl von der Schulenburg Tessera della NSDAP firmata da Himmler per convincere Schulenburg a entrare nel partito. 192 il Barone Quel giorno di aprile del 1930, dopo vari giorni di pioggia il tempo si mise al bello. Schulenburg guardò con tristezza verso il lago non del tutto libero dai colori che l’avevano incupito nei giorni precedenti. Una lieve increspatura della superficie diceva che il vento la stava accarezzando. Rifletteva sulla decisione presa insieme a Lisa di vendere la grande villa. Volevano trasferirsi almeno temporaneamente in Germania perché lei desiderava che i ragazzi ricevessero un’istruzione tedesca. Forse era solo un pretesto per potersi avvicinare alla madre. Lisa non stava molto bene e neppure il loro rapporto si riprendeva. Schulenburg avrebbe desiderato conservare almeno la proprietà della torretta, il Roccolo, e ovviamente La Monda. Però entrambi ravvisavano l’opportunità di ridurre le spese, giacché lo spettro della fame che attraversava tutta l’Europa si faceva sempre più vicino. Intanto la grande villa serviva ancora a ricevere ospiti, e in quei giorni c’era Leopold von Wiese, direttore dell’Istituto di ricerca delle scienze sociali e sociologo di chiara fama, assieme alla moglie. La grande tavola era stata apparecchiata con attenzione e il profumo dell’arrosto aleggiava tutt’intorno, infiltrandosi nei tessuti di arredamento, dove sarebbe sopravvissuto per diverse ore. La compagnia era allegra, i signori von Wiese apprezzavano i vini, per i quali Schulenburg aveva sempre un’attenzione particolare. Argomento della conversazione era la sorella di Friedrich Nietzsche. «Negli ultimi tempi la critica sull’opera di Elisabeth Foerster Nietzsche si è inasprita», provocò bonariamente il sociologo, sapendo bene quanta stima Schulenburg avesse per la signora, «le falsificazioni apportate al lascito del fratello non sono state perdonate». «Ognuno, caro amico, è padrone di censurare le opere di Elisabeth e di offrire qualche cosa di meglio». Così cominciò la risposta di Schulenburg che, per come egli aveva messo le posate nel piatto e appoggiato la schiena allo schienale, si capiva sarebbe stata lunga. «Voglio però far notare un dato di fatto: le opere di Nietzsche, quelle che vanno dal volume numero sei e mezzo a quelle del volume numero diciannove della grande edizione, le dobbiamo tutte esclusivamente alla perseveranza della sorella. Tutto ciò che oggi viene considerato un bene della cultura mondiale, sarebbe andato perduto. Nessuno degli 193 Sibyl von der Schulenburg amici, neppure Overbeck, si è mai preoccupato di salvare quelle opere, mentre lei si è opposta con tutte le sue forze allo scempio che voleva farne la famiglia. Si è seduta sulla cassapanca che le conteneva e da lì non si è mossa, sottoponendosi anche alle indagini da parte della magistratura per l’accusa di diffusione di scritti contro il cristianesimo. Oggi i letterati potranno sorridere di queste circostanze, ma a quei tempi il clima era ben diverso e la figlia di un pastore non era certo incallita come un giornalista berlinese. Anche quello del coraggio è un concetto relativo, e ciò che la signora Foerster-Nietzsche ha fatto era certamente un atto di coraggio, indipendentemente dal fatto che la donna difendesse le opere di un genio o di un folle. Lei ha creduto fermamente nelle capacità di suo fratello in un momento in cui sembrava che tutti gli amici di lui avessero di meglio da fare». Schulenburg si interruppe per prender fiato. Stava infervorandosi troppo e non era cortese nei confronti degli ospiti. Leopold von Wiese si stava divertendo, invece. Amava follemente prendere in giro il barone. Sapeva che talvolta bastava pochissimo per farlo indignare, mentre altre volte era granitico là, dove un uomo normale avrebbe letteralmente perso le staffe. Uomo colto, cortese e calmo, von Wiese si dispiacque per l’interruzione e pensò di avere forse esagerato. «Concordo con te. La signora si è fatta carico di un bel fardello. Stava così bene in Paraguay, vita tropicalmente rilassata senza preoccupazioni, poi, repentinamente, il ritorno alla nostra civiltà stressante». Guardò di sottecchi il padrone di casa e notò che si era ripreso; non aveva più il viso rosso e aveva in mano le sue posate. «Ma perché l’avrà fatto?» chiese prima di portare il bicchiere alla bocca. «Albagia?» chiese la moglie del sociologo, visto che il marito aveva la lingua occupata. Schulenburg la fissò con sguardo severo per un secondo poi, perdonandola in quanto ospite e donna, si aggiustò gli occhialetti e rivolgendosi a Leopold rispose: «Come hai ben rilevato, lasciò la vita comoda per chiudersi davanti a una scrivania e lavorare su un argomento che non conosceva. Le sue poche conoscenze di filologia le erano venute dalla stesura dell’indice, a cui aveva atteso quando per circa un anno e mezzo fece da governante al fratello a Basilea». Schulenburg fece un cenno a Teresa, lanciando un’occhiata al bicchiere vuoto dell’ospite e 194 il Barone continuò: «E ce l’ha fatta. Con una memoria ferrea ha scritto la vita del fratello. Il problema è che qualcuno pretenderebbe che lei avesse scritto di Nietzsche nello stile di Nietzsche. E se l’avesse fatto, qualcuno avrebbe avuto ancora da recriminare, perché il vero fastidio sta nel fatto che, grazie all’opera di Elisabeth, Nietzsche non è più cancellabile dalla memoria umana; e, così com’è, a molti non piace». «In effetti. Nietzsche non entra nella odierna, brevettata visione del mondo. Non è utilizzabile in questo nostro periodo di democrazia; al contrario, è pericoloso» intervenne il sociologo, stendendo sulla sua faccia paciosa un velo di serietà. «Ha detto cose che oggi non gli provocherebbero più attacchi dalla critica, e penso solo al suo riferirsi ai tempi delle grandi guerre o al dichiarare che il futuro del mondo alberga nei figli degli ufficiali prussiani». Schulenburg ricordava, aveva davanti agli occhi l’anziana amica di Weimar. Continuò: «Anche il fatto che non fosse filo-semitico in modo univoco, ma piuttosto cangiante e vario nei suoi giudizi sull’ebraismo, come ogni intellettuale non ebreo, oggi non gli verrebbe certamente rinfacciato. Ma a sua sorella qualcosa si può rimproverare: si può accusarla di pangermanesimo, tendenziosità, falsificazione e occultamento di documenti. E proprio perché non è orientata verso il pangermanesimo e non ha le prove di non aver falsificato od occultato documenti». «E, dicendo che la sorella ha falsificato la sua figura dandogli un orientamento a destra, non si fa che falsificare veramente la sua figura attribuendole un orientamento a sinistra» concluse la signora von Wiese lasciando di stucco Schulenburg. Il pomeriggio fu dedicato alla gita al ‘covo dell’artista’ ad Auressio. Dopo aver lasciato l’autovettura in una curva della strada tortuosa che s’inerpicava sulla montagna, Schulenburg condusse i suoi ospiti su per una scalinata e poi su un ripido sentiero. Sorrise, quando la signora ansimante e rossa in viso chiese di fermarsi a riprender fiato. Si era scordato di avvertirla che l’unico accesso alla casa richiedeva una bella camminata di venticinque minuti. La Monda li accolse nella sua più bella veste primaverile. I germogli dei mille castagni attorno alla casetta di roccia si erano colorati di un verde tenue per ricevere il poeta, mentre il giardiniere mise le 195 Sibyl von der Schulenburg brache nuove per ricevere il padrone. Dopo una breve presentazione del luogo, Schulenburg e i suoi ospiti si sedettero a godere di un tè e della vista sulla valle. L’argomento Nietzsche non era del tutto esaurito. La signora von Wiese covava qualche altra domanda. «Tornando a Elisabeth Foerster-Nietzsche, mi sa spiegare il motivo per cui si è tanto dedicata al lascito del fratello? C’entra forse l’accusa che le hanno mosso di aver voluto minimizzare il ruolo delle donne nella vita di Nietzsche?». «Nietzsche disse che tra mille anni il mondo riderà del peso che oggi diamo ai nostri rapporti con le donne. Era effettivamente il suo punto di vista, non amava molto le donne e ha detto di aver amato nella sua vita una sola persona: Richard Wagner» rispose il barone nascondendo con un sorriso il ricordo delle mille sofferenze dovute all’intricato rapporto di Nietzsche con l’altro sesso. «Si dice che abbia amato la moglie di Wagner, Cosima. Anche Mussolini lo dà per certo in un suo articolo sul Popolo di Roma», suggerì la signora. «A detta di Elisabeth, Cosima per Nietzsche è stata il modello della donna che si sacrifica totalmente per l’opera del marito. Non era un semplice amore, ma l’idealizzazione della donna che ogni artista vorrebbe trovare: quella che gli sopravvivrà e avrà cura di riordinare i suoi lasciti, consentendo la sua gloria postuma». «Ma, quando fu internato in manicomio, Nietzsche disse che lo aveva portato lì sua moglie Cosima Wagner. Una dichiarazione del genere lascia supporre un rapporto intimo» ribatté la moglie del sociologo. «Non credo che possa essere interpretata in questo senso. Cosima fu per Nietzsche un simbolo, certo desiderato. Come ho detto, non era un semplice amore e lo dimostrano gli attacchi nei confronti del marito. Se fosse stata una banale storia d’amore, Nietzsche, che aveva in alta considerazione il duello e il codice d’onore, non avrebbe mai denigrato il marito dell’amante. No, al di là del mito di Arianna, Cosima rappresentava proprio il filo che Nietzsche superuomo voleva tendere verso l’eternità, e che fu poi impersonato dalla sorella». Schulenburg sospirò. Anche lui cercava la sua Cosima che un giorno riordinasse tutto quanto lui aveva vissuto e scritto per lasciare il suo ricordo ai 196 il Barone posteri. Ma occorreva che lei fosse intelligente, matura abbastanza da comprendere, e tanto giovane da sopravvivergli. Non bastava che fosse una collaboratrice; solo una moglie, una sorella o una figlia avrebbero potuto dedicarsi anima e corpo a questo compito. Un uomo non avrebbe mai accettato di lavorare per la gloria di un altro, fosse anche il padre o il fratello, mentre una donna della famiglia avrebbe trovato in quel lavoro un modo di realizzarsi. «Come sta Elisabeth Foerster-Nietzsche?» volle sapere Leopold rimasto fino ad allora in silenzio a contemplare lo stupendo paesaggio ticinese. «Come ben sai, ha ottantaquattro anni. Dirige sempre l’archivio a Weimar, vivendo nella casa che appartenne a suo fratello. È oramai quasi cieca e le lettere le deve dettare alla segretaria, ma ha ancora l’energia per organizzare serate culturali, alle quali partecipo sempre con piacere. Certo, Weimar è lontana da qui, ma quando sono in Germania non manco di passare a salutarla». «Le sarebbe piaciuto essere qui con noi e filosofeggiare lontano dai problemi che affliggono la Germania» riprese von Wiese senza staccare gli occhi dai boschi di castagno. «Le donne oggi più coraggiose sono le nostre madri di famiglia che non hanno di che sfamare i figli. La guerra ha portato via gli uomini adulti. Le donne, rimaste a casa hanno dovuto sostituirli in tutti i lavori: le fabbriche, i campi e i servizi pubblici, anche le ferrovie. Hanno mandato avanti il lavoro quotidiano mentre i padri, i mariti, i fratelli e i figli in età di reggere un fucile venivano massacrati al fronte». La voce del sociologo era bassa e vibrante. Quasi ipnotica. «Molte non hanno più rivisto i loro uomini e hanno dovuto allevare i figli da sole. Il nostro governo è cambiato ogni anno dalla fine della guerra e ha sempre dovuto pensare a trovare i soldi da dare a francesi e inglesi, che a loro volta li usavano per pagare i loro debiti all’America, mentre le nostre madri non avevano di che mettere in tavola. Oggi è arrivato un uomo che promette minestra calda e salsicce per tutti. Che effetto credete che avrà sul voto? Le nostre donne, al contrario delle italiane e delle svizzere, hanno il diritto di voto dal 1918». Leopold von Wiese tacque. La sua formazione culturale gli permetteva di cogliere sfumature nel comportamento delle masse che altri forse non avrebbero colto. 197 Sibyl von der Schulenburg Schulenburg rifletté su quanto l’amico aveva detto e ancora una volta si rese conto di quanto fosse efficace la semplice propaganda del partito nazionalsocialista. Minestra calda e salsicce. Un messaggio chiaro per la folla di elettrici affamate, una tentazione alla quale non potevano resistere. La promessa di riforme, crescita economica e riarmo servirà per catturare il voto degli uomini, ma, come aveva detto Leopold, in Germania gli uomini sono venuti a mancare con le guerre; il voto delle donne sarebbe stato decisivo. Le prossime elezioni dimostreranno se hanno abboccato. Si alzò, prese il blocco degli appunti che teneva sempre a portata di mano e scrisse un breve riassunto di quanto discusso quel giorno su Elisabeth. Aveva in mente di preparare un articolo su di lei per uno degli ultimi numeri di Italien. «A me non dispiace quel tipo» disse la signora von Wiese. «Vuole ridare forza e potere alla Germania, l’unità nazionale per tornare a essere un grande popolo!». «Sì», pensò Schulenburg, «hanno abboccato». Il ventuno di maggio la penna di Schulenburg a Monaco era velocemente all’opera per Margherita Sarfatti. Il barone lamentava di non aver ricevuto risposta alla proposta, che lui e l’editore Kampmann avevano sottoposto al capo del governo, di rendere la rivista bimestrale, collegandola a uno scambio studentesco e accademico. L’editore poi si lamentava che non gli era ancora stato pagato il dovuto, che gli avevano offerto un pagamento solo se avesse concesso uno sconto sostanzioso. «Nel prossimo numero di Gerarchia», continuava, «troverà il mio articolo sul libro del dottor Edgar Jung che tanto scalpore ha destato in Germania. Ritengo che una collaborazione con il dottor Jung sia importante per l’Italia. Lei sa com’ero scettico sulla questione Hitler; qui non lo sono e anzi la pregherei di ricevere il dottor Jung che a fine giugno farà un viaggio in Italia. Ci tengo a che lui La conosca direttamente. Solo attraverso una personalità come la Sua potrà farsi l’immagine migliore della forza che ha l’Italia moderna. Mi farebbe immensamente piacere se lui potesse intervistarla. È intelligente e scrive in maniera brillante». 198 il Barone Schulenburg sperava che Margherita capisse il significato di un personaggio come Jung e desiderasse conoscerlo. Solo lei sarebbe poi riuscita a presentarlo a Mussolini. La risposta dell’amica non tardò a raggiungerlo a Bressanone, dove con Lisa seguiva un ciclo di cure termali. «Caro amico! Sono appena tornata. Come sta? Vedrò con piacere il Dr. Jung. Cordialmente, Margherita Sarfatti». Era tornata, dunque, ed era a Roma. E il venticinque di luglio Jung gli fece un breve resoconto sul suo viaggio in Italia: «Sono tornato dalla mia terapia sudorifera durata cinque settimane e voglio ringraziarla». Schulenburg, che sudava a sua volta, comprese bene l’allusione. Era un’estate torrida. Continuò a leggere: «La sua raccomandazione alla Signora Sarfatti e la recensione del mio libro su Gerarchia sono state molto importanti e non posso ringraziarla abbastanza. Durante il mio viaggio, cinque settimane, ho guadagnato tanto nel conoscere l’essenza del fascismo, quanto ho perso in peso corporeo. Ora mi è ben chiara la differenza tra gli abitanti della Westfalia e quelli della Sicilia: corrisponde a quella tra un genio politico intuitivo e una politica, quella tedesca, frutto di una dottrina. Ho verificato con sorpresa che in Germania l’idea portante del fascismo è filosoficamente molto più fondata che in Italia. Ho anche visto un governo di minoranza tollerato dalla maggioranza per indolenza, diversamente da come avviene nella situazione tedesca, dove l’opinione politica si contrappone duramente a un volere politico. Nonostante ciò sono del parere che le idee base del fascismo siano internazionali. Si tratta semplicemente di superare la lotta di classe con una azione integrativa da parte dello Stato. Il fascismo, nella sua forma italiana, non sarà mai un articolo d’esportazione, tanto più se si considera che molte istituzioni in Italia sono condizionate dalla storia. Quello che là è un progresso, da noi non sarebbe assolutamente una novità. Sono stato da M. per due sere e scriverò le mie impressioni per la stampa, beninteso con la prudenza dovuta e concordata. La signora Sarfatti mi è stata molto d’aiuto. Ho seguito la Sua ‘ricetta’ e mi sono fatto in quattro per conquistare la sua benevolenza, nei limiti consentiti dalla mia sensibilità. Le ho promesso un’apparizione 199 Sibyl von der Schulenburg a Monaco in autunno e m’impegnerò a prepararla». Schulenburg posò la lettera in grembo. Si asciugò il sudore sorridendo, tolse la camicia e, sperando che nessuno lo sorprendesse in canottiera, riprese a leggere: «Per il resto sono d’accordo con Lei che Roma sia per la politica tedesca di oggi un posto enormemente importante e che sarebbe una grave perdita se un uomo come Lei venisse escluso dai lavori di avvicinamento. Si dovrebbe perciò trovare un qualche modo per salvare l’impresa. Da noi la valanga ha preso a muoversi, la democrazia piccoloborghese scricchiola da tutte le parti e la macchina parlamentare non vuole più funzionare. Qualcosa mi dice che presto sarà arrivata l’ora dell’intervento per lo strato intellettuale sempre più potente. Spero che questa voce non m’inganni. Sarebbe la disperazione». Anche Jung aveva visto il pericolo Hitler. Da tempo, non da ora. Aveva anche riconosciuto che lui, Schulenburg, poteva essere importante nell’avvicinamento tra l’Italia e la Germania. Evidentemente, sia Margherita, sia Mussolini che lui chiamava M., gli avevano trasmesso la loro fiducia nel barone. Riconosceva anche l’importanza della rivista Italien che, a parte il suo intrinseco valore letterario e politico come ponte tra le due culture, aveva anche la funzione di giustificare la presenza di Schulenburg a Roma e a Milano e i contatti con personaggi importanti della politica e della cultura. Tra le poche cose che gli studenti ticinesi apprendono durante le ridotte ore di storia, è la data di nascita della Confederazione, che viene fatta risalire al primo di agosto del 1291. Così, da allora il primo d’agosto in Svizzera è giorno di festa nazionale con rappresentazioni dello storico evento, grandi mangiate e la sera grandi falò sulle montagne, e fuochi d’artificio. Per questo motivo Ascona d’estate era affollata di turisti, tanto che molti cittadini, stranieri residenti inclusi, diventavano per tre mesi degli affittacamere. Era in voga l’elioterapia, che sembrava aver preso tutti, soprattutto i tedeschi, perché i locali non si sarebbero mai sognati di frequentare quei bagni pubblici dove, maschi separati dalle femmine, si accalcavano ignudi, bramosi di farsi ustionare dal sole dietro a enormi pareti divisorie in legno, che garantivano la riservatezza nei confronti dell’altro sesso. C’era anche chi assicurava che queste lunghe 200 il Barone esposizioni facessero bene e la sera, dopo un incontro attorno al fiasco nel grotto, la caratteristica osteria ticinese, la terapia proseguiva con esposizioni alla luna senza separazione tra maschi e femmine. Ma i tempi erano così. Si percepiva una frenesia ovunque e in ogni cosa, anche nei rapporti intimi, cosa per Schulenburg del tutto inconcepibile. In questo si sentiva certamente più vicino a D’Annunzio che a Mussolini. E gli venne in mente la giovane Ursula, che lo corteggiava in modo sfacciato e lui non aveva alcuna volontà di resistere. Lei frequentava i nudisti di qualche isoletta persa nel lago e, quando andava a trovarlo, era giusto vestita con uno straccetto. Si impose di fissare la mente su cose più serie e più urgenti e, mentre i suoi conterranei si divertivano a festeggiare la nascita della Svizzera, il barone scrisse a Jung sperando di segnare l’inizio della rinascita della Germania. Pensava, sperava che con Jung si iniziasse a reagire contro un pericolo che loro sentivano reale, mentre la maggior parte dei politici e degli osservatori riteneva neppure esistesse. Forse Hitler non sarebbe mai arrivato al potere, ma intanto minava la stabilità della società tedesca che poggiava enormemente sul contributo degli ebrei. Erano solo circa cinquecentomila, ma tra loro c’era la maggior parte dei liberi professionisti di elevata capacità, avvocati, consulenti aziendali e medici. All’ospedale La Charité di Berlino i medici erano quasi tutti ebrei. Se Hitler avesse continuato con le sue azioni di disturbo, se ne sarebbero andati in massa in America, dove venivano accolti degnamente e la Germania ne avrebbe presto sentito la mancanza. E gli altri? Avrebbero dovuto restare e soffrire quella emarginazione, alla quale il loro popolo sembrava essere ciclicamente condannato. «Egregio Signor Jung», iniziò a scrivere, «La ringrazio per le Sue righe del venticinque di luglio. La Signora Sarfatti mi ha già descritto come Lei sia stato ricevuto a Roma e può immaginare come io sia stato contento. L’estate in Italia costa ciccia, ma fa bene al corpo. Allora si impara anche ad apprezzare le chiese, nelle quali frescura e contemplazione si uniscono nel modo più gradevole. Le Sue considerazioni politiche si sovrappongono perfettamente alle mie. Il fascismo non è di certo un articolo da esportazione, non fosse che per il fatto che non è un prodotto tipico dell’Italia. La sua forza sta nel suo ecletticismo. E nel senso realistico di Mussolini. 201 Sibyl von der Schulenburg Ripeto la mia preghiera: resti in buoni rapporti con la Signora Sarfatti. Sempre più spesso mi bisbigliano all’orecchio che sia ‘caduta’ e però ancora non è caduta. Chi ce l’ha per amica ha anche nemici, ma chi ce l’ha per nemica non ha amici. È saggio da parte Sua incontrarla in inverno a Monaco. Spero di poter venire anch’io. Non si scordi di organizzare un bel ricevimento alla stazione. Se non c’è qualcuno ad accoglierla con dei fiori, tutto è perduto. La prego di non ridere, ne so qualche cosa. Mi fa immenso piacere quello che scrive sulla mia rivista. È certamente una follia, un’idiozia, che essa muoia proprio in questo momento. Il primo ottobre, ultimo numero. Se non mi giunge un aiuto da fuori, non posso più tenerla in vita. Ho inviato un esposto a Roma con la proposta di pubblicarla bimestrale con un’appendice ufficiale del regime italiano, per così dire un foglio d’istruzioni per la stampa tedesca; ho offerto di collegare all’editore Kampmann, che sarà residente a Friburgo, un istituto italiano per lo scambio di studenti e professori, edizione di libri, ecc. Non ho ottenuto risposta. Gli dei minori di Roma trascinano tutto nell’ozio. In Germania sono stato assolutamente il primo a impegnarsi per la nuova Italia; dobbiamo tenere questo contatto, altrimenti saremo perduti per quanto riguarda la politica estera. Ora se ne accorgono anche a Berlino. Ma, egregio Signor Jung, a cosa mi serve tutto il benvolere, se non mi si aiuta concretamente?». Schulenburg alzò la testa e si massaggiò il collo. Il caldo aiutava almeno a migliorare la sciatalgia. Chissà se questo giovane avvocato poteva davvero fare qualche cosa per la sua amata rivista e per la Germania. Terminò la lettera pregando Jung di aiutarlo a trovare qualcuno che evitasse alla sua opera la parola fine. Poi, il quattordici settembre le cose precipitarono. Ci furono le elezioni per la quinta legislatura della Repubblica di Weimar e Schulenburg era in Germania per votare. Il popolo aveva evidentemente assorbito la propaganda della quale si occupava Joseph Goebbels e aveva premiato il partito nazional-socialista con un 18,3% dei consensi, facendolo così diventare il secondo partito della Germania, con centosette seggi in parlamento. Per Schulenburg e per chi la pensava come lui fu un colpo tremendo. E così, il sette di ottobre l’amico Hermann von Wedderkop, collaboratore della Vossische Zeitung, uno dei 202 il Barone quotidiani più letti di Berlino, gli scrisse chiedendo un articolo sul Duce che proponesse un confronto tra il Duce e Hitler. Quanto al contenuto Wedderkop osservava: «1) È una sciocchezza sostenere che valga solo il sistema, non vale solo il sistema bensì, sempre, l’uomo di genio che vi sta dietro; e in questo caso il Duce, il primo grande uomo dai tempi di Napoleone; 2) per questo è anche una sciocchezza pensare che in Germania si possa avere successo adottando solo il sistema; in altre parole, il signor Hitler non è un Mussolini, e non si metta in mente di esserlo. Tutto ciò deve ovviamente essere scritto con tatto e con saggezza da statista, ossia, non con un illimitato entusiasmo per il Duce e non un illimitato disprezzo per l’austriaco Hitler. Heinz Ullstein ed io siamo convinti che Lei riuscirà perfettamente in questo compito, tanto più che solo a queste condizioni, che si abbia questo articolo, la pubblicazione avrà possibilità di sopravvivere». Schulenburg capiva i problemi del giornale. Avevano cestinato un articolo di Wedderkop su Goebbels probabilmente perché era troppo critico. Era anche da rilevare che oltre la metà dei duemila collaboratori, fissi e occasionali, erano ebrei. I modi dei nazionalsocialisti erano oramai noti a tutti, ma non era solo questo. Oltre a fissare un debito di trentatré miliardi di dollari, che poco spazio avrebbe comunque lasciato alle spese in armamenti, il trattato di Versailles del 1919 abolì la coscrizione e pose anche grosse limitazioni alle forze armate tedesche, che non avrebbero dovuto superare le centomila unità. La conseguenza fu un proliferare di gruppi paramilitari al servizio dell’uno o dell’altro partito. Erano costituiti da ex ufficiali senza lavoro e da uomini ancora vigorosi appartenenti a quella massa di sei milioni di disoccupati che non sapevano come scaricare le loro frustrazioni. Servivano fondamentalmente a disturbare i discorsi degli avversari, intimorire i membri dei partiti concorrenti e fare da codazzo ai politicanti. Non erano certo pacifisti, ma la loro violenza si era comunque limitata agli ambienti politici e con azioni relativamente nascoste. Facevano un grande effetto sulla piccola borghesia, perché enunciavano i valori dell’onore e della patria. All’inizio degli anni venti Ernst Röhm, ex ufficiale dell’esercito rimasto senza occupazione per il drastico taglio alle forze armate, costituì all’interno del partito nazionalsocialista 203 Sibyl von der Schulenburg un gruppo paramilitare chiamandolo Sturmabteilung, SA, nel quale trovarono posto moltissimi militari disoccupati, gente che aveva imparato a combattere e uccidere nella grande guerra. Queste SA erano molto più violente degli altri gruppi e criticare Hitler o Göbbels, capo della propaganda nazionalsocialista, equivaleva a tirarsele addosso. Schulenburg capiva le perplessità dell’editore Heinz Ullstein, ebreo anche lui, che doveva difendere il suo impero ricco di diversi periodici di varia natura. Wedderkop inoltre chiedeva se la collaborazione di Margherita Sarfatti fosse opportuna. Avevano in mente una pubblicazione speciale in omaggio a Mussolini. Il barone von Wedderkop era rimasto folgorato dalla persona del Duce durante il loro incontro il cinque maggio a Roma. Schulenburg gli aveva anche fatto conoscere Margherita Sarfatti e gli aveva suggerito di far scrivere un articolo anche a lei. Ora gli erano venuti dei dubbi. Temeva che la pubblicazione potesse essere bollata come strumento di propaganda fascista e, nonostante la dichiarata simpatia di Hitler per Mussolini, potesse essere censurata in malo modo. L’amico scriveva: «...non so se la Signora Sarfatti scriverà l’articolo. Non so neppure se, in queste circostanze, sia opportuno lei lo scriva, perché, lo spiegherò anche a Renzetti, ci vogliono i nervi particolarmente saldi e un procedimento alquanto oculato per far accettare questa pubblicazione. Oltretutto, questa pubblicazione non è in alcun modo a favore del fascismo: intende solo essere un rilevamento obiettivo. Se, nonostante tutto, Lei ritiene che potrebbe vantarsi di una meravigliosa collaboratrice come la Signora Sarfatti, La prego di scrivermi brevemente». Schulenburg, che si trovava ad Amburgo, rispose il sette dello stesso mese rassicurando che avrebbe scritto l’articolo accettando il compromesso. Poi: «Io non oserei mai cestinare un articolo di Margherita Sarfatti. Non si scordi che nella traduzione Lei ha sempre la possibilità di smussare eventuali punti spigolosi. La Signora Sarfatti è del mestiere e lo comprenderà. Spero di finire il mio articolo su Mussolini entro dopodomani. Me lo rimandi pure se c’è qualcosa che non La convince. Per intanto, all’inizio dell’articolo sto sulla posizione che tutto si può dimostrare, perché ogni prova si affronta sulla base di presupposti; provare che un sistema è buono o cattivo si può fare secondo capriccio: si tor204 il Barone nerà sempre al proprio assioma e dietro all’assioma si erge il mito, la venerazione dell’eroe. Non so se ora si possa parlare di venerazione dell’eroe. Chiaro è però che con una tale argomentazione si nega l’eroismo di Hitler». Schulenburg rilesse le sue righe. Per avere contributi validi per la pubblicazione straordinaria sull’Italia, aveva consigliato di rivolgersi al Maggiore Giuseppe Renzetti, che presiedeva la Camera di Commercio Italiana in Germania. Gli aveva anche consigliato di rivolgersi alla Montessori, il cui metodo di insegnamento aveva trovato tanti seguaci anche tra i tedeschi. Informò che Margherita non era passata da Berlino, come Wedderkop credeva, ed era arrivata a Genova solo il cinque. Posò la penna sullo scrittoio vicino agli occhiali. Faceva parte di quel rituale che gli serviva talvolta per concentrarsi e riordinare le idee che il cuore suggeriva al cervello e poi scendevano alle dita. Infine, decise che non si sarebbe negato un piccolo lamento. Riprese la penna, la intinse nel calamaio e aggiunse: «Questo è quanto, per oggi; con questo clima impossibile sono di nuovo a letto ed ho nostalgia delle montagne del Ticino. Attività complementare!». Doveva pur dirlo a qualcuno che in Germania non stava più bene. Anche a causa del clima. Gli mancava il sud, i profumi dell’autunno nei boschi di castagno, la gente allegra e la speranza nel futuro, senza dover mettere in conto le squadriglie di Goebbels. E Margherita. Eppure, sarebbe tornato sovente a Berlino negli anni successivi. Il teatro chiedeva commedie brillanti, la gente aveva voglia di ridere e lui aveva sempre tanta ironia e senso dell’umorismo che sarebbe stato un peccato non sfruttare. E poi c’era la sua nuova fiamma. Doveva trovare un appartamento a Berlino e nella lettera Wedderkop diceva anche di aver trovato qualche cosa. Ancora spese. Ecco perché di pari passo lui doveva sollecitare il pagamento del compenso per i suoi articoli. A tal proposito si ricordò del suo articolo che Mussolini aveva bloccato. Margherita gli aveva detto che forse sarebbe stato pubblicato, ma, visti i risultati delle elezioni, ne dubitava fortemente. Comunque, valeva sempre la pena di scrivere due righe a Isa Foà quando, tra qualche giorno, avrebbe inviato il suo articolo per Gerarchia. Wedderkop gli rispose concordando sui compensi e dicendosi con205 Sibyl von der Schulenburg tento di avere la firma di Schulenburg che definiva «il partito di centro» e «l’ago della bilancia». Sapevano come gratificarlo e lui godeva di questi complimenti da parte di persone di cultura che sapevano valutare il suo lavoro. Però Wedderkop ricordava pure che non si poteva «dichiarare nullo il regime e attribuire tutti i meriti al solo Mussolini, poiché alla fine Mussolini è solo l’esponente di qualche cosa che deve venire e, d’altra parte, non si può definire Hitler semplicemente un rimbambito. Qui ci si potrebbe forse aiutare brillantemente indicando l’alquanto migliore posizione in cui si trova l’Italia che ama il gesto, la bella parola e la retorica piena di contenuto». «E perché non lo scrivi tu?» pensò il barone lievemente colpito nel suo lato più sensibile. Non amava farsi dare indicazioni su cosa e come scrivere. Gli avevano anche detto che era un po’ presuntuoso e permaloso, ma tutti i suoi colleghi lo erano. Perché lui avrebbe dovuto essere diverso? Poi riprese il controllo dei sentimenti e si vergognò un poco del suo carattere, talvolta un po’ infantile. L’amico Wedderkop voleva solo essergli d’aiuto e ottenere il miglior risultato. La questione Sarfatti invece non sembrava averla capita bene, perché scriveva: «Per Sarfatti non sono molto tranquillo. Non so cosa sarà. La cosa migliore sarebbe incaricare di tutto Renzetti, ovviamente solo riguardo ai pezzi più importanti, e gestire quelli marginali separatamente». Sembrava quasi che non fosse convinto dell’utilità di un articolo di Margherita e Schulenburg, che aveva cercato sempre di promuoverla, doveva forse arrendersi. Renzetti riferiva direttamente a Mussolini e a quel punto avrebbe dovuto pensarci lui a far sì che la voce della Sarfatti comparisse in una pubblicazione tedesca. Il quattordici ottobre Wedderkop sollecitava di nuovo l’articolo e riferiva delle rappresaglie di gruppi nazisti contro vetrine di negozi ebrei e anche di alcuni negozi di cristiani. «Mi sembra la cosa giusta», scriveva, «da inserire nell’articolo. Non è forse necessario menzionare questi fatti, ma si potrebbe forse rilevare che sono proprio queste cose che distinguono i nazisti dagli italiani (accanto a tutto il resto: gesto, retorica), perché la gente là ha una disciplina e soprattutto il buon senso di evitare queste indicibili sciocchezze. Le ricordo solo il caso Matteotti e la disperazione che provocò a Mussolini. Anche l’antisemitismo deve ovviamente essere rimarcato fortemente, questa pure 206 il Barone una questione cretina promossa qui da noi dal nazismo, sconsiderata e sollevata dagli impulsi peggiori». Schulenburg si appoggiò allo schienale e sospirò. Episodi di violenza lo facevano sempre star male. Era giurista e uomo di lettere, le parole erano per lui la base della vita stessa, le pensava, le diceva e soprattutto le scriveva, non gli mancavano mai. La violenza invece gli era del tutto estranea. Mentre lui prendeva appunti per i vari articoli in cantiere, usciva l’ultimo numero di Italien, la rivista che egli aveva voluto e diretto. Per essa aveva lavorato e combattuto, ma alla fine aveva dovuto rinunciarvi. L’ultima parola però fu la sua, con i saluti ad amici e lettori e l’espressione di una speranza: che il sentiero segnato dalla rivista e che ora veniva percorso da entrambi i paesi, potesse portare a un grande traguardo comune. 207 il Barone XIV A settembre si tenne la Conferenza di Ginevra. Soprattutto grazie alla mediazione di Madame Boas de Jouvenel, Schulenburg prese i primi contatti con il Senatore Bérenger, capo della delegazione francese. 241 Sibyl von der Schulenburg Incontro a San Moritz al Palace Hotel. I nomi dei partecipanti W.v.d.Sch., Margherita Sarfatti, M. de Youvenel e Marianne Wentzel, sono stati scritti da Schulenburg. 242 il Barone Il Führer era di cattivo umore. Durante la visita a Venezia di qualche giorno prima, Mussolini lo aveva invitato a un atteggiamento più morbido nei confronti degli ebrei e al rispetto dei confini austriaci. E lui aveva dovuto promettere, digrignando i denti, mentre guardava quella massa di camicie nere sfilare in Piazza San Marco. Non bastasse l’umiliazione degli sberleffi nascosti dietro tutti quei volti allegri degli italiani, la stampa mondiale continuava a confrontarlo con Mussolini. E lui ne usciva sempre male. Ora aveva dinanzi a sé una rapporto sul discorso tenuto da Franz von Papen all’università di Marburg il giorno prima, e sentiva che il cattivo umore si stava trasformando in rabbia. Cosa credeva di fare quello stupido nanerottolo? A cosa mirava dicendo «È stata fatta una rivoluzione antimarxista per poi mettere in atto un programma marxista?». E si riferiva forse a lui quando diceva: «Soltanto i deboli non tollerano critiche: i grandi uomini non sono creati dalla propaganda. È tempo di unirsi nell’amicizia e nel rispetto di tutti i nostri cittadini e far tacere i fanatici?». Un testo del genere non l’aveva di certo scritto Papen, c’era sicuramente la mano di Erich Klausener, di Edgar Jung e certamente anche del suo portavoce Herbert von Bose. La rabbia esplose nei confronti di quel pigmeo che credeva di fermare il gigantesco rinnovamento di un intero popolo. Goebbels vietò immediatamente la divulgazione del discorso di Papen, il quale, però, aveva già provveduto a distribuirne copie il giorno prima di pronunciarlo. Così la Frankfurter Zeitung era riuscita a pubblicarlo. E la Gestapo rincorse ogni singola copia... Il trenta giugno 1934 entrò nella storia come «La notte dei lunghi coltelli». Hitler non era mai stato interessato a convenzioni e trattati; era molto più incline alle decisioni autonome e rapide. La fortuna di Papen fu di essere amico e rappresentante del presidente Hindenburg: Hitler ne aveva ancora bisogno. La fortuna di Schulenburg fu di trovarsi al sicuro in Ticino. Ma per tanti altri, tra cui Erich Klausener, Kurt von Schleicher, Edgar Jung e Herbert von Bose, non ci fu via di scampo. Vennero tutti uccisi dai nazionalsocialisti con l’accusa di aver complottato ai danni di Hitler, quindi della Germania. 283 Sibyl von der Schulenburg La stampa tedesca non aveva dato grande rilievo all’epurazione compiuta da Hitler; si era semplicemente liberato di molti suoi collaboratori. In effetti, era un’azione che sembrava rispondere alla domanda di Mussolini: «Che si fa dei rivoluzionari dopo la rivoluzione?». La stampa estera non aveva avuto molte informazioni e in Germania il fatto veniva presentato come una resa dei conti tra bande paramilitari. La SA aveva da sempre fama di essere violenta e Madame, come veniva chiamato l’omosessuale Röhm, fu l’emblema di una classe militare decadente, in cui lo spirito «cameratesco» veniva esaltato proprio nell’intimità delle camerate. Un emblema da eliminare. Il cittadino tedesco medio, inebriato dalla prospettiva di una ripresa economica, non aveva nulla da ridire: che si ammazzassero tra di loro. L’intellettuale, il giornalista od osservatore politico che riuscì a cogliere l’orrore dell’intera operazione nella sua reale misura, dovette tacere, pena essere internato in un campo di concentramento, e chi usciva di lì era tenuto al silenzio più assoluto su quel che aveva vissuto. Era un giorno della seconda settimana del luglio di quel 1934. Schulenburg stava seduto sotto il pergolato della casetta in pietra viva ad Auressio. Guardava verso valle senza vedere altro che macchie verdi e blu. Gli occhiali erano sul tavolo da giardino, fatto di lastroni di pietra lavica. Le mani stringevano spasmodicamente i bordi di una lettera che aveva già letto un paio di volte; il volto pallido rivelava una grande sofferenza. Cominciò a rileggere ancora la lettera. Gliela aveva spedita il sette luglio da Londra il signor Thornheden, pseudonimo sotto il quale si celava Nicholas Berlin, e gli comunicava: «Da due giorni provo a scriverle un rapporto su tutte le cose terribili che ho potuto vivere personalmente a Berlino. Ma ho ancora gli occhi e le orecchie come paralizzati, così che il tentativo odierno potrebbe riuscire un po’ confuso. Sono tornato a Londra mercoledì, giusto in tempo per bloccare la pubblicazione del mio necrologio sulle testate di Week e Daily Express. L’ultima volta le scrissi che avevo la sensazione che a Berlino stesse succedendo qualcosa e avevo il desiderio di tornarvi. Il ventun di giugno ricevetti una lettera di Bose che, con il pretesto di inviarmi del materiale di scarsa importanza, coglieva l’occasione per ricontattarmi. Esprimeva il desiderio di volersi di nuovo sfogare con me e 284 il Barone riteneva anche di essere in grado di versarmi la somma che ancora mi doveva». Schulenburg posò la lettera sul piano freddo e ruvido del tavolo; prese gli occhiali e si concedette tutto il tempo per aggiustarseli sul naso e dietro le orecchie. Guardò verso la valle quasi cercando la conferma che era in Svizzera. Aveva avuto notizie indirette dalla Germania, ma non era riuscito a parlare con alcuno che avesse avuto informazioni precise. Si tolse di nuovo gli occhiali. Nicholas Berlin continuava: «La lettera di Bose mi parve il dito indicatore di Dio, investii le mie ultime monete in un biglietto e arrivai a Berlino il ventitré. La città era come sempre, di nuovo bella e piena di attività. Saltava agli occhi come la gente leggesse in pubblico la stampa estera e come chiunque si fosse procurato sottobanco e avesse letto il discorso di Papen a Marburg. Bose era partito per un paio di giorni di vacanza e tornò solo il ventinove. Io sono rimasto tutta la settimana a Berlino e ho potuto constatare che Goebbels è l’uomo più odiato nel nostro paese e che la maggior parte della SA andrebbe volentieri in vacanza ad infinitum, perché stanca di quella faticaccia. Gli intelligentoni discussero coram publico il putsch freddo di destra, facendo gli stessi nomi che a noi sono noti da tempo». I nomi. Avranno messo tutti in un calderone: gli intellettuali come Jung e Klausener, i nobili militari come von Bose e von Schleicher, gentaglia come Röhm. E Papen, l’uomo che non lasciava mai uno scritto compromettente, ma faceva fare tutto al suo segretario? E Schulenburg? Riprese a leggere ancora i passi che ben conosceva: «Quella storica domenica mattina alle nove, concordai con Bose di trovarci per il pranzo all’una da Peltzer. Quando sono arrivato in quella zona ho notato molta polizia armata e lo sbarramento della Wilhelmstrasse. Ingenuo, come talvolta sono, ho creduto che fosse arrivato il re del Siam. Per un’ora ho atteso invano che arrivasse Bose. Alle due ho tentato di avere notizie da Vosstrasse 1 su cosa gli fosse accaduto, ma ho solo potuto constatare che l’edificio era occupato dalle SS. Alle undici di notte ho incontrato due conoscenti che mi hanno detto che Bose 285 Sibyl von der Schulenburg era stato ucciso a colpi di pistola da sei ragazzi delle SS alle dodici e quarantacinque». Non gli era mai stato simpatico quel Carl Fedor Eduard Herbert von Bose, ma il modo e le ragioni per cui era morto gli lasciavano un grande vuoto nell’anima. Ancora una volta sorgeva spontanea la domanda: e Papen? Bose era stato solo il portavoce e segretario di Papen, avevano ammazzato il servo e lasciato vivere il padrone. Di Edgar Jung almeno si poteva dire che già in altre occasioni aveva dimostrato tendenze al sovvertimento dell’ordine stabilito, ma in fondo anche lui era stato eliminato solo perché la critica al nazionalsocialismo espressa da Papen in quel discorso del diciassette richiedeva dei capri espiatori. Nathan aveva avuto un bel coraggio a tornare a Berlino. Dopo il loro incontro davanti all’esclusivo club di Zurigo, la sera dell’anno precedente, Schulenburg si era diretto a passo deciso verso una caratteristica birreria popolare. Nathan non aveva chiesto nulla, lo aveva seguito e si era seduto vicino a lui al grande tavolo tondo in un angolo del locale. Avevano ordinato due boccali di birra, poi il barone aveva fatto la sua offerta al giovane berlinese. «Sono scrittore e giornalista. Ho sempre necessità di sapere cosa dice la stampa e la gente nelle grandi capitali estere. Leggo i giornali inglesi, francesi, tedeschi e italiani ma, soprattutto quelli inglesi, quando giungono nelle mie mani sono oramai vecchi. Per questo io la manderò a Londra». Prese un lungo sorso di birra svizzera e mentalmente non mancò di paragonarla a quella tedesca. Non c’era paragone, la patria della birra era la Germania e poi, comunque, lui preferiva il vino. Quello italiano. «Devo mandarle i giornali?» chiese sorpreso e il giovane. «No», sospirò spazientito il barone, «deve leggerli lei e mandarmi il resoconto delle notizie più interessanti dal punto di vista politico. Ma m’interessa anche conoscere le opinioni della gente comune e delle persone che contano». «E mi pagherà?». «Certo che la pagherò giovanotto. E le darò anche l’occasione per inserirsi nell’alta società londinese; starà poi a lei far valere le sue 286 il Barone conoscenze e arrivare ai club esclusivi, come tanto desidera». C’era disapprovazione nella voce di Schulenburg, ma il giovane berlinese non la colse. Due giorni dopo il ragazzo era partito per la capitale inglese, e lì si era stabilito con l’aiuto di un rappresentante della camera dei Lord, amico del barone. Aveva regolarmente ricevuto il compenso per gli invii delle notizie, ed era finalmente riuscito a darsi un assetto che gli permetteva di frequentare i migliori club di Londra. Scriveva lunghi rapporti sui discorsi di contenuto politico che si facevano in quei club; aveva sempre le orecchie tese come antenne a captare qualsiasi notizia, che in Svizzera potesse aiutare il suo datore di lavoro a capire la situazione politica inglese e l’opinione dei politici nei confronti della Germania e dell’Italia. Nathan leggeva tutta la stampa, seguiva le trasmissioni radio su argomenti politici, s’interessava a ogni opinione comunicata dai media. E poi riferiva. Ma, quando non aveva grandi notizie da riportare, limitatamente all’inizio ma via via sempre più, tendeva a colorire i suoi rapporti. Schulenburg l’aveva capito e l’aveva più volte ripreso; cercava di limitare la sua esuberanza, dovuta anche alla giovane età, e aveva più volte dovuto negargli richieste ingiustificate di denaro. I versamenti dei compensi erano fatti sotto falso nome e dalla Svizzera raggiungevano Londra passando per Parigi. Nathan non riteneva di dover rilasciare sempre la ricevuta; spesso negava di aver ricevuto il denaro e, ovviamente, Schulenburg non si sarebbe esposto con un reclamo presso gli uffici postali. Nathan, come altri corrispondenti dalle grandi capitali europee, era stato indispensabile nel lavoro per conto di Franz von Papen. Schulenburg aveva chiesto rapporti periodici, ma non troppo frequenti; aveva spiegato a Bose e Papen che la legge elvetica prevedeva la prigione o l’espulsione per chi avesse raccolto in Svizzera informazioni per una potenza estera. La legge era applicata severamente e per questo si era visto obbligato a organizzare il centro di raccolta in Germania. Lì ogni tanto egli vedeva i rapporti, selezionava ed eventualmente tagliava o rettificava per poi trasmettere quanto fosse veramente importante a Papen o a chi per lui. Ma in Germania volevano notizie più frequenti. Negli uffici di Stato sottoposti a Papen, volevano qualsiasi cosa, con preferenza per 287 Sibyl von der Schulenburg i pettegolezzi e le notizie personali e minor interesse per i grandi argomenti. Fu così che in un momento di particolare concitazione degli eventi, il barone si vide costretto a mettere Nathan in contatto diretto con l’organizzazione di Papen e lì il giovane conobbe il capitano Nussbaum, un membro della Polizia segreta (diretta da Diehls) scelto da Franz per servire da collegamento con quella istituzione che avrebbe dovuto sostenerlo per il colpo di Stato. Schulenburg aveva caldamente consigliato a Papen e Bose di non fidarsi di Nussbaum, ma la sua voce non era stata ascoltata. Il barone aveva dato a Nathan la possibilità di farsi conoscere sia a Roma sia a Berlino, l’aveva finanche presentato a Bose. E un giorno Nathan gli aveva scritto una lettera dai toni volutamente allegri, comunicandogli il suo rapporto di amicizia con Nussbaum e i bei giorni che a Berlino aveva trascorso con lui. Era chiaro che il ragazzo si sentiva oramai arrivato, stava vicino al potere ed era convinto di avere un futuro in politica. S’intrufolava ovunque per conoscere sempre più gente che potesse dargli informazioni, che lui poi avrebbe utilizzato per articoli d’effetto sulla stampa inglese. Tornò a leggere le righe da Londra. «Avevo sentito che la dirigenza che faceva capo a Diehls era fuggita o già era prigioniera. Un buon Dio mi ha impedito per tutto il tempo di contattare Nussbaum. Ma dove sarà ora? Domenica sera alcuni amici delle SS mi portarono con loro a Lichterfelde, dove, da una finestra che dava sul cortile potei assistere al miserevole spettacolo. Mi risparmi il racconto delle mie impressioni. Aggiungerò che non mi sono comportato in modo né più coraggioso né più eroico dei delinquenti. Martedì sono poi tornato qui. E so bene come quei fatti sono veramente accaduti. Tutto l’affare è opera del signor Goebbels, che sentiva l’avvicinarsi della sua rovina e volle rendersi indispensabile agli occhi di Hitler. Ecco perché il tiro mancino di tradire Röhm. Madame voleva fare un discorso il trenta giugno davanti a una platea di condottieri delle SA, nient’altro. Goebbels l’aveva saputo da lui personalmente e ne informò il Führer, così come fece notare al Fürer il presunto legame reazionario di Röhm con Göring. “Hermann il pataccaro” venne a trovarsi sotto un diabolico tiro incrociato: o stava a destra e allora avrebbe dovuto mettere le carte in tavola, oppure non era certo dell’assicurazione che 288 il Barone aveva alle spalle, e avrebbe dovuto eseguire in modo ubbidiente l’ordine di Adolf Hitler e agire personalmente contro la destra. Decise per questa seconda opzione e fece ammazzare indiscriminatamente tutti quelli contro i quali nutriva qualche risentimento». La frequenza cardiaca di Schulenburg era di nuovo salita. Tornò a guardare il verde della valle ticinese, reprimendo l’angoscia che gli saliva dalla bocca dello stomaco. Si chiedeva chi potevano essere gli ‘amici’ delle SS che avevano portato un giornalista a Lichterfelde. Probabilmente erano stati pagati, e Nathan aveva colto al volo l’occasione di essere testimone oculare delle atrocità, che poi avrebbe potuto rivendere a caro prezzo alla stampa estera. Di Hermann Göring, che si adornava sempre come un albero di Natale con tutte le sue medaglie (e per ciò chiamato «Hermann il pataccaro»), Nathan aveva detto che aveva ammazzato molta gente. Schulenburg rivide nella sua memoria il volto pacioso e cordiale di quell’uomo, che risultava sempre tanto simpatico al popolo semplice. Mise da parte lo scritto. Il finale lo ricordava oramai a memoria. Nathan diceva che tre gangster governavano in modo terroristico un popolo impaurito. «Stiamo a vedere chi ammazzerà per primo chi. Questa terra è perduta. Tutto potrà accadere. Se almeno si potesse salvare la cultura tedesca...». Il barone avrebbe voluto piangere. Sentì i passi di Marianne che si avvicinava. Lei vide la lettera sulla pietra del tavolo e scosse la testa. «Non devi tormentarti a questo modo. In questo momento non puoi far nulla. Devono essere accadute cose orribili. Per questo probabilmente Mussolini ha detto che è contento di saperti al sicuro in Svizzera in questi giorni che si preannunciano critici. Lui evidentemente aveva avuto sentore degli accadimenti». Sperava tanto di poterlo rasserenare. Tra pochi giorni, il quattordici, si sarebbero finalmente sposati. Lui aveva insistito per legalizzare la posizione. Sarebbe stato un matrimonio triste. L’esule tedesco tra i monti svizzeri prese la penna e scrisse a Berlin, chiedendo ulteriori dettagli sugli avvenimenti. Aveva bisogno di notizie che lo aiutassero a elaborare il tutto. Chiese a Berlin di confermargli che Bose non era stato portato a Lichterfelde e chiese notizie anche di altre persone che conosceva. Erano stati segnalati strani 289 Sibyl von der Schulenburg movimenti in Svizzera, per i quali non trovava spiegazione, come la presenza di Joseph Goebbels alla stazione di Lugano. La risposta di Berlin non si fece attendere, ma non servì a consolarlo. Nathan raccomandava di non mettere piede in Germania, finché le cose non si fossero calmate. Schulenburg non poteva però evitare un’ultima capatina al di là della frontiera. Avevano ottenuto i documenti per un matrimonio in Germania e il matrimonio non poteva essere celebrato all’estero, perché ciò avrebbe richiesto altri documenti da parte di un consolato, richiesta che avrebbe suscitato la curiosità di qualche burocrate troppo diligente. E così, sabato quattordici luglio 1934, con l’aiuto del passaporto a nome Walter Schneiderhahn e sperando di non imbattersi in un altro finanziere musicofilo, Schulenburg passò clandestinamente la frontiera tra Svizzera e Germania per ricongiungersi qualche chilometro dentro il territorio tedesco, nella casa municipale di Costanza, con la promessa sposa, che aveva percorso quell’ultimo tratto da sola. Uscirono poco dopo, coniugati e soddisfatti, esaltati dal successo dell’impresa in cui erano stati complici, e tanto sicuri da andare a festeggiare in un buon ristorante, ma poi di nuovo tanto saggi da rientrare in terra elvetica separatamente. Dopo un breve viaggio di nozze a Roma, dove Schulenburg poté riabbracciare Hetty Antonini, la bella cantante di arie tedesche, il barone ritenne opportuno di tornare a rintanarsi tra i monti svizzeri e attendere ulteriori sviluppi. Hitler dichiarò chiusa la vicenda dell’epurazione dei traditori dello Stato. Il venticinque di luglio, in un tentativo di colpo di Stato da parte dei nazionalsocialisti austriaci, venne ucciso a Vienna il cancelliere Dollfuss. In punto di morte chiese di avvertire Mussolini, perché provvedesse alla moglie e ai figli. Tra i due uomini si era creata una forte intesa di collaborazione per contrastare la pressione nazionalsocialista e l’Anschluss. La morte di Dollfuss fece il gioco di Hitler, il quale sostituì immediatamente l’ambasciatore a Vienna con Franz von Papen, negò di aver responsabilità nell’attentato e addirittura impedì ai congiurati di entrare in Germania. Mussolini non ebbe dubbi nel vedere proprio la mente di Hitler dietro all’assassinio del suo alleato au290 il Barone striaco e, dopo aver personalmente dato l’annuncio della morte alla signora Dollfuss, che si trovava sull’Adriatico, fece trasferire quattro divisioni al Brennero. Il due agosto morì Hindenburg e il Führer riunì in sé le cariche di Presidente e di cancelliere. A luglio Margherita Sarfatti aveva scritto da Cavallasca, annunciando una visita e promettendo comunque di chiamare o telegrafare, ma solo da Chiasso. Schulenburg sapeva bene che le linee telefoniche e telegrafiche erano costantemente controllate, non c’era modo di sfuggire al controspionaggio. Anche il passaggio della frontiera italiana poteva sempre riservare sorprese, soprattutto a chi, come Margherita, aveva oramai tanti nemici a Roma. Qualche mese prima, a marzo, erano stati bloccati alla dogana di Ponte Tresa, Sion Segre e Mario Levi, che detenevano materiale antifascista; era stato stampato in Ticino e tentavano di portarlo in Italia. Il Segre era stato arrestato, mentre il Levi si era sottratto all’arresto con un bel tuffo nell’acqua gelida del fiume e una nuotata a bracciate vigorose verso la riva elvetica. Qualcuno aveva detto a Schulenburg che quel Levi era il figlio di Giuseppe, cognato di Margherita. La mattina del nove agosto 1934 trovò un sereno Schulenburg sotto il pergolato di Auressio. Il sole era alto in cielo e il caldo aveva raggiunto anche le valli ticinesi. Il barone, dopo aver lungamente guardato con invidia il giardiniere che si aggirava a torso nudo tra i fiori e gli alberi da frutto, decise che avrebbe potuto concedersi la libertà di togliersi almeno la camicia e restare in canottiera. Ma mentre stava slacciando il terzo bottone, vide sul vialetto d’accesso un ragazzetto, che, giunto alla gradinata, arrancava quasi trascinando i piedi. Si riallacciò rapidamente il bottone e andò incontro allo straniero che si era introdotto nella sua proprietà. Se c’era una cosa che Schulenburg detestava veramente, erano le visite inaspettate; chiunque volesse far visita, aveva il dovere di avvertire con congruo anticipo; i fornitori dovevano telefonare al guardiano. Il barone, nel suo castello, non amava improvvisate. Si alzò contrariato e andò incontro al ragazzo, che era giunto sul piazzale davanti a casa e stava riprendendo fiato e ammirando il pae291 Sibyl von der Schulenburg saggio con la soddisfazione dell’alpinista che ha raggiunto la vetta. La destra stringeva una busta. «Posso fare qualche cosa per te?» abbaiò il padrone di casa in tedesco. «Buongiorno», rispose il ragazzo con voce incerta, perché non aveva capito la domanda, «devo consegnare questa busta al barone che abita qui. Il Mario mi ha detto che mi dava la mancia». «Marianne!», urlò Schulenburg, il cui buonumore era stato soppiantato dall’ira nei confronti dell’invasore, sul quale ora teneva puntati due occhi di fuoco. La giovane sposa uscì di corsa dalla casa di pietra. Afferrò al volo la situazione, prese la busta dalla mano tremante del ragazzo e la consegnò al marito due passi più in là. Quando si girò per ricompensare il giovane, lo vide che correva a perdifiato verso valle, saltando quattro gradini per volta. «Ne hai spaventato un altro», disse con un sospiro al marito, «non so se resterà qualcuno in paese disposto a far consegne a La Monda». La bella donna con la fluente chioma rossa, dentro un leggero abitino verde di cotone che esaltava le sue forme, seguì lo scapigliato artista fin sotto la pergola, dove entrambi si accomodarono. La busta conteneva un biglietto di Margherita, senza data e senza firma. La signora evidentemente adottava ogni mezzo per non cadere vittima del controspionaggio dal quale veniva controllata. La scrittura era indubbiamente la sua, ma alcune parole erano difficilmente leggibili. Che l’avesse fatto di proposito? Se un tale biglietto, scritto in tedesco, in una scrittura quasi illeggibile, fosse finito in mano a un agente italiano, quell’agente ben poco ne avrebbe cavato. Margherita Sarfatti scriveva: «Caro amico, sarò con la macchina da Lei, se il tempo sarà buono. Vengo con i Peroni. Va bene? A rivederci. M.». La parola amico e qualche altra erano illeggibili. Schulenburg e la moglie studiarono a lungo il messaggio dell’amica di Cavallasca, poi decisero che una parola illeggibile poteva essere Donnerstag, giovedì. Sarebbe stato opportuno chiamare Margherita e farle in qualche modo capire che il messaggio non era chiaro. Si era fatto tardi, il pranzo era già in tavola e l’etichetta voleva che ogni altra cosa fosse rinviata a dopo. La sonnolenza postprandiale colse il barone come un’onda ano292 il Barone mala, grande e improvvisa. Allungato sulla sdraio, si era finalmente deciso a restare in canottiera, all’ombra delle rigogliose foglie di vite che infoltivano il tetto alla pergola. Le cicale gli cantarono la ninna nanna, mentre le braccia che reggevano il giornale si arresero alla forza di gravità. Un lieve russare si unì al coro delle cicale. Nessuno vide la comitiva salire lentamente gli oltre duecento ripidi scalini e poi scarpinare lungo l’impervio sentiero. Schulenburg fu svegliato da una voce maschile ansimante: «Non c’è nessuno?». «Maledizione!», pensò mentre a fatica apriva l’occhio destro, «questo è un paese di maleducati. Non c’è alcun rispetto per l’ora della siesta». Automaticamente allungò la mano e afferrò la camicia abbandonata sulla sedia vicina, mentre lentamente anche l’occhio sinistro si apriva. «Marianne!» gridò, ed era la seconda volta che chiamava d’urgenza, in quel torrido giorno estivo, «Marianne!». La bella signora dalla folta chioma rossa cominciava ad assuefarsi all’incombenza e, per evitare che un altro malcapitato dovesse fuggire in preda al terrore per l’accoglienza riservatagli dal marito, uscì subito sul piazzale reggendo in una mano un vassoio colmo di dolci e nell’altra un bicchiere di vino rosso: chiunque fosse il visitatore, lei era preparata. Cercò di ricordare le frasi in italiano che aveva imparato e, mentre scendeva i gradini, senza guardare bene agli ospiti, «Puonciorno...», disse, provando a controllare l’accento teutonico. «Buongiorno, cara», rispose una voce femminile che lei già conosceva, «buongiorno!». Margherita Sarfatti. Marianne si sentì confusa e necessitò di alcuni secondi per rendersi conto che la voce era realmente di Margherita e Margherita era sul piazzale della Monda. «Werner!» pensò di gridare, ma dalla gola le uscì solo una sorta di rantolo. Il marito, però, stava già arrivando, gli occhi assonnati e la camicia ancora aperta. Vide sul piazzale dinanzi a sé Margherita, la moglie che sembrava offrirle dolci e vino, mentre a una certa distanza i coniugi Peroni si godevano il paesaggio. Si stropicciò gli occhi e guardò meglio. Era rimasta immutata. Si rese conto che quella parola intelleggibile era proprio giovedì, e che gli ospiti erano già arrivati. 293 Sibyl von der Schulenburg Le camere furono presto preparate e sotto il pergolato furono aggiunte alcune sedie. Schulenburg mostrò a Margherita il biglietto così poco comprensibile e lei tuffò una mano nella sua borsa, ne trasse la matita rosso-blu con la quale in rosso scrisse sul suo messaggio “Donnerstag” e in blu “den 9”, il nove. «Ecco», esclamò, «ora si capisce meglio». Gli ospiti restarono alcuni giorni e Schulenburg ebbe diverse occasioni per parlare con Margherita privatamente. Era tornata dal viaggio negli Stati Uniti, dove aveva promosso l’idea fascista e cercato l’appoggio di Roosevelt. Ora desiderava informazioni sugli ultimi accadimenti in Germania, sulla morte di Schleicher, Bose, Jung e altri che avevano frequentato insieme. Si felicitò più volte con l’amico per lo scampato pericolo e lo pregò di restare lontano dalla sua patria per altro tempo ancora. Margherita sapeva del piano di Papen, sapeva anche del tradimento ai danni di Schulenburg e ora non la stupiva il fatto che l’ex vice cancelliere fosse ancora vivo, anche se ‘rimosso’ e inviato come ambasciatore a Vienna. Ma la Sarfatti non era più nelle condizioni di un tempo. La rivista Gerarchia le era stata tolta e i suoi nemici avevano l’ardire di attaccarla apertamente, sempre più ferocemente. Margherita aveva creduto nell’idea fascista, l’aveva coltivata e promossa. Ora era stata lasciata da parte come una scarpa vecchia, e lei era arrivata a desiderare di non essere più coinvolta nel destino politico di alcuno Stato. La guerra era nell’aria. Ovunque. I fragili equilibri europei si reggevano a vicenda, a giorni alterni. Potevano crollare da un momento all’altro. Solo certi argomenti la incuriosivano ancora. Chiese a Schulenburg: «Cosa pensa della nostra politica estera?». «Cara amica, sono straniero e non mi compete alcun giudizio in merito». «Lo dica liberamente», fece lei concisa, «è una politica di avventurieri. Chi vuole governare un grande paese deve passare diciotto ore seduto alla scrivania; non può in alcun modo improvvisare. Solo due giorni fa ho detto al Duce “Lei ha abbastanza da colonizzare in Puglia, Sicilia e Calabria. È là che lei ha ancora tanto lavoro da fare”. Gli ho anche detto chiaramente che, qualora andasse in Abissinia, cadrebbe nelle mani dei tedeschi e allora sarebbe perduto». «Mi annoterò immediatamente queste sue parole, geniale signora. 294 il Barone Sono parole che rispecchiano pienamente la mia opinione personale. Ma», continuò, «il Duce è posseduto dall’idea dell’Imperium Romanum, la sua vista sull’atlante geografico è annebbiata. È facile capire che una grande colonia italiana autosufficiente nel caso di una guerra, situata di fronte all’inglese conca rocciosa di Aden che garantisce i collegamenti marittimi tra l’Inghilterra e l’India, non sarebbe mai tollerata dagli inglesi». «Se queste cose le fa notare a un fascista, la risposta è sempre la stessa: l’impero coloniale inglese è forse nato in maniera diversa?». Si era fatta triste la voce della donna che un tempo aveva avuto un grande ascendente sul Duce, ridotta ora a occasionale ghostwriter del grande statista per articoli destinati al New York Herald Tribune. «Certamente no. Ma Mussolini arriva troppo tardi. Da allora la coscienza mondiale è diventata più rigorosa. E soprattutto negli inglesi. La gente sazia ha sempre una coscienza rigorosa. È vergognoso, ma è una realtà politica che il più debole deve sempre mettere in conto. Mussolini arrederà la nuova casa del cugino Tommy a sue spese» commentò il barone. «Evidentemente abbiamo il denaro per sciocchezze di questo genere, veri atti di beneficenza». La mattinata di agosto era illuminata da un sole particolarmente caldo. Margherita, in abito bianco, scese le scale e si diresse alla sala da pranzo, dove veniva servita la colazione. Si fermò un istante nel vano della porta e il sole alle sue spalle le creò intorno un’aura di luce. Schulenburg, seduto al tavolo, sentì un rumore, alzò lo sguardo dal giornale e lo colpì nel vano della porta la bianca apparizione. «La dama bianca» pensò, «finalmente la vedo anch’io». Abbassò il foglio e rimase a bocca aperta a fissare l’immagine luminosa. «Nascerà a giorni» disse la dama bianca. «Cosa»? chiese il barone in attesa di un vaticinio. «Non cosa. Chi» rispose Margherita, entrando del locale, e lasciandosi naturalmente alle spalle la precedente luminosità. «Mio nipote, nascerà a giorni. Fiammetta è prossima al parto». Schulenburg, un po’ compiaciuto, un po’ deluso, si alzò per fare accomodare l’ospite: «Mi saluti tanto la sua figliola allora, e le faccia i miei più cari auguri. Un figlio è sempre un grande avvenimento». 295 Sibyl von der Schulenburg «Sì» bisbigliò la donna, pensando al figlio Roberto morto in guerra. «E sarà bene che la nostra gente si riproduca per far fronte al pericolo dei neri e dei gialli». «E dei tedeschi» concluse il barone. «Lo so che lei, come altri, sente la minaccia della popolazione tedesca, che è effettivamente in crescita». «Voglio solo dire che la politica demografica di Mussolini è stata previdente». Schulenburg non rispose, sospinse gentilmente la sedia sotto l’ospite che si accomodava al tavolo e suonò il campanello per far servire la colazione. «Omnia Monda Mundi, Margherita G. Sarfatti, 11 agosto 34». Questa iscrizione sul libro degli ospiti sembrò preoccupare Marianne per parecchio tempo. Ripensava spesso all’espressione complice della donna mentre la scriveva, e di suo marito che con la stessa espressione la guardava. Le risuonavano nella mente le parole di Lisa, la moglie precedente. «C’è qualche cosa di non detto tra quei due, qualche cosa che li unisce in una maniera che una moglie non può tollerare». Detto da Lisa, che tollerava tutte le amanti del barone, l’affermazione doveva avere un certo fondamento. «Cosa significa?» chiese, quando gli ospiti se ne furono andati. «Fa il verso al motto “omnia munda mundis”, “tutte le cose sono pure per i puri”. È una frase biblica, ma credo che Margherita la citasse da quel classico della letteratura italiana che sono I Promessi Sposi di Manzoni». Marianne, che non conosceva l’opera, non chiese in quale occasione venisse pronunciata, ma rifletté a lungo sulla portata del motto, sulla verità che conteneva: le persone dal cuore puro vedono tutto puro. Alla fine decise che può essere difficile distinguere una persona pura da una persona ingenua. Mussolini fece conquistare al suo popolo l’Abissinia. Le pur blande sanzioni che ne conseguirono, con effetti, quindi, non proprio rilevanti, lo costrinsero comunque tra le braccia della Germania. L’‘Asse’ iniziava a delinearsi all’orizzonte. «Qual è la sua opinione su questa nuovo assetto?» scrisse una volta donna Margherita a Schulenburg. 296 il Barone Lui rispose con un distico di Goethe: «All’asse saranno assestati svariati colpi; non si piega e alfin si spezza». A settembre Berlin, che nel frattempo si firmava sempre più spesso Canterbury, riferì di essere stato arrestato a Berlino e di essere stato trattenuto per ben quattordici giorni. Essendo stato trovato il suo tesserino di giornalista, gli inquirenti l’avevano ricollegato agli eventi che portarono alla notte dei lunghi coltelli. Informò il barone che gli era più volte stato chiesto di riferire dove si trovasse Schulenburg, al quale erano visibilmente interessati. «Posso dire di essere stato molto, molto fortunato a poter uscire dalla Germania. Per esperienza personale le consiglio fortemente di non tornarvi. È troppo pericoloso». Più avanti scriveva: «Dal punto di vista economico è una catastrofe, tutti si danno all’accaparramento, i prezzi sono alle stelle. Ci avviciniamo in modo sensibile alle condizioni di guerra. Nonostante ciò, non credo che l’iniziativa sarà presa da questa parte...». 297 il Barone XIX «No. Come saprai, la Germania ha invaso anche la Danimarca, la Norvegia, il Belgio, l’Olanda e la Francia. E qualche idiota continua a credere che stia solo procurando spazi vitali per il popolo tedesco». 333 Sibyl von der Schulenburg Dedica di Emma Gramatica. 334 il Barone Marianne aveva raggiunto il marito a Roma, ma trovava la capitale italiana troppo caotica. Era stata diverse volte in Italia, ne adorava il clima, l’allegria della gente, l’arte e la capacità degli italiani di godere la vita; era estasiata dalle colline romane, dove si produceva l’ottimo vino, il vino dei castelli, e i salumi che le facevano scordare le salsicce tedesche. Nonostante tutto questo però, non riusciva a perdonare il carattere a tratti pressappochistico delle popolazioni mediterranee. Soffriva immensamente per i loro ritardi, per il modo impreciso con cui si fornivano informazioni, per tutta l’incertezza che aleggiava per le strade d’Italia e che neppure la mano forte del fascismo era riuscita a correggere. Era l’incertezza tipica del sud, quella che sta alla base dei voli dell’artista, quella che promuove un «forse» anche nelle occasioni più serie, e che può trasformare un giorno qualsiasi in un giorno di vacanza. O un giorno sereno in un inferno. Queste caratteristiche dell’Italia, che si presentavano in certa misura attenuate al nord, non erano in alcun modo accettabili da persone rigidamente tedesche, come era Marianne. Schulenburg le aveva accettate e talvolta anche fatte sue, ma per la maggior parte dei tedeschi erano singolarità di cui parlare al rientro dalle vacanze, e peccati perdonabili solo a distanza. Decisero di cercare una residenza fuori città e per questo si recarono ad Ariccia, dove Hetty Antonini li attendeva nella sua bella villa. Schulenburg conosceva abbastanza bene la zona, apprezzava la tranquillità di quei luoghi, la gente meno sofisticata rispetto ai cittadini romani, il clima mite e il verde intenso dei colli Albani. Ariccia distava solo una ventina di chilometri da Roma. Aveva la sua storia e una sua identità precisa, non era uno sperduto paesello di montagna, bensì un centro cresciuto anche culturalmente, grazie al fatto di essere stata nei secoli la prima tappa sull’Appia antica per i viaggiatori che da Roma si volgessero al sud. Scansando filobus, carretti, carrozze, biciclette e autoveicoli di ogni tipo, Marianne riuscì a uscire dalla città, lamentandosi spesso per l’indisciplina degli italiani sulle strade. Schulenburg, nervoso, era aggrappato alla maniglia in alto a sinistra e si rilassò solo quando Roma fu alle spalle. «Rilassati, tesoro!» suggerì la bella tedesca, «Guarda com’è già ver335 Sibyl von der Schulenburg de la campagna, anche se siamo solo a giugno! In Germania è verde molto più tardi». «In Germania...», rispose lui a mezza voce, «in Germania i campi non saranno verdi a lungo, si profilano i tempi dei campi rosso sangue». «Esagerato!». «Vedrai, cara, vedrai che cosa combinerà Hitler!». Marianne preferì non rispondere. Sapeva che Werner non approvava il suo ottimismo per il futuro della Germania. D’altra parte, come non vedere la ripresa economica? I tedeschi avevano compiuto invasioni, era vero, ma dicevano che serviva lo spazio vitale per la nuova Germania. Era spesso confusa, come lo erano tanti suoi connazionali. Trovarono il grande ingresso della villa già aperto, e Marianne guidò la macchina prudentemente lungo il viale che saliva alla villa. «Don Giovanni!». La voce melodiosa di Hetty riconciliò Schulenburg col mondo femminile, verso cui si era come annuvolato per la superficialità della moglie. La padrona di Villa Sole parlava un ottimo tedesco e lo usava anche con i figli. «Cara amica!». Il barone era sceso faticosamente dalla vettura e si lanciò sulla mano della contessa Antonini, serrandola e portandosela al volto con un impeto, che un osservatore esterno avrebbe definito amoroso. Ma c’erano già le voci, secondo cui c’era stato del tenero tra i due. Hetty viveva oramai da tempo separata dal marito. Si diceva che frequentasse un agente francese, un certo Lagardelle, ma Schulenburg evitava sempre accuratamente di parlarne. Ora la giovane signora sorrideva divertita alla vista del cranio pelato di quell’uomo chino sulla sua mano, mentre il caldo sole romano creava bizzarri giochi di luce, che si rincorrevano tra le lenti e la calvizie del tedesco. «Può lasciarmela, ora» disse con dolcezza all’uomo che ancora esitava. Lui sfoderò il suo miglior sorriso seduttore, e cedette. «Come sta?». Si guardò intorno alla ricerca dei figli, Eddo e Marco: «Dove sono i ragazzi?». «Eddo è miracolosamente scampato al bombardamento di Rotterdam, e oggi è in visita da amici, e Marco...» si girò e chiamò: «Marco!». 336 il Barone Il ragazzo, quattordici anni, uscì da dietro un cespuglio fiorito e si avvicinò alla madre, senza, però, staccare gli occhi da Marianne. «Oh!» fece Schulenburg. «Hai buon gusto, figliolo! Questa è Marianne, mia moglie». Marco tese la mano ferma alla giovane bellezza nordica, colpito dai colori degli elfi irlandesi. Non salutò, disse solo: «Che occhi!». A tavola Schulenburg ricordò con l’amica i momenti felici trascorsi ad Ascona e le chiese se potesse aiutarlo a trovare un terreno vicino ad Ariccia, dove avrebbe potuto costruire una casetta e coltivare una vigna. «Ho sentito che sei molto occupato a Roma, tra Palazzo Zuccari, Palazzo Venezia e il Vaticano» lo motteggiò Hetty. «Come faresti a star lontano dalla città?». «Vedo che le notizie arrivano anche in questo paesello...». «Non è un paesello!» intervenne Marco. «E ascoltiamo anche noi radio Londra!». Un silenzio imbarazzato calò sulla compagnia, poi la risata di Schulenburg scoppiò come una bomba: «Ma bene, giovanotto! Solo, non andare a dirlo in giro. L’Italia è in guerra e gli inglesi non sono tra gli alleati». «Seriamente, Schulenburg», riprese con una punta di rimprovero nella voce Hetty, «ho saputo che hai organizzato la visita di Ribbentrop al Santo Padre». «Non è proprio così. Facciamo un riassunto per l’ascoltatore di radio Londra» disse Schulenburg rivolgendo un sorriso a Marco, che l’ascoltava rapito. «Dunque, papa Pacelli credeva molto in un suo progetto diplomatico con cui riconciliare tra loro le cinque maggiori potenze europee, Francia, Inghilterra, Italia, Polonia e Germania e, insomma, desiderava che si concludesse un patto a cinque. Per l’intransigenza di qualcuno, in primis l’imbianchino di Vienna, il progetto fallì». «Chi è l’imbianchino?» chiese Marco. «Hitler. Era un pittore paesaggista», rispose Schulenburg, «che non se la cavava male. Quando cominciò a farsi notare in politica, qualcuno in Germania prese a chiamarlo “Anstreicher”, imbianchino, che però in tedesco significa anche imbroglione, e questo soprannome gli è rimasto». 337 Sibyl von der Schulenburg «Ah!». «Il primo settembre scorso, le truppe tedesche entrarono in Polonia e, come sappiamo, la conseguenza è stata la dichiarazione di guerra di Francia e Inghilterra. La Germania aveva già invaso la Cecoslovacchia e a quel punto era chiaro che una politica di pace era difficile da attuare. Ma il Santo Padre era convinto, e lo è tuttora, di poter raggiungere il cuore degli uomini, e in varie occasioni ha dichiarato che la pace è l’unica via per il progresso dell’uomo, e che nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Queste dichiarazioni che in Italia trovarono ancora orecchie attente, in Germania furono sentite con fastidio. Io, però, ero convinto che un contatto diretto tra il nostro ministro degli esteri Ribbentrop e Pio XII avrebbe portato a qualcosa di buono. Ne parlai con Walther Wüster, il console generale a Roma, che sapevo amico di Ribbentrop, e insieme a Federico Stallforth, un finanziere americano, riuscimmo a destare l’interesse del primo ministro per una visita in Vaticano. Il Santo Padre era stato preventivamente informato e aveva dato la sua approvazione». «Era andato lei a chiederglielo? Io l’ho visto qui, a Castel Gandolfo, ma non sono mai riuscito ad andargli vicino» intervenne Marco. «Ho buoni contatti in Vaticano e il papa mi ha ricevuto diverse volte, ma credo che non riuscirei neppure io ad avvicinarlo quando si trova nella sua residenza estiva» lo confortò il barone. «In ogni caso», riprese, «la visita era stata fissata per l’undici di marzo ed eravamo pieni di speranza. Ribbentrop giunse con un convoglio ferroviario speciale e, appena sceso a Villa Madama, chiese di vedermi immediatamente. Lo feci attendere un poco, poi mi presentai. Era come lo ricordavo, un vanitoso, arrogante e ignorante. Mi chiese informazioni di vario genere, sulle quali tergiversai parecchio, e non ritenni di dovergli dare consigli sul comportamento da tenere dinanzi al papa, per quanto il mio amico, cubicularius papae Raiz von Frenz, mi avesse consigliato di farlo». «Cos’è un cubicularius?» volle sapere Marco. «Credo che in italiano si dica cubicolario. È in sostanza il cameriere del papa. Comunque», riprese il racconto Schulenburg, «dopo l’udienza fui ricevuto dal Santo Padre, che mi informò sul comportamento vergognoso del ministro degli esteri tedesco». «Cos’aveva fatto?». La curiosità di Marco era accesa. 338 il Barone «Aveva contravvenuto a elementari regole di protocollo, che sono importanti perché necessarie a salvaguardare la dignità del papa. Quando, ad esempio, due persone importanti s’incontrano per discutere ufficialmente tra di loro, il protocollo vuole che si siedano l’una di fianco all’altra. Ora, le sedie per Pio XII e per Ribbentrop erano state poste entrambe a un solo lato della scrivania. Ma il ministro cosa fa?». «Cosa?». «Afferra la sedia e la piazza sull’altro lato; si siede, appoggia i gomiti sul piano del mobile e inizia a parlare, gesticolando in faccia a Pio XII. Gli racconta le cose più insignificanti, tocca l’argomento della Chiesa cattolica in Germania, ma non sfiora l’argomento pace in Europa. Usa frasi da caserma, per dire che lui e il papa troveranno il modo di intendersi. Mancava che gli desse le pacche sulla spalla». Scoppiò una risata generale. «Non l’ho trovato divertente allora» commentò Schulenburg. «Quindi niente pace?» chiese Hetty, quando l’allegria si smorzò. «No. Come saprai, la Germania ha invaso anche la Danimarca, la Norvegia, il Belgio, l’Olanda e la Francia. E qualche idiota continua a credere che stia solo procurando spazi vitali per il popolo tedesco». Marianne non disse nulla e volse gli occhi sul piatto quasi vuoto. Qualche tempo dopo, Hetty chiamò Schulenburg per comunicargli che aveva trovato un terreno idoneo a Villariccia, un comune poco distante da loro. La casa era da costruire, ma la vigna, seppur piccola, era in buone condizioni. Schulenburg andò subito a vedere e l’acquistò. I lavori in muratura sarebbero stati eseguiti dal precedente proprietario, ma ci sarebbe voluto del tempo, e Marianne premeva per poter lasciare la città. Il barone occupava le sue giornate a Palazzo Zuccari, dove aveva sede l’Istituto Germanico di cultura, oppure nel suo ufficio di traduzioni in via Paolo Frisi. Amava poter disporre del suo tempo incontrando gente, e per questo era solito organizzare incontri culturali per l’ora del tè a Palazzo Zuccari, o cene allegre in uno dei tanti ristoranti romani, insieme a esponenti del mondo artistico romano, tra i quali Domenico Ponzi, i pittori Carlo e Mario Toppi, gli autori di teatro Viola, Gherardi e de Stefani. Il dopocena era spesso in compagnia di belle signore del mondo cinematografico o teatrale. 339 Sibyl von der Schulenburg Emma Gramatica l’aveva già conosciuta a Milano. Marianne, ovviamente, non partecipava a questi incontri; si annoiava a morte. E poi c’erano le amicizie più intime, come quella con Diana Azzariti, che aiutavano il barone a dare un senso alla vita. Un giorno, Schulenburg si rese conto che sua moglie soffriva troppo stando a Roma, e chiese un consiglio a Hetty. «Ah! Dongiovanni!», esclamò lei al telefono con un tono materno, «la conosco da tanto tempo e so cosa si nasconde dietro a questa sua perplessità. Marianne è tanto allegra e simpatica, forse un poco superficiale, ma non è colpa sua. Perché non venite a stare da me intanto che si completa la costruzione della vostra casa?». «Ne sarei davvero felice» rispose prontamente il barone, scordando le buone maniere, che avrebbero voluto un formale rifiuto. «Hubert è partito, e la dependance che lui occupava è libera». Una profonda tristezza velava le ultime parole della contessa. «Hubert?». «Sì, il signor Lagardelle, il mio amico». «Mi dispiace, cara amica. Sento sofferenza nella sua voce e forse l’allegria di Marianne potrà aiutarla». I coniugi von der Schulenburg si trasferirono ad Ariccia, ospiti di Hetty Antonini, nella dependance di Villa Sole: una possibilità per il barone di poter seguire da vicino i lavori della nuova casa, e di sapere sua moglie in buone mani, quando lui era impegnato a Roma. La vita ad Ariccia era rilassante, l’intesa coniugale ne guadagnò, e la presenza dei ragazzi contribuì a creare un ambiente famigliare. Marco passava parecchio tempo a parlare con Schulenburg, lo ammirava e sentiva che quel tedesco era diverso dagli altri, da quelli che avevano bombardato l’Olanda. Aveva sentito Hubert Lagardelle dire a sua madre di stare attenta a quel Schulenburg, che parlava troppo liberamente per non essere un agente provocatore, ma lui sentiva che era un amico; percepiva in quell’uomo un fondo di tristezza, una nostalgia come quella che aveva sentito lui, quando stava in collegio ad Ascona. Aveva concluso che il barone aveva nostalgia della sua terra, della sua gente e delle sue tradizioni. Forse anche il barone piangeva sotto le coperte, la sera prima di dormire. Così, un giorno decise di portargli un pezzo di 340 il Barone Germania attraverso una rivista tedesca, che aveva visto in un’edicola di Ariccia e, raccolti alcuni spiccioli che aveva risparmiato, scese in paese. Mezz’ora dopo risaliva frettolosamente con il suo tesoro stretto al petto. Andò alla casetta dove abitavano i Schulenburg e trovò il barone sotto il portico, immerso nella scrittura. «Signor von der Schulenburg», disse col fiato corto per la corsa in salita, «ecco!». Non seppe dire altro. Il volto raggiante fissava gli occhi interrogativi del barone. Aprì la rivista e lesse il nome della testata, Signal. «Scheisse!» urlò Schulenburg, buttando lontano la rivista come se scottasse. «Merda, Marco! Questa è merda!». Marco, spaventato a morte, restò paralizzato. Schulenburg, pallido, lo fissava senza effettivamente vederlo, giacché non aveva messo gli occhiali. «Questo è un indegno bollettino di propaganda del nazismo, un’ideologia politica che ha già fatto tanto danno alla Germania e al mondo». Gli parlò con la severità che aveva sempre riservato ai suoi figli, e Marco capì che c’era qualche cosa di terribile nella propaganda, qualche cosa di equiparabile alla forza distruttiva delle bombe, e pensò a lungo a un modo per rimediare al dolore involontariamente causato all’ospite. Il barone gli aveva parlato spesso dei tesori italiani, dei reperti archeologici, delle antiche opere d’arte e di ogni altra testimonianza delle varie, grandi culture che avevano prosperato nella penisola italica. «Bene», si disse Marco, «se non sono riuscito a fargli piacere con un ricordo della sua patria, proverò con un ricordo della mia». Tra gli oggetti che riempivano le tasche del suo amico Elio, aveva notato una moneta consumata e fuori corso, sicuramente antica. Un pomeriggio, durante uno dei loro soliti incontri, lo sfidò al gioco delle biglie e gli chiese di mostrare cosa avesse da mettere in palio. Il ragazzo rovesciò il contenuto delle tasche sui gradini della villa e mise in bella mostra i suoi tesori: biglie colorate, la catenella di un tappo da lavandino, un soldatino di piombo che aveva perso i lineamenti del volto, una minuscola trottola di legno, vari pezzi di ferro dalle svariate forme e... la moneta. Marco la guardò di sottecchi, ma dimostrò più interesse per la catenella; sapeva che quello era il pezzo a cui l’amico teneva di più. 341 Sibyl von der Schulenburg «Vuoi giocarti questa?». «Potrei. Però tu devi giocarti uno dei tuoi soldatini svizzeri» rispose Elio, sapendo bene che Marco non avrebbe rischiato tanto. «E questa?» chiese Marco, prendendo in mano la moneta. «Dipende da cosa ti giochi tu». Marco osservò da vicino la moneta. Si leggeva ancora bene la scritta Juppiter Anxurus e si vedeva chiaramente l’immagine di un bambino nudo. Che strana moneta, si disse, in genere sulle monete sono raffigurate le facce di vecchi re e condottieri. Che sia una medaglia? «Non vale molto, se è una moneta non ci comperi niente e se è una medaglia le manca l’asola per infilarci il nastro». «Invece è bellissima. Cosa ti giochi tu?» insisté Elio. «Per questo vecchio soldo che non vale nulla? Guarda», disse con l’aria del consumato mercante di cavalli, «sono riuscito a farmi dare questa rivista tedesca da gente che conosco. È nuova e piena di fotografie interessanti di carri armati e fucili. Però se non t’interessa la rivendo facilmente a qualcuno, magari al barone». «Va bene, va bene» si affrettò ad accettare l’amico. E giocarono. Vinsero una partita a testa. «Che bella!» esclamò Schulenburg, quando Marco gli porse la moneta vinta poco prima. «Molto ben conservata!». Rigirò tra le mani il dischetto metallico, cercando di carpire le sensazioni che emanava, la bellezza e la testimonianza del passato. «Ho pensato che le avrebbe fatto piacere avere un ricordo dell’Italia antica» disse il ragazzo, arrossendo lievemente per la soddisfazione di aver destato l’interesse del tedesco. «È una moneta dedicata a Giove bambino. Sai chi era?» chiese il barone. «So chi era Giove». «Giove era figlio di Rea Silvia e di Saturno. Il padre aveva la brutta abitudine di mangiarsi i figli e per questo Rea Silvia, per salvare il piccolo Giove, lo affidò in gran segreto ad un’ancella. La ragazza lo portò in una caverna sull’isola di Creta, dove fu accudito amorevolmente dalle ninfe e gli fu dato da bere il latte della capra Amaltea, e poi fu nutrito con il miele che le api producevano solo per lui, con l’ambrosia 342 il Barone che gli veniva portata dalle colombe e con una bevanda dolcissima riservata agli dei, che gli veniva portata da un’aquila». «Allora è quello della statua che ho visto alla galleria Borghese!». «Sì, è una statua del Bernini. C’è anche un tempio a Terracina a lui dedicato». Schulenburg non aveva smesso un attimo di toccare la moneta. Gli ricordava la sua piccola collezione di monete, che aveva quando incontrò D’Annunzio in Sicilia. Tanto tempo prima. «Grazie ancora, Marco. La terrò sempre con me come portafortuna». Marco era raggiante. Si voltò per tornare alla villa, poi, come preso da un pensiero improvviso, si fermò e si rivolse di nuovo al barone: «Potrebbe essere che Elio venga a offrirle di acquistare un numero di Signal. Non si arrabbi. Sa, lui non capisce il tedesco e non sente radio Londra». La semplice casetta di Schulenburg nella vigna sulle colline romane fu finalmente pronta, e lui volle inaugurarla con una festa campestre, come quelle che aveva conosciuto nel sud dell’Italia: tanto cibo, tanto vino e tanta gente. Si fece fotografare nella sua nuova vigna accanto a Eddo, il figlio di Hetty. Erano allegri, nella forma isterica tipica dei tempi di guerra, quando il silenzio tra una cannonata e l’altra fa di nuovo credere che ci sarà un futuro. Eppure, era stato firmato da poco il patto «Roberto» tra Italia, Germania e Giappone e tra un brindisi e l’altro se ne discuteva. Schulenburg aveva finalmente trovato il posto dove avrebbe potuto trascorrere la sua vecchiaia. Ad ampliare la casa ci avrebbe pensato più avanti. Intanto aveva una sua abitazione campestre sotto il caldo sole italiano. Lui trascorreva la maggior parte del tempo a Roma, Marianne invece stava perlopiù a Vallericcia, ma non ci mise molto a decidere che in fondo le mancava il trambusto di Roma. Di tornare in Germania non se ne parlava neppure; le notizie che giungevano di là erano terribili. Il barone aveva sempre accesso al settore culturale dell’ambasciata tedesca, e lì carpiva informazioni sull’andamento della guerra dal punto di vista dei tedeschi. Hitler e la sua organizzazione continuavano a predicare una sicura vittoria, il popolo era totalmente plagiato, mentre per gli ebrei era giunto il momento di andarsene. Un giorno di aprile, dopo aver saputo dell’invasione della Jugosla343 Sibyl von der Schulenburg via e della Grecia da parte dei tedeschi, Schulenburg si trovò a camminare per le vie di Roma senza una meta. Rifletteva sulla necessità di rafforzare una certa resistenza che si era creata in Germania, e di cui aveva conosciuto alcuni esponenti. Non credeva più a un accordo di pace con l’aiuto del Vaticano o di Mussolini. Era in contatto costante con i cugini Friedrich Werner, ambasciatore a Mosca, e Fritz Dietlof, responsabile della polizia di Berlino. Entrambi erano contrari al nazismo ed entrambi ritenevano di dover continuare a rischiare, restando all’interno del sistema per avere l’occasione di rovesciare ogni cosa. Ma l’occasione propizia tardava a prestarsi. Rifletteva anche sui mezzi di sostentamento che gli provenivano dai compensi per le sue traduzioni. Aveva tradotto e preparato per il teatro tedesco opere di Guglielmo Zorzi e di Corrado Alvaro; sarebbe uscita anche la versione italiana di un suo romanzo ambientato in Lombardia col titolo Terra sotto l’arcobaleno, edito da Garzanti con una prefazione di Alessandro Pavolini. La pubblicazione e diffusione delle sue opere era sempre vietata in Germania, ma il divieto non riguardava le traduzioni. Senza accorgersene, si trovò dinanzi al Pantheon, un edificio che Schulenburg riteneva molto significativo, in quanto l’unico costruito in origine come tempio dedicato a tutti gli dei e poi trasformato nel settimo secolo, senza soluzione di continuità, in luogo di culto cattolico con il nome di Santa Maria ad martyres. Sole, Luna, Venere, Saturno, Giove, Mercurio e Marte, le divinità dedicatarie di quel tempio avevano ceduto il tempio a Cristo, che non aveva chiesto distruzioni o anche solo modifiche. I romani lo chiamavano La Ritonna. Il barone mise in tasca la mano e toccò la moneta ricevuta in dono da Marco. Sorrise, era ancora lì. Oltrepassò le colonne del pronao ed entrò nel tempio cristiano, col rispetto che, da buon protestante, gli era stato insegnato. Si sedette su una panca e godette della frescura e del silenzio. I pensieri tornarono alla necessità di fare qualche cosa per la pace, ma oltre al continuo dichiarare apertamente il suo disprezzo per Hitler e il nazismo, non sapeva cosa fare. Il numero dei nemici continuava ad aumentare. Aveva saputo che all’ambasciata si diceva che la sua cultura e le sue capacità andavano sfruttate, ma poi si doveva cospargerlo di benzina e dargli 344 il Barone fuoco. Pavolini lo aveva invitato a essere prudente e qualche motivo l’avrà avuto. Si alzò per uscire, ringraziò la Madonna per l’opportunità di poter vivere in Italia, e si girò di colpo verso il grande portone centrale, andando a cozzare contro un anziano fedele che passava alle sue spalle. «Schulenburg!». La voce tonante di Nicola Bombacci echeggiò tra nicchie e marmi, affievolendosi presto in un lieve sussurro, come una folata di vento improvvisa. «Signor Bombacci! Cosa può portare un uomo come lei in un tempio cristiano?». «Lo chiederei a lei!» rispose ridendo l’editore della rivista Verità, senza peraltro sentire l’esigenza di abbassare il tono della voce. «Le chiese sono per me un luogo in cui ritrovare me stesso. Non importa a quale culto sono dedicate, sono luoghi carichi di stimoli energetici, nelle quali posso rivoltare l’anima, mi permetta il banale paragone, come un calzino per controllare che non sia bucato nel fondo. In questi tempi ne sento molto l’esigenza». «Sempre filosofo lei, barone. Io invece sono entrato per riposare un attimo» spiegò il vecchio comunista. «Il Pantheon è certamente un luogo adatto per riposare; c’è chi qui riposa per sempre» commentò il tedesco. «Per me è soprattutto un luogo di pace». Una dichiarazione che forse scaturiva dalle riflessioni di Bombacci sulla guerra in Grecia. La Germania aveva rispettato il patto, e l’Italia era sempre più obbligata. «Se solo il Duce vi potesse presto trovare la pace!» disse Schulenburg, indicando una nicchia vuota di fronte all’ingresso. Bombacci sollevò sorpreso lo sguardo. Scrutò l’uomo con attenzione. «Non stimate più il Duce?». «Proprio perché lo stimo!». Il vecchio fissò il tedesco. Lo sguardo s’illuminò e rispose: «Lei ha ragione! Ha ragione!». L’ultimo contatto personale di Schulenburg con Mussolini avvenne per caso qualche tempo dopo. Era giunto a Roma Robert Ley, il massimo dirigente del «nuovo sindacato verticale» che, col pretesto di una maggiore produttività, aveva eliminato con ferocia 345 Sibyl von der Schulenburg tutti gli altri sindacati. In Germania era conosciuto con l’appellativo «lo sbronzo del Reich» e, vista l’infatuazione platonica della moglie Inga per Hitler, qualcuno pensava che il motivo dell’alcolismo fosse quello. Era, dunque, giunto a Roma convinto che anche la città eterna avesse meritato di godere almeno una volta della sua presenza. Fu annunciato un discorso che sarebbe stato tenuto dal nazista in una tipografia davanti a un pubblico di simpatizzanti italiani e tedeschi. A Schulenburg fu chiesto di raccogliere stenograficamente il discorso per poi tradurlo e presentarlo al Duce. Il barone ricordava sempre con un brivido uno dei passaggi più noti di un discorso di Ley: «Io su questa terra credo solamente in Adolf Hitler. Credo in un Dio supremo che mi creò e che mi guida, e credo fermamente che Adolf Hitler ci sia stato inviato da questo Dio supremo». Schulenburg, incuriosito, si prestò volentieri al compito di segretario per il Duce e, con una stenografa del suo ufficio, prese posto nel locale poco affollato. Ley giunse in ritardo, sorretto da due uomini che ebbero un bel daffare a issare quel peso morto su una macchina tipografica, dall’alto della quale egli avrebbe potuto inneggiare a Hitler. «È nella vigna del Signore» disse una voce in perfetto italiano alle spalle di Schulenburg. «No», rispose qualcuno con forte accento tedesco, «da noi si dice che è un’altra volta ubriaco fradicio». La risata generale che seguì diede il via al clima per così dire goliardico che caratterizzò il discorso di Ley, una vera goduria per chi non avesse il compito di tradurlo. Il gerarca nazista, in divisa da parata, rappresentava agli astanti un modello di spirito tedesco commisto con lo spirito molto etilico del soggetto. Era abbracciato a una canna del macchinario e berciava: «Noi tutti... sì, io ho... che io sia giunto dopo Tom». Ogni tanto si fermava per riprender fiato e sorridere amorevolmente alla canna. «Legatelo all’albero maestro, non vedete che cade?» disse l’italiano dietro a Schulenburg. «Non interrompetelo! Sono pensieri profondi!» rispose di nuovo la voce con l’accento germanico. Ma non era facile interrompere Ley. Col berretto che gli era sci346 il Barone volato tra collo e colletto, continuava a sorridere e declamare: «... è certo... poiché l’energia concentrata... Potete essere certi, compagni del Reich, è così...». Mezz’ora dopo la voce italiana commentò rassegnata: «Sta surclassando non poco i pensieri di Mynheer van Peperkorn nella Montagna incantata di Thomas Man». Schulenburg avrebbe voluto ribattere alla dotta osservazione, ma l’immagazzinamento delle assurdità recitate dal nazista lo teneva troppo occupato. In quel mentre, Ley concludeva trionfante: «... avanti con il Führer... io sarò, voi sarete...». Un conato di vomito convinse i suoi assistenti a tirarlo giù dalla macchina, sulla quale l’avevano issato. Un’ora dopo la fine del discorso, Schulenburg aveva la trascrizione della versione stenografata sulla sua scrivania e ne valutava pensieroso il risultato. «Cosa devo fare?» si chiese. «Non posso mandare questo demente ciangottio al Duce, non possiamo renderci ridicoli davanti con lui». Ci pensò un po’, preso dal senso del dovere verso chi gli aveva conferito l’incarico e dall’esigenza di salvaguardare in qualche modo l’onore germanico. Alla fine decise: avrebbe scritto un nuovo discorso. Chiamò una segretaria e le dettò un discorso bello, chiaro, lineare e trasparente che una mente italiana avrebbe apprezzato. Lo lesse e rilesse, poi, con un vago senso di colpa lo inviò a palazzo Venezia la sera stessa. Ma non si sentiva tranquillo. Pensava all’eventualità che un inviato del Duce avesse assistito all’esibizione etilica di Ley e l’avesse registrata con un microfono nascosto; di casi del genere si sentiva parlare spesso di quei tempi. Scacciò l’idea e si disse che era diventata una fissazione, quella dei microfoni. La gente oramai credeva che ci fossero microfoni ovunque! La mattina successiva, nel suo ufficio, ricevette una chiamata: «Resti in linea per favore», gli disse una cordiale voce maschile all’altro capo, «qui è il gabinetto del capo di governo». Dopo qualche secondo, sentì la voce a lui ben conosciuta: «Qui è Mussolini. Caro barone, la ringrazio per la sua superba traduzione del discorso di Ley. La lingua tedesca è davvero particolare. Quanto suona diversa quando è scritta da quand’è parlata! La ringrazio». 347 Sibyl von der Schulenburg Schulenburg si accarezzò il cranio pelato. Le farfalle che aveva sentito nello stomaco erano diventate un uragano. Non fu pronto a rispondere, ma non fu necessario: il Duce aveva riagganciato. Rimase seduto immobile dietro la scrivania con la testa rossa e gli occhi fissi sulla foto che il Duce gli aveva regalato con la dedica «traduttore non traditore», mentre sulle sue labbra si fece strada la preghiera da tavola del fanciullo tedesco: «Dio abbia vicino il nostro Führer, Dio abbia vicino Robert Ley. Röhm ormai l’ha già avuto Dio li abbia tutt’e tre». 348 il Barone XXIII La fine della guerra vide Schulenburg stremato. Più tardi di sé dirà: «Ero ridotto come Gandhi, rintanato nell’angolo della stanza a vomitare bile in attesa della morte». 395 Sibyl von der Schulenburg Dedica di De Pisis. 396 il Barone La nebbia di dicembre avvolgeva palazzi e canali. La notte calava presto in quel mese, ma il freddo era sopportabile, soprattutto per un tedesco che aveva conosciuto climi ben peggiori. Schulenburg, avvolto in un’ampia e calda mantella dell’aviazione militare, uscì a passo spedito dal Danieli e s’incamminò verso San Barnaba. Rifletteva sull’opportunità avuta da Koester e ricordava il viaggio lungo e faticoso da Roma a Venezia, via Verona. Aveva portato con sé poche cose, soprattutto il manoscritto con la biografia del Feldmaresciallo e le trascrizioni dei documenti scovati negli archivi in Germania e in Italia, che gli sarebbero serviti per continuare il romanzo biografico. Non voleva dire a nessuno dove si trovava, solo a Erna e naturalmente a Diana che lo avrebbe raggiunto a giorni, sistemandosi in un piccolo albergo non lontano dal Danieli. Attraversò vari ponti e s’infilò in strette calli tendendo l’orecchio. Si sentiva relativamente al sicuro; conosceva bene la città, sapeva dove nascondersi e come sfuggire a eventuali inseguitori; parlava abbastanza l’italiano e, a differenza della maggior parte dei tedeschi, sapeva interagire con la popolazione italiana senza suscitare diffidenza. Dopo tanti anni, ancora non era riuscito a perdere quell’accento da crucco che spesso era stato motivo di divertimento presso gli amici italiani, ma era comunque riuscito ad apprendere la lingua meglio del tedesco medio; era anche riuscito ad accettare la monotona cucina veneziana, cosa che al Danieli gli aviatori non erano riusciti a fare. Al buon tedesco prima o poi mancano le salsicce. La ricorrenza era particolare: la notte di Natale. Un amico pittore l’aveva invitato nel suo atelier per mangiare qualcosa insieme; era riuscito a procurarsi non si sa come del fegato d’oca e del vino di Borgogna. Allungò il passo, attraversò il ponte dell’Accademia e poco dopo si trovò in Campo San Barnaba. Schulenburg bussò discretamente al portone di legno umido, e dopo poco l’amico gli aprì: «Schulenburg! Benvenuto nella tana dell’imbrattatele!». Filippo De Pisis accolse l’amico con entusiasmo. Avevano trascorso insieme diverse ore allegre a Roma, ma poi si erano persi di vista. Ora si erano ritrovati in mezzo ai canali. «Entri, e si cerchi un posto dove mettersi comodo». 397 Sibyl von der Schulenburg Schulenburg chinò un poco il capo per non batterlo sullo stipite basso, e si trovò in un piccolo locale pieno di fumo che però non copriva l’odore di olio di lino ed essenza di trementina. Ovunque c’erano quadri accatastati; l’unico tavolo era ingombro di fogli coperti di schizzi a carboncino e a matita; sul cavalletto troneggiava un dipinto: un vaso di fiori. Due uomini erano seduti su delle sedie instabili; guardarono incuriositi il nuovo arrivato, poi salutarono con un rapido «Bonsoir!». De Pisis mise la testa fuori della porta e, dopo aver guardato la strada a destra e a sinistra, chiuse con due giri di chiave. «I miei amici da Parigi» disse poi, rivolto a Schulenburg. «Sono riusciti a portarmi del fois gras che spero sia ancora buono. Non si fermano con noi, sono stati invitati a mangiare le sarde e dell’ottimo baccalà mantecato dai colleghi veneziani». Trovò la battuta divertente e rise di gusto. Due ore dopo Schulenburg e De Pisis sedevano uno di fronte all’altro al tavolo sgomberato dai fogli e imbandito con diverse pietanze ricercate, tra cui appunto il fois gras che aveva apparentemente ben superato il lungo viaggio. In quei giorni, comunque, non si andava molto per il sottile: un po’ di colorazione verde non spaventava più di tanto. Filippo aveva suggerito di restare nello studio, anziché spostarsi nel suo palazzetto di Campo San Sebastiano: gli sembrava più intimo. I due uomini mangiarono lentamente e con gusto, bevvero il vino di Borgogna che a entrambi ricordò Parigi. Schulenburg pensò ai giorni in cui avrebbe voluto raggiungervi Margherita, ma ormai era molto più lontana, in Sudamerica. La conversazione si incentrò dapprima sul Guardi, il pittore al quale Filippo si ispirava, e poi inevitabilmente si andò a parlare di Mussolini. «Da settembre è oramai un vassallo di Hitler. Non mi dà l’impressione di esserci tutto con la testa» disse il pittore. «A me piace ricordarlo in tempi diversi. Ora, per esempio, mi torna alla mente quando, sulla sua piccola Alfa Romeo rossa, andò su fino a Bressanone per ricevere anche là gli omaggi tributati dalla popolazione, per poi confessare di malumore: “Ho accolto solo l’applauso dei fascisti, non quello degli altoatesini”». Schulenburg imitò la parlata dura del Duce, ma l’accento tedesco la rese estremamente comica, provocando una risata di Filippo che tossì per il vino che gli era andato 398 il Barone per traverso. «Forse ora farà lo stesso con i tedeschi» fece il pittore, quando poté di nuovo respirare. «A Bressanone, quando mi riconobbe tra il pubblico, con un gesto di rabbia piegò dall’altra parte la grossa testa protetta dal berretto rosso con l’aquila d’oro. In quel momento lo disturbava la presenza del tedesco. Erano i tempi in cui passò dal suo modo di giudicare limpido e chiaro, il mondo della limpidezza, alle cupe nebbie del fanatismo cesareo, i giorni in cui credeva di aver trasformato con i suoi discorsi l’amato popolino nel popolo degli antichi romani e, nonostante gli avvertimenti di donna Margherita, affascinato dall’esempio di Cesare, si avventurò in Africa». «Avrebbe dovuto ascoltarla invece. Ricordo la Sarfatti molto bene; una donna intelligente e anche di lunghe vedute. Ho lavorato con lei per il Novecento a Milano e poi l’ho ritrovata qualche volta a Parigi». Filippo De Pisis fissò lo sguardo sul quadro rimasto sul cavalletto. «Ma noi uomini duri non amiamo ascoltar le donne...». Sorrise della sua battuta. Non aveva mai fatto mistero della sua preferenza per gli uomini. «Mussolini riconobbe ben presto il suo errore» proseguì il barone. «Però si era ammalato di storicismo, cedendo a modelli inopportuni: Cesare, Napoleone, Cavour. Sarebbe stato certamente in grado di comprendere che circostanze diverse portano a risultati diversi, che l’epoca di Mussolini non poteva essere quella di Cesare, Napoleone o Cavour. Ma la sua volontà si rivelò instabile, fissandosi per giunta su un obiettivo troppo alto. Non si accorse che i suoi mezzi non erano sufficienti all’impresa. Quando si trovò nel bisogno, si rivolse allo strozzino del nord che prima o poi lo avrebbe strangolato». «Pare che lei l’abbia conosciuto bene. È davvero così ambivalente come alcuni dicono?». «Durezza e bontà si combattono in quest’uomo. Alla fine, nell’uomo stanco prevale la durezza che però il più delle volte manca il bersaglio e degenera in vanagloria istrionica. Ma talora il muro della durezza cade e per qualche attimo s’intravvede la luce del genio. Agli inizi ha fatto moltissimo per gli italiani. Ha amato e conosciuto il sacro suolo della patria. Ha amato ma non ha conosciuto il suo popolo. Così ha condotto la sua gente alla rovina». Il barone si rese conto di aver final399 Sibyl von der Schulenburg mente formulato il pensiero che da tempo aveva in mente: Mussolini è finito e l’Italia è persa, insieme alla Germania. Lo colse una profonda tristezza. Il pittore alzò il bicchiere: «Suvvia, caro barone, stanotte si festeggia una nascita, quella del nostro Salvatore!». Schulenburg prese il suo calice e lo alzò in direzione dell’amico: «È vero. Questa è una ricorrenza di gioia, l’inizio della vita, non la fine». Bevve un lungo sorso di forte rosso di Borgogna. «Per questa ricorrenza voglio farle due doni che le ricorderanno la nostra amicizia». De Pisis si alzò e prese il quadro dal cavalletto: «Questo l’ho appena firmato, come vede è siglato S.B. che sta per San Barnaba». Lo porse al tedesco e soggiunse: «E desidero anche regalarle una copia delle mie poesie, alle quali ora aggiungerò una dedica». Schulenburg accettò i doni con particolare gratitudine. Amava i dipinti di De Pisis. In tempi migliori ne aveva acquistati alcuni, e ora, proprio a Venezia, dove l’antenato Schulenburg era noto per essere stato un grande mecenate di pittori, tra i quali Piazzetta e Guardi, lui, oramai povero, riceveva in dono un quadro da quel pittore. La mattina presto, le campane di Venezia annunciavano la nascita del Salvatore e, nella sua stanza al Danieli, Schulenburg attendeva alla stesura della biografia del Maresciallo. Stava studiando il succedersi cronologico dei vari dogi di Venezia e il parallelo tra doge e Duce lo riportò al colloquio con De Pisis. Rilesse le parole che, colto da improvvisa ispirazione, aveva scritto prima della mezzanotte, immaginando che il doge parlasse al Duce: «Vivi oltre te stesso. La sacra fiaccola della morte calò troppo tardi sul tuo capo. “Vivi pericolosamente!”. Un motto per avventurieri e pensatori. Ma nel fascino del rischio non si può governare, caro amico. Governare significa sentire la forza, guidarla possibilmente con saggezza, in modo da apparire l’esecutore della volontà del popolo. Hai certamente appreso tanto, ma molte cose non si possono imparare: ciò che si concentra nel sangue per costrizione centenaria. Non hai mai conosciuto il tuo popolo. Gli fosti troppo vicino e troppo lontano. Troppo l’hai amato. E per questo ti causò la morte». 400 il Barone Si chiese perché la previsione della morte di Mussolini e perché l’idea che a ucciderlo potesse essere il suo popolo. Probabilmente aveva in mente una morte politica, ma egli non poteva negare la sensazione che presto per Mussolini sarebbe finita comunque. Una calda sera della tarda primavera veneziana, Schulenburg era ospite in uno dei grandi salotti culturali della laguna. Appoggiato alla balaustra di una loggia con vista sui canali, ricordava alcuni versi che Rilke aveva scritto per l’amica Pia di Valmarana negli anni venti: «Si la langue ne tout vous retien, si un peu de moi se précise, rendez à l’air de Venise un peu de mon coeur vénitien». La donna, alla quale i versi poetici erano stati dedicati molti anni prima, sorrise e guardò l’amico di vecchia data: «Lo sento il suo cuore veneziano, caro amico, e lo hanno colto anche tutti coloro che hanno letto la sua bella guida di Venezia». «Oh quella!» esclamò il barone, sorpreso che il libretto avesse trovato credito presso i veneziani. «Quella è una guida per i soldati tedeschi in visita in questa splendida città. Un libretto semplice, che vuol solo dare qualche informazione sulla storia e la cultura di Venezia; nulla di speciale». «Oh sì, invece. È speciale; è scritto da qualcuno che ama e conosce Venezia». La contessa di Valmarana accarezzò con lo sguardo le acque della laguna, poi alzò gli occhi verso l’amico: «Ho sentito che al piano nobile discuteva animatamente con gli ospiti e, come sempre, esponeva con franchezza la sua opinione». «Mi è stato chiesto un parere, quasi una previsione su quello che accadrà ai due dittatori e io ho risposto che prima toccherà a Mussolini, e poi a Hitler. Niente di più». Schulenburg ripensò attentamente a quanto aveva detto in quella cerchia di nobili veneziani, ma non ricordò altro che potesse essere importante. Ricordò lo sguardo indispettito della contessa Emo, ma era risaputo che la signora fosse filonazista. «Le raccomando prudenza, caro amico». Pia respirò a pieni pol401 Sibyl von der Schulenburg moni l’aria pregna degli odori della laguna. «Ha motivi particolari per giungere a quella previsione?». «L’ultimo viaggio a Verona mi ha riportato a incontrare vecchi amici, dei quali non desidero fare i nomi, che mi hanno informato sulla vita attuale del Duce. Pare che giochi molto con i nipoti». Il barone sorrise all’idea di Mussolini che giocava con i nipotini come un qualsiasi nonno. «La sua libertà di movimento è molto limitata; le SS gli hanno affiancato il professor Prinzig, il galantuomo che mi aveva sottratto la rivista Italien per farne un organo di partito. Credo che Prinzig abbia il compito di ‘educare’ il Duce alla loro ideologia; lo controllano in ogni cosa che fa, ne censurano anche gli articoli. Senza l’autorizzazione dell’ambasciata tedesca, Mussolini non può apporre il suo nome neppure nelle dediche sulle sue fotografie». «È per questo che lei ritiene che la sua fine sia vicina?». «Anche. Mi ha inviato una sua foto che lo ritrae di profilo con un gesto di commiato. È solo siglata “M” con l’aggiunta della data. È una foto commovente: un enorme antropoide mortalmente ammalato, la mandibola spinta in avanti con un effetto grottesco e gli occhi colmi di una tristezza che si direbbe di un comune animale. E nonostante tutto, su quella distorsione del superuomo di Nietzsche aleggia un velo di autentica tragicità umana». «Comunque vada, lei avrà sempre degli amici nella nobiltà veneziana, la quale non ha scordato che all’inizio del Settecento il nome di Schulenburg fu annoverato tra quello dei patrizi». La contessa di Valmarana sembrò davvero preoccupata. Pochi giorni dopo, il barone fu fatto chiamare da Koester. «C’è stata una segnalazione che l’accusa di disfattismo» esordì il console dopo aver chiuso la porta. Schulenburg non seppe cosa rispondere; forse gli sembrò strano che nessuna segnalazione fosse stata fatta prima e non poté ricordarsi di aver recentemente detto o fatto qualche cosa di più compromettente del solito. «Cosa avrei fatto?» chiese allegramente al console. «Se fossi in lei mi preoccuperei» rispose severamente Koester. «Si riferisce che lei abbia detto che prima morirà Mussolini e poi Hitler». 402 il Barone Schulenburg tornò mentalmente a quel circolo di nobili nel palazzo sul canale e all’esortazione alla prudenza di Pia di Valmarana. «Perché», disse mantenendo il sorriso, «qualcuno si preoccupa della mia preveggenza?». «Schulenburg, lei sa che la sua posizione qui è precaria. La Gestapo si era momentaneamente scordata di lei e grazie al caos che regna nelle forze armate poteva ritenersi abbastanza al sicuro qui in laguna. Le comunicazioni tra i vari uffici, di qualsiasi tipo, sono confuse e questo lasciava ben sperare». «Chi è stato?» chiese il barone. «La contessa Emo» rispose rapidamente il console come se ciò non fosse importante. «Ora deve partire, Schulenburg, si nasconda, se può in una delle cliniche dove esercitano suoi amici, oppure in un paesino agreste dove neppure sanno cosa sia una radio. Posso darle ancora qualche giorno e trovarle un passaggio su un’auto di collegamento. In quale direzione intende andare?». Schulenburg non rifletté neppure un istante: «A nord». «Bene, domani mattina all’alba parte l’auto di collegamento per Udine». «La ringrazio, console. Sarò pronto all’alba». L’aria frizzante di una Venezia dormiente avvolse il barone che scivolava lungo le calli, portando due valigie e uno zaino. Aveva già salutato tutti la sera precedente; gli avevano offerto ospitalità e nascondigli nei palazzi sul Canal grande e nelle ville lungo il Brenta. Ma lui aveva rifiutato: non aveva mai messo in pericolo la vita degli altri per salvare la sua, non poteva accettare. Era andato a salutare l’amica Pia nel suo laboratorio di pizzi, e anche lei aveva offerto aiuto e rifugio: «Non può andarsene così, senza aver terminato il libro sul Feldmaresciallo» cercò di convincerlo. «Ho giusto finito in questi giorni la raccolta delle informazioni che mi servono per la biografia. Il mio antenato ha potuto restare, io devo partire. Ma tornerò un giorno, quando tutto sarà finito e la mia previsione sul destino di quei due uomini di Stato si sarà avverata». Sorrise, pensando a quanto facile fosse prevedere la fine dei due regimi con gli alleati che risalivano lo stivale. 403 Sibyl von der Schulenburg «Ha già avvertito sua moglie?». «Marianne». Il barone sospirò: «Mi hanno riferito che si è innamorata di un ufficiale tedesco e ha seguito la sua divisione. Ho già inoltrato richiesta di divorzio». «Mi dispiace». «Non importa, ha solo ferito il mio onore, non il mio cuore». E si mise in strada. Camminava a testa bassa per bilanciare il peso dello zaino che conteneva i suoi preziosi manoscritti, il suo passaporto, un lasciapassare di Koester che per qualche giorno poteva servire e i pochi soldi che aveva. Guardava i disegni fatti a terra dai bambini, le griglie che servivano per giocare a inferno e paradiso. Pensò a quanto fossero agili e svelti i bambini cresciuti nelle calli, dove, se vuoi correre almeno un po’, ti devi abituare a scansare in continuazione i passanti. Non c’erano campi dove correre liberamente. Crescere a Venezia significava abituarsi agli spazi ristretti, alle limitazioni poste dall’acqua. Gli vennero alla memoria tanti ricordi, momenti felici vissuti tra i canali e i ponti della laguna, e sapeva che avrebbe avuto sempre nostalgia del senso di protezione che essi davano a chi li conosceva e rispettava. Si ricordò anche dei primi tentativi di ritrovare la strada tra le calli e i campielli, quando, fidando solo sul suo senso d’orientamento, andava a finire immancabilmente in un vicolo cieco addosso a un muro o su una riva senza ponte. Rivide la Salute, bianca e fremente nell’aria mattutina; fissò quell’immagine nei suoi occhi accanto alle molte altre raccolte nel corso della vita e allungò il passo fino a piazzale Roma. Salì sul camion militare col cuore pesante. Il grande ponte che collegava la laguna alla terraferma passò sotto le ruote del veicolo troppo in fretta. Mestre si presentò nella luce del sole oramai sorto e, come sempre, a confronto con Venezia, sembrava solo l’anticamera sgraziata di un immenso e meraviglioso museo d’arte. Il giovane autista era taciturno e riservato; sapeva che a bordo aveva un personaggio affidatogli dal console e che avrebbe dovuto lasciarlo alle porte di Udine. Nulla di più. Schulenburg era grato a Koester per avergli dato la possibilità di lasciare Venezia tempestivamente e tutto sommato comodamente. A sessantatré anni non era facile mettersi lo zaino in spalla e ripartire da 404 il Barone zero, senza una fissa dimora, senza una famiglia e senza mezzi. A Roma restava qualche sua proprietà, ma non si faceva illusioni: Marianne sarebbe riuscita a dissipare tutto e, se anche avesse avanzato qualche cosa, sarebbe sparito nelle fauci mostruose della guerra. Si preoccupò per i dipendenti lasciati nell’ufficio di Roma: la contessa Rességuier, nata Scherrischeff, un’ebrea di Vienna, per assumere la quale aveva dovuto combattere a lungo con l’ambasciata; Franz Schutzmann, ebreo, un personaggio che non sempre aveva dimostrato carattere; la signorina Malfair, che dava l’impressione di controllare ogni cosa; Erna Kraft, che aveva voluto venire in Italia a luglio del ’42 per raggiungere il padre di suo figlio e che divenne la sua persona di fiducia. Diana Azzariti, anche lei semi ebrea, che era diventata la sua amante e compagna con la massima discrezione, sempre vicini ma mai ufficialmente insieme, era partita per Bad Gastein con la promessa di andarlo a prendere con l’auto non appena avesse oltrepassato il confine. Mise in tasca la mano sinistra, frugò un attimo e le dita strofinarono lentamente la moneta che aveva ricevuto da Marco Antonini. Ora la fortuna gli sarebbe servita. Il cuore aveva dato segni di cedimento; sentiva una forte pressione toracica, giramenti di testa, debolezza. Non avrebbe potuto permettersi di ammalarsi prima di arrivare da Diana, che gli aveva promesso rifugio nella casetta di sua proprietà. Il giovane milite lo lasciò sul ciglio della strada prima di Udine. «Non entri in città», si era sentito di suggerire a quell’uomo anziano e stanco, che gli ricordava tanto il padre rimasto in Germania. «Se vuole oltrepassare il confine, vada a Tarvisio e lì troverà sicuramente qualcuno che per pochi soldi l’aiuterà a passare dall’altra parte. Buona fortuna». Tarvisio. E come ci sarebbe arrivato, se doveva evitare stazioni e strade principali? Il caldo cominciava a farsi sentire, l’estate si avvicinava a grandi passi. Aveva sempre detto che chi non conosceva l’estate italiana non conosceva l’Italia, ma in quel momento avrebbe voluto godere la frescura delle foreste tedesche. Afferrò a fatica le sue valigie, sistemò con uno scossone lo zaino sulle spalle e si diresse a nord est, sperando di trovare un mezzo di trasporto. Quando il sole fu a picco, sentì 405 Sibyl von der Schulenburg la pressione sul torace farsi più forte, il braccio sinistro gli doleva, il fiato era corto e la vista annebbiata. Si fermò all’ombra di un albero e si lasciò cadere sull’erba. Sentì il battito cardiaco farsi frenetico, una morsa al cuore e poi perse i sensi, forse si addormentò. Quando si risvegliò, il sole stava tramontando e accanto a lui sedeva una donna vestita come le contadine locali, un fazzoletto in testa e i piedi sporchi in un paio di zoccoli. Gli sorrise. «Tutto bene?» chiese come se si conoscessero da tempo. «Non sono sicuro». Schulenburg impiegò qualche minuto per riavere piena coscienza. Si ricordò del perché era lì, sentì un lieve dolore al torace, ma si rese conto che la pressione si era allentata. Si mise a sedere e guardò con attenzione la donna. Era molto anziana, la pelle era bruna e cadeva in pieghe armoniche dagli zigomi sporgenti, mentre gli occhi scuri, incorniciati da mille rughe, erano però giovani e attenti. La donna si scostò una ciocca di capelli bianchi che erano sfuggiti al fazzoletto e sorrise di nuovo lasciando vedere i denti ingialliti intervallati da spazi vuoti. «Figliolo, eri qui sull’erba, bianco e col fiato grosso» disse. «Ho pensato che stavi davvero male». Schulenburg la guardò con simpatia e ricambiò il sorriso. «Non sto molto bene, il cuore mi dà problemi». Poco distante vide un carretto di legno colmo di fascine di legna del sottobosco, fiori ed erbe varie. Fece scorrere lo sguardo in ogni direzione. Si sentiva stanco e incapace di respirare a fondo; si alzò, ma un giramento di testa lo costrinse di nuovo sull’erba. La donna guardò il bagaglio e chiese con semplicità: «Stai cercando di evitare i tedeschi?». «Mi piacerebbe non doverli incontrare», rispose lui con lo stesso tono, «abbiamo poco in comune». «Dall’accento non avrei detto», commentò l’anziana contadina. «Hai bisogno di riposo e di cure». Si alzò con un’agilità inaspettata e si diresse verso il carretto, ne estrasse un ampio cappello di paglia che porse al barone. «Metti in testa questo, figliolo, e reggiti al carretto. Ti porto a casa mia». Senza attendere risposta, la donna caricò rapidamente i bagagli di Schulenburg sotto fiori e fascine, nascondendoli a occhi indiscreti. 406 il Barone Chi si fosse trovato su quella strada secondaria a nord di Udine, avrebbe visto una vecchia contadina tra le stanghe di un carretto e dietro, attaccato alla sponda, un uomo barcollante sotto un ampio cappello di paglia. Probabilmente il figlio, demente o ubriaco. All’altezza di una Madonnina collocata nel cavo di una quercia, svoltarono in un viottolo di campagna segnato dalle ruote dei carri, e poco più in là si fermarono davanti a una capanna nascosta in una macchia verde di piante e arbusti. La donna staccò il tedesco dal carretto e lo portò quasi di peso in casa, lo adagiò su un giaciglio e lasciò che si addormentasse. Poi accese il fuoco, mise a bollire dell’acqua, selezionò alcune erbe da una serie di vasi in bella vista su una mensola e, recitando una strana litania, preparò un decotto. Un gatto tigrato appollaiato su una sedia traballante la osservava strizzando gli occhi. Schulenburg fu risvegliato dal rumoroso cinguettare di una colonia di uccelli che annunciava l’arrivo del sole. Aprì gli occhi cercando di capire dov’era, ma non ricordava nulla dopo l’incontro con la vecchia contadina. Si trovava in un grande locale di legno, in cui l’ordine e la pulizia regnavano sovrani. Due pareti erano occupate da librerie piene di volumi apparentemente antichi e di vasi di varie misure contenenti chissà che cosa; il resto dell’arredamento era dato dal giaciglio di paglia sul quale si trovava lui, un tavolo con due sedie, un vecchio armadio, una cucina a legna e una madia. Richiuse gli occhi e la mente gli presentò le immagini e le sensazioni dei sogni fatti. Incubi. «Buongiorno». La voce delicata lo colse di sorpresa. «Buongiorno. Evidentemente mi sono addormentato, ma ora sto meglio» rispose mettendosi lentamente a sedere. «Sono due giorni che dormi e vaneggi; ti sentirai un po’ fiacco, ma passerà in fretta». «Due giorni?». «Sì, due giorni e tre notti. Ti ho dato dei decotti per aiutare il tuo cuore a ritrovare la forza e il ritmo, il sonno ha fatto il resto». «Non mi sono neppure presentato e lei mi ha curato e nascosto». Schulenburg si sentiva in debito con quella donna che, a giudicare dalla sua abitazione, non poteva essere una semplice contadina. «A che serve un nome? È un suono cosmico che segna un destino. 407 Sibyl von der Schulenburg Se lo si pronuncia, risuona fino alle stelle e può sortire strani echi». La vecchia sorrise e continuò: «Preferisco i suoni comuni, figliolo, quelli che nel mondo terreno definiscono chi ho di fronte. E poi, di questi tempi è più sicuro; se domani i crucchi mi chiedessero chi c’era con me, direi: “un figliolo”». Schulenburg rise tanto forte da spaventare il gatto, che infilò la porta. «E come può fidarsi di me che sono tedesco, nonna?». «Mi hai raccontato tanto di te in due giorni! Sai, ci sono erbe che salvano il cuore, ma hanno qualche effetto collaterale sulla lingua». Gli occhi neri della vecchia brillarono divertiti, puntati in quelli del barone interdetto. «Hai raccontato storie di paesi che non ho mai visto, hai inveito contro la tua stessa razza e hai fatto tanti nomi. Uno solo di essi, però, mi ha colpito per il modo in cui ne parlavi». «Donna o uomo?». «Bestia». Lo sguardo della vecchia divenne freddo e la voce dura. «Da queste parti è meglio neanche nominarlo, ha causato troppa sofferenza. E, grazie a lui, ora abbiamo in casa i crucchi che ci ammazzano i ragazzi». «E come ho parlato di questa bestia?» chiese Schulenburg. «Con un misto di stima, comprensione e pietà. Attento, barone» continuò la donna ponendo l’accento sul titolo nobiliare perché il tedesco potesse capire che lei sapeva, «la nostra terra è antifascista, le montagne pullulano di uomini che ti taglierebbero la gola per molto meno». «Stima, comprensione e pietà». Schulenburg cercò gli occhi neri e li trovò di nuovo tranquilli. «Ma l’ho anche giustificato?». «No. È per questo che sei ancora vivo». Dopo una colazione a base di pane e latte di capra, Schulenburg chiese indicazioni per raggiungere il confine con l’Austria. «Qualche chilometro più avanti c’è un paese, Tricesimo. Lì ti aspetta il Ciccio, che ti darà uno strappo fino a Tolmezzo». «Il Ciccio?». Schulenburg abbassò involontariamente lo sguardo sulla sua pancia che, nonostante la guerra, si era mantenuta prominente. «Sì. Non è abbastanza agile per arrampicarsi sulle montagne e al408 il Barone lora lo tengono dietro al volante a fare da autista. Ti consegnerà a certi ragazzi che conoscono i valichi più comodi per farti arrivare in Austria». «Di chi stiamo parlando?». Schulenburg era disorientato e preoccupato. Dal primo di ottobre dell’anno precedente tutta l’area faceva parte della Zona di operazioni litorale adriatico, totalmente in mano tedesca, e le strade principali erano piene di truppe naziste. Aveva sentito parlare di partigiani, che però erano divisi in cattolici e comunisti. «Mentre tu dormivi e chiacchieravi, sono venuti il Gufo e lo Stambecco a farmi visita. Hanno voluto indagare sul tuo conto e hanno deciso che potevano aiutarti. Non posso dirti altro». «E come faranno a farmi passare il confine?». «Figliolo, da quelle montagne sono arrivati gli Unni e i Longobardi. Riusciranno bene a farci passare un crucco!». La risata della vecchia fece vibrare le rughe del suo viso. Non sapeva che di lì a poco per quegli stessi valichi sarebbero passati anche i cosacchi. Amaltea. L’avrebbe ricordata come Amaltea, la capra che salvò la vita a Giove fanciullo. Figliolo l’aveva chiamato, e lui non aveva avuto obiezioni. Prima di partire gli diede due vecchie valigie: «Come credi di passare inosservato con quelle tue valigie da barone?» gli disse gentilmente. E mentre lui a fatica traslava il contenuto da un bagaglio all’altro, si rese conto che qualcuno vi aveva frugato: le indagini di Gufo e Stambecco. L’aveva accompagnato col carretto fino al paese e aiutato a caricare il bagaglio sul furgone, mentre lui debolmente si opponeva con un «La prego madame, ci penso io!» che non sortì alcun effetto. Il barone, che un tempo risplendeva sui palchi della bella vita delle capitali europee, si accomodò accanto alla mole sudaticcia e maleodorante di Ciccio, riuscendo a reprimere i commenti salaci che si affacciavano alla mente. «Grazie» disse alla donna che lo guardava attraverso l’intelaiatura del finestrino che aveva perduto il vetro. Non gli venne in mente null’altro da dire razionalmente e le parole che gli sgorgavano dal cuore erano tutte in tedesco. «Danke». Lei alzò la mano destra con tre dita morbidamente sollevate, come per benedirlo. 409 Sibyl von der Schulenburg Il viaggio fino a Tolmezzo fu tranquillo. I tedeschi non avevano interesse a fermare un vecchio furgone con un grassone e un anziano sporco e scapigliato a bordo. Con le limitazioni di carburante in atto, era ovvio si trattasse di un mezzo addetto alle consegne di generi di conforto per gli ufficiali del Comando militare tedesco di zona. Il loro compito era quello di tenere la strada tra Tarvisio e Udine sgombra da partigiani che potevano organizzare attentati. In vista del paese, Schulenburg pensò a Mussolini che lì fu maestro elementare quasi quarant’anni prima. Quanta strada aveva fatto! Ripensò a tutti i suoi incontri col Duce, all’uomo che era stato prima che il potere annebbiasse la sua mente, prima che la sua stessa creatura gli si rivoltasse contro. Amaltea aveva detto che aveva parlato di lui nel sonno indotto dalle droghe; chissà se aveva espresso tutto il suo rammarico per la fine nel fango di un’anima, della quale aveva percepito la grandezza. E Margherita, avrà parlato anche di lei? Il Ciccio lo accompagnò fino a un borgo ben più su di Tolmezzo, quattro case di sassi e una chiesetta di montagna. Sul sagrato erboso il veicolo si fermò e l’autista suonò il clacson. Uscì di corsa un giovane prete con la cotta svolazzante, non fece domande e afferrò le due valigie del tedesco per poi dirigersi a passo spedito verso l’ingresso di quella che poteva essere la casa parrocchiale. Schulenburg ringraziò brevemente Ciccio e seguì barcollando la sagoma nera che portava il suo bagaglio. Chiusa la solida porta dietro di sé, l’uomo di chiesa si rivolse all’ospite: «Verranno a prenderla alle prime luci dell’alba e l’accompagneranno oltre confine. Nel frattempo potrà riposare e mangiare qualche cosa». Schulenburg aveva mille domande in testa, ma i suoi pensieri erano ancora annebbiati e la debolezza lo fece desistere dal chiedere informazioni. «La ringrazio, padre» riuscì a dire. «Non so chi siano le persone che mi vogliono aiutare, ma vorrei sdebitarmi almeno in parte. Crede che accetteranno del denaro?». «La causa ha sempre bisogno di mezzi terreni». Il giovane prete sorrise e fece entrare il barone in un piccolo locale fresco, arredato con un tavolino, una sedia e un lettino. «Si riposi» raccomandò al tedesco che aveva l’aria davvero provata. «Più tardi le porterò da mangiare». 410 il Barone Schulenburg non provò neppure a chiedere il nome o a presentarsi. Aveva imparato che c’erano occasioni in cui l’etichetta non si applicava. «Ma va là mona!». Le voci all’esterno svegliarono Schulenburg. Aveva dormito a lungo e si sentiva un po’ meglio. La porta si aprì ed entrò il giovane che l’aveva accolto la sera prima. Era in abiti civili e lo pregò di prepararsi in fretta; avrebbe fatto colazione più tardi. Il barone prese il suo bagaglio, lasciò dei soldi sul tavolo e uscì. La notte andava dileguandosi nelle prime luci del giorno, quando i tre, il tedesco e due ragazzoni dall’accento friulano, presero il cammino attraverso i boschi, per poi arrivare, più in alto, agli storici sentieri percorsi dagli alpini nella prima guerra mondiale. A un certo punto il barone, stanco e anche inebetito per le frequenti somministrazioni di grappa con cui si volle sostenerlo, fu lasciato a dormire sotto l’enorme corona di una quercia che affondava le sue radici in terreno austriaco. Quando si svegliò, la vista del ramo di quercia gli portò alla memoria una sua dichiarazione giovanile, quando diceva che la quercia non poteva essere il simbolo della nazione germanica perché dava solo frutti piccolissimi che servivano esclusivamente a sfamare i porci. Crescendo, aveva imparato che il ramo di quercia rappresentava per i romani virtù, forza, coraggio, dignità e perseveranza e aveva compreso perché il suo commento aveva fatto ridere Bismarck. Si mise a sedere e i suoi occhi gioirono alla splendida vista di un paesello dai lindi contorni. Faceva buio, ormai, quando il barone bussò all’unico alberghetto della zona, in cerca di un letto e di un telefono. Diana andò a prenderlo e lo portò nella sua casa a Badgastein. Lentamente Schulenburg si riprese. Rimase sempre in contatto con i cugini Friedrich Werner e Fritz Dietlof e gli altri cospiratori contro il regime di Hitler. I medici gli diagnosticarono una grave affezione cardiaca e i segni di un recente infarto, ma Schulenburg non si lasciò piegare. Poi arrivò il venti luglio 1944, l’undicesimo anniversario del concordato tra la Santa Sede e la Germania. Quella sera il barone era al ristorante, e sentì la radio che annunciava la morte di Hitler in seguito a un attentato. «Grazie a Dio!» gridò Schulenburg. Poi, rendendosi conto che in un locale attiguo soggiornava la moglie del governatore del distretto, si affrettò a soggiungere: «Grazie a Dio, ci è rimasto Himmler!». La notizia era errata, l’attentato c’era stato, ma Hitler non 411 Sibyl von der Schulenburg era morto, e neppure era rimasto ferito. Nel giro di qualche giorno la vendetta del Führer calò terribile su molte persone, tra le quali vari amici e conoscenti di Schulenburg. Il giorno dopo l’attentato fu arrestato il cugino Fritz Dietlof e più tardi Friedrich Werner. Entrambi dovettero morire col cappio al collo, quali cospiratori nell’attentato ‘Valchiria’. Il barone non vide altra possibilità che fuggire ancora e nascondersi tra le montagne bavaresi. Mentre i nazisti lo cercavano attivamente anche per radio, gli amici lo aiutarono a trasferirsi di baita in baita, sempre in movimento, scendendo qualche volta a valle solo per una doccia o un pasto caldo presso l’amico dottor Heinrich Spörl il quale, giurista, scrittore e antinazista, condivideva con Schulenburg anche l’innato umorismo. Restò a lungo in clandestinità, sopravvivendo a stento e pagando con la propria salute. La fine della guerra vide Schulenburg stremato. Più tardi di sé dirà: «Ero ridotto come Gandhi, rintanato nell’angolo della stanza a vomitare bile in attesa della morte». Ma scampò ancora una volta. Nel dopoguerra, il tribunale per i risarcimenti – Landgericht München I, 4. Entschädigungskammer AZ.EK 10189/53 - con sentenza del dicembre 1955 ha dichiarato Werner von der Schulenburg quale perseguitato dal regime nazista, ha riconosciuto la sua grave affezione cardiaca quale conseguenza di tale persecuzione, gli ha riconosciuto un risarcimento danni, il rimborso medico per ogni tipo di cura e un vitalizio. 412