2 Anno IX - marzo / aprile 2012 - n. 45 - bimestrale - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB PD - ISSN 1971-8241 VeneziaMusica e dintorni Anno IX – n. 45 – marzo / aprile 2012 Reg. Tribunale di Venezia n. 1496 del 19 / 10 / 2004 Reg. ROC n. 12236 del 30 / 10 / 2004 ISSN 1971-8241 Direttore editoriale: Giuliano Segre Assistente del Direttore editoriale: Giuliano Gargano Direttore responsabile: Leonardo Mello Caporedattore: Ilaria Pellanda Art director: Luca Colferai Redazione: Camilla Crosta, Veronica Tabaglio, Giulia Zennaro, Amalia Nangeroni Segreteria di redazione: Erica Molin e Antonietta Giorni Redazione e uffici: Dorsoduro 3488/U – 30123 Venezia tel. 041 2201932; 041 2201937 – fax 041 2201939 e-mail: [email protected] [email protected] web: www.euterpevenezia.it la (p cr ar i te ti se ca co o nd g a) gi VeneziaMusica e dintorni è stata fondata da Luciano Pasotto nel 2004 In copertina, Maria Paiato al lavoro con Luca Ronconi durante le prove di Santa Giovanna dei macelli di Bertolt Brecht, di scena al Piccolo Teatro Grassi fino ad aprile (foto di Luigi Laselva). Il dossier sulla critica è dedicato a Franco Quadri si ringraziano tutti coloro che hanno gentilmente risposto Questo numero è stato realizzato grazie alla collaborazione di Paola e Luisa Messinis, Marcello Norberth, Giuliano Gargano, Emilio Sala, Mariano Beltrame, Chiara Pecenik, Roberta Ferraresi, Emanuela Caldirola, Andrea Ragosta, Gino Banterla, Valentina Cravino, Barbara Caldarini, Gilda Biasini, Elena Casadoro, Anna Peyron Comitato dei Garanti: Emilio Melli (coordinatore), Laura Barbiani, Cesare De Michelis, Mario Messinis, Ignazio Musu, Giampaolo Vianello Editore: Euterpe Venezia s.r.l. Euterpe Venezia è una società strumentale della Fondazione di Venezia che si occupa dello studio, della produzione e della gestione di processi e interventi formativi, di ricerca e di presenza nel campo delle arti e dei beni e delle attività culturali, principalmente riferite alle attività e alle installazioni dello spettacolo dal vivo e alle discipline a esse correlate Presidente: Gianpaolo Fortunati Amministratore delegato: Giovanni Dell’Olivo Consiglieri: Mariano Beltrame, Eugenio Pino La Fondazione di Venezia è presieduta da Giuliano Segre Consiglio generale: Giorgio Baldo, Franco Bassanini, Vasco Boatto, Francesca Bortolotto Possati, Riccardo Calimani, Carlo Carraro, Anna Laura Geschmay Mevorach, Gianni Mion, Cesare Mirabelli, Giorgio Piazza, Amerigo Restucci, Franco Reviglio, Giovanni Toniolo Stampa: Tipografia Crivellari 1918 Via Trieste 1, Silea (Tv) Raccolta pubblicitaria: Luciana Cicogna 347 6176193 – [email protected] Nicoletta Echer 348 3945295 – [email protected] Tiratura: 3000 copie Uscita bimestrale Editoriale di Leonardo Mello L a ricognizione sullo stato di salute della critica, iniziata lo scorso gennaio chiamando a raccolta un’eterogenea e variegata schiera di artisti, prosegue ora con le ideali «risposte» dei diretti interessati, cioè i critici stessi. Alcuni di loro hanno preso spunto proprio dalle suggestioni da noi proposte, partendo da lì per descrivere funzione e ruolo della loro professione, che vanta un’antica centralità nel dibattito culturale del Novecento e allo stesso tempo si trova ora in un momento di difficoltà e di generale ridefinizione. Ecco allora che si alternano nelle nostre colonne un’altra quarantina di addetti ai lavori, dalle firme «storiche» dei quotidiani nazionali alle nuove leve, spesso attive sul web, ultima – e forse un po’ insidiosa – frontiera dell’approfondimento culturale. La questione che abbiamo voluto porre – e che occuperà inconsuetamente anche i prossimi numeri – non è destinata, come potrebbe apparire a un primo sguardo, a una ristretta minoranza di appassionati. La comunicazione di un atto estetico, la «mediazione» tra prodotto artistico e fruitori è un anello fondamentale, probabilmente irrinunciabile in un sistema culturale avanzato. E nell’era della velocità, dello sguardo distratto e superficiale, che privilegia la quantità alla qualità, il visibile al leggibile, vale la pena interrogarsi – pur nell’umiltà delle nostre «inL’allestimento di Lou Salomé di Giuseppe Sinopoli, di scena alla Fenice lo scorso gennaio (foto di Michele Crosera). chieste corali» – su quali siano le forme migliori, le più adatte e adattabili al tempo presente. Rimangono ancora da indagare, nei prossimi mesi, i mezzi di comunicazione come realtà imprescindibili e in continua, rapidissima mutazione. E soprattutto il ricettore, il pubblico, che si posiziona come indispensabile destinatario di tutto ciò che è pensiero sopra e intorno all’arte. Questi due ambiti costituiranno l’ossatura della «zona speciale», ovvero del dibattito allargato dei numeri futuri. Ma come sempre non perdiamo di vista il territorio cui facciamo riferimento, come è immediatamente intuibile sfogliando il sommario. A un grande maestro della scena come Luca Ronconi, cui lo iuav ha conferito una laurea ma- gistrale ad honorem lo scorso gennaio, e che ha suggerito gli elementi di regia della Lou Salomé di Giuseppe Sinopoli (oltre che approdare a Mestre con uno straordinario Ibsen, Nora alla prova, protagonista Mariangela Melato) dedichiamo il nostro spazio di apertura, attraverso voci analitiche e alcuni interpreti, in campo teatrale e musicale, del suo genio registico. Un ritratto d’artista che ha l’obiettivo, grazie a una serie di contributi illustri, di raccontare, sia pur per grandi linee e tratti stilizzati, una carriera straordinaria e tuttora attivissima, come dimostrano gli allestimenti della Modestia di Rafael Spregelburd e della prima prova brechtiana, Santa Giovanna dei macelli, in scena fino al 5 aprile al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Per il resto, la panoramica musicale e teatrale continua il suo corso, appoggiandosi agli appuntamenti previsti per il bimestre marzo-aprile, e operando al solito una selezione di quanto ci appare più interessante e stimolante, sperando di creare sempre nuovi ponti tra pubblici diversi, specializzati e lontani. ◼ 3 sommario 4 3 Editoriale focus on 7 Luca Ronconi: il teatro, un amore totale di Maria Grazia Gregori 9 Un maestro all’opera di Marco Vallora 12 Raina Kabaivanska al lavoro con Ronconi a cura di Mirko Schipilliti 14 Franco Branciaroli: «Mi ha insegnato a leggere il linguaggio» a cura di Ilaria Pellanda 16 Maria Paiato: «Con lui si impara a non accontentarsi mai» a cura di Ilaria Pellanda 7-16 Un variegato ritratto del genio registico di Luca Ronconi a teatro e all’opera. opera 18 Sulla «Sonnambula» di Vincenzo Bellini di Francesco Cesari 20 Il capolavoro belliniano secondo Bepi Morassi a cura di Andrea Oddone Martin classica 21 Alla Fenice la «Messa in si minore» di Bach di Giovanni Greto 22 Ateneo Veneto e Agimus Venezia tra musica e filosofia di Ilaria Pellanda 23 Beethoven secondo Enrico Bronzi e Filippo Gamba a cura di Arianna Silvestrini 24 L’Orchestra di Padova e del Veneto si dedica al Genio di Bonn di Alberto Castelli 24 Continua la stagione del Bru Zane di Ilaria Pellanda 25 La xxxi edizione del Bologna Festival di Leonardo Mello 18-20 21 contemporanea 26 Nuove sonorità alla Cini di Ilaria Pellanda 27 «All You Need is X-Music» di Amalia Nangeroni 25 5 28 Parlino gli artisti: un’appendice L’intervento di Fiorenza Menni 28 I critici rispondono dossier a cura di Leonardo Mello e Ilaria Pellanda Interventi di Giò Alajmo – Carmelo Alberti – Antonio Audino – Anna Bandettini – Guido Barbieri – Leonetta Bentivoglio – Enrico Bettinello – Roberto Canziani – Federico Capitoni – Franco Cordelli – Cesare De Michelis – Piersandra Di Matteo – Lorenzo Donati – Andrea Estero – Roberta Ferraresi – Angelo Foletto – Maddalena Giovannelli – Enrico Girardi – Maria Grazia Gregori – Gerardo Guccini – Elisa Guzzo Vaccarino – Fernando Marchiori – Massimo Marino – Silvia Mei – Mario Messinis – Gian Paolo Minardi – Giordano Montecchi – Carla Moreni – Valeria Ottolenghi – Renato Palazzi – Francesca Pedroni – Paolo Petazzi – Andrea Porcheddu – Roberto Pugliese – Roberto Rinaldi – Rodolfo Sacchettini – John Vignola – Dino Villatico – Piero Violante l’altra musica 52 «Noi siamo i poveri, siamo i pezzenti…» L’Italia postunitaria nei canti degli anarchici di Gualtiero Bertelli 54 Al Veneto Jazz Winter, Riccardo Arrighini tra Morricone e Vivaldi di Guido Michelone 55 Daniele Silvestri e Pinomarino in uno spettacolo al contrario di Tommaso Gastaldi 56 Il «Sud» di Fiorella Mannoia di Guido Michelone 57 Dente cita Aznavour ed è… «Io tra di noi» a cura di John Vignola 58 Un’arpa, l’Irlanda e il mondo di Loreena McKennitt di Tommaso Gastaldi (parte seconda) 28-51 Dopo gli artisti i critici rispondono all’inchiesta 58 59 prosa 59 Tiziano Scarpa racconta il suo «Infinito» a cura di Leonardo Mello 60 «Il ventaglio», gioiosa leggerezza di una commedia degli equivoci di Carmelo Alberti 61 «Castigare sorridendo», ecco il segreto dell’«Avaro» delle Albe di Fernando Marchiori 62 «Italianesi», un nuovo capolavoro di Leonardo Mello 63 Al Goldoni i «Barboni» di Pippo Delbono di Filomena Spolaor sommario la critica oggi (parte seconda) la critica oggi 62 sommario 6 63 Elena Bucci è Eleonora nella Stanza Duse della Cini 64 «The History Boys» di Alan Bennett approda al Verdi di Renato Palazzi 64 prosa – approfondimenti 65 Il Teatro che pianta foreste di Flavia Bussolotto 66 Una conversazione con Romeo Castellucci a cura di Ilaria Pellanda danza 68 Mauro Bigonzetti omaggia Stravinsky di Ilaria Pellanda 69 Le recensioni di Giuseppina La Face Bianconi 70 In volume la poetica di Richard Wagner di Letizia Michielon 70 L’illusione teatrale di Maurizio Scaparro di Leonardo Mello 71 «Ineffabile perfezione»: la fotografia del Giappone 1860-1910 di Giovanni Greto carta canta – libri 66 68 arte in vetrina 71 Alla Biennale va in scena il Carnevale dei ragazzi 72 Gli ottant’anni di Mario Messinis interventi di Cesare De Michelis, Giorgio Pestelli, Paolo Pinamonti, Roberto Pugliese, Paolo Puppa, Alvise Vidolin 76 Francis Poulenc e Venezia di Stefania Franceschini 78 Pietro Bertoja, scenografo grandissimo e sconosciuto di Maria Ida Biggi 79 Mario Geymonat di Giuliano Segre 69 78 genza che non rinnega mai il talento. Per questo, proprio lui che non vuole essere chiamato Maestro e che in realtà lo è stato e lo è come pochi, ama lavorare ore e ore con i giovani che si sono formati nelle scuole da lui dirette allo Stabile di Torino, al Piccolo, fino alla nascita, praticamente sotto cadi Maria Grazia Gregori sa sua, in Umbria, della Fondazione Santacristina un luogo di lavoro dove vivere tutti insieme un’esperienza, un progeter Luca Ronconi, uno dei più grandi registi di tutto, con attori già nella professione ma che vogliono affinare ti i tempi, il teatro è stato un amore totale nail loro mestiere. to nell’infanzia, un compagno di straDel resto Ronconi lo conosce bene quel meda, un’emozione talmente devastante da stiere: i suoi inizi sono proprio da attore provocargli spesso – mi ha raccontaquando si afferma con Corrado Pani, suo to – addirittura l’orticaria. Gli è naLo scorso 21 gennaio lo iuav ha consegrande amico, come il migliore «attognato, presso delle affollatissime Sale Apolto, quest’amore, nelle recite di famire giovane» della sua generazione deglia messe in piedi da sua madre Fer- linee, la laurea ad honorem a Luca Ronconi per buttando quando ancora era allievo nanda sotto l’arco del salotto di ca- l’assidua e preziosa collaborazione con la Facoltà di dell’Accademia di Roma, dove fresa usato come arcoscenico oppu- Design e Arti. Negli stessi giorni ha debuttato alla Fe- quentava da volontario le lezioni di re all’aperto nelle calde serate d’e- nice Lou Salomé di Giuseppe Sinopoli, la cui regia par- regia di un maestro come Orazio state. E si è consolidato nell’an- tiva proprio dalle intuizioni del maestro. Agli inizi di Costa per il quale ha sempre nudare a teatro insieme a lei all’Ar- febbraio è poi arrivato a Mestre lo splendido Nora al- trito grande riconoscenza e che ha gentina di Roma dove, birichino, la prova, diretto da Ronconi e con Mariangela Melato voluto accanto a sé come Merlino salta da un palco all’altro quando protagonista. Cogliendo queste occasioni, abbiamo nel mitico Orlando Furioso, film gigli prende il fastidio perché la scena dedicato le pagine seguenti a un ritratto del granrato per la televisione dopo l’enorme de regista, tratteggiato da due critici illustri e non cambia mai. Quello che è certo è successo dell’omonimo spettacolo teche, fin da bambino, «colpito» dal tedalla viva voce di alcuni celebri interpreatrale del 1969 che segnò l’inizio della atro, senza sapere dare un nome a questa ti, sia sul versante della prosa che sua fama in Italia e nel mondo. Era stato forte emozione, Ronconi ha sentito il bisoin quello lirico. Luigi Squarzina a sceglierlo come protagogno della scena allo stesso modo in cui la scenista di Tre quarti di luna dove interpretava uno na avrebbe, anni dopo, sentito il bisogno di lui . Ecstudente che pugnalava Vittorio Gassman, un preside co: cambiamento è un po’ la parola magica che può guidarreazionario e fascistoide, ruolo che rifece poi nel 1955 diretci all’interno del percorso teatrale di Ronconi. Un cambiato da Strehler al Piccolo Teatro pugnalando Tino Carraro. mento che nasce dalle scelDice: «Avevo poco più di te, dal modo di affrontavent’anni, ero andato a letre i testi, di rappresentarto che non ero nessuno e li in una chiave antillusioalla mattina i giornali parnistica ma anche lontana lavano di me, ero diventadall’idea di un teatro poto famoso». Ma il mestielitico per forza di etichetre dell’attore anche con la ta. Il che non vuole cerCompagnia dei Giovani, to dire non fare del teatro con Antonioni e Monica «politica», nel senso più Vitti non gli basta. Non totalizzante del termine: gli piace rimanere alla suqualcosa che abbia a che perficie, vuole responsafare con la vita dei cittadibilizzarsi, andare al fondo ni. L’idea di cambiamendelle cose con una gran voto si adatta anche a quelglia di rompere la sicurezlo che è uno dei grandi piza dei sistemi teatrali e di lastri del suo teatro: l’attoquelli interpretativi perre e, di riflesso, l’interpreché anche i più geniali gli tazione. Persuaso che il tesembrano ormai diventati atro italiano abbia fatto norma. Molti suoi compapiazza pulita della propria gni poi gli chiedono contradizione senza sostitusigli, discutono con lui: in irla con una nuova, come embrione c’è già quel legaDiogene va ancora oggi alme veramente unico che la ricerca di un interprete lo ha sempre unito ai suoi che non neghi il senso delattori e alle sue attrici. Ed la memoria ma che sappia è proprio con un gruppo superarla con un’intellidi attori amici – Corrado Pani, Gianmaria Volontè, Carla Gravina, Ilaria OcMarisa Fabbri nelle Baccanti chini – che debutta nelal Laboratorio di Prato la regia, nel 1963, con La (foto di Marcello Norberth, buona moglie di Goldoni, tratta da Franco Quadri, un’avventura non facile Luca Ronconi, Gae Aulenti, con scioglimento anticipaIl Laboratorio di Prato, to del gruppo. Ma è qui Ubulibri, Milano 1981). P focus on Luca Ronconi Luca Ronconi: il teatro, un amore totale 7 focus on Luca Ronconi 8 che si afferma la sua vocazione, in anni in cui nel teatro italiano dominano Strehler e Visconti, di creatore di situazioni sceniche che travalicano le barriere delle strutture tradizionali, di sistemi teatrali che gli sembrano ormai cristallizzati. E comincia a chiedere ragione di tutto questo al pubblico, croce e delizia del suo teatro, mettendolo di fronte a spettacoli che hanno il passo lungo e imperioso di proposte e progetti inaspettati, talvolta perfino «sgradevoli» per l’inquietante mistura che propongono fra fisicità e parola. È il tempo dei Lunatici, un vero e proprio esempio di teatro della crudeltà, della Tragedia del vendicatore messo in scena con attrici travestite da uomo, di Riccardo III con Vittorio Gassman nel ruolo del titolo imprigionato in un’armatura simile a una mostruosa protesi. Dal grottesco e dal barocco debordante dei primi spettacoli elisabettiani, alla tragedia delle tragedie: quell’Orestea (1972) che non solo raduna alcuni fra i migliori attori della nostra scena ma che resta nella storia anche per le invenzioni sceniche: un ascensore che funge da deus ex machina, le Parche che stabiliscono, battendo sui tasti delle macchine da scrivere, il destino degli uomini... È sul declinare degli anni settanta che Ronconi lavora a Prato inventandosi un Laboratorio, l’unica vera utopia teatrale che abbia avuto cittadinanza in Italia dopo la nascita del Piccolo Teatro. E lì, mettendo in scena l’amato Calderón di Pasolini, l’Euripide delle Baccanti straordinaria performance di Marisa Fabbri e La torre di Hoffmannsthal con un giovane Franco Branciaroli, va alla ricerca di un modo diverso di essere attori senza maschera e megafono, totalmente immersi nel testo e nella parola, consapevoli di vivere dentro uno spazio in divenire. È proprio lì che hanno origine alcune parole magiche che si rincorrono in un ipotetico vocabolario ronconiano: la prima è, senza dubbio, testo, il modo di avvicinare, di penetrare, di entrare dentro il testo, di mettersi a servizio di un testo e di ricrearlo sulla scena. La seconda è spazio come invenzione non di un semplice contenitore ma di qualcosa di significante, in grado di contenere quell’andare e venire, il pieno e il vuoto, la botola che sprofonda, il muro che si spalanca o che si chiude, le porte che s’inseguono in un movimento allo stesso tempo illusorio e reale che sembra scandito da un misterioso e invisibile metronomo… È lo spazio che gli serve sempre e comunque per dare vita, in un inedito e entusiasmante lavoro sulle forme, a testi di autori diversi da Ariosto a Schnitzler, da Eschilo a Calderón, da ArLe prove di Santa Giovanna dei macelli di Bertolt Brecht, al Piccolo Teatro Grassi fino al 5 aprile (foto di Luigi Laselva). no Holz del fluviale, inquietante Ignorabimus (undici ore!) al magnifico Gadda del Pasticciaccio in ocra e nero, pensato come omaggio a Roma, allo straordinario Gli ultimi giorni dell’umanità che coinvolgono l’intero spazio del Lingotto a Torino, a O’Neill … Fino al Ronconi del Piccolo Teatro dove insegue il sogno e il segno di uno spettacolo infinito andando sempre oltre, anche concettualmente, allo spazio codificato, sviluppandolo in alto o in basso, dilatandolo con la proiezione di diapositive in movimento (il progetto Calderón, Strindberg, I due gemelli veneziani, Lolita, Il professor Bernhardi, Infinities ecc). La terza parola è interpretazione e nasce non tanto dalla ricerca di un futuro del teatro quanto dalla possibilità di costruire una nuova professionalità e dunque una nuova identità dell’attore italiano. Immerso in un rapporto spesso traumatizzante con lo spazio e con gli oggetti, costretto a liberarsi definitivamente dal personaggio naturalisticamente inteso, abituato a frammentare l’unità psicofisica dell’azione in una serie di momenti apparentemente staccati l’uno dall’altro e a distribuirli in un ambiente a cui lo lega una geometria rigorosa, che rispecchia e moltiplica la struttura del testo, l’attore ronconiano percorre una strada anomala ma definita anche se mai definitiva a cavallo fra passato e futuro, trasformata se non in norma certamente in un’ipotesi concreta, in una verifica quotidiana del qui e ora del teatro. Eppure… eppure pur essendo davvero un «rivoluzionario» (basta ricordare le sue messinscene nel teatro d’opera da Wagner a Verdi, da Rossini a Strauss), per Ronconi il teatro è sempre stato una casa «dove a qualcuno – mi ha detto un giorno – piace stare e a qualcuno venire». Le sue case sono state le sue compagnie, i teatri che ha diretto, da Torino a Roma fino all’approdo al Piccolo di Milano, giusto coronamento di una vita per e nel teatro. E qui: Shakespeare naturalmente ma anche le sperimentazioni linguistiche di Lagarce, l’inquietante, ironico cammino con Spregelburd e poi Brecht che appare nella sua storia di regista per la prima volta proprio adesso... il teatro secondo Ronconi: parola, spazio, movimento, profondità del testo, antinaturalismo, ragione e sentimento e contemporaneità, la bussola di tutta una vita d’artista. ◼ D di Marco Vallora a dove partire in un territorio così sterminato come le regie liriche di Luca Ronconi non è così facile stabilirlo, anzi, impossibile, e forse non è nemmeno così importante, vista l’inanità colpevole dell’impresa. O meglio: è una facoltà opzionale, e dunque impraticabile su carta-computer, ad impossibile immagine specchiata d’una delle sue regie, quella di Infinities, per esempio, in cui si è tutti come intruppati dietro concetti, che hai l’impressione borghesiana di smarrire via via, addentrandoti nel nucleo-centro vuoto che non c’è, e ti trovi poi in uno spazio (non solo teatrale, ma mentale) in cui tutte le coordinate sono come sconvolte (diciamo ribaltate – per non drammatizzare, o psicologizzare troppo. Se già vogliamo bagnare in un mood più ronconiano). Entriamo dunque dalla porta carroliana della piccola polemica? Ricordo, anni-luce fa, il grottesco trombone antico del non-critico Buscaroli, che in una sua delle sue tante calendariali stroncature, aveva accusato Ronconi (chissà verificando come) d’aver messo in scena dei Wagner senza nemmeno sapere che il cavallo di Brunnhilde si titolava Grane! Ecchè grane, mioddio, che boom, che drama! che gran baccano per la città (del legittimismo criticonzolo)! L’ignorante che ha ignorato il substrato storicistico, che non s’è documentato sufficientemente a piè di pagina della filologia librettistica!! Scandalo. Ora non c’importa sapere se sapeva nominalmente di Grane, il regista, resta che quell’accusa, appesa alle bidellesche bretelle dei walhallini di provincia, con tutta la sordità paludata di chi non sa recepire la genialità formidabile d’un nuovo, vero messia della regia (per preferire poi altre messe in scene, a poco dire imbarazzanti) s’è sgretolata giù nella via lattea infinitesimale dell’irrisorietà risibile, «lontano, lontano» (ricordate quei telescopi galileiani, che ogni tanto trafiggono la trapunta celeste di alcune regie del Nostro? per parodiare la scrittura pedante della critica, ligia alle convenzioni) e da quella «grana» ad oggi Ronconi ci ha riversato addosso una tale rigogliosa cascata di capolavori registici assoluti, indiscutibili, storici, ch’è difficile districarsene. Per estrarne e raffinare, qui, qualche elisir potabile, o per lo meno attendibile, sufficiente. Una follia aver accettato, il riassuntino, perché le tasche si riempiono di bigliettini d’appunti, la memoria vien travolta come da un’alluvione d’immagini e di fotogrammi fatali, talvolta per di più illocalizzabili (Oberon? Troyens? Moise? Lodoiska? Fetonte?) e poi, soprattutto, sfogliare una latitante bibliografia (dove l’elenco delle regie è così sterminato e sconcertante da impaurire davvero) dà come la misura percussiva dell’inanità di quest’impresa impotentemente abbracciante e però anche dell’eccezionalità, quasi disumana, di quel percorso creativo, incontenibile e pervasivo. Non si esagera: si provi a dare uno sguardo a questa chilometrica teatro grafia – ho scoperto che si chiama così – e si tenga conto che il respiro datato dei (pochi, in fondo) volumi a lui dedicati, risulta sempre in debito d’ossigeno, con la susseguente attività frenetica di Ronconi, alle prese con nuovi titoli, nuovi esperimenti, nuovi azzardi (s’è appena vista un’intelligente regia «nuda» della Semiramide rossiniana a Napoli). Scandaloso per esempio che un editore vero non abbia avvertito ancora il dovere di mettere fotograficamente in sequenza, di radunare idealmente, in un unico doveroso voSemiramide di Rossini al San Carlo di Napoli, 2011 (foto di Luciano Romano). lume, prosa e opera lirica amalgamati insieme, il risultato di questo suo impressionante, irraggiungibile talento figurativo, che tesaurizzerebbe un repertorio, un universo visivo, un’enciclopedia di soluzioni immaginarie davvero senza confronti. In assenza, rifugiamoci in una memoria altalenante, frammentaria, a rottami, ma comunque folgorata dai ricordi stessi, e poi è lo stile-Ronconi che ci sovviene, appunto, perché procede non per teorie, per metodi, per stilemi preconcetti e «riconoscibili» (com’è per molti altri registi) ma per icone figurali (ricordarsi di Auerbach). Per allegorie emblematiche, indimenticabili. Non stiamo ad elencarle qui, che non ce la caveremmo più, torri, ippogrifi, gru, pappagalli verdi, ultimi giorni dell’umanità, saliscendi ecc. sino alla fine del pezzo. Ma non possiamo far notare, per ora, che questo. Ronconi non riusciamo a ricordarlo, non avrebbe senso, per delle operazioni ideologiche scoperte e coercitive, magari geniali ed etichettabili (per esempio il Rigoletto di Sellers nel Bronx mafioso, Jonathan Miller e la Tosca nazista, Ken Russel e la Bohème psichedelica di Macerata) no, lo ricordiamo per delle metafore, dei correlati visivi, cosificati: delle memorie immaginali. Diventate ogni volta indimenticabili scenografie: trascrizioni spaziali di idee. In questo senso ha «utilizzato», è il caso di dirlo, senza offender nessuno, degli scenografi geniali e malleabili, da Pizzi a Frigerio, dall’Aulenti alla Palli, e tanti ne dimentichiamo, ma ogni volta li ha come reinventati e ronconizzati, perché in fondo ogni volta la scenografia è la sua, o meglio, è diversissima ogni volta (mimetica al testo che ha sotto le mani, entro il suo laboratorio mentale, nel cervello-passerella) ma alla fin fine identica, inconfondibile. Parte strappata d’un enorme, infinito, frammentario rotolo di pezzatura visiva, tagliato spettacolo per spettacolo. Che si snoda via via attraverso i testi, pur senza violentarli, personalizzarli, attirarli a sé: uno strano incantesimo alchemico, che andrebbe meglio formalizzato. I testi diventano Ronconi, ma lui se n’è come defilato. Non è vero per tanto che Ronconi sia un regista aggressivo, trasgressivo, anti-conformista ed intrusivo, che violenta i testi e li deforma, a sua misura. Tutt’altro: è fedelissimo, alla sua maniera ovviamente (non tanto alla lettera del testo) ma al giocattolo strutturale, che quel testo rappresenta, nel cervello critico del suo vicendevole lettore, e lui è così un lettore fra tanti, privilegiato ma non sovrastante. «Accompagnatore» prescelto, come uno di quei baccantici valletti di scena, che ti accompagna nel labirinto buio dello spettacolo nomade, altrimenti ti perderesti. Domatore divertito del giocattolo-marchingegno, talvolta cigolante, altre oliatissimo, per natura, che lui smonta e ricuce, a favore del pubblico, mostrandone le esibite, denudate viscere strutturali. Come la struttura spogliata del Comunale di Firenze, per la sua poi imitatissima Norma, con tutti i tubi a vista, le luci di servizio e i praticabili spogli di ogni decorazione. Ovviamente smontato secondo la sua lettura: sempre capillare, decostruita e distanziata. Non una lettura preconcetta però, ideologica, targata e prevedibile, ma «secondo» i mutevoli elementi e strumenti dell’opera stessa – ogni volta saggiata dall’interno, e senza pre-giudizi stagnanti e premuniti. Se l’opera ritrovata regge, bene, ha ammesso una volta, se no, tanto meglio. Non sono certo le falle, le incertezze, le smagliature a turbarlo, a preoccuparlo, anzi: lui è proprio lì, in quegli interstizi smagliati, che si accampa e lavora, come la talpa di Bataille, a rischio di far crollare tutto, con dilatazioni e cambi improvvisi di marcia – ma mai nulla è davvero crollato, con lui. Si accampa ed infiltra, per esempio, nelle intercapedini irrisolte tra musica e libretto, grane e non grane, nello stacco tra finzione narrativa del plot e visione del mondo, anche ideologica, del focus on Luca Ronconi Un maestro all’opera 9 focus on Luca Ronconi 10 compositore, se si tratta di un Wagner, di Strauss o Stockhausen, meno ovviamente con Bellini o Weber. Falla tra libertà melodico-musicale e, spesso, costrizione zavorra-prosodica, tra tempo e parola, ritmo e racconto – questo anche nella prosa. Ma non mai parodia esplicita od irrisione diretta – come qualcuno ha avanzato, pedantescamente, moralisticamente, in difesa della lesa maestà dell’opera ferita, no, dispiace: capito nulla. Ronconi è sempre solo a breve distanza daltonica, in filtrato distacco prospettico, così come lo sono le «sue» scenografie. Che ribaltano la visione e la «riinnocentano», decapanandola rispetto alla tradizione. Per esempio nella scena della sollevata, a tela parietale, tavola imbandita dello Zar Saltàn o nelle tante cupole illusionistico-rococò, alla Padre Pozzo, distese, atterrate ed abitabili, rovesciate di prospettiva. Nel Demofonte, ci par di ricordare, o nella Tosca scaligera, chiesaimbuto. Nell’umanissima, indifesa e toccante anti-lezione, che ha tenuto recentemente a Venezia, per la sua laurea honoris causa, così poco professorale ed apodittica, Ronconi ha parlato significativamente di un non-metodo abituale: quello della tentativa, «delicata empiria». Entrare dentro il testo con solo apparente, vellutata effrazione. Farsi condizionare ogni volta e condurre dal testo stesso, giocare con lui, ma senza fargli sconti pietosi, concessioni incerottate, reverenze: «delicatamente» (perché si tratta di un’empiria effettivamente morbida, curvata. Non nutrita di rigida induzione prestabilita). Morbida d’intrusione conoscitiva, ma poi inflessibile, strutturalmente. È come un leggero balbettio dell’intelligenza, del comprendere, un battito distanziato di presa, che esita e si distacca, senza aderire. Quello che talvolta disorienta la critica ed irrita il pubblico, per via di quella recitazione dilatata, distillata, virgolettata, come innaturalmente. Solo che quando è in gioco un’opera lirica, non è la recitazione a poter esser condizionata, in analogo modo, o l’emissione vocale, delegata al direttore. È la lettura registica del testo a subire quella dilazione, quella presa di distacco spettacolare. Minima porzione-presa di distanza, ironica in senso interrogativo, filosofico, romantico. Schlegeliano: non derisorio dunque, ma che permette ad un pubblico avvertito di capire-decidere meglio, in quella visiva intercapedine temporal-spaziale, epicobrechtiana, che si frappone tra scena e fruizione, e c’impedisce un’immedesimazione meccanica, bovinesca. Lo si è capito benissimo in questa sua ultima regia-riassuntiva di Santa Giovanna dei Macelli, in cui il rilettore-regista si è ritrovato sotto le sue unghiate beffarde, ma anche pietosamente disarmate, il testo originale stesso (probabilmente indifendibile) di questo da lui poco frequentato (teatralmente) patrono dello straniamento spiazzante, anti-empatico (eppur così vicino alla sua visione del teatro, costituzionalmente straniato). La gru cinematografico-benjaminiana, che entra in scena – meccanica scheggia infilzata entro il costato del testo – facendoci capire che questa sorta di recita parrocchial-marxista della pièce detemporalizzata, si forma direttamente sotto i nostri occhi e si replica filmicamente sullo schermo che campeggia in scena (trasformato poi in video-scatola-seggiola televisiva, americamente reificandosi ed imbalsamandosi) ci dimostra che in fondo lui ha sempre realizzato e solidificato, anche nell’opera, frapposto questa sorta di distanziazione epico-visiva. Questa forma ripetuta ed esemplare d’illuminante prospettivismo scenico-scenografico, che si densifica in uno spazio visivo riassuntivo e decrittivo. E che colpa ne ha, il «formalista russo» Ronconi, se il rossiniano deserto posticcio di Ricciardo e Zoraide nasce così, già tremendamente «legione straniera», e lui non può vederlo crescere altrimodo, che in kniker-bocker e casco coloniale? Oppure se Les Troyens e l’Aida si condensano vignettisticamente o musealmente in tèpide corrusche gouaches, più o meno monumentali, di archeologiche rovine napoleoniche, con i disseppellitori ritardatari ancora sorpresi in scena? Oppure lo straussiano Capriccio, immerso in un’affumicata specchierìa labirintica e semovente, settecentesca, carillon architettonico ruotante, e la Torre di von Hofmannstahl (confondiamo volutamente prosa e musica, non essendo possibile scinderle) che si scopre imbottigliata entro una replica, a doublure paolinesca, della tiepolesca reggia di Wuerzburg ed Arianna a Nasso che si trova «giocata» e prigioniera, entro una replica dell’ Isola dei Morti boeckliniana? Tutto nasce già visto, repertorialmente sfogliato, un poco melanconicamente e gaiamente (Nietzsche. E de Chirico, ovviamente) riveduto, criticamente. E «rivisto» figurativamente, rimescolato nel gran pentolone della broda drammaturgica, ove Faust s’incontra con Don Chisciotte ed il Commendatore con la Marescialla. Talvolta anche con un margine gravitante ed inevitabile (ecco la melanconia) di «poncif» baudleriano, se non proprio di Kitsch alla Broch – autore a lui così caro e vicino. Bordo e brodo di gravità entropica, che non trascina mai a fondo, ma vincola ed incatena, pur sempre, la visione e la visionarietà. Trattiene a terra il pallone frenato dell’immaginario, variegatissimo. Perché il vedere non è mai sgombro, innocente, genuino, ma filtrato attraverso l’enciclopedia degli stili e delle figure, se necessario anche Liebig, oleografiche, di Donizetti e certo Rossini liofilizzato. Ed ora metabolizzato, attraverso il guardaroba metafisico-rituale della finzione/funzione semiotica, dove tutto nasce già zavorrato e pre-scelto e prelevato dal serbatoio infinito del trovarobato teatrale (il che non è con il suo immaginario un limite, anzi, un potenziamento, come quando alla poesia si mettono le rime o le briglie, alla musica le stanghette. Ma bisogna anche saperlo percepire, e condividerlo). Tutto, in Ronconi, nasce in fondo già usato e ritrovato, ritinteggiato e riproposto, non sorge mai nudo, dalla testa di Giove-Minerva della risaputezza drammaturgica. Ovvero immacolato, dal nulla originario dell’arbitrio creativo. Anche Madame Bovary portava sempre con sé uno strascico di Bouvard e Pécuchet (testo che vorremmo moltissimo veder messo in scena da Ronconi. Dopo Gadda e Dostojevskji): qualcosa, terribilmente, per lui, perché non c’è redenzione utopica, di déjà vu, di già riascoltato e sdato: di luogo comune invincibile, invalicabile. Come quegli scranni di natura e sapore scolastico (ma non classe morta, vivissima, anzi) che abitano certe sue messe in scena. Perché in fondo chi si mette in gioco, facendosi spettacolo, è sempre allievo, scolaro, eterno principiante. Ed anche la Bovary, in fondo, pur annegata nel suo dramma autentico e lancinante, come ci ha ricordato Mary McCarthy, si beveva i romanzi della biblioteca circolare, immedesimandosi in quei drammi libreschi, nonostante fossero, o forse proprio perché, costellati delle ditate bisunte delle sciatte, popolari abbonate alla comune bibliotechina di paese. Così, in fondo, Ronconi lavora anche a partire da quelle ditate del mondo, più o meno nobili, più o meno codificate dalla tradizione (mi è venuto scritto «codi-fricate». E forse era anche meglio così – adoperando spesso Ronconi, come filtro di lettura, il decapan e la carta vetrata). Ogni cosa, pur nuovissima e davvero dirompente, e tante ce ne ha offerte, nasce già con un bordino in fondo minimo, vitale, inevitabile, ma di risaputo, di leggera noia cechoviana-accidiosa addosso. E quello è appunto il serbatoio ove Ronconi va a pescare risorse e sorprese, dove il suo immaginario visivo pascola e preleva. E fa meraviglie, quasi ogni volta, con la semplice, reimmaginata attrezzistica di rito (si pensi alla sua Lolita hopperiana e cinematografica. O agli Ultimi giorni dell’umanità girati dentro il deserto di un’officina di archeologia industriale, con cannoni e furgoni). E con il ricorso puntuale ad una sorpresa «scenografica» continua, ma appunto tramata d’oggetti trovati e di reperti riciclati. Si pensi allo splendido skyline di mobili da soffitta, periclitante palcoscenico-nido per la Cenerentola pesarese. O alle porte atterra- Lodoïska di Luigi Cherubini alla Scala, 1991 (foto Lelli & Masotti). muoversi e a servire i personaggi raggiunti, ancora una volta ribaltando i rapporti. Perché non sono gli interpreti ad abitare gli spazi scenici, ma sono questi spazi scenografici a generare trame e personaggi. Così si spiegano i suoi inserimenti di tele storicizzate nel Don Carlos o le iniezioni di Hayez ed i grandi vasoni gattopardeschi, nei Vespri palermitani. Le inserzioni filmate nel panopticum elvetico-turistico del Guglielmo Tell o la rivoluzionaria intrusione in diretta delle tv nel Viaggio a Reims pesarese. La vita che entra dentro il teatro, il teatro che fuoriesce nella vita, «bucando» i suoi spazi prestabiliti. L’infiltrarsi, appunto, delle grandi officine borghesi o dei salotti guglielmini, per Wagner, ed il trasformarsi inesorabile, il liofilizzarsi della foresta nibelungica, in un jardin d’hiver semperiano (questo già nel suo criticatissimo, iniziale «Ring» fiorentino). Che potremmo considerare anche una sorta di incunabolo generativo delle sue ossessioni figurative. Il susseguirsi delle colonne vedove, che non sostengono alcuna struttura (poi passate a Frigerio). Il montone che diventa scultura, la biga monumentalizzandosi. Il cavallo sollevato come un automa, e poi trasformato in piedestallo celebrativo. La natura che si reifica e l’illuminazione artificiale. La curvatura del mondo, come faticosa salita al franante Walhalla, che è la metafora di questo spazio che non finisce lì, in scena, ma continua anche in spazi non predestinati, fluisce. L’arte di Ronconi di cercare spazi alternativi, teatrali non per destinazione, ma per fascino indotto. Ignorabimus, la serra invivibile del suo Ibsen spoletino, il gualcito manicomio delle Baccanti. Di creare labirinti, dove non sempre gli spettatori possono accedere, perché questa è la visione del teatro, da parte di Ronconi: in cui fatalmente qualcosa è gioco-forza che si perda, e bisogna dunque innestare la marcia inusuale del montaggio opzionale, scegliendosi uno solo degli alternativi percorsi che la spazialità immaginata concede e nega la totalità apparente, ma che ci permette di raggiungere ad una completezza superiore a montaggio deficitario, come è in realtà quella del mondo, perché tutto non possiamo seguire, entropicamente, Infinities ce lo insegna. Perdere qualcosa: immaginare, sospettare, ipotizzare, soffrire. Perdere, nei percorsi alternativi, nella recitazione alterata, nella visività interdetta. Ma è un perdere-guadagno: una fruizione potenziata. Questo dopo aver verificato (nella Lucia di Amelio al San Carlo) quanto non basti l’illusione fallace di potersi limitare ad una fedeltà assoluta, «umile», al testo dell’opera. Non basta, non funziona: c’è bisogno di un filtro, un occhiale, uno «scatto». Quello che ogni volta Ronconi sa portare, «tradendo», felicemente, un qualche cosa. Dimostrando ogni volta che per lui lo spazio del senso non esiste, preventivamente. Ha ammesso: non mi interessa la trama, l’intreccio, la psicologia, nemmeno che cosa succede in un’opera, ma semmai come tutto questo viene raccontato dall’autore, più o meno consapevolmente: il marchingegno. Il «come» formalista, non il «che cosa». Come l’autore ha cercato di veicolare quelle cose. Allora ecco che non esiste più lo spazio privilegiato del Teatro, la scatola rigida con dentro il midollo manipolabile del senso. Il palcoscenico può essere rotto, spezzato, ignorato, violentato, ribaltato in platea, mentre la platea può diventare spazio teatrale – in un gioco di specchi che è perennemente alla base del suo fare spettacolo, Andreini insegna (la Centaura ed Amor nello specchio). Gli indimenticabili Orfei, di Monteverdi e di Rossi. Così l’Amor nello specchio, in via d’Ercole d’Este, a Ferrara, non ha più bisogno nemmeno di scenografia, solo di un colpo rovesciato d’occhio: si recita, ed il grande lago di specchio-pavimento diventa il fantasma del bugnato Palazzo dei Diamanti. Ribaltato a terra. Il doppio del Teatro. ◼ focus on Luca Ronconi te e alle praticabili botole spalmate del Candelaio di Giordano Bruno. O si rifletta infine sulle carcasse d’auto in sfascio delle Rane aristofanee, come alle tombali librerie-lapidi dell’Affare Makropulos (prosa e lirica ad un tempo). Al supermercato warholianamente allucinato dello Specchio del diavolo come ai letti vagabondi e turbolenti d’un rivoluzionario Don Giovanni bolognese. (Mi ricordo, e lo ricordo perché fa aria del tempo e dice molte cose sul travisamento del lavoro di Ronconi, mi ricordo di un’incredibile missione imbarazzata del caro e troppo presto scomparso Sergio Sablich, mandato a redarguirmi e consegnare, a nome della categoria, una sorta di Premio Abbiati a rovescio, sostenendo che con la mia recensione entusiasta e motivata su quel Don Giovanni-sfregio di Bologna avevo offeso l’intiera stirpe dei critici, che per l’appunto l’avevano unanimamente e brutalmente stroncato e dunque volevano comunicarmi il loro risentimemto, come se li avessi trattati da ignoranti ed imbecilli (scomodando Macchia e Jouve). Oggi non sarebbe male riproporlo, a verifica… Per esempio quell’originalissimo scavalcare il muro del cimitero, andando a provocare il Commendatore nel suo stesso territorio. Secondo documentata lettura di Tirso de Molina. E quell’increspata tempesta di letti ondeggianti, ove ognuno cantava la propria aria in bilico, come bambini-studenti scatenati, in un auto-scooter improvvisato e nomade, ch’era comunque geniale. Perché mutava prospettiva da cui guardare le cose, era come una rotazione a sorpresa delle pre-visioni, sonnolente, di regia: un ribaltamento logico e formale della tradizione. Anche l’aria impacciata e spesso stolida di don Ottavio (che richiede più un podio – magari morbido ed inaffidabile, come quel materasso – che non una trafficata piattaforma drammaturgica, da opera seria) assumeva un altro valore, significante: «smascherato». Demistificazione, forse, ma senza mai esser sarcastica o parodica, registro che Ronconi non insegue mai. Perché la distanza critica è ben altra cosa. Altrettanto, è difficile che Ronconi «aggiorni» uniformemente (e veicolando messaggi trasparenti, spargendo chiavi di lettura sottolineate, etichettate come facevano invece Strehler e Visconti) l’opera che racconta, attualizzandola ad una diversa epoca storica, spiazzandola uniformemente di cronologia. Per esempio non gli verrebbe mai di spedire Faust tra i disperati motorizzati di una discoteca, o di ridurre Re Lear in un ring agonistico (adesso che mi ricordo, forse il mio primo spettacolo che ho visto in assoluto, ragazzino, era il suo Riccardo III, con scene di Ceroli e Gassman protagonista. Che abbia segnato il mio dna di spettatore?). No, Ronconi no: confonde e miscela ambienti, costumi, abiti, scenografie, timbri di recitazione, fonti storiche, gestualità espressive di recitazione, proprio perché ogni opera nasce già datata, timbrata, pre-destinata. Per esempio, non che decida di mostrare quanto l’ideologia di Wagner fosse borghese e guglielmina e debitrice al suo momento storico. Non tiene ad operazioni così ideologicamente de-mistificanti: semplicemente la sua Walkiria si ritroverà catapultata con naturalezza in un salotto borghese, tra specchiere poco nibelungiche e kinké crepuscolari. La selvaggia spada leggendaria Nothung non sarà altro che un orpello posticcio da armeria fin di secolo, la barbarica fucina di Alberich si trasformerà in un’officina bellica di tempra e meccanismi prussiani. Non è aggiornamento forzoso, ma inevitabile incarnazione. Così spesso non sono gli attori-cantanti che si muovono o muovono gli attrezzi di scena, sono loro, semoventi, questi stessi ritagli di scenografia, ad animarsi e a 11 focus on Luca Ronconi 12 Raina Kabaivanska al lavoro con Ronconi a cura di Mirko Schipilliti Raina Kabaivanska e Luca Ronconi hanno lavorato fianco a fianco per un periodo glorioso della loro carriera, grazie a collaborazioni per allestimenti memorabili. Li aveva suggellati il premio «Una vita nella musica» assegnato loro alla Fenice nel 2000 dall’Associazione Rubinstein di Bruno Tosi. Dopo cinquant’anni di carriera, la Kabaivanska continua a dedicarsi alla lirica in corsi di perfezionamento per giovani cantanti tra l’Italia e la Bulgaria, contribuendo anche alla realizzazione di interi allestimenti. Una dedizione totale che viene da un’esperienza immensa nel mondo dell’opera, fra i maggiori teatri, i direttori più applauditi, le migliori orchestre. Pochi oggi hanno un’idea così chiara e precisa della lirica. I l primo incontro con Ronconi – racconta – avvenne a Bologna per Capriccio di Strauss, nel 1987 (ripreso a Cagliari nel 2003, ma con i costumi di Vera Marzot, ndr.). All’epoca noi artisti vivevamo in una specie di cerchio magico, in un periodo in cui c’erano ancora i cosiddetti «grandi». Avevo già un certo nome e un’importante carriera, tanto che Fedele D’Amico sosteneva che dovevo interpretare Strauss, anche se non cantavo in tedesco. Con Carlo Fontana, allora sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna, decidemmo di tradurre il testo in italiano. D’Amico credeva nella teoria secondo cui il testo va capito, poiché la parola ha peso come la musica, e l’opera di Strauss trattava proprio di questo: viene prima la musica o vengono prima le parole? Eterna discussione… Grazie al coraggio di Fontana, D’Amico tradusse il libretto, costringendo tutti i cantanti tedeschi specialisti in Strauss a cantare in italiano! Come in un so- gno, grazie alla fantasia di Ronconi mi sono immersa in uno spettacolo che è rimasto nella storia. Svuotato il palcoscenico, l’illuminazione arrivava attraverso le finestre, dalla strada, mentre io – contessa divisa tra due amori, tra parola e musica – lo attraversavo circondata da specchi settecenteschi che si muovevano in silenzio, mentre la mia immagine veniva riflessa come in una magia, cantando la musica più bella che abbia mai eseguito. Sul podio, Christiam Thielemann, giovane direttore di enorme talento. Grazie a Ronconi si erano aperte per me grandi possibilità. Nessuno si aspetterebbe questa suo amore per Strauss… Con quattrocento Tosche e altrettante Butterfly, attraversando molte opere di Verdi, ho vissuto una lunga carriera. Ci sono volute una salute di ferro e una forte base tecnica. Ma il mondo della musica tedesca di Strauss rimane un mio rimpianto personale. Cosa ricorda delle difficoltà nella costruzione degli allestimenti di Ronconi? Dopo Capriccio, Carlo Majer, direttore artistico del Teatro Regio di Torino, nel 1993 mi propose L’affare Makropulos di Janáček, spettacolo storico ripreso nel 2009 alla Scala di Milano. Girò parecchio, anche a Bologna e Napoli. Nell’opera la protagonista vive nell’arco di trecentotrentasette anni; Ronconi mi faceva scendere da una discesa pericolosa, attaccata con una cintura a un palo a sessanta metri di altezza. Durante il primo giorno di lavoro il teatro non mi voleva far cominciare la prova poiché non ero in possesso di un’assicurazione sulla vita! Ma il genio di Ronconi aveva lavorato magnificamente, creando un percorso dall’altro mondo: trecentotrentasette anni, appunto, attraverso una musica allucinata. Ricordo le Raina Kabaivanska. In questa pagina: L’Affare Makropulos di Leoš Janáček. A fronte: Capriccio di Richard Strauss e Giro di vite di Benjamin Britten (rainakabaivanska.net). va un cigno giocattolo come fosse una macchinetta. Dove sta la dignità di un artista? Perché i grandi direttori non decidono di non dirigere? Dipende tutto solo dal dio denaro? Così la musica diventa una vaga illustrazione. Per Salomè di Strauss ho visto un allestimento che prevedeva l’orchestra sul palcoscenico, dietro ai cantanti: gli strumenti non si sentivano, non vi era comunicazione tra direttore e voci. Un filo spezzato. Cosa sta succedendo? In fondo c’è una mancanza di morale e responsabilità. Il pubblico, a volte e giustamente, fischia, qualcuno si indigna, ma rimane tutto lì. Sono contentissima per i miei allievi, che cantano dappertutto, ma nel mondo di oggi sembra davvero che fare carriera sia diventato impossibile. Pensi per esempio al ruolo delle agenzie per artisti. Ho vissuto una carriera mondiale lunga quarant’anni senza averne mai bisogno. Sono uno spirito indipendente, e una volta era comunque possibile cantare in maniera autonoma: alla prima recita si firmava il contratto e si riceveva il cachet. Tutto qui. Ma oggi, senza agenzia, non si può. E ben vengano i manager, invece, per teatri che Ho ancora una cicatrice sulla fronte a causa di una scena che mi rovinò addosso durante una ripresa al Teatro della Zarzuela a Madrid. Ronconi riusciva ad adattarsi ai vari teatri? Sì, Il giro di vite andò in scena anche all’Argentina di Roma e a Cagliari. Si trattava di ambienti scelti sempre perché avevano le misure adatte. Il suo genio, la sua invenzione non si ripetevano mai. Ho sempre davanti agli occhi gli spettacoli realizzati con questo grande regista, non li posso dimenticare. Ronconi ha detto la sua parola, ed è rimasta. Cosa pensa dei registi di oggi? Oggi i cantanti sono spesso costretti a fare cose umilianti, anche contro la musica. Perché accanirsi contro la lirica? Forse perché è più facile renderla ridicola? Ho visto un Lohengrin diretto da Gergiev dove il protagonista vestito da muratore tirolese spalmava cemento con una cazzuola, mentre muove- prima sprecano e poi piangono. Come li hanno usati! Anche in Germania si fanno brutte regie, ma almeno c’è uno spettacolo ogni sera e i teatri sono sempre esauriti: c’è un’abitudine naturale alla musica. In Italia gli spettacoli sono costosissimi, e magari ci sono solo due rappresentazioni a settimana. Si tratta di un’arte elitaria? Ronconi è invece un artista completamente immerso nel teatro… Per L’affare Makropulos ricordo prove continue. Una sera mio marito e io andammo a provare i costumi, e mentre attraversavamo il palcoscenico buio dopo la mezzanotte, sentimmo una voce: era Ronconi. Da solo, nell’oscurità, guardava la sua scena. Ha sempre vissuto per il teatro, nel teatro e attraverso il teatro, anche nella malattia. La sua è una vita per il teatro. ◼ focus on Luca Ronconi discussioni su come vestirsi, e ogni particolare curato nei minimi dettagli per dare vita a una figura senza tempo. Era un lavoro davvero meticoloso, Ronconi chiedeva tutto quello che pensava, e a un certo punto mi sono ribellata. Gli dissi: «Ho un cervello e sono in grado di ragionare!». Mi rispose che avevo ragione. Ronconi ha in mente tutto, e solo se trova un attore in grado di giustificare le sue richieste ogni cosa viene realizzata con significato. Come vivevate la trasformazione dello spazio? Quando si metteva al lavoro Ronconi era sempre geniale. Ricordo un allestimento per il quale decise di svuotare completamente la platea, una novità per l’epoca. Nel 1995 con Majer decidemmo di realizzare Il giro di vite di Britten, terza collaborazione con Ronconi, al Teatro Carignano di Torino, con le scene di Margherita Palli come in Capriccio. Si trattava di un allestimento pericolosissimo: durante gli interludi i cambi di scena dovevano avvenire assolutamente in tempo e il palcoscenico si trasformava in un inferno, i cantanti si dovevano nascondere, cadeva di tutto, montagne, giardini… 13 focus on Luca Ronconi 14 Franco Branciaroli: «Mi ha insegnato a leggere il linguaggio» a cura di Ilaria Pellanda Nel 1976 nasce il Laboratorio di Progettazione Teatrale di Prato. Motore dell’esperienza è Luca Ronconi. Il programma del Laboratorio prevede che i partecipanti si confrontino ad esempio con la messinscena delle Baccanti di Euripide, della Vita è sogno di Calderón de la Barca, della Torre di Hugo von Hofmannsthal. Nel porre mano a quest’ultimo testo, Ronconi decide di scritturare, per la parte di Sigismondo, Franco Branciaroli, che ci racconta come è avvenuto il loro incontro. se uno mira all’imitazione pura deve essere davvero bravissimo, altrimenti il risultato che ottiene è quello di un’imitazione forzata, che porta con sé la sensazione che viene chiamata «ronconese». Ma la colpa non è di Ronconi. Luca mi ha insegnato prima di tutto che il «ronconese» non è affar suo: sono gli attori che non riescono a mettere in pratica bene un certo sistema linguistico. E tale difficoltà porta a un risultato stentato. Ma se comprendi bene quello che lui vuole suggerirti, il risultato sarà meraviglioso. Ronconi mi ha insegnato a leggere il linguaggio: io avevo già una mia formazione, una mia struttura, avevo la fortuna di poter contare anche su notevoli mezzi vocali e quindi riuscivo facilmente a realizzare tutto quello che mi chiedeva. Sono riuscito ad appropriarmi di un metodo che mi ha reso in C apitò nella maniera più semplice: attraverso una telefonata. Ronconi mi chiamò e mi invitò a cena: doveva parlarmi, disse. Non ci eravamo mai conosciuti di persona. Quella sera mi propose di prendere parte alla sua regia della Torre, specificando immediatamente che si trattava di un progetto laboratoriale. Conoscendomi già come attore – all’epoca ero una sorta di enfant prodige (sorride, ndr.) – ebbe quasi un certo imbarazzo nel propormi la parte di Sigismondo, perché il Laboratorio avrebbe potuto offrirmi non più di trentamila lire lorde al giorno. Naturalmente accettai senza indugio. Provammo per ben sei mesi, durante i quali mi divertii immensamente. Fu un’esperienza davvero unica e il risultato, la messinscena, fu davvero notevole. Il nostro rapporto nacque dunque così: fu Luca a cercarmi. Avendomi visto in occasione di alcune rappresentazioni mi aveva ritenuto adatto per dare un corpo e una voce al suo Sigismondo. Com’è evoluto negli anni il vostro rapporto e quali sono stati gli insegnamenti di Ronconi? Si tratta di una relazione molto forte, un rapporto fraterno, nel vero senso della parola. Non è qualcosa che si limita, per così dire, all’amicizia: Luca è per me un fratello maggiore. Non capita spesso che due persone riescano a incontrarsi in una maniera così profonda: a trovarsi. A noi è successo, e in un modo del tutto spontaneo e naturale. Quando lui mi chiama sa che ci sono, per qualunque evenienza. Non faccio parte del suo gruppo e non lavoro sempre con lui, quindi non si tratta di un legame nato e cresciuto grazie a una frequentazione continua. Forse è successo perché c’è la giusta differenza di età, forse perché fra noi si è stabilita un’intesa mentale davvero unica... È difficile da spiegare a parole. Molto spesso si sente parlare di «attori ronconiani» e di «metodo ronconiano». Che cosa significa, se significa? Quello di Luca non è assolutamente un metodo. Il cosiddetto «ronconese» lo si riferisce a quegli attori che hanno iniziato con lui la loro gavetta, cosa molto pericolosa se l’interprete tende all’imitazione del maestro. Ronconi è stato un bravissimo attore e anche quando recita a tavolino, durante le prove, è davvero unico: usa sempre la terza persona ed è sempre eccezionale. Per questo Franco Branciaroli è Medea nello spettacolo del Teatro Stabile di Bolzano, 2006 (foto di Marcello Norberth tratta dal Patalogo 20, Ubulibri, Milano 1997). La torre di Hugo von Hofmannsthal al Laboratorio di Prato (foto di Marcello Norberth, tratta da Franco Quadri, Luca Ronconi, Gae Aulenti, Il Laboratorio di Prato, Ubulibri, Milano 1981). di assistere a una prova. La recitazione, la preparazione agli spettacoli in genere, immagino cambi a seconda di quel che si andrà a interpretare: è tuttavia possibile riscontrare dei tratti distintivi che accompagnano e hanno accompagnato il suo lavoro con il Maestro (alludo ad esempio all’uso del gesto, della voce,...)? Per quel che riguarda il gesto, direi di no: a mia sensazione credo che il corpo conti poco o niente. Non ricordo un lavoro sul gesto e sul corpo. Rammento però in maniera molto vivida il lavoro svolto sulla bocca. A questo proposito ricordo bene una frase di Luca, che disse che lo spettatore a teatro crede di guardare gli occhi dell’attore, mentre in realtà sta guardando la sua bocca. Il teatro è bocca e voce. Con Ronconi il lavoro si è sempre fatto sulle battute, giocando con loro e cercando di portarne a galla il significato. La prova del nove avvenne con la messinscena di Medea, dove io ero vestito da donna perché Ronconi, non volendo seguire una direzione protofemminista, voleva presentare questo personaggio come una ingannatrice di donne, che usava la femminilità come maschera. La recitazione avrebbe dovuto dunque sposarsi con questa intenzione. Ecco allora che mi trovai a recitare tutte le battute cercando il modo di portarle nella direzione indicata da Luca: non verso la donna gelosa ma verso qualcosa di molto più pericoloso e intrigante. E dovevo riuscirci. Ronconi mi diede alcune indicazioni, mi aiutò. Ma poi fu affar mio. Ero io l’attore, ero io a doverci pensare. Non tutti però riescono in questo. Credo che l’attore sia l’artista più grande. Non penso sia assurdo dirlo, anche se è un po’ complicato da spiegare: l’attore vive un conflitto lacerante tra il suo io e il ruolo che va a interpretare. Per questo l’interprete perfetto sarebbe colui il cui ruolo andasse a sovrapporsi senza sbavature al suo io, che andrebbe così a scomparire per far emergere solo il ruolo. Credo tocchi solo a Gesù Cristo una cosa simile. Solitamente, invece, accade che rimanga una porzione di io: quella parte simboleggia la libertà dell’attore, una zona dove l’interprete può creare. Si tratta di un’arte donata, non c’è niente da fare: o la si possiede o non la si possiede. Certo è possibile lavorare e migliorarsi. E se non è vero che si nasce attori, è però vero che alcuni vengono al mondo dotati di una sensibilità speciale. Quali sono gli spettacoli del vostro sodalizio ai quali si sente maggiormente legato? Uno fra tutti – e tutti davvero magnifici – Medea, per me uno degli spettacoli più belli che Ronconi abbia realizzato. ◼ focus on Luca Ronconi grado di essere autonomo: per qualunque registi reciti, in qualunque spettacolo mi trovi a muovermi riesco a instaurare con il testo un rapporto di indagine molto personale. Non si tratta di un metodo ma per me è come se lo fosse. Con Ronconi ho imparato ad addentrarmi nella foresta delle parole trovando sempre dei sentieri e non perdendomici mai. Non seguo un metodo, insisto, eppure quando recito sto facendo esattamente quel che dice lui. Nel Prometeo, ad esempio, ho interpretato ogni parola come l’ha voluta Ronconi, eppure non c’è stato alcun «ronconese». Non è questo quello che lui chiede. Si tratta di una capacità prima di tutto di sintassi. E poi si recita per immagini. Credo sia difficile da comprendere a parole ma quanto dico apparirebbe immediatamente chiaro se si avesse la possibilità 15 focus on Luca Ronconi 16 Maria Paiato: «Con lui si impara a non accontentarsi mai» a cura di Ilaria Pellanda Maria Paiato, che fino al 5 aprile sarà sulla scena del Piccolo Teatro Grassi di Milano con Santa Giovanna dei macelli di Bertolt Brecht secondo Luca Ronconi, tratteggia un ritratto del maestro a partire da quegli anni ’83-’84 che la videro sua allieva all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica «Silvio d’Amico» di Roma. È passato davvero molto tempo da quelle prime esperienze scolastiche. Anche se non ricordo con grande precisione tutto ciò che avveniva in aula durante le esercitazioni, rammento molto bene l’auto- « revolezza e l’autorità che accompagnavano Ronconi nel suo incedere, parlare, spiegare. È stato un maestro sincero, rigoroso e severo, privo di inutili indulgenze: se si vuole procedere nel proprio cammino, se il desiderio è quello di crescere e maturare credo sia necessario il passare attraverso una critica che riesca a metterti in discussione in maniera genuina, che ti spiazzi, anche che ti sgomenti. Fu nel 2006, durante le Olimpiadi della Cultura di Torino, che avvenne il nostro primo incontro di lavoro. A ricongiungerci, Il silenzio dei comunisti di Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin. Dagli anni dell’Accademia io ero parecchio cresciuta, avevo avuto modo di fare esperienze che mi avevano strutturata, costruita, che mi avevano insegnato a conoscermi meglio. Questo nostro nuovo incontro fu un momento molto particolare, dettato dalla singolarità stessa del testo, composto sostanzialmente di monologhi. Proprio questa caratteristica faceva sì che non ci fossero rapporti fra me e gli altri attori (Luigi Lo Cascio e Fausto Russo Alesi, ndr.), che non ci fosse alcun tipo di dialogo; anche dal punto di vista scenografico, ognuno di noi era chiuso nella propria stanza. Il lavoro di preparazione alla messinscena fu molto tranquillo: Ronconi ci infondeva una grande fiducia, ci indicava alcune coordinate principali su cui lavorare, ci supervisionava, e ogni volta che ci si incontrava si discuteva sulle scelte fatte. Trattandosi di monologhi, però, Luca non svolse con noi un lavoro capillare sulla parola: rispettò molto le nostre personalità, sentendo che collimavano bene con la restituzione che intendeva dare di quei personaggi. Ci fornì alcune indicazioni molto importanti, chiare e nette. Il lavoro, come dicevo, fu rilassato e tranquillo, decisamente libero: un’esperienza che mi lasciò felice e appagata. Sentivo però in me ancora il desiderio di riuscire confrontarmi con quel maestro eccezionale in un lavoro che avesse un vero e proprio intreccio di dialoghi e uno scambio reale fra i personaggi. Passarono gli anni e vi fu la possibilità di incontrare nuovamente Ronconi in occasione della Modestia di Rafael Spregelburd, grazie alla quale ho veramente potuto assaggiare la bellezza della difficoltà di riuscire a decifrare i personaggi, di scoprire che mondo fantastico di possibilità si nasconde anche dietro a una sola parola, a una sola frase. Ronconi ti apre il cervello, ti dà la possibilità di capire che quella certa battuta, che sembra inequivocabilmente scritta per essere detta in un unico modo perché quel certo personaggio vuole proprio intendere quella certa cosa, in realtà sta a significare diametralmente l’opposto. Tutto ciò è emerso in maniera prepotente nel lavoro che sto svolgendo in queIl silenzio dei comunisti di Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin, di scena a Torino nel 2006 (foto di Marcello Norberth). La modestia di Rafael Spregelburd, allestito al Piccolo Teatro Grassi nel 2012 (foto Luigi Laselva). una domanda diventa un’esclamazione e viceversa, e così via. Luca è una persona estremamente coerente, estremamente vera. Quando recita, esprimendo una gamma di colori che ha dell’incredibile, lo fa adoperando tutto il suo corpo: è sporco, organico, e quello che riesce a fare con il volto è davvero impressionante, la voce si trasforma, non c’è suono, non c’è musica, non ci sono i toni, tutto ciò non esiste. Richiede ai suoi attori di essere profondamente coerenti e sinceri: dà le intonazioni ma non chiede di ripeterle alla perfezione, piuttosto di usarle come strumenti. Non impone. Suggerisce con estrema chiarezza. Nel percorso di un attore poter lavorare con un uomo così è davvero una fortuna. Ed è anche molto interessante, e utile, osservare ciò che dice e suggerisce agli altri attori, fondamentale per capire ciò che poi ti riguarda anche da molto vicino. Vorrei inoltre aggiungere che oltre quell’immagine di persona austera, autorevole e severa che ho tratteggiato all’inizio vi è anche un uomo molto divertente e simpatico, che secondo me ha un grandissimo talento comico che riversa in tutti i suoi spettacoli, sui quali domina il suo occhio sempre ironico». ◼ focus on Luca Ronconi sto periodo su Santa Giovanna dei macelli di Brecht: Luca mi ha fatto comprendere, senza imposizioni di sorta, come le battute di questo personaggio possano essere “girate” e assumere così un significato diverso rispetto a quello che di primo acchito sembrano avere. Piano piano ci si rende conto di come tutto torni, di come tutto si connetta nella maniera più giusta. Non è una forzatura fine a se stessa e fa invece parte di un disegno molto più vasto, dove la lettura del personaggio si colloca in modo esatto rispetto al tutto. Ronconi non si accontenta mai, durante le prove, di un primo livello di lettura: ne vuole un altro, e poi un altro ancora: io sono un’attrice pura, non ho velleità registiche, mi piace far parte di un progetto, essere guidata, essere condotta per mano, avere vicino qualcuno che mi faccia comprendere meglio quanto accade. Con Luca non ci si accontenta, dicevo, e questo tipo di atteggiamento va a lavorarti dentro fino a diventare parte integrante di te stesso. Anche quando mi confronto con altri registi, grazie ai suoi insegnamenti continuo a volere di più, a cercare, a guardare le parole in modo differente, a spostare la sintassi, a dare un nuovo senso – o a toglierlo – alle virgole… Naturalmente questo non deve diventare un giochino fine a se stesso: ci si deve disporre per capire veramente, nel profondo, cosa voglia dire il personaggio che si va a incarnare. Il testo di Brecht, ci ha detto Ronconi, racchiude in sé materiale davvero interessante per un attore: scritto un po’ in versi e un po’ in prosa permette di scardinare le parole per creare nuovi sensi. Ecco allora che 17

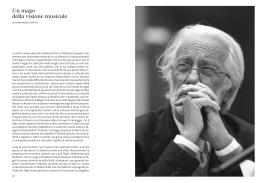

Scaricare