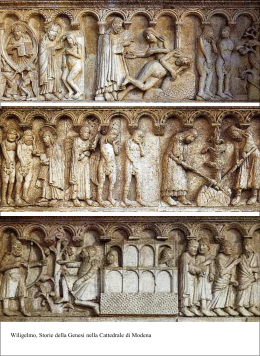

SCRIVITI AMODENA 1° CONCORSO DI STORIE PERSONALI Con il patrocinio Il Sindacato Pensionati di Modena e L’ Università Libera Età Natalia Ginzburg per l’educazione permanente di Modena, nella volontà di mantenere vivo l’interesse per il valore della memoria in tutte le sue forme espressive, bandisce il 1° concorso di storie personali SCRIVITI AMODENA ,OFRQFRUVRSURPXRYHUDFFRQWLDXWRELRJUD¿FLGLSHUVRQHFKHYLYRQRD0RGHQDHFKHULFRUGDno un episodio legato alla loro vita in città. Attraverso la scrittura memoriale di racconti di vario genere e stile, si intende valorizzare l’imSRUWDQ]DGHOO¶HVSHULHQ]DSHUVRQDOHYLVVXWDVLDLQGLYLGXDOPHQWHFKHLQJUXSSRDOO¶LQWHUQRGHOOD vita cittadina. Il concorso è aperto a tutte le fasce di età: in questo modo con la lettura dei testi pervenuti si LQWHQGHDYYLDUHXQDULÀHVVLRQHVXLGLYHUVLPRGLGLYLYHUHQHOWHPSRHQHOORVSD]LRLQFLWWj 6RQRDPPHVVHWXWWHOHWHPDWLFKHLWHVWLYHUUDQQRVXGGLYLVLVHFRQGRWUHJUXSSLGLHWj ¿QRDWUHQWDGDWUHQWDDVHVVDQWDFLQTXHROWUHLVHVVDQWDFLQTXHDQQL Una giuria di lettori, presieduta dallo scrittore Guido Conti leggerà i testi pervenuti e premierà, SHURJQLIDVFLDGLHWjLSLHI¿FDFL I racconti più belli, premiati e segnalati verranno pubblicati I racconti al massimo di 7000 battute, preferibilmente uniformati in carattere times new roman 12, dovranno pervenire entro il 30 giugno 2012 presso la sede SPI: a Modena in piazza Cittadella 36 o inviati per e-mail a [email protected] 012 Premi per ogni gruppo 2 o tunn u a o inɂDOFODVVVL¿FDWR n an r a v v e r ɂ DO FODV VVL¿FDWR i a z io n ɂDOFODV VVL¿FDWR i m re Le p Un particolare premio verrà dato a un ragazzo o a una ragazza di età inferiore ai 18 anni Con il patrocinio INDICE PREMIATI GIOVANI A PARIMERITO Chiara De Pasquale Elettra Sammarchi Marcello Venturelli Beatrice Rezzaghi “La nostra prima notte da grandi” “Una seconda chance” “Cuori antisismici a Modena” “Senza Fiato” Pag. Pag. Pag. Pag. 12 14 16 18 “Sud Nord e ritorno” “Una gita al parco” “Percorsi nella capitale del cuore” Pag. 22 Pag. 24 Pag. 26 TRA I 30 E 65 ANNI 1) Antonio Lo Fiego 2) Orazio Di Pisa 3) Pia Roncaglia OLTRE I 65 ANNI 1) Walter Ferrarini “Ragazzo, spazzola” 2) Dino Damiani “Casse vaganti” 3) Albertina Smerieri “Mio fratello Giovanni” Pag. 30 Pag. 32 Pag. 34 MENZIONATI Angela Bonacini Enrica Baraldi Milena Castellazzi Carla Cigni Giancarlo Ferrari Adriano Leonardi Maria Lampugnani Maria Teresa Lucchi Vito Villani Silvia Zetti “La notte bianca di Modena, nessun dorma” “Modena, i luoghi del cuore” “Gita a Modena” “In bici in via San Pietro” “La mia vendetta” “Quando i dirigenti non diventavano milionari” “La Cittadella” “Realtà di un sogno” “In quel tempo” - “Al garbtén...” (il garbettino) “Vado a Modena” Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag Pag. Pag. Pag. 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5 C on l’edizione dei racconti premiati e segnalati del primo Concorso di Scritture Autobiografiche “scrivitiAmodena” lo Spi di Modena ha inteso valorizzare l’impegno di chi ha partecipato con i suoi testi all’iniziativa promossa nel febbraio 2012 e che si è conclusa con la premiazione avvenuta il 26 novembre dello stesso anno. Possiamo oggi affermare con soddisfazione che il nostro primo Concorso ha avuto successo sia per il numero dei partecipanti che per l’opportunità che ci ha offerto di conoscere tante persone: donne, uomini, adulti e giovani che scrivono di sé, della loro vita, delle loro emozioni. Attraverso i loro racconti ci è stato possibile intrecciare il vissuto di generazioni lontane tra loro e metterle in ascolto reciproco con la certezza che questo attiverà uno scambio conoscitivo. Uno degli intenti del nostro sindacato è infatti di dare risposte ai bisogni delle diverse generazioni di adulti-anziani e di invitare le persone a partecipare a iniziative che tengano uniti in un discorso collettivo: la scrittura di racconti memoriali è finalizzata anche a questo scopo. Aderire a questa proposta del sindacato, consegnare una parte di sé alla scrittura e mettersi in discussione attraverso il concorso va in questa direzione. Il Concorso ci ha dato anche l’opportunità di sentire e apprezzare il lavoro dello scrittore Guido Conti che come Presidente della Giuria ha lavorato con il gruppo degli Esperti lettori per definire la rosa dei racconti premiati e il numero dei testi da segnalare per il loro interesse. Con questa iniziativa consolidiamo anche il nostro lavoro con la Università Libera Età Natalia Ginzburg di Modena, che tanto ha fatto e fà per l’educazione permanente e la lunga e proficua collaborazione con la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Mi auguro che la prossima edizione, che esce dalla città e si estende a tutta la provincia, rinnovi il successo che abbiamo ottenuto in questa. Luisa Zuffi Segretario Generale SPI CGIL Modena 7 I l presente volume riporta il percorso del progetto “scrivitiAmodena” che si caratterizza nella raccolta di testi autobiografici in cui la città di Modena è protagonista o fa da sfondo della narrazione. Nel febbraio 2012 il progetto è stato presentato alla stampa, in novembre si è svolta la premiazione. Il premio “scrivitiAmodena” nasce dalla riflessione e dalla consapevolezza di quanto le memorie autobiografiche siano importanti e necessarie sì per chi le scrive, ma anche per la collettività dei lettori che in esse si rispecchiano e mettono in atto collegamenti con la propria esperienza. Si è anche preso atto che Modena negli ultimi anni si è rivelata città sensibile al pensiero autobiografico: ne è prova il fatto che periodicamente sono stati promossi, presso biblioteche e associazioni culturali, laboratori di scrittura e cicli di incontri con autori. Il Sindacato Pensionati della CGIL, con questa iniziativa si è reso promotore di un Premio di Scrittura rivolto a tutta la cittadinanza, senza distinzioni di età, per raccogliere episodi che riflettono i pensieri e il vissuto dei cittadini modenesi, episodi che possano, ci si augura, negli anni, comporre un quadro di vita quotidiana della nostra collettività. Una storia, quindi collettiva e personale, ambientata nella Modena di oggi o del passato; un racconto che abbia la città come sfondo di vicende e situazioni vissute e che ci permetta di avviare un ragionamento sui diversi modi di vivere la città nel tempo e nello spazio. La giuria, che ha scelto i vincitori tra i 53 racconti pervenuti, è stata presieduta dallo scrittore Guido Conti, coordinata da Adriana Barbolini e composta da: Lella Andreoli, Gianna Niccolai, Maurizio Piccinini, Marisa Spallanzani, Franco Tassi. Nel libro sono stati riportati, oltre a quelli vincenti, anche i racconti menzionati dalla giuria. Il Premio è dedicato alla memoria dello scrittore modenese autodidatta Rino Pedrazzi, che abbiamo incontrato in occasione della conferenza stampa, ma che oggi non è più con noi. Ricordo il piacere e la commozione di quel giorno, che lui ha vissuto con grande soddisfazione e anche un po’ di incredulità. Infatti non pensava che le sue memorie, dal titolo “A m’arcord”, raccolte negli anni e scritte rigorosamente a mano, avrebbero avuto questo riconoscimento. Al contrario, la sua vita, radicata nel territorio che ha abitato e di cui ha illustrato la geografia attraverso una toponomastica e una pianta ormai totalmente dimenticate, ha originato il premio “scrivitiAmodena” Il 26 novembre 2012, giorno della premiazione, che si è svolta presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica Delfini, ha visto la partecipazione di un folto pubblico che ha seguito con attenzione le espressive letture dell’attrice Irene Guadagnini, che ha animato alcuni brani scelti dai testi premiati. Come in tutti i concorsi letterari, anche per questo, la scelta dei premiati non è stata facile, così si è deciso di stampare in questo volume, oltre a quelli vincenti, anche i testi segnalati dalla giuria. Adriana Barbolini Collaboratrice Progetto Memoria SPI TAVOLO PREMIAZIONE PRESENTAZIONE PROGETTO giovani a parimerito 12 LA NOSTRA PRIMA NOTTE DA GRANDI S tavamo organizzando l’evento da circa due mesi, per Sophi doveva essere una serata speciale, una festa “da grande” per i suoi sedici anni, se la meritava più di tutti noi, per il suo coraggio, per la sua dignità, per la sua voglia di vivere. Doveva essere il 29 giugno, avremmo voluto portarla al mare, ma non fu possibile, allora pensammo al “mare” di Modena… alle storiche piscine Dogali. Certo non sarebbe stato come sulla spiaggia, ma l’acqua e la musica non sarebbero mancate! Qualcuno di noi le aveva frequentate da piccolo, per i corsi, accompagnati dalla nonna con il panino, perché la mamma era a lavorare e non aveva mica tempo. Le mitiche piscine Dogali, quelle attaccate allo stadio così tanto da far pensare che l’acqua fosse racchiusa dentro alle mura! Quelle piscine che poi crescendo frequentavi nei turni che terminavano verso l’ora di cena e quando uscivi, nelle sere d’inverno, vedevi delle strane “signorine” molto svestite che passeggiavano avanti e indietro; a volte le loro ombre si perdevano nella nebbia, poi riapparivano nella luce di un piccolo falò e la mam- ma diceva di non guardarle…Sophi rideva a sentire quei racconti dei tempi passati, lei alle Dogali c’era stata pochi anni prima, alle elementari, per imparare a nuotare, come tutti noi, si ricordava solo l’emozione dei primi tuffi nella vasca grande, quella dell’acqua fredda, quella dove non si toccava. Ora quella piscina sarebbe diventata l’ambientazione ideale per una notte da sogno, musica, acqua, prato, dondoli e giovani, tanti giovani con cui condividere una serata speciale! Tutto era perfetto, mancava il vestito, ma Sophi lo aveva pensato nei minimi particolari ricorrendo addirittura ad una sarta, ne aveva fatti confezionare due, due stupendi vestiti da sera, uno blu lucido lungo fino alle ginocchia e uno rosso con le paillettes! Entrambi mettevano in risalto il suo fisico perfetto, armonioso ed aggraziato, minuto, ma tonico, i suoi occhi enormi e solari, i suoi occhi pieni di vita! Alla fine la grande serata arrivò, quella sera c’ero anch’io, l’emozione bruciò i due vestiti della sarta, troppo impegnativi, troppo da ballo. Sophi fece una bella doccia ed indossò un romantico vestitino rosa, semplice come era lei, 13 niente tacchi, poco trucco e al collo la mia farfallina di Swarosky che era il suo portafortuna. Abbiamo mangiato a casa sua, aveva cucinato per tutti, aveva preparato mozzarella e petto di pollo, suo padre aveva comprato il pane senza glutine apposta per me. Simona l’aveva truccata benissimo, solo un po’ d’ombretto per far risaltare i suoi occhioni. Verso le nove suo padre ci accompagnò alle mitiche Dogali, in macchina ci fece mille raccomandazioni: non bevete alcolici… Uscite dalla macchina eravamo emozionate, ma la nostra entrata è stata trionfante! Ma c’eravamo appena seduti tutti ai tavoli con gli amici, avevamo fatto due meravigliosi balli con quelle musiche che vanno tanto d’estate quando cominciò a piovere fortissimo, allora Sophi disse: “Come facciamo, rimandiamo tutto?” La gente che faceva il bagno scappava a ripararsi da qualche parte, così alla fine decidemmo di andare tutti a casa mia e chiamai mio padre che venne volentieri a prenderci tutti quanti con due macchine! La città sembrava deserta, ormai tutti i ragazzi erano rinchiusi in qualche locale, chi al Baluardo della Cit- tadella, chi a Villa Freto, chi alle Scuderie, chi alla Crepa. E noi? Avevamo ripiegato per una vecchia mansarda di Via Del Mercato, Bronx di Modena Nord. Ci cambiammo i vestiti fradici e ci sistemammo a sedere per terra, ricordo che abbiamo chiacchierato e riso fino a tarda notte. Ogni tanto dicevo ai miei amici di parlare un po’ più piano altrimenti si sarebbe svegliata la nonna. Alla fine il papà di Sophi le diede il consenso per rientrare un po’ più tardi del previsto così ci godemmo veramente tutta la serata alla fine la pioggia ci aveva unito ancora di più, eravamo felici di essere tutti insieme, tutti vicino a Lei che era al centro dei nostri cuori. Volevamo dormire insieme, ma alla fine abbiamo pensato che la prossima serata sarebbe stata perfetta!! Ora è passato un anno ed è accaduto l’impensabile, ma Sophi è sempre con me, in ogni istante della mia vita, in ogni angolo di questa vuota città, che ci ha visto sognare, passeggiare e ridere felici insieme. Ho imparato ad apprezzare ogni attimo della mia vita e a condividere il mio cuore con lei, la mia migliore amica. Chiara De Pasquale 14 UNA SECONDA CHANCE “ Achille dove sei?”, Emma stava chiamando il suo cagnolino. L’aveva perso da qualche giorno e non sapeva più dove cercarlo. Aveva cercato intorno alla casa per una vita quando lo trovò dietro un albero a guardare le stelle. Emma salutò con dolcezza il suo beagle e lo riportò in casa. La bambina abitava con i suoi genitori e i suoi tre fratelli più piccoli in un appartamento nel centro di Modena. Emma aveva 13 anni e la sua vita era un vero inferno perché doveva sempre occuparsi dei fratelli. Mancavano poche settimane ad HALLOWEEN e Emma non vedeva l’ora che arrivasse, perché lei aveva sempre amato le cose soprannaturali. D’altra parte ad Halloween poteva fare scherzi a chi la prendeva sempre in giro perché era povera e poi perché poteva girare sola per la città fino a tardi. Emma era seduta sul letto pensando a quale travestimento indossare, quando venne svegliata dai suoi sogni ad occhi aperti da suo padre che bussava alla porta: “Emma è pronta la cena! Hai fatto i compiti?” “Arrivo subito, mi lavo le mani. E comunque ho fatto i compiti, non c’è bisogno che me lo chiedi tutte le volte”. La ragazza quella notte fece un sogno che solo lei poteva fare. Sognò che veniva rapita e buttata in un buco molto profondo e scivolava fino a quando non vide un uomo con un pezzo di faccia tutto sangui- nante e le disse: “Bella morte non credi di...”. Venne svegliata da un urlo di suo fratello. Erano le cinque di mattina e voleva sapere a tutti i costi la fine del sogno, ma sapeva che era suo dovere occuparsi dei suoi fratelli, quindi di malavoglia si diresse in camera degli sgorbietti. Emma cominciò a calmare Luca. I loro genitori arrivarono subito dopo le urla e videro Emma e Luca abbracciati, i due gemelli Alex e Marco che, terrorizzati dalle urla, si erano nascosti sotto le coperte e Achille che abbaiava. Paolo e Monica calmarono i figli e poi senza chiedere niente andarono a letto. Il giorno seguente Emma fece finta di star male, così i suoi la lasciarono a casa. La ragazza chiese a Luca: “Perché ieri sera ti sei messo a piangere e ad urlare?”. Luca le rispose “Ho visto nel sogno un momo (uomo) che aveva metà fattia (faccia) in mano e tu che andavi in un alto (altro) pianeta addandomandomi (abbandonandomi)”. Emma il giorno dopo andò a scuola. La ragazza entrò in classe e si sedette come al solito nell’ultimo banco, di strano c’era che di fianco aveva la sua peggior nemica, Linda. Emma stava per cambiare banco, quando entrò il professore di matematica. Linda fece sgridare la ragazza per tutta la lezione perché le tirava addosso dei pezzi di carta ed Emma le diceva di smettere, però tutte le volte che sgridava Linda, veniva beccata. La lezione andò avanti così fino a quando il professore la mandò in presi- 15 denza. Il preside chiamò i suoi genitori che vennero a prenderla senza dirle una parola. Prima che arrivassero i suoi il preside le disse “Emma non capisco perché ti comporti così”. La ragazza aveva replicato:“Non è stata colpa mia, è Linda che mi tirava addosso la carta”. Il preside rispose: “Hai coraggio a dare la colpa a una tua compagna”. Emma borbottò fra sé: “Sì, dai, date sempre la colpa a me, tanto sono sempre io a fare tutto. Scommetto che anche in Cina stanno dando la colpa a me”. Il preside non fece in tempo a dire una parola che erano entrati i genitori della ragazza. Emma quando arrivò a casa andò in camera sua e si accorse che Achille non c’era, scese di corsa le scale, uscì di casa e corse verso il Palazzo Comunale quando vide Luca venire verso di lei. Emma chiese “Hai per caso visto Achille? Non lo trovo più. Mi aiuti a cercarlo? Gli ho insegnato ad amare le stelle, proprio come piace a me. Forse è uscito ad ammirarle”. Emma era preoccupata per la ennesima scomparsa del cagnolino. La ragazza e il fratellino chiesero in giro se qualcuno avesse visto il piccolo Achille. Nessuno l’aveva visto, allora continuarono fino a tarda sera, girando per le viuzze del centro...fino a quando... non sentirono abbaiare. Corsero verso il suono attraversando Piazza Grande e arrivarono sotto la Ghirlandina. Achille era caduto nel fossato ed Emma lo aiutò ad uscire. Stanchi, si misero a sedere sui gradini del Duomo e, guardandosi intorno, Emma si rese conto che i leoni che sostenevano le colonne a quell’ora di notte sembravano minacciosi. Mentre Luca quasi si addormentava, la ragazza si mise a riflettere sulla sua vita e capì che non era come se l’era aspettata: i genitori non la consideravano e non si preoccupavano per lei e a scuola nessuno la comprendeva. Stava bene solo con Luca e Achille. Il cane, stanco di aspettare, si diresse verso le porte del Duomo che stranamente quella sera erano aperte. Seguirono il cane dentro e, mentre camminavano, ammiravano il presbiterio fino a quando notarono delle strane scritte dietro la tomba di San Geminiano. Sulla parete c’era scritto, se questa porta vorrai varcare questa sfida dovrai affrontare. La ragazza ci mise qualche minuto a tradurre le scritte ma poi ci riuscì (aveva imparato a memoria quell’alfabeto perché così poteva comunicare in segreto con Luca). Tradusse sottovoce: “Se questa porta vorrai varcare, questa sfida dovrai affrontare”. Emma disse quelle parole ad alta voce, appena pronunciate la parete si aprì a metà e si formò una porta. Da lì dentro usciva una luce intensa; la ragazza prese per mano Luca, in braccio Achille ed entrando, sussurrò: “Questo è il nostro segreto, è una nuova vita, una nuova avventura”. Elettra Sammarchi 16 CUORI ANTISISMICI A MODENA V oglio raccontare la mia esperienza riguardo il terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna, la mia città Modena, la mia persona. Comincerò da quello che è avvenuto il giorno 29 maggio. Tutto è accaduto così in fretta che le ossa ancora mi tremano. Davanti ai miei occhi si presentava uno spettacolo ancora più brutto del terremoto stesso: ragazzi che piangevano, che gridavano. La scossa era avvenuta poco prima, quando eravamo ritornati dalla palestra. Avevo chiaramente sentito il pavimento alzarsi ed abbassarsi sotto i miei piedi. Dopo il suono della campanella ci siamo precipitati giù per la scala antincendio. Arrivati in giardino, la Professoressa Bergonzini (la nostra professoressa di ginnastica) ci raggruppò nel nostro punto di ritrovo e fece l’appello. I pianti non tardarono ad arrivare, soprattutto quelli delle ragazze che strillavano e singhiozzavano. Io, invece, cercai di telefonare a mia madre, ma purtroppo, ogni tentativo fu inutile. Intanto il tempo passava insieme all’aumentare della paura. Poi, come un faro nell’oceano, vidi arrivare mia madre corsa dal lavoro solo per me. Le andai incontro ed anche se una rete ci divideva ci abbracciammo e ci salutammo. Poi lei mi disse di ritornare dalla professoressa: a malincuore le obbedii e tornai insieme ai miei amici e compagni. A quel punto il Preside ci disse che i nostri ge- nitori dovevano firmare un modulo. Attesi dunque che arrivasse il mio turno per poter uscire dalla scuola e quando il Preside disse il mio nome mi sentii sollevato e sereno: STAVO USCENDO DALLA MIA PRIGIONE. I giorni passavano, le scosse diminuivano, al contrario dell’ansia che aumentava in mia madre molto sensibile a queste “catastrofi” tanto che volle che dormissimo qualche giorno in tenda. Seppi poi che il sabato saremmo potuti ritornare a scuola per riprendere le nostre cose. Andai dunque a recuperare i miei libri, ma il vedere la classe vuota e le cartelle dei miei compagni mi mise molta tristezza. Pensai, però, a tutte quelle persone terremotate nelle tende e lasciate (almeno psicologicamente) sole. Le tende e il cibo sono, dal mio punto di vista, sì importanti, ma non aiutano le persone che necessitano, invece, di calore e di affetto. Purtroppo contro questi eventi l’uomo è impotente e non rimane altro che costruire edifici antisismici (come in Giappone) perché il sottosuolo è vivo sotto di noi ed a volte sfoga la sua ira, anche contro zone apparentemente sicure come le nostre. È comunque bello vedere che la solidarietà nasce insieme all’amicizia da situazioni drammatiche come questa. Come nel vaso di Pandora, la speranza di un futuro migliore e di una vita serena sono lì, da qualche parte, desiderose di uscire. Marcello Venturelli 17 18 SENZA FIATO È una bella giornata estiva, abbastanza ventilata, strano per questa città talmente afosa da lasciare senza fiato. Resto un po’ alla finestra per osservare attentamente come si sveglia la vita. È davvero uno spettacolo. Non ho tempo ora. Apro la porta del bagno, che è forse la stanza in cui ho passato più tempo negli ultimi tre anni. Me ne stavo di fronte allo specchio per ore prima di uscire. O forse anche quando dovevo stare in casa, anche quando ero sola… Apro il rubinetto e ascolto attentamente l’acqua sgorgare, senza intoppi nè limiti, leggera. Lavo il viso e mi accorgo, ora che sono più sveglia, che oggi è tutto molto più bello, tutto molto più trasparente, tutto molto più unico, ma facile. Ci sono i giorni così ogni tanto. Sono questi i giorni che mi incantano, che mi distraggono e che mi fanno dire: “Forse ho ancora tempo per stare qui, farò tutto domani”. Il peccato è che molto prima di domani tutto torna uguale e monotono, io torno uguale e monotona, torno io che non riesco a cambiarmi mai. Mi lavo via dal corpo tutta la stanchezza che mi ha lasciato addosso questa notte, troppi pensieri non mi hanno fatta dormire e oggi è un giorno troppo importante per sembrare stanche. Scelgo dall’armadio i miei vestiti migliori, quelli che mi scivolano meglio addosso, quelli che mi fanno sembrare più fresca e sana. Che differenza può fare il vestito, si chiederanno. Forse nessuna, e dopo non ne importerà più nemmeno a me, ma voglio arrivarci bella; per una volta voglio sentirmi bella. Preparo la borsa con tutto il necessario e bevo la spremuta che la mamma mi ha lasciato sul tavolo, ogni giorno sempre più dolce. Mi ricordo di mettere i fogli sulla scrivania, sperando che li trovino, così non dovranno preoccuparsi. Chiudo la porta alle mie spalle ma prima di scendere vado a trovare i nonni; giuro che starò solo dieci minuti, non uno di più. Non farò tardi. Suono il campanello per meno di un secondo, così non disturbo, ma dovrebbero essere già svegli. La porta si apre e piacevolmente noto che stanno facendo colazione insieme, come ogni mattina da quarantasette anni. Sono gradevoli anche solo da osservare, come lo sono le loro abitudini. La nonna si alza per prima, si mette la vestaglia e vola in cucina a preparare thè e moca. Il caffé non ha avuto nemmeno il tempo di salire che il nonno è già a tavola con i savoiardi vicini. Nel suo caffé lungo solo savoiardi. La nonna invece beve il thè con un goccio di latte e tanto tanto zucchero. Mi dispiace averli interrotti, ma in fondo loro di tempo ne hanno ancora tanto, almeno tante quante saranno le loro colazioni insieme. “Buongiorno tesoro, vuoi fare colazione con noi?” chiede lui con la pelle rugosa, ma rosea, che non vede l’ora di avermi al loro tavolo. “Prendo solo un biscotto, poi devo scappare!”. Lo mangio giusto per vederli sorridere, perché stamattina come tutte le mattine non ho fame. O forse no, forse un buchino nello stomaco, giusto per quel dolcetto, si è aperto. Sarà che sono felice di andare, finalmente! Aspetto questo momento davvero da troppo tempo. Mastico lentamente e penso a che gusto, a che odore ha. Mi siedo sul bracciolo della sedia della nonna. Il loro sguardo, quello che si scambiano da quando ho memoria, è complicità, dolcezza, è una 19 forza della natura. È l’esatto ciclo che deve avere una vita: non esatto perché convenzionale, esatto perché loro si vogliono così. Mi alzo di scatto, perché mi accorgo di quanto sto continuando ad aspettare e a rimandare, ma li saluto con tranquillità. “Ciao Tesoro, ci vediamo a pranzo?”. Facendo finta di non sentire chiudo lentamente la porta, poiché non so mentire. Prendo le scale e compongo il numero di mia madre, che dopo uno squillo è già in linea. La mia voce vorrebbe cominciare a tremare, ma ciò che voglio dirle è estremamente bello, è tutto ciò che penso quando la guardo. “Ti voglio bene anche io, B.” dice lei, ricordandomi che ce lo siamo ripetute anche questa mattina, quando me ne stavo raggomitolata tra le coperte del mio letto. Poi segue una pausa che sa di riflessione. Immaginavo che avrebbe capito, e ora che lo ha fatto, cerca di chiamare casa dei nonni in maniera avventata. Non lo farebbe se glielo avessi spiegato con calma, se avessimo avuto anni per parlarne, per farglielo assimilare, per farglielo prendere come l’atto di generosità più grande che io possa fare nei miei stessi confronti. Sorrido e riattacco il telefono. Sono alla finestra e i secondi li sento passare tra i capelli e tra le dita, che leggiadre si aggrappano al davanzale impolverato da questa inquinata cittadina, da questo inquinato cielo che mi ha visto mutare. Faccio due respiri profondi e sento vita, solo vita che entra dentro e brucia. Brucia da impazzire. È solo una spinta, mi dico, tutto qui. Ora vedo la porta di casa dei miei nonni di fronte a me, e una piccola rampa di scale. Comincio a contare gli scalini. Uno, due, tre, quattro, cinque, cielo, nuvole, aria, qualche ron- dine, ora alberi di un parco dove ho passato tanto tempo, che d’inverno resta deserto. Pian piano resto senza fiato, esce tutto dal mio corpo, esce il pensiero, l’aria, esco io e spicco il volo, senza questo corpo, per questo mondo troppo leggero, per me troppo pesante, per la mia mente solo una gabbia. È mattino e l’aria è calda e afosa, tipica di Modena nel periodo estivo. Sono seduta vicino a te B., e sei bellissima come sempre. Venendo qui, lungo la strada, ho visto le aiuole rigogliose di ogni fiore dai colori splendenti. Ho visto un cielo azzurro pallido, incorniciato da nuvole candide. Ho visto la strada e i negozi pieni di ogni articolo, ho visto persone che facevano qualsiasi cosa per le vie della nostra città e credimi, niente in questo posto è più bello di quanto lo sei tu. Niente ha potuto toglierti nemmeno una briciola del tuo essere meravigliosa: non i troppi chili persi, non tutte le ore passate su quei libri, non le lacrime che hai versato, non lo schianto sul cemento caldo. Il tuo viso ora è sereno, tranquillo, è libero da ogni pensiero. Finalmente ti ho visto scegliere per te stessa, oltre le aspettative che la gente aveva verso di te, oltre quello che tutti si aspettavano, oltre i possibili giudizi. Ti vedo viva ora, con tutto quello che ti sei lasciata alle spalle, con tutto quello che ti sei portata dietro, con quelle foto strette nella mano. Mi manchi già sai, e le lacrime non smettono di scendere, ho paura che queste strade diventino troppo vuote senza di te, che quella scuola e quella classe si riducano in niente. Ma sei cosi te stessa, ora, da lasciarmi senza fiato. Beatrice Rezzaghi 21 Premiazione tra i 30 e 65 anni 22 1° SUD NORD E RITORNO Q uando seppellii mio padre pioveva a dirotto, un buio senza luna né stelle per un funerale triste. Al cimitero andammo in pochi. Al contrario, quasi vent’anni dopo, a quello di mia madre parteciparono in molti. Tra le ombre che si allungavano il becchino pose l’ultimo mattone sulla tomba e nell’accarezzarla ricordai un rumore antico di ferro contro ferro che risvegliò ricordi dai silenzi del passato: quello dello stridore delle carrozze ferroviarie centoporte in una notte di settembre del 1966. Sedili di legno per il mio primo viaggio verso Modena, la destinazione che lo Stato italiano aveva imposto a mio padre carabiniere. Quando al mattino scesi dal treno il cielo aveva il tipico colore grigio dell’autunno settentrionale. Trascorsi con la mia famiglia un mese in una piccola stanza di un albergo del centro storico. C’era un’unica finestra che si affacciava su quella del palazzo di fronte da cui si sporgeva una signora che parlava un dialetto incomprensibile e che quando rideva apriva tanto la bocca che si poteva navigare con lo sguardo fino alle tonsille. Mia madre ci faceva conoscere i luoghi del nostro futuro, vedevo biciclette dappertutto e palazzi alti che toccavano il cielo. Vagabondavamo per quella città sconosciuta, così infinita ai miei occhi, per respirare la libertà negata dalla cameretta dell’albergo. Il primo appartamento in cui andammo ad abitare era a due passi dalle scuole elementari di via Bonacini. Aveva un corridoio lungo e stretto ideale per allenarsi ai cento metri, occasione non sfruttata non avendo tra i piani quello di partecipare alle olimpiadi. Mia madre si lagnava continuamente: “Sto basilico non sa di niente e non profuma! Ah quello del paese … quello si!”. Povera mamma, viveva in bilico sui suoi ricordi. Non le piaceva abitare al nord lontana dalle sue radici e invece era stata vomitata lì, contro la sua volontà, simile ad un naufrago alla mercé dei flutti. Mentre lei era alle prese con l’aroma del basilico, ebbi la sventura di incrociare per la prima volta persone con il vezzo dell’integrazione verticale:“Noi settentrionali in cima e voi meridionali in basso”. Una raffigurazione che ricalcava lo schema piramidale descritto nei libri di storia nell’illustrare le classi sociali del medioevo: alla base una moltitudine di colorate figure umane che si assottigliavano verso il vertice. Purtroppo non si fermavano solo a quei concetti, andavano oltre il peggio chiedendomi: “Anche voi come tutti gli altri meridionali coltivate il prezzemolo nella vasca da bagno?”. Domandavano con l’enfasi di chi è sicuro che la risposta sia in linea con le proprie certezze, definite volgarmente pregiudizi dagli spregevoli democratici. Peccato per il prezzemolo, pur vestendo un verde rilassante non lo coltivavamo. Anche se eravamo del sud lo compravamo, ma quasi di nascosto e con vergogna. Addirittura una volta andai dal fruttivendolo con dei baffi finti. La gente mi guardava strano, a dieci anni non lo si poteva annoverare tra i travestimenti migliori. “No, non lo coltiviamo nella vasca da bagno, purtroppo abbiamo il vizio di lavarci, ma poco”. Nel rispondere scuotevo la testa a mó di “Mi dispiace” per attenuare la delusione di chi poneva domande così sciocche. La mia era una risposta accomodante che prestava il fianco ai dubbi sulla nostra scarsa pulizia personale, altro elemento negativo che ci differenziava dai fragranti settentrionali. A poco meno di un mese dal mio arrivo iniziai a frequentare le elementari, ero l’unico meridionale 23 della classe. Il maestro non era abituato, all’epoca ero il nuovo che avanzava, non mi vedeva di buon occhio e all’esame di quinta mi rimandò in italiano. Fui l’unico. Durante le vacanze estive andai di nascosto a lezione da una maestra, perché al mio paese non stava bene far sapere che avevo rinunciato alla promozione in un moto di autolesionismo. Quando in piena calura estiva qualcuno mi pizzicava con i libri sottobraccio, bussare al portone della maestra, lo informavo che mi stavo preparando per le medie. “Ma che bravo che studi d’estate! Farai molta strada nella vita!”. In effetti percorrevo tutti i santi pomeriggi quella che separava la casa di mia nonna da quella della maestra, un tratto emozionalmente asimmetrico, l’andata una breve libertà prima del sacrificio, il ritorno una lunga libertà fino al giorno dopo. A settembre superai l’esame tra le facce infastidite dei bidelli che avevano dovuto aprire la scuola per un solo riparando. L’essere stato rimandato mi umiliò. Ci restai male, ero arrabbiato, non capivo l’astio verso i meridionali. Quel “caro” maestro ebbe però la sua importanza. Il suo razzismo mi stimolò ad imparare meglio l’italiano anche se ciò presupponeva la lettura dei libri, ma i soldi per comprarli erano pochi. Fu così che imparai dell’esistenza della biblioteca comunale. L’entrata era sotto un portico, un portone immetteva in un androne, da lì si accedeva al primo piano fino a una porta a vetri da cui proveniva una luce calda. Quando mi registrai la prima volta il parquet scricchiolava mentre la bibliotecaria mi chiedeva i dati e il luogo di nascita. Risposi a bassa voce, lei non sentì e mi domandò un’altra volta il luogo di nascita. Quasi un urlo in quell’ambiente ovattato. “Allora dove si trova sto paese? Ah, nel sud Italia, dovevo intuirlo dal tuo accento”. Farfugliai qualcosa. Smascherò così la mia provenienza. In quel periodo di assimilazione e integrazione mi infastidiva essere meridionale. Un sentimento di rifiuto di cui in seguito mi pentii. Terminato di compilare la scheda si raccomandò la restituzione dei libri nei tempi previsti: “Ne puoi prendere due – mi dava del tu non avendo all’epoca “le physique du rôle” per il lei - ma entro un mese devi riconsegnarli senza rovinarli”. Non si fidava perché ero meridionale, un potenziale criminale: mi sentivo colpevole ancora prima di commettere il reato, ero imbarazzato, avrei voluto voltarmi e andare via, ma i libri erano più importanti dell’ennesima razzista che incrociava la mia strada. I ricordi delle elementari, del maestro, della bibliotecaria e di altre persone dalla mente ottusa, che per fortuna erano una minoranza dei modenesi, riaffiorarono durante la sepoltura di mia madre, corollari inaspettati, quasi estranei, in un ciclo che si era concluso. Quando i miei genitori erano giovani mi trascinarono via dal luogo natio, case su una collina addossate una all’altra, un migliaio di anime che invecchiano e si assottigliano anno dopo anno per i decessi e per la diaspora a cui il sud di Italia è allenato da tempo: l’emigrazione. Da morti, invece, fui io ad accompagnarli, insieme alle mie sorelle, dal Nord fino a quel lontano punto di partenza. Quel ritorno fu triste per la loro perdita, ma allo stesso tempo spensierato in quanto i miei andavano a riposare nel cimitero del loro paese non dovendo fare null’altro. Le parti tra genitori e figli si erano invertite. Un’andata e un ritorno diseguali, un inizio ed una fine differenti. Antonio Lo Fiego 24 2° UNA GITA AL PARCO E ra il 1964, avevo sette anni e il parco cittadino, allora l’unico esistente, distava da casa si e no duecento metri, ma per me era lontano mille miglia…e forse più. L’appuntamento con i ragazzi era sempre alla stessa ora, mamma non sapeva nulla, per lei andare oltre il cancello di casa significava mettersi in pericolo. Ricordo il breve, ma intenso rituale della raccolta, conteggio e selezione delle biglie di vetro colorato, che avremmo usato nella sfida finale. La scuola era terminata da un paio di settimane e le selezioni dei giocatori erano iniziate da tempo. Il gioco consisteva nel “ticciare” la pallina che era stata sistemata al termine della panchina di cemento, dopo che la pallina, lanciata col “cricco” delle dita, aveva superato gli ostacoli stabiliti. Il più delle volte si trattava di superare indenni dei fori naturali che la panchina possedeva, a distanze regolari e poco più grandi di una biglia: se ci cascavi dentro…la biglia era perduta. Ma se superavi tutti gli ostacoli, riuscendo a far ondeggiare la pallina a destra e a sinistra fra uno foro e l’altro fino ad arrivare a “ticciare” la pallina sistemata in fondo…allora eri un Dio! Altro che applausi!!... Me la sognavo di notte…ero lì che preparavo le biglie. Osservavo negli occhi, come Lee Van Cleef nel famoso western:“ Il Bello, il Brutto e il Cattivo” la mia biglia e le dicevo: “Dai piccola, ce la possiamo fare…la vedi quella biglia là in fondo... riesci a vederla…bhè quella te la devi mangiare!! Capisci!! Non devi solo toccarla, la devi far schizzare via dal buco come fosse colpita da una martellata!! Mi capisci!! ...il sogno a volte finiva bene…a volte anche no. Pazienza, dicevo, in fondo non è che si possa vincere sempre, no?... Eppure, spesso mi chiedevo come facesse Lorenzo a vincere quasi sempre. Che avesse venduto l’anima al diavolo? Mi chiedevo: possibile che abbia un occhio più grande del mio, o la mano più grande della mia? Gli altri bambini, per la verità, non parlavano di “occhio” o di “mano”, più grandi…loro dicevano che aveva solo un gran culo! Il tempo passava, io continuavo a partecipare alle eliminatorie e, se ero arrivato fin lì, dopo tre settimane, voleva dire che qualcosa riuscivo a combinare. Ma dentro di me stava nascendo il desiderio di vincerla, questa partita. Di portarmi a casa il set di “biglie cavaliere” che erano state messe in palio da noi stessi. In pratica per costituire il premio finale, ognuno dei partecipanti si era privato di una “preziosa biglia cavaliere” (le più belle e le più rare di tutte) e l’aveva depositata in una apposita scatola da scarpe che sarebbe stata consegnata al vincitore finale. Mai premio fu più ambito. Negli anni precedenti si era vinto a turno: un gelato, un paio di manopole per la bici coi cordoncini in plastica colorati e l’anno prima un cappellino con la visiera (un mito per l’epoca). Fino ad allora però, erano 25 stati premi messi a disposizione dai genitori che, fra l’altro, ci accompagnavano personalmente al parco nei fine settimana e aspettavano, con ansia, il verdetto finale. Quello era il primo anno che si faceva tutto da soli. Una grande emozione, un grande torneo. In realtà, quando verso le tre del pomeriggio partivo al trotto con passo spavaldo in direzione del parco, quasi non mi rendevo conto dei rischi che correvo: mamma era molto severa per quanto riguardava gli spazi da non oltrepassare; ma non è che mi interessasse granché: c’era un torneo in ballo, e ci stavamo giocando le biglie più belle di tutto l’universo! Non sarei mancato per nulla al mondo! Venne finalmente il giorno della finale, inutile dirvi che ci trovammo faccia a faccia io e Lorenzo: e ancora mi stavo chiedendo come facesse ad avere una “mira” così precisa, senza pensare che, evidentemente, se mi trovavo lì, anche io avevo una mira niente male. L’arbitro diede il via, gettò in aria la monetina (si trattava di una moneta da cento preziose e bellissime lire con le quali, allora, ci compravi due gelati), cadde faccia a terra, nel senso che iniziò chi aveva scelto “croce”, ossia io. Non so se fu la fortuna del primo che inizia, ma al primo colpo “ticciai” la pallina in fondo alla panchina, me la misi in tasca e continuai a giocare: si trattava di dieci tiri: finché “ticciavi” continuavi, al primo errore toccava l’altro concorrente che, a sua volta, finché “ticciava” continuava a giocare: vinceva chi raggiungeva per primo il numero di dieci palline vinte. Ricordo che mi sudavano le mani e a un certo punto andai di corsa a fare la pipì dietro un albero (allora si usava così, non c’era tempo per cercare la toilette), la tensione era alle stelle, tutti i bambini che avevano partecipato alle selezioni erano intorno alla panchina, Lorenzo aveva sulle labbra una specie di ghigno, una via di mezzo fra un sorriso tirato e la faccia di Van Cleef prima di sparare…il mio cuore batteva a mille. Ci trovammo infine ad una specie di spareggio: io in mano avevo nove biglie, lui otto, ma l’emozione, si sa, a volte gioca brutti scherzi. Tirai la biglia troppo forte…ero troppo sicuro di vincere, ero troppo felice, ero troppo emozionato…e tirai troppo forte… Lui prese in mano la situazione, fece due tiri da “maestro” e si portò via la scatola con tutte le biglie cavaliere. Si portò via tutto l’universo. Si portò via anche le mie lacrime, quelle che consumai più tardi, a casa, nel silenzio della mia cameretta. Ma non si portò via il ricordo di un gioco meraviglioso, di una gita fantastica e di un gruppo di amici allegri e spensierati. Non si portò via nemmeno la voglia di riprovarci: avevo un anno intero per prepararmi, il parco mi aspettava. Ogni giorno facevo una “gita” al parco, ogni giorno la mia vita faceva il giro del mondo, ogni giorno tutte le biglie dell’universo, le più belle, erano con me, nel mio cuore. Orazio De Pisa 26 3° PERCORSI NELLA CAPITALE DEL CUORE U na zia aveva aperto un laboratorio di sartoria al primo piano sopra al bar in angolo tra via Ganaceto e via Taglio. Abitavo a Nonantola e i miei genitori mi mettevano sulla corriera e la zia mi veniva a prendere in stazione. Di solito si facevano via Berengario, via Voltone, si attraversava piazza della Pomposa e lì si salutava un amico che sotto al portico aveva un negozietto dove riparava direi quasi tutto e una volta riuscì a trovarmi dei valvoloni per una vecchia radio di famiglia che con un trasformatore riuscì a fare andare. Quell’incrocio era un piccolo borgo: vi si affacciavano tutti i negozi necessari per vivere. Facevamo la spesa e il giro dei saluti per il mio arrivo. Erano le mie vacanze, i miei fine settimana dopo la scuola. La zia non era sposata e aveva vissuto nella nostra famiglia patriarcale mentre frequentava l’apprendistato in un laboratorio fino a quando decise di essere autonoma. Per me era una seconda madre. Siamo negli anni sessanta. Era una zona stupenda, dove io mi sentivo sicura, una seconda casa. Mi ricordo tutti i negozi intorno all’incrocio: fornaio, fruttivendolo, macellaio. Io andavo a fare la spesa da sola ed ero molto controllata perché ero la preziosa nipote della sarta. Finite le medie ho frequentato l’Istituto Magistrale. Per quattro anni arrivai alla stazione delle corriere alla mattina con le mie compaesane e compagne di classe. Percorrevamo via Emilia, poi, per evitare il traffico, attraversavamo piazzale Sant’Agostino e percorrevamo la stradina parallela fino al piazzale Sant’Eufemia, poi Piazza Grande, piazzale xx Settembre, imboccavamo i portici di via Canalino fino a via Saragozza. Per una mia amica credente, una tappa, quasi sempre prima di prove e interrogazioni, era in Duomo. Ho così iniziato ad amare questo luogo anche se con una religiosità diversa da quella dei cattolici. Ancora ora mi rifugio nei momenti più difficili della vita soprattutto nella cripta: luogo unico per l’atmosfera di pace e calma che vi si respira. Portavamo i nostri pesanti libri a braccio, legati da stupendi elastici. Le gonne, di anno in anno, si accorciavano per mostrare le gambette che non indossavano più i calzini bianchi, ma le calze velate, mentre il trucco incominciava ad apparire sui nostri volti, ma molto tenue, perché c’era sempre qualcuno che poteva mandarci a lavare la faccia: non si scherzava sul buon gusto.Tempi stupendi e di grandi cambiamenti…il famoso ’68! Ma questa è una altra storia. I “cabò”, cioè marinare la scuola, erano molto rari perché i genitori erano...dei genitori e non era il caso di approfittarsene anche se in quegli anni la scuola subì un bel terremoto culturale. Quando accadeva si andava in via Falloppia, alla Botte. Era uno strano locale diviso in scompartimenti e sopra ad ognuno c’era un tettuccio di tegole, forse per riprodurre una forma di rusticità. Si trasformò poi in uno dei primi ristoranti cinesi della città: quando uscivi, però venivi scambiato per un involtino primavera per il profumo che emanavi...e per giorni se non lavavi i vestiti! In questo periodo ebbi la possibilità di entrare nel collegio di via S. Geminiano perché studiavo con una mia compagna di Spezzano che non poteva andare avanti e indietro tutti i giorni, così si fermava in collegio e andava a casa durante il fine 27 settimana. Avevo avuto il permesso della Madre Superiore, ma ero guardata quasi a vista perché esterna. Ci avevano messo in un pianerottolo delle scale che portavano alle camerate. Quando entravo mi si stringeva il cuore per il senso di severità e cupezza che si respirava. La sua bellezza l’ho assaporata in seguito quando divenne sede del Centro Documentazione Handicap e iniziarono le estati nei cortili. In quelle serate, durante l’ascolto di musiche, immaginavo la vita che poteva svolgersi in quegli angolini verdi. Una qualche suora passava regolarmente mentre eravamo al nostro minuscolo tavolino, ma la mia amica riuscì a farmi vedere quasi tutti gli spazi: mi colpirono i lettini negli immensi cameroni e i bagni con solo acqua fredda. E, malgrado dovessi alzarmi presto e rientrare nel pomeriggio, mi ritenni sempre molto fortunata di non essere obbligata a vivere in quel luogo di tanto rigore. Il sabato pomeriggio aveva il rituale del “giro in vasca”, ovvero la passeggiata sotto i portici del collegio S. Carlo con la sosta alla famosa Standa, l’unico grande magazzino del momento. Con la nostra sigaretta trasgressiva tra le dita giocavamo come i bimbi sulla scala mobile. In seguito si arrivava all’Upim nell’incrocio tra via Emilia e Corso Canalgrande. Sono anche riuscita a parcheggiare in piazza Matteotti prima che iniziassero divieti e trasformazioni che, con i primi striminziti alberi, l’hanno resa luogo di aggregazione e d’ incontro con i primi fidanzatini. La domenica pomeriggio, a volte, era riservata al “Piccolo Eden” piccola discoteca forse in via Sant’Agata. Si saliva per una scaletta in un luogo piccolo e fumoso, con luci ovattate e a mala pena si vedeva con chi si ballava. Ben presto però l’interesse si spostò decisamente sul cinema…ma quanti ce n’erano! Mi viene da dire uno più bello dell’altro. Forse il numero delle sale è lo stesso di oggi, ma la dimensione era diversa; Metropol, Splendor, Embassy, Capitol, Principe erano grandi giganti che ora stazionano in un profondo degrado come l’Olimpia. Che brutto modo di ripagarli per le grandi emozioni che ci hanno permesso di vivere! Era pure il periodo delle soste alla libreria più amata: “La Rinascita”, mamma della odierna Feltrinelli. Quanti, senza soldi, riuscivano a farsi una piccola biblioteca: rubare libri non sembrava così grave! Viaggiando per le città d’Italia e per le capitali del mondo, ritornando a Modena la ritrovavo sempre più piccola, ma il suo centro storico rimaneva un piccolo gioiello che ancora oggi pulsa di storia ed è tanto vivo che continua a mandarci dei messaggi come negli ultimi scavi nell’ex ippodromo. Ora che sono più grande continuo a percorrere le stesse strade e ritrovo i luoghi che sono cresciuti con me e non ho che l’imbarazzo della scelta sia culturale: teatri di diverso genere, mostre, biblioteche, che ambientale con gli stupendi parchi e le numerose piste ciclabili. Passeggiando mezzo secolo dopo negli ex giardini pubblici, dove dormiva il leone più amato del mondo, Ras, ci si rende conto di quanto questa città sia cambiata pur cercando di mantenere la sua identità. Grazie Modena per le tante possibilità che mi hai dato, per aver nutrito la mia anima, per aver concesso una buona qualità di vita al mio corpo. Pia Roncaglia 29 Premiazione oltre i 65 anni 30 1° RAGAZZO, SPAZZOLA U n giorno mio padre mi accompagnò al negozio di barbiere, a chiedere se mi teneva presso di lui a fare “il ragazzo di bottega”. Da lì a qualche mese avrei compiuto undici anni, eravamo in sette in famiglia. “È ora che provi a guadagnare qualcosa anche tu come sta facendo tuo fratello da tre anni!”. Infatti lui era commesso in un negozio di ferramenta. Il negozio di barbiere era in centro ed era arredato bene: poltrone e lavabi erano rifiniti con laminati d’alluminio e marmette di ceramica color verde pisello. Alle pareti erano appesi grandi specchi. “Al ragazzo darò dieci lire la settimana, mentre ad altri ragazzi di bottega ne danno soltanto cinque”.“Va bene”. “ Mi raccomando, fai a modo!” disse mio padre e se n’andò. Il principale mo squadrò e disse: “Ricorda: ogni cosa che senti dire in questo negozio deve entrare da un orecchio e uscire dall’altro: Bruno, il lavorante, ti dirà cosa dovrai fare”. La prima cosa che mi ha insegnato è stata la pulizia delle sputacchiere. Non sono mai riuscito a capire perché si permettesse lo sputo nei luoghi pubblici. L’unica disposizione impartita era l’affissione di cartellini ben esposti che invitavano a “Non sputare in terra”. Forse la gente che aveva il vizio di sputare doveva sputare in aria? Come mai era permesso sputare nel negozio del barbiere e negli altri no? Le sputacchiere, bianco smaltate contenevano uno strato di calce viva: attendeva “regali” catarrosi dei signori. Queste vaschette erano poste vicino ad ognuna delle quattro poltrone, sotto il lavandino. Qualcuno, al momento, tentava di fare centro altri invece, chiedendo venia, si chinavano verso la vaschetta dimostrando la loro prudenza sensibile, in ogni caso, il loro grado di maturità bronco-polmonare. Capivo che mi sarei comportato da bravo ragazzo. Anch’io avrei guadagnato la “paghetta”, avrei posato sulla tavola, come avevo visto fare mio fratello, la mia parte di soldini. Il principale portava lo stesso nome del principe Umberto di Savoia e tutti i nati in quel giorno ricevettero un premio. Immaginate lo sforzo di quelle mamme che riuscirono a portare a termine il travaglio entro le ventiquattro ore di quel fatidico giorno. Bruno, il lavorante, aveva fatto il militare nel corpo lancieri e mi fece tanto ridere, quando raccontò che cosa gli successe un giorno: montava a cavallo in fase di un’esercitazione, forse per qualcosa che aveva mangiato la sera, fu preso da movimenti intestinali che annunciavano l’impellente bisogno di “andar di corpo”, (evacuare, per essere più preciso, cagare). Resosi conto del pericolo che avrebbe comportato “il battere la sella”, balzò a terra sulla riva di un fossato e si liberò del gravoso peso. Una donnetta che stava lavando i panni, per fortuna a monte, gli gridò: “Vieni qui che ti lavo il culetto!”. Il seguito non lo raccontò. Da un anno eravamo in guerra: un giorno vennero a fare un muro di sacchi di sabbia e chiusero buona parte del portico trasformandolo in un rifugio antiaereo. Nel negozio le luci elettriche restavano accese tutto il giorno. E venne anche il tempo dell’oscuramento notturno. All’imbrunire si provvedeva a coprire la vetrata del negozio con fogli di carta azzurra, il sabato sera quando tornavo a 31 casa alle ventuno lungo le strade buie, ricordo che cercavo di farmi coraggio, potevo andare a sbattere contro qualcuno. Avevo una tasca colma di sonanti monetine. La mia paga settimanale, dieci lire in pezzi da venti, dieci e cinque centesimi. Quelle monete erano le mance dei clienti che io avevo dovuto depositare in una cassettina: il giorno di paga questa veniva aperta, contavano per me dieci lire e il resto era la mancia per il padrone e il suo fido scudiero! Erano cose che andavano così. Lavoravo gratis, per cinquantotto ore la settimana e regalavo ai miei padroni i miei soldi. Ecco perché era così generoso “al ragazzo darò dieci lire” bello sforzo mi dava dei soldi che erano miei! Qualche cliente aveva capito il trucco e mi diceva: “ Questi soldi sono per te, mettili in tasca, e dì al tuo padrone che è un ladro!” Io incassavo ringraziando. Delle volte incassavo anche parole che mi facevano stare male. Bruno, un giorno mi disse:“Se non hai del lustro per pulirti le scarpe, strofina uno straccio nel fondo della padella e adopera quello!”. A casa l’ho detto alla mamma e lei, poveretta, si è messa a piangere. La signora Bonetti, una caritatevole vicina di casa, ci regalò una pezza di stoffa e la mamma tagliò e cucì un bel grembiule bianco per un aspirante barbiere quale io intendevo diventare. Un giorno entrò in negozio il signor Raffaele, si gettò sulla poltrona di raso rosso: “Umberto fammi la barba di volata”.“Pronto, signor Raffaele si regga bene alla poltrona, piccolo, porta il sapone e la carta”. Umberto, preso dallo stipo un asciugamano di bucato, lo stese sul ventre obeso del cliente rimboccandolo con maestria dietro il collo. Il sole batteva forte, l’aria era stagnante, l’afa era tanto fastidiosa dal fatto che i sacchi di sabbia a protezione antiaerea avevano creato un avamposto trincerato con “servizio barba e capelli”. Il signor Raffaele sbuffando disse: “E se ci scolassimo una bottiglia di vino buono?”. “Io ci sto sempre signor Raffaele”. “Allora manda il ragazzo a prenderla!”. Il signor Raffaele era proprietario del ristorante “Il Fantino” e non era la prima volta che organizzava la bevuta col barbiere. Umberto mi chiamò e disse:“Ascolta quel che ti dico, va “al Fantino” e fatti consegnare una bottiglia di vino buono, dì che ti manda il signor Raffaele, vai direttamente in cucina dalle donne...” Intervenne Raffaele, “Se mio figlio non ti vede è meglio...mi sgrida sempre...”. Umberto riprese il discorso: “Allora, ti fai dare la bottiglia, prima però, devi far tirare su un po’ il tappo in modo che si possa così levare facilmente, quando arrivi...ah, dimenticavo una cosa importante, la bottiglia la devi infilare sotto il grembiule e tenerla su reggendola con la mano, hai capito? Non voglio che si veda che si beve vino, ne andrebbe della serietà del negozio!”. Io avevo capito la questione, ma, sulla strada del ritorno, proprio mentre entravo nel negozio, il tappo saltò. Il vino spinto a tutta forza dalla pressione, schizzò dalla bottiglia. Sembrava fosse scoppiata una bomba. Il candido grembiule fu inondato di lambrusco, io mi spaventai e la bottiglia cadde in terra frantumandosi in mille pezzi. La fine del mondo! “Possibile che tu debba sempre saltellare, quando cammini?”, mi urlò il signor Umberto. Me lo immaginavo, la colpa non poteva essere altro che mia. Walter Ferrarini 32 2° CASSE VAGANTI A veva pedalato senza sosta dal mattino presto e solo verso mezzogiorno la staffetta era arrivata da noi. Era urgentissimo, si doveva provvedere nella notte al recupero di alcune casse di munizioni nascoste provvisoriamente in un punto prestabilito alla filanda vicino al fiume. Nella nottata precedente, un gruppo di partigiani aveva svuotato, con l’ausilio di un camion, un carro ferroviario carico di munizioni che stava in sosta su un binario morto alla periferia della città. Avevano immediatamente smistato il tutto in diversi settori del territorio. Il recupero rappresentava alcune difficoltà, a mano era impossibile; altro problema serio era dove nascondere simile materiale, in abitazioni o nei pressi, ma era troppo rischioso, dove allora? Emme ebbe un’idea che in quel momento, considerata l’urgenza, ci sembrò buona. Era tarda notte e, seguendo un percorso già sperimentato attraverso i campi, si andò al recupero utilizzando un piccolo carretto trainato da un asinello. Ce lo aveva prestato un amico e poiché la bestiola non stava nella stalla con l’altro bestiame, ma in uno stallino appartato fuori mano, in caso di inghippi,lui, l’amico, ne avrebbe denunciato la scomparsa, il furto. Le casse di munizioni erano molto pesanti e scomode da maneggiare, comunque tutto fu relativamente facile. Al ritorno ci fu un inconveniente del tutto inaspettato: di colpo si sfilò una ruota del carretto e rimanemmo bloccati a un centinaio di metri da una casa colonica: affannosa ricerca nel buio della notte del perno smarrito, ma invano. Intanto, dalla stalla vicina, s’innalzò il raglio di un asino e subito il nostro asinello rispose con forza a ripetizione: così canto e contro-canto iniziò un imbarazzante concerto per noi che agivamo nella clandestinità e nel massimo silenzio. Per far smettere la nostra bestiola siamo dovuti passare ai metodi duri... tenerle la bocca chiusa con la forza!. “Il raglio dell’asino, non raggiunge il cielo!” dice un vecchio adagio. La nostra preoccupazione non era il cielo, bensì i gruppi di tedeschi dislocati in zona e l’eventuale atteggiamento degli abitanti della casa vicina, dei quali non si conosceva la posizione politica. Era in vigore il coprifuoco e non vedemmo nessuno affacciarsi, ma il dubbio comunque restava. Così, scaricate le casse, infilammo prima la ruota, poi con un grosso filo di ferro facemmo un fermaglio in sostituzione di quello smarrito, ricaricammo le casse, quindi in marcia, tenendo sempre tappata la bocca all’asino. Le casse vennero nascoste provvisoriamente in mezzo a un campo di granoturco nei pressi del cimitero. Stava albeggiando, continuare era inopportuno. 33 Nella nottata successiva io ed Emme, che ne aveva le chiavi, portammo le sei casse all’interno del cimitero; lui era abituato a quell’ambiente, non aveva scrupoli. Io cercavo di dimostrarmi disinvolto, ma avevo una sensazione indescrivibile, di ripulsa, inculcatami da bambino e legata a racconti di...lumini vaganti...di apparizioni nei cimiteri e cose simili. Avevo paura, una strana paura. Emme aprì il cancelletto dell’ossario, insieme aprimmo la botola, poi lui si calò all’interno con una scaletta che stava sul posto e con la torcia elettrica illuminò l’interno. Spettacolo macabro, allucinante: tutt’intorno alla stanza sotterranea stavano accatastate, a mo’ di legnaia, le ossa: a fare da sponda le ossa maggiori, cioè quelle di gambe e braccia, sopra stavano i crani dal macabro ghigno e due elmi della guerra del 1915/18 che contenevano medagliette e simili di metalli poveri, ma al centro, incredibile, ristagnava un’acqua limpidissima ed inodore che permetteva di vedere nitidamente il fondo che appariva azzurrino. Emme spostò delicatamente i crani uno ad uno e io dal di sopra gli passai le casse poi alla fine, collocate queste ultime, risistemò i crani in modo da nascondere quel materiale. Chiudemmo la botola ed il resto e...buonanotte! Quella notte ebbi un sonno molto agitato con improvvisi risvegli. Due giorni dopo, al mattino presto, Emme venne da me a spiegarmi che il Parroco (brav’uomo) era a conoscenza dell’operazione ossario (era stato lui stesso ad informarlo) e ne era molto contrariato. Bisognava trovare al più presto un’altra collocazione. La trovammo con la collaborazione di Lampo: nella stessa notte spostammo le casse a mano guadando il torrentello, poi con un carretto le portammo in una costruzione isolata (ex tomba di famiglia in disuso) che era nel podere che Lampo conduceva a mezzadria. Che fatica infilare le casse in quel piccolo pertugio che esisteva tra soffitto e tetto, in bilico su una scala a pioli! Le circostanze ci indussero ad un successivo spostamento dopo due settimane circa. Lampo che gestiva il deposito, decise insieme ad altri partigiani, di raggiungere le formazioni in montagna. Questa volta ogni gruppo ebbe la sua cassa con la responsabilità dell’occultamento e della conservazione. Entrarono in funzione le damigiane a collo largo (o simili) che sotterrate si prestavano in modo soddisfacente a conservare le munizioni, le casse non esistevano più. Finito il loro vagare. Obbiettivo particolare fu quello di evitare il coinvolgimento dei civili nell’operazione limitando rischi di perquisizioni, ritorsioni e rappresaglie. Dino Damiani 34 3° MIO FRATELLO GIOVANNI M i chiamo Albertina Smerieri e ho la bella età di ottantacinque anni. Il ricordo di cui voglio parlare è legato al periodo delle lotte partigiane, durante il fascismo ed in particolare riguarda mio fratello Giovanni. La prima parte della mia vita l’ho passata nella Bassa Modenese, a S.Possidonio dove sono nata e a Cavezzo, dove ho frequentato la scuola fino alla terza elementare. Al compimento dei miei nove anni, tutta la famiglia, composta da mamma Erminia, papà Armando e dai miei fratelli, Teresa e Giovanni, si è trasferita per ragioni lavorative a Modena, precisamente alle Paganine. Erano gli anni quaranta che anticipavano l’inizio della seconda guerra mondiale. Alle Paganine, ho continuato gli studi fino alla quinta elementare ed ho conosciuto tantissime persone, con le quali ho ancora rapporti di sincera amicizia. Paganine era un piccolissimo borgo che oggi viene chiamato Borgo Antico dove vivevano tantissime famiglie; eravamo tutti affiatati e uniti nel momento del bisogno. Tanto per dirne una, il giorno in cui siamo arrivati, carichi di legna, dato che eravamo contadini, tutti i bambini sono corsi ad aiutarci a portare la legna in solaio. Poi, a volte eravamo noi che dividevamo il cibo con gli stessi bambini. La casa in cui abitavamo era divisa in due appartamenti: in uno di questi abitavamo noi, nell’altro abitavano dieci persone. Avevamo in comune un unico gabinetto. Non si sa come abbiamo fatto, ma siamo andati sempre d’accordo: a pensarci oggi sembra impossibile, con due bagni nello stesso appartamento, magari per sole due persone. Abbiamo passato alcuni anni in perfetta armonia, fino all’inizio della guerra, nel ‘40-’41, che ha cambiato la vita di tutti. Si viveva sempre nella paura, non si poteva acquistare il cibo che si voleva, avevamo una tessera annonaria che razionava gli acquisti per famiglia. In quel periodo sono nate le brigate partigiane per difendere il territorio dal fascismo. Mio fratello ne faceva parte, era fuori spesso la notte per varie azioni. Ricordo un episodio, in particolare, che ha segnato negativamente quel periodo. Una mattina, io e la mia amica Peppina non siamo riuscite ad avvisare mio fratello ed il suo, al rientro da una perlustrazione, del sopraggiungere dei fascisti. Così questi ultimi hanno cominciato a sparare, ferendo il fratello della mia amica Peppina che è stato poi 35 portato in ospedale. Mio fratello, invece, è stato preso, caricato su una camionetta e portato in reclusione all’Accademia Militare di Modena. Mentre la camionetta si fermava a caricare altre persone, Giovanni, che aveva ancora una pistola con sé, è riuscito a passare l’arma ad una signora che si era fermata con altri intorno alla camionetta. La signora l’ha presa e l’ha nascosta nel seno: è stato così che, probabilmente, gli ha salvato la vita, altrimenti sarebbe stato ucciso sul posto. L’episodio di cui voglio parlare è legato alla città di Modena e precisamente all’Accademia Militare: qui mio fratello è stato portato e imprigionato nelle soffitte, chiamate “I TOPI”, dove molte persone sparivano e venivano uccise senza che di loro si sapesse più nulla. Potete quindi immaginare la nostra preoccupazione. Non avevamo mai sue notizie, così mia sorella, con molto coraggio, si è avventurata di nascosto all’interno dell’Accademia e, nascondendosi più volte alle guardie dei piani intermedi, è riuscita a raggiungere nostro fratello fino ai TOPI. Bisogna dire che una guardia, al piano terra, aveva fatto finta di non vederla entrare, permettendole di arrivare fino alle soffitte. Mia sorella non sapeva dove fosse esattamente Giovanni ed ogni tanto lo chiamava, fino a quando, arrivata all’ultimo piano, si è sentita rispondere e ha potuto constatare che almeno era vivo, gonfio per le botte prese, ma vivo. Mio fratello ha poi raccontato che, qualche tempo dopo, è stato fatto scendere, insieme a tanti altri detenuti, nel cortile dell’Accademia, dove c’erano dei camion. Sono state formate delle file di prigionieri dietro ad ogni camion per farli salire. Quando Giovanni, che era l’ultimo della sua fila, stava per arrampicarsi, un graduato lo ha preso per un braccio e gli ha detto di salire su un altro camion, perché quello era ormai pieno. Più tardi, mio fratello ha saputo che l’altro camion era diretto a un campo di concentramento. Giovanni si è salvato ed è stato mandato di leva a Vercelli, dove è rimasto fino al 1943, al famoso 8 settembre, quando sembrava che la guerra fosse finita, ma non era così. Tutti scappavano e tra questi anche lui, così è arrivato fino a casa, dove è rimasto nascosto fino alla fine della guerra. Gli episodi di cui potrei parlare, come si può immaginare, sono tanti, ma io ho scelto questo per fare conoscere un momento importante, da non dimenticare, per tutti noi. Albertina Smerieri 37 Menzionati 38 LA NOTTE BIANCA DI MODENA, NESSUN DORMA M i sveglio all’improvviso e sento il cigolio del ventilatore fissato al soffitto della mia camera da letto. Un’ombra che oscilla e scricchiola in modo spaventoso.Perché si muove? Accendo la luce, guardo l’orologio, sono le quattro, il tremolio continua accompagnato da un rumore fortissimo. Ho paura, non capisco cosa stia succedendo, una sgradita sorpresa che mi blocca, mi sento le gambe di legno e lo stomaco in disordine. Solo dopo alcuni secondi salto dal letto, apro la finestra, le luci delle case di fronte sono tutte accese. Mentre indosso le scarpe, ho la certezza che si tratta del terremoto, prendo chiavi e borsetta, mi precipito per le scale ed esco dal palazzo. In cortile i vecchietti del terzo e del quarto piano sono seduti sulle panchine del giardino. I loro visi sono stravolti, diversi da quelli a cui sono abituata, perché non hanno avuto il tempo di mettersi la dentiera. Sono in pigiama, spettinati e con lo sguardo triste. Non ho il tempo di salutarli, vado di corsa a casa di mia madre, ha novant’anni e vive da sola da quando mio padre è morto. Sono il suo unico punto di riferimento. Solo poche ore prima, l’atmosfera in città era elettrica e spensierata, ovunque preparativi per la NOTTE BIANCA DI MODENA, l’edizione 2012 dal titolo “NESSUN DORMA”, con eventi, concerti, spettacoli nelle piazze e nei parchi. Quasi una premonizione, se non fosse per la tragedia che ha colpito la città, si potrebbe dire comico, perché in effetti stanotte nessuno dormirà, ma non per far festa, ma a causa del terremoto o perché la sua casa è finita in un nuvola di polvere. Guidando, penso a quei giovani allegri, alle orchestrine sotto i portici del centro storico che ho visto nel pomeriggio, adesso tutto è cambiato. La prima scossa è stata fortissima, più spaventosa di quella che avevo sperimentato la sera del terremoto del Friuli. Le strade a quest’ora dovrebbero essere quasi deserte e invece c’è un gran traffico, come alle sette e mezzo del mattino di un giorno feriale, molti escono dalla città, con i bambini avvolti nelle coperte... Sono preoccupata per mia madre, devo mantenere la calma per guidare con prudenza. Nel cortile della casa dei miei genitori ci sono quasi tutti i vicini, in pantofole e pigiama. Salgo al quarto piano di corsa, l’ascensore potrebbe essere pericoloso. La trovo in salotto, legge tranquilla il romanzo di una delle sue autrici preferite. Mi chiede perché sono lì, a quell’ora del mattino. Me lo dice per non farmi preoccupare o perché non ha sentito la scossa? Se ne è accorta, ma si è semplicemente alzata dal letto e si è seduta in poltrona. Le metto la vestaglia di mio padre, prendo una bottiglia d’acqua e sforzandomi di stare tranquilla le dico che dobbiamo andarcene da casa. Mi guarda senza sorpresa, prende la foto di mio padre, la mette nella borsa e usciamo. Saliamo in auto senza meta. Alle quattro e mezza percorriamo una stradina di campagna, ora mi sento più tranquilla, e riesco a riflettere meglio dove andare. Mi ricordo che un carissimo amico ha un capannone nelle vicinanze, quindi mi dirigo da lui nella speranza di incontrarlo. Fortunatamente le luci del fabbricato sono accese, simili a un faro che indica un porto sicuro. Sulla porta Antonio e la sua famiglia ci accolgono con sorpresa ma anche con calore. Mia madre si sistema in una poltrona, dalla borsa estrae la foto di mio padre e una grande chiave di ferro scuro, pesante che non ho mai visto. Le chiedo dove l’ha presa. Lei mi guarda dicendomi: “È la chiave della cantina del nonno, te la ricordi?”. No, non la ri- 39 cordo. I nonni hanno traslocato a metà degli anni cinquanta, quindi sono passati quasi sessant’anni. Mi domando dove l’abbia presa, come abbia fatto a conservarla per tutti questo tempo e perché. Quella casa fu venduta alcune decadi fa, quindi l’ha conservata da allora. Sono commossa davanti a quel pezzo di storia che rappresenta la sua radice, un ricordo della casa dell’infanzia, dove è nata, dove ha trascorso gli anni di guerra. Nella fuga ha portato con sé le cose più preziose della vita: la foto di mio padre e la chiave. Gli altri, intorno a noi, guardano quei due oggetti con curiosità e lodano mia madre per la sua tranquillità. Lei li guarda, piccoli e grandi, spiegando che ha provato paure ben più grandi di quelle di stanotte. La sorella del mio amico, seduta vicino a lei, le chiede di raccontare. Lei, sveglissima, descrive l’arrivo dei bombardieri, i boati delle bombe, i rifugi sottoterra, i cavalli che trasportavano in campagna le povere cose degli sfollati, l’arrivo dei liberatori americani. Cattura l’attenzione di tutti facendo dimenticare per un momento la paura che torna alle cinque, quando arriva un’altra scossa. Sono agitata, la guardo mentre continua a continua a raccontare, ha la capacità di tranquillizzarci. Questa notte per lei è una passeggiata, dopo aver vissuto il terrore dei bombardamenti di cinque anni di guerra. All’alba la macchinetta delle bevande è la nostra salvezza: due cappuccini a testa ci scaldano, anche se la brioche ha il sapore di plastica, è buonissima. Sono le otto. Da due ore non si sono avvertite scosse. Possiamo tornare verso casa. Ma lei guarda sorpresa: “Perché dobbiamo andarcene? Non è meglio restare qui?”. È incredibile. Credevo che volesse rientrare, perché la mia idea sugli anziani è che sono abitudinari, che stanno bene nel loro ambiente, invece quella sera mi rendo conto che mi sbagliavo. Lei sta benissimo nel capannone, due coperte addosso, tante storie vere da raccontare a un pubblico attentissimo. Chi ha vissuto la guerra, l’armistizio, l’arrivo dei tedeschi, non può certamente spaventarsi per due scosse di terremoto. Mi rivolge il suo sguardo compassionevole perché intuisce la mia paura, il suo coraggio mi sta proteggendo come quando ero bambina. Terminati i suoi racconti ritorniamo a casa. Le notizie che ascolto alla radio sono preoccupanti: le zone di Mirandola, Finale Emilia, fino al ferrarese e S.Agostino, sono state colpite più duramente di Modena. In quelle zone abita una mia carissima amica, con la madre anziana, decido allora di andarla a trovare. I miei presentimenti negativi sono fondati, quando arrivo a Finale Emilia, ci sono macerie, vigili del fuoco ovunque e strade piene di gente. Invio un sms alla mia amica comunicandole che la aspetto nella zona di raccolta. Dopo un quarto d’ora mi raggiunge, lei e la madre sono preoccupate e spaventate, ma stanno bene, purtroppo non possono rientrare a casa. Fa freddo, piove, le propongo di affidarmi sua madre che potrà restare a Modena quanto desidera e avrà certamente un luogo accogliente più accogliente dell’auto in cui ha dormito. Lei acconsente. Arriviamo a casa di mia madre che, nel darle il benvenuto, l’abbraccia, le prepara un caffè, la rincuora e la consola, dicendole che tutto si aggiusterà e potrà tornare presto al paese. È straordinario vedere una novantenne prodigarsi per chi è appena stato colpito da una disgrazia. Angela Bonacini 40 MODENA, I LUOGHI DEL CUORE D i notte Piazza Grande è vuota e solitaria come la piazza di una città abbandonata dai propri abitanti; le luci soffuse e giallognole dei lampioni sono semplicemente tristi e certamente non creano quella atmosfera che forse era nell’intenzione di chi le ha progettate. Ma non importa, amo questa città e questo luogo magico, patrimonio dell’Umanità, lo hanno definito: pur avendolo sotto gli occhi fin da bambini, abbiamo dovuto leggerlo sui giornali per accorgerci della sua bellezza e unicità. Questa notte penso ad altro mentre mi aggiro sotto i portici nel cuore di Modena, in quelle piccole strade strette del centro dove i passi risuonano nel silenzio. I miei pensieri ritornano al passato quando proprio in queste vie, all’uscita da scuola, i ragazzi portavano le ragazze con qualche scusa per dare il primo bacio, lontano da occhi indiscreti, alla ricerca di quella intimità così difficile da trovare quando hai soltanto sedici anni. D’inverno, sotto ai portici potevi trovare riparo dalla pioggia e dalla neve, potevi restare abbracciato alla tua ragazza, nascosti da una colonna o rintanati nell’androne di un portone scuro, con la scusa di aspettare che la pioggia se ne andasse…e sperare invece che continuasse e continuasse. È stato così che alla fine della seconda liceo trovai il coraggio di avvicinare la più carina della scuola, proprio in un giorno di pioggia torrenziale, con la scusa di un ombrello ruffiano che mi aiutò a convincerla a prendere un passaggio per non bagnare i lisci capelli appena fatti e poi fu naturale ricercare e percorrere il maggior numero di portici, fino ad addentrarci nella parte meno frequentata del centro storico. Eccoci quindi vicini, soli per la prima volta, accaldati dalla corsa per non bagnarci di più, non mi sembra vero di essere con lei da solo e finalmente abbracciarla. Il portico con le sue colonne antiche, i muri scrostati su cui campeggiano scritte e disegni talora indecenti diventa il rifugio dove è più facile osare: dai, dove scappi, resta qui vicino, qui non ci vede nessuno! E così la città diventa complice nel sedurre una ragazza e i luoghi, anche più banali, entrano a far parte della tua educazione sentimentale, anzi ne costituiscono lo sfondo magico e ideale; questo fa sì che poi, per tutta la vita futura, un angolo di strada, un crocevia, un marciapiede o un semplice paracarro possano per te significare litigi, amori e patimenti. Che fregatura ancor oggi per un adulto consapevole avere turbamenti del cuore passando davanti a un paletto di pietra; sì proprio qui ho trascorso la maggior parte delle mie serate, dopo una giornata intera di studio, quando preparavo i primi esami dell’università e non vedevo l’ora di uscire, pioggia o caldo torrido, non importava. Non solo 41 per cercare la ragazza, ma soprattutto per trovare gli amici, il gruppo anzi, come si diceva allora, “la compagnia” che, senza telefonini, e-mail o altre diavolerie informatiche, quasi per magia, spinta da un segreto richiamo, si addensava ogni sera attorno a quel mitico totem all’inizio dei viali. Ecco, il primo ad arrivare è sempre lui, non ha nessuna voglia di fare, è un buon da niente dice sempre sua madre, è solo capace di mettere mano al carburatore della moto, di “pistolare” attorno alle valvole, chissà, almeno diventasse un buon meccanico, non dico ingegnere. Poi arriva l’amico di tutti, quello che scherza sempre ma in fondo è un depresso cronico; ci sono laggiù le belle del gruppo che se la tirano in minigonna e quelle meno belle, ma così “serie e impegnate”, equazione per me sempre molto incognita. Ore 19.00, finalmente comincia ad arrivare qualcuno in più: chi ha la faccia smorta e provata dal pomeriggio di studi, chi invece si è tirato a lucido perché spera di imbarcare: chiaro che questa è l’aspirazione di tutti e soprattutto di chi sta a guardare e non ha trovato ancora la morosa. Un incontro, uno scambio di parole, l’avvio di una passeggiata nei vialetti del parco possono essere l’inizio di una nuova relazione amorosa; sì stasera avrò il coraggio finalmente di chiederle di “diventare la mia ragazza” e non importa cosa ne pensano gli altri. Sguardi indiscreti curiosi e talvolta invidiosi seguono da lontano il nascere di qualcosa che ha ancora contorni sfumati. Ci sono le coppie già collaudate, che si sentono per questo più grandi e capaci di giudicare; seduti accovacciati sul bordo del marciapiede si resta a parlare di tutto e di niente, facendo progetti assurdi o chissà. Si pensa a come trascorrere la prossima estate; ognuno fa i sogni più strampalati e tutto sembra potersi realizzare davvero. Appena finito gli esami non voglio sapere più niente, dormirò per una settimana e poi prendo la moto e via lontano da qui, finché mi durano i soldi. Invece io i soldi non li ho e andrò in campagna a raccogliere ciliegie su su per scale così alte che se mi vedesse mia madre, col cavolo ci potrei andare ma voglio comprarmi il motorino a tutti i costi. C’è chi invece ha già la patente e fantastica di mitologici viaggi sulla 500 azzurrina di mamma, da Modena a Capo Nord e ritorno 3100 km, e lo fa davvero, senza perdersi mai, soltanto con la cartina del Touring che fa da navigatore e qualche gettone per telefonare a casa solo due volte. Al ritorno ci dirà: ho attraversato il Circolo Polare dove c’è sempre luce, mai vera notte e cucinato spaghetti per i Lapponi, che mito per noi. E finita l’estate qui si ritorna, nella piccola città di provincia che di nuovo ci avvolgerà nel calore della sua nebbia. Enrica Baraldi 42 GITA A MODENA E ra il 1° Gennaio 1963 quando mio padre a metà mattina disse: “Oggi è il primo dell’anno perciò facciamo qualcosa di nuovo, andiamo a fare una gita; andiamo a Modena”. Avevo quattordici anni e non ero mai stata a Modena, l’avevo vista solo sulle cartoline. Che bello, sarà divertente, chissà come sarà la città. Non era neanche mezzogiorno quando pranzammo, perché la corriera che ci avrebbe portato a Modena, passava alle tredici e dovevamo fare due chilometri in bicicletta per arrivare alla fermata. L’eccitazione per la gita era tanta che mangiammo in piedi, i piatti messi nella bacinella sul lavello nel sottoscala, li avremmo poi lavati la sera al ritorno, non c’era tempo né voglia per lavarli. Indossati cappotto, guanti, sciarpa, fazzoletto in testa, calzettoni di lana e un paio di “polacchini” ai piedi, i miei verdi col pelo, partimmo tanto presto che dovemmo aspettare una ventina di minuti l’arrivo della corriera. Era una bella giornata, c’era il sole e, nonostante fosse il primo dell’anno, non era così freddo, o almeno noi non lo sentivamo. Sulla corriera mi sedetti vicino al finestrino, volevo vedere tutto dall’alto della corriera: il panorama, le persone, le case che sembravano diverse da come le vedevo passando in bicicletta. Intanto la corriera fece un’altra fermata, salì altra gente, non tanta a dir il vero, in tutto eravamo una quindicina, ma certo era il primo dell’anno, era festa e la gente se ne stava a casa. Fino alla periferia di Modena il panorama non cambiò molto, la campagna dominava tutto il percorso, poi ecco le prime case: “Siamo alla Madonnina”, disse mio padre. Dalla mia postazione guardai fuori alla ricerca della Madonnina, pensavo a una stele, una statua, ma non vidi niente, la corriera aveva già svoltato sulla via Emilia e giù dal cavalcaferrovia, poi il lungo muro dell’autodromo e ancora la facciata della caserma militare. Poco dopo la corriera si ferma, siamo arrivati, ma la Madonnina non l’ho vista. “Chiudi il cappotto, fa freddo”, si preoccupa mia madre, faccio un gran respiro, l’aria è diversa da quella che respiro ogni giorno in campagna, non so cosa sia, ma è diversa. Ci incamminiamo verso il centro percorrendo la via Emilia, siamo in Piazzale Sant’Agostino, i palazzi dell’Ospedale e del Museo uno di fronte all’altro sono enormi. Mi giro intorno per osservare meglio, la Via Emilia si allunga tra i palazzi, è deserta, sembra un lungo tunnel senza tetto, stretto tra le case. Il museo è chiuso e non si può entrare, è festa è tutto chiuso, puoi guardare solo le vetrine dei negozi. Ecco la Ghirlandina, lei è aperta, si può salire per vedere il panorama della città. “Dai saliamo”, “Salite voi, io aspetto qui”, disse mio padre. “Quanti scalini, guarda quella è la “Secchia” quella rapita dai bolognesi”. A scuola ci avevano insegnato la storia della Secchia raccontata dal Tassoni. Finalmente siamo in cima, dai finestrini si vede tutta Modena, che impressione vedere la città dall’alto, rimasi a guardare a bocca aperta per alcuni minuti. “Quel palazzo cos’è?”, chiesi a mia madre. “Quella cupola è una chiesa? Da qui se ci fosse più sole si potrebbe vedere casa nostra, da che parte è?”. “Non lo so. È la prima volta che salgo anch’io, non so cosa sono. Dai scendiamo, tuo padre è giù che ci aspetta”. Fate attenzione a non cadere, i gradini sono pericolosi e molto ripidi”. Ci dice mia madre. Facciamo un giro intorno, nella piazzetta dominata da una statua, leggiamo chi è Alessandro Tassoni: “... quello che ha scritto la storia della 43 secchia rapita”. “Che secchia?”, dice mio padre, “Quella che è dentro alla Ghirlandina, non l’hai vista?”. “Come faccio ad averla vista, non sono entrato, piuttosto guardate qui!”. Ci fa voltare verso la Ghirlandina, una fila di foto di persone sulla parte bassa della Torre, sono lì fisse che ci guardano. “Chi sono?” chiedo. “Sono i partigiani, morti ammazzati dai fascisti durante la guerra, li hanno messi qui per ricordarci di loro, ma soprattutto per non dimenticare gli orrori della guerra”. Fa un gran sospiro e poi dice: “Guardateli bene, sono morti per noi, se non fosse stato per loro forse oggi non saremmo qui a passeggiare per Modena”. Cominciai a leggere i nomi, avrei voluto sapere di più di loro, sapere non tanto della guerra perché spesso a casa si parlava di ciò che era stata, ma di loro come persone, chi erano, cosa facevano. Ma non era quello il momento, perciò li salutammo, “ciao a tutti” come se fossero stati conoscenti o amici incontrati per strada e proseguimmo nel nostro giro. Girato l’angolo, entrammo in Duomo. Che dire, anche qui giravo in tondo per vedere tutto, era diverso dalle chiese che avevo visto fino allora, non molto grandi e quasi tutte spoglie. L’imponenza del Duomo era tale da togliermi il fiato. Ma come prima la voce di mia madre mi riportò alla realtà, “Dai andiamo, se no facciamo tardi, non vediamo tutto”. Proseguimmo la nostra camminata fino a Largo Garibaldi, al teatro Storchi, alla Fontana dei due fiumi, Secchia e Panaro: mi bagnai le mani, l’acqua era gelata, che brivido. Tornammo indietro ripercorrendo il portico del Collegio e guardando le vetrine. All’altezza del “Caffè Molinari” ci fermammo a prendere un gelato. Un cono con gelato al cioccolato e panna per me e mia sorella, solo panna per mia madre. Gu- standoci il gelato tornammo verso la fermata della corriera, intanto mio padre, che era dietro a noi due, borbottava: “Che voglia, un gelato il primo dell’anno!”. “Ne vuoi un po?” . Gli chiese mia madre “non è freddo!”, “Come può non essere freddo, è un gelato”, l’apostrofò secco mio padre. “Non è freddo ti dico, vuoi sentire?” ribatte lei, “Ma smettila, se è un gelato, è gelato!”. La discussione andò avanti fino alla fine del gelato di mia madre, che in effetti non era freddo, perché era solo di panna montata. Ma questa diatriba sul gelato ci fece tanto sorridere, che anche io e mia sorella cominciammo a scherzare con mio padre, offrendogli anche un po’ del nostro. Ma ormai era finito. Per molti anni pensando a quel giorno e a mio padre, mi tornano alla mente quel gelato e la gita a Modena, o meglio la lunga camminata sulla via Emilia. Rifacemmo il percorso di ritorno che era quasi sera, dalla corriera si vedevano già le luci della case fino alla periferia, il quartiere la Madonnina, poi più nulla, ogni tanto una luce brillava dalla finestra di una casa che costeggiava la strada. Scesi dalla corriera riprendemmo la bicicletta e uno dietro l’altro ritornammo a casa. Durante la cena raccontammo a mio fratello, che era rimasto a casa, le cose che avevamo visto, il Palazzo del Museo, l’Ospedale, la Fontana dei fiumi, il teatro Storchi, il Duomo, la statua del Tassoni, il Sacrario dei Caduti, ma soprattutto la Ghirlandina, quella alta bella bianca torre che domina Modena. Andammo a letto con quell’immagine, gli scalini che avevamo fatto per salire e scendere, il panorama che avevamo visto ci cullarono e dolcemente ci addormentammo. Che giornata, che bella giornata! Milena Castellazzi 44 IN BICI IN VIA SAN PIETRO C ome direbbe Sandrone sono una modenese ariosa, ma quando arrivo in centro e trovo cinque minuti, le gambe mi portano quasi sempre lì, in via San Pietro. Sarà perché parto quasi dalla Fossalta, ma sui pedali l’ultimo pezzo da largo Garibaldi al Baluardo comincia ad essere faticoso, qui non mi sembra proprio di stare in pianura, o forse è solo l’età. Come tante altre volte, arrivo e, visto che per sette anni della mia vita sono passata di qua ogni giorno, prima alle medie Carducci, poi alle Magistrali, mi sento presa come fossi davanti alla casa della mia infanzia. Estate e inverno, col caldo e col freddo, col sole e con la pioggia, da Saliceto fin qui, sempre in bicicletta, di corriere non volevo neanche sentir parlare, solo l’odore mi dava il voltastomaco. Dopo il diploma mi son sposata quasi subito, era in arrivo una figlia, poi a ruota è arrivato anche il fratello, mettersi a lavorare era indispensabile e così chi aveva tempo di guardare il panorama? È stato soltanto un po’ di tempo dopo, i figli più grandi, che ho ripreso a gironzolare con la mia bici e così, la prima volta che sono tornata qua davanti mi è venuto un po’ il magone. Svoltando in via San Pietro dalla ciclabile di viale Martiri devo abbassare la testa, perché ho l’impressione che i rami degli alberi, che sbordano dal muro di cinta di villa Agazzotti, mi si infilino fra i capelli. Un tempo, proprio da quel portone usciva una ragazzina più o meno della mia età, anche lei andava alle Carducci. Lo ammetto, la guardavo con invidia, prima di tutto perché lei di sicuro non doveva fare i conti con le ristrettezze economiche della mia gente, ma anche perché per andare a scuola al massimo doveva fare dieci passi a piedi. Giro la testa e guardo le facciate di mattoni pieni sulla sinistra, il vecchio intonaco a pezzi è stato tutto grattato via, così si vedono benissimo alcuni archi tamponati. Poi l’occhio va ad incontrare l’ingresso della scuola media, al suo posto adesso c’è la sede del Giudice di Pace, hanno pulito per bene tutto l’arco, anche lo stemma vescovile è stato ripulito, ma l’androne non sembra affatto cambiato, manca solo l’omino che vendeva i krapfen sul carretto spinto da una vecchia ciclo scura. Il caos dei ragazzi che aspettavano di entrare o che uscivano di corsa, è sostituito dall’andirivieni delle badanti e degli extracomunitari che si infilano nel chiostro. Proprio lì di fronte, sotto ai due bagolari, c’era il gabbiotto di legno dove si riparava la signora che al mattino teneva il deposito delle bici. Con la sua gentile cadenza veneta cercava di tenere a freno anche i ragazzini più scatenati, che arrivavano all’ultimo e per la fretta buttavano le loro ciclo senza troppi riguardi. Sono sempre stata mattiniera, perciò quando arrivavo c’era tempo per entrare in Chiesa, magari per accendere un cero prima del compito in classe. 45 Non ero ancora perfettamente consapevole della grandezza dell’artista che le aveva fatte, però le belle statue del Begarelli nella navata centrale le ho sempre guardate con ammirazione, così come mi hanno sempre colpito i paliotti in scagliola di certi altari, per la precisione certosina degli intarsi e l’armonia dei colori. La facciata di San Pietro è stata restaurata da un po’ di anni, ma l’hanno ridipinta con un colore un poco discutibile, i miei ricordi registrano una gamma decisamente più scura, adesso poi c’è anche una piattaforma per le carrozzelle che aiuta a superare i gradini della scalinata. E resta al suo posto la colonna con la croce, quasi in mezzo al passaggio, strano che non sia nato un comitato per chiedere di spostarla, anche se è vero che non si vedono più tutte quelle macchine parcheggiate, fra le quali mi toccava fare lo slalom. Infatti anche di fronte alla facciata della chiesa, ricordavo un gran numero di automobili sistemate più o meno decentemente fra gli alti bagolari, che adesso fanno da contraltare alle piante dietro la cancellata della villa in angolo con Rua Pioppa. Fra la chiesa ed il portico basso e scuro che va verso via Saragozza c’è ancora quel portone dietro al quale un bel giorno si era nascosto un uomo con i pantaloni calati e che evidentemente mi aveva visto arrivare da lontano. È stato uno dei primi choc che ho provato, mi ricordo ancora la vergogna e l’imbarazzo, tali da lasciarmi rossa come un pomodoro e quasi senza fiato, nella mia testa tanti perché senza risposta. Scendo dalla bici e mi infilo sotto al portico per cercare ancora l’odore di carta e inchiostro della vecchia copisteria, ma capto soltanto odore di muffa davanti ad un garage aperto e circa a metà del portico trovo ancora il tabernacolo con la Maestà ridipinta, davanti ci sono sempre i soliti tristi fiori finti. Sparita l’edicola all’angolo, sono spariti anche tutti i negozietti dall’altra parte del portico, ne resiste solo uno che mette in vetrina vecchie monete, non so ancora per quanto tempo. Quando le lezioni si tenevano anche al pomeriggio, il deposito di bici che preferivo non era tanto lontano, stava in fondo alla “cuntreda staumpa”, in un garage impregnato dall’odore dei copertoni di gomma. I titolari, due fratelli dalla fisionomia quasi identica, appena arrivavo staccavano dal muro un cerchietto di fil di ferro con due medagliette; il cerchietto lo appendevano al manubrio e mi consegnavano una delle due medaglie col numero. Subito la infilavo nella taschina del portafoglio e questo mi dava la garanzia che sarei tornata tranquillamente a casa con la mia preziosa bici blu, se me l’avessero rubata sarebbero stati dolori. Adesso i depositi per le ciclo sono spariti, la mia nuova bici, sempre di colore blu, la lego con una catena attorno ad una di quelle brutte P che si trovano in giro per Modena, le hanno messe da poco, ma mi capita spesso di trovarle piegate. Carla Cigni 46 LA MIA VENDETTA A undici anni ho completato il ciclo delle elementari e ho dovuto interrompere gli studi con mio grande dispiacere e anche un po’ rabbia, sentimenti che mi hanno accompagnato poi per tutta la gioventù. Solo a venticinque anni, infatti, ho potuto riprendere la scuola, già lavoravo, mi mantenevo completamente, e raggiungere la maturità professionale. In seguito mi sono persino iscritto all’università e ricordo bene, come fosse ieri, il primo giorno di lezione, quando, entrando in aula, ho visto tutti gli studenti alzarsi credendo che io fossi il professore: avevo trentaquattro anni anni e una bella testa di capelli bianchi! A undici anni avevo anche una grande voglia di vedere e di conoscere, ma purtroppo il mio raggio d’azione era molto limitato, circoscritto al mio piccolo paese, Marzaglia. Sarà per questo che la mia vita è diventata poi un unico lungo viaggio in giro per il mondo, per conoscere paesi e popoli? In quel periodo invece, era il 1943, vivevo solo nel mio villaggio che era costituito da un gruppo di case abitate da braccianti, definiti nel mio dialetto “camarant”, ovvero nullatenenti. Vi abitavano quindici famiglie, in case addossate le une alle altre, che potevano disporre di un solo pozzo e di un solo gabinetto, senza fogne e senza alcuna comodità. Nel settembre 1943, iniziarono i bombarda- menti, che colpirono anche il nostro villaggio sito sul fiume Secchia. Questi bombardamenti significavano volontà e necessità di distruggere il ponte che permetteva il collegamento tra Modena e Reggio. Tutti quelli che avevano una minima possibilità, “sfollavano”, e delle famiglie nostre confinanti, solo noi fummo costretti a rimanere. Noi che già eravamo rimasti in tre, dal momento che mio padre era prigioniero in Germania: eravamo mia mamma, mio fratello (di sei anni più giovane) ed io. Le condizioni erano molto misere, ci arrabattavamo alla meglio e, se non riuscivamo a trovare un lavoro seppur precario, per campare, eravamo, o meglio ero costretto a rubare. E io l’ho fatto spesse volte e in modi sempre più astuti! Il fiume era infatti il mio grande alleato: sulle sue rive si affacciavano molti poderi, e quindi, risalendo il suo corso, potevo facilmente accedere a coltivazioni di frutta, verdura e cereali, ad allevamenti di galline e anatre, all’erba spagna per i miei adorati conigli. Gli alleati stavano risalendo la penisola e per fermare questa avanzata i tedeschi decisero di costruire diverse piazzole anticarro e una enorme fossa. E qui sia io che mia mamma eravamo costretti a lavorare. Quando mi dovevo spostare, per raggiungere i luoghi dove dovevano essere sistemate 47 le piazzole anticarro, lo facevo sempre in bicicletta e sfruttavo i tragitti per comunicare con i partigiani con piccoli biglietti che mi venivano nascosti nel fanalino a carburo della bici. Mia mamma era una donna giovane e bella, e sola. Mi ricordo dei lunghi sguardi che le venivano indirizzati quando si recava al lavoro. Mi ricordo anche di molte notti tempestate da forti colpi alla porta: io ero sopraffatto dal terrore, dal panico e quasi non riuscivo a muovermi. Capivo che fuori dalla porta si trovavano tedeschi, ubriachi presumibilmente, che volevano entrare, volevano approfittare della gioventù della mamma. Ma io non sapevo come difenderla, che cosa poter fare, ero ancora piccolo e alquanto debole. Unica cosa che facevamo era cercare di sostenere la porta, di rinforzarla dagli assalti spingendoci contro un grosso tavolo, la “grama” che aveva ben altre funzioni, ovvero serviva per impastare il pane. Non vedevo altre possibilità di difesa esterne, ma dentro, dentro di me l’odio verso questi uomini che stavano assaltando il mio paese, la mia terra e cercavano di invadere persino la mia casa cresceva sempre di più. Non capivo come, ma sentivo di dovermi difendere e soprattutto di voler mettere in atto una vendetta, la mia vendetta contro di loro. In quelle stesse settimane mia madre si trovò un altro lavoro: nelle cucine del comando tedesco, “castello”, con le mansioni di aiuto cuoca. Lavorava per molte ore e spesso ricordo di averla accompagnata per offrirle un aiuto, oppure di averla raggiunta sempre spinto dal desiderio di proteggerla, di difenderla dal momento che ero “l’uomo di casa”. Quando mi trovavo là, nelle cucine, spesso mi capitava di essere messo a pelare le patate, tantissime patate. Ed ecco, a un certo punto, accendersi una lampadina luminosissima: mi resi conto che c’erano tutti i presupposti per mettere in atto una vendetta, la mia vendetta. Ero a contatto con quelli che sarebbero diventati i cibi dei miei odiatissimi tedeschi, io li potevo toccare, li potevo odorare, li potevo gustare e mordicchiare, ma anche... perché non pisciarci anche sopra? Era facile e sicuro. E cominciai così, puntualmente, ogni giorno e sempre più volentieri a lasciare traccia dei miei liquidi su quelle patate. Provai subito un sollievo, una liberazione, anzi la mia liberazione: sapevo che il mio piscio andava su quello che avrebbero mangiato i miei odiatissimi tedeschi, arrivavo a immaginare il momento in cui i tedeschi avrebbero addentato quelle patate e... che gioia finalmente! Sentivo di essermi liberato da un peso, di aver restituito tutto lo schifo che avevo subito e mi scoprii soddisfatto e felice dopo tanto tempo. Giancarlo Ferrari 48 QUANDO I DIRIGENTI NON DIVENTAVANO MILIONARI L a provincia era disseminata d’innumerevoli cooperative di consumo, costituite nel primo dopoguerra in ogni comune ed anche in ogni frazione di qualche dimensione. Erano piccole entità imprenditoriali, rette dal lavoro appassionato di tanti che prestavano gratuitamente il loro impegno e, spesso, anche il loro lavoro. Dare il proprio apporto al funzionamento della cooperativa era, per molti lavoratori della terra o dell’industria, un’attività che li riempiva d’orgoglio, che li faceva sentire, per quei momenti, emancipati dal controllo del padrone. Andare a fare la spesa allo spaccio cooperativo era una manifestazione d’indipendenza rispetto la classe che li aveva da sempre sfruttati e che, anche adesso, portava avanti un antistorico tentativo di conservazione, rispetto la spinta libertaria che pervadeva le classi lavoratrici e, più in generale, la società. La cooperativa del piccolo comune di... aveva un solo spaccio, al centro del paese. La sede era nella Casa del Popolo, casa costruita di sera e di domenica, con mesi e mesi di lavoro volontario, dagli abitanti del luogo. Con lo spaccio cooperativo, l’edificio ospitava i modesti uffici dove trovavano sede la sezione del Partito Comunista, di quello Socialista, la Camera del Lavoro. Una comune sala riunioni completava l’edificio e costituiva il luogo d’incontro degli abitanti del comune, per molte iniziative pubbliche o per quelle promosse dai singoli partiti, dal sindacato e dalla stessa cooperativa. Per la sua modesta dimensione economica, la cooperativa non poteva permettersi un’amministrazione autonoma e, per questo, usufruiva dei servizi amministrativi di un centro contabile delle cooperative di un più grosso comune limitrofo. Aderiva, come tutte le altre cooperative di consumo della provincia, all’Associazione Provinciale, alla quale era demandata l’assistenza tecnica ed anche politica, in tutti i casi nei quali se ne manifestava la necessità. All’Associazione, un lunedì mattina in occasione del giorno di mercato, si recò un consigliere della cooperativa di...che chiese di conferire con il presidente. “Abbiamo bisogno dell’intervento dell’Associazione, perché si è verificata una situazione molto spiacevole e politicamente, non accettabile. Il nostro presidente non fa tutta la spesa in cooperativa. L’abbiamo verificato controllando i libretti del credito di banco. Mediamente, in un mese, non spende più di quindicimila lire. Se si venisse a sapere, per la cooperativa sarebbe un grosso danno d’immagine”. “Ma siete sicuri? Nelle faccende che riguardano le persone, bisogna andarci con cautela”. Obiettò, dubbioso, il presidente dell’Associazione. “Se vi sbagliate si verrebbe a creare una inutile situazione di disagio all’interno del consiglio di amministrazione”. “Il libretto del credito di banco parla chiaro. Quella è la cifra che il nostro presidente spende ogni mese” insistette il consigliere “Per venerdì sera è convocato il consiglio di amministrazione, con all’ordine del giorno l’andamento della cooperativa. È l’occasione giusta per esaminare anche questo problema. Ho fatto mandare la convocazione anche all’Associazione. È necessaria la tua presenza, per confermare la validità della politica cooperativa che tutti dobbiamo sostenere, il presidente prima di tutti”. Ottenuta l’assicurazione che la mia presenza ci sarebbe stata, il consigliere se ne andò. Al presidente dell’Associazione rimase la sensazione che il consigliere appena uscito dal suo ufficio, tentasse di approfittare della situazione, certamente disdicevole, per prendere il posto del presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa. 49 Il venerdì sera, all’ora convenuta, il presidente dell’Associazione si presentò nella sala riunioni dove già era riunito il Consiglio di amministrazione. Il presidente della cooperativa era un vecchio imponente, ex bracciante che aveva lavorato per tutta la vita nelle valli e nelle bonifiche, molto stimato in paese per la sua rettitudine e onestà e per il contributo personale dato alla resistenza, nella lotta per la liberazione del paese dai fascisti e dai tedeschi. Prestava gratuitamente la sua attività nella cooperativa di consumo dalla sua costituzione ed era un assiduo animatore delle tante iniziative sociali che si svolgevano attorno ad essa. Per questo era molto ben voluto dalle donne del paese che frequentavano lo spaccio, e che, non di rado, gli chiedevano consiglio anche sulle loro faccende private. Viveva, con l’anziana moglie, in due piccole stanze ricavate in uno stabile comunale, per le quali pagava un modestissimo affitto. Dopo i saluti al presidente dell’Associazione, aprì i lavori della riunione dando la parola al segretario del centro contabile, che illustrò l’andamento delle vendite dello spaccio e tracciò un sommario bilancio dei costi sostenuti. Sull’argomento intervennero diversi consiglieri. Ognuno disse la sua, soprattutto con suggerimenti circa la necessità di incrementare la fedeltà dei soci consumatori, attorno alle attività della cooperativa, per combattere il caro-vita e per difendersi dalle sofisticazioni alimentari. Quando fu il turno del consigliere che si era recato all’Associazione per sollecitare la presenza del suo presidente alla riunione del consiglio, questi terminò il suo lungo intervento, affrontando l’argomento che gli stava a cuore. “Per l’affermazione della politica del movimento cooperativo, c’è bisogno dell’apporto convinto di tutti. Non si possono tollerare defezioni o sban- damenti. Tutti siamo tenuti a partecipare alla politica di vendita della cooperativa, completamente, senza che nessuno possa dire che ci serviamo, anche saltuariamente, dei negozi dei bottegai, che sono al servizio dei padroni. Per questo devo responsabilmente denunciare al Consiglio di amministrazione un fatto increscioso. Dall’esame dei libretti del credito di banco, risulta che il nostro presidente non fa tutta la spesa in cooperativa. La sua spesa mensile si aggira attorno alle quindicimila lire. Una cifra che indica chiaramente come solo una minima parte della sua spesa venga effettuata presso il nostro spaccio. Questa cosa deve cessare, altrimenti saremo costretti a prendere dei provvedimenti circa la sua permanenza nell’incarico ricoperto”. Il presidente della cooperativa aveva ascoltato il diluvio di parole del compagno, senza fare un cenno. La sua figura canuta dominava la riunione, ora nel silenzio assoluto di tutti i convenuti prese la parola con calma e tranquillità. Esaminò i dati riportati dal segretario del centro contabile, traendone considerazioni sensate, come di solito faceva. Poi, con fare pacato, affrontò la questione che lo riguardava. “È vero quello che qui è stato detto, sull’entità della mia spesa mensile, presso il nostro spaccio. Io e la mia vecchia, cerchiamo di stare molto attenti a non spendere in cooperativa più di quindicimila lire al mese. Viviamo della mia pensione, diciassettemila lire mensili”. Il presidente tacque. Un silenzio tremendo calò nella sala riunioni. Dopo una breve pausa, il presidente pacatamente continuò: “Ora, se non ci sono altri argomenti da discutere, con questo, la riunione è conclusa. Appuntamento ai Consiglieri per domenica mattina alle sette. Dobbiamo fare l’inventario dello spaccio”. Adriano Leonardi 50 LA CITTADELLA E ra conosciuta come “la Cittadella”, una zona popolare che aveva raccolto al suo interno un popolo molto variegato, sfollati, famiglie provenienti da altre provincie che nel dopoguerra si erano appoggiate “provvisoriamente”, per poi sistemarsi e non volersi più muovere da lì. Anche noi eravamo partiti dalla Brianza, da Giussano, paese di mio padre, dove eravamo nate io e mia sorella maggiore. Dopo la guerra mia madre volle tornare a Modena, suo paese natale per lasciarsi alle spalle i dispiaceri e i brutti ricordi della guerra. A Modena vivevano la nonna e lo zio Silvio, fratello di mia madre, abitavano in via delle Rose, camera e cucina. A quel tempo trovammo una sistemazione “provvisoria” in Cittadella. Un poco io me ne vergognavo e da ragazzina, quando i ragazzi mi chiedevano dove abitavo, dicevo: “Via Podgora”. Che era il nome reale della via che nessuno conosceva, e non la Cittadella come era nominata. La Cittadella era stata il quartiere militare, succursale del Palazzo Ducale, pertanto i locali erano residenze militari, ex uffici, ambienti molto grandi che chi vi abitava aveva cercato di adattare alle proprie esigenze. La nostra casa si trovava di fronte a quello che è rimasto come monumento storico, “il Baluardo della Cittadella”. Dove una volta c’era una chiesa, poi diventata un garage per camion, c’erano alcuni ambienti dai quali erano stati ricavati degli “appartamenti”, il nostro era molto ridotto, però nella nostra scala abitavamo solo noi. Mio padre da uno stanzone aveva ricavato un soppalco che poteva supportare di fatto un letto doppio, ricavando una stanza in più, in un sottoscala col tempo ricavò, mettendo i tubi dell’acqua, un gabinetto. Mia madre aveva creato un giardinetto recintando due metri davanti alla porta di casa, con due piccole robinie e alcune rose rampicanti, quanto fosse legale non so. Alle finestre avevamo fatto fare dal falegname, che aveva il laboratorio di fronte a noi, due persiane, che nessun altro aveva, erano di un bel verde brillante, con la parte inferiore mobile e d’estate quando le tenevamo socchiuse mi piaceva curiosare fra le fessure. Sotto le finestre della camera c’era una piazzola con una fontana che buttava sempre acqua freschissima, tutti si fermavano a bere e a lavare i panni. In questo caseggiato si trovavano alcune attività artigianali, la bottega di Giannetto il ciabattino, dall’altro lato della casa, la bottega del fabbro, del radiatorista ed una piccola fonderia. Un personaggio molto amato era il gelataio, un 51 omone con una giacca bianca che dopo le ore roventi del solleone, con il suo carrettino attraversava la Cittadella e con quindici lire ti dava un bel gelato. Davanti alla fontanina si fermava il birocciaio a bere, guidava un carro di materiale edile, trainato dal cavallo, durante la sosta ne approfittava per dargli un boccone di fieno e quando il carro ripartiva si trascinava dietro un codazzo di ragazzini che si aggrappavano dietro. Ma la Cittadella si trasformava in primavera, quando per la fiera di Modena arrivava il Luna Park e le giostre si sistemavano proprio all’interno. Per noi ragazzi era una festa continua, la musica penetrava le case, le luci e i colori mi rallegravano. Mi incantavo ad ascoltare l’imbonitore che dall’alto del palco presentava lo spettacolo “Una donna con due teste”, era una cosa che mi impressionava moltissimo, su una parete erano esposte varie fotografie a dimostrazione della autenticità del fenomeno, io cercavo di capire quale delle due teste fosse la falsa. C’era il “Pozzo della morte”, su delle moto rombanti i centauri mimavano sul palco le acrobazie che avremmo visto all’interno, poi il castello incantato, il labirinto degli specchi. Mi piaceva girare tra i baracconi anche al mattino, quando tutto taceva, passare tra le giostre dei bambini, dove le macchinine, i cavallini coperti con i teloni, pareva dormissero.Poi nel pomeriggio iniziava l’attività del Luna Park, gli autoscontro, le gabbie volanti, il calcinculo, l’otto volante, ognuno mi attirava con la sua musica. C’era il venditore di zucchero a velo, di torroni e croccanti per la gioia dei golosi. C’era la pesca del nanetto, con i suoi pesciolini rossi dentro le bocce di vetro che si dovevano centrare con palline di plastica. Il tirassegno con belle ragazze che cercavano di attirare gli uomini a sparare con la carabina, “tre centri un peluche”. La mia passione era un gioco nuovo con un fucile che con un raggio verde mirava un orso in movimento su uno schermo, se lo centravi lo bloccavi, e lui emetteva un suono particolare e se capitava un buon tiratore, quel suono mi accompagnava fino a che non mi addormentavo. Quando nel 1960 ci mandarono nelle case nuove nella zona Morane, perché la Cittadella andava abbattuta, noi fratelli eravamo contenti di andare ad abitare in un vero appartamento, mia madre non si consolava, perché le sembrava di non avere più quella libertà e vicinanza al centro storico che avevamo avuto fino a quel momento. Maria Lampugnani 52 REALTÀ DI UN SOGNO M odena, piccola città attiva e laboriosa della pianura padana, è ricca di opere d’arte, appartenenti a epoche storiche diverse, poco conosciute dal visitatore. Essa è anche terra di motori, famose le rosse Ferrari e le Maserati, che ha dato i natali a scrittori, scienziati, artisti, cantanti lirici famosi in tutto il mondo. Attraverso visite guidate ho appreso tante notizie che ignoravo e scoperti angoli nascosti e sconosciuti alla maggior parte delle persone, come abitazioni storiche, con vecchia e nuova numerazione stradale, giardini interni bellissimi, palazzi nobiliari con sale affrescate e scaloni monumentali, chiese restaurate e riportate agli splendori iniziali. Assai diffuse in città anche molte attività sportive: pattinaggio artistico, volley, hockey, Mille Miglia con auto storiche, golf, concorsi ippici, nuoto, camminate e maratone. Ed è proprio tramite un avvenimento legato all’ippica che ho vissuto momenti indimenticabili che rimarranno per sempre impressi nella mia mente e di cui serbo in ricordo un cappellino, con visiera, che davanti rappresenta un cavaliere che salta una nota e la scritta “Pavarotti International” e dietro uno stemma e scritto “Monte dei Paschi di Siena”. L’episodio di cui mi accingo a narrare gli avvenimenti è la prima edizione del “Pavarotti Inter- national”, il concorso ippico che si è svolto nella tenuta del grande tenore cittadino, già sede del ristorante e club Europa 92. Il maestro Pavarotti era, infatti, un appassionato di cavalli e in particolare delle gare di salto ad ostacoli, così da indurlo ad organizzare questa manifestazione seguita da migliaia di spettatori e alla quale hanno concorso cavalieri di diversi paesi del mondo. Lo spettacolo bellissimo, l’ambiente indimenticabile hanno trasformato un sogno in realtà. Da anni guardavo per televisione le gare che si svolgono a Roma per il concorso “ Piazza di Siena” e seguivo direttamente quelle dilettantistiche in diversi centri cittadini. Questa era per me, appassionata di concorsi ippici di salto ad ostacoli, un’unica, vera occasione per essere a contatto con i big dell’equitazione e dello spettacolo, per osservare da vicino cavalli campioni mondiali. Aspettavo quindi, con ansia, l’avvenimento leggendo sui giornali locali le notizie inerenti ai cavalieri partecipanti, ai personaggi dello spettacolo che avrebbero allietato le serate, alle personalità internazionali famose, amiche del tenore, presenti alle gare, al procedere dei lavori per l’allestimento del centro ippico e alle relative polemiche o apprezzamenti. E finalmente ecco il giorno dell’inaugurazione. 53 Il cielo terso, il sole splendente, una leggera brezza settembrina spingevano a raggiungere il luogo dell’avvenimento. Nel primo pomeriggio, con l’inseparabile bicicletta, mi sono avviata verso la meta dei miei sogni della quale conoscevo la dislocazione per precedenti soste con le amiche durante le scampagnate in quelle zone. Man mano che mi avvicinavo vedevo sempre meglio le strutture montate per i ristoranti, le tribune, gli stand espositivi e culturali, le automobili parcheggiate dove fino a qualche giorno prima vi era un rigoglioso campo di erba medica. Questo era un punto debole dell’avvenimento, perché, in caso di pioggia, sarebbe stato difficoltoso raggiungere le macchine parcheggiate e portarle sulla strada asfaltata. Ed ecco, la meta fu raggiunta. Davanti ai miei occhi una magnificenza da lasciare tutti a bocca aperta per la bellezza e l’organicità del luogo. Fiori colorati ovunque: in campo vicino agli ostacoli, nella tribuna centrale riservata agli ospiti importanti e alle personalità, sui tavolini per le consumazioni durante le gare, nei ristoranti e nei punti di ristorazione veloce. Davano allegria e vivacità all’ambiente. Il ristorante per i vip era magnifico con un’apparecchiatura curata nei particolari, offriva menù prelibati e specialità della terra modenese. Il campo di gara era stupendo con bandiere di colori diversi svolazzanti alla leggera brezza pomeridiana, la musica che si disperdeva soave nell’aria e, secondo esperti presenti alle gare, il fondo uguale, se non migliore, a quello del “Piazza di Siena”. Uno scenario indimenticabile.Vicino al campo di gara era allestito uno stand con pezzi di antiquariato unici e bellissimi da lasciare stupiti i visitatori. Vi erano poi altri spazi con stand per mostre sui cavalli, manifestazioni collaterali, anche serali. In giro si vedeva una ragazzina indaffarata che osservava il procedere dell’evento, se tutto seguiva il programma stabilito, era Nicoletta Mantovani che sarebbe, poi, diventata moglie di Pavarotti. Nei giorni seguenti l’inaugurazione ho partecipato ad alcune gare dove ho incontrato persone di mia conoscenza con le quali ho tifato per un cavaliere o l’altro e fatto commenti sull’avvenimento. L’ultimo giorno, quello della gara più importante, sono riuscita a far venire mio marito, poco portato alle attività sportive e questa è stata una sua dimostrazione di affetto e riconoscenza per quello che facevo per lui. Tanto avrei da raccontare su questi pochi giorni vissuti intensamente, ma mi basta ricordare la scenografia e lo spettacolo per rivivere anche ora quei momenti indimenticabili. Maria Teresa Lucchi 54 IN QUEL TEMPO M odena era la capitale del Beat, ritrovo d’una moccia ed caplon…(di mucchio di capelloni) ed anch’io, con la mi gran caviera (zazzara), am cateva sanpr in Piaza (Piazza Grande) con l’urganen int al bisachen; (con l’armonica nel taschino) ai eren di fat suget! (c’erano dei fatti tipi) cme cal sfrunblan ed Gusto e Joffa, di Zenghen (come quel vagabondo di Augusto e Beppe dei Nomadi) e po’, ai era anc un muntanaratt vgno za con la penna, d in dòvv as vadd i rundòcc’ dala pèrt naigra…(c’era un montanaretto venuto giù con la piena) un portajatta (un menagramo) chiamato Francesco, (Guccini) che si accompagnava con la chitarra e al cunteva dal fol penni ed lorgna. (raccontava favole tristi) Un altro Francesco, “lavorava in banca” (al Banco del Mutuo Soccorso) e con una vuslènna d’usgnol, descriveva la Cattedrale; fino ad allora non avevo visto immagini così copiose dedicate al lavoro,”cantavan” tutte, le gesta di: principi e imperatori, con sfilate di vescovi e papi, mai, un umarèn sculpè in vètta a un capitèl...(un uomo normale scolpito su di un capitello) sé insamma! Un cuntadèn, un uperèri, un artigiàn, o un sgubadaur basta ch’sìa còi su usvei in man...(insomma! Un contadino un operaio un artigiano o un lavoratore qualunque con i ferri del mestiere in mano) tanta importanza al lavoro, am pareva quesi una stranpalari... (mi sembrava quasi una stramberia) ma osservando il bassorilievo sulla porta dei principi, ho compreso... il centauro che sta per scoccar la freccia, allude alla rapidità di apprendimento dell’uomo... ed alla forza della conoscenza, con la quale può governare e placare le forze della natura...(perfino quelle “mostruose” che sono in noi...). Su un altro capitello, si notano due centauri; uno col corpo d’uomo, l’altro dal volto di donna... svelando che oltre al sapere del maschio, c’è quello della femmina... a cavalcioni dei centauri però, due figure dal muso di cane, li afferrano per i capelli; la metafora è evidente: i mostri sono sbirri al servizio del potere, sempre pronti ad impedire il divulgarsi del sapere. In un’altra immagine un “maestro scolarum” afferra due discepoli terrorizzati; anche qui è raffigurata la sapienza, che annulla la paura causata da “falsi miti” e “superstizione” elargite a profusione per controllare i pover scarpon ala bona, ignurant e cardinzan...(i poveri, ignoranti e creduloni). Proseguendo nel mio viaggio, alla ricerca del garbo...mi è apparso un capitello insolito, dove due guerrieri in battaglia duellano con le spade, menando tremendi fendenti sugli scudi...alle loro spalle, spuntano due donne armate di ramazza, che sferrano furibonde “sgranadlè sulla schiena dei malcapitati...gli occhi delle donne esprimon rabbia e sembran gridare: -basta guerre-! Questo efficace siparietto, uno dei primi manifesti, per la pace. La Catedrèl ed Modna, l’è cunpagn un liber stampè int la preda e anc un qualinèn de piò...(il Duomo è come un libro scolpito nella pietra e anche qualcosina di più). È la “Biblia pauperorum”, di sugnadur...(la Bibbia dei poveri, dei romantici). Un’opera straordinaria di una comunità che ha saputo prendere coscienza delle proprie forze, a cminzipièr dai puvrètt … (a partire dalle classi più umili). È chiaro che questa, an l’è brisa tòtta farènna dal mi sac...(non è tutta farina del mio sacco) infatti avevo conosciuto al Garden (locale da ballo) una maestrina che mi dava lezioni... private. Che strana coppia eravamo! Un Jandan dal brèg a campena...(uno spilungone con i pantaloni a campana) ed un sprucajen dala stanèla curta.... (una ragazza snella e assai carina in minigonna) che un paden ala volta, la m à ciapè int l’anèla. (che un passettino per volta, mi ha preso in trappola). 55 L è acsè lò, che ala fèn, da cla vì ch’ai era...(è proprio così, che alla fine, già che c’ero) ai ò tolt so al “garbtèn”, insamm ala mujèra...( ho colto il garbettino e la moglie). Fròssta lèpis (logora matita) Vito dl Arclia (Vito dell’Arcoveggio) AL GARBTÉN... (il garbettino) I n quel tempo.. non v’era “Regina” alcuna, che regnasse nel mio cuore...sebbene fossi un bél susanél, int al méi dla vétta. (un aitante ragazzone nel fiore della gioventù) Giusto per inquadrare il periodo storico, i “Pù” (Pooh) erano ancora “pinén”, bambini quasi come “cla fangénna dla Cheti ( piccola Kety) e i “Mango Gerri” (Mungo Jerry) ballavano al ritmo di: “In ze sammar-taim, (in the summertime) du du dudu dudu...”. Eppure, an era mégga l’eté dla preda (non era l’età della pietra) am pèr l èter dè! (mi sembra ieri) Finito il militare però, avevo un gran bisogno d’amore.... Così facevo l’Amleto....tra una sturnela dla basa (ragazza campagnola alta e formosa) ed un spaipàtt Acsè una matènna am san catè satt ala Ghirlandènna brisa mudnais mò gnanc arzàn a san pur sanpr un emiglian ormai, l è cèra còmm al brod ed fasù d in dòvv a san saltè fora incu mè a vèggn da tortellino poli, tajadelvill zitè ed Piren Funtena al Zigant dla Pizanvill al’anbra dal Dau Tarr l è al mi pajais oi ban! a san propi un bulgnais ed culènna (ragazza dei colli vivace e disinvolta) ma una sfortunata sera, me le son ritrovate “insieme” int al stass baladur... (nella stessa Balera) Successe il finimondo! L’unica era fèr la bèla.. (scappare) così, salito in fretta sul mio zantventiot nov ed paca...(FIAT 128 nuovo) ai o tajè la laza... (ho tagliato la corda) Dal “Bata”, ( Bataclan di Bazzano) mi sono rifugiato da Andricco, (Enrico) cal mi zien proleteri dal man lèssi....(quel mio zio fannullone) che, dopo avermi ascoltato con comprensione, anche se in stal manter al rideva in camòffa...(nel frattempo rideva sotto i baffi) alla fine sentenziò:- va ban a Modna...a tor dal ghèrb! - (Vai a Modena.....ad imparare a “fare a modo”) era il giusto consiglio....attraversato Panaro, ho detto: -alea iacta est!- (Il dado è tratto) (così una mattina) (mi son trovato) (sotto la Ghirlandina) (non modenese) (ma nemmeno reggiano) (son pur sempre un emiliano) (ormai è chiaro) (come il brodo di fagioli) (da dove sono) (saltato fuori oggi) (io vengo) (da tortellino poli, tagliatellville) (città di Pierino Fontana) (il Gigante della piccionville) (all’ombra delle Due Torri) (è il mio paese) (certamente) (sono proprio un bolognese) Vito Villani 56 VADO A MODENA Q uando ero piccola tutti attorno a me per intendere che stavano per uscire di casa dicevano:“Vado a Modena”. Non abitavamo così fuori, eppure era necessario prendere la macchina e fare uno sforzo che sicuramente oltre che fisico era anche mentale, un dislocarsi in tutti i sensi. Abitavamo in una zona in cui la macchina era effettivamente necessaria, una sorta di terra di mezzo, ne’ dentro ne’ fuori. Dalla nostra casa si percorreva uno stradone lungo, lungo con tanti camion tutto il giorno. Mi ricordo che quella strada l’ho percorsa da sola per la prima volta la mattina dell’esame di quinta elementare. Procedevamo in fila indiana, io e il mio amichetto Roberto e la gonna, allora si usava molto di più, si alzava in continuazione e io temevo che i camionisti che passavano potessero vedermi le gambe o le mutande. Sensazione spiacevole. “Vado a Modena” non voleva dire necessariamente arrivare in centro, significava semplicemente andare a fare compere o qualche commissione, raggiungere i negozi, le scuole, gli amici o qualsiasi altro luogo lontano quei tre o quattro chilometri che bastavano per segnare il confine tra noi e gli altri. Immagino che quel modo di dire fosse nato perché tutti quanti si sentivano scollegati dal cuore della città, così “fuori” da dire “Vado a Modena” anche se la distanza era effettivamente poca cosa. Ma quando i miei genitori erano piccoli gli spazi erano diversi e col carro o in bicicletta si trattava comunque di un viaggio di alcune ore. Ecco che quella espressione era giustificata anche se a Modena c’eravamo già. E quella frase è rimasta per molto tempo a ricordarci che anche se la città si era allargata e spinta fino a là, noi eravamo pur sempre gente di campagna. Per me, il “Vado a Modena” significava tante cose. Voleva dire spostarmi dal cortile di casa che da piccola mi sembrava uno spazio enorme, prendere la macchina, altrimenti era impossibile muover- si, fare il viaggio con qualcuno, ricordo la sensazione chiara di dipendenza, e arrivare fin dove la prima fermata dell’autobus o il cartello della drogheria indicavano che si entrava a contatto con la gente fortunata che viveva nel quartiere. Immagine mitica, il quartiere. Nei pomeriggi dopo la scuola media, lo percorrevo in bicicletta con la mia migliore amica. C’era una forte aria di libertà, sensazioni di scoperta e di esplorazione, giravamo per ore in tutte le stradine senza sosta e fuggivamo divertite lasciandoci dietro l’eco dei commenti e delle battute maliziose dei ragazzi più grandi. Tra i miei amici solo io potevo incorrere nello sbaglio di dire “Vado a Modena” per intendere che invece andavamo a fare un giro in centro. Per loro no, non era possibile sbagliarsi, perché si sentivano“dentro”, non occorreva nominare Modena perché era lì, sotto i loro piedi, tangibile. Ci ho messo un po’ ad abituarmi, a non cadere più nell’errore. Ho imparato quando realmente le distanze si sono accorciate, quando con la maturità i confini si sono mossi e gli spostamenti tra il dentro e il fuori sono diventati più frequenti ed abituali, quando con la macchina sono diventata più libera. Mia madre mi spinse a prendere lezioni di scuola guida quando non avevo compiuto ancora diciott’anni, tanta era la fretta di avere un’altra figlia indipendente, da non portare sempre avanti e indietro da “Modena”. Allora, rientrare a casa la sera, percorrere quella distanza, voleva dire sentirsi finalmente grandi e più simile agli altri. Adesso, da cittadina inurbata, quel “Vado a Modena” è ancora carico di nostalgia e di tanti ricordi. Quei pochi chilometri li sento ancora nella testa e nel cuore e quando mi capita di percorrere il lungo stradone tiro un sospiro di sollievo quando leggo il cartello “Modena”, quasi avessi ancora paura di non farne parte. È come provare la sensazione di scivolare fuori dalla città, la paura di caderne fuori del tutto. Ecco perché sono così legata a Modena e perché a volte mi sembra di abbracciarla, quasi di ghermirla perché non mi sfugga dalle mani. Silvia Zetti SCRIVITI AMODENA 1° CONCORSO DI STORIE PERSONALI Con il patrocinio