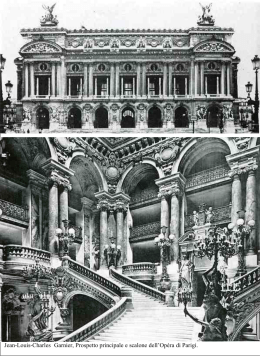

Claudio Longhi La nascita della regia e l’“opéra” il mercato, la direzione d’orchestra e la drammaturgia musicale (1831-1848) Quando nella seconda parte di Madame Bovary (1856), romanzo culto della letteratura europea del XIX secolo, Flaubert decide di condurre per la prima volta la sua eroina a teatro, tra le molteplici possibilità offerte dalla scena ottocentesca la sua scelta cade senza esitazione sul melodramma: lo spettacolo cui Emma assiste è infatti una rappresentazione della Lucia di Lammermoor di Donizetti: «On entendit trois coups sur la scène; un roulement de timbales commença, les instruments de cuivre plaquèrent des accords, et le rideau, se levant, découvrit un paysage…» Nonostante la relativa povertà della rappresentazione di provincia, profonda è l’impressione esercitata sulla “romantica” Emma dalla messa in scena: «Elle n’avait pas assez d’yeux pour contempler les costumes, les décors, les personnages, les arbres peints qui tremblaient quand on marchait, et les toques de velours, les manteaux, les épées, toutes ces imaginations qui s’agitaient dans l’harmonie comme dans l’atmosphère d’un autre monde»1. La citazione è forse un po’ abusata, ma trae la sua forza probante proprio dall’essere divenuta una sorta di luogo comune della cultura romanzesca contemporanea. Indiscutibilmente, infatti, come dimostra il celebre episodio del romanzo di Flaubert – e come potrebbero confermare decine di altre testimonianze del XIX secolo a cominciare dall’Anna Karenina tolstojana (1873-1877) –, la scena musicale è uno dei luoghi centrali dell’immaginario culturale ottocentesco, ma non solo. Al di là del fascino che esercita sul pubblico del XIX secolo a tutti i livelli, essa è pure un modello di organizzazione artistica e produttiva dell’esperienza teatrale che innerva della propria influenza anche la cosiddetta scena di prosa: a fronte delle varie mescidanze di canto e recitazione che si sperimentano su molte ribalte ottocentesche non possiamo non prendere atto del fatto che la radicale antitesi tra “opera” e “prosa”, sancita da certe legislazioni contemporanee condizionanti le più sclerotizzate prassi sceniche del nostro tempo, non ha certo grande valore per render conto della civiltà performativa dell’Ottocento. Considerati il prestigio e la pervasiva influenza della scena musicale del XIX secolo sull’articolarsi dell’esperienza teatrale tout court, nell’affrontare la spinosa questione dell’«avènement de la mise en scène moderne» anche in rapporto al tema della «crise du drame», potrebbe essere quindi opportuno concentrarsi proprio sull’esperienza dell’“opéra”. Ad ulteriore giustificazione dell’opportunità di una simile decisione, gioverà forse ricordare pure il ruolo determinante giocato dal paradigma musicale sull’evoluzione del linguaggio registico lungo tutta la parabola storica della regia: per non fare che un paio di esempi macroscopici se Wagner e Appia sono infatti imprescindibili termini di riferimento di certa teoresi registica del tardo XIX secolo, oggigiorno tra i più significativi interpreti della “regia dopo la regia” è difficile non ricordare creatori-compositori come Christoph Marthaler o Heiner Goebbels – ma in fondo anche un “maestro” à la page ancora tutto interno alle ragioni della regia come Eimuntas Nekrošius è totalmente permeato di cultura musicale. Nel quadro del dibattito oggi in corso intorno alla nascita della regia, entro la dialettica delineatasi negli ultimi anni tra ipotesi della “discontinuità” novecentesca – tutta protesa a far luce sul cosiddetto “salto” registico del XX secolo – e ipotesi della “continuità” professionale – volta a predatare la genesi non solo della prassi, ma anche della poetica registica rispetto alla tradizione storiografica in uso, collocandola all’altezza del primo emergere dell’industria dello spettacolo agli albori del XIX secolo –, l’adozione della prospettiva del teatro per musica induce a percorrere soprattutto la seconda via dell’antitesi (inaugurata per l’Italia dagli studi di Roberto Alonge e Franco Perrelli). La complessità dello spettacolo d’opera – specie nella variante del Grand Opéra, 1 Gustave Flaubert, Madame Bovary [I ed. in rivista 1856; I ed. in vol. 1857], in Id., Œuvres, vol. I, Paris, Gallimard, 1951, pp. 494-495. www.turindamsreview.unito.it 1 che da Parigi, autentica capitale teatrale del XIX secolo si impone come modello in positivo e in negativo di tanta parte del teatro musicale ottocentesco – comporta in effetti una precoce specializzazione dei mestieri teatrali e una non meno precoce “industrializzazione” del processo creativo che inevitabilmente finisce col catalizzare un altrettanto precoce nascita della regia, sia sul versante della pratica operatività che su quello della consapevolezza “teorica”. Volendo privilegiare il modello dell’opulenza spettacolare, non di rado smaccatamente commerciale, del Grand Opéra, nelle sue diverse e contraddittorie interpretazioni (ovviamente non necessariamente prive di rilevanza artistica, a prescindere dai giudizi espressi sul genere, non sempre lusinghieri, nel corso delle svariate querelle ottocentesche), l’indagine si potrebbe essenzialmente concentrare sul periodo 1831-1848, stagione di teatro musicale intimamente complessa, ma in sé relativamente coesa, che andando a sovrapporsi quasi completamente in Francia agli anni della monarchia “borghese” di luglio (e sappiamo quanto la realtà francese sia influente sugli assetti socioculturali di tutta Europa nel periodo considerato), è caratterizzata dal drastico imporsi (pure sul piano estetico) delle ragioni del mercato come imprescindibili termini di confronto di qualsivoglia esperienza artistica, anche se solo per prenderne le distanze polemicamente. A ridosso della salita al potere di Luigi Filippo d’Orléans (1830), il 1831, anno di debutto di Robert le Diable, vede l’affermarsi sulle scene musicali dell’egemonia del Grand Opéra di matrice meyerbeeriana. Ma sempre nel 1831 si inaugura pure la nuova direzione dell’Académie Royale de Musique targata Jules Véron, ed è noto quanto Véron fosse sensibile alla “domanda” del pubblico e quanto fosse propenso a testare le diverse soluzioni tecniche capaci di ammaliare la platea. Al lato opposto del sintagma cronologico individuato, in concomitanza alla caduta di Luigi Filippo e ai moti rivoluzionari che scuotono un po’ tutta l’Europa, il 1848, autentico spartiacque nella storia europea, si presta invece, probabilmente, ad essere assunto come termine post quem di sviluppo di un nuovo equilibrio organizzativo del teatro musicale del XIX secolo fondato sul primo imporsi di un predominio dell’editore e del sistema del repertorio: proprio nel 1848 Verdi decide di vendere i diritti di un suo nuovo lavoro (Il Corsaro) ad un editore (Lucca) e non a un teatro. Non potendo por mano ad una disamina sistematica della variegatissima realtà del teatro musicale europeo di quegli anni, per far luce sulla nascita della regia lirica in prospettiva di storicismo materialista conviene procedere attraverso l’analisi di esempi “sintomatici” desunti da alcune delle principali ribalte europee del tempo – la Scala di Milano, il Drury Lane di Londra e, naturalmente l’Académie Royale de Musique di Parigi – allo scopo di tentare un affresco per rapidi scorci della scena musicale ottocentesca, teso ad evidenziare motivi ricorrenti e peculiarità nazionali dei diversi sistemi produttivi. Dall’analisi comparativa delle differenti realtà teatrali studiate emergono tre complementari nuclei propulsivi artistico-organizzativi del linguaggio registico: la drammaturgia musicale, il mercato (nel suo vario rapportarsi alle istituzioni statali) e la direzione d’orchestra. Per muovere nell’indagine dalle scene nazionali ci si potrebbe in prima battuta concentrare sui “poetiallestitori” di tradizione asburgica operanti alla Scala, capitanati da Calisto Bassi. Entro le complesse coordinate del sistema produttivo operistico italiano primo ottocentesco tracciate da Rosselli2, se la si studia in prospettiva “registica” l’organizzazione della Scala, per il periodo considerato, rivela una doppia articolazione in piani operativi per lo più complementari, ma talvolta concorrenziali. Per un verso, all’interno di un sistema gestionale “a tre” – strutturato, secondo una tipica declinazione scenica dello statalismo asburgico, sulla compresenza di un ente governativo appaltatore, denominato Direzione dei Teatri, della Imperiale Regia Ispezione di Polizia e dell’Impresa privata –, sono evidenti ingerenze governative di natura chiaramente “registica” nella messinscena degli spettacoli; per l’altro è nevralgica alla Scala la presenza stabile di un librettista, in funzione di «poeta addetto» agli allestimenti per conto dell’Impresa. Sia per il suo ambito di competenze che per il suo taglio operativo è quest’ultima una figura che già inclina a superare l’approccio strettamente drammaturgico al fatto teatrale secondo logiche di tipo “registico”. 2 Cfr. John Rosselli, L’impresario d’opera, Torino, EDT, 1985. www.turindamsreview.unito.it 2 Concentrandoci, per ragioni di tempo, sull’analisi dei soli Capitolati – con particolare riferimento a quello del 18433 riguardante Bartolomeo Merelli, il potente impresario alla Scala tra il ’36 e il ’50 – , emerge come la Direzione dei Teatri si riservi di diritto un ruolo “registico” nel processo di allestimento, in rapporto dialettico con l’Impresa cui spetta di elaborare – secondo la propria autonoma prospettiva artistico-imprenditoriale – ogni proposta dell’ente appaltatore. Oltre all’approvazione preventiva, e in tempi stabiliti, del repertorio, dei poeti e dei musicisti, la Direzione interviene sulla scelta dei cantanti con occhio attento e alla qualità professionale e alla affidabilità degli interpreti. Per ogni opera l’Impresa è tenuta a presentare alla Direzione con un anno di preavviso i cast di titolari e sostituti per avere la regolare autorizzazione; la Direzione si riserva di decidere eventuali sostituzioni anche nel corso delle prove. L’ente appaltatore impone che siano scritturati cantanti di prestigio, adottando la fama come garanzia di qualità; un sistema contrattuale rigoroso impedisce però ogni libertà “divistica” agli interpreti, specie per quanto attiene la partecipazione alle prove (a pena di arresto). La Direzione valuta inoltre la «qualità» e la «convenienza» delle scenografie (che non possono essere di carta), in relazione «all’argomento che si rappresenta», e pretende la visione, «in tempo congruo», dei figurini per il vestiario, nonché degli oggetti di scena. In questo orizzonte complesso e standardizzato, si evince dalle lettere che i tempi di consegna dei figurini sono solitamente fissati in quindici giorni prima della rappresentazione4. La Direzione concorda infine con l’Impresa lo svolgimento delle prove generali nei due giorni precedenti ogni debutto; dette prove servivano alla Direzione stessa per le ultime possibili correzioni agli allestimenti che devono essere, a pena di ammenda, rigorosamente realizzate5. La vocazione “registica” della scansione organizzativa che si è appena sommariamente tratteggiata è tanto più evidente quando la si raffronti con il coevo sistema produttivo in uso nel teatro di prosa italiano. Aspetto rilevante delle modalità di ingerenza della Direzione nella messa in scena, come risulta dallo spoglio dei documenti, è che l’organo non opera sulla base di istanze puramente censorie (di squisita competenza della polizia), ma agisce per assicurare una raffinata “concertazione stilistica” del prodotto spettacolare, secondo una ben precisa “estetica”, prima ancora che “etica”, del “decoro”, tesa a garantire il “rispetto del pubblico” (essenzialmente l’aristocrazia dei palchettisti). Nel periodo considerato i complessi spettacoli scaligeri obbediscono quindi già ad una concertazione di tipo registico, frutto di un dialogo, non privo di tensioni, tra Impresa privata e Stato: gli spettacoli sono di responsabilità dell’impresario, ma egli deve rispondere delle proprie scelte a un ente regio, cui è legalmente riconosciuta la facoltà di imporre la sua estetica su alcuni rilevanti aspetti della messinscena. Come già si è accennato, oltre al costumista, al direttore della scenografia e al «direttore del macchinismo» (previsti anche dal citato Capitolato), l’Impresa può scritturare un «poeta addetto» o «direttore della messa in iscena». Nell’ambito di una tradizione asburgica che va da Da Ponte al Piave della stagione scaligera (indagata, tra gli altri, sul versante musicologico, letterario e teatrologico rispettivamente da Roccatagliati, dalla Gronda e da Guccini6), si tratta di un librettista cui vengono attribuite specifiche funzioni, per noi sostanzialmente registiche, svarianti dall’istruzione dei cantanti, alla sorveglianza esercitata sulla sartoria o sull’allestimento delle scene 3 Capitolato per l’appalto degli II. RR. Teatri alla Scala e Canobbiana, in Archivio di Stato di Milano, Spettacoli Pubblici, Parte Moderna, Cart. 40. 4 Lettera della Direzione teatrale (rappresentante Crippa) all’Imperiale Regia Polizia e al Consulente della Direzione, Milano, 2 giugno 1840, con annessa descrizione dei figurini per l’opera I due Figaro (15 giugno 1840); Archivio Storico Civico di Milano, Biblioteca Trivulziana, Spettacoli Pubblici, Cart. 19, Fasc. 8. Lettera di B. Magni alla Direzione teatrale, Milano, 19 maggio 1838, con relativa risposta della Direzione (rappresentante Crippa) del medesimo giorno e foglio allegato con elenco correzioni conseguenti la presa in visione; Archivio Storico Civico di Milano, Biblioteca Trivulziana, Spettacoli Pubblici, Cart. 17, Fasc. 5. 5 Lettera della Direzione teatrale (rappresentante Crippa) all’Impresa, Milano, 19 maggio 1838, cit., n. 4. 6 Cfr.: Alessandro Roccatagliati, Felice Romani librettista, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1996; Giovanna Gronda, Il libretto d’opera fra letteratura e teatro, in Giovanna Gronda e Paolo Fabbri (a cura di), Libretti d’opera italiani dal Seicento al Novecento, Milano, Mondadori, 2007³ (collana «I Meridiani»), pp. IX-LIV; Gerardo Guccini, Direzione scenica e regia, in Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli (a cura di), Storia dell’opera italiana, vol. V, La spettacolarità, Torino, EDT, 1988, pp. 123-174. www.turindamsreview.unito.it 3 (a cominciare dalla pittura per finire col montaggio)7. In perfetta coerenza con certe poetiche melodrammatiche settecentesche fondate sulla preminenza della parola sul fatto musicale, alla Scala il librettista di un’opera può essere investito delle funzioni di “allestitore” per la messa in scena di melodrammi di cui egli stesso abbia steso il testo, ma tali compiti possono essere esercitati anche da un «poeta addetto» operante all’interno del teatro a prescindere dal fatto che egli sia direttamente “autore” del libretto dell’opera da rappresentare. I documenti in nostro possesso ci autorizzano a credere che, nel corso degli anni Trenta e Quaranta, questo ruolo sia stato ricoperto con continuità da Calisto Bassi, librettista e traduttore di libretti, spesso appartenenti al repertorio del Grand Opéra francese8 – repertorio ad alto tasso di spettacolarità (con quanto ne consegue sul piano del coordinamento del lavoro scenico) per il quale Merelli mostra una particolare predilezione, non sempre facilmente conciliabile con le necessità censorie della polizia e con gli standard imposti dalla Direzione9. Nato a Cremona agli inizi del secolo e morto nel 1860 vicino a Milano, Bassi, figlio di un cantante buffo napoletano, lavora per l’Impresa scaligera, dalla quale è pagato10 e della quale è stato più volte rappresentante temporaneo negli anni della conduzione Merelli, come si evince dalla corrispondenza ufficiale11. In un suo poemetto autobiografico del ’4812 è lo stesso Bassi a darci indirettamente notizie intorno alla sua presenza alle prove della Scala e al ruolo da lui svolto in questo contesto come figura di riferimento per l’orchestra, i cantanti e il personale tecnico; a rincalzo le lettere tra la Direzione teatrale e il librettista, nei periodi in cui questi sostituiva Merelli, mostrano come Bassi avesse la responsabilità delle questioni connesse alla “messa in scena” da discutere con la Direzione dei Teatri. Stando ai dati in nostro possesso, già all’altezza del 1829 si pensa al «poeta» Bassi per l’allestimento di un melodramma del cui libretto egli non è autore in prima persona. In una lettera del 20 gennaio 1829 di Villa, delegato milanese per il San Carlo di Napoli, al rappresentante della Direzione dei Teatri Visconti di Mondrone, si segnala infatti che, per la messinscena del melodramma La Straniera, su libretto di Romani, in assenza dello stesso librettista (già altre volte chiamato a curare alla Scala l’allestimento dei propri lavori13), l’Impresa ha pensato di rivolgersi a Bassi, «poeta» egli pure stipendiato ad hoc14. 7 Cfr.: Lorenzo Da Ponte, Ordine necessarissimo in una Direzione teatrale, scelta ed approvata un’opera dalla Direzione Imperiale, ms. aut. riprodotto in Ulirch Müller e Oswald Panagl (a cura di), Don Giovanni in New York, Salzburg, Müller-Speiser, 1991, pp. 52-61; lettera di Francesco Maria Piave al Governatore di Milano Massimo D’Azzelio [sic], Milano, 17 marzo 1860, con annessa dichiarazione della Presidenza del Gran Teatro La Fenice di Venezia, Venezia, 8 marzo 1860; lettera di Francesco Maria Piave al Governatore di Milano Massimo D’Azzelio, Milano, 22 marzo 1860; lettera di Francesco Maria Piave al Governatore di Milano Massimo D’Azzelio, Milano 2 giugno 1860, con allegato promemoria teso a render conto della sua attività di «Direttore della messa in iscena» degli spettacoli presso La Fenice dal 1844; in Archivio del Museo Teatro alla Scala, Corrispondenza. 8 A questo proposito si possono ricordare le versioni dei seguenti libretti: La favorita (1843) e La figlia del reggimento (1840), opere entrambe di Gaetano Donizetti; I guelfi e i ghibellini (1843), un rifacimento de Les Huguenots di Giacomo Meyeerbeer, mai andato in scena. 9 Si considerino, a questo proposito, le complesse vicende legate ai tentativi di importazione del Guillaume Tell di Rossini nel 1836 e de Les Huguenots di Meyeerbeer nel 1843 (cfr. in proposito Archivio Storico Civico di Milano, Biblioteca Trivulziana, rispettivamente Cart. 15 e Cart. 20). Se il Guillaume Tell riuscì ad essere rappresentato nella variante scozzese del Vallace, l’opera di Meyeerbeer, per quanto già andata in scena a Vienna in versione edulcorata, non passò mai la censura della messa in scena. 10 Informazione evinta da un documento presente presso l’Archivio Visconti di Mondrone, Istituto di Storia Economica, Università Cattolica di Milano, Cart. 285L, autografi letterari, già citato in Alessandro Roccatagliati, Felice Romani librettista, cit., p. 373n. 11 Si vedano le lettere di Calisto Bassi e Bartolomeo Merelli alla Direzione dei Teatri in Archivio Storico Civico di Milano, Biblioteca Trivulziana, Spettacoli Pubblici, Cart. 19, 20 e 95, riguardanti rispettivamente gli anni 1840, 1842 e 1844. 12 Cfr. Calisto Bassi, Strane avventure occorse ad un poeta di teatro nelle cinque memorabili giornate del marzo 1848, Milano, Borroni e Scotti, 1848, pp. 11-13. 13 Lettera di Felice Romani a G. M. Franchetti (Delegato dell’Impresa), Milano, 18 settembre 1823, in Archivio di Stato di Milano, Spettacoli Pubblici, Gestione Governativa, Cart. 17, già citato in Alessandro Roccatagliati, Felice Romani librettista, cit., p. 323. 14 Lettera di G.B. Villa al Duca Visconti di Mondrone, Milano, 20 gennaio 1829, in Archivio Storico Civico di Milano, www.turindamsreview.unito.it 4 Stante le documentate funzioni “pratiche” di cui Bassi è investito, sul fronte “estetico” è evidente come, nell’operato di questo «poeta», convivano e si compenetrino competenze drammaturgiche e di allestitore, con una tensione alla sintesi estetica già nettamente orientata in direzione registica. Numerose sono in effetti le tracce di uno sguardo registico che governa la drammaturgia di Bassi, o di una complementare tendenza della drammaturgia bassiana ad organizzare “registicamente” la rappresentazione. Si prenda il caso del Guillaume Tell di Rossini, opera spesso giudicata antesignana del Grand Opéra. Nel 1831 Bassi ne cura una fortunata traduzione rappresentata a Firenze. Nel 1836 Merelli, da poco impresario, vorrebbe rappresentare l’opera alla Scala, incontrando una ferma opposizione della Polizia lombarda15. Per venire incontro alle esigenze censorie, Bassi appresta allora un suo originale “travestimento”: quel Guglielmo Vallace che – caduto il progetto di una messa in scena del Tell – debutterà a Milano il 26 dicembre 1836. Dalla vicina Svizzera la vicenda è allontanata in una più rassicurante (perché remota) Scozia. Per il resto Bassi, operando sulla partitura rossiniana data, procede da un lato riproducendo a calco la sintassi drammaturgica dell’opera e reinventando dall’altro il soggetto (su evidenti e fedelissime basi mimetiche rispetto all’originale di de Jouy e Bis). In questa operazione di “tradimento” imitativo (imposto dalla “régia regìa”) il fuoco narrativo si sposta dal tema della rivolta potenzialmente patriottica (vistosamente edulcorato da Bassi pure nella sua nuova versione del ’45) all’analisi delle vicende intime e private di morte, vendetta e amore dei diversi personaggi, nettamente esaltate nella drammaturgia del Vallace. Dalla “collazione” tra i due libretti (1831, Tell; 1836, Vallace), emerge chiaramente come il riassetto drammaturgico tentato da Bassi obbedisca ad una acuta visione quasi “registica”. Nel quadro del generalizzato isomorfismo sintattico spiccano due clamorose macrovarianti coinvolgenti non solo il piano della scrittura stricto sensu, ma anche quello della realizzazione. Puntando sul valore patetico intimistico della relazione scenica a due, il terzo atto del Vallace si apre infatti con un duetto amoroso ambientato in un «ameno luogo»16, che Bassi aveva tagliato nella sua relativamente fedele versione ritmica “patriottarda” del 1831 e che reintroduce nell’appassionato Vallace (il duetto sarà nuovamente tagliato nel 1845). Ugualmente nel 1836 la nota scena della prova della mela del terzo atto viene fatta cadere; il climax patetico del dramma è così spostato nel Vallace sul finale dove viene introdotto un nuovo significativo scarto. Lo stratagemma, ideato da de Jouy e Bis, di Tell che, scortato sul lago in burrasca, causa la morte dei suoi carcerieri, è sostituito da Bassi con una più spettacolare scena di battaglia pittorescamente descritta in didascalia17. Con abile “regia” drammaturgica le modifiche, facendo direttamente leva sulla prassi spettacolare, tendono in questo caso a disinnescare l’apoteosi eroica del Tell “salvatore”, lasciando invadere il palcoscenico da una teatralissima azione di massa che annega l’eventuale messaggio politico in una piena di pura spettacolarità. Nello stesso torno di tempo un’ulteriore significativa presenza stabile alla Scala è quella del Direttore d’Orchestra, Eugenio Cavallini, salutato pure come l’«Habeneck italiano»18, noto per aver riformato la disposizione dell’orchestra scaligera. Muovendo da una posizione inizialmente defilata, Cavallini acquista negli anni un’incidenza sempre più forte nel regolare le questioni della messa in scena. Nel 1853, dunque poco oltre la nostra soglia cronologica, è proprio lui uno dei principali responsabili dello slittamento della prima scaligera del Rigoletto, stanti le difficoltà da lui previste Biblioteca Trivulziana, Spettacoli Pubblici, Cart. 3, Fasc. 8, già citato in Alessandro Roccatagliati, Felice Romani librettista, cit., p. 329. 15 Si veda, a questo riguardo, la fitta corrispondenza ufficiale intrecciantesi tra l’Impresa, la Direzione dei Teatri e l’Imperiale Polizia nel corso del 1836, in Archivio Storico Civico di Milano, Biblioteca Trivulziana, Cart. 15. 16 Calisto Bassi, Vallace. Melodramma tragico di Calisto Bassi, composto sulla musica del Guglielmo Tell del maestro cavaliere Rossini, da rappresentarsi nell’I.R. Teatro alla Scala il carnevale 1836-37, Milano, Pirola, 1836, p. 35. 17 «La procella imperversa. Il segno della battaglia è dato. I soldati di Gre.[ssinga] son presso ad attraversare il ponte: ad un tratto uno squillo di tromba parte dalla selva, a cui vien risposto da lontano. In questo momento il ponte precipita e sommerge nell’onde gli Inglesi che sono ivi pure incalzati e tratti a mal termine dai Montanari scozzesi, alla cui testa per una parte vedonsi Val.[lace] ed Elv.[ino], e per l’altra Kirk.[patrick], che, con ardore lanciandosi nel fiume, cerca di Gre.[ssinga]. Che trova e lo fa spento»: Calisto Bassi, Vallace, cit., p. 50. 18 Pompeo Cambiasi, Accademia della Società Filarmonica, in «Gazzetta musicale di Milano», V, 1846, p. 139. www.turindamsreview.unito.it 5 nella gestione in prova delle «masse coriste»19. Ma sulla questione del direttore d’orchestra dovremo tornare più avanti. Se l’Italia ottocentesca è proverbialmente considerata il paese del melodramma, sempre nel primo Ottocento una non minore importanza alla scena musicale viene riconosciuta dalla società inglese: stante il monopolio assoluto sulla “prosa” assicurato ai patent theatres fino al Theatre Act del ’43 (a Londra il Drury Lane e il Covent Garden), ancora nei primi decenni del XIX secolo, nelle sue varie contaminazioni col parlato, il teatro musicale (agevole scappatoia per aggirare l’ostacolo del divieto di mettere in scena copioni solo di prosa) resta infatti, come è noto, la tipologia di esperienza scenica più diffusa del Regno Unito. Certo l’ibrido e popolare melodrama è la chiave di volta della drammaturgia musicale inglese di quegli anni, ma – non diversamente da quanto accade alla Scala – anche in Inghilterra il paradigma del Grand Opéra non manca di esercitare una profonda influenza. E fin qui le analogie. D’altra parte, però, contrariamente a quanto accade nella burocratizzata Milano asburgica, la scena londinese primo ottocentesca, dominata dai managers, è regno incontrastato del libero mercato: sia che appartengano a singoli individui, sia che siano gestiti da società, le sale teatrali sono in effetti di proprietà privata20 e secondo il Licensing Act del 1737 (ancora in vigore all’inizio dell’Ottocento), salvo sporadiche eccezioni, l’unico vero appannaggio del potere governativo in materia di spettacolo è la censura preventiva esercitata sulla scelta dei testi. Attivi sia nei patent theatres che nelle altre sale, in primo luogo i managers sono chiamati dalla proprietà, sulla base di contratti d’affitto, a gestire in ottica di libero mercato l’andamento economico dei teatri e a dirigerne le stagioni, ma di fatto, acquisiscono precocemente pure responsabilità di tipo registico sui singoli allestimenti21. Si consideri, per esempio, come nel nutrito staff di assistenti affiancanti i managers dei patent theatres – più ricchi e quindi dotati di organigrammi più sviluppati e complessi degli altri teatri, come rilevato dalla Cocco22 – già nei primi decenni dell’Ottocento sia sostanzialmente istituzionalizzato lo stage manager, figura professionale di rilievo “registico” situantesi a metà strada tra gli odierni direttore di scena e assistente alla regia23. Come si è più volte rimarcato i managers con più spiccate connotazioni registiche sono, naturalmente, gli actor managers alla Edmund Kean o Robert William Elliston – non a caso è su di loro che per lo più si sono concentrate le attuali indagini storiografiche dedicate alla nascita della regia nel Regno Unito24 – ma, sullo sfondo di questa schiera di attori-protoregisti, tra gli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento si staglia una figura nuova di estrazione ancora una volta “drammaturgica”: un manager non attore tanto potente dal punto di vista organizzativo, quanto determinato e attento alla creazione degli spettacoli: Alfred Bunn – personaggio forse oggi un po’ trascurato sul quale restano ancora fondamentali le lontane indagini di Urwin dei tardi anni Cinquanta25. 19 Cfr. lettera dell’Impresa, cofirmata dai Sig.ri Giacomo Panizza e Eugenio Cavallini, alla Direzione dei Teatri, Milano, 3 gennaio 1853, in Archivio del Museo del Teatro alla Scala, Faldone R, Fasc. 66. 20 Preziose testimonianze sono rese in tal senso dalle autobiografie e biografie dei manager della prima metà del XIX secolo; cfr. ad esempio: Alfred Bunn, The Stage: Both Before and Behind the Curtain, London, Bentley, 1840, 3 voll. o Philadelphia, Lea & Blanchard, 1840, 2 voll. (per tutte le citazioni che seguono si è fatto riferimento all’ed. americana dell’opera); Thomas Dibdin, The Reminiscences of Thomas Dibdin, London, Colburn, 1827; George Raymond, The Life and Enterprises of Robert William Elliston, Comedian, London, G. Routledge, 1857. 21 Si vedano ancora, in proposito, le biografie ed autobiografie dei manager della prima metà del XIX secolo; in particolare: Alfred Bunn, The Stage: Both Before and Behind the Curtain, cit.; George Raymond, The Life and Enterprises of Robert William Elliston, Comedian, cit. 22 Cfr. Maria Rosaria Cocco, Arlecchino, Shakespeare e il marinaio: teatro popolare e melodramma in Inghilterra, 1800-1850, Napoli, Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi Letterari e Linguistici dell’Occidente, 1990, pp. 75-87. 23 Si veda la definizione fornita da The Oxford English Dictionary, Oxford, Clarendon, 1989², lemma Stage, vol. XVI, p. 450. 24 Cfr. Giles Playfair, The flash of lightning: a portrait of Edmund Kean, London, W. Kimber, 1983; C. Douglas Abel, The Acting of Edmund Kean, Tragedian, Toronto, University of Toronto, 1985; Christopher Murray, Robert William Elliston, Manager, London, Society for Theatre Research, 1975 e Michael J. Wood, The Descendants of Robert William Elliston, Plympton, S.A., Adelaide Proformat, 1995. 25 Cfr. George Glencairn Urwin, Alfred Bunn 1796-1860: A Revaluation, in «Theatre Notebook», 1957, n. 11, pp. 96www.turindamsreview.unito.it 6 Nato nel 1796 e morto nel 1860, Bunn, formatosi come stage manager all’ombra di Elliston, concentra su di sé due ruoli: da un lato è un versatile e prolifico scrittore, tanto da essere chiamato «Poet Bunn»26, dall’altro è un manager finanziariamente e politicamente potente, l’unico ad avere ottenuto la gestione contemporanea dei due patent theatres di Londra nel 1833. Mentre la sua direzione del Covent Garden dura solo qualche anno, Bunn riuscirà invece a gestire il Drury Lane sino al 1840, quando è costretto ad abbandonare la sala per fallimento. Dopo un breve intervallo lo si ritrova ancora alla guida del Drury tra il 1843 e il 1847 e tra il ’51 e il ’52. Nello spietato star system londinese del primo Ottocento, Bunn si afferma non solo per il suo indubbio potere politico, ma anche, come testimoniano le sue memorie del 184027 e come puntualizza Urwin28, per la sua capacità, di fatto registica, di imporsi pure artisticamente su attori e cantanti; attraverso la sua direzione le star della scena inglese cessano di essere solisti e sono portate a farsi elementi di un più vasto ensemble29. Parallelamente, come osserva Biddlecombe30, Bunn nella sua veste di librettista, si impegna nel rinnovamento della tradizione melodrammatica britannica, utilizzando come modello proprio il Grand Opéra parigino. Oltre all’intervento drammaturgico, cruciale – in questa operazione di riforma scenico-musicale – il lancio di nuovi cantanti inglesi, capaci di affrontare i nuovi ruoli, e, soprattutto, il sodalizio stabilito con Michael William Balfe (1808-1870), compositore irlandese di cultura fortemente continentale. Significative spie del fare registico di Bunn si colgono nell’allestimento di The Maid of Artois, primo libretto del manager. Andata in scena al Drury Lane il 27 maggio 1836, durante la direzione Bunn, The Maid of Artois è la seconda opera inglese di Balfe – che con questa partitura ottiene però la sua prima vera affermazione “teatrale” in patria –; celeberrima protagonista dell’atteso debutto il soprano Maria Malibran alla sua ultima storica interpretazione. Perfetto prototipo del melodrama “riformato” alla Bunn, nel corso dei suoi tre atti The Maid of Artois presenta un’alternanza di scene cantate e recitate, giocate sul doppio registro del “buffo” e del “patetico”, con ampie concessioni alle mode esoticheggianti dell’epoca. In linea con l’estetica di mercato di Bunn, l’allestimento architettato dal manager punta scopertamente a produrre un forte impatto spettacolare sul pubblico, sia attraverso i costumi, progettati ad hoc da Palmer e dalla Coombe31, sia attraverso l’impianto scenico, realizzato dalla nota famiglia di pittori Grieve, dotato di elementi praticabili ed impreziosito dagli affascinanti oggetti di scena realizzati dal responsabile del «machinery» Nall (le cronache ricordano, ad esempio, l’imponente l’orologio del campanile del secondo atto, progettato per battere le ore, e lo scalone ammirato al terzo atto ambientato nel deserto della Guiana francese). Per quanto improntata ad una leggibilissima cifra estetica unificante, la cura accordata al confezionamento del prodotto non è però il solo coefficiente “registico” rintracciabile nell’allestimento dell’opera. Non diversamente dal «poeta addetto» Bassi, il manager Bunn, direttamente investito dei compiti di messa in scena proprio per la sua funzione direttiva (economica ed organizzativa), tesse infatti le linee guida del suo progetto registico – improntato alla poetica “commerciale” dell’effetto – già annodandole alla trama del proprio intreccio drammaturgico, secondo le cadenze di una “poesia” teatrale che di fatto ambisce scopertamente a ritmare in modo unitario la composizione scenica. Prima ancora che dagli echi delle recensioni a 102. 26 Il soprannome «Poet Bunn», spesso usato ironicamente, ritorna di frequente in varie riviste degli anni Quaranta come «Littell’s Living Age» (Boston, 1844-1853), o, specialmente, «Punch» (London, 1841-) e «Sportsman’s Magazine of Life in London and the Country» (London, 1845-1846). Cfr. a tal proposito pure Alfred Bunn, A Word with Punch, London, Johnson, 1847. 27 Cfr. Alfred Bunn, The Stage: Both Before and Behind the Curtain, cit. 28 Cfr. George Glencairn Urwin, Alfred Bunn 1796-1860: A Revaluation, cit., p. 97. 29 Si vedano le memorie di Bunn: Alfred Bunn, The Stage: Both Before and Behind the Curtain, cit., vol. I, pp. 65-66. 30 Cfr. George Biddlecombe, English Opera from 1834 to 1864 with Particular Reference to the Works of Michael Balfe, London, Garland Pub, 1994, p. 7. 31 Si veda sia la locandina dello spettacolo, posseduta dal Theatre Museum di Londra che il frontespizio della stampa di: Alfred Bunn, Programme of the Songs, Duets, Trios, Chorusses, in the New Grand Serious Opera, Entitled The Maid of Artois, London, Wright, 1836. www.turindamsreview.unito.it 7 stampa, i principali costrutti della sintassi registica di Bunn possono essere dedotti dalla collazione dei testimoni “drammaturgici” in nostro possesso: il manoscritto destinato alla censura e datato maggio 1836 (precedente il debutto e presumibilmente risalente alla prima fase delle prove)32, la stampa del 1836 del testo per le sole scene cantante33 e la prima stampa completa del libretto, con alcune varianti, specie aggiuntive, disposta in occasione della ripresa dell’opera al Lane nel 184634 (entrambe testimonianze, queste ultime, seriori alla prima messa in scena). Di particolare interesse, ovviamente, l’analisi comparata delle didascalie. Più ancora della precisione quasi maniacale con cui Bunn attende a definire le intenzioni enunciative sottese alle “battute”, colpisce la sua evidente inclinazione a riprodurre “en abîme” il movimento diegetico della fabula del melodrama (inquieto rincorrersi di due amanti perpetuamente ostacolati destinato a risolversi in “lieta” riunificazione soltanto sul finale) nella minuziosa coreografia prossemica concepita dal librettista e da lui affidata ai paratesti didascalici secondo un sistema notazionale che viene precisandosi mano a mano che dal già analitico progetto coreutico del manoscritto, passando attraverso il vaglio della scena, si giunge nelle stampe seriori ad un libretto ormai attestatosi in definitivo consuntivo drammaturgico di una rappresentazione. In altri termini, la relazione base drammaturgica tra i due innamorati protagonisti di The Maid of Artois, Isoline e Jules – sceneggiata nel libretto in una dialettica incessantemente interrotta e ossessivamente riproposta di tentativi di riunificazione e insuperabili separazioni generate dagli ostacoli frapposti al lieto fine dal perfido Marquis – trova la sua perfetta “mise en scène” nella ponderatissima danza di posizioni sceniche pre-vista dal testo di Bunn. Consideriamo, a titolo d’esempio, alcune sequenze (si tenga presente che, stanti le variazioni che si registrano tra i tre testimoni nelle scansioni strutturali dell’opera, per i rimandi macrodiegetici si è scelto di fare riferimento alla stampa del ’46). Atto primo, scena terza: Jules irrompe nella stanza dell’innamorata che suppone essere una traditrice. Sorpresa alla finestra, di spalle, Isoline si volta e, trovandosi per la prima volta di fronte al suo amato può solo mostrarsi «alarmed»35. In capo ad un lungo fronteggiarsi (a parole e a fatti), al termine della sequenza, essendosi i due riconciliati, mentre Jules cade stanco a sedere, Isoline, che ha appena riempito un «goblet», in «the most joyous manner»36 secondo quanto precisato dalla stampa del ’46, gli si avvicina, accomodandoglisi dolcemente accanto37. Atto secondo, scena prima (e unica). Dopo una parentesi di allontanamento, i due amanti si ritrovano, uno di fronte all’altro, ma lontani in scena, sulla piazza del forte di Sinamari. Isoline e Jules si corrono incontro, ma vengono bloccati e nuovamente allontanati, prima di potersi fisicamente ricongiungere, dall’irrompere delle milizie capitanate da Synnelet38, carceriere di Jules. Solo quando Synnelet, in virtù di un tranello, viene spinto nella cella di Jules, che a sua volta veloce scappa, il giovane innamorato «rushes in to the arms of Isoline»39, «exlaiming» alla ritrovata amata – prescrive/riferisce la stampa del ’46, travolgendo ogni possibilità di introspettivo intimismo in una piena di retorica spettacolare40 –: «Thou art saved!»41 Ancora, al sollevarsi della tela nel terzo atto, esoticamente ambientato nell’arido deserto della Guiana francese, dopo l’ennesima separazione, troviamo, finalmente soli, i ricongiunti Isoline e Jules a disegnare una pietà tutta profana, con l’amato steso davanti alla sua bella assisa, la testa reclinata sul ginocchio di Isoline42. Una posa “funebre”, finalmente statica, che 32 Alfred Bunn, The Maid of Artois, ms. presso British Library, Lord Chamberlain’s plays, vol. LXXII, May 1836, ff. 627-643. 33 Id., Programme of the Songs, Duets, Trios, Chorusses, cit. 34 Michael William Balfe e Alfred Bunn, The Grand Serious Opera, Entitled The Maid of Artois, London, Johnson, 1846. 35 1836ms, f. 634r / 1846s, p. 12. 36 1846s, p. 13. 37 1836ms, f. 634v / 1846s, p. 13. 38 1836ms, f. 636v / 1846s, p. 20. 39 1836s, p. 20 / 1846s, p. 25. 40 1846s, p. 25. 41 1836ms, f. 638r / 1836s, p. 20 / 1846s, p. 25. 42 1836ms, f. 642r / 1846s, p. 29. www.turindamsreview.unito.it 8 cela, nel racconto di primo livello della disperazione di una morte annunciata, la più riposta profezia dell’imminente e definitivo lieto ricongiungimento finale degli amanti, foriero dell’estenuata morte dell’eros. Purtroppo, per problemi di salute, in occasione della prima messa in scena Bunn può assistere solo agli ultimi sei giorni di prova43, ma sappiamo che la Malibran era già operativa a Londra, per lavorare all’allestimento, fin dai primi di maggio44. Sul piano delle relazioni artistiche ed organizzative con la cantante, il manager si trova ad affrontare un’interprete dotata del fascino e dell’autorevolezza di una vera e propria diva. Duro fu lo scontro fra i due, come ricorda lo stesso librettista nelle sue memorie lamentando le difficoltà incontrate in prova nello sviluppo armonico – in ensemble – della messinscena. A testimonianza dell’approccio dirigistico di Bunn, si consideri come la decisione della mezzo soprano di saltare buona parte della penultima prova per tenere un concerto mattutino determina una risentita reazione del manager45, che non esita a rinfacciare alla star di pagarla profumatamente. Il poeta è ugualmente sgomento e meravigliato quando, la sera della prima, la Malibran, esausta, nell’intervallo tra il secondo e terzo atto gli chiede di farle scivolare in palco una pinta di birra durante il sottofinale: soltanto se potrà bere in scena la cantante troverà la forza di affrontare la fine della rappresentazione. Se una simile richiesta gli fosse arrivata da parte di qualunque altro attore o cantante, il dittatore del Drury Lane avrebbe opposto un categorico diniego, ma davanti alla Malibran, consapevole del fascino da lei esercitato sul pubblico, in ossequio alle leggi del mercato46, il manager, pur se malvolentieri, finisce per accondiscendere47. Per valutare appieno il significato di questi episodi si consideri che negli stessi giorni della prima di The Maid of Artois, per la precisione il giorno 11 maggio 1836, il celebre attore shakespeariano Macready, non tollerando le imposizioni di Bunn e non riuscendo a far breccia nel suo regime dirigistico, al termine di una replica del Macbeth si abbandona in palcoscenico ad una pubblica invettiva contro Bunn e contro le sue strategie di gestione del Drury Lane – specie nel rapporto con gli attori – e conseguentemente lascia il teatro48. Per concludere questa rapida ricognizione dell’allestimento di The Maid of Artois, si consideri come Bunn si assicuri anche legalmente una potestà “registica” sulla rappresentazione dell’opera: in data 16 maggio 1836 (una decina di giorni prima del debutto) viene stipulato a Londra un importante atto notarile, articolato in doppio negozio, tra Bunn e Balfe. Con il primo contratto si stabilisce che Bunn ceda a Balfe i diritti sul libretto di The Maid of Artois, contro il versamento di un corrispettivo di 100 sterline, per assicurare al compositore i diritti esclusivi di stampa della partitura nel suo complesso di musica e parole. Parallelamente, col secondo contratto, Balfe cede a Bunn, contro il versamento di 5 sterline e 5 scellini a replica con obbligo di cinquanta recite pagate, l’esclusiva dei diritti di produzione e messa in scena dell’opera: That the said Michael William Balfe shall and will permit and suffer the said music of the said Opera to be brought out and pubblickly performed at the Theatre Royal in Drury Lane†and or at any other theatre for public amusement under the direction and control of the said Alfred Bunn49. E veniamo ora alla Francia, vera patria del Grand Opéra. Con l’ascesa al potere di Luigi Filippo e l’instaurarsi della monarchia borghese, la scena parigina, pur conservando un assetto profondamente diverso da quello britannico, si avvicina al mercato. L’Opéra, all’epoca Académie 43 Cfr. Alfred Bunn, The Stage: Both Before and Behind the Curtain, cit., vol. I, p. 223. Cfr. Patrick Barbier, La Malibran, Reine de l’opéra romantique, Paris, Pygmalion, 2005, p. 223. 45 Cfr. Alfred Bunn, The Stage: Both Before and Behind the Curtain, cit., vol. I, p. 229. 46 Nelle sue memorie Bunn riporta puntualmente i risultati ottenuti al botteghino con le numerose repliche dell’opera; le recite di The Maid of Artois si protrassero per tutto il mese di giugno fino al primo di luglio. Cfr. Alfred Bunn, The Stage: Both Before and Behind the Curtain, cit., vol. I, pp. 230-232. 47 Ibid., p. 229. 48 Ibid., pp. 213-214. 49 Contratto tra Alfred Bunn e Micheal William Balfe, London, 16 maggio 1836; British Library, Additional Manuscripts 29498, f. 1r. 44 www.turindamsreview.unito.it 9 Royale de Musique, è ente che fa capo allo Stato e che dallo Stato è finanziato – pur non subendo così forti ingerenze governative nella propria programmazione come quelle patite dall’Impresa alla Scala –; d’altra parte, però, sotto la direzione di Jules Véron, alla guida dell’Opéra tra il 1831 e il 1835, proprio all’Académie, sull’onda di un montante interesse per il mercato e per le ragioni della spettacolarità50, si pongono in essere i primi tentativi di superamento delle rigide codificazioni napoleoniche51. È in questo clima produttivo volto al cambiamento che a cavallo tra anni Venti e Trenta a Parigi si afferma e si isituzionalizza il paradigma del Grand Opéra, fastoso concentrato di meraviglie sceniche, tecnica e virtuosismo, che proprio in ragione di questa sua natura spettacolarmente complessa si candida ad essere uno dei primi luoghi deputati alla sperimentazione delle aurorali pratiche “registiche”. Nel vasto e variegato campo del Grand Opéra, la regia in statu nascendi come «arte della fabbrica», per dirla con Alonge52, trova infatti un fertile terreno in cui affondare le proprie radici. A dispetto delle note antipatie di Wagner53 e delle numerose critiche che il Grand Opéra incassa lungo tutto il corso del XIX secolo per la sua tendenza a risolversi in puro intrattenimento, è un incontrovertibile dato di fatto, non privo di interesse in prospettiva di lettura registica della storiografia teatrale, che, come rileva giustamente Casini54, avendo contribuito a traghettare il melodramma romantico da un orizzonte produttivo “povero” ad uno più complesso in cui scenografia, scenotecnica e costumi acquistano un ruolo di rilievo nel processo di allestimento, proprio il Grand Opéra ha dato un notevole contributo, per quanto indiretto, sia sul piano teorico che su quello della progettualità tecnica, alla genesi del Gesamtkunstwerk wagneriano, termine di riferimento ideale per molte poetiche registiche tardo ottocentesche. Imponendo forme spettacolari vieppiù complesse il Grand Opéra francese incide per esempio sulla scansione dei tempi di prova, soggetti progressivamente, a ridosso degli anni Trenta, ad ampie dilatazioni in virtù delle maggiori difficoltà tecniche della messa in scena (e notoriamente proprio l’allungamento del periodo di prove è uno dei primi coefficienti registici degli allestimenti oggettivamente valutabili). Poco oltre la soglia cronologica da noi fissata, ossia già a cominciare dal ’49, Verdi elogerà l’abitudine parigina di provare per mesi gli allestimenti, pur lamentando, a quell’altezza cronologica, l’assenza di una forte figura artistica di riferimento capace di coordinare realmente il lavoro, uscendo dagli schemi fissi e ripetitivi del Grand Opéra55. Effettivamente il compositore (regista in pectore) Verdi, sbarca nel tempio della lirica parigina in una stagione di vuoto di potere, ma per tutto il periodo da noi considerato la registica reductio ad unum della sfaccettata e ipertrofica sintassi dell’Opéra – in assenza di un punto di vista unificante condannata a risolversi in slegata paratassi trivialmente spettacolare – ha invece un proprio potente garante in François-Antoine Habeneck (1781-1849), uno dei padri fondatori della direzione d’orchestra europea. La nascita della direzione orchestrale in Europa viene per lo più spiegata adducendo a cause 50 «LE DIRECTUR DE L’OPERA FAIT FORTUNE. Une fois n’est pas costume. Eugène Véron, médicin, journaliste, fondateur de la première Revue de Paris, fut nommé en 1831. Il avait réussi à fournir l’important caution exigée du directeur dans la nouvelle formule de gestion instaurée par Louis-Philippe. Au système de Surintendance de Napoléon on avait substitué celui de la Régie Intéressée. L’Etat donnait une subvention et imposait un cahier des charges. Le Directeur encaissait les recettes: il profitait du bénéfice ou prenait en charges les partes. La chance du Docteur Véron tint en trois noms: Rossini, Auber, Meyerbeer. [...] Il se retira en 1835, à la tête d’un gros patrimoine. Quant à ses successeurs, ils devaient connaître sans tarder le goût amer des déficits»: Jean Gourret, Histoire de l’Opéra de Paris, 1669-1971, Paris, Les Publications Universitaires, 1977, p. 63. 51 Cfr. Louis-Henry Lecomte, Napoléon et le monde dramatique, Paris, H. Daragon, 1912. 52 Cfr. Roberto Alonge, L’arte della fabbrica, in Id., Il teatro dei registi. Scopritori di enigmi e poeti della scena, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 3-15 e Id., L’elogio della fabbrica e la macchina del testo, in Id., Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento [1988], Roma-Bari, Laterza, 19943, pp. 91-98. 53 A questo proposito si ricordi che Wagner definisce il Grand Opéra come una serie di «effetti […] senza causa»; cfr. Richard Wagner, Oper und Drama [1851], Leipzig, Weber, 1852, p. 59 (traduzione di chi scrive). Cfr. anche Claudio Casini, L’Ottocento, in Guglielmo Barblam (a cura di), Storia dell’Opera, Torino, UTET, 1977, vol. II, t. I, p. 91. 54 Cfr. Claudio Casini, Il grande Ottocento, in Alberto Basso (a cura di), Musica in scena: storia dello spettacolo musicale, vol. II, Gli italiani all’estero: l’opera in Italia e Francia, Torino, UTET, 1996, pp. 612-613. 55 Cfr. Arrigo Quattrocchi, “L’Ermite”: Verdi entra alla “Grande Boutique”, in Stefano La Via, Pierlugi Petrobelli e Roger Parker (a cura di), Pensieri per un maestro: studi in onore di Pierluigi Petrobelli, Torino, EDT, 2002, pp. 289298. www.turindamsreview.unito.it 10 efficienti del fenomeno l’affermarsi della musica romantica, implicante un considerevole ampliamento degli organici strumentali, così come il profilarsi di un nuovo sistema “allargato” di fruizione della musica, estesa in età borghese oltre i circuiti delle sole corti56. Orbene, andando ad innestarsi sul tronco di queste esigenze tecnico-produttive, Habeneck – famoso già tra i contemporanei come interprete intelligente nonché puntiglioso concertatore di Beethoven, tanto da eccitare la curiosità dello stesso compositore57 – testimonia con la propria prassi di come il complicarsi delle strutture tecniche e il parallelo “democratizzarsi” borghese della fruizione (e conseguentemente della produzione) tendano a riflettersi, sul piano estetico, nell’affermazione di un artista-ermeneuta capace di ricreare l’opera dell’autore attraverso la comprensione del suo “spirito” – secondo un principio di genesi interpretativa che non per nulla Wagner evidenzia nella prassi di Habeneck58. D’altronde è proprio agli albori dell’Ottocento che lo storicismo dialettico ed idealistico hegeliano, secondo una logica di poiesis riflessa, profetizza un inevitabile trapassare dell’arte alla filosofia (tappa successiva nel processo di autoappercezione dello Spirito). Già a capo dell’Académie tra il 1821 e il 1824 e in seguito, sino al ’48, suo stabile direttore d’orchestra (mentre parallelamente si trova a ricoprire pure il ruolo di Direttore della Società dei Concerti del Conservatorio), nell’ambito della produzione melodrammatica dell’Opéra, Habeneck, nella stagione da noi presa in esame, in grazia del suo potere personale, si trova di fatto ad esercitare una funzione registica fortemente accentratrice che, come rilevato dalla Bongrain e da Gérard, gli consente di affermare la propria volontà oltre lo steccato della semplice orchestra, selezionando e dirigendo, ad esempio, i cantanti solisti e il coro ed interferendo pesantemente nella gestione del corpo di ballo59. Nel quadro del rinnovamento degli assetti dell’economia e dell’organizzazione dello spettacolo tipico del primo Ottocento, il diverso rilievo che la nascita di una direzione d’orchestra forte alla maniera di Habeneck dà alle istanze dirigistiche di quell’estetica a vocazione ermeneutica di fatto “registica” che proprio in quel torno sta cominciando ad imporsi in Europa, può essere colto attraverso lo studio di un caso esemplare quale l’allestimento del Benvenuto Cellini di Hector Berlioz, diretto per l’appunto da Habeneck, andato in scena con pessimo esito all’Académie il 10 settembre 1838 – sfortunata prima cui fecero seguito soltanto tre tormentate repliche. Col suo Cellini – ad un tempo eterodossa rivisitazione e superamento degli schemi del Grand Opéra – anticipando Wagner, e per certi aspetti pure la teoresi di Appia, Berlioz intenderebbe offrire il modello di una creazione di teatro musicale rigorosamente verticale ed ipotattica in cui le varie componenti dello spettacolo risultino desunte e regolate dalla “reggente” musica; nei voti del compositore la musica dovrebbe così essere riscattata da quella funzione ancillare di mero accompagnamento degli elementi visivi dello spettacolo cui certe esperienze del Grand Opéra l’avevano in parte relegata a cavallo tra anni Venti e Trenta60. Prima ancora di poter arrivare ad incidere sul confezionamento spettacolare del prodotto, proprio le innovazioni del linguaggio musicale concepite da Berlioz devono però confrontarsi con l’estetica di Habeneck, informata al gusto del più classico fraseggio musicale del Grand Opéra; in virtù del suo enorme potere avvezzo anche ad ingerire direttamente sul lavoro degli stessi compositori61, il famoso direttore d’orchestra, dimostrando una scarsissima elasticità, nel caso della messa in scena del Cellini tende infatti a piegare la voluntas di Berlioz al suo orizzonte d’attesa, improntato giustappunto al paradigma classico del Grand Opéra, da cui il compositore ambirebbe, come si è detto, a distaccarsi. Si 56 Cfr. Ivano Cavallini, Il direttore d’orchestra, genesi e storia di un’arte, Venezia, Marsilio, 1998, p. 164. Cfr. Anne Bongrain e Yves Gérard (a cura di), Le Conservatoire de Paris, 1795-1995. Des Menus-Plaisirs à la Cité de la musique, Paris, Buchet & Chastel, 1996, p. 101. A proposito dell’interesse di Beethoven per Habeneck, si veda la lettera di Ludwig van Beethoven al Barone di Trémont, 1809, in Ludwig van Beethoven, Briefe und Gespräche, Zürich, Atlantis, 1944, p. 129. 58 Cfr. Richard Wagner, Über das Dirigieren, Leipzig, Kahnt, 1869, trad. it. L’interpretazione della musica, Napoli, Pagano, 2001, pp. 16-17. 59 Cfr. Anne Bongrain e Yves Gérard (a cura di), Le Conservatoire de Paris, cit., p. 103. 60 Cfr. Claudio Casini, Il grande Ottocento, in Alberto Basso (a cura di), Musica in scena, storia dello spettacolo musicale, cit., p. 619. 61 Cfr. Anne Bongrain e Yves Gérard (a cura di), Le Conservatoire de Paris, cit., p. 103. 57 www.turindamsreview.unito.it 11 consideri inoltre che, a complicare le relazioni tra i due “creatori” (l’autore e il suo interprete), nel segno di una rivalità squisitamente personale, Berlioz è portatore, sia sul piano della pratica che su quello della teoria, di una sua autonoma ed originale visione della direzione d’orchestra rispetto a quella di Habeneck: non pago di cimentarsi in questa prassi, proprio alla direzione d’orchestra Berlioz dedica nel 1855 un saggio, annoverato tra le prime sistematiche trattazioni dell’argomento, in cui il compositore riconosce a pieno titolo la rilevanza del lavoro interpretativo e di concertazione spettante ai direttori62. Con la messa in scena del Cellini i rapporti già in partenza non certo idillici tra Berlioz e Habeneck vanno precipitando; la crisi sfocerà poi in aperto conflitto negli anni Quaranta quando il compositore si troverà indirettamente a concorrere con Habeneck per la carica di direttore d’orchestra dell’Académie (1841), ma soprattutto quando Habeneck negherà ai musicisti della Società dei Concerti del Conservatorio l’autorizzazione a suonare con Berlioz (1845). Le vicende compositive del Benvenuto Cellini sono di per sé accidentate e complesse. Inizialmente concepita come opéra comique, il Cellini viene rifiutato dall’omonimo teatro; solo in seconda battuta, e dopo non poche incertezze, una volta tramontata l’era Véron l’opera viene accolta per l’allestimento dall’Académie. Come testimoniano le lettere di Berlioz, tra continue richieste di correzioni e rinvii della prima, i tempi di prove sono enormemente dilatati: a fronte di un debutto ai primi di settembre del 1838, la prima lettura del Cellini aveva infatti avuto luogo all’Académie nel marzo precedente63. A ben vedere, da subito il percorso di prove è particolarmente sofferto64, ma nei primi mesi le diverse turbolenze cui il lavoro è soggetto non compromettono la fiducia di Berlioz nell’esito felice dell’impresa. Dapprima le paure quindi la vera e propria disperazione del compositore esplodono in forme conclamate solamente nel momento in cui, a partire dal mese di luglio, con l’ingresso in prova dell’orchestra Habeneck inizia ad occuparsi della messa in scena dell’opera. Ragionando naturalmente dal suo personalissimo punto di vista, nei propri Mémoires65 Berlioz si attarda in resoconti dell’ostilità mostrata nei suoi confronti da Habeneck – un’ostilità che, vista l’influenza del direttore, a detta di Berlioz si propaga ben presto per contagio ai musicisti e agli altri esecutori. Senza alcuna esitazione il compositore arriva ad attribuire le ragioni del fiasco del Cellini proprio ad Habeneck e alla sua lettura poco attenta della partitura e del libretto dell’opera66. In una congiuntura creativa ormai già dichiaratamente “registica”, sia per i rapporti di forza che chiama in causa sia per i soggetti che coinvolge (non solo i musicisti, ma lo stesso corpo di ballo), decisamente significativa, ai fini delle nostre indagini, la lite scoppiata tra Berlioz e Habeneck durante la prova del “saltarello” danzato e cantato nel quadro del Cellini ambientato in Piazza Colonna. Mentre Habeneck si ostina a tenere un ritmo contenuto, Berlioz incalza il corpo di ballo e i musicisti perché procedano ad un passo più sostenuto. Racconta lo stesso Berlioz (e nell’ascoltare il passo dei Mémoires si tenga presente che, in omaggio ai costumi del primo violino settecentesco, Habeneck è solito dirigere con l’archetto): [Habeneck, n.d.a.] ne put jamais parvenir à prendre la vive allure du saltarello dansé et chanté sur la place Colonne au milieu du second acte. Les danseurs ne pouvant s’accomoder de son mouvement traînant, venaient se plaindre à moi et je lui répétais: “Plus vite! plus vite! animez donc!” Habeneck, irrité, frappait son pupitre et cassait son archet. Enfin, après l’avoir vu se livrer à quattre ou cinq accès de colère semblables, je finis par lui dire avec un sang-froid qui l’exaspéra: “Mon Dieu, monsieur, vous casseriez cinquante archets que cela n’empêcherait pas votre mouvement d’être de moitié trop lent. Il s’agit d’un saltarello”. Ce jour là Habeneck 62 Hector Berlioz, L’art du chef d’orchestre[1855], Paris, Lemoine, 1895 (il breve trattato di Berlioz viene dato per la prima volta alle stampe all’interno di Hector Berlioz, Grand traité d’instrumentation et d’orchestration modernes, Paris, Schonenberger, 1855). 63 Si vedano la lettera di Hector Berlioz al padre Louis, Paris, 19 marzo 1838 e la lettera del compositore a Edouard Rocher, Paris, 19 marzo 1838, entrambe in Hector Berlioz, Correspondance générale, vol. II, Paris, Flammarion, 1975, pp. 429-432. 64 Si veda ad esempio la lettera di Berlioz a Ernest Legouvé, Paris, 31 luglio 1838 in Hector Berlioz, Correspondance générale, cit., vol. II, pp. 449-450. 65 Cfr. Hector Berlioz, Mémoires [1870], 2 voll., Paris, Garnier-Flammarion, 1969, vol. II, pp. 23-29. 66 Ibid. www.turindamsreview.unito.it 12 s’arrêta, et se tournant vers l’orchestre: “Puisque je n’ai pas le bonheur de contenter M. Berlioz, dit-il, nous en resterons là pour aujourd’hui, vous pouvez vous retirer”. Et la répétition finit ainsi67. E in nota, con un laconico commento non privo di rilievo per il nostro approccio alla messa in scena, aprendo un’interessante finestra sulle consuetudini in uso nei teatri d’opera francesi dell’epoca, aggiunge: «Je ne pouvais conduire moi-même les répétitions de Cellini. En France dans le théâtre, les auteurs n’ont pas le droit de diriger leurs propres ouvrages»68. Come si evince chiaramente dal passo citato, problema capitale nella messa in scena del Cellini – di cui l’alterco or ora citato è soltanto uno dei sintomatici episodi – è che Habeneck, leggendo l’opera secondo la sua estetica musicale debitrice delle solenni clausole del Grand Opéra, sul piano della scelta dei tempi dà un’interpretazione “lenta” della partitura che ne fraintende il parossismo ritmico. La dilatazione dei tempi, innestandosi su una drammaturgia lasca, slabbra il risultato. È significativo che Lizst, convinto ammiratore di Berlioz, nel mettere mano a Weimar alla messa in scena del Cellini nel ’52, non si limiti a stringere i tempi, ma suggerisca pure a Berlioz di sintetizzare la drammaturgia: la “versione di Weimar” del Cellini prevede infatti un riassetto dell’opera dall’originaria articolazione in quattro quadri ad una più coesa architettura in tre atti. Al di là delle valutazioni estetiche, il fiasco del Cellini è una attestazione di straordinario rilievo della già matura affermazione sulle scene musicali parigine degli anni Trenta di una prassi di creazione ermeneutica (a vocazione per noi inequivocabilmente registica). Poco importa, ai sensi della nostra indagine, che l’esito della prova sia risultato negativo. Quello che ci interessa è che all’interno della scena musicale parigina primo ottocentesca – per certi versi influentissima sineddoche, già lo si è detto, della scena musicale europea tout court –, Habeneck, in veste di interprete e concertatore distinto dall’autore, dirigendo il Benvenuto Cellini dia una esplicita per quanto sfortunata dimostrazione, per dirla con Perrelli, di «seconda creazione»69. Sulla scia di un’estetica riflessa di stampo hegeliano, al novello creatore-direttore si chiede in prima istanza di sviscerare lo spirito dell’opera per poi farla vivere sulla scena in dialogo serrato e armonizzante con gli esecutori, secondo una prassi già analiticamente teorizzata da Wagner, ma prima ancora da Berlioz, nei loro scritti teorici sulla direzione risalenti rispettivamente al 1869 e addirittura al 185570. Non sarà allora un caso che Wagner (musa ispiratrice di certa regia tardo ottocentesca) non nasconda la profonda influenza che, nella sua giovinezza, esercitarono su di lui l’abilità e il rigore d’interprete e di concertatore di Habeneck71. E per dare un’ultima pennellata al ritratto di Habeneck in veste di regista, non si può trascurare il particolare che, proprio grazie al suo enorme prestigio, direttamente o indirettamente, negli anni della sua direzione dell’orchestra dell’Académie, Habeneck di fatto condiziona la progettazione e la gestione dell’intero complesso universo semiotico dello spettacolo lirico, finendo con l’incidere, anche se in forme non ufficializzate, pressoché su tutte le scelte della messa in scena72. Se si considera il valore modellizzante di cui la scena per musica ottocentesca, specie parigina, risulta indiscutibilmente investita, si può facilmente capire come l’aspetto realmente interessante dell’analisi storiografica e teatrologica del caso Habeneck non stia tanto, o per lo meno non stia solo, nella possibilità di fare di Habeneck un possibile precursore della pratica registica, quanto nella eventualità di individuare nella prassi della direzione – e quella di Habeneck è già quasi divenuta leggenda tra i suoi contemporanei – un significativo paradigma creativo di concertazione ermeneutica, capace di costituirsi a termine di riferimento per la tradizione di quelli che Alonge definisce, con acuta metafora poliziesco-teologica, i registi «scopritori di enigmi»73 ben al di là del solo terreno del teatro musicale. Il successivo decorso storico dell’esperienza del teatro per musica 67 Ibid., p. 26. Ibid. 69 Franco Perrelli, La seconda creazione. Fondamenti della regia teatrale, Torino, UTET, 2005. 70 Cfr. Hector Berlioz, L’art du chef d’orchestre, cit. e Richard Wagner, L’interpretazione della musica, cit. 71 Cfr. Richard Wagner, L’interpretazione della musica, cit., pp. 15-16. 72 Cfr. Anne Bongrain e Yves Gérard (a cura di), Le Conservatoire de Paris, cit., p. 103. 73 Roberto Alonge, Il teatro dei registi. Scopritori di enigmi e poeti della scena, cit. 68 www.turindamsreview.unito.it 13 di fatto avalla una simile eventualità. Quando anche la figura del regista sarà “istituzionalizzata” all’interno della scena musicale, pure là dove non ci si trovi in presenza di direttori d’orchestra autoritari, carismatici e accentratori come, per venire a congiunture spettacolari a noi più prossime, von Karajan o Muti, l’equilibrio tra regista e direttore d’orchestra resta delicato proprio perché di fatto si tratta di figure con un mansionario per larga parte sovrapponibile. Per concludere dunque, mentre il «poeta addetto» Bassi, silente factotum dell’Impresa e abile interlocutore della Direzione dei Teatri, o lo spregiudicato poet e manager Bunn derivano la loro capacità di concertazione del prodotto spettacolare di impronta registica dal delicato equilibrio che riescono a realizzare nel loro operare scenico tra intelligenza drammaturgica e impegno diretto organizzativo, avallando di fatto il modello di una creazione unica e prima (e questione interessante sarebbe allora interrogare i loro rapporti con la tradizione di quelli che sempre Alonge definisce i registi/«poeti della scena»74, ma è tema che esorbita dai limiti del presente intervento), il direttore d’orchestra Habeneck riesce invece a imporre il suo punto di vista unificante sulla “messa in scena” dello spettacolo facendo essenzialmente leva sul suo ruolo istituzionale di “lettore”/interprete della partitura, ruolo di autonomo creatore alla seconda potenza che riesce a garantirgli assoluta supremazia tanto sull’ensemble teatrale quanto sulla organizzazione o sui compositori. Proprio Berlioz – tra i primi “autori” ad aver sperimentato sulla propria pelle gli effetti del nuovo potere esercitato dal “lettore” creativo – nel 1855 consegna alle pagine del suo trattato sulla direzione un inventario delle qualità e delle funzioni del direttore d’orchestra in cui sembrerebbe quasi di poter cogliere un primo significativo abbozzo di riflessione teorica sulla funzione e sulla estetica della “regia ermeneutica” tardo ottocentesca: Le chef d’orchestre doit voir et entendre, il doit être agile et vigoureux, connaître la composition, […] savoir lire la partition et posséder, en outre du talent spécial dont nous allons tâcher d’expliquer les qualités constitutives, d’autres dons presque indéfinissables, sans lesquels un lien invisible ne peut s’établir entre lui et ceux qu’il dirige, la faculté de leur transmettre son sentiment lui est refusée et, par suite, le pouvoir, l’empire, l’action directrice lui échappent complètement. Ce n’est plus alors un chef, un directeur, mais un simple batteur de mesure, en supposant qu’il sache la battre et la diviser régulièrement. […] Il faut qu’on sente qu’il sent, qu’il comprend, qu’il est ému; alors son sentiment et son émotion se communiquent à ceux qu’il dirige, sa flemme intérieure les échauffe, son électricité les électrise, sa force d’impulsion les entraîne. […] Sa tâche est complexe. Il a non seulement à diriger, dans le sens des intentions de l’auteur, une œuvre dont la connaissance est déjà acquise aux exécutants, mais encore à donner à ceux-ci cette connaissance, quand il s’agit d’un ouvrage nouveau pour eux75. 74 75 Ibid. Hector Berlioz, L’art du chef d’orchestre, cit., pp. 7-8. www.turindamsreview.unito.it 14

Scarica