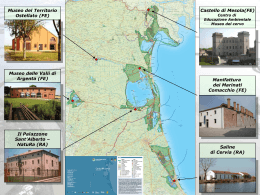

Sistema Museale della Provincia di Cremona Cultura IL RISORGIMENTO nei Musei ITINERARI NELLA PROVINCIA DI CREMONA Il Risorgimento nei Musei Itinerario nella provincia di Cremona Le celebrazioni per la ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia possono costituire un'occasione non formale di ripensare la storia e i modi di concepire gli elementi della trasmissione del sapere. Uno strumento essenziale per valutare un universo di significati e relazioni è il Museo, con la disponibilità delle sue collezioni - esposte nelle sale o conservate nei depositi - a documentare eventi, fatti, sistemi di pensiero ed interpretazioni. La storia attraverso le collezioni museali, il Risorgimento attraverso occhi coevi, lo sguardo dei collezionisti della memoria, per celebrare e per capire. L'idea di un viaggio per i Musei nella provincia di Cremona si sostanzia di molteplici valenze, tipiche del mondo museale: pluralità di accessi conoscitivi, distinzione di "oggetti" eletti a rappresentare epoche, vita, modi di pensare, per costruire una testimonianza ad ampio raggio nella storia. Le stesse forme del collezionismo evolvono, da nucleo di scelte private e personali a luogo d'interpretazione, nel momento in cui gli elementi delle collezioni divengono parte ed essenza di un Museo. Nell'itinerario, che fa parte di un progetto coordinato fra Sistema Museale della Provincia di Cremona e Regione Lombardia, gli aspetti della riflessione risaltano evidenti: i Musei ospitano collezioni pressoché coeve al Risorgimento, acquisiscono testimonianze dirette nella memorialistica, accolgono il riverbero degli eventi nelle arti (dalla pittura alla scultura e alla musica). E, in una sorta di formalizzazione di un rapporto ambivalente - fra celebrazione e valutazione storica -, i Musei seguitano a render palese un interesse profondo e radicale: il tema attiene al modo di esporre la storia (e di documentare, in senso lato, anche attraverso la costituzione dei depositi). Il confronto si pone con le idee e con gli oggetti: i punti di vista espressi dall'Ottocento, che ci si propone di trasmettere, e dal nostro tempo, che si indirizza nella distanza storica ad esprimere atteggiamenti di riflessione. Un itinerario fra collezioni museali, differenti per origine e tempi, non può che essere stimolo ad approfondire la conoscenza, penetrando in una costellazione di intenti e di realtà: l'interezza delle collezioni come patrimonio testimoniale; gli episodi significativi; la memoria che si consolida e tuttora si accresce, riguardo personaggi della politica e delle arti (l'uomo politico, Francesco Genala, il compositore, Amilcare Ponchielli); momenti d'indagine focalizzati sulla storia dell'Ottocento e i suoi riflessi in ambito locale; la memoria civile apportata nelle donazioni dei singoli e trasformata in luoghi d'apprezzamento pubblico. Gli eventi vissuti in prima persona, i diari e le memorie, il passaggio delle guerre, l'identità della Nazione, il contesto storico locale: fra questi termini si sviluppa il proposito del Sistema Museale, oggi, di far scoprire frammenti del tempo e degli eventi, attraverso i Musei, depositari e costruttori della memoria, in un percorso attraverso l'epoca risorgimentale. Francesco Pagliari Coordinatore del progetto Cremona MUSEO CIVICO ALA PONZONE Le raccolte storiche risorgimentali del Museo Civico Ala Ponzone traggono origine dalla congiunzione di sentimenti patriottici con l'espressione di volontà amministrative: conservare i simboli e le "reliquie" del Risorgimento comporta l'intenzione di consolidare una memoria pubblica ed affettiva e nello stesso tempo indirizza gli intenti di celebrazione per gli eventi ancor recenti e vivacemente presenti nel ricordo dei protagonisti e dei loro familiari. Decisioni dell'Amministrazione comunale: l'idea di raccogliere gli oggetti e i cimeli dell'epopea risorgimentale viene accolta e statuita dalla Giunta comunale nel 1893, in Ambrogio Correnti, ritratto del relazione alle intenzioni espresse dalla Commissione dottor Luigi Bonati in carcere conservatrice del Museo di Cremona, di ancor recente s.d.,circa 1856 istituzione, di destinare una sala della sede museale di allora, nel Palazzo Ala Ponzone, al fine di esporre i ricordi risorgimentali, in definitiva la storia attraverso le memorie personali. Sollecitazione al pubblico, quindi, di donare e depositare al Museo oggetti e cimeli significativi. Un meccanismo che fa appello all'amor patrio e, unitamente, alla consapevolezza del valore della partecipazione cittadina ai grandi eventi nella storia - e storia ancor attuale -; processo simile, del resto, alla molteplicità di sentimenti che inducono al dono di opere d'arte al Museo, nei coevi anni della sua crescita. E va ricordata l'attenzione della comunità cittadina, quale significativa convergenza d'opinioni, al ricordo e alla celebrazione di Giuseppe Garibaldi Gyulai che va alla guerra, immediatamente successiva alla sua morte (1882), s.d., circa 1859 con le vicende collegate al monumento scultoreo da dedicargli e alla determinazione del luogo più idoneo perché il "moderno" monumento selezionato esprimesse in pieno il suo senso artistico e civile. Le donazioni si susseguono, svelando l'intreccio di memorie e di orgoglio; la collezione si amplia, anche attraverso acquisizioni. Momento fondamentale nella progressione delle collezioni risorgimentali appare l'Esposizione del 1910, al cui centro si situa l'impresa dei Mille, estendendosi poi all'intera epopea dell'Indipendenza ed Unità d'Italia. Il sollecito al prestito di oggetti e cimeli rivolto ai cittadini cremonesi si dilata alle Istituzioni, tanto che le fotografie d'epoca dimostrano l'atrio di palazzo Ala Francesco Redenti, fuga di Radetscky 1848 Ponzone "decorato" dai pezzi d'artiglieria prestati dal Comando della brigata "Valtellina" dell'esercito (cfr. per questa ed altre notizie, le introduzioni di Andrea Foglia ai due volumi, a sua cura, dedicati a La collezione risorgimentale, pubblicato all'interno della collana editoriale Catalogo delle collezioni del Museo Civico di Cremona). Accrescimento della collezione, in seguito all'esposizione e al suo successo, ed allestimenti. Il trasferimento a Palazzo Affaitati del Museo (1928) implica una sistemazione delle sale. Nel 19591960, centenario dell'impresa garibaldina, Alfredo Puerari, direttore del Museo, riallestisce le sale delle collezioni storiche - incrementate ulteriormente con le donazioni degli eredi di Giovanni Cadolini, patriota e uomo politico - nell'opera di riordino del Museo, che concede anche valorizzazione alle Raccolte Artistiche minori. La collezione risorgimentale, in seguito al progetto di recupero e nuovo allestimento che risale al 1984, trova odierna collocazione nei depositi, inventariata e catalogata, accessibile come documentazione storica e di studio. Al suo interno, un universo disparato di elementi ed oggetti. I cimeli e le reliquie (gli oggetti personali e le forme laiche della memoria celebrativa, intrecciando aspetti della perpetuazione rituale) simboleggiano i sentimenti del tempo coevo agli eventi risorgimentali, col loro valore affettivo e di partecipazione diretta, testimonianze dello scorrer della storia. Le stampe satiriche percorrono gli eventi, fra l'età napoleonica, il dominio austriaco, le Fotografie dell’esposizione del 1910 guerre d'Indipendenza (come la raffigurazione satirica del generale austriaco Gyulai, 1859). Si inanellano le memorie dei patrioti (i ritratti del patriota dottor Luigi Bonati dipinti nel carcere di Mantova da Ambrogio Correnti, 1856, la "cassetta contenente piccoli arnesi, materiale da lavoro, oggetti di pulizia, adoperata dal dottor Bonati nel carcere"), le immagini delle battaglie, gli schizzi dal vero eseguiti da Giovanni Bergamaschi Carri e soldati addetti all'Intendenza Generale dell'Esercito Italiano (18 giugno 1866, tempo di mobilitazione per la Terza Guerra d'Indipendenza), i cimeli garibaldini. Giovanni Bergamaschi, schizzo dal vero, 18 giugno 1866 Cassetta adoperata dal dott. Bonati in carcere Ambrogio Correnti, ritratto del dottor Luigi Bonati nel carcere di Mantova, 1856 Crema MUSEO CIVICO DI CREMA E DEL CREMASCO La fitta collezione storica del Museo, in parte esposta e in parte ancora densa di opere nei depositi da valorizzare, percorre i secoli dall'età rinascimentale, con testimonianze cartografiche, proclami, diplomi, deliberazioni, immagini, memorie pubbliche e private. All'interno della sezione, un notevole spazio è dedicato all'Ottocento, percorrendo le vicende storiche attraverso i documenti, che costituiscono un itinerario per luoghi e punti deputati ad intersecare le vicende politiche e militari della storia d'Italia con i riflessi, i punti di vista, le testimonianze particolari di Crema e del circondario, dei suoi cittadini, attori e Esempi di partecipi negli episodi cruciali, depositari di omaggi memorie. Attraverso gli oggetti, i documenti, le a Garibaldi opere d'arte e d'artigianato artistico scorrono i grandi eventi del Risorgimento, e si percepisce l'intensità dell'adesione alle istanze risorgimentali da parte degli esponenti della società cremasca, gli intellettuali, gli artisti, gli studenti, i giovani. La lettura dei documenti, anche soltanto nella brevità di titoli e didascalie, fornisce immagini profonde ed inquadra l'aspirazione all'indipendenza. Si forma un itinerario visuale, che rammenta la storia e dona la possibilità di parametrarla alla misura quotidiana, attraverso la documentazione di fatti e di esempi: le misure di polizia del Governo austriaco, l'arruolamento dei volontari nelle Legioni italiane, le citazioni dei partecipanti ai moti insurrezionali del 1848 e poi alle guerre d'indipendenza, la permanenza di truppe francesi acquartierate a Crema nel 1859 (vita sociale attraverso i biglietti di visita degli ufficiali), la visita in città di Vittorio Emanuele II nel 1859. Grande attenzione è rivolta alla figura di Giuseppe Garibaldi, con la dovizia di riferimenti degna dell'Eroe dei Due Mondi: mito e culto si uniscono, Garibaldi è effigiato in ritratto intarsiato in un mobile, rappresentato in tarsie ceramiche, nei bozzetti scultorei, nei piatti ceramici con tesa patriottica tricolore (i cimeli garibaldini provengono dalla collezione Borgato). E le pubblicazioni a stampa inquadrano la figura, come nel volume di Jessie W(hite) Mario, Jessie W(hite) Mario, Garibaldi e i Garibaldi e i suoi tempi (Fratelli Treves, suoi tempi e tavola Garibaldi ferito Editori, Milano 1884), esposto nelle vetrine in un combattimento navale della sezione storica, che accoglie narrazioni e immagini litografiche a punteggiare l'illustrazione della vita di Garibaldi in relazione all'epoca. Nell'arte, si esemplificano i dipinti che ritraggono i protagonisti cremaschi e gli eventi militari (A. Bacchetta, Il cremasco G. Gervasoni caduto sotto le mura di Ancona, 1859; la copia da Luigi Bechi, Il cremasco Franco Fadini caduto nella battaglia di Montebello), e le istanze celebrative come il disegno che rappresenta il progetto per un monumento scultoreo a Garibaldi, conservato nei depositi. Composizione in ceramica dedicata a Nelle collezioni esposte, prende valore ed interesse Giuseppe Garibaldi la presenza di documenti inediti di carattere memorialistico, stesi con acuminata grafia ottocentesca da cremaschi, testimoni e protagonisti ad un tempo: il Diario delle cose notabili avvenute in Crema l'anno 1848, memorie manoscritte del prof. Ferdinando Meneghezzi e il breve testo manoscritto Mie Memorie 1848 di Giovanni Bombelli, che ripercorre in prima persona gli avvenimenti insurrezionali, iniziando a descrivere i fatti dall'aprile 1848, quando i giovani e i chierici del Tavola litografica locale Seminario corsero a Milano: La morte di Anita Garibaldi “… Ci arruolammo nel Corpo studenti, nel volume Jessie W(hite) Mario, Garibaldi e i suoi tempi allora in formazione truppa di linea…”. Casalmaggiore MUSEO DEL BIJOU - MUSEO DIOTTI SCUOLA DI DISEGNO GIUSEPPE BOTTOLI I Musei di Casalmaggiore, pur non possedendo specifiche collezioni improntate alla celebrazione del periodo risorgimentale, offrono occasioni di riflessione: la presenza di alcuni oggetti tematici relativi all'epoca punteggia il patrimonio museale, nel percorso espositivo e nella sequenza dei depositi; i nuclei di approfondimento relativi alla storia della città nell'Ottocento fanno parte delle ragioni di nascita ed attività degli stessi Musei, quale memoria artistica, culturale, industriale e progettuale. In questo senso, il Museo del Bijou è un esempio di Museo Diotti, Sala espositiva con riflessione indiretta, non conservando oggetti ritratto anonimo di garibaldino d'origine ottocentesca, bensì dal primo Novecento agli anni Settanta: la produzione della bigiotteria a Casalmaggiore, tuttavia, ha inizio nella seconda metà dell'Ottocento, dapprima con l'attività artigianale pioneristica di Giulio Galluzzi, poi con la nascita dell'industria del "placcato-oro" sotto l'impulso dello stesso Galluzzi. Il Museo raccoglie testimonianze di un gusto diffuso a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, con le riproduzioni di temi aulici del gioiello e di una declinazione artistica specifica con le opere di fantasia e gli oggetti decorativi. L'aspetto tecnico-scientifico è l'altra faccia della medaglia, nelle macchine conservate e nella tecnologia espressa nella produzione degli oggetti decorativi, in parallelo al processo di industrializzazione in atto nella società italiana post-unitaria. Il Museo Diotti, dedicato al pittore neoclassico Giuseppe Diotti nella sua casaatelier, conserva nelle proprie collezioni accenni al periodo risorgimentale e più in generale alle vicende politiche dell'Ottocento: i fuochi d'interesse Museo del Bijou, oggettistica principali sono costituiti da uno stendardo dedicato a Garibaldi dalle donne di Casalmaggiore, da un ritratto anonimo di garibaldino presente all'interno del percorso museale e dalla raccolta di stampe satiriche ottocentesche, collegate alle vicende risorgimentali in senso esteso. Il tema della satira politica ha costituito oggetto della mostra Salon comique (primavera 2011), allestita in occasione delle manifestazioni relative al 150° dell'Unità d'Italia, con una sequenza di esemplari trattazioni, nel riflesso della storia e degli eventi nei giornali satirici d'epoca (Il Lampione): ciò che riassume il pensiero dei cittadini in rapporto alla classe politica (L'attuale divertimento dei nostri deputati, intenti a produrre "bolle di sapone", pubblicato ne L'Arlecchino, 1848), il riflesso delle misure draconiane d'economia (Quaresima a Montecitorio, sotto lo striscione "esposizione dei contribuenti", Quintino Sella è intento ad appendere lische di pesce spolpate, pubblicato nel Pasquino, 1875) o la raffigurazione della diplomazia e dell'alta politica. Altrettanto significativa è l'attività della Scuola di disegno “Giuseppe Bottoli” (chiusa per lavori di recupero architettonico e riallestimento museale, autunno 2011, riapertura prevista per il 2013), che proprio dopo l’Unità d’Italia ebbe un forte impulso come scuola operaia d’arti e mestieri, Renzo Federici, ritratto introducendo alla formazione degli artigiani nel campo delle arti decorative, formando le conoscenze nei settori del disegno d'ornato e del disegno tecnico, preliminari alle attività di progetto, affinando abilità scultoree e dell'intaglio. Nella collezione museale, si evidenziano ad esempi il saggio di disegno raffigurante il ritratto di milite di profilo e di disegno architettonico, Tavole opera di Renzo Federici, il saggio satiriche di disegno di macchine, opera di Tommaso Aroldi. Paderno Ponchielli MUSEO PONCHIELLIANO Nella casa natale di Amilcare Ponchielli (18341886), dove ha sede il Museo, l'atmosfera ottocentesca è dominante: gli ambienti stessi costituiscono un riferimento culturale e storico. Il poliedrico compositore d'opere liriche, e direttore d'orchestra oltre che insegnante di fama al Conservatorio milanese di cui era stato allievo, attraversa l'epoca risorgimentale, e il Museo, nella collezione di oggetti e cimeli, racconta una sequenza di episodi, attestando Amilcare Ponchielli nel pieno della storia d'Italia fra cultura ed eventi, Scrivania di Amilcare Ponchielli tratti di vita professionale e quotidiana. Elementi salienti del percorso museale, gli oggetti che raccontano della musica: la spinetta del Maestro, gli spartiti giovanili autografi (come la breve composizione "Al Sig. Stefano Jacini" composta a Milano il 9 giugno 1843, dono della famiglia Jacini), gli spartiti a stampa delle opere maggiori con i libretti d'opera pubblicati nel corso della vita di Ponchielli; la continuità dell'attività documentaria del Museo fa sì che la collezione si completi via via con ulteriori acquisizioni, dai manoscritti dell'autore alle pubblicazioni che seguono le rappresentazioni operistiche succedutesi nel tempo e in vari Paesi. Il percorso del musicista si intreccia con la storia: l'opera lirica tratta dai Promessi Sposi, melodramma in quattro atti rappresentato Giuseppe Betri, fotografia di nell'autunno 1856 al Teatro Concordia (poi Antonio Sommi Picenardi intitolato a Ponchielli) di Cremona, la composizione dell'Elegia funebre in onore di Alessandro Manzoni (1873), l'elegia Sulla tomba di Garibaldi (eseguita per la prima volta il 2 luglio 1882 dalla Banda Cittadina di Cremona), il Notturno a due voci Il Risorgimento. Oggetti personali del Maestro aggiungono elementi della carriera e della vita: il passaporto concesso ad Amicare Ponchielli cinquantenne per recarsi nell'Impero Russo, la spada con guaina risalente al periodo in cui Ponchielli dirigeva la banda di Piacenza (1861), la scrivania, lettere, manoscritti, ed avvisi a stampa. Il passaggio delle guerre d'indipendenza si avverte anche a Paderno: l'Archivio Comunale conserva una fotografia di Giuseppe Betri che ritrae Antonio Sommi Picenardi in calesse di fronte a villa Laura, trasformata in ospedale militare in seguito alle battaglie di San Martino e Solferino (1859) e il relativo documento che attesta la presenza di feriti Documento di archivio, libretto d’opera (La Gioconda), nell'improvvisato ricovero. composizione per i funerali di Alessandro Manzoni Pizzighettone MUSEO CIVICO Il Museo Civico, oltre alle raccolte che spaziano dalla paleontologia all'arte contemporanea, annovera un nucleo di cimeli risorgimentali, per lo più donati da privati. Oggetti e memorie narrano una storia di partecipazione agli eventi ottocenteschi e, in particolare, ai fatti del Risorgimento, da parte di cittadini pizzighettonesi. All'interno della collezione, armi e vestiario militare: una daga e una giubba da graduato della Guardia Civica, un moschetto e due fucili di fabbricazione piemontese, databili tra il 1842 e il 1859, impiegati a quel tempo dal locale corpo di guardia. La parte più rilevante e significativa della collezione è costituita dagli oggetti appartenuti al capitano pizzighettonese Paolo Antonio Losio (1824-1887), donati al Museo dai discendenti. Alta uniforme di Paolo Antonio Losio Testimonianze di una vita attraverso le campagne militari: l'alta uniforme di capitano della Milizia Territoriale rappresenta la tappa finale della carriera iniziata nel 1844 come soldato semplice nel 17° Reggimento di Fanteria; la copia dello stato di servizio militare, un suo ritratto fotografico in divisa insieme alla moglie, alcuni dipinti e incisioni a soggetto risorgimentale inquadrano le vicende vissute. L'elemento più importante della collezione è il gruppo di sei medaglie d'argento, attribuite a Losio tra il 1856 e il 1883. Le onorificenze testimoniano in modo Moschetti e fucili: dall’alto i primi tre di fabbricazione tangibile la partecipazione di Paolo piemontese, l’ultimo in basso di fabbricazione francese Antonio Losio a tutte le campagne risorgimentali, il suo valore e la sua dedizione alla Casa Sabauda, e provano anche in concreto le fasi attraverso le quali si costruì l'Unità d'Italia. Recentemente consegnate al Museo dai pronipoti del capitano, sono state restaurate - col contributo della Fondazione Banca Popolare di Cremona - in occasione del 150° anniversario dell'Unità e presentate ufficialmente al pubblico durante l'inaugurazione della mostra Pizzighettone nel Risorgimento. La città murata nelle vicende che hanno fatto l'Unità d'Italia (aprile 2011). L'Archivio Storico Comunale conserva ulteriori documenti, che illustrano il Risorgimento nel riflesso locale: la figura di un volontario garibaldino (Claudio Bignami), i partecipanti alle campagne di guerra (il caporale Domenico Ghidelli, Antonio Belloni), le conseguenze che le Le medaglie di diverse vicende belliche ebbero sulla città. Paolo Antonio Losio Soncino MUSEO STORICO Nella Rocca Sforzesca, luogo delle arti militari, il Torrione ospita in una piccola sala espositiva a pian terreno una collezione di cimeli storici, proveniente dalle donazioni della locale Associazione Combattenti e Reduci e di privati. Gli oggetti introducono uno spaccato sintetico nell'ambito degli eventi bellici dell'Ottocento e del Novecento: armi, bianche e da fuoco, elmetti, medaglie, abbigliamento (berretti, bustine, parti di divise), gli elementi di riconoscimento militari (piastrine, mostrine). Nella raccolta, la vita in guerra e in Giubba e berretto di volontario garibaldino, borraccia, prigionia assume gli aspetti della realtà pistola e baionetta e della quotidianità; documenti, lettere, missive, lavori di pazienza svolti nei campi di prigionia, fotografie mostrano un quadro di sofferenze. Un nucleo caratteristico si incentra sull'epoca risorgimentale, con una serie di cimeli: la giubba e il berretto di un volontario garibaldino Soncinese, una baionetta francese dell'Ottocento, una tromba militare, una pistola, una borraccia in legno, una spada con fodero, il tesserino di riconoscimento con matricola n. 117, rilasciato dalla Federazione Nazionale dei Volontari Garibaldini a Paolo Bellotti, soncinese, volontario nelle campagne belliche del 1866-67. Nel mese di aprile 2011, in occasione della ricorrenza del 150° dell'Unità d'Italia, il Museo Storico ha allestito un'esposizione di approfondimento, Il Risorgimento italiano attraverso gli ex libris, in cui, accanto alle opere d'arte incisoria (gli ex libris dedicati all'epoca risorgimentale), trovava spazio una raccolta documentaria con la collaborazione dell'Archivio Storico Comunale di Soncino: disegni, stampe, volumi e lettere, per la conoscenza di preziosi riferimenti alla storia dell'indipendenza nazionale. Altri documenti e fotografie sono conservati presso la sede dell’Associazione Combattenti e Reduci. Tessera di volontario garibaldino Cimeli dell’epoca risorgimentale Soresina MUSEO FRANCESCO GENALA La figura e l'opera di Francesco Genala (1843-1893) interseca il Risorgimento e gli anni dell'Unità d'Italia: uomo politico, patriota garibaldino, docente, deputato al Parlamento dal 1874, ministro dei Lavori Pubblici nei governi Depretis (1883-1887) e Giolitti (1892-1893). Il Museo ricompone parzialmente lo studio privato dello statista soresinese e accoglie una serie di testimonianze che illustrano Testimonianza di omaggio a Francesco Genala, l'attività parlamentare, le iniziative nei Firenze 1903 confronti delle popolazioni dell'isola d'Ischia e di Diano Marina colpite dai terremoti nel 1883 e 1887, le pubblicazioni di interventi, proposte e discorsi politici, una parte della corrispondenza privata intercorsa con amici e cittadini soresinesi. Le raccolte dei Progetti ed Atti Parlamentari di Camera e Senato del Regno d'Italia per il periodo intercorrente dal 1861 ad alcuni anni dopo la morte di Genala occupano una libreria a parete, fonte d'inquadramento per la storia politica. Tema centrale dell'attività di Francesco Genala è la questione ferroviaria, che ricorre nelle pubblicazioni conservate al Museo, per il progetto di legge del riordino delle "Strade ferrate", simbolo d'efficienza e di modernizzazione del Paese; l'attività parlamentare e pubblicistica elenca le posizioni per la Feluca di Francesco Genala, cimeli garibaldini di Paolo Vertua risoluzione della questione di Firenze, oberata dai debiti contratti nel periodo come capitale del Regno (1865-1870, la città esprimerà riconoscimento dell'attività di Genala concedendogli la cittadinanza onoraria), e le opinioni di Genala riguardo il sistema elettorale. Diplomi e decorazioni ricevuti durante i mandati parlamentari, la feluca cerimoniale, le fotografie dei danni provocati dai sismi, il quadro di Raffaele Morgari (Terremoto di Casamicciola, Ischia), i dipinti che ritraggono lo stesso Genala (di Adelina Fontanelli), Vittorio Emanuele II e Cavour (opere di Francesco Corbari) definiscono una cornice storica e personale nella vita dello statista. In una bacheca è esposta la divisa di volontario garibaldino di Paolo Vertua, amico di Genala, a memoria di comuni trascorsi durante le campagne belliche. Il Museo, insieme alla Pro Loco e al Circolo Culturale "Enrico Berlinguer", ha promosso, nell'ambito delle celebrazioni per la ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, una pubblicazione dedicata alle biografie di quattro garibaldini soresinesi caduti in Raccolta degli Atti parlamentari battaglia. Regno d’Italia A cura dell’Assessorato alla Cultura Provincia di Cremona e del Club di Territorio Touring Cremona studio FRANZINI (CR) con il contributo di: Cultura

Scarica