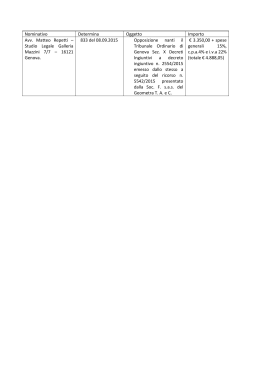

R. D E P U T A f l O N E

D I S T Ο ,Α ΙΑ P A T R I A

P E R - C 'A L I G U R I A

GIORNALE

■STORICO E

LETTERARIO

DELLA

L I G U R I A

N -Q

irim

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

Anno XV - 1939-XVII

Fascicolo I - Gennaio-Marzo

GIORNALE STORICO E LE TTE R A R IO

DELLA LIGURIA

D

ir e t t o r e :

ABTÜRO

C O D IG N O L A

Comitato di redazione : CARLO BORNATE - PIETRO N U R R A - V IT O A. V IT A L E

GOFFREDO MAMELI

In quest’aula il 14 dicembre 1847, mentre Paria era corsa da fr e

miti e presagi di guerra imminente, cinquecento studenti d e ll’Ateneo, dopo aver percorso, militarmente ordinati, le vie cittadine al

canto dell’inno allora composto e subito divenuto popolare, si fo r

mavano in quadrato e il poeta ventenne che dell’in n o era l ’autore,

avanzatosi verso il Presidente della Deputazione d egli Studi, che

attendeva circondato da professori e funzionari, g li consegnava, cò

me a capo degno di custodirlo e conservarlo, questo sacro vessillo,

che, non ancora ufficialmente bandiera nazionale, portato in trion fo

nelle frequenti dimostrazioni di quei giorni, raccoglieva intorno a

sè e simboleggiava le più ansiose aspettazioni e le più luminose spe

ranze. E il Presidente con solenne promessa assicurava che il pre

zioso deposito sarebbe stato da lui e dai successori conservato come

attestazione dei sentimenti che univano tu tti i cuori in un unico in

tento, come pegno della promessa dei giovani studenti di votarsi alle

fortune e all’avvenire della patria.

La promessa è stata scrupolosamente mantenuta; questo santo

simbolo della nazione, trasmesso con gelosa cura dai suoi predeces

sori, è oggi religiosamente custodito nell’ ufficio del Magnifico R e t

tore, e agli studènti che da un secolo si sono susseguiti in questo A t e

neo è apparso, nei momenti più gravi e nelle ore più solenni della pa

tria, segno di raccolta e monito incitatore di una tradizione che è in

sieme un imperioso dovere.

Qui pertanto dove fu il quartier generale della prim a insurrezio

ne antistraniera che Goffredo Mameli cantò come premessa e promessa

di sicura risurrezione; qui ove nelle sue mani sventolò prima il santo

tricolore, qui era giusto e doveroso che in queste ligu ri celebrazioni

Goffredo Mameli fosse ricordato — anche se ben più alta e diversa

0)

Discorso tenuto ali’Aula Magna della R. Università di Genova il 19 otto

bre 193S-XVI, tra le celebrazioni liguri.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

VITO

V ITA LE

avrebbe dovuto essere la voce — come rappresentante ideale del ge

neroso e ardente slancio giovanile e della perfetta coerenza tra pen

siero e azione, come la più alta ed entusiastica incarnazione del bi

nomio mussoliniano che, fondendo insieme la forza dell’intelletto e

della cultura e quella delle armi, scolpisce il compito e il dovere del

giovane italiano.

Iniziatore del volontarismo universitario che, dalle campagne del

risorgimento alla grande guerra, alla conquista imperiale e alla lotta

per la civiltà e per la sicurezza mediterranea, è una tradizione co

stante e una gloria ininterrotta dei nostri Atenei, egli è uno dei più

saldi anelli della catena ideale che lega in indissolubile connessione

storica e morale, attraverso le diversità contingenti e l ’evolversi delle

forme politiche e sociali, il Risorgimento al Fascismo, 1 Italia rivol

ta alla ricerca e alla creazione di se stessa aU’ Italia avviata dall’e

sistenza alla potenza, salita dal piano nazionale al piano imperiale.

Tanto più che l ’ascensione magnifica si è svolta accompagnata dal

ritmo fremente dell'inno che egli non senza motivo chiamò dei gueirieri e che noi intitoliam o al suo nome, perchè dal giorno in cui egli

annunciò a ll’Ita lia e al mondo la grande novella-. « Fratelli d Italia.

l ’ Ita lia s’è desta », da Cintatone e Montanara a Calatafimi a M ilaz

zo al Volturno, dal Carso dagli Altopiani e dal Piave alle ambe a fri

cane e sulle piazze d ’ Ita lia quando occorse difendere e salvare la v it

toria e impedire il ritorno alla barbarie, schiere innumerevoli di gio

vani hanno accolto l ’invito e fatta propria l ’offerta che egli formulò

col canto e ratificò con l ’esempio: « Stringiamo] a coorte

siam

pronti alla m o rte— L ’ Italia chiamò ».

Singolare ventura, ma non casuale ventura, che questamente li

gure, capace di trascorrere dalle forme più solidamente pratiche della

vita agli slanci della pura idealità, abbia espresso dal proprio seno

i due più eloquenti simboli della giovinezza italica : il fanciullo ge

neroso e insofferente che interpreta col gesto magnanimo l ’anima di

un popolo e ne ispira l ’azione, il giovane poeta soldato che accende

coi versi e infiamma con l ’ esempio a un eroismo che non misura i pe

ricoli e anela alle supreme dedizioni. Sono i rappresentanti e i sim

boli di due aspetti e di due momenti della giovinezza italiana ; la loro

immagine si estende e dilata dall’aspetto regionale e locale a un si

gnificato più largamente e fieramente nazionale come espressione com

prensiva e creatrice di quella gioventù generosa ed eroica pronta al

l’azione e al sacrificio che in loro si è raffigurata e da loro ha preso

l ’ispirazione e l ’esempio.

Grande orgoglio, Genovesi, l ’aver offerto i simboli a questo nostro

splendente fiorire delle forze della giovinezza, speranza e ceitezza

della patria e del regim e; grande orgoglio l ’eroica tradizione di que

sta Università, orgoglio e tradizione che le giovani generazioni sa

pranno indubbiamente conservare ed accrescere.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

■P

GOFFREDO

MAMELI

Quando Goffredo Mameli apre gli occhi alla luce nel 1827 l ’ Ita lia

è in uno dei momenti più tristi e oscuri della sua v ita ; nel pieno di

quel decennio di cupo abbattimento succeduto alle prime agitazioni

indecise disordinate e parziali del 20 e del 21. Ma il silenzio è soltanto

apparente sotto la plumblea cappa oppressiva, come nelle viscere

dei suoi vulcani, la nazione cova il fuoco sacro; insonni vestali, a l

cuni entusiasti lo conservano e lo alimentano tramandando le paro

le della tradizione e cercando le vie della salvezza. In loro e per loro

l ’Italia è già nazione perchè ha la volontà di essere nazione ma in

certo è ancora il cammino e, nella diversità dei mezzi e dei program

mi, oscuro l’orizzonte e non chiara la meta.

Tra le contrastanti correnti letterarie filosofiche culturali che sem

brano combattersi e mirano in fondo a un unico fine, tra le m orbi

dezze sentimentali e gli sbrigliamenti della fantasia si radica e affer

ma la convinzione che l ’Italia debba trovare in sè sola e nel proprio

passato le ragioni della vita avvenire, ricercando nel vero storico le

memorie della patria e nel passato il principio e la causa del futuro.

E quando nell’ondeggiare delle dottrine e dei programmi si le

va una voce che suona come eco di cose inconsciamente pensate e

sentite, l ’ansia dei giovani dibattuti nel doloroso tumulto spirituale e

nel penoso contrasto tipicamente romantico tra l ’aspettazione mistica

e contemplativa e lo smanioso bisogno di azione, si placa nella fede

cieca e nella dedizione assoluta a ll’apostolo. A l richiamo di quella

voce che ripete con inesausta fede la necessità del rinnovamento e ne

indica le vie e ne segna le altissime mete, e a un popolo, massime ne

gli strati inferiori, ancora sonnecchiante e indolente, getta il più o r

goglioso grido di riscossa assegnandogli il programma e la missione

nel nome di Roma eterna, perennemente rinnovantesi, essi, stretti in

torno al fratello insegnante ed eccitante, nelle cospirazioni, nelle

carceri, nelle imprese disperate, e pur necessarie a scuotere e trasci

nare e infondere la fede, traducendo il nuovo verbo in azione, ne d i

vengono i confessori ed i martiri.

Troppo giovane Goffredo per essere tra loro; ma cresciuto nel

l ’ambiente eroico e romantico delle cospirazioni, colpito nell’accesa

fantasia dall’ostinato ripetersi dei coscienti volontari sacrifici, ani

mato dalla parola ardente dell’esule lontano e sempre presente, è cre

sciuto nella fede e nell’ammirazione del Maestro e se ne è fatto in

terprete e seguace fedele con l ’entusiasmo della giovinezza e l ’ardore

della passione. Ma non è un dottrinario nè un settario, e in taluni

aspetti e in qualche momento della sua opera poetica e politica su

quella base intimamente mazziniana si innestano influenze e metodi

dell’altra corrente, la moderata e riformista, che, partendo egual

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

VITO

V ITA L E

mentee dalle premesse della tradizione romana e delle benem erenze ila liane in osmi

w momento della vita civile, arriva per a ltr e vie a l l ’afferinazione del necessario nuovo primato <li u n 'Ita lia che deve riso rgere

per sè e per il mondo. Cosicché, nel bisogno ili azione tu o ri ed olt re

ogni chiusa formula teoretica, nell’attività entusiastica, n e lla p ro n

tezza della mente, nel bruciante amore per l'It a lia , con 1 a rd o re dei

canti e l’imperioso bisogno di agire sino al sacrificio ed a l m artirio

per la redenzione della patria, più che di una corrente p o litica è il

rappresentante della giovinezza della bellezza della poesia d e lla r i

voluzione italiana.

La lira e la spada voleva Giuseppe Mazzini sorgessero sul m o

numento che la riconoscenza e l ’ammirazione dei p osteri a vrebbero

elevato in Roma al giovinetto poeta e soldato, perchè la breve vita

era passata tra 1111 inno e una battaglia. V ita che è aneli essa un c a u

to, un breve e amplissimo carme, nel quale poesia e azione s in tre c c ia

no e si confondono e l ’azione è poesia e la poesia è azione, e nel q u a

le la dolcezza quasi fanciullesca e l ’energia leonina che il .Maestro

nel commosso accorato ricordo rilevava, esercitano un fascin o e una

suggestione irresistibile.

Era impossibile conoscerlo e non am arlo, ha detto d i lu i 1 a p o sto

lo ; e uomini dei più diversi caratteri e dei più vari a tte g g ia m e n ti in

tellettuali e politici ne sono stati attratti e gli si sono intim am ente

legati. I*a serenità quasi ingenua e gioiosa che spira d a lle sue lettere,

la passione intensa senza pose gladiatorie e rum orose ostentazioni,

l ’eroismo sentito e attuato come un naturale dovere, la prontezza e la

maturità della mente, la saggezza virile e lo squisito senso «li respon

sabilità e di misura pur tra gli entusiasmi poetici, g li d estav an o in

torno un alone di avvincente ammirazione e di entusiastica sim p atia.

Impressione questa che non trova, come altre volte avviene, re

strizioni e riserve passando dai contemporanei ai posteri ina si t r a

smette intatta da chi l ’ha immediatamente conosciuto a chi ne ha

studiato sui documenti e ricordi la vita e l'a z io n e ; im p ression e che il

tempo anzi circonda di 1111 più acceso alone di poesia.

Uomini di penna e di spada, politici e filosofi, eru d iti e poeti, h a n

no tutti sentito dinanzi a questo purpureo fiore di L ig u ria p ro fo n d a

ammirante commozione che si traduce in una esaltazione liric a n a

turale e spontanea. Nessun bisogno in fatti di fo rzare i toni e c a r i

care le tinte con arbitrarie deformazioni fantastiche 1h dove la realtà

è g ià cosi viva e attraente. La compiuta accurata e insiem e cald a e

commossa biografia veramente definitiva di A rtu ro c’o d ig n o la ne è

prova convincente.

Appunto per questo non possono essere approvati, an ch e se an im ati

da lodevole intento divulgativo, certi tentativi di rom anzesca n a r r a

zione che non solo ripetono errori di fatto divenuti tra d iz io n a li ma

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

GOFFREDO

M A M E LI

d e fo rm a n o con arb itra rie interpretazioni così l ’ambiente famigliare

com e l ’am bien te scolastico degli anni giovanili di Goffredo.

V a lo r o s o ufficiale il padre, Giorgio Mameli, di famiglia cagliari

ta n a, che ebbe parte notevole nella spedizione di Tripoli del 1825,

p rim a afferm azione della m arina sarda e quasi preannuncio del fu

tu ro in s e d ia rs i italiano su quella costa del Mare Nostro, valoroso uf

ficiale m a carattere rude e difficile, severo con sè e con gli altri, si

lenzioso, au stero , im placabile rese talvolta penosa la vita domestica

n e lla vecchia casa di via San Bernardo.

P o v e r a A d e le Z oagli, fiore delicato e gentile dell’incontro di due

n ò b ili e antich e fam iglie genovesi, Lomellini e Zoagli, non le sono

b a sta te le sventure della vita e quell’aspro marito e la perdita del fi

g lio lo g r a n d e e adorato, doveva trovare anche fantasiosi celebratori

p ro n ti, p e rc h è aveva, fan ciu lla, giocato col Mazzini che ne conservò

dolce ric o rd o , a inventare un romanzo sentimentale e ad attribuire

a q u esta m a d re di sei figliuoli un costante nostalgico morboso rim

p ia n to d i quel preteso am ore infantile. Adele Zoagli non è un perso

n a g g io di fa n ta sia cui si possono prestare ad arbitrio pensieri e sen

t im e n t i; è una donna reale, una delle più nobili figure tra le madri

it a lia n e del risorgim ento, degna di essere posta accanto a Maria Maz

zini ed a Eleonora. Ruffini, e a nessuno è lecito deformarne l’imma

g in e con fan tastiche supposizioni che non innalzano e nobilitano, cir

c o n d a n d o la d i poetica luce, ma rimpiccioliscono e deprimono in una

to r b id a equivoca sentim entalità la grande e austera figura. Non in

tal m odo p u ò e deve essere rappresentata la fiera madre che, ancora

nel 1876, apponendosi la lapide che si legge in via San Lorenzo scri

veva : « M io figlio Goffredo e tutti*coloro che al pari di lui divennero

a tto ri v o lo n ta ri di quei giorni gloriosi e sventurati, accorrendo a Ro

m a nel 1849 sapevano di non vincere, sapevano di morire. Ma essi

sap ev an o a ltresì che il loro sangue sarebbe stato il battesimo della

G io v a n e I t a li a fu tu ra e che il loro nome vivrebbe imperioso in tutti

i n o b ili cu o ri qual sim bolo di quella religione del dovere e dell’a f

fe tto che è p e r noi tutti la più preziosa promessa dell’avvenire ».

N o n m etterebbe conto del resto intrattenersi su queste materie se

d a ta lu n o non si fossero cercate nella non sempre lieta vita famigliare

e in im m a g in a rie , inesistenti persecuzioni scolastiche di carattere po

litico al M am eli ancora fanciullo, le sorgenti prime dei suoi atteggia

m enti p o litic i e della sua poesia giovanile. In realtà, l'attitudine po

litica non d erivava da reazioni personali ma d a ll’ambiente mazzinia

no e d a lla stessa educazione materna ; e la sua prima poesia, che rie

ch e g g ia nel tono, nelle movenze, nei metri il romanticismo deteriore,

m anca di una vera ispirazione e di una nota personale. Può avere

q u a lc h e v a lo re psicologico pei1 la storia della formazione di uno spi

rito ta n to precoce, ma in quella che il Carducci chiamò piuttosto sbri

gativ a m e n te rigatteria romantica se ci potè anche essere una sor

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

6

VITO

V ITA LE

gente di amarezza in condizioni personali e di am biente, in quanto

riecheggia e riproduce visioni funebri e movenze byroniane, non la d o

glia mondiale e il dolore cosmico leopardiano che qu alcu n o v o lle v e

derci, ma si riscontra soltanto un convenzionale a tte g g ia m e n to d i m a

niera. E neppure, come altri disse, quei versi offrono r im m a g in e del

perfetto romantico innamorato e deluso con m olto a m a ro su lle la b

bra che hanno invano bevuto al nappo della v ita ; assai più sem p li

cemente, così le poesie della disperata tristezza come q u elle d e te rm i

nate da sentimentali amoretti da adolescente e da fu g g e v o li fiam m ate

passionali, sono esercitazioni, im itazioni, prim i te n ta tiv i ric a lc a ti

sulle orme altrui di un giovane di precoce ingegno che non ha an cora

trovato la sua via. Fanno eccezione le poesie che si r ife ris c o n o a l l 'a

more vero e profondo per Gironima F e rre tti nella qu ale il sen tim en

to è reale e sincero e il ricorrente pensiero della m o rte p e r la p e r

dita della fanciulla strappata al suo amore e data ad a lt r e nozze ha

brividi e accenti che sono stati detti leopardiani. Ma .sono fo rm e fu

gaci e ben altra sarà la sua musa isp ira trice; tra breve, n e ll’a rd o re

patriottico e politico egli troverà ispirazione non a c c a tta ta e fittiz ia

ma appassionata e bruciante, e ne trarrà fa v ille (li a lta e sincera

poesia.

Comunque, non nei prim i saggi poetici vanno ric e rc a te le p rove

della preparazione spirituale e della m aturità m entale (li G offred o

Mameli. La sua attività acquista realm ente valore, sb occia e si con

chiude nel quadriennio tra il 46 e il 49, il quadriennio d e lle superbe

speranze e delle atroci delusioni, degli ardenti entusiasm i e d elle d i

lanianti discordie, il periodo decisivo di esperienze e d i in segn am en ti

che egli doveva aprire e accompagnare col canto e ch iu d ere col p r o

prio sacrificio nella tragica vicenda romana. I l q u ad rien n io si apre,

coni’è noto, con l'assunzione di P io IX al papato, qu an do i tim id i

e misurati atteggiam enti conciliativi e riform a tori fa n n o ved ere nel

nuovo pontefice il rigeneratore (P lta lia vaticinato d al G io b e rti. I l

fuoco che cova nelle viscere della nazione esplode in fia m m a te (li en

tusiasmo che tutti trascinano gli ita lia n i delle più op p oste p a rti, da

Carlo Alberto a M azzini a Garibaldi.

N ella effervescenza destata dalle vicende di R om a e dal presu n to

atteggiamento papale, si apre nel settembre 1846 a G en ova P8° con

gresso scientifico, ottima occasione perchè tu tti g li s c ie n zia ti, che

vuol dire i patrioti (P lta lia , si riuniscano più fa c ilm e n te a scam

biarsi idee e sentimenti, aspirazioni e speranze. N e lle sedu te p u b b li

che e più nelle riunioni private, velatam ente o con a u d a ci a llu sio n i,

le speranze che arridono agli animi affiorano costan ti e tro v a n o la

loro espressione più viva nelle dim ostrazioni che ogn i p re te s to serve

a provocare, e nelle quali le acclam azioni a P io IX e a C a rlo A l

berto sottintendono sempre la; nota nazionale e a n tia sb u rgica .

Appunto nelle riunioni alla Afilla delle Peschiere, a p p a rte n e n te al

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

GOFFREDO

MAMELI

m archese Francesco Pallavicin o, segretario del Congresso, e luogo

di ra cco lta d e g li sp iriti più accesi, Goffredo Mameli declama tra fre

m enti acclam azion i le prim e sue poesie politiche. L ’una dal titolo

s ig n ific a tiv o « P A lb a » contiene il primo accenno all’ammonimento

in c ita to re fo rn ito dalPinsurrezione del 174G della quale sta per ri

c o rrere il centenario e si conchiude con una promessa che sarà man

tenuta :

Noi giurammo quest’anno di gloria

Consacrato da un’ altra vittoria

A lle etadi future mandar.

L ’a lt r a « D ante e P lt a lia », esaltazione del massimo poeta come

m a rtire d e ll’ ita lia n ità , è tu tta pervasa dalla concezione mazziniana

del d overe e della feconda santità del m artirio e nel pensiero con

clu sivo ; « V in s e — perche il m artirio è una battaglia vinta » è quasi

il testa m en to m orale del giovin etto eroe e la coerente affermazione di

una suprem a necessità (li dedizione al sentimento religioso della

p a tria .

Q ueste m anifestazioni poetiche, ove è già tutto il programma del

la breve intensissim a vita, lo mettono subito in prima linea nell’ar^

zion e p a trio ttic a , alla quale, con Popera personale, reca l ’apporto

d i un gru p p o di giovani di cui è ormai l ’ispiratore e la guida. Sono

stu d en ti u n iversita ri che, dopo il congresso scientifico, hanno fon

d a to u iraccad em ia clandestina, società di cultura con fine implicita

m ente p o litic o .

T r a s p o r ta ta a Genova da Chiavari dove prima si è costituita,

P acca d em ia allarga le basi anche fuori degli studenti ed accentua

i l c o lo re p o litic o ; M am eli, entratovi il 10 marzo 1847, ne diventa

su bito P a n im a in funzione (li segretario; e per opera sua e di Giro

lam o B o c c a rd o , succeduto nella presidenza a Stefano Castagnola,

a c c o lto n elle proprie lile N in o Bixio, rappresentante e interprete di

M a zzin i, Passociazione costituisce uno dei nuclei più importanti

d e lle im m in en ti m anifestazioni a carattere nettamente nazionale, at

testa n d o an cora una volta il legame tra la preparazione culturale e

P a zio n e p o litic a .

I l M a m e li, prendendo viva parte ai lavori, legge poesie e tratta

i più v a r i argom enti ; gli appunti che ancora si conservano e coi

q u a li si prep arava alla discussione mostrano una vasta anche se

tu tto r a disord in ata e farraginosa cultura storica e giuridica e una

sicu rezza e m aturità di giu dizio veramente mirabili alla sua età,

m assim e là dove parla della guerra e della sua funzione etica e so

c ia le con afferm azion i che arieggiano una celebre pagina del Catta

neo e qu an do afferma la legittim ità delle guerre di conquista da

p a rte d ei p o p o li e delle civiltà superiori con precisa visione della

fu n z io n e s to ric a delle conquiste coloniali. Ci si sente un pensiero ben

più so lid o e nutrito che non appaia dalle prime liriche e quale si

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

VITO

V ITA LE

mostra invece nelle poesie politiche. I l sognatore d a lla m is tic a f a n

tasia appare nei discorsi ai soci d e ll’Entèlem a, come si c h ia m a l ’a s

sociazione, e negli appunti dei suoi studi uno sp irito g ià severo e

formato, lucido e ragionatore, lontano da rom an ticherie sen tim en

tali. Su questa base di preparazione s'innesta la n u o v a lir ic a civile

che sgorga direttamente dal cuore e dal bisogno di a z io n e ed ha u n a

ragione immediata di superiorità nella sincerità d e lla fed e e d e l

la passione. Essa è infatti il prodotto di una situazion e d i s p irito

particolarmente felice, in quanto deriva da una coeren za in te rio re

che lo fa insieme cantare ed agire.

Dopo alenili mesi di relativa calma, che sem brano a v e r fa v o r ito

in Mameli e nei suoi giovani amici una più a g g u e rrita p re p a ra z io n e

culturale, dall'agosto 47, quando l ’occupazione a u s t ria c a di F e r r a

ra incanala gli ancora disordinati movimenti italian i verso u n u n i

co sbocco indicando nell’impero asburgico il nemico com un e, anche a

Genova l'agitazione esplode in manifestazioni che n e ssu n a fo rz a rie

sce a sedare, in un moto incontenibile che spinge nel suo gen ero so

crescendo Re e Governo dalle riform e a lla costituzione a lla g u e rr a

nazionale. Sono stati mesi di una passione arden te e tu m u ltu o s a ,

di entusiasmi e di scoramenti, di blandim enti e d i m in acce, nei

quali Genova ha compiuto una funzione decisiva di in c ita m e n to ë di

propulsione nel trascinare il Piemonte verso le mete fa t a li.

Sintomatica coincidenza e autentica predestinazione m a m e lia n a ,

Genova sarà poi una delle grandi città d ell’intervento e il nom e e il

ricordo di Mameli risuoneranno incitatori e am m o n ito ri nel lu m i

noso maggio di guerra.

Di tutto quel fervore entusiastico M am eli è tra i m a ssim i a n im a

tori; dimostra un’energia insospettata nel debole o rg a n is m o , u n a

forza morale che fa di lui subito un capo seguito e id o la t r a t o . Il

battaglione dei suoi studenti è pronto a seguirlo o v 'e g li v o g lia ; se

impugna la bandiera si farebbero uccidere prim a che g li fo sse s t r a p

pata dalle mani, e, come le sue poesie corrono su tu tte le bocche,

le sue iscrizioni coprono ad ogni occasione le chiese, i t e a t r i, i più

vari edifici.

Costituito sotto la presidenza di G io rgio D o ria un c o m ita to d etto

dell O rdine per unire tutte le forze d e ll’opinione p u b b lic a e a r m o n iz

zarle impedendo eccessi, dissensi e dispersioni di fo rze, n essu n a m e

raviglia e nessuna incoerenza che M am eli ne faccia p a r t e con N in o

Ri sio ; è azione intanto anche quella, è avviamento a cose m a g g io ri,

ni· manca l ’approvazione del Maestro.

D ’altronde essi vi rappresentano coi loro amici la p a t t u g lia di

punta e insieme una forza di spinta, precedono a in d ic a r e la via,

spingono se gli altri si arrestano, trascinano spesso e c o s trin g o n o

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

GOFFREDO

MAMELI

a ll’ azion e i più anziani più cauti e più moderati che vorrebbero fer

m arsi o procedere più lentamente.

O rm a i il m ovim ento non si arresta ; vè il fiume che ha rotto le di

ghe, è un entusiasmo precipitoso e travolgente che dalle prime dimo

s tra zio n i del settembre ai d e liri per la venuta del Re in novembre,

dopo la concessione delle prim e riforme, al pellegrinaggio comme

m o ra tiv o ed esaltatore in Oregina nel dicembre, che, per la parte

cip a zio n e d i ita lia n i di ogni regione, assunse aspetto di manifesta

zion e n azion ale, è un crescendo continuo di fervore, una esaltazione

co stan te e incontenibile. Ë, per Mameli, in quell 'ambiente arroven

ta to , il m om ento della più fervida poesia perchè dell’azione più viva

e d e g li a vven im en ti incalzanti. I l 9 novembre compare la prima vol

ta in pu b b lico — e non ancora nella veste musicale datagli pochi

g io r n i dopo dal maestro N ovaro a Torino — l ’inno che egli chiama

dei g u e r r ie r i « tra cui sorvola il ritornello marziale del poeta ai

com p agn i p ro n ti alla m orte con quel verso tronco finale che pare ve

ram en te un ru llo di tamburo ». E per il pellegrinaggio di Oregina.

dove M a m eli stesso, circondato da centinaia di studenti, sventola il.

tr ic o lo r e , è composto l ’ in n o « Dio e p o p o lo » nel quale ricorre am

m o n ito re e in cita to re il ricordo del sasso di Portoria e appare l ’affer

m azion e id e a le : « I tìgli d ’ Ita lia son tutti B alilla » che il Duce do

v rà p o i tra d u rre in concreta realtà.

Con l ’ in n o « V iv a Ita lia ! E ra in sette partita » scritto per l ’insu rrezion e sicilian a e con l ’ in n o m ilitare di poco posteriore, sono

queste le più elevate creazioni della poesia mameliana ; sono l ’espres

sione e s te rio re della sua intuizione lirica del momento e della pas

sione che g li frem e dentro e d ’ intorno, il prodotto naturale di quel

la e s a lta zio n e sentim entale e passionale di cui il poeta si è fatto in

te rp re te ; esprim ono soprattu tto la gioia finalmente raggiunta dal

l ’ a zion e.

E non parliam o, per carità, di retorica; neanche a proposito delP « E lm o d i S cipio ». La retorica è falsità, è contrasto tra il senti

m ento in te r io r e e l ’ espressione verbale; ma i ricordi del passato non

possono essere vuoti fantasm i e rievocazioni puramente erudite per

il g io v a n e che li condanna quando siano sterile reminiscenza, ma li

sente e li canta come mezzo e spinta all'azion e:

Xon che d i scorse glorie

Dissim ulando il pianto,

Cerchi l’Italia illudere.

F a r di bugiardi fiori

E di appassiti allori.

A i ceppi suoi ghirlande....

Ad altri le memorie,

I secoli che furo.

A noi la speme, l’etere,

I/imnieuso del futuro.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

10

VITO

V ITA LE

Allora anche Legnano e i Vespri, F erru ccio e B a lilla , i m om enti

e gli episodi più significativi della sto ria italian a, cessano d ’essere

motivi accattati ed esterni per il poeta che concepisce ed a ffe rm a l ’I

talia risorgente; sono storia ancor viva che si trasfo n d e n e ll’azione.

E lo sono soprattutto i ricordi e i richiam i di Rom a. S e m p re, q u a n

do 1'Italia ha sentito in sè nuova vita ed ha gu ard ato p iù a lt o e p iù

lontano, i ricordi di Roma, filo conduttore d ella nostra s t o r ia n a z io

nale, sono affiorati come elemento attivo di vita nel c an to dei p oeti

balzando loro innanzi in naturali p aragon i ed im m agini. D a lle oche

capitoline uel ritmo deiranonim o modenese che nel secolo X e c c ita

va i concittadini alla difesa delle* m ura contro gli u n g h e ri in v a s o ri,

all'elmo di Seipio dell'inno che canta le rideste energie n a z io n a li,

certi elementi scolastici quando appaiono eccitatori nel fe rv o re del1 azione si traducono anch'essi in azione perchè il p o p o lo , artefice

della storia, « saluta una memoria — ma p rep ara una v itto ria » e

allora voi sapete

Che se il popolo si desta

Dio combatte alla sua testa

il suo fulmine gli dà.

Il ritmo sonoro degli Inni accom pagna rin c a lz a re d e g li eventi

che da Palermo a Napoli a Milano a Venezia a Torino te n g o n o tu tta

1 Italia in fermento. L ’azione personale di M am eli nei p rim i m esi

del 48, manifestatasi con attività prodigiosa n ell'op era p o litic a a c

compagnata dalle parole, dalla poesia, d a lla stam pa, ha u n 'ec cezio

nale importanza nel mantenere quella costante effervescenza g e n o

vese che e uno dei motivi onde C arlo A lb e rto è indotto a lle d ecision i

supreme. Ma tutte le dimostrazioni di quei mesi, il co n tin u o r i f e r i r

si ai prossimi grandi eventi, alla g u e rra <l'indipendenza, ai tem pi

maturi e vicini, stanno ad attestare che queste vicende it a lia n e e la

guerra che ne deriva sono soltanto occasionalm ente e s e c o n d a r ia

mente connesse con le vicende delle insurrezioni europee. C om e P a

lermo. come Venezia e Milano, Genova è pronta negli s p ir it i p rim a

delle rivoluzioni di Francia d 'A u stria di G e rm a n ia : an c h e a llo r a ,

come oggi e come sempre, checche altrove si blateri o si in sin u i, g li

italiani sono stati essi ed essi soli gli artefici e i creato ri d e lla p r o

pria storia.

Alla notizia del l'insurrezione milanese, M am eli p arte, senza a t

tendere la dichiarazione ufficiale, alla testa di 300 v o lo n ta ri, in b u o

na parte studenti, per quella guerra che ha tanto au sp icato .

Prima di partire non può mancare al comizio convocato p r o p r io

da lui al teatro diurno delPAcquasoIa e tra l'an siosa a s p e tt a z io n e :

« Concittadini, esclama, a Milano si m uore. Io e parecchi a l t r i p a r

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

GOFFREDO

MAMELI

11

altrettan to ». E scioglie il comizio: le parole sono inutili quando è

tempo di a g i r e ; ma quelle parole sono azione esse stesse e agiscono

con l ’efficacia del l ’esempio.

P a rte c ip a n d o a tutta la campagna alla testa del battaglione che

si in tito la a M azzini, appare tra i giovani volontari come emissario

e rapp resen tan te del Maestro col quale ha a Milano, il 23 aprile, un

colloquio. E la prim a volta che l ’agitatore vede il suo fedele e subito

è preso d a lla profonda simpatia che lo accompagnerà sino alla morte

di lu i, celebrata con commossa parola di affetto e di esaltazione.

M a quel giovane impetuóso poeta, tanto modesto da ricusare gra

di m ilit a ri riten uti inadatti alla sua età, e che dimostra un mirabile

e q u ilib rio e ta n to senno e maturità da meritargli delicati incarichi e

m issioni, non è un fazioso intransigente nè un inconscio sventato:

le sue lettere denunciano subito le condizioni di disordine e di impre

parazione t r a cui la guerra si svolge, denunciano soprattutto il pe

ricolo che d a lle discordie deriva proprio a quell'unità che è in cima

a g li id eali suoi e del Maestro. E appunto per non comprometterne la

base, q u an d o nello scatenarsi delle accuse di tradimento alla fine do

Iorosa della g u e rra i più accesi repubblicani propongono la separa

zione di G en ova dal Piemonte, egli si oppone recisamente. Coerente

a lla d o ttrin a del Maestro, anche oltre l ’azione pratica di lui, non

vuole che P l t a li a ritorni alle piccole repubblichette medievali. P r i

ma di tutto nessuna dispersione di forze: quel che occorre è che la

g u erra sia rip re s a a qualunque costo; il duello interrotto deve esse

re rin n ovato sino alla vittoria.

Q u i l ’azione politica è così serrata e intensa che lascia poco posto

per la poesia. M a quando la sera del 1G settembre declama al teatro

C a rlo F e lic e nel l'accademia in favore di Venezia assediata i versi

« M ila n o e V en ezia », coi quali chiede l ’obolo per la città affamata

Lh fra le rive Adriache

Vive ima gran mendica....

una com m ozione profonda stringe i cuori e Genova, spinta dalla vo

ce di quel suo tiglio così giovane e così grande, così ardente e ap

p assion ato, risponde all'in vito con fraterna generosità.

G li in fiam m ati scritti giornalistici, rivolti a preparare i volontari

a lla g u e rr a , sono magnifici di concitata passione e di serrato ragio

nam ento. N on im porta che non tutti intorno a lui abbiano lo stesso

stato di s p irito e la stessa generosa sincerità e altre passioni soffino

nel fu o c o ; so p ra i parolai, i mestatori, gli arruffoni, i faziosi, egli

in carn a le generose illusioni e le fiere esaltazioni dei magnanimi

p ro n ti e decisi a dare la vita per la causa dell'Italia una e indi

pendente.

Q u e llo che un anonimo chiama in una denuncia il « ragazzaccio

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

12

VITO

V ITA LE

Mameli », non cessa nell’ardore del sentim ento che lo in fia m m a , n e l

la mistica accensione che lo consuma, di in vocare la c o n c o r d ia e l ’ u

nione di fronte al nemico comune, perchè sia r in n o v a ta la g u e rra

necessaria. E poiché il Piemonte non è in con dizion e d i r ip r e n d e r e

ancora le armi e l ’auspicata guerra insu rrezionale d i p o p o lo rim a n e

una vana illusione, alla notizia della fuga· del P a p a da R o m a v i a c

corre, a cercarvi e trovarvi la morte. È l ’ u ltim a s tro fa d e l c a n to d o

ve la lirica diventa epopea.

L ’attività di quei mesi romani è un prod igio, q u a s i si d ireb b e

un presagio della prossima line. A zio n e p o litic a e g io r n a lis t ic a , p r o

clami articoli e .discorsi si susseguono e si incalzano. L a su a e lo q u e n

za materiata di cose e infiammata di passione tra s c in a le f o lle u n i

ficandone il sentimento e il volere e spingendole a d a g ir e ; e g li è

l ’anima di tutti i com itati; l ’em issario e l ’in te rp re te d i M a z z in i,

l ’assertore instancabile della Costituente N a zion a le in R o m a . N e g li

articoli e nei discorsi dimostra, tra un’appassionata te n s io n e d e llo

spirito, una vastità e una m aturità d i m ente eccezion a li p e r un g i o

vane della sua età. Fiaccola ardente, sparge in torn o a sè la sua lu ce

e della sua stessa fede si consuma. B isogn a p rep a ra re il g r a n d e a v

venire che si avanza, ineluttabile come il destino ; b is o g n a d is p o rs i

ad esserne degni, e si occupa delle più va rie cose e d e i p iù d iv e rs i

problemi, dalla preparazione m ilitare p er la guerra a l l ’ A u s t r ia , fine

supremo della rivoluzione e necessario p rin cip io d e ll’ u n ità n a z io n a le ,

alle questioni religiose, nelle quali, tra i più fieri a c c e n n i a n t ic le r i

cali e antitemporalistici, c’è un p rofon d o sentim ento c r is tia n o che

illumina di fede religiosa la vita.

Nel campo m ilitare affermai intorno ai v o lo n ta ri e a lla p r e p a r a z io

ne dei giovani, principii e dottrine che paiono di oggi ; n e l c a m p o d e l

la politica religiosa predice che, rito rn a to il pon tefice a i su o i s a n ti

uffici di sacerdote, « la croce sul V a tic a n o e la ban diera it a lia n a sul

Campidoglio si avviveranno l ’ una con l ’a ltra della m e d e s im a lu ce »

onde, tornata la religione a rifulgere del suo prim o s p le n d o re , « i p o

poli credenti saluteranno il Vaticano come sede vera d e l V a n g e lo d i

Cristo e il Campidoglio come oracolo d i nuova sapienza c iv ile , com e

porto di salute a tutte le genti ». Anche in questo ha d iv in a t o la R o

ma futura.

Quando dal nuovo governo p rovvisorio rom ano o ttie n e la p r o c la

mazione dell’Assemblea Costituente Ita lia n a , un g r id o g l i esce d a l

cuore: « L ’unità morale d ’Ita lia è un fa tto com piuto » . G e n e ro s a i l

lusione, perchè noi sappiamo per d iretta esperienza che a c r e a r e la

compiuta unità morale, anche dopo raggiu n ta l ’ unione t e r r it o r ia le ,

è occorso mezzo secolo di oscuro fa tico so lavoro, sono o c c o r s i s o p ra

tutto l’immane crogiuolo della guerra e il concetto e l ’ a z io n e t o t a

litaria del Fascismo. Ma di questa u n ità si m ettevano a llo r a le c o n

dizioni essenziali ed egli vedeva già realizzata, n e ll’ a r d o r e d el suo

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

GOFFREDO

MAMELI

13

desiderio, la N azion e stretta intorno al suo cuore, Roma. « Se Ro

ma, d iceva, non è ancora la capitale dell’Italia, è la capitale del

suo m ovim en to, del suo progresso, della sua vita ». Di qui l ’appello

en tu siastico a M azzini dopo la proclamazione della Repubblica Ro

m ana, il 9 fe b b ra io : « Roma repubblica, v e n ite ». N ell’accesa fanta

sia, che tra d u ce in realtà il desiderio, vede Roma, centro ideale del

l ’ It a lia , s trin g e re intorno a sè le altre regioni e, assumendo la dire

zion e d e lla gu erra liberatrice, form are l ’Ita lia unita e repubblicana

di M a z z in i :

Città delle memorie

Città della speranza

Le cento suore italiche

Chiama, e a pugnar t ’avanza.

M a la re a ltà storica è ben diversa ; Roma è sempre un motivo

id ea le, non è, allora, una fo rza materiale capace di un’espansione

p o litic a e m ilita r e ; le manca, non foss’altro, il saldo organismo sta

ta le e la lu n ga tradizione m ilita re che daranno al Piemonte la fun

zion e u n ifica trice. L a Repubblica Romaùa non si estende al resto

d ’ It a lia , a n zi non può essa stessa sostenersi e un’altra repubblica,

la fran cese, la uccide.

N o i p o s te ri e lontani d a ll’aspetto contingente di quelle passioni

possiam o sp iega rci le vicende politiche del momento, possiamo in

ten d ere storicam en te i m otivi di carattere interno e internazionale

che hanno determ inato la F ra n cia a ll’intervento ; quel che non pos

siam o in ten d ere, quel che ancora ci offende è la burbanzosa sicurez

za e l ’ offen sivo apprezzam ento del generale Oudinot : « G l i Italiani

non si b a tto n o » . L o seppe a sue spese il 30 aprile a Porta San Pan

c ra zio se sapevano battersi ; ma, a udire certe voci e a vedere certe

in verecon d e illu stra zio n i giornalistiche a proposito della guerra d’Afr ic a e d e lla guerra di Spagna, si direbbe che quell’esempio, e tanti

a lt r i d i p o i, non siano stati sufficienti a fa r mutare la dispettosa ne

ga zion e. E p p u re, generosa vendetta dei morti, nei giorni della crisi

recen te a qualcuno è certo ricomparso con ansiosa preoccupazione

il ric o rd o d e lle Argonne, dello Chemin des Dames e dei seimila che

e ro ica m en te com battendo sono caduti a Bligny illudendosi di mori

re p er una c^usa comune.

A iu ta n te d i G aribaldi, combattente valoroso il 30 aprile per te

s tim o n ia n za d i M azzini, e a Palestrina e a V elletri per dichiarazione

del G en era le e di N in o B ixio, di valor militare sicuri intenditori, in

fa tic a b ile sem pre pur n ell’ organismo affievolito, anello di congiun

zion e t r a la fe d e di M azzini e l ’azione di Garibaldi, caro ai due Gran

d i che lo am ano di intenso affetto paterno, forte di un entusiasmo

che non si affievolisce nelle avversità e pur capace delle più realisti-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

14

VITO

V ITA L E

che osservazioni, ammalato vuol prender parte, c o n tra v v e n e n d o g li

ordini del Generale, alla ripresa delle o s tilità ed è f e r i t o sul G ia n icolo il 3 giugno, fiero e sorridente del verm iglio b a tte s im o d a to a lla

sua fede. La ferita ritenuta leggera si a g gra va ed e g li s p ira , 11011

ancora compiuti i 22 anni, dopo un mese di a tro ci s o fferen ze, m e n tre

una pietosa menzogna gli tien celata la caduta d ella rep u b b lica .

II. sogno effimero è fa llito ; ma i gio va n i durante il t r a g ic o m ese

romano caduti a diciotto, a venti anni col nome d ’ I t a l i a s u lle la b

bra e con la fede d ’ Ita lia nel cuore, sono an dati ai c o m b a ttim e n ti e

ai disperati assalti ripetendo e cantando la verità clie e g li ha r iv e

lata. Lo stesso Garibaldi, l ’ultimo giorn o, quando o g n i u lt e r io r e d i

fesa è impossibile, nella mischia d ivin a a V illa S p ad a, r e s p in ti s e t

te assalti avversari, si avventa splèndido e te rrib ile in m ezzo a i n e

mici rotando la spada e intonando il canto di vita del m o re n te Mameli, riaffermando, quando la realtà pare co n tra d d irla , la s t r o fa su

perba di verità e di certezza : « F r a te lli d ’ Ita lia , l ’ I t a l i a s ’ è d esta ».

S’è desta, e nessuno potrà arrestarne la m arcia, d e s tin a ta , anche

se per altre vie, alla vittoria, dacché il fiore della N a z io n e in L o m

bardia a Roma a Venezia, mescolando il sangue più p u ro d i tu tte le

regioni, ha trasformato cause che potevano ap p a rire lo c a li, in una

causa e in una affermazione nazionale; dacché a V e n e z ia A le s s a n d r o

Poerio e a Roma G offredo Mameli, im m olando le p r o m e tte n ti g i o v i

nezze, hanno mostrato che la nuova poesia d ’ It a lia è n e ll’ a z io n e , n e l

la forza di incontrare e volere il sacrificio. Perchè in q u esto è veramene la grandezza di Goffredo M am eli : nella piena c o n c o rd a n z a d e l

la parola con l ’azione, nella volontà potente e decisa d i a ttu a r e e

tradurre in dovere concreto e di anim are con l ’a rd en te en tu sia sm o ,

sino alla dedizione suprema, quella che è la con tem p la zion e a s tr a tta

e la visione ideale del poeta. Egli è im m agine e sim b olo d e l l ’ e ro ic a

giovinezza italiana per cui il dovere non è pesante fa r d e llo ma in t e

riore bisogno fatto di idealità e di poesia.

L ’Italia della poesia arcadica che si esaurisce in sè stessa e in

inerte affermazione di patriottism o sentim entale è fin ita ; con M ameli al romanticismo sterile lamentoso o d eclam atorio si s o s titu is c e

il romanticismo d ell’azione, il sano entusiastico r o m a n tic is m o che

animerà costante i giovani italiani e li spingerà a in c o n tr a r e , c a n

tando, le battaglie e la morte.

Quella giovane Ita lia — ha detto G iovan n i G entile — che M a z z in i

ha intravvisto nel carcere di Savona e che ha co sta n tem en te p e rs e

guito con fede di santo e tenacia di m artire, si è fa tta r e a lt à in G o f

fredo Mameli, il m artire più puro del R isorgim en to ch e la v iv a c it à

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

GOFFREDO

MAMELI

15

en tu sia stica d ella giovinezza, la maturità della mente e degli studi,

la fo r z a d e ll’ ispirazion e poetica ha messo a servizio della concezione

re lig io s a d e lla vita nella necessità della dedizione e del sacrificio per

la P a tr ia .

« A v a n t i Î » sono le parole incitatrici dell’inno militare composto

per in v ito del M azzini e m usicato da Giuseppe Verdi :

A van ti! Viva l’ Italia,

V iva la gran risorta.

Se mille forti muoiono

Dite, che è ciò? che importa

Se a mille a mille cadono

T rafitti i suoi campioni?

Siam ventisei milioni

E tutti lo giurar.

Non deporrem la spada

Finché sia schiavo un angolo

D ell’Ita la contrada

Finche non sia l'Italia

Una d all’ Al pi al mar.

P e r lu i non è form ula esteriore, non è pura espressione verbale

m a in d e ro g a b ile legge m orale e vangelo inviolabile di vita il coman

dam en to del M aestro : « la vita è missione e il dovere è la sua leii&e

σσ

suprem a » , donde deriva la form ula « Credere, Fare, Patire » che nella

c a r a tte r is tic a an alogia col comandamento posto alla base dell’etica

fa scista , sta a dim ostrare come i grandi imperativi inorali sono senvpre fon d am en talm en te g li stessi.

Q u esto giova n e repubblicano che sopra la repubblica pone la P a

tria , sop ra la fazione la N azione, che dei collaboratori politici non

ricerca le coccarde , g li emblemi esteriori, le parole, ma l’onestà

personale, la dign ità della vita, la sicura aderenza dell’azione all’e

spressione verb ale, pone a fondamento della propria esistenza il prin

cip io che a v rà dal Duce espressione lapidaria : « chi non è pronto

a m o rire p er la p rop ria fede è indegno di professarla».

P e rc iò , m orto poco più clie ventenne, rimane immortale nel cielo

d ella P a t r ia anche se non ne vide, secondo l ’immagine mazziniana,

il m e rig g io . « Come il fiore delle Floride egli sbocciò nella notte, fio

r ì p a llid o , quasi a in dizio di corta vita, su l ’alba; il sole del merig

g io , del m e rig g io (P lta lia , 11011 lo vedrà ». Ma questa Italia nel suo

m e rig g io im p e ria le lo sente e lo esalta come uno degli spiriti suoi

più p eren n em en te v iv i e presenti, come la luminosa aurora della sua

g io r n a ta tr io n fa le perchè non coi versi soltanto ma con tutta la vita

e con la m o rte ha conferm ato che « il martirio è una battaglia vin

ta » , p erch è, attraverso il costantemente rinnovato sacrificio di gio

van i gen ero si, pron ti come lui a gettare la vita per la luce di un’idea,

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

0

lit

VITO V IT A L E

ogni giorno più si attua e si avvera quel che egli con v ir t ù d i p o e

ta e con animo di patriota ha d iv in a to :

.... qual di un astro il raggio

Che da un vapor si scioglie

P a ir a w e n ir sviluppasi

E affacciasi alle soglie

Già del presente, giovine

La nuova Italia. È nata

Quale Minerva arm ata.

Cresce si fa gigante

Come il voler di un itornilo

Come un'idea di Dante.

Tua potente e libera

La sua bandiera alzò.

A questa Italia unita intorno al suo centro im m o rta le c u i sp e tta ,

non ostante ogni ostilità e ogni incom prensione, un a fu n z io n e d i c a

rattere universale inerente al destino stesso di Rom a, il g io v a n e p o e

ta guarda con religiosa certezza :

Sarà l'Italia. Edifica

Su la vagante arena

Chi tenta opporsi....

Curvate il eajto. o genti.

La speme dei retienti

I*a nuova Roma appar.

E della nuova Roma degni i nuovi c itta d in i:

Al Campiloglio! I secoli

Cancellerei» deil’onte;

Di quelle sacre ceneri

Ci spargerem la fronte

E tornerem Romani.

Romani e Ita lian i: di una Italia viva, non acc a d e m ic a , n o n a r

cheologica e da museo, di nn’Ita lia giovan e e a ttiv a , p a d r o n a d e lla

propria sorte, vibrante e operante, d i u n ’ It a lia , q u a le noi v e d ia m o

e viviamo.

Gratile e<l eroico crociato d ell'id ea, in sè com p en d ia e id e a liz z a

la generazione del 48 che corse alla m orte con la p oesia s u lle la b b r a

e la primavera nel cuore; tutta la m iglior giovinezza it a lia n a , la

giovinezza degli Atenei che tempra n ella scienza la fe d e e sa t r a

mutare la serena spensieratezza nella volontà tenace e n e l l ’e ro ic o

olocausto, perchè sa che la giovinezza è dovere è p r e p a r a z io n e e c o

struzione del sempre più alto avvenire. E p er questo è p ie n o d i s im

bolico significato che l ’immagine «Lei

giovane con la b e lla ch io m a

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

GOFFREDO

17

MAMELI

in ton sa e coi suoi begli occhi marini » come lo disse il poeta, vegli

qui, a cca n to a lla lampada che arde perenne a ricordare e celebrare

la m em oria d i coloro che di qui sono partiti cantando e ripetendo

con un b riv id o di frem ente passione nella voce il fiero invito e il sa

cro g iu ra m e n to : « S trin giam ci a coorte — Siam pronti alla morte

— l ’ I t a l i a chiam ò ».

A tu tti, a coloro che nelle lotte del risorgimento hanno aperto e

a d d ita to la v ia ; a coloro che si sono immolati nell’immane guerra

che 1 I t a lia ha sostenuto per aprirsi il grande varco all’avvenire;

a c o lo ro che sono accorsi al richiamo per compiere l’opera dei pa

d r i e d ei f r a t e lli e fa re d e ll’ Ita lia una grande potenza imperiale, a

c o lo ro che con saldo cuore e ferma fede si addestrano per essere

p ro n ti in qualunque momento nello spirito e nelle armi, egli ha

in d ic a to , a llo r a e per sempre, l ’ orgoglio della tradizione e la cer

tezza d e lla stirp e :

D o v ’è la vittoria?

Le porga la chioma

Che echi a va di Roma

Iddio la creò.

E sem pre, qu elli che furono e quelli che potranno essere i giovani

c o m b a tte n ti d e lla patria, hanno visto e vedranno con loro esaltatrice

e a m m o n itric e Pim m agine d e ll’aumunciatore che ha gridato ai fra

t e lli è a l in on do il ridestarsi d ’ Ita lia avviata al superbo avvenire:

sem pre nel r itm o sonante d e ll’ in n o che ancora, tra i nuovi canti del

la p a tria e d e lla rivoluzione, accende i cuori d ’intensa commozione,

ved ran n o e sentiranno accanto, sorridente e pensoso,, lieto del fe

condo m a r tir io , orgoglioso della giovinezza eroica che in lui si ri

specchia G o ffre d o Mameli caduto per Roma italiana, sepolto nella

g lo r ia d i R om a im periale, pronto ad ogni invocazione e ad ogni ap

p ello a ra c c o g lie re intorno al tricolore le coorti giovanili della patria

e a g u id a rle nella 'marcia vittoriosa verso le luminose mete trion

fa li.

Viro V i t a l e

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

G. GARIBALDI E LA QUESTIONE D I ROMA

Nella seconda quindicina di gennaio 1SG7, A n to n io S cia-loia, M i

nistro delle Finanze nel Gabinetto R icaso li, p re sen tav a a l l a C a m e

ra un progetto di legge, al quale aveva p ure posto m a n o l· ra n cesco

Borgatti, Ministro di Grazia e G iu stizia , in tito la to : D e l i a U b e r t a

delia Chiesa cattolica , c dell’asse ecclesiastico da d i v i d e r s i

tra

lo

Stato e la Chiesa cattolica. La commissione p a r la m e n t a r e che lo

esaminava agli uffizi si era subito m o strata quasi t u t t a c o n t r a r ia a

quel progetto, e anzi aveva nominato relato re F r a n c e s c o C r is p i, i

che — osservava VOpinionc dell’l l fe b b ra io — to g lie v a « ogni^ d u b

bio intorno agli intendimenti della commissione s te ssa » . L· <1 a l t i a

parte, neanche il Ricasoli si faceva troppe illu sio n i, p o ic h é il 1 f e b

braio scriveva alla signora M acknytht, stran o t ip o d ’av v e n tu i iera·

che celandola col nome di Mrs. H a m ilto n egli aveva in v ia t a in R o m a

come sua confidente nelle relazioni col G overno p o n tific io . « L a n o

stra legge sulla libertà della Chièsa in contra serie o p p o s iz io n i. V i e

ne attaccata per troppo clericale; taluno va lino a c h ia m a r la le g g e

di reazione. Io reazionario! Ecco come s ’intende l a lib e r t à , q u a n d o

acceca lo spirito di partito » (*).

. .

Il

Ministero navigava dunque in acque non buone. I l D i r i t t o che

gli faceva ostinata opposizione, d ich iarava il 21 g e n n a io che « il M i

nistero attuale somiglia un poco a quei disperati che a v e n d o a n o ia

la vita o trovandosi in stretta suprem a, giocano p a z z a m e n te la lo r o

esistenza col primo che incontrano, a lla prim a occasion e che si p ie

senta. « fi da supporre che vedesse giusto ; e si ved rà t r a b re v e che fu

proprio il Ricasoli a darne conferm a. In fa tti, era g iu n t a a F ir e n z e

notizia che il Commissario per il Veneto, conte G iu s e p p e P a s o lin i,

aveva proibito un comizio da tenersi a Venezia, nel t e a t r o M a l i h t a n *

come protesta contro la legge che si doveva d isc u te re .

B e n e d e tto

Cairoli aveva in proposito interpellato il M inistero n e lla s e d u ta del

Π 1 febbraio, meravigliandosi che fosse stato v ie ta to il d ir it t o d i

riunione. « una delle più preziose prerogative d e lla s o v r a n it à p o p o

lare . proprio nel Veneto, che era « a ll'a lb a della lib e r t à » . 11 R i c a

soli aveva risposto esser vera l'afferm azione fatta d a l ^ 'in t e rp e lla n te ;

che in altri tempi egli aveva riconosciuto il d iritto d i riu n io n e , ina

clic nel caso presente si trattava d ’una condizione s p e c ia le , p e r cui

« gravi considerazioni di pubblica sicurezza » p otevan o im p e d ire « il

(») I.rttcn < fiorum i liti «IH barone Bettino Kicwsoij,

di M. Tabakrim e A. G otti; Firenze. Stiec. Ιλ* Mounier.

p u b b lic ati p e r cu ra

vol. IX . P

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

G.

G A R IB ALD I

E

LA

Q U E S T IO N E

DI

ROMA

19

pieno d iritto della libertà ». Aggiungeva inoltre che la « legge sulla

liq u idazio n e d e ll’asse ecclesiastico essendo in relazione con le trat

tative clie il Governo aveva creduto opportuno di aprire con la Cor

te eli R o m a, « così egli aveva ritenuto far bene di proibire riunioni

che, come q u e lla di Venezia, potevano « offrire gravissimi inconve

nienti ». In fin e , ben conoscendo quali fossero gli umori di una parte

d ella C am era , nell’atto che si preparava a discutere la legge « sulla

lib e rtà d e lla Chiesa cattolica », egli concluse, con quel sup fare sde

gnoso, che g li era solito, di non amare « stare a questi posti che a

p atto (1 avere l ’appoggio del Parlamento, perchè esso solo » poteva

ren derlo « sicuro di adempiere le sue alte funzioni nell’interesse

d ella p a t r ia ». A lla discussione intervenne Pasquale Stanislao Man

cini ; egli d ich iarò che « avrebbe voluto rimanere estraneo alla que

stione )), se le parole del Ricasoli non lo avessero indotto a « uscire

d a lla rise rv a » ; aggiunse di non poter « concepire le teorie di dirit

to co stitu zio n ale espresse dal Ministro » ; e illustrato questo suo

cοnvincim ento con eloquente parola, presentò un ordine del giorno,

che il R ic a so li non accettò, nel quale era detto « che la Camera, con

fidando che il Governo » avrebbe fatto « cessare g l’impedimenti al1 esercizio del diritto costituzionale di libera riunione dei cittadini »,

finché non trasm odasse « in offesa alle leggi ed in colpevoli disor

dini » , p a s sa v a all ordine del giorno. E poiché l ’ordine del giorno fu

a p p ro v a to con trentadue voti di maggioranza, il Ricasoli si dimise.

1

arv e a i p iù che il Presidente del Consiglio fosse stato un catti

vo sostenitore del suo Gabinetto. « Alcuni » — osservava giustamente

1 O p i n i o n e (lei 13 febbraio — « videro nel contegno dell’on. Ricasoli

il p a it it o di uscire, a qualunque costo, d all’incertezza e di precipi

ta re una risoluzione, che troppo tardi sarebbe giunta, qualora si fos

se asp ettata la discussione della legge sulla Chiesa ». Se n’era, del

resto, avved u to lo stesso Ricasoli, che il giorno dopo, al suo fido Ce

lestino B ia n c h i, scriveva : « La meditazione della notte ha cresciuta

1 a n g u stia dell animo mio, perché mi si sono rese sempre più evidenti

le ragion i di ieri sera. Io sono la cagione che si sia sciupata la po

sizione del M inistero dirimpetto la Camera ed il paese. Se io ri

spondevo nei lim iti del puro fatto e delle apprezzazioni che vi dava

il potere esecutivo, guidato d alla cognizione comparativa delle con

dizioni d It a lia , la Cam era non avrebbe pronunziato quel voto, e for

se n ep p u re avrebbe votato » ( 2).

( 2)

Jfi., vol. IX, p. 235. Anche al fratello Vincenzo scriveva lo stesso giorno:

« Io sono colpevole, io ho sciupato In posizione del Ministero: io avevo ragio

ne. se l’avessi potuta presentare alla Camera noi suo vero aspetto, ella non

avrebbe «lato il voto che dòtte. Io sono angustìatissiino per l’avvenire per mia

colpa ». h i., vol. IX, p. 237. Questo pensiero lo assillò puro in seguito I/ll

dicembre 1S7<: e^li scriveva a Celestino Bianchi: «Veniam o al 1866. Questo è

per me il momento veramente glorioso, lìnito però nel 1807 e con mia grande col-

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

20

M A R IO

M K N G H IM

Ormai al Ricasoli 11011 s'aprivano se non (lue vie : d im e tte rs i o

sciogliere la Camera. La prima e ra assai pericolosa d a p e rc o r r e r e ,

poiché significava che la successione del potere a v re b b e d o v u ta esse

re assunta da coloro che si eran d ich iara ti c o n tra rii a l l a p r o ib iz io

ne dei tncctings ili protesta contro la legge su lla l ib e r t à d e lla C h ie

sa cattolica, e quindi avversi a lla legge stessa : nè p o te v a ig n o r a r s i

che fin dai primi giorni del dicembre d e ll'a n n o in n a n z i si t r o v a v a

in Roma il eomm. Michelangelo Tonello, già d e p u ta to p e r il c o lle

gii» di Sa lazzo nelle due precedenti legislatu re, con la m issio n e d i

trattare la questione dei beni ecclesiastici in relazion e a l p r o g e t t o d i

legge clic era stato preparato dal G overno : anzi un d is p a c c io d e ll agenzia Ha vas informava che Pio IX aveva fatto a l p le n ip o t e n z ia i io

Italiano « un’accoglienza delle più am orevoli », c o n tra r ia m e n te , c o

me può leggersi nei rapporti ufficiali, da quella del c a r d . A n t o n e lli,

inviando alla moglie di lui, « ceri benedetti, in te s tim o n ia n z a d e l

la sua soddisfazione »». S'imponeva quindi 1 a ltr a v ia , che e r a q u e lla

dello scioglimento della Camera : e ehi subito vide g iu s t o , fu V i t t o

rio Emanuele l i , con quell'intuito tino e pronto che g li e r a p r o p r io .

<· So da lungo tempo » — scriveva a l R icaso li la s e ra s te s s a del λ ο ίο

— <« che la Camera non corrisponde al grave m an d ato ch e la N a z io n e

le ha affidato. Questa votazione non mi stupisce. M a è d o v e r m io in

questa circostanza il dirle, caro B aro n e, quan to io a b b ia ap p ro v a to

e approvi la condotta sua e quella d i tutto il M in iste ro . N o n acc etto

la sua dimissione. Evvi maniera di s alv are la N a z io n e e c o n d u i la a l

bene. Ne ragioneremo domani m attina a lle 9 » (3).

Fu subito preparato il decreto, che portava in fa t t i la d a t a del

12 febbraio, con cui era prorogata la C am era tino a l 2 $ d e llo stesso

mese; e il giorno dopo ne fu em anato un a ltro che la s c io g lie v a , i n

dicendo le elezioni per il 10 marzo e il l i quelle d i b a llo t t a g g io . P o i

il Ricasoli, seguendo il consiglio d i autorevoli p a r la m e n t a ri, f r a i

quali il Minghetti, provvide a un rim aneggiam ento d i M in is te ro , d a l

quale uscirono il Berti, ritenuto m anipolatore d e lla le g g e s u lla l i

bertà della Chiesa cattolica, lo S c ialo ia e il B o r g a t t i, s o s titu iti r i

spettivamente dal Correnti, dal D ep retis e dal C o rd o v a : e a l la M a

rina, invece del Depretis, andò il B ian ch ieri. P e r p a r t e s u a , l 'o p p o

sizione parlamentare il 15 febbraio stese un m an ifesto A g l i I t a l i a n i ,

firmato da settantanove deputati d ella S in istra (m o lti a l t r i se 11 a g

giungerò j>er via», fra i quali figuravano nomi illu s t r i, com e q u e lli

del De Sanctis, del Crispi, del C a iro li, del B a r g o n i, d e ll 'A s p r o n i :

e dopo aver deprecato alla politica dell anno p rece d e n te, c a r a t t e

rizzata dalla « sventura di una um iliazione che a m a r e g g ia v a g li a n ipa, ingloriosamente per me. Il pensiero dì quel tempo mi re n d e m elanconico

assai, e mi fa sentire il bisogno ancor più forte di vivere nei m iei rim o rsi » .

Id.. vol. X, p. 197.

(*) /<4., voi. IX. p. 235.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

G.

G AR IBALD I

K

LA

QUESTIONE

ROMANA

mi, m a lg ra d o la restituzione di una eletta e cara parte d’Italia »,

i so tto scritto ri di quel manifesto dichiaravano : « Sostenitori della

in v io la b ilità «Iella coscienza umana, desideriamo l’eguaglianza dei

culti, m a non il predominio d ell’episcopato sotto l'egida del prote

zionism o governativo, armato di privilegi, minaccioso di peggiori

u su rp azio n i : funesta oligarchia nel duplice aspetto politico e reli

gioso che non sta entro i limiti del proprio ministero, ma invade il

cam po d e lla podestà civile. Non vogliamo la sicurezza dello Stato in

pericolo, mantenendo la servitù dentro la Chiesa, colla tirannia ri

conosciuta dei suoi magnati a danno del basso clero, fatti arbitri di

quelle ricchezze che in loro mano saranno uno strumento di guerra

contro il paese, mentre esse con una operazione veramente consenta

nea a ’ suoi d iritti devono essere base al riordinamento della finan

za e q u ivi sorgente di prosperità per lo Stato e pei comuni. Insom

nia, non vogliam o la spontanea genuflessione colla consegna delle

arm i a l tem porale pontificato, che fulmina la civiltà e contende a l

l'I t a li a la capitale. Il paese al quale s’intima il veto delle discussioni

è 111 co lp a p e r l ’appoggio morale dato alla sua legale rappresentan

za : il d iritto di riunione e colpito in Italia perchè non turbi le trat

tative col V atican o, da cui muove persistente quel soffio di reazione

che dà le vertigini dell'arbitrio a quei ministri che si dichiaravano

una volta am ici della libertà ».

L a lotta, che non era solamente nel campo elettorale, era dunque

ben definita. Il Ricasoli avrebbe desiderato che il Re avesse lanciato

un suo p roclam a, poiché si riteneva dai più che si fosse tornati ai

g io rn i d i M on ca 1ieri o della Convenzione di settembre: ma non si

ritenne o p p o rtu n o di giungere a quel passo decisivo, e allora il Ri

casoli dovette limitarsi di inviare una circolare ai prefetti, che fu

stesa da C elestino Bianchi sulle tracce dategli dal Ricasoli. e che

scontentò C esare Correnti, il quale minacciò di procurare una nuova

crisi m in isteriale. A d aggravare ancor più la situazione politica,

giunse a I* irenze « inaspettato a tutti ►

>, secondo quanto affermava il

D i r i t t o . annunciandone il giorno dopo l’arrivo, Giuseppe Garibaldi.

M a era p ro p rio « inaspettata » quella discesa del Generale dal1 isola sua prediletta sul Continente? O non piuttosto una manovra

p olitica del l 'opposizione, come può ritenersi quando si pensi al modo

con cui si svolse, presente il Duce dei Mille, la campagna elettorale?

P a rre b b e ro am m etterlo una lettera che Francesco Crispi, in quei

g io rn i a n c o ra in ottimi rapporti con la direzione del Diritto , inviava

a quel p eriodico, dichiarando esplicitamente essere stato proprio lui

a d a r notizia che il Generale aveva abbandonato Caprera. Comunque,

secondo il suo modo di fare, G aribaldi ruppe gl'indugi e partì. Del

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

M A R IO

M EN G H IN I

resto, la sua discesa sul Continente era preveduta e d e s id e r a ta dal

mese precedente. I l 28 gennaio una com m issione d e le g a ta d a l M u

nicipio e dai cittadini di Venezia era p a rtita per C a p r e r a a l lin e d i

presentare a Garibaldi un in dirizzo coperto di d ie c im ila firm e, col

quale si invitava « a onorare di una sua visita q u e lla illu s t r e c i t

tà )) (4) ; e il Generale, ricevendola il 29, o ltre a p r o m e tte r e a vo c e

di farlo, aveva consegnato al capo d e lla com m issione u n a ris p o s ta ,

recata solennemente al Municipio d i V en ezia, che d e c re tò fo s s e « c o n

servata a memoria del fatto nel Museo C ivico C o rre r. » . S e n o n che,

non appena giunto a Firenze, dim ostrò che quello n o n fo s s e i l so lo

intendimento che lo aveva deciso a lasciare C ap rera. E g l i in f a t t i , lo

stesso giorno del suo arrivo, prese posizione con tro i l M in is te r ó , con

la seguente dichiarazione, apparsa nel D ir it t o del 23 fe b b r a io : « N o n

solamente io aderisco al manifesto d e ll’ opposizione p a r la m e n ta r e con

tutta 1’anima, ma spero che la g ra titu d in e del paese n on m a n c h e rà

a quel patriottico documento ».

Era quanto bastava perchè il R ic a s o li non n u trisse a lc u n d u b b io

sul successivo atteggiamento del G enerale. S c riv e n d o n e a l P a s o lin i

il 23 febbraio, e dettando le norme da seguire d u ran te la p e rm a n e n za

di Garibaldi a Venezia, così si esprim eva : « I l G a r ib a ld i è sb u ca to

dal suo nido. Certamente con l ’intenzione di fa re im b r o g lio a l paese,

e senza avvedersi, come al solito, che e g li serve a i fin i p e r v e r s i d e g li

imbroglioni che vogliono proseguire ad im p orsi a lla m a g g io r a n z a d el

paese, che sventuratamente non abbonda nè di senso, nè d i c o r a g g io

civile. Il Governo adempirà il suo dovere con c a lm a e fo r t e z z a ; la

sua missione è chiara e precisa. Im p e rte rrito , il G o v e r n o d eve fa r e

che nessuno violi la legge e ponga a rischio l ’o r d in e p u b b lic o . I n

Italia non vi sono che cittadini, ed il R e col suo G o v e r n o ; la le g g e

sopra tutti. Non è d ’ uopo che io dica a te il co n teg n o che ch i r a p

presenta il Governo deve seguire. I l G a rib a ld i è un c it t a d in o com e

un altro; se andranno a salutarlo, a fa re d im o s tra z io n i d i a ffe tto ,

vero o non vero che sia, poco im porta. S i servano p u re. S e si fa r a n n o

cose che il buon senso è solo a u torizzato a giu d ica re, l ’ a u t o r it à n u lla

ha da ingerirsene. Guarda e v ig ila come è suo d eb ito , e bu on v i a g

gio. Se poi si escisse dal terreno della m oderazion e p e r in v a d e r e i l

terreno della offesa alle leggi, d e ll’in g iu ria al Go\7e rn o , d e lla m in a c

cia alla libertà e alla tranquillità dei citta d in i, l ’a u t o r it à e la le g g e

debbono mostrasi quali esse sono, cioè la tu tela d e lla r a g io n e p u b b li

ca. L ’autorità rappresenta oggi il R e, e la N a zio n e ; essa sta s o p ra

tutto e sopra tu tti, e parla a nome di tu tti, p erch è p a r la a n om e

della legge.... Tu non scenderai spero dal tuo s e g g io d i r a p p r e s e n

tante del Re e del Governo, e non a n d ra i a fa re ossequ io a G a r ib a ld i,

(4)

L ’indirizzo, che aveva la data del 16 novembre 1866, fu pu b blicato n el

Diritto del 31 gennaio 18G7.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

G.

G AR IB ALD I

E

LA

Q U E ST IO N E

ROMANA

23

poiché l ’ a u to rità non può mettersi in linea di privato cittadino. Se

G a rib a ld i non offende l ’au torità nelle sue parole, col suo contegno,

tu p o tra i, se t i corre l ’occasione di dare feste, mandargli un bigliet

to d ’ in v ito , m a non credo tu debba andare oltre.... Con Garibaldi

non bisogn a m ostrarsi tim idi, nè ossequiosi, ma piuttosto schietti e

ris o lu ti » ( 5).

N o n e ra veram ente una lusinghiera presentazione di Garibaldi

a V en ezia . A renderla ancor più ostile da parte del Governo, il D i

r i t t o del 27 febbraio dava a luce un manifesto di cinque giorni pri

ma, con cu i G arib ald i tracciava agli elettori una specie di program

m a p o litic o , n el quale s’affermava che « in Italia bisognava assicu

r a r e la lib e r tà minacciata e messa in pericolo dal clericalismo e dai

suoi co m p lici » , e che quindi « g li sforzi di tutti gli uomini liberi do

vevano essere riv o lti a questo supremo s c o p o »: parole, come si ve

d rà in appresso, che egli ripetè lo stesso giorno in cui erano pubbli

cate nel D i r i t t o , indirizzandole ai Veneziani pigliati in piazza San

M arco, e anche altrove. E ra bastato questo perchè il Ricasoli « l ’an

tico g h ib e llin o », come lo chiamava il D ir itto , scrivesse il 28 feb

braio iro sa m en te a Celestino Bianchi che « dopo il grido del Gari

b ald i c o n tro i p reti e i loro complici », la Nazione·, organo officioso

del G overn o, non poteva tacere, e anzi doveva avere un articolo

« che dovesse parere, più che ispirato, dettato dal Governo stesso »,

che q u ello d i G aribaldi era « grido di barbari », era « grido di discor

dia in te rn a » , era « grido di insensato e d’uomo debole », era « g ri

do di sangue » ; e pregava il suo fido segretario di « trovar modo che

q u e ll’a r tic o lo fosse fa tto e pubblicato » il giorno dopo (5 bis).

M ario M e n g h in i

(c o n tin u a )

( 5) B . R i c a s o l i , Lettere e documenti, vol. IX, pp. 279-2S0.

( 5 bis) I d ., vol. IX, p. 300.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

LA “ V IA ÆMILIA „ DI SCAURO

Si presume che sia stato A u relio C otta, censore n e l 241 c o lu i che

legò il suo nome a ll’arteria litoranea tirre n a che da R o m a c o n d u c e v a

alle Gallie. Ma in un primo tempo questa via, la q u a le u s c iv a d a R o

ma presso Castel Sant’Angelo (Pons A u reliu s) e r a g g iu n g e v a A ls iu m

(Palo) sulla costa, non si spinse più in là di Cosa e tn is c a , c o lo n ia

romana fin dai 273 a. C. Questo p rim o tron co, da R o m a a C o s a , r a p

presentò il primo balzo verso nord d ella strada d e s tin a ta un g i o r

no ad allacciare l ’ Urbe alle Gallie. N e l tr a tto u rb an o e s is te v a an ch e

un’altra via detta « A u relia vetus » che aveva in izio d a l lu o g o o v e s o r

ge ora Porta S. Pancrazio sul G ian icolo e si riu n iv a a l l ’ a lt r a p re s s o

la Torretta T roili nella V a l Canuta (1).

Ma Cosa non fu che una tappa. Quando R om a v o lg e le sue le g io n i

alla conquista di Pisa, ecco che l ’A u r e lia procede q u a s i d i p a r i p asso

coll’avanzata degli eserciti e pone la sua nuova s ta z io n e t e r m in a le a i

« Vada Volaterrana », nei pressi d ella « Caecina » ro m a n a . T a le è l ’ i

potesi del Miller (Itin eraria romana p. 233) a c c e tta ta a n c h e d a l L a m boglia (2). Però « T u r r i t a » o ( ( T r i t u r r i t a » che s o r g e v a p re s s o F a t

tuale cimitero di Livorno potrebbe essere tenuta in c o n s id e r a z io n e

quale eventuale stazione term inale del tron co uscente d a C osa , an ch e

in rapporto alle distanze itin erarie (3).

Comunque resta assodato il fa tto che su questa s ta z io n e t e r m in a

le, nel 109 a. C. o giù di lì, s’innestò il nuovo tro n co s t r a d a le ch e co n ·

duceva a Pisa e poi volgeva a Lu n i : in d i p er i S a b a zi p o r t a v a a T o r

tona. Di tale nuova opera, come è noto, fu au tore i l c e n s o re E m ilio

Scauro. La notizia si rileva da S trab on e : il som m o c o r o g r a fo , t r a t

tando della Cispadana e dopo aver d etto che E m ilio S c a u r o b o n ific ò

il piano subappenninico, conducendo un canale n a v ig a b ile d a l P o sin o

a Parma, aggiunge, quasi per m eglio delin eare s to r ic a m e n te i l p e r s o

naggio cui accennava (4) :Ουτος δέ ο Σκαϋρος έστίν δ χαι jr)V Α ιμ ιλ ία ν

δδον στρώσας, την διά Πισών καί Αούνης μέχρι Σαβάτων κάντευθ’εν διά Δερ^ονος,

ί 1) L u g l i G., in Enciclop. Treves, T recca n i T u m in e lli. E d . I s t . T re c c a n i,

vol. V, pag. 365, vo ce : A u relia .

(2) Lamboglia N ., La via Æ emilia S cauri, in « Athenaum » , P a v ia , gen naioaprile, 1937, pag. 57, nota 4.

(3) I «Vada Volaterrana» distano in fa tti da P isa K m . 48 p a ri a c irca

m. p. 32,4, mentre la « T u r r it a » dista solo .circa m. p. 15. S en za c o n ta re che

la romana non batteva il tracciato deU’ attuale via, ma si te n e v a più a m on te.

( 4) Strabone, V., 0.

Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012

LA

« V IA

Æ M I L IA )) D I SCAURO

25

e cioè, p er d irla letteralm ente nella traduzione del Sanguineti (/ :·

« H ic v e ro ille Scaurus est qui E m ilia n i viam stravit, quae per Pisas

et Lu n am usque ad Sabbatos et inde per Derthonam ».

T a le lu o g o di Strabone, nel secolo scorso suscitò un vero vespaio

d i d ispu te. L a sua interpretazione controversa· diede modo a dottili

in g e g n i q u a li PO derico, il R epetti, lo Spotorno, il Celesia di polemiz

za re a lu n g o su la possibilità o meno che 1’ Aurelia toccasse Tortona

tra scu ra n d o Genova, senza cioè battere il tracciato di quell’antichissim a lito r a n e a che da L erici a Turbia, tenendosi quasi sempre vicina

a l m are, segue Parco del golfo ligustico. D i questa vivacissima po

lem ica si può aver chiara conoscenza nell’opera del Sanguineti già

c ita ta ( 6). Q u est’ ultimo con una sagacia ed una logica stringente, ri

s ta b ilì n e lla sua vera lezione il luogo straboniano dianzi riportato,

d im o stra n d o nel più convincente dei modi che solo una interpretazione

era p ossib ile e cioè quella che ammetteva Pesistenza d’una litoranea

( l ’ E m ilia d i Scauro) fra P isa e Luni, e i Vadi dei Sabazi e di lì congiu n gen tesi con Tortona. L e ragioni allora addotte dal Sanguineti

p a rv e ro così lam panti che nessuno osò più tentare interpretazione

d iversa d a lla sua.

M a ecco che N ino Lam boglia fecondissimo e felice scrittore di

cose lig u r i delPantichità, ha ripreso l ’argomento, illuminandolo

d ’ una lu ce tu tta moderna di critica, e dimostrandosi decisamente,

p e r qu an to cautamente, sostenitore della vecchia tesi, quella che fu

del C elesia e dello Spotorno, per citare i maggiori. Quella tesi cioè

che i l S a n gu in eti tanto vigorosamente aveva ,affrontato.

D ic h ia ro subito che questo riesame moderno d’una questione per

cui s’ era g ià cantato il « requiem » non mi dispiace. Tutt’altro. Ed

è p e rc iò che ho voluto esaminare attentamente il saggio del Lambo

g lia , segu en dolo passo passo nella sua analisi critica 'dell’argomento.

I l quale, secondo l ’idea d e ll’A . è suscettibile d’ una revisione sia dal

p u n to d i v is ta filologico, come da quello storico (7).

*

«

4

R ifa c c ia m o c i quindi al luogo straboniano già citato nel testo. Co

m e ogn u n o può agevolm ente osservare la traduzione del Sanguineti

nonché esser fedelissim a, è l ’unica possibile. Ed eccoci alla prima o s

se rv a zio n e d el Lam boglia ( 8). E g li rileva che quel διά a fianco di

(6 ) S a n g u i n e t i L ., Epigrafia ligure. A t ti Soc. L ig . d i Storia Patria, voi.