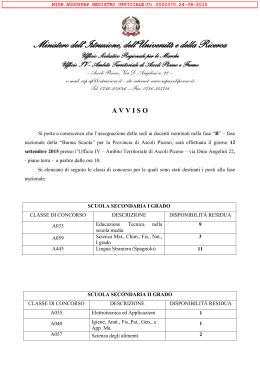

Concorso “Piceno in un click” - 2015 Selezione 25 articoli di Don Giuseppe Fabiani tratti dalla Antologia di Scritti volume 2 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Titolo articolo Il Palazzetto Longobardo per 120 lire Carceri “Chiese ascolane che si rinnovano” - S. Giacomo La più bella torre campanaria Il Civico Ospedale La chiesa dell'Icone e i PP. Carmelitani I viaggi di S. Francesco d'Assisi nelle Marche Una città di travertino Le cinque meraviglie della nostra Città Torri e Palazzi Fontane I nostri ponti Passeggiate vagabonde Passeggiate vagabonde Il centenario di S. Pietro Martire Rinvenimento di una lapide Via degl'impiccati La leggenda della Montagna dei Fiori Un poeta, un papa e un brigante L'albero di Piccioni Per i colli del Fluvione L'arte del merletto in Offida Tradizioni e costumanze pasquali Dalla Quintana alla corsa al Palio La nostra oliva verde in salamoia Rivista Il Nuovo Piceno, 06/07/51 Il Nuovo Piceno, 05/02/55 Vita Picena, 02/05/1936 Il Nuovo Piceno, 11/04/64 Il Nuovo Piceno, 17/11/56 Il Nuovo Piceno, 29/06/51 Il Nuovo Piceno, 16/02/63 Piceno, 1956, n° 1, p. 9 Il Nuovo Piceno, 02/01/55 Il Nuovo Piceno, 07/09/52 Il Nuovo Piceno, 18/09/54 Il Nuovo Piceno, 10/02/50 Vita Picena, 17/05/41 Vita Picena, 29/11/41 Il Nuovo Piceno, 30/11/52 Il Nuovo Piceno, 26/11/60 Il Nuovo Piceno, 21/04/50 Il Nuovo Piceno, 16/06/49 Il Nuovo Piceno, 10/03/62 Il Nuovo Piceno, 14/06/58 Vita Picena, 11/11/39 Il Nuovo Piceno, 21/04/49 Il Nuovo Piceno, 17/04/54 Il Nuovo Piceno, 03/08/57 Il Nuovo Piceno, 28/03/59 1 Articolo 1 Il Nuovo Piceno, 06/07/1951 Il Palazzetto Longobardo per 120 lire Il primo congresso di Studi Longobardi - Lo scopritore del Palazzetto - Il quale invece è romanico Nel sec. scorso era proprietà di un inglese - Messo all'incanto e venduto per poche lire Nel settembre p.v. a Spoleto avrà luogo il primo Congresso di studi longobardi, che comprenderà tre sezioni: Storia, Storia dell'Arte e Diritto. Hanno promosso l'opportunissima iniziativa l'Accademia Spoletina e la Deputazione di Storia Patria per l'Umbria. Non senza motivo è stata scelta Spoleto. Tutti sanno che questa città fu sede del più vasto, del più autorevole, del più temuto ducato longobardo, cui dal 568 al 774 fu soggetta anche la nostra Ascoli. E da un Duca spoletino, Faroaldo, essa fu conquistata e rasa al suolo, nonostante il valore del romita Agostino e dei suoi tre figli che, presi, furono barbaramente trascinati a coda di cavallo e quindi uccisi. Di questo periodo si è creduto, fino a ieri, che fosse il "palazzetto longobardo" che sorge in via dei Soderini, all'ombra della massiccia torre degli Ercolani. Fu Giambattista Carducci a "scoprirlo"; prima nessuno vi aveva fatto caso. Le sue mura, costruite con conci di travertino mal riquadrati - come quelle della parte più antica di S. Maria Inter Vineas, di San Tommaso, ecc… - sono adorne di una fascia di rozza treccia, sotto la quale si aprono cinque bifore, quattro sulla facciata principale e una su quella di fianco. Nei piccoli pennacchi si notano sculture emblematiche a bassorilievo raffiguranti foglie, ramoscelli di pino con frutta, cordoncini a spira, animali, ancore, torrette, ecc.. che dimostrano lo sforzo di mente e di mano, da parte dell'artista, per rivestire queste finestre di una certa grazia decorativa. Il Carducci, dopo aver affermato che la costruzione del palazzetto non poteva essere posteriore al secolo X, esortava gli eruditi " alla ricerca e delucidazione di un punto rilevantissimo di storia patria, quale sarebbe quello di rintracciare da chi e per cui venisse l'edificio eretto". In cento anni nessuno si è degnato di raccogliere l'invito del critico fermano, ma molti hanno interloquito sull'epoca della sua costruzione, che Corrado Ricci, il Toesca, Mario Salmi ed altri, hanno datato - dalla struttura delle bifore che sono simili a quelle del palazzo di Cortona, quantunque più arcaiche - alla fine del sec. XII. Il palazzetto quindi, romanico, non ha nulla a che vedere con i longobardi e con l'epoca longobarda. Oltre mezzo secolo fa, questo edificio negletto, deturpato, fatiscente era caduto nelle mani di un inglese occhialuto e romantico, preso perdutamente dalla sua rozza mole, accovacciata all'ombra titanica della torre degli Ercolani. Che cosa volesse farne, non saprei. Museo, sua dimora privata, albergo? Il fatto è che questo inglese un brutto giorno venne a morire e al suo amministratore conte Vincenzo Grassi di Force non restò che seguitare a pagare bimestralmente l'imposta sul piccolo fabbricato, che in quei tempi si aggirava a poche lire. Ma un altro brutto giorno l'inesorabile Parca troncava lo stame della vita al povero conte e i suoi figli, dato che dalla bionda Albione nessuno si faceva vivo, credettero opportuno sospendere il pagamento dell'imposta sull'edificio, il quale perciò fu messo all'incanto per 120 lire, ammontare delle tasse arretrate con i relativi interessi e spese. Ciò dovette avvenire - precisa il Barone Garzia, al quale sono debitore di questo caratteristico episodio - all'inizio del secolo quando era sindaco l'avv. Cesari, il quale credette opportuno e vantaggioso, per tale somma irrisoria, rilevare l'edificio a nome della città., 2 Il quale edificio però minacciava di venir giù, tanto era mal ridotto. Per fortuna, durante la mostra Sacconiana, Corrado Ricci ebbe modo di vedere ed ammirare i molti nostri monumenti, tra i quali il palazzetto. Promise il suo appoggio per i restauri, e mantenne parola. I lavori cominciarono agli inizi del 1910, come rilevo da un articolo de "L'Adriatico e Roma", sotto la direzione dell'Ing. Bocci, allora soprintendente ai monumenti delle Marche, e a spese del Ministero della Pubblica Istruzione. Ora il palazzetto viene nuovamente risarcito e messo a punto anche internamente. Quale la sua futura destinazione? Il pianoterra mi sembra ben adatto ad ospitare frammenti scultorei barbarici e medioevali. L’ampia sala superiore non può costituire la sede più opportuna e più degna della risorta Brigata Amici dell'Arte? d.g.f. Articolo 2 Il Nuovo Piceno, 05/02/1955 Carceri Come e quando sorse la Fortezza Malatesta - Le carceri di una volta - Provvedimenti umanitari del Vescovo Maremonti nel sec. XVI -Oratorio della Madonna della Misericordia Dunque si chiede, da vari Enti cittadini, che la Fortezza Malatesta, liberata dagli inquilini che l'abitano, sia adibita a compiti "men feroci e più leggiadri". E sia! La fortezza, come tutti sanno, si chiama così perché costruita, a difesa della città, da Galeotto Malatesta di Rimini, allorché gli ascolani gli affidarono nel 1348 il comando delle armi nella guerra che si era riaccesa tra la nostra città e la vicina Fermo. Essa rimase, torva e minacciosa, sulle ripide sponde del Castellano, finché il pontefice Paolo III, stanco delle risse interminabili tra "quei ch'un muro ed una fossa serra" - cioè tra i concittadini di Cecco - pensò che non era male tenerli a bada con questa rocca e chiamò nel 1543 l'architetto Antonio da Sangallo per adattarla allo scopo. Narra il Vasari che il Sangallo la condusse a termine in breve tempo, "il che gli ascolani ed altri non pensavano che si dovesse poter fare in molti anni; onde avvenne nel mettervi così tosto la guardia che quei popoli restarono stupefatti e quasi non credevano" Dopo l'unità d'Italia fu adibita a carcere giudiziario. Il carcere non è certo un luogo di piacere: il forte Malatesta, per testimonianza di quelli che vi sono stati - alcuni dei quali migliori di me e di te - si distingue come tra i peggiori d'Italia. Certo, le cose andavano infinitamente peggio nel passato. I reclusi languivano in luoghi malsani, bui, mefitici, ammmassati, come mandrie di bestie: vedere, per farsene un concetto, i Piombi di Venezia o Castel S. Angelo di Roma. Nella nostra città il visitatore apostolico Mons. Maremonti comandò nel 1571 che nelle carceri episcopali si eseguisse il pavimento in legno nella cella più orrida e si allargasse il foro da cui trapelava un po' di luce. Anche per l'altra cella emanò alcuni umanitari provvedimenti. Pregava infine il Vescovo di un po' di riscaldamento nella stagione cruda, perché i prigionieri non morissero di freddo. Visitando le carceri della Curia Generale, dette ordini che si allestisse un altare in luogo opportuno per permettere ai reclusi di ascoltare la Messa, che i confratelli di S. Maria della Carità (Scopa) provvedessero i più poveri del cibo quotidiano e tutti di quello Eucaristico almeno a 3 Natale e Pasqua. Volle che nella cella, che era illuminata solo da luce indiretta proveniente da altre due segrete, non fosse rinchiuso alcuno - salvo in casi eccezionali - sotto pena di scomunica, e che il custode facesse almeno ogni cinque giorni un po' di pulizia. Raccomandò poi che tanto queste carceri quanto quelle del podestà fossero provviste di un giaciglio. Dubito che disposizioni così sagge e umanitarie siano state tradotte, con tempestivo interessamento, nella realtà, perché solo nell'inverno del 1586 fu deliberato in un colloquio di cittadini di eseguire il pavimento di tavole nelle prigioni del podestà - nelle quali si rinchiudevano i debitori morosi e i colpevoli di altre lievi infrazioni - allo scopo di evitare qualche grosso guaio ai poveri prigionieri. Se queste riforme col contagocce - inceppate per giunta da fortuiti o volontari ritardi palesano che i tempi del Beccaria, del Filangeri e del Romagnosi erano ancora lontani, mostrano peraltro che lo spirito del Concilio di Trento aveva cominciato a far breccia sugli antichi sistemi punitivi, preparando l'avvento della nuova procedura criminale. I condannati a morte, dal carcere passavano nell'oratorio della Madonna SS. la Misericordia a fianco della chiesa della Scopa, dove trascorrevano l'ultimo o gli ultimi giorni per prepararsi all'estremo passo. La ricognizione della cappella, trasformata in tempi "più leggiadri e men feroci" e ridotta in magazzino, avvenne casualmente negli ultimi giorni del maggio 1914 durante alcune sistemazioni murarie che si stavano facendo per aprire in quel locale il cinema Roma. Venne in luce un affresco, decapitato nella parte superiore, rappresentante la madonna tra S. Emidio e S. Giuliano, che sotto il suo manto accoglie una serie numerosa di persone, secondo il solito simbolismo. Una scritta ricorda l'anno (1403) e raccomanda alla Vergine "questo bisongiuso populo ascolano" L'affresco è solcato da molti graffiti. Quali sentimenti fecero palpitare i cuori degli sciagurati, che già sentivano sul collo il fatale laccio o il freddo taglio della mannaia? Pregarono, maledirono o si rinchiusero in una apatia disperata? Forse, i numerosi graffiti, diligentemente studiati, potrebbero dare la risposta a queste non oziose domande. Oggi questa pittura, staccata dal muro, si conserva nell'ufficio del maresciallo comandante le nostre Guardie Urbane. Ho detto che la Vergine è decapitata: ha subito la sorte di tanti poveri infelici che ella assisté e confortò. Si trova …in guardina: in perfetta consonanza, quindi, con la sua missione soccorritrice dei carcerati, che esplicò maternamente per tanti secoli. d.g.f. Articolo 3 Vita Picena, 02/05/1936 “Chiese ascolane che si rinnovano” S. Giacomo La chiesa parrocchiale di S. Giacomo per quanto priva delle complessità di linee, del movimento di massa e della devoziosità di elementi decorativi che rendono tanto interessanti e pittoreschi gli edifici medioevali, offre, con i suoi pochi fregi incastonati sulle nude e ben levigate pareti e con i maestosi portali, pregi artistici veramente cospicui come ben di rado si riscontrano in chiese romaniche di piccola mole. UN PO’ DI STORIA 4 Il Carducci nel suo “Discorso sulle memorie e sui monumenti di Ascoli” (Fermo; 1853) ritiene che il tempio non sia “anteriore al XIII o XIV secolo”. Dello stesso parere sono press’a poco gli altri scrittori. Forse si è più vicini al vero assegnando l’edificio al secolo XIII. Infatti sulla trave che regge la campana grande è incisa la data 1330: si sa per altro che la torre è sorta in epoca più tardiva, come si deduce dalla lavorazione muraria meno accurata. Il corpo dell’edificio dovette precedere di alcuni decenni: qualche traccia goticizzante che si riscontra qua e là - come nell’elegante bifora che corona il lato est della Chiesa - non può far variare il giudizio perchè, come è noto, i primi elementi ogivali furono incastonati nelle opere romaniche anche alla fine del secolo XII. La data in cui solo il tempio doveva forse trovarsi sul margine inferiore del rosone, dove anche oggi si leggono alcune parole segnate in caratteri gotici. Il Tucci così le trascrive nelle “Iscrizioni medioevali ascolane” edite insieme al Mariotti (Cesari, 1922): “HOC OP FCT FVIT TPE SED A...”. La fine è irrimediabilmente lacunosa: un recente nuovo tentativo di interpretazione non è riuscito, a causa del travertino reso poroso dallo stillicidio delle acque. Altre lettere gotiche, anch’esse ermetiche, si trovano in basso vicino alla porticina del fianco sud: costituiscono, insieme a quelle del rosone, la modesta silloge epigrafica della Chiesa. Il meraviglioso portale collocato sul fianco a settentrione - e forse anche gli altri due potrebbe ritenersi anteriore all’epoca in cui il tempio fu edificato. Il Carducci afferma trovarsi tra gli elementi decorativi di questo portale “e quelli osservati a S. Vincenzo e S. Anastasio analogia tale, che sembrano della mano stessa resa alquanto più abile ”.Sappiamo che il portale di SS. Vincenzo e Anastasio fu eseguito nel 1036, come si legge nell’iscrizione incisa su tutto il giro dell’arco: quindi anche quello di S. Giacomo dovrebbe essere stato eseguito attorno al secolo XI. Appartenne esso ad altro tempio? O ad una primitiva chiesa di S. Giacomo (come vogliono alcuni, tra cui il Carducci) sulle cui basi fu poi eretta l’attuale? L’ipotesi sembrerebbe avvalorata dal colore della pietra (che sul portale ha una patina più intensa) e dalla maniera diversa in cui è lavorata; dalla collocazione poi dei blocchetti di travertino che seguono una linea orizzontale diversa da quella che costituiscono la mole della Chiesa. Naturalmente vogliamo intendiamo dare alle nostre parole il valore di mera ipotesi: varrebbe però la pena di esaminare e approfondire maggiormente la questione. La chiesa fu nei secoli passati non solo parrocchiale, ma anche collegiata: aveva cioè un determinato numero di chierici, ai quali fin dal 1332 (la data costituisce un nuovo valido argomento per assegnare al sec.XIII l’erezione del tempio) competeva il diritto di presentare al Vescovo colui che doveva essere eletto Rettore col titolo di Prevosto. Detti chierici avevano l’obbligo e l’uso del coro: gli stalli esistevano ancora nel 1730. Dalla visita pastorale del Vescovo Aragona nel 1580 risulta che l’altare maggiore era di travertino (altare est lapideum), le mura intonacate (muri sunt incrustati et dealbati), il tetto senza volta. Pur nella sua povertà, la Chiesa tutta sorridente fiorita di Madonne e di Santi (di cui anche oggi si conservano alcune tracce) affrescati nelle pareti e nei pilastri da artisti spesso inesperti ma che avevano il cuore traboccante di fede, doveva presentarsi allo sguardo dei fedeli in una suggestiva visione di mistica bellezza. LA DETURPAZIONE La Chiesa - scrive il Ciannavei (Memorie storiche spettanti alle Chiese parrocchiali di Ascoli1797 Cardi) - “nella sua prima costruzione ebbe la facciata anteriore ad occidente nella piazza, come rilevasi dal sito dell’antica porta maggiore oggi chiusa, e dal finestrone orbicolare ornato nel mezzo con colonnette ed anche dal campanile che si soleva per lo più alzare sul fine delle Chiese...Minacciando rovina il muro orientale e per dare maggior commodo al popolo, non so qual Vescovo trasportò l’altare colla sacrestia posteriormente annessa, come apparisce dalle vestigia 5 del muro e fondamenti appresso l’odierna porta maggiore, ed in quel sito fece aprire e trasportare l’ornato dell’antica porta...”. La data, sconosciuta al Ciannavei può fissarsi oggi con esattezza, poichè durante i restauri è venuta in luce una pietra che ricorda l’avvenimento e precisa l’epoca dei lavori. Dice così: A.D. MIX. MEN. IVN. IANUA HEC QVE AD OCCASU. RESPICIEBAT PRO MELIORI ECCLESIE COMODO HIC REPOSITA EST. Nel mese di giugno del 1600 dunque l’abside fu abbattuta e per maggior comodità dei fedeli la chiesa venne disorientata e artisticamente profanata. Nella stessa epoca dovette essere affrescata la lunetta del portale, anche oggi in discreta conservazione, rappresentante la Madonna col Bambino in braccio e ai lati S. Giacomo e Sant’Emidio. A tali lavori deve riferirsi anche l’altra iscrizione, non datata, che prima dei recenti restauri si trovava sopra il portale: Hoc restaurata templum laudat pietatem Nobilis Ducis Costantini Iotti Patritii Asculani. Una volta posto mano.. ai restauri, si continuò alacramente a manomettere la chiesa. Sembrando forse troppo semplice l’altare di travertino, fu sostituito con uno di legno dal parroco D. Tommaso Grisanti (1768-1799). Si passò poi alla chiusura delle monofore. Le due elegantissime del lato est furono otturate quando venne abbattuta l’abside; le altre otto dei due fianchi vennero sostituite tra il 1752 e 1788 con due orribili finestroni che deturpavano la linea così semplice ed armonica dell’edificio. E’ lo stigma dell’epoca e non c’è da farne meraviglia: quasi tutti gli edifici sacri di Ascoli hanno subito profanazioni consimili. Nel terzo decennio del sec. XIX fu costruita la volta e la parte in proseguimento della torre venne adibita a uso di sacrestia. Come conclusione di queste affrettate note storico-artistiche, ricorderemo che in questa chiesa fu tenuto a battesimo l’oratorio ascolano dei PP. Filippini. Infatti nel 1639 il concittadino P.Alessandro Bonamici, introducendo nella nostra città la nuova Congregazione insieme a P. Pietro Sgariglia e P. Antonio Castelli fu ospite per un anno della chiesa di S.Giacomo dove eresse un altare in onore del “fiorentino spirito bizzarro” che era stato santificato da Papa Gregorio XV il 12 marzo 1622. L’altare, che passò ad essere di ius patronato della famiglia Portelli, in seguito della famiglia Veramonti e infine della signora Teresa Bonamini-De Angelis, esisteva ancora nel 1834.Il quadro - non sappiamo se avesse alcun pregio - è scomparso, come sono scomparsi il polittico dell’Alemanni, una volta sull’altare maggiore, con la Vergine e il Bambino e ai lati S. Giacomo il Maggiore, S. Giacomo il Minore, S. Stefano e S. Sebastiano, e una tela del Trasi rappresentante S. Giuseppe. I RESTAURI Il monumento, nonostante le manomissioni dei secoli XVII e XVIII, aveva conservato nelle linee essenziali la primitiva sagoma e i ben connessi blocchi di travertino patinati dai secoli conferivano una visione di calda bellezza all’edificio sacro, fortunatamente rimasto così sciolto e isolato dalle costruzioni limitrofe. Non si poteva lasciare un’opera di squisita arte romanica senza i dovuti restauri; essi s’imponevano, anche per rendere più igienico l’interno della chiesa reso squallido da un sottosuolo umidissimo. Il nostro concittadino Prof. Luigi Leporini della R. Sovraintendenza di Ancona redasse il progetto di ripristino con quell’amore e chiaro equilibrio che lo hanno reso tanto benemerito nelle Marche dove da anni esplica la sua intelligente attività. Per alcuni dettagli è stato prezioso il parere del prof. Pio Nardini e del prof. Riccardo Gabrielli, vigili e instancabili paladini del patrimonio artistico di Ascoli. I lavori, affidati alla Ditta Emidio Pavoni- che ha dimostrato ancora una volta serietà e perizia tecnica - furono iniziati il 12 agosto 1935. Rimosso il portale, venne collocato con paziente cura dove era una volta, cioè nel lato ovest della chiesa, e nello squarcio si cominciò a tirar su l’abside seguendo le traccie delle fondamenta, per fortuna ancora completamente visibili. Questi lavori mirabili per esattezza, furono eseguiti dal muratore ascolano, Arturo D’Andrea, che merita essere qui ricordato perchè non indegno epigono 6 degli antichi mastri lombardi che tanti tesori di bellezza artistica hanno lasciato nella nostra Ascoli. Successivamente furono rinchiusi i due finestroni rettangolari, riaperte le monofore e due porticine originarie, di schietta eleganza, che immettono nell’attuale presbiterio, risanato il sottosuolo con un massiccio vespaio su cui fu costruito il pavimento con mattonelle di cotto pressato, tolto l’intonaco ai sei pilastri e ai relativi archi ecc. La parte più suggestiva della chiesa dopo i restauri è senza dubbio l’angolo a destra di chi entra dalla porta principale. Ivi si eleva la torre (anch’essa disintonacata) che poggia su due arditi e mirabili arconi, uno dei quali è stato riaperto. Lì sotto due brevi rampe di scale conducono in un sotterraneo venuto in luce durante i restauri. Il locale (6x3x3), costruito con blocchetti di travertino coronati dalla volta a sesto acuto, con tutta probabilità rimonta all’epoca in cui sorse la chiesa. E’ stato adattato a piccolo ma suggestivo santuario della Madonna di Lourdes. Per completare i restauri si sarebbero dovuti abbattere il soffitto della chiesa e quella costruzione che si eleva a fianco della torre, e che ad essa si allaccia con un grande arco: ma ragioni di carattere finanziario e le esigenze del culto non lo hanno permesso. Le spese - che gravano tutte sul parroco - hanno superato le 40 mila lire. E’ doveroso mettere in rilievo il fattivo e valido intervento della locale Cassa di Risparmio - e per essa del benemerito Direttore Conte Nazareno Saladini - sempre all’avanguardia nel tutelare, non in forma platonica le opere d’arte cittadine. Il Fondo per il Culto, l’Ufficio Amministrativo Diocesano e S.E. Mons. Marcozzi, Vescovo di Calvi e Teano e già parroco di S. Giacomo, (al quale circostante di forza maggiore impedirono di portare a termine i restauri già tentati) hanno efficacemente contribuito alle spese di ripristino. I parrocchiani infine hanno erogato offerte nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, riallacciandosi così alla schiera di coloro che molti secoli fa edificarono il magnifico tempio, indice ed espressione inconfondibile del nostro glorioso passato. Nella chiesa restaurata i lavori di ferro battuto sono stati eseguiti, su disegno del prof. Leporini, dalle Ditte Cimbelli di Ascoli, Rizzoli di Appignano del T. E Cacciatori di Ascoli; quelli in legno della Ditta Gaetano Fabiani; l’impianto elettrico “sotto-traccia” dal signor Alfredo Spera. CONCLUSIONE Il tempio è stato riaperto al culto Martedì 29 u.s.: il giorno precedente Mons. Santarelli, Vicario Generale, benediceva la Chiesa restaurata, rivolgendo infine alla folla brevi e sentite parole. Restano a completare alcuni dettagli: soprattutto urgono i restauri della torre, sulla cui guglia sarà ricollocata la croce, abbattuta da un fulmine circa un secolo e mezzo fa. Si spera che ciò possa essere fatto in un prossimo domani. Intanto la voce amica delle campane si è udita ancora - dopo lunghi mesi di silenzio - e rintocchi festosi annunzianti l’annuale ritorno in parrocchia della venerata Imagine della Madonna del Clero e invitanti i fedeli vicini e lontani al mistico rito secolare. Laus Deo. BETA Articolo 4 Il Nuovo Piceno, 11/04/1964 La più bella torre campanaria Torri campanarie e torri gentilizie – Lutero non c’entra – La palma spetta al campanile di S. Maria Inter Vineas – Una campana infrangibile Che la nostra città sia ricca di agili torri campanarie e di aggrondate torri gentilizie è un assioma che non ha bisogno di dimostrazione. Basta aprire gli occhi. 7 Le prime sono comuni a tutte le località del mondo ( ma sembra che nelle chiese moderne non vi sia più posto per esse), mentre posseggono le seconde le città che furono di carattere fiero, rude e ribelle, come Pavia, Padova, Firenze, S. Gimignano, Bologna, Siena ecc. Le torri ascolane sorsero in gran parte nei secoli XI-XII e gli storici municipali ne contarono 200. Ai soli nobili era concesso di innalzarle ed essi soli, del resto, possedevano i mezzi per costruirle. L’altezza variava secondo la potenza, lo spirito battagliero e la ricchezza delle famiglie. Non esagerarono perciò i pittori del Quattrocento e Cinquecento che videro Ascoli irta di punte, di stocchi, di pinnacoli, così vicini fra loro da costituire una folta selva di pietra in perpetua minaccia. Nel momento della lotta, questa selva si animava. Poste sull’alto delle torri mensole, ballatoi e ponti mobili i difensori vi si asserragliavano, facendo piovere sui nemici nembi di frecce, macigni e flutti d’olio bollente. Oggi sono rimaste in poche. Due di esse, dopo aver risuonato dello strepito delle armi, delle urla di odio e del rantolo dei morenti, si sono ridotte a miglior vita – come guerrieri stanchi che indossano il saio a sconto dei loro falli – e, coronate di campane, lanciano da molti secoli dall’alto il richiamo all’amore e alla fraternità di Cristo. Sono quelle delle chiese di S. Venanzio e di S. Pietro M. A pochi passi da questi due templi sorge quello di S. Agostino, che una volta era officiato dai frati agostiniani insieme alla chiesa degli Angeli Custodi a Porta Romana. Entrambe sono prive della torre. Il motivo – secondo quanto narrano i vecchi – sarebbe il seguente: le due chiese possedevano anch’esse i loro artistici campanili cuspidali, ma in seguito un papa –chi? quando? – ne ordinò, quasi marchio infamante, la decapitazione, perché all’Ordine agostiniano appartenne il famoso eresiarca Martin Lutero. Leggenda, si capisce. Poiché, se il fatto fosse storico, alla stessa stregua sarebbero state trattate le torri delle altre chiese agostiniane d’Italia e del mondo, prima fra tutte quella di S. Maria del Popolo a Roma , nel cui attiguo convento – secondo la tradizioneprese stanza fra Martino durante la sua dimora nella “biblica Babilonia maledetta” come egli chiamò, nella briaca furia turpiloquenta, la capitale del Cristianesimo. Quindi la causa dovette essere un’altra e molto più semplice: ai frati mancarono i …conquibus per poter tirare su, alte e slanciate nel cielo, le loro torri. Ecco tutto. Qual è il più bel campanile di Ascoli? Io penso – e son sicuro di trovar consenzienti tutti i concittadini- che la palma spetti a quello di S. Maria Inter Vineas, il quale, liberato di recente dalle soprastrutture che gli si erano addossate, splende in tutta la sua arcaica e artistica bellezza. Don Elia può dire con questo di aver completato l’opera ardua e altamente meritoria di rimettere in ripristino la sua stupenda chiesa, che trovò anni fa – sembra impossibile – tanti accaniti, astiosi e ridicoli oppositori. Ecco come descriveva il campanile nel 1853 Giambattista Carducci, il più autorevole critico delle nostre opere d’arte: “La torre che sorge quasi isolata nell’angolo opposto è del pari monumento insigne di sacra antichità. Alta, grave, maestosa, annerita dai secoli, che sembrano volerla pure rispettare per altri non pochi. Alcuni strati di pietre conformate a bugna già appartenute a romano edificio, ne formano l’imo piede; le colonne, i capitelli che sono su gli otto suoi finestroni accusano un’architettura per quei tempi già molto ariosa e aperta. Benchè in qualche parte dia sospetto che oltre il 1200 venisse restaurata, il più della sua costruzione conviene riferirla di poco posteriore al tempio medesimo, e perciò è da riporsi fra le prime fabbricate dopo l’invenzione delle grandi campane”. A proposito di campane, quella maggiore di S. Maria Inter Vineas ha una piccola storia. Fu tirata giù nel 1803 per collocarla (non so perché) sulla torre di S. Francesco. Il dotto padre 8 agostiniano Luigi Pastori vi lesse la data 1525 e una iscrizione latina in caratteri gotici, che tradusse nei seguenti armoniosi versi: Santa si renda ogni anima Di questo bronzo al tuono E guidi il piè spontaneo Al tempio, al primo suono. Per essa onore e gloria A Dio su in cielo ascenda E da tempeste e fulmini Salva la patria renda. Nell’aprile 1876 questa campana cadde verso mezz’ora di notte, mentre annunciava la benedizione per il giorno seguente. Per fortuna non si ruppe né si ebbero disgrazie e qualche giorno dopo il volo innocuo fu rimessa a posto. Chi lavorò questa armonica e salda campana? Nei primi decenni del secolo XVI vi erano due bravi fonditori in Ascoli: Conte di Tommaso, autore tra l’altro di un bronzo nella chiesa del SS. Crocifisso di Treia e Palamidesso Pasqualucci che colò nel 1527 una campana per la nostra chiesa di S. Angelo. A uno dei due penso si debba attribuire anche questa, che da secoli suona sulla più bella torre cittadina. d.g.f. Articolo 5 Il Nuovo Piceno, 17/11/1956 Il Civico Ospedale Sue origini – Le potenti monache benedettine – Gli Olivetani benemeriti della chiesa e del convento – Personaggi illustri che vi dimorarono – Cannoni, campane e ceramica – L’andamento dell’ospedale, oggi. Sono stato nell’ospedale. Non per visitare qualche persona inferma, ma per esservi ricoverato d’urgenza. Cose che capitano nella vita. Oggi a me: di qua a cent’anni a te. Ripensavo, in quelle interminabili giornate, alle vicende dell’edificio, una volta convento di monache, cui dopo mille e più anni era serbata la sorte di diventare luogo di cura, di dolori e di speranze. Le antiche abitatrici appartenevano all’Ordine Benedettino e divennero in seguito tanto ricche da possedere mezza Valle Castellana, tanto potenti da mettersi in conflitto, come da pari a pari, con le autorità cittadine, tanto aristocratiche da meritare il titolo di contesse e di spirito così poco monastico da essere sfrattate nel 1460 da Papa Pio II per andare a finire ospiti del convento di S. Maria delle Donne fuori porta Romana, che purtroppo contagiarono con il loro spirito mondano e secolaresco. Il convento, insieme a tutti i beni, fu ceduto ai Monaci olivetani, ai quali si deve l’attuale struttura esterna dell’edificio, che in forma di quadrilatero racchiude un vasto e arioso chiostro. Essi trasformarono anche l’attuale chiesa di S. Michele Arcangelo (meglio conosciuta oggi sotto il nome di S. Angelo Magno), costruendo la nuova abside rettangolare, rialzando la navata mediana per dare maggiore slancio alla volta e dotandola di buoni affreschi e quadri artistici, tanto che il tempio può considerarsi una degna appendice della nostra Civica Pinacoteca. Nel corso dei secoli il convento dette ospitalità, spontanea o forzosa, a vari illustri personaggi. Dopo il sacco di Roma vi prese alloggio con il suo stato maggiore il maresciallo 9 francese Odetto di Foix, signore di Lautrec, di passaggio nella nostra città per invadere col suo esercito il Regno di Napoli, tentativo che poi finì tragicamente; nel 1557 lo seguiva l’altro famoso maresciallo francese duca di Guisa, unitamente al duca di Paliano, nipote di Papa Paolo IV, durante la disgraziata guerra del Tronto. In questo periodo si fusero nel convento vari pezzi di artiglieria e se ne fusero anche in seguito per collocarli nella Fortezza Pia, che allora si stava costruendo. Qualche anno prima, e precisamente nel 1547, M.o Antonio di Cremona vi aveva “colato” la campana grande del Palazzo del Popolo cui, a causa delle feroci lotte intestine che imperversavano in città, fu imposto come auspicio il nome di Pacifica. (E’ la campana, dal bel timbro armonioso, che suona per convocare il Consiglio Comunale: speriamo che il vecchio nome seguiti a portar fortuna..). Nel convento infine venne impiantata sulla fine del sec. XVIII, ad iniziativa dei monaci, la prima fabbrica di ceramica nella nostra città, industria che ancor oggi vigoreggia. Scacciati i frati dal nuovo governo, il vecchio edificio, dopo tante vicende, divenne ospedale durante la campagna del 1866, in cui vi furono ricoverati molti soldati feriti. Nel passato erano giunte alle mie orecchie, a varie riprese, critiche e rilievi sull’andamento di questo nostro ospedale: sul servizio, sul vitto, ecc.. Oggi, per esperienza diretta, posso affermare: sono chiacchiere. Il personale – a parte le buone suore incriminate e incriminabili – adempie con impegno e capacità alle sue mansioni: il cibo è sostanzioso, vario, abbondante. Che dire poi dei sanitari? Ottimi sotto tutti i rapporti. Il prof. Oietti – mi limito al reparto chirurgico – maneggia il bisturi con la stessa perizia con cui lo scrittore Ugo Oietti (suo zio, credo) maneggiava la penna nei pezzi meglio riusciti di “Cose Viste”. E’ coadiuvato efficacemente dal prof. Petrelli, preciso nelle diagnosi, che sa rendere meno amare – quando sono amare – con una facezia o un motto di spirito. Alla loro scuola si formano i dottori Di Bartolomeo e De Vecchis. Penso con riverenza e riconoscenza all’immensità del dono che Dio ha concesso a questi uomini i quali non raramente trascorrono l’intera giornata nella sala operatoria, quando, come aggiunta alla derrata, non vi debbano tornare in piena notte per qualche intervento urgente. Non fa meraviglia quindi che nell’antichità chi risanava (ed essi spesso salvano da sicura morte) era giudicato e venerato come un dio. Rileggete, negli Atti degli Apostoli, l’episodio di Paolo e Barnaba che, dopo la guarigione dello storpio a Listri nella Licaonia, furono scambiati per Mercurio e Giove discesi su questa terra in forma umana. Altri tempi. Oggi, almeno nella nostra città, si usa e si osa criticare questi uomini benemeriti. Ma non bisogna farci caso. Gli ascolani sono fatti così. Pochi anni fa un tizio non dette dell’ignorante, in pubblico Teatro Ventidio Basso, al Ministro della P.I., che era nientemeno il dotto professore universitario Arangio Ruiz. oggi presidente dell’Accademia dei Lincei? d.g.f. Articolo 6 Il Nuovo Piceno, 29/06/1951 La chiesa dell’Icone e i PP. Carmelitani Il Crocifisso dell’Icone “lu ‘sogna respettà” – Il chierico crocifero… - Presa di Possesso dei Carmelitani nel 1569 – Inventario delle suppellettili sacre – Il Crocifisso forse allora non c’era. Domenica prossima, a termine del mese dedicato al Preziosissimo Sangue che si offre ogni anno con larghissimo afflusso di fedeli nella chiesa di S. Maria delle Grazie detta l’Icone, il miracoloso Crocifisso che si venera in detta chiesa sfilerà per le vie della nostra Ascoli. 10 E’ noto a tutti quanto diffusa e veramente sentita sia la devozione verso questa antica e artistica immagine (scolpita in legno nel sec. XVI da un artefice veneziano allievo del Palma) nel cui viso il calore della preghiera misericordiosa e l’ineffabile bellezza propria di chi ha perdonato, si fondono in una suprema angoscia umana, e la vincono. In un sonetto in vernacolo, apparso ne “Il Progresso” del 14 giugno 1893, il poeta immagina che un operaio metta in ridicolo un suo amico per aver accompagnato con una torcia la processione della Madonna del Giro. Poi prosegue: Se ‘sciè lu Crocefisse de li Cone, ‘n ‘addre cunte …lu ‘sogna respettà… e i ‘ghie facce tante de cappielle. N’ è fatte de meracule! E può è bielle ghie se legge la vera santità, e quanne è ‘scite isse, è signe buone. I versi rispecchiano con fedeltà i sentimenti e la devozione del popolo verso il Cristo miracoloso. Il quale, in un anno ahimè! lontano, chi scrive ebbe l’onore di portare durante la processione del Corpus Domini (correva voce che, dopo ciò , il chierico crocifero si “spogliasse”: rivolgersi, per informazioni, al nostro carissimo Sindaco..); ebbene, per tutto il tragitto, fu investito da parole di stimolo e di incoraggiamento (lo sforzo, veramente, non era lieve) proprio come Bartali e Coppi sulle rampe del Tourmalet e dell’Izoard. “Tifo” anche quello… Da qualche anno la chiesa dell’Icone è officiata con vivo senso del decoro dai PP. Carmelitani. Ma essi vi erano stati un’altra volta – corsi e ricorsi storici – nel sec. XVI. La notizia, finora sconosciuta a tutti, si ha da un rogito del notaio Bartolomeo Ferruzzi, il quale, invitato alla presa di possesso che ebbe luogo il 14 febbraio 1569, ne stese la relazione ufficiale. Premesso che i confratelli (ne erano una trentina circa) riconoscevano insufficiente - data la grande partecipazione sempre più numerosa, dei fedeli nella chiesa – la presenza di un solo cappellano, avevano invitato, previo consenso di Mons. Camaiani vescovo della diocesi, i Padri Carmelitani della provincia abruzzese ad officiarla convenientemente. Ad essi concedevano la chiesa, la casa da abitare, l’uso delle suppellettili sacre, il diritto su tutte le elemosine – meno su quella della prima domenica di ogni mese, che sarebbe servita per le spese di culto – e sulla cerca al tempo della mietitura e della vendemmia. I religiosi, a loro volta s’impegnavano di tenere nella casa due frati e un suddiacono, di officiare con decoro la chiesa, celebrare le feste ecc.. Presenziò alla cerimonia P. Dionisio Severino, vicario provinciale dell’Abruzzo, con altri quattro religiosi. Dopo le consuete cerimonie della presa di possesso, fu cantato un solenne Te Deum. Nel rogito si fa l’inventario anche degli oggetti mobili che venivano dati in consegna ai religiosi. Vi erano alcuni calici, molti parati, una trentina di tovaglie d’altare, una “pace” d’argento con la raffigurazione della Madonna, in alto il volto di Cristo e la data 1550; “item meza corona alla Madonna et meza al Figliolo d’argento, una scuffia d’oro, tre tovaglioli allo Spirito Santo, uno terribile (turibolo) da incenso, nelle tavole che serrano l'altare grande pezi d’argento N.51, dietro l’altare N. 290 tra granni et piccioli..”. Nell’inventario, come si è visto, si fa accenno all’antica immagine della Madonna – recinta insieme col Figlio da corona d’argento - , allo Spirito Santo, verso cui anche oggi si ha un culto particolare, ma dell’artistico e miracoloso Crocifisso ne verbum quidem. Io penso che a quell’epoca (1569) non fosse ancora in venerazione nella chiesa. E allora, quando, come, da chi fu portato? Allo stato attuale delle ricerche, non si è in grado di dare risposta a queste domande. d.g.f. 11 Articolo 7 Il Nuovo Piceno, 16/02/1963 I viaggi di S. Francesco d’Assisi nelle Marche Uno studio di P. Giacinto Pagnani - S. Francesco fu nelle Marche almeno sei volte - La visita alla nostra città - Dimorò nel convento di S. Lorenzo sotto il colle di S. Marco - Le Marche hanno risposto in pieno alla predilezione del Serafico E’ noto che l’autore dei Fioretti chiama le Marche la Provincia Stellata perché i molti Frati, santi ed esemplari, “a modo che luminari di cielo, hanno alluminato e adornato l’Ordine di S. Francesco e il mondo con esempli e con dottrine”. Meno noto è quanto scrive P. Sabatier, entusiasta - quantunque di religione protestante - e insigne storiografo del Poverello di Assisi: “La Marca di Ancona doveva divenire e rimanere la provincia più veramente francescana di ogni altra: là sono Offida, S. Severino, Macerata, Forano, Cingoli, Fermo, Massa e molti altri eremi in cui la povertà doveva trovare, per più di un secolo, i suoi araldi e i suoi martiri; di là sono usciti Giovanni della Verna, Jacopo da Massa, Corrado d’Offida, Angelo Clareno, e quelle legioni di rivoluzionari ignoti, di sognatori, di profeti, che, a cominciare dai frati estirpati nel 1244 del Generale dell’Ordine Crescenzio da Jesi, non cessarono di arruolarsi e, con la loro fiera resistenza a tutti i poteri, scrissero una delle più belle pagine della storia religiosa del Medio Evo”. Questo lusinghiero e significativo giudizio è stato rievocato da P. Giacinto Pagnani nell’interessante volume I viaggi di S. Francesco d’Assisi nelle Marche, uscito recentemente nella collana Studi e Testi della Deputazione di Storia Patria della nostra regione. Il Pagnani, bravo paleografo (ha riordinato vari archivi delle Marche) e storico sagace (è autore di numerosi e pregevoli studi di carattere francescano) non solo ha compulsato gli scritti e i documenti d’archivio che si riferiscono alla materia trattata, ma ha avuto anche lo scrupolo di recarsi, con non lieve discapito personale, in tutti i luoghi ritenuti visitati da S. Francesco. Numerose, rare e bellissime illustrazioni arricchiscono il volume, che è veramente frutto - sia detto senza amplificazione di termini - di lungo studio e di grande amore. Tra i molti che hanno trattato il medesimo argomento (tra cui il carissimo P. Emidio d’Ascoli in uno scritto uscito nel 1925), P. Pagnani tiene giustamente una via di mezzo: non è eccessivamente corrivo come P. Candido Mariotti, né troppo rigido e ipercritico come P. Antonio Talamonti. Per accordare la presenza di S. Francesco in un luogo, pur non rigettando la tradizione quando questa sia seria, costante e rimonti ad antica data, richiede il documento probatorio. L’attenta disamina si conclude ammettendo che S. Francesco, a cominciare dal 1209, sia venuto nella nostra regione almeno sei volte, visitando Fabriano, Ancona, San Leo, Sarnano, Osimo, S. Severino e la nostra città. Degli altri luoghi, dove probabilmente il Poverello - sulla base di notizie e tradizioni degne più o meno di rispetto - fu presente, tratta in un capitolo a parte. Questa predilezione, questo segreto amore di S. Francesco per le Marche, era forse dovuto al fatto che egli prevedeva che la nostra regione si sarebbe particolarmente segnalata nello sviluppo del suo Ordine, come appunto affermano i Fioretti e come ha rilevato il Sabatier. Basterà ricordare che attorno al 1334 vi fiorivano 90 conventi, 15 in più dell’Umbria, che i Fioretti, opera di fra Ugolino da Montegiorgio (Ascoli P.), sono nati nelle Marche e che nella nostra regione ebbero inizio o incremento le riforme degli Osservanti e dei Cappuccini. ¤ ¤ ¤ In Ascoli S. Francesco vi giunse - i critici non sono d’accordo - nel 1212 o nel 1215. P. Pagnani propende per quest’ultima data. Offre i particolari della sua venuta Tommaso da Celano, il quale 12 afferma che il Poverello predicò con tanto fervore che tutto il popolo accorse bramoso di vederlo e ascoltarlo. «Ben trenta tra chierici e laici presero allora dalle sue mani l’abito della S. Religione, ed era sì grande la fede e la devozione degli uomini e delle donne per il Santo di Dio, che si chiamava felice chi avesse potuto toccargli la veste». Così il Celano. In nessun’altra città delle Marche - possiamo ben dirlo - S. Francesco fu accolto con tanto entusiasmo. Il nostro Vescovo Pietro I mise a disposizione del Serafico vari conventi della città per accogliere questi giovani, ma egli volse lo sguardo sul colle di S. Marco, ne sentì tutto il fascino ammaliatore e scelse il Convento di S. Lorenzo, che sorgeva (oggi sono rimasti pochi ruderi) ai piedi della ciclopica muraglia di travertino verso il lato che guarda il mare. In quest’isola perduta nel verde, S. Francesco dovette trattenersi vari giorni per trasfondere nelle nuove reclute lo spirito della Regola e insegnare loro a leggere i riflessi dell’infinito nelle stupende meraviglie della natura. Fa il nome del Convento di S. Lorenzo il nostro storico Sebastiano Andreantonelli, ma il Pagnani resta un po’ dubbioso perché si ha da documenti che nella seconda metà del secolo XIII l’eremo apparteneva ai monaci benedettini. Ciò vuol dire solo che a quell’epoca i francescani se n’erano andati. Risulta infatti che nel 1237 erano già scesi in Ascoli e possedevano un convento fuori Porta Maggiore. In seguito passarono nel centro della città e costruirono il magnifico tempio di S. Francesco, del quale l’anno scorso è caduto il settimo centenario dell’inizio dei lavori, senza che l’avvenimento sia stato da alcuno ricordato. Il Pagnani parlando infine della visita del Poverello a S. Severino, riferisce la conversione del «Re dei versi», che si fece suo seguace e si chiamò fra Pacifico. E’ noto che gli storici ascolani hanno identificato questo poeta col nostro Guglielmo da Lisciano, ma dopo la critica severa di Ugo Cosmo sembrava che la candidatura del nostro Guglielmo fosse definitivamente crollata. Fa piacere che il Pagnani la ritenga ancora possibile. E’ proprio il caso di ripetere: Multa renascentur quae iam cecidere... Rilevo, nel bellissimo capitolo dedicato dal Pagnani ad Ascoli, qualche lieve inesattezza da correggersi in una prossima edizione. Il tempio di S. Francesco fu eretto non nel «vicolo» detto Scadja, ma nel sestiere o località che portava questo nome. Non è giusto asserire che Sebastiano Andreantonelli appartenga alla seconda metà del secolo XVII, essendo morto nel 1643 (la sua Storia uscì postuma). Quest’opera infine è composta di libri IV, non VI, come si legge in una nota. ¤ ¤ ¤ Adesso P. Pagnani, sempre infaticabile, è alle prese con i Monti di Pietà delle Marche. L’argomento è assai suggestivo e sarà trattato da lui con la consueta diligenza e competenza. Anche in questa provvida Istituzione, le nostre Marche si sono distinte, avendo dato vita al primo Monte di Pietà che sorse, come è noto, in Ascoli nel 1458, quattro anni prima di quello famoso di Perugia. Al tempo del B. Bernardino da Feltre tutte le località delle Marche, meno due, avevano il loro Monte. Bel primato davvero, che conferma la viva predilezione che la nostra terra ha avuto sempre per l’Ordine Francescano, di cui i Monti di Pietà sono onore e vanto. d.g.f. Articolo 8 Piceno, 1956, n° 1 Una città di travertino Ascoli posta alla confluenza dei due fiumi Tronto e Castellano, profondamente inalveati, fu già, per testimonianza di Strabone, città validissima quasi inespugnabile. 13 Sorse molti anni prima che nel Palatino l’aratro di Romolo disegnasse il primo recinto dell’Urbe. Ha il vanto di avere incrociato più volte le armi con Roma, della quale epoca conserva vari monumenti, di essere divenuta in seguito metropoli del Piceno, contea sotto Carlo Magno, una delle cinque città majores della Marca al tempo del card. Albornoz, patria di personaggi di chiara fama come Ventidio Basso, papa Niccolò IV e Cecco d’Ascoli, famosa nei secoli XIV-XVI per l’industria della lana e della seta e anche per le civili sedizioni. Soprattutto si gloria di essere bella. Questa sua bellezza è racchiusa in una cornice paesistica incantevole: la circondano difatti i monti dell’Ascensione e dei Fiori, il caratteristico colle S. Marco e, a ponente, il nodo dei monti Sibillini, bianchi dal novembre al giugno, che hanno molti punti di somiglianza con le Alpi. Nell’interno trionfa il travertino, col quale gli antichi innalzarono ben duecento torri; e poi case con le finestrelle bifore o ad arco, chiese romaniche dalle linee semplici e squisitamente eleganti, rue colme di mistero, d’antichità e di sogno, palazzetti rinascimentali a doppia porta, la grande e la piccola, garbatissimamente sagomate, col timpano semicircolare e un motto di saviezza inciso nel fregio, edifici d’un sobrio barocco che non contrasta con gli stili precedenti. Il tempo poi, da quell’autentico artista che è, ha conferito al travertino delle case e dei monumenti, una meravigliosa gradazione di tinte, che va dal giallo oro al grigio ferro. Città bella, Ascoli. Ne erano consapevoli e se ne gloriavano gli stessi padri coscritti, che negli Statuti del 1377 la denominavano, con ingenua semplicità, “Asculi Bella” e, aumentando la dose, “la bellissima ciptà d’Asculi”. Ma non erano i soli a riconoscerle questo vanto. Alla fine del secolo XVI Giovanni Botero conferiva, tra tutte le città della Marca, la palma della bellezza alla nostra Ascoli, cui faceva eco, qualche anno dopo, Civalli. E nel secolo scorso, il grande lirico tedesco Augusto von Platen così cantava: Giù nell’opima valle, dal Tronto agil bagnata, Ricca d’olive e vino e pur di querce ombrata, Tu siedi, città bella; di tue moli orgogliosa, Nuova letizia infondi, dovunque l’occhio posa... Quelli poi che, cresciuti alla scuola dell’apostolo Tommaso, affermano di credere solo ai propri occhi, non hanno che da ingranare la marcia alla loro macchina o salire sul treno per accertarsi di quanto s’è detto. Saranno accolti e ospitati con animo semplice ma cordiale. Perché Ascoli ha, per tradizione e vocazione, un vero culto - qualcuno dice un debole - per il forestiero, tanto che all’ingresso della città, su una delle sue porte, non starebbe male il motto che si legge a Siena: Cor magis tibi Sena pandit. Un cuore più grande di questa porta ti apre, o turista, la città di Ascoli. D. GIUSEPPE FABIANI Articolo 9 Il Nuovo Piceno, 02/01/1955 Le cinque meraviglie della nostra Città Il Chiaro torbido - I Lenti forti - I Ciucci bravi - I Merli bianchi - I morti sopra i vivi Tutti sanno che anticamente le meraviglie del mondo erano sette: le piramidi d’Egitto, i giardini pensili di Semiramide a Babilonia, il tempio di Diana ad Efeso, la statua di Giove a Olimpia, la tomba di Mausolo in Alicarnasso, il colosso di Rodi e il faro di Alessandria. La nostra città, da sola, ne aveva cinque, ma di natura un po’ diversa. Le ricordava, ai bei tempi de «Le nostre Regioni», il barone Garzia nell’interessante rubrica: Ad Ascoli si racconta che ..., la quale ci auguriamo veder raccolta in volume: ne vale proprio la pena e...la spesa. 14 ¤ La prima, dunque, delle meraviglie ascolane era ed è: Lu Chiare trùvete (il Chiaro torbido). È noto che i nostri fiumi hanno un rapido fluire delle acque a causa del notevole dislivello dell’ alveo, e di ciò hanno approfittato le varie società elettriche per costruire bacini e centrali, dandoci in contraccambio l’energia a prezzo..maggiorato. Quando piove perciò, i fiumi ingrossano subito e ne sanno qualcosa i nostri ponti che varie volte, nel corso dei secoli, furono spazzati via dalla furia delle acque. Il popolo distingue la pieve (piena) da lu trevetò: quest’ultimo si ha d’estate per qualche improvviso acquazzone. Allora i fiumi accrescono di poco il volume delle loro acque, che sono però torbide e lutulente. In ciò si distingue soprattutto il torrente Chiaro, il quale, anche se cadono poche gocce, si compromette subito con la sua limpida denominazione. Insomma, assomiglia a non pochi ascolani, che perdono la calma (se retròveta) per un nonnulla e con estrema frequenza. ¤ Li Liente forte (i Lenti forti). Questa nobile famiglia estinta sembra che si distinguesse una volta per la corporatura robusta e aitante. Possedeva il proprio palazzo lungo l’attuale Corso Mazzini (ora Gallo) e in esso era incuneata una torre, dove venivano dipinti per obbrobrio i traditori e coloro che rompevano la pace promessa e giurata. Fu abbattuta alla fine del secolo XVI. Sarebbe da investigare ora perché, tra tante che ne esistevano in Ascoli, fu scelta proprio la torre dei Lenti per quest’uso di sapore prettamente medioevale. Perché erano forti e sapevano difendere contro eventuali aggressori, le pitture infamanti? Per rispondere bisognerebbe dare ali alla fantasia. E’ meglio allora passare alla terza meraviglia. ¤ Le Ciucce brave (I Ciucci bravi).Credo che l’ultima discendente di questa nobile famiglia sia stata Amalia Ciucci, santa donna che fece della sua vita una incessante opera di bene, spentasi qualche anno fa. I Ciucci erano feudatari di Castel di Luce (Acquasanta) e fu Pietro di Vanne Ciucci che all’alba del dì di S. Lorenzo del 1445 capeggiò la rivolta della città contro gli Sforzeschi e per questo venne proclamato liberatore della Patria. Altri Ciucci si segnalarono in varie imprese militari e credo che l’appellativo di “bravi” si debba riferire più al maneggio delle armi che delle lettere, nelle quali non trovo che molti di essi si siano distinti. Gioverà aggiungere che nel dialetto ascolano ciuccio vale assai meno di asino o somaro: è la quintessenza, il non plus ultra della insulsaggine. ¤ Li Merle bianche (I Merli bianchi).La famiglia Merli, anch’essa nobile, è viva e vegeta e non occorre presentarla alla cittadinanza. I suoi ascendenti di distinsero nelle arti (Camillo Merli fu un bravo quanto dimenticato architetto del cinquecento, autore tra l’altro di quell’autentico gioiello che è la porta Tufilla) e in seguito nelle industrie (Luigi Merli, del sec. XVIII e il suo nipote omonimo morto nel 1889 furono assai benemeriti in questo campo). Erano detti “bianchi” perché prevalentemente di colorito chiaro e molto biondi. E giacché siamo in argomento, mi piace ricordare una «boutade»assai spiritosa, che circola anche oggi in città. Nel secolo passato un Merli era canonico, insieme a un Grassi e ad Emidio Trenta, morto arcivescovo di Viterbo. Un giorno si recarono insieme in Episcopio, e il cameriere li annunziò con queste parole: “Trenta, Merli, Grassi”. Il Vescovo, che era occupato a scrivere, rispose distrattamente: «Portateli in dispensa». ¤ Siamo all’ultima meraviglia: Li muorte sopra li vive. Cosa vuol dire questo rebus? Esisteva, fino al secolo passato, a Porta Romana, la chiesa di S. Leonardo, addossata sulla Porta Gemina, sotto la quale transitavano i pedoni e i veicoli per entrare in città o uscirne, come può constatarsi osservando una illustrazione della Guida di Ascoli di Baldassarre Orsini. Siccome nel pavimento di 15 detta chiesa si usava, come in tutte le altre, di inumare i cadaveri, è verissimo che “li muorte” qui si trovassero sopra “li vive”. La chiesa fu poi abbattuta perché pericolante, e così questa quinta... meraviglia di Ascoli è venuta a mancare. d.g.f. Articolo 10 Il Nuovo Piceno, 07/09/1952 Torri e Palazzi Duecento torri s’innalzavano nella nostra città – Armonia di stile nei monumentali palazzi – Si restaura ora quello Cataldi – Un progetto che riscuote l’adesione di tutti Circa un mese fa nel teatro Ventidio Basso si è dato in visione, ad una breve cerchia d’invitati, l’atteso corto metraggio su Ascoli. Non intendo formulare il giudizio sul film che, nel complesso, può dirsi riuscito. Mi limito al solo titolo, che è “La città delle cento torri”. Cento son poche: Ascoli ne aveva il doppio. Così concordemente scrivono gli storici municipali e la loro attestazione è confermata dai documenti dei secoli XVI e XVII, in cui si ebbe un vero collasso delle torri cittadine. Esse venivano giù per decrepitezza, una dietro l’altra, a ritmo affrettato e scorrendo i volumi delle Riformanze sembra quasi di assistere alla loro lenta e straziante agonia. Il Consiglio autorizzava il diroccamento di quelle pericolanti, solo quando risultava impossibile il restauro. Ma i cataplasmi e i palliativi a nulla giovano se l’organismo è in sfacelo. E così avvenne delle nostre torri gentilizie. Erano ancora un centinaio nel sec. XVII; venti quando scriveva il Marcucci (1700); dieci al tempo dell’Orsini (1790); oggi le poche superstiti si possono contare sulle dita. Ma numerose sono ancora quelle mezze o di cui restano le sole basi. ¤ Altra caratteristica della nostra città sono i palazzi monumentali costruiti tutti in blocchi di travertino, cui il tempo ha conferito non raramente una morbida carezza dorata, si allineano per le piazze e per le vie, testimonianza evidentissima dell’amore per il bello che nutrirono in tutti i secoli, i nostri padri. Nessuna città delle Marche ha tanti palazzi artistici come Ascoli. E quel che maggiormente è da ammirare è la stupenda armonia tra i vari stili, che non contrastano tra di loro, ma cooperano tutti a dare un volto inconfondibile alla città. “Gli edifici di undici secoli – scrive Giulio Cantalamessa – sono come istrumenti cospiranti ad una unità di musica degna d’attenzione perché scevra di volgarità; e forse un elemento di concordia nasce anche dalle sovrapposizioni, che spesso sono leali palinsesti, ove la scrittura posteriore lascia leggibile la prima”. Anche il barocco, con la sua architettura festevole e fastosa, non stona in questo armonico concerto. Lungo il corso Mazzini, tre palazzi del sei settecento si innalzano quasi in continuazione di fronte alla Cassa di Risparmio: il palazzo Lenti, ora Gallo, quello Parisani, completato di recente, e quello Cataldi, ora sede della Banca d’Italia. Di quest’ultimo, rimasto purtroppo incompiuto, Giambattista Carducci era entusiasta. Sentite quel che ne scrisse: “A giudicare dal magnificentissimo saggio che si vede in un angolo portato a fine, per ricchezza dell’invenzione e bravura de’ scalpelli, la lussureggiante architettura dei palazzi dell’accademia di Francia, quel di Doria e le altre architettoniche fastosità di donna Olimpia (Pamphili) che sono in Roma , cedono di gran lunga. Se così posso esprimermi, vedo qui il manierismo portato al massimo della delicatezza e della grazia”. Ora il palazzo, che è opera di Gaetano Maggi, si sta sistemando. 16 In che modo, sa solo il Soprintendente ai Monumenti delle Marche. Ma credo che non si possa né si debba trascurare la soluzione prospettata dall’ing. Alessandrini, che trova vasti consensi in tutta la città: quella di completare l’edificio, come fu fatto anni fa per il palazzo Parisani. Unica difficoltà, forse, del progetto, per cui si batte coraggiosamente l’ing. Alessandrini, è che il lavoro richiede una spesa rilevante. Ma se difetta di denaro la Banca d’Italia, chi dovrebbe averne? ¤ E la torre gentilizia? Si, c’è di mezzo una torre incastrata nel palazzo: povera torre mozza, male in arnese, truccata pietosamente per lungo tempo da un sudicio intonaco. Che a causa di questa larva di torre si debba rinunziare alla soluzione Alessandrini, non mi sembra possibile. Tanto più che il progetto non comporta il suo diroccamento, ma la rimozione e ricostruzione sull’estremità est del palazzo. Davanti alla prospettiva di completare una magnifica opera di arte, si dovrebbe passare sopra ad ogni scrupolo o perplessità. Scriveva Ferdinando Martini, col suo stile scanzonato, a proposito della letteratura romantica dei suoi tempi: “Tutte le volte che un romanziere o un commediografo pigliano a trattare un argomento un tantino scabroso, non si sente che ripetere da ogni parte: Le ragazze! le ragazze! Benedette figliole! Non veggo l’ora che si maritino! ” Queste preoccupazioni di carattere morale oggi non si hanno più (dicono che le ragazze moderne siano molto evolute in materia); sono di moda invece quelle di natura archeologica. Si è passato, insomma, dalle anime alle…pietre. Guai a toccarne una, che dimostri di avere qualche secolo di vita! I feticisti ad oltranza si mettono a gridare in coro: L’antichità! l’antichità! Benedetta antichità! Cerchiamo di «maritarla», quando è possibile, convenientemente. Non vi sono, credo, impedimenti né ecclesiastici, né estetici. d.g.f. Articolo 11 Il Nuovo Piceno, 18/09/1954 Fontane L’antica fontana di piazza Arringo – Soppressa nel 1706 – Si delibera di ricostruirla per la nascita del Re di Roma – Il progetto bocciato dal governo di Milano – Pro-memoria per i progettisti della nuova fontana La più antica memoria che si riferisca alla fontana di piazza Arringo è del sec. XIV. Infatti negli antichi statuti del 1377, parlandosi della corsa dei cavalli che si soleva tenere durante i festeggiamenti in onore di S. Emidio, viene specificato che essa doveva avere inizio a porta Romana per terminare “a la fonte de l’Aringo dove se tenga lu pallio”. È certo che questa era l’unica fontana entro le mura di cinta; altre si trovavano alle porte della città, donde quel motto popolare riferito dall’Appiani che Ascoli aveva, davanti ciascuna porta, un fonte, un ponte, un monte. Ai bisogni della popolazione sopperivano i numerosi pozzi, cui si poteva attingere acqua dalle pubbliche strade. Ma nel 1706 il Consiglio deliberò di sopprimere la fontana pubblica di piazza Arringo, motivando la risoluzione “dall’essere d’impedimento non solo alla piazza, ma anco fuor di modo alla nuova facciata principiata del Palazzo Anzianale”. Settant’anni dopo altri consiglieri credettero opportuno – come succede spesso in questo mondo – di ricostruire la fontana e ne affidarono il progetto allo scultore Lazzaro Giosafatti, che fece opera (dice la relazione) in armonia con l’architettura del palazzo Comunale. L’artista immaginò nel mezzo del bacino una barca sorretta da due delfini e ai lati di essa aveva posto i 17 fiumi: Tronto e Castellano. Due circostanze fecero si che il progetto non avesse esecuzione: gli sconvolgimenti politici sulla fine del secolo e la morte del Giosafatti. Così assicura l’anonimo autore di un articolo sulla «Gazzetta di Ascoli Piceno» del 16 aprile 1882, che sto seguendo. Ma penso che il vero motivo possa essere stato un altro: la mancanza di quattrini, i quali – secondo una frase in vernacolo – “fa ì l’acqua pe’ ne nzu e pe’ ne gno”. ¤ L’idea dei due fiumi piacque a Baldassare Orsini, autore della Guida di Ascoli (1790) il quale, anziché porli ai lati, li avrebbe voluti nel centro, sorreggenti lo stemma di Ascoli; e in una delle incisioni, che adornano il suo libro, pose nel mezzo di piazza Arringo – come già eseguita – la fontana del Giosafatti, rivista e corretta da lui. Intanto, costituito il Regno d’Italia e celebrato solennemente il matrimonio di Napoleone con Maria Luisa d’Austria, nasceva il 20 marzo 1811 colui che fu chiamato il Re di Roma tra i ditirambi delle schiene flessibili di tutta l’Europa. Il nostro Comune non volle rimaner secondo ad alcuno e nell’adunanza del 16 maggio deliberò di erigere la fontana progettata, dedicandola al figlio di Napoleone. Alla fontana doveva essere aggiunta un’epigrafe, in cui con frasi iperboliche si inneggiava la gloria di colui che sembrava destinato ad essere il padrone del mondo. Dei consiglieri presenti, 21 votarono a favore, mentre 5 (chi saranno stati questi eroi?), si dimostrarono contrari. Ma il progetto e il testo dell’epigrafe, inviati alla sede del Governo a Milano, vennero solennemente bocciati – con quanta meraviglia dei nostri bravi nonni è facile immaginare perché non piacquero né l’uno né l’altro. Caduto l’Impero e restaurato l’antico regime, si ripensò alla costruzione della fontana. Al Giosafatti era successo nella carica di architetto comunale Agostino Cappelli, il quale, per mancanza di chi scolpisse le figure, soppresse le statue dei fiumi e semplificò di molto l'ornato centrale. Il tutto fu portato a termine nel 1822 con la spesa di 581 scudi. Chi ne avesse vaghezza, può vedere la fontana riprodotta a pag.63 del libro: «Su le memorie e i monumenti d’Ascoli» di Giambattista Carducci. ¤ Poi, nel 1882 venne il monumento a Vittorio Emanuele II, che dette lo sfratto (lèvete tu, ché me ce mette i’) alla fontana pubblica. Ne furono costruite due minori ai lati (quelle attuali), che non sono certo in armonia con l’architettura del palazzo Comunale e degli edifici che circondano piazza Arringo. Scriveva l’anonimo giornalista nella “Gazzetta di Ascoli P.”: “E’ singolare che nello stesso posto dove 70 anni fa un vice- prefetto poneva una memoria al Re di Roma, oggi s’innalzi un monumento al Re che ha fatto l’Italia indipendente e libera”. Sono passati altri 70 anni. Al Re, che fece “indipendente e libera” l’Italia si minaccia l’ostracismo (cadon le città, crollano i regni …): la fontana, novella araba fenice, risorgerà dalle ceneri (corsi e ricorsi storici) per ricordare (dove?) l’arrivo dell’acqua di Pescara, ecc. ecc. Ai numerosi progettisti non riusciranno forse inutili questi “appunti”. d.g.f. Articolo 12 Il Nuovo Piceno, 10/02/1950 I nostri ponti Un armonioso verso di Cecco D’Ascoli – Rassegna dei ponti – Due sono romani – Sistema non brevettato per risarcire i ponti – Suggerimenti al Sindaco Orlini Si può affermare che Ascoli, davanti a ciascuna delle sue porte, ha – secondo un antico detto – “un forte, un ponte, un monte”. Il primo e il secondo a causa dei fiumi che la stringono in dolce 18 amplesso, l'ultimo per la cerchia poderosa dei monti digradanti che invadono il perimetro stesso della città. Ricordate l’armonioso endecasillabo di Cecco: “il bel paese da li dolci colli?”. La nota caratteristica dei nostri ponti è costituita – scriveva nel 1913 l’ing. Enrico Cesari- dalla notevole altezza sulle acque che può calcolarsi in media a circa 30 metri, dalla natura del materiale impiegato che è l’ottimo travertino e da quel senso d’arte che spira in ogni manifestazione architettonica ascolana. ¤ ¤ ¤ Nessuna città forse, delle medesime proporzioni della nostra, può vantare un maggior numero di ponti, tutti monumentali, quantunque diversi per stile ed epoca in cui sorsero. Due sono romani: quello di Cecco (fatto saltare dai tedeschi in ritirata) e quello di Solestà. Veramente i loro dati… biografici sono stati scoperti un po’ tardi: meno di un secolo fa. E ciò per merito di un forestiero e per giunta (sia detto all’orecchio, che i vicini non ci sentano) di Fermo, poiché noi – come avviene alle famiglie decadute che conservano, senza comprenderli ed apprezzarli, i cimeli della loro passata grandezza – non ce n’eravamo mai accorti. Fu dunque G. B. Carducci che nel suo pregevolissimo volume Su le memorie e monumenti di Ascoli rivendicò i due ponti all’epoca romana: l’uno del periodo repubblicano e l’altro dei primi anni dell’Impero. E aggiungeva: “siamo lieti, se ogni altro vanto manca al nostro lavoro, di aver reso ad Ascoli e alla storia dell’arte due ignoti ponti romani”. Vicino a questi due, con i quali aveva in comune la robustezza e la grandiosità, vi era fino al 1943 il ponte Maggiore, sorto nel sec. XIV nell’epoca cioè in cui si sapevano costruire opere inimitabili per eleganza di forme e per maestria di lavorazione. Più tardi vennero a tenergli compagnia i ponti di Porta Cartara, di Porta Tufilla, di S. Chiara, ecc. Un antico ponte, che cavalcava il Castellano, oggi distrutto, è quello che primieramente aveva nome di Torricella, mutato poi nell’altro di Tornasacco, dopo che l’imperatore Federico II, penetrato con inganno e perfidia nella nostra città proprio per questo ponte, la mise a ferro e fuoco (1242). Allorché la città sentì il bisogno di una più rapida e diretta via di comunicazione con il Campo Parignano, dove nel frattempo era sorto un popoloso quartiere, fu costruito il nuovo ponte maschia e severa opera a tre archi, con poche sagome ma ben visibili da lontano che s’intona meravigliosamente con lo stile dei suoi fratelli più antichi, ai cui piloni “con un rimbrotto d’anime crucciose” da tanto tempo battono le onde dei nostri fiumi. I quali, date le loro violente piene, nel corso dei secoli ne hanno abbattuto, o ridotto a mal partito, parecchi. La manutenzione dei ponti fu perciò sempre la croce dei nostri padri coscritti, che, per rabberciarli, si valevano abitualmente delle maestranze di muratori lombardi. Una volta, per ricostruire quello dei S.S. Filippo e Giacomo caduto nel 1453, fu chiamato un umbro e precisamente di Torgiano, M° Bartolomeo Mattioli. Ma era talmente scontroso e avido che nelle Riformanze appare sempre in atto di domandar danaro minacciando, in caso diverso, di piantar tutto e tornarsene a casa. E il Consiglio doveva arrabattarsi senza sosta per saziare quelle bramose canne. Nel marzo del 1471 il dottor De Spinis credette di aver trovato l’uovo di Colombo quando suggerì ai colleghi del Consiglio di tassare con ben 100 ducati – da devolversi integralmente alla fabbrica del ponte – tutti coloro che, sul recente esempio di un giovane di Monteprandone, avessero osato di compiere pubblicamente (diciamolo nel facile latino delle Riformanze) “delictum in osculando puellam non nuptam seu viduam”. La proposta fu accolta con unanimi manifestazioni di consenso e per poco il relatore non fu portato in trionfo. Ma, per somma disdetta delle esauste finanze comunali, non sembra che i giovani di quel secolo si abbandonassero con frequenza a spettacoli del genere. E la proposta non dette i frutti sperati. ¤ ¤ ¤ 19 Adesso che, alla scuola del cinema, le signorine e i gagà si sono evoluti, non sembra opportuno al Sindaco Orlini di …riesumare la vecchia delibera consiliare? A ristoro delle esauste finanze del Comune, i soldi giungerebbero a…palate. d.g.f. Articolo 13 Vita Picena, 17/05/1941 Passeggiate vagabonde “Li mierdie” - L’Imperatore Vespasiano – Feste di giustiziati nelle gabbie di ferro – L’ombra di Sciabolone – Quanto guadagnava il boia – “Povere ceninne!” In queste giornate di primavera ancora acerba e scontrosa, intessute di sole e di piovaschi, di caldo afoso e di repentini collassi metereologici – proprio come la vita saltellante di certe donnine novecento che alternano l’acqua santa con l’acqua di colonia, il cinema con un pietismo indulgente e bonaccione – è bello andare bighellonando, in cerca di sensazioni e di ricordi, per le vie della nostra città. Ce n’è qualcuna fuori mano, veramente caratteristica. Conoscete, per fare un solo nome, li mierdie! Il nome è volgare e più volgare ancora sono certi… depositi graveolenti in cui t’imbatti qua e là e ti fanno subito benedire la memoria dell’imperatore Vespasiano e i suoi famosi e opportunissimi… monumenti. Ma a parte ciò, la vita è suggestiva perché solitaria, agresta, erbosa: se togli qualche ragazzo a cavalcioni sul muricciolo che guarda le ripe scoscese del fiume, intento ai suoi sollazzi, o qualche donnaccola che fila, non incontri anima vivente. Li mierdie, per chi non lo sappia, è quel sentiero che da S. Maria delle stelle conduce, fiancheggiando il Tronto, verso il ponte Solestà: il nome, nel pittoresco dialetto ascolano, ricorda gli antichi merli che sormontavano una volta il muricciolo di cinta, come si può vedere nella pianta della città incisa su rame nel sec. XVII da Emidio Ferretti. ¤ ¤ ¤ E numerosi merli coronavano anche i parapetti del vicino ponte romano. Siccome a borgo Solestà si esercitò a lungo l’industria della concia e fiorirono numerosi gli opifici di tintori per lane, sete e broccati, i merli servivano ottimamente per sciorinare al sole i prodotti di questo importante e, per molti secoli, florido ramo dell’industria ascolana. La vista del fiume, dal ponte, è d’una bellezza incomparabile. Le alte sponde sono un turgido e orgiastico poema di verde che incornicia e staglia la possente arcata a sesto pieno, sotto cui da secoli e secoli “con un rimbrotto d’anime crucciose” scorrono le onde. Qua e là però la vegetazione lussureggiante è striata da cascatelle di acqua lurida: sono le fogne della città che sfociano dall’alto del fiume. Non si potrebbero accompagnare, questi zampilli mefitici, con opportune tubature fino al pelo dell’acqua? Essi deturpano l’incanto della superba visione e a volte, si sa, basta un nonnulla per guastare un capolavoro. A breve distanza dall’attuale porta, una volta se ne apriva una seconda, abbattuta quasi un secolo fa. Aveva essa ai lati due gabbie di ferro, sulle quali venivano esposte – come oggi nelle macellerie i quarti di bue – le … teste dei giustiziati. Erano tempi in cui non si scherzava e la giustizia raggiungeva il colpevole con inflessibile asprezza. ¤ ¤ ¤ Anche Sciabolone, il famoso brigante e sagace condottiero, aveva un debole per queste esibizioni macabre: in una sgrammaticata lettera scritta nel 1799, dava ordine al governatore di Ascoli Pietro Lenti di mandargli a Porta Maggiore “quattro cabbie di ferro per mettere le teste dei 20 Giacobbini”. Il quale Sciabolone nello stesso anno, trovandosi a corto di uomini per difendere Ascoli dalle truppe francesi, aveva divisato di spezzare a colpi di piccone l’arco di questo ponte romano. Per fortuna l’arrivo improvviso del nemico pose fine alla furia iconoclasta appena iniziata. Tornando all’argomento delle teste nelle gabbie, volete sapere quale era l’onorario (per i personaggi… illustri si dice così) del boia per ogni uomo che accoppava? Nel libro del Depositario del 1488 ho scovato due noticine che appagano in pieno la vostra legittima curiosità. Eccole senz’altro: “Ministri iustitie amputanti caput illi de Montefortuno bol. 20” – “Alteri ministro suspendenti Ambrosium de Pisauro bol. 20 monete”. Insomma tanto per decapitare, quanto per impiccare un cristiano, la tariffa era identica: 20 micragnosi bolognini, pari a L. 1.70 circa. Per spedire all’altro mondo un uomo, anche se colpevole, era un po’ poco, siamo giusti! ¤ ¤ ¤ Ma è meglio non insistere su questi ricordi lugubri. Dinanzi si apre il ridente borgo Solestà con la bella piazza asimmetrica, le case civettuole e paesane, il lavatoio pubblico frequentatissimo anche – e direi, soprattutto – di domenica (quando impareranno queste benedette donne a rispettare il terzo comandamento?) e il solito nugolo di ragazzi che scorrazzano come puledri in libertà. Uno dei più piccoli, urtato in malo modo, cade a terra e si sbuccia un ginocchio. Piange. Una donna si curva, lo raccoglie, lo consola con parole affettuose. – Sitte, che nen è gnente, povere ceninne. Ceninne: quale sarà l’origine di questa espressiva parola dialettale? ETA Articolo 14 Vita Picena, 29/11/1941 Passeggiate vagabonde Da Porta Romana a Piazza del Popolo – Le due chiese Agostiniane con le torri mozzate – Fu Lutero in Ascoli? – La chiesa della Scopa ove celebrò la Messa – Storia o leggenda? I “Discorsi della tavola” - Tra un bicchiere e l’altro… Da Porta Romana, discendendo per il Corso Umberto I, di chiese se ne incontrano parecchie, e una volta erano più numerose ancora. Combinazione casuale o maggiore religiosità degli abitanti del quartiere? Proviamo a contarle con ordine: S. Leonardo, addossata alla Porta Gemina e da molti anni scomparsa, Angeli Custodi, Icone, S. Andrea (oggi laboratorio della R. Scuola Industriale), S. Maria del Buon Consiglio, San Giuseppe (attualmente sede della Croce d’Oro), S. Agostino, S. Caterina (abbattuta anch’essa), S. Venanzo e S. Francesco. Su un percorso di appena 400 metri, dieci chiese non sono poche, davvero! Così dovettero pensare i nostri padri coscritti di qualche decennio fa, malati quasi tutti di lue massonica, e inorriditi di questo intollerabile “beghinismo”, pensarono di metterne fuori combattimento una buona parte. Se ragioni artistiche non li avessero trattenuti, c’è da giurare che avrebbero fatto la festa anche alle altre. ¤ ¤ ¤ Tra le sei chiese superstiti, due furono dei frati Agostiniani: quella di Porta Romana (Angeli Custodi) e l’altra intitolata al Santo Vescovo d’Ippona. Curioso che entrambi sono prive di quelle belle torri, alte e slanciate nel cielo, che costituiscono uno dei più distinti ornamenti dei nostri templi. Il motivo – secondo quanto narrano i vecchi – sarebbe il seguente: le due chiese possedevano anch’esse i loro artistici campanili 21 cuspidati, ma in seguito un Papa – chi? quando? – ne ordinò, quasi marchio infamante, la decapitazione perché all’Ordine Agostiniano appartenne il famoso eresiarca Martin Lutero. Leggenda, si capisce. Poiché se il fatto fosse storico, alla stessa stregua sarebbero state trattate le torri delle altre chiese agostiniane d’Italia e di Europa: e prima fra tutte quella di S. Maria del Popolo a Roma, nel cui attiguo convento, secondo la tradizione, prese stanza fra Martino durante la sua dimora nella “biblica Babilonia maledetta” (così egli chiamò, nella briaca furia turpiloquente, la Capitale del mondo). ¤ ¤ ¤ Ma fu veramente ospite di questo convento il futuro “riformatore?”. Documenti certi non vi sono. Come pure manca ogni prova circa l’asserita visita di Lutero – durante il viaggio di ritorno verso la patria e verso la ribellione- in alcune città dell’Italia media. Fu anche in Ascoli? Nella chiesa di S. Maria della Carità, detta la Scopa, viene anche oggi additato un altare su cui – secondo la tradizione o la leggenda – celebrò una delle sue ultime Messe il frate, prossimo a gettare la tonaca alle ortiche. Anche a Spoleto e a Fermo mi risulta che corrono le medesime voci, e chissà in quanti altri luoghi ancora. Storia o fantasia? Come è noto, intorno al viaggio di Lutero in Italia nel 1511, che culminò nella tragica crisi di spirito, non si ha alcuna documentazione viva e immediata. L’eresiarca si ricordò di parlarne molto tardi, nel 1530, nei famosi «Discorsi della tavola», grossolani e grassocci, che costituiscono il … Vangelo della Riforma. E’ istruttivo conoscere come siano nati questi discorsi. A Wittemberg – la tragica città della rivolta – Lutero era solito, a sera, di trascorrere qualche ora al caffè, e precisamente all’albergo dell’Aquila nera, circondato e festeggiato da una accolta sempre numerosa di amici e di discepoli. Tra un boccale e l’altro di birra, fluivano le conversazioni, s’accendevano le dispute, si maturavano i propositi di conquista; il maestro parlava e i discepoli intenti e commossi assentivano e qualcuno – più d’uno certo – prendeva appunti. E’ in questa taverna, tra i fumi gravi del demone della bottiglia, che i ricordi del viaggio in Italia tornarono, finalmente, sulle labbra del riformatore; il quale tutto intento, tra un bicchiere e l’altro a vilipendere la Chiesa e il papato, trascurò di dirci se oltre a Firenze e Roma visitò anche altre città d’Italia, tra cui quelle dell’Umbria e delle Marche nel recarsi a visitare, come si presume, la S. Casa di Loreto. Quindi resta – e resterà forse per sempre – un punto interrogativo l’asserito passaggio di fra Martino nella nostra Ascoli, come anche a Fermo, Spoleto ecc. ¤ ¤ ¤ Se il “riformatore” non si sognò mai di … venirci a trovare, nessuno certo vorrà dolersene. Duole invece, e molto, che le due chiese di S. Agostino e degli Angeli Custoditi abbiano le torri così meschine ed impari. Ma la supposta decapitazione è una leggenda. La causa deve essere un’altra e molto più semplice: ai frati mancarono i …conquibus per poterle tirar su, alte e slanciate nel cielo. ETA 22 Articolo 15 Il Nuovo Piceno, 30/11/1952 Il centenario di S. Pietro Martire Chi era S. Pietro Martire? – Martello degli eretici e predicatore in Ascoli – La chiesa in suo onore e la Santa Spina – Un po’ di autoreclame … Quanti degli ascolani sono in grado, passando davanti alla chiesa di S. Pietro M., di dire qualcosa sulla vita, sull’epoca in cui visse e sul motivo per cui proprio a questo Santo fu intitolato il nostro magnifico tempio? Non sono molti certamente, per quel fenomeno di idiosincrasia, così comune fra noi, che ci porta a trascurare ogni fatto o notizia, di carattere storico, agiografico o artistico che riguardi la città. Comunque, ecco due parole alla buona per quei quattro lettori sprovveduti che volessero “erudirsi” sull’argomento. Il futuro S. Pietro nacque a Verona nel 1200. Benché i suoi genitori e tutti i suoi parenti fossero eretici (manichei), fu mandato a sette anni dal padre in una scuola tenuta da religiosi, dove, insieme ai primi elementi dell’abbaco, apprese anche quelli della dottrina cattolica. Una sera, tornato a casa, uno zio gli chiese cosa avesse imparato quel giorno a scuola. E Pietro, tutto felice, cominciò a recitargli il “Credo”. Non l’avesse mai fatto! Lo zio, infuriato, se la prese con lui, con i suoi maestri, all’indirizzo dei quali vomitò una serqua di improperi, e tentò di convincerlo che molte di quelle proposizioni erano errate. Pietro tenne testa da bravo a quell’uragano dimostrando, pur così tenero di anni, di quale tempra acciaiata fosse il suo carattere. Più tardi, per toglierlo dall’influsso “malefico” di quei religiosi, fu mandato a proseguire gli studi nell’università di Bologna. Pietro, se in casa aveva trovata l’eresia, nella dotta e grassa città incontrò un pericolo altrettanto grave e non meno seducente: l’immoralità. Ma come là aveva saputo resistere alle insidie e alle minacce, qui – forte della sua fede – riuscì a superare tutti gli scogli e i pericoli; anzi, nauseato da quella lordura dilagante, decise di abbandonare il mondo e si chiuse nella pace del chiostro sotto la guida di S. Domenico, che da poco aveva fondato il suo ordine. Consacrato sacerdote, divenne il martello degli eretici. La sua voce tuonò da tutti i pulpiti più insigni dell’Italia centro-settentrionale e innumerevoli furono le conversioni da lui operate. Ciò non poteva far piacere ai nemici della fede, i quali, come i comunisti di oggi (la storia si ripete) decisero di “farlo fuori”. Il sei aprile 1252 (sette secoli fa) mentre fra Pietro con un suo confratello si recava da Como verso Milano – pioveva a dirotto – nel solitario bosco tra Meda e Seveso due sicari gli furono addosso e uno gli calò un poderoso fendente sul capo che lo fece stramazzare al suolo. Sentendosi venir meno le forze, il martire alzò la mano sulla ferita e intinse il dito in quel sangue caldo. Poi scrisse per terra una parola sola, la sua parola: Credo. Era nato al Vangelo imparando il Credo, il simbolo del cristiano; morì per il Vangelo recitando, anzi scrivendo il Credo, sul suolo, col suo sangue. ¤ ¤ ¤ E perché il nostro tempio fu intitolato proprio a questo martire? Esso, fra Pietro era stato a predicare in Ascoli, secondo gli storici, due o tre anni prima della sua morte. Fu tale il fervore che suscitò tra i cittadini che subito si fece acquisto di uno spazio nell’attuale piazza Ventidio Basso per costruirvi una piccola chiesa da intitolarsi a S. Domenico di Guzman, il fondatore dell’ordine cui fra Pietro apparteneva. La chiesa fu eretta, ma in seguito venne distrutta dalle fiamme. Quando all’inizio del secolo successivo si pose mano per rifarla più grandiosa, fu creduto opportuno di dedicarla allo stesso S. Pietro Martire, sia per non confonderla con l’altra di S. Domenico edificata nel frattempo sulla Piazzarola, sia perché il culto verso il Martire veronese era 23 divenuto diffusissimo in tutta l’Italia. La chiesa sorse, per volontà dei religiosi e col contributo di numerosi fedeli anonimi, in tutto lo splendore delle sue linee architettoniche e presto diventò celebre per una insigne reliquia: quella della S. Spina della corona di N.S. concessa per la nostra città da Filippo il Bello, re di Francia, all’ascolano P. Francesco de Sarlis, suo confessore. Nel sec. XV fu commesso all’orafo Nicola da Campli un reliquiario d’argento nel quale, tra l’altro si ammirano cinque piccoli semibusti. Non manca naturalmente quello rappresentante S. Pietro Martire. Una volta, per questa S. Spina, vi era una devozione intensa tra gli ascolani (oggi, quanti sono quelli che la conoscono?). Nella domenica tra l’ottava dell’Ascensione, i canonici della Cattedrale si recavano in corpo a S. Pietro M. dove veniva esposta alla presenza degli Anziani e degli altri Magistrati cittadini e, celebrata una Messa in canto, si snodava una solenne processione per le vie della città. In tempo di peste, di guerra, di schiavitù e in altri dolorosi eventi, la cerimonia si ripeteva. Non bisogna credere che la chiesa, oggi così artistica e completa, sia sorta di getto, nel volgere di pochi anni. Oltre la facciata, venuta dopo (ma s'ignora l'’epoca precisa in cui fu costruita), all’inizio del sec. XVI Cola dell’Amatrice fece il disegno della porta laterale, ritenuta un po’ greve dai critici, ma, osservata a distanza, s’inquadra bene nell’insieme dell’interminabile fianco della chiesa; qualche decennio dopo questa medesima parete, che per buona parte sporgeva in fuori, fu rettificata per metterla in linea col restante del muro. Due notizie, i cui particolari possono leggersi in Cola dell’Amatrice secondo i documenti ascolani uscito or ora, di cui mi permetto fare un po’ di gratuita e innocua (tanto lascia…il tempo che trova) autoreclame. d.g.f. Articolo 16 Il Nuovo Piceno, 26/11/1960 Rinvenimento di una lapide Il nostro palazzo del Popolo – Fu anche dimora dei Podestà – Il cavaliere aurato Francesco Ambrosini di Firenze – Scoperta di una iscrizione che lo riguarda – Una proposta Non molte città della Penisola possono gloriarsi d’un edificio fiero, possente, dalla grinta arcigna e gravido di storia come il nostro Palazzo del Popolo. Dal lato artistico è un palinsesto, in quanto vari stili si sono sovrapposti nel corso di quattro secoli – dal XIII al XVI – ma, direbbe G. Cantalamessa, è un palinsesto leale perché la scrittura posteriore lascia leggibile la prima, o, se vogliamo usare un'altra immagine del medesimo autore, è una sinfonia cospirante ad un’unità di musica degna di attenzione, perché scevra di ogni volgarità. Due soli nei deturpano questo insigne monumento storico ed artistico: il quadrante dell’orologio – doppione inutile dato che ve n’è un altro sulla torre – e la lapide a Giuseppe Garibaldi, la quale con tutto il rispetto per l’Eroe dei due Mondi e per Giosuè Carducci che dettò l’iscrizione, è un vero pugno sull’occhio, candida com’è e civettuola in mezzo a tutto quell’arcigno grigiore. ¤ Il palazzo era una volta sede del Capitano del Popolo. Ma quando, all’inizio del Quattrocento, questa istituzione venne soppressa, esso divenne dimora, oltre che degli Anziani, anche del Podestà, il quale – secondo gli Statuti – doveva essere forestiero, di famiglia nobile, “captolico, ecclesiastico et homo antiquo”. Rimaneva in carica solo sei mesi. 24 Al suo ingresso, alla presenza del popolo che si assiepava davanti alla Cattedrale, doveva giurare fedeltà alla Romana Chiesa e al Pontefice: che avrebbe fatto osservare gli statuti, difeso il Comune dai nemici, esercitata la giustizia, protetti gli orfani, le vedove e “tucte altre miserabile persone”. In seguito questo giuramento cominciò a prestarsi non davanti alla Cattedrale ma, con pompa minore, nella Sala grande del Palazzo del Popolo. Prendeva quindi possesso del suo ufficio e non gli era concesso di allontanarsi dalla città se non per l’esercizio delle sue mansioni, previa licenza degli Anziani, e non mai per uno spazio superiore ai due giorni e una notte. Scaduti i sei mesi d’ufficio, egli e la sua corte dovevano sottoporsi a sindacato per rispondere a eventuali accuse “de dolo, de colpa, de fraude, de furto, de negligenza, de statuti non observati”. Se non aveva dato luogo a lagnanze e censure, poteva aspirare ad un attestato di benemerenza che consisteva, per lo più, in vessillo di maggiore o minor prezzo, a seconda del merito, con le armi della città. ¤ La carica di podestà era appannaggio dei nobili e dei letterati, e siccome erano molti ad aspirarvi usavano farsi raccomandare da personalità influenti: il che dimostra che questo sistema ha la barba un po’ lunga. Nel 1483, per esempio, a favore del cavaliere aurato e dottore in legge Francesco Ambrosini, fiorentino, fecero prevenire lettere ai nostri Anziani il Legato della Marca, il Comune di Firenze e il magnifico Lorenzo de’ Medici. Di fronte a così grossi calibri non c’era da discutere e l’Ambrosini fu impegnato ad occhi chiusi, per il primo semestre dell’anno seguente. Non so se a causa di queste raccomandazioni o per meriti personali, l’Ambrosini riuscì a restare in carica – caso unico più che raro – per ben due anni. Questa notizia ha trovato conferma da una iscrizione venuta in luce nel luglio scorso. Essendo stato abbattuto l’intonaco della sala posta al primo piano del palazzo del Popolo, in corrispondenza della loggetta sopra il Caffe S. Marco – donde molte chiacchiere sono piovute fino a qualche anno fa dai vari oratori politici –è comparsa una piccola lapide di travertino, la quale, corretta dagli errori in cui è caduto il lapicida analfabeta e sciolta dalle abbreviazioni, dice così: Francisci de Ambroxinis de Florentia militis comitis et utriusque legis doctoris anno integro 1484 et 1485. Il genitivo iniziale della iscrizione rivela che sopra vi era, in travertino o in pittura, l’arma o stemma araldico del nobile fiorentino. Questa dunque era la sala dove erano posti gli stemmi di tutti i podestà che ressero il timone della nostra barca amministrativa (e allora anche politica e giudiziaria), ad imitazione di quanto avveniva nei palazzi comunali di tutte le città, in molti dei quali (Todi, Cortona, Cascia ecc.) gli stemmi sono rimasti. Nel nostro palazzo invece – non sappiamo perché e in quale epoca – furono tolti; solo entro la loggetta se ne vedono ancora alcuni dipinti a fresco e ridotti in cattivo stato, come quelli Giovanni da Todi, podestà nel 1427, e di Simone Ghislieri di Jesi, che esercitò il medesimo ufficio nel 1525. L’iscrizione dell’Ambrosini è ripetuta anche in una lapide posta sulla facciata del palazzo, per ricordare che questa, nei due anni della sua podesteria, subì importanti lavori di restauro. ¤ Si era pensato di dare un nome alla sala che si sta restaurando e l’amico Titì Marini che, a quanto pare, ha preso il posto dell’indimenticabile Riccardo Gabrielli nel difendere i valori storici e artistici della nostra Ascoli – non per nulla è anche lui cavaliere! – aveva proposto di denominarla Sala dei Cento, in ricordo del Consiglio dei Cento e della Pace, che in questo palazzo si tenne per vari secoli. Ma dopo la scoperta della lapide, penso che sia più opportuno chiamarla, a scelta, Sala dei Podestà oppure Sala degli Stemmi Araldici. d.g.f. 25 Articolo 17 Il Nuovo Piceno, 21/04/1950 Via degl’impiccati Le imprecazioni ieri e oggi – La pena di morte secondo i nostri Statuti – Il tragico corteo per via d’Ancaria – Un miracolo – Scopriamoci il capo… C’è una moda anche nelle…imprecazioni? Pare di si. Una volta infatti era difficile coglierle sulle labbra femminili, le quali non usavano ancora dipingersi. Ma da quando queste conobbero il rosso artificiale, hanno perduto quello del buon tempo antico e pronunziano senza ritegno certe parole, anche per darsi, spesso, delle arie come fanno alcuni uomini con le bestemmie. Sono di moda soprattutto gli “accidenti”, auguri affettuosissimi (come ognuno vede) che si propinano con grande generosità al prossimo, non escluse le persone più care della famiglia. In campagna, questa particolare imprecazione assume le forme più svariate e colorite: puozze cascà sicche, te pigghie nu tuocche, te pigghie ‘na ‘occia, ecc. L’altro giorno, udendo una madre che inveiva contro il figliolo di pochi anni urlandogli dietro: che sci ‘mpise (che sii appeso, impiccato), mi ricordai che una via della nostra città, dal popolo è chiamata proprio così: via de l’impisci. E’ via d’Ancaria. Perché? ¤ Una volta i rei di gravi delitti, finivano invariabilmente col perdere la testa sotto la mannaia o con la corda al collo. Non si dava luogo alla pietà: nei lunghi secoli di ferro, la legge veniva applicata con inflessibile asprezza. I nostri Statuti parlano anche del rogo e della propagginazione, tanto comune nel medioevo, di cui Dante si valse per punire i simoniaci nella terza bolgia: il reo veniva sotterrato col capo all’ingiù, e a questo…sollazzevole spettacolo dovevano presenziare, oltre ai rappresentanti della legge, anche molti altri cittadini. L’esecuzione era certamente indicatissima – se fatta prima di pranzo – a…stuzzicare l’appetito. Lasciamo correre… Tra le molteplici istituzioni di carità sbocciate all’ombra della Croce, non poteva certo mancare quella che provvedeva all’assistenza dei condannati a morte. Nella nostra Ascoli si dedicò a questa pietosa missione la confraternità che aveva sede nella chiesa di Piazza Roma, detta la Scopa. A fianco della chiesa essa aveva eretto un oratorio chiamato della Misericordia dove, subito dopo l’intimazione della sentenza, venivano condotti i giustiziandi. Qui trascorrevano l’ultimo o gli ultimi giorni della loro vita e qui ricevevano gli ultimi conforti religiosi. ¤ Scoccata l’ora fatale, muoveva lento e salmodiante il tragico corteo. Insieme agli sbirri e al bargello, incedevano vicino al condannato alcuni membri della confraternita che tenevano rivolte verso di lui certe tavolette, nelle quali erano raffigurati gli episodi più strazianti della passione di Cristo: tre di esse si conservano anche oggi su un armadio della nostra biblioteca. Intanto la campana di S. Maria della Carità scandiva, con lugubri rintocchi, i passi del morituro, destando nei cuori echi di preghiera e di pietà. Il corteo, dopo aver percorso il primo tratto del Trivio, e aver piegato poi verso piazza del Popolo costeggiando la chiesa di S. Francesco, imboccava via d’Ancaria: ecco perché questa è chiamata dal popolino via degli impiccati. Tutte le case che fiancheggiano il lato est di questa strada, hanno una piccola porta di sfuggita nell’attigua rua Antonio Vipera, da cui venivano fatti uscire i cadaveri per la sepoltura, perché sarebbe sembrato un insulto al defunto che il viaggio per 26 l’ultima dimora seguisse le orme dei condannati a morte: anche oggi, del resto, per tacito patto, in via d’Ancaria non transita mai alcuna processione religiosa. La funerea parata – tra i singhiozzi convulsi della campana che seguitava, implacabile, a martellare il cuore dei buoni come in un appello disperato – procedeva oltre verso S. Maria Intervineas, nella cui chiesa si venera tuttora un’immagine della Vergine che vi fu posta dopo un prodigio avvenuto in epoca imprecisata, così riferito dal Ciannavei: un innocente condannato alla forca, pregò la sacra Imagine di far manifesta la sua innocenza e la Madonna distaccò dal muro il capo, liberando dalla morte, con tal miracolo, l’innocente condannato. Il corteo proseguiva poi per porta Tufilla e giungeva a campo Parignano dove attendeva, come un re sul suo trono, circondato dagli sgherri e dei lucidi strumenti di morte, il boia. ¤ Non ci sono noti i nomi di coloro che nella nostra città esercitarono, attraverso i secoli, opera così meritoria tra le file della confraternità di S. Maria della Carità. Si sa peraltro che appartenevano alle famiglie più cospicue di Ascoli. A Roma militarono in questa sacra milizia uomini illustri per censo o per ingegno, tra cui – scopriamoci il capo – Michelangelo Buonarroti. d.g.f. Articolo 18 Il Nuovo Piceno, 16/06/1949 La leggenda della Montagna dei Fiori Ascensioni estive – L’antico nome della montagna – Pascoli e banditi – Il B. Saladino Saladini e la grotta di S. Angelo – La campana che suonò miracolosamente Sono cominciate le escursioni per la montagna dei Fiori (1815 m.) che, almeno di domenica in domenica, proseguiranno senza sosta fino a tutto agosto. Si parte attorno alla mezzanotte e in sei ore di marcia faticosa (che per i più deboli o meno addestrati aumentano fino a sette, otto…) si giunge sulla vetta, sotto alla croce, per godere una visione panoramica d’una bellezza incomparabile. Uno dei tanti escursionisti desidererebbe avere notizie intorno a detta montagna. Veramente ne ho poche ma si sa che il poco è preferibile a niente. ¤ Innanzi tutto farei torto al mio escursionista se gli ricordassi che la montagna del suo cuore fa parte di quel baluardo imponente, noto col nome generico di “Monti della Laga”, che non solo non è inferiore a quello dei Sibillini, ma spesso gareggia con le più alte vette della catena del Gran Sasso. Una notizia che dispiacerà alle anime sentimentali e poetiche è questa: l’appellativo “dei Fiori” è piuttosto recente. Una volta si chiamava Monte Polo: così trovo in una carta del 1331. Nel secolo XVI conservava il medesimo nome, il quale però veniva perdendo terreno ed era con frequenza sostituito da quello di S. Giacomo: montanea S. Poli detta de santo Iacobo. Questa nuova appellazione probabilmente deriva dalla chiesa omonima sorta nel frattempo a mezzacosta della montagna: da varie carte del medesimo secolo XVI risulta che era aperta al culto. Se vi fossero dei monaci, non so. I pochi resti, trasformati in pagliaio, furono fatti saltare, come è noto, nel 1943 dai tedeschi. I pascoli della montagna, che appartenevano alla comunità di Ascoli, erano concessi in fitto ai proprietari delle greggi transumanti fino a tutto giugno, per l’annuo canone di oltre cento scudi; et passato detto tempo per rispetto dell’acqua che manca, li pecorali non possono starci. Così – 27 leggo in una memoria del 1609 - nel quale anno e in quelli precedenti avevano dovuto disertare la località, perché infestata dai banditi. Gioverà accennare infine che la montagna dei Fiori fu per lunghi secoli oggetto di controversie e contese con l’Abruzzo a causa dei confini. Ma a seguire la vicenda interminabile non si finirebbe qui. ¤ Sul versante meridionale del monte si apre una grotta naturale, prodotta da fenomeni carsici. In questa grotta visse per ben 28 anni il B. Saladino Saladini che, morto il primo aprile 1241, fu sepolto nel nostro Duomo ove ebbe culto e altare. Probabilmente faceva parte degli eremiti benedettini che in questa grotta avevano costituito un cenobio, fondato probabilmente ai primi del 1200. Aveva nome S. Angelo ab Ultorino e i monaci vi durarono fino al 1469, nel quale anno i beni furono ceduti al convento di S. Angelo Magno nella nostra città, dove nel frattempo erano passati gli eremiti abbracciando la regola Olivetana. Chi ha il coraggio, oggi, di visitare la grotta di S. Angelo – vi si giunge attraverso un minuscolo sentiero ripidissimo tagliato nella rupe che cade a strapiombo – nota una cavità che arieggia la forma di una cappella gotica a sesto acuto, lunga due volte l’altezza. Il fondo è occupato dall’unico altare ove s’intravedono a stento resti di pitture a fresco delle sec. XIV. A sinistra vi sono altre due cavità, che certamente furono abitate e, fuori, le labili tracce di una cisterna. Qui “rapiti nei pensier contemplativi – fermar li piedi e tennero il cor saldo”, per circa tre secoli i monaci di S. Angelo ab Ultorino. ¤ Un giorno due di questi frati – narra la leggenda – tornando ad Ascoli verso il loro romitorio si divisero per prendere vie diverse: l’uno seguì quella della montagna, l’altro quella per S. Vito. Chi sarebbe giunto prima, avrebbe suonato a distesa la campana. Quello che aveva scelto la strada di S. Vito, arrancava ancora faticosamente lungo l’erto pendio, quando fu raggiunto dal suono ben noto del sacro bronzo e rimase meravigliato che l’altro avesse fatto così presto. Ma, giunto sul posto, invano lo cercò e lo chiamò ovunque. Fu trovato più tardi seguendo, per lungo tragitto, le tracce del suo sangue: un lupo infatti lo aveva ucciso, trascinandolo poi fino alla contrada Brecciarolo vicino a S. Giacomo. Narrano i coloni del luogo che ai primi raggi del sole nascente, il grano e le erbe, su questa via insanguinata, hanno un colore più vivido. ¤ La campana che suonò miracolosamente quando il povero monaco venne azzannato dal lupo, fu, alla soppressione del convento, posta sulla torretta di S. Angelo piccolo nella nostra città. Ma anche di questa chiesa non resta altro che il ricordo. Si trovava sulla Piazzarola. d.g.f. 28 Articolo 19 Il Nuovo Piceno, 10/03/1962 Un poeta, un papa e un brigante Guglielmo da Lisciano poeta alla Corte Siciliana – Può identificarsi con fra Pacifico, re dei versi?– Niccolò IV, primo papa francescano –Il brigante – Giuseppe Costantini detto Sciabolone – Oggi sarebbe chiamato patriota o partigiano – Nessun altro paese come Lisciano è così ricco di uomini illustri. Una traversa che dal Corso Mazzini, di fronte al palazzo Saladini Pilastri, s’inoltra verso il Corso Vittorio Emanuele, porta il nome di Guglielmo da Lisciano. Non credo di far torto ai miei concittadini se penso che ben pochi siano in grado di dire chi fosse costui. Guglielmo fu un poeta, che quando nel 1187 l’imperatore Enrico VI visitò la nostra città, recitò in suo onore un carme in lingua volgare, che cominciava così: Tu es illo valente Imperatore – qui porte ad Esculan gloria et triunpho. (Si tenga presente che siamo a un secolo prima di Dante). Guglielmo seguì poi questo monarca – insieme a Bernardo archidiacono della nostra Cattedrale, che fu nominato arcivescovo di Messina – e seguitò a restare nella corte siciliana anche con Costanza e Federico II, dal quale ebbe la corona poetica e fu proclamato re dei versi. Secondo alcuni, Guglielmo sarebbe colui che nel 1221 fu convertito da S. Francesco d’Assisi a S. Severino Marche, dove si era recato a visitare una parente suora clarissa, e col nome di fra Pacifico divenne suo seguace e intimo. Morì nel Belgio, dove era stato inviato da frate Elia, dopo il 1230. La pietà dei confratelli alzò sulla sua tomba una rossa pietra che ne perpetuasse il nome; la generosità del popolo, ammirato delle sue virtù e prevenendo le decisioni della Chiesa, lo proclamò Beato. L’identificazione del nostro Guglielmo e fra Pacifico (è bene che si sappia) viene aspramente contestata dagli storici di S. Severino, i quali affermano che il convertito era uno dei loro. ¤ L’anno dopo la morte di S. Francesco e quando fra Pacifico era ancora in Italia, cioè il 30 settembre 1227, nasceva a Lisciano, o in uno dei villaggi limitrofi, Girolamo Masci, che vestì l’abito minoritico nell’alpestre romitorio di S. Lorenzo sopra le Piagge, si addottorò a Perugia in teologia, divenne in seguito generale dell’ordine, cardinale, e poi papa col nome di Niccolò IV. Fu il primo marchigiano e il primo francescano a cingere la tiara. Gli si addice meritatamente il titolo di papa missionario, perché nei quattro anni del suo pontificato (1288-92) dette vigoroso impulso alla conversione degli infedeli e scismatici, soprattutto dei mongoli, tartari e armeni. Fu lui a mandare il famoso e ardimentoso frate francescano Giovanni da Montecorvino verso la Cina. Altra sua benemerenza fu l’insonne attività che esplicò per salvare le ultime propaggini del regno latino in Oriente. Non riuscì, e ciò – come attestano tutti gli storici – gli abbreviò la vita. Si spense il 4 aprile 1292. Era il Venerdì Santo. E penso che non senza una misteriosa coincidenza chiudeva la sua travagliata giornata – proprio nel giorno commemorativo del Sacrificio Divino – questo nostro illustre concittadino, che con tanto amore e tanto dolore aveva rivolto gli occhi verso l’Oriente minacciato, cercando, con ansia cavalleresca, di salvare gli estremi baluardi di quella terra, che era stata la patria di Gesù. Verso Ascoli, Niccolò IV fu molto generoso; donò, tra l’altro, ai parroci urbani la immagine della Vergine, che oggi col titolo della Madonna delle Grazie è insieme a S. Emidio Patrona della nostra città e ai canonici della Cattedrale il famoso e prezioso piviale che si conserva nella Civica Pinacoteca. ¤ 29 Passarono molti secoli, e poi nel 1758 nasceva, sempre a Lisciano, o meglio, per essere più precisi a S. Maria a Corte, Giuseppe Costantini, più noto sotto il nome di Sciabolone, che dal 1799 in poi, divenuto capo delle truppe, dette molto filo da torcere ai franco-cisalpini. Contadino analfabeta, tiratore infallibile, coraggioso e intrepido, non era privo d’un naturale ingegno meccanico che applicava specialmente nel riparare le armi da fuoco. Il Padre Pastori, suo contemporaneo, lo dice di giusta statura, di temperamento taciturno e melanconico. Aveva capelli neri e lunghi fino alle spalle – aggiunge il Crivellucci – rasa la barba, gli occhi freddi e bianchi di falco; dominava irresistibilmente col piglio risoluto, col portamento della persona ben complessa e gagliarda, ardita e franca. Fu detto brigante, come tutti quelli che impugnarono le armi contro i franco-cisalpini: oggi avrebbe avuto il titolo onorifico di patriota o partigiano. Nutrì sentimenti per l’unità della patria, che lasciò in eredità al figlio Matteo. Fu molto famoso ai suoi tempi. In un sonetto, in cui vengono esaltate le sue imprese militari, è definito “vero fulmine di guerra”. Morì nemmeno cinquantenne, nel 1807. Quale altro paese della diocesi può vantarsi di aver dato i natali a tre personaggi di così alto livello, come Guglielmo da Lisciano, Niccolò IV e … Sciabolone? d.g.f. Articolo 20 Il Nuovo Piceno, 14/06/1958 L’albero di Piccioni Il platano gigante lungo la Salaria superiore – Un episodio della vita di Giovanni Piccioni – Una sua lettera inedita – Sue imprese e sua fine – Il seguito al prossimo numero… Narra il cap. Antonio Emiliani nell’opuscolo Scene ed episodi del brigantaggio ascolano del 1860-61 edito cinquant’anni fa: «Prima di giungere all’Osteria della Ciùca, a circa 3 chilometri da Ascoli, s’incontra, a destra della strada, un vecchio platano col tronco tutto scavato in modo da formare una specie di caverna, che può contenere 5 o 6 persone. E’ il così detto Albero di Piccioni, e la tradizione dice che quello era il rifugio prediletto del celebre bandito Giovanni Piccioni, dove egli si teneva in agguato, e da cui spiava e trasmetteva ordini. La leggenda narra che nel 1848 una squadra di ascolani, al comando del Colucci, ebbe uno scontro con i briganti in quei dintorni. Il cavallo del Piccioni, ferito, si impennò nitrendo di dolore e vomitando sangue. Allora un soldato di Ascoli, preso da una specie di suggestione, incominciò a gridare: Il cavallo del Piccioni getta fiamme dalla bocca!… Questo grido, propagatosi come un lampo, fu il segnale della fuga. La colonna ascolana si disperse. E così il platano entrò nell’epopea brigantesca, e fu chiamato l’Albero del Piccione». ¤ Questo capo–banda era nato a Castel Trosino nel 1795, ma visse quasi sempre tra gli aspri monti di S. Gregorio di Montecalvo. Aveva otto figli, di cui cinque maschi, tutti egualmente fieri e indomiti campioni della Chiesa. Gettatosi nel brigantaggio fin da giovanetto, combatté nel 1815, nel 1821, nel 1831, sempre più infervorandosi per la causa del papato. L’impresa più clamorosa, che lo cinse di un’aureola di gloria, fu la rotta che dette alla nostra Guardia Civica il 19 aprile 1849 sul Monte di Rosara, facendo prigionieri gli stessi capi tra cui Tito Calindri, figlio del Preside di Ascoli, il quale ne rimase costernato; poi, preso dalla paura, credette opportuno trasferire il 4 maggio la sua residenza a S. Benedetto del Tronto. Proprio in tale giorno il Piccioni era in Ascoli, e inviò una lettera a Marco Sgariglia, gonfaloniere della città – che si conserva nell’Archivio Storico Comunale – scritta in stile 30 pittoresco, come quello di… Cesaretto, ben noto ai lettori di questo giornale. Eccone alcune frasi caratteristiche: “Signore Confaloniere conte Marco Sgariglia, voi siete stato che avete salvato limpecillo presito (il preside Calindri)…Tutta la popolazione era dacordo che lo voleva sacrificare e a darlo a manciar ai cani la sua brutta e schifosa carne, ma bravi signori astuti ascolani, dunque aprite li ochi per lavvenire e non passate da marmotte come che vi voleva dipingiere limpecillo presito…Io Giovanni Piccioni Generalissimo dello stato pontificio e di sua maestà del Regno Napoletano, io sono dentro questa città e in breve e curto tempo comanderò in questa piaza di Ascoli. Saluto tutti li miei fidi ascolani e si farà festa di tutti i Framasoni di questa città, a domani mi farò vedere in mezzo la piazza del popolo”. Dopo la rotta di Castelfidardo (18 settembre 1860) e l’invasione delle Marche da parte delle truppe Piemontesi, il Piccioni riprese le armi e si mise a capo della nuova crociata con fiducia incrollabile. Soleva ripetere in quei giorni: “Non possono conoscere la guerra questi parnanzoni (alludeva ai soldati di linea, che allora indossavano un lungo cappotto), e giacché hanno sete, affogateli nel Tronto!”. Ci volle la repressione brutale del generale Pinelli – che dopo un bando violentissimo, degno di un comandante saraceno, si mise a incendiare villaggi e a uccidere senza misericordia – per estirpare la mala pianta del brigantaggio. Giovanni Piccioni si difese come poté; poi, mentre tentava di fuggire, fu riconosciuto a S. Benedetto del Tronto e tratto in carcere nel novembre 1863. Nel processo fu condannato all’ergastolo, dove si spense l’anno seguente. Così lo descrive il suo biografo cav. Gio. Battista Amadio di Paggese: “Mostrava il Piccioni modi di vivere i più strani. Dormiva a ciel sereno, il più delle volte armato di carabina. Provvedevasi di carne in Acquasanta e talvolta, strada facendo, la divorava cruda, compiacendosi di mostrare il suo fisico robusto e forte, quasi da belva feroce… Abbenchè fosse fiero della persona e avesse incesso e portamento imponenti, aspetto truce, occhio fulmineo, pure il suo cuore fu sempre buono e compassionevole, e risparmiò sempre i prigionieri che caddero in sue mani”. ¤ Dopo aver tracciato, a larghi tratti, la biografia di questo brigante (oggi sarebbe chiamato patriota o partigiano), torniamo a bomba per chiederci: quale consistenza storica ha la diceria che egli abbia dato il nome al gigantesco platano lungo la Salaria superiore? In una “spigolatura” di qualche anno fa, risposi che la notizia non merita credito e ne dimostrai le ragioni che non sto qui a ripetere. Sono in grado, oggi, di aggiungere altri e definitivi argomenti. Ma avendola fatta già troppa lunga, non mi resta che ricorrere al tradizionale: il seguito al prossimo numero. d. g. f. Articolo 21 Vita Picena, 11/11/1939 Per i colli del Fluvione Scalelle e il suo territorio – La Chiesa cinquecentesca – Artistica statua della Madonna – Cimitero montano… A chi ha la passione della montagna e i garretti ossuti e saldi, consigliamo una gita alla Chiesa delle Scalelle. A coloro che ignorano questo montano Carneade, diciamo subito che la chiesa cinquecentesca è situata nel Comune di Roccafluvione a sinistra della strada che porta ad Agelli, su di una altura superiore ai 700 metri. Si ascende attraverso un’ora e mezza di mulattiera, tra boschi di ornelli e profumose piante di ginepri, che si snoda e si arrampica sopra suggestivi dirupi. 31 La chiesa è posta al centro di cinque piccoli paesi, quasi dominante il respiro di essi e queste cinque frazioni (Sassomaio, Gualdo, Lisciano, Scalelle, Sala), poste ad un quarto d’ora l’una dall’altra, costituiscono la parrocchia di Scalelle. Nulla si sa dell’origine di questi paesi: né in qual tempo questo popolo abbia intrapreso le immigrazioni verso questi monti. Il suolo è per metà brullo. Delle cinque frazioni due sono poste in valle, quindi sono molto riparate dai venti, mentre le altre sono esposte al gioco dei venti fortissimi specialmente nei mesi invernali. La vite viene su bene, ma produce vini asprigni, perché spesso l’uva non viene a maturazione specie negli autunni rigidi. Un vero flagello per questi luoghi è costituito dagli acquazzoni che scendono con violenza e portano via l’ultimo filo di terra addossata a questi aridi massi, squassando il terreno e danneggiando il raccolto. Il popolo è prevalentemente dedito all’agricoltura e alla pastorizia. Ma l’agricoltura dà poco reddito, sia perché non è razionalmente seguita, sia perché per sé stesso il terreno non può corrispondere che ad una minima percentuale; perciò da qualche anno si assiste al fenomeno della emigrazione verso Ascoli e verso Roma… ¤ “Solenne come un monumento” si eleva davanti a noi la Chiesa parrocchiale su di un bellissimo tappeto di erba odorosa…La Chiesa, dedicata alla B. V. Assunta, nelle sue principali linee è cinquecentesca, deformata da rifacimenti e riparazioni. La prima stonatura che si riscontra è la volta costruita sopra il presbiterio; vi sono anche quattro finestre a semiarco fatte aprire verso il 1918 dal parroco allora in sede, mentre furono chiuse due graziose finestrine romaniche. La chiesa ha una bella torre, con due campane, restaurata nel 1928; ha due porte, una in fondo e l’altra a mezzogiorno, l’altare maggiore e altri due altari laterali. Non è difficile stabilire l’epoca della chiesa. Una iscrizione nell’architrave della porta principale, un’altra in una colonna (destra) del presbiterio, ed un’altra ancora leggibile in una pietra messa in un muro laterale (muro esterno sopra la porta del sottosagrestia) portano tutte la data del 1549. Appare quindi evidentemente che questa debba essere l’epoca della creazione. Dalla facciata principale (prospiciente ad ovest) appare che la chiesa primitivamente doveva essere più bassa dell’attuale e che in un secondo tempo abbia subito una superelevazione di qualche metro ed anche più. ¤ Anche internamente la chiesa subì modificazioni. Infatti prima del presbiterio la chiesa ha un arco romanico molto basso in proporzione dell’altezza attuale della chiesa. Una colonna di questo arco conserva ben visibile una iscrizione dell’epoca di fondazione, poiché in calce ad essa vi è la data 1549. Si suppone quindi che questo arco non abbia subito modificazioni. L’altare è del ‘700 ed è corredato di un paliotto bellissimo dalle nervature sottili come ricamo: una piccola scrittura raffigurante un cestino con pane e uva contornato da squisiti fregi: a destra dell’altare poi osserviamo nella porticina di una credenza a muro un bel S. Battista settecentesco dalle tinte vivissime. ¤ Ma questa chiesa ha il suo valore per una bellissima Madonna di terracotta. La Statua è racchiusa in una nicchia internamente ed esternamente dipinta; regge in seno il Bambino pure di terracotta. E’ indubitabile il valore di questa statua e si resta davanti sorpresi, come sempre avviene tutte le volte che ci troviamo davanti ad un’opera d’arte. Le pitture esterne della nicchia rappresentano a sinistra S. Caterina M. con in mano la palma e nella destra la ruota del suo martirio. A destra probabilmente S. Bernardino da Siena (che la tradizione vuole passante per questi luoghi) con in mano un giglio e un libro. Internamente alla nicchia osserviamo l’annunciazione: a destra la B. Vergine con un libro aperto davanti in atto di meditare, dall’altra parte un Angelo. In fondo due Angeli che reggono 32 una corona. Nella parte interna e superiore della nicchia è raffigurato Cristo Re in atto di benedire e con la sinistra reggente il globo sormontato da una Croce: ai lati due santi. L’epoca di queste pitture? Probabilmente la parte esterna della nicchia ha tutto il respiro del settecentesco. Invece più antiche sono le pitture interne della nicchia. Alle adiacenze della Chiesa parrocchiale sorge il cimitero – (bel pensiero anche questo, far sorgere il cimitero all’ombra materna della Chiesa che ci accolse bambini) -; un semplice cimitero di montagna senza sfarzo di marmo e di discutibili iscrizioni funebri, fiorito di piccole croci di legno e di ferro, di qualche garofanino silvestre, di qualche crisantemo. Questi religiosi montanari vengono spessissimo a pregare sulla tomba dei loro cari. L’epoca della costruzione del cimitero è certo recente, anzi ci informano che tale Ferretti Maria, una bambina di 17 mesi, il giorno 11 agosto 1898 fu la prima a santificare quel campo, con la sua mortale spoglia profumata d’innocenza. jota Articolo 22 Il Nuovo Piceno, 21/04/1949 L’arte del merletto in Offida A proposito di due articoli – Un contratto notarile del 1612 – A tale epoca i merletti venivano esportati – Cosa c’entra l’Abruzzo? La soluzione più ragionevole L’articolo apparso nel penultimo numero di questo giornale sui merletti di Offida a firma Vincenzo Castellotti, me ne ha fatto ricordare un altro, a base prevalentemente storica, stampato nella rivista Le Nostre Regioni (febbraio 1946) di Vincenzo Castelli (Toh! Due nomi uguali e due cognomi simili: si trattasse, per caso, di un’unica persona sdoppiata da quella birba del proto?). In quest’ultimo articolo si diceva come qualmente l’arte del merletto in Offida, di primo acchito, sembrerebbe “nata col paese stesso, col suo nome, con le sue case”. Ma ecco che la storia con la S maiuscola, interviene a frenare i voli della fantasia sentenziando che, viceversa, vi è giunta relativamente tardi. Scrive il Castelli: “Prima del 1615 non si hanno notizie di merletti. In quell’anno, un certo Francesco Caroso rinvenne avvolta in pizzi, la copia di un voto fatto da Offida alla Croce Santa per essere liberata dalla peste del 1511. Ciò non dice, però, che questi pizzi del 1615 o del 1511 fossero di produzione locale”. Posso assicurare l’egregio scrittore che i pizzi, se appartenevano al 1615, erano stati lavorati indubbiamente a Offida, e se al 1511, con molta probabilità. Le prove? Le prove. ¤ Nei protocolli di Curzio Gabrielli (Archivio Not. di Ascoli) in data 24 maggio 1612 si legge il seguente contratto. Il commerciante ebreo Giacomo Ancarano di Pesaro, abitante in Ancona, riceveva dai suoi fratelli Ventura e Salvatore di Ascoli svariata merce descritta in un elenco a parte, promettendo loro in compenso, entro un certo tempo, la somma di 841 scudi. Tra questi oggetti vi era di tutto un po’: bottoni, taffetà, coperte, scarpette, pantaloni, tela, saia ascolana e, dulcis in fundo, “25 merletti de Ofida” valutati 30 bolognini e anche “80 zagari d’Ofida”. Dal rogito riportato risulta dunque: 1) che nel 1612 non solo la lavorazione del merletto era stata introdotta ad Offida, ma aveva raggiunto floridezza tale che i prodotti in esuberanza venivano esportati nella provincia della Marca pel tramite degli ebrei, mercanti insuperabili che allora dominavano le piazze: 2) che i manufatti, per distinguerli da quelli più scadenti lavorati in altri luoghi, erano contraddistinti – a titolo di garanzia e come marchio di fabbrica – dal luogo di provenienza, come si costuma anche 33 oggi per i vetri di Murano, le maioliche di Faenza ecc. Ciò premesso, non è azzardata l’ipotesi che la lavorazione dei merletti, nel 1511, fosse già introdotta in Offida perché non bastano pochi decenni a raggiungere lo sviluppo e la notorietà cui essi, all’epoca del contratto riportato, appaiono pervenuti. ¤ Prosegue il Castelli: “Il merletto a tombolo fu portato in Offida, quasi sicuramente, dalle suore Benedettine venute in paese nel 1644, in seguito al lascito di Armenio Angelini, marito della Nobildonna ascolana Orontea Sgariglia, e trasferitesi nel 1655 nel convento di S. Marco. Alcune suore provenivano appunto, dagli Abruzzi, dove il merletto sarebbe stato importato dalla Spagna o dal Veneto e dove esso è ancora rimasto nelle zone di Sulmona e di Isernia ”. L’anno 1644, come si è visto, è errato; ma lasciando stare ciò, vorrei chiedere al Castelli cosa c’entrano le suore abruzzesi. Ormai è di moda far venire tutto dall’Abruzzo. La nostra architettura romanica o gotica? deriva dall’Abruzzo. La scuola di orificeria ascolana? dall’Abruzzo. Le maioliche? dall’Abruzzo. Eh via: finiamola una buona volta! Se il merletto a tombolo è di tipo veneziano, può essere che sia stato importato da donne del luogo venute qui al seguito dei loro mariti, essendo notorio che intenso fu il traffico, nel sec. XV e XVI, tra quella e la nostra regione. Le suore c’entrano in quanto dovrebbero essere le successive maestre e diffonditrici di quest’arte gentile. Mi risulta che nel ‘400 in Ascoli le clarisse di S. Maria delle Donne lavoravano di ricamo e tutti, all’occorrenza, si rivolgevano ad esse. Lo stesso deve essere avvenuto ad Offida ad opera delle suore cisterciensi e damianiste e, quando i loro conventi furono soppressi, la lavorazione dei merletti, introdottasi ormai nelle famiglie, non si estinse, ma continuò, raggiungendo quel grande sviluppo che perdura anche oggi. Non vi sembra che questa ipotesi sia più semplice e convincente? d.g.f. Articolo 23 Il Nuovo Piceno, 17/04/1954 Tradizioni e costumanze pasquali Il significato dell’uovo e dell’agnello – Vogliamo fare “a scuccètta”? – Quelli che barano – S. Salvatore di Sopra e di Sotto – Invasione delle uova di cioccolata Quando cessa il rumore delle “ciòccole” (raganelle, scarabattole, crepitacoli) per dar luogo al suono festoso dei sacri bronzi (scioglimento delle campane) festeggianti la resurrezione di Gesù, usano anche oggi le mamme rotolare sul letto o sul prato i bambini, perché questa ginnastica li preserva dal male dei vermi. I contadini inoltre dicono che il vento che spira durante lo scampanìo, dominerà per tutto l’anno fino a Natale. La Pasqua è festa di allegria e di felicità, onde i modi di dire: Per il tale è sempre Pasqua – Guarda che faccia da Pasqua – E’ contento come una Pasqua. Forse anche perché il desco in tale giorno è più abbondante, e ciò doveva far piacere soprattutto una volta quando era in vigore il lungo, estenuante digiuno quaresimale. L’usanza vuole che alla tavola si apprestino l’agnello, lì pecù, la pizza co lu cacie e le uova sode. A Pasqua de Resurreziò -–Se magna l’ova pe’ deveziò. Donde questo culto per l’agnello e l’uovo? Che significato hanno? L’agnello o capretto arrosto, come cibo di circostanza, ricorda la Pasqua ebraica. «Quanto alle uova – scrive il prof. P. Toschi – alcuni studiosi hanno creduto di potervi riconoscere un valore simbolico di fecondazione, in rapporto ai significati attribuiti all’uovo presso diversi popoli, ma la benedizione delle uova non è testimoniata prima del sec. XII, 34 e l’uso di donare uova per Pasqua non prima del Cinquecento; nel Settecento, al re di Francia spettava di diritto l’uovo più grosso fetato durante la settimana santa in tutto il regno ». Interessante è la colorazione del guscio delle uova che può essere fatto in rosso, azzurro, verde, o giallo. Questo ultimo si ottiene mettendole a bollire insieme a cortecce di cipolle, mentre al color rosso la tradizione popolare attribuisce il potere di annullare qualsiasi influsso malefico. ¤ A parte l’abbondante consumo che si fa delle uova sode (in dialetto: uova lesse) a mensa, esse diventano in molti paesi motivo di un divertimento assai gustoso e diffuso: quello di fare a scuccetta. Un giuocatore tiene nel pugno un uovo, mostrandone appena l’orlo superiore; l’altro, pure con l’uovo in mano, dà con punta su quello del compagno, prima leggermente, poi a colpetti sempre più fitti e più forti, finchè dagli e dagli si ode un crach che denota che uno dei due si è scocciato. Il vincitore intasca l’uovo rotto del compagno e va in cerca di altri giocatori e di altre vittorie. Talora il divertimento degenera in diverbio quando la comitiva dei perdenti, insospettita del soverchio bottino del vincitore, scopre che costui si è servito per la bisogna di un uovo falso riempito di …scagliola o di piombo. Altri usano le uova sode per un altro divertimento. Scelgono un luogo in dolce declivio e ve le fanno rotolare una alla volta; quando un uovo tocca l’altro, si ha la vittoria (come fanno i ragazzi con le palline nel giuoco che chiamano a calà). Oppure su terreno scosceso pongono le uova alla corsa, e chi arriva più lontano ecc. ecc. ¤ ¤ ¤ La sera di Pasqua gli ascolani usano recarsi a merendare a S. Salvatore di Sopra. Dovrebbe essere antica la costumanza, perché assai antico è il ricordo di questa chiesa. Sembra che fosse edificata sulle rovine di un tempio pagano dedicato a Giunone o alla dea Ancaria e nel sec. IX vi sorse accanto un monastero di monaci. Un rogito notarile del 1553 ci fa conoscere che in detto anno la chiesa – che, assai vasta, era alle dipendenze della nostra Cattedrale – si trovava in piena rovina. Il cap. Federico Ciucci la chiese in proprietà con le terre circostanti per poterla demolire ed erigerci, in suo luogo, una cappella, dietro lo sborso di una congrua somma. Il capitolo accondiscese, prescrivendo che sull’altare fosse dipinto l’immagine del Salvatore fiancheggiato dalla Vergine e da S. Emidio. Il lunedì di Pasqua gli ascolani scelgono, per merendare, i prati che si stendono attorno a S. Salvatore di Sotto, la quale chiesa è pure antichissima; anzi, secondo il Marcucci, fu eretta da S. Emidio in luogo di un tempio intitolato a Marte. Quando, poco dopo il mille, S. Romualdo, fondatore dei Camaldolesi, giunse in Ascoli, vi eresse un piccolo cenobio per i suoi monaci. Quanti bei ricordi! Ma chi pensa, nel secolo dell’atomica, del calcio e delle dive, a queste bazzecole? ¤ ¤ ¤ Le uova di cioccolata stanno dando, dalla guerra in poi, l’ostracismo a quelle di gallina. Occhieggiano in tutti i negozi, spesso in dimensioni mastodontiche, con o senza sorpresa. La sorpresa, per molti, sta nel prezzo. Ve ne sono persino di 4-5 mila lire. E si vendono. Come trattano bene (o viziano?) i loro figliuoli i genitori di oggi! d.g.f. 35 Articolo 24 Il Nuovo Piceno, 11/08/1956 La Quintana in seconda edizione La superba sfilata – Qualche inconveniente da evitare – L’invadenza del gentil sesso e le sue esibizioni epidermiche – Una lettera delle signore ascolane del secolo XVI – Perché non ripristinare la corsa a piedi e la corsa al Palio? Nella nostra Ascoli, che a dispetto della furia demolitrice e delle ingombranti sovrapposizioni di questi ultimi decenni conserva ancora la sagoma fiera e inconfondibile di città medioevale, la sfilata per il torneo cavalleresco della quintana trova il palcoscenico naturale, l’inquadratura adatta che armonizza mirabilmente con i costumi aggrondati, sgargianti e sfarzosi di tanti secoli fa. La storica rievocazione, impeccabile sotto tutti gli aspetti, è riuscita quindi quanto mai suggestiva e ben intonata alla superba cornice della nostre vie e piazze, che ben poche altre città della Penisola hanno il vanto di possedere. Onore e lode all’Ente Provinciale per il Turismo, che ha promosso e rinnovato la splendida manifestazione, e ai sei rioni della città che si sono messi in linea e in lizza con tanto intelligente impegno e con sacrifici non lievi. Dopo questo secondo successo è chiaro che la Quintana è destinata a sopravvivere “usque ad tertiam et quartam generationem”. Attenti però a non intorbidare le limpidissime acque, ossia a non infarcire di qualche elemento eterogeneo la schietta e sobria rievocazione storica: i paggetti, i menetrelli o giullari, il picchio, il liuto e via dicendo, potrebbero fare questo brutto scherzo. L’appetito, si dice, viene mangiando, e c’è pericolo che via via, per smania di novità, la giunta superi la derrata. Attenti anche alle ragazze. Quest’anno il numero è cresciuto e seguitando di questo passo il gentil sesso finirà per soverchiare il cosiddetto sesso forte. Le mamme, si sa, sono smaniose di mettere in mostra le loro figliole, le quali, ossequientissime ai loro desideri, non se lo fanno ripetere due volte. Ma la quintana non ha niente a che vedere con le agenzie matrimoniali. Benedette ragazze! – diceva ai tempi suoi Ferdinando Martini – Non mi si fa ora che si maritino. ¤ Molte di queste dame e damigelle hanno creduto di adeguare i costumi, con evidente anacronismo storico, ai tempi che corrono, ed hanno fatto male. Le vesti muliebri di Ascoli, nel quattro e cinquecento, ignoravano certe generose esibizioni epidermiche. Qualche periodo di decadenza, qui e altrove, vi fu (ricordate l’invettiva di Forese Donati contro le “sfacciate donne fiorentine” che andavano “mostrando con le poppe il petto”?), ma dovette trattarsi di fenomeno transitorio e fugace. E’ nota la lettera che alcune signore ascolane indirizzavano sulla metà del sec. XVI, ai nostri padri coscritti, che le avevano accusate di immodestia nel loro abbigliamento. Esse si difesero affermando di aver “redutto la portatura nostra molto honorevole, come apertamente se vede, che co’ li nostri juppini, che ne coprino non solo el petto e le spalle ma tutta la gola, che non se vede in nui solo la faccia schjetta”. Solo ammettevano di aver accorciato le camurre per camminare più spedite, in modo che restava scoperto (udite, udite!) l’osso pazzello (il malleolo). Questo vestire altetto – dichiaravano con tutta sincerità – era dovuto alla moda recente delle pianelle di velluto, per mostrare insomma “un par di pianellette, et scarpe de villute, un calzar atellato et galante, non pensemo merita corretione”. No, non merita alcuna correzione, nonne carissime. Anzi vi concediamo la più generosa indulgenza. Le vostre tarde nepoti oggi mostrano qualcosa di più… dell’osso pazzello. ¤ 36 Riguardo alle manifestazioni nel Campo Sportivo (molto bravi gli sbandieratori) ancora non ci siamo. Il programma non entusiasma come dovrebbe. Anche certe lunghe pause non si spiegano. I giostratori dell’anello e della quintana operando, per necessità di cose, successivamente, cioè uno alla volta, non generano “il tifo”. Questo esplode quando i rappresentanti dei vari rioni si trovano affiancati, come avvenne, ad esempio, nella corsa al Palio di Siena. E allora, perché non ripristinare gli altri due giochi che si svolgevano una volta – secondo gli Statuti – nelle feste Patronali? Essi erano la corsa a piedi e la corsa al palio. Per la prima si mettevano come posta un maiale, uno scudo e una spada. Il maiale può restare (servirà per la tradizionale porchetta), mentre gli altri due saranno sostituiti con premi più consoni ai tempi odierni. Vedrete che “tifo” quando i sei giovani in costume, rappresentanti i quartieri cittadini, si disputeranno la…lauta cenetta (et quillo che de li dicti correturi a piede prima venirà et toccarà lu porco, guadagna et habia quillo...) o quando i sei cavalli – quest’anno erano veramente degni di misurarsi – si contenderanno il palio “scarlacto de misura de novi braccia!” Perché non provare? d.g.f. Articolo 25 Il Nuovo Piceno, 28/03/59 La nostra oliva verde in salamoia Conosciuta e gustata dai romani – Uno studio del prof. Bamonte – Per il miglioramento e lo sviluppo della nostra industria – Ascoli valorizzata da forestieri Tutti conoscono la «liva repièna»: è il piatto forte del nostro desco casalingo, che non manca mai di offrirsi agli ospiti, e che nei pranzi ufficiali – come pure nelle trattorie ascolane – si ammannisce regolarmente per la delizia dei palati di personaggi illustri e dei turisti, che di anno in anno affluiscono sempre più numerosi nella nostra città. Si tratta della classica oliva verde infarcita di carne e dosata di varie spezie – di cui si tramandano gelosamente il segreto da chissà quanti secoli le brave massaie – messa a friggere in un bagno di grassi a fuoco lento ma vivace, dopo una indoratura d’uova e farina. L’oliva ascolana si usa pure come antipasto, abbinata al tonno, alici, prosciutto, a fine tavola come dessert e anche disossata e fatta a pezzi, come contorno di altre vivande, soprattutto nel nostro appetitoso ncip – nciap. Cose che sanno, per annosa e gradita esperienza conviviale – a tavola non s’invecchia, dice un proverbio – tutti gli ascolani. Quel che invece molti di essi ignorano è che la nostra oliva detta – a scelta – bianca, verde, dolce, tenera, da tavola, in salamoia, ha una storia che rimonta nientemeno ai tempi dei romani. Fu il prof. Giuseppe Castelli che nel 1879, sviluppando alcuni parchi accenni contenuti nei nostri storici municipali, fece conoscere in un interessante opuscolo tutto il pregio in cui era tenuta dai sagaci quiriti, i quali, come tutti sanno, avevano un debole per le squisitezze… bucoliche. L’opuscolo fu più volte ristampato ed ebbe anche l’onore di una traduzione tedesca. ¤ Il Castelli però si era limitato, nelle sue ricerche, al solo periodo classico. Restavano da esplorare i restanti secoli, cioè la bagatella di quasi due millenni. A questa ardua impresa si è accinto coraggiosamente il prof. Antonio Bamonte. Venuto in Ascoli due anni fa, quale 37 Commissario Governativo del Consorzio Agrario Provinciale, cominciò subito ad interessarsi di questa secolare industria – che trovò in piena decadenza – e dalla sua tempra di storico ed umanista fu indotto ad iniziare ricerche nei nostri archivi per ricostruire le vicende di questo frutto semplice e gustoso, dalle origini fino ai tempi odierni. Il Bamonte è riuscito in pieno nella grave e dispendiosa fatica, come risulta dallo studio «L’oliva ascolana» uscito sulla rivista «L’Italia Agricola» e in elegantissimo opuscolo di 32 pagine, intercalato da molte nitide illustrazioni. Risalendo con pazienza certosina il flusso dei secoli, il Bamonte è giunto a ritrovare tracce dell’oliva ascolana fino al 1104: più oltre c’erano le colonne d’Ercole, cioè la mancanza assoluta di documenti. Comunque, la data assai remota è indicativa perché da essa può legittimamente inserirsi che dall’epoca romana in poi la coltura della varietà non si estinse e l’industria fu continuata anche nell’età barbarica: non vi fu mai, insomma, soluzione di continuità. Naturalmente nuovo e più vigoroso impulso ebbe l’oliva ascolana durante la Rinascenza in cui tornarono di moda, ad imitazione dei romani, le squisitezze della mensa. Di questo periodo, come dei secoli successivi, il Bamonte è riuscito a trovare un materiale cospicuo, dal quale si apprende che il nostro frutto, inviato in dono a papi, re, principi, cardinali, fu loro assai gradito e non mancano giudizi entusiastici se non ditirambici, di personalità illustri, tra cui – per citare i più recenti – Gioacchino Rossini, che definiva le olive ascolane le migliori di Europa, e Giacomo Puccini, che ringraziando il prof. Pilotti le giudicava «buonissime e colossali, gradite al gusto e all’occhio». Al pregio della documentazione storica si unisce, nell’opuscolo del Bamonte, uno stile fluido, elegante, vivace, con frequenti reminiscenze classiche, di cui egli è dotto e convinto cultore. Il Bamonte però non si è limitato a questo, pur così pregevole studio storico. Ha costituito una Commissione per il miglioramento e lo sviluppo della nostra industria, chiamandovi a far parte gli enti locali e vari studiosi delle olive e del prodotto alimentare che da esso deriva. Con questo vitale impulso la nostra oliva in salamoia, che oltre a Mariano ed Antonio Mazzocchi ebbe altri appassionati produttori, come Giovanni e Nazzareno Balena, Conte Giuseppe Saladini, Francesca Nardini, Nazzareno Vecchiotti, Mirro e Secondo Prosperi, Mario Benvignati, Cesare Castelli ed altri, riprenderà indubbiamente quota come e più dei secoli passati. ¤ E’ un fatto che la nostra storia, le bellezze artistiche e naturali, gli uomini migliori, i prodotti locali della terra e dell’industria siano stati valorizzati soprattutto da non ascolani. Le prove? Eccole. Baldassarre Orsini di Perugia e Giambattista Carducci di Fermo hanno illustrato in ottime “Guide” la nostra città; il bresciano Gabriele Rosa ne ha scritto la storia; il tedesco Zangemeister e il fermano De-Minicis hanno trattato delle ghiande missili e della nostra numismatica: Padre Pastori da Arcevia, oltre a riordinare quasi tutti gli archivi cittadini, ha risolto da par suo molti argomenti storici controversi; Augusto Von Platen e Giulio Salvadori hanno cantato le bellezze di Ascoli e la grande fiera di Novembre; i proff. Gentile, Calì, De-Benedetti e il francese Bertaux si sono intrattenuti a delineare le figure di Ventidio Basso, degli umanisti Pacifico Massimi ed Eurialo Morani, del grande orafo Pietro Vannini. Ora, il salernitano Antonio Bamonte, dopo avere illustrato con amore l’industria dei merletti di Offida, fa la storia dell’oliva ascolana. Non si può non essere profondamente grati a questi scrittori: ma il loro intervento non depone – conveniamone – a favore della nostra sensibilità per la terra che ci ha visto nascere. d. g. f. 38