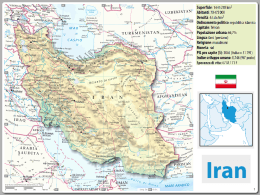

Antonio J. Mendez Matt Baglio Argo Come la cia e Hollywood hanno salvato sei ostaggi americani a Teheran argo21/9.indd 3 02/10/12 13:03 Traduzione di Sara Crimi e Laura Santi Argo di Antonio J. Mendez e Matt Baglio Collezione Ingrandimenti ISBN 978-88-04-62440-0 Copyright © Antonio J. Mendez and Matt Baglio, 2012 All rights reserved © 2012 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano Titolo dell’opera originale Argo I edizione ottobre 2012 argo21/9.indd 4 02/10/12 13:03 I Benvenuti alla rivoluzione La chiamata arrivò attraverso il sistema radio poco dopo le dieci del mattino: «Adunata! Adunata! Tutti i marines al Posto Uno!». La voce era quella di Al Golacinski, l’ufficiale a capo della sicurezza dell’ambasciata statunitense a Teheran. Era il 4 novembre 1979, e un’immensa folla di «studenti militanti» aveva appena fatto irruzione attraverso il cancello principale e si stava riversando nel compound. L’ambasciata era immensa. Occupava un’area di quasi undici ettari ed era circondata da un alto muro di mattoni. Al suo interno c’erano decine di edifici e magazzini, la residenza dell’ambasciatore, una pista da atletica, campi da tennis, persino una piscina. Per di più, il complesso si trovava nel pieno centro di Teheran, ed era costeggiato da ogni lato dalle strade più trafficate della città. Sommati fra loro, tutti questi elementi facevano dell’ambasciata un incubo per la sicurezza. La guarnigione del compound era composta da poco più di dieci marines, incaricati soprattutto di provvedere alla guardia interna. Per questa ragione, il piano di sicurezza ideato da Golacinski prevedeva che tutto il personale si portasse alla cancelleria, un grande edificio a tre piani che era stato fortificato con grate alle finestre, pannelli antisfondamento e serrature a tempo. Il secondo piano poteva essere sigillato da una spessa porta d’acciaio, che, in teoria, avrebbe permesso agli americani di resistere per diverse ore. Ogni am- argo21/9.indd 9 02/10/12 13:03 10 Argo basciata al mondo dipende, per la sicurezza esterna, dallo Stato che la ospita e la speranza era che queste precauzioni avrebbero dato al governo iraniano abbastanza tempo per organizzare una reazione e inviare aiuto. L’ambasciata aveva già subito un assalto: nove mesi prima, il 14 febbraio 1979, appena un mese dopo la fuga dal paese di Mohammad Reza Pahlavi, lo scià dell’Iran. Durante quell’attacco, un gruppo di guerriglieri marxisti aveva fatto irruzione nell’ambasciata sparando all’impazzata e poi tenuto in ostaggio i membri del personale per quattro ore. All’epoca, l’Iran era nel caos più completo. L’ayatollah Khomeini era rientrato trionfante dall’esilio parigino e il governo dello scià era ben presto collassato. Di lì a poco, l’esercito aveva sciolto le file e, nel vuoto che ne era seguito, le diverse fazioni alleatesi per cacciare lo scià (marxisti, nazionalisti, comunisti sostenuti dai sovietici, estremisti islamici) si erano nuovamente divise ed erano in guerra fra loro. Per le strade si aggiravano uomini armati e gli omicidi per vendetta erano all’ordine del giorno. In tutto il paese spuntarono piccole bande chiamate komiteh (comitati) che si erano spartite il controllo dei territori. Devoti unicamente al mullah che avevano eletto a loro guida, queste bande, composte di fatto da criminali, cominciarono a imporre la loro personale interpretazione di giustizia rivoluzionaria a suon di proiettili. Nel pieno di questo caos, Khomeini e i suoi più stretti collaboratori avevano insediato un governo provvisorio per gestire il paese, mentre l’Assemblea degli Esperti lavorava alacremente dietro le quinte per redigere la nuova costituzione. Non passò molto tempo prima che il governo provvisorio radunasse alla bell’e meglio un gruppo di uomini incaricati di cacciare gli occupanti, ma l’assalto di San Valentino avrebbe avuto importanti ripercussioni sugli eventi che sarebbero seguiti. Per prima cosa, lo staff dell’ambasciata americana fu drasticamente ridotto (a pieno organico, vi lavorava quasi un migliaio di persone). Il secondo e forse più significativo aspetto fu che il governo iraniano diede l’impressione che avrebbe onorato il proprio impe- argo21/9.indd 10 02/10/12 13:03 Benvenuti alla rivoluzione 11 gno a proteggere l’ambasciata e i diplomatici che lavoravano al suo interno. Una volta fatti sloggiare i guerriglieri marxisti, la protezione dell’ambasciata venne affidata a un gruppo di komiteh, che si insediò in uno dei piccoli edifici vicini all’ingresso del compound e iniziò a pattugliare la zona. Fu solo in estate che forze di sicurezza più permanenti furono assegnate a guardia dell’ambasciata, ma – anche nella più ottimistica delle valutazioni – si trattava di ben poca cosa. Alla luce del pericolo evidenziato in questo primo attacco, ci si potrebbe chiedere perché l’ambasciata non venne semplicemente chiusa. Tanto per cominciare, perché l’Iran aveva un ruolo cruciale negli interessi strategici degli Stati Uniti: non solo, infatti, il paese possedeva vaste riserve petrolifere, ma per oltre venticinque anni era stato un fedele alleato e un utile cuscinetto contro l’Unione Sovietica, che condivideva con l’Iran duemilacinquecento chilometri di confine nazionale. Non era un segreto che l’Unione Sovietica volesse un porto in acque calde e avesse la mira di allargare la propria influenza nel Golfo Persico. Quindi, invece di recidere i legami, l’amministrazione Carter iniziò a collaborare con circospezione con il governo provvisorio e l’ambasciata statunitense in Iran restò aperta e funzionante. Oggi, l’idea che in passato Iran e Stati Uniti siano stati alleati può sembrare strana, ma occorre contestualizzare tutto entro il Grande Gioco che si svolgeva fra Unione Sovietica e Stati Uniti. In precedenza, gli Stati Uniti sembravano accontentarsi di osservare l’Iran da bordocampo. Un tempo chiamato Persia (il nome Iran sarebbe stato adottato solo nel 1935), il paese costituiva il nodo al centro di una gara di tiro alla fune tra Russia e Gran Bretagna, un ruolo che l’Iran gestiva con grande abilità, aizzando una nazione contro l’altra. Poi scoppiò la Seconda guerra mondiale, che rovesciò la geopolitica della regione. All’improvviso, Mosca e Londra si ritrovarono alleate e, nel comune intento di proteggere il petrolio e le rotte di trasporto internazionale verso la Russia, decisero di unir- argo21/9.indd 11 02/10/12 13:03 12 Argo si nell’occupazione del paese. Temendo che il monarca iraniano, Reza Scià il Grande, propendesse per un’alleanza con la Germania nazista, le due nazioni lo costrinsero ad abdicare in favore del figlio, il ventunenne Mohammad Reza Pahlavi. Dopo la guerra, gli Stati Uniti fecero consistenti investimenti in Iran, sia economici sia militari. Stalin, pur con riluttanza, aveva ritirato le truppe dalla parte settentrionale del paese nel 1946 e a Washington si riteneva che avrebbe colto il minimo pretesto per una nuova invasione. Altrettante preoccupazioni destava l’idea che i sovietici tramassero per minare il governo dello scià. Il Tudeh, il Partito comunista iraniano, stava raccogliendo sempre più consensi e sosteneva apertamente la politica di Mosca. Di conseguenza, l’America seguì con trepidazione gli eventi del 1951, quando un avvocato iraniano di nome Mohammad Mossadeq iniziò lentamente a minare il potere dello scià. Mossadeq era salito alla ribalta grazie alla campagna per la nazionalizzazione della Anglo-Iranian Oil Company (aioc), la compagnia britannica concessionaria dell’utilizzo dei giacimenti petroliferi iraniani molto invisa agli iraniani che da tempo si sentivano sfruttati dagli inglesi. Sostenuto da un’ondata di nazionalismo, Mossadeq divenne un eroe e, alla fine, fu nominato primo ministro. Come era logico attendersi, in risposta al tentativo di nazionalizzare l’aioc, gli inglesi diedero avvio a un vero e proprio boicottaggio del petrolio iraniano, che portò l’economia locale al collasso. Nei disordini che ne seguirono, la coalizione che aveva sostenuto Mossadeq iniziò a sgretolarsi. A Washington nessuno credeva che Mossadeq fosse comunista, ma dal momento in cui si schierò con il Tudeh le preoccupazioni cominciarono ad aumentare, e quando l’intelligence scoprì che i sovietici stavano per dargli venti milioni di dollari in aiuti, per l’amministrazione Eisenhower la misura fu colma.1 Alla luce di queste minacce, la Casa Bianca ordinò al direttore della cia, Allen Dulles, di collaborare con gli inglesi per destituire Mossadeq. argo21/9.indd 12 02/10/12 13:03 Benvenuti alla rivoluzione 13 Col senno di poi, è facile capire che l’amministrazione Eisenhower ebbe una reazione eccessiva, ma, nel pieno della guerra fredda, i leader americani vivevano, di fatto, in un mondo diverso da quello che conosciamo oggi. Allora, i sovietici erano in marcia ovunque, insediavano regimifantoccio nell’Europa orientale e appoggiavano sommovimenti in Italia, Francia e Grecia. È importante ricordare anche che, all’epoca, gli Stati Uniti erano impegnati in un sanguinoso conflitto in Corea, che Eisenhower aveva ereditato da Truman. L’Iran aveva tutte le carte in regola per diventare l’ennesimo fronte di guerra. Nella primavera del 1953, Kermit «Kim» Roosevelt, capo della Divisione Vicino Oriente del Direttorio dei Piani della cia (che in seguito avrebbe assunto il nome di Direttorio delle Operazioni), ricevette un milione di dollari e l’incarico di muovere tutti i passi necessari per destituire Mossadeq, nome in codice dell’operazione: tpajax, o Operazione ajax. Il piano prevedeva l’uso della propaganda e dell’azione politica per minare alla base il sostegno di Mossadeq, ma – come al solito – le cose non andarono secondo i piani. Mossadeq era stato avvertito del contro-colpo di Stato e fece arrestare alcuni cospiratori ancor prima che l’operazione avesse inizio. Tuttavia, grazie anche a massicce manifestazioni pubbliche – molte delle quali organizzate da Roosevelt –, Mossadeq fu costretto a dare le dimissioni e lo scià tornò al potere. In termini di strategia del contenimento, messa in atto durante la guerra fredda, Washington considerò l’operazione un grande successo di politica estera e Kermit Roosevelt fu salutato come un eroe. In occasione del loro incontro, lo scià commentò con la famosa frase: «Devo il mio trono a Dio, al mio popolo, all’esercito, e a lei!».2 Alla vigilia dell’operazione, lo scià redasse in fretta e furia un accordo con l’aioc, il gigante del petrolio, e l’Iran divenne un affidabile alleato filo-occidentale, che garantiva agli Stati Uniti un costante flusso di petrolio e una serie di postazioni d’ascolto lungo il confine sovietico-iraniano che argo21/9.indd 13 02/10/12 13:03 14 Argo consentiva di intercettare informazioni sui lanci di missili balistici intercontinentali da parte dei russi. Tuttavia, al di là di questi vantaggi strategici, è innegabile che il contro-colpo di Stato del 1953 ebbe conseguenze cruciali sulle relazioni a lungo termine fra Stati Uniti e Iran. Molti oppositori dell’Operazione ajax accusavano gli Stati Uniti di aver agito al solo scopo di tutelare i propri interessi a scapito dell’Iran e del suo popolo. I documenti storici dimostrano però che, paradossalmente, il contro-colpo di Stato avrebbe fallito se non fosse stato per il sostegno di una considerevole fazione di iraniani che avevano tutto l’interesse a veder tornare lo scià al potere. Tuttavia, nel 1979 il mito popolare diffuso fra gli iraniani, sempre diffidenti rispetto all’intervento straniero, era che la cia avesse autonomamente cacciato un leader democratico imponendo, al suo posto, un tiranno. Pur non del tutto veritiera, questa interpretazione dipingeva un quadro della situazione al quale molti iraniani erano disposti a credere. Dopo essere tornato al potere, lo scià si allineò con l’Occidente e si predispose immediatamente a cercare di legittimare il suo regno. Introdusse una serie di riforme di stampo occidentale e investì ingenti somme nella creazione di un esercito ben addestrato e moderno. Questi sforzi gli inimicarono la popolazione, che in seguito lo avrebbe accusato di aver distrutto lo stile di vita tradizionale del paese e di averne dilapidato le ricchezze nel tentativo di compiacere Washington. Nel tempo, il sovrano si fece sempre più dispotico, calpestando qualunque forma di dissenso con l’aiuto della brutale polizia segreta, nota con l’acronimo savak. Tuttavia, come normalmente accadeva durante il Grande Gioco, le successive amministrazioni americane decisero di prendere il buono e il cattivo della situazione, manifestamente sostenendo lo scià ma in segreto incoraggiandolo a combattere la corruzione connaturata al suo regime e a tenere a freno gli abusi della savak. Lo scià non sembrava né intenzionato né in grado di fare nessuna delle due cose. argo21/9.indd 14 02/10/12 13:03 Benvenuti alla rivoluzione 15 Con praticamente tutte le strade per il dissenso politico sbarrate, le masse cominciarono a chiedere il sostegno dei mullah, i quali usarono questo nuovo potere per additare lo scià come uno strumento in mano occidentale. Il più schietto di questi critici era un religioso di nome Ruhollah Khomeini. Nato nel 1902, Khomeini si era fatto un nome nella comunità religiosa iraniana firmando numerosi opuscoli contro gli esponenti della leadership secolare, fra cui il padre dello scià, Reza. Poi, nel 1961, sferrò un attacco frontale allo scià, denunciandone pubblicamente le politiche filooccidentali, specie quelle sull’emancipazione delle donne e dei non musulmani, che venivano additate come antitetiche al vero spirito dell’Islam. Tuttavia, persino i suoi seguaci – convinti del fatto che Khomeini, una volta che lo scià avesse abdicato, sarebbe stato fautore di una democrazia islamica moderata – ignoravano che il suo vero scopo era creare un regime incentrato sulla rigorosa osservanza della legge islamica e di cui lui sarebbe stato il leader indiscusso. Troppo potente per essere arrestato o assassinato, nel 1964, per ordine dello scià, Khomeini fu esiliato in Turchia e poi a Najaf, nell’Iraq meridionale. Da lì, il religioso si rivelò essere un politico pieno di risorse: per i quattordici anni successivi, infatti, continuò a tenere discorsi in cui fustigava le malefatte dello scià e dell’America, che – registrati su audiocassette – venivano contrabbandati in Iran e venduti nei bazar. Nell’autunno del 1978, il paese era sull’orlo del collasso. Una successione di rivolte e scioperi aveva portato a violenti scontri tra le forze di sicurezza dello scià e i sostenitori di Khomeini. Dopo che una serie di tentativi disperati, compreso un governo militare, non era riuscita ad arginare la marea, lo scià fu definitivamente costretto ad abbandonare l’Iran. Era il 16 gennaio 1979. Il sovrano lasciava dietro di sé un paese sull’orlo del baratro e bastarono appena dieci giorni perché i resti del suo governo e dell’esercito si disgregassero del tutto. I segni di un crollo imminente del regime dello scià non mancavano, ma la repentinità con cui tutto avvenne colse argo21/9.indd 15 02/10/12 13:03 16 Argo la Casa Bianca e il mondo dell’intelligence completamente impreparati. Ancora nell’agosto del 1978, la National Intelligence Estimate (la valutazione dell’intelligence riguardo a un argomento specifico) affermava che l’Iran non era in una «situazione pre-rivoluzionaria, né tantomeno rivoluzionaria». Spiegare perché noi della cia e la Casa Bianca fossimo così lontani dalla verità è difficile. Lo scià aveva mantenuto il pugno di ferro sul paese per quasi venticinque anni ed era convinzione comune che, nonostante i disordini, avrebbe superato la tempesta. A fatti avvenuti, si seppe che molti a Washington avevano dato per scontato che lo scià avrebbe fatto ricorso a qualunque azione di forza necessaria a salvare il proprio regime e restarono perplessi nel constatare che non riuscì a farlo. Persino l’allora ambasciatore statunitense in Iran, Bill Sullivan, credeva che il governo dello scià sarebbe sopravvissuto; quando, il 9 novembre 1978, si ricredette, restava poco da fare.3 Durante tutti gli scontri del 1978, non fu ideata alcuna strategia per trattare con i gruppi di opposizione, in parte per paura di minare il regime dello scià. Alla fine, però, la ragione principale del fallimento dell’intelligence fu che il governo americano aveva attribuito troppa importanza alla persona dello scià e non ne aveva data abbastanza al popolo iraniano. Pertanto, quando le crepe del regime cominciarono a farsi evidenti, i politici di Washington si rifiutarono di prenderne atto, semplicemente perché non avevano altra alternativa che sostenere lo scià. Paradossalmente, si diceva che lo scià guardasse con apprensione all’elezione di Jimmy Carter.4 Sembra infatti che la sua principale preoccupazione fosse l’obiettivo dichiarato da Carter in campagna elettorale di fare dei diritti umani un dogma centrale della sua presidenza. Sensibile al giudizio dell’opinione pubblica, lo scià sembrava temere di essere considerato un tiranno dal presidente americano. I suoi timori erano infondati. Non più tardi del Capodanno del 1978, appena una settimana prima che una serie di violenti scontri innescasse la rivoluzione, Carter si recò a Teheran e confermò allo scià il permanere dell’impegno americano, definendo l’Iran «un’isola di stabilità in una delle zone più argo21/9.indd 16 02/10/12 13:03 Benvenuti alla rivoluzione 17 tormentate del mondo».5 Sebbene Carter avesse buone ragioni per sostenere lo scià – oppure non avesse alternative, data l’alleanza strategica creata dalle contingenze della guerra fredda –, l’ipocrisia era palpabile e non passò inosservata presso la popolazione iraniana. Il presidente americano, a quel punto, era considerato amico intimo dello scià e non ci volle molto prima che una folla di dimostranti inferociti iniziasse a scandire il nome di Carter accanto a quello dello scià nelle manifestazioni di protesta. Nonostante la retorica degli iraniani, fra i due paesi sembrava esserci terreno comune. Lo scià, tanto per cominciare, aveva acquistato cospicue forniture militari dagli americani durante le amministrazioni di Nixon e Ford, e alcune di esse dovevano ancora essere consegnate. Inoltre, l’Iran aveva svariati miliardi di dollari depositati nelle banche americane, denaro di cui il governo rivoluzionario avrebbe avuto disperato bisogno per sopravvivere. Nell’autunno del 1979, Khomeini doveva ancora consolidare il proprio potere e il paese era guidato alla bell’e meglio dal governo relativamente «moderato» del primo ministro Mehdi Bazargan. Nel giugno dello stesso anno, gli iraniani accettarono la nomina di Bruce Laingen a incaricato d’affari dell’ambasciata americana, e molti ebbero l’impressione che le relazioni fra i due paesi fossero destinate a normalizzarsi. Scappando dall’Iran, lo scià trascorse diversi mesi da «fuggitivo» internazionale, finché il presidente Carter non fu persuaso da ragioni umanitarie ad ammettere nel paese il regnante deposto, una volta scoperto che era affetto da linfoma e necessitava di cure mediche urgenti. Eppure, nel momento stesso in cui concedeva asilo allo scià, Carter sapeva di assumersi un rischio. Khomeini aveva chiesto a gran voce che lo scià tornasse in patria per rispondere dei suoi «crimini» e Carter temeva rappresaglie. Durante una colazione di lavoro con il suo staff alla Casa Bianca ripeté le sue preoccupazioni e domandò: «Che linea di azione mi consigliereste qualora gli americani in Iran fossero arrestati o assassinati?». Nessuno seppe cosa rispondere.6 argo21/9.indd 17 02/10/12 13:03 18 Argo Le notizie dell’arrivo dello scià in America scatenarono immediatamente un’ondata di rabbia e reazioni paranoiche fra la popolazione iraniana, che temeva una cospirazione statunitense per riportarlo al potere. Per mesi, i quotidiani iraniani avevano pubblicato storie fittizie secondo le quali gli Stati Uniti erano responsabili di qualunque incidente avvenisse nel paese. Khomeini, al fine di rafforzare il proprio controllo, gettava benzina sul fuoco, incitando gli studenti a intensificare gli attacchi all’America, nella speranza che gli Stati Uniti si sentissero costretti a restituire il regnante deposto. Com’era prevedibile, gli iraniani misero gli occhi sull’obiettivo più ovvio: l’ambasciata americana a Teheran. La mattina del 4 novembre 1979 era iniziata come tutte le altre, e gli americani che si dirigevano al lavoro non avevano motivo di sospettare che l’ambasciata fosse l’obiettivo di un piano d’assalto. Bruce Laingen aveva presieduto una riunione mattutina dei capi-dipartimento, dopo la quale si era recato – con Vic Tomseth e Mike Howland – al ministero degli Esteri iraniano per discutere la concessione dell’immunità diplomatica per il personale militare americano di stanza in Iran. Uno dei primi a vedere i militanti entrare nel compound fu John Graves, l’addetto alle relazioni pubbliche. Graves era in Iran da oltre un anno e aveva vissuto l’attacco del giorno di San Valentino. L’ufficio stampa era situato appena fuori il parco veicoli, vicino al cancello principale. Qualcuno aveva tranciato la catena che chiudeva il cancello e una folla di dimostranti si era riversata all’interno. Erano per lo più donne e portavano cartelli con scritto: non abbiate paura e vogliamo solo fare un set in, sbagliando a scrivere «set» invece di «sit». Il fatto che il primo gruppo fosse composto essenzialmente da donne era frutto di una precisa strategia: i militanti immaginavano infatti che i marines avrebbero esitato a sparare su di loro. Quando Graves si avvicinò alla finestra vide un militante avvicinarsi a un poliziotto iraniano, argo21/9.indd 18 02/10/12 13:03 Benvenuti alla rivoluzione 19 che si supponeva dovesse proteggere l’ambasciata, e abbracciarlo. Quella scena non lo stupì.7 Mentre i dimostranti si sparpagliavano per tutto il compound, il resto del personale dell’ambasciata fu lento a reagire. Le proteste e le grida «Morte all’America» e «Abbasso lo scià» erano avvenimenti pressoché quotidiani, al punto tale che gli americani impiegati all’interno le consideravano un rumore di fondo. A complicare le cose, i militanti avevano scelto di sferrare il loro attacco in concomitanza con la Giornata Nazionale dello Studente, un evento che commemorava la morte di un gruppo di studenti assassinati dalle milizie dello scià durante una protesta all’Università di Teheran l’anno precedente.8 La manifestazione aveva attirato milioni di studenti, e gli organizzatori dell’assalto avevano abilmente sfruttato quel mare di folla per camuffare l’attacco. Nel giro di pochi minuti, i militanti furono in grado di isolare completamente la cancelleria. I membri del personale civile e militare dell’ambasciata, a quel punto del tutto consapevoli di quanto stava accadendo, salirono sulle sedie per guardare fuori dalla finestra, mentre attorno ai monitor delle telecamere a circuito chiuso, collocate dabbasso nella centrale operativa della sicurezza, si formarono dei capannelli di persone. Ciò che videro li lasciò attoniti. Il terreno dell’ambasciata brulicava di militanti che brandivano cartelli e scandivano slogan: «Vogliamo solo fare un set in!». Poi, a uno a uno i monitor a circuito chiuso si oscurarono: le telecamere erano state divelte dalle pareti. I dipendenti dell’ambasciata restarono per lo più calmi, alcuni erano persino irritati. Sembrava che l’intenzione degli studenti fosse solo quella di marciare all’interno dell’ambasciata, declamando slogan e inneggiando finché non fosse arrivato il momento di tornare a casa.9 Dal frastuono, si elevavano sempre più le voci che, anche con l’aiuto di megafoni, gridavano: «Non vogliamo farvi male! Vogliamo solo fare un set in!». Ciò che gli americani ignoravano, tuttavia, era che non argo21/9.indd 19 02/10/12 13:03 20 Argo stavano assistendo a una marcia di protesta più zelante del solito, ma a un assalto accuratamente coordinato. Autodefinitisi «Studenti musulmani seguaci del pensiero dell’Imam», gli studenti avevano fatto sopralluoghi all’ambasciata per molti giorni di seguito e redatto mappe accurate. Avevano tagliato strisce di tela per bendare circa un centinaio di ostaggi e persino accumulato riserve di cibo per i prigionieri. Il piano era di occupare l’ambasciata per tre giorni, dopo i quali avrebbero letto un elenco di lamentele contro lo scià e l’America.10 La loro principale speranza era che l’attacco avrebbe indebolito la posizione del governo moderato di Bazargan, mettendolo in una situazione spinosa: se il capo del governo fosse andato in soccorso degli americani, gli iraniani avrebbero considerato lui e gli altri politici per ciò che erano, ovvero fantocci nelle mani dell’Occidente. Alcuni militanti portavano armi improvvisate, come catene di bicicletta, cartelli e persino martelli. In netto contrasto con la pretesa di un’occupazione pacifica, qualcuno era armato di pistola. Dopo aver chiuso a chiave la cancelleria, i marines si affrettarono a indossare la tenuta antisommossa. Caricarono pistole e fucili, e si schierarono in ogni parte dell’ambasciata. L’adrenalina aumentava e alcuni sembravano pronti allo scontro. Un marine si sdraiò pancia a terra in uno degli uffici, con le munizioni a portata di mano, tenendo sotto controllo la finestra attraverso la canna del fucile come un cecchino.11 Nel frattempo, Laingen, Tomseth e Howland si trovavano in auto, di ritorno dalla riunione al ministero degli Esteri. Si erano appena immessi nel traffico quando Al Golacinski li chiamò alla radio e disse loro di fare marcia indietro. «L’ambasciata è stata occupata: ci sono centinaia di persone» spiegò. I tre capirono che, se anche avessero raggiunto l’ambasciata, difficilmente sarebbero riusciti a entrare. Stabilirono in fretta che la decisione migliore fosse quella di tornare al ministero e tentare di organizzare i soccorsi da là. L’ultima cosa che Laingen raccomandò a Golacinski prima di chiudere la comunicazione fu di accertarsi che i ma- argo21/9.indd 20 02/10/12 13:03 Benvenuti alla rivoluzione 21 rines non aprissero il fuoco: se soltanto uno di loro avesse sparato, con ogni probabilità sarebbe finita in un bagno di sangue.12 «E riguardo al gas lacrimogeno?» chiese Golacinski. «Solo come ultima risorsa» rispose Laingen. A quel punto, gli impiegati al secondo piano della cancelleria avevano cominciato a capire che l’attacco era più grave di quanto avessero creduto in un primo momento. John Graves, alcuni marines e altri americani che erano al lavoro negli edifici più esterni erano già stati catturati, mentre a quanti erano asserragliati nella cancelleria non restava che osservare la scena dalle finestre del secondo piano: i loro colleghi, bendati e con le mani legate, venivano condotti verso la residenza dell’ambasciatore in fondo al compound. Don Hohman, un medico militare che si trovava nei Bijon Apartments di là dalla strada rispetto al cancello posteriore, comunicò via radio a Golacinski che un gruppo di iraniani aveva fatto irruzione anche là.13 Dal quarto piano, li sentiva abbattere le porte e ispezionare gli appartamenti sottostanti. Golacinski capì che c’era poco che potesse fare e disse a Hohman che doveva cavarsela da solo. (Hohman sarebbe stato catturato più tardi, mentre tentava di calarsi dall’esterno dell’edificio.) In quel momento, Golacinski aveva problemi più gravi da affrontare: gli avevano comunicato via radio che la cancelleria era stata violata. A dispetto degli svariati milioni di dollari che erano stati appena spesi per aumentare la sicurezza dell’edificio, i militanti avevano trovato il punto debole della struttura: una finestra del seminterrato priva di sbarre, perché utilizzata come uscita d’emergenza. In realtà, gli intrusi sembravano conoscerne in anticipo l’esatta ubicazione.14 Con i militanti all’interno del seminterrato della cancelleria, Golacinski ordinò a tutti, compresi i dipendenti iraniani che aspettavano al primo piano, di salire al secondo, di solito interdetto agli impiegati locali. Poi, in un momento di spavalderia o di stupidità, a seconda delle interpretazioni, Golacinski chiese a Laingen via radio se poteva argo21/9.indd 21 02/10/12 13:03 22 Argo uscire a «ragionare» con la folla, che a quel punto contava più di mille persone.15 Laingen gli rispose che poteva farlo solo se era in grado di garantire per la propria incolumità, il che era impossibile. Golacinski andò lo stesso e fu ben presto catturato e ricondotto nella cancelleria sotto la minaccia delle armi. Al secondo piano dell’edificio, i marines e gli impiegati iniziarono ad ammassare i mobili contro la porta d’acciaio. Il corridoio centrale, a quel punto, era affollato e le persone si scambiavano sguardi preoccupati. Alcuni impiegati iraniani cominciarono a piangere. I marines passavano tra i presenti distribuendo maschere antigas, altri continuavano ad armare e disarmare i fucili. L’atmosfera era tesa. Altrove, nell’edificio, un piccolo gruppo di americani era impegnato a distruggere documenti e a smantellare i più importanti apparecchi per le comunicazioni per evitare che cadessero nelle mani dei militanti. Laingen aveva tardato a ordinare di eseguire queste operazioni perché si sperava che la protesta si sarebbe conclusa senza incidenti.16 Alcuni fra i più intraprendenti membri dello staff avevano già cominciato a distruggere documenti all’interno della sala comunicazioni dell’ambasciata, la quale – dotata di avanzati sistemi di sicurezza – era soprannominata il «caveau» perché poteva essere sigillata con una spessa porta d’acciaio simile a quelle delle casseforti. Oltre a ospitare le apparecchiature per la comunicazione, il caveau, che misurava poco più di tre metri e mezzo per tre metri e mezzo, conteneva anche una macchina di forma cilindrica utilizzata per distruggere i documenti.17 Tuttavia, siccome la macchina si inceppava spesso, qualcuno aveva portato un tritadocumenti da ufficio, che tagliava la carta in lunghe strisce sottili. Il procedimento, però, richiedeva tempo, e invece di distruggere completamente i documenti lasciava un mucchio di strisce di carta sul pavimento. La situazione stava degenerando in fretta. I militanti condussero Al Golacinski nel seminterrato della cancelleria e da lì lo fecero salire al secondo piano, dove gli americani si erano barricati dietro la porta blindata. La tromba delle argo21/9.indd 22 02/10/12 13:03 Benvenuti alla rivoluzione 23 scale era satura di gas lacrimogeno che gli irritava gli occhi. Qualcuno gli sventolò una rivista in fiamme davanti alla faccia e Golacinski retrocesse dalla paura. «Non bruciatemi!» gridò.18 Poi, gli fu puntata una pistola alla nuca e gli fu dato un ultimatum: avrebbe dovuto dire di aprire la porta o sarebbe morto. Golacinski urlò al di là della porta di metallo, dicendo ai colleghi che non serviva più resistere.19 Spiegò che i militanti avevano già catturato otto americani (almeno così credeva) e che volevano solo leggere un proclama e andarsene. «È come il 14 febbraio» affermò. John Limbert, un funzionario politico che parlava correntemente la lingua farsì, si offrì volontario per uscire e tentare di persuaderli a liberare Golacinski.20 Sulle prime, i militanti furono sorpresi di sentirsi rimproverare come bambini nella loro lingua da qualcuno che li avvertiva che la Guardia Rivoluzionaria stava arrivando a cacciarli. Sapevano che stava bluffando e, nel giro di qualche minuto, l’uomo fu catturato e gli venne presentata la stessa scelta di Golacinski: dire ai suoi amici che aprissero la porta o sarebbe stato ucciso. Bruce Laingen, ormai, aveva capito che non c’era speranza di resistere ancora. Nonostante gli sforzi profusi al ministero degli Esteri, lui e Tomseth non erano stati in grado di ottenere l’aiuto del governo iraniano. Usando il telefono nell’ufficio del ministro, aveva chiamato l’ambasciata americana e detto a Ann Swift, il funzionario politico superiore, di arrendersi. Swift e altri due membri dello staff stavano spostando una serie di telefoni nell’ufficio esterno di Laingen. In quanto funzionario di più alto grado presente nell’ambasciata, Swift stava facendo del proprio meglio per tenere aperte le linee di comunicazione. All’inizio dell’attacco, aveva chiamato il Centro operativo del Dipartimento di Stato americano ed era stata messa in linea con tre alti ufficiali, fra cui Hal Saunders, l’assistente del segretario di Stato per gli Affari del Vicino Oriente e dell’Asia Meridionale. Un’ora più tardi, Saunders era ancora al telefono con Swift quando Laingen disse a quest’ultima che argo21/9.indd 23 02/10/12 13:03 24 Argo era il momento di arrendersi. «Stiamo per lasciarli entrare» fece la donna a Saunders al telefono. A quel punto Saunders, che aveva capito la gravità della situazione, riferì al consigliere per la sicurezza nazionale di Carter, Zbigniew Brzezinski, che, a sua volta, chiamò il presidente alle quattro del mattino. Carter fu «assai contrariato ma ragionevolmente fiducioso» nel fatto che il governo iraniano avrebbe provveduto con rapidità ad allontanare i militanti, come del resto aveva fatto il 14 febbraio.21 Dopo la resa, gli americani presenti all’interno della cancelleria si rassegnarono al loro destino. Quando la porta d’acciaio venne finalmente aperta, la folla ansante confluì all’interno. Gli impiegati che si trovavano nel caveau tennero duro per circa un’altra ora, continuando a distruggere documenti, ma alla fine furono anch’essi costretti a capitolare. Il piano originario per la sicurezza prevedeva che lo staff dell’ambasciata resistesse per due ore, affinché il governo iraniano potesse mandare rinforzi. Come si scoprì, il piano funzionò alla perfezione. L’unico problema, ovviamente, fu che i rinforzi non arrivarono mai. Le notizie dell’attacco all’ambasciata mi raggiunsero la domenica mattina, mentre al bancone della cucina sorseggiavo la prima tazza di caffè della giornata. Quella era la parte del weekend che preferivo: la famiglia ancora addormentata e la casa tranquilla. Avevo una piccola radio a transistor sintonizzata sulla npr, che ascoltavo distrattamente sfogliando l’edizione domenicale del giornale. Fuori, una leggera spolverata di neve copriva il terreno, e il cielo era freddo e grigio. Mi stavo domandando quanta legna per il fuoco avrei dovuto tagliare prima di potermi rinchiudere nello studio a dipingere. Annessa alla facciata della casa avevamo una grande serra, e stavo giusto per entrarci per guardare la neve quando l’npr interruppe le trasmissioni per dare la notizia dell’attacco. Gli eventi erano ancora in evoluzione, ma il quadro complessivo era chiaro. Una folla aveva invaso l’ambasciata e le vite di quasi settanta diplomatici americani erano in pericolo. argo21/9.indd 24 02/10/12 13:03 Benvenuti alla rivoluzione 25 Con la mente tornai all’aprile del 1979, l’ultima volta che avevo messo piede nell’ambasciata americana a Teheran. In quanto funzionario tecnico dell’Ufficio dei Servizi tecnici della cia con, all’epoca, oltre quattordici anni di esperienza, mi era stato chiesto di infiltrarmi in Iran nel pieno della rivoluzione per collaborare al salvataggio di un «righe blu», un agente iraniano di primo livello, nome in codice Raptor. In quanto capo del reparto travestimenti, avevo il compito di ideare un camuffamento convincente che avrebbe consentito all’agente, un ex colonnello dell’esercito iraniano, di passare i controlli di sicurezza all’aeroporto Mehrabad e di salire a bordo di un volo di linea. L’operazione era simile a innumerevoli altre che avevo condotto nel Sudest asiatico e in altre remote parti del mondo, ma era tutto fuorché di routine. La violenza era esplosa nell’intero paese e i rivoluzionari andavano a caccia degli ex appartenenti al regime dello scià. Il colonnello non aveva più tempo: doveva fuggire. Aveva trascorso l’inverno nascosto a casa di sua nonna, in una soffitta col tetto di alluminio, da dove la neve gli sgocciolava addosso mentre le guardie della rivoluzione perquisivano l’appartamento sottostante. Quando lo raggiunsi era sconvolto. Nell’ambito delle mie ricerche per il suo travestimento avevo usato la biblioteca dell’ambasciata, poi avevo trascorso quasi una settimana a prepararlo e istruirlo, mettendo in campo tutti i trucchi che avevo imparato durante la mia carriera per portarlo vivo fuori dal paese. Dopo aver ascoltato il notiziario per qualche minuto, entrai in punta di piedi in camera da letto e, senza fare rumore, presi le chiavi dell’auto e il mio badge dell’Agenzia. Mi fermai in cucina per scarabocchiare un biglietto per Karen in cui le spiegavo dove ero andato, poi sollevai il telefono e chiamai l’ufficiale di guardia della mia sezione. Nei fine settimana, era suo compito monitorare il traffico dei cablo e farmi sapere se era necessaria la mia presenza. I dettagli dell’attacco erano ancora approssimativi, ma i cablogrammi arrivavano di minuto in minuto. Alla cia, eravamo tutti consapevoli dei pericoli che dovevano affrontare gli ad- argo21/9.indd 25 02/10/12 13:03 26 Argo detti all’ambasciata in un paese tanto imprevedibile quanto irrequieto come l’Iran. Fra gli americani presenti sul posto c’erano tre colleghi dell’Agenzia ai quali sarebbe certamente stato riservato un trattamento speciale se gli iraniani fossero stati in grado di identificarli. Speravo solo che il personale avesse avuto il tempo sufficiente a distruggere tutti i documenti sensibili all’interno dell’ambasciata. Quando finalmente riuscii ad avere in linea l’ufficiale di guardia, non fece che confermarmi ciò che sospettavo: in ufficio, le cose si erano già messe in moto. Era il momento di andare al lavoro. argo21/9.indd 26 02/10/12 13:03

Scaricare