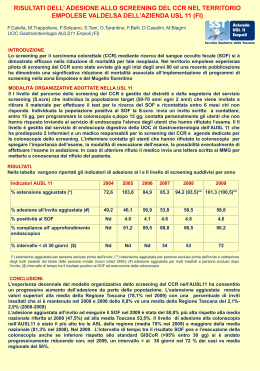

LA RIVISTA DEL GALILEI Direttore responsabile Leone Calambrogio Redazione Gabriella Chisari Maria Grazia La Mastra Gabriella Falcidia Gabriella Congiu Marchese Maria Laura Inzirillo Gloriana Orlando Direttore di redazione Maria Laura Inzirillo Illustrazione di copertina Fabio Manfrè Loghi Pilade Mazzola Direzione e redazione Liceo Scientifico “Galileo Galilei” Via Vescovo Maurizio - Catania www.liceoscientificogalilei.catania.it [email protected] Rivista semestrale Anno 11 - N. 23 - Giugno 2013 Autorizzazione del Tribunale di Catania n.12 del 30/05/2002 Indice Editoriale (Gabriella Chisari) 5 Il medico dell’inquetudine (Luigi Fortuna) 11 Il pensiero scientifico greco (Giuseppina Basta Donzelli) 15 Scienziati e tecnici nella società greco-romana (Giovanni Salanitro) 21 Scienza e tecnica nell’età alessandrina (Paolo Cipolla) 23 Il mondo estremo di Christoph Ransmayr (Ida Pontillo) 33 Il tempo dei Titani (Ferdinando Testa) 39 “La parola violata” (Gabriella Congiu Marchese) 45 Il caso Unamuno-Pirandello (Gloriana Orlando) 49 Fuiemuninni, e poi… (Francesco Giuffrida) 57 I due amori di Sof’ja Kovalevskaja (Anna Maria Di Prima) 65 Rita Levi Montalcini (Claudia Quattrocchi) 77 Profumo di papaveri (Gabriella Congiu Marchese) 85 Tant’amuri runni veni (Francesco Giuffrida) 87 Con rinnovato entusiasmo (Giovanna Salmieri) 89 Viva la tecno-scienza, se non muore l’uomo (Maria Laura Inzirillo) 91 Dietro le quinte (Maria Luisa Nocerino) 99 Vita e arte nella magia del teatro (Francesco Tringali) 109 Appassionata-mente bravi (Maria Ingrao) 117 Editoriale Gabriella Chisari Per noi mettere in opera I legali del Galilei. Anagramma per i giovani, ha rappresentato una sfida significativa innanzitutto per tracciare, al di là di facili proclami e buoni propositi teorici, un itinerario a tappe la cui meta finale è realizzare, in modo personale e convinto, uno stile di vita individuale e dunque sociale centrato sul rispetto dei doveri senza i quali non si può essere né persone né cittadini. In questa prospettiva il coinvolgimento degli studenti che hanno aderito all’iniziativa, con laboratori di lettura, teatro, concorsi, murales, cortometraggio; assemblea d’Istituto con la dott. G. Scaminaci e il dott. D. De Girolamo c/o Le Ciminiere sui temi del contrasto alle narco-mafie e all’uso degli stupefacenti; incontro con i magistrati G. Conzo e C. Maresca della DDA di Napoli, che combattono le associazioni mafiose del casertano e quello con l’associazione “Addio Pizzo Catania” e il dott. A. Sorrentino, sulle buone abitudini e sul valore civile della resistenza e della lotta alla mafiosità; imbarco sulla Nave della Legalità con 3000 studenti di tutta Italia; partecipazione con 50 alunni alla manifestazione in memoria del XXI anniversario 5 dell’uccisione di Falcone e Borsellino, si è configurato come una presa di coscienza collettiva che il male non può e non deve trionfare purché ognuno assolva il suo compito con responsabilità, onestà, coscienza etica. Il problema fondamentale, infatti, è proprio questo: se tutti ci proponessimo di compiere il nostro dovere, non avremmo bisogno di commemorare fatti delittuosi o di celebrare anniversari di eccidi e mostruosità. Certo, facile a dirsi, difficile a realizzarsi, ma se ci educassimo al rispetto di noi stessi e degli altri riconoscendo e interiorizzando il valore della legge, molte situazioni cambierebbero miracolosamente. Corruzione, delinquenza, ladrocini, violenze, sfruttamenti si ridurrebbero. Coltivo questo sogno e voglio condividerlo con i miei ragazzi convinta che non bisogna sprecare le risorse che possiedono nè stancarsi di inoculare nel loro cuore e nella loro mente stille di saggezza e modelli esemplari di scelte e progetti per l’oggi e per il domani. La brutta bestia della rassegnazione che sembra trionfare in certi stili comunicativi non può certo decretare la vittoria definitiva. Cambiare si può e si deve, anche conservando, custodendo e facendo tesoro delle esperienze del passato come nel caso del nostro Liceo che in quest’anno scolastico ha compiuto quarant’anni tutti da raccontare per il prestigio raggiunto con il contributo dell’intera comunità educante che in esso ha vissuto e continua ad operare, pur nel- 6 l’evolversi delle generazioni di insegnanti e allievi. Un anniversario vissuto all’insegna della sobrietà, non solo per le ridotte risorse finanziarie, ma, sopratutto, con una scelta condivisa di iniziative al fine di arricchire i percorsi didattici e formativi che incidono sulla qualità dell’educazione dei giovani. 7 Il medico dell’inquietudine Il pensiero scientifico greco Scienziati e tecnici nella società greco-romana Scienza e tecnica nell’età alessandrina Il mondo estremo di Christoph Ransmayr Il tempo dei Titani “La parola violata” Il caso Unamuno-Pirandello Fuiemuninni, e poi… I due amori di Sof’ja Kovalevskaja Rita Levi Montalcini Dove sei Dove sei raggio di luna che disegni la notte; hai lasciato un vuoto di luce, stasera… forse la coperta del cielo ti ha protetto di argentee trame, ma tu, vagabonda di sogni hai trovato un nido… nel mio cuore. Il medico dell’inquetudine Luigi Fortuna* “Sono il Dottor Dionisio Cunha De Santos”, sentivo ripetere nel buio della notte. Il cancello forse aveva cigolato, il campanello non funzionava, ma il lucchetto era stato agganciato per bene al mio ritorno la sera precedente. Mi affaccio ed intravedo un’ombra. Scendo, si avvicina e ripete “Sono il Dottor Dionisio De Santos... Cunha De Santos”. Rispondo, “Prego... mi dica”. “Ho ricevuto una chiamata urgente da lei”. Mi mostra un biglietto dove con la mia calligrafia... col tratto della mia stilografica... c’ è scritto il mio nome ed il mio indirizzo ed un “Venga subito”. Sorpreso, lo ascolto ancora, la sua voce suadente pervasa da un accento marcatamente portoghese, ribadisce, “Dionisio Cunha De Santos Medico dell’Inquietudine, vivo a Lisbona ed è lì che lei mi ha cercato”. Mi porge la mano, ricambio il gesto. Dionisio me la stringe con vigore. Dionisio è avvolto in un cappotto nero, circondato da una sciarpa che nel buio mi appare di seta colorata, porta con sé una valigia di cuoio, gli si struscia ai piedi un gatto d’angora chiaro. Egli aggiunge, “Si chiama Solano”, per completezza, “Virgilio Solano”. Dionisio Cunha De Santos mi segue per le scale, di tanto in tanto osserva le piante, lo faccio passare per varie stanze. Solano è diffidente, gli salta sulla spalla destra. Giungiamo in cucina. De Santos mi chiede se c’è un attacco telefonico, un classico attacco telefonico. Cerco nel soggiorno dove una volta ce ne era uno, mi accorgo che nel camino un tizzone ardente resiste. *Ordinario di Teoria dei sistemi presso l’Università di Catania. 11 Dionisio appoggia la sua valigia sul divano. Io torno in cucina. Preparo il caffé. Ho innanzi la caffettiera da quattro tazze e con pazienza prendo tempo nel rito della preparazione. Cunha si siede in una sedia della cucina. Ha occhi minuscoli ed azzurri, mani affilate, una barbetta folta ma sottile. Si avvolge il capo ed il collo con una sciarpa di seta con sfondo nero disseminata da forme di farfalle colorate. Virgilio Solano salta sul frigorifero... cerca di acchiappare un’ombra, la sua zampata rimane segnata sulla parete, il camino nella stanza accanto riprende a scoppiettare. Solano schizza verso Dionisio. L’odore del caffè inizia a diffondersi e Cunha De Santos mi invita ad aiutarlo per impiantare il collegamento telefonico inedito. Apre la valigia da cui tira fuori un apparecchio nero, di quelli che una volta si attaccavano al muro. Identificata la presa, attua il collegamento. Nel frattempo io avevo spostato un mobile scricchiolante che nascondeva l’attacco murale. Dopo qualche istante il telefono scampanella. Dionisio attende un attimo, prende il microfono, lo appoggia delicatamente verso il suo ampio padiglione auricolare ed inizia una conversazione in portoghese. Una intensa, dettagliata conversazione che egli continua, mentre assapora il caffé che gli ho versato. “Molto buono” mormora. Quando conclude, riattaccando il microfono, scuote la testa sorridendo. “Anche lei mi ha chiamato a questo telefono, anche lei mi ha inviato lo stesso messaggio che tra qualche istante mi giungerà da un altro amico”. Virgilio Solano miagola, lui si precipita, lo accarezza, si ritrova in mano un biglietto che depone accuratamente in un portafoglio raffinato con tanto d’iniziali graffettate in oro bianco. 12 Cunha De Santos mi ha svegliato nel pieno della notte, mi viene d’appresso come fa con lui Solano, non so cosa dire, prendo tempo e girovago per la casa, ci sono tante stanze da visitare. Cunha non è curioso, forse anche simpatico. Ripete ancora una volta ”Strano vero? Cunha De Santos... Medico dell’Inquietudine...”. Ripetendolo più volte mi ha quasi ipnotizzato... forse ne ho subito una folgorazione tale da non aver né voglia, né coraggio da volergli rivolgere qualche domanda. Ma è lui a raccontare. Racconta con delicatezza ed umorismo storie. Storie della sua vita, della sua professione, della sua giovinezza, della sua vecchiaia. I suoi passi per la mia casa diventano musica e lui ripete più volte “questi luoghi mi ricordano Lisbona... questa stanza una piazza... questa scala una chiesa... questa lampada... un chiostro... questo studio la biblioteca della mia Università... queste foto un museo”. Dionisio Cunha De Santos parla un italiano raffinato, ascoltandolo, mi accorgo di avere innanzi una persona di grandi saperi. Ma rimane un fatto: io non avevo chiamato Dionisio Cunha De Santos! Non conoscevo nulla della sua esistenza. Non mi riportava in mente qualcuno di mia conoscenza. Dionisio Cunha De Santos e Solano Virgilio erano giunti nella notte misteriosamente, presentandosi con un invito vero che non ricordavo di aver mai scritto. Cunha De Santos ritrovò, girovagando tra le camere, la strada per andare verso il suo telefono e la sua valigia. La valigia era piena di carte, di appunti di lettere, di scritti, di pubblicazioni, lì in mezzo riconobbi molte calligrafie a me note. Cunha De Santos portava nella valigia pezzi di storia anche di mia conoscenza. Richiuse la valigia deponendo dentro il telefono nero che spolverò con un fazzoletto di raso color turchese. 13 Si avvicinò all’uscio sicuro di sé. Mi disse: “Me ne vado tranquillo... la vedo bene ingegnere... la sua inquietudine... va molto meglio”. Lo accompagnai al cancello, saranno state le quattro del mattino, faceva molto freddo, ad attenderlo c’era una donna sublime, dalla sobria ammaliante sensualità propria solo di eccelse rarità... me la presentò... Costancia. Lei strinse a sé per il braccio “il Medico dell’Inquietudine”, si avviarono felpatamente con Virgilio Solano in testa. Una nube fosforescente li avvolse poco dopo in un tenue lenzuolo di quasi impenetrabili sogni. 14 Il pensiero scientifico greco* Da Esiodo ad Aristotele Giuseppina Basta Donzelli* “In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio si librava sopra le acque” (Genesi I. 1-2 ). È l’inizio dell’Antico Testamento che continua rievocando la creazione della luce, del cielo, della terra e del mare, e piante, e sole luna e stelle e poi gli animali e infine “Dio creò l’uomo a sua immagine, li creò maschio e femmina” (Gen. I. 27). Ed ora leggiamo dalla Teogonia di Esiodo (VIII-VII sec. a.C.): “All’inizio dapprima fu (g/eneto) il Caos, poi la Terra dall’ampio seno, dimora sicura per sempre di tutti gli immortali [...]. Poi la Terra generò (™ge…nato) per primo, uguale a se stessa, il Cielo Stellato, che la coprisse interamente, perché fosse dimora sicura per sempre degli dei beati; generò poi le montagne e il mare. Quindi unitasi al Cielo generò i Titani...” (Teogonia 116 ss.). Qui non c’è un dio creatore: all’inizio fu il Caos, la profondità spalancata, l’immenso vuoto, ciò che nella Genesi è definito “l’abisso”, con termine greco (della traduzione dei Settanta). Ma non c’è un Essere che crei e sia causa e spiegazione del tutto, perché tutto nasce “da sé”. *Ordinario di Letteratura greca dell’Università di Catania. 15 Come sottolinea lo storico delle religioni Walter Burkert: “La mitologia greca sembra quasi nascondere quel mito, che altrimenti è uno dei più importanti in assoluto: la creazione degli uomini da parte degli dei. Nell’Antico Testamento è questa, “in principio”, la meta della creazione, e parimenti nell’epopea babilonese della creazione del mondo: gli dei creano gli uomini. [...] Nella Teogonia esiodea l’episodio della creazione dell’uomo è saltato, Dei e uomini si trovano gli uni accanto agli altri, “divisi” anche nel rituale sacrificale […]. Gli dei non possono dare la vita; ma possono annientare” (Storia delle Religioni. I Greci, II, 276). Né andrà diversamente nel pensiero dei filosofi. Il demiurgo platonico non crea, come Jahweh il Dio di Israele, bensì guardando al mondo delle idee dà forma e ordine alla realtà sensibile (Timeo) e il dio aristotelico, “pensiero di pensiero”, è tanto separato dall’uomo che tra questo dio e l’uomo non può sussistere un rapporto di amicizia (Etica Nicomachea VIII 9 1159a 5). In conclusione: nel Libro di Israele, Jahweh (“Colui che è”, Es. 3, 14) è il creatore di tutto, anche dell’uomo. Nel libro della sapienza teogonica greca (“la generazione delle stirpi divine”), non c’è un creatore, ma tutto avviene per una sorta di dinamica interna. Uno spirito ironico direbbe che ai figli di Israele non restava che credere, ai Greci non restava che indagare. Ma è solo una battuta, perché in realtà al pensiero di un Essere supremo, che spieghi tutto l’esistente, neanche i Greci poterono sottrarsi e la fede nel divino ispirò le teorie cosmogoniche e antropogoniche dell’Orfismo, che elaborò, probabilmente già nel VI sec. a.C., il mito dell’origine dell’uomo dall’incontro tra il divino elemento dionisiaco e l’elemento titanico. Resta il fatto che non la fede, ma l’indagine è una delle più rilevanti componenti della Civiltà Greca sin dalle origini, sin dal VI sec. a.C., sin dalla Scuola di Mileto (colonia greca d’Asia Minore), sede dei 3 grandi naturalisti: Talete, Anassimandro, Anassimene, considerati i fondatori della scienza occidentale ed è da sottolineare che con loro si celebra la rinunzia alle credenze del mito e l’ingresso in un campo di ricerca del tutto ignoto e alieno dai raccon16 ti fantasiosi. Ma è stato anche rilevato da Werner Jaeger come in questi primi ricercatori l’indagine sull’essenza della natura sia anche ricerca sull’essenza del divino. Con loro comincia l’indagine sull’origine prima da cui tutto deriva. Per Talete la materia primigenia unitaria è l’acqua, che è anche sostegno della terra. Talete imparò inoltre, forse dagli Egiziani, a calcolare le eclissi di sole e previde quella del 585 a.C. Anche Anassimene, il più giovane dei tre, propone un elemento materiale, l’aria, come origine di tutte le cose. Per Anassimandro invece è l’apeiron, l’infinito e informe, ciò da cui tutto deriva per separazione. L’apeiron non è un elemento materiale come l’acqua di Talete e l’aria di Anassimene, ma è un’astrazione, un concetto che indica il tutto da cui tutto deriva; è il principio di tutte le cose, non generato e immortale: il divino. Tutte le cose che nascono, periscono anche e devono pagarsi reciprocamente punizione e penitenza: l’una cosa nascendo toglie la possibilità di vita all’altra e poi gliela restituisce morendo e quindi paga la penitenza. Tutto nasce e trapassa. I mondi sono infiniti. Al centro del nostro è la terra immobile, a uguale distanza dai confini del nostro cosmo. Essa ha la forma di un cilindro, la cui altezza è 1/3 del diametro. Si tratta dunque di un disco attorno al quale corre l’Oceano. Anassimandro disegnò la prima carta della terra, che suscitò più tardi l’irrisione di Erodoto (IV, 36). Sarà Aristotele nel IV sec. che nel II libro del De caelo (perˆ oÙranoà) spiegherà la forma sferica della terra, che sta immobile al centro del cosmo. Anassimandro ritenne che il sole avesse la stessa circonferenza della terra. Gli si accredita inoltre un sorta di darwinismo ante litteram: gli uomini una volta sarebbero stati pisciformi e poi sarebbero emersi dall’acqua e avrebbero cambiato forma di vita. Verso la fine del VI secolo nell’Italia meridionale (Crotone, poi Taranto) si insediò una scuola che esercitò una straordinaria influenza sulla cultura scientifica posteriore, a cominciare da Platone che con essa intrattenne contatti durante i suoi tre viaggi in Sicilia. La scuola ebbe il suo fondatore in Pitagora di Samo, al cui nome è legato il famoso teorema (anche se sembra che già prima fosse stato elaborato dai Babilonesi). A questa scuola si deve, tra l’altro, lo sviluppo dello studio della matematica e particolarmente 17 la teoria che ravvisava nel numero il principio fondatore del mondo e coordinatore della molteplicità dei fenomeni naturali. Per esempio è da qui che prendono impulso le ricerche sulla quadratura del cerchio, che nel III sec. a.C. condussero Archimede a fissare il valore di p a 3,14. Discepolo di Pitagora fu Filolao di Crotone, il quale teorizzò che la terra, come gli altri corpi celesti, ruotasse attorno a un fuoco centrale, fonte del movimento. Questa teoria fu modificata da Iceta ed Ecfanto siracusani, anch’essi pitagorici (secc. V-IV), secondo i quali la terra ruota intorno al proprio asse (moto di rotazione) ed invece tutti gli altri astri (sole, luna ecc.) stanno fermi. A questo proposito va ricordato che nella prefazione del De revolutionibus orbium coelestium (opera pubblicata nel 1543 e dedicata a Papa Paolo III) del polacco Nicolò Copernico (Mikolaj Kopernik) è detto che, sull’esempio di Iceta, Ecfanto, Filolao ed Eraclide Pontico “coepi et ego de terrae mobilitate cogitare”. Ma chi concepì e argomentò compiutamente il sistema eliocentrico, cioè il movimento di rivoluzione della terra intorno al sole, fu Aristarco di Samo (III sec. a.C.), ma la teoria non ebbe fortuna, perché incontrò l’ostilità del pensiero religioso dominante. È appena il caso di ricordare che nel ’600 Galileo Galilei, al cui nome si intitola questo Liceo Scientifico, sostenne, come già Copernico, la teoria eliocentrica e per questo fu incriminato nel 1633 dal Tribunale dell’Inquisizione. Ma va anche ricordato che nel 1992, su impulso di Giovanni Paolo II, la posizione della Chiesa nei confronti di Galilei fu interamente riveduta. Dopo i summenzionati naturalisti ionici di Mileto, nel sec. V a.C. le due figure dominanti furono quelle di Anassagora di Clazomene (colonia greca d’Asia Minore) e di Democrito di Abdera (colonia greca in Tracia). Operò ad Atene, fu amico di Pericle e sfuggì ad un processo per empietà di data incerta, intentatogli dagli Ateniesi. Anche questo filosofo credette che nulla nasce dal nulla e nulla muore nel nulla. Nascere e perire sono mescolanza e separazione di materie eterne, i semi (“spermata”), particelle infinitamente piccole in cui tutto è contenuto, dato che dal seme nascono cose così diverse come la carne e i capelli (“tutto è contenuto in tutto”). Il Nous (“la mente”) è la forza che muove e governa tutte le cose e anche se non è puro spirito è connotato come la forza divina del 18 mondo. Esso vive separato, autonomo e illimitato. Per Anassagora il sole è una massa ardente di pietra, poco più grande del Peloponneso (ca. 20.000 km2), cioè poco meno della Sicilia (ca. 25.000 km2). Democrito è il filosofo a cui si deve la teoria secondo cui tutta la realtà è data dagli atomi, piccolissime particelle indivisibili (questo è il significato del termine “atomo”), di forme diverse, che si muovono nel vuoto, senza causa alcuna (cioè senza una “mente” che ne provochi il movimento). Nascita e morte sono dovute alla loro aggregazione e separazione. Anche l’anima è un aggregato di atomi. All’atomismo di Democrito si ispirarono gli Epicurei, Lucrezio e nel ’600 il filosofo francese Pierre Gassendi, nonché la fisica moderna, che ha dimostrato che anche gli atomi sono divisibili. Oltre che di fisica Democrito si occupò anche di etica e qui vorrei ricordare un frammento democriteo in cui si fa la notevole affermazione che “colui che commette l’ingiustizia è più infelice di chi la subisce” (fr. B 45). Ma il quadro del pensiero scientifico greco di età arcaica e classica deve far posto anche ad alcune discipline importanti come la medicina, in cui tra il VI e il V sec. si segnala Alcmeone di Crotone, influenzato anch’egli dal Pitagorismo, autore del primo libro di medicina dal titolo Sulla Natura (perˆ fÚsioj). Egli procedette dall’osservazione ed interpretazione dei dati sensibili. Nell’ambito della fisiologia viene considerata un’importante conquista l’affermazione che è il cervello l’organo centrale delle sensazioni e delle funzioni psicologiche e non il cuore, come continuerà a credere anche Aristotele. Anche nella cultura ebraica il cuore era il centro degli affetti e della conoscenza. Ma nel campo della medicina il nome di gran lunga più famoso è quello di Ippocrate di Cos, vissuto nella seconda metà del V sec. di cui qui mi limito a ricordare soltanto l’opera Sul morbo sacro, in cui dimostra che l’epilessia non è dovuta all’intervento dei demoni. Questo lavoro è considerato pietra miliare della scienza europea contro le credenze superstiziose. Nella scuola di Ippocrate vigeva un severo atteggiamento scientifico: eziologia e prognosi precedevano la terapia. Il medico si considerava al servizio della fÚsij, la natura, la grande potenza in cui sono racchiuse le forze che conservano la salute e correggono i turbamenti. Né va dimenticata l’ingegneria edile con la costruzione del Partenone, dovuta all’architetto Ictino, o l’ingegneria 19 urbanistica con le piante urbane strutturate secondo assi ortogonali concepiti da Ippodamo di Mileto. Sempre nel tardo V sec. Enopide di Chio scoprì l’obliquità dell’eclittica e Metone attico determinò i solstizi. Per non parlare di Archimede e di Euclide e di Eratostene che operarono nel III sec. Ricordare tutti gli ambiti scientifici e tutti i nomi comporterebbe un intero corso. Ma vorrei concludere il mio intervento nel nome di Aristotele, il grande filosofo vissuto nel IV sec.a.C., che concepì il progetto di un’opera gigantesca che doveva abbracciare lo studio di tutti i regni della natura, da quello vegetale, di cui si occupò il suo allievo Teofrasto, a quello animale di cui Aristotele stesso si occupò con varie opere, come l’imponente Historia animalium in 10 libri. La scuola aristotelica trasmetteva così alle età successive nuovi ambiti di ricerca. Un’ultima considerazione. Si è ricordato sopra che uno dei meriti della scuola pitagorica fu lo sviluppo della scienza dei numeri e si è anche ricordato che Platone ebbe frequenti rapporti con il pitagorismo tra il 390 e il 360 a.C. È qui il caso di sottolineare che nel l. VII della Repubblica (Polite…a), dove Platone tratta dell’educazione degli uomini che dovranno governare come filosofi lo stato ideale, è indicata la “dialettica” come la scienza perfetta destinata a condurre gli uomini degni di governare alla visione dell’Idea del Bene. Come scienze propedeutiche alla dialettica furono da Platone stabilite l’aritmetica, la geometria, l’astronomia e la musica o armonia (sembra che all’ingresso dell’Accademia fosse scritto: “Nessuno entri che non sappia la geometria”). Sono queste le scienze che costituirono il “Quadrivio” che con le scienze del “Trivio” (grammatica, dialettica e retorica) formarono le “Sette Arti liberali” di cui, dopo Cassiodoro, diede una classificazione nel V sec. d.C. Marziano Capella. Questo doveva diventare il programma pedagogico del Medioevo. Ad esso si ispirò nel sec.VIII Alcuino di York, allorché per impulso di Carlo Magno (il fondatore del Sacro Romano Impero), fondò la Schola Palatina di Aquisgrana, dove si insegnavano le 7 arti liberali di tradizione greco-romana. L’insegnamento letterario e quello scientifico sono sin da quei tempi i fondamenti del programma pedagogico superiore. 20 Scienziati e tecnici nella società greco-romana** Giovanni Salanitro* Non intendo naturalmente parlare delle molteplici discipline tecnico-scientifiche presenti nel mondo greco-romano (architettura, matematica, fisica, medicina etc.) e degli autori che ne trattano, desidero piuttosto discorrere, sia pur brevemente, della considerazione che degli scienziati e dei tecnici avevano gli antichi. In altri termini desidero rispondere a questa semplice domanda: gli antichi Greci e Romani stimavano o no gli scienziati e i tecnici del loro tempo? Nella società di oggi, e non mi riferisco soltanto alla società italiana, la considerazione e la stima per certe categorie di professionisti (quali ingegneri, architetti, fisici, medici) è certamente alta; ma altrettanto alta era nella società greco-romana? Certo il discorso sarebbe lungo e complesso ma, rispondendo in estrema sintesi a questa domanda, possiamo dire - naturalmente sulla base delle fonti antiche: da Platone a Marziano Capella, da Vitruvio a Seneca - che nel mondo greco-romano non veniva riconosciuto agli scienziati e ai tecnici uno status sociale elevato, adeguato alla loro professionalità: in verità, nei tempi antichi, la cultura distintiva ed emblematica della classe dirigente era considerata quella che oggi si usa definire la “cultura umanistica”. A riprova di ciò si potrebbero citare, oltre agli autori già segnalati, numerose testimonianze di autori antichi: basterà ricordare (e ab uno disce omnes) che nel V sec. d.C. Marziano Capella, autore del celebre trattato dal titolo De nuptiis Mercurii et Philologiae, che tanta fortuna ebbe nel Medioevo, nel delineare il quadro delle scienze e delle discipline necessarie per una completa institutio del civis Romanus, elimina da tale quadro la medicina e l’architettura (e su tale esclusione, dice bene Francesco Della Corte: “La medicina e l’architettura per gli antichi parevano non più arti liberali, ma servili o addirittura sordide”, Enciclopedisti latini, Genova 1946, p. 60). *Ordinario di Letteratura latina dell’Università di Catania. 21 Quindi si può affermare che lo scienziato, ma soprattutto il tecnico, si trovava in posizione di evidente inferiorità rispetto a poeti e letterati. Soprattutto appariva disonorevole il passaggio dalla speculazione scientifica teorica alle applicazioni pratiche. E il complesso di inferiorità è evidente, ad esempio, anche in Vitruvio (e a tal proposito ha scritto pagine interessanti Elio Pasoli, Vitruvio e l’architettura, in Scienza e tecnica nelle letterature classiche, Genova 1980, p. 63 sgg.). Infatti, pur essendo stato, nella campagna gallica di Cesare, ufficiale del genio militare e artefice di molte sue decisive vittorie con la creazione di efficaci macchine da guerra (catapulte, balliste, scorpioni, etc.), Cesare nel De bello Gallico non lo nomina mai, e Vitruvio, quando scrive i 10 libri del De architectura, si presenta pieno di modestia, chiedendo quasi scusa al lettore di scrivere (e siffatti esempi si potrebbero moltiplicare!). In conclusione, nella società greco-romana era presente, come abbiamo visto, un forte pregiudizio nei confronti degli scienziati e dei tecnici. Ebbene, la società di oggi potrebbe cadere nel pericolo opposto, quello, cioè, di rendersi schiava del mito scientifico-tecnologico, escludendo ogni apertura in senso umanistico. Tale pericolo indubbiamente esiste (basti pensare alla sorte del latino e del greco nei Licei e nelle Università!), anche se non mancano voci responsabili, ma purtroppo inascoltate, che ripetutamente si levano a ricordare l’utilità, anzi l’indispensabilità, di studi “inutili” (ossia sprovvisti di un’utilità pratica immediata e subito spendibile) come sono appunto gli studia humanitatis, cioè gli studi umanistici. Proprio l’errore che l’antichità ha commesso, non concedendo il posto e il rango dovuti agli studi tecnico-scientifici, dovrebbe metterci in guardia dal commettere l’errore opposto: non si dimentichi che il Rinascimento europeo fu insieme umanistico e scientifico, e che solo percorrendo una via che unisca nel loro cammino le “due culture” il genere umano potrà sopravvivere, superando i gravissimi rischi che oggi esso corre. 22 Scienza e tecnica nell’età alessandrina*** Eratostene, Archimede, Ctesibio Paolo Cipolla* Immaginiamo per un attimo di poter avere nello stesso luogo, a distanza di poche centinaia di metri, l’Università di Oxford, il CERN di Ginevra, la Bibliothèque Nationale de France e la Silicon Valley: un concentrato dei vertici mondiali del sapere umanistico e tecnico-scientifico, in cui filologi e ingegneri informatici, filosofi e matematici, storici della letteratura e fisici nucleari vivano e lavorino assieme, si confrontino sulle loro esperienze di ricerca, e magari intraprendano anche percorsi di indagine comuni. Oggi questo sembra difficile da realizzare, se non impossibile, dati l’estremo grado di specializzazione a cui sono giunte le diverse discipline e il sussistere di un atteggiamento (diffuso invero più presso il volgo profano e i politici di non eccessivamente larghe vedute, che presso gli scienziati veri) che tende ad esasperare la contrapposizione tra lettere e scienze. Ma ci fu un tempo e uno spazio in cui questo sogno divenne realtà: l’Alessandria dei Tolemei. I sovrani egiziani di origine macedone ebbero infatti la geniale intuizione di farsi carico di quella funzione di trasmissione e diffusione del sapere che nella Grecia arcaica e classica era stata svolta dalla polis: i tempi, dopo la Guerra del Peloponneso e le conquiste di Filippo II e Alessandro Magno, erano mutati radicalmente, i confini dell’identità culturale greca non coincidevano più con quelli della Grecia fisica. Nuovi organismi statali si erano formati, in Egitto, in Siria, in Asia Minore, dove élites di origine greco-macedone governavano una popolazione in cui era preponderante (o comunque, significativamente presente) l’elemento locale anellenico. In questo contesto di incontri ravvicinati tra culture diverse, una sorta di globalizzazione ante litteram, i Greci avvertirono l’esigenza che l’immenso patrimonio culturale da loro elaborato nei secoli precedenti andasse preservato e reso fruibile alle nuove generazioni nate e cresciute lontane dalla *Docente di Lingua e Letteratura greca dell’Università di Catania. 23 madrepatria ellenica, ma anche ai non Greci che vivevano assieme a loro e che col tempo, almeno in parte, si sarebbero progressivamente integrati. Di qui la fondazione, ad Alessandria d’Egitto, del Museo, il “santuario delle Muse” in quanto divinità tutelari delle arti e delle scienze, e dell’annessa Biblioteca: l’uno sede di eruditi e scienziati consacrati allo studio e alla ricerca, l’altra custode di un patrimonio librario che crebbe sino a cinquecentomila volumi (o settecentomila, a seconda delle fonti), alla cui catalogazione, conservazione, revisione critica ed esegesi lavoravano i massimi ingegni del tempo. Ma non si trattava solo di un’operazione conservativa ed ellenocentrica. Non solo Omero e i tragici trovarono posto negli scaffali della Biblioteca, ma anche testi appartenenti (o comunque relativi) a culture non greche, primo fra tutti quello che nel tempo sarebbe diventato il Libro per antonomasia: la Bibbia, tà biblìa. E di pari passo con le ricerche filologiche e antiquarie, i dotti del Museo portavano avanti quelle scientifiche: è appena il caso di ricordare la prima codificazione sistematica della geometria operata da Euclide, gli studi di meccanica e pneumatica di Erone con le loro applicazioni tecniche, e la prima formulazione della teoria eliocentrica a opera di Aristarco di Samo. La pacifica e proficua coesistenza di scienze e lettere trova la sua massima espressione in quelle figure di intellettuali poliedrici che si distinsero in entrambi i campi (ma, per non andare troppo lontano, mi piace ricordare che Galileo, al quale questo liceo è dedicato, scrisse anche trattatelli esegetici sulle opere di Ariosto e Tasso): la più significativa in tal senso appare senza dubbio Eratostene di Cirene (275195 a. C. ca.). Tale fu la sua molteplice varietà di interessi, che già gli antichi lo soprannominarono “pentatlo”: gli atleti di pentatlo, a differenza dei campioni di singole discipline sportive, erano in grado di gareggiare in cinque specialità diverse (salto in lungo, corsa, lotta, lancio del disco e del giavellotto). Oltre a essere direttore della Biblioteca, egli si occupò infatti di svariate discipline: filologia e storia letteraria (scrisse un trattato Sulla commedia antica, in almeno dodici libri), cronografia (a lui si deve la fissazione della caduta di Troia al 1184 a. C. e l’introduzione delle Olimpiadi come punto di riferimento cronologico, peraltro già anticipata dallo storico Timeo di Tauromenio), astronomia (ma con un taglio filologico-antiquario più che scientifico: nei Catasterismi, ossia “trasformazioni in astri”, raccolse i racconti mitologici che spiegavano l’origine delle costellazioni), matematica (basti ricordare il “crivello di Eratostene” e il mesolabio, uno strumento che consentiva di calcolare due grandezze medie 24 proporzionali fra due valori dati), filosofia (vari scritti di argomento per lo più morale). Fu anche poeta: il poemetto Erigone raccontava una leggenda locale attica, ricca di contenuti eziologici (ossia di spiegazioni dell’aition, dell’origine leggendaria di un rito, un’usanza o una qualsivoglia realtà): nella fattispecie, l’introduzione in Attica della coltivazione della vite, l’invenzione dell’altalena, l’origine delle tragedia e delle costellazioni della Vergine, del Cane Maggiore e di Boote. Ma il contributo alla storia del sapere per cui è maggiormente noto è sicuramente la misurazione del meridiano terrestre; Eratostene la illustrava in un trattato oggi perduto, Sulla misurazione della terra, ma ne abbiamo notizia attraverso l’opuscolo intitolato Fenomeni celesti (in greco: Metéora) di Cleomede, uno scrittore vissuto non prima del I sec. a. C. Prima di Eratostene avevano tentato la misurazione Eudosso di Cnido e Dicearco di Messene, pervenendo però a risultati lontani dal vero: rispettivamente, 74000 e 55000 km circa, di contro a una lunghezza reale di 40009 km. Il metodo usato da Eratostene si fonda sull’osservazione di alcuni dati reali combinata con l’applicazione dei principi della geometria. Eratostene osservò che il 21 giugno a mezzogiorno, durante il solstizio d’estate, nella città egiziana di Siene (odierna Assuan) gli oggetti non producevano ombra e il fondo dei pozzi era interamente illuminato dai raggi del sole, che era allo zenit; invece ad Alessandria, che si trova più 25 a nord (sul delta del Nilo), l’ombra era ben evidente. Era noto da tempo (lo aveva dimostrato già Aristotele) che la Terra è sferica, per cui il fenomeno poté essere facilmente spiegato con la diversa inclinazione dei raggi solari rispetto alla superficie terrestre: essi risultano perpendicolari in corrispondenza del Tropico del Cancro, dove si trova Siene (in realtà si trova leggermente più a nord; ma Eratostene, o meglio Cleomede che ce ne parla, assume per semplicità che sia situata proprio sul Tropico), mentre ad Alessandria arrivano con un certo angolo di incidenza rispetto alla verticale del luogo. Poiché questa verticale costituisce rispetto ai raggi una retta secante un fascio di parallele (data la distanza tra la Terra e il Sole, i raggi si possono assumere come paralleli), ne consegue che l’angolo in questione (a) è uguale all’angolo (b) che la stessa verticale forma con quella di Siene, ossia la distanza angolare fra le due località, che nell’esposizione di Cleomede si immaginano poste sullo stesso meridiano; misurando dunque il primo conosciamo automaticamente anche l’ampiezza del secondo. A questo punto, se b è la distanza angolare tra Siene ed Alessandria, d quella lineare e x la lunghezza del meridiano, risulterà la seguente proporzione: b : 360 = d : x, in quanto gli archi di circonferenza sono direttamente proporzionali ai rispettivi angoli al centro. Per calcolare la distanza tra Alessandria e Siene Eratostene poté avvalersi di un efficiente servizio di rilevazione che i sovrani egiziani adoperavano per avere mappe esatte e aggiornate del paese, affidato a funzionari detti bematisti, che percorrevano a piedi le distanze da misurare. Un’amministrazione fortemente centralizzata aveva bisogno di informazioni esatte sia a fini fiscali (per calcolare l’estensione degli appezzamenti di terra), sia per programmare le attività di ingegneria idraulica indispensabili in un paese desertico che vive solo grazie al Nilo e alle sue piene. La distanza tra Alessandria e Siene risultò pari a 5000 stadi, mentre l’angolo di incidenza dei raggi solari ad Alessandria era 1/50 di angolo giro: di conseguenza, Eratostene determinò la lunghezza del meridiano terrestre in 250000 stadi (misura poi ritoccata dallo stesso scienziato in 252000). Lo stadio era un’unità di misura lineare in uso in varie città della Grecia, con valori diversi; Eratostene adottò, pare, il valore di circa 157 m. Il risultato fu di poco inferiore a 40000 km, dunque sorprendentemente vicino alla realtà. Probabilmente il successo fu dovuto non solo alla sagacia dello scienziato, ma anche a una serie di fortunate coincidenze che fecero sì che alcuni errori di calcolo si annullassero a vicenda; in ogni caso fu un merito notevole, se si pensa che dopo di lui il filosofo stoico Posidonio 26 di Apamea (morto intorno al 51 a. C.) ripeté i calcoli giungendo a una misura di 240000 stadi, dunque alquanto più lontana dal vero, e che bisognerà aspettare il 1671 della nostra epoca per avere una misurazione più accurata ad opera di Jacques Picard. Il metodo di Posidonio si basava sullo stesso principio di Eratostene, ma prendeva come punto di riferimento, anziché i raggi solari, la stella Canopo, la più luminosa della costellazione della Nave Argo, e la distanza tra Rodi ed Alessandria, che si immagina- no situate sullo stesso meridiano. Poiché a Rodi la stella si vede bassa sull’orizzonte, mentre ad Alessandria appare a una certa altezza, misurando questa altezza si ricava la distanza angolare tra le due città, che per Posidonio era 1/48 di angolo giro; di conseguenza il meridiano sarà lungo 48 volte la distanza lineare tra le due città, pari a 5000 stadi (era ben nota ai naviganti che percorrevano la rotta tra le due città), per un totale di 240000 stadi. Questo risultato, sebbene meno veritiero di quello di Eratostene, ebbe nel corso dei secoli ripercussioni storiche fondamentali: fu basandosi su questa misura, che comportava una sfera terrestre più piccola e dunque distanze minori, che Cristoforo Colombo concepì e riuscì a sostenere la possibilità di percorrere il tragitto verso Occidente tra l’Europa e le Indie. Ciò che caratterizza il sapere scientifico dell’età alessandrina è l’interesse verso le sue applicazioni tecnico-pratiche, che si traduce nella 27 progettazione e realizzazione di macchinari sorprendenti. Le epoche precedenti avevano sempre privilegiato le attitudini e le ricerche intellettuali rispetto alle attività pratiche: Platone aveva disprezzato la materia declassandola a sostrato informe e ribelle plasmato dal Demiurgo, Aristotele, pur ristabilendo l’unità inscindibile di forma e materia, aveva però considerato l’attività teoretica (bios theoretikós) come la più perfetta realizzazione dell’uomo: e la scelta dei beni naturali volti ad ottenere la felicità, scrive il filosofo nell’Etica Eudemia, è tanto migliore quanto più contribuisce al fine di “onorare e contemplare Dio”, e tanto più manchevole quanto più ne ostacola il raggiungimento. Dio stesso è atto puro, pensiero del pensiero. Ma adesso la materia non fa più paura, e scienziati come Archimede, Erone, Ctesibio e altri non temono di “sporcarsi le mani” riversando i risultati delle loro ricerche nella realizzazione delle macchine. Talvolta sono costruite solo per dare spettacolo, come il teatrino meccanico di Erone, che faceva scorrere uno dopo l’altro dei pannelli con le scene di una tragedia (un antenato del cinema!), o i congegni inventati dallo stesso Erone per aprire automaticamente le porte di un tempio all’accensione del fuoco sull’altare; ma altre volte gli scienziati pongono il loro ingegno al servizio dell’arte militare, realizzando catapulte, balestre, torri mobili e altre macchine da guerra. Chi non ricorda i prodigi di Archimede, che con i suoi marchingegni tenne in scacco la flotta romana che assediava Siracusa durante la seconda guerra punica? Di Archimede si tramanda una frase significativa: «dammi un punto d’appoggio e sposterò la Terra» (da ubi consistam et terram movebo), a illustrazione della sua profonda conoscenza delle leggi della meccanica. Sappiamo che inventò dei sistemi di verricelli grazie ai quali riusciva da solo a spostare navi gigantesche; e proprio a una di queste, la più grande mai costruita nel Mediterraneo antico, è legato il suo nome. Si tratta della “Siracusana”, che Ierone II di Siracusa fece costruire da Archia di Corinto con la supervisione dello stesso Archimede. Per avere un’idea delle sue dimensioni, basti sapere che il legname impiegato per fabbricarla, ricavato interamente dai boschi dell’Etna, sarebbe stato sufficiente per sessanta quadriremi ordinarie; il tronco per l’albero maestro venne trovato, a stento, sui monti della 28 Calabria, e trasportato a valle con notevole fatica dall’ingegnere Filea di Tauromenio, mentre altri materiali furono fatti arrivare dalla Spagna e dalla valle del Rodano. Fu Archimede a progettare il sistema per varare lo scafo, costruito solo parzialmente nell’arco di sei mesi, perché venisse completato quando era già in mare; furono necessari altri sei mesi per ultimare i lavori. La nave aveva venti ordini di rematori e si sviluppava su tre livelli: il primo, quello inferiore, era destinato al carico, il secondo agli alloggi e ai locali di soggiorno, mentre il più alto ospitava i soldati addetti alla difesa contro gli attacchi di pirateria. Era adibita principalmente al trasporto del grano prodotto in Sicilia e di altre derrate alimentari, ma sarebbe riduttivo considerarla una nave da trasporto: in effetti, stando alla descrizione che ce ne fornisce l’erudito Ateneo di Naucrati (II-III secolo d. C.; egli si basa sul trattato di un non meglio identificato Moschione), gli accessori e le comodità con cui era equipaggata la rendevano più simile a una moderna nave da crociera. Gli interni erano lussuosamente rifiniti e adornati: basti pensare che il pavimento dei locali del secondo ponte era un mosaico di pietre raffiguranti l’intera vicenda dell’Iliade. Sul livello superiore, poi, c’erano ginnasi, giardini irrigati con un sofisticato sistema di condutture di piombo, separé di edera e vite che delimitavano e ombreggiavano i viali di passeggio; e poi una biblioteca con annessa sala di lettura, il cui soffitto era una riproduzione dell’eliotropio di Achradina (l’eliotropio era una sorta di orologio solare); un “triclinio di Afrodite” col pavimento fatto delle pietre più preziose della Sicilia, il soffitto di legno di cipresso, le porte d’avorio e di legno di thyia; una sala da bagno con tre bacili di bronzo e una vasca di marmo di Taormina; e perfino una peschiera con pesci vivi, riempita con acqua di mare. La nave disponeva anche di un massiccio apparato difensivo: otto torri sul ponte superiore, da cui si potevano lanciare pietre sui nemici; una balista progettata da Archimede, in grado di scagliare proiettili a uno stadio di distanza; e un filare di pali di ferro che correva lungo tutto il bordo per scongiurare i tentativi di abbordaggio. Paradossalmente, questo colosso del mare ebbe vita breve: Ierone, resosi conto che i porti allora disponibili nel Mediterraneo erano o troppo piccoli e poco profondi per ospitare la nave, o non abbastanza sicuri, decise di donarla al sovrano d’Egitto, Tolemeo (probabilmente Tolemeo III Evergete, che regnò dal 246 al 221 a. C.). Così la nave, ribattezzata “Alessandrina”, fece vela verso Alessandria e lì fu tirata in secco; da questo momento in poi non sappiamo quale sia stato il suo destino. 29 Un’altra creatura della genialità alessandrina, invece, ha avuto una storia gloriosa che dura fino ai nostri tempi: l’organo a canne. Ne è autore Ctesibio, vissuto probabilmente nella prima metà del III secolo a. C.; la sua struttura è descritta da Erone, Vitruvio e, in maniera più succinta e meno precisa, ancora da Ateneo di Naucrati. I Greci conoscevano diversi strumenti a fiato, tra cui l’aulòs (una specie di oboe o clarinetto; è erronea la traduzione “flauto” che tuttora si riscontra in diversi vocabolari e testi scolastici); ma erano tutti monofonici, ossia producevano un solo suono per volta (o al massimo due, probabilmente a un intervallo di ottava). Esisteva anche uno strumento, la syrinx o flauto di Pan, formato da diverse canne incollate fra loro con la cera, che si faceva scorrere sulla bocca producendo di volta in volta il suono richiesto; ma anche qui, si trattava sempre di uno strumento monofonico. L’idea di Ctesibio fu quella di progettare uno strumento in grado di produrre simultaneamente più suoni, facendo suonare insieme canne di diverse altezze. Per fare questo erano necessarie due cose: un sistema di alimentazione dell’aria e uno per attivare il suono delle canne, in modo da superare i limiti fisiologici imposti dagli strumenti monofonici. L’alimentazione fu assicurata mediante una coppia di stantuffi (nella descrizione di Vitruvio; in Erone ce n’è uno solo) azionati da leve; il controllo delle canne con un sistema di liste di legno traforate azionabili meccanicamente. Ma seguiamo la descrizione di Vitruvio. Lo strumento è costituito da un serbatoio di rame, a forma di altare, pieno d’acqua e posto su una base di legno; al suo interno si trova un imbuto rovesciato, detto pnigeus, appoggiato su dei rialzi di legno, che consentono il passaggio dell’acqua. Due stantuffi azionati da leve pompano aria dentro lo pnigeus; un sistema di valvole, costituito da dischetti metallici attaccati a delfini basculanti, impedisce cha l’aria, una volta aspirata, venga nuovamente espulsa all’esterno. La pressione prodotta dall’aria agisce sull’acqua all’interno dello pnigeus, il cui livello quindi si abbassa; e contamporaneamente l’aria alimenta le canne soprastanti. 30 Quando gli stantuffi ritornano nella posizione iniziale, la depressione che si crea dentro lo pnigeus per effetto dell’aspirazione è compensata dall’acqua, che risale al suo interno attraverso i passaggi posti alla base (per il principio dei vasi comunicanti) comprimendo l’aria residua e mantenendola così ad una pressione costante: ciò per evitare interruzioni o cedimenti nel suono. Proprio per il ruolo giocato dall’acqua lo strumento ricevette il nome di hýdraulos, ossia “aulós ad acqua”: da qui l’aggettivo “idraulico”, che tuttora adoperiamo in riferimento a tutto ciò che riguarda l’acqua e i liquidi in generale. Lo pnigeus comunica con una cassa di legno, detta kanòn mousikòs (l’antenato del moderno somiere), la cui parte superiore possiede dei fori circolari disposti in file: questi corrispondono ad altrettanti fori su una tavola (pinax) soprastante, nei quali sono inserite le basi delle canne. Tra il kanòn mousikòs e il pinax si trovano delle liste di legno forate (plinthídes) poste trasversalmente alle file di canne, che possono scorrere avanti e indietro in modo che i loro fori vengano a coincidere con quelli del kanòn e del pinax consentendo il passaggio dell’aria. Il movimento è regolato dal suonatore attraverso un sistema di tiranti metallici che collega le plinthídes alla tastiera. Di solito l’organo possiede più file di canne (o registri) per ogni tasto: l’organista può decidere di usarne una sola a sua scelta, o di combinarne due o più. La parte interna del kanòn mousikòs è infatti divisa in canali, tanti quante sono le file di canne, che possono essere aperti o chiusi mediante altre liste di legno azionate da una sorta di manopole. L’organo idraulico piacque molto ai Romani, come testimoniano le arti figurative (si veda il bel mosaico pavimentale che raffigura un duo di organo e corno) e i ritrovamenti di strumenti originali frammentari: celebre quello di Aquincum, l’odierna Budapest. Lo usavano soprattutto negli spettacoli del circo e dell’anfiteatro, a motivo del suono potente; ma la sua voce, stando a quanto racconta Plinio, era capace con la sua dolcezza di ammaliare i delfini. Da Roma passò quindi a Bisanzio, dove continuò a costituire un’attrazione nelle cerimonie della corte imperiale; e fu un imperatore bizantino, Costantino V 31 Copronimo, a reintrodurlo in Occidente, donandone un esemplare a Pipino il Breve intorno al 757 della nostra era. Qui venne introdotto nelle chiese (anche se c’è chi ne retrodata l’ingresso di qualche secolo); nel frattempo l’acqua era stata abbandonata, già a partire dalla tarda antichità, e l’alimentazione dell’aria veniva ormai assicurata da un sistema di mantici di legno e pelle. Questi sono solo alcuni esempi di una realtà culturale, quella alessandrina, vivace, dinamica e multiforme, che continuò a dare i suoi frutti anche sotto la dominazione romana. Fra i tanti nomi che si potrebbero citare, ricorderò soltanto Claudio Tolemeo, il codificatore di quello che da lui prese il nome di sistema tolemaico, e Galeno, il più grande medico dell’antichità assieme a Ippocrate (sebbene non sia vissuto ad Alessandria, vi compì parte dei suoi studi). Le loro opere, assieme agli Elementi di Euclide e agli scritti esoterici di Aristotele, furono tra quelle che gli Arabi giudicarono degne d’interesse quando, nel VII secolo, conquistarono l’Egitto e s’impossessarono della Biblioteca (o di ciò che ne restava): tradotte nella loro lingua, sopravvissero durante il Medioevo e rientrarono nella cultura europea, ormai non più in grado di comprendere il greco, attraverso le traduzioni latine dall’arabo. Ma il lascito più importante dell’eredità culturale alessandrina è forse proprio l’unità del sapere, una lezione tanto più importante in un’epoca come la nostra in cui scienza e tecnologia hanno preso il controllo delle nostre vite. Alessandria ci ricorda che l’uomo e il suo benessere sono il fine, e scienza e tecnica sono gli strumenti che consentono di raggiungerlo: e per vivere bene, saper gustare coi versi di Teocrito la calma bucolica di un pomeriggio assolato all’ombra degli olmi e dei pioppi che stormiscono al vento, lasciandosi cullare dal canto dei cardellini e dal frinire delle cicale che contrappunta col gorgoglio di un fresco zampillo d’acqua, giova non meno che smanettare su uno smartphone di ultimissima generazione. * - ** - *** Relazioni tenute nel nostro Liceo in occasione della premiazione degli studenti per il IX Certamen Latinum Aetnaeum. 32 Il mondo estremo di Christoph Ransmayr Un classico “moderno” Ida Pontillo I classici sono quei libri che ci arrivano portando su di sé la traccia delle letture che hanno preceduto la nostra e dietro di sé la traccia che hanno lasciato nella cultura o nelle culture che hanno attraversato (Definizione n. 7 da I. Calvino, Perché leggere i classici 1995). I classici sono testi che rimangono vivi, vitali e produttivi per sempre; la loro fecondità si basa sulla loro capacità di creare degli archetipi, rivisitati dalla cultura contemporanea. ‘Attualizzare’ un testo classico significa quindi da una parte riprenderne le tematiche, senza snaturarle, dall’altra creare un nuovo senso, che sia ‘adatto alla contemporaneità’, nuovamente fruibile. In questa logica mi sembra che il romanzo Il mondo estremo dell’austriaco Christoph Ransmayr, pubblicato nel 1988 e in traduzione per i tipi della Feltrinelli nel 2003, si discosti dai soliti romanzi che dal mondo latino prendono spunto per creare uno sfondo colossale su cui disegnare banali storie. Non vi è alcun forzato tentativo di ‘modernizzare’ un classico, bensì il progetto di affiancarsi ad esso, come suggerisce il repertorio ovidiano posto alla fine del libro, senza sostituirlo. È mia intenzione presentare questo testo proponendo degli spunti di lettura, senza presunzione di completezza, perché il romanzo è veramente ‘un libro straordinario’, il cui senso “risiede proprio nella fusione di presente e passato, trasferiti entrambi in un mondo in incessante metamorfosi”1. Il mondo estremo è costruito su una duplice assenza: quella di Ovidio, la cui morte è soltanto ipotizzata sulla base di un fragile indizio, e quella del suo capolavoro, le Metamorfosi, dato alle fiamme dal poeta durante la sua ultima notte a Roma prima della partenza per l’esilio. Di questa irrisolta ricerca si fa carico Cotta, amico del poeta, sovversivo, che intraprende un viaggio fino a Tomi, il mondo estremo appunto, a caccia della verità definitiva sulla vita e sulla morte. Ma proprio in questa terra la verità si frantuma e si disperde nei racconti degli abitanti tanto che a Cotta spetterà il compito di ricostruire dai 33 brandelli di frasi smozzicate e parole isolate, ma anche da sguardi, da intuizioni quel testo tanto pericoloso che aveva portato Ovidio all’esilio. Sì, perché, sebbene varie pubbliche letture e anticipazioni di pagine delle Metamorfosi in patria avrebbero dovuto rassicurare il potere di Roma sulla sua natura innocua e scevra da ogni opposizione politica, pure la macchina burocratica dietro il principe si era messa in moto e aveva comminato la pena, irreversibilmente, in quel ‘mondo estremo’ che dà il titolo al romanzo. L’elemento di novità, che elimina ogni sospetto di riproposizione di una ennesima rilettura ovidiana sulla scia delle tante che la ‘fortuna’ del poeta ha raccolto nel corso dei secoli, è l’uso che Rainsmayr fa del tempo. Dal punto di vista della costruzione narrativa, nel romanzo coesistono tre diversi piani temporali: quello in cui agisce Cotta, l’analessi che ricostruisce le vicende precedenti l’esilio, gli anni trascorsi da Ovidio sul mar Nero, ricostruiti attraverso i racconti degli abitanti di Tomi. I tre piani si intrecciano fra loro, in un continuo gioco di rimandi che alla fine ricrea la fabula. Ma il meccanismo narrativo non si esaurisce qui. Anche il futuro viene svelato nella profezia del diluvio universale, dopo il quale Deucalione e Pirra faranno rinascere il genere umano. Il tempo della storia appare quindi smisurato e su questo sfondo Rainsmayr trasporta personaggi storici e fantastici, che si muovono in un presente indefinito, in cui l’elettricità esiste, ma si accendono candele e fuochi per illuminare, in cui è già stato inventato il 34 cinematografo ma si viaggia a piedi o con i carri e contemporaneamente colonne di automezzi si bloccano per onorare la morte di Augusto: tutto questo crea un mondo realistico e al contempo lontano e favoloso in cui non si fa fatica a credere alla possibilità di trasformarsi in un elemento naturale, possibilità implicita nel rapporto di parentela esistente fra tutte le creature, animate o inanimate presenti sulla terra. Per bocca di Eco, Cotta conoscerà le storie di trasformazioni in pietra e un’unica vicenda di metamorfosi dalla pietra allo stato di uomo passando per lo stadio animale (sbucarono setole, bitorzoli, tentacoli che divennero gambette irrequiete, braccia, mani brancicanti nel vuoto, p. 125). Questa circolarità della materia si iscrive in un unico grande mito, che è quello dell’Essere ipotetico dentro un inarrestabile Divenire. Tomi stessa è al contempo il luogo e il simbolo della trasformazione, assediata com’è dalla natura che rapidamente inghiotte ogni cosa; da quel mondo anche Cotta uscirà cambiato non solo nei pensieri ma anche nei ricordi. È nella descrizione delle trasformazioni che Ransmayr riprende la cifra della lezione ovidiana, individuando quell’elemento di continuità e analogia del personaggio con l’oggetto che diventerà, attorno al quale costruisce l’intero brano. Rileggiamo il passo relativo alla trasformazione di Tereo per vedere come agisca questo meccanismo narrativo: Tereo alzò l’ascia, per eseguire ciò che dolore e odio gli ordinavano. Aggredì le sue vittime. Ma non due donne levarono le braccia per difendersi, bensì due uccelli spaventati levarono le ali; i loro nomi erano registrati nell’archivio di Trachila: rondine e usignolo. Con forsennati colpi d’ala frullarono attraverso la corderia, si lanciarono all’aperto dalla finestra infranta e svanirono nel cielo azzurro cupo prima ancora che dal manico incurvato dell’ascia nascesse un altro becco, dalle braccia di Tereo ali e i capelli gli fossero diventati piume brune e nere. Un’upupa seguì le due scampate in un volo arcuato, ondeggiante, quasi scivolasse lungo le tracce sonore della voce di Procne (pp. 212-213). 35 Anche nel racconto ovidiano c’è un elemento analogicamene contiguo, la spada, che muta nel becco dell’upupa (Met. VI, 667-674): Corpora Cecropidum pennis pendere putares: pendebant pennis; quarum petit altera silvas, altera tecta subit, […]. Ille dolore suo poenaeque cupidine velox vertitur in volucrem, cui stant in vertice cristae, prominet inmodicum pro longa cuspide rostrum: nomen epops volucri, facies armata videtur. Ma avresti creduto che i corpi delle due si librassero per mezzo di ali; in verità, per mezzo di ali si libravano: una di esse ripara in un bosco, l’altra si rifugia sotto la grondaia […]. Egli, per il suo strazio e bramosia di pena, subito si muta in quell’uccello, sul cui capo s’alza una cresta e, al posto della lunga spada, uno smisurato becco si protende: il nome dell’uccello è upupa e la sua testa sembra armata. Tuttavia, qui tutto appare stemperato nell’uso del verbo videor, che crea l’illusione dell’apparenza che rende il tutto meno crudo. Come affermato da E. Pianezzola, “vicende atroci come quelle di Tereo, Procne e Filomela, viste attraverso il filtro del mito ovidiano, sono certamente tragiche e raccapriccianti, ma diventano assai più insopportabili e disturbanti se ricondotte al realismo della quotidianità”2, dove Tereo è il macellaio del paese e Procne la sua grassa, infelice moglie. Non tutti i miti vengono raccontati, indice di un voluto ridimensionamento del valore assoluto della parola scritta3. Il mito di Alcione e Ceice con la consolante trasformazione in uccelli marini viene proiettato sul muro scrostato del macello dal lillipuziano Cypari con ingenui trucchi cinematografici. Anche qui il processo di attualizzazione del modello da parte dell’autore austriaco coglie un tratto ovidiano molto moderno: la rapidità. Come è già stato scritto da I. Calvino4, il verso delle Metamorfosi procede per accumulazione di immagini, che si sovrappongono le une alle altre proprio come al cinema e la scena, sempre al presente, sembra davvero svolgersi sotto i nostri occhi. In un altro caso Cotta, dopo essere stato assalito da un gruppo di ubriachi, assiste invece alla messa in scena del mito, quando vede sfilare, nella 36 notte di Carnevale, il carro di Febo in una caricaturale processione, in cui si riconoscono Giove, Orfeo e Medea. Stavolta la situazione non è scopertamente ovidiana ma richiama molto da vicino un modello presente in un altro romanzo latino, le Metamorfosi di Apuleio. Lucio, prima della trasformazione in asino, si trova coinvolto ad Ipata nella parodia di un processo per omicidio. Quando sta per essere pronunziata la sentenza capitale vengono scoperti i cadaveri, che nella realtà si rivelano tre otri, e tutta la drammaticità della scena si esaurisce in una fragorosa risata. Si celebra in città, infatti, la festa del dio Risus, una sorta di Carnevale, di rovesciamento della realtà che vede Lucio, lo straniero, vittima di uno scherzo crudele e tutta la città indifferente alla straordinaria metamorfosi (quella di otri in esseri umani). I punti di contatto sono veramente troppi per essere casuali: il tema della trasformazione, la situazione del Carnevale, l’aggressione allo straniero, l’accettazione del soprannaturale da parte di un’intera comunità. Il lettore in entrambi i casi è consapevole del patto narrativo, che lo costringe a prestare fede all’inverosimile, ma chi si trova all’interno della storia crede perché parte di una città soggetta ad un continuo e inesorabile disfacimento. Cosa si cela dunque dietro l’aggettivo presente nel titolo del romanzo? ‘Estremo’ rimanda denotativamente alla distanza oggettiva che separa Tomi da Roma, ma quando ci si inoltra nella lettura il termine acquisisce un’altra valenza che si sovrappone alla prima caricandola di ulteriori sensi. Cotta infatti sulle coste del mar Nero non troverà il manoscritto ovidiano bensì Licaone, Aracne, Tereo, Procne, Filomela, Eco e tanti altri personaggi delle Metamorfosi che qui abitano, vivi e reali, in contrappunto con i loro alter ego del mito. Licaone è un cordaio licantropo, Aracne una tessitrice sordomuta, Tereo il macellaio del paese e Procne sua moglie, trasformata in usignolo insieme alla sorella diventata rondine; Eco infine è una prostituta che ha sentito dalla bocca di Ovidio tante storie di metamorfosi e ora le ripete. L’opera del poeta latino non è dunque perduta, ma vive 37 trasformata in quotidianità, perché Tomi è una grande rappresentazione delle Metamorfosi stesse, che hanno abbandonato l’univoca trasmissione della parola scritta per mostrarsi in una visione straniata, allucinata e anacronistica, ma pur sempre concreta e non letteraria. Note 1. P. Fedeli, Il romanzo, in Lo spazio letterario di Roma antica. L’attualizzazione del testo, IV, Ed. Salerno, Roma-Bari 1989, p. 197. 2. E. Pianezzola, Latina Didascis VIII, in F. Piazzi, Hortus apertus, Cappelli, Bologna 2010, p. 21 3. P. Gheri, Il confronto col canone nel romanzo contemporaneo in lingua tedesca, in M. T. Chialanti e A. Laserra, Riflessioni sul canone: implicazioni, permanenze, sconfinamenti, Fisciano, Università degli studi di Salerno, 2007, pp. 81-101. 4. I. Calvino, Ovidio e la contiguità universale, in Perché leggere i classici, Oscar Mondadori, Milano 1995, p. 35. 38 Il tempo dei Titani Ferdinando Testa* Vorrei iniziare questo breve scritto partendo dalla lotta fra Dei e Titani, raccontata da Kerenyi come una prospettiva da cui guardare la differenziazione tra l’Olimpo ed il Tartaro, spazi e luoghi prima di tutto psichici e poi geografici, caratterizzanti due diverse modalità di esistenze della psiche nell’arco della sua evoluzione e trasformazione. Così racconta Esiodo: “Da dieci lunghi anni i Titani e i figli di Rea e di Crono lottavano in dolorosa battaglia gli uni contro gli altri. Gli Dei antichi, i Titani, avevano le loro posizioni sulla cima dell’Otri, Zeus e i suoi fratelli su quella del monte Olimpo. Non vi era possibilità di venire a una decisione. Allora Gea rivelò ai nuovi dei il segreto per conseguire la vittoria. Seguendo il suo consiglio, essi andarono a prendere i “Centobraccia” Briareo, Cotto e Gia dalle profondità dell’estremo margine della terra; li rifocillarono con nettare ed ambrosia, la bevanda e il cibo degli Dei, e Zeus li invitò a lottare, per riconoscenza, al suo fianco contro i Titani. Cotto lo promise in nome di tutti e tre. La battaglia ricominciò. Dei e Dee stavano schierati gli uni contro gli altri. Ma i nuovi combattenti avevano trecento mani; presero trecento pietre con le trecento mani. Con una pioggia di pietre, travolsero i Titani e suggellarono la loro fine. I vinti vennero incatenati e precipitati nel Tartaro, sotto la terra, a una distanza così grande quale è quella che separa la terra stessa dal cielo: un’incudine cadendo dal cielo impiegherebbe nove notti e nove *Psicanalista junghiano. 39 giorni per raggiungere nel decimo giorno la terra; nove notti e nove giorni essa impiegherebbe anche cadendo dalla terra per arrivare nel decimo giorno al Tartaro. Questo è circondato da un muro di metallo. Una triplice notte cinge la cinta di questa fortezza. Sopra di essa crescono le radici della terra e del mare deserto. Il buio nasconde là dentro i Titani che non possono più evadere, poiché Poseidone vi ha messo sopra una porta di metallo. Custodi fedeli, Gia, Cotto, e Briareo, messi lì da Zeus, vegliano davanti alla porta”. Con i Titani siamo in presenza di un tempo in cui gli sconfitti sono relegati nel Tartaro, spogliati di ogni onore (etimoi), esclusi ed espulsi dal mondo organizzato attraverso la regola della violenza e della forza proprio perché questa è una fase di lotte primitive ed arcaiche prima del culto e del rito: “Sembra che nessuno abbia mai avuto un culto dei Titani. I tempi titanici possono vedersi come un periodo di transizione tra l’uomo primitivo e l’uomo colto, civilizzato, un periodo durante il quale non esisteva né il rituale né il culto dell’uomo primitivo, né l’immaginazione antropomorfa ben definita dell’uomo molto colto e ben religioso” (R. L. Pedraza). Il mondo dei Titani, quello della prima e seconda generazione a cui appartiene Crono, è caratterizzato da una assenza di leggi, di un ordine e di un limite mentre con l’affermazione di Zeus nasce una nuova prospettiva che va dalla cultura alla religione, verificandosi quello che Nilson chiama l’“antropomorfismo greco”, ovvero una differenziazione di immagini. Con Zeus la coscienza mette ordine, distribuisce, delinea i confini e separa ciò che è primitivo da quello che è cultura e civiltà, crea il culto ed il rito come contenitori necessari e indispensabili per la trasformazione della dimensione inconscia in quella cosciente. Col rito e con il culto l’immagine trova un contenitore, acquista uno spazio ed un tempo e la coscienza percorre le strade dell’evoluzione per avvicinarsi al mondo del Logos come modalità di scambio e di interazione piuttosto che privilegiare invece la dimensione della forza e della vio40 lenza. Ciò risulta ben visibile nella figura di Prometeo, l’unico Titano che non si è unito agli altri per la lotta contro l’Olimpo, che utilizza come tecnica l’inganno, l’astuzia, la seduzione ed il fascino della parola, ovvero la persuasione del discorso: tutte modalità che appartengono alla dimensione di Afrodite: “Tra gli Dei, l’Eri, si sviluppa a partire dalla aggressione di Crono contro il padre Urano. Adirato con i suoi figli, Urano annuncia che questo misfatto dovrà essere pagato, che ci sarà insomma una Tisis, una vendetta. Questa Tisis è il conflitto che opporrà sotto forma di Eris e di Neikos i Titani agli Olimpi. Infatti quando Rea sta per mettere al mondo Zeus, domanda a Gea e ad Urano di meditare con lui un piano che, salvando Zeus, consenta di pagare il debito dovuto alle Erinni di suo padre: teisato d’Ernys patros heoio. Tutto si giocherà allora sul terreno della lotta per il potere, tra Crono e suo figlio dal cuore violento, fino al trionfo di questo ultimo. Con la vittoria di Zeus la Tisis è compiuta, l’ordine è ristabilito” (M. Detienne - J. P. Vernant). La procedura, così come attesta un pezzo della Teogonia di Esiodo, da attuare nel mondo dei Beaiti in caso di insorgenza di qualche conflitto e di discordia (eriskoi neikos) è ben chiara e precisa senza lasciare adito a dubbi e tentennamenti: il colpevole viene scacciato fuori dalla propria residenza e “privato di coscienza, di respiro, di vita, sprofondato in un sonno di morte e in seguito escluso dal consesso degli Immortali e dai loro banchetti eterni” (Detienne). L’Eris tra il mondo del Titani e quello di Zeus mira al capovolgimento del potere e del trono, è una guerra aperta, non è una franca ostilità; ma è la forza della lotta tra una dimensione arcaica e una nascente forma di coscienza che mette ordine ed equilibrio perché con Nelson i “Titani sono astrazioni o nomi vuoti, il cui significato non possiamo valutare” risultando in tale contesto difficile vederli come immagini archetipiche, proprio perché mancano di una limitazione ma appaiono come selvaggio disordine. In tale senso più appropriata per il nostro lavoro può risultare la visione di Kerenyi, che scrisse il suo Prometeo nel 1946 subito dopo la seconda guerra mondiale, come tentativo di delineare la funzione dei 41 Titani e non tanto invece la dimensione archetipica: “Le storie dei Titani riguardano Dei che appartengono ad un passato tanto remoto che noi li conosciamo unicamente a partire da storie particolari, che esercitano soltanto una funzione particolare. Il nome di Titano, fin dai tempi più remoti, è stato profondamente associato alla divinità del Sole, e sembra che sia stato originariamente il nome supremo di esseri che in effetti, erano creature celestiali, ma dei di tempi molto remoti, ancora selvaggi e non soggetti ad alcuna legge”(Kerenyi). La prospettiva indicata da Kerenyi rispetto alla possibilità di una “funzione titanica” nella natura umana è rappresentata dal collegamento operato dallo stesso Kerenyi tra l’eccessivo e l’esistenza umana, così come si evince nella sua opera su Prometeo: il superamento dei limiti, l’esagerazione, la mancanza di leggi per arrivare al pensiero di Pedraza secondo cui: “Ai fini didattici possiamo dire che così come i greci pensavano ai tempi titanici come a un regno di tempi anteriori e di Dei quasi selvaggi allo stesso modo esistono tempi titanici nell’ontogenesi dell’uomo [...] e possiamo aggiungere questo elemento titanico al viaggio celestiale del Puer, quando mostra il proprio eccesso, la propria assenza di limiti e la propria distruttività” (Pedraza). La funzione titanica si colloca allora all’interno di una dimensione della psiche con cui veniamo a contatto quando assistiamo alla presenza di immagini che da parte del paziente non sono associate ad emozioni ed a sentimenti rendendo in tal modo le immagini stesse prive di creatività e la sofferenza dei Titani sicuramente va distinta e separata dalle ferite della psiche da cui si può apprendere psicologicamente: la sofferenza dei Titani nella loro ripetuta esistenza sembra rappresentare un’area della psiche là dove non esiste il limite ed il confine e dove la riflessione stenta a trovare una sua adeguata collocazione. Il tema dei Titani ci conduce inoltre al rapporto con il male ovvero i “mali” che restano in disparte, lontano dagli Dei e rinchiusi nel Tartaro. Così sempre racconta Kerenyi a proposito di Tifeo: “Il drago Tifeo nacque dopo la sconfitta dei Titani e si riteneva che suo padre fosse il Tartaro [...]. Tifeo con un braccio arrivava fin dove il sole tramonta, con l’altro fin dove il sole sorge. Tra le spalle gli spuntavano 42 cento teste di serpenti. Dalle anche in giù il suo corpo era come due giganteschi serpenti attorcigliati che gli arrivavano fino alla testa ed emettevano un suono sibilante. Si diceva che la voce delle sue cento teste fosse spesso comprensibile agli Dei, ma talvolta era un muggito simile a quello del toro o al ruggito del leone, spesso somigliava all’abbaiare del cane o ad un sibilo; tali voci riecheggiavano tra i monti. Tutto il corpo del mostro era alato. I suoi capelli e la sua barba incolti si agitavano al vento mentre fiamme ardevano nei suoi occhi. Sibilando e muggendo, egli lanciava pietre infocate contro il cielo e, invece di saliva, dalla sua bocca divampavano fiamme. Non si sapeva ancora se Tifeo avrebbe regnato sugli Dei e sugli uomini, ma Zeus da lontano lo colpì coi fulmini, da vicino con la falce d’acciaio, inseguendolo fino al monte Casio. Quando egli vide il drago ferito, l’assalì in un corpo a corpo. Immediatamente però rimase avvolto nelle spire dei giganteschi serpenti. Il dragone gli levò allora la falce dalla mano e gli amputò i nervi delle mani e dei piedi. Si pose poi Zeus sulle spalle e lo portò, attraversando il mare, in Cilicia, ove lo depose nella gratto della korykos, “il sacco di pelle”. Nello stesso luogo nascose i nervi di Zeus in una pelle d’orso, affidandoli in custodia a Delfine, una dragonessa metà fanciulla metà serpente. Ermes ed Egipan però rubarono i nervi e li restituirono di nascosto al dio. Zeus si riprese, apparve dal cielo in un carro tirato da cavalli alati e inseguì il drago dapprima fino al monte Nisa. Colà il dragone venne ingannato dalle Dee del fato, le Moire, poiché mangiò dei frutti che esse gli offrirono, credendo di ricuperare in questo modo le forze. Ma quei frutti si chiamavano ephemeroi, “per un solo giorno”. Continuò poi la sua fuga, combatté in Tracia sul monte Emo, lanciando intorno a sé monti interi macchiati del suo sangue, haima; da allora quella montagna prese tale nome. Finalmente giunse in Sicilia, dove Zeus gli scaraventò addosso l’Etna. Ancora oggi quel monte rivomita i fulmini che avevano colpito il drago”. Con Tifeo fulminato e spinto da Zeus in fondo al Tartaro non c’è più pericolo per gli Dei, ma dalle sue spoglie sono nati i venti cattivi che infestano il mare e la terra; analogamente quando Poseidone ha chiuso le porte del Tartaro nessuno può più uscire; così come quando Pandora apre la giara su Elpis perché restasse dentro 43 senza spiccare il volo: “A voler spingere il paragone fino in fondo, potremmo dire che i mali (nella giara) corrispondono ai Titani e a Tifeo (nel Tartaro): i primi scappano, i secondi restano prigionieri. Ma come Elpis, compagna dei mali pur non essendo essa stessa un male, resta in fondo alla giara vuota, così restano nel Tartaro, in compagnia dei loro fratelli Titani, i tre Centimani, Gige, Cotto e Briareo, che hanno aderito alla causa di Zeus assicurandone la vittoria. Questi tre personaggi restano a vivere nell’abisso, ma non come prigionieri, tenuti per sempre in disparte e lontano dagli dei, come i Titani; al contrario, essi vi abitano (naiousin) in permanenza, in quanto guardiani fedeli di Zeus. Il regno di Zeus implica, con la chiusura del Tartaro, la presenza costante, in esso, di tre suoi rappresentanti, così come la condizione umana implica, in fondo alla giara disertata dai mali, la continua presenza di Elpis”. Nel Tartaro rimane allora rinchiuso il male legato alla arcaità, alla forza della lotta per il sovvertimento del potere in maniera titanica, senza legge, senza misura e con eccesso, l’immagine priva della riflessione e dell’emozione; nel vaso di Pandora, invece resta la Speranza mentre i mali fuoriusciti tendono a delineare in maniera sempre più distinta il mondo dei mortali da quello degli Immortali: si opera una distinzione, si crea un confine, un limite tra queste due sfere e se con dolore e sofferenza si assiste a tale delimitazione è altresì vero che in ciò va rintracciato il desiderio dell’umano di ri-toccare la sfera del divino. 44 “La parola violata” Convegno di studi Gabriella Congiu Marchese Una tradizione consolidata nel tempo affida alla parola l’intensità della comunicazione, la ragione profonda della volontà di espressione, la narrazione destinata ad assumere tonalità sempre inedite smorzando o creando, di volta in volta, un clima di attesa e, più generalmente, di sospensione. Così la comunicazione scomponendosi e ricomponendosi cede il passo alla vivacità della parola apparentemente indisturbata nella sua centralità, di fatto destinata a comporsi con le mille voci indizio di modernità ma anche di tenace attaccamento alla tradizione. Accade così che troppo spesso ci si trova innanzi a termini in cui la pittoresca mescolanza di forme e tradizioni avvia una feroce polemica contro l’uso indiscriminato del mezzo espressivo come portato di una tensione interiore. Alla parola, alla sua applicazione in ambito etico-letterario, sono state dedicate le giornate del Convegno Nazionale di Studi tenutosi ai primi di maggio presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Catania. Tema: Cesare Cellini. La parola violata. Come vuole il titolo, l’indagine sulla purezza del veicolo comunicativo ovvero sulla sua indiscussa valenza onirica prende le mosse dalla produzione di un giovane letterato troppo presto sottratto, per malattia, al suo impegno di critico e scrittore. Autore di delicate liriche così come di affascinanti costruzioni favolistiche, Cesare Cellini ha lasciato in chi lo ha cono45 sciuto personalmente o ha soltanto frequentato le sue pagine così intense e delicate, un messaggio di pienezza vitale, un mondo che cominciava appena a schiudersi quando la rapidità del male ha interrotto la magia di una scrittura, di una parola portatrice di valori e pertanto opposta al parlare dei tanti profeti mondani come ricordava Maria Barbanti in occasione della intitolazione di un’aula universitaria al giovane, discreto poeta. Oggi, a vent’anni dalla morte, questo convegno ha ripercorso le tappe della sua vita intellettuale attraverso un inedito tracciato che ha ricordato le sue letture, i suoi interessi musicali, i luoghi in un connubio costruttivo fra cultura e territorio. Resistendo ad ogni tentazione celebrativa, Sergio Collura curatore del Convegno, amico e sodale del poeta e lui stesso accorto letterato, ha sottolineato la valenza di un incontro di studi che vuol dire soprattutto predisporsi all’ascolto, all’incontro con l’altro. Dalle contraddizioni del Novecento che la scrittura celliniana ha evidenziato e segnalato, nasce il contrasto fra la difesa dei valori dell’umano e la miseria e lo sfruttamento di popoli ridotti ad essere “senza perché”. Ed allora conferire significato all’esistenza vuol dire innanzitutto riscoprire le radici culturali. Rifare il cammino della storia alla ricerca dell’attimo in cui la parola ha smesso di essere indistinta per divenire depositaria di un significato “altro”, di rottura con quanto l’ha preceduto ed anticipatore del nuovo. Inevitabilmente questo porta a rifare il cammino di un’altra storia, la storia della “parola violata” costretta al silenzio. Sulla consequenziale riflessione si è tenuto l’incontro che ben oltre il semplice scandaglio dei versi celliniani ha inteso proporre una lettura diversa del fare letteratura, come lui avrebbe fatto distogliendo l’attenzione da sé per puntarla -dicevamo- su quegli artisti, poeti e narratori che amava frequentare foss’anche soltanto incontrandoli nei loro scritti, nelle loro opere. Così Brunelli e Gerevini, Fiore e Luzi, Prisco e Pomilio, Vilardo e Zinna con una selezione tanto dolorosa quanto necessaria nel raccordo che li lega e li rende una pagina unica del farsi dell’arte e della poesia nella vita del poeta. Scriveva Cesare Cellini: “La Pace è un bene sommo per la storia ed il rispetto della 46 dignità degli esseri dipende da essa, per attuarla, però, occorre la complicità dell’intelligenza e dell’amore”; è così che il Movimento Giovani per un Nuovo Umanesimo ha dato corpo a questo progetto di piena emotività nel nome del poeta rivestendo di pregio termini come “diversità”, “uomo”, “fatica”, “Dio”. Nel suggestivo scenario del Coro di Notte del Monastero dei Benedettini si sono tenute le dense giornate di studio che hanno visto alternarsi studiosi, cultori, studenti tutti ugualmente ed appassionatamente impegnati a sondare i recessi più riposti dell’animo umano, la coscienza dell’oscurità e della brevità della parola. Così -citiamo parzialmente- la parola come eccesso in Angelo Fiore (Fernando Gioviale); la delega della parola in Pomilio (Sergio Cristaldi); le parole del silenzio di Michele Prisco (Gabriella Congiu); la lettura teologica dell’opera celliniana (Longo, Cardinali); la comune umanità fra il quotidiano e l’eterno (Martin Nicemnkia, Tommaso Romano, Mario Siragusa), la scrittura pluricodice per ragazzi di Cellini (Rosaria Sardo); la narrazione atemporale di Remo Gerevini (Sergio Collura); il racconto silente di Elio 47 Romano (Giuseppe Sciuto). Citando Heidegger a proposito del dire poetico e della verità dell’essere, Cesare Cellini si interrogava sulla natura del poeta, sulla sua disposizione all’ascolto e alla parola finendo per chiedersi se lui fosse, genuinamente autenticamente poeta per poi concludere: “Una cosa avverto ogni qualvolta mi accingo a cantare che, al di là di ogni indagine filosofica [...] nell’estrema indigenza del nostro essere il rivelarsi della Parola mi aiuta a capire che nel buio della conoscenza è meglio stringersi gli uni agli altri”. Che poi altro non è se non il liberarsi da ogni forma di asfittico ripiegamento in sé per farsi materia viva, palpitante nell’incontro costruttivo con gli altri, con la vita. 48 Il caso Unamuno-Pirandello Gloriana Orlando Echi, calchi, suggestioni, citazioni... hanno alimentato fin dalle sue origini la letteratura occidentale tanto che ampiamente gli autori hanno attinto ai grandi che li hanno preceduti. Dai primi poemi dell’antichità, quell’Iliade e quell’Odissea attribuiti ad Omero, non si è fatto altro che “riutilizzare” materiali precedenti: i temi dell’epica tramandata oralmente dagli aedi sono diventati i poemi omerici; le vicende degli eroi di questi poemi sono poi state rappresentate nelle tragedie, e in parte ancora riprese da Virgilio per farne materia del suo canto nell’Eneide. E, oltre che alle Visioni della tradizione celtica e ad altri grandi del mondo classico come Ovidio, Lucano ecc., anche all’Eneide si è ispirato Dante per la sua Commedia. Inutile ripetere che Dante è a sua volta servito da fonte di ispirazione per tutti, o quasi, i poeti che sono venuti dopo. “I libri parlano tra loro” ha affermato Umberto Eco nelle Postille Critiche del Nome della rosa, liquidando definitivamente la questione che il Postmoderno aveva riaperto con la categoria del “citazionismo” (tutto è ormai stato detto, tutto è stato scritto, non resta altro da fare al letterato che citare). Però, accanto a questi “echi”, più o meno intenzionali, va anche presa in considerazione la “consonanza spirituale” che fa sì che spesso autori tra loro lontani, giungano alle medesime conclusioni, esemplare tra tutte quella di Leopardi e Schopenhauer. Il primo ad accostare il pensiero di Leopardi alla filosofia di Schopenhauer fu Francesco De Sanctis, nel suo Dialogo tra A. e D. pubblicato sulla “Rivista con49 temporanea di Torino” nel 1858, poiché Il mondo come volontà e rappresentazione del 1819 non ebbe alcuna diffusione nel nostro paese almeno fino alla seconda edizione del 1844. Schopenhauer, informato dell’esistenza di questo saggio da una lettera del 12 febbraio 1859 inviatagli da Lindner, studioso e traduttore di Leopardi, così rispose all’amico: “l’ho letto attentamente due volte e devo stupire nel veder quanto questo italiano (De Sanctis) si sia impossessato della mia filosofia e come l’abbia capita bene”. Quindi Leopardi non aveva mai sentito nominare Schopenhauer ma Schopenhauer conosceva molto bene Leopardi, tuttavia, quando ha elaborato il suo capolavoro, il filosofo tedesco non era ancora venuto in contatto con il suo pensiero. Ancora più interessante risulta per il critico questo tipo di “consonanza spirituale” quando si manifesta non tra un filosofo e un poeta ma tra due letterati, poiché scandagliano con i medesimi strumenti la medesima realtà. Prendiamo Unamuno e Pirandello: sono coetanei ma non si conoscono, né personalmente né tantomeno l’uno conosce le opere dell’altro, almeno fino a quando i loro nomi non vengono associati, dopo la traduzione italiana di Niebla (Nebbia). Così scrive Unamuno ad un amico nel 1922: “Le manderò […] Niebla, tradotto in italiano, al cui riguardo si è parlato di Pirandello”1. Eppure ci sembra alquanto strano che egli non abbia mai sentito parlare di Pirandello dal momento che ne avevano spesso scritto riviste come “La Pluma” e “España” alla quale Unamuno collaborava fin 50 dal 1915. Malgrado ciò, ancora l’anno successivo egli dichiarerà: “Io che sono curioso e diligente osservatore della vita italiana, non sapevo niente di lui fino a poco tempo fa, meno di un anno”2. Da qui l’affannosa ricerca per stabilire chi dovesse ritenersi “l’innovatore” e chi eventualmente “l’emulo”. Adriano Tilgher, lo “scopritore” di Pirandello, colui che aveva dato al suo teatro lo spessore di una filosofia con la dialettica Vita/Forma, fu il primo ad intervenire in Studi sul teatro contemporaneo, Libreria di Scienze e Lettere, Roma 1923. Anche se soltanto in una nota a pag. 214, egli sottolineò la consonanza tra i due: “Un motivo analogo [lo troviamo] nel cap. XXXI del romanzo Nebbia di Miguel de Unamuno, anteriore, bensì, ai Sei personaggi ma posteriore alla novella La tragedia di un personaggio”. José A. Balseiro3, nel 1925 osservò che le innovazioni pirandelliane non erano tali in Spagna in quanto le aveva già introdotte Unamuno con Nebbia, uscito nel 1914 ma risalente al 1907, mentre I sei personaggi sono del 1921. Risulta evidente che è una sterile operazione cercare di stabilire una primogenitura, quasi si trattasse di una gara in cui tagliare per primi il traguardo. Del resto lo stesso Unamuno già aveva proposto un’interessante soluzione a questa futile specie di polemica che rischiava di allontanare l’attenzione dei critici dalle rivoluzionarie innovazioni alle quali i due autori 51 erano giunti separatamente: “È un fenomeno curioso e che si è dato molte volte nella storia della letteratura, dell’arte, della scienza o della filosofia, quello che due spiriti, senza conoscersi né conoscere una per una le loro opere, senza porsi in relazione l’uno con l’altro, abbiano perseguito uno stesso cammino ed abbiano tramato analoghe concezioni o siano arrivati agli stessi risultati. Si direbbe che è qualcosa che fluttua nell’ambiente. O meglio, qualcosa che è latente nelle profondità della storia e che cerca chi lo riveli”. Quindi non mi soffermerò oltre su questo argomento, accennando appena alle innovazioni di cui sto parlando, per ricercare invece la matrice che ha portato i due autori a conclusioni stilistiche simili. Ciò che li accomuna è la scoperta della coscienza dell’ente di finzione che ricerca la propria identità anche a costo di ribellarsi al proprio autore. È il caso di Augusto Pérez, protagonista di Nebbia, che si reca da don Miguel per comunicargli la sua intenzione di suicidarsi. Unamuno lo riceve nel suo studio (ricordiamo che anche Pirandello riceveva i suoi personaggi nello studio - Colloqui con i personaggi: “Avevo affisso alla porta del mio studio un cartellino con questo avviso”, La tragedia di un personaggio: “È mia vecchia abitudine dare udienza, ogni domenica mattina, ai personaggi delle mie future novelle. Cinque ore, dalle otto alle tredici. […] Quest’ultima domenica sono entrato nello scrittojo, per l’udienza, un po’ più tardi del solito”). Una serie di elementi concreti - il braciere, il letto, un ritratto dell’autore, come anche i titoli delle sue opere letterarie e filosofiche - servono a rendere realistico il colloquio tra i due e sono funzionali al processo di creazione della “realtà” del personaggio e al “suo ancoraggio concreto alla vita quotidiana”. Unamuno, da autore onnisciente conosce l’intenzione di Augusto e cerca di dissuaderlo dal suo intento ricordandogli che egli non esiste se non nella propria fantasia e non ha quindi alcuna possibilità di prendere iniziative personali. Ma a questo punto ecco il colpo di scena: il personaggio si ribella al suo autore fino ad arrivare a minacciarlo di morte. E alla fine riuscirà comunque ad uccidersi, provocandosi un’indigestione. Assistiamo così ad un capovolgi52 mento: all’autore viene negata un’esistenza autonoma, egli ha vita solo in rapporto alle sue creature mentre al di fuori di esse è condannato ad un “desolante anonimato esistenziale”. Diversa è, nell’apparenza, la posizione dei sei personaggi di Pirandello che vanno a cercare di conquistarsi il diritto ad “esistere” presso una compagnia di attori, chiedendo loro di rappresentare la propria vicenda. Se le storie appaiono diverse, simile è invece l’esigenza dei due autori di scardinare le convenzioni tradizionali che relegavano i protagonisti, di opere teatrali o di romanzi, in un campo privo di esistenza concreta. Cerchiamo adesso di individuare nella formazione culturale di Unamuno e Pirandello “l’autonoma poligenesi delle tematiche” che li ha portati a conclusioni tanto simili. Farò innanzitutto riferimento all’interessante saggio di Otello Lottini La realtà della finzione. Unamuno e Pirandello all’orizzonte di Cervantes in Teatro italiano4. Prendendo le mosse da un’intuizione di Américo Castro5 e, successivamente, di Luis Rosales6, Lottini afferma che Unamuno e Pirandello si collocano nell’immediato orizzonte creativo di Cervantes che “tre secoli prima apriva il grande capitolo moderno del romanzo, della rappresentazione e del linguaggio, della verità e della finzione”7. Che Unamuno si sentisse legato a Cervantes è cosa ben nota, egli infatti “con la Vida de Don Quijote y Sancho… (1905), non solo riscrive il capolavoro cervantino, ma ne ri-crea il fantasma, infiammato dalla passione del senso”8. Tra Pirandello e Cervantes invece non esiste un rapporto altrettanto chiaro e diretto. Tuttavia già nel 1908, quindi prima dell’uscita di Nebbia, egli fa un’attenta e puntuale lettura del Don Chisciotte nel suo saggio L’umorismo9 non solo notando la scoperta dell’esistenza autonoma e reale del personaggio di finzione ma anche sottolineando le infinite possibilità creative del romanzo. “Certo, quando un poeta riesce a dar veramente vita a una sua creatura, questa vive indipendentemente dal suo autore, tanto che noi possiamo immaginarla in altre situazioni in cui l’autore non pensò di collo53 carla, e vederla agire secondo le intime leggi della sua propria vita, leggi che neanche l’autore avrebbe potuto violare”10. Perciò egli coglie “le possibilità espansive del capolavoro di Cervantes” che potrà “andare anche al di là delle stesse intenzioni dell’autore, e costituirsi come tradizione e orizzonte culturale, all’interno dei quali altri libri e altri autori possono prendere posto a loro volta, come sarà il suo caso e quello di Unamuno”11. La grandezza di Cervantes non consiste quindi solo nella sua rivoluzionaria invenzione del “personaggio cosciente della propria esistenza” ma soprattutto nella “scoperta della possibilità di stabilire interferenze tra il reale e l’immaginario” che apriranno infinite potenzialità creative agli autori che seguiranno. In Pirandello e Unamuno, non solo le letture comuni hanno concorso a formare una comune visione del mondo e del rapporto tra personaggio e autore ma soprattutto la temperie culturale di quel primo scorcio di secolo in cui ormai cominciavano a diffondersi le idee dell’esistenzialismo. L’angoscia che pervade i personaggi di Unamuno, anche se spesso è mascherata dall’ironia, lo pone tra gli anticipatori del pensiero esistenzialista. Del resto, l’incessante contrasto tra la finitezza del suo essere e l’inesausta aspirazione all’infinito egli lo eredita da Kierkegaard, del quale si dichiarò “fratello”. E nel solco dell’esistenzialismo si pone anche il pensiero di Pirandello. Per lui carattere dominante dell’esistenza umana è la “deiezione” (Verfallen), l’essere “gettati”, ignari del senso ultimo della nostra vita, in un determinato luogo e in un determinato tempo che condizioneranno tutta la nostra esistenza senza alcuna capacità di tentare un possibile cambiamento. “In una notte di giugno caddi (il corsivo è mio) come una lucciola sotto un gran pino solitario in una campagna di olivi saraceni”, così inizia il racconto del suo “involontario” soggiorno sulla terra. Già la scelta dell’aggettivo “involontario” la dice lunga 54 sulla casualità e sull’assenza totale di ogni possibilità di determinazione che sono alla base dell’essere gettati nell’esistenza. E l’essere “caduto” in quella campagna, in quel contesto socio-culturale, in quella famiglia fanno sì che Pirandello uomo ma anche autore sia quello che conosciamo. Ben diverse sarebbero state sicuramente le cose se egli fosse nato in un altro contesto o in un altro momento. È quindi evidente la sua “consonanza spirituale” con Heidegger, dato che egli non conobbe mai la sua opera. Prendiamo il caso di Moscarda, il protagonista di Uno, nessuno e centomila, da quando la moglie gli ha fatto osservare che il suo naso è asimmetrico (evento minimo, scatenante di tutta una serie di inimmaginabili conseguenze, come spesso accade nelle opere di Pirandello) ha avuto inizio la sua crisi di identità, egli si guarda continuamente allo specchio, con occhi diversi, altri, e si “vede vivere”. Il vedersi vivere, dal di fuori è la condanna di molti personaggi pirandelliani. L’assenza di identità, però, si trasforma in un modo di realizzazione del sé. Nel caso di Moscarda si verifica un volontario allontanamento da tutto quello che si fa, si pensa, si dice. Pirandello, è utile ripeterlo, non conosceva il pensiero di Heidegger (che in parte non era nemmeno stato formulato) eppure sembra usare le stesse parole del filosofo tedesco che, nella sua analitica esistenziale riflette su quella struttura del si impersonale che egli individua quale struttura essenziale dell’Esserci. “Il se-stesso dell’Esserci quotidiano è il Si-stesso, che va nettamente distinto dal Se-stesso autentico”12. L’esistenza autentica si fonda sull’elaborazione dell’angoscia, e questo Pirandello lo intuisce prima del filosofo tedesco. 55 Note 1. Citazione presente in Vicente González Martín, La cultura italiana en Miguel de Unamuno, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca 1988, p. 249. 2. Miguel de Unamuno, Pirandello y Yo, “La Nación”, Buenos Aires, 15 luglio 1923, ora in Obras completas, Vergara, Barcelona 1964, vol. X, pp. 544-8. 3. José A. Balseiro, Unamuno, Pirandello, Conrad y una teoría de Bernard Shaw, in “El Vigía”, Madrid 1925, pp. 77-85. 4. Otello Lottini, La realtà della finzione. Unamuno e Pirandello all’orizzonte di Cervantes in Teatro italiano (a cura di) P. Carriglio e G. Strehler, Laterza, Roma-Bari 1993, vol I. 5. Américo Castro, Cervantes y Pirandello, in “La Nación”, 16 novembre 1924. Ora in Hacia Cervantes, Taurus, Madrid 1967, pp. 477-85. 6. Luis Rosales, La comedia de la personalidad, in “Cuadernos Hispano-Americanos”, 118, Madrid ottobre 1959, pp. 249 ss. 7. Lottini, cit., p. 319. 8. Lottini, cit., p. 321. 9. Luigi Pirandello, L’umorismo, Signorelli, Roma 1933, pp. 129-39. 10. Ibidem p. 136. 11. Lottini cit., p. 321. 12. Martin Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1976, p. 166. 56 Fuiemuninni, e poi… Francesco Giuffrida Nel disco Sicilia - Antichi canti d’amore (Trinacria 1962, a cura di Carla Marazza Ganduscio) e poi nel disco Quantu basilicò edito nel 1964 dai Dischi del Sole (DS 56, a cura di Matteo Deichmann), Giuseppe Ganduscio incide una serie di canti popolari siciliani d’amore. Sono canti da lui recuperati - partendo dal Corpus di musiche popolari siciliane di Alberto Favara, pubblicato nel 1957 - e proposti per la prima volta al pubblico: fino a quel momento il canto popolare siciliano era rappresentato quasi unicamente da Vitti ’na crozza, Ciuri ciuri, Sicilia bedda e così via. Il canto popolare raccolto sul campo, sul luogo di lavoro, trova finalmente il suo spazio, la sua collocazione. La prematura scomparsa di Giuseppe Ganduscio (settembre 1963) non arresta il lavoro di ricerca e riproposta: basti pensare che praticamente tutto il suo repertorio passa a Rosa Balistreri, che lo farà conoscere in Italia e nel mondo dalla metà degli anni sessanta alla sua morte nel 1990. Ma è un canto in particolare - presente in tutti e due i dischi - che vorremmo mettere in risalto, Mammà vi l’haju persu lu rispettu, in una variante più completa riguardo al canto riportato al numero 747 nel citato Corpus del Favara; eccolo: Mammà vi l’haju persu lu rispettu, di la finestra lu fici acchianari; cu parla parla mi lu tegnu strittu, ca schetta vecchia nun vogghiu ristari; ni nni fujemu dirittu dirittu poi, comu voli Diu, m’ha maritari. 57 (Mamma vi ho mancato di rispetto,/ dalla finestra l’ho fatto salire;/ chi parla parla me lo tengo stretto,/ perché non voglio restare nubile e vecchia;/ prendiamo la fuga in fretta/ poi, come vuole Dio, mi deve sposare). E il motivo di questa scelta è subito chiarito: è della fuitina che vogliamo parlare, di quel costume diffuso tra il popolo siciliano e meridionale in genere, molto presente nel passato e oggi quasi completamente scomparso. In questo primo canto c’è una ragazza che teme di restare zitella; e preferisce contravvenire a tutte le regole ecco la mancanza di rispetto verso la custode dell’onestà e dei sani principi all’interno della famiglia - pur di sposarsi: perché lo zito, obbedendo a un volere superiore, a un obbligo morale, a una consolidata tradizione, dopo la fuga d’amore, la deve sposare. Ma, tutto sommato, non era questo il caso più frequente; spesso era la premura, la voglia impellente di andare via di casa, di unirsi all’amata, senza attendere i tempi lunghi delle usanze e della tradizione. Ecco una dolcissima lirica di un innamorato stanco di aspettare; viene da Milena (Cl), comunicata da Arturo Petix: 58 Bedda ca li facisti quinnici anni fatti la rizzimedda e jamuninni ca m’ha tinutu ’ntra duluri e affanni lassa a to pa’ e a to ma’ e fuiemuninni; lu litticeddu è di pampini ’i canni lu chiumazzieddu di cuttuni e pinni, vienitinni ccu mia, amuri ranni piglia la rizzimedda e jamuninni (Bella, ora che hai fatto quindici anni/ prepara il tuo fagotto e andiamocene/ mi hai tenuto tra dolori e affanni/ lascia tuo padre e tua madre e scappiamo;/ il letto è di foglie di canne/ la coperta di cotone e piume/ vieni con me, amore grande/ prendi il fagotto e andiamocene). Abbiamo parlato di amata, ma avremmo potuto anche scrivere amato: i canti popolari ci testimoniano come da parte femminile esistesse la stessa voglia di fuga, in questo caso senza differenza di genere. Ecco un canto di Montedoro (Cl) raccolto ai primi del Novecento da Giovanni Petix: Mamma, mammuzza, m’hata a maritari chi mi cuntati ca nun siti ricca. - Tu ccu ’sta prescia mi fa’ dispirari figlia, nun è lavuri ca strasicca! Si’ picciula ed ancora pua aspittari appena si nni parla, vuccalicca Mamma, sintiti, m’hata a maritari, o mi nni fuiu e vi chiantu la sticca. (Mamma, mammina, mi dovete maritare/ non mi raccontate che non siete ricca./ - Tu con questa premura mi fai disperare/ figlia, non sono spighe che seccano!/ Sei ragazzina e ancora puoi aspettare/ è presto per parlarne, ragazza smaniosa -/ Mamma, sentite, mi dovete maritare,/ o me ne scappo e vi lascio in tredici). 59 E ancora nel nisseno gli ultimi due versi di un’ottava raccolta da Salvatore Riggio Scaduto: Iddra mi talià ccu l’uocchi tranni picciuttu arrobamicci e jamuninni. (Lei mi guardò con gli occhi tiranni/ ragazzo rapiscimi e andiamocene.) Nell’ottava di Montedoro si affaccia anche un altro problema: è quello della dote. La mancanza di una dote, per quanto piccola, poteva essere motivo di grande vergogna e, quindi, del diniego del permesso al fidanzamento e alle nozze. Ma, come dice un proverbio siciliano, “Ppi dota nun s’arricchisci”; una famiglia, cioè, deve contare su ben altro, sull’amore, sul lavoro, sulla concordia per costruire qualcosa di solido, non su qualche bene e qualche soldo. E l’innamorato in attesa trepidante lo canta a chiare lettere alla futura suocera; ecco gli ultimi quattro versi di un’ottava pubblicata da Salvatore SalomoneMarino, raccolta a Termini (Pa) alla fine dell’Ottocento: Eu ppri la robba nun vi fazzu liti, mi cuntentu di chiddu chi mi dati: ma si la vostra figghia ’un mi la dati eu vi l’arrobbu mentri chi durmiti! (Io per la roba non litigherò mai,/ mi sta bene qualunque cosa:/ ma se non mi date vostra figlia/ ve la rubo mentre dormite!). È chiaro allora che una fuitina può essere un’ottima scappatoia per evitare non solo una dote di un certo valore, da concordare con la famiglia del futuro marito, ma anche spese per la cerimonia che, dopo una fuga, poteva diventare, agli occhi del parentado e dei vicini, una semplice formalità, quasi burocratica, senza alcuna pompa. In questo caso la famiglia della ragazza poteva arrivare anche a consigliare un’opportuna fuga d’amore. La madre, la temuta suocera, niente avrebbe visto quella sera. Ecco un’ottava raccolta da Letterio Lizio-Bruno a Saponara, nel messinese, sul finire dell’Ottocento: 60 O Matri santa di la Piatati! Una figghiola bedda vu’ ch’aviti! Jò sintì diri ca la maritati; lu zitu sugnu iò si vu’ vuliti. Cu ddota e senza dota mi la dati: sugn’un picciottu ca non v’armu liti; si sentu diri ch’autru ci la dati, jò vi la robbu e vu’ non mi viditi. (Oh Madre santa della pietà!/ Oh voi che avete una figlia così bella!/ Ho sentito dire che volete sposarla;/ il fidanzato sono io, se mi volete. / Datemela, con o senza dote:/ non sono persona che litiga per questo;/ ma se dite di volerla dare a un altro,/ ve la rubo e voi non vedete niente). Ma era il contrasto inconciliabile che dava luogo alla fuitina possiamo dire autentica: un fidanzato non accettato dalla famiglia di lei per inferiorità di rango o di censo o, peggio, perché in contrasto con calcoli biechi connessi a matrimoni combinati, non aveva molte possibilità di arrivare al matrimonio per vie, diciamo così, pacifiche. Spesso le ragazze venivano letteralmente vendute solo per unire patrimoni o per risollevare le sorti di casate impoverite. La donna era allora una semplice merce, anche se preziosa, e in quanto tale custodita e tenuta d’occhio da una serie di guardie del corpo agli ordini della madre. Vediamo in questo canto netino pubblicato nella raccolta di Corrado Avolio la disperazione amorosa di un pretendente e la soluzione che propone: Tu si’ pisci d’amuri, iu sugnu l’amu; tu lu sai quantu beni ni vulemu. Pi fariti carizzi moru e bramu; ti li farrìa, ma di to matri tremu. Nui, quannu ’nta li strati ni scuntramu, ciùi di milli culuri nni facemu. Miegghiu a ’sta cosa rimeddiu ci ramu: pigghiti la piddemi e ni nni jemu. 61 (Tu sei pesce d’amore, io sono l’amo;/ tu lo sai quanto bene ci vogliamo./ Per farti carezze spasimo e bramo;/ te le farei, ma tremo davanti a tua madre./ Noi, quando ci incontriamo per strada,/ diventiamo di mille colori./ Meglio trovare un rimedio:/ prendi lo scialle e andiamocene). E, ancora a Noto, ecco come si conclude un’altra ottava della stessa raccolta: Er iu pi amari a tia sugnu ’nta liti, e tu pi amari a mia rran peni pati; ora, curuzzu, finemu ’sta liti: fujemuninni, e poi cu pati pati. (E io per amare te devo litigare,/ e tu per amare me soffri grandi pene;/ ora, cuore mio, facciamo finire i contrasti:/ fuggiamo, e poi saranno gli altri a soffrire). Resta però, alla lettura di questi versi raccolti praticamente in tutta la Sicilia, una strana, spiacevolissima sensazione: raramente è la donna a esprimersi e, quando lo fa, aderisce a una visione che la vuole oggetto in mano di qualcuno. La famiglia di nascita, la madre, il padre, i fratelli; e poi il marito, la famiglia di adozione. Ed è lei stessa a dire all’innamorato ’rubami’, adeguandosi perfettamente alla sua condizione di oggetto, di merce, gioiello da rubare al legittimo proprietario per passare ad altra proprietà, magari voluta e desiderata, ma sempre proprietà. E si arriva esplicitamente in qualche caso a usare termini da mercato, in uso tra compratore e venditore nel trattare un affare, una compravendita. Dalla Raccolta amplissima del Vigo ecco gli ultimi quattro versi di un’ottava (è la n. 1514) raccolta a Messina in cui il pretendente parla con la madre della ragazza: Jò m’accuntentu di chiddu chi aviti; si sacciu e sentu chi ad autri la dati, jò vi la basciu, e vui chi mi faciti? La caparra è la mia, ci la sgarrati. 62 (Io mi accontento di quello che avete;/ se so e sento che volete darla a un altro,/ io ve la ’bacio’ e voi che mi fate?/ La caparra è mia, e voi perdete). È ovvio che una cultura di questo genere non può che generare comportamenti mostruosi: la fuitina che abbiamo conosciuto finora può diventare solo un’apparenza, una copertura; in verità può lasciare il posto alla prevaricazione e alla violenza. Non c’è più la minima parvenza d’amore, c’è solo egoismo e voglia di possesso. Il maschio dominatore, forte di una tradizione infame e impietosa, ruba - e qui il termine è pienamente corretto! - rapisce e poi stupra, sottomette, domina: esercita il suo potere di presunto uomo, forte di una tradizione creata da altri uomini e imposta, fatta accettare a tutti, vittime comprese. Quanti rapimenti, quanti stupri sono stati mascherati da fuitine, con la certezza che la vittima non avrebbe mai avuto il coraggio di rifiutare il consenso a un matrimonio riparatore che solo le avrebbe restituito l’onore? 63 Ma non per sempre. La Storia ci insegna che certe volte basta un granello di sabbia a inceppare un ingranaggio che ha sempre funzionato alla perfezione. Nel nostro caso il granello si chiamò Franca Viola. Rubata, rapita da un suo pretendente sempre respinto, legato a una famiglia mafiosa, semplicemente rifiutò il matrimonio riparatore; matrimonio che, secondo l’art. 544 del Codice Penale, avrebbe estinto il reato di rapimento e stupro (anche nel caso di vittima minorenne). Era il 1966; Franca Viola, assistita dal padre Bernardo e da tutta la famiglia, con il sostegno legale dell’avvocato Ludovico Corrao, fece andare in galera il suo stupratore. In una delle rarissime interviste Franca Viola dichiarò serenamente: “Non fu un gesto coraggioso. Ho fatto solo quello che mi sentivo di fare, come farebbe oggi una qualsiasi ragazza: ho ascoltato il mio cuore, il resto è venuto da sé. Oggi consiglio ai giovani di seguire i loro sentimenti; non è difficile. Io l’ho fatto in una Sicilia molto diversa; loro possono farlo guardando semplicemente nei loro cuori.” Fu la prima in Italia, in un paese, Alcamo, dove le tradizioni, anche quelle da rifiutare, da combattere, contavano molto. Ci vollero ancora quindici anni e poi il famigerato articolo 544 fu abolito per sempre. 64 I due amori di Sof’ja Kovalevskaja Anna Maria Di Prima Ci sono state solo 2 donne matematiche nella storia: Sof ’ja Kovalevskaja ed Emmy Noether: la prima non era una matematica, la seconda non era una donna”. Questa cinica e sprezzante affermazione è comunemente attribuita ad un eminente matematico tedesco Hermann Weyl (1855-1955) allievo di Hilbert e professore prima a Göttingen e poi a Princeton, figura molto rilevante in vari campi della Matematica e della Fisica. Ma Weyl non è il solo ad avere poca stima del contributo dato dalle donne in matematica se consideriamo il fatto che non è facile trovare libri di Storia della Matematica che trattino in modo ampio ed esaustivo i personaggi femminili che talvolta vengono citati forse solo per “dovere di cronaca”. Che l’affermazione di Weyl sia del tutto gratuita e frutto di chissà quali recondite motivazioni è dimostrato dalla vita stessa delle due scienziate. Sof’ja Krukovsky Kovalevskaja nasce a Mosca il 15 gennaio 1850 secondogenita del generale Vasilj Korvin-Krukovskij e di Elisaveta Fedorovna Schubert. Sin dalla prima infanzia Sof’ja ha notevole familiarità con le scienze: il nonno materno era un noto matematico, mentre il bisnonno era un astronomo di chiara fama. Colui che più di ogni altro asseconda, inizialmente, i suoi interessi è lo zio Piotr Vasilevich Krukovskij, fratello maggiore del padre che, a causa della salute cagionevole e di un fisico gracile, non ha potuto intraprendere la vita militare e si è dedicato allo studio: con lo zio Piotr Sof’ja sostiene varie discussioni sulla natura e le proprietà dei numeri. Quando Sof’ja ha otto anni il padre va in pensione e la famiglia si trasferisce da Kaluga, una cittadina a circa 200 km da Mosca, a Palibino, vicino il confine con la Lituania. 65 A parte lo zio Piotr a catturare l’attenzione di Sof’ja è, strano a dirsi, la tappezzeria della sua stanza. La casa di Palibino era molto grande e la carta da parati acquistata non risulta sufficiente a rivestire anche la stanza dei bambini, così il padre, per non perdere tempo a far arrivare altra carta da parati da San Pietroburgo, decide di utilizzare dei fogli litografati di appunti di lezioni di Ostrogradskij (matematico ucraino 1801-1862) su differenziali e calcolo integrale. Sof’ja è affascinata da quei segni misteriosi e in una sua autobiografia, Ricordi d’infanzia, così scrive: Passavo ore di fronte a quella parete. Non riuscivo naturalmente a trovare il significato di quelle frasi, ma esse agivano sulla mia immaginazione, portandomi ad una venerazione per la matematica che vedevo come scienza esaltante e misteriosa che apriva ai suoi adepti un nuovo mondo di meraviglie, inaccessibile ai comuni mortali. Durante il soggiorno a Palibino Sof’ja viene affidata alle cure di una rigida governante di origine inglese, Margarita Frantsevna Smith che la sottopone in casa ad una dura disciplina al fine di evitare che cresca viziata come la sorella Anjuta, maggiore di lei di sei anni, e il fratello minore Fedia (1855-1919). Sia la famiglia paterna KorvinKrukovskij, sia quella materna Schubert appartengono alla piccola nobiltà russa e le giovinette sono principalmente indirizzate allo studio del francese, della musica e dell’arte; a Sof’ja viene così assegnato un istitutore, Giuseppe Ignatvich Malevich le cui lezioni non le suscitano particolari entusiasmi e la notte, mentre il resto della famiglia dorme, va nella biblioteca del padre a leggere libri di matematica. Un aiuto significativo viene a Sof’ja da parte di un vicino di casa, il professore Tyrtov: questi un giorno regala alla famiglia un trattato 66 di Fisica da lui scritto. Quando la ragazza, che aveva all’incirca 14 anni dice a Tyrtov di avere letto con molto interesse il libro questi pensa, stia sfoggiando conoscenze che non aveva, ma rimane sbalordito nel ricevere da Sof’ja tutte le spiegazioni sulle formule trigonometriche presenti nel testo. Così Tyrtov, impressionato dalle capacità della ragazza che da sola ed in pochi giorni aveva appreso ed assimilato le basi della trigonometria, convince il padre della necessità di farle proseguire gli studi di matematica ad un livello superiore. Viene, pertanto, assunto come docente di matematica il professore Alexander Nikolayevich Strannoliubskij, il quale gode di vasta considerazione negli ambienti scientifici. Quando Sof’ja ha diciotto anni la famiglia rientra a San Pietroburgo ed in questo modo può più facilmente continuare i suoi studi. Strannoliubskij rimane talmente colpito dalle capacità di apprendimento e di ragionamento della sua allieva che si fa promotore di un movimento per l’istruzione delle donne. Mentre lei prosegue nei suoi studi di matematica, la sorella maggiore Anjuta matura una propensione per le lettere, sostenuta da Fëdor Dostoevskij, amico di famiglia, e si avvicina in ambito politico ad ambienti nichilisti. Dopo gli studi con Strannoliubsky è evidente che Sof’ja è pronta per una formazione più ampia, ma le Università russe, come quasi tutte le altre in Europa, sono precluse alle donne. In Svizzera, invece, le Università sono aperte alle donne, ma il padre oppone un netto rifiuto alla partenza delle figlie, inoltre le convenzioni sociali non consentono alle giovani e nubili di viaggiare da sole anche perché prive di un passaporto personale essendo inserite in quello del padre o del marito. 67 Sembra un problema senza soluzione, ma le cose vanno diversamente. Negli ambienti nichilisti frequentati da Anjuta è diventata usanza frequente da parte di ragazze che desiderano affrancarsi dall’autorità paterna contrarre matrimoni di facciata per avere la possibilità di viaggiare liberamente e vi sono molti giovani radicali disposti a sacrificare la propria felicità al fine di assicurare loro l’indipendenza. Anche Anjuta aveva pensato, pur non avendo una base culturale solida come la sorella, di continuare i suoi studi letterari all’estero e così un’amica le presenta un giovane ventiseienne geologo e paleontologo disposto, pur non conoscendola, a sposarla: si chiama Vladimir Onufrievich Kovalevskij. Ma al loro primo incontro Anjuta, solitamente brillante e loquace, rimane come interdetta; Sof’ja spinta invece dal desiderio di partire e continuare i suoi studi, è molto vivace e spavalda e suscita subito l’interesse di Vladimir che si offre di sposarla. Il 27 settembre 1869 Vladimir e Sof’ja si sposano, senza il consenso delle famiglie di entrambi, lei abbandona il nome paterno assumendo quello del marito col quale sarà poi universalmente ricordata. Il matrimonio è visto da Vladimir come un legame fraterno ma duraturo, mentre Sof’ja considera il marito solo come un accompagnatore del quale sbarazzarsi subito dopo essere uscita dalla Russia. Inizialmente i due si stabiliscono a San Pietroburgo dove Sof’ja segue, anche se non ufficialmente, dei corsi universitari di Medicina, ma dopo qualche mese la passione per la matematica prende il sopravvento e i due partono per Vienna. Nonostante abbia la possibilità di seguire dei corsi di Matematica, Sof’ja non reputa soddisfacente l’ambiente di Vienna e decide, lasciando il marito in Austria, di partire per Heidelberg sede di una delle più antiche università tedesche: anche qua alle donne non è consentito l’accesso all’Università, tuttavia i singoli professori hanno la facoltà di accettarle alle loro lezioni. 68 Sof’ja segue per tre semestri le lezioni di Analisi superiore dei professori Leo Königsberger (1837-1921) e Paul Du Bois-Reymond (1831-1889) ed anche quelle di Fisica dei professori Hermann Kirchoff (1824-1877) e Gustav von Helmholtz (1821-1894) per approfondire le possibili applicazioni della matematica. Tutti restano ammirati ed entusiasti dei risultati ottenuti. Königsberger, durante le lezioni non fa che parlare con grande enfasi e rispetto del suo maestro il professore Karl Weierstrass (18151897) considerato a tutt’oggi come il “padre dell’analisi moderna”. Sof’ja decide allora che deve assolutamente andare a Berlino (il marito nel frattempo si era trasferito a Jena per seguire i suoi studi). Weierstrass che ha 55 anni, vive solo con due sorelle nubili e in gioventù ha avuto dei problemi psichici, non accoglie con eccessivo entusiasmo la richiesta di quella ragazza. Quando Sof’ja si presenta ha un aspetto un po’ dimesso, indossa un cappello a larghe tese che le copre quasi per intero il volto e non fa neanche percepire la sua età; Weierstrass, con l’intento di liquidarla facilmente, le assegna tre problemi non semplici, sulle funzioni iperellittiche che aveva appena spiegato ai suoi allievi all’Università. Una settimana dopo la donna è di nuovo da Weierstrass con le soluzioni dei problemi assegnati: incredulo egli li esamina e resta letteralmente sbalordito dalla precisione e dalla acutezza delle soluzioni proposte; a far capitolare tutte le sue resistenze è sia la tenerezza paterna che si impossessa subito di lui quando ha la possibilità di scorgere bene in viso Sof’ja, sia una lettera entusiastica di presentazione di Königsberger. Weierstrass si adopera, ma inutilmente, perché la ragazza possa essere ammessa all’Università ed allora decide di seguirla ugualmente negli studi e per più di quattro anni le darà lezioni privatamente. Ha inizio così un sodalizio che continuerà fino alla morte di Sof’ja che frequenterà abitualmente la sua casa e le sue sorelle, le uniche amicizie in quel periodo di studio “matto e disperatissimo”, e avrà un posto unico tra i tanti, ed anche illustri, allievi di Weierstrass. 69 Dalle lettere del maestro trapela una confidenza affettuosa, un interesse paterno per la vita travagliata dell’allieva, oltre alla soddisfazione di poter parlare con lei di tanti argomenti non solo matematici. Riferendosi a questo periodo Sof’ia dirà: Questi studi ebbero la più profonda influenza possibile sulla mia intera carriera matematica. Essi determinarono in modo decisivo ed irrevocabile la direzione che avrei dovuto seguire nel mio successivo lavoro scientifico: tutta la mia attività è stata condotta precisamente nello spirito di Weierstrass. Nonostante l’appoggio dell’insigne maestro e le pubblicazioni, anche notevoli, nessuna Università è disposta a farle discutere una tesi di laurea; solo Göttingen sembra aprirle uno spiraglio, le viene chiesto però di presentare tre dissertazioni anziché una come per gli uomini. La Kovalevskaja propone i tre lavori: uno sulle equazioni differenziali, uno sugli integrali abeliani ed uno sugli anelli di Saturno. Il primo di questi Sulla teoria delle equazioni differenziali parziali fu pubblicato nel 1875 sull’autorevole rivista di Crelle “Journal für die reine und angewandte Mathematik” (Giornale di Matematica pura ed applicata), in esso la studiosa generalizza un problema di esistenza per le equazioni differenziali parziali posto da Cauchy e la sua soluzione è tanto brillante da fare asserire a Poincaré: “La Kovalevskaja ha semplificato in modo significativo la dimostrazione e fornito al teorema la sua forma definitiva”; la sua generalizzazione è nota oggi come teorema di CauchyKovalevskaja . Nel 1874 è la prima donna a ricevere dall’Università di Göttingen la laurea “summa cum laude”, in absentia cioè senza il prescritto esame orale forse su richiesta dello stesso Weierstrass che si preoccupa per la scarsa padronanza della lingua tedesca di Sof’ia e per il fatto che non avesse mai sostenuto esami universitari. 70 La laurea e le lettere di raccomandazione di Weierstrass non le consentono di trovare un lavoro e così, assieme al marito, decide nell’autunno del 1874 di fare ritorno in Russia. I due si stabiliscono a San Pietroburgo sperando di trovare una occupazione confacente ai loro titoli, ma Vladimir non ottiene l’abilitazione all’insegnamento mentre l’unica proposta offerta alla moglie è di insegnare Aritmetica nelle scuole elementari, Sof’ja rifiuta seccamente asserendo che “sfortunatamente sono molto debole nelle tabelline ”. Poco dopo il rientro in Russia il padre di Sof’ja muore improvvisamente lasciandole una piccola eredità che Vladimir investe in speculazioni finanziarie con esito disastroso. Questo periodo di difficoltà sia affettive sia lavorative la portano ad avvicinarsi al marito e a trasformare in matrimonio effettivo quello che fino ad allora era stato soltanto qualcosa di scritto su un documento e così nell’ottobre del 1878 nasce la figlia Sofia Vladimirovna, affettuosamente soprannominata Foufie. Ma Sof’ja cerca distrazione dandosi anche alla vita mondana, frequentando circoli di giornalisti e letterati e accantonando del tutto la matematica. La letteratura e le distrazioni di San Pietroburgo sono tali da allontanarla anche da Weierstrass; questi le aveva scritto una affettuosa lettera di condoglianze quando era venuto a conoscenza della morte del padre, ma lei non si era cura di rispondergli tanto che dopo tre anni di totale silenzio Weierstrass le scrive di nuovo chiedendole se qualcosa “impedisse di confidarvi liberamente al vostro migliore amico, come spesso mi avete chiamato”, nella stessa lettera Weierstrass le chiede anche di smentire la voce che avesse abbandonato la matematica. Ma anche questa accorata lettera non riceve risposta. Finalmente nel 1880, quando per accudire la figlia è costretta a stare in casa, Sof’ja ritorna alla matematica e scrive al suo professore chiedendogli nuovi consigli; non aspetta la risposta e decide di partire da sola per Berlino e qui Weierstrass, ancora affettivamente legato alla sua allieva, le dedica una intera giornata. Rientrata a Mosca, lei 71 si tuffa con rinnovato ardore nei suoi studi ed affronta anche il problema della propagazione della luce in un mezzo cristallino. Riprende la corrispondenza con Weierstrass che, tra l’altro, le rinfaccia il matrimonio con una persona che a suo dire non è in grado di comprendere pienamente le capacità intellettuali della moglie; ma il matrimonio con Vladimir è di fatto finito e la donna si trova a Parigi quando viene raggiunta, nel marzo 1883, dalla notizia del suicidio del marito travolto da un dissesto finanziario frutto di speculazioni sbagliate. Per Sof’ja è un colpo terribile, si chiude in camera rifiutando il cibo per cinque giorni finché non perde i sensi; ripresasi chiede carta e penna e comincia a riempire i fogli di appunti di matematica. Nel 1883 finalmente inizia a vedere riconosciute le sue capacità sempre grazie, anche se indirettamente, a Weierstrass: un vecchio alunno di questi, lo svedese Gösta Mittag-Leffler (1846-1927), nominato capo del dipartimento di Matematica dell’Università di Stoccolma la invita prima a tenere una conferenza e poi le assegna un incarico temporaneo di cinque anni di Analisi superiore. La nomina di Sof’ja riscuote pareri contradditori, così mentre un giornale scrive “Oggi non annunciamo l’arrivo di un volgare e insignificante principe di sangue nobile. No, la principessa della Scienza, Madam Kovalevski onora la nostra città con il suo arrivo. È la prima donna in Svezia che entra come docente universitaria”, di contro il poeta August Strindberg si esprime così: “Sof’ja Kovalevskij dimostra, in modo lampante, come due più due fa quattro, che una donna docente di Matematica è una mostruosità, e come essa sia inutile, dannosa e fuori luogo”. Oltre la cattedra all’Università arrivano altri riconoscimenti per Sof’ja: diviene editor di una nuova rivista “Acta Matematica”, pubblica uno studio sulla cristallografia scritto anni prima a Berlino (nel quale però il matematico italiano Vito Volterra troverà, nel 1916, un errore che era sfuggito pure a Weierstrass), le viene assegnata la cattedra di Meccanica. Nello stesso periodo stringe amicizia con la sorella di Gösta 72 Mittag-Leffler, Anna-Charlotte scrittrice, attivista femminista e sua futura biografa. Così Anne-Charlotte descrive Sof’ja nella sua biografia: Quando entrai, stava in piedi davanti alla finestra della biblioteca, sfogliando un libro. Prima ancora che mi si fosse avvicinata, avevo notato un profilo spiccato e severo, capelli castano scuri raccolti trascuratamente con una treccia, una vita sottile, elegantemente flessuosa, ma sproporzionata alla testa. La bocca era grande, con un disegno irregolare, ma ricca d’espressione; le labbra piene e fresche, le mani piccole e minute come quelle di un bambino, tuttavia leggermente disarmoniche a causa delle vene troppo sporgenti. Ma che occhi! Erano loro a donare alla sua fisionomia quell’aspetto tanto intelligente che colpiva tutti. Di colore indefinito, cambiavano dal grigio al verde al marrone, erano grandi, brillanti e sporgenti, guardavano con un’intensità tale che sembrava penetrare fino nel profondo dell’anima. Assieme a lei scrive un’opera teatrale La lotta per la felicità che riscuote un discreto successo e tra loro comincia una notevole collaborazione letteraria. Nel 1887, tuttavia, un nuovo grande dolore turba la sua esistenza: muore Anjuta, la sorella maggiore alla quale era legatissima e che era sempre stata un suo punto di riferimento; questa morte provoca in Sof’ja un grave stato depressivo dal quale si risolleva grazie al ricongiungimento con la figlia Sofia che aveva lasciato in Russia, fatto per il quale era stata accusata di avere uno scarso senso materno. Nel 1888 ottiene forse il più grande riconoscimento: il premio Bordin dell’Accademia delle Scienze di Parigi; il suo lavoro Sulla rotazione di un corpo solido intorno ad un punto fisso rappresenta una novità assoluta in quanto fino ad allora era stato affrontato solo il caso della rotazione di un corpo simmetrico. In riconoscimento della genialità di questo lavoro il premio previsto fu portato da 3000 a 5000 franchi. 73 Durante la permanenza in Svezia un nuovo amore entra nella sua vita: l’avvocato Maxim Kovalevsky, lontano parente di Vladimir. Maxim era stato allontanato dall’Università di Mosca a causa delle sue idee politiche liberali ed era giunto a Stoccolma per un ciclo di lezioni in occasione delle quali si erano conosciuti. La professione, però, conduce Maxim lontano da Stoccolma, in Francia: egli vorrebbe che Sof’ja lo sposasse e lo seguisse ma lei non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua posizione tanto faticosamente raggiunta, così questa relazione, molto chiacchierata, prosegue tra alti e bassi causandole un ennesimo stato depressivo. Nel 1889 pensa di ritornare ancora una volta in patria e nonostante l’appoggio di molti matematici che le fanno ottenere il titolo di Accademica dell’Accademia delle Scienze di Russia, non le viene assegnato alcun incarico di docenza e così decide di ritornare in Svezia. La Svezia è stato, in definitiva, l’unico paese che ha sempre aperto le porte a Sof’ja, ma lei non vi si è mai integrata completamente tanto da scrivere ad un’amica “Questo sole eterno, queste lunghe notti chiare troppo in anticipo sul calore dell’estate, sono snervanti; sono notti che promettono una felicità che non sanno dare”. Nonostante il rapporto con Maxim non sia più continuo, Sof’ja si reca spesso a trovarlo in Francia e proprio durante il ritorno travagliato da uno di questi viaggi contrae una polmonite diagnosticata troppo tardi. Il 10 febbraio 1891, a soli 41 anni Sof’ja Kovalevskaja muore. 74 Tutto il mondo accademico pianse la sua precoce scomparsa, Kronecker scrisse il necrologio sul giornale di Crelle, Weierstrass bruciò tutte le lettere che aveva ricevuto da lei, il presidente dell’Accademia delle Scienze francese (che le aveva assegnato il premio Bordin) affermò: “Tutti noi abbiamo riscontrato che il suo lavoro è la testimonianza non solo del suo sapere vasto e approfondito, ma di una mente di grande inventiva”. Poche le voci di dissenso: alcuni cercarono di sminuire il suo successo imputandolo chi alla bellezza chi accusandola di aver sfruttato degli appunti inediti di Weierstrass, mentre il ministro russo dell’interno affermò astiosamente che si dava troppa importanza ad una donna che, in fondo, era stata una nichilista. Il busto di Sof’ja eretto nel cortile dell’Istituto Mittag-Leffler a Djursholm nel 150° anniversario della nascita. Della Kovalevskaja ci rimangono dieci lavori scientifici ed alcune opere letterarie, tra le più importanti Ricordi d’infanzia, pubblicato prima in svedese nel 1889 e poi in russo, racconto autobiografico in cui descrive la sua vita fino a 18 anni, il desiderio di indipendenza suo e della sorella, i conseguenti dissapori col padre e soprattutto l’amicizia con Dostoijevski; altro scritto notevole è Una ragazza nichilista, pubblicato postumo nel 1892, in cui sviluppa le sue idee ribelli. Forse più delle persone Sof’ja nella sua vita ha amato la Matematica e la Letteratura e questo fatto che a molti può apparire incomprensibile viene dalla lei stessa così spiegato ad una amica: Chi non ha mai avuto occasione di approfondire la conoscenza della Matematica, la confonde con l’aritmetica e la considera un’arida scienza. In realtà è una scienza che richiede molta immaginazione. Uno dei più grandi matematici del nostro secolo osserva giustamente che è impossibile essere matematico senza avere l’animo del poeta. È necessario rinunciare all’antico pregiudizio secondo il quale il poeta 75 deve inventare qualcosa che non esiste, che immaginazione e invenzione sono la stessa cosa. A me pare che il poeta deve soltanto percepire qualcosa che gli altri non percepiscono, vedere più lontano degli altri. E il matematico deve fare la stessa cosa. Quanto a me, non sono mai stata capace di scegliere tra la mia passione per la Matematica e quella per la Letteratura. Bibliografia Biermann Kurt, Weierstrass, in Enciclopedia biografica Scienziati e tecnologi Dir. Editoriale Edgardo Macorini, Mondadori, Milano 1975. Peiretti Federico, Kovalevskaja: la matematica come immaginazione, Progetto Polimath Del Politecnico di Torino (http://areeweb.polito.it/didattica/polimath/htmlS/Interventi/Articoli/Kovalavskya.html). Eric T. Bell, I grandi matematici, Sansoni, Firenze 1990. La biografia pubblicata dal Saint Andrew College, Scotland, nel 1996 a cura di J. J. O’Connor e E. F. Robertsonhttp://www-history.mcs. st-andrews.ac.uk/Mathematicians/Kovalevskaja.html. La biografia pubblicata dall’Agnes Scott College di Atlanta nel 1995 a cura di Becky Wilson (http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/ kova.htm). Sof’ja Kovalevskaja, Memorie d’infanzia, introduzione di Laura Guidotti, Pendragon, Bologna 2000. Sof’ja Kovalavskaja, Una ragazza nichilista, introduzione di Michel Niquex, Asterios, Trieste 2005. 76 Rita Levi Montalcini Claudia Quattrocchi Rita Levi Montalcini, figlia di Adamo Levi e della pittrice Adele Montalcini, Nobel per la medicina e senatrice a vita, si è spenta il 30 dicembre 2012 all’età di centotre anni. È stata la prima tra i vincitori del premio Nobel a varcare il secolo di vita, la più anziana tra i senatori a vita in carica. In occasione del compimento dei cento anni disse: Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente. Il padre, Adamo Levi, benché nutrisse un grande rispetto per le donne, pensava tuttavia che una loro carriera professionale avrebbe potuto interferire con i doveri di una moglie e di una madre. Per questo motivo decise che Rita e le sorelle non avrebbero continuato gli studi. Tuttavia, all’età di venti anni Rita si rese conto che il ruolo femminile concepito dal padre non le si addiceva e così in breve completò gli studi superiori e si iscrisse alla facoltà di Medicina presso l’Università di Torino laureandosi nel 1936 con il massimo dei voti. Successivamente si specializzò in neurologia e psichiatria. 77 Nel 1986 le venne assegnato il Premio Nobel per la Medicina insieme al biochimico americano Stanley Cohen - suo studente - per la scoperta del fattore NGF (Nerve Growth Factor) che gioca un ruolo essenziale nella crescita e differenziazione delle cellule nervose sensoriali e simpatiche. Una scoperta che fece comprendere come le cellule comunichino tra di loro. In precedenza i neurobiologi non avevano idea di quali processi intervenissero nella corretta innervazione degli organi e tessuti dell’organismo. La scienziata ha sempre avuto ben chiaro il suo ruolo nella società sia civile che scientifica: “l’umanità è fatta di uomini e donne e deve essere rappresentata da entrambi i sessi”. Rita Levi Montalcini ha sempre affermato di sentirsi una donna libera. Cresciuta in “un mondo vittoriano nel quale dominava la figura maschile e la donna aveva poche possibilità” ha dichiarato di averne risentito perché sapeva che le capacità mentali - uomo e donna - sono le stesse: uguali possibilità e differente approccio. Ha rinunciato per scelta a un marito e a una famiglia per dedicarsi interamente alla scienza. In merito alla propria educazione familiare scriverà: “La mancanza di complessi, una notevole tenacia nel perseguire la strada che ritenevo giusta e la noncuranza per le difficoltà che avrei incontrato nella realizzazione dei miei progetti […] mi hanno 78 enormemente aiutato a far fronte agli anni difficili della vita. A mio padre e a mia madre debbo la disposizione a considerare con simpatia il prossimo, la mancanza di animosità e una naturale tendenza a interpretare fatti e persone dal lato più favorevole […]”. Riguardo alla propria esperienza di donna nell’ambito scientifico, ha descritto i rapporti con i collaboratori e studiosi sempre amichevoli e paritari, sostenendo che le donne costituiscono, al pari degli uomini, un immenso serbatoio di potenzialità, sebbene ancora lontane dal raggiungimento di una piena parità sociale. La prima metà degli anni Settanta l’ha vista partecipe dell’attività del Movimento di Liberazione Femminile per la regolamentazione dell’aborto. Attiva in campagne di interesse politico e sociale, come quelle contro le mine antiuomo o per la responsabilità degli scienziati nei confronti della società, nel 1992 istituì in memoria del padre con la sorella gemella Paola, la Fondazione Rita Levi Montalcini, rivolta alla formazione dei giovani nonché al conferimento di borse di studio universitarie a studentesse africane, con l’obiettivo di creare una classe di giovani donne che svolgessero un ruolo da leader nella vita scientifica e sociale. 79 Rita Levi Montalcini ha spesso lavorato con i giovani. Alla base di questa volontà di confronto con essi vi è una profonda fiducia nelle capacità innovative dell’uomo. Ha più volte affrontato il tema del rapporto tra le nuove generazioni e lo sviluppo tecnologico, del quale ha descritto anche i limiti: “oggi, rispetto a ieri, i giovani usufruiscono di una straordinaria ampiezza di informazioni; il prezzo è l’effetto ipnotico esercitato dagli schermi televisivi che li disabituano a ragionare (oltre a derubarli del tempo da dedicare allo studio, allo sport e ai giochi che stimolano la loro capacità creativa). Creano per loro una realtà definita che inibisce la loro capacità di inventare il mondo e distrugge il fascino dell’ignoto”. Quindi, convinta delle possibilità che il futuro può riservare a chi è sufficientemente motivato, li ha sempre sollecitati a non concentrare l’attenzione solo su se stessi, ma a partecipare ai problemi sociali per fare proposte volte al miglioramento del mondo attuale. Ai giovani ricercatori ha ripetutamente suggerito l’esperienza all’estero per poi ritornare in Italia, convinta che risieda in loro il futuro della ricerca e dell’innovazione scientifica del paese. Nulla poteva spaventarla o fermarla anche nella vita privata: talvolta, portando in giro per Roma i suoi nipotini, guidava a tutta velocità per le strade della città, imboccando i sottopassaggi senza minimamente rallentare. Durante questi tragitti amava raccontare come avesse comprato la patente in gioventù durante il suo lungo soggiorno 80 negli Stati Uniti. A quel tempo non c’erano lezioni né scuole di guida. Un giorno comprò la sua prima auto usata e non sapendo guidare pensò che avrebbe facilmente imparato. Sennonché si ritrovò in cima a una collina e durante la discesa si rese conto che i freni non funzionavano. Giunta ad un incrocio non potendo frenare aveva chiuso gli occhi, appellandosi alla sua buona sorte. A quanto pare neanche quella volta la sua stella l’aveva abbandonata. Amabile zia, riceveva i nipoti in sala, in mezzo ad una selva di piante tra cui spiccavano enormi orchidee inviate dai grandi del mondo. La zia Rita faceva un elenco degli ammiratori, autori dei doni, senza mai dimenticarne uno. Seguiva il rito dell’aperitivo con gli immancabili canapè ai gamberetti. In sala da pranzo magnificava orgogliosa i servizi di piatti, regalo di qualche sovrano orientale. Il pranzo prevedeva una infinita sfilata di portate di cui i nipotini si dovevano servire almeno tre volte per non scontentare la signora Giovanna, unico peccato imperdonabile a casa delle zie. Zia Rita e zia Paola, invece, mangiavano pochissimo: per loro veniva servito un brodino, in quantità da uccellini. Rita Levi Montalcini era anche questo. 81 Profumo di papaveri Tant’amuri runni veni Con rinnovato entusiasmo Viva la tecno-scienza, se non muore l’uomo Dietro le quinte Vita e arte nella magia del teatro Appassionata-mente bravi Gloriana Orlando, Profumo di papaveri, ilmiolibro.it Gabriella Congiu Marchese Con una scrittura coinvolgente ed elegante, appassionata e dinamica, il romanzo d’esordio di Gloriana Orlando, Profumo di papaveri, non mostra per nulla i segni del tempo o i cedimenti inevitabili di ogni soggetto narrativo a fronte dello svolgersi degli anni. Sarà per lo stile conciso e senza sbavature che si avvicina all’essenziale scrittura romanzesca contemporanea, sarà per la calibrata teoria dei personaggi ciascuno dei quali dà voce ad un pensiero politico, etico, sociale senza slabbrarsi dietro a tentativi più o meno riusciti di adeguamento ipotetico ad un preconfezionato reale, sarà -ancora- per il confronto obbligatorio con altri modelli narrativi che coniugano storicità e fantasia, sarà per tutto ciò e per altro ancora tant’è questo agile libro non reca alcun segno dei suoi tredici anni di vita costituendo un persuasivo punto di riferimento nella rigorosa geografia narrativa della Orlando. Immediata la centralità dei due protagonisti, Costanza e Michele, complice un’originale cifra stilistica che parte dalla tradizione di vivace realismo descrittivo per aprirsi ad uno sperimentalismo intento a raccogliere la tradizione teatrica locale. Inoltre, la possibilità di diffondere capillarmente le immagini facilmente fruibili oltre la contingenza dei luoghi che li vedono interpreti, rende agevole la diffusione di un mondo in cui si confondono buoni e malvagi, giusti e corrotti, untuosi cattolici e velleitari atei che non è sterile critica a costumi diffusi e degenerati ma soprattutto la risposta positiva di un mondo che reagisce ad uno stato di cose in lento declino. Si può certamente circoscrivere la trama del romanzo alla vicenda d’amore che oppone due giovani di cui, una consumata interprete della propria autonomia composta in virtù di una prassi sociale che la vuole sposa ancora bambina; l’altro figlio più che amante e quindi soggetto alle intemperanze materne piuttosto che alle pulsioni dell’amore clandestino per la giovane e tuttavia aperto a schiudersi al mondo e alle idee rivoluzionarie, o sedicenti tali, che lo infiammano immergendolo nei problemi civili e politici concreti, usandoli secondo necessità. Ambientata nella Sicilia di fine Settecento che si coagula negli aneliti giacobini e nella feroce osservanza di codici desueti, la vicenda rappresenta vivacemente genti e territori per farsi racconto godibile e coinvolgente. L’azione si concentra intorno ai due giovani protagoni85 sti e le loro vicende, pur intersecandosi, determinano tre autonome linee di svolgimento per convergere in un finale unico in cui la definizione dei personaggi diversamente caricati di una condiscendenza della scrittrice che denuncia le simpatie e le antipatie per i suoi diversi soggetti, pone in primo piano la necessità di recuperare una tendenza all’eclettismo oggi forma di diverso confronto. Si rivelerà vincente l’autorevolezza del modello di Sicilia proposto che finisce per divenire persuasivo punto di riferimento non soltanto artistico ma didattico. In tal senso l’esclusività della trama che ci fa addentrare fra le pieghe riposte della nobiltà locale e della borghesia nascente con i suoi intrighi di palazzo fatti da amori irregolari, violenze coniugali, delazioni ed intrighi, patti oscuri e plateali adesioni a nascenti ideologie. Vale la pena di approfondire l’analisi dei diversi motivi -politici e sentimentali, questi ultimi “a forte impronta femminile con qualche impuntatura femminista” come recita lo stelloncino in quarta di copertina firmato Romano Luperini- ed il delicato frangente politico che mette in pericolo le fondamenta stesse della struttura sociale isolana, la famiglia intesa non come un nucleo monolitico ma come pro positività, innanzitutto. La Orlando affida alla parola l’impegno di rendere godibile l’intero impianto narrativo. Sia quando ad essere esplorati sono gli splendori e le miserie della Catania di fine Settecento, sia quando a dilagare nella pagina sono gli astratti furori giacobini, le violente passioni amorose che non conoscono patria d’appartenenza accampandosi con uguale audacia nei reconditi recessi dei palazzi nobiliari come nei colorati e chiassosi vicoli della “civita” cittadina. L’elemento fondante dell’incontro dell’autore con la materia che tratta si compie nel segno dei destini di questi uomini e donne che smettono di essere figurine di riempitivo per farsi depositari di una violenta volontà di esistere. Destini individuali, scenari storici, personaggi di fantasia ed altri reali incrociano le loro storie. Osserva Antonio Di Grado nella Prefazione all’edizione del 2000 del romanzo che la Catania che la Orlando illustra è sì una realtà truculenta, corrotta e generosa (per intenderci la Catania di Micio Tempio figlio terribile di una città che alternativamente lo ha amato e disprezzato) ma “letta attraverso le lenti ottocentesche” che pongono in stretta relazione gli astiosi vaniloqui dei cortili come dei salotti bene con il sentimentalismo senza confine di una vicenda amorosa che rimanda alle illusioni individuali, al trepido immaginario femminile. Come dire, una narrazione delicata nel soggetto, ricercata nella parola che è inaspettatamente pronta a rivelarsi quale elemento fondante di un percorso di maturazione interiore. 86 Ciatuzza, Tant’amuri runni veni, M.A.P., Milano 2013 Francesco Giuffrida Nella Sicilia della seconda metà dell’Ottocento vedono la luce varie raccolte di canti popolari, appresi dalla viva voce del nostro popolo, e trascritti fedelmente da appassionati raccoglitori. Sono medici, professori, letterati, per vari motivi pronti a dedicare praticamente tutta la vita alla raccolta e allo studio delle tradizioni popolari e dei canti in maniera particolare. In Sicilia bisognerà attendere quasi il nuovo secolo perché un musicista si occupi della raccolta e della trascrizione – completa di spartito – delle liriche popolari. È il caso del Maestro Alberto Favara e del suo Corpus di musiche popolari siciliane, che però vedrà la luce solo nel 1957, a più di cinquant’anni dalla trascrizione e di trent’anni dalla morte dell’Autore. Le altre raccolte, pubblicate dal 1857 in poi, riportano unicamente le parole dei canti, senza alcuna indicazione delle melodie. Così nelle raccolte di Lionardo Vigo, letterato e deputato al Parlamento siciliano del 1848; in quelle di Giuseppe Pitrè e Salomone-Marino, 87 tutti e due medici palermitani; in quella di Corrado Avolio, farmacista e docente di Scienze Naturali a Noto; in quelle di Serafino Amabile Guastella, di Chiaramonte Gulfi, professore di Lettere a Modica. E a lungo si potrebbe continuare, elencando autori, città e paesi di Sicilia, fino ad arrivare alla ragguardevole cifra di circa ventimila canti raccolti e trascritti. Ma - strana contraddizione - sono tutti canti muti, senza suono che li accompagni, senza note. Partendo da questa considerazione, una valente compositrice e cantante di Catania, residente a Milano, fa rivivere con pazienza, passione e professionalità, decine e decine delle nostre ottave, delle nostre canzuni. Giada Salerno, questo il nome della professoressa, seleziona dalle raccolte storiche le liriche che più colpiscono la sua sensibilità, privilegiando spesso quelle che venivano cantate da donne. Poi ridona loro una veste musicale perché, come ha sostenuto giustamente in una recente conferenza all’Università Paul Valery di Montpellier sui Canti popolari siciliani, sono canti nati per essere ascoltati, non per essere letti. E nella stessa conferenza ha affermato: “In un’era globalizzata, in cui lo studio e la conoscenza della lingua inglese diventano un imperativo, potrebbe sembrare anacronistico questo volgersi indietro ai dialetti, a tradizioni quasi scomparse. Eppure proprio questa riscoperta della ricchezza di una storia culturale può conferire a un giovane un’apertura mentale, un desiderio d’incontro e scoperta del diverso che nessuna sbandierata cultura sovranazionale globalizzata potrà mai offrirgli”. Ora Giada Salerno, che quando incide si firma Ciatuzza, mentre lavora al secondo disco, ha pubblicato il suo primo CD: Tant’amuri runni veni - Canti d’amore, di dolore e di speranza del popolo in Sicilia - . Possiamo senz’altro definirlo un passo importante nella riscoperta e nella corretta valutazione del nostro patrimonio culturale. Ventisette tracce, ventisette canti da lei scelti con grande gusto e recuperati dall’oblio della carta stampata, dalle pubblicazioni ottocentesche. E poi musicati e interpretati, senza ombra di retorica, con una passione genuina, forse addirittura amplificata dalla lontananza dalla sua terra; allegato al CD, arricchito da un quadro di Benedetto Poma riprodotto in copertina, un prezioso libretto, un valido aiuto per immergersi in un mondo di liriche popolari ora dolci, ora allegre, ora strazianti, che solo in apparenza appartengono al nostro passato. 88 Con rinnovato entusiasmo Giovanna Salmieri Dal 19/10/2012 al 28/05/2013 ho scritto una nuova pagina nel libro della mia vita. Dopo anni che ero in pensione, e devo dire che non mi ero mai rassegnata a fare la pensionata perché amo la vita attiva, il contatto umano con i ragazzi e la pratica della lingua inglese, un giorno del mese di settembre ricevetti una telefonata dal Liceo Scientifico “Galileo Galilei” e fui invitata a recarmi a scuola. La Dirigente Scolastica, con la quale ci conosciamo da lungo tempo perché siamo state colleghe e abbiamo vissuto anche l’esperienza di uno scambio culturale in Ungheria, mi chiese se me la sentivo di tenere un corso di potenziamento nelle due classi dell’Esabach, titolo di fine corso riconosciuto in tutta la comunità europea, che consente l’accesso ai corsi universitari anche in paesi francofoni. Accettai subito e il 19 ottobre ritornai ad insegnare Inglese nelle su menzionate classi (31 alunni nella prima e 28 nella seconda). Mi è sembrato di vivere un sogno. 89 Ho cominciato con grande entusiasmo, purtroppo non ricambiato nell’immediato, perché molti ragazzi mi sembravano piuttosto assenti e distratti, anche se altri seguivano con interesse e col desiderio di migliorare la loro preparazione di base. Ho sviluppato un percorso che potesse condurre gli studenti alla conoscenza delle strutture grammaticali più comuni per poter comunicare, capire ed interagire sia in modo semplice, sia più complesso e poter così affrontare un esame di Cambridge. Siamo partiti con espressioni di uso quotidiano e frasi essenziali relative alla famiglia, alle persone conosciute, all’ambiente circostante, alla presentazione di se stessi e degli altri, dei propri hobby..., sino alla simulazione di conversazioni relative a viaggi, esperienze personali, conoscenze, progetti per il futuro. Nell’insieme sono soddisfatta dei risultati ottenuti: tutti gli alunni si sono impegnati al massimo nell’eseguire i quattro tests sulle abilità del reading, writing, listening quest’ultimo svolto nel laboratorio linguistico, e speaking. Durante l’incontro con i genitori ho saputo che alcuni ragazzi sono figli di miei ex alunni di molti anni fa. Un gruppo di questi genitori-alunni è venuto a trovarmi e ho rivissuto con loro gli anni della mia gioventù e ho scoperto che mi sento ancora lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di insegnare di allora. Martedì 28 Maggio 2013, ultimo giorno del corso, entrando nelle due classi ho notato una certa commozione tra i ragazzi per non parlare della mia. Mi è sembrato di vedere nei loro volti un certo rammarico per un’esperienza che sarebbe stato bello continuare e che comunque è stata immortalata in una foto di gruppo da aggiungere nell’albo dei ricordi. Ci siamo salutati con un abbraccio caloroso che ho esteso anche ai tanti colleghi che ancora insegnano, al personale Ata e non ultima alla preside Gabriella Chisari alla quale va il mio sentito grazie per questa ulteriore avventura. Tornando a casa ho pensato: mi sono svegliata dal sogno, la vita quotidiana riprende. Quello che desidero e spero, però, è che “vita quotidiana” non significhi mai per me noia, inattività e mancanza di interesse verso i giovani che hanno dato sempre un senso alla mia vita insieme ai miei figli. 90 Viva la tecno-scienza, se non muore l’uomo Maria Laura Inzirillo Ho comprato da poco un tablet e sto cercando di esercitarmi ad utilizzare le potenzialità che mi offre. Una mattina, “assistente” dei ragazzi nelle prime due ore durante una simulazione di prima prova per gli Esami di Stato, lo porto in classe e smanetto un po’ con il fine specifico, questa volta, di caricare on line i voti delle ultime verifiche. Obiettivo non centrato perché non ho un personale collegamento ad Internet e, non potendo nell’immediato chiedere lumi ad un tecnico di laboratorio sul sistema wi-fi, lo spengo. Decido quindi di aprire il pacchetto di libri gentilmente inviatomi da un rappresentante editoriale e, ironia della sorte, ne trovo uno di Giovanni Reale dal titolo Salvare la scuola nell’era digitale (La Scuola, Milano 2012). Sarà un segno del destino che ancora una volta sottolinea la contraddizione nella quale continuamente viviamo? Curiosa incomincio a leggere imponendomi di sospendere ogni giudizio e di lasciarmi guidare dalla saggezza dell’autore, apprezzato coautore tra l’altro di un ottimo manuale di Filosofia, nonché docente universitario e già insegnante nei licei. Certo non sono riuscita a soffocare un disagio indotto da una possibile schizofrenia professionale: essere o fare l’insegnante e qui sta la differenza non da poco. Se fai l’insegnante, lo stress è assicurato dall’assillo di seguire pedissequamente le ultime disposizioni, se sei insegnante interpreti le “consegne” con quel pizzico di distacco operativo che consente di valutare e creare situazioni nuove all’interno di una prassi consolidata e sperimentata prefigurando gli eventuali “pericoli”. Insomma siamo noi che gestiamo non solo in senso economico-ingegneristico quanto culturale, formativo ed educativo spazi, tempi e strumenti didattici. Comunque la lettura procede piacevolmente, mentre gli studenti si esibiscono nella loro performance scritta e ogni tanto chiedono qualche delucidazione o consiglio. 91 Suona la campana e la interrompo, ma conservo nella memoria quello che ho recepito proponendomi di completare il pamphlet al più presto perché fornisce notevoli spunti di riflessione. E questo è un punto nevralgico: spunti di riflessione e poi? Il grande Kant ci ha insegnato che la ragione pura teoretica costruisce conoscenza ma è la ragione pura pratica che ci indica la prospettiva del bene da realizzare, seppur per tentativi, errori ed ostacoli. La scuola non è una malata da curare, né è minacciata da nemici invincibili in agguato. La scuola è viva perché abitata da soggetti vivi e palpitanti di umanità, sentimenti e cultura che plasmano lo stile esistenziale e l’orgoglio di essere uomini e donne. Chi sceglie di diventare insegnante non per ripiego, e sono in tanti, ma per naturale inclinazione che coltiva con passione e dedizione, nonostante “tutto”, (difficoltà a trovare una sistemazione stabile in tempi umanamente accettabili, retribuzione inadeguata, pastoie burocratiche, leggi, leggine, circolari applicative del Ministro di turno che ex abrupto sforna novità all’insegna della pseudo postmodernità e via di seguito, ma aggiungiamo pure la scarsa considerazione per un lavoro di qualità che forse infastidisce in quanto produce menti ben pensanti), sa che non esiste un manuale d’uso da consultare per sapere come funziona ed è abile nell’orientarsi nel labirinto delle norme cum grano salis adattando i mezzi ai fini. Mi pare si stiano riproponendo gli strali lanciati negli anni ’6070 contro i mass-media con apocalittici e integrati l’un contro l’altro armati pro o a favore, ai nostri tempi, della multimedialità. Siamo adulti e vaccinati e sappiamo cosa e come fare per destreggiarci nel labirinto delle novità a tutti i costi, senza perdere di vista la specificità del nostro compito. Che ben venga lo strumento multimediale ma filtrato e modificato in funzione dello sviluppo delle capacità linguistiche, espressive, creative, riflessive, interpretative e critiche dei nostri studenti. Allora credo che a dover essere “salvato”, o meglio rivoluzionato è proprio il digitale non la scuola. Non possiamo privare gli studenti di questa tecnologia ritenuta “invasiva”, anzi, dobbiamo insegnare 92 loro ad usarla con ingegno selettivo affinché l’invasione diventi utile e produttiva trasformandola in ulteriore occasione interattiva per apprendere anche con azioni di mutuo soccorso da parte degli allievi che possiedono una dimestichezza e destrezza nel far funzionare gli attrezzi del loro mestiere da far arrossire il migliore insegnante. Chi lo ha detto che le regole minimaliste di Internet sono inviolabili? A onor del vero un enorme passo avanti in questo senso è stato fatto e continua a farsi: molte più informazioni ma soprattutto molta più cultura a portata di clic, sta a noi individuare quello che serve e scartare l’inutile e il banale. Che dire poi della sostituzione del cartaceo con il digitale? Forse la lettura diventa più accattivante per i giovani, in ogni caso si elimina l’ingombro dei libri, ma i contenuti restano e attendono di essere conosciuti. Ahimè, la magia, l’odore, il rumore della pagina sfogliata diventeranno ricordi lontani, ma per gli affezionati, io tra questi, rimarrà sempre e chissà, anche i nostri studenti diventati adulti ne riscopriranno il fascino e ne custodiranno la memoria per le generazioni future. Fin qui la mia opinione. Di diverso avviso è il prof. Reale il quale nel suo Salvare la scuola…, manifesta parecchie perplessità: “Diventando vittima della tecnologia, l’uomo rischia di perdere, e comunque di compromettere, certi caratteri ontologici e assiologici che fanno parte della sua essenza”. E su questo nulla da eccepire. Tuttavia, ampliare, migliorare, mettere a disposizione dei docenti la tecnologia informatica non significa affatto farli diventare dei meri tecnocrati, né infiDisegno di F. Kafka cia il rapporto personale e dialogante con gli studenti. Cerco di procedere con ordine. Nello scritto menzionato l’autore prende spunto dalla circolare ministeriale che introduce dal prossimo anno scolastico i libri di testo digitali al posto dei tradizionali libri cartacei. E attraverso un confronto tra favorevoli e contrari ai mezzi di comunicazione multimediale, invita da un lato a farsi guidare dalla “giusta misura” dall’altro però ritiene che l’eliminazione dei libri cartacei “[…] finisce col distruggere […] ciò che la cultura della scrittura ha prodotto in 2500 anni, e rischia di far brancolare i giovani nel buio, per il motivo che i nuovi strumenti tecnologici non sono 93 in grado di produrre nuovi contenuti di carattere spirituale, e i giovani diventano sempre più incapaci di leggere”. A parte il fatto che i giovani non amavano leggere neanche prima dell’introduzione del digitale a scuola e usano gli strumenti informatici per giocare, chattare, facebookare, twittare, con il tablet sono costretti a familiarizzare anche con lettura dei manuali in uso, non solo, facilmente, possono consultare anche su altre fonti impostazioni diverse dello stesso argomento ampliando le conoscenze ed esercitandosi, guidati dall’insegnante, a confrontare i vari punti di vista. E ne apprendono un uso diverso. Dunque l’eliminazione del cartaceo non si significa distruzione dei contenuti. Le cosiddette “macchine per l’istruzione”, appunto perché tali, vanno programmate in funzione delle finalità che si intendono raggiungere. Quindi non è automatico che la didattica valutativa si riduca a domande a quiz che richiedono risposte rapide ariflessive e acritiche. Per fortuna la Scuola non si è lasciata irretire dal quizzometro dilagante e continua a fare verifiche fondate sul ragionamento e sulla elaborazione concettuale dei contenuti appresi. Addirittura si potrebbe utilizzare il digitale per far copiare in bella gli elaborati, ovviamente staccando il collegamento ad Internet, dando così ai ragazzi la possibilità di rendersi conto degli “eventuali” errori di grammatica evidenziati nei programmi di scrittura, anticipando la penna rossa dell’insegnante, rendendo leggibili calligrafie oscure con buona pace di tutti e dando finalmente un senso alla consegna relativa al numero di righe da rispettare nel caso di domande a risposta aperta o sintetica. Certo il computer “non è produttore di razionalità”: menomale, è un grande immagazzinatore di dati costruiti dagli uomini, un inestimabile sostituto delle vecchie macchine da scrivere con poten94 zialità inesauribili che consentono di rendere “visibile” immediatamente in rete ciò che si vuole comunicare e condividere con gli altri. “La cultura della scrittura, dunque, è nata 2500 anni fa, riportando una vittoria sull’oralità. Oggi, invece, è proprio la scrittura stessa a essere sconfitta da una nuova forma di cultura, fondata sull’immagine, sulla tecnologia dei computer e su un nuovo tipo di oralità, assai diverso da quello antico, e che può ben chiamarsi ‘oralità di massa’, oralità dei mass media. In questa forma di oralità, la ‘parola’ viene svuotata del suo spessore ontologico e quindi del suo vero senso”. Vorrei capirne il motivo. “[…] l’uomo, sulla base della scienza e della tecnica, assolutizzate e portate alle loro conseguenze estreme, è diventato capace di costruire e dominare le cose e talvolta in maniera sorprendente; però non solo non ha saputo nello stesso tempo crescere spiritualmente in proporzione, ma è diventato anche in larga misura schiavo delle cose stesse che ha prodotto, e ha dimenticato spiritualmente se stesso”. A parte il fatto che l’uomo da quando è sulla terra nel tentativo di “dominare le cose”, spesso finisce per esserne dominato, la liberazione dalla “schiavitù” dipende anche dalle risorse fornite dal progresso materiale (tecno-scientifico) senza il quale è difficile raggiungere il benessere spirituale a meno che ci si voti all’ascetismo, ma questo appartiene solo agli spiriti eccelsi. In ogni caso, bisogna fidarsi della (o affidarsi alla) capacità degli insegnanti di educare, assieme alla famiglia e, naturalmente, con l’attiva partecipazione dei giovani, ad armonizzare il “progresso materiale” con il progresso “spirituale”. I disegni sono di Elena Trovato, mia ex alunna, il tablet del mio nipotino Marco. 95 La Rivista del Galilei n. 23 - Giugno 2013 La Rivista del Galilei n. 23 - Giugno 2013 Dietro le quinte Maria Luisa Nocerino Perché fare teatro a scuola? “Pour jouer”, dicono i francesi, intendendo jouer in senso nobile, privilegiando cioè l’elemento ludico che coinvolga gli studenti nella preparazione delle pièces facendone dei protagonisti non solo sul palcoscenico (gli studenti non sono attori!), ma anche in tutto il percorso laboratoriale. Lo scopo de “Il gioco del teatro” è infatti di carattere didattico-educativo, in quanto punta a formare la personalità dei giovani, potenziandone le capacità, le abilità, valorizzando tutto ciò che in loro vi è di positivo, abituandoli alla collaborazione, contribuendo ad accrescere la loro autostima e spingendoli a mettere in campo tutte le energie nel costruire qualcosa di cui sono contemporaneamente autori e attori. Questo è anche il valore di un progetto che da più di 15 anni aiuta i nostri ragazzi a crescere in armonia con se stessi e con la realtà che li circonda. Certo, tutto questo richiede sacrificio, impegno, costanza, determinazione, per trovarsi in Aula Magna dopo tante ore di lezione a fare prove a volte estenuanti, a ripetere le stesse battute fino a trovare la giusta intonazione, a mettere insieme un puzzle in cui fino all’ultimo sembra mancare sempre qualche tassello. Ma è proprio in questo modo che si possono far emergere le doti individuali (scrittura, musica, danza), sprigionare in una parola la loro creatività che alla fine, malgrado la mancanza di strutture idonee e sussidi tecnici (siamo in piena spending review) fa compiere veri miracoli. 99 Quest’anno abbiamo deciso di lavorare di nuovo sul testo di una tragedia greca per avvicinare i giovani ad una cultura che è alla base della nostra civiltà (e che al Liceo scientifico non sempre trova spazio adeguato), per farla rivivere attraverso di loro. La scelta è caduta sull’Antigone di Sofocle per proseguire un percorso sulle figure femminili iniziato anni fa con la Medea continuato poi con una pièce ricavata dai versi di Alda Merini di cui è stata rivisitata l’intensa e sofferta vicenda umana e poetica, anche grazie alle illuminanti suggestioni offerteci da Luigi Lo Cascio, che da anni, compatibilmente con i suoi impegni artistici, è presente nei nostri laboratori. Lo scorso anno infine, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia abbiamo realizzato Plurale femminile, uno spettacolo in cui è stato messo in risalto il ruolo delle donne, protagoniste di molti episodi significativi della nostra storia unitaria. La vicenda di Antigone si svolge in una Tebe travagliata da pestilenze e lotte fratricide in cui si scontrano due codici etici inconciliabili tra loro: la legge del g/enoj, 100 di cui è portatrice Antigone, che prescrive, secondo gli ¥grapta nÒmima, le leggi non scritte degli dei, di non lasciare insepolti i morti, e quella della pÒlij, incarnata da Creonte, che esige il rispetto dell’autorità politica per garantire la coesione civica. Due concezioni del mondo: quella di Antigone, fanciulla fragile fisicamente ma fortissima moralmente, e quella di Creonte teso a imporre la forza dello Stato e del nÒmoj (legge) cui ciascuno dà un valore assoluto ben oltre il dato contingente della vicenda che li vede contrapposti. Un tema, quello del rispetto delle leggi, di forte impatto anche per le ricadute nell’attualità, che ha fortemente coinvolto i ragazzi. Al centro della nostra rielaborazione teatrale si è posta quindi l’impossibilità di conciliazione e integrazione attorno a cui si è sviluppata tutta la vicenda che ha visto i suoi momenti più intensamente drammatici nello scontro tra i due protagonisti, Antigone e Creonte, attorno a cui ruotavano però figure minori ma di grande rilievo drammatico come la volitiva Ismene che, pur non avendo voluto inizialmente 101 appoggiare la decisione della sorella di seppellire Polinice, non si è tirata indietro dinanzi al triste destino cui va incontro Antigone ed è arrivata a sfidare lo zio addossandosi la colpa del seppellimento. I ragazzi hanno dato grande rilievo al coro, formato dal popolo di Tebe, che fa da contraltare alle decisioni del re invitandolo alla moderazione, e nella nostra rielaborazione diviene un personaggio a tutti gli effetti, e un personaggio importante, con una sua psicologia complessa e sfaccettata (espressa dalle varie voci), ma sempre profondamente “umano” e pronto a condividere il dramma di Antigone, accompa- gnando con il suo lamento tutta la vicenda e confortando la fanciulla nel suo ultimo cammino. Nella tragedia greca le parti del coro erano scritte in dorico (dialetto letterario, più antico) mentre per quelle recitate si usava l’attico (il dialetto parlato ad Atene). Quindi, per rimanere fedeli alla tradizione della tragedia classica abbiamo deciso di adoperare, accanto alla lingua italiana, il dialetto siciliano per le parti cantate e per quelle recitate dal coro: il siciliano infatti è una lingua antica, la prima lingua letteraria del volgare italiano, che purtroppo si va perdendo, per questo ci è sembrato importante usarla nel nostro testo. Lo scontro di ideali tra Antigone e Creonte si complica con l’arrivo di Emone, figlio del re e fidanzato della fanciulla, che cerca di dissuadere il padre dal condannarla ad una morte sicura, richiamandosi 102 anche alla volontà del popolo di Tebe che si oppone ad una pena così crudele. Ma il sovrano non vuole sentire ragioni, rivelando così il volto tirannico del suo governo: “A chi governa, bisogna obbedire nelle piccole, come nelle grandi cose, in quelle giuste come in quelle ingiuste. C’è invece in questa città gente che sopporta a stento il mio governo, e non piega il collo sotto il giogo, come è giusto”. Parole queste che non lasciano spazio a nessuna replica, eppure il giovane in un estremo tentativo di piegare la volontà del padre arriva a minacciare: “Se Antigone morirà, qualcun altro morirà con lei” lasciando presagire il terribile epilogo che l’intransigenza di Creonte sta preparando. Non varrà a nulla nemmeno l’intervento di Tiresia con la sua predizione di altre sventure: “È per colpa tua, Creonte, che Tebe è malata. Cani e uccelli hanno contaminato gli altari della città portando brandelli di carne del figlio di Edipo che tu hai lasciato insepolto. [...] Sappi allora che non ci saranno molti giri del sole prima che tu paghi la tua arroganza contro gli dei e contro chi dà voce al loro volere. Pagherai con altri morti del tuo sangue l’ingiusta condanna ad Antigone e il folle divieto di dare sepoltura a Polinice. Le Erinni scatenate dagli dei degli inferi si accaniranno sulla tua famiglia”. La conclusione della vicenda è affidata alla musica e a suggestivi movimenti coreografici, l’estremo incontro fra Antigone ed Emone viene rappresentato in un turbinio di veli neri, allegoria della morte che aleggia su di loro, che alla fine li avvolgono inesorabilmente. La tragica conclusione è annunciata dalla guardia (nella tragedia greca le scene più atroci non avvengono mai 103 sulla scena ma sono riferite): “Emone, il figlio del re, si è ucciso davanti alla grotta dove è murata viva Antigone. [...] E la regina... la regina, povera infelice, quando l’ha saputo si è tolta la vita con la spada del figlio Emone”. Sempre nel rispetto della tradizione e per valorizzare le capacità di ogni singolo ragazzo, abbiamo inserito dei movimenti di danza, creati da Martina Floridia (la nostra coreografa!) e delle canzoni composte ed eseguite, come negli spettacoli degli anni passati, da Luigi Luca che studia la fisarmonica e la suona in modo mirabile. Sempre nel corso del laboratorio si è riscritto, per adattarlo alle esigenze del nostro spettacolo, il testo della canzone Malarazza di Domenico Modugno, la cui musica, prima struggente e via via sempre più incalzante, si prestava perfettamente ad esprimere le emozioni che il testo suggeriva. Invece la canzone popolare Cu ti lu dissi, è stata eseguita nella versione originale, ma è stata orchestrata in 104 modo personale da Luigi Luca, che ha anche curato la direzione del coro, opera non certo facile, trattandosi di voci per nulla abituate al canto. Si è deciso inoltre di “contaminare” il testo di Sofocle inserendo dei versi in siciliano della scrittrice catanese Goliarda Sapienza, che si adattano perfettamente alla tragedia per il contenuto, ma soprattutto per la loro potente drammaticità, per dimostrare, ove ve ne fosse bisogno, che i sentimenti forti non hanno tempo e mantengono la stessa intensità e la stessa valenza in qualunque epoca e in qualunque contesto. E così, sfidando il poco tempo a disposizione (spesso reso ancora più esiguo da difficoltà organizzative e logistiche), grazie alla passione e alla grande disponibilità dei ragazzi, abbiamo presentato lo 105 spettacolo una prima volta il 4 maggio in Aula Magna nel corso del Convegno conclusivo del Laboratorio Letterario “Alla ricerca di sé”. Certo l’Aula Magna di un liceo non è il luogo ideale per una rappresentazione teatrale, e ancor meno quella del nostro Istituto che è stata concepita senza alcuna attenzione all’acustica. A ciò si aggiunga che abbiamo scelto di rinunciare al service (sempre nel rispetto delle esigenze imposte dalla spending review) per cui i ragazzi hanno recitato soltanto con il sussidio di due microfoni ad asta, fidando quasi esclusivamente sulla loro voce! Ma nonostante queste difficoltà la magia del teatro si è ricreata ugualmente, soprattutto per l’aspetto corale dello spettacolo, spesso interrotto da lunghi applausi e molto apprezzato dal relatore del Convegno prof. Fernando Gioviale, docente di Storia del teatro e dello spettacolo del nostro Ateneo. Il prof. Gioviale nel congratularsi con noi ha voluto sottolineare che la nostra Antigone, pur nella brevità del tempo a disposizione, è riuscita a condensare ed esprimere tutte le caratteristiche della tragedia classica, il bilinguismo (ben appropriata la nostra scelta del dialetto siciliano) e l’inserzione della musica e della danza nel pieno rispetto del ruolo del coro. Caricati da quest’esperienza e dai consensi ottenuti i ragazzi hanno riproposto la pièce il 7 maggio al Piccolo Teatro, su un vero palcoscenico, con le luci e un’acustica perfetta! In questo contesto ognuno ha potuto dare il meglio di sé, i movimenti scenici hanno avuto a disposizione lo spazio necessario per esprimere la grande suggestione che volevamo trasmettere, le voci e le splendide musiche hanno trovato le condizioni ideali per comunicare intense emozioni agli spettatori. Ancora una volta grandi consensi, applausi e richieste di bis delle canzoni. Un bel successo, frutto dei sacrifici e della determinazione di tutti coloro che hanno partecipato a questo laboratorio, ma anche dell’armonia che si è creata nel gruppo e con noi docenti e del piacere di mettersi in gioco divertendosi! 106 Per finire il 10 maggio la nostra troupe teatrale ha partecipato al “Tindari Teatro Giovani 2013”, una manifestazione di grande prestigio e richiamo culturale cui partecipano scuole provenienti da diverse regioni italiane. E così anche per quest’anno si chiude il sipario, con la consapevolezza che Gloriana Orlando ed io abbiamo fatto un lavoro utile alla crescita culturale e umana dei nostri ragazzi, utilizzando l’arte del teatro, un’arte antica, in cui possono cimentarsi non solo attori professionisti, ma anche ragazzi come i nostri, che trovano così la possibilità di esprimere al meglio attraverso percorsi diversi, ma ugualmente educativi, le loro capacità e di vedere valorizzato il loro spirito creativo. 107 La Rivista del Galilei n. 23 - Giugno 2013 La Rivista del Galilei n. 23 - Giugno 2013 Vita e arte nella magia del teatro Francesco Tringali Il teatro è vuoto. Attori, ballerini, cantanti, musicisti, addetti alla scenografia hanno raccolto i loro applausi e li hanno portati via con sé, impressi nella loro memoria, frettolosamente riposti nei loro borsoni tra le pieghe di un costume sgualcito e le pagine spiegazzate di un copione. Forse li sentono ancora risuonare, mentre attraversano le vie del centro, in cerca di una birra da sorseggiare in compagnia, in qualche pub. Le luci si spengono. I tecnici hanno terminato di mettere a posto le loro apparecchiature e fumano una sigaretta, all’ingresso, in attesa di chiudere e andare a casa. Pochi metri più in là, la mia auto è già carica di tutte le attrezzature prelevate dalla scuola il giorno prima ed è pronta a riportarle indietro l’indomani, secondo un rito che si ripete ogni anno, con buona pace della mia cervicale. Mi lascio cadere su una poltrona in platea e il mio sguardo si perde nel buio, in un punto indistinto tra il palcoscenico e il fondale. Chiudo gli occhi per un attimo e mi passano davanti le immagini di un anno di lavoro. Sì, perché tutto è cominciato un anno fa, in questo stesso tea109 tro, quando, al termine della rappresentazione del musical Cavalleria rusticana, mi è stato chiesto cosa avessi in mente per l’anno successivo ed ho risposto, delineando i contorni di un progetto ancora vago ma suggestivo: “Shakespeare in love”. È questa la prima immagine. Sul palco, nell’incanto del teatro, l’arte e la vita divengono una cosa sola, dissolvono le loro barriere. Nessuno sa dircelo meglio di Shakespeare. Non ricordo di aver mai aperto un suo libro per limitarmi a leggerlo; ho sempre finito per viverlo, per farmi coinvolgere nelle vicende e negli stati d’animo, sin da quando, al liceo, ho preso a sfogliare per la prima volta Romeo e Giulietta e non ho saputo separarmene se non dopo essere giunto alla parola conclusiva. Ho provato a ricreare questa magia, a trasportare i ragazzi del mio laboratorio nel mondo incantato dell’arte shakespeariana. Il film Shakespeare in love è stato il punto di partenza di questo viaggio. Seconda immagine. L’estate scorsa. Guardo il mare dalla terrazza di casa mia. Ho in braccio la mia chitarra e suono qualche accordo. All’improvviso scoppia un breve ma intenso temporale. Per quindici minuti osservo la scena e continuo a suonare, poi il sole torna a forzare le nubi. Due ore dopo testo e musica di Lost in the rain sono composti. Il personaggio di Richard Burbage, di modesto spessore nel film, assume ben altro rilievo e si arricchisce di un doloroso passato, cantando il proprio rimorso per aver lasciato andare la donna che amava ed esortando Will a non commettere lo stesso errore con Viola. Ho abbandonato la chitarra a 18 anni: è stato un amore intenso ma impossibile. Avevo tanta passione, ma talento e tecnica non erano 110 dello stesso livello. Così siamo rimasti buoni amici, di quelli che si frequentano poco, ma che quando si incontrano è come se non si fossero mai persi di vista. Dopo quasi trent’anni di strimpellate occasionali e di canzoni nel cassetto, il ritorno di fiamma l’anno scorso, galeotto il musical Cavalleria rusticana: scrivo Buio nell’anima. Ricomincio a suonare, e stavolta credo che durerà. Compongo tre canzoni per Shakespeare in love: oltre alla già citata Lost in the rain, Paint my heart e No future for us. Rileggo e rivivo così la storia di Will e Viola (e attraverso questa, l’amore di Romeo e Giulietta) negli opposti momenti della gioia e della rinuncia. Coinvolgo nell’arrangiamento dei pezzi i ragazzi del laboratorio musicale; li invito a scrivere altri inediti: nascono così Light blue di Lorenzo Fragola e North star’s falling di Emilio Benenati, rispettiva- mente riflesso gioioso della promessa d’amore che lega indissolubilmente Will e Viola e tragica epigrafe per la morte di Romeo e Giulietta. Terza immagine. Le tre di un pomeriggio di febbraio. Sono davanti alla LIM di IV C. Sullo schermo scorre il copione del musical. In classe, sette ragazzi discutono con passione ed entusiasmo con il loro insegnante: confrontano soluzioni, propongono alternative, rileggono e riscrivono scene, sento111 no che i loro personaggi prendono vita, accennano qualche battuta, immaginandosi nei loro panni. Due di loro, Damiano Di Dio e Chiara Romeo, non lo sanno ancora, ma vestiranno effettivamente i panni di Lord Wessex e dell’impresario Henslowe nel musical, rivivendo la storia che hanno contribuito a scrivere. All’inizio i ragazzi sono un po’ diffidenti dinanzi al corso di scrittura creativa; temono di dover eseguire un “compitino”, di doversi ripartire una o due scene a testa del copione e di ricomporre poi, in qualche modo, un mosaico fatto di tessere differenti. Rimangono sorpresi quando gli propongo di adottare il metodo della Scrittura Industriale Collettiva (SIC), utilizzato fino a quel momento solo per i testi narrativi1. L’idea di scrivere tutti l’intero testo, dopo aver elaborato le numerose schede necessarie (su ambienti, personaggi, situazioni etc.), li conquista, pur nella sua complessità e difficoltà. Rileggono con passione Romeo and Juliet e gli altri testi shakespeariani, a 1. Di recente SIC ha dato alle stampe il romanzo In territorio nemico (Minimum fax, 2013), scritto da più di cento autori, tra cui l’amico e collega Fabio Manfrè, che ha realizzato con i ragazzi del suo laboratorio la scenografia del musical. Sulla Scrittura Industriale Collettiva cfr. www.scritturacollettiva.org . 112 caccia di citazioni; rivedono innumerevoli volte il film, ridisegnando situazioni e personaggi; contribuiscono alla stesura di un testo che sentono come proprio, anche quando le scelte che sono costretto a fare privilegiano la versione di un altro compagno, più adatta o riuscita in quel contesto. Sentono di aver riscritto e rivissuto Shakespeare. E a loro basta. Quarta immagine. Un pomeriggio di aprile. La cronica carenza di spazi disponibili a scuola per le attività dei sette laboratori che costituiscono il MultiLab ci costringe, more solito, a fare di necessità virtù e a riscoprire l’arte di arrangiarsi, condividendo luoghi e strumenti. Siamo nel plesso nuovo del liceo: in un’aula al primo piano il Laboratorio di danza di Antonella Nicosia prova una coreografia di gruppo e un madrigale cede il passo a uno scatenato rock ‘n roll sulle note di Stray heart dei Green Day. Non c’è spazio sufficiente per la scena del ballo in casa di Viola, ma i ragazzi e la coreografa si adattano. Interpretano quella scena, in cui Will corteggia Viola, e l’incanto del teatro mescola arte e vita: tra due di loro sboccia un sentimento. Contemporaneamente e nello stesso luogo, a pochi metri di distanza, nonostante il fragore del rock’n roll, il laboratorio di recitazione di Patrizia Finocchiaro lavora ad un’altra scena: a Greenwich si riunisce la corte della regina Elisabetta. Anthea si accinge ad impersonarla, ma non è convinta; ce l’ha un po’ con me, perché ci teneva ad interpretare Rosalina, ma, non appena l’ho sentita recitare, per me Queen Elizabeth si è materializzata sulla scena e ho insistito perché la interpretasse. 113 Quando pronunzia le prime battute, tuttavia, comincia a sentirsi cucito addosso il personaggio, decide di plasmarlo a sua immagine e somiglianza e accenna un sorriso compiaciuto. Non sa ancora che in teatro la sua sarà una grande performance e che alla fine chiederà e otterrà honoris causa la corona realizzata appositamente per il musical2. Frattanto, al piano terra, in aula magna, il Laboratorio musicale e quello di scenografia sono costretti a una forzata convivenza. Ci sono gli inediti da provare e disponiamo di un solo microfono - l’altro funziona a intermittenza - e di un impianto di amplificazione inadatto (fortunatamente, a tre giorni dal debutto in teatro, arriveranno le attrezzature necessarie). I ragazzi del laboratorio di scenografia lavorano alacremente con chiodi e martelli alla realizzazione di un tavolo e di una quinta. Per raggiungere il pianoforte, Claudio Antonuzzo deve fare un percorso di guerra tra attrezzi e materiali. Io e Fabio Manfrè ci guardiamo in faccia come a dire: “Ma si può?”. Per stemperare la tensione, invito i ragazzi che lavorano alla quinta a martellare almeno a tempo, dato che ci manca il batterista. Lo fanno davvero, e una risata liberatoria ci riporta al 2. Si ringrazia per la realizzazione della corona Stefano Gambino, noto scenografo e direttore di scena, che ha lavorato, tra l’altro, a Notre Dame de Paris di Cocciante. 114 lavoro. Ci sentiamo in un cantiere aperto, riviviamo una giornata in un teatro elisabettiano, in cui attori, musicisti, scenografi lavoravano fianco a fianco e supplivano con la creatività e lo spirito di adattamento ai problemi pratici della messa in scena. Fra docenti e alun- ni che collaborano l’affetto e la stima crescono giorno per giorno e quando guardo Fabio, Antonella, Patrizia e tutti gli altri che mi hanno accompagnato in questa avventura (Cinzia, Nello, Caterina, Maria Laura) non riesco a pensare a loro soltanto come colleghi, ma come veri amici. Quinta immagine. Più di cento ragazzi. Sono sul palco o in platea, alla fine dello spettacolo, e ricevono i meritati applausi per il lavoro che hanno fatto. Sono in mezzo a loro, contento per loro. Passo in rassegna i loro volti. Alcuni sono con me da quattro anni, dal primo musical su Ligabue, altri sono arrivati dopo, ma è come se li conoscessi da una vita: Claudio, Lorenzo, Federico, Pierfrancesco, Emilio, Giulia, Angela, Marta, Damiano, Alfredo, Carlotta, Giorgia, Alberto e tanti altri, che vedo sfilare dinanzi ai miei occhi e nei miei ricordi. Poi vedo mia figlia tra il pubblico, che mi guarda orgogliosa, nonostante il tanto, troppo tempo che le ho sottratto, pur essendo un padre presente, perché questo musical mi ha preso l’anima, non l’ho coordinato, l’ho vissuto, bruciando ogni energia disponibile. Sono soddisfatto ma stanco. E forse è arrivato il momento di riposare e di mettere ordine. 115 Riapro gli occhi. Lo sguardo dei tecnici del teatro esprime impazienza e un pizzico di disappunto. Hanno ragione. Devono tornare a casa e li sto trattenendo. Lascio la sala, dopo essermi guardato indietro un paio di volte. Il teatro chiude. Faccio due passi verso la macchina. Mi assale ancora l’onda dei ricordi. La mia mano si posa sulla mia guancia umida. Una lacrima o una goccia di pioggia? Guardo il cielo notturno: non c’è una nuvola. Squilla il mio cellulare: sono i ragazzi, che mi invitano a raggiungerli, a festeggiare con loro mesi di fatiche e di gioie. Sorrido e accetto l’invito. Dieci minuti e sono con loro. Ci diciamo cose “che ’l tacere è bello”, che resteranno per sempre dentro di noi. Grazie, ragazzi. 116 La Rivista del Galilei n. 23 - Giugno 2013 Appassionata-mente bravi Maria Ingrao Quello appena concluso è un anno scolastico memorabile per i lusinghieri risultati raggiunti dai nostri studenti nell'ambito scientifico. Premi, coppe, medaglie sono i testimoni visibili dell’entusiasmo e dell’impegno non indifferente con i quali hanno partecipato, dopo una selezione interna sia al biennio sia al triennio, a tutte le principali competizioni a livello nazionale e provinciale di Matematica, Fisica, Scienze. La più prestigiosa è stata quella delle Olimpiadi della Matematica. La gara individuale si svolge in tre fasi: i giochi di Archimede d’Istituto, la fase provinciale a Caltagirone e la gara nazionale a Cesenatico; mentre la gara a squadre è composta da due fasi, la provinciale a Caltagirone e la nazionale a Cesenatico. 117 A Cesenatico i grandi Luca Di Fazio e Luca Capizzi, ragazzi particolarmente dotati, preparati e “innamorati” della matematica, e i magnifici sette della squadra sono arrivati in finale classificandosi al 19° posto su 120 squadre. Vorrei sottolineare che Luca Di Fazio è alla sua quarta finale di Olimpiade e quest’anno ha portato a casa una meritatissima medaglia di bronzo, mentre Luca Capizzi ha ricevuto anche la medaglia d’argento per la Fisica. Nelle Olimpiadi di Astronomia un alunno della 1 I, Marco Giunta, è arrivato primo nella fase nazionale, svoltasi a Pieve di Cadore, ed è stato segnalato per la gara Internazionale che si svolgerà in Lituania. In occasione della XXII Settimana della cultura scientifica, gli studenti della 5A sono risultati secondi classificati con il corto Il pianeta di Peano. Una gara, alla quale siamo molto affezionati, è l’“Etniade”, organizzata dal Dipartimento di Matematica dell’Università di Catania e destinata ai bienni delle scuole superiori della provincia. Su ventidue edizioni, undici sono state vinte dal “G. Galilei” ed anche quest’anno la Preside ha ricevuto una coppa “esagerata”. Successi ottenuti grazie al talento individuale, alla passione e alla costanza di tanti ragazzi a cui i docenti dell’Istituto hanno offerto l’opportunità di seguire corsi di potenziamento, simulazioni e allenamenti in ore extracurriculari durante tutto l’anno scolastico. 118 Gli studenti più meritevoli, tra l’altro, sono stati inseriti nell’Albo delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione che prevede anche premi in denaro. È giusto comnque sottolineare che, al di là dei premi concreti, dei trofei e delle medaglie, i risultati più importanti sono quelli che rimarranno per sempre scolpiti nei cuori dei nostri ragazzi: la soddisfazione di aver partecipato a competizioni di livello nazionale con serietà, correttezza e competenza, la gioia di vedere ripagati gli innegabili sacrifici che hanno dovuto sostenere, la consapevolezza che, in una società che sembra non tenere conto della meritocrazia, c’è ancora posto per la speranza che i migliori, i tenaci, i leali, i volenterosi, avranno comunque la loro ricompensa. In qualità di referente del progetto POF “Gare di Matematica”, desidero ringraziare tutti gli allievi che hanno partecipato ai corsi di potenziamento e alle varie competizioni e i docenti che li hanno seguiti nella loro formazione. Qualche dettaglio: Olimpiadi di Fisica Capizzi Luca (4B) medaglia d’argento alla Finale Nazionale Olimpiadi di Statistica Capizzi Luca (4B) 2° alla Finale Nazionale cat. 4° Di Fazio Luca (5A) 2 ° alla Finale Nazionale cat. 5° Olimpiadi di Matematica Gara individuale - Finale Provinciale: Di Fazio Luca (5A) 2° ammesso alla Finale Nazionale, Capizzi Luca (4B) 5° ammesso alla Finale Nazionale, Antonazzo Filippo (4B) 10°, Cavallaro Matteo (1I) 11°, Amico Simone (5B) 17°, Catalano Marco (5B) 21° Finale Nazionale: Di Fazio Luca medaglia di bronzo, Capizzi Luca medaglia di bronzo Gara a squadre: Amico Simone (5B), Antonazzo Filippo (4B), Capizzi Luca (4B), Catalano Marco (5B), Di Gaetano Leonardo (3L), Gibilaro David (2B), Messina Francesco (5B) Finale Provinciale: 1° posto - Finale Nazionale: 19° posto 119 2° Premio “Zina Bianca” Gara a squadre: 1° posto - Antonazzo Filippo (4B), Capizzi Luca (4B), Catalano Marco (5B), Di Fazio Luca (5A), Fabrizio Bonaccorsi Gianpietro (3O), Pucci Nunzio (3I) Etniade Liceo “G. Galilei”: 1° classificato Alunni premiati: Costanzo Gabriele (2A) 3°, Gibilaro David (2B) 5°, Amico Sabrina (2L) 9°, Fisichella Alessandro (2G) 9°, Scilletta Serena (2D) 19°, Mazzaglia Pietro (2L) 37° Giochi del Mediterraneo Finali Nazionali: Cavallaro Matteo (1I) 3° classificato cat.1°, Di Bella Emanuele (1A) finalista cat.1°, Ardini Francesco (1D) finalista cat.1°, Costanzo Gabriele (2A) 2° classificato cat 2°, Gibilaro David (2B) 5° classificato cat.2°, Mazzaglia Pietro (2L) 9° classificato cat.2°, Scrofani Lorenzo (2O) finalista cat.2° Olimpiadi di Astronomia Finale nazionale: Giunta Marco (1I) 1° classificato cat. Junior, Conte Rachele (1L) finalista Premio nazionale Archimede Anfuso Giulia (5F) classificata al 6° posto, Consoli Claudia (1L), Conte Rachele (1L), Leone Luca (3L) Olimpiadi di Problem Solving Squadra Banda Bassotti (2L): Amico Sabrina, Mazzaglia Pietro, Ruggeri Roberto, Scaltrito Paolo I giochi di Anacleto Cavallaro Matteo (1I) 1°, Spampinato Gioacchino (1I) 2°, Sangiorgio Giuseppe (2B) 3° 120