Università dell’Insubria, Facoltà di Scienze Anno Accademico 2002-2003 Laurea in Valutazione e Controllo Ambientali ESCURSIONE INTERDISCIPLINARE 22-27 SETTEMBRE 2003 “Dinamica del territorio ed evoluzione recente del paesaggio in un transetto attraverso l’Appennino Toscano: Versilia, Alpi Apuane, Bacini dell’Arno e del Mugello, Isola d’Elba” Alice Toti Matricola n°609880 1 CAPITOLO 1 Introduzione geomorfologica L’Appennino Settentrionale ha un andamento NW-SE ed è vergente a NE. La sua orogenesi inizia durante l’Eocene medio (45 MA) e si sviluppa soprattutto a partire dall’ Oligocene (30MA). L’evoluzione geodinamica di tutta l’area del mediterraneo è stata controllata dall’interazione tra le due placche maggiori, la Placca Europea e la Placca Africana separate da una fascia crostale più mobile e complessa comprendente due placche minori: l’Iberia e l’Adria (che costituisce il basamento crostale della penisola italiana). L’orogenesi appenninica è legata alla cinematica di queste due microplacche. 2 In seguito alla subduzione dovuta alla convergenza delle due placche avviene la deposizione di flysch alla base delle scarpate di entrambe le placche; si verifica quindi la formazione di una falda con basalti e argille oceaniche una di flysch ed una falda continentale. Partendo dalle aree più occidentali dell’Appennino Settentrionale si possono riconoscere due grandi gruppi di domini paleogeografici, ogni dominio è caratterizzato da una propria sequenza stratigrafica e da una propria storia. Le formazioni geologiche presenti nella maggior parte delle Alpi Apuane (il cui sollevamento è iniziato nel miocene inferiore) appartengono al Dominio paleogeografico Toscano che può essere suddiviso in: - Dominio Toscano Interno: comprende le formazioni della falda toscana, anchimetamorfiche e non metamorfiche. Questi terreni affiorano ai bordi della finestra tettonica apuana, più limitatamente sul lato costiero. - Dominio Toscano Esterno: detto “Autoctono”, è caratterizzato prevalentemente da metamorfismo in facies di scisti verdi che comprende, oltre a formazioni della copertura mesozoica e terziaria anche formazioni paleozoiche del suo basamento ercinico. - Unità di Massa: costituita da formazioni metamorfiche, paleozoiche e triassiche la cui posizione paleogeografia potrebbe rappresentare un dominio intermedio fra il Dominio Toscano Esterno e quello Interno oppure costituire il basamento della Falda Toscana avanscorsa verso ovest. L’ assetto strutturale del Complesso Metamorfico, costituito dall’ “Autoctono” e dall’ Unità di Massa, è stato prodotto da due eventi tettonici: uno compressivo ed uno distensivo. La tettonica compressiva è caratterizzata da deformazione duttile legata alla collisione continentale e accompagnata da metamorfismo. La tettonica distensiva è caratterizzata da deformazione duttile conseguente al riequilibrio isostatico della crosta ispessitasi durante la fase compressiva. L’evento distensivo ha portato un assottigliamento crostale e al conseguente sollevamento e denudamento del Complesso Metamorfico.1 1- R. Rosso, L. Serva, “19 Giugno 1996: Alluvione in Versilia e Garfagnana, un caso di studio”, ANPA,ARPAT,1998 2- Società Geologica Italiana, “Guide Geologiche Regionali, Appennino Tosco-Emiliano”, ed. BE-MA, Roma, 1992 2 CAPITOLO 2 Seminario descrittivo sul fenomeno dell’alluvione in Versilia del 1996 tenuto dal dr. Alessandro Triglia (APAT) Introduzione Il 19 Giugno 1996 sull’Alta Versilia e su parte della Garfagnana, si verificarono intense piogge della durata complessiva di circa 13 ore (dalle 05.00 alle 18.00) che generarono una violenta alluvione coinvolgendo il fiume Vezza ed il torrente Turrite di Gallicano. I dissesti interessarono principalmente il bacino del fiume Versilia (un’area di circa 98 kmq). Tale fiume assume questo nome solo a valle di Serravezza, cioè alla confluenza dei fiumi Serra e Vezza. Il massiccio delle Alpi Apuane si trova nella Toscana Nord Occidentale tra Il Mar Tirreno e la Catena Appenninica. Le Alpi Apuane sono gli unici rilievi dell’Italia Peninsulare con caratteri alpini, anche rispetto ai rilievi appenninici di quota più elevata. Il carattere alpino è accentuato anche dai forti dislivelli tra le cime dei rilievi e i fondovalle dei corsi d’acqua che li incidono; sul lato occidentale delle Alpi Apuane tali dislivelli sono maggiori perché qui i torrenti si raccordano direttamente con il livello di base, il mare. Dati pluviometrici Il nubifragio ha interessato un’area molto piccola, infatti solo i dati pluviometrici, riferiti ai valori cumulativi mensili, rilevati dalla stazione di Retignano (situata sul versante Ovest delle Alpi Apuane) sono superiori di circa 120 mm. del valore massimo mensile registrato nel 1992, mentre i livelli registrati dalle altra stazioni tra cui Viareggio, Massa e Gallicano erano in media con tale valore. A scala giornaliera sono stati considerati i valori riferiti al 18,19,20 Giugno 1996 forniti dal Servizio Idrografico e Mareografico. In questo contesto, nessuna delle stazioni sopraccitate il 19 Giugno riportò il valore massimo giornaliero storico. E’ necessario, però, tenere presente che per il Servizio Idrografico e Mareografico il dato giornaliero corrisponde alla registrazione dalle nove del giorno precedente fino alle nove del giorno successivo, il valore relativo al nubifragio risulta così suddiviso tra il 19 e il 20 Giugno.1 Gestione ambientale Le forti piogge che si sono abbattute sul bacino del Versilia hanno attivato un gran numero di dissesti provocando il trasferimento di notevoli quantità di materiale detritico lungo il reticolo idrografico verso le zona a più debole pendenza. I movimenti franosi che si sono verificati possono essere suddivisi in: crolli e scivolamenti di tipo traslativo costituiti da colate di detriti e suoli saturi o parzialmente saturi di acqua a causa della piogge. Quest’ultimo tipo di dissesto è stato quello più diffuso. 3 Oltre ai fenomeni gravitativi, il nubifragio ha provocato intense azioni erosive degli impluvi riattivando linee di deflusso scomparse e determinando la conseguente espansione del reticolo idrografico. Eventi come l’alluvione del 19 Giugno 1996, non possono essere affrontati in modo univico, è necessario introdurre misure di prevenzione su più fronti al fine di ridurre gli effetti del fenomeno sul territorio e sulle persone. La Protezione Civile gioca un ruolo molto importante sia per quanto riguarda il recepimento dei messaggi di allarme, che per le operazioni svolte in caso di alluvione. Il nubifragio in Versilia non era prevedibile, (le previsioni metereologiche davano cielo poco nuvoloso) è stato un evento improvviso. Dopo l’alluvione, la pericolosità idraulica della zona coinvolta è aumentata ed è quindi necessario effettuare dei lavori in “summa urgentia” in attesa di studi più approfonditi sul rischio e di interventi mirati. Nelle aree a pericolosità elevata vengono effettuati interventi di tipo strutturale e di tipo non strutturale. Il successo di un programma di mitigazione del rischio alluvionale, dipende soprattutto dall’integrazione di queste due tipologie d’intervento. Le misure di tipo non strutturale hanno il fine di ridurre gli effetti della sollecitazione di piena e l’impatto di tali effetti sul territorio. Possono essere suddivise in misure non strutturali attive e passive: le prime attivano strumenti e servizi volti alla mitigazione del rischio (manutenzione ordinaria degli alvei e dei versanti, predisposizione di sistemi di allarme e organizzazione degli interventi di protezione civile), le seconde vincolano l’uso del territorio e regolamentano la vita sociale (normativa urbanistica, copertura assicurativa dei beni soggetti al rischio non coperto da misure strutturali).1 Gli interventi strutturali hanno lo scopo di ridurre la sollecitazione idraulica in caso di eventi eccezionali (opere idrauliche per il consolidamento e la regimazione idrica dei versanti, regimazione degli alvei, interventi di manutenzione straordinaria dei versanti e degli alvei). Questi interventi possono essere realizzati sia con l’ingegneria civile idraulica che con l’ingegneria naturalistica: un insieme di tecniche basate sull’uso di materiali naturali o a basso impatto ecologico che si propongono un miglioramento dell’ecocompatibilità degli interventi. 4 1- La carta è stata tratta da“19 Giugno 1996 : Alluvione in Versilia e Garfagnana; un caso di studio”, R.Rosso e L.Serva, 1998. 5 CAPITOLO 3 Sopralluogo sul bacino del torrente Vezza Fig.1: Carta topografica scala 1:25000 della zona in esame. I punti evidenziati si riferiscono ai sopralluoghi. 6 STOP 1:Ponte Stazzemese Risalendo il Vezza per raggiungere Ponte Stazzemese, si osserva che i muri di sponda sono stati ricostruiti. Le difese di sponda hanno lo scopo di impedire frane per scalzamento al piede: possono essere costituite da massi ciclopici non cementati (zone a bassa energia) o cementati (zone a più alta energia). In corrispondenza della sponda esterna di una curva del corso d’acqua (caratterizzata da una forte erosione) si trovano muri in calcestruzzo. In queste zone è importante valutare il livello dell’acqua per determinare le portate che le scogliere dovranno affrontare. A Ponte Stazzemese sono stati effettuati interventi per la messa in sicurezza della frana con elementi di ingegneria classica e naturalistica sia in destra che in sinistra del Vezza. In particolare, per la caduta massi: - barriere per la caduta di massi e reti paramassi; - reti marcaferri per trattenere i sassi più piccoli. Per lo scivolamento del terreno di versante in sinistra del Vezza: - muro in cemento armato a livello della strada; - vari ordini di palificate doppie con talee di salice. Vengono impiegati pali di castagno scortecciato tiratati, cioè agganciati per mezzo di funi d’acciaio al substrato stabile (la base di rottura della frana situata a 2-3 metri di profondità) in modo che la palificata non galleggi sul terreno instabile aumentandone il peso. Le radici sviluppate dalle talee di salice avranno il compito di sostenere il versante quando il legno dei pali marcirà. Fig. 2: palificata doppia con talee a Ponte Stazzemese. 7 - Tra le palificate si trovano le gradonate che servono a garantire la stabilizzazione superficiale. Per la costruzione delle gradonate si effettua uno scasso nel versante in cui vengono messe a dimora le talee e si ricopre poi con il terreno. - Sopra alla corona di frana è posta una canaletta che scende lungo i lati del distacco per drenare l’acqua che scende dal versante. La frana di Pomezzana (visibile dalla strada che da Ponte Stazzemese conduce a Stazzema) è stata uno scivolamento con debris flow ed è la più grande frana d’Europa consolidata con ingegneria naturalistica. I lavori sono stati effettuati con elicottero e la cicatrice è stata colonizzata da Ontano Nero. STOP 2 : Cardoso Cardoso si trova sull’asta più settentrionale del Vezza, alla confluenza tra i torrenti Cardoso e Capriola. Qui l’alluvione ha provocato i danni di maggior entità sia in termini di distruzione che per la perdita di vite umane. Si sono verificati sovraalluvionamenti dello spessore di 12m. e fenomeni erosivi che hanno mobilizzato una gran quantità di detriti occupando gli impluvi e provocando, quindi, un’espansione del reticolo idrografico. Fig.3: ciò che resta di una casa travolta dall’alluvione a Cardoso. 8 Gli interventi per la messa in sicurezza di Cardoso sono stati improntati su: - pulizia degli alvei; - riduzione del trasporto solido alleato per mezzo di briglie classiche, briglie selettive e massi ciclopici e in legname, briglie selettive para alberi che svolgono l’azione di un filtro: nella parte bassa fermano tronchi d’alberi, mentre nella parte superiore con cavi d’acciaio intercettano la parte galleggiante del carico solido; Fig.4: briglia selettiva para alberi. - riduzione della produzione di sedimenti, per esempio attraverso l’inerbimento per semina con coltre protettiva di paglia di cereali a fibra lunga fissata ad una rete in PVC fotodegradabile a sua volta ancorata al terreno con dei picchetti. Fig.5: Coltre protettiva usata per l’inerbimento. 9 CONCLUSIONI Nel bacino del Versilia gli interventi sono stati effettuati d’insieme: tanti interventi a livello locale che nel complesso si propongono di ridurre al minimo l’impatto di un evento alluvionale a valle (le briglie, per esempio, permettono che arrivi a valle solo materiale controllato). In un territorio densamente abitato come quello appena considerato è importante, per la mitigazione del rischio, un’attenta pianificazione del territorio sia nel breve che nel lungo periodo accompagnata da interventi preventivi tra i quali riveste una grande importanza anche la manutenzione delle strutture dopo la messa in posto. 1- R. Rosso, L. Serva, “19 Giugno 1996: Alluvione in Versilia e Garfagnana, un caso di studio”, ANPA,ARPAT,1998 CAPITOLO 4 STOP 1: Visita al cantiere della galleria dell’alta velocità. Il cantiere visitato, situato in località Vaglia, è uno dei 22 cantieri che lavorano alla costruzione della “Linea ferroviaria ad alta velocità” Bologna-Firenze che a sua volta fa parte del progetto di realizzazione della linea veloce Milano-Napoli. La Linea veloce Bologna-Firenze si articola su un percorso di 78.5 km. Ed interessa il territorio di 12 comuni. I lavori, affidati alla CAVET, sono iniziati nel 1996 mentre, per quanto riguarda la realizzazione del tratto terminale verso Firenze, hanno avuto inizio nel Giugno del 1998. Al fine di minimizzare l’impatto ambientale, dato il particolare valore del territorio attraversato (zone ad elevata antropizzazione, come Firenze, e zone ad alto valore paesaggistico, come i comuni del Mugello), è stato deciso di far passare il 93% circa della linea ferroviaria in galleria (73.3 km.). La realizzazione di questa tratta presenta molte difficoltà dovute alle caratteristiche morfologiche del territorio appenninico. La galleria di Vaglia è tra le più lunghe della Bologna- Firenze(18 km.), entra nel monte Morello e attraversa i comuni di Vaglia e Sesto Fiorentino fino ad arrivare al punto d’ingresso del nodo di Firenze. La maggior parte della galleria è stata terminata (12.5 km.), gli scavi devono ancora proseguire per circa 5 km. In direzione Firenze. La fine dei lavori è prevista per la metà del 2005, mentre la linea ferroviaria sarà funzionante tra il 2006 ed il 2007. Inquadramento geologico La maggior parte del bacino idrografico dell’Arno si trova nella Falda Toscana ed è costituito da Flysch sovrascorsi durante l’orogenesi appenninica al substrato carbonatico metamorfosato. 10 Il bacino di Firenze e l’area del Mugello sono bordati da faglie dirette che si muovono ancora (La principale immerge a S-E) e in tutta la zona affiorano strutture distensive: Horst e Graben (rilievi e depressioni in cui si sono accumulati i sedimenti). La galleria di Vaglia attraversa calcari e calcari marnosi molto stratificati e caratterizzati da un’elevata stabilità che ne permette lo scavo senza particolari rischi di crollo. La galleria La galleria ha una copertura rocciosa di 350 m., una grande copertura rocciosa minimizza il rischio di crollo. La sezione della galleria è di 130 mq e lo scavo viene effettuato a sezione piana con l’impiego di esplosivo che viene sistemato nella roccia con una macchina, detta Jumbo, dotata di tre bracci meccanici in grado di scavare fori lunghi 6 m. Data la pericolosità del metodo impiegato, durante la sistemazione delle cariche, l’accesso alla galleria è consentito solo al responsabile di questa operazione. Al momento dell’esplosione nessuno deve essere nella galleria. Il tasso di avanzamento giornaliero degli scavi varia da 4.5-5 m. Dopo lo scavo, a sostegno della galleria, viene fissata alle pareti con catene d’acciaio una rete metallica e vengono costruite delle “murette” parallele alle pareti. Il tunnel viene quindi impermeabilizzato con un rivestimento di fogli di PVC saldati tra loro. Il rivestimento viene ultimato con uno strato di cemento non armato perché le pareti si trovano in compressione e sono in grado di autosostenertsi. La sicurezza La normativa prevede la presenza di gallerie di servizio ( finestre) ogni 5-6 km., la distanza che un treno in avaria può percorrere prima di fermarsi. Nel caso della galleria visitata, per evitare gravi impatti ambientali su un territorio di particolare valore, è stata scavata una sola finestra (situata in località Vaglia). Per risolvere questo problema si sta costruendo a 35 m di distanza una galleria di servizio che corre per 9 km. parallela a quella principale. Questo scavo viene effettuato impiegando una fresa meccanica con un complesso sistema a catena di montaggio. Nella galleria principale sono state, inoltre, predisposte delle nicchie a 12 m. l’una dall’altra, distanza che corrisponde allo spazio tra le porte di un treno. La galleria e l’ambiente La progettazione e la costruzione della galleria sono sottoposte al controllo di vario enti, tra cui l’ANPA, che hanno il compito di garantire gli standard di qualità. Gli interventi per ridurre l’impatto ambientale dei cantieri riguardano: - l’impatto dei lavori di scavo che producono, per esempio, grandi quantità di polveri che vengono allontanati con appositi aspiratori o abbattute con acqua nebulizzata. L’aria e l’acqua devono passare attraverso i sistemi di depurazione per evitare la diffusione di inquinanti nell’ambiente. Il delicato equilibrio idrogeologico della zona, ha reso necessaria la messa a punto di un sistema di monitoraggio delle acque e delle falde per garantire un tempestivo intervento in caso di situazioni pericolose. 11 - il recupero a la valorizzazione di aree degradate a fini paesaggistici, agricoli e per opere di pubblica utilità.3 Fig.6: fronte di scavo della galleria. Fig.7: immagine della galleria di sicurezza che corre parallela al tunnel principale 3- Sito Web della TAV. 12 STOP 2: Firenze, il degrado dei monumenti lapidei. Introduzione Il Palazzo del Popolo, o del Comune, detto poi della Signoria prese il nome corrente di Palazzo Vecchio solo nel 1559 quando il Granduca Cosimo I lo lasciò per insediarsi con la sua corte a Palazzo Pitti. La costruzione fu iniziata il 24 Febbraio del 1299 dall’architetto Arnolfo di Cambio. Al pian terreno sono presenti strette finestre ed una porta laterale oltre a quella principale, mentre al primo ed al secondo piano si aprono eleganti bifore. Sia il palazzo che la torre, la più alta della città sono contornate da un ballatoio merlato. Sulla cima della torre è posta una palla di rame sormontata da un leone rampante che sostiene il Giglio, insegna della città. Il Palazzo Vecchio si trova nella Piazza della Signoria in posizione decentrata; ai suoi piedi, sulla sinistra si trova la Fontana di Nettuno do Bartolomeo Ammanati scolpita in marmo e ornata da statue bronzee di fauni e ninfe; più a destra si vedono la riproduzione del Marzocco di Donatello del 1438 (un leone seduto con il giglio sotto la zampa) e la Giuditta di Donatello. A sinistra della porta s’incontra la riproduzione in marmo del David (1503 di Michelangelo); a destra della porta il gruppo in marmo di Ercole che uccide Caco (1534 ) scolpita da Baccio Bandinelli. Sul lato sinistro della piazza sorge la Statua Equestre di Cosimo I (1594) opera del Giambologna.4 Sono stati oggetto di indagine il Palazzo Vecchio e la Fontana di Nettuno. Litotipi presenti Il Palazzo Vecchio fu realizzato in Pietraforte proveniente dalle cave di Boboli a sud di Firenze. La Pietraforte affiora estesamente a sud della città, ed è prevalentemente costituita da torbiditi arenaceo-calcaree. Presenta rare intercalazioni di strati calcarei e calcareo-marnosi; più frequenti invece sono lenti di fini conglomerati quarzosocalcarei. E’ un’arenaria molto compatta di colore marrone e costituisce anche la pavimentazione del centro storico di Firenze. Anali del contesto ambientale del monumento, fenomeni di degrado riscontrati, indagini analitiche da eseguire. A differenza del Duomo e del Battistero,che si trovano in una zona interessata da traffico veicolare,il Palazzo Vecchio si trova in un’area pedonale e quindi lontano da sorgenti dirette di inquinanti dovuti alla combustione di carburante. Sono stati riscontrati: - macchie: pigmentazioni localizzate dovute alla presenza di elementi in ferro che hanno rilasciato prodotti di ossidazione; - patina biologica: sul lato rivolto a Nord del Palazzo si sono formati muschi; - depositi superficiali di guano e polvere; 13 - croste; - fatturazione di alcuni blocchi; - efflorescenze: per il riconoscimento di questa evidenza bisogna prestare molta attenzione perché potrebbe essere facilmente confusa con le cristallizzazioni naturali tipiche della Pietraforte; l’accertamento può essere effettuato con cromatografia ionica. Sulla Fontana di Nettuno sono stati individuati: - fenomeni di erosione legati al flusso di acqua; - grande copertura di patina biologica. Possibili cause di degrado e proposte per la conservazione La principale causa del degrado è imputabile alle idrometeore che veicolano sulla superficie dei monumenti inquinanti nocivi i quali generano acidi aggressivi. Per la conservazione bisogna puntare su un’attenta pulitura e sul restauro del monumento. 4- P. Bargellini, “Vedere e capire Firenze”, ed.Arnaud,Firenze1968 CAPITOLO 5 Isola d’Elba Inquadramento geologico L’Isola d’Elba è costituita dal contatto tramite superfici tettoniche di formazioni sedimentarie parzialmente metamorfosate (di età dal Carbonifero all’Eocene) e crosta oceanica cretacica con filoni acidi di età Cenozoica e plutoni. Il substrato dell’area maggiormente coinvolta dalla alluvione è costituito da porfidi quarziferi e granodioriti generalmente massivi e da alternanze flyscioidi di calcari marnosi, marne e arenarie micacee. A livello superficiale le formazioni sono interessate da alterazioni chimico-fisiche che ostacolano l’infiltrazione dell’acqua negli strati più profondi. Nelle aree pianeggianti (Marina di Campo, Lacuna, Portoferraio) si trovano depositi alluvionali costituiti da sabbie con lenti di ghiaie e, verso la costa, alternanze di limi e sedimenti palustri. Analisi pluviometrica L’evento meteorico si è originato tra le 6.00 e le 7.00 del 4 Settembre 2002 ed è proseguito fino alle 16-17 con due picchi, uno principale alle 10.00 (che ha prodotto i danni maggiori) ed uno secondario alle 16.00. Il settore interessato dalla maggior parte delle precipitazioni (220 mm. in otto ore e nei punti critici sono stati raggiunti 350-400 mm.) è lungo la linea di cresta Serra del Literno - Monte San Martino – Monte Barbatoia: lo spartiacque tra le valli in cui si sono verificati i maggiori dissesti. 14 I valori pluviometrici sono caratterizzati da una grande variabilità anche nello spazio di pochi km., variabilità che si riflette nella diversa entità dei danni verificatisi da zona a zona.5 STOP 1:Lacona, Fosso Stagnolo Sul versante orientale del M.Tambone durante gli eventi meteorici del 4 Settembre 2002 si sono innescati tre movimenti franosi: due debris slides (scivolamenti) ed un debris flow (colata rapida di fango e detriti). La zona di distacco di quest’ultimo è situata a valle della strada forestale che conduce a S.Martino: i sistemi di regimazione delle acquee di tale strada erano completamente occlusi e le acque di scorrimento superficiali si sono riversate sul versante in corrispondenza di curve e cambiamenti di pendio. Il debris flow ha raggiunto il Fosso Tombino e poi il Fosso Stagnolo. A ridosso dell’alveo di magra del Fosso Stagnolo si trovano delle abitazioni che sono state completamente investite dalla portata di piena. Fig.8: area di innesco del debris flow; la freccia gialla indica il tracciato stradale, le frecce blu indicano alcuni punti di recapito delle acque incanalate lungo la strada. La fotografia è stata tratta dalla Relazione tecnica dell’ ANPA. 5- Relazione Tecnica , ANPA 15 Fig.9: abitazione situata a ridosso dell’alveo di magra del Fosso Stagnolo. All’incontro tra il Fosso Stagnolo e la strada provinciale di Lacona si trova un ponte a sezione rettangolare che ha rappresentato un grande ostacolo al deflusso dell’onda di piena. Esso, infatti, è stato probabilmente progettato senza tener conto di un eventuale trasporto solido e la sua luce non e sufficiente nel caso di eventi eccezionali come quello del Settembre 2002. A causa dell’occlusione del ponte, l’onda di piena ha invaso la strada, i campi circostanti e un campeggio situato in prossimità della foce dove è stato anche asportata un’ampia porzione di spiaggia. 16 Fig.10: ponte a sezione rettangolare : non ha luce sufficiente per consentire il passaggio del carico solido. Fig.11: Strada provinciale di Lacuna in corrispondenza del ponte sul Fosso Stagnolo dopo l’ alluvione. La fotografia è stata tratta dalla Relazione tecnica dell’ ANPA. 17 Fig.12: ZONAZIONE, in colore è evidenziata l’area alluvionabile attorno al Fosso Stagnolo nel caso di un evento come quello preso in esame. 18 STOP 2: Marina di Campo, Fosso Galea, Fosso della Pila. Il Fosso della Pila e il Fosso della Galea confluiscono, insieme al Fosso Filetto, nella zona a monte della strada provinciale Marina di Campo – Lacona; ma se il primo non è andato in crisi, il secondo è stato interessato da violente esondazioni per tutta la sua lunghezza. Questo fatto dimostra la grande variabilità delle precipitazioni a livello locale, evidenziata dai dati pluviometrici. A monte della confluenza si trova un ponte che ha aggravato ancor più la situazione comportandosi da diga (punto in carta n°1). L’onda di piena ha invaso l’area circostante, compresa una pista di go-kart, con livelli idrometrici sul piano della campagna oltre i 150 cm. Ancora più a monte, il fosso disegna un’ansa in corrispondenza della quale si sono verificate violente esondazioni. A valle della confluenza dei tre fossi la violenza dell’alluvione è stata amplificata dalla presenza di un ponte con sezione di deflusso insufficiente (punto in carta n°2), da canalizzazioni e sottodimensionamenti degli alvei, conseguenza dell’intensa urbanizzazione che interessa l’Isola d’Elba. In quest’area l’esondazione ha investito l’abitato e svariate costruzioni. In corrispondenza della foce è stato inondato un tratto di spiaggia che fino ad allora era adibito a parcheggio. Fig.13: ponte a valle della confluenza dei Fossi Galea e della Pila. La sezione di deflusso è insufficiente. 19 Fig.14: porzione della tavoletta a scala 1:25000 che comprende la zona esaminata. I punti 1 e 2 si riferiscono ai sopralluoghi. 20 Fig.15: foce a valle della confluenza dei Fossi Galea e della Pila prima (a sinistra) e dopo (a destra) l’ alluvione. La fotografia è stata tratta dalla Relazione tecnica dell’ ANPA. CONCLUSIONI Generalmente sull’Isola d’Elba fenomeni di questo tipo hanno tempi di ricorrenza molto lunghi e vengono presto dimenticati. Per questo e per l’intensa urbanizzazione, conseguenza del turismo, durante la progettazione delle strutture e delle infrastrutture e durante la definizione delle aree a rischio non si è tenuto conto della possibilità di fenomeni di dissesto idrogeologico. Tutto ciò ha fatto di un evento non particolarmente intenso un evento con gravi conseguenze. Una più attenta pianificazione del territorio ed una efficiente manutenzione delle opere e delle infrastrutture esistenti, avrebbe considerevolmente ridotto l’entità dei danni. Alla luce degli avvenimenti del 2002 è necessario intervenire in modo efficace per ridefinire la rete idraulica tenendo conto anche del carico solido trasportato e sensibilizzare la popolazione al fatto che eventi del genere possano ripetersi. Bibliografia: • R. Rosso, L. Serva, “19 Giugno 1996: Alluvione in Versilia e Garfagnana, un caso di studio”, ANPA,ARPAT,1998 • Società Geologica Italiana, “Guide Geologiche Regionali, Appennino ToscoEmiliano”, ed. BE-MA, Roma, 1992 • P. Bargellini, “Vedere e capire Firenze”, ed.Arnaud,Firenze1968 • Unità Interdipartimentale per il Rischio Idrogeologico, “Relazione Tecnica: Primi sopralluoghi nell’area colpita dalla crisi idrogeologica dei giorni 4 e 10 Settembre 2002 nell’Isola d’Elba”, ANPA • Sito web della TAV 21

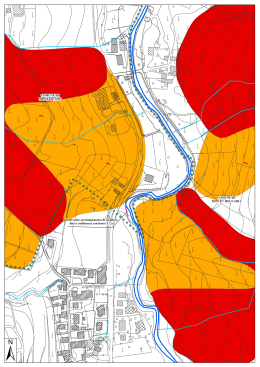

Scarica