INDICE

Premessa

Cap. 1 - Inquadramento normativo

Cap. 2 - La situazione demografica

Cap.2.1 - La situazione demografica attuale

Cap.2.2 - La domanda turistica

Cap.2.3 - La composizione della popolazione residente per ubicazione

Cap.2.4 - Gravitazioni ed Evasioni

Cap. 3 - I consumi

Cap.3.1 - I consumi in Italia

Cap.3.2 - I consumi nel Comune di Grosseto

Cap.4 - Le caratteristiche della rete

Cap.4.1 - Premessa

Cap.4.2 - Considerazioni Generali

Cap. 5 - Valutazioni per lo sviluppo

Cap.5.1 - Elementi economici e territoriali per l'implementazione della rete

Cap.5.2 - Specificità dell'analisi di copertura del territorio Comunale

Cap.5.3 - Considerazioni finali

Allegato Tecnico

Premessa

Qualsiasi tematica economica, si tratti della programmazione del commercio in sede fissa, come dei

pubblici esercizi, come delle "edicole", come di altri settori che presuppongono il contatto diretto tra il

distributore ed il consumatore finale, e quindi una specifica capillarità di diffusione sul territorio,

assume nel caso del Comune di Grosseto una valenza del tutto peculiare.

Numerosi fattori concorrono a delineare questa situazione; si ricordano, in modo particolare,

l'afflusso turistico, l'orografia spaziale, la conseguente caratterizzazione della viabilità, la

configurazione del bacino territoriale.

Ciò che occorre riuscire a "tarare", di volta in volta, nell'affrontare questi argomenti, è il livello di

capillarità più adeguato a incrementare progressivamente il servizio reso alla clientela residente e

fluttuante, sfruttando al meglio le intrinseche capacità di copertura del territorio di cui ogni settore è

portatore, senza creare problemi alla fruizione del territorio medesimo, per garantire una densità di

servizio e una varietà di offerta in linea con le esigenze crescenti del pubblico.

Partendo da questi presupposti, il presente rapporto costituisce la relazione tecnica di supporto alla

stesura degli strumenti di programmazione previsti dal Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, di

"Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della

Legge 13 aprile 1999, n. 108".

Lo studio fornisce infatti l'indispensabile corredo conoscitivo alla redazione del Piano di localizzazione

dei punti esclusivi di vendita e dei Criteri per l'autorizzazione dei punti vendita non esclusivi, la cui

regolamentazione è contenuta in allegato. Come noto, il decreto 170/2001 ha provveduto a rivisitare in

misura sostanziale la programmazione del settore della distribuzione dei giornali e riviste,

introducendo innanzitutto una nuova classificazione, che distingue appunto tra punti vendita esclusivi e

non esclusivi, e prevedendo poi una pianificazione a livello comunale per la localizzazione dei primi, e

la stesura di criteri per la disciplina dei secondi.

Il Piano ed i Criteri assumono come obiettivo prioritario quello di fornire all'Amministrazione locale ed

alle imprese un riferimento duplice, economico e giuridico, per la realizzazione di un sistema di

diffusione dei prodotti editoriali che sappia coniugare le attese della filiera del settore (editori,

distributori e rivenditori) a quelle dei consumatori.

Si tornerà più diffusamente sugli aspetti legislativi; quello che preme sottolineare sin dall'inizio è la

peculiare struttura del settore, così come si è andata evolvendo negli ultimi anni nel nostro Paese.

I punti di vendita di giornali e riviste sono stati investiti, negli ultimi 15 anni, da alcune novità sia

tipologiche che normative:

•

•

in primo luogo, ad una persistente omogeneità merceologica (ciascuna rivendita ha

approssimativamente lo stesso materiale di un'altra, o quantomeno dovrebbe garantirla per il

rispetto del criterio delle pari opportunità di accesso al mercato) si è ormai aggiunta una minore

omogeneità strutturale: a fianco delle "classiche" edicole in chiosco (peraltro tra loro

diversificate per foggia e dimensione) esistono i "negozi" veri e propri (similari al commercio in

sede fissa), i punti di vendita misti ad altre merceologie (assieme alle tabaccherie o ai bar

ecc...), così come i punti di servizio (sotto il profilo strutturale appare eccessivo chiamarli punti

di vendita) quali le aree di servizio autostradali ed i distributori automatici di giornali. In essi la

caratteristica principale è quella di una grande ristrettezza merceologica (che assume punte di

minimo nei distributori automatici per problemi fisici).

Nel nuovo regime legislativo alle classiche strutture non esclusive (tipicamente abbinate a

rivendite di tabacchi) si aggiungono le strutture "non esclusive" conseguenti alla

sperimentazione, mentre le rivendite precedenti, che siano "miste" o promiscue o "pure", sono

comunque oggi da considerarsi esclusive.

Si assume quindi che non sia più attuale parlare semplicemente di "edicole" e che esse possano

considerarsi espressione sintetica della locuzione onnicomprensiva "punti di vendita della stampa

quotidiana e periodica".

Da cui deriva il concetto, se si condividono queste prime considerazioni, che un "Piano comunale di

localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica", e nella fattispecie lo studio che

lo supporta, debba ricomprendere al suo interno una analisi a 360 gradi, sia territoriale che tipologica,

e che debba anche essere propositivo in termini di diversificazione del servizio e quindi delle

caratteristiche del punto di vendita stesso in base alla nuova normativa, senza scindere a priori le

considerazioni attinenti i vari tipi di strutture.

Si provi inoltre a delineare il seguente elenco di differenziazioni:

a. collocazione territoriale (centrale o periferica, su asse viario importante o su via secondaria, in

prossimità di flussi particolari ecc.....);

b. compresenza con altre attività commerciali (dalla compresenza fisica nello stesso negozio, alla

compresenza in una grande struttura - es. Centro commerciale - alla semplice vicinanza ad

altri negozi ecc....)

c. conformazione fisica del punto di vendita / accessibilità (negozio, chiosco, distributore

automatico, espositore per il self-service ecc....);

d. natura della gamma offerta (solo quotidiani, tutte le testate ecc...);

e. periodo di attività (tutto l'anno, stagionale, temporanea).

Si configura quindi un triplice percorso-obiettivo per le analisi finalizzate alla pianificazione del settore:

•

•

•

un percorso quantitativo (numerico e socio economico), che riguarda la consistenza dei punti

di vendita e la loro eventuale carenza;

un percorso distributivo, all'interno del quale prende risalto la collocazione fisica delle singole

rivendite (enfasi sulle peculiarità viarie e territoriali);

un percorso tipologico, che tenga conto della differenziazione tra esclusiva e non esclusiva

riversando nelle opzioni quanto emerso nei due punti precedenti.

Le edicole (le chiameremo talvolta impropriamente in questo modo per esigenze di sintesi) hanno

dunque due grandi tematiche di riferimento:

•

•

edicola in quanto azienda produttiva, che deve quindi riferire completamente la motivazione

della propria esistenza alla capacità reddituale di remunerazione adeguata delle risorse

investite;

edicola in quanto rifornimento ad una zona o comparto del territorio, dove prende il

sopravvento l'esigenza di servizio rispetto all'esigenza di ottenere un reddito medio. Il reddito è

comunque importante, ma costituisce una integrazione.

Di solito (ma non sempre) i due casi si differenziano anche merceologicamente, essendo stato in

passato il primo generalmente rappresentato da edicola esclusiva ed il secondo dalla ex edicola

"mista".

Sotto questi aspetti, può rivelarsi proficuo mantenere, a fianco della corretta e indispensabile

ripartizione tra esclusiva e non esclusiva, anche una consistenza legata alle caratteristiche effettive

delle strutture e alla loro funzionalità.

Infatti il problema della capacità reddituale, se visto in termini di sistema complessivo e non di singolo

punto vendita, ha notevole rilevanza per tutta la filiera produttiva/distributiva dell'editoria, passando

attraverso i distributori locali della stampa.

Un elemento di distorsione in un punto della filiera rischia di mettere in crisi tutto il sistema.

Vi è poi da citare in questa premessa la ormai annosa problematica sulla presunta relazione tra

numero di punti di vendita e diffusione della stampa.

Qui i pareri divergono e mentre i fautori di una maggior numerosità dei punti di vendita propongono i

dati relativi al numero dei lettori di quotidiani in Italia (tra i più bassi in Europa), i fautori di uno sviluppo

rallentato del numero delle rivendite propendono per una più puntuale analisi del mercato attuale e

della redditività.

A nostro avviso, mentre non pare esistere una correlazione significativa tra numero di punti di vendita

e bassa concentrazione di lettori (le ragioni vere sono, semmai, più di natura culturale) è altrettanto

vero che in alcune circostanze (servizio alle frazioni o alle località periferiche per fare un esempio)

anche una redditività piuttosto scarsa del punto di vendita è da ritenersi positiva per il commerciante

che gode di economie di gestione tra il reparto "edicola" e altre merceologie possedute (l'integrazione

di reddito di cui si parlava in precedenza).

Per quanto finora premesso, nasce una serie di domande a cui trovare risposta, specificatamente su

argomenti del tipo dei seguenti:

•

•

•

quali sono i consumi nel comparto della stampa quotidiana e periodica a Grosseto?

qual è la distribuzione territoriale dei punti di vendita, e come si relaziona con gli addensamenti

residenziali e di flussi e con la viabilità?

qual è la produttività dei punti vendita e quali sono i livelli di sussistenza per tipologia?

Nei prossimi capitoli questo sarà il compito principale del presente studio.

Cap. 1 - Inquadramento normativo

Inquadramento del settore nel contesto legislativo nazionale e regionale

Appare opportuno, prima di entrare nel merito dell'esame della rete e di tutti gli elementi conoscitivi

richiesti, precisare più in dettaglio il quadro di riferimento normativo di questo settore.

Il Decreto 170/2001 ha riordinato in modo organico l'intero sistema di diffusione della stampa, in

precedenza regolamentato, a livello nazionale, dall'abrogata Legge 5 agosto 1981, n.416 e successive

modifiche.

Il Decreto, come anticipato in premessa, giunge a configurare due fondamentali tipologie di strutture;

punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi.

I due formati, nel complesso costituenti la rete distributiva oggetto della programmazione, sono

caratterizzati da alcune precise caratteristiche distintive.

I punti vendita esclusivi sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, il che significa, in

altre parole, che il rivenditore finale non può sottrarsi all'obbligo di porre in vendita i prodotti editoriali

che per tipologia, categoria e quantità, sono allo stesso assegnati da editori e distributore locale cui

compete, sotto tale profilo, il pieno controllo della filiera distributiva.

I punti vendita non esclusivi sono invece caratterizzati dalla possibilità di porre in vendita una

(quotidiani o periodici) o entrambe le tipologie della produzione editoriale (ma solo a seguito della fase

di sperimentazione o se preesistenti), e dalla circostanza che tale vendita è fisicamente e

funzionalmente collegata ad una predeterminata attività di tipo commerciale, fra quelle previste nel

Decreto n. 170 del 2001 (articolo 2):

a. le rivendite di generi di monopolio;

b. le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati

1.500;

c. i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni

ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e

trattorie;

d. le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del Decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri

quadrati 700;

e. gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite

minimo di superficie di metri quadrati 120;

f. gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle

riviste di identica specializzazione.

E' opportuno qui sottolineare che la possibilità di effettuare la vendita della stampa quotidiana e

periodica in abbinamento ad altri prodotti non rappresenta affatto una prerogativa riservata ai soli punti

vendita non esclusivi.

Infatti gli stessi punti vendita esclusivi possono effettuare la vendita dei prodotti appartenenti all'intero

settore non alimentare, e ciò in virtù del medesimo titolo abilitante alla vendita di quotidiani e periodici,

così come si ricava dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 108 del 1999, anche se a titolo teorico

possono esserci delle limitazioni nel caso dei chioschi, che operano su aree pubbliche e per i quali

l'autorizzazione è specificamente destinata al settore editoriale.

In via generale comunque la qualità di punto vendita esclusivo è del tutto compatibile con l'esercizio di

attività che, dal punto di vista sostanziale, sono in realtà di tipo misto, o promiscuo.

La disciplina dei punti vendita, quelli esclusivi e non esclusivi, come si accennava appare

significativamente differenziata anche sotto il profilo degli strumenti e della metodologia di

programmazione.

Per i punti di vendita esclusivi i comuni definiscono i Piani Comunali di Localizzazione, nel rispetto

degli indirizzi regionali (articolo 6 del Decreto Legislativo 170/2001) e dopo una consultazione con le

Associazioni del settore.

Per i punti vendita non esclusivi i comuni provvedono, autonomamente, alla definizione degli appositi

Criteri (articolo 2 comma 6 del Decreto Legislativo 170/2001).

Medesimi sono invece i parametri di riferimento per la programmazione delle due tipologie:

•

•

•

•

•

densità della popolazione,

caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone del territorio,

entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni,

condizioni di accesso,

esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

Riguardo questi parametri si ritiene che:

A. per esistenza di altri punti vendita non esclusivi debba intendersi in questo contesto la

considerazione della rete nella sua interezza.

B. che le differenze tra il comma 6 dell'articolo 2 e il comma 1, lettera b dell'articolo 6 siano di

forma ma non di sostanza.

In particolare, il fatto che all'articolo 2 non si parla di numero delle famiglie come viene fatto all'articolo

6, e il fatto che all'articolo 6 si parla di analisi per zona o quartiere, e all'articolo 2 solo di zone, sono da

ritenersi differenze marginali a fronte di un approccio che deve essere sia quantitativo che

localizzativo, sulla falsariga di quanto già avvenuto in seguito all'emanazione del Decreto "Bersani" nel

campo del commercio al dettaglio in sede fissa.

Non possono essere oggetto di considerazione, in quanto non regolamentate, alcune specifiche forme

di diffusione dei prodotti editoriali, poiché esenti da una qualsiasi autorizzazione amministrativa:

•

•

•

•

•

•

•

vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di

pertinenti pubblicazioni specializzate;

vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di

volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse

editi;

vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

consegna porta a porta e vendita ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;

vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che

ha accesso a tali strutture.

A ciò si aggiungono le vendite effettuate attraverso il canale diretto editore-lettore che nel nostro

Paese, a differenza di quanto avviene in alcuni Paesi stranieri in cui le vendite veicolate attraverso gli

abbonamenti raggiungono soglie del 90 per cento del volume complessivo (Giappone, Lussemburgo,

Olanda, Finlandia), sono tuttavia al 9 per cento delle vendite complessive, pur essendo in crescita

tendenziale.

La Regione Toscana ha di recente pubblicato una Delibera di Giunta nella quale esplicita le proprie

Linee di indirizzo in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, ai

sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

La scelta fatta dalla Regione è, al pari di svariate altre realtà italiane, quella di rimandare

sostanzialmente al Decreto prima menzionato, salvo qualche precisazione utile ad una più semplice

ed efficace gestione del medesimo.

In particolare, le linee di indirizzo precisano che:

•

•

•

•

•

•

•

nel Piano Comunale possono essere fissati limiti minimi di distanza tra punti vendita, anche

diversi a seconda delle zone, al fine di assicurare una equilibrata diffusione dei prodotti

editoriali;

per quanto riguarda la durata dei piani di localizzazione, … il Comune potrà sia fissare un

termine di validità limitato nel tempo sia condizionare la revisione del piano, al fine di

consentirne l'adeguamento, al variare delle condizioni demografiche, economiche e sociali del

territorio;

la titolarità dell'autorizzazione di un punto vendita non esclusivo, considerato il legame

funzionale con l'attività già esistente, non può essere ceduta se non unitamente alla titolarità

dell'attività primaria o prevalente;

è invece consentito l'affidamento in gestione del punto vendita non esclusivo, anche

separatamente dall'attività primaria o prevalente, semprechè l'attività si svolga negli stessi

locali;

è facoltà del Comune procedere alla predisposizione dei Criteri … congiuntamente

all'approvazione del Piano di localizzazione, in quanto il rilascio dell'autorizzazione per le due

tipologie di esercizio è basato sulla verifica dei medesimi parametri;

relativamente agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, l'autorizzazione per la

vendita di soli quotidiani o soli periodici o di quotidiani e periodici è rilasciata di diritto … a

condizione che gli stessi oltre alla presentazione della comunicazione … abbiano

effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti (onere dell'accertabilità e dimostrabilità);

il decreto non prevede un termine per la presentazione della richiesta di rilascio

dell'autorizzazione da parte degli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione. La

fissazione di un termine appare peraltro opportuna in quanto finalizzata alla conoscenza della

consistenza della rete distributiva. Tale elemento assume difatti evidente rilevanza sia al fine

della predisposizione dello strumento programmatorio sia al fine della predisposizione dei

criteri.

Gli elementi sopra richiamati, e gli altri che formano parte integrante delle linee di indirizzo regionali,

saranno tenuti nella debita considerazione sia in fase di analisi che di regolamentazione.

Cap. 2 - La situazione demografica

Analisi della popolazione residente, della relativa composizione e della domanda turistica

Nel seguente capitolo ci occupiamo degli aspetti demografici relativi al Comune di Grosseto,

muovendoci in varie direzioni:

•

•

•

•

una fotografia della situazione attuale;

un'analisi della medesima tramite indicatori demografici;

proiezioni dell'andamento demografico per il futuro a medio termine;

un'analisi della domanda turistica.

Cap. 2.1 - La situazione demografica attuale

In questo capitolo si prendono in considerazione alcuni indici statistici per valutare le caratteristiche

generali della popolazione.

Per mettere in risalto la struttura della popolazione di Grosseto vicino agli indicatori a livello comunale

si sono posti gli stessi indici a livello territoriale più ampio.

fascia

d'età

0-5

6-10

11-1

4

15-2

4

25-3

4

35-4

4

45-5

4

55-6

4

>=65

Tot.

Composizione della popolazione residente per fascia d’età* (Valori assoluti)

Ambito territoriale

Provincia di

Comune

Italia

Italia centrale

Toscana

Grosseto

Grosseto

3.216.136

568.488

163.498

8.680

3.245

2.813.380

491.836

138.341

7.981

2.789

2.274.388

393.132

110.682

6.335

2.214

6.601.630

1.163.989

339.595

19.822

6.957

9.103.515

1.718.050

537.720

31.070

8.779.193

1.713.332

529.336

31.204

7.743.670

1.529.351

490.034

30.850

6.756.170

1.374.571

455.502

28.608

2.206.834

782.896

51.044

11.159.58

3

3.547.60

4

215.59

4

10.555.93

5

57.844.01

7

11.28

7

11.12

6

10.71

7

9.380

14.88

6

72.60

1

*Il dato si riferisce alla popolazione residente al 01/01/2001. Fonte Istat

Composizione della popolazione residente per fascia d’età* (dati %)

Ambito territoriale

fascia

Italia

Italia centrale

Toscana

Prov. Grosseto Comune Grosseto

d'età

0-5

6-10

11-14

5,6

4,9

3,9

5,1

4,4

3,5

4,6

3,9

3,1

4,0

3,7

2,9

4,5

3,8

3,0

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>=65

Tot.

11,4

15,7

15,2

13,4

11,7

18,2

100,0

10,4

15,4

15,4

13,7

12,3

19,8

100,0

9,6

15,2

14,9

13,8

12,8

22,1

100,0

9,2

14,4

14,5

14,3

13,3

23,7

100,0

9,6

15,5

15,3

14,8

12,9

20,5

100,0

*Il dato si riferisce alla popolazione residente al 01/01/2001.Fonte Istat

La classe di età in assoluto più rappresentata è quella superiore ai 65 anni, che raccoglie 14.886

presenze, pari ad un quinto del totale dei residenti.

La seconda classe più rappresentata è quella tra i 25 e i 34 anni, che con 11.287 presenze incide per il

15,5% sul totale.

Le due fasce di età in assoluto meno rappresentate sono quelle da 11 a 14 (3%) e da 6 a 10 anni

(3,8%).

Residenti per Kmq e indice di mascolinità per diversi ambiti territoriali

ambito territoriale

densità

Comune di Grosseto

Provincia di Grosseto

Regione Toscana

Italia Centrale

Italia

indice di mascolinità

147,3

46,5

150,5

183,7

186,9

92,2

92,5

92,8

92,6

93,9

Fonte: Istat

Il Comune di Grosseto si avvicina al territorio regionale per quanto riguarda la densità della

popolazione anche se comunque permane un dato più contenuto. Colpisce il dato Provinciale

nettamente inferiore a quello degli altri ambiti, dovuto alle caratteristiche intrinseche dell'area

Maremmana. Nel Comune di Grosseto quindi ogni abitante ha a disposizione mediamente un maggior

spazio rispetto alla regione e alla penisola nel suo insieme ma la concentrazione della popolazione è

maggiore rispetto al territorio Provinciale. Questo dato riafferma la centralità del Comune in termini di

popolazione ivi residente. Per quanto riguarda il rapporto tra i generi risulta un minor indice di

mascolinità rispetto a tutti i territori più ampi nei quali è collocato.

Indici della struttura demografica (31/12/2000).

Ambito territoriale

vecchiaia

dipendenza

struttura

ricambio

età media

Comune di Grosseto

1,80

0,47

1,052

0,63

43,6

Provincia di Grosseto

2,22

0,52

1,108

0,58

45,3

Toscana

1,90

0,51

1,030

0,63

44,2

Italia

1,27

0,48

0,912

0,87

41,1

Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Istat

Le informazioni che provengono da una lettura complessiva degli indici di struttura demografica

sembrano essere concordi nel definire la popolazione del Comune di Grosseto come relativamente

equilibrata nella composizione interna rispetto agli altri ambiti territoriali più ampi come la Provincia e la

Regione ma in linea con le caratteristiche socio demografiche delle regioni centro settentrionali se la si

confronta con il resto della nazione.

_________________________________

[1] Gli indici a questo scopo utilizzati in questa sede sono:

L’indice di anzianità: il rapporto tra la popolazione di età superiore ai 65 anni e quella di età inferiore ai 15 anni. A parità di altre

condizioni un elevato indice riflette una scarsa dinamica demografica cioè un basso indice di natalità, una diminuzione della

popolazione residente.

L’indice di dipendenza: è il peso della popolazione di età superiore ai 65 anni e di quella di età compresa tra 0 e 14 anni sulla la

popolazione in età lavorativa (età compresa tra i 15 e i 65 anni). Misura quanto il mercato del lavoro può essere sostenuto dalla

dinamica demografica.

L’indice di ricambio: è calcolato come rapporto tra la popolazione di età compresa tra 15 e i 19 anni e quella di età compresa tra i 60

e i 64. Esso indica la velocità con la quale la popolazione residente riesce a sostituire le uscite dalla popolazione attiva. In un

contesto di bassa disoccupazione (e soprattutto di piena occupazione) la capacità di un territorio di produrre reddito è tanto alta

quanto tale indice è elevato.

L’indice di struttura denota la composizione della popolazione in età lavorativa: è il rapporto tra la popolazione di età compresa tra

i 40 e i 64 anni e la popolazione di età compresa tra i 15 e i 39 anni.

__________________________________

L'età media è inferiore al dato Provinciale e regionale ma nettamente superiore al dato nazionale. Nel

territorio comunale risiedono persone mediamente più giovani rispetto la Provincia.

Il tasso di ricambio e il tasso di struttura presentano valori nettamente migliori del territorio Provinciale

e sostanzialmente allineati col territorio regionale.

Serie storiche della popolazione residente, del numero di famiglie e dell’ampiezza media

(1991-2001)

residenti

famiglie

Nucleo medio

anni

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

71.329

72.063

71.680

71.770

71.828

72.161

72453

72.539

72.752

72.872

73.172

25.778

26.395

26.613

27.016

27.457

27.937

28.456

28.908

29.276

29.727

30.488

2,8

2,7

2,7

2,7

2,6

2,6

2,5

2,5

2,5

2,4

2.4

Fonte Istat

Come si vede chiaramente dalle tabelle e dai grafici precedenti nel Comune di Grosseto aumentano la

popolazione residente ed il numero delle famiglie e diminuisce l'ampiezza media del nucleo familiare.

Questi indizi, lungi dal caratterizzare solo questo territorio, confermano le tendenze generali

riscontrabili nel Paese. La proiezione della popolazione residente, utilizzando una linea di tendenza

lineare porta a stimare in 74.000 il numero dei residenti al 2007.

Cambiamento nella composizione della popolazione residente per fascia d’età.

fascia

d'età

0-4

5-9

10-14

15-24

25-34

35-44

45-54

1991

2.557

2.810

3.626

10.276

10.560

10.596

9.941

Comune di Grosseto

2000

2.746

2.731

2.771

6.957

11.287

11.126

10.717

Variazione 1991/2000

7,4

-2,8

-23,6

-32,3

6,9

5,0

7,8

8.990

11.901

71.257

55-64

>=65

Tot.

9.380

14.886

72.601

4,3

25,1

1,9

Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Istat

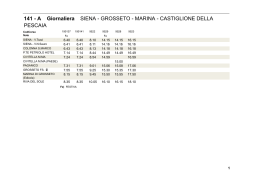

Cap. 2.2 - La domanda turistica

La seguente tabella sintetizza mediante un indicatore il livello della domanda turistica nel Comune di

Grosseto e delle macroaree in cui questo è inserito.

Arrivi turistici nella Provincia di Grosseto e in altri ambiti territoriali

Livello territoriale

Arrivi turistici per 100 abitanti

Provincia di Grosseto

Toscana

Centro

Italia

333,2

250,9

179,3

125,6

Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Istat

L'importanza del settore turistico per l'economia della Provincia di Grosseto è evidente se si guarda al

dato degli arrivi turistici in rapporto alla popolazione; nella Regione solo la Provincia di Siena e quella

di Firenze presentano un dato superiore.

Arrivi turistici nel Comune di Grosseto

v.a.

anno

1991

1992

1993

1994*

1995

1996

1997

1998

1999

2000*

2001

variazione %

690.417

731.543

693.878

734.812

775.745

867.575

832.250

824.898

940.393

884.968

6,0

-5,1

5,9

5,6

11,8

-4,1

-0,9

14,0

-5,9

829.542

-6,3

Stima mediante media mobile centrata.

Arrivi, presenze turistiche e permanenza media (valori assoluti, anno 2001)

Provenienza

stranieri

italiani

totale

alberghieri

arrivi

presenze

34.998

314.149

339.83

4

374.83

2

1.285.40

0

1.599.54

9

extralberghieri

arrivi

presenze

123.6

984.921

62

331.0

2.069.07

48

6

454.7

3.053.99

10

7

Fonte: Istat

arrivi

158.66

0

670.88

2

829.54

2

totale

presenze

1.299.0

70

3.354.4

76

4.653.5

46

permanenza

media

8,2

5,0

5,6

L'importanza delle presenze turistiche in questo studio è rappresentata dal fatto che i turisti

contribuiscono a formare la domanda aggregata di consumi, sebbene costituiscano una "voce" meno

stabile di quella dei residenti.

Dal grafico si nota una contrazione del numero di presenze nel Comune di Grosseto negli ultimi anni,

all'interno di un più ampio ciclo di crescita che ha visto comunque un incremento importante dei flussi

nel corso degli anni '90.

Non è possibile trarre informazioni certe sul trend, ma l'andamento complessivo fa ritenere il recente

calo come temporaneo, anche alla luce del potenziale gravitazionale dei più recenti progetti di sviluppo

turistico in fase di predisposizione (Roselle, sistema museale in genere, ambiente).

Cap. 2.3 - La composizione della popolazione residente per ubicazione

Nelle tabelle presentate di seguito viene evidenziata la suddivisione in zone del territorio comunale e la

distribuzione della popolazione residente.

Zone di suddivisione del territorio comunale

UBICAZIONE

GROSSETO

CAPOLUOGO

ALBERESE

BATIGNANO

LOCALITA’ CENSUARIE

Centro storico

Periferia

Resto del capoluogo

Alberese

Alberese Scalo

Magazzini Alberese

Vallemaggiore

Batignano

BRACCAGNI

MONTEPESCALI

-

ISTIA

MARINA

GROSSETO

RISPESCIA

ROSELLE

DI

Braccagni

Montepescali

Istia

Il Colombaio

Principina a Mare

Le colonne

Pingrosso

Marina di Grosseto

Enaoli

Rispescia

Nomadelfia

Roselle

Popolazione residente nelle diverse zone del territorio comunale

Ubicazione

Grosseto Capoluogo

Alberese

Batignano

Braccagni - Montepescali

Istia

Marina di Grosseto

Rispescia

Roselle

Comune

Residenti

65.064

408

602

1.290

1.173

2.534

695

1.892

73.658

Fonte: Ufficio Anagrafe

Cap. 2.4 - Gravitazioni ed Evasioni

Le gravitazioni

Per determinare con maggior precisione la domanda aggregata per consumi nel settore esaminato è

necessario tenere conto anche delle gravitazioni.

Nell'ambito di un qualsiasi territorio si registrano degli spostamenti che determinano in certi casi, come

a Grosseto, rilevanti flussi di consumo. Gli spostamenti avvengono per vari motivi: studio, lavoro,

turismo, consumo etc….

I flussi per motivi di lavoro sono "catturati" dal concetto di sistema locale del lavoro, quelli per motivi di

consumo dal concetto di area gravitazionale. Più in generale il territorio di provenienza degli utenti di

un qualsiasi servizio è definito bacino di utenza.

A questi concetti occorre far riferimento per avvicinarsi il più possibile alla stima del vero mercato nel

settore della stampa.

Il Comune di Grosseto costituisce il polo più importante del bacino di riferimento. Per questo motivo è

inevitabilmente meta di flussi pendolari sia per motivi di lavoro che di studio.

Il totale delle gravitazioni per motivi di lavoro e studio è di 18.000 unità che, tenendo conto della quota

di acquisti effettuata abitualmente da queste categorie fuori casa (50%) si traduce in 9.000 residenti

equivalenti;

un'altra componente delle gravitazione è costituita dai flussi turistici. La grandezza utilizzata per

valutare questa componente della domanda di consumi è la presenza, cioè le giornate di

intrattenimento del turista nel territorio. Il loro numero nel 2001 ammontava a 4.653.546 unità.

Tenendo conto che il numero degli arrivi nello stesso anno è stato di 829.542, si ricava un periodo di

permanenza medio dei turisti a Grosseto di 5,6 giorni. Il numero di presenze si traduce in 14.102 clienti

equivalenti ( numero presenze : 330). In totale si sono ottenuti 23.102 clienti equivalenti dovuti a

gravitazioni di vario genere.

Le evasioni

Il Comune di Grosseto, capoluogo di Provincia e maggior Comune per popolazione residente e per

numero di servizi disponibili svolge il ruolo di attrattore prioritario. Ciononostante si registrano anche

movimenti verso l'esterno costituiti dai pendolari per motivi di studio e lavoro che ammontano a 2.839

persone e per altri motivi a 675 persone (dati Istat). Tale dato va dimezzato in considerazione del fatto

che non tutti i pendolari effettuano la loro spesa al di fuori del territorio comunale di residenza.

Le evasioni per ferie e vacanze incidono per l'8% del tempo dei residenti andando a sottrarsi al

numero dei residenti di 5.156 unità.

Gli abbonamenti, in base al trend dei recenti rapporti Fieg sono stimati incidere circa per il 9,5% sul

totale delle vendite.

Componenti della domanda aggregata per consumi

componente

valore assoluto

residenti

gravitazioni lavoro

gravitazioni studio

gravitazioni turismo italiani

gravitazioni turismo stranieri

evasioni lavoro e studio

ferie

abbonamenti

Mercato reale

74.000

12.000

6.000

3.354.476

1.299.070

-3.514

-5.920

-7.030

4.729.082

coefficiente

conversione

1,00

0,50

0,50

0,003

0,003

0,50

1,00

1,00

clienti

equivalenti

74.000

6.000

3.000

10.165

3.937

-1.757

-5.920

-7.030

82.395

Fonte: Elaborazioni Sincron Polis

Il mercato reale risulta quindi essere composto da 82.395 residenti equivalenti.

Cap. 3 - I consumi

Entità di spesa, flussi e volume del venduto

Questo capitolo contiene una descrizione dei vari aspetti che riguardano la domanda di giornali e

riviste.

Nel primo paragrafo sviene presentato un quadro generale dell'evoluzione e delle caratteristiche dei

consumi in Italia. L'importanza delle informazioni di questo paragrafo sta sia nell'opportunità di

collocare la realtà Grossetana all'interno di quella del paese sia nel capire quali sono le variabili che

influenzano la domanda di consumi in questo settore. Capire in che modo tali variabili agiscono

consente di definire qualitativamente il consumo.

Col secondo paragrafo si scende a livello territoriale e si riporta la stima dei consumi in giornali e riviste

nel Comune di Grosseto. Tale stima proviene dal modello econometrico prodotto da Sincron.

Sono poi presentati i consumi e i dati di flusso propri di Grosseto e i dati sul venduto forniti dalle

agenzie di distribuzione che servono l'area in questione.

Questi dati costituiscono uno dei riferimenti normativi per poter effettuare valutazioni di opportunità per

un aggiornamento della rete di vendita, sebbene da soli non siano sufficienti a cogliere il fenomeno del

quale costituiscono un effetto dal momento che l'evoluzione delle vendite è influenzata dal trend della

popolazione residente, dalla struttura demografica, dalle abitudini e atteggiamenti, dalla disponibilità di

beni sostituti etc…. per cui non è inverosimile osservare una variazione positiva delle vendite

registrata in un biennio all'interno di un trend di lungo periodo negativo e viceversa.

Cap. 3.1 - I consumi in Italia

Le seguenti tabelle presentano una descrizione qualitativa della domanda aggregata nel settore della

stampa in Italia.

Tale grandezza viene espressa, dipendentemente dal concetto che si vuole sviluppare, in termini di

consumatori o in termini di vendite.

Nel grafico seguente si riporta la serie storica della spesa procapite totale e la quota percentuale dei

consumi per giornali, riviste e cancelleria sul totale della spesa.

Nel periodo considerato (1970-2000) la spesa procapite è aumentata quasi ininterrottamente mentre la

quota di spesa destinata agli acquisti di giornali, riviste e cancelleria è rimasta stabile o è diminuita.

Ciò consente di affermare che questo genere di consumi non è particolarmente legato al reddito.

Composizione dei consumi per merceologia (triennio 1998-2000)

Categorie di consumi

Spesa alimentare

Spesa non alimentare

Di cui per:

-comunicazioni

-TV,

HI-FI,

computer,fotografia

-Ricreazione e cultura

-servizi

ricreativi

e

culturali

1998

15,4

84,6

anni

1999

15,0

85,0

2000

14,6

85,4

2,6

2,9

3,2

0,9

1,0

1,2

0,4

0,4

0,5

2,5

2,6

2,6

-giornali,

libri

cancelleria

-vacanze organizzate

-istruzione

totale

e

2,1

2,0

2,0

0,2

1,0

100,0

0,3

1,0

100,0

0,3

0,9

100,0

Fonte: Elaborazioni Sincron su dati Fieg

La precedente tabella ripropone il concetto precedentemente esposto: il consumo di quotidiani è

relativamente "rigido" al variare della spesa totale. La quota di spesa per questo genere di consumi si

attesta nel triennio considerato sempre attorno il 2%, a differenza ad esempio della spesa per

comunicazioni, Hi-Fi dove la percentuale presenta variazioni più importanti.

La seguente tabella riporta i dati delle vendite di quotidiani nel periodo 1990-2002.

Serie storica delle vendite di quotidiani in Italia (1990-2002). Medie giornaliere

anno

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

vendite

6.808.501

6.505.426

6.525.529

6.358.997

6.208.188

5.976.847

5.881.350

5.869.602

5.881.421

5.913.514

6.073.158

6.098.058

5.887.795

∆%

0,6

-4,5

0,3

-2,6

-2,4

-3,7

-1,6

-0,2

0,2

0,5

2,7

0,4

-3,4

Fonte: F.i.e.g. La stampa in Italia 1999-2002

Fino al 1997 le vendite di quotidiani sono continuamente diminuite, poi hanno iniziato ad aumentare

rimanendo però di molto inferiori a quelle registrate nella prima metà del decennio.

Le seguenti elaborazioni consentono di riprendere un concetto al quale si è accennato nel capitolo 1,

vale a dire la quota di vendite effettuate tramite abbonamento, che in Italia è molto contenuta rispetto

ad altri paesi. Nella seguente tabella si mette in luce l'incidenza degli abbonamenti dipendentemente

dal tipo di prodotto editoriale, centrando l'attenzione sui quotidiani.

Percentuale abbonamenti sul totale copie vendute nei quotidiani(2001)

Categorie di quotidiani

Provinciali

Regionali

Pluriregionali

Nazionali

Sportivi

Economici

Politici

Media

% acquisti in abbonamento

14,9

2,8

1,5

6,8

0,2

48,9

6,6

9,0

Fonte: Fieg La stampa italiana 1999-2002

Il peso degli abbonamenti nel 2002 era attestato all'9,5%. Tale percentuale rappresenta il dato di

riferimento per completare il quadro delle "evasioni". La quota di vendite in abbonamento cambia

radicalmente a seconda del tipo di quotidiano: si passa dalla percentuale insignificante dello 0,2% dei

quotidiani sportivi al 42% dei quotidiani economici. Naturalmente vi sono situazioni intermedie ma ciò

non toglie l'elevata variabilità di tale quota. E' lecito pensare che il tipo di bisogno che soddisfa ogni

tipo di testata ne determina le modalità di acquisto, tanto da far ritenere che sotto l'unica categoria di

quotidiano ricadano beni che in realtà hanno funzioni diverse. Il livello di complessità dell'informazione

contenuta in un quotidiano potrebbe a prima vista costituire la vera discriminante tra i tipi di

informazione che ogni quotidiano fornisce (si giustificherebbero così le situazioni polari dei quotidiani

economici da un lato e quelli sportivi dall'altro). Questo è vero ma è importante anche il grado di

aggiornamento del tipo di notizia offerta. La cronaca locale, per chi ne è interessato, è la descrizione di

un'attualità in continua evoluzione, così come la situazione economica per gli "addetti ai lavori".

Diversamente lo sport e i quotidiani che genericamente si occupano dell'attualità e degli avvenimenti in

tutto il paese sono il riflesso di una realtà sulla quale è possibile rimanere aggiornati anche con

frequenza temporale più dilatata. Da qui deriva il bisogno di ricevere alcuni tipi di stampa

quotidianamente e altri tipi di giornale con frequenze inferiori. L'acquisto degli uni avviene mediante

abbonamento, l'acquisto degli altri può avvenire con l'atto d'acquisto comune a tanti altri tipi di bene,

recandosi cioè in una rivendita.

La scelta tra l'abbonamento e l'acquisto nella rivendita sono, in base a quanto si sostiene, il riflesso

della diversità dei bisogni a cui rispondono. Questo non implica che la fonte di tale bisogno non sia

unica e non sia di tipo culturale. Dal grafico seguente sembra emergere una relazione tra l'acquisto

tramite abbonamento e la domanda di quotidiani.

Da un'analisi visiva sembrano esserci due gruppi di stati: gli stati nord europei con un'elevata

propensione alla lettura (elevato numero di copie diffuse ogni 1000 abitanti) e un elevata percentuale

di acquisti tramite abbonamento (bassa percentuale di acquisti in edicola) e gli altri stati, che in base al

campione, sono gli stati extraeuropei, quelli dell'Europa mediterranea e dell'Europa dell'est.

Il coefficiente di correlazione tra le due grandezze è di circa -0,7 (intervallo di variazione {-1, +1}) e

permette di non escludere una relazione inversa tra le due grandezze.

In base a queste due osservazioni si può concludere che:

1. Il dato della bassa percentuale di abbonamenti in Italia è un dato che non caratterizza il nostro

paese ma caratterizza un gruppo consistente di nazioni.

2. Tale dato potrebbe essere in relazione con le abitudini di consumo (e quindi dipende da motivi

culturali) e solo in un secondo tempo con la struttura dell'offerta.

Solo uno studio ad hoc potrebbe rilevare un legame tra le caratteristiche della rete distributiva e

consumi, ma ciò non è oggetto del presente lavoro. Come implicazione delle precedenti osservazioni,

si può dire che, alla luce anche dei risultati di uno studio commissionato dal Ministero all'Università di

Parma sugli effetti della sperimentazione, la capillarità della rete distributiva è forse una concausa dei

bassi consumi di giornali e riviste in Italia, ma la ragione veramente decisiva è con maggiori probabilità

di tipo culturale.

Sembra esserci un percorso logico alla base delle modalità di consumo: i fattori di tipo culturale

spingono verso un aumento dei consumi di giornali e riviste; tali consumi implicano un aumento delle

vendite presso i negozi. Un ulteriore aumento del bisogno di informazione crea le condizioni per

l'abbonamento.

Questo percorso causale è però a senso unico per cui risulta impossibile sostenere, qualora vi fosse

l'esigenza, gli abbonamenti con misure come la riduzione dei prezzi né è possibile sostenere

significativamente le vendite agendo sulla rete distributiva.

Un'altra informazione utile per inquadrare meglio il rapporto con questo tipo di mezzo di

comunicazione a Grosseto è la struttura dei consumi per classe d'età.

Il seguente grafico documenta la percentuale di coloro che leggono almeno una volta alla settimana

quotidiani per fascia d'età.

Le classi d'età nelle quali è più frequente l'acquisto di quotidiani, in Italia, sono quelle intermedie. La

quantità della lettura (cioè la frequenza settimanale della lettura di quotidiani) aumenta con l'età. A

partire dai dati Fieg, nell'ipotesi che le abitudini di lettura di Grosseto siano le stesse della nazione del

suo insieme, si è calcolato il numero di chi legge quotidiani almeno una volta alla settimana nel

Comune di Grosseto. I risultati sono rappresentati dal seguente grafico.

In realtà nel Comune di Grosseto la lettura dei quotidiani è più diffusa dal momento che il numero di

copie vendute ogni 100 abitanti a livello regionale è più alto della media nazionale (ed è allineato a

quello delle regioni settentrionali). Ciò verosimilmente si concretizza in un maggior peso delle classi

d'età medie visto che l'abitudine alla lettura è fortemente condizionata anche dal livello di istruzione. In

tutti i casi, vista la struttura demografica di Grosseto e le variazioni avvenute negli ultimi 5 anni, si può

concludere che in base alle abitudini di lettura il consumo di quotidiani è destinato ad aumentare. Tale

conclusione deriva dal fatto che come visto, a Grosseto stanno aumentando proprio le classi d'età

maggiormente dedite alla lettura di quotidiani.

Cap. 3.2 - I consumi nel Comune di Grosseto

Col modello econometrico utilizzato da Sincron per calcolare la domanda aggregata di consumi è

possibile stimare il consumo per un numero elevato di merceologie per disaggregazioni territoriali fino

al livello comunale.

Il numero indice del reddito destinato a spese per consumi del Comune di Grosseto è 110.

Ciò significa che mediamente il residente nel territorio comunale spende circa il 10% in più del

consumatore nazionale.

A questo dato corrisponde, tenuto conto dell'elasticità dei consumi al reddito una spesa pro capite pari

a 133,00 Euro per la stampa quotidiana e periodica.

E' questo il dato di riferimento per le spese dei residenti e dei flussi in ingresso da parte di italiani (si è

già considerato in precedenza il diverso peso degli occupati e degli studenti).

La seguente tabella riporta i dati sulle vendite di quotidiani e periodici nel Comune di Grosseto.

Vendite della stampa periodica nel Comune di Grosseto

copie

anni

2000

2001

2002

Variazione assoluta

copie per residente

quotidiani

periodici

37,05

15,09

36,94

15,06

quotidiani

2.700.000

2.703.000

periodici

1.100.000

1.102.000

2.718.037

nd

37,15

nd

18.037

nd

+0,10

nd

0,67

nd

+0,30

nd

(2000-2002)

Variazione %

Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Agenzia distributrice di zona

I dati riportati in tabella evidenziano un lieve aumento del numero delle copie vendute nell'ultimo

biennio, sebbene di entità molto contenuta.

Di seguito viene riportata la tabella che contiene i dati frutto dell'elaborazione del capitolo 3 (la

definizione del numero di residenti equivalenti) e trasformati in valore.

Composizione del mercato reale in valore (€)

composizione

residenti

gravitazioni lavoro

gravitazioni studio

gravitazioni

turismo

italiani

gravitazioni

turismo

stranieri

evasioni lavoro e studio

ferie

abbonamenti

Mercato reale

clienti equivalenti

spesa procapite

mercato in valore

74.000

6.000

3.000

10.165

133,00

133,00

133,00

133,00

9.842.000

798.000

399.000

1.351.945

3.937

133,00

523.621

-1.757

-5.920

-7.030

82.395

133,00

133,00

133,00

133,00

-233.681

-787.360

-934.990

10.958.535

Fonte: Elaborazioni Sincron Polis

Cap. 4 - Le caratteristiche della rete

Descrizione della consistenza della rete distributiva.

Cap. 4.1 - Premessa

In questo capitolo vengono presentati alcuni dati di sintesi sulla rete distributiva delle riviste di

Grosseto. Le elaborazioni e i commenti, a cura di Sincron sono stati aggiornati nel mese di maggio

2004 a partire dai dati ufficiali messi a disposizione dall'Amministrazione.

I paragrafi che seguono presentano la situazione a partire da un livello generale per poi arrivare ad

una descrizione di indici utili a completare il quadro informativo della rete.

Cap. 4.2 - Condizioni generali

Nel territorio comunale esistono attualmente 71 rivendite di giornali e riviste.

In allegato viene presentato l'elenco delle rivendite completo di indirizzo, tipo di struttura e tipo di

rivendita.

Nelle tabelle esposte viene proposta la ripartizione della popolazione e dell'offerta commerciale per

zone.

Nella seguente tabella viene presentata la consistenza delle edicole divisa per località.

Comune di Grosseto: numero rivendite per ubicazione (valori assoluti)

Ubicazione

Grosseto

Alberese

Batignano

Braccagni - Montepescali

Istia

Marina di Grosseto

Rispescia

Roselle

Comune

TIPOLOGIA

Esclusiva

Non esclusiva

43

9

1

0

1

0

2

1

1

0

10

1

1

0

1

0

60

11

Totale

52

1

1

3

1

11

1

1

71

Fonte: elaborazioni Sincron Polis su dati Ufficio Commercio

Comune di Grosseto: composizione per zona della popolazione residente e delle rivendite

Ubicazione

Grosseto

Alberese

Batignano

Braccagni - Montepescali

Istia

Marina di Grosseto

Rispescia

Roselle

Comune

%

v.a.

residenti

65.064

408

602

1.290

1.173

2.534

695

1.892

73.658

edicole

52

1

1

3

1

11

1

1

71

residenti

edicole

88,4

0,6

0,8

1,8

1,6

3,4

0,9

2,6

100,0

74,0

1,4

1,4

4,1

1,4

15,1

1,4

1,4

100,0

Fonte: elaborazioni Sincron Polis su dati Ufficio Commercio

Al fine di una valutazione sulla distribuzione territoriale dei punti vendita è stato calcolato un indice di

densità per ogni località.

Tale indicatore consiste nel numero di residenti per rivendita. In questo modo un'alta densità della

distribuzione corrisponde ad un valore dell'indice basso.

Occorre precisare che ai fini della programmazione il valore dell'indice calcolato su tutto il territorio non

è di per sé significativo; le informazioni utili da questa analisi emergono dal confronto tra le varie

ubicazioni.

Comune di Grosseto:densità per ubicazione delle strutture di vendita.

dati

residenti per

edicola

Ubicazione

Residenti

Grosseto

Alberese

Batignano

Braccagni

Montepescali

Istia

Marina di Grosseto

Rispescia

Roselle

Comune

65.064

408

602

1.290

52

1

1

3

1.251

408

602

430

0,8

2,5

1,7

2,3

1.173

2.534

695

1.892

73.658

1

11

1

1

71

1.173

230

695

1.892

1.037

0,9

4,3

1,4

0,5

0,96

Edicole

Fonte: elaborazioni Sincron Polis su dati Ufficio Commercio

Edicole ogni 1000

abitanti

Dalle tabelle che riportano la distribuzione territoriale per tipologia di rivendita si possono effettuare

alcune osservazioni e valutazioni circa l'impatto della sperimentazione. Si può osservare che l'85%

delle rivendite (quindi la categoria più presente) presenti sul territorio comunale sono rivendite

esclusive.

Per quanto riguarda la concentrazione di tipologie particolari nelle località del territorio comunale si

può osservare che 9 delle 11 rivendite non esclusive si trovano nel capoluogo e solo 1 nella frazione

Marina di Grosseto e nella frazione di Montepescali. Nel centro storico in particolare si trovano 2

edicole esclusive. Le altre edicole esclusive si concentrano nella restante parte del capoluogo e a

Marina di Grosseto. Le rimanenti sono presenti nella misura di una o due edicole nelle frazioni.

I grafici e le tabelle sopra esposti consegnano una chiara immagine della distribuzione dell'offerta e del

rapporto di questa con la domanda. E' naturalmente difficile e come verrà spiegato non razionale una

distribuzione uniforme dell'offerta nel territorio. Ci si riferisce per esempio al fatto che il luogo in cui

avviene un qualsiasi acquisto non si trova necessariamente nella zona di residenza. Così la

concentrazione dell'offerta (e il suo peso sulla distribuzione complessiva) a Marina di Grosseto è

superiore rispetto a qualsiasi altra zona.

Consistenza delle rivendite in base alla stagionalità dell’attività di vendita

Ubicazione

Alberese

Batignano

Braccagni-Montepescali

Grosseto

Istia d'Ombrone

Marina di Grosseto

Rispescia

Roselle

Comune

annuale

stagionale

Totale complessivo

1

1

3

52

1

6

1

1

66

0

0

0

0

0

5

0

0

5

1

1

3

52

1

11

1

1

71

Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Ufficio Commercio

Come si vede dalla precedente tabella a Marina di Grosseto quasi la metà delle rivendite sono

stagionali. In questa località si concentrano tutte le rivendite stagionali presenti nel Comune per motivi

legati al turismo balneare (stagionale).

Nella tabella della pagina seguente sono presenti i dati della consistenza per zone negli anni 1996 e

2004.

Confronto della consistenza commerciale 1996/2004 (Totale)

Ubicazione

Grosseto

Alberese-Rispescia

Batignano

Braccagni - Montepescali

Istia

Marina di Grosseto

Roselle

Comune

rivendite 1996

rivendite 2004

variazione

45

2

1

2

1

8

1

60

52

2

1

3

1

11

1

71

+7

0

0

+1

0

+3

0

+11

Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Ufficio Commercio

Confronto della consistenza commerciale 1996/2004 (Rivendite esclusive)

Ubicazione

Grosseto

Alberese-Rispescia

Batignano

Braccagni - Montepescali

Istia

Marina di Grosseto

Roselle

Comune

rivendite 1996

rivendite 2004

variazione

45

2

1

2

1

8

1

60

43

2

1

2

1

10

1

60

-2

0

0

0

0

+2

0

=

Fonte: Elaborazioni Sincron Polis su dati Ufficio Commercio

Rispetto al 1996 il numero di rivendite è aumentato di 11 strutture non esclusive, e si sono verificati

mutamenti interni alle esclusive. Le zone maggiormente interessate da questo aumento sono state il

Capoluogo, dove si è registrato gran parte dell'aumento delle non esclusive, e Marina di Grosseto

dove si è registrato soprattutto l'aumento delle esclusive a scapito del capoluogo.

Considerando tutto il territorio comunale il numero di residenti per rivendita è passato da 1.197 del

1995 a 1.037 del 2002. Questa variazione negativa accentua l'inferiorità del numero dei residenti per

edicola rispetto ad altre realtà, sebbene non venga tenuto conto del beneficio indotto dai flussi in

ingresso in precedenza evidenziati.

Se si considerano gli 82.395 residenti equivalenti comprensivi di fenomeni evasivi e gravitazionali, si

ottiene una densità rettificata pari a 1.160 residenti per struttura.

Cap. 5 - Le valutazioni per lo sviluppo

Cap.5.1 - Elementi economici e territoriali per l'implementazione della rete

Nell'ambito del precedente piano di settore redatto da Sincron, del 1996, emergeva un dato saliente

sotto il profilo economico: la rete delle rivendite di giornali e riviste esistenti era in grado di garantire un

sufficiente equilibrio tra domanda ed offerta di quotidiani e periodici.

Occorre ricordare a questo proposito che in occasione della precedente pianificazione le rivendite

esclusive, le uniche esistenti sotto il profilo autorizzativo, venivano considerate miste o "pure" a

seconda che abbinassero o meno altre attività a quella di edicola.

Sotto il profilo economico, è possibile definire, come è stato fatto anche in passato per il precedente

piano di settore, un venduto obiettivo per esercizio; esso deve essere tale da remunerare il lavoro

impiegato a valori allineati al mercato.

Occorre a questo riguardo effettuare una valutazione sugli addetti medi per edicola, e stimare

l'incidenza dei costi in genere e del fattore lavoro in particolare nella tipologia distributiva dei giornali e

riviste.

Stimando un aggio lordo di 21.000 euro pro capite, se si considera che la media di addetti nelle

rivendite esclusive è pari a 1,8 addetti per edicola si ottiene un aggio obiettivo per impresa esclusiva

pari a 37.800 euro. Poiché l'aggio dell'edicolante incide, in base ai dati stimati a partire da varie

situazioni note in Italia, per il 19% circa sul venduto, si può indurre una stima del venduto obiettivo per

impresa esclusiva. Tramite questo procedimento si è ottenuta una stima del venduto obiettivo per

rivendite esclusive pari a 200 mila euro circa (erano 167 mila circa nelle stime del 1996; si registra

pertanto un incremento di circa il 20% nel giro di affari obiettivo).

Ipotizzato che le rivendite miste e le stagionali raggiungano, nel caso di Grosseto, un venduto pari a

circa il 50% delle esclusive (in una condizione territoriale dove il servizio e la sua capillarità divengono

prevalenti nella valutazione), e che una stima pari al 30% possa oggi essere applicato alle rivendite

non esclusive, si può stabilire il venduto obiettivo delle miste e delle stagionali in 100 mila euro all'anno

e il venduto obiettivo delle non esclusive in 60 mila euro annui.

Da notare nella tabella seguente che, oltre alle 11 rivendite non esclusive, si considerano

separatamente anche le 12 rivendite che sono risultate essere da precedenti verifiche come esclusive

in senso amministrativo, e miste sotto il profilo operativo, e le 5 rivendite stagionali, tutte ubicate a

Marina di Grosseto.

Anche oggi, pertanto, le valutazioni di carattere squisitamente economico illustrano una condizione

nella quale la rete attuale nel suo insieme, rispetto al proprio venduto obiettivo, raggiunge una

condizione di copertura soddisfacente del mercato reale, in buona parte grazie allo sviluppo delle non

esclusive.

Ulteriori autorizzazioni potranno essere rilasciate soltanto, nel caso delle esclusive, in abbinamento

con realizzazioni che creino ex novo consistenti flussi di traffico gravitazionale, e nel caso delle non

esclusive per verificate ragioni di miglioramento e capillarizzazione del servizio da rendere alla

popolazione.

Se si considera che le rivendite miste o stagionali incidano per il 50% delle esclusive e che le non

esclusive incidano per il 30%, come ipotizzato, si può trasformare la rete in rivendite esclusive

equivalenti, raggiungendo un dato pari a 54,8 strutture.

Suddividendo la popolazione stimata al 2007 per le esclusive equivalenti, si ottiene una densità di

circa 1.350 persone per edicola considerando soltanto i residenti, e di 1.504 persone considerando

anche i flussi in entrata e in uscita.

Anche sotto il profilo della densità complessiva, il mercato risulta pertanto essere coperto, se non si

considerano nuovi progetti generatori di flusso.

Se si tiene in considerazione il fatto che le spese pro capite sono state valutate pari a 133,00 euro, si

può a questo punto effettuare una valutazione sull'entità dei clienti che sono necessari al

sostentamento di una rivendita esclusiva "pura" da un lato, e di una non esclusiva o esclusiva "mista"

dall'altro.

Nel caso delle esclusive "pure", si tratta di 1.504 persone, nel caso delle miste di 752 persone e nel

caso delle non esclusive si scende a 451 persone.

Occorre allora valutare, come conclusivo elemento conoscitivo, la capillarità con la quale le rivendite

sono distribuite sul territorio, che si presenta come estremamente ampio e diversificato, e confrontare il

dato sulle densità obiettivo prima indicate con la situazione calcolata su differenti livelli di ripartizione

territoriale.

Le valutazioni che seguono scaturiscono da una rivisitazione delle densità per zona calcolate alla fine

del capitolo precedente, e da una simulazione effettuata su tutto il territorio Comunale tramite il

metodo del grafo.

Valutazioni di densità corretta (residenti/edicole)

Densità rettificata

Ubicazione

Grosseto

Alberese

Batignano

Braccagni - Montepescali

Istia

Marina di Grosseto

Rispescia

Roselle

Comune

1.524

816

602

717

1.173

373

1390

3784

1.344

Fonte: elaborazioni Sincron Polis

Le densità sono ottenute dividendo il numero dei residenti per il numero "rettificato" di rivendite; tale

numero è stato ottenuto come noto valutando un'edicola mista e una stagionale al 50%, e una non

esclusiva al 30% di un'esclusiva.

La popolazione considerata è quella residente, senza prendere in esame i flussi in entrata o in uscita.

In questo caso Grosseto Capoluogo, Roselle, Rispescia presentano una densità di rivendite minore

(numero clienti equivalenti maggiore) della media.

Le prossime elaborazioni forniranno elementi complemetari per definire meglio le scelte

programmatorie.

Cap. 5.2 - Specificità dell'analisi di copertura del territorio Comunale

In questo rapporto è stata riservata una cura particolare alle analisi socio territoriali, come richiesto

dalla legge.

Non più dunque soltanto una suddivisione per aree (quartieri) con elencazione dei punti di vendita e

della loro tipologia (consistenza), ma anche una attenzione alla collocazione "puntuale" di ciascuna

edicola.

Questo consente indagini minuziose per micro-aree, pur lasciando intatte tutte le necessarie

elaborazioni relative alla consistenza.

Si danno quindi tre momenti di lavoro:

1. aggiornamento dei dati di consistenza ed aggiornamento della collocazione fisica dei punti di

vendita;

2. formazione di un reticolo di grafo urbano (cioè di una stilizzazione del reticolo viario del

Comune) mediante la informatizzazione delle caratteristiche del grafo: lunghezza dei rami o

tratti di via, percorribilità, distanze metriche e distanze temporali, presenza di poli in quanto

punti di snodo viari oppure rappresentanti punti di servizio ecc.... Conseguentemente vi è un

riporto della consistenza di cui al punto 1 sulla matrice del grafo stesso;

3. elaborazioni sulla matrice del grafo in grado di fornire notizie finora non disponibili su:

o ampiezza dei bacini di utenza;

o

o

numero di residenti entro i bacini di utenza;

snodi eventualmente meno serviti.

Quanto qui viene necessariamente espresso in maniera sintetica necessita invece di un percorso

piuttosto lungo che, soprattutto per ciò che riguarda il punto 3 precedente, si cercherà di seguito di

chiarire:

•

•

per grafo territoriale del Comune si intende un grafo inserito in calcolatore che abbia come

rami (o archi) i tratti di viabilità e come poli i punti di incrocio tra le strade; ad essi (rami e poli)

viene associata una popolazione residente (fornita dal Comune sulla base delle sezioni

censuarie, quindi definibile minuziosamente per ciascun polo e, di conseguenza, ramo) nonchè

la presenza o meno di un punto di servizio (edicola). I rami sono poi caratterizzati da una

propria tipologia e da una propria percorribilità (velocità media di attraversamento del ramo).

Una versione del grafo è già stata utilizzata dal Comune di Grosseto per la programmazione

del commercio in sede fissa, e questo garantisce una importante uniformità di approccio tra le

varie tornate di programmazione;

con gli elementi di cui al grafo, è possibile calcolare per ciascun polo (e, specificatamente, per

ciascun polo avente una edicola) la popolazione compresa nel proprio bacino di servizio.

Con gli stessi strumenti di cui sopra è possibile tracciare i bacini di influenza di ciascuna edicola,

tenuto conto della concorrenza vicina, procedendo nel seguente modo:

•

•

•

si esamina ogni ramo di grafo uscente da ciascun polo contenente una edicola e lo si

attribuisce completamente all'edicola stessa se il polo terminale del ramo è ad una distanza

dall'edicola esaminata inferiore a quella misurabile tra il polo stesso e qualsiasi edicola

compresa nel grafo;

nei rami che non sono nella precedente condizione occorre trovare un punto di indifferenza,

ovvero un punto da cui sia indifferente dirigersi verso la prima edicola o verso l'edicola

concorrente (medesima distanza temporale). Tale punto di indifferenza consentirà di spezzare

il ramo, e la relativa popolazione, attribuendo i "pezzi" a due bacini confinanti;

una volta determinati tutti i punti di indifferenza intorno ad una edicola si traccia l'area del

bacino semplicemente collegando i punti trovati. Il contenuto informativo dell'area così definita

(in termini di popolazione ecc...) è noto.

Di seguito si propongono pertanto, a integrazione delle classiche elaborazioni riguardanti la

consistenza della rete, alcuni elaborati grafici e tabelle contenenti la definizione e quantificazione dei

micro bacini di ciascuna edicola.

La popolazione dei singoli bacini, lo ricordiamo, è indipendente dalla loro ampiezza ed estensione

temporale.

L'analisi dei bacini di utenza è strumento che consente di rilevare la completezza in termini localizzativi

della rete, nonché la sua efficacia (grado di copertura del territorio) ed efficienza (capacità di

rendimento in termini di clienti equivalenti (2) ).

Si possono avere due situazioni limite, essendo ovviamente le situazioni di maggior equilibrio quelle

preferibili:

1. pochi esercizi sul territorio, che hanno una buona capacità di rendimento (attraendo numerosi

clienti equivalenti) ma non servono sufficientemente il territorio considerato; ampie fasce di

territorio rimangono lontane dal servizio e ampi strati di popolazione, quelli con maggiori

difficoltà di spostamento, risultano disserviti. In queste condizioni si allunga il tempo medio di

accesso al servizio.

2. molti esercizi insediati in quasi ogni polo viario del territorio. In questo caso l'efficacia (o

capacità di copertura del servizio) è ottima, ma l'efficienza della rete è bassa perché non trova

sufficienti clienti equivalenti per reggere a lungo i costi di gestione. E' anche questa una

situazione che non può avere una lunga durata sfociando nella chiusura degli esercizi più

deboli.

I due casi illustrati sono teorici. Nelle situazioni reali, soprattutto grazie al governo urbanistico del

territorio, che ovviamente non consente costruzioni in ogni lungo, ed alla capacità di autoregolazione

del mercato, le situazioni tendono ad un migliore equilibrio (essendo l'equilibrio assoluto inesistente,

data la dinamica del mercato).

(2)Il cliente equivalente è, come misura, analogo all'unità di consumo cioè pari a un residente che effettui tutti gli acquisti

presso la struttura analizzata.

In una situazione necessariamente dinamica l'inserimento graduale e motivato di nuove proposte è la

migliore soluzione (graduale, perché si verifica di solito in periodi temporali piuttosto lunghi, motivato

perché contiene le attenzioni e le prescrizioni che più si adattano alla situazione specifica).

Nei prossimi grafici e tabelle si effettueranno le valutazioni dei bacini concernenti i punti vendita di

quotidiani e riviste.

Le domande a cui ci si propone di rispondere sono:

•

•

quali sono l'efficacia e l'efficienza di ciascuna delle strutture esistenti;

qual è l'efficacia complessiva attuale della rete.

Come naturale è necessario riferirsi ad un particolare momento di simulazione che comprende come

dato di riferimento quello della popolazione residente.

In questa sede si ricorda che:

•

•

•

•

la popolazione del bacino è quella totale che risiede entro i confini del bacino di utenza

indipendentemente dal fatto che vada o meno verso la struttura esaminata;

i clienti attratti sono quelli che subiscono, secondo quote ad andamento differenziato,

l'attrazione della struttura ovunque si trovino sul territorio;

il tempo di accessibilità dal bacino è la media ponderata dei tempi di accesso verso la struttura

dai poli compresi nel bacino;

il tempo di copertura è la stessa media ponderata ma da tutti i poli del territorio considerato.

Grafo 1 bacini totale area di riferimento

Grafo 2 bacini zoom

Il territorio è contraddistinto da una copertura complessiva del 96%, e da una capillarizzazione del

servizio pari all'81,4%.

Considerando le sole rivendite esclusive, l'indice di copertura è pari al 95,8%, e la capillarizzazione

all'81,9%.

Infine, le rivendite non esclusive raggiungono un indice di copertura del 70,2%, e una capillarizzazione

del servizio pari al 65,2%.

Cap. 5.3 - Considerazioni Finali

Grosseto presenta, alla luce delle analisi svolte, una situazione variegata, caratterizzata da una

densità di rivendite elevata anche a seguito della sperimentazione, ma è contraddistinta inoltre da

numerosi progetti di sviluppo che potrebbero richiedere attenzione anche sotto il profilo della

distribuzione di giornali e riviste, da un territorio molto vasto e da un livello di capillarizzazione del

servizio reso tramite le rivendite non esclusive ancora migliorabile.

La sperimentazione, in particolare, ha finito con il beneficiare nella grande maggioranza dei casi

proprio il capoluogo (9 rivendite non esclusive su 11 sono ivi ubicate), e soltanto in due casi ha favorito

un'altra realtà (Braccagni e Principina).

Tra i temi di sviluppo che possono richiedere una specifica previsione di diffusione di quotidiani e/o

periodici, si ricordano in particolare i cosiddetti "attrattori di traffico", come ad esempio la grande

struttura commerciale già oggetto di nullaosta regionale, i progetti contenuti nel Piano Strutturale in

particolare per quanto concerne la valorizzazione delle infrastrutture e della costa, i progetti contenuti

nel Piano degli Orari in particolare per quanto concerne la realizzazione di esercizi polifunzionali, che

potrebbero garantire un innovativo momento di servizio multispecializzato agli abitanti di località

altrimenti svantaggiate.

La tipologia non esclusiva, anche nella opzione stagionale, potrebbe consentire di perseguire una

strategia di programmazione in grado di rispondere a svariate necessità tra quelle descritte, mettendo

anche utilmente in "rete" i diversi strumenti programmatici di cui l'Amministrazione si sta dotando.

La tipologia esclusiva potrebbe viceversa essere utilizzata soltanto in misura mirata, nel caso di

creazione di nuovi flussi significativi.

Pur esistendo numerosi elementi aggiuntivi, rispetto alla quantità di residenti nell'area, che

determinano il successo di un'edicola (flussi particolari mossi dalla attrattività dell'area, ad es.) si può

qui introdurre un concetto utile per avere un quadro esaustivo delle potenzialità della rete che è dato

dalla sovrapponibilità di due elementi fondamentali come l'accessibilità e la densità di concorrenza

nelle vicinanze.

Analizzando la prima tabella dei bacini d'utenza, che prende in esame le rivendite esclusive e non

esclusive presenti nel Comune di Grosseto, si possono evidenziare alcuni aspetti generali:

•

•

•

•

la capacità complessiva di copertura del servizio sul territorio comunale (96%) é molto

soddisfacente;

circa il 57% delle rivendite ha un numero di clienti equivalenti superiore ai 1.000 residenti;

l'efficienza complessiva della rete distributiva è buona, infatti non sono numerose le rivendite

e/o aree particolarmente "deboli" in termini di popolazione del bacino e di clienti equivalenti. In

particolare, nelle frazioni di Marina di Grosseto e Principina a Mare dove abbiamo un elevato

numero di rivendite rispetto alla popolazione residente, quasi il 50% delle edicole svolge la

propria attività solo nel periodo estivo in considerazione del significativo afflusso dei turisti;

L'analisi a livello di località ha permesso di cogliere il ruolo di attrattività delle rivendite ubicate

nelle zone esterne al capoluogo.

Attrattività delle rivendite ubicate nelle località periferiche

Località

Alberese

Batignano

Braccagni

Montepescali

Istia

Marina di Grosseto

Rispescia

Roselle

popolazione bacino

(x)

832

1.248

1.608

1.599

3.292

743

2.430

clienti equivalenti

(y)

421

437

965

611

2.334

455

556

x/y

Tipo di polo

2,0

2,9

1,7

non attrattore

non attrattore

non attrattore

2,6

1,4

1,6