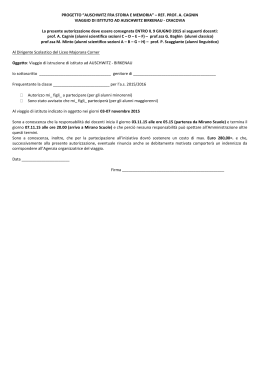

la domenica DI REPUBBLICA DOMENICA 11 MAGGIO 2014 NUMERO 479 Cult La copertina. L’avventura è sempre femmina Straparlando. Luisa Muraro, di lotta e di amore La poesia. Saffo e l’ode pubblica alla gelosia Sono stata la segretaria dei FREDA KELLY OGGI/FOTO DI AUSTIN HARGRAVE Beatles La favolosa storia di Freda Kelly “Ma non vi dirò mai e poi mai se fra noi c’è stato qualcosa di più” GINO CASTALDO U MILANO NA DONNA NORMALE, normalissima, come se non fosse stata per undici anni la segretaria dei Beatles. Una simpatica, gioviale, riservata signora inglese che sulla sua fantastica esperienza ha tenuto la bocca rigidamente chiusa per quarant’anni. Niente libri, niente interviste, silenzio assoluto in nome di un understatement quasi eccessivo. «Ero solo una segretaria» dice oggi, a cena in un ristorante milanese, ma sa bene di aver incarnato il sogno segreto di milioni di ragazzine che al tempo avrebbero dato qualsiasi cosa per essere al suo posto. Il suo nome, Freda Kelly, era molto noto ai fan perché era lei a gestire l’immenso lavoro legato al fanclub, un incalcolabile numero di lettere e richieste di ogni tipo che arrivavano da ogni luogo. «Oh sì», racconta con gli occhi che ancora splendono di quei ricordi, «arrivava di tutto, c’era una ragazza che chiedeva se per favore George poteva passare da lei alle 5 di quel tale giorno perché faceva una festicciuola di compleanno e avrebbe gradito la sua presenza, chi chiedeva semplicemente autografi, brandelli di stoffa, ciocche di capelli, qualsiasi cosa fosse legata a uno dei quattro. Io cercavo di accontentarle, quando potevo. Del re- La storia. “Vorrei dare un nome alla bambina italiana di Auschwitz” Spettacoli. Desplat: “Il mio maestro è Rota” L’incontro. Andrea Vitali: “Non faccio più il medico della mutua” sto io stessa ero una fan, le capivo, e proprio per quel motivo mi ero ritrovata improvvisamente accanto a loro». Freda lavora ancora oggi come segretaria. Stasera tornerà in Inghilterra, vicino Liverpool, perché lunedì deve essere al lavoro e non può prendersi troppi giorni di ferie. È una talmente discreta che molte delle persone che lavorano con lei solo ora cominciano ad accorgersi che di lei si inizia a parlare ovunque. Fosse stato per Freda nessuno si sarebbe accorto di nulla, il segreto meglio custodito nella storia dei Fab four. Poi, improvvisamente, la decisione di raccontare. Ma perché proprio oggi, cosa le ha fatto cambiare idea? «Il mio nipotino» risponde candida. E spiega. «Tre anni fa sono andata in America, per un festival dedicato ai Beatles, e sono rimasta impressionata dall’accoglienza che ho ricevuto. Dicevo: ragazzi, ma io non sono una dei Beatles, e neanche una loro fidanzata. Ma nonostante ciò la gente continuava a insistere: devi assolutamente raccontare la tua storia. Ero indecisa. Poi, quando sono tornata a casa, mia figlia mi ha detto: mamma stai invecchiando, la tua scatola della memoria potrebbe svuotarsi, perché non fai qualcosa, se non per me e per tuo figlio perlomeno per tuo nipote Niall?». SEGUE NELLE PAGINE SUCCESSIVE Repubblica Nazionale 2014-05-11 la Repubblica LA DOMENICA DOMENICA 11 MAGGIO 2014 26 La copertina Fa ancora la segretaria a Liverpool e non ha intenzione di cambiare mestiere: “Per presentare il film sui miei undici anni con i Beatles sto perdendo un mucchio di ferie” IL FILM E LE FOTO “LA SEGRETARIA DEI BEATLES” DI RYAN WHITE, CHE RACCONTA LA STORIA DELLA BAND VISTA CON GLI OCCHI DI FREDA KELLY, SARÀ NEI CINEMA ITALIANI PER UN SOLO GIORNO: MARTEDÌ 27 MAGGIO. LA PROIEZIONE, CON MUSICHE ORIGINALI DEI FAB FOUR, SARÀ PRECEDUTA DA UN’INTRODUZIONE DI FREDA KELLY CON GINO CASTALDO DI “REPUBBLICA”. NELLA FOTO QUI ACCANTO, FREDA E PAUL MCCARTNEY ALL’INIZIO DEGLI ANNI SESSANTA NELLA PAGINA DI DESTRA, IN BASSO DA SINISTRA, LA KELLY IN UFFICIO NEL 1967; CON GEORGE HARRISON E CON RINGO STARR. SOPRA IL SUO BIGLIETTO DA VISITA: IL BEATLES FAN CLUB AVEVA SEDE A CASA SUA, AL 107 DI BROOKDALE RD RTV-LA EFFE LUNEDÌ SU RNEWS (ORE 13.45 E 19.45, CANALE 50 DEL DIGITALE E 139 DI SKY) L'INTERVISTA VIDEO A FREDA KELLY, STORICA SEGRETARIA DEI BEATLES Freda Kellyfan club Repubblica Nazionale 2014-05-11 la Repubblica DOMENICA 11 MAGGIO 2014 27 AUTOGRAFI A SINISTRA, LA DEDICA DI RINGO STARR NEL LIBRO DEGLI AUTOGRAFI DI FREDA (1964). A DESTRA, QUELLA DI LENNON (QUI SOPRA IN UNA FOTO DEL 1961) GINO CASTALDO >SEGUE DALLA COPERTINA «T UO NIPOTE non saprà nulla di nulla di tutto quello che ti è successo se non lo racconti oggi. E allora ho detto sì. Un mio amico aveva a sua volta un nipote, Ryan, che faceva documentari. Era interessato alla storia e così abbiamo fatto una prima seduta, mi sono accomodata sul divano e ho cominciato a raccontare. Un anno dopo Ryan è tornato e mi ha detto: abbiamo bisogno di un altro weekend». Così è nato La segretaria dei Beatles, il docu-film che si vedrà nei cinema italiani solo per un giorno, il 27 maggio. Tuttò cominciò al Cavern di Liverpool. Freda aveva sedici anni. Fu portata da un’amica a vedere questa nuova band che suonava nel locale e da quel giorno non si staccò più dai Beatles. «Credo che abbiano suonato al Cavern qualcosa come duecentonovanta volte, beh io devo esserci stata almeno centonovanta. Ero una fan, come tutte le altre, e il Cavern divenne come una seconda casa per me». Fu lì che Brian Epstein si accorse di lei e la scelse tra tante proponendole di gestire il neonato fanclub. Roba da poco all’inizio, tanto che incautamente Freda mise a disposizione il suo indirizzo di casa: The Beatles Fan club c/o Freda Kelly, 107 Brookdale road, Liverpool 15. Nel giro di poco tempo le lettere cominciarono a essere centinaia. Lei stava sempre vicina a quei quattro ragazzi, cominciò a svolgere il suo lavoro con devozione e lealtà, si faceva firmare autografi per inviarli alle fan, e pian piano cominciò a occuparsi di tutte le questioni legate al gruppo. Quanto vicina? Da brava fan si potrebbe legittimamente immaginare che ci possa essere stato anche qualcosa di più, ma su quest’argomento Freda è brutalmente schiva. Sorride, lascia intendere che sì, probabilmente, qualcosa, ma sono faccende molto private e non ha alcuna intenzione di rivela- tra finestra aperta sulla più bella storia che re alcunché: «All’inizio, come tutte le altre, abbia attraversato la cultura popolare dei ero ovviamente innamorata di loro. Un gior- nostri tempi. Lei per esempio, sembra esno era Paul, ma poi bastava che John mi par- sere convinta che la vera fine della band sia lasse e il preferito diventava lui». Confessa cominciata il giorno in cui è morto Brian però di avere avuto una relazione con uno dei Epstein, è così? «Di sicuro è quello che penMoody Blues, gruppo a metà dei Sessanta sarono tutti al momento della morte di molto di moda. La cosa fece piuttosto inge- Brian. Fu uno shock troppo forte, sembrava losire i quattro che per farle uno scherzo la li- difficile che potessero continuare senza di cenziarono. Addirittura John le disse: vai a lui, era il perno di tutto. Eppure è vero che lavorare per loro. Salvo poi, per scusarsi, e su riuscirono ad andare avanti, si rimisero suimperiosa e serissima richiesta di Freda, in- bito al lavoro. Epstein era il mio capo, ed era ginocchiarsi e implorarla di tornare con loro. un uomo speciale, in un certo senso scisso, «Senza offesa» dice all’improvviso fis- come se in lui convivessero due personalità: sandomi dritto negli occhi, «capisco che sul lavoro era uno super preciso, che non una donna della mia età ami questa storia: ammetteva errori, si arrabbiava anche, e ci sono i Beatles, c’è la mia gioventù, c’è il molto; finito il lavoro era estremamente punto di vista di una ragazza. Ma davvero gentile, e mi portava spesso a mangiare fuonon arrivo a capire come possa interessare ri. A quei tempi si usava ancora chiamarsi a un uomo della sua età. Il mio è solo un pic- per cognome, Mr. Smith, Mrs. Smith eccecolo racconto…». Cara Freda ci sono molte tera. Da noi eravamo tutti più friendly, ma ragioni per spiegare il fascino di questo rac- si voleva comunque mantenere una certa conto, ma la principale è che sembra un’al- forma di rispetto, e così Epstein era Mr. Brian in ufficio e fuori solo Brian». Mi mostra sul telefonino un filmato dei Beatles al Cavern, unica copia, e dice che quello è il suo ricordo preferito, il momento in cui tutto era genuino: «Amavo i fan che venivano a vedere i Beatles al Cavern, li conoscevo uno per uno. E anche i Beatles li conoscevano, erano capaci di accorgersi dal palco se uno di loro si era tagliato i capelli. Ma il ricordo più emozionante è la cerimonia al municipio di Liverpool. Quando lavoravo per loro stavo sempre in ufficio, quasi non mi ero resa conto che fuori era scoppiata la beatlemania. A un certo punto ci fu una grande cerimonia in Comune per dare a quei quattro un riconoscimento ufficiale. Ricordo che stavamo tutti dentro, e alla fine loro uscirono sul balcone per salutare la gente. Le finestre si aprirono e fuori c’era una folla enorme che urlava. Mi resi conto così, improvvisamente, che era successo qualcosa, qualcosa di grandioso». Ma lei restava sempre al suo posto, a sgobbare in ufficio, anche quando il grosso del lavoro si spostò a Londra. «Sì, di solito io rimanevo a Liverpool, andavo a Londra solo ogni tanto, magari la sera, in giro per club, con loro. Magari c’erano gli Stones, o altri musicisti, poi me ne tornavo a Liverpool, alla vita normale. In un certo senso le cose sono filate via quasi normalmente fino al 1964, e in parte fino al 1965. Poi tutto diventò eccessivo, incredibilmente eccessivo. Tornava a essere relativamente tranquillo solo quando me ne restavo in ufficio, esattamente come succede quando si sta nel centro di un ciclone. Pian piano riorganizzai il lavoro, e quando diventò davvero enorme presi una segretaria per il fanclub in ogni regione dell’Inghilterra, e poi anche una per gli altri paesi. C’era una ragazza in Italia, una in Francia, perfino una in Giappone e con alcune sono rimasta amica ancora oggi». Mi mostra un’altra foto, anno 1967, gli storici uffici della Nems, il grande negozio di elettrodomestici e dischi degli Epstein: «La parete era piena, strapiena di dischi, coper- ARRIVAVANO RICHIESTE DI OGNI TIPO. C’ERA UNA RAGAZZA CHE CHIEDEVA SE QUEL GIORNO GEORGE POTEVA PASSARE DA LEI ALLE CINQUE PERCHÉ FACEVA UNA FESTA DI COMPLEANNO tine, firme di gente famosa che era passata per quelle stanze. Quando abbiamo spostato l’ufficio avrei voluto portarmi dietro anche quel muro, ma fu impossibile. Il fratello di Brian, Clive, mi disse: per favore, Freda, basta muri». Il volto di Freda si intravede anche nel film Magical Mistery Tour. «La situazione era abbastanza caotica. Il film si girava all’impronta, la sera si decideva per il giorno dopo. Io avevo portato altre tre ragazze che lavoravano con me. Paul voleva che stessi seduta sul bus vicino a loro, ma io dissi no, ero timida, mi sedetti in fondo: ci sono sul bus, ma sto dietro». E oggi? È rimasta in contatto con i Beatles? «Solo occasionalmente. Sono amica del fratello di Paul, che vive non lontano da me, dall’altra parte del fiume (il mitico Mersey, ndr), del cugino di Paul, John, che lavorava con me al fanclub, e anche dei parenti di Ringo. Ma quando ho smesso di lavorare per loro abbiamo fatto vite molto diverse. Qualche volta sono anche andata a vedere i loro concerti. Ringo, per dire, ha suonato a Liverpool due anni fa, e sono andata a sentirlo, però poi no, non mi andava di andare a salutarlo nel backstage». A Ringo probabilmente avrebbe fatto piacere. «Non lo so, può darsi, è vero che con me sono stati deliziosi. Sono rimasta anche molto sorpresa dal fatto che abbiano concesso l’uso delle loro canzoni per il documentario. Sono decisioni non facili, che ogni volta devono prendere in quattro: Paul, Ringo, Olivia, la moglie di Harrison, e Yoko Ono. No, Olivia non l’ho mai incontrata, Yoko sì, ma non siano amiche. Comunque, per tornare a noi: sono stati tutti d’accordo nel darmi le loro canzoni. Succede molto di rado, sa?, vuol dire che si ricordavano di me». Voi la dimentichereste una così? © RIPRODUZIONE RISERVATA RINGO HA SUONATO QUI A LIVERPOOL UN PAIO D’ANNI FA. SONO ANDATA AL SUO CONCERTO MA POI ALLA FINE NON ME LA SONO PROPRIO SENTITA DI ANDARE ANCHE A TROVARLO NEL BACKSTAGE Repubblica Nazionale 2014-05-11 la Repubblica LA DOMENICA DOMENICA 11 MAGGIO 2014 28 La storia. Ultimi GIOVANNI DI LORENZO FOTO STEPHANIE FUSSENCH F INO AD ORA, di Renate Lasker-Harpprecht avevo sentito parlare soltanto da suo marito, il grande scrittore Klaus Harpprecht, che scrive ancora oggi per Die Zeit. È stato lui a segnalarci che sua moglie aveva bisogno di parlare finalmente in modo approfondito della sua lotta per la sopravvivenza durante il nazionalsocialismo. Dagli anni Ottanta Renate Lasker-Harpprecht vive con suo marito in Costa Azzurra, dove si è svolta questa intervista. Sediamo nel suo salotto, il cielo sull’insenatura si è coperto di nuvole, e ben presto piove a scrosci. Durante le ore successive Renate Lasker-Harpprecht non si lascia mai sopraffare dai suoi sentimenti. Beve caffè, fuma e a tratti trova l’espressione giusta solo in francese, inglese o italiano. Suo marito mi ha detto che non ha quasi mai parlato, nemmeno con lui, del periodo da lei trascorso nel lager. «Non ne parliamo particolarmente spesso». A novant’anni, le capita mai di raccontare un po’ più facilmente di prima quello che le è successo ad Auschwitz e a Bergen-Belsen? «Sì, ma solo con certe persone. E non necessariamente con Klaus: con lui ho l’impressione che sappia comunque tutto. Ho anche paura di annoiare». Non aveva paura che il raccontare le avrebbe fatto troppo male? Domandatemi di Che la gente avrebbe reagito con insensibilità o superficialità? «Non parlerei mai con gente che potrebbe reagire in modo superficiale. Ma spesso mi chiedono perché non ho parlato con i miei conoscenti o amici. E moltissime persone si stupiscono della mia risposta: non me l’hanno chiesto». La gente non voleva saperne molto? «I tedeschi non volevano saperne». Come se lo spiega? «Da un lato, tutti in qualche modo si vergognano, perché si tratta della Germania. Ma fanno anche qualcosa che mi irrita profondamente: cominciano immediatamente a parlare del loro terribile destino in guerra. Dei bombardamenti subìti. Allora interrompo il discorso. Il defunto scrittore Hans Sahl ha coniato una frase che uso sempre quando serve: “Siamo gli ultimi, facci delle domande!”». Lei è cresciuta a Breslavia. Quando ha notato per la prima volta l’ostilità nei confronti degli ebrei? «A differenza di mia sorella Anita io non ho sperimentato alcuna inimicizia personale. E, cosa che a quei tempi era molto importante, io, per dirla in modo il più possibile garbato, non ho un aspetto particolarmente ebraico. Non ho il naso adunco, non ho i capelli corvini (ride). Invece, mia sorella in fondo è un tipo sefardita, ha capelli nerissimi e il naso aquilino. Brutta storia». E i suoi compagni di scuola, erano maldisposti? «No, non direi. Ma c’erano quei favolosi genitori che volevano infilarli immediatamente nella Gioventù Hitleriana. Avevo un’amica che portava un grande nome: Hella Menzel, una discendente di Adolph von Menzel». Il celebre pittore? «Sì, e con lei avevo legato. Si era fermata spesso a dormire da noi, e non di rado io andavo da lei. Poi è arrivato lo sconquasso nazista. Io desideravo continuare a frequentarla, ma quando un giorno andai a trovarla, venne alla porta la cameriera e disse: “La signora non desidera che lei entri in questa casa”. Ci rimasi un po’ male, ma…». Non ha più rivisto Hella Menzel? «Sì, l’ho incontrata di nascosto qualche volta. Ma poi le ho detto: “È meglio smetterla, finirai per litigare con i tuoi genitori!”. Credo che si Auschwitz Renate Lasker-Harpprecht ha novant’anni Era una ragazzina quando fu deportata In questa intervista al settimanale tedesco “Die Zeit” racconta con grande lucidità la sua esperienza. È la prima volta che ne parla in modo così dettagliato “Spesso mi chiedono perché non l’ho fatto prima. La risposta li soprende: perché nessuno me lo ha chiesto” sia un po’ vergognata, perché era davvero una brava ragazza». So che è accaduto di ben peggio. Però essere respinta sulla porta di casa dev’essere stato molto mortificante per lei, che era una ragazzina. «Naturalmente. Ma poi tutto passa abbastanza in fretta, e ci si fa il callo. Altrimenti non si andrebbe avanti». Come ha reagito suo padre quando è iniziata la discriminazione degli ebrei? «È successo all’improvviso. Chi, prima del 1933, avrebbe chiamato qualcuno “porco ebreo”? Mio padre si era identificato con la Germania. Diceva: “Prima o poi convinceranno quel pazzo che non abbiamo voluto tutto questo!”. Per questo non si è dato molto da fare per emigrare. Si era recato con la nave in Israele, che allora si chiamava Palestina, per visitarla. Ma poi era tornato indietro». Non voleva andarci a vivere? «No. Immagini: un noto ed eccellente avvocato si trasferisce in un Paese del tutto diverso. Cosa ci va a fare?». Nemmeno il pogrom della Notte dei cristalli del 1938 ha convinto i suoi genitori che non c’era tempo da perdere? «Certo. Si vedevano sempre meno ebrei per le strade. Ma non era affatto semplice lasciare il Paese. Gli altri Paesi non erano disposti ad accogliere tanto facilmente emigrati ebrei. Mio padre ha tentato di portarci in Italia. Era un grande amico della cultura italiana. E c’era quasi riuscito! Avevamo anche già spedito i nostri mobili con un enorme container. Non sono più saltati fuori. Non avevamo più mobili, dovevamo lasciare casa nostra, abbiamo vissuto stretti stretti da pa- Repubblica Nazionale 2014-05-11 la Repubblica 29 DISEGNO DI GIPI PER “REPUBBLICA” DOMENICA 11 MAGGIO 2014 sazione erano fatti così, che la gente vi veniva ammassata, e che da queste docce il gas…». Se ne parlava già? «Sì. Ormai era notte, tutto era buio, e venne dentro un mucchio di donne completamente nude. Allora mi spaventai di nuovo terribilmente, perché pensavo che se entravano qui nude… Non era solo per via delle docce… Era anche per via delle prigioniere che entravano. Avevano un’aria così spaventosa che mi chiesi: avrò mai un aspetto così?» Che aspetto avevano le prigioniere? «Non avevano più capelli, ed erano pelle e ossa. Fecero la doccia e furono mandate di nuovo fuori. E la mattina dopo cominciò il giorno di lavoro. Dovetti spogliarmi e sedere su una sedia. Allora mi furono rasati i capelli». a un’altra detenuta? «Lo facevano tutte le detenute. Mi tatuarono anche un numero sul braccio: 70195. Anita era arrivata una settimana prima. Lei ha il 69388. Curiosamente, il suo numero è ancora chiarissimo, mentre il mio è sbiadito. Mentre sedevo su quella sedia e mi venivano rasati i capelli vidi che sulla terra accanto a me c’era un paio di scarpe nere. Avevano la tomaia di pelle e stringhe rosse. Pensai tra me che conoscevo quelle scarpe! Perciò chiesi alla ragazza che mi rasava: “Sai con quale convoglio è arrivata quella?”. “Sì, lo so bene, adesso quella ragazza è nell’orchestra”». Intendeva l’orchestra di ragazze di Auschwitz, dove sua sorella suonava il violoncello. «In preda all’eccitazione, quella ragazza corse nella baracca messa un po’ meglio delle altre, dove abitava l’orchestra. Cercò Anita e le disse: “Credo che ci sia tua sorella!”. Poi uscirono e ci abbracciammo. Così ho ritrovato mia sorella, tra centinaia di migliaia di persone». Che impressione le fece? «La vedevo per la prima volta con la testa rasata. Aveva un aspetto abbagliante, perché aveva quell’ombra scura della radice dei capelli sulla sua testa calva, con quegli angoli da intellettuale, a destra e a sinistra, come mio padre. Poi mia sorella rientrò, perché l’orchestrina doveva suonare marcette due volte al giorno. Quell’orchestra era formata solo da dilettanti. Perciò Anita venne accolta con entusiasmo. Non era ancora una musicista professionista, ma era molto brava». L’orchestrina doveva accompagnare musicalmente ogni giorno l’uscita e il rientro dei detenuti che lavoravano fuori dal lager, ma doveva anche suonare regolarmente per il personale delle SS. Mi pare che sua sorella abbia addirittura eseguito un assolo per il terribile medico del lager, Josef Mengele. «Sì, la Träumerei di Schumann. Sono certa che l’ha eseguita magnificamente. Mengele non mi ha fatto niente personalmente, ma era un tipo orribile. Se c’è una cosa inconcepibile nei nazisti tedeschi, se si vuole parlare per cliché, è questa mescolanza di fanatismo assoluto, indottrinato da un folle, e questa estrema sensibilità ROWOHIT VERLAG 2000, COURTESY WEIDLE VERLAG BONN renti con i quali non eravamo in grande familiarità. Anita e io fummo destinate al lavoro coatto». I suoi spazi diventavano, letteralmente, sempre più stretti. Aveva molta paura? Oppure l’ha rimossa? «Sicuramente ci ha aiutato a sopravvivere il fatto che, in fondo, eravamo incoscienti. Abbiamo sempre vissuto alla giornata». Perché era così giovane? «Eravamo così giovani. E dovevamo vedercela con i problemi quotidiani. Quando scoppiò la guerra, dovemmo sfacchinare terribilmente. Anita e io abbiamo lavorato in una cartiera dove si produceva carta igienica. Prima mi avevano mandato alla raccolta rifiuti, che era ancora peggio. Dovevamo cercare le parti in metallo tra i rifiuti, fra topi e gatti morti». Il 9 aprile 1942 i suoi genitori furono deportati. Sapevano già che sarebbero stati arrestati? «No, non furono arrestati, e nessuno bussò alla porta. I miei genitori ricevettero una comunicazione: “Domani alle ore tot dovrete recarvi al campo di raccolta …”. E ci sono andati. Hanno ubbidito. Invece, molta più gente sarebbe dovuta scappare». Sono andati loro stessi al macello? «Sì, sono andati al macello. La sera prima, i miei genitori hanno fatto i bagagli, si poteva portare con sé dieci chili di vestiti, più o meno. Poi ci siamo salutati. Mio padre ha dettato a mia sorella una sorta di testamento. A un certo momento io sono andata a dormire. Me ne vergognerò sempre, ma non ce la facevo più. Mia madre era seduta nella stanza accanto e piangeva. La sentivo. Sapeva che non avrebbe più rivisto le sue bambine». I suoi genitori immaginavano come sarebbe stato terribile il lager? «Immagino che durante il trasporto i miei genitori abbiano sentito abbastanza. Abbiamo saputo poi che erano stati portati in un lager vicino a Lublino. Un giorno un gruppo di persone fu portato davanti a una fossa. Furono costretti a denudarsi, dopodiché spararono loro alla nuca e caddero nella fossa. È probabile che i miei genitori siano stati uccisi così. Non so se i loro resti siano poi stati esumati e sepolti in una tomba comune». Nel libro di sua sorella, al quale ha contribuito con qualche ricordo, ho letto che già prima della sua deportazione ad Auschwitz lei aveva saputo che giravano terribili voci sul lager. «Sì, in carcere. Mia sorella e io avevamo subìto un processo…». Avevate falsificato dei documenti di viaggio per alcuni prigionieri di guerra francesi e voi stesse avevate cercato di fuggire. Lei fu condannata, separata da Anita e portata in prigione… «E, grazie a Dio, mi ritrovai in una cella singola. Nel carcere ero l’unica ebrea e non dovevo “infettare” gli altri. Fu una benedizione. Prima del processo avevamo dormito addossati gli uni agli altri in una cella. Ancora oggi non riesco a sopportare le masse di persone. Una notte ebbi un mal di denti terribile e fui portata dal medico del carcere. Nella sala d’attesa sedeva accanto a me una ragazzina. Le chiesi sottovoce da dove veniva. Rispose: “Da Auschwitz”. Non potevo crederle». Aveva un’idea di cosa fosse Auschwitz? «Sì, sì. Auschwitz era il capolinea. Pensai: come ne è venuta fuori? Che sia una spia? E le chiesi se era vero quello che la gente raccontava di Auschwitz, se era davvero così spaventoso. E la ragazza mi rispose: “È molto peggio”. Allora ho saputo quello che mi attendeva». Lei giunse ad Auschwitz nel 1943. «In carcere sentii all’altoparlante: “RENATE SARAH LASKER CON TUTTE LE SUE COSE!”. Ciò significava che bisognava presentarsi con la gavetta e gli zoccoli di legno. Mi trovai di fronte a un uomo della Gestapo che mi disse, letteralmente: “Bene, adesso vieni ad Auschwitz. Per favore, firma qui che vieni volontariamente”. E firmai. Quella notte ebbi paura». In tanta angoscia aveva almeno un rifugio mentale? «Avevo una certa fede che mi ha aiutato. Non ne ho mai parlato, nemmeno con mia sorella. Dunque, ho pregato: “Buon Dio…”. La mattina dopo, fummo portati alla stazione centrale su un treno per prigionieri. Sedevo di nuovo da sola, probabilmente perché non volevano che una ragazza ebrea sedesse accanto agli altri. Poi siamo arrivati ad Auschwitz». Qual è stata la sua prima immagine di Auschwitz? «L’intero lager era illuminato a giorno, perché all’epoca i tedeschi sapevano che gli Alleati non lo avrebbero bombardato, e avevano ragione. Vidi delle SS, dei kapò e dei cani. Poi fummo portati in una grande sala dove mi spaventai molto, perché agli angoli erano sistemate delle docce. Avevo sentito che tutti i lager per la gas- SORELLE RENATE CON LA SORELLA ANITA NEL 1930. IN ALTO, OGGI NEL SUO SALOTTO DI CASA romantica». opo che ebbe ritrovato Anita, cosa le successe? «Ricevetti degli orrendi vestiti, degli zoccoli. Era dicembre, un freddo gelido. E mi mandarono nella cosiddetta quarantena, che toccava a tutti i nuovi detenuti». Perché dovette andarci? «Forse quelli delle SS speravano che i prigionieri morissero prima di essere gassati, oppure avevano paura che essi portassero qualche infezione. Dormivamo in quelle cuccette di legno a tre piani. Le più deboli giacevano sempre al piano più basso, perché era più facile uscirne. Io, però, avevo ancora un po’ di muscoli nelle gambe e finii nel piano più alto. C’era soltanto una coperta stracciata e un po’ di paglia Non ero sola, eravamo in quattro, più o meno. Nella baracca c’era un enorme trogolo. Tutte avevano la diarrea, e c’era una puzza immonda, non la si può chiamare diversamente. Mi accorsi ben presto che le detenute si derubavano a vicenda». Ma cosa c’era da rubare? «Gli indumenti, oppure un pezzo di pane. Di notte non mi sono mai tolta le scarpe, perché temevo che altrimenti, quando mi fossi svegliata, non le avrei più trovate. Molti che ne avevano la possibilità scambiavano il cibo con le sigarette. Perché nel lager c’era tutto». Tutto? «C’era tutto. Sì, poi venne Natale e i tedeschi delle SS, sentimentali come quasi tutti i tedeschi, naturalmente hanno celebrato il Natale anche ad Auschwitz. Al centro del lager c’era un grande albero di Natale». n quel piazzale dell’appello? «Sì. Un enorme albero di Natale. Io, che ero una ragazzina, avevo una voce molto aggraziata ed ero stata scelta, anche grazie alle relazioni di mia sorella, per cantare la canzone di Natale sotto quell’albero». Quale? «Leise rieselt der Schnee. Ma non se ne fece nulla, perché un giorno caddi a terra durante l’appello. E quando riaprii gli occhi ero nell’infermeria del lager. Pensai che era la fine. Nel mio letto c’era un’altra donna. Ma ormai era morta, giaceva senza vita accanto a me». (Tace). Lei dice: pensai che era la fine… «Sì, ero davvero molto malata, avevo la febbre, la diarrea e deliravo. Avevo il tifo esantematico. Molti di quelli che non sono stati uccisi sono morti di questa malattia. Un giorno entrarono le donne e gli uomini delle SS a ordinarci di lasciare i letti. Tra tutta quella gente smagrita selezionarono quelli che dovevano andare a destra e quelli che dovevano andare a sinistra. A sinistra significava gassazione. Io venni smistata immediatamente a sinistra. Allora reagii bene e, chinatami verso un SS che non sembrava particolarmente feroce, sussurrai: “Sono la sorella della violoncellista”. Allora mi diede un calcio nel sedere e mi spedì dall’altra parte. Perciò devo la vita a mia sorella». Che però, per quanto la cosa possa suonare assurda, quei giorni desiderò la morte: così ha scritto nelle sue memorie. «È vero. Eravamo delle larve. Non avevamo niente da mangiare e avevamo diarrea sanguinosa. Quando mia sorella mi vide in quelle condizioni miserabili voleva davvero che io mi addormentassi… e fine». Ma sua sorella è andata poi da Maria Mandl, la sovrintendente del lager femminile. Ha raccolto tutto il suo coraggio e le ha chiesto di impiegarla come staffetta. «E lo sono diventata: ho poi trasmesso messaggi tra gli SS. La Mandl preferiva mia sorella, perché era una delle poche che parlavano ancora correttamente tedesco. Ed era molto importante non mostrare paura. Non ne ho mai mostrata». Era una donna rozza? «No, affatto. Era una persona di bell’aspetto. La si vedeva poco, ma era là, quando quella ragazza ebrea a cui subentrai come interprete e il suo amico polacco furono impiccati». Intende la belga Mala Zimerbaum? Potrebbe raccontare la sua storia? «Dovevamo allinearci due volte al giorno davanti alla baracca, in file da cinque, dopodiché venivamo contati da un kapò e da una donna delle SS a cui era stato assegnato il comando di un blocco. Questo controllo durava molto a lungo, perché occorreva conteggiare chi era morto e chi era ancora vivo. Una sera rimanemmo in piedi per ore e non successe nulla. Poi risultò che nel campo degli uomini e in quello delle donne mancavano due persone». SEGUE NELLE PAGINE SUCCESSIVE Repubblica Nazionale 2014-05-11 la Repubblica LA DOMENICA DOMENICA 11 MAGGIO 2014 30 La storia. Ultimi >SEGUE DALLE PAGINE PRECEDENTI NA per ogni campo? U La fuga era fallita. «Quell’estate ad Auschwitz faceva un caldo terribile. Quando le passai davanti mi sussurrò qualcosa; non capii perfettamente, ma compresi che mi chiedeva di procurarle una lametta. Cercai di fargliela avere, ma senza successo. È chiaro, però, che qualcuno gliene procurò un’altra. Qualche giorno dopo ci fu un appello generale, di nuovo con le sirene. Nella piazza centrale del lager avevano innalzato una forca. Dovevamo assistere tutte a quella punizione esemplare e convincerci che nessuno aveva la possibilità di fuggire dal lager. Un uomo delle SS portò Mala sulla forca. Allora lei fece un balzo in avanti, si tagliò i polsi e schiaffeggiò quell’SS, che fu tutto macchiato di sangue, da capo a piedi. Però, Germany being Germany o, come diciamo noi, KZ being KZ, non le vollero concedere la morte di mano propria. Le bendarono le ferite, la portarono nel cortile del crematorio e le spararono. Poi sostituirono tutti i detenuti che avevano svolto funzioni maggiori e minori nel lager. Questi furono mandati a spaccare pietre. Ebbi di nuovo fortuna, poiché i sorveglianti sape- FOTO STEPHANIE FUSSENCH «Sì, da noi mancava Mala. E nel campo degli uomini questo Edeck». Edek Galinski, il fidanzato di Mala. Questo caso è documentato. «A quel punto suonarono le sirene. Erano scappati. Nelle nostre baracche improvvisammo danze di gioia, perché volevamo tutte bene a Mala. E pregammo soltanto che ce la facessero. Ma qualche giorno dopo, quando presi servizio, vidi Mala davanti al portone del lager. Credo che fosse incatenata». Un giorno arrivò un convoglio italiano. Per qualche motivo una bambina era sgattaiolata via. Era molto dolce, biondissima. Sicuramente non era arrivata da sola Me ne presi cura. La trovavo incantevole, aveva così tanta fiducia in me. A un tratto la persi di vista perché mi ero ammalata. Quando fui di nuovo in piedi l’avevano già uccisa. Il suo nome iniziava per emme. Marta, credo. Era una bambina ebrea vano che mia sorella suonava nell’orchestra. Pensarono: se una sta qui, l’altra non scapperà. Quindi ho ottenuto il lavoro di Mala». Il gesto di ribellione di Mala vi ha impressionato? «Sì, tremendamente. Ma era anche del tutto irrealistico immaginare che a qualcuno la fuga potesse riuscire». Tra i detenuti c’era una qualche forma di solidarietà? Oppure ad Auschwitz ognuno pensava solo a se stesso? «Ognuno pensava solo a se stesso, senza dubbio. Ma nella baracca di mia sorella c’era qualche ragazza che aveva fatto causa comune. Questo mi ha sempre impressionato molto. A parte mia sorella, erano tutte francesi. Una, che non dimenticherò mai, si chiamava Elaine, e anche nell’inverno più freddo si lavava con la neve. Noi non ci siamo più lavate, perché avevamo troppo prurito. Lei, però, si sfregava da cima a fondo con la neve, ogni giorno. Questo l’ha tenuta in vita. Inoltre era una buona violinista, anche questo l’ha aiutata». E le ebree nelle loro baracche erano un po’ solidali tra loro? «Solo quando tra due nasceva un’amicizia. E poi quello che conta di più non è chi è solidale, ma chi odia al minimo e chi odia al massimo. Fa una grande differenza. Naturalmente, non si può dire: “tutti i polacchi, o tutti i russi ci hanno odiato”. Ma dopo la guerra, duran- IN CERCA DELLA PICCOLA M. DA OGGI SUL SITO WWW.REPUBBLICA.IT SPECIALE MULTIMEDIALE CON UN’INTERVISTA A MARCELLO PEZZETTI, DIRETTORE SCIENTIFICO DEL MUSEO DELLA SHOAH te una discussione, ho fatto un’osservazione che ha suscitato molta rabbia. Ho citato un esempio da Auschwitz, da me vissuto personalmente: uno o due giorni dopo il mio arrivo, c’erano vicino a me due ragazze polacche. E chiesi: “Da dove viene questa puzza terribile?”. Era il camino del crematorio. Ne usciva un fumo untuoso, nero. E quelle risposero: “Sono i tuoi genitori, che passano per il camino”. Se si è avuta un’esperienza del genere, si fa presto a generalizzare. Klaus, mio marito, diceva sempre, con un po’ di ironia, che io sono razzista perché ce l’ho con i polacchi. Però adesso mi è passata». I detenuti polacchi erano particolarmente astiosi? «No. Le peggiori erano le russe. Erano le più forti». Intende le detenute russe? «Sì. Con i maschi non avevamo nulla a che fare. Le russe non hanno fatto che picchiarci e portarci via il pane. Cose del genere non si dimenticano. E non voglio nemmeno dimenticarle». Ha mai colto un moto umano nei suoi guardiani? «Sì, in un uomo delle SS, che rispondeva al bel nome di Kasernitzky. Accadde più tardi, a Belsen. Faceva la guardia quando provai ad andare a prendere di nascosto dell’acqua. Si girò dall’altra parte. L’acqua era tremendamente cara. E poi, quando lavoravo in ufficio a Belsen, c’era un poliziotto che mi metteva un gran pezzo di pane nel cassetto. Ogni giorno». Sa perché lo faceva? «Non lo so. Comunque, dopo la guerra mi ha chiesto una dichiarazione a suo favore. E sono stata contentissima di scrivergliela. Si era davvero comportato da brava persona. Quando tra il personale del lager di Belsen si diffusero le voci che la guerra per i tedeschi non stava andando molto bene, anche loro naturalmente diventarono più gentili. Non ci minacciavano più con i cani ed erano un po’ meno brutali. Non ci fece una grande impressione, ma era così». Come si spiega che quasi tutti i sorveglianti e le sorveglianti abbiano completamente ignorato quella sofferenza? «Anche a me piacerebbe saperlo. Faccio una piccola digressione, Un giorno giunse ad Auschwitz un grande convoglio italiano. Per qualche motivo una bambina era sgattaiolata via: una bambina molto dolce, biondissima. Sicuramente non era arrivata da sola, ma improvvisamente me la sono vista vicina. E mi sono presa cura di quella bambina, lo posso ben dire. La trovavo incantevole. Aveva così fiducia in me. Le ho dato da mangiare, riuscivo a occuparmi di lei, perché avevo qualche libertà nel lager. Un giorno però ho perso di vista la piccola, mi ero ammalata di nuovo. Quando fui di nuovo in piedi avevano già ucciso la bambina. Per tornare alla sua domanda: come si può? Questo dipende un po’ anche dalla mentalità delle diverse nazionalità. Non credo che in Italia — e anche lì tirava una brutta aria — avrebbero fatto cose così spaventose con i bambini». Dei circa sei milioni di ebrei uccisi nell’Olocausto una vittima su quattro era un bambino. Crede che un simile orrore affondi le radici anche nella mentalità di un popolo? «Anche, sì. In certe generazioni e in certi strati sociali». Sa come si chiamava quella bambina italiana? «Il nome cominciava con la emme. Marta, o qualcosa del genere. Era una bambina ebrea». Nel lager, diceva, ci si poteva procurare tutto. Com’era possibile? «Nel lager tutti i luoghi dove si lavorava avevano un nome. La baracca dove ci si poteva procurare tutto si chiamava “Canada”. Alle persone che erano giunte nel lager avevano tolto tutte le loro cose. E molti detenuti, soprattutto polacchi e greci, si erano cuciti negli orli dei vestiti monete d’oro e cose simili. Tutto questo era immagazzinato in Canada. E i kapò, che tra i detenuti erano senz’altro quelli che se la passavano meglio, si prendevano tutte le cose che gli portavano i gruppi di prigionieri assegnati al Canada, alla cava di pietra o al campo. Questo era uno dei motivi per cui li detestavamo». I kapò imboscavano tutto? «Certo, certo». E cosa se ne facevano di quella ricchezza? «Corrompevano». Cioè ottenevano una fetta di pane in più? «Sì, sì. Avveniva attraverso cento canali. Purtroppo non sono mai riuscita a farlo. Ho rubato regolarmente una sola cosa: verdura fresca. Le detenute che lavoravano nel campo si nascondevano un mucchio di cipolle e di aglio. Era molto importante nel lager, poiché soffrivamo di una assoluta carenza di vitamine. All’improvviso mi erano comparsi dei buchi nelle gambe». Piaghe da mancanza di vitamine? «Sì, ho ancora le cicatrici. Ogni volta che questi gruppi di prigionieri tornavano dal campo venivano perquisiti e le cose fresche fini- Repubblica Nazionale 2014-05-11 la Repubblica 31 DISEGNO DI GIPI PER “REPUBBLICA” DOMENICA 11 MAGGIO 2014 mo di nuovo un aspetto abbastanza curato. Avevamo di nuovo i capelli e indossavamo qualcosa di decente. Ed eravamo continuamente in viaggio. Mia sorella ha anche testimoniato nel primo tribunale per i crimini di guerra di Lüneburg». Dopo la guerra ha vissuto dapprima in Gran Bretagna, dove ha trovato lavoro presso il servizio tedesco della Bbc, in un primo momento come segretaria, poi come moderatrice. Successivamente, ha faticato molto per riavere il passaporto tedesco. «Non avevamo più documenti, niente di niente. Poco prima della liberazione di Belsen le SS cercarono di bruciare tutto. Allora i pennacchi di fumo non uscivano dal crematorio, ma dall’ufficio. Ovunque svolazzavano qua e là pezzetti di carta bruciacchiati. Quando percorsi il viale del lager mi volò davanti ai piedi un documento un po’ più integro. Lo raccolsi: era la mia carta d’identità tedesca». Se lo si vedesse in un film, si direbbe… «…che non può essere vero. Io, però, non ho conservato quel documento. A quel tempo non ero così sentimentale come forse lo sarei oggi. Quando poi Klaus e io ci siamo trasferiti a Colonia e io volevo riavere il mio passaporto tedesco, per principio, perché ne avevo diritto, dovetti riempire tanti di quei formulari che non si può immaginare. Ero stata incarcerata con l’accusa di falsificazione di passaporti. Un tribunale doveva emettere una sentenza. Sembrava uno scherzo. È andata avanti per molto». Non ha tremato di rabbia? «No. Probabilmente questo è uno dei motivi per cui riesco a mantenere in una certa misura il controllo di me stessa. Non riuscivo più a irritarmi per cose del genere». Le è stato difficile tornare in Germania? «No. Ben presto dopo la liberazione mi sono imposta di non far decidere da Hitler il resto della mia vita. Per questo non ho avuto problemi con i giovani tedeschi che ho conosciuto nel servizio estero del- FOTO J. WATSON/AFP/GETTY IMAGES vano in un mucchio. E quando i detenuti andavano nella baracca, noi messaggeri e staffette ci servivamo. Ne valeva la pena. Ma non ho mai visto un granello d’oro». Mi rendo conto che questa domanda può suonare addirittura odiosa: ai tempi del lager ha mai fatto qualcosa di cui si vergogna? «Sì. Lei la considererà una quisquilia, ma io me ne vergogno ancora oggi. Un giorno qualcuno — non so più chi — mi regalò una mezza tavoletta di cioccolata. Ero incredibilmente felice. Erano anni che non vedevo qualcosa del genere. E mi dissi: ora vado da Anita e ci dividiamo questa cioccolata. Invece, durante il cammino me la mangiai tutta quanta. È l’unica cosa di cui mi vergogno». Una simile piccolezza! «Ma dimostra mancanza di carattere e di disciplina. Non va». Era possibile corrompere gli SS? «Sì, perché non gridassero e non picchiassero le persone che non spalavano abbastanza velocemente. Dominava una brutalità inimmaginabile. Anita e io lo abbiamo visto in piccolo nel trasporto da Auschwitz a Belsen. Siamo state trasportate su un carro bestiame, ma abbiamo dovuto fare e piedi l’ultimo tratto». Chilometri e chilometri… «Fino a quando abbiamo raggiunto il campo di concentramento. E chi cadeva per strada e non riusciva più a rialzarsi semplicemente lo finivano… (si interrompe). A volte mi frena il timore di poter dire delle cose che in qualche modo potrebbero ferire». Cosa intende? «Non lo so. Perché abbiamo la tendenza a generalizzare — come prima, quando parlavo del fatto che i tedeschi amano tanto la musica. Ma tant’è: o si parla o non si parla». Credo che lei non debba avere alcuna remora. La marcia verso Belsen è avvenuta nel 1944, da un inferno all’altro. «A Belsen la gente non veniva più gasata, ma…». Moriva di malattia e debilitazione… «Sì, e per il disgusto di se stessa. Eravamo così sudici. Eravamo pieni di pidocchi, avevamo sempre la diarrea. Le ragazze e le donne con il ciclo mestruale non avevano niente per… Però, c’era qualcosa nella minestra che bloccava le mestruazioni. La davano anche ai soldati al fronte. Non era acido cloridrico, ma una roba terribilmente salata. Non avevamo più nessuna volontà, non eravamo più in grado di fare niente, perché eravamo così disgustate di noi stesse. Anche questo non lo dimenticherò mai: questo disgusto di se stessi, l’orribile humiliation… come si dice?». Umiliazione. «…e l’umiliazione che ci hanno fatto subire. Non l’ho mai dimenticato e non lo voglio nemmeno dimenticare. Dopo la liberazione di Belsen, gli inglesi hanno fatto qualcosa di molto buono: hanno portato nel lager la gente del posto più vicino. Un ufficiale scozzese mi ha chiesto: “Vuoi che te ne tiri fuori qualcuno? Potete farne quello che volete”. Gli ho risposto: “Grazie, ma non mi interessa affatto”. Ho guardato quella gente come al cinema». Come si comportarono quei tedeschi entrando nel lager? «Hanno voltato lo sguardo, le donne senz’altro, e anche gli uomini, quando li hanno portati davanti alle fosse comuni. Per i cadaveri putrefatti, Belsen puzzava come non ho più sentito. Avevamo dovuto trascinare i cadaveri in quelle fosse. Ci avevano dato delle corde molto grosse con le quali dovevamo legare i polsi dei morti. Poi con quelle corde abbiamo trascinato i cadaveri attraverso il lager. Ma non ne potevamo più. Siamo riusciti a smaltire cinquanta cadaveri al giorno. Alla fine i morti furono spinti tutti assieme nelle fosse con i bulldozer. Bisognava tenere in ordine». E quando i tedeschi di quel posto lì vicino hanno visto quei mucchi di cadaveri e le fosse: come hanno reagito? «Non riuscivano a capire. Abitavano a pochi chilometri…». …e non sapevano? «Ovviamente lo sapevano! Ma la gente aveva paura di dire qualcosa. È la miseria di tutte le dittature. Da un certo punto in poi non potevano mettere più piede nella Landa di Lüneburg. Romanticismo della brughiera del cavolo! Odio la Landa di Lüneburg e non voglio mai più rivederla. Abbiamo marciato per chilometri fino al lager. Anche attraverso i villaggi. Non mi dirà che i tedeschi non sapevano che c’era un campo di concentramento». È vero che dopo la liberazione da parte degli inglesi è dovuta rimanere ancora un anno a Belsen? «Sì, ma non è stato così brutto, perché non abbiamo più vissuto in una di quelle baracche. Grazie agli inglesi, abitavamo in una casa vera e propria. L’avevano sequestrata. Per i criteri di oggi era molto modesta, ma pur sempre una vera casa, con la cucina. Anita e io aveva- ORCHESTRA ANITA LASKER (OGGI HA 88 ANNI) MOSTRA UNA SUA FOTO DA RAGAZZA: A AUSCHWITZ SUONAVA NELL’ORCHESTRA FEMMINILE. IN ALTO LA SORELLA RENATE CON IL MARITO la Bbc di Londra. E mi trovavo bene anche con la maggior parte delle persone che lavoravano con me alla televisione tedesca, a Colonia. Avevo qualche problema con Höfer». Il giornalista televisivo Werner Höfer? A quell’epoca certamente non si sapeva che nel 1943 aveva approvato la condanna a morte di un giovane pianista. «No, allora non lo sapevo. Era stato invitato alla nostra festa di matrimonio a Colonia. Aveva bevuto uno sproposito, e mi stava addosso. Mi guardò fissa negli occhi e mi disse: “Bella ebrea”. Roba da vomitare. Per il resto, però, non ho avuto difficoltà, come ho detto. Uno dei pochi vantaggi dell’età è il fatto che non ho più tollerato niente. Ultimamente sono andata in un caffè qui del posto, cosa che al contrario di Klaus faccio spesso, per incontrare degli amici». Alla Croix-Velmer la conoscono molto bene… «Ah sì, lì mi conoscono tutti. A un tavolo accanto al mio sedevano due brave persone che conoscevo e un terzo uomo, un vecchio bacucco. Parlavano della crisi economica. Allora ho sentito chiaramente qualcosa. Ho ancora un ottimo udito. E questo terzo si è messo a dire: “È tutta colpa degli ebrei!”. Allora ho respirato profondamente, mi sono alzata e ho detto a quel tipo: “Le dispiace ripeterlo?”. Ha borbottato qualcosa e se n’è andato. Con questa gente sbotto: “Non ho il naso adunco, non puzzo d’aglio. Che altro vuoi?”» Riescono le parole a descrivere l’orrore che lei e tanti altri avete sofferto ad Auschwitz? Alcuni, anche fra i sopravvissuti, dicono che la lingua non ne è capace. «È vero». Ma con i suoi racconti lei riesce a far rivivere quello che è successo ad Auschwitz e a Belsen. «Trova? Dipende anche da chi ascolta. Tempo fa mi hanno chiesto di parlare in una scuola francese. Ho chiesto alla direttrice: “Come posso spiegare a bambini di dieci anni cos’è l’Olocausto?”». Ci ha comunque provato? «L’ho fatto, sì. La maestra mi ha tranquillizzato: “Questi bambini vedono cose terribili, alla televisione o su internet, e non si metteranno a gridare”». E come hanno reagito? «Ieri ho incontrato al mercato due bambine di quella classe, graziosissime, con i capelli lunghi. La più grandicella ha detto: “Quello che ci ha raccontato è stato molto impressionante”. Io volevo soprattutto che quei bambini non si annoiassero. È importante raccontare ai bambini di dieci anni storie dove c’è a little action (ride). Perciò dapprima ho raccontato a questa classe come ho ritrovato mia sorella, la storia delle scarpe. Ed è piaciuta molto. Poi ho raccontato come sono morti i miei genitori: “Non voglio spaventarvi; a voi non succederà niente di simile. Ma immagina che tua mamma e tuo papà…”. Silenzio di tomba. Questo silenzio mi ha colpito molto, perché sapevo che i bambini ascoltano davvero». Nelle poche interviste che ha rilasciato lei ha più volte preso in giro gli ex detenuti dei campi di concentramento che si scompigliano i capelli e piangono quando parlano di Auschwitz. «Sì, questo mi fa impazzire». Non ne hanno diritto? «No». Perché no? «Non lo so, mi vergogno per loro quando lo vedo. Auschwitz non consente la commozione di vecchi e di vecchie. Io la penso così, ma forse sono ingiusta». Deve fare i conti con un sentimento che ribolle anche in lei? «Noo! Io ribollo quando vedo alla televisione le storie commoventi che non mi riguardano personalmente. Di recente hanno dedicato una settimana al tema del cancro e hanno trasmesso un film su un ospedale per bambini. Quando l’ho visto non ho potuto fare a meno di piangere amaramente. Forse ho pensato anche alla piccola italiana, è senz’altro possibile. Ma quando persone che hanno vissuto tutto questo e hanno raggiunto un’età avanzata si mettono al centro di un’ex baracca di Auschwitz e si scompigliano i capelli, non lo sopporto. In francese si dice pudeur». Pudore. «Proprio, grazie. Bisogna tenere il becco chiuso. O lo si fa, o si sta fuori. Quando tornai per la prima volta ad Auschwitz dopo la mia “vacanza” in quel posto, fummo invitati dall’ambasciata israeliana a Berlino. Anita e io abbiamo viaggiato attraverso quella campagna. Accompagnavo un ufficiale gravemente ferito nella guerra del Kippur che camminava a fatica. Con lui mi sono trattenuta ancora di più, perché sapevo che mia sorella gli avrebbe sicuramente parlato di quei tempi in modo diverso da me: più rigorosa, più intransigente, più emotiva». Voleva evitare i sentimenti di sua sorella? «Sì, in qualche modo volevo fare a modo mio. Quell’ufficiale aveva davvero vissuto in guerra cose terribili, ma non avrebbe potuto sopportare di attraversare quelle stanze: la stanza delle scarpe, quella dei capelli, la stanza con le valigie. Quella che mi interessava di più era la stanza dei tatuaggi dove ho trovato le scarpe di Anita». Crede ancora alle persone, in generale? «No, per la verità no. Ho imparato a osservare attentamente. Ora vedo attraverso le persone. Sembrerà semplicistico, ma so già come si sarebbero comportati se fossero state sedute con me in una cella». Lo sente? «Sì. Se la gente in qualche modo mi è antipatica. Allora mi chiedo: cosa farebbero? Mi farebbero qualcosa? Oppure: mi denuncerebbero perché ho mangiato tutta la cioccolata? Forse sono reazioni troppo elementari e troppo spontanee, ma perlopiù ci azzeccano». © Die Zeit 2014 (Giovanni di Lorenzo è direttore di “Die Zeit” Traduzione di Carlo Sandrelli) © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 2014-05-11 la Repubblica LA DOMENICA DOMENICA 11 MAGGIO 2014 32 Spettacoli. Colonne sonore I grandi di Hollywood consideranoormai Alexandre Desplat il nuovo Morricone “Ma è sentendo Nino Rota in Amarcord che ho imparato a far cantare il cinema” ANAIS GINORI PARIGI ON I SUOI OCCHI vede melodie. Quando Alexandre Desplat guar- I FILM LA RAGAZZA CON L'ORECCHINO DI PERLA (PETER WEBBER, 2003) BIRTH - IO SONO SEAN (JONATHAN GLAZER, 2004) SYRIANA (STEPHEN GAGHAN, 2005) THE QUEEN (STEPHEN FREARS, 2006) LUSSURIA (ANG LEE, 2007) IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON (DAVID FINCHER, 2008) THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON (CHRIS WEITZ, 2009) FANTASTIC MR. FOX (WES ANDERSON, 2009) L'UOMO NELL’OMBRA (ROMAN POLANSKI, 2010) IL DISCORSO DEL RE (TOM HOOPER, 2010) HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE - PARTE 1 E 2 (DAVID YATES, 2010 E 2011) THE TREE OF LIFE (TERRENCE MALICK, 2011) LE IDI DI MARZO (GEORGE CLOONEY, 2011) CARNAGE (ROMAN POLANSKI (2011) MOLTO FORTE, INCREDIBILMENTE VICINO (STEPHEN DALDRY, 2011) ARGO (BEN AFFLECK, 2012) REALITY (MATTEO GARRONE, 2012) ZERO DARK THIRTY (KATHRYN BIGELOW, 2012) VENERE IN PELLICCIA (ROMAN POLANSKI, 2013) PHILOMENA (STEPHEN FREARS, 2013) MONUMENTS MEN (GEORGE CLOONEY, 2014) GODZILLA (GARETH EDWARDS, 2014) C da il primo montaggio di un film comincia a sentire note, un accenno di refrain, flauto, contrabbasso, violino, arpa, pianoforte, iniziano a scorrere sullo schermo. Un pentagramma per immagini, la sceneggiatura che diventa spartito. «Ho capito che volevo fare questo mestiere vedendo Amarcord. Provate a immaginare alcune scene senza la musica di Nino Rota: impossibile. Tra Rota e Federico Fellini c’è stato un sodalizio unico, insieme formavano un universo a sé». Quando c’è da abbracciare musica e immagini non esiste oggi un compositore più corteggiato di Desplat. Il nome di questo cinquantenne francese, dal volto statuario che tradisce le origini greche, a molti non dirà nulla. Ma è lui che accompagna gran parte dei film che abbiamo visto e vedremo al cinema. La colonna sonora dell’ultima pellicola di Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel? Sua. A chi si è rivolto George Clooney per Le Idi di Marzo e Monuments Men? A lui. Le musiche degli ultimi Harry Potter? Sempre lui. Il compositore preferito da Stephen Frears, Roman Polanski? Naturalmente Alexandre Desplat. È appena tornato da Los Angeles dove ha registrato la musica di Godzilla, dirigendo un’orchestra di centodieci elementi, perché la sua originalità è stare dentro una tradizione, reinventandola continuamente. Anche se ha conquistato Hollywood, si sente un parente lontano di Claude Debussy e Maurice Ravel. «Da piccolo ascoltavo Beethoven perché le mie sorelle lo suonavano al pianoforte, ma la musica dell’Ottocento, con l’egemonia tedesca, non è per me, fatta eccezione per Mahler e il suo postromanticismo». Lo strumento di Desplat è sti domiciliari nel suo chalet in Svizzera, preil flauto traverso, molto presente nelle co- parando L’uomo nell’ombra. «Contrarialonne sonore che ha scritto per La ragazza mente ad altri registi, non ha paura della mucon l’orecchino di perla di Peter Webber e Io sica nei film e ha un’idea precisa di come e dosono Sean di Jonathan Glazer, la pellicola ve utilizzarla». Nel 2007 ha ricevuto una tecon Nicole Kidman che lo ha fatto scoprire lefonata da Terrence Malick per The Tree of agli americani. Proprio allora, nel 2004, co- Life. Il regista non aveva ancora cominciato nosce la violinista Dominique Lemonnier, di- a girare e gli ha detto: «Voglio una musica che ventata la sua compagna. «Fino a quel mo- scorra come un fiume». Ci sono stati diversi mento avevo una sorta di diffidenza per gli incontri, in cui non si è mai parlato di scestrumenti a corda, suonati sempre con un ec- neggiatura ma di amore, trasmissione, filocesso di vibrazioni». Flauto e violino. Un in- sofia. «Erano conversazioni quasi mistiche» contro artistico e sentimentale da cui è nato ricorda Desplat che ha dovuto scrivere al anche il progetto Traffic Quintet, concerti buio, senza vedere prima le immagini. con musiche da film rielaborate e accompaNell’ultimo decennio ha avuto César, Orsi gnate da nuove immagini. Dopo aver reso d’Oro, Bafta, Golden Globes. È stato candiomaggio a Delerue e Rota, il Traffic Quintet dato all’Oscar per Philomena a marzo e per presenterà al Festival di Ravello un nuovo Argo un anno fa. Sta lavorando al prossimo spettacolo Quai de Scènes dedicato proprio film di Matteo Garrone, dopo aver già partealle composizioni di Desplat. cipato a Reality. «Adoro il suo cinema. È maDesplat arriva quasi sempre per ultimo. gico, ha una grande umanità. Matteo è un Quando tutto, o quasi, è già finito. Si sente co- poeta». Tra i suoi maestri ci sono i grandi me un attore, che interpreta e partecipa al compositori della Nouvelle Vague: Maurice film, esprimendosi in note anziché gesti. «Le Jarre, Georges Delerue, Michel Legrand. È mie colonne sonore sono raramente inva- con loro che la colonna sonora ha smesso di denti, cerco di tirare fuori l’anima del film e essere didascalica e puramente illustrativa. racchiuderla in uno o più universi sonori». «Non è perché qualcuno corre che la musica Non sceglie i film in base all’importanza del- va veloce o perché c’è una scena allegra che la musica. «Non mi interessa avere un posto la musica deve esserlo». Il primo a capirlo, did’onore, l’importante è essere al posto giu- ce, fu Bernard Hermann con Alfred Hitchsto». È capace di fare un passo indietro. Per Il cock. «Hollywood ha consacrato la colonna Discorso del Re ha chiesto al regista Tom sonora, rendendola parte integrante della Hooper di togliere la musica quando il prin- creazione cinematografica». Troppo spesso, cipe Albert inizia a parlare allo stadio di aggiunge Desplat, in Europa i registi consiWembley, scontrandosi con la balbuzie. derano la musica come «accessoria, seconL’ispirazione viene da una «divagazione daria». «Ma è vero che i francesi hanno inossessiva e permanente», confessa. Una ri- ventato la prima colonna sonora e in qualche cerca continua che parte da un colore, una modo mi sento dentro a questa tradizione». sensazione. Può essere il volto di un’attrice: Si riferisce al compositore Charles-Camille Jessica Chastain, in Zero Dark Thirty, nella Saint-Saëns, e l’anno era il 1908. scena finale, quando piange dentro all’aereo © RIPRODUZIONE RISERVATA che la riporta a casa. «Ho immaginato una melodia dolce che accompagna l’emozione, aprendo su qualcosa di nuovo, prima che lo schermo diventi nero». Desplat ha una timidezza che stona con la sua frenetica produzione. È capace di comporre una colonna sonora in tre settimane, ne ha fatte più di cento in vent’anni. Conosce le manie e la pressione delle major di Hollywood, come quando ha ricevuto nel suo appartamento di Montparnasse una copia del nuovo Harry Potter, con l’obbligo di chiuderlo in una cassaforte. Allora doveva raccogliere la difficile eredità di John Williams che aveva firmato i primi film della serie. «Amo le sfide, mettermi in una situazione di pericolo. La fragilità mi rende più sensibile, ricettivo». La sua affabilità gli permette di trattare con le idio- ATTORE sincrasie di tanti registi. A SINISTRA DESPLAT CON MATT DAMON Roman Polanski lo ha IN UNA SCENA DI “MONUMENTS MEN”, chiamato nel 2009, FILM IN CUI RECITA E PER IL QUALE mentre era agli arre- HA COMPOSTO LA COLONNA SONORA QUANDO ERO PICCOLO ASCOLTAVO BEETHOVEN MA NON FACEVA PER ME. CERCO DI TIRARE FUORI L’ANIMA DA UN FILM, ANCHE COL SILENZIO Monsieur soundtrack Repubblica Nazionale 2014-05-11 la Repubblica DOMENICA 11 MAGGIO 2014 33 E invece io le musiche le ho già nella testa QUENTIN TARANTINO M I È SEMPRE piaciuto scoprire, trovare e alla fine decidere la maggior parte della musica prima ancora di cominciare a girare un film. Mentre, e mi scuseranno i compositori, Desplat in testa, non mi è mai piaciuta l’idea di assumerne uno. E non l’ho mai fatto, se non in Kill Bill, ma in quel caso si trattava del mio amico Robert Rodriguez. Robert ha cercato di combinare la musica tipica degli spaghetti western alla Sergio Leone — e io ho un debole per gli spaghetti western, un genere per cui si tende a pensare a un tipo di musica operistica, volta ad accentuare le emozioni, ma per me non è così, non è così affatto — ovvero la musica di Ennio Morricone o Luis Bacalov, e rielaborarla a modo suo. Mi disse: «Quentin, quella canzone lì di Morricone, Bang Bang, è così bella, sono solo quattro note e quattro accordi, posso riscriverli come una normale composizione e forse il pubblico lo capirà, sarà il tema musicale del tuo film!». E così è stato. E Kill Bill è diventato il mio spaghetti western. Anche lì, comunque, durante la fase di preparazione, ho lavorato su molte sequenze cercando le canzoni più azzeccate nella mia vastissima collezione di album in vinile. Anche Pulp Fiction, almeno secondo me, è uno spaghetti western. Però ci ho voluto mettere canzoni prese dal filone surf music. Ora che ci penso non ho mai capito che cavolo c’entri la surf music col fare surf. Per me la surf music è un Morricone versione rock and roll. Ecco, ad esempio: magari mi metto lì e ascolto Faccia a Faccia di Morricone da La resa dei conti. E mi chiedo: funziona qui? Fantastico! Insomma, solo quando ho la musica nella mia testa posso cominciare a girare bene. (testo raccolto da Silvia Bizio) TERRENCE MALICK MI HA CHIESTO DI COMPORRE AL BUIO PRIMA DI GIRARE, GARRONE È MAGICO, POLANSKI NON HA PAURA DELLE NOTE IL FESTIVAL IL TRAFFIC QUINTET DI ALEXANDRE DESPLAT (FOTO GRANDE) SI ESIBIRÀ IL 31 LUGLIO PER IL RAVELLO FESTIVAL AL BELVEDERE DI VILLA RUFOLO. IN QUESTE PAGINE LE LOCANDINE DEI FILM MUSICATI DAL COMPOSITORE FRANCESE E I SUOI SPARTITI DI “GODZILLA”, “THE TREE OF LIFE”, “DISCORSO DEL RE”, “HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE II” FOTO BRAD SWONETZ/REDUX/CONTRASTO © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 2014-05-11 la Repubblica LA DOMENICA DOMENICA 11 MAGGIO 2014 34 Next. Tempi modernissimi ALESSANDRO LONGO L Il punto IL CONFRONTO NELLA TABELLA IN ALTO I TEMPI IMPIEGATI, DAL PASSATO (GPRS) AL FUTURO (5G) PASSANDO PER L’OGGI (3G E 4G), PER ESEGUIRE LE ATTIVITÀ PIÙ DIFFUSE CON SMARTPHONE E TABLET 5G E CITTÀ SARANNO PERVASE DA FLUSSI DI DATI che tutto e tutti connetteranno. In ogni luogo e momento. Le connessioni saranno a qualità garantita, e alla Rete potremo affidare intere porzioni delle nostre vite, anche quelle che finora abbiamo avuto qualche remora a consegnarle: l’assistenza medica, il volante della nostra auto, la difesa del territorio. Sono le promesse del 5G. Le reti mobili di quinta generazione appariranno dopo il 2020, ma i Paesi più lungimiranti hanno già cominciato a lavorarci da pochi mesi. L’Italia non è tra questi. Noi solo da quest’anno abbiamo un’estesa rete 4G (quarta generazione) che, con velocità di 70100 Megabit (tecnologia Lte, Long term evolution) ha debuttato due anni fa, mentre i primi Paesi a muoversi erano stati Svezia, Norvegia, Giappone e Stati Uniti, già tra il 2009 e il 2010. Nel frattempo il mondo è cambiato e così non deve sorprendere che ora ad accelerare sul 5G siano la Corea del Sud (patria di Samsung, diventata il principale produttore di cellulari al mondo) e la rampante Cina. Il governo di Seul ha infatti annunciato un piano per varare una rete 5G stanziando l’equivalente di 1,1 miliardi di euro, in parte pubblici e in parte privati (Samsung, Lg, Sk Telecom). Primi test nel 2017, ma il primo vero banco di prova saranno le Olimpiadi invernali che nel 2018 si tengono proprio in Corea. Anche la Cina si dà da fare grazie a Huawei, che ha annunciato investimenti per 600 milioni di dollari. Le velocità che avremo tra poco più di cinque anni saranno quindi circa cinquanta volte superiori alle attuali (ovvero del 4G). Ma non si tratta solo di molta velocità in più. «Le nuove reti segnano uno scarto sostanziale, perché saranno le prime a rendere le connessioni mobili davvero affidabili, garantite», spiega Maurizio Dècina, docente del Politecnico di Milano e uno dei padri del web italiano. Potremo dunque dire addio all’incertezza che ancora accompagna le attuali reti mobili: l’assenza di segnale in certe zone (luoghi chiusi, soprattut- DAL 2020 gnale. Con le microcelle (antento) e l’impossibilità di navigare bene quando troppa fol- IL SEGNALE ne più piccole) gli operatori metla congestiona il traffico. «Reti affidabili e connessione INTERNET teranno toppe nei buchi di coa qualità garantita implicano che potremo usarle anche SARÀ pertura. Non solo: potranno per cose davvero importanti: come la telemedicina, l’as- CINQUANTA usarle anche per assegnare a sistenza degli anziani, la gestione del traffico o di altri VOLTE una certa zona circoscritta abaspetti cardine di una città o di un territorio», precisa PIÙ RAPIDO bastanza risorse di rete e magaDècina. Vuol dire per esempio che i medici potranno fa- DI OGGI ri solo nei momenti critici. Per re diagnosi ma persino interventi a distanza, connessi E STABILE esempio allo stadio, durante via rete mobile ai pazienti. Sembra fantascienza, ma OVUNQUE. una partita. E la stessa microcelnon lo è. In casa le nuove reti potranno gestire molti elet- TRANNE CHE, la, oltre a permettere a tutti di trodomestici contemporaneamente e l’intera rete elet- IPOTIZZA navigare, potrà offrire agli spettrica di un palazzo o di un quartiere, per ridurne i con- QUALCUNO, tatori servizi speciali: notizie, insumi e prevenire i guasti. Quanto all’altra nostra casa, IN ITALIA terviste, replay associati alla l’automobile, se il 4G vi sta entrando ora, negli Usa, per partita. Qualche microcella potenere aggiornatrebbe debuttare anche prima te le mappe del del 5G, entro i prossimi tre anni, con l’Lte Advanced. Gps e fornire noti«La maggiore velocità del 5G, di per sé, ci consentirà zie o avvisi agli audi rivoluzionare l’intrattenimento video», aggiunge tomobilisti, il feFrancesco Sacco, docente dell’università Bocconi di Minomeno accelelano. «Ci serve il 5G per vedere, anche in mobilità, i film rerà grazie al 5G: in ultra alta definizione. Oppure per ricevere informada internet le auto zioni sui visori per la realtà virtuale, come quelli di Ocupotrebbero ricalus, che Facebook ha appena comprato per due miliardi vare informazioni di dollari», aggiunge. Il fondatore di Facebook, Mark utili per guidarsi da sole, in certe situazioni, apprenZuckerberg, ha già detto di immaginare nuove forme di dendo per esempio se c’è in vista un incidente o un qualcomunicazione a distanza, totalmente coinvolgenti, che pericolo, grazie a sensori posti sulle strade o in altre grazie alla realtà virtuale. auto, come già sperimentato a Eindhoven in Olanda. «Ma l’Italia potrà entrare nell’era delle nuove reti soSe le nuove reti saranno più affidabili è grazie a diversi lo se assegnerà maggiori frequenze a internet mobile. fattori. Da una parte, grazie all’evoluzione dello stanUna missione su cui siamo in ritardo rispetto a molti Paedard tecnologico sottostante (che diventerà più intellisi confinanti», avvisa Antonio Sassano, docente dell’ugente, quindi più funzionale); dall’altra, grazie alla posniversità la Sapienza di Roma. Concorda Dècina: «Arrisibilità di gestire “microcelle”. Adesso i nostri cellulari veranno nuovi modi di usare internet. Il rischio è di resi connettono solo a macrocelle, cioè a potenti antenne starne tagliati fuori». che coprono chilometri, lasciando a volte buchi nel se© RIPRODUZIONE RISERVATA Con una Rete più veloce della luce scaricheremo un film in un secondo (e i chirurghi ci opereranno online) Repubblica Nazionale 2014-05-11 la Repubblica 35 ILLUSTRAZIONE DI: MARCO GORAN DOMENICA 11 MAGGIO 2014 L’insostenibile lentezza dell’essere GABRIELE ROMAGNOLI A VELOCITÀ è un mito che ha infiniti cultori, dai futuristi a Matteo Renzi. È considerata sinonimo di modernità ed efficienza. Giudicata indispensabile, va da sé, per stare al passo con i tempi (che corrono, come è noto). Linee ferroviarie ad alta velocità, internet veloce, scorrimento veloce, apprendimento veloce, divorzio veloce, fast food, fast track. Si dimezzano le attese e la pazienza per affrontarle. È una scissione generazionale e anche le generazioni accelerano: durano cinque anni, ormai. Ho assistito a un focus group condotto su studenti della Bocconi: dovevano valutare un sito web. «Le schermate in home page durano troppo, se non mi interessa quella che trovo in apertura poi clicco via», osservò uno di loro. «Troppo? Son quattro secondi…» obiettò chi l’aveva progettato. Coro: «Eeeeehhhh! Quattro secondi!!!». Come dire: un lasso che dà il prolasso, una frazione in cui fare zapping sei volte, cambiare idea sette, dimenticare tutto. Se al tempo dei futuristi la velocità era il mito di una minoranza, al tempo di Renzi è al governo. L’opposizione si chiama resistenza, nicchia, controcorrente. Di qui slow food, l’elogio della lentezza di Sepulveda, la tartaruga di Costanzo, i No Tav. E questa considerazione di Erri De Luca: «La formula di un progresso fondato sull’acceleratore si è inceppata. Siamo entrati nella casella dell’elefante maschio, lento e irritabile. La velocità resta un valore occidentale che ha dato buoni risultati, ma si è logorata. Al suo posto, in economia, nello sport, in politica, è subentrato un suo surrogato tossico: la scorciatoia». Ovvero lo short selling, il doping, la conquista del potere senza la legittimazione prevista dal sistema. Come non ci fosse domani, solo che c’è invece, ma sembra paradossalmente più lontano, poiché si vive immersi nell’oggi, nel qui e ora, nei quattro secondi d’impazienza: convincimi in tre o vado via. La vita come uno speed date. All’opposto: la messa in latino, o qualcosa che le assomiglia, una dilatazione anacronistica e incomprensibile. In mezzo: la verità come capacità di adeguarsi, non nel senso di cedere, ma in quello di capire e agire di conseguenza. Né accelerare, né rallentare: sincronizzarsi, come in un collettivo, elegante esercizio natatorio nella vasca dell’esistenza. L © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 2014-05-11 la Repubblica LA DOMENICA DOMENICA 11 MAGGIO 2014 36 Sapori. D’autore MARE E MONTAGNA TERRA DI PROFUMI E COLORI INTENSI. COME QUELLI CHE IMPREGNANO UNO DEI DISCHI PIÙ CELEBRI DEL GENOVESE FABRIZIO DE ANDRÈ USCITO TRENT’ANNI FA. UN RICETTARIO MUSICALE TUTTO DA RIASSAPORARE Crêuza de mä. La Liguria nel piatto in cucina c’è Faber LICIA GRANELLO E ACCIUGHE fanno il pallone”. All’uscita di Anime Salve nel 1996, chissà quanti innamorati della musica e della poesia di Fabrizio De Andrè avranno avanzato un dubbio. In quel caso, il dubbio risultava doppio, essendo l’album scritto a quattro mani con un altro magnifico poeta-musicista genovese, Ivano Fossati. Perché bisogna esserci nati, sul mare, per conoscere la danza bella e mortale delle piccole regine del pesce azzurro, alla disperata ricerca di una via di fuga dalle mascelle voraci dei predatori marini. Succede a fine primavera, quando i tonni lasciano l’Atlantico, varcano lo stretto di Gibilterra e scendono lungo le coste del mar Tirreno. Vanno “di corsa” — altra definizione del tonno europeo — per andare a riprodursi in mari più caldi e ossigenati, come il basso bacino del Mediterraneo. Non possono cambiare strada, né tantomeno tornare indietro, perché il comandamento genetico li vuole padri, anche a costo di infilarsi nelle reti delle tonnare. Nel frattempo, nuotano più veloci che possono — anche 70 chilometri orari — e quindi hanno una fame dannata. Quale boccone migliore di un bel branco di acciughe, lì, a portata di pinne, senza dover mutare rotta né fermarsi? Le acciughe avvertono il mare farsi buio sotto di loro, l’ombra dell’ala lunga non dà altro scampo che ri- formaggio. Appena la disponibilità della disalire più in fretta possibile verso la superfi- spensa lo permette, la tavolozza dei colori cie, seguendo una traiettoria curva, come golosi si allarga ma senza eccedere: non ci un pallone disegnato a fior d’acqua. La lotta sono barocchismi nella cucina ligure, ma actra tonno e pescatore si consuma in pochi at- costamenti mirati anche in piatti complessi timi, perché «se non butti la rete, non te ne come il cappon magro (che cappone non è). Così, la dieta mediterranea — scoperta e lascia una». È ricamata di lampi come questi, la cucina codificata negli anni Cinquanta dallo sciencantata e praticata da Fabrizio De Andrè, li- ziato americano Ancel Keys, mettendo a segure di mare che non disdegna i piatti forti taccio le abitudine alimentari dei cilentani della cucina locale di terra, dalla farcitura ge- — ha nella cucina ligure la sua interfaccia più nerosa della pancia di vitello alle variazioni sobria e misurata. Entrambe sane, povere, in tema di coniglio, che la cucina tradiziona- golose, ridondanti di sole verdure, e in scia le trasformava nei momenti di miseria più pesce azzurro, legumi, olio buono, formagnera in «lepre dei coppi» (facilmente identi- gelle. Il tutto declinato secondo l’ispirazione ficabile col gatto, visto che i tetti non sono del genius loci, che rende golosamente sfacesattamente l’habitat delle lepri). Del resto, ciati i piatti campani e squisiti senz’appariin Liguria lo spazio tra mare e monti è tal- re quelli liguri. In entrambi i casi, tra i denti mente risicato che le contaminazioni ga- del tonno e le reti da pesca, niente da fare per stronomiche sono pressoché obbligate. Non le povere acciughe. esiste pesce senza verdure né focacce senza © RIPRODUZIONE RISERVATA ‘‘L L’evento Appuntamento con le canzoni di Fabrizio De Andrè martedì 13 alle 21 presso Eately Milano A cantarle e raccontarle Mauro Pagani (nella foto), suo amico storico e produttore, che ha appena realizzato il remixaggio di “Crêuza de mä”, a trent’anni dalla pubblicazione dell’album Il luogo A proposito dello stazzo a pochi chilometri da Tempio Pausania comprato nel 1975 e trasformato in azienda agrituristica — la Tenuta dell’Agnata — regno delle sue sperimentazioni culinarie, De Andrè amava dire: “Mi sento più contadino che musicista, questo è il porto, il mio punto d’arrivo” LO CHEF FABRIZIO DE ANDRÈ (GENOVA 1940, MILANO 1999). A SINISTRA LA SUA RICETTA DELLA COSCIA DI CAPRIOLO La ricetta La coscia di capriolo scritta e mangiata INGREDIENTI Il dilemma Nell’annosa querelle che divide i genovesi su quale sia la vera, originale ricetta del pesto (quali formaggi e in quali proporzioni, aglio sì o no) De Andrè spiazzava gli amici con la sua teoria su noci e pinoli: “Il pesto dei ricchi ha le noci, perché se le possono permettere. Gli altri usano i pinoli” UNA COSCIA DI CAPRIOLO DI 3 KG; 4 TARTUFI DI NORCIA, 2,5 L. DI BARBARESCO; 5 CIPOLLE; 4 CAROTE; 2 SEDANI; 10 SPICCHI D’AGLIO, 1 PORRO, PEPE IN GRANI, TIMO, ALLORO, PREZZEMOLO, PIMENTO, ROSMARINO, CHIODI DI GAROFANO T ogliere l’osso di una coscia di 3 kg e infilare nell’apertura quattro tartufi di Norcia tagliati in due. Legare la coscia e metterla a marinare con un peso in un recipiente con 2,5 litri di Barbaresco, 4 cipolle tagliate in quattro, le carote, il sedano, l’aglio, una manciata di pepe in grani, 4 chiodi di garofano, 8 grani di pimento, 3 rametti di rosmarino, 6 foglie d’alloro, un cucchiaio di timo, un mazzetto di prezzemolo. Lasciar marinare per quarantotto ore. Procedere come un normale salmì, aggiungendo il liquido della marinatura, una cipolla e il bianco di un porro tritati. Repubblica Nazionale 2014-05-11 la Repubblica DOMENICA 11 MAGGIO 2014 5 strofe Focaccia genovese/farinata Due capisaldi dello street food genovese: due sfoglie sottilissime di farina, olio, acqua e sale, farcite con una formaggella fresca, tipo crescenza, e la spianata di farina di ceci (Una sedia dura, scemo di un tortaio, una farinata che suda e le manca il sale, tutti succhiatori di lische, dal pappone in giù, se giri la testa ti vedi il culo) ‘Na carèga dua, nésciu de ‘n turtà, ‘na fainà ch’a sua e a ghe manca ‘a sa tutti sussa résca da ou xattà in zub DA “MÈGU MEGÙN” (“LE NUVOLE”) Acciughe fritte Le regine del pesce azzurro, immerse in uovo sbattuto con un pizzico di sale e poi asciugate nel pangrattato (fatto con i grissini dà esito più croccante), si friggono in extravergine bollente (E a queste pance vuote cosa gli darà, cosa da bere, cosa da mangiare: frittura di pesciolini, bianco di Portofino...) E a ‘ste panse veue cose che daià, cose da beive, cose da mangiä, frittûa de pigneu, giancu de Purtufin… DA “CRÊUZA DE MÄ” Cima Tre ore di bollitura per la cimma zeneise: tasca ottenuta dalla pancia di vitello, imbottita con carne rosolata, funghi, piselli, pinoli, aglio, spezie, maggiorana, uova sbattute e Parmigiano (Cielo sereno terra scura, carne tenera non diventare nera, non ritornare dura e nel nome di Maria tutti i diavoli da questa pentola andate via) Cè serèn tèra scùa, carne tènia nu fàte nèigra, nu turnà dùa e ‘nt’ou nùme de Maria tùtti diài da sta pùgnatta anène via DA “‘A ÇIMMA” (“LE NUVOLE”) Coniglio alla genovese Carne in padella per far spurgare l’acqua, poi rosolata con olio, cipolla, pinoli, erbe odorose e sfumata con vino bianco. Olive taggiasche e un poco di brodo per arrivare a cottura (Lasagne da tagliare ai quattro sughi, pasticcio in agrodolce di lepre di tegole) Lasagne da fiddià ai quattru tucchi, paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi” DA “CRÊUZA DE MÄ” Trofie e trenette al pesto Pasta fresca, corta o lunga, cotta con fagiolini e patate a tocchetti, condita con il pestato di basilico, aglio, Parmigiano, pecorino, pinoli, montato a filo con extravergine Frittura Pesciolini misti infarinati e fritti (E questa è la mia storia, e te la voglio raccontare, un po’ prima che la vecchiaia mi pesti nel mortaio, e questa è la memoria, la memoria del Cicala) E questa a l’è a ma stöia, e t’ä veuggiu cuntâ, ‘n po’ primma ch’à vegiàià a me peste ‘ntu murtä, e questa a l’è a memöia, a memöia du Cigä 37 E subito dopo partimmo davanti a noi solo il mare MAURO PAGANI OPO l’uscita di Crêuza de mä io e Fabrizio ci imbarcammo in una bella avventura per mare. Volevamo lavorare su un nuovo capitolo di quel disco, che poi non vide mai la luce, e nel frattempo ci godemmo un lungo viaggio in barca. Dalle Eolie a Santa Maria di Leuca fino in Grecia. Pescavamo e mangiavamo quello che il mare ci offriva. Quando cucinavo io i pasti erano discretamente buoni, ma quando si metteva lui ai fornelli era festa grande. Fabrizio era una persona golosa, amava il buon cibo e sapeva prepararlo con una dedizione e una bravura davvero rare. Un talento sbalorditivo, ma era anche pigro, molto, e bisognava sempre spronarlo per farlo cucinare. Sono passati trent’anni da Crêuza de mä, eppure riconosco ancora nitidissimi i gusti, i profumi e i colori della cucina ligure e genovese che erano cari a Fabrizio e di cui quell’album era letteralmente impregnato. La terra e il mare a tavola. Perché bisogna ricordare che la tradizione gastronomica di questa regione è anche figlia di una cultura contadina profondamente legata alla terra e ai suoi frutti, fatta di parsimonia nella sua accezione migliore e di cura meticolosa di ogni pianta, di ogni fazzoletto di terreno strappato con fatica a pendii scoscesi. Fabrizio si dilettava a reinterpretarla con uno spirito anarchico. La ricetta tradizionale del pesto, ad esempio, lui l’aveva stravolta sostituendo i pinoli con le noci, che gli piacevano molto di più. Se doveva farne a sufficienza per quattro persone, seguiva un sistema tutto personale di preparazione, anche molto rigoroso: basilico giovane a foglia piccola quanto ne serve per riempire uno scolapasta. Poi sedici noci, sedici cucchiai di parmigiano oppure di pecorino e parmigiano insieme, e ancora tre o quattro spicchi di aglio, con l’aggiunta di olio extravergine d’oliva, quanto basta. Per lui questo era il pesto perfetto, anche se non combaciava con la versione classica. Tanti ricordi si affollano nella mia mente a distanza di tutto questo tempo. Con Crêuza de mä abbiamo fatto un disco pieno di storie e di sapori, che molti considerano il primo album di world music in salsa italiana. Per me resta un grande romanzo d’avventure, di viaggio, sospeso tra sogno, leggenda e realtà, dai confini indefiniti. Nella canzone che dà il titolo al disco, poi, i riferimenti alla cucina abbondano: si narra di un ritorno a casa dal mare, un ritorno alla terra, che passa attraverso il mangiare e il bere “nella casa di Andrea” con la frittura di pesciolini, il vino bianco di Portofino, cervelli di agnello nello stesso vino, lasagne da tagliare ai quattro sughi e pasticcio in agrodolce di lepre di tegole... D © RIPRODUZIONE RISERVATA DA “SINÁN CAPUDÁN PASCIÁ” (“CRÊUZA DE MÄ”) Repubblica Nazionale 2014-05-11 la Repubblica LA DOMENICA DOMENICA 11 MAGGIO 2014 38 L’incontro. Bestseller HO SEMPRE AVUTO QUESTA MANIA SIN DAL LICEO MA MIO PADRE, CLASSE ’19, VEDOVO CON SEI FIGLI, MI DISSE: INTANTO STUDIA E IMPARA UN MESTIERE VERO, POI ARRÀNGIATI. HO OBBEDITO, SENZA RINUNCIARE AL MIO SOGNO “Scrivevo cose terribili, tipo era una notte buia e tempestosa, poi ho incontrato un editor che mi ha obbligato a leggere prima di scrivere”. Così si è visto pubblicare venti romanzi (tutti ambientati nella sua Bellano, lago di Como, e tutti negli anni Trenta) vendendo oltre due milioni e mezzo di copie. Abbastanza per poter smettere, a cinquantotto anni, di fare il medico della mutua: “Ero stufo di burocrazia e ricette al computer, e poi ero rie, funziona». Talmente bene, funziona, che oltre allo sfondo a volte gli archivi gli hanno fornito il plot. Come per La figlia del Podestà, dieci anni fa, partito da delibera comunale del 1931: sull’onda delle imprese di Italo Balbo, serviva stanco”. E abbastanza anche per una uno scalo per idrovolanti a Bellano. «Quand’altro la potevi trovare un’idea così? Era un peccato non usarla…». La dimestichezza con gli archivi comunali Vitali l’ha un po’ ereditata (padre cambiare genere: “Col prossimo emadre erano impiegati municipali). Ma altrettanto spesso ha citato come “fonti” i pazienti. Conferma? «In pieno. In trentuno anni, di spunti ho riempito i casQuando arriva uno che ha male a un ginocchio, comincia a spiegarti che la libro qualcuno penserà che mi ha setti. settimana prima aveva deciso di andare a sciare perché i figli e i nipotini insistevano, anche se la moglie preferiva andare al mare, e alla fine lui si è deciso, proprio sul più bello, mentre caricava i bagagli… Insomma, di racconti ne ho dato di volta il cervello. Ma mal ma un magazzino pieno, ci camperò anche ora che con l’ambulatorio ho smesso». E questa è una notizia: «Ho smesso di fare il medico di famiglia, perché ne avevo piena l’anima della burocratizzazione e del computer. Dal primo marzo sono in che vada sarà un flop” aspettativa, a settembre sarò ufficialmente dimesso e largo ai giovani. Un’altra Andrea Vitali MAURIZIO BONO MILANO RA I VANTAGGI di fare il romanziere c’è poter scegliere quasi tutto da T solo: dove prendere letterariamente la residenza — dal sottosuolo alla giungla di Mompracem — e perfino in che epoca vivere. La prima chance, Andrea Vitali l’ha francamente buttata via: nato, cresciuto, per trent’anni medico di famiglia a Bellano, tremila anime sul lago di Como, come scrittore non s’è mai mosso di lì. Se nei suoi romanzi un personaggio prende il treno per Lecco è già un’avventura nell’avventura. La scelta dell’epoca, però, l’ha sfruttata con determinazione, nel suo gruppo centrale di romanzi cui appartiene anche l’ultimo, Quattro sberle benedette: gli anni Trenta. Ed è con quell’Italietta lì, paesana e garbatamente ridicola ora che non c’è quasi più nessuno di quelli che l’avevano presa sul serio, che in una decina di titoli ha risalito la corrente dei bestseller, guadagnandosi col libro più recente la fascetta “scrittore da due milioni e mezzo di lettori” e permettendosi col penultimo (Premiata ditta sorelle Ficcadenti, Rizzoli) il lusso di una «giterella fuori porta», come la chiama lui, con un editore diverso dal consueto Garzanti. Scappatella che perfino un po’ lo imbarazza («L’ho fatto con ingenuità, dando retta a un agente che ho avuto per otto mesi»), ma per gli addetti ai lavori brilla come una licenza concessa a poche galline editoriali dalle uova d’oro (Camilleri in testa). Magro, sorridente, in giubbotto di daino e jeans, parlata inequivocabilmente lombarda, Vitali non schiva la domanda diretta: ma com’è che un “ragazzo del ‘56”, cresciuto nei Settanta quando sull’Italietta fascista si amava poco scherzare, si è “retrodatato” a un’epoca di prevosti e perpetue impiccione, tronfi podestà e svogliate adunate in fez, tranquilli marescialli dei carabinieri e beghe di villaggio? La risposta è che un’Ita- MI DICONO: TU ORMAI HAI IL TUO BEL FORMAT: MA CHE VUOL DIRE AVERE UN BEL FORMAT? È LA MIA VITA, E LA VITA QUOTIDIANA IN UN PAESE È ANCORA QUELLA LÌ: C’È IL SINDACO, C’È IL FARMACISTA E POI C’È IL PRETE lia simile, se non l’avesse trovata, Vitali avrebbe dovuto inventarsela: «La commedia umana mica si può far recitare tra le catastrofi. Ci vuole un tempo pacioso come quello lì, diciamo dopo il delitto Matteotti e prima della tragedia delle leggi razziali. Un regime che predicava la magrezza e i milioni di baionette, ma intanto ingrassava e non riusciva più a fare il salto nel cerchio di fuoco. E un popolo che, con nobili eccezioni, sopportava cimici e gagliardetti per quieto vivere. Un’Italia molto seduta, e da seduta, disposta all’operetta. Quello sfondo, per le mie sto- ragione comunque è che cominciavo a sentire un po’ di stanchezza: la stanchezza può portare agli errori e quando hai a che fare con la pelle degli altri non è proprio il caso di rischiare». Scrivendo, in effetti, tutt’al più si rischia la faccia. E Vitali, all’inizio, c’è andato vicino: «Ho sempre avuto questa mania di scrivere, fin dai tempi del liceo. Per fortuna quando l’ho detto a mio padre, classe ‘19, vedovo e con sei figli sulla gobba, lui mi ha risposto: intanto studia da medico, un mestiere vero. Poi arrangiati. Ho obbedito, ma non ho mai rinunciato. Così dopo la laurea ho cominciato a mandare dei racconti alle case editrici». E com’erano? «Terribili. Generalmente cominciavano con “Era una notte buia e tempestosa, il lago schiumava sotto le furiose raffiche del vento”. Per fortuna a un certo punto ho incrociato Raffaele Crovi, che allora dirigeva la casa editrice Camunia. Crovi, uno che nell’anno in cui Vitali nasceva faceva già l’assistente di Elio Vittorini all’Einaudi e poi avrebbe lavorato per Mondadori, Rusconi, Bompiani, era un uomo buono ma un editor difficile: «Mi ha detto: “Vitali, cominci a leggere un po’ di romanzi contemporanei. E non mi richiami più finché non lo ha fatto”». Se pensava di togliersi il ragazzo di torno, comunque, si sbagliava: «Gli ho dato retta alla lettera. Ho investito tre quarti del mio primo stipendio e sono diventato cliente della rateale Einaudi». All’epoca c’era una promozione che fece scandalo perché ai puristi sembrava una concessione al marketing: un cubo di cento libri scelti dal catalogo, scontati. «Ci ho messo tutto Italo Calvino, tutto Sciascia, la Recherche di Proust che ancora è lì che aspetta il momento buono per essere letta. Poi sull’esterno, a fare quasi da spessore per quadrare il cubo, c’era infilato La promessa di Dürrenmatt. Mi ha fatto così pena, quel librettino, che l’ho aperto subito, e sono rimasto folgorato. E intanto scoprivo anche Sciascia». Il corso di recupero ci voleva: «Sarà il fatto di abitare sul lago, ma in quegli anni lì avevo letto quasi solo classici dell’Ottocento». Dopo aver fatto i compiti a casa, ha cercato Crovi di nuovo: «I primi racconti me li ha fatti riscrivere daccapo. Ma soprattutto, conoscendoci meglio, mi è capitato di raccontargli una storia sentita da mio padre, su un tipo di Bellano che tra le due guerre faceva il procacciatore di signorine per i bordelli. Lui mi fissa e mi fa: “Vitali, anziché rac- I MIEI ERANO IMPIEGATI COMUNALI E DA LORO HO EREDITATO LA PASSIONE PER GLI ARCHIVI: SONO UNA MINIERA DI SPUNTI. LE ALTRE MIE FONTI SONO SEMPRE STATE I MIEI PAZIENTI contarmela, questa storia, perché non la scrive?” Nel ‘90 sarebbe diventata il primo romanzo della mia vita, Il procuratore. Ho pensato: “Càspita, ma di storie così ne ho un gerlo”, come diciamo qui. E difatti non ho più smesso di scriverle…». Riassumendo: in sei anni tre romanzi da Camunia e altri piccoli editori. Poi nel 2003 Una finestra vistalago, il primo bestseller, e altri sedici romanzi “bellanesi” in undici anni, una finale allo Strega e un Bancarella. Ma davvero, Vitali, non si sente mai “stretto” fra i suoi parroci, beghine, regi carabinieri e intrighi di paese? Stavolta, incassando, reagisce: «Già, ogni tanto qualcuno me lo dice: “Tu ormai hai il tuo bel format”… Ma cosa vuol dire, che ho un format? È la mia vita, la vita quotidiana in un paese è ancora il sindaco, il farmacista... Quello che io dico al lettore è: siediti lì che ti racconto una storia che avrà dentro magari qualche mistero e conterrà qualche verità, ma soprattutto ti farà divertire. Con una scrittura che arriva facilmente, perché usa il linguaggio che si ascolta per strada. E però...». Già, c’è un però. Perché anche le critiche irritanti, alla lunga, scavano fessure. «...Però devo dire che un po’ di preoccupazione che Bellano non diventi una prigione mi è venuta. E anche la voglia di raccontare in modo diverso. È una sorpresa che da un paio d’anni tengo nel cassetto, ma con l’editore ne stiamo parlando. Se tutto va bene uscirà in autunno, tempo di rileggerla e sistemare le ultime cose». Un libro diverso? «Diversissimo. Spero che i miei lettori abituali non pensino che mi abbia dato di volta il cervello. All’inizio c’è una patente scaduta, che per il protagonista spalanca una specie di incubo metafisico. Nessun luogo preciso, neanche un prevosto, molto dialogo, finale durissimo. Sarà un azzardo, ma io ci credo molto. E alla peggio, un flop nella vita di un bestseller ci vuole, no? Di storie bellanesi, come dicevo, ne ho comunque una bella scorta…». © RIPRODUZIONE RISERVATA Repubblica Nazionale 2014-05-11