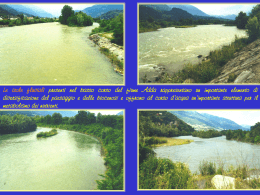

ANALISI AMBIENTALE E PAESAGGISTICA ambito 2 - LA GERA D’ADDA Inquadramento geografico L’Unità territoriale corrisponde all’area denominata Gera d’Adda bergamasca, porzione di pianura compresa tra i fiumi Adda e Serio situata a sud della linea del Fosso Bergamasco, sino ai confini con il territorio provinciale cremonese. Si configura come una pianura irrigua resa particolarmente fertile dalla presenza di numerosi fontanili e dell’acqua derivata dall’Adda e dal Brembo e ivi condotta attraverso un complesso sistema di rogge e canali. Nell’ultimo ventennio l’area è stata interessata da un marcato sviluppo insediativi che ha determinato l’espansione dei centri abitati e la realizzazione di estese aree produttive quasi sempre a notevole distanza dai centri abitati isolati nella campagna o a ridosso delle maggiori arterie stradali. Ne fanno parte i comuni di Canonica d’Adda, Pontirolo Nuovo, Castel Rozzone, Brignano Gera d’Adda, Fara Gera d’Adda, Treviglio, Pagazzano, Casirate d’Adda, Calvenzano, Caravaggio, Fornovo S. Giovanni, Mozzanica, Misano Gera d’Adda, Arzago d’Adda per una superficie complessiva di 15.578 ha. Parte del territorio rientra nel Parco Regionale dell’Adda. Paesaggio agrario della Gera d’Adda 74 Il quadro dell’ecologia del paesaggio Carta dei disturbi Risultanze evidenziate dalla carta dei disturbi: • Rilevante presenza di attività estrattive localizzate nella valle dellʹAdda allʹaltezza di Pontirolo Nuovo. Da rilevare come, a causa dellʹaffioramento superficiale della falda freatica, si siano creati vasti bacini lacustri. Alcuni di questi sono stati rinaturalizzati anche se, a volte, non sono stati contestualizzati in modo appropriato. • Il nucleo di questa zona risulta essere Treviglio che si presenta con unʹarea produttiva molto estesa e da cui si innerva una fitta rete di infrastrutture lineari che frammenta il paesaggio circostante. 75 • • • • I centri satellite attorno a Treviglio si trovano immersi in una matrice di tipo agricolo. Presenza esclusiva di apparati residenziali, sussidiari e produttivi che complessivamente creano un 95,7 % di Habitat Umano. LʹHabitat Standard è di 1805 m2/ab, valore abbastanza alto ma comprensivo di un HS produttivo, cioè relativo al settore agricolo, di 1462 m2/ab, tipico di un ambito di tipo suburbano rurale. Il valore standard relativo allʹapparato produttivo (agricolo) è normalmente di 1050 m2/ab; è quindi da ritenersi possibile una trasformazione dellʹeccesso di quota superficie in apparati protettivi, connettivi o stabilizzanti. La capacità portante è superiore al valore 1,2 (1,26), significa che lo spazio disponibile per le attività umane è sufficiente per mantenerle senza dover intaccare le risorse naturali residue. 76 Carta del sistema degli spazi aperti Incrociando i dati della carta del sistema degli spazi aperti e i grafi illustranti la connettività dellʹarea emergono le seguenti considerazioni: • Si rilevano spazi aperti a valenza ecologica elevata lungo l’asta dell’Adda e del Brembo anche se non esiste una vera e propria area sorgente e i legami sono costituiti da siepi o cortine arboree localizzate sul reticolo idrografico minore (rogge e canali). • Lʹindice di connettività si assesta su valori di 0,3 denotando una struttura povera sia di nodi che di legami. È proprio da questa considerazione che emerge la necessità di potenziare e ampliare la trama boscata localizzata proprio sul reticolo 77 • • idrografico minore in particolare quello relativo ai fontanili. La circuitazione ha valore negativo (0,06), sintomo di una rete non adeguata. Il pattern della disposizione spaziale di nodi e legami rispecchia quella a collana tipica di configurazioni lineari e giustifica la limitatezza della circuitazione. Vista la percentuale di Habitat Naturale (5,3%) è auspicabile un aumento della superficie degli apparati connettivi, resistenti e stabilizzatori che aumentino la capacità del sistema di incorporare i disturbi. HU HN HS (m2/ab) Connettività Circuitazione 95,7% 5,3% 1805 0,3 - 0,06 Capacità portante 1,28 Il quadro naturalistico • Descrizione degli aspetti geomorfologici e idrografici Le origini di questo lembo occidentale della bassa pianura bergamasca sono direttamente legate alle dinamiche fluviali dell’Adda e del Brembo. L’area di confluenza del Brembo con l’Adda è caratterizzata da terrazzi fluviogliaciali affiancati formatisi in epoche diverse dal Brembo e dall’Adda, raccordati da scarpate morfologiche. Il pianoro più prossimo al corso dell’Adda conserva le tracce di paleoalvei. Dopo lo spostamento del corso dell’Adda a ovest, nella posizione attuale, l’area fu a lungo interessata, a causa del ristagno d’acqua, da ampie aree paludose che costituivano il “lago Gerundo”, in seguito prosciugato per recuperare terreni fertili e coltivabili. La zona sud-orientale dell’area, in corrispondenza dei territori di Fornovo è interessata dal corso del Serio, che qui presenta un letto superficiale, con terrazzi colonizzati da formazioni erbacee e da residui lembi di boschi riparali, raccordati con il piano di campagna da scarpate di modesta entità. 78 Gli interventi di bonifica delle terre paludose dette “mose vascapine”, avvenuti a partire dal 1300 consentì la realizzazione di un sistema di rogge, fossati e canali che caratterizza tuttora l’area della Gera. Oggi l’area è percorsa da numerose rogge derivate dal Brembo e dall’Adda, come le “rogge Trevigliesi” (R. Vecchia, R. Nuova, R. Melzi), provenienti da Brembate o le rogge Vignola, Vailata da Fara Gera d’Adda, la roggia Brambilla da Pontirolo Nuovo o, ancora il canale Ritorto. Alcuni canali sono alimentati dai fontanili di cui è ricca l’area. La zona di Pontirolo Nuovo è interessata da consistenti interventi antropici di escavazione di sabbia e ghiaia che hanno modificato profondamente il paesaggio dell’area. Le cave che intercettano la falda freatica hanno permesso la formazione di bacini lacustri di diversa dimensione, alcuni dei quali sono stati riqualificati con la cessazione dell’attività estrattiva. La roggia Brambilla a Pontirolo Nuovo • Descrizione degli aspetti floristico-vegetazionali La Gera d’Adda è il settore della pianura bergamasca che più ha mantenuto una ricca dotazione floristico-vegetazionale e un paesaggio vegetale diversificato. Sono ancora frequenti le fasce boscate lungo l’Adda e sulle scarpate morfologiche, così come appare consistente la rete di siepi, di macchie e fasce arboree tra i coltivi e lungo il corso dei numerosi fontanili e canali che solcano il territorio; significativa è la presenza di prati polifitici che contribuiscono a diversificare il paesaggio agrario. 79 Vegetazione anfibia e acquatica in un fontanile di Arzago (C.na Melgherina) Le fasce boscate lungo il Brembo e, in particolare, lungo l’Adda costituiscono aree di eccellenza dal punto di vista floristico per l’elevato grado di diversità biologica che le caratterizza. Alti morfologici e radure aride, avvallamenti e canali, che connotano il territorio di Fara, ospitano querco-carpineti termo-xerofili, boschi riparali e comunità erbacee di suoli asciutti, in cui si concentrano numerose specie rare, tra cui si distinguono, per l’elevato valore naturalistico, Acer platanoides, Cardamine bulbifera, Lilium bulbiferum subsp. croceum, Helleborus gr. viridis, Globularia punctata, Chamaecytisus purpureus, Anthericum ramosum, Anthericum liliago, Colchicum autumnale e un cospicuo contingente di orchidacee :Listera ovata, Orchis militaris, Orchis tridentata, e Ophrys tetraloniae, unica stazione per la provincia di Bergamo. Allontanandosi dall’asta dell’Adda la vegetazione di pregio naturalistico si concentra sulle scarpate morfologiche, lungo il corso dei canali e attorno alle teste e alle aste dei fontanili oltre che nelle siepi interpoderali e nei residui lembi di antichi boschi planiziali come il bosco Rovida. In questi ultimi consorzi vegetali situati su suoli più drenati dei terrazzi più alti aumenta la frequenza della farnia e del carpino bianco nello strato arboreo, mentre nello strato erbaceo e arbustivo trovano rifugio numerose essenze nemorali quali Anemone nemorosa, Corydalis cava, Polygonatm multiflorum, Erytrhonium dens-canis, Primula vulgaris, Scilla bifolia, Vinca minor, Brachypodium sylvatium, ecc. Sulle scarpate e sugli alti morfologici più asciutti sono presenti anche popolamenti di orniello, 80 tra i più meridionali della provincia, con Asparagus tenuifolius e Buglossoides purpureocoerulea. Ai margini dei canali e dei fossati che innervano il tessuto agricolo è comune la presenza del platano, della robinia, dell’olmo e del salice e, in misura minore, dell’ontano, accompagnati da sambuco e sanguinello. Lo strato erbaceo presenta una dotazione di specie nemorali di consistenza e diversità via via più significativa quanto maggiore è l’estensione delle fasce e il grado di naturalità della componente arborea. Sulle sponde dei canali, dei fontanili e dei fossati si conserva una ricca vegetazione anfibia costituita da grandi carici (Carex acutiformis, Carex riparia), Typhoides arundinacea, Symphytum officinale, Epilobium ssp., Lythrum salicaria, Prhagmites australis, Typha latifolia, ecc.. Nell’acqua che scorre nei cavi o che sgorga dalle bocche dei fontanili si creano microhabitat diversi in funzione della velocità della corrente, della profondità e della frequenza degli interventi di manutenzione in grado di ospitare comunità acquatiche riconducibili a differenti associazioni vegetali, in cui poche specie prendono il sopravvento. Nelle acque dei fontanili regolarmente spurgate tende a prevalere Berula erecta, accompagnata da Mentha acquatica, Myosotis scorpioides, Veronica anagallis-aquatica, Nasturtium officinalis. Lo spurgo limitato favorisce, con il rallentamento dello scorrimento dell’acqua, l’ingresso di Lemna minor accompagnata sul fondo da Lemna trisulca, di Callytriche ssp., di Zannichellia palustris. Nei fontanili ormai abbandonati si inseriscono Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Potamogeton ssp., Alisma plantago acquatica, Typhoides arundinacea, Juncus articulatus, Polygonum ssp. Nei canali con acque più profonde e veloci dominano Ranunculus tricophyllus e Potamogeton ssp. Avvicinandosi al Serio siepi, filari, cortine di accompagnamento di canali e fontanili lasciano spazio nuovamente a fasce riparali di minore consistenza e discontinuità di quelle dell’Adda. Rappresentano i residui di una vasta foresta presente ancora un secolo fa lungo il corso meandriforme del fiume, nel territorio di Mozzanica. Tra i lembi di bosco e il fiume persiste una esigua fascia di territorio a magredo, con vegetazione erbacea di suoli aridi. La dotazione di verde della Gera d’Adda è notevole sia dal punto di vista paesaggistico che naturalistico e costituisce un patrimonio da salvaguardare dalle intense trasformazioni territoriali che interessano anche questo quadrante della provincia. I preziosi elementi strutturali presenti, fasce boscate riparali, macchie boscate residue, siepi, equipaggiamento vegetale dei canali e dei fontanili, previo adeguato rafforzamento e la loro messa a sistema, costituiscono una solida struttura di base su cui poggiare la rete ecologica locale. • Descrizione degli aspetti faunistici La zona denominata Gera d’Adda è collocata nella parte sud occidentale della pianura bergamasca, ed è caratterizzata da due grossi centri abitati di Treviglio e Caravaggio. E’ interessata dalla presenza di alcune strade non di grosso impatto ambientale, ma nel futuro il quadruplicamento della linea ferroviaria e la presenza dell’autostrada Brebemi creeranno una frattura poco valicabile dalle specie terrestri. 81 Attualmente le zone di maggiore pregio sono quele lungo i corsi dei fiumi Adda, Brembo e Serio e i fontanili ancora presenti nei territori di Mozzanica, Misano e Caravaggio. In generale l’area è dominata da zone coltivate con monocolture e scarsa diversificazione del paesaggio agrario. Ovviamente le specie di maggiore interesse per l’area appartengono alla classe dei pesci, degli anfibi e degli uccelli. Non esistono zone tutelate d’interesse faunistico, tranne il Fontanile Brancaleone, SIC di limitata estensione, una sorta di oasi di biodiversità nel sistema agricolo. Lungo il fiume Adda, importante rotta gli uccelli migratori, si collocano oggi in grave stato di degrado, le specie più vistose. Durante la migrazione è possibile osservare ardeidi e accipitridi, tra questi ultimi spicca il falco pescatore. Non mancano specie di anatidi migratori tra cui la moretta, il moriglione, l’alzavola ed altre più rare come il Verdone codone e mestolone. Interessante è la presenza lungo il corso del Brembo del gruccione e presso il corso dell’Adda e del Serio del martin pescatore. D’estremo interesse è la nidificazione della rondine montana, specie tipica delle zone montane, presso le zone di confluenza Brembo-Adda. Nei fontanili adoperati dagli uccelli come aree di sosta e svernamento sono riscontrabili poche specie ornitiche nidificanti. Nel passato è stata segnalata la formazione di una piccola garzaia all’interno del fontanile Brancaleone, oggi non più presente. Le specie endemiche di vertebrati sono quelle appartenenti alle categorie dei pesci e degli anfibi. Tra i pesci agnati si registra la presenza della lampreda padana Lentheron 82 zanandrei; mentre tra i pesci gnatostomi di un certo interesse troviamo alcune specie endemiche di “ghiozzetti”: Knipowitschia punctatissima, Padogobius mertensii. Nelle acque dell’Adda è segnalato lo storione Acipenser naccarii, abitante dei grandi fiumi della regione padana. D’estremo interesse conservazionistico è Rana latastei - la rana di Lataste specie isolata in alcuni fontanili e lungo il corso dell’Adda. 83

Scarica