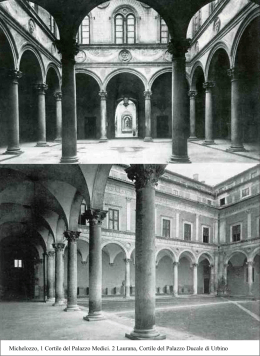

IL PATRIMONIO ANTICO NELLA SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLA PROVINCIA: “UN ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA LA VITA DI IERI E QUELLA DI OGGI” testo in catalogo di Rosanna Pavoni * “Un palazzo di origini così antiche e di così illustri tradizioni meritava, indipendentemente dal suo pregio artistico, che non è trascurabile, di essere ripristinato e conservato col rispetto delle sue linee caratteristiche e 1 della sua architettura” : l’inaugurazione della rinata sede di rappresentanza della Provincia, dopo le parziali distruzioni dei bombardamenti, saluta nel dicembre 1952, nel giorno di festa di Sant’Ambrogio, un progetto finalmente conclusosi, progetto che però aveva avuto inizio prima dei lavori avviati intorno al 1949, nel momento della grande ricostruzione di Milano. Infatti quando l’Amministrazione Provinciale acquistò il palazzo che oggi conosciamo come Isimbardi ( dal nome degli ultimi proprietari “aristocratici”) nel 1935 per farne la propria sede di rappresentanza, oltre che di uffici grazie alla nuova ala progettata da Giovanni Muzio, fu subito chiaro che la prospettiva era quella di ridare al luogo la dignità e l’impronta di una dimora nobiliare, coerente con la sua lunga storia ma altresì coerente con la nuova funzione a cui era destinato. Occorre ricordare che il palazzo fu acquistato sostanzialmente svuotato degli arredi che lo avevano arricchito sia durante il periodo in cui vi abitò la famiglia Isimbardi (dal 1775 al 1908), sia durante il breve periodo in cui passò per eredità ai Taverna (1908- 1918) che a loro volta lo vendettero all’industriale Franco Tosi. Nel marzo 1941 Giorgio Solmi, Segretario Generale della Provincia, a conclusione dell’articolo apparso sulla rivista del comune “Milano”, dedicato alla descrizione della nuova sede dell’Amministrazione Provinciale di Milano, scriveva “Con questi pur cospicui lavori, non è però conchiuso il compito di sistemazione e adattamenti del palazzo. Altri minori lavori saranno necessari per (…) sistemare in modo definitivo le sale ora provvisoriamente occupate da uffici, ma che dovranno essere definitivamente assegnate alla 2 rappresentanza.” Ma i bombardamenti del ’43 interrompono il progetto che, come dicevamo, verrà ripreso alla fine degli anni Quaranta con la consulenza artistica di Ferdinando Reggiori, che manteneva così il ruolo che gli era stato riconosciuto fin dai primi lavori ante guerra di “restauro, ripristino e sistemazione” del palazzo per adattarlo alle nuove esigenze di sede di una pubblica amministrazione. Inserito in questa prospettiva storica, il patrimonio artistico che la Provincia acquista, sia nel periodo antecedente i bombardamenti, sia negli anni 1950- 1952 per arredare e arricchire palazzo Isimbardi, diventa un importante documento del gusto che aveva sotteso le scelte dell’Amministrazione con la consulenza di 3 Reggiori e una testimonianza degli artefici che avevano reso possibile il progetto, primi fra tutti gli antiquari . Certamente avrà giocato un ruolo importante per l’impostazione dei lavori e degli acquisti tra il ’39 e il ’41 il modello rappresentato dal Palazzo Venezia a Roma: con la destinazione del palazzo a sede del governo nel 1924, le opere d’arte che qui erano state raccolte per il museo del Medioevo e del Rinascimento progettato da Federico Hermanin diventano parte di un percorso di alta rappresentanza a cui destinare il piano nobile: scriveva il Comitato per l’esecuzione dei lavori del Palazzo Venezia nel 1925 ”Tale destinazione non contrasta con la qualifica di Museo che si reputa opportuno conservare [anche se si trattò di un museo non aperto al pubblico perché appunto residenza di alta rappresentanza] in quanto l’appartamento stesso disponendo di ambienti informati a puri criteri di arte dovrà necessariamente contenere quadri, statue e suppellettili che ben 4 giustificheranno la detta qualifica.” Il Comitato lavora quindi tenendo d’occhio non più l’idea di museo nell’accezione di luogo pubblico per il pubblico, quanto l’immagine di museo come raccolta e allestimento di oggetti e patrimoni preziosi, nella interpretazione di “appartamento museo” da arredare, “senza avere del 5 museo la forma, presentandosi invece come cosa viva, in cui possa svolgersi un nobile ricevimento.” Questo orientamento si conferma in palazzo Isimbardi anche negli anni della ricostruzione. 1949-1954: sono gli anni in cui Milano mostra con orgoglio e determinazione di essere uscita dall’annichilimento delle distruzioni che avevano colpito e talvolta cancellato il patrimonio artistico della città e rilancia con sorprendenti acquisizioni, con nuovi e rinnovati musei. Nel 1949 si inaugura il rinato Museo della Basilica di Sant’Ambrogio, anch’esso sotto la guida di Ferdinando Reggiori che scrive, pur riferendosi a questo monumento bombardato, parole che potrebbero sintetizzare il comune sentimento che animava i cantieri che andavano aprendosi: “ … poi, quasi subito, il paziente, duro, improbo lavoro di scandaglio, sgombero, pulizia, 6 provvidenze immediate purchessiano…” Nel 1950 viene riaperta Brera, l’anno successivo il museo Poldi Pezzoli, nel 1952 l’Ambrosiana e nello stesso anno il Comune acquista la Pietà Rondinini per essere collocata al Castello Sforzesco (che si offrirà ai milanesi nell’innovativo allestimento del gruppo BBPR solo pochi anni dopo, nel ’56). Nel 1953 si inaugura il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, la Permanente e il Museo del Duomo; il 1954 è il momento del Padiglione d’arte contemporanea di Ignazio Gardella, è l’anno in cui Pelliccioli completa il restauro del Cenacolo leonardesco ed è l’anno che sigla sontuosamente la conclusione delle acquisizioni d’arte volute dalla Provincia di Milano per creare la nuova immagine del palazzo 7 Isimbardi con l’arrivo della tela del Tiepolo, che sarà sistemata sul soffitto della sala Giunta. Scriveva a questo proposito nel 1956 Paolo D’Ancona, pioniere dell’insegnamento della storia dell’arte nell’università milanese: “un recentissimo acquisto dell’Amministrazione Provinciale della nostra città ha poi arricchito Milano di un nuovo dipinto del Tiepolo; ne facciamo un breve cenno in queste pagine non perché rientri nell’operosità milanese del pittore, ma per amore di cronaca e per segnalare ai devoti ammiratori dell’artista che i danni provocati dalla guerra sono stati, almeno in piccola parte, compensati da questa nuova opera venuta ad aumentare il patrimonio lombardo del Tiepolo.” Il saggio, dedicato all’attività del pittore a Milano, proseguiva descrivendo la grande tela acquistata come l’apoteosi di Francesco Morosini detto il Peloponnesiaco, 8 proveniente da palazzo Morosini a Santo Stefano in Venezia. Questa provenienza sarà sostenuta nelle 9 successive pubblicazioni dedicate al patrimonio artistico della Provincia e corretta nel 1980 dal Knox che ha dimostrato l’esecuzione della tela nel 1750 per il palazzo vicentino di Angelo Della Vecchia, di cui si celebra 10 l’apoteosi . L’acquisto di questa opera, avvenuto attraverso una galleria ginevrina dove era arrivata dalla collezione Rothschild, aveva visto l’interessamento della soprintendente Fernanda Wittgens ( a lei si deve la riapertura di Brera nel ’50) affinché la tela potesse arrivare a Milano e aveva coronato il progetto di conferire 11 “conveniente decoro all’ambiente destinato alle riunioni di Giunta” . La grande tela tiepolesca si inseriva nella strategia, già avviata dalla Provincia nel 1940, di acquisto di opere d’arte a rischio di distruzione o dispersione e, d’altra parte, coerenti con il progetto di restauro e arredo del palazzo. Infatti nel 1940, durante i lavori di adeguamento dell’antico palazzo alle nuove funzioni che previdero innanzitutto la creazione di un nuovo ingresso d’onore da corso Monforte, Ferdinando Reggiori progettò la realizzazione di un vasto salone aperto sul cortile cinquecentesco da cui accedere direttamente allo scalone d’onore. Qui furono collocati ”alcuni affreschi di notevole interesse artistico, risalenti ai secoli XVI-XVII trasportati da una villa di Vaprio d’Adda, dove giacevano quasi ignorati e in istato di completo abbandono… Gli affreschi, ceduti dagli attuali proprietari della villa che volevano disfarsene per riformare e modernizzare gli 12 ambienti, sono stati staccati e trasportati su tela, con ottimo successo …” : così scriveva il Segretario Generale della Provincia nel ’41, sottolineando che “il soffitto, il pavimento, la decorazione delle pareti libere, sono stati studiati con ogni cura dall’arch. Reggiori in modo da armonizzare e intonare l’ambiente ai dipinti, che ritrovano posto nella luce e pressoché nella stessa disposizione in cui si trovavano nella Villa da cui provengono, cosicché si può dire che si è raggiunta la loro valorizzazione, senza deformazione alcuna.” Dunque, salvaguardia di un patrimonio artistico a rischio e al contempo valorizzazione di un ambiente importante destinato alle grandi riunioni: è quanto emerge dal resoconto citato e dalle fotografie scattate prima dell’incendio seguito ai bombardamenti, incendio che distrusse tre delle sei scene con le storie di Giosuè tratte dalla Bibbia, che narravano la liberazione della città di Hebron dall’assedio dei cinque re degli Amorrei . Le foto mostrano infatti un salone in cui il ciclo affrescato era completo anche delle cornici architettoniche dipinte e per il quale il Reggiori aveva studiato un allestimento che guardava alla creazione di un’ ambientazione evocativa del periodo storico a cui appartenevano gli affreschi, senza però indulgere nell’idea di una ricostruzione “in stile”. Insomma, un “connubio ed accostamento tipico del nostro indirizzo moderno, [in cui] il recente si sovrappone al passato e all’antico”, come avrebbe commentato Stefania Stefani nel ’64 parlando del progetto complessivo di Reggiori per il riarredo post bellico, parole che commentano perfettamente la strategia messa in atto dall’architetto sia nei primi lavori degli anni Quaranta sia, ancor più, negli anni Cinquanta, e il salone degli Affreschi ne può essere esempio. Nelle foto del 1964 appare calcata l’impronta tardo cinquecentesca, ottenuta collocando nell’ambiente arredi acquistati appositamente come la credenza, l’arazzo, i tavolini, la panca, a integrazione di quanto era andato perduto con la distruzione della completezza del ciclo dipinto, di cui erano rimasti tre episodi La vittoria, La resa dei re vinti, Il sacrificio di ringraziamento. Tornando ai dipinti, la Stefani ne ricorda la provenienza dalla villa del Cardinale Cesare Monti, Arcivescovo di Milano, dove giacevano in uno stato di quasi completo abbandono e ne traccia una breve storia di attribuzioni, da Giulio 13 Cesare Procaccini al Morazzone, ovvero alla sua cerchia . Attribuzioni che De Grada riprende, partendo da Fernanda Wittgens (“che di arte lombarda se ne intendeva”) che li dava a Giulio Cesare Procaccini, per arrivare a ipotizzare anche il meno celebre Camillo Procaccini come autore del ciclo, passando da Costantino 14 Baroni che li considerava della scuola del Morazzone . Sicuramente la qualità degli affreschi rimasti richiederebbe oggi una più attenta riflessione e ricerca, che non può essere affrontata in questa sede, per restituire loro una attribuzione certa. Ciò che è ora interessante notare è che l’inserimento di affreschi, provenienti da ville e palazzi svenduti o semiabbandonati, in contesti legati a dimore nobiliari che, per motivi differenti, furono depauperate del patrimonio artistico originale, diventa la cifra di Reggiori nei progetti che lo vedono architetto/consulente artistico/museografo. La figura di questo architetto, che ha ricoperto cariche pubbliche strategiche e ha diretto alcuni dei più importanti cantieri di restauro durante la ricostruzione, meriterebbe uno studio approfondito per sciogliere i nodi di un percorso professionale in cui a grandi successi si sono affiancate altrettanto feroci critiche (soprattutto in tempi recenti per la metodologia di restauro applicata) e basterebbe leggere la cronaca del progetto per la riapertura della bombardata Rinascente – la cui inaugurazione avvenne nel novembre 1950- per affrontare 15 questi due schieramenti Tornando al “riuso” degli affreschi, penso al “cantiere” Poldi Pezzoli dove, come scrisse Franco Russoli (uno degli artefici con Fernanda Wittgens, Guido Gregorietti, Fernando Reggiori di questa restituzione alla città) all’indomani dell’ inaugurazione del riaperto museo, Reggiori “con lievi ma ben studiate varianti alla pianta” aveva creato nuovi ambienti d’esposizione e aveva aggiunto vasti locali di servizio, di magazzini e di depositi 16 visitabili . Anche qui viene collocato, sul soffitto del salone del piano terreno, un affresco di Carlo Innocenzo Carloni proveniente dalla villa Colleoni, poi Medolago, a Calusco d’Adda da dove l’aveva staccato nel 1950 17 Mauro Pelliccioli con l’autorizzazione della Soprintendenza . E ancora nel 1961 Reggiori applica lo stesso criterio di recupero e riuso nella nuova sede di Mediocredito in via Broletto, nel cinquecentesca palazzo Aliverti, dove “allo scopo di assicuraci qualche “pezzo” di pregio, qualche frammento antico per arredare degnamente la nuova sede, si accolse la proposta di acquistare, dagli eredi del pittore Luigi Conconi (…) una serie di pitture ad affresco già staccate dalla loro sede originaria di Varese. Acquistate ed affidate al restauratore Rossi [lo stesso Rossi a cui Reggiori affiderà gran parte dei restauri per il patrimonio di palazzo Isimbardi] ne sortiva una sala d’un certo tono, persino in carattere con altri affreschi frammentari scoperti in ambienti dello stesso palazzo Aliverti: così che la destinazione a decorare la sala del Presidente risultò 18 eccellente.” Decoro, dignità, arredo: ritornano le parole chiave che hanno sotteso il programma di acquisti di opere d’arte per la sede di rappresentanza della Provincia, in modo particolare nel dopoguerra, periodo per il quale l’archivio storico provinciale offre un ricco materiale documentario su cui indagare. “Sobrietà ed insieme eleganza”, “ricerca di austerità e grandezza”, “impronta aristocratica”, arredamento che “alterna fragilità e estrosità barocche a severità di linee neoclassiche”: obiettivi precisi per un progetto a ritmi incalzanti. Partendo dal primo piano e in particolare dagli ambienti prospicienti corso Monforte, i meno alterati dai bombardamenti, il Settecento, nell’ampia accezione di stili e di gusto che trapassano tutto il secolo, emerge 19 come il più adatto “ a suggerire la visione di una vita trascorsa del Palazzo, certo sfarzosa” : eleganti decori del periodo neoclassico erano sopravvissuti nella dimora, come alcuni soffitti dipinti e stuccati, che rimandavano a quel momento così importante per la cultura e l’immagine architettonica e urbanistica milanese, quale fu la seconda metà del XVIII secolo. Aveva scritto Agostino Gerli nel 1792, riferendosi al ventennio precedente ( e in particolar modo a un anno, il 1776) che aveva visto gareggiare artisti, artigiani e architetti nella realizzazione degli interni dei grandi palazzi cittadini:” Si destò contemporaneamente in chiunque ne aveva il gusto e l’agio un movimento efficace, che mutò, sviluppò, e pose in generosa utile gara tanti ingegni, che se stessi, le arti loro, e la patria nostra onorarono, illustrarono, e memorabile resero quell’anno e i 20 successivi …” . Al Settecento dunque si indirizzano le scelte di Reggiori, senza però dimenticare il tardo Cinquecento e il Seicento per la solennità di ambienti come il salone degli Affreschi prospiciente il cortile d’onore, o la Biblioteca. Da queste scelte legate all’idea di suggerire il clima culturale di un’epoca e i valori a questa legati (appunto, “sobrietà ed eleganza” “austerità e grandezza”) non è estraneo il clima che si respira negli anni Cinquanta nel mondo dell’antiquariato italiano: già con la Prima Fiera Nazionale di Arte Antica tenutasi a Cremona nel 1937 e soprattutto con la successiva del ’38, gli antiquari presenti espongono le opere creando ambienti dedicati a uno specifico stile o periodo : nel catalogo del 1938 compare tra gli altri Ubaldo Giugni di Firenze (uno dei grandi antiquari da cui Reggiori acquisterà opere importanti per palazzo isimbardi, tra cui il grande arazzo per il 21 salone degli Affreschi) nella sala dedicata genericamente al Cinquecento Ma la tendenza ad adottare allestimenti improntati alla realizzazione di period rooms (stanze cioè dedicate ciascuna a un periodo storico, mutuando l’esperienza dei grandi musei “educativi”, quale il Victoria & Albert Museum di Londra), con la dichiarata volontà di rendere più facilmente comprensibili al grande pubblico gli elementi caratterizzanti gli stili del passato, emerge nella mostra La Casa Italiana nei secoli: mostra delle arti decorative in Italia dal Trecento all’Ottocento allestita a Palazzo Strozzi nel 1948. Non una mostra mercato, bensì un’esposizione costruita su opere prestate da musei e da collezionisti privati. Nella prefazione al catalogo-guida, Carlo Ragghianti dichiarava la volontà di realizzare una mostra “popolare (…) per l’educazione al gusto artistico” evitando però “le ridicole e false ricostruzioni” che erano state al centro delle polemiche 22 dell’esposizione del 1911 per il cinquantenario dell’Unità d’Italia . A Palazzo Strozzi furono allestite trenta sale, ciascuna dedicata a uno stile o a un tema o a un personaggio: dalla sala fiorentina del Cinquecento allo studio del mercante genovese, dal salotto “del Maggiolino” alla saletta dell’empire toscano, “ambienti completi, scelti tra i più tipici (…) e insieme tra i più individuati nell’arte decorativa italiana”. In conclusione, scriveva ancora Raggianti, “una Mostra dove le didascalie, le spiegazioni, i chiarimenti, più che alle parole, infine sono affidate in gran parte, in modo interno e forse più aderente di molte “interpretazioni storiche”, alle forme viventi 23 e parlanti delle opere armonicamente composte” . Questa tendenza a contestualizzare gli oggetti, a cercare cioè di riambientarli con altre opere e decori dello stesso stile e periodo, sfuma nella prima Mostra Mercato dell’Antiquariato di Firenze del 1959 e viene abbandonata nell’altra importante manifestazione antiquaria del 1960, la Mostra Nazionale dell’Antiquariato a Milano. Qui espongono antiquari che compaiono nelle delibere di acquisto per gli arredi del palazzo della Giunta provinciale, quali Colombari di Saluzzo, Rambaldi di Bologna, Giugni e Bartolozzi di Firenze, Galli di Carate Brianza e la mostra si presenta, nell’introduzione dei Leonardo Borgese, come l’antidoto all’arredamento moderno tacciato di essere “scomodo spiritualmente e materialmente”. “ .. il nudo muro bianco, il crudo neon, il cromato, l’acciaio e l’alluminio, il materiale plastico … impoveriscono le teste, fanno male, spengono la fantasia, non offrono comfort, abbassano il tenore di vita, e quindi non sono moderni 24 seriamente, e sono il contrario del razionale e del funzionale.” Questa drastica contrapposizione antico/moderno verrà appianata nella Mostra dell’Antiquariato nella casa moderna di Palazzo Strozzi del 1962 : sarà ancora Leonardo Borgese a scriverne l’introduzione dall’esplicito titolo L’antico nel moderno e qui sosterrà la bontà di soluzioni in cui prevalga una armonia tra i pezzi antichi e il loro inserimento in ambienti moderni. Vengono invitati architetti, designer, arredatori, antiquari a cui viene affidata la realizzazione di ambienti (dal salotto al boudoir, dal pied-à-terre allo studio del collezionista) dove coniugare gli spazi e le funzioni di un’abitazione moderna con dipinti e arredi antichi. Mi sembra particolarmente interessante quanto scrive Italo Gamberini, uno dei componenti il “Gruppo Toscano Architetti” che vinse nel 1932 il concorso per la stazione fiorentina di Santa Maria Novella, invitato a creare nella mostra uno “studio per dirigente”. Particolarmente interessante perché ci riporta al nostro punto di partenza, al progetto cioè di Reggiori di armonizzare in palazzo Isimbardi l’immagine di rappresentanza della Provincia e la funzione di luogo di lavoro dell’Amministrazione. Gamberini parte da una riflessione storica sulla produzione industriale e seriale degli oggetti d’arredo e auspica che “il nostro glorioso artigianato (…) il grande patrimonio spirituale e materiale lasciatoci dai secoli precedenti non vada disperso, non vada dimenticato.” Solo valorizzando questo patrimonio – continua- si porterà un po’ di calore là dove la quotidianità e le sue esigenze tendono ad appiattire tutto ciò che ci circonda: “un pezzo antico su di una parete, in una stanza o in una sala, può giocare il suo ruolo di pater-familias, può dare il senso della continuità, formare un anello di congiunzione tra la vita di ieri e quella di oggi … Se il mélange è fatto con occhio e mano sapiente, se cioè viene studiato da artisti vivi, militanti, culturalmente provveduti, si avrà la certezza di non aver ceduto a tentazioni tecnicistiche né a vieti omaggi formalistici; così operando verrà riportato l’arredamento e l’ammobiliamento al suo significato più genuino: 25 quello di efficace testimone della nostra cultura e della nostra personalità.” Con ugual spirito Reggiori affrontava, dieci anni prima, il progetto provinciale, mediando tra il valore (estetico, simbolico, rappresentativo) dell’antico e la funzionalità dell’arredo moderno: non sappiamo se sia stata sua, ma 26 appare esemplare in questo senso la scelta di sostituire le” 12 poltrone Luigi XIV” , acquistate per la sala Giunta presso l’antiquario Bertolozzi nel ’52 e fotografate per il volume celebrativo edito in quello stesso anno , con moderne e funzionali poltroncine che compiono intorno al tavolo di riunione nella campagna fotografica pubblicata nel volume del 1964. Ugualmente, per l’ufficio del Vice Segretario Generale, viene scelto un arredamento che conviva con “ la superficie del locale che ha tutte le pareti a pannelli in rovere di Slavonia “ e poiché occorre che l’ufficio sia arredato con decoro, Reggiori si rivolge alla prestigiosa ditta Quarti che “dopo aver studiato l’armonia architettonica del locale stesso, ha presentato disegni e preventivi per un ufficio 27 completo in stile moderno composto da diversi pezzi …” . Sono disegnate dallo stesso “architetto arredatore” le poltrone e poltroncine imbottire per la sala del Consiglio, vero fiore all’occhiello della modernità tecnologica 28 con impianti fonici, sonori, di climatizzazione e aspirazione fumo . Questo progetto di invenzione e costruzione della sede di rappresentanza si intreccia con il percorso di acquisizioni di opere d’arte contemporanea che la Provincia avvia sin dalla sua istituzione e che prosegue nel corso del Novecento fino ai più recenti acquisti e committenze, percorso delineato dai saggi in catalogo di Nicoletta Colombo e Elena Pontiggia. • 1 Desidero ringraziare Raffaella Buccino, Giuseppe Martorana, Ornella Bongiorni, il Settore Beni cultuali, arti visive e musei della Provincia di Milano per il determinante aiuto nelle ricerche Il Palazzo Isimbardi sede di rappresentanza della Provincia, Amministrazione Provinciale di Milano, Milano 1952 G. Solmi La nuova sede della Amministrazione provinciale di Milano in “Milano- Rivista mensile del Comune” marzo XIX p. 144 2 3 Le delibere di acquisto della Giunta provinciale tra il 1951 e il 1953 che sono state consultate e che sono alla base di questo lavoro annoverano anche artigiani, tappezzieri, fornitori di apparecchi elettrici e di arredi improntati a grande funzionalità e modernità, in grado di rispondere alle esigenze sia di sede di rappresentanza sia di luogo di lavoro. 4 Citato in P.Nicita Nazione e museo: il cantiere del Palazzo Venezia in Roma (1916 -1936) in F. Lanza (a cura di) Museografia italiana negli anni Venti: il museo d’ambientazione atti del convegno Comune di Feltre 2003 p. 170 5 F. Hermanin Breve relazione sui lavori del Palazzo Venezia di Roma (1928) citato in P.Nicita Nazione e museo: il cantiere del Palazzo Venezia in Roma (1916 -1936) op.cit. p. 179 6 C. Capponi Ferdinando Reggiori e Sant’Ambrogio. Prima, durante e dopo la guerra in C. Ronza, M. Scaglione (a cura di) Milano e la Lombardia sotto le bombe, Comune di Milano 2004 p. 82 7 Flaminio Gualdoni scrive che “a rinascere era un’identità collettiva, non solo un segmento disciplinare, mortalmente specialistico, innovativo ma a futura memoria. Cattaneo aveva detto, in un altro tempo memorabile di Milano, d’una “idea della magnificenza civile” che si ritrova ora in questi Cinquanta, e nelle arti elabora uno dei propri non occasionali luoghi simbolici.” In Milano 1950 – 1959. Il rinnovamento della pittura in Italia catalogo della mostra, Ferrara Palazzo dei Diamanti 1997, prima parte 8 P.D’Ancona Tiepolo a Milano. Gli affreschi di Palazzo Clerici Edizioni il Milione Milano 1956 pp.105-106 S.Stefani Il palazzo Isimbardi ieri, oggi nell’arte e nella storia in La sede del Consiglio provinciale di Milano, Amministrazione Provinciale di Milano 1964; qui l’autrice avanza dubbi sulla provenienza e sul soggetto della rappresentazione e prosegue “Di probabile provenienza veneziana, poi proprietà parigina del barone Alphonse Rothschild il dipinto venne acquistato, nel 1954, dal Consiglio provinciale di Milano che ne promosse il restauro, affidato al Prof. Pelliccioli …. Fu questo un atto di illuminato mecenatismo, riparatore, almeno in parte, della distruzione bellica degli affreschi di palazzo Archinti e della Sacrestia delle Messe della Basilica di Sant’Ambrogio, che, con le sopravvissute opere di palazzo Casati-Dugnani e di palazzo Clerici, testimoniavano la pluriennale attività del Tiepolo a Milano e conferivano alla città un carattere di particolare importanza nell’ambito del settecento pittorico italiano.” (p.34); R.De Grada Un ente pubblico e un’illustre sede in Provincia di Milano. La sede, il patrimonio artistico, Franco Maria Ricci, Milano 1988 pp. 128-129 10 cfr. F. Pedrocco Giambattista Tiepolo Rizzoli Milano 2002 pp.283-284 11 Il Palazzo Isimbardi sede di rappresentanza della Provincia op.cit : a questo scopo si erano qui usati “materiali nobilissimi quali il pavimento in marmo cipollino dorato di S.Anna di Valdieri” 12 G. Solmi La nuova sede della Amministrazione provinciale di Milano op. cit. p. 147 13 S.Stefani Il palazzo Isimbardi ieri, oggi nell’arte e nella storia op. cit; 14 R.De Grada Un ente pubblico e un’illustre sede op. cit. p.124-125 15 Interessante a questo proposito è la cronistoria di questo progetto che lo stesso Reggiori delinea in un libretto scritto a conclusione dei lavori e in risposta a una parte della stampa che senza mezzi termini aveva stroncato “una delle più gravi brutture .. con cui Milano va sempre più alterando i propri connotati”(parole di Ugo Nebbia) in F. Reggiori Un palazzo a Milano a fianco del Duomo, Esperia Milano 1951. Qui l’autore traccia anche una sintetica autobiografia :” Ho sì partecipato alle più importanti pratiche di restauro e ricostruzione dei monumenti lombardi: basti sì ricordare quel che, con l’aiuto di Dio e di molti generosi, ho potuto fare a Sant’Smbrogio, dove studio e lavoro fin dal 1921, dove ho lavorato per conto della Soprintendenza nel 1929-’30; dove reggo la Superstantia dal 1937. Ed ho fatto parte e faccio parte (…) di Commissioni artistiche, urbanistiche, statali, comunali, diocesane. Sono stato membro della Commissione Provinciale dei Monumenti; sono ispettore onorario dei Monumenti per la Provincia di Varese. Ho partecipato a Congressi, sono stato invitato anche da Paesi esteri a dar pareri in argomenti monumentali. All’Estero ho partecipato a Missioni scientifiche. Non ho mai fatto velo a nessuno, neppure con la Libera Docenza che posseggo dal 1931 …” (p. 113) 16 F. Russoli Il Museo Poldi Pezzoli Arnaud, Firenze 1951 pp. 7-8 17 cfr. A.Mottola Molfino Storia del Museo e M. Natale Apoteosi di Bartolomeo Colleoni, scheda, in Museo Poldi Pezzoli Dipinti Electa Milano 1982 pp.50, 108 18 F. Reggiori Palazzo Aliverti a Milano. Nuova Sede del Mediocredito Regionale Lombardo Mediocredito Milano 1967 p. 93 19 i virgolettati sono tratti dalla descrizione degli ambienti di S. Stefani,op. cit. 20 A. Gerli Visita patriottica sopra le strade della città di Milano 1792 citato in F. Mazzocca, A. Morandotti, E.Colle ( a cura di) Milano Neoclassica Longanesi & C Milano 2001 p. 539 21 Catalogo alla Fiera Nazionale di Arte Antica Cremona maggio-agosto XVI Cremona 1938 sala n. 10 22 La Casa Italiana nei secoli: mostra delle arti decorative in Italia dal Trecento all’Ottocento. Catalogo itinerario Firenze Palazzo Strozzi 1948 s.n. Nel Comitato Regionale Lombardo per la mostra comparivano, tra gli altri, Costantino Baroni, Paolo D’Ancona, Fernanda Wittgens, Guglielmo Pacchioni, personalità della cultura post bellica che hanno intrecciato la loro professionalità con la storia del restaurato palazzo Isimbardi 23 ibidem 24 L.Borgese L’ antico è nuovo in Mostra Nazionale dell’Antiquariato Milano , guida alla mostra, Palazzo Reale 19 novembre – 11 dicembre 1960, Milano 1960 p. XVI 9 25 I. Gamberini studio per dirigente in Mostra dell’Antiquariato nella casa moderna, Firenze Palazzo Strozzi 24 ottobre – 20 novembre 1962 Firenze 1962 26 Delibera Giunta Provinciale del 16/10/1952 Archivio Storico della Provincia di Milano protocollo 019110 fascicolo 1311 27 Delibera Giunta Provinciale del 4/4/1952 protocollo 006900 fascicolo 28; la fornitura completa comprendeva “uno studio in noce mezza tinta, lucidato e spazzolato composto da n. 1 scrivania a quattro cassetti (…) con piano in cristallo; n. 2 étageres fra le finestre( …) con due vani a giorno ed anta a ribalta con ripiano interno (…); n. 1 grande libreria … scomparti laterali a due ante, la parte centrale superiore a cristalli scorrevoli (…); n. 1 tavolo da porsi al centro della stanza (…); n. 3 poltrone alla scrivania imbottite e coperte in pelle di vacchetta( …); n. 1 portatelefono( …)”. Per un approfondimento su Mario Quarti e sulla sua produzione, si rimanda a E.Colle Museo d’Arti Applicate. Mobili e intagli lignei, Electa Milano 1996 p. 33, schede nn. 24, 118-119 28 Delibera Giunta Provinciale del 17/3/1952 protocollo 005717 fascicolo 1311; Il Palazzo Isimbardi sede di rappresentaza della Provincia op.cit.

Scarica