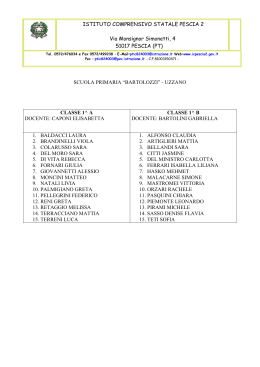

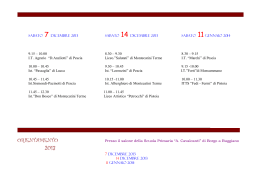

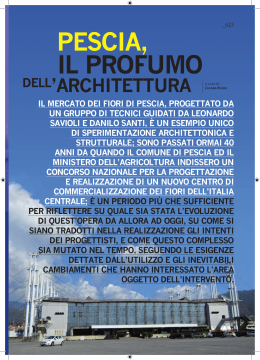

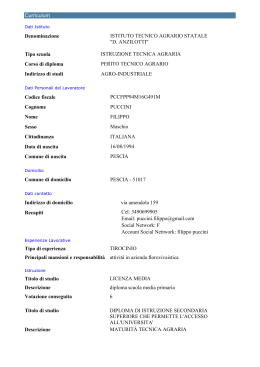

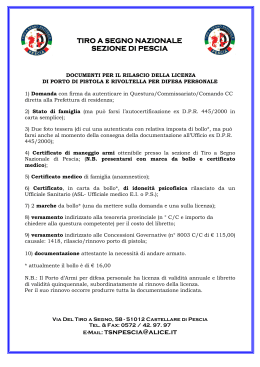

CLAUDIA MASSI L’ARRIVO DEL TRENO A PESCIA LA COSTRUZIONE DI UN TRATTO DELLA FERROVIA LUCCA-PISTOIA (1848) QUELLI CON PESCIA NEL CUORE 2004 Il disegno di copertina è di Enrico Parrini. È ben noto come una stazione ferroviaria rivesta un ruolo fondamentale nel sistema economico di una collettività; per questo motivo l’associazione Quelli con Pescia nel Cuore, che mi onoro di presiedere, ha ritenuto opportuno di impegnarsi per una più ampia conoscenza e per una maggiore valorizzazione di quella al servizio della città. Primo impegnativo passo è questa pubblicazione, grazie alla quale Claudia Massi ci fa ripercorrere le vicende che portarono, un secolo e mezzo fa, alla realizzazione del tratto pesciatino della linea ferroviaria Lucca-Pistoia e, con l’aiuto di interessanti illustrazioni, ci mostra, tra l’altro, l’originaria struttura della stazione. Il lettore, al riguardo, potrà facilmente notare quanto questa fosse concettualmente diversa dall’attuale. La ricerca, che ha richiesto mesi di paziente e minuzioso lavoro di archivio, avrà un duplice effetto: quello di fare opera divulgatrice, con notizie ed immagini in gran parte inedite e, soprattutto, quello di rendere maggiormente consapevoli i pesciatini dell’importanza della loro stazione e dei servizi che offre (anche se, purtroppo, non ottimali). Con simili, doverose aspettative, Quelli con Pescia nel Cuore salutano l’uscita di questa pubblicazione, la prima nella loro breve storia, non dimenticandosi, naturalmente, di complimentarsi con la sua valente autrice e di ringraziarla per la sua non comune disponibilità. Lando Silvestrini Pescia, 29 maggio 2004 3 Allorquando i primi esperimentatori di Strade Ferrate si turarono gli orecchi al violentissimo e inarmonico fischio della locomotiva, forse non supponevano che sarebbe venuto il giorno, in cui il medesimo fischio avrebbe colmato di beatitudine e di voluttà i pubblici colti e intelligenti, che con tanto di bocca spalancata assistevano all’esecuzione della gran Fantasia sul Vapore! Carlo Lorenzini N elle pagine di Un romanzo in vapore. Da Firenze a Livorno. Guida storico-umoristica, una ‘storia’ di Carlo Lorenzini sulle strade ferrate italiane nel 1856, realizzate o in fase di costruzione, l’autore richiama lo stupore e la meraviglia di fronte alla locomotiva a vapore come espressione del progresso, nel momento in cui si appresta a descrivere un viaggio con la Leopolda, la prima linea progettata in Toscana. Il romanzo fu redatto dal Lorenzini per un tipografo fiorentino, Giuseppe Mariani (già stampatore degli orari ferroviari), il quale voleva realizzare “un libretto da vendersi nelle stazioni, per leggere in treno, che potesse divertire servendo nel tempo stesso da Guida in viaggio, e illustrando le città dove la locomotiva faceva sosta o le campagne e i villaggi che si potevano vedere dal finestrino del vagone”1. E per Lorenzini il treno diventa lo spunto per un altro libro scritto qualche anno dopo, Il viaggio per l’Italia di Gian- nettino, nel quale si percorre anche la strada ferrata Pisa-Lucca-Pistoia2. La Leopolda3, pensata per congiungere Firenze con il porto di Livorno, fece parte di un ampio disegno del governo lorenese, che vide, proprio nelle realizzazioni ferroviarie, un mezzo atto a incrementare le comunicazioni e il mercato interno, per cui si dette un notevole impulso, tra il 1844 e il 1849, alla rete di trasporto regionale, che comprendeva la Maria Antonia (Firenze-Pistoia)4, concepita fin da principio, non solo come collegamento alla capitale, ma anche come primo tratto di comunicazione con Pisa, attraverso la Valdinievole e Lucca5. In questo vasto scenario si collocò il tronco Lucca-Pistoia. La linea richiese, per essere terminata, un tempo assai lungo. Dal 1846, anno in cui furono rese pubbliche, con l’approvazione del granduca di Toscana e del Duca di Lucca, le direttive per realizza5 controllo sulle compagnie attraverso un proprio dipartimento, denominato Direzione generale delle acque e strade, che vigilava su tutte le fasi costruttive, da quella progettuale a quella esecutiva8. Come direttore generale di questo dipartimento fu nominato un illustre architetto, Alessandro Manetti9, mentre come commissario regio per la costruzione della linea LuccaPistoia fu incaricato, in rappresentanza del governo toscano, l’architetto Carlo Reishammer, genero del Manetti, e, per il governo lucchese, l’architetto Lorenzo Nottolini, rimasto in carica fino al 1847, anno in cui il ducato di Lucca cessò di esistere con l’annessione del suo territorio al Granducato. Il tratto Lucca-Pistoia nacque sulla scia della linea Lucca-Pisa10, anche se la realizzazione di quest’ultima, di lunghezza più limitata, ebbe tempi più brevi11. Gli stessi maggiorenti lucchesi che avevano realizzato la prima linea, ossia Pasquale Berghini, Carlo Minutoli Tegrimi, Tommaso Giannini, Felice Francesconi, Alessandro Carina, Giuseppe Vitali, insieme ad un pistoiese, Niccolò Puccini, e a un pesciatino, Lorenzo Magnani12, priore nobile e gonfaloniere della città nel 1845, promossero la Lucca-Pistoia, per la quale scelsero ancora il progettista austriaco Enrico Pohlmeyer. Il permesso per costituire una Società anonima, con gli stessi ordinamenti, privilegi e discipline di quella per la strada ferrata Lucca-Pisa, viene conferito, con Motuproprio del 18 dicembre 1844, da Carlo Ludovico di Borbone, Infante di Spagna e Duca di re il tracciato, ci volle poi più di un decennio per arrivare fino a Pistoia, in conseguenza a una serie di problemi sopraggiunti ogniqualvolta, inaugurata una stazione, si doveva costruire il tratto successivo. Al di là, quindi, delle ottimistiche previsioni che, in un primo momento, avevano stabilito un tempo massimo di tre anni6, solo nel 1859 fu completata l’opera. In queste condizioni difficili, la stazione di Pescia, essendo la seconda dopo Altopascio in ordine di costruzione, fu relativamente favorita, tanto che la sua apertura avvenne, conformemente alle aspettative, il 26 dicembre 1848. Non si ha notizia di particolari festeggiamenti per l’inaugurazione. Stando alle fonti locali, non intervenne nemmeno la banda che all’epoca suonava per ogni ricorrenza. Fu assente anche Giuseppe Giusti, il quale in una lettera inviata al prefetto di Firenze, diceva di essere a letto “con una bronchite che mi fracassa”7. Se non si sono ritrovati documenti riguardo alla giornata inaugurale, molte fonti archivistiche possono essere utili per ricostruire la nascita del tratto Lucca-Pescia. *** Per realizzare il sistema ferroviario toscano occorsero ingenti capitali, reperiti con l’esclusivo intervento di imprenditori privati, che agirono all’interno di Società anonime per azioni. Se la situazione finanziaria dello Stato non permise l’assunzione dell’onere delle costruzioni ferroviarie, l’amministrazione centrale ebbe ugualmente il 6 ta e mantenuta a spese, rischio e pericolo di una privata Società anonima, mentre negli articoli successivi si stabilisce che dopo l’apertura del tronco Lucca-Pistoia, la Società avrà il diritto di percepire per cento anni i proventi “dei trasporti e dei transiti” in base alle tariffe concordate con i rispettivi governi; decorso il tempo prestabilito, lo Stato entrerà in possesso della strada con tutte le opere accessorie; si stabilisce, inoltre, che entro il 1845 dovranno essere terminati tutti gli studi tecnici ed economici della linea. Vengono anche nominati un delegato rappresentante del consiglio, l’avvocato Pasquale Berghini, e un cassiere, Felice Francesconi; il capitale sociale è costituito da otto milioni di lire da suddividere in ottomila azioni; ogni consigliere dovrà farsi carico di almeno trenta azioni (si pensi che un lavoratore percepiva all’epoca una lira circa al giorno di salario). Riguardo al tracciato della linea ferroviaria, diversi abitanti di Pescia, possidenti, negozianti, professionisti, temono che la ferrovia venga costruita a esclusivo interesse dei costruttori senza reali vantaggi per la popolazione. Se infatti la linea fosse stata realizzata “ai confini della giurisdizione” si sarebbe allontanata troppo dalla città “luogo centrale che alla maggior parte della popolazione riunisce tutti i rapporti commerciali, per un non lieve danno la medesima risentirebbe”. Quindi i pesciatini avrebbero dovuto continuare a utilizzare i vecchi mezzi, “privandosi così di quei comodi e benefizi che dall’apertura della nuova strada ferrata risentire dovrebbero”. Per questi motivi si Manifesto deliberato a Lucca il 3 giugno 1845 per divulgare l’ordinamento e lo statuto della Società per la strada ferrata Lucca-Pistoia. Lucca, all’avvocato Pasquale Berghini. Il 26 marzo del 1945, dopo essere venuti a conoscenza che lo stato lucchese ha concesso il benestare per far giungere la strada ferrata fino al confine con la Toscana, a Pescia si richiede al Granduca la prosecuzione della linea fino a Firenze “traversando il nostro industrioso Paese in modo da risentirne tutti quei vantaggi che possono ragionevolmente aspettarsi”13. Per comprendere meglio quali dovessero essere gli obblighi della Società così costituita è importante citare proprio i primi articoli del Manifesto, datato 3 giugno 1845, firmato dai membri del Consiglio. Nell’articolo I si legge, ad esempio, che la strada ferrata Lucca-Pistoia sarà costruita, aper7 fa istanza affinché non venga autorizzata la costruzione più a sud della località Alberghi di Pescia14. Alla prima adunanza ufficiale della Società, svoltasi il 22 ottobre 1845, parteciparono, oltre ai consiglieri, trentasette soci, che rappresentavano 5183 azioni15. In questa riunione, con il fine di convincere gli azionisti ad assumere altre quote di capitale, in modo da anticipare i tempi di costruzione e quindi trarre il massimo profitto dall’investimento, fu richiamata l’importanza della linea, in base a diversi presupposti economici: dalla necessità di un collegamento con la Lucca-Pisa, a quello con la Pistoia-Porretta e con la PistoiaFirenze, dalla numerosa popolazione esistente nell’area, alla ricchezza agricola e manifatturiera del territorio16. In quegli anni infatti Pescia poteva vantare molti opifici e manifatture di grande importanza, dalle cartiere Magnani, Calamari, Ansaldi e Livini, alle filande Scoti, Méjean, Bartoli e Marchetti, dalle concerie alle vetrerie, dalle ferriere alle cererie, dai pastifici alle calzolerie, per citarne solo alcuni17. Il 23 marzo 1846, Enrico Pohlmeyer consegnava al direttore generale di acque e strade la relazione progettuale sull’intero tragitto, che era stato ripartito in undici Divisioni18. In questo rapporto, inoltre, si faceva presente che, per quanto riguarda l’arrivo a Pescia, c’erano due problemi da sciogliere, quello di avvicinarsi maggiormente “alla industriosa città” e quello di realizzare, per quanto possibile, “la strada ferrata fuori dai luoghi soggetti alle inondazioni della Pescia Toscana e della Pescia di Collodi”. Nella relazione esisteva anche un’accurata suddivisione delle stazioni ferroviarie previste, classificandole di prima, seconda e terza classe. Quella di Pescia, collocata nella seconda classe, doveva comprendere: una “fabbrica per il servizio”, le abitazioni per gli impiegati, per un macchinista e per i “custodi della strada”, un portico, una rimessa per le locomotive, un locale per le piccole riparazioni, i depositi per il carbone e per l’acqua, un magazzino per le merci19. Nel progetto delle stazioni ferroviarie, consegnato un anno dopo la relazione generale, l’ingegnere austriaco mostra maggiore attenzione alla funzionalità dell’architettura, mettendo in secondo piano le decorazioni e l’estetica di questi manufatti. Per la stazione di Pescia, sia la pianta che i prospetti riflettono uno stile semplice ed essenziale. Attraverso una planimetria a “U” si definiscono le funzioni, mentre le aperture delle facciate longitudinali, identiche tra loro, si susseguono alla stessa distanza l’una dall’altra. Nelle due ali della pianta si trovano due sale per i passeggeri, il locale per i facchini e per le guardie, le abitazioni del capostazione e del custode. Suddividono lo spazio tra i binari e il corpo di fabbrica due cortili scanditi da colonne. L’ampia tettoia, coperta da una capriata di legno di notevoli dimensioni, si sviluppa sopra i tre binari, per riparare dalle intemperie i passeggeri ogniqualvolta salivano e scendevano dal treno. 8 "La tavola C comprende lo sviluppo della Stazione che s'intende di costruire per Pescia, nella quale la tettoja destinata ai carri, è lunga circa b. 105 e larga b. 21 e ½, ogni rimanente si vede esposto con abbastanza chiarezza". Commento di Carlo Reishammer al progetto Pohlmeyer (1847). 9 A sud-ovest del corpo centrale, verso il rio della Dilezza, viene progettata la rimessa per le locomotive, composta da un laboratorio, da una stanza per contenere il serbatoio dell’acqua e da due camere per il macchinista e per il facchino20. Essendo stabilito nella relazione progettuale che ogni 1000 metri una guardia doveva controllare l’andamento della linea, c’è la necessità di “casette di muramento e parimente simili fabbrichette, dirette allo stesso uso, costruite presso ogniuno degli incontri della ferrata con le strade ordinarie”21. Con Motuproprio del 16 maggio 1846, Leopoldo II, dopo aver preso visione del progetto, autorizzò i lavori preliminari per il tratto di linea che dal confine toscano arrivava fino a Pistoia22. Il successivo 20 maggio avvenne la notificazione pubblica, dove si chiarì che il punto di partenza del tragitto nel territorio toscano sarebbe stato ad Altopascio, per poi proseguire verso il Marginone alla volta della città di Pescia. Attraversate quindi la Pescia di Collodi, in vicinanza della Dogana di Squarciabocconi, e la Pescia di Pescia, in prossimità della cartiera Livini, si sarebbe passati tra il Bella Vista e Borgo a Buggiano, toccando Bagni di Montecatini e Pieve a Nievole; una volta realizzato un “traforo” sotto il monte di Serravalle, si sarebbe fatto “capo alla Città di Pistoia”. Nell’articolo IV vengono menzionati i compiti che si accollerà la Società, e cioè quello di seguire tutta la costruzione, provvedere non solo alla formazione del piano stradale e a tutte le opere accessorie, ma anche all’acqui- Tavola D. Rimessa delle locomotive, disegno di Enrico Pohlmeyer (1847). sto di tutte le macchine e attrezzi vari necessari alla realizzazione della strada, al trasporto delle merci e dei viaggiatori. Saranno pure a carico della Società tutte le spese occorrenti per l’acquisto dei terreni da occupare con la strada ferrata e con tutte le opere murarie. Nell’articolo XV si precisa che i cavalcavia, gli acquedotti, le chiaviche e le altre opere d’arte occorrenti lungo il percorso, dovranno essere di “muratura e calcina”, mentre i ponti sulla Pescia di Collodi, sul torrente Dilezza, e sulla Borra, dovranno sostenersi con “armature di legname o di ferro, però sopra fiancate da pile di opera muraria”. 10 Il tracciato della linea nella zona del Castellare di Pescia nel progetto di Enrico Pohlmeyer. Pianta disegnata da Benedetto Simi nel 1847. 11 "La tavola B rappresenta la Disposizione Generale dei locali destinati per servire alla Stazione di Pescia, si osserva come l'andamento attuale della strada denominata del Chiasso (del Castellare ndr) resta tagliato dalla fabbrica principale della stazione e dalle 3 ruotaje presso l'ingresso di questa, per cui è stata proposta una rettifica alla strada ferrata sino alla Dilezza, lungo il qual Rio pure convenientemente rettificato, si conduce separata dal Rio mediante un muro nell'andamento attuale al confine della Stazione, ove attraversa le ruotaje allo stesso livello. Mediante la ridetta ultima rettificazione la Dilezza può essere attraversata dalla strada ferrata con un Ponte a squadra". Osservazioni di Carlo Reishammer sul progetto di Enrico Pohlmeyer (1847). 12 precedente, sulla strada comunale che da Pescia conduce alla chiesa stessa. Per quest’ultimo problema, l’ingegnere propone una galleria coperta a volta “lunga b. 46, per la quale la strada ferrata potrà sottopassare alla viottola della villa e alla vicina strada del Castellare”, ma il commissario regio è più favorevole alla costruzione di due viadotti, in quanto “la strada ferrata resta meglio garantita dalle disgrazie e con la impudenza, la malignità, non che l’ignoranza potrebbero facilmente dar luogo”26, rispetto alla galleria. Nell’articolo XVII si indica che la stazione di Pescia dovrà collocarsi tra il ponte a Catano e le Casacce23. La stazione, pensata con tutte le prescrizioni necessarie a quelle di seconda classe, attesta l’importanza che assumeva Pescia, in quanto era un grande centro industriale. Infatti, solo a Pistoia veniva assegnata una stazione di prima classe, mentre a Buggiano, a Montecatini, il cosiddetto ‘Paese dei Bagni’, e ad Altopascio, identificati tutti come centri minori, si destinava la terza classe. Alla distinzione delle diverse stazioni fa riferimento anche Giuseppe Ansaldi nella sua Valdinievole illustrata, il quale, citando la strada ferrata LuccaFirenze in funzione già da molti anni, che passa a circa due chilometri a sud di Pescia, rimarcherà che “quivi c’è una delle principali stazioni”24. Nel 1847 Enrico Pohlmeyer presentava il disegno di tutte le opere in muratura previste lungo il tragitto, tra le quali il viadotto con 37 archi da realizzare vicino alla stazione di Pescia, in direzione di Borgo a Buggiano. Per dimostrare la fattibilità del progetto, esibiva, a confronto, anche un altro suo viadotto di 72 archi, già costruito e funzionante a Brünn, sulla strada ferrata austriaca25. Presso il Castellare di Pescia, inoltre, visto che “il piano viabile (riferito alla strada ferrata ndr) è profondamente incassato nel terreno della collinetta sulla quale è situata la villa”, si fa presente la necessità di mettere in comunicazione, attraverso un viadotto, questa con la strada davanti alla chiesa; d’altronde era indispensabile un altro viadotto a pochissima distanza da quello *** Aperto il cantiere per la costruzione del tronco, sorsero subito problemi di natura economica. In una lettera datata 29 settembre 1847, Carlo Reishammer, mentre auspicava un avanzamento dell’opera di fronte all’incertezza del reperimento di ulteriori capitali necessari, precisava che a quel momento ci si doveva limitare alle costruzioni indispensabili per mettere in esercizio la strada ferrata e favorire così un più sollecito recupero degli investimenti, con vantaggi per gli enti pubblici e privati che avrebbero potuto meglio completare i lavori27. Ma i problemi non furono tutti risolti. Dopo qualche mese, infatti, il direttore delle Reali fonderie granducali di Follonica si lamentava del debito di ben 43.000 lire contratto dalla Società concessionaria della strada ferrata Lucca-Pistoia con il governo centrale. A queste rimostranze, tuttavia, il segretario delle Finanze faceva presente l’opportunità di continuare la forni13 Una porzione della Tavola E disegnata da Enrico Pohlmeyer (1847). "La Tavola E sta a rappresentare tutto l'insieme delle opere murarie progettate per una lunghezza di b. 1.074 circa, all'oggetto per eliminare ogni cattivo effetto che in caso di inondazione delle acque della Pescia in terrapieno continuo starebbe a produrre sui terreni compresi tra il ridetto terrapieno e la Città di Pescia, poiché rinchiuse tali acque potrebbero estendersi molto più in su di quello che attualmente non fanno ed anco sino a compromettere la sicurezza della predetta Città. Consistono tali opere in un lungo viadotto di 37 archi di una larghezza di b. 15, della freccia di b. 6,40, di forma ellittica e sostenuta da piloni grossi b. 2,60, da impostare uno sull'altro, e b. 8,40 da testata a testata". Commento di Carlo Reishammer. 14 tura “di cuscinetti necessari per guarnire di rotaje ferrate il tronco in costruzione fino a Pescia”28. E così fu fatto. Fornite 465 tonnellate di cuscinetti per terminare il tratto Lucca-Pescia, ci fu bisogno ancora di altre 65 tonnellate, come sottolineava l’architetto commissario regio, per cui la Società concessionaria fu costretta a chiedere un prestito di 100.000 lire all’accollatario Angelo Talacchini attraverso la Cassa del reale arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze29. Quanto alle opere da realizzare, si ritrova nei documenti una descrizione accurata dei materiali necessari. Ad esempio per “il Ponte di Collodi presso la Dogana di Squarciabocconi”, si precisa che il piano viabile deve essere sostenuto da un’armatura in legname di abete posta sopra il “muramento” e che deve Sezione trasversale di una locomotiva a vapore degli anni Trenta dell’Ottocento. La stazione di Pescia in un’immagine degli anni Trenta del Novecento (coll. Giorgio Lavoratti). 15 non per trarlo dietro a sé, non esistendo all’indicata stazione di S. Salvatore piattaforma destinata a invertire il senso di marcia della locomotiva per il ritorno a Lucca 31. Il 20 dicembre 1848, qualche giorno prima dell’apertura al pubblico della stazione di Pescia, Carlo Reishammer informa sullo stato di avanzamento dell’opera, della quale “è stata interamente costruita la tettoia, per ricoverare i treni, oppure per montare i passeggeri, e dell’Uffizio è stata soltanto eseguita quella parte che era necessaria alla vendita dei biglietti ed al ricovero dei passeggeri sino al momento di entrare nelle carrozze del treno”. Reishammer precisa inoltre che “la fabbrica della stazione medesima è stata portata coi suoi muramenti all’altezza di circa braccia 4 dal piano terreno circostante” e che la piattaforma girevole, per voltare la macchina, insieme agli scambi occorrenti per la manovra dei treni verso il vicino viadotto degli Alberghi, saranno presto in funzione, e aggiunge: “Trovansi già collocati al loro posto e furono adoperati sotto i miei occhi li scambi che occorreva aver situati verso il Castellare cosicché la macchina sulla quale facevo la mia ispezione, fu cambiata dalla testa alla coda di un treno di carri da trasporto e di alcune carrozze sui quali veico- essere fatta una copertura di zinco sulla “parte superiore dei monachi ammorzati ai travi orizzontali ed ai puntoni per collegare i primi ai secondi”. Nel resoconto dei lavori, inviato da Reishammer nel marzo 1848 al direttore generale delle acque e strade, a seguito di un sopralluogo, si dà notizia che “tutte le piccole case di abitazione per le guardie da Lucca a Altopascio”, vale a dire i caselli ferroviari, sono ormai costruite, così come la stazione di Altopascio. Si precisa anche che non è stata realizzata “l’impalcatura di legname del Ponte sulla Pescia di Collodi, al quale sono da parecchi mesi ultimati i muramenti destinati a posare dei legnami medesimi e che mancano 210 tonnellate di ferri per le ruotaje”. Il 10 giugno 1848 viene inaugurato il tratto fino ad Altopascio30. Un mese dopo si fa presente, in una lettera, che presto “verrà aperta anche la stazione a S. Salvatore”. Fino a quando non si raggiungerà Pescia, la locomotiva verrà adoperata per spingere avanti il treno e Immagine della stazione di Altopascio negli anni Quaranta del Novecento. 16 Due immagini della stazione risalenti ai primi anni del Novento (coll. G. Magnani). li avevano trasportati molti ferri, legnami e delle persone che dovevano servire alla esecuzione dei lavori, accessori che rimarranno ancora da fare”. La strada di accesso alla stazione collegata è ultimata e, aggiunge il commissario regio, non presenta “a parer mio tal pendenza da renderne soverchiamente incomodo l’uso delle vetture desti- nate al trasporto dei passeggeri dalla strada ferrata ai vicini luoghi abitati e viceversa”32. Presso la stazione di Pescia, al momento della sua apertura, furono impiegate tredici persone, ossia un capostazione, un magazziniere, uno speditore, due ricevitori, quattro guardie e quattro facchini. Quanto alle 17 La stazione di Pescia in un’immagine del 1906 (coll. G. Magnani). merci transitate, sembrano prevalere le granaglie coltivate nella campagna circostante. Nel trasporto di bestiame sul convoglio, il cavallo appariva l’animale con la tariffa più alta, in quanto considerato un bene di lusso, posseduto quindi da persona facoltosa. Per potenziare il servizio su questo nuovo tratto, fu appositamente acquistata una locomotrice inglese che venne denominata ‘Pescia’33. Non tutti accolsero bene ‘l’arrivo del treno’. Chi aveva per esempio i poderi in prossimità della linea ritenne che il vapore della locomotiva provocava la “malattia delle uve”. Al pregiudizio popolare, Carlo Reishammer rispondeva che chi affermava ciò era contro la strada ferrata, contro i viaggi e quindi contro il progresso34. Non videro bene la realizzazione della ferrovia anche coloro che vennero espro- priati dei terreni per far passare la linea, oppure i vetturali che avevano il timore di perdere una parte di lavoro e che si sentivano ‘rovinati’. Quanto al fabbricato principale della stazione, il progetto originario di Enrico Pohlmeyer fu sicuramente realizzato per la quasi totalità, secondo i documenti già citati, così come avvenne anche nella vicina stazione di Altopascio. Osservando, tuttavia, le fotografie risalenti ai primissimi anni del Novecento, appare chiaramente che entrambe le stazioni subirono una radicale trasformazione. In primo luogo furono demolite le ‘tettoie’ soprastanti i binari, in secondo luogo gli edifici furono rialzati di un piano; è probabile infatti che le abitazioni previste ai lati del corpo centrale non siano state realizzate in quanto si preferì collocarle al piano superiore. 18 Proprio nel 1849, anno di grandi fervori politici, accade un fatto curioso, legato a questi ulteriori lavori sulla linea ferroviaria. Anche a Pescia, come in tutte le piazze delle città toscane, grandi o piccole che siano, si vuole innalzare l’Albero della libertà, inneggiante al governo provvisorio36. Se ne sceglie uno di enormi dimensioni, che per la difficoltà di metterlo in verticale, rimane tre giorni adagiato a terra. Solo nella domenica del 25 febbraio si riesce a conclude quest’impresa, grazie agli argani presi nel cantiere della strada ferrata e all’aiuto degli operai che lavoravano sulla linea37. Con la scomparsa di Enrico Pohlmeyer, nel 1850 il progetto passò all’ingegnere pistoiese Tommaso Cini, il quale avrebbe dovuto risolvere due Disposizioni sul servizio dei trasporti (3 marzo 1859). La Società chiede nel 1849 una proroga al governo centrale per concludere l’opera fino a Pistoia, proroga che il Ministero delle Finanze concede fino al luglio del 1851, giustificata dalla diffusa crisi finanziaria a cui è costretta tutta l’Europa35. Uno dei primi orari riferiti a più società ferroviarie (1858). 19 stante i terreni adiacenti al torrente medesimo38. Il commissario Reishammer scartò il progetto del ponte a due luci per approvare quello a tre luci, caratterizzato da “pile a pianta di forma ellittica”, più adatte a resistere alla corrente delle acque39. Contro l’avanzamento dei lavori nel tratto che, partendo dalla riva sinistra del fiume Pescia di Pescia, giunge a via di Campo, il vescovo di Pescia, insieme ad Andrea Convalle, a Bartolomeo Nucci e a Demetrio Livini firmò una petizione. In essa si denunciava il fatto che si voleva “eseguire detto tratto per via di terrapieno, invece che in via problemi: attraversare il Serravalle e contenere il più possibile la superficie di terreno da espropriare nell’orto del monastero di S. Marta di Borgo a Buggiano, esproprio fortemente osteggiato dalle monache. Inoltre, il Cini prospettò due soluzioni per realizzare il ponte sul torrente Pescia, ponte che doveva unire le due porzioni di viadotto sovra20 Illustrazioni satiriche ottocentesche. Nella pagina a fianco stampate sul volume di Carlo Lorenzini Un romanzo in vapore (1856),, sopra quelle de L’illustration. Journal Universel (1846-47). 21 supplizio inventato recentemente, a benefizio delle persone poco facoltose, dagli azionisti delle strade-ferrate. Se poi amate l’aria fresca, la durezza delle panche e … i reumi di Cervello, entrate in un vagone di terza Classe e sarete esaudito. Volendo salvare i rispetti umani e mettersi al coperto dalla sorpresa di una pioggia improvvisa o di un colpo di sole, la seconda classe è fatta apposta. Se amate i comodi della vita, o se viaggiate per conto di qualche cliente: non c’è da esitare: la prima classe è quella che più vi conviene[…]. - Ogni volta che il treno è sul punto di partire, se voi parlate caldamente colla persona di faccia, procurate che fra il vostro naso e quello dell’interlocutore, ci passi una rispettosa distanza - poiché, nell’urto che si danno tra loro i wagoni, movendosi potrebbe accadervi, come è accaduto a tanti, che il vostro interlocutore venisse a darvi un bacio (coi denti) sul tenerume delle vostre narici. Questi baci di sovente, arrivano all’anima assai più … del primo bacio d’amore! - Se il wagone in cui entrate vi lascia libero nel vostro posto, fate in modo di scansare la vicinanza dei ragazzi e dei parlatori di vantaggio. Tanto i primi che i secondi finiranno col cavarvi il cervello. - La vita è breve … ma la noia è lunga! Perciò, se desiderate ammazzare in qualche modo le lunghissime ore del wagone, procacciatevi un libro … o fate mentalmente il riepilogo delle vostre passività”42. Ma le disavventure del viaggiatore nel libro di Lorenzini sono ben rappresentate anche con illustrazioni satiriche, di moda all’epoca, sulla falsariga delle vignette riportate nella stampa europea, come ad esempio in un numero del L’illustratione. Jurnal Universel del 1846-47. di archi”, ovvero attraverso quel viadotto previsto nella relazione del progettista austriaco approvata dal governo. La soluzione del terrapieno infatti, anche se meno costosa, poteva danneggiare i citati proprietari dei poderi a nord della strada ferrata, visto che “accadendo qualche rotta nel fiume Pescia, come frequentemente accade, le fabbriche (i fabbricati ndr) ivi esistenti resterebbero sommerse dalle acque”40. L’opera, ancora una volta, non procede secondo le ottimistiche previsioni e l’8 dicembre 1852 Leopoldo II, sollecitandone la conclusione, rende pubblico che “dentro un mese dalla data del presente Decreto, dovranno dalla Società essere riassunti e continuati i lavori per tutta la linea da Pescia a Pistoia, con impiegarvi costantemente un numero non minore di 400 operanti”41. È il caso di ricordare che questa manodopera era costituita da braccianti senza lavoro provenienti dalle campagne circostanti la strada ferrata. Nel 1853 la linea raggiunse Bagni di Montecatini. Per arrivare a Firenze si dovette attendere l’inaugurazione della galleria del Serravalle, avvenuta il 3 febbraio 1859. *** Il viaggio in treno, a quel tempo era ancora un’avventura, descritta con ironia da Carlo Lorenzini nel Vademecum del viaggiatore. “Sulla scelta della Classe, in cui dovete entrare, consigliatevi con il vostro porta-monete”, scrive l’autore. “Se amate stare in piedi, entrate in quarta classe, nuovo genere di 22 I treni, all’epoca, non andavano a una velocità superiore delle venticinque miglia all’ora (circa 40 km l’ora), velocità che addirittura non doveva superare le 6 miglia all’entrata in stazione. Quasi nessun treno viaggiava in orario: molti erano i passeggeri lasciati alle intemperie, visti i ritardi, e alle scortesie del personale43. Anche Reishammer di fronte al fatto “che i treni delle Strade Ferrate Lucchesi andavano soggetti quasi tutti a frequenti ritardi”, fa presente che ciò dipende non soltanto dalla difficoltà di conciliare il trasporto misto tra carri merci e veicoli da pas- seggeri, ma anche dalla mancanza di coordinamento del servizio di questa linea con la Leopolda, oltre all’utilizzo di materiale rotabile acquistato spesso di seconda mano per risparmiare. Le stazioni erano chiuse da cancellate e l’accesso era severamente regolamentato e consentito soltanto a chi era munito di biglietto. La sorveglianza era importante, soprattutto la notte. All’ordine del giorno erano gli incidenti, gli episodi vandalici e gli attentati44. Ma del treno ormai, come del progresso, quasi nessuno poteva più farne a meno. 23 NOTE Abbreviazioni: ASPe - Archivio di Stato di Pescia - ASFI - Archivio di Stato di Firenze 1 Una frase di Pier Coccoluto Ferrigni, un giornalista 14 ASPe, Comune di Pescia preunitario, Deliberazioni, 19 e umorista livornese, riportata nella nota introduttiva della ristampa anastatica di C. LORENZINI, Un romanzo in vapore. Da Firenze a Livorno. Guida storico-umoristica, Maria Pacini Fazzi, Lucca, 1987, p. 11. 2 C. LORENZINI, Il viaggio per l’Italia di Giannettino, Felice Paggi Libraio-Editore, Firenze, 1886 (terza edizione). 3 Inaugurata il 10 giugno del 1848. 4 Inaugurata il 12 luglio 1851. 5 Cfr. A. BELLINAZZI, A. GIUNTINI (a cura di), In treno a Firenze. Stazioni e strade ferrate nella Toscana di Leopoldo II, Edizioni Polistampa, Firenze, 1998, pp. 37-46. 6 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 112. 7 Epistolario di Giuseppe Giusti ordinato da Giovanni Frassi, vol. II, Succ. Le Monnier, Firenze, 1896, p. 389. 8 Dal 1849, includendo anche i compiti dello Scrittoio delle Regie Fabbriche, divenne Direzione generale dei lavori d’acque e strade e delle Fabbriche civili dello stato. Sull’assetto amministrativo del governo lorenese cfr. C. CRESTI, L. ZANGHERI, Architetti e ingegneri nella Toscana dell’Ottocento, Uniedit, Firenze, 1978, pp. VIIXI. 9 L’architetto, studiò prima matematica a Pisa, completò poi, la sua formazione a Firenze presso l’Accademia delle belle arti e a Parigi all’Ecole des ponts et chaussées. 10 Cfr. I. LOMBARDI, La strada ferrata Lucca-Pisa, in “Rivista di archeologia, storia, costume”, n. 1, 1981, pp. 41-46. 11 La linea Lucca-Pisa, aperta nel 1846, si sviluppava su 21 chilometri cfr.: A. BETTI CARBONCINI, Un treno per Lucca. Ferrovie e tranvie in Lucchesia, Valdinievole e Garfagnana, Funicolare di Montecatini, Calosci, Cortona, 1990, pp. 38-39. 12 Il Magnani, un grande industriale, era tra i 15 maggiori contribuenti pesciatini, tassati per 35 lire annuali ed era proprietario, tra l’altro, del palazzo sede attuale della stazione dei carabinieri di Pescia. 13 ASPe, Comune di Pescia preunitario, Deliberazioni, 26 marzo 1845, p. 203. settembre 1845, p. 311. 15 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 112. 16Ibidem. 17 M. PALLINI, L. SILVESTRINI, La guardia civica di Pescia, fatti e personaggi 1847-1849, Amministrazione Comunale di Pescia, Associazione Intercomunale n. 7, 1986, p. 14. 18 La prima Divisione, da Pistoia a Montalbano, la seconda, il Passaggio del Serravalle fino alla Gabella Vecchia, la terza, dalla Gabella Vecchia fino alla sponda destra del Torrente Nievole, la quarta, dalla Nievole fino al confine della comunità di Montecatini, la quinta, dal confine della Comunità di Montecatini fino al villaggio dei Bagni di Montecatini, la sesta, dai Bagni di Montecatini fino al Bellavista, la settima, dal Bellavista fino alla strada Romana, l’ottava da Pescia fino a Squarciabocconi, precisamente alla riva destra della Pescia di Collodi, la nona, dalla Pescia di Collodi fino a S. Salvatore, la decima, da S. Salvatore, la decima, da S. Salvatore fino alla strada maestra fra Pescia e Altopascio, vicino Marginone, l’undicesima dal Marginone fino ad Altopascio. 19 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 112. 20 A.S.FI., Piante della direzione generale delle acque e strade, 1745. 21 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 112, 6 febbraio 1846. 22 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 112. 23 Ibidem. 24 G. ANSALDI, La Valdinievole illustrata, Tipografia Vannini, Pescia, 1879, vol. II, pp. 61-62. 25 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 112. 26 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 112, 6 giugno 1847. 27 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 113. 28 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 113, 3 gennaio 1848. 29 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 113, Aprile 1848. 30 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 113. 24 31 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, Lettera della Segreteria delle Finanze, 16 luglio 1848, f. 113. 32 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 113. 33 Ibidem. 34 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 114, 5 luglio 1852. 35 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, ordinanza del Ministero delle finanze, commercio e lavori pubblici, f. 113, 29 marzo 1849. 36 M. PALLINI, L. SILVESTRINI, La guardia.., cit. p. 147. 37 Diario di F. FREDIANELLI, Ricordi della Città di Pescia dall’anno 1828 all’anno 1849 inclusive, Ms 1-B-40, depositato presso la Biblioteca Comunale di Pescia. 38 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 112, 23 aprile 1850. 39 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 112, 31 luglio 1850. 40 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 114, 2 settembre 1851. 41 A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 114, articolo IX. 42 C. LORENZINI, Un romanzo in vapore. Da Firenze a Livorno. Guida storico-umoristica, (ristampa anastatica) Maria Pacini Fazzi, Lucca, 1987, pp. 142-146. 43 A. BELLINAZZI, A. GIUNTINI (a cura di), In treno a Firenze. Stazioni e strade ferrate nella Toscana di Leopoldo II, Edizioni Polistampa, Firenze, 1998, pp. 74-75. 44 A questo proposito si legge in un documento che è avvenuta una disgrazia il 7 ottobre 1851 al convoglio delle ore 3,30 da Pescia per Lucca che ha provocato la morte di un cantoniere Tommaso Bandacci, in A.S.FI., Direzione generale delle acque e strade, f. 114, 9 ottobre 1851. 25 BIBLIOGRAFIA seppe e Alessandro Manetti e Carlo Reishammer, (Firenze, 4 ottobre-23 novembre 1984), Firenze, EDAM, 1984. G. K. KOENIG, Ferrovia,paesaggio e città, in “Storia della città”, n. 33, 1985. M. PALLINI, L. SILVESTRINI, La guardia civica di Pescia, fatti e personaggi 18471849, Pescia, Amministrazione Comunale di Pescia, Associazione Intercomunale n. 7, 1986. A. BETTI CARBONCINI, Livorno e Pisa: due città e un territorio nella storia dei trasporti pubblici locali, Cortona, Calosci, 1987. C. CRESTI, La Toscana dei Lorena: politica del territorio e architettura, Cinisello Balsamo, Banca Toscana, 1987. F. PESENDORFER (a cura di), Il governo di famiglia in Toscana: le memorie del granduca Leopoldo II di Lorena, 1824-1859, Firenze, Sansoni, 1987. A. M. ONORI, “Giorgio Magnani e F°”: una famiglia di industriali della carta fra Settecento e Ottocento, in “Itinerario museale della carta in Val di Pescia”, a cura di C. CRESTI, Siena, Tipolito Petriccioli, 1988. A. BETTI CARBONCINI, Ferrovia Alto Pistoiese, Cortona, Calosci, 1989. A. BETTI CARBONCINI, Un treno per Lucca. Ferrovie e tranvie in Lucchesia, Valdinievole e Garfagnana, Funicolare di Montecatini, Cortona, Calosci, 1990. I. TOGNARINI (a cura di), Il territorio pistoiese e i Lorena tra ‘700 e ‘800: viabilità e bonifiche, Napoli, Edizioni scientifi- Diario di F. FREDIANELLI, Ricordi della Città di Pescia dall’anno 1828 all’anno 1849 inclusive, Ms 1-B-40, depositato presso la Biblioteca Comunale di Pescia. C. LORENZINI, Un romanzo in vapore. Da Firenze a Livorno. Guida storico-umoristica, Firenze, Tipografia di G. Mariani, 1856. G. ANSALDI, La Valdinievole illustrata, vol. II, Pescia, Tipografia Vannini, 1879. C. LORENZINI, Il viaggio per l’Italia di Giannettino, Felice Paggi Libraio-Editore, Firenze, 1886 (terza edizione). Epistolario di Giuseppe Giusti ordinato da Giovanni Frassi, vol. II, Firenze, Successori Le Monnier, 1896. G. GURRIERI, V. BRUNI, G. CONTORNI, I. MORETTI, C. SGUAZZONI, M. TASSO, L. ZANGHERI, Architettura e interventi territoriali nella Toscana granducale, Firenze, Edizioni CLUSF, 1972. G. FANELLI, Firenze Architettura e Città, Firenze, Vallecchi, 1973. C. CRESTI, L. ZANGHERI, Architetti e ingegneri nella Toscana dell’Ottocento, Firenze, Uniedit, 1978. I. LOMBARDI, La strada ferrata LuccaPisa, in “Rivista di archeologia, storia, costume”, n. 1, 1981. P. BELLUCCI, I Lorena in Toscana, gli uomini e le opere, Firenze, edizioni Medicea, 1984. L. ZANGHERI (a cura di), Alla scoperta della Toscana lorenese: l’architettura di Giu26 San Marcello Pistoiese, Funicolare di Montecatini Terme, Tranvia Lucca-Pescia-Monsummano, Can Bianco editore, Pistoia 1997. A. BELLINAZZI, A. GIUNTINI (a cura di), In treno a Firenze. Stazioni e strade ferrate nella Toscana di Leopoldo II, Firenze, Edizioni Polistampa, 1998. A. BETTI CARBONCINI, La Maremmana: storia della ferrovia Roma-Pisa dalle origini ai giorni nostri, Cortona, Calosci, 1998. V. GHILARDI, C. MASSI, Strade Ferrate della nostra terra tra Lucca e Pistoia, in “Bollettino Ingegneri”, n. 1-2, gennaio-febbraio, 1999. A. ULERI, Le tranvie a vapore della Toscana, Firenze, Alinea, 1999. A. GIUNTINI, Il paese che si muove: le ferrovie in Italia fra ‘800 e ‘900, Milano, F. Angeli, 2001. che italiane, 1990. A. GIUNTINI, Leopoldo e il treno: le ferrovie nel Granducato di Toscana, 1824-1861, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1991. M. COZZI, F. NUTI, L. ZANGHERI, Edilizia in Toscana: dal Granducato allo Stato unitario, Firenze, EDIFIR, 1992. C. BERTSCH, L’architetto dei Lorena: Carlo Reishammer (1806-1883), costruzioni, progetti, disegni architettonici e oggetti in ghisa sotto l’ultimo Granduca di Toscana, Firenze, Edizioni Medicea, 1992. G. CAPECCHI, I “Borghi” della Valdinievole nella cartografia granducale, in “Atti del Convegno Architettura in Valdinievole (dal X al XX secolo)”, Buggiano Castello 26 giugno 1993, edito dal Comune di Buggiano, 1994. V. GHILARDI, C. MASSI, (a cura di), Strade Ferrate della nostra terra. Trenino di 27 Finito di stampare da Casa della Penna-Pescia nel mese di maggio 2004 28

Scarica