LA SELEZIONE DI STATO Oggi la legge sembra porre solo un vincolo elementare all’attività di selezione: essa vieta di indagare «sulle opinioni politiche, religiose o sindacali, e su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale» (articolo 8 dello Statuto dei lavoratori). Ne riparleremo. Però fino a ieri i pubblici poteri hanno vietato alle aziende, per una va sta parte del personale, non dico di selezionare candidati, ma addirittura di vederli in faccia, prima che venissero inviati loro con obbligo di as sumerli. Parliamo di questi divieti, che per tanto tempo hanno incorniciato la storia della selezione del personale nel nostro paese. Certo, è solo cor nice; ma caratterizza quel mondo, l’atmosfera che gli attori di quella storia hanno respirato, e la struttura mentale che molti ne hanno deriva to. Una mentalità che esiste ancora, poiché non appartiene solo ad ante nati defunti, ma anche a persone tuttora operanti e giurisdicenti, o a fi gli rimasti fedeli alla memoria dei padri. Un resoconto accurato prenderebbe molto spazio, richiederebbe molta pazienza al lettore, e resterebbe estraneo al contesto del libro. Perciò qui si trova solo un profilo sommario del curioso sforzo, quasi secolare, che abbiamo compiuto per fare di gente come noi, tanto restia a mettersi in coda agli sportelli, dei campioni di burocrazia integrale. Antefatti Quando negli Stati Uniti ci si occupava della one best way e del best possible man per svolgere attività industriali, in Italia si disputava sul “collocamento di classe”. Condizionare l’avviamento dei lavoratori ma nuali figurava fra gli scopi istituzionali delle Camere del lavoro italia ne, nate sul modello della Bourse du travail parigina. Esse uscirono dalla costola del partito socialista a partire dal 1891: un po’ confraterni te “sovversive”, come qualcuno le vedeva allora, e un po’ enti pubblici; fin dall’inizio, all’occorrenza, furono sovvenzionate e alloggiate dalle Giunte municipali. Furono loro a costituire, nel 1906, la Confederazio ne generale del lavoro. In realtà le iniziative sindacali privilegiavano orari, salari e obiettivi politici del partito. Il collocamento veniva alla ribalta in circostanze d’emergenza. Per esempio nel ferrarese, dove buona parte del territorio era stata di recente bonificata, il completamento delle opere che sosti tuivano buona terra fertile ad acquitrini malarici, e ovviamente apriva no per tutti un futuro migliore, nel breve termine ebbe un impatto assai duro sull’occupazione. Quando venne smobilitato l’esercito degli ad detti alle opere di bonifica, non solo esso non venne assorbito dalla col tivazione delle nuove terre, ma si accrebbe di contadini estromessi da un’agricoltura ammodernata e meccanizzata, e di chi prima aveva vis suto di caccia e pesca in palude. Insufficiente l’occupazione precaria e stagionale, praticamente inesistenti le alternative industriali. Nel 1897, e di nuovo nel 1906 e nel 1907, scioperi che diventavano feroci quando i proprietari arruolavano crumiri furono affrontati con l’impiego delle regie truppe e arresti in massa, mentre gli scioperanti facevano sfollare 1200 bambini delle loro famiglie fino a Verona, Piacenza e Vicenza. L’esito fu la costituzione di un ufficio di collocamento misto, con cin que rappresentanti dei proprietari, cinque dei lavoratori, e un presidente nominato dal prefetto. Problemi di ben maggiore estensione territoriale comportò la smobi litazione di un altro esercito, quello italiano alla fine della prima guerra mondiale, e il reinserimento dei reduci nelle attività produttive che, specie nell’industria, risentivano in prima battuta della cessazione delle produzioni di guerra. La vastità e l’eterogeneità della popolazione coin volta debordava dall’armamentario ideologico del sindacato; e d’altron de esso non aveva dimenticato di aver osteggiato l’intervento in guerra, e mostrava ancora i denti ai meriti patriottici rivendicati dai reduci. Si dovette sperimentare un “collocamento di stato”. Esperienze come queste precedettero il collocamento fascista. 2 La Carta del lavoro La Carta del lavoro, promulgata dal Gran Consiglio Fascista il 21 aprile 1927, fu nella nostra esperienza nazionale un documento di ecce zionale tenuta nel tempo. Recava il programma, da tradurre in specifi che leggi, dell’ordinamento corporativo fascista; perciò, quando cadde il fascismo, la Carta formalmente scomparve. A leggerla oggi, il suo linguaggio e alcuni riferimenti suonano antiquati; d’altronde, essa si fondava sul presupposto del partito unico, che poi fu capovolto nella democrazia con molti partiti. Eppure, mutati i fini, non ha cessato di piacere l’impianto organizzativo che era stato ideato per realizzarli: da lì ebbero origine il nostro ordinamento sindacale, il nostro modello di che cosa dev’essere il rapporto di lavoro e il nostro stato sociale. Eti chettato come neo-corporativismo, quel mondo di lavoratori, imprendi tori e professionisti cui si prescrive di esistere solo come collettività ge rarchizzate, stretti fra obblighi e divieti recati da leggi che all’occor renza si fingono contratti e non lo sono, oberati da controlli e sanzioni, e propensi a cercare scappatoie in tutte le direzioni possibili, è rimasto il nostro mondo ben oltre la fine della seconda guerra mondiale. Ci si può aspettare che un impianto di quell’età, nonostante le manu tenzioni intervenute, mostri segni di cedimento. Il collocamento è stato giusto la prima tessera del mosaico a cadere, dopo accanita resistenza. Di esso la Carta diceva: «Soltanto lo stato può accertare e controllare il fenomeno dell’occupazione dei lavoratori, indice complesso delle con dizioni della produzione e del lavoro. L’Ufficio di collocamento a base paritetica è sotto il controllo degli organi corporativi. I datori di lavoro hanno l’obbligo di assumere i prestatori d’opera per il tramite di detti uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell’ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al partito e ai sinda cati fascisti, secondo la loro anzianità di iscrizione». Non c’è dubbio che anche quella fosse una “politica attiva del lavo ro”. Oltre che schedati, i lavoratori erano obbligatoriamente muniti di un apposito passaporto: il libretto di lavoro. 3 I best possible men erano i figli del regime in ordine di anzianità di iscrizione; ed erano proprio tanti. In seguito si sarebbero giustificati so stenendo che “la tessera del partito era la tessera del pane”. In fondo il regime aveva istituzionalizzato e reso imperativa la lettera di raccoman dazione. Per i datori la facoltà di scelta residuava teoricamente dopo averli si stemati tutti, oppure nei passaggi diretti da altra azienda. In pratica, a quanto si racconta, se ne videro di tutti i colori: connivenze fra sindaca ti padronali e dei lavoratori, violazioni coperte da santi protettori a Roma, persino dirigenti d’azienda piazzati direttamente a capo dell’Uf ficio di collocamento cui dovevano chiedere gli avviamenti al lavoro. La legge del 1949 Caddero il fascismo e le “tessere del pane”, ma il collocamento di stato rimase. Lo codificava la legge 29 aprile 1949, n. 264. L’azienda non microscopica che volesse assumere dipendenti, salvo che affidasse loro “mansioni direttive”, doveva chiederli all’ufficio di collocamento. Salvo casi prestabiliti, la domanda di avviamento non poteva indicare nomi, ma solo il numero delle persone occorrenti, pre cisandone categoria e qualifica. Era l’ufficio, e non il datore di lavoro, a scegliere fra i candidati, debitamente schedati nelle liste secondo elabo rate classificazioni burocratiche. Il passaporto o libretto di lavoro conti nuava ad accompagnarli in conformità della normativa preesistente, con l’accortezza di omettere «la data d’iscrizione al partito nazionale fasci sta». Selezione e scelta da parte dell’azienda erano consentite per i “lavo ratori di concetto”, o con qualifiche contenute dentro un apposito elen co ministeriale tassativo, o adibiti alla sicurezza, o diplomati di scuole professionali al primo impiego. Inoltre si poteva scegliere una persona ogni dieci avviate dal collocamento; e la scelta era sempre libera fra persone già occupate altrove, che cambiassero datore di lavoro senza soluzione di continuità (passaggio diretto). 4 La legge stessa stabiliva che una persona licenziata in tronco non po teva essere avviata di nuovo alla medesima azienda. Per i giudici più radicali, questo era l’unico caso in cui si potesse respingere l’avviamen to. Ma poteva aver successo anche un rifiuto di assumere motivato da condizioni di inidoneità fisica della persona avviata. La persona licen ziata non in tronco, ad esempio anche per esito negativo della prova op pure per prestazioni inadeguate, poteva essere riavviata all’infinito alla medesima azienda. * Visto che le persone da assumere erano scelte d’ufficio, e le condi zioni contrattuali erano stabilite da leggi e contratti collettivi, si discus se a che cosa serviva a quel punto il contratto di lavoro – quello vero, individuale. Non era facile rispondere; si ricorse a un ragionamento me tafisico. Concediamo che senza la volontà contrattuale del datore non esista rapporto di lavoro. Ma quella volontà deve rispettare la legge. La legge dice che il candidato da assumere non è scelto dall’azienda, ma dall’ufficio. Dunque il datore ha l’obbligo giuridico di volere la stessa persona che vuole l’ufficio. Se ubbidisce rispetta la legge, e il contratto è fatto. Se non ubbidisce viola la legge, e perciò il contratto è fatto ugualmente: infatti il magistrato ripristina subito la legalità con una sentenza equivalente. Vedete come il giure può essere fine: sembra una prova ontologica dell’esistenza del contratto di lavoro, che sarebbe piaciuta a Sant’An selmo. Resta solo il dubbio che l’ufficio di collocamento si limitasse a fare come Šuvalkin, nell’aneddoto narrato da Walter Benjamin. Il principe Potëmkin, onnipotente favorito della zarina Caterina, an dava soggetto a tremende crisi depressive; quando gli accadevano, si chiudeva in una stanzetta nascosta, e per giorni e giorni non riceveva nessuno. Šuvalkin, un piccolo scrivano zelante, entra un giorno nell’an ticamera dove ministri e generali siedono costernati, in vana attesa della firma del gran capo sugli atti di governo più urgenti. «Che cosa posso fare per le loro Eccellenze?». Saltellando ossequioso dall’uno all’altro, l’ometto si fa consegnare tutte le pratiche. Poi percorre un corridoio tortuoso, ed entra nella stanzetta buia dove Potëmkin, avvolto in una vestaglia logora, con la testa arruffata, siede sul letto a rosicchiarsi le unghie. Lo scrivano gli posa un foglio sulle ginocchia, e gli presenta 5 penna e calamaio senza far motto. Il principe lo guarda con occhio tor bido e, trasognato, firma. E via via tutti gli altri fogli. Alla fine lo scri vano torna trionfante in anticamera. I ministri gli si affollano intorno, per strappargli di mano i documenti firmati. “Ma che roba è questa?”. I fogli non sono firmati “Potëmkin”, ma “Šuvalkin, Šuvalkin, Šuval kin...”. * Un servizio pubblico di collocamento poteva essere il modo più dra stico di salvaguardare la gente da possibili taglieggiamenti di agenzie private. Ma da noi il nocciolo non era tanto il collocamento pubblico, quanto la selezione di stato delle persone da assumere. Ai tempi del fascio, i commentatori avevano attribuito al colloca mento “natura assistenziale”. Lo stato doveva entrare nella scelta, per ché altrimenti gli operatori economici avrebbero selezionato secondo la capacità delle persone, anziché secondo il loro stato di bisogno. Se guardiamo chi si voleva assistere, avremmo la tentazione di liquidare l’idea come una manifestazione di umorismo involontario. Ma commetteremmo un’imprudenza. La legge del 1949 inserì appunto il collocamento di cui abbiamo parlato nel quadro dell’«assi stenza dei lavoratori involontariamente disoccupati». I criteri di selezio ne erano questi: «Nell’avviamento al lavoro si terrà conto complessiva mente: del carico familiare; dell’anzianità di iscrizione alle liste di col locamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare; e degli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del la voratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo». Avranno giocato le condizioni in cui si trovava il paese. Tuttavia quell’immagine, fra beneficienza e polizia, dell’insieme dei lavoratori come una corte dei poveri e delle aziende come opere pie coatte, non era incoraggiante e, credo, faceva a pugni con qualunque etica del lavo ro. Si sa che la formulazione delle leggi è spesso un compromesso fra concezioni diverse. Questa era la motivazione “di destra”. Restavano esclusi “lavoratori di concetto” e persone già occupate, perché ritenuti non poveri; si prevedevano piccoli premi d’incoraggiamento alle azien 6 de che chiedessero molti avviamenti, o prestassero l’indispensabile col laborazione alle scuole professionali; e si aveva la modestia di conside rare il collocamento di stato poco affidabile in materia di addetti alla si curezza. La motivazione “di sinistra” risentiva invece, all’origine, del clima di guerra fredda e di paure/velleità d’imminente rivoluzione: si temeva che il padronato avrebbe negato pane e lavoro agli elementi più attivi della classe operaia. Si sapeva che le aziende chiedevano rassicurazioni sulle propensioni politiche dei candidati ai parroci (che rispondevano: “appartiene a una brava famiglia che frequenta la chiesa”) e ai carabi nieri (che rispondevano: “simpatizza per i partiti dell’ordine”). Biso gnava sbarazzarsi di queste cose. Forse sarebbe bastato vietare indagini sulle opinioni; ma agiva ancora l’idea del “collocamento di classe”. Na turalmente era impensabile stabilire per legge requisiti ideologici di qualunque segno; però la possibilità di valutare “clinicamente” lo stato di bisogno delle persone avrebbe dato margine al sindacato per vigilare che la selezione fosse ben gestita. Nel volgere di una diecina d’anni mutò la situazione economica e politica del paese, e i sindacati si moltiplicarono; le motivazioni ideolo giche sbiadirono. Parroci e carabinieri furono definitivamente lasciati in pace. Ma la legge faceva ormai parte del panorama. Di certo era un ri spettabile strumento di potere: era bene che la gente dovesse il suo pane allo stesso benefattore che le faceva pagare le tasse. * Come funzionava? Il servizio era proverbialmente burocratico e in competente; gli utenti andavano a caccia d’interstizi. Dalla parte degli utenti le aziende, se potevano permetterselo o tra mite i loro sindacati, creavano istituti d’istruzione professionale; ben più largamente, inventavano occasioni di passaggio diretto da un posto di lavoro all’altro. Piccoli appaltatori con le più varie incombenze, pul lulanti specialmente nelle aziende industriali, creavano l’occasione di vedere all’opera e selezionare possibili candidati all’assunzione, senza passare dall’ufficio di collocamento. Era una pratica di vecchia data, già fiorente nel periodo corporativo. Dalla parte dei gestori, non risultano storici che raccontino le scelte di uffici e sindacati. Comunque poteva accadere che le liste fossero 7 semplicemente vuote per le qualifiche richieste; allora le aziende del nord promuovevano il reclutamento (magari con inserzioni sui giornali sportivi, che offrivano il canale più efficiente verso la manodopera), se lezionavano le persone e le mandavano a iscriversi nelle liste locali, per farsele avviare. Con mille altri fattori, anche questo poté contribuire a incoraggiare le migrazioni interne, a preferenza degli investimenti nel mezzogiorno. Quel collocamento bizzarro e tortuoso era certo un cattivo servizio, o piuttosto la preclusione di un servizio utile. Ma i danni diretti erano limitati. Allora era possibile (e comune) allevare in casa dei buoni ope ratori, piuttosto che cercarli e selezionarli già pronti sul mercato. L’a zienda, se non poteva scegliere in prima battuta, poteva poi licenziare. Per quanto, dal 1970, i licenziamenti avvenuti dopo il brevissimo perio do di prova cadessero sistematicamente sotto la scure della magistratu ra; fu solo allora, in un certo senso, che il cerchio della Carta del lavoro venne chiuso. Il danno più grave derivava dalla mentalità con cui si considerava il lavoro: quel collocamento ne rappresentava uno dei tratti caratteristici. Il lavoro non era visto come un’attività economica dinamica, ma come un possesso statico: una proprietà personale assegnata dal governo per meriti di famiglia, al fine di ottenere una rendita, senza chiedersi troppo donde venisse. Se i lavoratori subordinati dovevano essere piccoli pen sionari, perché i loro datori avrebbero dovuto vedersi altrimenti che come grandi pensionari? Beninteso, era un modello cui molta gente non dava retta. Le vicende successive Il regno della legge del 1949 si prolungò per oltre quarant’anni. Nei primi vent’anni fu perfezionato e radicalizzato. Dopo undici anni si turò la falla delle assunzioni per passaggio diret to tramite gli appaltatori, e in generale si strinse la vite sugli appalti di prestazioni lavorative (anche per evitare differenze di trattamento eco nomico), con la legge n. 1369/1960 che vietò «l’intermediazione e in 8 terposizione nelle prestazioni di lavoro». In realtà la mediazione era già vietata e sanzionata penalmente; per maggiore sicurezza, fu sanzionata una seconda volta. Dopo altri dieci anni, la legge n. 300/1970, “Statuto dei lavoratori”, cancellò le scelte nominative del 10% degli avviati, dei diplomati di scuole professionali e degli addetti alla sicurezza, e assoggettò ad auto rizzazione i passaggi diretti. Quanto agli uffici di collocamento, essa stabilì che dovessero affiggere pubblicamente le liste di avviamento, in sieme alle richieste pervenute dalle aziende. A onor del vero certe trac ce di spartizione clientelare degli avviamenti a cura dei politici locali continuarono a trapelare, specie in provincia e nelle zone a bassa occu pazione. Sempre nei tempi lunghi e con riflessi un po’ spenti, ci si rese conto che cambiava il mondo. L’industria italiana scendeva una ripida china di ristrutturazioni e chiusure di unità produttive. La Comunità europea introduceva la libera circolazione dei lavoratori. Giungeva un flusso crescente di extracomunitari in cerca di mezzi per vivere. Del resto i nostri lavoratori manuali, già grandi esportatori delle loro prestazioni, davano segno di cambiar gusti: trovare italiani disposti a lavorare, per esempio, dentro una fabbrica a turni diventava sempre più difficile. La prima ancor timida novità in materia di collocamento venne dopo altri quattordici anni, nel quadro di «misure urgenti a sostegno e incre mento dei livelli occupazionali» (legge n. 863/1984), e fu il contratto di formazione e lavoro. I giovani entro certi limiti d’età potevano essere selezionati e scelti liberamente, per assumerli a tempo determinato con un contratto che unisse all’attività lavorativa un programma di forma zione professionale. Vera scelta, vera prova, e in aggiunta agevolazioni contributive, con un abituccio per salvare la decenza prescritta dagli an tichi canoni. Allo scadere del termine, il contratto poteva stabilizzarsi (anzi lo si auspicava); e d’altronde, se l’azienda fosse risultata inadem piente quanto all’attività di formazione promessa, il contratto si sarebbe stabilizzato senz’altro, senza aiuto dell’ufficio di collocamento. Nel 1987 (legge n. 56) ci si votò a tutti i santi, con sezioni di collo camento circoscrizionali, agenzie per l’impiego e possibilità di deroghe sperimentali alle norme imperative. Nel 1991 (legge n. 223) si rinunciò finalmente a ogni parvenza di se lezione di stato, e tutti gli avviamenti al lavoro vennero fatti su richiesta 9 nominativa. La vecchia balena arenata moriva. Gli interventi successivi presero ancora una buona diecina d’anni, ma furono esequie per sgom brarne la carcassa dalla spiaggia. Quando fu abolito, il libretto di lavoro era rimasto in vigore senza interruzione per 68 anni. * Nel 1997, la legge del 1949 (accompagnata dalla famula legge sugli appalti del 1960) sedette sul banco degli imputati della corte di giustizia della Comunità europea. Ormai non era che la pallida ombra di se stes sa: si processava un vegliardo per i suoi misfatti giovanili. Il punto non era nemmeno più se fosse lecito o no vietare alle aziende di scegliere i propri dipendenti, ma solo se fosse lecito tenerne in piedi il presupposto necessario: un monopolio pubblico del collocamento, che vietasse ogni intervento di operatori privati. Il vegliardo fu condannato con molto garbo, ma la motivazione era significativa: «In un mercato così esteso e differenziato, per di più sog getto, a causa dello sviluppo economico e sociale, a grandi mutamenti, gli uffici pubblici di collocamento rischiano di non essere in grado di soddisfare una parte rilevante di tutte le domande di prestazione». Tra dotto in termini che nessuna corte di giustizia potrebbe mai usare, gli strumenti della nostra tradizionale “politica attiva dei redditi”, per nobi li che potessero essere le loro motivazioni, avevano l’inconveniente di tagliarci le palle. Ricordi di un criminale Ritorniamo brevemente al divieto di indagare «sulle opinioni politi che, religiose o sindacali, e su fatti non rilevanti ai fini della valutazio ne dell’attitudine professionale», che è il principale vincolo vigente al l’attività di selezione. Lo abbiamo detto “un vincolo elementare” – ma può dipendere dai punti di vista. Quali sono i «fatti rilevanti» su cui è consentito indagare? Si legge nella giurisprudenza che essi sono i «requisiti tecnici (preparazione, esperienza, abilità) necessari ad assolvere le mansioni cui [i candidati] 10 saranno adibiti»; invece ogni indagine relativa «alle caratteristiche mo rali, psicologiche e comportamentali dei singoli lavoratori da assumere» costituisce reato (Pretura penale di Milano, 27 maggio 1978, in Diritto del Lavoro, 1979, II, 103). Le domande lecite sarebbero quel le del tipo: quali titoli di studio hai? quali precedenti lavorativi? fammi vedere se sai battere a macchina. Se le cose fossero davvero in questi termini, la professione di selezionatore, ridotta a collezionare documen ti, non avrebbe più alcuna utilità. Io non ho mai fatto la professione di selezionatore, ma mi rendo conto – solo oggi, ripensandoci – di esser stato nel corso degli anni un criminale incallito. Nei contatti con candidati all’assunzione, dal primo impiego alla responsabilità di gestione di unità, i nostri colloqui davano sempre largo spazio alla loro attitudine mentale, a ciò che si attendeva no dal lavoro, da mettere a confronto con ciò che vi potevano trovare. Senza dire che spesso quei delinquenti di selezionatori offrivano profili del candidato molto interessanti. Naturalmente non indagavamo sulle opinioni politiche eccetera, non tanto perché lo vietasse la legge, quanto perché avremmo perso tempo, e per di più sarebbe stato indiscreto. Eppure ricordo qualche rara situa zione in cui risultò nocivo aver ignorato determinate opinioni. Una vol ta, per esempio, scoprii alla prova che un addetto alle relazioni sindaca li si inceppava continuamente nel suo lavoro, perché nutriva fiera ani mosità e disprezzo verso le organizzazioni sindacali. Dovetti chiedergli: «Figlio mio, come pensi di riuscire a fare il tuo mestiere, se non sei di sposto a dare la minima considerazione a mentalità e problemi delle persone insieme alle quali dovresti costruire qualcosa?». Se la magistratura non mi appioppò la qualifica di delinquente abi tuale, dovette essere solo perché a nessuno venne in mente di denun ciarmi. Com’era vista dalla giustizia di un tempo, la mente (l’anima?) del la voratore apparteneva tutta a partiti, chiese e sindacati; nel lavoro essa poteva trovare tutt’al più “applicazioni tecniche”. Oggi quell’interpretazione suona antiquata. Ormai la norma dovreb be essere un tassello della tutela della privacy (cioè dei singoli, non del le collettività). Resta vero che l’azienda non si deve impicciare gratuita mente di fatti personali del candidato; ma nulla le vieta di indagare la 11 sua psicologia, per quanto è utile a prevedere comportamenti e poten ziale professionale dentro la comunità organizzata di lavoro. Naturalmente, in caso di contestazione, nessuno può garantire le rea zioni del magistrato: anche lui, come tutti, mette in gioco nel suo lavoro un bel po’ di anima (più o meno aggiornata), e non solo qualche “appli cazione tecnica”. 12

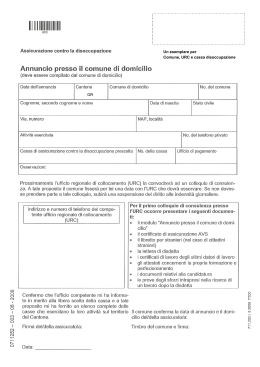

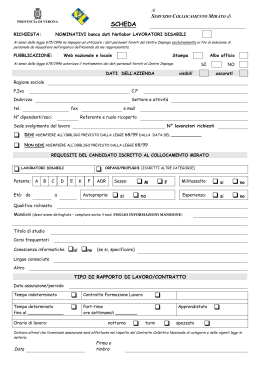

Scarica